Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Европейцы ввели пошлины против китайских алюминиевых профилей на 5 лет

Еврокомиссия объявила о введении 5-летних антидемпинговых пошлин на импорт алюминиевых экструзионных профилей, прутков и труб китайского производства.

Расследование было начато еще в феврале 2020 года по жалобе European Aluminium, поданной от имени региональных производителей, на долю которых приходится более 50% общего объёма производства даннй продукции в ЕС.

Предварительные антидемпинговые пошлины в размере 30,4-48,0% были введены в октябре 2020 года. Теперь они были уточнены: для Guangdong Haomei New Materials и Guangdong King Metal Light Alloy Technology размер пошлины составляет 21,2% (ранее - 30,4%), для Press Metal International - 25% (ранее - 38,2%), для сотрудничающих производителей КНР - 22,1% (ранее - 34,5%), для всех остальных - 32,1% (ранее - 48%).

MEPS: рост цен в Китае способствует росту мировых цен на сталь

Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., в первой половине февраля мировой сталелитейный сектор находился в состоянии размышлений. Участники цепочки поставок смотрели на китайский рынок и события в период новогодних праздников.

Многие считали, что цены снизятся, когда покупатели вернутся к работе после праздника Весны.

Этот негатив отразился на международном рынке стали, особенно в Азии и Европе. Стоимость транзакций начала стагнировать, а покупатели сократили объемы покупок.

Несмотря на предпраздничный скептицизм, цены в Китае сильно выросли. Ограничения объемов выплавки стали по экологическим причинам помогают снизить уровень запасов и создают потенциал для перебоев в поставках. Позитивный настрой Китая отразился на международном рынке стали. Это застало врасплох многих покупателей со всего мира.

Возможность сокращения экспортных скидок ограничила количество предложений, сделанных китайскими поставщиками клиентам в других азиатских странах. Это помогло сталелитейным предприятиям всего региона успешно добиться повышения местных цен в марте.

В ближайшем будущем прогнозируется дальнейший рост стоимости сделок. Оптимизм в сталелитейном секторе Европы в этом месяце возродился. Покупатели вернулись за стол переговоров, добиваясь увеличения объемов заказов. Это способствовало восстановлению восходящего тренда цен. В ближайшие несколько месяцев ожидается значительный рост продаж в Европе.

Рынок США защищен от воздействия импорта тарифами по Разделу 232. Следовательно, пессимизм в этой стране был минимальным. Внутренние цены снова выросли в марте, достигнув новых рекордных значений. Участники цепочки поставок в США считают, что тенденция к росту стоимости транзакций сохранится и весной.

MEPS прогнозирует, что в ближайшем будущем мировые цены на сталь сохранят тенденцию к росту. Много лет назад стоимость транзакций в Китае следовала за ценами в западных странах. Однако сейчас Китай является лидером в мировых продажах стали.

В Иране было произведено около 180 000 тонн форели за год

Как сообщил официальный представитель Организации рыболовства Ирана (IFO), за прошедший 1399 иранский календарный год (закончившийся 20 марта 2021) в стране было произведено около 180 000 тонн форели.

Иса Гольшахи, генеральный директор IFO по повышению качества, переработке и развитию рынка, сказал, что такой же объем производства запланирован и на текущий год.

В последние годы в Иране заметно увеличилось производство рыболовства, отмечает Tehran Times.

Обладая высоким качеством, иранская рыбная продукция легко продавалась на экспортных рынках, а также некоторые новые направления экспорта приветствовали эту продукцию в последние два года. Новые рынки, включая Китай, Южную Корею и страны Евразийского союза, открылись для иранской рыбной продукции.

А. Г. Силуанов: Новый банк развития эффективно поддерживает страны во время восстановления

Силуанов Антон Германович

Министр финансов Российской Федерации

Новый банк развития (НБР) эффективно поддерживает страны-учредители в борьбе с экономическими последствиями пандемии. Об этом сказал Министр финансов Антон Силуанов, выступая в качестве председателя на VI ежегодной встрече Совета управляющих Банка, которое состоялось 30 марта 2021 года.

НБР - один из первых многосторонних банков развития, который масштабно ответил на экономические вызовы пандемии. В апреле 2020 года Совет управляющих Нового банка развития учредил специальный финансовый механизм поддержки стран-акционеров на сумму 10 млрд. долл. США.

В ходе встречи участники отметили и другие результаты работы НБР за последний год. Среди них – увеличение проектного портфеля и сохранение высокой финансовой устойчивости Банка в ситуации экономической нестабильности.

Также сейчас Банк готовит вторую пятилетнюю Стратегию на период 2022-2026 годов. «Одной из ключевых целей Банка на следующие пять лет должна стать дальнейшая трансформация НБР в полноценную практическую платформу по расширению экономического сотрудничества между экономиками БРИКС», - сказал Антон Силуанов.

Новая Стратегия должна включать параметры по обеспечению устойчивого инклюзивного развития и внедрению принципов «ответственного инвестирования». Кроме того, в рамках дальнейшей деятельности Банка отдельное внимание будет уделено вопросам развития человеческого капитала и созданию современной социальной инфраструктуры.

В заседании приняли участие управляющие пяти стран-учредителей – России, Индии, Китая, ЮАР и Бразилии.

Справочно:

Решение о создании Нового банка развития принято лидерами стран БРИКС в ходе V саммита БРИКС в Дурбане (ЮАР). Соглашение о Новом банке развития подписано 15 июля 2014 года в г. Форталеза (Бразилия) на VI саммите БРИКС. Пять стран-учредительниц НБР имеют равные доли в капитале института, оплачиваемая часть которого составляет 10 млрд долл. США.

Цель Банка – финансирование инфраструктуры и проектов устойчивого развития стран БРИКС, а также государств с формирующимися рынками и развивающейся экономикой. НБР может использовать широкий спектр финансовых инструментов, в том числе займы, гарантии, участие в капитале, техническое содействие и др.

За 2020 год Совет директоров Банка одобрил 19 новых проектов на 12,6 млрд долл. США (из них 6 проектов – в России на 1,8 млрд долл. США). С момента учреждения НБР Совет директоров одобрил 72 инвестиционных проекта более чем на 25 млрд долл. США (из них 15 – в России на 4,7 млрд долл. США).

Отечественный софт по дороге в ТЭК

Может ли сегодня отечественное программное обеспечение и оборудование для нефтегаза заменить импортное

Российские власти давно и пока не слишком успешно стараются подтолкнуть российские нефтегазовые компании к переходу на российское программное обеспечение. Поскольку иностранный софт давно стал родным, да и денег на отечественное ПО и оборудование тратить придется много, бизнес сопротивляется, как может. Вместе с тем в интересах национальной безопасности, а также развития российских IT-технологий переход этот осуществлять просто необходимо.

Попытки поставить госкомпании на путь импортозамещения в IT-сфере начались еще в 2015 году, когда президент России Владимир Путин потребовал начать переход на отечественный софт, а Дмитрий Медведев, который тогда возглавлял правительство, подписал постановление, запретившее госкомпаниям закупать программное обеспечение за рубежом при наличии российских аналогов. В 2018 году глава Минфина РФ Антон Силуанов издал директиву, предписывающую госкорпорациям в двухмесячный срок разработать четкий план по импортозамещению программного обеспечения до 2021 года.

И вот 2021 год уже наступил, а дискуссия по поводу перехода на отечественный софт все еще идет.

Весной 2020 года Минцифры опубликовало первую версию проекта перевода на отечественные разработки и софт, согласно которой переход предполагался до 1 января 2021 года для софта и до 1 января 2022 года — для оборудования. Однако его забраковали российские банки. После чего осенью 2020 года министерство опубликовало новую версию проекта со сроком перехода на отечественное ПО с 2024 года, а на оборудование — с 2025 г.

И вот 5 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер отправил премьеру Михаилу Мишустину письмо, в котором оценил суммарный объем затрат компании на мероприятия, предусмотренные проектом президентского указа о переходе на преимущественное использование российского программного обеспечения и радиоэлектронное и телекоммуникационное оборудование, в 180 млрд рублей. В документе содержится просьба исключить из проекта указа «О мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры» конкретные сроки перехода на российских софт и оборудование. В текущей версии указа на российское ПО нужно перейти до 1 января 2024 года, а к началу 2025 года — на отечественное оборудование. Вместо этого «Газпром» предложил компаниям, которые относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), разработать и утвердить планы перехода на преимущественное использование российского ПО и оборудования.

Как и следовало ожидать, представители отечественной IT-индустрии, наоборот, просили ускорить переход. По их мнению, этого требуют санкции и острая конкурентная борьба с ведущими IT-державами. В качестве подтверждения своих слов они привели инцидент с дистанционным отключением через спутник компрессорных станций «Газпрома», которое произошло в 2012 году. Перспектива усиления американских санкций и в целом ухудшения отношений с США делает угрозу нарушения работы иностранного ПО еще более актуальным.

Впрочем, скептики сетуют на то, что отечественное программное обеспечение и оборудование зачастую не всегда полностью доработано и в настоящее время просто не может заменить импортное.

Отечественное ПО ждет завершения срока поддержки ERP-решений

Генеральный директор НОРБИТ (входит в группу компаний ЛАНИТ) Антон Чехонин в своем комментарии для «НиК» отметил, что на практике полная смена систем — трудновыполнимая задача. «Основными препятствиями на пути к новым проектам могут выступать соответствие функциональности новых решений требованиям бизнеса, сроки и стоимость внедрения. К тому же крупные заказчики практически никогда не внедряют коробочные решения. В каждой компании система обладает большим количеством уникальных доработок модулей, которые сделаны под конкретные процессы. Провести миграцию таких систем без существенных затрат на модификацию не получится», — указал эксперт.

Тем не менее, он напомнил, что во многих крупных компаниях заканчивается срок поддержки ERP-решений, что вынуждает заказчиков планировать переход на современные версии ПО.

«И требования регулятора к преимущественному использованию российского ПО могут привести к росту популярности отечественных решений как для автоматизации отдельных процессов, так и для комплексных проектов внедрения», — резюмировал Чехонин.

В качестве положительного примера внедрения отечественных IT-решений можно привести поставку в РЖД 22000 лицензий на операционную систему Astra Linux, а также подготовку к началу миграции 5000 автоматизированных рабочих мест сотрудников РЖД на ОС Astra Linux. Кроме того, на Astra Linux переведено почти 1,5 тыс. рабочих мест госслужащих Челябинской области, подобный переход готовится еще в 20 регионах, в том числе в Свердловской, Томской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской областях, Пермском крае и Татарстане.

В то же время очевидно, что для перехода на отечественное ПО и оборудование российским IT-компаниям нужны крупные заказы. В противном случае российская продукция просто не будет готова к тому моменту, когда потребуется. В частности, пользователи в целом положительно оценили российские процессоры «Байкал» и «Эльбрус». Напомним, что необходимость своих процессоров диктуется требованиями безопасности, так как некоторые данные просто нельзя обрабатывать на компьютерах с процессорами Intel или AMD из-за рисков утечки данных. Однако выпускаются они пока ограниченными партиями и не могут удовлетворить ни один госзаказ. Но главное, что производят их все равно не в России, а на Тайване!

Нужно считать потери от возможных взломов

Президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов в интервью «НиК» подчеркнул, что требование перехода на отечественный софт в первую очередь отвечает интересам безопасности. «Большая часть софта, которую использует „Газпром“, относится к проприетарному программному обеспечению, то есть по нему обычно не разглашается исходный код и его правообладатель сохраняет за собой монополию на использование этих программ. В этом ПО намеренно встраиваются различные закладки, которые позволяют получить несанкционированный доступ к данным или удалённому управлению операционной системой и компьютером. Например, компанию Apple ловили на том, что она замедляла работу своего программного обеспечения на старых iPhone, заставляя пользователей покупать более новые модели. Linux, на который сейчас в основном хотят переводить российских пользователей, — это открытое программное обеспечение, неподконтрольное различным спецслужбам или коммерческим компаниям. Китай уже перешел на свою версию Linux — он не вкладывался в создание какой-то собственной IT-монополии, а сознательно использовал программное обеспечение с открытым исходным кодом», — рассказал эксперт.

По его словам, те 180 млрд рублей, которые «Газпром» себе подсчитал в качестве потерь при переходе на отечественный софт, это плата за независимость. «Либо „Газпром“ хочет быть независимой компанией и пользоваться разработанным в России ПО, либо нет. С моей точки зрения, в этой компании архаичный подход к модернизации своего программного обеспечения. Поэтому когда „Газпром“ озвучивал свои потери при переходе на отечественное ПО и оборудование, он должен был обнародовать и цифру прогнозных потерь в случае отказа иностранных компаний обслуживать какое-либо программное обеспечение. Например, если Microsoft откажет „Газпрому“ в использовании Windows», — заметил Анпилогов.

Он напомнил, что проблемы с использованием иностранного софта присутствуют у всех нефтегазовых компаний, однако, в последние два года многие из них активно занимались развитием собственного программного обеспечения:

«Насколько я знаю, такие компании, как „Роснефть“ и НОВАТЭК, серьезно походят к вопросу развития непроприетарного программного обеспечения, в „Роснефти“ даже проводилось несколько аудитов по вопросу того, что произойдет, если та или иная западная компания откажется от своего ПО», — отметил эксперт.

Доля отечественного софта в большинстве сегментов ниже 10%

Директор по консалтингу в секторе разведки и добычи нефти и газа VYGON Consulting Сергей Клубков уточнил, что по состоянию на середину 2020 г. доля импортного ПО в нефтегазовой отрасли составляла в среднем 90%: «Снижение этой доли до 0% может занять годы. В отдельных направлениях есть определенные успехи, но часто замещение осуществляется единым поставщиком, что чревато монополизацией отдельных сегментов рынка ПО и, как следствие, ростом цен IT-решения и услуги. Медленный переход связан с отсутствием отечественных аналогов ПО для большинства позиций и с нежеланием компаний покупать „сырой“ софт, на тестирование, адаптацию и доработку которого потребуются несколько лет, и внедрение которого сейчас чревато технологическими рисками аварий и снижением конкурентных преимуществ», — сообщил эксперт.

Он указал, что в настоящее время российские производители не представлены в сегменте автоматизации и автоматического управления процессов бурения и добычи. «Да и в целом доля отечественного ПО в большинстве сегментов ниже 10%.

Критическая уязвимость может заключаться в рисках достижения амбициозных целей стратегий цифровизации (внедрение технологий IoT, ML, предиктивного анализа и т. п.) и, как следствие, технологическом отставании от зарубежных нефтегазовых компаний», — считает Клубков.

Отвечая на вопрос, насколько соответствует действительности заявления компании «Транснефть», сделанное в 2019 году, о том, что она первой в нефтегазовой отрасли перешла на российский софт, он заявил: «Согласно нашим данным, по состоянию на середину 2020 г. доля зарубежного ПО, например, для диспетчеризации и моделирования процессов перекачки нефти, нефтепродуктов и газа по магистральным трубопроводам (СДКУ) составляет 100%. „Транснефть“ заявляла в 2019 г., что доля отечественного ПО у неё составляет 30%. Да, „Транснефть“ постепенно переходит на отечественное ПО (например, SAP на ПО „Галактика“, внедрение единой корпоративной интегрированной информационной системы управления (КИИСУ)), но 100% отечественного ПО является труднодостижимой целью в перспективе ближайших пяти лет. В целом для большинства компаний ситуация схожа. Для формального достижения показателя 100% импортозамещения в понятие „отечественные производители ПО“ могут включаться российские дочки зарубежных вендоров», — пояснил Клубков.

По его словам, исходя из значительной доли зарубежного ПО во всех сегментах нефтегазовой отрасли (в среднем 90%), а по некоторым позициям полного отсутствия российских аналогов, можно сделать вывод о значительных рисках для нефтегазовой отрасли России в виде технологического отставания и роста себестоимости по всей цепочке производства, транспорта и переработки нефти при введении соответствующих американских санкций.

Цифра в 90% доли импортного ПО в отечественной нефтегазовой отрасли не меняется уже несколько лет. Это странно, учитывая периодические заявления кабинета министров о необходимости скорейшего перехода на отечественный софт. Отчасти объяснение этому содержится в новости от 25 марта 2021 года о том, что «С-Терра СиЭсПи», российский производитель сертифицированных средств защиты каналов связи, и «Аквариус», производитель и поставщик отечественной компьютерной техники и ИТ-решений, объявляют о подписании партнерского договора, в рамках которого будет дан старт производству VPN-шлюзов с ГОСТ-криптографией С-Терра Шлюз на российских аппаратных платформах Aquarius. В сообщении отмечается, что новые VPN-продукты, созданные специально для российских заказчиков, позволят выполнить требования законодательства по обеспечению защиты информации как государственным организациям и учреждениям, субъектам критической информационной инфраструктуры, так и коммерческим предприятиям.

Таким образом VPN-шлюзы с ГОСТ-криптографией, которые важны для КИИ, только начнут производить! Поэтому отчасти «Газпром» можно понять. Ведь пока, судя по всему, не совсем ясны даже параметры отечественного софта, по которым надо производить импортозамещение.

Екатерина Вадимова

Фултонский сценарий для 2020-х годов

Намерена представить новая администрация США в уточнённой национальной стратегии страны.

Америка не станет колебаться, решая, стоит ли применить силу, если это необходимо для защиты её жизненно важных национальных интересов. Таков, по сути, лейтмотив новой стратегии национальной безопасности, над которой в настоящее время работают сотрудники новой администрации и которую планируется принять к концу текущего года. А пока основные её положения нашли отражение в «Промежуточных стратегических наставлениях по национальной безопасности».

Их суть изложил в марте госсекретарь США Энтони Блинкен. Причём случайно или так было задумано, его выступление состоялось буквально накануне 75-летия фултонской речи. Напомним, что в этой речи, которую произнёс 5 марта 1946 года в американском городе Фултон бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, была провозглашена исключительность англосаксов, а также впервые прозвучали термин «железный занавес» и призыв к странам Запада к объединению «перед растущей советской угрозой». Именно с этой речи принято вести отсчёт холодной войны.

В своём выступлении Энтони Блинкен ни разу не обмолвился о знаменитой речи, но её мотивы звучали буквально в каждой его фразе. «Мы должны противостоять тому факту, что распределение сил в мире меняется, создавая новые угрозы. Россия по-прежнему полна решимости усилить своё глобальное влияние…» – утверждал он. И пообещал восстановить связи с американскими друзьями, союзниками и партнёрами, чтобы отношения между ними соответствовали «сегодняшним и завтрашним вызовам».

При этом Блинкен превзошёл даже Черчилля, включив в альянс, который, по словам госсекретаря США, должна возглавлять Америка, не только англоязычные народы, но «страны Европы и Азии, а также старых и новых партнёров в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии».

Учитывая, что новые времена диктуют новые способы действий, Блинкен, говоря об объявленном Черчиллем императиве для Запада – защищать демократию, подчеркнул: «Наш подход изменится. Мы не будем продвигать демократию с помощью дорогостоящих военных интервенций или попыток свергнуть авторитарные режимы силой». Такие способы, хоть и применялись из лучших побуждений, ни к чему хорошему не привели, признал он.

А посему продвигать демократию нужно, по его словам, собственным примером. «В противном случае мы подыгрываем конкурентам, таким как Китай и Россия, которые используют любую возможность, чтобы посеять сомнения по поводу нашей приверженности идеалам», – заключил госсекретарь США.

Следует отметить, что этот посыл явно направлен на внутреннее потребление, так как термин «продвижение демократии» приобрёл в США негативный оттенок, и сами американцы в него уже не верят. Поэтому перед Вашингтоном остро встала необходимость восстановить единство внутри страны, доказать в первую очередь самим американцам, что США – всё ещё «светоч демократии».

Что же касается американских действий за рубежом, то они, скорее всего, останутся без изменений. И примеров вмешательства США во внутренние дела других стран уже при новой администрации немало. Вспомним недавнее применение многоцелевых истребителей F-15 для удара по вооружённым формированиям иракских шиитов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

В тех же «Промежуточных стратегических наставлениях по национальной безопасности» прямо говорится, что США намерены противостоять Китаю и «отстаивать демократию, права человека, человеческое достоинство…». Новая американская администрация также будет активно поддерживать оппозицию в Белоруссии и Венесуэле.

Не выдерживают никакой критики и содержащиеся в документе положения об отказе Вашингтона использовать военную силу в продвижении американских интересов по планете. На первый взгляд, такие намерения США можно было бы только приветствовать. Особенно если учесть, что с окончания Второй мировой войны США более 50 раз пытались свергнуть иностранные правительства, большинство из которых было избрано демократическим путём. Обещания покончить с «вечными войнами» давал, кстати, практически каждый новый президент США.

Взять того же Дональда Трампа. «Мы больше не будем использовать американские вооружённые силы для построения демократии за рубежом или пытаться восстанавливать другие страны по нашему образу и подобию. Это время ушло. Взамен мы будем просить наших партнёров защищать наши общие интересы. Мы не просим других менять их образ жизни, но мы просим преследовать общие цели, которые позволят нашим детям жить лучше. И это будет определяющим фактором при принятии наших решений», – заявил он, придя в Белый дом.

Тем не менее при Трампе США сохраняли военное присутствие в Афганистане, оказывая поддержку правительственным силам, и угрожали ударом Ирану. Эту же политику начала проводить и администрация Байдена. Одними из первых её решений стали приостановка вывода американских войск из Афганистана и отказ от сокращения контингента в Германии. Белый дом также выступает за наращивание военной активности США и НАТО в Арктике и Чёрном море.

В свою очередь в «Промежуточных стратегических наставлениях по национальной безопасности» записано, что «Соединённые Штаты никогда не станут колебаться, решая, стоит ли применить силу, если это необходимо для защиты наших жизненно важных национальных интересов». Там же отмечается, что США будут поддерживать боеготовность и обеспечивать свои вооружённые силы всем необходимым, чтобы они оставались подготовленными и хорошо снабжёнными силами.

Вашингтон намерен при этом «сместить фокус с ненужных устаревших платформ и систем вооружений, чтобы высвободить ресурсы для инвестиций в передовые технологии и возможности».

В документе также подчёркивается, что присутствие США в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе будет более серьёзным, поскольку Вашингтон намерен «сдерживать противников и защищать свои интересы, работая с партнёрами».

«На Ближнем Востоке наше военное присутствие будет соответствовать уровню, необходимому для разрушения международных террористических сетей, сдерживания иранской агрессии и защиты важных американских интересов», – говорится в документе.

Следует также отметить, что новая американская администрация обещает сократить роль ядерного оружия в стратегии национальной безопасности Соединённых Штатов, а также развивать диалог с Россией и Китаем по современным военным технологиям, которые оказывают влияние на стратегическую стабильность.

В частности, в «Промежуточных стратегических наставлениях по национальной безопасности» говорится, что США предпримут «шаги, чтобы сократить роль ядерных вооружений в нашей стратегии национальной безопасности, одновременно гарантируя, что наш потенциал стратегического сдерживания остаётся безопасным, надёжным и эффективным». При этом США хотят провести оценку своих сил «перед лицом вызовов» и, исходя из этого, определить их численность.

Таким образом, Вашингтон готовит новую стратегию национальной безопасности, которая, видимо, станет фултонским сценарием для его действий на мировой арене. США будут стремиться к восстановлению своего имиджа и репутации как надёжного партнёра и созданию нового миропорядка, в котором Америка по-прежнему играла бы главенствующую роль.

Владимир Свиридов

ВОЗ и Китай по-разному оценивают опасность «заморозки»

Команда экспертов Всемирной организации здравоохранения сочла передачу COVID-19 через замороженные продукты маловероятной. Китайские ученые придерживаются другого мнения.

В январе в городе Ухань побывала с миссией группа из 34 ученых – из Австралии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Дании, Катара, Кении, Китая, Нидерландов, России, США и Японии. При этом 17 специалистов были из КНР, 17 – из зарубежных стран, сообщает корреспондент Fishnews. Расширенная версия отчета имеется в распоряжении Associated Press.

Команда экспертов ВОЗ, работавшая совместно с китайскими коллегами, установила: коронавирус может переноситься с поставками замороженных продуктов питания, однако риск заражения значительно ниже, чем в случае передачи от человека к человеку.

Говорится о некоторых свидетельствах в пользу того, что SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) мог быть повторно ввезен в Китай на поверхности замороженных продуктов. Но вероятность проникновения инфекции в страну таким образом в 2019 г., когда коронавирус не был широко распространен, крайне мала, считают в организации.

Между тем глава группы китайских экспертов, работавших совместно с коллегами из ВОЗ, заявил, что поставки замороженных морепродуктов могут играть важную роль в возникновении и распространении вируса. Об этом пишет портал Seafood Source

Fishnews

Привьют бесплатно и добровольно

Киргизстанцев от коронавируса защитят несколько вакцин, включая российскую

Текст: Артем Петров (Бишкек)

В конце марта в Киргизии началась вакцинация населения от COVID-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения КР. В республику привезли партию китайского препарата "Sinopharm". Вот-вот, как отметили в минздраве, в страну из России поступит известный всему миру "Спутник V". Как будет проходить прививочная кампания, благодаря которой, по мнению медиков, остановится распространение коварного вируса?

Кого привьют...

Вакцинация от COVID-19, по данным минздрава КР, будет бесплатной и добровольной. Первыми привьют тех, кто по работе или по долгу службы ежедневно контактирует с большим количеством людей. В эту категорию входят, к примеру, медики, учителя, военнослужащие в пунктах пропуска на границе, сотрудники правоохранительных органов.

Затем, как рассказала корреспонденту "РГ" начальник управления общественного здравоохранения министерства Айнура Акматова, привьют киргизстанцев в возрасте от 60 лет и старше, тех, кто страдает хроническими заболеваниями и относится к социально уязвимым слоям населения. Остальных граждан республики - на последнем этапе. Вся кампания, как полагают в минздраве, растянется на несколько месяцев.

Несмотря на то что "антиковидная" вакцинация объявлена бесплатной, в ведомстве не исключают, что в будущем получить прививку можно будет и в частных медучреждениях за приемлемую, как подчеркнул министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, цену.

...Чем

Первой вакциной, которую завезли в республику, стала китайская "Sinopharm". Всего 150 тысяч доз, которых хватит на 75 тысяч человек. Этот одобренный для применения в КНР препарат создан на основе убитого вируса, как и, к примеру, действующие вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита и коклюша. Вводится внутримышечно в два этапа с интервалом в 21 день. По утверждению китайской стороны, "Sinopharm" безопасен, обеспечивает появление высокого уровня антител для борьбы с коронавирусом, а его эффективность превышает 85 процентов. При этом вакцина не требует особых условий в виде низкой температуры для транспортировки и хранения.

В ближайшее время, по словам министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, ожидается гуманитарная поставка в республику российского препарата "Спутник V". Речь пока идет о 500 тысячах доз, о чем была достигнута договоренность на встрече президентов РФ и КР Владимира Путина и Садыра Жапарова.

"Спутник V" не нуждается в подробном представлении. Его безопасность и эффективность подтверждены многочисленными научными исследованиями, результаты которых опубликованы в авторитетных медицинских изданиях. На момент подготовки публикации первый в мире "антиковидный" препарат, разработанный в российском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, одобрили и зарегистрировали в нескольких десятках стран мира, включая Киргизию.

Под большим вопросом по-прежнему остается использование в КР британско-шведской вакцины "AstraZeneca". Как пояснил министр Алымкадыр Бейшеналиев, рассмотрение этого вопроса приостановлено из-за сообщений о случаях образования тромбов после применения препарата и последующей смерти пациентов.

Как отмечают в минздраве, всего республике нужно не менее четырех миллионов доз "антиковидной" вакцины. Такое количество стране вряд ли предоставят бесплатно. Поэтому, по официальным данным, Киргизия проводит переговоры с международными финансовыми институтами о помощи в приобретении препаратов.

...Где

Так называемый пусковой 10-дневный этап вакцинации предполагает открытие временных прививочных пунктов в пяти медицинских учреждениях Бишкека (в центрах семейной медицины), двух - Оша, а также в Канте и Сокулуке.

По словам директора Республиканского центра иммунопрофилактики Гульнары Ишенапысовой, в кабинетах будут отдельные входы и выходы, а также три комнаты - для ожидания, прививки и наблюдения. "После вакцинации за состоянием пациента будут наблюдать в течение 30 минут", - пояснила Гульнара Ишенапысова.

Сколько

По словам руководителя Республиканского научно-практического центра контроля вирусных инфекций "Профилактическая медицина" Зуридина Нурматова, вакцинация будет проводиться с учетом количества киргизстанцев, уже имеющих антитела к COVID-19. В центре ранее проводили исследование, в результате которого выяснилось, что в августе 2020-го эта цифра составляла примерно 30 процентов населения республики.

- В апреле мы получим новые данные, и тогда будет точно известно, сколько человек необходимо привить. Мы считаем, что если у 80 процентов киргизстанцев появятся антитела, то распространение коронавируса остановится, - сказал Зуридин Нурматов.

- Если какой-то человек болел COVID-19 в течение последних шести месяцев, его не будут прививать, - добавил он.

Компетентно

Зухра Павлова, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ (Россия):

- Срок победы над коронавирусом зависит, прежде всего, от темпов вакцинации. Ее темпы нарастают. Уже миллионы человек привиты в России, и с каждым днем это количество растет. То же происходит и в других странах, в свое время очередь дойдет и до тех государств, где с вакцинацией пока сложно из-за отсутствия доступа к вакцинам. Есть вероятность, что за этот год большая часть населения мира будет привита. Еще какая-то часть переболевших имеет высокие титры антител, то есть некому будет болеть. Однако единовременная вакцинация населения не способна обеспечить долгосрочный иммунитет, поэтому в борьбе с пандемией важна регулярная иммунизация до тех пор, пока проблема распространения вируса перестанет быть острой.

Поймем друг друга

В России растет интерес к изучению японского языка

Текст: Владимир Константинов

Японский язык стоит особняком и не имеет родственных языков, но тем не менее на протяжении многих лет входит в десятку самых изучаемых в мире. Причин несколько. В их числе - притягательность японской культуры, увлеченность каллиграфией, интерес к жанрам манга и аниме, надежды найти работу в японской компании и даже желание заключить брак с гражданином/гражданкой Японии.

Согласно исследованиям Japan Foundation, созданного в 1972 году для продвижения японского языка и культуры по всему миру, сейчас в России японский язык изучают около 12 тысяч человек (по данным за 2018 год их было 11764).

Разумеется, речь идет лишь о тех, кто занимается на лицензированных курсах или с лицензированными преподавателями. Учитывая, что многие учат язык самостоятельно, по пособиям, а также пользуются услугами преподавателей через интернет-сервисы или берут частные уроки у носителей, не имеющих специализации по преподаванию японского языка как иностранного, реальное количество изучающих язык окажется больше.

Кроме того, по данным того же исследования, в России работают более 630 преподавателей японского языка и действуют более 160 высших учебных заведений и школ, в которых его изучают.

Сейчас в России самое большое число людей, изучающих японский среди всех стран Восточной Европы (японская статистика включает в этот регион также Закавказье и страны Средней Азии). На втором месте Польша (около 4500 студентов - по данным за 2018 год), Туркменистан (3250 студентов), Узбекистан (2400 студентов), Украина (примерно 2200 студентов), а замыкает список из 28 стран Черногория с 9 студентами и одним лицензированным преподавателем.

Japan Foundation отмечает, что в период с 2015 по 2018 год число изучающих японский в России выросло примерно на 30 процентов. Что интересно: в эти же годы произошло смягчение визового режима между двумя странами, увеличилось число авиарейсов, возросло число студенческих обменов. Самый большой их рост отмечен в Дальневосточном федеральном округе, особенно во Владивостоке и Хабаровске. Ситуацию с поездками, конечно, изменила пандемия, но с ее завершением количество туристов, несомненно, вновь вырастет, как и число желающих хоть немного говорить по-японски и понимать язык соседней страны.

Справка

В мире насчитывается около 4 миллионов человек, изучающих японский на курсах и с лицензированными преподавателями. По данным Japan Foundation за 2018 год, на первом месте Китай - там более миллиона студентов, затем Индонезия (709,4 тысячи), Южная Корея (531,5 тысячи), Австралия (405,1 тысячи), Вьетнам (174,5 тысячи).

В Европе на первом месте по числу студентов Франция (24,1 тысячи), в Африке - Кот-д'Ивуар (3,3 тысячи), в Северной Америке - США (166,9 тысячи), в Южной Америке - Бразилия (26,1 тысячи).

Пришлась по душе подчеркнутая вежливость

Российские телеведущие попытались понять Японию

Текст: Константин Волков

В середине января этого года на Первом канале вышел восьмисерийный документальный фильм Владимира Познера и Ивана Урганта "Обратная сторона кимоно", в котором двое известных телеведущих, путешествуя по далекой стране, пытались понять Японию и японцев. Фильм снят в 2019-м, потом шел его монтаж, но планы нарушила пандемия, и только через полтора года он вышел на экраны. Фильм получился изящным и красивым, каждая серия - отдельная новелла, написанная как бы в японском жанре "дзуйхицу" - свободной кисти, когда автор рассказывает о том, что видит, не сдерживая себя жесткими рамками.

Владимир Познер рассказал "РГ", что он понял о Японии, побывав там, и почему его не волнует, что говорят о фильме те, кому он не понравился.

Каждую серию фильма "Обратная сторона кимоно" вы заканчиваете словами, что Япония - непостижимая страна, а японцы - "совсем другие". Можете сформулировать, что вы поняли о Японии по итогам этой поездки?

Владимир Познер: Я узнал о Японии гораздо больше, чем знал до поездки, многое понял о японском характере - про внутреннее напряжение, которое возникает из-за разницы между тем, каким тебя хотят видеть окружающие и каким бы ты хотел бы быть на самом деле. Узнал, как японцы воспитывают детей, и как дети меняются с возрастом. Стала яснее роль самураев в определении поведения японцев вплоть до сегодняшнего дня. Бесконечное количество старых правил, которые абсолютно живы по сей день и касаются каждой мелочи. Вероятно, я гораздо лучше стал понимать японцев, хотя уверен, что до конца их никогда не постигну, тем более что без знания языка понимать другой народ вообще практически невозможно. А японского я не знаю и не буду знать, видимо. И все-таки японцы стали для меня более понятными. Но, конечно, они действительно другие. Вся Япония в какой-то степени - другая планета. Полагаю, тот факт, что они островитяне, причем островитяне, у которых не было контакта с миром в течение многих веков, - и есть ключ ко всему.

У вас перед приездом в Японию уже был план, что надо увидеть, или ориентировались на месте?

Владимир Познер: Конечно, я готовился перед поездкой, много читал о Японии. Если о других странах, о которых делал фильмы, я имел представление, то о Японии - практически нет.

Поэтому я открывал эту страну и этот народ одновременно со зрителем. Для меня съемки в Японии стали в значительно большей степени процессом обучения и понимания, чем в других странах, хотя в принципе все мои фильмы преследуют одну и ту же цель - раскрыть страну и ее народ. Однако сделать такой фильм - это дорогое удовольствие, и ехать наобум совершенно нереально. Я определил, как автор фильма, те вещи, на которые хотелось обратить внимание, выделил некоторые ключевые моменты, которые, как мне казалось, очень важны для понимания Японии. Также были предварительные договоренности с людьми, с которыми планировали беседовать. В Японии наспех ничего не делается, все готовится очень тщательно. Японцы вообще не любят неожиданностей. Все должно быть заранее подготовлено, обсуждено до мельчайших деталей. Поэтому мы ехали, уже имея очень хорошее представление о том, что мы будем снимать и с какими людьми говорить.

Многие объекты, которая японская сторона старается показывать иностранцам, у вас остались за кадром, например Фукусима. Почему?

Владимир Познер: Мы должны были рассчитывать время и деньги и определить для себя, какие темы являются наиважнейшими. Как мне показалось, авария на АЭС "Фукусима", конечно, знаковая, но она не дает ничего нового, дополнительного или неожиданного для понимания того, кто такие японцы. Поэтому мы даже и не просили о посещении пострадавшего региона, решили не затрагивать этот вопрос. Были вопросы политические, которые тоже не могли быть затронуты по разным причинам.

Вы смогли бы жить в Японии?

Владимир Познер: Безусловно, нет. Это слишком чужое. Хотя я знаю, что есть русские, которые там живут, и не только русские. Без знания языка я не смог бы там жить. И потом, я очень не люблю выделяться, предпочитаю сливаться с толпой, а там для иностранца, если он не из Азии, это совершенно нереально.

Что вы могли бы позаимствовать у японцев для себя?

Владимир Познер: Мне многое понравилось. Например, как они воспитывают маленьких детей. Пришлась по душе подчеркнутая вежливость, стремление не задеть честь другого человека, не унизить его. Точность еще. Если японец сказал, что будет там-то в такое-то время, то он там несомненно будет и в точно указанное время. Но есть и вещи, которые, наоборот, мне там не понравились. В частности, то, как принимается любое решение: идет снизу вверх, наверху принимается, потом опять опускается по этим ступенькам. И уже ничего изменить почти невозможно, а чтобы принять новое решение, надо опять начинать весь процесс. Еще очень сильная бюрократизация всего.

Вы читали критику вашего фильма после того, как он вышел? Многие российские поклонники Японии почему-то обиделись на ваше негативное отношение к японским комиксам-манга.

Владимир Познер: Критики не видел, но я высказал свое личное отношение к манга. У любого человека может быть свое отношение. Те люди, о которых вы говорите, может быть, поклонники этого жанра. Я же к комиксам вообще отношусь отрицательно, и к манга точно так же. Если мой подход кому-то не нравится - ну и на здоровье.

Критики также полагают, что вы встали на позицию "нихондзинрон" - теории об уникальности японцев.

Владимир Познер: Мне кажется, это придирки. У нас очень любят придираться ко всяким мелочам. Я действительно считаю, что вообще любая страна уникальна. И любой народ уникален. Он не похож ни на какой другой, он особенный. И да, я полагаю, что благодаря прежде всего своей истории японцы вообще не похожи ни на кого. Я могу сказать, что существует общее между французами, итальянцами и испанцами, потому что их языки происходят от одного корня, у них общая христианская культура и так далее. Но японцы в этом смысле исключительны. Они, конечно, получили буддизм из Китая, но развили его совершенно по-своему. Это опять-таки мое ощущение. Я никого не уговариваю. Но поскольку я делаю фильм, то и высказываю свое отношение и свое мнение.

В фильме вы и Иван Ургант часто ведете машину. Между тем для иностранца сесть за руль в Японии - целая проблема. Вы получили японские права?

Владимир Познер: Нет, не получали, но на время съемок нам позволили ездить без них.

И еще - в фильме вы посещаете знаменитый буддийский храм Рёан-дзи в Киото, где находится сад камней, в котором с любой точки видно только 14 камней из 15. Но там всегда толпы народу, а вы в саду одни. Как вам это удалось?

Владимир Познер: Нас пригласили прийти до времени открытия, чтобы можно было спокойно поснимать. И это не единственный случай, было и еще несколько эпизодов, когда мы приходили куда-то до открытия с той же целью.

Связь без прослушки

Более 1,7 тысяч цифровых портативных радиостанций шестого поколения Р-187-П1 "Азарт" (получивших в армии обозначение "Азарт-П1") переданы по гособоронзаказу в войска Южного военного округа. Отличаются они тем, что их невозможно запеленговать, прослушать или заглушить

Об этих радиостанциях стоит рассказать более подробно. Со связью в отечественных Вооруженных силах, что в советские времена, что относительно недавно было, мягко говоря, не очень. Когда Советская армия участвовал в войне в Афганистане, оказалось, что враги-душманы имеют гораздо более качественные портативные радиостанции, чем мы. Проблемы со связью постоянно возникали и в период проведения длительной антитеррористической операции на Северном Кавказе. И даже во время "Принуждения к миру" в 2008 году. Казалось, так будет всегда.

Однако около 10 лет назад специалистам Научно-производственного объединения "Ангстрем" удалось спроектировать и запустить в производство портативную радиостанцию Р-187-П1 "Азарт", подобных которой у нас еще не было. В войсках ее оценили сразу и очень высоко.

Еще более удивительно то, что "Азартом" заинтересовались за рубежом. У СССР и России покупали и покупают много различного оружия и военной техники, за исключением средств связи.

В рамках Международной военно-технической выставки IDEX-2017 "Рособоронэкспорт" организовал презентацию под названием "Организация связи на основе радиостанций нового поколения". В центре той презентации был именно экспортный вариант радиостанции Р-187-П1Е "Азарт". Успех оказался несомненным. Представители вооруженных сил многих стран заинтересовались российской новинкой. А вскоре были заключены первые экспортные контракты.

Что же особенного в этой радиостанции?

Р-187-П1 "Азарт" относится к классу программно-определяемых радиостанций (SDR). Внедренные ноу-хау позволяют организовать подсистему радиосвязи тактического звена управления и обеспечить помехозащищенный обмен информацией в любых условиях, в том числе при радиоэлектронном противодействии противника.

Уникальным программно-техническим решением новой российской радиостанции является режим псевдослучайной перестройки рабочей частоты со скоростью до 20000 скачков в секунду. В этом режиме исключается любая возможность технического подавления связи или перехвата/пеленгации сигнала, что обеспечивает высокую защищенность передаваемой информации и устойчивость системы связи. То есть, разговоры по "Азарту" невозможно ни запеленговать, ни прослушать, ни заглушить.

Применяемая в радиостанции SDR-платформа позволяет гарантировать возможность организации радиосвязи с радиостанциями различных поколений, работающими с разными протоколами и диапазонами частот. В текущем парке вооруженных сил более 60 видов различных цифровых и аналоговых радиосредств, которые не способны взаимодействовать друг с другом без определенных проблем. Радиостанция "Азарт" единственная из российских радиосредств совместима с радиосредствами всех типов и поколений, используемых в войсках.

В радиостанции реализована одновременная поддержка спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS с возможностью определения координат местоположения абонента и обмена данными в автоматическом или ручном режиме. Использование радиостанции в режиме ретранслятора позволяет многократно увеличить дальность связи. А при использовании возимой радиостанции унифицированного ряда "Азарт" возможно создание комплексной системы связи тактического подразделения с дальностью радиообмена не менее 500 км.

В настоящее время имеется 10 вариантов исполнения радиостанции, одним из которых является экспортный вариант, в приобретении которого сегодня, как выяснилось, заинтересовано более 30 стран.

Это оказалось для кого-то шоком. Такого не может быть, потому, что не может быть никогда. Ну не в состоянии Россия разрабатывать и тем более производить радиостанции, которые по своим возможностям - одни из лучших в мире. И в СМИ вбросили абсолютно бредовую информацию. Будто бы производители "Азарта" закупают радиостанции не очень высокого качества в Китае, вкладывают их в свою оболочку и поставляют в Российскую армию, а также продают за рубеж. Вот этого как раз не может быть в принципе. Китайские радиостанции хорошо известны в мире. Поэтому никто не станет покупать фактический контрафакт.

А в Российскую армию подобную поделку поставлять очень рискованно, так как обман в любом случае вскроется. Между тем, Вооруженные силы закупают "Азарт" все более активно. Интересно, что с 2016 года техническое обеспечение связи при проведении Парадов Победы осуществляется только при помощи "Азартов". И самый свежий факт. На учениях "Умка-21" настоящей сенсацией стало одновременное всплытие трех атомных подводных лодок, взломавших лед. Так вот, главком ВМФ адмирал Николай Евменов принимал доклад об удачном всплытии по радиостанции Р-187-П1. Это показали крупным планом все новостные телеканалы России, что в свою очередь перечеркивает все фэйковые новости о недееспособности отечественной радиопромышленности.

Сергей Птичкин

За ценой постоим

Открылись Королёвские чтения

Текст: Александр Емельяненков

В составе нашей орбитальной группировки сейчас более 150 аппаратов - гражданских и военных. 45 космических пусков в год - для России не предел. А на какой ракете лететь на Луну, будут решать "исходя из финансов".

Эти и другие важные заявления прозвучали в Москве на открытии XLV Академических чтений по космонавтике, которые посвящены памяти Сергея Королева и других пионеров освоения космоса. Королевские чтения, как их для краткости называют, проходят по обыкновению в январе - перед днем рождения Главного конструктора. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие сдвинули, а формат изменили на преимущественно дистанционный.

Но открытие и первое пленарное заседание решили-таки провести в очном режиме и в уже знакомых помещениях МГТУ имени Баумана. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, приветствуя собравшихся и тех участников чтений, которые были на связи дистанционно, воодушевил всех заявлением, что 45 космических пусков ракет среднего и тяжелого классов в течение года - для России не предел. Но при этом важно добиться, чтобы такие старты проходили без аварий и ЧП.

В этом смысле 2019 и 2020 годы, по словам Рогозина, "закончили безаварийно" - такого у нас в космонавтике не было с 1993 года. "И я постараюсь сделать все, и мои коллеги постараются сделать все, чтобы эту тенденцию, безаварийную четкую работу, сохранить в будущем, - заверил он участников Королевских чтений. - Хотя это очень сложно".

Как посчитали коллеги в РИА Новости, с октября 2018 года Россия провела подряд 56 безаварийных космических пусков. А рекорд в современной российской истории был установлен в 1992-1993 годах - 58 последовательных успешных пусков.

По количеству пусков гендиректор "Роскосмоса" провел сравнительную аналогию с Китаем. Там в последнее время запускают много легких ракет и за счет этого опережают Россию в общем зачете. И у России помимо широко известных ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б", тяжелых ракет "Протон-М" и "Ангара-А5" есть несколько легких ракет. Но они используются редко: с 2013 года было несколько стартов ракет-носителей "Союз-2.1в", а легкую "Ангару-А1.2" запустили лишь один раз.

Всем понятно, что ракеты не могут летать пустыми. Но заказы на полезную нагрузку сами собой не приходят. И тут, по словам главы "Роскосмоса", есть над чем работать. На 2021 год, сообщил Дмитрий Рогозин, Россия планирует 29 пусков космических ракет-носителей. В минувшем году, для сравнения, состоялось 17 космических пусков ракет и семь пусков баллистических ракет.

А пока российская орбитальная группировка, как следует из вчерашнего выступления замгендиректора ЦНИИмаша Виктора Хартова, включает примерно 154 гражданских и военных космических аппарата. Они используются для связи, навигации, дистанционного зондирования Земли, вещания и ретрансляции. Всего один тяжелый аппарат для фундаментальных космических исследований, 13 малых и экспериментальных спутников.

За 2020 год российская орбитальная группировка даже несколько сократилась, отмечают связанные с этой областью эксперты. По их данным, в конце 2019 года на орбите находилось 163 российских космических аппарата.

Глава "Роскосмоса" связал такие и подобные вопросы не в последнюю очередь с финансированием. Касаясь, в частности, Лунной программы, он заявил, что выбор ракеты для полета к спутнику Земли - "Енисей" или "Ангара-А5В" - будет продиктован не только и даже не столько их техническими характеристиками и возможностями, а причинами финансово-экономического характера. Попросту говоря - ценой вопроса. "Потому что такого доступа к бюджету, который был в советской космонавтике, у нас нет", - дал прямо понять Дмитрий Рогозин.

Из кожи вон лезет

Нормы содержания мышьяка в российской рыбе могут пересмотреть

Текст: Татьяна Карабут

России нужно менять нормы содержания мышьяка в рыбе. Из-за действующих россияне рискуют здоровьем, а предприятия - бизнесом. В рыбе может оказаться в разы больше токсичного неорганического мышьяка. И это по существующим нормам будет абсолютно законно.

В рыбе и морепродуктах мышьяк содержится часто в органических соединениях, которые считаются либо нетоксичными, либо малотоксичным, в отличие от неорганических, напомнил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Но на момент утверждения техрегламента в 2011 году не было технических возможностей отделять одно от другого и было решено взять за основу советский ГОСТ, по которому нужно определять в рыбе общий мышьяк. Его содержание не должно превышать 5 мг на кг продукции.

По словам Соколова, в отличие от России во многих странах вовсе нет норм по содержанию мышьяка - например, в Японии или Южной Корее, где потребляется большое количество рыбы, а у населения продолжительность жизни выше, чем в России. Во многих странах считают только токсичный неорганический. А, например, в США нормы допускают содержание гораздо большего количества мышьяка. В Китае установили жесткие нормативы, но только по неорганическому мышьяку. И это наиболее правильное решение, считает Соколов.

От существующих в России норм, по словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константина Долгова, ежегодно внутренний рынок и экспортеры из-за неправильного определения мышьяка теряют до 160 тысяч тонн рыбной продукции. Целые промыслы - глубоководные рыбы, крабы, водоросли - оказались недоступными для россиян, утверждает Соколов. Анализы показывают превышение допустимых норм, но зачастую это безвредный органический мышьяк. И наоборот: если где-то, допустим, произойдет техногенная катастрофа, уровень мышьяка в рыбе может оказаться на уровне 3 мг на кг. Такая продукция спокойно может поставляться на российский рынок. Но в Китае ее однозначно забракуют: там предельное содержание неорганического мышьяка не должно превышать 0,1 мг на кг, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.

Российские рыбаки фактически "играют в рулетку", выходя на промысел, считает Панин. На борту нет возможности проводить анализы. Только на берегу можно узнать о превышении норм по общему мышьяку. Тогда вся продукция должна быть утилизирована. А это огромные убытки.

Росрыболовство, Совет Федерации, Россельхознадзор, отраслевые эксперты предлагают пересмотреть в техрегламенте норму содержания мышьяка в рыбе: считать только неорганический мышьяк и для него установить более жесткие нормы. Такие рекомендации в феврале этого года были направлены в правительство по итогам совещания в Совете Федерации.

В каждой стране сегодня действуют свои нормы содержания неорганического мышьяка в рыбе. Но сейчас недостаточно исследований, насколько мышьяк из органических соединений может переходить в другие, опасные для здоровья людей формы, обращает внимание представитель Всемирной организации здоровья Мелита Вуйнович. Поэтому изменения норм требуют тщательной оценки всех рисков для здоровья человека.

С морем пополам

Импортные товары могут подорожать из-за перебоев с грузовыми контейнерами

Товары, поступающие в Россию морем из Китая и Юго-Восточной Азии, подорожают из-за дефицита грузовых контейнеров. Об этом рассказали "Российской газете" в логистическом альянсе ACEX. Стоимость морской доставки выросла в четыре-пять раз по сравнению с первой половиной 2020 года, что неизбежно скажется на конечной стоимости продукции.

"Это очень большой список - от продуктов питания, товаров народного потребления и одежды до сырья и материалов, которые используют почти все крупные предприятия, завязанные на импортные поставки", - говорит Денис Бобраков, руководитель АСЕХ в Новороссийске.

Сильнее всего ситуация с контейнерами ударит по товарам, которые имеют минимальную локализацию. К примеру, Россия вряд ли столкнется с такой деликатной проблемой, как дефицит туалетной бумаги, так как ее производство сосредоточено на территории страны. Однако цена на нее может вырасти, из-за того что подорожание доставки тянет вверх цены на целлюлозу, из которой она изготавливается. Также контейнерный кризис в меньшей степени ударит по рынку крупной бытовой техники и в большей - по мелкой, она чаще поставляется уже готовой из стран Азии.

Сильнее всего подорожание доставки отразится на рынке одежды, обуви и аксессуаров. "Компании сегмента fashion пытались удержать цены, используя различные маркетинговые акции и рассчитывая на стоки в России", - отмечает Александр Галкин, коммерческий директор NAWINIA. Однако избежать повышения розничных цен им не удастся.

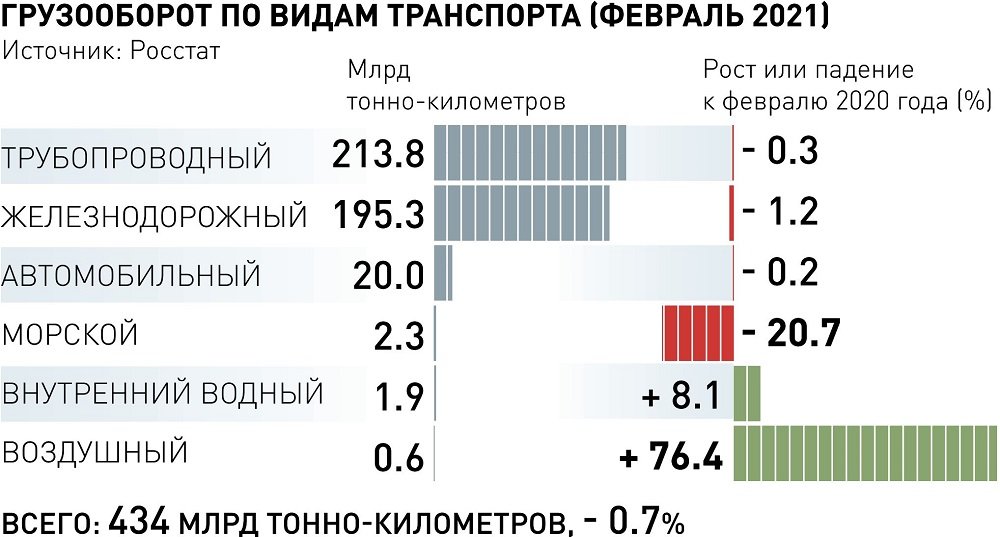

Данные российского грузооборота подтверждают сложную ситуацию с морскими перевозками. По данным Росстата, объемы доставки товаров морем в феврале 2021 года упали на 20,7% в сравнении с февралем прошлого года. Можно было бы сослаться на сложный год. Но ни один вид транспорта не потерял таких объемов, а грузоперевозки авиацией даже прибавили 76,4%.

Грузовой дисбаланс образовался еще осенью на другом конце планеты. У многих участников рынка были надежды, что проблема с контейнерами временная и к весне 2021 года исчезнет. Однако все вышло наоборот. Кризис затронул весь мир, в том числе поставку товаров на российский рынок.

Эксперты отмечают, что в целом морских контейнеров достаточно, но они оказались не там, где нужны. "С осени прошлого года в Китае начался сильный дефицит порожних контейнеров", - отмечает Бобраков. Это произошло из-за того, что быстро оправившийся после кризиса Китай возобновил поставки грузов в другие страны. "Контейнеры было нечем загружать на экспорт из США, Европы, Австралии в Китай и ЮВА. А порожние контейнеры возвращать невыгодно. Они стали скапливаться в портах прибытия, замедляя их работу и увеличивая общий дефицит контейнеров", - рассказывает Евгений Апасов, руководитель компании SLS Agency.

Частично в обострении грузового кризиса виноваты импортеры, которые еще больше усугубляют проблему. "Многие крупные импортеры начали заказывать грузы больше обычного, чтоб успеть до сильного повышения ставок, и тем самым спровоцировали ажиотаж и более скорый рост стоимости фрахта", - говорит Бобраков. В результате только с осени цена доставки выросла на 50-60%, а в сравнении с первой половиной 2020 года - в четыре-пять раз.

Ситуация в Суэцком канале, где сел на мель контейнеровоз и парализовал движение на несколько дней, только усугубила проблему. Это провело к еще большему сбою в цепочках поставок товаров. "Думаю, ощутимого изменения на рынке морских контейнерных перевозок ждать ранее конца лета не придется", - констатирует Галкин. Однако снижение ажиотажа вокруг морских грузоперевозок среди импортеров способно немного урегулировать ситуацию. Так как никто из них пока не сообщал, что столкнулся с реальной нехваткой контейнеров под свои грузы.

Текст: Ирина Жандарова

Какова химия - такова и жизнь

Почему стратегически важные для страны разработки остаются в колбе

Текст: Юрий Медведев

От 80 до100 процентов катализаторов, полимеров, субстанций для производства лекарств, реактивы для исследований и многое другое мы закупаем за границей. Ведущие страны вкладывают в химический комплекс сотни миллиардов долларов, Россия только 54 миллиарда. Об этом "РГ" беседует с академиком - секретарем Отделения химии и наук о материалах РАН Михаилом Егоровым.

В 60-е годы знаменитый лозунг Ленина "коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны" был дополнен химизацией. И тогда химия стала наше все. А сегодня на первое место вышли "цифра", генетика, искусственный интеллект, персонифицированная медицина и другие фавориты. Словом, времена химии в прошлом...

Михаил Егоров: Могу напомнить цитату министра Л.А. Костандова "какова химия - такова и жизнь". Именно он предложил и реализовал программу химизации СССР, тогда было построено более 400 заводов. Мы ни от кого не зависели. Химия как локомотив увлекла за собой смежников. Ведь одно рабочее место здесь создает 8 в других областях экономики.

А сегодня ситуация кардинально иная. Например, от 80 до100 процентов катализаторов, которые используются почти во всех химических производствах, большая часть полимеров, фармацевтические субстанции, реактивы для научных исследований и многое другое мы закупаем за границей. Этот список нашей зависимости можно долго продолжать, легче сказать, что мы не закупаем. А ведь это вопрос национальной безопасности.

Сегодня многие специалисты, говоря о ситуации в своей сфере, ссылаются на национальную безопасность. Звучит почти как мантра. Но деньги нужны всем. Государство должно выбирать, определиться с приоритетами. И в Стратегии научно-технологического развития страны они названы, в частности цифровизация, охрана окружающей среды, энергоэффективность и энергосбережение, науки о жизни, новые материалы, персонифицированная медицина. Но вот химии нет.

Михаил Егоров: Давайте внимательно присмотримся к этим приоритетам. Что такое цифровизация? Это прежде всего компьютеры, различные датчики, сенсоры, а значит микроэлектроника. Может, вы удивитесь, но она почти на 100 процентов зависит от химии. Например, промышленность полупроводниковых материалов для микросхем напрямую зависит от современных технологий получения высокочистых веществ. В стране острейшая проблема с отечественными компонентами для микроэлектроники, от чего страдают практически все отрасли - от приборостроения до авиационной и космической техники. О создании собственной микроэлектроники мирового уровня говорят много лет, но дальше дело не идет. Считали, что купим, но теперь ясно, что не получится. Придется делать самим, но это невозможно без химии высоких технологий.

Еще один приоритет - переход к экологически чистой ресурсосберегающей энергетике. А это новые виды топлива и, если речь идет о водородной энергетике, - то и безопасные методы его хранения, создание новых источников, в том числе топливных элементов, это новые методы очистки дымовых газов, максимальное уменьшение эмиссии углекислого газа и т. д. Что касается экологической безопасности, защиты окружающей среды, то здесь роль химии просто очевидна. Ведь сами химические производства, прежде всего старые, являются одним из главных загрязнителей. Поэтому мир переходит на "зеленую химию", строятся заводы на новых технологиях, использующих принцип замкнутого цикла, которые вообще не дают вредных отходов. А можно ли себе представить без химии получение новых материалов, включая "умные" и "иерархические", материалы для нанотехнологий, создание новых лекарств, реагенты для исследований области биологии и генетики?

Кстати, на встречах молодых ученых с президентом страны на его вопрос, какие у вас проблемы, они больше всего говорили как раз о реагентах, которые приходится закупать за границей. А исследования в области биологии и генетики являются важнейшими для реализации многих приоритетов.

Михаил Егоров: Совершенно верно. Поэтому академия считает, что нам будет трудно достичь намеченных целей, если химия, пользуясь вашей терминологией, останется в тени.

То есть химия это сквозная или системообразующая отрасль всей экономики. Говоря образно, она как кровеносная система пронизывает весь организм экономики. Когда-то наша химическая промышленность была среди мировых лидеров, а что сейчас?

Михаил Егоров: Приведу лишь несколько цифр. Абсолютным лидером в химической промышленности сегодня является Китай. Объем производства химической продукции в Китае в 2018 г. составил 1198 млрд долларов. Аналогичный показатель в США - 530 млрд долларов, Бельгии и Испании - 65 млрд, в России - 54 млрд. При этом Китай с 2008 года увеличил инвестиции в химию почти в 3 раза, а США в 2 раза. Доля химического комплекса в ВВП России составляет 1,1%, а к 2030 году планируется ее рост до 2 процентов. В Китае эта доля уже сейчас составляет 8,9%, в Японии - 8,2%, в Германии - 6,9%, в США - 6,1%.

Если учесть, что химия является сквозной отраслью, то эти сухие цифры, возможно, объясняют нашу зависимость от импорта не только в ней, но и во многих сферах экономики?

Михаил Егоров: Потому мы и утверждаем, что ситуация перезрела. Нужна программа развития химии и всего химического комплекса. Новая программа химизации. Она должна стать приоритетом, тогда сможем стимулировать развитие и других отраслей, как это было во времена СССР. Пока еще есть возможность все поправить, но тянуть дальше нельзя. Об этом мы готовим обращение в разные инстанции, и прежде всего - в Совет безопасности.

Вообще ситуация довольно парадоксальная. Наша химическая наука, несмотря на все кризисы и реформы, остается одной из лучших в мире, входит в пятерку ведущих, а химическая промышленность в глубоком арьергарде. Говорят, что на науку у нашего бизнеса нет спроса, но не да такой же степени. За границей фирмы гоняются за инновациями, а у нас даже разработки мирового уровня никого не интересуют. Это наш особый путь?

Михаил Егоров: Химия требует очень больших вложений. Понятно, что бизнес не хочет рисковать, вкладывать деньги в "колбу", ему нужны отработанные технологии. Чем когда-то занимались прикладные институты, которые доводили до "пилотов" практически важные, инновационные результаты, полученные в академических институтах и вузах. Прикладную науку разрушили, поэтому все разработки так и остаются в "колбах". Вот и весь парадокс.

Что же делать? Возрождать прикладные институты? Но это огромные затраты и многие годы. Заставить РАН заниматься технологиями? Кстати, лет 15 назад предлагали вокруг институтов РАН создать инновационный пояс, но затея, к сожалению, ничем не закончилась.

Михаил Егоров: Это практически нереально. Конечно, в РАН есть несколько крупных институтов с современной производственной базой, но подавляющему большинству "пилоты" не под силу. Такие современные производства на колене никто не сделает.

Президент РАН Александр Сергеев на заседании президиума РАН заявил, что бизнес живет по своим законам. Его нельзя заставить внедрять отечественные разработки, тем более что наука не может ему предъявить обкатанные технологии. Значит выход единственный - покупать?

Михаил Егоров: Начинать надо с полной инвентаризации того, что происходит в отрасли, куда прежде всего надо направить средства, где провалы, которые мешают ее развитию. Например, крайне сложная, местами критическая ситуация сложилась в области малотоннажной химии. Здесь мы почти полностью зависим от импорта. Если нам отрежут продукты малотоннажки, остановятся многие производства.

Вы спрашиваете, что делать? Закупать или делать самим? Сегодня выбор нам диктует сама жизнь, нынешние реалии. В нескольких крупных фирмах уже появились свои исследовательские центры, но это капля в море. Чтобы кардинально изменить ситуацию, нужна национальная программа развития химической отрасли. Учитывая нашу специфику с прикладными институтами, надо создавать кластеры науки и бизнеса с активным участием государства. Без этого вряд ли что-то получится, так как химия требует очень больших вложений. Кроме того, обязательно в этой программе должны участвовать вузы. Ведь у нас почти исчезли институты, которые готовили химиков-технологов. Сейчас все стали университетами с многопрофильным образованием, где подготовке высококлассных инженеров, мягко говоря, уделяется мало внимания. Большая проблема - подготовка рабочих высшей квалификации для химической промышленности, которых раньше обучали в специализированных учреждениях среднего образования. Сейчас это во многом утеряно. И здесь для решения создавшейся проблемы тоже крайне важна роль государства.

.jpg)

ОЭЗ "Липецк" признана лучшей промышленной площадкой

ОЭЗ "Липецк" стала победителем в номинации "Лучшая промышленная площадка" премии "Russian Business Guide. Люди Года", сообщил глава региона Игорь Артамонов.

По его словам, на данный момент в ОЭЗ "Липецк" зарегистрированы 66 компаний резидентов из 16 стран мира (Япония, Италия, Бельгия, Германия, Австрия, США, Китай, Израиль, Швейцария, Нидерланды, Украина, Республика Корея, Польша, Сингапур, Франция, Россия). Созданы 4,7 тысяч рабочих мест.

Артамонов отметил, что учредителем премии является международный журнал Russian Business Guide, призванный содействовать развитию делового партнерства, продвижению имиджа России за рубежом, показывая инвестиционные возможности регионов России.

"Особая экономическая зона "Липецк" сегодня опережает многие другие подобные площадки страны, занимая лидирующие строчки в инвестиционных рейтингах. Открывая инновационные предприятия на территории региона, продукция которых будет востребована на российском рынке, мы решаем сегодня главные для нас задачи, в числе которых социально-экономическое развитие области, повышение качества и уровня жизни людей, рост их благосостояния", – сказал Артамонов.

Приграничный Суйфэньхэ готов вернуть доэпидемический уровень грузопотока

Китай заинтересован в скорейшем восстановлении грузового сообщения с Россией в нормальном объеме.

Об этом говорилось во время состоявшейся 28-30 марта рабочей поездки торгового представителя России в Китае Алексея Дахновского в провинцию Хэйлунцзян.

Основной задачей поездки было обсуждение текущего состояния и перспектив торгово-экономического сотрудничества региона с Россией, в том числе в условиях негативных последствий пандемии коронавируса и ограничений, введенных на российско-китайских пунктах пропуска.

Мэр города Суйфэньхэ Ван Юнпин на переговорах с Дахновским сообщил, что в настоящее время через автомобильный пункт пропуска Пограничный-Суйфэньхэ проходят в среднем 48 единиц транспорта в сутки, а в отдельные дни – 60 автомобилей в сутки, что уже соответствуют доэпидемическому уровню. На железнодорожном пункте Гродеково-Суйфэньхэ китайская сторона готова пропускать до 14 составов в каждую из сторон (всего 28 составов).

По итогам встреч российская и китайская стороны договорились поддерживать рабочие контакты для оперативного решения возникающих вопросов текущего взаимодействия.

Контрейлер выбрал маршрут

Первая контрейлерная отправка состоялась на Дальневосточной дороге. 29 марта со станции Угольная в составе контейнерного поезда назначением на станцию Силикатная Московской дороги отправилась платформа, на которой был закреплён полуприцеп с запчастями для грузовых и легковых автомобилей.

Перевозка организована Центром продажи услуг Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания как сервис, входящий в услугу «Грузовой экспресс».

Новый сервис позволит оптимизировать издержки клиента ОАО «РЖД». Уменьшится пробег автомобиля, сократятся расходы на топливо, транспортная компания сможет отказаться от переработок водителей и существенно выиграет по времени доставки – в среднем 3500 км груз должен пройти за 3,5 суток (доставка на такое расстояние автомобильным транспортом занимает не менее 11 суток).

Разработкой проекта по организации контрейлерных перевозок (перевозка вагонами гружёных автопоездов с различными видами экспортного или импортного груза внутри кузова или прицепа автомобиля) Дальневосточный ТЦФТО занялся в 2017 году. Уже тогда клиенты интересовались новым форматом доставки грузов. Для организации пробной перевозки автопоезда (тягач плюс полуприцеп) планировалось использовать специализированные платформы в собственности АО «ФГК» моделей 13-9961 и 13-5205.

– Но тогда одним из сдерживающих факторов при планировании перевозки стало габаритное ограничение по участку Транссибирской магистрали на Забайкальской дороге на перегоне Ульручьи – Ковали («Керакский» тоннель), которое не позволило обеспечить безопасный пропуск этих контрейлеров, – отмечает начальник отдела Центра продажи услуг Дальневосточного ТЦФТО Евгений Черин. – А АО «ФГК» на дальневосточном полигоне не располагало специализированным подвижным составом – платформами колодцевого типа, обеспечивающими перевозку контрейлеров в пределах габарита погрузки.

Анализ перевозки грузов показал заинтересованность клиентов в перевозке грузов на расстояния свыше 3000 км. Поэтому специалисты Центра продажи услуг продолжили работу по развитию и внедрению сервиса. В качестве перспективных направлений рассматривались центр России и Китай (Гродеково – Суйфэньхэ).

– Центр продажи услуг проанализировал рынок собственников подвижного состава именно в сегменте контрейлерных перевозок. Мы начали сотрудничать с компанией АО «Первый федеральный контрейлерный оператор «Экспресс», – говорит Евгений Черин. – Эта компания использует платформу колодцевого типа модели 13-6987. При этом проверять маршрут не надо – услуга «Грузовой экспресс» подразумевает доставку груза по расписанию с согласованным временем отправления и прибытия на станцию назначения.

При организации контрейлерных перевозок площадки грузовых дворов станций, на которых происходит погрузка-выгрузка контрейлерных вагонов, должны быть открыты по параграфу «К» (приём и выдача грузов, перевозимых контрейлерными отправками) и оснащены соответствующей инфраструктурой и погрузочно-разгрузочным оборудованием. Сегодня этим требованиям соответствуют станции Угольная, Уссурийск, Гайдамак, грузовые дворы которых оборудованы частными терминалами, снабжёнными контейнерными перегружателями – ричстакерами со специализированными насадками для погрузочно-разгрузочных работ.

Первым контрейлерным рейсом, организованным на Дальневосточной дороге, в Москву будут доставлены различные запасные части для грузовых и легковых автомобилей, произведённые в Китае.

В настоящее время центр продажи услуг Дальневосточного ТЦФТО проводит работу с такими транспортными компаниями, как ООО «Деловые линии» и ООО «Первая экспедиторская компания». Это одни из крупнейших компаний, специализирующихся на доставке сборных грузов автомобильным транспортом по Российской Федерации. Первая экспедиторская компания планирует организовать тестовую контрейлерную перевозку в апреле-мае.

Татьяна Щербаченко

Рекордный транзит

В ОАО «РЖД» фиксируют рост объёмов перевозок по Новому шёлковому пути

Транзитные контейнерные перевозки по сети ОАО «РЖД» в марте выросли на 55% к уровню прошлого года. Наибольший рост – на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – зафиксирован по направлению Китай – Европа – Китай. По мнению операторов, в ближайшие месяцы объёмы транзита будут увеличиваться, в том числе из-за коллапса на Суэцком канале.

Как сообщил вчера на оперативном совещании заместитель генерального директора – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) ОАО «РЖД» Алексей Шило, в марте достигнут рекордный показатель по транзитным перевозкам – более 90 тыс. тонн в сутки.

Более чем в полтора раза к уровню прошлого года увеличился транзит контейнеров.

«Транзитные перевозки растут по всем номенклатурным группам, за исключением зерна из Казахстана – у них был неурожай в 2020 году», – рассказал Алексей Шило.

По данным ЦФТО, значительно выросли объёмы транзитных контейнерных перевозок по Новому шёлковому пути: рост в марте составил более 70%. Причём, как уточнил Алексей Шило, увеличился транзит не только через территорию Казахстана, но и через Монголию в шесть раз. Также отмечен двукратный рост транзита к уровню прошлого года по направлению Китай – Беларусь – Китай.

На горизонте двух-трёх месяцев транзитные перевозки, по прогнозам ЦФТО, могут ещё подрасти из-за ситуации, сложившейся на Суэцком канале. Напомним, что 23 марта движение там было заблокировано севшим на мель контейнеровозом, который следовал из Китая в Роттердам. «Обездвиженными» оказались более 450 судов. Только вчера утром канал удалось разблокировать, навигация возобновилась около 21.00 мск., однако последствия этого инцидента ещё будут сказываться. Следствием этого, в частности, станет рост арендной ставки на фрахт судов. По данным аналитиков, стоимость аренды судов по маршруту Ближний Восток – Азия и обратно за последнюю неделю уже выросла на 47%.

В ОАО «РЖД» считают, что такая ситуация будет способствовать переориентации части грузовых потоков на железную дорогу. При этом эффект будет отложенным – не ранее середины апреля. «Мы видим сегодня рост количества заявок, но по факту эти перевозки начнутся только в середине апреля – в мае. Соответственно, к ним необходимо будет готовиться. Число спотовых заявок на перевозку из Китая в Москву и Санкт-Петербург по железной дороге увеличилось на 10%», – рассказал на оперативном совещании Алексей Шило.

Железнодорожные операторы также прогнозируют дальнейший рост спроса на грузоперевозки по маршруту Китай – Европа – Китай. По мнению опрошенных «Гудком» экспертов, коллапс на Суэцком канале станет дополнительным аргументом в пользу транзита по железной дороге.

«Ситуация с контейнеровозом Ever Given продемонстрировала, что у морских перевозок высок уровень ненадёжности. Поэтому китайские компании всё чаще обращают внимание на железную дорогу, поскольку основные преимущества, такие как скорость, цена и надёжность, в сложившейся ситуации именно у железнодорожных перевозок», – считает руководитель пресс-службы компании «РЖД Логистика» Евгения Фисенко.

По словам исполнительного директора Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок Сергея Авсейкова, Китай, видя существующие проблемы и риски, старается сбалансировать потоки и минимизировать свои риски по перевозке, поэтому заинтересован в развитии альтернатив. «Ситуация на Суэцком канале уже сказалась на росте спроса на транзит через Россию, но надо оценивать её как форс-мажор и просто дополнительный аргумент для участников в развитии сухопутных маршрутов», – считает он.

Как полагают операторы, главный фактор, который будет способствовать дальнейшему росту транзитных железнодорожных перевозок, – их стабильность. Как отметил заместитель директора Департамента по работе с клиентами – руководитель направления «Клиентский сервис» ОТЛК ЕРА Сергей Зверков, железнодорожные перевозки за счёт своей гибкости оказались наименее восприимчивы к ограничениям, показав надёжность в самые трудные периоды. При этом по скорости доставки они являются полноценной альтернативой другим видам транспорта.

«Средняя скорость доставки контейнеров на основных направлениях составляет в среднем 1000–1100 км в сутки с учётом прохождения всех границ по колее 1520 мм. Это гораздо выше, чем у морского транспорта, выше, чем у автотранспорта, и сопоставимо с авиацией – с учётом первой и последней мили, всех операций по обработке контейнеров на терминалах. Общее транзитное время следования контейнерного поезда из Китая в Европу составляет порядка 12–14 суток», – подчёркивает Сергей Зверков.

Объёмы перевозок в сервисах ОТЛК ЕРА, следующих по маршруту Китай – Европа – Китай в составе ускоренных контейнерных поездов транзитом по территориям Казахстана, России и Белоруссии, демонстрируют кратный рост с апреля прошлого года. Для минимизации нагрузок на приграничную инфраструктуру на фоне роста компания диверсифицировала маршруты – были задействованы дополнительно к традиционным новые пограничные переходы Мамоново/Бранево, портовые станции Калининградской железной дороги, Горынь/Удрицк.

Операторы отмечают, что в целом готовы к увеличению объёмов транзитных перевозок. Однако, по мнению Сергея Авсейкова, для сохранения роста транзита контейнеров через Россию по направлению Восток – Запад нужно выполнить несколько условий: обеспечить прогнозируемый тариф, стабильный «зелёный» коридор для контейнерных поездов по Восточному полигону, отлаженные операции по пропуску поездов через границы.