Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Палата выставила счет

Эффективность закупочной деятельности необходимо повышать

Текст: Юлия Квитко

Сложившаяся практика государственных и корпоративных закупок пока не позволяет в полной мере раскрыть весь возможный потенциал контрактной системы. Проверки Счетной палаты выявили ряд системных нарушений в сфере госзакупок в строительной, транспортной отраслях, в сфере здравоохранения, регионального развития и других. Аудиторы СП предложили ряд решений, направленных на повышение эффективности дальнейшей работы в области закупочной деятельности со стороны государства.

О существенном влиянии государства на совокупный спрос продукции отраслей российской экономики свидетельствует общий объем контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ - двух законов, по которым проводят закупки бюджетные организации и компании с госучастием. В 2019 году он составил 31,6 триллиона рублей, или почти 29 процентов ВВП. Однако, согласно мониторингу Счетной палаты, система госзакупок в значительной степени характеризуется преобладанием неконкурентных способов закупок (около 70 процентов), неизменным уровнем конкуренции (около трех заявок на лот) и недоверием участников рынка.

При этом достичь регулирования всего "жизненного" цикла закупок так и не удалось, а сама контрактная система ограничилась функциями в рамках закупочных процедур. Что, признают в СП, не сильно отличается от ситуации, которая существовала до 2014 года, когда закупки осуществлялись на основе ФЗ-94.

Неисполнение договорных обязательств в рамках закупочной деятельности отмечается не только в отраслевом разрезе, но и на уровне регионов. Так, в контексте тяжелой эпидемической ситуации остро встал вопрос лекарственного обеспечения государственных организаций здравоохранения. Как выявил мониторинг СП, на начало 2021 года отмечался дефицит ряда лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом. В 2020 году перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, входящих в территориальные программы, не соответствуют по количеству и наименованию медикаментов перечню ЖНВЛП, утвержденному на федеральном уровне. Так, например, из препаратов 735 международных наименований в программах ряда субъектов отсутствовало более 400.

Еще одна зона контроля аудиторов СП в сфере госзакупок - транспортная отрасль как крупнейший распорядитель бюджетных средств. По данным СП, на 1 января 2020 года здесь объем незавершенного строительства и объем средств на разработку невостребованной проектной документации составил 18 миллиардов рублей. Примером срыва сроков строительства и роста затрат стал первый пусковой комплекс ЦКАД. Его должны были сдать еще в 2018 году, но работы ведутся до сих пор, при этом их стоимость увеличилась на 4 миллиарда рублей.

Опасения аудиторов СП связаны и с другими проектами в сфере дорожного строительства. Так, зафиксированы риски несоответствия критериям должного качества к 2024 году ряда участков автодорог, входящих в международный транспортный маршрут Европа - Западный Китай. "Ведомственной целевой программой предусмотрены дорожные работы на отдельных участках маршрута для доведения их расчетной нагрузки до 11,5 тонны на ось, которые окончательно планируется завершить только к 2030 году. Таким образом, при вводе в эксплуатацию М-12 в 2024-м есть риски несоответствия транспортно-эксплуатационному состоянию отдельных участков международного маршрута", - резюмировал аудитор Валерий Богомолов.

В то же время именно на транспорте одну из главных проблем закупочной деятельности, связанной с необходимостью создания единой информационной системы, можно достаточно оперативно решить благодаря уже сформированной и достаточно развитой сети информационных систем. Такую возможность сегодня уже способны предоставить действующие информационные системы российских железных дорог. По мнению Валерия Богомолова, такой доступ к информресурсам РЖД позволит повысить эффективность контроля расходования государственных средств, в том числе на развитие и модернизацию Восточного полигона.

Важным направлением аудита СП стал мониторинг исполнения Федерального проекта "Оздоровление Волги". Он показал, что из-за отсутствия или некачественной проектной документации в Астраханской области два года не начиналось строительство очистных сооружений, а в Волгоградской области снижение темпов исполнения работ в строительстве очистных сооружений привело к тому, что выполнено только 12 процентов от их необходимого объема. "Неиспользованные объемы финансирования (630 миллионов рублей) перенесены на 2021-2022 годы, что указывает на ненадлежащее качество бюджетного планирования как со стороны Минстроя России, так и Минстроя Астраханской области, - сообщила по итогам мониторинга аудитор Светлана Орлова. - По мнению Счетной палаты, перенос строительства очистных сооружений на 2021-2024 годы содержит риски незавершения мероприятий в установленные сроки, а также риски недостижения установленных проектом показателей".

По мнению экспертного сообщества, для дальнейшего развития механизмов государственных и корпоративных закупок в нашей стране прежде всего следует выстроить систему качественных критериев оценки эффективности закупок. Еще одна из основных проблем действующей контрактной системы - недостаточное понимание регуляторами интересов участников закупок. Она же связана и с другим серьезным вопросом - ценообразованием. Практически половина нарушений, которые ежегодно выявляет Счетная палата в сфере закупок, связана с обоснованием цены. Также отмечается необходимость совершенствования единой информационной системы в сфере закупок, что позволит в том числе устранить имеющиеся проблемы с достоверностью размещаемой информации о закупках.

Отлично вывозим

На Ставрополье собираются увеличить количество компаний-экспортеров

Текст: Олег Сергеев (Ставропольский край)

Пандемия коронавируса и введенные в связи с ней ограничения повлияли на международное торговое сотрудничество. Стимулирование представителей малого и среднего предпринимательства к внешнеэкономической деятельности - одна из приоритетных задач правительства Ставропольского края.

...И на Тихом океане

- Мы производим, продаем, зарабатываем - и тем самым поддерживаем российскую экономику. Поэтому нельзя терять достигнутые темпы роста экспорта. В ходе восстановления экономической активности стоит уделять особое внимание предприятиям, ориентированным на экспорт. Они должны получать необходимое содействие, - поставил задачу губернатор края Владимир Владимиров.

В регионе уверены: развитие экономики во многом определяется эффективной экспортной политикой, которая ведется согласно государственной программе Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика".

На Ставрополье в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" реализуется региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", цель которого - увеличение выпуска в крае продукции для поставок за рубеж. Основная задача национального проекта - переключиться с торговли сырьем на экспорт несырьевых товаров и товаров с высокой добавленной стоимостью, а регионального - поддержка экспортеров и предприятий путем предоставления банковских гарантий, льготных кредитов, субсидий на приоритетные цели: транспортировку, сертификацию, патентование, участие в формате онлайн в международных выставках и ярмарках.

Основу экспорта Ставропольского края (это почти 99 процентов) составляют несырьевые неэнергетические товары. Регион находится по данному показателю на 31-м месте в России и играет важную роль в продвижении отечественных товаров за рубеж. Основные импортеры ставропольской продукции (около 40 процентов) - страны СНГ: Азербайджан, Казахстан, Армения и Беларусь. Несмотря на экономические трудности, связанные с пандемией, в 2020 году на шесть процентов выросла доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (основной импортер - Китай). Страны - лидеры по импорту ставропольской продукции - это Азербайджан, Китай, США, Казахстан и Армения.

- Сегодня очень важно увеличивать число компаний-экспортеров: губернатор края Владимир Владимиров утвердил соответствующие показатели для органов местного самоуправления. Появились институты, оказывающие финансовую и другие виды помощи. Среди них - Российский экспортный центр и Центр поддержки экспорта, - рассказала заместитель министра экономического развития СК Сузанна Дамир.

Уже в 32 муниципальных образованиях края определены заместители глав, курирующие вопросы развития и поддержки предпринимательства. Они как раз выступают бизнес-шерифами и персональными проводниками для предпринимателей, помогают компаниям решать их проблемы, а также находить точки роста.

С выездом за рубеж

Еще одно направление работы в данной сфере - создание своих торговых представительств за рубежом. Взяв за основу опыт Башкортостана и Татарстана, в других странах также планируется открыть торговые дома Ставрополья (первые из них могут появиться в ОАЭ и Египте), что даст возможность не только резидентам приобретать продукцию ставропольских производителей, но и нашим соотечественникам покупать привычные для них продукты, в частности минеральную воду, являющуюся визитной карточкой региона.

Этому посвящен и новый проект минэкономразвития СК - онлайн-консультации "Час с Торгпредом". К примеру, Торговый представитель РФ в Египте Николай Асланов рассказал его участникам об экономической ситуации в арабской стране, развитии двустороннего сотрудничества, очертил перспективные направления для возможной кооперации и дал конкретные рекомендации, как выйти на рынок Северной Африки. По словам торгпреда, сейчас наблюдается усиление интереса к торговому и инвестиционному сотрудничеству между Россией и Египтом.

- Интерес заметен прежде всего со стороны наших экспортеров продовольствия и сырья для его производства. Что касается ставропольского экспорта, то здесь мы видим перспективы для наращивания сотрудничества в сфере химической продукции и товаров агропромышленного комплекса, - отметил Николай Асланов.

В ходе видеоконференции представители предприятий-экспортеров рассказали о своих компаниях и презентовали выпускаемые товары. Особо отмечалось, что ставропольские экспортеры нацелены на долгосрочные перспективы.

В настоящее время наиболее перспективные товары для экспорта в Египет - продукты питания, металлы и изделия из них, продукция деревообработки, химическая продукция, пшеница, кукуруза, семена, трубы, нефтепродукты, арматура, насосное оборудование, опреснительные установки, спецтехника, медицинское оборудование, IT-технологии и средства индивидуальной защиты. В 2020 году край поставил в Египет 107 тонн мяса птицы на 151,1 тысячи долларов. Экспорт пластмасс и изделий из них составил 133,28 тысячи долларов США.

- Ставрополье всегда внимательно относится к экспортерам. Перед нами стоят четкие задачи: нарастить долю несырьевого экспорта, изменить его структуру и расширить географию. Ведущую роль в этом должны сыграть малые и средние предприятия. Они быстрее реагируют на запросы рынка, быстрее перестраиваются и используют новые технологии продаж, - подчеркнула Сузанна Дамир.

Добро пожаловать, Вьетнам!

Еще один стратегический партнер Ставрополья - Вьетнам, который также рассматривается как своеобразный плацдарм для продвижения экспорта в другие страны дальневосточного региона.

- Ставропольские товары известны своим качеством и имеют высокий экспортный потенциал, - отметил торгпред РФ во Вьетнаме Вячеслав Харинов.

По его словам, при непосредственном участии торгпредства был устранен целый ряд торговых барьеров, затруднявших поставку российской сельхозпродукции. Кстати, за 2020 год Ставропольский край экспортировал во Вьетнам продукции на 4,1 миллиона долларов, в основном - удобрения и продукцию агропромышленного комплекса.

- Довольно много сфер, в которых мы собираемся сотрудничать с вьетнамскими предприятиями. Сегодня стратегия расширения присутствия на вьетнамском рынке, а дальше выход через него на другие рынки стран АСЕАН считаются наиболее перспективными, - говорит Сузанна Дамир.

Прямая речь

Сергей Крынин, министр экономического развития Ставропольского края:

- Важной для правительства Ставрополья является помощь и поддержка предприятий-экспортеров. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой были внесены изменения в региональные проекты по экспорту. Важно, чтобы каждый экспортер, который столкнулся с проблемами в своей коммерческой деятельности из-за закрытия границ, мог оперативно их решить, найти контрагента и продвинуть свой товар на международный рынок. Министерство экономического развития края готово обеспечить им поддержку - и на системном уровне, и в рабочем режиме. Все это может серьезно изменить сложившиеся на рынке торговые связи и в то же время предоставит новые возможности для ставропольских экспортеров.

Операции на 1,5 миллиарда

Доля экспорта в товарообороте Ставропольского края в 2020 году составила 64,91 процента стоимостных объемов. Участники внешнеэкономической деятельности провели экспортные операции на сумму 1,52 миллиарда долларов США. Предприниматели края отдавали предпочтение странам дальнего зарубежья. Стоимостные объемы экспорта оцениваются в 697,6 миллиона долларов. Соответственно, на страны СНГ пришлось 335,1 миллиона долларов, что составляет 33,73 процента.

Главной статьей экспорта являлись удобрения (331,2 миллиона долларов - 31,5 процента) и зерно (154,2 миллиона долларов - 14,6 процента). Их основные потребители - Азербайджан и Китай. Основная доля экспортных поставок края в Закавказье приходится на злаки, удобрения, пластмассы и изделия из них и продукты питания.

Советы в Сети

На Ставрополье внедрили новую форму взаимодействия с предпринимателями. Цикл онлайн-встреч "Час с Торгпредом" организован министерством экономического развития края. Состоялось уже 16 совещаний с торгпредствами РФ в странах ближнего и дальнего зарубежья. Ставропольские экспортеры смогли узнать все тонкости и специфику рынка, на который они планируют выйти. Представительства также оказывают помощь в предоставлении контактов потенциальных импортеров.

Китайское долговое предупреждение

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановление о выделении средств на погашение долга ГУП «Таджикская железная дорога» (ТЖД) перед Экспортно-импортным банком Китая (Эксимбанк). Правительство выплатит часть кредита в размере 286,4 млн сомони (около $25 млн). Эти средства ГУП должен вернуть Министерству финансов страны в течение пяти лет.

Эксимбанк в 2015 году предоставил ссуду в размере $72 млн правительству Таджикистана на строительство железной дороги Вахдат – Яван (из них $68 млн выделено по льготному кредитованию с процентной ставкой ниже рыночной – 2%). Тогда государство возложило обязательства по выплате кредита на ТЖД.

Как рассказал «Гудку» первый заместитель начальника ТЖД Бахром Шодиев, основной долг по кредиту ТЖД должна погасить в первые девять лет, а полностью весь кредит за 25 лет. Средства, выделенные правительством, покрывают часть задолженности, поскольку ТЖД не смогла в срок погасить заём перед кредитором. Остальные платежи по кредиту компания будет дальше выплачивать сама.

«Сейчас правительство Таджикистана – в лице Министерства финансов – и Таджикская железная дорога пересматривают существующий договор о выплате этого кредита. По просьбе нашего предприятия мы начали менять его условия из-за того, что процентные ставки были разные. Выплаты по кредиту мы осуществляем через Министерство финансов по требованиям этого государственного органа, а оно, в свою очередь, направляет деньги кредитору. Сейчас мы будем возвращать средства Министерству финансов на таких же условиях, какие были у нас с Эксимбанком. Денежные средства, выделенные правительством, мы должны вернуть за пять лет», – рассказал Бахром Шодиев.

Железнодорожная ветка Вахдат – Яван сдана в эксплуатацию в августе 2016 года. Новая линия протяжённостью 40,7 км соединила юг Таджикистана (Хатлонская область) с центральной частью страны. До строительства этой дороги прямого сообщения между населёнными пунктами не было.

Эта линия является частью железной дороги Душанбе – Курган-Тюбе – Куляб. До строительства этого участка железные дороги в Таджикистане были разбиты на три изолированные линии: Термез – Душанбе – Вахдат, Термез – Яван и Нау – Шураб с веткой Ленинабад – Худжанд. Последняя, северная линия имела соединение с сетью АО «Узбекистон темир йуллари» через станцию Канибадам Ферганского отделения УТЙ.

«Железная дорога Таджикистана состоит из трёх участков, которые отделены друг от друга. Только после пересечения территорий соседних стран они соединяются между собой, а это обстоятельство приводит к множеству проблем. С вводом в строй новой магистрали стоимость перевозки грузов из центра в южную часть Таджикистана снизится в четыре раза», – говорил ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Часть строительства ветки осуществлял китайский подрядчик – «Группа компаний 19». Компания отвечала за возведение трёх тоннелей и пяти мостов.

По данным Министерства транспорта Таджикистана, в 2020 году из-за снижения пассажиропотока и количества грузовых перевозок в период пандемии COVID-19 убытки ТЖД составили 300 млн сомони (около $26,3 млн). Так, доля убытка по грузовым перевозкам составила 272 млн сомони (около $23,8 млн), а по пассажирским перевозкам – 28 млн сомони (около $2,5 млн).

Арина Белан

До границы без остановки

Электрифицирован участок ЗабЖД до российско-китайского погранперехода

Вчера генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, министр транспорта России Виталий Савельев, губернатор Забайкальского края Александр Осипов и руководители Забайкальской дороги по телемосту открыли движение поездов по электрифицированному участку Борзя – Забайкальск. Это последний участок Забайкальской магистрали до границы с Китаем, работавший до последнего времени на тепловозной тяге. Электрификация позволит открыть сквозное движение по участку поездов на электротяге, что повысит средний вес и скорость поездов, а пропускная способность южного направления ЗабЖД вырастет до 110 пар поездов в сутки.

По словам заместителя начальника Дирекции управления движением ОАО «РЖД» на Восточном полигоне – начальника службы организации эксплуатационной работы по Забайкальскому региону Александра Фомичёва, увеличатся скорость движения поездов и скорость доставки грузов. Графиковая участковая скорость на участке Борзя – Забайкальск поднимется с 37,7 км/ч до 42,7 км/ч за счёт того, что теперь в Борзе не нужно тратить время на смену локомотива. «За счёт электровозной тяги мы убираем лишнюю работу по станции Борзя, сокращаем стоянку поезда, не меняем локомотив. Здесь происходят только смена бригады и сокращённое опробование тормозов, и поезд продолжает следовать в Забайкальск», – сказал он.

В 15.42 по местному времени электровоз серии 3ЭС5К под управлением машиниста эксплуатационного локомотивного депо Борзя Александра Гурулёва и помощника Константина Воронова с составом из 69 вагонов общим весом 2984 тонны торжественно отправился со станции Борзя в приграничный Забайкальск. На станцию назначения поезд прибыл в 18.25.

Напомним, что электрификация участка Борзя – Забайкальск является частью проекта реконструкции линии Карымская – Забайкальск, соединяющей Транссибирскую магистраль и погранпереход Забайкальск – Маньчжурия на границе с КНР. Для перевода последнего участка протяжённостью 117 км на электрическую тягу была построена контактная сеть развёрнутой длиной более 340 км, смонтированы более 7 тыс. опор контактной сети, возведены две тяговые и четыре автотрансформаторные подстанции, обновлены линии связи и устройства управления движением на участке. На объектах строительства в пиковые моменты трудились более 500 человек, более 100 единиц строительной техники. Инвестиции ОАО «РЖД» в электрификацию участка Борзя – Забайкальск превысили 9,3 млрд руб.

«Электрификация участка повысит его пропускную способность, что позволит обеспечить рост объёма перевозок между Россией и Китаем. Помимо этого переход на электротягу не только существенно снизит эксплуатационные расходы дороги, но и за счёт использования электровозов значительно сократит воздействие железнодорожного транспорта на экологию», – подчеркнул Олег Белозёров.

Министр транспорта Виталий Савельев отметил, что развитие Восточного полигона является приоритетным проектом в инфраструктурном развитии государства, которому уделяют пристальное внимание президент и правительство страны.

«В результате реализации проекта решён ряд стратегических задач. За счёт повышения среднего веса и скорости движения поездов объём грузоперевозок по магистрали в южном направлении, по прогнозам, вырастет к 2030 году до 40 млн тонн в год», – сказал и.о. начальника ЗабЖД Сергей Албитов.

Реконструкция железнодорожной инфраструктуры на направлении Карымская – Забайкальск уже положительно отразилась на социально-экономической ситуации в Забайкалье. ЗабЖД предложила жителям края десятки новых рабочих мест на южном ходу магистрали. Развивалась и социальная инфраструктура, в частности было построено 7,8 тыс. кв. м служебного жилья, на станциях Забайкальск, Карымская и Борзя по совместному проекту ОАО «РЖД» и Забайкальского края появились детские сады.

Комплексная реконструкции 365-километрового участка Карымская – Забайкальск началась в 2005 году и была проведена в три этапа. Первоначально обновление было предусмотрено инвестиционным проектом «Перевозка нефти в Китай», который затем стал частью более масштабной программы РЖД по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. В 2011 году был завершён первый этап масштабных работ: электрифицирован участок Карымская – Оловянная. В декабре 2012 года на электротягу перешёл второй участок Оловянная – Борзя.

Сергей Донцов

Чита

СУМБУР ВМЕСТО ДИПЛОМАТИИ: ОБ АМЕРИКАНО-КИТАЙСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ НА АЛЯСКЕ

АЛЕКСАНДР ЛУКИН

Д.и.н., профессор, руководитель департамента международных отношений, заведующий Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма НИУ ВШЭ.

Если Вашингтон будет и впредь открыто на камеру критиковать китайскую политику, ему придётся столкнуться с такой же критикой со стороны Пекина, причём в том числе и по внутриполитическим проблемам, которые в Америке всё острее. И критика эта в мире может быть воспринята как вполне обоснованная.

Яркие кадры перепалки на американо-китайских переговорах в Анкоридже 18–19 марта 2021 г. обошли весь мир. На первый взгляд они могли показаться совершенно абсурдными. Абсурдным предстаёт в первую очередь поведение США. Зачем, спрашивается, приглашать высокопоставленных китайских чиновников ехать к себе в гости, ещё и на далёкую Аляску, только для того, чтобы с ними поругаться. С гостями вежливые люди так не поступают, да и непонятно, в чём, собственно, цель подобного мероприятия. Но странным это выглядит только с точки зрения традиционной дипломатии, считавшейся искусством возможного, цель которой – достижение некоторых договорённостей. Американское же поведение можно понять только в контексте современного подхода к дипломатии, который активно развивается в США.

Прежде всего, его объект – внутренняя аудитория. Новой демократической администрации необходимо доказать, что она проводит жёсткий курс в отношении Пекина, чтобы не подвергнуться критике за «предательство» со стороны республиканцев, которых при Трампе сами демократы обвиняли в «предательстве» и «мягком подходе» к России. С этой точки зрения Китай, как и Россия, для обеих партий в США – не реальные страны, а символы во внутриполитической борьбе.

Но это ещё не всё. В связи с быстрым развитием и укреплением Китая во всей политической элите Соединённых Штатов, в том числе и в обеих основных партиях, отношение к нему коренным образом изменилось, однако нового последовательного курса, связанного с этим изменением, пока не выработано. В США считают, что ранее, со времён Никсона или, по крайней мере, с начала реформ Дэн Сяопина, с КНР был заключён некий негласный контракт, согласно которому Вашингтон закрывает глаза на коммунистический режим и содействует развитию Китая путём предоставления различных льгот и принятия в международные организации. Китай, со своей стороны, подключается к международной системе, «основанной на правилах», которые формулируют сами США и их союзники, и постепенно «либерализует» свой политический строй, меняя его в сторону «демократии» американского типа. Подключение к американской международной системе означало, в частности, содействие американским целям, например, урегулированию на Корейском полуострове или в Иране по плану Вашингтона.

Контракт этот, конечно, существовал только в воображении американцев. Цели китайских реформ, которые Пекин многократно провозглашал публично, состояли вовсе не в этом. Рост экономики рассматривался не как средство демонтажа коммунистического режима, а путь к его укреплению и демонстрации его преимуществ. Что касается системы глобального управления, то Пекин не стремился подрывать её полностью или менять на другую, но требовал изменить так, чтобы его роль в ней соответствовала новому весу КНР на мировой арене и в системе мировой экономики.

Когда стало очевидно, что реальность развивается скорее по китайскому плану, а Китай вырос настолько, что по объёму ВВП почти догнал Соединённые Штаты, в Вашингтоне решили, что Пекин обманул американцев, нарушив воображаемый контракт.

Первое решение, которое принял ещё Трамп: прекратить льготы и жёстко сдерживать Китай. Своей политикой он смог добиться некоторых уступок от Пекина в области торговли, однако главный, с точки зрения США, вопрос решён не был. Китай продолжает эффективно развивать экономику, справляться с различными кризисами, в то время как в Соединённых Штатах наступил внутриполитический хаос. Кроме того, у курса на давление нет конструктивной программы – с таким важным экономическим партнёром, как Китай, нельзя оборвать все связи, но как вести с ним диалог в новых условия, Вашингтону неясно. Администрация Байдена предложила подход, который ранее был опробован на России: «можно идти и жевать жвачку одновременно» (выражение Байдена). То есть резко критиковать по одним позициям, но вести конструктивный диалог по другим, где это выгодно самим США.

Идея эта, может, и кажется в Вашингтоне удачной, однако неизвестно, согласятся ли на неё в Москве и Пекине. Государства эти обрели новую национальную гордость, и в них тоже есть внутренняя аудитория, которая не допустит безответных публичных унижений. Жёсткие ответы китайской делегации на критику американцами в Анкоридже свидетельствуют об этом. Если Вашингтон будет и впредь открыто на камеру критиковать китайскую политику, ему придётся столкнуться с такой же критикой со стороны Пекина, причём в том числе и по внутриполитическим проблемам, которые в Америке всё острее. И критика эта в мире может быть воспринята как вполне обоснованная.

Таким образом, жёсткие нападки Китая в первый день переговоров в Анкоридже означают лишь нерешённость для американской элиты главного вопроса: что делать с КНР в условиях, когда что-то решительно надо делать.

Попытки сдержать китайский рост проваливаются, остаётся только ругать Пекин публично, чтобы собственная элита поняла – новая администрация в этом направлении работает.

Для Китая такая ситуация означает, что надежды тех китайских экспертов, кто считал, что жёсткий курс Трампа связан исключительно с его личностью, а новая демократическая администрация вернётся к старой политике, полностью не оправдались. КНР в будущем придётся постоянно жить в условиях жёсткого давления со стороны США. Это неизбежное следствие укрепления Китая, и изменить ситуацию никак невозможно. Разница лишь в том, что демократы, вероятно, будут более умело использовать для этого давления своих союзников и другие страны, опасающиеся роста Китая.

Конечно, всё это не означает, что никакие договорённости между Китаем и США невозможны. Резкая перепалка между делегациями в Анкоридже заняла только начало первого дня. В остальное время дискуссия шла за закрытыми дверями, и глава китайской делегации Ян Цзечи назвал её «откровенной, конструктивной и полезной». А госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о вопросах, в обсуждении которых стороны выразили взаимную заинтересованность: Иран, Северная Корея, Афганистан, климат и торговля. И, хотя конкретных решений ни по одному из них, очевидно, принято не было, само обсуждение может сыграть роль для достижения подобных решений в будущем.

Тем не менее любые шаги, как и в случае отношений США с Россией, будут очень затруднены резкими взаимными обвинениями и могут быть сделаны только по ограниченному числу проблем.

Создавшаяся ситуация ставит перед Китаем важный вопрос. Дело в том, что у самого Пекина фактически нет союзников. Более того, отношение к нему в мире в связи с проведением того, что на Западе называют «самоуверенной» (assertive) внешней политикой и «дипломатией боевых волков», ухудшается. Согласно опросам общественного мнения, число тех, кто хорошо относится к КНР, за последние несколько лет резко уменьшилось практически во всех частях света, в том числе в таких традиционно дружественных местах, как Африка и Латинская Америка. Конечно, многие страны заинтересованы в китайских деньгах, но Китай постепенно теряет «мягкую силу», состоящую в искреннем стремлении к сотрудничеству, не подкреплённому материальными или силовыми факторами. В такой ситуации Пекину будет сложно противостоять американскому давлению. Китаю нужно научиться понимать другие страны и их интересы и работать с ними не путём окриков и приказов, как это делают США, а привлекая их к сотрудничеству взаимными компромиссами и демонстрируя не жёсткость, а искренность и понимание.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел КНР Ван И, Гуйлинь, 23 марта 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Приятно находиться в этом прекрасном месте, любоваться неповторимой природой этой провинции. Получили искреннее удовольствие от пейзажей, но, смею вас заверить, что это не помешало предельно деловому, конкретному характеру наших переговоров. Они прошли в традиционно дружественной, доверительной атмосфере.

В очередной раз четко констатировали, что Россия и Китай, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, продолжают тесно и плодотворно сотрудничать в практических областях, на международной арене, по сути, по всем направлениям, определённым в качестве приоритетных в ходе контактов Президента Российской Федерации В.В.Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина.

Будем и далее укреплять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Предметно обсудили пути дальнейшего продвижения практической кооперации в условиях существующих эпидемиологических ограничений.

Особое внимание уделили вопросам подготовки российско-китайских контактов на высшем и высоком уровнях. Передали партнерам проект совместного заявления глав государств к 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

С совпадающих позиций сверились по ключевым проблемам современности. Москва и Пекин выступают за выстраивание межгосударственных отношений на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга, справедливости, невмешательства во внутренние дела. Мы отвергаем геополитические игры с «нулевой суммой», односторонние нелегитимные санкции, к которым все чаще прибегают наши западные коллеги.

У нас единое мнение о том, что российско-китайское внешнеполитическое взаимодействие остается важнейшим фактором в мировых делах. Отметили деструктивный характер намерений США, опираясь на военно-политические союзы времен «холодной войны» и создавая новые закрытые альянсы в том же духе, подорвать ооноцентричную международно-правовую архитектуру. Подчеркнули, что на фоне активных попыток Запада продвигать свою концепцию «миропорядка, основанного на правилах» все более актуальными становятся совместные усилия России, Китая и в целом самого широкого круга стран по сохранению современной системы международного права.

Дали высокую оценку достигнутому уровню координации на различных многосторонних площадках — ООН, «Группа двадцати», ШОС, БРИКС, РИК, АТЭС, а также ВАС и другие созданные на основе АСЕАН структуры регионального взаимодействия. Затронули ход подготовки саммита государств – постоянных членов СБ ООН, инициатива организации которого была выдвинута Президентом В.В.Путиным и активно поддержана Председателем Си Цзиньпином.

Как уже сказал Министр Ван И, мы подписали совместное заявление, в котором отражены взгляды России и Китая на такие актуальные вопросы, как демократия, права человека, международное право и необходимость коллективных подходов к решению мировых проблем.

Подписали ежегодный план межмидовских консультаций. Он предусматривает проведение в течение нынешнего года многочисленных контактов на уровне заместителей министров иностранных дел, руководителей соответствующих департаментов для предметного обсуждения широкого спектра вопросов глобальной и региональной повестки дня.

Еще раз хочу от имени нашей делегации выразить искреннюю признательность китайским друзьям за гостеприимство и содержательную совместную работу.

Вопрос: Как Россия планирует уходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем? Есть ли конкретные договоренности с Китаем по созданию общей системы в противовес западным? На базе чего она может быть создана – российская карта «Мир» или китайская система «Юнион Пэй»?

С.В.Лавров: Эта работа ведется уже достаточно давно по разным направлениям. У нас есть собственная система передачи финансовых сообщений. Соответствующие финансовые ведомства России и Китая рассчитывают расширять ее применение.

Уже не один год стараемся все большую долю товарооборота переводить на расчеты в национальных валютах. Соответствующий механизм есть, достаточно успешно работает. В торговле с другими крупными партнерами тоже переходим на национальную валюту.

Это веление времени. Те, кто создал нынешнюю валютно-финансовую систему в мире, вдруг решили, что они недовольны тем, как другие страны, в частности Китай, пользуются этой системой. КНР обыгрывает Запад на его же поле. Именно поэтому сейчас такая реакция со стороны США. Об этом Ван И подробно сказал. Нельзя вести дела в мире путем ультиматумов и санкций, принуждая другие страны к поведению, которое от них ожидают. У нас есть пословица: «насильно мил не будешь». США, к сожалению, ее не выучили и действуют с противоположных позиций.

Убежден, что Россия и Китай будут делать все, чтобы быть в безопасности и не подвергаться угрозам со стороны недружественно настроенных по отношению к нашим странам государств. В том числе это касается путей ведения торговли, взаимных расчетов и всего остального, что делает нас более сильными.

Вопрос (перевод с китайского, адресован Ван И): Китайскую и российскую вакцины доставляют в десятки стран мира. Существуют необоснованные рассуждения о том, что Китай продвигает «вакцинную дипломатию», а Россия пытается увеличить собственное влияние. Как Вы можете это прокомментировать?

С.В.Лавров (добавляет после Ван И): Полностью поддерживаю то, что сказал Ван И. С самого начала пандемии Россия и Китай являли собой образец открытости, сотрудничества, взаимопомощи. Это взаимодействие продолжается, в том числе в сфере производства и распространения вакцин. Наши соответствующие учреждения находятся в контакте по этим вопросам.

22 марта с.г. Президент России В.В.Путин проводил совещание по проблеме производства и распространения вакцины. Он четко высказался за то, чтобы в этих вопросах все руководствовались исключительно соображениями гуманности, интересами спасения жизней, а не геополитическими и не коммерческими подходами к преодолению конкуренции. Это абсолютно необходимо помнить всем, в том числе нашим партнерам на Западе, которые пытаются выставить Россию и Китай в качестве авантюристов на ниве «вакцинной дипломатии». Это не соответствует действительности.

Вопрос: Китай и Россия находятся под санкционным давлением со стороны западных стран, как США, так и Евросоюза. Планируют ли страны обмениваться опытом противостояния им? Насколько оправдано мнение, что напряженные отношения обеих стран с западными державами заставляют их все больше сближаться друг с другом?

С.В.Лавров: Что касается санкций и реакции России и Китая на эти нелегитимные односторонние рестрикции, то сегодня уже говорили об этом. У нас единое понимание неприемлемости подобного рода методов в международной жизни. Неоднократно фиксировали позицию на этот счет, в том числе в подписанном Совместном заявлении. Убежден, что в документе, который одобрят наши лидеры по случаю 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, эта тема тоже четко и недвусмысленно прозвучит.

Помимо принципиальных подходов, излагаемых в публичных документах, тесно сотрудничаем со многими странами в ООН, противодействуя такого рода практике. Напомню, в ООН существует позиция специального докладчика по вопросам односторонних рестрикций. Это уже достаточно серьезный практический шаг по разъяснению неприемлемости такой политики. США, Европа и Запад в целом, по сути дела, подменяют дипломатию, искусство которой они утрачивают, этими шагами по навязыванию всем другим своих правил. По их мнению, они должны лежать в основе миропорядка, а не международное право. Санкции – один из видов таких правил.

Россия и Китай дружат не против кого бы то ни было. Наша страна географически расположена на огромном пространстве евразийского континента. Китай – наш добрый сосед, Европейский Союз – тоже. Всегда были заинтересованы в продвижении отношений по всем азимутам. Европа эти отношения разорвала, разрушив все механизмы, создаваемые многие годы. Остались только отдельные европейские страны-партнеры, которые хотят руководствоваться своими национальными интересами.

Это объективно ведет к тому, что сотрудничество России с Китаем развивается быстрее чем то, что осталось от отношений с европейскими странами. Подчеркну, с ЕС как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура уничтожена односторонними решениями Брюсселя. Если и когда со стороны европейцев будет сочтено целесообразным устранить эту аномалию в контактах со своим крупнейшим соседом, будем готовы на основе равноправия и поиска баланса интересов наращивать отношения. Но пока на западном фронте без перемен, а на Востоке очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче.

8 ошибок при закупках товаров из Китая

Автор: Андрей Ильенко, известный эксперт по бизнесу с Китаем, создатель канала «Открывая Китай».

Ошибка №1: Неправильно выбран товар

Очень многие на волне рекламы, моды начинают заниматься какими-то хайповыми товарами. По сути, это товары-однодневки, спрос на которые возникает и точно так же быстро падает. Цены на такие товары очень быстро опускаются и заработка там вы не увидите. Если вы только начинаете работать, как новичок входите в такие товары, то, скорее всего, вы потеряете деньги. Поэтому я рекомендую подходить к выбору товара более осознанно, делать это, исходя из ваших знаний, исходя из ваших умений, вашего опыта, вашей экспертности. Потому что, по сути, когда вы выбираете новую нишу, когда вы выбираете новый бизнес, то вы также выбираете клиентов, с которыми вам придется иметь дело. Например, в нише детской одежды, детской обуви или игрушек вы имеете дело с родителями, с мамами и папами. Если вы выбираете нишу инструмента, то вы имеете дело с гипермаркетами, строительными бригадами, с людьми, которые покупают эти инструменты себе в дом. И вопрос в том, нравится ли вам работать с данной аудиторией. Вы можете это выбрать прямо на входе. Подходите к выбору товара, выбору ниши более осознанно.

Ошибка №2: Проблема с качеством товаров из Китая

Мы все слышали словосочетание «китайский пластилин», означающее китайское «качество» в кавычках. Но, на самом деле, проблема часто не в самих китайцах, а в бизнесменах, которые размещают заказы в Китае. Проблема в недостатке правильной коммуникации. Неправильно поставлено тех. задание, не прописаны все детали заказа, не проконтролировано все по завершению производства партии. И затем, когда приходит некачественный товар, всегда удобно свалить это на китайцев, на поставщика. «Китайцы нас обманули». На самом деле, ошибка чаще всего лежит в плоскости компетенции и профессионализма работы с Китаем.

Ошибка №3. Неправильный просчет доставки, неправильный расчет логистики

Если брать работу с Китаем, то одна половина расходов, одна половина экономики — это именно китайская сторона, заказ у поставщика. Вторая часть — это вопрос логистики, доставки, растаможки. И в этой области можно как сэкономить, так и потерять. Частая ошибка новичков в том, что они пытаются рассчитать доставку одного товара, а потом умножить ее, выяснив, сколько таким образом будет стоить доставка, если он привезет сто или тысячу штук. Хотите, например, вы привезти автомойку по типу Karcher. Если вы будете считать доставку одной автомойки, то, скорее всего, сумма расходов, которая ляжет сверху на себестоимость, будет больше, чем стоимость самой мойки. Но если вы привезете 400-500 моек в контейнере, то этот же процент расходов ляжет на себестоимость гораздо меньшей цифрой и будет составлять порядка 30-40% от стоимости моек. Поэтому логистика, растаможка, доставка — это очень важная область, в которой кроется как прибыль, так и убытки для вас. И очень важно выбрать правильный способ доставки вашего товара из Китая. Будет ли это доставка морем, ж/д или авиа. Нужно считать разные варианты доставки и выбирать наиболее оптимальный для вашего товара и вашего бизнеса.

Ошибка №4. Неправильное количество заказанных товаров, неправильная пропорция ассортимента в партии товара

Могу привести в качестве примера товар, который мне хорошо знаком. Это сверла. Есть размеры сверл очень ходовые, экстраходовые, которые продаются тысячами и десятками тысяч. Если брать сверло диаметром 6 мм, длина 160 мм, то оно продается в количестве от 50 тыс. до 100 тыс. штук в месяц. А сверло какого-то другого размер, который реже используется, может продаваться в количестве 50 или 100 штук в месяц. И если сделать неправильный заказ, сделать пропорции заказа в сторону другого, неходового, размера, то можно потерять очень много денег. По сути, от этого зависит, заработаете вы на этом ассортименте или потеряете. Поэтому очень важно знать свои ходовые позиции и правильно размещать заказ. Эта ошибка очень часто встречается у тех, кто работает с большим ассортиментом, будь то строительные расходники, рыболовные снасти или детская одежда.

Ошибка №5. Неправильная работа с образцами

Если вы заказываете какой-то небольшой товар, обязательно получайте образец от китайцев, обязательно проверяйте и тестируйте его. Потому что если вы приняли образец, если вы согласились с ним, то в Китае на фабрике будут изготавливать товар такого же качества. И, например, в Штатах, которые тоже ведут бизнес с Китаем, есть понятие golden sample — эталонный образец. Он находится и у поставщика, и у покупателя и затем используется для приемки всей партии. Он очень важен, например, для инспекции качества. Образцы получать обязательно нужно. Получайте образцы от разных поставщиков, тестируйте их обязательно, сравнивайте между собой. И выбирайте свой эталонный образец, который вам понадобится для контроля качества.

Ошибка №6. Недооценены или не найдены конкуренты для товара, который вы выводите на рынок

Эту ошибку часто совершают те, кто, например, летает в Китай на выставки. Например, на Кантонскую ярмарку. Ошибка состоит в том, что вы что-то интересное увидели, вам это понравилось. И вы недостаточно хорошо промониторили свой рынок, не узнали, привозил ли кто-то такой товар раньше, есть ли конкуренты, почем они продают этот товар. Это все важные моменты, которые нужно учитывать. Обидно будет узнать о конкурентах, когда вы уже привезете партию товара и не сможете продавать его по той цене, по которой планировали его продавать. Поэтому обязательно мониторьте конкурентов, прорабатывайте рынок, исследуйте цены на ваш товар, для того чтобы потом не оказаться в такой сложной ситуации.

Ошибка №7. Товар не изменен и не доработан под ваш рынок

Китай при размещении заказа на фабрике дает вам огромные возможности по тому, как вы можете улучшить товар, приспособить его именно под ваш рынок — сделать уникальную упаковку, инструкцию, брендировать товар вашим лого. Ошибка состоит в том, чтобы заказать товар без его изменений. Либо No Name, либо китайский вариант, либо какой-то распространенный англоязычный вариант. Обязательно меняйте товар, обязательно локализируйте его под ваш рынок, обязательно что-то улучшайте. Поскольку точно такой же товар может привезти кто-то другой, и у вас не будет никаких отличий. Вы сможете конкурировать только по цене. А это путь в никуда.

Ошибка №8. Срыв сроков в Китае

Особенно это актуально, если вы везете товар под клиента, под тендеры, или вы везете сезонный товар, который продается очень ограниченный период времени. Распространенная ошибка новичков здесь состоит в том, что они начинают думать о заказе товара уже тогда, когда он нужен. И не успевают по срокам. Сроки работы с Китаем при заказе и при доставке товара контейнеров — обычно в районе 2-3 месяцев. Вам нужно иметь в запасе 3 месяца, для того чтобы привезти товар перед сезоном, успеть его продать. Например, если вы занимаетесь оптом и вам нужно привезти пуховики, то вы заказываете их летом. Если вы заказываете купальники — вы заказываете их зимой. Потому что ближе к сезону те производства в Китае, которые производят сезонные товары, будут максимально загружены и у них уже будет очередь из заказов. И вам могут назвать срок производства 60-80 дней. То есть вы будете в очень-очень длинной очереди. Поэтому если вы хотите попасть в сезон, если хотите, чтобы ваш товар продался, хотите заработать, заказывайте товар заблаговременно.

Жители Хабаровского края не поддержали проект строительства завода по производству метанола. Его должна была построить китайская компания Sirius Holding на территории Аяно-Майского района края. Но на состоявшемся 21 марта референдуме хабаровчане проголосовали против строительства. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Референдум состоял из единственного вопроса — одобряют ли жители края реализацию на территории района комплексного проекта «Аянский газохимический парк», включая объекты инфраструктуры. В голосовании приняли участие более 60% жителей Аяно-Майского района. И только 10% из них проголосовали «за». Остальные выступили против строительства.

Люди давно уже обсуждали строительство завода. Ранее основной причиной для голосования против него назывался наплыв иностранных рабочих, которые будет строить завод. «В районе всего 1,87 тыс. человек, а приедут 6 тыс. иностранных рабочих. Они приедут со своими семьями, и посчитайте, сколько там их будет. Территория нашего района по площади как Швейцария, а всего-то четыре населенных пункта, которые разбросаны друг от друга на расстояниях до 300 км, и нет дорог», — говорила от лица жителей района почетная гражданка села Нелькан, член народного совета при губернаторе края Антонина Пахомова.

Глава администрации Хабаровского края Михаил Дегтярев написал в своем Telegram: «Невозможно начать масштабный проект, не спросив у местных жителей, что они о нем думают. Это стратегически неправильный метод».

Соглашение о строительстве крупнейшего на земле завода метанола было заключено на прошедшем в начале сентября 2019 года во Владивостоке Восточном экономическом форуме между китайской Sherwood Energy и Агентством по привлечению инвестиций. В качестве сырья планировалось использовать газ месторождений запада Якутии. Проект предполагает возведение промышленного комплекса в 3,5 км от поселка Аян и строительство газопровода длиной 1,2 тыс. км и пропускной способностью 20 млрд кубометров в год. Оценочная стоимость проекта — 740 млрд руб ($10 млрд). Предполагаемая мощность производства — 7,2 млн тонн газа в год, или почти 10% мирового производства метанола.

Метанол — вещество, которое используется в производстве лекарств, мебели, топлива, в автопроме, строительстве и т. д. Выпуск метанола в РФ в 2018 году составил 4,5 млн тонн.

Россия и Китай должны переходить к расчетам в национальных и мировых валютах, альтернативных доллару, а также отходить от использования международных платежных систем, контролируемых Западом. Это поможет странам снизить санкционные риски. Об этом заявил накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ИА Sputnik обратилось за комментариями к экспертам. Эксперт из ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников, в частности, отметил, что страны БРИКС давно уже предприняли шаги по дедолларизации, но процесс построения единой платежной системы в странах БРИКС идет не так быстро, как хотелось бы.

Менеджер УК «Арикапитал» Сергей Суверов рассказал, что идея исключить доллар из расчетов в торговле России и Китая существует давно. Но основными экспортными товарами России являются нефть и металлы, оцениваемые в долларах на международном рынке. И осуществлять расчеты не в долларах в этой ситуации сложно. Эксперт объяснил, что дедолларизация — долгосрочный проект, задача, которую можно выполнить только за много лет. Но этот процесс идет.

Так, доля расчетов в долларах США в торговле между Россией и Китаем превышала 90% в период с 2013 по 2015 год, а к концу 2018 года упал до 50%. В то же время коэффициент расчетов в евро вырос до 30% и остается неизменным со второго квартала 2019 года. Доля расчетов в рублях в торговле между Россией и Китаем выросла с 1% в 2013 году до примерно 10% в 2020 году.

От Huawei Mate 40 Pro до OnePlus Nord N100. Специалисты Роскачества назвали лучшие китайские смартфоны текущего года. В список вошло пять моделей производителей Huawei, OnePlus и Xiaomi.

Так, первое место в этом списке досталось Huawei Mate 40 Pro в модификации на 256 ГБ. Специалисты оценили фотовозможности, водонепроницаемость и быструю зарядку смартфона, а в качестве главного минуса назвали отсутствие сервисов Google.

Второе место досталось смартфону OnePlus Nord N10 на 128 ГБ памяти. Смартфон был назван оптимальным по соотношению цены и качества. Напомним, что стоит он 20 500 рублей.

Замыкает тройку лидеров устройство китайского гиганта Xiaomi, а именно модель Redmi Note 9T на 128 ГБ. Четвертую строчку также занял смартфон, производимый Xiaomi, — Poco M3. Пятое место досталось OnePlus Nord N100.

За два месяца 2021 года общая стоимость импорта и экспорта Тяньцзиня достигла 120,33 млрд юаней, что является абсолютным рекордом с 2015 года. Конечно, установлению рекорда способствовала низкая база 2020 года. Неслучайно рост по сравнению с годом пандемии составил 21,1%. Но и в сравнении с аналогичным периодом 2019 года торговля также показала рост — на 9,5%. Об этом сообщает таможня Тяньцзиня.

Столь существенный рост, в основном, обеспечивался экспортом, который взлетел сразу на 45,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 52,05 млрд юаней.

В то же время импорт Тяньцзиня увеличился на 7,3% в годовом выражении — до 68,28 млрд юаней.

Внешняя торговля Тяньцзиня с основными торговыми партнерами (ЕС, США, АСЕАН, Южной Кореей и Японией) увеличились на 23,4%, 65%, 15%, 15,7% и 0,3% соответственно в годовом выражении.

Внешняя торговля со странами, расположенных вдоль «Пояса и пути», увеличилась на 10,7%, со странами ВРЭП — на 10,4%, а со странами Центральной и Восточной Европы — на 20,9%.

Частные предприятия стали основным драйвером роста объемов торговли. Их показатели выросли на 39,5% в годовом выражении, до 43,5 млрд юаней, что составляет примерно 36,2% от общего объема торговли города.

Объем импорта и экспорта предприятий города, финансируемых из-за рубежа, достиг 64,9 млрд юаней, что на 13,6% больше, чем в прошлом году, в то время как объем внешней торговли государственных предприятий достиг 11,7 млрд юаней, что на 9% больше в годовом выражении.

В городе наблюдался быстрый рост экспорта трудоемкой продукции, механической и электротехнической продукции. Тяньцзинь и дальше будет изучать новые модели внешней торговли, оптимизировать структуру импорта и экспорта и расширять импорт новых продуктов, чтобы придать импульс экономическому росту города.

Как следует из телеграмм, направленных РЖД грузоотправителям, РЖД минимум дважды в первой половине марта вводили ограничения на перевозку угля, удобрений и лесных грузов в Китай. Причина — отказ Китая принимать грузы. В связи с чем РЖД вынуждены были ввести ограничения на перевозку в КНР 50% таких грузов с 2 по 5 марта и с 12 по 18 марта. Об этом сообщает РБК.

Представитель РЖД подтвердил «определенные ограничения приема грузов в контейнерах через погранпереходы Забайкальск — Маньчжурия и Наушки — Сухэ-Батор со стороны Китайских железных дорог (КЖД), а также лесных грузов и угля через пограничный переход Забайкальск — Маньчжурия». Согласно телеграммам РЖД, через границу в марте проходят 13 поездов среднесуточно при согласованной норме 22 поезда.

По информации РЖД, возникшие сложности с вывозом лесной продукции связаны с повышенными требованиями, предъявляемыми к ней контрольно-надзорными органами КНР. Требования к углю Китай повысил еще в середине прошлого года. Кроме того, по словам замгендиректора РЖД Алексея Шило, китайская сторона ограничивает прием грузов в связи с проверками из-за эпидемиологической ситуации.

Уголь Китай теперь принимает преимущественно в контейнерах open top. РЖД постоянно контактируют с китайскими специалистами и делятся информацией о передаче грузов через погранпереходы. Об этом рассказал представитель РЖД. По его словам, компания не раз обращалась к руководству Китайских железных дорог и Харбинской железнодорожной корпорации КЖД по вопросу выполнения китайской стороной согласованных размеров приема поездов.

Сейчас своей очереди ожидают свыше 70 поездов, в том числе более 20 контейнерных поездов, десять — с лесными грузами, десять — с углем.

Глава МИД Китая прибудет в Иран для переговоров по стратегическим отношениям

Министр иностранных дел Китая Ван И должен совершить официальный двухдневный визит в Тегеран, чтобы провести переговоры с высокопоставленными иранскими официальными лицами по стратегическим отношениям и основным региональным и международным событиям, сообщил представитель министерства иностранных дел Ирана.

Саид Хатибзаде заявил в понедельник, что высокопоставленный китайский дипломат прибудет в Тегеран в пятницу и проведет официальные переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани и министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщает Press TV.

Он добавил, что стороны обсудят пути развития стратегического сотрудничества между Тегераном и Пекином, а также последние региональные и глобальные события.

Китай поддерживает дружеские отношения с Ираном и остается участником ядерного соглашения, официально известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), из которого США вышли в 2018 году и впоследствии наложили на иранскую нацию «самые жесткие» экономические санкции.

Иран и Китай также работают над завершением 25-летнего китайско-иранского всеобъемлющего стратегического партнерства, о котором было объявлено в совместном заявлении во время визита президента Китая Си Цзиньпина в Тегеран в 2016 году.

Дорожная карта сотрудничества состоит из 20 статей, охватывающих связи Тегерана и Пекина в таких сферах, как «политическое и исполнительное сотрудничество», «человеческие и культурные отношения», «судебная система, сотрудничество в области безопасности и обороны», а также «региональные и международные» области, согласно опубликованному тогда заявлению.

Во главе высокопоставленной делегации министр иностранных дел Ирана в октябре посетил Пекин и провел «плодотворные» переговоры со своим китайским коллегой о стратегическом партнерстве двух стран.

Зариф сказал, что и Иран, и Китай выступают против односторонней политики США в отношении региональных и международных событий и их попыток создать «однополярный мир».

Дубай, ОАЭ. Департамент культуры и туризма Абу-Даби обновил список стран, путешественникам из которых не нужно проходить 10-дневный карантин по прибытии в столицу Объединенных Арабских Эмиратов.

Из так называемого «зеленого» списка был исключен Казахстан, а новых стран добавлено не было. Новый перечень выглядит следующим образом: Марокко, Саудовская Аравия, Австралия, Бутан, Бруней, Китай, Гренландия, Гонконг, Исландия, Маврикий, Новая Зеландия и Сингапур.

Прибывающим из этих стран путешественникам не нужно соблюдать обязательный карантин после приземления в Абу-Даби, однако туристы и резиденты не освобождаются от ПЦР-тестирования на коронавирус COVID-19 по прилете. Речь идет о странах, из которых туристы прибывают, а не о странах их гражданства.

Путешественники, прибывающие из стран «зеленого» списка, также будут сдавать ПЦР-тесты через 6 дней после въезда на территорию столичного эмирата. Туристы, прибывающие из всех остальных стран, должны сдавать ПЦР-тест по прибытии, на восьмой день после въезда на территорию Абу-Даби, а также проходить обязательный 10-дневный карантин.

Резиденты, вступавшие в близкие контакты с зараженными COVID-19, должны находиться на самоизоляции в течение пяти дней и сдавать ПЦР-тест на 4-й день. При отрицательном результате теста карантин будет прекращен.

Ранее Министерство здравоохранения Республики Казахстан сообщило, что ПЦР-тестирование на COVID-19 туристов, возвращающихся из-за рубежа, теперь будет включаться в стоимость пакетов туроператоров. Таким образом, путешественники будут проходить тестирование по возвращении в страну за свой счет.

По данным Минздрава РК, на сегодняшний день 80% лиц, прибывших из-за рубежа без справки о прохождении ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию, приходится на туристов, возвращающихся из Египта, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Все грани КИН

Почему государству необходима реформа системы утверждения проектной документации в условиях энергоперехода

Часто можно услышать, что в России КИН меньше, чем в других странах. Однако нюанс заключается в том, как этот показатель считать. Сейчас в рамках проектной документации определяются проектный и рентабельный КИН. Однако текущая система имеет ряд недостатков. Поэтому в условиях энергоперехода государству требуется пересмотр действующих подходов и ориентация на оптимальный рентабельный КИН — как оптимум между интересами государства и отрасли при определенных макроусловиях, налоговых сценариях и технологических вариантах разработки.

Как считать КИН: различия между проектными уровнями и рентабельными

В настоящее время при формировании технических проектов утверждаются два коэффициента извлечения нефти (далее — КИН): технологический и рентабельный. Первый определяется на основе технологических возможностей добычи: предельный дебит нефти скважины 0,5 т/сут и обводненность 98%. Второй — на основе достижения максимального NPV при согласованном макросценарии и действующих налоговых условиях.

Подход к определению технологического КИН тянется со времен Советского Союза (когда к вопросам экономики относились, прямо скажем, поверхностно) и требует переосмысления, т. к. применяемые технологические критерии при определенных условиях могут быть не предельными и не учитывают вариативности опций разработки месторождений, особенно на зрелых стадиях. Как вариант, для оценки технологического КИН можно предложить подход формирования варианта разработки на основе существующих технологий добычи без учета налогов в себестоимости. К тому же должны формироваться варианты разработки, отличающиеся набором применяемых технологий. Должен создаваться банк данных таких технологий, которые попадают туда после подтверждения их эффективности в процессе отработки на технологических полигонах или фактического применения на промыслах.

Рентабельный КИН — это КИН, который получается посредством применения макроусловий и фискального режима. Этот подход наиболее близок к применяемому при оценке запасов по стандартам SPE PRMS. Рентабельный КИН по российской классификации начали считать только с 2015 г. при утверждении технических проектов на разработку месторождений. При этом в отличии от SPE PRMS он пересчитывается не ежегодно, а только при утверждении технических проектов раз в 3-5 лет, а иногда и более. И фактически у государства нет понимания объема рентабельно извлекаемых запасов в стране в текущих макроэкономических условиях.

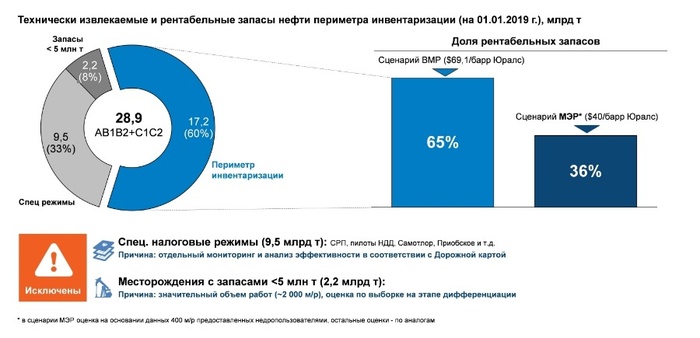

По поручению премьер-министра в 2019 г. был завершена инвентаризации запасов нефти, первая попытка государства получить оценку доли рентабельных запасов за почти 30 лет с момента перехода на рыночную экономику.

Из-за огромного объема (более 2700 месторождений и около 28,9 млрд т запасов нефти) работа изначально была существенно сокращена: под инвентаризацию попали месторождения с текущими извлекаемыми запасами (ТИЗ) более 5 млн т, которых в России на тот момент было 719 (на них приходится 26,7 млрд т или 92% от текущих технологически извлекаемых запасов). Также из периметра инвентаризации был исключен ряд льготируемых месторождений со специальными налоговыми режимами: СРП, НДД, Самотлор, особая формула вывозной таможенной пошлины. В итоге количество месторождений сократилось до 600 штук с суммарными ТИЗ нефти 17,2 млрд т (60% от ТИЗ нефти Российской Федерации).

Результат инвентаризации показал, что доля рентабельных запасов в ТИЗ варьируется от 36% до 65% в зависимости от макросценария по ценам на нефть и курсу рубля.

В рамках инвентаризации также была предпринята первая попытка сближения подходов к оценке экономики в проектной документации и бизнес-планах компании. Дело в том, что сейчас в соответствии с правилами проектирования разработки месторождений рентабельный КИН определяется на основе достижения максимального NPV по всему эксплуатационному объекту (ЭО) в целом. То есть действующий эксплуатационный фонд скважин и новые опции (новое бурение, ГТМ и МУН) являются единым объектом оценки. Компании же в рамках бизнес планирования оценивают их экономику отдельно.

Для анализа степени расхождения в рамках инвентаризации было предоставлено порядка 100 месторождений в поскважинной детализации экономики. Сравнение выявило ряд вопросов к методологическим основам формирования проектных документов. Так, практика оценки месторождений на уровне ЭО скрывает реальную экономику бурения отдельных скважин и кустов, операций ГТМ, в профиль добычи включаются нерентабельные операции. Таким образом, завышаются уровни рентабельной добычи и запасов, которые в реальности достигнуты не будут. Это приводит к тому, что становится невозможно оценить эффекты действующих налоговых льгот по НДПИ, невозможно качественно выполнить оценку эффективности разработки в режиме НДД, корректно оценить последствия введения новых налоговых стимулов для бурения, освоения ТрИЗ и т. д.

Отсутствие возможности тонкой настройки профиля добычи в зависимости от макросценария или налоговых условий при расчетах на уровне ЭО приводит к необходимости дальнейшего совершенствования подходов к оценке рентабельно извлекаемых запасов на основе поскважинного (покустового) расчета.

Задача оценки оптимального рентабельного КИН — это вопрос поиска оптимума между интересами государства и недропользователя при определенных макроусловиях, налоговых сценариях и технологических вариантах разработки.

Декарбонизация: новая реальность на нефтяном рынке

Государство, как собственник недр, заинтересовано в обеспечении наиболее эффективного извлечения ресурсов из недр, критерием которого как раз и является рентабельный КИН. Нельзя забывать, что базовые нефтегазовые доходы обеспечивают 30% расходов бюджета России, а дополнительные — поступления ФНБ при цене выше 43 долл./барр. Это позволяет не только консервативно подходить к планированию бюджетных расходов, но и инвестировать в развитие инфраструктуры и крупные проекты при благоприятной ценовой конъюнктуре. Фактически, сейчас государство выступает своего рода портфельным инвестором в нефтегазовой отрасли, в интересах которого достижение баланса между стабильными доходами бюджета, инвестициями и поддержанием оптимального уровня мировых цен на нефть. Его инструментами являются общий уровень фискальной нагрузки и его структура, предоставление налоговых стимулов для определенных категорий запасов и активов, ограничение добычи для поддержания баланса цен и развитие инфраструктуры. А для этого надо учитывать не только внутренние потребности отрасли и ограничения, но и ситуацию на мировых рынках.

Поэтому в вопросе долгосрочной стратегии государственного управления объемами и структурой извлечения углеводородов в России нельзя не учитывать заявленный тренд на декарбонизацию ведущих экономик мира, который напрямую влияет на спрос на энергоносители. Сегодня более 120 стран уже представили свои долгосрочные стратегии декарбонизации и их число только будет расти. Евросоюз одним из первых заявил о готовности прийти к нулевым выбросам CO2 к 2050 г. (с учетом замещающих эффектов). Китай взял на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2060 г., в том числе за счет перехода на возобновляемые источники энергии и развитие сегмента электромобилей.

Анализ показывает, что все оценки ведущих мировых агентств не предполагают полного отказа от использования нефти и газа даже до 2050 г. Самый радикальный сценарий «net zero», представленный ВР, предполагает сокращения потребления жидких УВ до 79 млн барр./сут. к 2035 г. (-21% к 2018 г.) и до 31 млн барр./сут. к 2050 г. (-69% % к 2018 г.), газа до 3,5 млрд куб.м к 2035 г. (-13% к 2018 г.) и до 2,5 млрд куб.м к 2050 г. (-34% к 2018 г.). ОПЕК и МЭА традиционно более позитивно настроены к традиционным видам топлива в своих сценариях.

При этом, во всех прогнозах отмечено, что углеводородам гарантировано значительное присутствие в мировом топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) минимум до 2050 г. Более того, эти прогнозы во всех сценариях оставляют нефть основным источником энергии до 2035–2040 гг. с долей в ТЭБ в диапазоне 20-31%. Однако, нельзя не признать, что энергетический рынок уже меняется. Доля ВИЭ в энергобалансе стала весомой — 12% на 2019 г., а продажи электромобилей составили уже почти 5 млн ед.

В результате в долгосрочной перспективе будет сокращаться экспортная ниша для углеводородов и расти конкуренция между добывающими странами для завоевания растущих рынков — Азия, Африка и т. д. А значит, будет снижаться ресурсная рента и цены, и на рынке останутся наиболее эффективные производители на кривой предложения. Более того, необходимо будет обеспечивать «углеродную нейтральность» продукции, что повлечет увеличение затрат. Это нельзя не учитывать при долгосрочном бюджетном планировании и формировании стратегии развития нефтяной отрасли России.

При этом в среднесрочной перспективе могут наблюдаться диаметрально противоположные тенденции. Пандемия COVID-19 и последующий за ней обвал цен привел к значительному сокращению инвестиций в разведку и добычу углеводородов по всему миру. Так, по оценкам МЭА вложения в сегмент сократятся на 30% в 2020 г., и в 2021 не ожидается их восстановление до докризисного уровня. В результате страны с высокой себестоимостью производства — США, Канада, Венесуэла, Бразилия и т. д. — будут ограничены в возможности прироста объемов для покрытия потребностей растущего спроса в 2022 году и далее. И сохранение рыночного баланса будет зависеть от возможностей ОПЕК+ по поставкам дополнительных объемов на рынок. Такие риски уже обозначали в своих прогнозах ведущие инвестбанки мира — Bank of America и JP Morgan chase. В представленных отчетах обозначено, что при неблагоприятном сценарии цены могут взлететь до космических 100+ долл./барр.

Как быть: необходимы новые инструменты управления и ускоренная монетизация ресурсов

Таким образом, в ближайшие десятилетия России как одному из крупнейших производителей и балансировщику рынка придется сначала столкнуться с потребностью увеличения добычи для покрытия потребностей спроса и монетизации своей ресурсной базы, а затем с возрастающей конкуренцией на рынке и снижением ресурсной ренты. В этих условиях, регуляторам требуется инструментарий для оценки ситуации и управления ресурсной базой. А именно, необходимо понимать:

Сколько сейчас в России рентабельно добывать в текущих условиях рыночных условиях?

Какие есть возможности по наращиванию или сокращению добычи (нерентабельные опции, технологические возможности повышения КИН)?

Какие риски для покрытия потребностей бюджета в случае снижения цен?

Какие шаги в части регулирования нужно предпринимать для сохранения своей рыночной ниши и инвестиций?

Как показал анализ инвентаризации, для ответа на эти вопросы необходимо реформирование подходов к разработке проектной документации, как в части оценки экономики, так и в части увеличения технологических опций.

Детализация экономики месторождений УВС на уровне скважин даст государству инструмент для анализа действующих льгот и дальнейшей тонкой настройки налогового режима в нефтегазовой отрасли. Конечно, поскважинные экономические расчеты требуют повышения требований к качеству гидродинамических, газодинамических моделей и инженерных расчетов, которые сейчас предоставляются в ФБУ ГКЗ при согласовании технических проектов.

Надо отметить, что наличие в системе Роснедр инструментария ежегодного пересчета технических проектов (переоценки количества рентабельных запасов) в зависимости от изменения цен на УВС и налоговых условий стало бы первым шагом к формированию ежегодного аудита запасов углеводородов, которое является одной из ключевых потребностей для управления рыночными рисками в отрасли.

Кроме этого, необходимо формирование системы стимулов для монетизации ресурсной базы и ввода нерентабельных опций в ближайшие 10-20 лет, а также государственная поддержка развития технологий, позволяющих повысить эффективность разработки ресурсов и обеспечить углеродную нейтральность их освоения для сохранения своих позиций на рынке.

Директор практики «Госрегулирование ТЭК» VYGON Consulting Дарья Козлова

Директор по консалтингу в секторе разведки и добычи нефти и газа VYGON Consulting Сергей Клубков

Цветные металлы чередуют ценовой натиск с отступлением и коррекцией?

В понедельник, 22 марта, стоимость фьючерсов на алюминий с поставкой через 3 месяца вышла на новый максимум текущего года и самое высокое значение с 13 июня 2018 г., достигнув отметки $2289,50 за т, на фоне сохранения озабоченности предложением металла. Финишировал алюминий на LME на отметке $2272 за т (+$7 к значению закрытия пятницы). Объемы торгов металлом составили 17,5 тыс. лотов.

Несмотря на крупные поставки алюминия на склады биржи 2 недели назад, доступность металла снижена в Европе и США вследствие высоких фрахтовых издержек и конкурентоспособных премий к цене алюминия в Азии.

Трехмесячный контракт на цинк вышел на месячный максимум, достигнув уровня $2888,50 за т – самого высокого значения с 25 февраля. Значение закрытия составило у металла $2866 за т, на 1% выше котировок пятницы.

«Тогда как цена алюминия уже получила поддержку от объявленных сокращений его производства в свете заявленный целей по снижению выбросов, в секторе цинка выплавка металла сократится, согласно ожиданиям, во втором квартале (на 10-20%, согласно данным SMM), вследствие новых ориентиров по выбросам во Внутренней Монголии», – отмечает аналитик StoneX Натали Скотт-Грей. Тем временем рынок цинкового концентрата уже страдает от дефицита предложения, а тарифы на переработку концентрата упали до самого низкого уровня с июля 2019 г. ($65-75 на т по состоянию на 12 марта).

Котировки цены никеля выросли на 1%, до $16463 за т – самого высокого показателя с 8 марта, хотя ранее имели место эпизоды покупок на падении. «У покупателей сейчас имеются шансы рассматривать текущие цены как платформу относительно их подъема в будущем, но мы сохраняем собственное мнение, что нельзя исключать еще один цикл ослабления цен как раз перед тем, как металл возобновит повышательный тренд», – говорит аналитик Энди Фарида.

Цена меди с поставкой через 3 месяца выросла 22 марта на 0,6%, до $9108,50 за т – самого высокого значения с понедельника минувшей недели.

Сообщается, что Еврокомиссия предложила ввести предварительные антидемпинговые пошлины на импорт ряда видов китайского плоского алюминиевого проката. Европейские промышленники охарактеризовали этот шаг как важную меру в свете борьбы с «нечестными китайскими торговыми практиками».

На утренних торгах вторника цены на алюминий в Шанхае обновили месячный минимум на опасениях того, что китайские власти могут выбросить партию металла на рынок, что ослабило беспокойство перспективами предложения алюминия. Однако пока Национальная администрация по пищевым продуктам и стратегическим резервам Китая данную информацию не подтвердила. Алюминий с поставкой в мае подешевел на ShFE на 6%, до 16480 юаней ($2531,33) за т, самого низкого значения с 22 февраля, однако позднее металл отыграл потери, закрывшись на отметке 17085 юаней за т (-2,6%). На LME стоимость алюминия снизилась по состоянию на 10:15 мск на 1,6%, до $2236 за т.

Между тем запасы алюминия растут как на LME, так и на ShFE. По итогам двух месяцев года импорт алюминия в Китай вырос на 150,7%.

«В конце марта прибыльность производителей первичного алюминия выросла до исторического максимума, и нас не удивляет активное увеличение его производства, – отмечает аналитик ING Вэнью Яо. – Оживление в секторе производства алюминия в Китае и сильные показатели импорта металла указывают на обильное наполнение данного рынка, так что базовый спрос на алюминий должен в ближайшие месяцы пройти проверку реальностью».

Стоимость меди с поставкой через 3 месяца снизилась в Лондоне на 0,6%, до $9060 за т. Форвардная цена на цинк упала на 0,9%, до $2841 за т, тогда как никель подорожал на 1%, до $16625 за т.

На ShFE котировки цены никеля выросли на 2,1%, до 124,720 тыс. юаней за т. Стоимость цинка снизилась на 0,4%, до 21860 юаней за т. Цена свинца выросла на 1,4%, до 15280 юаней за т.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:31 моск.вр. 23.03.2021 г.:

на LME (cash): алюминий – $2209,5 за т, медь – $9069,5 за т, свинец – $1955,5 за т, никель – $16557 за т, олово – $27935 за т, цинк – $2839,5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2238,5 за т, медь – $9062 за т, свинец – $1981 за т, никель – $16600 за т, олово – $25920 за т, цинк – $2850 за т;

на ShFE (поставка апрель 2021 г.): алюминий – $2629 за т, медь – $10279 за т, свинец – $2341,5 за т, никель – $19115,5 за т, олово – $27076,5 за т, цинк – $3357 за т (включая 17% НДС);

на ShFE (поставка июнь 2021 г.): алюминий – $2622,5 за т, медь – $10316 за т, свинец – $2348,5 за т, никель – $19157 за т, олово – $27202,5 за т, цинк – $3351 за т (включая 17% НДС);

на NYMEX (поставка март 2021 г.): медь – $9085 за т;

на NYMEX (поставка июнь 2021 г.): медь – $9044,5 за т.

Новый порт может вернуть Vale железорудное господство в мире

Как сообщает Mining weekly, мировое производство железорудной продукции достигло 2,2 млрд. тонн в 2020 году и, как ожидается, достигнет 2,35 млрд. тонн в 2021 году.

Несмотря на пандемию COVID-19, спрос в Китае и ограничения предложения в Бразилии привели к тому, что цены на железную руду в этом квартале достигли десятилетнего максимума и превысили $175 за тонну.

Общий мировой экспорт составил 1170 млн. тонн в 2020 году, что на 9,3% выше, чем в 2019 году. Общий объем импорта Китая превысил 73% от общего объема отгруженных в мире.

По данным Fastmarkets, поскольку Китай закрывает многие небольшие рудники по добыче низкокачественной железной руды и продолжает повышать планку качества руды в соответствии со своими экологическими стандартами, Бразилия, Австралия и Индия станут основными источниками чистого увеличения производства.

Vale все еще пытается вернуться к мощности в 400 млн. тонн, что позволит вернуть себе титул крупнейшего производителя в мире, который она потеряла после аварии на плотине Брумадинью два года назад, уступившей компании Rio Tinto, но отгрузка по-прежнему остается проблемой.

Вернуть себе мировое первенство Vale собирается за счет строительства на севере Бразилии специализированного порта для железной руды мощностью до 560 млн. тонн в год (более чем в два раза больше Понта-да-Мадейра).

Проект портового терминала Алкантара (TPA) в Мараньяне ожидает разрешения правительства Бразилии начать исследование экологических и социальных последствий.

По словам Пауло Сальвадора, исполнительного директора девелопера Grão-Pará Multimodal, ожидается, что строительство начнется в июне 2022 года, а операции начнутся в 2025 году.

Стоимость проекта оценивается в $772 млн. и включает строительство нового железнодорожного сообщения с железной дорогой Карахас (EFC), которая в настоящее время соединяет Вале Карахас - крупнейший в мире рудник железной руды - и Понта-да-Мадейра.

«Руда Vale сможет транспортироваться исключительно по этой новой железной дороге, резервной части Понта-да-Мадейра, которая может позволить Vale достичь поставленных целей и выполнить свой план расширения».

В США подсчитали импорт браконьерских уловов

За 2019 г. в Соединенные Штаты ввезли нелегальных рыбы и морепродуктов на 2,4 млрд долларов. Это 11% от общей стоимости американского импорта водных биоресурсов.

Доклад подготовила Комиссия по международной торговле США, сообщает корреспондент Fishnews. В документе говорится, что устранение с рынка браконьерской продукции увеличит общий операционный доход американского рыболовства примерно на 60,8 млн долларов. При этом стоимость товаров и размеры уловов должны увеличиться по всем видам, охваченным проверкой.

Авторы доклада отмечают, что больше всего выиграют производители и добытчики тепловодной креветки, нерки, большеглазого тунца и кальмаров.

Комиссия установила: более 13% рыбы и морепродуктов, пойманных в дикой природе, имеют нелегальное происхождение. Китай, России, Мексика, Вьетнам и Индонезия названы «относительно крупными экспортерами» браконьерских гидробионтов. А вот Канаду – крупнейший поставщик продукции из водных биоресурсов на американский рынок – оценили как страну, имеющую «низкие риски» поставок незаконных уловов.

В докладе также говорится, что из браконьерской рыбы часто производят муку для аквакультуры. Почти 9% объема импортируемой в США продукции рыбоводства, производится с использованием таких кормов, утверждают авторы документа.

Fishnews

Отношения космического масштаба. Россия и Китай построят базу на Луне