Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Китайские поставщики пентоксида ванадия стараются воздерживаться от продаж

В условиях роста цен на пентоксид ванадия 98% в хлопьях в течение февраля почти все китайские поставщики после новогодних праздников воздерживаются от продаж, что, естественно, поддерживает цены.

На момент оценки рынка в пятницу 26 февраля преобладающие цены спотового рынка составляли 106000-108000 юаней за тонну ex-works с поставкой D/A 180 дней (D/A - documents against acceptance, документы против акцепта: распространённый в Китае метод платежа, при котором отгрузочные документы приложены к векселю, отправляемому банку или агенту в месте назначения (передаются покупателю после акцепта векселя). За неделю с предыдущей оценки ценовой рост составил 10000 юаней за тонну.

При текущих высоких ценах на внутреннем рынке пентоксида ванадия в хлопьях зарубежные поставщики держат жёсткие цены. Преобладающие цены импортных поставок пентоксида ванадия V2O5 98%min в хлопьях повысились на $0,5 за фунт до $6,1-6,2 за фунт V2O5 CIF Китай. Но мало кто из покупателей пойдёт на закупку выше $6,2 за фунт.

На европейском рынке 98%-ного пентоксида в хлопьях в течение «отчётной» недели сохранялась достаточная активность запросов. Ценовой диапазон укрепился на $0.5 за фунт до $6,7-6,9 за фунт склад Роттердам. Некоторые поставщики пробовали прощупать рынок котировками чуть ли не по $7,5 за фунт, но вряд ли кто сейчас примет такие предложения.

Активные после китайских новогодних праздников запросы конечных потребителей поддерживают цены на нитрид ванадия N 14% min. V 77% min. В конце прошлой рабочей недели преобладающие цены на материал были выше предыдущей оценки сразу на 13000 юаней за тонну в диапазоне 166000-169000 юаней за тонну с поставкой D/A 180 дней.

Китайская компания инвестирует $5 млрд в производство металлургического кокса в Якутии

Китайская металлургическая компания «Цзинъань» инвестирует в создание первого на Дальнем Востоке полномасштабного предприятия по производству металлургического кокса, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу агентства ДВ по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Соглашение об этом в режиме видеоконференцсвязи подписали председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко и генеральный директор «Цзинъань» У Голян 4 марта.

«Мы поддерживаем реализацию данного проекта. Будет создано современное производство с максимальной добавленной стоимостью. Это новые рабочие места, новые налоги, которые пойдут, в том числе на развитие социальной сферы и инфраструктуры. Отдельное внимание и республиканских властей, и компании будет уделено экологической составляющей. Новое производство будет построено по передовым мировым технологиям, и на предприятии будет установлено оборудование с максимальной экологической защитой», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Китайская компания намерена построить предприятие мощностью производства четыре миллиона тонн металлургического кокса в год. Предполагаемый объем инвестиций в проект составит пять миллиардов юаней. При производстве будут использоваться коксующиеся марки углей, добываемые на территории Якутии.

Baowu и Sangang инвестируют $3,1 млрд в проекты провинции Фуцзянь

Как сообщает агентство Reuters, крупнейший производитель стали в Китае Baowu Steel Group и региональный производитель Fujian Sangang Group подписали соглашения об инвестировании 20 миллиардов юаней ($3,09 млрд.) в два отдельных сталелитейных проекта в юго-восточной провинции Фуцзянь.

Южные регионы становятся все более популярным местом для инвестиций сталелитейных заводов Китая из-за растущего спроса и более мягких экологических норм по сравнению с более загрязненным севером.

Подконтрольная Baowu Taiyuan Iron and Steel Group инвестирует 10 миллиардов юаней в проект в провинции Фуцзянь, цель которого - производить 3,22 миллиона тонн нержавеющей стали в год, сообщает местное правительство

Fuzhou News.Fujian Sangang, принадлежащая правительству провинции Фуцзянь, потратит еще 10 миллиардов юаней на производство высококачественной стальной продукции и сопутствующую инфраструктуру, включая причальный причал, говорится в отчете, без указания мощности проекта.

По данным Национального бюро статистики, в прошлом году Фуцзянь произвел 38,6 млн тонн стальной продукции.Производители нержавеющей стали Baosteel Desheng, Tsingshan Holding Group и Fujian Fuxin Special Steel имеют заводы в провинции.

NBS: производство стали в Китае в 2020 году было на уровне 1,065 млрд тонн

Как сообщает Mysteel.com, Национальное статистическое бюро Китая (NBS), обновило данные о производстве стали в стране за 2020 год до 1,065 миллиарда тонн с предварительных 1,05 миллиарда тонн, а годовой рост, таким образом, был пересмотрен до 7% с исходных 5,2%.

Обычно NBS рассматривает годовую статистику после опубликования первоначальных цифр в январе и публикует обновленные данные, когда это считается необходимым.

Производство готовой стали в Китае осталось неизменным на уровне 1,3 миллиарда тонн в 2020 году, однако, согласно последнему отчету, годовой рост был изменен до 10% с первоначальных 7,7%.

В последнем выпуске NBS подтвердило данные Национального таможенного управления страны о торговле сталью в стране, согласно которым экспорт готовой стали снизился на 16,5% в годовом исчислении до 53,7 млн тонн в прошлом году, а стоимость снизилась на 14,8% в годовом исчислении до примерно 315 млрд. юаней ($48,7 млрд.), в то время как импорт готовой стали вырос на 64,4% до 20,2 миллиона тонн, а стоимость увеличилась на 19,8% до 116,5 миллиардов юаней.

Стальные фьючерсы в Китае на 10-летнем максимуме

Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на стальную арматуру в Китае 3 марта выросли более чем на 5% до самого высокого уровня примерно за десятилетие, поскольку план страны по принятию дополнительных мер по защите окружающей среды вызвал опасения по поводу сокращения производства.

SinoSteel Futures отмечает, что помимо обещания министерства промышленности сократить производство сырой стали в этом году, предупреждения о сильном загрязнении, принятные в провинции Хэбэй, и предстоящее ежегодное заседание парламента также повлияют на производство стальной продукции в краткосрочной перспективе.

По данным GF Futures, семь доменных печей в крупнейшем сталеплавильном городе Таншань должны были быть остановлены к 10 марта, что, вероятно, может снизить производство чугуна на 5000 тонн в день.

Контракты на арматуру с поставкой в мае на Шанхайской фьючерсной бирже, закрылись с повышением на 3,9% до 4842 юаней ($749,11) за тонну. Он вырос на 5,6% до самого высокого уровня с августа 2011 года в начале сессии.

По данным консалтинговой компании Mysteel, объем торгов в Китае стальной продукцией, используемой в строительстве, во вторник составил 196 800 тонн, что является самым высоким показателем ежедневных сделок с 4 января.

Фьючерсы на горячекатаный рулон, используемый в автомобилях и бытовой технике, подскочили на 3,5% и почти достигли рекордного уровня в 5026 юаней за тонну.

Фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже выросли на 1,8% до 1154 юаней за тонну.

Коксующийся уголь в Даляне подорожал на 6,2% до 1525 юаней за тонну, а кокс - на 0,8% до 2520 юаней за тонну.

Фьючерсы на нержавеющую сталь на Шанхайской бирже упали на 2,1% до 14 685 юаней за тонну.

Встреча Михаила Мишустина с женщинами-учёными

Из стенограммы:

М.Мишустин: Дорогие женщины, я рад вас всех приветствовать. В первую очередь позвольте мне в преддверии замечательного праздника 8 Марта всех вас от всей души поздравить и пожелать всего самого доброго. Женщина всегда есть женщина, будь она учёный, промышленник, студент – неважно, и я от всей души вам желаю всего самого доброго. Вы выбрали непростую профессию, вы занимаетесь наукой, образованием. И в этом смысле, когда говорят, кто лучше будет работать в науке, мы, мужчины, всегда скажем, что женщина: она более усидчива, терпелива, аккуратна, настойчива. Вы так же системно и работаете в этой сфере. Знаю, что, может быть, женщин пока в науке не так много, как хотелось бы, может быть, самим женщинам, но точно абсолютно это всё можно будет исправить.

В Год науки и технологий, который был объявлен российским Президентом, многое делается для того, чтобы развивать и науку, и технологии, и образование. Хочу вам сказать об очень радостной новости, которая сегодня была озвучена нами на встрече с профессорско-преподавательским составом Новосибирского государственного университета. Решено, что будет новый кампус Новосибирского государственного университета, и не только кампус. Это поручение Президента, мы с ним говорили на эту тему, и соответствующее решение принято.

Мы сегодня посмотрели внимательно на те проекты, которые предлагает и общественность, и университет непосредственно. Мы были также в СУНЦ, или физматшколе, как раньше это было. Людмила Андреевна, которая теперь руководит СУНЦ, знает уже, что принято также решение о строительстве как учебного корпуса, так и досугового центра для нового СУНЦ, чего так долго все ждали. Я очень надеюсь, что это будет хорошим катализатором для всех, кто работает, преподаёт и учится здесь, на территории Новосибирского государственного университета, вообще в Академгородке. Надеюсь также, что все проекты, о которых мы говорили, будут реализованы – с подачей проектно-сметной документации, с экспертизой, потому что очень важно всё, что было обещано, исполнить. Вам обещаю, что строительство этих центров я возьму на личный контроль и мы в Правительстве будем этим заниматься системно. Очень надеюсь – а сегодня нам назвали конкретные сроки, – что это всё будет сдано. И надеюсь, что количество женщин, которые там будут учиться, преподавать, работать, будет больше в удельном весе.

Вот, собственно говоря, что я хотел вам сказать. Ещё раз вас от всей души хочу поздравить с замечательным праздником, с 8 Марта.

Вашим семьям пожелать всего доброго, мамам вашим, сёстрам, бабушкам, дочерям. Ну и мужчинам, которые рядом.

Все: Спасибо, спасибо большое.

Е.Лидер: Лидер Елизавета, научный сотрудник Института неорганической химии СО РАН, доцент Новосибирского государственного университета и председатель совета научной молодёжи Сибирского отделения РАН. Вы сейчас объявили нам очень радостную новость по поводу строительства кампуса НГУ. Действительно, очень долгожданное начинание для всех нас – для сотрудников и для студентов Новосибирского университета. А я хотела бы обсудить с Вами ещё вопрос жилья.

В целом вопрос жилья – это один из наиболее важных, основных вопросов для молодых учёных, особенно для тех, кто уже имеет свои семьи. Сейчас действует программа государственных жилищных сертификатов, и в рамках этой программы наименее обеспеченные учёные получают, естественно, поддержку от государства. Вот эта программа, мы рады, что она существует, и она долгосрочная, с перспективами определёнными. Но, к сожалению, путь к государственному жилищному сертификату достаточно тернист для простого молодого человека. Требуется большой пакет документов, большое количество справок, которые зачастую при мобильности молодых учёных сложно собрать со всех мест проживания, особенно если они меняли место жительства. Хотелось бы попросить посодействовать каким-то образом в отношении вот этой забюрокраченности, в удалении избыточности этих документов, которые необходимо предоставлять на сертификат, а также пересмотреть срок стажа научного работника при подаче таких заявлений. Сейчас это пять лет минимум научного стажа. Но мы знаем, что у нас аспирантура, аспиранты защищают досрочно диссертации, бывает три года и даже менее стажа, и им требуется какой-то научный стаж дополнительный, для того чтобы только принять участие в этой программе. То есть можно ли пересмотреть эти вопросы и уменьшить вот этот научный стаж, который необходим для участия в данной программе.

М.Мишустин: Первое. Без сомнения, мы разберёмся, я соответствующее поручение по приезде дам, чтобы посмотреть на процедуры или на трудозатраты, которые требуются молодому учёному, неважно, мужчина он или женщина, для того чтобы получить сертификат. Надеюсь, что вы получите ответ, как только мы рассмотрим это. Но что касается стажа, поручу Валерию Николаевичу Фалькову рассмотреть такие подходы и посмотреть, что можно сделать по этому поводу.

Е.Землянская (старший научный сотрудник, руководитель направления в НОЦ Института генетических исследований НГУ, кандидат биологических наук): Михаил Владимирович, у меня к Вам вопрос. Я хотела бы у Вас узнать: в то время, когда Вы учились в аспирантуре, когда Вы готовили докторскую диссертацию, какие были у Вас научные интересы и было ли у Вас желание продолжить деятельность в науке? Возможно, Вы рассматривали действительно такую возможность?

М.Мишустин: В аспирантуре по специальности «математическое моделирование» я занимался матмоделями перерабатывающих специальных автоматизированных систем механообработки (даже сейчас трудно это всё произнести), эффективными разными алгоритмами и разработкой автоматизированных систем проектирования.

Что касается научных интересов, они были очень разными, но начал я с кафедры теоретической механики. Первая научная работа, которую мы сделали с моим научным руководителем, была лабораторная работа. Программное обеспечение – программа, которая позволяла узнать, в случае введения соответствующих параметров, каковы реакции в опорных подшипниках при вращении соответствующих цилиндрических твёрдых тел со смещённым эксцентриситетом вокруг неподвижных осей. Очень тяжело это всё высказать. Сейчас я понимаю, как это было сложно.

Уже непосредственно докторская была посвящена стратегии налогообложения имущества. Непростая совсем тема. Я и не предполагал тогда, что буду работать в Налоговой службе. Мы занимались этим с моим научным руководителем, когда я ещё не работал на государственной службе, и мы пытались взять всё самое лучшее в мире. Но там ещё вопросы справедливости, потому что налогообложение никому не нравится, и надо сделать это справедливым, аккуратным… Пытались найти научный подход, и в том числе соответствующие методы.

Что касается интересов каждого человека, очень важно, кто ваш наставник, кто ваш учитель. Я знаю огромное количество людей... Да вы все наверняка – я вот сейчас спрошу – каждый из вас, все скажут о своём учителе.

У меня были замечательные учителя, как и у вас, наверное, и в школе, и в университете, и позже. Наверное, темы, которые мы потом дальше развиваем, в том числе в науке, очень сильно зависят от наставника.

Я хотел сразу сказать, что совершенно замечательная история – это конкурс «Лидер России», который по инициативе нашего Президента уже много раз проводился. Такой, если хотите, социальный лифт. Вот Людмила Андреевна (Некрасова), с которой мы встретились на этом конкурсе. Я не предполагал, что она будет моей подопечной, а я её наставником. Но вот это наставничество, институт наставничества – это замечательная история, потому что первые наставники – это, конечно, мама с папой, а потом это уже учителя. Очень надеюсь, что в научной работе наставничество будет развиваться, потому что ни один компьютер, цифровая платформа, ни одна технология не заменит настоящего учителя, который приведёт молодого человека – или юношу, или девушку – в науку и сделает так, чтобы он захотел там остаться.

Е.Землянская: Понятно. Спасибо большое. У меня небольшой комментарий, благодарность, наверное, Правительству нашему. Есть замечательная программа поддержки молодых учёных, и эта программа стартовала недавно. В рамках этой программы проводится конкурс, когда добавляется государственное задание, организация, тема научная, для того чтобы было сформировано подразделение молодёжное, молодёжная лаборатория. В частности в НГУ коллектив молодых учёных выиграл такой конкурс, и была сформирована лаборатория с хорошим финансированием. Это прекрасная возможность для молодых, перспективных, талантливых...

М.Мишустин: А тема научная у сформированной лаборатории какая?

Е.Землянская: Клеточные технологии. Это прекрасная возможность для них реализовать себя, свой потенциал. Вообще такая программа очень важна для региона в целом, даёт всем хороший шанс для самореализации. Хотелось бы поблагодарить Вас за то, что такая программа существует, и очень хотелось бы рассчитывать, что она будет продолжаться и что, возможно, будут объявлены новые конкурсы. Ещё раз большое спасибо.

М.Мишустин: Постараемся. Вам спасибо.

Е.Багрянская (директор Новосибирского института органической химии имени Н.Н.Ворожцова Сибирского отделения РАН, доктор физико-математических наук): Багрянская Елена Григорьевна, я директор Новосибирского института органической химии, доктор физматнаук, профессор. Я, конечно, хотела бы тоже поддержать эту программу молодёжных лабораторий. У нас в институте три таких лаборатории, мы очень успешно развиваемся. Это разные тематики, но это шанс действительно молодым учёным подняться.

Вы затронули тему женщин в науке. Я хотела бы сказать, что я также возглавляю новосибирское отделение Федерации женщин с университетским образованием, и целью этого образования общественного является продвижение как раз женщин-учёных. Мы организовали конкурс «Академина», который поддержала Валентина Ивановна Матвиенко. Татьяна Алексеевна Голикова хочет в будущем распространить наш опыт на всю Россию. Это конкурс, на который представляют свои работы женщины-учёные, его цель – как раз вовлечение в науку девушек. В этом году мы его отменили в связи с пандемией, но на следующий год планируем его проводить. И Андрей Александрович Травников также обещал поддержать, чтобы распространить этот опыт.

ЮНЕСКО была организована конференция, опрос мировой общественности, «Гендерный дисбаланс в науке» – математике, физике, химии, биологии. Хочу сказать, что в России на самом деле каких-то сложностей для женщин в науке нет. Если вы посмотрите по институтам, то вы увидите, что там примерно 50 на 50. У нас половина женщин, половина мужчин. То же самое в Институте химической биологии и фундаментальной медицины. И работают у нас блистательные женщины-учёные. Вот Ольга Ивановна Лаврик, академик, кавалер ордена французского «Лилового легиона».

Это очень здорово. Единственная проблема: у нас очень маленький процент женщин в Академии наук и маленький процент в директорском корпусе.

Но я хотела бы поставить вопрос о том, что женщин-учёных волнуют те же проблемы, что и мужчин-учёных. А конкретно мы сейчас говорим о зарплате. И женщин даже больше, потому что они эмоциональны, хотят навести порядок везде и так далее. Огромной проблемой у нас является отсутствие инфраструктуры, то есть отсутствие финансирования инфраструктуры.

Я как директор могу сказать, что 80–90% нашего бюджета – это зарплата. А представьте себе: крыши, полы, ремонты и так далее. Мы институт первой категории, и нам выделяют деньги на ремонты. Мы благополучно починили все крыши и многое другое. Но, понимаете, науку очень высокого уровня можно сделать только в случае, если есть хорошая аппаратура. Есть великолепный аналитический центр, но большая часть оборудования уже устарела. К счастью, началась эта программа. Но вот представьте себе, как она идёт? Чтобы не повторилось то же самое, что с зарплатами. Она идёт таким образом, что говорят, мы вам обновим оборудование на 50%. Владимир Владимирович Путин об этом объявил несколько лет тому назад. Что делается в министерстве? Говорят, ну вот возьмите вашу балансовую стоимость, она стоит столько-то. А мы прекрасно понимаем, как она считается, что такое стоимость 20 лет назад или 30 лет назад и сейчас. То есть мы реально на эти деньги можем 10–15% оборудования заменить. Мы, конечно, крутимся. Мы зарабатываем примерно столько же вне бюджета и покупаем на внебюджет оборудование, не тратим его на подъём заработной платы, а пытаемся купить это самое оборудование. К нам приезжал Фальков, было обсуждение хорошее про ЦКП. Если мы не обновим оборудование, то никакой замечательной науки у нас не будет. Мы об этом говорили и с Фурсенко, и более того был несколько лет назад нашей федерацией организован разговор с Валентиной Ивановной Матвиенко, мы это тоже обсуждали. Вот эту проблему надо сдвигать. Это первая проблема.

И вторая, о которой я хотела бы поговорить. Вот у нас опытное химическое производство, совершенно замечательное. То есть мы сейчас будем запускать производство НИОХ-14. Это наш препарат против оспы, который наши учёные создали, и вместе с «Вектором», уже клиника прошла, и мы предполагаем его запустить. Но. Нам нужна реконструкция производства. Ладно, реконструкцию мы сделаем на эти деньги, но когда мы начинаем закупать исходники, то это огромная проблема. Вы, наверное, знаете, что у нас номенклатура химических соединений очень маленькая. Вот одно из предложений: в Минпромторге собрать эту информацию, потом, возможно, на начальном этапе сделать госзаказ, например, в Пермь (многие химические заводы остались не у дел), и после этого можно было бы действительно не покупать всё в Китае или где-то ещё. Тем более что перекрыть границы могут в любой момент, многие вещи через таможню не проходят, потому что они считаются прекурсорами. Вот прекурсоры – ввели просто невозможную вещь, мы метанол не можем купить, потому что он прекурсор, потому что никто не продаёт и так далее. Понимаете? Вот с этим надо как-то двигаться. Химия – это одно. Есть ещё и биология.

Вот Ольга Ивановна (Лаврик) биолог – она знает, что это проблема. После того как мы заказываем нашу химию, она приходит к нам через 3–6 месяцев. А у учёного мысль, надо быстро её реализовать. Я работала раньше за рубежом – в Оксфорде, в Японии два раза была по приглашению, профессором в Швейцарии и так далее. Вот у меня мысль, я заказывала – через три-четыре дня это всё уже на столе. Мы хорошо знаем, что в «Сколково» это организовано, в Томске это организовано. Я от имени всех женщин-учёных России к Вам обращаюсь: может быть, можно каким-то образом сдвинуть эту точку с места? Я уверена, безусловно, что она осознана всеми, эта боль наших женщин-учёных.

М.Мишустин: Елена Григорьевна, да, слышу Вашу боль. Я попробую на неё ответить не, скажем, вакциной, но таблеткой.

Очень важно смотреть, какой выход научной работы или того, о чём мы говорим. Я сейчас просто скажу, что очень важно смотреть, какой эффект потом дают эти работы. И конечно же, когда потеряна цепочка отраслевых реализаций, которые даёт ваш институт, неважно, научное учреждение, которое работает, это очень грустно, потому что потом сложно защищаться и объяснять, почему нужны средства дополнительные на то, чтобы приобрести быстро реагенты, оборудование и прочее.

Мы сейчас пытаемся день за днём и с Валерием Николаевичем (Фальковым), и с коллегами такую цепочку возвращать. И очень важно, чтобы были соответствующие отраслевые требования, что нужно. Вы сказали: Минпромторг. Есть другие министерства, ведомства, частные компании, которые что-то производят, что-то делают. Они зарабатывают на этом средства. И соответствующая, если хотите, декомпозиция того, что зарабатывают те, кто продукцию свою реализует тем, кто придумал, как это сделать, – она необходима. Подходы такие есть. Мы над этим работаем. Что касается Вашего конкретного вопроса – всё равно жизнь конкретна, – просил бы Вас письмо написать, передать мне его через Валерия Николаевича Фалькова. Можно напрямую в приёмную. Я посмотрю, что мы можем сделать. Ладно?

Е.Багрянцева: Спасибо большое. Мне очень приятно слышать, что проблемы осознаны. Как-то двигаться надо, потому что это касается всех учёных. И хорошо, что появились по крайней мере российские растворители. Было какое-то время, что мы даже самые простые растворители покупали за рубежом. А сейчас, когда начинают санкции вводить, это особенно ощутимо.

М.Мишустин: Всё правильно. И для того, чтобы систему эту заложить, я Валерия Николаевича попрошу. На «Векторе» мы сегодня были, нам показывали производство вакцины непосредственно… Письмо жду. Что сможем.

Движение вверх

Космический аппарат "Тяньвэнь-1" свидетельствует о достижениях Китая в инновационных технологиях

Текст: Юй Цзяньбинь

В 06:29 24 февраля по пекинскому времени первый космический аппарат Китая для исследования Марса "Тяньвэнь-1", успешно выполнив орбитальный маневр, вышел на опорную орбиту Марса, где он будет работать около трех месяцев и заниматься научными исследованиями. "Тяньвэнь-1" вышел на орбиту Марса после почти 202-дневного полета с Земли, став первым китайским искусственным спутником "красной планеты".

Зонд "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля 2020 года. Преодолев расстояние в 475 миллионов километров, космический аппарат успешно совершил маневр замедления и начал полет вокруг планеты. Успехи в ключевых звеньях укрепили основу китайской миссии по изучению Марса.

На Марс, первоочередный объект для исследования планет, человечество возлагает большие надежды на обнаружение внеземной жизни и раскрытие тайн Вселенной. Успешный запуск зонда "Тяньвэнь-1" стал первым шагом Китая к независимому исследованию планет и ключевой ступенью к выходу в более глубокий космос. От создания космической станции на орбите в несколько сотен километров над Землей до углубленного исследования Луны, находящейся на расстоянии около 380 тысяч километров от нашей планеты, до межзвездного путешествия в сотни миллионов километров для исследования Марса Китай поэтапно и уверенно продвигает развитие космической отрасли и прилагает неустанные усилия для изучения дальнего космоса.

Успешный выход аппарата "Тяньвэнь-1" на орбиту Марса не только говорит о высоком уровне технических возможностей специалистов китайской космической отрасли, но и показывает их стремление к инновациям вопреки большим трудностям. Космическая деятельность известна обилием вызовов, а исследование планет особенно отличается высоким риском и большой сложностью. Средняя доля успеха в операциях по полетам на Марс, начатых с 1960-х годов, пока составляет лишь 50 процентов. В изучении Красной планеты имеется целый ряд трудностей - таких, как редкая возможность запуска на эту планету, которая появляется один раз в 26 месяцев, сверхдальнее расстояние между Марсом и Землей, задержка связи, сложная и незнакомая окружающая среда, в корне отличающаяся от земной, и т. д. Помимо этого существуют многочисленные опасности, которые необходимо решить с помощью научно-технологических инноваций. Накопившийся ранее технологический опыт полета с Земли, пребывания в космосе и исследования Луны заложил техническую основу для изучения Марса и даже глубокого космоса. Постоянное внедрение инновационных идей и технологий в ответ на новые проблемы и вызовы открывает новый путь для применения инноваций в области аэрокосмических технологий и космической науке.

Полет с Земли в дальний космос был совершен человечеством из любопытства и потребностей развития, и он неотделим от независимых инноваций. О китайских научно-технических инновациях и прорывах свидетельствуют многочисленные достижения. Помимо успешного запуска космического аппарата "Тяньвэнь-1" Китай отправил на Луну зонд "Чанъэ-5", доставивший образцы лунного грунта на Землю, успешно запустил ракету-носитель "Чанчжэн-5B" в рамках строительства китайской орбитальной космической станции, создал новый пилотируемый глубоководный подводный аппарат "Фэньдоучжэ", совершивший погружение в Марианскую впадину на 10909 метров и установивший рекорд для китайских пилотируемых подводных аппаратов, а также разработал прототип квантового компьютера "Цзючжан", достигший "квантового превосходства". Эти успехи продемонстрировали непрерывный научно-технический прогресс КНР. Все это также показывает, что, сохраняя решимость разрабатывать инновации и стремление идти по пути самостоятельных инноваций с китайской спецификой, Китай сможет овладеть ключевыми технологиями в основных областях и оказать поддержку высококачественному развитию страны за счет собственных разработок в науке и технике.

Публикация подготовлена по материалам газеты "Жэньминь Жибао"

Ученые едут в деревню

Китай сокращает нищету за счет внедрения достижений науки и техники

Текст: Гу Екай, У Юэхуэй

"Раньше я понятия не имел, что такое грибы юньжун, и правда ли, что они так хороши, как об этом говорят эксперты Китайской академии наук. Однако потом увидел, что у односельчан отлично получается выращивать этот вид съедобных грибов, и тогда окончательно решил попробовать себя в этом деле, - поделился своей историей борьбы с бедностью Ян Чаолунь, сельский житель из поселка Паньлун уезда Шуйчэн провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. - Теперь я на личном опыте убедился, что выращивание грибов юньжун очень прибыльно. С площади одного му (666,7 квадратного метра) удается выручить несколько тысяч юаней, прибыль возросла сразу в несколько раз".

За счет использования достижений науки и техники Китай помог большому числу фермеров покончить с бедностью и достичь зажиточности. С 2012 года департаменты науки и технологий КНР в общей сложности создали в бедных районах страны 1290 платформ для инноваций и предпринимательства и 77 тысяч групп для оказания адресной помощи в сфере науки и техники. А также направили в бедные территории 289,8 тысячи научно-технических специалистов. Кроме того, Китай вложил более 20 миллиардов юаней (около 3,06 миллиарда долларов) в реализацию 37,6 тысячи научно-технологических проектов и применил свыше 50 тысяч передовых практических технологий и новых разновидностей сельскохозяйственных культур для повышения эффективности производства и улучшения жизненного уровня народа.

Сотрудник Исследовательского института садоводства при Академии сельскохозяйственных наук провинции Чжэцзян на юго-востоке Китая Цай Вэймин совместно со своей командой создал демонстрационную базу для централизации производства грибных палочек в уезде Уи, продемонстрировав тем самым пример и оказав местным жителям помощь в развитии грибоводства. Благодаря усилиям Цай Вэймина и его команды на территории уезда появилось более 20 новых производственных линий, на которых ежегодно производится свыше 38 миллионов грибных палочек, что приносит пользу более чем 90 процентам фермеров, занимающихся выращиванием грибов. Это позволяет сократить расходы и увеличить общие доходы более чем на 100 миллионов юаней (примерно 15,46 миллиона долларов).

Академик Инженерной академии Китая Дэн Сюсинь внедрил в уезде Цзыгуй провинции Хубэй в центральной части Китая новую технологию выращивания апельсиновых деревьев. Она значительно продлила сроки сбора апельсинов и сделала уезд одним из районов производства с наиболее длинным периодом поставок свежих апельсинов в стране. Новая технология увеличила доходы местных фермеров более чем на 30 процентов.

Уезд Пелам городского округа Шигадзе Тибетского автономного района, расположенный на высоте более 4000 метров над уровнем моря, отличается обильной инсоляцией и резким перепадом температур. Более 10 лет голозерный ячмень в уезде давал большой урожай, однако из-за невысоких цен на этот продукт доходы фермеров не увеличивались. Чжан Цзимин, технический специалист с богатым опытом выращивания овощей, был направлен из города Цзинань провинции Шаньдун в уезд. Изучив ситуацию на месте, он вместе со здешними фермерами начал улучшать состояние почвы и внедрять новые сорта фруктов и овощей. В результате нескольких лет в уезде Пелам появилось больше десяти тысяч теплиц для выращивания овощей, количество сортов фруктов и овощей увеличилось до 140, площадь посадки выросла до 14 тысяч му (9,33 квадратного километра), а годовой объем производства превысил 200 миллионов юаней (примерно 30,95 миллиона долларов). В октябре 2018 года уезд Пелам официально покончил с нищетой. Выращивание фруктов и овощей вывело из бедности более 4000 местных жителей.

Древняя китайская мудрость гласит: "Дай человеку рыбу - и он будет сыт один день. Научи человека ловить рыбу - и он будет сыт всю жизнь". В китайских провинциях реализуется ряд образовательных проектов, таких как обучающие курсы для популяризация научных знаний, что раскрывает потенциал развития малоимущих жителей.

В уезде Ланьцан провинции Юньнань на юго-западе Китая группа под руководством академика Инженерной академии Китая Чжу Ююна открыла учебные курсы по борьбе с нищетой с помощью науки и техники. Цель курсов состоит в обучении бедняков навыкам сельскохозяйственного производства по новой модели "поселково-волостные агротехники + учащиеся+ фермеры". К примеру, местный житель Ма Чжэнфа прошел два курса по освоению технологии посадки озимого картофеля и фруктовых деревьев. Окончив обучение, за счет применения новых технологий он не только увеличил свой доход, но и помог десятку бедных семей избавиться от нищеты.

По словам сотрудника Министерства науки и технологий КНР, с 2014 года центральное правительство Китая выделило 2,14 миллиарда юаней (около 331 миллиона долларов) на подготовку научно-технического персонала в трех категориях территорий: отдаленные и бедные районы, приграничные этнические районы и старые революционные районы. В общей сложности было обучено более 20 тысяч специалистов, которые разбираются в технологиях, умеют управлять хозяйством и готовы на постоянной основе работать в бедных районах.

Публикация подготовлена по материалам газеты "Жэньминь Жибао"

Высокий стандарт

Китай создал крупнейшую в мире сеть 5G

Текст: Ван Чжэн

Множество китайских и зарубежных зрителей в прямом эфире наблюдали за двумя большими пандами. Восьмичасовая прямая трансляция из Китайского центра по защите и исследованию больших панд в городском уезде Дуцзянъянь провинции Сычуань на юго-западе Китая состоялась 24 января, ее обеспечили сети 5G.

"Интернет-пользователям, которые еще не успели полюбоваться бамбуковыми медведями, не стоит беспокоиться", - сказал заместитель начальника отдела 5G телекоммуникационной компании China Telecom в провинции Сычуань Чжан Цзи. По его словам, 26 января официально стартовало мероприятие "Путешествие по провинции Сычуань в режиме онлайн с использованием 5G". Благодаря применению таких иммерсивных технологий, как низкоскоростная трансляция 5G+4K и 360-градусная трансляция в формате 8K+виртуальная реальность, интернет-пользователи могут "путешествовать" по провинции Сычуань, не выходя из дома.

Согласно новейшим статистическим данным, опубликованным 26 января Министерством промышленности и информатизации КНР, Китай создал крупнейшую в мире сеть 5G. В 2020 году по всей стране были введены в строй более 600 тысяч новых базовых станций 5G, а уже к концу 2020 года - свыше 718 тысяч. Сети связи 5G покрыли города окружного уровня или выше, было подключено более 200 миллионов новых терминалов. В 2021 году Китай продолжит расширять строительство сетей нового поколения, продвигать совместное строительство и использование инфраструктуры 5G, а также построит более 600 тысяч базовых станций 5G.

"На всем пути от Пекина до городской территории Чэндэ в провинции Хэбэй доступна связь 4G, а на некоторых участках высокоскоростной автомагистрали уже проложены сети 5G", - рассказал житель Пекина, господин Чжоу. На своем личном опыте он ощутил удобство использования сетей нового поколения на открывшейся 22 января высокоскоростной железной дороге Пекин - Чэндэ (часть высокоскоростной железнодорожной магистрали Пекин - Харбин).

Возведение высокоскоростных железных дорог с доступом к сетям связи 4G и на некоторых участках - к 5G неотделимо от реализации концепции совместного строительства и совместного использования новой инфраструктуры. Как отмечают в корпорации China Tower (оператор и владелец инфраструктуры для мобильной и беспроводной связи), компания всегда предпочитает "разделять то, что уже построено, и совместно строить то, чего еще нет". Среди новых базовых станций вдоль высокоскоростной железнодорожной дороги Пекин - Чэндэ 194 доступны к использованию двумя и более операторами. Вся внутренняя сетевая инфраструктура в тоннелях и на вокзалах была построена одним оператором, но сейчас используется сразу несколькими, что позволило сэкономить более 36 миллионов юаней.

Сети пятового поколения быстрыми темпами входят в повседневную жизнь. По состоянию на конец июня 2020 года количество подключений 5G в Китае достигло 66 миллионов, а в конце года эта цифра превысила 200 миллионов. "Снижение цен с более чем 5000 юаней до 1000 юаней способствовало быстрой популяризации мобильных телефонов с поддержкой 5G", - заявил заместитель руководителя Академии информационных и коммуникационных технологий Китая Ван Чжицинь. Господин Ван также сообщил, что объем поставок мобильных телефонов с технологией 5G в Китае в прошлом году достиг 163 миллионов единиц, было выпущено 218 новых моделей смартфонов, поддерживающих этот стандарт связи.

Качественному экономическому развитию КНР способствует и смешанное использование 5G. По словам Ван Чжициня, в 2020 году в стране насчитывалось более 1,1 тысячи проектов, основанных на использовании 5G и промышленного интернета, и свыше 32 тысяч базовых станций, обслуживающих промышленный интернет. В более 60 больницах в 19 провинциях страны уже внедрена модель "5G + дистанционные консультации". Регулярно появляются новые модели и форматы в сфере применения 5G, в том числе 5G + автономное вождение, 5G + умная электросеть, 5G + дистанционное обучение и т. д.

Как отметил глава бюро по управлению информацией и телекоммуникацией при Министерстве промышленности и информатизации КНР Чжао Чжиго, сети 5G играют ключевую роль в качестве нового импульса развития экономики, создании благ обществу и обслуживании населения страны.

Публикация подготовлена по материалам газеты "Жэньминь Жибао"

"Скромно": Китай задал неожиданно низкую планку развития на 2021 год

Китай задал неожиданно низкую планку экономического развития на 2021 год. Несмотря на то, что большинство экономистов ожидают роста ВВП КНР на 8% и более, в опубликованном 5 марта докладе о работе правительства обозначен темп развития китайской экономики лишь в "более 6%".

Наблюдатели отмечают, что такая скромность властей вполне обоснована. Cтарший экономист инвестиционного банка UBS Ван Тао объясняет: "Хотя все ожидают роста китайской экономики на 8-9%, обозначение такого показателя в планах работы правительства может быть воспринято бизнесом и администрациями на местах как сигнал о продолжении мощной государственной поддержки. Закрепление показателя в 6% стало сигналом о сокращении государственного стимулирования экономики".

Действительно, на фоне постэпидемического восстановления государство сократило меры поддержки экономики. Дефицит бюджета снижен с 3,6% от ВВП в прошлом году до 3,2% от ВВП в 2021 году. В этом году центральное правительство не будет выпускать спецоблигации госзайма для поддержки экономики. Напомним, что в минувшем году центральные власти эмитировали "COVID-бонды" на 1 триллион юаней. Несколько сократится и выпуск спецоблигаций госзайма правительствами на местах: с 3,75 триллиона юаней в 2020 году до 3,65 триллиона в 2021 году.

Вместе с тем, сокращение пакета антикризисных мер далеко не обозначает их полного сворачивания. Будет продолжена политика налоговых послаблений для бизнеса, в особенности – для малого, который наиболее пострадал от эпидемии. Так, будет продолжена политика освобождения от НДС для малых предприятий. Расширится ее охват: от налога будут освобождаться предприятия с ежемесячными продажами 150 тысяч юаней и ниже, тогда как ранее эта планка находилась на уровне 100 тысяч юаней. Кроме того, на 50% сократят подоходный налог для малых и микропредприятий с ежегодным доходом менее миллиона юаней.

Государственная политика ориентирована, прежде всего, на поддержание деловой активности и занятости. На поддержку занятости в нынешнем году будет выделено 55,9 миллиарда юаней. Для профилактики массовых увольнений будет продолжена политика временного снижения объема социальных отчислений, на которых китайский бизнес в 2020 году сэкономил 1,54 триллиона юаней (238 миллиарда долларов). По планам правительства, по стране будет создано 11 миллионов новых рабочих мест. В течение предстоящей пятилетки (2021-2025 гг) безработицу в КНР планируется сдерживать на уровне не выше 5,5%.

Дамы избегают кавалеров

Гендерный дисбаланс в Китае приводит к появлению "невостребованных" мужчин

Текст: Анна Игнатенко

Министр по гражданским делам КНР Ли Цзихэн заявил, что в демографии Китая наступил критический момент: за последний год в стране было зарегистрировано 10 миллионов новорожденных, что на 15 процентов меньше, чем в 2019 году. По мнению профессора Института демографических исследований Пекинского университета Му Гуанцзуна, основной причиной снижения рождаемости в Китае стало не только нежелание молодых пар иметь детей из-за высокой стоимости содержания ребенка, но и несбалансированное соотношение мужчин и женщин в структуре населения.

По данным Национального статистического бюро КНР, на данный момент количество мужчин в стране превышает количество женщин более чем на 30 миллионов. Такой существенный разрыв обусловлен прежде всего "политикой одного ребенка", от которой отказались только в 2015 году, а также тем, что в китайских семьях традиционно предпочитают сыновей. По этой причине правительство даже запретило определять пол до рождения ребенка в немедицинских целях, а также прерывать беременность по гендерным предпочтениям. Причем, по данным Global Times, многие эксперты отмечают, что постепенное выравнивание дисбаланса в последние годы обусловлено главным образом старением населения: китайские женщины живут в среднем на пять лет дольше мужчин.

Причем гендерный дисбаланс среди молодежи только усилился. Так, если на 100 женщин в возрастной группе 30-34 лет приходится 101 мужчина, то в группе 25-29 лет - 107 мужчин, 20-24 лет - 115, а в подрастающем поколении (15-19 лет) соотношение юношей и девушек и вовсе составляет 118 к 100 и так далее. В 2020 году на фоне низкого уровня рождаемости почти 52,7 процента от 10 миллионов новорожденных составили мальчики.

Кроме того, проблема усугубляется разной плотностью женского населения в различных регионах страны. Пэн Сичжэ, директор Центра исследований политики в области народонаселения и развития Университета Фудань, отметил, что наиболее остро гендерный дисбаланс ощущается в сельскохозяйственных районах, из которых женщины уезжают искать работу и мужей в города. В сельской местности миллионы неженатых мужчин не могут найти спутницу жизни еще по той причине, что не могут обеспечить потенциальной жене стабильное финансовое положение. По данным Xinhua Daily Telegraph, сельские мужчины провинций Шаньси, Хэнань и Хунань должны выплатить родственникам невесты до миллиона юаней (155 000 долларов США), чтобы получить согласие на брак. Как сообщает Global Times, в провинции Хунань даже была предпринята попытка организовать преступный бизнес по продаже вьетнамских жен. Девушкам обещали работу в Китае, но, когда они приезжали в страну, их выставляли на продажу. Покупали вьетнамских жен сельские мужчины: покупка иностранок обходилась гораздо дешевле миллиона юаней.

Стоит отметить, что согласно традиционным китайским ценностям женщины должны оставаться дома и заниматься воспитанием детей. Такое представление о роли женщины в браке широко распространено в Китае, особенно в менее развитых сельских регионах. Однако в последние годы все больше женщин выбирают независимый образ жизни. В крупных городах Китая возник феномен "шэн-ню" (в переводе "невостребованные женщины", китайский аналог "старых дев") - незамужние женщины старше 27 лет. Как правило, это высокообразованные, обеспеченные и самодостаточные женщины, которые хотят сохранить свой независимый статус и не желают выходить замуж и заводить детей.

Один из экспертов, заместитель генерального секретаря Ассоциации развития аналитических центров Шаньси У Сюмин, предложил разрешить надвигающийся демографический кризис путем организации браков между сельскими неженатыми мужчинами и одинокими городскими женщинами. Эксперт отметил, что необходимо поощрять миграцию одиноких женщин в сельские районы и призвал женщин "не бояться переезжать в деревню".

Данное предложение вызвало бурю негодования в социальных сетях. Пользователи заявили, что даже сельские женщины не хотят выходить замуж за сельских мужчин, не говоря уже о городских шэн-ню. "Эти группы населения живут в параллельных вселенных, даже общение между ними затруднено", - настолько непреодолимым в глазах комментаторов представляется разрыв в уровне культуры и образования. "Руководствуясь логикой эксперта, можно разве что спаривать домашних животных", - приводит комментарии пользователей Global Times.

Тем не менее У Сюмин предложил правительству инвестировать в профессиональное обучение шэн-наня ("невостребованных мужчин" - тех, кому за 30, но они все еще холосты), а также направлять сельских мужчин в регионы с высокой плотностью женского населения. К слову, единственная китайская провинция, в которой женское население преобладает над мужским, - это Сычуань. Это обусловлено тем, что в этом регионе наблюдается наибольший отток молодого работоспособного населения в крупные города, что привело к тому, что основной процент населения теперь составляют женщины нефертильного возраста.

В роли оппонента У Сюмина выступил Лу Дэвэнь, эксперт из центра исследований в области управления сельским хозяйством при Уханьском университете. Он отметил, что предложение поощрять миграцию городских женщин в сельские районы, и наоборот, не учитывает причин, по которым эти люди остаются без партнеров. При этом эксперт подчеркнул, что в то время как сельские мужчины остаются холостыми главным образом из-за высоких финансовых требований, которые к ним предъявляют невесты, одиночество городских женщин зачастую является их осознанным выбором.

Нехватка партнеров противоположного пола (в данном случае - женщин) - объективная причина, по которой люди не могут вступить в брак и родить детей. Однако у этой проблемы есть и другая сторона - убеждения и ценности. Кто-то предпочитает сыновей, кто-то дорожит свободой, а у кого-то нет финансовых возможностей завести детей. К настоящему моменту пути решения проблемы гендерного дисбаланса в китайском обществе по-прежнему не найдены. По мнению Пэн Сичжэ, директора Центра исследований политики в области народонаселения и развития Университета Фудань, "чтобы постепенно устранить гендерный дисбаланс, образовавшийся 20-30 лет назад, потребуется около 50-60 лет".

Учить и лечить

Михаил Мишустин поможет Тыве с достройкой школы и оснащением больницы

Текст: Владимир Кузьмин (Кызыл-Новосибирск)

Совершив в четверг рабочий визит в Тыву, премьер-министр Михаил Мишустин закончил объезд десяти регионов, отстающих по показателям социально-экономического развития.

Особое внимание в Кызыле председатель правительства уделил двум сферам. Сначала он посмотрел, как идет строительство общеобразовательной школы на 825 мест. Проект начат в 2019 году, а ввести в эксплуатацию учреждение планировали в прошлом, но из-за нехватки средств сроки перенесли на конец этого года. Для завершения строительства руководство республики попросило дополнительно 210,7 миллиона рублей, а министр образования и науки Тувы Солангы Тамчай напомнила об аналогичной судьбе двух детских садов. "Конечно, поможем. Обязательно сделаем это, - заверил Мишустин. - Без сомнения, и школе 210 миллионов выделим, и садикам 86 миллионов 948 тысяч рублей". При этом с главы региона Шолбана Кара-оола премьер взял слово, что учреждения заработают к сентябрю.

Другая важная тема визита премьер-министра - состояние здравоохранения. В Республиканской больнице N 1 он осмотрел состояние одного из кардиологических отделений и будущие помещения обновленного отделения терапии, которому для эффективной работы потребуется специальное медицинское оборудование. Всего 167 единиц на сумму 73 миллиона рублей. "То, что людям нужна реабилитация, это обязательно, поэтому найдем мы эти средства, - заверил Мишустин. - Считайте, что обещание дано".

Это пожелание врачей было не единственным. Больнице нужны средства в размере 154 миллионов рублей, чтобы погасить задолженность за поставленное оборудование. Средства выделялись несколько раз, но не осваивались, и их возвращали в бюджет. Премьер заметил: часто люди думают, что федеральное правительство не выделяет денег, хотя на самом деле это не так. "Я не хотел бы критиковать никого здесь, но соответствующие процедуры если не работают, вот вы и сдаете их в казну. Конечно, мы выделим. Я не для того это говорю, чтобы отказать", - успокоил премьер. Но теперь губернатору и главному врачу пришлось пообещать, что в этом году все будет потрачено.

Развитие Тывы постепенно набирает обороты, и некоторые идеи республика готова воплотить в жизнь с опережением. В частности, ввести в действие международный статус аэропорта Кызыла. Из средств индивидуального плана развития региона были выделены деньги на проектно-сметную документацию. В марте, подчеркнул глава Тывы, она должна быть готова. "На этой основе начать его перепрофилировать в международный статус", - рассчитывает Шолбан Кара-оол. "Если это возможно, попросил бы, чтобы не 2021-2022 год был. Мы можем справиться в 2021-м", - заявил он в ходе рабочей встречи с премьером. Михаил Мишутин призвал местные власти быстрее подавать необходимые документы в министерство транспорта. "Очень поддерживаю все, что вы сказали, потому что международный статус даст возможность развивать ваши отношения с другими странами", - заметил председатель правительства.

Шолбан Кара-оол также заговорил о положении тывинского малого и среднего бизнеса, которому оказалось нелегко пережить пандемию коронавируса. Три тысячи предпринимателей не смогли получить поддержку от государства и были вынуждены приостановить работу. Все они, по словам руководителя республики, относились к пострадавшим отраслям. "Я дам соответствующее поручение министру экономического развития, чтобы он провел всесторонний анализ причин, по которым не воспользовались этой помощью предприниматели Тывы", - пообещал Мишустин. Он предположил, что до бизнеса просто не довели информацию о тех мерах поддержки, которыми можно воспользоваться. Теперь, подчеркнул премьер, необходимо наверстать упущенное и сделать все, чтобы количество малых и средних предпринимателей в республике не уменьшалось.

Из Кызыла глава правительства улетел в Новосибирск, где познакомился с тем, как организован новый логистический центр "Почты России". Он стал вторым по размеру в масштабах страны и первым по уровню автоматизации процессов. Сейчас центр работает в тестовом режиме, но в будущем сможет принимать до 25 процентов всего почтового потока из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Японии и обрабатывать до полутора миллионов писем и посылок в сутки. Новый почтовый центр в Новосибирске обеспечит гарантированные способы доставки грузов, развитую информационную систему логистики, даст импульс развитию экономики, уверен Михаил Мишустин.

Контейнеры стремятся на юг

На Северо-Кавказской дороге переоборудовали грузовой двор

Грузовой двор станции Сочи будет переоборудован для работы с контейнерами. Такое решение было принято на заседании технико-технологического совета Северо-Кавказской дороги, состоявшемся на прошлой неделе.

Как рассказали «Гудку» в Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом, необходимость переустройства под контейнерный терминал грузового двора станции Сочи вызвана существенным ростом контейнерных грузов, предлагаемых к обработке.

Анализ данных показал, что за период с 2018 по 2020 год рост количества операций с контейнерами по грузовому двору Сочи составил 54% (с 582 операций в 2018 году до 899 операций в 2020 году).

В этом году рост операций с контейнерами на грузовом дворе станции Сочи продолжился. За два месяца здесь были выполнены 152 контейнерооперации (за аналогичный период 2020 года их было 83).

Ближайший терминал для обработки контейнеров находится в Краснодаре (всего на полигоне Северо-Кавказской железной дороги расположено 14 грузовых дворов, где осуществляется перевалка контейнеров).

По мнению специалистов, причиной увеличения количества контейнеров, поступающих для переработки в Сочи на грузовой двор станции, является переориентация клиентов с перевозки грузов автомобильным транспортом и крытыми вагонами на перевозку грузов в контейнерах, а также развитие новых рынков сбыта на территории Республики Абхазия.

– В связи с этим мы посчитали необходимым провести реконструкцию объектов грузового двора станции Сочи, – рассказал начальник Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Артём Кочев.

Организация контейнерного терминала на грузовом дворе будет проведена за счёт переустановки имеющегося на станции козлового крана МККС-42КМ грузоподъёмностью 35 тонн и организации площадки для погрузочно-разгрузочных работ с крупнотоннажными контейнерами, прибывающими как в обычных грузовых вагонах, так и в составах контейнерных поездов.

Планируется, что проектные работы по созданию контейнерного терминала будет вести ростовский институт «Кавжелдорпроект». После согласования проекта начнутся строительные работы, которые планируется завершить в этом году.

Площадка может использоваться также и для контрейлерных перевозок: пути, где будет установлен кран, имеют торцевую платформу для заезда-выезда.

Общая длина фронтов погрузки-выгрузки составит 44 условных вагона, что позволит принимать грузовые поезда без дополнительной работы с ними, поскольку на Черноморском побережье установленная длина грузовых – 43 вагона. Проектирование и строительно-монтажные работы планируется завершить уже в этом году.

На Северо-Кавказской железной дороге уже имеется опыт работы с различными контейнерными грузами. В прошлом году дорога начала сотрудничать с ООО «ТК «Ресурс-Юг» по отправке со станции Невинномысская укороченных контейнерных поездов с 40-футовыми рефконтейнерами, гружёнными мороженым мясом птицы, назначением на Новороссийск с последующей отправкой морем в Саудовскую Аравию и Китай.

– В декабре прошлого года подписано соглашение с ООО «КомфортТорг» по организации в этом году перевалки на грузовом дворе станции Краснодар-Сортировочный 40-футовых рефконтейнеров с плодоовощной продукцией, поступающих из порта Туапсе, – рассказал заместитель начальника Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом по коммерческим вопросам Марк Султанян. – А грузовой двор станции Анапа во II квартале этого года планируется использовать для перевалки танк-контейнеров и контейнеров с флекситанками для транспортировки жидких грузов. Участие в этом проекте подтвердили ряд компаний, планирующих начать отправку танк-контейнеров со сжиженным углеводородным газом, а также осуществлять перевалку 20-футовых контейнеров с флекситанками, направляемых сюда со станций Юго-Восточной дороги.

Игорь Евдокимов

«Вам, любимые!»: волонтеры поздравят женщин

С 6 по 8 марта во всех уголках России и более чем 30 странах мира волонтеры проведут акцию «Вам, любимые» под хештегами #ВамЛюбимые и #MakeHerSmile. Во время акций добровольцы подарят женщинам цветы, а также опубликуют в социальных сетях поздравления.

К акции присоединятся: Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Бразилия, Гана, ДР Конго, Египет, Индия, Израиль, Казахстан, Камерун, Кипр, Киргизия, Китай, Латвия, Македония, Намибия, Пакистан, Румыния, США, Таиланд, Танзания, Того, Тунис, Узбекистан, Финляндия, Чад, ЮАР. Самые интересные поздравления появятся на главном сайте акции www.makehersmile.world.

В этот день мужчины поздравляют своих любимых с праздником. К теплым словам и реальным делам присоединятся волонтеры разных возрастов и профессий: подарят цветы случайным девушкам на главных улицах и площадях городов, местах работы и отдыха.

Так, участники конкурса «Большая перемена» поздравят своих учителей. На территориях медицинских учреждений пройдут творческие мероприятия с привлечением региональных вокальных коллективов, кавер-групп и добровольцев, увлекающихся вокалом.

В ходе акции создадут фотопроект, главная цель которого – показать живые эмоции и уникальную женскую красоту. Также оригинальные поздравления в формате видеопроекции появятся на стенах домов в утреннее и вечернее время в разных районах города.

При организации и проведении мероприятий организаторы учтут эпидемиологическую обстановку в регионе и используют средства индивидуальной защиты.

ДВА НОВЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКА ВКЛЮЧЕНЫ В РЕЕСТР МИНПРОМТОРГА РОССИИ

Минпромторг России включил в федеральный реестр индустриальный парк на территории г. Москвы и на территории первой в России частной особой экономической зоны «Ступино квадрат»

В Министерстве успешно прошли проверку на соответствие федеральным требованиям к индустриальным паркам и управляющим компаниям индустриальных парков постановления № 794 две новых пром.зоны.

Первая из них - это создаваемая промплощадка «Руднево» в г. Москва, на территории которой будут созданы почти 85 тысяч м2 производственных площадей, запланировано открытие не менее 40 новых производств с объемом инвестиций 5 млрд рублей и создание до 3 тысяч рабочих мест. Ввод в эксплуатацию первых объектов индустриального парка начнется в 1 квартале 2022 года. Завершение строительно-монтажных работ и размещение резидентов запланировано в 2023 году.

Вторая площадка – это действующий индустриальный парк «Ступино квадрат», который разместился в границах одноименной особой экономической зоны на территории Московской области. Данная ОЭЗ является первой в Российской Федерации, которая создана исключительно на средства частного инвестора.

Поскольку особая экономическая зона – это исключительно налоговые и таможенные преференции, то инициатор проекта изначально принял решение о создании объектов инфраструктуры данной зоны в формате индустриального парка. Этот формат наиболее понятен зарубежным инвесторам, что показывает состав резидентов, среди которых такие компании с мировым именем, как Barilla, Mission, Monin. На сегодняшний день подготовленная инфраструктура парка составляет более 420 га и суммарный объём инвестиций резидентов превысил 20 млрд. рублей, - сообщил заместитель министра промышленности и торговли

Российской Федерации Алексей Беспрозванных.

Включение в федеральный реестр индустриальных парков подтверждает его соответствие требованиям постановления № 794 и позволяет парку обратиться за мерами государственной поддержки федерального, а также регионального уровня, включая налоговые льготы. Сами требования формировались на основе практики работы данных объектов в Корее, Японии, Китае, Турции и других странах.

Российский криминал на фоне мировых тенденций

7 марта в Киото (Япония) открывается очередной XIV Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию

Владимир Овчинский Александр Сухаренко

Каждые пять лет политические деятели и специалисты - практики, занимающиеся вопросами предупреждения преступности и уголовного правосудия, съезжаются на Конгресс Организации Объединенных Наций по преступности с целью содействовать определению повестки дня и стандартов ООН в данной сфере.

Одним из главных вопросов, запланированных к обсуждению на 14 – м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который пройдет в Киото (Япония) с 7 по 12 марта, станет мировые тенденции развития преступности в период пандемии COVID-19.

В рабочем документе УНП ООН о тенденциях преступности в период пандемии, подготовленном для предстоящего Конгресса, отмечено, что пандемия COVID-19, начавшаяся в марте, резко изменила мир. Она не только унесла более миллиона жизней, но и ввергла миллионы людей в крайнюю нищету, и впервые с 1990 года привела к снижению показателей человеческого развития. Исчезло огромное количество рабочих мест с полной занятостью, причем преимущественно в странах с низким и средним уровнями дохода. Такая напряженная социально-экономическая обстановка оказывает влияние на преступность и на усилия по ее предупреждению, расследованию преступлений и вынесению судебных решений по связанным с ними делам. Кроме того, режимы изоляции открыли возможности для бурного развития новых незаконных рынков, нарушив при этом работу других рынков, и создали тем самым уникальные проблемы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.

Учитывая данные факторы, интересно сравнить криминальные тенденции в России и мире.

Вопреки некоторым пессимистическим прогнозам, состояние преступности в России в период пандемии серьезно не изменилось. По данным ГИАЦ МВД России, за 2020 г. количество зарегистрированных преступлений увеличилось всего на 1% - до 2 млн. (более 70% из них относились к категории небольшой или средней тяжести) – рис.1. Прирост преступности отмечен в 50 из 85 регионов страны.

Однако количество погибших в результате преступных посягательств сократилось на 5,2% (до 22,7 тыс.), а получивших тяжкий вред здоровью – почти на 7% (до 35,6 тыс.). Причиненный материальный ущерб от преступлений (по оконченным уголовным делам) снизился более чем на 18% - до 512,8 млрд. руб.

За совершение преступлений к уголовной ответственности были привлечены 852,5 тыс человек (-3,6%), около 64% из которых не имели постоянного источника дохода, а треть были ранее судимы. Почти каждое третье расследованное преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, а каждое двадцать седьмое – несовершеннолетними или при их соучастии. Более трети из 963,8 тыс. нераскрытых преступлений (+5,2%) относились к категории тяжких.

Больше половины всех преступлений, по-прежнему, составляют хищения чужого имущества, соверш?нные путем краж, мошенничества, грабежа или разбоя. На посягательства против личности пришлось менее 13% (более 40% из 256,5 тыс. преступлений - умышленное причинение легкого вреда здоровья). Постепенно снижается количество совершаемых убийств и покушений (до 7,6 тыс.) и фактов причинения тяжкого вреда здоровью (до 20 тыс.). Относительно стабильным остается число наркопреступлений (60% из 189,9 тыс. деяний приходится на сбыт).

На этом фоне заметный прирост произошел в части террористических (+29,7%, до 2,3 тыс.) и экстремистских (+42,4%, до 833) преступлений, значительная часть которых совершена на Северном Кавказе или с использованием сети Интернет.

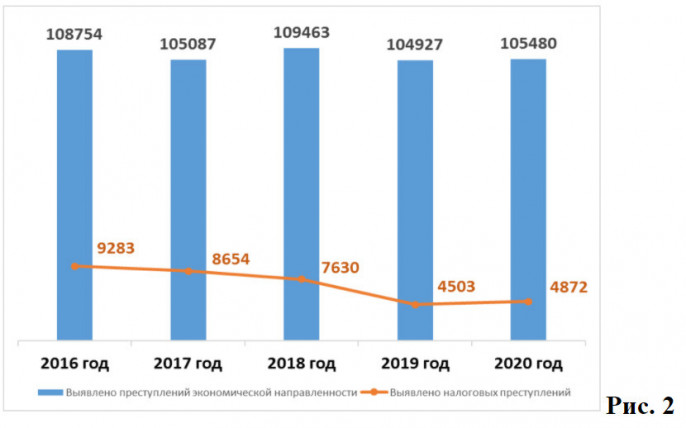

Что касается экономической и коррупционной преступности, то их динамика существенно не изменилась – 105,4 тыс. (рис. 2) и 30,8 тыс. деяний, соответственно. Большую часть из них составляют мошенничества и взяточничество. Размер причиненного ими материального ущерба составил 339,5 млрд. и 58,3 млрд. руб., из которых добровольно было погашено лишь 16% и 14%. Как и прежде, большая часть таких преступлений совершается в Центральном, Приволжском, Южном и Сибирском округах, а самыми криминализированными сферами/отраслями экономики остаются финансово-кредитная и внешнеэкономическая, жилищно-коммунальное хозяйство и потребительский рынок, лесопромышленный, рыбопромышленный и топливно-энергетический комплексы.

Особую тревогу вызывают участившиеся преступные посягательства на бюджетные средства, выделяемые на реализацию гособоронзаказа и 12 приоритетных национальных проектов (программ): за 2020 год в указанных сферах было выявлено 1,8 тыс. преступлений. Большинство выявленных хищений касались таких дорогостоящих нацпроектов, как «Демография», «Жилье и городская среда», «Образование», «Здравоохранение», а также «Безопасные и качественные автодороги»

Не меньшую обеспокоенность вызывает обвальный рост киберпреступности (до 510,4 тыс., +74%) – рис. 3, обусловленный введением режима самоизоляции и переходом многих компаний на удаленный режим работы (через сеть Интернет). Удельный вес таких деяний в общей структуре преступности увеличился с 14,5% до 25%. Как и ранее, основная часть киберпреступлений совершается с использованием сети Интернет – 300,3 тыс. (+91,3%) и средств мобильной связи - 218,7 тыс. (+88,3%). Каждое четвертое из них - кража или мошенничество (410,5 тыс.). Наибольшее число преступлений было зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Ингушетии, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Новгородской и Саратовской областях.

* Низкая раскрываемость китберпреступлений обусловлена применением методов цифровой анонимизации: шифрование данных, в том числе с использованием спецпрограмм, для маскировки IP-адресов, выход в сеть через публичные точки доступа, использование учетных записей и идентифицирующих данных третьих лиц и т.д.

В этой связи одной из серьезных проблем остается недооценка опасности существующих киберугроз в масштабах всей страны. Это делает частные и государственные организации особенно уязвимыми для кибератак, когда после успешного взлома их инфраструктуры проблема вовремя не распознается и не устраняется, в результате чего похищается или шифруется конфиденциальная информация, доступ к которой открывается за выкуп. Управление кибербезопасностью также осложняется использованием сотрудниками компаний незащищенных личных устройств - смартфонов и планшетов.

Несмотря на закрытие международных границ и сокращение грузопассажирских перевозок, проблема трансграничной преступности не утратила своей актуальности. За 2020 год таможенные органы возбудили столько же уголовных дел, сколько и в 2019 году – более 2 тыс. Однако количество дел о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ст. 226.1 УК РФ) увеличилось с 679 до 832 (сумма ущерба по ним сократилась с 9 до 8 млрд. руб.). Десять таких дел касались деятельности организованных групп. Предметами преступлений являлись сильнодействующие вещества и наркотики, лесоматериалы, иностранная валюта, автотранспорт, промтовары. Остальные уголовные дела были связаны с неуплатой таможенных пошлин (7/6 млрд.); переводом валюты на зарубежные счета по подложным документам (14/31 млрд.); невозвратом из-за границы валютной выручки (49,3/26,7 млрд.); контрабандой наличных денежных средств (3 млрд./185,8 млн.), алкогольной и табачной продукции (371/329 млн.) руб.

В ходе таможенного контроля было изъято более 9,1 тонн наркотиков (на 680 млн. руб.), 803 тонны «санкционной» сельхозпродукции и 13,3 млн. единиц контрафакта (на 4,6 млрд. руб). Чаще всего подделывались одежда и обувь, детские игрушки и игры. Реже автозапчасти и аксессуары, бытовые приборы и инструменты, парфюмерия и косметика, сумки и часы.

В период пандемии в зоне повышенного внимания правоохранительных органов находилась медицинская и фармацевтическая сферы. За 2020 годы было выявлено 13 фактов незаконного осуществление медицинской или фармацевтической деятельности (ст. 235 УК РФ, +62,5% в 2019 году), три факта незаконного производства лекарств и медизделий (ст. 235.1 УК, - 57%), 122 факта оборота недоброкачественных или фальсифицированных лекарств и биодобавок (ст. 238.1 УК, + 9%), в основном в Приволжском и Северо-Кавказском округах.

Убийства

Данные, собранные УНП ООН с целью мониторинга тенденции в области убийств в условиях COVID-19, свидетельствуют о разных тенденциях в отношении числа жертв убийств, зарегистрированных после введения режима изоляции. В некоторых странах значительные изменения наблюдались только в период действия ограничительных мер, тогда как после ослабления этих мер вос- станавливалась тенденция, предшествовавшая режиму изоляции. В странах Европы эти изменения были примерно единообразными, и наблюдалось явное снижение показателей, однако в Латинской Америке эти изменения были весьма неоднородными, что затруднило выработку общих выводов о воздействии пандемии и связанных с ней мер на уровень насильственных преступлений со смертельным исходом. Определенную роль в том, что была отмечена такая неоднородность, возможно, сыграли несколько факторов: разные уровни ограничений, введенных правительствами, ранее существовавшие социально-экономические условия и общее преобладание того или иного конкретного рода убийств, которые в Латинской Америке зачастую связаны с организованной преступностью и бандами, а в Европе убийства более тесно связаны с межличностным насилием и насилием в семье.

Тенденции в области убийств в европейских странах были довольно единообразными. Большинство европейских стран, по которым проводился анализ, ввели режимы изоляции в марте, а в мае приступили к этапу снятия ограничений, в результате чего апрель стал единственным полным месяцем, в течение которого действовали ограничения. Снижение количества убийств было отмечено только в апреле; в последующие месяцы убийства совершались так же часто, как и до пандемии.

По итогам 2020 года количество убийств и покушений в России сократилось на 3,2% (до 7,6 тыс.). Из них 16 были совершены по найму, 22 – на объектах транспорта, а 899 – на улицах и в общественных местах. Основная часть таких преступлений приходится на регионы Центрального, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного округов. Между тем нераскрытыми остались 316 убийств (на 48% ниже, чем в 2019 году).

Количество расследованных убийств, совершенных участниками организованных преступных групп и преступных сообществ (ОПГ и ПС), составило 23, из них два были «заказными». К уголовной ответственности за их совершение привлекли 91 человека, в том числе 6 - иностранцев. Большинство таких деяний совершено в Центральном, Южном и Северо-Кавказском округах.

Кроме того в прошлом году было возбуждено 533 уголовных дела, связанных с безвестным исчезновением граждан, которые вполне могли быть убиты. Основная часть из них приходится на регионы Центрального, Приволжского и Сибирского округов.

Гендерное насилие в отношении женщин

По данным УНП ООН, в период действия режимов изоляции в разных странах мира количество случае гендерного насилия в отношении женщин в ряде стран, согласно сообщениям, сократилось, несмотря на имеющиеся фактические данные, указывающие на рост количества случаев этого вида бытового насилия.

В разных странах предпринимались усилия к увеличению количества сообщений о случаях гендерного насилия в отношении женщин во время пандемии, в том числе через такие нетрадиционные структуры, как аптеки, продуктовые магазины или почтовые отделения. Применение такого подхода является об- надеживающим шагом в борьбе с гендерным насилием в отношении женщин на основе комплексных подходов, охватывающих все слои общества.

Даже в тех случаях, когда дела о гендерном насилии в отношении женщин подлежат безотлагательному рассмотрению, перед судами стоит проблема уже накопленного большого объема не рассмотренных в срок дел, которая не позволяет им обеспечивать рассмотрение дел в установленном приоритетном порядке. В некоторых странах из-за этой проблемы активнее используются тради- ционные механизмы отправления правосудия, которые часто подрывают право женщин на правосудие и эффективные средства правовой защиты.

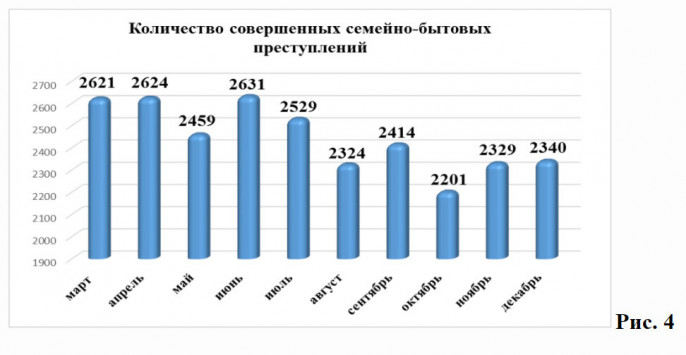

В 2020 году на 9,5% (до 28,9 тыс.) сократилось количество семейно-бытовых преступлений в России (рис. 4), в том числе на 15,8% (1,8 тыс.) - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 13,5% (2,1 тыс.) – средней тяжести и на 10% (5,4 тыс.) – легкого вреда здоровью. В подавляющем большинстве случаев потерпевшими становились женщины.

В настоящее время проходит обсуждение законопроект о профилактике домашнего насилия в России, который вводит в оборот новое понятие "семейно-бытовое насилие" - умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления". Полиция, прокуратура, другие органы власти и местного самоуправления должны заняться профилактикой домашнего насилия. Основным принципом профилактики при этом названа "поддержка и сохранение семьи", а также "добровольность получения помощи лицами, подвергшимися семейно-бытовому насилию". Если факт насилия установлен, выносится защитное предписание. Для этого нужно согласие жертвы или ее законного представителя. Нарушителю будет запрещено вступать в контакты с жертвой, в том числе по телефону и интернету, а также предпринимать попытки выяснить место пребывания жертвы. Если эти запреты нарушены, полиция обращается в суд за судебным защитным предписанием, которое позволит выселить нарушителя (при наличии такой возможности). В документе прописан ряд индивидуальных профилактических мер воздействия: виновных будут ставить на учет, направлять на психологические программы. В свою очередь, с жертвами насилия предполагается проводить работу по правовому просвещению. Если закон примут, врачей обяжут сообщать в полицию о подозрении на то, что пациент подвергся домашнему насилию. Наряду с заявлением самого пострадавшего или его законного представителя основанием для принятия мер считается обращение любого человека, узнавшего о насилии либо об угрозе применения насилия к лицам, находящимся "в беспомощном или зависимом состоянии".

Насилие в отношении детей

УНП ООН отмечает, что во время пандемии возросла уязвимость детей, уже находящихся в группе риска, вследствие социально-экономической нестабильности и ответных мер, ограничивших их доступ к медицинским, социальным и юридическим услугам. Меры социального дистанцирования привели к повышению риска использования детского труда, торговли детьми, сексуальной эксплуатации детей и вербовки детей в преступные группы, а также в террористические и воинствующие экстремистские группы.

В России данная проблема не теряет актуальности уже много лет. «Особую обеспокоенность вызывает 10-процентный прирост количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, - с 13 487 в 2017 году до 14 755 в 2019 году», - заявила Уполномоченная при Президенте по правам ребенка в России в своем докладе за 2020 год. Из общего числа расследованных преступлений на 13,9% увеличилось количество насильственных действиях сексуального характера - с 4999 в 2017 году до 5693 в 2019 году. На прежнем уровне осталось количество преступлений по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет, - с 4988 в 2018 году до 4996 в 2019 году. При этом на 35,9% увеличилось количество развратных действий - с 1 498 в 2017 году до 2 036 в 2019 году. Несмотря на небольшое снижение (-0,7%) количества изнасилований, с 1560 в 2017 году до 1549 в 2019, их число остаётся существенным. Кроме того, вызывает беспокойство 45-процентный рост количества преступлений, совершённых детьми и при их соучастии, против половой неприкосновенности, - с 425 в 2017 году до 618 в 2019 году. Помимо этого произошел двукратный рост количества фактов использования несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов - со 154 в 2017 году до 328 в 2019 году. На 32,7% выросло количество преступлений по статье об изготовлении и обороте порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних - с 542 в 2017 году до 719 в 2019 году.

В 2020 году в отношении несовершеннолетних было совершено 90,3 тыс. различных преступлений (- 9,1% к 2019 году), из них тяжких – 6,2 тыс. (+2,2%), а особо тяжких - 9,4 тыс. (+7,2%). Большая часть таких деяний была совершена членами семьи или их знакомыми. В основном такие преступления регистрировались в регионах Приволжского, Сибирского, Центрального и Уральского округов. Количество несовершеннолетних потерпевших по делам о половых преступлениях (глава 18 УК РФ) сократилось всего лишь на 1,5% - до 11,2 тыс. Так, по ст. 131 УК (изнасилование) – 915 детей, ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) - 3,9 тыс., ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом до 16 лет) – 4,1 тыс., ст. 135 УК РФ (развратные действия) – 2,1 тыс. Больше всего пострадавших оказалось в регионах Приволжского, Центрального, Южного, Уральского и Сибирского округов.

По фактам изготовления и оборота порнографических материалов с изображением несовершеннолетных (ст. 242.1 УК) было возбуждено 551 дело (-23% к 2019 году), а по фактам исполользования несовершеннолетних для изготовления подобных материалов (ст. 242.2 УК) - 228 дел (-30,5%).

В целях минимизации влияния деструктивной идеологии на подрастающее поколение разработан план межведомственных мероприятий по профилактике радикального поведения молодёжи. В рамках его выполнения активизирована деятельность по выявлению и пресечению распространения противоправного контента в сети Интернет. Речь идёт о вэб-сайтах, пропагандирующих насильственные действия. Совместно с Министерством науки и высшего образования организована работа 26 координационных центров по профилактике экстремизма в молодёжной среде.

В августе 2020 года Верховный Суд России по заявлению Генерального прокурора признал общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистским, запретив его деятельность на территории страны. Движение насчитывает около 34 тыс. последователей в 40 регионах страны, почти половина из которых - подростки в возрасте 13-17 лет; имеет разветвленную сетевую структуру. Ее лидеры тщательно скрывают свою принадлежность, а непосредственная координация деятельности осуществляется через мессенджеры и соцсети (в основном в Контакте). Последователи АУЕ используют тюремный жаргон и участвуют в совершении различных преступлений (хулиганство, вандализм, нанесение телесных повреждений, нападения на полицейских, поджоги), а также занимаются сбором денег для отправки в места лишения свободы.

Снижение рецидивизма: выявление факторов риска и разработка решений

Пандемия COVID-19 крайне негативно сказалась на системах уголовного правосудия, в том числе на осуществлении государствами- членами стратегий снижения рецидивизма, и ограничила возможности создания условий для реабилитации как в пенитенциарных учреждениях, так и в местных сообществах (например, возможности трудоустройства).

В России практически на уровне 2019 года осталось состояние рецидивной преступности. Ранее судимыми лицами было совершено 344,4 тыс. (+0,3%) преступлений, в основном тяжких. Их доля в общем числе предварительно расследованных преступлений достигла 33,4% (2019 г. - 32,6%). При этом на 2,5% (до 255,3 тыс.) сократилось количество ранее судимых лиц, совершивших преступления, в том числе посягательства, признанные опасным или особо опасным рецидивом (19,1 тыс.; -2,5%).

Торговля людьми

В результате рецессии, вызванной COVID-19, общий рост уровня безработицы в странах происхождения может привести к увеличению числа лиц, готовых пойти на риск ради получения более широких экономических возможностей, что в свою очередь повышает опасность того, что они могут стать объектами торговли людьми. Временные ряды данных о жертвах, выявленных в странах назначения, и данные об уровне занятости в странах происхождения свидетельствуют о наличии между ними очевидной взаимосвязи.

По данным УНП ООН накануне пандемии во всем мире дети составляли треть установленных жертв торговли людьми, однако в странах с низким уровнем дохода детьми были почти 50 % выявленных жертв.

На большие расстояния перемещается порядка 15% установленных жертв во всем мире. Каждая четвертая выявленная жертва торговли переправляется в пределах одного и того же региона, а 65% жертв, данные о гражданстве которых были сообщены, были выявлены в их родных странах.