Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Китайские цены на ферроникель готовятся к локальному подъёму

Китайские производители ферроникеляначинают настаивать на повышении цен на фоне укрепления цен на сырьё. В самом конце прошедшей рабочей недели преобладающие цены внутреннего рынка 10%-ного ферроникеля вышли на диапазон 1100-1120 юаней ($170-173) за mtu ex-works, примерно на 10 юаней за mtu выше, чем неделей ранее. Благодаря достаточно стабильным закупкам потребителей участники рынка допускают дальнейшее укрепление цен в ближайшие две недели на 20-25 юаней за mtu.

Производители ожидаемо дают котировки с «некоторым запасом» выше рынка (1140-1160 юаней за mtu), уверяя, что на более низкие цены они не согласятся. Поводом для повышения цен производители ферроникеля называют рост цен на латеритную руду и некоторую напряжённость с её поставками. Несмотря на в целом устойчивое потребление ферроникеля, загрузка мощностей «не дотягивает» - производитель с юга Китая (Fujian Liande) произвёл в 2019-2020 гг. 250 и 180 тыс. тонн соответственно при возможности производства 288 тыс. тонн в год, а производитель с севера Китая при мощностях до 720 тыс. тонн в год в 2019-2020 гг. произвёл лишь около 260 тыс. тонн в год.

Fujian Liande Enterprise Co Ltd, один из ведущих производителей 10%-ного ферроникеля на юге Китая, объявил о снижении производства в январе примерно на 4000 тонн в связи с проведением ремонтно-профилактических работ, начатом в конце декабря. Производство 10%-ного ферроникеля в январе снизится примерно до 11000 тонн, уточнил источник в компании, добавив, что даже после укрепления цен промышленные потребители ведут закупки в нормальном темпе. Компания закупает латеритную руду на Филиппинах для производства ферроникеля на четырёх производственных линиях. В декабре было произведено около 15000 тонн ферроникеля.

Железная руда в Китае торговалась в узком диапазоне на фоне падения загрузки заводов

Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Китае в понедельник 25 января торговались в узком диапазоне после пятого еженедельного падения загрузки заводов, хотя падение поставок из Австралии поддержало цены.

По данным консалтинговой компании Mysteel, коэффициент загрузки мощностей на 163 доменных печах по всему Китаю за пять недель подряд упал до 82,22% на прошлой неделе.

Это отразилось на запасах стальной продукции, которые накапливались в течение месяца и выросли на 6% по состоянию на 21 января по сравнению с неделей ранее, согласно Mysteel.

Поставки сырья от крупнейшего покупателя Китая в Австралии упали на 11% на прошлой неделе до 21,5 млн тонн по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные Refinitiv.

Наиболее активно торгуемые фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже с поставкой в мае подорожали на 0,3% до 1058 юаней ($163,34) за тонну по состоянию на 0:30 по Гринвичу.

Спотовые цены на железную руду с Fe 62% для доставки в Китай, по оценке консалтинговой компании SteelHome, упали в пятницу на $0,5 до $171,5 за тонну.

Другие ингредиенты для сталеплавильного производства были смешанными: коксующийся уголь вырос на 0,3% до 1640 юаней за тонну, а кокс снизился на 2,1% до 2 787 юаней за тонну.

«Некоторые заводы в Шаньси решили снизить закупочные цены на кокс, поскольку они находятся на грани убытков», - написала Sinosteel Futures в примечании, добавив, что общий дефицит предложения кокса, однако, не улучшился.

Стальная арматура на Шанхайской фьючерсной бирже подорожала на 0,2% до 4 341 юаня за тонну.

Фьючерсы на горячекатаный рулон, используемый в производственном секторе, выросли на 0,5% до 4 419 юаней за тонну.

Шанхайские фьючерсы на нержавеющую сталь выросли на 0,8% до 14 350 юаней за тонну.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран М.Д.Зарифом, Москва, 26 января 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Переговоры с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) М.Д.Зарифом были конкретные и доверительные. Мы давно работаем друг с другом. Это помогает решать многие вопросы, которые необходимо рассматривать и претворять в жизнь на основе договоренностей между Президентом России В.В.Путиным и Президентом Ирана Х.Рухани. Они регулярно общаются, обсуждают весь комплекс наших двусторонних отношений, а также актуальные региональные и международные проблемы. Сегодня все эти вопросы были подробно рассмотрены, включая взаимодействие в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, транспортной, промышленной сферах.

Говорили о взаимодействии по сооружению в Иране новых блоков атомной электростанции «Бушер». Приветствовали нацеленность коллег из экономического блока правительств двух стран и деловых кругов России и Ирана на всемерное развитие многопланового партнерства.

Позитивно оценили гуманитарные и межрегиональные связи. Уделили внимание сотрудничеству по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующие агентства двух стран находятся в контакте. От России в этих процессах участвует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Наши иранские друзья сообщили, что партнеры фонда в Тегеране готовы к завершению консультаций, которые позволят наладить практическое взаимодействие.

Подписали межправительственное Соглашение по сотрудничеству в области обеспечения информационной безопасности. Документ открывает возможности для координации наших действий в условиях растущего значения проблем, существующих в киберпространстве, их всё большего влияния на международные отношения и на положение дел в отдельных странах.

Подробно говорили о ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы. У нас единая позиция. Заинтересованы в его полноценном сохранении. Убеждены, что путь к этому лежит исключительно через последовательное, всестороннее выполнение положения этого важнейшего документа всеми вовлеченными сторонами в строгом соответствии с резолюцией СБ ООН 2231. Надеемся, что предпринимаемые сейчас усилия дадут результат и позволят сохранить СВПД, а США вернутся к полному выполнению указанной резолюции. Это, в свою очередь, создаст условия для соблюдения всех требований ядерной сделки Исламской Республикой Иран. О том, как двигаться в этом направлении, было сказано в Совместном министерском заявлении о Совместном всеобъемлющем плане действий (21 декабря 2020 г.) стран, остающихся сейчас в СВПД.

С особым вниманием рассмотрели ситуацию в Нагорном Карабахе с учетом усилий, предпринятых Россией, позволивших достичь 9 ноября 2020 г. полного прекращения огня.

Также рассказали о договоренностях 11 января с.г. на встрече президентов России, Азербайджана и Премьер-министра Армении, где шла речь о сотрудничестве по разблокированию всех экономических, транспортных и прочих связей на Южном Кавказе с участием стран региона и всех их соседей, включая ИРИ. Убеждены, что эта работа позволит окончательно урегулировать остающиеся политические аспекты ситуации вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе в интересах азербайджанского и армянского народов и всех их соседей.

Сверили часы по сирийскому урегулированию. «Астанинский формат» работает и подтверждает свою востребованность. Обсудили подготовку очередной встречи в «Астанинском формате», намеченной на февраль 2021 г. в Сочи. Говорили о начавшейся вчера работе очередного заседания редакционной комиссии Конституционного комитета. Россия, Иран и турецкие партнеры по «Астанинскому формату» сопровождают эти переговоры. Заинтересованы в том, чтобы в рамках Конституционного комитета они шли в строгом соответствии с согласованной повесткой дня.

Затронули и другие проблемы глобальной и региональной повестки, включая положение в зоне Персидского залива, ситуацию в Йемене, Афганистане и необходимость не допустить, чтобы палестинская проблема была предана забвению. Россия и Иран по всем этим вопросом будут тесно координировать шаги, в том числе в ООН.

Считаю, что переговоры были весьма полезными. Искренне благодарю Министра иностранных дел ИРИ, всю его делегацию за полезную совместную работу.

Вопрос (перевод с фарси): Как Вы оцениваете российско-иранские отношения с учетом нынешней обстановки в мире и, в частности, смены Администрации в США?

С.В.Лавров: Российско-иранские отношения являются отношениями между дружественными странами, близкими народами, соседями по Каспийскому морю. Взаимодействуем в многочисленных форматах в дополнение к двусторонней повестке дня. Взаимоотношения развиваются исходя из интересов двух государств, двух народов. Выстраивая планы, мы не оглядываемся на какую-то третью сторону.

Складывающаяся в мире ситуация, безусловно, влияет на наши отношения в той степени, в которой некоторые западные коллеги пытаются ограничить возможности развивать взаимовыгодное сотрудничество между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией. Воспринимаем это как нелегитимные попытки злоупотреблять односторонними рестрикциями, противоречащими международному праву, придавать экстерриториальный характер своему национальному законодательству. В этой ситуации выбираем формы сотрудничества в торговле, экономике, инвестиционной сфере, которые не будут зависеть от прихоти того или иного нарушителя международного права.

Что касается упомянутого Вами нынешнего этапа в международной жизни, который характеризуется в т.ч. и сменой Администрации в Вашингтоне, то слышали немало заявлений от команды Дж.Байдена, касающихся его планов во внешней политике. Среди них было анонсировано намерение вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Если это произойдет – будем только приветствовать. И руководство Исламской Республики Иран, и руководство Российской Федерации неоднократно высказывались за то, чтобы все подписанты одобренного Советом Безопасности ООН СВПД вернулись к выполнению своих обязательств. Если это случится (а мы надеемся, что сумеем достичь такого результата), то отношения между нашими странами выиграют, поскольку будут выведены из-под нелегитимных, незаконных односторонних санкций как со стороны США, так и со стороны целого ряда других стран.

Вопрос (перевод с фарси): Иран сделал пять шагов по уменьшению своих обязательств по СВПД и сейчас заявил, что приступил к обогащению металлического урана, что многие эксперты расценивают, как приближение к созданию оружейного плутония. Готов ли Иран вернуться к соблюдению своих обязательств по СВПД в случае должных действий со стороны США и других европейских участников СВПД? Как в таком случае будет решаться вопрос с допуском международных экспертов МАГАТЭ?

С.В.Лавров (добавляет после М.Д.Зарифа): Как уже не раз говорили (и сегодня подтвердили это на переговорах), мы озабочены тем, что Иран вынужден отходить от выполнения своих добровольных обязательств по СВПД. Понимаем, что в корне проблемы лежит систематическое многолетнее несоблюдение, даже нарушение Администрацией Д.Трампа её обязательств по резолюции СБ ООН 2231, которая одобрила СВПД. В основе нынешней ситуации лежит не только систематическое нарушение самими Соединенными Штатами этой резолюции, но и то, что Вашингтон требовал от всех остальных стран мира не выполнять её в той части, которая обеспечивала беспрепятственные торгово-экономические отношения с Исламской Республикой Иран. Понимаем, что это лежит в корне проблемы. Настойчиво работали и продолжаем работать с европейскими участниками СВПД, у которых явно прослеживалось нежелание «ссориться» с США. Многие в США, да и не только в США, хотели «сжать» потуже кольцо удушающих санкций вокруг Ирана.

Не раз слышали, что бывший Президент США Д.Трамп – первый из многих своих предшественников, кто не начал ни одной войны. И в США в Администрации Д.Трампа, и за рубежом было немало желающих сделать так, чтобы историю с выходом США из СВПД использовать для того, чтобы спровоцировать Иран и в ответ на это начать очередную войну и тем самым не сделать Администрацию Д.Трампа исключением по сравнению с теми, кто ей предшествовал. Возможно, таких желающих сейчас тоже ещё немало. Поэтому мы делаем всё возможное для того, чтобы на основе заявлений Дж.Байдена и его сотрудников о стремлении вернуться в СВПД, всем нам, вместе с Ираном, европейцами, Китайской Народной Республикой найти конкретные пути для того, чтобы все участники СВПД стали выполнять свои обязательства в полном объеме. Тем самым мы вернули бы в «копилку» международной дипломатии это величайшее достижение в сфере нераспространения ядерного оружия и выбили бы козыри из рук тех, кто хотел обострить до предела эту ситуацию и довести ее до «горячей» стадии. Россия будет активнейшим образом стремиться не допустить такого сценария. Уверен, что это и в интересах Ирана, всех стран региона и, в конечном итоге, Европы и Запада в целом, включая США.

Вопрос (перевод с фарси): Вы говорили, что Россия хочет создать сбалансированные отношения в странах региона Персидского залива, а США мешают реализации данной концепции. Есть ли у России конкретные предложения по этому поводу?

С.В.Лавров: Никогда не говорил, что США мешают российским инициативам. Давно и подробно говорим о них. Почти 20 лет назад мы выдвинули предложения о разработке Концепции безопасности в зоне Персидского залива. С тех пор не просто его повторяем, а следим за меняющейся обстановкой в регионе и в мире в целом. Всячески стараемся обновлять наши подходы, чтобы они выглядели актуально.

В 2019 г. была представлена обновленная Концепция безопасности в зоне Персидского залива. Состоялась научная конференция с участием всех стран, которые считаем необходимым вовлечь в этот процесс. В октябре 2020 г., когда Россия была председателем в Совете Безопасности ООН, организовали специальные дебаты на эту тему. При всех расхождениях они выявили очевидную заинтересованность не просто в продолжении этого разговора, а в том, чтобы он увенчался конкретным результатом, прежде всего в сфере укрепления доверия, налаживания добрососедских отношений, по примеру того, что сделали в 80-е гг. XX в. в Европе.

Открыты к обсуждению идей других государств. Есть похожие инициативы Китая. Иран выдвинул «Ормузскую мирную инициативу», подразумевающую организацию встреч и диалогового формата между всеми прибрежными странами Персидского залива. С похожими идеями в разные годы выступали Катар и Кувейт.

Если вспоминать российские предложения, нацеленные на реализацию задачи обеспечения безопасности в Заливе, то осенью 2020 г. Президент России В.В.Путин предложил провести в формате видеоконференции (в силу коронавирусных ограничений) встречу на высшем уровне между лидерами постоянных членов СБ ООН, Ирана и ФРГ. Это предложение остается в силе. Также будем готовы подключиться к любому процессу, который преследует упомянутую цель: мир, безопасность, стабильность и добрососедство в районе Персидского залива при поддержке всех окружающих этот регион государств.

Особо подчеркну, что у некоторых стран есть искушение увязать прогресс в региональной безопасности с восстановлением СВПД. Не относимся к их числу. Напротив, убеждены, что СВПД должен быть возобновлен в полном объеме без каких-либо предварительных условий.

Вопрос: Президент Российской Федерации В.В.Путин назвал сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию главным событием 2020 г. Нагорно-карабахское урегулирование (НКУ) вошло в ежедневную повестку России. Значит ли это, что в этом году и на многие годы вперед НКУ станет одним из главных стратегических приоритетов российской внешней политики? Какова ситуация с разблокированием транспортно-экономических связей? Считаете ли Вы, что на карабахском треке это был ближайший возможный вариант движения на пути к миру? Насколько Иран и другие страны региона готовы к многостороннему сотрудничеству?

С.В.Лавров: Достаточно упрощенно говорить, что Россия «видела» Нагорный Карабах своим приоритетом только в 2020 г. Уделяли самое пристальное и предметное внимание нагорно-карабахскому урегулированию в течение многих лет, если не десятилетий. Из «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ, куда вместе с Россией входят Франция и США, мы, если смотреть объективно, наиболее последовательно продвигали различные идеи в рамках оговоренных всеми общих принципов, которые позволили бы достичь урегулирования.

Несколько лет назад у нас был шанс достичь на основе российских предложений, поддержанных другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, договоренности, которая помогла бы уберечь сотни и тысячи жизней со стороны Азербайджана и Армении. К сожалению, тогда этого не получилось. Теперь мы имеем реальную ситуацию «на земле», достигнутую в результате посреднических усилий Президента Российской Федерации В.В.Путина, его многочасовых переговоров с Президентом Азербайджана И.Г.Алиевым и Премьер-министром Армении Н.В.Пашиняном. Она воплощена в Заявлении от 9 ноября 2020 г. Помимо полного прекращения всех боевых действий она предусматривает решения «на земле», большинство из которых вписываются в принципы, в свое время сформулированные Россией и другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Во многом ситуация сложилась в русле тех принципов, но ценой огромного количества человеческих жертв. Это должно послужить уроком на будущее всем участникам подобных конфликтов.

Не собираемся оставлять без внимания ситуацию в Нагорном Карабахе. Подтверждением тому стал трехсторонний саммит 11 января с.г. в Москве с участием Президента России В.В.Путина, Президента Азербайджана И.Г.Алиева и Премьер-министра Армении Н.В.Пашиняна. На нем было достигнуто согласие о создании механизма, который будет на практике реализовывать договоренность о разблокировании всех экономических связей, транспортных коммуникаций, хозяйственной и гуманитарной жизни в регионе в целом.

Вы спросили, будут ли новые вызовы, с которыми придется сталкиваться трем странам на пути к миру. Если Вы имели в виду Россию, Азербайджан и Армению, то заинтересованность в том, чтобы регион жил спокойно, по-добрососедски, и процветал, испытывают не только перечисленные государства, но и Иран, Турция, Грузия (упомяну и её, потому что это часть Южного Кавказа). В целом звучат инициативы относительного того, чтобы три закавказских республики с участием соседей – России, Ирана и Турции – стремились выстраивать отношения с учетом новой реальности, когда нет войны и есть договоренность снять все блокады и прочие ограничения на нормальную жизнь в этой очень важной части земного шара.

Нет сомнений, что Исламская Республика Иран заинтересована в подключении к этим проектам. Россия также будет непосредственно участвовать в усилиях, вытекающих из договоренностей о разблокировании экономических и транспортных связей. На этот счет есть конкретные наметки, создан трехсторонний механизм на уровне вице-премьеров, который в ближайшее время должен провести первую встречу.

Помимо России, Ирана, Турции есть много желающих подключиться к восстановлению экономики в регионе Нагорного Карабаха и вокруг него, в том числе из европейских стран. Думаю, что это можно только приветствовать. Главное, чтобы все внешние игроки думали о том, что сейчас важно создать, укрепить, сделать надежным и прочным экономический фундамент дальнейшей жизни этого южнокавказского региона.

Cainiao и СберЛогистика приступили к сотрудничеству

Логистический оператор Alibaba Group Cainiao Network объявил о начале сотрудничества с компанией СберЛогистика. Уже в ближайшее время заказы, сделанные на платформе AliExpress, можно будет получить в 12,5 тыс. постаматах и пунктах выдачи СбергЛогистики по всей стране.

«Сотрудничество со СберЛогистикой даст покупателям ещё один удобный канал получения посылок. Наша задача — организовать быструю и удобную выдачу в шаговой доступности для каждого пользователя сервисов Cainiao и для постоянно растущего количество заказов с AliExpress. На нас приходится более 90% доставок посылок Alibaba Group в мире, а доля заказов из России сейчас является одной из самых быстрорастущих, — заявил генеральный директор Cainiao Вячеслав Савин.

Сеть Cainiao в настоящее время насчитывает около 19 тыс. собственных и партнерских постаматов и пунктов выдачи во всех российских регионах. За счет сотрудничества со СберЛогистикой количество пунктов выдачи Cainiao за год вырастет вдвое.

Первым делом к системе Cainiao уже добавлены пункты выдачи СберЛогистики в Москве. Далее планируется расширить сеть пунктов выдачи на всю Россию. Сеть СберЛогистики включает в себя постаматы и пункты выдачи в 82 областных центрах. Возможность получения посылок во всех этих пунктах в ближайшее время будет распространяться только на товары из Китая.

Китай стал крупнейшим импортером продукции АПК из России

Как и в импорте шоколада, и в импорте мяса, Китай уверенно занял первое место и по закупкам агропромышленной продукции в России в 2020 году. Об этом сообщает ФЦ «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

Доля Китая во всем объеме импорта продукции АПК из России в 2020 году составила 13,7%. Сразу за ним расположились страны ЕС (доля 11,3%), Турция (10,7%), Египет (6,6%), Казахстан и Южная Корея (по 5,8%), Белоруссия (4%), Украина (2,6%), Саудовская Аравия и Азербайджан (по 2,4%). На прочие страны пришлось 34,8%.

При этом поставки российской продукции АПК в Китай увеличились в 2020 году на 27%, до $4,049 млрд. Для сравнения: в страны ЕС — на 13%, до $3,325, в Турцию — на 26%, до $3,137 млрд, в Египет — на 33%, до $1,956, в Южную Корею — на 9%, до $1,707 млрд.

Согласно федеральному проекту «Экспорт продукции АПК», поставки российской сельхозпродукции за рубеж в 2020 году должны были составить $25 млрд. Минсельхоз прогнозировал, что этот показатель может превысить $27 млрд. И проектная цель, и прогноз министерства были с лихвой перекрыты в 2020 году. Всего на зарубежные рынки в 2020 году Россия поставила агропромышленную продукцию на сумму $29,453 млрд. Это на 20% больше, чем в 2019 году.

Что касается структуры экспорта, то поставки зерновых выросли на 29%, до $10,019 млрд, продукции масложировой отрасли — на 20%, до $4,707 млрд, мясной и молочной продукции — на 41%, до $1,1146 млрд. Поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности увеличились на 14%, до $4,154 млрд, прочей продукции АПК — на 34%, до $4,153. При этом экспорт рыбы и морепродуктов за прошлый год снизился на 2% и составил $5,274 млрд.

Запущен маршрут Аньхой – Гамбург через Эрэн-Хото

Количество маршрутов поездов Китай – Европа через монгольский переход в Эрэн-Хото увеличилось до 45. Сорок пятым стал 23 января поезд Аньхой – Гамбург.

Столица провинции Хэфэй отправила в Германию специализированный состав с бытовой техникой производства Anhui Chuzhou Boxihua Household Appliances (China) Co., Ltd. Это холодильники, стиральные машины, пылесосы, кофеварки и другие бытовые приборы, которые востребованы в Европе.

Особенность маршрута не только в том, что это специализированный рейс для доставки бытовой техники Boxihua. Сервис также включает в себя обратный поезд. В Гамбурге контейнеры будут загружены бытовой техникой, произведенной в Европе, и отправятся назад, в провинцию Хэфэй. Это открывает новый двусторонний логистический канал железнодорожных перевозок.

«Новый маршрут служит развитию региональной промышленности, экономики провинции Хэфэй», — прокомментировал новость начальник станции Хэфэй-Север, с которой был отправлен поезд.

3,48 трлн юаней! Шанхай в 2020 году побил все рекорды экспорта и импорта

По данным таможни Шанхая, объем внешней торговли мегаполиса в 2020 году достиг рекордного уровня в 3,48 трлн юаней, что на 2,3% больше, чем в предыдущем году. Из них на экспорт из Шанхая пришлось 1,37 трлн юаней, что практически соответствует уровню прошлого года. При этом значительно, на 3,8%, Шанхай нарастил импорт, который составил 2,11 трлн юаней. Отрицательный торговый баланс таким образом увеличился на 11,7% в годовом выражении, до 737,77 млрд юаней.

Крупнейшим внешнеторговым партнером Шанхая в 2020 году был ЕС, доля которого во всем внешнеторговом обороте мегаполиса составила 20%. Шанхай наторговал с ЕС на 698,01 млрд юаней, что на 6,1% больше, чем в прошлом году. При этом экспорт в ЕС вырос на 2,3%, а импорт — на 7,8%. Второе место у стран АСЕАН (доля 13,9%; 484,11 млрд юаней). Третье место у США (доля 13,8%; 481,73 млрд юаней).

В структуре внешней торговле Шанхая с долей в 64,6% доминировали предприятия с иностранным капиталом. Их экспорт и импорт составил 2,25 трлн юаней, увеличившись на 2,9% в годовом выражении. Доля частных компаний составила 23,9%. Их внешняя торговля выросла на 11,3%, до 833,59 млрд юаней.

В экспорте Шанхая лидировала механическая и электротехническая продукция, доля которой составила почти 70%. В том числе экспорт оборудования для автоматической обработки данных и его частей составил 187,74 млрд юаней, увеличившись на 8,6%; экспорт интегральных схем — 152,17 млрд юаней, увеличившись на 15,4%; экспорт автомобилей — 18,65 млрд юаней (рост на 15,4%). Экспорт продукции с высокой долей трудозатрат составил 197,83 млрд юаней, увеличившись на 6,8%. Экспорт медицинских материалов и лекарств составил 14,7 млрд юаней, увеличившись на 6,2%.

В 2020 году Шанхай импортировал на 693,61 млрд юаней высокотехнологичной продукции, увеличившись на 9,8%, что составляет 32,9% от общей стоимости импорта Шанхая за тот же период, увеличившись на 1,8 процентных пункта. В том числе импорт интегральных схем составил 297,21 млрд юаней, увеличившись на 13,2%; импорт приборов и устройств автоматического управления для измерения, обнаружения и анализа — 68,94 млрд юаней, увеличившись на 14,5%. Импорт косметики и туалетных принадлежностей составил 52,63 млрд юаней, увеличившись на 17,9%. Импорт мяса составил 46,27 млрд юаней, увеличившись на 64,8%.

Маньчжурия вновь открыта для импорта из Китая промышленных товаров

10 января власти города Маньчжурии приостановили вывоз промышленных товаров из Китая. Правительство Забайкалья обратилось к мэру Маньчжурии с просьбой возобновить импорт продукции на территорию России.

Ранее в декабре 2020 года Правительство Забайкалья совместно с Правительством Маньчжурии разработали и ввели новую схему организации движения грузовых транспортных средств. Она позволила исключить возможность контактов российских и китайских граждан, снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба министерства по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края со ссылкой на слова и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края Ильи Акишина.

Как рассказал Илья Акишин, введенные ограничения отрицательно сказывались на бизнесе российских компаний. «Министерство планирования и развития в январе получило многочисленные обращения от российских перевозчиков. В Маньчжурии закрыли логистический парк Сэньфу для приема и отгрузки промтоваров, включая технику, оборудование и медицинские средства. За несколько дней нам удалось наладить контакт с китайскими властями и восстановить автомобильные перевозки импортируемых из Китая промышленных товаров. Перевозчики сообщили нам, что с 24 января они осуществляют вывоз грузов на территорию Забайкалья», — пояснил Илья Акишин.

12 лет подряд порт Нинбо-Чжоушань занимает первое место в мире по пропускной способности

Порт Нинбо-Чжоушань в провинции Чжэцзян становится самым загруженным в мире 12-й год подряд. В 2020 году порт обработал 1,17 миллиарда тонн грузов — больше, чем любой другой порт планеты.

Годовой объем контейнерных перевозок порта в прошлом году превысил 28,7 млн TEU. Это третье место в мире. Грузооборот и контейнерный оборот порта в 2020 году выросли каждый более чем на 4% в годовом выражении.

Годовой объем мультимодальных перевозок с участием железной дороги в 2020 году также продемонстрировал значительный рост, впервые превысив 1 млн TEU. Это на 24,2% больше, чем в прошлом году. Железнодорожно-морские перевозки порта соединяют его по железной дороге с другими частями Китая и другими странами. В настоящее время из порта выходят 19 ж/д маршрутов, соединяющих города в 15 провинциях Китая.

Несмотря на коронавирус, в первом и втором полугодии 2020 года в порту было зафиксировано увеличение количества услуг более чем на 15% и 30% соответственно, что способствовало возобновлению работы промышленных предприятий и торговых компаний и восстановлению логистических цепочек.

Сложно ли начать экспорт в Китай в 2021 году?

Анна Андрющенко

Несмотря ни на какие кризисы, люди в России хотят развивать свой бизнес и наращивать производство и по-прежнему с интересом поглядывают на иностранные рынки. Среди стран дальнего зарубежья наших экспортеров традиционно привлекает Китай.

Причины, почему нам интересна эта страна в плане экспорта, ни для кого не секрет:

1. Географическая близость (удобная логистика разными видами транспорта).

2. Размер рынка (1,39 млрд населения, среди них более 300 млн — средний класс).

3. Истории успеха других российских брендов, которые смогли завоевать Китай (конфеты «Крокант», паста Splat, крем «Бархатные ручки» и др.).

И все же с 2020 года ситуация с экспортом в Китай изменилась не в лучшую для нас сторону. Это отмечают многие действующие экспортеры, об этом же говорят и цифры статистики.

В этой статье я изложу свое видение того, почему с началом пандемии китайские покупатели отдалились от нас и как будто потеряли интерес ко многим товарам из России.

И, конечно, дам несколько советов, как развивать успешный экспорт даже в этих непростых условиях.

Итак, несколько причин, почему экспортировать в Китай с 2020 года стало сложнее.

1. Карантинные ограничения. К этим препятствиям относятся закрытие границы для автоперевозок, рост ставок на морскую доставку в связи с неравномерным распределением контейнеров в мире, анализ на вирус на все импортируемые в Китай пищевые товары (особенно заморозка), другие запреты и ограничения.

Например, после того как осенью 2020 года нашли следы вируса на образце рыбы норвежской компании Havfisk, правительство Китая приостановило импорт рыбы из ЕС. Но это еще не все.

2. Бойкот импортных продуктов местными жителями в Китае. Правительство КНР, кроме запретов и ограничений, проводит агитационную кампанию против импортных продуктов, особенно тех, где нашли этот злосчастный вирус. Под раздачу попали мясо, курица, мороженое, рыба и другие пищевые продукты.

Поэтому если раньше покупка импортных потребительских и особенно продовольственных товаров считалась модной и полезной для здоровья, то теперь китайцы считают импортные продукты опасными! В Китае на самом деле боятся повторной вспышки заболеваемости. Сейчас они думают, что победили вирус у себя в стране, и теперь самое главное, чтобы его не занесли вновь «снаружи».

Это очень глубокий страх «внешнего мира», страх, который корнями уходит в 2000-летнюю историю Китая. Вспомним, что много столетий эта страна была закрытой для внешнего мира, свои границы китайцы защищали Великой Стеной, а иностранцев называли «заморскими дьяволами».

3. Невозможность свободно путешествовать в Китай и из Китая, все по тем же причинам. Как следствие, мы не можем пригласить китайских клиентов к себе на производство, не можем принять участие в международной выставке или бизнес-форуме. А без личного общения и демонстраций своей продукции эффективность продаж снижается, как минимум, на 20%.

Вместо этого мы можем использовать онлайн-ресурсы. Например, китайские социальные сети и торговые агрегаторы. Но разбираться в них очень сложно, и мало кто из российских предпринимателей готов серьезно заниматься этими каналами продаж.

Теперь у вас, конечно, встал вопрос: неужели все так плохо? Что же делать, чтобы продвигать свои товары в Поднебесную? Ведь другие компании как-то продают товары в Китай.

Здесь у меня для вас есть главный ответ: настало время для детального исследования экспортного рынка и всех его особенностей. Выделяйте фокусные группы, читайте что пишут про российские товары на форумах, ищите препятствия для экспорта и думайте, как их обойти.

Если в предыдущие годы можно было начать экспорт наобум, например, съездить на разведку на выставку, то в новых условиях такой номер не прокатит, и надо искать новые рекламные образы и каналы продвижения, которые будут бить точно в вашу цель.

Кроме того, вам нужно обязательно изучить альтернативные способы продаж и продвижения ваших товаров через онлайн. Китай весь сидит в интернете, от детей до стариков. Сейчас наиболее актуальны продажи товаров через онлайн-площадки (от международного Tmall до местных b2c каналов), реклама через видеоролики (Tik Tok), стримы.

Последний совет: ищите новые свойства ваших товаров. Например, думайте, могут ли они быть полезными для здоровья. Заходить «просто с печеньем» в Китай сейчас, наверное, не стоит. А если ваше печенье «безглютеновое, низкокалорийное и с витамином С» и эти свойства еще и отражены в модной розничной упаковке, то на такой товар может быть спрос.

Ну и напоследок хочу дать свой прогноз на тему «Когда это все закончится»?

Господа, не хочу вас расстраивать, но боюсь, что не скоро. Как бы нам вообще не пришлось жить в этом новом мире еще много-много лет.

По прогнозам китайского правительства, в полной мере открытие границ будет завершено не ранее 2023 года. Что касается изменений в психологии китайского населения (страх перед заразой извне, перед импортными товарами) — то это серьезный испуг масштабом в 1,5 млрд населения страны. И как быстро наши китайские друзья от него излечатся, сказать очень сложно.

Россия и Китай в 2021 году

Автор: Максим Спасский — эксперт по Китаю, член генсовета «Русско-азиатского союза промышленников и производителей», председатель в «Доме российско-китайской дружбы», руководитель департамента по международным связям со странами Азии, «Всероссийского союза пациентов».

2021 год не принесет сюрпризов в наших отношениях с Китаем. При этом не стоит рассчитывать, что горизонт будет безоблачным.

Отечественная пресса в условии затяжного конфликта с Западом рисует лубочный образ китайского друга, который имеет мало общего с действительностью.

Политика — дело неблагодарное, а внешняя политика государств — еще и очень запутанное. По утверждению лидеров России и Китая, наши страны вошли в период всеобъемлющего стратегического партнерства, только вот понимание этой ситуации в наших странах — уж слишком разное.

Добрые дела помнят плохо

Не буду поднимать проблему северных территорий, но хочу обратить ваше внимание на то, что у китайцев хорошая память. Если вы до сих пор считаете, что китайцы искренне благодарны СССР за поддержку в шестидесятые годы, то это усложняет ваше восприятие действительности.

Во-первых, уже нет той страны, которая помогала Китайской Народной Республике, а есть Россия. Россия Китаю не помогала, а Царская Россия — только грабила.

Во-вторых, добрые дела больше помнит тот, кто их делает, а тот, кто получает, — быстро забывает. Так и с Китаем: сменилось уже почти три поколения и молодежь уже не помнит, что было в шестидесятых.

Зависть и хитрость

Надо разделять политику и бизнес. И если с политикой у России с Китаем все обстоит достаточно хорошо, то с бизнесом — не все так гладко. Китайские предприниматели, работающие с Россией, очень неоднородны: это и мелкие торговцы, и крупные международные компании. Стратегия работы с Россией у каждого предпринимателя своя.

Богатая ресурсами и территориями Россия вызывает у простых китайцев, а, возможно, и не только простых, целую гамму эмоций. Смешно считать, что китайцы радуются нашим успехам. Китайцы ищут возможность заработать на наших проблемах. И в этом плане мы предоставляем им широкое поле деятельности, потому что две основы проблемы «дураки и дороги» создают для наших соседей миллионы окон возможностей.

Если абстрагироваться от льстивых уверений китайских политиков и относиться к Китаю как партнеру по бизнесу, много проблем в нашем восприятии китайцев уйдут.

Что ждем в 2021 году?

Я точно уверен, что 2021 год не принесет нам сюрпризов в отношениях с нашим восточным соседом. Китайцы будут всеми силами, правдами и неправдами качать качели и выбивать из нас максимально выгодные условия поставки природных ресурсов. Россия будет верить в чудо и, облизываясь, смотреть на огромный китайский рынок.

Год начинается интересно, и ситуация вокруг поставок российской рыбы в Китай четко об этом говорит…

Поймать углерод

В Чечне появится первый на Северном Кавказе карбоновый полигон

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

Северо-Кавказский регион станет одним из субъектов России, где появится карбоновый полигон. Здесь ученые будут заниматься мониторингом и анализом того, как углерод распределяется по территории республики. Кроме того, новая лаборатория поможет отслеживать загрязнение почвы и воздуха, а также прогнозировать экологические катастрофы.

Как пояснил корреспонденту "РГ" вице-президент академии наук ЧР, профессор Грозненского государственного нефтяного технического университета Ибрагим Керимов, Евросоюз вскоре введет так называемый углеродный налог. Его придется платить экспортно ориентированным компаниям (в том числе российским), занимающимся производством, связанным с выбросами парниковых газов в атмосферу.

По словам специального представителя министерства науки и высшего образования России по вопросам биологической и экологической безопасности Николая Дурманова, новые экологические нормативы будут значительно жестче, чем прежние, зафиксированные в Киото или Париже: "Появятся национальные, отраслевые, секторальные квоты. Исчерпав лимиты, компании будут вынуждены обращаться на биржу, покупать квоты у тех, кто не использовал свои. И тут для России начинается буквально золотой век".

Каждый квадратный метр территории страны может превратиться в фабрику по переработке углекислого газа. "Зарабатывать" деньги способны не только леса, но и заброшенные поля, болота и даже городские лужайки. Мониторинг показал, что один гектар леса и болот способен секвестрировать (то есть поглотить и удержать в себе) порядка семи тонн СО2 в год. В переработке углекислого газа и выбирании карбонового следа участвуют даже заброшенные сельхозземли.

"США продают 25 миллионов карбоновых кредитов в год, Китай - 45 миллионов. Каждый стоит 20-30 долларов, но в перспективе цена вырастет до 50-100 долларов. Эти деньги можем получить мы. Надо только научиться считать реальный баланс по эмиссии и секвестрированию СО2 и доказать всему миру научную достоверность нашей методики подсчетов", - заявил Дурманов. Этим и занимаются на карбоновых полигонах.

- В Чечне такой полигон появится уже в этом году. Соответствующая договоренность достигнута во время рабочей встречи министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и главы региона Рамзана Кадырова. Полигон будет иметь площадь 800 гектаров - он протянется с юго-запада до северо-востока и охватит восемь географических зон. Исследование эмиссии углерода станут проводить при помощи наземных датчиков, беспилотников, спутниковых снимков и искусственного интеллекта, - рассказал Ибрагим Керимов. - Сейчас контроль над эмиссией углерода ведется из космоса. Это грубый метод, дающий только общие представления о реальной картине дел. Мы же должны иметь точные данные о субъектах.

Углеродные полигоны помогут получить полную информацию, сколько на той или иной территории выбрасывается и поглощается парниковых газов. Для каждой местности установят квоты на выбросы, за превышение которых бизнесу придется платить налог.

Согласно предварительным данным, в Чечне отрицательный углеродный баланс. Из-за военных действий 1990-х здесь остановились многие предприятия, потому снизились выбросы в атмосферу. Однако отличающиеся географические зоны поглощают углерод по-разному.

- Перед нами стоит несколько целей - составить достоверную карту эмиссии, определить степень загрязнения территорий нефтепродуктами, помочь бизнесу установить точное количество выбрасываемых парниковых газов. Одновременно с этим будем заниматься наблюдениями и прогнозировать возможные экологические проблемы, - пояснил ученый.

В проекте принимают участие два вуза - Чеченский государственный университет и Грозненский государственный нефтяной технический университет (ГГНТУ). Полигон создадут за счет средств федерального бюджета и бизнеса. Он будет представлять собой отдельные пункты мониторинга - как стационарные, так и мобильные. Информацию, полученную от датчиков в почве, сравнят с данными беспилотников. Все сведения проанализируют с помощью математических моделей. Из регионального центра их будут отправлять в федеральный, где создадут единую картину эмиссии для России.

- Полигон будет федерального подчинения. А в Грозненском государственном нефтяном техническом университете появится центр геоинформационных технологий и центр аналитики и прогнозирования, - сообщил Керимов.

Сейчас ведется подготовка специалистов для этой работы. Как выяснилось, в России мало ученых, готовых заниматься такой проблемой, как эмиссия углерода, так как это междисциплинарная задача. Молодых чеченских экологов станут обучать в стенах местного университета. Также будут приглашать экспертов из Москвы, они займутся переподготовкой имеющихся в республике специалистов. На начальном этапе для обслуживания углеродного полигона потребуется 15 сотрудников.

- Это направление сейчас в мировом тренде. Уверен, наши услуги потребуются предприятиям, которые столкнутся с повышенным налогом на выброс углерода. Чтобы доказать экологичность производства, они смогут заказать у нас анализ. Это избавит их от лишних трат и поддержит существование лаборатории. Кстати, для большей объективности все результаты будут перепроверяться как федеральным центром, так и международными организациями, - заключил Ибрагим Керимов.

Кстати

В программе "Карбоновые полигоны" примут участие вузы 12 регионов России. В ее рамках будут проводить исследования для создания эффективных технологий мониторинга и анализа способности территорий улавливать и хранить углерод из атмосферы. Первый в России пилотный полигон открылся в прошлом году в Калужской области. Проект реализовали на землях сельскохозяйственного назначения площадью 600 гектаров в границах Национального парка "Угра".

Деньги 2.0

Текст: Марина Дяченко (основатель аудиторско-консалтинговой группы компаний "Бизнес Эксперт")

В настоящее время очень обсуждаемой является тема введения в России цифрового рубля.

Вопрос введения цифровой валюты уже рассматривается и другими странами, такими как Китай, Швейцария, Япония. Некоторые из них уже начали ее тестирование, и вполне логично, что и в нашей стране не мог не подняться подобный вопрос.

Цифровой рубль в случае его введения станет третьей формой денежных средств наряду с наличными и безналичными денежными средствами и будет представлять собой форму, совмещающую функции двух других форм. То есть цифровой рубль будет обладать уникальным кодом, как банкноты, и одновременно не иметь физического носителя.

Храниться цифровые рубли будут в индивидуальных электронных кошельках, открытых в платежной системе Банка России.

Предполагается, что удобство в пользовании цифровым рублем будет заключаться в том, что он находится в безналичном виде, однако использовать его можно и в режиме офлайн, то есть нет необходимости в доступе к интернету. Доступен цифровой рубль будет всем: гражданам, бизнесу, государству. Основным ожидаемым плюсом должно стать снижение стоимости обслуживания, транзакций.

На первых этапах, конечно, не исключен низкий спрос у населения: обычно все новое не вызывает такого доверия, какое хотелось бы увидеть. Но эта проблема может быть решена только временем и активным информированием граждан об удобстве и выгодности по сравнению с другими формами.

Если вспомнить, то несколько лет назад так же неохотно переходили на электронные способы оплаты, а теперь, наоборот, очень немногие пользуются наличными. Думаю, что со временем и цифровой рубль сможет стать таким же привычным.

Определенным риском является безопасность. Многие эксперты, рассматривающие тему цифровых денег, сомневаются в способности обеспечить необходимую степень защиты.

Я согласна, что это сложный вопрос, который требует большой работы. Даже сейчас, когда мы отовсюду слышим: "Если позвонят "специалисты банка" и попросят назвать данные банковской карты, ни в коем случае нельзя этого делать, это мошенники", - огромное количество людей становится жертвами подобных видов преступлений. И я не думаю, что здесь проблема социального информирования со стороны ответственных организаций. Это скорее вопрос доверчивости самих людей.

Думаю, в случае с цифровым рублем каждый сам будет решать, насколько он готов доверять системам безопасности, которые будут разработаны и обеспечены. Сейчас, не зная всех степеней обеспечения защищенности, сложно сказать, насколько существенны могут быть риски подвергнуться атаке мошенников.

Также некоторые банки выражают свою обеспокоенность, которая связана с тем, что электронные кошельки будут размещаться в платежной системе Банка России: для них это означает вероятный отток денег в связи с переходом граждан на использование новой формы валюты. Это беспокойство можно понять, потому что в таком случае Банк России станет, если можно так выразиться, монополистом в отношении цифрового рубля. И это будет являться темой для дальнейших обсуждений при принятии решений о цифровой валюте. Однако в любом случае нужно адаптироваться к новым технологиям.

Татарстан уходит в онлайн

Власти хотят помочь предприятиям МСП закрепиться в интернете

Текст: Олег Платонов

После триумфального завершения ралли "Дакар-2021", где экипажи спортивной команды "КамАЗ-мастер" заняли все три первых места в категории грузовиков, значительно вырос спрос на сувенирную продукцию, продаваемую на онлайн-маркетплейсе. Примечательно, что само представительство автомобильной компании появилось на западной площадке в конце прошлого года, а выручка от сувенирки за неполный первый месяц текущего года уже составила 100 тысяч рублей.

- Посылки с фирменными футболками, кепками и коллекционными моделями спортивных грузовиков, выполненными в масштабе 1:43 уже едут в Германию, США, Бельгию, Италию, Испанию, Австралию и Францию, - говорит заместитель директора по маркетингу команды "КамАЗ-мастер" Эрик Хайруллин. - Также поступили заказы из Великобритании, но сейчас доставка в эту страну товаров ограничена из-за введенного в стране режима изоляции из-за распространения нового штамма коронавируса.

Кризисная ситуация в экономике, связанная с пандемией, стимулировала рост интернет-торговли. Количество республиканских поставщиков на онлайн-платформах увеличилось до пяти тысяч, а суммарный оборот продаж составил 4,2 миллиарда рублей. Президент РТ Рустам Минниханов поручил максимально упростить процедурные вопросы при выходе татарстанских предпринимателей на маркетплейсы. 3 декабря прошлого года по его распоряжению создана рабочая группа для разработки концепции содействия продвижению татарстанской продукции по каналам электронной торговли. Планируется провести мероприятия организационного и финансового характера для ее реализации в рамках государственных программ республики. Бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев отметил, что доля татарстанских поставщиков, работающих на маркетплейсах, растет медленнее, чем хотелось бы, несмотря на созданную благоприятную инфраструктуру.

- Пока на Wildberries доля татарстанских компаний составляет всего 0,91 процента, а на Ozon - менее двух, - отметил он. - При этом экспертные оценки говорят о том, что более 12 тысяч татарстанских компаний имеют высокий потенциал в торговле через электронные площадки. Если они сделают это первыми в течение текущего года, то смогут занять свободные ниши. Потом выйти на рынок к потребителям будет гораздо труднее.

По мнению Абдулганиева, времени на раскачку просто нет. Нужен быстрый результат: за полгода-год вывести значительное количество местных предпринимателей на маркетплейсы, научить их работать. Естественно, тут не обойтись без опыта Китая. Если в России сейчас всего 45 тысяч работающих интернет-магазинов, то только в одной китайской провинции Шаньдун их уже более полумиллиона. И это благодаря принятой три года назад в Поднебесной стратегии развития интернет-торговли.

Китайская стратегия базируется на четырех постулатах: каждый субъект МСП обязан создать цифровые профили выпускаемых товаров, иметь простой и удобный доступ к получению кредитов через интернет, представить свою продукцию хотя бы на одном маркетплейсе. А провинциальные власти должны активно помогать в реализации трех вышеуказанных критериев. По словам Абдулганиева, благодаря регулярному контролю выполнения программы между руководителями всех китайских провинций началось настоящее соревнование по достижению наилучших результатов.

- В итоге сегодня в Китае почти все МСП имеют собственную витрину в интернете и обладают опытом интернет-продаж на различных маркетплейсах, - говорит омбудсмен. - Подобный опыт можно использовать и для отечественного рынка, что подтолкнет российский малый бизнес реализовывать свою продукцию без посредников в интернете. И приобретенные в этом навыки той же команды "КамАЗ-мастер" будут востребованы при разработке концепции продвижения татарстанской продукции.

Отчасти внимание властей Татарстана к интернет-торговле понятно. В республике ведется работа по привлечению крупных компаний сектора e-commerce. В прошедшем году состоялось открытие крупных логистических центров Ozon и Wildberries, что позволило республиканским производителям значительно снизить издержки на транспортные расходы, аренду складских помещений и в целом оптимизировать бизнес-процессы.

Кроме этого, в этом году татарстанская компания KazanExpress также анонсировала строительство логистического комплекса на территории Свияжского межрегионального мультимодального центра общей площадью10 тысяч квадратных метров, и это только первая очередь. Вдобавок помимо обучающих курсов для предпринимателей министерством экономики РТ предусмотрено предоставление услуг по бесплатному продвижению и сертификации продукции, сделанной в Татарстане.

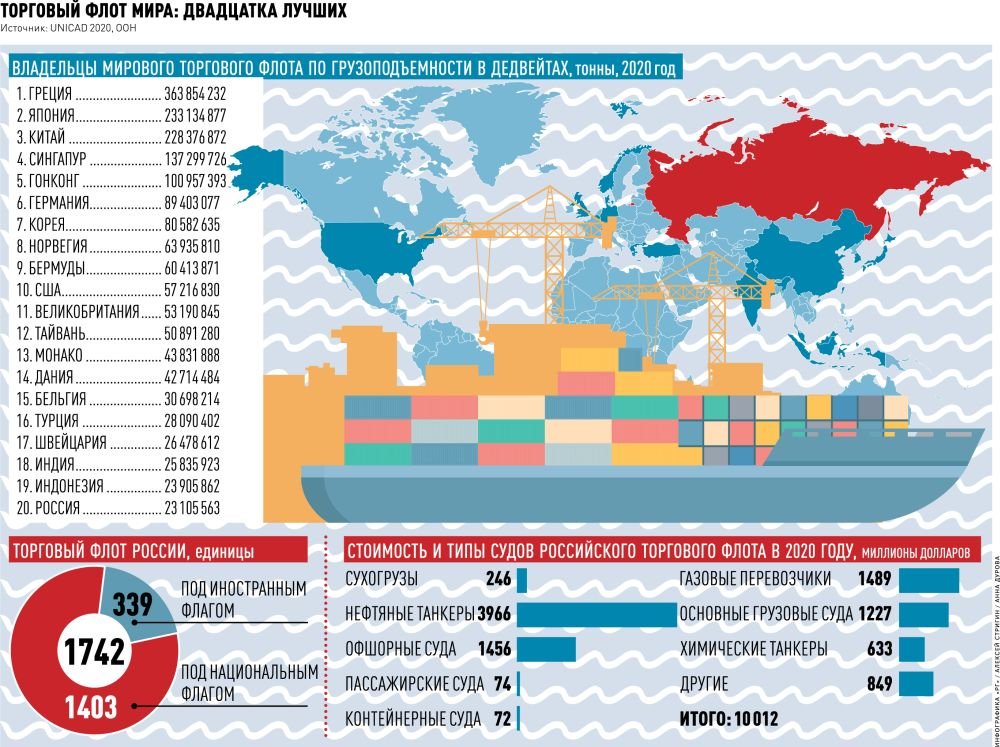

Хождение за три моря

России предстоит вернуть свое место в мировом торговом судоходстве

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Перспективы Северного морского пути выглядят все более обнадеживающими в свете потепления климата. Впервые в истории освоения самой северной морской транспортной артерии газовоз "Кристоф де Маржери" совершил январский рейс без ледокольной проводки, доставив партию сжиженного газа проекта "Ямал СПГ" в Азиатско-Тихоокеанский регион. Это подтверждает возможность продления морских перевозок в восточной части Арктики в осенне-зимний период на один-два месяца, сообщили в пресс-службе Совкомфлота.

Транзитные перевозки, которые были выполнены по Севморпути, показали, что по новому маршруту севернее Новосибирских островов при благоприятных условиях могут проходить большегрузные суда достаточных ледовых классов без ледокольного сопровождения. Это мнение высказал Михаил Григорьев, ведущий научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М.?Примакова РАН, анализируя транзитные грузопотоки по СМП за 2010-2018 годы.

Тем не менее эксперты подчеркивают, что растущие возможности СМП делают еще более безотлагательной задачей решение проблем российского торгового судоходства.

Под флагом России и под "удобными" флагами, подконтрольными российским судовладельцам, в 2020 году находились 1423 судна общим тоннажем 22,296 миллиона тонн, средний возраст которых составлял от 13 до 20 лет, отмечает Александр Балыбердин, директор Института комплексных исследований национальной морской политики РТУ-МИРЭА. Российский торговый флот отстает от китайского по количеству судов в два раза, а по тоннажу - в десять раз. Доля перевозимых экспортных грузов российскими судовладельцами в 2019 году опустилась до 2,2 процента по сравнению с 2018 годом и продолжает падать. Сложилась парадоксальная ситуация: объем грузов, переваливаемых через российские порты, стабильно растет, что свидетельствует о конкурентоспособности российских портов по отношению к зарубежным. В 2019 году с изрядной лихвой был пробит "психологический потолок" в миллиард тонн совокупного грузооборота. Однако доля российского флота в мировых грузоперевозках составляет не более 0,1 процента - несмотря на то что берега России омывают четыре океана. По различным оценкам, импорт услуг иностранных судовладельцев приводит к тому, что российский бюджет теряет на этом ежегодно около 15 миллиардов долларов.

Во времена СССР доля отечественных внешнеторговых грузов, которые перевозились судами Советского Союза, составляла около 40 процентов. Китай по достоинству оценил этот опыт: по данным Института Дальнего Востока РАН, еще в 90-х годах минувшего столетия китайский морской транспорт перевозил около 90 процентов экспортно-импортных товаров. Уже в 2017 году торговый флот КНР составлял более двух тысяч судов общим тоннажем свыше 160 миллионов тонн - более десяти процентов общего тоннажа мирового морского флота.

Еще в 2015 году в России была утверждена доктрина развития торгового флота РФ до 2030 года. За пять минувших лет удалось сделать многое: активно строятся новые ледоколы, создается танкерный флот для перевозки углеводородного сырья. Однако эти изменения никак не коснулись коммерческого торгового флота под российским флагом. На протяжении последних трех-четырех лет "динамика здесь практически отсутствует", подчеркнул заместитель генерального директора ЦНИИМФ Александр Буянов.

По мнению президента Российской палаты судоходства Алексея Клявина, долю отечественных торговых судов, задействованных в морских перевозках российских внешнеторговых грузов, необходимо довести хотя бы до 10-15 процентов. Но для этого необходимо создавать благоприятные условия для российских предприятий, выполняющих морские перевозки. В частности, необходимы доступные кредиты для строительства судов, предназначенных для коммерческих перевозок. Сегодня такого инструмента пока не существует. Российские банки готовы кредитовать судовладельцев в размере 40-60 процентов от стоимости судна под 12-14 процентов годовых, а срок таких кредитов обычно не превышает четырех-пяти лет, хотя построенное судно окупается в среднем за 9-12 лет.

Еще одна необходимая мера - ратификация Конвенции о Кодексе поведения линейных конференций, которая была принята ООН в 1974 году и одобрена Советским Союзом в 1983 году. Это помогло бы защитить российские национальные интересы в торговом судоходстве. Согласно этому документу, 80 процентов грузов взаимной торговли между государствами должно перевозиться национальными перевозчиками двух стран равными долями на том условии, что национальные линии перевозок предоставят адекватный сервис. Кроме того, на положении торгового флота серьезно сказалась пандемия. По мнению экспертов, необходимы государственные программы, которые предусмотрели бы налоговые льготы и субсидии для поддержки отечественных компаний-перевозчиков.

Что касается Северного морского пути, то здесь есть ряд отдельных вопросов, требующих решения. Концепция развития этой транспортной артерии такова, что себестоимость перевозки 20-футового контейнера оказывается в полтора раза дороже, чем его перевозка южным путем.

Как показал испытательный рейс по Севморпути контейнеровоза Venta Maersk в 2018 году, "данную трассу пока трудно считать коммерчески оправданной альтернативой другим маршрутам", отмечается в отчете компании Maersk Line. Для этого необходимо, чтобы вся трасса Северного морского пути была покрыта официальными электронными навигационными картами, построенными на основе современных гидрографических исследований. Из-за слабого сигнала интернета требуется облегченная версия сайта администрации СМП, при этом желательно, чтобы сведения о положении судов обновлялись ежедневно и включали их ледовый класс, мощность главного двигателя и осадку. Кроме того, требуются данные о максимально допустимой осадке в водах основных проливов и на рекомендованном маршруте, о фактическом уровне воды в основных проливах и портах.

Судовладельцы возлагают большие надежды на проект федерального закона "О государственном управлении морской деятельностью РФ", обсуждение которого продолжается.

Прямая речь

Анатолий Ковеза, генеральный директор компании "Судоходные линии Кристалл Альянс":

- В отличие от других видов транспорта, у России нет государственных рычагов защиты национальных морских коммерческих перевозчиков, что практически приводит к уничтожению флота российских судовладельцев. Статистика ООН утверждает, что среди 50 контейнерных операторов, наиболее значимых на мировом рынке, нет ни одной российской компании. Отсутствие у России собственного коммерческого флота и линейного сервиса на глобальных направлениях бьет и по локальным судовладельцам, работающим на "домашних" экспортно-импортных перевозках. Закрепление национального флага на ключевых направлениях линейных перевозок - одно из важных условий дальнейшего возрождения российского торгового судоходства на глобальных направлениях, в том числе и через СМП.

Дорожные заботы

Счетная палата предупредила о задержке запуска маршрута "Европа - Западный Китай"

Текст: Евгений Гайва

Движение по международному транспортному коридору "Европа - Западный Китай", который прокладывает Россия, может столкнуться с препятствиями, предупредили в Счетной палате (СП). После ввода в 2024 году ключевой трассы М-12 "Москва - Казань" транспортные характеристики дорожного полотна на некоторых других участках маршрута не будут соответствовать установленным требованиям.

Общая протяженность транспортного коридора в России составит около 2,3 тысячи километров. На новую скоростную трассу Москва - Казань придется 729 километров.

Но чтобы на полную мощность заработал весь маршрут, нужно реконструировать также другие его участки и довести их расчетную нагрузку до 11,5 тонны на ось. Завершить эти работы планируется только к 2030 году. "Таким образом, при вводе в эксплуатацию М-12 в 2024 году есть риски несоответствия транспортно-эксплуатационному состоянию отдельных участков международного маршрута", - отмечают в СП. В паспорт проекта до сих пор не внесены мероприятия в части Росавтодора и не разработана проектная документация на строительство М-12, как и на работы по другим участкам маршрута, указывают в контрольном ведомстве.

На проект "Европа - Западный Китай" планируется направить 655,1 млрд рублей. Однако подтвердить достаточность этих денег невозможно, так как нет полного комплекта документации, отмечают в СП. Также там обеспокоены недостаточными темпами заключения и исполнения договоров на проектирование и строительство M-12.

В госкомпании "Автодор" в целом согласились с выводами СП и пояснили, что проверка проводилась по состоянию на 1 октября 2020 года, а к концу года было принято и оплачено 100% всего объема запланированных на этот год работ. Уже заключены все контракты, а документация по планировке территории утверждена в ноябре, отметили в "Автодоре" и заверили, что устранят все недочеты к следующей проверке.

В Росавтодоре "РГ" пояснили, что все 86 км автодорог, работы по которым предусмотрены в 2024—2030 годы, на момент ввода в эксплуатацию автодороги М-12 Москва - Казань будут находиться в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии. В частности, сейчас выполняется поручение президента России о необходимости доведения нагрузки на ось транспортного средства до 11,5 тонны на всем протяжении маршрута "Европа - Западный Китай" - от города Канаш до международного автомобильного пункта пропуска Сагарчин.

По данным отчета Счетной палаты, из общей протяженности маршрута в 820 км 406 км автодорог не соответствуют нагрузке 11,5 тонны на ось транспортного средства, отметили в Росавтодоре. При этом уже разработана проектная документация по семи участкам дорог общей протяженностью 42,9 км, до 2022 года планируется разработка документации еще по 22 отрезкам протяженностью 224 км. По остальным участкам - до 2023 года. Разработка проектной документации выполняется с учетом поэтапного выполнения строительно-монтажных работ.

В 2022-2024 годы планируется довести нагрузку на ось до 11,5 тонны на участках автодорог общей протяженностью 320 км. На оставшихся 86 км нагрузку на ось планируется довести до 11,5 тонны в период 2024-2030 годов, отметили в ведомстве.

Бочки еще не поставлены

Страны, не входящие в ОПЕК+, увеличивают добычу нефти

Текст: Сергей Тихонов

Благодаря усилиям ОПЕК+ страны, поддержавшие сделку весной 2020 года, но не присоединившиеся к ней, увеличивают добычу нефти и занимают свободные рынки сбыта. Поставки из США, Канады, Бразилии, Норвегии и некоторых других стран растут как в Европу, так и в Азию.

Говорить о глобальном переделе рынка нельзя, но определенную его долю экспорт из этих стран забрал под себя. Ситуацию могло бы исправить некоторое снижение цен на нефть, но дополнительные обязательства, взятые на себя Саудовской Аравией и еще несколькими участниками альянса, удержали котировки выше 50 долларов за баррель. То есть на комфортном уровне для добычи нефти с высокой себестоимостью - сланцевой, высоковязкой и нефти с шельфа. Не случайно вице-премьер Александр Новак на последней министерской встрече альянса просил Саудовскую Аравию не брать на себя дополнительные обязательства по сокращению.

По итогам кризисного 2020 года Норвегия увеличила производство углеводородов на 6% по сравнению с 2019 годом. В годовом выражении сократилась добыча газа (на 4,2%), а не нефти. При этом страна, которая периодически заявляет о конце эры углеводородов, уже объявила, что в 2021 году продолжит наращивание производства. Ожидается, что оно достигнет 2 млн баррелей в сутки.

В Бразилии добыча нефти в 2020 году выросла на 5%, в среднем она составила 2,3 млн баррелей в сутки. Канада к концу прошлого года почти восстановила производство до докризисного уровня, превысив 4 млн баррелей в сутки. В США добыча нефти весной упала с 12,7 млн баррелей в сутки до 10 млн, но уже к осени производство выросло до 11 млн и продолжает удерживаться на этом уровне. При этом количество действующих буровых установок в стране увеличивается с октября прошлого года, что рано или поздно приведет к росту добычи.

Сейчас ситуация на рынке кажется схожей с той, что сложилась в конце 2019 года, когда усилия ОПЕК+ приносили преференции странам, не участвующим в сделке. Можно также вспомнить, что с 2018 года экспорт нефти из США вырос более чем на 40% в Азию и на 85% в Европу. Причем с крупнейшим мировым импортером нефти Китаем у США есть торговое соглашение, по которому Пекин обязан закупить американских энергоресурсов на 52 млрд долларов.

Но у ОПЕК+ есть козыри в рукаве. "Большинство стран альянса имеет низкую себестоимость добычи и легко сможет вернуть себе потерянную долю рынка", - говорит партнер департамента консалтинга "Делойт" СНГ Йорг Дорлер. По его мнению, по этой причине другие производители будут очень осторожны в значительном увеличении добычи, не имея четкого экономического обоснования.

Россия постаралась обезопасить себя от возможных негативных последствий. В отличие от остальных участников ОПЕК+ она сможет нарастить производство в феврале и марте на 130 тысяч баррелей в сутки. Для нашей страны при сегодняшних котировках выше 50 долларов объемы экспорта важнее дальнейшего роста стоимости барреля. В 2019 году Россия отправила в другие страны 266 млн тонн нефти, а в 2020 году - 232,5 млн тонн, то есть на 12,7% меньше. Поэтому дополнительный рост добычи позволит обеспечить сырьем внутренний рынок и немного нарастить экспорт нефти, обезопасив себя от давления конкурентов. К тому же восстановление производства в России происходит медленнее, чем в странах Ближнего Востока.

Стабильность

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)

На этой неделе в Вашингтоне Байден чопорно и вяло вступил в должность 46-го президента. По этому случаю в Сиэтле самые бешеные противники Трампа устроили погромы с криками "К черту Байдена!". Ну а Трамп улетел во Флориду, пообещав "молиться кротко за врагов" - за успех новой администрации, про которую кричал и кричит, что они "украли у него голоса". Так что - молитва за отмену 8-й заповеди?

Вы ВСЕ поняли, пазл "Сияющий город-2021" сложился? Рад за вас.

Что можно сказать о том, какую очередную перезагрузку потерпят российско-американские отношения?

Накануне ухода Трамп развил просто бешеную активность - будто начинался второй срок. В том числе на российском направлении - для срыва "Северного потока-2".

Похоже, усилия американцев дают некоторый эффект. Так, "Газпром" заявляет, что надеется на успешное завершение проекта, с другой стороны, мелькнула информация, что "представители "Газпрома" (без имен) "не исключают", что строительство закончить не удастся… Вся эта история настолько распиарена, что, кроме понятной коммерческой стороны, есть тут и амбициозно-политический армрестлинг "кто кого?". Германия и по экономическим, и по психологическим причинам стоит на стороне России: нужен газ и им просто унизительно, что Дядя Сэм диктует (без совета с ними!), что делать, у кого что покупать и т.д.

Но здесь, как пишут, и проявляется разница между "новым американцем" Трампом и джентльменом Байденом. Новая администрация вроде бы предполагает не только тупо давить-угрожать, но и провести переговоры с немецкой стороной, на которых объяснит, почему Германии лучше "добровольно и с песнями" согласиться на дорогой американский газ вместо более дешевого русского.

Это частный пример. Однако, может быть, он показывает разницу между "катаньем Трампа" и "мытьем Байдена", в том числе и в русском вопросе? Все ожидают, что стиль политики станет менее шоуменски-импульсивным, более предсказуемым - достаточно посмотреть на лица Байдена и Трампа.

А вот принципиальных перемен никто не ждет. Точка замерзания никуда не сдвинется - не с чего.

У отношений любых государств есть несколько аспектов.

Территориальный. Кажется, единственная сфера, где претензий у сторон друг к другу нет.

Военный. США и Россия нигде ни прямо, ни косвенно не сталкиваются "на поле боя". Военный конфликт в Донбассе все-таки затих, в Сирии и Афганистане у нас военного противостояния (даже через третьи стороны) нет, а в Венесуэле нет никакой войны. Разговоры о "вступлении Украины и Грузии в НАТО" ввиду их очевидной абсурдности - поутихли.

Эксперты считают, что при Байдене начнутся остановленные при Трампе переговоры СНВ-3. Едва ли это сильно заинтересует общество в РФ и США, но с военно-технической и политически-престижной точки зрения такие переговоры нужны.

Более живая тема - экономика. Кроме газа, США и РФ конкуренты в области торговли оружием. Согласно Стокгольмскому институту проблем исследования мира (СИПРИ), объем мирового рынка вооружений и военных услуг в 2018 году составил 420 млрд долл., из них на США приходится 246 млрд, на РФ - 36 млрд, причем Россия стабильно занимает второе место в мире. Идет постоянная борьба за важных покупателей - Индию, Ближний Восток. Сейчас новая конкуренция - за экспорт вакцин от ковида, "Спутник" против "Пфайзера".

Собственно торговля РФ - США за 10 месяцев 2020 года (последние данные Росстата) - 19,7 млрд. Для сравнения: объем торговли РФ с ЕС - 176,7 млрд, с КНР - 83,7 млрд, с Германией - 33,2 млрд. В общем, на США пришлось 7,4% внешнеторгового оборота РФ. Ну а для США торговля с РФ имеет и того меньшее значение - доли процента, не более… Кстати, любопытно, что в условиях пандемии торговля с США уменьшилась немного (91% по сравнению с 2019-м), в то время как торговля с ЕС составляет 77% от 2019 года, с Турцией тоже 77%, а с Германией - 75,9%.

Другой важный аспект - инвестиции. Здесь, по данным ЦБ, картина печальна. В 2020 году мировые инвестиции в российскую экономику (американские фонды, понятно, играют в этом первостепенную роль) составили 1,4 млрд долл. Так мало не было с 1994 года (притом что доллар-1994 и доллар-2020 - это "две большие разницы"). Для сравнения: в 2019-м инвестиции - 29 млрд. Понятно, что во время мирового кризиса капитал бежит прежде всего из "развивающихся стран". Но и до этого дела обстояли не блестяще. Максимальные инвестиции были в 2008-м, на волне нашего экономического бума (они же этот бум и усилили) инвестиции составляли 65 млрд. Так высоко они больше ни разу не поднимались, хотя в 2013 году составляли 60 млрд., но после событий на Украине быстро пошли вниз. Элемент "политического риска", разных санкций и в итоге плохого инвестиционного имиджа страны здесь совершенно очевиден.

Ну и последнее - собственно пиар.

Холодная пиар-война между США и Россией идет давно, составляет видимое содержание межгосударственных отношений. Нет причин считать, что "при Байдене" хоть что-то может измениться.

Отчасти нагнетание Образа Врага помогает политикам решать сугубо внутренние проблемы (консолидация общества, обвинения политических противников и т.д.). Отчасти это хлеб насущный, образ жизни армии пиарщиков. Есть тут и неотъемлемые скрепы Общеидеологического Пазла. США - несмотря ни на что! - объявляют себя "защитниками Свободного Мира", конечно же, вопреки России. Для РФ аксиома, что "нашему суверенитету угрожают США, хотят устроить Цветную Революцию".

Пиар-война, очевидно, будет и дальше катиться по накатанной - к стабильно-взаимному удовлетворению игроков.

Ученых просят отчитаться

Текст: Александр Ленин (Токио)

Правительство Японии усилит контроль за источниками финансирования деятельности своих ученых. Местных исследователей попросят отчитаться о получении иностранных грантов. Нововведение вступит в силу с 2021 финансового года, пишет газета "Йомиури симбун". Как указывает издание, официальный Токио обеспокоен возможностью утечки технологий за рубеж. К японским ноу-хау, в частности, активно присматриваются в Китае. Так, более 40 японских ученых приняли участие в реализуемой КНР программе "Тысяча талантов". При этом 13 из них в течение десяти лет получили от Пекина около 963 тысяч долларов.

В Поднебесной успевают уделять внимание как перспективным японским молодым исследователям, так маститым профессорам, вышедшим на пенсию. Обе эти категории зачастую оказываются невостребованными на японском архипелаге и вынуждены искать теплые места в соседних странах. К примеру, исследователь по имени Тору Такахата, который в настоящее время изучает особенности мозга приматов в Чжэцзянском университете, признается, что не смог получить работу на родине. Сегодня 43-летний японец пользуется в КНР собственной лабораторией. Помимо этого, он получил около 479 тысяч долларов на реализацию собственных экспериментов на пятилетний период.

Пекинский университет авиации и космонавтики, в свою очередь, пригласил к себе 64-летнего японского физика Тоситаку Кадзино. Профессор работает как на территории своей страны, так и в столице Поднебесной. По его словам, обучение китайских ученых приносит плоды, так как молодые люди из КНР очень хорошо мотивированны.

Число ученых из Страны восходящего солнца, которые ездят работать в Китай, неуклонно растет. При этом интерес японских академических кругов к США и Южной Корее, которые в свое время пользовались большой популярностью, наоборот, падает.

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии планирует обязать местных исследователей информировать о получаемых ими зарубежных субсидиях в случае, если они одновременно с этим претендуют на дотации внутри страны. Такие меры призваны повысить прозрачность научных изысканий. Впрочем, как пишут журналисты, получение иностранных денежных средств не лишает ученых прав на японские гранты. На первых порах наказывать будут за предоставление ложных сведений.

Говорит и показывает смартфон

Новые технологии позволяют идентифицировать граждан даже в масках

Текст: Андрей Масалович (ведущий эксперт по конкурентной разведке Академии информационных систем, президент Консорциума "Инфорус", кандидат физико-математических наук)

Беспорядки в Гонконге в 2019-2020 годах показали, что современные технологии видеофиксации в три счета позволяют определить зачинщиков, даже несмотря на балаклавы и маски.

В последние годы резко улучшилось качество управления системами видеонаблюдения. У них появился искусственный интеллект, который может распознавать частично скрытые лица - снимки людей в плохом освещении, в шапке, в маске. Кроме этого такие системы могут сопоставлять снимки и прослеживать путь человека - вот на этом снимке кто-то мелькнул, а вот на этом тот же человек, но четче. Технологии позволяли делать это еще пару лет назад, но и процессы не были налажены, и люди не были обучены. И то и другое сейчас догоняет.

В последние 2-3 года технологии видеонаблюдения активно развивались, а с приходом пандемии приток новых решений активизировался еще больше.

Во-первых, количественно выросла оснащенность камерами на улице, причем камерами с хорошим разрешением. Долгое время по их числу лидировали США, теперь первенство перехватил Китай. В США насчитывалось 40 млн камер, в Китае будет еще больше. Другие страны потихоньку догоняют.

Во-вторых, научились использовать другие технологии наблюдения. Средства сбора и фиксации данных стали многофакторными. К примеру, в Москве уже тестировали устройство, которое фиксирует проходящий смартфон со включенным bluetooth. Теперь даже не нужна ваша геолокация - если у вас включен bluetooth и в смартфоне не стоит галочка "случайная подмена MAC-адреса" (MAC-адрес - уникальный идентификатор любой единицы оборудования. - "Российская газета"), то устройство однозначно будет идентифицировано. Будет видно, где вы находитесь, откуда и куда прошли. Важный вопрос - как самому следить за своей приватностью. С нас собирают "досье" все кому не лень. О безопасности данных при этом мало кто заботится. Это уже сейчас составляет проблему, а далее будет только усугубляться.

По любому человеку можно определить, куда и когда он летал, когда и к какому врачу обращался. Скоро можно будет и до анализов дойти, что совсем плохо, так как медицинские данные должны быть особенно хорошо защищены.

И самое обидное, что вас видят далеко не только камеры на столбах, но и собственные гаджеты, в том числе интернет вещей - умные телевизоры, утюги и так далее.

Бороться с этим можно единственным способом - "жить по заповедям" или хотя бы по законам, то есть не делать ничего такого, за что потом было бы стыдно и что потом приходилось бы неумело скрывать.

Нужно очень аккуратно обращаться со средствами фиксации. Не фотографировать друг друга, например, когда вы танцуете пьяными на столах. Кстати, фотографии, выложенные в соцсети, ускоряют работу по идентификации людей и выявлению связей между ними.

Мало кто знает, но уже с 2015 года есть технология однозначной идентификации объекта по движению смартфона. Как человек берет смартфон со стола, как кладет в карман, как идет - все эти паттерны индивидуальны, и по ним можно отслеживать человека.

Отключать телефон и оставлять его дома не самый лучший вариант, потому что это довольно редко сейчас происходит и привлекает внимание.

Объём экспорта необработанного леса из Сибири в 2020 году уменьшился на 24.5%

Объём экспорта лесоматериалов из Сибири в 2020 году составил 18.2 млн куб. м ($2.3 млрд) и по сравнению с 2019 годом уменьшился в физическом объёме на 11.7%, в стоимостном – на 9.1%. Об этом говорится в сообщении ФТС.

При этом 85.5% от общего физического объёма пришлось поставки обработанных лесоматериалов, 14.5% - на необработанный лес.

Объём экспорта обработанных лесоматериалов составил почти 15.6 млн куб. м ($2.1 млрд), сократившись в физическом и стоимостном объёмах на 9.1% и 6.9% соответственно.

Поставки необработанного леса составили 2.6 млн куб. м на $ 259 млн и по сравнению с 2019 годом уменьшились физическом объёме на 24.5%, в стоимостном - на 23.8%.

Экспорт лесоматериалов осуществлялся в 59 стран дальнего и ближнего зарубежья. Основную часть (91.7%) стоимостного объёма лесоэкспорта заняли поставки в страны дальнего зарубежья (прежде всего в Китай (69.9%), Японию (8.3%), Германию (4.1%), Египет (2.7%), Бельгию и Австрию (по 1.1%)). На страны СНГ пришлось 8.3% от объёма экспорта леса, в основном в Узбекистан (7%) и Таджикистан (1.1%).

СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДВУХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ГАЗОПРОВОДА «СИЛА СИБИРИ»

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») реконструировала две действующие подстанции в Республике Саха (Якутия) и Амурской области для внешнего электроснабжения компрессорных станции (КС) №4 и №7 магистральной газопроводной системы «Сила Сибири». Общий объем инвестиций по этим проектам составил около 570 млн рублей.

На подстанции 220 кВ «Сиваки», которая обеспечивает электроснабжение центральной части Приамурья, проведена реконструкция линейной ячейки распределительного устройства 110 кВ. По линии электропередачи 110 кВ «Сиваки – КС-7», присоединенной к данной ячейке, обеспечена подача электроэнергии из Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) компрессорной станции №7. На следующем этапе (до 2022 года) на подстанции будет построена дополнительная ячейка 110 кВ, к которой будет подключена вторая ЛЭП до КС-7. Максимальный объем мощности, выдаваемой потребителю, составит 7,72 МВт.

Для электроснабжения компрессорной станции №4, расположенной на юге Якутии в Алданском районе, построено новое распределительное устройство 110 кВ на две линейные ячейки на подстанции при НПС-18 нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Введены в работу современные микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, оборудование автоматизированных систем управления технологическими процессами и коммерческого учета электроэнергии. Обеспечены условия для поэтапного набора мощности КС-4 до 8,015 МВт.

В 2020 году Россети ФСК ЕЭС также построила переключательный пункт 220 кВ «Нагорный» и заходы протяженностью 17,5 км от линии 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС – Тында» для электроснабжения КС №5 «Нагорная». Кроме этого, компания приступила к строительству подстанции на 50 МВА со строительством заходов протяженностью 12,4 км для электроснабжения КС №1 «Салдыкельская».

Работы на объектах проводятся в соответствии с договорами, заключенными с потребителем. Ранее электроэнергия была подана на четыре из восьми КС трубопроводной системы «Сила Сибири» и приемо-сдаточный пункт Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Это позволило осуществлять прокачку газа из Якутского центра добычи на экспорт в Китай, а электроснабжение еще двух КС обеспечит условия для увеличения мощности газопровода.

Создание схемы внешнего электроснабжения трубопроводной системы «Сила Сибири» в Якутии и Амурской области будет полностью завершено в 2022 году. В общей сложности «Россети ФСК ЕЭС» введет в работу 256 МВА новой трансформаторной мощности и более 100 км ЛЭП.

Сведения предоставлены компанией.

Официальный комментарий Минэнерго России может быть предоставлен по запросу и (или) размещён в открытых источниках информации

Оптовые цены на мороженую рыбу движутся разнонаправленно