Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Европа наконец проснулась и стала вести себя жестко с покупающим ее на корню Китаем. По крайней мере, так выглядят первые несколько строчек информационных сообщений "глобальных" массмедиа, по которым широкая публика вроде как должна усваивать все происходящее в мире.

Речь о прошедшем в столице "единой Европы", Брюсселе, саммите Китай — ЕС. За этим громким названием скрывается регулярно проходящая встреча трех человек — глав китайского правительства, Еврокомиссии и Европейского совета. В данном случае Ли Кэцяна, Жан-Клода Юнкера и Дональда Туска. Итогом беседы иногда становится совместный документ. А иногда и не становится, и как-то раньше не раз все обходилось без него.

За этой бюрократической забавой сейчас скрывается, без малейшего преувеличения, слом и перестройка всей конструкции нашего мира. Вопросы ставятся так: а Европа — это, вообще, что, кому и зачем она в будущем мире нужна, как ей жить, с кем и на каких условиях иметь дело? И существует ли единый Запад (то есть альянс европейцев с США), и что такое Китай — друг, враг или так?

Если считать ЕС одной экономикой, если учесть, что у европейцев главные торговые партнеры — это США и Китай, а для Китая уже 15 лет как главный торговый партнер — ЕС (годовой товарооборот приближается к 700 миллиардам долларов)… И если вдобавок помнить, что США весело разваливают прежнюю конструкцию отношений и с европейцами, и с китайцами, то… То в общем на самом деле все сложно и серьезно.

Насчет пробудившейся европейской жесткости к Китаю отметим, что речь на брюссельском саммите и вокруг него шла об условиях торговли и инвестирования. Только бизнес — и ничего больше. Помнится, пару десятилетий назад нам (смотри выше) положено было понимать, что такие же саммиты вели речь, по сути, о превращении Китая в часть, как это ни странно, Запада. То есть европейцы читали на этих саммитах лекции насчет прав человека и хорошего политического устройства, а их собеседники жадно приникали к источнику передовых западных технологий в обмен на правильное поведение.

Мир, в котором возможно было так подавать эту схему отношений, ушел навсегда. И сейчас на саммите главная драка шла вот по каким вопросам: когда Пекин проведет давно обещанные рыночные реформы — например, перестанет субсидировать те или иные отрасли экономики, то есть создавать для своего бизнеса неправильные конкурентные преимущества в общении с европейцами.

Жесткость ЕС объясняют экономическим (на самом деле стратегическим) нападением США на Китай. Напомним: торговая война — то есть переговоры между Пекином и Вашингтоном на указанные темы — находится на завершающей стадии, якобы вот-вот будет подписано опять же жесткое для азиатского гиганта соглашение. Формальный повод для драки — в том числе субсидии и прочая поддержка китайского бизнеса, то есть та же нечестная конкуренция. И сейчас, почуяв запах китайской крови, европейцы якобы тоже начали давить на неуступчивого партнера.

И надо же было случиться такому, что ровно в день брюссельского саммита пришел твит от президента Дональда Трампа, где он пригрозил: европейский бизнес ждут пошлины на товары стоимостью в 11 миллиардов долларов в год. Потому что бизнес Старого Света безбожно обманывал США, субсидируя некоторые свои отрасли. В общем, это драка всех против всех, с одинаковыми обвинениями.

В результате получается замысловатый танец европейцев с пандой, в котором видимость (особенно на потребу американской публике) — это одно, а то, что происходит за кулисами, да и попросту в реальной жизни, — другое.

Кстати, китайских туристов в Европе уважительно называют пандами, и это им нравится. Дракон с зубами как символ Поднебесной империи отступил на второй план. Это вроде бы частность. Но за ней тот самый вопрос: а что такое Китай для Европы на самом деле? И тут выясняется, что единства по нему нет, как и по множеству других вопросов.

Рабочий на месте реконструкции железной дороги между Будапештом и Белградом

26 июля 2018, 08:00

Подкрался с Востока: Китай скупает Европу

Вообще-то, у нас здесь продолжение сюжета двухнедельной давности, когда глава КНР Си Цзиньпин побывал с визитом в Италии, Монако и Франции и, в частности, подписал с итальянцами пакет из 29 соглашений. Включая документ о присоединении Италии к китайскому плану по экономической переделке мира ("Пояс и путь"). Это было неким водоразделом по вопросу: а что для вас Китай? Сразу как-то стало ясно, что внутри ЕС есть балтийская группировка, которая к панде относится примерно как к медведю (России) — просто не любит, и все.

А еще есть группа стран Центральной и Восточной Европы, и на встречу с ней в Дубровнике (Хорватия) как раз и поехал Ли Кэцян с нудного брюссельского саммита. Стран этих 16, торговля с ними не просто достигла 82,23 миллиарда долларов в прошлом году, она выросла на 21% — это рекорд. И теперь есть Италия, которая вместе с Грецией перешла в лагерь "друзей панды".

Кстати, это противостояние "балтийцев" и "средиземноморцев" до смешного напоминает ситуацию с тем, кто и как в ЕС относится к санкциям против России и к сотрудничеству с Россией.

В итоге в последние год-два начала формулироваться идеология тех, кто считает: ну так же нельзя — Пекин не просто становится главным экономическим партнером ЕС, он начинает доминировать и политически, растаскивает альянс на части. Тут родился известный документ Еврокомиссии, в котором эту страну обозвали "системным соперником" и где есть тезис нынешнего главного идеолога Старого Света, президента Франции Эммануэля Макрона, насчет того, что "время европейской наивности" (в отношении Китая) прошло. Вот она, новая жесткость на радость США.

Да, но зачем тогда тот же Макрон накануне подписал с тем же Китаем экономические соглашения на сумму 20 миллиардов долларов? Это ведь примерно как в случае с Италией — цифры похожи.

В итоге получается картина типичного для европейцев двуличия. В реальной жизни их выживание, спасение от бед зависит от Китая, они вместе или поодиночке будут работать с ним и дальше (лучше вместе, а иначе зачем Европе Брюссель?). Попытки США помешать своим атлантическим конкурентам, например, пользоваться высокими технологиями Huawei будут мягко блокироваться. Но при этом Европа, на радость американцам, стала в отношении Пекина жесткой-жесткой — говорит разные слова из прошлой эпохи.

Дмитрий Косырев.

Народное ополчение теперь будет частью Вооруженных сил Венесуэлы, сообщил президент страны Николас Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter.

"Команданте Чавес мечтал о могущественном и великом ополчении…. Ополчение получит конституционный ранг как полноценная часть Вооруженных сил страны", - сказал он, выступая перед ополчением.

Мадуро добавил, что для этого будет пересмотрено действующее законодательство.

Он еще раз подтвердил, что ополчение к концу года вырастет до 3 миллионов человек, оно будет действовать по всей территории страны. В настоящее время численность превышает 2,1 миллиона человек.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

«Блицкриг в Венесуэле не удался»: что США требуют от России

Помпео и глава МИД Бразилии потребовали от России не поддерживать Мадуро

Рафаэль Фахрутдинов

США и Бразилия призвали Кубу, Россию и Китай прекратить поддержку законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике заявил, что «блицкриг» в Венесуэле властям США не удался. Мадуро предостерег сторонников Запада от военного вторжения в Венесуэлу.

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео в рамках продолжающегося турне по странам Латинской Америки провел переговоры с министром иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, в ходе которых стороны призвали Кубу, Россию и Китай прекратить поддержку законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Госсекретарь Майкл Помпео поговорил сегодня с министром иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу. Они подтвердили необходимость того, чтобы внешние силы, в том числе Куба, Россия и Китай, прекратили оказывать поддержку Николасу Мадуро», — приводит ТАСС сообщение американского внешнеполитического ведомства.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике заявил, что «блицкриг» в Венесуэле властям США не удался, но Вашингтон не оставляет попыток свергнуть режим конституционного президента латиноамериканской страны, передает ФАН.

«Венесуэла у всех на слуху. Блицкриг по смене режима США там не удался, но от цели свержения законного президента Венесуэлы американцы не отказываются», — подчеркнул российский дипломат.

Чуть ранее Помпео обвинил Россию во вмешательстве в суверенные дела Венесуэлы – об этом дипломат заявил на пресс-конференции после встречи с членами Чилийской североамериканской торговой палаты в Сантьяго.

«Если говорить о лицемерных сторонниках невмешательства в дела Латинской Америки, вам нужно беспокоиться о русских. Полеты российской авиации и открытие учебного центра в Венесуэле — явные провокации. Мы не должны позволять, чтобы Россия обострила и без того очень опасную ситуацию в этой стране», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Он также указал на активную внешнюю политику Москвы в Западном полушарии в целом.

«Россия, как все в этом зале знают, имеет давние связи с авторитарными лидерами на Кубе и в Никарагуа. Она продает оружие, использует все виды пропаганды в этих странах. В Никарагуа Россия открыла центр подготовки полицейских и спутниковый комплекс недалеко от столицы. Как и деятельность Китая в Венесуэле, итоги присутствия России в Никарагуа, мягко говоря, не очень хорошие», — добавил госсекретарь.

В ответ на это зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов указал, что Соединенные Штаты сами назначили президента суверенной страны — Венесуэлы, что является грубейшим нарушением международного права и Устава ООН.

«Теперь американцы всему миру позиционируют Гуайдо как единственного представителя венесуэльского народа, хотя этого «президента» вообще никто не избирал, и конституция Венесуэлы не предусматривает возможности трансформации председателя парламента в главу государства. Это полный абсурд», — пояснил сенатор.

Мадуро же предостерег сторонников Запада от военного вторжения в свою страну, в частности он предупредил о недопустимости интервенции бразильского лидера Жаира Болсонару, передает НСН.

«Угрожать военным вторжением стране в нарушение устава ООН, международных и гуманитарных прав, соглашений о сотрудничестве между Бразилией и Венесуэлой, существующих более 100 лет? Венесуэльский народ категорически отвергает эту угрозу войны и военного вторжения со стороны Болсонару в отношении доблестного, мирного народа Венесуэлы», — сказал венесуэльский лидер.

При этом сам Болсонару признался: он работает с правительством США над тем, чтобы «посеять раздор» в армии Венесуэлы. Бразильский лидер отметил, что в случае военного вторжения в республику собирается в первую очередь обратиться к Совету национальной обороны Бразилии и конгрессу с просьбой скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.

В конце января нынешнего года в Венесуэле вспыхнули массовые акции протеста. В ходе митинга в Каракасе Хуан Гуайдо объявил себя временным венесуэльским лидером. Он заявил, что его поддерживают вооруженные силы, и выразил намерение провести новые выборы.

Полномочия спикера парламента признали президент США, власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и ряда других стран. Россия, Китай, Турция, Белоруссия, Индонезия, Иран, Италия заняли сторону избранного президента Венесуэлы. По мнению Мадуро, Гуайдо является «марионеткой Вашингтона», а США пытаются совершить в стране переворот.

Чип вместо паспорта: чем опасна массовая биометрия

Чем пугает будущая чипизация населения

Дмитрий Бевза

Биометрическая идентификации личности, документы с электронными чипами и имплантированные в тело NFC-модули вызывают у многих людей недоверие и опасение. Почему именно эти технологии так тревожат общество и что заставляет даже гиков становиться консерваторами, когда речь заходит о чипизации и публичной биометрии — в материале «Газеты.Ru».

Слишком хорошо, чтобы быть правдой

На первый взгляд биометрическая идентификация человека идеальна. По сути, это неотъемлемая часть человека как биологической системы, набор черт, который дается нам от рождения. В отличие от паспорта, водительских прав, кредитной карты и билетов биометрия всегда с нами. Вы никогда не забудете дома ваше лицо, глаза, голос, зрачки и отпечатки пальцев.

Имплантированный чип также всегда находится вместе с его владельцем, но, в отличие от биометрии, на него может быть записана дополнительная информация. Перспектива пройти за несколько секунд паспортный контроль в аэропорту, моментально получить посадочный талон или деньги в банкомате, пройти на концерт или спортивное мероприятие лишь «предъявив» свое лицо выглядит безусловно привлекательно.

Мы и сами протестировали несколько работающих публичных биометрических решений: биометрический проход на прошедший в Барселоне Mobile World Congress, биометрические аппараты U.S. Customs and Border Protection в нью-йоркском аэропорту, автоматы cдачи багажа авиакомпании Delta. Во всех названных случаях эти решения заметно экономят время пассажиров и посетителей.

Эксперты также отмечают, что биометрическая аутентификация — единственный способ увеличить пропускную способность объектов с большим человеческим трафиком.

Владимир Максимов, руководитель департамента развития новых направлений бизнеса «Тошиба Рус», говорит, что по прогнозам SITA к 2036 году количество авиапассажиров удвоится и достигнет 7,6 млрд.

«Это колоссальная нагрузка на инфраструктуру. Уже давно узким местом индустрии авиаперевозок стала проверка документов в аэропортах. Авторизация пассажиров в единой биометрической базе значительно ускорит прохождение паспортного контроля и посадку в самолет», — говорит эксперт.

Биометрия прочно вошла и в банковский бизнес. По данным Visa Europe, в мобильном банкинге 75% молодых людей пользуются биометрией для подтверждения платежей.

Лицо поменять не получится

Возникает вопрос, почему же тотальное внедрение публичной биометрической аутентификации и уж тем более чипизация так пугает людей? Страхи эти, вполне обоснованные, подпитывает много причин. Важно тут и то, кто активнее всего продвигает эти технологии, кто стал движущими силами массового внедрения биометрии.

С одной стороны, это та часть государственных институтов, которая называется, правоохранительными органами и спецслужбами. С другой, это банки, страховые и транспортные компании. Взаимодействие со всеми этими институтами очень чувствительно для обычного человека, так как речь идет об областях, касающихся его финансов, здоровья, безопасности и взаимоотношений с государством. То есть, тех областей нашей жизни, где цена технической ошибки или последствий злонамеренной активности третьих лиц очень велика.

Что касается имплантации чипов, то формально эта технология не нова и уже давно используется, например, для маркировки крупного домашнего скота. Но даже при самом беглом взгляде на эту технологию в применении к человеку возникает много вопросов.

Безопасно ли имплантировать чипы, физически и ментально? Кому юридически будут принадлежат данные на чипе? У кого будет доступ к этим данным? Можно ли их взломать?

Ответов на эти вопросы нет, как и нет правовой базы, на которую можно было бы опереться для выработки единых правил использования имплантированных чипов.

Биометрия и чипизация документов выглядит мене эпатажно, вводится поэтапно и менее болезненно. Так, например, современные биометрические загранпаспорта мало у кого вызывают негативные эмоции, однако биометрия как средство доступа и допуска тоже вызывает немало вопросов.

Эксперты компании IDX, занимающейся удаленной идентификации личности, в комментарии для «Газеты.Ru» выделили несколько узких мест этой технологии. Прежде всего, биометрические атрибуты хранятся в цифровом формате. Если ваши биометрические данные скомпрометированы, то поменять вы их не можете, в отличие от логина и пароля.

Возможно, будет придумана какая-то процедура «реабилитации» скомпрометированной биометрии, но явно это будет сложнее, чем смена секретных комбинаций.

Аналогичные доводы приводит аналитик MForum Analitics Алексей Бойко: «Сейчас, если кто-то взломал ваш аккаунт, вам достаточно поменять пароль к нему на более надежный. Но если кто-то взломает вашу биометрию, он, по сути, становится вами. Представьте, что кто-то одел на себя маску, напечатанную на 3D-принтере, и получил доступ к вашим деньгам, конфиденциальной информации или критически важной городской инфраструктуре. Маску, дизайн которой полностью соответствует вашему лицу, которое для этого сфотографировали с нескольких ракурсов или «собрали» из набора ваших селфи в соцсетях».

По мнению Бойко подделать при желании и по мере развития техники можно многие, если не все биометрические показатели.

«Боюсь, что это будет постоянным соревнованием — биометрические системы будут все более изощренными, как и методы имитации биометрических данных. И как бы ни были удобны биометрические подходы, для отдельных случаев очень хочется оставить старые, добрые пароли», — считает эксперт.

Все опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечают, что последствия хакинга биометрической информации будут более серьезными, чем просто краденный логин/пароль.

Многие компании, презентуя свои биометрические технологии, рассказывают только «истории успеха», а статистика по неудачным проектам и их последствия не афишируется.

Владимир Максимов отметил несколько провалов в реализации городских программ ССTV: «Широко известен негативный пример Лондона, где была внедрена система автоматического распознавания лиц, но за весь 2018 год система выдала 98% ложных срабатываний. Есть неудачный нью-йоркский эксперимент с распознаванием лиц автомобилистов, который с треском провалился. Городские власти хотели таким образом искать террористов, но слишком высокая скорость потока не позволила «поймать» лица водителей».

При этом он также, как другие эксперты, отметил, что одну из главных уязвимостей биометрических технологий аутентификации – обеспечение безопасности данных, которые хранятся на серверах или локально, и уязвимы для кибератак.

Пугающие перспективы

В 2015 году Департамент по управлению персоналом в США «потерял» данные о 5,6 миллионах отпечатков. В 2016 году на Филиппинах хакеры взломали базу данных местной Комиссии по выборам — тогда на сторону утекли персональные данные 55 млн зарегистрированных избирателей, в том числе паспортные данные и отпечатки пальцев.

Эксперты отмечают, что при должном шифровании риски взлома и потери данных будут ниже, но нулю они не будут равны никогда.

Важен и вопрос злоупотребления возможностями, которые предоставляет биометрия.

При наблюдающемся во многих странах кризисе доверия к государственным институтам, возможности, которые представляют подобные системы в руках некомпетентных или злонамеренных действий со стороны государства пугает людей.

Та же система наружного наблюдения в Китае, более масштабная и продвинутая, чем в США и Европе, заставляет вспомнить антиутопии об обществах тотального контроля. Особенно тревожит европейских и американских наблюдателей привязка биометрии к системе «социального рейтинга» с последующим разделением прав и обязанностей граждан в зависимости от их статуса. Пока такой эксперимент проводится только в некоторых провинциях Китая, но уже привлек к себе внимание всего мира.

Так, например, в 2018 году обладатели низкого социального рейтинга не смогли купить около 23 млн билетов на самолеты и поезда. Такие данные приводятся в февральском отчете Национального центра публичной кредитной информации (National Public Credit Information Center, NPCIC). В 2018 общее количество «черных списков» в Китае достигло 51 и в них было добавлено 3,59 млн человек.

Кстати, «черные списки» — вовсе не китайское ноу-хау. Американские и европейские банки, страховые и авиакомпании ввели их много лет назад.

Одна из ключевых мыслей экспертов, занимающихся влиянием биометрии и чипизации на повседневную жизнь, заключается в том, что эти технологии выступают в роли катализатора. То есть, с их помощью можно как максимально облегчить, так и максимально осложнить жизнь человека. Появление такого мощного инструмента в руках крупных компаний и государства и сопутствующее этому процессу риски вызывают вполне обоснованные страхи даже у самых здравомыслящих людей.

Лилия Шевцова: об адекватности власти и эскорт-услугах

Решения, которые принимает власть, основываются на ее понимании реальности. Есть, однако, сомнения, о-очень большие сомнения, что власть представляет, каков мир за пределами кремлевских стен, - считает политолог, доктор исторических наук Лилия Шевцова.

Ну как можно управлять экономикой и реагировать на социальные запросы, сделав Росстат «орудием пропаганды» (Игорь Николаев), которому «сколько скажут, столько и нарисует» (Сергей Алексашенко)! На основе чего тогда правительство верстает бюджет, а президент формулирует «нацпроекты»? На основе нарисованных цифр? И понимает ли президент, что оперирует липой?

Между тем, стремление Кремля превращать реальность в убаюкивающую приятность становится тревожной проблемой. Возможно, самой большой проблемой в российском процессе принятия решений. Так, на Арктическом Форуме президент Путин констатировал, что ЕС в результате санкций против России «теряет больше, чем мы»: «за 15-й или 16-й год потери Евросоюза составили примерно 50 млрд. евро, потери России оцениваются где-то в 25–26. … А недополученная выгода ФРГ – 56 миллиардов, у нас – в три раза меньше». Словом, вот вам вывод: Запад страдает от собственных санкций больше, чем Россия. А потому есть надежда, что они там образумятся; нам только стоит потерпеть.

На самом деле все не так. Ведь потери в 50 млрд евро нужно разложить на 28 европейских стран. При общем ВВП в 16 триллионов евро Европа не чувствует особого ущерба (равно как и Германия с ее ВВП в 3,6 триллиона евро). Для Америки санкции против России, что слону укус комара. А вот Россию западные санкции лишили перспективы технологического прогресса и ударили по ее державной роли.

Следовательно, российская политика «переждать», основанная на уверенности, что Запад страдает больше нашего, вряд ли имеет основания. Так же, как необоснованной оказалась надежда Кремля, что Запад проглотит его «крымский гамбит». Формирование властью собственной «реальности» становится ее способом жизни. Кремль заинтересован в радостной «картинке» действительности. Обслуживающее Кремль экспертное сообщество с готовностью ее рисует.

В России сформировалась аналитическая «эскорт-сервис», роль которой в функционировании нашей системы пока еще недооценивается. В эту службу входят не только странные персонажи - участники телевизионных «базаров», но и солидные аналитики с серьезной репутацией. Последние сумели создать свой «нарратив» с претензией на академизм. На самом деле и высшая каста экспертов работает в амплуа пропагандистов. Разве экспертный мейнстрим предупредил о последствиях пенсионной реформы; об угрозе «мусорных бунтов»; о том, к чему приведет в регионах приход губернаторов-варягов. Хоть кто-либо из уважаемых экспертов из околовластного поля предвидел, что «закрепление» границы между Ингушетией и Чечней может взорвать Северный Кавказ? Вряд ли приближенные к Кремлю эксперты говорят власти о том, что поддержка Мадуро ведет к антироссийским настроениям в Латинской Америке; что нельзя полагаться на дружбу с Эрдоганом; что кремлевские друзья в Европе никогда не выйдут из режима санкций против России; что нельзя баловаться с вмешательством в западные выборы; что не стоит питать иллюзий по поводу дружбы с Китаем и т.д.

Наши аналитические гуру твердят о другом - о загнивании Запада, о распаде либерального порядка, о кризисе Европы, о потере НАТО своей миссии и, конечно, о том, как Запад нас унижает и не хочет в России видеть равноправную строну. Песня о западном «декадансе» должна быть приятной для кремлевского уха. Но насколько этот вывод обоснован? Запад переживает не первый кризис в своей истории и каждый раз умудрялся обновлять себя именно через кризис. Что касается «унижения» России, то как его соотнести с нашим «вставанием с колен» и тезисом об историческом упадке Запада? Если речь идет о «равноправии» России, то государство, претендующее на роль державы, не может рассматривать другие страны, как равные себе. Не так ли?

Ирония в том, что Россия, пытаясь шантажировать Запад готовностью бить окна, становится фактором, который заставляет либеральную цивилизацию встряхнуться и восстанавливать единство за счет выталкивания России на мировую периферию. Если наши пикейные жилеты не понимают этой логики, то грош цена их профессионализму. Если понимают, то мы имеем дело с антинациональным поведением. Между тем, Кремль пока вовсе не заставляет экспертное сообщество делать ему приятно и не принуждает его лебезить. Конформизм наших экспертов оказывается их добровольным выбором.

Если Кремль не нуждается в независимом мнении, это еще не повод для «чего изволите». Независимое мнение нужно обществу и есть масса каналов для того, чтобы его предложить. Но ведь тогда лишишься столь комфортной жизни в кремлевской прихожей… Вот незадача…

Словом, не только власть ответственна за свою неадекватность. Ответственность за то, что происходит со страной, несут и эксперты, выбравшие путь пропагандистов. Аналитическое поле придется очищать от сорняков и восстанавливать репутацию профессии. Трудная задача. А пока мы имеем то, что имеем. Целый класс людей, сделавших своей профессией эскорт-услуги.

ОТЛК ЕРА создаст в Калининградской области распределительный хаб для контейнеров

Компании планирует и дальше развивать транзитный потенциал Калининградской области, в том числе проект мультимодальных перевозок с участием железнодорожного и морского транспорта

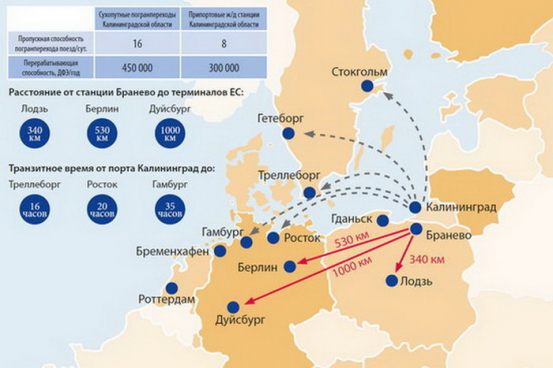

Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) диверсифицирует свою маршрутную сеть и активнее предлагает клиентам регулярные сервисы по перевозке контейнерных грузов по направлению Китай – Европа – Китай через Калининградскую область. Такой маршрут предполагает как исключительно сухопутную доставку через погранпереход Мамоново – Бранево (Польша), так и мультимодальную схему – через порты Калининградской области.

В компании считают важным достижением за прошлый год развитие нового транспортного коридора в Европу, проходящего через Калининградскую область. Теперь одной из перспективных задач ОТЛК ЕРА на 2019-й и последующие годы является создание на станции Дзержинская-Новая распределительного хаба для транзитных контейнеров, следующих в сообщении Китай – Европа – Китай.

«Компания поступательно выстраивает взаимоотношения с основными партнерами по «калининградскому» проекту. В частности, еще в феврале прошлого года состоялось подписание ряда меморандумов о стратегическом сотрудничестве с Калининградской железной дорогой (филиал РЖД), ОАО «Калининградский морской торговый порт», ООО «Балтийская стивидорная компания» и ФГП «Росморпорт». ОТЛК ЕРА планирует и дальше принимать активное участие в развитии транзитного потенциала Калининградской области, в том числе продолжая работу над проектом мультимодальных перевозок с участием железнодорожного и морского транспорта. Мультимодальный маршрут через порты Калининградской области создает альтернативные возможности перевозок и позволяет выстраивать новые регулярные и конкурентоспособные по времени и стоимости маршруты транзита в сообщении Китай – Европа – Китай», – говорится в сообщении ОТЛК ЕРА.

Кроме того, в рамках Евразийского транзитного форума (Калининград), прошедшего в сентябре прошлого года, ОТЛК ЕРА, Калининградская железная дорога и Ассоциация экспортеров «АЭКС» подписали меморандум о взаимодействии по вопросу организации железнодорожных контейнерных перевозок в экспортно-импортном сообщении с КНР.

«Подписанный документ – это продолжение работы по запуску нового направления перевозок. Сейчас на станции Дзержинская-Новая работает универсальный транспортно-логистический центр «Калининград», где мы принимаем и отправляем по две пары контейнерных поездов в неделю», – рассказал президент ОТЛК ЕРА Алексей Гром.

Он отметил, что направление мультимодальных перевозок в условиях увеличения контейнерного транзита имеет высокий потенциал и может служить хорошим дополнением к сухопутным базовым маршрутам.

Как рассказал «Гудку» директор департамента по работе с клиентами ОТЛК ЕРА Алексей Пропошин, затраты клиентов компании на доставку до границы «пространства 1520», как до пограничного перехода Мамоново – Бранево, так и до морского терминала Калининградской области, идентичны, а транзитное время последующей перевозки по морю и по железнодорожной инфраструктуре шириной колеи 1435 мм также сопоставимо, поэтому клиентам интересны обе схемы доставки. Отметим, что на прошедшем в марте этого года Международном железнодорожном конгрессе – 2019 (Вена) уже обсуждался вопрос существенного падения скорости перевозки контейнеров после перехода с «пространства 1520» на европейскую колею: снижение скорости до уровня морской доставки фактически лишает железную дорогу главного козыря в конкурентной борьбе с водным транспортом.

«Сразу оговорюсь, что коммерческих отношений с европейскими коллегами у нас нет – организацией перевозок на территории Евросоюза занимается или сам клиент, или привлеченные им экспедиторские компании. Наша операционная модель подразумевает, что зона нашей ответственности ограничивается колеей 1520 мм. Через стык Мамоново – Бранево следуют поезда по маршруту Чунцин – Дуйсбург – Чунцин дважды в неделю. Непосредственно в Калининградскую область поезда ОТЛК ЕРА приходят транзитом через Литву: литовские коллеги предоставили нам достаточно приемлемые ставки за эту услугу», – подчеркнул Алексей Пропошин.

По его словам, в I квартале 2019 года через Калининград фиксировались исключительно отправки по сухопутному маршруту, мультимодальных перевозок не осуществлялось. Помимо прочего, это связано с сезонным падением объемов перевозок: период новогодних праздников в России, а затем китайский Новый год традиционно являются периодами пониженной деловой активности. Однако со II квартала, как правило, происходит увеличение объемов перевозок, и начиная со 2-го полугодия предполагается возобновление перевозок по мультимодальным маршрутам через Калининградскую область.

«Наши клиенты весьма заинтересованы в такой схеме доставки в пиковые периоды перевозок, приходящиеся на середину года. В этот момент железнодорожная инфраструктура Польши и Германии максимально загружена и банально не справляется с предлагаемыми объемами, и мультимодальная перевозка через Калининградскую область становится для них своеобразной палочкой-выручалочкой», – заключил Алексей Пропошин.

Отметим, что в 2019 году план ОТЛК ЕРА по перевозкам контейнеров по всем направлениям составляет 346 тыс. TEU, из которых по калининградскому направлению предполагается провезти до 20 тыс. TEU.

Константин Мозговой

Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на XXVII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, Москва, 13 апреля 2019 года

Уважаемые Федор Александрович,

Сергей Александрович,

Коллеги, друзья, представители СМИ,

Спасибо за приглашение выступить на очередной Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Я не чужой человек для этой Организации - каждый раз с нетерпением жду приглашения, новой встречи и возможности пообщаться не только перед камерами, но и в непринужденной, неформальной обстановке. В таких дискуссиях рождаются свежие идеи, которые всегда востребованы в нашей работе.

Мы приветствуем критику. Думаю, что сегодня поподробнее еще поговорим об этом. Критика и подсказки нам очень важны, тем более, когда в нынешних условиях приходится все чаще искать нестандартные решения.

Тема сегодняшней дискуссии предельно острая: чего ждать – мировой войны или революции? Такая постановка вопроса еще лет десять назад казалась бы, наверное, совершенно немыслимой, но сегодня воспринимается почти нормально. Потому что у многих есть определенное ощущение тревоги, особенно у тех, кто профессионально занимается внешней политикой и кто обладает опытом кризисов в предыдущие исторические периоды.

Мы исходим из того, что надо быть реалистами, но одновременно, конечно же, не хотим драматизировать ситуацию. В конце концов, поддержание международного мира и безопасности является одним из приоритетов российской внешней политики. Сегодня в основе нашей позиции - мы не раз это подчеркивали - наряду с продвижением национальных интересов (о том, как их понимать, думаю, попозже подробнее поговорим) это еще и признание особой ответственности России за всеобщую безопасность и глобальную стабильность. У нас есть свои обязанности как ядерной державы, как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Этим многое сказано.

У нас есть исторический опыт, особенно уроки XX века, которые говорят о необходимости продуманной и взвешенной линии в международных делах. Важно не допустить реализации сценария, который выражен в известной формуле «никто не хотел войны, война была неизбежна». Мы стараемся максимально активно и предметно работать со всеми нашими партнерами, вносим предложения по повышению предсказуемости и доверия в сфере международной безопасности. Напомню об идее заключения договора о евроатлантической безопасности, о совместной с Китаем инициативе о предотвращении размещения оружия в космосе, о предложении по выработке конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма. Есть и другие предложения, которые остаются на столе переговоров. Продолжаем добиваться внятной реакции на эти предложения со стороны тех, кто уходит от конкретной, честной, профессиональной дискуссии по этим, несомненно, злободневным проблемам. Как я понимаю, проблема заключается в том, что наши коллеги в Вашингтоне, Брюсселе и в других западных столицах пока к такому профессиональному разговору не готовы.

Что касается американской Администрации, то она, похоже, все больше вживается в роль разрушителя международного правопорядка. Нежелание США смириться с реалиями XXI века очевидно. Оно несет большой деструктивный заряд. Безусловно, Америка по-прежнему остается могущественнейшей державой. Но совокупный вес ее влияния в мире все-таки снижается. И чтобы сохранить за собой собственную, как они сами говорят, «возвышенную исключительность», американцы намерены и прижимать, и топить другие страны.

В Вашингтоне взяли курс на демонтаж договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Вслед за развалом Договора по противоракетной обороне (ПРО) сейчас на очереди Договор о ликвидации ракет средней и меньшей (ДРСМД). После этого нельзя исключать, что возникнут проблемы с продлением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Все это будет иметь пагубные последствия, причем, не только для тех областей международной жизни, которые регулировались этими договорами, но и для остающихся механизмов в сфере ядерного разоружения и нераспространения. Имею в виду Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Если оценивать действия Вашингтона в этой сфере, то можно прийти к выводу о том, что возобладали сторонники запуска новой гонки вооружений.

Президент Российской Федерации В.В.Путин неоднократно реагировал на подобные процессы. Хочу еще раз подчеркнуть: втянуть Россию в эти затратные упражнения не получится.

Американцы открыто вмешиваются во внутренние дела суверенных государств. Венесуэла у всех на слуху. Блицкриг по смене режима там не удался. Но от цели свержения законного Президента американцы не отказываются. Вчерашнее интервью М.Помпео, где он однозначно заявил, что военная интервенция не исключена, об этом прямо свидетельствует. Американцы даже вытащили из нафталина пресловутую доктрину Монро. Угрожают, что следующие на очереди – Куба и Никарагуа, как будто не понимают, что этим они противопоставляют себя всему латиноамериканскому (и не только латиноамериканскому) миру. Думаю, что подобное поведение просто неприемлемо.

Из той же серии линия Вашингтона на развал всей базы ближневосточного урегулирования, которая была одобрена в решениях СБ ООН и тем самым стала частью международного права.

Очевиден настрой США и их ближайших союзников на создание некой параллельной международной реальности, в которой бы они сами устанавливали правила и вершили суд. Имею в виду настойчивые попытки навязать понятие «порядок, основанный на правилах». Эти правила придумываются с целью обойти «неудобные» для Запада нормы международного права. А нас обвиняют в нарушении этих «правил», на которых они хотят выстраивать свой порядок.

Например, выступая недавно в Вашингтоне, мой немецкий коллега Х.Маас заявил, что отношения Запада с Россией испортились из-за «неподобающего поведения» России, которая якобы нарушила все правила. Приплетается «аннексия Крыма», вмешательство в конфликт на Востоке Украины, как будто на Западе не известна последовательность событий украинского кризиса. Все знают, что нарушителями были именно США и Европа, которые открыто поддержали, а в значительной степени и спровоцировали государственный переворот в Киеве, не выполнили обязательства гарантов соглашения, который В.Ф.Янукович подписал с оппозицией, а майданный путч представили как «демократическую революцию». Ответственность за хаос, террор и развязанный националистами конфликт возложили на Россию. Наверное, это те самые «правила», на которых наши западные коллеги хотят выстраивать такой порядок.

Осенью 2014 г. была попытка военного переворота в Гамбии. Директор Департамента Госдепа по связям с общественностью сделал жесткое заявление, что США никогда не приемлют смену власти неконституционным путем. Это было сделано всего через несколько месяцев после того, как США организовали ровно такую смену власти на Украине.

В любом случае это нужно иметь в виду, а факты должны обязательно отстаиваться.

Недавно изобрели новую вещь - концепцию обеспечения «истинного суверенитета». Ее используют для прикрытия и нажима на развивающиеся государства в самых разных регионах мира. Одновременно добиваются ограничения сотрудничества таких стран с Россией, Китаем и другими независимыми центрами силы.

Как вам известно, США обвиняют нас в ревизионизме в мировых делах. Хотя мы как раз выступаем за сохранение и укрепление всех действующих механизмов международной стабильности. Наверняка эти механизмы нуждаются в обновлении, т.к. жизнь идет вперед. Но проходить это должно на основе консенсуса в рамках правового поля. Это касается, например, реформы Совета Безопасности ООН. Действительно, нужно обновлять международное право в этой его части. Мы выступаем за самую эффективную реформу, которая отразила бы главную проблему на сегодняшний день и обратилась бы к ее решению - недопредставленность развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки. Кстати, в ООН действует Комиссия по международному праву. В круге ее ведения в качестве постоянной функции записана кодификация и прогрессивное развитие международного права. Этим и надо заниматься в рамках, которые были согласованы при создании ООН, а не уверять, что эти механизмы устарели, являются слишком громоздкими и неповоротливыми, и поэтому западная группа единомышленников будет сама придумывать правила и заставлять всех остальных жить по ним.

Кстати, наверное, мы - консерваторы в плане соблюдения норм международного права. Мы уверены, что мир сегодня нуждается в правовом регулировании больше, чем в годы «холодной войны», когда сверхдержавы все-таки удерживали друг друга на грани ядерного конфликта. У нас в такой оценке о необходимости укреплять международное право немало единомышленников. Сейчас в Нью-Йорке всерьез обсуждается – во многом под воздействием событий в Венесуэле – идея создания неформальной группы стран в защиту международного права. В конце концов, американцы какое-то время назад, по-моему, при М.Олбрайт создали неформальную группу в поддержку демократии. Думаю, международное право – не менее значимая ценность в международных отношениях, чем демократия, тем более что демократию эта американская группа защищала только внутри стран, но никак не на международной арене.

Наша внешняя политика, как об этом не раз говорил Президент России В.В.Путин, прагматична – по крайней мере, мы стремимся к тому, чтобы она была такой – и призвана решать задачи нейтрализации внешних угроз, расширения международного сотрудничества, создавать благоприятные внешние условия для нашего ускоренного социально-экономического внутреннего развития. Не сомневаюсь, что мы все понимаем, насколько это важно сегодня.

Мы стараемся, чтобы наша политика шла от жизни, реалий, от тех вызовов и возможностей, которые возникают на международной арене. Свои подходы выстраиваем на традициях русской дипломатической школы, на ценностях, укорененных в нашей культуре, истории, менталитете. Всегда стараемся вставать на защиту справедливости, законности и равноправия. Это один из основополагающих принципов Устава ООН – суверенное равенство государств. Да, я знаю, что есть оценки в плане «как могут рассуждать о равноправии ядерные государства». На самом деле, Устав ООН создал правовые рамки, в которых суверенное равенство государств было определено одним из основополагающих принципов. С тех пор никто эти принципы не оспорил, несмотря на то что в мире действительно существуют ядерные державы. Но принцип суверенного равенства государств после появления «ядерной пятерки» был переподтвержден заключением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Стараемся формировать позитивную повестку дня. Это очень важно. Мы участвуем в многосторонней работе по климату, Целям развития тысячелетия, кибербезопасности, антитеррору, по многим другим актуальным глобальным проблемам. Стараемся конструктивно работать со всеми заинтересованными игроками. При этом не теряем надежду на то, что можно будет найти точки соприкосновения с теми партнерами, с кем отношения не ладятся. Мы открыты к диалогу, готовы проявлять гибкость в той мере, в которой это не противоречит нашим интересам и позволяет находить взаимоприемлемые компромиссы. Мы, кстати, работаем с теми же американцами там, где это отвечает и нашим интересам, и интересам Вашингтона.

После долгих напоминаний возобновился диалог по борьбе с терроризмом. Между военными активно, продуктивно и, я считаю, результативно функционирует т.н. механизм деконфликтинга в Сирии. Идет диалог и по политическим аспектам сирийского урегулирования. Поддерживаются, причем при инициативной роли США, контакты по Афганистану, Корейскому полуострову. Естественно, осуществляется практическое сотрудничество в космосе.

Мы видим еще потенциал взаимодействия с Администрацией Д.Трампа по такой актуальной проблеме, как защита христиан и других религиозных меньшинств на Ближнем Востоке. Есть и другие примеры. Конечно, хотелось бы, чтобы их было больше. Но мне кажется, ситуация будет развиваться в направлении активизации нашего диалога с Вашингтоном.

В целом мы исповедуем философию взаимной выгоды, добровольности, взаимного уважения. Именно на этих принципах основывается наше взаимодействие с единомышленниками. Прежде всего, с членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Кстати, ни в одной из этих структур в отличие от НАТО нет задачи работать против кого-то. В уставных документах этих организаций подобных конфронтационных заделов не существует.

Говоря о ЕАЭС, хотел бы отметить, что значительная часть - более 60% внутреннего товарооборота обеспечивается расчётами в национальных валютах. Эта доля постоянно растёт. Мы постепенно уходим от доллара и связанных с его использованием рисков в ситуации, когда международную валютно-финансовую систему используют, ей манипулируют, когда США злоупотребляют своим положением в ней, имею в виду положением доллара.

Буквально через две недели Президент России В.В.Путин с десятком других лидеров примет участие во втором форуме инициативы «Один пояс, один путь» в Китае. Наше партнёрство с Пекином – это не только пример взаимовыгодных всеобъемлющих отношений. Российско-китайское взаимодействие оказывает отрезвляющее влияние на тех, кто продвигает неправовые методы решения международных проблем. Это проявлялось в СБ ООН при рассмотрении сирийского сюжета, когда были внесены односторонние неправомерные резолюции. Другой пример - когда недавно наши страны наложили двойное вето на американский проект резолюции по Венесуэле, выходивший за все мыслимые и немыслимые нормы международного права и элементарной дипломатической этики. Ещё один хороший пример - совместная работа с Пекином над планом действий по комплексному параллельному урегулированию проблем Корейского полуострова.

На восточном направлении мы также тесно сотрудничаем с Индией, Турцией, Ираном, Вьетнамом, Индонезией и другими странами АСЕАН. Продвигается диалог с Японией. Если говорить о Ближнем Востоке, то нашим преимуществом там является способность разговаривать со всеми игроками даже тогда, когда они не могут общаться между собой.

Укрепляется восточное направление нашей внешней политики в целом. Теперь уже не ЕС, а Китай, страны СНГ, азиатско-тихоокеанского региона (АТР) и БРИКС - наши главные торговые партнеры. По данным ФТС России за 2013-2018 гг., европейская доля в товарообороте снизилась с 49,4% до 42,7%, а доля СНГ, Китая, других стран АТР и БРИКС выросла с 40,2% до 45,2%. Это - ответ пессимистам, не верившим в нашу способность быстро перестроиться и включиться выгодным для нас образом в процесс подъёма Азии.

Что касается Европы, да и Запада в целом, мы по-прежнему готовы выстраивать сотрудничество с Евросоюзом и отдельными западными государствами. С Европой нас многое объединяет в историческом, культурном, человеческом плане. Мы по-прежнему открыты для строительства давно обещанного и провозглашенного в качестве цели общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана. А в более широком плане видим перспективу формирования Большого Евразийского партнёрства, как это несколько лет назад предложил Президент России В.В.Путин на саммите Россия – АСЕАН в Сочи.

Безусловно, будем настаивать на том, чтобы любое взаимодействие было взаимовыгодным. Не снимаем с повестки дня задачу «интеграции интеграций», имею под этим в виду начало контактов между ЕАЭС и ЕС. Первые шаги пока ещё на экспертном, техническом уровне были сделаны. Думаю, что развитие этого процесса будет отвечать реалиям XXI века.

В целом, мне кажется, мы стараемся объективно оценивать международную ситуацию, трудности нынешнего исторического этапа, суть которого заключается в формировании полицентричного миропорядка, который может быть более хаотичным, чем биполярный мир, но именно эти риски, связанные с появлением множества влиятельных игроков, требуют от нас более бережно относиться к тому, что мы называем дипломатией. Работать над смягчением противоречий, над выработкой такой модели, которая будет всех удовлетворять и будет устойчивой. В любом случае несколько центров силы, даже с точки зрения физики, наверное, - более устойчиво и надежно для окружающего мира, чем два или тем более один.

Видим в ситуации, когда происходят турбулентные процессы, а большие державы хотят определить своё место в будущей конфигурации миропорядка, не только вызовы, но и возможности для позитивного развития.

Мы всегда заинтересованы в независимых оценках нашей работы, критике, которая помогает более глубокому осмыслению собственных позиций, держать нас, как говорится, «в тонусе». Исходим из того, что любая конструктивная критика будет полезна и в будущем.

В заключение хочу подтвердить нашу заинтересованность в поддержании диалога с экспертно-аналитическим сообществом. Со своей стороны, делаем и будем делать все, чтобы продвигать национальные интересы и цели развития нашей страны в непростых международных условиях. В чём заключаются эти интересы и цели? У нас есть Концепция внешней политики. Тем не менее жизнь идёт вперёд, заложенные в этой Концепции принципы нуждаются в детализации, адаптации к сегодняшним реалиям. Очень рассчитываю, что заседание СВОП поможет нам лучше определяться в этот непростой обстановке.

Геополитические шахматы

о вилке Си Цзинпиня, цугцванге Трампа и очередном поражении Сороса

Константин Черемных Елизавета Пашкова

"ЗАВТРА". Константин Анатольевич, среди недавних событий — и завершение расследования спецпрокурора Роберта Мюллера в США, которое не нашло доказательств сговора Трампа с Россией, и визит Си Цзиньпина в Европу, и выборы на Украине и многое другое. А каково место нашей страны, России, в этих событиях?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. То, что Россия вела себя так, чтобы не демонстрировать своей активности, — это оправданно и разумно. А вот на нашем телевидении, наоборот, очень активно говорили об Украине, и, как казалось, говорили даже слишком много и всё одно и то же. Но если внимательно присмотреться, там были сделаны важные акценты: с Украиной увязывалась тема суррогатных революций и, в частности, тема Югославии. Был показан, например, Срджа Попович — главный персонаж в югославских событиях 1999-2000-го года, действующий по линии Института имени Альберта Эйнштейна, специализирующегося в области применения технологий "ненасильственного сопротивления", разработанных Джином Шарпом. И когда брали интервью у президента Сербии Александра Вучича, он неслучайно сказал о том, что среди разномастной право-левой публики, которая собирается в Сербии на демонстрации протеста, очень много иностранной агентуры.

"ЗАВТРА". Волнения были не только в Сербии, но и в Албании...

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Конечно, ведь действуют многопрофильные, многоцелевые организации. Например, на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году присутствовал министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. В 2012 году, во время Лондонской Олимпиады, он был министром культуры и спорта, а за организацию безопасности той Олимпиады отвечал человек, который сделал на этом карьеру и после Олимпиады перешёл на должность заместителя главы внешнеполитической разведки Великобритании МИ-6, а в 2014 году возглавил МИ-6. Речь идёт об Алексе Янгере. В комитете по обеспечению безопасности Олимпиады у него был заместитель по политическим вопросам — Чарльз Гарретт. В 2014 году Гарретт оказался замешан в скандале с прослушками в Македонии, из-за которого ушли в отставку некоторые министры и глава разведслужбы страны, по указанию которых якобы прослушивались представители оппозиции. При этом Гарретт общался там, в основном, с деятелями с албанской стороны и с лидером македонской оппозиции Зораном Заевым. Потом была целая серия странных событий, в том числе чуть не случившихся дважды авиационных катастроф с самолётом премьер-министра Македонии Николы Груевского: на взлёте самолёт переставал функционировать, но его удавалось посадить. То есть чуть не произошло то, что уже было с другим президентом этой страны, Борисом Трайковским, погибшим в авиакатастрофе в 2004 году.

В итоге в Македонии удалось сместить равновесие в пользу Заева, и это результат деятельности Гарретта.

А события в Македонии непосредственно касались Греции, а это, в свою очередь, сказалось и на событиях, связанных с расколом украинской церкви.

"ЗАВТРА". Карьера Гарретта продолжается?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, недавно поступило сообщение о том, что он номинирован на пост посла в Киргизию. И там он, как и везде, будет прежде всего общаться с представителями меньшинств: этнических (например, узбекского меньшинства) и религиозных (например, со сторонниками бывшего муфтия Кыргызстана). Не говоря уже о некоторых политиках, с которыми англичане работают давно, включая Розу Отунбаеву.

"ЗАВТРА". В связи с этим предупреждения российского МИД в адрес Великобритании о том, что англичанам не следует прибегать к резким движениям на Украине, вполне оправданны?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Конечно! К примеру, стоит отметить очень активного на Украине отставного полковника Глена Гранта, бывшего советника министра обороны Украины, который сидел в Киеве с 2010 года, а недавно консультировал конкретно, по родам войск, что нужно делать, накануне известного инцидента в Керченском проливе. В частности, как использовать роевую систему мелких катеров. Эта система — аналог роевой системы Джина Шарпа. В данном случае люди были посажены на катера, но суть не изменилась — это были потенциальные жертвы, о которых на следующий день возопит весь мир. Они были предназначены не для боевых действий, а для того, чтобы дать повод вмешаться каким-то внешним силам. И было понятно, что если бы действительно такая история произошла, от этого бы не выиграл президент Пётр Порошенко. На этом могли бы выиграть лица с амбициями, должностями, но не участвующие в выборах, типа Авакова. И то, что это было не в пользу Порошенко, было заметно и по тому, кто и как освещал украинскую внутреннюю ситуацию в британских СМИ. Потому что постоянно напоминала о том, что Порошенко включен в список скандального "Панамского досье", газета «Гардиан» — та самая «Гардиан», которая использовалась МИ-6 для создания мифа о сговоре Трампа с Россией.

"ЗАВТРА". В том числе, пресловутого досье Стила?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, которое было составлено английскими спецслужбами.

И то, что провокация в Керченском проливе не состоялась, заслуга и нашего государства, и нашей государственной медиа-системы, и церкви, которые сказали: «Мы здесь стоим и с этого места не сойдём». И это более правильное поведение, чем пытаться договариваться о каких-то уступках или о чём-нибудь в этом роде. Не сошли мы с позиций и в Сирии, и в Афганистане, где мы сказали, что нас устраивает данный кандидат и точка, и в Венесуэле.

"ЗАВТРА". Когда наши военные в количестве около сотни человек прибыли в Венесуэлу, Трамп выступил с резкими заявлениями.

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, но надо понимать, что ситуация в Венесуэле — результат того сдвига, который произошёл в течение марта, когда обнаружилось, что действия ведущих фигур в администрации Трампа противоречат друг другу.

Сравнивая венесуэльскую ситуацию с бразильской, можно заметить, что эти ситуации различны. В Бразилии перед выборами президента действовала небольшая группа: бывший стратег Трампа Стивен Бэннон, за его спиной советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, за спиной Болтона — Фридман. И в Бразилии президентом стал Болсонару — консерватор того типа, который нужен Трампу. У этого есть и определённый экономический подтекст: на тот момент это был успех американской корпорации "Боинг", которая собиралась купить бразильский авиаконцерн "Эмбраер". То есть в Бразилии есть логика политическая, экономическая и идеологическая.

После Бразилии группа Бэннона занималась Сальвадором, а вовсе не Венесуэлой. Венесуэлой начал заниматься вице-президент Майкл Пенс. А он представляет себе ситуацию примерно так же, как если бы это было году в 2006-м, при Джордже Буше младшем, когда существовала такая организация Human Rights Foundation. В этой организации собирались типичные правые, борцы против левых диктатур. На этом же фланге действовала организация Oslo Freedom Forum, её основатель Тор Хальворсен Мендоса (наполовину норвежец, наполовину венесуэлец) тоже первоначально выглядел как правый оппозиционер. Хальворсен Мендоса — сын бывшего главы венесуэльского комитета по борьбе с наркотиками, потомок первого президента Венесуэлы Мендосы, а ещё и отдалённый потомок Симона Боливара. Двоюродный брат Хальворсена Мендосы — Леопольдо Лопес, который основал ту партию, которую представляет сейчас Гуайдо. И Лопес сначала вроде тоже был правым. Но потом, при Обаме, трансформировалась и эта партия, и этот фонд, и там стала появляться другая публика, для Трампа абсолютно неприемлемая. Например, Этан Надельман, основатель Drug Policy Foundation — организации, выступающей за легализацию наркотиков. Эта левая структура в США всё время подталкивает Сороса, чтобы Сорос выделял на их дела деньги. И когда тот же самый Гуайдо в интервью газете «Монд» на вопрос: «Каковы ваши идеологические позиции?» отвечает: «Для нас главное — обеспечить недискриминацию, самоуправление и равенство полов…»

"ЗАВТРА". Чисто прогрессистские установки…

Константин ЧЕРЕМНЫХ. ...при том, что объективно у Венесуэлы очень серьёзные экономические проблемы, оказывается, что равенство полов для него важнее! И Трампу такой Гуайдо нужен как собаке пятая нога, ещё меньше он нужен Болтону. Венесуэла оказалась для них ловушкой. Более того, эта ситуация развела Пенса с Болтоном.

"ЗАВТРА". Недавно президент Бразилии Болсонару побывал в США с официальным визитом. Каковы результаты этого визита?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Бразилия – часть БРИКС, и если изъять её оттуда, то это будет очень серьёзным ударом по китайскому целеполаганию.

Ещё следует отметить, что на инаугурации Болсонару 1 января 2019 года присутствовал Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля. Бразилия, как и ряд стран Восточной Европы, рассматривалась Трампом как часть того, что условно можно назвать "Иерусалимской партией", то есть сообществом стран, которые, вслед за США, закроют свои посольства в Тель-Авиве и перенесут их в Иерусалим. Но Бразилия на это не пошла, она согласилась только на торгпредство в Иерусалиме.

"ЗАВТРА". Но ведь Болсонару был готов перенести посольство?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, но есть президент Болсонару, а есть интересы военных, того же самого "Эмбраера", есть интересы фермеров, у которых рынки в арабских странах, а позиция Трампа по Израилю не очень нравится арабам. Так, по крайней мере, звучало объяснение со стороны Болсонару, когда ему пришлось оправдываться перед Нетаньяху.

"ЗАВТРА". Трамп не только перенёс посольство в Иерусалим, но и заявил о признании Голанских высот частью Израиля. Чем это можно объяснить?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Этот ход Трампа в шахматах называется цугцванг — вынужденный, бессмысленный ход. Не потому бессмысленный, что Нетаньяху был не рад признанию Голанских высот израильскими. Конечно, он был рад, рады были его сторонники. Но этот ход совершенно не способствует тому, что называется "Большой сделкой" Трампа по Ближнему Востоку.

"ЗАВТРА". Это продолжение провалов Трампа на этом направлении, начавшихся еще на Варшавской конференции?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, в Варшаве собирались обсуждать не только Иран, но и разные аспекты "Большой сделки". Вёл эту конференцию Пенс, и опять же создавалось впечатление, что человек, мягко говоря, плохо следил за той страной, в которую приехал.

Когда Пенс в присутствии политиков из польской правящей партии «Право и справедливость» цитирует Леха Валенсу, он не учитывает, что Лех Валенса давным-давно для этой партии, которая уже не первый раз у власти, авторитетом не является.

Не предполагал Пенс и то, как отреагируют польские эксперты на антииранский тон? Не знал, что у поляков свои виды на Иран и иранский газ в связи с тем терминалом, который они построили в Свиноуйсцье? Правда, переговоры на эту тему вела предыдущая правящая партия.

"ЗАВТРА". "Гражданская платформа", которая сейчас в оппозиции?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да. В нынешней правящей партии "Право и справедливость" многие хотели верно служить Америке и поддерживать её антииранские инициативы, но в целом возобладал присущий полякам прагматизм. Ведь если посмотреть на становление Польши как члена Евросоюза, то можно заметить, как поляки упорно и прагматично требовали для себя особых условий, не вступили в еврозону и в то же время сохранили статус влиятельной восточно-европейской страны.

"ЗАВТРА". Помимо Пенса, в Варшаве "отличился" и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, он выступил там с предложением пролоббировать Мирьям Раджави в президенты Ирана. Если бы он это предложил лет 20 назад, это ещё можно было бы понять, но сейчас, когда она считает себя не только потомком пророка, но и пророком все религий, это выглядит, мягко говоря, странно. Джулиани следовал давней тактике республиканцев — работать не со случайно собранными массами, а с сектами. Но эта технология во многом устарела, и это показал опыт рубежа 2017-2018 годов, когда в Иране пытались задействовать секту Раджави в протестах. Ничего из этого не вышло. Поэтому толкаться в одну и ту же дверь по меньшей мере странновато, и у многих журналистов это вызвало приступ иронии.

"ЗАВТРА". Неудачно американские представители выступили и по отношению к Израилю?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, своему союзнику, правительству Нетаньяху, они прочитали нотации, чтобы это правительство категорически отказалось иметь какие-либо дела с Китаем в плане развития портов Ашдода и Хайфы, где китайцы выиграли тендер на строительство и стали собственниками портовых мощностей.

Это не нашло понимания во влиятельных кругах Израиля, взявших курс на

многовекторность, то есть на то, чтобы иметь дела не только с США, но и с Россией, и с Китаем. И в этой ситуации заявление Трампа о Голанских высотах было невыгодно ни ему, ни Израилю.

"ЗАВТРА". Не получилось у Трампа и с КНДР?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. У американо-северо-корейской сделки был лоббист, имя которого Габриэль Шульце. Этот человек является наследником семейства Томпсонов, основателей корпорации Ньюмонт Майнинг. Корпорация занимается добычей золота и других редких металлов, которыми богата Северная Корея. Скорее всего, северо-корейская сторона, которая знакома с этим человеком с 2010 года, рассчитывала на то, что путём взаимных договорённостей удастся сделать так, что КНДР пойдёт на некоторые уступки, но при этом ничего не изменится в плане партийного и государственного устройства страны.

Руководство КНДР видело в Габриэле Шульце частного инвестора, но вскоре выяснилось, что Шульце представляет уже не только семью Томпсонов. Дело в том, что в конце прошлого года сингапурская компания Шульце вошла в колоссальную структуру Стива Файнберга, которая называется Церберус Кэпитал, а поглощение подписывал управляющий партнёр компании по имени Александер Бенар — родной сын Залмая Халилзада, спецпосланника США в Афганистане. Как должен был на это реагировать глава северо-корейской разведки? Да и разведки любой другой страны, неважно, капиталистической или социалистической?

"ЗАВТРА". То есть, небольшая страна вдруг узнаёт, что её партнёр не просто какой-то коммерсант одиночный…

Константин ЧЕРЕМНЫХ. ...а представитель структуры, в которую входит, ни много ни мало, крупнейшая американская частная военная компания (ЧВК) ДайнКорп и что Стив Файнберг вместе с Эриком Принсом, в данном случае как с младшим партнёром, с ведома Джона Болтона собираются одновременно осваивать и недра Афганистан, и заменять военнослужащих США персоналом своих ЧВК.

"ЗАВТРА". Да, для Ким Чен Ына это "весёлая" новость…

Константин ЧЕРЕМНЫХ. И это совершенно другой формат каких-либо обещаний, соглашений и тому подобного. Для Ким Чен Ына становится ясно, что в этом случае нельзя на что-либо соглашаться, не переговорив с Пекином.

"ЗАВТРА". И об этом не подумали американцы?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, это выглядит очень слабым ходом, ведь теперь северо-корейские партнёры должны представлять себе дело так, что завтра на них спустятся парашюты этих ЧВК, причём некоторых наёмников Принса из Гонкога будет не отличить от местных.

Но, возможно, американцы пошли на это из следующих соображений: при масштабной добыче полезных ископаемых нужна техника, технологии, деньги и прочее, а с компанией Ньюмонт Майнинг произошли вещи, которых не хотела, наверное, команда Болтона. То есть, пока они планировали, Ньюмонт Майнинг заключила очень крупную сделку с канадцами и стала от них зависимой. В это же время другая заинтересованная компания, RTZ, свой крупнейший рудник в Намибии продала китайцам.

Поэтому, скорее всего, предполагаемые партнёры Ким Чен Ына действовали не с целью создать дополнительную угрозу для КНДР, а исходя из конъюнктуры в добывающей отрасли.

"ЗАВТРА". Да, китайцы очень активны, и недавний визит Си Цзиньпина в Европу, в том числе в Италию, тому подтверждение. Получается, что США уступают китайцам на многих направлениях?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Я не зря так подробно говорил про проблемы, возникшие у Трампа с его чиновниками, которые должны были выполнять его пожелания — важные не только для него лично, но и важные геополитически для США, для американских корпораций. Дело в том, что расследование Мюллера, дело Хашогги и тому подобное сказались на целом ряде вещей. Например: государство Индия сидит и ждёт, пока, наконец, заработает механизм, который был задуман как альтернатива китайскому плану «Один пояс и один путь».

Госсекретарь США Помпео говорил об этом механизме, но чтобы выделить на это деньги, нужно было в самих США преодолеть шатдаун (приостановку деятельности правительства), который длился, по вине демократов, 35 дней. Всё это не только не позволяло выделять деньги на необходимые проекты, но и влияло на образ Соединённых Штатов в мире.

То же и с Италией, которая очень важна для китайского проекта «Один пояс и один путь». В Италии финансовый кризис, и как из него выходить нынешнему право-популистскому правительству? США денег не дают. Откуда их ещё можно взять? С визитом Си Цзиньпина в Италию ответ был получен: речь идёт о порте Триест, который в разные исторические времена был то свободным городом, то частью Австро-Венгрии, и находится практически на границе со Словенией. Триест, Венеция и Генуя рассматриваются Китаем как важнейшие порты на "Морском шёлковом пути".

"ЗАВТРА". Си Цзиньпин посетил не только Италию, но и Францию?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, и тут нужно сказать ещё об одном проигрыше команды Болтона, на сей раз в Алжире. Там были договорённости о том, что президента Бутефлику оставят на следующий срок, и что это гарантируют американские корпорации. Но лоббист этого процесса Дэвид Кин, уважаемый человек в республиканской партии, был вынужден вместо того, чтобы этим заниматься, таскаться на допросы к спецпрокурору Мюллеру как знакомый Марии Бутиной!

А в это время в Алжире начал активную деятельность другой претендент на пост президента, главный герой алжирской "Арабской весны", крупнейший олигарх Алжира Иссад Ребраб — человек, связанный с французскими спецслужбами и правительством много-много лет. И этого туза вынули из французской колоды как раз накануне запланированного визита Си Цзиньпина в Европу.

"ЗАВТРА". А какие договоренности были достигнуты Си Цзиньпином с Францией?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Была заключена крупная сделка с авиастроительной компанией "Эирбас", к которой Париж готовился заблаговременно. Это стало ясно 7 февраля, когда Макрон отказался участвовать в Мюнхенской конференции. В тот день, 7 февраля, был подписан договор о сотрудничестве французской фирмы "Дассо", производителя истребителей "Рафаль", с франко-германской "Эирбас". Они заключили контракт на совместное проведение исследований по созданию перспективной боевой авиационной системы. По сути, это собственная, суверенная, не зависящая от США программа развития истребителей.

"ЗАВТРА". Позиции американских авиастроителей пошатнулись и в связи со страшной катастрофой "Боинга" в Эфиопии...

Константин ЧЕРЕМНЫХ. С "Боингом" очень странная вещь произошла: утром 10 марта самолёт потерпел крушение. На следующий день, утром 11-го, когда ещё не было никаких данных о том, из-за чего самолёт упал, китайцы организованно сажают все "Боинги" этой модели, а через час после этого оказывается, что Си Цзиньпин не прилетит в Вашингтон на тот саммит, на который он должен был прилететь, и на котором предполагалось подписать соглашения с "Боингом" — соглашение на 20 лет вперёд и на 1,2 триллиона долларов.

То есть, "Боинг", отодвинув внутреннего соперника в лице "Локхид", собирался заключить эксклюзивный договор с китайцами. Но всё это рухнуло буквально за полдня: Си Цзиньпин не приехал...

"ЗАВТРА". Получается, что Трамп проигрывает, потому что проигрывает его окружение в лице Болтона, который связан с "Боингом". И противники Трампа должны были бы этим как-то воспользоваться?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. А кто такие противники Трампа? Это не только демократы. Я уже говорил про главу МИ-6 Алекса Янгера и хочу подчеркнуть, что англичане вместе с демократами внесли огромный вклад в этот геополитический проигрыш китайцам.

Хотя тот же Янгер постоянно на разных международных мероприятиях говорил о том, что есть система мобильной связи 5G, есть китайские конкуренты, и поэтому ни в коем случае нельзя заключать никаких соглашений с китайской компанией "Хуавей". При этом англичане флиртовали с японским премьером Синдзо Абэ и всеми силами показывали, что они собираются бороться с Китаем даже больше, чем Трамп.

И тут Си Цзиньпин поставил вилку, как это называется в шахматах, Трампу и Янгеру, то есть ударил по ним одновременно, поскольку ни Трамп, ни Янгер, несмотря на все старания, ничего не смогли противопоставить китайским сделкам с итальянцами и французами.

"ЗАВТРА". И что получила от этого Франция?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Французский истеблишмент — это не только Макрон, это и окружение Жака Аттали, и те банковские структуры, которые с ними работают. Они заявили о претензиях Франции на роль, во-первых, эксклюзивного партнёра Китая, и во-вторых, вообще говоря, на роль европейского центра, то есть европейской протополюсной структуры. Ведь с китайцами были заключены не только сделки по Эирбасу, но и соглашения по освоению Африки. И всё это было заложено Макроном и Си ещё в январе 2018 года, то есть недавние договоренности с Китаем были продолжением того, что намечалось, но было отодвинуто в связи давлением на Макрона "жёлтых жилетов". Теперь эта сжатая пружина развернулась.

"ЗАВТРА". И англичане всё это пропустили…

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, хотелось бы спросить: а чем в это время занимался Янгер? А он пытался создать, включая Японию, альянс против китайцев, ещё более радикальный, чем это пытались делать американцы. Янгер хотел стать радикальнее Болтона. Например, вышеупомянутый Гарретт занимался противодействием китайцам в Греции, где Китай приобрел порт Пирей.

Но все попытки Янгера выстроить некую систему — аналог содружества Британской империи, и попутно сковырнуть Трампа, не удались. Почувствовав, что проигрывают, они быстренько свернули расследование Мюллера против Трампа.

"ЗАВТРА". Хотелось бы теперь немного поговорить о ситуации на Украине...

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Интервью, в котором генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил посла США Мэри Йованович в том, что она передала ему список людей, которых нельзя трогать на Украине, было дано не просто случайному журналисту, а Джону Соломону с американского портала The Hill. А Соломон — это тот самый человек, который занимался контррасследованием по отношению к спецпрокурору Мюллеру и постоянно открыто говорил, что в команде Мюллера, которая копает под Трампа, засела британская агентура, и приводил многочисленные доказательства этого.

Позже появилась ещё одна статья на том же портале того же Джона Соломона с уточнением, что те люди на Украине, которых нельзя трогать с подачи посла Йованович, работавшей на Клинтон, в основном сидят на деньгах Джорджа Сороса, постоянного спонсора демократических компаний.

"ЗАВТРА". Сорос уже не первый раз выглядит проигравшим?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, и в самой Великобритании у него провал. Ведь что предполагалось? Что будет расколотая Лейбористская партия, и люди из команды Тони Блэра, то есть центристская часть лейбористов, протащат референдум, отменяющий Брекзит. Но раскола не получилось, так как вышло только семь человек. А занимался провоцированием этого раскола Марк Мэллок-Браун, партнёр Сороса и его фонда.

"ЗАВТРА". Возможно, это связано с конфликтом Сороса с Антидиффамационной лигой и Бнай Брит?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, это вышло во весь рост накануне очередного ежегодного съезда Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC), на который должен был приехать Нетаньяху. Но кандидаты в президенты от Демократической партии, в том числе сенаторы Элизабет Уоррен и Камала Харрис (несмотря на своих еврейских доноров), решили не прийти вообще на мероприятие AIPAC, чтоб показать тем самым то ли наибольшую оппозиционность Трампу, то ли наибольшую оппозиционность Нетаньяху… И получилось так, что они пошли на поводу у двух новоизбранных депутаток-мусульманок, для которых AIPAC – это лобби Нетаньяху, продолжение Ликуда, а это объективно не так, поскольку в AIPAC заседает Дэвид Абрахам, который финансировал так называемую "творожную революцию" в Израиле, направленную против Нетаньяху.

К тому же Нэнси Пелоси, лидер демократов в Конгрессе США, уже публично осудила мусульманских депутаток за их высказывания, но, несмотря на это, несколько демократических сенаторов решили принципиально не прийти на мероприятия AIPAC из-за присутствия Нетаньяху.

"ЗАВТРА". Это говорит о расколе демократов?

Константин ЧЕРЕМНЫХ. Да, в Демократической партии США возникает фракция, которую не интересует Израиль ни правый, ни левый, — никакой. С другой стороны, получается, что в Израиле и у правых, и у левых появляется импульс для того, чтобы сотрудничать с другими странами, а не с Соединёнными Штатами. Что получится из всего этого, пока сказать трудно, поскольку клановые игры и корпоративная конкуренция продолжаются.

"ЗАВТРА". Спасибо большое, Константин Анатольевич, за очень интересную беседу!

Беседовала Елизавета ПАШКОВА

Почему иностранцы предпочитают покупать люкс в России?

По данным Global Blue, 42% всех чеков, с которых они оформили возврат НДС, превышали 5 тысяч евро. Среди покупок часы и ювелирные изделия

Россия вошла в топ-5 европейских стран с самым высоким средним чеком на шопинг у иностранных туристов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании Global Blue.

Средний чек, с которого иностранцы оформляли tax free в 2018 году в России, составил 1597 евро. На первом месте — Франция (2148 евро), на втором — Великобритания (2133 евро), на третьем — Италия (1904 евро).

Почти половина всех чеков, с которых туристы оформили возврат НДС, превышала 5 тысяч евро. В сегменте часов и ювелирных изделий количество таких покупок составляет 83,8%.

Александр Горохов

руководитель Союза национальных и международных туристских информационных организаций «Сонато»

«Курс рубля позволяет делать дешевые покупки, шопинг стал одним из моментов аттракций в нашей стране. Торговые сети приспособились. В Питере и Москве есть много предложений на китайском языке, средний чек по tax free вырос. Покупают банально вещи, в том числе отечественных дизайнеров, хорошо берут ювелирку. Если брать туристов из восточных стран, они целевым образом могут провести за шопингом день. Европейцы тоже, но они покупают в основном сувенирку, любые виды оригинальной одежды, дизайнерские вещи, меховые изделия».

На примере товаров Louis Vuitton, по курсу на 30 января цена на модель сумки NOE в Китае составляла 1600 евро, а в Москве она была на 20% меньше — примерно 1300 евро.

По данным Global Blue, на китайцев пришлось 56% от общего числа покупок с возвратом НДС. Второе место у американцев (2,5%), почти столько же у туристов из Мексики.

Анна Захарова

московский гид-переводчик

«Такие страны, как Китай и Вьетнам, где находятся основные производства раскрученных брендов, тоже идут на шопинг. На мой вопрос: «Ребята, а это все производится у вас», они сказали: «А у нас налоги большие, все дороже». Они скупают это не только в Москве, но и по всей Европе и в Штатах. Китайцы могут жить в двухзвездочной гостинице или в хостеле, но тем не менее ходить и шопиться у нас в ЦУМе. Если вы туда зайдете, большинство покупателей — китайцы и вьетнамцы. Я наблюдала это на своих группах очень часто: мы приезжаем в «Ашан», вьетнамцы идут закупаться нашей едой, скупают весь наш шоколад «Аленка». Одна девушка скупила, наверное, всю секцию косметики со всеми возможными кремами. Я говорю: «Зачем, у вас же лучше?» «Нет, у вас же тут на травах на натуральных из Сибири все». Я говорю: «Нет, не все из Сибири».

Пилотный проект tax free был запущен в России в прошлом году в регионах, которые принимали чемпионат мира по футболу 2018 года. По данным Минпромторга, с апреля по конец года иностранцы оформили возврат НДС с покупок на 8 млрд рублей.

Facebook оштрафован на 3000 рублей вслед за Twitter. Что дальше?

Такая мера для соцсети кажется незначительной, однако не может ли это быть подготовкой к блокировке ресурса?

Таганский суд столицы постановил: признать иностранное юридическое лицо Facebook виновным по статье 19.7 КоАП РФ (непредоставление сведений или информации) и назначить ему административный штраф в размере трех тысяч рублей. Представители соцсети были уведомлены, но не пришли на заседание.

Россия является членом европейской конвенции о защите персональных данных. Однако этот текст рамочный и в разных странах он применяется по-разному. В России одна из самых жестких его трактовок. И именно вопрос о персональных данных россиян стал ключевым в отношении Twitter, Facebook и Роскомнадзора. При этом эти соцсети не имеют юридического лица в России. Все это делается, чтобы начать в скором времени проверку компаний, считает руководитель коммерческой практики адвокатского бюро КИАП Юлия Кирпикова.

«Согласно нашим правилам, персональные данные должны храниться на серверах в России, а уже потом компания при получении согласия со стороны субъекта персональных данных может передавать их за рубеж. В ЕС же требований о предварительной локализации персональных данных на территории союза нет. Однако в других странах, таких как, например, Китай и Канада, требования схожи с теми, что и у нас, в России. Facebook оштрафовали даже не за нелокализацию, их штрафовали за непредставление информации. На мой взгляд, это первый шаг для того, чтобы начать полномасштабную проверку в отношении этих социальных сетей».

Трехтысячный штраф, назначенный как Twitter, так и Facebook, не является максимальным. Статья 19.7 КоАП РФ предусматривает, что он может доходить аж до пяти тысяч рублей. Но искать в этом какие-то особые намеки не надо.

Понятно, что три тысячи рублей Facebook — что слону дробина. Но размер значения не имеет. Важен факт. Управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко напоминает, что история с попытками блокировки Telegram тоже начиналась со штрафа.