Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Встреча с представителями деловых кругов Франции

Владимир Путин встретился с топ–менеджерами крупнейших французских компаний. Мероприятие состоялось в Екатерининском зале Кремля.

В.Путин: Добрый день, уважаемые господа! Уважаемые друзья! Очень рад вас всех видеть, приветствовать.

Мы встречались почти год назад, в январе 2018 года. И такие встречи всегда полезны, всегда дают возможность обменяться мнениями по поводу того, как идёт наша совместная работа, чего не хватает для её лучшей организации, достижения более амбициозных планов. Но в целом, считаю, мы должны быть довольны тем, как развиваются наши отношения, прежде всего я имею в виду непростые внешние условия.

Перед тем как мы начнём работать, хотел бы выразить слова сожаления по поводу той трагедии, которая произошла во Франции, в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери. Безусловно, это не только собор, не только символ Франции, это и символ общеевропейской цивилизации, европейской культуры.

Мы все сожалеем, мы все смотрели на это со слезами на глазах. Знаю, что французский бизнес готов помочь восстановлению. Мне известно также, что те российские компании, которые работают вместе с вами, которые работают во Франции либо с французскими партнёрами, тоже готовы присоединиться. Уверен, что те планы, о которых сказал Президент Франции господин Макрон по поводу восстановления, будут реализованы.

Что касается наших двусторонних отношений, они развиваются неплохо: по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 11 процентов, достигнув 17 миллиардов долларов. Объём французских капиталовложений составляет свыше 18 миллиардов долларов в российскую экономику.

Напомню, что более 600 французских компаний или с французским капиталом, французским участием работает на российском рынке. Стратегическое значение имеет двустороннее взаимодействие в энергетике. Это мы с вами хорошо знаем.

Нефтегазовые корпорации России и Франции участвуют в таких знаковых совместных проектах, как «Северный поток», «Ямал СПГ»; вместе строят «Северный поток–2», «Арктик СПГ–2».

Я не раз говорил, что в России всё делается и будет делаться для того, чтобы иностранные инвесторы, в том числе и вы, уважаемые коллеги, чувствовали себя у нас максимально комфортно.

Активные усилия предпринимаются для повышения макроэкономической стабильности. В целом мы довольны тем, как у нас складываются дела в этой сфере.

По итогам прошлого года ВВП России прибавил 2,3 процента. Это несколько выше наших собственных планов, наших прогнозов. Рост промышленных производств составил почти три процента.

В 2018 году федеральный бюджет России исполнен с профицитом в 2,6 процента ВВП. Постоянное внимание мы уделяем и снятию административных барьеров, обеспечению оптимальной налоговой нагрузки.

Благодаря этому Россия в текущем году поднялась в рейтинге Всемирного банка по ведению бизнеса сразу на четыре позиции и заняла 31–е место.

Уважаемые господа!

Мы обогнали Францию на одну строчку. И надеюсь, вам в России, во всяком случае, не хуже работать, чем собственно во Франции.

Зарубежным предпринимателям предлагаются к использованию специальные инвестиционные контракты, гарантирующие, что налоговые и административные условия работы не будут меняться в худшую сторону.

При этом для компаний, поставляющих в третьи страны произведённую в России продукцию, доступны льготы в рамках государственной программы по развитию международной кооперации и экспорта.

Значительные возможности для иностранных инвесторов открываются в связи с реализацией в России стратегических национальных проектов. Речь идёт – хочу это подчеркнуть, хочу, чтобы вы знали, наверняка вы в курсе, тем не менее ещё раз об этом скажу – речь идёт о сотнях миллиардов долларов капиталовложений в значимые для роста экономики нашей страны сферы. Зарубежные фирмы, которые пошли по пути локализации производства в России, могут теперь на равных условиях с российскими фирмами участвовать в конкурсах на государственные закупки.

Особое внимание в России уделяется внедрению цифровых технологий, собственно говоря, как во всём мире сегодня. В этой связи отмечу работу Франко-российской торгово-промышленной палаты, при поддержке которой в Париже на днях состоялся международный конкурс «Трианон стартап», где почти 30 российских высокотехнологичных компаний представили свои инновационные разработки.

Мы высоко ценим, что французские предприятия не только ведут бизнес в нашей стране, но и активно участвуют в социально значимых проектах. Это и сотрудничество фирмы «Тоталь» с благотворительным фондом Валерия Гергиева, и помощь «Рено» детским домам и детям–инвалидам, реализация многих проектов по охране окружающей среды.

Каждая из ваших компаний, уважаемые коллеги, вносит свой вклад в гуманитарные программы в России. Хотел бы привлечь ваше внимание к одной инициативе, которой не помешала бы поддержка деловых кругов, в данном случае деловых кругов Франции. Имею в виду чисто гуманитарный вопрос, совсем далёкий от бизнеса, он больше относится к спорту.

Господин Тимченко, который с нашей стороны возглавляет этот совет, очень близок к этой теме. Имею в виду возможное участие одного из хоккейных клубов Франции в играх Континентальной хоккейной лиги.

Этот проект будет способствовать не только развитию спортивных связей, но и расширению гуманитарных контактов в целом. Надеюсь, дорогие друзья, вы окажете содействие этой полезной инициативе, тем более что она получила одобрение Президента Франции господина Макрона.

Кстати, напомню, что в прошлом году господин Макрон был почётным гостем Петербургского международного экономического форума во главе солидной делегации руководителей ведущих компаний промышленного и финансового сектора Франции.

Уважаемые друзья!

Мы будем рады видеть всех вас и других французских предпринимателей в Петербурге 6–8 июня этого года.

Разумеется, сегодня в ходе встречи наверняка будут подняты вопросы, связанные с вашей работой на российском рынке, с дальнейшими планами. Мы готовы, я и мои коллеги, принять участие в этой дискуссии, с удовольствием ответим на имеющиеся или накопившиеся у вас вопросы.

Сейчас с удовольствием передам слово сопредседателям Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты господину Тимченко и господину Пуянне.

Пожалуйста, прошу Вас.

Г.Тимченко: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Во-первых, хотел бы поблагодарить Вас за эту возможность встретиться в третий раз в рамках нашего Экономического совета при Российско-французской торговой палате. И хотел бы сказать, что независимо от того, что сегодня такие неспокойные времена у нас и в Европе, и отношения между Россией и Европой, может быть, складываются не самым лучшим образом, тем не менее 16 компаний, представляющих наш Экономический совет, сегодня присутствуют в этом зале, из двадцати, которые входят в Экономический совет.

Поэтому эти компании вместе вложили уже совокупно порядка 20 миллиардов долларов в российскую экономику. Некоторые из них уже локализовали производство здесь таким образом, что выходят на экспорт с российской продукцией, в частности это и «Рено», и другие компании. Поэтому мы можем уверенно сказать, что сегодня развитие российско-французских отношений в экономике и в бизнесе очень стабильное и перспективное.

Понятно, что сегодня здесь присутствует господин Пуянне, мой сопредседатель. В прошлом году его не было, поэтому хотел бы передать ему слово. У него, наверное, есть интересные вопросы.

В.Путин: Пожалуйста, господин Пуянне.

П.Пуянне: Спасибо большое, господин Президент. Спасибо, дорогой Геннадий.

От имени всех компаний и предпринимателей благодарю Вас за организацию этой третьей встречи. Это говорит о том, что Вы такие встречи цените. Сегодня 15 коллег сопровождают меня. Думаю, что это такой растущий успех.

Это говорит о том, что французские компании по–прежнему проявляют интерес инвестировать в Россию, несмотря на непростой контекст. Я часто говорю, что как раз компании строят эти мостики между Россией и Францией за счёт своей работы.

Франция является вторым инвестором по объёму прямых иностранных инвестиций в Россию. Мы главный работодатель в России. Компании, которые представлены здесь, больше сотни тысяч рабочих мест организовали в России.

Спасибо большое за Ваши слова о том, что случилось в Париже. Действительно, собор Парижской Богоматери – это наш общий символ. И я слышал, что Российское государство уже предложило свою экспертизу, помощь в реконструкции этого собора. Благодарю вас за это.

Тема этой встречи, пожалуй, более прагматическая. Мы озвучим действительно, наверное, какие–то проблемы, какие–то вопросы, Вы попробуете на них ответить. Попробуем дать слово каждому из моих коллег.

Могу сказать, что с момента нашей последней встречи мы хорошо продвинулись. Например, мои коллеги из «Эр Ликид» об этом, в частности, расскажут. Ряд законодательных актов был изменён. В плане, например, лекарств от диабета приняты новые законодательные акты, новый регламент. Или, например, в том, что касается экспорта в соседние страны, – это то, что заботило «Ашан».

Ещё раз благодарю всех своих коллег за то, что они пришли на это третье заседание. Нас пятнадцать, попробуем быть краткими и прагматичными. Хотелось бы, чтобы каждый получил слово. Посмотрим вместе, как добиться более комфортных условий для инвестиций в Россию.

Про энергетику: Вы уже упоминали «Тоталь». Благодарю Вас за интерес. Думаю, что мы продолжим инвестиции в Россию: 13 миллиардов долларов сейчас объём инвестиций, и будем продолжать.

Что хотел сказать? Конечно, энергетика – это важная отрасль. Она позволяет опять–таки строить вот эти мостики между Россией и Европой, но не только между ними. Ведь сейчас российский газ уже поставляется и в Китай, и в США – во все точки планеты по факту. Так что это способ сделать более заметными ваши природные ресурсы.

Будем развивать местное содержание наших проектов. Хочу сказать, что сейчас мы строим небольшой проект на Ямале, будем производить сжиженный природный газ абсолютно локализованный, то есть при помощи российских технологий. В Мурманске терминал, на Камчатке будет терминал, и эти два терминала будут обеспечивать порядка 10 процентов. Так что будем инвестировать и в Мурманск, и в Камчатку.

Также подтверждаю, что именно верфь «Звезда» на Дальнем Востоке будет заниматься танкерами. И я знаю, что это было Ваше желание, и как президент «Тоталя» подтверждаю, что этот заказ передан «Звезде».

Мы хотим, чтобы производство было локализовано максимально. К тому же действительно Вы упомянули особые налоговые и правовые рамки. Могу сказать, что для нас уже это хорошо работает, мы ценим поддержку Российского государства.

«Тоталь» является спонсором российской хоккейной команды. Думаю, может быть, теперь нам нужно поменять объект нашего спонсорства, может быть, нам нужно теперь выступать спонсором для французской хоккейной команды? Обсудим с Геннадием.

Не удалось мне Вас убедить, господин Президент, чтобы вы финансировали французский футбольный клуб, но, может быть, я буду финансировать французский хоккейный клуб. «Тоталь», в общем, займётся этим вопросом.

Наверное, на этом я остановлюсь и, если позволите, передам теперь слово каждому из своих коллег. Прошу каждого выступать кратко, в основном задавать вопросы практического характера Президенту и членам Правительства, которые сегодня здесь присутствуют.

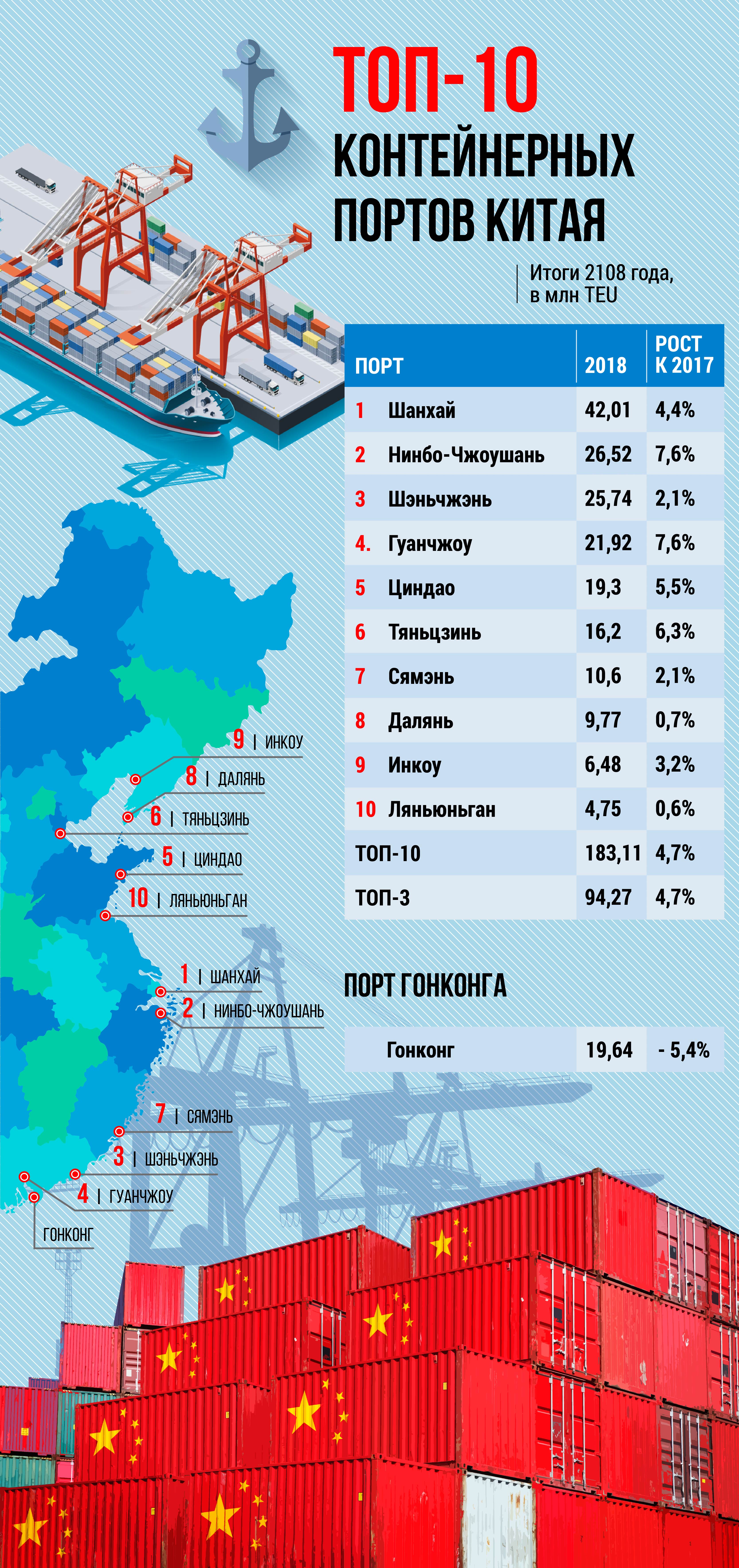

Гонконг остаётся самым «горячим» рынком жилья в мире

Несмотря на падение цен на 8-10% за период с августа по конец 2018 года, специальный административный район Китая уже в течение девяти лет остаётся самым дорогим рынком жилья в мире.

Снижение цен спровоцировала торговая война между Соединенными Штатами и Китаем, говорит основатель и исполнительный директор Landscope Christie's в Гонконге Ко Кенг Шинг. Другие факторы включали повышение процентных ставок в Соединенных Штатах, замедление экономики Китая и Гонконга и неопределенность, вызванную Брекситом, сообщает NY Times.

Однако руководитель гонконгского отделения Savills Саймон Смит отметил, что в течение первого квартала 2019 года наблюдался небольшой подъём на 1-2% благодаря восстановлению фондового рынка, прекращению текущего повышения процентных ставок и возможному разрешению торгового конфликта между США и Китаем.

Самым значительным спросом пользуются очень маленькие квартиры и супер-роскошные апартаменты, где цены достигают $178 690 за квадратный метр. Покупатели элитного жилья предпочитают районы Peak, South Side и Mid-Levels. Состоятельные люди также обращают внимание на недвижимость вблизи станции Коулун.

Жилье дешевле за пределами острова. В первом квартале 2019 года цены в Коулуне были на 6% ниже, а в Новых Территориях, самом северном регионе Гонконга, на 25% ниже.

По словам Саймона Смита, в течение следующих пяти лет планируется построить 97 445 единиц жилья, чтобы смягчить жилищный кризис. Из-за нехватки земли на острове Гонконг снесут старые здания и построят новые, с более оптимальным распределением площади. Также планируется создание искусственных островов. В Центральном и Западном Гонконге ожидается, что каждый год будет строиться от одного до двух новых зданий, сказал директор по анализу рынка и аналитике платформы Spacious Hong Kong Джеймс Фишер.

В среднем цена на двуспальную квартиру в старом здании варьируется от $24 760 до $27 450 за квадратный метр. Новые квартиры обычно продаются по цене $48 000-54 900 за «квадрат».

Поскольку покупатели-нерезиденты должны платить гербовый сбор в размере 30%, подавляющее большинство покупателей в Гонконге – местные жители и граждане материкового Китая. Иностранцы, как правило, предпочитают аренду.

Автор: Виктория Закирова

Пример КНР

о России и её восточном соседе

Александр Нагорный

Глубоко обоснованное исследование профессора Ю.В. Тавровского, посвящённое современному состоянию российско-китайских отношений в связи с предстоящей встречей на высшем уровне, фактически ставит вопрос о том, почему Россия, располагая всеми факторами для собственного экономического развития и ускоренного развёртывания сотрудничества с коммунистическим Китаем тем не менее не делает в должной степени ни того, ни другого, по большинству показателей, кроме военно-технического, всё сильнее отставая от своего главного стратегического партнёра и от других быстроразвивающихся экономик современного мира (Индия, Корея, Малайзия и др.). Почему поставленная президентом задача достичь темпов экономического роста выше среднемировых, благополучно проваливается (2,3% в 2018 году, по скорректированным данным Росстата, при среднемировых 3,2%, с выходом на показатель выше 3% только после 2025 года)? Не говоря уже про уровень жизни населения и падение его реальных доходов? Санкции, недостаточность программ импортозамещения? Или же упорное следование полностью неэффективной социально-экономической модели "вашингтонского консенсуса", которое с 1992 года проводят либеральные экономисты, идейные наследники Гайдара и Чубайса, которые оккупируют финансово-экономический блок правительства России?

В то время как КНР, используя модель смешанной экономики и стратегического планирования, с упором на собственное эмиссионное финансирование своей экономики, развивается в шесть раз быстрее, чем нынешняя РФ. В 2018 году "красный Китай" вышел на первое место в мире и по числу успешных космических пусков (38 по сравнению с 31 пуском США и 16 пусками РФ), а также по числу подтверждённых научно-технических патентов. Кроме того, в отличие от России, которая официально не ставит перед собой никаких стратегических задач ни во внешней, ни во внутренней политике, власти Китая создали и реализуют целую программу развития, целью которой определено создание в КНР "общества всеобщего благоденствия", с привязкой по конкретным показателям и датам, что, несомненно, в значительной мере объединяет и мобилизует китайское общество, а также повышает авторитет официального Пекина на мировой арене. Наконец, в третьих — и это, возможно, самое главное! — отсутствие масштабных и прорывных совместных российско-китайских проектов ("СПГ Ямал" — исключение, только подтверждающее правило) налицо, скажем мягко, полная незаинтересованность как финансово-экономического блока правительства, так и "естественных монополий", не говоря уже про чисто олигархические структуры, развивать сотрудничество с Китаем.

В то же время "на западном фронте", несмотря на всё более жёсткие санкции, наблюдается прямо противоположная картина: растут поставки энергоносителей и других ресурсов, в соответствующую инфраструктуру вкладываются многомиллиардные инвестиции, а прямой вывоз капитала из страны стабильно находится в диапазоне 50—100 млрд. долл. ежегодно, не говоря уже о косвенных потерях при использовании офшорных и других "серых" схем. Буквально каждый месяц или даже каждую неделю приходят вести о конфискации имущества в разных странах Запада миллионеров и миллиардеров российского происхождения. И если в том же Китае проявления коррупции, особенно — связанной с внешними силами, жёстко пресекаются и караются, вплоть до публичных расстрелов, то для России дорогая недвижимость и семьи за рубежом — это по-прежнему норма жизни. Поэтому неудивительно, что в российских "верхах" не рады сотрудничеству с "красным Китаем", воспринимают его как тяжёлую необходимость и всячески вставляют палки в колёса, а зачастую — и провоцируют конфликты, в том числе — методами информационной войны ("вырубили леса", "выпили Байкал", "десятки миллионов нелегальных мигрантов захватывают Сибирь и Дальний Восток" и т.д.). Так что с одним извечно русским вопросом: "Кто виноват?" — можно сказать, всё предельно ясно. А как быть с другим: "Что делать?"

Это тоже — не бином Ньютона. Прежде всего, необходимо срочно осуществить замену нынешней либеральной экономической модели на новую, по китайскому образцу. Прекратить искусственное ужатие денежной массы (сейчас в России она составляет 43—45% от ВВП, тогда как в США —180%, в Японии — 240%, а в КНР — даже 400%). Кроме того, принять концепцию стратегического планирования и прямой ответственности правительства на уровне министров за выполнение или невыполнение утверждённых планов и отказаться от принципа "ротации кадров", когда провалившего один участок работы чиновника просто передвигают на другой, где он также полностью некомпетентен.

Вот такие "заимствования" должен был бы сделать президент России, в очередной раз знакомясь со всё новыми и новыми успехами КНР. И тогда бы не стоял вопрос об отсутствии действительного крупномасштабного сотрудничества, в том числе — в создании новых транспортных коридоров через Россию в Европу по наиболее оптимальным маршрутам. Да и в других сферах сотрудничества — таких, как космос, ядерная энергетика, "оборонка", электроника и т.д. — совместные усилия двух наших стран могли бы привести к прорывным и весьма прибыльным результатам.

Но — блажен, кто верует…

Сейчас у украинского авторитетного олигарха Игоря Валерьевича Коломойского все складывается наилучшим образом. Мало того что в нужном ему ключе идут дела на Украине, открывая весьма заманчивые перспективы для ведения бизнеса. Так еще и крупнейшая на Украине нефтедобывающая компания, частично Игорю Валерьевичу принадлежащая, сообщила, что международный арбитраж в Гааге вынес решение в ее пользу.

Да не простое решение, а "обязывающее": Российская Федерация должна, по мнению гаагских "арбитров", выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере 44,4 миллиона долларов США. Также суд потребовал от "вероломной" Москвы компенсировать Игорю Валерьевичу проценты (более 5,5 миллиона), пеню и арбитражные расходы (более 3,5 миллиона долларов).

О чем, собственно, речь.

Международный арбитраж, формально заседающий в Гааге, но в реальности уже довольно давно переехавший в Швейцарию под "крышу" Международного суда ООН, 12 апреля решил несколько расширить свои полномочия и постановил взыскать с России 44,4 миллиона долларов за "экспроприацию" имущества украинской компании "Укрнафта" в Крыму после присоединения полуострова к России. Формально определенные правовые основания у Постоянной палаты Третейского суда для принятия подобного решения были. Несколько лет назад Верховный суд Швейцарии признал "Укрнафту" "инвестором" по договору в вопросах собственности этой компании в Крыму, а ее имущество, являющееся в такой подаче "инвестициями", теперь является "защищенным": у нас с Украиной, опять-таки формально, продолжает действовать двустороннее соглашение о защите инвестиций. И именно исходя из этого документа, еще в 2017 году Постоянная палата Третейского суда и сочла себя вправе рассматривать данный иск украинской компании по существу.

Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович оценил опыт сотрудничества с Россией по газу. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Рожанковский рассказал, как, по его мнению, будет развиваться ситуация вокруг договора по транзиту газа.

Но тут есть некоторые проблемы.

Дело в том, что это далеко не первый случай "победы" украинской стороны именно в гаагской ППТС: так, еще в мае 2018-го данный арбитраж постановил принудить Россию к выплатам предприятиям Коломойского 159 миллионов долларов компенсации за "незаконную экспроприацию" других их активов все в том же Крыму. В ноябре прошлого года Ощадбанк так и вообще заявил о том, что согласно решению ППТС Россия должна ему 1,3 миллиарда долларов, а в феврале текущего 2019-го нас там уже победил и лично Игорь Валерьевич, которому мы теперь должны и за "Аэропорт Бельбек", и за Приватбанк, и за "Нафтогаз Украины". Тут сумма компенсаций, конечно, еще не определена, и ее определят чуть позже, но от перемены мест слагаемых тут значение, в общем-то, не меняется: Украина может делать там все, что угодно, и даже "выигрывать" в Третейской палате любые споры, но Россия платить ей по этим искам все равно не будет ничего.

И причина — предельно проста. Все дело в самой структуре и полномочиях Постоянной палаты Третейского суда, которую наши и украинские "демократические СМИ" продолжают упорно именовать "Гаагским арбитражным судом". Полномочий, по большому счету, у ППТС — нет вообще никаких.

Чтобы было понятно.

Permanent Court of Arbitration, основанный еще в конце XIX века, конечно, является старейшей в мире организацией для разрешения международных споров, учрежденной еще по итогам Гаагской мирной конференции в 1899 году. Но с ним есть несколько проблем, главная из которых — это вообще не суд. Читаем, так сказать, сами уставные документы и сразу находим: "Палата не является отправляющим правосудие трибуналом". Дальше, в принципе, можно и вообще не читать.

Поясняем: это третейская инстанция, по сути — не судебная, а "понятийная".

Там каждая из сторон вольна самостоятельно выбирать арбитров и соглашается исполнять решение арбитража исключительно на добровольной основе. Более того, в отсутствие заблаговременного соглашения об иных вариантах ППТС может рассмотреть дело только с согласия всех спорящих сторон: Россия же такого согласия, понятное дело, ни Третейской палате, ни, тем более, лично Игорю Валерьевичу Коломойскому не давала. И если б Гаагская ППТС банально соблюдала свои собственные уставные документы, то она вообще была бы не вправе даже рассматривать в отсутствие представителей России иски против России. И уже одного этого для Российской Федерации вполне достаточно для того, чтобы не признавать юрисдикцию Палаты и ее решения не исполнять.

Более того.

Третейский суд вообще, по определению, не имеет права признавать свою юрисдикцию в отношении споров, связанных с территориальными претензиями сторон. Это был бы "обвал" всего международного права: этими полномочиями в мире владеет вообще-то только Совет безопасности ООН.

На что Гааге не так давно достаточно жестко и внятно указала, кстати, не только Россия, но еще и Китай, отказавшийся признать решение Третейского суда в Гааге касательно территориальных споров в Южно-Китайском море.

И сделала это Китайская Народная Республика отнюдь не потому, что не уважает международное право, а как раз — с точностью до наоборот.

В принципе, "арбитраж" и не настаивает на исполнении своих собственных решений, у него и полномочий-то на это вообще никаких нет. Исполнение решений Гааги в этой ситуации должно идти по довольно замысловатой схеме: получив решение Третейской палаты, истец должен после этого еще и "просудить" его в странах, на территории которых находится "подлежащее изъятию" имущество Российской Федерации. При этом данные суды не имеют права считать решение ППТС юридически обязывающим документом и должны каждый раз, по сути, заново рассматривать дело по существу во всех инстанциях. И как это будет приблизительно происходить в реальности, мы можем проследить на прецедентных примерах исков к России как от известных "акционеров ЮКОС", так и от не менее печально знаменитой израильской компании Noga с ее "нефтью в обмен на окорочка" в грустные для нас девяностые: словом, нервы потрепать, безусловно, могут прилично. Но решить вопрос по существу, с отъемом непосредственно в пользу истца российского имущества — таких прецедентов нет.

И именно поэтому Россия в данном случае ведет себя абсолютно спокойно, не признавая решение Палаты просто на экзистенциальном уровне: не потому, что нам это решение "не нравится", а потому, что там банально нечего признавать.

Дмитрий Лекух.

Примечательный казус случился на проходившей под Москвой ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Была предложена острая тема для всех заседаний скопом, и тему даже утвердили. Но обсуждать не стали.

Собственно, тема: чего ждать — глобальной войны или мировой революции? То есть в чем смысл и внутренний механизм происходящих диких событий.

...Слишком многие наши эксперты отлично видят — по привычке — лишь голову слона (слон — это фактически вся группа западных государств, во главе, понятно, с США). И говорят: это военное безумие, официальные представители врут в лицо людям из неожиданно оказавшихся "враждебными" государств, выдвигают заведомо неустранимые претензии, практически прекращают любой внятный диалог…

А слон целиком оказывается как бы невидимым. Хотя стоит выбрать другой угол зрения — взгляд, допустим, снизу на его живот, как видишь нечто иное. Это не то животное, что раньше, у него очень плохи дела, отсюда и проблемы с головой. И диагноз тут очевиден: перед нами ситуация тотальной и разрушительной революции, которая пытается стать мировой, — но началась-то она внутри западных обществ.

В эпоху холодной войны мы имели дело не с тем Западом, что сегодня. То была не только монолитная система союзных государств (то есть прежде всего их правящих верхушек). Монолитны были и общества, по части каких-то ключевых ценностей и стиля жизни даже не пытавшиеся дискутировать. Даже длинноволосые, антивоенные и скандальные 60-е годы означали разве что раскол между поколениями, что не ново.

А сейчас в открытую множеством идеологов и активистов ставится задача эти общества уничтожить полностью — ради замены их на какие-то принципиально новые и идеальные. Для чего используется по разнообразию направлений стандартная технология "ложь — массовое промывание мозгов — страх и ненависть — провоцирование оппонентов на драку".

Мы эту схему видим в массе сюжетов. Вот, например, неофеминизм, отталкивающийся от изначально понятной идеи, что бить и обижать женщин нехорошо. Дальше на нее нагромождается ложь под видом "науки" и "данных ООН", дальше надо вызвать страх у женщин перед всеми мужчинами вообще — и наоборот. Попутно надо исключить для своих жертв шансы к цивилизованному сопротивлению ("это кем надо быть, чтобы защищать насилие над женщинами") и потом сделать свои методы раскола общества международной нормой.

Возьмите любые из исходящих сейчас из западного мира кампаний: насчет расизма и "дискриминации", насчет перемен климата — список длинный… и везде та же простая схема, ведущая к полной невозможности людей существовать и сосуществовать, толкающая их к непримиримой драке. Которая и закипает, например, в США, хотя не только там.

И вы хотите, чтобы в таком мире были вменяемые лидеры, которые вели бы переговоры и вообще действовали рационально? Революция — это необязательно когда захватывают власть (чтобы использовать ее для полной перетряски повседневной жизни). Это, как в данном случае, сначала идет уничтожение нормальной повседневной жизни, а власть… ну обвинить кого угодно в расизме или изнасиловании соседки 20 лет назад, вот и все. Эти люди, во власти и не только, не ракет боятся, а чего-то другого.

Проблема с революциями, однако, в том, что они всегда не только сопровождаются грабежами и убийствами, а ведут и к масштабным войнам, причем не только гражданским.

Хорошо, сказал мне один из коллег-экспертов СВОП на прогулке (заседают ассамблеи обычно в подмосковных далях), давайте конкретно: о какой эпохе вы говорите? Год и эпицентр конфликта, ставшего из революционного мировым. А мы посмотрим.

А чего же проще. Год — 1936-й, Испания. Вроде бы последний пациент мировой революции, бушевавшей далеко не только в бывшей Российской империи. В Германии революция не получилась, в других местах (кроме России) тоже, а вот в никого тогда не волновавшей Испании дело дошло до такой точки, когда одна половина нации уже не могла терпеть другую — вплоть до тех самых мелочей образа жизни. И началось взаимное убийство. Тут на одной стороне этого чисто внутреннего конфликта оказался СССР, который в процессе производил еще и зачистку рядов испанских революционеров от неправильных элементов (от троцкистов, например). На другой, антиреволюционной стороне, оказался Муссолини, имевший проблемы с Англией и Францией, и Гитлер, особых проблем не имевший тогда ни с кем.

А тут еще оказалось, что расколоты и западные общества, немалая часть которых сочувствовала революционерам, что парализовало столичную политику. А тут еще Япония, увидев, что европейцы заняты своими проблемами, начала уже всерьез глотать Китай по кускам. И в итоге в том мире все начали воевать со всеми, с трудом выстраиваясь в последний момент в какие-то — иной раз неожиданные — союзы и коалиции. Дальнейшее известно.

Но, правда, время дипломатов на смену пушкам в итоге все-таки пришло.

Дмитрий Косырев.

Басманный суд Москвы арестовал бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.

По данным газеты "Коммерсант", вместе с Колбовым по делу проходит Сергей Белоусов. Как пишет газета, они требовали взятку в биткоинах в сумме 65 миллионов рублей у сына бывшего гендиректора "Известий" Эраста Галумова, который находится под следствием по обвинению в мошенничестве.

Галумову грозит до десяти лет лишения свободы. Он является издателем журналов "Мир и политика", "Москва — Пекин", а также одним из основателей группы Blockchain village (объединение российских и зарубежных компаний и исследовательских групп для продвижения системы блокчейн).

В 1992 году "Известия" были разделены на два предприятия: ФГУП "Издательство "Известия", вошедшее в состав Управления делами президента России, и ОАО "Редакция газеты "Известия", которое осуществляло подготовку и выпуск ежедневной общенациональной газеты "Известия". С 6 июня 2011 года издание газеты "Известия" перешло в ведение ООО "Айньюс".

Китайское национальное космическое управление готовит амбициозную миссию по изучению нового квазиспутника Земли - астероида 2016 HO3 и кометы 133P (Эльст — Писарро), заявил на презентации проекта заместитель руководителя лунной программы Китая Лю Цзичжун.

"Миссия по исследованию астероидов в настоящий момент находится на стадии разработки, миссия подразумевает, что в ходе одного запуска планируется совершить облет астероида, посадку на его поверхность, сбор образцов и передачу их на Землю в возвращаемом модуле", - сообщил Лю Цзичжун.

Лю Цзичжун пояснил, что после взлета с поверхности астероида, аппарат с возвращаемым модулем максимально приблизится к Земле, модуль отсоединится и направится на Землю, а сам аппарат продолжит свое путешествие, направившись к поясу астероидов, и облетит вокруг кометы 133P. На всю миссию, по словам ученого, понадобится около 10 лет.

Он добавил, что в миссии могут принять участие как китайские частные компании и различные научные организации, так и иностранные, аппарат сможет взять на борт восемь единиц оборудования, включая различные камеры, спектрометры и анализаторы.

Лаборатория реактивного движения НАСА в 2016 году сообщила об обнаружении нового квазиспутника Земли – астероида 2016 HO3, который стал временным компаньоном нашей планеты примерно 100 лет назад и будет кружить вокруг нее еще несколько сотен лет. Астероид 2016 HO3 страдает от "террафобии" – он никогда не сближается с нашей планетой ближе, чем на 38 расстояний от Земли до Луны.

Комета 133P (Эльст-Писарро) является прототипом кометы главного пояса и объектом Солнечной системы, который проявляет характеристики одновременно и кометы, и астероида.

АМЕРИКАНСКИЕ РАКЕТОНОСЦЫ НАЦЕЛИЛИСЬ НА СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ РОССИИ

Обновлённые ракетоносцы B-1B ВВС США «возьмут на мушку» северные рубежи ПВО России. Готовы ли контрмеры?

В то время как большинство отечественных новостных и военно-аналитических порталов, опираясь на осведомлённые источники в оборонном ведомстве РФ и пресс-службе Черноморского флота, продолжают перманентно мониторить тревожную ситуацию с активным наращиванием у берегов Крыма надводной компоненты Объединённых ВМС НАТО и грядущим «демонтажем» фундаментальных пунктов конвенции Монтрё, куда более значимая, с оперативно-стратегической точки зрения, информация начала поступать из-за океана.

Так, 15 апреля 2019 года, американское новостное издание upi.com, ссылаясь на штаб-квартиру авиакосмической корпорации «Boeing» и источник в Пентагоне, сообщило о начале работ по комплексной модернизации и тестированию бортового радиоэлектронного оборудования и систем управления вооружением стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев B-1B «Lancer» и B-52H «Stratofortress».

Как уточняется, обновление строевых машин будет осуществлено мощностями «Боинга», расположенными в Оклахома-Сити, в то время как реализация выданного авиакосмическому гиганту 14-миллиардного контракта запланирована на 11 апреля 2029 года.

Наиболее же примечательным и показательным моментом является то, что анонсирование данной программы модернизации стратегического звена Военно-воздушных сил США чётко вписалось в хронологические рамки объявленного замглавы российского МИДа Александром Грушко полного прекращения взаимодействия между Россией и НАТО по гражданской и военной линиям.

Этот факт лишь укрепляет нас во мнении, что очередной долгоиграющий виток холодной войны, охватывающий мир исключительно с подачи Вашингтона, будет использован «четырёхзвёздочными генералами» в Пентагоне и оборонных ведомствах стран-участниц Североатлантического альянса для окончательного парирования потенциалов РВСН и Воздушно-космических сил России на фоне возобновившейся в начале 2019 года гонки вооружений.

Впрочем, «зачатки» разразившегося сегодня глобального военно-политического кризиса, словно чёрт из табакерки, выскакивали начиная ещё с 2015 года.

Так, в апреле 2015 года, в оборонном ведомстве США приняли решение о переподчинении всех 63 «стратегов» в состав 8-й армии Глобального ударного командования ВВС США (изначально они входили в состав штатного воздушного командования американских ВВС), что говорит о полноценном задействовании данных машин в вероятных стратегических воздушно-космических наступательных операциях на стратегически важные военные и промышленные объекты ВС России и Китая.

ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ «ЛАНСЕРОВ», ИЛИ НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ МИНОБОРОНЫ РФ

Нас же в сложившейся ситуации интересуют технологические детали модернизации B-1B «Lancer», а также их итоговые боевые возможности, в соответствии с которыми можно будет выработать соответствующий комплекс мер по противодействию на том или ином театре военных действий.

В частности, хорошо известно, что серийные бомбардировщики оснащены устаревшей бортовой РЛС с пассивной фазированной антенной решёткой AN/APQ-164. Несмотря на то, что полотно антенной решетки станции представлено 1526 элементами, использование единой лампы бегущей волны в качестве усилителя, запитывающего отдельную группу излучающих элементов, не позволяет APQ-164 работать в условиях мощных радиоэлектронных помех за счёт формирования «провалов» диаграммы направленности в направлениях работы вражеских комплексов РЭБ.

В мае 2015 года, штаб-квартира компании «Northrop Grumman» сообщила о грядущем переоснащении ракетоносцев B-1B на новые бортовые радиолокационные станции с активными ФАР SABR-GS («Scalable Agile Beam Radar - Global Strike»).

В данных станциях, являющихся модернизированной версией РЛС AN/APG-83 SABR для истребителей семейства F-16C, в качестве усилителя используются не одиночные лампы бегущей волны, а твердотельные нитрид-галлиевые транзисторы в каждом приёмо-передающем элементе, а поэтому возможность реализации вышеуказанных провалов в диаграмме направленности здесь имеется.

Благодаря данной особенности, такие РЛС способны не только успешно работать в условиях радиоэлектронных помех, но и в режиме излучения помех с задействованием отдельных групп приёмо-передающих модулей. То есть, АФАР-радары способны выполняют функции мощных направленных станций РЭБ (подобным заделом обладают РЛС AN/APG-81 истребителей F-35A).

Более того, данные РЛС могут работать в режиме LPI («Low Probability of Intercept»), предусматривающем излучение слабого широкополосного сигнала в широком диапазоне частот, что уменьшает вероятность обнаружения бомбардировщика с помощью различных средств радиотехнической разведки.

Ещё одним важным качеством РЛС SABR-GS является возможность функционирования не только в режиме картографирования рельефа местности (как было у старого радара AN/MPQ-164), но и в режимах GMTI (сопровождения движущихся наземных целей), а также SAR (синтезированной апертуры, когда станция формирует фотографически чёткое изображение местности и расположенных на ней малоразмерных объектов).

Наличие данных радиолокационных комплексов в составе бортового радиоэлектронного оборудования «Лансеров» раскроет перед экипажами данных бомбардировщиков дополнительные возможности по скрытному обнаружению, а также идентификации поверхностных объектов в сложной помеховой обстановке.

УГРОЗА НА СЕВЕРНОМ ВОЗДУШНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Если же учесть тот факт, что большинство воздушных направлений на Европейском театре военных действий (черноморское, центральноевропейское, балтийское и карельское) прикрыты десятками зенитно-ракетных полков С-300ПМ1 и С-400 «Триумф» (более 20 дивизионов), а также эскадрильями многофункциональных истребителей Су-30СМ и Су-35С, то имеем следующую картину.

Наиболее приемлемой (с точки зрения командования ВВС США и исходя из оперативно-стратегических реалий) концепцией боевого применения бомбардировщиков B-1B станет:

- взлёт с авиабазы «Элмендорф-Ричардсон» на Аляске (используемой в качестве аэродрома подскока);

- полёт над Арктическим регионом с единократной дозаправкой в воздухе от стратегических воздушных танкеров KC-10A (в 1500 км северо-восточнее Новосибирских островов, вне зоны действий наших радиолокационных комплексов ДРЛО «Противник-Г» и «Небо-М»);

- низковысотное преодоление разрозненных объектово-зональных районов ПВО-ПРО России в районах моря Лаптевых или Таймыра (будет осуществляться в режиме следования рельефу местности с высотой полёта от 50 до 100 м)

- выход на рубежи пуска малозаметных тактических ракет сверхбольшой дальности AGM-158 JASSM-ER по оборонно-промышленным предприятиям в Иркутской, Красноярской, Новосибирской, Омской и Свердловской областях.

Почему в качестве главного подлётного направления командование американских ВВС может рассматривать именно Северную Сибирь? Ответ чрезвычайно прост.

Сложнейшие метеорологические условия Крайнего Севера накладывают значительные ограничения не только на эксплуатацию радиоэлектронной элементной базы всевысотных обнаружителей 96Л6, радаров подсвета цели 92Н6Е, а также пунктов боевого управления 54К6Е, входящих в состав ЗРК С-400, но и на развёртывание материально-технической базы обслуживания и ремонта данных зенитно-ракетных комплексов.

Как следствие, говорить о продвинутой и плотной эшелонированной ПВО в этих районах не приходится. Стало быть, дальняя ударная миссия эскадрильи B-1B, использующих высотомеры, а также станции предупреждения об облучении (с функциями радиотехнической разведки) AN/ALR-56M, вполне может увенчаться успехом.

Тем не менее, методы для пресечения подобного развития событий имеются. В первую очередь, это интенсификация боевого дежурства самолётов ДРЛО А-50У и перехватчиков МиГ-31БМ в воздушном пространстве России между городами Якутск, Норильск и Салехард.

Первые, задействуя мощные радиолокационные комплексы «Шмель-М», находящиеся в «грибовидных» надфюзеляжных обтекателях, смогут обнаружить B-1B буквально сразу после захода в российское воздушное пространство (на удалении около 250 км), задолго до выхода «Лансеров» на рубежи пуска ракет JASSM-ER.

Во-вторых, в операции по наблюдении за самолётоопасным направлением могут быть задействованы самолёты радиолокационной, радиотехнической и радиоэлектронной разведки Ту-214Р, которые смогут зафиксировать излучение радаров SABR-GS или высотомеров, установленных на бомбардировщики B-1B, на ещё большей дистанции.

Свою роль может сыграть и разработка перспективных дирижаблей дальнего радиолокационного обнаружения, оснащённых радиолокаторами с активными ФАР.

Но, к сожалению, в ситуации, когда от финансирования со стороны Индии зависит будущее российских анаэробных подлодок пр. 677 «Лада», говорить о развитии столь перспективных проектов, как дирижабль долговременного радиолокационного дозора, говорить не приходится.

«Такие убытки!»: почему касаток и белух не хотят выпустить из тюрьмы

Приморские отловщики морских животных объясняют это и заботой о подрастающем поколени и экономический нецелесообразностью...

Софья Русова

Российское общество, почти неспособное к объединению, уже больше полугода пристально следит за судьбой отловленных в Приморском крае касаток и белух. Люди, не сильно погруженные в вопросы экологии и природоохраны, живо реагируют на новости, связанные с млекопитающими.

Фонд общественного мнения по заказу российского отделения Greenpeace провёл исследование и выяснил, что 76% респондентов выступают за то, чтобы касаток и белух, которые содержатся в бухте Средняя в Приморье, отпустили. При этом 85% выступают против вылова и продажи животных. Однако пока животные продолжают находиться в неволе и выпускать их никто не собирается: отловщики животных понесут колоссальные потери. 10 белух уже давно расписаны для продажи в российские дельфинарии, касатки - в китайские. Стоимость белухи примерно 150 тысяч долларов, но российским дельфинариям предлагают сейчас купить их за 50 тысяч, так сказать, по льготной цене. Стоимость касатки начинается от миллиона долларов и сейчас её можно продать в Китай дороже в три раза. Предприниматели, занимающиеся отловом млекопитающих, обеспокоены возможной потерей рынка, который уже агрессивно занимает Япония и винят в этом, помимо экологов, ещё и СМИ.

«Круглый стол» для журналиста

16 апреля представители организаций, занимающихся отловом и отвечающих за содержание животных приехали в Москву, чтобы обсудить ситуацию с морскими животными и донести «не искажённую» информацию до представителей прессы в Доме журналиста. Мероприятие было организовано Союзом Журналистов России, Экологическим пресс-центром Общественной Палаты Российской Федерации и Российским национальным комитетом содействия Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ).

Открывая «круглый стол», учёный секретарь Комитета РАН по программе "ООН - окружающая среда" Виктор Усов заявил, что в средствах массовой информации и в интернете представлена искажённая информация, а гражданское общество лишено возможности узнавать правду. Учёный отметил, что журналистов отговаривали от участия в «круглом столе», даже съемочная группа ОТР, обещавшая быть - так и не доехала.

В итоге, на «круглый стол», организованный для журналистов, пришёл один журналист - и это была я...

Кроме меня были еще несколько волонтёров природоохранных движений и помощница депутата Галины Хованской Марина Масленникова.

Сотрудник управления по связям с общественностью института рыбного хозяйства и океанографии Алексей Смородов доложил о работе консилиума: «Напомню, что консилиум был создан во исполнение протокола совещания у министра Гордеева 5 марта. Нами была проведена определенная организационная работа и в состав научного консилиума вошли специалисты из авторитетных организаций. 12 марта было проведено первое заседание, на котором сформировали три рабочих группы: по оценке физического состояния животных, по экологической оценке мест содержания, третья группа - по планам адаптации млекопитающих.

18 марта учёные двух рабочих групп приступили к работе в бухте Средняя - был комплекс работ по сбору анализов крови, взяты пробы воды и кормовой базы. Были даны рекомендации по витаминной профилактике и рекомендации по расширению вольера.

Итоги анализов направлены в несколько независимых лабораторий - в Уссурийске и Москве.

Также к работе подключилась группа во главе с океанологом Жаном-Мишелем Кусто, с которым был подписан меморандум о дальнейшем обмене информацией. Результаты анализов готовы и будут представлены в начале или конце следующей недели, после чего начнёт работу третья группа по определению планов адаптации животных».

Экологический активист Арсений Филиппов поинтересовался, почему общественные организации, изначально поднявшие вопрос об отлове животных, не включены в рабочие группы, на что представитель института ответил, что «поступило письмо от Минприроды со списком участников, которые министерство рекомендует в состав. Все эти представители включены в третью рабочую группу».

«Зоопарки, дельфинарии, океанариумы - это престиж государства»

Директор ООО «Афалина» Алексей Решетов рассказал, что в этом году его компания столкнулось с беспрецедентным давлением со стороны средств массовой информации.

«Первая претензия, которая нам предъявляется это то, что животное выловлено незаконно. Как будто какая-то группа преступников без разрешительных документов их выловила. Так вот: общий допустимый улов на вылов белух был утвержден в конце октября 2017 года и составил 150 голов. Правительство разрешило выловить 150 белух для различных целей. Мы, как компании, занимающиеся культурно-просветительской деятельностью подали заявки на возможность вылова этих животных. В декабре 2017 года нам были представлены квоты и разрешения на вылов белух. Проводились проверки на предмет законности выдачи разрешений на вылов китообразных, никаких нарушений выявлено не было. По касаткам было получено отрицательное заключение. После чего экспертной комиссии были предоставлены дополнительные материалы и в июне 2018 года квота на вылов касаток в количестве 13 голов была утверждена министерством сельского хозяйства. Планы утверждались в Министерстве по рыболовству, все приказы по предоставлению квот были выданы в установленным законом порядке».

Алексей Решетов продемонстрировал папку с документами и передал для ознакомления приказы и разрешения Росрыболовства на добычу водных биологических ресурсов, т.е на добычу касаток, моржей и белух.

«Вообще у нас зоопарки, дельфинарии, океанариумы - это важнейшая часть образовательной и культурно-просветительской деятельности. Только в них можно увидеть видовое разнообразие земли. Я считаю, что эти учреждения несут очень высокую культурную функцию. Международное сотрудничество в сфере обмена животными всегда является одной из важнейших частей между государственных отношений. Такое сотрудничество направлено на повышение престижа государственности и уважения к своей стране. А в особенности для стимулирования туризма»,- подытожил Решетов.

«Люди кормятся с этих животных»

Софья Беляева, автор петиции в защиту морских млекопитающих, обратилась с вопросом к директору ООО «Океанариум ДВ» Александру Бронникову: «Ваша деятельность началась в 2012 году. Вы вывезли 15 касаток. Я хочу уточнить, до 2017 года ваша организация не имела кода организации культуры. Говоря, что вы собираетесь осуществлять культурно-просветительскую деятельность, вы вводили в заблуждение? До 2017 года?» .

Александр Бронников: «В 2018 году мы получили все коды и сделали все документы. Благодаря некоторым экологическим компаниям, которые написали заявления во все структуры, какие только было можно - нас до сих пор проверяют. Эти люди нас оставили на зиму с животными, и благодаря нашей команде мы с трудом и с боем, кормя животных, сделали так, чтобы они выжили. Хотя планы у этих псевдоэкологов были одни - они были уверены, что касатки умрут».

После этого вопрос задала я: «Почему вы исключаете вообще точку зрения, что есть огромное количество людей, которые выступают против эксплуатации млекопитающих? Вы говорили про престиж страны. Это нормально эксплуатировать животных в таких целях? Мы идём вроде как в 21 век».

Александр Бронников: «Софья Владимировна, мы все понимаем, что мы идём в 21 век. Мы готовы обсуждать вопросы, готовы двигаться. Но когда государство выделило квоты, когда мы понесли расходы, когда мы заключили контракты, нам это всё утвердили и после этого должны просто взять и всё выпустить? На сегодня, если правительство России примет решение на 2019 - 2020 годы не выделять квоты - мы не будем этим заниматься. Но раз государство уже дало нам поймать? Вот мы сейчас сидим в Москве. Я на сегодняшний день занимаюсь производством двадцать лет. У меня два рыбных завода, на которых работает тысяча человек. Приезжайте к нам летом и поговорите с людьми, которые живут в снегах по три метра. Этот бизнес относится не только к интересам трёх людей. Благодаря ему живут посёлки, а вы понять не можете, что поймать касатку без базы нельзя. У нас есть социальные программы. Давайте летом проведем круглый стол у нас и вы увидите сами, кто как живёт и кормится с этих животных.

У нас два бизнеса - мы ловим лососёвых и мы ловим касаток. И я тоже люблю животных. И хорошо, что 40-50 дельфинариев работают по всей стране. Это серьёзная часть экономики. Честно говоря, за страну обидно. Мы уйдём - нишу займут другие».

Александр Бронников предупредил также, что в мае закончится непотрошённая горбуша и возникнет проблема кормления животных. Однако природоохранная прокуратура ещё в ноябре направила предостережение в адрес ООО «Океанариум ДВ» о недопустимости жестокого обращения с морскими млекопитающими, выраженного в том числе в оставлении их без пищи. Причинение боли животным в результате оставления их без пищи на длительное время является жестоким обращением с ними и преследуется по закону.

Приложить дельфина к больному месту

Виктор Усов оценил также работу дельфинариев и океанариумов: «Действительно, научные исследования - это очень важно. Мы курируем работу по биомедицине. Например, морской котик - животное, очень похожее на человека, и его нужно изучать. Или вот, мало кто знает, что акула боится касатки. И наши морские биологи изучают касатку. Этими исследованиями нужно заниматься, когда животные находятся в океанариумах. Вопрос в том, что очень полезная работа делается этими животными. Для детей, чтобы они общались с животными. Вы в курсе, что дельфины привлекаются для лечения больных детей? Есть специалисты, которые могут это доказать. Кроме того, что я зоолог, я ещё юрист-международник. Выпускать животных нужно только по решению суда. Вообще весь этот вопрос возник после того, как в игру вступила организация под названием «Экологическая Вахта Сахалина». Мы очень хорошо знаем историю этой организации».

«Экологический экстремизм» от Старикова

После этих слов на экране стали демонстрировать пропагандистский фильм про экологический экстремизм, который подрывает экономику нашей страны в интересах Америки и Запада. Его пафос был направлен против двух организаций «Экологической Вахты Сахалина» и «Гринписа», представителей которых на «круглый стол» никто не пригласил. На мой неоднократно прозвучавший вопрос: кто и на какие средства изготовил этот фильм, и не стыдно ли его показывать на этом «круглом столе» - ответа я не получила.

P.S.

Еще 16 августа 2016 года между ООО «Афалина» и Shanghai Haichang Polar Marine organisms Science and Technology Co., LTD Dalian Branch был заключён договор о сотрудничестве в культурно-просветительской сфере о передаче китайское стороне с 2016 по 2021 год белух, касаток и моржей.

Возникает вопрос, на каком основании заключён договор с такой длительностью: с 2016 по 2021 год, если количество квот определяется каждый год отдельно. Например, и в 2016, и 2017 году ОДУ (общий допустимый улов) на касаток был вообще нулевым...

Кроме того, в «Экологической Вахте Сахалина» напомнили, что в ноябре 2018 Росприроднадзор благодаря многочисленным возражениям общественности дал отрицательное заключение государственной экологической экспертизы на ОДУ для касаток и белух на 2019 год, а стало быть их вылов в текущем году находится под полным запретом.

Росрыболовство и ВНИРО ( Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии ) уже начали процедуру общественных обсуждений материалов общего допустимого улова (ОДУ) морских млекопитающих. Известно, что в 2020 году предлагается отловить 10 косаток и 82 белухи в Охотском море, и 200 белух - в Беринговом, Чукотском и Восточно-Сибирском морях.

Общественные слушания пройдут с 19 по 25 апреля во всех «морских» регионах Дальнего Востока.

Китайская спутниковая навигационная система «Бэйдоу» применяется в процессе прокладки рельсов междугородной железной дороги, соединяющей Пекин с новым районом Сюнъань, сообщает газета Science and Technology Daily.

В путеукладочных машинах были установлены камеры для передачи видео работ на путях. При этом была создана платформа интеллектуального управления транспортировкой и планированием укладки рельсов с целью мониторинга работы машин в режиме реального времени и систематического контроля безопасности строительства.

Железнодорожная линия, которая будет введена в эксплуатацию к 2020 году, станет важным связующим звеном между городскими районами столицы, новым аэропортом Пекина и новым районом Сюнъань. Она берет начало на станции Лиин в районе Дасин, проходит через Гуань и Бачжоу и заканчивается на станции Сюнъань.

Ожидается, что пекинский участок железнодорожной линии начнет функционировать в сентябре этого года вместе с новым аэропортом – Пекинским международным аэропортом Дасин.

Рабочие прокладывают 69 км рельсов от станции Лиин до нового аэропорта, и работы должны быть завершены в течение 15 дней.

Проектная максимальная скорость поездов по этой линии междугородного железнодорожного сообщения составит от 250 до 350 км/час. Это позволит сократить время в пути между городскими районами Пекина и Сюнъанем с двух часов до 30 минут.

Ирина Таранец

11-ю фазу «Южного Парса» будут разрабатывать китайцы

Иран заключает контракт с китайской компанией на разработку 11-й фазы газового месторождения «Южный Парс», сообщил министр нефти страны Бижан Намдар Зангане. «В настоящее время ведутся переговоры между руководителями обеих сторон, но до сих пор неясно, как долго эти переговоры будут продолжаться», — приводит словам министра Mehr News.

Ранее сообщалось, что переговоры по «Южному Парсу» Иран ведет с китайской CNPC.

В 2017 году французская Total подписала контракт на разработку 11-й фазы месторождения «Южный Парс» с первоначальными инвестициями в $1 млрд, что ознаменовало собой первые крупные западные инвестиции в энергетику страны после отмены санкций в 2016 году. Однако Total была вынуждена покинуть Иран после того, как Соединенные Штаты пригрозили ввести санкции против компаний, которые ведут бизнес в Исламской Республике.

К тому же в марте Зангане не исключил, что оставленные Total обязательства возьмет на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР), элитное иранское военно-политическое формирование. До того момента официальный Тегеран не рассматривал участие КСИР в добычных проектах.

Ценные бумаги российских нефтегазовых компаний актуальны для инвесторов

Глобальный нефтяной рынок продолжает поддерживать Россию — цены на нефть торгуются выше $72 за баррель и не намерены снижаться. На этом фоне индекс Мосбиржи в среду испытывает активный рост.

Как отмечает Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра» (МФЦ), в этой связи акции отечественных нефтегазовых компаний будут крайне актуальны.

Потенциал «Газпрома» составляет плюс 1,4%, «Газпром нефти» — плюс 2,3%, «Роснефти» — плюс 1,3%, «Татнефти» — плюс 1,7%, «Башнефти» — плюс 1,5%, НОВАТЭКа — плюс 3,1%.

«Стоимость барреля продолжает восходящую динамику, на текущий момент предпосылок для разворота нет. Причиной спроса на черное золото выступает слабый доллар в мире и падение американских запасов нефти. Целевыми уровнями, которые возможны к достижению, являются отметки $74–75 за баррель Brent», — комментирует Мария Сальникова, ведущий аналитик «Эксперт Плюс».

Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий, дополняет, что Brent преодолела важный технический и психологический уровень $72. Поводом послужило то, что запасы нефти в США снизились на 3,1 млн баррелей, тогда как неделей раньше показывали рост на 4,1 млн баррелей, по данным института API.

«Внезапное уменьшение запасов на фоне начала автомобильного сезона воспринимается как признак продолжающегося сокращения предложения. Участников рынка настораживает также возможность эскалации конфликтов в Венесуэле и Ливии, препятствующих поставкам черного золота из этих стран», — говорит Гойхман.

Кроме того, отмечает эксперт, рынок поддержали неожиданно позитивные данные из Китая, где повышение объема ВВП в I квартале (6,4%), промышленного производства и розничных продаж оказалось выше прогноза сразу по трем этим важнейшим показателям. Это означает вероятный рост спроса на энергоресурсы от одного из крупнейших мировых потребителей.

Между тем в России сегодня все внимание аналитиков обращено на размещение Минфином РФ очередных двух траншей Облигаций федерального займа (ОФЗ).

Владимир Рожанковский, эксперт МФЦ, напомнил, что на прошлой неделе был побит очередной рекорд — спрос на 5-летние облигации составил 82,63 млрд руб., 10-летние облигации были проданы на общую сумму 109,58 млрд руб. Для сравнения: в августе 2018 г., после санкций, из-за полного отсутствия спроса Минфину не удалось разместить бумаги и на 25 млрд рублей.

Сегодня Минфин РФ предложит на первичном рынке самые длинные облигации федерального займа. Планируется продать 7-летние ОФЗ-ПД 26226 и ОФЗ-ПД 26225 с погашением в мае 2034 г. Состоится также размещение ОФЗ-ИН на 5,25 млрд руб. Обычно Минфин таргетирует доходность по отсечке не выше 8,5%, но на этот раз может попробовать еще немного снизить эту планку — например, до 8,2%.

Рожанковский также обращает внимание на рубль, который продолжил укрепление. По состоянию на 13:00 мск торговля происходит в очень узком диапазоне 63,92–63,96 руб. за доллар США. Следующей целью отечественной валюты будет отметка 63,8 руб. за доллар.

«Российская валюта, которая сначала демонстрировала небольшой нисходящий уклон, получила поддержку со стороны рынка нефти, где после паузы „быки“ снова пошли в атаку и отправили Brent к новым максимумам.

Рубль также чувствует себя несколько лучше своих коллег по развивающемуся сегменту, что происходит за счет локального фактора в виде налогового периода, пик которого придется на следующую неделю. Это значит, что у российской валюты есть потенциал роста, который с легкостью реализуется при продолжении нефтяного ралли», — отмечает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

В свою очередь Андрей Перекальский, ведущий аналитик компании «ФинИст», обращает внимание на данные ЦБ РФ по годовой инфляции в России — в марте она составила 5,3%. Предполагается, что негативный эффект от повышения НДС, роста цен на бензин и прочие продукты переработки нефти, снижения курса рубля, имевший место в 2018 г., практически полностью исчерпан. В ЦБ считают, что локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте–апреле 2019 г.

По мнению эксперта, есть целый ряд внешних негативных факторов, которые могут повлиять главным образом на курс доллара по отношению к рублю.

Например, возможное снижение нефтяных котировок, вызванное стабилизацией предложения на мировом рынке нефти и дальнейшим снижением спроса на черное золото по мере замедления мировой экономики. Или принятие американцами жестких санкций против российского госдолга, что вызовет отток иностранного спекулятивного капитала и приведет к обрушению российского фондового рынка и рынка ОФЗ. А провал американо-китайских торговых переговоров выльется в бегство инвесторов с развивающихся рынков (Россия — развивающийся рынок).

«Есть еще целый ряд опасностей, подстерегающих нашу национальную валюту в этом году. Важно то, что любое ощутимое падение курса рубля по отношению к доллару США, независимо от причин, его вызвавших, неизбежно приведет к всплеску „импортируемой“ инфляции. Так что показатель 5,3% может быть легко превышен, расслабляться еще рано», — заключил Перекальский.

Открылась Кантонская ярмарка: китайские экспортеры ищут новые рынки

15 апреля в Гуанчжоу (столица провинции Гуандун, Южный Китай) открылась крупнейшая выставка Китая — Кантонская ярмарка. 125-я по счету. В ней участвуют компании из 38 стран, в том числе из России.

Темы первого этапа Кантонской ярмарки, который пройдет с 15 по 19 апреля, — электроника, техника, строительство.

Среди экспонентов — крупные китайские интернет-компании и мировые ритейлеры, в том числе две самые популярные сети супермаркетов Wal-mart и Carrefour.

Репортаж с открытия выставки публикует Global Times.

На Кантонскую ярмарку, весенняя сессия которой будет проходить в три этапа с 15 апреля по 5 мая, в Китае всегда смотрели еще и как на своеобразный барометр внешней торговли. Судя по первому этапу весенней сессии, ее ждет стабильное развитие. На ярмарке присутствует множество кспортеров, которые стремятся продвигать на международные рынки товары с высокой маржинальностью, компенсируя тем самым последствия китайско-американской торговой войны. Неопределенность, связанная с антикитайскими инициативами США, стимулирует поиск новых рынков и новых торговых партнеров и способствует росту эффективности внешней торговли.

Репортер Global Times пообщался с некоторыми экспортерами.

Менеджер по продажам Ruian Senli Automobile Appliance Co. рассказал изданию, что его компания сильно пострадала от торговой войны, но сейчас ищет новые рынки для увеличения продаж. «Мы теряем клиентов из США. Наши клиенты в Америке обеспокоены тем, что ввиду торговой войны мы будем вынуждены повысить отпускные цены. Зато растут объемы нашей торговли с Россией. И это позволяет сохранять бизнес наплаву».

Менеджер по продажам Caston Group Co., производителя и экспортера бытовой техники, рассказал, что его компания надеется найти новые рынки сбыта в азиатских странах. Таких, как Республика Корея и Индия.

На Кантонской ярмарке-2019 представлено больше компаний из развивающихся стран, чем в прошлом году. Так, большинство импортеров с национальными стендами — страны-участницы инициативы «Пояс и Путь» (21 страна). На них приходится 630 стендов (55% зарубежной экспозиции Кантонской ярмарки). Некоторые из этих развивающихся стран участвуют в ярмарке с национальными стендами впервые. Это Украина, Израиль, Филиппины.

Санг Байчуань, директор Института международного бизнеса Университета международного бизнеса и экономики, отметил в своем интервью изданию, что Китаю необходимо уменьшить зависимость от развитых рынков и использовать возможности, предоставляемые в странах с развивающейся экономикой. «Процент долгосрочных контрактов будет снижаться по мере глобализации экономики, которая сталкивается с такими проблемами, как Brexit и торговые войны. Но партнерство с развивающимися странами принесет экономике новые возможности».

Глава Ningbo Luckibuy Import & Export Co, компании из провинции Чжэцзян в Восточном Китае, специализирующейся на производстве и экспорте автомобильных аксессуаров, рассказал Global Times, что хотя основным целевым рынком для его бизнеса являются США, он по-прежнему с оптимизмом смотрит на свой бизнес и перспективы на будущий год.

«В прошлом году из-за торговой войны между Китаем и США было много опасений. В том числе из-за усиления конкуренции других стран. Таких, как Вьетнам», — рассказал президент Ningbo Luckibuy Import & Export. — Но мой бизнес никак не изменился. За счет небольшой ценовой надбавки мы сохранили наши конкурентные преимущества».

Небольшие компании заняты поиском новых идей. Так, менеджер Caston Group рассказал, что его компания запустила новое направление — производство принтеров для печати рисунков на кофейной пене — вместо того, чтобы инвестировать только в традиционные кофемашины. «Рынок кофемашин — очень высококонкурентный, чувствительный к ценовым колебаниям. Именно поэтому мы решили вложить деньги в инновационные продукты».

Как отметил Санг Байчуань, китайская продукция по-прежнему конкурентоспособна в сравнении с продукцией из развитых стран. При этом качество этой продукции значительно выше качества товаров, произведенных в развивающихся странах.

Китайские экспортеры надеются на Россию

Товарооборот Китая с Россией может резко вырасти на фоне стагнации внешней торговли, падения оборотов торговли Китая с США и других важных экономических факторов. Об этом рассказали представители китайских компаний-экспортеров корреспонденту Global Times на 125-й Кантонской ярмарке, открывшейся 15 апреля в Гуанчжоу.

По словам Сунь Чжуанчжи, директора Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, процветающее сотрудничество наших стран и прямые договоренности на самом высоком уровне способствуют росту экспорта и импорта. Так, на Кантонскую ярмарку-2019 приехали более 6000 покупателей из России, что на 6,4% больше, чем в 2018 году. Есть надежда на новый рекорд, который перекроет выдающийся показатель прошлого года, когда товарооборот между нашими странами превысил $100 млрд.

«Раньше Китай экспортировал в Россию в основном товары для дома с небольшой добавленной стоимостью. Сейчас мы наблюдаем реструктуризацию этого рынка. Укрепляются позиции китайских компаний в России. Китай наращивает экспорт в РФ, в том числе через электронные площадки», — рассказал Сунь Чжуанчжи. Если в 2013 году объем электронной коммерции между нашими странами составил $40,8 млн, то в 2018 году это были уже $338 млн. Многие флагманские китайские компании, в том числе Xiaomi и Huawei, развивают розничные сети в России и работают над укреплением имиджа сильных брендов.

Интенсивное развитие торговли между Китаем и Россией стало возможным и благодаря встречам и договоренностям на уровне глав правительств, министров, руководителей ведомств. Этому же способствуют усилия России по продвижению экспорта и ряд процедурных реформ. Например, в сфере таможенного декларирования в РФ. Российская ФТС стремится максимально упростить этот процесс, перевести декларирование в «цифру», что поможет снизить затраты китайских экспортеров. К 2020 году электронные декларации должны составить 90% деклараций для грузов из Китая в Россию.

По словам Цзя Кана, ректора Института экономики Китайской академии общественных наук, процветающее торговое партнерство между Китаем и Россией будет оказывать стабилизирующее влияние на экономику Китая.

Росаккредитация получила право аннулировать сертификаты

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 300 от 21 марта 2019 года Росаккредитация (Федеральная служба по аккредитации (ФАС)) получила право переводить в разряд архивных сертификаты соответствия, декларации о соответствии, протоколы испытаний. После чего эти документы автоматически становятся недействующими. Постановление полностью вступает в силу 24 июня 2019 года.

Производить архивирование документов ФАС будет в случаях, когда:

- по ним вынесено предписание по их отмене, но требование не выполнено органом.

- они выданы органом, прекратившим свою деятельность, и был установлен факт их необоснованной выдачи: ФСА перенесет в архив все сертификаты, выданные этим ОС за последний год.

После архивирования документа в реестре ФГИС он будет выделен цветом, а статус изменится на «архивный».

Таким образом выбор органа по сертификации и проверка схем его работы становятся еще более важными.

Следующим шагом углубления контроля в сфере сертификации станет анонсированное Росаккредитацией создание реестра, в который на добровольной основе будут заноситься сертификаты соответствия.

Руководитель Росаккредитации Алексей Херсонцев сообщил, что не позднее 1 июля в 2019 года вступит в силу новая норма. По решению Совета ЕЭК от 05.12.2018 № 100 принята поправка, по которой одним из условий аккредитации является наличие в штате организации экспертов без репутационных рисков. Поэтому в случае если эксперт единожды допустит нарушения и на рынок выйдет некачественная продукция, это станет основанием для отказа внесения в реестр органов по сертификации по оценке соответствия ЕАЭС. По словам Алексея Херсонцева, это «создаст дополнительный стимул для стабилизации обстановки на рынке оценки соответствия». Также глава ФСА отметил, что в ближайшее время количество аккредитованных органов по сертификации, испытательных лабораторий и аккредитованных экспертов значительно сократится.

Подробнее на ChinaLogist.ru:

https://chinalogist.ru/news/rosakkreditaciya-poluchila-pravo-annulirovat-sertifikaty-16066

К брянским крылышкам добавились свердловские лапки

Еще один из 30 одобренных на экспорт в Китай производителей мяса птицы начал поставлять свою продукцию в Поднебесную. Вслед за «Брянским бройлером» рынок КНР открыла крупнейшая птицефабрика Свердловской области — «Рефтинская». На днях в Китай отправится первая партия «лапок Феникса» (так в Поднебесной называют куриные лапки) весом 56 тонн. Это пробная партия. По сообщениям уральских сми, в дальнейшем фабрика планирует поставлять в Китай 200-300 тонн продукции ежемесячно. Сейчас предприятие тестирует логистику — мультимодальные перевозки с использованием морского «плеча».

Куриные лапки в России практически не пользуются спросом и стоят дешево. В Поднебесной же они становятся высокомаржинальным продуктом, так как это традиционное блюдо на китайских столах. Генеральный директор птицефабрики «Рефтинской» даже рассказал о местной легенде: китайцы верят, что если есть 2-3 лапки в день, будешь здоровым.

Напомним, что птицефабрика «Рефтинская» еще в декабре была одобрена на экспорт курятины в Китай в числе 23 российских предприятий.

Вниманию СМИ!

17 апреля стартует аккредитация представителей СМИ на главный Книжный фестиваль страны «Красная площадь», который пройдет с 1 по 6 июня 2019 года в самом центре столицы.

Заполнить заявку на аккредитацию можно здесь http://bookfestival.mibf.info/presse

Внимание! Аккредитация закрывается 5 мая в 20:00.

Пресс-конференция фестиваля состоится 29 мая в 13:00 в Демонстрационном зале ГУМа. О том, где и когда можно будет получить аккредитационные бейджи, мы сообщим дополнительно!

В этом году грандиозный литературный праздник, так полюбившийся москвичам и гостям столицы, впервые продлится рекордные шесть дней и вновь объединит писателей, издателей, актеров, музыкантов и, конечно же, читателей.

На традиционных площадках – «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России», «Электронная книга», «Антикварная и букинистическая книга», «Москва — литературный мегаполис», «Отечественная история», «Музейная линия» и, конечно, «Главная сцена» – запланировано более 500 событий. Сейчас кураторы площадок заканчивают формировать программу, чтобы удивить и порадовать гостей главного литературного праздника года.

Читателей ждут встречи практически со всеми звездными отечественными писателями, поэтами и драматургами: Евгением Водолазкиным и Михаилом Веллером, Захаром Прилепиным и Эдвардом Радзинским, Гузель Яхиной и Алексеем Ивановым, Алексеем Сальниковым и Андреем Рубановым, Евгением Гришковцом и Сергеем Лукьяненко, Павлом Басинским и Денисом Драгунским и многими другими.

В Год театра свои постановки на Красной площади представят МХТ им. А.П. Чехова, «Современник», Театр Наций, «Школа современной пьесы», Мастерская Дмитрия Брусникина и другие популярные столичные театры.

Музыкальные номера прозвучат в исполнении артистов Большого театра, Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества, Симфонического оркестра радио «Орфей» и еще целого ряда государственных симфонических оркестров.

Особое внимание фестиваль уделит легендам отечественной словесности, чьи юбилеи приходятся на 2019 год. Здесь с размахом отпразднуют 250-летие Ивана Андреевича Крылова, 220-летие Александра Сергеевича Пушкина, 210-летие Николая Васильевича Гоголя, 100-летие Даниила Александровича Гранина и не только.

Свои лучшие издания на площадке «Регионы России» представят 52 региона – от Якутии до Крыма. Здесь же пройдет поэтический концерт на национальных языках народов России и Евразии, приуроченный к Международному году языков коренных народов.

Фестиваль откроется 1 июня, в Международный день защиты детей, поэтому он пройдет с акцентом на благотворительность. В этот день стартует акция «Подари ребенку книгу». Сегодня в России всего 3346 специализированных детских библиотек, и в большинстве из них фонды не обновлялись много лет. Главная цель акции – сделать хорошие книги доступными всем детям нашей огромной страны. В течение фестиваля любой человек сможет оставить в пяти специальных боксах, расположенных на территории «Красной площади», книги для фондов региональных библиотек. Подарить можно как новые издания, только что купленные на фестивале, так и книги из домашних библиотек. Партнеры фестиваля – компания «Деловые линии» – доставят их во все уголки нашей страны от Калининграда до Владивостока.

По числу встреч, концертов, игр и всевозможных радостей площадка «Детская и учебная литература» не уступит ни одной из «взрослых». Здесь запланировано более 100 интересных и познавательных мероприятий для мальчишек, девчонок и их родителей. Они обязательно встретятся с любимыми писателями и поэтами: Артуром Гиваргизовым, Дарьей Герасимовой, Анной Гончаровой, Дмитрием Емцом, Еленой Курочкиной, Асей Петровой, Тимом Собакиным, Андреем Усачевым, Еленой Усачевой и другими. А на презентации коллективного приключенческого романа для подростков «#12 Война и мир в отдельно взятой школе», узнают, что это за жанр такой – «роман-буриме» и каково это, когда за одну книгу берутся сразу 24 автора!

Вместе с театром «Человек» ребята совершат настоящее путешествие в Китай, а также смогут побывать в «Театре Джанни Родари»: впервые на русском языке в переводе Михаила Визеля выходят пьесы одного из самых известных у нас в стране итальянских детских писателей. Пьесы Родари представят актеры Московского театра «Et Cetera». На презентации сказок «Не все умеют падать» нидерландца Тоона Теллегена можно будет получить автограф лауреата премии им. Х.К. Андерсена и премии Правительства РФ в области культуры художника Игоря Олейникова, чьи иллюстрации украшают русское издание.

Традиционно на фестивале состоится суперфинал конкурса юных чтецов «Живая классика». Но не только дети смогут показать себя на фестивале, мы дадим слово и новому поколению музыкантов: на Красной площади состоится концерт молодых артистов в честь 30-летия фонда Дениса Мацуева «Новые имена».

На площадке «Нон-фикшн» директор Музея МХАТ Марфа Бубнова представит книгу «Неизвестный Станиславский. Материалы к постановкам, мотивы декораций, эскизы костюмов, гримы», а заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург расскажет о книге «Третий звонок. Практика школьного театра».

Гостей ждет масштабная программа с участием новых и известных авторов научно-популярной литературы, жанра, который в России становится наиболее модным. Среди них встречи с экономистом и писателем Яковом Миркиным, журналистами Николаем Сванидзе, Тимофеем Баженовым, Николаем Долгополовым и многими другими.

Вот уже третий год на фестивале работает площадка, посвященная издательской и образовательной деятельности музеев, – «Музейная линия». Найти ее легко – достаточно заглянуть на первую линию ГУМа! Там можно будет познакомиться с только что изданными роскошными альбомами, каталогами и книжными новинками.

Среди участников этого года Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», Еврейский музей и центр толерантности, Институт русского реалистического искусства, Мультимедиа Арт Музей, Музей современного искусства «Гараж», Фонд IN ARTIBUS и ряд московских литературных музеев.

2 июня в Литературной гостиной фестиваля (ГУМ, 3-й этаж, Демонстрационный зал) в режиме нон-стоп гости «Музейной линии» встретятся с кураторами самых громких художественных выставок сезона, которые презентуют готовящиеся события.

Там же, на первой линии ГУМа, ценители книжных редкостей смогут приобрести коллекционные издания Гоголя и Пушкина в разделе «Антикварная и букинистическая книга».

Площадка «Москва — литературный мегаполис» готовит виртуальную прогулку с детским писателем, автором краеведческого проекта «Город наизнанку» Хельгой Патаки. С «Историями и легендами Московского зоопарка» зрителей познакомят артисты театра и кино Ирина Безрукова, Теона Дольникова, Михаил Полицеймако и Валерия Ланская. А Московский театр «Школа драматического искусства» представит спектакль «Граф Нулин».

Кульминацией фестиваля станут юбилейные торжества 6 июня. В день 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина по сложившейся традиции на «Главной сцене» засияют новые звезды отечественной литературы – лучшим молодым писателям и поэтам нашей страны будет вручена литературная премия «Лицей».

Фестиваль завершится грандиозным концертом Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко «Пушкин-гала».

На все книги, купленные в этот день на Красной площади, можно получить в подарок экслибрис фестиваля с профилем Пушкина.

Все дни фестиваля будет работать Информационный центр, где вы всегда сможете узнать подробную информацию о событиях, участниках и книгах фестиваля.

Это всего лишь малая часть того, что мы готовим для гостей книжного фестиваля «Красная площадь». Ждать осталось недолго. Программа фестиваля будет опубликована на официальном сайте фестиваля https://godliteratury.ru.

Следите за новостями фестиваля в наших социальных сетях:

VK: https://vk.com/club165963192

Facebook: https://www.facebook.com/redfest2019/