Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ В США

Роспотребнадзор сообщает, что с начала ноября 2017 года в США возросло число заболевших гриппом. Кроме того, частота регистрируемых гриппоподобных заболеваний превысила норму практически в три раза.

Эпидемия гриппа обнаружена в 49 штатах и Пуэрто-Рико. Также зафиксирована региональная эпидемия в Гуаме и локальная эпидемия в двух американских штатах.

Число пострадавших от гриппа составляет более чем 12,8 тысяч человек, из них в 82,4% случаев определен грипп А, в 17,6% случаев - грипп В. В структуре циркулирующих вирусов преобладают вирусы А(H3N2) (78,4% пострадавших) и A(H1N1) (8,3%), известные под общим названием «Свиной грипп».

По данным Центра по контролю заболеваний США от 20 января, на 100 тысяч человек приходится 41,9 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Установлены и смертельные случаи из-за осложнений, вызванных гриппом. В том числе, погибло 37 детей.

Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам, планирующим поездку в США и не привитым от гриппа, сделать прививку за 3 недели до поездки.

В период эпидемии гриппа необходимо носить медицинскую маску в общественных местах и избегать контактов с заражёнными. Также рекомендуется соблюдать правила личной гигиены и использовать средства неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ.

SWOT-анализ рынка лома и рейтинг грузоотправителей по Федеральным округам за 2017 г.

/НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»/

/НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»/ Для целей содействия компаниям отрасли обращения с ломом в формировании стратегии на предстоящий год, минимизации рисков и использования новых возможностей бизнеса продолжается подготовка информационно-аналитических материалов по рынку лома.

Полная информация по итогам рейтингов, экспертные прогнозы и цифры по отрасли будут представлены на ежегодном форуме и выставке по вторсырью Moscow International Recycling Expo. Мероприятие состоится 26-29 марта 2018 г. в Royal Radisson Hotel Moscow 5* https://mir-expo.com/

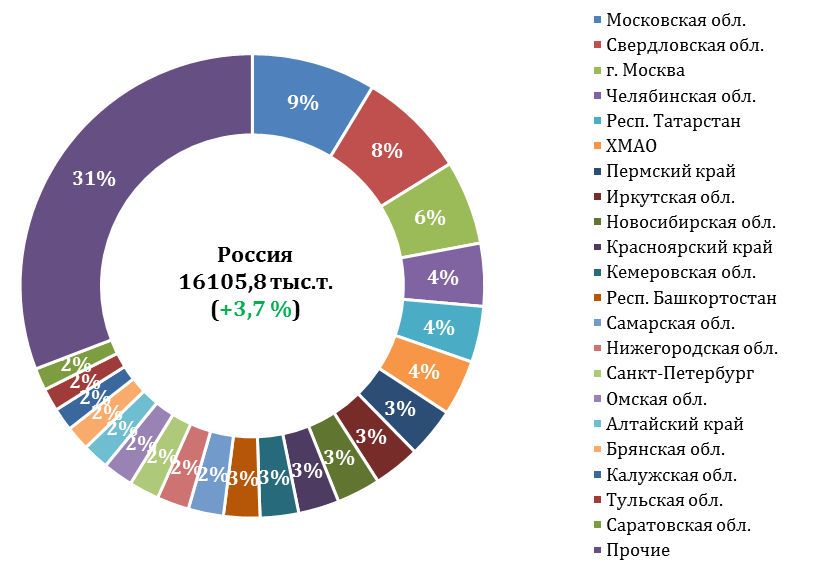

Рейтинг жд-грузоотправителей лома черных металлов в 2017 г. Российская Федерация[/caption]

Таблица 1.

| тыс. т. | 2016 | 2017 | Изменение, тыс. т. | Изменение,% |

| Российская Федерация | 15 532,4 | 16 105,8 | 573,4 | 3,7 |

| Московская обл. | 1 303,6 | 1 392,7 | 89,1 | 6,8 |

| Свердловская обл. | 1 237,8 | 1 213,7 | -24,1 | -1,9 |

| г. Москва | 786,4 | 942,6 | 156,2 | 19,9 |

| Челябинская обл. | 701,7 | 704,6 | 2,8 | 0,4 |

| Респ. Татарстан | 670,7 | 628,3 | -42,5 | -6,3 |

| ХМАО | 632,7 | 624,9 | -7,8 | -1,2 |

| Пермский край | 543,9 | 559,6 | 15,8 | 2,9 |

| Иркутская обл. | 548,0 | 522,9 | -25,1 | -4,6 |

| Новосибирская обл. | 489,2 | 489,2 | -0,0 | -0,0 |

| Красноярский край | 470,5 | 458,0 | -12,5 | -2,7 |

| Кемеровская обл. | 435,8 | 432,0 | -3,8 | -0,9 |

| Респ. Башкортостан | 391,1 | 407,2 | 16,1 | 4,1 |

| Самарская обл. | 450,1 | 395,3 | -54,8 | -12,2 |

| Нижегородская обл. | 370,5 | 360,6 | -9,9 | -2,7 |

| Санкт-Петербург | 246,8 | 339,1 | 92,3 | 37,4 |

| Омская обл. | 336,7 | 338,0 | 1,3 | 0,4 |

| Алтайский край | 294,9 | 297,8 | 2,8 | 1,0 |

| Брянская обл. | 273,9 | 274,5 | 0,6 | 0,2 |

| Калужская обл. | 225,9 | 255,6 | 29,7 | 13,2 |

| Тульская обл. | 268,7 | 255,4 | -13,3 | -4,9 |

| Саратовская обл. | 250,6 | 250,1 | -0,5 | -0,2 |

| Респ. Коми | 184,4 | 235,2 | 50,9 | 27,6 |

| Пензенская обл. | 220,6 | 234,0 | 13,5 | 6,1 |

| Рязанская обл. | 218,9 | 218,5 | -0,4 | -0,2 |

| Забайкальский край | 190,9 | 204,7 | 13,8 | 7,2 |

| Амурская обл. | 194,1 | 188,7 | -5,4 | -2,8 |

| Оренбургская обл. | 194,0 | 184,1 | -9,8 | -5,1 |

| Курганская обл. | 164,5 | 182,3 | 17,8 | 10,8 |

| Удмуртская Респ. | 160,6 | 180,4 | 19,8 | 12,3 |

| Ульяновская обл. | 177,1 | 179,3 | 2,2 | 1,2 |

| Ивановская обл. | 149,4 | 169,7 | 20,3 | 13,6 |

| Орловская обл. | 154,5 | 168,9 | 14,4 | 9,3 |

| Ярославская обл. | 112,9 | 160,2 | 47,4 | 42,0 |

| Хабаровский край | 172,3 | 152,7 | -19,6 | -11,4 |

| Смоленская обл. | 128,3 | 144,2 | 16,0 | 12,5 |

| Респ. Бурятия | 120,1 | 141,7 | 21,6 | 17,9 |

| Томская обл. | 131,9 | 135,6 | 3,7 | 2,8 |

| Кировская обл. | 116,6 | 128,4 | 11,8 | 10,1 |

| Респ. Хакасия | 128,0 | 117,4 | -10,6 | -8,3 |

| Костромская обл. | 90,9 | 116,7 | 25,8 | 28,4 |

| Владимирская обл. | 94,5 | 109,4 | 15,0 | 15,8 |

| Архангельская обл. | 96,4 | 109,4 | 13,0 | 13,5 |

| Чувашская Респ. | 0,0 | 108,9 | 108,9 | |

| Вологодская обл. | 110,6 | 102,8 | -7,8 | -7,0 |

| Респ. Мордовия | 101,8 | 99,6 | -2,3 | -2,2 |

| Респ. Марий Эл | 84,3 | 98,0 | 13,7 | 16,3 |

| Тюменская обл. | 81,3 | 91,8 | 10,5 | 13,0 |

| Тверская обл. | 69,2 | 89,5 | 20,3 | 29,4 |

| Воронежская обл. | 54,3 | 84,6 | 30,3 | 55,9 |

| Ростовская обл. | 73,3 | 84,6 | 11,2 | 15,3 |

| Астраханская обл. | 55,9 | 72,0 | 16,0 | 28,7 |

| Белгородская обл. | 73,2 | 69,9 | -3,3 | -4,5 |

| Ямало-Ненецкий АО | 64,8 | 65,5 | 0,8 | 1,2 |

| Тамбовская обл. | 55,7 | 64,5 | 8,8 | 15,8 |

| Респ. Саха (Якутия) | 47,6 | 63,7 | 16,1 | 33,8 |

| Волгоградская обл. | 87,6 | 59,9 | -27,7 | -31,6 |

| Липецкая обл. | 27,0 | 44,7 | 17,7 | 65,8 |

| Псковская обл. | 30,2 | 37,6 | 7,4 | 24,5 |

| Респ. Дагестан | 42,7 | 34,5 | -8,2 | -19,2 |

| Краснодарский край | 25,0 | 33,8 | 8,8 | 35,2 |

| Курская обл. | 35,6 | 33,6 | -2,1 | -5,8 |

| Респ. Карелия | 35,9 | 29,8 | -6,1 | -17,0 |

| Еврейская АО | 30,0 | 29,5 | -0,5 | -1,8 |

| Респ. Северная Осетия — Алания | 36,1 | 29,2 | -6,9 | -19,2 |

| Приморский край | 23,0 | 22,0 | -1,0 | -4,4 |

| Ленинградская обл. | 14,4 | 22,0 | 7,7 | 53,4 |

| Мурманская обл. | 10,5 | 13,2 | 2,7 | 25,9 |

| Сахалинская обл. | 9,2 | 7,6 | -1,6 | -17,0 |

| Чеченская Респ. | 4,3 | 4,5 | 0,3 | 6,2 |

| Кабардино-Балкарская Респ. | 3,8 | 4,0 | 0,3 | 7,0 |

| Ставропольский край | 3,3 | 0,6 | -2,7 | -81,6 |

| Новгородская обл. | 1,5 | 0,0 | -1,5 | -100,0 |

| Чукотский АО | 109,9 | 0,0 | -109,9 | -100,0 |

SWOT-анализ состояния значения отрасли обращения с ломом и отходами производства и потребления 2017-2018 гг.

Таблица 2

| ВОЗМОЖНОСТИ | СИЛА (ПРЕИМУЩЕСТВА) |

|

|

| ОПАСНОСТИ (УГРОЗЫ) | СЛАБОСТЬ (НЕДОСТАТКИ) |

|

|

Информация о международном Форуме и выставки по вторсырью “Moscow International Recycling Expo -2018”

26-29 марта 2018 году в Москве состоится крупнейший в Европе ежегодный форум с выставкой по вторсырью “Moscow International Recycling Expo”. Мероприятие является значимым событием для отрасли рециклинга и приобретает все больший вес с учетом государственных экологических задач и диверсификации рынка.

В деловой программе

- 14-й международный форум «Лом черных и цветных металлов»

- 3-й Евразийский Конгресс «Решения для отходов электронного и электротехнического оборудования»

- отраслевые круглые столы и семинары (финансы, технологии, законодательство, маркетинг и др)

- курсы повышения квалификации на базе МИСиС в сфере рециклинга

- сессии по поиску международных партнеров

- церемония награждения, вечерние мероприятия и многое другое.

Проходит при поддержке и участии органов государственной власти.А также представителей отрасли из30 стран мира.

По участию в выставке и форуме: Тырнова Галина, Гришенкова Наталья +7 (495)980-06-08

По партнерству и деловой программе: Угловская Марина +7(916) 027-34-13 Саттаров Ленар +7(977)739-36-56 lom@rusmet.rusro@ruslom.comhttps://mir-expo.com/

Amazon, Berkshire Hathaway и JPMorgan займутся проблемами здравоохранения

Онлайн-ритейлер Amazon, холдинг Berkshire Hathaway и банк JPMorgan решили вместе создать компанию в сфере здравоохранения. Целью сотрудничества является сокращение расходов на здравоохранение и повышение качества сервиса для 500 тыс. сотрудников своих американских офисов, сообщает Reuters.

Партнеры заявили, что новая организация будет некоммерческой, ее задачей будет разработка технологических решений для создания простой, высококачественной и прозрачной системы здравоохранения по адекватной цене. Ключевую информацию о принципах работы новой компании стороны обещали сообщить позже.

Темпы роста затрат США на здравоохранение обгоняют инфляцию, в 2017 году на эту область пришлось 18% экономики страны. Повышение нагрузки на экономику со стороны здравоохранения повлекло увеличение стоимости медицинской страховки для работающих граждан США.

FDA приняла меры против злоупотребления лоперамидом

Американские регуляторы призвали фармпроизводителей выпускать лоперамид только в небольших упаковках, пишет MedicalXpress. В Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) считают, что это поможет снизить риск злоупотребления популярным противодиарейным средством, которое относится к группе опиоидов.

В настоящее время некоторые фабрики фасуют лоперамид в упаковки по 200 таблеток. В FDA считают, что наиболее оптимальным вариантом является фасовка по 8 таблеток. Также регулятор намерен рекомендовать онлайн-аптекам усложнить процедуру оптового заказа лоперамида.

Лоперамид по всему миру используется для лечения диареи. Лекарственный препарат взаимодействует с опиатными рецепторами продольных и кольцевых мышц стенки кишечника и ингибирует высвобождение ацетилхолина. Считается, что при приеме в очень больших дозах он вызывает те же самые ощущения, что и морфин и оксикодон. При передозировке лоперамид способен привести к летальному исходу.

Трамп потребовал обеспечить доступ пациентов к экспериментальным методам лечения

Президент США Дональд Трамп призвал конгресс принять законопроект, разрешающий неизлечимо больным пациентам пользоваться экспериментальными методами терапии, еще незарегистрированными на территории страны. Об этом пишет издание The Hill.

«Мы считаем, что смертельно больные пациенты должны иметь доступ к экспериментальными методам лечения, которые возможно могут спасти их жизни. Люди с неизлечимыми заболеваниями не должны ездить из страны в страну. Я хочу дать им шанс здесь, дома», - заявил Трамп, выступая с ежегодной речью «О положении страны» в конгрессе.

В большинстве штатов уже утверждено «право на попытку» (right to try), однако принятие закона на федеральном уровне позволит пациентам не опасаться, что федеральные регуляторы лишат законодательной силы местные законы.

257 822 - столько мигрантов получили паспорта России в 2017-м

Бросающееся в глаза обилие мигрантов на улицах городов России - оптический обман. Во всяком случае, это не мигранты а гастарбайтеры - "работники-гости". А тех, кто получил российский паспорт не так то уж и много. В прошлом году - 257 822 человека или 0,18% от всего населения страны.

На сайте МВД России можно даже ознакомиться со списком стран, жители которых получили российские паспорта и в каком количестве из каждой страны:

"Из Абхазии гражданство РФ приобрело 127 чел., Австралия 10 чел., Австрия 18 чел., Азербайджан 10394 чел., Албания 6 чел., Алжир 23 чел., Аргентина 4 чел., из Армении 25144 чел., Афганистана 441 чел., Бангладеш 9 чел., Беларусь 4092 чел., Бельгии 7 чел., Бенина 5 чел., Болгарии 61 чел., Боливии 1 чел., Боснии и Герцеговины 30 чел., Бразилии 8 чел., Буркина-Фасо 1 чел., Великобритании 16 чел., Венгрии 4 чел., Венесуэлы 2 чел., Вьетнама 331 чел., Гаити 1 чел., Гамбии 1 чел., Гвинеи 3 чел., Гвинеи-Бисау 2 чел., Германии 158 чел., Греции 58 чел., Грузии 2535 чел., Дании 1 чел., Доминиканской Республики 2 чел., Египта 162 чел., Замбии 1 чел., Израиля 133 чел., Индии 40 чел., Иордании 20 чел., Ирак 25 чел., Ирана 34 чел., Исландии 1 чел., Испании 11 чел., Италия 90 чел., Йемен 21 чел., Кабо-Верде 1 чел., Казахстана 40718 чел., Камбоджи 1 чел., Камеруна 19 чел., Канады 2 чел., Кении 1 чел., Кипр 3 чел., Киргизии 8777 чел., Китая 73 чел., Конго 8 чел., Конго (Демократическая Республика) 3 чел., Республики Корея 6 чел., Кот-д'Ивуара 3 чел., Кубы 24 чел., Кувейта 2 чел., Латвии 166 чел., Ливана 30 чел., Ливии 6 чел., Литвы 115 чел., Мадагаскара 1 чел., Республики Македония 21 чел., Мали 2 чел., Мальты 1 чел., Марокко 23 чел., Мексики 3 чел., Республики Молдова 15473 чел., Монголии 4 чел., Непала 5 чел., Нигера 1 чел., Нигерии 25 чел., Нидерланды 2 чел., Никарагуа 3 чел., Новой Зеландии 1 чел., Норвегии 2 чел., Пакистана 19 чел., Государства Палестина 24 чел., Панамы 1 чел., Перу 5 чел., Польши 22 чел.,Португалии 2 чел., Румынии 4 чел., Саудовской Аравии 1 чел., Сербии 104 чел., Сирии 386 чел., Словакии 5 чел., США 93 чел., Судан 3 чел., Южный Судан 1 чел., Таджикистана 29039 чел., Таиланда 5 чел., Того 3 чел., Туниса 23 чел., Туркмении 729 чел., Турции 475 чел., Уганды 2 чел., Узбекистана 23334 чел., Украины 85119 чел., Уоллис и Футуна 7 чел., Уругвая 7 чел., Филиппины 1 чел., Финляндии 9 чел., Франции 60 чел., Хорватии 2 чел., Чада 1 чел., Черногории 7 чел., Чешской Республики 3 чел., Швейцарии 2 чел., Швеции 2 чел., Шри-Ланка 1 чел., Эквадора 7 чел., Эстонии 40 чел., Эфиопии 1 чел., Южной Осетии 44 чел., Южной Африки 1 чел., Японии 1 чел., Лица без гражданства 8623 чел., Неграждане Латвии 4 чел., другие страны 42 чел".

Заметно, что львиную долю списка составляют бывшие граждане стран, ранее тоже входивших в СССР - Украины, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Азербайджана, Киргизии, Беларуси, Грузии. Из Литвы, Латвии и Эстонии желающих переселиться в Россию немного несмотря на всю шумиху о "притеснении русскоязычных", также немного переселенцев даёт и полузакрытый-полуизолированный от мира Туркменистан. Не спешат отказываться и от израильских паспортов россияне, переселившиеся на Ближний Восток - ведь "вступающие в гражданство РФ обязаны предоставить документы об отказе от гражданства страны исхода. Новые граждане РФ обязаны принять присягу "Гражданина Российской Федерации", присяга произносится (зачитывается) вслух на русском языке", - сообщает sem704aaa. Впрочем - многие русскоязычные израильтяне переселялись в эту страну не отказываясь и от российского гражданства. Примерна та же картина и с россиянами, проживающими в странах ЕС и США.

"Что интересно: маленькие Армения и Молдавия дают очень большую относительную долю своих граждан, сменивших паспорт, - пишет beskarss217891. - Грузия - при бОльшем населении - куда меньшая миграция. Аналогичное расхождение: Туркмения - сотни мигрантов, Киргизия - без малого девять тысяч.

Я бы учитывал три основных фактора:

- соотношение качества жизни;

- натоптанность путей получения;

- исчерпанность человеческого потенциала миграции (славянское население + население, которое может легко найти себе работу, имеет в России связи).

И тут показательно сравнение Украины и Казахстана: в 2016 году 100 696 украинцев стали обладателями паспорта с двуглавым орлом на обложке. Это на 49% больше, чем в 2015 году (67 400 человек). На "второй строчке" — Казахстан, 37 837 жителей которого получили российское гражданство в прошлом году (в 2015 году — 32 070).

Казахстан в пересчете на душу населения (очень грубо) сопоставим с Украиной по миграции. Причем идет нарастание потока (тут интересно было бы посмотреть раскладку по этническому составу). А рекорд 2016-го в трансформации "граждане Украины - граждане России" - так и остался неперекрытым. Те лица, которым требовалось два года прожить на определенных территориях - прожили там, и получили гражданство. Но все равно - ликвидация только одной бумажки, из целой груды документов, которые надо оформлять при получении гражданства РФ - качественно ситуацию не изменила: "до событий 2014 года на территории России постоянно находились порядка 1,6 млн украинских граждан. Позже эта цифра выросла до 2,1 млн и в 2016 года достигла порядка 2,3 млн человек".

Ну и на закуску: "Также в 2016-м российский паспорт был вручен 23 216 гражданам Узбекистана (в 2015 году — 22 557). Ему по этому показателю немного проиграла Армения — 22 264 армян получили право жить и работать в России (в 2015 году таковых оказалось 18 653 человек)."Если Узбекистан явно сбрасывает в Россию демографические излишки, то Армения - это классическая миграция из бедной провинции. Учитывая соседей - в определенный момент уменьшение населения может привести к схлопыванию государства".

"По 80 000 с Украины - продолжается отток, уже года 3 идет, - пишет Иван Кротов. - Народ постепенно легализовывается. Хотя процедура у нас этого неадекватна времени. Получается при такой ситуации люди, которые с более близкой культурой, не имеют преимуществ перед другими культурами".

"Нужно понимать, что за этой цифрой стоит многолетнее ожидание гражданства, проживание на территории РФ в статусе РВП (Разрешение на временное проживание, - прим.ред.), ВНЖ (Вид на жительство, - прим.ред.). Законопослушность, за наличие двух и более административных протокола (неважно каких, хоть курил в неположенном месте, хоть ездил с превышением скорости) людей "лишают статуса" и налагают запрет на въезд в РФ на пять и более лет", - пишет sem704aaa.

"Лишают программы переселения за 2 протокола, связанных с нарушением регистрации. Это я вас как опытный человек, который 5 лет занимается переселенцами говорю. За курение в неположенном месте или автомобильный штраф не лишат. Если это не систематическое нарушение", - комментирует Герман Мальцев.

"Родился в Казахстане в городе Усть-Каменогорск, - пишет kynda. - В 2011 съездил к сестре в Барнаул. Разница в уровне жизни (магазины, автомобили, стройки, социальные объекты и т. д.) казалась настолько большой, что поначалу думал, на каком языке обращаться, не похоже было на Россию. Вопрос, где дальше жить, казалось был решен. Пока все друзья, родственники, коллеги и т. д. узнав о моем решении, как один начали доказывать что пожалею о переезде. Мол здесь (в Казахстане) у тебя все — жилье, работа хорошая, друзья и т. д. и т. п., а там ничего — жить на съемном жилье, самому готовить, жить одному, с работой неизвестно что, нет ни друзей, ни знакомых, ни кого, жизнь там нифига не лучше (некоторые на своем примере доказывали — ездили и ничего хорошего, мол всё то же самое, вернулись) и всё в таком роде. Но увы, как-то не переубедили. В 2012 году переехал. В 2015 получил гражданство. По поводу административных штрафов и запрет из-за них — вранье (по крайней мере на мое время) — по работе получал штрафы таким образом, что вина не моя, штрафы оплачивал работодатель, но были выписаны на меня — никто это даже не проверял (а их так около 10 за год). Был штраф за неправильное пребывание в России (жил не там, где прописан) — там да, 1 раз прощают, второй раз — депортация. Хотя и в этом случае как сказал начальник УФМС тоже не всё так просто — ты говорит и Казахстану теперь не нужен, здесь будем как-то решать и крутиться. Ну вот 5 лет живу в Барнауле, гражданин уже России. Пожалел? Ни разу. Наоборот, жалею что не переехал раньше. Жить стал намного лучше, чем в Казахстане (даже с учетом съемного жилья). Здесь есть проблемы, но здесь живешь, здесь сам себя уже как-то другому ощущаешь, видна и забота государства (обеспечение всех мероприятий, безопасность, услуги и т. д.) и отношение народа другое к жизни, просто в России другой уровень. И жалею только об одном — что раньше не переехал. Хотя нельзя сказать что и здесь жизнь безоблачна - из-за казахского гражданства 4 месяца не мог найти работу, как только слышали — сразу клали трубку. Дошло до того, что осталось 400 рублей в кармане и всё, никаких вариантов. С 84 кг веса похудел до 70 кг. Тупо жрать было нечего. Но ничего, выкрутился. И даже этот момент никак не омрачил пребывание в России".

"В настоящее время, ситуация с вхождением в гражданство РФ ужесточилась, - отмечает sem704aaa. - Всю процедуру передали в ведение МВД. Участились проверки участковых по месту регистрации. Более тщательно проверяют факты указанные в анкетах, заявлениях... Знаю о фактах выборочной проверки обстоятельств вхождения в гражданство РФ в период с 2000 по 2016 год. Смотрите, к Вашим знакомым могут постучаться. Этот вопрос курирует специальный отдел ФСБ".

«Кремлевский список» - это шанс сосредоточиться на развитии страны

Валерий Савельев, социолог

До тех пор, пока Россия остается придатком Европы и США, а наша верхушка живет на несколько государств, туда и сюда, серьезного развития страны не будет

Все удивлялись двум вещам. Кто-то негодовал. Кто-то радовался и переживал надежду – Трамп играет с Конгрессом, но в душе за нас, хочет поладить, не сдаст (не удивляйтесь, я действительно слышал подобные комментарии, не дословно, но с таким смыслом).

Но удивлялись все.

Во-первых, тому, что этот список можно легко срисовать с открытых источников. Где большая аналитическая работа, что за халтура?

Во-вторых, тому, что список есть, а санкций нет. Более того, все это происходило, на фоне заявления, что новых санкций против оборонных предприятий России нет и не будет, будет работа с контрагентами. А сам закон о санкциях служит сдерживающим фактором, в новых санкциях нет нужды.

Так вот, удивлялись зря.

Министр финансов Стивен Мнучин подтвердил, что санкции будут.

- Я подозреваю, что вы не видели засекреченную часть доклада. Санкции будут, и они станут результатом этого доклада.

- Ни в коем случае не надо думать, что мы не введем санкции против людей из этого списка. - Целью документа был очень тщательный анализ.

Делаем вывод – это не шутка, все предельно серьезно. Причем даже если санкции не введут, сразу или вообще, люди, включенные в список, будут знать, что это может произойти в любой момент. Вся верхушка, управляющая государством и его торгово-экономическим сектором, под колпаком. С сегодняшнего дня все в одной лодке и под одним ударом.

Разговор типа «А меня за шо» лишен смысла – за то, что входишь в состав правящей верхушки России. Значит – отвечаешь за все, что в России происходит и что она делает. Освобожденных от ответственности нет.

Теперь возможны три сценария.

Вариант первый.

Вся верхушка тем или иным способом дружно сдает Путина и отрекается от его политики. Однако подобная сдача на фоне последнего списка означает, что наказан будет каждый, в той или иной степени. Рискнет верхушка сдаться на милость победителей-американцев? Пережить расследование соучастия? Получить и выдержать наказание за него?

Вариант второй.

Раскол правящей верхушки, выделение и объединение наименее скомпрометированных сотрудничеством. Дальше – борьба. Затем - либо дворцовый переворот, либо создание дееспособной политической оппозиции и отстранение Путина революционным путем. Но дворцовый переворот проблематичен, у наименее скомпрометированной группы меньше всего возможностей его организовать. А наиболее скомпрометированная часть из истории знает, что сдавать вождя ближайшим соратникам бесполезно, это обязательно повлечет наказание.

Создание дееспособной оппозиции - тоже не вариант, время упущено. Кремль контролирует политических процесс практически полностью, и не только незаконными средствами. За время путинского правления сформировалось некоторое мировоззренческое единство. Антипутинская оппозиция опять маргинализирована и широкой общественной базы не имеет.

«Забастовка избирателей» Навального 28 января говорит именно об этом.

Остается третий вариант.

Сплочение правящей верхушки и ее окончательная переориентация на жизнь и работу в России. США своими действиями помогают завершить процесс «национализации элиты». А нашей верхушке не остается ничего другого, кроме как развивать и благоустраивать собственную страну. Разве это плохо? Представьте себе, как развивались бы английские колонии, образовавшие США, если бы оставались при Лондоне, в составе Великобритании.

Стала бы эта страна великой? У нас сейчас приблизительно такая же ситуация. До тех пор, пока Россия остается придатком Европы и США, а наша верхушка живет на несколько государств, туда и сюда, серьезного развития страны не будет, не может быть. Развивающаяся страна не может вписаться в систему взаимоотношений развитых стран на равных.

Она обязательно станет придатком, источником ресурсов с неравноценным обменом. Но нам помогают! Теперь шанс сосредоточиться на развитии страны есть. Элите надо зарабатывать деньги, президенту и правительству нужны бюджетные доходы. Если возможности зарабатывать вовне сокращаются, придется зарабатывать внутри.

То есть строить торгово-экономическую систему внутреннего рынка вокруг существующей и все еще сохраняющейся системы извлечения внешнеторговых доходов. Вот вам и ответ на санкции. Вот вам и движущая сила развития другой России.

Санкции против России: как это будет

Трамп переложил ответственность за санкции на конгресс

Екатерина Суслова

Хотя сам по себе представленный конгрессу США «кремлевский доклад» не означает сиюминутного применения санкций в отношении его фигурантов, глава Минфина США Стивен Мнучин утверждает, что Вашингтон все же введет новые ограничительные меры. «Газета.Ru» разобралась в юридических тонкостях этого механизма и определила непосредственных исполнителей нового витка санкций.

После обнародования «кремлевского доклада» российские комментаторы — политики и эксперты — обратили внимание, что сама по себе публикация списка еще не означает введения санкций. Об этом говорится и на сайте Министерства финансов США, подготовившего доклад.

«Включение лиц или компаний в доклад не равносильно введению санкций и не подразумевает любых других ограничений, запретов или лимитов на заключение сделок с этими лицами», — сказано в комментарии ведомства. Таким образом, администрация просто формально исполнила требования принятого в августе прошлого года закона — перечислила имена «приближенных» к Кремлю людей. Но никаких непосредственных мер вводить против них не стала.

Тем не менее глава американского Минфина Стивен Мнучин заверил, что Вашингтон все же введет санкции в отношении лиц, попавших в «кремлевский список». Он пояснил, что вопрос о введении санкций разобран во второй, «конфиденциальной» части доклада.

Выступая в комитете Сената по делам банков, жилищному строительству и проблемам городов, Мнучин сообщил, что закрытая часть документа состоит из десятков страниц, и в Минфине «с нетерпением ждут, когда конгресс опубликует и эту часть».

По словам американского министра финансов, новые санкции против России Вашингтон «ожидает увидеть в ближайшем будущем, уже как следующий этап».

«Не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но заверяю, мы будем делать это так скоро, как только можем. В течение нескольких месяцев вы увидите, может, даже и в течение месяца, но я должен быть осторожен в прогнозах, поскольку необходимо проделать много работы», — добавил он.

При этом накануне администрация Трампа уведомила конгресс, что в этот раз антироссийские санкции расширены не будут. В Госдепартаменте, в свою очередь, возмутились и напомнили, что санкции, принятые в августе прошлого года, смогли существенно «навредить» российской работе в сфере военно-технического сотрудничества.

По оценкам, оглашенным официальным представителем Госдепа Хизер Нойерт, потери России от незаключенных экспортных контрактов на поставки оружия составили миллиарды долларов.

Кто решает, расширять или нет

Теперь подготовленный американским Минфином «кремлевский доклад» изучают профильные комитеты обеих палат американского парламента. В данном случае это комитет по международным делам, комитет по финансовым услугам и комитет по методам и средствам Палаты представителей США. В Сенате же это комитет по банковской деятельности, жилищному и городскому строительству, комитет по международным делам и финансовый комитет.

Члены комитетов, как следует из текста августовского закона, должны одобрить представленные Минфином предложения по этому вопросу в месячный срок. И если одобрение будет получено, то соответствующий документ передадут на общее рассмотрение нижней палаты конгресса. В случае, если инициативу поддержат и там, вопрос о введении санкций, прописанных в 235 статье закона, в отношении лиц из «кремлевского списка» должен будет одобрить еще и Сенат.

Только после этого документ попадет на стол к президенту США Дональду Трампу. Он, конечно, может применить вето, однако, это — как и в случае с самими законом — с большой долей вероятности не даст результата. Для того, чтобы подавить вето Трампа, конгрессу потребуется проголосовать за расширение антироссийских санкций большинством в 2/3 голосов.

По мнению специалиста по американскому конституционному праву Александра Домрина, в Конгрессе мало кто станет препятствовать введению новых санкций в отношении России в случае, если до этого все-таки дойдет.

«В конгрессе не будут против расширения санкций, сейчас в США сохраняется антирусский консенсус, и мало кто будет возражать, если будут приниматься суровые меры в отношении конкретных людей», — признал эксперт.

В то же время у Домрина вызывает сомнения уже сам доклад — «если Министерство финансов 180 дней готовило этот доклад, то, могу сказать, что у меня любой студент за два дня сделал бы лучше».

«Это либо откровенная халтура, либо такая мера «отложенных санкций», когда публикуется список имен, и в конце списка никакие санкции сами по себе не описываются и не закрепляются. Но Вашингтон грозит пальчиком этим лицам, говоря: «ребята, вы на прицеле, ведите себя хорошо», — пояснил юрист.

Такую же позицию высказывает политолог Михаил Виноградов. «Столь широкий список не консолидирует элиты, но покажет всем, что для минимизации риска санкций лучше держаться подальше от номинального представительства в российском истеблишменте», — пояснил он.

По словам политолога, американская сторона намекнула фигурантам списка, что каждого из них будут внимательно мониторить и в части финансовых операций, и в части публичной активности. «И активность по «спорным» вопросам не останется незамеченным. Тогда получается создание механизма, который можно будет выборочно использовать», — заключил Виноградов.

Секретные материалы: сколько было докладов?

Появление недавних докладов ожидалось с августа, когда в США был принят закон под названием названием «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). Речь в нем шла не только о России — «врагами» США были также обозначены Иран и КНДР. Однако «российская» часть этого двухсотстраничного документа была несоизмеримо больше.

Официальной причиной, по которой Россия оказалась в числе фигурантов этого закона, стало «вмешательство» Москвы в президентские выборы в США в 2016 году, а также отношения с Украиной — первоначально санкции были введены указами администрации Барака Обамы именно в связи с возвращением Крыма и действиями донбасских ополченцев.

В документе, подписанном президентом США Дональдом Трампом в начале августа, доклады прописаны отдельно — в разделах 241, 242 и 243 закона о «врагах» Вашингтона. Неопределенность вокруг этих докладов связана со спецификой самого CAATSA. Благодаря этому закону конгресс фактически перехватил у исполнительной власти инициативу в сфере санкционной политики.

В CAATSA упоминаются три «российских» доклада, и 30 января Минфин должен был представить конгрессменам два из них. Во-первых, это нашумевший «кремлевский доклад».

В нем фигурирует 210 человек — российские высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены. В «черном списке» оказалась вся администрация президента и правительство, а также бизнесмены из российского списка Forbes.

В этот же день конгрессу должны были передать еще один доклад — посвященный возможным эффектам от потенциального расширения антироссийских санкций. Согласно закону, оба документа должны были попасть в конгресс не позднее, чем через 180 дней после принятия CAATSA — в правительстве явно не спешили выполнять его раньше назначенного срока.

По всей видимости, этот доклад и является «засекреченным» документом, о котором говорит Мнучин. В нем должна содержаться информация о последствиях и целесообразности введения новых антироссийских санкций в отношении не только фигурантов «кремлевского доклада», но и их ближайших родственников. Именно его положения и должны утверждаться комитетами обеих палат парламента.

Кроме того, в CAATSA (статья 243) упоминается и еще один доклад под названием «О незаконном финансировании, связанном с Российской Федерацией». Его, согласно закону, глава Минфина должен представить конгрессу в годичный срок — не позднее 2 августа 2018 года. Под определением «незаконного финансирования» в данном случае должно подразумеваться спонсирование терроризма, торговля наркотиками, отмывание денег, «или другие формы незаконного финансирования <...> на усмотрение Президента».

Украина в тревоге: Германия открыла путь «Северному потоку»

«Газпром» оценил последствия решения Германии по «Северному потоку-2»

Екатерина Каткова

Проект «Северный поток-2» получил одобрение одного из германских регуляторов на строительство газопровода в территориальных водах ФРГ. Несмотря на то, что процедура согласования не закончена ни в самой Германии, ни в четырех других странах, «Газпром» уже празднует победу. А глава «Нафтогаза Украины» тревожно говорит о «еще одном звоночке». Эксперты полагают, что пока у проекта есть шансы быть реализованным, несмотря на масштабное сопротивление со стороны Украины, Польши и США.

Компания Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток-2») объявила 31 января, что Горное ведомство германского города Штральзунд выдало разрешение на строительство и эксплуатацию 55-километрового участка новой газовой трубы в территориальных водах Германии. Разрешение выдано в соответствии с законом об энергетической промышленности.

Эта новость должна порадовать «Газпром» и российские власти на фоне публикации «кремлевского доклада» и обещания Минфина США усилить антироссийские санкции. Стоит отметить, что глава газового концерна Алексей Миллер находится в американском списке под 96 номером.

В компании Nord Stream 2 AG пояснили, что речь идет о разрешении на строительство и эксплуатацию морской части газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

«Это разрешение — важный этап в комплексном процессе получения разрешений этого проекта», — подчеркивает менеджер по получению разрешений в Германии Nord Stream 2 AG Йенс Ланге.

«Это ключевое решение, которое уже сейчас открывает возможность начать строительство самого важного участка нового морского газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии и берегового приемного терминала в Грайфсвальде», — заявил журналистам Алексей Миллер.

Но процедура согласования проекта строительства и эксплуатации морской части трубопровода «Северный поток — 2» еще не закончена. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ также должен еще выдать разрешение. Представитель ведомства сказал ТАСС, что ориентировочно это может произойти в феврале.

Кроме того, еще не завершены процедуры получения разрешений со стороны других четырех странах вдоль маршрута газопровода — России, Финляндии, Швеции и Дании.

Nord Stream 2 заявляет, что выполнила все требования и ожидает получить разрешения в срок до начала строительства в 2018 году.

Стоит также отметить, что «Газпром» вместе с западными партнерами по проекту предоставили «Северному потоку 2» к концу 2017 года около $3 млрд в одинаковых долях, сообщил ранее журналистам в Вене финансовый директор проектной компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

Бюджет проекта — 9,5 млрд евро с учетом процентных расходов. Пока санкции не помешали начать получение средств на его финансирование, в том числе за счет бридж-кредита Nord Stream 2 AG.

Но будет ли «Северный поток-2» реализован, пока с уверенностью сказать нельзя, отмечает старший аналитик «БКС Глобал Маркетс» Кирилл Таченников. На данном этапе «Газпром» идет по графику, дополнительные поставки газа по новому маршруту не обсуждаются, добавляет он.

По-прежнему остаются вопросы с позицией Дании, которая намеревалась запретить прокладку газопровода в своих территориальных водах, напоминает аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Александр Собко (в ноябре 2017 года датские власти приняли закон, позволяющий правительству прекратить строительство газопровода в территориальных водах страны в целях нацбезопасности).

В таком случае газопровод придется прокладывать в исключительной экономической зоне страны, что повлечет за собой дополнительные расходы, а также сдвинет сроки запуска газопровода, отмечает эксперт.

Кроме того, нет полной картины по всем новым сухопутным маршрутам газа ко всем потребителям в ЕС: проект Eugal (который будет идти по маршруту газопровода OPAL) пока находится в стадии получения разрешений, добавляет он.

При этом, если в качестве цели остается отказ от транзита через Украину после 2019 года, то на все — строительство, запуск, наладку — остается меньше двух лет.

Противников у проекта, способных помешать планам «Газпрома», достаточно много. Прежде всего это Украина, которая опасается за наполняемость своей ГТС для транзита газа из РФ в ЕС, Польша, США, которые нацелены развивать поставки в ЕС собственного сжиженного природного газа. Принятый в августе прошлого года американский закон о санкциях в отношении России прямо призывает противодействовать реализации этого проекта. Недавно, в ходе визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Варшаву, он выступил единым фронтом с польскими руководителями против «второго потока».

«Мы хотим, чтобы санкционный режим охватывал строительство газопровода «Северный поток — 2» в соответствии с законом США от 2 августа 2017 года, который включает в себя положения об ограничительных мерах против России», — отмечал на днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Северному потоку-2» постоянно вставляют палки в колеса, так как это стратегически важный проект для России, отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Он полагает, что проект будет реализован, но вот точные сроки его, скорее всего, пока будут сдвигаться.

На Украине, которая больше всех пострадает от постройки новой российской трубы, поскольку лишится около $2 млрд ежегодного дохода от транзита российского газа, с тревогой встретили сообщения из Германии.

«Очередной звоночек для всех нас (включая специалистов конвейерного создания рабочих групп). Он еще не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало», — написал 31 января на своей странице в фейсбуке глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в ответ на решение германских властей. Что именно нужно теперь делать Украине, Коболев не сказал. Пока все попытки соседней республики противостоять планам «Газпрома» успехом не увенчались.

Впрочем, главная угроза проекту исходит все же не от Украины и даже не от США, а от самих потребителей российского газа в ЕС. Власти Евросоюза ранее высказывали сомнения в необходимости новой газовой ветки из РФ.

Европа не нуждается в газопроводе «Северный поток — 2», поскольку в будущем потребление «голубого топлива» в Евросоюзе сократится, говорится в согласованных поправках к Газовой директиве Евросоюза, принятой в начале ноября. В Еврокомиссии уверены, что из-за сокращения внутреннего производства и потребления топлива импорт газа в ЕС к 2030 году будет стабильным.

Сложности могут возникнуть, если все же в течение этого года Еврокомиссия примет поправки к Газовой директиве ЕС — они предусматривают, в частности, распространение норм регулирования на газопроводы из третьих стран, обращает внимание директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

С такой инициативой выступает все та же Польша. По мнению властей этой страны, ситуация, когда отдельные газопроводы из третьих стран действуют за пределами энергетического права ЕС, является пагубной и дискриминационной, напоминает он. При этом Варшава недавно призналась, что хочет такой же цены на российский газ для себя, как у Германии.

В случае если предлагаемые поправки будут приняты, они фактически распространят нормы третьего пакета на входящие в ЕС морские участки газопроводов, поясняет Жарский.

ЕС сможет требовать от таких морских проектов разделения функций поставщика и транзитера, а также допускать к трубе третью сторону, что для «Газпрома», учитывая, что он и так достаточно уже «делится» с участниками газового рынка, будет не самой выгодной перспективой, отмечает эксперт.

Белый «Дом-2»

Семен Новопрудский о главных адресатах «кремлевского доклада»

Поскольку я не олигарх, а также никогда не был и — надеюсь — не буду (тьфу-тьфу) связан лично ни с какой властью никакого государства планеты Земля, то и про новый «санкционный» список США, так называемый «кремлевский доклад», могу рассуждать исключительно как сторонний наблюдатель. Хотя при определенных обстоятельствах от этого документа могут зависеть буквальные судьбы России и нас, здесь живущих.

Парадокс в том, что этот список из 210 фамилий (в открытой части), представляющий собой, говоря по-умному, контаминацию, а по-простому — наложение списочного состава администрации президента России и правительства на списочный состав первой сотни наиболее богатых россиян по ежегодному рейтингу Forbes, направлен по сути всего против двух людей.

Одного зовут Владимир Путин, а другого — Дональд Трамп. Причем пока даже непонятно, против кого сильнее.

Реакция на этот доклад в России, в том числе вроде бы вполне продвинутых экономических журналистов (они в данном случае должны быть более информированы и менее ангажированы, чем политические журналисты и тем более чем сами российские политики), меня несколько удивила.

Многие комментаторы почему-то сочли документ нелогичным. Хотя нет ничего более логичного, чем перечислить в качестве имеющих отношение к российской власти непосредственно ключевые фигуры этой власти и самых богатых бизнесменов, которые не стали бы миллиардерами без таких политических связей. И которые к тому же являются владельцами всех главных российских бизнесов и ключевыми инвесторами крупнейших государственных проектов.

Да, в списке есть давно не существующие в актуальной российской политике и не живущие в России персоны вроде Елены Батуриной или водочного магната Юрия Шефлера, но это мелкие бюрократические издержки. Конечно, можно спорить, почему в перечне нет, например, главы Центризбиркома Эллы Памфиловой или Анатолия Чубайса (хотя они точно не являются сколько-нибудь влиятельными персонами именно в политическом смысле). Но вот, например, отсутствие там губернаторов (помимо Собянина и Полтавченко) вполне логично. Среди всех российских региональных лидеров только один — Рамзан Кадыров — действительно является политиком, если не определяющим, то олицетворяющим политический курс страны. Остальные главы регионов в большой политике не участвуют. Как и лидеры думских партий — тут Минфин США все правильно понял.

Сильно преувеличенными мне кажутся разговоры о том, что этот список — прямое объявление холодной войны России. Эта холодная война идет давно (началась она еще до Крыма и Донбасса, с дела ЮКОСа, «Акта Магнитского» и нашей на него реакции). Ее активно подогревают обе стороны и активно используют в корыстных внутриполитических целях.

С другой стороны, сильно преуменьшенными кажутся оценки некоторых вроде бы не сильно политизированных российских комментаторов (в частности, экономиста и публициста Андрея Мовчана), что этот список вообще ничего не означает и ни на что не влияет.

По сути, это классическое ружье, повешенное по ходу пьесы над сценой. Может и выстрелить — в зависимости от воли драматурга и режиссера. Жест в политике часто важнее прямого действия, угроза — важнее конкретного решения.

Администрация США получила легальный (по американским меркам) бессрочный рычаг давления на российскую элиту. А поскольку наша политическая и бизнес-элита пока не только космополитична, но ориентирована еще и конкретноо на Запад (а не на Азию) в плане устройства личной жизни, то этот инструмент в любой момент можно привести в действие. И стратегия «зарабатывать в России — жить на Западе» для многих представителей нашей элиты будет закрыта: придется выбирать не столько лояльность или нелояльность российской власти, сколько постоянное место жительства.

А вот считать «кремлевский доклад» способом давления на российские президентские выборы, на мой взгляд, просто нелепо. Влиять на выборы можно только там, где есть хотя бы два относительно равных конкурента и возможен непредсказуемый результат, как было США во время борьбы Дональда Трампа с Хиллари Клинтон. Россия-2018 – явно не тот случай.

Неужели, прочитав или послушав новости про «кремлевский доклад», путинский электорат массово ринется голосовать за Ксению Собчак или Павла Грудинина? Как говорил Станиславский, «не верю».

А вот на послевыборную российскую жизнь этот перечень влияние оказать способен. Во-первых, он будет серьезным сдерживающим фактором для новых резких телодвижений России во внешней политике в «крымском» духе. Во-вторых, есть опасность начала охоты на ведьм внутри России. Логика «не попал в список Минфина США — значит, агент Госдепа» может, увы, оказаться в отдельных случаях руководством к действию.

Но главное, что пока, на мой взгляд, недооценивается в этом документе — его потенциальное влияние на американскую внутреннюю политику. Да, пока никаких новых санкций не вводится, а сам доклад выглядит как реферат-отписка не слишком усердного студента строгому и нелюбимому преподу. Но с учетом пламенного желания Трампа баллотироваться на второй (и в США — точно последний) президентский срок, а также роли России в его президентстве (американскому президенту приходится каждый день доказывать, что он не «агент Кремля) этот список «подвешивает» американский Белый дом едва ли не сильнее, чем российский.

Человек, который хочет «снова сделать Америку великой», но при этом искренне великим, похоже, считает только себя, едва ли сможет игнорировать давление обеих палат американского парламента, если части республиканцев и почти всем демократам покажется, что Трамп «слишком мягок к России». Иначе второго срока Трампу не видать, как собственных ушей.

В любом случае мы имеем дело с тупиком в российско-американских отношениях, но «подвижным», динамическим. Ситуация не стоит на месте, она опасно развивается. России надо менять свою внешнюю политику вовсе не ради отмены или смягчения американских санкций — а потому, что мы часть западной цивилизации, как бы нам ни хотелось прикинуться отдельной цивилизацией или частью азиатско-исламского мира. Америке необходимо снижать градус конфронтации с Россией хотя бы потому, что это две главные военные державы мира с самым большим ядерным потенциалом. А общая ситуация в мире такова, что Третья мировая война уже не кажется метафорой.

Ну и конечно, обеим сторонам важно осознать, что в тупик свои отношения заивели они обе, а не только «тот, другой, недоговороспособный партнер». Пока мы будем валить вину друг на другая, считая себя во всем правыми, а также «белыми и пушистыми», конфронтация не прекратится. Тем более что горячей войны друг с другом Россия и США не могут себе позволить по определению — она терминальна для всего мира. А победителей в холодных войнах не бывает. Примерно 30 лет назад Западу казалось, что он победил в такой холодной войне, но это явно была иллюзия. Пока проигрываем мы все.

Дубай, ОАЭ. Российский стартап Stafory, разработчик системы подбора персонала с помощью искусственного интеллекта «Робот Вера», выходит на рынок ОАЭ. Как рассказали в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ, суммарно инвестировал в стартап 67 млн рублей), российский робот-рекрутер в ближайшие полтора года подберет 25 тысяч сотрудников для различных компаний в ОАЭ.

По словам представителя ФРИИ, разработанный в России «Робот Вера» - это первый опыт применения искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI) в рекрутменте в таких масштабах. Робот-рекрутер начал подбирать сотрудников для российских и международных компаний в конце 2016 года, за год количество клиентов увеличилось до более 300 компаний. Среди клиентов робота в России – операторы МТС и «Ростелеком», а также ретейлер «Ашан». Всего с момента начала работы «Вера» подобрала 95 тысяч сотрудников.

Пилотный проект по использованию робота-рекрутера в ОАЭ будет проведен совместно с многопрофильным холдингом Arloid Group, который предоставляет, в том числе, услуги по автоматизации. После окончания пилота в течение года «Робот Вера» подберет более 25 тысяч человек для компаний в ОАЭ (в том числе для компаний Al Ghurair, DEWA Holding и Tecom и холдинга Al Tayer). Эти холдинги работают не только в ОАЭ, но и в других странах Ближнего Востока и в Азии, поэтому после пилота в Дубае «Робот Вера» планирует выйти и на другие рынки, пояснили в ФРИИ.

Сооснователь компании-разработчика Stafory Александр Ураксин рассказал, что для запуска «Робота Веры» на Ближнем Востоке была разработана его англоязычная версия, а также расширен функционал. «Теперь "Вера" работает не только как рекрутер, занимаясь подбором резюме и проводя телефонные и видеоинтервью. Для компаний в ОАЭ искусственный интеллект будет решать и задачи вовлечения и адаптации существующего персонала компаний, например, проводить опросы сотрудников», – пояснил он.

Для подготовки к международной экспансии «Робота Веры» компания Stafory в 2017 году запустила два пилотных проекта с участием робота-рекрутера в рамках акселератора ФРИИ в Америке. В ходе пилотов компания оценила объем необходимых доработок англоязычной версии продукта – обновленная версия как раз используется для клиентов в ОАЭ.

Прямых аналогов у «Робота Веры» нет. AI-продукт для рекрутмента Mya, запущенный в США, работает только с текстовыми форматами. Называющая себя AI HeadHunter платформа Helena от команды разработчиков Woo имеет другой функционал - решает задачу сопоставления кандидатов с вакансиями технологических компаний, но не проводит интервью.

Дубай, ОАЭ. Туристические власти Дубая в сотрудничестве с разработчиками двух мобильных приложений запустили новые бесплатные туры по эмирату, которые помогут его гостям ближе познакомиться с историческими достопримечательностями и самыми популярными локациями.

По данным Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая, туры «Моменты метро» (Metro Moments) и «Архитектурный тур по Аль Фахиди» (Al Fahidi Architecture Tour) доступны для скачивания в онлайн-магазинах Apple Store и Google Play.

Туры поддерживаются технологией GPS-навигации и аудио-сопровождением и автоматически определяют местоположение туриста, переключаясь с одной локации на другую. В настоящее время туры доступны на английском, китайском и немецком языках.

Источник: Arabian Business

В банковской системе РФ за 2017 год обнаружено 45313 поддельных денежных знаков Банка России, тогда как годом ранее выявлено 61046, свидетельствуют данные ЦБ.

Таким образом, за прошедший год количество подделок снизилось на 25%.

Почти 60% всех выявленных фальшивок пришлось на пятитысячные купюры, при этом по сравнению с 2016 годом их число сократилось также на 25% - до 26948 штук. Еще 38% поддельных денежных знаков составили купюры достоинством 1 тыс. руб. (17218 штук). Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 руб. (6 штук).

Количество выявленных фальшивых дензнаков иностранных государств уменьшилось в 1.7 раза до 2590 штук. Подавляющее большинство пришлось на доллары США (2343 штуки). Были также обнаружены поддельные евро (194), китайские юани (46), фунты стерлингов Соединенного Королевства (6 штук) и одна подделка японской иены.

Банк "Траст" запускает новый вклад "VIP классический" с капитализацией процентов и возможностью получить до 7.5% годовых в рублях. Об этом говорится в сообщении банка.

Этот вклад - продолжение линейки вкладов категории "VIP". Вклад оформляется на разные сроки от 91 дня и может быть открыт также в долларах США или евро. Проценты по вкладу можно получать ежемесячно или капитализировать - по желанию клиента. Вклад можно открыть в любом отделении банка.

ПАО Национальный банк "Траст" - кредитная организация в составе финансовой группы "Открытие". Головной организацией группы является ПАО Банк "ФК Открытие". Приоритетные направления деятельности — розничный бизнес, работа со средним и малым предпринимательством и с корпоративными клиентами.

По состоянию на сентябрь 2017 года доля участия в уставном капитале ПАО "Банк "Траст" в размере 99.9999% принадлежит основному акционеру — ПАО "Банк "ФК Открытие".

После докапитализации ПАО Банк "ФК Открытие" в декабре 2017 года его мажоритарным акционером с долей участия 99.99%, стал Центральный банк Российской Федерации.

По итогам 2017 года активы Банка "Траст" (ПАО) составили 460.97 млрд руб.

Пользователи Twitter активно комментируют видео, на котором президент США Дональд Трамп аплодирует себе на протяжении шести минут после первого ежегодного послания конгрессу. Ролик опубликован в микроблоге канала VICE News.

"Чувак выглядит как Муссолини", — отреагировал karen aquino.

"Так Дональд Трамп пытался возместить ущерб десяткам миллионов американцев, деморализованных тем, что исходит из его рта каждый раз, как он его открывает", — написал пользователь Ian Segal.

"Американцем управляет продавец подержанных автомобилей… Грустно", — прокомментировал запись Robert Killion.

Пользователь Ivory Keith Curry обратился к подписчикам страницы со следующей просьбой: "Может кто-нибудь сделать видео, на котором он держит тарелки в руках? Буду бесконечно благодарен".

"Он даже хлопает как сумасшедший", — написала Countess Christine.

Во вторник, 30 января, президент США обратился с первым обращением к конгрессу "О положении в стране". Он затронул тему борьбы с терроризмом, вопросы внутренней политики и проблему реорганизации финансовой системы. Хозяин Белого дома также заявил, что Пекин и Москва "бросают вызов" национальным интересам, экономике и ценностям Соединенных Штатов.

Бывший координатор США по санкциям Дэниел Фрид считает, что опубликованный властями США "кремлевский список" не имеет никакого будущего.

"То, что опубликовано, – это ничто. Я думаю, будущее санкций, как министр финансов США (Стивен) Мнучин упомянул в конгрессе вчера, будет базироваться на закрытой части доклада. Я, по крайней мере, на это надеюсь", — сказал он РИА Новости в кулуарах Атлантического совета.

Ранее научный сотрудник Атлантического совета США Андерс Ослунд в статье на сайте совета написал, что имена в "кремлевском списке" были заменены в самый последний момент. "Я не знаю об этом, но похоже, что это правда", — ответил Фрид на уточняющий вопрос РИА Новости насчет этого заявления.

"Я думаю, что этот список несерьезный. Этот список был опубликован под видом серьезной работы. И сейчас он воспринимается как несерьезная работа. И люди, которые там, скорее всего, воспринимают это несерьезно, и он включает и "плохих ребят", и "хороших ребят". Это несерьезный продукт. И я заметил вчера, что никто в администрации не защищал этот список. Это удивило меня. Если это (подмена) произошла, администрация все испортила… Это разочаровывает", — добавил он.

По его словам, будущее санкций в целом "зависит от Кремля и его поведения", а также "существующей политической конъюнктуры в Америке".

Екатерина Соболь.

Местные правоохранительные органы США содержат закрытые российские дипломатические объекты в полной неприкосновенности, сообщил РИА Новости помощник госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф.

"Местные правоохранительные органы сохраняют безопасность всех объектов, которые в настоящее время не используются. Никому не разрешается заходить. Они содержатся в полной неприкосновенности", — сказал он.

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию Госдепартамента.

Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 30-31 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,25-1,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных РИА Новости.

По оценке регулятора, экономика США развивается "уверенными темпами". Показатели по занятости, расходам домашних хозяйств и долгосрочным капиталовложениям в бизнес остаются высокими. Безработица сохраняется на низком уровне.

При этом ФРС ожидает, что инфляция в США поднимется к целевому уровню в 2% в "среднесрочной перспективе". Регулятор по-прежнему планирует постепенное повышение ставок в этом году.

Кроме того, все члены комитета по открытым рынкам единогласно подтвердили приверженность долгосрочным целям и стратегии денежно-кредитной политики ФРС с учетом поправки, внесенной на предыдущем заседании в декабре. Согласно этой поправке, регулятор прогнозирует более продолжительный период "нормального" уровня безработицы в стране.

В 2017 году ФРС США повышала ставку три раза: в декабре — до 1,25-1,5%, в июне — до 1-1,25% и в марте — до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными — по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

Крым по своему военно-стратегическому расположению выполняет роль "авианосца России", что не может не вызывать интерес мировых разведок, считает заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук.

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США был перехвачен Су-27 над нейтральными водами Черного моря. Отмечалось, что экипаж российского истребителя доложил об идентификации американского самолета и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ и с соблюдением всех необходимых мер безопасности. ВМС США назвали перехват небезопасным.

Форманчук считает, что именно выгодное стратегическое расположение Крымского полуострова вызывает повышенный интерес со стороны западных разведывательных структур.

"Это неизбежная атрибутика эпохи глобальной конкуренции. К этому надо привыкать, это будет постоянно. Крым как территория Российской Федерации сегодня получает дополнительные военные укрепления, потому что Крыма это еще и как полуостров-авианосец. Он удобно распложен в военно-стратегическом плане, поэтому Крым для них в этом смысле раздражающее место", — сказал Форманчук в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Испытания системы ПРО Aegis на Гавайях окончились неудачей, сообщает Sputnik со ссылкой на источники в Пентагоне.

Зенитная ракета SM-3, которой оборудован комплекс Aegis, не смогла перехватить запущенный с самолета объект. В Агентстве противоракетной обороны эту информацию подтвердили, однако не стали раскрывать детали стрельб.

На прошлой неделе Пентагон опубликовал доклад, в котором выразил уверенность, что США смогут защитить свою территорию и территорию Гавайев от "небольшого количества" северокорейских межконтинентальных ракет и ракет средней дальности.

В июле 2017 года во время испытаний SM-3 также не смогла сбить высокоскоростную цель. Тогда провал списали на человеческий фактор.

Кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский назвал анекдотичным "кремлевский список" Минфина США, куда вошло почти все руководство России, а также крупные предприниматели, против которых в перспективе возможно введение санкций.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

"Все обсуждают идиотский список, который опубликовали в США. Он анекдотичный. Но все только об этом и говорят", — сказал Явлинский, чьи слова приводит пресс-служба "Яблока", в ходе встречи с членами Торгово-промышленной палаты Псковской области в среду в Пскове.

Он также коснулся темы санкционного противостояния и изоляции российской экономики. "Политика, которая привела нашу страну в положение, когда все, кому не лень, могут объявлять ей санкции, когда крошечная Албания может предъявлять их такой стране, как Россия, политика, которая отрывает нашу экономику от мировых рынков и изолирует ее, политика, которая создает преграды — эта политика ошибочная, ее нужно менять. Никто не имеет права ставить страну в положение мишени", — считает политик.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Явлинский уже представил в Центризбирком подписи избирателей, собранные в его поддержку, вместе с пакетом других документов, необходимых для регистрации на предстоящих выборах.

Россия считает приоритетным сотрудничество с США в различных областях, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Москва каждый раз подчеркивает, что для нас является приоритетом сотрудничество с США в различных областях: политика, гуманитарные связи, экономика, сфера информационной безопасности, кибербезопасности — все от экологии до разоружения, от финансов до взаимодействия по линии СМИ. Мы не просто хотели бы, мы готовы к этому взаимодействию", — сказала представитель МИД РФ.

Комментируя выступление президента США Дональда Трампа перед конгрессом, в котором он назвал Россию и Китай соперниками США, представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что в риторике, звучащей из США в последние годы, нет ничего нового.

"Это в той или иной степени перепевы старых песен, подходов. Является ли это глубоким анализом — вряд ли. Мы исходим из принципиального подхода на сотрудничество с США", — отметила Захарова.

По пути устойчивого развития. Молодежный форум ЭКОСОС начал работу в Нью-Йорке

Сегодня в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН начал свою работу Молодежный форум ЭКОСОС. Форум проводится с 2012 года и зарекомендовал себя как эффективная платформа Организации Объединенных Наций для политических дискуссий молодых людей. Форум позволяет молодежи и представителям молодежных организаций взаимодействовать с государствами-членами ООН, а также изучать пути и средства содействия развитию молодежи.

Форум этого года продолжит ранее заложенные традиции и предоставит молодым людям возможность поделиться своими взглядами на будущее, принять участие в реализации и обсуждении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В состав российской делегации вошла заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Екатерина Драгунова. Наряду с руководителями «молодежных» министерств различных стран, представителями молодежных организаций и другими высокопоставленными ораторами Екатерина Драгунова примет участие в заседании интерактивного круглого стола. Участники площадки обсудят, какие средства необходимы для осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030, и для того, чтобы обеспечить молодым людям возможности реализовать свой потенциал.

Также в рамках Форума состоятся пленарные заседания с участием представителей молодежных организаций, высокопоставленных лиц и других основных докладчиков. Программа включит тематические и региональные секционные площадки. Во время интерактивных сессий модераторы будут активно привлекать аудиторию, используя социальные сети, с соответствующими вопросами, связанными с темой обсуждения.

В течение Форума участники поделятся передовым опытом, который будет полезен для государств-членов ООН и других заинтересованных сторон. Представители организаций, возглавляемых молодежью и ориентированные на молодежь, также получат возможность представить свое мнение по развитию молодежи и вовлечению

ее в актуальные темы.

Молодежный форум ЭКОСОС 2018 года возглавляется Президентом ЭКОСОС и организован Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Канцелярией посланника Генерального секретаря по делам молодежи совместно с Межучережденческой сетью ООН по вопросам развития молодежи в частности с ее Рабочей группой по вопросам молодежи и ЦУР, а также созываемой Основной группой ООН по делам детей и молодежи, Международного координационного совещания молодежных организаций и Глобального молодежного совета.

Казань станет одним из центров празднования 150-летия со дня рождения Горького

Казань станет одной из основных точек празднования 150-летия со дня рождения российского писателя и мыслителя Максима Горького. Об этом 30 января 2018 года заявил заместитель председателя оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий Михаил Сеславинский в ходе рабочей поездки в Казань.

30 января 2018 года руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям посетил Казанский литературно-мемориальный музей М. Горького, где ознакомился с экспозицией.

«Честно говоря, для меня сегодня стало открытием посещение экспозиции мемориального музея Горького. Во-первых, прекрасное здание. Видно, что власти республики придают большое значение культурному облику Казани. И в музее с любовью подобраны мемориальные предметы», – поделился впечатлениями Сеславинский.

В музей руководитель Роспечати приехал с подарком. «В моем собрании хранились семь дореволюционных открыток, и все они носят карикатурный характер, где Горький предстает в образе персонажей своих произведений», – сообщил он и подарил их музею.

Сам Михаил Сеславинский в творчество Горького влюблен. Как и Алексей Пешков, он родился в Нижегородской области.

«Конечно, произведения Горького всегда присутствовали в моей семье. Достаточно сказать, что знаменитый коричневый 24-томник собраний сочинений Горького занимал почетное место на книжных полках», – поделился глава Роспечати.

Масштабное празднование юбилея писателя Сеславинский считает хорошей возможностью добавить красок в память о мыслителе.

«Алексей Максимович Горький пять раз номинировался на Нобелевскую премию по литературе. Да, он ее не получил в силу тех политических обстоятельств, которые складывались в конце 20 – 30-х годов, но само по себе это признание его литературных заслуг», – подчеркнул он.

По словам Сеславинского, точками празднования юбилея станут те города, где Горький провел основную часть своего времени.

«Это и Нижний Новгород, где также есть музей Горького, это Москва – и не только мемориальный дом на Малой Никитской, но и Институт мировой литературы имени А. М. Горького, где хранится большой пласт наследия Горького. Ну и, конечно же, Казань», – отметил зампред оргкомитета торжеств.

В столице Татарстана состоятся и выставки, и конференции. Мероприятий будет много, но время на то, чтобы посетить казанский музей Горького, участники торжеств найдут и обязательно будут впечатлены богатством и разнообразием экспозиции, считает Сеславинский.

«Это – живой рассказ, демонстрация того, что делал Горький в Казани. На меня большое впечатление произвел спуск вниз, в пекарню, где трудился Алексей Пешков. И это действительно его университеты», – поделился впечатлениями Сеславинский.

Также, мероприятия, посвященные юбилею Максима Горького, пройдут и на острове Капри (Италия), где русский писатель провел семь лет.

"Творческое наследие Горького до сих пор изучается, изучается во всех странах, много горьковедов существует и работает в европейских странах, в США. Отдельные мероприятия пройдут на острове Капри, понятно, что все хотели бы там побывать и посмотреть своими глазами, как же там, в этом прекрасном месте изнывал от скуки и тоски по родине Горький. Я, конечно, иронизирую", - сказал Михаил Сеславинский.

У России есть хорошие шансы занять свои ниши в сфере радиофотоники

На вопросы научно-технического журнала «Интеллект & Технологии» отвечает научный руководитель Института радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова РАН академик Юрий Гуляев.

ТЕХНОЛОГИЯ, ЗАВОЕВАВШАЯ МИР

– Юрий Васильевич, многие эксперты отмечают, что фотонные технологии становятся одним из локомотивов инновационного развития мировой экономики. Почему именно эта дисциплина сейчас в таком приоритете, когда, казалось бы, знаменательными достижениями богаты многие другие сферы и направления мировой науки?

– Радиофотоника использует как классические, так и квантовые свойства электромагнитных волн коротковолновых диапазонов, в частности светового, что позволяет преодолеть принципиальные физические ограничения традиционной электроники. В ее основе – модуляция лазерного излучения радиосигналом с дальнейшим преобразованием уже в оптическом диапазоне. Радиофотонные методы позволят улучшить функциональное построение аппаратуры нового поколения, снять многие проблемы электромагнитной совместимости, в тысячу и более раз поднять скорость и объем передачи информации, на порядок снизить вес, габариты и энергопотребление.

– Каковы мировые тенденции развития технологий и рынков фотоники?

– Мировым лидером развития радиофотоники являются США. К 2003 году там были получены принципиально новые решения по созданию твердотельных сверхвысокочастотных и сверхширокополосных оптоэлектронных устройств и компонентов, в которых большая часть преобразований и обработки сигналов производится в оптическом диапазоне. Исследовательские подразделения корпораций «Нортроп-Грумман», «Локхид-Мартин», «Боинг», «Рейтеон», IBM, а также специализированные фирмы создали не только компонентную базу радиофотоники, но и демонстраторы финальной продукции: РЛС и комплексы радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы, связи, головки самонаведения.

В США радиофотоника патронируется государством и финансируется за счет сегмента IT Electronics Национальной нанотехнологической инициативы, включающей 15 направлений научно-технического развития. Кроме того, с 2012 года радиофотоника развивается в рамках Национальной инициативы в области фотоники. Для ее реализации в Рочестере в 2015 году был создан головной институт – Интегрированный институт фотоники для инноваций в промышленности.

В Евросоюзе фотоника (с радиофотоникой) признана одной из семи ключевых технологий (key enabling technologies). В Европейской комиссии создано специальное подразделение для координации усилий стран ЕС в части развития фотоники, организована Технологическая платформа ЕС Photonics21. На поддержку программ и проектов, рекомендованных этой платформой (НИОКР и создание необходимой инфраструктуры), ежегодно из бюджета ЕС выделяется около 100 миллионов евро (финансирование фотоники было предусмотрено отдельной строкой в 7-й Рамочной программе Евросоюза и продолжается в рамках Стратегии HORIZON 2020). В результате средние темпы роста объемов производства фотоники в ЕС в последние пять лет составляют 8–10% (несмотря на рецессию экономики), а годовой объем производства продукции фотоники в ЕС еще в 2011 году достиг 62 миллиардов евро. В этой отрасли в Евросоюзе работает около 400 тысяч человек. Больше всего – в Германии, Великобритании, Франции, Нидерландах, Италии и Швейцарии. От технологий фотоники непосредственно зависит 25% всей европейской экономики и 10% всех работающих (около 30 миллионов рабочих мест).

В Китае действует специальная государственная целевая программа, которая за 12 лет привела к созданию около 5000 предприятий лазерно-оптической специализации и к росту объема производства продукции фотоники в среднем на 25–30% в год (в 2012 году – около 63 миллиардов долларов). В результате в 2015 году Китай стал мировым лидером по объему производства фотоники. Главными направлениями развития фотоники там являются телекоммуникации (в частности, на Китай приходится сегодня 60% мирового объема производства оптоволокна), медицинские технологии (80% всех медицинских учреждений КНР с числом пациентов более 200 уже имеют специальные отделения лазерной диагностики и/или лечения), новые производственные технологии. Кроме того, в Китае активно развивается оборонная фотоника.

В целом мировой рынок фотоники составляет сегодня около 500 миллиардов долларов в год, темпы его ежегодного роста – 7–8%.

– Основными мировыми трендами, задающими вектор развития современных технологий, признаны Big Data и конвергенция фотоники, в том числе и радиофотоники, с компьютерными технологиями и биотехнологиями. Оно и понятно: информации становится все больше, а традиционные каналы связи для передачи данных уже крайне перегружены, их пропускных способностей не хватает. Вот рынок и ставит перед учеными задачи, тесно связанные с фотонными технологиями. И первая из них заключается в интеграции оптических систем в среды для передачи, обработки и хранения информации. Верно ли, что в рамках ее реализации речь идет о создании оптического компьютера?

– Квантовая технология представляет собой качественно иной способ хранения и обработки информации. Высокий интерес к ней основан на возможности революционного, а не эволюционного скачка в информационных технологиях – например, решения проблемы Big Data. Несмотря на значительное число предложенных теоретических моделей и разработанных экспериментальных макетов, возможность широкого практического использования квантовых технологий остается неопределенной, по крайней мере в ближайшие 10–20 лет.

В настоящее время переход на технологии, основанные на использовании фотоники, является одним из основных трендов в современных коммуникациях и высокопроизводительных вычислениях. Все задачи, рассматриваемые этим направлением, можно разбить на две тесно связанные категории: квантовую коммуникацию и квантовые вычисления.

Из всех приложений квантовых технологий на сегодняшний день наиболее развитыми являются технологии квантовых коммуникаций. Применение квантовых эффектов в телекоммуникациях в первую очередь открывает новые возможности по созданию защищенных каналов связи. На сегодняшний день в мире уже запущено более десятка квантовых коммуникационных систем различного характера – от научных исследований до коммерческого использования. В США и Евросоюзе ведется работа по стандартизации квантовых сетей и устройств.

Первые многоузловые квантовые сети уже продемонстрированы в США, Китае, Японии и Евросоюзе. В то же время системы квантовых коммуникаций еще не окончательно готовы к внедрению в телекоммуникационные сети, поскольку не найдены эффективные решения целого ряда практически важных задач.

В области квантовых вычислений на настоящий момент существует лишь ограниченное число алгоритмов, направленных на решение вычислительно сложных задач. В ближайшие 10 лет ожидается дальнейшее развитие квантовых алгоритмов для обработки большого объема данных, машинного обучения, поиска информации. Квантовые компьютеры для некоторого круга задач должны будут на несколько порядков превзойти по производительности свои классические аналоги.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОБ И ОШИБОК

– Парадоксально, однако Россия, обладая мощным научным потенциалом в области изучения фотоники, а также большим опытом в проведении разработок в этой сфере и большим числом предприятий и организаций, активно работающих по тематике фотоники, уступает другим странам по масштабам ее практического использования. Например, США, Европа, Китай, понимая огромное значение фотонного направления, уже создали долгосрочные планы развития, в которых предусматривается как создание отдельных технических решений, так и комплексное применение радиофотоники интегрального исполнения в радиочастотных системах. Почему же мы всегда отстаем? Каков он – сегодняшний уровень развития фотоники в России?

– Отечественные специалисты внесли фундаментальный вклад в становление фотоники. Подтверждением тому является присвоение Александру Прохорову, Николаю Басову и Жоресу Алферову Нобелевской премии. Тем не менее о радиофотонике в России знает лишь узкий круг специалистов. Наша страна слабо развивает собственные радиофотонные технологии. Работы сдерживаются отсутствием отечественных материалов, программных продуктов для моделирования компонентов и сложных устройств.

Без принятия экстраординарных мер уже через три-пять лет в стране возникнет проблема импортозамещения новой, фотонной номенклатуры компонентной базы и конечной продукции. Это моментально снизит уровень национальной безопасности и конкурентоспособность страны.

– Юрий Васильевич, на Ваш взгляд, какие факторы являются основным препятствием на пути широкого освоения фотонных технологий в России?

– Главной проблемой является проблема целеполагания, ошибки при формировании перечня приоритетных направлений развития науки и технологий: фотоники нет в Указе Президента РФ от 7 июля 2011 года № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации». Также понятно, что без должной государственной поддержки, адекватной решаемым задачам, в первую очередь определения и осуществления приоритетности, на голом энтузиазме серьезные перспективные задачи не будут решены.

Но имеется и масса других причин отставания. Так, первая попытка господдержки работ по фотонике была осуществлена лишь в 2013 году. Речь идет о технологической платформе «Фотоника» и ее производной – дорожной карте по фотонике. К сожалению, эти документы превратились в декларацию о намерениях, прежде всего из-за нескоординированности действий управляющих структур – Минпромторга, Минобрнауки, ФАНО и РАН, РФФИ, ФПИ, Сколтеха, «РОСНАНО». Согласованная и планируемая к финансированию и реализации дорожная карта была принята Правительством России только в 2016 году (распоряжение Правительства РФ от 23 июня 2016 года № 1299-р).

В замысле дорожной карты заложена принципиальная ошибка: технологии фотоники поделены на гражданские и оборонные, причем последние автоматически не включены в перечни работ. А ведь наибольшее и целенаправленное продвижение работ по радиофотонике достигнуто в Минобороны России в рамках ГПВ. Но Минпромторгом инициативы Минобороны по разным причинам не поддержаны.

При громадной потребности в синхронизации и сопряжении работ участвующие министерства, РАН, институты развития и госкорпорации работают нескоординированно. Между ними, да и внутри них (между департаментами и подразделениями, дочерними предприятиями и так далее), нет никакой координации, преемственности и комплексности работ.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ