Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

На 13% упали поставки СПГ в Европу в сентябре 2020

В сентябре 2020 года поставки СПГ на терминалы Европы сократились на 12,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные информационной платформы Gas Infrastructure Europe.

Поставки СПГ за октябрь 2020 года в объеме 6,305 млрд кубометров, отмечает «Интерфакс», представляют собой новый минимум за последние два года, с октября 2018 года. Предыдущий антирекорд был поставлен в августе — 6,607 млрд кубометров. Поставки СПГ в ЕС снижались в годовом исчислении все лето: в июне они упали на 10,5%, в июле и августе на 4,5%.

Весной с ударом пандемии коронавируса излишки СПГ со всего мира устремились в Европу, где оставались еще не до конца незаполненные подземные хранилища. С восстановлением спроса в мире, и прежде всего в Азии, объемы СПГ направились на Восток. Тем временем производители с высоким уровнем себестоимости, прежде всего американские, сократили производство СПГ. По данным Bloomberg, в сентябре на терминалы Северо-Запада Европы не пришло ни одного СПГ-танкера из США, тогда как в летние месяцы приходило стабильно по два газовоза.

Европейские хранилища близки к полному процентному заполнению — почти 95% максимальной вместимости. Обычно европейская газовая отрасль начинает расходовать запасы в середине-конце октября, однако три последних дня сентября ПХГ Европы суммарно показывали нетто-отбор.

Дайджест событий мирового нефтегазового рынка 28 сентября — 2 октября

Обзор новостей мирового нефтегазового рынка по материалам зарубежных СМИ и официальных источников

США: налогоплательщики заплатят миллиарды за «зомби-скважины»

Американским налогоплательщикам предстоит серьезно раскошелиться на очистку нефтяных скважин, заброшенных в результате растущего количества банкротств добывающих компаний — их гарантийные обязательства по оплате за очистку скважин в случае их закрытия покрывают лишь 1% оценочных затрат на эти мероприятия.

По оценке исследовательского центра Carbon Tracker, занимающегося вопросами финансирования климатических проектов, речь может идти о сумме до $280 млрд по всей стране. Эта сумма относится к 2,6 млн сухопутных нефтегазовых скважин, однако, добавляют аналитики, дополнительно в Соединенных Штатах может присутствовать еще 1,2 млн недокументированных скважин.

В разрезе отдельных штатов на первом месте стоит Техас ($117 млрд) — главный центр сланцевой добычи США, за ним следуют Оклахома ($31 млрд) и Пенсильвания ($15 млрд). Как утверждается в отчете Carbon Tracker, растущее количество дефолтов в сланцевом секторе США может подвергнуть налогоплательщиков «риску возмещения затрат сверх имеющихся обязательств». Только в июле от сланцевиков было подано порядка 16 заявок на защиту от банкротства, в результате чего общее их количество с момента обвала цен на нефть достигло 50, согласно последнему мониторингу банкротств юридической компании Haynes and Boone.

По утверждению Carbon Tracker, отдельные штаты способны снизить риски ответственности за брошенные скважины и защитить налогоплательщиков, требуя от компаний более высокого уровня ответственности по своим обязательствам и заставляя сланцевиков закрывать давно бездействующие «зомби-скважины». Тем самым расходы по очистке скважин будут переложены на добытчиков, а штаты смогут претендовать на получение федеральной помощи.

Франция: Total ставит на ВИЭ и СПГ

Французская нефтегазовая компания Total присоединяется к другим европейским мейджорам, ставя перед собой задачу превращения крупный энергохолдинг, бизнес которого базируется на производстве СПГ и возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).

Total планирует увеличить объем производимой энергии при одновременном снижении выбросов углекислого газа, сообщила компания в своей стратегии и прогнозах на этой неделе. Для достижения этих целей Total увеличит производство энергии на треть, причем одна половина роста будет приходиться на СПГ, а вторая — на электричество, в основном из возобновляемых ВИЭ. Компания также увеличит прибыльные инвестиции в ВИЭ и электроэнергию с $2 млрд до $3 млрд в год, что составляет более 20% ее капитальных вложений.

В недавнем интервью французской газете Le Parisien генеральный директор Total Патрик Пуянне заявил, что компания стремится войти в пятерку крупнейших мировых производителей возобновляемой энергии. На сегодняшний день в структуре операций компании 55% приходится на нефть, 40% — на газ и менее 5% — на электроэнергию из ВИЭ. К 2050 году, когда Total планирует достичь нулевого уровня углеродной эмиссии, только 20% ее операций будут приходиться на нефть, 40% — на газ и 40% — на ВИЭ.

Индия: переработка разбавляет венесуэльскую нефть канадской

Компания Reliance Industries, которой принадлежат крупнейшие в Индии НПЗ в штате Джамнагар, способные перерабатывать 1,4 млн баррелей нефти в сутки, начала закупать тяжелую канадскую нефть для замещения импорта из Венесуэлы. Согласно сообщению агентства Bloomberg, Reliance из-за опасений, что США могут принять санкционные меры против компании, недавно заключила соглашение о покупке 2 млн баррелей канадской нефти в месяц в течение следующего полугода.

Несмотря на санкции, Индия остается одним из крупнейших покупателей венесуэльской нефти, которая закупается в обмен на топливо. Эта схема не приносит Венесуэле «живых» денег и по-прежнему разрешена по гуманитарным соображениям, хотя Вашингтон ищет способы ее прекратить. Фактически именно благодаря продажам в Индию нефтяной экспорт Венесуэлы в августе увеличился после рекордных минимумов в июне и июле. В среднем, согласно данным Reuters, в августе Венесуэла экспортировала 437,6 тысячи баррелей в сутки (в предыдущие два месяца — в среднем 400 тысяч баррелей).

В июле Reliance возобновила закупки венесуэльской нефти после того, как приостановила их на некоторое время, чтобы убедиться, что к ним не будут применены штрафы за нарушение санкций. Уже в августе индийский переработчик стал крупнейшим покупателем венесуэльской госкомпании PDVSA, а в сентябре, по данным Bloomberg, Reliance увеличила закупки нефти из Венесуэлы до 11,6 млн баррелей — вдвое больше, чем в августе, и самый высокий ежемесячный объем потребления с марта 2016 года.

Нигерия: приватизация государственной нефти все ближе

Власти Нигерии попытаются приватизировать государственную нефтяную компанию страны Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) в соответствии с проектом нового закона о нефти, который в настоящее время обсуждается в парламенте, сообщает Reuters со ссылкой на текст законопроекта.

Работа над документом шла в течение двух десятилетий, и, согласно двум источникам Reuters, президент Нигерии Мухаммаду Бухари уже направил законопроект в сенат. Согласно предложенному варианту, Нигерия будет управлять NNPC как коммерческим предприятием, которое не будет иметь доступа к государственным фондам.

Несколько дней назад управляющий директор группы NNPC Меле Кьяри утверждал, что компания ведет переговоры о передаче контрольных пакетов акций четырех нигерийских НПЗ, которые остро нуждаются в модернизации. За последние пять лет коэффициент загрузки этих заводов не превышал 30%.

В рамках нового законопроекта также предполагается внести поправки в режимы роялти и раздела продукции. В конце прошлого года Нигерия уже ввела комбинированную систему роялти на основе добычи и цены на нефть для замены существующей системы роялти на основе добычи. Сейчас роялти на основе цены применяется, если цена на нефть превышает $20 за баррель. Рассматриваемый законопроект должен поднять порог роялти на основе цены до $50 за баррель.

Мексика: государство теряет топливный рынок

Испытывающая хронические проблемы государственная энергетическая компания Мексики Pemex уступила около 13% своей доли топливного рынка страны в пользу частных компаний, несмотря на усилия правительства по усилению позиций национального мейджора. В целом же, по данным Bloomberg, после избрания в конце 2018 года президентом Мексики левого политика Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, доля Pemex сократилась на 31%, хотя за время правления предыдущей администрации, которая проводила реформы по либерализации энергетического рынка, компания уступила частной топливной рознице всего 3,5% рынка.

Прежде дополнительную поддержку частным операторам оказывал рост спроса на топливо, но теперь, в условиях кризиса правительство рассматривает возможность сдерживания реформ, чтобы защитить долю рынка Pemex. «Спрос продолжает существовать. На самом деле он увеличился. Но если вы ограничите предложение, людям придется искать более „творческие“ способы доставки нефтепродуктов», — прокомментировал ситуацию для Bloomberg представитель одного из частных мексиканских нефтетрейдеров.

Pemex недавно пересмотрела свои прогнозы объемов нефтедобычи на следующий год более чем на 8%, что было ожидаемо с учетом уровня ее долга — компания «славится» самой большой задолженностью в мировом нефтегазовом секторе, несмотря на государственную поддержку, в том числе значительные налоговые льготы. Теперь Pemex планирует на 2021 год добычу 1,857 млн баррелей в сутки против апрельского прогноза в 2,027 млн баррелей в сутки. Это по-прежнему будет больше, чем текущий средний уровень добычи, однако аналитики Bloomberg сомневаются, что компания сможет достичь своих целей в 2020 году.

Подготовил Сергей Танакян

Уменьшается демпфирующий коэффициент на бензин и дизель

Введенный с целью стабилизации цен бензина и дизтоплива на внутреннем рынке топливный демпфер снизился в сентябре 2020 года относительно августа. Основная причина — уменьшение котировок на нефтепродукты в Северо-Западной Европе, сообщает агентство Argus. Значение демпфера для автомобильного бензина в сентябре составило «минус 4,07» тыс. рублей на тонну. В августе данный показатель находился на уровне «минус 4,06» тыс. рублей на тонну. Демпфер для дизельного топлива в сентябре составил «минус 6,93» тыс. рублей на тонну, в августе — «минус 4,53» тыс. рублей на тонну.

Эти коэффициенты, поясняет rupec.ru, рассчитываются на основе котировок нефтепродуктов по данным Argus. Стоимость бензина в сентябре уменьшилась в среднем на $8 за тонну — до $387 за тонну (cif СЗЕ). В сентябре котировки топлива в Северо-Западной Европе снизились незначительно, поскольку наблюдался стабильный спрос со стороны США.

Стоимость дизтоплива в Европе в сентябре сократилась на $48 за тонну — до $32 за тонну (cif СЗЕ). Топливо подешевело из-за больших запасов продукта в регионе.

Демпфирующий коэффициент является частью расчета обратного акциза на нефть, который выплачивается российским переработчикам из федерального бюджета в качестве компенсации за рост цен на сырье в рамках налогового маневра. В противоположном случае производители топлива должны делать выплаты по демпферу в бюджет.

Канул в Лету еще один сланцевый гигант США

Заявление о банкротстве подал еще один сланцевый гигант США — Oasis Petroleum, долгосрочные долги которого по состоянию на 30 июня составляли почти $3 млрд при объеме доступной ликвидности всего $77 млн.

Oasis Petroleum не может обслуживать долги из-за низких цен на углеводороды. И это при том, что на пике рыночной стоимости компания стоила $6 млрд. Правда, это было в 2014 году, когда цена нефти превышала $100. Oasis предупреждала, что испытывает трудности с обслуживанием долга. Более того, компания изучала возможность реструктурирования долгов, сокращения расходов и продажи активов. Но теперь все это будет уже в рамках процедуры банкротства, считают РИА «Новости».

В этом году в США уже около 60 крупных сланцевых нефтедобывающих и нефтесервисных компаний подали заявки на защиту от банкротства. Среди них Whiting Petroleum, Ultra Petroleum, Chaparral Energy. Громким стало банкротство Chesapeake Energy, пионера сланцевой индустрии. На пике компания добывала больше американского газа, чем кто-либо, кроме Exxon. А ее рыночная стоимость достигала $38 млрд.

В августе Rystad Energy прогнозировала банкротство еще 150 американских сланцевых компаний. Это произойдет, если цены на WTI не поднимутся выше $50 за баррель. Правда, некоторые эксперты предполагают, что сланцевую индустрию спасет классический антикризисный инструмент — консолидация. Но на сей раз это кажется маловероятным, отмечает Teknoblog.ru.

Правда, у сланцевиков есть другой способ выжить. Whiting Petroleum, рухнувшая весной, в сентябре уже вышла из состояния банкротства и завершила финансовую реструктуризацию. Благодаря тотальной экономии и сокращению издержек компания будет стараться остаться на плаву. Если, конечно, сможет.

Бессмысленное решение с большим смыслом

Энергетическое агентство Дании (DEA), казалось бы, выдало оператору Nord Stream 2 AG бессмысленное разрешение на эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2», который до сих пор не достроен. Более того, даже не известно когда он будет завершен.

И тем не менее, это решение DEA отнюдь не лишено смысла.

Датское агентство поспешило выдать разрешение на эксплуатацию трубопровода в попытке избежать санкций США, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Датчане просто хотят перестраховаться и уйти от излишнего давления, которое на них будет дальше оказываться. Сейчас выдача разрешений на ввод в эксплуатацию не запрещена. Через какое-то время, вероятно, это будет под санкционным действием. В США рассматриваются три законопроекта, где в той или иной мере запрещены действия в отношении „Северного потока-2“ — сертификация, ввод в эксплуатацию, представление различных разрешений и т. д.», — сказал Юшков «Известиям».

Таким образом, когда будут введены в строй американские санкции, датчане не подпадут под их действие, поскольку разрешение было выдано до вступления рестрикций в силу. По словам Юшкова, вполне возможно, что до конца года примеру Дании последуют Финляндия и Швеция и также выдадут разрешение на ввод в эксплуатацию «Северного потока-2».

Однако проблемы могут возникнуть с Германией, считает эксперт. «Немцы явно включаются в политическую борьбу с „Северным потоком-2“. Они не против него, но воспринимают его как рычаг давления по другим вопросам», — резюмировал Юшков.

Посол США в России Джон Салливан заявил 1 октября, что Вашингтон не рассматривает возможность отмены санкций против «Северного потока-2», напоминают «Известия».

Сработает принцип непрерывного управления…

Предстоящие президентские выборы в США, несмотря на их внешний драматизм, вряд ли поколеблют здание американской государственности.

Меньше месяца остаётся до очередных выборов президента США. Опросы общественного мнения показывают, что оба кандидата от республиканцев и демократов идут, как говорится, ноздря в ноздрю, и каждый намерен, невзирая ни на что, объявить себя победителем. При этом их сторонники готовы выйти на улицы крупных городов, что, по оценке многих экспертов, чревато внутриполитической дестабилизацией. Армия в США традиционно не вмешивается в политическую жизнь страны, но всё же при таком развитии событий позиция Пентагона может оказаться немаловажной.

На мировосприятие американских военачальников оказывает влияние немало факторов, и не в последнюю роль традиции вооружённых сил, авторитеты прежних эпох. О роли 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра, ставшего 10-м (и пока последним) выходцем из генеральской среды в ряду глав этого государства, мы недавно беседовали с доктором военных наук Сергеем Печуровым. Речь шла прежде всего о пути Эйзенхауэра в «большую политику», о влиянии его политического наследия на настроения нынешнего военного истеблишмента Соединённых Штатов.

– Сергей Леонидович, в СМИ сегодня немало разговоров о возможности вмешательства американских военных в события в Вашингтоне, если ситуация примет патовый характер. Военная элита может выступить арбитром?

– Американские военные в своей массе консервативны и скорее предпочтут нейтралитет, ссылаясь на верность традиционному принципу «Армия вне политики». Не в традициях американских военных выходить из казарм на улицы.

– А если по результатам выборов оба кандидата объявят себя победителями?

– В любом случае военная элита не начнёт своей игры, и второй Гражданской войны ожидать не стоит. Связанная многими невидимыми нитями с «высшим обществом», она примет сторону того кандидата, на ком будет сделан выбор в результате договорённостей за кулисами.

– Но ведь существуют и правовые основания для взятия власти американскими военными. Речь идёт о так называемых правилах «непрерывного управления»…

– Принцип «непрерывного управления» был введён при президенте Дуайте Эйзенхауэре. То был разгар холодной войны. Тогда американский истеблишмент опасался, что в случае ядерной войны с Советским Союзом может возникнуть ситуация, когда президент, вице-президент – он же, поясню, председатель сената, верхней палаты конгресса США – и председатель палаты представителей конгресса не смогут исполнять возложенные на них обязанности – смерть, тяжёлое ранение… Согласно директиве Эйзенхауэра власть в этом случае должна была перейти к военным, и они бы обеспечили управление страной вплоть до восстановления демократических процедур.

– Западные СМИ утверждают, что перед самым своим уходом в январе 2016 года президент Барак Обама подписал распоряжение № 40 по политике непрерывного управления – National Continuity Policy.

– Известно также, что директор FEMA, федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США за два дня до вступления в должность президента Дональда Трампа в том же январе 2016-го подписал директиву № 1 о непрерывности управления – Federal Continuity Directive 1. Она конкретизировала соответствующие процедуры. А 31 января этого года, на следующий день после того, как ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, глава Пентагона Марк Эспер подписал приказ о том, что Северное командование вооружённых сил США – United States Northern Command, сокращённо USNORTHCOM или просто NORTHCOM – должно быть готово к возможному применению новых правил «непрерывного управления». Северным командованием руководит с 20 августа этого года 57-летний четырёхзвёздный генерал Глен Ван Хёрк. В критической ситуации он берёт на себя ответственность за судьбы ядерной сверхдержавы.

– А были в американской истории процедуры временного введения «непрерывного управления»?

– Эта процедура была задействована однажды – 11 сентября 2001 года, когда управление страной на полдня перешло к национальному координатору по безопасности, защите инфраструктуры и контртерроризму – National Coordinator for Security, Infrastructure Protection and Counter-terrorism – Ричарду Кларку. Тогда, заметим, ни президент, ни вице-президент, ни председатель палаты представителей никак не пострадали от террористических актов в Нью-Йорке, и обстоятельства происходившего 11 сентября в кругах заокеанского истеблишмента не ясны до сих пор. Во всяком случае власти США так и не дали внятных объяснений, что происходило в течение тех 12 часов и что побудило временно фактически отстранить Буша-младшего на время от руководства страной.

– Вы упомянули генерала Эйзенхауэра, чей подход к государственным делам сформировался в годы Второй мировой войны…

– Американские военачальники в тот период обладали широкими правами, куда большими возможностями, чем их британские коллеги. Формально по содержанию и внешне обе системы управления вооружёнными силами были схожи, но в действительности американским военным предоставлялось больше свободы действий, при том не только по чисто военным вопросам, но и в политической области, экономике, включая контакты с промышленностью. Военачальники в США имели возможность свободно высказывать своё собственное мнение, которое далеко не всегда совпадало с доминирующей в политическом истеблишменте точкой зрения. К примеру, они могли позволить себе высказать своё несогласие с курсом Белого дома на вовлечение армии в военные действия одновременно на двух театрах, или «подсказать» Рузвельту: позволять британцам втягивать Штаты в политические интриги Лондона не следует.

Влияние американского генералитета во время войны и особенно на её завершающем этапе заметно выросло. В их среде возникли идеи относительно более существенной роли военного истеблишмента, которую он должен будет играть в послевоенный период. Даже безоговорочный исполнитель воли президента Рузвельта и его фактический ставленник в генеральских кругах адмирал Лихи с удовлетворением подчёркивал факт сложившегося к концу войны скоординированного мнения генералитета относительно того, что объединённый комитет начальников штабов должен продолжать функционировать как орган, ответственный только перед главой государства как верховным главнокомандующим. И формулировать для президента предложения по всем военным вопросам, включая формирование статей оборонного бюджета.

– Победоносный 1945 год можно считать точкой отсчёта нового этапа в политической роли американской армии?

– Можно сказать и так… В отличие от всех предыдущих так называемых поствоенных периодов в истории США первая декада после окончания Второй мировой войны была ознаменована возрастающим авторитетом военных в жизни страны и стремлением его широко использовать как политическими кругами, так и кругами бизнеса. Большое количество уволенных военных, особенно с техническим образованием и занимавших руководящие должности в соответствующих технических службах и родах войск, нашли себе применение в промышленности, в конторах и бюро, обслуживающих различные промышленные фирмы и компании. Их командный и административный опыт в те годы был весьма востребован.

Заслуженные в прошлом генералы и адмиралы приглашались на высокие посты в процветающие корпорации, придавая им дополнительный лоск. Так, например, генерал Дуглас Макартур ушёл в «Ремингтон-Рэнд», генерал Беделл Смит (в прошлом начштаба Эйзенхауэра) – в «Америкэн машинз энд фаундери», генерал Омар Брэдли – в «Бюлова».

Значительное количество генералов и адмиралов буквально растворилось среди множества компаний и корпораций, заняв значимые посты президентов, вице-президентов, председателей, гендиректоров и просто директоров. Согласно опросам общественного мнения в те годы, такие шаги бывших военных в позитивном плане влияли на имидж местного бизнеса.

Новый президент Гарри Трумэн и его администрация уловили настроения в обществе и первоначально любыми способами стали привлекать на государственную службу отставников, получивших известность в годы войны. Им предлагали различные должности где они могли применить свои управленческие навыки, например, в качестве гражданских руководителей оккупационных администраций. Особенно выигрышным для Трумэна оказалось назначение авторитетного генерала Джорджа Маршалла сначала своим личным представителем в проблемном Китае, затем государственным секретарём, а потом министром обороны.

Поощряемая президентом кампания по вовлечению бывших военных в государственные организации на руководящие посты со временем встретила скрытый ропот, а затем и открытое недовольство со стороны законодателей, резонно озаботившихся ростом «милитаристских настроений» в обществе. Некоторые наблюдатели даже находят связь между «поправением» внешнеполитического курса США в первые послевоенные годы с приходом в государственный департамент «толпы бывших генералов и офицеров».

Законодателей стали откровенно раздражать претензии военных на формирование внешнеполитического курса страны. Так, влиятельный сенатор Тафт даже публично заявил о том, что он «не приемлет, когда председатель ОКНШ выступает с речами о внешней политике». Рупор внешнеполитического курса Республиканской партии Джон Фостер Даллес в ещё более резких выражениях раскритиковал вмешательство военных «не в свои дела». Через некоторое время и Трумэн пришёл к мнению, что слишком «распустил» военных и попытался поставить их на место.

– Но настала корейская война…

– В администрации Трумэна при полном консенсусе среди гражданских и подчинённых им военных руководителей, относительно необходимости гибкости в проведении курса на урегулирование затянувшегося конфликта, поначалу явно недооценили настрой генералитета «в поле» на достижение победы любой ценой.

Изменчивая ситуация на фронте, постепенное прямое втягивание в конфликт на стороне северокорейцев Китая с его людскими ресурсами вынуждали Вашингтон беспрерывно наращивать свои войска в регионе. Но затем наступило осознание, что такое развитие ситуации ведёт в тупик, то есть чревато резким расширением военного конфликта. Трумэн начал зондировать пути выхода из ситуации без, что называется, потери лица.

Однако командующий коалиционной группировкой войск под флагом ООН в Корее генерал Дуглас Макартур высказал публично свое несогласие с президентом и призвал немедленно применить ядерное оружие по скоплению китайских войск вблизи корейской границы. Самое неприятное для Трумэна и его команды заключалось в том, что амбициозного командующего поддержали практически все американские военачальники в Корее.

Как позже писал генерал Марк Кларк, все командиры в регионе, с кем он обсуждал эту проблему, безразлично от того, как они относились к Макартуру, единогласно высказались за снятие правительством всех ограничений, которые «лишают их победы».

Однако президент Трумэн решил продемонстрировать генералам свою власть и в начале 1951 года отправил Макартура в отставку. Возвращение генерала в Вашингтон практически совпало с начинавшимися поисками в кругах американского истеблишмента альтернативной политики на внешней и внутренней аренах и подбором приемлемого кандидата на президентский пост с учётом того, что у трумэновской администрации не оставалось шансов предложить избирателям привлекательную перспективу.

Такой расклад и возрождение авторитета людей в форме не могли не стимулировать новую волну президентских амбиций среди тех, кто её недавно носил, и тех политических и бизнес-кругов, которые вознамерились использовать это в своих интересах. Оставалось лишь выбрать претендента, на которого следует сделать беспроигрышную ставку. Выбор претендентов постепенно сужался.

– Кандидатов было несколько?

– Да, и это проистекало из-за неоднородности военного истеблишмента. К концу 1940-х годов в американском военном истеблишменте сложились два примерно равных по численности неформальных лагеря, соответствующих двум так называемым американским военным традициям. Первая, берущая начало в элитной среде, сформировавшейся ещё в конце XVIII – начале XIX века, была представлена высокомерными и в то же время успешными военачальниками. Её типичным представителем был прославившийся в войне на Тихом океане генерал Дуглас Макартур – Мак, как его для краткости окрестили журналисты.

Основу второй, более соответствующей либеральным устоям американского общества, составляли лёгкие на подъём, дружелюбные и открытые для контактов высшие офицеры. Их наиболее авторитетным и одновременно наиболее типичным представителем был герой войны в Европе генерал Дуайт Эйзенхауэр – Айк.

Представителям первой традиции было трудно ладить с политиками, тогда как вторые, более гибкие и контактные, легко шли на компромиссы и беспроблемно взаимодействовали с гражданскими элитами и, что не менее важно, с прессой.

Дуглас Макартур ещё в 1920–1930-е годы был известен своим непростым, жёстким характером и в то же время как волевой командир. Это, с одной стороны, способствовало его быстрому профессиональному росту, а с другой, – отдаляло его от коллег и, в конце концов, привело к разрыву с не менее способными, но более склонными к компромиссам военачальниками – такими как Джордж Маршалл и Дуайт Эйзенхауэр, ставшими впоследствии единомышленниками и друзьями.

Некоторые наблюдатели даже высказывали подозрения на тот счёт, что эта дружба явилась одной из причин того, что начштаба сухопутных войск Маршалл лично лоббировал военную кампанию США в Европе, где командовал войсками его друг и выдвиженец Айк, в ущерб Тихоокеанскому театру, где доминировал заносчивый Мак.

– Макартур, как отмечают историки, тоже мечтал «въехать» в Белый дом?

– Это объяснимо. К словам и делам Макартура, ставшего довольно известной личностью в годы войны, внимательно прислушивались и приглядывались в американских политических кругах ещё в ходе президентских кампаний в 1944 и 1948 годах. Во время же кампании 1952 года «обиженный» Мак сам решил «взбудоражить» общественность, предложив себя в кандидаты от республиканской партии. Однако его противники, причём не только из стана демократов, но и однопартийцы-республиканцы, предприняв контрмеры, сваливали неудачи корейской кампании на самого строптивого генерала.

Демократы раньше, чем их конкуренты-республиканцы, обратили внимание на не менее авторитетного, но в отличие от скандального Макартура выдержанного и улыбчивого Эйзенхауэра. Трумэн лично дважды посылал в Париж, где в должности главковерха НАТО служил Айк, своего представителя Джозефа Дэвиса, чтобы убедить генерала баллотироваться в президенты от демократической партии. Но Эйзенхауэр, к тому времени уже окунувшийся в политику, что называется, с головой, ответил президенту, что не разделяет идеалов демократов.

На июльском съезде республиканской партии, где в качестве его главного противника выступил Макартур, Айк одержал победу, которая была обусловлена его поддержкой со стороны крупного бизнеса, прежде всего таких промышленных гигантов как «Форд» и «Дженерал моторс», а также групп Рокфеллеров и Морганов.

– А как он относился к корейской войне?

– Одним из главных вопросов, которые предстояло решить за оставшиеся до осенних выборов месяцы, был вопрос о войне в Корее. Эйзенхауэр, как и его коллеги-генералы, поначалу безоговорочно поддерживал «курс на победу любыми средствами». Но надо отдать должное ему и его штабу в том плане, что они вовремя осознали бесперспективность эскалации конфликта, чего явно не желали даже ближайшие союзники Вашингтона.

В одном из своих выступлений он несколько неожиданно для своих сторонников прямо заявил, что «Америка не настолько сильна, чтобы тащить на себе весь мир!». Несмотря на разгул маккартизма в стране и повсеместное преследование левых пацифистов, чувствовалось, что американцы просто устали от череды войн и их настроения сделали крен в сторону завершения кровопролития. И эти настроения очень вовремя уловили Эйзенхауэр и его команда.

Он клятвенно обещал стране добиться почётного мира и после победы сдержал слово. Корейский фактор и его умелое использование Айком безусловно явились одной из главных причин победы республиканцев на выборах 1952 года. Я согласен с мнением экспертов, указывающих, что победа Эйзенхауэра была обеспечена тем, что ему удалось совместить две тенденции в настроениях американской элиты той поры: свойственный бизнесу либерализм и нейтрализованный авторитетом генерала-кандидата в президенты военный консерватизм. Это позволило воссоединить разнонаправленные внутреннюю и внешнюю политику.

Если Трумэн прежде пытался свои шаги на внутренней и внешней аренах прикрыть поддержкой авторитетных военных, то Эйзенхауэру этого не нужно было делать – он сам был авторитетом. Если председатель ОКНШ времён Трумэна генерал Омар Брэдли за два последних года службы в этой должности сделал около 60 публичных выступлений с разъяснениями в поддержку мер администрации, то за такой же период своего председательства при Эйзенхауэре адмирал Артур Рэдфорд высказывался в поддержку курса президента почти в два раза реже.

Первый и пока последний за годы после окончания Второй мировой войны американский президент-генерал, естественно, не мог пренебречь нуждами тех, среди кого он вырос как офицер, с кем воевал и служил. И ему не нужно было делать дополнительных усилий, чтобы обеспечивать поддержку своего курса со стороны военных, их семей и ветеранов, составлявших в те годы весьма значительный процент избирателей. Такая поддержка была ему обеспечена на два президентских срока.

И тем не менее он демонстративно, особенно в первые годы нахождения в новой должности, уделял повышенное внимание военным. В обязательном порядке, по крайней мере раз в неделю, он проводил длительные совещания и беседы с руководством ОКНШ, командующими и командирами разных уровней. По его инициативе и под влиянием его харизматической личности уже в первый срок президентства конгрессом США были предприняты беспрецедентные шаги по оптимизации материального положения военнослужащих и ветеранов, облегчено продвижение по службе офицеров, улучшены бытовые условия их семей.

Был также принят целый ряд законов и подзаконных актов, в значительной степени укрепивших авторитет военных и, по крайней мере до вьетнамской войны, сделав службу в американских вооружённых силах относительно комфортной и престижной. Это связывается именно с «президентом из генералов»– так окрестила Айка американская пресса.

– Сергей Леонидович, сегодня среди американских генералов просматриваются личности уровня Эйзенхауэра или Макартура?

– Эйзенхауэр оказался востребован временем. Потребуется ли Америке вновь президент из генералов? Давайте не будем опережать события. Американское общество поляризируется и находится в процессе трансформации под влиянием постмодернистских веяний. Я бы не стал вести речь о цивилизационном кризисе, хотя в истеблишменте и выкристаллизовались две диаметрально противоположные точки зрения на дальнейший курс развития страны. Очевидно, что Байден и Трамп выражают глубинные интересы конкурирующих групп большого бизнеса – Уолл-стрита, многонациональных корпораций, ВПК… Но когда вопрос встаёт о, как раньше говорили, классовых интересах, они всегда находили консенсус, действуя в рамках определённой юридической процедуры.

20 лет назад президентские выборы не выявили явного победителя, и тогда точку в пятинедельном споре между Бушем-младшим и Гором поставил Верховный суд. Не исключено, что и в этом раз будет так. А в Верховном суде сегодня большинство имеют сторонники республиканской партии…

Екатерина Виногадова, , «Красная звезда»

Сработает принцип непрерывного управления…

Предстоящие президентские выборы в США, несмотря на их внешний драматизм, вряд ли поколеблют здание американской государственности.

Меньше месяца остаётся до очередных выборов президента США. Опросы общественного мнения показывают, что оба кандидата от республиканцев и демократов идут, как говорится, ноздря в ноздрю, и каждый намерен, невзирая ни на что, объявить себя победителем. При этом их сторонники готовы выйти на улицы крупных городов, что, по оценке многих экспертов, чревато внутриполитической дестабилизацией. Армия в США традиционно не вмешивается в политическую жизнь страны, но всё же при таком развитии событий позиция Пентагона может оказаться немаловажной.

На мировосприятие американских военачальников оказывает влияние немало факторов, и не в последнюю роль традиции вооружённых сил, авторитеты прежних эпох. О роли 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра, ставшего 10-м (и пока последним) выходцем из генеральской среды в ряду глав этого государства, мы недавно беседовали с доктором военных наук Сергеем Печуровым. Речь шла прежде всего о пути Эйзенхауэра в «большую политику», о влиянии его политического наследия на настроения нынешнего военного истеблишмента Соединённых Штатов.

– Сергей Леонидович, в СМИ сегодня немало разговоров о возможности вмешательства американских военных в события в Вашингтоне, если ситуация примет патовый характер. Военная элита может выступить арбитром?

– Американские военные в своей массе консервативны и скорее предпочтут нейтралитет, ссылаясь на верность традиционному принципу «Армия вне политики». Не в традициях американских военных выходить из казарм на улицы.

– А если по результатам выборов оба кандидата объявят себя победителями?

– В любом случае военная элита не начнёт своей игры, и второй Гражданской войны ожидать не стоит. Связанная многими невидимыми нитями с «высшим обществом», она примет сторону того кандидата, на ком будет сделан выбор в результате договорённостей за кулисами.

– Но ведь существуют и правовые основания для взятия власти американскими военными. Речь идёт о так называемых правилах «непрерывного управления»…

– Принцип «непрерывного управления» был введён при президенте Дуайте Эйзенхауэре. То был разгар холодной войны. Тогда американский истеблишмент опасался, что в случае ядерной войны с Советским Союзом может возникнуть ситуация, когда президент, вице-президент – он же, поясню, председатель сената, верхней палаты конгресса США – и председатель палаты представителей конгресса не смогут исполнять возложенные на них обязанности – смерть, тяжёлое ранение… Согласно директиве Эйзенхауэра власть в этом случае должна была перейти к военным, и они бы обеспечили управление страной вплоть до восстановления демократических процедур.

– Западные СМИ утверждают, что перед самым своим уходом в январе 2016 года президент Барак Обама подписал распоряжение № 40 по политике непрерывного управления – National Continuity Policy.

– Известно также, что директор FEMA, федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США за два дня до вступления в должность президента Дональда Трампа в том же январе 2016-го подписал директиву № 1 о непрерывности управления – Federal Continuity Directive 1. Она конкретизировала соответствующие процедуры. А 31 января этого года, на следующий день после того, как ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, глава Пентагона Марк Эспер подписал приказ о том, что Северное командование вооружённых сил США – United States Northern Command, сокращённо USNORTHCOM или просто NORTHCOM – должно быть готово к возможному применению новых правил «непрерывного управления». Северным командованием руководит с 20 августа этого года 57-летний четырёхзвёздный генерал Глен Ван Хёрк. В критической ситуации он берёт на себя ответственность за судьбы ядерной сверхдержавы.

– А были в американской истории процедуры временного введения «непрерывного управления»?

– Эта процедура была задействована однажды – 11 сентября 2001 года, когда управление страной на полдня перешло к национальному координатору по безопасности, защите инфраструктуры и контртерроризму – National Coordinator for Security, Infrastructure Protection and Counter-terrorism – Ричарду Кларку. Тогда, заметим, ни президент, ни вице-президент, ни председатель палаты представителей никак не пострадали от террористических актов в Нью-Йорке, и обстоятельства происходившего 11 сентября в кругах заокеанского истеблишмента не ясны до сих пор. Во всяком случае власти США так и не дали внятных объяснений, что происходило в течение тех 12 часов и что побудило временно фактически отстранить Буша-младшего на время от руководства страной.

– Вы упомянули генерала Эйзенхауэра, чей подход к государственным делам сформировался в годы Второй мировой войны…

– Американские военачальники в тот период обладали широкими правами, куда большими возможностями, чем их британские коллеги. Формально по содержанию и внешне обе системы управления вооружёнными силами были схожи, но в действительности американским военным предоставлялось больше свободы действий, при том не только по чисто военным вопросам, но и в политической области, экономике, включая контакты с промышленностью. Военачальники в США имели возможность свободно высказывать своё собственное мнение, которое далеко не всегда совпадало с доминирующей в политическом истеблишменте точкой зрения. К примеру, они могли позволить себе высказать своё несогласие с курсом Белого дома на вовлечение армии в военные действия одновременно на двух театрах, или «подсказать» Рузвельту: позволять британцам втягивать Штаты в политические интриги Лондона не следует.

Влияние американского генералитета во время войны и особенно на её завершающем этапе заметно выросло. В их среде возникли идеи относительно более существенной роли военного истеблишмента, которую он должен будет играть в послевоенный период. Даже безоговорочный исполнитель воли президента Рузвельта и его фактический ставленник в генеральских кругах адмирал Лихи с удовлетворением подчёркивал факт сложившегося к концу войны скоординированного мнения генералитета относительно того, что объединённый комитет начальников штабов должен продолжать функционировать как орган, ответственный только перед главой государства как верховным главнокомандующим. И формулировать для президента предложения по всем военным вопросам, включая формирование статей оборонного бюджета.

– Победоносный 1945 год можно считать точкой отсчёта нового этапа в политической роли американской армии?

– Можно сказать и так… В отличие от всех предыдущих так называемых поствоенных периодов в истории США первая декада после окончания Второй мировой войны была ознаменована возрастающим авторитетом военных в жизни страны и стремлением его широко использовать как политическими кругами, так и кругами бизнеса. Большое количество уволенных военных, особенно с техническим образованием и занимавших руководящие должности в соответствующих технических службах и родах войск, нашли себе применение в промышленности, в конторах и бюро, обслуживающих различные промышленные фирмы и компании. Их командный и административный опыт в те годы был весьма востребован.

Заслуженные в прошлом генералы и адмиралы приглашались на высокие посты в процветающие корпорации, придавая им дополнительный лоск. Так, например, генерал Дуглас Макартур ушёл в «Ремингтон-Рэнд», генерал Беделл Смит (в прошлом начштаба Эйзенхауэра) – в «Америкэн машинз энд фаундери», генерал Омар Брэдли – в «Бюлова».

Значительное количество генералов и адмиралов буквально растворилось среди множества компаний и корпораций, заняв значимые посты президентов, вице-президентов, председателей, гендиректоров и просто директоров. Согласно опросам общественного мнения в те годы, такие шаги бывших военных в позитивном плане влияли на имидж местного бизнеса.

Новый президент Гарри Трумэн и его администрация уловили настроения в обществе и первоначально любыми способами стали привлекать на государственную службу отставников, получивших известность в годы войны. Им предлагали различные должности где они могли применить свои управленческие навыки, например, в качестве гражданских руководителей оккупационных администраций. Особенно выигрышным для Трумэна оказалось назначение авторитетного генерала Джорджа Маршалла сначала своим личным представителем в проблемном Китае, затем государственным секретарём, а потом министром обороны.

Поощряемая президентом кампания по вовлечению бывших военных в государственные организации на руководящие посты со временем встретила скрытый ропот, а затем и открытое недовольство со стороны законодателей, резонно озаботившихся ростом «милитаристских настроений» в обществе. Некоторые наблюдатели даже находят связь между «поправением» внешнеполитического курса США в первые послевоенные годы с приходом в государственный департамент «толпы бывших генералов и офицеров».

Законодателей стали откровенно раздражать претензии военных на формирование внешнеполитического курса страны. Так, влиятельный сенатор Тафт даже публично заявил о том, что он «не приемлет, когда председатель ОКНШ выступает с речами о внешней политике». Рупор внешнеполитического курса Республиканской партии Джон Фостер Даллес в ещё более резких выражениях раскритиковал вмешательство военных «не в свои дела». Через некоторое время и Трумэн пришёл к мнению, что слишком «распустил» военных и попытался поставить их на место.

Им по плечу задачи космического размаха

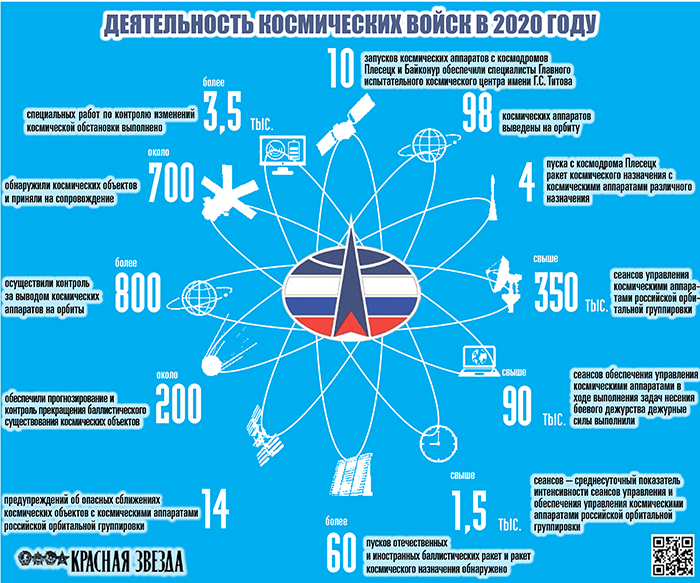

4 октября – профессиональный праздник космических войск ВКС.

Одна из ключевых составляющих космических войск – 15-я армия ВКС особого назначения. Что это за структура? Какие задачи решает? Почему обрела особый статус? Обо всём этом накануне профессионального праздника в беседе с корреспондентом «Красной звезды» рассказал командующий 15-й армией ВКС особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский.

– Андрей Павлович, что представляет собой в настоящее время объединение, которым вы командуете?

– На сегодняшний день в состав 15-й армии ВКС особого назначения входят три соединения: Главный центр предупреждения о ракетном нападении, Главный центр разведки космической обстановки и Главный испытательный космический центр имени Г.С. Титова.

Воинские части расположены на всей территории страны от Калининграда до Камчатки. Такой географический размах оперативного построения армии связан со спецификой решаемых задач.

В первую очередь с необходимостью обеспечить требуемое время предупреждения о ракетном нападении, которого военно-политическому руководству страны будет достаточно для принятия решения на ответно-встречные действия, а также для ведения непрерывной разведки космической обстановки, выявления угроз в космосе и из космоса, обеспечения запусков и управления назначенными космическими аппаратами. На сегодняшний день такого рода задачи решает только наше объединение, что, в свою очередь, и определяет его статус – особого назначения.

– Насколько 2020 год был насыщенным такими особыми задачами? Какие из них вы считаете наиболее значимыми?

– Поддержание уровня боевой готовности, обеспечивающего безусловное выполнение поставленных перед нами задач, на основе повышения интенсивности и качества подготовки войск является сегодня важнейшей задачей для всех Вооружённых Сил Российской Федерации. Наше объединение принимает непосредственное участие во всех мероприятиях подготовки войск.

Так, в 2020 году план подготовки предусматривал участие в стратегической командно-штабной тренировке по управлению Вооружёнными Силами Российской Федерации под руководством начальника Генерального штаба и в командно-штабной тренировке по управлению Воздушно-космическими силами под руководством главнокомандующего.

В масштабах объединения были спланированы и проведены две командно-штабные тренировки по управлению подчинёнными соединениями и воинскими частями в различных условиях обстановки. Также было проведено командно-штабное мобилизационное учение с проверкой готовности воинской части во взаимодействии с органами власти и местного самоуправления на севере нашей страны и другие мероприятия подготовки различного уровня.

В результате получен положительный опыт управления подчинёнными соединениями и воинскими частями, подготовлен задел для дальнейшего совершенствования форм и способов применения сил и средств армии, повышена слаженность подразделений при выполнении поставленных им задач.

Уровень подготовки специалистов объединения, мы можем сегодня уверенно об этом говорить, по-прежнему обеспечивает качественное выполнение всех задач по предназначению.

Так, боевые расчёты Главного центра предупреждения о ракетном нападении обнаружили более 60 пусков отечественных и иностранных баллистических ракет и ракет космического назначения.

Специалистами Главного центра разведки космической обстановки взято на сопровождение более 1500 новых космических объектов, выявлено более 250 манёвров иностранных космических аппаратов и 14 опасных сближений отечественных спутников с другими космическими объектами.

Боевые расчёты Главного испытательного космического центра провели свыше 350 000 сеансов управления отечественными космическими аппаратами, из них более 1700 особо важных операций управления по 80 спутникам.

– Поскольку специалисты 15-й армии управляют нашими космическими аппаратами, расскажите, каково сегодня качественное и количественное состояние российской орбитальной группировки? В вашем ведении только военные спутники или гражданские тоже?

– Орбитальная группировка отечественных космических аппаратов совершенствуется и обновляется в соответствии с Государственной программой вооружения до 2025 года и насчитывает более 150 космических аппаратов. Из них более 80 процентов находится на управлении Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова, входящего

в состав 15-й армии.

На орбите сегодня функционируют космические аппараты связи, навигации топогеодезического и метеорологического назначения, дистанционного зондирования Земли и мониторинга обстановки на её поверхности, а также научного назначения.

Конечно, Главный центр управляет не только космическими аппаратами военного назначения, но и гражданскими – научного и социально-экономического назначения.

Из общего числа космических аппаратов в составе российской орбитальной группировки более 90 функционируют в интересах Министерства обороны Российской Федерации, и свыше 60 – в рамках выполнения Федеральной космической программы и в интересах других министерств и ведомств.

– А в работе Международной космической станции наши специалисты принимают какое-либо участие?

– Да, конечно. Главный испытательный космический центр принимает непосредственное участие и в обеспечении функционирования международной космической станции. Средства наземного автоматизированного комплекса управления центра обеспечивают управление российским сегментом МКС, полёты пилотируемых и грузовых кораблей «Союз» и «Прогресс», радио- и телевизионную связь с космонавтами.

– Центр управления российской системой ГЛОНАСС, насколько я понимаю, также находится в ведении объединения ВКС особого назначения. Расскажите об этой системе и перспективах её развития подробнее. Где находится её «мозг»? В чём разница между ГЛОНАСС и GPS?

– Центр управления системой ГЛОНАСС располагается в подмосковном Краснознаменске.

На сегодняшний день её орбитальная группировка развёрнута в полном составе, на орбите имеются и резервные космические аппараты. Точность навигационного определения потребителями в настоящее время находится в пределах единиц метров.

Основное отличие созданной системы ГЛОНАСС от GPS заключается в её орбитальном построении. 24 космических аппарата находятся в трёх орбитальных плоскостях, что, в отличие от GPS, обеспечивает оптимальное использование группировки в средних и среднеширотных регионах. Кроме того, ГЛОНАСС в своём орбитальном движении не имеет синхронности с вращением Земли, что обеспечивает им большую стабильность. Иными словами, наша система более устойчива к гравитационным резонансным явлениям.

Что касается развития орбитальной группировки ГЛОНАСС, то она предусматривает постепенную замену существующих навигационных космических аппаратов («Глонасс-М») на спутники («Глонасс-К» и «Глонасс-К2») нового типа с увеличенным сроком активного существования, уменьшением массы с 1500 до 1000 кг благодаря использованию негерметичной платформы и современной отечественной элементной базы. Для сравнения: масса «Глонасс-М» 1420 кг, а «Глонасс-К» – 990 кг.

– А насколько соответствуют современным требованиям командно-измерительные системы и антенные комплексы, находящиеся в эксплуатации Главного испытательного космического центра? Как обстоит дело с их модернизацией, оснащением какими-то новыми образцами?

– Командно-измерительные системы и антенные комплексы, созданные ещё в советский период, в Главном испытательном космическом центре остались в незначительном количестве. Вместе с тем, задел стойкости и надёжности, реализованный в технических решениях по созданию систем автоматизированного управления, позволяет эффективно применять их и сегодня. Все образцы к настоящему времени прошли модернизацию с учётом современных требований.

Этот процесс непрерывен. Одно из основных направлений модернизации – унификация средств взамен разнообразного парка устаревающих средств. Здесь я хочу отметить создаваемые унифицированные командно-измерительные системы, новые интегрированные телеметрические комплексы, новые квантово-оптические системы, системы единого времени, средства обработки, анализа и передачи данных. Всего в целях совершенствования наземного автоматизированного комплекса управления орбитальной группировкой космических аппаратов в настоящее время ведётся около тридцати опытно-конструкторских работ, нацеленных на создание новых видов и образцов технических средств.

Существующие планы и программы развития Вооружённых Сил к 2025 году позволят увеличить обеспеченность частей Главного испытательного космического центра современным вооружением, специальной и военной техникой до уровня, близкого к 90 процентам, с целью выполнения возложенных задач с гарантированной эффективностью, надёжно сохраняя за Россией место в числе ведущих мировых космических держав.

– После распада Советского Союза часть радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении оказались за пределами Российской Федерации, что осложнило как их эксплуатацию, так и выполнение задачи по обеспечению сплошного радиолокационного контроля некоторых ракетоопасных направлений. Обрела ли сегодня система ПРН новую форму, способную гарантированно выполнить задачи предупреждения высшего военно-политического руководства страны о ракетном нападении. Расскажите о современном состоянии и перспективах развития её наземного и космического сегментов?

– В настоящее время система ПРН обеспечивает сплошное радиолокационное поле вокруг границ России и осуществляет контроль всех ракетоопасных районов в круглосуточном режиме, в том числе с использованием космического сегмента.

Доля современных образцов вооружения составляет более 70 процентов. В рамках Государственной программы вооружения на период до 2025 года этот процент будет только увеличиваться за счёт создания новых и глубокой модернизации устаревающих станций.

Развёрнуты и несут боевое дежурство новые радиолокационные станции «Воронеж» в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.

В целях поддержания в технически исправном состоянии РЛС советского периода типа «Днепр», «Дарьял» и «Волга» планово проведена их модернизация.

Другим приоритетным направлением совершенствования системы предупреждения о ракетном нападении стало развитие средств её космического эшелона, который в настоящее время проходит лётные испытания.

Завершить их планируем уже в этом году. Как я уже говорил, запущено четыре новейших космических аппарата, и уже сейчас можно говорить о гарантированном выполнении возложенных задач этим сегментом.

– А как идёт строительство новых радиолокационных станций высокой заводской готовности? Когда завершится их создание в Воркуте и Оленегорске? В каких ещё регионах России намечается строительство новых станций системы ПРН?

– В районах Оленегорска и Воркуты продолжаются плановые работы по строительству инфраструктуры под размещение радиолокационных станций высокой заводской готовности. При этом на предприятиях оборонно-промышленного комплекса завершается изготовление их составных частей. Эти работы планируется завершить в 2022 году. Кроме того, начато создание высокопотенциальной радиолокационной станции в районе Севастополя. Ввод её в эксплуатацию и постановка на боевое дежурство планируется в 2024 году.

В целях дальнейшего развития системы предупреждения о ракетном нападении прорабатываются вопросы размещения радиолокационных станций высокой заводской готовности и в других регионах России. Эти объекты войдут в проект Государственной программы вооружения на период до 2030 года и на последующую перспективу.

– В СМИ регулярно появляется информация о работе специалистов Главного центра разведки космической обстановки, входящего в состав объединения ВКС особого назначения, по контролю за схождением с околоземной орбиты различных космических объектов. Какие ещё задачи выполняет Главный центр РКО? Какие системы и комплексы стоят на вооружении? Насколько возможности российской системы контроля космического пространства сопоставимы с аналогичной системой США?

– Наряду с созданием перспективных средств предупреждения о ракетном нападении наращиваются возможности системы контроля космического пространства.

Она является составной частью воздушно-космической обороны страны и имеет особенности. Это большая информационная система на основе специализированных и взаимодействующих средств, предназначенная для непрерывной оценки космической обстановки как в мирное, так и в военное время.

Поэтому основными задачами, которые определены для Главного центра разведки космической обстановки, являются непрерывный анализ космической обстановки, ведение Главного каталога космических объектов, выявление возможного опасного сближения отечественных спутников с космическими объектами.

Непрерывный контроль обстановки в околоземном космическом пространстве позволяют обеспечивать специализированные радиотехнические, лазерно-оптические и оптико-электронные наземные средства системы контроля космического пространства, расположенные в Московском регионе, Алтайском крае, Дальневосточном регионе, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Таджикистан.

– А касательно российской системы контроля космического пространства, какое развитие её ожидает?

– В ближайшие годы на территории Российской Федерации будет развёрнута сеть специализированных комплексов радиотехнического контроля и оптико-электронных комплексов нового поколения. Помимо Алтайского края, подобные комплексы планируется развернуть и в других регионах России: на Дальнем Востоке, в Бурятии и в Крыму.

Основное их преимущество перед существующими средствами контроля космического пространства в том, что они построены на современной элементной базе и с применением самых современных технологий. Это позволяет во много раз увеличить их боевые возможности.

С вводом в строй новых комплексов системы контроля космического пространства космические войска ВКС смогут постоянно контролировать околоземное пространство по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот.

– С развитием современной космической техники существенно возрастают и требования к уровню профессиональной подготовки офицеров, которые её эксплуатируют. Особенно в такой наукоёмкой и высокотехнологичной сфере деятельности, как космос. Расскажите, где готовят офицеров вашего направления деятельности? Соответствует ли уровень их подготовки современным требованиям?

– Необходимых нам специалистов готовят в Военно-космической академии имени

А.Ф. Можайского, а также в Военной академии воздушно-космической обороны. Кроме того, подготовку по смежным специальностям осуществляют военные кафедры в гражданских высших учебных заведениях.

Для освоения современных образцов вооружения, поступающих в войска, организована своевременная переподготовка и повышение квалификации наших офицеров, в том числе с привлечением технических и научных сотрудников предприятий-разработчиков. Это позволяет поддерживать знания и навыки наших специалистов на требуемом уровне, в современной обстановке обеспечить грамотную эксплуатацию вооружения и обеспечить гарантированное выполнение поставленных перед объединением задач.

Юлия Козак, «Красная звезда»

Ozon подал заявление на проведение IPO в США

Российский онлайн-ритейлер Ozon подал в комиссию по ценным бумагам США (SEC) заявление о намерении провести первичное публичное размещение акций, его объем еще не определен, говорится в сообщении компании.

"Компания Ozon представила в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) проект регистрационного заявления по форме F-1, касающегося предполагаемого первичного публичного размещения своих обыкновенных акций", - говорится в сообщении.

"Количество акций, подлежащих размещению, и ценовой диапазон предлагаемого размещения еще не определены", - уточняет компания.

Ozon - российский мультикатегорийный интернет-магазин, работающий в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Основан в 1998 году. Крупнейшими акционерами Ozon являются АФК "Система" и фонд Baring Vostok Capital Partners.

По итогам второго квартала 2020 года оборот от продаж и услуг Ozon (GMV) за вычетом возвратов составил 45,8 миллиарда рублей - на 188% больше, чем годом ранее. За этот период компания обработала 14,6 миллиона заказов, показатель вырос на 132% год к году.

В июне 2020 года среднемесячная аудитория Ozon составила 42 миллиона уникальных пользователей приложения и сайта по сравнению с примерно 23 миллионами годом ранее. Логистическая инфраструктура Ozon включает 8 фулфилмент-фабрик и более 30 сортировочных центров общей площадью более 200 тыс. кв.м. Компания доставляет заказы в более чем 13,5 тысячи населенных пунктов страны и имеет более 16 тысяч точек выдачи заказов по всей стране.

В Оренбуржье оценили запасы ценной белой глины

В Оренбуржье провели оценку запасов каолина - белой глины – ценного сырья для производства керамических изделий, бумаги, картона, косметической продукции, резинотехнических и пластмассовых изделий, выявлены запасы в объеме около 400 миллионов тонн, сообщил журналистам губернатор региона Денис Паслер.

"Оценка месторождения в Оренбуржье очень важна для воспроизводства минерально-сырьевой базы региона. Для Оренбуржья открытие месторождения и запуск добычи означает рост экономического потенциала", – сказал губернатор во время посещения вместе с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным каолинового месторождения в Светлинском районе.

В настоящее время потребности отечественной промышленности в высококачественном каолине удовлетворяются за счет импортных поставок из Украины, Казахстана, США и Великобритании.

Глава региона также отметил, что областные власти намерены уделять особое внимание подготовке грамотных кадров для работы в сфере геологоразведки на базе организаций профессионального образования.

"Росгеология в этом также заинтересована. Значит, у наших выпускников профильных учебных заведений появятся хорошие перспективы трудоустройства. Это не последний наш совместный проект – я надеюсь, что нам удастся продолжить исследование оренбургских недр", - сказал губернатор.

США ввели санкции против Белоруссии

США ввели санкции против восьми белорусских чиновников, в том числе ряда силовиков, говорится на сайте американского минфина.

В их числе секретарь ЦИК Белоруссии Елена Дмухайло, глава МВД Юрий Караев и его заместитель - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.

Также в список попали заместители министра внутренних дел Хазалбек Атабеков и Александр Барсуков, глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба, заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов и начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

Ранее саммит глав государств Евросоюза принял политическое решение одобрить список для санкций, в который входят порядка 40 лиц в Белоруссии. В МИД республики в этой связи заявили, что Минск с пятницы вводит в действие ответный санкционный список, но публиковать его не будет "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

Владимир Чижов: в ЕС не хотят, чтобы Минск еще больше сблизился с Москвой

Первого октября начинается саммит стран ЕС. На нем, как ожидается, будет обсуждаться ряд резонансных вопросов: ситуация в Белоруссии, происшествие с оппозиционером Алексеем Навальным, кризисные отношения с Турцией. О вмешательстве европейских стран в дела Минска и их отношении к бывшему кандидату в белорусские президенты Светлане Тихановской, о нестыковках в деле Навального и реакции на них Брюсселя в интервью корреспонденту РИА Новости Марии Князевой рассказал постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

— Приближается саммит глав государств ЕС, где будет обсуждаться ситуация в Белоруссии. Как вы оцениваете позицию Евросоюза по Белоруссии?

— Критически, потому что, громогласно заявляя о том, что ЕС против любого внешнего вмешательства, он на самом деле занимается этим самым вмешательством. Европейские политики ходят вокруг госпожи Тихановской, извините, как коты вокруг сметаны. Если они хотели просто на нее посмотреть – это одно, а если хотят дать ей какие-то политические авансы – это уже иное.

— Получается, чиновники ЕС пытаются подогреть ситуацию в стране?

— С одной стороны, подогреть, а с другой стороны, полная дестабилизация вряд ли соответствует их интересам. Меньше всего в ЕС хотят, чтобы в результате этого кризиса Белоруссия еще больше сблизилась с Россией. Поэтому они говорят, что считают результаты президентских выборов сфальсифицированными, однако при этом не рвут дипломатические отношения с этой страной. Кроме того, они не заявили о признании госпожи Тихановской законно избранным президентом. А США, к примеру, даже не отказываются от намерения назначить посла в Белоруссии, в связи с чем возникает вопрос: а у кого Вашингтон будет запрашивать агреман и кому посол будет вручать верительные грамоты?

— В ЕС ранее заявляли о том, что не хотят повторения в Белоруссии украинского майдана...

— Это лучше у них спросить, чего бы они хотели, а чего бы не хотели. Мы точно не хотим, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий. Это я вам могу сказать со всей ответственностью и глубокой убежденностью.

— Отношения с Турцией также будут обсуждаться на этом саммите?

— Да. С Турцией ЕС необходимо определяться. Кроме того, на разрешение этого вопроса оказалось завязано и введение новых санкций по Белоруссии.

— А какие у ЕС есть варианты действий для того, чтобы Турция изменила свою политику в восточном Средиземноморье?

— Они могут, к примеру, ввести дополнительные санкции или сделать их введение отсроченным, могут позвать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на встречу, могут создать некую совместную морскую операцию для защиты интересов Греции и Кипра, могут попробовать физически воспрепятствовать геологоразведочным работам Турции в Средиземноморье, могут аннулировать сделку по миграции от 2016 года и принять порядка 4,5 миллиона беженцев, которые, по имеющимся данным, находятся на территории Турции. А могут и не сделать всего этого.

— Возможно ли согласование новых ограничительных мер ЕС по Белоруссии, ведь, как сообщают источники, этому препятствует Кипр?

— Да, что касается Кипра, это так. Но я не буду гадать о возможности согласования санкций. Кстати, на этом фоне в ЕС в очередной раз развернулась дискуссия, которую подогрела председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, о том, что пора, мол, переходить в вопросе выработки ряда решений внутри ЕС от единогласия к квалифицированному большинству. Идея не нова. В принципе, действующая договорная база, лежащая в основе ЕС, допускает это. Однако пока большого желания у руководства ЕС все-таки менять систему голосования нет. Если они сейчас попробуют столь чувствительные вопросы, как санкционные, перевести на квалифицированное большинство, то нам будет интересно посмотреть.

— Но я так понимаю, что в нынешней ситуации это будет сложно сделать — перевести решение вопроса введения каких-либо санкций ЕС от единогласия всех стран Союза на квалифицированное большинство?

— Я думаю, что в ваших рассуждениях есть зерно логики.

— Если позволите, я вернусь к Турции. Может ли Евросоюз реально повлиять на ситуацию в восточном Средиземноморье?

— Это зависит от уровня политической воли. В ЕС 27 стран, и если некоторые из них более решительно и, возможно, более искренне выступают в защиту своих союзников – Греции и Кипра – в их конфликте с Турцией, то другие это делают, скорее, формально. Известно, например, что Германия предпочитает выступать в роли своего рода посредника между Грецией и Турцией. А вот у Франции более прогреческая позиция.

— Так стоит ли ждать от саммита ЕС каких-то решений по Турции?

— Думаю, гадать не стоит. Ведь решений ожидали и после заседания Совета министров иностранных дел государств Евросоюза, который прошел не так давно, 21 сентября. Но они не смогли их принять. Посмотрим, что будет на уровне лидеров. Конечно, произошедшая вспышка напряженности в Нагорном Карабахе, и особенно роль Турции, добавляет острого соуса в это блюдо.

— Постоянное представительство России при ЕС ранее опубликовало ряд вопросов, я бы сказала нестыковок, связанных с делом Алексея Навального.

— И с тех пор ни на один из этих вопросов ответа ниоткуда не последовало.

— А вы общались с представителями ЕС по теме Навального? Предлагали им ответить на эти вопросы?

— Конечно. И пока ничего. Но мы будем продолжать эту работу. Однако пока что в основном ответная аргументация сводится к попыткам прикрыться авторитетом германских лабораторий, ОЗХО и даже канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

— ЕС хочет, чтобы Россия провела расследование дела Навального. А почему ЕС не настаивает на том, чтобы Германия раскрыла имеющуюся у нее информацию по этому делу?

— Это хороший вопрос. Здесь много вопросов, которые до сих пор остаются без ответа. Например, еще один: нам говорят, что Россия должна взаимодействовать с ОЗХО по этому делу, а в ОЗХО говорят, что не имеют отношения к этому и что мы должны обращаться к Германии. Когда я объясняю все эти нестыковки Евросоюзу, то упираюсь не то чтобы в бетонную, но в какую-то ватную стену: никто мои вопросы не отвергает и доводы не опровергает, но никакого ответа я тоже не получаю.

— А что в этом контексте с "Северным потоком — 2"?

— Есть попытки привязать строительство этого газопровода к делу Навального. Но при всем желании никакой связи между ними мне, например, найти не удается. "Северный поток — 2" – это проект, который, как известно, сталкивается с препятствиями. Мы знаем, кто создает и создавал эти препятствия, и как они преодолевались. До завершения строительства газопровода осталось совсем чуть-чуть. Я думаю, что не только для Германии, но и для Европы это вопрос чести. Евросоюз регулярно подтверждает заинтересованность в том, чтобы продвигать свою стратегическую автономию. В сфере энергетики это означает иметь достаточно серьезную основу обеспечения своей энергобезопасности, включая, естественно, получение надежных поставок энергоносителей по доступным ценам.

— Как вы смотрите на перспективы завершения этого проекта?

— Я уверен, что он будет достроен и будет работать.

Григорий Бысюк: Брестская крепость – общий памятник белорусов и россиян

Карина Ивашко. На базе мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" при участии Союзного государства планируется создать учебно-образовательный модуль для молодежи, сообщил РИА Новости директор музея Григорий Бысюк.

В продолжение VII Форума регионов Белорусcии и России, прошедшего в Минске и посвященного 75-летию Великой Победы, российские и белорусские журналисты посетили ряд музейных объектов, рассказывающих живую историю войны. В их числе - мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", где представители СМИ возложили цветы к Вечному огню.

Директор музея вместе с коллегами познакомил гостей с новыми экспозициями, рассказал о планах на будущее уникального комплекса.

"Буквально на днях будут завершены работы по модернизации декоративно-художественной подсветки Брестской крепости, чтобы наш объект стал еще привлекательнее в вечернее время. Летом мы открыли новую экспозицию музея (всего их шесть) под названием "Оборона Восточного форта". Ею мы завершили музеефикацию мемориальной части Брестской крепости, связанной с Великой Отечественной войной и обороной в июне-июле 1941 года", - отметил Бысюк.

Новая постоянная экспозиция занимает семь залов внутреннего вала форта. Общая ее площадь составляет более 400 квадратных метров. Это не только рассказ о защитниках крепости, о штурме и бомбардировке Восточного форта, но и о семьях командиров – их женах и детях, разделивших вместе с защитниками крепости ужас внезапного нападения врага и первых дней войны.

Мадонна Бреста

"Мы окружены фотографиями, которые сделал противник в июне 1941 года. Это снимки боевых действий, женщин и детей, которые находились в крепости. Двенадцать семей командиров укрывалось в форте в первый месяц. Младшему ребенку было 11 месяцев - девочка умерла от голода. Когда противник выдвинул ультиматум, было принято решение, что часть жен и детей должны выйти из крепости и сдаться в плен. Часть – остались. И те, кто выходил уже после бомбардировки, запечатлены на снимке. Они стоят к нам спиной. Но мы знаем, что мальчик – это Алеша Прохоренко, девочка – его сестра Мария. Она жива – единственный ребенок из тех, кто жил в Восточном форте и жив по сей день. Их мама Дарья Дмитриевна Прохоренко, жительница нашего города, стала образом для написанной после войны картины - "Мадонна Бреста", - рассказала научный сотрудник музея Елена Грицук.

Это лишь одна из историй. Только в экспозиции "Оборона Восточного форта" представлена биографическая информация о судьбах 290 ее участников. Всего же перед войной в Брестской крепости проживало более трехсот семей. О тех, чьи личности установлены, музей знает многое – и о погибших, и о выживших. Но под плитами мемориала и сегодня лежат останки более тысячи человек.

"Поисковая работа по установлению имен и судеб ведется у нас по сей день. Каждую неделю, а то и каждый день мы получаем запросы от тех, кто потерял в войну своих родственников – из разных уголков мира. Есть запросы из Австралии, США, Европы, бывших союзных республик и России, конечно. Работая в архивах и с нашей картотекой, стараемся установить личности людей. На сегодня 277 имен погибших здесь защитников Брестской крепости и членов их семей увековечены", - поделилась Грицук.

Живая история. Лучший пример

Накануне директор мемориального комплекса Григорий Бысюк принял участие в одной из ключевых сессий Форума регионов Белоруссии и России "Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне – основа воспитания патриотизма и гражданской ответственности".

"Для белорусов и россиян Брестская крепость неделима. Люди стольких национальностей лежат под этими плитами! Неслучайно сюда едут представители 57 стран мира! На форуме регионов я выступил с инициативой нашего музея создать на его базе новый учебно-воспитательный, образовательный модуль для молодежи Беларуси и России. Это может быть лагерь - на три-четыре недели, чтобы ребята пожили тут, пообщались, постепенно открывая для себя живую историю Брестской крепости. У нас огромная территория, есть возможность организовать учебные классы, залы, наполнить их современным содержанием, интересным для молодежи. Есть и где разместить ребят, и где покормить. Инициатива уже поддержана Валентиной Матвиенко – она предложила внести ее в итоговый документ форума регионов", - рассказал Бысюк РИА Новости.

Кому нужна война в Закавказье

Олег Шевцов, политический обозреватель «Труда»

Давно тлевший конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул факелом. В чьих руках были спички?

Давно тлевший конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул факелом на ветру экономического кризиса, пандемии и глобальных геополитических перемен. Пока ссорятся США и Китай, пока переизбирают Трампа, пока готовят новые санкции против России, не замахнуться ли им на такой, знаете ли, блицкриг...

И вот уже Азербайджан рапортует, что вывел из строя в Нагорном Карабахе 23 тысячи вражеских солдат, уничтожил 130 единиц бронетехники, более 200 артиллерийских и ракетных установок, 25 систем ПВО... И что армянский полк в Карабахе "полностью уничтожен". А сейчас азербайджанская армия наступает на Физули, "освобождая оккупированные Арменией территории".

Армяне утверждают, что Баку преувеличивает слухи о своих успехах - Арцах успешно обороняется, нанося урон противнику, - но предупреждают, что "действия Азербайджана не оставляют иного выбора, как только перейти к применению ударных систем большой дальности и разрушительной мощи". Явно намекая на возможное использование "Искандеров-Э" с дальностью 280 км. В июне, напомню, пугали ударами по нефтепроводам и водохранилищам. Но тогда мировое сообщество осудило.

А что сейчас? Американская Foreign Policy пытается объяснить, почему это вдруг именно теперь Армения и Азербайджан двинулись на войну. Теоретически обе стороны согласились с Мадридскими принципами, подписанными в середине 2000-х. Согласно им, Армения отдавала территории вокруг Нагорного Карабаха, беженцы возвращались, обе страны и Минская группа гарантировали права населения спорных территорий, правовой статус которых должен быть решен в будущем. Но ничего этого не произошло. Напряженность усилилась, ура-патриотические настроения молодежи разыгрались, испуганные элиты зашевелились.

СМИ утверждают, что искрой для пожара послужило участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в церемонии инаугурации нового лидера Арцаха в городе Шуша, оккупированном в 1992 году, а не в столице НКР Степанакерте. Президент Армении Саркисян посетил спорный регион, что Азербайджан расценил как объявление об аннексии земель соседнего государства в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Оппозиционная турецкая Evrensel анализирует, "какие расчеты стоят за переносом войны на кавказский фронт". Первым в списке бенефициаров стоит администрация Эрдогана. "Власти Турции желают использовать столкновения между Азербайджаном и Арменией в качестве козыря, чтобы надавить на Россию по Сирии и Ливии..."

Немецкая Die Welt также уверена, что нынешняя схватка вокруг Нагорного Карабаха - это новая война Эрдогана. "Это демонстрация его силы, адресованная Греции и всей Европе, с которыми Турция конфликтует из-за газовых месторождений Средиземного моря. Анкара вновь показывает, что считает войну приемлемым средством для продвижения собственных интересов. Кроме того, турецкая интервенция на Кавказе - еще и выпад в сторону международного сообщества. Ведь Анкара на Кавказе делает ставку на сирийские повстанческие формирования, как в Ливии. По данным СМИ, в Азербайджане уже находятся около тысячи таких наемников, которые получают до 2500 долларов в месяц".

Правда, пока наличие наемников никто не подтвердил.

А Эрдоган и не считает нужным оправдываться. Он громко заявляет, что "Турция со всеми своими возможностями и всем сердцем рядом с дружественным и братским Азербайджаном" и что только "с незамедлительным освобождением Арменией оккупированных азербайджанских территорий регион снова обретет мир и спокойствие". Горячо? Дальше еще горячее: "В наши дни на смену миру, царившему в регионе во времена Османской империи, пришел дикий порядок, при котором гуманизм уступил место жажде нефти, природного газа и выгоды"...

Интересно, это Эрдоган про кого? Президент Ильхам Алиев успокаивает: Анкара оказывает Баку исключительно моральную поддержку. Алиев назвал Турцию "союзником и братской страной", ее роль в регионе он оценил как стабилизирующую.