Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Легки на подъем

Показатели России по внутренним авиалиниям оказались лучшими в мире

Текст: Евгений Гайва

Аэропорты России в августе 2020 года на внутренних воздушных линиях обслужили 17,1 млн пассажиров, это на 5,6% больше показателей за август 2019 года. Такие данные опубликовала Росавиация. По сведениям Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), показатели России по внутренним авиалиниям оказались лучшими в мире.

Только в России объем перевозок пассажиров на внутренних авиалиниях в августе превысил показатели 2019 года. В Китае, они, напротив, оказались ниже на 20%, в Японии и США - почти на 80%, а в Австралии - и вовсе более чем на 90% ниже уровня прошлого года.

Правда, в целом объем авиаперевозок в августе в России оказался на 28% меньше показателей августа 2019 года. Негативную роль сыграло то, что большинство зарубежных направлений по-прежнему закрыты из-за пандемии нового коронавируса.

"Парк воздушных судов, который раньше использовался на международных маршрутах, направляется теперь авиакомпаниями на внутренние авиаперевозки, что способствует снижению цен на авиабилеты. При этом, с увеличением интенсивности полетов у авиакомпаний восстановились все основные расходы и обязательства по платежам, увеличилась потребность авиакомпаний в оборотных средства", - пояснили "РГ" в Росавиации. Как отметили в ведомстве, стоит продолжить секторальные меры государственной антикризисной поддержки авиакомпаний.

С этим мнением согласны эксперты. "Компании вышли в зону рентабельности, так как стоимость нефти упала, а с этим снизилась и стоимость авиакеросина. А аэропортовые сборы в России перевозчики оплачивали в рублях", - отмечает замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. Однако в отсутствие полетов по международным направлениям чтобы хоть как-то заполнить свободные самолеты, авиакомпаниям пришлось демпинговать, добавляет глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. "У российских авиакомпаний не было возможности поставить более высокие тарифы, так как они балансировали на грани эластичности спроса. На это указывает показатель занятости пассажирских кресел. Если в августе 2019 года он достигал 89,2%, то в этом году - 85,5%", - поясняет он.

В итоге уровень тарифов, сложившийся в августе 2020 года, обеспечивает лишь "околонулевой" уровень операционной рентабельности. Но при этом в предыдущие годы деньги, получаемые в августе, позволяли компенсировать потери первого квартала и даже получить какой-то запас финансовой устойчивости на 4-й квартал. Сейчас авиакомпании проедают все заработанное, не сокращают долги и не делают накопления, говорит эксперт.

Потому четвертый квартал будет довольно сложным для авиаперевозчиков. Пока авиакомпании наращивают задолженность перед лизингодателями и банками, указывает Пантелеев. Отрасли нужна дальнейшая поддержка, считают эксперты.

Баррель держит оборону

Почему не будет повторения весеннего падения цен на нефть

Текст: Сергей Тихонов

Ужесточение карантина во многих странах на фоне уже вполне реальной угрозы второй волны пандемии вынудило котировки барреля перейти от попыток взять новые высоты к глухой обороне. Замедление восстановления спроса сказывается на нефтяных ценах, но повторение весеннего кризиса маловероятно. Рынок уже адаптировался к условиям кризиса, а ОПЕК+ имеет в рукаве сильный козырь.

Ранее глава минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" говорил, что баланс на рынке был восстановлен, но сохраняется очень много неопределенностей, особенно связанных с риском второй волны пандемии и тех карантинных мер, которые принимаются в разных странах для нераспространения коронавируса.

Ужесточить карантинные ограничения были вынуждены Чехия, Израиль, Великобритания, Испания, Южная Корея и некоторые другие страны. Кроме того, всего за одну неделю почти втрое увеличила добычу нефти Ливия - до 250 тысяч баррелей в сутки. Страна входит в ОПЕК, но освобождена от обязательств по сделке, поскольку из-за гражданской войны производство здесь упало с 1,3 млн до 90 тыс. баррелей в сутки. Теперь же новости о любом наращивании добычи нефти воспринимаются рынком как серьезный негатив.

Поддержку нефтяным ценам оказывает высокое исполнение сделки ОПЕК+ (в августе 102%). Причем по мере возрастания рисков снижения котировок из-за пандемии будет увеличиваться дисциплина выполнения условий сокращения, поскольку запас прочности экономик "стран-двоечников" ОПЕК+ значительно ниже, чем у лидеров - Саудовской Аравии и России.

"Кроме того, в силах лидеров ОПЕК+ в случае серьезного давления на цены отсрочить на время увеличение квот добычи, которое запланировано с начала 2021 года, сохранив существующие сейчас параметры сделки", - говорит глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. По его мнению, одна только новость о таком решении окажет мощнейшую поддержку рынку.

Еще один немаловажный фактор, помогающий котировкам, - проблемы с добычей в США, где производство пришло в соответствие с реальным положением дел на рынке (ранее говорилось, что реагирование сланцевой отрасли на весенний кризис будет долгим - около полугода). По итогам сентябрьского опроса руководящих работников нефтегазовой индустрии от ФРБ Далласа подавляющее большинство респондентов заявили, что нуждаются в цене на WTI выше 50 долларов за баррель, чтобы значительно увеличить количество работающих вышек. По статистике Baker Hughes на конец прошлой недели количество действующих буровых установок в США остается на рекордно низком уровне с 2009 года - 179 штук. А по данным Информационного агентства энергетики (EIA) за неделю запасы нефти в стране снизились на 1,98 млн баррелей.

"Риск падения цен на нефть существует, но, учитывая постепенное восстановление экономики, диапазон цен в районе 40 долларов более ожидаем", - считает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.

Барометр падает

Что будет с курсом рубля в октябре

Текст: Игорь Зубков

Рубль укрепился относительно пиковых снижений накануне, когда доллар уже готовился перешагнуть рубеж в 80 рублей, а евро достиг многолетнего максимума - 93 рублей. Прогнозы экспертов на октябрь осторожны и не исключают перехода рубля в диапазон 80-85 руб./долл.

Вниз российская валюта начала планировать в июне с отметки 68 руб./долл. "Равновесный" курс, по оценке руководителя Экономической экспертной группы Евсея Гурвича, составляет сейчас примерно 72,5 рубля за доллар и 84,8 рубля за евро.

Пиковые значения сентября можно считать предельными. Даже если рубль вновь попытается ослабнуть, то такой период стоит использовать для продажи валюты, а не для ее спешной покупки, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. По его оценке, при существующем порядке вещей курс должен быть в диапазоне 70-75 рублей за доллар, и даже цена на нефть не играет столь важную роль, поскольку бюджет еще долгое время может использовать накопленные резервы. Более того, при негативной ситуации на сырьевых рынках счет текущих операций РФ остается положительным. Международные резервы более чем на треть превышают внешние обязательства страны. Наконец, положительная доходность рубля сильно выделяет его среди прочих валют с повсеместной отрицательной доходностью, подчеркивает Кочетков.

"Возможности дальнейшего ослабления рубля ограничены невысоким риском падения цен на нефть, а также запуском дополнительных интервенций ЦБ с 1 октября, - говорит Гурвич. - Согласно расчетам Экономической экспертной группы, это снизит курс доллара примерно на 2,5 рубля". По его ожиданиям, курс в октябре сложится на уровне 75 рублей за доллар и 88 рублей за евро. Это все еще выше равновесного курса, что обусловлено санкционными рисками.

По оценкам аналитиков банка "Санкт Петербург", в октябре минфин и Банк России будут продавать валюту на 7,4-7,9 млрд руб. в день, что в три раза больше, чем в сентябре. Кроме того, минфин удвоил изначальный план заимствований на внутреннем рынке - в IV квартале он намерен разместить ОФЗ на сумму более 2,3 трлн руб. (среди покупателей этих бумаг высока доля нерезидентов), указывает председатель правления банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч.

Против рубля может сыграть ухудшение ситуации в Беларуси и Закавказье. По оценке главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, с конца августа премия за геополитический риск в цене рубля почти удвоилась и достигла примерно 7-8 руб./долл. В 2018 году, когда США ввели санкции против "РУСАЛа" и угрожали ввести санкции против российского госдолга и госбанков, премия за риск доходила до 10-15 руб. Это предполагает, что рубль имеет пространство для дальнейшего ослабления, особенно при сценарии президентства Д. Байдена. Наиболее привлекательный сценарий на данный момент - сохранение курса на уровне 75-80 руб./долл., считает Орлова.

Ключевой вопрос - решит ли ЦБ останавливать панику на рынке, если рубль окажется под дополнительным давлением.

Значения около 80 рублей за доллар и 93 за евро являются пределом терпения российских властей, считает Андрей Кочетков. "Столь слабый рубль повышает риски разогрева инфляции и падения доходов населения, - говорит он. - Соответственно, дополнительные доходы от экспорта уже не могут покрывать выбывающие поступления от внутренней экономики".

Но в отличие от марта, когда ЦБ начал "упреждающие" продажи валюты после обрушения цен на нефть, и в отличие от 2018 года, когда он отложил покупки валюты в рамках бюджетного правила, сейчас Банк России может выйти только с прямыми валютными интервенциями по соображениям финансовой стабильности. Они не использовались с 2014 года, и их применение само по себе станет тревожным признаком, отмечает Наталия Орлова.

Но пока ситуация не выглядит драматичной. Третий квартал - традиционно слабый период для рубля, а в этом году давление на него усилили отложенный спрос на импорт и на выездной туризм, конвертация дивидендов российских компаний, крупные выплаты по внешнему долгу (5,2 млрд долларов в сентябре), новые геополитические вызовы вблизи границ РФ, подавленный спрос на облигации федерального займа, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Повлиял на рынок и традиционно повышенный спрос на деньги и безрисковые активы, связанный с завершением финансового года в США (новый начинается 1 октября), говорит Геннадий Салыч. Ухудшение вирусной обстановки может сделать более сговорчивыми американских конгрессменов в части принятия нового пакета стимулирующих мер на 2,2 трлн долларов, в этом случае вся группа рисковых активов, включая рубль, получит поддержку, рассчитывает Бахтин.

Кафедра внедрения

Уральский вуз совместно с академическими институтами создает основу для развития промышленных инноваций

Текст: Анна Шиллер

Вот-вот будет объявлен федеральный конкурс, по итогам которого пять научно-образовательных центров (НОЦ) получат субсидии на свои разработки. Уральский межрегиональный НОЦ мирового уровня, созданный в прошлом году, имеет все шансы на победу, активно сотрудничая с институтами Российской академии наук и промпредприятиями. Ректор Уральского федерального университета, базового вуза проекта, Виктор Кокшаров и член наблюдательного совета УрФУ, вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН Валерий Чарушин рассказали "РГ" о перспективах научно-образовательного центра.

Соседние регионы - Пермский край, Тюменская область - стали пилотными регионами НОЦ без конкурсного отбора. Вам же придется выдержать серьезное состязание. Победить в нем реально?

Виктор Кокшаров: Вполне. Мы готовы к конкурсу, сделали серьезную заявку - комплексную, тщательно проработанную. Представлять ее будет челябинский губернатор Алексей Текслер. Тем более весомо, что реализация этого крупномасштабного проекта уже началась: в НОЦ 76 участников из трех субъектов УрФО - Курганской, Свердловской и Челябинской областей. Среди них ведущие местные университеты, академические партнеры, предприятия. Экспертный совет возглавляет директор Института физики металлов УрО РАН академик РАН Николай Мушников. Утвержден и пул проектов, которые вузы реализуют вместе с научными институтами в рамках центра "Передовые производственные технологии и материалы". Проект НОЦ активно поддерживает полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов и региональные власти: все три субъекта-участника включили в бюджет нынешнего года средства на эти цели.

Валерий Чарушин: Подчеркну: сотрудничество началось не ради субсидий, оно было и раньше. Из столетия, которое УрФУ отмечает в нынешнем году, 88 лет ведущий вуз региона сотрудничает с институтами Академии наук. То есть почти век назад мы сформировали научно-образовательное сообщество. В Свердловской области активно развивались совместные исследования в области математики, физики, материаловедения, в Курганской - по машиностроению, в Челябинской - по космическим технологиям. Так, благодаря взаимодействию Южно-Уральского госуниверситета, где есть кафедра ракетных двигателей, с Государственным ракетным центром имени академика В. П. Макеева одним из проектов НОЦ станет разработка возвращаемой ракеты-носителя. Эти темы волнуют не только Урал, но и всю страну.

Научно-образовательный центр помимо создания идей задумывается и об их коммерциализации. Сократился ли путь от изобретения до его выхода на рынок?

Валерий Чарушин: Любая разработка имеет свой неповторимый путь. В моей практике есть замечательный пример, когда от появления идеи до строительства завода и выпуска продукции прошло всего три года.

С молодыми учеными - выпускниками УрФУ мы по заданию "Транснефти" разработали в Институте органического синтеза технологию получения противотурбулентных присадок. Их вводят в трубу, чтобы снизить энергетические затраты на перекачку нефти. Мельчайшие доли такой присадки изменяют количество энергии, расходуемой на перекачивание нефтяного потока, на 10-15 процентов, что дает ощутимый экономический эффект.

За короткое время этот проект прошел путь от лаборатории до опытно-промышленных испытаний, а в прошлом году в Елабуге запустили завод по изготовлению отечественных присадок (раньше их приобретали только за рубежом). Во время его открытия с докладом выступал выпускник УрФУ Сергей Яковлев, который ранее отработал технологию в лаборатории в Екатеринбурге. Наши специалисты готовы создавать и внедрять новые продукты и технологии, но при поддержке индустриальных партнеров, на которую и ориентирован НОЦ.

Принято считать, что для предприятий вложения в такие проекты - большой риск. Однако о готовности войти в межрегиональный НОЦ заявили десятки уральских компаний.

Валерий Чарушин: Это правда, затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) - десятки миллионов рублей, а строительство завода стоит миллиарды, то есть на два порядка больше. Между учеными и промышленниками нередко происходит примерно такой диалог: первые спрашивают, почему их разработку не хотят внедрить, а вторые просят сначала предоставить им опытную партию продукции. Но как получить ее в лаборатории? На опытную партию нужны деньги, а значит, и готовность рисковать. Предприятия идут навстречу, если верят в успех.

Виктор Кокшаров: Крупные холдинги готовы вкладываться. Немало совместных проектов уже реализуется, причем вполне успешно. Например, наш вуз и научные институты УрО РАН тесно сотрудничают с Росатомом в сфере переработки ядерного топлива и создания новых материалов для реакторов - объем заказов только по двум проектам на год составляет 600 миллионов рублей. И таких примеров уже много.

Состоявшиеся ученые - это понятно. А удается ли привлекать студентов к участию в исследованиях, внедрению разработок в производство?

Виктор Кокшаров: Центр ведь и называется научно-образовательным: подготовка будущих исследователей - одна из его главных задач. Для этого у нас есть все условия. Треть научно-педагогического состава УрФУ - сотрудники институтов РАН. Под руководством ученых создано 12 совместных лабораторий, где ребята применяют теоретические знания на практике. Можно сказать, создан полный комплекс для научной деятельности. Мы собираемся ввести интегрированные программы, чтобы магистры по исследовательскому треку переходили в аспирантуру. Студенты помладше могут начать свой путь с проектных студенческих групп. Под наблюдением сотрудника компании они в командах распределяют роли и генерируют проект, решая конкретную бизнес-задачу. В процессе этой работы участники понимают, что делают, для кого и как, получая на выходе из вуза не просто диплом, а востребованные работодателем навыки.

Валерий Чарушин: Кстати, на упомянутом выше заводе "Транснефти" в Елабуге трудится немало выпускников УрФУ, которых привлекали к работе еще во время обучения в университете. И, чтобы увеличить возможности трудоустройства молодых кадров, мы стремимся укреплять связи с предприятиями в рамках НОЦ.

И еще такой важный момент: со следующего года в новой программе стратегического академического лидерства, разрабатываемой сейчас Минобрнауки России, наряду с показателями цитируемости и количества научных публикаций появится такой критерий эффективности работы вузов, как число выпускников, устроившихся в научные институты. Так что сотрудничеству университетской и академической науки придается очень важное значение на самом верху.

В УрФУ 14 лабораторий возглавляют зарубежные ученые. Хорошо это или плохо для местного научного сообщества?

Виктор Кокшаров: Наука вообще не может быть местечковой - она глобальна по определению. Новое научное знание рождается только в общении с коллегами, работе с передовым оборудованием, которое рассредоточено по всему миру. Пока наши молодые ученые не могут ездить на зарубежные стажировки из-за пандемии, но мы считаем это обязательным - знакомство с другими лабораториями и обмен опытом между исследователями.

К нам иностранная молодежь тоже приезжает. Зачем? Да потому что здесь хорошая научная школа и совершеннейшее оборудование. В университете учатся 170 иностранных аспирантов. Скажем, ребята из Индии занимаются химией - десять из них работают в лаборатории Института органического синтеза, выигрывают гранты на проекты, готовят научные публикации.

С такой материально-технической базой и набором международных знаний сможет уральский НОЦ повторить успех Кремниевой долины?

Виктор Кокшаров: В США большую роль сыграла как раз критическая масса научных и финансовых ресурсов, собранных в одном месте, - стартапы, венчурные инвесторы и т. д. С помощью НОЦ мы хотим сформировать нечто подобное, причем его продолжением станет инновационный научно-технологический центр "Татищев", участие в котором позволит бизнесу иметь льготы, как резидентам "Сколково". Такую амбициозную задачу перед университетом ставит и Наблюдательный совет УрФУ под председательством президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского, подчеркивая также важность коллаборации вуза с УрО РАН. Уральские академические институты тоже готовы присоединиться к данному проекту. Особая среда объединит вузовскую, прикладную науку, инвесторов и производственные компании, многие из элементов этой инфраструктуры уже есть. Так, команды студентов во главе с нашими специалистами давно и успешно доводят идеи до бизнес-модели, привлекая на это средства различных фондов, гранты. При поддержке вуза было создано около 80 малых инновационных предприятий.

Совместив все механизмы поддержки, мы, конечно, вряд ли повторим опыт Кремниевой долины, но положительный эффект для всего федерального округа явно получим. Ведь на Урале воплощаются тысячи проектов, известных за пределами региона и страны. К примеру, молодые ученые УрФУ разработали дрон для диагностики линий электропередачи и их ремонта. Об инновационных практиках, которые получили развитие и применяются на рынке, можно говорить долго. Прежде всего, мы хотим сосредоточить их на базе межрегионального НОЦ мирового уровня, превратив его в настоящую точку кипения.

Энергоатом и Westinghouse подписали контракт о поставках ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-440

При участии президента Украины Владимира Зеленского подписано соглашение между ГП «НАЭК «Энергоатом» и компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-440 Ровенской АЭС.

Документ былподписан 30 сентября в офисе президента Украины главой Энергоатома Петром Котиным и президентом, главным исполнительным директором Westinghouse Патриком Фрагманом (Patrick Fragman).

Контрактом предусмотрено внедрение в эксплуатацию топливных сборок для реакторов типа ВВЭР-440 производства Westinghouse на ОП «Ровенская АЭС». Поставку тепловыделяющих сборок (ТВС) в Украину планируется начать с 2024 года с партии ТВС для проведения этапа опытной эксплуатации. Предусматривается возможность производства части комплектующих для тепловыделяющих сборок для ВВЭР-440 производства Westinghouse на ОП «Атомнергомаш» НАЭК «Энергоатом».

Комментируя подписание контракта, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что достигнутые между Энергоатомом и Westinghouse договоренности стали последним шагом на пути к полной диверсификации источников поставок ядерного топлива на Украину. «Соглашение между Энергоатомом и Westinghouse является продолжением плодотворного 20-летнего партнерства Украины и США по диверсификации поставок топлива на украинские АЭС и свидетельствует о неуклонном движении нашей страны к выстраиванию собственной энергетической безопасности и независимости», – отметил глава государства.

Петр Котин поблагодарил Владимира Зеленского за всестороннюю поддержку атомной генерации и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве Энергоатома и Westinghouse. «Мы делаем очередной шаг в реализации программы по диверсификации ядерного топлива и первыми в Европе начинаем использование топлива компании Westinghouse для ядерных блоков типа ВВЭР-440. Это – важное решение не только для Украины, но и для всех стран европейского континента, эксплуатирующих блоки ВВЭР-440, поскольку оно опирается на Европейскую стратегию энергетической безопасности», – подчеркнул глава Энергоатома.

Патрик Фраґман отметил значительный вклад украинских специалистов в совместную работу по внедрению ядерного топлива производства Westinghouse для украинских АЭС и выразил уверенность в расширении сотрудничества с Энергоатомом. «Мы рады, что Энергоатом в очередной раз продемонстрировал свою уверенность в качестве ядерного топлива компании Westinghouse, – подчеркнул он. – Благодаря этой важной сделке мы продолжаем свою работу для укрепления энергетической безопасности Украины и сосредотачиваемся на дальнейшем совершенствовании эксплуатационных характеристик нашей продукции. Westinghouse также надеется в дальнейшем оставаться стратегическим партнером Энергоатома и в других перспективных проектах».

Патрик Фрагман также подтвердил готовность Westinghouse принять участие в проекте достройки третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС. «Мы могли бы участвовать в этом проекте - это касается и поставок топлива, и других систем, например, АСУТП (автоматизированных систем управления технологическим процессом), если Энергоатом сочтет такие предложения выгодными для себя и полезными для страны», – уточнил представитель Westinghouse .

Кроме того, стороны подписали Протокол о намерениях по развитию сотрудничества между компанией Westinghouse и обособленным подразделением «НАЭК «Энергоатом» - «Атомэнергомаш». Среди договоренностей:

- изготовление «Атомэнергомаш» компонентов топлива компании Westinghouse с рынком сбыта за пределами Украины,

- увеличение номенклатуры компонентов топлива, которые могут изготавливаться ОП «Атомэнергомаш»,

- производство оборудования для инспекции топлива ВВЭР-1000 и/или ВВЭР-440.

Для справки

С целью обеспечения энергетической независимости Украины ГП НАЭК «Энергоатом» уделяет особое внимание вопросу диверсификации поставок ядерного топлива на АЭС Украины. Соответствующие работы были начаты в 2000 году подписанием межправительственного соглашения между США и Украиной. В рамках этого соглашения компанией Westinghouse (США) в 2005 году были поставлены в Украину первые шесть опытных топливных сборок, а в 2009 году – полную перегрузочную партию в составе сорока двух топливных сборок для энергоблоков ВВЭР-1000.

Сегодня ядерное топливо компании Westinghouse используется на четырех энергоблоках ОП «Запорожская АЭС», двух энергоблоках ОП «Южно-Украинская АЭС» и с 2021 будет поставляться для одного из энергоблоков ОП «Ровенская АЭС». При этом три энергоблока украинских АЭС (№2 и №3 ЮУАЭС, №5 ЗАЭС) работают исключительно на топливе Westinghouse.

Таким образом, ГП «НАЭК «Энергоатом» пока является единственным в мире оператором АЭС с реакторами ВВЭР-1000, который успешно реализовал процесс диверсификации ядерного топлива для этих реакторов, выполнив рекомендации МАГАТЭ о необходимости наличия не менее двух поставщиков ядерного топлива.

Деятельность Энергоатома по диверсификации источников поставок ядерного топлива также полностью соответствует Европейской стратегии энергетической безопасности, подписанной в 2014 году, которая определяет, что «...общая диверсификация источников ядерного топлива является приоритетом для всех».

Заседание Российско-Узбекской межправкомиссии пройдёт 12 октября в Бухаре

В рамках подготовки к проведению 21-ого заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан (МПК), Председатель МПК, Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников провёл заседание Российской части. В заседании принял участие Первый заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Михаил Бабич, курирующий в министерстве вопросы сотрудничества с Республикой Узбекистан, а также представители федеральных органов исполнительной власти.

Обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Узбекистана, а также вопросы, предлагаемые к обсуждению в рамках предстоящего заседания МПК.

Мероприятие состоится 12 октября в г. Бухаре. Российскую делегацию возглавит Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, узбекскую делегацию – заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан – Министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков.

Напомним, в этом году, сохраняется положительная динамика показателей взаимной торговли. Российско-узбекский товарооборот за 7 месяцев 2020 г. показал рост на 20,0 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 3,2 млрд. долл. США.

Российская «вторичка» рекордно подешевела

По итогам третьего квартала 2020 года стоимость кв. метра на вторичном рынке жилья России опустилась ниже 1000 долларов США впервые за пять лет. Об этом «Стройгазете» сообщили в аналитическом отделе компании ЦИАН, уточнив, что при этом по сравнению с началом 2016 года в рублевом выражении средняя цена «квадрата» на рынке «вторички» РФ выросла на 4,3%.

По данным компании, стоимость жилья на «вторичке» стагнирует (-0,2% по итогам третьего квартала этого года, 76,7 тыс. рублей). В годовой динамике зафиксирован рост – на 1,3%. При этом готовое жилье в городах-миллионниках дорожает медленнее (+1,8% за квартал) в сравнении с недвижимостью в городах с населением от 500 тыс. до миллиона человек (+4,1% за квартал).

Аналитики отмечают, что средний бюджет предложения вторичного рынка в целом по стране (города с населением от 100 тыс. человек) составляет сегодня 4,58 млн рублей. За квартал бюджет вырос на 20 тыс. рублей, за год – на 110 тыс. рублей. По итогам квартала наибольший рост отмечен в Омске (+6,2%) и Москве (+3,5%, до 219,9 тыс. рублей за кв. метр).

Как рассказали эксперты, сильнее всего за квартал жилье подешевело в Невинномысске (-12,5%), Саранске, где цены снизились на 3,8%, и Пскове (-1,7%). Наибольший прирост цен за квартал произошел в Братске – на 12,4%, Сочи (+7,4%) и Кисловодске (+7,1%). В разрезе федеральных округов по итогам квартала падение стоимости отмечено только для Южного ФО (-0,5%).

Как ранее писала «СГ», по данным аналитического отдела компании Knight Frank, по итогам второго квартала 2020 года Россия поднялась с 19 на 14-е место в мире по росту цен на жилую недвижимость. Во втором квартале текущего года недвижимость в нашей стране подорожала на 8,1% (во втором квартале 2019 года – на 6,9%).

Автор: СГ-Онлайн

Заявление президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху

Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и Президент Французской Республики Эммануэль Макрон, представляющие страны – сопредседатели Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ, англ. OSCE), самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых.

Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон.

Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Мозг на чипе. Чей?

Российские ученые отвечают Илону Маску

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)

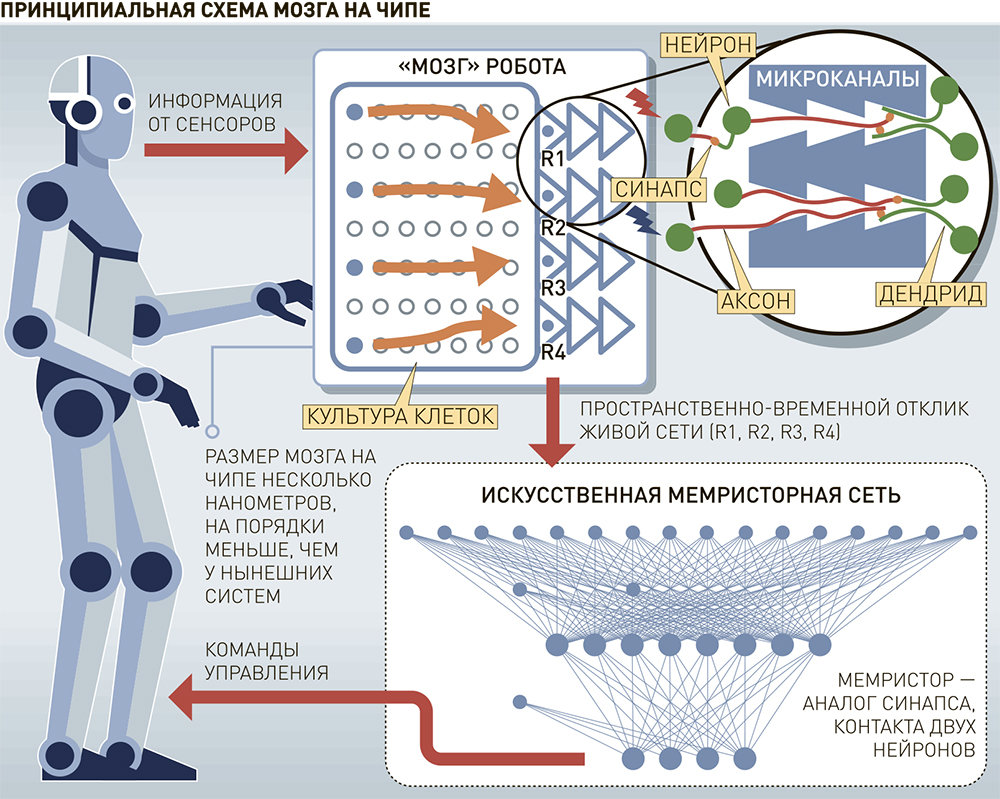

Илон Маск недавно вживил электронные чипы в мозг свиньям и заявил, что готов помогать людям, страдающим параличом, болезнью Альцгеймера и деменцией. Ученые из нижегородского Университета им. Н.И. Лобачевского считают, что Маск, мягко говоря, преувеличил свои возможности. И объясняют, почему так думают. В проекте Маска используют чипы на микропроцессорах, то есть на традиционной элементной базе. А она, по мнению российских ученых, уже становится историей.

Напомним, что в прошлом веке произошел индустриальный переворот - человечество перешло от ламповых схем на полупроводниковые микросхемы. Это позволило уменьшить размеры электронных устройств в миллионы раз и увеличить их быстродействие. Нижегородские ученые предлагают перейти от нынешних микросхем к нейроподобным, которые имитируют работу человеческого мозга. Причем такие схемы будут совместимы с человеческим мозгом, иметь размеры с пылинку и обладать огромной скоростью обработки информации.

По словам кандидата физико-математических наук Алексея Михайлова, еще в прошлом веке люди пытались повторить природу, что позволило бы во много раз ускорить обработку информации и уменьшить размеры устройств. Но в то время не было подходящих элементов, имитирующих работу нейрона. Их появление профессор Калифорнийского университета Леон Чуа предсказал еще в 1971 году, но создать удалось совсем недавно. Они получили название мемристоры.

- Это своего рода "сэндвич" со слоями металл - диэлектрик - металл, - пояснил Алексей Михайлов. - Два электрода, а между ними особая среда, сопротивление которой меняется под воздействием электрического сигнала. Причем это изменение происходит очень быстро и сохраняется сколь угодно долго. Такое изменение сопротивления делает мемристор аналогом синапса - так называют природный контакт в мозге двух нейронов.

Нижегородцы выиграли мегагрант, в котором участвуют около ста человек с разных факультетов университета, и оформили международную заявку на изобретение чипа, основанного на симбиозе мемристоров и живых нейронных сетей. Это так называемый "мозг на чипе". Как же он "думает"?

- Представьте робота, которому мы хотим подарить "мозг на чипе", - объясняет Михайлов. - Чтобы создать такой искусственный мозг, мы выращиваем в пробирке культуру клеток мозга мыши, нейроны с аксонами и дендритами. Эта сеть соединена с сетью мемристоров. Такой "мозг на чипе" вставляем роботу. И если, скажем, он увидел препятствие, то культура клеток реагирует на этот сигнал, а мемристор распознает, что он означает, анализирует и дает команду - повернуть налево или направо. И отправляет роботу соответствующую команду на поворот...

Разработки нижегородских ученых помогут создать биопротезы нового уровня. Ведь мемристивную сеть можно будет вживлять в голову, у нее намного больше быстродействие, она на порядки миниатюрнее: чипы Маска размером с монету, а нижегородский чип будет размером с пылинку. Такую систему можно прикрепить, скажем, к уху, а мемристивная нейронная сеть распознает сигналы мозга, выделенные на фоне шума. Уже созданы прототипы таких устройств, а получение мегагранта ускорит создание серийных образцов.

В этом проекте, поддержанном Российским научным фондом, также участвует Муромский институт Владимирского госуниверситета. Кстати, знаменитый Леон Чуа, предсказавший создание мемристоров, уже не первый год сотрудничает с нижегородцами.

Физическое явление

Министр Фальков и академик Садовничий: Фестиваль NAUKA 0+ пройдет в новом формате

Текст: Александр Смоленцев

Юбилейный, пятнадцатый, фестиваль NAUKA 0+ стартует 9 октября в Москве и продолжится во многих регионах России. Важнейшее для популяризации науки событие года пройдет нынче в новом формате - будет органично сочетать онлайн- и офлайн-мероприятия. А чтобы обеспечить социальное дистанцирование и не лишать людей, особенно молодых, возможности побывать на мероприятиях фестиваля, сроки его проведения предусмотрительно увеличили. В Москве Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ пройдет 9-11 и 17-18 октября, а потом эстафету примут в городах-миллионниках, научных и образовательных центрах по всей России.

Если учесть, что 5 октября открывается Нобелевская неделя, когда называют имена ученых - лауреатов премии по медицине, физике, химии, экономике и литературе, вся первая половина октября пройдет в России под знаком большой науки.

Главной темой нынешнего фестиваля станет "Физика будущего", в его программе свыше двух тысяч мероприятий. Но организаторы берут не числом, а содержанием. Гостей и участников ждут лекции нобелевских лауреатов и сеанс видеосвязи с МКС, мастер-классы популяризаторов науки и виртуальные лаборатории, телемост с российской станцией "Восток" в Антарктиде и научные шоу в прямом эфире. А еще - интерактивные выставки, онлайн-дискуссии о будущем человечества, показы научных фильмов, соревнования роботов и научные бои Science Slam.

- "Физика будущего" как основная тема фестиваля будет раскрыта в Виртуальном музее науки, главном нововведении этого года, - приоткрыл подробности министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По словам министра, "этот год продемонстрировал исключительную важность фундаментальной и прикладной науки". А фестиваль несет важнейшую просветительскую миссию, поэтому решено, что он "удвоит мощности". В программе появятся новые интерактивные VR- и AR-форматы, чтобы дать возможность и непосвященному понять, чем занимаются ученые и почему их деятельность определяет нашу жизнь на десятки и сотни лет вперед.

Ректор МГУ академик Виктор Садовничий, который был инициатором первого в нашей стране Фестиваля науки в 2006 году, что называется, сам творил историю и сам за ней наблюдал. "Из мероприятия Московского университета он превратился в крупнейшее научно-популярное событие мирового масштаба", - отмечает академик Садовничий. В прошлом году, по его словам, Фестиваль науки посетили свыше двух миллионов человек. А в этом, с учетом онлайн-мероприятий, ожидают еще больше.

"А виртуальные выставки, лаборатории, лекции нобелевских лауреатов и другие мероприятия будут доступны в любое время с любого цифрового устройства", - заверил ректор МГУ на правах сопредседателя фестивального Оргкомитета.

Открытая аудитория

Узнай про главное от нобелевского лауреата

Лицом и центральной фигурой, или, как принято теперь говорить, хэдлайнером, юбилейного фестиваля NAUKA 0+ станет американский физик-теоретик и популяризатор науки Митио Каку. А среди самых авторитетных гостей - пять лауреатов Нобелевской премии. Вот их имена и главные достижения.

Стивен УАЙНБЕРГ (США) - известен как создатель модели слабых взаимодействий элементарных частиц, предсказал явление слабых нейтральных токов.

Ада ЙОНАТ (Израиль), кристаллограф. Исследовала воздействие антибиотиков на рибосому и механизмы сопротивления организма антибиотикам, что стало важным шагом в изучении клинической эффективности лекарственных препаратов.

Уильям МЁРНЕР (США), профессор прикладной химии в Стэнфордском университете. Известен разработками флуоресцентной микроскопии. Созданный им метод позволяет регистрировать спектры одиночных молекул, в том числе наблюдать за поведением белков, ответственных за возникновение болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Жан-Пьер СОВАЖ (Франция), создатель "молекулярных машин". Группа ученых под руководством Соважа заставила одну молекулу двигаться вокруг другой, причем это движение было контролируемым. Такой результат указывает на возможность сделать прорыв в способах доставки лекарств в организм.

Барри БЭРИШ (США), физик-экспериментатор, профессор Калифорнийского технологического института. Удостоен Нобелевской премии за экспериментальную регистрацию гравитационных волн.

Без руля засиделись

Как изменилась ситуация с безопасностью дорожного движения в мире после пандемии

Текст: Владимир Баршев

Пандемия внесла изменения буквально во все сферы нашей жизни. И ситуация с безопасностью дорожного движения не стала исключением. Сам период карантинных мер и возвращение к обычному ритму жизни явились чем-то вроде незапланированного глобального эксперимента. Эксперимент показал довольно неожиданные результаты, но именно это позволило специалистам заново оценить те меры, которые сегодня предпринимаются для обеспечения безопасности на дорогах.

Надо сказать, что проблемы с безопасностью дорожного движения, обострившиеся в период пандемии, во всем мире, включая заокеанские страны, оказались примерно одинаковыми. На дороги вышли любители погонять, увеличилось количество потребления спиртного, а также наркотиков. Все это плохо сказывается на безопасности дорожного движения. Вместе с тем снижение трафика во время пандемии способствовало снижению аварийности.

Это снижение было отмечено всеми участниками проходившего недавно вебинара Фонда Организации Объединенных Наций по безопасности дорожного движения. Так, по словам исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН Ольги Алгаеровой, во Франции и Германии трафик снизился на 40 процентов. Даже в Нью-Йорке он сократился на 56 процентов. Логично предположить, что чем меньше автомобилей на дорогах, тем меньше количество дорожно-транспортных происшествий и число погибших в них. Такой вот положительный фактор влияния covid-19 на безопасность дорожного движения.

"У нас есть цель к 2030 году сократить смертность на дорогах на 50 процентов мире, - напомнила Ольга Алгаерова. - И такой неожиданный эксперимент по снижению количества транспорта на дорогах дал возможность переоценить все принимаемые ныне меры по безопасности дорожного движения". Однако карантинная картина не везде оказалась радужной.

Всего в марте в Европе зафиксировано на 36 смертей в ДТП меньше по сравнению с мартом 2019 года. На первый взгляд, разница выглядит не такой существенной, но специалисты понимают, что для стабильной Европы это довольно резкое снижение смертности в дорожных происшествиях. Безусловно, надо бороться за то, чтобы выживали и остальные 500 человек, которых даже карантин не спас от гибели в ДТП.

Однако участники вебинара обратили внимание на то, что в некоторых европейских регионах снижение трафика достигало 90 процентов, а количество погибших оставалось на том же уровне. В чем причина столь странной аномалии?

Все объяснилось довольно просто. В связи со снижением трафика машины поехали быстрее. Причем не просто быстрее, а с превышением скоростного режима. Количество аварий на дорогах действительно сократилось. А вот количество погибших в них осталось на прежнем уровне. Потому как чем выше скорость, тем выше риск смертельного исхода.

Основной вид ДТП в Европе - столкновения машин. Количество столкновений во время карантина также уменьшилось, а вот количество погибших в них людей выросло. Общее же снижение количества погибших обусловлено снижением их числа в других видах ДТП.

Превышение скорости обусловлено не только отсутствием пробок. Как отметил один из экспертов, это связано еще и с тем, что полицейских на дорогах в этот период было меньше обычного. На время пандемии они были задействованы в других мероприятиях.

Кто сказал, что в Европе более законопослушное население, чем в России? Пандемия показала - это заблуждение. Заметим, что на наших дорогах в период карантинных мер полицейских было столько, что даже самые заядлые и злостные нарушители остерегались пренебрегать правилами дорожного движения.

И третья причина, по мнению экспертов, заключается в том, что люди, которые были вынуждены больше времени находиться по домам, стали употреблять больше алкоголя. И вот ведь что интересно: несмотря на то что сейчас повсеместно идет возвращение к привычному распорядку дня, привычки остаются. Употребление алкоголя в Европе переживает период расцвета, отметил один из экспертов. Все это не самым положительном образом влияет на безопасность дорожного движения. Трафик увеличивается, но любовь к прежней скорости, а также привычное употребление алкоголя ставят под угрозу жизни других участников дорожного движения. Впрочем, охарактеризовав положение и выявив причины, участники вебинара так и не пришли к конкретным выводам. Уникальная ситуация, в которой помимо собственной воли оказались все страны, дала еще один повод задуматься о мерах повышения безопасности на дорогах.

Как рассказал корреспонденту "РГ" эксперт по безопасности дорожного движения немецкой компании Vesta Вальдемар Коос, пандемия, конечно, сильно повлияла на аварийность в Германии. И она еще не закончилась. Аварийность снизилась и продолжает снижаться. И тому есть вполне объяснимые причины. 16 марта были закрыты границы до начала мая. Транзитного транспорта на дорогах Германии не стало. А это 60 миллионов машин. Только в середине июля открыли границу с Польшей. А больше всего грузового транспорта идет как раз из этой страны. Автобусные перевозки сократились в это время до нуля.

Не стало и приезжих мотоциклистов. А ведь каждый год огромное количество мотоциклистов из Голландии приезжали в Германию на отдых в горы. Многие из них оставались здесь навсегда, пополняя германскую статистику смертности.

Кроме того, в Германии всегда проводилось огромное количество фестивалей, концертов, спортивных соревнований, собиравших фанатов, болельщиков и поклонников со всей Европы. В этом году ничего этого нет! Даже знаменитый "Октоберфест" не проводился.

Отсутствие туристов на своих автомобилях поспособствовало снижению аварийности на дорогах. Немцы вообще очень серьезно отнеслись к карантинным мерам. Многие и сегодня ограничивают социальные контакты офлайн. Поэтому трафик на дорогах Германии и по сей день не восстановился в прежнем объеме. Транспортный поток реже обычного. А вот полиция сейчас стала строже и требовательнее. Даже за легкие нарушения правил дорожного движения наказывают теперь жестче.

Однако риск увеличения аварийности в скором времени все-таки может случиться. Но связано это не с выходом из пандемии. Одна из причин - резкое увеличение числа местных мотоциклистов. Дело в том, что в Германии людям, у которых открыта категория "В" в правах, разрешили без экзаменов, после короткого обучения в автошколе и получения справки о прохождении курса, открыть категорию, позволяющую управлять легкими (до 125 куб. см) мотоциклами. В России это категория А1.

И речь вовсе не о том, что в автошколах Германии плохо учат. Просто мотоцикл сам по себе опасный транспорт. А их на дорогах Германии с каждым днем становится все больше.

Вторая беда сродни российской - электросамокаты и моноколеса. На местных дорогах они появились год назад. Правил владельцы не соблюдают и ожидаемо попадают в аварии. Вопрос, что с ними делать, рассматривается.

На портале американского Национального центра биотехнологий размещена статья, посвященная анализу влияния пандемии на безопасность дорожного движения в различных штатах США. И начинается она со слов о том, что влияние пандемии на безопасность дорожного движения еще не изучено. Есть только предварительные данные.

Их следует систематизировать и на этой основе сделать соответствующие выводы. Это может стать большой научной работой. Особенно если учесть, что экономический спад, вызванный пандемией, нестандартно повлиял на состояние безопасности на дорогах.

Как правило, отмечают авторы статьи, по мере снижения экономической активности снижается и количество поездок. Водители подвергаются меньшему риску. Однако в нынешний спад ситуация иная. "Повышенный стресс и беспокойство, вызванные пандемией COVID-19, увеличение "свободного" времени, увеличение потребления алкоголя и наркотиков, а также расширение возможностей для превышения скорости и трюкового вождения вполне могут оказать противоположное влияние на безопасность дорожного движения", - говорится в статье.

При этом в каждом штате своя ситуация. Например, в Калифорнии в период самоизоляции на 50 процентов сократилось как количество столкновений, так и количество погибших. А вот в Северной Каролине - иначе. Общее количество столкновений там снизилось на 50 процентов. А число смертельных ДТП - только на 10 процентов. При этом количество столкновений с пострадавшими даже выросло на 6 процентов.

В целом по США в марте при общем снижении пробега на 8,6 процента количество погибших выросло на 14 процентов. В некоторых штатах наблюдался их рост более чем на 40 процентов. Но в некоторых было отмечено и снижение почти на 30 процентов.

Авторы отмечают, что факторами, влияющими на рост или снижение смертельных ДТП, могут быть культура водителей и организация работы полиции.

Они также соглашаются с тем, что этот естественный эксперимент, заключающийся во временном, но существенном ограничении дорожного движения, на самом деле расширил круг задач по обеспечению безопасности на дорогах и, возможно, предоставил новые перспективы. Действительно, ситуация уникальная. Просто так, без объявления войны, такое количество транспорта с дорог не уберешь. Здесь же большинство граждан разных стран добровольно согласились с тем, чтобы никуда не выезжать, даже в ущерб своим экономическим интересам. На это в своем выступлении указала исполнительный секретарь ЕЭК ООН.

А как в России

В своем интервью "Российской газете" начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников рассказал, что ограничения в передвижении, в том числе на автомобильном транспорте, вызванные эпидемиологической обстановкой, отразились и на количестве ДТП. В марте снизилось количество ДТП на 5 процентов и составило 1031. Число погибших снизилось на 2,8 процента. Всего погиб 951 человек. В апреле количество ДТП снизилось уже на 41,4 процента. Всего произошло 6465 ДТП. А число погибших снизилось на 20,3 процента. Всего погибли 798 человек. В мае число ДТП снизилось на 29,4 процента и составило 9371 Число погибших снизилось на 15,6 процента (1075 человек).

По итогам 5 месяцев уменьшилось количество происшествий с участием водителей в состоянии опьянения на 9,6 процента (4504). Но такое снижение аварийности связано именно с ограничениями в передвижении. На определенный период снятие ограничительных мер привело к нестабильной ситуации. В разные дни отмечалось то снижение аварийности на 50%, то всплеск на 30%.

Сейчас ситуация стабилизировалась. Трафик вернулся к прежним показателям и даже вырос. Статистика показывает, что, несмотря на то, что по сравнению с карантинным периодом темп снижения смертельных ДТП замедлился, он все равно заметен. За 8 месяцев этого года количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 11 процентов и составило 91 138. Число погибших в них снизилось на 5 процентов и составило 9767 человек. Число раненых сократилось на 12,4 процента и составило 116 345 человек.

Несмотря на огромный наплыв туристов в этом году после снятия ограничений на побережье Черного моря, аварийность в регионах не выросла. В Краснодарском крае число аварий снизилось на 12,8 процента и составило 4063 ДТП. Количество погибших в них снизилось на 19,2 процента и составило 475 человек. Число раненых также сократилось на 16 процентов и составило 5159 человек. В Крыму за 8 месяцев этого года также наблюдается снижение по всем показателям: ДТП - на 13,3 процента (1052), погибших - на 3,5 (165), раненых на 17,8 процента (1345). И только в Севастополе, не смотря на снижение количества аварий, на треть выросла смертность в них. Всего здесь зафиксировано 355 ДТП - это на 8,3 процента меньше, чем в прошлом году. А погибли в них 12 человек, что на 33,3 процента больше.

К сожалению, аварийность со смертельным исходом растет в северных регионах. В Мурманске количестви аварий выросло всего на 2,8 процента и составило 484 ДТП, а погибло в них 40 человек, что на 17,6 процента больше, чем годом ранее. В Республике Коми аварийность выросла на 18,4 процента и составила 682 ДТП, в которых погибли 56 человек. Рост составил 24,4 процента.

Как рассказал директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин, пандемия, вынужденная изоляция, создали интересную ситуацию. В те месяцы, когда ВВП падал, падали пробеги автомобилей, соответственно, снижались и социальные риски. А транспортные риски остались теми же. Их понижающая динамика наладилась, и они постепенно снижаются.

По итогам года с учетом тех месяцев самоизоляции ключевые показатели аварийности сильно упадут. Впрочем, дело не только в самоизоляции. Снижение аварийности и смертности по ее причине - это в том числе и результат непрерывной планомерной работы по обеспечению безопасности на дорогах.

Вместе с тем свободные дороги спровоцировали людей на не очень аккуратную, агрессивную езду. И это также даст себя знать по итогам года.

- Сейчас, когда Москва и другие большие города стали выходить из режима ограничений, происходят интересные вещи. Люди, вернее часть людей, которые ездили на работу на общественном транспорте, а машинами пользовались только на выходных, снова сели за руль. И не от того, что на машине быстрее и удобнее добраться. Пробки не просто никуда не делись - они выросли. Но угроза заражения в метро, автобусе, трамвае гораздо выше, чем в собственном автомобиле. Люди - как правило, это возрастные автомобилисты - боятся заразиться и предпочитают стоять в пробках. И тут появляется еще один фактор влияния на аварийность. Дело в том, что как только уплотняется трафик, количество "железных" аварий растет, а количество аварий с тяжелыми последствиями снижается. Все это очень непростая ситуация, нуждающаяся в тщательном анализе. Вот выйдем из пандемии и уже тогда будем анализировать результаты ее влияния, - заключил Михаил Блинкин.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Оперы не будет

Метрополитен-опера объявила об отмене театрального сезона 2020/21

Текст: Северьян Цагарейшвили

Впервые за свою почти 140-летнюю историю Метрополитен-опера полностью отменила сезон. Руководство театра объявило, что театр не откроется в январе 2021 года, как планировалось прежде. Сезон 2020/21 не состоится.

С момента начала пандемии COVID-2019 в марте в Метрополитен-опера было отменено более двухсот запланированных представлений, а театр понес ущерб в несколько десятков миллионов долларов. О том, что музыкальная пауза театра продлится еще год, было сообщено на официальном сайте, а генеральный директор Питер Гелб выступил с видеообращением, опубликованном в аккаунтах Метрополитен-опера в социальных сетях.

В условиях, когда коронавирус все еще остается крайне опасным для окружающих, руководство театра решило не идти по пути большинства оперных сцен мира, проводя спектакли с соблюдением мер предосторожности. Как говорится в официальном сообщении, возвращение к полноценной театральной жизни станет возможным лишь тогда, когда вакцина получит широкое применение, а ношение масок и социальная дистанция перестанут быть обязательными требованиями.

- Сотрудники этого великого театра хотят только одного - поскорее погасить одинокий призрачный огонек, который день и ночь горит на сцене, пока все остальные помещения театра остаются в темноте, - сказал Питер Гелб. - Мы желаем одного - продолжать создавать для вас оперную магию: но безопасность должна оставаться на первом месте.

Тем не менее, театр уже объявил планы на сезон 2021/22, который начнется 21 сентября с премьеры оперы Fire Shut up in My Bones современного композитора Теренса Бланшара - первого в истории афроамериканца, чье сочинение будет поставлено на сцене Метрополитен-оперы. Среди других партитур, запланированных к постановке на главной оперной сцене Америки, - "Эвридика" Мэтью Окоина, "Гамлет" Брэтта Дина, а также бессмертная классика: "Дон Карлос" во французской редакции, "Риголетто" и "Лючия де Ламмермур".

А пока зал и помещения театра будут пустовать, зрителей ждут трансляции лучших спектаклей Метрополитен-оперы, показанных в кинотеатрах за последние четырнадцать лет, а также серия концертов Met Stars Live in Concert, где ведущие солисты Метрополитен-опера будут выступать в прямом эфире из разных уголков планеты.

Кстати

Другие крупные театры и концертные залы США также отменили открытие сезона в связи с пандемией: Карнеги-холл, Лирическая опера Чикаго и Лос-Анджелес Опера останутся закрытыми до января 2021 года. В то же время в Европе музыкальная жизнь театров пока не отменяется. Новый сезон театра Ла Скала уже начался 4 сентября с исполнения "Реквиема" Верди в стенах Миланского собора Дуомо, а первый полноценный спектакль в здании театра должен состояться 4 ноября. 25 ноября на сцене Опера Бастиль в Париже планируют показать "Травиату" Верди в постановке Саймона Стоуна, Берлинская Штаатсопера уже открыла сезон 27 сентября второй оперой тетралогии Рихарда Вагнера "Кольцо нибелунга" - "Валькирией".

Без лишних глаз

За выборами в США проследят лишь 40 наблюдателей

Текст: Александр Гасюк

Несмотря на многочисленные заявления о возможных нарушениях в ходе предстоящих 3 ноября президентских выборах в США, наблюдать за волеизъявлением американцев будут в разы меньше международных наблюдателей, чем планировалось.

Как сообщает The Guardian, причина резкого снижения уровня международного мониторинга за электоральным процессом в Америке связана не только с эпидемиологической ситуацией в Соединенных Штатах, но и с отсутствием приглашений со стороны госдепартамента США.

Так, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), структурно входящее в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), пошлет на американские выборы всего 30 наблюдателей вместо 500, как это планировалось ранее. Заявленная причина - опасность бушующей в Штатах эпидемии COVID-19 и введенные ограничения на перелеты через Атлантический океан. Казалось бы, первую проблему в значительной степени решают средства индивидуальной защиты и вакцинация. А зафрахтовать авиаборт, предварительно проведя тестирование европейских наблюдателей на COVID-19, для крупной организации, страной-членом которой являются и США, совсем не сложно. Но нет - наблюдательная миссия БДИПЧ в США под началом польки Урсулы Гачек будет носить ограниченный характер и в ее составе лишь долгосрочные наблюдатели. Их коллеги, которые посещают страну на короткий срок для наблюдения за ходом голосования непосредственно в день выборов, вообще не приедут.

"Опасения безопасности и продолжающиеся ограничения на перемещения из-за пандемии COVID-19 создают сложности для всей нашей деятельности, особенно для направления долгосрочных и краткосрочных наблюдателей", - пояснила ситуацию представительница БДИПЧ Катя Андруж. По ее словам, в организации решили, что будет невозможно "направить достаточно краткосрочных наблюдателей, чтобы обеспечить качественное наблюдение в день выборов и таким образом сменили формат мониторинга на ограниченную электоральную наблюдательную миссию".

Впрочем, Организация американских государств (ОАГ) до сих пор вообще не получила из Вашингтона приглашение прислать своих наблюдателей. Хотя в ходе предыдущих президентских выборов в США в 2016 году ОАГ направляла для мониторинга четыре десятка своих сотрудников. В госдепартаменте не отвечают на вопрос, будут ли они звать коллег из стран западного полушария для подтверждения демократического характера избирательного процесса в США.

О том, что проблем в нем хватает, знает весь мир: от непрозрачного голосования по почте и серьезных нарушений с регистрацией избирателей до запутанной системы подсчета голосов выборщиков, определяющих исход выборов. И критика со стороны международных структур на этот счет звучала неоднократно.

Может быть, в этом и кроется истинная причина нежелания американских властей иметь "лишние глаза" в день выборов? Известно, что в день выборов президента и конгресса США в 2012 году сразу в нескольких американских штатах под страхом тюрьмы запретили наблюдателям ОБСЕ приближаться к избирательным участкам. Насколько отсутствие международного мониторинга за голосованием соответствует международным обязательствам США, до сих пор остается открытым вопросом.

Между тем

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил заблокировать работу Facebook в стране. Как передает Reuters, таким образом он отреагировал на удаление соцсетью нескольких десятков учетных записей, где публиковалась информация о борьбе с повстанцами, рассказывалось о преимуществах нового закона в борьбе с терроризмом, критиковались левые силы и оппозиция. Руководство Facebook посчитало использование соцсети таким образом нарушением правил платформы. И удалило 57 аккаунтов, 31 страницу в Facebook и 20 аккаунтов в Instagram, обвинив их владельцев в "введении в заблуждение относительно их личности, цели или происхождения".

По мнению Дутерте, соцсеть не должна была закрывать страницы с критикой мятежников. Распространение такой информации, по его словам, является частью пропагандистской деятельности правительства и направлено на защиту людей. "Какой смысл позволять им (Facebook. - Ред.) продолжать работать, если они не могут нам помочь? Мы не пропагандируем массовые разрушения или массовые убийства. Это борьба идей", - отметил Дутерте. По его словам, никто не сможет запретить или помешать ему выполнять поставленные правительством цели. А официальный представитель президента Гарри Роке назвал Facebook виртуальным полем битвы фальшивых новостей и дезинформации на Филиппинах.

По планам ЦРУ и Пентагона

Глава СВР: В Беларуси готовится провокация

Текст: Юрий Чернов

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон принимает активное участие в раскачивании ситуации в Беларуси. В распространенном пресс-службой ведомства сообщении отмечается, что инструкторы из США применяют на территории республики "самые нечистоплотные методы" для дестабилизации ситуации. Речь идет об американских "специалистах" из ЦРУ, Пентагона и Госдепартамента.

"США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси. В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности ее силового крыла из числа радикальных националистов. Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов", - сообщается в распространенном СВР материале.

Российская внешняя разведка на основании полученных сведений сообщает, что Вашингтон намерен втянуть белорусские католические общины в антиправительственные акции. Кроме того, СВР располагает данными о подготовке резонансной провокации в Беларуси.

"По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Беларуси вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ. Это расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах", - говорится в заявлении Сергея Нарышкина.

Макронова уха

Президент Франции не заметил доклада правозащитников о ситуации в Пятой Республике

Текст: Евгений Шестаков

Президент Франции Эмманюэль Макрон мечтает подхватить готовое упасть в лужу из американских рук знамя демократии и рассчитывает с ним "обскакать" на евросоюзовском поле канцлера Германии Ангелу Меркель. Во вторник, находясь в Литве, французский лидер клятвенно пообещал экс-кандидату в белорусские президенты Светлане Тихановской заведомо невыполнимое - стать посредником в урегулировании политического кризиса в Беларуси. В этой связи стоит напомнить, к чему привело посредничество Франции в украинском кризисе 2014 года - все обернулось обманом и лицемерием со стороны западных гарантов мирного соглашения между оппозицией и тогдашним лидером Незалежной Виктором Януковичем.

Отметился Макрон и на полях армяно-азербайджанского конфликта - к нему апеллировал официальный Ереван, чтобы убедить Евросоюз решительно надавить на поддержавшую Азербайджан Турцию. Не упустил французский лидер возможность проявить себя и во время обострения греко-турецких отношений из-за территориальных споров в Восточном Средиземноморье. Разумеется, Макрон поддержал Грецию, которая в качестве члена Евросоюза куда важнее для долгосрочных интересов президента Франции, чем мнение Анкары.

Такая активность Макрона за пределами собственного "дома" выглядит как подготовка им плацдарма для политического отступления. Через два года в Пятой Республике пройдут выборы главы государства, и возникает впечатление, что Макрон заранее готовит себе запасной аэродром в структурах Евросоюза на случай проигрыша. К слову, примерно так же в прошлом действовал Дональд Туск, который после поражения своей партии на выборах в Польше быстренько перебрался из кресла премьера в кресло главы Евросовета, несмотря на возражения официальной Варшавы. Правда, до этого Туск проявлял недюжинную активность в вопросах европейской политики, в результате чего приобрел нужный стартовый капитал для карьеры еврочиновника. Возникает впечатление, что г-н Макрон также пошел по этому пути.

Еще одно, набившее оскомину объяснение, которое приводят, говоря о планах Макрона, эксперты - президенту Франции не дает покоя лидерство Германии в европейских делах. Почувствовав слабину Меркель, французский президент спешит оседлать самую привлекательную в среде европейских либералов тему - соблюдения прав человека за пределами единой Европы. Заботиться об этих материях в Беларуси для Макрона куда выигрышней с точки зрения пиара и внимания СМИ, чем отвечать на неудобные вопросы правозащитников о ситуации с правами человека в Пятой Республике.

Во вторник международная организация "Амнести интернешнл" представила доклад об уровне демократии в самой Франции. В документе, составленном на основании опроса 66 человек, который прошел с июня 2019 по август 2020 года, говорится, цитирую, о "беспрецедентной атаке" на свободу собраний во время правления Макрона. Авторы доклада с фактами разъясняют: французские власти "пошли на нарушение законов для того, чтобы наложить на участников протестов штрафные санкции, проводить их задержание и осуществлять их уголовное преследование". "Амнести интернешнл" приходит к выводу: французское руководство намеренно запрещало демонстрации во время карантина и жестоко подавляло выступления "желтых жилетов" для того, чтобы другим недовольным политикой Макрона было неповадно выходить на улицы. В докладе особо отмечаются жесткие действия полиции в ходе протестов и против изменения климата, и против расизма. Напомню, что одному из лидеров "желтых жилетов" во время санкционированного Макроном разгона демонстрантов полиция резиновой пулей выбила глаз.

На встрече с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской французский лидер не комментировал выводы "Амнести интернешнл". Оно и понятно: на фоне таких обвинений со стороны международных правозащитников желание Макрона поучать президента Беларуси выглядит, мягко говоря, неуместным.

Есть к этой ситуации еще один красноречивый штрих. Ранее правозащитники из "Амнести интернешнл" выпустили доклад, где анализировали соблюдение прав человека в США. В нем авторы констатировали серьезные нарушения личных свобод, допущенные американскими правоохранителями при подавлении протестов с помощью слезоточивого газа, дубинок и других спецсредств. По сведениям правозащитников, с 25 мая до 5 июня в 89 случаях полицейские без всякой необходимости использовали против мирных демонстрантов в 34 штатах слезоточивый газ, 21 раз в 15 штатах - газовые баллончики. Какого-либо, даже косвенного осуждения в адрес Белого дома по этому поводу со стороны Макрона я ни разу не слышал, хотя речь в докладе "Амнести интернешнл" шла о непропорциональном насилии в отношении американских граждан за их убеждения..

В произведении Крылова "Демьянова уха" автор советует тому, кто считает себя вправе постоянно поучать других, "во время помолчать", чтобы его слова не были всем "тошнее Демьяновой ухи". Может, г-ну Макрону стоило бы прислушаться к великому русскому баснописцу.

Деньги не просто так

Михаил Эскиндаров - о росте экономики, курсе рубля и базовом доходе для всех

Текст: Роман Маркелов

Стимулирование потребительского спроса - главный рецепт вывода российской экономики из кризиса, порожденного пандемией коронавируса, считает ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров. По его мнению, одним из элементов для стимулирования спроса может стать введение базового безусловного дохода для ряда категорий населения - идея, которая казалась (да и до сих пор кажется) довольно радикальной. Об этом, а также об особенностях национального плана по восстановлению экономики и о том, почему снижается курс рубля, шла речь на "Деловом завтраке" в "Российской газете".

Правительство на днях утвердило план восстановления экономики. Помимо очевидных экономических мер в нем большое внимание уделено "цифре" и субсидиям. Как вы оцените его в целом?

Михаил Эскиндаров: Хочу обратить внимание, что самая важная задача на сегодня - восстановление потребительского спроса. Без этого ни одна страна, ни одна экономика никогда не выходила из ситуации, подобной той, в которой мы находимся. Поэтому кроме тех пунктов, которые вы перечислили, больше всего важна адресная поддержка населения, содержащаяся в плане.

При этом хорошо, что там предусмотрена масштабная поддержка реального сектора экономики. Без этого на подъем ВВП тоже рассчитывать не приходится. Но все-таки это план стабилизации, а не план экономического роста. Представляется, что акцент сделан на восстановление и стабилизацию, а нам нужен, и об этом постоянно говорит президент, - переход к динамичному росту. Ему также способствовало бы и дальнейшее расширение участия Банка России в создании благоприятных условий для национального экономического развития.

Минэкономразвития в своем прогнозе социально-экономического развития на ближайшие годы тоже делает очевидный упор на восстановлении спроса, который потянет за собой и экономику. Но реально ли не только выбраться из провала в ВВП, но и начать расти достойными темпами?

Михаил Эскиндаров: На самом деле сегодняшняя ситуация в российской экономике не так уж плоха, особенно по сравнению с другими странами. Во всяком случае, по сравнению с ведущими экономиками мира, где падение ВВП из-за пандемии и ограничений было значительно больше, чем у нас.

Что нам помогло сохранить сравнительно хорошие показатели? У нас работал реальный сектор экономики. Кроме того, люди были поддержаны правительством адресно. Это, конечно, сыграло особую роль и для самих людей, и для сокращения падения потребительского спроса.

В пандемию еще и обострился вопрос о роли и месте малого и среднего бизнеса в экономике. В нем занята значительная часть наших граждан. Я неоднократно говорил о том, что средний и малый бизнес должен сопровождать развитие реального сектора экономики, развитие крупного бизнеса. Значимая роль малого бизнеса в развитых экономиках в период пандемии как раз сыграла злую шутку с их экономиками, потому что кризис затронул именно эти сферы, которые к нему относятся - в первую очередь туризм и общепит. Но это не значит, что малый и средний бизнес не надо развивать. Сейчас и правительственный план, и другие меры должны быть направлены на поддержку так много потерявших малых и средний предприятий, и на адресную поддержку людей.

Много сейчас говорится и о базовом безусловном доходе. Его предлагают ввести в разных видах - для безработных, для малоимущих, или вообще для всех. Нужно ли нам вводить безусловный базовый доход, особенно с учетом того, что от этой идеи пока отказались, например, в Швейцарии и Финляндии? Стоит хорошо подумать. Но мне кажется, что в том или ином виде как инструмент для подъема экономики в ограниченный период времени он будет реализован.

Стабильность курса рубля явно не помешала бы восстановлению экономики. Но в последний месяц российская валюта серьезно подешевела. Почему, какие факторы здесь первичны - объективные или все же эмоциональные?

Михаил Эскиндаров: К сожалению, здесь играет роль далеко не только экономика, но и политика. Это и ситуация у наших ближайших соседей - Беларуси, обострившиеся до предела отношения Азербайджана с Арменией. Это тоже очень важный фактор, который может повлиять на динамику рубля. Наконец, еще один очень тревожный для нас фактор (хотя я бы это не считал совсем прямой угрозой) - итоги ноябрьских президентских выборов в США. Все эти внутренние экономические и внешние политические факторы имеют объективный характер, который, конечно, усиливается эмоциональным восприятием текущей и ожидаемой ситуаций. Но в целом, если обстановка будет благоприятной, то, полагаю, курс рубля может вернуться в коридор 70-75 за доллар и удержаться там. А если ситуация не изменится - вероятно, будет дешевле.

Продвигаться вперед вместе с Россией

Совместная борьба с пандемией коронавируса придает китайско-российским отношениям дополнительное стратегическое значение

Текст: Чжан Ханьхуэй (посол КНР в России)

Первого октября 2020 года народ Китая будет праздновать 71-ю годовщину образования Нового Китая. Второго октября Китай и Россия отметят 71-ю годовщину установления дипломатических отношений.

В течение 71 года под сильным руководством Коммунистической партии Китая народы всех национальностей Китая, полагаясь на собственные усердие и знания, твердо следовали по пути развития, соответствующему национальным особенностям своей страны, и прошли путь от закрытости и отсталости к открытости и прогрессу, от недостатка в пище и одежде к всестороннему благополучию, от бедности и слабости к процветанию и могуществу, тем самым сотворив величайшее чудо в истории общественного развития человеческого общества. Сегодняшний Китай - крупнейшее индустриальное и торговое государство в мире, со второй по величине экономикой и крупнейшими валютными резервами, ВВП которого превышает 14 триллионов долларов США. Он совершил исторический скачок в достижении совокупной мощи государства и уровня жизни населения, с каждым днем становясь ближе к достижению цели китайской мечты о великом возрождении китайской нации.

2020 год - необычный год. Эпидемия коронавируса нанесла миру невиданные за столетия поражения, создав значительные проблемы и вызовы человеческому сообществу. Правительство Китая, твердо придерживаясь принципов верховенства народа и жизни, предприняло беспрецедентно строгие меры для остановки распространения эпидемии. Весь китайский народ сплотился воедино, а многочисленный медицинский персонал выступил вперед, соорудив прочный оборонительный рубеж в профилактике и контроле эпидемии. За относительно короткий период времени Китай добился важных стратегических результатов в борьбе с эпидемией, внутреннее производство и жизненный уклад вернулись в нормальное состояние. ВВП в первом квартале упал на 6,8% и вырос на 3,2% во втором квартале, экономика Китая продемонстрировала высокую устойчивость. Китай активно продвигает глобальное противоэпидемическое сотрудничество: в первую же очередь сообщил мировому сообществу информацию об эпидемии, опубликовал последовательность гена коронавируса, способы его диагностики, профилактики и лечения, а также безоговорочно поделился опытом профилактики, контроля и лечения со всеми сторонами. Вплоть до середины сентября Китай направил 34 группы медицинских экспертов в 32 страны, предоставил 283 партии противоэпидемической помощи 150 странам и четырем международным организациям и экспортировал противоэпидемические средства в более чем 200 стран и регионов.

2020 год является первым годом восьмого десятилетия китайско-российских отношений. В условиях того, что эпидемия серьезно повлияла на глобальную экономику и международный порядок и ускорила колоссальные изменения в мире, невиданные за столетия, Китай и Россия твердо придерживаются духа новой эры - взаимопомощи и поддержки, разделения всех невзгод. В борьбе с эпидемией Китай и Россия поддерживают друг друга в защите своих жизненно важных интересов, непреклонно отстаивают мультилатерализм, защищают международную справедливость, что подчеркивает исключительность и высокий уровень китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

Обе страны поддерживают постоянное взаимодействие на высоком уровне. В этом году председатель Си Цзиньпин и президент В.В. Путин четыре раза вели телефонные переговоры и многократно обменивались корреспонденцией, чтобы предоставить стратегическое руководство для развития китайско-российских отношений. Главы двух государств обменялись поздравительными телеграммами по случаю 75-й годовщины победы в мировой антифашистской войне, продемонстрировав твердую решимость защищать итоги Второй мировой войны и отстаивать международную справедливость. Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И совершил официальный визит в Россию, в ходе которого принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Во время плодотворных переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым стороны провели углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, а также по международным и региональным вопросам и достигли ряда важных договоренностей. Член Госсовета КНР, министр обороны Вэй Фэнхэ дважды возглавлял делегацию, посетившую Россию для участия в важных мероприятиях, направленных на углубление взаимного доверия и сотрудничества между двумя вооруженными силами.

Совместная борьба с эпидемией придает китайско-российским отношениям дополнительное стратегическое значение. Президент Владимир Путин был одним из первых глав крупных держав, который выразил поддержку Китаю в борьбе с эпидемией. Россия была первой страной, которая направила медицинских экспертов для противодействия эпидемии и оказания медицинской помощи городу Уханю, а при первой возможности китайское правительство направило в Россию группу медицинских экспертов для борьбы с эпидемией и продолжает предоставлять противоэпидемические материалы в Россию. Авиасообщение между двумя странами оставалось открытым, и грузоперевозки на границе не прерывались.

Обе стороны будут укреплять сотрудничество в таких областях, как медицина и здравоохранение, профилактика и контроль эпидемии, исследования и разработки в области вакцин, а также совместно создавать сообщество в области здравоохранения. Перед лицом необоснованных нападок и клеветы со стороны некоторых западных стран и политиков Китай и Россия объединили свои усилия и поддерживают друг друга, чтобы отреагировать на угрозу "политического вируса" и угрозы гегемонии, а также совместно защищать авторитет ВОЗ и создать "непреступную крепость" доверия и сотрудничества, которую нельзя будет сломить никаким обманом.

Китайско-российское деловое сотрудничество выдержало испытания пандемией, продемонстрировав высокую устойчивость. С января по август включительно объем двусторонней торговли достиг 68,626 млрд долларов США, что в основном соответствует аналогичному показателю прошлого года. В рамках Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества запланировано более тысячи совместных мероприятий, в которых примут участие разнопрофильные научные организации из двух стран. Обе стороны будут укреплять сотрудничество и совместные исследования в таких областях, как информационные технологии, искусственный интеллект, интернет вещей и т.д., чтобы содействовать совместному развитию двух стран и вносить вклад в научно-технический прогресс человечества.

Китайско-российское международное сотрудничество становится все более зрелым и устойчивым. Обе стороны твердо поддерживают центральную роль ООН в международных вопросах, отстаивают международное право и основополагающие нормы международных отношений, активно реформируют и совершенствуют систему глобального управления, содействуют созданию сообщества киберпространства на основе мира, безопасности, открытости, сотрудничества и упорядоченности, а также решительно выступают против политики односторонних действий и политики грубой силы. Стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией становится все более тесным и не изменяется под воздействием внешних угроз. Обе страны стали важной стабилизирующей силой в нестабильной международной обстановке.

Эпидемия, которая случается раз в столетие, - серьезное испытание для китайско-российских отношений, эта ситуация, как лакмусовая бумажка, показывает истинную дружбу в сложных ситуацииях. Практика показывает, что китайско-российские отношения не подвержены влиянию катастроф, обрушившихся с неба, или внешнего вмешательства, это только сделает китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство более устойчивым в новую эпоху. Сегодня Китай и Россия являются твердыми сторонниками международного противоэпидемического сотрудничества, лучшими демонстраторами мирного сосуществования великих держав, тесными партнерами по разработке передовых технологий и решительными сторонниками формирования многополярного мира. Китай готов, как и прежде, сотрудничать с Россией над углублением двустороннего сотрудничества, принося пользу двум народам, совместно выстраивая новый тип международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, а также содействовать созданию сообщества единой судьбы человечества и внести большой вклад в дело мира и развития во всем мире.

Кипящие реки, туманные берега

Бальнеолечение на далеком курильском острове привлекает все больше россиян

Текст: Александр Ярошенко (Сахалинская область)