Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

США ввели новые санкции против России

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против восьми граждан России и выходцев из нее, а также семи российских и финских организаций, сообщается на сайте американского Минфина.

Как отмечается, такое решение приняли в связи с киберпреступлениями, вмешательством в выборы в США и из-за ситуации на Украине.

Среди попавших в санкционные списки — россияне Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин (все они из Санкт-Петербурга); Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов проживают в Центрально-Африканской Республике, а Никита Ковалевский — в Финляндии (у него есть финское гражданство).

Также в перечне — расположенные в Финляндии компании Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY. По данным американского Минфина, все они находятся по одному и тому же адресу. Кроме того, под санкции попали Lobaye Invest из ЦАР, ООО "М-Финанс" и АО "НПП ПТ "Океанос" из Санкт-Петербурга.

Вместе на пути к балансу

"Что такое плохо": председатель КНР Си Цзиньпин предостерег от гегемонизма и новой холодной войны

Текст: Константин Щепин (проект "Россия - Китай: события и комментарии")

"Нам нужен не столько рецепт, сколько эффект", - так председатель КНР Си Цзиньпин обозначил подход Китая к решению самых насущных глобальных вопросов, выступая 21 сентября на встрече высокого уровня, посвященной 75-летию ООН.

Следуя этому принципу, глава китайского государства воздержался от продвижения внешнеполитической повестки КНР с трибуны ООН, не стал давать "рецепты из Пекина" о том, как усовершенствовать систему глобального управления. Не было упомянуто ни о китайской интеграционной инициативе "Одного пояса, одного пути", ни о закрепленной в документах ООН китайской стратегии построения глобального сообщества единой судьбы. Вместо этого Си остановился на проблемах, из-за которых лихорадит нынешний мир и которым Китай призывает противостоять всем миром. Фактически, председатель КНР воспользовался практикой антонимического перевода, рассказав партнерам по Объединенным нациям о том, что такое плохо.

Прежде всего, глава китайского государства выступил против гегемонизма. "Никакая страна не вправе доминировать в международных делах, вершить судьбы других и монополизировать преимущества развития, тем более действовать произвольно, проводить политику травли и гегемонии... Крупные державы должны отказаться от "исключительности" и двойных стандартов, не искажать международное право, не ущемлять законные права и интересы других стран, не разрушать мир и стабильность на планете", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Комментируя заявление главы китайского государства, наблюдатели отмечают схожесть позиций КНР и России в противостоянии гегемонизму и политике односторонних действий. Председатель КНР, выступая в ООН, дипломатично предпочел отказаться от обозначения гегемона, однако риторика российской стороны более откровенна. Показательно, что накануне выступления Си Цзиньпина МИД России констатировал: Вашингтон проводит "политику односторонних шагов, нацеленную на продвижение собственных узкокорыстных интересов без учета легитимных озабоченностей других игроков". "Линия Вашингтона нацелена на слом системы международных отношений, основанной на центральной роли ООН в мировой политике", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве в интервью информпроекту "Россия - Китай: события и комментарии".

США "продвигают концепцию, которая подразумевает создание закрытых альянсов для выработки и реализации шагов в обход ООН и ее Совета Безопасности", - заявили в российском МИД. "Налицо и откровенно "потребительское" отношение США к всемирной организации и ее специализированным учреждениям, от которых Вашингтон под угрозой прекращения финансирования или приостановки членства требует принятия выгодных для себя решений. Все это пагубно сказывается на эффективности ООН", - констатировали в департаменте информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

"ООН, в которой США теряют позиции гегемона, может разделить участь своих специализированных организаций, лишившихся американского финансирования. Вероятно также создание невыносимых условий для работы штаб-квартиры в Нью-Йорке", - считает, в свою очередь, руководитель Экспертного совета Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.

Вместе с тем китайские эксперты уверены, что роль США в международных структурах переоценена. Угрозы Вашингтона разорвать связи со все большим количеством международных организаций в Пекине воспринимают как "стресс-тест", который даже пойдет на пользу многим площадкам глобального взаимодействия. Так, сотрудник Академии международной торговли и экономического сотрудничества при министерстве коммерции КНР Мэй Синьюй отмечает: "Например, ВТО, деятельность которой пытаются блокировать США, уже прошла стресс-тест американской блокады. Это серьезный сигнал Вашингтону: даже без вас процессы глобального взаимодействия не остановятся". "Даже выход США из Всемирной торговой организации может стать не столь плохим результатом, поскольку они постоянно мешают нормальной деятельности ВТО. В этой организации 164 члена, США лишь один из них, и не более того", - отмечает, в свою очередь, член исполнительного совета Всекитайской ассоциации вопросов ВТО Хэ Вэйвэнь.

Наблюдатели считают, что в Вашингтоне осознают эту ситуацию и пытаются компенсировать ее развязыванием новой холодной войны. Категорически против этого выступил в ООН председатель КНР: "Мышление холодной войны никак не поможет разрешить проблемы отдельной страны, тем более противостоять общим вызовам человечества". Таким образом официальный Пекин дал понять, что не заинтересован в становлении биполярного мира и нагнетании противостояния между крупнейшими державами.

Впрочем, многие западные и китайские эксперты полагают, что новая холодная война, от которой предостерег Си, уже началась. Так, специалист по международным отношениям из Кембриджского университета Мартин Жак называет нынешнюю глобальную обстановку "холодной войной нового типа", развязанной США для сдерживания Китая. По его словам, у нынешней холодной войны есть три базовых отличия от прошлой, американо-советской. Во-первых, Китай куда более глубоко, чем бывший Советский Союз, интегрирован в глобальную экономику. Поэтому у США не получится изолировать КНР от внешнего мира. Во-вторых, современный Китай куда более могуществен с экономической точки зрения, чем бывший СССР, по паритету покупательской способности КНР уже превзошла США в 2014 году. Поэтому попытки Соединенных Штатов сдерживать Китай, возводя торговые и технологические барьеры, окажутся малоэффективными. Наконец, в-третьих, Китай не допустит ошибки Советского Союза и не позволит втянуть себя в гонку вооружений, уверен эксперт.

Руководитель института международных стратегических исследований при Пекинском университете Ван Цзисы, в свою очередь, считает, что современные американо-китайские отношения "куда хуже американо-советской холодной войны". Эксперт отмечает: "Отношения Москвы и Вашингтона на протяжении тех четырех десятилетий оставались в основном стабильными за исключением отдельных "горячих" моментов вроде Карибского кризиса 1962 года. Две сверхдержавы были разделены политически, экономически и социально и в принципе не могли влиять на внутренние дела друг друга. У них были крайне поверхностные связи. В современных американо-китайских отношениях все наоборот: после четырех десятилетий сближения мы идем на разрыв. Поэтому моральные и материальные потери, повлеченные нашим противостоянием, особенно во время пандемии коронавирусной инфекции, несопоставимо выше, чем во времена "холодной войны".

Абсолютно все наблюдатели сходятся во мнении, что попытки реставрации холодной войны исходят из Вашингтона, но никак не из Пекина. Выступая с трибуны ООН, глава китайского государства дал четко понять, что Пекин не пойдет на поводу этих провокаций. Си Цзиньпин обозначил три основных принципа, на которых, по мнению китайской стороны, нужно обеспечивать поступательное развитие системы глобального управления под эгидой ООН.

Во-первых, это многополярность и справедливость. "Взаимоуважение и равенство всех государств, больших или малых - требование времени и первоочередной принцип Устава ООН... Односторонность ведет в никуда, всем странам мира следует придерживаться принципа "совместного обсуждения, совместной реализации и совместного использования", защищать всеобщую безопасность, делиться друг с другом достижениями развития и сообща определить судьбу мира. Необходимо наращивать представительность и право голоса развивающихся государств, чтобы интересы и желание большинства стран мира более сбалансированно были представлены в ООН", - подчеркнул глава китайского государства.

Во-вторых, по словам Си Цзиньпина, следует строго соблюдать принцип верховенства закона. "Нужно неукоснительно отстаивать цели и принципы Устава ООН как основу международных отношений и важный краеугольный камень для стабилизации миропорядка. При координации межгосударственных отношений и их интересов можно только опираться на механизмы и правила, а не на мнения тех, кто сильнее других", - уверен председатель КНР.

В-третьих, глава китайского государства призвал развивать многостороннее сотрудничество. "Содействие международному сотрудничеству - одна из исходных целей создания ООН и важный принцип ее устава. Нам нужно вести диалог вместо конфронтации, путем консультаций, а не принуждения, стремиться к взаимной выгоде, отказаться от игры с нулевым результатом. Необходимо сочетать интересы своей страны с общими интересами стран мира, расширять точки соприкосновения интересов для формирования большой международной семьи в духе гармонии и сотрудничества", - резюмировал председатель КНР.

Найти своих

Почему известный ученый решил работать в России

Текст: Юрий Медведев

Почему ученый оставил пост престижного европейского института? Можно ли повторить природу и создать кожу хамелеона? Как преодолеть возрастную яму в российской науке? Об этом корреспондент "РГ" беседует с профессором Дмитрием Ивановым, который после 20 лет работы за границей возглавил лабораторию в МГУ.

Дмитрий Анатольевич, вы сделали блестящую карьеру за границей, возглавив во Франции престижный институт. Но вдруг совершили резкий поворот в своей жизни: покинули кресло директора, выиграли российский мегагрант и открыли лабораторию в МГУ. Почему?

Дмитрий Иванов: Честно говоря, не вдруг. Эта мысль постепенно зрела. Я несколько лет был директором Института материаловедения, входящего в систему французского Национального центра научных исследований (CNRS), аналога Российской академии наук. Понятно, что работа администратора требует массы времени и сил, на науку их почти не остается. А у меня были интересные идеи, которые хотелось попробовать реализовать. И когда узнал о российских мегагрантах, подумал, это тот самый момент, чтобы совершить решающий шаг и полностью переключиться на науку.

Но заниматься наукой вы могли в своем же институте. Оставить пост директора, возглавить лабораторию, а не отправляться в Россию.

Дмитрий Иванов: Конечно, и такой вариант я рассматривал, но поступил иначе. Почему? Понимаете, я никогда не хотел уезжать из России, даже мысли такой не было. После окончания МФТИ мечтал заниматься наукой, но попал в так называемые лихие 90-е и понял, что молодому, не имеющему никаких преференций, в нашей науке не сделать прорыва. Все это мной очень тяжело переживалось. Но пришлось уехать, искать свое место там, где тебя никто не ждет, где во многом надо учиться жить заново. Вообще это была драма для многих, кто тогда вынужденно покинул свою страну.

Может, это высокопарно, но у меня всегда была ностальгия по России. Мне всегда хотелось сделать что-то серьезное для свой родины. А когда появились мегагранты, решил помочь таким же молодым ученым, каким когда-то был и я. По себе знаю, как важно, чтобы на первых порах подставил плечо старший коллега, помог найти свою тему, интегрироваться в мировую науку. Сейчас в моей лаборатории в МГУ работают перспективные молодые ученые, у которых, уверен, хорошее будущее.

Сварить суп из полимера

Ради каких идей вы так круто изменили свою жизнь?

Дмитрий Иванов: Это был целый спектр задач, но сейчас хочу рассказать об одном проекте, которым мы занимаемся в составе международной команды ученых. Речь идет о создании биоимплантов для медицины, прежде всего трансплантологии. Этим давно занимаются во всем мире. Однако задача создания такого импланта, у которого деформационное поведение было точно таким же, как и у окружающих биологических тканей, до сих пор не была решена. И что получается? Если у вас, скажем, возникла проблема с межпозвоночным диском, вам его удаляют, ставят вкладку из пластика, который не соответствует механике вашего диска, и в конечном счете соседние диски тоже начинают разрушаться. Вплоть до того, что пациент может стать инвалидом. Значит, надо, чтобы импланты точно соответствовали механике живых тканей и были индивидуальными для каждого пациента. Это касается самых разных органов, где применяются импланты: замена кожи, сосудов, мениска, межпозвоночных дисков и т.д. Причем важно не перебирать для пациента разные варианты полимера, а заранее по определенной системе предсказывать именно то, что ему необходимо. Фактически речь идет о персонализированной медицине.

Цель важнейшая. В чем же проблема повторить природу?

Дмитрий Иванов: Дело в том, что живые ткани уникальны. Скажем, кожа в "спокойном" состоянии очень мягкая, а при растяжении становится прочней в тысячу раз. Воспроизвести этот природный феномен с помощью "обычных" синтетических полимеров не удавалось никому в мире, да и в принципе невозможно. Вот этим мы и занялись в созданной в МГУ по мегагранту новой лаборатории. Сегодня можно сказать, что такие уникальные полимеры разработаны. Созданные полимеры - а их теперь целая библиотека - могут быть в 1000 раз мягче, чем все известные на сегодня полимеры. При этом в ходе деформации они могут упрочняться также примерно в 1000 раз, что абсолютно недоступно "обычным" полимерам.

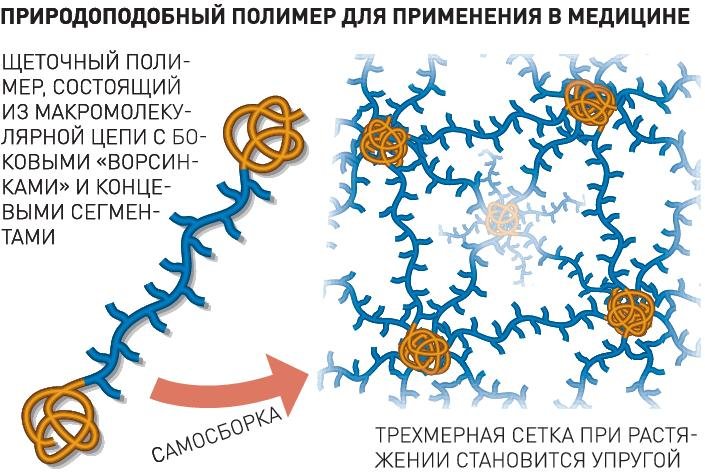

Что из себя представляет созданный вами природоподобный полимер?

Дмитрий Иванов: Это макромолекула, но она кардинально отличается от известных из школьного учебника линейных полимеров и больше похожа на ершик для чистки бутылок, имеет множество молекулярных ворсинок. Этот фрагмент макромолекулы называют "щеткой". Она несколько лет назад была разработана в США. У нее есть важная особенность. Когда она недеформирована, то очень мягкая, даже сверхмягкая. Так вот из такой "мягкой игрушки" мы решили сделать очень упругий материал. Казалось бы, это невозможно. Но была одна идея. А что если попробовать так соединить "щетки", создав из них трехмерную сетку, чтобы при растяжении она сразу обретала упругость. Пробовали разные варианты. И наконец нашли. Для этого на концы "щетки" пришиваются линейные полимеры. А затем, говоря образно, нужная структура возникает из такого полимерного супа, где хаотично плавают, как макароны, наночастицы - "щетки" с хвостиками на концах. При определенных условиях они начинают самоорганизовываться, отличать фрагмент, который им "нравится", от тех, которые не "нравятся". И притягивать "свой", отталкивая "чужой". В итоге получается плетение, напоминающее паутину. Такая структура обладает свойствами, которые имитируют живую кожу. Она очень мягкая, но при растяжении мгновенно упрочняется.

Кстати, статья о созданном вами совместно с коллегами искусственном аналоге кожи хамелеона напечатана в авторитетном журнале Science, а работа была тогда признана одним из главных достижений российской науки. Эта кожа получилась прочной и даже меняла цвет. Но вы сказали, что таким способом можно воспроизвести не только кожу, но и другие живые ткани. Каким образом?

Дмитрий Иванов: Совершенно верно. У нас для этого в распоряжении имеется целый арсенал возможностей. Мы можем манипулировать длиной ворсинок, расстоянием между ними, пришивать к "щетке" разные полимеры и т.д. Более того, наша аналитическая модель может предсказать заранее, молекула какого строения какой живой ткани будет соответствовать, а значит, почти идеально подойдет к имплантации.

Продолжая исследования, сейчас мы разрабатываем "умные" полимеры. Они будут реагировать на разные внешние воздействия - температуру, кислотность среды, освещенность. Это позволит значительно расширить сферу их применения, например, для точного попадания лекарства в мишень и его высвобождения.

Когда ваши фундаментальные разработки смогут реально помогать людям?

Дмитрий Иванов: Сейчас мы занимаемся внедрением, активно взаимодействуем с биологами и медиками.

Ваш случай - это яркий пример того, какую роль может сыграть мегагрант в судьбе ученого. Он позволил не просто создать полимеры для медицины, у которых в мире нет аналогов. Он помог вам реализовать свои идеи. Собственно, ради этого люди и идут в науку. Сделать то, что еще никто никогда не делал. Наверное, ради этого действительно стоило расстаться с креслом директора даже в престижном институте.

Дмитрий Иванов: Я считаю, что сама профессия ученого и данная ему академическая свобода располагают к экспериментам, дают возможность поиска и самореализации. Но я бы не противопоставлял работу ученых и организаторов науки, так как оба эти аспекта являются неотъемлемыми для научной деятельности.

Преодолеть возрастную яму

Вы стояли у истоков движения мегагрантов. Как в целом оцениваете достигнутые результаты?

Дмитрий Иванов: Я очень неравнодушен к этой программе. По-моему, это один из самых эффективных инструментов поддержки науки в России. За 10 лет под руководством ведущих ученых создано 272 новых лаборатории, где в самые передовые исследования включены сотни молодых ученых, где они активно интегрируются в мировую науку. И не для того чтобы покинуть родину. Считаю, у них сегодня здесь много возможностей для реализации, так как в стране работают эффективные меры поддержки молодежи. Могу с гордостью сказать, что нашей группой ученых-мегагрантников предложен один из таких инструментов. Мы два раза встречались с президентом России, и в итоге в Российском научном фонде появились президентские программы для молодых ученых.

Среди плюсов мегагрантов многие отмечают, что они в значительной мере помогают преодолеть яму, которая образовалась между молодыми и учеными в солидном возрасте.

Дмитрий Иванов: Да, разрыв поколений в нашей науке бросается в глаза. В институтах много молодежи и возрастных людей, но мало 40-50-летних. А ведь это самый продуктивный возраст. Так вот те, кто когда-то покинул Россию, сейчас находятся именно в таком возрасте. И, работая по мегагрантам, они как раз и способны заполнить этот разрыв поколений.

Словом, значение мегагрантов трудно переоценить. Но уверен, что нельзя останавливаться на достигнутом. Надо постоянно анализировать результаты и вносить коррективы, делать программу более разнообразной. Для чего стоит посмотреть на опыт Европы, где успешно работают самые разные варианты поддержки ученых. Скажем, после завершения мегагранта остаются новые лаборатории. Это сильные коллективы, оснащенные по самому последнему слову науки. Но многие живут сами по себе, разбросаны по разным вузам и институтам. Мне кажется, что их отдача будет намного больше, если на основе таких лабораторий создать кластеры, в том числе междисциплинарные. Ведь именно на стыке наук сегодня в мире совершаются наиболее эффективные научные прорывы. Концентрация усилий нескольких таких лабораторий по принципу тематической или географической близости будет способствовать системному возрождению нашей науки.

Также я предложил бы сконцентрировать усилия на интеграции российских научных коллективов в большие международные консорциумы, чтобы наши молодые ученые чувствовали себя частью мирового научного процесса. Например, недавно МГУ вошел в консорциум, созданный моими коллегами из ведущих научных организаций Франции для исследований в области материаловедения.

Визитная карточка

Дмитрий Анатольевич Иванов родился в Москве в 1965 году. Окончил с красным дипломом МФТИ. В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1992-1994 годах работал в Институте физической химии РАН. С середины 90-х и за четверть века сделал успешную карьеру в европейской науке. После нескольких лет работы в Свободном университете Брюсселя он в 2005 году возглавил Институт материаловедения в городе Мюлуз (Франция). В 2011 году ученый выиграл мегагрант на создание новой научной лаборатории на факультете фундаментальной физико-химической инженерии МГУ и с тех пор участвует в научных проектах обеих стран - России и Франции. Область его научных интересов: структура и физические свойства частично кристаллических и жидкокристаллических полимеров и супра-молекулярных объектов, имеющих органическую и неорганическую природу.

Билет не подошел

Спустя 56 лет австрийцу вернули деньги за путевку на Луну

Текст: Ариадна Рокоссовская

В 1964 году житель Вены купил путевку на Луну. Спустя 56 лет ему вернули деньги.

Через три года после полета Юрия Гагарина в космос в Венское туристическое бюро обратился клиент, пожелавший купить путевку на Луну. "Сначала я подумала, что это шутка. Поэтому я попросила его внести аванс, чтобы он сдался", - вспоминает в интервью австрийскому изданию Heute сотрудница бюро Илзе С. Однако клиент, оказавшийся корреспондентом популярной газеты Wiener Kurier Герхардом П., немедленно заплатил 500 шиллингов - сумма, эквивалентная современным 36,5 евро. "Тогда я направила это бронирование международным авиакомпаниям", - рассказывает Илзе. Те сразу подхватили идею. "Аэрофлот" рекомендовал остановиться на Луне в "одноместном номере в отеле Krater", а PanAm запустила рекламную кампанию: "Мы забронировали первую туристическую поездку человека на Луну".

То, что было запланировано как забавная история для венских читателей, стало шуткой мирового масштаба. Публикацию Герхарда П. перепечатывали зарубежные газеты. "93 тысячи человек по всему миру последовали моему примеру и также заказали поездки на Луну", - гордится журналист. "В 1969 году мне даже разрешили встретиться с настоящим лунным туристом Нилом Армстронгом. Только деньги, которые я заплатил за путевку, я больше никогда не видел", - смеется пенсионер. Вспомнить об этой истории и написать о ней в газету Heute 83-летнего Герхарда П. заставила эпидемия коронавируса и долгое ожидание возврата денег за билет Австрийских авиалиний. 77-летняя Илзе С. прочитала его статью и тут же прислала письмо в редакцию. Тогда журналисты решили восстановить справедливость - они обратились в то же туристическое бюро. "Когда мы об этом узнали, мы, конечно, решили немедленно возместить всю сумму, несмотря на долгую задержку", - сообщила пресс-секретарь туристической организации Корина Друкер.

Она поблагодарила Илзе С. и передала Герхарду П. ваучер на 50 евро. В ответ на вопрос, куда он хотел бы купить билет, пенсионер поинтересовался: "Есть ли путевки на Марс?"

Тем временем

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA представило обновленный план своей лунной программы, которая пройдет в три этапа. Первый - Artemis 1 - состоится в 2021 году. Это беспилотный полет вокруг Луны корабля Orion и его последующее возвращение на Землю. Второй этап - Artemis 2 - намечен на 2023 год: это будет запуск корабля с экипажем на борту. И, наконец, третий этап - Artemis 3 - непосредственно высадка на Луну. Она запланирована на 2024 год.

С трибуны на экран

Генассамблея началась дистанционно

Текст: Александр Гасюк

В рамках стартовавшей в Нью-Йорке недели высокого уровня 75-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН прения мировых лидеров впервые прошли в новом формате. Если раньше президенты и члены правительств традиционно поднимались на знаменитую зеленую мраморную трибуну и обращались к наполненному членами делегаций огромному конференц-залу ГА на 1800 мест под овации одних и демонстративный уход из зала других, то в условиях пандемии COVID-19 такие выступления сменились показом заранее записанных видеотрансляций. В результате нынешняя юбилейная сессия с участием более 180 государств обещает стать самым масштабным международным онлайн-мероприятием в истории человечества.

Безусловно, главное внимание было приковано к выступлениям ведущих мировых лидеров - России, США и Китая. Но если председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул готовность своей страны "вносить честный вклад в глобальное развитие", подробно остановился на путях борьбы с COVID-19 и призвал страны "перед лицом пандемии усиливать сплоченность и объединять усилия", то короткая речь президента США Дональда Трампа была наполнена неприкрытой агрессией в адрес Пекина, националэгоизмом, саморекламой и скрытыми угрозами.

Начав со слов о "китайском вирусе", американский лидер потребовал от ООН привлечь КНР к ответственности за коронакризис. Похвастался внешнеполитическими успехами своей администрации на балканском и ближневосточном направлениях. Вновь подтвердил свой принцип "мир через силу" и, похоже, припугнул международную аудиторию ремаркой о наличии у Вашингтона "такого современного оружия, о котором мы даже раньше не могли подумать". "Я лишь молюсь богу, чтобы нам не пришлось его применять", - сказал в лицо представителям Объединенных наций стремящийся к переизбранию в ноябре американский лидер. И заключил: "Я с гордостью ставлю на первое место Америку. Так же как и вам следует ставить на первое место свои страны. Это нормально".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии ассамблеи с годовым докладом, назвал создание вакцины от COVID-19 и снижение выбросов в атмосферу углекислого газа двумя главными проблемами человечества. Кроме того, генсек напомнил, что основатели ООН "начинали свою работу в разгар конфликта и теперь нам предстоит продолжить путь, чтобы избавить мир от опасности".

Карантинные меры из-за пандемии лишили возможности мировых лидеров лично прибыть в Нью-Йорк, в результате чего привлечь внимание к себе и своей стране первым лицам некоторых государств оказалось не так-то просто.

Однако и в нынешней нестандартной ситуации некоторые мировые лидеры весьма креативно подошли к записи своих видеовыступлений. Например, лидер Южного Судана показался на экранах в широкополой черной шляпе и разноцветных браслетах, а глава Самоа надел красные бусы из фруктов дерева пандан. Большое впечатление на зрителей произвел и премьер-министр Фиджи, собравший вокруг себя группу поддержки, которая завершила его выступление приветственными криками.

Выгодный пациент

Иностранцы готовы лечиться в России

Текст: Елена Манукиян

За первые шесть месяцев 2020 года за медицинской помощью в России обратились 1,2 млн иностранцев. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период в 2017 году, но почти в три раза меньше, чем в прошлом году, сообщили в минздраве.

Пандемия нанесла серьезный удар рынку медуслуг, тем не менее общий доход от экспорта медуслуг составил 145 млн долл. Средний чек на одного пролеченного в России иностранца не превысил 121 долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился почти в два раза. Из-за приостановки оказания плановой медпомощи в период сложной эпидемической ситуации с коронавирусом гораздо реже оказывалась высокотехнологичная медицинская помощь. Однако спрос на лечение в России может вырасти после окончания пандемии, не исключили в минздраве.

При этом в ведомстве отмечают, что чаще всего приезжают лечиться в Россию граждане бывших союзных республик, в числе которых Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Украина, Азербайджан, Беларусь, Латвия, Молдавия. Европейцы составляют 30% из числа всех медицинских туристов, в основном это граждане Германии. Иностранцев привлекают высокая квалификация российских врачей, современные методы лечения и доступные цены. Многие виды медпомощи в России стоят в 4-5 раз дешевле, чем в Европе или США, и при этом не уступают по качеству: как в государственной медицине, так и в частной.

Согласно нацпроекту "Здравоохранение" планируется, что к 2024 году экспорт медуслуг ежегодно будет приносить госказне до миллиарда долларов, при условии, что принимать мы будем не менее 1,2 млн медицинских туристов в год, а средний чек каждого из них составит не менее 800 долл.

В минздраве рассказали, что сегодня в реализации проекта по экспорту медуслуг участвует 71 регион. Все заявленные медцентры оказывают медицинскую помощь высокого уровня и были отобраны так, чтобы их мощности позволили принимать иностранцев без риска создания очередей для россиян. В дальнейшем в рамках медицинского туризма также планируется развивать диагностическое направление, так называемый чекап - программы обследования состояния здоровья. То, что у нас называется диспансеризацией. Такую диагностику можно будет пройти за несколько дней и уже по ее результатам принять решение, остаться в России для дальнейшего лечения или нет.

Приехать за медуслугами в Россию сегодня иностранцы могут по трем визам. По туристической, которая оформляется на 30 дней, но ее не всегда достаточно для получения полного курса лечения и прохождения реабилитации. Получить лечение в полном объеме, в том числе экстренное, проще по деловой визе, которая выдается на 90 дней, но может быть оформлена только по приглашению лечебного учреждения. В этом случае медицинская организация также самостоятельно решит вопрос по поводу постановки иностранного гражданина на миграционный учет. В особых случаях можно получить частную визу. Срок ее действия также 90 дней, но она выдается иностранцам, прибывающим только для экстренного лечения либо в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника.

Сегодня, в условиях пандемии, иностранцам оказывается только экстренная медпомощь.

Баррель на честном слове

Удержатся ли цены на нефть выше 40 долларов

Текст: Сергей Тихонов

Цены на нефть поднялись выше 40 долларов за баррель после падения в первой половине сентября. Росту котировок способствовала очередная встреча ОПЕК+ и резкие заявления министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдулазиза бен Сальмана, который в жесткой форме призвал страны, нарушающие свои обязательства по сделке, прекратить "безнаказанно качать слишком много нефти".

Позднее, общаясь с журналистами, он потребовал от нерадивых продавцов нефти не мешать балансировке рынка. "Я гарантирую, что всякий, кто играет в игры на этом рынке, горько пожалеет", - сказал он. Несмотря на это уже в начале текущей недели котировки барреля опять перешли к снижению, но остаются пока выше 40 долларов.

На нефтяные цены продолжает серьезно давить не только неполное исполнение условий сокращения ОПЕК+ некоторыми участниками сделки и весьма большие объемы запасов "черного золота" в хранилищах, но также риски дальнейшего усиления карантинных ограничений из-за COVID-19.

Кроме того дополнительное негативное влияние на рынок оказали новости о возобновлении добычи нефти в Ливии. Производство здесь ранее упало с 1,3 миллиона баррелей в сутки до 100 тысяч баррелей. Сейчас страна освобождена от обязательств по сделке ОПЕК+, поэтому может беспрепятственно наращивать добычу, а любой рост предложения будет отрицательно сказываться на котировках.

"На короткое время продавцы могут двигать рынок, но главным фактором всегда остается фундаментальная обстановка", - говорит глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. По его мнению, хотя недавняя 15-процентная коррекция цены марки Brent привела ее стоимость в соответствие с реальной обстановкой на рынке, дальнейшее восстановление требует чего-то большего, чем словесная интервенция, даже от крупнейшего в мире производителя. Нефтяные цены сможет поддержать решение ОПЕК+ отказаться от намеченного на январь повышения квот добычи на два миллиона баррелей в сутки, считает Оле Хансен.

По мнению большинства экспертов в ближайшем будущем цены нефть продолжат колебаться в довольно узком диапазоне 40-45 долларов за баррель, если только не добавятся новые негативные факторы. Большое значение на этой неделе будет иметь статистика из США о количестве запасов нефти и нефтепродуктов в хранилищах, а также динамике производства в стране.

Благосостояние на Угре

Как превратить заброшенные земли в новый Клондайк благодаря углероду

Текст: Алексей Дуэль

Каждый квадратный метр территории России может превратиться в фабрику по переработке углекислого газа. Зарабатывать деньги для страны и бизнесменов будут не только леса, но и заброшенные поля, болота и даже городские лужайки. Об этом сообщил специальный представитель Министерства науки и высшего образования России по вопросам биологической и экологической безопасности, учёный Николай Дурманов в ходе научно-практического семинара по экологическому мониторингу "Система дистанционного измерения углеродного баланса и секвестрационного потенциала территорий", который проходит в парке "Угра" Калужской области.

"Новые экологические нормативы, которые примет международное сообщество, будут значительно жестче, чем прежние, зафиксированные в Киото или Париже, - сказал Николай Дурманов. - Появятся национальные, отраслевые, секторальные квоты. При исчерпании этих лимитов страны и компании вынуждены будут обращаться на биржу, покупать эти квоты у тех, кто не использовал свои. И вот тут для России начинается буквально золотой век".

На территории парка "Угра" развернут первый полигон для исследований реального поглощения карбонового следа природной средой. Мониторинг ученых показал - 1 га леса и болот способен секвестрировать (то есть поглотить и удержать в себе) порядка 7 тонн СО2 за год. Возможности всей России в этом смысле фактически безграничны, считает ученый.

"Мы вынуждены бороться с углеродным налогом, который вводит Европейский Союз для всех, кого считает загрязнителями воздуха, - признал замминистра экономического развития Илья Торосов. - Методика расчета карбонового следа, которая применяется сейчас, для нас непрозрачна. Нужна альтернативная схема оценки, которую можно будет предъявить на переговорах нашим партнерам. И здесь очень важны результаты работы фундаментальной науки. Без их оценки мы не сможем продолжать работать с нашими партнерами, обеспечивать поддержку отечественного бизнеса. Мы очень надеемся на те результаты, которые будут получены в рамках проводимой на этом полигоне работы".

Помощник президента России Андрей Фурсенко считает, что в вопросах изменения климата есть две основные сложности. Во-первых, очень мало достоверной информации, намного больше разнообразных спекуляций. И одновременно нет комплексного подхода: одни говорят про горящие леса, другие - про изменившийся наклон земной оси. Из-за этого возникает много версий, но нет той достоверной, в которую поверил бы не только автор, но и его оппоненты.

"Идея не моя: в вопросах изменения климата 90% - это политика, минимум половину которой составляет экономика, и еще 10% - наука, - поделился Андрей Фурсенко. - Но эти 10% науки определяют все 90% политики. Климат и все, что с ним связано, будет очень востребованным направлением на многие годы".

В переработке углекислого газа и выбирании карбонового следа участвуют не только леса, но и даже заброшенные сельхозземли. Зарастающие подлеском поля - точно такая же фабрика по секвестрированию углекислого газа, и таких площадей в России очень много, продолжает описывать перспективы Николай Дурманов.

"По разным оценкам, заброшенных сельхозземель в России - от 45 до 90 млн га, и до сих пор никто не знал, что с ними делать, - объясняет ученый. - Их можно снова распахать, но ведь эти поля когда-то однажды уже бросили, значит, на то были причины. Но теперь они могут стать частью индустрии по секвестированию СО2. Сейчас США продают по 25 млн карбоновых кредитов в год, Китай - по 45 млн. Каждый из кредитов стоит 20-30 долларов. Но в перспективе цена вырастет до 50, 80, 100 долларов за кредит. И это те деньги, которые мы можем получить. Надо только научиться считать реальный баланс по эмиссии и секвестированию СО2 и доказать всему миру научную достоверность нашей методики подсчетов. Чем мы тут и занимаемся".

Подобных полигонов в России должно быть минимум 80, считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Технологии, отрабатываемые на Угре, легко масштабировать. Они позволят получить точную цифру углеродного баланса. Это хорошо для экономистов и политиков и очень интересно с точки зрения ученых, считает он.

"Этот проект родился в ходе обсуждений между разными министерствами и администрацией президента, - делится Валерий Фальков. - Предстоит большая и длинная работа. Мы говорим и о рубеже 2050 года, и 2075-го. Сейчас органам власти, бизнесу, университетам надо сверить часы и понять, куда двигаться дальше".

Все участники семинара отметили, что полигон был создан и функционирует на деньги бизнеса - государство не вложило в этот проект ни копейки. По мнению экспертов, это еще один признак того, что здесь ученые занимаются по-настоящему нужным делом. Ведь просто так вкладываться в проект предприниматели не будут.

Только так!

Владимир Путин: Действовать сообща и опираться на принципы международного права

Текст: Кира Латухина

Во вторник президент России выступил с видеообращением на заседании юбилейной, 75-й сессии Генассамблеи ООН. Владимир Путин призвал выработать новые нестандартные меры по преодолению вызванного пандемией кризиса и предложил провести онлайн-конференцию высокого уровня по сотрудничеству в сфере разработки вакцины. Необходимо снимать преграды для партнерства в сфере медицины, а мировую торговлю - расчистить от нелегитимных санкций и преград, уверен российский лидер. Это могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста и сокращения безработицы. Ведь миссия политики - не связывать руки, а прокладывать дорогу.

Особенностью Генассамблеи в этом году стал новый формат - из-за ситуации с COVID-19 лидеры впервые не приехали в Нью-Йорк, а записали видеообращения. В зале заседаний присутствовали только постпреды государств.

Два юбилея

В этом году мир отмечает два исторических юбилея - 75-летие окончания Второй мировой войны и создания ООН. "Невозможно переоценить значимость этих навсегда связанных друг с другом событий", - заявил Владимир Путин. "В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти, а опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую Победу, позволили построить послевоенный миропорядок", - констатировал он. И Устав ООН стал фундаментом этого порядка и до сих пор остается главным источником международного права.

Путин напомнил лидерам о прописанных в Уставе ООН принципах межгосударственного общения, которые отцы-основатели организации сформулировали предельно четко и недвусмысленно. "Это равенство суверенных государств, невмешательство в их внутренние дела, право народов самим определять свою судьбу, отказ от угрозы или применения силы, политическое урегулирование споров", - перечислил он.

Право вето важно сохранить

При всех сложностях периода "холодной войны", кардинальных геополитических сдвигах, сегодняшних хитросплетениях мировой политики ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов и континентов, помогать в преодолении локальных кризисов, оценил президент.

Но ООН не должна костенеть, а должна отражать динамику XXI века, адаптироваться к реалиям современного мира, который становится все более сложным, многополярным, многомерным, продолжил глава государства и напомнил о подходе России к реформированию Совбеза ООН - он должен полнее учитывать интересы всех стран, опираться на принцип самого широкого согласия, но при этом, как и прежде, быть ключевым звеном системы глобального управления. А этого не добиться без сохранения права вето постоянных членов Совбеза.

"Такое право пяти ядерных держав-победительниц во Второй мировой войне и сегодня отражает реальный военно-политический баланс", - констатировал Путин.

Право вето он назвал абсолютно необходимым и уникальным инструментом, который "не допускает односторонних действий, чреватых прямым военным столкновением крупнейших государств, дает возможность искать компромисс или как минимум избегать решений, категорически неприемлемых для других, действовать в рамках международного права, а не в зыбкой, серой зоне произвола и нелегитимности". И - что важно - этот инструмент работает, в отличие от печального опыта довоенной Лиги Наций.

Уроки истории

Владимир Путин считает, что забвение уроков истории - недальновидно и крайне безответственно. Так же, как и политизированные, основанные на домыслах попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны, переиначивать решения конференций союзников и Нюрнбергского трибунала. "Это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства, что особенно опасно в условиях, когда глобальная стабильность подвергается серьезным испытаниям, когда деградирует система контроля над вооружениями, не стихают региональные конфликты, обостряются угрозы, исходящие от терроризма, оргпреступности и наркотрафика", - сказал он.

Вызов пандемии

Принципиально новым вызовом стала пандемия коронавируса. "Карантины, закрытие границ, создание многочисленных тяжелых проблем для граждан практически всех государств - все это реалии сегодняшнего дня", - констатировал президент. Экспертам только предстоит оценить масштаб социально-экономического шока и его отдаленные последствия. Но уже сейчас очевидно: восстанавливать глобальную экономику предстоит очень долго, подчеркнул Путин. И далеко не всегда будут работать опробованные антикризисные меры - нужны нестандартные решения. "Выработать их мы можем только вместе", - сказал президент.

Идея "интеграции интеграций" заложена в российскую инициативу по формированию Большого Евразийского партнерства с участием всех стран Азии и Европы, напомнил Путин и обратил внимание и на другое предложение - введение "зеленых коридоров", свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты.

Освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы, считает глава государства. Нужно сделать все, чтобы безработица не стала застойной, пояснил он. "Миссия политики сейчас - прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе", - объяснил президент.

Эпоха цифры

Пандемия заострила целый ряд этических, технологических и гуманитарных тем. Цифровые технологии позволили быстро перестроить систему образования, торговли, сферы услуг. "Но, как и любые другие инновации, цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению и так же, как и обычное оружие, могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам не только в зонах региональных конфликтов, но и во вполне благополучных странах, порождая огромные риски", - предостерег Путин.

Поэтому вопросы кибербезопасности, применения передовых цифровых технологий заслуживают самого серьезного разговора на площадке ООН, считает президент. Важно услышать опасения людей - насколько в новую эпоху будут защищены их права: на частную жизнь, собственность, безопасность. Нужно учиться использовать новые технологии во благо человечества, найти баланс между стимулами к развитию искусственного интеллекта и оправданными ограничительными мерами, прийти к согласию в сфере регулирования, пояснил он.

Путин отметил солидарность врачей и волонтеров, граждан во время пандемии, бескорыстную помощь многих государств друг другу, но также сравнил это с другими ситуациями. "Были и случаи, когда проявлялся дефицит гуманизма и, если хотите, доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне", - заметил он. И призвал снимать по максимуму преграды для партнерства в здравоохранении и качественно укрепить потенциал ВОЗ.

Доступ к вакцине для всех

Россия разработала линейку тест-систем и препаратов для выявления и лечения коронавируса, зарегистрировала первую в мире вакцину - "Спутник V" и настроена на партнерство. Путин предложил в ближайшее время провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса.

Россия готова делиться опытом и взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами. "В том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность", - сказал он. Надо использовать все мощности глобальной фарминдустрии, чтобы уже в обозримой перспективе обеспечить свободный доступ к вакцинации для граждан всех государств, подчеркнул президент и предложил бесплатно предоставить "Спутник V" для добровольной вакцинации сотрудников ООН.

Космос - без оружия

"Россия приложит все усилия к тому, чтобы содействовать мирному, политико-дипломатическому урегулированию региональных кризисов и конфликтов, обеспечению стратегической стабильности", - заявил Путин.

"Несмотря на все споры и разногласия, порой недопонимание и даже недоверие некоторых коллег, будем настойчиво предлагать конструктивные, объединяющие инициативы, прежде всего в сфере контроля над вооружениями, укрепления действующих здесь договорных режимов. Это в том числе касается запрета химического, биологического и токсинного оружия", - подчеркнул президент.

Первоочередной вопрос, который можно и нужно решить оперативно, - это продление Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года, сказал Путин. Россия ведет переговоры с американскими партнерами, сообщил он.

"Рассчитываем на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем", - продолжил президент. С прошлого года Россия объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира - пока от таких мер будут воздерживаться США. Но, к сожалению, пока нет реакции ни от американских партнеров, ни от их союзников.

А ведь встречные шаги создали бы хорошую основу для начала серьезного разговора по всем факторам, влияющим на стратегическую стабильность. "Его целью стал бы выход на комплексные договоренности, формирование прочной основы для архитектуры международной безопасности, учитывающей предыдущий опыт в этой сфере и в полной мере отвечающей не только современным, но и перспективным военно-политическим и технологическим реалиям", - сказал Путин.

Кроме того, Россия предлагает заключить юридически обязывающее соглашение с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов.

Память выше разногласий

И вопросы безопасности, и все другие проблемы, которые обсуждает юбилейная сессия Генассамблеи ООН, требуют консолидации усилий на основе тех ценностей, которые объединяют мир, общей памяти об уроках истории, о духе союзничества, когда члены антигитлеровской коалиции смогли стать выше разногласий и идеологических предпочтений, напомнил глава государства.

"В нынешних сложных условиях всем странам важно проявить политическую волю, мудрость и дальновидность", - призвал президент. И ведущая роль здесь принадлежит державам - постоянным членам Совета Безопасности ООН, которые уже 75 лет несут особую ответственность за мир и безопасность, за сохранение основ международного права.

"Именно осознавая эту ответственность, Россия предложила созвать саммит стран "большой пятерки". Его цель - подтвердить ключевые принципы поведения в международных делах, выработать пути эффективного решения острейших проблем современности", - сказал Путин. Партнеры идею поддержали. Встреча в верхах будет очной и состоится, как только позволит эпидемиологическая обстановка.

"Во взаимосвязанном, взаимозависимом мире, в водовороте международных событий необходимо действовать сообща и опираться при этом на зафиксированные в Уставе ООН принципы международного права. Только так мы будем способны выполнять высокую миссию нашей Организации и обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений", - заключил Путин.

Атакуют всех

Кибермошенников интересуют и предприниматели, и частные лица

Текст: Анна Белова

Сложная эпидемиологическая и экономическая ситуация в этом году сопровождается ростом активности кибермошенников. Апрель и май стали рекордными по числу успешных кибератак. Причем мишенью злоумышленников становятся как физические лица, так и бизнес.

Так, с начала пандемии резко выросло использование в мошеннических целях переводов с карты на карту. По подсчетам Group-IB, в период с апреля по июнь этого года количество таких транзакций возросло более чем в шесть раз. Несколько крупных российских банков, а также платежные сервисы получили жалобы на злоумышленников, которые похищали средства с банковских карт клиентов, используя поддельные страницы оплаты на сайтах "онлайн-магазинов". Причем популярностью у преступников пользовались востребованные во время пандемии товары - маски, перчатки, санитайзеры. Один банк фиксировал в среднем 400-600 таких мошеннических попыток в месяц, "средний чек" одного перевода - более 7 тысяч рублей.

В банках отмечают, что риск столкнуться с фишингом в несколько раз выше, чем с хакерской атакой. Преступники по-прежнему активно используют методы социальной инженерии. Чаще всего данные у клиентов выманивают с помощью телефонных звонков от "службы безопасности" банка. Таких инцидентов стало настолько много, что в начале сентября для противодействия телефонным мошенникам была создана межведомственная рабочая группа. В нее вошли представители минкомсвязи, МВД, ФСБ, Роскомнадзора, ЦБ, а также операторов связи и банков.

- На социальную инженерию, как правило, приходится примерно половина мошеннических действий по отношению к клиентам банков, однако на сегодняшний день пропорция сильно изменилась, и доля социнженерии составляет около 80 процентов, - рассказал директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов. - На оставшуюся часть приходятся хакерские атаки на физических и юридических лиц, для которых используются фейковые программы или вирусы, дающие доступ к системам дистанционного банковского обслуживания.

Эксперт подчеркнул, что банк не может гарантировать безопасность клиентского компьютера или смартфона, так как не управляет им. А зараженное вирусом или находящееся под удаленным управлением устройство может подменять отправляемые клиентом платежи. Поэтому необходимо соблюдать "цифровую гигиену", напомнил Касимов.

Не забывать о соблюдении правил информационной безопасности следует и предпринимателям. Как отмечают эксперты "Лаборатории Касперского", в последнее время набирает популярность схема мошенничества, направленная на малый и средний бизнес. Жертва атаки получает электронное письмо с сообщением о зачислении на счет нескольких сотен тысяч рублей. Далее следует ссылка на документ, перейдя по которой получатель видит уведомление о компенсации, положенной ему в качестве "операционных выплат" от некой финансовой организации. Клик на форму переадресует на скам-ресурс, где жертве предложат сделать еще несколько шагов для вывода денег: завести личный кабинет, задать к нему пароль, ввести фамилию и имя. Пользователя просят пройти обязательную идентификацию, "комиссия" за которую обычно составляет около 390 рублей - это как раз те деньги, которые в случае подтверждения операции получают злоумышленники.

- Подобные скам-письма массово рассылаются представителям малого и среднего бизнеса, ежедневно такие сообщения получают тысячи адресатов, - отметила старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова. - Мошенники постоянно меняют тематику скам-страниц, а вот уловка с "большими компенсациями" или "выигрышами" остается неизменной. Как правило, если кто-то обещает деньги просто так, это верный признак мошенничества.

В этом году выросло число атак не только на малый и средний бизнес, но и на крупные предприятия, в частности автопроизводителей и энергетические компании. Во втором квартале, по данным Positive Technologies, число атак на промышленность составило 15 процентов от общего числа атак на юридические лица. Промпредприятия часто сталкиваются с атаками шифровальщиков, которые шифруют файлы, а затем требуют выкуп за их дешифровку, и целевыми кибератаками.

Эксперты отмечают, что особо ценятся корпоративные учетные данные сотрудников. Их злоумышленники продают в даркнете или используют для дальнейших атак, например для рассылки писем с вредоносными вложениями от имени взломанных организаций. Спросом пользуются также базы учетных данных клиентов взломанных компаний.

Комментарий

Вячеслав Касимов, директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка:

- В этом году из-за пандемии выросла доля онлайн-платежей, что спровоцировало и рост активности кибермошенников. Крупные банки тратят много ресурсов на информационную безопасность и защиту данных клиентов. К тому же они обязаны соблюдать жесткие требования регулятора и международных платежных систем, выполнение которых регулярно проверяется. Надежность инфраструктуры банка тестируется в том числе с помощью имитации хакерских атак.

Отдельным вызовом в этом году стал перевод сотрудников банка на удаленную работу. Сервис удаленного доступа работников критически важен, ведь от него зависит работоспособность организации в целом. Работа с корпоративными системами с домашних компьютеров резко увеличивает риск целенаправленных атак на банки. Поэтому для части сотрудников были оперативно закуплены корректно настроенные ноутбуки, а для тех, кто работает с личных устройств, уже достаточно давно были созданы профили для удаленного доступа, с помощью которого сотрудники могут делать то же самое, что в офисе, но что-то скопировать на свой личный компьютер не могут.

Для идентификации сотрудников используется двухфакторная аутентификация с использованием одноразовых паролей, которые в настоящее время являются лучшим механизмом подтверждения лигитимности пользователей. При этом сотрудники получают доступ только к той части корпоративных систем, которая нужна для выполнения их функций и определенных в банке процессов. Если работнику нужен доступ к клиентским данным, то каждое обращение сотрудника банка к ним отслеживается. Внутренняя система аудита позволяет посмотреть, кто получал доступ, в какой момент и к каким именно данным. Если имеющий доступ к персональным клиентским данным сотрудник что-то скопировал, это будет автоматически отслежено и предотвращено. Для этого используется DLP-система (Data Link Prevention, система предотвращения утечки данных. - Ред.), которая постоянно обновляется и совершенствуется.

В банках постоянно ведется работа по выявлению аномальной и необычной активности. У нас есть собственная база злоумышленников - скомпрометированных телефонных номеров, сайтов, номеров счетов и т.д. Она регулярно пополняется сведениями, которые поступают из Банка России через ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере. - Ред.). Центр аккумулирует данные о киберинцидентах по всему рынку, о которых стало известно. Если мы видим совпадение, например, реквизитов получателя платежа с данными из черного списка, то транзакция будет приостановлена до выяснения, действительно ли наш клиент совершает этот платеж или нет.

Сервис переедет на сервер

Эксперимент по переводу госсистем в "облако" продлили до конца 2022 года

Текст: Ирина Алпатова

Цифровые сервисы, которые активно внедряются в государственное управление, переведут к концу 2022 года на облачные серверы, или на государственную единую облачную платформу (ГЕОП). Эксперимент по ее созданию начался в августе прошлого года в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".

Основная идея - связать существующие госсистемы на "облаке" таким образом, чтобы любые данные всегда были доступны. Частью ГЕОП станут удаленные рабочие места, система межведомственного взаимодействия, единая система идентификации и аутентификации, с которой тесно связана работа единого портала госуслуг, и другие системы. Это ускорит оказание услуг населению, повысит их качество и снизит издержки. Облачная платформа позволит сэкономить на закупках компьютерной техники до 10 процентов бюджетов всех уровней.

Однако для функционирования такой системы необходима "физическая" инфраструктура - система центров обработки данных (ЦОД, или дата-центров). ЦОД - это, по сути, здание, в котором расположены десятки и сотни серверных стоек, где хранится и обрабатывается информация, к которой пользователи имеют удаленный доступ.

По мнению некоторых экспертов, для создания ГЕОП в России пока недостаточно развита структура ЦОДов. Хотят этот рынок постоянно растет.

По данным агентства iKS-Consulting, в 2019 году количество серверных стоек в России достигло 44,1 тысячи штук, что на 12,3 процента больше, чем годом ранее. Согласно рейтингу отраслевого портала Cnews, крупнейшим российским поставщиком услуг ЦОД является "Ростелеком" с 11,5 тысячи стоек.

По задумке разработчиков эксперимента, для полноценного внедрения ГЕОП к проекту должны подключиться коммерческие компании на основе государственно-частного партнерства. Эта идея не нова - так работают системы в США и Германии. Государству это поможет снизить расходы на создание собственной IT-инфраструктуры.

"Привлечение широкого спектра игроков позволит существенно снизить стоимость и сроки создания ГЕОП с улучшением качества конечных решений и сервисов. Ведущие компании цифровой экономики (ПАО "МегаФон", Mail.ru Group, "1С" и другие компании) готовы инвестировать в создание ГЕОП свой уникальный опыт и компетенции", - сообщал "РГ" директор по развитию организации "Цифровая экономика" Алексей Сидорюк.

Кого именно министерство будет привлекать к работе над ГЕОП, пока непонятно. "Мы находимся в постоянном диалоге со всеми крупными игроками на рынке ЦОДов", - сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно концепции ГЕОП, которую минцифры представило в 2019 году, ресурсы платформы будут расположены в России, работать преимущественно на отечественном ПО, а вся находящаяся в "облаке" информация будет ежедневно копироваться на материальный носитель и храниться там в течение месяца.

Изначально задумывалось, что эксперимент по переходу на ГЕОП завершится к концу 2020 года, однако минцифры решило продлить "тестирование" еще на два года - проект постановления министерство подготовило в первой половине сентября.

Основная причина - необходимость расширить число участников эксперимента. Так, теперь к проекту присоединится Росстат, рассказал Константин Гурзов, директор департамента проектов по информатизации минкомсвязи. Цифровая аналитическая платформа (ЦАП), которой занимается служба статистики, объединит в себе все статистические данные и станет важнейшей надстройкой ГЕОП. Это единое хранилище всех данных: предприятий, ЕГРН ЗАГС, Росреестра, минприроды и так далее.

Впрочем, для продления эксперимента есть и другие причины - так, в российском законодательстве по-прежнему не закреплены такие понятия, как "облачная платформа", "облачные вычисления", "поставщик услуг облачных вычислений" и другие. Потребуется ввести нормы функционирования ГЕОП и создания реестра поставщиков.

В сентябре минцифры предложило внести поправки в закон "О связи" и для начала закрепить правовой статус ЦОДов. Предлагается ввести официальный термин "центр хранения и обработки данных" (ЦХОД), а также обязать ЦОДы предоставлять государству информацию о занимаемых ими земельных участках, числе серверных стоек, их мощности. Кроме того, им придется отчитываться о загруженности, параметрах систем хранения данных, предоставляемых услугах и тарифах. Инициатива министерства была неоднозначно воспринята представителями рынка ЦОДов.

Впрочем, для отрасли, которая проходит становление, такие процессы неизбежны. Эксперимент в том числе позволит определить проблемные вопросы, которые надо будет решать в первую очередь.

"Также будут опробованы подходы в сокращении ведомственных затрат на организацию и эксплуатацию собственных ЦОД. Продление срока проведения эксперимента позволит получить более достоверные данные по его результатам", - рассказал Гурзов.

Наработки по созданию ГЕОП могут стать также основой для формирования единой цифровой платформы "Гостех" для предоставления государственных услуг в электронном виде. Планы запустить "Гостех" до конца 2021 года озвучивало ранее минцифры. А ВТБ, "Ростелеком" и "Почта России" предложили использовать для ее создания "облако" ГЕОП.

Разработчикам меняют правила

Ирина Алпатова

В сентябре минцифры предложило внести изменения в постановление правительства о правилах формирования единого реестра отечественного программного обеспечения (ПО). Если раньше в реестр могло попасть только ПО российских компаний, то теперь подать заявку на участие в нем смогут и российские разработчики, бенефициарами которых выступают иностранные физические и юридические лица.

Реестр российского ПО появился в 2016 году и с тех пор постоянно пополняется. Основной его идеей было дать преференции российским разработчикам при осуществлении государственных и муниципальных закупок. Заказчик из государственных органов должен соблюдать приоритет товаров российского происхождения по отношению к иностранным. Причем если закупка российского софта невозможна, то заказчик должен опубликовать обоснование отказа от закупки. Покупать иностранный софт можно, только если в реестре российского ПО отсутствует аналогичный российский продукт или если отечественное ПО, включенное в реестр, не соответствует требуемым техническим характеристикам.

Сейчас в реестр входят системы управления базами данных, поисковые системы, офисные приложения, в том числе программы электронного документооборота, и многое другое. Всего по данным на 3 сентября 2020 года в реестре было 6,9 тысячи записей.

Некоторые эксперты высказали опасения относительно новых критериев отбора, ведь это может стать лазейкой для распространения иностранного ПО под эгидой российских компаний. Однако цель этих изменений - не обеспечить включение в реестр иностранных компаний, уточняют в пресс-службе минцифры. Нововведения позволят облегчить процедуру включения ПО в реестр.

Инициативы минцифры являются логичным продолжением обсуждения условий налогового маневра, считает Валентин Макаров, президент ассоциации РУССОФТ. Вхождение в реестр дает компаниям возможность сохранить нулевой НДС при продаже софта. Этот вид налога планируется отменить в 2021 году в рамках маневра. В отрасли отмечают, что это уже вызвало рост новых заявок для включения в реестр. Попавшие в реестр компании будут также полностью освобождены от уплаты налога на добавочную стоимость (НДС) при условии, если предоставят права на использование программного обеспечения из состава

Реестра отечественного ПО на основании лицензионных договоров и по модели SaaS (предоставление не самой программы, а облачного сервиса).

При этом минцифры не должно нарушать требования ВТО, поэтому необходимо было убрать преимущество российской национальности инвестиций, говорит Макаров. Новые правила упрощают и доступ на рынок свободного программного обеспечения - ПО, распространяемого на условиях свободного лицензионного договора. Любой конечный пользователь получает право использовать программу в любых, не запрещенных законом целях.

Чтобы компенсировать снижение барьера для иностранных компаний, министерство сформулировало новые требования - независимость применения ПО от санкций. Например, новые критерии включения в реестр учитывают возможность компании обеспечить полноценную техподдержку ПО на всей территории страны, включая Крым и Севастополь. Это сильный барьер по отношению к программному обеспечению из США и Европы, говорит Макаров, однако не барьер для китайского ПО.

Кроме того, участники реестра должны быть готовы поставлять продукты не только по всей России, но и во все госорганы и госкорпорации. Минцифры также предлагает установить исключительное право на ПО только для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Раньше регистрация была допустима и для частных лиц.

На первых порах за проведение экспертизы по включению ПО в реестр будет отвечать Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ.

Это не первый раз, когда условия включения в реестр менялись. В апреле 2017 г. министерство выступало за неразглашение аспектов работы экспертного совета, осуществляющего отбор ПО. В следующем году, пишет отраслевой портал CNews, минцифры предложило добавить процедуру апелляции или досудебного разрешения разногласий между разработчиками ПО и экспертным советом. Весной прошлого года было решено, что техподдержкой и модернизацией программ из реестра могут заниматься только отечественные компании без преобладающего иностранного участия или граждане России.

Новые изменения создадут совершенно новый уровень защиты внутреннего рынка, который позволяет сделать налоговый маневр, а это очень важная мера поддержки индустрии, считает глава РУССОФТ. В министерстве ожидают, что постановление примут до конца этого года.

Закон ускорения

Дмитрий Тер-Степанов

Цифровые технологии стремительно меняют все сферы нашей жизни. Преображая аналоговый мир, разработчики новых цифровых решений часто оказываются в зоне риска: такой консервативный институт, как право, попросту не успевает меняться с необходимой скоростью. Это сильно тормозит инновационный процесс и снижает шансы России на призовое место в мировом технологическом первенстве.

Успеть за технологиями

Чтобы радикально изменить ситуацию, бизнес-сообщество совместно с Минэкономразвития России разработали законопроект о специальных регуляторных режимах. Он также известен как закон о "цифровых песочницах". Закон начнет действовать 28 января 2021 года и позволит ограничивать действие отдельных норм законодательства для экспериментов с цифровыми инновациями.

Экспериментальные правовые режимы (ЭПР) позволят новаторам проверить новые технологии на практике, оценить, насколько они применимы в реальных условиях, и сделать это без риска нарушить закон. По итогам таких экспериментов в России планируется сформировать правовую среду, которая будет способствовать развитию цифровых технологий.

ЭПР станут для правительства еще одним инструментом для принятия решений при рассмотрении вопросов об изменении регулирования в той или иной области. Внесение изменений в общее регулирование по итогам таких экспериментов будет приниматься с учетом всех возможных рисков и максимальной защитой прав граждан.

"Регуляторные песочницы" уже действуют во многих странах, хотя в целом в мире нет большой практики регулирования цифровых инноваций. К числу государств - пионеров в этой области можно отнести Израиль и Сингапур.

Ярким примером успеха "песочниц" как регуляторной концепции служит предложение их комплексного внедрения в ключевом программном документе ФРГ в области цифровой трансформации (Digital Germany 2025).

В США необходимый уровень гибкости достигается за счет комбинации судебного толкования и инструментов "мягкого" регулирования (рекомендательные механизмы в сертификации и подтверждении качества, производственных практиках и т.д.). Само же развитие "песочниц" в США началось недавно, прежде всего в наиболее зарегулированных сферах, а также в тех нишах развития технологий, где существующей правовой базы явно недостаточно, даже с учетом судебных прецедентов.

Финляндия последовательно проводит дерегулирование различных отраслей, чтобы создать условия для беспрепятственного тестирования инноваций.

Некоторые страны на данный момент вообще не имеют опыта в создании регуляторных "песочниц" и других экспериментальных режимов с существенными изъятиями из действующих требований нормативных актов.

Развивая ЭПР в числе первых, Россия имеет все шансы стать лидером мировой экономики в цифровую эпоху и предоставлять гражданам сервисы и услуги на основе самых передовых технологий.

"Спутники" для "песочницы"

Закон сегодня содержит восемь сфер, по которым можно будет протестировать цифровые инновации в условиях "песочниц". Это медицина, транспорт, дистанционное образование, торговля, финансовый рынок, архитектура и строительство, промышленность, а также предоставление государственных услуг. Список направлений может быть расширен Правительством. Первые проекты из предложенных бизнес-сообществом для реализации в рамках ЭПР были выбраны Минэкономразвития России и организацией "Цифровая экономика".

Дальнейшая работа в области регулирования "песочниц" будет вестись по двум направлениям. Первое - это разработка подзаконных актов для исполнения норм принятого федерального закона. Второе - подготовка дополнительных законопроектов-спутников для снятия ограничений на реализацию ЭПР различных отраслях.

Разработка подзаконных актов поручена Минэкономразвития России во взаимодействии с предпринимательским сообществом. В подзаконных актах будут детализированы процедуры присоединения новых субъектов к ЭПР, приостановления и прекращения их действия, а также мониторинга результатов.

Законопроекты-спутники прошли обсуждение с регулирующими органами на рабочей группе "Нормативное регулирование" организации "Цифровая экономика" и одобрены предпринимательским сообществом. На данный момент Минэкономразвития России уже внесло законопроекты-спутники в правительство РФ.

"Спутники" детализируют процедуру мониторинга и оценки результатов той или иной "песочницы". Основой для оценки результатов ЭПР станут отчеты субъектов эксперимента о деятельности и ходе реализации проекта. Фактически оценка будет производиться тремя сторонами - государством, предпринимательским и экспертным сообществом, а также гражданами посредством участия в общественном обсуждении реализации проекта. Принятие окончательного решения о необходимости внесения изменений в общую правовую базу остается за правительством.

Учитывая, что средний срок реализации выбранных ЭПР составит 2-3 года, оценить влияние "песочниц" в целом на инновационную среду можно будет не раньше 2025 года. Количество инноваций, реализованных в нашей стране в ближайшем будущем, будет напрямую зависеть от заинтересованности компаний из различных сфер деятельности в апробации разрабатываемых ими технологий в ходе таких правовых экспериментов. Однако в том, что в выигрыше окажутся те отрасли, которые "окопаются" в "песочницах" первыми, сомневаться не приходится.

Максут Шадаев прокомментировал законопроект о запрете некоторых видов шифрования

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев прокомментировал опубликованный министерством 21 сентября 2020 года для общественного обсуждения законопроект о запрете определенных видов шифрования, маскирующих доменные имена.

«Полагаю, что публикация законопроекта на площадке для общественного обсуждения – это эффективный способ привлечения внимания к проблеме. Все преимущества новых протоколов шифрования запросов DNS для пользователей очевидны, но надо понимать, что их широкое распространение позволит также обходить все существующие системы фильтрации и блокировок запрещенных сайтов, в том числе сайтов, которые содержат противоправный контент (экстремистский контент, контент, нарушающий авторские права, контент, содержащий детскую порнографию).

В Mozilla в прошлом году приняли решение о включении протокола DNS-over-HTTPS (DoH) в Firefox по умолчанию. Также протокол DoH уже включен в браузер Google Chrome. Естественно, все это создает возможности для перехода на заблокированные сайты для большого количества пользователей этих браузеров, обхода режима родительского контроля. Я не думаю, что многие родители были бы этому очень рады. Насколько мне известно, по требованию Правительства Великобритании Mozilla согласилась не включать в своем браузере функцию DoH по умолчанию для пользователей в этой стране. Сделано это было во многом под давлением общественности и ассоциации британских интернет-провайдеров.

Еще раз - новые протоколы шифрования меняют весь сложившийся за время существования интернета ландшафт DNS-запросов, точка баланса между общественными интересами и защитой прав отдельной личности сдвинулась. И мы вынуждены в новых условиях искать компромисс.

Полагаю, что общественное обсуждение позволит нам собрать весь спектр мнений и найти оптимальное решение. По итогам общественного обсуждения законопроекта соберем рабочую группу и обсудим перспективы внесения законопроекта», - заявил министр.

Транспортная группа FESCO открывает новый морской сервис на Чукотку из портов Китая и США. Новый контейнерный сервис FESCO Arctic Line соединит порты Чукотского автономного округа – Провидения и Певек с портами Китая и США. Об этом сообщает ChinaLogist пресс-служба группы.

Сервис будет работать по маршрутам: Циндао (Китай) – Тайцан (Китай) – Провидения – Певек и Эверетт (США) – Провидения – Певек. Также возможны судозаходы в порт Владивостока и Восточный. Перевозки будут выполняться многоцелевыми судами ледового класса «ФЕСКО Улисс» и «ФЕСКО Парис» с июля по октябрь включительно.

FESCO Arctic Line дополнит уже существующий сервис Группы «ФЕСКО Анадырь Директ Лайн» (ФАДЛ), связывающий порт Владивостока с портами Чукотки – Анадырь и Эгвекинот. В рамках сервиса ФАДЛ осуществляются регулярные перевозки любых грузов в сухих, рефрижераторных СОС и SOC контейнерах, следующих как в межпортовом, так и в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении, а также генеральных грузов.

Битва за ТикТок

Дональд Трамп распорядился удалить TikTok и другое популярное китайское приложение, WeChat, из всех магазинов приложений

Игорь Шнуренко

«Использование WeChat и TikTok создает неприемлемые риски для национальной безопасности США», — указано на сайте Министерства торговли США. Теперь пользователи в США не смогут скачивать эти приложения, а также проводить обновления.

На следующий день после распоряжения удалить приложение Трамп заявил, что достигнуто соглашение между китайской компанией ByteDance, владеющей приложением, и США. Соглашение, по сути, передаст американцам контроль над всеми глобальными операциями TikTok. Везде, кроме Китая.

В мировом масштабе TikTok в 2020 году вышел на второе место по скачиваниям после американского приложения Zoom. TikTok прежде всего направлен на поколение тех, кому от 13 до 18. В США у него 100 млн. пользователей – это практически вся американская молодежь. На втором месте в мире по доле пользователей TikTok не из Китая стоит Россия, где их число можно оценить в 20-25 миллионов человек. И оно растет как на дрожжах: темпы роста в российском секторе TikTok опережают американские вчетверо.

Что же такого особенного делает TikTok? Это система управления массами при помощи искусственного интеллекта, которая выдает себя за безобидную социальную сеть. Своего рода фабрика по производству личности. Выглядит всё невинно: платформа позволяет снимать музыкальные видео, вести прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Скачав бесплатное приложение в смартфоне, вы регистрируетесь, и на вашей странице появляется лента видеороликов. Чем больше роликов вы смотрите, тем больше TikTok узнает, что вам нравится. Видео при этом очень короткие, как правило меньше минуты, они выстроены по рекомендательному рейтингу лично для вас и постоянно сменяют друг друга.

Принцип работы TikTok заключается в том, что вам не нужно делать ничего: алгоритм сам подбирает вам видео на основе того, что вы смотрели, лайкали и комментировали раньше. Машина собирает о вас максимум информации из всех возможных источников в режиме реального времени и в итоге «раскалывает человека», понимая его лучше, чем он сам себя, изучая его мотивы и «тайных демонов». Собранная информация, как с конвейера, постоянно поступает в «цех выработки поведенческого продукта». Этот продукт предсказывает ваше поведение, как и на других подобных платформах, например, Facebook или Google. Но TikTok делает следующий шаг: выработанный продукт сразу поступает в «цех формирования личности». Предлагаемый набор видео – это что-то вроде индивидуальных таблеток, приняв которые, именно этот человек именно в этот момент времени будет вести себя требуемым образом. Более того, взломав человека, машина может формировать его ценностное ядро. Сознание оказывается ненужным, человек привыкает к тому, что выбор за него делает система.

Самая длинная глава пользовательского соглашения TikTok называется «типы информации, которую мы собираем». Этот список бесконечен: здесь имя, возраст, пол, адрес, адрес электронной почты, данные для входа в социальные сети, номер телефона, IP-адрес, информация о местоположении, история браузера, файлы Cookies, финансовая и платежная информация, информация о кредитных картах, данные об учетных записях Apple, Google, Twitter, Facebook, Instagram, Windows и других платформ, имена и профили всех контактов во всех соцсетях, пользовательский и видеоконтент, фотографии, списки контактов из телефона и соцсетей, информация о мобильном телефоне, его технических данных, операционной системе, детальная информация об использовании сервисов, ваши комментарии везде, полная информация об активности (лайки, повторные просмотры), содержание сообщений, информация об адресатах сообщений, об их получении и прочтении, об участниках общения, метаданные – то есть сведения о том, как, когда и кем была создана та или иная часть контента.

Самая короткая глава пользовательского соглашения называется «Ваши права». Вот она целиком: «У вас могут быть определенные права в отношении вашей информации».

Никаких разъяснений этих прав нет – в случае жалоб предлагается заполнить форму на английском языке и отослать её, по-видимому, в Сингапур, где находится отделение TikTok, курирующее Россию.

TikTok – популярный способ самовыражения для молодежи, особенно для подростков, у которых еще только формируется личность, характер, самооценка. В их распоряжении разные фильтры, анимация, маски, всякие спецэффекты для создания видео. Главная фишка – хэштег-челленджи, то есть тематические задания, которые побуждают пользователей подражать тому или иному тренду.

Мы сегодня видим, к чему приводит взлом сознания молодежи на примере событий в Белоруссии. Власти США предприняли суровые меры, чтобы не допустить контроля китайской компании над поведением американцев – и передать дело взлома сознания американским же компаниям. А у нас в этом году принят ряд законов, которые еще более облегчают международным цифровым платформам работу в России. Не приведёт ли это к цифровой колонизации нашей страны?

ВЫБОРЫ В США: КРИЗИС ЭЛИТ ИЛИ ВОССТАНИЕ МАСС?

АНДРЕЙ ЦЫГАНКОВ

Профессор международных отношений и политических наук Калифорнийского университета (г. Сан-Франциско).

Пробуждение массовой политики – яркая примета нашего времени. Восстание масс уже проявило себя в Европе, Евразии и на Ближнем Востоке и теперь докатилось и до Америки. А она нуждается в обновлении не только партийно-политических элит, но и самих принципов их отношений с обществом, национальной идеи и её отношений с окружающим миром.