Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Грузия избавляется от страха

Михаил Вигнанский - журналист и политический аналитик

Лучше один раз увидеть, нежели много раз услышать, — это о современной внутриполитической ситуации в Грузии. Кадры истязаний заключённых в Глданской тюрьме № 8, что в Тбилиси, безусловно, внесли значительный вклад в победу коалиции «Грузинская мечта» на выборах в парламент в октябре 2012 года. Они стали последней каплей, поскольку о том, что за фасадом реформ творится неладное, и не только в пенитенциарной сфере Грузии, знали или догадывались почти все граждане республики.

Новые, недавно обнаруженные в тайниках видеоматериалы, которые подтверждают, что измывательство над личностью было системой в период правления «Единого национального движения», партии президента Михаила Саакашвили в 2004—2012 годах, в Грузии показывают пока только на «закрытых просмотрах». Для дипломатов, депутатов, представителей НПО и журналистов. Травмировать общественность новое правительство пока не желает, так как, по словам тех, кто их уже видел, новые кадры страшнее прежних.

«Шок» — так обозначил своё мнение посол США в Тбилиси Ричард Норланд. Дипломату уже не забыть экранную картинку: заключённых привязывают скотчем и верёвками к столам, потом насилуют, некоторых принуждают к оральному сексу с надзирателями, выбивая показания о каких-то несовершённых террористических актах...

Подавляющему большинству грузинских граждан непонятны, если не сказать противны рассуждения ряда западных наблюдателей — будь то люди из ПАСЕ или Европейская народная партия — по поводу «избирательного правосудия». Неприемлемо для грузин и сравнение в пропрезидентских СМИ участи бывшего премьер-министра Иванэ Мерабишвили, которому по совокупности уголовных статей грозит 17 лет тюрьмы, с судьбой Юлии Тимошенко.

Надо жить в Грузии, чтобы понимать, почему все подобные аналогии не что иное, как стереотипы. Как объяснить грузинскому обывателю, что Сильвио Берлускони могут привлечь за связь с несовершеннолетней проституткой или Жака Ширака допросить по подозрению в растрате бюджетных сумм, а для высоких членов партии Саакашвили политическое поприще — индульгенция?

«Что сказали бы жители Нью-Йорка, узнав, что их мэр тратит на себя и партийных сторонников городскую казну? И почему мы должны молчать, когда наш мэр оформил сотни активистов «Единого национального движения» при городских органах власти, чтобы те вели агитацию и пропаганду, тратя на это миллионы? В чём логика?» — вопрошает первый вице-спикер парламента Грузии Манана Кобахидзе.

В Грузии больше половины населения — бедняки. Безработица, по всем опросам, проблема более актуальная, чем возвращение Абхазии и Южной Осетии. Поэтому снятие грифа секретности с трат нынешнего руководителя государства и его окружения — информационная бомба. Новый, 2013-й год Саакашвили встречает с друзьями из «Единого национального движения» в Дубае. За 145 тысяч долларов из казны. Потом в Австрии президент вместе с мэром Тбилиси Георгием Угулавой худеет на специальных курсах — за 70 тысяч долларов. Личный повар из Испании. Учёба старшего сына президента за границей. Колье для российской журналистки, прибывшей на интервью с президентом Грузии. И так далее — тысячи, десятки и сотни тысяч долларов. И наконец, 44 барана в подарок голосующим за «Единое национальное движение» от имени государства...

«Мы сами были баранами»

«Пока мы всё это терпели, сами были баранами, — сказал мне сосед Гия. — Но это должно стать уроком не только для нас. Это должно стать уроком для будущих властей: так издеваться над своим народом нельзя. Это всегда обязательно плохо заканчивается!»

«Грядущие в октябре президентские выборы в Грузии станут реквиемом по режиму Саакашвили и его эпохе. Или даже политическими похоронами», — заявил в интервью «Эхо» депутат от «Грузинской мечты» Леван Бердзенишвили. «Национал-садистам», как их окрестил народ, прощения не будет», — считает его коллега по коалиции Александр Кантария.

По опросам Международного республиканского института США, кандидат в президенты на осенних выборах от «Грузинской мечты» Георгий Маргвелашвили, нынешний вице-премьер и министр образования, получит 41 процент, а претендент от президентской партии «Единое национальное движение», которым, очевидно, станет экс-председатель парламента Давид Бакрадзе, — 11 процентов. Однако нынешний премьер-министр Бидзина Иванишвили уверен, что «националам» Саакашвили не выйти на второе место. Это значит, по его словам, что вторую позицию займёт лидер Демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, ранее дважды исполнявшая обязанности главы государства после досрочной отставки Эдуарда Шеварднадзе в 2003 году и Саакашвили в 2007-м.

«Партию Саакашвили надо запретить. Это преступная организация, которая ещё может очень сильно навредить стране, — заявила «Эхо» Нино Бурджанадзе. — Прецедент запрета партии в истории современной Грузии есть: так поступили в начале 1990-х с коммунистами».

Однако Бакрадзе считает, что «Единое национальное движение» может пройти процесс самоочищения, реформироваться и стать конструктивной оппозицией.

«Я тоже несу ответственность»

«Надо помнить и о том хорошем, что было сделано в Грузии в 2004—2012 годах, — уверен Бакрадзе. — Конечно, ужасны ставшие достоянием общественности видеокадры пыток в тюрьмах. После этого постоянно спрашиваю себя: как я смогу оправдаться перед народом? Достаточно ли того, что я не знал об этом? Выходит, я тоже несу моральную ответственность за всё происходившее. Я обязан остаться там, где был, помочь вынести объективные оценки. И работать над тем, чтобы страна не жила от стресса к стрессу».

Помимо Бакрадзе во внутренних праймериз по определению кандидата в президенты участвуют ещё три депутата от «Единого национального движения»: Георгий Барамидзе, Зураб Джапаридзе и Шота Малашхия. Победителя назовут 30 июля, а до этого претенденты проведут встречи со своими сторонниками в регионах, во время которых представят свои программы политического и экономического развития Грузии, а также обеспечения её безопасности.

До того, как 21 мая по тяжёлым обвинениям был арестован экс-премьер Иванэ Мерабишвили, именно его, генсека «Единого национального движения», прочили в претенденты от партии на пост президента.

Возможность выдвижения Мерабишвили рассматривалась вплоть до 24 июня, когда ему предъявили новые обвинения в фальсифицировании расследования самого резонансного дела последних лет. А именно: банковский чиновник Александр (Сандро) Гиргвлиани был зверски убит полицейскими в лесном массиве в Тбилиси после ссоры в престижном столичном баре с компаний, в которой были супруга Мерабишвили Тако Салакая и несколько больших чинов из МВД.

Теперь о том, что экс-премьер мог баллотироваться, напоминает только его колоссальный портрет на здании центрального офиса «Единого национального движения» с подписью: «Свободу Мерабишвили!» на английском и грузинском языках. Такие баннеры руководство партии собиралось вывесить по всей стране, но не решилось. «Националы» подумывали вообще бойкотировать выборы из-за «политических преследований», но потом всё же высказались за то, чтобы участвовать в них.

«У нас нет никакого преследования по политическим мотивам. После октябрьских выборов в Грузии свободный и независимый суд всё решит в отношении якобы политзаключённых. Мы готовы принять любых международных наблюдателей, убедить их в прозрачности наших действий», — заверил вице-спикер парламента от «Грузинской мечты» Звиад Дзидзигури.

Тем временем по всем местным телеканалам Михаил Саакашвили вещает о том, что коалиция парламентского большинства «Грузинская мечта» не выполняет обещаний, данных перед выборами, гробит экономику страны. Странно, но это выступление совпадает с началом беспрецедентной программы страхования граждан. Теперь государство становится конкурентом частных компаний. При этом гражданам, не застрахованным в частном секторе, предлагаются весьма солидные пакеты — бесплатно, конечно.

По тем же телеканалам представитель «Грузинской мечты» рассказывает, что с 1 января 2014 года семьи погибших в войнах после обретения Грузией независимости ежемесячно будут получать по 500 лари, или 300 долларов, а с 1 января 2015 года эта сумма увеличится.

Не бойтесь говорить по телефону

«Знаешь, я уже не могу смотреть на этого Саакашвили! — знакомая грузинка Дареджан выплёскивает на меня свои эмоции. — Ну сколько можно! Кстати, самое главное, что для меня изменилось после смены власти, это то, что я не боюсь говорить по телефону с друзьями. И вообще сейчас меньше думаю о политике, а больше об обычных бытовых проблемах. Ты думаешь, я голосовала за «Грузинскую мечту», а значит, не буду её критиковать? Наоборот! Вот обещали нам снизить тариф на газ на 30 или 40 процентов, а снизили на 10. Всё равно обманули. Хотя жить стало спокойнее».

Дареджан работает менеджером в престижном тбилисском ресторане, куда любит наведываться Саакашвили. «Не боюсь говорить по телефону» — это пока самое существенное, вероятно, завоевание наших граждан в эпоху «Грузинской мечты». Казалось, под колпаком — все. Прежнее МВД оставило в запасниках тысячи файлов, на которых есть видео- и аудиозаписи частной жизни политиков, дипломатов, общественных деятелей, журналистов и просто рядовых граждан.

В столичных газетах недавно опубликовали признания бывшего сотрудника МВД: он откровенно рассказал, как устанавливали видеокамеры в борделях и как потом шантажировали чиновников. Конечно, вполне возможно, что полицейский офицер просто претендует на лавры «грузинского Сноудена», но грузины верят в такой компромат. В то же время общественность требует его уничтожения. Ведь только одним сексуальным сценам посвящено 54 компакт-диска. А на них — позор десятков известных и уважаемых в Грузии людей.

Правительство «Грузинской мечты» приступило к работе в конце октября прошлого года, и уже в середине ноября был отдан приказ об аресте 12 высокопоставленных чиновников департамента конституционной безопасности МВД. По поручению прежнего политического руководства это ведомство разработало вирусную программу, позволяющую не только взламывать компьютеры интересующих министерство пользователей, но и вести через них видео- и аудиозапись. Тогда же стало известно об обнаружении в спецхранилищах МВД компромата, который нынешний министр Ираклий Гарибашвили назвал омерзительным и пообещал, что больше таких методов «оперативных разработок» в стране не будет.

Моя знакомая Дареджан рассказала мне, что в её ресторане посетители открыто выражают недовольство надоевшим режимом Саакашвили. И так происходит не только в грузинской столице. В Батуми недоброжелатели президента собрались у плавательного комплекса, где тот отдыхал. Охрана спешно эвакуировала Михаила Саакашвили: оппоненты несли веники, ставшие символом недовольства в стране после кадров из Глданской тюрьмы.

Сам Михаил Саакашвили обвинил в произошедшем в Батуми правительство «Грузинской мечты», которое, по его мнению, мобилизует против главы государства демонстрантов. Президент заявил также, что протесты не помешают ему продолжить политическую деятельность. Он пообещал и дальше совершать поездки по Грузии. «Народ ко мне благожелателен», — считает Саакашвили.

«После истечения полномочий Саакашвили не сможет как ни в чём не бывало оставаться в политике, — считает тбилисский политолог Бека Нацвлишвили. — Думаю, скоро начнётся процесс расследования всех тех обвинений, которые выдвигает оппозиция против действующего президента. Ему придётся предстать перед уголовным судом. Меня, по крайней мере, это не удивило бы».

«Уверен, президент всё знал о репрессивной машине в стране. Сейчас Саакашвили утверждает, что был не в курсе. Поздно! — заявил «Эхо» глава Клуба независимых экспертов Грузии Сосо Цискаришвили. — Мне кажется, что генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, который недавно посетил Грузию с визитом, оскорбил нашу страну и наших граждан, когда назвал Саакашвили «строителем демократии».

И ещё пример. Почему-то Запад и НАТО переполошились, когда 17 мая противники однополых браков сорвали гей-парад в Тбилиси. И тот же Запад в мае 2011 года промолчал после жестокого разгона демонстрации тогдашней оппозиции на проспекте Руставели. Всё это вызывает в обществе разочарование в западных ценностях и Североатлантическом альянсе.

Бидзина Иванишвили заявил, что осенью, после президентских выборов, может проститься с политикой, оставив слаженную команду реформаторов. Но в его окружении так не считают. Ираклий Гарибашвили, которого прочат в преемники Иванишвили, уже заявил: «В ближайшие годы в Грузии не будет такой спокойной и стабильной атмосферы, чтобы Иванишвили позволил бы себе покинуть высокий правительственный пост. В обществе по-прежнему высоки ожидания по отношению лично к Иванишвили. Грузинский народ доверяет ему больше других политиков».

| Эхо Планеты

ПРЕССА США: СЕКРЕТЫ ПРОСЛУШКИ ПРИМИРИЛИ ОППОНЕНТОВ

Агентство национальной безопасности (АНБ) США, в котором работает в несколько раз больше людей, чем в ЦРУ, настолько засекречено, что его английский акроним NSA шутливо расшифровывают как No Such Agency, "нет такого агентства"

Когда на минувшей неделе в печать был выброшен целый ворох секретов АНБ, это породило бурную дискуссию и в СМИ, и в Конгрессе, в ходе которой образовались необычные коалиции.

Тотальное отслеживание телефонных разговоров и электронной почты, которым АНБ, как выяснилось, занимается с 2006 года, резко осудили правозащитники, часть либералов во главе с их знаменосцем New York Times и республиканцы либертарианской ориентации, такие как сенатор Рэнд Пол.

С другой стороны, в защиту этой тактики выступили другие либералы, такие как сенатор-демократ Дайен Файнстайн, ряд законодателей-республиканцев и видные консервативные комментаторы, в том числе родившийся в Москве и привезенный в Америку ребенком известный военный историк Макс Бут и бывший министр юстиции США Майкл Мукейси, чьи предки Мукасеи приехали в Новый Свет из Белоруссии.

Недоверие к администрации

Правые критики электронной слежки упирают на то, что даже если она необходима и вполне законна, нет гарантии, что нынешняя администрация США распорядится собранными данными добросовестно и не использует их в своих политических целях.

Критики ссылаются на один из нынешних вашингтонских скандалов, в ходе которого слышались обвинения, что федеральное налоговое ведомство зажимало консервативные группировки, такие как первичные организации антиправительственной Чайной партии, и якобы передавало затребованную у них информацию сторонникам президента Барака Обамы.

Поразительно, но вотум недоверия Белому дому вынесла в этой связи даже New York Times, всегда ратовавшая за нынешнего его хозяина. "Администрация сейчас полностью потеряла доверие", - заявила в редакционной статье главная американская газета.

Правда, несколько часов спустя ее редколлегия решила смягчить формулировку и расширила ее, написав: "Администрация сейчас полностью потеряла доверие в этом вопросе". Но следующее же предложение по-прежнему гласит: "Господин Обама подтверждает трюизм, что исполнительная ветвь использует всю данную ей власть и, скорее всего, ею злоупотребит".

"Через несколько часов после того, как выяснилось, что федеральные власти повседневно собирают данные о телефонных звонках американцев вне зависимости от того, имеют ли они какое-то отношение к антитеррористическому расследованию, - писала газета, - администрация Обамы разразилась теми же банальностями, которыми она отстреливается всякий раз, когда ее ловят за превышение власти: террористы-де представляют реальную угрозу, и вы должны верить нам на слово, что мы с ними разберемся, потому что у нас имеются внутренние механизмы (какие именно, мы вам не скажем), которые гарантируют, что мы не нарушаем ваши права".

"Постепенные и беззвучные поползновения"

Администрация подчеркивает в свое оправдание, что АНБ собирает лишь "метаданные" о звонках, то есть не их содержание, а только информацию об их времени, продолжительности и направлении. Как замечает New York Times, один чиновник "довольно неубедительно заявил нам, что эта информация не включает имени звонившего, хотя узнать имя по номеру, казалось бы, не представит ни малейших затруднений".

Другой чиновник заявил газете, что исполнительная власть осуществляет внутренние проверки систем отслеживания, дабы удостовериться, что они "соблюдают Конституцию и законы США и должным образом защищают тайну личной жизни и гражданские свободы".

"Этот довод больше не проходит, - пишет New York Times. - Господин Обама явно не имел намерения предавать слежку гласности, как он никогда не признался бы в убийстве гражданина США Анвара Авлаки, если бы об этом не сообщила пресса. И даже после этого у него ушло полтора года на то, чтобы признать факт этого убийства; и он до сих пор держит в секрете протокол, согласно которому он принимает такие решения".

Конгрессмен-республиканец Джим Сенсенбреннер, в 2001 году внесший в палате представителей закон Patriot Act, на который ссылаются защитники слежки, говорит, что его весьма тревожит то, как власти его интерпретируют. "Собирать данные о звонках миллионов невинных людей - это перебор, и это не по-американски!" - заявил Сенсенбреннер.

Издание Investor's Business Daily (IBD) является идеологическим антиподом либеральной New York Times, но солидарно с нею в этом вопросе и многозначительно замечает, что разоблачение тайных программ АНБ день в день совпало с 64-й годовщиной публикации антиутопии Джорджа Оруэлла "1984 год", в которой изображено тоталитарное общество будущего, в котором проводится тотальная слежка.

Издание также отмечает, что ровно 225 лет назад Джеймс Мэдисон, один из отцов-основателей США, послал виргинским законодателям письмо, содержавшее следующую фразу: "Народные вольности чаще ущемляются постепенными и беззвучными поползновениями властей предержащих, чем кровавыми и внезапными узурпациями".

"Похабно и возмутительно"

Как замечает IBD, данные о телефонных звонках могут посадить преступника или поймать шпиона, но их с таким же успехом можно использовать для того, чтобы шантажировать невинного.

Другие критики заявляют, что данные о том, кому звонит человек, к примеру, могут легко изобличить его сексуальную ориентацию, даже если у властей нет записей его разговоров.

Как напоминает на сайте агентства Рейтер Бен Уизнер из "Американского союза гражданских свобод" (АСГС), метаданных об электронной переписке американского генерала Дэвида Петреуса было достаточно, чтобы изобличить его в адюльтере, вследствие чего он слетел с поста директора ЦРУ.

"Многочисленные звонки "Анонимным алкоголикам", по телефонам доверия для геев-подростков, в абортарии или карточным букмекерам могут рассказать вам все, что нужно, о проблемах человека", - пишет Уизнер.

По словам его коллеги из АСГС Джеймса Джэффера, который неудачно боролся в Верховном суде против закона, санкционирующего слежку, новые данные о ней "не оставляют сомнений в том, что АНБ, являющееся частью вооруженных сил, сейчас имеет доступ в каждый уголок цифровой жизни американцев".

"Безудержная правительственная слежка являет собой серьезную угрозу демократическим свободам", - заявил Джеффер.

"Речь идет об ошеломительном покушении на конституцию", - говорит сенатор-республиканец Рэнд Пол, исповедующий либертарианство.

"Это похабно и возмутительно!" - громыхает бывший вице-президент демократ Эл Гор.

Ничего оруэлловского?

Критики слежки говорят, что АНБ создало потенциальную "инфраструктуру репрессий", и называют "героем" бывшего технического сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который слил в СМИ материалы о секретных программах американских спецслужб.

Первый опрос показал, что 59% респондентов против этих программ. Скептики, впрочем, советуют не придавать первым опросам слишком много значения, поскольку по здравому размышлению мнения часто меняются.

Санкцию на сбор данных о телефонных соединениях выдает секретный суд, заседающий в этом здании.

Другой точки зрения придерживается бывший помощник Билла Клинтона Саймон Розенберг, который называет Сноудена предателем.

На либеральном сайте Slate напечатана статья Уильяма Сейлетана, который доказывает, что в секретных программах АНБ "нет ничего оруэлловского", и что они "ограничены и контролируются сдержками и противовесами".

Автор пишет, что слежка в таких масштабах началась еще при Буше, но впоследствии секретный суд, ведающий вопросами национальной безопасности и заседающий в Вашингтоне в комнате без окон, разрешил правительству собирать метаданные не только о телефонных переговорах с иностранцами, но и вообще обо всех звонках на территории США. Суд развязал властям руки и в ряде других отношений.

С другой стороны, подчеркивает Сейлетан, слежка носит "ограниченный характер". В частности, речь не идет о повальном прослушивании телефонных разговоров, а лишь о сборе метаданных, что не одно и то же.

Во-вторых, данные собираются не по произволу властей, а с разрешения вышеупомянутого секретного суда. Например, чтобы получить у телефонной компании Verizon данные о звонках миллионов ее абонентов, властям необходимо было сперва заручиться его санкцией и потом регулярно ее продлевать. Последняя, слитая в прессу, датируется 19 апреля нынешнего года и истекает 19 июля. Если суд ее не продлит, то это практика кончится. Секретный суд не подчиняется властям (хотя, насколько известно, он удовлетворяет львиную долю их ходатайств).

Комитеты Сената США по разведке и правовым вопросам держатся в курсе секретных программ слежки. Их члены имеют доступ ко всем соответствующим документам секретного суда. Комитет по разведке дважды в письменном виде ставил всех членов Сената в известность об этой практике, поэтому, как заявляет Сейлетан, "сенаторы, которые были шокированы ею, либо лгуны, либо дураки".

Обезоруживающий аргумент

"Никто не слушает ваши телефонные разговоры, - заверил американцев президент Обама. - Суть программы не в этом".

"Утечка секретов играет на руку террористам", озаглавлена статья Майкла Мукейси, напечатанная в понедельник в Wall Street Journal. По словам бывшего министра юстиции США, тайные программы АНБ вполне законны; сбор метаданных на территории США ставит целью "отследить отношения между исламистами-фанатиками".

"Например, - пишет автор, - было бы полезно узнать, с кем вступали в контакт братья Царнаевы, и с кем были связаны те люди, и так выявить пересекающиеся круги, в которых окажутся другие лица, стремящиеся убивать и калечить американцев... Когда будут выявлены эти связи, можно будет собрать информацию, на основании которой суд даст вам санкцию уже на перехват содержания их коммуникаций".

По словам Мукейси, именно таким образом был выявлен преступный сговор во главе с Наджибуллой Зази, который намеревался устроить взрывы в нью-йорском метро. В данный момент Зази дожидается приговора.

"Существует по крайней мере теоретическая возможность того, что собранную таким образом информацию можно будет использовать в ущерб невинным гражданам, - признает автор. - Это будет постыдно и преступно. Но лишить разведорганы возможности собирать информацию, необходимую для защиты страны, лишь на том основании, что частью этой информации могут злоупотребить, было бы равносильно тому, чтобы лишить полицию оружия, поскольку его можно употребить против невинных людей".

У специалиста по компьютерной безопасности Роберта Морриса, который много лет проработал в АНБ, есть три совета для тех, кто хочет избежать электронной слежки: "Не имейте компьютера; не включайте компьютер; не пользуйтесь им".

ФАЛЬШИВЫЙ "БОРЖОМИ" ПОДРЫВАЕТ РЕПУТАЦИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Наталия Шашина

Фальшивый "Боржоми" обнаружили сотрудники Business FM в московских торговых точках. На вкус - вода обыкновенная, а на этикетке - ни одного слова на русском. Где можно нарваться на подделку

Мой коллега Юрий Абросимов купил бутылку "Боржоми" в "Хинкальной" неподалеку от радиостанции. Цена - примерно как у официального "Боржоми" в супермаркете, 80 рублей за пол- литра. Но на вкус - совершенно не то.

"Первое, что мне показалось странным, когда я взял бутылку в руки, это то, что на всех этикетках не было ни одного русского слова, то есть все надписи были только на грузинском и несколько слова на английском языке, что уже нарушает наше законодательство, - рассказывает Юрий Абросимов. - Сама бутылка была сделана безупречно: все, что касается полиграфии, пробки, специальные знаки. Бутылку ничем нельзя было отличить от настоящего "Боржоми". У этой воды нет того знаменитого привкуса аптекарского, боржомского. На вкус - это обычная простая чистая вода, видимо, пропущенная через фильтр и газированная".

А в официальном "Боржоми" из супермаркета - вкус детства, по словам покупателей, есть. И спрос на него - тоже.

Долгожданную воду завезли в Россию в конце мая в магазины "Перекресток", "Пятерочка" и "Карусель". Представитель X5 Retail Group Владимир Русанов не удивлен, что подделки появляются: "В палатке можно сейчас купить все поддельное. На волне распиаренности могут пытаться сейчас подделывать".

Однако странно, что фальшивый "Боржоми" появился так быстро. Семь предыдущих лет подделывать грузинскую воду в России смысла не было: продавать ее все равно было бы нельзя.

Комментирует исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Белоновский: "Как только дали отмашку на возвращение продукта, тут же активизировались нечестные на руку дельцы. Меня удивляет, что все так стремительно произошло. Конечно, там должен быть русский язык, знак сертификата, должно быть упоминание про энергетическую ценность и т.д. - то есть как нормальный продукт он должен выглядеть".

И раньше в столичных кафе и хинкальных можно было купить грузинскую минералку и вино. Они свободно продаются в странах Таможенного союза, в частности, в Белоруссии. Оттуда нелегальная минеральная вода "Боржоми" легко добиралась до россиян. Контролирующие органы признавали, что контрафакт достигал "промышленных масштабов".

Однако фальшивки, на которые жалуются покупатели, прибыли не из Белоруссии. У Роспотребнадзора снова есть повод поговорить о грузинской воде. Хотя Геннадий Онищенко при возобновлении поставок отмечал, что "Боржоми" уже не тот

Наши истинные выгоды

Украине предстоит пройти между каплями дождя — обещать много одному партнеру, при этом не обидев смертельно другого. Это новая партия большой геополитической игры в Восточной Европе

Украина всё ближе к времени Ч. К тому моменту, когда ей необходимо сделать экономический, политический, культурный выбор. По сути, цивилизационный. Либо в пользу Запада, либо в пользу Востока. И с мест они не сойдут, как писал Редьярд Киплинг.

Именно так выглядит ситуация, если слушать политиков, чиновников, аналитиков разных мастей. Впрочем, это всё информационный шум. Украинское правительство ведет в последние месяцы осознанную политику, чтобы вновь попытаться совместить западный вектор с восточным. Только так, а не иначе следует трактовать подписание украинским премьером меморандума о сотрудничестве с Таможенным союзом.

Сам по себе меморандум как международный договор никчемен. Об этом прямо сказано в одной из его статей. Участие Киева в Таможенном союзе после 31 мая не выросло ни на йоту, ведь, согласно меморандуму, представителю Украины «предоставляется возможность» присутствовать «с согласия всех членов» Высшего Евразийского экономического совета «на открытых заседаниях», но «без права участия в принятии решений». Украина получила право «направлять свои предложения в Евразийскую экономическую комиссию», но при этом может получать копии только тех документов ТС, которые не содержат «информацию ограниченного распространения (конфиденциальных и для служебного пользования)». Такие права страна имела и раньше как самостоятельное государство — субъект международных отношений, важный торговый партнер России, Беларуси и Казахстана.

Оценивая преимущества выбора того или иного интеграционного пути, экономисты, так же, как и всё общество, не могут прийти к общему знаменателю. Одни говорят, что торговля с богатой Европой сделает и нас богаче, другие парируют, что Украина положит на алтарь Европы уникальные машиностроительные предприятия и собственную гордость, согласившись стать страной даже не второго, а третьего сорта. В лучшем случае — такой, как Турция, которая уже полвека стоит на пороге Евросоюза и, похоже, отчаивается когда-либо там оказаться.

Эксперты (идиотов в расчет не принимаем) едины в двух вещах. Их можно считать аксиомами строителя Украинского государства. Первое — не надо закрывать свою экономику от внешнего мира, так как бедный внутренний рынок не сможет кормить автаркичное государство. Второе — наиболее выгодной ситуацией для страны является широкая зона свободной торговли со всеми основными торговыми партнерами.

Загвоздка в том, что между Евросоюзом и Таможенным союзом (читай — Россией) нет соглашения о свободной торговле. Увы, текущее состояние дел на континенте не позволяет предположить, что такие договоренности будут достигнуты в ближайшие десятилетия. А значит, Киеву придется вертеться, словно уж на сковородке, играя в интеграцию то с одним, то с другим партнером. Иного пути нет — и это хорошо понимали чиновники еще администрации Леонида Кучмы: Украина скорее представляет собой не мост между Россией и Евросоюзом, а буфер, который может расположиться не на восточной или западной границе страны, а непосредственно на ее территории. Например, по Днепру.

То есть речь идет о самом факте существования государства в его нынешних границах, где жители западных и восточных регионов прекрасно ладят в бытовых вопросах и вопросах отношения к собственности, но имеют острейшие противоречия в области идеологических и цивилизационных установок. Кто не верит — обратитесь к актуальной социологии.

Именно поэтому нынешний президент Виктор Янукович упорно хочет сидеть на «двух стульях», всячески пытаясь получить выгоды и преференции от дружбы не только с Западом, но и с Востоком. Предыдущая оранжевая власть, при всём ее евроинтеграционном обличье, точно так же маялась мукой этого выбора, который сделать невозможно, не потеряв страну. Именно поэтому ни Виктор Ющенко, ни Юлия Тимошенко, ни радикальные национал-демократы еще в начале 1990-х не смогли «привести Украину в Европу».

Украине предстоит пройти между каплями дождя — обещать много одному партнеру, при этом не обидев смертельно другого. Это новая партия большой геополитической игры в Восточной Европе. Наш интерес кроется и в рынке Таможенного союза, куда мы экспортируем свыше трети отечественных товаров, и в Евросоюзе, куда ежегодно уходит не менее четверти. Выбор «или-или» однозначно сделает нас беднее и уж точно более зависимыми. А самое плохое, что может произойти, — если мы просто вступим в Таможенный союз ради сиюминутного снижения цен на газ и нефть. Тем самым мы законсервируем нынешнюю структуру внешней торговли, утратив стимулы к энергосбережению и инновациям, а инвестиционный климат останется в лучшем случае таким, какой он есть. То есть ужасным.

Многовекторная лихорадка

Пытаясь сблизиться с Таможенным союзом, Украина рискует подорвать свои отношения с ЕС, потеряв при этом не только политическую поддержку, но и, прежде всего, мощный экспортный канал

Стремление расширить потенциальные рынки сбыта в условиях экономического спада заставляет украинские власти разыгрывать сложные дипломатические комбинации, преподносящие всё новые сюрпризы Москве, Брюсселю и Вашингтону. Очередным таким шагом стало подписание 31 мая в Минске премьер-министром Николаем Азаровым и главой Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктором Христенко меморандума об углублении взаимодействия. Теперь официальный представитель от Киева будет присутствовать на заседаниях этой организации (кроме закрытых). Статус наблюдателя Украина получит лишь в Евразийской экономической комиссии (это исполнительный орган Таможенного союза) с 2015 года, в нынешней организации такой формы партнерства нет.

Косвенным доказательством того, что Киев пытается задействовать новый формат политики многовекторности, служит заявление Андрея Гончарука, руководителя главного управления по вопросам международных отношений администрации президента Украины, — о стремлении стать в новых реалиях «мостом между Евросоюзом и Евразийским союзом». «Наша позиция такова: любая форма сотрудничества с Таможенным союзом (ТС) не должна противоречить договоренностям в рамках ассоциации с Евросоюзом и мешать подписанию будущего договора о зоне свободной торговли (ЗСТ)», — объяснил «Эксперту» позицию ЕС координатор по вопросам прессы и информации представительства Еврокомиссии в Украине Дэвид Стулик.

В день, когда Азаров подписывал минское коммюнике, другие руководители проводили разъяснительную работу с Западом. Так, вечером 31 мая президент Виктор Янукович в телефонной беседе заверил главу Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу, что новая модель сотрудничества с ТС «не противоречит членству Украины во Всемирной торговой организации (ВТО) и стратегическому курсу на евроинтеграцию». Андрей Гончарук созвал послов 15 стран Евросоюза и огласил тот же тезис, что и президент.

Логика команды Януковича понятна. Банковая решила не ждать вильнюсского саммита в ноябре, рассчитывая на благосклонность европейцев в предоставлении Украине статуса ассоциированного члена ЕС, а действовать. Не исключено, что нынешний мягкий шантаж брюссельских чиновников (ведь меморандум с ТС ничего в принципе не меняет) преследует и другую цель — подготовить запасной аэродром на случай необходимости смены внешнеполитического курса. Ведь осенью подписание договора с Европой о ЗСТ может сорваться, к тому же закупки газа на осенне-зимний период пока угрожающе малы.

Выгоды или потери?

Несмотря на многолетние дискуссии по поводу выбора вектора интеграции, в Украине до сих пор проведено всего три более-менее основательных исследования на тему возможных эффектов и потерь от того или иного интеграционного пути. Первое — «Оценка макроэкономического эффекта от включения Украины в Таможенный союз и Единое экономическое пространство ЕврАзЭС», проведенное в 2011 году Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины (во главе с академиком Валерием Геецом) совместно с Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН. Второе — от Института экономических исследований и политических консультаций (во главе с доктором экономических наук Игорем Бураковским) под названием «Выбор торговой политики Украины: плюсы и минусы разных опций региональной интеграции». Третье в 2012 году провела группа из Киевской школы экономики (KSE), которую возглавлял профессор Александр Шепотило.

Первое исследование было проведено на средства Евразийского банка развития, второе — трехстороннего консорциума, куда вошли Всемирный банк, Немецкая консультационная группа по вопросам реформ в Украине и международный фонд «Відродження», третье — исключительно на деньги международного фонда «Відродження» (финансируется Джорджем Соросом). Совпало или нет, но результаты получились в интересах тех, кто финансировал исследования.

Классические академики (НАНУ и РАН) указывают, что в ЗСТ с ЕС Украина столкнется с падением ВВП в среднем на два-три процента в год, а также с закрытием ряда производств, не выдержав натиска компаний из Европы. А в рамках ТС украинские и российские предприятия смогут, напротив, повысить свою конкурентоспособность, причем как внутри торгового союза, так и на внешних рынках. Это касается авиастроения, энергомашиностроения, выращивания зерновых и металлургии.

Согласно оценкам Института экономики и прогнозирования, суммарный эффект от ТС для его участников (без Украины) составит к 2030 году 900 млрд долларов, тогда как в случае присоединения нашей страны — более 1,1 трлн долларов. Общий положительный эффект этого сценария интеграции для нашей страны оценивается авторами за тот же период в 219 млрд долларов (в ценах 2010 года) или плюс 12,2 млрд долларов к отечественному ВВП ежегодно (то есть в среднем около шести процентов дополнительного роста ВВП). При этом в первые же годы интеграции вырастет экспорт из Украины в Россию продукции машиностроения, удельный вес которой в структуре прироста составит 36–40%, а металлургической продукции — 22–42%. «Хотя прямые торговые эффекты в случае интеграции на восток вполне ясны, но и они исчерпаются за несколько лет. После этого пользу от интеграции нам следует искать в реализации новых совместных проектов. В частности, в модернизации отраслей, в поиске ответа на вопрос о переходе к новым укладам», — пояснил «Эксперту» Валерий Геец.

Другой вывод исследования гласит, что создание ЗСТ с Европой повлечет ежегодное сокращение экспорта в Таможенный союз на 2,5% в силу новых защитных санкций и мер технического регулирования. Импорт из стран ЕС в Украину вырастет на 15%, а экспорт туда — только на десять процентов. В итоге в первые годы наша страна как член зоны свободной торговли с Евросоюзом будет терять ежегодно не менее 1,5% ВВП.

В выводах второго исследования (Бураковский и команда, состоящая преимущественно из выпускников EERC, экономического консорциума при Киево-Могилянской академии) говорится о гораздо бóльших преимуществах ЗСТ с Европой, чем членства в союзе с бывшими республиками СССР. По мнению его авторов, Украина получит почти беспошлинный доступ к крупнейшему в мире рынку, а потребители — к широкому ассортименту качественных товаров по более низким ценам. В рамках Таможенного союза Институт экономических исследований и политических консультаций видит вероятность утраты Киевом самостоятельности в торговой политике, поскольку это более высокий уровень интеграции, чем простая зона свободной торговли. Авторы исследования пришли к выводу, что в случае ЗСТ с ЕС так называемое совокупное благосостояние Украины в ближайшие годы вырастет на 1,3–4,3% (в зависимости от разных уровней глубины интеграции), а в среднесрочной перспективе — на 4,3–11,8%. Соответственно, в случае вступления в ТС этот индекс опустится на 0,5% в первые годы, а в ближайшее десятилетие — на 3,7%.

Наконец, экономисты Киевской школы экономики считали эффект прироста потенциального экспорта. Команда Шепотило полагает, что все модели интеграции дали бы рост экспорта и снижение доли сырьевой продукции (с 16 до 10–12%). Однако если интеграция с Москвой приведет к увеличению доли инвестиционных товаров лишь с 17 до 20%, то в случае зоны свободной торговли с ЕС — до 28–29%. По мнению KSE, в целом вступление Украины в ТС принесет наибольшую выгоду отечественным аграриям и пищевой промышленности. А интеграция в ЕС — в первую очередь, легкой промышленности, металлургии и машиностроению, что сделает украинский экспорт более диверсифицированным.

Все исследования предполагают, что украинская промышленность сможет получать газ намного дешевле — если не по нынешней цене Беларуси (около 160 долл./тыс. кубометров), то примерно на уровне 260–280 долларов. По неофициальной информации, именно такую цену Киев сейчас пытается выторговать у «Газпрома» в обмен на передачу газотранспортной системы в управление двустороннему консорциуму (см. «Газообразно и разнообразно»). Экономисты также указывают, что членство в ТС дало бы Украине качественно иные аргументы в диалоге с «Газпромом» насчет сохранения объемов трубопроводного транзита (примерно треть платы за российский газ государство пока что покрывает за счет поступлений от оплаты за транзит углеводородов в Европу). Если будет отменена российская экспортная пошлина на поставки нефти, то, вероятно, вновь станет выгодно перерабатывать ее на украинских нефтеперерабатывающих заводах (стоимость сырья может упасть на 30%).

На тропе торговых войн

Помимо прочих торговых преференций Украина в случае вступления в ТС могла бы, наконец, разрешить ряд многолетних торговых споров. Например, избавиться от действующих антидемпинговых и специальных мер со странами бывшего СССР, ежегодный ущерб от которых для экспортеров оценивается в 680 млн долларов. А если мы останемся за бортом ТС, число защитных мер на востоке только вырастет.

Наиболее чувствительным (особенно для таких профильных корпораций, как «Интерпайп» Виктора Пинчука) стало продление до 2015 года в рамках ТС антидемпинговых пошлин на украинские трубы малого и среднего диаметра (действующая ставка — от 18,9 до 37,8% таможенной стоимости в зависимости от типа продукции). Также в отношении украинских нержавеющих труб в странах ТС до конца 2014 года будет применяться импортная квота в размере 5,8 тыс. тонн в год. Под единые спецпошлины в Таможенном союзе сегодня попадают и машиностроительное крепление, и стальные кованые прокатные валки, и карамельная продукция (см. «Горькая конфетка под елочку»). Отдельно в Казахстане введены заградительные пошлины на все виды украинских кондитерских изделий.

К тому же торговые войны на востоке не ограничиваются антидемпинговыми расследованиями. В начале прошлого года Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в РФ сыров некоторых украинских производителей, якобы из-за того, что их продукция не соответствовала техрегламенту РФ (см. «Ни мира, ни войны, а газ сжечь»). В свою очередь, Госветфитослужба Украины временно закрывала ввоз на территорию страны молочных продуктов из Беларуси — под предлогом якобы выявленных в них антибиотиков.

Всего за полгода заградительной нормы поставки продукции отечественных сыроваров в РФ сократились почти в четыре раза. И хотя в апреле этого года российская санитарная служба, наконец, разрешила перейти на выборочный контроль отдельных партий украинского сыра, Москва может в любой момент ввести отработанный механизм санкций.

Но и в Евросоюзе наших производителей не особо жалуют. Так, европейцы до сих пор сохраняют антидемпинговые пошлины против трубной продукции, а также металлических жгутов, канатов и тросов. В то же время мы покупаем в Европе технологический импорт, который без проблем европейцы готовы продавать куда угодно без ограничений, поставляя взамен сырьевые товары металлургической (в среднем около четверти товарных потоков), химической (15–20%) и аграрной (10–15%) промышленности, а они европейцам нужны всегда.

Доля продукции машиностроения в структуре нашего экспорта в ЕС в последние годы колеблется в пределах пяти-восьми процентов. И в значительной мере это поставки в новые страны-члены ЕС на объекты, которые строились в социалистические времена.

Ракетная кооперация

Помимо активной взаимной торговли металлургической продукцией разной степени переработки и самым широким спектром продукции пищепрома (сегодня это около десятой части нашего экспорта товаров в РФ), ключевая особенность украино-российской торговли состоит в том, что страны бывшего Союза, по сути, являются единственными крупными покупателями нашей машиностроительной продукции. За последние годы доля товаров с высокой добавленной стоимостью в нашем экспорте в Россию в среднем превышает третью часть.

Крупнейшие заводы энергомашиностроения («Электротяжмаш», «Турбоатом», Запорожский трансформаторный завод, Сумское НПО им. М. В. Фрунзе), железнодорожного машиностроения («Азовмаш», Крюковский вагоностроительный, «Луганский тепловоз», Днепропетровский электровозостроительный завод), авиакосмической промышленности (ГП «Антонов», «Мотор Січ», «Южмаш») продолжают жить в основном на российских заказах. На языке чиновников обеих стран весь этот блок взаимной торговли именуется «производственной кооперацией». В ней участвует более 360 российских предприятий, получающих, в свою очередь, детали и комплектующие от трех сотен предприятий-смежников из Украины.

В авиапроме и ракетно-космической промышленности производственные циклы по ряду проектов до сих пор настолько переплетены, что разобраться до конца, кто и что производит и чья доля в том или ином аппарате больше, вряд ли возможно.

Нетрудно предположить, что если цивилизационные векторы Киева и Москвы разойдутся окончательно, максимум в ближайшее десятилетие Российская Федерация может на полную мощь задействовать и такой «интеграционный аргумент», как импортозамещение в этих чувствительных для нас отраслях. Причем уже не первый год такое происходит в секторе судостроения и авиации. Например, доля поставок продукции «Мотор Січ» на российский рынок упала до 30% в сравнении с 50% в 2009 году и более чем 75% в 1990-е годы.

Украина российских денег

Прямо или косвенно, все исследования, касающиеся выбора направления интеграции, предполагают активизацию инвестиций от партнеров. Скажем, совершенно понятно, что зона свободной торговли с Евросоюзом автоматически не заинтересует европейцев в поставках украинской техники. Предполагается, что, получив некоторые инвестиционные гарантии, западные машиностроительные концерны начнут массово открывать в Украине свои производства. Это не фантастика. Достаточно посмотреть на пример Словакии, которая стала одним большим сборочным цехом по производству автомобилей не только европейских марок (Volkswagen Group), но и, например, корейской Hyundai.

По официальной статистике Госстата, Россия сегодня занимает четвертое место в перечне основных стран-инвесторов в Украину (3,8 млрд долларов, или около семи процентов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за годы независимости), уступая таким странам, как Кипр (17,6 млрд долларов), Германия (6,1 млрд долларов) и Нидерланды (5,2 млрд долларов). Официальные инвестиции из Беларуси (68,5 млн долларов) и Казахстана (291,5 млн долларов) мизерны.

Однако, по мнению советника президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергея Глазьева, около двух третьих инвестиций из таких офшоров, как Кипр, Виргинские острова, Белиз, Швейцария, Нидерланды, — это ресурсы российских компаний и частных лиц. Аналитики инвестиционных компаний неоднократно доказывали в своих исследованиях, что основными сферами, привлекавшими российские деньги, являются традиционная энергетика, нефтепереработка, мобильная связь, а также недвижимость, строительство, торговля.

Но в последние десять лет быстро растет доля российского капитала в банковском бизнесе Украины, которая сегодня составляет около 16%. А после того как с 2008 года из нашей страны ушло уже 15 западных банков, россияне стали крупнейшими инвесторами в банковский сектор, являясь прямыми собственниками или совладельцами девяти финучреждений. Такие «столпы», как Внешэкономбанк, Сбербанк, Евразийский банк развития замечены в предоставлении политических кредитов союзникам под различные инфраструктурные и промышленные программы. По крайней мере, сегодня ими активно реализуются подобные проекты в Беларуси, Казахстане, а также в Армении и Киргизии, которые являются членами одного военно-политического блока с Москвой.

Однако европейские финансовые институты богаче российско-евразийских. Да и ставки кредитования у них, как правило, ниже. Очевидно, что в случае объявления решения о создании зоны свободной торговли с ЕС Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Черноморский банк реконструкции и развития станут более благосклонны к Украине. Да что там — лояльнее станет и Всемирный банк с Международным валютным фондом.

Наконец, значительной статьей притока денег из России в Украину являются заробитчане. По данным одного из отчетов Нацбанка, трудовые мигранты в год перечисляют на родину почти столько же денег, сколько все иностранные инвесторы вместе взятые, что составляет примерно 5,9 млрд долларов. При этом около 70% общей суммы перечислений официально заработаны украинцами в РФ. Это значит, если Москва всё-таки ужесточит миграционный режим для стран, не вошедших в ТС, например, введя обязательное наличие загранпаспортов, украинских мигрантов в России будет трудиться значительно меньше.

Выигрыш Украины ощутимее, чем других стран Таможенного союза

Игорь Севастьянов, старший советник посольства Российской Федерации в Украине:

— В настоящее время страны-партнеры по Таможенному союзу активно развивают новое интеграционное объединение, которое стало свершившейся геополитической реальностью. Это означает, что торговля Украины сегодня проходит уже не отдельно с Россией, а в целом с ТС.

Процесс углубления интеграции в рамках Таможенного союза активно продолжается, и если вначале мы имели единую таможенную территорию, то есть обеспечение первой свободы (передвижения товаров), то теперь идет процесс формирования всех четырех свобод в рамках Единого экономического пространства — свободы передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Общеизвестно, что страны-члены Таможенного союза в принципе положительно относятся к перспективе расширения своего интеграционного объединения. Участие Украины в ТС дало бы очень серьезный импульс развитию экономики и содействовало бы решению многих социально-экономических проблем. Более того, специфика вашей экономики и структуры экспорта такова, что выигрыш Украины был бы ощутимо больше, чем для других стран Таможенного союза. У нынешнего формата отношений ограниченный потенциал. Если страна остается в статусе наблюдателя, она, конечно, может участвовать в диалоге. Но механизмов, обеспечивающих гарантированную защиту интересов, как и участия в принятии решений, этот статус не дает.

Введение пошлин — это война

Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций:

— Многие говорят о перспективах зоны свободной торговли с Европейским союзом для Украины как о неких безупречных гарантиях. Этого может и не случиться. Когда мы вступали во Всемирную торговую организацию, для всех экономистов были очевидны конкретные выгоды, которые получит страна от членства. Но затем пришел кризис, разрушил всю конъюнктуру, и мы не смогли получить то, на что рассчитывали.

Украина является участником зоны свободной торговли в рамках СНГ. И если продолжает работать принцип, что все договоры должны соблюдаться, то наш режим торговли с ТС не поменяется, какое бы соглашение с Евросоюзом мы ни заключили. Но если Москва говорит, что без членства в Таможенном союзе идет на разрыв соглашений с нами и готова вводить пошлины, это называется уже иначе — торговая, экономическая и политическая война, в которой один из участников нарушает принципы ВТО.

Конечно, мы должны быть готовы и к этому, но я не припомню за последние 15 лет случая, чтобы страны имели между собой свободную торговлю, а затем отказывались от такого статуса торговых отношений.

Автор: Юрий Лукашин

6-7 июня 2013 г. сотрудники Торгпредства России в Чехии прияли участие в Пражской международной конференции на тему: «Перспективы развития экономического сотрудничества Чешской Республики с Российской Федерацией, членами БРИКС и другими странами – традиционными партнерами чешских фирм», организованной под патронатом Президента Чешской Республики М.Земана и при поддержке Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации, посольств стран БРИКС в Чешской Республике, Российского центра науки и культуры в Праге, Торгпредства России в Чехии.

Организаторами конференции выступил Чешский Деловой Совет по сотрудничеству с Россией, компании «Czech Top 100» и «Консорциум CZET – чешские энергосберегающие технологии».

В работе конференции приняли участие: Генеральный секретарь Союзного государства Россия-Беларусь Г.А.Рапота, Вице-президент ОАО «РЖД» О.В.Тони, Вице-президент ТПП РФ В.П.Страшко, Вице-губернатор Свердловской области – Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области Я.П.Силин, Вице-губернатор Ленинградской области Ю.В.Пахомовский, Заместитель Губернатора Томской области Л.М.Резников, Заместитель Председателя Правительства Орловской области А.В.Лавренюк, Министр междунароных и внешнеэкономических связей Свердловской области А.В.Харлов, И.о. министра экономического развития и торговли Рязанской области В.А.Ларин, Председатель комитета развития реального сектора экономики Администрации Томской области В.И.Филатов, Заместитель председателя комитета – начальник департамента транспорта А.В.Никифоров, Торгпред России в Чехии, делегации из Свердловской, Ленинградской, Томской, Орловской, Рязанской, Московской областей, гг. Москвы и Санкт-Петербурга, российские, чешские организации и компании, сотрудники торгпредства.

Организаторами конференции была подготовлена работа специализированных круглых столов по темам:

- автомобильная промышленность, транспортное машиностроение (производство локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов, трамваев, автобусов, малых транспортных самолетов);

- энергетические технологии;

- информационные технологии, железнодорожные, авиационные и грузовые перевозки.

По окончании официальной части конференции в рамках деловой части прошли встречи российских и чешских бизнесменов в формате «В2В».

Делегация специалистов лесного хозяйства Новосибирской области России во время визита 10-13 июня в Беларусь ознакомится с технологиями лесоводства, сообщили в Министерстве лесного хозяйства. Цель визита - ознакомление с организацией ведения лесного хозяйства в Беларуси, технологиями лесоводства и воспроизводства лесов, заготовки и переработки древесины и многоцелевого лесопользования.

В программе визита встреча российской делегации с руководством Минлесхоза, в ходе которой пройдут деловые переговоры по вопросам сотрудничества Беларуси и Новосибирской области в сфере лесного хозяйства. Также гости посетят Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр и учебный центр Минлесхоза, лесоустроительное предприятие "Белгослес", которое уже активно работает в регионах России.

Делегация побывает в нескольких лесхозах, где ознакомится с практикой ведения лесного хозяйства в Беларуси, а также на предприятиях, производящих специальную технику для лесной отрасли.

На итоговых переговорах стороны обсудят направления и детали сотрудничества.

В Украине на содержание и текущий ремонт дорог выделяют почти втрое меньше средств, чем в Беларуси.

Об этом вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул сообщил в своей статье, опубликованной в еженедельнике "Зеркало недели" от 8 июня.

"Сегодня для финансирования дорожного хозяйства выделяют 4,8 тыс. долл. на километр. Это катастрофически мало даже в сравнении с Беларусью (в 2,7 раза больше, чем в Украине, - 13,4 тыс. долл. на км) и с Польшей (в 3,6 раза - 17,0 тыс. долл.), не говоря уже о Франции и Германии, которые выделяют на километр дороги в 9-10 раз больше, чем мы", - отметил вице-премьер.

При этом он добавил, что необходимый уровень финансирования: около 40 млрд грн в год, включая 26,5 млрд грн на дороги государственного значения, 3,5 млрд грн - на дороги местного значения и порядка 10 млрд грн - на коммунальные дороги.

Вилкул также обратил внимание, что по состоянию на начало 2013 года 97% украинских дорог требуют капитального ремонта. "По большей части дорог приходится констатировать "усталостность", поскольку 88% дорог строились под нагрузку на ось автомобиля не более 6 тонн, в то время как современный грузовой автотранспорт имеет нагрузку 11,5 тонн на ось", - отметил вице-премьер.

Президент Украины Виктор Янукович не исключает введения предельных квот на импорт нефтепродуктов одной страной или поставщиком.Такая инициатива отображена в ежегодном послании главы государства к Верховной Раде, текст которого обнародован на веб-сайте главы государства.

По мнению В.Януковича, квотирование может быть введено при условии экономической целесообразности такого шага.

Глава государства также считает необходимым активизировать взаимодействие с внешними партнерами Украины для завершения реализации проекта Евроазиатского нефтетранспортного коридора согласно его технико-экономическим обоснованию.

Как сообщалось, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) в апреле решила отказаться от планов проведения расследования в отношении импорта в Украину топлива из Беларуси.

НПЗ Украины и Шебелинский ГПЗ в 2012 году сократили выпуск бензина на 42,6% по сравнению с 2011 годом - до 1 млн 629,6 тыс. тонн, дизельного топлива - на 48,2% (, до 1 млн 364,4 тыс. тонн, мазута - в 2,8 раза, до 715,3 тыс. тонн.

В 2012 году переработку нефтяного сырья осуществляли три из пяти действующих НПЗ страны (Лисичанский, Кременчугский и Надвирнянский), а также Шебелинский ГПЗ.

При этом Лисичанский НПЗ с марта 2012 остановлен на ремонт, а Надвирянский НПЗ профильную деятельность выполнял лишь в ноябре.

Украинские авиакомпании "Буковина" (Черновцы) и "Украинско-средиземноморские авиалинии" (Um Air, Киев) не продавали воздушные судна эксплуатантам Исламской Республики Иран, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Um Air.

В авиакомпании отметили, что в течение многих лет она является назначенным авиаперевозчиком от Украины для регулярных полетов в Иран и осуществляет авиационные гражданские перевозки в строгом соответствии с требованиями межправительственного двухстороннего соглашения о воздушном сообщении между Украиной и Исламской Республикой Иран.

"Сдача в аренду воздушных судов ("мокрый лизинг") осуществляется под контролем авиационных властей Украины и Ирана, которые осуществляют систематический надзор и контроль. Вышеуказанная деятельность осуществляется в соответствии с законодательством Украины, Исламской Республики Иран, стандартов ИКАО, международного законодательства и резолюций ООН", - отметили в компании.

Кроме того, в UM Air сообщили, что с начала сирийского конфликта авиакомпания полностью прекратила все виды полетов в эту страну по соображениям безопасности, подчеркнув, что UM Air не имеет лицензии на перевозку оружия и опасных грузов и не осуществляет этот вид деятельности.

Согласно пресс-релизу авиакомпании "Буковина", она в течение нескольких лет осуществляет работы в Иране в соответствии с договорами "мокрого лизинга", которые одобрены авиационными властями Украины и также находится под постоянным контролем инспекции авиационных властей обоих стран. "Буковина" также ч также не выполняет рейсы в Сирию и не имеет лицензии на право перевозки оружия и опасных грузов.

Как сообщалось, США ввели санкции в отношении авиакомпаний "Буковина" и "Украинско-средиземноморские авиалинии" а также их основного владельца Родрига Мерхежа (Rodrigue Elias Merhej) за их сотрудничество с иранскими авиакомпаниями Mahan Air и Iran Air.

Согласно сообщению Минфина США, обнародованном в ночь на субботу1 июня, в вину украинским компаниям ставится передача в аренду и продажа самолетов указанным иранским авиакомпаниям, которые использовались для перевозок Корпуса стражей исламской революции, Минобороны Ирана и ливанской Хизбаллы, в том числе для поставок грузов в Сирию.

В документе, в частности, говорится, что Um Air давала в лизинг Mahan Air самолеты BAe-146 Avro RJ100 и обучала пилотов и инженеров этой иранской компании.

Минфин США также указывает, что "Буковина" совместно с Um Air с 2010 года экспортировала в Иран десятки самолетов, и в настоящее время на их имя зарегистрировано в этой стране 25 воздушных суден. Американское ведомство добавляет, что предоставленные "Буковиной" Mahan Air самолеты неоднократно использовались для полетов в Сирию.

Помимо того под санкции по похожим причинам попали также киргизская "Киргиз Транс Авиа" (Бишкек) и Sirjanco Trading L.L.C. из ОАЭ.

Um Air была создана в 1998 году, основным ее владельцем (90% на июль 2012 года) был Р.Мерхеж. Согласно информации на сайте, компания совершает регулярные рейсы из Киева в Бейрут (Ливан), Амман (Иордания), Багдад (Ирак) и Тегеран (Иран), а парк ее воздушных судов состоит из двух MD-82 и двух MD-83.

Чистый доход компании в 2011 году вырос на 7,4% - до 95,92 млн грн, а чистый убыток составил 13,56 млн грн по сравнению с чистой прибылью 1,26 млн грн годом ранее. Первое полугодие 2012 года Um Air завершила с чистой прибылью 38,09 млн грн и чистым убытком 0,96 млн грн.

ЧАО "Авиакомпания "Буковина" было создано в 1999 году, основным ее владельцем с 88,32% акций на начало этого года был Р.Мерхеж. Согласно годовому отчету авиакомпании, в этом году она планировала использовать самолеты типа МД-80 (82,83,88), FOKKER, BAe-146 на регулярных и чартерных рейсах по маршрутам из Киева в Ужгород, Минск, Батуми, Симферополь, Харьков, Тегеран.

Чистый доход "Буковины" в 2012 году упал в 1,7 раза - до 13,31 млн грн, а чистый убыток составил 15,81 млн грн по сравнению с чистой прибылью 4,61 млн грн годом ранее.

Авиакомпания Etihad Airways, национальный авиаперевозчик Арабских Эмиратов, с 15 июня 2013 года увеличит число рейсов по маршруту Абу-Даби–Минск с трех до семи в неделю. Перелеты будут осуществляться ежедневно. Перевозчик также подписал код-шеринговое соглашение с национальной авиакомпанией Беларуси «Белавиа», позволяющее ей предлагать своим клиентам перелеты в Киев, Москву и Санкт-Петербург с пересадкой в Минске. По условиям соглашения «Белавиа» также сможет разместить свой рейсовый код «B2» на рейсах Еtihad Airways из Минска в Абу-Даби и далее в Хошимин, Мельбурн и Сидней. Ежедневное авиасообщение между Абу-Даби и Минском, как и дополнительные возможности в рамках код-шерингового соглашения, позволят более полно удовлетворить растущий спрос на туристические и деловые поездки между Беларусью и ОАЭ, а также еще более укрепить тесные связи между двумя странами. Джеймс Хоган, президент и генеральный директор Etihad Airways, в этой связи заявил: «Учитывая растущий спрос, увеличение нашего авиапарка и заключение код-шерингового соглашения с «Белавиа», переход на ежедневный график полетов между Минском и Абу-Даби – абсолютно логичный шаг. Это направление является важным элементом растущей глобальной маршрутной сети Etihad Airways, а партнерство с «Белавиа» станет катализатором дальнейшего роста делового и туристического пассажиропотока между Абу-Даби и Беларусью, а также городами, которые мы сможем обслуживать через пересадочные центры в Абу-Даби и Минске». ОАЭ являются одним ведущих торговых партнеров Беларуси среди стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В 2012 году экспорт из Беларуси в ОАЭ достиг US$ 21 млн, что на 122% больше, чем годом ранее. Импорт Беларуси из ОАЭ за тот же период вырос по сравнению с 2011 годом на 202 процента до US$ 17 млн. Анатолий Гусаров, генеральный директор «Белавиа», так прокомментировал это событие: «Наше код-шеринговое соглашение позволит привлечь большее число пассажиров на рейсы «Белавиа» и Еtihad Airways. Это первый шаг на пути укрепления сотрудничества между двумя национальными авиаперевозчиками». Etihad Airways и «Белавиа» ожидают, что вступление в действие код-шерингового соглашения в ближайшие месяцы позволит перевозчикам получить дополнительный синергетический за счет интеграции бонусных программ Etihad Guest и «Белавиа Лидер», возможности совместного использования VIP-залов пассажирами обеих авиакомпаний и расширение маршрутной сети в рамках код-шерингового договора. Etihad Airways начала полеты в столицу Беларуси в августе 2008 года и с тех пор перевезла по этому маршруту 105 000 пассажиров. Направление, как и раньше, будет обслуживаться аэробусами A319 в двухсалонной конфигурации (16 мест бизнес-класса Pearl и 90 мест эконом-класса Coral). Общая еженедельная пропускная способность маршрута вырастет на 130% до 1 484 мест, а число рейсов по направлениям, включая пересадочные, до 339 в неделю. Благодаря переходу на ежедневный график полетов путешественники теперь также смогут воспользоваться удобными пересадками в Абу-Даби на ежедневные рейсы Etihad Airways в такие города, как Бангкок, Пекин, Шанхай, Сидней и Мельбурн. Создание максимально комфортных условий для гостей премиального класса обслуживания было и остается одним из приоритетов Etihad Airways. Таким путешественникам, если они прибывают в Минск или вылетают из столицы Беларуси, предлагается бесплатная услуга «Персональный шофер» в пределах 60 километров от национального аэропорта Минска. В последнее время Etihad Airways также помогла значительно облегчить для граждан Беларуси процедуру получения визы ОАЭ через онлайн-центр визовой поддержки TT Services.

Самый крупный контракт, подписанный в ходе III инвестиционного форума в Приднестровье между правительством и частным инвестором, предполагает строительство в городе Бендеры завода по производству комплектующих для железнодорожного транспорта.

Как передаёт корреспондент «Нового Региона», озвученная сумма вложений в проект – 22 млн. долл. США.

Здесь планируют выпускать несколько видов продукции: колёсные пары на оси, донышки для цистерн и железнодорожные тележки для контейнерных вагонов. Партнёрами этой масштабной идеи выступили Министерство экономического развития Приднестровья, ЗАО «Гранд-Экспресс» (Россия) и ЗАО «Нистру-Экспресс» (ПМР).

Российский участник проекта ведет инвестиционную деятельность по созданию промышленных предприятий и услуг производственного характера в разных странах. При его участии уже созданы производственные площадки в Белоруссии – в городах Минск, Брест и Осиповичи.

Проектирование завода инвестор доверил компании «Schleifstein Maschinentechnik» (Германия). Поставку и наладку необходимого оборудования осуществит также немецкая фирма «Mobex». Согласно проектным данным, на этом предприятии будет трудоустроено 80 человек.

В Бендерах благодаря инвестициям скоро появится ещё один важный объект. Более 2,5 млн. долларов планируется вложить в строительство Центра по гемодиализу. По обещаниям представителя инвестора, этот нужный людям медицинский объект начнёт свою работу до конца 2013 года.

pmrnews.org

Замороженные грибы и ягоды составляют основу аграрного экспорта из Белоруссии в Нидерланды. Об этом факте рассказал на прошедшем белорусско-нидерландском сельскохозяйственном форуме Дмитрий Фомченко, Советник по торгово-экономическим вопросам посольства Белоруссии в Нидерландах.

Кроме замороженных ягод и грибов, как отметил чиновник, с каждым годов возрастают объемы поставок клубничной рассады и свекловичного жома.

- Через сеть белорусских магазинов в Нидерландах реализуется масса белорусских товаров: соль, соки, конфеты и ряд другой продукции. С 2013 года мы успешно начали поставки в Нидерланды белорусской молочной сыворотки,- сообщил г-н Фомченко.

В свою очередь на белорусский рынок импортируются средства для защиты растений, фрукты, овощи и семена. Тем не менее, рост товарооборота по-прежнему сдерживается очень высокими пошлинами со стороны обоих государств, жесткими фитосанитарными требованиями и другими регулирующими факторами.

Дмитрий Фомченко также отметил роль, которую сыграло формирование Таможенного Союза между Россией, Казахстаном и Белоруссией для активизации товарооборота страны с третьими государствами.

- Самый интенсивный диалог осуществляется по линии компаний и субъектов хозяйств между Беларусью и Нидерландами в сфере сельского хозяйства. В целом Нидерланды являются вторым торговым партнером Беларуси после России. Что касается сельского хозяйства, то цифры здесь, конечно, скромнее. В прошлом году наш товарооборот составил около 97,1 млн долларов,- сказал Советник по торгово-экономическим вопросам.

На ЗАО "Пинскдрев" (г. Пинск, Беларусь, входит в концерн "Беллесбумпром") введена укороченная рабочая неделя, об этом говорится в опубликованном ресурсом "Белорусский партизан" приказе генерального директора предприятия.

Как говорится в приказе, с 1 июня на предприятии введена четырехдневная рабочая неделя "в связи со сложной экономической ситуацией, снижением покупательского спроса, ростом остатков продукции (на 01.05.2013 объем остатков продукции составил 103,1% от общего объема производства), значительным снижением поступающих средств".

В 2013 году заготовительным организациям и индивидуальным предпринимателям Беларуси будет направлено 93,5 млрд белорусских руб. на компенсацию расходов за сбор вторичного сырья, поставленного перерабатывающим организациям республики, об этом говорится в сообщении правительства Беларуси.

Постановлением расширен перечень вторичных ресурсов, расходы по сбору которых будут компенсироваться, и увеличены размеры компенсации, установленные в прошлом году. Таким образом, компенсация за тонну макулатуры увеличена с 300 до 400 тыс. белорусских руб.

Республика Косово становится визовой для российских туристов с 1 июля 2013 года. Оформлять визы потребуется и гражданам других стран, таких, как Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Украина и Узбекистан.

За визой в консульства и дипмиссии Косово придется обращаться не позднее, чем за 10 дней до планируемой поездки. В пакет документов входят доказательства платежеспособности, копия билетов и брони отелей, дополнительные документы для объяснения причины посещения. Об этом сообщает портал Travel.ru.

При наличии многократной шенгенской визы оформлять специальные бумаги для въезда не потребуется. Такие путешественники смогут находиться в Косово в течение 15 дней.

Республика Косово – это частично признанное государство в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове. Согласно сербской конституции, ее территория является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически властями Сербии не контролируется. В то же время часть края, населенная преимущественно сербами, не подчиняется властям в Приштине.

До 1 июля для въезда в Косово гражданам РФ и СНГ виза не нужна, необходимо лишь предъявить действующий загранпаспорт.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ МТС В I КВАРТАЛЕ УПАЛА НА 16,9%

Показатель по US GAAP составил 12 млрд 962,7 млн рублей

Чистая прибыль российской телекоммуникационной компании ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), входящей в "большую тройку" сотовых операторов страны, в I квартале 2013 года упала на 16,9% к показателю аналогичного периода 2012 года и составила 12 млрд 962,7 млн рублей. Об этом говорится в опубликованном финансовом отчете компании, составленном по стандартам US GAAP.

Операционная прибыль МТС в I квартале 2013 года составила 22 млрд 691,6 млн рублей (превысила уровень годовой давности на 15,5%). Скорректированный показатель OIBDA составил 39 млрд 80,1 млн рублей (+2,6%). Выручка компании достигла 92 млрд 856,4 млн рублей (+1,9%). Свободный денежный поток МТС в отчетный период сократился на 2,2% до 23 млрд 911,4 млн рублей.

Чистая прибыль МТС по US GAAP в 2012 году упала на 30% (к 2011 году), составив 1 млрд 7 млн долларов. Выручка МТС увеличилась на 0,9% до 12 млрд 435,7 млн долларов.

МТС в апреле изменила дивидендную политику. Она теперь предусматривает привязку выплат к свободному денежному потоку, генерируемому компанией. Минимальная сумма выплаты дивидендов в 2013-2015 годах будет определяться как б о льшая из двух величин: минимум 75% свободного денежного потока МТС за истекший финансовый год по US GAAP или 40 млрд рублей в год.

МТС называет себя ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании (без учета абонентской базы "МТС Беларусь") составляет порядка 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании работают всех регионах России, а также в Армении, Белорусии, Украине и Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине - количество абонентов платного домашнего телевидения МТС составляет более 3 миллионов домохозяйств, количество абонентов широкополосного доступа в Интернет - более 2 миллионов. 50,8% акций МТС принадлежит российской финансово-промышленной группе АФК "Система". Остальные ценные бумаги (49,2%) находятся в свободном обращении на фондовых рынках, говорится в материалах на сайте компании МТС

ПРОФИЦИТ ТОРГОВОГО БАЛАНСА РОССИИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УПАЛ НА 15%

Сальдо внешнеторгового баланса России сложилось положительное в размере 69,7 млрд долларов

Сальдо внешнеторгового баланса России в январе-апреле 2013 года сложилось положительное в размере 69,7 млрд долларов. Оно оказалось на 12,4 млрд долларов (или 15,1%) меньше, чем в январе-апреле 2012 года (82,1 млрд долларов). Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В торговле со странами дальнего зарубежья сальдо равнялось 59,8 млрд долларов (снижение на 10,6 млрд долларов), со странами СНГ - 9,8 млрд долларов США (снижение на 1,8 млрд долларов).

Оборот внешней торговли России в январе-апреле текущего года составил 267,6 млрд долларов. По сравнению с январем-апрелем 2012 года этот показатель снизился на 0,7%. Внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья был на уровне 232,8 млрд долларов, со странами СНГ - 34,8 млрд долларов.

Экспорт России в январе-апреле 2013 года составил 168,6 млрд долларов и по сравнению с январем-апрелем 2012 года снизился на 4,1%. В общем объеме экспорта на долю стран дальнего зарубежья в январе-апреле 2013 года приходилось 86,8%, на долю стран СНГ - 13,2%. Импорт России в январе-апреле 2013 года составил 99 млрд долларов; к январю-апрелю 2012 года он увеличился на 5,5%. В общем объеме импорта доля стран дальнего зарубежья составила 87,4%, доля стран СНГ - 12,6%.

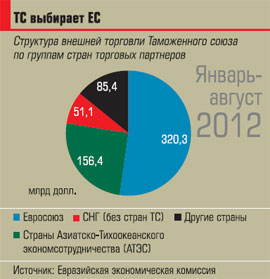

Крупнейшим экономическим партнером РФ в январе-апреле остался Европейский Союз. На его долю в январе-апреле приходилось 49,9% российского товарооборота (в январе-апреле 2012 года - 49,8%). Аналогичный показатель по странам СНГ в январе-апреле 2013 года составлял 13% (в январе-апреле 2012 года - 14,6%), по странам Таможенного союза - 6,7% (7,5% годом ранее), по странам ЕврАзЭС - 7,1% (7,8%), по странам АТЭС - 24,5% (23,0%).

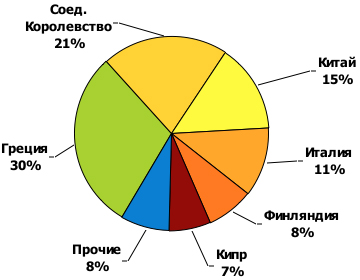

Среди стран дальнего зарубежья основными торговыми партнерами России в январе-апреле 2013 года были: Китай (товарооборот с ним составил 28,1 млрд долларов, +2,7% к январю-апрелю 2012 года), Нидерланды (26,6 млрд долларов, -2,1%), Германия (22,2 млрд долларов, - 8,3%), Италия (17,5 млрд долларов, +25,5%), Япония (11 млрд долларов, +13,1%), Турция (10,8 млрд долларов, +1,2%), Польша (8,7 млрд долларов, -10,9%), США (8,3 млрд долларов, -8,3%), Южная Корея (8,1 млрд долларов, +14%) и Франция (8 млрд долларов (-10,2%).

Положительное сальдо торгового баланса РФ по итогам 2012 года выросло до 212,2 млрд долларов, что на 1,3 млрд долларов превышает аналогичный показатель 2011 года. В январе-феврале 2013 года показатель упал на 14% (6,1 млрд долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составил 36,7 млрд долларов.

Беларусь планирует уже в этом году закупить оборудование для переработки непригодных пестицидов, которое будет установлено на предприятии по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов в Чечерском районе Гомельской области, сообщил 4 июня на пресс-конференции первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виталий Кулик.

По его словам, оборудование стоимостью около 10 млрд. рублей будет приобретено за бюджетные средства, передает БелаПАН.

Как отметил Кулик, в настоящее время в Беларуси ликвидировано два из семи захоронений отработанных пестицидов — Слонимское в Гродненской области и Гершонское в Брестской. Ведутся работы по ликвидации Петриковского захоронения в Гомельской области. Нетронутыми остаются Верхнедвинское, Поставское и Городокское захоронения Витебской области и Дрибинское в Могилевской.

По словам замминистра, при ликвидации Слонимского захоронения планировалось извлечь 809 тонн отработанных пестицидов, указанных в документах, но по факту под землей оказалось более двух тысяч тонн отходов. Большая часть из них была вывезена на обезвреживание в Германию. Всего на ликвидацию захоронения было потрачено 5 млн. долларов за счет гранта Всемирного банка и еще 13 млрд. рублей бюджетных средств. Сейчас от Слонимского захоронения осталось еще порядка 300-500 тонн пестицидов, которые хранятся на складах, и на их переработку необходимо около 1 млн. долларов, сказал Кулик.

На заводе в Чечерском районе, по его словам, будут перерабатываться только белорусские отходы. В то же время Беларусь и Россия рассматривают вопрос о совместном строительстве завода по переработке других опасных отходов, отметил чиновник. «У нас есть еще ПХБ-содержащие (полихлорированные бифенилы), гальванические и другие отходы, имеющие первый класс опасности», — сказал он.

Белоруссия сократила экспорт растворителей и разбавителей за первые четыре месяца текущего года более чем в три тысячи, говорится в информации Национального статистического комитета Белоруссии (Белстат).

Так, по данным Белстата, в январе-апреле 2013 года Белоруссия экспортировала 598 тонн растворителей и разбавителей на сумму 738,6 тысячи долларов.

В аналогичном периоде 2012 года Белоруссия поставила на экспорт 1 миллион 890 тысяч тонн растворителей и разбавителей на сумму 1,7 миллиарда долларов.

Средняя цена растворителей и разбавителей в январе-апреле 2012 года составляла 902 доллара за тонну, а в январе-апреле 2013 года - 1236 долларов.

Российские официальные лица неоднократно выражали обеспокоенность тем, что Белоруссия могла экспортировать нефтепродукты под видом разбавителей и растворителей для ухода от уплаты экспортных пошлин в бюджет РФ. В августе прошлого года белорусское руководство заявило, что экспорт растворителей и разбавителей прекращен. РФ предложила Белоруссии компенсировать российскому бюджету потери от "растворительного" бизнеса в размере 1,5 миллиарда долларов. Алексей Букчин.

Беларусь. В Министерстве лесного хозяйства начала свою работу телефонная горячая линия по вопросам оказания услуг на лесозаготовках в организациях отрасли

В Министерстве лесного хозяйства начала свою работу телефонная горячая линия по вопросам оказания услуг на лесозаготовках в организациях отрасли.

Номер телефона (8017) 200-3-200.

Компетентные специалисты дадут профессиональные консультации по вопросам сотрудничества лесозаготовительных компаний, организаций, индивидуальных предпринимателей с лесхозами Министерства лесного хозяйства в области оказания услуг по заготовке и вывозке древесины. Министерство работает с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, выходные - суббота, воскресенье.

Рабочих Судостроительного завода "Залив" отправили на вынужденный отдых. У завода больше нет заказов.

Как сообщает Керчь.ФМ, по словам работников предприятия, 31 мая "Залив" спустил на воду корпус судна, и это был последний заказ. У завода на сегодняшний день закончились контракты на судостроение. Также один из сотрудников сообщил, что руководство собирается продать цех №32 под склады.

Сейчас на судостроительном заводе "Залив" есть проекты договоров, но когда и какие из них будут подписаны, пока не известно. Сейчас завод занимается только судоремонтом. Начальник профсоюзного комитета "Залива" Сергей Охрименко заверил, что обещанная зарплата будет выплачена. По его словам, на заводе рассматривается проект реструктуризации, возможно, будут и сокращения.

Директор по производству Олег Безусяк подтвердил, что людям сократили рабочую неделю, но заверил, что на заводе все нормально. Информацию о продаже цеха никто из руководства не подтвердил.

Судостроительный завод "Залив" - крупнейшее экономически активное предприятие Керчи, подконтролен миллиардеру и депутату ВР Украины Константину Жеваго.

В марте этого года "Залив" оказался на грани остановки из-за долгов по возврату НДС и повышения платы за землю.

Об этом на встрече в Совмине Крыма с председателем Федерации работодателей Украины Дмитрием Фирташем сообщил директор завода "Залив" Николай Ермак.