Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Количество поездок в каршеринге за год выросло на треть

Екатерина Свинова

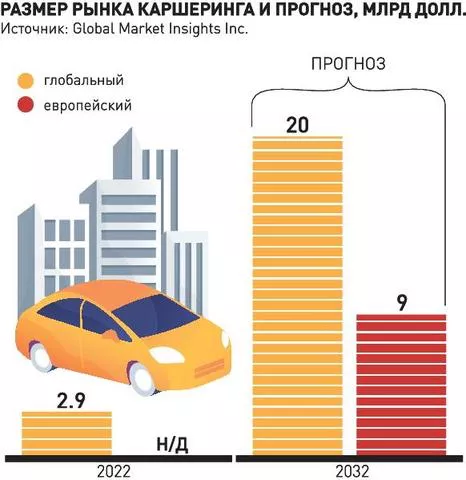

В сервисах каршеринга в России сейчас зарегистрировано более 2 млн человек, а суммарное количество поездок во всех городах присутствия достигает 10 млн в год, рассказали "РГ" участники рынка. Спрос на услуги растет. За лето 2023 года количество поездок на каршеринге в России выросло примерно на треть по сравнению с летом прошлого года.

Каршеринг - система краткосрочной аренды автомобилей с поминутной оплатой. Пользуются сервисом через мобильное приложение на смартфоне, а сам автомобиль можно найти на любой городской парковке. Один автомобиль в течение дня могут использовать несколько водителей. "Мы наблюдаем устойчивую положительную динамику. Рост год к году составляет до 30% ежемесячно. Потому расширили свое присутствие уже на восемь городов. Это не только Москва, но и города-курорты Краснодарского края, включая Сочи, Краснодар, Анапу, Геленджик и Новороссийск, также Санкт-Петербург и Калининград", - отмечают в BelkaCar.

В "Ситидрайв" рассказали, что по итогам 2022 года количество поездок выросло на 119%. В среднем на один автомобиль каршеринга приходится шесть поездок в день (рост на 16% по сравнению с 2021 годом). Другие игроки - "Делимобиль", "Яндекс.Драйв" комментировать не стали.

Рынок каршеринга в стране все еще находится в стадии развития, считают представители отрасли. При этом доли рынка постепенно перераспределяются. Участники рынка в борьбе за клиента предлагают новые возможности. Например, BelkaCar в Калининграде запустила сервис в формате "Долгие аренды" для приезжающих туристов. А "Ситидрайв" в этом году выводит на линию автомобили с ручным управлением для маломобильных водителей.

Вместе с ростом популярности растет и средний чек - за счет увеличения длительности аренды, а также изменения структуры парка, говорят представители сектора. Целевая аудитория каршеринга - это молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет, многие из которых состоят в браке и имеют детей. Поддерживать дальнейший рост спроса на каршеринг компании рассчитывают за счет увеличения автопарков, расширения зоны покрытия и гибкости тарифной сетки.

В России выросла популярность коливинга

Совместный съем жилья в этом году стал заметно популярнее. Хотя в целом на рынке это не новшество. Только прежний термин "коммуналка" сменился более модным "коливинг" (совместное проживание).

Пару лет назад было объявлено, что в Москве будет построена первая многоэтажка - коливинг. Идея девелопера была в том, что, купив квартиру в доме (а некоторые из них совсем небольшие), можно получить доступ к богатой инфраструктуре - кафе, салонам красоты, спортзалу, зоне для отдыха и пр.

По сути коливинги похожи на хостелы - несколько комнат с общей просторной кухней, одним или несколькими санузлами. Иногда это просторные квартиры, иногда - отдельные адаптированные под проживание здания. Большое количество вариантов для совместной аренды представлено в центре столицы или вблизи модных кластеров, около учебных заведений, говорит руководитель направления "Аренда" компании Apple Real Estate Владимир Родионов. Коливинг - это не то же самое, что совместная аренда квартиры, говорит директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский. Этот формат предполагает, что часть помещения выносится в зоны общего пользования, а за объектом недвижимости наблюдают люди, которые отвечают за то, что все работает, за уборку общественных зон и т.д. "В Новосибирске есть памятник архитектуры 1920 года постройки - дом-коммуна. Тут есть отдельное жилье, а также комнаты и общие зоны пользования - столовая, прачечная, зона для занятий спортом", - говорит эксперт.

Такие форматы, по словам Родионова, нередко пользуются большим спросом из-за создаваемого комьюнити, более низкой арендной платы и более высокого качества внутренней отделки (нередко в таких студиях представлено оснащение по принципу гостиницы). Часто такое жилье арендуют студенты, молодые сотрудники офисов, представители творческих профессий и андеграунда.

Совместный съем квартиры несколькими арендаторами - еще один, хотя и менее модный, вариант совместного жилья. В таких вариантах есть финансовые выгоды для обеих сторон. Плата на 10-15% выше, чем при сдаче одному арендатору. Жильцы же, напротив, пропорционально делят арендную ставку, и в пересчете на каждого это выходит дешевле. Иногда арендаторы, правда, пытаются сэкономить еще больше и снимают квартиру вроде бы для себя (по более низкой ставке), а затем туда без ведома собственника вселяются еще несколько человек.

Продолжительного счастливого проживания арендаторов в таких квартирах не бывает, уверена управляющий директор сети "МИЭЛЬ" Мария Жукова. Даже самые близкие подружки могут что-то не поделить и разбежаться, а значит, вероятность частой смены арендаторов выше. "Генетическая память, связанная с жизнью в коммуналках наших родителей или бабушек-дедушек, еще дает о себе знать, - говорит Жукова. - Истории типа "одиноким предоставляется общежитие", где все счастливы, жизнерадостны и бесконечно угощают друг друга пирогами и борщами, - это хороший сценарий для кинофильма".

Марина Трубилина

Собранные ношеные вещи не успевают перерабатывать

Светлана Задера

Значительную часть хороших вещей можно было бы передавать нуждающимся, но большинство россиян выбрасывают одежду в мусорные баки, откуда она отправляется на мусорный полигон. Да и то, что собрали, переработать не успевают, мощностей недостаточно. Об этом "РГ" рассказали эксперты.

В мире вообще перерабатывается только 1% одежды, поэтому старые вещи свозят в Африку, где они превращаются в свалки. В России же, согласно данным исследования "ЭкоЛайн" и фонда "Второе дыхание", только 1% вещей собирается в принципе. При этом переработка, согласно исследованию, возможна для 78% отходов текстиля. А ведь их можно не только переработать, но, например, отдать нуждающимся.

Постепенно сбор вещей у россиян становится все более популярным. Правда, как отмечает управляющий директор проекта "Не просто вещь" компании Ecoplatform Алексей Погорелец из 100% собранного сырья 10-15% люди приносят мусора, 20-25% коммерчески интересных вещей, которые не дырявые, не запачканные, и их потенциально можно использовать повторно. Так что две трети идет на переработку, но сложно найти самого переработчика, отметил он.

Руководитель уральского региона "Вещеворота" Наталья Выползова тоже отмечает, что единственная проблема, с которой сталкивается благотворительная организация - это переработка текстиля, в России очень мало таких заводов. Хотя сейчас у них получается находить компании, которые непригодный к носке текстиль разволокняют и изготавливают нетканое полотно.

Представители Российского экологического оператора, который отвечает в стране за работу с твердыми бытовыми отходами, также говорят, что явный дефицит мощностей для переработки текстиля очевиден - из 200 тысяч тонн отходов текстиля официально в России утилизируется не более 20 тысяч тонн. Но перед тем как строить заводы, необходимо наладить эффективный сбор таких отходов, отметили в организации.

В России набирает популярность совместное потребление

Екатерина Свинова

Объем шеринговой экономики в России превысил триллион рублей и продолжает расти. С одной стороны, возможность пользования вещами без приобретения их в собственность повышает доступность благ, но с другой - усугубляет экономическое неравенство. Ректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Иван Лобанов рассказал в интервью "Российской газете", в чем особенности шеринговой экономики и каковы ее перспективы.

Иван Васильевич, о шеринговой экономике слышим все чаще. Все же что это такое?

Иван Лобанов: Шеринговая экономика, также известная как "экономика совместного пользования", - это привлекательная альтернатива владению непотребляемыми активами, например, транспортными средствами. Она обеспечивает возможность доступа к ним лишь по потребности. Это позволяет снизить объем капиталовложений, поскольку нет необходимости покупать такие активы, как и снизить расходы, связанные с обладанием ими. С другой стороны, для обладателя таких активов шеринг-экономика дает возможность дополнительного заработка, предоставляя к ним доступ и другим людям, компаниям.

Что отличает шеринг-экономику, например, от проката, аренды?

Иван Лобанов: В первую очередь сетевой характер взаимодействия между владельцами актива и пользователями. Обычно оно опосредованно цифровой платформой, которая в режиме реального времени позволяет одним получить во временное пользование чужие, временно свободные активы, а другим - на этом заработать. Второе важное отличие - бизнес-модель, которая лежит в основе шеринга. С экономической точки зрения изначально он представляет собой способ "дозагрузки" избыточных мощностей, которые приобретались не для сдачи в аренду. Чтобы это произошло, обладатели избыточной мощности и пользователи должны как-то найти друг друга. В этом им должны помочь цифровые платформы, связывающие экономическое пространство.

Какова доля шеринговой экономики сейчас в общей экономике России?

Иван Лобанов: Количественные и стоимостные параметры рынка шеринга в России пока не оцениваются органами статистики. В том числе и потому, что он, во-первых, распылен между различными сферами, такими как "транспорт", "недвижимость" и т.д. Во-вторых, трудно отделим в плане статистики от рынка проката и краткосрочной аренды, от гостиничного бизнеса. Тем не менее экспертные оценки и результаты отдельных исследований констатировали на 2020 год объем российского рынка на уровне одного триллиона рублей со значительным потенциалом роста. Но эта величина требует уточнения.

Тут речь идет о совокупном обороте в таких сегментах, как "каршеринг", "карпулинг" (ищут попутчиков), "шеринг средств индивидуальной мобильности", "временный наем работников", "коворкинг", "коливинг" (снимают одну квартиру втроем), "шеринг жилья" (живут сами и сдают свободную комнату) и "продажа бывших в употреблении вещей на вторичном рынке". Последний случай с экономической точки зрения называют шерингом неправильно, так как здесь не задействуется избыточная мощность актива, да и покупатель становится собственником имущества. При этом не учитывается шеринг вычислительных мощностей и хранилищ данных. Налицо проблема отсутствия четкого критерия разграничения для надежного статистического наблюдения.

Но нужно также учитывать косвенные эффекты, скажем, объем инвестиций, например, в автопарк для каршеринга. Можно лишь констатировать, что объем рынка растет, и дожидаться выработки четких критериев статистического наблюдения, как это уже сделано в ряде стран мира.

Вы сказали, что шеринг растет. Какие сферы он захватывает?

Иван Лобанов: У многих шеринг ассоциируется с прокатом автомобилей, которые можно использовать для любых целей, в том числе и для предпринимательской деятельности. В ту же категорию попадают средства индивидуальной мобильности. Это закономерно, так как именно в этих сферах шеринг получил наибольшее распространение по всему миру. Шеринг как бизнес достаточно давно закрепился в сфере IT, где пользователи могут воспользоваться чужими вычислительными мощностями или хранилищами данных. По сравнению с транспортом сфера IT имеет гораздо больше кейсов "истинного" шеринга, когда компании дают доступ к своим вычислительным мощностям или хранилищам, которые временно недозагружены, но не планировались как арендный бизнес. Еще одна сфера - коммерческая недвижимость. Частным случаем шеринга здесь можно назвать коворкинги и коливинги.

В последнее время активно разрабатываются платформы для организации взаимодействия между обладателями промышленного оборудования и потенциальными пользователями. Если у предпринимателя есть необходимые ресурсы и компетенции, но нет лишь оборудования, то подряд будет менее целесообразен, чем шеринг. Можно выделить массу частных случаев шеринга, общим знаменателем которых будет временная потребность в оборудовании: обучение или повышение квалификации рабочих, выбор оборудования для модернизации, краткосрочный скачок спроса, временное выбытие из строя имеющегося оборудования и т.п.

Действительно ли молодое поколение больше склонно к участию в шеринговой экономике? Если да, то почему так?

Иван Лобанов: Молодежь в большей степени склонна к использованию благ экономики распределенного пользования. Одна из причин - более высокая степень открытости молодежи технологическим нововведениям.

Вторая причина экономическая и связана с такой категорией, как "невозвратные издержки": самокатами многие просто не пользуются, а автомобиль у них есть во владении, потому им нет нужды пользоваться шерингом. Тот же принцип применим и к недвижимости. То есть, инвестировав однажды в дорогостоящий материальный актив длительного пользования, человек экономически имеет меньше мотивов участвовать в шеринге на стороне пользователя. Напротив, молодые люди получают привлекательную альтернативу дорогостоящей покупке и рационально пересматривают свое отношение к расходам, связанным с владением такими активами.

Можно сказать, что одним из побудительных мотивов использовать или не использовать шеринг является имущественное неравенство в пользу старшего поколения. Разумеется, в определенной степени оно естественное. Но к неравенству часто апеллируют критики такой экономической модели. С распространением шеринга действительно углубляется имущественное неравенство: одни сознательно не приобретают имущество в собственность, тем самым формально поддерживая неравенство, другие - концентрируют у себя еще больше имущества, чтобы давать его за плату в пользование первым - неравенство усугубляется. С другой стороны, доступность материальных благ увеличивается. Ты не можешь позволить себе купить автомобиль в собственность, но при этом имеешь его в доступе. Таким образом, имущественное неравенство фактически сокращается.

Что несет с собой шеринговая экономика?

Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли:

"Для нашей сферы интернет торговли шеринг полон преимуществ. Он работает отлично во всех точках, где выдаются заказы. Это позволяет увеличить охват географии услуг e-commerce. Помимо этого, шеринг позволяет компаниям использовать партнерскую инфраструктуру, тем самым экономя средства. По всей стране сейчас насчитывается порядка трех тысяч пунктов выдачи заказа.

Шеринговой инфраструктурой могут пользоваться логисты, интернет магазины, службы доставки товаров. В каких-то случаях это специализированные пункты выдачи заказов, а где-то отделение почты или продуктовый магазин, где товар доставят на кассу. Также это может быть постомат или отделение банка.

Мы предоставляем клиенту максимальный набор локаций, а выбор всегда останется за ним самим. Это достаточно сильно увеличивает покрытие интернет торговли у нас в стране. Шеринг дает кумулятивный эффект: и ты зарабатываешь, и партнеры, и клиент в итоге выигрывает. Мы всегда между собой можем договориться. Шеринг позволяет покрыть географию всей страны полностью".

Александр Демин, председатель комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству:

"Шеринг - тенденция от которой сегодня нельзя уйти, так как это удобно и современно. Шеринг востребован среди молодых людей, которые не могут себе позволить приобрести движимое имущество в собственность, а также среди офисных работников крупных городов, где остро стоит вопрос с парковками. Но важно сохранять сам институт частной собственности и не размывать его, чем зачастую грешат крупные шеринговые корпорации. Хорошо это или плохо, пока нельзя ответить однозначно. Но безусловно это уже факт, которым не стоит пренебрегать.

В целом, понять насколько шеринговая экономика вредна или полезна для общества и экономики в целом мы сможем оценить в будущем. Сейчас этот институт набирает популярность, однако очень агрессивно, стремительно. Шеринг распространяется в различных сферах экономики, порой неожиданно даже для некоторых участников рынка.

Преимущества совместного использования собственности могут оценить те, кто по каким-то причинам не желает или не может приобрести имущество в собственность. Шеринг чаще всего использует молодежь, те, кто вырос в эпоху интернета. Хотя конечно есть исключения. В дальнейшем последствия этих тенденций могут оказаться не самыми приятными, но о них мы узнаем позже".

.webp)

Прокуратура в США выдвинула обвинения против сенатора-демократа Роберта Менендеса во взяточничестве

Игорь Дунаевский

Прокуратура в американском штате Нью-Йорк выдвинула обвинения против сенатора-демократа Роберта Менендеса во взяточничестве в обмен на услуги по политическому влиянию. Менендес много лет возглавляет комитет сената США по иностранным делам и является одним из самых авторитетных во внешней политике конгрессменов. В частности, представитель штата Нью-Джерси, где многочисленна украинская диаспора, был одним из главных идеологов антироссийской политики в конгрессе, включая законопроект, прозванный им "матерью всех санкций" против России.

За годы работы в Вашингтоне мне не раз приходилось бывать на слушаниях под председательством Менендеса. Нужно было видеть, с какой непоколебимой твердостью сенатор распекал неугодные американцам правительства, с каким праведным апломбом обличал их во всех грехах, включая коррупцию. Желающие без труда найдут такие его речи.

Тем поразительнее выглядят деяния самого сенатора. По данным прокуратуры, Менендес, пользуясь служебным положением, проталкивал сделки по продаже вооружений Египту и передавал закрытую правительственную информацию бизнес-партнеру своей супруги - американо-египетскому предпринимателю Ваэлю Хану. Более того, сенатор пытался помешать уголовному расследованию против подельников Хана и даже требовал от министерства сельского хозяйства США снять претензии к компании бизнесмена.

За все это сенатор брал щедрую мзду. Согласно документу обвинения, Боб, как его называют коллеги, и его жена Надин в рамках коррупционных схем получили сотни тысяч долларов. Взимали, что называется, твердой валютой - наличными, золотыми слитками, люксовыми автомобилями и прочими ценностями. Все это следователи в изобилии обнаружили при обыске в его доме. Наличности там нашлось на полмиллиона долларов, распиханных по карманам пиджаков и конвертам с именем сенатора. На деньгах - отпечатки Хана и его подельников. В доме сенатора нашли и золотые слитки, серийные номера которых числились за партнерами Хана. Кроме того, супругу сенатора Хан трудоустроил на щедрую зарплату в свою компанию, а также подарил ей кабриолет Mercedes.

Как пишет газета The New York Times, в документе обвинения "в болезненных деталях" описаны зашифрованные разговоры, удаленные сообщения и денежные переводы, рисующие картину "пары, мотив которой - безграничная алчность".

Честно говоря, нахальство, с которым принимал эти дары народный избранник, даже удивительно. Взяточничество в американской политике все же обычно носит более безналичные, завуалированные и сложные формы, благодаря чему торгующие влиянием деятели обычно и остаются вне досягаемости Фемиды.

Но сам сенатор даже будучи пойманным с таким поличным наотрез отказывается признавать какую-либо вину и уходить в отставку. Пока он лишь сложил с себя полномочия главы иностранного комитета, но только на время расследования. Обвинения Менендес назвал "беспочвенными инсинуациями", которые "искажают рутинную работу" конгрессмена. Более того, он считает, что дело не в слитках, а в его принадлежности к нацменьшинствам - он имеет кубинские корни.

Еще примечательнее, что всю эту активность в стиле решалы из банановых республик сенатор вел после того, как в 2015 году его уже обвиняли в коррупции в интересах спонсора своей предвыборной кампании. Менендес тогда стал первым действующим сенатором, против которого выдвинуты обвинения во взяточничестве за последние четверть века. Но в 2018 году он был оправдан и, похоже, воспринял это как карт-бланш. Тогда же он начал встречаться с Надин, которая и свела его с Ханом. Устоять перед открывшимися соблазнами сенатор не смог. Теперь он предстанет перед судом 27 сентября.

В Латвии подготовили законопроект о запрете авто с российскими и белорусскими номерами

Александр Ленин

В Латвии подготовили законопроект, по которому нахождение в стране автомобилей с российскими и белорусскими номерами будет запрещено. Если Сейм утвердит его, то владельцев таких машин обяжут в течение трех месяцев перерегистрировать свои транспортные средства на латвийские номера.

Неподчинившихся ждут жесткие рестрикции, вплоть до конфискации авто. Более того, министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере допустила, что машины с российскими номерами будут изымать в пользу Украины.

В Риге такую инициативу объяснили санкционной политикой ЕС, хотя ранее в Еврокомиссии разъяснили, что решение о применении ограничительных мер находится в ведении национальных правительств. В сентябре в Брюсселе опубликовали новую трактовку антироссийских санкций, по которой на границе стран ЕС у въезжающих россиян могут конфисковывать личный транспорт, смартфоны и даже чемоданы.

Латвия с 12 сентября запретила въезд в страну машин с российскими номерами. На аналогичные меры пошли в Литве, Норвегии, Польше и Финляндии. Эстония с 21 сентября ввела запрет на пребывание на территории страны машин, зарегистрированных в РФ. Их обладателям дается полгода, чтобы вывезти их из страны или пересесть на местные номера.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подвел итоги своей работы на Генассамблее ООН

Юрий Когалов (Нью-Йорк)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел на полях Генассамблеи ООН более 30 встреч. "Я вам честно скажу, я не скучал. Вчера (в пятницу) начал в 8 утра работу, а закончили мы в 8 вечера", - рассказал глава МИД на пресс-конференции по итогам своей работы в Нью-Йорке. Он также отметил, что в ходе переговоров с партнерами удалось обсудить "немало новых интересных и перспективных проектов".

Как указал Лавров, страны Глобального Юга имеют собственные интересы, и Россия это хорошо видит. "Они не хотят присоединяться к антироссийским санкциям и участвовать в каких-то организуемых Западом кампаниях, когда буквально сгоняют людей на разные мероприятия с тем, чтобы они высказывались в пользу Украины и осуждали Россию, обвиняя ее во всех грехах", - отметил глава МИД. По его словам. Россия готова работать с теми, "кто уважает себя, и кто никогда не будет предавать свои национальные интересы, потому что на него "цыкнули" из Вашингтона".

Министр выразил недоумение, как дипломаты могут бегать и угрожать другим, чтобы не допустить налаживание контактов. "США - великая держава, это всем понятно. Но для великой державы вот так бегать и всем угрожать, чтобы только потом проявить свою одержимость доминированием, позорно", - отметил Лавров, комментируя попытки запретить другими общаться с представителями РФ.

Впрочем, западным журналистами хотелось услышать не это, они пытались задавать провокационные вопросы, касающиеся, например, украинского конфликта, возможности проведения мирных переговоров. Лавров же указал, что давать Владимиру Зеленскому какие-то ангажементы никто не собирается, пока тот не отменит свой указ о запрете переговоров с РФ. "Зеленский и все, кто им руководит в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, в один голос твердо говорят: "Никакой другой основы мира, кроме формулы Зеленского, не существует". А формула Зеленского, можно по-разному ее описывать, но она абсолютно нереализуема. Просто нереализуема, и все это знают", - заявил министр.

По его словам, заявления о необходимости победы Украины на поле боя свидетельствуют, что никто не хочет всерьез показать понимание происходящего. "И в этих условиях - раз они хотят на поле боя, так на поле боя, давайте", - заявил Лавров. Хотя российская сторона не отвергает путь дипломатии. "Да, мы готовы к переговорам. Но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому что мы раз это рассмотрели, вы нас обманули", - подчеркнул министр.

По его словам, конфликт идет не между Россией и Украиной, а Россией и Западом. "Мы называем это гибридной войной, но от этого дело не меняется", - отметил Лавров. "Они фактически воюют против нас руками и телами украинцев, я думаю, все присутствующие здесь, кто хоть мало-мальски интересуется огромным потоком информации и аналитических материалов, которые идут в связи с украинской ситуацией, прекрасно знают. Знают, что воюют и американцы, и англичане, и многие другие", - заявил министр. При этом он напомнил, что на военную помощь Киеву уже ушло 170 млрд долларов. Лавров предложил западным журналистам сравнить эти цифры с суммами, что обещали предоставить развивающимся странам, а также в решении вопросов, связанных с изменениями климата.

Попытались журналисты узнать впечатления Лаврова о Зеленском, выступавшем на ГА ООН. Они оказались не лучшими. "Я знаю, что Зеленский может рассказать. Он, кстати, был не в ударе. Я потом по телевизору смотрел, какой-то он был невеселый. Но у меня дела свои есть: мы же все знаем, что он скажет. Зачем время тратить?" - поделился глава МИД.

Что касается вопроса об использовании Россией иранских дронов в ходе специальной военной операции на Украине, с пафосом поднятого госсекретарем США Энтони Блинкеном, то, как обратил внимание Лавров, этому нет никаких подтверждений. "Мы сегодня уже столько перечисляли заявлений разных деятелей - и национальных, и международных, которые не имеют под собой никаких фактов, по крайней мере, факты никому не предъявлены. Про эти дроны иранцы комментировали многократно и просили: покажите хоть один дрон, который будет доказывать, что это наш", - указал министр. "Господин Блинкен много с энтузиазмом и с пафосом объявляет о многих вещах", - добавил Лавров.

Зашла речь и о давно набившей оскомину теме детей, вывезенных и зоны боевых действий. Соответствующее заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании СБ ООН. "Я думаю, многих удивило выступление генерального секретаря на заседании Совета Безопасности, где он вдруг неожиданно помимо прочих утверждений, не соответствующих действительности о том, что происходит на Украине, вдруг решил сделать очень обширный пассаж по теме детей - пропавших, похищенных, скрываемых, тех, кого голодом морят и многое-многое другое", - отметил Лавров. Как подчеркнул министр, генсек не привел никаких доказательств своих слов.

"Ждем, что генеральный секретарь все-таки как-то обоснует заявления, которые он делает, потому что он должен выступать от имени секретариата ООН, как написано в Уставе", - заявил глава МИД РФ. Он также обратил внимание, что все сотрудники секретариата во главе с генсекретарем должны быть бесстрастны, не получая указаний от правительств отдельных стран.

Разъясняя ситуацию с детьми, Лавров указал, что Москва не скрывает имена и места нахождения украинских детей, оказавшихся в России из-за конфликта. Никто не мешает родственникам их разыскать. "Основная масса этих людей - это те, кто жил в детских домах, кого родители передали в детские дома по разным причинам. И когда началась специальная военная операция, конечно, мы их вывезли в безопасное место", - отметил Лавров. При этом он сравнил ситуацию с детьми с провокацией в Буче, после которой фамилии якобы пострадавших так никому и не назвали. "Я попросил уважаемого Антониу Гутерриша в присутствии всех членов Совета Безопасности, других членов ООН, в микрофон попросил употребить свои возможности, свой авторитет, чтобы сделать, по-моему, не очень сложную вещь - получить список фамилий тех лиц, чьи тела были показаны в Буче. Мы до сих пор ничего не имеем", - рассказал министр.

Ожидаемо прозвучал вопрос и о судьбе "зерновой сделки". В ответ Лавров справедливо указал, что созданные гуманитарные коридоры использовались далеко не всегда по назначению. "Пока она еще функционировала, эти самые коридоры в Черном море, которые наши моряки открывали для безопасного следования сухогрузов с зерном, несколько раз использовались для запуска надводных беспилотников для удара по российским кораблям", - завил глава российского дипведомства.

Что касается возобновления "сделки", то это будет возможно только после того, как заработает российская сторона тех соглашений. "В принципиальном плане, напомню в очередной раз, президент Путин сказал: как только все, что записано в российской части пакета, заработает, в тот же день возобновится украинская часть этой инициативы", - отметил Лавров. "Основная причина, по которой мы вышли из этой сделки, и она перестала существовать: все, что было нам обещано, оказалось обманом", - добавил он И обратил внимание, что Гутерриш ничего не может сделать для изменения ситуации, что он прекрасно понимает. "Я был немножко удивлен, когда генеральный секретарь в интервью накануне сессии Генеральной Ассамблеи стал говорить, что он по-прежнему добивается выполнения меморандума между ООН и Россией, чтобы начать использовать этот канал для экспорта российских удобрений и зерна. Но во всех своих действиях ни на дюйм не выходит из режима односторонних санкций, которые незаконно наложены на РФ американцами и прочими их западными союзниками", - отметил глава МИД. В итоге Гутерриш ищет искусственные пути обхода этих санкций, признавая, что может работать только в их рамках. "Мы объяснили генеральному секретарю, почему его предложения не могут работать. Мы их не отвергаем, они просто нереализуемы сами по себе", - добавил Лавров.

Что касается, беднейших стран Африки, которые, как планировалось, должны были получить украинское зерно, то до них дошло только три процента ввезенного с Украины. Россия компенсирует эти потери. "Ровно эти объемы, еще добавим сверху даже, мы объявили об этом", - напомнил Лавров. Он предложил ЕК выкупить невостребованное украинское зерно и отправить в Африку, если Брюссель так озабочен этой проблемой и не хочет создания конкуренции европейским фермерам.

Конечно, зашла речь и Нагорном Карабахе. В ходе ГА ООН прошло заседание Совбеза, посвященное ситуации в регионе. "Наши миротворцы там сейчас помогают контактам между карабахскими представителями и азербайджанскими официальными лицами", - рассказал о предпринимаемых российской стороной усилиях. "Наши миротворцы там присутствуют, исходя из того, что их роль важна для укрепления доверия для того, чтобы карабахцы, особенно в первое время, ощущали себя в безопасности. Сколько это потребует времени, какое количество миротворцев потребуется - это вопрос, который решают на месте на земле", - отметил министр.

Он также указал, что всем прекрасно известно, кто нагнетает страсти. В Армении есть мощнейшее лобби из неправительственных организаций, которые пытаются подорвать влияние России в стране. "Мы знаем, кто в этом заинтересован и кто этим руководит. К сожалению, армянское руководство периодически само подливает масло в огонь", - отметил Лавров. При этом он выразил надежду, что армянский народ связывает свою историю с Россией, а не с людьми с другой стороны Атлантики.

Из других тем, затронутых на пресс-конференции, надо отметить иранскую тему. Нежелание ЕС снимать санкции с Ирана Лавров назвал "вывертом". "18 октября истекают требования резолюции Совета Безопасности 2231 относительного ракетных программ Ирана, которые никакого отношения к ядерной программе не имеют и которые включили в эту резолюцию просто для достижения компромисса - и иранцы на это пошли. Уже сейчас Лондон, Париж и Берлин объявили, что эти ограничения в национальном качестве будут соблюдать. Как Иран должен реагировать на такие вещи?" - поинтересовался министр.

Он также указал на отсутствие у Тегерана планов по созданию ядерного оружия. "Никто не хочет появления на планете новых ядерных государств, и Иран многократно подтверждал, что такого намерения у них нет, у них даже духовный лидер фетву соответствующую выпустил. Поэтому исходим из того, что раз у них не будет бомбы, то и у соседей Ирана не будет искушения идти по этому пути", - отметил Лавров.

Кроме того, глава МИД подтвердил возможность визита в Пхеньян. По словам министра, такая поездка может состояться в следующем месяце.

Общение Лаврова с журналистами продолжалось около часа. Завершая пресс-конференцию, официальный представитель МИД Мари Захарова даже пошутила про "изоляцию". "Мы должны продолжить изоляцию и изолируемся от вас. Всем спасибо", - отметила дипломат.

Пекин, как считают в ЕС, помогает России обходить западные санкции

Политолог Георгий Бовт - о том, как Европа хочет обезопасить себя от Китая

Отношения ЕС и Китая грозят перейти в состояние перманентной торговой войны. Причины - сугубо политические: ЕС стремится "снизить риски" экономической зависимости от Китая и остерегается делиться с ним передовыми технологиями. Удастся ли при этом сохранить большие объемы торговли?

В попытках разрешить накопившиеся противоречия в Китай отправилась делегация ЕС во главе с еврокомиссаром по вопросам торговли Валдисом Домбровскисом. Визит проходит на фоне очередной "торговой стычки": Еврокомиссия начала антидемпинговое расследование против импорта китайских электромобилей (КНР производит их 60% от мирового производства), угрожая ввести запретительные тарифы на их ввоз в Европу. Одним из поводов к тому, вероятно, стал огромный дисбаланс в торговле между ЕС и Китаем: профицит в пользу КНР в прошлом году достиг 427 млрд долларов при общем объеме торговли в 847 млрд долларов. Европейцы обвиняют в этом в основном Пекин: мол, слишком много препятствия для европейских компаний устанавливают китайские власти, что есть проявление недобросовестной конкуренции. Торговая палата ЕС в Китае выставила список из 1058 претензий/замечаний по этой части к китайским коллегам. Вопросы есть буквально по всем группам товаров и услуг.

Стремление договориться при этом вроде бы есть, уж слишком велика взаимозависимость. КНР является третьим по значимости экспортным партнером ЕС (доля 9%): в основном в Китай экспортируются машины и оборудование, сложные химикаты. А вот по импорту в ЕС китайские товары и услуги занимают долю в 21%. При этом из Китая тоже высока доля импорта товаров с высокой добавленной стоимостью: транспортные средства (более 50%), прочие промтовары (более 33%) и т.д. Высока доля в европейском импорте китайских смартфонов и компьютерного оборудования, систем обработки данных. Что, в свою очередь, подогревает "шпиономанию": мол, китайцы выуживают важную информацию и т.д. Впрочем, в КНР настроения аналогичные - по отношению к европейским компаниям.

Все это создает богатую почву для политизации торговых отношений, она еще больше усилилась на фоне военного конфликта на Украине. Пекин, как считают в ЕС, помогает России обходить западные санкции. Именно политизация и мешает решать накапливающиеся торгово-экономические проблемы. Так, еще в 2019 году между ЕС и КНР было подписано Всеобъемлющее инвестиционное соглашение, которое призвано было уравнять в правах европейские и китайские фирмы на рынке КНР. Что стало результатом определенных усилий в том числе еще администрации Трампа, который сначала начал с Китаем торговую войну, а потом заключил перемирие. Американо-китайские отношения в значительной степени влияют на отношения КНР-ЕС. А вот уже отношения администрации Байдена с Пекином не задались, что пагубно сказалось и на отношениях Пекина и Брюсселя. Последовал обмен санкциями, увязанных с "нарушением прав человека", с одной стороны, и "вмешательством ЕС во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района", с другой. Европарламент инвестиционное соглашение заморозил.

Под влиянием опять же политики США европейские чиновники стали резко ограничивать сотрудничество с Китаем в высокотехнологичных областях. Были ужесточены условия приобретения китайскими компаниями активов в европейской промышленности, в первую очередь в инфраструктурных и высокотехнологичных областях. Это "калька" с американской политики в отношении Китая. В Европе также всерьез обсуждают возможность введения импортных ограничений в отношении китайских чипов, в биотехнологиях, где позиции европейцев относительно сильны, поэтому ущерб, полагают еврочиновники, будет небольшим. Они могут ошибаться, поскольку Пекин может ответить "асимметрично".

Или, например, под влиянием США, которые ужесточили контроль над экспортом в КНР полупроводниковых технологий, голландская компания ASML вынуждена была ограничить поставки своего уникального литографического оборудования в Китай. Это вызвало резкую реакцию Пекина. "Европа должна сама решать, что продавать Китаю. Это не должно быть решение, принятое кем-то другим за Атлантическим океаном", заявил недавно спецпредставитель Пекина по европейским делам Ли Хуэй.

Еврочиновники, тот же Домбровскис, говорят, что они хотят лишь "обезопасить" цепочки поставок от проблем, связанных с растущей геополитической напряженностью, но при этом не хотят рвать или "разъединяться" с китайской экономикой.

Этот новый курс уже получил доктринальное оформление на уровне ЕС. Так, в новой стратегии ЕС в отношении Китая, обнародованной в июне, была подчеркнута задача "снижения зависимости от Китая в части критически важных материалов и товаров". В июле правительство Германии опубликовало аналогичный стратегический документ в отношении Китая, который во многом повторяет общеевропейскую позицию. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Европа на 98% зависит от Китая в плане некоторых редкоземельных металлов, необходимых для технологий возобновляемой энергетики. И действительно, в ответ на политический прессинг со стороны ЕС Китай резко ужесточил условия поставки редкоземельных металлов в Европу.

Еврочиновники возлагают определенные надежды на то, что Китай в условиях замедления своей экономики проявит большую сговорчивость, чтобы сохранить большие объемы экспорта в ЕС. Поскольку ставка на рост внутреннего спроса в КНР (во многом за счет расширенного кредитования и надувания "кредитного пузыря") не вполне себя оправдала. На этом фоне растет координация "китайской политики" между Брюсселем и Вашингтоном, которая в целом направлена на усиление политического давления на Пекин, в том числе в части его блокирования с Москвой. Будет ли такой курс продуктивным? Сказать трудно. Слишком тонка грань между заявленным намерением "снизить риски" от сотрудничества с КНР и постепенным ослаблением (вплоть до разрыва по ряду чувствительных направлений) торговых связей. Это может стать тем самым случаем, когда там, где тонко, там и рвется.

Предложено дать право супругам устанавливать блок на продажу семейного жилья

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий дать возможность одному из супругов устанавливать запрет на продажу семейной недвижимости второй половинкой. В таком случае муж или жена не смогут без согласия де-юре любимого человека продать квартиру.

"В настоящее время часто происходят ситуации, когда один из супругов может злоупотреблять своими правами, совершая сделки с общим имуществом в ущерб семейным интересам без уведомления супруга, - рассказывают разработчики проекта. - Если объект недвижимости был приобретен в браке, то он считается общим имуществом супругов. Текущее законодательство позволяет совершать операции с недвижимостью без письменного согласия супруга".

Конечно, если сделка оформляется через нотариуса, тот обязательно потребует принести согласие супруга и проведет тщательную правовую экспертизу. Однако сегодня гражданин, образно говоря, может оформить сделку на коленке и принести документы в Росреестр. Тот, кто хочет преподнести неприятный сюрприз второй половине, к нотариусу не пойдет.

"При этом супруг, чье согласие не было получено, может через суд признать сделку недействительной в течение года, - продолжают разработчики проекта. - В то же время признание сделки недействительной через суд является трудозатратным процессом, как временным, так и финансовым. Во многих жизненных ситуациях у граждан не всегда есть возможность успеть оспорить сделку в течение года".

Поэтому предлагается ввести защитный механизм. Проект наделяет супругов правом подать в Росреестр заявление, запрещающее перерегистрацию семейной недвижимости. В таком случае для продажи жилья потребуется личное присутствие обоих супругов.

Эксперты напоминают: в прошлом году вступили в силу новые правила раздела имущества при разводе. Если одна из половинок тайно продаст имущество, то из его (или ее) доли суд вычтет компенсацию. Правда, подчеркивают юристы, в первую очередь новые нормы защищают добросовестных покупателей жилья, которым не придется страдать из-за чужих семейных конфликтов. Раньше у человека могли забрать квартиру. А потом рекомендовали бы дождаться денег от продавца. Однако, если, как часто бывает, деньги уже улетучились, то ждать пришлось бы долго. Сидя на улице.

Теперь же, если покупатель не знал о трудном семейном положении продавца, сделку не разорвут. Но при разделе имущества учтут факт обмана и заставят каким-то образом это компенсировать.

У новаций есть и оборотная сторона, на которую обращают внимание специалисты. Если денег от тайно проданного имущества не осталось, а других ценных активов у семьи не было, пострадавшему супругу не из чего будет получать компенсацию, придется долго и мучительно выуживать выплаты. А у добросовестного покупателя квартиру уже не забрать.

Поэтому теоретически "блок на продажи" мог бы стать хорошей профилактикой. Но здесь есть масса нюансов и проблем. Например, теоретически супруга может запретить продавать мужу имущество, претендовать на которое она не имеет права. Допустим, оно было куплено до брака. Или объекты уже разделены по брачному договору, просто супруга хочет попортить нервы второй половине. Поэтому лучшей защитой, считают многие эксперты, было бы обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью.

Владислав Куликов

Минтруд предложил сделать бесплатным обучение по приоритетным профессиям для всех соискателей

Ирина Жандарова

Возможность получить бесплатное образование в рамках нацпроекта "Демография" предлагается распространить на всех желающих получить работу в приоритетных на рынке труда направлениях. Об этом глава Минтруда России Антон Котяков сообщил в ходе расширенного заседания Президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ в Великом Новгороде.

"Учитывая сложившийся профессионально-квалификационный дисбаланс на рынке труда, предлагаем расширить доступ к программам переобучения, распространив этот механизм на всех соискателей, готовых трудоустраиваться по приоритетным на рынке труда направлениям", - сообщил он. Предполагается, что приоритетные направления будут утверждаться правительством.

Доля выпускников программы, трудоустроившихся после окончания обучения в рамках нацпроекта "Демография", составляет более 86%, заявил Котяков.

В 2023 году пройти обучение смогут до 180 тысяч человек.

Сейчас краткосрочные курсы по нацпроекту "Демография" доступны некоторым категориям граждан, среди которых безработные, неработающие мамы дошкольников, женщины в декрете.

В проекте участвуют три оператора, ответственных за повышение квалификации: Институт развития профессионального образования, РАНХиГС и ТГУ, рассказывает старший научный сотрудник лаборатории исследований рынка труда факультета экономических наук НИУ ВШЭ Павел Травкин. "При этом полное финансирование доводится до операторов строго при условии успешного трудоустройства людей, которых они обучают", - поясняет он. Это и объясняет высокую долю трудоустройства выпускников проекта, а также то, что операторы заинтересованы в том, чтобы предлагать ученикам только востребованные рынком труда профессии и компетенции.

Сейчас уже существует список из 50 наиболее востребованных профессий, который в основном ориентирован на рабочие профессии, отмечает Травкин. К роме того, ВНИИ труда Минтруда России проводит исследование перспектив развития кадрового потенциала организаций и востребованности профессий рабочих и должностей служащих на рынке труда и в сфере занятости населения.

В России регулярно обучение проходят только сотрудники системы образования и здравоохранения и ряда других профессий, которых закон обязывает проходить обучение раз в три года, отмечает Травкин. "Люди старше 40 лет редко участвуют в дополнительном профессиональном образовании", - говорит он. При этом в других странах есть примеры стимулирующих мер, направленных на обновление навыков сотрудников. Например, во Франции работодатели обязаны обучать своих сотрудников или будут вынуждены уплачивать дополнительные налоги. В Германии раздаются сертификаты гражданам в возрасте 40+, которые софинансируют выбранное обучение.

Минтранс: 44% общественного транспорта в регионах подлежит замене

Валерия Лобко

Замены в России требуют более 65 тысяч единиц общественного транспорта, рассказали "РГ" в Минтрансе. В министерстве оценили масштаб замены после поручения президента. До 2030 года обновления потребуют более 40% автобусов, 60% трамваев и 70% троллейбусов. В отрасли считают, что для регионов также необходимо удешевлять кредиты на развитие индивидуальной транспортной инфраструктуры.

"Сейчас перевозку пассажиров по городским и пригородным маршрутам России обеспечивает парк транспортных средств в количестве более 150 тысяч единиц. На сегодняшний день 44% подвижного состава от общего количества задействованных в регулярных перевозках требует замены, это более 65 тысяч единиц", - рассказали "РГ" в Минтрансе.

В министерстве уточнили, что в прошлом году по поручению президента в структуре национального проекта "Безопасные качественные дороги" была сформирована комплексная программа модернизации общественного транспорта общего пользования. Сейчас в ней принимает участие 81 субъект РФ, за счет механизмов федеральной поддержки уже запланировано обновление порядка 12,5 тысяч единиц транспорта.

Минтранс также оказывает поддержку регионам в приобретении экологичного транспорта. Так, с 2020 года в регионы было поставлено около 1,5 тысяч автобусов, работающих на газомоторном топливе.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков отмечает, что сейчас состояние парка общественного транспорта в стране очень разное. Есть регионы с достаточно новым подвижным составом, которые прошли соответствующие транспортные реформы - это Пермь, Новокузнецк или Белгород, а есть города с очень старым парком. К последним относится Барнаул - трамваям в этом городе больше 30 лет, они были выпущены еще в социалистической Чехословакии. Однако оценивать качество подвижного состава его возрастом не совсем корректно, отмечает эксперт.

"Если транспорт содержится в хороших условиях, то он может эксплуатироваться более десяти лет. Износостойкость самолетов, например, измеряют в часах налета, а не возрастом. Здесь также - если бы состояние общественного транспорта оценивали по пробегу, получался бы более точный показатель", - отмечает Кирилл Янков.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что помимо обновления парка общественного транспорта в регионах существует ещё большой пласт нерешенных проблем.

"Не все перевозчики хотят работать в небольших городах и селах с немногочисленным населением из-за недостаточного пассажиропотока. В таких ситуациях необходимо поддерживать перевозчиков субсидиями, чтобы они эту работу выполняли. Также существуют проблемы серости рынка, например, сокрытие билетной выручки - сейчас ряд регионов работают по нерегулируемым тарифам", - рассказывает Илья Зотов.

Эксперт отмечает, что в идеале каждый регион должен сам определять, какие виды транспорта ему больше всего подходят. Так, в ряде городов канатная дорогая стала очень выигрышным средством передвижения. В Нижнем Новгороде она, например, во многом заменила общественный транспорт. Поэтому для каждого города должны быть свои определенные инструменты развития, осуществляемые с помощью программ господдержки.

"Очень важно удешевлять для регионов кредиты, чтобы они вкладывали инвестиции в развитие инфраструктуры. Сейчас в программе поддержки, которая есть в поручениях, упоминается только подвижной состав. Поэтому должна быть федеральная программа поддержки развития городского электрического транспорта", - говорит эксперт.

Минобороны РФ: За неделю противник потерял пять боевых самолетов и вертолет

Юрий Гаврилов

В Минобороны России подвели итоги боевых действий в зоне спецоперации за минувшую неделю. По данным ведомства, за это время на различных направлениях СВО наши бойцы отбили более 40 атак противника. А на Купянском направлении продолжили улучшать свое тактическое положение.

В боях ВСУ несут огромные потери. Только на Донецком направлении они за неделю не досчитались более 1455 человек убитыми и ранеными и 16 танков. Кроме того, на станциях погрузки было уничтожено два воинских эшелона 37-й бригады морской пехоты ВСУ.

Общие потери противника на других направлениях спецоперации составили свыше двух тысяч военнослужащих. Добиться сколько-нибудь значимого успеха генералам Зеленского не помогла хваленая натовская техника, в том числе немецкие танки "Леопард". Вчера начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении были уничтожены еще две такие машины.

А вот что в Минобороны России сообщили о ситуации на Южно-Донецком направлении. "В результате значительных потерь и низкого уровня морально-психологического состояния киевским режимом осуществляется вывод подразделений 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в тыловые районы для восстановления боеспособности", - заявили в ведомстве.

На Запорожском направлении сводным штурмовым группам 71-й егерской, 47-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ так и не удалось достичь успеха в боях у Работино и Вербового.

На Херсонском направлении противник безуспешно пытался захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра. Однако ничего у него не вышло.

Вновь очень эффективно поработали наши летчики и зенитчики-ракетчики. За минувшую неделю они уничтожили вражеские самолеты Су-24м, МиГ-29 и два штурмовика Су-25.

Кроме того, на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области наш ударный беспилотник поразил украинский истребитель МиГ-29. А в Запорожье и на Херсонщине такие удары пришлись по двум радиолокационным станциям обнаружения маловысотных воздушных целей СТ-68 и РЛС обнаружения воздушных целей П-18 и ПРВ-16.

Вчера стало известно, что в районе Клещеевки в ДНР наши зенитчики-ракетчики сбили украинский вертолет Ми-8.

Большой урон врагу по-прежнему наносят атаки на объекты ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки Украины, места хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения западного производства, центры разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пункты размещения иностранных наемников.

По данным Минобороны России, с 17 по 23 сентября российские военные нанесли по ним 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками.

"В результате нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях, снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине", - отметили в военном ведомстве РФ.

Противник огрызается как может. В течение недели он, в частности, неоднократно пытался атаковать крылатыми ракетами и беспилотниками объекты на Крымском полуострове.

22 сентября в результате одной из таких атак было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота РФ в Севастополе, погиб российский военнослужащий. В Минобороны России рассказали, что в ходе отражения этого вражеского удара наши средства ПВО сбили пять ракет.

Что касается других атак на полуостров, то в них противник потерял 37 ударных беспилотников, противокорабельную ракету "Нептун".

Потенциал российского спецназа используется недостаточно полно

Эксперт Владислав Шурыгин - о том, почему необходима модернизация спецназа

На мой взгляд, мы сегодня стоим перед настоятельной необходимостью модернизации специальных частей и подразделений, пересмотре их боевого применения и адаптации под реалии современной войны.

Очевидно, что несмотря на радикально расширившийся арсенал подразделений специального назначения и Сил специальных операций, появление у них беспилотных летательных аппаратов различного назначения, "военного интернета", новейших средств маскировки, более мощных средств поражения и прочего, точно так же расширились возможности противника по выявлению и подавлению таких групп.

Те же беспилотники с тепловизионными камерами теперь легко обнаруживают любую передвигающуюся группу людей с огромной высоты в любое время суток. Современные БПЛА способны тут же ее атаковать и уничтожить.

Более того, ныне дроны куда более оперативно и качественно ведут разведку фронтовой полосы, чем это раньше делали группы спецназа, для которых ведение разведки и наведение на выявленные цели средств поражения (артиллерии и авиации) всегда было важнейшей задачей.

К тому же, несмотря на все изобретения и примочки, эффективность спецназа по-прежнему критически зависит от таких факторов, как погода и время суток. И что еще более важно - от "плотности" линии фронта.

При позиционной обороне, когда противники фактически зарылись в землю друг напротив друга, возможности групп специального назначения проникнуть за линию фронта чрезвычайно малы. И только там, где фронт "перфорирован", не является сплошным или прорван в результате наступления, они могут действовать более успешно.

Все это привело к тому, что все чаще подразделения спецназа и Сил специальных операций используют в виде штурмовых отрядов. Назвать это явление нормальным нельзя, так как подготовка бойца спецназа и ССО чрезвычайно дороги. А жизнь пехотинца в общевойсковом бою, даже самого подготовленного, зависит от факторов, которые мало прогнозированы, и нередко обрывается вражеской пулей или осколком.

Это подчас является следствием того, что противоборствующим сторонам элементарно не хватает подготовленных войск и в бой приходится кидать военную элиту. Так было у нас в течение весны-лета прошлого года. А в ВСУ - в боях за Артемовск (Бахмут) и при нынешнем так называемом контрнаступлении.

Поэтому встает главный вопрос - для каких целей нам необходимы современный спецназ и ССО? Ответ очевиден. Сегодня самой болезненной и критически важной задачей для нас является поиск, выявление и уничтожение украинских средств высокоточного оружия. В частности, реактивных систем залпового огня "Хаймарс" и MLRS, дальнобойных самоходных артиллерийских установок, радиолокационных станций разведки, узлов связи.

Пока на этом направлении, на мой взгляд, потенциал российского спецназа используется недостаточно полно.

Поэтому, считаю, и необходима реформа спецназа. От организации, представляющей из себя, по сути, легкую пехотную часть, не имеющую собственных средств дальнобойного поражения (кроме беспилотников), необходимо переходить к комбинированной организации, специально заточенной на охоту за наиболее важными и опасными целями противника. Организации, совмещающей в себе как функцию ведения глубинной разведки, так и "ударную" функцию.

Речь идет в том числе о наличии у спецназа разведывательных и ударных беспилотников, способных работать на глубине до 100 километров от линии фронта. А также о действующих в интересах спецназа, привязанных именно к такому "поисковому" отряду, дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Они нужны для того, чтобы при обнаружении спецназовцами соответствующей цели такую артиллерию и такие РСЗО можно было бы задействовать немедленно, не тратя время на запросы и согласования.

Региональные власти начали отказываться от продукции Microsoft

Олег Капранов (Казань)

С 30 сентября компания Microsoft прекращает поддержку своих программных продуктов в России. С этот момента операционные системы (ОС) могут стать уязвимы к различным угрозам. На этом фоне региональные власти начинают более активно переходить на отечественное ПО.

По оценкам опрошенных "РГ" экспертов, долю Microsoft в госсекторе, в компаниях с госучастием и среди корпоративных клиентов сейчас можно оценить в 80%. Решение компании прекратить поддержку своего ПО - шаг, который крайне негативно отразится на работоспособности и безопасности рабочих станций и снизит общую безопасность корпоративных сетей.

Одним из таких шагов стал переход правительства Татарстана на российскую операционную систему Astra Linux. Об этом сообщил глава минцифры Максут Шадаев, выступая на пленарном заседании на Kazan Digital Week. По словам чиновника, эта сделка стала крупнейшей на рынке региональной цифровизации.

"Сегодня у нас есть подтверждение крупнейшей сделки на рынке региональной цифровизации. Республика Татарстан подписала соглашение о переводе всех своих рабочих мест во всех органах власти на российскую операционную систему Astra Linux", - заявил Шадаев.

По его словам, почти 150 тыс. рабочих мест в ближайшем будущем перейдут на российскую ОС. "Хочется, чтобы таких сделок было больше", - добавил Шадаев.

Как пояснил "РГ" глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин, речь идет о 100-процентном переводе всех без исключения органов местного самоуправления, республиканских органов власти. "Вся бюджетная сеть - все, что связано с государством, - это 150 тысяч рабочих мест", - сообщил он.

"С 30 сентября 2023 года в результате действий Microsoft возникают риски для информационной безопасности, на которые мы просто не можем молча смотреть", - заявил чиновник, добавив, что такие действия подвергли риску всю систему госуправления.

Хайруллин напомнил, что в России сегодня есть 28 ОС, из которых лидерами являются три - "Astra, ALT Linux и РЕД ОС".

"Эти ОС у нас уже работают. У нас 36 тысяч учителей в этом году получили ноутбуки, мы ставили каждую из этих систем. У нас РЕД ОС работает в ЦИТе, Astra работает в системе здравоохранения, Альт работает в системе образования. Наше министерство - 50/50. Мы все попробовали и обратились к рынку с просьбой дать коммерческое предложение, которое бы включало бессрочную и безлимитную лицензию", - пояснил Хайруллин.

Затраты на проект, отметил глава Минцифры Татарстана, "дают возможность республике себя обезопасить, в первую очередь. Во-вторых - поддержать отрасль".

Чиновник сообщил, что назвать сумму сделки он не может, но отметил, что на сайте Astra цена лицензии на ОС, которая сертифицирована ФСТЭК по персональным данным, доходит до 15 тыс. рублей за одну лицензию. Хайруллин заявил, что арифметическую сумму можно "смело делить на 2-3". Таким образом, стоимость проекта может составить 750 млн - 1 млрд рублей.

В рамках соглашения Astra вместе с компанией ICL создали в Татарстане совместное предприятие. Там работают 200 человек, которые дорабатывают Astra.

"Есть какие-то драйверы, какие-то принтеры, допустим, 2000-х годов, или какое-то прикладное ПО, которое не будет работать", - пояснил Хайруллин.

Он отметил, что созданный федеральный центр компетенций в ежедневном режиме работает над тем, чтобы операционная система Astra работала без исключения на любом рабочем месте в РФ.

"Я уверен, что таким массовым броском в течение полугода мы процентов 80 рабочих мест переведем, даже 90. Все то, что мы здесь пройдем, автоматом будет доступно другим субъектам Российской Федерации, а мы являемся как бы передовиками. И если в процессе использования будут возникать какие-то трудности, то решив их у себя в республике, мы автоматом решим их и для других субъектов РФ", - сообщил глава Минцифры Татарстана.

Комбат "Спарты" Артем Жога: Наших людей невозможно запугать

Руслан Мельников

Комбат "Спарты" Артем Жога стал председателем Народного совета ДНР. Корреспондент "РГ"встретился с ним в расположении батальона. Разговор проходил в необычном помещении с интересным, совсем не казарменным дизайном. Рыбки в аквариуме, попугайчики в клетках, растения на полу и на стенах...

Артем Жога: Это комната психологической разгрузки. Здесь все обустроено по проекту Арсена Павлова (погибшего командира "Спарты" Моторолы. - Ред.). Он сам разрабатывал дизайн и руководил ремонтом. Это не случайно: Арсен заботился о личном составе и старался устроить так, чтобы бойцы, не всегда имевшие возможность отдохнуть дома, могли хотя бы ненадолго оказаться в условиях, максимально близких к домашним. Здесь создана уютная атмосфера, в которой можно немного расслабиться после боя. Была также приятная подсветка и успокаивающая музыка, но обстрелы повредили кабель.

А вам помогала эта комната?

Артем Жога: Конечно. И мне, и другим бойцам. Она дает очень хороший психологический эффект. Трудно постоянно находиться в напряжении. Порой необходимо переключиться, на некоторое время поменять обстановку, чтобы потом с новыми силами приступить к выполнению боевых задач.

Насколько они меняются, эти задачи? Ведь боевые действия за годы конфликта сильно изменились...

Артем Жога: Конечно, изменения огромные. В 2014 году украинской армии противостояло ополчение, участники которого зачастую не имели боевого опыта. Лишь немногие ребята прошли "горячие точки". Но в основном тогда взяли в руки оружие и встали на защиту Родины обычные шахтеры, предприниматели, врачи, учителя... Они постигали военную науку. Со временем менялась и тактика ведения боя. Кстати, еще в 2015 году Арсен говорил, что будущее - за беспилотниками. Он уже тогда предвидел, что дроны значительно облегчат службу, боевое дежурство, разведку, поиск огневых позиций противника, корректировку артогня. И это подтвердилось. Я помню, как у нас появились первые беспилотники "Фантом 2". Тогда это казалось чем-то невероятным. Беспилотник стоил очень дорого, но нам помогали спонсоры, друзья. Они собирали деньги и покупали эти дроны. А мы даже не понимали, как их правильно использовать.

Арсен сразу увлекся этим направлением, но тогда еще мало кто верил, что беспилотники способны серьезно повлиять на ситуацию у линии соприкосновения. Позднее, убедившись в эффективности дронов, мы стали массово их применять. Опыт СВО показал, что они жизненно необходимы на передовой. А сейчас без них трудно даже вести штурмовую группу. Зато при грамотном взаимодействии, когда беспилотники заглядывают даже в окопы и блиндажи противника, идущие вперед ребята знают, где их ждут вражеские огневые точки, а где можно передвигаться свободно и быстро закрепиться.

Но сторона противника тоже использует современное вооружение. Как бы вы охарактеризовали технику стран НАТО, с которой приходится сталкиваться на поле боя?

Артем Жога: Да, Запад активно помогает ВСУ. Есть интересные наработки, которые можно и нам взять на вооружение, внеся определенные корректировки. Но раздутая пропагандой неуязвимость бронетехники НАТО на деле оказалась пшиком. Это обычные железные машины, которые при правильных действиях наших бойцов горят как стога сена. Те же "Бредли" мы уничтожаем и из РПГ, и с помощью ПТРК. А при необходимости добиваем, сбрасывая в люк гранату с беспилотника. Гораздо больше беспокойства вызывают дальнобойные системы НАТО, которые ВСУ все чаще применяют против гражданского населения.

А чем, по-вашему, объясняется такой выбор целей и нерациональный, с военной точки зрения, расход дорогих боеприпасов?

Артем Жога: Действия преступника нормальному человеку порой трудно объяснить логически. Я, например, не могу понять, почему ВСУ недавно нанесли удар противорадиолокационной ракетой HARM по жилым кварталам. Может быть, противник хочет таким образом запугать население? Но наших людей невозможно запугать, пора бы это понять. В течение девяти лет этого сделать не удалось, так что и сейчас падение ракет на город не поможет. Наоборот, такая тактика еще больше убедит дончан в правильности сделанного ими выбора.

Кстати, о выборах. Почему вы решили пойти в политику? И ожидали ли, что именно вы возглавите Народный совет ДНР?

Артем Жога: На самом деле я рассчитывал стать обычным депутатом, не оставляя службу в Вооруженных силах и продолжая командовать батальоном непосредственно в боевых действиях. И то, что именно меня выбрали председателем Народного совета, стало полной неожиданностью. Но я рассуждаю так: граждане Донецкой Народной Республики пришли голосовать в очень сложное время. Все прекрасно понимали, что это небезопасно. Противник во время выборов наносил удары артиллерией и РСЗО по скоплениям людей и избирательным участкам. Но дончане все равно шли на выборы, совершая тем самым гражданский подвиг, и они доверили свою судьбу депутатам. А когда уже выбор самих народных избранников пал на меня, и они предложили мне возглавить Народный совет, я не мог отказаться. Я должен служить своему народу, своей республике. И если так сложилось, что сейчас мне нужно быть на этом посту, то я оправдаю надежды избирателей. Я просто не могу их подвести. И ребятам в батальоне объяснил, что это не мое решение, а выбор большого количества дончан.

Как трансформируется ваш боевой опыт в политической работе? Он поможет на новой должности?

Артем Жога: Конечно, поможет. Боевые действия продолжаются, обстановка в республике напряженная. И даже на первом пленарном заседании, когда меня избрали председателем Народного совета, я использовал некоторые наработки со связью, которые применяются в "Спарте". Это позволяет пресечь утечку важной информации к противнику. Да, сейчас приходится работать так. Опыт управления в батальоне тоже пригодится. У меня ведь служат разные ребята. У каждого свой характер и свой жизненный путь. И если мне удалось организовать подразделение для успешного выполнения боевых задач, то, думаю, получится организовать и работу всех комитетов и депутатов Народного совета, чтобы добиться максимального результата.

Я обратил внимание, как вы по-военному быстро и четко решили вопрос об интервью. Звонок, короткий разговор и практически сразу - встреча. Для многих чиновников это нехарактерно.

Артем Жога: Решения нужно принимать быстро. Особенно сейчас, в эпоху информационных технологий, когда активно действует разведка противника. По телефону много разговаривать не нужно. Лучше назначить встречу и обговорить все вопросы лично. Да и информация так воспринимается лучше, чем по телефону.

Какую цель вы считаете для себя приоритетной в новой должности?

Артем Жога: Заботу обо всех гражданах Донецкой Народной Республики. Но в первую очередь я буду работать над тем, чтобы ребята-ополченцы, которые с 2014 года взяли в руки оружие и по зову сердца встали на защиту Родины, даже не будучи военнослужащими, получили полноценный статус участника боевых действий и соответствующие льготы, соцподдержку, медпомощь. Ведь многие из них ранены, многие погибли. У них остались семьи. У меня в батальоне немало таких ребят. Нужно всячески помогать им, их семьям, детям. Дать возможность обучиться новым профессиям, адаптировать к гражданской жизни, чтобы они чувствовали себя полноценными гражданами нашего общества.

Отец за сына

Артем Жога стал одним из героев масштабного документального телепроекта "Отцы Донбасса". Премьера запланирована на День отца - 15 октября. В фильме Артем Жога гворит о своей службе, батальоне, о планах на будущее (хотя во время съемок он еще не планировал депутатскую работу) и, конечно, о погибшем сыне Владимире, комбате "Спарты", Герое России и Герое ДНР. В беседе с корреспондентом "РГ" Артем Жога рассказал, как служилось в батальоне под командованием сына:

- Володя стал комбатом в 23 года в 2016 году, когда погиб Арсен. А в боевых действиях он участвовал с 20 лет. К 23 годам уже имел солидный опыт, в том числе и опыт управления подразделением. Ведь когда Арсен получал ранения, Володя принимал командование батальоном.

Каково было ему подчиняться? Знаете, у нас никогда не стоял этот вопрос. Мы служили в одном отряде, и отношения отец - сын отходили на задний план. Мы были двумя военнослужащими, которые выполняли определенные задачи.

А родственные отношения проявлялись очень редко в неформальной обстановке. Например, в те редкие счастливые выходные, когда мы в минуты затишья могли выехать покататься на квадроциклах и мотоциклах, которые Володя очень любил.

Я почти не слышал от него слова "папа" или "отец" и сам не включал свой отцовский авторитет. Открыто, во всяком случае. Да, будучи начальником штаба, помогал ему порой принять какое-то решение. Но на самом деле Володя был не по годам мудр и опытен. Это особый опыт, который приходит, когда вокруг гибнут друзья и товарищи, льется кровь мирных жителей. Благодаря такому опыту человек быстро взрослеет. Мы прекрасно понимали друг друга с полуслова. Возможно, потому что были родными душами. В чем-то Володя очень похож на меня, в чем-то - я на него. Где-то я брал с него пример, где-то - он с меня. И это помогало и успешно вести боевые действия и организовывать повседневную жизнь батальона.

Застройщики торопятся начать строительство апартаментов

Поскорее начать строительство зданий с апартаментами пытаются сейчас девелоперы. Если запоздать, то с их продажи начнет взиматься налог на добавленную стоимость (НДС), а значит придется или уменьшать прибыль, или увеличивать цены. Однако возможны варианты.

Летом были приняты поправки в Налоговый кодекс, которые отменили освобождение от НДС услуг застройщика, оказываемых при строительстве помещений, предназначенных для временного проживания (без права на постоянную регистрацию). То есть НДС должен распространяться на апартаменты. При этом сохраняется освобождение от НДС при строительстве по договору долевого участия других нежилых помещений в жилом доме - например, гаражей и машино-мест. Новый порядок будет касаться апарт-комплексов, которые получат разрешение на строительство с января 2024 года.

Некоторые девелоперы форсируют вывод проектов на рынок, отмечает управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов. "Стоит отметить, что отказаться от изначально выбранной концепции и пересмотреть вид разрешенного использования земельного участка зачастую невозможно либо нецелесообразно, так как это потребует чрезмерных вложений. Соответственно, застройщики либо постепенно повышают цены, чтобы компенсировать предстоящие расходы, либо осознанно идут на снижение своей прибыли", говорит он.

"Мы видим небольшую активизацию проектов, которые планировались к выходу на этом рынке, увидим старты выдачи разрешений на строительство и, возможно, некоторые старты продаж до конца года, хотя и остался, в принципе, один квартал", - говорит коммерческий директор ГК "МИЦ" Павел Лепиш.

Не отстают и покупатели - в августе, по данным "Метриум", в столичном регионе было совершено в 2,7 раза больше сделок с апартаментами, чем годом ранее. Этот результат стал самым успешным с декабря 2021 года. Столь высокая покупательская активность объясняется не только ожидаемым ростом ставок по всем кредитам, но и тем, что на рынке апартаментов практически не действуют ограничения, внедряемые Центробанком, поясняет Сырцов. Клиенты могут оформить на апартаменты субсидированную ипотеку со ставкой от 5% годовых, с первоначальным взносом от 10%, на срок до 35 лет.

Интерес к апартаментам стабильно высокий и повышение ипотечной ставки не вызывает снижения спроса, отмечает риелтор агентства "Миэль" Лариса Леонова. Ставки поднялись на все виды кредитов, а стоимость апартаментов все же на порядок ниже, чем у квартиры. Кроме того, целевая аудитория апартаментов, по ее словам, это инвесторы, а не те, кто желает обустраивать помещение под семейные нужды. Рынок больше ждет принятия закона об апартаментах, который может изменить их статус.

Из-за введения НДС в перспективе, по мнению Сырцова, число апарт-комплексов сократится. Компании будут проектировать апартаменты только на тех участках, где строительство жилья запрещено - например, во многих престижных локациях исторического центра Москвы.

Однако пока предположения многих экспертов о росте цен и снижении интереса к апартаментам и со стороны покупателей, и со стороны застройщиков еще не подтверждаются практикой.

"Нам поступают новые заказы на проектирование апартаментов, и спрос со стороны застройщиков на строительство апартаментов сохраняется. По моим оценкам, спрос на проектирование и строительство апартаментов в Москве и других городах сохранится в ближайшие годы. Региональные проекты развиваются достаточно активно, и не только в крупных городах", - говорит основатель Архитектурной мастерской DA Максим Долгов.

Возможно, девелоперы найдут и какие-то обходные пути. По документам они могут реализовывать офисный центр, а фактически это будут апартаменты, приводит пример гендиректор VSN Realty Яна Глазунова. Говорить об отказе от планов строительства данного типа объектов преждевременно, это зависит от экономики конкретного проекта, говорит директор по продажам Level Group Алина Ларионова.

Введение НДС существенно не повлияет на объемы строительства апартаментов, считает директор по управлению девелоперскими проектами "Голос.Девелопмент" Антон Амелин. "Дело в том, что на данный момент большая часть расходов на строительство жилых комплексов и апартаментов у девелоперов и так идет с НДС, - поясняет он. - Это услуги генерального подряда, услуги подведения сетей и ряд других. После введения НДС возводить их меньше не будут. Скорее всего, девелоперы продолжат строить апартаменты на участках, которые не подходят под строительство жилой недвижимости. В целом это приведет к небольшому увеличению себестоимости строительства".

"Девелоперы могут начать выделять в договоре долевого участия свои услуги из общей стоимости строительства, чтобы снизить налогооблагаемую базу, - предполагает Сырцов. - Именно так компании действовали до 2010 года. При этом изменения не затронут популярный формат микроапартаментов в проектах реконструкции, так как они реализуются по договорам купли-продажи, следовательно, уровень налогообложения данных объектов сохранится на прежнем уровне". Понятие "услуги застройщика" закреплено не нормативно-правовым актом, а письмом замминистра финансов 2005 года, отмечают в "Метриум". Тем не менее, именно данный термин включен в новый закон о возврате НДС на апартаменты. "Согласно первоначальной трактовке под услугами застройщика решено понимать разницу между суммой средств, уплаченной дольщиком, и средствами, фактическими направленными на строительство комплекса (хотя все аспекты отражаются в договоре долевого участия). Однако, учитывая юридическую размытость рассматриваемого понятия, не исключено, что власти не позволят дифференцировать затраты. То есть не факт, что девелоперам удастся воспользоваться лазейкой в законодательстве".

По данным ЕРЗ.РФ, сейчас в стране строится 327 зданий с апартаментами, на них приходится 4,1% от общего количества квартир (если допустить, что это по сути квартиры). Летом 2019 года, для сравнения, на апартаменты приходилась 2,5% строящихся лотов.

Марина Трубилина,Арина Шапарина

Валентина Матвиенко предложила продлить нацпроект "Культура"

Дмитрий Гончарук (Дербент)

Действие национального проекта "Культура" стоит продлить, чтобы вовлечь в него новые регионы, убеждена Валентина Матвиенко. В минувшую пятницу председатель Совета Федерации провела пленарное заседание IX парламентского форума "Историко-культурное наследие России". Акцент в этот раз сделали на межнациональном взаимопонимании.

В работе секций и пленарном заседании приняли участие более 300 человек из 50 регионов. Это парламентарии и политики разных уровней, деятели культуры и ученые, а также представители 15 зарубежных стран. По мнению Матвиенко, символично, что пленарка форума прошла в Дербенте - древнейшем городе на территории России с памятниками под охраной ЮНЕСКО. К тому же в этом году отмечается столетие Расула Гамзатова. Спикер полагает, что творчество выдающегося поэта необходимо включить в обязательную часть школьной программы. Она напомнила о главном завете Гамзатова - сохранять дружбу и единство наших братских народов.

"Как показывает жизнь, утрата собственного культурного достояния и духовности - это зачастую потеря безвозвратная. А пробелы в культурной политике, манипуляции историческими фактами, пренебрежительное отношение к традициям приводят к непоправимым трагедиям для целых народов", - подчеркнула Валентина Матвиенко. Она уверена, что именно историческое многообразие народов России защищает нас от пренебрежения традициями, как на Западе, от "перепрограммирования культурного кода".

Одним из главных достижений парламентариев спикер верхней палаты считает принятие закона о нематериальном этнокультурном достоянии. В развитие положений документа должна быть принята концепция сохранения и развития такого достояния. Многое удалось сделать и в рамках нацпроекта "Культура", напомнила политик. "Мы считаем целесообразным продлить действие национального проекта, - продолжила Матвиенко. - Это позволит включить в него мероприятия по возрождению культурной жизни в новых регионах, восстановлению там знаковых историко-культурных объектов и по поддержке творческих коллективов".

На необходимость разработки комплексной концепции развития исторических поселений обратил внимание сенатор Андрей Шевченко. Пока их официально всего 45, скоро такой статус должна получить Вологда. Критерии того, как он присваивается, и механизмы финансирования требуется переосмыслить, полагает Валентина Матвиенко.

Также в итоговую резолюцию форума вошло предложение предусмотреть бюджетное финансирование программы "Земский работник культуры". Минкультуры рекомендовали проработать вопрос о выделении средств для региональных домов народного творчества, продумать новые варианты привлечения инвесторов для реставрации исторических памятников, разработать комплексную концепцию развития исторических поселений. Кроме того, участники форума предложили правительству учредить Единый день фольклора. А глава Дагестана Сергей Меликов предложил вернуться к исследованию истинного возраста Дербента, которому может быть не две тысячи лет, а пять тысяч. Юбилейный, десятый форум пройдет в 2025 году в Великом Новгороде.

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке ветпрепаратов

Матвей Линник

Минпромторг предложил провести в России эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов. Проект постановления правительства опубликован для общественного обсуждения.

"Провести с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации лекарственных препаратов для ветеринарного применения", - говорится в документе.

В министерстве отметили, что маркировка позволит защитить рынок ветпрепаратов от фальсифицированных, контрафактных и некачественных лекарств.

С соответствующей инициативой выступил Россельхознадзор в феврале 2022 года. Тогда в ходе проверки ведомство провело 1496 проб ветпрепаратов и выявило 113 случаев несоответствия требованиям качества.

Ранее Минпромторг предложил ввести с 1 апреля 2024 года обязательную маркировку красной и черной икры. Так власти борются с нелегальной продукцией. Сейчас браконьерской икры на рынке как минимум 20%. Как отметила заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева, проект постановления правительства об этом уже находится "в высокой степени готовности". С 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года маркировка проходит в экспериментальном режиме.