Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

С заботой о будущем

Председатель Ил Тумэн Алексей Еремеев предложил создать молодежный совет при Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье"

Мария Сергеева (Республика Саха)

На минувшей неделе в Якутии в шестой раз состоялось выездное заседание общего собрания Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье". Руководители законодательных собраний регионов обсудили вопросы, касающиеся экономики и будущего страны.

Дальневосточная и, в частности, якутская молодежь - не только творческая, но и социально активная. Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев предложил коллегам создать при Парламентской Ассоциации молодежный совет, постоянно действующий совещательный и консультативный орган, направленный на совершенствование взаимодействия молодежных парламентов дальневосточных субъектов России.

- Мы передаем свой опыт подрастающему поколению, ведь люди с государственным видением должны приходить в заксобрания уже подготовленными. Для этого создан молодежный парламент при Ил Тумэн, где голос юных всегда услышан. Мы вовлекаем молодежь в законотворческий процесс с целью дать возможность проявить себя. То же самое предлагаем сделать на уровне всего Дальнего Востока и Забайкалья, - поделился спикер парламента Якутии Алексей Еремеев.

Он подчеркнул, что создание молодежного совета позволит содействовать деятельности ассоциации по развитию молодежных межпарламентских связей в интересах социально-экономического развития наших регионов.

По мнению Алексея Еремеева, молодежный парламентаризм, являясь системой представительства прав и интересов молодого поколения как особой социальной группы, получит дальнейшее развитие. Повысится качество деятельности молодежных парламентов и советов муниципальных районов дальневосточных субъектов Российской Федерации.

Молодежный совет привлечет большее число юношей и девушек к общественному обсуждению законопроектов членов Парламентской Ассоциации, а также может стать частью формирующегося кадрового резерва для органов государственной власти и местного самоуправления.

Председатель Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" Александр Ролик отметил, что создание молодежного совета сегодня очень важно, поскольку Государственная дума ФС РФ намерена теснее работать с поколением юных и с этой целью недавно обновила Положение о молодежном парламенте. В каждом субъекте страны есть молодежные парламентские объединения.

Участники заседания решили поддержать инициативу по созданию молодежного совета при Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье". Члены ассоциации до 1 августа текущего года предоставят предложения по проекту Положения о молодежном совете, после чего вопрос будет вынесен на голосование.

В этом году молодежному парламенту при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) исполнилось 17 лет. До официального создания 22 марта 2006 года он с 1999-го осуществлял свою деятельность как общественный совет при главе региона. Объединение активно работает не только в области молодежной политики, но и в сферах образования, патриотического воспитания, целевой подготовки специалистов, экологии и многих других. С 2019 года, с начала работы при текущем созыве Ил Тумэн, шесть законопроектов, разработанных молодежным парламентом, учтены при принятии законов республики, кроме того, десять предложений учтено при принятии ФЗ "О молодежной политике в РФ".

Может ли миграция обеспечить рост населения округа

Илья Аверин (Хабаровский край)

Демографический потенциал территории определяется не только такими показателями, как рождаемость, смертность, продолжительность жизни. Важный компонент - миграция. При этом для Дальнего Востока проблема оттока населения является ключевой на протяжении последних десятилетий. Можно ли сегодня переломить ситуацию, превратив миграцию в инструмент прироста числа постоянных жителей? Ответ на этот вопрос попытались найти участники тематического круглого стола, прошедшего в Законодательной думе Хабаровского края.

Бетонщики в тренде

- С 2013-го по 2022 год доля миграция в общем сокращении численности жителей в Хабаровском крае - 53,1 процента (27250 человек). Из источника прироста населения она превратилась в один из компонентов его уменьшения. В 2013-м на каждую тысячу жителей отток составил 2,2 человека, в 2022 году - 2,4, - привела данные начальник отдела управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, ЕАО и Чукотскому автономному округу Людмила Молодковец.

При этом потери распределяются по региону неравномерно. К примеру, Хабаровск за последние десять лет, напротив, увеличил население за счет миграции на 21630 человек. Естественная убыль за тот же период составила 5505 человек, следовательно, общий прирост числа жителей краевого центра - 16125.

- На долю Хабаровска приходится большая часть прибывших из-за рубежа - 78,4 процента. И это неслучайно, поскольку город имеет возможность обеспечить повышенный в сравнении с другими муниципальными образованиями уровень комфорта, образования, культуры, здравоохранения, лучшие перспективы трудоустройства, - объяснила Людмила Молодковец.

Положительную миграционную динамику демонстрирует также Хабаровский район, а вот показатели остальных муниципальных образований - со знаком минус.

Прежде всего Хабаровский край теряет трудоспособное население. В 2022 году 62 процента уехавших - это люди в возрасте от 16 до 44 лет. А ведь регион остро нуждается в квалифицированных кадрах, особенно в таких сферах, как строительство, обрабатывающая промышленность, здравоохранение, образование, транспорт и лесная отрасль.

- Большей частью актуальны вакансии по рабочим специальностям. Для наглядности приведу примеры заявленной работодателями потребности в кадрах. Бетонщик: спрос в 64 раза превышает предложение, арматурщик - в 56, монтажник - в 33, каменщик - в 22, водитель - в девять, повар - в четыре раза, - рассказал председатель комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Константин Виноградов.

Внешний ресурс

По данным краевого УМВД, за прошлый год в регионе было трудоустроено 22,1 тысячи иностранных работников, за четыре месяца 2023-го - 7,4 тысячи.

- В связи с открытием границ и возобновлением транспортного сообщения между странами наблюдается значительный рост числа въезжающих иностранных граждан. Только за первые четыре месяца текущего года поток вырос в шесть раз по сравнению с показателями 2022-го. На 12 процентов увеличилось количество иностранцев, поставленных на миграционный учет по месту пребывания, - сейчас их 32 тысячи, - сообщила начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю Марина Довгий.

Основными поставщиками иностранных визовых работников для края остаются Китай, Вьетнам, Малайзия. К нынешнему моменту оформлено 636 разрешений на работу высококвалифицированных специалистов.

Иностранцам с правом безвизового въезда оформляют патенты на работу. Сегодня этим правом воспользовались восемь тысяч человек, большинство из них граждане Узбекистана и Таджикистана.

Для привлечения специалистов в Хабаровском крае также реализуют две программы - "Повышение мобильности трудовых ресурсов" и "По оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом". По словам Марины Довгий, в прошлом году регион в качестве постоянного места проживания выбрали 1486 соотечественников и 854 члена их семей. Из федерального бюджета им было выплачено компенсационным пакетом более 274 миллионов рублей.

Разберемся в мотивах

Говоря о перспективах привлечения населения в регион, ученый секретарь Института экономических исследований ДВО РАН, кандидат экономических наук Мария Грицко высказала мнение, что в одночасье переломить текущую ситуацию не получится.

- Приходится констатировать, что ожидания относительно прекращения миграционного оттока с территории ДФО серьезно завышены, поскольку на протяжении многих лет макрорегион стабильно демонстрировал отрицательное миграционное сальдо. Важно понимать, что мотивы, формирующие миграционное поведение, не могут ограничиваться только экономическими показателями, они включают большое количество других факторов, в том числе субъективных, - подчеркнула она.

Это подтверждается и данными статистики, озвученными в ходе заседания: наиболее распространенными мотивами смены места жительства оказались причины личного, семейного характера - 30,5 процентов, возвращение после временного отсутствия - 29,2, в связи с учебой - 10,4, в связи с работой - 10.

- Возникает резонный вопрос: "Что мы можем сделать?". Ответ: "Уменьшать масштабы оттока населения, используя новые инструменты, которые сегодня предлагаются". Важно создавать условия для изменения миграционных мотивов проживающего здесь населения и побуждающие к переезду на Дальний Восток наиболее активную и квалифицированную часть потенциальных мигрантов. Сейчас у нас фактически выросло поколение молодых людей, которые родились, учились и жили в тех условиях, когда с Дальнего Востока было принято уезжать. Считалось, что здесь нельзя себя реализовать. Очень важно изменить сложившуюся картину мира, - заключила Мария Грицко.

В свою очередь председатель краевой Законодательной думы Ирина Зикунова заметила, что в настоящее время у региона складываются хорошие перспективы развития демографического потенциала.

- Есть желание продвигать образ субъекта как края хорошего будущего, приближенного к центрам мирового экономического роста, отмеченного высоким качеством регионального менеджмента, в том числе в публичной власти. Надо заняться маркетингом и усилением своей конкурентоспособности на поле субъектов Российской Федерации. Хабаровский край стопроцентно привлекательный для жизни и работы, - резюмировала спикер краевого парламента.

Режиссер Сергей Урсуляк возглавил жюри фестиваля сериалов "Пилот"

Сусанна Альперина

В пятый раз V фестиваль сериалов "Пилот" пройдет в Иванове 22-25 июля. Председателем жюри фестиваля в этом году стал режиссер, сценарист, продюсер Сергей Урсуляк. Создатель культового сериала "Ликвидация", Урсуляк также работал над сериалами "Тихий Дон", "Жизнь и судьба", фильмами "Праведник", "Сочинение ко Дню Победы"...

Жюри выберет победителей в номинациях "Лучший пилот сериала", "Лучший сценарий", "Лучший режиссер", а также "Лучший актер сериала" и "Лучшая актриса". Кроме того, в этом году на фестивале появятся номинации "Лучший актерский ансамбль" и "Самый ожидаемый сериал", а в рамках церемонии открытия будет вручен специальный приз - "Лучший шоураннер". Второй главной наградой фестиваля станет приз "Лучший пилот сериала. Выбор зрителей" - победителя определят жители Иванова. В конкурсной программе - 20 премьерных российских сериалов. Откроет фестиваль "Библиотекарь" - по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова. Городское фэнтези с Никитой Ефремовым в главной роли рассказывает историю актера-неудачника, втянутого в череду мистических событий. Режиссер Игорь Твердохлебов ("Триггер", "Мажор"). Премьера проекта - в июне на сервисах more.tv и Wink, телепремьера - в эфире телеканала РЕН ТВ.

На закрытии фестиваля зрители увидят новый проект Первого канала - сериал "Охота на Бизона" с Сергеем Безруковым в роли упрямого и принципиального следователя. Режиссер Сергей Чекалов ("По ту сторону смерти"). Внеконкурсную программу феста покажут в арт-пространстве железнодорожного вокзала Иванова.

В Торжке открыли выставку, посвященную архитектору Николаю Львову

Татьяна Земцова

270 лет назад родился блистательный зодчий екатерининской эпохи Николай Львов. Но еще и геолог, инженер, изобретатель, художник, поэт... Масштаб творчества и разносторонняя одаренность Николая Александровича Львова были таковы, что его при жизни называли русским Леонардо.

К юбилею Николая Львова Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке открыл выставку "Николай Львов. Гений места". Проект впервые представляет графическое наследие архитектора: 13 гравюр и чертежей из Музея архитектуры им. А.В.Щусева, реконструкции и фотографии его построек разных лет. Там же можно увидеть редкие фотографии интерьеров шедевра Львова - усадьбы Знаменское-Раёк.

Николай Львов родился в деревне Черенчицы Новоторжского уезда Тверской губернии в небогатой дворянской семье. Подобно пушкинскому Гриневу, с малых лет был приписан к Измайловскому полку и в 16 лет отправился в столицу на военную службу. Школа при этом полку считалась одной из лучших. Там он осваивал азы математики, физики, черчения, естественных наук. И там же изучал иностранные языки, овладев в совершенстве французским, английским, немецким, итальянским, латынью и греческим. Завершил образование он путешествием по Европе.

Заинтересовавшись трудами итальянца Андре Палладио, Львов перевел на русский "Четыре книги Палладиевой архитектуры". Львова называют "отцом" стиля русской усадьбы, в основе которого - палладианский стиль. Старт его блестящей карьеры как зодчего начался с проекта собора Святого Иосифа в Могилеве. Проект получил высочайшее одобрение Екатерины II. Затем он создал проекты Невских ворот Петропавловской крепости, здания Главпочтамта в Санкт-Петербурге. Всего по его проектам создано около ста построек. В том числе Дворец Безбородко, дом Державина на Фонтанке, церковь Святой Троицы в Санкт-Петербурге, землебитный Приоратский замок в Гатчине, Борисоглебский собор в Торжке, усадьбы под Москвой и вокруг Торжка...

А сколько изобретений было у русского Леонардо в других областях! Он впервые в России сконструировал бумагоделательную машину с паровым двигателем. Первым провел геологические исследования и промышленную разработку каменного угля и торфов под Москвой... Как он успел еще отыскать и издать две летописи (одна из них названа его именем - Львовская), опубликовать "Собрание русских песен", иллюстрировать книги, стать первым теоретиком книжной иллюстрации, Бог весть.

На одной из гравюр Львова с видом дома в Никольском, написано его почерком: "Прожектировал, чертил, иллюминировал, строил, гравировал и в нем живет Николай Львов!". Сегодня Исторический центр Торжка и памятники усадебной архитектуры Николая Львова в окрестностях Торжка включены в Предварительный список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО от России.

Японский режиссер Мотои Миура поставил Достоевского в БДТ

Алена Карась

Спектакль японского режиссера Мотои Миура "Преступление и наказание" - первый с российскими актерами, но не первый - по русской классике. В 2016 году на Малой сцене БДТ была показана чеховская "Чайка", потом в 2019 - "Дядя Ваня". Именно тогда Андрей Могучий и решил позвать его для работы в своем театре. Выбор оказался точным: японский режиссер нашел формулу необычайно острого и естественного соединения двух несхожих культур.

Мотои Миура определил жанр спектакля как сны и страдания. Высвободив темную, сюрреалистическую тягу романа, его мистическое течение, он расслышал в нем близость к внутренней природе японского средневекового театра Но. А в "страданиях" ему как будто почудилась мистериальная основа западной культуры (страсти Христовы - один из жанров паралитургического театра).

Последний сон Раскольникова стал не материалом спектакля, но его формой, дыханием, синкопированным и резким - как звукопись и пластика в театре "Но". Пересобрав известный сюжет посредством "обратной перспективы", режиссер сразу вывел его к центральному мотиву Апокалипсиса и наполнил сцену сомнамбулическим танцем живых и мертвых, бесов и призраков. Участники этой мистерии не похожи ни на босховских чудовищ, ни на демонов и бесноватых из репертуара театра Но. Без масок и гротескных искажений, исключительно через ритм и внутреннюю метаморфозу актеры несут в себе черты тех и других.

В их сюрреалистическом танце части тела обмениваются функциями с предметами, а само тело становится чужим. Так правая рука Раскольникова превращается в топор, которым он ритмично бьет себя по голове и потом прячет в кармане. Соня Мармеладова сжимает правую руку в левой подобно свече и становится аллегорией молитвы. Алена Ивановна (Татьяна Бедова) и Лизавета (Екатерина Куликова), перемещаясь вдоль подиума обнявшись, становятся как бы двойной иконой: вступит одна - вскоре появится и другая. Катерина Ивановна в исполнении Елены Осиповой больше всех приближается к маске одержимого в театре НО. Персонажи Геннадия Блинова и Александры Соловьевой ближе к образам Passion - раскинутые крестом руки, молитвенные жесты. Но до того - богатейшая палитра одержимости: от скорбного бесчувствия до лихорадочного танца и шаманского транса. Ведь сказано в японском трактате "Предание о цветке стиля": "Пение есть тело игры, а игра - работа тела".

Игра Дмитрия Каргина (Разумихин), Ивана Федорука (Лужин), Руслана Барабанова (Порфирий Петрович), Екатерины Старателевой (Дуня), Юлии Дейнеги (Пульхерия Александровна), Ивана Кандинова (Свидригайлов), Рустама Насырова (Мармеладов) виртуозно встроена в сюрреалистическую машину сна. И почти у всех правая кисть превращается в револьвер, направленный на кого-то другого.

Апокалиптические мотивы финала, откуда брошен взгляд на роман, предстают как электрический ток, что бьет персонажей с первых мгновений. Пробегая из кулисы в кулису с убийственным жестом вытянутой руки, они выкрикивают друг за другом:

- Ага? - Ага? - Я знаю! - Я видел!

Выкрики эти напоминают синкопированную японскую речь, звучат как заумь, как истошная скороговорка Морзе, как сигнал бедствия, как музыка заблудшего человечества.

- Ага! - Ага! - А?

Этот странный ритм, этот птичий крик и как будто хаотичный бег вдоль помоста создают мощное поле эмоциональной вовлеченности, открывающей невидимые уровни романа. В последнем сне Раскольникову видится, "будто весь мир осужден какой-то страшной, невиданной и неслыханной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу". Люди и целые народы, зараженные трихинами, обладающими умом и волей, становятся бесноватыми, считая, что в них одних и заключена истина, и убивают друг друга, не зная, что считать злом, а что добром. Через этот апокалиптический сон театр и рассказывает историю расколотого человека, историю смерти и воскрешения души. Драматургия спектакля виртуозна: алогичная и перевернутая логика сна знакомит с сюжетом, используя едва ли не весь материал романа, при этом превращая его в буддийский коан, то и дело ставящий зрителя в тупик.

Узкий помост (в театре Но он называется хасигакари и символизирует идею пути), по которому туда-сюда снуют люди и демоны, поначалу прислонен к заднику, представляющему собой облупившуюся стену петербургского дома с окошками, пожарными лестницами и двумя глухими брандмауэрами по бокам (художник Итару Сугияма). Общий экспрессионистский характер действия, пластическая и акустическая синкопа только путают следы, ведущие к мистериальной сердцевине. Герои кричат не своими голосами и, влекомые потусторонней силой, вслед за жестом руки уносятся с помоста. В момент разговора с Раскольниковым Соня с экстатически страдальческим лицом и молитвенным жестом тоже начинает говорить скрипучим, не своим голосом, являя нам пугающий опыт экзорцизма (консультанты по речи Юрий Васильев, Владимир Колганов). Бесы одолевают здесь, кажется, всех. "Завтра? - Завтра?", - все истошней спрашивает она, будто хочет сказать, что никакого завтра не будет. Расширяя лейтмотив одержимости, режиссер предлагает своего рода терапевтический сеанс - не через презрение к одержимым, а через сопричастность с ними. Потому, существуя на мистериальном помосте, актеры находятся в скрытом, но постоянном контакте с публикой.

Во втором акте сбитое дыхание как будто налаживается, углубляется. Неизвестно, откуда все чаще слышен голос, который не принадлежит никому в этом пространстве: "Кто я, вы и сами знаете". И хотя Раскольников, как бедное, неприкаянное, полное отчаянья дитя, все никак не унимается, точно в пляске святого Витта, в объятиях Сони его крик утихает. Она вскидывает руки в жесте молитвы, а он - в жесте распятия. Уподобляясь Христу... В страдании? В жертве? Чем трудней парадоксы сценического языка, тем сильнее они проявляют смятение и одержимость сегодняшнего человека. Разве трудно убить гадкую и подлую старушонку, когда уничтожаются тысячи? Раскольников прямо обращает свой вопрос в зал. И зал молчит, замечая, что все это время смотрел в лицо собственным демонам.

Стена с лесенками и окнами отъезжает, оставляя нас на помосте, наедине с мистерией.

Целевое обучение: компании озвучили плюсы и минусы такой подготовки сотрудников

Ирина Жандарова

Заказчики целевого набора готовы оплачивать работу практикантов с первого дня, рассказали "РГ" работодатели.

Первую зарплату стажерам платят на текстильном предприятии "Шуйские ситцы". Целевой набор позволяет закрыть вакансии дефицитных сегодня швей. А также операторов швейного оборудования. Автоматизация производства не позволяет сократить их потребность, рассказывает генеральный директор ОАО ХБК "Шуйские ситцы" Анна Богаделина. До сих пор многие процессы в швейном производстве невозможно автоматизировать.

"Стажировка полностью оплачиваемая, начиная с первого дня", - рассказали в строительно-инжиниринговой компании "ЭВРИАЛ", которая для привлечения молодых специалистов разработала собственную программу стажировок и наставничества. В офисе компании стажеры могут посещать тренажерный зал и библиотеку, играть в теннис и обедать в столовой за счет компании.

Работодатели рассказывают, что при целевом наборе не получится просто заказать нужные кадры и ждать, пока их подготовят. Требуется хорошо потрудиться, чтобы получить качественные кадры. "Мы пересмотрели содержание всех программ, по каждой профессии. Это была кропотливая работа", - рассказывает Сергей Саратов, начальник Департамента управления персоналом ОАО "РЖД". Теперь он уверен, что ни один час обучения не пройдет зря, а знания выпускников пригодятся им в работе.

На аграрные специальности абитуриенты поступают по остаточному принципу, когда поступить в другие вузы не получилось, отмечает Ринат Резванов, советник по образовательной деятельности и направлению устойчивого развития Федерального исследовательского центра картофеля им. А.Г. Лорха. У центра целый пул базовых вузов, с которыми он сотрудничает. Но в дополнение к этому был создан "Академический агрокласс" для учеников 10-11-х классов, который помогает растить научные кадры еще со школы.

Не все компании прониклись идеей целевого набора. В компании "Скобеев и Партнеры" отметили, что при целевом наборе работодатель обязуется трудоустроить выпускника независимо от его успехов, и компания рискует получить кота в мешке. Чтобы иметь возможность выбора будущих сотрудников, компания в 2023 году открыла собственную кафедру рекламы и маркетинга на базе ТГУ им. Г.Р. Державина.

Из-за дефицита специалистов огромное количество работодателей заинтересованы в сотрудничестве с образовательными учреждениями, отмечает Ирина Старжинская, соучредитель HR-агентства SOFI Consult. И формы сотрудничества очень разные: запуск обучающих программ, гранты и стипендии. Все зависит от возможностей компании. Целевой набор могут позволить себе преимущественно крупные производственные предприятия, поскольку это весьма дорогостоящий процесс, констатирует Ирина Старжинская.

Какие программы предлагают российские колледжи с учетом запросов работодателей

Ирина Голова

За пять лет колледжи подготовят 1 млн сотрудников по запросу работодателей по программе "Профессионалитет". Уже в первый год реализации проекта к нему подключилось 900 работодателей.

В первоначальном варианте планировалось подготовить 600 тысяч молодых специалистов для российских работодателей к 2026 году. Но было принято решение о продлении программы до 2028 года, а количество выпускников увеличено до 1 млн человек, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

К сентябрю 2023 года в 68 регионах России будет создан 201 образовательно-производственный кластер в приоритетных отраслях экономики. Всего до конца 2026 года их количество должно увеличиться до 861.

"Основными нашими партнерами были работодатели. Потому что они лучше всех знают, какие сегодня профессии востребованы, какие самые главные требования к этим профессиям, на каком оборудовании должны обучаться эти люди. И, посоветовавшись с работодателями, мы выбрали несколько направлений для первого года", - сказала Голикова.

Для первого года приоритетными направлениями подготовки кадров были выбраны: железнодорожная отрасль, строительство, легкая промышленность, туризм и сфера услуг, горнодобывающая промышленность, строительная отрасль и радиоэлектроника. Всего учащимся доступно 347 учебных программ.

С 1 сентября количество учебных программ увеличится до 500. А получить образование в 2023-2024 учебном году смогут 300 тысяч человек.

Программа будет распространена на подготовку кадров для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства, сферы оборонно-промышленного комплекса, строительства, транспортной и атомной отраслей.

Для того чтобы ученики получали актуальные знания, работодатели вовлечены в процесс пересмотра и создания учебных программ и даже преподавания в колледжах. "Мы от бизнеса получили то, чего получить давно не могли - преподавателей, которые являются реальными работниками предприятия", - рассказывает Нерсес Нерсесян, директор ГАПОУ МО "Подмосковный колледж "Энергия". В свою очередь студенты в первый же год обучения приходят стажироваться к будущему работодателю. Они уже во время обучения погружаются в производственный процесс, получают практику на современном оборудовании, на реальных предприятиях. У них нет несоответствия между тем, чему учили в колледже, и тем, что требует работодатель, рассказывает Андрей Комаров, член правления РСПП, сопредседатель Комитета по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям.

Проект позволяет подготовить молодых специалистов в рамках среднего специального образования под целевой запрос работодателя, а студентам - получить гарантию трудоустройства. "В самом начале в "Профессионалитет" вошли самые мотивированные работодатели, - говорит Наталия Золотарева, и.о. ректора Института развития профессионального образования Министерства просвещения Российской Федерации. - Те, кто понял, что тесное взаимодействие с колледжами позволяет обеспечить практически бесшовный вход студентов на предприятие, сокращает время и ресурсы, необходимые для адаптации вчерашних выпускников".

Основная проблема с вовлечением работодателей в целевой набор - кадры нужны им уже сегодня. Поэтому компании сомневаются, стоит ли вкладывать силы и деньги в подготовку специалистов, которые получат образование только через несколько лет. Решено ускорить обучение необходимых специалистов, чтобы как можно скорее обеспечить предприятия необходимыми кадрами. Сроки обучения сокращены на 40%, отметила вице-премьер. Этого удалось добиться за счет того, что 50% обучения составляет практическая подготовка учащихся на предприятиях. В некоторых случаях время обучения было сокращено в два раза.

К примеру, специалисты для ОАО ХБК "Шуйские ситцы" обучаются по специальности "технологии текстильных изделий" 2 года 10 месяцев вместо 3 лет 10 месяцев. Для операторов швейного оборудования программа обучения была сокращена с 2 лет 10 до 1 года 10 месяцев.

Сокращение времени обучения происходит совсем не в ущерб качеству, считает Андрей Комаров. Это делается за счет высокой интенсивности обучения, вовлечения бизнеса в формирование учебных программ колледжей, поясняет он.

Эксперты считают, что сейчас перед "Профессионалитетом" стоит задача расширения числа колледжей, которые задействованы в подготовке сотрудников по целевому набору. Сейчас в программе задействовано 15% колледжей, дает оценку Алексей Овчинников, проректор ФГАОУВО "Российский университет транспорта". "Если мы хотим радикально сдвинуть систему, конечно, охвата в 15% этих учреждений недостаточно", - говорит он.

В последующем "Профессионалитет" можно распространить не только на подготовку кадров. Колледжи, участвующие в программе, могут стать площадками для обучения студентов, активно участвовать в переподготовке и оценке квалификаций претендующих на трудоустройство сотрудников, считает Андрей Комаров.

Подать заявку на целевое обучение можно будет через Госуслуги. Какие специальности наиболее востребованы?

Мария Агранович,Ирина Жандарова,Олег Капранов

Прием на целевое обучение станет частью функционала суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" в 2024 году, сообщили в минцифры. Также будет доработана платформа "Работа в России", на которой работодатели смогут размещать требования к кандидатам на целевое обучение.

Новые правила обучения по целевому набору начнут действовать в России с 1 сентября 2024 года. Некоторое время уйдет на доработку технических решений. Единая общероссийская база целевого набора на обучение станет доступной для пользователей в следующем году, сообщили в минтруде.

Новый механизм утвержден принятым 5 апреля законом о публичном конкурсе на целевое обучение в вузах.

Как заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, это будет прозрачный честный конкурс, поступление на бюджет по востребованным специальностям с гарантией первого рабочего места, с дополнительными мерами соцподдержки, назначением наставников. Министр уточнил, что доля трудоустройства "целевиков" в 2022 году составила 70%.

Чтобы предоставить абитуриентам возможность подавать заявки на целевое обучение через Госуслуги, потребуется дополнительное утверждение подзаконных нормативных актов, которые определят порядок взаимодействия между поступающими, заказчиками целевого обучения и вузами, сообщили в минцифры. Также должен быть определен порядок подачи заявки на целевое обучение на Госуслугах, заключения и расторжения договора в электронном виде, типовой формы самого договора. Разработать необходимые документы поручено минобрнауки.

Доработкой платформы "Работа в России" будет заниматься минтруд. "Благодаря этому любой абитуриент сможет ознакомиться с полным перечнем имеющихся возможностей целевого обучения, а также выбрать для себя подходящее предложение, подав соответствующую заявку на портале", - отметили в минтруде.

Ранее Фальков пояснял, что работодатели смогут прописывать в требованиях к кандидатам, что отдают предпочтение выпускникам профильных классов, победителям или призерам конкурсов, проводимых заказчиком целевого обучения в рамках профориентационного мероприятия.

С помощью единой площадки целевого набора суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" абитуриенты смогут узнать, какие есть возможности заключения договоров о целевом обучении, а заказчикам-работодателям будет легче искать кандидатов для заключения таких договоров. Будет видно, какие есть целевые места в разных регионах, что позволит абитуриенту выбирать место для обучения и будущей работы не только в своем регионе.

"Это возможность для молодых специалистов найти будущие рабочие места в разных регионах. А для этого система должна быть максимально прозрачной и конкурентной. Этому поспособствует создание единой площадки, где работодатели будут конкурировать за лучшие кадры, а абитуриенты смогут выбирать лучшие предложения от бизнес-компаний", - говорит Вадим Петров, проректор по дополнительному образованию НИТУ МИСИС.

Вся информация о наличии у абитуриента права на прием в пределах целевой квоты будет передаваться на суперсервис "Поступление в вуз онлайн" напрямую из платформы "Работа в России". Это освободит абитуриентов от необходимости прикреплять сканы подтверждающих документов.

Целевое обучение позволяет студенту учиться бесплатно - но платит за них не государство, а будущий работодатель, у которого выпускники обязуются отработать после диплома не менее трех лет.

В 2022 году в положение о целевом обучении были внесены изменения: по инициативе заказчика в договор теперь могут быть включены требования к успеваемости целевика. Студенты, сдавшие экзамены на тройки, рискуют вылететь из программы. Требования стали строже и к работодателю. Если он не трудоустраивает выпускника вуза после диплома, ему грозит внушительный штраф.

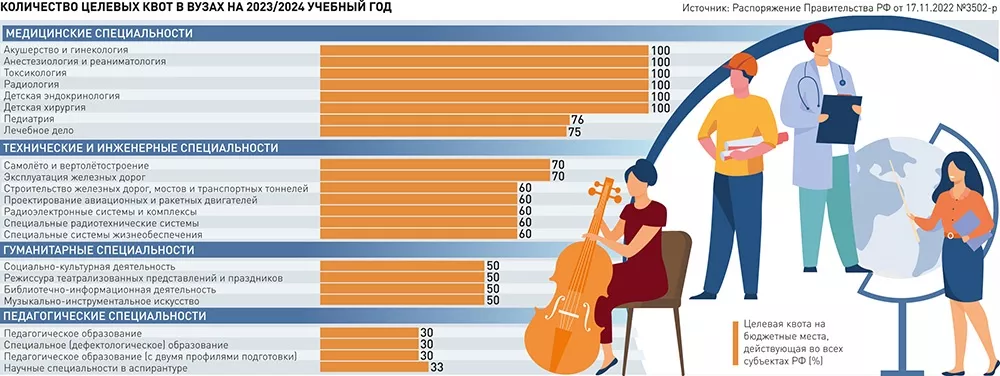

Ежегодно правительство утверждает квоты на целевое обучение на основе заявок от регионов. Традиционно больше всего квот дается медицинским направлениям подготовки. Так и в будущем 2023/2024 учебном году целевыми останутся большинство бюджетных мест на медицинские специальности: "Лечебное дело" (специалитет) - 75%, "Педиатрия" (специалитет) - 76%. По дефицитным специальностям ординатуры, таким как, например, "Акушерство и гинекология", "Анестезиология и реаниматология", "Токсикология", "Радиология", "Детская эндокринология", "Детская хирургия", целевыми будут все бюджетные места. В общей сложности в новом учебном году медицинские вузы ожидают более 33 тысяч студентов, из которых более 24 тысяч - около 70%, будут поступать по целевому приему.

Большие квоты на целевое обучение выделены для будущих специалистов в области самолето- и вертолетостроения, эксплуатации железных дорог, систем обеспечения движения поездов. Доля целевых бюджетных мест по ним составит 70%.

Для специальностей "Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей", "Проектирование авиационных и ракетных двигателей", "Радиоэлектронные системы и комплексы", "Специальные радиотехнические системы", "Специальные системы жизнеобеспечения" выделено 60% целевых мест.

Половина бюджетных мест достанется целевикам, которые будут обучаться по специальностям "Социально-культурная деятельность", "Режиссура театрализованных представлений и праздников", "Библиотечно-информационная деятельность", "Музыкально-инструментальное искусство".

По всем научным специальностям в аспирантуре доля целевых бюджетных мест составит 33%.

За несоблюдение договора со студента могут потребовать возврат в полном объеме затрат на его обучение, стоимость которого в ведущих вузах может доходить до нескольких миллионов рублей за весь период обучения.

"За" и "против" целевого набора в российских вузах

От целевого набора выигрывают все участвующие стороны. Вуз получает заказ на обучение, студент бесплатное образование и гарантию трудоустройства, а работодатель новых сотрудников. Но даже в таком взаимовыгодном сотрудничестве есть свои минусы.

Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве РФ:

Целевой набор для вуза - это благо. Так как он предполагает, что организация, которая осуществляет заказ на конкретных специалистов, взаимодействует с вузом и помогает сформировать ту учебную программу, которая позволит выпустить специалиста с наилучшей профессиональной подготовкой. Для этого перестраивается учебная программа. И при ее создании учитываются особенности и специфика работы организации, происходит обогащение учебного процесса с точки зрения внесения в программу обучения актуальных знаний. Это важно для тех специалистов, которые обучаются по целевому заказу, и может быть полезно в общей профессиональной подготовке других специалистов.

Кроме того, студенты могут не волноваться о своем будущем трудоустройстве, материальном обеспечении, адаптации на новом месте работы. Еще когда они учатся, проходят практику у будущего работодателя. Им помогает наставник в тех организациях, где есть программа наставничества. Обучение по целевому набору - это большая экономия для семьи студента, деньги за обучение платить не надо, а кроме того выплачивается дополнительная стипендия.

Учить для конкретного работодателя специалистов по общим программам неправильно. Так как есть особенности подготовки специалистов в зависимости от будущего рабочего места. Поэтому успех целевого обучения во многом зависит от качества программа обучения для конкретных специалистов.

Марина Буянова, профессор Департамента публичного права факультет права НИУ ВШЭ:

Основной минус целевого набора - отсутствие гарантий, что после обучения выпускник выйдет на работу к заказчику. Многих абитуриентов на момент поступления устраивают условия целевого обучения, а потом возникают сомнения. Та зарплата, которая гарантируется, как правило, небольшая. Кроме того, за то время, что студент учился, зарплаты могут вырасти, и предложения от других работодателей выглядят для выпускника намного привлекательнее. Может измениться отношение к специальности и к будущему месту работы. И выпускник будет искать возможность расторгнуть целевой договор.

Особенно много случаев, когда отказываются трудоустраиваться у заказчика целевого набора девушки. Они выходят замуж, переезжают в другие города, меняется ситуация в семье. Но работодатель уже вложил средства в подготовку специалиста. Далеко не все выпускники возвращают потраченные на их обучение средства. Они могут обратиться в суд, оспорить стоимость, сослаться на сложное материальное положение. И многим удается уменьшить сумму.

Вкладываясь в такое обучение, работодатель рассчитывает получить сотрудника надолго, но таких гарантий нет. После отработки оговоренного в договоре срока специалист может найти другое место работы. Поэтому во многом все зависит от желания компании удержать сотрудника. Даже при целевом наборе условия работы должны выдерживать конкуренцию с предложениями других работодателей.

Подготовила Ирина Жандарова

Суд признал грабежом вынос из квартиры домашнего питомца

Владислав Куликов

Суд в Курской области приговорил к принудительным работам 29-летнюю женщину, забравшую из квартиры своих знакомых маленькую и очень милую собачку. Принципиальный момент: действия гражданки С. признаны грабежом.

"Судом установлено, что в январе 2023 года 29-летняя С. находилась в гостях, где после распития спиртных напитков в присутствии хозяйки взяла ее собаку породы пекинес и покинула жилое помещение. На требования вернуть животное С. ответила отказом, с места преступления скрылась, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. - Потерпевшей был причинен имущественный ущерб в размере 5 тысяч рублей".

На самом деле ущерб, конечно, намного больше. Только он не измеряется в деньгах. Каждый, кто видел пекинеса, знает, насколько сильно эта маленькая собачка может запасть в душу. Видимо, то же самое случилось и с гражданкой С. Не устояла перед обаянием пса и ее, что называется, собачий бес попутал.

Однако пес был не менее дорог и хозяевам. Поэтому они не махнули на "мелкое" (смотрите размеры собаки) происшествие, а заявили в полицию. Правоохранители же обвинили гражданку С. в грабеже. Самом настоящем.

В представлении обывателя грабеж - это когда кто-то на улице подходит с ножом и пистолетом. Но нет, ограбить можно и без ножа и сделать при этом намного больнее. Юридически грабежом считается открытое хищение - когда на глазах у хозяина забирают что-то, принадлежащее ему. Унести из квартиры знакомых их домашнее животное, даже если оно при этом виляло хвостиком, - тоже грабеж.

"В судебном заседании подсудимая свою вину признала частично, заявив, что ее действия носили тайный характер", - продолжают в пресс-службе.

Здесь требуется пояснение. Подсудимая неплохо разбирается не только в собачках, но и законах. Нет, она не юрист, но опыт имеет: была неоднократно судима. Рассказывая про "тайный характер", мол, никто ничего не видел, она надеялась, что ей вменят кражу. Тогда наказание было бы меньше. Уловка не прошла.

Щигровский районный суд признал женщину виновной именно в грабеже.

"С. назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства", - сообщили в объединенной пресс-службе.

Напомним, принудительные работы отбываются в исправительных центрах. Это не колонии. Часовых и колючей проволоки там нет. Осужденному можно пользоваться мобильными телефонами. Но он находится под контролем гражданина начальника. Работать же придется на каком-нибудь обычном предприятии, там, где трудоустроят.

История гражданки С. должна стать правовым уроком для всех неравнодушных к каким-то хозяйским вещам гостей. Забрать и унести понравившуюся вещь - а собака в юридическом смысле тоже вещь - будет преступлением. И не важно, что до того вы мирно и весело сидели с хозяевами за столом.

Если унесли что-то или кого-то без спроса - вы грабитель. И в гости вас больше не позовут, только - в суд.

IT-отдел Верховного суда представил рецепт создания идеального пароля к аккаунту

Владислав Куликов

Гражданам не стоит создавать слишком очевидные пароли со своими именами, датами рождения, кличками домашних животных и т.п. Детальные рекомендации, как составить пароль мечты, сделал отдел информационной безопасности Верховного суда России.

Как сообщил заместитель начальника управления - начальник отдела информационной безопасности Управления информатизации и связи Верховного суда России Владимир Чаплинский, мошенники провели техническое перевооружение. Например, появились автоматизированные инструменты для запуска мошеннических схем. В даркнете - темной зоне интернета - есть предложения разработки всего проекта под ключ. Как итог, увеличилось количество преступных групп.

Заявление прозвучало на заседании экспертного Клуба имени Д.Н. Замятнина. Что значит потерять доступ к своей страничке и тем более мобильному банку, рассказывать не надо. Если же кто не знает, пусть поверит на слово: лучше этого не делать.

Для того чтобы не стать жертвой кибермошенников, Владимир Чаплинский советует гражданам не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не открывать вложения в письмах от неизвестных контактов, иметь две и более симки, а также использовать сложные пароли.

При составлении пароля рекомендуется придерживаться ряда правил. "Используйте длинные пароли, - рассказывают в отделе информационной безопасности. - Не используйте словарные слова в качестве пароля". Иными словами, все, что есть в словарях, хоть русского, хоть английского, хоть любого другого языка, для пароля не подходит. Хотя (предполагают корреспонденты "РГ"), если удастся найти словарь языка какого-нибудь маленького племени из джунглей Амазонки, можно рискнуть. Если, конечно, любите риск.

"Используйте совокупно прописные и строчные буквы, цифры и символы (например, $, % или *), пробелы (когда это возможно), - продолжают в отделе информационной безопасности. - Избегайте замены букв похожими цифрами. Не храните записи паролей на бумажных носителях или в своих мобильных устройствах, в общедоступном месте в простом виде - кодируйте их".

Допустим, в качестве пароля к почте вы выбрали такое достаточно известное слово, как "тональпоуалли". Это ритуальный календарь ацтеков. Забыть его трудно, поэтому не стоит писать на бумажке прямым текстом. Лучше намекните себе в записной книжке, какой из своих любимых паролей выбрали к почте. Скажем, "260" (на этот период рассчитан тональпоуалли), "счет дней" (так он переводится) или Мексика. Так что если в ваши записи заглянет чужой глаз, догадаться ему будет сложнее.

"Меняйте пароль в случае подозрения, что он стал известен другим лицам, - подчеркивают IT-специалисты из Верховного суда. - Не используйте в пароле ваше имя, дату рождения, почтовый индекс, имена родственников, клички домашних животных, очевидные пароли: "password" или "123456789".

Идеальный же пароль - страшный сон хакеров - составляется с помощью сложной схемы. Выбирается простая фраза, которую легко запомнить. Например: "Прекрасный ужин! Обошелся мне даром". Из нее берутся первые две буквы слов и восклицательный знак с точкой. Получается: "ПРУЖ! ОБМНДА.". Еще лучше: вторые буквы сделать маленькими. "ПрУж!ОбМнДа.". Затем включить латиницу. Получится совсем уж абракадабра, но именно это нам и нужно. Причем вы ее сможете воспроизвести в любой момент, вспомнив про ужин.

Однако, поскольку фраза про прекрасный ужин отныне рассекречена и известна всем хакерам мира, вам придется составить свое предложение. Скажем, "Ужасный ужин! Обошелся слишком дорого". Или (как выбрали корреспонденты "РГ"): "Восхитительный завтрак! Только слишком ранний".

Также эксперты рекомендуют не светить номер телефона или адрес электронной почты, иметь две и более симки или два и более адреса электронной почты. Один контакт - для семьи и друзей. Другой - для интернет-магазинов, официальной переписки и т.п.

Не стоит отвечать на звонки с неизвестных вам телефонных номеров или открывать вложения в электронных письмах от неизвестных контактов. Более того, IT-специалисты советуют не отвечать на звонки и адреса с известных телефонных номеров, если у вас нет к таким абонентам никаких дел. Например, по номеру 900 одного из крупных банков тоже могут оказаться мошенники, которые подделали высвечиваемый номер. Впрочем, звонить могут и реальные сотрудники банка, чтобы, используя психологические приемы, уговорить вас взять что-то ненужное.

"Надо себя настроить, что это неважные звонки. Если ответили на звонок, в разговоре старайтесь не говорить слово "Да", - говорит Владимир Чаплинский.

С неизвестными лицами лучше не вступать в диалог по телефону или электронной почте. Надо себя приучить к тому, что официальные контакты - только через официальные каналы (портал или клиент на телефоне): федеральные "Госуслуги", "Госуслуги города Москвы", портал ФНС России, портал ГИБДД, для взаимодействия с военкоматом Минобороны России - сервис федеральных госуслуг.

Можно и нужно установить на телефон "личные кабинеты" нужных организаций.

Досье "РГ"

Во всем мире в первой половине года утекло около трех миллиардов записей персональных данных и платежной информации. Более 80 процентов утечек информации спровоцированы хакерскими атаками. Число фишинговых атак выросло в полтора раза. Такие данные были озвучены в ходе заседания экспертного Клуба имени Д.Н. Замятнина.

Можно ли признать общим кредит бывшего супруга, объяснил Верховный суд

Наталья Козлова

Одним из серьезных "камней преткновения" при разводе считаются невыплаченные кредиты. Кто и как будет после расставания гасить долг? Этот вопрос часто встает в судах. Поэтому разъяснение Верховным судом таких сложных коллизий касается немалого числа супружеских пар.

В случае, о котором идет речь, муж взял целевой кредит на ремонт, но куда потратил деньги, так и осталось неизвестно. Муж говорил одно, а его жена - другое. В общем, ремонт так и не сделали, деньги были истрачены, а вскоре распался и брак. После развода экс-супруг решил взыскать половину невыплаченного кредитного долга с бывшей жены.

Суды решили, что раз формально заем брали на ремонт, значит, он пошел на нужды семьи. Экс-супруга пыталась уверить, что доказательств этого нет. К ее доводам прислушался Верховный суд РФ. А заметил спор портал Право.ru.

Вот суть спора. Молодые люди поженились и стали жить в квартире мужа, которая досталась ему по наследству. Спустя три года после свадьбы супруги решили сделать в ней ремонт. Для этого муж взял в банке 5,9 миллиона рублей под 19,5% годовых. Кредит банк одобрил под залог, поэтому муж заложил квартиру, в которой жила семья. На это он получил одобрение супруги. Они удостоверили согласие на залог у нотариуса. Но до ремонта дело так и не дошло. Договориться, куда на самом деле "ушли" 5,9 миллиона, супруги не смогли. По словам мужа, всю сумму он отдал жене. Якобы она решила "подзаработать", дав деньги под проценты своему знакомому. По версии супруги, всю сумму муж забрал себе.

Спустя четыре года пара развелась. И по решению суда у мужа забрали квартиру, потому что он перестал платить кредит. Вот тогда он и решил взыскать со своей экс-супруги половину долга - 3,2 миллиона рублей. Уточним, что такая сумма получилась с учетом процентов по кредиту и санкций за просрочки. Бывший муж настаивал, что в браке взял заем на семейные нужды, поэтому его можно признать совместным. Районный суд решил, что для раздела долга между экс-супругами важно, чтобы инициатива взять кредит была общей. Суд сказал, что супруги были в официальном браке, жили вместе, деньги брали для того, чтобы сделать в ней ремонт. Это и было указано как цель кредита. То есть деньги потратили на нужды семьи, решила первая инстанция. Суд сказал, что в споре есть и второе условие - одобрение займа двумя партнерами. Как доказательство муж предоставил нотариально удостоверенное согласие бывшей супруги на заключение договора залога. Поэтому райсуд признал долг общим. С бывшей жены взыскал 3,2 миллиона рублей.

Апелляция с таким выводом согласилась. Но гражданка попыталась обжаловать акт в кассации. Она говорила о ничтожности своего согласия на оформление залога - ведь квартира была не совместно нажитым имуществом, а личной недвижимостью мужа, и она не могла ею распоряжаться. Кассация заявила, что гражданка подписала это соглашение, значит, знала о кредите. Кассация оставила решение без изменения.

В жалобе в ВС* бывшая супруга заявила, что суды обратили внимание только на то, что изначально деньги в банке брали для ремонта. На самом же деле никаких строительных работ не было. Еще гражданка объяснила, для чего она дала согласие на заключение договора залога. По ее словам, на нотариальном удостоверении настоял ее муж. Она же понимала, что бумага не имеет юридической силы, ведь он же был собственником квартиры.

По версии экс-мужа, он обналичил кредит, с женой поехал в банк, и через ее счет перевели сумму некоему ее однокласснику, якобы под проценты. Но экс-жена отрицала факт передачи денег. Она обратила внимание ВС, что ее бывший не смог ничем подкрепить это утверждение. Он даже не смог вспомнить, в какой день и в какой банк они ездили. Гражданка напомнила, что по просьбе ее бывшего мужа первая инстанция делала даже судебные запросы в кредитные организации, но похожего перевода с ее счетов не было.

В итоге Верховный суд отменил акты трех инстанций, а дело вернул в районный суд.

*Определение Верховного суда РФ N 5-КГ21-91-К2

Собянин: В столице завершилось строительство уникального онкостационара

Любовь Проценко

Красивое восьмиэтажное здание с атриумом, который наполняет светом все приемное отделение. Вокруг цветы, газоны, комфортные лавочки, где можно отдохнуть, погреться под лучами солнца. Так выглядит новый лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени Логинова на востоке столицы, возведенный на шоссе Энтузиастов. Глядя на него, и не подумаешь, что здесь совсем недавно закончилось строительство, такой обжитой выглядит территория. Да и внутри клиника, как убедились сегодня во время осмотра заместитель председателя правительства РФ по социальной политике Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, уже готова к работе.

Мэр первым делом поздравил директора МКНЦ им. Логинова, одного из лучших врачей-онкологов страны Игоря Хатькова с присуждением ему Государственной премии РФ в области науки и технологий - за научное обоснование и внедрение в клиническую практику концепции минимально инвазивного хирургического лечения онкологических заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного пространства:

"Игорь Евгеньевич, хочу поздравить вас с двумя большими событиями в жизни. Первое - это государственная премия, которую на днях вам вручил президент. Ну, а сегодня мы вручаем вам ключи от суперсовременной клиники, о которой вы мечтали, наверное, всю жизнь". По словам мэра, коллектив центра, один из крупнейших и высокопрофессиональных коллективов города, достоин того, чтобы получить в свои руки этот дворец здоровья. Поздравил мэр и москвичей, у которых появились дополнительные возможности первоклассной качественной медицинской помощи.

Татьяна Голикова поблагодарила правительство Москвы, Сергея Собянина и Игоря Хатькова за уникальный центр, его архитектуру, в котором несмотря на то, что предназначен он для лечения такого тяжелого недуга, легко дышится и вообще хорошо воспринимается вся его обстановка. "В России одногодичная летальность снизилась за последние четыре года на 14 процентов, - рассказала вице-премьер. - Открытие нового центра - часть объявленной президентом России программы страны по национальном проекту "Здравоохранение". Мы возлагаем на него большие надежды, так как модернизация онкологической службы Москвы уже дает хорошие результаты. Если в стране смертность от новообразований уменьшилась на 4,6 процента, то в Москве - на 11,2 процента. Это означает, что по сравнению с другими регионами Москва вносит существенный вклад в снижение смертности от онкологических заболеваний".

Новый центр, подчеркнула Татьяна Голикова, важен и как центр профилактики заболеваемости: "Мы очень внимательно следим за выявлением рака на первой и второй стадии. В стране эти показатели улучшились на 5,1 процента, а в Москве - кратно лучше".

В новом комплексе все направлено на то, чтобы поднять эту работу еще на более высокий уровень. Прежде всего - суперсовременное оборудование - его город закупил свыше 40 тысяч единиц. Причем, есть среди него техника, которой может похвастаться не каждая клиника не только в России, но и в Европе.

"У нас установлен первый в России новейший аппарат ПЭТ- КТ, у которого пять колец, в других клиниках их только четыре, - рассказала заведующая отделом лучевых методов диагностики и лечения Юлия Кулезнева. -Он помогает найти самые отдаленные метастазы, оценить стадию заболевания и эффективность выбранного врачом лечения". Такого аппарата до сих пор не было не только в центре Логинова, но и ни в одном учреждении депздарва Москвы - пациентов приходилось отправлять на обследование в федеральные и частные клиники. А сейчас с помощью программы Intagration, установленной в центре, данные ПЭТ-КТ можно еще и объединить в одно изображение с результатами других обследований (КТ, МРТ, ангиографа), что экономит время и помогает быстрее поставить диагноз.

Весь третий этаж комплекса отдан под операционные, их 18. Они тоже уникальные. Про одну из них гибридную - рассказал заведующий центром анестезиологии-реаниматологии Валерий Субботин: "Хирурги теперь могут одновременно проводить три операции - обычную, полостную, с помощью агиографа на сосудах и эндоскопическую, малотравматичную. Благодаря этому больной быстрее выздоравливает". Что еще интересно: эта операционная в любой момент может связать оперирующего хирурга со специалистом, с которым он хотел бы проконсультироваться, а может превратиться и в учебную аудиторию, чтобы показать особенности каких-то операций, к примеру, коллегам из регионов. Даже аппарат, который дает наркоз, тут непростой, он мониторит состояние самого тяжелого пациента по десяткам показателей, вплоть до концентрации выдыхаемого угарного газа.

Новые технологии в центре Логинова используются даже в патологоанатомическом отделении. У большинства людей это название ассоциируется с моргом, на самом деле, говорит заведующий отделением Николай Караухов, 90 процентов работы его сотрудники тратят на клинические исследования биоматериалов, взятых с помощью биопсии у пациентов, которые лечатся от онкологии или еще ожидают постановки диагноза. Так определяется, доброкачественная или злокачественная опухоль, к какому виду лечения она наиболее восприимчива. С помощью современного оборудования срезы человеческих тканей переводятся в цифровой формат, продолжал Карнаухов, что позволяет привлечь к делу искусственный интеллект. "Его задача - не диагностика, а лишь контроль за качеством работы специалистов", - подчеркнул врач.

Совсем другие и условия для пациентов в новом здании, чем в старых корпусах 50-70-х годов постройки. От палат на 20 больных в центре Логинова давно избавились, но 5-6 местных пока хватает. Здесь же - не более чем на двух-трех человек просторные комнаты с панорамными окнами с видом на живописный парк.

Жители Восточного и Юго-Восточного округов столицы, для которых центр имени Логинова является якорным центром, за минимальное количество визитов могут пройти все исследования, побывать на консультации, а при необходимости и лечь на лечение. Из 613 коек в новом комплексе 455 предназначены для круглосуточного стационара, 38 - для отделения реанимации и интенсивной терапии, а 120 - для дневного стационара. С действующими корпусами он соединен крытыми переходами. Первых пациентов новостройка примет уже этим летом. "Мы собрали очень хорошую команду с научным бэкграундом, при таком потоке пациентов будем обобщать наши знания", - поделился планами Игорь Хатьков.

В Херсонской области начались выплаты пострадавшим от ЧС

Елена Мелихова (Херсонская область)

С 14 июня начались денежные выплаты пострадавшим в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС.

- Принято уже около 800 заявлений людей - как в Алешках, Голой Пристани и Новой Каховке, так и в ПВР в Скадовске, Железном Порту и других районах, - сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Эвакуированные из подтопленных округов Херсонской области жители активно обращаются за получением единоразовых выплат в 10 тысяч рублей, которые назначаются в качестве материальной поддержки пострадавшим от диверсии на Каховской ГЭС.

Как уточнили в правительстве региона, компенсации за частичный или полный ущерб имуществу (до 100 тысяч рублей) будут выплачиваться по решениям местных комиссий. В пунктах временного размещения организована работа по пострадавшим справок о подтверждении факта проживания в зоне ЧС и утрате предметов первой необходимости.

От 200 до 400 тысяч составит компенсация за причинение вреда здоровью. Будут назначены и единовременные пособия членам семей погибших - один миллион рублей за погибшего, который будет поделен между родными в равных долях. Рассмотрение документов на назначение выплат займет порядка десяти рабочих дней.

Как утверждают специалисты пик наводнения пройден, вода начала уходить. В Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах уровень воды снизился до 25 сантиметров. соответственно. Однако в Новокаховском городском округе вода так и стоит на отметке в пять метров. Там продолжается откачка воды и расчистка территории, с которой вывезены уже 102 кубометра мусора.

Спасатели, военные, медики, местные органы власти и волонтеры работают в зоне бедствия круглосуточно. Всего в спасательных работах задействовано более тысячи человек и 384 единицы техники. Людей вывозят на катерах военные. Порой работать приходится под вражеским огнем.

- С начала подтопления эвакуировано 7,2 тысячи, из них 421 ребенок и 123 маломобильных гражданина. В пунктах временного размещения расселены 1,7 тысячи, госпитализированы 84 человека, - уточнил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. - От воды освободилось 1,8 тысячи домов, остаются подтопленными 21,4 тысячи.

К сожалению, увеличилось и число погибших, теперь их 17. Однако точные цифры будут известны позднее, когда вода сойдет и начнется подворовой обход.

Полным ходом идет вакцинация. Чтобы избежать эпидемий. Только за сутки сотрудники Министерства здравоохранения Херсонской области вакцинировали 320 человек с затопленных территорий.

Началась и санитарная обработка местности. Сотрудники МЧС совместно со специализированными службами продолжают обработку мест и зон, которые оказались в зоне подтопления после диверсии на Каховской ГЭС. Дезинфекция помещений проводится предупредительно, чтобы избежать распространения инфекционных, вирусных заболеваний. Сотрудники полностью экипированы в средства индивидуальной защиты и оснащены современными техническими средствами дезинфекции.

- Проведение мероприятий по обеззараживанию жилых и нежилых помещений является одним из основных этапов по устранению последствий подтоплений в результате диверсии на Каховской ГЭС. При совместной работе МЧС, министерств, ведомств и волонтерских организаций Новая Каховка постепенно будет восстановлена, - подчеркнул Владимир Сальдо.

Продолжается доставка гуманитарной помощи: продуктов питания и бутилированной питьевой воды, предметов первой необходимости. В Херсонскую область прибывает помощь со всей страны.

Российские военнослужащие эвакуировали жителей Алешек под огнем артиллерии. Бойцы под обстрелами развозили людей на катерах, предоставляли им воду, еду, восстанавливали энергоснабжение. При этом местные жители и сами активно вовлекались в организацию эвакуации, сообщая военным о местоположении нуждающихся в помощи.

Как стало известно, украинская пропаганда нагло обманывает жителей, будто те будут уничтожены, если согласятся на эвакуацию с российскими военными. Однако большинство людей в Алешках не верит лжи киевского режима и с благодарностью принимает помощь сотрудников экстренных служб.

Военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Керчь" сообщил об оперативной организации эвакуации населения из подтопленных районов города Алешки. Он отметил, что ВСУ били целенаправленно из ствольной артиллерии по местам скопления и эвакуации людей.

- Мы делаем все возможное, чтобы спасти людей из затопленных районов. Наши военные подвергались обстрелам, но, несмотря на это, мы продолжали развозить жителей на лодках, предоставлять им воду и еду. Местные жители также активно участвовали в организации эвакуации. Наша главная цель - защитить и спасти мирных жителей", - заявил боец с позывным "Керчь".

Нарушения при ремонте: на ГРЭС в Новочеркасске произошел крупный пожар

Сергей Винник (Ростовская область)

На то, чтобы потушить вспыхнувший 14 июня на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области пожар, сотрудникам МЧС потребовалось около часа. Пламя вспыхнуло на крыше шестого энергоблока. В Сети появилось выложенное очевидцами видео - мощный столб огня высотой до 10 метров бушует на кровле здания.

На место немедленно выехали пожарные расчеты: с огнем боролись 71 человек и 29 единиц техники. На Новочеркасской ГРЭС эвакуировали 150 сотрудников. На время борьбы с огнем работу предприятия приостановили. Примерно через час пожарные справились с открытым горением, а еще через 15 минут пожар локализовали. В первые минуты стало известно о трех пострадавших - это рабочие предприятия, обратившиеся за медицинской помощью.

Предварительно причиной пожара названы нарушения при проведении на крыше здания энергоблока плановых технологических работ. "Произошел выброс газовоздушной смеси с последующим горением. Внешнее воздействие исключено", - заявил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.

Внешнее вмешательство, которое могло бы стать причиной возгорания, исключил и губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Информация о взрыве не подтверждается. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ", - сообщил Голубев. Он добавил, что для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения на поставку электроэнергии.

Скандал на ОГЭ: в Дагестане школьникам заранее раздали ответы на экзамен

Тимур Алиев (Дагестан)

В республике разразился скандал, связанный с проведением Основного государственного экзамена. В Курахском районе только четверо из 100 школьников сдавали ОГЭ по биологии самостоятельно. Остальным дали готовые ответы.

Как рассказал министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев, вопиющий случай произошел, несмотря на наличие видеонаблюдения в кабинетах. Не боясь камер, в помещение заходили посторонние люди и помогали школьникам. Уже принято решение: результаты ОГЭ отменить, ученики будут пересдавать экзамен.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил отстранить от работы начальника управления образования муниципалитета и передать материалы в правоохранительные органы. Проверка пройдет и в других городах и районах, где зарегистрированы подобные случаи. "Хочу предупредить начальников отделов образования - они несут персональную ответственность за организацию ЕГЭ и ОГЭ", - заявил Меликов.

В минобрнауки республики сообщили, что в ведомстве следят за тем, чтобы процедура проведения государственной итоговой аттестации была максимально прозрачной. Во всех пунктах проведения госэкзаменов установили видеонаблюдение. Именно данные с камер помогли выявить нарушения в Курахском районе.

Всего видеонаблюдением охвачено 935 аудиторий, где школьники сдают ЕГЭ, и более 3 тыс. пунктов проведения ОГЭ. В Махачкале создан региональный ситуационный центр, откуда ведется онлайн-наблюдение за ходом госэкзаменов. В его работе, кроме профильных специалистов, задействованы около 200 студентов вузов и колледжей.

В Москву из Петербурга в рамках эксперимента приехали беспилотные грузовики

Инесса Суворова (Санкт-Петербург)

В среду из Петербурга в Москву по трассе М-11 стартовали три беспилотных "КАМАЗа". Это первый в России старт грузовых машин в режиме беспилотного автомобиля, отправившихся по дорогам общего пользования.

Они везли грузы трех компаний со скоростью 85-90 км/ч. "В этом году на трассу выйдут шесть машин с автопилотами. В следующем - их уже станет 12, - отметил первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов. - И это только начало прогресса, который неизбежно придет на дороги нашей страны". В 2024 году грузовики выйдут и на трассу М-12 Санкт-Петербург - Казань.

Но водитель в беспилотнике все-таки есть. Таковы требования закона. Но это не столько водители в полном смысле этого слова, сколько бортинженеры. Их задача контролировать работу робота-автопилота.

"Мы дооснастили обычную модель "КАМАЗа" дополнительными сенсорными датчиками, ввели систему технического зрения, - рассказал главный конструктор КАМАЗа Сергей Назаренко. - Автомобили снабжены радарами, лидарами, видеокамерами. Машина имеет гораздо более широкое зрение по сравнению с обзором водителя". Уникальность проекта в том, что тестируют комплекс цифровых сервисов и беспилотных технологий разработчика грузовика и оператора трассы.

Первый рейс прошел в рамках экспериментального правового режима. В мире еще нет законодательного регулирования езды беспилотников по дорогам общего пользования. Теперь у законодателей появится возможность подготовить проекты новых правовых и технических актов регулирования. И принять их.

Аномальное лето: в Сочи после залпового ливня река Мацеста вышла из берегов, а на Алтае горные села затопил снег

Ирина Белова (Сочи)

В среду на Сочи обрушился удар стихии - сильнейший дождь. Больше всего пострадал микрорайон Мацеста. Река вышла из берегов и бурным потоком хлынула по близлежащей округе. Власти курорта утром даже закрыли пляжи и запретили купание в море. А еще было предложено закрыть для туристов знаменитый бальнеологический курорт "Мацеста". Корреспондент "РГ" выехала на место ЧП.

Транспорт двигался непривычно медленно. На Новой Мацесте видны последствия ночного разгула стихии. За час здесь выпало не менее четверти месячной нормы. Зрелище не для слабонервных: вокруг стоит вода, грязь, местами груды машин, среди которых настоящий раритет. И много зевак. Одиноко стоявший грустный мужчина, представившийся Сергеем, оказался одним из пострадавших. Вернее, пострадала его "ГАЗель", груженная стеклопакетами. Она оказалась в водяном плену, а владелец еле уцелел.

"Я больше всего переживаю за местного бомжа Кузьмича, не вижу его, хотя он тут постоянно, - сетует Ирина, директор магазина продуктов. - А магазин восстановим. Не в первый раз. Лет пять назад случалось подобное". Кстати, на момент подготовки этой статьи сообщений о погибших не было.

Но на некоторых пострадавших территориях Хостинского района в среду ввели локальный режим ЧС. Непогода повредила газопровод и водовод, их восстанавливают. Мониторинговые группы начали осматривать дома, чтобы помочь местным жителям, также работают комиссии по оценке ущерба. Мэр Сочи Алексей Копайгородский сначала предложил закрыть пляжи и запретить купание, однако погода изменила эти планы. В центре курорта пляжи открыты и купание разрешено. Морская вода прогрелась до плюс 20.

Правда, синоптики снова обещают дожди.

Телецкое озеро вышло из берегов

В Республике Алтай жара растопила снег в горах. Переполненные талыми водами реки и озера вышли из берегов и подтопили несколько сел.

Самая сложная ситуация в Улаганском районе, где из села Балыкча эвакуировали 160 человек. Спасатели доставляют продукты, предметы первой необходимости, медикаменты. Вода добралась и до малой ГЭС "Кайру". Энергоснабжение организовали с помощью дизельного генератора.

Вторую волну паводка ощутили на себе и жители Турочакского района. Знаменитое Телецкое озеро вышло из берегов и подтапливает села Яйлю и Артыбаш. У села Кебезень река Бия поднялась выше критической отметки.

Но туристов это не останавливает - они едут на Телецкое в район Артыбаша, усеянного базами отдыха. Их манит не только озеро, но и водопады, которые во время таяния ледников очень бурные. "По данным Горно-Алтайского гидрометцентра, 15-17 июня в республике не ожидается осадков и аномальной жары, поэтому мы ждем спада воды в реках Чулышман, Катунь и озере Телецком, - отметил врио начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Республике Алтай Евгений Хорошилов. - Но по высокогорью сохранился запас снега. И при повышении температуры интенсивное таяние возобновится".

Подготовила Татьяна Кузнецова

Адвокаты выступили в защиту гражданки ФРГ, осужденной за поддержку России

Борис Ямшанов

Международная ассоциация русскоязычных адвокатов (МАРА) и Международный совет российских соотечественников (МСРС) выступили с заявлением в связи с уголовным преследованием в Германии гражданки ФРГ Елены Колбасниковой, осужденной административным судом Кельна "за поддержку России". Суд признал преступными слова женщины о том, что "Россия не агрессор и помогает закончить войну на Украине". Они расценены как "одобрение преступлений и призывы к войне". Кельнский суд приговорил Колбасникову к штрафу в 900 евро. Спасибо, что хотя бы не к застенкам.

Власти Германии, подчеркивается в заявлении МСРС и МАРА, в очередной раз продемонстрировали всему миру, что для стран коллективного Запада, нагнетающего беспрецедентную русофобию, так называемые "демократические ценности", свобода слова, свобода выражения мнений - не более, чем пустой звук, если эти мнения противоречат геополитическим интересам Вашингтона и его вассалов. Своими действиями германская политическая элита уверенно движется к созданию IV Рейха, где будет существовать только одна идеология и одно, "правильное" мнение.

МСРС и МАРА потребовали немедленной отмены политически мотивированного приговора кельнского суда в отношении Елены Колбасниковой и прекращения антиконституционного наступления на свободу слова и права на свободное выражение собственного мнения. Российские защитники закона и права обратились к международным правозащитным организациям, с призывом дать объективную оценку грубым идеологизированным действиям властей Германии.

Заявление подписали председатель МСРС, президент МАРА, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор Гасан Мирзоев и исполнительный секретарь МСРС, первый вице-президент МАРА, почетный адвокат России Михаил Неборский.

Выборы-2023: Элла Памфилова - о начале избирательной кампании и подготовке к голосованию в новых регионах

Галина Мисливская

Почти все российские регионы, в которых в единый день голосования, 10 сентября, запланированы выборы, начали подготовку к голосованию. Разрешения выйти на старт ожидают новые субъекты - для них предусмотрены дополнительные процедуры. Какими будут выборы-2023, чем они похожи и не похожи на кампании прошлых лет, как ЦИК России готовится к президентским выборам 2024 года, рассказала "Российской газете" председатель комиссии Элла Памфилова.

Образ выборов-2023

Элла Александровна, 14 июня были назначены дополнительные выборы депутатов Государственной Думы в четырех одномандатных округах. В субъектах идут назначения региональных и муниципальных выборов. Каков в целом масштаб предстоящего единого дня голосования?

Элла Памфилова: 10 сентября состоятся выборы различного уровня в 85 субъектах Российской Федерации. На данный момент не запланированы выборы в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Марий Эл, городе Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. При этом избиратели автономного округа все же придут на участки и будут голосовать на выборах губернатора Тюменской области, так как ЯНАО является частью сложносоставного субъекта. Кроме того, не исключено, что и в других регионах будут назначены досрочные выборы.

Поэтому масштаб, как обычно, впечатляющий. Всего - более 4 тыс. кампаний, в которых могут принять участие порядка 65 млн человек.

Уже стало мемом мнение о том, что каждые выборы в России проходят по новым правилам. Этот год не исключение. Как вы относитесь к такой подвижности избирательного законодательства?

Элла Памфилова: В наше время трудно себе представить жизнь без современных и удобных гаджетов. Вот скажите, пожалуйста, у вас есть смартфон?

Да, конечно.

Элла Памфилова: У меня тоже. И постоянно наш мобильный телефон предлагает нам обновить используемые приложения. Он это делает не для того, чтобы нас запутать или ввести в заблуждение, а для того, чтобы улучшить и осовременить работу этих программ, снизить количество ошибок в них.

То же самое происходит и с избирательным процессом, поскольку сама жизнь предполагает постоянное развитие. Возьмем, к примеру, упразднение открепительных удостоверений. Эта форма на практике не применяется довольно давно, поскольку все уже привыкли пользоваться рожденным в недрах ЦИК механизмом "Мобильный избиратель", который работает с 2017 года.

С его помощью избирателю уже не нужно сначала посещать свой участок по месту прописки, чтобы получить удостоверение и ехать потом обратно через весь город или даже страну на другой участок голосовать. Естественно, что человеку удобнее подать заявление через интернет или ближайший МФЦ и уже в день голосования спокойно прийти на удобный для себя участок.

Кроме того, в последние годы по нашей же инициативе стремительно развивается дистанционное электронное голосование, которое тоже с каждым годом пользуется все большим спросом у избирателей, поскольку как раз на основе "Мобильного избирателя" позволяет снимать все временные и пространственные барьеры.

И, конечно, законодатель просто не мог не отреагировать на эти изменения.

Или если взять поправки, которые касаются голосования в регионах, где введено военное положение. В первую очередь они рассчитаны на то, чтобы предоставить жителям новых субъектов РФ и военнослужащим возможность проголосовать на выборах, даже если они находятся в зоне СВО, но считают для себя очень важным влиять на формирование органов власти путем участия в голосовании.

В данном случае мы точно знаем, что для многих жителей новых регионов очень важно принять участие в выборах, чтобы осенью у них были полностью сформированы органы власти. И законодатель таким образом пошел им навстречу.

Подытожу: изменения в избирательное законодательство вносятся именно в связи с требованием времени и запросами наших избирателей, расширяя их права и возможности, а не ограничивая их.

Один, два, три

Ближе к избирательной кампании вновь поднимается вопрос о целесообразности многодневного голосования. Какова ваша позиция по этому вопросу?

Элла Памфилова: Многодневное голосование изначально предлагалось в первую очередь как мера защиты наших граждан от коронавирусной инфекции, но все последующие выборы показали, что многодневное голосование оказалось очень востребованным у наших граждан, этот формат подавляющему большинству избирателей пришелся по душе по многим причинам, что и подтверждают многочисленные социологические опросы.

При этом напомню, что ЦИК России принимает решение о применении многодневного голосования только на федеральных выборах. В ходе же региональных кампаний выбор формата голосования остается за самими субъектами.

В единый день голосования 2022 года голосование в течение нескольких дней проводилось в 50 регионах, а однодневный формат применялся в 32 субъектах. Мы посмотрели практику. В целом она была успешной.

Да, при многодневном голосовании существенно возрастает нагрузка на членов комиссий, появляется необходимость разведения учебного и избирательного процессов. Это неоспоримый факт, но, усложняя в данном случае работу членам избирательных комиссий, мы тем самым упрощаем процедуры и расширяем возможности и доступность самого голосования для наших избирателей, поскольку именно на обеспечение их избирательных прав мы и работаем. При этом мы не забываем и о наших коллегах - членах избирательных комиссий, и многочисленные наши новации, направленные на создание лучших условий для всех участников избирательного процесса, в том числе также во многом облегчают их очень нелегкий труд.

Словом, одно-, двух-, трехдневное голосование прочно вошло в нашу жизнь при проведении выборов, поскольку полностью отвечает запросам и потребностям наших избирателей.

Что нового

Понятно, что большое внимание в этом году будет приковано к выборам в новых регионах, где действует военное положение. Чем они будут похожи и не похожи на избирательные кампании в других субъектах Федерации?

Элла Памфилова: Замечу, что избирательное законодательство у нас распространяется на всю территорию страны, поэтому существенных правовых и процедурных различий между тем, как должны быть организованы выборы в Луганской Народной Республике или, предположим, Ярославской области, быть не должно. Именно к этому мы и стремимся.

Как я уже говорила, весной были приняты поправки в законодательство, позволяющие проводить выборы в регионах, где введено военное положение. Законодатель предоставил полномочия по принятию решения о проведении выборов в этих регионах Центральной избирательной комиссии - при обязательном согласовании его с минобороны и ФСБ. Это решение возможно только при условии обращения в ЦИК высших должностных лиц этих регионов. Соответствующие обращения мы уже получили из всех четырех субъектов. Мы прекрасно осознаем степень своей ответственности, понимая, насколько непрост сейчас процесс организации голосования в новых субъектах, но уверена, что вместе с нашими коллегами из этих субъектов мы справимся.

Сейчас полным ходом идет интеграция избирательной системы новых регионов в нашу общую систему. В новых субъектах РФ создаются комплексы средств автоматизации (КСА) ГАС "Выборы" региональных избирательных комиссий четырех субъектов и территориальных избирательных комиссий, в течение года идет их интенсивное обучение, а в ближайшие недели начнется и обучение членов сформированных участковых комиссий. Мы стараемся вести работу, с одной стороны, быстро и динамично, но с другой - аккуратно и качественно, чтобы новые регионы подошли к своим первым выборам во всеоружии.

К нам также поступает много вопросов по поводу голосования военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, но прописаны в других субъектах. И новые поправки как раз предусматривают создание региональными комиссиями экстерриториальных участков на территории других субъектов РФ.

Создание экстерриториальных участков даст возможность военнослужащим реализовать свое активное избирательное право на выборах в органы государственной власти. Мы отработали все технологические процессы с избирательными комиссиями субъектов, где в сентябре запланированы выборы в органы государственной власти и чьи избиратели находятся в зоне СВО. Если вы думаете, что военнослужащим, особенно находящимся в зоне боевых действий, сейчас не до выборов, то вы ошибаетесь.