Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В регионах, где основные отрасли упали из-за санкций, другие показали небывалый рост

Екатерина Дементьева,Руслан Мельников,Светлана Песоцкая,Юлия Потапова,Анна Скрипка,Елена Шулепова

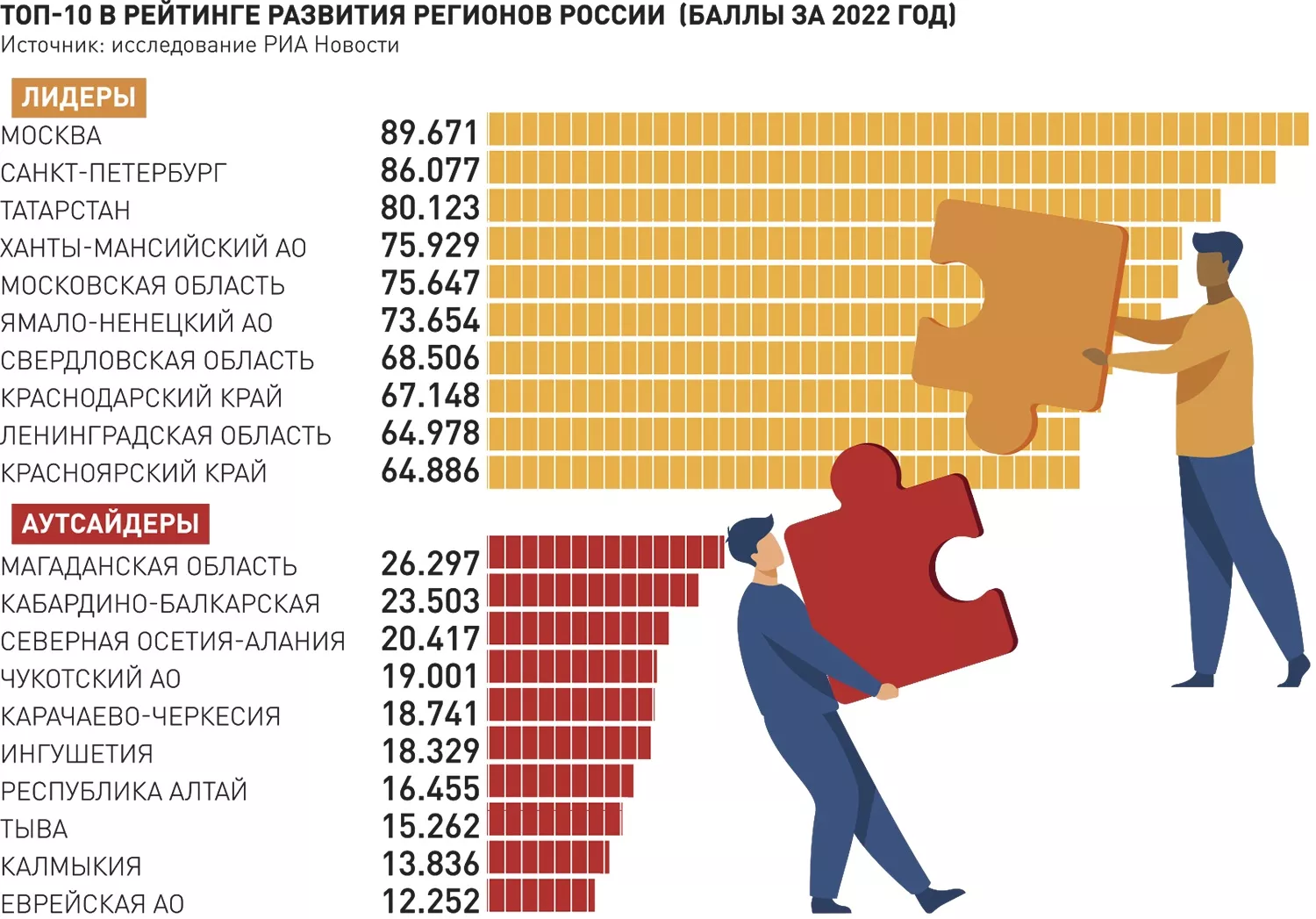

Первая и последняя десятки рейтинга развития регионов за год практически не изменились. Разве что Псковская область покинула ТОП-10 аутсайдеров, поднявшись на две ступени, а ее место заняла Магаданская, опустившись на шесть. Нас в исследовании РИА Новости заинтересовали регионы, которые по некоторым позициям сумели значительно нарастить свои баллы, находясь не на первых местах. И наоборот, растеряли их, не будучи в целом аутсайдерами. Туда мы и отправились.

Общий балл, напомним, складываются из оценки нескольких показателей, среди которых объем производства товаров и услуг, число занятых, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий, безработица.

Драйвером прошлого года в Иркутской области стали инвестиции в основной капитал. Они выросли на 38%. Львиную долю их обеспечили крупные инвестиционные проекты, которые ведут в регионе уже много лет. И это не только добывающая отрасль: газ, золото, уголь. Строят здесь алюминиевый завод, создают картонное производство. Отчасти капвложения подстегнула инфляция, но деньги-то нашлись. И они работают.

В следующих годах показатели будут скромнее, считает главный научный сотрудник лаборатории экономической и социальной географии Института географии Сибирского отделения РАН Наталья Сысоева. Но Иркутская область останется в топе регионов по объему инвестиций. Проектов у нее для этого достаточно.

Сила Кузбасса - в социальном развитии. Кемеровская область переместилась с 22-го на 16-е место, улучшив большинство показателей. В их числе сокращение безработицы и долговой нагрузки, рост отгруженных товаров и услуг в денежном выражении, а также увеличение доходов бюджета и инвестиций в основной капитал. Интересно, что совокупный объем вложений в неугольные отрасли впервые превысил инвестиции в освоение недр. Диверсификация экономики и создание новых рабочих мест в несырьевых отраслях - на это сегодня делает ставку регион. И это направление продолжат развивать. "В 2021-2022 годах в общей прибыли компаний Кузбасса больше половины было у угольных предприятий, - отметил глава регионального минэкономразвития Константин Пытченко. - Мы видим задачу в том, чтобы наши угольщики направляли средства и на развитие неугольных отраслей".

А в Калмыкии ставку делают на индивидуальную программу развития. За год рост промышленного производства здесь составил 29,1%. Увеличились доходы бюджета, удельный вес прибыльных организаций. Как отметил и.о. министра экономики и торговли Андрей Чиджиев, на ситуацию благоприятно повлияла господдержка. В том числе та самая Индивидуальная программа социально-экономического развития региона и инвестиционных проектов. Создан Фонд развития Республики Калмыкия. Он финансирует проекты создания новых предприятий, расширения, модернизации действующих. Благодаря чему появляются новые рабочие места и щедрые частные инвестиции.

А теперь о грустном. В регионы-аутсайдеры попали Калининградская, Калужская и Белгородская области. Если у каждого лидера свои радости, то здесь, как говорится, все несчастны по одной причине - санкции. Белгородская область, десятилетиями славившаяся "экономическим чудом", с 12-го места опустилась на 21-е. Сначала залихорадило горно-металлургический комплекс: поступления в казну снизились на 18%. Аналогичная ситуация сложилась и у соседей - Курской и Липецкой областей. Тем не менее на Белгородчине ни одно крупное предприятие не закрылось, несмотря ни на санкции, ни на обстрелы.

Губернатор области Вячеслав Гладков подчеркивает, что от амбициозной цели - удвоить валовый региональный продукт - здесь не откажутся. И делать это будут благодаря уже существующим развитым отраслям белгородской экономики. Беспрецедентная поддержка выделяется и малому бизнесу.

В Калининграде вообще полны оптимизма. И даже прогнозируют после санкционного удара рост экономических показателей. Надо сказать, что в региональном минфине не во всем согласны с оценкой экспертов. В рейтинге, сообщили "РГ" в ведомстве, есть и некорректные данные, в частности вывод о снижении доходов консолидированного бюджета. По данным минфина, его доходы за 2022 года выросли на 21,7%. И это несмотря на то, что санкции особенно больно ударили по эксклаву, не имеющему общих границ с основной территорией России. Тут без потерь не обойтись. Главное, что есть шанс на реванш.

Не согласились с рейтингом и в Калужской области. Хотя, конечно, санкции не могли не сказаться на темпах развития региона. Самым болезненным стала приостановка автокластера, где производили Volkswagen, Mitsubishi, Peugeot, Citroen и Opel. Ситуация и сегодня в отрасли остается сложной. В то же время во многих других отраслях диверсификация экономики позволила добиться рекордных показателей роста: в производстве машин и оборудования (144,1%), лекарств (130,4%), одежды (115,4 процента), в обработке древесины (132,4%). И несмотря на определенный спад в экономике, эксперты отмечают снижение уровня безработицы, сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Что ж, доживем до нового рейтинга и сверим проценты.

Какая цифровая трансформация нужна Евразийскому экономическому союзу

Дмитрий Бевза

Цифровая трансформация стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) станет одной из тем Евразийского экономического форума, который пройдет 24-25 мая в Москве.

Термин цифровая трансформация возник вместе с появлением широкополосного интернета в конце 90-годов и поначалу обозначал простой переход на безбумажный документооборот. Сегодня это процесс, который государство, бизнес и общество применяет для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни, а формирование единого цифрового пространства, инфраструктур и экосистем ЕАЭС определено в качестве одного из стратегических направлений евразийской интеграции.

В 2022 году перед бизнесом и госструктурами стран ЕАЭС встали новые вызовы. Российская Федерация - государство с самой большой экономикой и самым развитым технологическим сектором среди стран ЕАЭС - попало под санкции, что изменило характер товарооборота высокотехнологичных товаров и услуг между Россией и остальными странами, входящими в Евразийский Экономический Союз.

Еще одним фактором изменившим цифровой ландшафт ЕАЭС стал уход американских и европейских технологических компаний из России. Он поднял старую бизнес-проблему Vendor lock-in (зависимость от поставщика) до уровня цифрового суверенитета стран.

Триггером переосмысления концепции цифрового суверенитета и информационной безопасности стали характер и причины ухода западных вендоров из РФ. То, как стремительно Microsoft, Apple, AWS, Cisco, Fortinet и другие компании прекратили свою работу в России, насторожило и государственные организации, и частный бизнес в странах ЕАЭС. Сегодня западные, в первую очередь американские компании поставляют в страны ЕАЭС значительную часть используемых там IT и ИБ-решений. Даже теоретическая вероятность одномоментно остаться без высокотехнологичных продуктов и сервисов информационной защиты из-за политически мотивированных решений заставила страны ЕАЭС задуматься о диверсификации рисков. В свою очередь, российские технологические компании, отрезанные от рынков США, ЕС и Великобритании, перенесли свой бизнес-фокус на новые регионы, в том числе и на государства, входящие в ЕАЭС.

"Сегодня в страны ЕАЭС выйти достаточно просто, в отличие, например, от Европы и США, куда российскому бизнесу путь сейчас заказан. Поэтому многие отечественные компании в прошлом году начали экспансию на международные рынки именно с них", - говорит партнер и директор по развитию компании HRlink Дмитрий Махлин. - Например, в Армению можно въехать по российскому паспорту и находиться там в течение полугода. Кроме того, нет языкового барьера, а для запуска бизнеса достаточно нескольких недель. В прошлом году в Армении открылось 2,5 тысячи юрлиц с российскими участниками и еще около 4 тысяч ИП. Разительное отличие от Дубая, где только создание юрлица и открытие счета в банке может затянуться на месяцы".

Заместитель генерального директора Positive Technologies Максим Филиппов отмечает, что рынок стран, входящих в ЕАЭС, отличается друг от друга. "Если говорить о решениях в области информационной безопасности, без которых цифровая трансформации вообще невозможна, то у разных стран ЕАЭС есть свои специфические особенности. Например, рынок Казахстана очень высококонкурентный. Мы там конкурируем и с российским, и с иностранными компаниями. А если посмотреть на Республику Беларусь, то стоит обратить внимание на их новую регуляторику в области кибербезопасности, которая перенимает лучшие мировые практики. Там есть на что посмотреть и России".

По мнению Филиппова, некоторые страны ЕАЭС могут использовать для своей цифровой трансформации стратегию "опережающего развития", минуя эволюционные технологические этапы и переходя сразу на самые современные решения: "Если, к примеру, в 2023 году вы где-то строите новую сеть мобильной связи, то вам не нужно модифицировать уже существующую инфраструктуру 2G, 3G, 4G, думая об окупаемости установленного оборудования. Вы сразу устанавливаете станции 5G и получается все преимуществами новых технологий".

Эксперты считают, что одним из драйверов цифровой трансформации стран ЕАЭС может стать законодательная и технологическая унификация. Для многих российских компаний это даст возможности быстро масштабировать свой бизнес. Так, например, во всех пяти странах ЕАЭС и Узбекистане запускается система маркировки, которая охватывает различные категории товаров: от медикаментов до автомобильных покрышек. Во всех странах союза эта система построена на единых принципах - Евразийская экономическая комиссия установила единые правила, с которыми согласились все участники. Это позволяет унифицировать рабочие процессы и упростить программные продукты, необходимые для производства и дистрибуции товара.

"Мы занимаемся решениями для управления маркировкой товаров, и это крайне актуальная тема для региона. Поэтому мы видим огромные перспективы для развития в регионе и инвестируем в это направление. Для рынка ЕАЭС мы даже специально локализовали наш флагманский продукт, предназначенный для комплексного управления маркировкой", - говорит директор по международному развитию компании Utrace Ариф Гаджиев.

Представители российских компаний также отмечают значительное влияние государственных структур стран ЕАЭС на развитие бизнеса в вопросах цифровизации, особенно там, где речь идет о пользовательских данных. По мнению руководителя QA-направления компании SimbirSoft Анастасии Леонтьевой, разработка соответствующих ИТ-систем, скорее всего, будет ориентирована на внутренний ИТ-рынок.

"С другой стороны, по информации с форума EADF-2023 до конца года планируется организовать техническую возможность информационного обмена между странами ЕАЭС с обеспечением принципов информационной безопасности. Это может разогреть интерес бизнеса и позволит странам ускорить и обезопасить процесс обмена опытом", - отмечает Леонтьева.

Опрошенные "РГ" представители бизнеса отмечают, что такие страны, как Армения и Казахстан, становятся хабами для глобальной международной экспансии технологических компаний из РФ, а приезд в эти страны высококвалифицированных специалистов и размещение там офисов российских IT-компаний способствует цифровой трансформации этих стран.

Количество трудовых мигрантов в России вырастет летом

Ирина Жандарова

Количество трудовых мигрантов в первом квартале 2023 года выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но эксперты прогнозируют, что основной пик еще не пройден, впереди высокий сезон, и количество иностранных работников на территории России будет только увеличиваться.

За первые три месяца 2023 года в Россию на заработки приехало 1,3 млн человек, свидетельствует опубликованная статистика ФСБ. В прошлом году за то же время в страну прибыло с рабочими целями только 841 тысяча мигрантов. Основной приток трудовых мигрантов произошел за счет приезжих из Узбекистана (630 859 человек), Таджикистана (349 357), Киргизии (172 591), Армении (47 337) и Казахстана (34 783).

Самый заметный приток мигрантов в Россию начинается с весны. Связано это с такими сферами как строительство и сельское хозяйство, в которых труд мигрантов в летний период наиболее востребован, отмечает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Количество мигрантов растет, потому что экономическая ситуация стабилизируется, мигранты перестают чувствовать какие-то политические риски для себя. "Наибольший провал количества мигрантов произошел именно в первом квартале 2022 года на фоне СВО", - поясняет эксперт в сфере миграции Вадим Коженов. Именно поэтому в сравнении с началом прошлого года мы видим такой существенный рост. Но уже во втором квартале количество приехавших на заработки в Россию начало увеличиваться.

В 2022 году на территории России работало около 4 млн иностранных сотрудников. Если темпы въезда сохранятся, и ежеквартально в страну будет въезжать не менее 1,3 млн мигрантов, то по итогам года поток мигрантов превысит 5 млн человек. Но так как высокий сезон только начинается, скорее всего, число въезжающих иностранных работников будет больше.

Российский рынок труда для трудовых мигрантов многих стран является приоритетным. Зарплата, которую они получают здесь, больше, чем внутри их стран, поясняет Сафонов. Кроме того в странах исхода избыточный рынок труда - сотрудников больше, чем число рабочих мест. В России, наоборот, рынок труда дефицитный. И 1,3 млн человек, въехавших в страну в первом квартале, это не много, считает Сафонов. Так как около 1,2 млн рынок труда потерял по демографическим и другим причинам. Так что трудовые мигранты лишь восполняют выбывших сотрудников.

Роль национальных валют в расчетах на евразийском пространстве будет расти

Роман Маркелов

Объемы взаимной торговли и расчетов в национальных валютах в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) постепенно возрастают. В 2022 году взаимная торговля между странами - участницами союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия) выросла на 31,9%. Доля нацвалют во взаимных расчетах государств ЕАЭС в 2022 году достигла 74%, из них 71,5% приходится на рубль, 1,4% на тенге, 0,2% на белорусский рубль. Однако все же более четверти взаимных расчетов ЕАЭС в 2022 году осуществлялось в долларах и евро.

Причины такой валютной структуры торговли в ЕАЭС - в существенных различиях в уровне экономического развития между странами, внешнеторговом потенциале, структуре товаров, что создает дисбаланс во взаимных поставках в ЕАЭС, отмечает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Более двух третей во взаимной торговле принадлежит России, почти четверть - Беларуси, 10,5% - Казахстану. Минимальные позиции во взаимной торговле ЕАЭС у Армении (1,2%) и Киргизии (1,1%).

"Структурные особенности товарооборота взаимной торговли и экономический потенциал стран-членов влияют в том числе на то, что взаимная торговля составляет лишь 8,6% от торговли стран - участниц союза с третьими странами. В товарной структуре взаимной торговли ЕАЭС превалируют минеральные продукты (10,84%), недрагоценные металлы и изделия из них (15,5%), сельхозпродукция (около 12%), а машины, оборудование, транспортные средства составляют лишь небольшую часть (примерно 5%)", - рассказывает Воронкова. В торговле же с другими странами страны - члены ЕАЭС используют мировые валюты, поскольку нацвалюты государств, входящих в союз, не востребованы в мировой торговле по тем же причинам: доля стран в мировой торговле слишком мала.

В этой ситуации, по словам эксперта, если представить, что Россия полностью перейдет в расчетах со странами ЕАЭС на нацвалюты, то использовать выручку, полученную в этих валютах, будет практически невозможно: обратный торговый поток из стран - партнеров по ЕАЭС может быть в разы меньше, а на мировом рынке национальные валюты стран - членов ЕАЭС практически не востребованы из-за низкой вовлеченности в мировую торговлю. Поэтому основная доля во взаимных расчетах между странами - членами ЕАЭС принадлежит российскому рублю. Основная часть расчетов в рублях много лет приходится на Беларусь, имеющую наиболее высокий потенциал экспорта в Россию.

Сложности использования российского рубля в расчетах повысились из-за санкций и отключения российских банков от SWIFT. Частично вопросы решены за счет подключения банков стран ЕАЭС к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Решением проблемы может стать также применение для взаимных расчетов на евразийском пространстве цифровых валют центральных банков стран - членов ЕАЭС, считает Воронкова. Однако если технологически они позволяют обойти санкционные барьеры, то как часть национальных платежных систем они будут находиться под влиянием тех же факторов, что и традиционные нацвалюты. По тем же причинам при обсуждении валютной интеграции в ЕАЭС пока не стоит вопрос и о создании единой валюты ЕАЭС, добавляет Воронкова.

При этом в ЕАЭС создаются условия для более широкого использования нацвалют и за счет того, что национальные биржи стран-членов включили в свой ассортимент валюты стран ЕАЭС и разрешили участие в торгах нерезидентов из стран союза. На Мосбирже, например, объем торгов в 2022 году казахстанским тенге вырос в 13 раз, белорусским рублем - в 110 раз.

Эксперты предсказали рост экономикам стран ЕАЭС

Екатерина Свинова

Экономики стран ЕАЭС продолжат расти до 2030 года на 1-3% в год. Об этом рассказали опрошенные "Российской газетой" эксперты.

Предпосылки для роста уже сформировались. Согласно данным макроэкономического обзора Евразийского банка развития (ЕАБР), на январь 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года рост ВВП показали экономики Армении (10,5%), Казахстана (5,6%), Кыргызстана (4,8%), Таджикистана (8,0%). Отрицательная динамика наблюдалась в Беларуси (-5%) и России (-3,2%).

Прогноз по отдельным странам зависит от целого ряда факторов: геополитическая и геоэкономическая ситуация, мировая экономическая конъюнктура, экономическая политика, проводимая каждой страной, говорит заведующая кафедрой "Государственное и муниципальное управление" Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

"Анализ текущей ситуации позволяет сделать следующие прогнозы до 2030 года: Беларусь - среднегодовой прирост 0,9 - 1,2 %, Казахстан - 2,1%, Армения - 3%, Киргизия - 3%", - полагает эксперт.

Прогнозы по разным странам, естественно, содержат определенную погрешность и риски, как и любой долгосрочный прогноз, пояснила Панина.

Однако общая тенденция - экономика стран ЕАЭС продолжит расти, с определенной долей неопределенности, связанной с текущей глобальной экономической ситуацией.

По мнению старшего преподавателя департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксении Бондаренко, рост ВВП зависит от уровня развития страны. То есть, как правило, чем выше ВВП на душу населения, тем ниже экономический рост. В дополнение, санкции, институциональное качество, зависимость экономики от одной отрасли (и волатильность в этой отрасли) ограничивают потенциал экономического роста. С учетом этих факторов, наиболее высокий рост ВВП среди стран ЕАЭС будет наблюдаться у Армении и Киргизии (около 4% или выше), в то время как экономики России и Беларуси под давлением будут расти примерно на 1-2%, считает эксперт.

"Для России и Беларуси многое будет зависеть от их адаптации к внешним вызовам и фундаментальным изменениям в экономике. Казахстан, с одной стороны, будучи экономикой с доходами выше среднего, сохранит экономический рост в среднем в 3,0% ВВП в ближайшие семь лет, но его рост будет замедляться - при прочих равных условиях вследствие "насыщения" инвестициями в ближайшие два года", - заключила Бондаренко.

При прочих равных условиях доля ВВП Казахстана, Армении и Киргизии постепенно будет возрастать в структуре ЕАЭС в долгосрочной перспективе (с 10,3% в 2021 года до 13,5% в 2028 года), считает доцент департамента общественных финансов Финуниверситета Михаил Дорофеев.

В ЕАЭС введут единый контроль автотранспорта на внешних границах

Евгений Гайва

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) унифицируют контроль автотранспорта по массе, габаритам на внешних границах, чтобы в полной мере задействовать транспортно-логистический коридор "Север-Юг". Об этом рассказал в интервью "Российской газете" член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев в преддверии II Евразийского экономического форума, который 24 мая открывается в Москве.

Арзыбек Орозбекович, на фоне ограничений на западном направлении заговорили о важности коридора "Север-Юг". Для каких стран помимо России выгоден этот маршрут, кто в нем заинтересован?

Арзыбек Кожошев: Коридор "Север-Юг" важный транспортный маршрут для стран не имеющих выхода к открытому морю - Армении, Казахстана, Беларуси, Монголии, стран Центральной Азии. Особую заинтересованность к коридору проявляет и Китайская Народная Республика. Это альтернатива морским путям. Маршрут дополняет классические морские торговые маршруты и сервисы, позволяет сократить время и стоимость доставки грузов из Азии в Европу и обратно. По экспертным оценкам доставка грузов может занять около 10 суток вместо 35-45 по традиционным маршрутам. Развитие инфраструктурных мощностей и пропускной способности коридора "Север-Юг" создаст альтернативу прохода по Суэцкому каналу на более выгодных условиях для грузоотправителей и грузополучателей.

Как вырос грузооборот на международном транспортно - логистическом маршруте "Север - Юг" за 2022 год, каков прогноз на 2024 год?

Арзыбек Кожошев: В Евразийской экономической комиссии не ведется официальная статистика по объемам перевозок в разрезе транспортных коридоров. Анализ и прогнозирование движения товарных потоков в направлении Север-Юг ведется на национальном уровне. Мы можем оперировать лишь экспертными оценками. Так вот, оценочно объем перевозок в 2022 году по коридору составил более 14 млн тонн. Мы прогнозируем рост объемов перевозок к 2024 году до 20 млн тонн.

Транспортный коридор "Север-Юг" состоит из четырех маршрутов: через Азербайджан, через Казахстан, и Туркменистан, через Армению и Грузию и по Каспию. Какой из них наиболее эффективен?

Какие страны будут заинтересованы в инвестициях в создание коридора?

Арзыбек Кожошев: Все эти маршруты лишь отдельные звенья общей логистической цепочки. У каждого свои плюсы и минусы, выбор самого эффективного зависит от конкретной ситуации и критериев: вида груза, направления перевозки (экспорт, импорт, транзит), структура перевозки и так далее.

Транспортный коридор "Север-Юг" и возможные пути его развития необходимо рассматривать в более глобальном контексте, учитывая, что он является главным элементом транспортного каркаса Евразии и что все государства члены ЕАЭС являются его участниками и, естественно, заинтересованы в его развитии.

Большой интерес к коридору проявляют ОАЭ, Турция, Азербайджан, Иран, Туркменистан и другие страны. Об этом в частности говорят, как подписанные меморандумы и заявления вышеперечисленных стран так и конкретные проекты обсуждаемые с данными странами.

Международные логистические маршруты смогут работать в полной мере, если сможем обеспечить бесшовное движение грузов. Насколько в ЕАЭС продвинулись по пути унификации транспортного контроля?

Арзыбек Кожошев: В ЕАЭС системно прорабатывается совершенствование транспортного контроля на внешней границе Союза. Например, принят Порядок, определяющий единые подходы к контролю автотранспорта на внешней границе Союза. То есть, прописаны действия контролирующих органов всех государств ЕАЭС, перечень контролируемых параметров и условия проведения контроля.

Сейчас ведется согласование проекта Соглашения по допустимым массам, осевым нагрузкам и габаритам транспортных средств при движении по автодорогам, включенным в евразийские транспортные коридоры. Соглашение позволит гармонизировать условия перевозок и контроля, создать условия для свободного перемещения товаров и услуг автотранспортом, повысить эффективность межгосударственных перевозок по евразийским транспортным коридорам стран ЕАЭС.

Когда могут быть полностью отменены разрешительные документы на перевозку грузов по территории стран ЕАЭС и в международных перевозках?

Арзыбек Кожошев: В Комиссии эта тема поднималась не раз. Сейчас по Договору о ЕАЭС, основному документу Союза, двусторонние, транзитные, перевозки в/из третьих стран внутри "пятерки" осуществляются на безразрешительной основе. Доступ на рынок автотранспортных услуг либерализован. А вот регулирование перевозок грузов в/из третьих стран по отношению к ЕАЭС, сохранилось за каждой страной Союза.

Предложения по отмене такого регулирования вносились и вносятся регулярно. Пока у нас всеобщей согласованности по этому вопросу нет - разрешительная система защищает национальные рынки грузоперевозок от конкуренции извне.

Может ли быть сформирован единый реестр перевозчиков в ЕАЭС, чтобы обеспечить недискриминационные и прозрачные условия работы для представителей всех стран?

Арзыбек Кожошев: Да, реестр можно сформировать. Но существует масса нюансов относительно недискриминационных условий доступа к оказанию услуг и доступа на рынок услуг с учетом отраслевой специфики видов транспорта. Формальное создание реестра перевозчиков не влечет за собой появление конкурентной среды на рынке. Это один из инструментов, позволяющих потребителю определиться с надежным исполнителем услуг. Недискриминационный доступ к услугам железнодорожного транспорта зафиксирован в Договоре о ЕАЭС.

Автоперевозки - конкурентная отрасль. При этом в Беларуси, Казахстане и России при получении допуска к международным автомобильным перевозкам грузов, предусмотрено обязательное условие включения перевозчика в реестр перевозчиков. В настоящее время такие реестры ведутся в электронном формате.

В ЕАЭС на информационном портале опубликован общий реестр таможенных перевозчиков. Это 429 таможенных перевозчика, пока в нем указана ограниченная информация в интересах субъектов хозяйственной деятельности.

Для сравнения с коммерческой биржей грузоперевозок при формировании реестра перевозчиков публикуется развернутая информация о репутации перевозчика и количестве выполненных рейсов, и иная информация которая обеспечивает прозрачные условия работы.

Потребность в информационном реестре должна сопровождаться временными и/или коммерческими выгодами для участников рынка, будь это реестр, созданный для нужд государственного управления, либо коммерческий сервис для извлечения прибыли.

После введения ограничений на движение российских грузоперевозчиков по территории стран Евросоюза в международных перевозках стали активнее участвовать компании из стран ЕАЭС. Как изменились доли других стран в автоперевозках в Европу?

Арзыбек Кожошев: Ограничения автоперевозок российского и белорусского транспорта по территории Евросоюза изменили рынок. Мощности, которые раньше использовали на европейских маршрутах, переориентируются на работу внутри стран. Часть перевозчиков зарегистрировали бизнес в Казахстане, Польше, Литве и Латвии. Кто-то перестроил логистику в направлении Казахстана, Турции, ОАЭ, Грузии и Армении. Логистические цепочки усложнились, появились дополнительные расходы на логистику и таможенные процедуры в третьих странах.

Сегодня в целом повышенное внимание уделяется вопросам цифровизации. Какие меры планируется принять в ЕАЭС в сфере транспорта?

Арзыбек Кожошев: В ЕАЭС переход на "цифру" в транспортной деятельности базируется на формировании экосистемы цифровых транспортных коридоров. Это будет открытая цифровая среда обмена логистической информацией, владельцами и (или) операторами которых может являться как бизнес, так и органы государственной власти.

Определен перечень приоритетных сервисов и цифровой инфраструктуры. В их числе сервисы, позволяющие обеспечить оn-line управление перевозкой и взаимодействие участников перевозочного процесса, забронировать очередь в пункте пропуска, выбрать объект придорожного сервиса, перейти на применение транспортных документов в электронном формате.

В деле цифровизации транспортной деятельности авангардом выступает железнодорожный транспорт, в отрасли полномасштабно формируется основа для комплексной технологии цифровых безбумажных импортно-экспортных железнодорожных перевозок.

Активно развивается цифровое взаимодействие с таможенными органами, где автоматизированная система "Электронная перевозка" выступает информационно-телекоммуникационным, техническим и технологическим интегратором при осуществлении таможенных операций.

Главами правительств утвержден План первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и Китаем. Предусмотрен переход на комплексную электронную технологию перевозки грузов при двусторонних и транзитных перевозках между странами ЕАЭС, а в дельнейшем и с третьими странами, в частности, с Китаем.

Для развития интеллектуальных транспортных систем до конца 2023 года планируется разработать проект Концепции по совершенствованию взаимодействия национальных интеллектуальных транспортных систем стран ЕАЭС. Будет сформировано единое информационное пространство для органов транспортного (автомобильного) контроля. Сейчас идет работа над интегрированной информационной системой ЕАЭС для транспортного контроля на внешней границе Союза. Уже успешно протестировали национальные сегменты, до конца этого года страны ЕАЭС должны запустить процесс в эксплуатацию. В результате повысим эффективность транспортного контроля, оптимизируем информационные потоки при взаимодействии участников и перейдем к использованию интегрированной системы Союза.

Что уже сделано в направлении цифровизации перевозок в ЕАЭС?

Арзыбек Кожошев: Страны "пятерки" уже обеспечили возможность перехода на электронные перевозочные документы в рамках Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) при перевозках между Беларусью, Казахстаном и Россией.

Проводится "пилот" по использованию электронной унифицированной железнодорожной накладной ЦИМ/СМГС при перевозках между Казахстаном и Россией. Беларусь, Казахстан и Россия определили уполномоченные удостоверяющие центры, доверенных третьих сторон.

По проекту "Создание экосистемы цифровых транспортных коридоров" планируется обеспечить электронное взаимодействие железнодорожных перевозчиков с контролирующими органами.

Переход на цифру обсуждается и для морских пунктов пропуска ЕАЭС. В декабре 2022 года мы рекомендовали странам исходить из необходимости создания условий для полного перехода на электронный документооборот, применение цифровых технологий, а также рассмотреть возможность внести изменения в национальное законодательство. Работу продолжим в 2023 - 2025 годах.

Как идет внедрение электронных пломб на территории стран ЕАЭС?

Арзыбек Кожошев: Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок подписано в 2022 году. Предусмотрена "мягкая" адаптация перевозчиков и госорганов за счет поэтапности внедрения. Так что, о тотальном переходе на использование технологии говорить пока рано.

Есть ряд процедурных моментов. Соглашение вступит в силу после ратификации во всех странах ЕАЭС. Далее Комиссия в течение 180 дней должна обеспечить принятие ряда решений. Для функционирования механизма отслеживания перевозок требуется обновленное нормативное регулирование как на наднациональном уровне, так и на уровне отдельных стран. По нашей части - на уровне Евразийской экономической комиссии, будет принято около 28 решений, которые определят унифицированные требования к пломбам, объем закладываемой в пломбу информации, информационный обмен данными и другие.

На национальном уровне также нужно предпринять ряд мер. Например, определить в странах операторов отслеживания перевозок и обеспечить заключение между ними соглашения, чтобы был понятен механизм их взаимодействия, включая финансовые аспекты.

Как обстоят дела в сближении норм безопасности полетов, обеспечения сертификации и летной годности воздушных судов на территории ЕАЭС?

Арзыбек Кожошев: Авиационные эксперты сторон провели на площадке Комиссии серьезный анализ и пришли к выводу, что законодательство стран ЕАЭС соответствует международным нормам, в том числе по безопасности полетов. У нас схожее правовое регулирование, взаимодействие между авиационными властями налажено, а различие терминов в законодательстве не препятствуют интеграционным процессам.

Тем не менее, эксперты прорабатывают возможности для дальнейшего сближения по нескольким направлениям. Это порядок информирования при перемещении воздушного судна, не имеющего сертификата летной годности, определение оснований для выдачи разрешения на полет воздушного судна, не имеющего сертификата летной годности или временно его утратившего. А также требования к санитарной обработке воздушных судов и сроку временного пребывания без виз членов экипажей самолетов авиакомпаний из стран ЕАЭС.

Кроме того, рассматриваем новые направления для сближения. Речь идет о признании сертификата по техническому обслуживанию и ремонту авиатехники, гармонизации систем обслуживания воздушного движения, создании интегрированной информационной базы данных авиационных событий для систем управления безопасностью полетов. Также это обмен информацией на межгосударственном уровне: о безопасности полетов, о происшествиях и инцидентах, о выявлении незадекларированных (неправильно задекларированных) опасных грузах.

Главы МИД Германии и Венгрии не нашли общего языка в вопросе выделения очередного пакета помощи Киеву

Юрий Когалов

Спор между главами МИД Германии и Венгрии Анналеной Бербок и Петером Сийярто отложил принятие Евросоюзом 11-го пакета антироссийских санкций. Как выяснило издание Politico, конфликт между двумя министрами разгорелся в понедельник на встрече глав внешнеполитических ведомств ЕС в Брюсселе из-за отказа Будапешта поддержать выделение очередного пакета помощи Украине. Власти Венгрии заняли эту принципиальную позицию после того, как Украина внесла венгерский банк OTP в список "спонсоров" украинского конфликта. И пока Киев не вычеркнет финансовое учреждение из этого списка, Будапешт намерен блокировать выделение Украине нового пакета помощи.

Сийярто озвучил требования своей страны на неформальной встрече министров, однако получил резкий ответ со стороны Бербок. Она даже заявила, будто венгерский банк нарушает международное право. Глава МИД Венгрии, конечно, отверг эти обвинения. Но после такого конструктивный диалог по поводу украинской помощи, а главное 11 пакету антироссийских санкций уже не получился, несмотря на давление, которое пытались оказать представители других стран, например, Швеции и Эстонии.

На прошедшей в Брюсселе встрече Сийярто раскритиковал и 11-й пакет. По его словам, ряд основных положений, содержащихся в нем, несет ущерб европейской экономике, и Венгрия с ними не согласна. Так, Будапешт выступает против новых ограничений в области торговли российскими товарами, не поддерживает санкции против компаний из Китая. Сийярто особо подчеркнул, что Венгрия будет выступать против любых санкций Евросоюза, касающихся сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики, она не станет рисковать безопасностью своего энергоснабжения. Эта позиция Будапешта хорошо известна в ЕС, поэтому в сообществе изучают возможность отказаться от единогласного одобрения решений. По словам главы МИД Германии, обсуждается вопрос принятия решений в области внешней политики и политики безопасности квалифицированным большинством.

Отпуск стал непозволительной роскошью для каждого пятого жителя ФРГ, но большинство немцев заботят иные проблемы

Герт Эван Унгар (журналист RT DE - специально для "Российской газеты")

Для многих немцев поездка в отпуск считается отражением хорошего уровня жизни. В особенности если речь идет об отпуске за границей.

Эта тенденция проявилась еще в конце 50-х годов. Тогда наиболее популярным туристическим маршрутом для жителей Западной Германии была Италия. "Экономическое чудо" в ФРГ, стремительный рост благосостояния в рамках кейнсианской политики и связанный с ней План Маршалла в США принесли процветание в Германию и умиротворение в немецкое общество. В своей книге "Экономические последствия Версальского мирного договора", опубликованной в 1919 году, британский экономист Джон Мейнард Кейнс писал, что намерение держав - победительниц в Первой мировой войне надолго ослабить экономику Германии заложило основу для Второй мировой войны.

Необходимые уроки были усвоены. Экономическое чудо, которое пережила Западная Германия после Второй мировой войны, было связано не столько с трудолюбием и целеустремленностью немцев, сколько с геоэкономической стратегией: стабильные обменные курсы, спокойная ситуация на финансовых рынках - все это позволило создавать реальную экономику, а работники получали выгоду от растущего благосостояния благодаря коллективным соглашениям и сильным профсоюзам. Экономическое чудо сделало возможными туристические поездки. Они и по сей день служат индикатором благосостояния. В ходе репрезентативного опроса, проведенного по заказу частной телерадиокомпании RTL, немецкий институт исследования общественного мнения Forsa выявил, что почти у двадцати процентов немцев в этом году нет денег для поездки в недельный отпуск. Этот результат согласуется с общей тенденцией. Немцы становятся беднее, а разрыв между бедными и богатыми в стране продолжает увеличиваться. Однако отсутствие возможности поехать в отпуск не становится для все большего числа граждан Германии проблемой. Существуют и более насущные проблемы.

Базовое обеспечение в Германии уже не работает, инфраструктура разваливается. Например, в городах не хватает жилья. Для решения этой проблемы правительство в прошлом году поставило цель построить 400 тысяч новых квартир, но не справилось с задачей. Было построено всего 250 тысяч. За аналогичный период времени в России построено около 127,6 млн квадратных метров нового жилья. Это многократно превышает объем нового строительства в Германии. Последствия санкций, растущая инфляция и связанные с этим увеличившиеся затраты ведут к тому, что строительный сектор в Германии практически остановил работу.

Растет количество бездомных, уже ставших практически постоянным явлением. В крупных городах Германии (Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кельн и Франкфурт) бездомных можно встретить повсюду. Люди живут под мостами и в укромных уголках. Это явление усугубляется притоком беженцев. Германия открыта для приема людей из других стран, но не имеет элементарных условий, чтобы справиться с их притоком.

Кроме того, Германия все сильнее отстает в сфере инвестиций в общественную инфраструктуру. Этот факт был выявлен в ходе недавнего исследования, проведенного по заказу Фонда семейного бизнеса. В исследовании сравнивалась 21 промышленно развитая страна. Германия заняла 18-е место. Страна постепенно ослабевает, необходимые инвестиции в содержание не осуществляются, а о развитии не может быть и речи.

Другая серьезная тема в Германии - бедность пожилых людей. В результате реструктуризации пенсионной системы пенсии в ФРГ сокращались годами. Этот процесс продуман в политическом плане и направлен на повышение готовности к частному страхованию. Однако такое возможно лишь при наличии соответствующего дохода. Подобная система не работает для тех, кто вынужден тратить весь свой доход на жизнеобеспечение. Они не только не могут поехать в отпуск, но и не в состоянии обеспечить себя в финансовом плане.

Германия находится в длительной фазе экономического спада. Санкции, а также экономическая война против России и в большей степени против Китая ускорят ее закат. Кроме того, немцы еще не поняли, что США больше не заинтересованы в Германии с сильной экономикой. Крупные немецкие концерны переносят производство за границу, многие из них - в США, которые привлекают немцев субсидиями.

На будущее вырисовывается перспектива, что отпуска станут частью привычного стандарта для все меньшего числа граждан ФРГ.

Министр экономики Роберт Хабек ("Союз 90/Зеленые") готовил немцев к снижению уровня жизни еще в апреле 2022 года. "Мы становимся беднее", - заявлял он в интервью. Понятно, что не все беднеют одинаково и что различные социальные группы задеты по-разному. В своем Отчете об уровне бедности за 2021 пандемийный год Ассоциация паритетного социального обеспечения ФРГ сообщила, что уровень бедности в Германии будет расти. 16,9 процента немцев считаются бедными. Они получают менее 60 процентов от среднего уровня дохода. Сложнее всего родителям-одиночкам - 42,6 процента. Детская бедность в Германии в паритетном соотношении составляет 21,3 процента.

Разумеется, это увеличивает социальную напряженность в стране. Немецкое общество разделено, что было заметно еще во время пандемии. Кейнсианская теория, похоже, забыта. В борьбе с многополярным мировым порядком Германия готова пожертвовать внутренним миром. И тот факт, что все меньше людей могут позволить себе отдохнуть раз в год, похоже, является наименьшей из проблем.

Почему для Ирландии особенно актуально предупреждать жителей о вреде алкоголя

Николай Долгополов

Ни одному городу мира не сравниться с ирландской столицей по поглощаемому алкоголю. Не раз писал об этом. И сегодня есть повод возвратиться к алкогольной теме.

3.45 утра, но аэропорт уже ждет: пора из Дублина на Родину. В холле пятизвездочного "Джурис отеля" - грандиозная гулянка. Жених в смокинге, невеста в белой фате до пят, толпа гостей устраивают нечто вроде охоты на официантов с подносами. Стаканы с крепким, а вовсе не фужеры с шампанским, сметались с быстротой молниеносной. И тут тили-тили тесто жених и невеста не отставали от приглашенных. Крик, шум, ор, нетрезвый галдеж. Пожалуй, слабый пол все-таки нагрузился в эту весеннюю прохладную ночь посильнее своих спутников. Молоденькая, шатающаяся будто на ветру девчушка-невеста, поддерживая фату и все время в ней путаясь, упорно лезет в ссору со мной. Макияж размыт и грязными черными струйками стекает на потерявшее белизну подвенечное платье. "Я хочу вступить с вами в дискуссию, - икает бедная девочка. - Я знаю, вы понимаете по-английски!"

И тут к входу подкатывает большой автобус. Отъехав от шикарной гостиницы, попадаем в пробку. Она своеобразна. Прямо на широких дублинских мостовых идет небывалая гульба, которой не бывает в Москве и на майских. Поутру зябко, всего плюс четыре градуса, но градус поглощенного, видимо, согревает: молодняк так вообще в легких безрукавках, летних платьицах. И никаких чулок. Сотни, тысячи юных и не совсем уже юных ирландцев парами, толпами, в одиночку, хаотично и пошатываясь, бредут по улице. Какие там машины и движение. Здорово выпившим не страшны никто и ничто. Наш шофер сигналит, автобус скрежещет тормозами. Вдруг пассажиры автобуса едва не оказываются на полу. Это мальчуган лет 15 бросается на дорогу и впечатывается в лобовое стекло. Шофер, до этого едва не ставшего трагическим момента, бесстрастный, теперь изрыгает поток ругательств из четырех заветных английских букв. Выскакивает из высоченного своего автобуса, отдирает парня от стекла. А тому хоть бы хны. До чего же верна пословица про пьяного и море. Мы тихонечко трогаемся, а щуплый паренек что есть силы молотит по автобусу ногами. Но вот мы и в центре Дублина. Здесь сплошной разгул. Тротуары, мостовые заполонены сидящими, лежащими и подгулявшими. А броуновское движение еще держащихся на ногах толп не поддается описанию. Снуют повсюду деловитые такси. Народ вываливает на мостовые, чтобы, бросившись под машину, остановить ее. Но водители, видно, в отличие от нас привычные к такому проявлению ирландской удали, ловко уворачиваются от нетрезвых пешеходов.

"Скажите, у вас сегодня праздник?" - осмеливаюсь потревожить здоровяка-шофера. "Праздник", - не оборачиваясь, кивает он.

"А как называется?" - не унимаюсь я. "Повальная пьянка с субботы на воскресенье, - отвечает водитель. - В году этих праздников 52. Так что нигде, кроме Дублина, вы таких пьянок никогда не увидите".

Возможно ли страшными картинками убедить человека отказаться от алкоголя

Татьяна Карабут,Ирина Невинная

В России на этикетках с алкоголем давно указывается информация о вреде его употребления. А нанесение изображений с ужасами последствий такого "хобби" может повлиять лишь на тех, кто еще не пристрастился к спиртному (или сигаретам). У кого это уже многолетняя привычка, тех убедить картинками невозможно, считают эксперты.

Сегодня в России на предупредительную надпись о том, что чрезмерное употребление спиртного вредит здоровью, отводится не менее 20% этикетки или контрэтикетки. Также на спиртном есть напоминание о том, что алкогольные напитки не следует употреблять беременным женщинам, людям с заболеванием нервной системы и т.д., напоминает директор ВЭД "Татспиртпрома" Шамиль Камаев. Так что можно сказать, что Европа скопировала у России эту практику, говорит глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Камаев отмечает, что в прошлом году в стране уже обсуждалась инициатива разместить иллюстрации последствий употребления спиртного на этикетках. Но большинство экспертов сошлись во мнении, что использование подобных изображений может уменьшить площадь для нанесения обязательной информации о маркировке или сделать ее совсем нечитаемой.

Что касается импорта, то в России такую этикетку на ирландской продукции мы не увидим, считает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Во-первых, наверняка на внутренний и на внешний рынок будут делаться разные этикетки. Во-вторых, два главных экспортных продукта Ирландии - виски Jameson и пиво Guinness - находились в портфеле компании Pernod Ricard, которая приняла решение покинуть российский рынок.

Опыт размещения "страшных" картинок на продуктах, потребление которых желательно ограничить, в России есть. С 2010 года на пачках сигарет стали печатать крупным шрифтом предупреждения о вреде курения. А с 2013 года добавилось размещение неприятных фотографий, наглядно демонстрирующих последствия вредной привычки. Оказалось, это действительно работает. В 2017 году специалисты НМИЦ терапии и профилактической медицины провели исследование, чтобы выяснить, насколько эффективны антитабачные меры. Опрос показал, что 78% курильщиков замечали предупреждения на пачках сигарет, 85% вчитывались в их содержание. Почти 62% участников опроса признались, что стали задумываться о вреде табака, 51% - об отказе от курения. 40% испытывали от вида пачки раздражение или дискомфорт, 21% порой отказывались от очередной сигареты, а около 9% прятали сигареты в футляр, чтобы не видеть картинку.

"Такая визуализация последствий злоупотребления психоактивными веществами, влияющими на состояние сознания (алкоголь, сигареты, и т.д.) может остановить от чрезмерного употребления тех людей, кто не склонен к зависимости в клиническом смысле, - пояснила "РГ" клинический психолог медтехкомпании "Доктор рядом" Олеся Толстухина. - Условно говоря, снимая стресс, или оказавшись за праздничным столом, здравомыслящий человек сможет вовремя остановиться. Но для людей, кто уже зависим от алкоголя, никакие стикеры и страшные картинки ничего не изменят, так как включен механизм привыкания, вещество уже является частью метаболизма в организме, и человек физически страдает от нехватки определенных веществ. По-настоящему зависимый человек может лучше других рассказать о вреде алкоголя или наоборот, будет отстаивать свою правоту, ссылаясь на один из мифов про то, как это "полезно для здоровья", а эти стикеры - просто чей-то заговор".

Верховный суд объяснил, когда нельзя закладывать семейное имущество

Наталья Козлова

Спор гражданки с банком, в который обращался ее муж, изучил Верховный суд РФ. Ситуация оказалась самая что ни на есть жизненная - муж заключил с банком договор залога на свой дом, но не посчитал нужным поставить об этом в известность свою жену.

Прошло несколько лет и оказалось, что обязательства, взятые мужем перед финансовым учреждением, не исполнены. В итоге предмет залога - дом - перешел банку. А он зарегистрировал на себя право собственности на это имущество. И после регистрации попытался через суд выселить членов семьи из их теперь уже бывшего дома.

Как только жена узнала, что семья фактически потеряла жилье, она тут же кинулась в суд. Вот тогда перед местными судьями, которые рассматривали этот спор, и встал интересный вопрос: а является ли залог сделкой по распоряжению общим имуществом супругов? Или не является?

Ответить на него помог Верховный суд РФ*. Ему пришлось разбираться в той сложной ситуации, в которой, если верить судебной статистике, граждане оказываются весьма нередко. Первым этот спор заметил портал Право.ru*.

А теперь - о деталях этого гражданского дела. Супруги за все время совместной жизни построили на участке жилой дом. А через 22 года после новоселья жена совершенно неожиданно получила по почте "письмо счастья" - исковое заявление о выселении.

Из текста судебного иска она узнала, что ее муж еще в 2012 году выступил поручителем по кредиту одного своего знакомого - индивидуального предпринимателя. И для этого он заложил свой дом в банке. Прошло несколько лет и оказалось, что знакомый не смог выплатить заем. А поскольку заемщик не выплатил кредит, то районный суд еще несколько лет назад забрал, или, как выражаются юристы, обратил взыскание на имущество, фигурировавшее в качестве залога. На дом. И решение суда о том, что дом теперь принадлежит банку, уже несколько лет как вступило в законную силу. Более того - выяснилось, что банк еще три года назад зарегистрировал право собственности на эту семейную недвижимость.

Гражданка поспешила в суд. Там она попросила признать недействительным договор залога недвижимости и применить последствия его недействительности. В переводе на обывательский язык - признать дом, в котором живет семья, и участок земли под ним совместно нажитым имуществом. А еще гражданка попросила суд выделить ей и мужу по 1/2 доли в праве собственности на семейную недвижимость.

Это дело рассмотрел Пятигорский городской суд Ставропольского края. Он требования гражданки удовлетворил. Суд решил, что жена действительно ничего не знала о залоге жилого дома и земельного участка, поэтому договор противоречит статье 35 Семейного кодекса. И в бумагах договора отсутствует нотариально удостоверенное согласие супруги поручителя.

Уточним, что в 35-й статье Семейного кодекса так и сказано - супруги владеют, пользуются и распоряжаются общим имуществом по обоюдному согласию.

Но банк с таким решением не согласился и отправился его оспаривать. И Ставропольский краевой суд отменил вынесенное городским судом решение, и принял новое - об отказе в иске.

Апелляция пришла к выводу, что для залога совместно нажитой недвижимости не требуется нотариальное согласие другого супруга, поскольку договор залога "не является сделкой по распоряжению общим имуществом".

Возмущенная таким решением гражданка решила бороться за свой дом, как говорится, до конца и подала жалобу в Верховный суд РФ. Там материалы дела изучила Судебная коллегия по гражданским делам ВС. Вот что она в итоге решила: договор залога недвижимости, о котором шла речь в этом деле, подлежал обязательной государственной регистрации, поэтому банк должен был потребовать нотариально удостоверенное согласие супруги на совершение сделки. Между тем такого документа в материалах дела нет.

А судя по Семейному кодексу - должен быть. И об этом говорится в другом пункте все той же статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации.

В общем, Верховный суд отменил апелляционное определение и направил дело на новое рассмотрение в суд второй инстанции, которая решила отказать гражданке.

Также суд объяснил коллегам из Ставропольского краевого суда, почему этого делать было нельзя.

Специалисты по таким спорам утверждают, что сторона, которая не дала нотариального согласия на участие в залоге недвижимого имущества, не может впоследствии отвечать за действия супруга, о которых ей не было известно.

*Определение Верховного суда РФ № 19-КГ20-3.

"Круг добра" расширил помощь больным и начал их реабилитацию

Владимир Емельяненко

Число подопечных фонда "Круг добра" с неполных 2000 в 2021 году выросло до 6095 детей в 2023-м. На лекарства детям, больным редкими болезнями, в 2021 году потрачен 31 миллиард рублей, в 2022-м - 40 миллиардов на зарегистрированные и 21 миллиард рублей на незарегистрированные в России инновационные препараты. На 2023 год выделено уже 76 миллиардов рублей. Из них 11 миллиардов - это сэкономленные на переговорах о поставках финансовые средства, которые направляются на лечение детей.

Об этом заявил глава фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко. Также он заметил, что "Круг добра" впервые одобрил 15 заявок на обеспечение дорогостоящими лекарствами детей с орфанными заболеваниями из новых регионов - республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

В целом фонд расширяет помощь больным детям - растет не только список заболеваний, по которым приобретаются лекарства, но и в 2023 году фонд начал программу реабилитации лечимых детей. То есть теперь пациенты "Круга добра" могут не только лечиться, но и учиться, путешествовать и просто радоваться жизни - это философия фонда.

- Сроки рассмотрения заявок на обеспечение лекарствами нами соблюдаются неукоснительно, - сказал Александр Ткаченко, - однако от регионов иногда поступают некачественные заявки. Это часто связано с тем, что специалисты по орфанным заболеваниям редки. Особенно не хватает генетиков, но нами создана открытая информационная система. В ее рамках проблемы решаемы, в том числе по подготовке специалистов.

Как заметил Ткаченко, философия открытости позволила вывести Россию на одно из ведущих мест в мире по оказанию помощи детям с редкими тяжелыми заболеваниями. И теперь фонд усложняет цели - не только лечение, реабилитация лечимых детей, но и сопровождение тех, кому исполнилось 18 лет.

- "Круг добра" доказал, что это не закупочная компания дорогих лекарств, а идеология, - говорит председатель экспертного совета фонда, президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии Минздрава России Александр Румянцев. - Но это идеология не только лечения, но и возвращения в социум и сопровождения активных детей, которые учатся, а вырастая, работают, принося обществу пользу.

На этом пути экспертный совет фонда инициировал клинические исследования в области редких заболеваний. Так, ведутся работы по неонатальному скринингу до 40 заболеваний, что ускоряет лечение тяжелых форм генетических заболеваний и дает иное, более высокое качество жизни больному ребенку.

Также неонатальный скрининг - диагностическая технология обследования новорожденных на заболевания обмена веществ, позволяет увеличить число детей, которых можно лечить дома, а не за рубежом.

Фонд "Круг добра" создан указом президента России Владимира Путина в январе 2021 года. Он занимается финансовым обеспечением медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Возглавил фонд основатель и директор первого в России Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.

Творчество, спорт и волонтерство: что предлагает краснодарским пенсионерам федеральный проект "Старшее поколение"

Татьяна Павловская

Сегодня она делает носилки для бойцов специальной военной операции, завтра - организует турнир по боксу или моет окна ветерану войны. Ирина Бунтова - пенсионерка и вот уже четыре года - волонтер.

Когда-то ей казалось, что с выходом на пенсию жизнь заканчивается. Теперь Ирина точно знает: это не так. В 50 комплексных центрах соцобслуживания населения Краснодарского края действует федеральный проект "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Благодаря программам активного долголетия кубанцы проходят компьютерные курсы, занимаются в творческих и спортивных клубах.

Или становятся серебряными волонтерами. Сегодня их объединения есть в каждом муниципалитете края. Ирина Бунтова - из Краснодара.

Евгения Бараева, Лариса Торопова, Зинаида Ткаченко - из Апшеронска. "Наши серебряные волонтеры принимают участие в акциях, направленных на сохранение семейных ценностей, здоровья, поддерживают детей, одиноких и пожилых людей, - рассказывает специалист Апшеронского комплексного центра соцобслуживания населения Татьяна Полежаева. - С началом СВО вяжут носки на передовую, шьют белье, балаклавы, делают носилки". А волонтеры из Лабинска занимаются не только добрыми делами, но и, объединив творческих и активных людей, раскрывают свои таланты и учат других. "Проводят занятия не только в ДК, но и во дворах, на улицах, - сообщила координатор проекта "Серебряный возраст" Екатерина Фирсова. - Постоянно пополняется людьми и театральная студия "Вдохновение".

Активному долголетию способствуют и занятия в досуговом центре "Поколение". Его филиалы работают в Краснодаре, на хуторе Ленина и в Сочи. Бесплатные занятия фитнесом и хореографией ведет Ирина Шахматова. "Я здесь уже два года, очень нравится, - делится Валентина Иванова. - Занятия проходят весело и помогают оставаться в хорошей форме".

А для самых активных пожилых людей в крае разработаны социальные экскурсии по достопримечательностям региона. Маршруты составлены с учетом пожеланий и особенностей туристов. Участниками серебряного туризма стали уже более четырех тысяч пенсионеров Кубани, рассказали "РГ" в минтруда и соцразвития края.

Как господдержка помогает бизнесу строить глэмпинги и развивать туризм

Светлана Цыганкова

Глэмпинг Николая Мукконена после добровольной сертификации отмечен знаком качества "Сделано в Карелии". И это не только благотворно отразится на имидже предпринимателя, но и принесет преференции.

Между деревьями Николай разместил свои модульные домики, похожие на вагончики. Их 12, в каждом есть спальные места, душ и туалет, пол с подогревом и панорамное окно с видом на лес. Для удобства туристов обустроена автостоянка, работает интернет. Гости могут заказать шатер для проведения мероприятий, баню, взять на прокат горный велосипед, лодку, квадроцикл и SUP-доску.

Как рассказывает сам предприниматель, глэмпинг - это комфортный формат и для туристов, и для тех, кто занимается подобным бизнесом. Такой домик под ключ стоит порядка 1,2 миллиона рублей. Как уже подсчитано, окупится он в течение трех лет. Так что это сегодняшний тренд российского туризма. Мало того что домики со всеми современными удобствами обходятся недорого, так они быстро возводятся и не требуют большой территории. И это очень важно.

В глэмпинг, как правило, приезжают семейные пары. Они путешествуют, и им не нужны большие гостевые дома. Тихо, уединенно и с привычным комфортом. В стоимость включены завтраки. А если нужен обед или ужин - рядом открыт небольшой ресторан.

На развитие своего бизнеса Мукконен получил региональные субсидии и гранты, помощь от Российского экспортного центра. А еще он начал заниматься попутным направлением - консалтингом в сфере туризма и строительством глэмпингов на заказ. "В этом году хотим сделать несколько объектов, своих и партнерских. Начали стройку в Калининграде, выбираем земельный участок в Бурятии, - делится планами Николай. - Глэмпинг не вредит природе. И этот бизнес - хороший выход для трафика туристов в местах показа".

Малые и средние предприниматели в сфере туризма смогут получить новое федеральное льготное кредитование до 30 миллионов рублей на три года по ставке от 10,25%.

Деньги можно потратить на любые цели, связанные с бизнесом. Это лишь одна из мер господдержки по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Один из ключевых моментов в развитии турбизнеса в России - продвижение регионального туризма. В этом процессе большую роль играют как раз государственные субсидии, льготное кредитование и сниженная налоговая ставка.

Как проходит экологический "Марафон рек" в России

Павел Тарасов,Ирина Чечурина,Елена Шулепова

В России проходит "Марафон рек". На Сахалине чистили берега озера Хвалисекое. В Омске - реки Иртыш. В День Волги волонтеры пришли на ее берега. И после этого генеральная уборка началась по всей стране.

"Марафон рек" проходит в рамках нацпроекта "Экология" и правительственной стратегической инициативы "Генеральная уборка". По прогнозам, флешмоб #МарафонРек соберет более 1,5 тыс. участников.

Вода в Волге еще не спала, а самарцы уже занялись уборкой. Пришли с друзьями, коллегами, детьми и даже собаками. Получился большой семейный праздник на волжском берегу. Команды споро принялись убирать пластик, бумагу, старые шины, обломки мебели и посуды. Те, кто наполнил больше всего мешков, получили призы. За первое место - прогулку по Волге на сапах, за второе - сумки-холодильники, за третье - экошоперы, они заменят "опасные" пластиковые пакеты.

"Кроме Волги, муниципальные службы и неравнодушные жители уже привели в порядок озера и малые реки", - рассказала "РГ" замруководителя управления охраны окружающей среды департамента городского хозяйства Татьяна Ибрагимова. Впереди - генуборка "Заволги" (так в Самаре называют острова правобережья). Еще одна радостная новость - этим летом начнут проектирование "реновации" крупнейших в городе Воронежских озер. Работы проведут за счет муниципального бюджета.

Эковыходные в Ярославле тоже прошли плодотворно: очистили около 20 км берега великой реки. И останавливаться на этом не собираются. "Марафон рек" в Ярославле оказался не просто полезным делом, но и довольно веселым, со спортивным азартом. Вместе с инвентарем для уборки командам выдали бланки, в которых отмечали: кто сколько собрал. За крышечки давали дополнительные баллы, как и за сортировку мусора на месте. Тут же проводили викторину на знание азов сортировки, а для детей - мастер-классы и квесты. За два часа с берега вывезли 16 кубов мусора.

Главный экодесант в Нижнем Новгороде высадился на брегу Оки. Помимо главного занятия - очистки береговой полосы - участников ждали тематическая фотозона для памятных фотографий, эковикторина, мастер-классы для малышей.

По предварительным подсчетам, участники акции собрали с окского берега не менее двух "КамАЗов" мусора как принесенного половодьем, так и оставленного отдыхающими.

А главным героем стал шестилетний Миша, который пришел один, без родителей. И очень усердно помогал чистить берег. "Он работал один, и мы его позвали к себе в команду, - говорит сотрудница Инжинирингового центра госкомпании "Росатом" Ольга. - Если честно, то стоит проводить экологические акции только ради таких моментов, когда к нам присоединяются малыши. Они видят, что есть не только те, кто мусорит, но и те, кто заботится о реке и о людях, которые приходят на реку отдыхать".

Узнать об акции в своем городе и подать заявку на организацию субботника можно на сайте марафонрек.рф. Она продлится до 4 июня.

Виктория Абрамченко, вице-премьер правительства РФ:

- Помимо Волги и Байкала, в среднесрочной перспективе начнутся работы на реках Дон, Кама, Иртыш, Урал, Терек, Волхов и Нева, озере Ильмень. Это улучшит качество жизни не менее 80 миллионов человек.

Поэтому в поддержку нацпроекта "Экология" и стратегической инициативы "Генеральная уборка" мы запускаем "Марафон рек". И активно призываем каждого стать его участником, ведь только вместе мы сможем добиться того, чтобы нас окружали чистые реки и убранные берега.

Как прошла "Ночь музеев" в России и что еще посетить молодежи по "Пушкинской карте"

Константин Бахарев,Наталья Решетникова

У российских музеев прошла масштабная презентация. Сначала они отметили свой профессиональный праздник новыми выставками, а потом провели так любимую в народе акцию "Ночь музеев".

В Перми можно было примерить шлем лунатика и стать сварщиком. А в Новосибирске в Год педагога и наставника все мероприятия объединили девизом "История и истории". Места их проведения можно было найти на интерактивной карте.

Традиционно "Ночь музеев" в Новосибирской области посещают более 40 тысяч человек. В этом году жителей и туристов ждали страшные сказки при свечах, шоу экспериментов "Земля - Космос", экскурсии на корабликах с живым саксофоном, путешествие по ночному зоопарку. Можно было перевоплотиться в подпольщиков, обучиться навыкам шифрования. Или узнать об основных вехах строительства Транссибирской магистрали. И даже научиться японскому макияжу.

В Перми впервые в музейную ночь горожане смогли самостоятельно заняться сваркой металлов, а также проверить с помощью ультразвука и рентгеновских лучей качество своей работы. Такую возможность предоставил Дом Славянова, филиал Пермского краеведческого музея. "Николай Славянов работал на Пермском пушечном заводе и известен как изобретатель электросварки", - пояснила сотрудник музея Ксения Чуватова.

В Музее пермских древностей прошел двухчасовой перфоманс "Пермский период показывает...". Артисты представили посетителям образы древних растений и животных, таких как кузнечик из Чекарды, звероящер эстемменозух. А в Детском музейном центре прошли мероприятия, основанные на произведениях Льва Давыдычева. Гости смотрели мюзикл "Иван Семенов: самое время мечтать". И могли сделать для себя шлем лунатика, как у легендарного Ивана Семенова.

Всем любителям красочных представлений был подготовлен роскошный подарок от Исторического парка Перми. Здесь прошло иллюзионное шоу известного фокусника Владимира Данилина. Зрители восхищались невероятными трюками, магией и загадочными превращениями. "Ночи музеев" завершились с восходом солнца.

Но сами музеи продолжаются. А у молодежи есть возможность посещать их без нагрузки на домашние бюджеты - по Пушкинской карте. С ней доступны практически любые экспозиции.

Например, Рыбинский музей-заповедник в Ярославской области открыл выставку "Истории забытых вещей". Она посвящена старинным бытовым предметам, аппаратам и механизмам, назначение которых угадает не каждый посетитель. Но тем и интереснее побывать в Рыбинске. А в Волгоградском музее изобразительных искусств Машкова работает выставка скульптур "На пределе". Она посвящена Великой Отечественной войне.

В Краснодарский художественный музей имени Ф.А. Коваленко - прямая дорога юным искусствоведам. На выставку "Искусство учить искусству". Здесь более 50 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, созданных в XVIII - начале ХХ веков. Выставка "Искусство учить искусству" продлится до 12 июня.

Основная задача Всероссийской программы "Пушкинская карта" - популяризация культуры среди молодежи.

Молодые люди возрастом от 14 до 22 лет могут посещать театры, музеи, филармонии и кино за счет федерального бюджета. На балансе карты - 5 тысяч рублей в год.

Две тысячи из них можно потратить на покупку билетов в кинотеатры. В программу входят все российские фильмы после их одобрения на экспертном совете при Министерстве культуры России.

Пушкинскую карту оформили уже больше 8 миллионов молодых россиян. Чтобы получить ее, нужно скачать приложение "Госуслуги.Культура", авторизоваться в нем с помощью учетной записи на портале "Госуслуги" и подтвердить выпуск виртуальной карты.

Афиша актуальных событий доступна на портале "Культура.РФ", который развивается благодаря национальному проекту "Культура". Программа "Пушкинская карта" стартовала в сентябре 2021 года.

Мобильные фельдшерско-акушерские пункты сделают доступнее неотложную медпомощь в удаленных районах Крыма

Сергей Винник

Медкабинет и лаборатория на колесах. Первые семь мобильных фельдшерско-акушерских пунктов отправились в районные больницы Крыма. Благодаря им неотложная медпомощь станет доступнее в самых отдаленных селах полуострова.

"Каждая такая машина на 70% замещает стационарную амбулаторию, а стоит в три раза дешевле", - говорит инженер предприятия "Крымздрав" Андрей Марченко. Внутри установлены компьютер, оборудование, среди которого - гинекологическое кресло, электрокардиограф, ингалятор, дыхательный аппарат, укладки для различных видов медпомощи. Для экстренных ситуаций - автоматический дефибриллятор. "Такая машина стоит 6,3 миллиона рублей", - поясняет Марченко. Для сравнения: стандартный модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) обходится в 20 млн. Но дело даже не в деньгах. Передвижные кабинеты будут работать в селах с населением менее 100 человек.

"Для нас это просто находка, - признается главврач Раздольненской районной больницы Владимир Грузин. - Людям не надо ехать в райцентр ради того, чтобы пройти первичное обследование". За последние годы 16 ФАПов в районе заменили мобильными. "Эта машина будет работать в паре с передвижным флюорографическим кабинетом, - говорит главврач. - Два-три выезда в неделю, и ни один человек не останется без осмотра. В день врачи принимают до 70 пациентов. Можем и передвижной стоматологический кабинет подключить". До 2025 года на модернизацию первичного звена здравоохранения Крыма выделено 7,5 млрд рублей.

Строительство и модернизация ФАПов - одно из важных направлений федеральных проектов "Развитие первичной медико-санитарной помощи" и "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

Их цель - обеспечить качественной и своевременной медицинской помощью всех жителей страны. За три года создано более 1790 ФАПов и 250 амбулаторий. Их строительство продолжается во Владимирской, Челябинской областях. А в Ставропольском крае до 2025 года построят 63 поликлиники, амбулатории и ФАПа, сообщило министерство строительства и архитектуры края. Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" реализуется с 2022 года.

Ульяновский врач Александр Стеклов запустил производство уникальных ортезов при помощи регионального центра "Мой бизнес"

Алексей Юхтанов

Ульяновский врач-нейроортопед Александр Стеклов запустил производство ортезов - приспособлений для восстановления двигательных функций у пациентов с инсультом и ДЦП. Изделия не имеют аналогов в России и не уступают зарубежным образцам.

"На сегодня наши изделия изготавливаются на 99% из российских материалов", - рассказал руководитель мастерской Александр Стеклов. Производство удалось запустить в июне прошлого года. Работа состоит из нескольких этапов. На первом - идет 3D-сканирование конечности пациента. Затем врач моделирует будущий ортез с помощью компьютерной программы. На следующем этапе модель, существующая в виртуальной реальности, поступает на производство, где за час создается реальный ортез.

Принцип действия состоит в блокировке движения в одном суставе, которая тем не менее дает возможность двигать конечностями при помощи смежных суставов. Пациенту при этом не только можно, но и нужно ходить. Это помогает избежать развития деформаций и осложнений, улучшить двигательную функцию и психоэмоциональное состояние.

Благодаря мерам господдержки от регионального центра "Мой бизнес" предприятие стало участником крупнейшей международной выставки. Он покрыл затраты на организацию стенда, регистрационные взносы и аренду площадки. На выставке удалось найти заказчиков. Кроме того, компания получила региональную премию "Предприниматель года".

Ортопедическая продукция помогла более двум тысячам пациентов. Динамический ортез уже можно заказать из Казани, Самары, Барнаула, Тюмени, Пскова. Спрос быстро растет, ведь ульяновские ортезы почти полностью заменили зарубежные аналоги. Например, новое представительство просят открыть жители и ортопеды Новосибирска, которые ранее приобретали ортезы в Китае.

"Наша задача сегодня - помочь предприятию выйти на новые рынки. Не так много в стране производств этого направления, в котором традиционно главенствовали американские и европейские бренды", - говорит руководитель ульяновского центра "Мой бизнес" Руслан Гайнетдинов. Александр Стеклов планирует выйти и на международный рынок, где подобная продукция также в дефиците. Уже ведутся переговоры об открытии представительства в Индии.

За год в России зарегистрировано 1,1 тысячи новых медицинских изделий. Успешно развивать сотрудничество с иностранными партнерами помогают меры господдержки нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

РАНХиГС обучит более трех тысяч социальных координаторов, которые непосредственно будут работать с участниками СВО и семьями погибших

Андрей Исаев - о том, как продвигается работа над Фондом поддержки участников СВО "Защитники Отечества"

В начале мая, выполняя апрельский указ президента, правительство Российской Федерации утвердило Устав Фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Филиалы Фонда уже создаются во всех субъектах Федерации, а Российская академия народного хозяйства и государственной службы обучит более трех тысяч социальных координаторов, которые непосредственно будут работать с участниками СВО и семьями погибших.

Фонд будет помогать этим категориям граждан в получении лекарств, медицинских изделий и средств реабилитации, в прохождении санаторно-курортного лечения, оказывать психологическую поддержку, юридическую помощь, помощь в восстановлении документов и присвоении статуса ветерана боевых действий, а также помощь в трудоустройстве и переобучении. В случае необходимости будет организован надомный уход и адаптация жилья под нужды инвалидов. Таким образом, практически все государственные услуги ветераны получат через "одно окно", за каждым будет закреплен персональный куратор.

Одновременно Фонд будет заниматься патриотическим воспитанием молодежи, противодействовать попыткам фальсификации истории, прославлять подвиги участников спецоперации.

Хотел бы обратить особое внимание на один значимый аспект решения президента: фактически сделан очередной шаг к достижению стратегически важной цели - построению государства, удобного для жизни, государства, где граждане не бегают по разным инстанциям, добиваясь того, что им положено по закону, а получают все необходимые услуги через "одно окно", государства, которое само приходит к людям на помощь в решении различных вопросов.

А ведь задача построения такого государства была сформулирована в мирное время. И, несмотря на новые вызовы, с которыми мы столкнулись сегодня, она не снята и продолжает решаться.

По своим функциям Фонд "Защитники Отечества" похож на существующее в некоторых странах министерство по делам ветеранов. Но президент предложил создать не казенную бюрократическую структуру, а, по сути, общественно-государственный фонд, в котором возможности государства соединены с гражданским контролем и участием со стороны гражданского общества. Это значит, что применяется более современная и более демократическая социальная технология.

Причем президент делает это не первый раз. В январе 2021 года был создан Фонд "Круг добра" для лечения детей с редкими заболеваниями. Данное решение позволило без проволочек и судов решать вопросы лекарственного обеспечения этих детей.

В связи с нынешним решением о создании Фонда "Защитники Отечества" перед нами как перед депутатами встает ряд новых важных задач.

Во-первых, мы намерены всемерно способствовать организации работы филиалов Фонда в своих регионах, установив постоянный контакт с данными филиалами, информируя об их деятельности избирателей, помогая их взаимодействию с уже работающими на этом поле общественниками.

А во-вторых, что не менее важно, мы будем поддерживать заданный президентом вектор по созданию государства, удобного для жизни. Мы не знаем, сколько продлится спецоперация, но столкновение с коллективным Западом не будет краткосрочным, оно будет продолжаться достаточно долго. Из этого следует, что мы не должны откладывать задачи социального развития на будущую мирную жизнь. Наоборот, как предложил президент, нужно еще настойчивей решать эти задачи, используя новые социальные технологии, прямо сейчас строить современное правовое, социальное, реально демократическое государство в России.

Госдума ввела штрафы за укусы животных и за выброшенных питомцев

Татьяна Замахина

Если питомец покусал прохожего, хозяина животного смогут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. А за выброшенную на улицу собаку или кошку - на 30 тысяч. Такой законопроект Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтении.

За последние годы в России с нуля возникла законодательная база о взаимодействии человека с животными, напомнил один из авторов, замглавы думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Были установлены нормы, но не были прописаны административные санкции за неисполнение правил. "В ряде случаев применялись уголовные нормы, но очень часто нарушители уходили от ответственности, - подчеркнул депутат. - Поправки востребованы обществом".

Как пояснил его соавтор, председатель Комитета по госстроительству Павел Крашенинников, в результате принятия такого закона появятся штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. По его оценке, это будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с питомцами.

Что касается конкретно наказания за укусы, то речь, по словам Крашенинникова, о причинении вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу - в случае отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния.

Штрафы предлагаются следующие:

- для граждан - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей,

- для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей,

- для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Отмечается, что хозяин не может быть оштрафован, если на момент инцидента питомец находился под присмотром другого человека либо был украден.

За несоблюдение общих требований к содержанию животных гражданам смогут вынести предупреждение или оштрафовать на 1,5-3 тысячи рублей. Должностных лиц ждет штраф 5-15 тысяч рублей, компании - 15-30 тысяч рублей. Речь идет, в том числе, о случаях, когда люди выбрасывают питомцев на улицу.

Устанавливается также ответственность за жестокое обращение с животными, если нет признаков уголовно наказуемого деяния - от 5 до 15 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц - до 30 тысяч, юридических - до 100 тысяч. Такие же планки штрафов - за плохое содержание животных, которых используют в культурно-зрелищных целях.

Фракция ЛДПР поддерживает инициативу, но предлагает также изучить вопрос о запрете на использование животных в цирках. "Это формирует потребительское отношение детей к животным, - пояснил замглавы фракции Ярослав Нилов. - И это небезопасно. Мы видим, когда нападают на дрессировщиков агрессивные животные, иногда с летальным исходом.

Член профильного комитета Олег Михайлов, выступая от КПРФ, обратил внимание, что в законопроекте нет ответственности для чиновников в тех случаях, если они знают о существовании проблем, но никаких действий не предпринимают. Например, не строят приюты.

На сколько Россия сократила добычу нефти

Сергей Тихонов