Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Омске получили экологичный пластик из растительных отходов

Светлана Сибина (Омск)

Молодой омский ученый разработал технологию производства экологичного биопластика. Продукция, изготовленная из него, не требует утилизации после использования. Она будет разлагаться естественным образом, не принося никакого вреда окружающей среде.

Для получения формулы инновационного полимера потребовалось более года. Новый материал пригоден для производства любых полиэтиленовых изделий, в том числе толстостенных емкостей - например, бочек, цистерн и канистр. В состав входят полиэтилен низкого давления и концентрат микроцеллюлозы (лузги гречихи, риса, льна). Именно растительные компоненты инициируют процесс разложения.

После добавления концентрата биопластик некоторое время сохраняет технические характеристики и только потом начинает деградировать.

- Как правило, срок хранения масел и технических жидкостей составляет пять лет, поэтому мы заложили запас прочности материала, ориентируясь на запросы потребителя, - пояснил руководитель проекта Алексей Ветлугин. - Расчеты сроков естественного разложения толстостенного пластика проверены на установке ускоренного определения биодеградации материалов. Мы получили результат - минимум семь и максимум десять лет, в зависимости от возможных внешних условий. При этом активная фаза разложения занимает два-три года.

Воплотить идею омскому изобретателю помогла команда специалистов Московского университета имени Плеханова.

- Сейчас мы плотно занимаемся альтернативной пищевой пленкой и одноразовой посудой. Ведь именно они являются главным источником засорения земли и мирового океана, - поясняет Алексей Ветлугин.

Кемеровская студентка выявила лучший способ фильтрации шахтовых вод

Юлия Потапова (Кемерово)

В Кузбассе, который добывает больше половины отечественного угля, выявили самые эффективные способы очистки сточных и оборотных вод на шахтах.

Масштабная угледобыча не может не отражаться на экологии региона, в том числе на состоянии его водоемов. Ведь, как известно, вода, используемая шахтами в процессе работы, содержит большое количество загрязняющих веществ. Отсюда и актуальность исследования, которое провела студентка Кузбасского государственного технического университета Анастасия Ермолаева.

Как правило, для фильтрации шахтовых вод в очистных сооружениях угольщики применяют флокулянты - реагенты, отделяющие вредные примеси, в результате чего вода становится прозрачной. Эти вещества не требуют дополнительной вентиляции, не образуют пену и не засоряют фильтровальное оборудование. А еще они содержат полиакриламид и сульфат аммония, способствующие коагуляции - объединению мелких частиц в более крупные.

Анастасия испытала в лаборатории девять марок флокулянтов SEURVEY. И оказалось, что максимально быстро - всего за тринадцать секунд - справляется с задачей один из образцов - S910. Чем больше дозировка, тем лучше эффект.

Впрочем, неплохо себя показали еще два химреагента, которые могут служить альтернативой первому. Результаты эксперимента представят специалистам одной из кузбасских шахт, где и пройдут опытно-промышленные испытания на очистных сооружениях.

Томские ученые обезвредили угарный газ с помощью меди и серебра

Светлана Сибина (Томск)

Ученые Томского госуниверситета создают новые материалы для нейтрализации сажи и угарного газа. Активными компонентами выступят заменители благородных металлов, что позволит в десятки раз снизить стоимость катализаторов, сделав их доступными для широкого применения.

Продукты горения углеродсодержащего топлива остаются одним из главных факторов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду больших городов. Томичи придумали способ исправить ситуацию.

- Основная часть предлагаемых сегодня катализаторов не может решать задачу очистки воздуха в глобальном масштабе. Активные компоненты либо слишком дороги (палладий, платина), либо токсичны (хлор), - поясняет сотрудник химического факультета ТГУ Мария Грабченко. - Основой новых каталитических материалов послужат оксиды церия, марганца, циркония и олова. В качестве активного компонента будут использоваться биметаллические частицы Ag-Cu, обладающие высокой окислительной способностью.

Новый катализатор будет окислять частицы сажи и угарный газ, образуя безопасные соединения - углекислый газ и воду. При высоком КПД он станет более доступным потребителям: платина, которая используется сейчас в каталитических материалах для промышленности, в несколько раз дороже серебра.

Ученые утверждают, что новые катализаторы будут безвредны для окружающей среды и пригодны для повторного использования после температурной обработки. Они могут применяться как в фильтрах, устанавливаемых на транспорте и промышленных предприятиях, так и в помещениях.

Проект реализуется при поддержке федеральной программы "Приоритет 2030".

В Алтайском крае летом ждут свыше 1,2 миллиона туристов

Татьяна Кузнецова (Барнаул)

Турпоток в Алтайский край растет третий год подряд. Так, за первый квартал 2023 года в регионе уже побывало 157 тысяч человек - на 13,5 процента больше, чем за тот же период 2022-го. А всего в этом сезоне ожидают прирост числа отдыхающих на пять-семь процентов.

По прогнозам, только коллективные средства размещения должны принять свыше 1,2 миллиона человек. А с учетом гостей сельских домов, экс-курсантов, посетителей событийных мероприятий и деловых туристов общий поток может превысить два миллиона. В 2023 году из-за отмены кешбэка были опасения, что интерес к региону ослабеет, но туристы продолжают ехать на Алтай.

Сегодня бронирование мест размещения на июнь-июль превышает прошлогодние показатели на пять-десять процентов. На август оно пока чуть ниже из-за сокращения глубины продаж. Самым большим спросом пользуются санатории Белокурихи. Здесь даже в межсезонье в январе-апреле загрузка превышала 64 процент, а в летние месяцы она доходит до ста процентов.

Высокий спрос приводит к росту цен на отдых. Летом стоимость путевок и мест размещения традиционно повышается. Отдохнуть и подлечиться в санаториях Белокурихи в разгар нынешнего сезона будет стоить в среднем от пяти до десяти тысяч рублей в сутки. На турбазах и в отелях в популярных местах за одну ночевку придется отдать от 2,5 тысячи рублей и больше. Но даже летом можно отдохнуть по доступным ценам - в Горной Колывани, Солонешье, Чарыше. На базах отдыха стоимость размещения начинается от тысячи рублей за сутки, а в Чарышском и Солонешенском - от восьмисот рублей.

В последние годы стабильно растет спрос на гостиницы и отели повышенного класса комфортности "четыре-пять звезд", где стоимость номера начинается от пятнадцати-двадцати тысяч рублей за сутки. Сегодня в Алтайском крае насчитывается девятнадцать таких объектов размещения, и все они расположены в Барнауле, Белокурихе и Алтайском районе. Пятизвездочных отелей пока два - в Барнауле и в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь", где в прошлом году открылся гранд-шале. В процессе сертификации сейчас еще один отель "пять звезд" в Белокурихе.

Уровень бронирования таких номеров, по данным регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, заметно выше среднего. В сегменте "четыре звезды" на июнь-август бронь составляет 72-84 процента.

При такой популярности инвесторы охотно вкладывают средства в строительство отелей премиум-класса. Так, в "Белокурихе Горной" завершают строительство отеля "Гранд Крио Алтай", претендующего на "пять звезд", и к концу года его планируют ввести в эксплуатацию. Резидент игорной зоны "Сибирская монета" в прошлом году открыл четырехзвездочный апарт-отель и планирует расширять премиальный номерной фонд.

Между тем в этом году в Алтайском крае частных инвестиций в строительство тур-объектов ожидается не так много, как в 2022-м, - около одного миллиарда рублей. А вот бюджетных инвестиций на создание необходимой инфраструктуры запланировано 1,6 миллиарда. Эти средства пойдут на строительство сетей водоотведения и водоснабжения в Белокурихе Горной, ввод пожарного депо в "Бирюзовой Катуни", завершение реконструкции двадцати километров дороги "Алтайское - Ая - "Бирюзовая Катунь" и начало строительства внутриплощадочных дорог на территории игорной зоны.

Евгений Дешевых, начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:

- Основной объем инвестиций в туротрасли идет на развитие особой туристической зоны "Бирюзовая Катунь", игорной зоны "Сибирская монета" и Белокурихи со строящимся рядом новым курортом "Белокуриха Горная". В 2022 году в строительство туробъектов на этих площадках частные инвесторы направили 2,4 миллиарда рублей - рекордную сумму за последние пять лет. В "Белокурихе Горной" готовят проект гостиничного комплекса уровня "пять звезд" на 166 номеров. В следующем году инвестор планирует приступить к строительству.

Готовы ли страны Центральной Азии к сотрудничеству с сибирскими регионами

Наталья Решетникова (Томск)

В Томске прошла Третья Центральноазиатская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай". То, что местом проведения впервые стала Сибирь, неслучайно, подчеркивают организаторы, делая акцент на растущей роли сибирских регионов в сотрудничестве с восточными партнерами.

В сегодняшней повестке валдайского клуба - вопросы двустороннего взаимодействия России и Центральной Азии, сотрудничества в экономической сфере, построения новых логистических путей. Общий интерес для сторон представляют вопросы безопасности.

Двухдневная конференция "Россия и Центральная Азия: сопряжение с меняющимся миром" состоялась в стенах Томского государственного университета. В ней приняли участие около шестидесяти экспертов из десяти стран - России, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси.

Как отметили участники сессий, географическая близость Сибири и Центральной Азии определяет крепкие культурные и экономические связи двух макрорегионов. Сибирь исторически играет роль трансконтинентального моста между Европой и Азией. В числе успешных проектов для стран Центральной Азии и России - экспорт образовательных услуг, и здесь у Сибири в целом и Томска в частности ключевая роль. В стране обучаются 185 тысяч студентов из Центральной Азии, из них более девяти тысяч - в томских вузах.

По словам директора Центра прикладных исследований TALAP (Казахстан) Рахима Ошакбаева, томский образовательный кластер - важнейший для всего азиатского макрорегиона. В вузах Томска обучилось гораздо больше молодых людей, чем за тридцать лет существования международной программы "Болашак" ("будущее" по-казахски. - Прим. ред.), предоставляющей гражданам Казах-стана возможность учиться в лучших университетах мира.

- Выпускники томских университетов занимают высокие должности в нашем государстве, есть большая плеяда молодых управленцев, - отметил эксперт.

Рахим Ошакбаев подчеркнул, что в Казахстане до сих пор достаточно сильно распространен русский язык, а для значительной части населения он родной, поэтому "мы находимся в более-менее одном информационном пространстве".

- Российское образование является привлекательным, так как основные зарубежные направления для наших студентов - Россия и Китай, - продолжил главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан Адиль Каукенов.

Тема подготовки специалистов для работы со странами, как Большой Евразии, так и Центральной Азии, поднималась на всех сессиях конференции и в открытой дискуссии, участниками которой стали студенты, преподаватели томских вузов и молодые ученые.

- У нас часто присутствует иллюзия, что страны Центральной Азии не нужно специально изучать, поскольку это совсем рядом, у нас много общей истории. Но это миф, который будет стоить очень дорого, - отметила декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Анастасия Лихачева.

Заведующий кафедрой востоковедения факультета исторических и политических наук ТГУ Владимир Румянцев уверен, что необходимо наладить подготовку специалистов со знанием азиатских языков.

- Молодежь Узбекистана, Туркменистана по-русски уже практически не разговаривает. Если наши студенты пытаются выйти на какие-то коммуникации с ними, то только по-английски, - отметил эксперт. - У нас нигде не учат казахскому, узбекскому языку, за Уралом практически нет специалистов по арабскому, хинди. Поэтому стоит серьезная задача - в ближайшей перспективе наладить подготовку таких специалистов, людей, знающих регионы и местные рынки, понимающих, как выходить на эти рынки.

Ректор Национального исследовательского Томского государственного университета, председатель совета Томского консорциума научно-образовательных организаций Эдуард Галажинский напомнил, что в рамках Большого университета Томска (объединяет шесть вузов и все томские НИИ) реализуются восемнадцать программ сотрудничества со странами Центральной Азии.

- Совместно с вузами Центральной Азии мы начинаем несколько технологических проектов и развиваем научное сотрудничество, - сказал ректор.

Большой университет Томска совместно с вузами Казахстана и Узбекистана развивает такие направления, как микроэлектроника, энергетика, биотехнологии, искусственный интеллект. В 2024 году предполагается открыть филиал в Индонезии.

- В итоге дискуссии можно выделить несколько сюжетов. Это развитие общего гуманитарного пространства, сотрудничество России и стран Центральной Азии в сферах науки и образования, молодежных обменов, поездок студентов - все то, что интересует людей в повседневной жизни. Следующий важный блок - транспорт и логистика. Мы обсудили развитие логистических коридоров, в том числе "Север - Юг", связывающего российскую Сибирь с Центральноазиатским регионом и со странами Южной Азии, Ближнего Востока, - отметил модератор дискуссии - программный директор клуба "Валдай", научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

- Когда мы говорим о совместном пространстве - Сибирь и Центральная Азия, - то необходимо предлагать новые транспортные проекты, которые бы связывали огромные территории. После пандемии не до конца восстановлено авиационное сообщение, не хватает рейсов до Новосибирска. Еще больше недостает опыта строительства высокоскоростных дорог - таких, которые уже есть в Китае. Эти большие интеграционные проекты могли бы подстегнуть научно-техническую, инженерную мысль, - добавил главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований Адиль Каукенов.

Губернатор Томской области Владимир Мазур отметил, что почти шестьдесят процентов экспорта региона в 2022 году пришлось на страны центральноазиатской "пятерки", а рост стоимостного экспорта составил 17,8 процента. Доля стран Центральной Азии в импорте Томской области достигла в прошлом году 9,7 процента, а стоимостный объем импорта показал рост в 1,8 раза.

Заместитель директора Международного института Центральной Азии Фаниль Кадиров (Узбекистан) сообщил, что за январь-март этого года товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос на 27 процентов. С 2000-го объем российских инвестиций в экономику Узбекистана составил 18,2 миллиарда долларов, из которых

2,3 миллиарда - в прошлом году. В 2023-м ожидается рост на уровне 2,75 миллиарда долларов. В нынешнем планируется начать реализацию 68 инвестиционных проектов с совместными инвестициями на сумму 4,7 миллиарда долларов.

Исполнительный директор Института парламентаризма Жанар Тулиндинова (Казахстан) отметила: в Центральной Азии еще до конца не осознают, что "в российских регионах есть мощный модернизационный потенциал - социальные инновационные и образовательные технологии". По ее словам, Томская область относится именно к таким регионам, и ее задел очень важен в сотрудничестве России и центральноазиатских стран.

Андрей Безруков, профессор МГИМО МИД России, член Совета по внешней и оборонной политике:

- Большая Евразия в новом мире становится главным континентом. Самым крупным, индустриализированным, где живет больше всего людей. И если мы в этом евразийском доме мы не примем общие правила игры, если не сможем примирить расходящиеся иногда интересы больших игроков, если не создадим совместную систему безопасности, общую инфраструктуру - как физическую (трубопроводы, дороги), так и человеческую (культурное, технологическое, образовательное пространство), - то не получим эффективного развития этого континента.

Этюд в мартеновских тонах: На заводах Урала создали необычные арт-объекты

Ольга Фаткуллина (Свердловская область)

В Свердловской области набирают популярность проекты с индустриальным контекстом. Акция "Ночь музеев" в этом году объединила 140 выставочных пространств, которые посетили 300 тысяч человек. Значительная часть экспозиций и объектов посвящена промышленной истории края: рассказывает о создании предприятий, семейных династиях и духе эпохи трудовых свершений. Почему это так интересно и организаторам, и гостям, выяснял корреспондент "РГ", посетивший три необычных объекта.

Когда все в месте

Девелоперская компания "Первостроитель" совместно с Музеем истории Екатеринбурга сделала подарок уральцам к 300-летию Екатеринбурга и 80-летию Кировского района. В одной из секций новостройки недавно открылся Музей истории места. Именно на месте легендарной фабрики "Уралобувь" застройщик возвел новый микрорайон Университетский. Историю обувного гиганта хранит экспозиция, в которой представлены и архивные фотоснимки, и образцы продукции фабрики. Оказывается, в военные годы здесь сшили свыше 15 миллионов пар для бойцов. В мирное время возобновился выпуск детской обуви и модельной для взрослых. В корпоративном музее можно также узнать историю Втузгородка, за которым когда-то закрепился статус самого интеллигентного микрорайона города, и запуска первого трамвая в Свердловске.

- В Свердловской области сегодня насчитывается 894 музея. Они разные: частные, ведомственные, школьные и т. д. И это новое пространство позволит развиваться добрососедству в микрорайоне, - отметил на открытии музея замминистра культуры региона Роман Дорохин.

Получается, новоселы смогут буквально в тапочках спуститься на первый этаж и оказаться в музее, где планируют читать лекции по истории Екатеринбурга, организовывать временные выставки, отсюда будут стартовать пешеходные экскурсии по району.

- Знание истории места, где ты живешь, - это повод для гордости и особого отношения к своему дому, - говорит директор компании Виктор Иванисенко.

Пепелац приземлился на Урале

Там, где вальцуют обечайки и выпускают элементы шаровых резервуаров для крупных нефтегазовых и нефтехимических объектов России, "приземлился" пепелац. Корабль из фантастической антиутопии Георгия Данелии "Кин-дза-дза" смастерили, чтобы дополнить туристический маршрут по территории Уралхиммаша. "Сходство удивительное", - делятся впечатлениями гости завода.

Пепелац собрали из остатков материалов основного производства - соединили четыре обечайки. Из таких заготовок на заводе создают сосуды для переработки, хранения газа и нефти. Самую сложную конусную деталь подгоняли на вальцах под те параметры, которые заложил конструктор. Высота арт-объекта более трех метров, а общий вес - свыше семи тонн. Для пассажиров межпланетного корабля продумали интерактив: можно посидеть на откидных стульчиках, сфотографироваться за штурвалом.

- Для меня это была психологическая разгрузка. Я и подчиненным говорю: стандартных решений не бывает, всегда должен быть творческий поиск, - поделился историей создания непрофильного изделия заместитель главного конструктора завода Сергей Осипов. - В перспективе планируем изготовить еще арт-объекты, связанные с глобальной культурой, например "Звезду смерти" из "Звездных войн".

- Изначально отношение было такое: какой туризм, зачем это все? Кому-то даже пришлось впервые фильм посмотреть. А затем постепенно, когда железо стало обретать вид межпланетного корабля, появился азарт, сотрудники начали сами предлагать идеи, чтобы образ на сто процентов соответствовал картине, - рассказывает начальник цеха по изготовлению арматурных блоков Илья Булатов.

Слухи о том, что на машиностроительном заводе теперь есть такое чудо, сработали лучше любой рекламной кампании. В числе первых отзывы оставили представители Свердловского областного фильмофонда, который мечтает получить такую же копию пепелаца.

А еще Уралхиммаш вошел в десятку компаний Свердловской области, отобранных всероссийским акселератором по промтуризму. На заводе есть что посмотреть и помимо пепелаца. Гостям рассказывают, как в 1942 году буквально в лес привезли станки эвакуированного из Киева завода "Большевик" и стали готовить для них площадку. Те цеха до сих пор стоят: на маршруте туристы знакомятся с одним из первых кузнечных молотов и шиберной задвижкой. Но главное все же - это знакомство с действующими цехами, где кипит жизнь.

- Люди приезжают в ожидании увидеть какие-то "заброшки", а здесь современное развивающееся предприятие. У гостей захватывает дух, когда они видят металл, разогретый до 1200 градусов - его прессуют, режут. Гости забывают про арт-объекты после такого зрелища: какая мощь и какие люди здесь работают! - поясняет ведущий специалист по коммуникациям и экскурсовод Ирина Силс.

Каждый месяц сюда приходят около сотни туристов. В одной экскурсионной группе не более 20 человек, ее сопровождает служба безопасности и опытный сотрудник в роли гида. Маршрут уже оценили гости из Москвы, Санкт-Петербурга, которые намеренно спланировали поездку в столицу Урала с визитом на машиностроительный завод. Помимо школьников и студентов интерес проявляют представители турбизнеса. И, конечно, немалая часть желающих познакомиться с заводом - это родственники химмашевцев, а также новые сотрудники, только вникающие в производственный процесс. Здесь проходят, к примеру, welcome-тренинги, создающие у новичка ощущение, что он наследник заводских традиций.

В планах заводчан создать постоянно действующее творческое пространство типа Industrial City. Уже и место выбрали: сейчас там размещаются небольшие станки, но, если поработает дизайнер, производственный участок превратится в современный лофт. Там будут отдыхать, смотреть фильмы, устраивать мероприятия. Это позволит создать точку притяжения для бизнеса, привлечь на завод и в микрорайон Химмаш новых туристов.

Де Геннин снялся в кино

Индустриальное наследие Сысерти в этом году оживили с помощью конструктора нейронных сетей. Вообще-то музей на старинном чугуноплавильном и железоделательном заводе открылся еще в ноябре 2020-го, за это время с ним познакомилось около 9000 человек.

В полном объеме историю градообразующего предприятия не сохранила ни одна книга, а доступ к архивам имеют далеко не все. Чтобы восстановить детали и интересные факты, инициаторам пришлось плотно общаться с ветеранами.

- Многие заводчане отказываются приходить в музей, так как до сих пор тяжело переживают закрытие предприятия, хотя с этого момента миновало уже 20 лет. Поэтому нам так важно успеть пообщаться с теми, кто провел здесь большую часть жизни, видел развитие завода и его финал, - делится куратор завода-музея Александр Савичев.

Помимо живых носителей истории к работе подключили искусственный интеллект: с помощью нейросети команде единомышленников удалось "оживить" исторические личности. Дмитрий Мамин-Сибиряк, Павел Бажов, Вилим де Геннин, с которого и началась история завода, наряду с реальными работниками завода "снялись" в 15 видеороликах. Оператор МТС помог с оборудованием - проекционной техникой, с помощью которой и будут вести демонстрацию роликов.

- В специальную программу загружаются фотографии, нейросеть анимирует мимику с портрета. Технология не идеальная, где-то даже топорно получается, поэтому частично персонажи заговорили голосами наших волонтеров. В результате создается эффект видеосъемки живого человека. Он моргает, шевелит губами, меняет наклон головы. Получается, что живые свидетели заводской истории приветствуют гостей бывшего мартеновского цеха, - поделился задумкой Александр Савичев.

Завод и сам рассказывает свою историю: в рамках предыдущего проекта музейщики с помощью технологии дополненной реальности "расставили" по своим местам восемь механизмов, которые стояли в цехах в XIX веке.

В Челябинске депутата гордумы отдали под суд за обман дольщиков

Михаил Пинкус (Челябинск)

В Центральный суд Челябинска направлено уголовное дело депутата гордумы, учредителя и собственника компании "АльфаСтрой", в качестве генерального подрядчика участвовавшего в возведении скандального микрорайона "Академ Риверсайд". Народного избранника обвинили в невыполнении обязательств по договору с застройщиком и последующем преднамеренном банкротстве компании.

Как уже сообщала "РГ", договоры на квартиры в 29 высотках в новом микрорайоне в 2013 году заключили более 4000 челябинцев, передав компании "Гринфлайт" в общей сложности более восьми миллиардов рублей.

О том, что строительство микрорайона - амбициозный проект команды тогдашнего губернатора Михаила Юревича, в городе знали все. Поэтому люди буквально выстраивались в очередь, чтобы вложить в него свои кровные. И первое время строители, что называется, купались в деньгах. Но не прошло и трех лет, как застройщик неожиданно заморозил объект, оказавшись на грани банкротства, глава региона покинул страну, а расхлебывать кашу с обманутыми дольщиками пришлось его преемнику и правоохранительным органам. Вернуть большую часть средств и завершить строительство, к счастью, удалось. Однако некоторые нюансы истории десятилетней давности расследуются до сих пор.

В частности, следствие установило, что в феврале 2013 года компания "Гринфлайт" передала строительство части высоток на участке от улицы 40 лет Победы до Чичерина фирме челябинского депутата. К намеченному на конец 2015-го финишу строительства выяснилось, что обязательства по договору выполнены не полностью, и застройщик потребовал от подрядчика вернуть ему часть аванса - 85,9 миллиона рублей.

По версии следствия, в последующие три года депутат попытался сделать все, чтобы этому воспрепятствовать: при помощи подконтрольных ему компаний провел несколько запутанных финансовых операций, изменил юридический адрес "АльфаСтрой", зарегистрировав ее в Элисте. А затем инициировал банкротство компании. Другими словами, совершил действия, "повлекшие неспособность компании удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам".

В итоге арбитражный суд Калмыкии включил в реестр требований кредиторов исковые требования "Гринфлайта" на сумму в 85,9 миллиона рублей основного долга и еще 59,2 миллиона неосновательного обогащения. К тому времени ревизия установила, что часть работ, которые были оплачены по предъявленным "АльфаСтрой" счетам, на деле не выполнены. А общий ущерб дольщикам превышает 145 миллионов рублей. По версии следствия, незаконное сокрытие этих средств не позволило достроить дома по графику, принятому уже после вскрытия аферы.

Отметим, что сам депутат вину в преднамеренном банкротстве своей компании не признает, заявив, что все решения о перечислении и расходовании полученных средств принимал не он, а наемные директора. Так что судебное разбирательство обещает быть долгим и, вероятно, не обойдется без сюрпризов.

Кстати

С декабря прошлого года глава компании "АльфаСтрой" находится под следствием по другому делу - об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере путем внесения ложных сведений в бухгалтерскую и налоговую отчетность.

На уральском рынке микрокредитования стало меньше игроков

Наталия Тихонова (Свердловская область)

С 24 апреля 2023 года начал действовать новый базовый стандарт совершения МФО операций на финансовом рынке. Теперь компания, выдающая онлайн-займы, должна проверять клиента минимум по трем из десяти критериев. Эта мера призвана защитить граждан от ситуаций, когда кто-то берет на их имя микрокредиты, взломав аккаунт.

О том, как проводят клиентский скоринг, а также о грядущих изменениях в работе микрофинансовых организаций (МФО) в 2023 году рассказала начальник управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского главного управления Банка России Наталья Мокшина.

Наталья Алексеевна, одно из главных новшеств - проверка достоверности данных заемщика при выдаче онлайн-кредита. Как это происходит?

Наталья Мокшина: Как правило, сотрудники МФО просят клиента сфотографироваться с паспортом в руках, сравнивают фото. Кроме того, они должны убедиться, что заявленный номер телефона, электронная почта и "личный кабинет" на сайте не только принадлежат этому человеку, но и доступны ему сейчас, не взломаны, не заблокированы. Также в случае сомнений потребителю могут предложить прийти в офис для стандартной идентификации. Крупные МФО и раньше проводили довольно серьезный скоринг, однако единые правила проверки отсутствовали, поэтому малые МФО фактически действовали на свой страх и риск.

Если компания не будет соблюдать требования базового стандарта, минимальное наказание, которое ей грозит, - взыскание от саморегулируемой организации (СРО), а за системные нарушения из нее могут исключить. Чем это чревато? Если 90 дней прошло, а компания не вступила в новую СРО, она просто покидает финансовый рынок уже по решению Центробанка.

Какие еще перемены произошли в микрокредитовании?

Наталья Мокшина: С 2023 года вступили в силу требования по макропруденциальным лимитам. Если долговая нагрузка заемщика превышает 80 процентов его дохода, он считается высокозакредитованным. Так вот, в I-II кварталах МФО имеют право выдавать таким клиентам всего 35 процентов займов от общего объема. Раньше подобных ограничений не было.

Кроме того, с 1 июля вступит в силу новое предельное ограничение максимальной задолженности по потребительским займам: она не должна превышать тело краткосрочного (до года) займа более чем в 1,3 раза. Пока действует коэффициент 1,5. Кроме того, ежедневную процентную ставку ограничат 0,8 процента в день вместо одного процента.

Не проще ли оформить кредитку в банке?

Наталья Мокшина: В МФО зачастую приходят люди, которые не могут занять деньги у банка: у них испорчена кредитная история или они не могут подтвердить официальный доход. Особенно это характерно для небольших городов и сел: зарплата по справке 2-НДФЛ очень низкая, но поскольку менеджер МФО живет здесь же, он в курсе, что у заемщика есть параллельно какое-то свое небольшое дело - перевозки, ремонтные услуги, торты на заказ. При расчете общей долговой нагрузки он будет учитывать и данные БКИ, и другие документы, подтверждающие системный доход.

В Свердловской области, к примеру, большинство клиентов МФО - люди старше 45 лет с доходом выше МРОТ. Около 10 процентов - молодежь: студенты и начинающие специалисты. А среди бизнеса микрофинансирование пользуется спросом у стартапов, ИП и очень небольших ООО, которые только запускают свое дело. Интересно, что около 70 процентов являются постоянными клиентами МФО, а не случайными, разовыми.

По объему портфеля лидирует как раз сегмент микрокредитования МСП: в 2022 году - 67 процентов. В нем работают как сугубо коммерческие структуры, так и государственные фонды. У вторых ставки льготные, вплоть до одного процента годовых, но и требования к заемщикам выше.

Услуги микрофинансирования движутся из крупных городов в глубинку?

Наталья Мокшина: Не сказала бы: микрофинансовые организации по карте региона распространены достаточно ровно. Это ведь не только киоски "займы до зарплаты", но и ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы. Их пайщики могут как сохранять свои сбережения и получать на них доход, так и брать займы - в КПК они дешевле, чем в обычной МФО, но надо вступить в члены кооператива, участвовать в собраниях, то есть нести какую-то ответственность.

Сегодня в госреестре МФО находятся 22 свердловские компании, последние пять лет мы видим тенденцию к сокращению количества игроков, причем не только на Среднем Урале, но и по всей России.

С чем это связано?

Наталья Мокшина: Если в 2014-2016 годах Банк России инициировал исключение из реестра за какие-то нарушения, то в последние два года рынок сжимается добровольно. Подчеркну: мы говорим только о легальных компаниях. В последние годы регулятор поступательно, системно ужесточал требования к ним, особенно в сегменте потребительского кредитования, и доходность этого бизнеса ощутимо снизилась. Также есть тенденция к укрупнению и уходу в Сеть. В Свердловской области онлайн-кредитование выросло в 17 раз по сравнению с 2021-м, но на этот рынок войти сложнее: нужен штат айтишников, выполнение определенных требований к технике. Однако, когда процессы настроены, это выгодно.

Новые игроки на рынке МФО вообще не появляются?

Наталья Мокшина: Почему же? Появляются, в 2022-м пришло пять новых. При этом ушло семь. С одной стороны, доступ на рынок стал сложнее: если семь лет назад действовал просто заявительный порядок, то сейчас только к органам управления и бенефициарам предъявляется более 20 квалификационных требований. Плюс требование к размеру собственных средств МФО - с июля 2023 года это будет четыре миллиона рублей, с июля 2024-го - пять, а для компаний, которые имеют право привлекать деньги населения, - 70 миллионов.

Это сторонние инвесторы или выходцы из финансовой среды?

Наталья Мокшина: Учредители становятся все более подкованными. В 2012-2013 годах это были просто предприниматели со свободными деньгами, сейчас среди них немало людей с опытом работы в банковской сфере. Есть даже компании в составе банковских групп, которые фондируются самостоятельно. У свердловских МФО валютных рисков нет, в основном они работают на деньгах учредителей или аффилированных с ними юрлиц.

Есть мнение, что во время пандемии и СВО наступил расцвет МФО.

Наталья Мокшина: Это не так. В первом полугодии 2022 года и спрос снизился, и сами компании притормозили выдачу займов. Потому что отдать сегодня деньги непроверенному, некачественному клиенту - значит в будущем столкнуться с проблемами, убытками, придется резервировать средства, которые не возвращены вовремя.

С удивлением узнала, что многие программы, которые мы ассоциируем только с банками, касаются и МФО. Например, кредитные каникулы.

Наталья Мокшина: Верно. По данным 30 компаний, работающих на территории Большого Урала, с 1 марта 2022 года они одобрили более 900 кредитных каникул на общую сумму почти 350 миллионов рублей. Госдума рассматривает законопроект о самозапрете на займы и кредиты - эта возможность появится и у клиентов МФО. Также ЦБ распространил на них норму о запрете на предустановленные галочки, посредством которых клиент автоматически соглашается на какие-то услуги, например на уступку прав требования коллекторам. Кроме того, для потребителей МФО, так же, как и клиентов банков, действует "период охлаждения" в 14 дней, когда можно отказаться от навязанных допуслуг.

Уральские ученые создадут самую легкую космическую ракету

Евгений Китаев (Челябинская область)

Создаваемый в Государственном ракетном центре им. В.П. Макеева космический корабль будет одноступенчатым благодаря использованию новых конструкционных материалов. Сегодня практически все ракеты в мире делаются из алюминиевых сплавов, а разработчики из Миасса предлагают перейти на углепластик. Он гораздо легче, и в сочетании с новым двигателем это позволит выводить носитель на орбиту целиком, без отделения отработавших ступеней.

Как отмечают специалисты, наша инновация способна оставить позади достижения компании Илона Маска SpaceX, реализующей двухступенчатую схему с возвращаемой первой ступенью. Но сейчас, по данным некоторых источников, в США работают над проектом SpaceShip, который нацелен на приземление обеих ступеней, хотя это будет более тяжелая конструкция, ведь сама ракета по-прежнему проектируется металлической.

Среди преимуществ уральской разработки также способность возвращать с орбиты грузы весом, соизмеримым с массой выведения. Поначалу, отмечают на предприятии, многоразовая ракета-носитель как раз и будет выступать в качестве грузовика, а доставка космонавтов видится более далекой перспективой. Поэтому способность к транспортированию существенной полезной нагрузки имеет особую значимость - это вопрос эффективности и экономической целесообразности проекта.

По словам экспертов, полет одного космонавта на МКС сегодня обходится от 20 до 40 миллионов долларов, цена же для космического туриста возрастает до 50 миллионов. А реализация замыслов южноуральцев и создание флота из пяти кораблей может закрыть вопрос доставки грузов массой до семи тонн, уменьшив стоимость полета на порядок. По сути, можно будет поставить знак равенства с эффективностью современного грузового воздушного транспорта. И перспектива эта, судя по планам, не так уж далека: этап подтверждения основных технических решений инновационной ракеты займет около трех лет, а первый опытный образец может появиться через 10-15.

В Челябинске освоили безопасную переработку блистеров от лекарств

Михаил Пинкус (Челябинск)

В 28 челябинских аптеках, входящих в единую сеть, появились специальные корзины для сбора блистеров от использованных лекарств. Активисты проекта "Разделяйка" намерены передавать их на вторичную переработку, не наносящую вреда окружающей среде.

- Пока в тестовом режиме в проекте примут участие по три аптеки в каждом районе Челябинска, а также в пригородном микрорайоне "Вишневая горка", - рассказала заместитель генерального директора "Областного аптечного склада" Наталья Денисова. - В дальнейшем инфраструктура будет расширена, ведь именно в аптеках людям удобнее всего избавляться от упаковки лекарств. Одна просьба: оставлять для утилизации именно блистеры - без таблеток, бумажных инструкций и коробочек.

На Южном Урале уже научились перерабатывать практически все виды вторсырья, начиная с картона, бумаги, пэт-тары, пластика, металлов и заканчивая текстилем. Однако безопасную технологию переработки блистеров пока предложило лишь одно предприятие. А все потому, что это практически неизвлекаемый вид вторичных ресурсов. На конвейерах мусоросортировочных станций отбирать его из-за малых размеров и объемов невыгодно. Между тем в составе блистера алюминиевая фольга и полимер, который относится к отходам высокого класса опасности и без глубокой переработки наносит природе серьезный ущерб. Содержащийся в пластике поливинилхлорид (ПВХ) при нагреве выделяет токсичные хлорсодержащие вещества. Поэтому утилизировать его на мусоросжигательных заводах, как это делается во многих западных странах, неправильно.

Челябинское предприятие, партнер проекта "Разделяйка", предложило перерабатывать блистеры путем дробления, гранулирования, а затем изготовления новой субстанции для производства твердопластиковых изделий. Полученный материал прекрасно переносит ультрафиолетовое излучение, перепады температур, осадки, а потому может быть использован при производстве облицовочных материалов. К примеру, пластиковый подоконник на 70 процентов состоящий из блистеров, от аналогичных изделий отличается только вкраплениями алюминиевой крошки, которые можно увидеть на внутренней поверхности.

- Проблема лишь в отсутствии инфраструктуры для сбора этого вида отходов, - считает руководитель проекта "Разделяйка" Дмитрий Закарлюкин. - Во время акций мы принимаем до тонны блистеров в год. Но это, сами понимаете, капля в море. Гипотетически, во всех местах, где используются медикаменты, должны быть созданы удобные условия для их сбора и накопления.

В тех же медучреждениях есть смысл установить специальные контейнеры в процедурных кабинетах, где медперсонал занимается раскладкой таблеток для пациентов. А опыт сбора в аптеках, куда, отправляясь за лекарствами, люди часто берут использованные упаковки с труднопроизносимыми названиями, по возможности следует распространить. Сегодня только у "Областного аптечного склада" более 300 аптек, магазинов оптики, ортопедических и ветеринарных отделов в Челябинской области и Екатеринбурге. А значит, перспективы расширения проекта есть.

- Очень важно, что новая экологическая инициатива нашла поддержку у властей региона, - говорит Закарлюкин. - В свое время утилизацию батареек тоже ведь начинали именно в Челябинской области, а сегодня этот проект реализуется практически во всех регионах страны. Главное взяться! По сути, мы решаем глобальную проблему, разделяя ее на малые составляющие. Для переработки каждого вида отходов нужно искать решение. И вслед за блистерами, опираясь на полученный опыт, можно приступить к утилизации просроченных лекарств. Сейчас, насколько я знаю, этим занимаются только в Красноярске.

По данным экоактивистов, каждый миллион человек производит сегодня от 300 до 500 тысяч тонн отходов в год. С учетом амбициозных планов направлять на сортировку практически 100 процентов ТКО (сегодня этот показатель в мире в целом не превышает семи процентов), работа предстоит большая. Необходимо не только построить новые сортировочные и перерабатывающие мощности, но и создать условия для раздельного сбора отходов на том этапе, когда они еще не попали в мусорный контейнер.

Каким уральским городам может не хватить голосов для субсидий на благоустройство

Ольга Медведева (Свердловская область)

31 мая закончится срок голосования жителей за объекты благоустройства, однако несколько территорий Свердловской области до сих пор не набрали необходимого для получения финансирования числа голосов.

Из 55 участвующих в отборе муниципалитетов Среднего Урала только 39 преодолели порог в 25 процентов проголосовавших жителей старше 14 лет. Это главное условие получения федеральных денег. Еще 10 балансируют на грани, но до 31 мая у них имеется шанс перевалить заветную отметку.

Однако есть территории, которые значительно отстают. Например, Верхняя Пышма рискует остаться без благоустроенного бульвара на Успенском проспекте - пока в городе проголосовало менее 75 процентов от нужного числа. Жаль, если из-за этого необычные замыслы архитекторов так и не будут воплощены.

В Арти активность еще ниже. Здесь речь идет о переделке центральной площади поселка. Деревянные беседки, столы и скамейки, опоры освещения, озеленение - общественное пространство могло бы обрести современный вид. Следующая строчка антирейтинга - за Алапаевским районом, где набралось чуть больше 60 процентов от кворума. Жители села Голубковского могли бы получить новый стадион.

И главный отстающий - Екатеринбург. Притом что за летний парк Уралмаша, который давно ждал своего часа, отдали голоса более 66 тысяч человек, да и за конкурирующие с ним объекты голосовали активно, до заветных цифр далеко, как до солнца, - пока набралось чуть более 35 процентов от нужного числа. Жители Орджоникидзевского района пока не теряют надежды за оставшуюся неделю найти поддержку у остальных горожан и все-таки привести в порядок старый парк. Несколько детских площадок, зоны тихого отдыха, спортивные площадки, включая воркаут, волейбол и настольный теннис, веревочный парк, сад плодовых деревьев, общественный огород и кафе - жаль все это потерять из-за недостаточной активности земляков.

- В прошлом году парк занял второе место в рейтинговом голосовании, и решением главы Екатеринбурга из бюджета города были выделены деньги на проведение проектных работ. Это был фактически шаг к благоустройству парка, так как готовый проект реконструкции позволяет при выделении федеральных средств сразу же приступить к работам, - рассказали "РГ" в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Сейчас мотивация голосовать у всех горожан, не только жителей Уралмаша, должна быть особой. Последние пять лет одна за другой преображаются зеленые зоны города. Не хочется, чтобы эта традиция прервалась. Однако условия участия в программе серьезные: в голосовании должен принять участие определенный процент жителей - для федерального центра это показатель мотивации горожан. Обновление парка должно быть желанным, а не навязанным сверху, тем более когда есть выбор из нескольких населенных пунктов, которые подают заявки на благоустройство.

В мэрии заявляют: парк Уралмаша непременно будет благоустроен. Но если он не попадет в федеральную программу, то встанет вопрос сроков, затрат из городского бюджета - в этом случае финансирования лишатся какие то другие городские проекты.

Отстроим лучше прежнего

В Свердловской области восстанавливают сгоревшие поселки

Ольга Медведева (Свердловская область)

Каждый день Елены Лихаревой, главы Таежной сельской администрации, теперь расписан по минутам: ведет прием жителей, беседует со строителями и волонтерами, участвует в совещаниях с губернатором и министрами. Жизнь маленького поселка изменилась 25 апреля, когда в Таежном сгорели 50 домов, 23 из них были жилыми.

Без крова остались 25 семей, например, соцработник Ирина Соколова, чей муж участвует в СВО. Сгорели также дома, в которых жили ее мать и свекор со свекровью. В пожарной охране поселка четыре сотрудника, все боролись с огнем в тот день, а в это время у троих пылали их собственные избы. Осталась без жилья и завклубом Татьяна Абсалихова. Пока всем нашли временное пристанище.

- Четыре семьи живут в поселке Карпунинском, наши добрые соседи приютили. Один человек - в Лесном, двое - в Серове у детей. У нас есть пустующие дома, мы провели к ним электричество, поправили печки, разместили там погорельцев, - перечисляет Лихарева.

Заметим: уехать насовсем из поселка никто не захотел, а работы по возрождению Таежного начались сразу после того, как пожар был потушен. К взволнованным сельчанам приехал тогда губернатор Евгений Куйвашев и пообещал, что поселок не оставят без поддержки. Первоочередной задачей было расчистить территорию, разгрести мусор и обгорелые бревна - в этой большой работе помогали волонтеры из Екатеринбурга, из Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Второе неотложное дело, за которое взялись по поручению губернатора, - ремонт дороги.

- Завозить домокомплекты нужно большими тяжелыми машинами, а наша грунтовка не очень хорошего качества, может не выдержать, - опасается Елена Лихарева.

Но дорогу быстро приводят в порядок: выполнено профилирование покрытия, проложены водоотводные каналы, завезены щебень и трубы.

Рассказать о ближайших планах восстановления жилья и инфраструктуры, узнать, что еще нужно сельчанам, в Таежный лично приехали глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Евгений Куйвашев. Министр строительства региона Михаил Волков доложил о результатах проведенной геологоразведки и особенностях будущей застройки. В поселке сформируют две главных улицы из 26 новых домов, большинство площадью по 46 квадратных метров. Из-за того что местность болотистая, дома построят на винтовых сваях. Новоселье уже в октябре. Отдельное внимание уделили обеспечению Таежного водой - у всех домов появятся скважины, восстановят и шесть колодцев, которые были в поселке раньше.

В Сосьве, сильнее других населенных пунктов Среднего Урала пострадавшей от пожара, работы тоже в разгаре. Уже готов фундамент трехэтажного здания. Строители поставили несколько коробок индивидуальных домов, вырыли более 20 котлованов, монтируют фундаменты. Очевидно, грандиозная задача - возвести здесь к октябрю многоквартирник и 63 индивидуальных дома - будет выполнена.

- Как показывает практика, восстановить и построить - самое простое. Главное, чтобы все были удовлетворены. Для этого проводим регулярные встречи с жителями пострадавших населенных пунктов. Обещания, которые мы дали и президенту, и гражданам, обязательно выполним, - заверил губернатор.

Один из жителей Сосьвы пожаловался главе региона: мол, только недавно построил дом, подвел под крышу, но не успел зарегистрировать, и теперь выплаты не положены. Евгений Куйвашев тут же отдал распоряжение решить вопрос, собрав свидетельские показания, и выплатить погорельцу компенсацию.

Если сравнить атмосферу, которая была на встречах руководителей области с погорельцами сразу после пожаров и сейчас, через три недели, легко заметить: вместо былой растерянности и страха среди жителей царит спокойная уверенность, вместо эмоциональных выкриков звучат слова благодарности и деловые вопросы: про выплаты, баню, утилизацию мусора.

К сожалению, природные пожары на Среднем Урале продолжаются. Однако в каждом случае помощь приходит своевременно и в нужном объеме.

Так, в Карпинск по указанию губернатора направлено 19 миллионов рублей на покупку 12 квартир на вторичном рынке. Это жилье станет маневренным фондом для размещения погорельцев.

В деревне Неустроева Ирбитского района, где сгорело пять жилых домов, и в Байкалово, где пострадало три строения, ведется паспортизация семей, оставшихся без крыши над головой.

В Арамили на улице Ломоносова, где огонь вышел из леса и накинулся на двухэтажный дом, семьям, которые жили здесь по договорам соцнайма, найдут квартиры на вторичном рынке, а собственники получат сертификаты на приобретение жилья на территории Свердловской области - вопросы будут решены в течение месяца.

Сегодня и власти, и пожарные, и знаменитые спортсмены, артисты, музыканты обращаются к уральцам с просьбой не разводить открытый огонь и по возможности помогать с тушением пожаров. На поддержку пострадавших из казны уходят колоссальные средства. Пока регион справляется.

Жители оценят класс

Уральский застройщик возводит в регионе школы будущего

Юлия Вострецова (Свердловская область)

На днях госпрограмму строительства школ в Свердловской области увеличили на 328 миллионов рублей - средства пойдут на завершение проектов в Серове и Косулино. В регионе ежегодно вводятся в строй новые и реконструированные школьные здания и в сельской местности, и в малых городах, и в Екатеринбурге, где дефицит мест в образовательных учреждениях ввиду активного жилищного строительства и роста населения ощущается сильнее всего.

И, хотя в столице Урала пока лишь немногие школы работают в одну смену, ситуация быстро меняется: в последние годы капитально отремонтировано и возведено с нуля больше зданий, чем за два предыдущих десятилетия. А самое главное - дети приходят не просто в сияющие свежей краской классы, а в суперсовременные учреждения, которым предстоит играть новую роль в жизни территории.

На площадке, где возводится одна из новых школ, побывал на прошлой неделе глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

- Это долгожданный объект в Пионерском поселке. Здесь большой дефицит мест в образовательных учреждениях, и строительство новой школы очень серьезно поможет с обеспечением ими детей, - подчеркнул мэр. - Эта школа также станет работать на нужды всего микрорайона: актовый зал позволяет проводить мероприятия районного масштаба, спортивная инфраструктура будет в распоряжении не только школьников, но и жителей, как и прекрасный стадион с трибунами, где можно проводить городские соревнования.

Сдать школу планируют к сентябрю 2025 года, в ней будет 1500 мест. Четырехэтажное здание, состоящее из трех блоков, обещает стать достопримечательностью района: скатные крыши, необычные фасады и архитектурный акцент в виде башни. Помимо развитой спортивной инфраструктуры проектом предусмотрен актовый зал на 450 мест с балконом, библиотечный центр с коворкингом и мультимедийной аудиторией и другая суперсовременная "начинка".

Отметим: это уже второе образовательное учреждение, которое появится в Екатеринбурге в рамках государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение заключено между горадминистрацией, Сбербанком и "Атомстройкомплексом". Кстати, именно эта компания строит и первую ГЧП-школу - № 41 на ВИЗе.

- Благодаря слаженной работе представителей муниципалитета, строителей и банков в Екатеринбурге сегодня возводится рекордное количество школ. Только наша компания одновременно строит четыре, еще несколько проектируется, - рассказывает генеральный директор компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев.

Один из крупнейших застройщиков региона имеет огромный опыт создания социальной инфраструктуры, начиная с реконструкции здания гимназии № 104 в Екатеринбурге в 2009 году и заканчивая новыми школами в Невьянске и Каменске-Уральском. Их ввод в строй всегда становится заметным событием. Например, два года назад в микрорайоне Уралмаш открылась построенная на месте аварийного здания суперсовременная школа № 80, и это архитектурное решение было признано лучшим проектом социальной инфраструктуры России 2021 года. Но следующие обещают оказаться еще интереснее и функциональнее, ведь в структуре "Атомстройкомплекса" - собственный проектный институт, благодаря которому технологии и объекты застройщика постоянно развиваются и совершенствуются.

Формат ГЧП обеспечивает дополнительные преимущества при реализации таких проектов. Во-первых, позволяет строить быстрее (городу не нужно изыскивать средства сразу, что весьма непросто) и дешевле, ведь финансирование процесса осуществляет банк по текущей стоимости, а возмещать расходы бюджет будет позднее, когда цены уже изрядно вырастут. Во-вторых, повышается ответственность исполнителя и эффективность расходов, поскольку проектирует, строит и эксплуатирует здание в первые годы одна компания. Это означает, что все решения проектировщиков, в том числе инновационные, будут максимально точно реализованы строителями, а затем станут грамотно и эффективно использоваться эксплуатантами.

Опыт показывает, что последнее очень важно: новые школы действительно оснащаются по последнему слову техники, но обычный техперсонал учебных заведений зачастую не в состоянии управляться со сложными автоматизированными системами. Климат-контроль и залы-трансформеры, конечно, впечатляют и школьников, и педагогов, но, для того чтобы все это работало, нужны подготовленные специалисты. А если обслуживание здания в первые годы возьмет на себя компания-концессионер, то администрация школы сможет полностью сосредоточиться на образовательном и воспитательном процессах. Более того, после реализации первых проектов ГЧП в городе появится новый опыт - с помощью девелоперов будут созданы специальные УК для управления современными социальными объектами, что позволит вывести систему образования Екатеринбурга на новый уровень развития, сделать ее еще более эффективной и передовой.

Ну а самой современной школой Урала на нынешнем этапе станет Губернаторский лицей, который строится в Солнечном микрорайоне в Екатеринбурге - сдать его в эксплуатацию планируют в конце 2023 года. По мнению экспертов, этот проект, без преувеличения, новая эра в строительстве учебных заведений. Здесь можно будет трансформировать не только мебель, но и классы, передвигая стены, при необходимости вовлекая в образовательный процесс и коридоры, и рекреации, и даже зеленые площадки на кровле. Комплекс на 1200 мест включает отдельный блок для допобразования: детский технопарк "Кванториум", студии звукозаписи и видеомонтажа, помещения для занятий танцами или кулинарией, а для студии живописи предусмотрена выставочная галерея. Актовый зал на 600 мест сопоставим по вместимости с главным залом ТЮЗа, и пользоваться всем этим богатством смогут не только школьники.

- Лицей не просто станет эффективной площадкой для формирования интерактивной образовательной среды и реализации современных образовательных подходов. Он также сможет взять на себя функцию точки притяжения в жилом районе, которая аккумулирует культурные и общественные инициативы, дает возможности для саморазвития и социальной реализации жителей, - делится планами Валерий Ананьев. - Ну а компания "Атомстройкомплекс" готова предоставить свои компетенции и опыт, чтобы способствовать распространению лучших решений на будущие объекты.

В Тюменской области увеличат число трудоустроенных инвалидов

Ирина Никитина (Тюмень)

В будущем году в России вступит в силу новый закон о занятости населения, который изменит и правила квотирования рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): регионам позволят самостоятельно устанавливать квоты в зависимости от отраслей экономики, специфики муниципалитетов, численности персонала предприятий. О том, как сегодня решается проблема трудоустройства инвалидов в Тюменской области и что необходимо изменить в этой сфере, говорили на круглом столе в рамках VIII регионального чемпионата профмастерства "Абилимпикс".

В Тюменской области около 35,5 тысячи инвалидов трудоспособного возраста, из них работают примерно 8,2 тысячи, половина из которых - на квотируемых местах. 16 процентов заняты в сфере образования, 14 - в здравоохранении, 13 - в торговле. В бизнесе - строительстве, сельском хозяйстве, транспорте и т. д. - трудится гораздо больше людей с ОВЗ, а вот в сферах финансов, обслуживания и IT их значительно меньше.

- В прошлом году уровень трудоустройства инвалидов составил 68 процентов от числа обратившихся, что вывело регион на 11 место в федеральном рейтинге. При этом по целевым показателям Минтруд РФ установил для территории другую планку - 80 процентов. Наша цель - до конца года занять работой еще 24 процента. Чтобы взять новую высоту, наметили такие подходы: привлекать к сотрудничеству социально ориентированные некоммерческие организации и креативные индустрии, а также точечно работать с муниципалитетами, их главами и предпринимателями, - перечислил задачи в этой сфере директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

На деле это выглядит так: по договору, заключенному между ЦЗН и центром комплексного сопровождения инвалидов "Содействие", постоянные рабочие места до июля 2024 года получат 45 молодых людей, на 10 "особых" ставок прирастут творческие проекты Тюменского агентства развития креативных индустрий, почти 600 человек получат работу по дорожным картам, сформированным для сельских территорий. Кстати, 800 мест в счет квоты даже сейчас вакантны. Пусть некоторые шаги можно трактовать как робкие, но они, уверены в департаменте, все равно позитивны и направлены на снижение градуса напряженности на рынке труда.

- Трудоустройство инвалидов - сложный процесс. Имеется в виду не только поиск работодателя и подходящего места, но и необходимость начальной и специальной профориентации и профреабилитации, а также переподготовки, - добавил глава ведомства.

По словам руководителя областного департамента образования и науки Дины Горковец, в регионе существует более 100 направлений подготовки для лиц с ОВЗ, наиболее востребованное - здравоохранение. Из 40 тысяч тюменских студентов 1,3 тысячи - инвалиды, и большинство из них предпочло поступить в медучилище или медуниверситет.

- Чтобы снять у ребят тревожность, страх перед неизвестными буднями, мы создали региональный банк видеопаспортов доступности профессий для лиц с ОВЗ. А в прошлом году открыли такое модное направление, как сурдокоммуникация, - подытожила она.

Гендиректор центра подготовки массажистов Ольга Амчевская согласна: специалист по сурдопереводу - перспективное направление, но не менее интересны массаж и косметические услуги, причем они логично укладываются в самозанятость, которая стала одним из трендов развития экономики.

- Проведя опрос, мы поняли, что инвалидам довольно сложно самоорганизоваться, многие боятся открывать свое дело из-за недостатка информации. Наши предложения - горячая линия для консультаций и единый федеральный портал с вакансиями именно для инвалидов, - заявила Амчевская.

Владислав Мельник, президент международной ассоциации специалистов по массажу, эстетике и реабилитации, главный эксперт и тренер национальной сборной "Абилимпикс-Россия", уверяет: еще семь лет назад работодателей приходилось уговаривать взять на работу слепого массажиста, а сейчас на таких специалистов очередь.

- Особые люди более внимательные и ответственные. Что немаловажно, с их приходом улучшается психологический фон всего коллектива: здоровые перестают плакаться на свою якобы трудную жизнь, надоевший быт, старую машину. Стыдно это, когда рядом самоотверженно трудится лишенный зрения коллега, - рассказывает Мельник.

Его мысль подтверждает отвечающий за персонал представитель газоснабжающей корпорации Максим Бикаленко. В кол-центре компании не первый год работает Игорь Плотников, пловец, победитель Паралимпийских игр в Афинах и Пекине, чемпион мира и Европы. Не имея обеих рук, он мастерски печатает на клавиатуре ногами, общителен и оперативен. Глядя на него, и другие сотрудники меняют отношение к обязанностям и друг другу.

А на учебно-реабилитационной площадке "Тюмень-Старт" удалось вырастить пятерых наставников. Они помогают новичкам на стажировке, в адаптации и при получении первого трудового опыта, рассказала руководитель Ирина Микрюкова.

- У нас старые представления об инклюзии и совершенно новое состояние общества. Число людей с инвалидностью в мире растет, и нынешняя ситуация не улучшает, а ухудшает этот показатель… После завершения СВО нужно будет думать, где найти место бойцам. Наше желание - видеть в них активных участников экономических отношений, создателей благ и налогоплательщиков. Если регион заточен на это, он априори выиграет. Да, Тюмень идет по такому пути, но сделать нужно еще очень много: например, уже сегодня разглядеть в инвалидах тех, кто будет работать завтра, используя новые технологии, поменять отношение работодателей, ведь сейчас они часто предлагают низкооплачиваемые вакансии, а задачу по квотам, увы, выполняют по остаточному принципу, - говорит член оргкомитета национального "Абилимпикса" Наталья Крель.

По ее словам, необходима другая стратегия - выстраивание траектории от детского сада до, условно говоря, пенсии. Чтобы человек выбрал профессию, мог оставить ее, если устал или захотел попробовать новое. Надо обучать и здоровых специалистов, погруженных в тему, значит, пора вводить особые образовательные программы.

- И последнее: глухота, слепота, ментальные нарушения не приговор. Стоит относиться к инвалидам не как к людям, которых необходимо пожалеть, а как к тем, кто наравне со всеми выйдет на рынок труда, - заключила эксперт.

Уральские ученые разработали систему мониторинга сельхозземель

Михаил Пинкус (Челябинская область)

Для рационального использования земель сельскохозяйственного назначения ученые Южно-Уральского госуниверситета разработали собственную систему агромониторинга. Она работает с использованием спутниковых снимков и базы данных Роскадастра и помогает определить границы участков и их пригодность для ведения сельского хозяйства. Очень скоро цифровые карты земель для арендаторов, сельхозпроизводителей и государственных органов будут доступны на сайте госуслуг.

Сначала систему апробировали в Октябрьском районе, а затем внедрили на всех сельских территориях области. А начали мониторинг с инвентаризации.

- В первую очередь нас интересовали невостребованные или неучтенные муниципальные земли, - рассказывает руководитель проекта директор научно-образовательного центра "Геоинформационные системы" ЮУрГУ Валентина Максимова. - Их в последующем можно сдать в аренду, повысив экономическую эффективность территорий.

Цифровизация обладает и другими преимуществами, например, позволит автоматически определять инвестиционную привлекательность земель. Программа установит пространственные связи того или иного участка с инфраструктурными объектами: близость к дорогам, населенному пункту, уже находящимся в обороте угодьям. А дешифровка спутниковых снимков поможет ответить и на другие вопросы. К примеру, по тепловизионному спектру можно будет определять точки возникновения пожаров, по вегетационному индексу - рост растений, а индекс влажности покажет степень засушливости почвы. Благодаря такой базе данных упростится увеличение посевных площадей, проведение противопожарных мероприятий, а также оптимизация мер по повышению урожайности сельхозкультур.

Над проектом в ЮУрГУ работают с 2014 года. Для построения 3D-карт используют возможности специализированных программ, зарубежные и собственные IT-разработки. И, как отметили в вузе, их продукт уже вошел в состав единой федеральной информационной системы земель сельхозназначения.

Челябинский бюджет выдержал снижение поступлений от металлургов

Евгений Китаев (Челябинская область)

Несмотря на опасения потерять значительную часть бюджетных доходов из-за западных санкций, казна региона выстояла, что говорит о запасе прочности, которую показала областная экономика. Об этом заявил глава министерства финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, анализируя исполнение бюджета за 2022 год.

- Самые пессимистичные прогнозы не оправдались, - отметил министр, характеризуя обстановку с цифрами в руках.

Бюджет не "провалился", хотя поступления и сократились на восемь процентов, составив 252,7 миллиарда рублей. Плановые же назначения были выполнены с превышением на 7,5 процента. Результаты эти формировались, с одной стороны, на фоне сложной внешнеэкономической обстановки, давления санкций, а с другой - прошлых успехов металлургов, которые также оказывали заметное влияние на финансовое состояние региона, где "железная" отрасль - одна из системообразующих. Примечательно, что 80 процентов доходов Южный Урал заработал самостоятельно и собственные поступления уменьшились только на 4,6 процента. Этот минус как раз объясняется эффектом высокой базы 2021 года, когда за счет крайне благоприятной конъюнктуры наблюдался рост платежей металлургических компаний. В 2022-м пошел обратный процесс.

- Такое развитие событий было вполне предсказуемым и ожидаемым: невозможно получать сверхприбыли из года в год, особенно в периоды глобальных экономических перестроек, - объясняет министр финансов.

Впрочем, если привести показатели бюджетов двух последних лет "к общему знаменателю", исключив сверхдоходы от металлургов и значительный прирост их налога на прибыль, то сравнение окажется даже в пользу 2022-го - с плюсом в 16 процентов, замечает Пшеницын. Динамика реального сектора в целом довольно оптимистична, неметаллургические отрасли показали прирост платежей в бюджет, в частности обрабатывающие производства - на 42 процента. При этом машиностроение увеличило отчисления в три раза, предприятия пищевой промышленности - в 2,3. Налоги от организаций торговли увеличились в 2,4, строительной отрасли - в 2,3, транспортной - в 2,2 раза, сферы услуг - на 46 процентов.

Что касается федеральной поддержки, то после улучшения эпидемиологической обстановки, перевода отдельных социальных пособий на прямые выплаты из Пенсионного фонда, а также из-за того, что Южный Урал перестал быть дотационным регионом, ее объем сократился. От федерального центра поступило 50,2 миллиарда рублей. Трансферты выросли лишь в отдельных сегментах: на строительство и модернизацию объектов питьевого водоснабжения - в 2,4 раза, на культуру - в 1,6, на поддержку образования - в 1,2.

Между тем, несмотря на снижение доходов, расходы, напротив, выросли - до 276,9 миллиарда рублей. На социальную поддержку направлено на 10 процентов больше средств, чем годом ранее, на образование - на 15: средства пошли на модернизацию и строительство учебных заведений, проектирование международного кампуса на базе Челябинского госуниверситета, помощь детям мобилизованных южноуральцев, введением в школах должностей советников по воспитанию.

С выходом из пандемии расходы на здравоохранение, наоборот, снизились. Однако, как объяснил министр, текущее обеспечение отрасли осталось на прежнем уровне, а на финансирование ремонтов медучреждений, лекарственное обеспечение льготников денег направили даже больше.

Тем не менее бюджет остался дефицитным, разрыв между доходами и расходами превысил 24 миллиарда рублей. Это немало, хотя и вдвое меньше, чем прогнозировалось изначально. Ситуацию сглаживало поступление дополнительных сверхплановых доходов. Коммерческие заимствования для покрытия дефицита не привлекались, область использовала остатки собственных средств и льготные инфраструктурные кредиты.

- Даже в текущих условиях удалось сохранить низкую долговую нагрузку на бюджет, которая составила 20 процентов к собственным доходам. Поэтому, по оценке Минфина России, Челябинская область была отнесена к регионам с высокой долговой устойчивостью. В марте этого года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство вновь подтвердило высокий уровень кредитоспособности и стабильности субъекта РФ как заемщика, - уточняет Пшеницын.

Планируя бюджет в конце 2021 года, его разработчики не предполагали, в какой непростой обстановке придется его исполнять. Однако сейчас, подводя итоги, констатируют: дефицит сокращен, сформирован задел для развития. Все это, резюмируют в финансовом ведомстве, свидетельствует о большом запасе финансовой прочности региона.

В Зауралье благодаря господдержке начался бум строительства ферм

Валентина Пичурина (Курганская область)

В Курганской области приоритет в сельском хозяйстве отдан животноводству. За пять лет здесь восстановили 160 из 549 заброшенных ранее помещений для скота, построили десятки новых, современных, в том числе быстровозводимых модульных ферм. Для развития отрасли регион не жалеет средств: субсидии по разным направлениям увеличены более чем в пять раз.

Согласно региональной программе развития АПК, в этом году на поддержку аграриев планируется направить более миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов. На животноводство из этой суммы предусмотрено 358 миллионов (без учета грантов). Власти не скрывают: ускоренное развитие отрасли призвано решить две важнейшие задачи. Первая - вернуть людей в село, обеспечив их работой, вторая - повысить рентабельность. По итогам прошлого года этот показатель в производстве зерна составил 35 процентов, а в растениеводстве в целом - 48, в то время как в животноводстве - только пять.

Если посмотреть со стороны, то для производства сельхозпродукции в Зауралье наступило золотое время. Субсидии можно получить фактически по каждому направлению: на развитие молочного, мясного, племенного животноводства, переработку молока и мяса. Всего по линии департамента АПК действует около 30 мер поддержки. Начинающему, да и опытному фермеру помогут не только купить скот, но и построить для него помещения и даже сбыть продукцию. Например, при приобретении молодняка КРС молочных и мясных пород, а также овец и коз бюджет возместит до 60 процентов затрат. В областной казне для этого предусмотрено 87 миллионов рублей. Хозяйства этой помощью активно пользуются. По данным департамента АПК, на днях в Юргамышский район привезут сто коров из Свердловской области, ранее там же приобрели скот фермеры Далматовского и Притобольного районов.

А еще в регионе настоящий бум строительства модульных ферм. Собственно, их даже строить не надо: доставят готовые, останется только смонтировать. На их приобретение бюджет дает субсидию - до 70 процентов от суммы затрат. Как рассказал "РГ" предприниматель Сергей Пшеничников из Половинского района, его модульная ферма представляет собой каркасно-тентовый ангар. С виду он похож на большую теплицу, внутри никакой начинки и перегородок. Преимущество в том, что конструкцию можно быстро собрать и разобрать: монтаж занимает несколько дней. Ну и, конечно, она дешевле капитального сооружения - можно купить всего за 2-3 миллиона рублей в зависимости от размера фермы и количества животных, которое планируется там разместить.

Правда, сначала нужно приобрести эту конструкцию за свои деньги, представить договор купли-продажи в департамент АПК, и он, если с документами все в порядке, выделит субсидию. В прошлом году хозяйства области закупили около десятка модульных ферм. Их берут в основном для неприхотливого и выносливого мясного скота. К слову, во многом благодаря господдержке за последние четыре года поголовье КРС мясных пород в Зауралье увеличилось в 1,6 раза. В этом году прирост по отношению к 2019-му будет уже двукратный.

Однако, как оказалось, зауральские фермеры заказывают модульные конструкции в других регионах. "Неужели наши промышленные предприятия не могут сами наладить выпуск такой продукции, тем более что она пользуется спросом?" - заявили руководители хозяйств на заседании аграрного комитета в облдуме.

- Мы прорабатывали этот вопрос. Я сам в составе рабочей группы объехал заводы. Промышленники не против этим заняться, но им нужны объемы - много заказов, потому что компании ориентированы на массовый выпуск продукции, - пояснил директор областного департамента АПК Павел Кощеев. - Кроме того, предпочтительнее типовая конструкция, а нашим фермерам нужно, чтобы было по индивидуальному заказу: одному - большую ферму, другому - маленькую, а третьему - утепленную.

Между тем производители молока довольно ревниво отнеслись к тому, что при господдержке приоритет отдан модульным фермам. По словам руководителя сельхозпредприятия из Куртамышского района Роина Цховребова, он за два года построил откормочники на 1200 голов, заплатил 9 миллионов. В этом году собирается построить еще два помещения на 800 голов примерно за 6 миллионов. Чем эти проекты хуже?

В аграрном ведомстве напомнили: существует преференция и для молочного животноводства. Если проект реализован, ферма введена в эксплуатацию, можно получить возмещение из федерального бюджета - 25 процентов от суммы затрат. Этот вид господдержки действует давно, но оказался невостребованным из-за мизерного софинансирования. Власти Зауралья просили федеральный центр увеличить свою долю до 50 процентов, но эту инициативу не поддержали. Тогда на региональном уровне приняли решение добавить 30 процентов из областного бюджета плюсом к федеральным деньгам. Таким образом, теперь при возведении объектов молочного животноводства можно вернуть 55 процентов затрат, что существенно, поэтому льготой уже воспользовался ряд хозяйств региона. Например, в Шадринском районе в июле ожидается ввод фермы на 400 голов.

Вообще добротная молочная ферма на 200 голов, как показывает опыт, стоит в среднем около 35 миллионов рублей. В отличие от модульных сооружений для мясного скота, здесь требуется качественный проект, прохождение госэкспертизы. Когда выделяются бюджетные деньги, хозспособ не допускается.

Но для молочников есть и другие виды поддержки, например субсидии на повышение продуктивности молочного стада (на это в бюджете предусмотрено 38 миллионов рублей), на килограмм произведенного и реализованного молока (20 миллионов). В этом году внесены изменения в части соответствия объемов молока, поступившего на переработку и занесенного в систему "Меркурий". Такой поддержкой уже воспользовались четыре сельхозпроизводителя, получив в общей сложности 5,5 миллиона рублей. На днях ожидается очередной отбор.

Между тем

Как подчеркивают в департаменте АПК, проблем в животноводстве немало, и не все из них можно решить на региональном уровне. Сейчас, например, молокозаводы снизили закупочную цену. Специалисты полагают, что это произошло из-за больших объемов поставок сухого молока. В правительство РФ направлено обращение от Курганской области с просьбой ограничить ввоз такой продукции. Этот вопрос обсуждается уже и в Госдуме. Сельхозпроизводители надеются на положительное решение.

Окна роста для "малышей"

В Тюмени анонсировали новые меры поддержки предпринимательства

Ирина Никитина

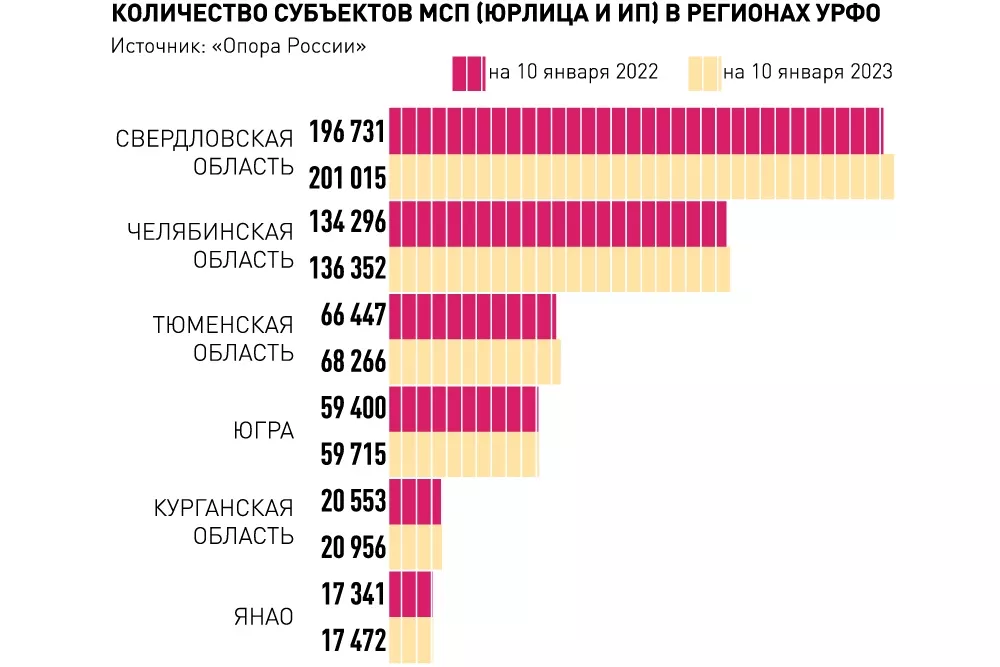

Согласно исследованию "Опоры России", в РФ зарегистрировано 6 миллионов субъектов МСП, из них на Тюменскую область приходится почти 70 тысяч. Эта цифра не конечная, уверяют участники дискуссионной площадки федерального форума "Российское предпринимательство 2023: окно возможностей", прошедшего в Тюмени. Рост будет, если законодательная и исполнительная власти в регионах сохранят внимательное отношение к тем, кто, по сути, вывез отечественную экономику в пандемию и помог ей выстоять под натиском санкций, и продолжат поддержку этого сегмента.

Вызовы последних лет нередко оценивают, используя народную мудрость: мол, не было бы счастья, да несчастье помогло; свято место пусто не бывает. Участники форума тоже не раз вспоминали поговорки, рассказывая, как учились жить по новым правилам, сочиняли антикризисные сценарии, искали новые ниши, принимали революционные решения. Практически тем же самым занималось и правительство: ввело понятие "самозанятый", кредитные каникулы, рассрочки, налоговые послабления приоритетным отраслям промышленности, закон о декриминализации уголовного преследования в сфере налоговых преступлений, страхование банковских вкладов, снижение числа проверок в 2,5 раза и в два раза - единого социального налога… Как отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, благодаря преференциям для бизнеса доходы бюджета выросли на 26 процентов. Не стоит забывать и о шагах банковского сектора навстречу бизнесу.

Чтобы не потерять взятый темп, следует продолжать с тем же настроем. Замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова рассказала, что предполагается особая защита предпринимателей-производственников, создающих продукты с высокой добавленной стоимостью. Задача минэкономразвития - снимать барьеры, и тогда микробизнес вырастает в малый, а затем в средний.

Профильный комитет Госдумы продвигает законопроект, дающий самозанятым право добровольно подключаться к системе соцгарантий, чтобы, скажем, получать тот же больничный. "Опора России" предлагает продлить новый налоговый режим и после 2028 года, а также расширить перечень видов деятельности для плательщиков этого налога.

- Доля малого бизнеса в экономике России - 36-37 процентов. Показатель хороший. Но вклад в валовый продукт - всего 20 процентов, и эта цифра много лет не меняется. Нужно позаботиться о том, чтобы "малыши" инвестировали в свое развитие, - подчеркнул глава "Опоры России" Александр Калинин.

Он, кстати, высоко оценил деловой климат в Тюменской области, где "власть ценит бизнес, а бизнес уважает власть".

- По итогам 2022 года объем инвестиций в регионе по сравнению с 2021-м вырос на 52 процента и в абсолютном выражении составил рекордные 358 миллиардов рублей. Число субъектов МСП за прошлый год увеличилось на три процента, за четыре месяца нынешнего - еще на три. Это не погрешность, а объективная тенденция. Она показала: мы способны действовать в условиях неопределенности. Только малый бизнес за счет своей гибкости и адаптивности поможет экономике страны преодолеть сложные времена, - говорит тюменский губернатор Александр Моор.

Ставку на малый бизнес делают и новые российские регионы. Председатель правительства ДНР Евгений Солнцев, уже заручившийся поддержкой тюменского производителя стальных конструкций, анонсировал запуск более 60 строительных проектов. Кроме того, в ДНР приглашают малые предприятия, чтобы развивать металлургию, машиностроение, угольную промышленность, гостиничный бизнес, тепличные хозяйства, сферу юридических услуг и сектор цифровизации. Главный плюс - освобождение от большинства налогов на десять лет.

Завершая дискуссию, Александр Моор предложил сконцентрироваться на поддержке предприятий высокотехнологичной промышленности и обозначить переходный период для "малышей", нацеленных на выход в "средний класс". Кроме того, он рассказал о внесении в облдуму закона об очередном продлении в регионе льготы по упрощенной системе налогообложения и сохранении ставок в 4 и 5 процентов до 31 декабря 2028 года.

Владимир Якушев, полпред президента РФ в УрФО: