Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

О статье Посла России в газете «Жорнал де Ангола»

18 апреля в центральной государственной газете Анголы «Жорнал де Ангола» опубликована статья Посла Российской Федерации в Республике Ангола В.Н.Тарарова «Вторая международная парламентская конференция «Россия – Африка в многополярном мире»: практические результаты» с анализом перспектив наращивания двустороннего сотрудничества России и Африки и, в частности, Москвы и Луанды.

Приводим полный текст статьи на русском языке:

Вторая международная парламентская конференция «Россия – Африка в многополярном мире»: практические результаты

19-20 марта 2023 г. в Москве состоялась вторая конференция российских и африканских парламентариев, в которой приняло участие около 40 делегаций, представляющих подавляющее большинство стран континента, включая делегацию Афросоюза. Ряд государств был представлен на уровне руководителей парламентов. Ангольскую делегацию возглавлял 3-й Вице-президент Национальной Ассамблеи Раул Аугушту Лима.

Данное мероприятие стало весьма актуальным и своевременным в преддверии второго саммита Россия Африка, который состоится 26-29 июля с.г. в Санкт-Петербурге. Как известно, первая российско-африканская встреча на высшем уровне, прошедшая в Сочи в октябре 2019 г. была весьма результативной и позволила заметно оживить наши связи с государствами Африки, активизировать деловое взаимодействие, обмены в культурной и гуманитарной сферах.

Российская Федерация всегда уделяла и будет уделять первоочередное внимание сотрудничеству с африканскими странами. Это – один из неизменных приоритетов российской внешней политики, новая концепция которой была утверждена Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 31 марта с.г.

Еще со времен героической и самоотверженной борьбы народов Африки за свою независимость Советский Союз оказал весьма значимую поддержку в их борьбе против неоколониализма, расизма и апартеида, помог многим африканским государствам обрести и защитить свой суверенитет, последовательно поддерживал в становлении государственности, укреплении обороноспособности, создании основ национальной экономики, подготовке кадров. И Республика Ангола не является в этом плане исключением.

Россия и страны Африки отстаивают традиционные для наших народов нормы морали и общественные устои, противостоят навязываемой извне неоколониальной идеологии. В современных весьма непростых условиях, на фоне турбулентности в мировой политике и экономике африканские страны стремятся проводить независимую и суверенную внешнюю и внутреннюю политику, самостоятельно решать свои, подчас непростые проблемы.

Наша страна твердо настроена и далее выстраивать с африканскими друзьями в полном смысле этого слова стратегическое партнерство. Мы готовы совместно сформировать глобальную повестку, сообща работать над укреплением справедливых и равноправных межгосударственных отношений, совершенствовать механизмы взаимовыгодного экономического сотрудничества.

С каждым годом растет взаимный товарооборот, который по итогам 2022 г. достиг почти 18 млрд долларов. Этот показатель вряд ли может полностью устроить нас и это, конечно же, не предел. Россия списала задолженность африканским государствам на сумму более 20 млрд долларов. Для наращивания взаимных товарообменов необходимо энергичнее переходить в финансовых расчетах на национальные валюты, строить новые транспортно-логистические цепочки.

Укрепляется российско-африканское сотрудничество в области высоких технологий. Так, в Анголе при российском содействии создается система спутниковой связи и телевещания «АНГОСАТ», компания «Яндекс» активно осуществляет в ряде стран континента, включая Анголу, внедрение информационных сервисов по организации перевозок пассажиров на такси и других видах транспорта. Россия всегда готова делиться своими технологиями с африканскими партнерами и предлагает именно совместное разноплановое технологическое развитие.

Российская Федерация добросовестно исполняет все свои обязательства – по поставкам продуктов питания, удобрений, топлива и другой критически важной для государств континента продукции, внося тем самым вклад в обеспечение их продовольственной и энергетической безопасности. Как известно, часть замороженных в странах Европы российских ресурсов, в том числе удобрений, мы готовы передавать нуждающимся странам бесплатно, и этот процесс уже пошел, однако коллективный Запад продолжает чинить нам препятствия на этом направлении. Тем не менее, несмотря на все рестрикции и ограничения по вывозу российского зерна, в итоге в Африку было направлено почти 12 млн тонн.

Сотрудничество России и государств Африки в области образования традиционно находится на высоком уровне. В настоящее время у нас обучается около 27 тысяч африканских студентов, из них более пяти тысяч – за счет федерального бюджета. Планируем увеличить более чем в два раза их число на бюджетных местах в российских вузах. На 2023-24 учебный год Анголе выделена квота на 300 стипендий.

Будем активно продолжать наше взаимодействие в сфере медицины и здравоохранения. Россия готова передавать мобильные лаборатории с оборудованием, современные лекарственные препараты, обучать профильных специалистов. В этом контексте планируем поставить в Анголу на безвозмездной основе 50 автомобилей скорой помощи на базе «ГАЗ 4х4» с соответствующим оснащением.

В заключение необходимо отметить, что Россию и Африку связывают традиционные узы дружбы и солидарности, которые сложились на протяжении многих десятилетий. В этой связи уместно напомнить слова выдающегося африканского государственного деятеля, непоколебимого борца за независимость и права народов Африки Нельсона Манделы, которые и сейчас звучат весьма актуально: «Ничто не должно свернуть нас с дороги к свободе, и мы не должны никому позволять вставать у нас на пути». И только совместными усилиями, помогая и поддерживая друг друга, мы сможем многое совершить для процветания, благополучия и развития народов России и Африки.

Слаженная работа Тюменской санавиации и врачей областной больницы №20 спасла пациентку

65-летняя женщина обратилась в областную больницу №20 с жалобами на боли в левой половине живота и температуру тела до 40 градусов.

За несколько дней до очередного приёма, у пациентки выпал дренаж, вследствие чего появились жалобы. Трубочку-дренаж установили для оттока мочи в прошлом году в областной больнице №3, когда выявили серьезное заболевание почек.

На момент осмотра состояние пациентки было средней степени тяжести — артериальное давление 100/60 мм. рт. ст, живот резко болезненный.

Из-за сезонного отсутствия транспортной переправы через реку Иртыш, женщину доставили в Тобольск санавиацией для дальнейшего лечения.

Во время ожидания борта пациентке потребовалась срочная операция. Хирург Бексултан Тургуналиев выполнил дренирование мочевого пузыря с помощью специального катетера. Также провел антигипертермическую терапию.

В результате удалось стабилизировать состояние и вовремя доставить пациентку в областную больницу №3. Сейчас женщина получает необходимое лечение.

Нижневартовске офтальмологи окружной больницы вернули зрение женщине, которая шесть лет жила практически слепой

У женщины была запущенная стадия катаракты, хрусталики стали полностью молочно-белыми.

Ухудшение зрения у Заремы началось ещё 15 лет назад, но последние шесть лет пациентка жила практически слепой на оба глаза и не надеялась вновь начать видеть. Провести операцию раньше врачам не позволял низкий гемоглобин — ниже 80, и возрастные изменения глаза.

Благодаря выполнению рекомендаций врача инфекционного госпиталя уровень гемоглобина повысился.

— Катаракта была очень запущенная, пациентка могла определить только направление света и больше ничего, предметное зрение отсутствовало. Она передвигалась с помощью помощников, даже в смотровой кабинет её провожали соседи по палате, — рассказала заведующая отделением Бирджа Алиева.

Операция факоэмульсификации проводится через 2,2 мм разрез. В камеру глаза вводится микрохирургический инструмент, дробящий ядро катаракты, превращая её в эмульсию. Затем на место старого хрусталика устанавливается искусственный — гибкая линза, по краям которой закреплены опорные элементы — «усики». При помощи них линза будет удерживаться в правильном положении. После операции на глазах не остаётся ни одного шва.

Две проведённые операции восстановили зрение на 40% в раннем послеоперационном периоде.

— Теперь я вижу мир обоими глазами. После стольких лет темноты, я наконец увидела сына, а у него уже седина на висках, а был парень с чёрными волосами. Для меня эта операция была настоящим чудом. Я очень-очень сильно благодарна врачам, счастлива, что попала именно к таким отличным докторам, — поделилась Зарима.

Челябинские медики на треть увеличили количество выявленных на ранней стадии онкозаболеваний

Центр амбулаторной онкологической помощи на базе Клинической больницы РЖД-Медицина г. Челябинск был создан в марте 2021 года в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Главной задачей ЦАОПа является обеспечение доступной онкологической помощи.

Центр располагает широкими возможностями для полного обследования пациентов с подозрением на злокачественное новообразование еще до его направления в онкодиспансер. Это позволяет сократить сроки начала диагностики.

Здесь также можно осуществлять оценку эффективности и переносимости проводимого лечения, проводить восстановительную и корригирующую терапию, связанную с возникновением побочных реакций на фоне лечения.

В онкоцентр оказывает медицинскую помощь пациентам Челябинска, территориально, относящимся к медучреждению, Увельского, Октябрьского и Сосновского районов, а также сотрудникам Южно-Уральской магистрали и ветеранам железнодорожного транспорта.

Для пациентов ЦАОПа организована работа отдельного регистратора.

Современное оборудование позволяет выполнять УЗИ, МРТ МСКТ, сцинтиграфию, рентгенографию, рентгеноскопию, маммографию, эндоскопию, колоноскопию, бронхоскопию, проводить трепанобиопсию и установку порт-систем, а также ряд других обследований.

Перед открытием ЦАОПа была приобретена необходимая техника: пять аппаратов ультразвуковой диагностики, а также обновлено эндоскопическое оборудование. Созданы все условия для эффективного и быстрого оказания медпомощи. Пройти УЗИ диагностику и трепанобиопсию опухоли пациент может в день обращения.

При центре действуют манипуляционная, операционная, рентгеновское отделение, кабинеты врачей-онкологов. Проводятся стационарозамещающие операции по удалению новообразований различных локализаций тела.

В ЦАОПе принимают шесть врачей-онкологов, специализирующихся на опухолях молочной железы, кожи, предстательной железы и опухолей желудочно-кишечного тракта.

— В 2022 году при проведении диагностических исследований специалистами ЦАОПа было выявлено 138 случаев рака на ранних стадиях, что на 32 пациента больше по сравнению с предыдущим годом. Более 80 пациентов были направлены в областной онкодиспансер для дальнейшего специфического лечения. Число выполненных исследований за год увеличилось. ЦАОП активно развивается. Наши врачи внедряют новые диагностические методики и малоинвазивные способы лечения онкологических заболеваний и предраковых состояний. Активно выполняется трепанобиопсия новообразований молочной железы под контролем ультразвука для постановки точного диагноза. Выполняем установку метки в ткань молочной железы, позволяющую выполнять органосохранную операцию после неоадъювантной химиотерапии или гормонотерапии, — поделилась заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Светлана Мальцева.

За 3 месяца 2023 года принято 8200 человек, проведено 123 операции.

Тульские акушеры-гинекологи спасли многодетную тулячку, беременную двойней

Врачи перинатального центра экстренно прооперировали 36-летнюю пациентку и помогли появиться на свет девочкам-близнецам.

Женщина поступила в перинатальный центр на 37-й неделе беременности. Она жаловалась на резкие боли в животе. При проведении обследования у пациентки была диагностирована отслойка плаценты.

— Такое угрожающее состояние при беременности может привести к неблагоприятному исходу для матери и ребенка. Мы экстренно, в течение 15 минут с момента поступления женщины провели необходимые исследования и кесарево сечение, — рассказала заведующая приемным отделением, акушер-гинеколог Елена Гусева.

В результате оперативного вмешательства родились две девочки с одинаковым ростом 47 см, одна весом 2660 г, вторая – 2730 г. У женщины это уже пятый и шестой ребенок.

После проведения операции состояние пациентки стабилизировалось. Мама и новорожденные малышки чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

На Кубани обследовали более 9,5 тысяч пожилых жителей

С 2018 года в регионе реализуется программа «Кубань – край долгожителей».

Ежемесячно кардиологи, неврологи, офтальмологи, пульмонологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики Краевого клинического госпиталя для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова совместно со специалистами Центра медицинской профилактики выезжают в отдаленные станицы и города, где обследуют и оказывают медпомощь людям пожилого и старческого возраста.

По показаниям также проводят УЗИ, ЭКГ, офтальмологическое обследование и спирографию. Кроме того, специалисты госпиталя осуществляют выезды к маломобильным пожилым пациентам на дом.

За время реализации программы врачи осуществили 42 выезда, осмотрели более 9500 пожилых пациентов, провели более 30 000 исследований.

Более 800 человек госпитализированы, 548 пациентов направлены на дополнительные обследования.

Врачи Приморья спасли мужчину с инсультом применив антидот

64-летнего водителя из Владивостока с инсультом доставили в Первую городскую больницу.

На экстренном обследовании головного мозга - показания к проведению тромболизиса, то есть к введению лекарственного препарата "растворяющего" тромб в артерии.

Однако врачи столкнулись с серьёзной проблемой - пациент продолжительное время принимал таблетки, снижающие свёртываемость крови. Поэтому дополнительное введение препарата с аналогичным эффектом действия могло привести к фатальным последствиям.

Врачи приняли решение нейтрализовать антикоагулянт, который принимал пациент, с помощью антидота. Это позволило безопасно провести больному жизненно-необходимую тромболитическую терапию уже через 5 минут после инъекции.

Данный препарат-антидот применяется второй раз за всю историю врачебной практики во Владивостоке.

Несмотря на тяжёлое состояние при поступлении, врачам больницы удалось вернуть пациента к нормальному образу жизни.

Международные эксперты провели обучение по реанимации для детских врачей

В Доме Правительства Московской области состоялась «Международная панорама» для детских врачей Подмосковья. Основной темой мероприятия стала «Оценка, стабилизация и реанимация при острых нарушениях дыхания у детей» и провел ее заведующий методическим аккредитационно-симуляционным центром НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России Лоайса Уго Карлос.

Международная медицинская панорама - это часть образовательных мероприятий, реализуемых в рамках проекта «Наш участковый врач». Такие мероприятия позволяют не только обмениваться опытом, но и способствуют профессиональному росту медицинских работников.

— Обучающее мероприятия в формате Международная медицинская панорама проводятся не в первый раз и хорошо себя зарекомендовали. Гибридный формат мероприятия позволяет подключаться к трансляции не только врачам Московской области, но и врачам из 40 регионов Российской Федерации, которые участвуют в проекте «Наш участковый врач». Актуальность заявленной темы высока, так как на приеме в поликлинике, стационаре или при вызовах на дом могут возникать нестандартные ситуации, которые требуют от врачей знаний и понимания алгоритмов действий при острых нарушениях дыхания у детей, — сказала директор Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) Нисо Одинаева.

Лекция проходила в очном формате в конференц-зале Дома Правительства Московской области, а также транслировалось онлайн. Всего в мероприятии приняли участие более 500 медицинских специалистов Подмосковья.

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне считают важным 98% россиян

II Всероссийский школьный исторический форум «Сила – в правде!» стартовал в День единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Форум объединил ребят, увлекающихся изучением истории, и ведущих историков, представителей научной общественности, социологов и исследователей, которым предстоит вместе сформировать векторы дальнейшей работы по историческому просвещению молодежи.

Форум открылся круглым столом на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня».

«Сегодня по всей стране мы отмечаем День единых действий. Эта дата была введена два года назад, чтобы никто не забывал о тех чудовищных событиях, которые фашисты совершали в годы Второй Мировой войны. Задачи специальной военной операции – денацификация и демилитаризация, и они успешно выполняются. Но еще один важный фронт – образовательный. Очень важно, что движение «Сила – в правде!», которое создано при поддержке в том числе Российского общества «Знание», активно развивается, ребята занимаются изучением исторической правды и могут делиться знаниями со своими сверстниками», – отметил Сергей Кравцов.

Среди задач форума – защита исторической правды и традиционных российских ценностей, популяризация инициатив по сохранению истории Великой Отечественной войны.

«Инициатива создания движения «Сила – в правде!» – очень важна. Несмотря на юный возраст, ребятами движет желание сохранять историческую правду, передавать достоверные знания сверстникам. Сегодня это крайне ценно. Наши бойцы в зоне СВО сражаются за правду, вдохновляют всех нас. Действительно, не имеет значения сколько тебе лет, чем ты занимаешься, каждый может на своем фронте внести вклад в общую победу, рассказать о герое своей семьи, восстанавливать и хранить памятники. Это то, что не позволяет нам забывать достоверную историю», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

На форуме гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров впервые представил результаты исследования, проведенного ВЦИОМ в преддверии Дня единых действий. Согласно опросу 98% россиян считают важным сохранять память о Великой Отечественной войне. Абсолютное большинство (90%) респондентов рассказали, что слышали о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. При этом 89% россиян считают, что нужно сохранять память об этих преступлениях.

«Жизнь заставляет нас с вами постоянно возвращаться к исторической памяти. Поэтому историческая правда, за которую мы с вами боремся, является сильной составляющей движения «Сила – в правде!». С моей точки зрения, она должна в частности строиться на нюрнбергских принципах, потому что в документах Нюрнбергского процесса содержится беспристрастная летопись о том, что произошло. Правда заключается в том, что наш вклад в победу огромен. Те жертвы, которые понесла наша страна, безмерны, колоссальны. Это 27 миллионов человек. С вашей помощью мы сможем донести эту правду не только до наших граждан, но и до граждан за рубежом. Я в этом убежден», – подчеркнул замдиректора Института государства и права РАН, президент Академии Нюрнбергских принципов, заслуженный юрист России Александр Звягинцев.

Ректор Московского педагогического госуниверситета Алексей Лубков заметил, что при обучении будущих педагогов МПГУ большое внимание уделяет передаче достоверных знаний об исторических фактах.

«Этот год по указу Президента России объявлен Годом педагога и наставника, в нашем университете мы очень многое сделали для подготовки и проведения на достойном уровне запланированных мероприятий. Значительная их часть посвящена историческому просвещению. Сегодня идет война за ценности и смыслы, поэтому задача педагога – сформировать гражданина своего Отечества, который бы опирался на нашу историю, культуру, традиционные духовные ценности и мог противостоять информационной войне», – добавил Алексей Лубков.

В рамках форума состоялся круглый стол-обсуждение «Почему сегодня так важно сохранять память о событиях прошлого и восстанавливать историческую справедливость?». В нем приняли участие представители Российского государственного архива социально-политической истории, Музея Победы, Российского военно-исторического общества, а также активисты детско-юношеского объединения «Сила – в знании!».

Состоялся также просмотр документального фильма «Нюрнберг. Свидетели», автором и художественным руководителем выступил историк Александр Звягинцев.

Продолжается регистрация участников нового сезона конкурса «Большая перемена»

На платформе Большаяперемена.онлайн продолжается регистрация участников нового сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». Конкурс является флагманским проектом Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Соорганизатором проекта выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проводится при поддержке Минпросвещения России и Минобрнауки России.

Конкурс включает в себя 12 «вызовов» – от науки и технологий до экологии и сохранения исторической памяти. Первые этапы «Большой перемены» проводятся дистанционно на платформе Большаяперемена.онлайн. Участники смогут пройти профессиональные тестирования, которые помогут им определить, в каком из тематических направлений двигаться дальше, а также получить рекомендации по личностному развитию. Кроме того, в дистанционном формате будет организовано решение кейсовых заданий, которые специально для конкурса разработали партнеры: ведущие российские компании, вузы и общественные организации.

В очных полуфиналах конкурса одновременно будут участвовать студенты колледжей и старшеклассники.

Финалы конкурса для школьников состоятся на базе Международного детского центра «Артек». Финальные состязания студентов колледжей пройдут в Нижнем Новгороде.

Победители «Большой перемены» среди учеников 5–7-х классов (300 человек) смогут отправиться в образовательное «Путешествие мечты» на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Победителями «Большой перемены» среди учеников 10-х классов станут 150 человек, которые получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы, 600 призеров конкурса вручат по 200 тысяч рублей на образование.

150 победителям из 8–9-х классов вручат по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие, 600 финалистам – по 100 тысяч рублей.

Победителями конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей станут 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на образование и саморазвитие или запуск стартапа, 200 призеров – по 200 тысяч рублей, 100 победителей среди студентов младших курсов – по 200 тысяч рублей, 200 призеров среди студентов младших курсов – по 100 тысяч рублей.

Топ-50 образовательных организаций, подготовивших наибольшее количество активных участников «Большой перемены», будут удостоены грантов в размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной среды. Решение о том, на что будут потрачены средства, школы и колледжи будут принимать вместе с ребятами, которые принесли им победу.

Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди старшеклассников и студентов колледжей, получат по 150 тысяч рублей, им будет предоставлена возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены». Педагогам, подготовившим призеров конкурса, вручат 50 тысяч рублей.

Педагоги – наставники победителей среди школьников 5–7-х классов получат по 100 тысяч рублей, а также смогут пройти повышение квалификации.

В новом сезоне «Большой перемены», помимо российских школьников, смогут принять участие граждане зарубежных государств в возрасте от 14 до 17 лет, свободно владеющие русским языком, а также россияне, постоянно проживающие за рубежом. По итогам конкурса победители международного трека из числа выпускников школ получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в российских вузах.

Регистрация проходит на платформе мероприятия.

Справочно

Всероссийский конкурс «Большая перемена» проводится с 2020 года. Это один из самых масштабных проектов для детей и подростков: в 2022 году к нему присоединилось более 3,9 миллиона школьников 5–10-х классов, студентов учреждений СПО и педагогов-наставников со всей России, включая Донецкую и Луганскую народные республики. Первые этапы конкурса проходят дистанционно на платформе Большаяперемена.онлайн.

Выставка, посвященная Году педагога и наставника, открылась в Государственной Думе

В Москве в Государственной Думе состоялась торжественная церемония открытия выставки «Учитель, пред именем твоим…», посвященной Году педагога и наставника. В мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра просвещения России Андрей Корнеев, заместитель Председателя Госдумы Петр Толстой и председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто поддержал инициативу провести в Государственной Думе эту замечательную выставку, посвященную Году педагога и наставника. С сегодняшнего дня все желающие смогут ознакомиться с основными этапами развития отечественного образования последних лет и главными достижениями наших учителей и наставников. Формируя эту выставку, мы хотели показать, какие у нас яркие, талантливые учителя в России. Это гордость отечественной педагогики. Ведь именно благодаря талантливому педагогу, опытному наставнику у детей начинается путь к большим достижениям, зарождается интерес к учебе», – отметил Андрей Корнеев.

Экспозиция представляет ключевые направления деятельности Минпросвещения России, демонстрирует возможности современной педагогики и технологические решения для организации образовательного процесса, а также рассказывает о российских педагогах и наставниках.

«Можно много говорить про важность технологий в образовании, но самое главное, это любовь, которую учитель передает своим ученикам. Это первые навыки социализации, которые ученики получают в школе. Это пример наставника, который остается с человеком на всю его жизнь», – подчеркнул заместитель Председателя Госдумы Петр Толстой.

Участие в церемонии открытия выставки приняли депутаты, члены различных комитетов Госдумы, участники объединения «Сила – в знании!». Почетными гостями стали также победители конкурса «Учитель года России» разных лет, в том числе победитель Всероссийского конкурса «Учитель года – 1996» народный учитель Российской Федерации Екатерина Филиппова, которая в этом году отметила 45 лет педагогической практики.

«На выставке представлены программы, проекты и современные технологии, которые помогают учителю в реализации образовательных и воспитательных программ, а также развивают творческий потенциал наших талантливых детей. Но любые технологии без человека, без учителя бесполезны», – добавила председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Выставка разделена на несколько тематических блоков. Особое внимание уделено национальному проекту «Образование». Благодаря его реализации качественно обновляется инфраструктура: строятся новые школы, проводится капитальный ремонт, создаются современные лаборатории для исследований по различным предметам, поставляется новое оборудование: компьютеры, спортинвентарь и многое другое. К 2024 году число школьных технопарков «Кванториум» увеличится более чем в три раза – до 361, а центров «Точка роста», которые открываются в малых городах и сельской местности, станет более 20 тысяч.

Обширная программа модернизации школы включает в себя не только обновление инфраструктуры и совершенствование программы обучения, но и воспитание умных, талантливых, гармонично развитых детей, которые любят свою Родину и знают о богатом культурном наследии страны.

На стендах содержится в том числе информация о создании в образовательных организациях условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Сегодня упор делается на материально-техническое оснащение школ и внедрение адаптированных учебных программ, которые позволяют таким ребятам получать полноценное общее и дополнительное образование.

На выставке также представлены современные направления системы среднего профессионального образования и ход реализации федерального проекта «Профессионалитет». В рамках этого проекта впервые работодатели вовлечены в формирование и учебной программы, и материально-технического обеспечения колледжей и техникумов, участвуют в подготовке квалифицированных кадров для своих предприятий. В короткие сроки учащиеся получают востребованные на рынке труда специальности и релевантный опыт на производстве, что гарантирует их дальнейшее трудоустройство.

Кроме того, на выставке представлена информация о развитии педагогических вузов. По инициативе Президента России в 2021–2022 годах выделено 10 млрд рублей на развитие материально-технической базы педвузов. В 2022 году во всех университетах открыты технопарки универсальных педагогических компетенций «Учитель будущего поколения России», а к концу текущего года во всех педвузах будут работать педагогические «Кванториумы».

Завершают экспозицию стенды, посвященные ведущим педагогам России, а также этапам реализации национального проекта «Образование» и деятельности Министерства просвещения в новых субъектах России.

Выставка «Учитель, пред именем твоим…» будет работать до 21 апреля 2023 года.

В День единых действий в память о геноциде Сергей Кравцов почтил память павших в годы Великой Отечественной войны

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных ко Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Он возложил цветы к Мемориалу жертвам фашистской оккупации Крыма 1941–1944 годов «Концлагерь «Красный» и встретился с ребятами из Международного детского центра «Артек».

«Нельзя забывать события, которые произошли 80 лет назад в концлагере «Красный». Здесь погибло более 15 тысяч ни в чем не повинных человек, в их числе дети, женщины, старики. К сожалению, не все, кто совершал страшные поступки, предстали перед судом, но сегодня уже собраны все доказательства их преступлений – этим занимались и историки, и участники проекта «Без срока давности». И сегодня мы будем делать все для того, чтобы искоренить нацизм и фашизм так же, как это было раньше», – отметил Сергей Кравцов.

Министр рассказал ребятам о событиях военных лет, в том числе происходивших на территории Крыма. В 2015 году в память о 15 000 погибших детей и взрослых там возвели Мемориал жертвам фашизма «Концлагерь «Красный».

О важности сохранения исторической памяти напомнил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Наш священный долг – чтить память тех, кто пал в борьбе с фашизмом. Мы не могли представить, что пройдет время, и кто-то будет пытаться снова подавлять Россию. Сегодня бойцы СВО сражаются за историческую правду, за мир, в котором есть наша страна. Их подвиг вдохновляет всех нас вносить свой вклад в общую победу и развивать Отечество. Я уверен, что, объединившись, мы точно победим», – подчеркнул Максим Древаль.

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов рассказал об истории концлагеря «Красный».

«Каждый метр нашей земли обильно полит кровью советских солдат: за нее свои жизни отдали около одного миллиона защитников. Есть и другая страшная трагедия, которая по разным политическим соображениям не была вовремя изучена – трагедия концлагерей. Совхоз «Красный» – один из ее символов. Убежден, что знание истории необходимо для подрастающего поколения граждан нашей страны», – подчеркнул он.

Артековцы рассказали о своем участии в значимом для нашей страны проекте «Без срока давности», о своем вкладе в сохранение исторической памяти.

Сергей Кравцов встретился с ребятами на экспертной сессии в рамках Всероссийской акции, посвященной Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, «Молодым хранить память». В мероприятии также приняли участие представители региональных органов власти. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что молодым людям важно справедливое и правильное понимание истории, которое определит их становление и моральный выбор.

«Когда у человека есть идеологический стержень, когда он убежден, что он поступает справедливо, его действия становятся эффективными и решительными. И чем раньше такой стержень будет сформирован, тем лучше», – заявил Сергей Аксенов.

Темой для обсуждения также стали внеурочные занятия «Разговоры о важном». На вопросы школьников ответила член Совета Федерации от Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

Она сообщила, что эти занятия очень важны для ребят сегодня, они дают ответы на главные вопросы, и особенно актуально, что к ним привлечены ведущие эксперты в различных сферах деятельности. Так, 17 апреля прошел урок, посвященный теме геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны и к ребятам обратился заместитель директора Института государства и права РАН, писатель и историк Александр Звягинцев, который долгие годы изучал эту тему.

О знаковых памятных датах, важных для сохранения исторической памяти, и о воспитании молодых людей ребята спросили Министра просвещения.

«Никогда нельзя забывать те преступления, которые были совершены нацистами. И это не только военные преступления, преступления в отношении военных, это преступления в отношении мирных жителей. Идеология нацизма, превосходства одних людей над другими, – это то, что ведет к краху весь мир. И Россия борется против этого. Наши герои – это не только бойцы, но и учителя, которые побеждают на информационном фронте», – резюмировал Сергей Кравцов.

Утверждены правила предоставления временной лицензии на осуществление образовательной деятельности в новых регионах России

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2023 № 611 утверждены Правила предоставления временной лицензии на осуществление образовательной деятельности организациям, осуществляющим образовательную деятельность, и организациям, реализующим программы спортивной подготовки, расположенным на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Предоставление временной лицензии осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Правила позволяют образовательным организациям, расположенным в четырех новых субъектах Российской Федерации, на основании только заявления, направленного в бумажной или электронной форме в Рособрнадзор, получить временную лицензию, которая будет действовать до 1 января 2026 года. В течение этого переходного периода организации должны будут подать заявление на получение уже бессрочной лицензии в установленном порядке.

Решение о предоставлении временной лицензии Рособрнадзором принимается в течение одного рабочего дня. Сведения о предоставленной временной лицензии будут вноситься в сводный реестр лицензий. Государственная пошлина за предоставление временной лицензии не взимается.

Экзамены досрочного периода ЕГЭ-2023 прошли в штатном режиме

Проведение досрочного периода ЕГЭ 2023 года завершилось 19 апреля. Экзамены прошли в штатном режиме без организационно-технологических сбоев.

Участие в ЕГЭ в досрочный период приняли около 14 тысяч человек, в основном это выпускники прошлых лет. Для них было открыто 289 пунктов проведения экзаменов в 84 регионах России. Самыми массовыми экзаменами досрочного периода стали ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и обществознанию.

Во время досрочного периода за нарушения порядка проведения ЕГЭ было удалено с экзаменов 33 человека, их результаты аннулированы.

Ознакомиться со своими результатами участники экзаменов могут на портале Госуслуг в разделе «Документы», подраздел «Образование», и через сервис ознакомления с результатами ЕГЭ на сайте Рособрнадзора.

Основной период ЕГЭ в 2023 году пройдет с 26 мая по 1 июля.

Более 95 тысяч родителей школьников познакомились на личном опыте с процедурой ЕГЭ в 2023 году

Всероссийская акция «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями», инициированная Рособрнадзором, прошла в этом году в седьмой раз, собрав рекордное количество участников. Более 95 тысяч родителей школьников по всей стране сели за парты, чтобы на собственном опыте познакомиться с процедурой проведения ЕГЭ. В этом году им было предложено написать сокращенный вариант экзаменационной работы по русскому языку.

Акция призвана лучше познакомить общественность с организацией и правилами проведения экзамена. Родители получили возможность пройти через всю процедуру ЕГЭ, узнать, какие правила действуют в экзаменационных пунктах, как проходит регистрация участников, печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, как осуществляется контроль за соблюдением порядка проведения ЕГЭ, какие задания могут быть предложены на экзамене.

Старт акции 1 марта дал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, который вместе с родителями московских школьников принял участие в пробном ЕГЭ в экзаменационном пункте, организованном на базе школы № 1284 города Москвы. В течение марта-апреля акция прошла практически во всех регионах России.

«Это ежегодная традиционная акция, пользующаяся большой популярностью у родителей. Она направлена на то, чтобы развеять мифы и страшилки, которые крутятся вокруг ЕГЭ. Данная акция снимает много вопросов, связанных с тем, что происходит в пункте проведения экзамена, соблюдаются ли права участников, насколько условия и обстановка соответствуют тому уровню комфорта, который, по мнению родителей, должен быть. Условия, созданные в тренировочном пункте проведения экзаменов, максимально приближены к тем, которые будут при проведении реального ЕГЭ», — рассказал Анзор Музаев.

Участниками акции стали многие руководители региональных и муниципальных органов исполнительной власти, уполномоченные по правам ребенка, депутаты региональных законодательных собраний, актеры, спортсмены, общественные деятели, журналисты, блогеры и тысячи родителей, бабушек и дедушек российских школьников, которым только предстоит сдавать ЕГЭ.

В Тверской области ведется строительство здания речного порта в устье реки Шоша

Строительство здания ведется на средства субсидии, предоставленной Минстроем России в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Создание инженерной и транспортной инфраструктуры осуществляются в целях реализации инвестиционного проекта «Завидово парк». Это комплексный проект по созданию туристско-рекреационной зоны, который объединит семейный отдых, спортивный туризм, деловой туризм. Уникальный для региона аквакомплекс осуществляется на территории особой экономической зоны туристко-рекреационного назначения в Конаковском районе Тверской области.

Ход реализации инвестиционного проекта, а также строительство обеспечивающей инфраструктуры к нему обсудили на совещании в Минстрое России. Встреча прошла под председательством заместителя Министра Юрия Гордеева. В мероприятии приняли участие представители Правительства Тверской области, ООО «Завидово Девелопмент», АО «Корпорация Туризм.РФ», ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» и ФБУ «РосСтройКонтроль».

Представители региона сообщили, что в данный момент продолжается строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания туристических судов в устьевом участке р. Шоша.

Кроме этого, объявлен конкурс на строительство автоподъезда к аэропарку «Завидово».

Замминистра Юрий Гордеев отметил необходимость соблюдения графика выполнения работ: «Необходимо сегодня нарастить темпы строительства, чтобы ввести объекты в срок. Строящиеся объекты важны для региона и позволят создать новые туристические маршруты, а также обеспечить качественным отдыхом тысячи россиян».

Справочно:

С 2021 года Минстрой России курирует федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В рамках федерального проекта Минстрой России реализует две меры государственной поддержки. Первая предусматривает возможность реализации инвестиционных проектов и разработки мастер-планов развития туристских территорий посредством предоставления бюджетных инвестиций АО «Корпорация Туризм.РФ». Вторая – предоставление субсидии регионам на создание инженерной и транспортной инфраструктуры к инвестиционным проектам корпорации.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в этом году субсидия Минстроя России на создание обеспечивающей инфраструктуры предусмотрена 11 субъектам России. Это строительство автомобильных дорог, сетей теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма. Комплексные мероприятия позволят создать новые современные места отдыха.

Список регионов для получения субсидий сформирован на основании отборов, проведенных Минстроем России в 2022 году.

Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин осмотрел объекты строительства в Ульяновской области

Первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Ломакин посетил Ульяновскую область с рабочим визитом. В ходе программы поездки был осмотрен ряд объектов строительства жилья и инфраструктуры, а также проведены совещания по вопросам строительного и жилищно-коммунального комплекса региона. В рамках осмотра объектов посетили жилой комплекс «Аквамарин», мостовой переход через р. Свияга в створе ул. Шевченко и ул. Смычки и автомобильную дорогу по ул. Аблукова.

В ходе осмотра строительной площадки Александр Ломакин положительно оценил ход строительства нового современного жилого комплекса в Ульяновске: «Строительство жилья и всей необходимой инфраструктуры важно планировать и реализовывать с учетом потребностей граждан. Здесь на площадке жилого комплекса «Аквамарин» мы видим взаимоувязку ввода объектов дорожной сети и жилья. Именно такой подход позволят обеспечить комфортную жизнь горожан и устойчивое развитие городов в целом».

Так, в Засвияжском районе продолжается возведение жилого комплекса «Аквамарин», в настоящий момент идёт застройка второй очереди микрорайона. Так, на территории 74,2 тыс. кв. м. планируется строительство пяти многоэтажных жилых домов. Жилой комплекс возводится с применением современных технологий «Умный дом» в комплексе с благоустроенной набережной р. Свияги.

В 2022 году по программе «Стимул» федерального проекта «Жильё» национального проекта «Жилье и городская среда» была введена в эксплуатацию автодорога на улице Аблукова. Новый участок дорожной сети имеет протяжённость более 400 метров, здесь обустроены тротуары и велодорожки, установлены современные светодиодные светильники, нанесена разметка. Создание объекта позволяет повысить пропускную способность городских магистралей и снизить нагрузку на существующую улично-дорожную сеть.

Мост через реку Свияга строится в рамках пятилетнего плана дорожного строительства, утвержденного распоряжением Правительства РФ. Планируется, что длина четырехполосного моста составит более 200 метров, объект оборудуют металлическими оцинкованными опорами со светодиодными светильниками, покрытие проезжей части будет выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона. По обеим сторонам мостового перехода расположится тротуар шириной 2,5 м, где в будущем появятся отдельные велодорожки.

Как отметил Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Евгений Лазарев, после завершения строительства моста в створе улиц Шевченко и Смычки автодорога на улице Аблукова обеспечит удобное транспортное сообщение между Ленинским и Засвияжским районами города Ульяновска.

В рамках рабочего визита в Ульяновскую область также рассмотрели вопрос создания берегоукрепительных сооружений Волжского склона в г. Ульяновске. На данный момент начато проектирование работ на участке от Президентского моста до ул. Тухачевского.

И. о. Министра ЖКХ и строительства Ульяновской области Сергей Шканов рассказал о вводе жилья в регионе. По оперативным данным субъекта, за 1 квартал 2023 года введено 200 тыс. кв. м. Динамика ввода жилья к 2022 году положительная, рост составляет 14%, из них 70 тыс. кв. м – это многоквартирные дома, 129 тысяч кв. м относятся к индивидуальному жилищному строительству.

Кроме того, продолжаются работы по постановке на кадастровый учёт построенных или реконструируемых объектов недвижимости на территории муниципальных образований Ульяновской области для граждан по сниженной стоимости, в целях обеспечения роста доли индивидуального жилого строительства. На сегодняшний день уже проведены работы по 1731 дому, площадью 127,2 тыс. кв. м.

Ввод жилья осуществляется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», одна из основных целей которого– создание комфортных и современных условий для проживания граждан.

В Минстрое России прошло совещание с регионами и главными распорядителями средств федерального бюджета

В Минстрое России прошло еженедельное совещание с регионами и главными распорядителями средств федерального бюджета. Встреча прошла под председательством главы Минстроя России Ирека Файзуллина. В заседании приняли участие Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, Председатель Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, руководители подведомственных учреждений Министерства строительства и ЖКХ РФ.

На встрече рассмотрели ключевые вопросы отрасли. В частности, обсудили ход реализации федеральной адресной инвестиционной программы, контрактацию и кассовое исполнение расходов по межбюджетным трансфертам капитального характера в рамках федеральных проектов и темпы выполнения строительно-монтажных работ, инфраструктурные бюджетные кредиты и кассовое освоение средств в субъектах по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

«С сегодняшнего дня НОСТРОЙ совместно с Минстроем России начинает конкурс профессионального мастерства «Строймастер» и конкурс для инженерно-технических работников в сфере строительства. Также в последнюю субботу апреля во всех регионах страны пройдет Всероссийский субботник. Мероприятие состоится 22 апреля и позволит горожанам принять участие в благоустройстве, стать частью позитивных изменений в их дворе, городе и в России в целом», - отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Замминистра Юрий Гордеев доложил о ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы в этом году.

В части инфраструктурных бюджетных кредитов в 2023 году доведено 57,6 млрд рублей. За счет средств Фонда национального благосостояния на сегодняшний день реализуется 239 проектов в 74 регионах. Заключено 229 договоров займа в 71 регионе на 139,6 млрд рублей.

По программе модернизации коммунальной инфраструктуры на текущий момент одобрены 83 региональные программы, в рамках которых планируется модернизировать порядка 13,3 тысяч км сетей. Ожидается, что это позволит улучшить качество предоставляемых услуг для 4,1 млн граждан.

В Государственной Думе в первом чтении одобрили законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах России

В рамках заседания Государственной Думы РФ Ирек Файзуллин представил законопроекты о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также о внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона о создании СЭЗ. Проекты федеральных законов разработаны во исполнение поручений Президента и Правительства Российской Федерации.

Создание свободной экономической зоны предусматривает установление до 31 декабря 2050 года для ее участников особого льготного режима, направленного, прежде всего, на обеспечение устойчивого социально-экономического развития новых регионов.

Органом власти, осуществляющим полномочия по управлению свободной экономической зоной на территории новых регионов, предлагается определить Минстрой России: «Рассчитываем, что новый законопроект обеспечит устойчивое развитие того, что сегодня особенно необходимо в новых регионах Российской Федерации – это обеспечение налоговых поступлений с собственных доходов, запуск экономики и, конечно, создание в условиях свободной экономической зоны производств, которые крайне важны для устойчивого развития», - сказал глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

На территории свободной экономической зоны в новых регионах Российской Федерации планируется ввести особый режим налогообложения и уплаты страховых взносов: на 10 лет предполагается установить нулевую ставку налога на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в федеральный бюджет, в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты, данный вид налоговых ставок устанавливается в размере от 0 % до 13,5 %. Также предполагается освобождение от уплаты налога на имущество организаций на 10 лет, возможность применения ускоренной амортизации с коэффициентом «2» в отношении собственных амортизируемых основных средств при исчислении налога на прибыль организаций, освобождение на 3 года от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, расположенных и используемых в рамках осуществления деятельности на территории экономической зоны и пониженные тарифов страховых взносов в размере 7,6 %.

Кроме того, Минстроем учтены особенности осуществления градостроительной деятельности и правил землепользования в границах свободной экономической зоны.

Участниками экономической зоны также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, то есть в отношении товаров не уплачиваются таможенные пошлины и налоги в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Чтобы стать участником свободной экономической зоны достаточно взять на себя обязательства по осуществлению капитальных вложений в первые три года реализации проекта в размере: 30 млн рублей - стандартный размер обязательств, 3 млн рублей - обязательства для субъектов малого и среднего предпринимательства и 1 млн рублей - обязательства для высокотехнологичных проектов.

Отвечая на вопросы депутатов, глава Минстроя России отметил ключевые отличия СЭЗ в новых регионах от СЭЗ Республики Крым и г. Севастополя. Так, на территории новых регионов все виды деятельности могут войти в СЭЗ. Кроме того, установление СЭЗ в Республике Крым и г. Севастополе предусматривается до 2039 года. Также Министр строительства и ЖКХ РФ рассказал об особом режиме закупок, о распространении режима свободной экономической зоны на земельные участки.

Документы были одобрены единогласно. В поддержку инициативы выступили врио главы ДНР Денис Пушилин, Депутаты Госдумы Максим Топилин и Глеб Хор.

Отечественные рыбаки сохраняют устойчивую положительную динамику промысла: добыто 1,7 млн тонн – на 9,4% выше

По данным отраслевой системы мониторинга, к 18 апреля российские рыбаки добыли 1,7 млн тонн — на 9,4% больше уровня 2022 года.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов вырос на 9,6% и достиг 1,33 млн тонн. На промысле минтая добыто на 77,7 тыс. тонн больше — 980,6 тыс. тонн, трески – 50 тыс. тонн, почти на уровне 2022 года, сельди – на 21,2 тыс. тонн больше, 198,8 тыс. тонн, камбалы – на 3,6 тыс. тонн больше, 21,7 тыс. тонн.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна добыли на 1,1% больше — 151,8 тыс. тонн. На промысле трески вылов составил 85,0 тыс. тонн, пикши – 30,4 тыс. тонн, что на 6,6 тыс. тонн, мойвы – 23,0 тыс. тонн.

В Западном рыбохозяйственном бассейне рыбаки добыли на 5,6% больше уровня 2022 года — 34,8 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов составил 23,5 тыс. тонн, что на 2,2 тыс. тонн выше показателя 2022 года, сельди балтийской – 9,8 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне вылов увеличился на 14% и достиг 31,8 тыс. тонн. Объем добычи кильки составил 24,4 тыс. тонн, что на 6,4 тыс. тонн больше уровня 2022 года.

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне освоено 10,7 тыс. тонн, в том числе на промысле хамсы — 8,5 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана отечественный флот нарастил вылов на 23% — до 137,7 тыс. тонн.

В Тверской области состоялся первый выпуск молоди стерляди в этом году

В Угличское водохранилище Тверской области выпустили первую партию молоди стерляди в этом году — 135 тыс. штук. Выпуск провели в рамках государственного задания по искусственному воспроизводству водных биоресурсов специалисты филиала по пресноводному рыбному хозяйству Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии («ВНИИПРХ») на Конаковском заводе.

Стерлядь — один из самых ценных видов рыб в водоемах Тверской области. В начале XX века стерлядь входила в число важнейших объектов добычи, но в связи с увеличением антропогенной нагрузки на акватории региона она потеряла свое промысловое значение.

В настоящее время специалисты Московско-Окского территориального управления Росрыболовства, ФГБУ «Главрыбвод» и ВНИИПРХ восполняют популяцию стерляди, прежде всего за счет массовых выпусков молоди.

Под контролем Московско-Окского территориального управления Росрыболовства в водные объекты рыбохозяйственного значения Тверской области за последние 5 лет выпущено 18,2 млн молоди водных биоресурсов, в том числе стерляди, сазана, толстолобика, черного амура, личинки щуки и судака. Из них выпущено почти 6 млн молоди стерляди.

В закрепленные территории МокТУ входят: Московская область и г. Москва, Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Вологодская (Череповецкий район), Ивановская, Костромская, Нижегородская, Тверская и Ярославская области.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

27 НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОСТУПИЛО В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В медицинские организации Астраханской области поставлено 27 новых автомобилей, которые повысили доступность первичной медпомощи населению региона.

В 2023 году еще 27 новых оснащенных всем необходимым оборудованием машин отправились в районные больницы области.

По одной машине получили больницы Лиманского и Приволжского районов, по две машины отправились в Черноярский, Наримановский, Икрянинский, Камызякский, Енотаевский районы и ЗАТО Знаменск, по три новых автомобиля будут работать в Володарском, Ахтубинском, Красноярском районах и четыре – в Харабалинском.

Всего в медучреждения передали 19 автомобилей модели Лада Нива Тревел и 8 автомобилей Лада Гранта.

Автотранспорт будет использован медицинскими работниками для неотложных вызовов к пациентам, для перевозки биоматериалов в лаборатории, а также для транспортировки пациентов. Весь автотранспорт оформлен в едином бренде, с логотипом Программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» - «Служба здоровья».

Оснащение больниц автотранспортом обеспечивает развитие и повышение доступности первичной медицинской помощи для жителей Астраханской области.

До конца 2025 года в Астраханскую область благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» поступят в общей сложности 139 автомобилей медицинского назначения.

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ: БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ МЕСТ СОЗДАДУТ НА ПЛОЩАДКЕ «АЛАБУШЕВО» ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС МОСКВА»

Благодаря завершению строительства в 2023 году девяти новых производств на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» планируется создать более тысячи рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На площадке “Алабушево” ведется строительство и реконструкция девяти объектов, сдать которые планируется в этом году. Среди них — производства лекарств, медизделий, сим-карт, электродвигателей, телекоммуникационного оборудования. На этих предприятиях будет создано более тысячи рабочих мест», — сказал Владимир Ефимов.

Предприятия, планирующие запуск производства в этом году, уже начали подбор персонала. Потребность в специалистах с высшим и средним специальным образованием есть и на действующих предприятиях в «Алабушево».

«В ближайшие годы площадка должна стать центром развития фармацевтической промышленности. В начале этого года здесь открылось предприятие “Велфарм”, на котором уже работают 100 человек и до конца года планируется трудоустроить еще примерно столько же. Численность персонала после выхода производства на полную мощность составит 1,2 тысячи человек», — пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

На фармацевтическом предприятии «Биокад» (ПК-137) в настоящее время работает 240 человек, открыто 30 вакансий, в основном производственный персонал — операторы и контроль качества — микробиологи и химики-аналитики. Также есть экспертные вакансии — технологи и инженеры.

«В прошлом году ОЭЗ “Технополис Москва” запустила проект “Техноработа”. С его помощью предприятия особой экономической зоны ищут высококвалифицированных сотрудников. Сейчас они предлагают около 300 вакансий для соискателей», — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

В РОССИЮ ПРИШЕЛ НОВЫЙ СУБВАРИАНТ КОРОНАВИРУСА

В России зафиксированы первые случаи заражения субвариантом коронавируса XBB 1.16 (арктур), который ранее был выявлен в Индии. Об этом сообщила на селекторном совещании с регионами руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По предварительным данным, этот субвариант может обладать большей заразностью. В то же время субвариант арктур не отличается высокой патогенностью — заболевание, вызванное этим вариантом вируса, протекает в легкой форме.

Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории РФ нового субварианта коронавируса не требуется.

Эпидситуация по новой коронавирусной инфекции остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора.

Кроме того, на совещании привели данные по гриппу и ОРВИ: заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 1,3 процента, зарегистрировано свыше 643 тысяч случаев. Грипп регистрируется в каждом третьем случае.

МАРКА MEDIVA КОМПАНИИ «РИГЛА» УДОСТОЕНА ПРЕМИИ PRIVATE LABEL AWARDS BY SOBMAEXPO 2023

Собственная торговая марка (СТМ) Mediva аптечной сети «Ригла» победила в номинации «Лучший ассортимент СТМ» VIII Международной премии по контрактному производству и СТМ Private Label Awards by SobMaExpo 2023. Торжественная церемония награждения состоялась 4 апреля в Москве.

В 2020 году торговая марка Mediva от аптечной сети «Ригла» также заняла первое место в номинации «Лучшая СТМ в сегменте "Косметика и парфюмерия”».

Косметика ТМ Mediva позиционируется для конечного потребителя как высококачественная косметика в формате «Farma+Beauty», сочетающая последние достижения медицины и косметологии.

СТМ «Риглы» представлены на фармацевтическом рынке во всех ассортиментных категориях аптеки, кроме лекарственных средств. Наибольшее число SKU — в категориях «БАД», «изделия медицинского назначения», «косметика» и «гигиена».

На сегодняшний день в портфеле компании «Ригла» более 1 тыс. активных SKU СТМ, в управлении — более 35 брендов.

В экспертный совет Международной премии по контрактному производству и СТМ Private Label Awards by SobMaExpo 2023 вошли представители ассоциаций и профессиональных объединений, исследовательских, консалтинговых и аналитических компаний, ведущих профильных СМИ: Союз независимых сетей России, Российская система качества (РОСКАЧЕСТВО), Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла (РАЭРР), Российская Ассоциация аптечных сетей (РААС) и проч.

Можно ли отменить старение?

Генетик Крутовский рассказал о препаратах, которые могут существенно замедлить старение

Анна Урманцева

Существует ли заложенная в организм человека программа старения? Что особенного было в геноме самой старой женщины на планете, которая умерла в возрасте 115 лет? Каким образом уже сейчас ученые в экспериментах продлевают жизнь мышам? Можно ли совсем отменить старение? Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ), генетик Константин Крутовский.

— Всю жизнь человечество пытается найти подходы к продлению жизни и замедлению старения. Оно запрограммировано в организме человека?

— Действительно, такая гипотеза существовала. Есть такое наследственное генетическое заболевание, как прогерия или синдром преждевременного старения. Классифицируют детскую прогерию (синдром Гетчинсона (Хатчинсона) — Гилфорда) и прогерию взрослых (синдром Вернера).

До того, как стал известен генетический контроль прогерии, некоторые ученые предполагали, что существует некая программа старения, которая у людей с этим заболеванием включается слишком рано. Было предположено, что раз такая программа есть, то можно ее и отменить, а значит, продлить жизнь здоровых людей. Но это оказалось неверным.

— Почему?

— Выяснилось, что причина детской прогерии – это мутации в гене LMNA, кодирующем ядерные ламинопротеины A и C. Это белки, которые составляют структуру ядерной оболочки в клетке. Ядерная оболочка играет важную роль в поддержании целостности ядра клетки и регуляции генной экспрессии (активности). Мутации в гене LMNA приводят к синтезу аномальных белков, которые нарушают структуру ядерной оболочки и функционирование клетки.

Это приводит к ряду изменений, характерных для старения, таких как потеря эластичности кожи, сокращение размера тела, потеря волос, изменения в костной ткани и т.д.

— Это доказывает, что программы старения не существует?

— Я считаю, что да.

Я лично сторонник мутационной теории старения. Мутации повреждают гены репарационного механизма, он становится менее эффективным. Частота соматических мутаций с возрастом увеличивается, и мутации накапливаются. Процесс этот более-менее случайный. И тут как повезет: смотря где мутация произойдет.

— Получается, у долгожителей эти мутации случаются реже?

— Нет, не реже. Но они чисто случайно не попали у них в важные участки генов. Есть интересный пример с секвенированием генома множества отдельных клеток самых разных тканей Хендрике ван Андель-Шиппер (Hendrikje van Andel-Schipper, 1890-2005), которая на момент смерти была самой старой женщиной в мире. Она умерла в возрасте 115 лет.

Перед смертью она согласилась на использование ее тела для научных исследований и публичное использование личных данных, полученных в этих исследованиях. В том числе данных ее генома. Она не страдала от хронических заболеваний до самой смерти и умерла в короткий срок от метастазов рака желудка. Ее сердечно-сосудистая система была относительно здорова. Она не страдала и деменцией.

В ее лейкоцитах было обнаружено 450 мутаций, но ни одна из них не была губительной. Теломеры (концевые участки хромосом; считается, что биологический возраст человека можно определить по длине его теломер) были тоже значительно короче, чем обычно.

— Как это? Ведь говорят, что у долгожителей должны быть длинные теломеры?

— Что касается Андель-Шиппер, то ее теломеры и кроветворные ткани полностью израсходовали свой жизненный запас. Можно сказать, что она умерла от старости.

— А как же рак?

— Он, конечно, ускорил ее смерть, но вряд ли намного. В 100 лет у нее обнаружили рак груди (рак желудка возник уже позже, незадолго до смерти), но его успешно прооперировали. Ей фактически повезло, потому что на протяжении всей ее жизни у нее не было серьезных мутаций. И так до 100 лет! А потом еще в течение 15 лет мутации шли, но с обычной частотой.

— Получается, если ученые научатся корректировать мутации, то максимум, на что мы можем рассчитывать, — это 115 лет?

— Думаю, на 120.

И здесь мы подходим к вопросу о редактировании генов и генной терапии старения — это область исследований, направленных на разработку методов, которые позволят замедлить или обратить процессы старения путем манипуляции генами.

— Эта область науки сейчас активно развивается?

— Пока не существует одобренных генных терапий для лечения старения, хотя есть перспективные разработки для лечения некоторых заболеваний.

Тут два основных подхода – редактирование генов и влияние на экспрессию (активность) генов. Оба подхода находятся на начальной стадии развития.

— Но ведь уже есть исследования, где удалось увеличить продолжительность жизни, допустим, мышей?

— Есть. Например, в относительно недавних научных статьях показано, что увеличение экспрессии генов, кодирующих теломеразы, может увеличить продолжительность жизни мышей и продлить жизнь клеток в культуре.

Другие исследования сосредоточены на генах, которые контролируют механизмы, связанные с метаболизмом и иммунной системой. Например, исследования показали, что манипуляция геном FOXO3 может увеличить продолжительность жизни у людей и животных.

Одно из наиболее известных исследований было проведено группой исследователей из Университета Южной Калифорнии под руководством Валтера Лонго (Valter Longo). Они обнаружили, что люди, которые имеют вариант гена FOXO3, который связан с долголетием, имеют более низкий риск развития ряда возрастных заболеваний, таких как рак, диабет и болезнь Альцгеймера.

Другое исследование, проведенное группой исследователей из Гарвардской медицинской школы, показало, что манипуляция геном FOXO3 может увеличить продолжительность жизни у нематод и мух.

— Это уже можно считать успехом?

— Пока нет. Эти исследования являются первоначальными и могут требовать дополнительных исследований для подтверждения результатов и определения возможных клинических применений. Так что генная терапия старения – это пока будущее.

Кроме того, применение генной терапии в лечении старения может столкнуться с множеством сложностей, включая развитие нежелательных эффектов и этических вопросов.

— Неужели, если в руках у человечества будет «ключик к долголетию», его не разрешат использовать из-за возможного неравенства?

— Дело не в этом. Всем известна скандальная история китайского биолога Хэ Цзянькуя, который отредактировал ген двух девочек-близнецов.

В конце 2018 года Хэ Цзянькуй объявил о рождении девочек-близнецов, которым он с помощью технологии CRISPR/Cas9 отредактировал ген CCR5 (внес мутацию CCR5Δ32) на стадии их раннего эмбрионального развития с целью сделать их устойчивыми к ВИЧ-инфекции.

Ген CCR5 действительно играет роль в иммунной системе и участвует в защите организма от инфекций, в том числе от ВИЧ. Однако мутации в гене CCR5 могут увеличить риск развития других заболеваний, таких как вирусный гепатит и опасные, быстро развивающиеся формы рака.

— То есть близнецы не будут болеть СПИДом, но, возможно, их поразят и более серьезные заболевания?

— Да, такая возможность не исключена. Для этого и проводятся клинические испытания, которых в данном случае не было. Потому большинство представителей научного сообщества осудили эти эксперименты.

Во-вторых, ученые сочли их неаккуратными — судя по материалам, которые Хэ представил на своем докладе в Гонконге,

в геноме первых двух девочек оказались не совсем те изменения, что были задуманы, и к тому же, не все клетки в их организме оказались отредактированы.

— Но ведь СПИДа у них нет?

— Я не встречал этой информации. Кроме того, наличие измененного гена CCR5 не гарантирует полную защиту от ВИЧ.

Несмотря на то, что вмешательство было проведено с согласия родителей (носителей ВИЧ), Хэ Цзянькуй заплатил огромный штраф и отсидел в тюрьме.

— Понятно, что редактирование генома у эмбриона – это рискованная идея. Но ведь можно регулировать их активность?

— Да, это другой подход – регуляция экспрессии генов с помощью интерферирующей РНК.

RNAi-терапия уже используется, правда с переменным успехом, для лечения как некоторых наследственных заболеваний (амиотрофический боковой склероз, гемофилия, синдром Дауна и другие), так и инфекционных заболеваний в том числе.

Сейчас RNAi-терапия тоже находится в стадии исследования и разработки. Но интересно отметить, что появилось все больше работ, которые показывают, что РНК может попадать в клетки человека через пищеварительный тракт вместе с пищей и влиять на нас через регуляцию активности наших генов.

— То есть, пища влияет на активность наших генов?

— Именно так. Сейчас вот китайцы большую работу проводят по лекарственным растениям. Раньше было непонятно, почему наблюдается лекарственный эффект, в чем он заключается. А сейчас в некоторых случаях показано, что короткая РНК этих растений влияет на экспрессию генов человека, которые связаны с той или иной патологией, и таким образом оказывает лечебное действие. Если это так, то ведь их можно синтезировать и принимать в виде лекарства.

Выяснив этот механизм, китайцы сейчас уже даже официально регистрируют препараты традиционной китайской медицины, которые раньше считались сомнительными из-за отсутствия объяснения механизма их воздействия. Среди этих препаратов могут быть и те, что усиливают активность генов, связанных с репарационными механизмами. Таким образом могут быть созданы и реально работающие, революционные геропротекторы.

— Можно ли совсем отменить старение?

— Гипотетически — да. Но пока до этого далеко.

Перспективнее нефти. Россия сделала ставку на другое сырье

Владислав Стрекопытов. Россия располагает значительными запасами практически всех стратегически важных металлов, но критически зависит от их импорта. О том, почему сложилась столь парадоксальная ситуация и что мешает задействовать собственный ресурсный потенциал, — в материале РИА Новости.

Наследие советской модели

Советский Союз был полностью обеспечен всеми видами минерального сырья. Однако после распада страны многие месторождения и горно-обогатительные предприятия остались за пределами России — на Украине, в Казахстане, центральноазиатских республиках.

Кроме того, еще с середины 1980-х акцент стали делать на добыче нефти и природного газа в ущерб остальным видам сырья. Валютная выручка от экспорта углеводородов в течение нескольких десятилетий решала проблемы советской, а затем и молодой российской экономики. Полученные средства тратили на закупку импортного продовольствия и товаров народного потребления. Промышленность тем временем приходила в упадок.

В декабре 1991-го упразднили федеральное ведомство, отвечавшее за создание и поддержание минерально-сырьевой базы, — Министерство геологии СССР. Его заменили Министерством экологии и природных ресурсов РСФСР (позднее — Министерство природных ресурсов и экологии России), осуществляющим управление в сфере природопользования.

В последующие годы государство уделяло внимание лишь углеводородам. Некоторые наиболее прибыльные виды сырья — золото, металлы платиновой группы, никель, фосфорные и калийные удобрения — взял в свои руки частный бизнес. Остальное покупали за рубежом. Оказалось, это выгоднее, чем осваивать собственные месторождения. Тем более что внутренние потребности были невелики.

Критическая зависимость

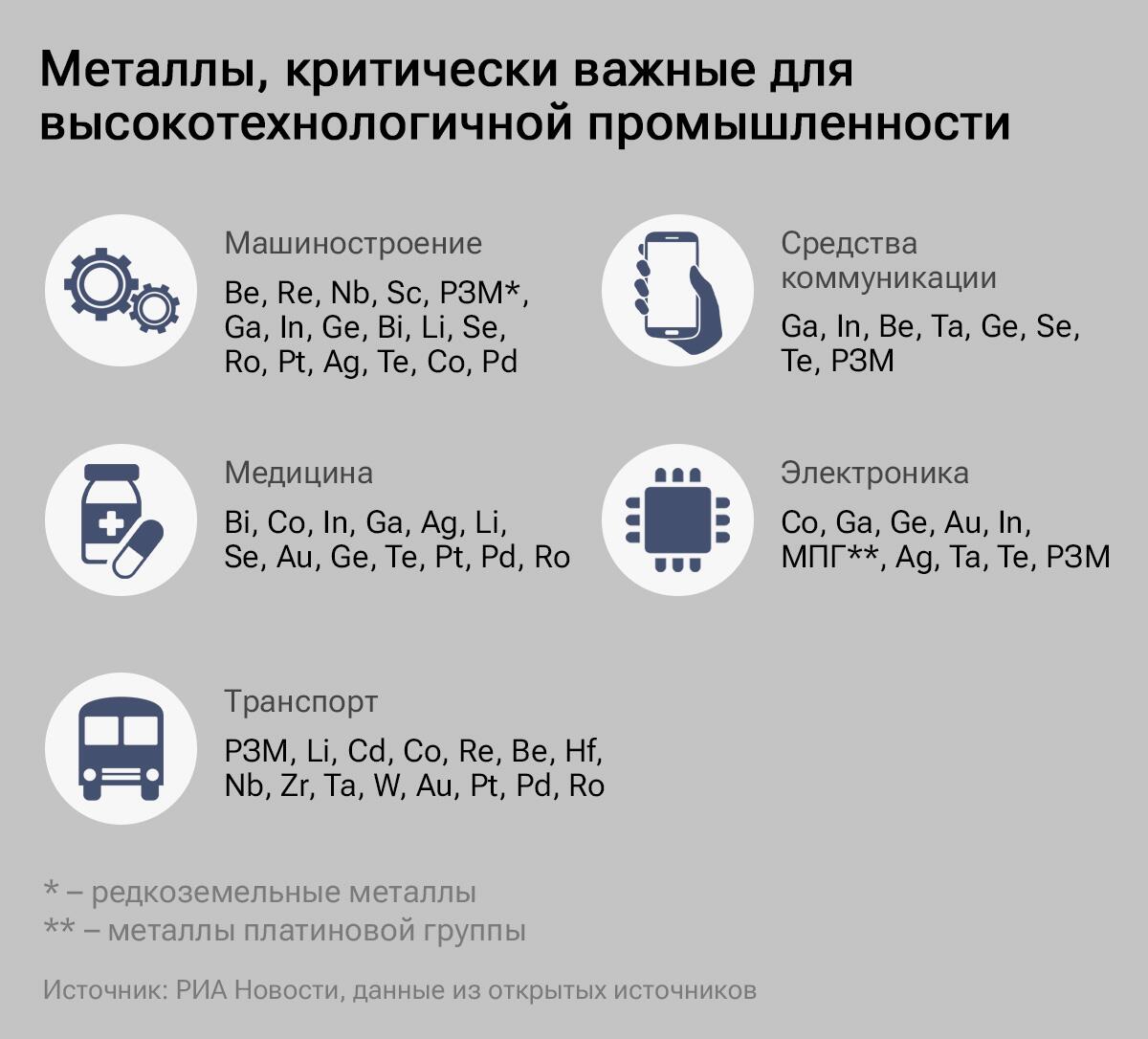

Однако со временем стало ясно, что авиационную, космическую, оборонную промышленность, электронику и автомобилестроение невозможно развивать без собственной сырьевой базы металлов.

На начало 1996-го из 29 видов минерального сырья, отнесенных правительством к стратегически важными, обеспеченности достигли по 15 — нефти, природному газу, золоту, меди, никелю, свинцу, молибдену, вольфраму, олову, цирконию, кобальту, платиноидам, серебру, алмазам и особо чистому кварцевому сырью. Остальные 14 видов — уран, марганец, хром, титан, бокситы, тантал, ниобий, скандий, бериллий, сурьму, литий, германий, рений и редкоземельные элементы иттриевой группы — полностью или частично импортировали.

С годами ситуация ухудшалась. В связи с развитием новых технологий потребность в некоторых металлах возросла в разы, а запасы месторождений, открытых и разведанных еще в советское время, истощались. Зависимость от зарубежных поставщиков стала критической, особенно после введения экономических санкций.

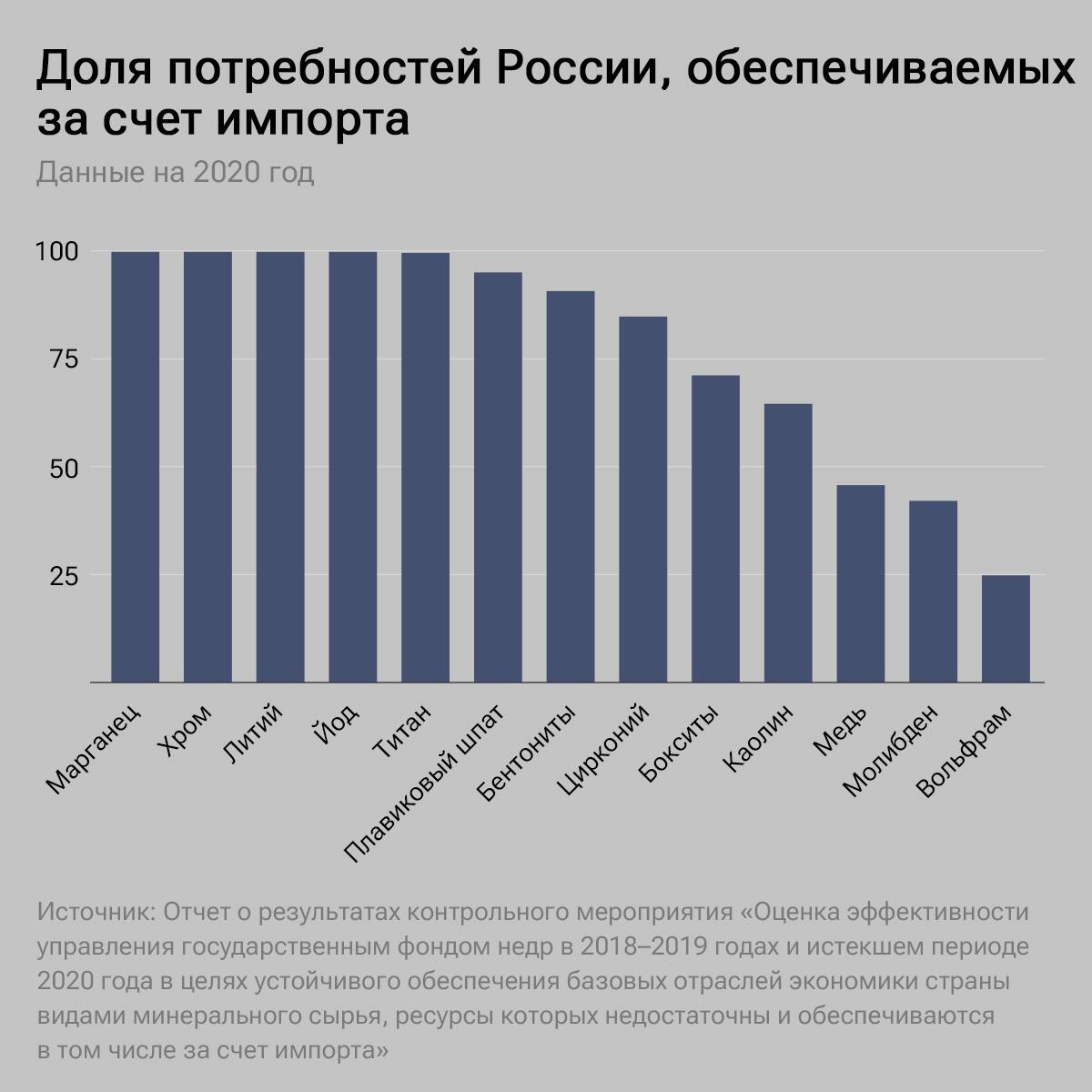

В августе 2022-го правительство утвердило новый перечень основных видов стратегического минерального сырья — уже из 61 позиции. Добавили гелий, графит, рубидий, цезий, индий, галлий, гафний, ванадий, апатитовые руды, калийные соли, плавиковый шпат, все 17 редкоземельных элементов, а также подземные воды. По некоторым — марганцу, хрому, титану, литию — зависимость от импорта сегодня достигает ста процентов.

В соответствии с поручением президента Минприроды в марте подготовило проект стратегии развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года. В ней заложены два сценария. Базовый, согласно которому обеспеченность запасами и добыча полезных ископаемых остается на нынешнем уровне с небольшим ростом, и целевой, задача которого — обеспечить растущий спрос на полезные ископаемые, необходимые для развития промышленности.

В документе отмечается, что для выполнения стратегии основной упор необходимо сделать на "усиление темпов государственной геологоразведки дефицитного сырья, такого как марганец, уран, хром, титан и вольфрам".

Спрос рождает добычу

Еще в прежнем варианте стратегии, утвержденном в 2018-м, отмечалось, что некоторые российские месторождения дефицитных полезных ископаемых (хрома, редкоземельных металлов) не уступают по размерам и качеству руд зарубежным аналогам, "что делает особенно актуальными разработку и применение специальных механизмов стимулирования их освоения". Прошло пять лет, ситуация с обеспеченностью собственным сырьем практически не изменилась, а импортозависимость стала еще более острой.

Эксперты говорят о комплексном характере проблемы. С одной стороны, имеющиеся запасы редких и редкоземельных металлов (РРЗМ) не осваивают по причине невостребованности со стороны отечественных производителей, которые не наращивают объемы из-за отсутствия спроса на российскую продукцию.

Поэтому даже то, что могли бы производить внутри страны, импортируют из Китая и других стран Юго-Восточной Азии. Это ведет к еще большему отставанию России в областях микроэлектроники, вычислительной техники, возобновляемой энергетики — отраслях, в которых спрос на РРЗМ за последние 15 лет в мире вырос примерно в десять раз.

Чтобы разомкнуть порочный круг, в июне 2022-го президент поручил правительству при участии Российской академии наук, госкорпорации "Росатом" и других заинтересованных организаций "разработать и реализовать комплекс первоочередных мероприятий по формированию спроса на отечественные твердые полезные ископаемые, в том числе редкие и редкоземельные металлы, титан, литий, марганец, бериллий, тантал, вольфрам, в отдельных критически важных секторах экономики". Речь идет о полном цикле производства — от сырья до конечного изделия.

"Наблюдается острый дефицит"

В середине апреля 2023-го президиум РАН провел заседание, посвященное развитию сырьевой базы России. Ученые отметили, что наличие собственных минеральных ресурсов — важная составляющая безопасности, поскольку они составляют материальную основу реального сектора экономики. При этом с начала 1990-х в стране не открыли ни одного крупного рудного месторождения, поэтому в обозримом будущем можно рассчитывать только на задел советского периода.

"В перечне стратегически важных металлов — практически вся таблица Менделеева, — подчеркивает академик Николай Бортников. — Но если одни — никель, кобальт, металлы платиновой группы, золото, легкие РЗМ — не критические, то по некоторым металлам "большой шестерки", таким как алюминий, хром и марганец, наблюдается острый дефицит. У нас нет качественных бокситов, титановых руд, лития".

По ресурсному потенциалу всех критических металлов Россия входит в первую десятку среди стран мира — а иногда и пятерку. Но многие отечественные месторождения обладают низким качеством руд по сравнению с зарубежными. Значительная часть находится в труднодоступных районах с плохо развитой инфраструктурой. Все это повышает риски и не способствует разработке.

"Отличительная особенность современной промышленности — широкое использование редких и редкоземельных металлов, — говорит Бортников. — Как правило, они не образуют собственных месторождений, а производятся как побочные продукты при глубокой переработке руд основных металлов. Их извлекают на последних стадиях металлургического передела, а объемы при оценке месторождений не всегда учитывают".

Часто для извлечения попутных РРЗМ нужно разрабатывать сложные технологические схемы. Пока их нет, на рудниках и комбинатах редкие и редкоземельные металлы просто складируют в хвостохранилищах.

Так, на месторождениях Хибинского массива на Кольском полуострове вместе с апатит-нефелиновыми рудами, используемыми для получения фосфорных удобрений, ежегодно извлекают около 120 тысяч тонн редкоземельных металлов, которые лежат мертвым грузом. Для сравнения: Китай, основной производитель РЗМ в мире, добыл в 2022 году 210 тысяч тонн. На Челябинском электрометаллургическом комбинате, где перерабатывают молибденовые руды, также теряют другой крайне ценный примесный металл — рений, необходимый для производства высокопрочных ракетных сплавов.

По мнению ученых, чтобы решить проблему с обеспеченностью промышленности стратегическими металлами, нужно восстановить полную цепочку — от оценки запасов в недрах до получения конечной высокотехнологичной продукции. А это невозможно без долгосрочного планирования и серьезных государственных инвестиций.

Сергей Разов: для отношений между Россией и Италией настанут лучшие времена

Завершающий свою миссию в Риме посол Сергей Разов перед отъездом на родину рассказал, какой запомнится ему Италия после почти десяти лет работы, и почему он уверен, что наши двусторонние отношения ожидают лучшие времена. В начале апреля президент России Владимир Путин освободил Разова от обязанностей посла РФ в Италии и Сан-Марино и назначил на эту должность директора первого европейского департамента МИД РФ Алексея Парамонова.

– Сергей Сергеевич, последний этап вашей работы в Италии пришелся на один из самых сложных периодов во взаимоотношениях между нашими странами. Чувствуете ли вы сейчас заинтересованность итальянской стороны в сохранении отношений с Россией? Удается ли поддерживать существовавшие долгое время двусторонние каналы связи?