Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В 10-летие Поискового движения России открылась Всероссийская акция «Вахта Памяти – 2023»

К 10-летию Поискового движения России и 35-летию официального признания поискового движения на государственном уровне в Центре Знаний «Машук» около 200 поисковиков со всей России собрались на открытии Всероссийской акции «Вахта Памяти — 2023». Они наметили планы на предстоящий полевой сезон и подняли ключевые вопросы поисковой и гражданско-патриотической деятельности.

На открытие в Ставропольский край из 69 регионов страны съехалось около двухсот представителей региональных отделений «Поисковое движение России», активистов общественных объединений в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества и участников организаций в сфере гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи от 14 лет.

Приветственное слово к участникам и всем причастным к поисковой деятельности направил Президент России Владимир Путин. Он поздравил поисковиков с 10-летием движения и отметил ценность поисковой работы. «За прошедшие годы Движение объединило вокруг своих благородных задач десятки тысяч добровольцев — неравнодушных, искренне любящих Родину людей. По зову сердца они занимаются значимым, в высшей степени востребованным делом — ведут поисковую работу в разных регионах нашей страны, в том числе, на Донбассе, помогают родственникам узнать о судьбе их близких, возвращают из забытья имена павших героев, ухаживают за воинскими мемориалами и захоронениями», — отметил в своем обращении Владимир Путин.

Торжественное открытие акции началось с традиционного митинга и церемонией возложения цветов к мемориальному комплексу «Огонь Вечной Славы» в Пятигорске, в которых приняли участие почётные гости. «Последние годы “Поисковое движение России” — это движение, которое активно занимается просветительской работой с молодежью, потому что история Великой Отечественной войны — это история каждого из нас, каждой семьи независимо от того, где она происходила: в тылу или на фронте. Именно поисковое сообщество может говорить об этих событиях через свое личное восприятие, ведь наш долг бережно хранить знания и гордость за свою историю», — подчеркнула Елена Цунаева.

Также во время торжественного открытия Всероссийской акции «Вахта памяти – 2023» прошла передача именных медальонов, наград и личных вещей бойцов, найденых в рамках предыдущего полевого сезона. Теперь поисковые отряды из Волгограда, Татарстана, Ульяновска и Краснодарского края передадут эти вещи родственникам бойцов, чтобы память героях Великой Отечественной войны была восстановлена.

«Ваш вклад в сохранение исторической памяти, сферу патриотического воспитания и государственную молодежную политику неоценим. Сегодня, в Год педагога и наставника, здесь, в Центре Знаний “Машук”, собрались те, кто является наставниками для сотен, а то и тысяч ребят. Мы гордимся тем, что на протяжении многих лет работаем с вами в тесном партнерстве и для нас 10-летние Поискового движения России — это тоже большой праздник, и пусть таких встреч у нас будет еще больше», — поздравил руководитель программы Роспатриот Иван Радько.

За четыре дня в Центре Знаний Машук поисковики обсудят не только новый полевой сезон, форматы включения повестки Года педагога и наставника в свою деятельность, но и особенности формирования музея поискового отряда, а также уделят отдельное внимание теме специальной военной операции, а именно — роли поисковых отрядов и объединений в увековечении памяти об этом событии. Также представители Минобороны России проведут секцию, посвящённую государственной политике в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества.

«Прошло 10 лет, а такое ощущение, что будто вчера прошёл первый организационный съезд, в котором многие из вас принимали участие. За это время Сделано очень многое для поискового сообщества, но теперь нам предстоит новый полевой сезон. Он также потребует отдачи и тяжелой работы, но мы с ним справимся. Помните, что Минобороны России, всегда с вами и готовы вам помогать. Спасибо вам за вашу деятельность, удачного полевого сезона!» — завершил свое напутственное выступление Андрей Таранов.

Кроме того, на «Вахте Памяти — 2023» организована просветительская и образовательная программы: на протяжении всех дней будет работать выставка, посвящённая 10-летнему юбилею ООД «Поисковое движение России», а также предусмотрены экскурсии по знаковым местам Пятигорска. Для тех, кто не сумел войти в число 200 участников, в официальном сообществе ВКонтакте программы Роспатриот организованы онлайн-трансляция с ключевых площадок мероприятия.

Организаторами Всероссийской акции «Вахта Памяти — 2023» выступают ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» и Министерство молодёжной политики Ставропольского края при поддержке Минобороны России и Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

В 2023 году мероприятия «Поискового движения России», включая Открытие «Вахты Памяти» приурочены к двум значимым датам. 35-летие официального признания поискового движения на государственном уровне и 10-летие с момента создания ООД «Поисковое движение России».

13 марта 1988 года принято считать днем образования поискового движения, поскольку с этого момента оно получило официальное признание на государственном уровне. В этот день прошел первый Всесоюзный сбор поисковых отрядов. На сборе впервые за послевоенные годы публично прозвучал вопрос о незахороненных останках сотен тысяч защитников Родины и была поставлена на государственном уровне задача их поиска и погребения с подобающими воинскими почестями, установления имён и судеб, поиска родственников погибших, увековечения их памяти. Поисковое движение не знало границ. Отряды Литвы, Латвии, Эстонии, России, Белоруссии, Украины, Армении, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии вели совместные работы, как правило, на местах сражений земляков.

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» было создано 13 апреля 2013 года. Движение является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Оно объединяет более 45 тысяч поисковиков всех возрастов в составе более полутора тысяч поисковых отрядов. Региональные отделения Движения открыты в 84 субъектах Федерации. За десять лет работы Движения, его участниками были подняты останки более 210 000 советских солдат и офицеров, установлены более 12 000 имен и судеб защитников Отечества.

Акция «Вахта памяти» ежегодно объединяет тысячи поисковиков из России и зарубежья, включает в себя экспедиции на места боев Великой Отечественной войны и Советско-японской войны 1945 года, захоронение найденных поисковиками останков защитников Родины, торжественные митинги и патриотические акции, посвященные памяти погибших воинов и жертв среди мирного населения, круглые столы и экспертные площадки, просветительские мероприятия.

В Удмуртии состоялся Фестиваль лиги КВН Родникового края

3 апреля в зале Республиканского дома народного творчества прошёл Фестиваль Лиги Клуба весёлых и находчивых Родникового края.

Участниками сезона стали 19 команд, состоящих из школьников, студентов вузов и профессиональных образовательных организаций, а также работающей молодёжи. Лига КВН Родникового края проводится по инициативе молодёжи республики, а также приурочена к Году молодёжи в Удмуртии, объявленного Александром Бречаловым. Конкурс прошёл благодаря гранту Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодёжной политики в регионах России «Регион для молодых», проекту Федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь» в рамках реализации национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Ведущей фестиваля стала чемпионка Высшей лиги КВН, участница шоу «Рассмеши комика» и «Comedy Баттл» Аля Кокушкина. В состав жюри вошли трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, заместитель Председателя Госсовета Удмуртской Республики Иван Черезов, руководитель Агентства по молодёжной политике Удмуртской Республики Алексей Выстребов, член постоянной комиссии Городской думы города Ижевска по социальной политике, председатель попечительского совета открытой школьной юниор-лиги КВН Ижевска Альфред Зиннатуллин, предприниматель, блоггер и участница Центральной лиги КВН «Поволжье» Марина Мушанкова, программный директор радио «Адам» и ведущий утреннего шоу «Первые!» Денис Погодин, продюсер и участник КВН на Первом канале Виталий Востриков и фотограф Александр Искандеров.

Поприветствовал участников Фестиваля Первый заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Дмитрий Миронов: «Смех продлевает жизнь — это неоспоримый факт. Однако, в культуре КВН есть нечто большее, чем просто юмор: поддержка команды, креативный взгляд на простые вещи, творческие способности, которые ты развиваешь, находясь на большой сцене. После долгого отсутствия в республике снова возрождается культура КВН, и мы надеемся, что сезон 2023 года позволит его участникам по-настоящему раскрыть себя и свои таланты. С такой активной и инициативной молодёжью, как вы, нас ждет еще много интересных республиканских проектов, особенно в Год молодёжи!»

По итогу выступлений команд места распределились следующим образом: третье место заняла команда «Территория 18+» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике, на втором месте команда КВН «Разные» школы № 8, почётное первое место заняла команда с оригинальным названием – «Имени мамы Яромира Буббы из Когтеврана».

В дальнейшем команды будут бороться за звание лучших в четвертьфинальных и полуфинальных этапах, которые пройдут в Воткинске, Глазове, Можге, Сарапуле и Ижевске. Финал Лиги КВН Родникового края состоится в декабре 2023 года в столице республики, после чего победители представят Удмуртию на Международном фестивале команд «КиВиН» в Сочи.

В преддверии мероприятия для будущих участников прошла Школа КВН. В течение целого дня с начинающими юмористами делились своими секретами участники Высшей и Премьер-лиги КВН на Первом канале Алексей Анисимов, Иван Килин и Руслан Ахметзянов. Они рассказали о конкурсах, как писать шутки и как найти свой стиль в жанре.

Специальный режим по автоматической уплате налогов могут распространить на все регионы

Сейчас он работает в четырех пилотных. Нужна ли эта система предпринимателям и чего в ней больше — минусов или плюсов?

Российские власти называют механизм по автоматической уплате налогов первой в мире налоговой системой для микропредприятий, которая полностью считает налоги с касс и банковских счетов налогоплательщика. Глава Минфина Антон Силуанов не исключил, что ее могут распространить на всю страну.

Официально программа именуется «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», или АУСН. К ней могут подключиться предприятия с годовым доходом не более 60 млн рублей, в которых работают не больше пяти человек. Пока только бизнес из Москвы, Московской и Калужской областей и Татарстана. Эксперимент стартовал 1 июля 2022 года и продлится до конца 2027 года. По данным Минфина, спецрежимом воспользовались более 7 тысяч бизнесменов. Переход на новую схему полностью добровольный.

По задумке, в этом налоговом режиме отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Для этого используются данные кассовой техники, уполномоченных банков и сведения, которые сами налогоплательщики указали в личном кабинете. Бизнесмену не нужно отслеживать сроки подачи и изменения формата документов.

Экономический обозреватель Вячеслав Абрамов считает, что масштабировать систему на всю страну пока рано, нужно провести дополнительные консультации с бизнесом:

«Глобально это не освобождает полностью от бухучета, там нужно все равно подавать определенные декларации, и без помощи главного бухгалтера здесь фактически не обойтись. Поэтому, на мой взгляд, этот «пилот» еще предстоит дорабатывать, и, соответственно, необходимо улучшать весь функционал и корректно следить за работой системы. Потому что, я думаю, ни для кого не секрет, что очень часто бывает, ошибаются в расчетах, бывают какие-то сбои в кассовых аппаратах. Сам банк тоже может, наверное, что-то посчитать, и это будет приводить к тому, что нужно будет самому идти подавать декларацию, но уже в обновленном виде».

Налог при применении АУСН считается и платится ежемесячно. Ставки предлагаются двух видов: 8% на доходы и 20% на доходы, уменьшенные на величину расходов. Страховые взносы платить не нужно. Социальные гарантии обеспечиваются из бюджета. Этим объясняются повышенные ставки по сравнению с простой, неавтоматизированной упрощенной системой налогообложения. В обычном варианте взимается 6% или 15% соответственно. Минимальный размер налога при автоматизированной УСН 3% против 1% при обычной УСН.

Бизнес говорит, что жизнь с переходом на АУСН не то чтобы сильно упростилась. Полной автоматизации не произошло, рассказывает генеральный директор юридической компании «Юрвиста», предприниматель Алексей Петропольский:

«В первую очередь было удивление, что налоги платятся авансом — вперед за месяц, это у многих вызвало вопрос, поскольку этих денег просто не было. А во-вторых, да, деньги платятся единоразово на расчетный счет, то есть не распределяются по фондам, а в дальнейшем ты прикрепляешь в налоговую файл, где сам расписываешь, что куда отправить. То есть раньше ты делал просто три платежки, а теперь ты делаешь одну платежку авансом и еще ее сам распределяешь в виде подгруженного документа. Честно вам скажу, мало что упростилось — наверное, даже усложнилось».

Из очевидных минусов АУСН: банки только из предлагаемого списка; не применяются региональные льготы по налоговой ставке; невозможно платить зарплаты наличкой. Кроме того, аналитики говорят, что АУСН не подойдет для переживающего бум рынка маркетплейсов. При этой системе нельзя использовать некоторые договоры, по которым работают селлеры. Но программа только стартовала, и вполне вероятно, что ее еще подкорректируют.

Иван Колыганов

Минэкономразвития прогнозирует курс доллара на 2023 год на уровне 76,5 рубля. Что думают аналитики?

Прогнозы ведомства, как правило, не сбываются, отмечают эксперты, и это нормально. Прогнозы в первую очередь ориентированы на исполнение федерального бюджета

Минэкономразвития спрогнозировало средний курс доллара в 2023 году на уровне 76,5 рубля. Как заявил глава ведомства Максим Решетников, в дальнейшем ожидается плавное ослабление рубля. По его словам, в 2024-2026 годах среднегодовой курс составит 78,8 рубля за доллар.

Мнения аналитиков о прогнозе Минэкономразвития.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитал» Владимир Брагин:

«Прогноз как прогноз. Думаю, что вполне реалистичный прогноз на этот год. На мой взгляд, даже потенциал укрепления относительно текущих уровней сильно выше — понятно, что сейчас мы видим эмоциональную реакцию. Прогноз Минэка выглядит более оправданным и сбалансированным. Что касается дальнейшего ослабления рубля, здесь вопрос. Если мы исходим из того, что инфляция в России будет относительно невысокая, а в других странах, например США, наоборот, повыше, то вопрос о плавном ослаблении выглядит спорно. Получается, у нас будет ослабление реального эффективного обменного курса, что выглядит странно. Это говорит о том, что мы опять начинаем себя подвязывать на экспортную модель, от которой хотели уйти. Это целеполагание выглядит немного странновато, но в целом пока укладывается в ту парадигму, в которой мы живем».

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» Александр Тимофеев:

«Прогнозы Минэка до этого ни разу не сбылись, и это нормально. Эти прогнозы делаются для того, чтобы описать возможное развитие ситуации и подготовиться к этому развитию. Это ни в коем случае не прогноз в смысле того, что это четкая оценка, что они ожидают. Несмотря на то что сейчас рубль значительно ослаб, я думаю, что очень серьезная часть этого ослабления — это всего лишь выход крупных иностранцев. Самая большая сделка — это Shell. Понятно, что на нашем тонком рынке 95 млрд рублей — это солидная сумма. Что касается курса за последний год, наш курс был производной баланса экспорта и импорта. Экспорт чувствовал себя неплохо, импорт падал. С введением ценовых ограничений, с некоторым снижением в начале года цены на нефть наши экспортеры стали чувствовать себя не так хорошо, и, возможно, не те объемы валютной выручки у них оказывались. С другой стороны, нельзя сказать, что у нас импорт минимально ожил. Я думаю, текущее чрезмерное ослабление рубля — временное. А сценарий о том, что рубль будет ближе к отметке 75, наверное, адекватный. Боюсь, что все будет зависеть от развития ситуации вокруг СВО. На этом фоне давать прогнозы на несколько лет очень опрометчиво».

Старший инвестконсультант «Финам» Тимур Нигматуллин:

«На мой взгляд, к прогнозам Минэкономразвития нужно относиться как к довольно специфическому индикатору. Этот прогноз в первую очередь ориентирован на исполнение федерального бюджета. Минэкономразвития прогнозирует курс, который закладывается в бюджет. Этот курс должен быть при прочих равных более консервативно оцененным, чтобы иметь определенный запас прочности. Что касается наших прогнозов, мы считаем, что курс может быть несколько более слабым по отношению к доллару — это отметка 80, среднегодовой курс. Основное давление на рубль окажут рост импорта и сокращение экспорта. Ключевые два фактора — это импорт и экспорт. Если в случае с экспортом логика понятна — экспорт сокращается из-за в том числе внешнеторговых ограничений, то в случае с импортом играет роль специфика параллельного импорта. Параллельный импорт подразумевает, что какие-то товары могут поставляться в обход их производителя. Эти поставки, как правило, более дорогие. Соответственно, общий объем импорта в натуральном выражении — в штуках, в килограммах — может быть ниже, чем, допустим, в 2022 году, но стоимость может быть выше, это сильно давит на торговый баланс и в конечном итоге на курс национальной валюты».

В пятницу в ходе торгов на Мосбирже курс доллара превысил 81,5 рубля, евро преодолел отметку 90 рублей.

Преемник Zara в России Maag презентовал дебютную коллекцию

Женская коллекция получила название Sunset Shades, мужскую коллекцию назвали Urban Drive. Для детей в Maag сшили джинсовые костюмы и кожаные куртки. Ранее ливанская группа компаний Daher купила российский бизнес Inditex, который приостановил работу на территории страны в начале марта 2022 года

Преемник Zara в России — бренд Maag — презентовал свою дебютную коллекцию онлайн. Открытие магазинов ожидается этой весной. Женская коллекция получила название Sunset Shades и состоит преимущественно из принтованных полупрозрачных изделий, есть в ней и платья-жакеты с объемными рукавами, юбки с геометрическим узором.

Мужскую коллекцию назвали Urban Drive, в нее вошли базовые изделия из кожи и денима и брючные костюмы. Для детей в Maag сшили джинсовые костюмы и кожаные куртки.

Новый бренд близок к Zara, считает стилист, арт-директор салона красоты «Жить как в кино» Павел Лагунов:

«Zara — это прекрасный на самом деле бренд одежды. Он перекупал лекала именитых марок, это действительно так, и делал все официальным образом, но из более простых тканей. И Dior с ними сотрудничала, и Chanel, и Louis Vuitton, и Dolce & Gabbana. То, что я сейчас вижу, новый бренд в принципе далеко не ушел от этой идеи. На самом первом снимке, который я сейчас вижу, молодой человек в кожаной куртке — это отсылка к Kenzo. Дальше мы приходим к воздушным девушкам, девушкам современного мира Dior, Chanel. И, опять же, эти легкие образы по доступной цене, попадание 100%. Будет прекрасно, органично смотреться на рынке».

Российская аудитория Zara без проблем перейдет на бренд, назначенный ее преемником, поскольку отличий у них пока не прослеживается, считает член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев:

«Все отшивается там же и практически по тем же лекалам. Разумеется, всегда есть у каждого бренда некая группа фанатов, которым принципиально важна сама наклеечка. Такие люди будут искать Zara в параллельном импорте, таких людей всегда меньшинство. Большинство совершенно спокойно перейдет на новый бренд, особенно с учетом того, что это бренд непремиальный, мягко говоря. Нижняя часть среднего сегмента. Переход на новый бренд произойдет абсолютно безболезненно, а вот что касается его будущего — как будут работать, насколько хорошо будут клиента обслуживать, сопровождать, сколько будут вкладывать в рекламу, как будут этот бренд продвигать и раскручивать — будет влиять на все благосостояние россиян. Вот из этого всего и будет строиться будущее. Точно так же, как сейчас все смотрят на то, как известная сеть быстрого питания после ухода предыдущего бренда развивается в России. Люди быстро и хорошо перешли, но дальше нужно жить, работать, подтверждать качество, подтверждать сервис».

В ноябре прошлого года стало известно, что магазины Zara откроются в России под обновленным названием. Ливанская группа компаний Daher купила российский бизнес Inditex, который приостановил работу на территории страны в начале марта 2022 года.

«Если качество такое же, название не имеет значения»: Артур Гучигов о том, как рынок премиальных мебели и техники приспособился к новой реальности

После 24 февраля 2022 года многие марки бытовой техники, мебели и аксессуаров покинули Россию. Как мебельной студии класса люкс выжить в сложившейся ситуации, притом что клиенты, привыкшие к определенному уровню качества, не собираются менять свой стиль жизни?

В гостях у Business FM предприниматель Артур Гучигов, владелец салона «Арт-Спэйс», где он для своих клиентов формирует мебель и кухни премиального уровня, с техникой и со всеми материалами. С ним беседовал Илья Копелевич.

Вы лучше многих знаете, что исчезло и что появилось, чем можно воспользоваться и по каким ценам. Я начну с простого вопроса, который всем понятен, премиальным клиентам и непремиальным: существовали годами самые раскрученные у нас бренды техники домашней — Bosch, Siemens и Samsung. Они доступны по-прежнему?

Артур Гучигов: На сегодняшний день официально нет, только в параллельном импорте.

И что из этого вытекает? Они доступны или нет? Или их не найдешь?

Артур Гучигов: Их можно найти в интернете на разных маркетплейсах. Данные бренды доступны, но на них в моем понимании нет гарантии на сегодняшний день, гарантийных обязательств производителя, которые были ранее. Потому что их возят по большей части частные лица, и детали никто не возит.

А ремонты как работают?

Артур Гучигов: Для того чтобы отремонтировать, им нужны детали. Они переключились, наверное, на какие-то другие бренды, которые ввозятся официально. Что такое параллельный импорт? Это значит, что нам разрешили не спрашивать завод-производитель о том, где мы должны покупать этот продукт. Соответственно, он покупается в Европе или в других странах у официальных дилеров и дальше везется в Россию. А детали на сегодняшний день невыгодно экономически возить. Поэтому как будут ремонтировать, я не знаю. Сервисные центры нацелены на тех, кто ввозит официально. Официальные представительства имеют обязательства привозить детали и предоставлять их ремонтным мастерским. Я думаю, ремонтные мастерские на сегодняшний день это будут делать платно. Я так надеюсь.

Если достанут, видимо, не быстро, потому что запчасти им тоже придется каждую по отдельности ожидать?

Артур Гучигов: Да, ожидание запчастей и раньше было достаточно долгим, многим представительствам было проще заменить продукт, чем ожидать какие-то детали.

Вы до прошлого года работали в основном с европейскими поставщиками. С кем в основном вы работаете теперь? Может быть, как раз с закупщиками параллельного импорта? Первое, что приходит в голову, — начать через них заказывать то, к чему клиент привык.

Артур Гучигов: Нет, у нас немножко другая политика в компании, мы привыкли решать проблемы клиента. В данном случае я не вижу, как я их решу, если я куплю из параллельного импорта. Я работаю на внутреннем рынке, работаю с основными поставщиками, которые остались на рынке, у них есть весь этот премиальный сегмент. Это такие компании, как «Хомаер», Kuppersbusch и другие бренды, и они держат гарантийный сервис.

То есть получается, что часть европейских в том числе производителей все свернули, причем самые известные в России, а часть как работали, так и работают?

Артур Гучигов: Да. Они, может быть, поменяли внутреннюю логистику, еще что-то, но они официальные представители, они возят все официально. У них есть разрешения от заводов, у них есть запчасти, которые немаловажны, и они не прекратили свою деятельность.

Но насколько сузился спектр возможностей покупки премиальной техники от известных мировых производителей?

Артур Гучигов: Те, кто возит официально, дают небольшие задержки по срокам. Но задержки, я хотел бы сказать, возникли еще в период пандемии, потому что была нехватка полупроводников, и ожидание какой-то премиум-техники было достаточно долгим, и доходило до того, что какой-то прибор, скажем, очень навороченный, духовой шкаф, у которого есть и пароварка, и микроволновка, и другие опции, можно было ожидать до восьми месяцев. Сейчас сроки снизились, но потребность заводов-производителей в полупроводниках осталась. И бывает, ожидание варочной панели должно было быть до шести месяцев, потому что не хватает чипов. А потом раз — и в один момент их появилось очень большое количество. Чипы пришли, завод смог их собрать и поставить.

Вы полностью работаете внутри России.

Артур Гучигов: Да.

Значит, часть европейских компаний объявили бойкот, часть продолжают работу как ни в чем не бывало. А нет каких-то предупреждений, сигналов, что и они тоже могут прекратить поставки и их можно будет купить только через параллельный импорт, как-то у перекупщиков закупать уже без всяких гарантий, без обслуживания? Вообще, прогноз какой у вас, что дальше делать, к чему готовиться?

Артур Гучигов: В моем понимании эти компании наладили всю логистику новую, и это было решение заводов-производителей, остаются они на рынке или нет. Потому что есть все-таки компании, которые до сих пор не знают, остаются они или нет. Они оставили свои офисы здесь, но в то же время они не поставляют технику, поставляют только бытовую химию. А компании, с которыми я сейчас сотрудничаю, сказали, что будут дальше продолжать работать. И, соответственно, это воля хозяев европейских компаний, которые сказали, что будут продолжат работать.

Тем не менее, потеряв большое количество привычных нам поставщиков, брендов, наверное, что-то появляется новое, за чем вы следите, что вы начали предлагать клиентам, что поставляется?

Артур Гучигов: Что касается брендов премиум-класса, у нас пропала только группа BSH — Bosch Siemens Hausgeräte. Они в параллельном импорте есть. Остальные бренды класса люкс остались на рынке. То, что касается Китая, люксовых брендов китайских я не знаю. Бизнес-сегмент — да, эти бренды как раз работали ранее, и мы их предлагали, когда нужен был сегмент бизнес, они качественные. А вот сейчас очень много пошло дешевого Китая, который никому не известен, там достаточно большое количество брака. Если человек решил просто инвестировать свои деньги, выкупил эту партию, привез в Россию, решил ее продать, но не отконтролировал качество на выходе с завода, я уверен, что процентов 30-40 там брака. И тут такая маленькая деталь есть: чтобы правильно завозить бренды и быть клиентоориентированным, нужно создать целый сервис. А вот эти партии резко появляющихся брендов, их просто завозят, продают, а потом они могут... Я думаю, это маленькие мастерские в Китае, и они производят товар, который в моем понимании не стоит тех денег, за которые мы его здесь продаем на сегодняшний день.

То есть получается, что покупатель полностью доверяет продавцу, будь то в большом магазине или будь то в премиальном салоне, как ваш. Если он приходит к вам и у вас что-то стоит, он думает, что вы знаете, что вы продаете. И если вы это ему продаете, значит, это какой-то надежный и хороший товар. Давайте про Китай тогда поговорим подробнее. Как изменились цены и на что сейчас больше покупатель ориентирован? На поддержание премиального уровня, который поредел? Или с учетом цен, с учетом уверенности или неуверенности в завтрашнем дне переходят в сегмент чуть ниже, чем люкс?

Артур Гучигов: Клиент, который жил в бизнес-плюсе и в люксе, продолжает жить в них. Иногда они приходят и просят определенный бренд, и наша задача узнать нужды этого клиента и предложить конкурента этого бренда, который всегда был у них основным конкурентом, такой же качественный, такой же хороший продукт.

Что вы ему предложите?

Артур Гучигов: Когда клиент у меня просит Bosch, Siemens, я ему предлагаю бренд, с которым я работаю давно, — это Korting, у которого есть сервис, у которого есть качество продукта, он делается на заводах Gorenje.

Завод Gorenje — это Словения?

Артур Гучигов: Да, и они производят Korting по всему миру. Там есть какие-то продукты, которые приходят из Италии, из Турции, из Китая, и они контролируют качество своего продукта. Если возникает какого-нибудь рода рекламация, эта рекламация быстро решается.

И вот этот бренд работает абсолютно так же, как прежде?

Артур Гучигов: Они лояльны к России и работают в полном объеме.

А производится, как я понимаю, это все равно в Китае?

Артур Гучигов: Не все производится в Китае. В Китае есть большой завод Midea, который производит для очень большого количества брендов определенный продукт. Этот завод качественный, там хороший контроль качества. Но стиральные машины могут производиться в Турции, что-то в Италии, что-то даже в Германии производится этими брендами. Они выбирают производителей по качеству, чтобы соответствовать своему сегменту. Но даже если они произвели в Китае, все равно их контроль качества происходит в Европе, и потом он едет только в Россию, напрямую не едет.

А чисто китайские бренды, с которыми торговля открыта и проблем никаких нет, есть что-либо для верхнего сегмента?

Артур Гучигов: Я слышал, есть одна компания, сейчас не скажу вам ее название, она хочет зайти из Китая в люкс-сегмент. Но это пока только в разработке.

А теперь давайте поговорим о российских брендах. Существует целый ряд российских брендов, в том числе премиальных, в том числе в сегменте бытовой техники, которые носят похожие на немецкие имена, не буду их называть. Но, так я понимаю, производятся-то они тоже не в России. Что с ними?

Артур Гучигов: Они присутствуют. Производят их не только в Китае, также производят, где экономически это выгодно. На сегодняшний день Midea — это тот завод, где человек может создать свой бренд техники. Я думаю, он сразу на завод попасть не может, потому что нужен большой объем. Но это то, к чему стремится бизнесмен, который хочет создать свой бренд техники. Это экономически выгодно, это качественно, малое количество брака, что немаловажно. Тут главное еще выстроить систему сервиса, потому что наши люди уже привыкли к этому сервису.

Если это российский бренд, пусть он даже и производство размещает на этом заводе Midea или на каком-то другом китайском заводе, может, турецком, а может, даже итальянском, он по определению оказывает весь сервис. Вы продаете эти бренды, они пользуются спросом? И что клиенты о них говорят?

Артур Гучигов: Я не продаю данные бренды. Они по большей части идут в экономсегменте, у нас нет экономсегмента. В моем понимании у них страдает дизайн. Может, начинка-то и хорошая, но нам в стране не хватает дизайнеров, которые это красиво прорисуют, сделают, чтобы это выглядело богато, интересно.

Хорошо, это мы сейчас о технике говорим, но у вас также мебель и прочие аксессуары домашние, в общем, все, что нужно, чтобы сделать дом. Работали ли вы раньше с российской мебелью или нет?

Артур Гучигов: Смотрите, мой опыт начинается с 2011 года, я ездил, смотрел разные фабрики, когда представлял одну европейскую большую компанию. И наши заводы-производители всегда меня шокировали, я ожидал большего качества. На сегодняшний день они сделали очень большой прорыв, и три года назад или четыре я задался вопросом, не пора ли съездить еще посмотреть. И наши фабрики сделали просто колоссальный прогресс в качестве производства, в качестве упаковки, в качестве технологических решений, использования разной фурнитуры. То есть из них можно создать интересный дизайн кухни, и они хорошего качества. Я считаю, это большой прогресс. При этом они используют европейский первичный материал. Я еще не знаю производства качественного ламината, панелей из ДСП и так далее здесь, в России. Они используют европейский первоначальный продукт, здесь они его режут, делают кромку, все делают хорошо.

А как с поставками?

Артур Гучигов: Мы сотрудничаем с четырьмя фабриками. И были перебои, три-четыре недели, и все это наладилось. Единственное на сегодняшний день фурнитура Blum, с ней проблемы. Но нашли хорошие эквиваленты турецкие, тот же австрийский Hettich остался, все работает.

Вроде бы фурнитура для мебели — это не безумный хай-тек. То есть можно предположить, что мы этого не делали, потому что покупали. Но вот когда возникает ситуация, что покупать это сложно, неужели внутри России нельзя наладить производство?

Артур Гучигов: К сожалению, я видел новых российских производителей, вроде петли — это достаточно простой элемент, и китайские я видел, которые пытаются копировать Blum, но не получается. Не знаю почему, не получается. Вроде все то же самое. Что-то не так все время. Что наши, что китайцы, которые пытаются вот эту фурнитуру скопировать, не то, понимаете.

Но ведь это не компьютер, это просто маленькие шурупчики, маленькие винтики, петли и так далее. Металл у нас какой хочешь, любого качества есть. Ну, пусть будет дороже...

Артур Гучигов: Там же нужно в доводчики вставить, чтобы он плавно закрывался, все это было ровно сделано и так далее. Не получается. То ли станок у нас сбивается, то ли еще что-то, я не знаю.

Значит, будем подводить какие-то итоги. Во-первых, цены, как они изменились за этот год с учетом всего произошедшего?

Артур Гучигов: Цены выросли. Выросли сильно, в среднем, я бы сказал, в два с половиной раза. То, что мы сейчас покупаем бизнес-класса, раньше мы могли купить на эту сумму люкс.

А в бизнес-сегменте и в экономсегменте рост цен такой же или люкс дорожает сильнее?

Артур Гучигов: Официальный люкс остался таким же, но у нас сейчас вырос курс, а закупка идет в валюте, соответственно, сейчас цены выросли. Полгода назад техника была интересна, но все равно цены были выше, чем раньше. Во-первых, заводы-производители каждый год повышают цены, это было и десять лет назад, и 20 лет, 3-5% всегда добавлялись у заводов-производителей. Выросли цены, у них же также выросли цены на комплектующие.

У них тоже инфляция процентов 8-10 внутри стран.

Артур Гучигов: Да-да. И она у них поднялась. И все прайс-листы европейские поменялись в цене. Плюс сейчас евро поднялся.

А клиент как реагирует на такой рост цен и на изменение линейки? Что бы вы посоветовали как знаток? Стоит ли искать привычный Bosch, Siemens? Или действительно надо осваивать новые названия, те, которые продолжают работу?

Артур Гучигов: Я больше придерживаюсь того, что вы сказали, что нужно адаптироваться к рынку. Мы как официальные дилеры адаптировались, отобрали для себя качественные бренды. И если качество такое же, я думаю, название не имеет значения. Главное же качество продукта, удобство использования и чтобы он тебе подходил, чтобы он тебя радовал.

Какая-то очень пестрая картина складывается. Я спрашиваю вас, потому что вы в Европе жили очень долго, во Франции. Как это объяснить: почему одни компании все прекратили, а другие все продолжают, вы лично для себя какое-то объяснение находите? Это имеет какую-то закономерность или это хаос?

Артур Гучигов: Я думаю, сейчас хаос, и никто не знает, как принять правильное решение. Потому что на эти компании тоже давит их промышленная палата, внутри страны, давят журналисты, что вы поставляете в Россию, и это плохо.

Нет впечатления, что чем более крупный и известный бренд, тем больше он находится под давлением, а кто немножечко помельче, на кого не наводят прожекторы, они продолжают спокойно продавать?

Артур Гучигов: BSH — это гигант, все остальные марки люкс очень маленькие по сравнению с ним. А между собой люкс примерно одинаковый, и один ушел, а другой остался.

Вывод такой, что выводов нет? Приходится фиксировать то, что есть, и смотреть, что будет дальше. Вернемся на год назад, когда все эти стремительные изменения посыпались. Как это все происходило на практике? Потому что ремонт — дело долгое, и дизайн — дело долгое. Люди строят какие-то планы, что-то заказывают, проектируют. Случилось так, что люди не получили то, что хотели?

Артур Гучигов: У нашей компании нет, но всех охватила очень большая паника, люди побежали все скупать. Вначале они скупали автомобили, потом начали скупать технику, все, что было на складах, все просто скупалось. Склады некоторых компаний, которые были заполнены ввиду того, что они только вышли на рынок, были скуплены полностью.

Вы говорите «в вашей компании», но у вас все-таки конкретно делается дизайн-проект и начинается заказ. Было, что вы уже заказ приняли, аванс получили и не поставили?

Артур Гучигов: Да, нам приходилось делать возврат, потому что нас подвел поставщик, но это был единичный случай.

Все-таки в основном все постарались более или менее в любом случае по отношению к клиенту достойно себя повести, несмотря на новые правила, то, что было заказано, довезти, но были и некоторые фирмы, которые просто обрубили контакты — и все?

Артур Гучигов: Были. Нам не обрубили, но я знаю коллег по цеху, у них были проблемы с этим, поэтому надо четко отбирать своих поставщиков, с которыми ты работаешь. Когда у них есть 20 лет опыта, все хорошо, и человеческие отношения никто не отменял, видно же, какой твой партнер всегда, когда общаешься с другими директорами.

То есть это по человеческим причинам произошло?

Артур Гучигов: Конечно.

Потому что в тот момент кому-то было проще просто захлопнуть дверь, сказать, что его это не касается?

Артур Гучигов: Да.

Хоть деньги возвращали, если были авансы?

Артур Гучигов: Да.

И то слава богу, потому что я слышал много историй о том, что люди и деньги обратно получить не могут тоже от таких индивидуальных заказов.

Артур Гучигов: Бизнес в технике построен либо через каких-то оптовиков, либо напрямую у представительства, в зависимости от твоих контрактов. Некоторые представительства, как только начинаешь с ними работать, говорят: давай ты начнешь с опта, покажешь обороты, дальше, если все будет хорошо, заключим договор. И вот эти прослойки-оптовики банкротились, и кто-то с ними до сих пор судится, пытается забрать обратно свои деньги, хотя уже прошло больше года.

Напоследок, как всегда, я спрошу: что вы от этого года ждете, есть ли у вас план, ожидания или жизнь перешла в режим без плана, по вдохновению?

Артур Гучигов: Нет, мы строим планы, мы пытаемся развиваться, единственное, мы должны очень быстро адаптироваться, потому что каждый новый день может принести какую-то новость, мы должны к ней адаптироваться. Если мы к ней адаптируемся и правильно воспринимаем, то мы все равно идем к своей цели.

Что вы для развития бизнеса считаете самым важным? Я, слушая вас, почему-то подумал, что нам приходится узнавать много новых названий, брендов, изучать, смотреть, экспериментировать, будет оно работать, не будет, это мое предположение, но вдруг вы его подтвердите?

Артур Гучигов: Тут надо разделить бытовую технику и мебель. Есть бренд Sofaletto, который разработал ортопедическое основание, это новый продукт, они добиваются качества. Это российская компания. Во всем, что касается мебели, я считаю, что наши производители сделали огромный рывок, запустили продукты, которые лет пять назад бы они не запускали, то есть в мебели идет огромный прогресс. Все, что касается техники, либо мы берем Европу, либо мы берем Китай, который уже известен, который мы знаем, который имеет сервис. Они же тоже стремятся расти, да, новые технологии у Bosch Siemens выходят гораздо быстрее, но остальные тоже растут, не стоят на месте и производят качественный, хороший продукт. Главное — не брать вообще неизвестный бренд, который только-только появился и не показал свою клиентоориентированность и гарантийные обязательства и так далее, потому что даже дорогой бренд может сломаться. Сегодня техника рассчитана на шесть-восемь лет изначально уже заводом-производителем, будь то люкс, будь то Китай или еще что-то. Поэтому я новое в мебели ищу российского производства, я считаю, что качество растет, и я действительно радуюсь, что оно растет. Но вот по технике пока нет, надеюсь, со временем мы тоже сможем производить красивые, качественные, с большим количеством опций духовые шкафы, варочные панели и так далее, очень надеюсь на это.

Илья Копелевич

Бюджет останется неизменным, пока…

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ведомство не планирует вносить изменений в бюджет 2023 года, по-прежнему ожидает дефицит 2% ВВП.

Министр также добавил, что в текущем году парламент наделил правительство правом внесения изменений в параметры бюджета.

Силуанов подчеркнул, что бюджетный год только начался, первый квартал прошел, и он не исключает, что будут вноситься какие-то коррективы.

Напомним, что 11 апреля президент России Владимир Путин заявлял, что уже в финале второго квартала в бюджет России станут поступать дополнительные доходы от нефти и газа — этому будет способствовать рост цен углеводороды на мировых рынках. При этом он напомнил, что в первом квартале нефтегазовые доходы сократились на 1,3 трлн рублей, в том числе, из-за сложностей с ценами на нефть и газ в конце прошлого и начале этого годов.

Ранее Минфин сообщал, что падение доходов от нефтегазовой отрасли в бюджете РФ в I кв 2023 года в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года будет порядка 45% или до 1,6 трлн рублей. Однако во втором полугодии в результате налоговой корректировки для ТЭК и сокращения скидок на российскую нефть нефтегазовые поступления в бюджет будут повышаться.

Дороже, дольше, сложнее: Турция становится СПГ-поставщиком для Болгарии

В январе 2023 года Bulgargaz и BOTAŞ подписали 13-летнее соглашение, которое предоставляет болгарской компании доступ к турецкой газотранспортной сети и пяти СПГ-терминалам.

Bulgargaz заявила, что это дает возможность ежегодно поставлять в Болгарию 1,5 млрд кубометров газа.

12 апреля был доставлен первый груз СПГ в рамках такого соглашения. В Bulgargaz заявили, что эта партия поступила от американской компании Shinier, которая осенью прошлого года выиграла тендер на поставку необходимых объемов к 2023 году.

О стоимости газа, разумеется, в Софии хитро молчат. Исполнительный директор Bulgargaz EAD лишь сообщила, что «стратегическое партнерство с BOTAŞ — ключ к обеспечению надежных поставок газа для болгарских потребителей по конкурентоспособным ценам».

С кем эти поставки интересно конкурируют? С российскими поставками, которых нет?

В целом, Болгарии не позавидуешь. Мало того что теперь приходится ставить в зависимость свою энергобезопасность от крайне нестабильного спотового рынка СПГ, так еще и Турции за посредничество надо доплачивать. Хорошая новость — альтернатива РФ найдена, плохая — она дороже, поставки выполняют дольше, схема логистики сложнее.

И Конго с нами

Российским нефтегазовым опытом заинтересовались компании из Конго, рассказал РИА Новости посол этой страны в России Иван Вангу Нгимби.

По его словам, уже ведутся точечные переговоры, которые касаются, в том числе достижений в российских технологиях ТЭК.

Собеседник агентства отметил, что Конго планирует тендер на месторождения углеводородов и российская сторона может стать его участником. По крайней мере, одна из наших компаний уже обсуждала с чиновниками из Конго условия тендера. Посол напомнил, что российские компании уже занимаются разведкой полезных ископаемых в этой африканской стране, однако, стоило бы расширить их присутствие.

Также посол сообщил, что вскоре ожидается визит в Москву министра углеводородов Конго.

Лавров продвигает «тройственный газовый союз»

Глава российского МИД Сергей Лавров, находящийся в пятницу, 14 апреля, с визитом в Самарканде, рассказал, что активно продвигается обсуждение формирования газового союза РФ, Казахстана и Узбекистана.

По его словам, этот масштабная идея, ранее поддержанная президентами, даст государствам еще один шанс усилить энергобезопасность. А сам проект представляет интерес для всех сторон: и поставщиков, и транзитеров, и потребителей.

Как сообщалось, Россия инициировала появление этого «тройственного газового союза», он предполагающий транспорт российского голубого топлива по территориям этих стран. В начале этого года уже подписаны планы газового сотрудничеству между «Газпромом» и Казахстаном и Узбекистаном.

Предполагается задействовать газопроводы системы «Средняя Азия — Центр», они пролегают через Россию, Казахстан, Узбекистан и Туркмению. Поставки газа с этого проекта могут быть направлены в страны ЕС.

Нефтяные и топливные проблемы Казахстана: перемены неизбежны

Астана и иностранные компании хотят увеличения экспорта нефти, но рынок топлива уже на пороге дефицита, как найти «золотой» баланс?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Астане 10 апреля с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявил, что среднеазиатская страна рассчитывает увеличить объемы экспорта нефти через Азербайджан и придать этим поставкам долгосрочный стабильный характер.

«Сегодня нашей приоритетной задачей является дальнейшая диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки», – отметил Токаев, напомнив, что в 2023 году произошла отправка первой партии казахстанской нефти через Азербайджан.

Также Токаев подчеркнул важность раскрытия потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) – транспортного коридора, который пролегает в обход РФ (через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и в итоге заканчивается в странах ЕС).

Важно отметить, что в данный момент, если говорить о казахстанской нефти, основной экспортный путь пролегает как раз через Россию – по системе КТК до Новороссийска и затем по морю. В июле 2022 года Приморский районный суд Новороссийска приостановил на 30 суток работу КТК по причине необходимости устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Сразу после этого Токаев дал поручение наладить новые маршруты доставки нефти в обход РФ, среди приоритетов назван был как раз Транскаспийский маршрут.

А есть ли смысл?

В целом, вполне нормальное желание для страны диверсифицировать свои экспортные маршруты сырья. Все-таки продажа нефти и продуктов ее переработки – важная составляющая заработка для бюджета страны. За январь-август 2022 года Казахстан экспортировал более 46,2 млн т нефти и нефтепродуктов, что на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. В денежном выражении объем превысил $32 млрд с ростом на 70,3%.

При этом из общего экспорта Казахстана за 2022 год (64,8 млн т нефти), на долю КТК пришлось около 81%. А вот по маршрутам, в обход РФ, экспорт нефти Казахстана в прошлом году достиг 1,80 млн т (36 000 б/с):

1,26 млн т – в Китай;

214 000 т – через грузинский порт Батуми;

141 000 т – на НПЗ в Баку;

109 000 т – в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан;

80 000 т – в Узбекистан.

Это все в сумме на 638 000 т больше, чем в 2021 году, но все равно крайне мало по сравнению с объемами, идущими через КТК.

Другой вопрос, а есть ли в принципе сейчас смысл для Астаны наращивать объемы продаж черного золота в другие страны, когда внутри самой республики есть определенная разбалансировка спроса-предложения? Еще в марте этого года в Bloomberg справедливо отметили, что Астана не смогла найти достаточного объема топлива для поставок европейским партнерам через трубопровод «Дружба». При этом в начале апреля в Минэнерго среднеазиатской республики заявили, что страна с мая до конца текущего года сократит добычу нефти на 78 000 б/с. Параллельно с этим в государстве наблюдаются проблемы с нехваткой топлива. Об этом 11 апреля даже заявил глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев. «В стране есть дефицит дизтоплива, порядка 800 000 т. Оно импортируется из России по более высоким ценам», – сказал он.

Выходит, пока в Казахстане не хватает нефти для насыщения топливного рынка и падет ее добыча, Астана занимается вопросами увеличения экспорта.

Экспортные амбиции растут, но сам экспорт падает

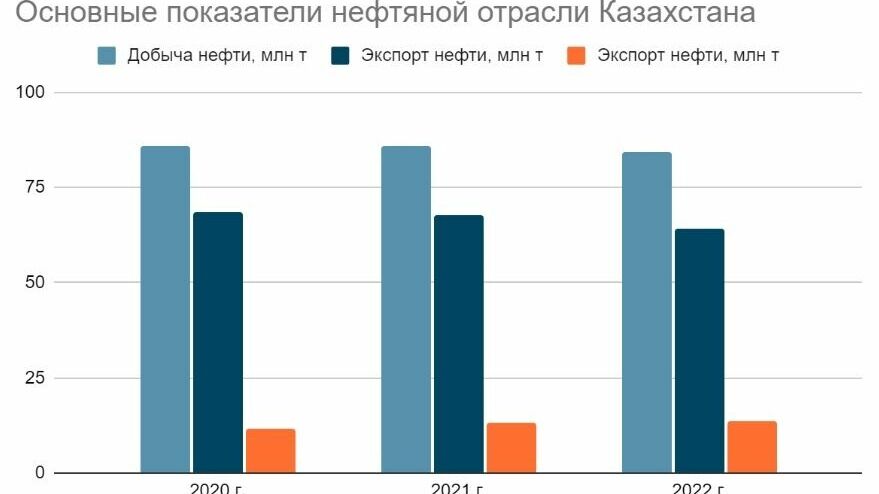

В последние годы добыча нефти в Казахстане либо снижалась, либо держалась на одной отметке. Экспорт черного золота последовательно падал. При этом объемы производства нефтепродуктов в стране, пусть и небольшими темпами, но все же устойчиво росли.

При этом в Минэнерго Казахстана рассчитывают, что в 2023-м добыча нефти вырастет до 90,5 млн т, а экспорт – до 71 млн т.

Возникает определенное противоречие. С одной стороны, Казахстан хочет увеличить добычу в 2023 году до 90 млн т в год. С другой стороны, не совсем понятно, получится ли этого достичь, учитывая что страна в начале апреля заявила о снижении добычи в рамках договоренностей ОПЕК+ (на 78 000 б/с с мая до конца 2023 года).

Экспорт, теоретически, можно увеличить до задуманных 71 млн т в год. Но выходит, сделать это можно только за счет извлечения нужных для этого объемов с внутреннего рынка Казахстана, а он и так себя чувствует сейчас не лучшим образом.

Топливный рынок перенапряжен

Если в 2020-м и 2021-м для внутреннего потребления Казахстан оставлял примерно 17,2 и 18,1 млн т нефти соответственно, то уже в 2022-м – 19,9 млн т нефти. Тенденция вполне логичная, ведь за эти же годы увеличивался спрос нефти для нефтепереработчиков, которые производят все больше топлива. Но в 2023 году, если следовать планам Минэнерго (добыча нефти – 90,5 млн т, экспорт – до 71 млн т), для внутреннего рынка останется 19,5 млн т нефти, т.е. нефтепереработчики получат меньше сырья, чем в 2022 году. Значит ли это, что топлива на рынке станет меньше? Отчасти сегодня это в Казахстане уже происходит. Впрочем, не столько по причине оттока нефти за рубеж, сколько из-за его низкой стоимости. Это стимулирует соседние страны закупать все больше топлива для своих нужд. По состоянию на апрель 2023 года стоимость дизеля в Казахстане на 45% ниже, чем в РФ, на 64% ниже, чем в Киргизии и 2 раза ниже, чем в Узбекистане.

В начале апреля на 400 АЗС (всего в стране около 3 100) не продавались нефтепродукты, после чего власти приступили к мерам, призванным исправить ситуацию, т.е. «выровнять цены» по отношению к соседним странам, чтобы затормозить разбалансировку спроса-предложения на казахстанском рынке. Предполагается, что стоимость бензина вырастет на 11%, до $0,46 за литр, дизтоплива на 20%, до $0,66.

Как отметил в беседе с «НиК» ведущий авторской программы «Байдильдинов. Нефть», экс-советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов, казахстанский рынок переработки нефти после модернизации в 2017 году удовлетворял полностью потребности страны. Были увеличены мощности НПЗ, улучшилась глубина переработки и даже какое-то время был определенный профицит нефтепродуктов. Но потребление постепенно росло, примерно на 1,4 млн т дизтоплива в год, по бензину и сжиженному газу чуть меньше.

«Со временем действующих заводов стало не хватать. В последние 2-3 года уже из РФ импортировались определенные объемы топлива 200 000 – 300 000 т. В 2023 году ожидается уже около 800 000 т импорта (в дополнению к производству в самом Казахстане 5-5,2 млн т). Это довольно серьезный показатель. При этом надо понимать, что в РФ стоимость ДТ выше казахстанского в среднем на 40-50%, а по сравнению со странами Центральной Азии этот показатель еще выше», – говорит эксперт.

В итоге, по словам Олжаса Байдильдинова, низкие цены на топливо в Казахстане сделали из него «дырявое ведро», поскольку нефтепродукты стало выгодно просто вывозить в другие страны. Эксперт привел простой пример: большегрузный автомобиль везет фрукты из Узбекистана, причем заезжает в Казахстан с полупустыми баками, заправляется сразу, как въехал в Казахстан, доезжает до границы с РФ на этом топливе, разгружается в Москве, а потом едет обратно в Казахстан, где снова заправляется на границе с Узбекистаном, возвращается домой, где можно еще и продать остатки топлива.

«Все это превратилось в постоянно действующий бизнес. Казахстан, по сути, субсидирует доставку товаров из стран Центральной Азии в РФ, в обратном направлении, и даже из КНР. Разумеется, топлива в таких условиях в самом Казахстане будет не хватать», – говорит ведущий авторской программы «Байдильдинов. Нефть».

Неудивительно, что на этом фоне власти Казахстана с 8 апреля до конца 2024 года ввели запрет на вывоз с территории республики за пределы ЕАЭС отдельных видов нефтепродуктов. Однако пока этой меры недостаточно.

Иностранные компании не торопятся делиться с Астаной

Подливают масла в огонь и иностранные нефтегазовые компании, работающие в Казахстане – Exxon, Chevron, Total Energies, Eni, Shell. Олжас Байдильдинов напомнил, что 60% добычи нефти контролируется тремя крупными иностранными консорциумами. Речь идет о добычи на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане. Иностранные компании на внутренний рынок нефть не поставляют, все идет на экспорт по высоким ценам и поэтому внутренний рынок перенапряжен.

«На рынок Казахстана поставляет существенные объемы госкомпания «КазМунайГаз», китайские компании и ряд частных фирм. Конечно, только их усилий недостаточно, что в итоге приводит к ухудшению инвестиционного климата в отрасли. За последние 20 лет в Казахстане не открыто ни одного нового месторождения. Были небольшие разработки, но эти месторождения еще времен СССР», – говорит ведущий авторской программы «Байдильдинов. Нефть».

Нефть на внутренний рынок Казахстана поставляется в убыток, средняя цена поставки на него – $20-25 за баррель, при том что отраслевая стоимость в среднем – в районе $40. А ведь в Казахстане добывается тяжелая нефть с примесями, ее нужно очищать.

“Сейчас государство регулирует предельные оптовые и розничные цены на нефтепродукты. 80% оптового продукта – это «КазМунайГаз», т.е. там конкуренции никакой нет. Это просто национальная компания, которая несет убытки от внутреннего рынка. В условиях, когда у страны не хватает ДТ, чтобы его завозить из РФ, нужна другая ценовая реальность. Минэнерго уже сделало к этому шаг. Повышение которое было, имеет больше психологический эффект, нежели серьезную долю в расходах. В любом случае увеличение цен – это первый шаг к выравниванию ситуации на рынке. Даже сейчас стоимость бензина в районе $0,4 за литр. Конечно, этого мало при том что топливо продолжают вывозить. В ближайшие годы возникнет и дефицит бензина», – считает эксперт.

11 апреля этого года глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что уполномоченный орган правительства – компания PSA – подала иски в международный арбитраж против компаний-операторов Карачаганака и Кашагана. Суть претензий к Exxon, Shell Total Energies и другим – не все затраты участников проектов Кашаган и Карачаганак могут быть вычтены из доходов в рамках реализации СРП. Саткалиев назвал размер исков к операторам месторождений Кашаган и Карачаганак – $13 млрд и $3,5 млрд соответственно.

Иностранные компании на Карачаганаке, по сути, уже все свои инвестиции давно окупили. По Кашагану более сложная ситуация: компании постоянно сталкиваются с остановками и авариями, хотя изначально, когда они пришли на проект, ожидалось, что будут использоваться новейшие технологии. На практике Казахстан сейчас получает с месторождения только 2%, что очень мало. Система СРП такова, что сначала американские и европейские компании получают доход, окупают свои инвестиции, а Астане достаются мизерные объемы.

«Но иностранные компании пока не готовы идти на уступки и выполнять взятые на себя обязательства. В частности по Кашагану компании обратились с исками против правительства Казахстана. Оспаривается право проводить налоговые проверки и право утверждать годовые бюджеты и схему сметы инвестиций по расходам и т.д. Астана не признает определенные инвестиции этих проектов.

Возможно, по итогу этих споров Казахстан сможет увеличить свою долю доходов от проектов. Пересмотр контрактов с иностранными компаниями уже давно назрел. По моему мнению, по Тенгизу Астане не нужно продлевать срок действия СРП (заканчивается в 2033 году, причем американские компании хотят продлить его на 20 лет на тех же выгодных для них условиях). Это при том, что себестоимость добычи на Тенгизе в районе $4 за баррель. Казахстан должен увеличивать свое присутствие в этих проектах, кстати, в том числе за счет присутствия российских и китайских компаний. Отсюда и необходимость большой энергетической сделки с РФ.

В 2022 году были ожидания, что из-за антироссийских санкций нефть из РФ начнет поступать в Казахстан, как и нефтепродукты. Но подчеркну, топливо в РФ дороже. Это не решит проблему высоких цен и дефицита на рынке среднеазиатской страны. Поэтому российские углеводороды в страну не устремятся. Нет стимулов», – резюмировал эксперт.

В итоге нефтяная отрасль, как и нефтепереработка, а также топливный рынок Казахстана сейчас находятся в состоянии, близком к трансформации. Есть желание увеличивать экспорт. Однако такая инициатива идет не только со стороны правительства, желающего диверсифицировать поставки. Она идет и со стороны иностранных корпораций, которых вообще не беспокоит рядовой потребитель моторного топлива в Казахстане. При этом продавать на внешние рынки нефть выгоднее, чем делать из нее ДТ или бензин, поэтому вскоре могут появиться новые механизмы регулирования.

Будет ли это что-то наподобие демпфера в РФ, который заработал 2019 году как ситуативный для рынка инструмент, но работающий (и постоянно корректирующийся) до сих пор? Или Астана создаст что-то совсем уникальное? В любом случае механизм, останавливающий субсидирование соседей дешевым топливом, нужен. Впрочем, как и пересмотр условий СРП с европейскими и американскими компаниями, добывающих большую часть нефти в стране. Другой вопрос, что судебные разбирательства с нефтяными корпорациями могут длиться очень долго, а вот дисбаланс спроса-предложения на топливном рынке, как и перекос в пользу экспорта нефти, дает о себе знать уже сегодня.

Украина хочет закрыть "Арктик СПГ-2"

Киев отправил обращение в Еврокомиссию и Казначейство США с требованием ввести санкции против СПГ-сектора России.

Reuters пишет, что комитет по энергетике Верховной Рады призвал США и ЕС запретить своим компаниям оказывать помощь РФ в экспорте СПГ, а также ввести вторичные санкции против действующих СПГ-проектов.

Новые ограничения, предложенные Киевом, предусматривают блокировку расширения производства СПГ в России, остановку "Арктик СПГ-2", санкции против компаний и лиц, не являющихся членами ЕС и США, но вовлеченных в торговлю российским СПГ, прекращение закупок СПГ Европой.

"Арктик СПГ-2" на Украине считают "опасным" для климата и потенциально способными взять "Европу в заложники" в случае активных закупок ресурса.

Закономерно, что Киев считает опасным только российские проекты. США сейчас пытаются получить инвестиции для расширения своих мощностей под сжижение газа.

Кстати, власти США одобрили экспорт СПГ с проекта Alaska LNGКстати. В этой ситуации необходимо устранение конкурентов в высоких широтах.

В Казначействе США обращение пока не прокомментировали. Однако представитель ЕК отметил, что поддержит отдельное предложение о добровольном ограничении импорта российского СПГ странами, если они того пожелают.

Балтия против СУГ

Балтийские страны создают коалицию против сжиженного углеводородного газа (СУГ) из России.

Глава Минэнерго Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что пришла пора налаживать новые схемы поставок этого вида топлива в регион, а от российского СУГ полностью отказаться.

Такую задачу поставили себе Литва, Латвия и Эстония, которые, кстати сказать, как раз в прошлом году в 2 раза увеличили импорт российского СУГ– на фоне прекращения поставок этого топлива из РФ на Украину.

Европа не стала вводить санкции в отношении российского СУГ, поэтому балтийцы будут запрещать себе сами. Чтобы не слышать упреки, как СУГ из России через страны Балтии поступает на Украину.

Ozon открывает пункты приема товаров продавцов и запускает центр поддержки предпринимателей в Бишкеке. Ozon провел в Бишкеке первую конференцию для предпринимателей Кыргызстана.

На форуме рассказали, что уже в апреле 2023 в Бишкеке откроется 2 специальных пункта приема заказов для товаров предпринимателей, а до конца года их будет уже 15 по всей стране. Также в мае на территории рынка «Дордой» запустят логистический центр, товары предпринимателей будут фотографировать, маркировать и упаковывать в заказы для покупателей.

Также в июне начинает работу центр поддержки предпринимателей, его эксперты помогут во всех вопросах, связанных с продажами, подскажут, как оформить карточки, подготовить необходимые документы, открыть ИП или ОсОО.

Как сообщила руководитель по привлечению партнеров маркетплейса Озон Динара Садыкова, развитие логистики и запуск центра поддержки поможет предпринимателям из Кыргызстана быстрее начать и растить продажи на аудиторию из 35 миллионов постоянных покупателей Ozon.

«В Озоне в отличие от других платформ все бесплатно. Самое главное - есть доступная и понятная пошаговая инструкция, как самому выйти на платформу. У Озона есть три системы для отправки товаров. Каждому предпринимателю мы советуем пройти обучение и выбрать свою систему. Конечно, я всем советую систему ФБО, чтобы отгружать товары в большом количестве на рынок РФ, и для нас это большая возможность масштабировать рынок в 8-10 раз», - сообщила Сыдыкова.

Напомним, в декабре 2022 Ozon открыл представительство в Бишкеке для привлечения новых продавцов. Также компания запустила сортировочный центр, чтобы сократить сроки доставки товаров местных предпринимателей российским покупателям.

Для справки:

Ozon CHГ - ведущий мультикатегорийный маркетплейс и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено более 150 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon активно развивается как интернет-платформа - уже более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. С 2021 года Ozon развивает бизнес в СНГ - у компании уже есть представительства и своя логистическая инфраструктура в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане.

На вокзалах ВСЖД запущен новый сервис выдачи электронных справок

Услуга значительно упрощает процесс получения информации и освобождает от необходимости стоять в очереди в справочную

На 19 крупных вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги у пассажиров появилась возможность получить справки в электронном виде. Для этого необходимо отсканировать размещённый на плакате QR-код. С его помощью можно перейти в онлайн-сервис и оформить 5 видов справок, сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

У посетителей вокзальных комплексов есть возможность оформить справки о подтверждении ранее приобретённого (утерянного) проездного документа, стоимости проезда, наличии мест и проезде по кратчайшему маршруту в поездах дальнего следования. При этом пользователи ресурса могут заранее посмотреть примеры оформленных документов.

Максимальный срок подготовки справки после корректного заполнения формы составляет 24 часа. Она придёт на электронную почту.

Услуга значительно упрощает процесс получения информации и освобождает от необходимости стоять в очереди в справочную.

Кроме того, на вокзалах магистрали размещены интерактивные справочные видеотерминалы.

В режиме видеосвязи через терминал пассажир сможет круглосуточно связаться с оператором контактного центра. Подробную консультацию специалисты готовы оказать не только на русском, но также на английском и китайском языках.

К примеру, туристам оператор поможет сориентироваться в новом городе: забронирует комнату отдыха на вокзале, расскажет о работе общественного транспорта.

Также интерактивное устройство предоставляет общие данные о вокзальном комплексе, доступ к каталогу услуг, знакомит с навигацией по вокзалу, его доступностью для маломобильных граждан. Помимо этого, через терминал можно изучить актуальное расписание движения поездов и выполнить поиск поездов по заданным маршрутам.

Туристический поезд Москва – Астрахань отвезёт в долину лотосов

Поездка будет единственной в этом году, она состоится в начале августа

Туристический поезд «В долину лотосов» отправится в единственный в этом году рейс 4 августа. Он доставит путешественников из Москвы в Астрахань, сообщает пресс-служба АО «ФПК».

Увлекательная поездка продлится четыре дня. За это время туристы смогут посетить Богдинско-Баскунчакский заповедник с «поющими скалами», пообедать в юрте, искупаться в одном из самых больших и самых солёных водоёмов мира – озере Баскунчак, побывать в белокаменном Астраханском кремле и отправиться на водную прогулку по заповедной дельте Волги с её лотосовыми полями и тысячами птиц, а также стать свидетелями цветения «каспийской розы».

Также путешественникам предложат на пробу знаменитые астраханские арбузы и блюда местной кухни.

Туристы могут самостоятельно спланировать поездку или воспользоваться услугами гида. Отдельные экскурсии предложат в пути следования. Так, можно приобрести билет к озеру Баскунчак или на водную прогулку к цветущим лотосам. Готовые решения представлены на сайте «РЖД Тур».

В составе поезда вагоны люкс, купе и СВ с индивидуальными розетками, кондиционерами, биотуалетами и многим другим.

Ранее Gudok.ru сообщал, что в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» из Самары в Нижний Новгород 19 мая отправится новый двухэтажный туристический поезд. Поездка займёт три дня и две ночи. Путешественники смогут прогуляться по территории Нижегородского кремля, увидеть старинную пешеходную улицу и побывать на Стрелке – месте, где сливаются Волга и Ока.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони встретился со студентами и преподавателями РУТ (МИИТ)

Будущие специалисты смогли пообщаться с экспертом и задать ему интересующие вопросы

Российский университет транспорта продолжает цикл просветительских лекций для студентов и преподавателей. В этот раз приглашённым спикером стал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Вильямсович Тони, говорится на сайте учебного заведения.

Эксперт рассказал студентам об успешной реализации ранее поставленных задач по реконструкции Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Также в своей лекции на тему «Особенности управления крупными инфраструктурными проектами в условиях глобальных изменений» Олег Вильямсович подробно рассказал о планах развития Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов и высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. В планах – ввод высокоскоростной железнодорожной магистрали и вынос грузового транзитного движения за пределы Санкт-Петербурга за счёт строительства двухпутного Северо-Восточного и Юго-Западного обходов.

В ходе мероприятия слушатели узнали о перспективных проектах Московских центральных диаметров, МЦД-3 и МЦД-4, которые позволят жителям близлежащих городов быстро и комфортно добираться до столицы. Также спикер подробно рассказал об уже реализованных проектах: реконструкции участка Москва-Пассажирская-Курская – Москва-Каланчёвская и строительстве новых остановочных пунктов Окружная, Минская, Марьина Роща. Студенты смогли впервые увидеть вариант реконструкции Курского вокзала Москвы, созданный отечественными проектными институтами.

Спикер обратил внимание студентов на то, что залог успеха любого проекта – коллективное мышление и нацеленность на общий результат. Будущие специалисты смогли пообщаться с экспертом и задать ему интересующие вопросы.

АО «Мособлэнерго» построило 35,4 км воздушных и кабельных линий электропередачи по программе повышения надёжности электроснабжения потребителей Московской области. К реализации программы, рассчитанной на весенне-летние месяцы, компания приступила в начале марта текущего года.

Всего до конца сентября 2023 года в Московской области АО «Мособлэнерго» запланировано строительство 48 км ЛЭП – 26 км воздушных и 22 км кабельных линий электропередачи. Таким образом, за полтора месяца удалось выполнить ¾ запланированного объема.

Помимо строительства ЛЭП выполняются работы по ремонту и вводу в эксплуатацию новых электросетевых объектов: филиалами компании уже построено 12 и реконструировано 13 трансформаторных подстанций, заменено 10 км провода воздушных и кабельных линий, расчищено 10 га охранных зон воздушных линий электропередачи.

В этом году программа повышения надёжности охватила 26 округов Московской области, что на 5 округов больше, чем годом ранее. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ.

Всего в 2023 году по программе повышения надежности электроснабжения потребителей АО «Мособлэнерго» планирует заменить 557 опор ЛЭП и 81 км кабеля и неизолированных проводов на СИП, отремонтировать оборудование 35 подстанций, реконструировать 26 и построить 30 трансформаторных подстанций, ввести 13 МВА трансформаторной мощности.

Программа повышения надежности электроснабжения потребителей реализуется компанией третий год подряд под контролем Министерства энергетики Московской области. В рамках программы выполняются мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. В текущем году в программу вошли следующие округа: Домодедово, Ступино, Пушкино, Чехов, Истра, Мытищи, Подольск, Красногорск, Щелково, Электрогорск, Егорьевск, Люберцы, Солнечногорск, Клин, Коломна, Кашира, Воскресенск, Серпухов, Волоколамск, Химки. А также Раменский, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Ленинский, Одинцовский, Богородский.

"Московская областная энергосетевая компания" (АО "Мособлэнерго")

В Республике Коми до 2025 года будет построено 20 межпоселковых газопроводов

ПАО «Газпром» и Республика Коми подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

Пятилетняя программа была утверждена в 2020 году. Вместе с тем, к настоящему моменту в регионе сформировалась потребность в сооружении дополнительной газовой инфраструктуры. Так, в обновленный документ включено строительство еще двух межпоселковых газопроводов в городском округе Инта и Прилузском районе.

Актуализированная программа предусматривает строительство 20 межпоселковых газопроводов, а также распределительных сетей для газификации 28 населенных пунктов в 11 муниципалитетах республики. При этом в Корткеросский, Сысольский, Усть-Вымский, Прилузский районы и муниципальные образования Воркута и Инта — сетевой газ приходит впервые.

Компания также проведет техническое перевооружение газораспределительной станции (ГРС) «Эжва», мощности которой полностью задействованы, построит семь газопроводов-отводов и ГРС. Это создаст возможность увеличить объемы газопотребления действующим потребителям и позволит подключить новых.

В свою очередь, регион продолжит оказывать меры социальной поддержки гражданам при газификации домовладений.

В Адыгее сформировалась потребность в расширении газовой инфраструктуры

ПАО «Газпром» и Республика Адыгея подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

Пятилетняя программа была утверждена в 2020 году. Вместе с тем, к настоящему моменту в регионе сформировалась потребность в расширении газовой инфраструктуры. Так, в обновленный документ включено строительство двух межпоселковых газопроводов — для газификации х. Колхозный в Гиагинском районе и х. Богурсуков в Красногвардейском районе.

Актуализированная программа предусматривает строительство межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей для газификации 19 населенных пунктов в Майкопском, Тахтамукайском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском и Теучежском районах, строительство газопроводов-отводов с газораспределительными станциями (ГРС) индустриального парка «Яблоновский» и «Новый Сад» в Тахтамукайском районе.

В соответствии с документом будет проведена реконструкция ГРС в п. Псекупс, п. Прикубанский и а. Хаштук, что позволит повысить надежность газоснабжения действующих потребителей и подключить новых.

В свою очередь, регион продолжит оказывать меры социальной поддержки при газификации домовладений: для льготных категорий граждан при прокладке сетей внутри участка и покупке газового оборудования власти Адыгеи компенсируют часть затрат.

Доступ к сетевому газу получат более 20 тысяч домовладений в Ивановской области

ПАО «Газпром» и Ивановская область подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

Пятилетняя программа была утверждена в 2020 году. Вместе с тем, к настоящему моменту в регионе сформировалась потребность в сооружении дополнительной газовой инфраструктуры.

В общей сложности актуализированная программа предусматривает строительство 30 межпоселковых газопроводов. Будут созданы условия для газификации 188 населенных пунктов в 17 районах. Доступ к сетевому газу получат более 20,1 тыс. домовладений и 53 котельных, включая котельные более 20 социальных объектов. В Юрьевецкий, Лухский, Верхнеландеховский и Пестяковский районы сетевой газ придет впервые.

Компания осуществит строительство двух новых газораспределительных станций (ГРС) «Лух» и «Юрьевец», а также техническое перевооружение трех ГРС: «Фурманов», «Родники» и «Вичуга». Это позволит подключить новых потребителей и обеспечит возможность увеличить объемы газопотребления действующих.

В свою очередь, власти региона продолжат оказывать меры социальной поддержки гражданам при газификации домовладений.

Чистый убыток ЭЛ5-Энерго по МСФО в 2022 году составил 20,2 млрд рублей

Чистый убыток ПАО «ЭЛ5-Энерго» по МСФО в 2022 году составил 20,2 млрд руб. против прибыли 2,6 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании. Выручка увеличилась на 4,6%, до 50,48 млрд руб. EBITDA составила 9,38 млрд руб. (+19,5%).

По итогам 2022 года компания увеличила выручку благодаря существенному росту доходов от продажи мощности, прежде всего вызванному увеличением цены КОМ, а также работой Азовской ВЭС в течение всего года и запуском Кольской ВЭС в декабре. При этом выручка от продаж электроэнергии незначительно снизилась под влиянием падения объемов полезного отпуска.

Компания признала обесценение основных средств в размере 29,5 млрд руб. по результатам стандартного тестирования активов компании в основном по причине ухудшения общего макроэкономического сценария, что негативно повлияло на чистую прибыль периода.

Выручка выросла почти на 5% под влиянием ряда факторов: увеличение выручки от рыночных продаж мощности на 26,8% по мере роста получаемых платежей по программе ДПМ ВИЭ (по Азовской и Кольской ВЭС) и КОММод (по проекту модернизации НГРЭС), а также увеличения цены КОМ (по остальным генерирующим объектам). Дополнительную поддержку результатам оказала индексация регулируемых тарифов на электроэнергию, мощность и тепло.

Негативное влияние оказало снижение выручки от продажи электроэнергии на 2,1% ввиду снижения объемов продаж на фоне ослабления динамики потребления электроэнергии в первой ценовой зоне.

Показатель EBITDA увеличился более чем на 19%, в основном за счет увеличения получаемых доходов от продажи мощности по сравнению с прошлым годом, что было частично нивелировано снижением маржинальной прибыли от продажи электроэнергии. Кроме того, на показатель положительно повлияло снижение постоянных расходов на эксплуатацию и ремонт, а также накладных расходов.

Показатель EBIT оказался отрицательным по причине неденежного обесценения основных средств компании по результатам стандартного тестирования активов, прежде всего, из-за ухудшения макроэкономического сценария. Также на этом показателе негативно сказалось увеличение расходов на износ и амортизацию Азовской и Кольской ВЭС по сравнению с прошлым годом, в частности, в связи с работой Азовской ВЭС в течение всего года и вводом в коммерческую эксплуатацию первой очереди Кольского ветропарка.

Показатель EBIT от обычных видов деятельности за вычетом обесценения в целом соответствовал динамике EBITDA в течение года.

Чистая прибыль за период также оказалась отрицательной вслед за показателем EBIT.

Чистый долг вырос на 14,7% с 26,0 млрд руб. по состоянию на конец 2021 года до 29,8 млрд руб. на конец 2022 года на фоне продолжавшихся капитальных затрат и инвестиций компании в завершение строительства Кольской ВЭС и реализацию проектов по модернизации оборудования в рамках программы КОММод.

Преподаватели Казанского национального исследовательского технологического университета проходят стажировку на Амурском ГПЗ

Десять преподавателей кафедры химической технологии переработки нефти и газа Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) проходят стажировку в компании «Газпром переработка Благовещенск» (инвестор, заказчик и эксплуатирующая организация Амурского ГПЗ).

В течение недели сотрудники вуза знакомятся с технологическими процессами, особенностями работы криогенного оборудования и стратегией развития одного из крупнейших и самых современных газоперерабатывающих предприятий мира. В рамках стажировки состоялась встреча с генеральным директором компании «Газпром переработка Благовещенск» Юрием Лебедевым – выпускником КНИТУ.

«Ключом к развитию молодых кадров является связь между работодателем и вузом. Подобные стажировки преподавателей позволяют узнать на месте о современных подходах к проектированию заводов по переработке природного газа, особенностях работы оборудования и уровне подготовки специалистов, – отметил Юрий Лебедев. – Мы продолжим выявлять талантливую молодежь, готовую развивать полученные теоретические знания на производстве. Амурский ГПЗ – это отличный старт для профессионального карьерного роста выпускника технологического вуза».

Преподаватели посетили многие производственные подразделения Амурского ГПЗ, в том числе центральную операторную предприятия и центральную заводскую лабораторию. Гостям продемонстрировали всю технологическую цепочку: от поступления газа на завод по газопроводу «Сила Сибири» до его разделения на ценные компоненты.

«Всех поразила масштабность производства, гигантская территория, технологии, которые уже применяются и будут применяться в ближайшем будущем. Нам показали весь технологический комплекс установок, которые есть на предприятии, – поделилась своими впечатлениями доцент кафедры химической технологии переработки нефти и газа КНИТУ Елена Черкасова. – Особый интерес вызвала установка сжижения гелия».