Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Программу льготных автокредитов возобновили. Кто сможет купить новую машину дешевле

Нина Егоршева

Минпромторг объявил о возобновлении программы льготного автокредитования. Предыдущий ее этап закончился в декабре 2022 года. Правда, на этот раз возможность купить новую машину дешевле ее рыночной стоимости получило лишь несколько категорий граждан. Речь, в частности, идет о медработниках, учителях, а также мобилизованных, добровольцах, военнослужащих по контракту, принимающих участие в СВО и членов их семей.

В 2022 году на льготных условиях машину могли также приобрести семьи, у которых есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок, водители, впервые приобретающие транспортное средство, а также автовладельцы, которые сдавали в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет. В остальном условия программы остались почти теми же: под действие программы подпадают отечественные автомобили стоимостью до 2 млн рублей, базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составит 20% от стоимости автомобиля (для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%). Но снизилась скидка на электромобили российского производства. Теперь она составляет 25% для всех заемщиков (но не более 625 тысяч рублей) вместо 35% (не более 925 тысяч рублей) в 2022 году.

В минпромторге пояснили, что в 2023 году программа льготного автокредитования продолжает свою работу после внутреннего перераспределения бюджетных средств в рамках действующего лимита в 5 млрд рублей (10,2 млрд рублей в 2022 году).

"Программа льготного автокредитования возобновляется. Выделенные под реализацию программы на текущий год бюджетные средства были перераспределены таким образом, чтобы обеспечить продление этой востребованной меры поддержки", - пояснили в пресс-службе минпромторга. В 2023 году она "продолжит действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке". В министерстве уточнили, что кредит на приобретение автомобиля в льготном порядке можно оформить в ВТБ, Драйв Клик банке, Совкомбанке, Росбанке, Газпромбанке, банке "Открытие", Генбанке, Российском национальном коммерческом банке, Кредит Европа Банке, БыстроБанке, ОТП Банке и РН Банке.

В ноябре минпромторг сообщал, что по итогам десяти месяцев 2022 года по программе было продано 34,1 тысячи автомобилей, объем предоставленных скидок составил около 7 млрд рублей. В планах до конца 2022 года по программе было продать не менее 50 тысяч машин.

При этом в прошлом году в программе льготного автокредитования участвовали все модели Lada, УАЗ, ГАЗ, а также китайский кроссовер Haval Jolion. В этом году основным бенефициаром программы остается "АвтоВАЗ".

Месяц назад президент компании Максим Соколов говорил, что лимиты льготного автокредитования по бензиновым авто на этот год уже исчерпаны. Соколов тогда пояснил, что из 5 млрд почти 1,5 млрд рублей были направлены под программу электромобилей, добавив, что электромобилей в январе в России было продано менее двадцати штук. Позже в минпромторге сообщили, что прорабатывают возможность переноса средств программы в части электромобилей на автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

Как бороться с временными жильцами

Сдавать квартиру в посуточную аренду не запрещено, постановил Конституционный суд (КС). Но это не должно мешать соседям. Что делать жителям, если временные жильцы все же доставляют неудобства, рассказали эксперты.

Недавно Конституционный суд рассматривал жалобу предпринимателя из Пскова, которому суды по жалобам соседей запретили "оказывать гостиничные услуги": сдавать в краткосрочную аренду двухуровневые апартаменты в жилом доме. КС, однако, сказал, что краткосрочный наем жилых помещений не запрещен, но надо урегулировать этот вопрос в законодательстве. А судам нужно рассматривать такие вопросы индивидуально - создает ли краткосрочная аренда соседней квартиры неудобства для других жильцов и увеличивается ли эксплуатация мест общего пользования.

Многие жители и работники ЖКХ негативно относятся к временным арендаторам. Это действительно проблема, считает председатель правления ЖСК "Зодчий-6" (Москва) Нина Бут. Такие жильцы - временщики, они не берегут общее имущество. Учащаются, например, засоры канализации, поскольку туда бросают посторонние предметы. В доме была такая квартира, вспоминает она, пришлось договориться с собственником, чтобы сдал ее на длительный срок. "Хочу общим собранием закрепить решение, что собственники не имеют права сдавать квартиру посуточно", - говорит она.

Соседи постоянно жалуются на шум из таких квартир, так как в основном посуточно снимают жилье, чтобы отдохнуть, и нанимателей мало волнует, что постоянным жильцам завтра на работу, говорит председатель правления ТСЖ "Миллениум" (Ставропольский край, Невинномысск) Людмила Рыжикова. Арендаторы могут оставить мусор в подъезде, посторонние люди в доме - это небезопасно. ТСЖ пригрозило собственникам визитами полиции и налоговой. В итоге вместо десяти квартир посуточно теперь сдается лишь одна. "Но в соседнем доме несколько квартир было выкуплено одним собственником и организована частная гостиница. Уже два года идут суды", - добавляет она.

"Ничего сделать не можем, - рассказывает председатель правления "ТСЖ Коперник" (Новосибирск) Лилия Маякина. - Участковый не может никого найти, соседи недовольны - шумно. Заезжают какими-то бригадами на пару дней, что за люди - неизвестно, а в наше время это опасно. Беседы с хозяином бесполезны - он живет за городом, это его квартира, как хочет, так и использует".

Четкого определения - когда посуточная аренда квартиры перерастает в оказание гостиничных услуг - нет.

И такая аренда ложится дополнительными затратами на собственников и становится головной болью управляющей организации, говорит Никита Чулочников, президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН). Однако общее собрание собственников может установить общие правила проживания и использования общего имущества в конкретном доме.

С учетом сложившейся культуры проживания и взаимоотношений соседей, которые, с одной стороны, не будут ущемлять законные права наймодателя, а с другой - определят набор правил проживания, за нарушение которых арендодатель будет нести ответственность, считает Чулочников.

Несмотря на то, что собственник имеет право на распоряжение имуществом по своему усмотрению, КС указал, что могут быть ограничения, которые будут способствовать безопасному проживанию остальных собственников, говорит директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. "Ведение предпринимательской деятельности с жилыми помещениями в многоквартирных домах должно регулироваться государством, - считает она. - В том числе должен быть уточнен для таких нанимателей режим тишины, правила поведения в снимаемых квартирах. Необходимо установить ответственность собственника в случае, если наниматели нанесли ущерб соседям, убытки общему имуществу. Нужен порядок взаимодействия собственника, осуществляющего деятельность по сдаче в найм жилого помещения с управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК".

Ограничивать права собственников по заключению договоров краткосрочного найма жилья в многоквартирных домах нужно не в Жилищном, а в Гражданском кодексе, считает независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Архангельский. Такие поправки возможны, если законодатель жилищные права постоянно проживающих в доме граждан и основное предназначение жилых помещений сочтет более важными, чем права на бизнес в многоквартирном доме.

Если соседям мешает сдача квартиры в краткосрочную аренду, им нужно фиксировать все случаи, когда наниматели создают неудобства, советует он. Во-первых, вызывать участкового. Он отвечает за дом и должен защищать права граждан, проживающих на его участке.

При нарушении прав соседей (например, при шуме по ночам) участковый должен составить протокол. Во-вторых, можно обращаться в госжилнадзор с просьбой зафиксировать нарушения норм жилищного законодательства. Его сотрудники обязаны провести внеплановую проверку, выявить факты нарушений, дать виновным лицам (наймодателям) предписания, от каких действий воздержаться, как устранить нарушения. Если, например, собственник квартиры сообщает посторонним код от домофона, то это угроза безопасности для жизни и жилища (блокировочное устройство превращается в муляж, который не препятствует доступу посторонних в подъезд). Это нарушение статьи 30 Жилищного кодекса и правил пользования жилыми помещениями. Стоит учитывать, что если наймодатель каждый раз сам открывает нанимателям дверь в подъезд, то нарушения нет, подчеркивает Архангельский.

"Если многочисленные наниматели значительно интенсивнее используют общее имущество (из-за них нужно чаще мыть фойе, лестницы, больше нагрузка на лифты), то почему за это должны платить собственники квартир? - рассуждает эксперт. - Ведь по обращениям собственников управляющая организация или ТСЖ будут вынуждены, например, увеличить штат уборщиц, чаще нанимать специалистов для обслуживания лифтов. А если не повысить расход средств на мытье полов и ремонт лифтов, то значительно ухудшится состояние общего имущества. Увеличение же расходов возможно только или за счет увеличения размера платы жителей на содержание дома, или за счет снижения качества других услуг и работ или вообще их невыполнения".

Накопленные протоколы и акты недовольные соседи могут использовать в суде как доказательства систематического нарушения их жилищных прав.

Критерии отличия краткосрочного найма от оказания гостиничных услуг можно сделать по признаку систематичности, считает Архангельский. Если собственник-бизнесмен систематически предоставляет квартиру за плату для проживания приезжих или для свиданий, то это оказание гостиничных услуг. "Систематичность можно обсуждать. Допустим, это более половины дней в году", - уточняет эксперт. Хотя наймодатель часть договоров найма может не показывать, и "более" уже не будет, добавляет он.

Между тем, участники рынка отмечают, что возможность возмущения жителей несколько преувеличена. "Из общения с профессиональными "посуточниками" мы знаем, что зачастую арендодатели боятся жалоб соседей на временных жильцов, - говорит Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости". - Однако на практике их опасения редко сбываются. Это происходит только в тех случаях, когда квартиросъемщики сами идут на конфликт или нарушают общественный порядок, например, шумят после положенного времени. Но если арендодатель знает, что соседи будут жаловаться на шум, он сразу устанавливает правило на сервисе бронирования - никаких вечеринок. По данным "Авито Недвижимости", только 3% арендодателей в России разрешают снимать квартиры для вечеринок".

Часто бывает, что постоянные жильцы опасаются посторонних и не хотят видеть их в доме. Однако не стоит забывать, что каждый имеет право распоряжаться квартирой как хочет, в том числе и сдавать ее в аренду посуточно, подчеркивает Кромочкин. Опытные арендодатели советуют заранее предупреждать соседей о том, что квартира сдается посуточно, и оставлять им номер телефона на случай непредвиденных обстоятельств. Это делает отношения более прозрачными и снижает вероятность прямого конфликта соседей с гостями. Бывают и более неприятные истории - например, затопление соседних квартир. Но на этот случай есть страхование жилья на время проживания гостя, этот факт, по мнению Кромочкина, также можно использовать в коммуникации с негативно настроенными соседями.

Марина Трубилина

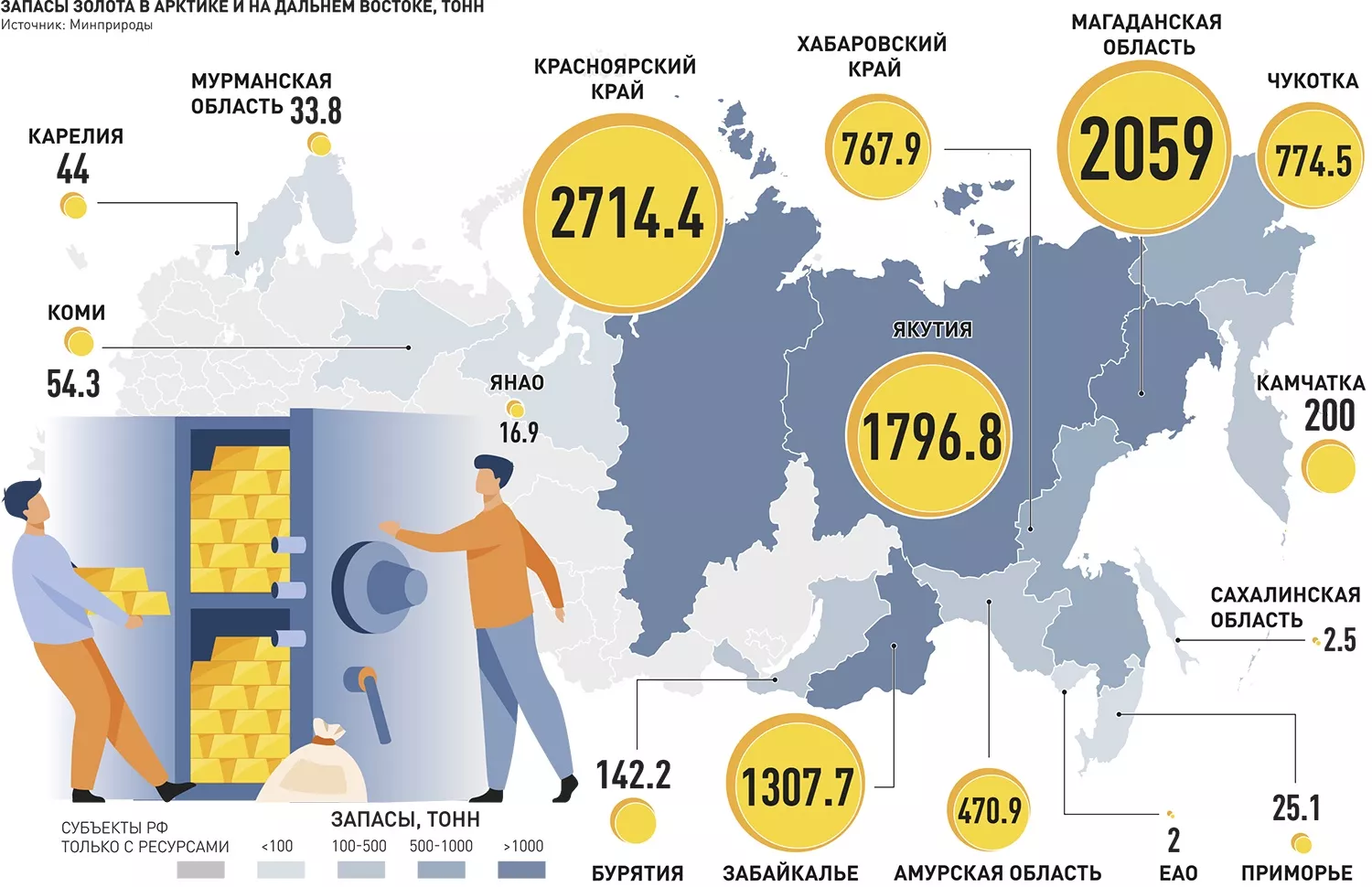

Каждый гражданин России сможет добывать золото в Арктической зоне и на Дальнем Востоке

Светлана Задера

Минвостокразвития планирует внести в Госдуму законопроект, который разрешит индивидуальным предпринимателям заниматься добычей золота в Арктической зоне России и на Дальнем Востоке, но с большими ограничениями. Например, нельзя будет использовать технику и нанимать на работу больше 10 человек. Эксперты считают, что слишком просто заработать на таком бизнесе не получится: все же вокруг суровые территории, сложно получить инвестиции и в любом случае в деле золотодобычи есть большой элемент удачи.

Работа над этим законопроектом идет еще с 2015 года по поручению вице-премьера Юрия Трутнева. К нему обращались власти Магаданской области, которые, кстати, рассчитывают, что именно их регион станет пилотным для этого проекта. Участки планируется выдавать в районе города Сусумана - это почти 10 часов на машине от Магадана.

Законопроект задумывался больше не столько для привлечения нового бизнеса в регионы, сколько для трудоустройства людей на местах и сокращения нелегальной добычи. Амбициозной, но необязательной целью поставили поднять объем добычи золота в стране.

Как рассказал "Российской газете" глава минвостокразвития Алексей Чекунков, законопроект позволяет индивидуальным предпринимателям добывать драгоценные металлы на старательских участках непромышленным способом - с использованием техники ограниченной мощности.

"Станет возможным на законных основаниях осваивать не только крупные, но и неперспективные для промышленной добычи мелкие россыпные месторождения или отработанные россыпи. Сейчас в основном эксплуатируются средние и мелкие месторождения с годовым объемом добычи от нескольких десятков до сотни килограммов, в то время как деятельность частных старателей находится в "серой", нелегальной зоне", - рассказал Чекунков.

В пояснительной записке к законопроекту, копия которого есть в распоряжении "Российской газеты", отмечается, что большой объем теневого рынка золота объясняется исключительно экономическими причинами.

"При нелегальной купле-продаже цена золота в среднем в 1,5-2 раза меньше легальной. Кроме того, при легальной добыче прибыль значительно уменьшается за счет налоговых сборов, доля которых достигает 37% от себестоимости добычи. В результате сохраняется значительная доля теневого рынка", - говорится в документе.

Если законопроект вступит в силу, то региональные власти в Арктической зоне и на Дальнем Востоке должны будут определить участки, которые они готовы будут безвозмездно передавать индивидуальным предпринимателям. Дальше через информационную систему люди смогут выбирать себе участки и осваивать их, но с ограничениями. Во-первых, земля дается в аренду только на три года, потом у предпринимателя будет возможность продлить ее еще на три года. Но договор аренды могут и досрочно прекратить, если вы суммарно добыли более 30 кг золота. Во-вторых, во время работы нельзя будет раскапывать землю глубже пяти метров, а также применять взрывные работы, использовать тяжелую технику (исключение: машины весом не более 3500 кг), химические и другие опасные вещества, а также привлекать более 10 наемных работников. При этом после себя вам нужно оставить все так, как будто вас там и не было: выровнять землю, вывезти отходы, посадить саженцы, если вы срубили деревья.

Как рассказал "РГ" глава "Росгеологии" Сергей Горьков, пока в России даже юрлица не могут взять кредиты для добычи полезных ископаемых, если нет утвержденных запасов. Для этого нужно заказывать дополнительные работы. "Вам придется или искать частных инвесторов, или инвестировать свои собственные деньги, но с пониманием, что есть геологоразведочный риск, который никто не отменял и который является существенным. Вам придется обратиться в экспертизу. Мы имеем опыт работы со всеми типами металлов, мы можем сформировать правильную программу развития. Но тем не менее ответственность все равно будет ваша. Риск будет ваш", - отметил Горьков.

Инвестиции в добычу, конечно, тоже являются рискованными, поскольку важна экономика проекта - рынки сбыта, ценовая конъюнктура, создание инфраструктуры. Экономику нужно считать для любого месторождения, отметил он.

Глава "Росгеологии" отмечает, что если вы решили заниматься старательской деятельностью как индивидуальный предприниматель, то нужно найти тех людей, которые знают, что находится в недрах на той территории, которую вы решили взять. "Если просто брать участок, там может ничего не оказаться. Нужно обладать в первую очередь геологической информацией. Это очень важный момент", - сказал он.

По мнению директора компании "Горные работы", которая занимается проектированием и оформлением месторождений, Антона Чернышёва, обследование участка нужно проводить до того, как вы оформили землю. Если земля уже ваша, то можно уже не тратиться на исследование, работайте с тем, что есть. Также он добавил, что первоначальные инвестиции для человека, который никогда не занимался добычей золота, составят от 5 млн рублей.

"Судя по разрешенным законопроектом способам добычи, вы сможете на машине привести на участок только маленький промприбор. Плюс вам надо будет платить зарплату сотрудникам, покупать топливо и так далее. Так что 5 млн - это первоначальные инвестиции. Не получится просто ходить с металлоискателем и разбогатеть. Самородки встречаются редко, людям придется работать с очень мелким золотым песком, а для этого нужно будет промывать очень много породы", - рассказал Чернышёв. По его словам, законопроект может позволить тем, у кого дома лежит золото, легально его сдать. "Либо человек оформит себе участок, а работать будет на другом месте, но из-за того, что у него есть оформленный участок, он сможет под него сдавать свой металл", - сказал он.

Власти планируют создать официальные пункты скупки, где человек может легально продать добытое золото, об это рассказал журналистам вице-премьер Юрий Трутнев. "Я уверен, что 90% людей повезут в эти официальные пункты, а не пустят его в какой-то незаконный оборот", - отметил вице-премьер.

Председатель Союза старателей России Виктор Таракановский обращает внимание, что, согласно законопроекту, добыча золота может происходить только вручную и не глубже, чем на пять метров. "Вам могут дать максимум площадь 10 га. Если на каждом квадратном метре лежит метр песков - это 100 тысяч кубометров песков на участке. И вам нужно промыть их вручную, без применения механизмов. И у вас всего три года на эту работу с учетом того, что промывочный сезон всего 100 дней. Это очень тяжелый труд", - рассказал Таракановский.

Он обратил внимание, что на участках в Арктической зоне работать в несколько раз тяжелее, чем на других территориях. "Законопроект распространяется на территорию Арктики и Дальнего Востока. Я отработал пятнадцать лет на прииске "Кулар" на берегу моря Лаптевых. Там земля заморожена на 300 метров вглубь. И как ее вручную раздолбать? За день там оттаивает пять сантиметров. Так что те, кто хочет быстро заработать, на этих землях ничего не найдут", - отметил он.

Глава "Росгеологии" же добавил, что разрешение старательской деятельности для индивидуальных предпринимателей будет безусловным плюсом для экономики страны. "Здесь нет конкуренции с крупными компаниями - это совершенно другая ниша. Золото показывает хорошую устойчивость последние три года, поэтому я думаю, что найдутся предприниматели, которые займутся этим направлением", - рассказал Горьков журналистам.

Как отмечают в минвостокразвития, в мире уже накоплен богатый опыт такого предпринимательства и широко распространен в США, Австралии, Новой Зеландии и Гане. Ее характерной особенностью является то, что она ведется в большей степени вручную с минимальным применением средств малой механизации, без организации предприятия, отмечают в министерстве. Раньше такая деятельность была разрешена и у нас, но в начале 1950-х годов стоимость золота упала и добывать его легально стало невыгодно, считают в минвостокразвития.

Там добавили, что криминогенная ситуация в сфере добычи драгоценных металлов ухудшилась после отмены легальной добычи золота гражданами, поэтому ее нужно разрешить.

Заместитель председателя СО РАН рассказал о работах по цифровому керну

На заседании Президиума РАН доклад о достижениях Сибирского отделения РАН в области моделирования цифрового керна сделал заместитель председателя СО РАН по комплексному развитию доктор физико-математических наук Сергей Валерьевич Головин.

Он отметил, что решаемые в рамках проекта задачи прежде всего связаны с разработкой трудноизвлекаемых запасов нефти, но также могут применяться к развитию химических методов увеличения нефтеотдачи, а также геологическому хранению СО2.

«Мы стремимся определить фильтрационно-емкостные свойства низкопроницаемых коллекторов, оценить эффективность агентов газовых и химических методов увеличения нефтеотдачи, спрогнозировать геомеханические характеристики керна для акустики и сейсмики, а также определить воздействие закачки СО2 на механические и фильтрационно-емкостные свойства пород», — пояснил Сергей Головин.

Заказчиком и координатором работ выступил Научно-технический центр «Газпром нефти», а для выполнения этих работ создана большая кооперация, состоящая из нескольких университетов, в числе которых Новосибирский государственный и Сибирский федеральный университеты, Сколтех, Университет «Сириус», и сибирских НИИ. Финансирование идет как по линии госбюджета, так и за счет средств «Газпром нефти».

«Начинается всё с создания цифровой модели керна, здесь применяется высокоразрешающее томографирование, то есть построение образа керна с разрешением порядка единиц микрометров. Затем для того, чтобы увидеть наноканалы, так называемую субмикронную пористость, используется электронная сканирующая микроскопия с фокусированным ионным пучком. Далее следует определение минерального состава — как методом электронной сканирующей микроскопии, так и масштабированием этих данных на весь керн с помощью современных подходов работы с образами (нейросети и другие методы машинного обучения). Этой тематикой, а также тематикой по валидации и калибровке модели, то есть созданием лабораторных установок, на которых мы можем воспроизводить явления в керне, занимается команда из Сколтеха, — рассказал Сергей Головин. — Основной и довольно большой объем работы — это вычислительная гидродинамика, то есть моделирование одно-, двух-, трехфазных течений в поровом пространстве. Для решения этой задачи работает большая кооперация: НГУ и СФУ, а также Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН и Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН. Используются самые разные численные методы и подходы к моделированию. Исследования по молекулярной динамике, которые позволяют оценить воздействие закачки газов и химических веществ на масштабе пор, делаются коллективом новой лаборатории в Университете “Сириус”. Оценку петрофизических свойств: упругости, удельного электрического сопротивления, эффектов пороупругости, геохимических параметров, ведут наши коллеги из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН».

Сергей Головин подчеркнул, что вся эта работа идет на протяжении трех лет, и ученые уже близки к тому, чтобы создать реальные инструменты, которые будут использоваться на практике для анализа очень низкопроницаемых горных пород. В плане есть и технологический блок, и создание методик и алгоритмов, и полученные в результате исследований профессиональные компетенции.

«Еще одно направление, которое у нас появилось с нынешнего года и которое мы только начали развивать — это использование синхротронного излучения для анализа процессов на микроуровне, то есть на уровне порового пространства, — добавил Сергей Головин. — Здесь мы ориентируемся на то, чтобы в 2024 году, когда будет построен ЦКП “Сибирский кольцевой источник фотонов”, выйти уже с готовыми методиками и готовыми инструментами для анализа этих динамических процессов. Здесь нас интересуют и динамические процессы фильтрации, и механика разрушения керна, и минерализация керна, и построение томографического образа, включающего и поровое пространство, и минерализацию».

«Наука в Сибири»

Как и зачем делать науку популярной

Публичная дискуссия с таким названием прошла в Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Ее участники обсудили тенденции в сфере популяризации науки, различные подходы к этому процессу и роль научной журналистики в нем.

«За последние три-пять лет в российском обществе наблюдается устойчивый рост интереса к популярной науке. Некоторые публичные лекции собирают аудитории больше, чем рок-концерты. До конца не ясно, с чем связан этот рост», — задала проблемную область дискуссии ее модератор руководитель Информационного центра по атомной энергии Новосибирск Наталья Пашагина, сославшись на результаты недавнего социологического опроса. Шеф-редактор журнала «Кот Шредингера» Григорий Тарасевич призвал со скепсисом относиться к данным этого опроса, напомнив собравшимся о том, что другое, вызвавшее резонанс, исследование показало, что при этом россияне не могут назвать фамилии и имена выдающихся ученых современности. Начальник управления по пропаганде и популяризации научных достижений СО РАН Юлия Позднякова обратила внимание собравшихся на усиление интереса со стороны государства к сфере популяризации науки: возрождение общества «Знание», объявление Десятилетия науки и технологий в России, грантовые конкурсы Министерства науки и высшего образования РФ по поддержке популяризирующих науку проектов и созданию соответствующего контента.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что для популяризации науки хороши разные инструменты для разных аудиторий. Григорий Тарасевич акцентировал, что утром, днем, вечером и ночью люди способны воспринимать информацию неодинаково, а также обратил внимание, что научно-популярные продукты относятся сейчас к сфере развлечений. Юлия Позднякова подчеркнула, что у читателей, зрителей и слушателей также может быть разный уровень подготовки, привычка получать информацию с помощью многих каналов коммуникации: читать тексты, смотреть видео, слушать подкасты.

Важным для обсуждения оказался вопрос: как определить качественный научно-популярный контент? По этому поводу случился настоящий спор, ведь на качество контента можно посмотреть с разных сторон: во-первых, это научная достоверность и опора на научные исследования, во-вторых, сама подача материала в таком формате и на таком уровне упрощения, который подходит конкретной целевой аудитории. Слушатели, участвующие в дискуссии, предложили опираться на достоверные источники, например корреспондент ГТРК «Новосибирск» Анастасия Путинцева считает, что качественный контент публикуется в «Науке в Сибири».

В завершение беседы участники дискуссии попытались предположить, как сфера популяризации науки будет развиваться в будущем. Аспирант Томского государственного университета Иван Такмянин рассказал: на материале его исследовательской работы о дореволюционных научно-популярных изданиях Сибири заметно, что на их тираж и содержательную трансформацию сильно влияли политические и экономические события, происходящие в мире в целом. Юлия Позднякова отметила: хотелось бы, чтобы люди не только потребляли информацию о науке в том или ином виде, но и опирались на эти знания при принятии решений в жизни, например, касающихся их здоровья.

«Наука в Сибири»

Элементарно

В одной рубрике собраны самые интересные вопросы от пассажиров Большой кольцевой линии. Специалисты, участвовавшие в создании нового кольца, разъяснили все нюансы самого грандиозного проекта в истории отечественного метростроения.

Ольга Панкина,

начальник мастерской развития скоростного внеуличного транспорта Института Генплана Москвы

– Почему БКЛ смещена к центру города на севере и от центра на юге?

– Про второе кольцо московского метро говорили еще в конце 1940-х годов, но оформилась идея уже в Генеральном плане Москвы 1971 года. Параллельно транспортные специалисты Института в дополнение к действующей радиально-кольцевой системе прорабатывали идею хордовых линий метро из периферийных районов через центральную часть Москвы. Они должны были соединять противоположные направления города и при пересечении между собой и с другими линиями метро образовать Третий пересадочный контур.

Благодаря этим планам городу удалось сохранить коридоры, свободные от застройки, инженерных сооружений и всего того, что могло бы препятствовать строительству БКЛ. Так что сегодняшний проект, в том числе, заслуга специалистов советского времени.

Современный маршрут Большого кольца – это северная часть планируемого советскими специалистами Третьего пересадочного контура и южная часть БКЛ образца 1971 года. Сегодня такое решение абсолютно оправдано. Трассировка БКЛ значительно южнее от центра города позволяет охватить периферийные районы транспортом, а также создать условия для подключения линий метро Новой Москвы к существующей системе скоростного транспорта города.

– Как выбирали станции радиальных линий метро, которые теперь стали пересадочными на БКЛ?

– В условиях меняющейся градостроительной ситуации перспективная сеть метрополитена претерпела изменения по сравнению с Генпланом 2010 года. Это помогло избежать на севере дублирования МЦК, которое теперь осуществляет пассажирские перевозки, и охватить большую часть территорий районов центральной зоны города для обслуживания метрополитеном. Так появилась БКЛ, половина участков которой – северо-западный, западный и юго-западный – были ранее сданы в эксплуатацию, а юго-восточный и северо-восточный запущены недавно. Таким образом, БКЛ обеспечивает максимальный охват населения и не дублирует МЦК.

Кроме того, на выбор станций радиальных линий повлияли технические решения по организации пересадки с БКЛ, проработанные при проектировании, поскольку главным условием являлась организация на кольце максимально возможного количества пересадок, как с метро, так и с пригородными и городскими железнодорожными направлениями.

– Как перераспределятся пассажиропотоки между БКЛ, Кольцевой линией и МЦК?

– Все эти линии работают на полукольцевых поперечных пересечениях, в которых город очень нуждается. Они позволяют равномерно перераспределить пассажирские потоки, избегая перегрузок на радиальных направлениях, что особенно актуально в часы пик.

До недавнего времени многие линии метро на подходе к Кольцевой линии в часы пик работали со значительным превышением провозной способности, поскольку других путей следования не было, поэтому пассажирам приходилось ехать в центр для пересадки. Теперь сразу можно выбрать оптимальный путь следования, минуя центральную часть города.

Учитывая, что МЦК и БКЛ образуют уже узнаваемую жителями восьмерку, мы не думаем, что между ними будет сильная конкуренция, ведь они выполняют аналогичные функции в разных секторах города. А вот для пересадочных узлов, расположенных внутри Кольцевой линии, мы прогнозируем разгрузку на 25–30%. Разгрузятся и радиальные линии, в вагонах которых станет значительно свободнее.

Валерий Кивлюк,

исполнительный директор – руководитель Дивизиона по строительству метро АО «Мосинжпроект»

– Почему станции БКЛ построены на разной глубине?

– Глубина заложения станций зависит от разных факторов – инженерно-геологических условий района строительства, глубины действующих станций и способа примыкания к ним, а также от глубины заложения существующих пересекаемых линий метрополитена и других коммуникаций. Самые глубокие станции построены на северо-восточном участке БКЛ. Это станции «Марьина Роща» – свыше 70 метров, а также «Рижская» и «Савёловская» – свыше 60 метров.

Станции мелкого заложения есть на всех участках Большого кольца. Самые мелкозаложенные станции из построенных на БКЛ – «Новаторская», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект» – до 19 метров.

Возведение каждой станции имеет свои индивидуальные технико- экономические показатели, в соответствии с которыми определяются сроки строительства. Станции глубокого заложения в среднем строятся чуть дольше, так как сооружаются закрытым способом. При этом часть станций БКЛ невозможно было строить в варианте мелкого заложения – в открытом котловане, так как они расположены под станциями радиальных линий и в плотной городской застройке.

Рафик Загрутдинов,

руководитель Департамента строительства города Москвы

– Какие возможности заложены на БКЛ для присоединения новых линий?

– С Большой кольцевой линии уже сейчас можно перейти на 20 станций действующих радиальных линий Московского метрополитена. Кроме того, предусмотрено три пересадки на перспективные линии: Троицкую (с пересадкой на станции «Новаторская»), Бирюлёвскую (с пересадкой на станции «Кленовый бульвар») и Рублёво-Архангельскую (с пересадкой на станции «Народное Ополчение»).

Запуск БКЛ даст значительный запас провозной способности и позволит развивать новые линии, что станет импульсом для развития столицы на долгие годы. Появившиеся станции на перспективных линиях откроют новые территории для жизни и бизнеса.

Михаил Надот,

заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по инжинирингу

– Чем обусловлено наличие на БКЛ таких длинных переходов на радиальные линии?

– Количество и размещение пешеходных переходов определяются в проекте планировки. Они зависят от результатов моделирования пассажиропотоков, а также конструктивных особенностей станций радиальных линий и их расположения относительно станций БКЛ.

По этой причине, а также из-за сложной градостроительной ситуации на пересадке между «Петровским парком» БКЛ и «Динамо» Замоскворецкой ветки такой длинный коридор – в конструкциях «Динамо» есть единственное место, где можно было организовать пересадочный узел. А, например, пересадка со станции «Воронцовская» на станцию «Калужская» оранжевой ветки осуществляется через вестибюль – для этого достаточно подняться на эскалаторе с уровня платформы и спуститься на соседнюю станцию.

На некоторых станциях БКЛ пересадки открываются позже ввода станций. Сейчас продолжают строиться переходы на радиальные ветки со станций БКЛ «Текстильщики», «Электрозаводская» и «Авиамоторная», в 2023 году планируется их завершить. Пересадки между станциями временно осуществляются через уличные вестибюли.

Валерий Вязовой,

директор программы проектов, Дивизион по строительству метро АО «Мосинжпроект»

– Как стыкуются между собой двухпутные и однопутные тоннели, которые построили на БКЛ?

– С помощью тоннелепроходческих комплексов на БКЛ построили порядка 95 км тоннелей. Из них свыше 83 км – однопутные и еще примерно 12 км – двухпутные. Последние преимущественно были пройдены под реками, зонами плотной индустриальной застройки и объектами действующего метро.

Также использование двухпутных тоннелей позволило сэкономить средства и повысить скорость проходки. По их трассе строились станции с береговыми, а не традиционными для столичной подземки островными платформами. На западе это «Терехово», «Кунцевская» и Давыдково», а на востоке – «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар». Переход от одного типа тоннеля в другой осуществляется через переходные камеры, построенные открытым способом, то есть в котлованах.

Виктор Стёпин

ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТАСС. Центр развития цифровых платформ стал национальным оператором пломбирования грузов – комментарий Руслана Давыдова

Центр развития цифровых платформ (ЦРЦП) стал национальным оператором пломбирования грузов. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС России).

«В Российской Федерации определен национальный оператор пломбирования. Им стал Центр развития цифровых платформ (ЦРЦП). Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин», - сообщило ведомство.

Россия ратифицировала соглашение о применении электронных навигационных пломб в Евразийском экономическом союзе 22 октября 2022 года. Такие пломбы нужны для контроля транзита грузов по территории ЕАЭС.

«Назначение российской стороной национального оператора - это еще один шаг к созданию бесшовных логистических коридоров с государствами ЕАЭС. Мы уже отрабатываем механизмы по применению навигационных пломб для отслеживания перевозок на территории Союза. С февраля проходит российско-белорусский эксперимент по применению навигационных пломб для контроля за транзитом через территорию России лесоматериалов и продукции деревообработки, в рамках которого обеспечено взаимодействие контрольно-надзорных органов и уполномоченных операторов двух стран. В течение месяца планируем запустить новый проект с Казахстаном и Киргизией», - прокомментировал заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов.

«Система позволяет оперативно получить информацию о несанкционированном вскрытии навигационной пломбы, отклонении транспортного средства от заданного маршрута. Сейчас можно с уверенностью сказать, что применение навигационных пломб обеспечивает надежный контроль за сохранностью грузов при перевозках, предотвращение возможных случаев противоправных действий и снижение вероятности их недоставки, ускорение процедур на границе», - сказал врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

На каждое транспортное средство, которые передвигаются по двум и более странам и перевозят товары, подпадающие под процедуру таможенного транзита будет навешена только одна пломба на всем маршруте следования через территорию ЕАЭС. Это позволит контрольно-надзорным органам через информационные системы национальных операторов видеть точное местоположение опломбированного транспорта, при необходимости реагировать на нештатные ситуации.

Оригинал публикации: https://tass.ru/ekonomika/17403701

На Московской железной дороге началась ремонтно-путевая кампания, в ходе которой планируется отремонтировать 306,7 км пути, уложить 199 комплектов стрелочных переводов, сообщает пресс-служба магистрали.

«В проведении ремонтных работ будет задействовано 195 путевых машин тяжелого типа, 103 единицы автотракторной техники и 2,3 тыс. подвижного состава: вагоны хоппер-дозаторы, рельсовозные составы и другая техника», - рассказал начальник Московской железной дороги Валерий Танаев.

Более половины всех ремонтно-путевых работ будет проводиться по технологии «закрытого перегона», что позволяет достичь высокой производительности, концентрировать технику и людские ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки.

Наиболее протяженные ремонтируемые участки (от 10 км): В Москве и Московской области – Москва-Товарная-Курская – Царицыно, Шатура – Черусти, Авсюнино – Шатура, Луховицы – Зарайск, Воскресенск – Пески,

в Смоленской области – Уваровка – Гагарин,

в Брянской области – Немолодва – Рассуха, Сельцо – Тросна,

в Курской и Орловской областях – Отрешково – Охочевка, Мценск –Думчино,

в Рязанской области – Шелухово – Шилово, Чемодановка – Ряжск-1,

в Тульской области – Ханино – Берники.

Для развития Московского транспортного узла в 2023 году железнодорожники запланировали уложить 404 стрелочных перевода и 187,5 км рельсошпальной решетки, что в 2 раза больше, чем в предыдущем году. Значительная часть возводимой инфраструктуры предназначена для запуска двух новых диаметров – Апрелевка – Железнодорожная и Крюково – Раменское.

Казахстанские партнёры ОАО «РЖД» предоставят скидку 40% на перевозки грузов через межгосударственные погранпереходы в направлении Туркменистана и других стран Средней Азии. Специальные условия не будут касаться зерна, продуктов перемола и нефтепродуктов, сообщается в Telegram-канале холдинга.

Льгота на перевозки по железным дорогам Туркмении составит 50% — в направлении пункта пропуска Акяйла, а также 40% — при перегрузке на терминале Серахс в направлении Ирана и дальше портов Индийского океана.

По прогнозам железнодорожников, объём перевозок по МТК «Север — Юг» в первом квартале этого года увеличится в два раза и превысит 2,3 млн тонн.

С начала года по западному маршруту отправили 2,2 млн тонн (рост в 2 раза), по транскаспийскому — 74,2 тыс. тонн (рост в 3 раза). По восточному маршруту объём перевозок через погранпереходы Акяйла и Серахс составили 64,5 тыс. тонн (рост в 33 раза).

Как ранее писал Gudok.ru, программа развития сотрудничества ОАО «РЖД» и «Туркмендемирёллары» на 2023–2025 годы включает проекты по строительству, модернизации и реконструкции железнодорожной инфраструктуры Туркменистана и обмен опытом в повышении квалификации кадров. Предполагается обучение и в сфере цифровизации.

Документ также регламентирует сотрудничество в увеличении грузоперевозок, развитии логистических пунктов и сервиса в этой области, организацию регулярного контейнерного направления по восточному маршруту Север – Юг и регулярного поезда, выполняющего доставки сельхозпродукции, сырьевых и промышленных грузов между Туркменистаном и Россией в минимальные сроки.

СГК ввела систему мобильных обходов на всех трех ТЭЦ Красноярска

Вслед за красноярскими ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Абаканской ТЭЦ Сибирской генерирующей компании мобильные обходы стали применять на Красноярской ТЭЦ-1.

Система позволяет специалистам вести цифровой учет всех обнаруженных дефектов и помогает оперативно организовать ремонтные работы через электронный журнал заявок.

Данные, собранные с помощью мобильных обходов, позволяют систематизировать информацию о состоянии оборудования станций. В перспективе это даст возможность сократить сроки устранения замечаний и более качественно планировать ремонтную программу

После тестового периода эксплуатации, во время которого персонал обучался работе с системой мобильных обходов, сотрудники станции освоились с современным методом контроля. Информация не теряется и не искажается, а обходчики могут посвятить сэкономленное на заполнении бумаг время более тщательному осмотру оборудования

В каждом цехе размещено несколько точек контроля со специальными метками. Обходчик подносит к метке смартфон и приложение выдает ему список оборудования, которое необходимо проверить. По каждому типу оборудования в программе заложен список возможных замечаний, например, отсутствует необходимая маркировка, протекает сальник, или у задвижки слишком тугой ход. Обходчик может сделать фото или оставить в приложении свой комментарий. Вся информация автоматически попадает в электронный журнал, который просматривает ответственный руководитель

Начальник смены каждого цеха видит данные обходов всех своих сотрудников в специальной базе данных — с детальным описанием обнаруженных дефектов и их фотографиями. Он может оперативно принять решение по каждой обнаруженной проблеме.

«Я отсматриваю журнал заявок и сразу могу принять решение по каждому дефекту — сможем ли мы его устранить своими силами, или необходимо организовать работы с помощью подрядной организации. В этой же системе можно заказать со склада необходимые расходные материалы, или инициировать их приобретение. Все замечания при этом автоматически попадают на контроль к руководству», - поясняет начальник смены химического цеха Красноярской ТЭЦ-1 Алексей Шмаков.

Внедрение системы с нуля на Красноярской ТЭЦ-1 заняло три месяца. В этом помог опыт коллег.

«Мы во многом опирались на опыт коллег с Красноярской ТЭЦ-2, там «Мобильные обходы» были пилотным проектом. Мы с заместителями по эксплуатации цехов ездили и смотрели, как все организовано. Заказали аналогичные NFC-метки, закупили служебные смартфоны для персонала. Сейчас у нас в цехах размещено 483 метки, но мы планируем увеличить количество маршрутов», - сообщил старший начальник смены электростанции Красноярской ТЭЦ-1 Вячеслав Минаев.

Необходимое программное обеспечение разработала компания «Философия.ИТ». На Красноярской ТЭЦ-2 система работает уже с 2021 года, а на Красноярской ТЭЦ-3 «мобильные обходы» были официально введены в промышленную эксплуатацию в марте, но используются с прошлого года.

Источник: СГК

Тихорецкий филиал «Россети Кубань» обеспечил электроэнергией более 800 новых потребителей

В 2022 году специалисты Тихорецкого филиала компании «Россети Кубань» подключили к электросетям 818 потребителей в Тихорецком, Павловском, Крыловском, Новопокровском и Белоглинском районах Краснодарского края. Суммарная выданная мощность составила порядка 16 МВт.

В числе новых абонентов энергокомпании – бытовые потребители, учреждения здравоохранения, образования и предприятия АПК.

Для подключения энергопринимающих устройств социальных учреждений, построенных в рамках национальных и региональных проектов, энергетики выполнили строительство и реконструкцию оборудования – линий электропередачи и трансформаторных пунктов, обеспечивающих транзит электроэнергии от высоковольтных подстанций к объектам.

Основная часть заявок на технологическое присоединение к электросетям компании традиционно приходится на крупнейшие районы - Тихорецкий и Павловский. Это связано с активной жилой застройкой муниципалитетов и развитием промышленных производств.

Кроме того, в 2022 году тихорецкие энергетики исполнили 33 договора на технологическое присоединение объектов агропромышленного комплекса общей мощностью 2,7 МВт. Электроэнергией было обеспечено предприятие по выращиванию зерновых культур (пшеницы, ржи, овса, ячменя, кукурузы и гречихи), фруктов и овощей в Крыловском районе. Там же к электросети подключен молочный комплекс с объемом переработки 10 тонн молока в сутки. В Павловском районе специалисты увеличили мощность компании по производству элитных семян озимой пшеницы, ячменя и гороха.

Работа, нацеленная на рост предприятий агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, сельского хозяйства и обеспечение их надежным энергоснабжением, одно из приоритетных направлений деятельности энергетиков. Выполняя технологическое присоединение таких объектов, специалисты энергокомпании вносят значительный вклад в экономическое развитие территорий.

Сызранский НПЗ автоматизировал учёт отгрузки топлива

Сызранский НПЗ, входящий в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти», модернизировал систему измерений количества и качества нефтепродуктов.

Автоматизация учетных операций позволила измерять ключевые показатели топлива (масса, плотность, давление и температура) в онлайн режиме и в два раза сократить время оформления отгрузочных документов. Кроме того, ввод системы в эксплуатацию снизил погрешность измерений при проведении товарно-коммерческих операций до 0,25%.

Все измерительное оборудование в установленном порядке прошло испытания с привлечением специалистов Всероссийского научно-исследовательского института расходометрии (ВНИИР). Система учёта отгрузки топлива внесена в Федеральный информационный фонд обеспечения единства измерений и полностью соответствует требованиям нормативных документов РФ.

В состав системы входят измерительный блок, узлы регулирования расхода и давления, дренажный контур, блоки обработки информации и передачи данных. Закрытый дренажный контур и система распределения электроэнергии повысили экологические характеристики объекта.

Справка:

АО «Сызранский НПЗ», дочернее общество НК «Роснефть», выпускает широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов - автомобильные бензины и дизельное топливо высшего экологического класса, экологичное низкосернистое судовое топливо, сжиженные углеводородные газы и др.

На предприятии продолжается реализация масштабной программы модернизации с целью дальнейшего увеличения глубины переработки, а также максимально эффективного использования вторичных процессов для повышения выпуска высокомаржинальных нефтепродуктов.

На юго-западе Краснодарского края подключены к электросетям 1800 новых абонентов

С начала 2023 года энергетики Юго-Западного филиала «Россети Кубань» обеспечили электроэнергией 1,8 тыс. новых потребителей. Общий объем выданной мощности составил 29 МВт.

В числе новых абонентов энергокомпании – бытовые потребители, учреждения здравоохранения, образования, связи и агропромышленные предприятия в пригородных территориях Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Абинском и Крымском районах Краснодарского края.

За первый квартал 2023 года к сетевой инфраструктуре Юго-Западного филиала «Россети Кубань» подключены четыре социально значимых объекта общей мощностью 83 кВт. В их числе детско-юношеская спортивная школа, амбулаторно-поликлиническое отделение и объекты культурно-досуговой сферы.

Для присоединения энергопринимающих устройств социальных учреждений, построенных в рамках национальных и региональных проектов, энергетики выполнили строительство и реконструкцию оборудования – линий электропередачи и трансформаторных пунктов, обеспечивающих транзит электроэнергии от высоковольтных подстанций к объектам.

Основная часть заявок на технологическое присоединение к электросетям компании приходится пригородные территории Новороссийска и Анапы. Это связано с активной жилой застройкой муниципалитетов и развитием промышленных производств в данных энергорайонах.

Всего за 2023 год специалисты Юго-Западных электрических сетей приняли 1,7 тыс. заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности суммарным объемом 43 МВт.

В России начнут субсидировать строительство КриоАЗС

Готовится к запуску программа субсидирования строительства криогенных автомобильных заправочных станций (КриоАЗС). Они позволяют заправлять автомобили сжиженным природным газом. Сейчас на эти цели выделено 700 млн рублей, в дальнейшем субсидия будет увеличиваться.

За счёт выделенных средств к 2030 году в стране будет создано не менее 180 КриоАЗС. Они охватят все основные маршруты следования большегрузной техники, позволят развивать международные перевозки и создавать крупные транспортные коридоры, такие как магистраль «Европа – Западный Китай». На сегодняшний день уже действуют 29 станций.

Кроме того, в России активно развивается производство малотоннажного сжиженного природного газа – уже сейчас действуют 17 заводов, ежегодно потребляется около 80 тыс. тонн СПГ.

К 2030 году производство этого вида топлива планируется увеличить как минимум до 100 млн тонн в год.

Об этом заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин рассказал на заседании комиссии Государственного совета по направлению «Энергетика».

В 2022 году на Нововоронежскую АЭС принято рекордное за пять лет количество молодых специалистов

На Нововоронежской АЭС прошла встреча молодых специалистов и представителей Организации молодых атомщиков с заместителем директора по экономике и финансам атомной станции Николаем Нетягой.

Встреча прошла в формате вопрос-ответ. Присутствующие могли спросить обо всем, что их волнует и тревожит. Молодежь интересовал как залог успеха спикера, так и перспективы атомного города, так как Николай Николаевич совмещает работу на АЭС с деятельностью на посту главы Нововоронежа. Ребята задавали вопросы о развитии инфраструктуры атомграда, о планах на реконструкцию и строительство спортивных объектов города, на развитие городской промышленности.

«Подобные встречи помогают установить прямой контакт между руководством и персоналом предприятия. Это особенно важно в отношении молодых специалистов, поскольку наше будущее неразрывно связано с юным поколением, с тем, как мы передадим им наш опыт и лучшие профессиональные традиции. У молодежи очень много интересных и амбициозных идей. Однако нужно особенное рвение, чтобы воплотить их в жизнь, а также надежная поддержка наставников», – сказал заместитель директора НВ АЭС Николай Нетяга.

Большая часть участников мероприятия – принятые в прошлом году молодые специалисты. В 2022 году Нововоронежская АЭС приняла в свои ряды рекордное количество выпускников – 80 человек. По сравнению с 2018 годом эта цифра выросла в 3 раза.

Самым популярным среди выпускников профильных вузов стал отдел радиационной безопасности – туда приняли семь специалистов. В отдел ядерной безопасности и надежности – шесть. Реакторные цеха энергоблоков № 4, 5, 6 и 7 пополнились в сумме на 13 человек.

Нововоронежская атомная станция проводит последовательную работу по вовлечению молодых специалистов в рабочий процесс и адаптации в коллективе: встречи с руководством НВАЭС, конкурсы профмастерства, научных докладов, волонтерские акции, культурно-массовые, спортивные мероприятия и многое другое. Также молодые специалисты НВАЭС регулярно участвуют в молодежных форумах, конкурсах и слетах на уровне Концерна «Росэнергоатом» и Госкорпорации «Росатом».

Сотрудники службы управления персоналом НВАЭС принимают активное участие в профориентационных мероприятиях опорных вузов Росатома и организуют все виды практики. Так, в 2022 году на Нововоронежской АЭС 190 студентов из 19 вузов России прошли ознакомительную, производственную и преддипломную практику в 27 подразделениях атомной станции.

На заводе «Измерон» в Санкт-Петербурге открыта новая производственная площадка

«Измерон» — один из крупнейших российских разработчиков и производителей внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли. «Газпром» — ключевой заказчик продукции предприятия. Компания много лет закупает у завода комплексы подземного оборудования, в частности, для месторождений на Ямале, в Восточной Сибири, на южном Урале и юге России.

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония открытия новой производственной площадки на заводе «Измерон» (входит в состав холдинга «Бронка Групп»). В мероприятии приняли участие председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный директор холдинга «Бронка Групп» Никита Муров и генеральный директор завода «Измерон» Павел Альтов.

Стороны активно сотрудничают по вопросам разработки передового высокотехнологичного отечественного оборудования. Так, по заказу «Газпрома“ «Измерон“ освоил серийный выпуск внутрискважинного оборудования в углекислотостойком и сероводородостойком исполнении — оно используется на Уренгойском, Оренбургском и Астраханском месторождениях.

Участники мероприятия осмотрели новые производственные помещения завода. В том числе — участок термической обработки заготовок изделий, станки глубокого сверления и высокоточной обработки деталей со сложными поверхностями, а также стенды для испытаний оборудования в условиях, имитирующих скважинные (давление до 115 МПа и рабочая температура).

«Cотрудничество „Измерона“ и „Газпрома“ носит долгий и успешный характер. Основанием, конечно же, является высокое качество продукции, которую производит „Измерон“. Внутрискважинное оборудование мы широко применяем при обустройстве наших месторождений, при создании новых центров газодобычи — и на Ямале, и в Восточной Сибири, и на Дальнем Востоке. А это значит, что мы вместе вносим вклад в энергетическую безопасность России в XXI веке. Развитие „Измерона“, без сомнения, — это развитие научно-технического потенциала России, газовой отрасли и нашего любимого Петербурга», — сказал Алексей Миллер.

Справка

ООО «НПФ завод „Измерон“» производит технологичное внутрискважинное оборудование для добычи газа, нефти и ее интенсификации. Продукция завода предназначена в том числе для эксплуатации в агрессивных условиях. «Измерон» конструирует, производит и реализует комплексы подземного оборудования для строительства скважин и подземных хранилищ газа, а также инструмент для их ремонта. Занимается научными разработками в области нового оборудования.

Производственная мощность завода полимеров в Усть-Куте составит 650 тысяч тонн товарной продукции в год

Иркутская нефтяная компания реализует строительство завода полимеров в Усть-Куте в рамках создания газохимического кластера, включающего объекты по добыче, подготовке, транспорту и переработке газа.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов, основатель, председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании (ИНК) Николай Буйнов посетили производственные объекты ИНК, строительную площадку Иркутского завода полимеров, а также обсудили вопросы создания в регионе газохимического кластера.

- Реализуемый в Иркутской области проект создания газохимического кластера позволяет использовать потенциал имеющихся в регионе запасов углеводородов для развития территорий. Он является ярким примером успешного государственно-частного партнёрства, – отметил Анатолий Серышев.

Игорь Кобзев подчеркнул, что строительство газохимического кластера ИНК является мощным импульсом для развития региона.

- Уверен, что Иркутская область, располагая одними из крупнейших запасов углеводородного сырья на территории Российской Федерации, способна создать мощный газохимический комплекс, продукция которого будет востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Территория обладает большими перспективами. Усть-Кут может стать крупнейшим транспортным хабом, обслуживающим районы Крайнего Севера, Республику Саха и Дальний Восток, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Промышленное использования природного газа позволит нам успешно решить и задачу социальной газификации на территории Усть-Кута, – отметил глава региона.

Основатель Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов отметил, что несмотря на то, что ИНК –крупнейшая компания, которая сегодня направляет прибыль с добычи на развитие своих инвестиционных проектов, расширение инфраструктуры северных территорий невозможна без участия государства.

– Мы строим сложное производство, работаем с температурами от -269 до +1100, и такие процессы требуют очень точного, своего рода, космического подхода, космической надежности. И необходимо учить местных жителей, и обеспечить их должными условиями жизни, и развивать город. Но нужно объединить усилия власти и бизнеса. Чтобы нам экономически держать бизнес и развивать Усть-Кут – нужно развитие аэропорта и федеральной дороги "Вилюй", сейчас она не выдерживает транспортировку материалов. Мы просим оказать поддержку, так как мы без помощи государства не сможем реализовать задуманное, – подчеркнул Николай Буйнов.

Так, городу и району требуется развитие ведущих инфраструктурных объектов. Главной болевой точкой является аэродромный комплекс, требующий реконструкции. Сейчас инфраструктура аэропорта не соответствует технике авиационной безопасности и не способен принимать современные воздушные суда.

Для обеспечения кадрами газохимического кластера требует решения вопрос подбора персонала. У компании в приоритете является набор кадров из местного населения. Однако газохимическая отрасль – новая для региона, специалистов данного профиля готовят лишь в нескольких учебных заведениях России, требуется развитие образовательной базы Усть-Кутского промышленного техникума. Немаловажную инфраструктурную роль играет и капитальный ремонт федеральной дороги «Вилюй», которая связывает ряд населенных пунктов Иркутской области, а также регион с Республикой Саха (Якутия).

Также участники обратили внимание на высокую социальную значимость возведения объекта. Так, запуск завода позволит создать более 1,6 тысячи новых рабочих мест. В Усть-Куте для сотрудников предприятия предусмотрено строительство нового современного микрорайона с необходимой социальной инфраструктурой, школой, детскими садами. Как подчеркнул Анатолий Серышев, формирование комфортных условий для жизни работников завода должно быть одной из первостепенных задач.

На совещании приняли решение о необходимости включения реконструкции аэропортового комплекса Усть-Кута в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, капремонта автотрассы, а также создание рабочей группы с участием представителей власти и бизнеса. Эксперты займутся обсуждением ряда задач по социально-экономическому развитию Усть-Кутского района, в частности, газификации территории и проектированию новых инженерных объектов.

Производственная мощность завода полимеров в Усть-Куте составит 650 тыс. тонн товарной продукции в год. Реализация проекта увеличит валовый региональный продукт на 3%, станет импульсом для развития северных территорий и региона в целом.

Россия и Индия обсудили перспективы развития Северного морского пути

Перспективные проекты и возможности для развития сотрудничества в области Северного морского пути обсудили в Нью-Дели и Мумбаи в ходе встреч с индийскими деловыми кругами. Делегация в составе Минвостокразвития России, Госкорпорации «Росатом», Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и ВЭБ.РФ и побывали с рабочим визитом в Республике Индия.

Ключевые вопросы российско-индийской повестки – развитие дружеских связей, расширение торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке и в Арктике – обсуждались в том числе на практической сессии «Российский Дальний Восток и Арктика – изучение новых перспектив и возможностей для двухстороннего сотрудничества», совещании с Министром портов, судоходства и водных путей Индии С. Соновалом при участии индийских транспортных и логистических компаний.

Были рассмотрены перспективы развития транспортно-логических связей двух стран, в том числе с использованием маршрутов Северного морского пути, арктической и дальневосточной железнодорожной и портовой инфраструктуры.

В рамках визита делегации в город Мумбаи состоялась практическая сессия «Российский Дальний Восток и Арктика – изучение новых перспектив и возможностей для двухстороннего сотрудничества», организованная при поддержке Конфедерации индийской промышленности. На мероприятии присутствовали компании-члены конфедерации, представляющие логистическую, энергетическую и топливную отрасли Индии.

Обращаясь к участникам сессии Владимир Панов, специальный представитель Госкорпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики, отметил, что 2022 год кардинально изменил траекторию развития Северного морского пути. По его словам, грузопотоки переориентируются в Азию. «Северный морской путь может выступить альтернативным маршрутом, который возьмет на себя часть грузов, идущих на Восток и с Востока. Мы готовы к быстрой донастройке ключевых компонентов для круглогодичной работы этого маршрута: работа портов и ледокольное сопровождение, грузовой флот», – сказал Владимир Панов.

Владимир Панов в ходе своего выступления рассказал индийским коллегам о текущем состоянии и перспективах развития инфраструктуры для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути, отразил аспекты ледокольного сопровождения рейсов, безопасности и экологической безопасности судоходства.

Для справки:

Для обеспечения растущего грузопотока по Северному морскому пути Госкорпорация «Росатом» ведет масштабное обновление атомного ледокольного флота. В 2022 году был принят в эксплуатацию второй серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Урал». В 2022 году состоялся торжественный спуск на воду третьего серийного универсального атомного ледокола «Якутия». В настоящее время в Санкт-Петербурге ведется строительство ещё двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220 «Якутия» и «Чукотка». На Дальнем Востоке продолжается строительство уникального атомного ледокола проекта 10510 «Россия».

«Передавать права бессмысленно» – глава РАН высказался об Open Access и индексе Хирша

Лица, принимающие решения, начинают понимать преимущества создания национальной сети научных изданий открытого доступа (Open Access), но предложение РАН о создании Российского академического издательского дома все еще находится на рассмотрении в правительстве. О перспективах этой инициативы, а также о личном отношении к международным наукометрическим индексам президент РАН Александр Сергеев рассказал 30 марта в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«К счастью, в конце концов уважаемые коллеги, которые должны принять решение, постепенно начинают понимать, что такое Open Access. Что – особенно теперь – нам бессмысленно передавать права куда-то, нужно самим все это делать, нужно повышать качество периодики».

Глава РАН отметил, что практика передачи прав на перевод и распространение российских публикаций за рубежом американской компании Pleiades Publishing сыграла позитивную роль в определенный исторический период – в конце 1990-х и в 2000-х годах, – «когда просто не было денег» и надо было поддержать представительство российской научной периодики за рубежом. Но с тех пор инструменты научной коммуникации значительно изменились, и практика открытого доступа дает возможность осуществлять эту часть издательской деятельности без посредников.

«Одно то, что мы сами будем это быстро и качественно печатать и давать в открытый доступ, одно только это, по мировой статистике, переводит журнал в более высокий разряд, на единицу в Q1-Q4. Мы должны постепенно работать так, чтобы наши журналы становились все более привлекательными для российских ученых, чтобы они хотели там публиковаться».

Александр Сергеев призвал представителей СМИ поддержать эту инициативу и подчеркнул, что ранее озвученные затраты на создание Российского академического издательского дома (около 1,5 млрд. рублей в год) необходимы не для поддержания «бумажных» изданий, а именно для обеспечения качественного перевода, размещения массива материалов на российских серверах в свободном доступе и т.д. «Чтобы любой ученый в любой точке мира смог скачать нужную ему статью и сослаться на нее бесплатно – вот что такое Российский научный издательский дом».

Глава РАН поддержал решение правительства о приостановке требования по наличию публикаций в журналах, индексируемых в WoS CC и Scopus, а также высказался по поводу спорной информативности конкретного наукометрического показателя – индекса Хирша.

«Мы с вами прекрасно понимаем, что Индекс Хирша можно и «нарастить», и можно просто заглянуть в интернет, заплатить и все сделать. Если вы хотите мое личное мнение об отношении к индексу Хирша, я несколько раз говорил… Как-то бравировать и кичиться тем, что у тебя «зашкаливает» индекс Хирша – я считаю, что этого делать не надо. Есть множество ситуаций, когда индекс Хирша нарастает просто автоматически, скажем, посредством публикации в больших коллективах, когда сто или тысяча соавторов. Я честно могу сказать про себя, я это не скрываю, что публикации по детектированию гравитационных волн – первые и «вокруг», в которых я участвовал в составе коллектива, в котором порядка тысячи авторов, – дают, в частности, мне и другим коллегам, здоровенный инкремент в индекс Хирша. Что я, честно говоря, считаю, не очень справедливо».

При этом невысокий индекс Хирша, по мнению главы РАН, наоборот, является показательным – в том числе, для оценки кандидатов при избрании в члены и члены-корреспонденты Российской академии наук. «На маленький индекс Хирша надо обратить внимание. Если человек работает по закрытой тематике это одно. Но есть же люди, которые работают по открытой тематике, у которых публикации не такие важные».

Отвечая на вопрос о том, принял ли уже глава РАН решение баллотироваться на предстоящих осенью очередных выборах на пост президента академии, Александр Сергеев ответил, что такое решение «по разным причинам» пока не принял. Но при этом отметил, в случае его участия пункт о возвращении РАН функции «реального научного руководства» академическими институтами с влиянием на распределение бюджета научной деятельности в его новой предвыборной программе останется: «За это мы, действительно, боремся».

Совместные российско-киргизские школы будут содействовать укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Киргизией

В рамках Межправительственной Российско-Киргизской комиссии состоялось подписание Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Киргизской Республики об условиях строительства, создания и функционирования в Киргизской Республике совместных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение на русском языке. Подписи под документом поставили заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов и Министр образования и науки Киргизской Республики Каныбек Иманалиев. В рамках соглашения построят девять совместных киргизско-российских школ.

Заместитель Министра просвещения России Денис Грибов рассказал в интервью Международному информационному агентству «Sputnik Кыргызстан», что новые совместные школы будут представлять собой большие общеобразовательные комплексы, оснащенные современным оборудованием.

«В каждой школе будет по 68 класс-комплектов для проведения уроков с учетом оснащения их самым технологичным образовательным оборудованием, которое существует сегодня», – отметил Денис Грибов.

Заместитель Министра просвещения сообщил, что в совместных российско-киргизских школах будут преподавать как учителя из России, так и педагоги из Киргизии. Образовательные стандарты двух стран в школах будут совмещены. Стержневую основу образовательного процесса составит российский стандарт, который дополнят с учетом особенностей национального и культурного компонентов, родного языка, литературы и истории.

Заместитель Министра просвещения добавил, что в этом году планируется завершить проектную деятельность. Он также подчеркнул, что создание совместных школ будет содействовать воспитанию детей российского и киргизского народов в духе дружбы и сотрудничества.

«Русский язык как язык межнационального общения – главный инструмент, который позволяет глубинно понимать друг друга. Дети, которые будут учиться в наших школах, кроме базовых и высоких академических знаний, получат широкое представление о культуре наших народов и ценностных ориентирах, которые есть у Киргизии и у России. И спустя долгие годы, когда эти школьники вырастут и сами встанут у руля отраслей экономики или будут работать в политическом руководстве наших стран, они будут развивать экономическое, гуманитарное и политическое сотрудничество», – заключил Денис Грибов.

Сергей Кравцов проверил ход строительства и капитального ремонта школ в Дагестане

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак провели в Республике Дагестан выездное совещание, посвященное капитальному ремонту и строительству школ и детских садов.

В ходе рабочего визита они осмотрели школу, которая строится в микрорайоне Ипподром города Махачкалы. В настоящее время в здании проводятся отделочные работы, а с сентября этого года здесь будут учиться более 1200 ребят.

Сергей Кравцов, Андрей Турчак и глава Республики Дагестан Сергей Меликов посетили махачкалинскую гимназию № 28 имени Героя России Абдулхакима Исмаилова. После капитального ремонта, завершившегося в прошлом году, было закуплено новое современное оборудование, которое активно используется в образовательном процессе.

«В этом году будет отремонтировано еще 141 здание, причем не только городских школ, но и находящихся в сельской местности. Наряду с капремонтом проводится и закупка оборудования. Очень важно, чтобы все взятые обязательства выполнялись. Этих результатов ждут жители республики. Все ресурсы для выполнения работ в срок есть», – прокомментировал Сергей Кравцов.

Он поблагодарил главу региона за оперативное решение всех возникающих вопросов.

Министр просвещения Российской Федерации напомнил, что с 2019 по 2024 год в Дагестане было запланировано строительство 79 школ, из них 64 – по федеральной программе, в том числе совместно с Минобороны России. Введено в эксплуатацию 28 школ.

Также запланировано строительство 59 детских садов, из которых 51 уже построен.

«Прошлый год для Республики Дагестан был ударным, и нет сомнения, что этот регион справится со всеми задачами, которые были поставлены. Строительство идет хорошими темпами, часть зданий строится силами Минобороны России. И такая синергия федеральных министерств и региональных команд дает отличные результаты. Мы все вовлечены в работу и единой командой решаем все поставленные задачи», – подчеркнул Андрей Турчак.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, заместитель Министра обороны России Тимур Иванов и глава Республики Дагестан Сергей Меликов подписали трехсторонний протокол, в котором зафиксировали сроки ввода в эксплуатацию образовательных организаций, создаваемых в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография».

В ходе рабочего визита Министр просвещения и секретарь Генсовета партии «Единая Россия» провели встречу с педагогами и обсудили актуальные вопросы развития системы образования региона.

Сергей Кравцов вручил нагрудный знак «За верность профессии» учителю физической культуры Читлинской общеобразовательной школы Гаирбеку Алиасхабову и педагогу-психологу средней общеобразовательной школы № 4 города Каспийска Кизил-гул Рамазановой.

Почетными грамотами Минпросвещения России награждены учитель химии Первомайской гимназии имени С. Багамаева Фатима Магомедова, педагог дополнительного образования Дома детского творчества Гергебильского района Патимат Исаева, учитель родного языка и литературы Н. Кегерской школы имени И.М. Ибрагимова Рамазан Газимагомедов, учитель русского языка и литературы школы № 4 города Хасавюрта Саида Магомедова, учитель английского языка школы № 12 имени Н.Ш. Казиахмедова города Дербента Аида Касумова.

«Дорогие педагоги, хочу искренне поблагодарить вас за самоотверженный труд, за то, что вы несете детям все самое нужное и светлое, вы воспитываете молодежь на основе ценностей, которыми силен Дагестан, которыми сильна вся наша страна», – сказал Сергей Кравцов.

Сергей Меликов поблагодарил педагогов и отметил, что в регионе создаются все условия для того, чтобы вывести учебный процесс на высокий уровень.

«Все мы понимаем, насколько важна сегодня роль учителей и как педагогов, и как наставников. Воспитывать всегда нужно на хороших примерах, в светлых классах с хорошими учебниками и оборудованием, отвечающим современным требованиям. Нужно учитывать новые тенденции, но при этом сохранять национальные ценности и свою идентичность», – отметил Сергей Меликов во время церемонии вручения педагогам наград.

В ходе визита в Дагестан состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику русской учительнице в Махачкале. В ней приняли участие Министр просвещения Сергей Кравцов, заместитель Министра просвещения Андрей Николаев, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Муслим Телякавов, министр образования и науки региона Яхья Бучаев и другие.

На Ямале продолжается Арктический образовательный форум

В Салехарде продолжает работу VI Арктический образовательный форум Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Форум объединил около тысячи человек из более чем десяти регионов России, в том числе представителей Донецкой Народной Республики. Большое внимание на форуме уделяется работе советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, которые играют значимую роль в формировании духовно-нравственных ориентиров и становлении личности детей и подростков.

На площадках Культурно-делового центра ЯНАО, Ямальского многопрофильного колледжа, Окружного центра национальных культур, школы № 4 в течение трех дней форума пройдет порядка 30 мероприятий. Это секции, пленарные заседания, мастер-классы, фестиваль творчества педагогов и наставников, экспертно-проектный практикум.

В рамках форума советники директоров школ по воспитанию поделятся успешными практиками своей работы. Они проведут занятия «Разговоры о важном», во время которых рассмотрят вопросы гражданской ответственности, истории России и государственных символов, семейных ценностей и любви к Родине.

На шести площадках форума пройдут «активные перемены», организованные советниками директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Участники секций обсудят векторы новой философии воспитания, цифровую трансформацию образования, персонализацию обучения, расширение возможностей развития личности.

На итоговой коллегии Минпросвещения России рассмотрят результаты 2022 года в сфере образования

31 марта в 10:00 (по московскому времени) состоится заседание итоговой коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, на которой подведут итоги работы за 2022 год.

Трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.

Ключевая информация по итогам коллегии будет опубликована в разделах «Новости» и «Выступления» официального сайта Минпросвещения России.

В Саратове разработали методику для создания приборов с наноэлементами

Эдуард Демьянец. Ученые Саратовского государственного технического университета разработали новую математическую модель, которая поможет при проектировании и создании приборов с наноэлементами в космической и авиационной промышленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Учеными научного коллектива кафедры "Математика и моделирование" физико-технического института СГТУ разработан экономичный и корректный итерационный метод расчета напряженно-деформированного состояния нанопластин... По словам ученых, разработанные новая математическая модель нелинейных нанопластин и эффективные методы анализа уравнений в частных производных имеют широкую научную и практическую значимость при проектировании и создании чувствительных элементов наноэлектромеханических систем, так как более точно описывают реальные условия работы приборов", — отметили в университете.

Авторы методики пояснили, что корректность метода обеспечена теоремами сходимости метода переменных параметров упругости и метода вариационных итераций.

"Тонкостенные пространственные конструкции применяют во многих областях авиа- и космической техники, приборостроения при создании приборов с наноэлементами в виде пластин, которые часто подвергаются значительным статическим нагрузкам, приводящим к пластическим деформациям... Решений, полученных для упругопластического изгиба пластинок с учетом наноэффектов, практически нет. Метод вариационных итераций - расширенный метод Канторовича - не применялся, и настоящая работа является первой попыткой в этом направлении", — подчеркнули в вузе.

Уточняется, что авторами разработки стали профессора университета Вадим Крысько, Максим Жигалов, Антон Крысько и аспирант Алексей Тебякин, а научные исследования проводились в рамках сотрудничества с институтом гидродинамики Сибирского отделения РАН.

В России разработали платформу для изучения двигателей в VR

Ученые Самарского университета создали первую в России образовательную платформу для изучения двигателей в виртуальной реальности, сообщила пресс-служба вуза.

"Специалисты инжинирингового центра Самарского университета имени Королева разработали первую в России виртуальную образовательную платформу для изучения устройства авиационных и ракетных двигателей", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, созданный программный комплекс позволяет более подробно и наглядно изучать устройство и работу двигателей на основе их точных 3D-моделей, помещенных в виртуальную реальность. Разработка предназначена для обучения не только студентов профильных специальностей, ее также можно будет использовать в рамках профориентации школьников и для повышения профессионального уровня сотрудников двигателестроительных предприятий.

"На основе нашей программной платформы 3D-модели двигателей можно будет разбирать и собирать, запускать виртуальные агрегаты в работу и следить за рабочими процессами внутри них, выявлять возможные неполадки и даже заменять дефектные детали. Предусмотрено несколько уровней сложности и детальности отображения – от простейшего уровня для школьников до профессионального, предназначенного для специалистов предприятий", – цитирует пресс-служба директора инжинирингового центра Ивана Зубрилина.