Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

News. Mass Media Review Search Index & News Feeds

Стало известно, сколько получают ювелиры в разных регионах России

Зарплаты российских ювелиров за 2022 год выросли на 18%

Марат Рахимов

В 2023 году медианная зарплата ювелиров выросла по сравнению с предыдущим годом на 18% и составила 50 тыс. рублей. Это показало исследование платформы Авито Работа, поступившее в «Газету.Ru».

В ряде регионов работникам ювелирных производств предлагают зарплату выше медианной.

«Оплату труда выше медианной предлагают ювелирные компании и производства Самары (65 000 рублей), Омска (62 500 рублей), Калининграда и Москвы (по 60 000 рублей), а также Санкт-Петербурга (57 500 рублей). При этом уровень дохода ювелиров напрямую зависит от их опыта и квалификации», — сообщили аналитики.

При этом 2022 году пользователи сервиса стали на 11% чаще интересоваться вакансиями ювелиров.

«Эксперты связывают данную тенденцию с ростом числа онлайн-каналов продаж ювелирных изделий и увеличением объема онлайн-заказов», — предположили представители платформы.

Отмечается, что производители ювелирных изделий приглашают на работу монтировщиков, восковщиков, закрепщиков, полировщиков, моделлеров.

Сибирский ученый придумал, как добывать полезные ископаемые на Луне и Марсе

Валерия Бунина

Ученый Сибирского государственного индустриального университета (СибГИУ) первым в мире разработал буровзрывную технологию ведения горных работ в условиях Луны и Марса. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители проектного офиса национального проекта «Наука и университеты».

Основной идеей разработанной технологии является использование природных полостей и пещер на поверхности небесных тел, сформировавшихся в эпоху вулканической активности. Для проникновения в них ученый предложил использовать взрывные шашки оригинальной конструкции.

Классическая тротиловая шашка представляет собой безоболочечное взрывное устройство с разъемом для подключения детонатора. Внешне это выглядит как кусок хозяйственного мыла. Однако на Луне и Марсе ее применять нельзя.

«Мы выбрали тротил, потому что на Луне и Марсе он самостоятельно не сдетонирует, его также легко транспортировать (обладает малой чувствительностью к ударному воздействию). Однако у тротила есть недостаток — малая температура плавления, порядка 80°С. Из-за этого он может расплавиться и далее в вакууме (а на Луне вакуум) дезинтегрировать на молекулы. Поэтому, для недопущения этого было принято решение создать вокруг тротиловой шашки оболочку», – рассказал «Газете.Ru» ученый-разработчик технологии, доцент кафедры открытых горных работ и электромеханики Виктор Корнеев.

По словам ученого, она должна с одной стороны препятствовать дезинтеграции тротила на молекулы при расплавлении, а с другой стороны, не тормозить действие образовавшихся газов при детонации тротила.

Кроме того, Корнеев также разработал новый резец для бурения горных пород на Земле, который оказался эффективнее серийных аналогов: бурил быстрее и работал дольше.

«Оптимальную форму лезвия мы стали искать еще несколько лет назад. Совместно с наставником ученым СибГИУ Леонидом Дворниковым стартовали с идеи сделать резец определенной формы, который будет бурить всем периметром лезвия», — заключил Корнеев.

По словам представителей проекта, разработанная технология была предложена впервые в мире и не имеет ближайших аналогов. Корнев уже получил патент на изобретение.

Разработка реализована при поддержке национального проекта «Наука и университеты».

В Общественной палате РФ назвали самые частые причины ДТП с пешеходами

Валерия Шавельева

Наиболее частые ДТП с участием пешеходов возникают при переходе в установленном месте – на нерегулируемых переходах, где есть зебра, но отсутствует светофор. Об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель председателя Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Илья Зотов. Он объяснил, какие еще опасности ожидают пешеходов на дороге и какие меры предосторожности соблюдать.

По словам эксперта, также нередко ДТП с участием пешеходов происходят из-за некачественного очищения дорог и в зимнее время. Так, пешеход выходит из-за сугроба, и водитель видит его не сразу.

«Также ДТП часто случаются в вечернее время из-за недостаточного освещения дорожного полотна, когда водитель не видит пешеходный переход издалека, а видит его непосредственно, только подъехав ближе», – сообщил Илья Зотов.

Он отметил, что существенная доля ДТП происходит в городе, но некоторые происшествия возникают и на трассах из-за высокой скорости автомобилей и необорудованных пешеходных переходов. Эти вопросы решаются надземными пешеходными переходами, в городе – подземными, установкой светофора, дополнительного освещения. Есть формат и динамического освещения: когда пешеход наступает на зебру, включается динамическая подсветка, следующая за пешеходом.

«Людям, которые живут в городе, важно помнить: независимо от того, что водитель должен пропустить пешехода, необходимо смотреть по сторонам и не начинать движения, не убедившись в том, что рядом нет автомобиля. Часто водители едут на большой скорости и не успевают затормозить.

Поэтому при наличии светофора нужно переходить дорогу только по его сигналу. За городом необходимо носить одежду со светоотражающими элементами, которые бы позволяли водителю видеть человека издалека. Такие требования, кстати, есть в законодательстве, так что следует добросовестно применять их на практике для безопасности как пешеходов, так и водителей транспортных средств», – констатировали в Общественной палате РФ.

В Алтайском крае за прошедший год открылось несколько новых станций для грузовых операций, при этом одна из действующих была модернизирована. Об этом стало известно в ходе круглого стола, посвящённого вопросу организации эффективного взаимодействия с грузоотправителями Алтайского края, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Так, в 2022 году для грузовых операций на путях необщего пользования были открыты железнодорожные станции Михайловка-Алтайская и Калманка, а на станции Кулунда у грузоотправителей появилась возможность отправлять груз в крупнотоннажных контейнерах. Для работы с ними станцию оборудовали контейнерной площадкой с возможностью использования специального перегружателя грузоподъёмностью 45 тонн.

ОАО «РЖД» также продолжает оказывать содействие партнёрам в реконструкции и развитии путей необщего пользования в Алтайском крае. За последние два года, например, сельскохозяйственные предприятия заработали или увеличили свои производственные мощности в Заринске, Бийске, Камне-на-Оби, Ребрихе, Бурле и Новоалтайске. Кроме того, в регионе по сравнению с 2021 годом почти в два раза увеличилось число ускоренных контейнерных поездов – до 63. Всего в 2022 году в Алтайском крае на железной дороге погружено 8,5 млн тонн различных грузов.

Ранее Gudok.ru писал о том, что в 2022 году ОАО «РЖД» инвестировало в развитие инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области более 9 млрд руб. Треть средств была направлена на модернизацию и ремонт путевого хозяйства, обновление и модернизацию путевой техники. В рамках ремонтно-путевой кампании отремонтировано более 100 км пути – на 5% больше, чем в 2021 году. Предприятия магистрали оснастили высокопроизводительными машинами и механизмами для содержания, диагностирования и ремонта пути. Также за счёт инвестиционных средств выполнено техническое перевооружение устройств контактной сети участка Жеребцово – Сокур, Новосибирск-Главный – Иня-Восточная, проведена реконструкция различных сооружений.

На Куйбышевской железной дороге за прошедший год в ходе ремонтно-путевых работ уложено 71,7 км пути, в том числе 70,9 км бесстыкового, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Бесстыковой путь позволяет обеспечить плавность хода и снизить уровень шума, а также повысить скорость движения поездов. Основные работы на направлении Самара – Москва проводились на станции Обшаровка, на перегонах Качелай – Сура, Воеводское – Качелай и Запищиково – Ковылкино.

Более 95% ремонта проведено по технологии закрытого перегона, которая позволяет сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объём работ за меньший промежуток времени. Движение поездов организовывалось по соседним путям в реверсивном режиме.

Плановые ремонтные работы направлены на повышение надёжности железнодорожной инфраструктуры и увеличение скорости движения пассажирских и грузовых поездов. В работах были задействованы путевые машины тяжёлого типа, автотракторная техника, а также хоппер-дозаторы, платформы со съёмным оборудованием и рельсовозные составы. Обеспечивали процесс ремонта более тысячи человек.

В 2023 году на линии Самара – Москва запланировано увеличение объёма работ по капитальному ремонту пути на 10,4 км для повышения скорости движения поездов и сокращению времени следования по маршруту. Всего в этом году на линии Самара – Москва запланировано отремонтировать 81,3 км пути.

Ранее Gudok.ru рассказывал о ремонтно-путевых работах, проведённых в Московском регионе в прошлом году. Так, на Октябрьской железной дороге в ходе работ было уложено 88 км бесстыкового пути и заменено 30 стрелочных переводов, что на 40% больше показателей 2021 года. Из них 74 км пути уложено в целях развития скоростного движения на линии Санкт-Петербург – Москва. Основные работы проводились на участках Клин – Бологое и Москва – Крюково.

ТВЭЛ и СПбПУ открыли единое научно-технологическое образовательное пространство

На площади более 140 квадратных метров оборудованы учебный класс для занятий учащихся магистратуры, а также рабочая зона для инженеров Передовой инженерной школы СПбПУ (ПИШ СПбПУ) и Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ, выполняющих высокотехнологичные проекты в интересах Госкорпорации «Росатом».

В Передовой инженерной школе «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого открылось научно-технологическое образовательное пространство Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

«Научно-технологическое образовательное пространство, которое мы открыли совместно с Топливной компанией Росатома «ТВЭЛ», стало первым в нашей Передовой инженерной школе. Всего до 2030 запланировано создание 15 специальных пространств для эффективного решения фронтирных инженерных задач наших индустриальных партнеров. Создание в Передовой инженерной школе центра цифрового инжиниринга «ТВЭЛ – СПбПУ» на территории университета вместе с высокотехнологичной компанией – это важный элемент программы подготовки специалистов мирового уровня, как мы называем – инженерного спецназа – для конкретной отрасли и конкретной корпорации. Такой подход в полной мере позволит обеспечить вовлеченность магистрантов в работу инженерных команд, вести подготовку в рамках выполнения конкретных НИОКР, то есть без отрыва от реальной проектной деятельности. Уже в стенах вуза магистры ПИШ СПбПУ получат знания, умения и навыки в процессе решения фронтирных инженерных задач, а также впитают корпоративную культуру предприятия, в интересах которого выполняется работа», – отметил проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков.

Пространство «ТВЭЛ-СПбПУ» оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, высокопроизводительными вычислительными системами и специализированным программным обеспечением, в первую очередь, платформой разработки и применения цифровых двойников CML-Bench™, а также интерактивными комплексами опережающей подготовки инженерных кадров на основе передовых цифровых технологий.

В открытии площадки приняли участие президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова, советник президента АО «ТВЭЛ» Ольга Оспенникова и руководители предприятий Топливного дивизиона Росатома, играющих ключевую роль в сотрудничестве с Петербургским Политехом, - генеральный директор отраслевого интегратора «Русатом – Аддитивные технологии» (ООО «РусАТ») Илья Кавелашвили, а также делегация ООО «Центротех-Инжиниринг» во главе с генеральным директором Виктором Бирюковым.

Пространство «ТВЭЛ-СПбПУ» оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, высокопроизводительными вычислительными системами и специализированным программным обеспечением, в первую очередь, платформой разработки и применения цифровых двойников CML-Bench™, а также интерактивными комплексами опережающей подготовки инженерных кадров на основе передовых цифровых технологий.

В настоящее время в Передовой инженерной школе СПбПУ ведется обучение по магистерской программе «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство», разработанной совместно с АО «ТВЭЛ» и предприятиями Топливной компании – ООО «НПО «Центротех» и ООО «Центротех-Инжиниринг» и. Программа рассчитана на подготовку инженеров, обладающих компетенциями мирового уровня, для атомной отрасли. В 2022-2023 учебном году в магистратуре проходят обучение 24 человека. Утверждены темы магистерских диссертаций, которые полностью соответствуют актуальным научно-технических задачам Госкорпорации «Росатом».

«Сотрудничество Топливной компании ТВЭЛ с Санкт-Петербургским политехническим университетом осуществляется на системной основе в рамках Дорожкой карты и включает широкий спектр научно-технологических и образовательных направлений, связанных, в первую очередь, цифровым инжинирингом и платформенными решениями. ТВЭЛ является ключевым партнером Передовой инженерной школы СПбПУ. Мы совместно реализуем образовательную программу по подготовке магистров и поэтому открытие научно-технологического образовательного пространства в университете для комфортного и эффективного обучения магистрантов и подготовки инженеров, участвующих в решении актуальных научно-технических задач топливного дивизиона «ТВЭЛ» – следующий логичный этап», – отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Компания «Газпром недра» подвела итоги благотворительной деятельности за 2022 год

45 благотворительных проектов, направленных на формирование благоприятной социальной среды и развитие инфраструктуры в регионах производственной деятельности, осуществило ООО «Газпром недра» в 2022 году. Помощь в рамках реализации соглашений о сотрудничестве с региональными властями получили общественные, образовательные, спортивные и медицинские организации.

В муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа при поддержке компании проведены мероприятия для развития традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера: «Слет оленеводов Ямальского района» в селе Яр-Сале, «День оленеводов и охотников» в селе Сеяха, «Хаерако соя'ма» в селах Панаевск и Салемал, «День рыбака» в селах Салемал, Новый Порт и Сюнай-Сале. Кроме того, профинансированы мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и юбилейным датам основания поселений. Надымскому району направлены средства для организации экологических мероприятий – ликвидации несанкционированных свалок на участке 1,6 гектара.

В Иркутской области средства на проведение работ по благоустройству населенных пунктов и развитие культурных и спортивных инициатив жителей выделены ряду муниципальных образований Заларинского, Жигаловского, Усть-Удинского, Братского, Казачинско-Ленского и Нижнеилимского районов. Обустроены сценические, игровые, спортивные площадки, ремесленная мастерская, закуплены малые архитектурные формы, микроавтобус, спортивный инвентарь и оборудование для образовательных и спортивных учреждений и т.д. В частности, в Нижнеилимском районе ООО «Газпром недра» профинансировало работы по проектированию памятного знака «Щит Родины», который планируется установить в честь знаменитого земляка Михаила Кузьмича Янгеля, вписавшего свое имя в историю ракетостроения.

В Республике Саха (Якутия) при поддержке компании приобретена каркасная теплица для общеобразовательной школы Мирнинского района: уже летом 2023 года учащиеся смогут выращивать овощи на своем приусадебном хозяйстве. В Ленском районе закуплено 20 тонн муки для изготовления выпечки для школьных столовых. В Кобяйском улусе сборная спортсменов при поддержке ООО «Газпром недра» успешно приняла участие в VIII Спортивных играх народов Республики Саха (Якутии).

В Сахалинской области помощь оказана Ногликскому, Поронайскому и Смирныховскому районам: поддержку получили проекты сохранения национальных промыслов и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, а также оказана помощь в ремонте и оборудовании музыкального зала одного из детских садов. В Камчатском крае выделены средства для устройства площадки для мини-футбола в селе Соболево.

В Мурманской области современными системами видеонаблюдения оснащены офисы туристского информационного центра.

При содействии компании студенты РГУ нефти и газа им. Губкина (г. Москва) смогли отправиться на выездную учебу. Институту нефти и газа Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске передан специализированный геофизический аппаратурно-приборный комплекс для организации практических занятий. Тюменская православная гимназия получила комплект мультимедийного оборудования.

В 2022 году при поддержке компании в селе Яренск Ленского района Архангельской области газифицирован храм Всех святых.

Активно осуществлялось взаимодействие и с благотворительными фондами. В прошедшем году финансирование получили фонды, деятельность которых, главным образом, направлена на оказание медицинской и социальной помощи взрослым и детям с инвалидностью и особенностями развития, а также ветеранам боевых действий.

«Насыщенная карта проектов и их различное смысловое наполнение обусловлены широкой производственной географией компании и тесным взаимодействием с органами власти регионов. Финансирование осуществляется, прежде всего, исходя из потребностей конкретных территорий и их жителей», – подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов.

«Росатом» выполнил гособоронзаказ в 2022 году на 100%

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с генеральным директором государственной корпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым.

«2022 год был непростым, но мы пришли практически по всем направлениям, по нашим основным, валовым показателям к рекордным результатам. Я бы обратил внимание буквально на три момента. Карта КПЭ возглавляется строчкой «Выполнение гособоронзаказа». Некоторые позиции кратно выросли, но всё равно выполнение гособоронзаказа – 100%. И суммарный показатель выполнения наших плановых значений – 105% с лишним. Новый рекорд в выручке – более 1,7 трлн рублей. И более триллиона рублей собственных инвестиций. Бюджет даёт нам якорные, стартовые инвестиции по всем проектам, и мы кратно добавляем к этим направлениям уже собственные средства, заёмные ресурсы. Это позволяет нам и проект выполнять, и социальные показатели улучшать», - сообщил Алексей Лихачев.

По его словам, «Росатом» продолжает оставаться лидерами практически по всем компетенциям, связанным с атомной энергетикой в мире. Госкорпорация держится в тройке, на первых местах в добыче, обогащении урана, в поставках топлива и строительстве атомных станций. «С особой гордостью за своих коллег хочу сказать, что в прошлом году на планете родилось семь атомных строек. Наших из них – пять. Это показатель удельного веса нашего экспорта», - отметил глава «Росатома».

Он также сообщил, что госкорпорация выпускает промышленное оборудованиея для нефтехими и газовой отрасли. Все проекты практически начинаются со стартовых инвестиций, которые идут по линии импортозамещающих субсидий Минпромторга. Построен один из трёх в мире стендов испытания газового оборудования, идёт большая работа по линии композитов, накопителей энергии, лазерной техники, 3D-печати, водорода. В конце 2022 года заложен завод по производству литийионных батарей.

На мировом рынке радиоизотопов доля Росатома составляет 30%. В Обнинске строится завод по производству радиофармпрепаратов.

Реализованы определённые полномочия по Северному морскому пути в качестве оператора не только ледокольных проводок, но и всего морского движения. Перевозки российских производителей продолжают расти.

Платформы по PLM-направлению среднего класса, по CAE-системам, по BIM-моделированию, по управлению стройками – это задачи, связанные с инженерным программным обеспечением по математическому моделированию жизненного цикла предприятия, по планированию ресурсов.

Михаил Мишустин отметил, что «Росатом» курирует много наукоёмких производственных процессов, начиная от композитов и заканчивая большим спектром информационно-технологических продуктов.

Алексей Лихачев, говоря о перспективах, отедельно остановмлся на атомной энергетике четвёртого поколения. «Быстрые реакторы, реакторы на свинцовом теплоносителе, возможность исключения любой запроектной аварии и замыкание топливного цикла. Это всё то, о чём лишь мечтают атомные энергетики всего мира, а мы реализуем этот проект, проект «Прорыв» на территории Томской области, в Северске. К этому, конечно, добавляется очень большая работа по термояду – это, можно сказать, послезавтрашний день атомной энергетики. Мы участвуем в международном проекте ИТЭР и занимаемся своими разработками. В том числе и с Вашего одобрения уже второй год реализуется проект «Национальный центр физики и математики» рядом с Саровом. В открытой части определено 10 научных направлений, связанных с теоретической физикой, ядерной физикой и с задачами завтрашнего дня – использованием искусственного интеллекта, супервычислений, фотонными технологиями. И уже есть не только первые ученики, выпускники этого центра, но и первые научные исследования», - рассказал глава «Росатома».

Целый ряд направлений связан с новыми материалами, компетенциями в сфере лазерных технологий, в том числе совместные проекты с «Роскосмосом» по созданию новых энергетических установок для космических кораблей, для использования дальнего космоса. Всё это получает не только теоретическую основу, но и практическую реализацию. Эти проекты сейчас находятся в стадии НИОКР.

На территории всей страны по поручению президента Росатом ведет работу по ликвидации объектов накопленного вреда. Началось всё с полигона «Красный Бор», где в течение десятилетий в Ленинградскую область свозили отходы. Это действительно крайне вредоносные, наносящие ущерб здоровью человека и природе отходы. Совместно с Академией наук была создана технология, построены опытные установки, они апробированы. Работам на «Красном Бору» планируется завершить в 2024 году.

В Иркутской области, где расположено сразу несколько полигонов, идёт полным ходом работа в городе Усолье-Сибирское. Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат накопил большое количество отходов в непосредственной близости от Байкала. В целом переработано около 112 тыс. кубометров отходов. Это позволило снизить уровень надшламовых вод и ликвидировать опасность перетоков отходов непосредственно в линзу озера Байкал. На части полигонов уже ведутся проектные работы. На ряде направлений исследовательские работы продолжаются под контролемпПравительства, Академии наук и Росприроднадзора.

«Тяжмаш» пополнил портфель заказов завода контрактом на поставку двух комплектов оборудования шахты реактора для АЭС «Пакш» — единственной атомной электростанции, действующей в Венгрии. Изделия производства сызранского предприятия будут установлены на новых энергоблоках — пятом и шестом.

Участие в этом международном проекте станет для предприятия важной исторической вехой. Впервые при создании пакета документов будет использована нормативная база, разработанная за пределами нашей страны, — «Кодекс ядерной безопасности Венгерской Республики». Более восьмидесяти заводчан уже прошли специальное обучение и аттестацию с помощью специалистов технической академии госкорпорации «Росатом». А для выполнения обязательств по договору создана специальная рабочая группа и составлены нормативные документы, отражающие все этапы процедуры от разработки технического задания до входного контроля на площадке заказчика.

В перспективе завод «Тяжмаш» может стать исполнителем других заказов по этому проекту — на изготовление оборудования шахт ревизии, полярных кранов, гидроамортизаторов и шлюзов.

Компания «Россети Волга» предоставила потребителям более 605 МВт электрической мощности

В 2022 году в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областях, Республике Мордовия и Чувашской Республике специалисты ПАО «Россети Волга» выполнили заявки по 19 010 договорам технологического присоединения (ТП) к электрическим сетям. В результате прирост их протяженности составил 1 557 км, а трансформаторной мощности – 127 МВА.

В течение года энергетики присоединили к электрическим сетям и предоставили дополнительную электрическую мощность учреждениям здравоохранения, образования, культуры, промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, объектам коммунальной, транспортной, телекоммуникационной инфраструктуры, жилищного строительства и территориальным сетевым организациям.

Деятельность компании «Россети Волга» в сфере ТП содействует реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Безопасные качественные дороги» и федеральных – «Чистая вода», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

Обеспечивая электроснабжение заявителей, волжские энергетики внесли вклад в развитие промышленности (ООО «Ремтехсервис» в Республике Мордовия), переработки нефти (АО «Куйбышевский НПЗ» в Самарской области), энергетики (ООО «Распределенная Энергетика» в Пензенской области), сельского хозяйства (ООО «Студенецкое» и ООО «РЭХН» в Саратовской области, ООО «Красная Горка» и ООО «ПензаМолИнвест» в Пензенской области), многоквартирного жилищного строительства (ООО СЗ «Шард» в Самарской области, ГК «Лист», ООО «Южуралсервис» в Оренбургской области, ООО ГК «Удача», Чувашская Республика).

Состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства России в ЕАЭС

В Москве под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в органах Евразийского экономического союза в 2023 году. От Минэкомномразвития России в мероприятии принял участие заместитель министра Дмитрий Вольвач.

С 1 января 2023 года Россия в течение года председательствует в органах ЕАЭС – Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

В соответствии с указом Президента России Владимира Путина от 29 декабря 2022 года создан организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства России в органах Евразийского экономического союза в 2023 году, в задачи которого входит подготовка и координация мероприятий, связанных с российским председательством.

В его состав вошли представители профильных органов государственной власти, Евразийской экономической комиссии, деловых объединений и ассоциаций. Председателем комитета назначен заместитель Председателя Правительства Алексей Оверчук, заместителями Председателя - заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников, советник Президента России Антон Кобяков.

«В современных условиях сотрудничество в рамках Союза является одним из важнейших направлений нашей внешней политики, - подчеркнул Алексей Оверчук, открывая заседание. - От доброго и партнерского отношения с ближайшими соседями зависит возможность стабильно выстраивать и внутреннюю повестку. Наше видение приоритетов Союза отражено в обращении Президента России Владимира Путина к главам государств-членов Евразийского экономического союза. Это технологический и финансовый суверенитет, продовольственная и энергетическая безопасность, промышленная кооперация и гуманитарная повестка. Планомерная совместная работа по этим направлениям будет способствовать превращению ЕАЭС в один из центров нового многополярного мира».

Заместитель председателя Правительства подчеркнул, что предстоит не только реализовать планы интеграционного строительства до 2025 года, которые «погружены» в стратегические документы Союза, но и вместе с другими участниками ЕАЭС сформировать инициативы с горизонтом до 2030 и 2045 года.

Программа мероприятий российского председательства включает в себя рассмотрение первоочередных вопросов взаимодействия и интеграции в рамках ЕАЭС по линии министерств и ведомств, организаций, а также встреч на уровне глав государств и правительств.

Ключевыми событиями станут заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств Союза и заседание Евразийского межправительственного совета, участие в котором примут главы правительств стран Евразийского экономического союза.

«Всего программой председательства России в ЕАЭС запланировано проведение 77 мероприятий, посвященных различным аспектам развития сотрудничества государств в рамках объединения. События председательства будут способствовать всесторонней модернизации, кооперации и повышению конкурентоспособности экономик стран-членов Союза, а также созданию условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов. Гармонизация политик государств, создание единых информационных систем, кооперация в инвестиционной сфере и развитие молодежных обменов являются ключевыми направлениями для работы в рамках нашего председательства», - подчеркнул в своем выступлении советник Президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.

Участники заседания рассмотрели организационные вопросы и определили ключевые параметры работы по подготовке и проведению мероприятий в рамках российского председательства.

«В ходе работы тематических форумов, сессий и семинаров, запланированных в рамках программы председательства России органах ЕАЭС, важно выходить на конкретные управленческие решения, определять ожидаемые результаты для каждого мероприятия. Ими должны стать согласование или подготовка документов, сближение «переговорных» позиций по чувствительным трекам, поддержка инициатив, уже рассматриваемых на площадке ЕЭК, которые отвечают нашим интересам», - прокомментировал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

В числе ключевых целей и задач, которые России необходимо решить в этом году, замглавы российского ведомства назвал 12 основных направлений и 61 задачу, за исполнение которых отвечают профильные ведомства органов исполнительной власти.

Среди них - цифровая интеграция ЕАЭС и согласованные подходы к внедрению новых цифровых решений в странах евразийской «пятёрки», обеспечение технологической независимости Союза и ускоренное развитие кооперационных цепочек, запуск механизма финансирования кооперационных проектов из бюджета ЕАЭС, подписание документов «второго уровня» по формированию общих энергетических рынков ЕАЭС – газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии, согласованное развитие транспортной инфраструктуры и международных транспортных коридоров «Север-Юг», «Запад-Восток», а также подготовка новых документов долгосрочного планирования ЕАЭС с основными векторами интеграционного взаимодействия до 2030 и 2045 годов в условиях текущих и потенциальных вызовов.

«Необходимо запустить совместные программы и проекты по разработке и внедрению передовых научно-технических решений в ключевых сферах промышленности и АПК, новые мероприятия по гуманитарной повестке с выстраиванием горизонтального диалога между вузами и НКО стран ЕАЭС, - конкретизировал направления работы Дмитрий Вольвач. - Следует также позаботиться о создании Евразийского консорциума национальных институтов развития и Евразийского рейтингового агентства для улучшения инвестклимата и поддержки кооперационных проектов, о расширении инструментов обеспечения продовольственной безопасности на основе развития системы индикативных балансов Союза и создания Евразийского продовольственного фонда».

Взаимная торговля стран ЕАЭС за 11 месяцев 2022 года выросла более, чем на 13%

В Москве состоялось первое в этом году заседание Рабочей группы высокого уровня по обеспечению устойчивости экономик государств-членов Евразийского экономического союза, включая обеспечение макроэкономической стабильности. Встреча прошла под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова.

Стороны подвели итоги работы за прошлый год и определили приоритеты на 2023. На уровне Союза принято свыше 60 актов, более 25 вопросов удалось обсудить на российской площадке.

«За прошедший год страны Евразийского экономического союза скорректировали таможенно-тарифное регулирование для поддержки бизнеса. Системообразующие предприятия стран ЕАЭС до конца этого года смогут оформлять отсрочку или рассрочку на уплату ввозных таможенных пошлин. Более 20 изменений внесены в акты Союза для того, чтобы новые и действующие нормы не создавали дополнительную нагрузку на бизнес. Согласованы подходы по развитию расчетов в национальных валютах, создана база для безопасных расчетов между компаниями стран евразийской «пятерки»», – сказал Максим Решетников.

В числе важных достижений предыдущего года Министр назвал ряд ключевых решений по сохранению единства внутреннего рынка ЕАЭС: это и утверждение индикативных балансов торговли наиболее чувствительными товарами, и оперативное урегулирование проблемных ситуаций в транспортно-логистической сфере. Отдельно отмечено решение о создании Евразийской перестраховочной компании, которое окажет системную поддержку реализации экспортного потенциала стран «пятёрки».

«Все эти решения повлияли на динамику развития экономики Союза. Взаимная торговля стран ЕАЭС за 11 месяцев 2022 года выросла более, чем на 13%, почти до 74 млрд долл. Производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 5%. Сохранился объем промышленного производства в Союзе. Несмотря на санкции, на 5,3% вырос объем внешних инвестиций и инвестиций внутри стран ЕАЭС. Бизнес продолжил реализацию важных интеграционных проектов», – привел данные Максим Решетников.

Участники заседания обозначили ряд основных приоритетов на предстоящий 2023 год. В их числе – рост инвестиций на союзном рынке, обеспечение продовольственной безопасности Союза, развитие логистических цепочек и цифровизация перевозок, ускоренное формирование общего финансового рынка ЕАЭС и многие другие приоритетные направления совместной работы.

Одной из центральных тем встречи стала реализация экспортного потенциала стран Союза в лесопереработке. Были рассмотрены актуальные вопросы развития поставок данной продукции различными видами транспорта в страны евразийского региона.

Кроме того, представители российской стороны проинформировали, что с 31 января 2023 года вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации № 2552, которое направлено на решение ситуации с вывозом обработанных лесоматериалов автомобильным транспортом в государства-члены ЕАЭС и в третьи страны (транзитом по территории России). Документ разрешает вывоз лесоматериалов через четыре автомобильных пункта пропуска: один на границе России с Белоруссией, три пункта – на границе с Казахстаном, с учетом применения дополнительных мер контроля.

«Реализация постановления позволит решить ряд проблем, с которыми сталкивались лесоперерабатывающие предприятия стран Союза, а также будет способствовать сохранению сложившихся кооперационных цепочек», - отметил заместитель министра Дмитрий Вольвач.

Следующее заседание Рабочей группы пройдет в марте, после заседания Совета Евразийской экономической комиссии.

IMO продолжает совершенствовать международные требования по проектированию и конструкции судна

С 23 по 27 января в Лондоне в штаб-квартире Международной морской организации прошла 9-я сессия Подкомитета по проектированию и конструкции судна (SDC), в которой приняла участия делегация Российской Федерации.

В развитие российских предложений, представленных на прошлой сессии, Подкомитет рассмотрел и одобрил проект поправок к Кодексам постройки и оборудования плавучих буровых установок (ПБУ) 1979, 1989 и 2009 гг. с целью введения запрета на использование на ПБУ материалов, содержащих асбест.

Дополнительно с целью содействия единообразному применению поправок Подкомитет разработал рекомендации по обращению с материалами, содержащими асбест, а также унифицированные интерпретации Кодекса ПБУ по уточнению терминологии, определению временных рамок по хранению материалов, содержащих асбест и установленных на борту ПБУ до вступления в силу поправок, а также порядка проверки таких материалов при освидетельствованиях ПБУ.

Подкомитет завершил работу над пересмотренным рекомендательным Руководством IMO 2014 г. по сокращению подводного шума от коммерческого судоходства. В обновленный документ вошли положения о планировании мер по сокращению подводного шума и управлению ими, определения и разъяснения доступных методов сокращения шума на этапе проектирования и постройки судна, эксплуатации, обслуживания судовых систем.

Работа по этой тематике продолжится в межсессионный период с целью разработки рекомендаций по дальнейшим действиям и мерам по сокращению подводного шума, содействия государствам в осуществлении Руководства ИМО и повышения осведомленности в морской отрасли о способах снижения подводного шума.

По итогам сессии разработаны поправки к главе II-1 СОЛАС с целью распространения требований к устройствам для аварийной буксировки на танкеры и на другие типы судов валовой вместимостью 20000 и более. Требования призваны обеспечить эффективную буксировку судов больших размеров в аварийных ситуациях.

Для содействия государствам в осуществлении этих требований, которые вступят в силу предположительно в 2026-2028 гг., Подкомитет планирует разработать Руководства IMO по расположению средств аварийной буксировки с соответствующими рекомендациями и разъяснениями.

Прикладная техническая работа в рамках Подкомитета SDC позволяет совершенствовать положения инструментов IMO, относящиеся к вопросам проектирования и конструкции судна, с учетом последних научных достижений и практического опыта применения требований, а также обмениваться информацией с целью разработки соответствующих рекомендаций и применения наилучших практик.

Владимир Ивин посетил с рабочим визитом Монголию

Заместитель руководителя ФТС России Владимир Ивин посетил с рабочим визитом Монголию. 31 января он встретился с председателем Главного таможенного управления Монголии Рэгжийбуу Отгонжаргалом.

Монгольским коллегам был официально представлен назначенный на должность 1 декабря 2022 года представитель таможенной службы Российской Федерации в Монголии Алексей Чагдуров.

Его основной задачей станет повышение координации и оперативности взаимодействия с монгольской стороной по вопросам таможенной сферы, а также интенсификация диалога с местным деловым сообществом в целях содействия укреплению торгово-экономических отношений между двумя странами.

По итогам переговоров руководством таможенных служб был подписан протокол встречи, в котором нашли свое отражение договоренности о развитии двустороннего сотрудничества по ряду перспективных направлений, в том числе в области управления таможенными рисками, взаимного признания институтов уполномоченного экономического оператора, взаимодействия в пунктах пропуска.

РУКОВОДИТЕЛЬ РОСАВИАЦИИ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ГЛАВОЙ ДАГЕСТАНА

Сегодня в Росавиации руководитель Росавиации Александр Нерадько провел рабочую встречу с Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

Глава региона представил в ходе встречи проект развития воздушной гавани Махачкалы. «Дагестан стал желанным местом для отдыха тысяч людей из разных уголков России. Мы продолжаем бить рекорды – в 2022 году впервые в своей истории наш аэропорт принял 2,5 млн пассажиров. Аэропорт динамично развивается, поэтому руководство республики заинтересовано в скорейшем начале реконструкции. Это позволит создать более комфортные условия как для жителей, так и для гостей региона», – отметил Сергей Меликов.

Напомним, что второй этап реконструкции аэропорта Махачкала в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» начнется уже в этом году. На эти цели, согласно распоряжению Правительства РФ, предусмотрены средства в размере более чем 13 млрд рублей. Таким образом, в течение 3 лет будет возведена новая взлетно-посадочная полоса, которая позволит принимать широкофюзеляжные самолеты. Также будет осуществлена реконструкция перрона и других объектов аэродромной инфраструктуры. В планах – строительство нового терминала внутренних линий. Завершить работы планируется в 2025 году.

Руководитель Росавиации выразил готовность оказать необходимое содействие по реализации проекта модернизации аэропорта столицы Дагестана.

Обсуждая вопрос развития аэропорта Махачкалы, также затронули вопрос установления границы 7-й подзоны приаэродромной территории.

В ходе встречи обсудили реализацию программы субсидирования авиаперевозок из/в Махачкалы. В настоящее время из столицы республики осуществляются полеты по 12 субсидированным маршрутам.

Глава Республики отметил, что со стороны жителей региона и авиакомпаний имеется заинтересованность в увеличении количества таких рейсов.

Руководитель Росавиации проинформировал о реализации программы субсидирования в 2023 году и сообщил, что вопрос увеличения количества субсидированных рейсов может быть рассмотрен в ближайшее время. «После подведения первых итогов реализации программ субсидирования мы сможем уточнить перечень маршрутов. Корректировка перечня осуществляется на регулярной основе и направлена на формирование наиболее оптимальной и удобной для населения сети маршрутов,» - подчеркнул Александр Нерадько.

В ходе встречи также обсудили вопрос развития международного сообщения из аэропорта Махачкала. Сергей Меликов сообщил, что прорабатывается возможность открытия новых авиамаршрутов. Один из первых пунктов в планах – возобновление авиасообщения между Махачкалой и Баку.

Александр Нерадько отметил, что в текущих условиях расширение географии международных полетов имеет важное значение. Авиационные власти России готовы поддержать начало полетов из Махачкалы в Баку на взаимовыгодных условиях для авиакомпаний двух стран.

Договорились продолжить совместную работу, направленную на развитие авиаперевозок из Республики Дагестан.

В Барнауле прошел семинар географов-ландшафтоведов

В Институте водных и экологических проблем СО РАН (г. Барнаул) состоялся семинар «Феномен ландшафтно-географического исследования», в котором приняли участие ландшафтоведы ведущих отечественных школ, а также представители смежных дисциплин — специалисты, которые в своих исследованиях опираются на ландшафтный подход и использует его возможности для решения фундаментальных и практических задач, связанных с пространственным анализом.

На семинаре были представлены как работы, развивающие ландшафтную теорию, так и результаты, полученные в ходе региональных исследований, выполненных в традициях отечественного ландшафтоведения на основе сложившейся методологии.

Семинар был приурочен к целому ряду юбилейных дат. Во-первых, это 35-летие ИВЭП СО РАН, где за последние десятилетия оформилась оригинальная ландшафтная группа. «Отличительными чертами работ сотрудников института по ландшафтной тематике являются акцент на пространственно-временную организацию геосистем, ландшафтная индикация различных феноменов, природоохранная (ландшафтно-экологическая) направленность», — подчеркнул главный научный сотрудник института доктор географических наук Дмитрий Владимирович Черных.

Во-вторых, исполнилось десять лет воссоздания Постоянной Природоохранительной комиссии Русского географического общества, стоявшей у истоков отечественного заповедного дела. В основе всех, начиная с самых первых, проектов развития заповедной сети страны лежал ландшафтно-географический принцип. В настоящее время в рамках ППК РГО активно работают ландшафтоведы из нескольких регионов России.

Наконец, семинар был посвящен пятилетию оформления Российского отделения Международной ассоциации ландшафтной экологии (IALE) — ведущего международного объединения специалистов, проводящих исследования по ландшафтной тематике.

Докладчики представляли Москву, Воронеж, Севастополь, Екатеринбург, Салехард, Барнаул, Иркутск, Якутск, Владивосток. «Безусловно, это не все регионы, где в настоящее время развивается ландшафтное направление географических исследований, — отметил Дмитрий Черных. — Тем не менее, содержательный диапазон представленных на семинаре выступлений показывает, насколько огромны возможности ландшафтного подхода в анализе, синтезе и представлении пространственно распределенной информации, а кризисные явления в ландшафтоведении, о которых неоднократно говорилось в последнее время, сильно преувеличены».

Ученый акцентировал, что ландшафтно-географическое исследование в отечественной традиции — это действительно феномен, не имеющий аналогов ни в географии, ни в смежных областях знания. «До сих пор не произошло осознание его роли в понимании организации географического пространства, и надеюсь, это еще придет, — прокомментировал Дмитрий Черных. — В отличие от большинства других конструкций ландшафта, в рамках которых последний представляет собой либо двухмерный объект с определенной пространственной структурой, либо конгломерат слоев, ландшафтоведение определяет свой объект как трехмерное образование, которому присущи характеристики, отсутствующие у каждого из слоев в отдельности. В довесок к этому, разработанная, хоть пока и небезупречная, модель ландшафтной иерархии с понятными критериями типизации на каждом иерархическом уровне, делает объекты ландшафтоведения чрезвычайно привлекательными для различного рода прикладных оценок и выработки планировочных решений. Неспроста, даже среди самых ярых критиков ландшафтоведения находятся те, кто в своих прикладных работах использует его положения. Не менее важно и то, что ландшафтно-географическое исследование опирается на широкий спектр знаний, относящихся как к географии, так и к смежным дисциплинам. Интеграция не только фактурного материала, но и методологического и концептуального инструментариев различных областей науки — отличительная черта многих современных ландшафтных работ».

ИВЭП СО РАН

В Нижнем Новгороде запустили первую в России экосистему электромобильности

В презентации приняли участие Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и Алексей Тихонов — генеральный директор ключевого партнера — компании «Оператор электродвижения».

Цель проекта — выстраивание целостной экосистемы необходимых элементов, включающей сеть зарядных станций, комплекс мер по повышению доступности транспортных средств и сервисного обслуживания.

На данный момент экосистема включает в себя 44 зарядные станции и 180 электромобилей (еще 70 будут доставлены к марту 2023 года).

Объем инвестиций в Нижегородскую область составил 750 млн рублей (100 млн рублей — государственное финансирование, остальное — частный капитал).

Проект реализован в соответствии с соглашениями, подписанными между правительством Нижегородской области и ООО «Оператор электродвижения» в рамках ЦИПР 2022, а также соглашением, подписанным губернатором Нижегородской области и ООО «Оператор электродвижения» в рамках ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ».

Создание экосистемы стало успешным примером государственно-частного партнерства и частью реализации Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ на период до 2030 года, которая направлена на решение задач по улучшению качества жизни людей, созданию новых производств для перехода к более совершенной по сравнению с ДВС платформе, а также снижению выбросов СО2.

В дальнейшем опыт Нижнего Новгорода, основанный на синхронизации развития зарядной инфраструктуры и увеличения парка электромобилей, будет масштабирован на другие регионы. Команда «Оператора электродвижения» уже начала работу в этом направлении — следующие проекты будут реализованы в текущем году.

«Мы делаем ставку на устойчивое развитие, несмотря на все перипетии, в том числе на внешних рынках, и продолжаем развивать электротранспорт. Участвуем в программах поддержки регионов, которые предполагают субсидирование за счет федерального бюджета строительства зарядной инфраструктуры и закупки электромобилей по линии Министерства промышленности и торговли РФ. На эти автомобили как раз предоставляется скидка, и достаточно ощутимая. Мы, по сути, впервые в стране запускаем целую отрасль электродвижения», — отметил Глеб Никитин.

«Мы запускали проект по электродвижению комплексно: построили 44 ЭЗС и обеспечили крупнейшую для РФ сделку по покупке 180 локализованных электрокаров по итогам 2022 года. Все это нам удалось сделать в рекордные сроки — за шесть месяцев. По сути, за это время в Нижнем Новгороде был построен рабочий прототип новой для страны отрасли электромобильности. Именно вокруг этого должна строиться стратегия нового автопрома РФ, которая обеспечивает рабочие места, внутренний спрос на технологии, ИТ-компетенции, науку и перспективные разработки», — подчеркнул Алексей Тихонов.

Родоначальник эволюционной педагогики

Василий Вахтеров беззаветно служил российскому образованию

Детство Василия Порфирьевича Вахтерова прошло в Арзамасе (он родился здесь 13(25) января 1853 года) в бедности и лишениях в семье Пестровских, выходцев из сельских дьячков. Вахтеровыми их прозвали по должности отца – вахтера (сторожа) здания духовного правления. Позднее прозвище стало фамилией. В 1867 году непреодолимая тяга к самообразованию побудила 13–летнего подростка пешком отправиться в Нижний Новгород, чтобы поступить там в духовную семинарию. Юноша был беззаветно предан идее, что «грамота и культура помогут изгнать из жизни крестьян беспросветную нужду и невежество».

Путь к себе

В 1874 году Вахтеров окончил одногодичные курсы при Московском учительском институте, при этом молодой педагог был настолько беден, что не мог даже заплатить небольшую сумму, чтобы получить на руки диплом.

С 1875 года он учитель и одновременно заведующий Духовщинским городским училищем Смоленской губернии. Увлеченный своей работой, Василий Порфирьевич настойчиво стремился овладеть педагогическим мастерством. В учительской деятельности он опирался на демократические и гуманистические принципы организации учебного процесса, использовал новые методы и формы обучения и многое изменил к лучшему в своей школе.

Яркой страницей в жизни В.П.Вахтерова стала его инспекторская деятельность. С 1881 по 1890 год он был инспектором народных училищ Смоленской губернии, а с 1890 по 1896 год – Москвы. Его общественно-педагогическая деятельность была направлена на распространение начального образования, улучшение материального и правового положения учителей, повышение их профессиональной компетентности и мастерства.

Для учителей Василий Порфирьевич Вахтеров всегда являлся не начальником, осуществляющим строгий надзор за деятельностью школ в соответствии с циркулярами Министерства народного просвещения, а мудрым наставником, другом и помощником.

Выдающийся просветитель

Однако своими передовыми идеями и новаторской деятельностью Василий Порфирьевич вызвал настороженность со стороны Министерства народного просвещения, его обвинили в неблагонадежности, в «крамольных намерениях». В сентябре 1896 года он был вынужден уйти в отставку. Но он не оставлял научно-педагогической и общественной деятельности – вносил значительный вклад в формирование гуманистических подходов к воспитанию и образованию. В это время Вахтеров руководил редакцией школьной и народной литературы в издательстве Сытина. За 19 лет (1893-1912) благодаря неустанному труду просветителя было выпущено 350 новых учебников и учебных пособий для начальной и средней школы.

Для реализации своего проекта распространения грамотности просветитель создал комплекс учебников и учебных пособий для начальной школы гуманистической направленности. В 1898 году выходит «Букварь», затем «Новый букварь» и книга для чтения «Первый шаг».

Одним из самых крупных достижений Вахтерова как педагога и методиста стали его книги для классного чтения «Мир в рассказах для детей». Построенные на основе предметного обучения, они базировались на принципе наглядности и содержали в себе не только статьи для объяснительного чтения, но и богатейший материал по естествознанию, географии, истории, изучение которого требовало самостоятельной работы учащихся, проведения опытов, применения разнообразных методических приемов.

По его «Букварю» и книгам для чтения «Мир в рассказах для детей» не одно молодое поколение россиян усвоило грамоту, приобщилось к русской культуре и приохотилось к науке. Подчеркнем, что из всех русских учебников книги Вахтерова заслуженно пользовались наибольшей популярностью и были самыми распространенными. До Октябрьской революции «Букварь» издавался 118 раз. Затем издание выпускалось без идеологической правки как в Советской России (последний раз в 1923 году), так и в русском зарубежье (в Праге в 1919 году).

Лидер общественно-педагогического движения

Мощный импульс общественно-педагогическая деятельность Вахтерова получает в 1905 году, когда становится возможным создание Всероссийского учительского союза. Он свято верил в возможность установления в России демократического государства, построенного на основах свободы, равенства и братства. И считал, что для этого необходимо просвещение, в частности всеобщая грамотность народа и его нравственное воспитание. В.П.Вахтеров разработал уникальный и, главное, вполне осуществимый проект введения в России всеобщего бесплатного начального обучения. Его идеи взволновали тогда всю передовую общественность страны. Ведь состояние грамотности народа было одним из самых наболевших вопросов русской жизни.

Характерный факт – репутация Василия Порфирьевича среди учительства была столь высока, что в 1906 году власти его официально пригласили занять пост министра просвещения России. Правительство собиралось сформировать новое Министерство народного просвещения из деятелей образования, «облеченных доверием страны».

Период после Февральской революции 1917 года являлся временем насыщенной деятельности Вахтерова по претворению в жизнь демократических подходов в российском образовании. Свои силы Василий Порфирьевич направлял на восстановление деятельности Всероссийского учительского союза. С мая 1917 года начал работу Государственный комитет по народному образованию при Временном правительстве, где Вахтеров стал председателем Комиссии по всеобщему обучению.

Лебединая песня

Болезненно восприняв роспуск Всероссийского учительского союза после Октябрьской революции и глубоко переживая то, что случилось с русской школой, Вахтеров отказался от сотрудничества с советской властью и не согласился занять какой-либо пост в правительственных структурах. В 1918 году Василий Порфирьевич совсем отошел от дел и «ушел в затвор» – переехал на жительство в глухую деревню Наволоки на берегу Оки.

Но в начале 1920–х годов его затворничество заканчивается, и он возвращается в Москву к педагогической деятельности. Вахтеров читал лекции во 2–м МГУ и продолжал совершенствовать свои учебники. У него было много творческих планов. Хотел написать статью в защиту сказки, отдельные наброски остались в его рукописях. Сохранились и другие произведения, он подготовил книгу «Популярная педагогика» для родителей, но завершить ее уже не успел.

…Василий Порфирьевич умер 3 апреля 1924 года и был погребен на Дорогомиловском кладбище. Символично, что его захоронение окружено кольцом маленьких детских могилок, точно и после смерти он хотел быть среди детей, которых всегда любил и для которых так много совершил…

Основоположник педагогики развития

В.П.Вахтеров в начале ХХ века мощно заявил о себе как о самобытном и глубоком ученом-педагоге.

В 1913 году мыслитель публикует капитальный труд «Основы новой педагогики», сразу привлекший внимание педагогической общественности. В книге был сформулирован главный принцип гуманистического подхода к воспитанию – уважение к человеческой природе ребенка, предоставление ему возможности свободного развития, недопустимость средств воспитания, травмирующих психику ребенка. В силу этого педагог призывал учителей и родителей уважать человека в ребенке, не оскорблять достоинство, деликатно относиться к его чувствам.

Идеал нравственного воспитания Вахтеров выводил из идеала общественного. Необходимо, направляя развитие растущего человека, влияя на формирование способностей, на духовное совершенствование, «создать наиболее благоприятные условия для его социального общежития, для приготовления к жизни в обществе на гуманно-демократических принципах». При этом духовно-нравственное развитие личности невозможно без опоры на приоритетные национальные ценности в их неразрывной связи с ценностями общечеловеческими. Подчеркнем, что В.П.Вахтеров был родоначальником в России педагогики развития. Он новаторски поставил категорию «развитие» во главу не только обучения, но и воспитания. Развитие ученый рассматривал как комплексную задачу, включающую в себя развитие совокупности качеств детской личности (ума, воли, чувств). Данное направление он называл эволюционной педагогикой.

В.П.Вахтеров выделял три важных фактора, оказывающих влияние на развитие детской личности. Это наследственность, условия, существующие в окружающей ребенка среде, собственная активность и деятельность детей.

Уважение к детской личности

Высшей ценностью гуманистической педагогики для В.П.Вахтерова всегда являлись личность ребенка, ее индивидуальность и неповторимость. В данной связи педагог считал важным изучение личности школьника и знание его особенностей.

Педагогический мыслитель проявил себя как тонкий знаток и исследователь психических и возрастных особенностей младших школьников. К решению проблемы воспитания Вахтеров подходил с позиции всестороннего изучения ребенка, его наклонностей, интересов, способностей, что позволяло учителю получить полное знание о существенных чертах личности ученика, целостное представление о нем. Так обосновывалась необходимость индивидуального подхода в воспитании.

В.П.Вахтеров проводил четкую границу между воспитанностью и дисциплинированным поведением. По его мнению, даже если дисциплина достигнута, это не свидетельствует о степени воспитанности детей. Считая, что наилучшим средством поддержания дисциплины является интерес детей к занятиям, их любовь к школе, участие в установлении школьных порядков и правил, Василий Порфирьевич предлагал создать условия для проявления этих качеств и развивать их различными способами прямого и косвенного воздействия на детей.

В данном процессе для Василия Порфирьевича главное – то, что ребенок учится «справляться с аффектами, обуздывать свои маленькие страстишки, владеть собой». По убеждению педагога, это может произойти только в ходе самовоспитания. Тогда задача учителя заключается в том, чтобы вывести ребенка на путь к самому себе, на дорогу, открывающую ему возможность к самосовершенствованию.

Крупный дидакт

В.П.Вахтеров создатель целостной личностно центрированной дидактической системы, которую он охарактеризовал в своей работе «Предметный метод обучения». В центре этой системы закономерно находится личность ребенка. А компоненты дидактической системы (содержание образования, методы и средства обучения и воспитания, организационные формы, деятельность преподавателя, деятельность ученика) подчинены ее гуманистической цели, а именно гармоничному развитию личности растущего человека.

Поэтому учителю предлагалось умело комбинировать традиционную форму фронтальных классно-урочных занятий и эвристические методы преподавания, которые открывали возможность проблемного подхода, организации дискуссии.

Вахтеров ввел ролевую игру в учебную деятельность, поскольку «обучение не только должно быть интересным для ребенка, но и учитывать его индивидуальные возможности». Ролевая игра позволяла расширить учебную деятельность до образовательной, включив в нее компетентностный подход, поскольку в ходе игры дети получали не только новые знания, но и социальную практику, обобщая свой личностный опыт и знания с опытом и знанием учителя, систематизируя их.

Все начинается с учителя

Центральной фигурой воспитательного процесса, как правомерно считал Василий Порфирьевич, является учитель, «подготовленный профессионально и деятельно любящий детей». Педагог выделял два типа учителя. Первый – учитель-надзиратель, который «вынужден будет постоянно усиливать меры наказания и может вполне естественно дойти под конец до системы внушений подзатыльниками». Для педагога-гуманиста, несомненно, недопустима «атмосфера страха и давления на ребенка, школа, избравшая главным побудителем к действию наказание, не может получить одобрения со стороны общества». По убеждению В.П.Вахтерова, «вызывая в детях страх, учитель подавляет их силы, отнимает у них самую возможность исполнить его требования». Такой учитель «не только не достигает воспитательных целей, но развивает у детей отвращение как минимум к себе и своему предмету, а как максимум к школе и любым умственным занятиям».

Второй учитель – это учитель-воспитатель. Он, как замечает Василий Порфирьевич, «путем целесообразной педагогической системы разовьет в детях силу внимания, побудит их полюбить умственный труд, заинтересует знаниями». Очевидно, что под воспитанием В.П.Вахтеров понимал не насилие над личностью ребенка, а привитие ему образцов культуры, помогающей жить в обществе.

В этом у учителя, по мнению В.П.Вахтерова, имеются два мощных помощника. Один из них – поддержка своего ученика, которая выражается в нескрываемой радости учителя за те хорошие поступки, которые ученик совершает.

Второй помощник – это литература, рассказывающая о людях «труда и энергии, о борьбе и жертвах, принесенных ими для осуществления заветных целей».

В целом, по убеждению Вахтерова, школа должна стать носителем всего лучшего, что создано в человеческой культуре. Школа призвана терпеливо и уважительно прививать ребенку интерес к знаниям и другим людям, способность и умение анализировать происходящее вокруг и вырабатывать осмысленные оценки и суждения.

Михаил БОГУСЛАВСКИЙ, главный научный сотрудник лаборатории сравнительного образования и истории педагогики Института стратегии развития образования РАО, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, лауреат премии «Золотое перо» «Учительской газеты»

Положение обязывает

Неспортивное поведение коллег печалит и огорчает

Жизнь в небольшом месте, где проработал педагогом на всех уровнях много лет, имеет свои преимущества и недостатки. Тебя все знают, подходят на улице и звонят домой как своему человеку. Ты, естественно, далеко не всех помнишь или просто не узнаешь во взрослых людях бывших учеников. К тому же многие, вырастая, приводят к нам своих детей, и тут уж разобраться практически невозможно, да и не надо. Когда взрослая женщина бросается ко мне на улице, радостно взвизгнув, как девочка, или мужчина в возрасте сияет улыбкой и тут же рассказывает свои новости, остается только выслушать, улыбнуться в ответ и пожелать успехов. Положение обязывает. Слава богу, что для большого количества людей я остаюсь любимой учительницей. Это значит, что мне доверяют, ждут помощи или участия.

Ко мне часто обращаются за советом как коллеги-преподаватели, так и родители школьников, студентов. Что делать с непослушными, неспособными учениками? Как разговаривать с родителями? Почему учитель придирается к ребенку (с точки зрения родителей)? Конечно, я далеко не всегда знаю верные ответы, но жизнь научила «держать лицо», успешно делать вид, что все нормально. И действительно, со временем замечаешь, что одинаковые ситуации повторяются ежегодно.

Моя подруга-педиатр уверяет, что нет детей с совершенно новыми проблемами, просто теперь они называются иначе. Иногда я с ней соглашаюсь. Недавно ко мне пришла знакомая, теперь уже бабушка, и спросила, что делать. Показала мне дневник, я прочитала запись – и да, вполне поверила своим глазам, потому что не раз видела эту формулировку. «Научите ребенка правильно кидать мяч!» – пишет учитель физкультуры. Выясняется, что на уроке педагог издевается над учеником начальной школы, обзывает обидными словами. Да, ребенок и правда не очень спортивный. Но он с первого класса участвует в школьных олимпиадах и занимает призовые места.

Тут сразу отмечу: ситуация, к сожалению, типичная для разных школ, я не имею в виду какое-то одно конкретное учебное заведение. Умные педагоги, завучи, директора обычно держат таких одаренных детей в поле своего зрения, следят, чтобы их не обижали… коллеги. Отношение к победителю конкурсов – вопрос школьной этики. Каждая школа включает все детские победы в свои отчеты и получает благодаря им баллы, деньги, престиж. Не худо бы регулярно ставить в повестку дня педсоветов пункт о поддержке талантов, а не только уделять внимание отстающим.

Но вернемся к данной ситуации, которая возникает в связи с любым предметом. «Я дам сегодня дроби, а вы дома детям объясните, что это такое!» – повелевает учительница второго класса. Мы, родители, молча выслушиваем. Если возразишь, у ребенка появится двойка в журнале и/или запись в дневнике. Помню, когда-то давно, в начальной школе, на уроке физкультуры мне самой в очередной раз швырнули мяч в лицо, разбили очки и поранили бровь. А учительница попыталась доказать моей маме, что я сама виновата. Мама не стала спорить, просто добилась освобождения по зрению и отвела меня в группу лечебной физкультуры, где мне объяснили, что я замечательно бегаю, и стали тренировать на участие в соревнованиях. Урок усвоился на всю жизнь, равно как и способы решения проблемы.

Прошли годы, и моя дочка, учась в «началке», принесла ту же запись в дневнике: «Научите ребенка правильно кидать мяч!» Учитель другой, а подход тот же. Так как я сама работала в той же школе, дочка коллеги училась у меня, я предложила ей простой вариант: я учу своего ребенка правильно кидать мяч, а учительница физкультуры тем временем приходит на мой урок и объясняет классу три сослагательных наклонения в английском языке. Вопрос был снят.

Что же посоветовать научным сотрудникам, родителям или бабушкам и дедушкам неспортивного ребенка? У них нет моих рычагов воздействия. Предлагаю несколько вариантов. Самый простой – определить ребенка в секцию или группу, это освободит от уроков с горе-педагогом. Второй, не всегда действенный, – обратиться к администрации школы, предъявить Закон «Об образовании в РФ». В нем ясно указано, что недопустимо делать замечания, унижающие честь и достоинство ученика. Думаю, слово «дебил», сказанное при всем классе, тут вполне подходит. Третий (часто действенный) вариант – подойти к учителю и попросить совета. Не важно, нужен ли вам совет от такого человека. Важно проявить внимание, уважение (пусть показное).

Конечно, есть и простой путь – обратиться к классному руководителю, которому нужно напомнить, что ребенок хорошо учится по всем предметам. Беда тут в том, что любой одаренный ребенок, равно как и отстающий ученик, может вести себя на уроках нестандартно или неадекватно, а значит, он попросту достает каждого педагога. При постоянной перегруженности далеко не у всех хватает сил и умения разбираться, чем именно вызвано странное поведение. Может, школьнику скучно, потому что он все давно понял и сделал упражнения. А может, ничего не понял и потому протестует доступными ему способами, вплоть до срыва урока.

Знает ли молодой педагог, как себя вести в нештатных ситуациях? Учат ли этому в педагогическом вузе? Не уверена. В МГУ у нас не было ни методики, ни педагогики, ни школьной практики. Я получила там прекрасное образование, а принципам работы в учебном заведении обучилась в своей педагогической семье. Важнейшее умение – это не только навыки того, как справляться с дисциплиной и развивать мотивацию, но и общение с коллегами, с родителями.

Уволить неадекватного учителя, если не произошло ничего экстраординарного, невозможно, так как замену не найдешь. Думается, стоит привлекать школьного психолога для беседы с учителями, напоминать всему коллективу на педсоветах простую истину. Главная задача человека, пришедшего работать в школу, – учить. Всех и каждого независимо от их способностей.

Нина КОПТЮГ, Новосибирск

Не надо бояТЬСЯ!

Скоро стартуют ВПР по русскому языку. А вы готовы?

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки для учеников общеобразовательных организаций утверждено расписание проведения всероссийских проверочных работ в 2023 году. Это означает, что для взрослых и детей, вовлеченных в этот процесс, начинается важный момент – подготовка к ВПР. Уже с 15 марта пройдут работы для 4-8–х классов, причем традиционно в каждой параллели обязательными будут ВПР по русскому языку.

Анализ ВПР по русскому языку в 5-6–х классах помогает выявлять те задания, которые вызывают затруднения у обучающихся. Именно на таких заданиях при подготовке необходимо делать акцент, чтобы избежать провала.

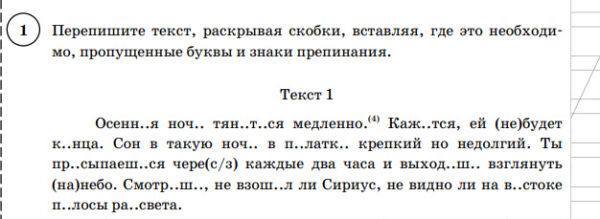

В 5–м классе задание 1 проверяет традиционное умение обучающихся правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные правила (рис. 1).

Рис. 1. ВПР. 5–й класс. 25 вариантов. Вариант 1. Задание 1

Ученики допускают большое количество орфографических и пунктуационных ошибок при осложненном списывании. Этому есть определенные причины: отсутствие зоркости, бедный словарный запас, слабо развитое чувство языка, неумение проверять написанное. Как же работать с такими проблемами? На уроках и дополнительных занятиях мы расширяем словарный запас, развиваем умения анализировать и делать выводы, устанавливая закономерности. Для закрепления проводим зрительные, объяснительные, предупредительные диктанты, орфографические минутки, тесты, которые повышают орфографическую зоркость и пунктуационную грамотность.

Каждому учителю важно выбрать правильное пособие, которое поможет при подготовке к ВПР как на уроках, так и при самостоятельной работе. Уже не первый год я с учениками 5–х и 6–х классов использую сборники «ВПР. Типовые задания» от издательства «Экзамен». Удобство данного пособия в том, что оно выходит в трех форматах – 10, 15 и 25 вариантов, что позволяет мне выбрать подход именно к моему классу и индивидуализировать обучение, подобрав конкретный материал для ученика.

В текстах задания 1 ВПР по русскому языку встречается орфограмма «Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах». Дифференциация написания – базовый навык, необходимый обучающемуся. Задавая определяющие правильность написания вопросы к глаголу в каждом тексте сборника «ВПР. Русский язык» от издательства «Экзамен», можно на практике отточить навык в определении корректного употребления ТСЯ и ТЬСЯ.

Также затруднения у пятиклассников вызывают задания 8-12 из второй части работы. От ребят требуется анализ текста, что является достаточно сложным моментом. Можно научить ребенка отличать главную информацию от второстепенной, задавать корректный вопрос по тексту, определять лексическое значение слова и тип речи, разбираться в лексических средствах выразительности только путем диалога, беседы, но основанной на текстоцентризме. Сборник «ВПР. Типовые задания» от издательства «Экзамен» предлагает тексты различной тематики: о животных, дружбе, об увлечениях. Они способны включить ребенка в диалог, что способствует корректному выполнению заданий.

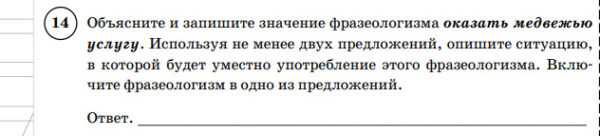

Судя по опыту прошлых лет, в 6-х классах трудным было задание 14. Объяснить значение фразеологизма – задача не из легких, ведь в этих лексических единицах проявляется тесная связь языка с жизнью, историей и культурой общества. Поэтому важно не только рассказать о том, что называется фразеологизмом, но и найти практическое применение изученному. Причем примеры мы с детьми берем из повседневной жизни, что самым благоприятным образом влияет на усвоение информации (рис. 2).

Рис. 2. ВПР. 6–й класс. 25 вариантов. Вариант 14. Задание 14

Благодаря тому что пособие «ВПР. Русский язык» от издательства «Экзамен» создано разработчиками вариантов ВПР и получило положительную экспертную оценку ФИОКО, можно смело его применять для качественной подготовки к проверочным работам. Кроме того, сам формат сборника удобен: есть место для записи ответов и для заметок. Родители могут также принимать активное участие в подготовке к ВПР: пособие содержит подробные инструкции и критерии оценивания, разъясняющие ход работы и требования. Проверить себя может и сам ученик, сравнив свои записи с ответами в конце сборника.

В целом ВПР проходят без стрессов и негативных эмоций при должной подготовке. Ученик, уверенный в своих силах и знакомый с заданиями работы, без труда подтвердит уровень своих знаний. Не будем терять времени даром. Успех наших учеников в наших руках!

Александра ПАНАРИНА, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 г. Грязи, Грязинский район, Липецкая область

Главное – не торопитесь…

Подготовка к ВПР по биологии - дело важное и ответственное

Всероссийские проверочные работы – это уже традиционное ежегодное комплексное испытание, проводимое в российских школах и техникумах на основе контрольно-измерительных материалов, разработанных Рособрнадзором. Уже весной 2023 года ВПР предстоит писать учащимся с 4–го по 11–й класс. Данный вид проверки часто подвергается критике преподавательской и родительской общественностью, в первую очередь из-за формата заданий, вызывающих затруднения для понимания или не встречающихся в базовых учебниках.

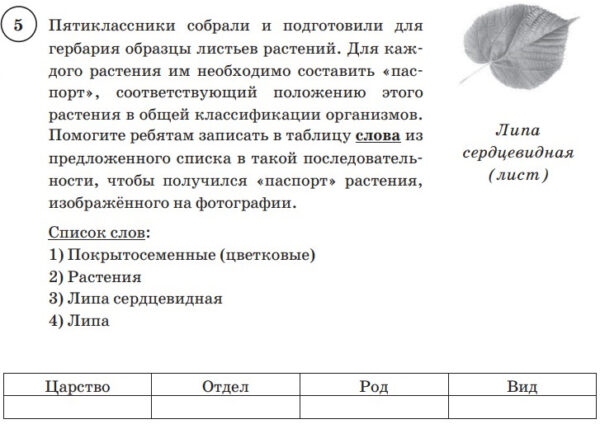

ВПР по биологии в 5–м классе не исключение. Например, задание линии №5 направлено на проверку знаний о систематике живого мира, однако такое понятие, как «отдел», разбирается в большинстве школ при изучении раздела «Ботаника» в 6–м или 7–м классе (в зависимости от программы). Несмотря на то что это задание можно выполнить, применив знания о других систематических таксонах, оно определенно вызовет затруднение у тех детей, которые видят его впервые (см. рис. 1).

Рис. 1. ВПР. 25 вариантов. Вариант 11. Задание 5

Отрабатывая подобный тип заданий со школьниками, я акцентирую внимание детей на уже имеющихся у них знаниях о названиях царств. Таким образом, первую ячейку можно заполнить сразу. Далее необходимо актуализировать знания о том, что название вида состоит из двух слов (первое слово обозначает род, второе – видовой эпитет). Теперь можно заполнить последнюю ячейку таблицы, и дело остается за малым. Мы уже уточнили, что первое слово в названии вида – это род. Следовательно, из списка слов выбираем то, что повторяет первое слово вида, и записываем его в графу «Род». Оставшийся («лишний») термин и будет названием отдела.

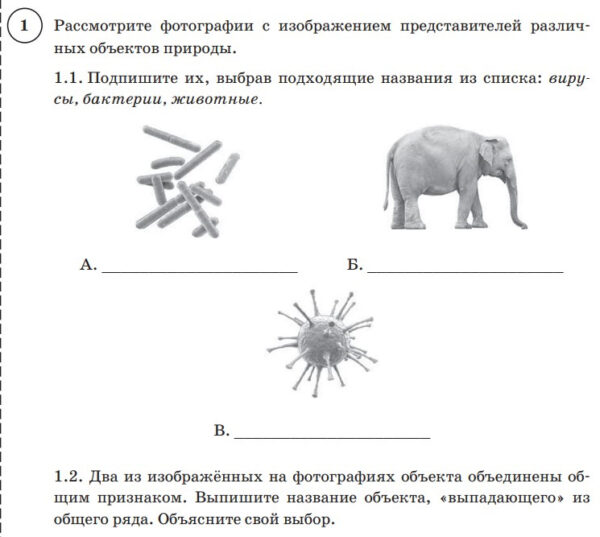

Помимо этого в вариантах проверочных работ по этому предмету часто попадаются задания, которые содержат рисунки биологических объектов, непонятные детям. Так, задание №1 состоит из двух связанных пунктов. В первом пункте необходимо подписать объекты живой природы. Многие ученики путают бактерии и вирусы на картинках, некоторые не замечают формулировки задания, где представлен список необходимых терминов, и подписывают слишком буквально («собака», «береза» и т. п.). Во втором пункте многие школьники забывают объяснить свой выбор, что тоже приводит к потере баллов (см. рис. 2).

Рис. 2. ВПР. 25 вариантов. Вариант 13. Задание 1

Этот тип заданий довольно просто объяснить школьникам. Главное – внимательно читать условия задания и не торопиться.

Известно, что в большинстве своем затруднения вызваны невнимательностью или недостатком практики. Специфика заданий ВПР сильно отличается от привычного для школьников тестового формата. Успешность выполнения во многом зависит не от предметных знаний, а от уровня функциональной грамотности учащихся, поэтому считаю целесообразным рекомендовать использование в качестве проверочных работ задания, созданные в формате ВПР. Конечно, разработка таких заданий с нуля очень длительный и трудоемкий процесс, на который у большинства педагогов просто не хватает времени. Но на данный момент есть сборники типовых заданий по подготовке к ВПР.

Одним из таких пособий является, на мой взгляд, издание «Всероссийская проверочная работа. Биология. 5 класс. Типовые задания» издательства «Экзамен», разработанное Н.А.Банниковой, Ю.Н.Касаткиной и А.В.Шариковым. Во-первых, хочется отметить, что авторы данного пособия – члены Комиссии по разработке ВПР, поэтому уровень сложности заданий, представленных ими в этом сборнике, в должной мере соответствует уровню сложности реальной ВПР. Во-вторых, издание получило положительную экспертную оценку ФИОКО, что говорит о высоком качестве материалов. Еще один плюс – сборник представлен в трех форматах (10, 15 и 25 вариантов), что позволяет учителю самостоятельно выбрать удобный формат подготовки с учетом особенностей класса или отдельных учеников. Помимо вышеперечисленного задания содержат подробные инструкции по выполнению и оцениванию работ, а также правильные ответы на все задания. При необходимости ответы легко извлекаются, это позволяет ученику самостоятельно заниматься подготовкой к ВПР, а родителям – контролировать процесс.

Я планирую использовать данный сборник как банк заданий. Можно давать детям задания из пособия в качестве пробных вариантов ВПР или делать подборки заданий по разным темам, закрепляя пройденный материал.

Екатерина ХРИСТЕНКО, учитель биологии школы №46, Тверь

Пути и перепутья

ЕГЭ как инструмент обучения и воспитания

(Продолжение. Начало 24 января 2023г.)

Ни один мой ученик с репетиторами не занимался. Я с первого своего учительского года водил учеников в походы. И прежде всего думал о том, чтобы пойти могли все ученики моего класса. Однажды в классе учились брат и сестра. Мне сказали, что брат заболел. Но через пятьдесят лет ученица этого класса рассказала мне, что он не пошел, потому что в семье не было очень скромных денег на поход двоих. И всю жизнь мальчик этот помнил незаживающую рану.

Несколько лет я ездил в санаторий, в котором было много детей. Они получали вместе с тем, кто их сопровождал, бесплатную путевку и оплаченный проезд. Тогда впервые появились мобильные телефоны. И мама одного из мальчиков мне сказала: «Это не телефон. Это статус».

К тому же я все-таки учил своих учеников в части заданий идти другим путем, писать сочинения о себе и от себя.

Не могу не думать о том, что путь нашей страны в завтра затормаживается во многом тем, чему и как учит школа и чего и как требует экзамен.

Курс на выученность, на воспроизведение гасит творческий потенциал. Не говорю уже о том, что ориентация прежде всего на знания часто отключает от самого главного – воспитания человека. Помните, у Пушкина:

Куницыну дань сердца и вина!

Он создал нас, он воспитал наш пламень,

Поставлен им краеугольный камень.

Им чистая лампада возжена.

Но ведь за пламень, за краеугольный камень, за чистую лампаду баллов не дают…