Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

АГНКС на Украине больше не будет

«Нафтогаз Украины» планирует отказаться от бизнеса по использованию компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива и закрыть все свои АГНКС (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции) сообщил экс-глава «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Фейсбуке (продукт компании Мета, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Это поставит окончательную точку в истории использования газа на автотранспорте», — заявил Макогон.

На Украине с 2010 года произошло падение реализации газа через сеть АГНКС «Нафтогаза» в 10 раз, с 226 млн куб. м до 27 млн куб. м, сообщает «Интерфакс».

В то же время Макогон уверен, что государство должно разработать и утвердить политику развития сети АГНКС на примере стран ЕС, которые стимулируют использование метана на транспорте параллельно с поддержкой электротранспорта.

Казахстанская нефть для Германии дошла до «Дружбы»

«Казтрансойл» (КТО) сдал первую партию казахстанской нефти, предназначенной для Германии, в систему МНП «Транснефти», сообщил директор департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям КТО Шынгыс Ильясов.

«АО „КазТрансОйл“ 25 февраля осуществило сдачу 20 тыс. тонн казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО „Транснефть“ по направлению пункта сдачи нефти „Адамова застава“ для дальнейшей поставки в Германию», — цитирует Ильясова ТАСС.

О начале транспортировки нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба» сообщалось 23 февраля: КТО начал прием нефти в свою систему МПН. И вот, очевидно, через два дня нефть дошла до системы МНП российской «Транснефти».

Годовая заявка ФРГ на нефть из Казахстана с транспортировкой по российской системе магистральных нефтепроводов составляет 1,2 млн тонн. Транзит нефти будет осуществляться в рамках соглашения между правительством Казахстана и правительством России от 7 июня 2002 года.

МНП «Дружба» берет начало от месторождений в Татарстане и Самарской области, заканчивается на НПЗ PCK в немецком городе Шведт. Ранее 54% предприятия принадлежало российской «Роснефти», 16 сентября 2022 года власти ФРГ передали дочерние структуры российской компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Благодаря этому оно получило контроль над долями трех НПЗ: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. Германия отказалась от закупок российской нефти, в том числе для указанных НПЗ, однако договорилась на поставки казахстанской нефти для обеспечения заводов сырьем.

Судно для перевалки СПГ для НОВАТЭКа взяло курс на Мурманск

Построенное на южнокорейской верфи Daewoo Shipping & Marine Engineering (DSME) для НОВАТЭКа плавучее хранилище СПГ Saam FSU покинуло порт Окпо и взяло курс на Мурманск, следует из данных системы отслеживания нахождения судов marinetraffic.

В 2020 году НОВАТЭК заказал на южнокорейской верфи два плавучих хранилища СПГ, каждое из которых способно переваливать 20 млн тонн СПГ в год. Стоимость заказа составляла 901,3 млрд вон ($748 млн по курсу на тот момент).

Строительство первого судна для мурманской перевалки завершено 22 февраля. В системе не указывается конечная точка назначения, однако, по данным СМИ, оно пройдет через Суэцкий канал, а затем вдоль побережья Норвегии к Баренцеву морю. Его конечная точка расположена в южной части губы Ура Мурманской области.

Завершение строительства второго судна Koryak FSU ожидается позже в этом году. Оно отправится из Южной Кореи в бухту Бечевинская на юге Камчатки.

Оба судна нужны для перегрузки СПГ c «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2» из танкеров ледового класса Arc7, способных проходить Севморпуть, на обычные конвенциональные суда.

НОВАТЭК для оптимизации логистики и транспортных затрат планирует организовать два комплекса по перевалке и хранению СПГ — в Мурманской области и на Камчатке, каждый объемом 20 млн тонн в год. Оба терминала планируется запустить в 2023 году, уточняет ПРАЙМ.

В настоящее время НОВАТЭК перегружает СПГ в Зебрюгге (Бельгия). Ввод в строй двух судов решит сразу несколько проблем: компания перестанет зависеть от европейских портов, снизится стоимость транспортировки по морю за счет перевалки на обычные газовозы, оптимизируется логистика и стоимость перевозки СПГ по Севморпути, хабы позволят интенсифицировать работу танкеров.

Кроме того в перевалочных пунктах России станет доступной продажа СПГ на условия FOB, что стабилизирует цены на газ. Фьючерсы и хеджирование на СПГ-рынке будет менее спекулятивным.

Угольная отрасль ДНР переживает стагнацию

Угольная отрасль Донецкой Народной Республики стагнирует, ей нужна «новая кровь», новые инвестиции, считает министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков. «Как бы ни хотелось сказать о позитивной динамике в угольной отрасли, мы пока что стагнируем. Пока что своих сил не хватает, и мы рассчитываем на приход инвесторов, которые готовы вкладываться в долгосрочную перспективу, понимая, что шахты Донбасса всегда выдавали уголь на-гора, и этого угля хватало всем», — отметил он в беседе с РИА Новости.

По данным министра, в 2022 году государственные предприятия ДНР добыли около 3 млрд тонн угля, что в 2-2,5 раза меньше, чем рекорды 2018–2019 годов. Снижение связано с несколькими факторами. «Это и проведение СВО, и то, что многие наши шахтеры сейчас мобилизованы и защищают нашу Родину», — уточнил он. Кроме того, на работе предприятий сказывается также малый объем капвложений.

Сегодняшние «хорошие» цены на уголь «позволяют инвесторам зайти в наш регион, продолжать добычу и приглашать людей на работу в Донбасс», отметил Чертков.

«Шахты — это только начало, это будет возрождение всей промышленности Донецкой Народной Республики», — резюмировал он.

Почему Катар собирается шагнуть навстречу иракским газу и нефти

Решение Катара приобрести 30% в проектах TotalEnergies в Ираке — это часть новой стратегии Вашингтона по отношению к Багдаду.

С начала спецоперации России на Украине США пытаются обратить российские поставки энергоносителей, особенно в Европу, против самой России. Себе в союзники Штаты выбрали не Саудовскую Аравию, как обычно, а Катар. Еще недавно намерения США в отношении Ирака были неоднозначны, однако теперь, вероятно, участие катарских компаний в сделке Ирака и TotalEnergies — это часть новой стратегии Вашингтона по отношению к Багдаду, считает автор портала Oilprice.com.

До отступления России по ряду позиций на Украине, что весьма воодушевило США, НАТО и Европу, намерения Вашингтона в отношении Ирака были неоднозначными. С одной стороны, причины вторжения США в Ирак весомы: обеспечение поставок нефти, снижающие зависимость Штатов от Саудовской Аравии, контроль территориального центра Ближнего Востока и противодействие растущему влиянию Ирана в Ираке и в регионе в целом. С другой стороны, давно ясно, что в Ирак, Афганистан и Саудовская Аравия, как многие другие исламские страны, не приветствуют постоянное присутствие христиан на своих территориях.

С этой точки зрения решение Катара приобрести 30-процентную долю в четырех проектах французской TotalEnergies в Ираке общей стоимостью $27 млрд, — это часть новой стратегии Вашингтона по отношению к Багдаду.

Четыре проекта в рамках сделки с французской TotalEnergies имеют важное значение для будущего Ирака как суверенного государства.

Первый проект — Common Seawater Supply Project (CSSP), который играет ключевую роль для достижения целевых показателей по добыче нефти в Ираке: 7 млн б/с, затем 9 млн б/с, в перспективе — рост до 12 млн б/с. CSSP предусматривает транспортировку морской воды из Персидского залива по трубопроводам на действующие месторождения внутри страны, чтобы поддержать давление в нефтяных пластах. Первоначально воду в объеме 6 млн б/с будут поставлять на пять месторождений в южной Басре и на одно — в провинции Майсан, затем трубопроводную сеть будут расширять на другие месторождения.

Второй проект — сбор попутного нефтяного газа (ПНГ) на пяти нефтяных месторождениях Южного Ирака (Западная Курна 2, Маджнун, Туба, Лухайс и Артави) и его последующая централизованная переработка на крупном заводе. Министерство нефти Ирака ожидает, что производительность завода составит 300 млн куб. футов газа в сутки, и мощности возрастут вдвое после завершения второй фазы проекта. Министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джаббер, комментируя сделку с TotalEnergies, говорил, что проект по сбору и переработке вместо сжигания ПНГ даст Ираку возможность сократить импорт газа из Ирана, поскольку получаемое топливо будет дешевле иранского газа. Более того, это может помочь Ираку возродить замороженный нефтехимический проект с Royal Dutch Shell стоимостью $11 млрд под названием Nebras petrochemicals. Строительство Nebras займет 5 лет, зато этот нефтехимический проект принесет Ираку до $100 млрд прибыли в течение 35-летнего первоначального периода действия контракта.

Третий проект — увеличение добычи сырой нефти на месторождении Артави с текущих 85 тыс. б/с до 210 тыс. б/с. Этот проект может дать толчок TotalEnergies (и другим компаниям) к участию в аналогичных проектах по всей стране. Отметим, французский нефтегазовый гигант владеет 22,5-процентной долей нефтяного месторождения Халфайя в провинции Миссан на юге Ирака и 18-процентной долей в разведочном блоке Сарсанг в Иракском Курдистане на севере.

Последним из четырех проектов, которые планирует реализовать французская компания, станет строительство и эксплуатация солнечной электростанции мощностью 1000 мегаватт.

Очевидно, из этой четверки выбор Катара падет именно на проект по ПНГ, в том числе благодаря высоким компетенциям страны в газовой сфере, а также роли Катара как ведущего мирового экспортера сжиженного природного газа (СПГ).

Лидерство Катара в этой области заставило западные страны искать в ближневосточной стране замену российскому газу после начала СВО на Украине в феврале 2022 года. Катар обладает не только внушительными запасами газа, но и СПГ-производством, а поставки СПГ намного гибче, чем поставки трубопроводного газа. В настоящее время мощности Катара по сжижению оцениваются в 77 млн тонн в год, и страна планирует нарастить их до 126 млн тонн в год к 2027 году. Когда фактический лидер Европейского союза Германия колебалась, поддерживать ли предполагаемые санкции в отношении российского газа или нет (газ составляет около 27% энергобаланса Германии, и из них 55% ранее обеспечивала Россия), именно катарский СПГ закрыл большую часть краткосрочного дефицита. Остальную часть Германия компенсировала импортом из Норвегии, США и Нидерландов.

Важно отметить, что США стали посредником в заключении краткосрочного контракта на поставки газа из Катара в Германию. В декабре 2022 года между QatarEnergy и американской ConocoPhillips подписано два соглашения о купле-продаже СПГ с поставкой в Германию в течение 15 лет, начиная с 2026 года, в объеме 2 млн тонн СПГ в год. Поставки будет осуществлять «дочка» ConocoPhilips из катарского Рас-Лаффана на строящийся немецкий терминал в Брунсбюттеле. Слова главного исполнительного директора QatarEnergy, министра энергетики Катара Саада аль-Кааби, которыми он прокомментировал данную сделку, звучали так, будто их написал один из высокопоставленных советников по энергетической политике из Белого дома:

«Два соглашения о продаже и обратном выкупе сжиженного газа знаменуют собой первые в истории долгосрочные соглашения о поставках СПГ в Германию, длительностью не менее 15 лет, что гарантирует Германии долгосрочную энергетическую безопасность».

С начала спецоперации России на Украине США пытаются обратить российские поставки энергоносителей, особенно в Европу, против самой России. Европа зависела от поставок газа и нефти из России, потому что они поддерживали ее промышленность на плаву. Россия зависела от доходов от продажи энергоресурсов в ЕС, поскольку они обеспечивали бесперебойное наполнение бюджета и экономическую стабильность. Логика Вашингтона проста: урезать доходы России — значит обескровить ее экономику, причем это произойдет гораздо быстрее, чем было в аналогичной ситуации с Ираном.

Существует еще одна причина, почему США выбрали Катар, а не Саудовскую Аравию в качестве главного антироссийского союзника. Ранее Вашингтон просил и не получил никакой поддержки Эр-Рияда в попытках наказать Россию за конфликт на Украине. И это несмотря на то, что соглашение, заключенное 14 февраля 1945 года между президентом США Франклином Д. Рузвельтом и королем Саудовской Аравии Абдулазизом бен Абдель Рахманом Аль Саудом, гласило:

«США будут получать необходимые объемы нефти до тех пор, пока у Саудовской Аравии есть нефть, и в обмен на это США будут гарантировать безопасность как правящему дому Саудов, так и всему Королевству Саудовская Аравия».

В этой сделке все было гладко до нефтяного кризиса 1973 года, после которого Вашингтон начал стремительную гонку по обеспечению своей энергетической независимости от ближневосточных государств, особенно от Саудовской Аравии. Противостояние только усилилось с началом американского сланцевого бума в секторах нефти и газа в начале 2010-х годов и войны цен на нефть в 2014–2016 годах, спровоцированной Саудовской Аравией с целью уничтожить или хотя бы вывести из строя эти секторы. Отношения США с КСА сошли на нет.

Последним гвоздем в крышку гроба для соглашения 1945 года стала поддержка Россией сокращения добычи нефти ОПЕК в конце 2016 года с целью повысить нефтяные цены и поддержать доходы стран-нефтеэкспортеров. Этот шаг дал начало альянсу ОПЕК+, где большую часть «плюса» обеспечивает Россия. С тех пор Саудовская Аравия неотвратимо отдалялась от американской сферы влияния и приближалась России и Китаю, в том числе и закрыв глаза на СВО на Украине. Убедительным доказательством этого союза стал отказ саудовского кронпринца Мухаммеда бен Салмана президенту США Джо Байдену, когда последний звонил и просил нарастить объемы добычи нефти для снижения стремительно растущих цен на энергоносители.

Адаптированный перевод Марии Зайцевой

«Транснефть»: Польша не оплатила поставки нефти

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил ТАСС, что компания должна была прокачать нефть на польские НПЗ в конце февраля, но маршрутные поручения не были оформлены и оплачены.

Он уточнил, что «Транснефть» транспортирует сырье за рубеж на основании экспортного графика, утверждаемого в Минэнерго России и оформленных грузоотправителями маршрутных поручений. На этот раз маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были. По словам Демина, были внесены и оперативные изменения в график, исключающие поставки для польских потребителей. «В связи с этим транспортировка нефти в направлении Польши „Транснефтью“ не осуществляется», — отметил официальный представитель российской компании.

Напомним, что 25 февраля польский PKN Orlen сообщил о прекращении поставок нефти из России по нефтепроводу «Дружба» (трубопроводные поставки нефти из РФ не попадат под действие европейского эмбарго на российскую нефть). Предполагалось, что одной из основных причин прекращения прокачки нефти могли стать поставки польских танков «Леопард» Украине. Однако данное предположение никто из официальных лиц не подтвердил.

А в декабре 2022 года Orlen заявлял, что намерен отказаться от продления контракта на поставки нефти из России. «Orlen не продлит долгосрочный контракт, который истекает в январе 2023 года. Единственный действующий контракт на поставки российской нефти в 2023 году перестанет действовать в момент введения санкций, к чему мы готовы», — пояснила тогда пресс-секретарь компании.

Кто раскрывает свой нефтяной потенциал на фоне ухода РФ с рынка ЕС

Нефть и нефтепродукты РФ вытолкнули из Европы — они устремились в Азию, частично на Ближний Восток и в Турцию, которые, похоже, надолго станут посредниками в поставках российских энергоресурсов.

Кто готов заменить РФ на европейском рынке и кто активнее других развивает за счет этого свою нефтегазовую отрасль:

Норвегия: увеличение импорта сырой нефти в 2022 году с месторождения Свердруп (Johan Sverdrup), которое добавило 340 тыс. б/с средне-кислой нефти, аналогичной высокосернистой нефти Urals;

США: рост экспорта в ЕС на 52,2% в период с января по сентябрь 2022 года и почти на 1,7 млн б/с — в декабре;

Саудовская Аравия: увеличение экспорта нефти в ЕС на 126%, с 4,6 млн тонн в 2021-м до 10,3 млн тонн в 2022-м.

По данным МЭА, в увеличении экспорта в Европу играют роль также и Канада, Бразилия, Гайана. Вместе с Норвегией и США в 2023 году увеличат мировые поставки нефти на 1,2 млн б/с.

Из развивающихся стран Бразилия активнее всех перенаправляла потоки из Китая и Индии в Америку и Европу в 2022 году. В 2023-м страна планирует ввести в эксплуатацию четыре новых морских производственных установки, которые увеличат мощность на 480 тыс. б/с.

АЭС «Пакш-2» заработает в 2030–2031 годах

Будапешт предполагает запустить реакторы АЭС «Пакш-2» в коммерческую эксплуатацию в 2030–2031 годах, сообщил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Строительство должно начаться не позднее 2024 года. Некоторые работы на месте уже ведутся. И у меня все еще есть надежда, что в начале следующего десятилетия, максимум в 2030–2031 годах, коммерческая эксплуатация двух новых реакторов начнется», — сказал Сийярто.

По словам министра, некоторые страны ЕС считают вопрос сотрудничества с Россией в области энергетики политическим, однако энергетику не следует расценивать ни как политический, ни как идеологический вопрос. При этом Сийярто напомнил, что власти Германии блокируют исполнение контракта, подписанного между «Росатомом» и Siemens Energy, на основании которого немецкая компания должна поставить систему управления атомной электростанцией. Такое поведение немецких властей — явное посягательство на суверенитет Венгрии, подчеркнул Сийярто, отметив, что подобные шаги Германии могут задержать реализацию проекта «Пакш-2».

«Нам пришлось сильно побороться и еще придется сильно побороться в будущем, чтобы атомная отрасль не подпала под санкции», — сказал Сийярто, имея в виду введенный недавно 10-й пакет санкций Евросоюза. По его словам, некоторые страны ЕС «отчаянно предлагают инициативы по введению санкций против „Росатома“, против партнеров „Росатома“, руководителей компании и по ограничению сотрудничества в ядерной области между Россией и странами-членами ЕС». «Это то, с чем мы никогда не согласимся», — резюмировал министр.

Единственная в Венгрии АЭС «Пакш» расположена в 100 км от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на АЭС «Пакш» вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков «Пакша» эта доля, как ожидается, удвоится.

Отбор газа из европейских ПХГ остается на минимуме

Запасы газа в ПХГ Европы составляют 67,8 млрд куб. м, при этом по состоянию на 25 февраля отбор из хранилищ был на 29% ниже средних многолетних значений, на уровне 284 млн куб. м, а закачка оставалась примерно на одном уровне — 47 млн куб. м, пишет ТАСС со ссылкой на Gas Infrastructure Europe (GIE). Заполненность европейских газовых хранилищ составляет 62,45%, что почти на 22 п. п. выше среднего пятилетнего значения на эту дату.

На максимуме с декабря остаются поставки СПГ с европейских регазификационных терминалов в трубопроводную систему ЕС. Сейчас мощности СПГ-терминалов загружены на 68%.

Поставки трубопроводного газа из России по ГТС Украины на 27 февраля находятся на уровне 41,3 млн куб. м, вернувшись к прошлогодним показателям. 26 февраля объем поставок был 39 млн куб. м, 25 февраля — 38 млн куб. м. Поставки идут лишь через ГИС «Суджа», поскольку заявку через ГИС «Сохрановка» украинская сторона отклоняет.

Средняя цена закупки газа с начала февраля упала до $590 за тысячу куб. м, вот почему Европа закачивает в ПХГ сжиженный газ. В январе закупке на споте также были выгоднее, чем контрактные поставки «Газпрома». Однако с ростом цены на споте (а в Европе ожидается похолодание плюс ветрогенерация на 16% ниже среднего уровня) закупки у «Газпрома» будут расти, считают аналитики.

Почти на 12% сократила Россия добычу и экспорт газа в 2022 году

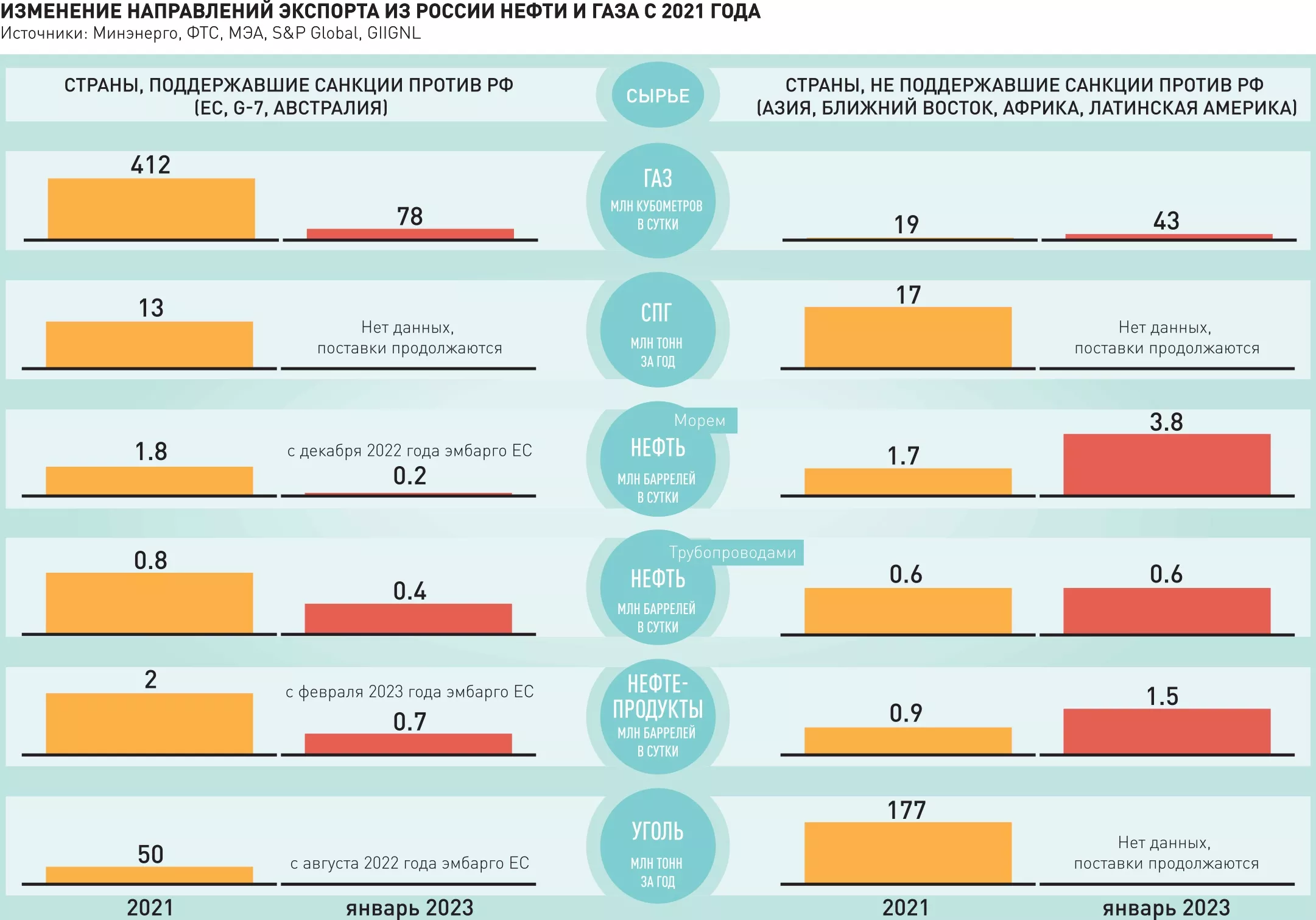

Год антироссийских рестрикций и запретов не привел к существенному сокращению добычи и обвалу экспорта российской нефти и угля, пишет «Российская газета», отмечая при этом, что разрыв связей с Западом вызвал серьезное снижение экспорта газа в Европу и уменьшение его добычи в России почти на 12%.

Против газа из РФ никаких санкций со стороны Евросоюза не принималось, однако в результате ограничений финансовых операций с российскими компаниями, а также диверсий на «Северных потоках» Европа осталась почти совсем без голубого топлива из РФ.

В то же время экспорт и добыча нефти по итогам 2022 года выросли. Москва почти полностью перенаправила экспорт в страны АТР, однако это не говорит о том, что санкции на Россию не повлияли, пишет РГ. Эмбарго ЕС на импорт морем нефти из РФ, а также price cap заработали только с декабря 2022 года. А с марта 2023 года Россия добровольно сократит добычу на 500 тыс. б/с.

С 5 февраля этого года заработал запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов и «потолок» цен для них. Перенаправить их экспорт из Европы в АТР пока не удалось, поскольку страны региона сами экспортируют готовое топливо.

Эмбарго ЕС на поставки российского угля заработало с августа 2022 года. В 2021 году из 227 млн тонн, отправленных на экспорт, только 50 млн тонн ушли в Европу. По итогам 2022 года экспорт снизился на 7,5%, но, скорее, это было следствием не запрета ЕС, а логистических проблем с отправкой угля в другие регионы, поясняет газета. Добыча угля выросла с 438 млн тонн до 444 млн тонн.

В России вырос спрос на закрытые паевые инвестфонды коммерческой недвижимости

Инвесторов привлекает низкая волатильность таких активов, а также сохранившийся арендный поток на фоне ухода некоторых международных компаний из России и спада в экономике

В России 2022 год стал исключительно успешным для сегмента закрытых паевых инвестиционных фондов коммерческой недвижимости. Объем активов, по оценке «Коммерсанта», под управлением ЗПИФов за прошлый год вырос в более чем два раза, до 92 млрд рублей. В четвертом квартале активы увеличились почти на 23 млрд рублей, что на 3 млрд больше, чем в третьем, и сопоставимо с общим привлечением за 2020-2021 годы.

Интерес к продуктам недвижимости вырос на фоне турбулентности фондового рынка, отмечают аналитики. Комментирует руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов:

— Рынок жилой недвижимости уже достаточно сильно насыщен — и квадратный метр на своих максимумах, и аренда при этом не растет. Это значит, что покупка недвижимости и с целью роста квадратного метра, и с целью аренды фактически лишена смысла. Покупать дорогую недвижимость и сдавать ее под 3% годовых нет никакого интереса. При этом спрос смещается на недвижимость коммерческую, потому что те инвесторы, которые привыкли к инвестициям в недвижимость, будут продолжать инвестировать. А коммерческая недвижимость — история совершенно другая, покупателей на такие объекты много, а объектов мало, а хороших объектов особенно мало. Поэтому многие фактически имеют возможность купить хорошую недвижимость — покупают большую коммерческую площадь и дальше ее вместе со строительной компанией нарезают на множество мелких помещений для дальнейшей их сдачи или продажи. За счет общего смещения спроса с новой недвижимости на коммерческую, за счет понимания, что там рентабельность выше, но при этом порог входа очень большой, инвесторы пошли в закрытые паевые фонды.

— Будет спрос держаться и дальше?

— Рынок коммерческой недвижимости и инвесторы в эту недвижимость довольно инертны, спрос будет продолжаться ровно до того момента, пока мы не будем видеть плавного увеличения свободных площадей. Все складывается в пользу попытки прогнозировать возможности, а это упирается напрямую в экономику. Пока спрос будет сохраняться. Срит-ретейл-помещения очень востребованны.

По оценке «Коммерсанта», основной приток средств за прошлый год пришелся на ЗПИФы управляющих компаний «Современные фонды недвижимости» и «Сбережения плюс».

Китай активизировал многостороннюю дипломатию. Комментарий Георгия Бовта

Помимо ожидающегося на следующей неделе государственного визита Александра Лукашенко, поездку в Китай в апреле анонсировал президент Макрон, а вслед за ним о планах посетить Пекин в первой половине года заявили Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель. Пойдет ли речь только лишь об украинском кризисе?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Китай c 28 февраля по 2 марта с государственным визитом. Предусмотрены переговоры в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином, а также в расширенном составе. По итогам ожидается подписание большого пакета документов по развитию отношений в области торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. В Китай также собрались некоторые европейские лидеры. Что за этим стоит?

Западная пресса рассуждает о визите Лукашенко в Пекин почти исключительно в свете предположений, как это поможет Москве обходить западные санкции. Это упрощение. Для Лукашенко важно активизировать самостоятельные отношения Белоруссии с КНР, особенно экономические. В политической части и так все замечательно: например, формулировку, о которой два лидера договорились в Самарканде, — о всепогодном и всестороннем стратегическом партнерстве — имеет с Китаем еще только Пакистан.

А вот инвестиционное сотрудничество заморозилось еще на фоне массовых протестов в республике в 2020 году. Большие надежды Минск связывал с белорусско-китайским проектом индустриального парка «Великий камень», который должен был стать одновременно важным элементом экономического пояса нового Шелкового пути со статусом особой экономической зоны и экспортно ориентированным сосредоточением инновационных производств.

Однако в 2020 году европейские компании-резиденты пошли на выход, а китайские замялись у входа: задача на 2019 год достичь числа в 100 компаний-резидентов не была выполнена и к концу прошлого. Пришли разве что россияне, но теперь в условиях санкций Александр Григорьевич явно хотел бы «захеджироваться» и масштабировать экономическое сотрудничество с Китаем, чтобы как-то попробовать выбраться из-под санкционных завалов. Есть у белорусов опыт и военно-технического сотрудничества с китайцами. Считается, что белорусская система РСЗО «Полонез» калибра 301 миллиметр и дальностью до 300 километров имеет в основе некоторые китайские наработки.

Для Китая визит Лукашенко станет еще одним проявлением активизации его «постковидной дипломатии» по всем направлениям. Включая попытку заявить о себе как о миротворце на украинском. Аналогично ранее председатель Си уже принимал в гостях президента Ирана Ибрахима Раиси, премьера Камбоджи Хун Сена. Невиданная для ковидных лет активность.

Собрались в Китай и европейцы. Эммануэль Макрон посетит Пекин в апреле, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель обещались прибыть в первой половине года.

В обоих случаях речь пойдет о том, чтобы Пекин надавил на Москву в вопросе украинского урегулирования. Но также для ЕС важно блокировать со стороны Китая попытки России обойти санкции. Евросоюз же важен для Пекина как главный торговый партнер: по итогам прошлого года взаимный товарооборот у КНР с ЕС превысил 800 млрд долларов, обогнав объем торговли с США в 756 млрд.

Для сравнения: с Россией торговля тоже установила рекорд — в 190 млрд долларов, рост 29% год к году. Но за счет в основном резкого роста российского экспорта в Китай. Импорт в Россию из КНР вырос умеренно на 12%, а в декабре замедлился до менее 9% год к году.

Все это происходит на фоне массовых утечек в американские СМИ со ссылками на данные разведки о намерениях Пекина начать поставлять Москве «летальные вооружения» и прочее военное оборудование. По словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, в тон которому вторит и госсекретарь Блинкен, окончательное решение еще не принято, но переговоры якобы идут. При этом сам Байден заявляет, что не ожидает сколь-либо массированных поставок. И все представители Белого дома хором строго грозят Пекину пальцем: мол, даже и не думайте.

На официальном уровне Пекин такие намерения не подтверждает, отбиваясь грозными заявлениями о том, что Америка ему не указ. Неофициально же в китайской блогосфере появились сообщения о том, что якобы в крупнейшем хранилище резервов армии КНР в провинции Синьцзян, что не так далеко от границы с РФ, начали расконсервировать и приводить в боевое состояние большое количество артиллерийской техники.

Китай — первый в мире по объемам производитель той военной техники, которая используется сейчас на Украине. В то же время вся эта кампания вокруг якобы планируемых поставок пока выглядит как обмен информационными ударами и предупреждениями о «красных линиях» в целях шантажа и взаимного давления. Держа в голове при этом все же возможность договориться между собой там, где речь идет о куда больших деньгах и экономических интересах. При этом касательно конфликта на Украине. Пекин, конечно, не хотел бы того, что на Западе считали бы «разгромом» России, опасаясь, что в этом случае он может стать следующей целью и жертвой.

США расширили перечень запрещенных к экспорту в Россию товаров технологического сектора

Всего ограничения коснулись около 300 кодов товарной номенклатуры. Среди них много потребительской электроники и бытовой техники и предметов роскоши вроде дорогих смартфонов, холодильников и посудомоечных машин. Что из этого перечня можно использовать как товар двойного назначения?

Пылесос двойного назначения, или удар по российскому технологическому сектору. Минторг США в рамках новых санкций расширил перечень предметов роскоши, которые запрещены к экспорту в Россию. Всего ограничения коснулись около 300 кодов товарной номенклатуры. Среди них много потребительской электроники и бытовой техники.

Накануне объявления санкций замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что россияне «импортируют из третьих стран на 1000% больше ноутбуков не из-за того, потому что им надо работать из дома, а чтобы каннибализировать технику ради продвинутых чипов... чтобы сделать больше ракет».

Также усилен экспортный контроль в отношении промышленного сектора. Запрещено поставлять в Россию оборудование для производства, в том числе высокотехнологичное, и другие товары.

По какому принципу американский Минторг расширил ограничения, не останутся ли россияне без электроники и бытовой техники из США и что делать производству, которое использует американские технологии?

Перечень экспортных ограничений значительно расширился и стал практически всеобъемлющим. Что касается промышленности, на первый взгляд, логика есть — это товары двойного назначения. Например, бульдозеры, которые в теории могут использовать инженерные войска, стальные цистерны, бочки и ящики, которые подходят для хранения тех же патронов. Или радиотрансляционные приемники для связи.

Но американский Минторг включил в перечень и явно невоенную продукцию. Скажем, части для переплетных машин. Вряд ли в окопах сшивают книги. Как отмечают эксперты, вероятно, те, кто составлял санкционные списки, просто увидели в таможенных документах, что Россия экспортирует или импортирует эти товары. И решили и на них наложить ограничения. Что касается предметов роскоши, ограничения в том числе коснулись многой потребительской электроники и бытовой техники.

К ввозу в Россию теперь запрещены американские смартфоны дороже 300 долларов, пылесосы, кондиционеры, холодильники, принтеры, кофемашины, фены, тостеры, посудомоечные машины и другие товары. Но это не значит, что россияне останутся без смартфонов Apple и кофеварок Redmond, говорит директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович:

«Все эти товары поставлялись по параллельному импорту, то есть они меняли прямую поставку на параллельный импорт. Запрета на поставку смартфонов, другой техники не было. Сейчас американцы официально объявляют, что поставлять в Россию все эти предметы пользования нельзя. Как воспримет параллельный импорт — это большой вопрос. Скорее всего, все-таки будут ограничения на поставку этих товаров. Но это именно из Америки. Условно говоря, если Армения или Казахстан купят у американцев все эти предметы, а потом продадут их нам, это никаких проблем не составляет. Естественно, увеличится стоимость товаров на 10-15%».

При этом есть один важный нюанс. Американской считается любая продукция, в которой 25% приходится на американские технологии или компоненты. Участники рынка отмечают, что условно в любом утюге могут обнаружиться комплектующие из США. Тогда независимо от того, где был произведен товар, на него будут распространяться экспортные ограничения. А значит, для поставщиков такой продукции возникает риск вторичных санкций.

Первый звонок уже прозвучал: Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении двух китайских и двух канадских компаний. Впрочем, если речь о бытовой технике, ее перемещение отследить сложно. Для этого нужно нанимать целый штат контролеров, который обойдется дороже, чем вся подсанкционная бытовая техника вместе взятая. Другое дело — станки, роботы и другая производственная техника, отмечают эксперты. С ней на рынке действительно есть проблемы. Особенно если компания уже купила какую-нибудь американскую или европейскую — с американскими технологиями — сборочную линию.

Такое оборудование не обслуживается, не хватает материалов, запасных инструментов и систем. Компании и до этого начали переходить на производственную технику из дружественных стран, а теперь этот процесс, видимо, ускорится. Комментирует президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов:

«Основное оборудование использовалось европейское, в последнее время на смену европейским стали адаптировать китайские и турецкие технологии. Если мы говорим о технологиях, которые используются в средствах защиты органов дыхания, респираторика — адаптированные китайские. Дело в том, что эти вещи взаимосвязаны — и оборудование, и технологии. Как правило, еще идет малотоннажная химия. Есть проблемы, и малотоннажная химия к нам поступала в основном европейского производства. Сейчас адаптировать ту же турецкую, ту же китайскую малотоннажную химию, активно ведутся переговоры с тем же «Сибуром» для того, чтобы начать производство этих компонентов, этих составляющих на территории Российской Федерации».

Под ограничения попали и новые российские компании, которым теперь запрещено покупать американскую продукцию. Крупнейшим из пострадавших оказался «Мегафон». Оператор уже заявил, что на клиентах это никак не скажется. Под экспортными санкциями теперь и один из крупнейших российских поставщиков систем распознавания лиц VisionLabs. Но гендиректор компании в интервью «Коммерсанту» сказал, что предприятие ничего не импортирует из США, а все продукты и решения основаны на собственных алгоритмах.

Александр Астахов

Грозит ли Приднестровью новый военный конфликт? Комментарий Георгия Бовта

Молдавские власти опровергают наличие каких-либо признаков того, что ситуация в Приднестровье представляет собой опасность для Молдавии. Но, как отмечает политолог, эта позиция выглядит противоречиво

В Кремле обеспокоены ситуацией в Приднестровье, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее российское Минобороны заявило, что, по его данным, Киев готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, а предлогом для вторжения будет инсценировка наступления российских войск с территории Приднестровья.

Обмен грозными заявлениями по поводу ситуации вокруг Приднестровья необязательно является свидетельством надвигающегося столкновения, однако говорит о том, что разные стороны пытаются каждая по-своему разыграть ситуацию. Положение президента Марии Санду не сказать чтобы было сейчас уверенным. Республика с трудом переживает текущие времена, даже за поставляемый российский газ вовремя платить не удается. Страна испытывает постоянное нашествие беженцев из-за военных действий на Украине, и все это на фоне 30-процентной инфляции и энергетического кризиса. Недавно сменилось правительство, которое, как и сама Санду, провозглашает проевропейский курс. На этом фоне периодически звучат обвинения в адрес Москвы в том, что она планирует заговор с целью Молодавию с этого курса свернуть и якобы даже специально вербует людей в самой России, Белоруссии, Сербии и Черногории для организации массовых протестов в стране.

Санду вторит Владимир Зеленский, который недавно заявил, что, по данным украинской разведки, Москва действительно готовит заговор в Молдавии. Собственно, именно это заявление Зеленского и запустило нынешний обмен обвинениями и угрозами. Дабы заручиться лишний раз поддержкой Запада, Санду даже специально съездила недавно в Польшу, чтобы поприсутствовать во время произнесения президентом США Джо Байденом речи в Варшаве. Была удостоена внимания. От Брюсселя же недавно Кишинев получил обещание спасительной помощи в 145 млн евро. Для бедной страны это большое подспорье.

В то же время молдавские власти опровергают наличие каких-либо признаков того, что ситуация в Приднестровье представляет собой опасность для Молдавии. Эта позиция выглядит противоречиво: получается, что, с одной стороны, Москва вынашивает заговор и смену режима, с другой, в Приднестровье, оплоте российских сил в регионе, все тихо и спокойно. На самом деле, Санду, видимо, просто сама не хочет идти на военное обострение, которое не сулит ей ничего хорошего, а хочет ограничиться общими фразами о российской угрозе ради сохранения поддержки Запада. Также постоянное напоминание о внешней угрозе призвано укрепить режим изнутри — и это далеко не уникальное политическое ноу-хау. За долгие годы Кишинев вполне научился находить общий язык с Тирасполем, вести совместный бизнес, в том числе теневой. А если вспыхнет новый конфликт с Приднестровьем, то остальная Молдавия сразу будет отрезана от подачи электричества с Дубоссарской ГЭС и Кучурганской ТЭС, работающей на российском газе. Обе расположены в Приднестровье. Газ тоже могут отрезать.

Зачем Зеленский акцентирует сейчас эту тему, тоже примерно понятно. Прежде всего это «беспокоящий огонь» в рамках общей информационной войны с Москвой. Хотя существует мнение, что Киев сознательно нагнетает обстановку и действительно готовит свою специальную операцию. Как минимум с целью захвата военных складов бывшей 14-й армии, а также арсеналов, вывезенных после распада блока Варшавского договора из Восточной Европы. Склады расположены в деревне Колбасна в Приднестровье в 2 километрах от границы с Украиной и в 20 километрах от границы с Молдавией. Там может находиться более 20 тысяч тонн боеприпасов. Другое дело, что непонятно, в каком они состоянии после стольких лет.

Российским силам защитить анклав будет трудно. Там расквартированы около 1700 российских миротворцев, которые могут рассчитывать в лучшем случае на помощь приднестровской милиции и других силовиков. Общая численность такой группировки может составить до пяти-семи тысяч человек. Снабжать ее по воздуху России будет практически невозможно.

В то же время с точки зрения объективной целесообразности открывать сейчас новый фронт и распылять силы для ВСУ было бы не вполне разумно. А склады могут быть заминированы и уничтожены в случае угрозы попадания к врагу. Однако поскольку здравый смысл уже не раз проигрывал в ходе нынешнего украинского конфликта, то можно допустить любое развитие событий. Пока, дабы подчеркнуть, что ответ России в случае нападения на Приднестровье может быть жестким, президент Владимир Путин отменил указ 2012 года «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ», где, помимо поиска путей сближения с ЕС и США, содержалось признание суверенитета Молдавии и говорилось, что Россия продолжит искать пути решения приднестровского конфликта на основе уважения территориальной целостности и нейтрального статуса Молдавии. В новом документе отмечается, что указ подписан «в целях обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях». Стало быть, старые правила объявлены недействующими.

Разработка стандартных образцов для фармпромышленности набирает обороты

Агентство по технологическому развитию (далее – Агентство) подвело итоги реализации в 2022 году программы грантовой поддержки производителей стандартных образцов фармацевтических субстанций, используемых в медицине.

Программа была запущена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 года № 208 в рамках реализации Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. С апреля 2022 года инструмент реализуется Агентством совместно с Минпромторгом России и во взаимодействии с Минздравом России, Росстандартом, Росздравнадзором, предприятиями фармацевтической промышленности.

Данный механизм оказался как нельзя актуальным: российская фармацевтика использует не только импортное сырье, но и стандартные образцы. С марта же 2022 года поставки стандартных образцов из США и Европейского Союза стали снижаться и по отдельным позициям даже прекратились.

Стандартные образцы – это вещества, используемые для проверки и контроля качества лекарственных препаратов. В процессе производства лекарственных препаратов фармацевтические субстанции (иногда примеси или иные химические соединения) сравнивают со стандартными образцами на предмет соответствия требуемым физико-химическим параметрам и биологическим свойствам. Их использование позволяет не допустить отклонений состава лекарственных препаратов.

Поэтому цель грантовой программы, реализуемой Агентством, заключается в максимально быстром закрытии потребностей российской фармацевтики в стандартных образцах, необходимых для изготовления лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Стандартные образцы критически важны для фармацевтической индустрии России как ее метрологическая база: именно их наличие влияет на качество лекарственных препаратов в процессе их производства. Имея максимально полную номенклатуру стандартных образцов, можно обеспечить высокую надежность и безопасность медикаментов для лечения пациентов - отметил первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.

Совместными усилиями Агентства и его партнеров за сравнительно короткий срок проведена экспертиза более 2 000 стандартных образцов (без учета вакцин), необходимых для выпуска более 800 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов.

В мае 2022 года Межведомственной комиссией(под председательством первого заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Осьмакова)была утверждена первая редакция перечня стандартных образцов, применяемых в фармацевтической промышленности. В декабре 2022 года указанный перечень был актуализирован.

Потенциальным исполнителям по разработке стандартных образцов необходимо предварительно пройти квалификационный отбор, где одним из требований является участие организации в Государственной Службе стандартных образцов (ГССО). На сегодняшний день в реестр потенциальных исполнителей уже вошли 3 организации, процедура квалификационного отбора продолжается.

В рамках программы производителям, прошедшим квалификационный отбор и победившим в конкурсных отборах, представляются гранты на разработку стандартных образцов на срок до 12 месяцев. В 2022 году было проведено 2 конкурсных отбора, их победителями стали Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик, Московский эндокринный завод («Эндофарм») и Научный центр экспертизы средств медицинского применения.

По условиям заключенных соглашений о предоставлении грантов организации не только разрабатывают стандартные образцы, но и готовят необходимую техническую документацию и регистрируют образцы.

Общий объем государственной поддержки, предоставленной на разработку стандартных образцов в 2022 году, составил 300 млн рублей. По итогам 2022 года в рамках программы было зарегистрировано 83 стандартных образца. На 2023 год на те же цели Агентству выделено финансирование из федерального бюджета в размере 500 млн рублей.

Программа грантовой поддержки разработки стандартных образцов показала хорошие результаты в 2022 году, поэтому ее реализация будет продолжена. Преимущества инструмента, по нашему мнению, заключаются в его применимости как для достижения технологического суверенитета, так и для удовлетворения базовых социально значимых потребностей. Свой вклад в достижение этих целей видим в суммарной регистрации по программе 261 стандартных образцов уже в 2023 году - прокомментировал Владимир Пастухов, генеральный директор Агентства.

Промышленные предприятия Луганской Народной Республики получат поддержку федерального Правительства

Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Луганскую Народную Республику. Вместе с врио главы Республики Леонидом Пасечником вице-премьер посетил объекты промышленности и торговли региона, а также передал ремонтным бригадам предприятий ОПК мобильные сервисные комплексы для проведения технического обслуживания военной и специальной техники в полевых условиях. Также Денис Мантуров вручил работникам предприятий ОПК государственные и ведомственные награды.

На Луганском авиационном ремонтном заводе Денис Мантуров и Леонид Пасечник осмотрели мощности по производству и ремонту авиационных двигателей и вертолетных редукторов. Предприятие имеет большой потенциал и необходимые компетенции для производства и сервисного обслуживания востребованной продукции, но находится в простое с 2014 года. Вице-премьер – глава Минпромторга России отметил необходимость в сжатые сроки возобновить работу завода. К решению этой задачи по поручению Дениса Мантурова подключится Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Будет решен вопрос задолженности по заработной плате перед сотрудниками предприятия, при необходимости обеспечено их дополнительное обучение, проведена инвентаризация всех возможностей и проблем предприятия, и примерно через полтора года оно должно выйти на показатели, которые были до остановки его работы - подчеркнул Денис Мантуров.

Хотелось бы выразить слова благодарности Правительству Российской Федерации, которое оказывает нам максимальную помощь в интеграции и восстановлении промышленного потенциала Луганщины. Так, провели беглую экспертную оценку и пришли к выводу, что находящийся в простое Луганский авиаремонтный завод может быть восстановлен и безусловно будет работать на наше общее благо. Еще одно предприятие – частный завод Маршал, который производит запорную арматуру, и находится в очень хорошем состоянии, но требуют разрешения проблемы расширения рынка сбыта, инвестиций и т.д. Правительство России готово оказать нам поддержку в разрешении всех этих вопросов - отметил Леонид Пасечник.

Завод «Маршал» производит необходимую в топливно-энергетическом комплексе и ЖКХ запорную арматуру. Предприятие оборудовано современными станками с ЧПУ, испытательными стендами, имеет собственные лаборатории, конструкторское бюро, литейный цех и обеспечивает полный цикл производства продукции. Покупателями шаровых кранов, произведенных на «Маршале», являются практически все основные компании российского ТЭК. В планах у компании – создание индустриального парка и расширение производства. Денис Мантуров отметил, что предприятие может воспользоваться федеральными мерами государственной поддержки - получить компенсацию затрат на создание промышленной инфраструктуры (в рамках Постановления Правительства РФ №1119) и подать заявку на получение льготного займа Фонда развития промышленности).

В ходе рабочей поездки Денис Мантуров и Леонид Пасечник посетили один из магазинов местной торговой сети. Был отмечен широкий ассортимент представленной продукции производителей ЛНР и других регионов России. Одновременно Денис Мантуров и Леонид Пасечник подчеркнули необходимость продолжать усилия по снижению цен на социально значимые потребительские товары – для этого в рамках совместной работы федеральных и региональных властей будут решаться вопросы расширения логистики, диверсификации форматов торговли и увеличения конкуренции, в том числе за счет максимального вовлечения в товарооборот продукции местных производителей.

Сайт телеканала RTVi. «Север - Юг»: как западные санкции толкают Россию к созданию главного конкурента Суэцкого канала – комментарий ФТС России

2022 год прошел для России под эгидой санкций за военные действия на Украине. Они выявили очередное уязвимое место в экономической безопасности страны: изрядную зависимость от западных логистических цепочек. Запрет на поставки в Россию многих товаров, ограничение грузоперевозок по дорогам Евросоюза, закрытие морских портов для судов под российским флагом и аэропортов заставило правительство обратить взгляд на юг.

Дмитрий Никитин

Новую актуальность для российской торговли обрели страны Персидского залива, Индия и Восточная Африка, а главным преимуществом в работе с ними стал транспортный коридор «Север - Юг», ведущий из Петербурга в Мумбаи. Запланированный еще в конце 90-х маршрут, долгое время не был приоритетным для России проектом - слишком большие вложения и долгая окупаемость. Теперь же «Север - Юг» претендует на статус едва ли не главной торговой артерии для России, а эксперты отмечают не только его экономическую необходимость, но и стратегическое значение. Чем важен «Север - Юг», когда он сможет заработать и что для этого нужно сделать - в материале RTVI.

Идея создания МТК (международного торгового коридора) «Север-Юг» возникла еще в 1999 году как альтернатива традиционному маршруту через Суэцкий канал. Основными преимуществами пути стали в два раза более короткий маршрут и низкая стоимость перевозки, благодаря возможности использовать железные дороги. В процессе создания МТК состав стран-участниц проекта расширился до 14 государств, среди которых Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Грузия и Армения.

В мае 2002-го Россия, Иран и Индия официально открыли этот путь, но из-за технических и инфраструктурных трудностей страны-участницы приняли решение ограничиться маршрутом Россия-Иран, а грузоперевозки в Индию были заморожены на 10 лет. В 2014 году начались новые испытания маршрута, а в 2016 году Минтранс сообщил о первом успешном транзите контейнеров из Индии в Россию через Иран.

Санкции, введенные в отношении России, укрепили экономическое сотрудничество с Ираном и Индией, на фоне этого усилилось и развитие коридора «Север-Югг», а о маршруте заговорили как об одной из основных экономических артерий России, имеющих стратегическое значение.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Необходимость в развитии альтернативных международных маршрутов возникла как минимум за год до начала военных действий на Украине. Таким толчком стала авария крупнейшего в мире контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале, из-за которой был заблокирован маршрут, соединяющий Азию и Европу.

Ежегодно через Суэцкий канал проходит до 12% всего грузооборота в мире. Каждый час задержки судов с товарами во время аварии Ever Given обходился мировой торговле примерно в $400 млн выручки. Блокировка также привела к удорожанию энергоресурсов, а цены на перевозку нефтепродуктов морским путем выросли почти в два раза. Дальнейшая недоступность канала могла вынудить использовать маршрут в обход Африки, что увеличило бы путь на 8 тыс. км.

После этого наступил 2022 год, который радикально изменил конфигурацию внешнеэкономических связей России и определил три наиболее приоритетных рынка: Китай, Индию и Иран. Основным маршрутом, способным в полной мере реализовать потенциал новых экономических партнеров, становится МТК «Север-Юг».

Коридор не только соединяет Россию со странами прикаспийского региона, но и находится на пересечении других важных логистических маршрутов, ведущих в Китай через Центральную Азию и в Турцию через Иран и Азербайджан. Вместе они представляют собой Евразийский транспортный каркас, выступающий ключом как к межконтинентальной, так и внутренней торговле региона.

За прошедший год товарооборот России с Индией в сравнении с 2021 годом вырос в 2,4 раза и превысил $30 млрд, сообщала ФТС. Стремительный рост связан, в первую очередь, с поставками российской нефти в Индию, об этом RTVI рассказывал в одном из материалов по итогам 2022 года. Товарооборот между Индией и Ираном за 2022 год составил $4,6 млрд, что на 15%, чем в 2021 году.

КАК ВЫГЛЯДИТ МАРШРУТ

Маршрут «Север-Юг» берет свое начало в порту Усть-Луга под Петербургом, расположенном на берегу Финского залива и, двигаясь на юг страны, проходит в том числе судоходными путями через территорию Северо-западного и Волжского бассейнов к Астрахани. Также в коридоре задействованы железнодорожные и автомобильные пути в Северной Осетии (ведут в Иран через Грузию и Азербайджан) и Дагестане.

Когда идея коридора только зарождалась, немаловажную роль в нем играли страны Евросоюза, однако российские военные действия 2022 года сместили акценты: в прошлом году ЕС запретил въезд фур с российскими и белорусскими номерами. Исключения составили только фармацевтическая, медицинская, пищевая и сельскохозяйственная продукция, а также удобрения и гуманитарные грузы.

«В 2000 году не было агрессии, и тогда, конечно, предполагался транзит через Россию на территорию западных стран. Но европейцы запретили автомобильные перевозки, а железнодорожные - нет. Идет транзит из Китая в Европу через Россию, все нормально», - отмечает руководитель отдела прогнозирования развития транспортных систем ИПТ РАН Владимир Цыганов.

Сам маршрут является мультимодальным, то есть предполагает использование различных видов транспорта. В Астрахани коридор разделяется на три отдельные ветви, предполагающие железнодорожное, автомобильное и морское сообщение до Ирана:

Транскаспийская - идет вдоль Каспийского моря из российских портов Астрахань, Оля и Махачкала до иранских Бендер-Энзели, Ноушехр и Бендер-Амирабад;

Западная ветвь - железнодорожные и автомобильные пути из России, ведущие через Азербайджан в Иран;

Восточная ветвь - железнодорожное сообщение через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан в Иран.

После этого, минуя Каспийское море, груз идет через Иран до города Бендер-Аббас на берегу Персидского залива. Оттуда открываются пути в индийский Мумбаи - конечную точку коридора, а также страны залива: Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Пакистан и другие.

Важным преимуществом коридора через Каспий называют его длину: в сравнении со стандартным маршрутом через Суэцкий канал, «Север-Юг» в два раза короче: 7200 км против 16 000 км. За счет этого, по задумке, должно снижаться не только время перевозки, но и стоимость. Однако этому препятствует множество барьеров: начиная от недостроенных и устаревших железнодорожных путей, сильно ограничивающих грузопоток и неразвитой автомобильной инфраструктуры, заканчивая нескоординированностью стран-участниц в таможенной политике и войной в Нагорном Карабахе.

По данным правительства, грузопоток по коридору в 2021 году составил около 14 млн т. К 2030 году он должен вырасти на 135% до 32,5 млн т. Наиболее приоритетной зампред правительства России Андрей Белоусов называл западную ветвь, идущую через Азербайджан: провозная мощность к 2030 году по этой части маршрута должна вырасти с 9 млн т. до 15 млн т.

Транскаспийский маршрут, идущий по морю, в Русско-азиатском союзе промышленников и предпринимателей (РАСПП) называют наименее выгодным: «Морской транзит в принципе является более дорогим с точки зрения логистики, так как включает в себя фрахтование и несколько дополнительных этапов обработки груза».

В ответ на запрос RTVI в пресс-службе ФТС сообщили, что за 2022 год грузооборот между Россией, Ираном и Азербайджаном вырос на 9% к уровню 2021 года и на 44% к уровню допандемийного 2019 года. По данным ведомства, основными товарами, идущими по маршруту, стали злаки, древесина, цемент, нефть и нефтепродукты, фрукты, а также жиры и масла животного и растительного происхождения.

По информации «Международного фонда инвестиционного сотрудничества», основными товарами, идущими на экспорт по МТК речным транспортом, являются зерно, уголь, контейнерные грузы, черные металлы и лесные грузы.

В августе 2022 года таможенные органы России, Азербайджана и Ирана подписали трехсторонний меморандум об упрощении транзитных перевозок, в рамках которого будет развиваться МТК «Север - Юг». В пресс-службе ФТС отметили, что документ направлен на работу по гармонизацию работы пунктов пропуска, обмену информацией о перемещаемых товарах, а также информировании о реализации инфраструктурных проектов, связанных с увеличением пропускной способности.

«В настоящее время проводится работа по практической реализации положений меморандума, в том числе создается рабочая группа из ответственных лиц таможенных служб трех стран для постоянных контактов по указанным положениям», - сообщили в ФТС.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем докладе от октября 2022 года насчитывает 102 инвестпроекта по МТК «Север - Юг» на территории стран-участниц общей стоимостью $38,2 млрд. В страновом разрезе большинство проектов расположены на территории России - 52, Казахстана - 22, Ирана - 11. Еще 8 проектов находятся в Азербайджане, 5 в Армении, 3 в Туркменистане и один в Грузии.

Наибольший объем инвестиций требуется для развития инфраструктуры в России и Иране ($13,21 и $12,87 млрд соответственно). В России основные затраты идут на развитие автодорог, в Иране это проекты железнодорожных магистралей, включая их электрификацию и модернизацию, и скоростных шоссе, направленные на увеличение пропускной способности. Еще 16% от от объема инвестиций приходится на Казахстан.

Проекты в докладе поделены на три категории, исходя из их приоритетности. В первую группу входят наиболее срочные работы, связанные с устранением недостающих частей маршрута и расширением критически узких мест. В России к таким проектам отнесены реконструкция инфраструктуры канала им. Москвы, строительство логистического комплекса в порту Оля, расположенном на берегу Каспийского моря, строительство Нижегородского низконапорного гидроузла и другие.

При этом 69,1% из первоочередных инвестиций связаны с развитием Западной ветви МТК «Север-Юг». Наиболее развитой является Восточная ветвь, на нее по оценкам ЕАБР заложено 11,8% из совокупного объема инвестиций первой категории, еще 19,1% - связаны с развитием Транскаспийского маршрута.

По оценкам ЕАБР, одним из главных препятствий на пути реализации западной ветви коридора является недостроенная железная дорога на участке Решт - Астара в Иране. По оценкам иранских властей, строительство может занять порядка трех лет, а в июле СМИ сообщили, что Россия Ирану $1,5 млрд на железнодорожные проекты, включая дорогу Решт - Астара и электрификацию линии Гармсар - Инче-Бурун.

Сейчас на недостроенном участке грузы перегружают с железной дороги на фуры, что увеличивает стоимость и время доставки грузов «до уровня потери экономической целесообразности», отмечается в докладе ЕАБР.

Отдельные риски вызывает и сам автомобильный парк, используемый в Иране, обращает внимание генеральный директор международного логистического оператора NAWINIA Олег Урван: «Я был на этой станции, где товар перегружают на фуры. Машины все старые, парк очень древний, не знаю каких годов. Когда смотришь на процесс перегрузки, иногда непонятно как машина поедет дальше, они все латаные-перелатаные».

Еще одним важным проектом является расширение Волго-Каспийского канала, который соединяет участок реки Бахтемир, главный рукав в дельте Волги, и Каспийское море через мелководную часть дельты Волги в Астраханской области.

Расширение канала необходимо для увеличения грузопотока по Транскаспийской ветви маршрута: здесь корабли класса «река-море» попадают из Каспийского моря в российские внутренние воды. По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, дноуглубительные работы закончатся в конце 2023 года. Сейчас суда в этом месте часто садятся на мель.

По мнению Владимира Цыганова, введенные в отношении России санкции, в том числе запрет для судов под российским флагом входить в порты ЕС, играют на руку росту грузопоток по транскаспийской ветви маршрута:

«Одной из острых проблем было наличие транспорта. Через морское плечо Бендер-Энзели - Астрахань ходит несколько сухогрузов иранских, вместимостью до 200 контейнеров. Российские суда класса «река-море» из-за санкций не могут входить в порты ЕС, поэтому Минтранс поддерживает инициативу пустить российские сухогрузы по этому маршруту. Для этого надо углубить канал в дельте реки Волги. Поэтому в смысле наличия транспорта никакой трагедии нет», - заключил Цыганов.

Однако несколько недостатков у российских кораблей этого класса все же есть: большинство из них оборудованы под сыпучие грузы, включая зерно, поэтому перевозить большое количество контейнеров они не смогут. Вместе с тем, в период перевозки зерна эти суда будут заняты зерном, так как перевозить другие товары в это время судовладельцам станет невыгодно. На это в разговоре с RTVI указывает Олег Урван.

«Их можно переоборудовать под контейнеры, но это зависит и от судовладельцев. Их задача заработать за сезон, и если стоимость фрахта на зерно выше, то они будут зерно возить, им контейнера не нужны, это логично. Когда будет спад сезона они, конечно, будут искать другие варианты», - говорит Урван.

НЕФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

Особняком стоит категория административных, таможенных и финансовых барьеров. По данным ЕАБР, к ним относятся таможенное регулирование, разные уровни тарифов на перевозку грузов, отсутствие цифрового и гармоничного документооборота между странами-участницами, а также ограничения, связанные с конвертацией валют и страховкой грузов банками.

Одним из финансовых сдерживающих факторов также является высокая волатильность фактического курса иранских риалов, указывает научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований ИМИ МГИМО Адлан Маргоев.

«Даже если обеспечить конвертацию валют по курсу, близкому к рыночному, то за два месяца у вас валюта может подорожать на четверть. Поскольку логистика не быстрая, то вы понимаете, что мы сегодня договорились по одной цене, а пока товар добирался из Ирана в Россию или наоборот, цена поменялась», - говорит Маргоев.

При этом в прошлом году Россия и Иран начали объединение банковских систем, а в январе 2023 года СМИ сообщили об объединении Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ и SEPAM (System for Electronic Payments Messaging) ЦБ Ирана.

«Теперь наши банки смогут обмениваться данными и переводить деньги напрямую. ВТБ первым объявил о возможности завести риаловый счет, и в течение дня перевод должен пройти физическим или юридическим лицам. Но это один из множества шагов, которые нужно предпринять, чтобы запустить «Север-Юг» на полную мощность», - заключил эксперт.

Отдельным вызовом также являются таможенные барьеры на пути следования грузов. В ответ на запрос RTVI РАСПП указывает, что необходимость пересечения нескольких границ и работы с различными таможенными режимами сказывается на задержках в перемещении товаров.

По оценкам экспертов ЕАБР, не гармонизированное таможенное оформление, регламент проверки грузов, использование разных информационных систем и отсутствие совместного таможенного контроля и координации между сопредельными государствами приводят к увеличению времени простоя транспорта на границе до 40% от общего времени пути. Вместе с этим, стоимость фрахта транспортных средств увеличивается до 30%.

Из-за отсутствия электронного документооборота между странами, инспекционные и пограничные органы нередко проводят проверки одного и того же груза, отмечается в докладе. К этому добавляется требование органов представлять самостоятельные комплекты документов, что приводит к их дублированию и также увеличивает время пересечения границы.

Пресс-служба ФТС в ответ на запрос RTVI отмечает, что технологии для цифрового обмена документами между странами-участницами МТК «Север-Юг» имеются, однако их применение требует взаимных договоренностей по форматам и способам передачи данных.

«Вместе с тем, необходимо учитывать, что для перехода на использование электронных документов в полном объеме потребуется нормативное закрепление применения электронного документооборота не только государственных органов, но и перевозчиков. При этом в соответствии с рядом международных конвенций до сих пор при международных перевозках применяются бумажные перевозочные документы», - отмечают в пресс-службе.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ

Иран.

Хотя планы по развитию коридора существуют больше 20 лет, подлинный интерес и возможности его реализации у России появились только в прошлом году. Это связано с давлением со стороны западных стран из-за вторжения на Украину. До этого момента основным препятствием были санкционные риски, предусмотренные за сотрудничество и инвестиции в «полутеневой» Иран, обложенный всевозможными санкциями. От слов к делу удалось перейти после того, как Россия сама попала под американские санкции и оказалась в одной лодке с Ираном.

Несмотря на потенциальную привлекательность проекта, до 2022 года в России понимали, что «Север - Юг» требует многих вложений и потому в краткосрочной перспективе является менее привлекательным, считает научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований ИМИ МГИМО Адлан Маргоев.

«Это связано как с рисками, так и с экономической нерентабельностью транспортного коридора в краткосрочном периоде. Окупаемость инвестиций в него придется измерять пятилетками. Даже если прямо сейчас полным ходом начнется строительство и модернизация железнодорожных путей в Иране, а также портовой инфраструктуры двух стран, то потребуется от 3 до 5 лет, чтобы выйти на качественный рост транзита по этому коридору», - говорит Маргоев.

В то же время, Россия оказалась в условиях, когда «Север - Юг» и пересекающиеся с ним коридоры являются главной артерией, способной при должных вложениях дать не только экономическую, но и стратегическую отдачу. «Наконец, проект, который существовал до этого времени в лоскутном виде и преимущественно на бумаге, имеет шанс превратиться в настоящий коридор, потому что теперь Москва заинтересована развивать это направление», - отмечает эксперт.

Запрет на экспорт различных категорий российских товаров позволяет также направить освободившиеся ресурсы на развитие инфраструктуры коридора, считает Владимир Цыганов.

«Государственные инвестиции в инфраструктуру всегда были мощнейшим катализатором развития экономики и способом выхода из различных экономических проблем. И тут, как говорится, не было бы счастья, но несчастье помогло. Нам сейчас, например, обрезали экспорт металла в Евросоюз. Вот эти миллионы тонн, которые мы не можем туда поставить, пойдут на дорожное строительство, заказы металлоконструкций, железные дороги, я уж не говорю про заказы на стройматериалы. В общем, масса отраслей начнет работать», - отмечает Цыганов.

Многолетний статус Ирана в качестве страны-изгоя, который долгое время поддерживало и российское руководство, неизбежно оказывает пагубное влияние на бизнес-процессы страны, включая международное сотрудничество. И хотя с точки зрения экономической целесообразности наибольшие надежды возлагаются именно на западную ветвь коридора, перевозчики пока не горят желанием испытать все нюансы путешествий по Ирану.

«Многие боятся неизвестности. После того как груз заходит в Иран, ты не знаешь, что с ним дальше происходит. Нет практики, что тебе звонит собственник или водитель и говорит, где машина. Поэтому всегда есть вопрос, когда машина с контейнером вынырнет на границу. То ли через неделю, то ли через месяц. Четкого трекинга нет», - рассказывает об опыте своей компании генеральный директор логистического оператора NAWINIA Олег Урван.

На такие же проблемы RTVI указали в РАСПП: «С учетом неоднозначного правового международного статуса Ирана, многие транспортные перевозки по его территории являются полулегальными и часто проходят через частных лиц. Стоит также отметить неразвитый уровень бизнес-коммуникаций в Иране, за долгое время статуса страны-изгоя в Иране потеряны все российско-иранские связи, отчего бюрократический процесс обмена документами усложняется».

Одним из решений, считает Урван, может стать завершенная железнодорожная ветка: «Если мы будем понимать, что провозных мощностей до портов у Ирана хватает, то, я думаю, многие бы задействовали этот маршрут. Если, теоретически, какая-то компания российская находится под санкциями, а у нее заказ идет в Азию, то этот груз в каком-нибудь порту просто арестуют. В Иране такого точно не произойдет».

Азербайджан.

Международный статус коридора накладывает дополнительные риски, связанные с внешней политикой стран-участниц. Так, например, коридор проходит по территории Азербайджана, который участвует в нагорно-карабахском конфликте с Арменией. Ранее из-за войны в НКР уже пришлось отказаться от использования части железной дороги, расположенной в Нахичеванской Автономной Республики. Она соединяла Иран с Азербайджаном и проходила по территории Армении.

По мнению Владимира Цыганова, главный недостающий объект инфраструктуры - железнодорожные пути между азербайджанской Астарой и иранским Рештом. Они могли быть достроены еще несколько лет назад, если бы не локальный конфликт.

«С точки зрения экономики тут все понятно. Если наши инвестиции туда пойдут, зайдет РЖД, все очень быстро заработает и окупится. Все страны заинтересованы в том, чтобы получить от этого доходы. Если не перевешивают только локальные политические цели, такие как победа Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе. Если бы этого не было, то я уверен, что эта дорога уже была бы согласована и близка к запуску», - считает Цыганов.

Конфликт в Нагорном Карабахе также демонстрирует необходимость альтернативных маршрутов, таких как восточная ветвь и транскаспийская ветвь, отмечает Цыганов.

«В наших интересах, чтобы обходных вариантов было как можно больше: через Армению, через Азербайджан, через Решт, по морю через Астрахань. В ближайшее время конфликт в Карабахе, скорее всего, не закончится. И если есть альтернативные маршруты, то ни Армения, ни Азербайджан - никто не будет нам диктовать какие-то свои политические условия».

Риски, связанные с Нагорным Карабахом, также подтверждают собеседники RTVI в РАСПП. Во время эскалации конфликта в 2020 году Азербайджан закрыл свои границы с Арменией, что нарушило транспортировку товаров в регионе. При этом, отмечают в союзе, западная ветвь, идущая через Азербайджан, является наиболее востребованной.

Казахстан.

Казахстан - еще один важный участник МТК «Север - Юг», который не только является частью восточной ветви маршрута со своими дорогами, железнодорожными путями и и портовой инфраструктурой. Через Казахстан проходят другие транспортные коридоры, соединяющие в том числе Китай и Турцию.

После начала военных действий на территории Украины, Казахстан начал постепенно дистанцироваться от России. Хотя Астана не стала вводить санкции против Москвы, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался признавать независимость ДНР и ЛНР и заявил, что считает их «квазигосударственными территориями».

Он также обещал соблюдать ограничения, связанные с наложенными в адрес Москвы санкциями, для избежания вторичных санкций. С похожими заявлениями выступал помощник президента Тимур Сулейменов, который говорил, что «Казахстан не будет инс трументом для обхода санкций США и Евросоюза».

В начале февраля Минторг Казахстана предложил закрыть торговое представительство в России. Позже ведомство объяснило такие планы оптимизацией работы государственных органов: решение о закрытии торгпредства «связано с тем, что в настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов».

Опрошенные RTVI эксперты сомневаются, что дистанцирование от России может негативно сказаться на реализации МТК «Север - Юг». «Хоть Казахстан и проводит политику балансирования своих отношений с Россией и европейскими державами, он по-прежнему является важным партнером России во многих областях. Политика дистанцирования Казахстана от России может оказать некоторое влияние на их будущее сотрудничество, но это навряд ли приведет к отказу от совместных проектов в МТК», - считают в РАСПП.

Похожего мнения придерживается руководитель отдела прогнозирования развития транспортных систем ИПТ РАН Владимир Цыганов. С одной стороны, указывает эксперт, у Казахстана Китай, с другой - Россия, которые продолжают выстраивать между собой экономические и дипломатические отношения.

ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОГО КАПИТАЛА

Несмотря на многочисленные барьеры, необходимость крупных государственных инвестиций и слаженную работу разнородных стран, «Север - Юг» способен выйти на запланированные объемы грузопотока и составить конкуренцию Суэцкому каналу. Однако на полную окупаемость проекта уйдут долгие годы.

«Есть такое понятие - центр транспортного капитала, такое место, куда идут капиталы, куда они притягиваются. Всю историю человечества можно описать на двух страницах как движение глобального капитала. В разное время они были в Венеции, в Голландии, в Англии, теперь в Америке. Этот проект, безусловно, является центром транспортного капитала, позволит сэкономить средства, но со временем», - считает Цыганов.

В развитии коридора заинтересована не только Россия: к инвестициям в инфраструктуру Ирана активно включается как Азербайджан, так и Индия, которая на сегодняшний день уже вложила в транспортные проекты около $2,1 млрд, отмечает Цыганов.

По прогнозам Минтранса, грузопоток по коридору «Север - Юг» в 2023 году должен составить более 11 млн тонн. При этом совокупный потенциал только контейнерных перевозок по оценкам ведомства, к 2030 году составит от 300 до 600 тыс. контейнеров.

По оценке РАСПП, несмотря на существенные недостатки, в условиях логистических санкций, транспортный коридор является наиболее выгодным вариантом для транспортировки груза из Индии, Казахстана и Ирана.

«На основе заявлений российской стороны можно сделать общий вывод, что в 2023 году МТК «Север-Юг» приобретет свое заслуженное внимание и развитие. Несмотря на трудности, связанные с полутеневым статусом Ирана и неразвитостью инфраструктуры страны, Россия готова вкладываться в дальнейшее развитие торгового коридора, который в ближайшем будущем может стать основным торговым путем для импорта товаров в РФ», - заключили в РАСПП.

Оригинал публикации: https://rtvi.com/stories/sever-yug-kak-zapadnye-sankczii-tolkayut-rossiyu-k-sozdaniyu-glavnogo-konkurenta-sueczkogo-kanala/

Свыше 11,7 тыс. нарушений таможенных правил зафиксировала ФТС России в московских аэропортах в 2022 году

В 2022 году граждане в 1,5 раза чаще, чем годом ранее, нарушали таможенные правила при ввозе и вывозе товаров и наличных денежных средств через столичные аэропорты. Общая стоимость предметов контрабанды составила почти 5 млрд рублей.

По данным фактам сотрудниками Шереметьевской, Внуковской и Домодедовской таможен возбуждено 11 749 дел об административных правонарушениях и зафиксировано 575 сообщений о преступлениях, ставших основой для 100 уголовных дел. В 45% случаев граждане нарушали таможенные правила при пересечении границы в аэропорту Шереметьево.

Наибольшая часть нарушений в минувшем году приходилась на незаконное перемещение валюты. По данным фактам возбуждено 47 уголовных дел по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных) и 9 119 дел об административных правонарушениях по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование наличных). Это почти 78% от общего числа фактов незаконного перемещения денег, выявленных таможенными органами по всей России.

Основной незаконно перемещаемой валютой являлись российский рубль, доллары США, евро, турецкие лиры и дирхамы ОАЭ.

Также распространенными предметами преступлений и правонарушений, зафиксированных таможенниками в столичных аэропортах, являлись незадекларированные ювелирные изделия, часы и одежда известных брендов, электроника, наркотические средства и психотропные вещества.

СПРАВКА

В состав московсковского авиаузла входят четыре аэропорта столицы: Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский. Таможенный контроль в них осуществляют должностные лица Внуковской, Домодедовской и Шереметьевской таможен.

После введения новой системы высшего образования выпускники вузов смогут работать за рубежом

В конце февраля Владимир Путин призвал вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Неделю спустя помощник президента конкретизировал, как будет выглядеть новая система

Дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании. Об этом в эфире «России 24» заявил помощник президента, экс-министр образования Андрей Фурсенко. «Бакалавры — это специалисты, которые получили высшее образование», — уточнил Фурсенко.

Говоря о реформе системы высшего образования в России, он сказал, что в ней сохранится многоуровневость, то есть соответствие классификации ООН. «Люди, которые хотят работать на Западе, хотят занимать какие-то места, должности... Где-то требуется диплом бакалавра, где-то диплом магистра. И у нас есть определенные соответствия. Есть международные договоры, которые устанавливают эти соответствия со многими странами», — отметил Фурсенко и уточнил, что такой порядок будет действовать и далее.

О том, что же изменилось и как понимать его слова, Business FM спросила у представителей ведущих российских вузов.

Ректор МГПУ, бывший заместитель министра образования Игорь Реморенко:

«Бакалавриат и ранее был полным высшим образованием. Не стоит эту фразу воспринимать, что его наконец назовут полным высшим образованием, он всегда был полным высшим образованием. Идеи, которые прозвучали, говорят о большей гибкости системы образования: есть и такие, и такие программы. Гибкость в том, что появится больше пятилетних программ. Мы в последние годы наращиваем пятилетний бакалавриат, может быть, переназовем его в специалитет. Это когда в педагогическом образовании дается сразу два профиля: например, учитель русского языка и литературы, или начальная школа, английский язык, или информатика и математика. Такие разные сразу два профиля — это пятилетний бакалавриат, а не обычный четырехлетний бакалавриат. Каждый год туда идет все больше студентов, потому что более гибко можно определиться. Подобного рода гибкие программы, где четыре-пять, может быть, даже шесть лет, становятся более разнообразными. Также прозвучало, что после специалитета можно будет поступать в бюджетную магистратуру, раньше нельзя было».

Ректор РГГУ Александр Безбородов: