Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Инновации выстроены по ранжиру

Всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ в интересах Вооружённых Сил РФ вызвали широкий интерес среди научных коллективов высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций.

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» под руководством начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Александра Осадчука состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премий всероссийских конкурсов научно-исследовательских работ в интересах Вооружённых Сил РФ.

– Ежегодное активное участие в конкурсах профессионального сообщества от молодых студентов до сформировавшихся учёных из различных регионов России позволяет консолидировать усилия и находить творческие решения для формирования научно-технического задела, обеспечивающего проведение перспективных исследований в интересах Минобороны России, в том числе на площадке Военного инновационного технополиса ЭРА, для их скорейшего внедрения в войска, – отметил генерал-майор Александр Осадчук.

Традиционно конкурсы вызвали широкий интерес среди научных коллективов высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций.

Российским разработчикам было предложено раскрыть вопросы применения инновационных технологий по следующим направлениям: робототехника военного, двойного и специального назначения; технологии искусственного интеллекта; нанотехнологии и наноматериалы; информационно-телекоммуникационные технологии.

Инновационные проекты подготовили авторские коллективы и отдельные авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Орла, Тамбова, Архангельска, Новосибирска и других городов. Всего в течение года на конкурс поступило 120 работ, 16 авторов и авторских коллективов из 13 регионов России признаны лучшими.

Работы участников отличались научной новизной, практической направленностью, актуальностью и глубиной проработки.

Лауреаты конкурсов были определены решением конкурсной комиссии, состоящей из представителей ведущих научно-исследовательских организаций и вузов Минобороны России, а также Фонда перспективных исследований.

Напомним, что всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ в интересах Вооружённых Сил Российской Федерации проводятся с 2013 года. Руководство их организацией и проведением осуществляет Главное управление инновационного развития Министерства обороны РФ совместно с Военным инновационным технополисом ЭРА.

Основные цели конкурсов – это поиск и отбор перспективных научно-исследовательских работ, авторских коллективов, способных к эффективной реализации перспективных проектов, а также идей создания новых технологий в интересах Вооружённых Сил Российской Федерации по тематике «Инновационные технологии в интересах развития вооружения, военной и специальной техники».

Виктор Худолеев, «Красная звезда»

Представители Минобрнауки России посетили новую выставку музея «Поезд Победы», посвященную судебным процессам над нацистами

На Белорусском вокзале состоялась церемония открытия нового вагона интерактивного музея «Поезд Победы». Экспозиция посвящена военным трибуналам 1945–1949 годов — Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому. В мероприятии приняли участие замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский и заслуженный юрист РФ, историк Александр Звягинцев.

Первая часть нового вагона отражает тему разработки бактериологического оружия японскими военными, в том числе воспроизводит интерьер биолабораторий, где проводились жестокие эксперименты над людьми. Во второй части экспозиции воссоздан фрагмент из зала суда во Дворце юстиции Нюрнберга, где изображены скульптуры подсудимых — военных преступников из руководства нацистской Германии.

Также в честь открытия выставки студенты и преподаватели Московского государственного лингвистического университета представили спектакль-реконструкцию «Нюрнбергский приговор: уроки истории для настоящего и будущего». Напомним, что со стороны СССР перевод на Нюрнбергском процессе в 1945 году осуществляли преподаватели и выпускники Московского иняза, которые также работали на Токийском процессе 1946 года.

Константин Могилевский отметил важность повышения уровня исторической грамотности российской молодежи.

«Нюрнбергский процесс стал важной правовой точкой окончания Великой Отечественной войны. Наши соотечественники — участники, организаторы международного трибунала, а в первую очередь юристы и переводчики, — продемонстрировали блестящий, выдающийся уровень образования. Они были подготовлены для работы в очень жестких условиях на самом высшем мировом уровне. При этом эти люди получали образование в первые десятилетия советской власти — самые трудные для становления страны годы. Такие инициативы, как сегодняшний спектакль, не только хранят и передают историческую память нашего многонационального народа молодым поколениям, но и популяризируют наше гуманитарное образование — юридическое и лингвистическое. Как и в середине 40-х годов, так и сегодня наши специалисты остаются одними из лучших в мире», — сказал замглавы Минобрнауки России.

Александр Звягинцев, в свою очередь, подчеркнул, что международный военный трибунал в Нюрнберге стал первым в истории опытом осуждения преступлений государственного масштаба.

«Роль России в свершении правосудия над военными преступниками сложно переоценить. Россия как преемница огромной страны, более всех остальных пострадавшей от Великой Отечественной войны, играла и продолжает играть ключевую роль в свершении правосудия над нацизмом. Очень важно поддерживать "огонь" памяти — ведь история показывает, что тот, кто не помнит своего прошлого, рискует повторить свои ошибки в будущем», — указал он.

В 2023 году выставка-музей «Поезд Победы» посетит 15 регионов и проследует по специально разработанному маршруту переломного 1943 года: прорыв блокады Ленинграда, битва под Сталинградом, битва за Кавказ и другим важным вехам на пути к Победе.

Масштабный историко-просветительский проект «Поезд Победы» — первая в мире иммерсивная инсталляция о событиях 1941–1945 годов, размещенная в движущемся поезде. Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий. Максимальный эффект присутствия обеспечивают более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей.

Павел Басинский: Жизнь Сухово-Кобылина читается как увлекательный детектив с открытым финалом

Павел Басинский (писатель)

В издательстве АСТ (Редакция Елены Шубиной) на днях вышла книга Владислава Отрошенко "Драма снежной ночи. Роман-расследование о судьбе и уголовном деле Сухово-Кобылина", построенный не только на уже известных, но и архивных документах. Это редчайший пример, когда писательская биография читается как увлекательный детектив, причем с открытым для читателей финалом, потому что "дело Сухово-Кобылина" не раскрыто и по сей день. Жертва известна, а вот убийца так и не найден.

Русский драматург мирового значения Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1817-1903) известен как автор всего лишь трех пьес, но - каких! "Свадьба Кречинского", "Дело" и "Смерть Тарелкина". Первая из этой драматургической трилогии по сей день идет на сценах наших и мировых театров. Ее ставили и ставят рядом с "Горем от ума" и "Ревизором". Менее известно его философское наследие, основная часть которого сгорела во время пожара в родовом имении Кобылинка Тульской губернии. Сохранившаяся часть была издана под названием "Учение всемира".

Но Сухово-Кобылин вошел в историю литературы не только в качестве гениального драматурга, но и как обвиняемый по "делу" об убийстве его любовницы, француженки Луизы Симон-Деманш. Ее тело было обнаружено в сугробах Ходынского поля на окраине Москвы. Убита она была самым зверским способом, у нее было перерезано горло. Аристократ, красавец, богач, донжуан Сухово-Кобылин познакомился с ней во Франции в 1841 году и пригласил в Россию. Поселил в центре Москвы, сняв ей весь первый этаж дома на углу Тверской и Брюсова переулка, а затем устроил ей русское подданство, снабдил капиталом в 60 тысяч рублей, открыл на ее имя торговлю шампанскими винами со своих заводов в селе Хорошево под Москвой и превратил французскую модистку в одну из самых богатых московских купчих. Обслуживали ее в ее роскошных апартаментах крепостные из его имения. Они тоже станут фигурантами "дела Сухово-Кобылина".

Вообще эта история должна была быть придумана и стать сюжетом какого-нибудь авантюрно-детективного романа. К слову сказать, таких романов в России второй половины XIX века писалось множество. Их было так много, что молодой Антон Чехов даже написал две пародии на них - "Драма на охоте" и "Ненужная победа". Причем первая из них стала литературным шедевром. А вот сами оригиналы до наших дней не дожили, за исключением, наверное, "Петербургских трущоб" Всеволода Крестовского (помните отличный сериал "Петербургские тайны"?). Но эта история не была придумана, а сама, в свою очередь, послужила источником литературных произведений.

Сухово-Кобылин сделал для Луизы все, что мог, потому что был в нее действительно страстно влюблен. Только жениться на ней он не мог, не поняла бы аристократическая родня. Но хотя жизнь содержанки ее не вполне устраивала, роман их тянулся целых восемь лет и отнюдь не предвещал такого страшного финала.

В их отношения вмешалось то, что в 1850 году у Сухово-Кобылина завязался роман со светской львицей, замужней дамой Надеждой (Надин) Нарышкиной. Луиза ревновала его к ней со всей страстью, на которую способна француженка. Когда в ноябре 50-го года Луизу нашли зверски убитой на обочине дороги, Нарышкина тоже оказалась в числе подозреваемых, потому что в ночь убийства Сухово-Кобылин был у нее, но, согласно показаниям камердинера, вернулся домой и лег спать. Тем не менее во время обыска во флигеле его дома были обнаружены следы крови на полу и стенах. Криминалистика сегодня легко бы выяснила, была ли это кровь француженки или нет, но тогда таких возможностей не было.

После гибели Луизы Надин немедленно бежала во Францию, что тоже свидетельствовало в пользу ее виновности как сообщницы. Дескать, Луиза застала их вместе, разразился скандал... и т. д. Судьба самой Нарышкиной была не менее увлекательной, чем Сухово-Кобылина. Во Франции она родила дочь, которую назвали... Луизой, и это была дочь Сухово-Кобылина. Затем Нарышкина вышла замуж за Александра Дюма-сына. Кстати, Сухово-Кобылин дружил с Дюма и даже вместе с ним готовил французские постановки "Свадьбы..."

Вся дальнейшая история, подробно и увлекательно, со стилистическим блеском и умением держать интригу, описанная Владиславом Отрошенко, изумляет своей насыщенностью разными персонажами. Здесь и генерал-губернатор Москвы А.А. Закревский, который по разным личным и административным мотивам задался целью непременно отправить Сухово-Кобылина в Сибирь. И министр юстиции граф В.Н. Панин. И журналист "Современника", а затем цензор Е.М. Феоктистов. Разного рода судебные чиновники, которые ухватились за это "дело", чтобы вымогать у богача Сухово-Кобылина деньги. И четверо несчастных крепостных, слуг Луизы, которые вдруг сознались в ее убийстве, но потом отказались от показаний. (Вам это ничего не напоминает? Да это же один из поворотов сюжета романа Достоевского "Преступление и наказание"!)

Самое поразительное, что одна из лучших русских комедий "Свадьба Кречинского" была написана в тюрьме. Там Сухово-Кобылин, хотя и бесконечно оскорбленный тем, что его, аристократа, таскают по судам и камерам предварительного заключения, отдыхал душой от всей этой свистопляски, от вымогательства взяток и очевидных подлогов. И написал пьесу, которая немедленно стала театральной сенсацией и с тех пор не сходит со сцены.

"Дело" с Луизой Деманш, с одной стороны, сломало его жизнь, но с другой - сделало его литературную судьбу.

Так убил или не убил? Нет ответа. Но известно, что до своего отъезда во Францию, где он и умер, Сухово-Кобылин каждый год в день рождения Луизы приходил на ее могилу на Введенском кладбище в Москве.

Тоже ведь финал какого-то романа.

Олег Рой: Писатель должен говорить с детьми о том, что происходит на Донбассе

Максим Васюнов

Странная история вышла с новым романом Олега Роя "Неотправленные письма": более десятка издательств отказались его печатать. Не потому, что Рой отошел здесь от излюбленных мистики, сентиментальности и детской прозы, а потому что - объяснили автору - "тема не востребована". Роман у Роя посвящен Донбассу.

Все-таки издательство нашлось - "Вече". "РГ" уже писала, что в России тиражом более ста тысяч вышли сборники патриотической поэзии, их тоже "Вече" выпустило. И, кстати, не прогорело. В случае с новым романом о Донбассе там опять не сомневаются в успехе.

Жанр "Неотправленных писем" сам автор определяет как онлайн-роман: "История моих героев не завершена, они продолжают жить и сейчас, и после победы будут жить, то есть история будет продолжаться". Рой говорит, что выхватил кусочек из жизни реальных людей. Одиннадцать солдатских писем переплетают судьбы главной героини, ее мужа, главврача военного госпиталя, их детей, сотрудников, односельчан. Писатель Олег Рой рассказал "РГ", как изменил Донбасс и героев книги, и самого автора.

Олег, над книгой вы начали работать практически сразу с началом СВО. Признайтесь честно: подстроились под конъюнктуру?

Олег Рой: Еще до 2014 года я ездил на Донбасс. Встречался с читателями, в том числе самыми маленькими. Проводил фестивали и презентации. Стараюсь по сей день дарить всем, прежде всего - детям, радость. За эти восемь лет ничего не изменилось, разве что приезжать я стал чаще. Это просто моя жизнь - нести радость туда, где горе, дарить частичку света тем, у кого вокруг кромешная тьма. И книга - способ рассказать о том, что я считаю важным для всех нас.

Съездить на Донбасс, чтобы там книжки подписать, - это одно. Совсем другое - погрузиться в эту жизнь. Что вы там делали?

Олег Рой: Счет моим поездкам уже не на десятки, а на сотни, наверное. Был в Донецке и Луганске, Горловке и Волновахе, Мариуполе и Песках. Встречался с людьми, с детьми, бывал совсем близко к линии фронта, у солдат, в больницах и военных госпиталях.

Тяжело?

Олег Рой: С одной стороны, конечно, тяжело видеть несправедливые страдания мирных людей, детей, женщин, стариков. Видеть раненых и тех, кто потерял близких. С другой - от людей Донбасса исходит особый свет. Это родные, близкие, абсолютно русские люди. Они настоящие, с ними хорошо и тепло. Одна женщина, мать троих детей, несколько недель просидела в подвале под непрерывным обстрелом. Ухаживала за ранеными мирными жителями, военных там не было. Готовила всем еду. Так вот, она со слезами попросила у меня прощения! За что?! Чтобы согреться в холод, им приходилось жечь книги, в том числе мои! Я сказал ей: боже мой, да я рад, что мои книги грели вас в трудную минуту! Представляете себе, что это за люди!

Вы сразу же открыто поддержали СВО, многих друзей после этого потеряли?

Олег Рой: Человек, который черной неблагодарностью платит своей стране, не может быть другом. Не жалею, что они исчезли с моего горизонта: это и мой выбор. Увы, но многие у нас живут в иллюзии своей незаменимости, не осознавая: все, что получили, - в сущности благодаря ненавистной им стране и своему народу. Думаете, все уехали, сбежали? Нет, многие просто притаились, чтобы не лишиться хлебного местечка. А для меня сегодня отношение к СВО - главный критерий, определяющий порядочность человека.

В соцсетях вы рассказали, что хотите издать сборник донбасских рассказов для детей...

Олег Рой: За время поездок накопилось много историй, которые должны быть рассказаны и услышаны. Удастся ли издать их в виде сборника? Судя по тому как сложно вышло с "Письмами", лучше не загадывать.

А нужно ли нервировать детей разговорами о войне?

Олег Рой: Не просто нужно, необходимо. Это же война за наши ценности и ориентиры. Дети должны учиться понимать реальность, а не фикции. Нас незаметно приучили, что слова "патриотизм", "любовь к Родине" - банальные, неискренние и навязанные официозом. Но вы попробуйте в любой другой стране, как многие у нас, все время повторять, что вы ее не любите, что вокруг вас "особи" из джунглей, далекие от "подлинной цивилизации". Я посмотрю, как долго вас будут терпеть. Все это вкладывается с детства. Сейчас вот мы с моей командой заняты проектом подросткового фэнтези "Стражи" - можно сказать, патриотической супергеройской сагой. Проект включает книги, фильмы, мультфильмы, игры, сувениры. О чем это? О ценностях, без которых завтра наши дети не сумеют сами ни учить, ни строить, ни лечить, ни изобретать, ни защищать, ни управлять своей, нашей страной. О том, что согревает наши души.

Герои из рассказов Шукшина вышли на сцену "Табакерки"

Инга Бугулова

В "Табакерке" сыграли первую премьеру сезона - спектакль "Охота жить" по рассказам Василия Шукшина. Режиссер Алена Лаптева признается: эта работа выросла из другой "шукшинской" постановки - "Жили... были...", которую она сочиняла вместе со студентами Театральной школы Олега Табакова. "Проза Василия Макаровича настолько меня тронула, что мне захотелось продолжить работать с ней", - говорит режиссер.

В основе спектакля девять рассказов Василия Шукшина. В темноте сцены мелькнут вдруг круглые фары "полуторки" - это, конечно, "Классный водитель". История про бойкого шофера Пашку Холманского (Севастян Смышников), который случайно попадает в Быстрянку и влюбляется в местную библиотекаршу. А она в него - нет. Бывает! Это, можно сказать, еще ничего - Серега Безменов (Антон Рогачев) из рассказа "Беспалый" из-за сильной любви к жене и вовсе лишился двух пальцев. Не стерпел измены, а от топора, с которым бегал за благоверной и ее новым избранником - собственным братом, - в итоге сам и пострадал.

И так - на пределе чувств, в постоянных крайностях - всё в этом спектакле. Не случайно премьера и название получила такое эмоциональное, по одному из рассказов - "Охота жить".

- Я очень рад, что у нас появился этот спектакль, - рассказывает художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков. - Олег Павлович любил нам говорить: "Ребята, запускайте руку в жизнь по локоть!" И наш спектакль именно об этой черте темперамента русского человека. Человека, который живет не жалея себя, иногда - не думая о последствиях, человека, которому по-настоящему охота жить.

В постановке заняты и выпускники Театральной школы, и корифеи труппы - Сергей Беляев, Алексей Усольцев... Каждый вносил свой вклад в создание спектакля: актеры предлагали песни, фоновые деревенские звуки, элементы неприхотливого быта и костюмов. И это коллективное вдохновение хорошо чувствуется. Но главное - даже не сам азарт, а то, что он скрывает.

У "Охоты жить" невероятно сложная машинерия. Если точнее - самая сложная из всех репертуарных спектаклей "Табакерки". Дома и дворы с селянами, даже деревенский клуб с танцующей молодежью появляются буквально из ниоткуда - декорации с артистами поднимаются из-под земли (сцены) и уплывают туда же. Выглядит завораживающе, но эти чудеса не просто для эффекта.

- Так появляется народ из недр русской земли, и уходит человек тоже в эту русскую землю. И подзаголовок у спектакля: истории глубинного народа, - говорит Машков. - А сцена у нас действительно уникальная, но в драматическом спектакле эти возможности мы задействовали впервые. Это очень сложная работа и, надо сказать, небезопасная, поэтому артисты - и не только они - должны быть собраны как никогда.

Любовь, предательство, дружба, верность, счастье, разочарование - герои Шукшина говорят с нами о нашей же жизни. Поэтому так понятно желание актеров донести до зрителей мысль, что деревенский человек - "это не просто уметь колоть дрова или носить воду из колодца".

- Дело ведь не в каком-то видимом образе. За внешней простотой скрывается такая глубина, которую еще попробуй разгляди, - объясняет актер Севастьян Смышников. Своих героев (а каждый артист играет в спектакле по нескольку ролей) - и водитель Пашка среди них - он до сих пор "нащупывает". А помогает ему "все, что есть в каждом из нас, в крови, в наших родных".

Надо только прислушаться.

Кстати

В Театре Олега Табакова планируют провести конкурс современной пьесы. Об этом рассказал новый заведующий литературной частью театра Олег Антонов, которого перед премьерой представил худрук Владимир Машков. Он вместе с Антоновым работал над фильмом "Сирота Казанская", над спектаклями "Трехгрошовая опера" в "Сатириконе" и "Смертельный номер" в Театре Табакова.

Андрей Максимов: "Чебурашка" - лента о том, что семья в конечном итоге в жизни - самое главное

Андрей Максимов (писатель, телеведущий, режиссер)

Фильм "Чебурашка" бьет рекорды посещаемости. Что естественно тотчас вызывает пренебрежительный негатив некоторых коллег по цеху и непрекращающийся поток зрителей в кинотеатры.

Первым делом феномен объясняют причинами, которые лежат на поверхности, а потому ничего не объясняют. Мол, показали в праздники, западных блокбастеров нет: на бесптичье и Чебурашка - соловей.

Это что, единственный фильм, который в каникулы показывали? Нет. А почему же победил он, став первым за многие годы?

Ответ: потому что добрый. А остальные все прям злые? Что-то не получается такого, чтобы каждая добрая картина сразу и быстро набирала миллиарды рублей.

Однозначного ответа на вопрос "Почему тот или иной фильм становится лидером проката?" - не существует. Но варианты ответа имеются. Их и предлагаю уважаемым читателям "Российской газеты".

Первое, и очень важное. "Чебурашка" хорошо сделан. Дмитрий Дьяченко - очень хороший режиссер. Фильм замечательно - динамично и красиво - снят. (Оператор тоже мастер - Иван Лебедев.) В нем есть напряжение, есть воздух. Чудесно, я бы сказал, волшебным каким-то образом соединяются реальные сцены с компьютерной графикой, что и создает особый мир картины. Чебурашка - существо, которое немедленно хочется взять на руки и потискать, хотя ты - взрослый зритель - понимаешь, что это создание компьютерное и потискать его ну, нельзя никак.

То, что Дьяченко - хороший режиссер, доказывает еще и то, что в фильме замечательно играют актеры. Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Наталья Щукина... Остановлюсь, чтобы не утомлять. Впрочем, добавил бы еще Ольгу Кузьмину, которая "играет" Чебурашку. Да-да, она не просто его озвучивает, но играет.

У актеров в этой картине - очень сложная задача. Просто существовать психологически достоверно - недостаточно. Играть гротеск? Тоже как-то мелко и словно не из этой ленты. Как соединить психологическую органику с гротеском? Что-то такое Дьяченко сказал актерам, что у них это получилось. Что-то такое понимают актеры в своей профессии, что умеют так играть.

Они создают образы понятных, внятных людей. Им уже начали предъявлять претензии: мол, недостаточно раскрыли образы своих персонажей. Ну, это вам не Чехов и не Островский. Достаточно. Про героев все понятно. Они заставляют нас, когда надо, - сопереживать, когда надо, - смеяться. В картине нет ни одной провальной роли. Все очень точно, грамотно, без пережима.

"Чебурашка" хорошо сделан еще и потому, что авторы сценария, а их четверо - В. Шляппо, В. Куценко, В. Зуб, А. Молчанов - хорошо придумали историю. Есть, за чем следить. Есть напряжение. Есть живые люди, характеры. Актеры хорошо играют еще и потому, что им есть, что играть.

Но это не самое главное достижения сценария, а соответственно и фильма. Мне кажется, в "Чебурашке" есть то, о чем почему-то мало говорят и пишут. Хотя это самое главное.

В конечном итоге "Чебурашка" - картина о взаимоотношениях отцов и детей. А это проблема, которая касается и волнует практически всех.

Мы научились снимать фильмы для международных фестивалей про то, как люди плохо живут. Такие ужастики про несправедливость мира. Снять какой-нибудь социальный кошмар и поехать на фестиваль - это да. Рассказать о ежедневных проблемах, которые сегодня волнуют людей, - это нет.

Главные герои картины почти все меняются. Причина этих изменений одна: перерождаются их отношения с детьми или родителями. Оказывается, семейные проблемы - это то, что проживают все люди, что волнует всех людей. Поэтому-то это кино для всех. Бывает, как мы знаем, "не для всех". А это для всех.

"Чебурашка" - лента о том, что семья в конечном итоге в жизни - самое главное. Поэтому, например, героиня Елены Яковлевой, когда у нее в очередной раз забирают внучку, приходит на свет семьи. Хоть и чужой, но семьи. Потому что свет, который дают счастливые дети, родители, внуки, - единственный и необходимый.

Все изменения в жизни семьи (или даже семей) спровоцировал Чебурашка. Надо заметить, что он не имеет никакого отношения к герою знаменитого мультфильма Успенского и Качанова, кроме внешней схожести, разумеется. Как и герой Гармаша, хоть и носит имя Гены, - с известным крокодилом не коррелируется никак. Равно, как и героиня Елены Яковлевой с Шапокляк.

Тут, понимаете, какое дело. Крокодил Гена, старуха Шапокляк, Чебурашка из мультика - это давно уже не просто персонажи, но живые существа со своими характерами, манерами, если угодно, - своим мировосприятием. Так вот герои фильма и мультфильма - существа совершенно разные. Вообще.

Мог бы вместо Чебурашки спровоцировать все семейные изменения кто-то иной? Мог. Но зачем? Чебурашка - очень симпатичное, обаятельное существо. Кроме того, у поколения родителей он вызывает ностальгические чувства. Пусть будет - Чебурашка.

Итак, Дмитрий Дьяченко создал смешное и доброе кино про проблемы, которые волнуют любого, - про проблемы семьи. Авторы картины напоминают нам: все мы - люди, а значит должны отвечать за тех, кто живет рядом. Семья - тоже государство, и для своего сохранения она требует любви. И понимания.

"Чебурашка" - это еще и фильм о том, что никто на земле - дочь ли, отец, бабушка или Чебурашка - не должен оставаться одиноким. И в силах каждого из нас сделать, чтобы так было.

Важное послание для сегодняшнего дня.

Суд подтвердил право адвокатов на гонорар успеха

Владислав Куликов

Новая практика: суды подтверждают право адвоката на гонорар успеха. Если клиент по каким-то причинам откажется делиться процентом от своей удачи с защитником, деньги взыскиваются через суд. Причем процент можно брать не только с присужденных победителю сумм, но и списанных с него долгов.

Принципиально важное решение принял суд в Вологодской области: некая строительная компания обязана заплатить более 2,8 млн рублей юридической фирме, которая помогла ей резко сократить долги.

Напомним, гонорар успеха - это специальное условие в договоре с адвокатом: в случае победы защитник получает определенный процент от взысканных сумм.

Как рассказал в свое время председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, такой механизм позволяет получить квалифицированную юридическую помощь гражданам, которые на момент заключения соглашения с адвокатом ограничены в денежных средствах, но в случае выигрыша смогут выплатить причитающееся адвокату вознаграждение.

Долгое время на практике шел спор, законна ли у нас такая практика. Были случаи, когда правоохранители пытались привлекать к ответственности адвокатов, договоривавшихся с клиентами о гонорарах успеха. Однако потом соответствующие изменения были внесены в закон об адвокатуре. Так что гонорар успеха стал совершенно законным. А Совет Федеральной палаты адвокатов России пару лет назад утвердил Правила включения в соглашение адвоката с доверителем условия о вознаграждении, зависящем от результата оказания юридической помощи. То есть, проще говоря, правила гонорара успеха.

Теперь не только правоохранители, но и доверители адвокатов должны помнить: делиться с защитником удачей это не просто правильно, но в некоторых случаях - обязательно.

В данном деле, как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, со строительной компании контрагенты по двум делам требовали 15,5 млн рублей долга.

"Нанимая юристов, компания обязалась в случае положительного разрешения судебных споров выплатить гонорар успеха, равный 20 процентов от суммы сниженной задолженности, - рассказывают в объединенной пресс-службе. - Однако после окончания судебных разбирательств отказалось оплачивать вознаграждение, которое составило 2 887 695 рублей 81 копейку".

Понять строителей можно: ведь, строго говоря, ни от кого денег они не получили. А значит, по их логике, и делиться было нечем. Однако с удачей лучше не шутить: раз она улыбнулась бизнесменам в суде, они обязаны заплатить юристам. Таковы принципиальные правовые позиции наших судов.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Елена Авакян предложила ввести авансирование для гонораров успеха.

"Ничего так дешево не стоит, как уже оказанная услуга. Очевидно, что в момент, когда клиент обращается к консультанту, он испуган возможными убытками, возможными последствиями. Но когда услуга уже выполнена, многим кажется, что для ее оказания не требовалось тех усилий, возможностей, знаний, которые были приложены на самом деле", - сказала она.

По ее словам, в многих странах есть практика авансирования.

Верховный суд объяснил, как быть, если рядом с домом появился собачий питомник

Наталья Козлова

Верховный суд РФ рассмотрел результаты спора двух соседей в Крыму. Суть спора - на одном участке был обычный набор - цветы и деревья, а на соседнем - питомник для собак.

Ситуацию трудно назвать редкой - она встречается довольно часто. И те люди, которые вынуждены жить рядом с питомниками, фермами и прочим, попадают в сложную ситуацию, когда жизнь превращается в ад. Это решение первым заметил портал Право.ru.

История началась с того, что хозяин дома подал в суд на соседей, у которых было много собак, чтобы они перенесли вольер от границ участков. Но Киевский райсуд Симферополя отказал мужчине. Апелляция же обязала любителей собак сдвинуть вольер вглубь участка. Но легче не стало. Сосед вновь пошел в суд.

В этот раз он требовал признать незаконным массовое содержание четвероногих. Суд установил, что соседка содержит приют, в котором живут восемь собак. Эту деятельность признали незаконной и обязали вывезти всех незарегистрированных собак . Но хозяйка успела оформить и приставу были предъявлены документы о регистрации ее питомцев.

Пришлось соседу в третий раз идти в суд. На этот раз мужчина заявил, что соседка содержит питомник на участке, который для этого не предназначен. В результате она создала невыносимые условия для соседей - зловонный запах и постоянный лай. Суд назначал экспертизу, которая отметила, что закон не оговаривает, как содержать домашних животных. Измерить уровень шума от жизнедеятельности собак невозможно. В итоге суд ему отказал. А в решении записал, что соседка зарегистрировала собак, а в законе не сказано, сколько питомцев можно содержать на придомовой территории.

Верховный суд Крыма отменил решение райсуда и сказал - когда на небольшой территории скапливается много собак, это ведет к нарушению санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм. Еще суд сослался на предыдущее решение Киевского райсуда, где организацию приюта признали незаконной. Но кассационный суд с такими выводами не согласился, оставив в силе решение первой инстанции.

Вот в таком виде дело дошло до Верховного суда РФ.

ВС отменил решение кассации и направил дело на новое рассмотрение. Высокая судебная инстанция подчеркнула - если нет норм о допустимом количестве собак, а питомцев зарегистрировали, это не мешает требовать, чтобы нарушенные права на нормальные условия жизни и отдыха восстановили.

Юристы называют такой вывод ВС интересным. Это означает, что когда нет официальных требований к содержанию животных и с учетом конкретных обстоятельств, суд может признать, что сосед с большим числом шумной живности нарушил право людей на нормальные условия жизни и отдыха.

По их мнению, если толковать вывод ВС расширительно, то в исках об обязании совершить какие-либо действия не придется доказывать, что нарушено какое-либо законодательное требование. Достаточно обосновать сам факт, что нарушили право гражданина.

Определение Верховного суда N 127-КГ22-4-К4.

В регионах начался ажиотаж перед завозом бензиновых "Москвичей"

Сергей Буланов

В Нижнем Новгороде, Краснодаре, Санкт-Петербурге местные жители начали обзванивать автосалоны в попытке приобрести "Москвичи". Как сообщили "РГ" представители региональных дилеров, поставки кроссоверов должны начаться до конца января. Но уже сейчас потенциальные покупатели записываются на тест-драйв: в основном людей интересуют бензиновые модели.

Как уже писала "РГ", первые "Москвичи" начали продавать в столице в 11 дилерских пунктах. Их определили по итогам заявочной кампании в октябре прошлого года, напомнил директор автозавода Дмитрий Пронин.

Теперь добавились еще 10 городов, где будут продаваться автомобили возрожденной марки: Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ижевск, Кемерово, Краснодар, Нижний Новгород, Набережные Челны, Ростов-на-Дону и Уфа. В общей сложности заработает 21 дилерский центр, где будут заниматься реализацией и обслуживанием авто. По оценкам Дмитрия Пронина, отгрузки должны начаться в конце января. В ряде региональных салонов "РГ" сообщили, что вероятнее всего активные продажи развернут в марте. Но уже сейчас готовятся площадки под шоурумы.

А в краснодарском "Юг-Авто" заявили о подготовке специального маршрута по городу для тех, кто решит протестировать "Москвич" перед покупкой. Перед автоцентром "Москвич" сделают удобную парковку, внутри - кафе и детскую комнату. Краснодарский край входит в число регионов-лидеров по количеству электромобилей, поэтому в местных автосалонах рассчитывают на активные продажи "Москвичей 3е". Но на первом этапе будет продаваться именно бензиновая версия в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой.

В питерском "Аларм-Моторс" полагают, что уже сейчас интерес аудитории к "Москвичам" подогрет до нужных отметок. "Стоимость - одна из самых низких на рынке, - объясняют менеджеры. - А по функционалу "Москвичи" не уступают многим китайским аналогам". Сейчас автомобили массового сегмента стоят от 2 млн, а рекомендованная цена "Москвича" - 1,97.

Знаменитая газета "Аргументы и факты" отмечает юбилей

Любимой миллионами газете 45 лет. Это аргумент, чтобы присмотреться к ней поближе. Впрочем, в дополнительных аргументах ее читатели не нуждаются: на ее страницах все есть. Только проверенная информация. Только самое нужное.

Миллионы людей читают "Аргументы и факты", во многих семьях любовь к газете передается по наследству.

Вот факты. Газету можно найти везде: в электричках и модных кофейнях, на заводах и в офисах из стекла и бетона. А еще ее можно найти в Книге рекордов Гиннесса - за самый большой тираж среди еженедельников.

Какие еще дополнительные аргументы нужны, чтобы читать и любить "АиФ"? Никаких. 45 лет. Пришло время рассказывать новые истории и бить рекорды.

Коллектив "Российской газеты" от всей души поздравляет коллег с юбилеем. Уверены, что впереди их ждут новые творческие успехи, достойные славной истории газеты.

23 января 1978 года - выход первого номера "Аргументы и факты".

1990 год - "АиФ" внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая тиражная еженедельная газета: 33 млн экземпляров, свыше 100 миллионов читателей одного выпуска.

1995 год - "АиФ" начинает выходить в Европе, первым из российских СМИ осваивая рынок зарубежной прессы.

1996 год - "АиФ" получает премию "Хрустальный шар" в Лондоне как лучшая неанглоязычная газета.

2000 год - появляется сайт www.aif.ru

Издательский дом "Аргументы и Факты" становится мультимедийным.

2005 год - создание благотворительного фонда "АиФ. Доброе сердце" как отклик на трагедию, произошедшую в 2004 г. в Беслане. За 18 лет работы фонд спас тысячи детских жизней.

2015 год - к 70-летию Великой Победы стартовал проект "Детская книга войны". В нем приняли участие самые авторитетные деятели культуры, телеведущие, спортсмены, космонавты - Владимир Познер и Денис Мацуев, Алексей Леонов и Ирина Роднина, Константин Хабенский, Никита Михалков, Владимир Спиваков, Владимир Хотиненко, Николай Цискаридзе и Светлана Захарова. Напечатанный тираж книги и анимационные фильмы получают множество наград, в том числе и Премию правительства РФ в области СМИ.

"АиФ" - это 63 региональных редакции в России.

Совокупная аудитория объединенной редакции (газеты "Аргументы и факты" и сайта AIF.RU) превысила 32 миллиона человек.

Суммарный охват в соцсетях "АиФ" увеличился более чем в 11 раз - с 12 млн в январе до 133,8 млн в декабре

Один выпуск газеты "АиФ" читает почти 4 млн человек (по данным Mediascope (NRS-Россия, города 100 тыс.+) май-октябрь 2022, население 16+)

Еженедельник "Аргументы и факты" входит в ТОП-10 российских СМИ. (Согласно данным Медиалогии за ноябрь 2022 г.)

"АиФ" признан Маркой №1 в России в номинации "Федеральное издание № 1"

Юрист рассказала, какие пособия и соцвыплаты вырастут в феврале и на сколько

Ольга Игнатова

В России с 1 февраля больше 40 пособий проиндексируют на 11,9%.

Среди них - выплаты ветеранам, инвалидам, ликвидаторам техногенных катастроф, будущим мамам, а также федеральное пособие на погребение.

Так, минимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличивается с 7600 до 8500 рублей, единовременная выплата при рождении ребенка - с 20400 до 22900 рублей. "Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС будут получать пособие 3500 рублей вместо 3100 рублей, как ранее", - рассказала "Российской газете" адвокат Ольга Сулим.

Увеличиваются и размеры выплат Героям Советского Союза и России, а также кавалерам всех трех степеней ордена Славы: с 74600 до 83500 рублей. Герои Труда будут получать не 55000 рублей, как прежде, а 61500 рублей.

Единовременная выплата при несчастном случае на производстве составит 131700 рублей вместо 113700 рублей. Пособие на погребение будет выплачиваться в размере 7700 рублей вместо 6900 рублей.

Кроме того, большое количество пособий будет увеличено в соответствии с региональным уровнем прожиточного минимума. Это означает, что их сумма будет высчитываться на основе размера прожиточного минимума в каждом отдельно взятом регионе страны.

Семьям с детьми помогут гасить ипотеку

Семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в будущем смогут получать господдержку в погашении ипотечного кредита. ДОМ.РФ вместе с профильными министерствами, Госдумой и Центральным банком готовит ряд предложений по поддержке семей в сфере жилищной политики.

Об этом рассказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на подписании соглашения о сотрудничестве между госкорпорацией и уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Предполагается совместно развивать новые и совершенствовать существующие меры господдержки семей с детьми и детей-сирот, механизмы защиты их жилищных прав, в том числе ипотечных заёмщиков, столкнувшихся с финансовыми трудностями.

ДОМ.РФ прорабатывает с ЦБ и крупнейшими кредиторами предложения по комплексной поддержке при урегулировании задолженности семей, взявших ипотеку.

Предполагается, что в первую очередь помощь смогут получить многодетные заемщики и те, кто имеет на иждивении несовершеннолетних детей, которые не могут совершать платежи по кредиту своевременно и в полном объеме.

Речь идет о создании механизма медиации, пояснил Мутко. При возникновении у семьи сложностей с погашением кредита ей с помощью посредника помогут найти общий язык с банком и какие-то способы справиться с ситуацией.

Кроме того, семьи с детьми уже сейчас имеют право на кредитные каникулы, подчеркнул Мутко.

Также предусматривается расширение информирования семей с детьми о способах улучшения жилищных условий. через Консультационный центр ДОМ.РФ.

Один из проектов ДОМ.РФ в этом контексте - создание на базе Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС, наш.дом.рф) единого цифрового реестра россиян, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В их числе дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, выпускники детских домов и интернатов. Запуск ресурса позволит быстрее и эффективные оказывать помощь таким категориям граждан, считают в госкорпорации.

Ранее Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что вопрос отмены выделения детских долей при покупке жилья с помощью маткапитала требует проработки. Законопроект прорабатывается и пока даже не внесен в Госдуму, подчеркнула детский омбудсмен.

"Я понимаю, что в целом сейчас часто это обременение по долям является препятствием для улучшения жилищных условий. Но я также знаю, что есть недобросовестные семьи, которые могут таким образом просто лишить имущества своих детей, которое им положено по закону и на которое были выделены средства материнского капитала. Здесь нужно прорабатывать", - отметила она.

Ранее о планах по изменению порядка использования маткапитала рассказала "РГ" зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Часто семьи становятся "заложниками" ситуации, потому что, использовав материнский капитал, им потом невероятно сложно продать квартиру, отметила она. У органов опеки не всегда есть четкие критерии, что является ухудшением или улучшением жилищных условий.

Марина Трубилина

Детский сад или вуз: в 2023 году направить маткапитал на образование ребенка стало проще

Ирина Жандарова

Средства маткапитала с этого года проще направить на ежемесячные выплаты или образование ребенка. Получить ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет из средств маткапитала можно с этого года на любого ребенка вне зависимости от очередности его рождения. Ранее это могли сделать только родители вторых детей.

"Размер такой выплаты составит один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц. Как и прежде, выплата будет назначаться семьям со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов на человека без дополнительных требований к занятости или имуществу родителей", - сообщил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

С этого года выплаты сможет оформить любая семья, имеющая материнский капитал, на любого ребенка до 3 лет, вне зависимости от очередности рождения. "Выплату из материнского капитала можно получать в дополнение к единому пособию", - уточнил министр.

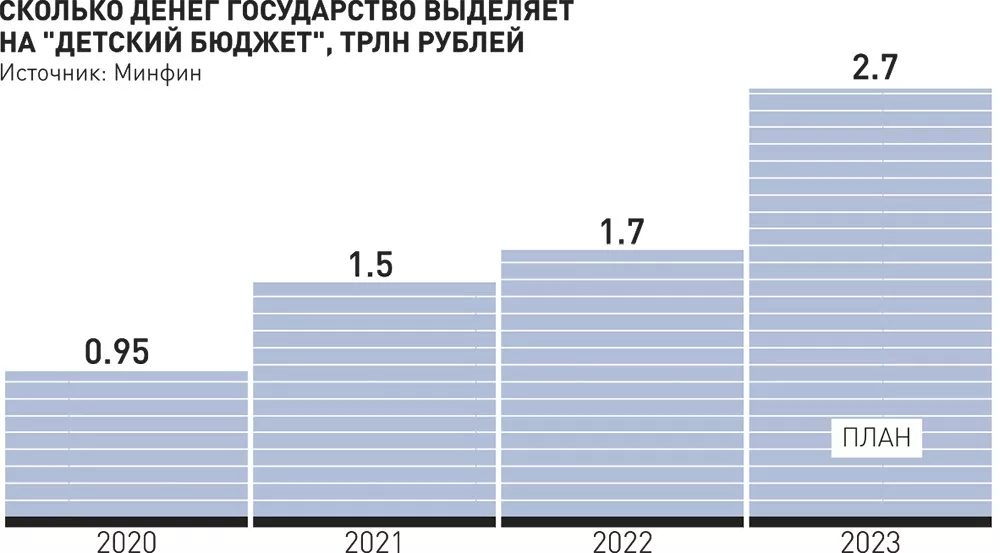

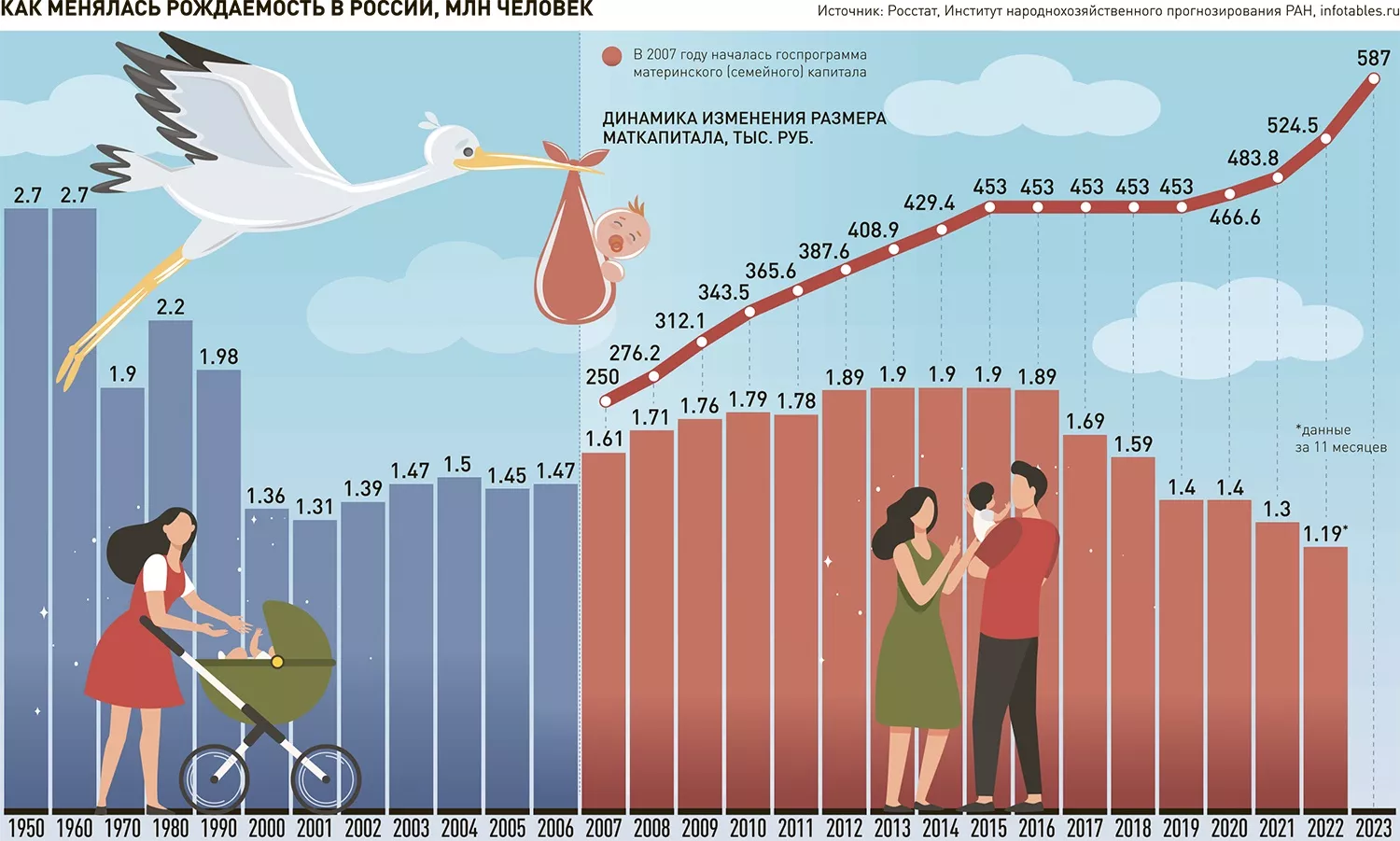

С 2023 года материнский капитал будут индексировать на уровень фактической инфляции, в первый раз - с 1 февраля 2023, напоминает Татьяна Евдокимова, эксперт сервиса Контур.Бухгалтерия. "Расходы на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля 2023 года составят 152,4 млрд рублей, - напомнили в минфине. - Будет увеличен размер материнского капитала - на первого ребенка он составит почти 587 тысяч рублей, а на второго ребенка - почти 775,6 тысяч.

Использовать выплату из маткапитала можно в течение года или в течение нескольких месяцев. Для получения или приостановления выплаты необходимо подать заявление в Социальный фонд России. С 1 января 2023 года он занимается администрированием этих выплат.

Также с этого года семьи смогут направлять средства маткапитала на образование детей без предоставления договора об оказании платных услуг. "Благодаря налаживанию межведомственного взаимодействия семьи должны будут предоставлять меньше документов", - отмечает Елена Цацура, к.с.н., старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты ИНСАП РАНХиГС.

Раньше приходилось лично приносить в отделение Пенсионного фонда копию договора. С этого года Социальный фонд России начал получать необходимые сведения напрямую от образовательных организаций. Для этого с ними было заключено больше 27 тысяч соглашений. Всего к информационному обмену присоединилось около одной тысячи вузов, трех тысяч колледжей и около 24 тысяч дошкольных учреждений, кружков и секций. Елена Цацура отмечает, что это далеко не все образовательные учреждения страны.

"Возможность использовать маткапитал на образование ребенка без предоставления копии договора зависит от наличия соглашения между организацией и Социальным фондом России. Наверное, понадобится какое-то время, чтобы все организации заключили соответствующее соглашение", - поясняет эксперт. Для того чтобы направить средства материнского капитала на образование ребенка, родителям необходимо подать заявление через портал Госуслуги и указать образовательную организацию и реквизиты договора.

Родители получили право использовать средства маткапитала на оплату детских садов, кружков, секций, обучение в вузах, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность с 4 августа 2022 года.

Периодически возникают инициативы о расширении использования средств маткапитала. Разрешить гражданам оплачивать аренду жилья из средств материнского капитала предложил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Соответствующее письмо направлено в Минтруд России.

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты РФ:

"Покупка или строительство жилья - наиболее популярное направление для использования материнского капитала. За 16 лет действия программы более 8,2 млн семей использовали средства сертификата на улучшение жилищных условий на сумму свыше 3 трлн рублей".

Ярослав Нилов, глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов:

- Для исправления демографической ситуации, безусловно, одних финансовых мер недостаточно. Конечно же, надо проводить разъяснительную политику среди женщин с целью снижения количества абортов. Владимир Жириновский в свое время высказывал такое мнение: если женщина не готова воспитывать ребенка, то пусть рожает и отдает ребенка в детский дом. Возможно, это слишком радикальное мнение, но у нас много людей, которые готовы воспитывать детей, от которых отказались родители.

Для женщин с детьми обязательно должна быть возможность дистанционной занятости - для того, чтобы женщины не теряли квалификацию, не выпадали из социума. Необходимо завершить работу по формированию ясельных групп. Ясли должны быть доступны всем.

Материнский капитал - важная мера поддержки семей, серьезное подспорье в приобретении жилья. От него нельзя отказываться. Но его нужно разрешить использовать и на покупку автомобиля для семьи. Давно об этом говорим, десяток законопроектов было. Хотя бы разрешить покупать на него автомобили семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды. Ну и, конечно же, без развития городов, создания новых рабочих мест, повышения доходов населения решить проблему рождаемости невозможно.

Подготовила Ольга Игнатова

Подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" прибыл на Северный флот

Александр Емельяненков

Когда новый подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" принимали в боевой состав, главком ВМФ Николай Евменов подтвердил на камеру нашим коллегам: "Это шестой ракетоносец в серии "Борей". И Верховный главнокомандующий, вы слышали, сказал: еще четыре будем принимать".

- Замечательная боевая машина, - отозвался о новом корабле главком. - Аналогов ей нет. Но шесть в серии не означает, что все они одинаковые...

Адмирал Евменов знает о предмете гораздо больше, чем говорит. Но даже из таких сдержанных оценок следует, что "Бореи" показывают высокую надежность. Каждый год корабли этой серии задействованы в учениях, проводят стрельбы основным ударным комплексом.

- На данный момент это самое совершенное боевое средство, - заявил главнокомандующий. - Самый современный, самый сложный боевой аппарат, созданный руками человека. И это надежный ядерный щит, который нужен для охраны рубежей и защиты интересов России.

В четверг, 19 января, Минобороны России на своем сайте официально известило: "Новейший атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" совершил переход из Белого в Баренцево море. Корабль прибыл к причалу в главную базу Северного флота - Североморск".

Как следует из того же сообщения, на Северном флоте экипаж подводного крейсера пройдет цикл боевой подготовки и сдаст необходимые курсовые задачи. А после завершения такого курса подготовки - конкретный срок пока не называется - уйдет к месту постоянного базирования на Тихоокеанском флоте. Ранее по той же схеме совершили межфлотский переход "Александр Невский" и "Владимир Мономах" (проект 955 "Борей"), а в конце лета - начале осени 2022 года их примеру последовал "Князь Олег" (первый серийный "Борей-А").

В тот январский день, когда "Генералиссимус Суворов" покидал Беломорскую военно-морскую базу и "Севмаш", где был построен, испытан и принят в состав ВМФ, аборигены Северодвинска и знатоки подводного флота вослед уходящему кораблю пытались разглядеть, что отличает, а что роднит его со старшими братьями - "Князем Владимиром", "Князем Олегом" и тремя самыми первыми "Бореями", еще без литеры "А"?

В чем-то схожими вопросами задавались, возможно, и те, кто встречал новый ракетоносец на Кольском полуострове, хотя время его прибытия к месту базирования на Северном флоте никто, понятное дело, не афишировал. Но подводный крейсер в надводном положении совсем не иголка - его появление в бухте, вид на которую открывается с ближайших сопок, скрывать трудно, да и нет в этом нужды.

- У причала все "Бореи-А" на одно лицо, - скажет вам кто-то не очень внимательный. А другой добавит: - Это у "Юрия Долгорукого" и еще двух "Бореев", что шли за ним - "Александр Невский" и "Владимир Мономах", есть видимое отличие: приподнятая в районе ходовой рубки и сразу за ней верхняя палуба...

Это внешне. А что же внутри?

Незадолго до ухода крейсера "Генералиссимус Суворов" на Северный флот творческая группа "Севмаша" смогла побывать внутри прочного корпуса и произвести, правда, очень выборочно, фото- и видеосъемку того, как и в каких условиях предстоит нести службу морякам-подводникам в экипаже шестого "Борея". И частью того, что было дозволено снять, поделились с "Российской газетой". И теперь наши читатели могут воспользоваться QR-кодом в конце этой публикации, чтобы проверить себя на внимательность. Смотрите, сравнивайте, находите то похожее и отличное, что видно и понятно только вам.

Иркутяне предложили свалку опилок раздать людям

Ирина Штерман (Иркутск)

Площадь свалки опилок превышает 15 гектаров, а объем - миллион кубометров. При таких объемах возможно самовозгорание. И, по словам представителей организации, которой принадлежат эти отходы, прецедент уже был. Пришлось бурить скважину, заливать воду, чтобы потушить пожар.

Администрация Иркутска неоднократно подавала исковые заявления в суд, требуя обязать предприятие ликвидировать свалку и освободить земельный участок. И 25 раз судебные заседания откладывались по различным причинам. В связи с этим региональное отделение Народного фронта подготовило соответствующие иски в надзорные органы, требуя "принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений". Эта новость вызвала у населения неожиданную реакцию. Гниющие опилки было предложено раздать в качестве удобрения.

Однако похоже, что проблема будет решена без вмешательства сверху. Едва ролик экоактивистов ОНФ появился в соцсетях, от иркутян посыпались комментарии: "Перегнившие опилки - отличное удобрение! Можно взять пару мешков?", "Не надо прокуратуры - отдайте людям!", "Можно даже продать - по разумной цене!".

"Фронтовики" идею поддержали. "Как только потеплеет, можно будет приезжать и набирать, сколько нужно, - заверил дачников Сергей Апанович, сопредседатель регионального штаба ОНФ . - Мы даже договорились, что предприятие поможет с отгрузкой, а летом организует раздачу мешками".

Более того, руководство компании начало переговоры с сельхозпредприятиями Иркутского района (свежие опилки можно использовать в качестве подстилки для животных, например) и с производителями паллет. Словом, свалка, похоже, исчезнет сама собой - к всеобщей выгоде и безопасности.

На Алтае сельчане мерзнут в квартирах с новой котельной

Татьяна Кузнецова (Барнаул)

Шипуновцы еще в декабре забили тревогу. Тогда на Алтае несколько недель стояли сильные морозы, и в их квартирах столбики термометров опускались до 10 градусов тепла. Все жалобы в местную администрацию и региональную жилищную инспекцию не дали результатов. "Мы получали только отписки", - вспоминают сельчане.

Районные депутаты тоже пытались выяснить причины плохого теплоснабжения в домах и даже созвали специальную комиссию. Но чиновники и тепловики только разводили руками, мол, не знаем, почему у некоторых жильцов так холодно: запущенная чуть больше двух лет назад модульная котельная работает исправно и тепло подает по нормативу.

В январе терпение сельчан лопнуло, и они разместили в соцсетях видеообращение к руководству Алтайского края с требованием решить проблемы с отоплением. Так, 70-летняя Нина Карпова из села Шипуново рассказала и показала, как у нее в квартире промерзают стены и они с мужем - инвалидом первой группы - вынуждены кутаться в верхнюю одежду, чтобы согреться. Только после этого на замерзающих наконец-то обратили внимание. Следователи и прокуроры поехали по району с проверками.

- В ходе поквартирного обхода, действительно, зафиксирован низкий температурный режим, в некоторых помещениях не выше +10, - отметила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - По итогам проверки было возбуждено уголовное дело о халатности.

Следователям предстоит выяснить, почему шипуновцы замерзают, несмотря на бесперебойную работу новой котельной. "Будет дана и юридическая оценка действиям должностных лиц администрации района и муниципального предприятия, отвечающих за теплоснабжение, - подчеркнули в ведомстве.

В Сочи воздушный шар с туристами потерял управление и застрял на дереве во время экскурсии

Белова Ирина (Краснодарский край)

Пять человек, в том числе дети, оказались в западне после жесткой посадки аэростата в горах Сочи. Инцидент произошел во время экскурсионного полета в минувшую субботу в районе села Солохаул Лазаревского района. Воздушный шар с туристами потерял управление и застрял в деревьях на высоте 15-17 метров от земли. К счастью, никто не пострадал.

К месту нештатной посадки отправились спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и МКУ "Служба спасения". Из-за удаленности места происшествия они вылетели на вертолете Ка-32. С воздуха спасатели сначала провели мониторинг обстановки, а затем приняли решение об эвакуации пострадавших, с которыми они были на телефонной связи.

По первоначальной информации, все пассажиры смогли покинуть корзину шара до прибытия спасателей, но позже сотрудники экстренного ведомства уточнили, что взрослым удалось самостоятельно спустить на землю только детей. Их эмчээсники обнаружили в лесном массиве около места крушения аэростата. Накинули на них жилет и стали растирать ноги, чтобы дети не получили обморожение. Температура воздуха в горах Сочи составляет примерно минус два-три градуса, но из-за ветра даже такая погода во влажном субтропическом климате ощущается как сильный мороз.

А для того чтобы эвакуировать взрослых, пришлось применить альпинистское снаряжение. Затем группа вышла на открытую площадку, где смог приземлиться вертолет. Вся поисково-спасательная операция заняла примерно четыре часа.

Учитывая, что в вертолет пострадавшие заходили с улыбками, а глава семейства снимал происходящее на камеру мобильного телефона, все обошлось благополучно и эти кадры наверняка станут в семейной копилке одними из самых обсуждаемых.

Как выяснилось, местная семья заказала полет на воздушном шаре, хотела запоминающе отпраздновать день рождения мамы. В корзине аэростата находились двое детей восьми и десяти лет с родителями и пилот. После нескольких минут полета летательный аппарат начал терять высоту, но падение смягчили деревья.

Бурные комментарии в соцсетях после инцидента сводились к одному: "Впечатлений набрались на всю жизнь, да еще и заплатив за это, теперь у матери второй день рождения", а также: "Ветер, непонятно, как вообще решили шар поднимать в такую погоду" и "Воздушные забавы 100-процентной безопасности не гарантируют. В последнее время лучше подальше держаться от экстремальных аттракционов, особенно которые связаны с полетом".

- Пострадавший аэростат не относится к нашему парку, это частный воздушный шар и частный пилот, на зиму мы приостановили все полеты, - рассказал "РГ" гендиректор "Солохаул парка" Андрей Виноградов. - Вообще, произошедшее - это стандартная ситуация. Порыв бокового ветра - и воздухоплавательное судно тут же изменило маршрут. В этой ситуации сели, куда смогли... получилось в лес. У нас тоже были похожие приключения. Однажды воздушный шар с туристами уносило в море. Все тоже завершилось благополучно. Нештатные ситуации возможны всегда, их нельзя исключать.

В этой местности полеты на воздушном шаре проходят от Солохаула до соседнего села Отрадное, над живописной долиной реки Шахе. Обычно аэростат поднимается на высоту от 300 до 600 метров. Он выдерживает не более 250 килограммов, так что количество человек зависит от общего веса. Стоимость полета - 40 тысяч рублей.

Сейчас в Следственном отделе по Лазаревскому району курорта СУ СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по факту оказания услуг по прокату воздушного шара, не отвечающих требованиям безопасности. Также будет дана оценка действиям всех лиц, предоставлявших услугу.

Ветеран боевых действий Юрий Гаврилов - о вреде солдатской бороды и пользе здравого смысла

Юрий Гаврилов (полковник запаса, ветеран боевых действий)

"Бородатая" тема неожиданно стала предметом широкого обсуждения. Генерал-лейтенанту Виктору Соболеву из думского комитета по обороне не понравилось, что этот атрибут мужской внешности имеют многие участники специальной военной операции. И депутат предал свои замечания публичной огласке.

С оценками генерала не согласился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также публично назвал слова депутата "явной провокацией". В соцсетях разразился нешуточный "бородатый" спор, к которому быстро присоединились СМИ.

Соболев в итоге еще раз объяснял свою позицию. Мол, я выступаю не против бород вообще, а против неопрятности военнослужащих в целом. Служат они в мирное время или выполняют боевые задачи в ходе СВО, солдат обязан сохранять "нормальный вид".

Что касается недовольства Кадырова, чьи парни героически воюют в Донбассе, причем поголовно с бородами, генерал дал такие пояснения. "Я был на смотре готовности полка, сформированного в Чеченской Республике, перед отправкой в зону СВО. Был там и глава республики. Выглядели они можно сказать, великолепно. Они прекрасно экипированы, все в одинаковой форме, со знаками различия. Все были с бородами, и никто не был против, в том числе и я. Требовать от них сбрить бороды - это было бы глупостью", - заявил Соболев РБК.

И тактично добавил, что "если военные носят бороду по религиозным соображениям, это не то что допустимо, - необходимо, поскольку как-то их сплачивает".

На том "отступление" и закончилось. В остальном генерал стоит на своем: бритье в армии - элементарное требование воинской дисциплины. "Я не думаю, что при любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15-20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид. На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом", - уверен Соболев.

Этой точки зрения придерживается другой думский генерал Виктор Заварзин. "Цель не в том, чтобы брить или не брить бороду. А в том, чтобы соблюдать гигиену по возможности, во время передышек. Для этого командиры должны создавать все условия. Можно и бороду носить, но все должно быть аккуратно", - сказал он РБК. А также напомнил, что сейчас Минобороны России "принимает очень серьезные меры в рамках тылового обеспечения" СВО и следит за питанием и гигиеной ее участников.

Признаться, сама тема дискуссии вызывает, мягко говоря, недоумение. Россия проводит специальную военную операцию. По сути, в Донбассе мы противостоим не только нацистскому режиму в Киеве, а всему НАТО и коллективному Западу. От результатов СВО зависит быть нашей стране и русскому миру или не быть. А еще - какой планета станет по итогам этой схватки. А тут - нелепый спор по поводу солдатских бород…

Ну, не нравятся они 72-летнему заслуженному генералу с крепкой советской закваской. Так считать - его право. Как и его право поделиться этим соображением, к примеру, с собратом по депутатскому креслу генералом Заварзиным. Но зачем в столь непростое время выносить подобные суждения в публичное пространство? Ведь в итоге, прокрутившись многократно в интернете, тема приобрела характер очередного "хайпа".

Замечу, что Соболев и Заварзин - отнюдь не паркетные генералы, которые дальше Москвы не служили, пороха не нюхали и в депутатских креслах оказались волею случая. Оба очень заслуженные, уважаемые в войсках и обществе люди.

Соболев, между прочим, бывший командующий знаменитой 58-й общевойсковой армии, которая сейчас мужественно воюет с украинскими нацистами. Заварзин - легенда Вооруженных сил, герой вошедшего в военные учебники броска на Приштину в июне 1999 года.

Лично я не сомневаюсь, что генерал Соболев, высказываясь на "бородатую" тему, преследовал благую цель - напомнить, что в мирное ли, в военной ли время, наш солдат обязан быть во всем образцовым. Так кто ж с этим спорит! В идеале у нас образцовым хотелось бы видеть и инженеров, и учителей, и врачей с рабочими. Но причем тут бороды? И до них ли сейчас, когда в Донбассе идет ожесточенная схватка и ежедневно гибнут люди.

В зоне специальной военной операции есть десятки, если не сотни проблем, куда более значимых, чем внешний вид военнослужащих. Но уж коли речь зашла о нем, давайте, что называется, отделим зерна от плевел.

Начнем с того, что в Донбассе воюют не "зеленые" мальчишки, а взрослые мужики, учить которых элементарным правилам гигиены, в общем-то, не надо. Некоторые бороды носили и до отправки в зону СВО, а потому в советах, как за ними ухаживать, и тем более в рекомендации "избавиться от растительности" они явно не нуждаются.

А вот в обеспечении достойных условий на фронте - еще как. В еженедельной бане и смене белья нуждаются. В постоянном пополнении гигиенических средств тоже. Но это уже забота командиров, тыловиков, военных медиков и армейских специалистов санитарно-эпидемической службы. С них и спрос.

На фоне всех таких разговоров куда важней выглядит проблема, скажем так, безболезненной интеграции, если хотите, вливания в наши войсковые формирования добровольческих отрядов, резервистов и мобилизованных.

А главное и в первую очередь - народной милиции ЛНР и ДНР. Люди там воюют много лет, у них давно сформировалось свое представление об укладе фронтовой жизни, о нормах поведения в ходе военных действий, даже о правилах субординации.

Допускаю, что эти аксиомы не всегда и не во всем совпадают с уставными требованиями. Но они родились в бою, там же подтвердили свою жизнеспособность. Потому обращаться с ними армейским командирам надо бы очень аккуратно и бережно. А что-то, быть может, самим взять на вооружение.

Устав, как нас учили, написан кровью. Но он не догма. Его продолжает дописывать жизнь. Сейчас вот - специальная военная операция. К счастью, многие армейские офицеры и генералы это понимают и не пытаются переломить через колено устоявшиеся в тех же армейских корпусах ДНР и ЛНР негласные правила фронтовой жизни. Не партизанщину или махновщину - среди донбассцев такого сроду не водилось - а вполне разумные и понятные вещи.

К примеру, ни в одном уставе вы не увидите официально закрепленное обращение военнослужащих друг к другу по позывным. Сплошь - по званию и фамилии. А на переднем крае уже привыкли к своеобразным "никам", которые парни либо сами придумывают, либо получают от сослуживцев.

Некоторые в нашей большой стране на слуху. Легендарных героев Донбасса "Вохи", "Моторолы", "Корсы" уже нет в живых. Их по имени - фамилии в России немногие знают, а по позывным - практически все.

И еще про уставные требования. Запрета на ношение бороды я там не нашел. На руки в карманах - да. На курение на ходу или появление в общественном месте в пьяном виде - тоже. А вот на ношение бороды - ни слова.

Хотя, признаю, негласный запрет носить военнослужащим бороду (если она только не прикрывает шрам на лице) еще в Советской армии существовал. Да что там бороды, "дембеля" и солдаты с Кавказа по поводу усов с офицерами вечно спорили. Сейчас, по-моему, таких негласных ограничений нет даже у срочников.

Закончу этот разговор историей на все ту же "уставную" тему. Во времена лейтенантской молодости в Среднеазиатском военном округе командир отдельного батальона аэродромно-технического обеспечения поведал мне, как в его часть нагрянул проверяющий из отдела службы войск штаба САВО.

Полковник-пехотинец шерстил все объекты батальона, в том числе городок, где караул готовили к заступлению на службу. Там проверяющий не узрел положенного по уставу макета опечатанного по всем правилам железнодорожного вагона. Вместо него в городке стоял макет военного самолета.

Полковник за это устроил комбату настоящий разнос. Попытка убедить проверяющего, что ОБАТО охраняет не вагоны, а стоящие на открытых стоянка самолеты, во внимание не принималась. В ответ звучало: "Написано в уставе вагон, значит, должен быть вагон. Если бы там был указан самолет, я к тебе, майор, претензий не имел".

Как говорится, ни убавить, ни прибавить. Но про здравый смысл в уставе ведь тоже ничего не написано. Однако это не означает, что в армии он под запретом.

В Стокгольме провокаторы публично сожгли Коран, а шведский МИД их оправдал

Александр Ленин

В Стокгольме перед посольством Турции публично сожгли Коран. Провокационную акцию, которая вызвала крайне резкую реакцию в исламском мире, организовал и провел глава местной правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан. Одновременно с этим он подверг критике НАТО, Турцию и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда.

Министерство иностранных дел Швеции отреагировало на эту выходку подчеркнуто спокойно. "Швеция имеет широкую свободу выражения мнений, но это не означает, что правительство Швеции или я поддерживаем высказанные мнения", - написал в соцсетях глава внешнеполитического ведомства Тобиас Билльстрём.

Сместить акценты и погасить волну возмущения попытался премьер-министр скандинавского государства Ульф Кристерссон, который назвал провокацию "актом глубокого неуважения". "Свобода слова является фундаментальной частью демократии. Но то, что законно, необязательно уместно. Сжигание священных для многих книг является актом глубокого неуважения", - указал он в своем микроблоге. Глава шведского правительства выразил сочувствие всем мусульманам, которые были оскорблены в результате инцидента.

В Анкаре решительно осудили сожжение Корана в Стокгольме. "Разрешение этого антиисламского акта, направленного против мусульман и оскорбляющего наши священные ценности под прикрытием "свободы выражения", совершенно неприемлемо. Это открытое преступление на почве ненависти", - говорится в заявлении турецкой стороны.

Позицию Турции поддержали государства Персидского залива. Так, МИД Саудовской Аравии заявил о решительном осуждении проведенной в Швеции акции по сожжению священной для мусульман книги. "Королевство подтверждает свою твердую позицию, считая важным распространять ценности диалога, терпимости и мирного сосуществования и отказаться от ненависти и экстремизма", - подчеркнули саудовские дипломаты. В Кувейте предупредили, что такие действия "могут вызвать негодование у мусульман всего мира и стать опасной провокацией". В ОАЭ призвали к "уважению религиозных символов и отказу от оскорблений религий и их святынь".

Глубокое возмущение мусульман проявилось и на общественном уровне. На выходных в Стамбуле рядом с генеральным консульством Швеции прошла акция протеста, в ходе которой демонстранты сожгли шведский флаг. При этом воскресный намаз в мечетях Турции посвятили защите священного для мусульман Корана.

Провокационный инцидент дополнительно осложнит и без того проходящие через острый период отношения Анкары и Стокгольма, что связано с возражениями Турции по поводу вступления Швеции в НАТО. Турция наряду с Венгрией пока не стала ратифицировать заявку скандинавского государства на членство в альянсе. В Анкаре заявляют, что шведы не выполняют ее условия по борьбе с деятельностью запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Турецкий МИД уже указал, что инцидент с Кораном является прямым нарушением договоренностей по этому вопросу, потребовав прекратить направленные против Турции выходки. Между тем в самом Стокгольме активисты в выходные провели митинг против договоренностей с Анкарой ради вступления в НАТО.

Накануне стало известно об отмене по инициативе турецкой стороны запланированного на 27 января визита в Анкару шведского министра обороны Пола Йонсона. В Турции подчеркнули, что на данный момент не видят никакого смысла в поездке главы шведского оборонного ведомства.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар добавил, что Швеция не выполняет свои обязательства по процессу членства в НАТО, которые включены в меморандум, подписанный на последнем саммите Североатлантического альянса в Мадриде.

Не гори. Ясно?

Расмус Палудан - по видео видно - парень не ума палата. Белокурая небестия с висячими щечками, с виду скорее смешная, чем страшная. "Хомячок", как сказали бы наши сетевые острословы.

Правда, охранники по периметру с читаемой на лицах невозмутимой готовностью, если что, проломить череп - не смешные. И горящий в его руках Коран.

Палудан явно до конца не ведает, что творит, поскольку воображение его залито крайне "правыми" идеологемами. А "правые радикалы" они правые радикалы и есть. Но остальные-то должны ведать.

Наверное, не все граждане, не все общество в Швеции, далеко неоднозначно воспринимающее идею идти в НАТО, готовы присоединиться к варварскому действию Палудана. Сквозь упорный идеологический медиарев, неуемные в своей регулярности ЛГБТ-парады и оскорбительные сжигания священных книг все-таки во всех классических европейских обществах хочется рассчитывать на достаточный процент здравомыслия.

А еще в любом обществе, включая свое собственное, хотелось бы рассчитывать на понимание человеческой веры. На ее значимость, причем не только историческую.

Сакральное только с виду уходит из жизни общества, внутри оно остается. В понимании природы настоящей Церкви (в России, например, возрождающейся). В классических мощных традиционных религиях, задающих обществу нравственную мотивацию, а не экстремизм, как привыкли, варварски редуцируя, например, тот же ислам, думать многие.

В разговорах о легитимности власти есть отблеск ее когда-то сакрального характера. Уважение к родителям и старшим. Верность и уважение в отношениях мужчины и женщины. Связь между поколениями. Культурная сила народа. Понимание между народами, все это имеет корни в мощи и трепетности человеческой веры.

Я не мусульманка. Но у меня и у большинства моих друзей дома есть Коран. И мы не представляем, что его можно поставить… даже на нижние полки своей домашней библиотеки. Потому что это Коран. Нам важно, как он перекликается с книгами, священными для нас - Библией и Евангелием.

А еще более важно знание, что это Священная книга для других.

Понимание, что менее всего можно бездумно и неуважительно касаться Священных книг, даже чужих - начало нашей пайдейи, образованности, воспитанности.

Образованный атеист хорошо понимает и энергетику схождения Благодатного огня, и мусульманских хаджей - их смыслы, заряд, суть, значение.

В России и в Европе разное, но по-своему роскошное востоковедение. И как можно неуважительно относиться к Корану в стране, где работал Крачковский, а Хлебников написал "весеннего Корана веселый богослов"? А в стране, где создавал свою "Арабскую кофейню" и "Танжер" Матисс? Или стране, где писал свои пьесы Ибсен? Религия имеет большой, наверное, самый большой, культурный отсвет и резонанс. В каждой сильной культуре. Шведская - не из слабых. Кто из нас представляет себя без Стриндберга, Ибсена, Бергмана?

И в расчете на здравомыслие (на которое хочется надеяться даже у врагов) и уважение к настоящим культурным ценностям, нельзя не согласиться, что Коран несомненен в своей культурной значимости и для немусульман. Для любого человека в его настоящем человеческом статусе. Для него же очевидно, что сакральные смыслы книги не могут не перейти в глубокую нравственную и эмоциональную задетость верующих варварским актом ее сжигания.

Европа заигралась со смешением "низа" и "верха". Все эти возведения чуть ли не во священные права личности безобразных даже в своей демонстративной уличной эстетике (уж не говоря о нравственной сути) половых прав аукается все большим и большим кощунством в общезначимой публичности. Кощунникам же, это мы по Pussy Riot помним, обязательно надо посягать на сакральное, иначе не тот градус кощунности и пусть мерзкой, но радикальной славы. Но нам обязательно надо трезвиться. Не терять ума и совести в карнавале оскорбительности, затеваемом недалекими людьми. И противостоять попыткам поставить мир с ног на голову.

Подготовила Елена Яковлева

Зачем ученые из США в своих опытах смоделировали российский ядерный удар по Америке

Иван Сысоев

Американские исследователи из Принстонского университета смоделировали ситуацию, при которой США становятся объектом ядерного удара со стороны России. Ученые умы предложили несколько сценариев ответных действий США, каждый из которых приводит к смерти миллионов людей.

Научные изыскания подробно описывает издание Financial Times. Своему читателю газета предлагает поставить себя на место американского президента, оказавшегося перед фактом, что на Америку "летит 300 русских ядерных ракет". О том, кто принял решение об их запуске и почему, умалчивается. Ученые лишь говорят, что это якобы "превентивный удар", от которого могут погибнуть два миллиона американцев. Дабы погружение в сценарий было максимальным, на испытуемого надевают шлем виртуальной реальности, который переносит его в Белый дом. Внезапно в Овальный кабинет влетают советники по нацбезопасности и сообщают о "русских ракетах".

Лишь 15 минут есть у "игрока-президента", чтобы сделать выбор из трех вариантов. Первый - "ограниченный" ответный удар по военным объектам России, который принесет смерть от 5 до 15 миллионам людей. Второй - поражение ядерных объектов, от чего погибнут от 20 до 25 миллионов человек. И третий - уничтожение промышленных объектов и органов власти. Такой выбор унесет жизнь более 45 миллионов человек. Других вариантов действий не предусмотрено - на телефонные звонки в Москву никто не отвечает. А вокруг вьются советники, которые твердят о срочности и важности принятия решения. Как объясняют создатели задачи, правильного решения не существует, а выбор зависит исключительно от моральных установок испытуемого. Кто-то без раздумий нажимает на красную кнопку, а кто-то после запуска ракет жалеет о принятом решении. Журналист Financial Times, например, выставляет себя гуманистом (видимо, чтобы убедить читателя в том, что уничтожить мир способны только русские) и утверждает, что вообще отказался делать выбор и пустил ситуацию на самотек, мол, с уже летящими на США ракетами ничего не поделать.

Подобные научные опыты можно было бы не воспринимать всерьез, относиться к ним как к глупой компьютерной игре. Однако базовый сюжет этой игры основан на провокации и абсолютно ложных посылах, которые вновь пытаются убедить западного читателя в ядерной угрозе от России. Уже неоднократно ученые и военные по всему миру проводили моделирования и симуляции использования ядерного оружия. Почти всегда результатом оказывалось полное взаимное уничтожение. И все равно из раза в раз в США возвращаются к "исследованиям", "опытам", "играм" с опасной "начинкой". Несколько лет назад у американцев очень популярным был сайт, на котором можно было виртуально "взорвать" атомную бомбу над любым городом мира и посмотреть, к чему же это приведет. Не слишком ли игривое отношение к вопросу существования всего человечества? Тем более, в стране, единственной в истории применившей ядерное оружие в военных действиях.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не будет первой применять ядерное оружие. В российских правоустанавливающих документах черным по белому указано, что наша страна рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, а применяться оно может только в ответ на ядерный удар противника или же если под угрозу поставлено само существование государства. Но американцы и в массовой культуре, а теперь уже и в научной деятельности продолжают безжалостно эксплуатировать образ "злого русского", мечтающего превратить весь мир в ядерную пустыню. Цель понятна - максимально очернить Россию, создать и поддерживать образ "империи зла". Под это дело можно наращивать производство вооружений, продавая их по всему миру, размещать, где захочется, военные базы, подминать под себя целые континенты и одергивать союзников, если они вдруг вздумают сомневаться в непогрешимости Вашингтона.

Производство мебели выросло за год на 15 процентов

Производство мебели в России в 2022 году, по оперативным данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), увеличилось по сравнению с 2021 годом в денежном выражении на 15,2% - до 356 млрд рублей.

По сравнению с 2019 годом рост составляет 58%. При этом объемы выпуска продукции в натуральном выражении остались на уровне 2021 года.

Наибольший прирост в денежных объемах показал сегмент пластиковой мебели (рост за год на 91%), а также деревянной мебели для офисов (вырос на треть).

В натуральном выражении существенно увеличился выпуск металлических кроватей (+55%), кухонной мебели (+37%), мягкой мебели, трансформируемой в кровати (+22%).

- Поддержать покупательский спрос помогло снижение производителями отпускных цен на мебель. Оно началось в мае, далее эта тенденция продолжилась, и уже по итогам третьего квартала динамика роста потребительских цен не превышала размер инфляции, - говорит президент АМДПР Александр Шестаков.

"По итогам 2022 года потребительские цены на мебель выросли на 11%, что является одним из самых низких показателей в категории непродовольственных товаров", - добавил он.

Антироссийские санкции способствовали развитию отечественной отрасли, подчеркивают в ассоциации. Импорт мебели в 2022 году сократился на 40%, но эту нишу быстро заняли российские производители, говорит Шестаков.