Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Российские ученые придумали, как отделить нефть от воды и использовать их повторно

Алла Салькова

Способ разделения промысловых водонефтяных эмульсий на воду и нефть без специальных реагентов придумали специалисты Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН. Выделенную таким образом нефть можно использовать в качестве сырья для последующей переработки или как отдельный продукт. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки.

Водонефтяные эмульсии образуются во время добычи нефти. Они трудноразрушимы, а в некоторых случаях отделить нефть от воды оказывается вообще невозможно. Исследователи решили проверить, насколько эффективна будет ультразвуковая обработка с добавлением суспензии наночастиц нитрида алюминия в ацетоне.

«Нам необходимо было создать простой и эффективный способ разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий, не требующий применения большого количества специальных реагентов (деэмульгаторов). На сегодняшний день отсутствуют эффективные методы разрушения гельсодержащих водонефтяных эмульсий. Поэтому они, как правило, классифицируются как отходы и подлежат утилизации», – рассказала «Газете.Ru» заведующая лабораторией концентрирования ГЕОХИ РАН, доктор химических наук Татьяна Марютина.

Новый метод позволил эффективно разделить водонефтяные эмульсии всего за несколько минут. В результате обработки разрушались оболочки капель воды, препятствовавшие их слиянию. Капли объединялись, приводя к расслаиванию эмульсии на водную фазу и нефть. Обе фракции можно повторно использовать в нефтепромысле.

Также образовывался осадок из твердых частиц, содержащий сульфид железа, оксид кремния, алюмосиликаты (частицы песка и глины), хлорид натрия, соли магния и кальция. Этот осадок не относится к опасным отходам и может быть использован для производства дорожных покрытий, плитки и других изделий.

Исследователи рассчитывают, что их способ станет основой для разработки универсальной технологии разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий.

Энтомолог Сороколетов объяснил, почему важно получать антибиотики из мух

Алла Салькова

Антибиотики, которые выделяют мухи, можно использовать в более низких дозировках, чем современные. Их применение позволит снизить риски для пациентов, а так же более эффективно бороться с резистентными супербактериями. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный специалист лаборатории биополимеров Новосибирского аграрного университета Олег Сороколетов.

«Сейчас применяемые дозы антибиотиков уже сублетальны для человека. Еще чуть-чуть, и их нельзя будет применять. А вот антибиотики, которые выделяют и комнатные мухи, и черные львинки, действуют эффективнее, так как мухи живут в агрессивной среде, и вынуждены эту всю патогенную микрофлору подавлять», — пояснил он.

Если чередовать в клинической практике обычные антибиотики и антибиотики из мух, например, три года использовать одни и три другие, это позволит решить проблему с резистентностью бактерий — они не будут успевать приспосабливаться, считает Сороколетов.

Энтомолог Сороколетов объяснил, как мухи используются в медицинском производстве

В личинках черной львинки и других мух содержится большое количество хитина, который используется в фармацевтике и для производства имплантов. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный специалист лаборатории биополимеров Новосибирского аграрного университета Олег Сороколетов.

«Хитин очень важен для фармацевтики. Это очень хорошая основа для всех лекарственных препаратов, доставки их в организм. Например, змеиный яд. Мы же не можем в чистом виде растирать им больное место? Нужна какая-то основа. Если добавить хитин, то его эффективность возрастает во много раз. Кроме того, из хитина получают хитозан. Самый дорогой — это медицинский хитозан. Так как он не отторгается организмом, из него делают сосуды, трахеи, клапаны для сердца, покрытие для суставов (искусственную роговицу для глаз). Из хитозана, который получают от насекомых, можно делать даже искусственные зубы», — пояснил он.

Кроме того, хитиновые фильтры позволяют очищать воду от антибиотиков и гормонов, а хитозан применяется в пищевой и косметической промышленности. Также из хитина пробуют изготавливать бронежилеты.

Подробнее о том, что еще можно получить из мух и какова на вкус колбаса из их личинок — в материале «Газеты.Ru».

Киберэксперт рассказал, как предотвратить утечку паролей от онлайн-сервисов

Эксперт Земских: для защиты аккаунта нужно придумать абсурдный ответ на контрольный вопрос

Роман Кильдюшкин

Для повышения защиты профилей в онлайн-сервисах многие люди пользуются специальными программами, в которых удобно вести реестр аккаунтов и паролей для них. Однако даже у таких программ – менеджеров паролей – периодически случаются утечки, поэтому, выбирая подобный сервис, нужно соблюдать определенные правила. О них «Газете.Ru» рассказал технический директор компании PRO32 Виталий Земских.

В первую очередь, по словам эксперта, нужно ознакомиться с информацией о менеджере паролей в открытых источниках. Вполне вероятно, что приглянувшаяся программа уже была замечена за утечкой данных, и пользователю стоит пройти мимо нее.

«Такое уже случалось. Например, буквально на днях один из крупнейших менеджеров паролей Norton Password Manager объявил, что злоумышленники украли пароли тысяч пользователей. А летом о краже данных сообщал самый популярный менеджер паролей в мире – Last Pass», – сказал Земских.

Во-вторых, эксперт рекомендовал придумать абсурдный ответ на контрольный вопрос, который часто является еще и «мастер-паролем». «Мастер-пароль» – это секретная фраза, ввод которой необходим для доступа к базе паролей, закрепленной за профилем в менеджере-паролей. Как правило, для ее ввода используются подсказки – контрольные вопросы.

«Любимое блюдо?» – «город Иркутск». «Кличка питомца?» — «цифровая комбинация 1…9». Злоумышленник может знать, какое блюдо вы чаще всего заказываете в доставке, а вот про сибирский город вряд ли догадается», – привел пример Земских.

В заключение эксперт рекомендовал установить двухфакторную авторизацию везде, где только можно. Ведь с ней злоумышленнику будет мало получить пароль жертвы – ему придется каким-нибудь образом выкрасть еще код подтверждения, что значительно усложняет взлом.

Директор швейного производства заявил о нехватке швей на рынке труда

Марат Рахимов

Легкая промышленность в России столкнулась с дефицитом специалистов швейных производств. Об этом рассказал «Газете.Ru» генеральный директор предприятия по пошиву корпоративной одежды и средств индивидуальной защиты «Исток-Пром» Артем Рошкован.

«Работа по привлечению кадров на рынке стала очень долгой и сложной. Существующие стереотипы общества сформировали антипрестижность профессии швеи. Все думают, что это низко квалифицированный труд, а идут работать по данной специальности только те люди, которые ничего не добились в жизни. Поэтому зачастую люди не устраиваются швеями и даже не идут на данное направление в учебные заведения», — заявил Артем Рошкован.

Глава производства отметил, что на изменение имиджа профессии в России может уйти не менее 10 лет, а это «критически может отразиться на бизнесе».

Единственным выходом, по мнению Артема Рошкована, может быть автоматизация и роботизация производства, которая позволит «заменить те руки, которых становятся все меньше, а именно швей и сдельщиков». Так, на его производстве пошив рубашек, блузок и сорочек автоматизирован на 40-60%.

Однако в этом случае производства зависят от компаний, «которые будут привозить роботов», поскольку в России они не производятся.

«Сегодня вообще российских роботов нет, мировые лидеры рынка роботов такие как: FANUC, KUKA, Kawasaki ушли с рынка. Сейчас распродают остатки со складов, а сервисного обслуживания на них нет, ведь производители ушли», — посетовал предприниматель.

Талибы хотят взять ТАПИ под охрану

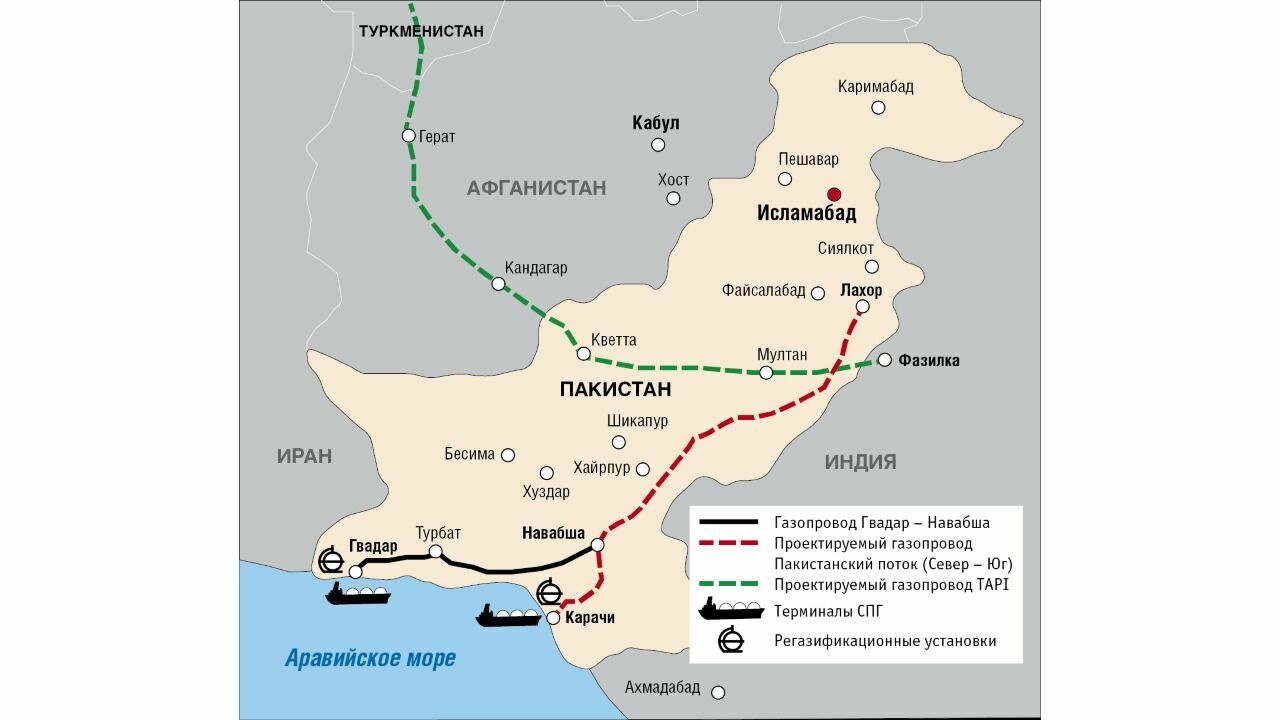

Движение «Талибан», признанная террористической организация, деятельность которой запрещена в России, высказало готовность создать специальные силы для обеспечения безопасности транснационального проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия). «С восстановлением Исламского Эмирата Афганистана стране обеспечена полная безопасность, что дает больше возможностей для реализации этого проекта сейчас, чем когда-либо прежде», — говорится в заявлении аппарата вице-премьера правительства талибов по экономическим вопросам.

«В случае необходимости Исламский Эмират готов сформировать специальную силу для защиты проекта. Исламский Эмират Афганистан рассматривает восстановление страны и оживление ее экономической инфраструктуры как свою обязанность и считает, что политическое, безопасное и экономическое процветание региона является общей ответственностью государств-членов», — говорится в заявлении.

Проект ТАПИ предусматривает строительство через четыре страны транснационального газопровода мощностью 33 млрд кубометров газа в год. Газопровод, уточняет «Интерфакс», пройдет от туркменского месторождения «Галкыныш» через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии. Общая протяженность газопровода — 1 814 км, из них 207 км — по территории Туркменистана, 774 км — Афганистана и 826 км — по территории Пакистана до границы с Индией.

Лицензии на добычу на трех участках в Красноярском крае получи ЛУКОЙЛ

Лицензии для геологического изучения, разведки и добычи Южно-Паютского, Южно-Ушаковского и Ладукетского участков недр на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, на границе с Ямало-Ненецким автономным округом», получила «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь», сообщила компания. По данным НК, суммарные извлекаемые ресурсы участков составляют около 300 млн тонн условного топлива. Это один из перспективных и пока малоизученных с точки зрения разведки и добычи полезных ископаемых регионов на севере Красноярского края, уточняет компания.

5 декабря «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь», структура ЛУКОЙЛа, отмечает ПРАЙМ, стала победителем аукционов на два крупных участка углеводородов — Южно-Паютского, Южно-Ушаковского, а в ходе аукциона 15 декабря выиграла право пользования крупным участком недр Ладукетский на Таймыре, заплатив за него более 5 млрд рублей.

Более 2,4 млрд рублей вложит НОВАТЭК в СПГ-хаб в Мурманской области

Мурманская «Арктическая перевалка», дочерняя структура НОВАТЭКа, намерена вложить более 2,4 млрд рублей в проект морского перегрузочного комплекса (МПК) в Мурманской области, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Комплексы, которые сооружает НОВАТЭК, расположены в Мурманской области и на Камчатке. Танкеры-газовозы будут доставлять СПГ с арктических месторождений на МПК, далее его будут перегружать в плавучие хранилища газа для кратковременного хранения или методом «борт в борт» на конвенциональные суда.

«Каждый комплекс — в Мурманской области и на Камчатке — будет иметь одно плавучее хранилище газа и две рейдовых якорных стоянки для операций „борт в борт“, что позволит обеспечить ежегодную перевалку на каждом из них в объеме более 20 млн тонн», — говорится в релизе.

Мурманский МПК расположен в губе Ура Баренцева моря, уточняет «Интерфакс». Проект предполагает также размещение вспомогательного причала для стоянки судов портофлота с береговой инфраструктурой, административное здание для размещения государственных служб и пункт пропуска через государственную границу РФ. В акватории Кильдинского пролива расположены объекты временного рейдового перегрузочного комплекса для перегрузки СПГ «борт в борт».

По данным пресс-службы КРДВ, ООО «Арктическая перевалка» получило статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики», которая была создана в мае 2020 года. Якорным резидентом является «НОВАТЭК-Мурманск» с проектом Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке.

Европа освободилась от энергетической зависимости от РФ — Боррель

Преодолеть энергетическую зависимость от России Европе удалось за несколько месяцев, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы кардинально меняем ситуацию: за несколько месяцев мы устранили энергетическую зависимость от России, которую наращивали годами», — сказал он в интервью газете El Diario.

По словам Борреля, пик роста цен на энергетическом рынке уже пройден, а ситуация возвращена к докризисному уровню.

«Поэтому, — отметил он, — напряженность на энергетическом рынке уже нельзя объяснить происходящим на Украине — это структурная проблема энергетики и, в частности, соотношения между ценами на газ и электричество». «Я надеюсь, что мы в Комиссии скоро выступим с предложением исправить это», — цитирует ПРАЙМ Борреля.

Одного «потолка» цен для нефтепродуктов из РФ оказалось мало

Два ценовых потолка для нефтепродуктов из России договорились ввести Соединенные Штаты и их союзники, сообщил Минфин США. Замглавы ведомства Уолли Адейомо провел виртуальную встречу с коллегами из стран, применяющих механизм ограничения цен на российскую нефть, которая поставляется по морю. «Участники встречи согласились с подходом, который предполагает введение двух потолков для продуктов переработки нефти… Один — для продуктов, которые обычно торгуются с премией к сырой нефти, включая дизельное топливо или газойл, и второй — для продуктов, которые продаются с дисконтом», — отмечается в сообщении.

Ограничить цены на российские нефтепродукты планируется в феврале, когда от их закупок откажется Европейский союз и запретит их перевозку морским путем.

«Замминистры договорились провести пересмотр уровня ценового „потолка“ на сырую нефть в марте, что позволит коалиции учесть изменения на мировых рынках», — говорится в релизе, опубликованном на сайте Минфина США по итогам виртуальной встречи.

Тем не менее, по словам министра финансов США Дженет Йеллен, установление новых ценовых потолков на российские нефтепродукты оказалось «сложнее» и есть вероятность, что «все пойдет не по плану». «Это сложнее, но мы упорно работаем над тем, чтобы понять, как достичь тех же целей… Знаете, всегда есть вероятность того, что все пойдет не по плану, но мы очень тщательно изучили эти рынки и считаем, что мы выйдем с набором ограничений, которые позволят достичь того же, чего мы достигли с нефтью», — сказала Йеллен в Сенегале, передает Reuters. При этом министр отметила важность обеспечения непрерывных поставок российского дизельного топлива на рынок.

С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за бочку — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, отмечает ПРАЙМ.

Андрей Белоусов: Концепцию технологического развития России до 2030 года планируется утвердить в марте текущего года

Концепцию технологического развития Российской Федерации до 2030 года планируется утвердить в марте текущего года. Об этом сообщил Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов на совещании с экспертным сообществом и представителями профильных ведомств. Документ готовится по поручению Президента России Владимира Путина по итогам состоявшегося в июле 2022 года заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Концепция определит понятие, цели, задачи и принципы достижения технологического суверенитета страны, а также целевые показатели технологического развития. Она состоит из трёх разделов: устойчивый технологический суверенитет, технологии как фактор роста экономики и развития социальной сферы и технологическое обеспечение устойчивого функционирования производственных систем. Каждый из этих разделов состоит из механизмов, которые позволят решить эти задачи, – это в том числе подготовка кадров и развитие компетенций, концентрация отечественной науки на приоритетах, устранение регуляторных барьеров, создание условий для роста малых технологических компаний, локализация производства, запуск крупных промышленных проектов и другие.

«Речь идёт о смене ключевой модели взаимодействия двух процессов. Это развитие науки (когда основным продуктом является знание, а технологии скорее побочны) и развитие производства (когда технологии – обязательный составной элемент, подчинённый логике освоения рынков, повышения конкурентоспособности). Данные процессы расположены рядом, попытки выстроить между ними взаимосвязь уже предпринимались, но результаты недостаточны», – отметил Андрей Белоусов.

Чтобы совершить прорыв и решить поставленные задачи, есть несколько способов, продолжил он. Первый – институциональная «сшивка» научной и производственной составляющих. Этот подход уже, например, реализуется в формате перезапущенных в конце прошлого года Правительством соглашений с компаниями-лидерами, крупными государственными корпорациями по развитию сквозных технологий.

«Второй способ – создать такую среду, когда компании зарабатывают на исследованиях, создавая добавленную стоимость и капитализацию именно за счёт разработки и внедрения новых технологий, – сказал первый вице-премьер. – Третий – промышленные мегапроекты, которые в силу своего масштаба интегрируют обе составляющие». В частности, создание таких крупных продуктов, как авиационная техника, беспилотники, локомотивы, турбины, суда. Будущая концепция призвана органично объединить эти три подхода.

«Каждый из блоков пройдёт обсуждение с ведущими экспертами из науки и бизнеса. Финальную версию документа планируется утвердить в марте», – сообщил Андрей Белоусов.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков обратил внимание, что сегодня драйверами научно-технологического развития выступают университеты. «Сама по себе эта тема не новая, но мы хотим закрепить её навсегда. Сегодня в России уже реализуются программы по научно-технологическому развитию вузов, и эта работа должна быть усилена. Должно сформироваться ядро таких передовых организаций. Это условие задаёт нам совершенно другие требования по проработке инструментов стимулирования университетов. Сейчас этому, например, способствует самая масштабная в истории России программа поддержки вузов “Приоритет-2030”», – отметил министр. Валерий Фальков подчеркнул, что другим важнейшим условием достижения поставленных целей по научно-технологическому развитию выступают научные организации и их коллективы, куда необходимо привлекать всё больше молодёжи.

«В рамках выполнения концепции существенное значение имеет снятие регуляторных барьеров, стимулирование спроса и предложения отечественной инновационной продукции и поддержка технологических компаний. Реализация концепции должна помочь сформировать экосистему поддержки таких компаний – от этапа её зарождения до выхода на IPO или продажи стратегическому инвестору. Кроме того, для увеличения спроса на отечественную инновационную продукцию – например, в части поддержки стартапов – необходимо создать условия для роста малых технологических компаний», – сказал заместитель Министра экономического развития Максим Колесников.

Вице-президент Российской академии наук Сергей Алдошин отметил структурированность проекта концепции и необходимость формирования институциональных условий для бесшовности между научными институтами / вузами и крупными заказчиками. «Ещё один важный вопрос – это вопрос создания консорциумов. В рамках программы Минобрнауки по финансированию проектов-стомиллионников (фундаментальные исследования мирового уровня) такие консорциумы уже созданы и идеально работают. Таким опытом надо воспользоваться», – добавил он.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов подчеркнул, что концепция технологического развития имеет критическое значение для системы подготовки высококвалифицированных специалистов. «Описание задач технологического развития решит как минимум две задачи в нашей сфере. Во-первых, сфокусирует университетское образование на приоритетных направлениях формирования будущего технологического облика нашей страны. Во-вторых, даст возможность сориентироваться выпускникам школ, выбрать университет, перспективную образовательную программу», – сказал он.

«Задача технологического суверенитета – решение проблемы развития продуктов и технологий на основании собственных линий разработки. Собственные линии разработки означают, что на территории России существует команда, обеспеченная всеми ресурсами, базовые заделы, документация, компетенции, которые позволяют управлять продуктом, производить изменения, балансировать внутренние/импортные составляющие, вводить новые поколения», – отметил старший вице-президент по связям с промышленностью Сколковского института науки и технологий Алексей Пономарёв.

Директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), председатель наблюдательного совета Центра мониторинга технологической модернизации и научно-технического развития ОНФ Кирилл Варламов отметил, что нынешняя версия концепции стала более системной, сфокусированной на актуальной управленческой и технологической повестке. Он предложил дополнить концепцию мероприятиями, решающими системные вызовы: изменение корпоративной культуры госкорпораций, обучение учёных лучшим практикам технологического трансфера, а также «создание процессного стандарта инновационной деятельности для корпораций с широким обязательным внедрением его на предприятиях по принципу работы: хочешь господдержку – внедряй и доказывай аудиторам, что внедрил».

Для достижения технологического суверенитета планируется обеспечить приоритетным финансированием высокотехнологичные проекты, включающие разработку и внедрение критических и сквозных технологий, а также сфокусировать деятельность институтов инновационного развития, связанных с реализацией высокотехнологичных и инновационных проектов.

Кроме того, Правительство определит меры поддержки организаций, которые разрабатывают и внедряют критические и сквозные технологии и продукты (услуги) на их основе. Поддержка оказывается в том числе институтами инновационного развития и включает в себя гранты, субсидии на возмещение затрат, льготные кредиты, прямые и венчурные инвестиции в капитал.

В обсуждении концепции приняли участие представители бизнес-сообщества (венчурных фондов, институтов развития, крупнейших банков), научно-образовательных кругов (РАН, ведущих вузов и научных организаций) и органов власти (министерства, Администрация Президента, представители крупнейших регионов).

Марат Хуснуллин: 14 регионов получат около 16 млрд рублей для модернизации ЖКХ

Правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации утвердила первые 14 региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры.

«Правительство разработало новый инструмент финансирования развития ЖКХ, который позволит в целом по стране усовершенствовать не менее 100 площадных объектов и заменить до 8 тыс. км инженерных сетей. В рамках новой программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры выделены первые 30 млрд рублей, и мы уже утвердили программы 14 субъектов, которым из Фонда развития территорий будет направлено около 16 млрд рублей», – заявил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. По его словам, средства будут направлены в Республику Адыгея, Республику Башкортостан, Кабардино-Балкарскую Республику, Республику Марий Эл, Республику Саха (Якутия), Республику Северная Осетия – Алания, Республику Тыва, Хабаровский край, Астраханскую область, Иркутскую область, Липецкую область, Самарскую область, Тамбовскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Только по итогам реализации этих 14 региональных программ за первые два года качество коммунальных услуг улучшится для порядка 450 тысяч граждан, а в целом эффект от модернизации инфраструктуры почувствуют жители всей страны», – подчеркнул вице-премьер.

Марат Хуснуллин также отметил, что правкомиссия рассмотрит в ближайшее время программы других субъектов, чтобы новый механизм финансирования смогли использовать как можно больше регионов, и подчеркнул, что в 2023 году модернизация ЖКХ является одним из приоритетных направлений развития строительной отрасли, которое также осуществляется в рамках других программ финансирования.

Генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов отметил, что основной упор в реализации данной программы делается на модернизацию линейных объектов: сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. «Эффектом станет снижение износа сетей и улучшение качества предоставления коммунальных услуг, – сказал он. – Сейчас идёт стадия подготовки. Регионы совместно с Фондом развития территорий формируют свои программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Важно отметить, что мероприятия этих программ направлены на обновление объектов с максимальной аварийностью и синхронизированы с другими федеральными и региональными программами».

Новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры запущена по поручению Президента. Она рассчитана на 2023–2027 годы и будет реализовываться по пятилетним комплексным региональным программам. Средства будут выделяться в том числе на оплату строительно-монтажных работ, закупку оборудования и материалов, оплату работ по выполнению инженерных изысканий для подготовки проектной документации. В 2023–2024 годах на реализацию программы из федерального бюджета планируется выделить 130 млрд рублей. Оператор программы – ППК «Фонд развития территорий».

Юрий Трутнев: От экономического роста зависит не только благосостояние, но и безопасность нашей страны

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл выездное совещание по подведению итогов работы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в 2022 году и приоритетным задачам на 2023 год. В мероприятии приняли участие главы 10 дальневосточных регионов.

«Каждый год мы собираемся на январские слушания. Самое главное во время обсуждений – найти ответ на вопросы, как сделать так, чтобы улучшить жизнь людей и экономику Дальнего Востока. Если подводить итоги года, то по большинству ключевых показателей Дальний Восток развивается лучше среднероссийских темпов. В первую очередь это показатели, связанные с ростом темпов ввода жилья и инвестициями в основной капитал. Считаю, что привлечение инвестиций останется одной из наших основных задач. Если мы сохраним условия, привлекательные для того, чтобы инвесторы вкладывали средства в территорию Дальнего Востока, значит будут построены новые предприятия, будут созданы новые рабочие места, а значит, люди будут жить лучше», – открыл совещание Юрий Трутнев.

«Работа, которая на протяжении многих лет проводилась по опережающему развитию Дальнего Востока, позволила Дальнему Востоку пройти вызовы 2022 года сравнительно лучше, чем в среднем в Российской Федерации. Среди важнейших результатов – продление государственной программы по развитию Дальнего Востока, продолжение её ресурсного обеспечения на период 2023–2025 годов, в том числе продление такого важного инструмента, как президентская дальневосточная единая субсидия, и запуск инструмента, который должен приумножить идею дальневосточной концессии», – считает Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

С помощью мер государственной поддержки на Дальнем Востоке реализуется 2799 инвестиционных проектов. В проекты проинвестировано 2,9 трлн рублей, из них 537 млрд, или 23%, – прирост показателя в 2022 году. А объём инвестиций по соглашениям составляет 7,2 трлн рублей. Введено в действие более 500 предприятий, из которых 140 заработали в 2022 году. Создано 108 тыс. рабочих мест, в том числе 14 тыс. рабочих мест в 2022 году.

«Деньги, которые государство проинвестировало в преференциальные территории Дальнего Востока (вложения в инфраструктуру и налоговые льготы предприятиям), окупились и вернулись обратно. Началась конкуренция за кадры. Преференции ТОР и свободного порта позволяют резидентам конкурировать за сотрудников и предлагать им более высокую заработную плату. Инвесторы стали платить больше, чтобы привлекать людей на работу. Этот процесс, с одной стороны, повышает конкурентность – началась борьба за лучшие кадры, а с другой – увеличивает благосостояние граждан, что в текущей ситуации важно», – заметил Юрий Трутнев.

За время действия преференциальных режимов расходы бюджета Российской Федерации составили 181 млрд рублей. В то же время доходы бюджета страны от деятельности резидентов ТОР и свободного порта превысили 228 млрд рублей. Таким образом, превышение доходов государственного бюджета над расходами на создание и поддержку ТОР и свободного порта составило почти 50 млрд рублей. Ещё один важный момент касается соотношения частных и бюджетных инвестиций. Так, начиная с 2015 года темпы роста частных инвестиций на ТОР значительно превышают темпы по бюджетным вложениям. С 2017 года общий бюджетный мультипликатор по дальневосточным ТОР выше целевого значения (1 к 10). Сейчас резидентами ТОР вложено почти 2 трлн рублей, государством – 66 млрд рублей. Вместе с тем, по мнению вице-премьера, необходимо совершенствовать преференциальные режимы и создавать на Дальнем Востоке лучшие условия для развития бизнеса.

Одним из инструментов экономического развития стал механизм льготного финансирования, реализуемый «ВЭБ.РФ» совместно с Минвостокразвития. В 2022 году «ВЭБ.РФ» одобрено восемь новых проектов общим объёмом 126 млрд рублей, объём льготных средств составит 19,1 млрд рублей. Будет создано более 1,3 тыс. рабочих мест. Основной фокус проектов направлен на улучшение качества жизни людей, качество делового климата. Это проекты по обновлению городского общественного транспорта, проект создания центра обработки данных, строительство гостиничного комплекса, строительство нескольких аэропортов, угольного терминала, проект повышения энергоэффективности с использованием возобновляемых источников в сёлах Забайкалья. «Мы готовы предложить комплексное финансовое решение для реализации инвестиционных проектов: помимо механизма льготного финансирования в проектах мастер-планирования используется дальневосточная концессия, есть фабрика проектного финансирования – инструмент поддержки долгосрочных инвестиций», – уточнил заместитель председателя – член правления «ВЭБ.РФ» Артём Довлатов.

Отдельное обсуждение было связано с поддержкой развития социальной сферы. Как напомнил Юрий Трутнев, в ноябре 2022 года Председатель Правительства Михаил Мишустин дал поручения по реализации стратегических инициатив для обеспечения роста численности населения. Президентом России поставлена задача: переход от сокращения к росту населения Дальнего Востока. Для выполнения задачи Правительство с учётом мнения жителей, экспертного и бизнес-сообщества, расчёта экономических и демографических эффектов отобрало 11 стратегических инициатив по трём направлениям: развитие среды для жизни, стимулирование экономики и реализация прямых демографических мер, включая реализацию пилотного проекта в Приморье – по 1 млн рублей на третьего ребёнка для погашения ипотечного займа.

Улучшение качества жизни людей является, по мнению вице-премьера, одним из самых важных приоритетов. За четыре года за счёт средств президентской дальневосточной единой субсидии создано более 1,5 тыс. новых объектов социальной инфраструктуры. В числе сданных в 2022 году – республиканский кардиососудистый центр в Якутске, центр сложнокоординационных видов спорта в Комсомольске-на-Амуре, центр ядерной медицины в Улан-Удэ, укрепление набережной Охотского моря в Магадане и другие. Только в 2022 году по президентской дальневосточной единой субсидии построено 45 объектов, 44 объекта отремонтировано, благоустроено 1246 дворовых территорий.

Благодаря программе «Дальневосточный гектар» земельные участки получили более 111 тысяч человек, 11 тыс. договоров заключено в 2022 году. Более 15,5 тысячи граждан оформили полученные безвозмездно от государства участки в собственность или аренду.

Широкую популярность у населения получила льготная дальневосточная ипотека. Каждая вторая квартира в новостройке покупается в рамках данной программы. В 2022 году благодаря программе купили жильё почти 26 тысяч семей, что на 48% выше значения 2021 года. Это не единственный положительный эффект: кроме этого, в строительную отрасль было направлено 139 млрд рублей (+61% к 2021 году). Общая сумма выданных льготных кредитов с декабря 2019-го по 2022 год составила 245 млрд рублей.

«Мы посчитали, что средняя семья, которая взяла кредит по льготной ставке, повысила своё благополучие более чем на 4,5 млн рублей. Получается, что 57 тысяч семей, которые уже взяли ипотеку по льготной ставке, повысили своё благосостояние на более чем 240 млрд рублей. Решение главы государства означает ещё 117 тыс. льготных кредитов, а это почти 800 млрд рублей до конца 2030 года из федерального бюджета идёт дальневосточникам», – рассказал Алексей Чекунков.

«Это очень востребованный инструмент со стороны населения. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным поддержано продление программы до 2030 года, более того, расширен ряд групп населения, которые могут воспользоваться программой: с июня это педагоги и медработники без возрастных ограничений, а с октября – вынужденные переселенцы с территорий Украины и новых российских регионов», – сказал Юрий Трутнев.

О результатах работы строительного и жилищно-коммунального комплекса ДФО за 2022 год доложил глава Минстроя Ирек Файзуллин. «По предварительным данным, за прошлый год в дальневосточных регионах введено 3,52 млн кв. м жилья, что значительно превышает результаты 2021 года. Свои жилищные условия, по предварительной оценке, улучшили 180 тысяч семей. Из аварийного жилищного фонда с 2019 года переселено 58,5 тысячи человек. Хорошие показатели можно отметить у Сахалинской, Магаданской области и Камчатского края, которые полностью завершили расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Активная работа идёт по развитию дальневосточных городов и благоустройству территорий. В 2022 году в рамках мероприятий по формированию комфортной городской среды благоустроено 842 территории. Во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды стали победителями 28 проектов из 10 регионов, и мы видим ежегодное увеличение количества победителей в ДФО», – сообщил он.

По словам Министра строительства и ЖКХ, всем регионам ДФО одобрены инфраструктурные бюджетные кредиты на общую сумму 40,9 млрд рублей, которые планируется направить на реализацию 107 объектов и мероприятий.

По поручению Президента идёт разработка 25 мастер-планов дальневосточных городов. Глава государства дал поручения по реализации мастер-плана Петропавловска-Камчатского. По поручению Президента предусмотрено дополнительное финансирование: 5 млрд рублей в год на благоустройство городов, 100 млрд рублей – отдельный дальневосточный лимит в программу инфраструктурных бюджетных кредитов на 2023–2024 годы.

«Мы обязаны сохранить экономический рост, от этого сегодня зависит уже не только благосостояние Дальнего Востока, от этого во многом зависит безопасность нашей страны», – подытожил обсуждение Юрий Трутнев.

Марат Хуснуллин: Реализация 565 проектов запущена в 78 регионах на средства инфраструктурных бюджетных кредитов

В настоящее время в 78 субъектах Российской Федерации начата реализация 565 проектов, финансируемых за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) на сумму 769 млрд рублей. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«У нас сейчас 565 проектов в 78 регионах уже запущены на общую сумму 769 млрд рублей, – рассказал Марат Хуснуллин. – Причём в 2022 году мы уже реализовали более 40 проектов. Из них введено более 30 объектов инженерно-коммунальной, дорожной, социальной инфраструктуры и инфраструктуры особой экономической зоны. Реализовано 8 мероприятий по закупке транспорта».

Наиболее крупные проекты реализуются в том числе в Красноярске, где идёт первый этап строительства линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта (метротрамвая). В Челябинской области ведётся проектирование линии ветки «Север – Юг» скоростного транспорта (метротрамвая). В Москве до конца 2023 года планируется поставка 477 вагонов для Большой кольцевой линии метро.

Наряду с транспортными проектами запущено строительство социальной инфраструктуры и объектов ЖКХ.

Так, в Республике Башкортостан начаты подготовительные работы, геологические изыскания территории для разработки проектно-сметной документации под строительство общеобразовательной школы на 2,2 тыс. мест в микрорайоне Кузнецовский Затон Кировского района Уфы. В Свердловской области стартовало строительство поликлиники для взрослого населения на 1,2 тыс. посещений в смену, во Владимирской области – строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, а также строительство 11 котельных суммарной мощностью 71,7 МВт.

Инфраструктурные бюджетные кредиты – один из эффективных инструментов регионального развития. Общий объём средств ИБК на период 2021–2025 годов составляет 1 трлн рублей, на которые запланирована реализация 930 проектов. Все средства инфраструктурных бюджетных кредитов распределены на 83 субъекта Российской Федерации.

Правительство упростило доступ участников рынка к единым цифровым моделям в энергетике

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление Правительства, обеспечивающее равноправный и прозрачный доступ участников энергетического рынка к единым цифровым моделям для формирования технических решений в рамках ключевых процессов в энергосистемах.

Постановление «Об утверждении Правил формирования и поддержания в актуальном состоянии цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и перспективных расчётных моделей электроэнергетических систем для целей перспективного развития электроэнергетики» закрепляет основные правила формирования и актуализации цифровых двойников энергосистемы.

Единые цифровые модели необходимы для технологического присоединения объектов к электросетям, инвестиционного планирования, разработки схем выдачи мощности и схем внешнего электроснабжения, проектирования, строительства и реконструкции энергообъектов и вывода их из эксплуатации, конкурентных отборов мощности.

«Недискриминационный доступ проектных организаций и других участников процесса к цифровым моделям повысит техническую и экономическую эффективность принимаемых решений по строительству электростанций и сетевых объектов и подключению новых потребителей электроэнергии, соответствующих планам развития энергосистемы в условиях растущих экономических потребностей страны, а также снизит сроки и издержки на проектирование», – отметил Заместитель Председателя Правительства Александр Новак, комментируя принятие нового постановления.

За поддержание цифровых моделей в актуальном состоянии и их предоставление участникам рынка на безвозмездной основе будет отвечать Системный оператор Единой энергетической системы. Уже в 2023 году будут доступны цифровые двойники Единой энергосистемы России, а с начала 2024 года и технологически изолированных энергосистем Сахалина, Камчатки, Чукотки, Магадана и Норильско-Таймырской. Цифровые модели будут также использоваться при создании документов перспективного развития – Схемы и программы развития электроэнергетических систем России и Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики.

Правительство приняло новые правила перспективного развития электроэнергетики

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление «Об утверждении Правил разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Изменения способствуют оптимизации строительства, модернизации сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей.

Правила определяют обязательные требования к содержанию документов перспективного развития электроэнергетики, порядку их разработки, общественного обсуждения и утверждения.

Новая двухуровневая система планирования перспективного развития внедрена в соответствии с принятыми в июне 2022 года изменениями в Федеральный закон №35-ФЗ «Об электроэнергетике». Она заменит действовавшую с 2010 года в отрасли трёхуровневую модель.

«По итогам изменений будет разрабатываться два программных документа – Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на 18 лет и Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 6 лет с включением в них планов по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети 110 кВ и выше, которую будет разрабатывать Системный оператор, а утверждать Минэнерго России. Ранее по каждому региону такой документ разрабатывался отдельно и утверждался только в регионах», – уточнил Заместитель Председателя Правительства Александр Новак. Он подчеркнул, что обязательной станет оценка экономических последствий принимаемых решений. Это позволит обеспечить выбор оптимальных технических решений. Прежде всего речь идёт о стоимости строительства линий электропередачи и подстанций, а также поэтапном формировании рациональной структуры генерирующих мощностей в стране, в том числе с учётом задач низкоуглеродного развития.

Централизация функций по разработке программных документов в Системном операторе Единой энергетической системы позволит проводить единую техническую политику и обеспечить скоординированность федеральных и региональных планов развития, что совместно с механизмами рынка мощности, определяющего появление новых генерирующих мощностей, повысит качество планирования развития электроэнергетики и экономическую эффективность технических решений. Механизм общественного обсуждения программных документов повысит открытость и прозрачность процедур планирования развития электроэнергетики.

Оперативное совещание с вице-премьерами

В повестке: о продлении отсрочки уплаты страховых взносов для ряда компаний, о ходе реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры, о работе строительной отрасли в 2022 году, о работе индустрии гостеприимства в период новогодних каникул и дальнейших планах по развитию отрасли.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Прежде всего – о поддержке деловой активности.

Прошлой весной по поручению Президента на 12 месяцев были увеличены сроки уплаты страховых взносов для ряда компаний. Для тех, которые уже воспользовались этой помощью государства, Правительство продлевает действие такой отсрочки. За II квартал 2022 года – для некоторых предприятий в здравоохранении, сферах науки, культуры, туризма, спорта, производства пищевых продуктов, текстиля и в других важных для граждан областях. Всего это коснётся 70 видов деятельности. Если раньше такие организации должны были внести платежи до конца апреля текущего года, то теперь – не позднее 28 мая 2024-го.

Индивидуальные предприниматели, занятые в этих секторах экономики, получили отсрочку по взносам, начисленным за 2021 год, с части дохода, которая превышает 300 тыс. рублей. Для них также перенесли платежи на 1 мая следующего года. А до 28 мая 2024-го уплатить страховые взносы за III квартал прошлого года должны будут компании по 30 направлениям деятельности, в том числе те, которые занимаются выпуском лекарств, работающие в сельском хозяйстве, в строительстве, в телекоммуникациях. Это решение даст возможность бизнесу и дальше использовать высвободившиеся ресурсы на текущие расходы, прежде всего заработные платы сотрудникам, развитие и модернизацию производства, перестройку логистики.

К другой теме. Правительство продолжает помогать регионам обновлять коммунальную инфраструктуру. Президент подчёркивал, что везде, в каждом городе и посёлке, квартиры и дома граждан, промышленные, социальные объекты должны быть надёжно обеспечены теплом и водой.

Направим в текущем году 30 млрд рублей, а в следующем – ещё 100 млрд на замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, а также котельных и других объектов теплоснабжения, при условии обязательного софинансирования со стороны российских субъектов.

Эта программа подготовлена по поручению главы государства в рамках реализации Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. В целом стройкомплекс показывает хорошие результаты и динамично развивается.

Марат Шакирзянович (обращаясь к М.Хуснуллину), расскажите, как будет реализовываться программа модернизации коммунальных систем. И подробнее о работе строительной отрасли в прошлом году.

М.Хуснуллин: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Благодаря постоянному вниманию со стороны Президента и принятым системным решениям, оперативной работе Правительства, Вашему личному участию во всех вопросах, связанных со строительством, тесному взаимодействию с Администрацией Президента, Федеральным Собранием, штабной работе с главами субъектов и их командами строительная отрасль на протяжении трёх лет показывает положительную динамику, несмотря ни на санкции, ни на ковид, и в 2022 году по ключевым показателям были достигнуты наиболее значимые результаты.

Первое. Утверждена Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035-го. Этот документ подробно обсуждался на президиуме Госсовета, поддержан всеми регионами. Главной миссией строительной отрасли и ЖКХ является создание комфортных условий для граждан и обеспечение вклада в экономический и технологический суверенитет страны.

Хочу сказать, что по итогам года мы уже точно видим, что рост строительной отрасли составит не меньше 6–6,5%. Это первое. Второе – что вклад в ВВП составит не менее 0,5%, как мы и планировали в стратегии. И что очень важно, это комплексный документ, который увязал все сферы строительства – жилищное, коммерческое, инфраструктурное, промышленное, а также все виды программ и финансы на всех уровнях власти.

Второе. Ввод жилья, мы уже видим, будет более 101,5 млн кв. м – это на 10% больше, чем было в 2021 году. Притом что в 2021 году этот показатель у нас был самым большим за всю историю со времён Советского Союза. Это позволило улучшить жилищные условия 3,6 миллиона семей.

Отмечен также рост по всем основным показателям градостроительной деятельности – это выданные разрешения на строительство, принятые градостроительные решения, позволяющие начать проектирование жилых домов. Общий объём – 402 млн кв. м, что выше уровня 2021 года. Также выдано разрешений на строительство 50 млн кв. м, что на 23% выше, чем в 2021 году, и почти в два раза выше, чем в 2019 году. Это говорит о том, что спрос и предложение на рынке достаточно стабильны и они увеличиваются.

Особая роль в улучшении жилищных условий отводится развитию рынка ипотеки, в том числе программ с государственным участием. Сложившаяся непростая экономическая ситуация повлияла на рынок ипотеки. Зафиксировано снижение прироста портфеля до 2 трлн рублей: в 2021 году мы выросли на 2,5 трлн, прирост в 2022-м – на 2 трлн. Но при этом надо отметить, что в целом ипотека дала положительный толчок развитию жилищного строительства. И благодаря тому решению, которое мы выполнили, – по созданию инцидента по ипотеке, когда мы очень подробно обсудили все необходимые решения по дальнейшему продлению ипотеки, было принято решение продлить льготную ипотеку под 8% до 1 июля 2024 года. И главный вопрос – это расширенная семейная ипотека – для семей с двумя детьми, что позволяет ещё примерно миллиону семей потенциально улучшить свои жилищные условия.

Также принято решение в прошлом году о начале реализации льготных ипотечных программ по ставке 2% для приобретения жилья на рынках новых территорий.

По программе переселения граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, в 2022 году расселено 2,8 млн кв. м, что на 15% больше, чем в 2021 году. Это позволило получить новое жильё 168 тысячам граждан нашей страны. При этом 13 регионов завершили текущую программу досрочно. 9 из них приступили к расселению жилья, признанного аварийным до 1 января 2022 года.

Ключевым событием в дорожном строительстве стало утверждение пятилетнего плана общей стоимостью 13 трлн рублей – вместе с региональными бюджетами. Его реализация позволит привести в нормативное состояние 85% опорной дорожной сети – это 136 тыс. км, по которым идёт основной поток пассажиров и грузов.

В целях получения наибольшего синергетического эффекта от развития дорог в 2022 году с 84 регионами страны подписаны меморандумы, обеспечивающие взаимную увязку федеральной и региональной сети и приоритетное приведение таких дорог в нормативное состояние.

Всего в 2022 году отремонтировали 30 тыс. км дорог, построено и реконструировано более 1,6 тыс. км дорог. Объём федерального и привлечённого финансирования составил 1,8 трлн рублей.

В 2022 году в регионах (с учётом уже новых четырёх субъектов) уложено 173 млн кв. м асфальта. Это почти 7% плюс к рекордному 2021 году. В результате в нормативном состоянии уже 49,7% региональных дорог. Напоминаю, что по нацпроекту мы должны достигнуть показателя 50% к концу 2024 года. У нас почти 80% дорог в нормативном состоянии в 105 агломерациях. До конца 2024 года мы эту работу тоже завершим.

В 2022 году Президентом России утверждён маршрут «Россия». Это транспортный коридор «Запад – Восток»: от Санкт-Петербурга до Владивостока. При этом на автомагистрали М-12 «Восток», которую, Михаил Владимирович, мы по Вашему поручению два года назад начинали, уже на участке от Москвы до Казани построены первые 107 км. До конца года, мы уверены, вся трасса будет запущена. В 2024 году трасса дойдёт до Екатеринбурга и Тюмени. Это самая быстро построенная дорога за всю историю строительства дорог в стране.

В рекордные сроки осуществлено восстановление Крымского моста. Несмотря на террористический акт, за 57 дней было восстановлено движение по объекту. В обычных условиях требуется около года, чтобы такую работу выполнить.

Улучшаются показатели безопасности дорожного движения. Из года в год снижается количество ДТП, раненых и погибших. В среднем мы снижаемся эти показатели на 5–6%, а в абсолютном выражении за прошедший год по сравнению с 2021 годом на 9 тысяч человек меньше было ранено на дорогах и на 713 человек меньше погибло.

Продолжается активно работа по повышению эффективности управления капитальными вложениями. Изменение структуры управления капитальными вложениями привело к тому, что у нас кассовое исполнение за 2022 год впервые превысило 1 трлн рублей – это на 320 млрд больше, чем в 2021 году. И физическое освоение кассовое – 96,1%, это почти на 10% больше, чем в 2021 году.

По поручению Президента Российской Федерации Правительством России утверждена комплексная программа строительства, в состав которой входит ФАИП, на очередные три года. В рамках программы строительства предлагается перейти к пятилетнему горизонту планирования капитальных вложений, сохранить гибкую систему управления капвложениями и расширить механизмы опережающего строительства и досрочного ввода объектов в эксплуатацию. Сейчас ведётся работа по подготовке перечня таких объектов, которые могут быть досрочно завершены в 2023 году.

Регионам для инфраструктурного развития предлагается широкий набор финансовых инструментов – так называемое инфраструктурное меню. Реализуется программа инфраструктурных бюджетных кредитов. Надо отметить, что за 2022 год мы запустили в работу суммарно 900 проектов в 83 регионах на общую сумму 1 трлн рублей с разделением на четыре года. Причём первый этап программы (250 млрд) прошлого года был выполнен и профинансирован на 99%, уже 30 объектов было введено.

Президентом также было поручено дополнительно выделить 250 млрд рублей.

Начала реализовываться программа финансирования инфраструктурных проектов с помощью инфраструктурных облигаций. Одобрено 33 проекта в 17 регионах на 101 млрд рублей. Это новая программа. Также было принято решение в прошлом году о выделении 150 млрд, и вот уже 101 млрд у нас заработал. Президент дал поручение довести эту программу до 300 млрд. Мы сейчас механизм готовим вместе с Министерством финансов, внесём Вам в ближайшее время.

В 2022 году началась реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры за счёт Фонда национального благосостояния. Это порядка 150 млрд, из которых мы уже более 130 млрд запустили в работу. Суммарно все эти деньги плюс те 130 млрд, которые у нас предусмотрены на 2023–2024 годы на модернизацию ЖКХ, позволяют нам запустить новую комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры. Ключевой вопрос – это снижение аварийности, снижение износа и соответствующих потерь в сетях, что приведёт к повышению качества и даст возможность не увеличить в будущем тарифы.

Планируем с регионами утвердить пятилетнюю программу.

В целях повышения качества городской среды благоустроено более 22 тыс. общественных пространств и 32 тыс. дворовых территорий. Михаил Владимирович, Вы в прошлом году были на конкурсе по благоустройству, уже второй год подряд, и хорошо знаете эту тему. И решение, которое принято, – об увеличении финансирования с 10 млрд до 20 млрд – позволит, безусловно, увеличить количество благоустроенных территорий и сделать наши города и населённые пункты более комфортными.

Продолжается работа по сокращению продолжительности инвестиционно-строительного цикла. С 989 до 751 сокращено количество сведений, документов, материалов и согласований, которые могут быть запрошены у застройщика при реализации проекта по строительству. В среднем это позволяет сократить сроки реализации проектов с 1831 дня до 1574.

Идёт также большая работа по восстановлению социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры на новых территориях. Масштабная работа уже проведена, большое количество строителей мобилизовано. Более 8 тыс. объектов реконструировано, отремонтировано и построено на новых территориях. В активном режиме этим занимаемся.

Уважаемый Михаил Владимирович! В 2023 году перед стройкомплексом Вы поставили задачу достичь результатов не ниже уровня предыдущего года. Мы приложим все усилия, чтобы строительная отрасль и ЖКХ оставались драйверами развития экономики и внесли свой вклад в повышение качества и комфорта среды проживания граждан, стабильное развитие инфраструктуры, несмотря на внешние факторы. Мы нацелены и дальше на обеспечение положительной динамики роста строительной отрасли, выполнение задач, поставленных Президентом, Правительством Российской Федерации. В наших планах также сохранение положительной динамики налоговых поступлений в бюджетную систему, выполнение задач по интеграции и развитию инфраструктуры новых территорий.

М.Мишустин: Спасибо, Марат Шакирзянович. Строительство и ремонт инфраструктуры сетей – это, конечно, огромная работа. Необходимо помочь как можно большему числу регионов подключиться к выполнению президентской инициативы. Прошу Вас взять это под личный контроль.

Ещё один вопрос. Во время новогодних каникул многие семьи путешествовали по стране. Российские регионы обладают значимым потенциалом в туристической сфере. Мы продолжаем развивать её, поддерживая предпринимателей, чтобы у людей было больше вариантов, как интересно, с пользой проводить свободное время. Создаём необходимую инфраструктуру для туризма, в том числе семейного, будь то активный отдых в горах Северного Кавказа либо Урала, культурно-познавательная поездка по историческим местам, посещение музеев, архитектурных памятников наших городов.

Дмитрий Николаевич (обращаясь к Д.Чернышенко), расскажите подробно, какими возможностями именно отечественной индустрии гостеприимства воспользовались наши граждане во время зимних праздников. И конечно, о дальнейших планах по развитию отрасли, чтобы россияне могли качественно отдыхать в своей стране.

Д.Чернышенко: Уважаемый Михаил Владимирович!

Действительно, зимний сезон ещё в самом разгаре, но уже многие наши граждане в новогодние каникулы отдохнули, самое главное – комфортно и безопасно на территории нашей страны.

Очевидно, что внутренний поток увеличился практически по всем направлениям. И по тем данным, которые предоставляет Минэкономразвития, за зимние каникулы он составил более 12 миллионов человек, что на 10–15% больше прошлого года. Загрузка отелей также в среднем была выше, чем в прошлом году, от 70 до 95%.

Помимо традиционных лидеров – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани – турпоток вырос и по ряду других направлений.

На горнолыжных курортах Северного Кавказа, Сочи, Сахалинской области, Шерегеша, а также курортах европейской части России и Урала в этом году в общей сложности отдохнули более 3 миллионов человек, на 10% больше, чем было в прошлом году.

Наши граждане стали выбирать для зимних каникул свои и соседние регионы, мы видим эту тенденцию.

И отдельно отмечу, что для ребят из семей военнослужащих – участников СВО и новых территорий были организованы путешествия на новогодние праздники в столицу и другие регионы.

Востребован был и отдых в новых модульных отелях, которые возводятся по новой программе Правительства. Более 1 тыс. номеров в разных субъектах уже сданы в эксплуатацию и принимают гостей. В этом году мы планируем расширить программу, которая позволит совместно с субъектами софинансировать их строительство. Она доказала свою эффективность.

Что касается транспорта, тоже интересная информация. В этом зимнем сезоне мы отмечаем рост перевозок, в частности, в новогодние праздники 3,4 миллиона человек совершили поездки железнодорожным транспортом, что на 20% больше, чем в прошлом году.

И благодаря поддержке Правительством авиационной отрасли удалось не только сохранить, но и увеличить на 11% турпоток на воздушном транспорте. Он составил 2,2 миллиона человек.

Уважаемый Михаил Владимирович, праздничный отдых был, ещё раз отмечу, организован безопасно, прошёл штатно во всех регионах страны.

Коротко остановлюсь на планах по развитию туристической отрасли.

В этом году Минэкономразвития продолжит реализацию мероприятий нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Подчеркну, что это будет касаться также и новых территорий. Мы ускоренно их интегрируем, как и поручал Президент.

И есть очень важные президентские проекты – это программа «Больше, чем путешествие» платформы «Россия – страна возможностей» и российского общества «Знание». В прошлом году было 55 тысяч участников, в этом году мы сможем поощрить уже более 70 тысяч человек. И увеличим финансирование под это с 2 млрд до 3 млрд рублей.

Михаил Владимирович, в прошлом году по Вашему поручению в 18 регионах был запущен пилотный проект по развитию школьного туризма. Это культурно-познавательные поездки. Крайне важно, чтобы дети посещали исторические места, места нашей боевой славы. В прошлом году более 100 тысяч детей стали участниками программы, на это было выделено полмиллиарда рублей. В этом году по Вашему поручению мы удвоили размер субсидии субъектам и количество участников соответственно.

Президент поручил ускорить создание туристической инфраструктуры. И мы продолжаем реализацию крупнейших проектов на Алтае, Дальнем Востоке, в других регионах с привлечением ресурса корпорации «Туризм.РФ».

О важности развития пляжного отдыха говорил Президент в сентябре прошлого года на Госсовете по туризму. Запускаем в этом году реализацию нового масштабного проекта «Новая Анапа» – это туристический проект масштаба, которого не было ещё в истории России. Это будет всероссийский семейный круглогодичный курорт.

Сделать более удобными и привлекательными исторические центры наших городов поможет программа «Туристический код городов». На неё с этого года будет направлено регионам свыше 6 млрд рублей. И 1,5 млрд – на грантовую поддержку предпринимательских инициатив в сфере туризма.

Большую работу проводит Министр экономики Максим Геннадьевич Решетников. Он задействует серьёзные инструменты поддержки и развития бизнеса для туристической отрасли. Мы уже слышим отклик. Например, подготовлен специальный финансовый продукт со сроком кредита до пяти лет, с максимальной суммой займа до 50 млн и ставкой 5% для турбизнеса.

Новые программы коснутся также международного блока для выстраивания контактов с дружественными нам странами, чтобы повышать взаимный туристский поток.

В прошлом году, Михаил Владимирович, Вы также ввели нулевой НДС для гостиниц.

Всё это и многое другое стало стимулом для развития сферы услуг в отрасли туризма.

Отмечу, что комплексные решения Правительства по поддержке туристической отрасли обеспечивают положительную динамику прироста номерного фонда. Это несмотря на все вызовы. Так что экономика туризма растёт и даже опережает в целом экономику в стране.

М.Мишустин: Спасибо, Дмитрий Николаевич. Отрасль активно развивается, расширяются меры поддержки граждан и туристического бизнеса.

Очень важно, чтобы такая государственная помощь была направлена на улучшение сервиса и развитие инфраструктуры во всех регионах нашей страны.

Это создаст больше возможностей для комфортных, безопасных путешествий наших граждан. Особое внимание следует и дальше уделять детскому отдыху, делать его более доступным для ребят, в том числе из новых российских субъектов.

Встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым

Состоялась рабочая встреча Владимира Путина с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе.

В.Путин: Рустам Нургалиевич, Татарстан у нас традиционно, на протяжении долгого времени находится в самых верхних положительных рейтингах по основным направлениям работы. Тем не менее в таком большом хозяйстве, которое под Вашим руководством находится, не может не быть каких-то проблемных вопросов – таких, над которыми надо ещё работать, или таких, которые ещё не решены на должном уровне. Может быть, с них и начнём? На что хотели бы обратить внимание?

Р.Минниханов: Владимир Владимирович, большое спасибо за возможность доложить.

Хотел бы сказать о поддержке специальной военной операции. Эта тема для всех нас самая важная, и, конечно же, хотел бы доложить, что мы активно работаем в этом направлении, в части поддержки специальной военной операции – почти 2,5 миллиарда мы выделили, в том числе на подшефный наш город Лисичанск. К сожалению, пока ещё мы не можем там в полную силу работать. Наши два батальона – «Алга» и «Тимер» – находятся в зоне.

Большая поддержка идёт по гуманитарной помощи, почти две тысячи тонн гуманитарной помощи, значительная часть которой идёт в Лисичанск, за который мы отвечаем. Также полностью знаем, что нужно делать в Лисичанске, как только у нас будет такая возможность. Хотя уже по ряду объектов работу мы начали.

Что касается работы наших врачей в этой зоне, питания для людей, – эти вопросы организованы.

В.Путин: «Алга» – значит «вперёд».

Р.Минниханов: «Алга!» – «вперёд», да. «Тимер» – это «железо», «железный».

Концерты, мероприятия, встречи и, самое главное, семьи поддерживаем. Семьи, дети – горячая линия организована, всё, что необходимо.

У нас герои, шесть героев, трое из них погибли. И 52 выходца из Татарстана награждены орденами Мужества. Мы очень их чтим, всё выполняем.

В.Путин: Не забывайте об этом.

Р.Минниханов: Ни один не забыт, все потребности [обеспечиваем]. Погибшие, к сожалению, тоже есть – мы по каждому случаю очень серьёзно относимся к этим задачам.

Что касается общественно-политической ситуации, здесь, Владимир Владимирович, ситуация стабильная.

Есть, конечно, вопросы по демографии. По демографии пандемия нас отбросила, но мы выйдем на продолжительность жизни 72,8 было (71,3). Три года у нас минусовой баланс (родилось – умерло), но выправляем. Медицина сейчас заработала, все эти вопросы мы тоже держим на контроле. Вообще, по переписи мы вышли за четыре миллиона человек. До пандемии мы были в положительном балансе.

Хотел бы коротко доложить о социально-экономическом развитии.

В.Путин: Да, пожалуйста.

Р.Минниханов: Самое главное, валовой региональный продукт у нас три триллиона 760 миллиардов рублей, а по объёму промышленной продукции рост 105,9 процента, где-то почти 4,8 триллиона рублей.

В прошлом году мы генерировали всех видов налогов триллион 465 миллиардов. Планируем уровень сохранить, будем стараться. Пока и объёмы промышленного производства, и инвестиций, самое главное, Владимир Владимирович, инвестиций в основной капитал…

В.Путин: Растут?

Р.Минниханов: Да, 774 миллиарда рублей, тоже с ростом. Розничная торговля, понятно, объяснимо, немножко упала, но в остальном: сельское хозяйство – 115 процентов, строительство – 108 процентов.

В.Путин: Я смотрю, структура экономики меняется тоже, доля обрабатывающего сектора растёт.

Р.Минниханов: Да, больше переработка, обрабатывающая промышленность.

В.Путин: Доля несырьевого экспорта почти в два раза выросла.

Р.Минниханов: Да, увеличилась, потому что мы нефть продавали, а сейчас продаём нефтехимию, продаём продукцию, которая получается после переработки.

Иностранные инвестиции немножко упали, но инвестиции в основной капитал мы сохранили.

Основное – нефтяная промышленность. 35,8 миллиона тонн, в том числе где-то у нас 20 процентов из добычи – малые компании.

Почти 24 миллиона тонн мы уже перерабатываем. У нас два комплекса – «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК». И сейчас «СИБУР» пришёл к нам, «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», ТГК-16. Они вошли в «СИБУР», «ТАИФ» стал акционером «СИБУРа». Тоже с командой «СИБУРа» нормально, созидательно работаем.

В.Путин: Они обменялись активами?

Р.Минниханов: Часть – деньгами, часть – акциями. Но все проекты, которые мы начали, – ЭП-600, это 600 тысяч тонн этилена, проекты по синтезу, по энергетике – все идут. Все обязательства они выполняют.

Хорошо работает завод удобрений, планирует дальше расширяться. Здесь инвестор – Роман Троценко.

В.Путин: Аммиак?

Р.Минниханов: Аммиак, да. Они миллион с лишним тонн уже делают, хотят выйти на три миллиона. Газ есть.

Большие проекты по экологии (были и Ваши замечания на последней встрече). За последние двадцать с лишним лет объём валового продукта у нас вырос почти в три раза, а количество выбросов [сократили] на 20 процентов, количество сбросов – на 60 почти процентов. Идёт большая работа по модернизации биологических очистных сооружений, и очень много идёт работы по Казани, и строится мусороперерабатывающий комплекс, завод, – тоже вместе с «Ростехом» строим.

«КамАЗ», конечно: 42 тысячи машин, 43 [тысячи] даже. [Модель] К5 запустим в первом квартале – там по комплектующим были вопросы, эти вопросы решаются.

«Форд» ушёл, вместо «Форда» «Соллерс» запускает лёгкий коммерческий автомобиль.

Авиационный завод. Задача была – десять Ту-214.

В.Путин: Гордость Татарстана.

Р.Минниханов: Да. Большая работа, потом я Вам презентацию дам.

Казанский вертолётный завод хорошие обороты набирает – 106 вертолётов. Судостроительный завод.

Очень неплохо «Хайер» работает – и холодильники, и телевизоры. Дальше идёт строительство новых: завод по штамповочным изделиям и «умный» завод строят. Примерно где-то миллиард долларов они уже инвестировали.

По оборонно-промышленному комплексу все задачи, связанные с оборонным заказом, в графиках. Работа идёт.

Энергетический комплекс – идёт большая модернизация, на 1,2 гигаватта нарастим.

В.Путин: Газификация как у вас?

Р.Минниханов: Спасибо, у нас и так была высокая, но догазификация, благодаря Вашей программе, – всё идёт по графику, 12 тысяч домовладений.

По селу неплохо сработали, рост 15 процентов, зерна – более пяти миллионов [тонн], сахарной свёклы – миллион 800 тысяч. Картофель, мясо – по всем позициям идёт нормально.

Очень серьёзно работаем в сфере IT. Новые 50 тысяч квадратных метров – в центре города построили IT-парк новый.

В.Путин: Вы всегда придавали этому большое значение.

Р.Минниханов: Да, Вы тоже много внимания цифровизации уделяете.

Школа: учителям – 24 тысячи ноутбуков. Мы один раз уже вручили, это второй поток. Где-то 45 тысяч ноутбуков надо, чтобы обеспечить всех учителей.

Проекты, связанные с Иннополисом, новый завод ICL, который будет делать материнские платы и компоненты, тоже строится. Хорошо работает особая зона «Алабуга», где как раз и «Соллерс», и «Аурус», [технополис] «Химград». Эти наши площадки дают почти десять процентов объёма промышленной продукции. 2100 резидентов на наших площадках. И индустриальный парк «Мастер» – полтора миллиона квадратных метров производственно-складских помещений, почти 11,5 тысячи человек работают. На всех этих объектах у нас выручка где-то 515 миллиардов.

По моногородам проекты идут тоже, национальные проекты – всё по плану, все намеченные задачи выполняем.

Инвестиции в социальную инфраструктуру – 112 миллиардов, из них 4156 объектов – это капитальный ремонт, реконструкция и новое строительство.

Программа переселения граждан – очень нужная программа.

В.Путин: Продолжается?

Р.Минниханов: Продолжается, всё по графику идёт. 841 человека мы уже практически переселили.

Обеспечение жильём многодетных, детей-сирот – каждый год 600 детей-сирот получают бесплатно квартиры.

В.Путин: Очередь большая?

Р.Минниханов: Очередь, я думаю, уже небольшая, где-то два года – и мы её закроем.

Молодые семьи, программа жилищных сертификатов. Они очень востребованы, мы их держим на контроле.

Владимир Владимирович, большая программа «Наш двор»: 1212 дворов.

В.Путин: Она по всей стране идёт хорошо.

Р.Минниханов: Да, мы её ведём.

Комфортная среда тоже, общественное пространство, ремонт многоквартирных домов – 753 многоквартирных дома на 6,5 миллиарда.

Помогаем садово-огородным товариществам в обеспечении водой, очистными [сооружениями].

У нас 44 программы, по всем этим программам я коротко написал, сколько и какие программы: природоохранные мероприятия, капитальный ремонт школ, медицинских объектов – здесь все эти объекты коротко представлены. 9 [новых] школ на 7200 мест. Продолжается строительство школ, капитальный ремонт объектов здравоохранения, то есть по всем направлениям мы системно эту работу ведём, и первичное звено, и спортивные объекты. В каждом районе стараемся сейчас футбольные манежи делать, чтобы немножко футбол подтянуть.

И ещё хотел бы доложить коротко про дорожные работы, потому что благодаря…

В.Путин: Одна из проблем республики, да?

Р.Минниханов: Нет никаких проблем.

В.Путин: Нет? Я посмотрел на настроения людей.

Р.Минниханов: Люди правильно от нас ждут: если сделал, значит, не всё ещё сделано, надо ещё лучше работать.

В.Путин: Хорошо.

Р.Минниханов: Большое спасибо за М-12, сто миллиардов освоение. Седьмой и восьмой участок у нас – сто миллиардов.

Кроме этого, идём на Екатеринбург, обход Нижнекамска и [Набережных] Челнов.

В.Путин: Большая работа.

Р.Минниханов: Да. Два моста у нас строится: через Волгу и через Каму. Никогда, даже в советское время, таких вещей не было. Плюс – строим дорогу (государственно-частное партнёрство) в Альметьевск. Тоже инвестиционные кредиты. Большое спасибо.

И сами мы тоже вкладываемся. Только республиканская часть – 67 миллиардов, федеральные дороги – 126 миллиардов. Это огромные деньги, конечно.

Дороги и мосты – всё идёт по плану, по графикам, Марат Шакирзянович [Хуснуллин] жёстко контролирует. И все программные объекты, и проект «Безопасные и качественные дороги» – все эти проекты реализуются.

В.Путин: Да, разница большая между тем, что было, и чем становится.

Р.Минниханов: Поэтому люди и ждут: а почему там есть, а у нас щебёнка, а не асфальт? Это нормально.

Хотел несколько слов сказать о стратегической группе, которую по Вашему поручению возглавляю. 36 российских, 34 иностранных члена. Мы провели семь заседаний с 2015 года. Последнее заседание было в Джидде. Ваше приветствие, приветствие Короля [Саудовской Аравии], очень хорошо они всё организовали.

В.Путин: «Россия – исламский мир»?

Р.Минниханов: Да. И конечно же, за [празднование] 1100-летия [принятия ислама] Вам большое спасибо.

Следующая наша поездка – мы в Малайзии. В 2003 году Вы там выступили.

В.Путин: Исламская конференция.

Р.Минниханов: Мы стали наблюдателями в этой организации.

Есть Ваше поручение, чтобы этот KazanSummit был на федеральном уровне.

И Казань в прошлом году – молодёжная столица ОИС [Организации исламского сотрудничества]. Представители более 70 стран приняли участие, практически все страны Организации исламского сотрудничества принимали участие.

И конечно же, работа по ЮНЕСКО, Минтимер Шарипович [Шаймиев] у нас активно в этом участвует.

В.Путин: Хорошо.

Давайте по ряду конкретных вопросов.

Обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина к главам государств — членов Евразийского экономического союза

С 1 января 2023 года Россия приняла председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

С момента основания в 2015 году Евразийский экономический союз (ЕАЭС) уверенно развивается, наглядно демонстрирует свою эффективность и востребованность. Абсолютный объём взаимной торговли государств – членов Союза за этот период увеличился на 60% и в 2021 году достиг исторического максимума в 73,1 млрд. долл., а объём внешней торговли вырос на 46% – до 846,3 млрд. долл. При этом с каждым годом во внутреннем торговом обороте Союза повышается доля несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью. Прирост совокупного ВВП в расчёте на душу населения составил 28,7%, а доля платежей в национальных валютах приблизилась к отметке в 75%.

Наша тесная интеграция стала достойным ответом на такие обострившиеся в связи с пандемией и применением рядом стран нелегитимных санкций глобальные проблемы, как бедность, изменения климата, дефицит ресурсов, включая важнейшие из них – продовольствие, воду, энергоносители. Очевидно, что у Союза есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира, быть центром притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству с Евразэс независимых государств.

Конечно, будем делать всё возможное, чтобы способствовать дальнейшему углублению интеграции на всех направлениях – в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах. В этой связи полагаем целесообразным вместе оценить ход реализации действующих «Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» и уже в текущем году приступить к подготовке новых документов долгосрочного планирования, которые определят основные векторы интеграционного взаимодействия на период до 2030 и 2045 годов.

Очевидно, что одним из важнейших стратегических приоритетов совместной работы должно стать развитие технологического потенциала стран – членов Евразэс, достижение подлинной независимости и самодостаточности в этой области. Предлагаем объединить усилия в разработке и внедрении передовых научно-технических решений в ведущие сектора экономики, такие как автомобильная и химическая промышленность, транспортное машиностроение, микроэлектроника, авиастроение, судостроение, фармацевтика, цифровые экосистемы, альтернативная энергетика, сельскохозяйственное машиностроение, биотехнологии и семеноводство.

Также на повестке дня – активизация взаимодействия в области цифровой трансформации. Так, в частности, запуск Интегрированной информационной системы Евразэс и наднациональных систем мониторинга обращения продукции позволит выявлять и убирать с союзного рынка небезопасные и некачественные товары. Необходимо ускорить процесс согласованного введения в государствах – членах Союза электронного юридически значимого документооборота, обеспечив правовые и технологические условия для взаимного признания таких документов. Важно, чтобы цифровые технологии и решения в сфере экономической деятельности внедрялись во всех странах Евразэс на базе единых принципов и подходов, которые целесообразно закрепить отдельным актом Евразийского межправительственного совета.

Наши страны обладают мощнейшей агропромышленной базой, позволяющей не только гарантированно обеспечивать себя всей необходимой сельхозпродукцией, но и экспортировать продовольствие в значительных объёмах. В целях укрепления продовольственной безопасности предлагаем вместе разработать широкий комплекс мер, направленных на дальнейшее развитие сельскохозяйственной отрасли.

Отмечу, что Евразэс традиционно занимает лидирующие позиции и в энергетике. Безусловно, работа по созданию общих энергетических рынков должна проводиться и далее на системной и выверенной основе. Владение же самыми передовыми технологиями использования атомной энергии в мирных целях позволит уверенно решать проблему энергетического перехода.

Актуальной задачей видится последовательное снижение экономических рисков, которые создаёт для взаимной торговли использование иностранных валют и платёжных систем. Исходим из того, что неотъемлемым условием стабильных расчётных отношений внутри Союза является подключение партнёров к Системе передачи финансовых сообщений Банка России и развитие межсистемного взаимодействия национальных платёжных систем. Гармонизация финансовых рынков должна создать благоприятные условия для того, чтобы капитал стран-членов оставался внутри объединения и инвестировался в национальные экономики. Кроме того, считаем целесообразным изучить возможность образования Евразийского рейтингового агентства, которое обеспечивало бы оценочный инструментарий для обслуживания растущей экономической активности на территории нашего макрорегиона.

Дальнейшее углубление интеграционного взаимодействия будет во многом зависеть и от выравнивания конкурентных условий для предприятий Союза, в том числе за счёт сближения налогового регулирования, внедрения передовых методов налогового администрирования, а также унификации таможенных процедур с применением системы управления рисками на наших внешних границах.

И, конечно, предстоит продолжить работу по формированию новой транспортно-логистической инфраструктуры, в полной мере отвечающей современным экономическим реалиям. Особое значение сегодня приобретает развитие бесшовных, безопасных международных транспортных коридоров, связывающих государства – члены Евразэс.