Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

МВД раскрыло обман с инвестицией в недострой

Наталья Козлова

Полиция объявила, что смогла раскрыть целую серию мошенничеств под предлогом инвестирования граждан в недвижимость. Это новая форма обмана граждан, которая появилась сравнительно недавно.

Все началось летом прошлого года, когда в полицию Архангельской области начали поступать очень похожие друг на друга заявления от граждан о мошенничестве.

По словам обманутых людей, от друзей и знакомых они узнавали о некой женщине, которая предлагала услуги по выгодному инвестированию денег в строительство недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Предлагалось выкупать недостроенные объекты, вкладывать средства в завершение работ, а затем выгодно продавать квартиры. Своим вкладчикам "предпринимательница" обещала до 300% годовой прибыли.

Предложение было крайне заманчивым и требовало серьезных вложений. Если необходимой суммы у человека не было, женщина предлагала выходы из ситуации. Одним советовала продать имевшуюся недвижимость при ее содействии.

Эта гражданка находила покупателей и составляла договор так, что продавцы продолжали жить в своей квартире в надежде, что в дальнейшем выкупят ее.

Другим клиентам, выступавшим покупателями, она предлагала взять ипотеку на приобретение этой недвижимости. Женщина обязалась лично вносить ежемесячные платежи и через год погасить ипотеку, выплатив клиенту от 300 до 400 тысяч рублей чистого дохода в год. Полученные таким образом суммы она якобы пускала "в дело".

Поначалу дама соблюдала свои обязательства, но не долго. А потом неожиданно прекратила выплаты по ипотечным кредитам. Обманутые поспешили в полицию. Там были возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следователям пришлось признавать потерпевшими 22 жителей Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Шенкурска и Санкт-Петербурга. На сегодняшний день общая сумма ущерба составляет более 32 миллионов рублей. Следствие выяснило - обман людей длился почти четыре года.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в совершении преступлений задержана сотрудниками полиции. Ей оказалась 50-летняя жительница Архангельска. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и мошенничество, - уточнили в МВД России.

По словам полицейских, эта дама не является ни руководителем, ни учредителем какого-либо юридического лица, не имеет статуса самозанятого или индивидуального предпринимателя.

Решением суда эту женщину на время следствия поначалу отправили в камеру. Но позже ее отпустили под подписку о невыезде с запретом определенных действий. В полиции говорят, что это расследование в настоящий момент в самом разгаре. И занимается им Следственное управление УМВД по Архангельской области.

Началось оглашение приговора по делу экс-губернатора Ивана Белозерцева

Иван Егоров

В Москве начали оглашать приговор по одному из самых громких за последние годы "губернаторских дел" - в отношении экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля.

Их обвиняют в получении и даче взятки в особо крупном размере. Однако начавшееся в понедельник заседание Измайловского суда было перенесено почти сразу после начала.

"Оглашение приговора Белозерцеву, Шпигелю и другим фигурантам дела перенесено на 15.00 25 января", - сообщили в пресс-службе столичного суда. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, причиной переноса стали проблемы с доставкой в суд одного из подсудимых. Напомним, что предыдущие судебные заседания проходили в закрытом от прессы режиме в СИЗО "Матросская Тишина" из-за состояния здоровья подсудимого Шпигеля. Во время прения сторон прокурор попросил назначить Белозерцеву 13 лет колонии строгого режима, главе "Биотэк" Борису Шпигелю - 12 лет колонии, его супруге Евгении, также обвиняемой во взяточничестве, - 9 лет колонии.

Как сообщили ранее корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, экс-глава Пензенской области обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Также по этому делу проходят председатель совета директоров ООО "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО "Фармация" Антон Колосков. Они, соответственно, обвиняются в даче взятки в особо крупном размере.

Два других фигуранта - родной брат супруги Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков - обвиняются в посредничестве во взяточничестве. Шпигель, Белозерцев и другие фигуранты этого громкого коррупционного дела были задержаны в марте 2021 года.

По данным следствия, с июня 2019 года по сентябрь 2020 года фигуранты дела через посредников Федотова и Маркова передали губернатору Белозерцеву взятку в виде денег, имущества и оказания услуг на общую сумму более 30 млн рублей.

Кроме денег глава региона получил взятки в виде автомобиля Mercedes Benz V250D 4 MATIC стоимостью более пяти миллионов рублей, формально находящегося в лизинге ООО "Биотэк", и наручные часы стоимостью не менее пяти миллионов рублей.

Как считают в СК, такое вознаграждение предназначалось за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Все это закупалось за государственный счет для минздрава Пензенской области.

Также, по данным следствия, Белозерцев не позднее 20 марта 2021 года в неустановленном месте незаконно приобрел пистолет Макарова и 96 патронов к нему. Пистолет и патроны губернатор хранил в портфеле в гардеробе своего служебного кабинета вплоть до момента изъятия в ходе обыска.

Во время судебного следствия был наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,8 млрд рублей, в том числе 61 объект недвижимого имущества Белозерцева и его родственников.

Речь идет об аресте 230 млн рублей, 300 тысяч евро и 100 тысяч долларов, которые были изъяты во время обысков. Кроме того, арест был наложен и на недвижимость: земельные участки в Пензенской и Московской областях и в Ялте. У Шпигеля арестовали более 3,5 тысячи произведений печати и живописи.

При этом сам Белозерцев и Шпигель своей вины не признают.

Турция вернула в Россию трех беглых фигурантов уголовных дел

Наталья Козлова

Впервые в истории сразу трое беглых россиян, бывших в международном розыске, Турция депортировала на родину.

- В Москве на территории аэропорта Внуково им. А.Н. Туполева сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и линейного отдела МВД в аэропорту Внуково задержали депортированных из Турецкой Республики троих россиян, которые обвиняются в различных преступлениях. Депортация была организована в результате взаимодействия НЦБ Интерпола МВД России с правоохранительными органами Турецкой Республики, - заявили в полицейском ведомстве. Один из них - Андрей Касперович. Он был в международном розыске по инициативе МВД по Республике Башкортостан как обвиняемый в мошенничестве. По версии следствия, Касперович предлагал гражданам инвестировать деньги в компанию, которая якобы занималась торговлей на фондовой бирже. В результате люди потеряли больше 10 миллионов рублей. В мошенничестве обвиняется и Игорь Анчевский. Он как генеральный директор коммерческой организации заключил договор на поставку косметической продукции. В полиции подчеркнули - исполнять свои обязательства он не собирался и полученный товар не оплатил. Этот человек нанес ущерб на 53 миллиона рублей и быстро сбежал за границу. В международный розыск его попросили объявить московские следователи.

Алилав Баширов был в розыске по инициативе УМВД по Ивановской области. Ищут его с января 2021 года. "Он вымогал 800 тысяч рублей у своего знакомого за якобы оказанные услуги по ремонту автомобиля. Получив отказ, Баширов с сообщниками избили мужчину и отобрали у него ключи от автомобиля, который стоит более 1 миллиона рублей", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Подмосковье решили отказаться от малых автобусов

Ирина Рыбникова

С подмосковных маршрутов исчезнут автобусы малой вместимости. При существующем пассажиропотоке они признаны нерентабельными.

"Мы полностью отказались от приобретения новых автобусов малого класса. Они не удовлетворяют жителей", - отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ежедневно автобусами в регионе пользуются более 2,5 миллиона человек, в часы пик с нагрузкой с трудом справляются даже вместительные машины.

Когда область начинала реформу общественного транспорта, устаревшие маршрутки менялись на три вида автобусов. На маршруты в черте города стали выпускать автобусы малой вместимости, по районам ездили машины средних размеров, а между городами или до метро пассажиров везли большие автобусы. Но не прошло и 10 лет, как малый общественный транспорт себя исчерпал. Ведь это, по сути, та же маршрутка, пусть и в современном обличье.

Да, в этих машинах есть валидаторы и USB-порты для зарядки гаджетов, а складной ряд сидений в центре салона позволяет войти в автобус с детской коляской. Но пассажиров-то все равно вмещается не более 20, и это по регламенту. В пиковые часы регламент, конечно, не соблюдается, в салон набивается и по 30 человек, но ехать утрамбованными как сельди в бочке - то еще удовольствие. Причем в течение дня, когда все трудящиеся уехали на работу, эти же автобусы гоняют по городу полупустыми. В идеале утром и вечером на маршрутах должны работать большие автобусы, а днем можно пускать малые, но ведь водитель не может по своему желанию пересесть на другую машину, как и автобус не может стоять на приколе в ожидании подходящего для работы времени.

В конце концов власти решили: малые автобусы нужно с маршрутов выводить. Особенно там, где одной из конечных остановок является железнодорожная станция или крупный жилой комплекс. Пассажиропоток на этих маршрутах такой, что автобус забивается под завязку уже на конечной, мимо остальных остановок он вынужден следовать без посадок. Сюда прямо просятся машины большой вместимости.

По данным регионального минтранса, весь автобусный парк Подмосковья насчитывает более 8 тысяч машин. Ежегодно обновляются порядка 1,3 тысячи из них. Большая часть новых автобусов приходит на замену старым, поскольку в области существуют ограничения на работу общественного транспорта старше 5 лет. Также часть машин выходит на новые маршруты, созданные для вновь построенных ЖК. Поэтому сразу все малые автобусы с дорог не исчезнут. Но 500 удастся поменять уже в этом году, уверен губернатор. А остальные выведут с маршрутов в ближайшие три-пять лет.

К слову, областные перевозчики закупают только два вида автобусов. Первый - НЕФАЗ производства Нефтекамского автозавода, входящего в группу предприятий КАМАЗ. А второй - ЛиАЗ, собираемый на заводе в Ликино-Дулеве по техническому заданию Московской области. Этот завод после долгих лет застоя вновь под завязку загружен работой - спасибо санкциям. И сегодня автобусы подмосковного производства закупают Нижегородская и Тверская области, Калуга, Владимир и другие регионы страны.

Утвержден перечень лечения, оплачиваемого без потери льгот по ИИС

Роман Маркелов

Правительство утвердило перечень видов дорогостоящего лечения, для оплаты которого можно использовать средства индивидуального инвестиционного счета нового типа (ИИС-3) без прекращения действия договора на ведение самого счета. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовал Минфин, также подписанное распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В список включено 18 видов лечения. В частности, это хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, туберкулеза, тяжелых форм заболеваний глаза и тяжелых форм заболеваний слухового аппарата, пересадка клапанов сердца, хирургическое лечение заболеваний аорты и доброкачественной опухоли мозга.

"Также в перечне - комбинированное лечение осложненных форм сахарного диабета, терапевтическое лечение орфанных заболеваний, системных поражений соединительной ткани и демиелинизирующих заболеваний нервной системы. Кроме того, в перечень вошли все виды лечения терминальной почечной недостаточности и терминальной печеночной недостаточности, комплексное лечение ожогов, трансплантация органов, тканей и костного мозга, реконструктивные и пластические операции для лечения последствий травм или заболеваний, имплантация протезов, металлических конструкций, электрокардиостимуляторов и электродов", - говорится в сообщении минфина.

Индивидуальный инвестиционный счет - это спецсчет, средствами на котором управляет брокер, управляющий или управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда (ПИФ). От имени владельца счета они инвестируют деньги в ценные бумаги, валюту и другие финансовые инструменты.

Возможность открывать ИИС-3 появилась с 1 января 2024 года. Они заменят собой ИИС двух предыдущих типов, которые теперь открыть нельзя, а действующие можно трансформировать в ИИС-3.

В отличие от ИИС первых двух типов минимальный срок владения ИИС-3 для получения налоговых вычетов в первые три года составит пять лет. Затем он будет последовательно увеличиваться на один год, пока не достигнет десяти лет. Налоговый вычет станет комбинированным: можно возвращать часть уплаченного НДФЛ, а также освобождать от налога биржевой доход - до 30 млн руб. за весь срок.

Также ранее можно было одновременно открыть только один ИИС, теперь же - три. Инвестиции доступны только в бумаги российских эмитентов, а также компаний, зарегистрированных в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в последний месяц зимы

Ольга Игнатова

Последний календарный зимний месяц на большей части страны будет вполне обычным, рассчитывают в Гидрометцентре. Но вот на севере европейской территории и на севере Сибири температуры немного превзойдут традиционные февральские показатели. А холоднее обычного будет на Дальнем Востоке, в частности, в Якутии, на Чукотке и Камчатке, где и так в феврале еще стужа, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В центре страны по ночам, по словам синоптика, еще будет преобладать умеренно морозная погода - минус 5-10 градусов, а днем температура будет держаться в пределах минус 1-6 градусов. Но могут быть и периоды похолодания с морозами до минус 25 градусов. А днем возможны и 17-градусные морозы.

Примерно такая же погода прогнозируется в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Правда, уже без столь существенных похолоданий.

В южных регионах днем воздух начнет прогреваться до плюс 3-5 градусов. А на Черноморском побережье в феврале уже бывают так называемые окна тепла - это когда температура может повышаться до плюс 20 градусов. На Северном Кавказе бывают еще ночные морозы - до минус 22 градусов.

На Урале в феврале еще зима - в Челябинской, Свердловской и Курганской областях - ночью около 15 ниже нуля, днем - около 10 мороза. При ночных похолоданиях до минус 35 градусов. На юге Сибири по ночам еще трещат 25-градусные морозы. В Западной Сибири по ночам около минус 20, да и днем ненамного выше. В Якутии еще холоднее: минус 40 по ночам и минус 30 днем.

Холодно в Амурской области и Хабаровском крае. В Приморье по ночам минус 15 -20 градусов, днем - минус 10-15 градусов.

В Москве преобладающая температура по ночам составит минус 6-11 градусов, а днем - минус 1-6 градусов. Возможны и периоды похолодания. Среднесуточная температура тем не менее начнет расти. К концу февраля она повысится на два градуса.

Сбои в соцсетях происходят из-за противодействия экстремистскому контенту

Юлия Гуреева

Невозможность зайти в свой аккаунт, отправить сообщение или выложить фото на какой-либо платформе стали регулярными проблемами пользователей. Такие сбои вызваны работой специальных средств противодействия угрозам в моменты массированного распространения экстремистского контента в соцсетях.

Неполадки могут происходить как в соцсетях, так и в различных сервисах. Так, в январе этого года в России уже случилось несколько сбоев, в частности, в соцсети "ВКонтакте". "Компании часто узнают о сбоях в работе своих сервисов от пользователей, а не от внутренних служб. Люди делятся в соцсетях возникшими проблемами в надежде узнать: только ли у них что-то не работает - и получить совет, что делать", - говорится на сайте компании Brand Analytics, занимающейся мониторингом и анализом СМИ.

Как объясняют многие эксперты, одна из причин нарушения работы - это программные сбои. Они могут происходить из-за изменений конфигураций, приводящих к неполадкам в DNS-маршрутизаторах. Последние отвечают за координацию сетевого трафика. Также могут случаться технические неполадки с оборудованием или на сайте.

Что касается России, то соцсети здесь "ломаются" из-за работы технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), представляющих собой "черный ящик". Его Роскомнадзор размещает на сетях мобильных операторов и операторов фиксированной связи. Это нужно для фильтрации трафика и блокировки ресурсов, запрещенных в России, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В пример эксперт приводит события в Махачкале, когда был захвачен и разгромлен аэропорт. Подобные выступления злоумышленники пытались организовать в Башкирии, используя как повод приговор некоему экоактивисту за экстремизм и разжигание межнациональной розни и вражды. "Собственно говоря, когда началась накачка людей через мессенджеры, эти мессенджеры были отключены со стороны государства", - поясняет Муртазин.

Он также подчеркивает, что операторы к установленному ведомством оборудованию никакого отношения не имеют, а поломок как таковых не существует, поскольку происходит принудительное отключение снаружи. "Государство фильтрует доступ к тем или иным ресурсам, "ломает" их де-факто для того, чтобы купировать проблему. Это правильная реакция", - уточнил Муртазин.

По его словам, "цензурирование" нужно, чтобы не допустить разрастания проблемы. При этом, когда накал страстей спадает, сервисы возвращаются к стабильной работе.

ВС: Не сдавший дом в срок застройщик должен оплатить расходы на съемное жилье

Интересное решение обнародовал Верховный суд РФ после изучения спора гражданки и застройщика, который не смог вовремя достроить дом.

Строительная компания почти на год затянула со сдачей многоквартирного дома в Подмосковье. Все это время женщина, оплатившая в нем квартиру, тратила деньги на съем жилья, а потом решила взыскать с застройщика эти траты как убытки.

Первая инстанция с ней согласилась, а апелляция и кассация решили, что гражданка могла жить по месту своей регистрации в Рязанской области, а не тратить деньги на аренду. Но Верховный суд РФ их поправил и сказал, почему женщина имеет право на компенсацию.

Учитывая, что часто застройщики грешат затягиванием строительства, подобное разъяснение может быть полезно многим новоселам.

Эта история началась с того, что одна гражданка переехала в подмосковный город, а прописана осталась в Рязанской области. Она нашла в Подмосковье хорошую работу и cо временем решила приобрести там жилье. Женщина подписала договор с застройщиком. По документу фирма должна была передать ей однокомнатную квартиру. Срок передачи в договоре был назван.

Пока шло строительство дома, наша героиня снимала жилье. Но застройщик не смог сдать дом в срок, который сам же и прописал в договоре - в итоге строительство затянулось. Гражданке из-за этого пришлось продлить аренду до того момента, пока ей не отдали ключи от новой квартиры. Гражданка пошла в суд. И попросила взыскать с застройщика то, что она потратила на съем жилья за время просрочки. Спор заметил портал Право.ru.

Городской суд согласился, что фирма передала квартиру с опозданием, поэтому клиент может требовать компенсацию убытков согласно статье 15 Гражданского кодекса РФ - "Возмещение убытков".

Суд удовлетворил требования истицы. Но застройщик оспорил такое решение. Областной же суд решил, что между просрочкой застройщика и затратами по найму жилья "нет причинно-следственной связи".

Областной суд счел, что аренда квартиры являлась не вынужденной мерой, а личным желанием гражданки. Апелляция приняла новое решение - отказать женщине. С таким подходом согласился и кассационный суд.

Наша героиня, обиженная подобным решением, пожаловалась в Верховный суд. Там спор изучили и сказали, что застройщик обязался передать квартиру гражданке вовремя, но сделал это спустя почти год.

ВС подчеркнул - женщина была прописана в Рязанской области, далеко от места фактического проживания и работы. При этом другого жилья в Москве или Московской области у нее нет.

Еще Верховный суд подчеркнул, что гражданке должны были передать готовую квартиру после проведения всех отделочных работ. То есть она могла бы сразу переехать и не тратить свои деньги на аренду. Но из-за несвоевременной передачи квартиры застройщиком она вынуждена была оплачивать временное жилье.

ВС: гражданка могла бы сразу переехать и не тратить деньги на съем. Но из-за несвоевременной передачи квартиры вынуждена была оплачивать аренду

В итоге Верховный суд отменил решения апелляции и кассации и сказал, что решение самой первой инстанции - компенсировать гражданке траты на аренду - было правильным.

Эксперты уверяют, что сегодня в отечественных судах нет единого подхода к разрешению споров о взыскании убытков с застройщиков из-за найма жилья во время просрочки передачи объекта.

Чаще всего такие требования граждан местные суды удовлетворяют в том случае, если дольщик сможет доказать отсутствие у него другого места жительства.

Определение Верховного суда РФ N 88-6407/2022.

Министры Евросоюза обсудили финансирование для Киева

Александр Гасюк

В Брюсселе накануне состоялся первый в 2024 году совет министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Евросоюза. Центральной темой встречи предсказуемо стали кризисы на Украине и Ближнем Востоке, а по остаточному принципу министры обсудили урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном.

Верховный комиссар Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель и 27 министров начали с Украины. В начале мероприятия по видеосвязи к ним присоединился украинский коллега Дмитрий Кулеба, с которым европейцы "неформально обменялись взглядами". На что? Разумеется, на главный вопрос в повестке дня - каким образом удержать на плаву киевский режим и где взять необходимое Украине для "поддержания штанов" финансирование. Особенно актуальное в условиях задержки американским конгрессом выделения Киеву 60 миллиардов долларов, обещанных администрацией президента США Джо Байдена.

В преддверии вчерашней встречи еэсовцев в Брюсселе в западные СМИ просочились утечки о том, что без быстрого предоставления денег от ЕС и США власти Незалежной уже в ближайшее время будут вынуждены задерживать зарплаты бюджетникам и военнослужащим, а также печатать деньги.

Как стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ), в Брюсселе разработали план, который предусматривает оказание киевским властям военной поддержки более чем на 20 миллиардов евро в ближайшие четыре года путем создания отдельного фонда. Ожидается, что он аккумулирует 6,5 миллиарда евро из созданного в 2022 году Европейского фонда мира, а в период с 2024 по 2027 год будет пополняться по 5 миллиардов евро ежегодно. Предполагается, что новый фонд будет компенсировать странам ЕС их затраты на предоставление военной помощи Украине, в том числе на закупки боеприпасов, беспилотников, средств ПВО и программы боевой подготовки ВСУ. "Учитывая зависимость Украины от внешней поддержки, выбор, который сделают страны ЕС и его партнеры, либо позволит Украине добиться решающего прогресса, либо серьезно подорвет ее способность к сопротивлению", - приводит WSJ выдержку из еэсовского документа.

Поклонная 9 — роскошная инфраструктура с сервисом отеля 5*

Реклама Relap

Городить в интересах Киева новую финансовую схему Брюсселю пришлось после отказа Венгрии согласовать поправки в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие единогласную поддержку выделения Украине 50 миллиардов евро. В конце прошлого года венгерский премьер-министр Виктор Орбан заблокировал выделение этой астрономической суммы Киеву, взамен предложив давать деньги постепенно и при строгом аудите за расходованием средств.

Впрочем, и новый план ЕС по финансированию Украины Будапешт, судя по всему, поддерживать не собирается. "В Брюсселе, к сожалению, снова смахнули пыль с предложения провоенной партии... Там хотят, чтобы мы на долгие годы взяли обязательства по поставкам оружия Украине. Год новый, а военный психоз старый", - написал в соцсетях министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Судя по данным на сайте ведомства Борреля, министры также обсудили "российские замороженные активы и рестриктивные меры". Понятно, что речь пойдет о подготавливаемом Брюсселем очередном, уже тринадцатом по счету пакете санкций против нашей страны. Ожидается, что его, вместе с новым планом финансовой помощи Киеву, вынесут на рассмотрение саммита ЕС в феврале.

В Москве, впрочем, полностью готовы к очередным антироссийским выпадам со стороны Европы. "Мы исходим из того, что санкционное давление будет продолжаться. Последуют ответные меры", - заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Цитата

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире. С 2014 года страна находится под контролем и влиянием США и не является суверенной и независимой. Когда речь идет о вступлении в Евросоюз, Киев должен выполнять условия, а не вступать по политическим соображениям, абсолютно не отвечая никаким требованиям. Я против членства Украины в НАТО, применю вето и заблокирую заявку, потому что это может развязать третью мировую войну".

С чем Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк на Совет безопасности по Украине

Евгений Шестаков (Нью-Йорк)

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в Совете безопасности ООН, на котором потребует осуждения совершенного украинскими военнослужащими убийства мирных жителей Донецка. В городе повторился "белгородский сценарий" - в выходной Украина нанесла преднамеренный удар по донецкому рынку и магазинам. Шесть артналетов по местам скопления людей. Погибли не менее 25 человек, 20 получили ранения.

Обстрел велся из поставленных Западом вооружений, что делает снабжающие Киев снарядами и артсистемами страны Европы и США непосредственно причастными к преступлению. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявит в стенах ООН, но уже очевидно, что реакции со стороны представителей США и Европы в Совбезе не последует. Впрочем, в Москве ее не ждут, потому что "унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла" - это не про современный Запад.

В отличие от Генассамблей, в дни проведения которых штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке осаждают шумные десанты телевизионщиков со всего мира, нынешний Совбез ажиотажа не вызвал. Вялый интерес со стороны СМИ объясним - совершенные Киевом злодеяния не раз становились предметом рассмотрения на Совете безопасности. Но в итоге все сводилось к энергичным перепалкам между постпредом России Василием Небензей и его западными оппонентами.

Все понимают - нынешний Совбез, посвященный ситуации на Украине, станет калькой прошлых. К тому же остается неясным, прибудут ли на обсуждение украинской проблематики первые лица американской и европейской дипломатии. Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, встреча глав внешнеполитических ведомств России и США в Нью-Йорке не запланирована и, по словам Рябкова, он сомневается, что "такой контакт будет".

Что касается привычной для дипломатии формулировки - "стороны обменялись мнениями", то и здесь говорить о конструктивной дискуссии не приходится. Все связанное с Украиной по-прежнему в Совбезе ООН представляет дипломатический тупик, выход из которого не просматривается. Правда, появились нюансы, и на них обратила внимание представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что если раньше Запад стремился нанести России "стратегическое поражение", то сегодня заявляет лишь о планах "не допустить победы России".

Но все это не меняет главного - большинство государств Европы и США продолжают линию на "расчеловечивание" России и считают помощь Украине отвечающей их интересам. За пару дней до мероприятий в ООН министр обороны Франции Себастьен Лекарно рассуждал о том, что конфликт в Незалежной - "возможность для французских промышленников, которые крайне заинтересованы в ускорении работы и экспортном успехе".

Обстрел Донецка велся из вооружений, поставленных США и странами Европы, что делает их непосредственно причастными к преступлению

Глава МИД Франции Стефан Сежурне утверждал: "Если Киев проиграет, то 30 процентов мирового экспорта пшеницы попадет под контроль России, а французская пшеница окажется под угрозой на мировых рынках". Тем самым Сежурне связал военные успехи Москвы с ударом по французским фермерам. Надо ли объяснять, что при таком "прагматичном" взгляде на украинский конфликт Франция в качестве постоянного члена Совета безопасности никогда не поддержит осуждающие Киев резолюции.

В том же античеловечном ключе рассуждают о гибели гражданского населения в Донецке и Белгороде руководители внешнеполитических ведомств США и Британии, давно связавшие продолжение Украиной военных действий с заказами для "оборонки" в своих странах и новыми рабочими местами.

Во вторник Сергей Лавров примет участие еще в одном Совбезе ООН, где будут обсуждать ближневосточное урегулирование и палестино-израильский диалог как составную часть этого процесса. Не вызывает сомнений, что попытки арабских стран осудить уничтожение Израилем гражданского населения в секторе Газа из американского и европейского оружия заблокируют американцы и их союзники. Точно также, как ранее они отказались осуждать удары Украины по мирным жителям Донецка и Белгорода.

В Нью-Йорке Лавров "изложит российские предложения, которые нацелены на возобновление коллективных начал, а не на попытки в одиночку все порешать". Глава МИД России продолжит развивать ранее озвученные им в ООН тезисы о необходимости вернуться к принципам, заложенным в уставе организации, чтобы предотвращать конфликты и разрушение благ глобализации.

Накануне Совбеза по Украине британская The Telegraph написала о том, что глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр не исключил вооруженного конфликта между Россией и альянсом в ближайшие 20 лет. Эстония, Латвия и Литва объявили о создании так называемой "оборонительной зоны" на границе с Россией и Белоруссией. Зоны, которая так легко из оборонительной может стать наступательной.

90 тысяч военнослужащих североатлантического блока примут участие в учениях "Стойкий защитник", которые на этой неделе начнутся в Германии, Польше и странах Балтии. Киев продолжает требовать от Запада денег и вооружений поскольку, по мнению украинских чиновников, странам НАТО будет дешевле сражаться с Россией руками украинских солдат.

Для российской дипломатии предстоящий в понедельник Совет безопасности по Украине - в первую очередь площадка, которая в условиях информационной блокады со стороны Запада позволяет без цензуры донести точку зрения Москвы на конфликт и совершаемые Киевом преступления в отношении гражданского населения.

На среду запланирована пресс-конференция Лаврова по итогам слушаний в ООН. Традиционно это мероприятие собирает десятки работающих в Нью-Йорке иностранных журналистов, не имеющих иной возможности задать вопрос российскому министру. И не только по украинской и ближневосточной проблематике.

После завершения Совбеза по Украине глава МИД РФ встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны не раскрывали заранее тему переговоров. По словам представителя генсека, "нетрудно представить количество вопросов, которые необходимо обсудить". В этой связи напомню, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе Гутерриш признал, что "у пятерки постоянных членов СБ ООН сегодня гораздо меньше влияния", чем было прежде, и существуют "средние державы, которые имеют больше влияния на происходящее, чем крупные державы".

Об этой новой ситуации в мировой дипломатии говорят и российские инициативы, направленные на возобновление коллективного начала при обсуждениях в ООН. Речь идет о практических шагах по реализации на ооновской площадке принципов многополярного мира с участием стран глобального Юга и "средних держав".

К тому же в отличие от западных непартнеров Москвы Генеральный секретарь ООН "строго осудил удары по Донецку", что уже выглядит смелым политическим поступком на фоне демонстративно равнодушного молчания Запада. Так что генсеку ООН Антониу Гутерришу и Сергею Лаврову в Нью-Йорке будет, что обсудить.

Лавров на Совбезе ООН: Запад ведет руками украинцев войну с Россией и называет это прекрасной инвестицией

Евгений Шестаков ("Российская газета", Нью-Йорк)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник принял участие в Совете Безопасности ООН, на котором потребовал осудить совершенное украинскими военнослужащими убийство мирных жителей Донецка. "Их гибель на руках и совести тех, кто поддерживает режим (Владимира) Зеленского и при этом официально заявляет, что киевские власти сами вправе выбирать цели для ударов", - констатировал министр.

Он напомнил о судьбе немецкого Дрездена, который в феврале 1945 года "бомбили англосаксы без всякой военной нужды" и также равнодушно называли уничтожение мирного населения явлением, сопутствующим боевым действиям. В Донецке повторился "белгородский сценарий" - в выходной день Украина нанесла преднамеренный удар по рынку и магазинам. Шесть артналетов по местам скопления людей. Погибли не менее 25 человек, 20 получили ранения. Обстрел велся из поставленных Западом вооружений, что делает снабжающие Киев снарядами и артсистемами страны Европы и США непосредственно причастными к преступлению.

"Запад ведет руками украинцев войну с Россией и называет это прекрасной инвестицией", - напомнил в стенах ООН Лавров. Впрочем, никакой реакции на эти обвинения со стороны представителей США и Европы в Совбезе не последовало. В Москве ее и не ждали, потому что "унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла" - это не про современный Запад.

В Нью-Йорке стоит жгучий морозец. В отличие от генассамблей, в дни проведения которых штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке осаждают шумные десанты телевизионщиков со всего мира, нынешний Совбез ажиотажа совершенно не вызвал. Вялый интерес со стороны СМИ объясним - совершенные Киевом злодеяния не раз становились предметом рассмотрения на Совете Безопасности. Но в итоге все сводилось к энергичным перепалкам между постпредом России Василием Небензей и его западными оппонентами. Нынешний Совбез, посвященный ситуации на Украине, стал калькой прошлых. К тому же на обсуждение украинской проблематики не прибыли первые лица американской и европейской дипломатии. Как ранее заявлял замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, встреча глав внешнеполитических ведомств России и США в Нью-Йорке не была запланирована. И этот факт также выглядел разочаровывающим для местной прессы.

Все связанное с Украиной по-прежнему представляет при обсуждении в ООН дипломатический тупик, выход из которого не просматривается. Правда, появились нюансы, и на них обратила внимание представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что если раньше Запад стремился нанести России "стратегическое поражение", то сегодня заявляет лишь о планах "не допустить победы России".

Но все это не меняет главного - большинство государств Европы и США продолжают линию на "расчеловечивание" России и считают помощь Украине отвечающей их интересам. "90 процентов военного бюджета, выделяемого американцами Киеву, остается в США", - напомнил тонкости оказанной Украине помощи Лавров. За пару дней до мероприятий в ООН министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню рассуждал о том, что конфликт в незалежной - "возможность для французских промышленников, которые крайне заинтересованы в ускорении работы и экспортном успехе". Глава МИД Франции Стефан Сежурне утверждал: "Если Киев проиграет, то 30 процентов мирового экспорта пшеницы попадет под контроль России, а французская пшеница окажется под угрозой на мировых рынках". Тем самым Сежурне связал военные успехи Москвы с ударом по французским фермерам. Надо ли объяснять, что при таком "прагматичном" взгляде на украинский конфликт Франция в качестве постоянного члена Совета Безопасности никогда не поддержит осуждающие Киев резолюции. В том же античеловечном ключе рассуждают о гибели гражданского населения в Донецке и Белгороде руководители внешнеполитических ведомств США и Британии, давно связавшие продолжение Украиной военных действий с заказами для оборонки в своих странах и новыми рабочими местами.

Добавлю, что во вторник Сергей Лавров примет участие еще в одном Совбезе ООН, где будут обсуждать ближневосточное урегулирование и палестино-израильский диалог как составную часть этого процесса. Не вызывает сомнений, что попытки арабских стран осудить уничтожение Израилем гражданского населения в секторе Газа из американского и европейского оружия заблокируют американцы и их союзники. Точно так же, как ранее они отказались осуждать удары Украины по мирным жителям Донецка и Белгорода.

"Киевская власть пытается отловить людей как скот на улице, в барах, в храмах, чтобы бросить их, как пушечное мясо, погибать за западные геополитические интересы", нет-нет сквозь сдержанные интонации в речи министра прорывалось бешеное возмущение.

По словам Лаврова, западные делегации вряд ли найдут в себе мужество прокомментировать ситуацию вокруг гибели в застенках службы безопасности Украины американского гражданина, журналиста Гонсало Лиры. Тот публиковал критические по отношению к режиму Зеленского материалы и был зверски замучен. Глава МИД России был совершенно прав: никто из западных кураторов Киева на Совбезе о судьбе Лиры не вспомнил.

В течение ближайших двух дней на мероприятиях в Нью-Йорке Лавров "изложит российские предложения, которые нацелены на возобновление коллективных начал, а не на попытки в одиночку все порешать". Глава МИД России продолжит развивать ранее озвученные им в ООН тезисы о необходимости вернуться к принципам, заложенным в уставе организации, чтобы предотвращать конфликты и разрушение благ глобализации.

В Нью-Йорке у главы МИД России помимо многочисленных двухсторонних встреч (в понедельник Лавров рассчитывает переговорить с коллегами из Индонезии, Ливана, Ирана и Турции) за закрытыми дверями состоится беседа с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Ее тему стороны заранее не раскрывали. По словам представителя генсека, "нетрудно представить количество вопросов, которые необходимо обсудить". В этой связи напомню, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе Гутерриш признал, что "у пятерки постоянных членов СБ ООН сегодня гораздо меньше влияния", чем было прежде, и существуют "средние державы, которые имеют больше влияния на происходящее, чем крупные державы". Об этой новой ситуации в мировой дипломатии говорят и российские инициативы, направленные на восстановление "коллективного начала" при обсуждениях в ООН. Речь идет о практических шагах по реализации на ооновской площадке принципов многополярного мира с участием стран Глобального юга и "средних держав". Генеральный секретарь ООН "строго осудил удары по Донецку", что выглядит смелым поступком на фоне демонстративно равнодушного молчания Запада. Так что Генсеку ООН Антониу Гутерришу и Сергею Лаврову будет о чем перемолвиться в Нью-Йорке.

"Киевская верхушка повязана с Западом круговой порукой и боится, что ее сметут на следующий день после окончания боевых действий", - вновь назвал вещи своими словами на Совбезе ООН российский министр. Вот только нынешние политические элиты на Западе никогда открыто не признают, что недрогнувшей рукой отправляют украинцев на смерть лишь для того, чтобы те и дальше послушно продолжали защищать интересы англосаксов. И, конечно же, их послушных европейских сателлитов.

Кассационный суд потребовал проверять, является ли жилье должника единственным

Владислав Куликов

Первый кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения конкретного дела фактически повысил гарантии защиты единственного жилья должника. Он потребовал особо проверять, есть ли где жить человеку. Сам факт, что должник прописан где-то в другом месте, не означает, что человека готовы там принять.

Некий гражданин Б. задолжал более 1,5 миллиона рублей. Кредитор потребовал арестовать и продать частный дом должника, в котором тот живет. При этом должник прописан в квартире бывшей супруги. Нижестоящие инстанции не сочли дом с участком единственным жильем, ведь есть же штамп в паспорте. Однако Первый кассационный суд отправил дело на новое рассмотрение, потребовав еще раз изучить вопрос. Самое главное: надо изучить, сможет ли гражданин жить вместе с женой. Если нет, то дом - самое настоящее единственное жилье, несмотря на штамп в паспорте.

"Дело стало примером расширенного толкования законодательства", - подчеркнула член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова. По ее словам, данный вопрос в законе прямо не прописан, но решено применить аналогии норм. В данном случае нижестоящие суды обязаны изучить, какие отношения сложились у должника с бывшей женой. "Доказательствами невозможности проживания с бывшей супругой могут стать переписки, другие судебные процессы, в которых установлены обстоятельства их взаимоотношений. Подобное должно быть учтено судом, если возникает вопрос невозможности проживания по адресу", - говорит она. На такие правовые позиции теперь должны ориентироваться все нижестоящие инстанции.

"Вопросы защиты единственного жилья должников представляют особую социальную значимость, - подчеркнул председатель АЮР Владимир Груздев. - Согласно закону, единственное жилье обладает исполнительским иммунитетом. Однако исходя из правовых позиций Конституционного суда России, исполнительский иммунитет не является безусловным и само по себе наличие в собственности должника единственного пригодного для постоянного проживания жилого помещения не исключает возможности обращения взыскания на него. Поэтому в каждом конкретном случае при принятии решения следует исходить из необходимости обеспечения баланса интересов должника и кредитора как участников исполнительного производства".

Правительство поддержало законопроект против фиктивных браков иностранцев

Владислав Куликов

Правительство России поддержало законопроект, направленный на предотвращение фиктивных браков иностранцев. Инициатива устанавливает минимальный срок - два года - в течение которого иностранец должен прожить в браке с россиянкой, чтобы получить в упрощенном порядке вид на жительство. Другой вариант: пара должна вместе воспитывать ребенка.

Документ внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов. В том числе: председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и первый заместитель председателя этого же комитета Ирина Рукавишникова. Правительство, поддержав норму, предложило усовершенствовать проект. В частности, предлагается дополнить документ нормой, что для получения вида на жительство в судебном порядке необходимо устанавливать не только факт совместного проживания иностранного гражданина с ребенком, имеющим гражданство Российской Федерации, но и соответственно факт участия в содержании, воспитании ребенка или факт ведения общего хозяйства. "Поскольку само по себе совместное проживание не исключает фиктивности брачно-семейных отношений", подчеркивают правительственные эксперты.

Инициаторы проекта отмечают, что брак с гражданином или гражданкой России является одним из самых простых и востребованных оснований получения иностранцами законного миграционного статуса. При этом растет число выявленных случаев фиктивных браков. Как сказано в пояснительной записке, в 2022 году принято 59 тысяч решений о выдаче вида на жительства по семейным основаниям. Это 33 процента от общего количества таких решений. При этом часто браки заключаются перед самым обращением в МВД, нередко "новобрачные" женятся, не видя друг друга. Через посредников. Не пугает "влюбленных" и большая разница в возрасте. Естественно, возникают подозрения, что людей толкнула в объятия друг друга не любовь, а какое-то корыстное и незаконное чувство.

Поэтому и предлагаются дополнительные меры. Чувства настоящих влюбленных новые требования только укрепят. Тем же, кто только играет на чувствах, дорога к нам должна быть закрыта. Помимо прочего, проектом предлагается лишать вида на жительство приезжих, чьи браки с россиянами будут признаны недействительными. Напомним также, что недавно вступил в силу закон, лишающий права на упрощенное получение гражданства по семейным причинам иностранцев, если у них в браке с россиянами нет общих детей.

Российской валюте пообещали укрепление - медленное, но верное

Роман Маркелов

Курс рубля до конца января и в феврале, скорее всего, продолжит понемногу укрепляться - если, конечно, на валютном рынке или в геополитических процессах не произойдет ничего экстраординарного. Теоретически за ближайший месяц курс российской валюты способен подняться и до 85 руб. за долл. - то есть примерно на 3 руб. от текущих значений.

В целом российская валюта начинает выкарабкиваться наверх с довольно низкой базы. Прошлый год хоть и оказался для рубля довольно неудачным, но хотя бы не таким экстремальным, как 2022-й. Тем не менее российская валюта в 2023 году потеряла около 30%: доллар подорожал примерно с 70 руб. до 90 руб. По крайней мере, сейчас представляется, что сильного укрепления, а тем более отката к тем же 70 руб. явно не стоит ждать и в 2024 году. Например, в федеральном бюджете России на 2024 год заложен средний курс доллара 90,1 руб., он рассчитан исходя из прогноза минэкономразвития.

В ноябре (тогда курс доллара составлял около 90 руб.) министр финансов Антон Силуанов заявлял, что курс "будет находиться в нынешних параметрах". При этом он подчеркивал, что совсем не обращать внимание на курс доллара нельзя, поскольку значительные объемы товаров и услуг Россия получает по импорту (чем слабее рубль, тем дороже импорт. - "РГ"). С другой стороны, цель на будущее - стремиться, чтобы обращать на курс как можно меньше внимания, следовало из слов министра. "Это будет зависеть от того, насколько мы создадим собственные компетенции по производству тех товаров, которые мы сегодня завозим. Но совсем отказаться от импорта невозможно", - говорил Силуанов.

По прогнозу главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, рубль в феврале останется крепким и может продолжить немного дорожать. "Предполагаемый торговый диапазон составляет 85-89 руб. за долл., 93-97 руб. за евро, 11,8-12,3 руб. за юань", - полагает эксперт.

Так, в пользу рубля по-прежнему выступают сезонное снижение спроса на валюту в начале года. В то же время предложение валюты остается высоким благодаря продаже валюты крупнейшими экспортерами в рамках президентского указа об обязательной продаже валютной выручки, отмечает Васильев.

Свой вклад в увеличение предложения валюты на рынке вносят Банк России и минфин, которые продают юани из резервов в рамках бюджетных операций. Продажа юаней до 6 февраля составляет эквивалент 16,7 млрд руб. в день. В первых числах следующего месяца минфин опубликует соответствующие планы на февраль и начало марта.

Также поддержку рублю, по крайней мере на начавшейся неделе, окажет январский налоговый период, когда все экспортеры будут продавать валютную выручку, повышая таким образом спрос на рубли, для расчетов с бюджетом. Российские компании обязаны до 29 января уплатить НДПИ, НДС, НДФЛ и другие налоги.

Кроме того, и нефть может на этой неделе побороться за ценовую отметку 80 долл. по Brent в свете сохраняющихся проблем с судоходством в районе Красного моря, указывает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Наконец, в пользу рубля остаются высокие рублевые процентные ставки. Банки фиксируют приток рублей на депозиты под 14-16% годовых", - отмечает Васильев. Но высокие процентные ставки (ключевая ставка Банка России сейчас составляет 16%, она установлена на этом уровне в середине декабря) связаны с повышенной инфляцией. А это один из факторов, сдерживающий укрепление рубля, напоминает эксперт. Помимо повышенной инфляции укрепление рубля в ближайшее время будут тормозить геополитические и санкционные риски, а также мягкая бюджетная политика, перечисляет Васильев.

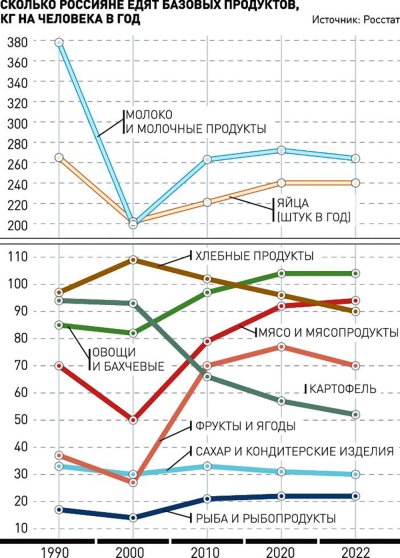

В России стали больше есть мяса и овощей, меньше - хлеба и картофеля

Татьяна Карабут

За последние 20 лет россияне стали заметно лучше питаться, следует из данных Росстата. Например, по итогам 2023 года потребление мяса опять побьет рекорд. Но не все так просто, предупреждают эксперты. При текущем уровне инфляции без социальных выплат сохранить такой изобильный рацион для многих граждан будет сложно.

Так, по данным Росстата, с 2000 по 2023 годы потребление хлебных продуктов снизилось на 9%, картофеля - на 44%. А вот мяса россияне стали есть на 88% больше, овощей и бахчевых - на 27%, потребление фруктов и ягод подскочило более чем в 2,5 раза, яиц - почти на 20%. То есть очевидно смещение потребительских предпочтений в сторону более здоровой и дорогой продукции.

Прошлый год, судя по всему, этот тренд в очередной раз подтвердит. Как минимум в мясе и яйцах он точно будет заметен. Ведь именно рост спроса на курицу и яйца в прошлом году вызвал резкий рост цен (более чем на 27% и 60% соответственно). При этом рост спроса на эти виды доступного белка произошел прежде всего за счет увеличения доходов у малоимущего населения, говорит глава Национального мясного союза Сергей Юшин. По его оценке, по итогам 2023 году потребление мяса и мясопродуктов составит рекордных 80 кг на человека в год.

В 2024 году, если не усугубится ситуация с болезнями животных, потребление может увеличиться до 81 кг на человека в год. При этом среднее потребление мяса в мире составляет 43 кг на человека, говорит эксперт.

По прогнозам генерального директора "Союзмолока" Артема Белова, приличный рост - в 1,5 млн тонн (с 29,7 млн до 31,2 млн тонн) - продемонстрирует потребление молочной продукции в целом в стране. Тогда как в 2022 году потребители съели и выпили молочных продуктов столько же, сколько в 2021 году. По оценке исполнительного директора Национального плодоовощного союза Андрея Казакова, потребление овощей в 2023 году будет примерно на уровне 2022 года, несмотря на рост цен выше инфляции.

Признают изменения потребительских предпочтений и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). На это одновременно влияют два фактора: располагаемые доходы населения и более осознанный подход к питанию вкупе с развитием тренда на здоровый образ жизни, считает председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Например, по подсчетам Х5, во втором квартале 2023 года доля продуктов для правильного питания от общего розничного товарооборота сетей группы составила 13,9%.

Во время пандемии структура потребления менялась: находясь в ситуации неопределенности, потребители все больше отказывались от товаров премиального сегмента, переходили на потребление менее дорогой рыбы и белого мяса вместо красного. А в прошлом году наблюдалась постепенная адаптация потребителей к ситуации и восстановление спроса во всех продовольственных категориях, отмечает Караваев.

Несмотря на то что покупатель остается более рациональным в своем подходе к тратам (и это уже стало нормой), в прошлом году наметился тренд на восстановление потребления так называемых дорогих продуктов. Помимо прочего росли продажи в таких категориях, как готовые суши (+173%), сыровяленые колбасы (+42%), соленая и слабосоленая рыба (+30%). А спрос на красную икру в зимний период в отдельных торговых сетях - членах АКОРТ рос более чем на 100% по сравнению с 2022 годом.

Опрошенные "РГ" эксперты признают, что потребители стараются питаться как можно разнообразнее. Если помидоры, то можно не только обычные, но и черри, если огурцы, то короткоплодные, отмечает Казаков. Не традиционный хлеб, а с отрубями или какие-нибудь чебупели, приводит пример президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов. Даже картофель все больше покупают в виде чипсов или фри, говорит исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

Если сравнивать третий квартал 2023 года с тем же периодом 2022 года по основным группам продукции, то доля затрат потребителей на слабосоленую рыбу выросла на 30%, фрукты и ягоды - на 18%. Вместе с этим на 21% сократилась доля затрат на крупы и настолько же - на сахар, говорят в исследовательской компании NTech.

Тренд на максимально качественное и разнообразное питание является общим для всех групп населения, а не только трендом потребления "экономически благополучных граждан", утверждают в NTech. Социальные трансферы последних лет и рост заработных плат в первую очередь отразились на реально располагаемых доходах наименее обеспеченных слоев российского общества.

В пример в компании приводят данные сети "Светофор", которая является одним из основных каналов продаж для небогатых. Там продажи творожных десертов (в физическом выражении - август-октябрь 2023 года к аналогичному периоду 2022 года) выросли в 4,2 раза, продажи морепродуктов - в 5,1 раза на фоне снижения продаж пшеничной муки на 30%, а гречневой крупы - на 36%.

В Российском союзе пекарей, впрочем, говорят, что потребление хлебной продукции в России не уменьшается, а остается стабильным. Заводы загружены, и вся продукция продается, отмечает Семенов. Хотя тренд на ЗОЖ и тут присутствует, например растут продажи цельнозернового хлеба.

О стабильном потреблении картофеля говорит и Красильников из отраслевого союза. По его словам, картофель и овощи борщевого набора покупают одинаково вне зависимости от колебаний цен. Резких падений спроса у базовых недорогих овощей и "второго хлеба" не бывает. А рост потребления случается в кризисные времена - когда население вынужденно заменяет дорогую продукцию на более дешевую, как было, например, в перестроечные годы.

Сергей Юшин говорит, что в потреблении мяса в ближайшие годы многое будет зависеть, конечно, от экономической ситуации: какова будет инфляция, будут ли сохранены всевозможные социальные выплаты. Несмотря на поступательный рост в течение последних 20 лет, были в отрасли и провалы, когда в 2015 году рубль значительно девальвировался. Тогда населению было точно не до мяса. В такие моменты как раз и идут в ход идет картошка и овощи "борщевого набора".

Обвиняемая в теракте Трепова попросила направить ее к психиатрам, а не в колонию

Иван Егоров

Дарья Трепова, которую обвиняют в совершении теракта в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин), выступила на выездном заседании военного суда в Петербурге с последним словом.

В частности, она заявила, что по-прежнему не признает своей вины, но принимает моральную ответственность за случившееся. По уверению Треповой, она не знала, что в статуэтке взрывчатка, - думала, что там всего лишь прослушка. Она не стала отрицать переписку с украинским журналистом Романом Попковым и неким Гештальтом. Именно они давали девушке задания, научили конспирации, передали статуэтку для вручения Татарскому и переводили ей деньги.

По словам Треповой, она уже просила прощения у потерпевших, однако ее задело, что одна из них сказала ей: "Бог простит". В этих словах, как пояснила Трепова, она почувствовала насмешку, так как тоже считает себя верующим человеком.

По уверению Треповой, она незнала, что в статуэтке взрывчатка, - думала, что там лишь прослушка

"Мое состояние было спокойным, потому что я уверена, что перед Богом по крайней мере моя совесть чиста", - сказала суду Дарья Трепова. А еще она попросила суд отправить дело на доследование и повторно назначить ей психиатрическую экспертизу.

Защита Треповой вообще настаивает на оправдании своей клиентки в части теракта и переносе взрывчатых веществ, так как она была в неведении об этом.

В то же время гособвинитель в прениях просила назначить Треповой 28 лет лишения свободы и штраф 800 тысяч рублей. Для укрывавшего ее после взрыва Дмитрия Касинцева прокурор попросила 1 год 10 месяцев колонии.

Во время творческого вечера 2 апреля 2023 года в кафе Санкт-Петербурга Трепова вручила Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате подрыва Татарский погиб на месте, еще 52 участника встречи были ранены.

В тот же день, по данным следствия, Трепова, скрываясь от правоохранительных органов, приехала в квартиру Касинцева, где находилась до задержания. По данным ФСБ, статуэтку ей передал гражданин Украины Юрий Денисов. На первых допросах Трепова отрицала свою вину, заявив, что ее использовали втемную. При этом она взяла личность другой девушки, для того чтобы войти в доверие к Татарскому.

Домашний арест Елене Блиновской заменили на реальный за несоблюдение ограничений

Иван Петров

Одна из самых известных инфоцыганок Елена Блиновская в понедельник, 22 января, была отправлена в следственный изолятор. Этому предшествовало обращение следователей в Замоскворецкий районный суд Москвы с ходатайством об изменении меры пресечения . Создательница скандальных "марафонов желаний" (курсов личностного роста) до понедельника находилась под домашним арестом. Но наложенные в связи с этим ограничения не соблюдала.

Если посмотреть соцсети блогера, нетрудно догадаться, что вызвало негодование следователей и их желание переселить Блиновскую в камеру СИЗО. Дама совершенно не отказалась от привычного образа жизни - с вечеринками и тусовками. Только теперь они стали проводиться в ее особняке.

"Блиновская цинично, пренебрегая установленными ей ранее ограничениями, провела светскую новогоднюю вечеринку, на которой общалась, в том числе со свидетелем по делу Осмоловой. Вину Блиновская не признает, не принимает меры по погашению ущерба. Она продолжает светскую жизнь, что неоднократно освещалось в СМИ. В связи с этим прошу избрать обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля", - сказал в суде представитель СК России.

Судья в итоге удовлетворил ходатайство следствия. И Блиновскую взяли под стражу прямо в зале суда. После ее транспортируют в один из столичных СИЗО.

Напомним, Елена Блиновская обвиняется в совершении таких преступлений как "уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" и "легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере".

"Оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему "дробления" бизнеса, обвиняемая занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей. Кроме того, в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций", - пояснили в Следственном комитете.

Блогер не отказалась от привычного образа жизни. Только тусовки стали проходить прямо у нее дома

В ходе следствия была установлена ее причастность еще к двум эпизодам преступлений. На этот раз по статье УК РФ "неправомерный оборот средств платежей".

По данным следствия, Блиновская получила в распоряжение электронные ключи юрлиц и неоднократно без ведома владельцев использовала их для денежных переводов в своих интересах.

Перерасчет платы за мусор могут получить все жители

Светлана Задера

Минприроды предлагает ввести перерасчет за вывоз мусора во время отсутствия жителей дома для тех, кому оплата начисляется из фактического количества вывезенных отходов. Такая система работает пока только в нескольких регионах.

Сейчас возможны два варианта оплаты вывоза твердых коммунальных отходов - по числу проживающих в квартире или же по количеству квадратных метров (какого способа придерживаться, выбирает регион). В прошлом году правительство приняло поправки, которые позволяют попросить перерасчет за мусор в тех регионах, где расчет идет по числу проживающих в квартире. Для этого нужно представить в управляющую компанию билеты, турпутевку или другим способом подтвердить, что человека не было дома. При этом для другой системы расчета механизма перерасчета не было.

Чтобы дать его и другим регионам, минприроды предлагает распространить механизм, который работает в Москве. В столице с 1 января 2022 года ведут учет исходя из количества и объемов вывезенных контейнеров для накопления твердых бытовых отходов. Как отмечается в пояснительной записке, люди платят как бы авансом 1/12 норматива с января по декабрь, а по итогу идет общий подсчет образовавшихся отходов за год и корректировка: если мусора образовалось больше, то жители доплачивают, а если меньше, то эта сумма вычитается.

Важный момент: теперь есть ответственный человек, который подписывает акты о количестве вывезенных отходов, то есть на это потребуются "неоправданные дополнительные расходы и трудозатраты".

Как рассказала "Российской газете" исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла "Ресурс" Валерия Гулимова, есть соответствующее поручение вице-премьера Виктории Абрамченко о необходимости разработать механизм перерасчета вывоза ТКО для тех регионов, которые выбрали расчет по площади. "При этом есть безусловные расходы, на которые отъезд человека не повлияет, машины с такой же регулярностью будут приезжать за мусором, инфраструктура будет поддерживаться, а площадки - обрабатываться. И оплату этой работы нужно оставить, но какую долю она займет - пока неясно", - рассказала она.

Гулимова обратила внимание на то, что сейчас в каждом московском доме или дворе есть свой проверяющий, который смотрит объем мусора и подписывает соответствующие акты, при этом многие люди вообще не знают, кто это и как происходит эта работа. "Москва в декабре по итогам года ведет учет общего количества бытового мусора в городе. Соответственно, если у вас в квартире временно не живет один человек и вы захотите получить вычет, то непонятно, как это прояснить, ведь расчет идет по площади жилья. И на кого переложат ваш вычет по итогам года - тоже непонятно. Но система еще проходит доработку, эти вопросы будут прояснять", - добавила она.

Исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин в разговоре с "РГ" отметил, что данный проект постановления уточнит подход к перерасчету платы за обращение с ТКО. В том числе даются решения для региональных властей, которые позволят учесть особенности предоставления данной услуги.

В России нужно создавать центры для лечения метаболического синдрома и ожирения

Ирина Невинная

Жители нашей страны стремительно толстеют, причем от мала до велика. В 2022 году в России было выявлено более 419 тыс. новых случаев ожирения, эти данные Росстат привел в сборнике "Здравоохранение в России-2023" (издается раз в два года). За два года - рост почти на 13%. Все больше проблем и с молодежью - в 2022 году среди детей до 14 лет было поставлено 108 тыс. таких диагнозов, среди подростков 15-18 лет - более 40 тыс., рост по сравнению с 2010 годом в два раза. Как переломить опасную тенденцию?

"Сегодня ожирение, как детское, так и взрослое, самое распространенное эндокринологическое заболевание в мире. В декабре прошлого года наше правительство инициировало разработку комплекса мер по борьбе с ожирением у детей и подростков до 18 лет. Это междисциплинарная программа, перед врачебным сообществом, педагогами и родителями стоит огромный перечень вопросов, и решать их нужно в тесном взаимодействии и целенаправленно", - сказала "РГ" руководитель Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НМИЦ эндокринологии Минздрава России Ольга Васюкова.

Для медицинской помощи таким больным нужна определенная база: в НМИЦ эндокринологии не так давно начал работать специализированный центр профилактики и лечения ожирения, где пациентам помогают врачи разных специальностей - от эндокринолога до психотерапевта. Такие мультидисциплинарные центры, считают эксперты, должны быть в каждом регионе.

Еще год назад ведущие эндокринологи совместно со Всероссийским союзом пациентов говорили, что лечение ожирения надо включать в программу ОМС, поскольку это социально значимое заболевание. Но пока таким больным получить квалифицированную помощь бесплатно не всегда возможно.

Нужны и специальные лекарства. "Отрадно отметить появление современных эффективных отечественных препаратов, разрешенных к применению у взрослых и, что очень важно, детей старше 12 лет", - подчеркивает Ольга Васюкова.

Что касается нас всех, пациентов настоящих и потенциальных, тут требуется буквально перевернуть отношение к проблеме. К сожалению, избыточный вес до сих пор воспринимается многими пациентами (более того, нередко и врачами) скорее как проблема внешности, а не предвестник серьезного заболевания. Поэтому заниматься профилактикой, следить за весом надо на протяжении всей жизни.

"Ожирение однозначно приводит к снижению качества и продолжительности жизни. Оно приводит к развитию сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, проблем репродуктивной функции, - пояснила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева. - Все это сопряжено с огромными потерями в экономике из-за инвалидизации и преждевременной смертности".

Спрос на путешествия внутри страны стал разнообразнее

Валерия Лобко

Глубина бронирований россиянами зарубежных направлений выросла, при этом расширяется и число направлений путешествий внутри страны, рассказали в сервисе для покупки авиабилетов "Авиасейлс". Самыми быстрорастущими направлениями в 2023 году стали Оренбург, Мурманск, Хабаровск, Новосибирск и Казань. Эти тенденции продолжатся и в этом году, считают эксперты.

Самым быстрорастущим направлением в 2023 году стал Оренбург - доля бронирований авиабилетов в этот город за прошлый год выросла на 74%, отмечают представители туррынка. Средний чек на перелет туда-обратно составил 11,1 тыс. руб. Чаще остальных Оренбург выбирали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Калининграда. На 26% выросла доля бронирований авиабилетов в Мурманск. В среднем в город летали за 12,5 тыс. руб. туда-обратно.

Путешественники также стали чаще выбирать путешествия в Хабаровск - доля купленных билетов по этому направлению выросла на 25%. Средний чек на перелеты составил 22 тыс. руб. туда и обратно. Билеты в Новосибирск стали бронировать на 18% чаще, а в Казань - на 14%.

Как отмечают в экспертном сообществе, доля путешествий внутри страны действительно возросла. Этому способствовало субсидирование авиаперелетов, установление "плоских", фиксированных тарифов для полетов на Дальний Восток, а также сокращение стыковочных рейсов.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова отмечает, что популярность путешествий внутри страны растет - на фоне уменьшения количества международных рейсов число внутренних за последний год стало больше на 20%. "Если раньше 40% приходилось на международные рейсы, а 60% - на внутренние, то сейчас это соотношение составляет 20% на 80%, произошло перераспределение в сторону развития внутреннего туризма. Это произошло благодаря субсидированию внутренних перелетов, установке фиксированных тарифов, а также уменьшению количества стыковочных рейсов", - говорит Осипова. Она добавила, что в 2023 году субсидированными рейсами летало 3,5 млн чел. Уменьшение количества стыковок наравне с субсидированием перелетов и фиксированными тарифами также сильно повлияло на развитие внутреннего туризма.

Интересно, что по данным "Авиасейлс" доля бронирования в традиционно популярные Москву, Санкт-Петербург и Сочи снизилась в среднем на 5%. Это связано с тем, что в авиабилетах отражена только часть картины туристического рынка, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. "По нашим оценкам, в этом году около 45% туристов перемещались в места отдыха или с экскурсионными целями на своих машинах. Очень много перемещений на поездах - часть аэропортов сейчас закрыта, и в эти регионы туристы могут добраться либо поездом, либо на своем авто, - отмечает эксперт. - Общая картина такова: спрос в 2023 году вырос по всем внутренним направлениям, кроме Крыма".

В ДНР и ЛНР ветеранам СВО выдали банковские карты "Защитники Отечества"

Руслан Мельников

В ЛНР началась выдача банковских карт "Защитники Отечества". Как отметили в республиканском филиале фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", ветеран СВО получает банковскую карту в день обращения. Карту можно оформить члену семьи погибшего ветерана СВО при предъявлении паспорта и соответствующего удостоверения.

"Новая карта "Защитники Отечества" предоставляет ряд преимуществ для ветеранов СВО и членов их семей. Держателям карты доступны скидки и кешбэк, а также специальные предложения от партнеров фонда. Она позволяет получать комфортные условия обслуживания, выгодные бонусы и пользоваться услугами надежного банка", - отметили в филиале фонда "Защитники Отечества" в ЛНР.

В филиале фонда "Защитники Отечества" в ДНР также начали выдавать первые в ДНР специальные банковские карты для участников СВО и добровольцев. В филиале фонде отметили, что многофункциональная карта "Защитники Отечества" обеспечивает доступ к широкому спектру услуг и опций.

Карты, в частности, позволят проводить операции с наличными без комиссии в сети банкоматов, моментально оплачивать услуги ЖКХ, мобильных операторов и других провайдеров в мобильном банке, осуществлять безопасные и быстрые платежи и переводы без комиссии, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей. Также по карте будут начислять пенсию и социальные пособия для ветеранов. При этом ветераны смогут пользоваться бонусной программой, которая позволяет выгодно совершать покупки в аптеках, на АЗС и в магазинах.

- Фонд и его филиалы работают над повышением эффективности и расширением спектра возможностей для содействия ветеранам. И эта карта станет еще одним звеном в развитии мер поддержки для защитников Отечества, - отметила руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в ДНР Марина Соловарова.

Чтобы получить карту, ветераны, уже имеющие удостоверение, могут обращаться к социальным координаторам в отделениях фонда.

Угнали БМП, вынесли из-под огня раненых: какие подвиги совершили бойцы РФ

Иван Петров

Настоящий подвиг недавно совершили разведчики из российской группировки "Эспаньола". Они смогли угнать боевую машину пехоты (БМП) ВСУ под Артемовском прямо из-под носа противника. Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры русской весны".

Уточняется, что наши военные обнаружили в полях украинскую БМП. Было установлено, что машина хоть и подбита, но вполне еще на ходу. Спецы взяли инструменты, анализатор спектра, погнали туда и угнали БМП. Причем сделали это настолько дерзко и быстро, что противник попросту не успел среагировать.

Не менее значимый подвиг в зоне спецоперации совершил российский штурмовик с позывным Куба, мобилизованный из Якутии. Он смог в одиночку одолеть троих украинских военнослужащих. О столкновении с превосходящими силами противника боец в подробностях рассказал накануне.

Сама стычка произошла в декабре прошлого года во время выхода на боевое задание. Наш боец в одиночку пошел осмотреть дом. Как выяснилось, там затаились трое военнослужащих ВСУ.

Однако, по словам Кубы, численный перевес украинских боевиков их не спас. Первого противника российский штурмовик обратил в бегство, второго ликвидировал в рукопашной схватке, а третьего пленил.

Куба рассказал, что в момент, когда он зашел в дом, один из боевиков стоял и готовился на него броситься.

"Мы с ним автоматами пострелялись, он убежал", - приводит РИА Новости слова бойца.

В здании было темно, и Куба не сразу заметил еще двоих врагов. Пока российский боец доставал фонарик, один из них схватил его за ноги, завязалась борьба.

"Все на адреналине было. Бой на рукопашку пошел, кто быстрее. Повалил я его, за голову держал, потом нож достал и ликвидировал", - рассказал военнослужащий, добавив, что третий боевик сдался, даже не пытаясь помочь сослуживцу.

Как признался Куба, он не готовился к боям врукопашную, а нож купил для того, чтобы открывать консервы.

"В бою мне помогли подготовка морского пехотинца на срочной службе и навыки самбо и якутской национальной борьбы хапсагай, которыми занимался в детстве", - рассказал Куба, добавив, что в бою нужно быть готовым ко всему.

"Хорошая физическая подготовка, отличное знание единоборств, он не ленился, понимая, что это ему может пригодиться в критической ситуации. Плюс, скорее всего, ему помог выйти победителем выброс адреналина. Молодец парень, таких бы побольше. Именно такими людьми гордится наша армия. Предположу, что бойцы ВСУ не ожидали, что получат отпор, думали, что это легкая добыча", - прокомментировал подвиг бойца Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

Еще об одном герое и его подвиге в понедельник рассказали в Минобороны России.

"Командир взвода старшина Ренат Таутенов выполнял боевые задачи по медицинскому обеспечению военнослужащих своего мотострелкового подразделения. В ходе боевых действий по освобождению российскими подразделениями населенного пункта от украинских боевиков он лично вынес из-под огня противника троих российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Затем он оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт", - сообщили в военном ведомстве.

Кроме того, военные рассказали о подвиге командира танка младшего сержанта Ильи Абдуллина, который со своим экипажем выполнял боевую задачу по огневой поддержке российского штурмового отряда, наступающего на укрепленный опорный пункт.

"В ходе боя, действуя с закрытой огневой позиции, младший сержант Абдуллин во взаимодействии с оператором БПЛА оперативно переносил огонь орудия на наиболее активные участки сопротивления противника. Ведя прицельный огонь, российские танкисты нанесли огневое поражение живой силе и технике врага, уничтожив бронемашину, пулеметный расчет и более десяти боевиков, находящихся в окопах, полевых земляных укрытиях, чем существенно облегчили продвижение российских штурмовиков к опорному пункту украинских боевиков", - указали в Минобороны России.

Отмечается, что, обороняясь, противник активно применял ствольную артиллерию, минометы, а также вел огонь из стрелкового оружия и противотанковых средств. Израсходовав половину боекомплекта, младший сержант Абдуллин быстро и скрытно переместил танк на другую огневую позицию, с которой продолжил вести прицельный огонь до полного овладения российским штурмовым отрядом опорного пункта противника.

Не остались незамеченными и смелые действия старшего сержанта Вадима Завялова. Противник попытался занять ранее освобожденный нашими бойцами поселок и начал артиллерийский обстрел. Водитель боевой машины Вадим Завялов вывел технику из-под удара, и машина начала ответный огонь. Но вражеский снаряд повредил ходовую часть. Тогда Вадим покинул бронемашину и под непрерывным огнем противника смог отремонтировать ее. Тем самым он спас весь экипаж.

Мы не можем позволить ВСУ просидеть в обороне год. Цена будет слишком высокой

Владислав Шурыгин: Нам нужно решить проблему нейтрализации украинских дронов

В мире "военной моды" явно обозначилось возвращение стиля ретро начала ХХ века.

После успешного отражения масштабного натовского наступления в исполнении армии Украины на российскую линию обороны в западной военной прессе потоком пошли публикации о кризисе наступательной стратегии и новой эпохе позиционных войн.

На Украине тут же началось масштабное строительство своей линии обороны - так называемой "линии Залужного".

Вслед за украинцами свой "Балтийский вал" решили строить латыши и литовцы.

При этом западные стратеги и их прибалтийские ученики как-то сразу забыли, что двадцать лет послевоенного (после Первой мировой войны) увлечения циклопическими крепостями и оборонительными валами завершились блестящими их прорывами и грандиозными окружениями европейских армий танковыми группами Рундштедта, Бока, Гудериана.

Напомним, что за 44 дня немецкие войска разгромили вооруженные силы Франции, Бельгии и Голландии, попутно преодолев несколько стратегических линий обороны (Мажино, Дюнкерка), строившихся почти 10 лет.

Французская армия тогда потеряла 84 тысяч человек убитыми, свыше полутора миллионов человек попало в плен.

Вторая мировая война похоронила всю стратегию обороны и "войны на истощение".

Особенность нынешних боевых действий в зоне СВО заключается в том, что, имея стратегические задачи, с начала специальной военной операции российская группировка войск совершенно им не соответствовала по численности. И потому вынуждена была затем перейти к стратегической обороне с одновременным развертыванием под масштабы войны.

Затем на поле боя появилось качественно новое оружие - беспилотники: ударные мини-бомбардировщики и FPV-дроны-камикадзе. Именно они окончательно "зафиксировали" фронт, лишив обе стороны возможности применять большие массы бронетехники и, как следствие, способности проводить масштабные наступательные операции.

Пока они господствуют на поле боя, ситуация мало изменится.

Однако, на мой взгляд, считать, что такая ситуация сохранится на годы, и на этой основе делать стратегическую ставку на позиционную оборону - грубейшая ошибка.

Думаю, даже при всей остроте сегодняшнего кризиса можно предположить: очень скоро безоговорочное господство дронов над полем боя закончится.

Стоит помнить, что также в начале XX века безоговорочное господство пулеметов, продемонстрированное в ходе Русско-японской войны 1905 года, завершилось тем, что пулеметы превратились в мощное, но явно не основное оружие на поля боя. Они всего лишь заняли свою нишу в линейке стрелкового оружия.

Полагаю, что сегодняшнее доминирование дронов над полем боя связано с тем, что до их появления ни одна страна не разрабатывала и не создавала системы радиоэлектронной борьбы - РЭБ тактического звена - взвод - рота.

На этом уровне беспилотники практически не существовали, являясь средством полкового - бригадного уровня. Да и те редко применялись.

Теперь целью относительно дешевых и часто самодельных беспилотников, в том числе FPV-дронов, являются даже отдельные пехотинцы противника - настолько подобных средств много у противоборствующих сторон.

Как только военно-промышленный комплекс передовых стран "опустит" над тактической зоной "купола" и "фаерволы" средств РЭБ, господство FPV-дронов завершится.

Потребуется их непрерывная "прокачка" для преодоления средств радиоэлектронной борьбы. А это тут же начнет отражаться на стоимости таких беспилотников.

Данное обстоятельство очень скоро перестанет делать их производство и использование в зоне боевых действий безоговорочно выгодным, так как начнет приближаться по стоимости к другим образцам высокоточного оружия.

Соответственно снизится и эффективность боевых дронов.