Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Для медработников, оказывающих помощь участникам СВО, Правительство продлило действие мер соцподдержки.

Максимальный размер выплат составит 100 тыс. рублей в месяц:

• для руководителей медицинских организаций, заведующих хирургическими отделениями, хирургов, анестезиологов и реаниматологов, которые участвуют в хирургических операциях,

• старших врачей и врачей скорой и неотложной медицинской помощи, а также врачей, проводящих судебно-медицинскую экспертизу.

Для заместителей руководителей медорганизаций, врачей, главных медсестер, заведующих отделениями, где раненым оказывается специализированная помощь в стационарных условиях, максимальный размер выплат составит 60 тыс. рублей в месяц.

Максимальные выплаты составят 40 тыс. рублей в месяц:

• для специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, которые участвуют в хирургических операциях, а также помогают анестезиологам и реаниматологам,

• медработников со средним профессиональным образованием, работающих в бригадах скорой помощи, а также для участвующих в проведении судебно-медицинской экспертизы.

Максимальный размер выплат для медицинских работников со средним профессиональным медицинским образованием, принимающих участие в оказании специализированной медпомощи в стационарах, составляет 30 тыс. рублей в месяц.

Для младшего медицинского персонала, обеспечивающего специализированную помощь в стационарах, а также младшего персонала и других работников станций скорой помощи и учреждений судебно-медицинской экспертизы предусмотрены выплаты до 20 тыс. рублей в месяц.

Конкретный размер выплат зависит от занимаемой должности и суммарно отработанного времени. Перечень медорганизаций, сотрудники которых будут получать социальные выплаты, утверждают региональные минздравы.

ДМИТРИЙ ЯДРОВ ПОГОВОРИЛ С МОЛОДЕЖЬЮ ПРО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРОНОВ В ЭКОНОМИКЕ

Глава Росавиации Дмитрий Ядров провел открытый диалог со школьниками и студентами на тему: "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность" в рамках организованного Минтрансом Дня пассажирской логистики. Мероприятие состоялось 19 января в лектории "Знание" на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве.

"Тема беспилотных средств начала активно развиваться в стране в прошлом году. Это касается не только беспилотников авиационных: это и автомобили, и железные дороги, и автономное судовождение. Позиция Президента Владимира Путина заключается в том, чтобы эту сферу деятельности соответствующим образом развивать. Были даны поручения Правительству Российской Федерации — в течение всего прошлого года оно работало над формированием условий, чтобы в 2024 году мы уже могли использовать беспилотники в сферах деятельности нашей экономик, в том числе, чтобы снизить стоимость использования беспилотников для экономики", — рассказал Дмитрий Ядров.

Глава Росавиации сообщил, что БВС (беспилотные воздушные суда) делятся на определенные классы. Те, которые имеют взлетную массу до 30 килограммов, не проходят обязательную сертификацию. В основном такие аппараты используются в личных целях. А если БВС массой от 30 килограммов, то они должны пройти сертификацию в Росавиации — это большие промышленные машины, которые в первую очередь выполняют авиационные работы по заказу предприятий. По мнению Дмитрия Ядрова, уже в сравнительно недалеком будущем дроны смогут составить конкуренцию в ряде областей, например в работе курьеров по срочной доставке небольших грузов. Сельхозавиация тоже активно переходит на беспилотники, с помощью БВС проводят также и поисковые работы.

Фото: пресс-служба Международной выставки-форума "Россия"

"На сегодняшний день тема беспилотников очень актуальна, с каждым годом вызывает все больший интерес. Когда мы создали систему учета беспилотников в стране в 2019 году, у нас было зарегистрировано всего 12 тысяч дронов. А на сегодняшний день имеется более 93 тысяч учтенных беспилотников массой до 30 килограммов. За 2023 год беспилотниками выполнено более 105 тысяч полетов по поданным заявкам* в Единую системы организации воздушного движения. Растет интерес и у любителей, и у промышленных холдингов", — отметил он.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

*(Полеты БВС по заявкам выполняются в случае, если полет выполняется на высотах более 150 м и на расстоянии больше прямой визуальной видимости беспилотника).

«Россети Северный Кавказ» в текущем году направят более 1,3 млрд рублей на реализацию программы технического обслуживания и ремонтов для подготовки электросетевого комплекса Ставрополья к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов. В сравнении с прошлым годом рост объема финансирования ремонтной программы составил 35%.

Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей специалисты филиала «Ставропольэнерго» выполнят значительный объем работ: отремонтируют порядка 1,2 тысячи трансформаторных пунктов, проведут на подстанциях капитальный ремонт 28 силовых трансформаторов и свыше 420 выключателей.

Особое внимание специалисты уделят линиям электропередачи (ЛЭП): в общей сложности отремонтируют почти 1,4 тысячи км ЛЭП различных классов напряжения. На линейных объектах энергетики заменят более 25 тысяч изоляторов, порядка 1,2 тысячи опор и около 300 км неизолированного провода на современный и безопасный самонесущий изолированный провод (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование позволяет повысить качество электроснабжения потребителей, снизить потери электроэнергии, а также эксплуатационные и ремонтные затраты.

На линиях электропередачи специалисты также установят 156 птицезащитных устройств, которые воспрепятствуют посадке птиц на элементы энергообъектов и исключат возникновение технологических нарушений из-за соприкасания птиц с ЛЭП.

Кроме того, энергетики освободят от поросли и близко растущих деревьев трассы воздушных линий электропередачи, чтобы в ветреную погоду разросшиеся ветви не повредили провода и не стали причиной перерывов электроснабжения. Эта работа будет проделана на площади около 200 гектаров.

Значительный объем ремонтных работ - более 80 % - будет выполнен хозяйственным способом, то есть без привлечения подрядных организаций. Это позволит сократить издержки, своевременно и качественно реализовать весь комплекс технических мероприятий.

В павильоне «Атом» на ВДНХ состоялась презентация проекта «Обнинск.ТЕХ» - международного центра подготовки кадров в сфере атомных и смежных технологий, который должен появиться в Обнинске, с использованием возможностей Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ (ИАТЭ).

Открывая мероприятие, ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко подчеркнул, что в сфере, ядерной энергетики Россия на мировом рынке предлагает не просто продукты, но и их технологическую оболочку. «Фактически мы не просто продаем какой-то продукт, а продаем кусочек технологического суверенитета тем странам, у которых есть на это спрос» - сказал ректор университета. Идея международного центра, по словам Владимира Шевченко, заключается в том, чтобы эта активность внутри нашей страны была централизованно позиционирована и с точки зрения и бренда, и с точки зрения того места, где будет происходить обмен опытом и налаживаться горизонтальные связи.

Директор проектного офиса Госкорпорации «Росатом» Валерий Карезин отметил, что в сфере ядерного образования Государственная корпорация сотрудничает с 55 странами и она готова приглашать в Обнинск студентов из стран–партнеров. Что касается проекта будущего центра, то в первую очередь он должен реализовываться за счет развития существующей территории ИАТЭ НИЯУ МИФИ. По словам Валерий Карезина, Государственная корпорация «Росатом» запланировала финансовые средства на развитие кампуса ИАТЭ, в том числе на строительство новых очередей кампуса, создание новых лабораторий и мест отдыха для сотрудников и студентов.

Проект концепции будущего международного центра на встрече презентовал генеральный директор архитектурного бюро «МезонПро» Илья Машков. Согласно представленной им презентации, территория будущего центра должна выполнять целый ряд функций – образовательную, жилую, медицинскую, общественную, спортивную, научную и выставочную. При этом, территория центра будет состоять из трех зон: жилой (собственно кампуса), общественной, где будут располагаться, в частности музеи и выставки, и которая будет открыта для посещения для жителей города, и научно-исследовательской. Территория центра будет «зеленой» и находиться в непосредственной близости к лесопарковой зоне.

Первым шагом к реализации данного проекта должна стать достройка учебного блока площадью 5 тыс. кв. м., что может быть реализовано уже в 2024-2026 годах. На презентации можно было увидеть даже эскизный «вид сверху» будущего международного центра.

Главный ахзитектор Калуги и куратор международного архитектурного фестиваля «Зодчество» Алексей Комов выразил уверенность, что Обнинск должен представить проект центра на фестивале «Зодчество» в 2024 году.

Согласно ранее озвученным планам, к 2030 году на базе Центра Обнинск.Тех ежегодно будут проходить краткосрочное обучение по ядерным и смежным специальностям не менее 15000 высококвалифицированных специалистов для атомных проектов в странах-партнерах Росатома.

Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» начал монтаж интеллектуальных приборов учета электроэнергии в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии. Работы ведутся в рамках мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях и повышения надежности электроснабжения потребителей.

Счётчики устанавливаются за счет нетарифных источников компании «Россети Северный Кавказ, поэтому для потребителей замена старых приборов на новые производится бесплатно.

В настоящее время специалисты подрядной компании по заказу филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» установили более 400 «умных» счетчиков. Всего же до середины текущего года предстоит заменить около 7,6 тысячи устаревших счетчиков в населенных пунктах Малокарачаевского района.

Новые интеллектуальные приборы учета электроэнергии будут производить автоматический сбор показаний и бессрочно хранить эту информацию в базе данных. Потребители могут отслеживать расход электроэнергии с помощью специального пульта, на котором будут отображаться показания счетчика.

«Мы обращаем особое внимание, что «умная» система учета электроэнергии не повлияет на объем энергопотребления. Наоборот, после установки интеллектуальных приборов учёта жители будут освобождены от обязанностей по замене, установке, передаче показаний, проведению поверки счетчиков. Эти функции в соответствии с федеральным законодательством с 2020 года возложены на сетевые и сбытовые организации», - рассказал директор филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко, который с инспекцией побывал на месте, где ведутся работы.

Ранее в ходе реализации программы снижения потерь в ряде населенных пунктов Малокарачаевского района также была проведена реконструкция около 80 км линий электропередачи 0,4/10 кВ. Были заменены изношенные опоры на новые железобетонные и неизолированный провод на самонесущий изолированный провод (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование позволяет повысить качество электроснабжения потребителей, снизить потери электроэнергии, а также эксплуатационные и ремонтные затраты. Масштабное обновление распределительных сетей выполнено с увеличением сечения провода до пяти раз, что позволит повысить качество электроснабжения населенных пунктов, а также будет способствовать профилактике безучетного энергопотребления и снижению потерь электроэнергии.

В связи с большим объемом работ и сжатыми сроками реализации проекта реконструкция распределительных сетей и установка новых счетчиков в населенных пунктах Малокарачаевского района ведутся ускоренными темпами несколькими бригадами энергетиков. Проведение этих мероприятий неизбежно влечет за собой перерывы в электроснабжении потребителей для обеспечения безопасности специалистов. Поэтому энергетики просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, поскольку итогом станет улучшение качества и надёжности их электроснабжения.

Билибинская АЭС в сложных условиях Арктики продолжает генерировать электроэнергию тремя энергоблоками общей электрической мощностью 36 МВт (первый остановлен 23 марта 2018 г.), обеспечивая при этом порядка 40% электроэнергии, вырабатываемой в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме.

По итогам 2023 года предприятию удалось достичь высоких производственных показателей: напомним, что еще 9 октября 2023 г. атомная станция досрочно выполнила план ФАС по выработке электроэнергии в объеме 100 млн кВтч.

«Прошедший 2023 год стал для Билибинской АЭС важным этапом подготовки к выводу из эксплуатации, все объекты построены, смонтированы и работают. Блочно-модульная котельная оснащена модернизированным тепловым оборудованием, дизель-генераторная станция и трансформаторная подстанция находятся в рабочем состоянии. Для обеспечения этих объектов введен в эксплуатацию базовый склад топлива (БСТ), на который уже завезено топливо и функционирует котельная», - подвел итоги 2023 года директор Билибинской АЭС Константин Холопов.

На сегодняшний день готовность объектов инфраструктуры Билибинской АЭС, предназначенных для дальнейшего обеспечения жизнедеятельности города и самой атомной станции после вывода энергоблоков из эксплуатации в декабре 2025 года, составляет 97% и они уже вступают в строй. Так, в начале отопительного сезона, в сентябре 2023 г, были осуществлены пусковые работы энергоцентра г. Билибино, прошло подключение части системы городского отопления.

В планах на 2024 год - проведение работ по реализации проекта модернизации магистральных трубопроводов с созданием Центрального теплового пункта (ЦТП) для обеспечения спутникового обогрева водоводов и резервного теплоснабжения промплощадки БиАЭС, а функция теплоснабжения города будет полностью передана Энергоцентру.

Кроме того, Билибинская АЭС, как социально ответственное предприятие, в рамках программы благотворительных мероприятий оказывает помощь организациям и учреждениям социальной сферы Билибинского муниципального района. В 2023 году было приобретено оборудование для сцены районного Дворца культуры, а также оказана финансовая поддержка приюту для бездомных животных «Уголок Надежды».

Также атомная станция продолжает помогать православному Храму города Билибино, жизнеобеспечение которого ведется при поддержке Концерна «Росэнергоатом», реализуется ежегодно и на постоянной основе. В 2023 году сумма благотворительных пожертвований Билибинской АЭС составила свыше 10 млн рублей, а общая сумма оказания благотворительной помощи территории муниципалитета за последние 13 лет превысила 300 млн рублей.

Сегодня работа атомных энергогенерирующих объектов Чукотки проходит в штатном режиме. Билибинская АЭС продолжит выработку электроэнергии в 2024 году согласно плановым показателям, а также обеспечит осуществление перераспределения её объемов в системе Чаун-Билибинского энергоузла на время плановых ремонтных работ на ПАТЭС «Академик Ломоносов».

Специалисты филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» обеспечили доставку на высокогорную подстанцию 110 кВ «Тлайлух» в Хунзахском районе республики нового трансформатора мощностью 6,3 МВА. Он будет установлен вместо старого, который нуждается в капитальном ремонте.

Для транспортировки 35-тонного трансформатора по горному серпантину и бездорожью к высокогорной подстанции, расположенной на высоте более 1 100 метров над уровнем моря, был задействован специальный трайлер. Несмотря на возникшие сложности специалисты успешно справились с поставленной задачей.

Доставленный на подстанцию трансформатор будет введен в эксплуатацию в конце марта-начале апреля текущего года, когда установится теплая погода, поскольку на время работ по замене энергооборудования для обеспечения безопасности персонала необходимо приостановить подачу энергоресурса потребителям.

Обновление силового трансформатора на подстанции 110 кВ «Тлайлух» позволит повысить надёжность и качество электроснабжения 2 650 жителей десяти населенных пунктов Хунзахского района.

Решение компании «Вормхолс Внедрение», резидента «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), позволило снизить среднюю концентрацию механических примесей более чем в 14 раз и увеличить дебит скважины в 5-10 раз. Межремонтный период вырос с 1,5 до 7 месяцев.

После успешного пилотирования в «ННК-Варьганнефтегаз» планируется внедрение технологии в нескольких дочерних обществах «ННК», «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

Разработка представляет собой фильтр с набивным фильтроэлементом и модифицированной фазовой проницаемостью, который показывает высокую эффективность при предотвращении прорывов воды в нефте- и газодобывающие скважины. Новый фильтр разработан специально для добычи нефти из трудноизвлекаемых пластов, включая те, которые содержат большое количество песка.

Олег Журавлев, основатель «Вормхолс Внедрение»: «Огромный объем запасов в России залегает в трудноизвлекаемых пластах, в том числе с большим количеством песка. Стандартные методы добычи и оборудование, используемые большинством компаний, не применимы для таких условий, что приводит к забиванию фильтров и снижению добычи. Разработанный нами фильтр является прорывной технологией. Он предотвращает забивание песком и не теряет своих свойств со временем, что позволяет компаниям добывать больше нефти и газа, а также значительно снижает себестоимость самой добычи».

Применение фильтра направлено на контроль пескопроявления и предотвращение прорывов воды. Новая технология фильтрующего материала позволяет создавать модификацию фазовой проницаемости для получения дополнительного сопротивления на фильтре при прохождении жидкости с большим содержанием воды и свободно пропускать жидкость с незначительным содержанием воды. Высокая проницаемость делает добычу нефти более эффективной.

Роман Подругин, проектный менеджер кластера энергоэффективных технологий «Сколково»: «Компания “Вормхолс Внедрение” разрабатывает и внедряет ряд инновационных решений, основная цель которых – снижение себестоимости добычи за счет повышения коэффициента извлечения нефти и газа, повышение эффективности разработки месторождений с помощью оптимизации заканчивания, мониторинга работы узлов и оптимальной эксплуатации скважин. Некоторые технические решения не имеют аналогов в мире и позволяют сделать добычу нефти более эффективной и безопасной. Разработка и внедрение новых отечественных технологий имеет большое значение и актуальность для развития нефтегазовой отрасли, особенно в режиме санкционной нагрузки».

Электростанции компании в январе-декабре выработали 63,02 млрд кВт?ч электроэнергии — на 0,8% больше показателя за аналогичный период 2022 года (62,51 млрд кВт?ч).

Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций «Мосэнерго» составил 81,49 млн Гкал, что на 4,6% меньше, чем в 2022 году (85,41 млн Гкал). Основное влияние на динамику этого показателя оказали высокая температура наружного воздуха в апреле—мае 2023 года, сокращение продолжительности отопительного периода 2022—2023 годов по сравнению с предыдущим, а также позднее начало отопительного периода 2023—2024 годов.

Справка

В составе ПАО «Мосэнерго» работают 15 теплоэлектроцентралей установленной электрической мощностью 12,5 тыс. МВт, а также районные и квартальные тепловые станции. Установленная тепловая мощность компании — 43,7 тыс. Гкал/ч. Электростанции ПАО «Мосэнерго» поставляют свыше 50% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и вместе с котельными «Мосэнерго» и «МОЭК» обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии.

Контролирующим акционером и управляющей организацией «Мосэнерго» является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).

«Хабаровские электрические сети» (филиал АО «ДРСК», входит в руппу РусГидро») в ттечение 2023 года подключили более 2600 новых потребителей в Хабаровском крае к сетям Дальневосточной распределительной сетевой компании, что почти на 41% больше, чем годом ранее.

Суммарная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составила свыше 127 МВт.

В 2023 году резко вырос спрос на технологическое присоединение от специализированных застройщиков в рамках развития строительной отрасли на территории города Хабаровска. Проекты предполагают комплексную застройку перспективных территорий, что подразумевает строительство не только жилищной, но и социальной инфраструктуры. В 2023 году энергетики заключили договоры на технологическое присоединение объектов на общую сумму более 1 млрд. 267 млн. руб.

“Среди наиболее крупных договоров, заключенных в 2023 году на технологическое присоединение, можно выделить договор с специализированным застройщиком, осуществляющим строительство многоквартирных домов в новом микрорайоне Ореховая сопка, – говорит директор хабаровского филиала ДРСК Максим Сугоровский. - Для реализации данного проекта до конца 2025 года планируется осуществить строительство нового центра питания 110 кВ с трансформаторами 2/40 МВА, а также строительство двухцепной воздушной линии 110 кВ протяжённостью порядка 2,8 км”.

В данный момент филиал ведет работы по заключению договора на технологическое присоединение к сетям Дальневосточной распределительной сетевой компании Межвузовского кампуса на базе Тихоокеанского государственного университета в городе Хабаровск.

19 января в рамках Международной выставки-форума на ВДНХ состоялась презентация генетической инициативы «100 000+Я». Проект реализуется Центром полногеномного секвенирования при поддержке НК «Роснефть».

Цель инициативы – прочтение геномов 100 тысяч россиян для совершенствования методов диагностики генетически обусловленных и социально значимых заболеваний, а также разработки новых подходов к их терапии и лекарств.

О проекте «100 000+Я» посетителям павильона рассказали директор департамента научно-технического развития и инноваций НК «Роснефть» Александр Пашали и представитель Центра Алина Дёмкина.

Центр полногеномного секвенирования создан в рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. «Роснефть» является технологическим партнером этой программы. На сегодняшний день в Центр уже поступило около 34 тыс. генетических образцов, из которых обработано уже более 25 тыс. В результате свои генетические портреты получили около 14 тыс. человек. Это делает базу данных Центра крупнейшей в России. В настоящее время база формируется за счет генетического материала, который сдают волонтеры «Роснефти».

Научный коллектив Центра собран из опытных генетиков и биоинформатиков, а также лучших выпускников магистерской программы «Геномика и здоровье человека». Эта программа была разработана «Роснефтью» и МГУ им. М.В. Ломоносова и запущена с 2020 года на базе биологического факультета вуза. В 2022 году состоялся первый выпуск молодых ученых – высококлассных специалистов в области высокопроизводительного секвенирования и биоинформатического анализа его результатов.

С 16 по 21 января на площадкекомпании проходит Неделя генетики, в ходе которой ученые рассказывают гостям выставки о передовых технологиях и разработках в области науки о наследственности.

На выходных в павильоне состоятся Дни открытых дверей МГУ (20 января) и МФТИ (21 января). Представители вузов расскажут про подготовленные совместно с «Роснефтью» магистерские программы в области генетики. Также 21 января врач-генетик Ирина Жегулина представит книгу «Генетическая лотерея». После презентации все слушатели смогут поучаствовать в викторине и выиграть экземпляр новой книги с автографом автора.

В 2023 году в распределительную сеть филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» поступило почти 294 млн кВт*ч электроэнергии от солнечных электростанций (СЭС). Такого объёма достаточно, чтобы обеспечить электроснабжение жителей Астрахани на протяжении восьми месяцев.

Доля солнечной электроэнергии в общей структуре отпуска в сеть астраханского филиала «Россети Юг» за 2023 год составила около 9%.

Астраханская область входит в пятерку регионов с наиболее развитой альтернативной энергетикой. В настоящее время ВИЭ-генерация в области представлена двенадцатью солнечными электростанциями, девять из которых передают «зеленую» энергию в сети «Россети Юг». Их мощность составляет 225 МВт. А также пятью ветровыми электростанциями установленной мощностью 340,2 МВт. Кроме этого, сейчас в регионе реализуется проект по строительству Богдинской СЭС мощностью 60 МВт. Специалисты «Россети Юг» подключат новый объект для приема в сеть солнечной энергии в мае 2025 года.

В России созданы все необходимые отвечающие мировым стандартам условия в области подготовки персонала для атомных станций, в том числе зарубежных.

В 2023 году обучение на российских атомных станциях (являются филиалами АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») прошли около 700 зарубежных специалистов. Практическое обучение и стажировка помогают им в дальнейшем безопасно и эффективно управлять энергоблоками российского дизайна ВВЭР-1200, которые сегодня сооружаются при поддержке Госкорпорации «Росатом» в странах-партнерах.

С 2018 года программы подготовки на должность и (или) программы повышения квалификации суммарно на всех площадках прошли более 2800 специалистов из Китая, Турции, Египта, Венгрии, Беларуси и Бангладеш.

Обучение проходило по самым разным должностям: машинисты-обходчики по турбинному оборудованию, слесари-операторы по реакторному оборудованию, ведущие инженеры по управлению реактором и турбиной, химики, электрики, специалисты в области радиационной, ядерной и экологической безопасности и т. д., а также административно-технический персонал, включая заместителей главных инженеров АЭС. В роли наставников выступают опытные российские специалисты, имеющие большой опыт эксплуатации и ремонта блоков с водо-водяными реакторами. Они помогли иностранным коллегам постичь все тонкости профессии в реальных условиях на действующих энергоблоках.

«Мы получили фундаментальные знания по множеству дисциплин во время учебы в российском вузе, а теперь, взаимодействуя с российскими атомщиками, имеем уникальную возможность перенять технологии и опыт, который они наработали более чем за 75 лет развития российской атомной отрасли», — отметил Махмут Али Дурукан, машинист-обходчик турбинного оборудования, турбинный цех АО «Аккую Нуклеар».

Компания «Россети Юг» планирует в 2024 году направить на реализацию инвестиционной программы 4,6 млрд рублей. Финансирование в таком объеме позволит построить в регионах присутствия 554 км линий электропередачи и ввести в эксплуатацию энергообъекты общей мощностью 88 МВА

Так, на развитие энергокомплекса Ростовской области предусмотрено 2,7 млрд рублей. Энергетики построят и реконструируют в регионе 279 км ЛЭП и 38 МВА трансформаторной мощности.

Запланированные для Волгоградской области 686 млн рублей будут направлены на строительство и модернизацию 74 км ЛЭП и подстанций общей мощностью 4 МВА.

Объем финансирования программы в Астраханской области составит 973 млн рублей. В план работ в регионе включены строительство и реконструкция 144 км линий электропередачи и 45 МВА трансформаторной мощности.

В Калмыкии будут построены 57 км ЛЭП и подстанции мощностью 1 МВА. Инвестиции оцениваются в 283 млн рублей.

В текущем году продолжится строительство объектов для технологического присоединения потребителей льготной категории. На эти цели будет направлено 1,7 млрд рублей. Для выполнения обязательств компании по заявкам льготников планируется построить 288 км линий электропередачи и обеспечить 27 МВА трансформаторной мощности.

Выполнение инвестиционной программы «Россети Юг» позволяет создать необходимые условия для обеспечения пропускной способности электрических сетей, технологического присоединения, поддержания в эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей.

Вступает в силу приказ Роспатента от 6 июня 2023 года № 75

В связи с вступлением в силу 21 января 2024 года совместного приказа Минюста России и Роспатента от 27 декабря 2023 года № 394/157 «О признании не подлежащим применению приказа Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 года № 173/178» вступает в силу приказ Роспатента от 6 июня 2023 года № 75 «Об утверждении форм документов, необходимых для ведения единого реестра результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения, и требований к их заполнению».

Теперь при подготовке документов, необходимых для осуществления государственного учета в едином реестре результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения, соответствующие ведомства и организации будут руководствоваться положениями указанного приказа.

Работа Росрыболовства на отдаленных территориях с населением: важна обратная связь для оперативного решения вопросов и четной рыбалки — основа сотрудничества и доверия

На Сахалине сотрудники Росрыболовства проводят встречи с представителями КМНС для бесперебойной организации зимнего промысла при соблюдении правил рыболовства.

В Ногликском и Охинском районах Сахалинской области сотрудники Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовство провели встречи с представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС). На мероприятиях обсуждали вопросы организации зимнего промысла наваги и корюшки, разнорыбицы, а также предстоящей лососевой путины 2024 года.

Специалисты Росрыболовства разъяснили жителям основные положения Правил рыболовства при организации любительской и традиционной рыбалки, требования по оформлению и предоставлению листов учета вылова, подробно информировали о местах, отведенных для лова. На встречах сотрудники СКТУ также сообщили об особенностях организации добычи разнорыбицы в зимний период времени, об официальных сроках начала и окончания предстоящей лососевой путины и о «проходных днях», во время которых традиционное рыболовство запрещено.

Рыбакам-любителям, осуществляющим подледный лов корюшки и наваги на морских акваториях, напомнили о правилах безопасности поведения на льду на водных объектах в зимний период, о соблюдении требований Водного Кодекса и в целом природоохранного законодательства Российской Федерации

Большое внимание было уделено профилактике причин и условий, способствующих деятельности по незаконные добычи рыбы. При этом представители теруправления Росрыболовства предложили принять личное активное участие в борьбе с браконьерством, в том числе через — вступить в ряды внештатных сотрудников рыбоохраны.

На встречах разъяснили большую часть наболевших вопросов, оставшиеся темы зафиксированы для дальнейшего изучения и решения. Такой формат взаимодействия позволяет специалистам теруправлений Росрыболовства получать обратную связь от населения, информировать об изменениях в регулировании рыболовства, более детально вникать в местные проблемы и своевременно их решать, что помогает не допустить конфликтные ситуации и укрепить доверие рыбаков и представителей КМНС к органам власти.

Ситуация дисбаланса: склады — самый «горячий» или перегретый сегмент?

Рынок складской недвижимости развивается рекордными темпами, при том что фундаментальные факторы не предполагают такого активного роста. Стремительное повышение ставки аренды в 2023 году (на 45% относительно конца 2022-го) вызвано сохранявшимся на протяжении всего года высоким спросом и практически отсутствующим предложением (вакансия менее 1%). Объем спроса на конец 2023 года составил 2,85 млн кв. м, таким образом, ожидаемый рост составит 75%. Среднерыночная ставка аренды на сухие склады класса А в Москве уже достигла 8,3 тыс. рублей/кв. м/год, а по отдельным вакантным блокам может доходить до 10-12 тыс. рублей/кв. м/год.

Очередной всплеск объема сделок в 2023 году повлечет рост строительной активности в 2024-м, в основном за счет реализации объектов «под заказчика». В складах объемы строительства в значительной степени являются производной количества сделок, заключенных в прошлом году, ввиду большого количества built-to-suit (BTS) проектов и короткого цикла девелопмента.

При этом жесткий дефицит свободных площадей не ведет к активизации спекулятивного строительства, как это обычно происходит на «здоровом» рынке. Мы видим, как реализуются проекты под конкретных пользователей, достраиваются спекулятивные объекты, начатые ранее, но в целом позиция девелоперов состоит в оптимизации работы уже существующих объектов, новые спекулятивные объекты практически не запускаются в стройку. В условиях высокой неопределенности и заградительной стоимости заемного финансирования девелоперы не готовы строить площади в открытый рынок. Фактор снижения девелоперской активности заметен во всех сегментах коммерческой недвижимости, но в складах он усугублен жестким дефицитом площадей.

Главный драйвер складской отрасли — рост сегмента электронной торговли (в основном за счет крупных маркетплейсов) и продуктового ретейла. Именно е-ком с 2020 года определяет заметно выросший объем спроса на склады. Это же и является одним из рисков для сегмента: высокая консолидация спроса у крупных маркетплейсов (более 70% складских сделок сегмента e-commerce сосредоточено у Ozon и Wildberries, а это 25% от всего спроса) повышает риски девелопмента. Согласно данным Data Insight, объем продаж на рынке онлайн-торговли на конец 2023 года достиг 7,9 трлн рублей, прирост за год составил 38%. При этом темпы роста снижаются, и по прогнозам сегмент будет продолжать замедлять темпы масштабирования. На фоне уменьшения среднего чека увеличивается количество заказов, благодаря чему продолжается рост сегмента даже в условиях экономической турбулентности, и, как следствие, это является позитивным фактором для рынка складской недвижимости (рост количества заказов/возвратов ведет к расширению складских площадей, необходимых для их обработки).

Следующий год станет определяющим для сегмента. При сохранении спроса со стороны маркетплейсов и не только в 2024 году можно ожидать продолжения повышения ставки аренды (до уровня 8,5-8,6 тыс. рублей/кв. м/ год) и активизации строительной активности в 2025 году. Консервативный сценарий — оптимизация бизнеса маркетплейсов в 2024-м на фоне замедления потребительского рынка и экономики в целом приведет к снижению спроса, ставка закрепится на достигнутом уровне и рынок будет сохранять этот баланс до возникновения более благоприятных условий для роста. Дополнительным фактором влияния может стать субаренда от крупных игроков, переоценивших свои возможности в 2023-м и их отказ от площадей по договорам предварительной аренды. В этом случае может произойти незначительное увеличение вакансии (с уровня менее 1% в 2023 году до 1,5-2% в 2024-м), что все равно не будет критичным для рынка.

Александр МАНУНИН, управляющий партнер компании Parametr:

«В 2023 году на рынке индустриально-логистической недвижимости сложилась уникальная ситуация: спрос на склады бил рекорды, но спекулятивное строительство практически отсутствовало. Учитывая стоимость заемного финансирования, маловероятно, что в ближайшее время эта ситуация кардинально изменится, а значит, рынок продолжит жить в ситуации дисбаланса спроса и предложения. Системные девелоперы будут строить проекты под крупных клиентов в формате BTS, а клиенты на относительно небольшие площади до 20 тыс. кв. м рискуют столкнуться с острым дефицитом готового предложения.

На фоне высокой волатильности арендных ставок и низкого объема доступного свободного предложения не исключено, что в 2024 году мы увидим рост объемов продаж в сегменте классических складов, который традиционно жил в арендной модели. Клиенты будут рассматривать вариант приобретения площадей на ранней стадии готовности в тех немногих спекулятивных проектах, которые все-таки появятся на рынке. Это позволит компаниям, располагающим большим объемом свободной ликвидности, снижать риски повышения операционных расходов. Клиенты, которые не смогут найти предложение для покупки или аренды, будут приходить в развивающийся сегмент light industrial. К концу 2023 года более 60% запросов в наших промпарках light industrial были ориентированы на блоки площадью свыше 5 тыс. кв. м, при этом 27% запросов относилось к категории свыше 20 тыс. «квадратов». Мы предполагаем, что в 2024-м этот тренд будет только усиливаться, даже несмотря на то, что такой категории клиентов требуется большая площадь, чтобы компенсировать нехватку рабочей высоты, а арендные ставки в проектах light industrial выше по сравнению с классическим big box.

В целом тренд на развитие сегмента light industrial продолжится. Помимо прихода новой аудитории, спрос поддерживают два ключевых драйвера: импортозамещение и программа редевелопмента старых промзон. Только в 2023 году по двум нашим проектам мы получили запросы на общую площадь свыше 4,8 млн кв. м, что кратно превышает не только возможности наших парков, но и в целом объем доступного предложения в сегменте light industrial в московском регионе. В 2024 году мы увидим увеличение числа проектов на рынке и выход в сегмент новых игроков. Впрочем, реальные объемы ввода новых проектов будут существенно ниже прогнозируемых шестизначных значений: для создания успешного проекта в сегменте light industrial необходимо наличие профильной экспертизы команды, а для проектов, которые будут реализовываться по программе создания мест приложения труда, — еще и экспертизы работы с программой»

Авторы: Татьяна ДИВИНА, руководитель департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership

Номер публикации: №02 19.01.2024

Мощности отечественного производства: в Москве запущен первый завод по выпуску стальных анкеров

Анкеры — ключевой элемент для крепления тяжелого оборудования и строительных конструкций. Благодаря использованию современных технологий и тщательно подобранному оборудованию они обеспечивают надежное крепление и долговечность строительных объектов.

Впервые эти технологичные крепления начали использовать в 1927 году в США, в Россию анкеры пришли намного позже. Еще несколько лет назад главным их поставщиком была Европа, сегодня же в России появился отечественный производитель анкерного крепежа, полностью соответствующего потребностям строительной отрасли, всем современным стандартам. Новое производство основанной в 2019 году Владиславом Козловым компании «ВсВ» включает в себя цеха штамповки, высадки, накатки и нарезки, сборки и фасовки. Этот проект стал возможен благодаря грантовой поддержке Фонда «Московский инновационный кластер» и программе импортозамещения.

Как все работает?

Процесс создания стальных анкеров отличается уникальностью. Каждый его этап имеет свои особенности и требует наличия специализированного оборудования, которое необходимо выбирать с особой тщательностью. С уходом иностранных поставщиков самыми сложными аспектами в производстве этого продукта в России стали поиск и закупка сырья.

Для развития производства стальных анкеров компанией намечены две фундаментальные задачи. Во-первых, стабилизировать работу по закупке сырья. Во-вторых, продолжать исследования для разработки новых видов анкеров и с расширения размерного ряда уже выпускаемых. Сейчас есть две линейки — коммерческие анкеры и профессиональные, выпускающиеся под брендом Graf.

Благодаря тщательному анализу европейского, китайского и российского рынков производства анкеров «ВсВ» накопила богатый опыт и развила свою экспертность в вопросах производства продукта, что позволило компании за год произвести более 50 млн анкеров высокого качества.

Посетивший недавно первый отечественный завод стальных анкеров президент Фасадного Союза Сергей Алёхин отметил: «Эмоции исключительно положительные — как минимум от того, что оно есть и работает! Мне 20 лет говорили, что это невозможно, а задачи и мелкие проблемы они решат. И будут у нас на фасадах замечательные отечественные стальные анкеры и отечественные пластиковые анкеры с отечественными распорными стальными элементами!»

От идеи до готового продукта

В последние годы в России активно развивается строительство, что требует качественных и надежных материалов. Одним из таких материалов и являются стальные анкеры — ключевые элементы для крепления тяжелых строительных конструкций. Анкеры –– многокомпонентные изделия, изготавливаемые из высокопрочной стали. Они используются для крепления конструкций из железобетона, металлических каркасов и других тяжелых элементов.

Производство анкеров начинается с разработки концепции и проектирования. Затем следует этап закупки сырья — стали, которая должна соответствовать определенным стандартам качества и прочности. После чего начинается сам процесс производства, состоящий из нескольких основных этапов:

1. Обработка стали — на этом этапе металл подвергается механической обработке, чтобы получить калиброванную проволоку для будущих анкеров;

2. Холодная высадка и накатка — процессы создания формы и резьбы шпильки;

3. Штамповка — формирование гильзы анкера;

4. Сборка — формирование многокомпонентного анкера происходит на автоматической линии.

Производство стальных анкеров демонстрирует сегодня рост и развитие, обеспечивая строительную отрасль высококачественной и надежной продукцией. Использование современного оборудования и технологических инноваций в производстве позволяет всесторонне удовлетворять потребности рынка. Дальнейшее развитие российского производства стальных анкеров будет способствовать повышению качества строительных работ и обеспечению безопасности конструкций

Сергей АЛЁХИН, президент Фасадного Союза:

«Продукция отечественного производства сегодня востребована и отвечает необходимым критериям качества и надежности — это говорит о соответствующей квалификации специалистов, многолетнем опыте, о необходимых мощностях производства и ресурсах для реализации проектирования, производства, монтажа российских фасадных систем и конструкций»

Авторы: Сергей ВЕРШИНИН

Номер публикации: №02 19.01.2024

После неопределенности: ожидания рынка офисной недвижимости в России на 2024 год

В 2023 году произошло восстановление рынка офисной недвижимости: завершился уход из России иностранных арендаторов, доля свободных помещений снизилась, а объем чистого поглощения оказался положительным как в классе А, так и в классе В. Если в 2024 году спрос на офисные помещения останется высоким, то объем доступного предложения сократится, в то время как арендные ставки на офисы в ключевых деловых районах Москвы будут расти.

Про тренды

Прежде всего 2023 год запомнится нам высоким спросом на офисную недвижимость (чистое поглощение, по предварительным данным, составит около 313 тыс. кв. м против отрицательного показателя, -102 тыс. кв. м в 2022-м). Напомним, что чистое поглощение — это показатель разницы между объемом площадей, которые были заполнены за определенный период, и площадей, которые вышли на рынок пустыми. Оно учитывает не только новые сделки, но и высвобождение площадей арендаторами, поэтому может быть близко к нулю или даже отрицательным.

Также мы видим снижение доли вакантных помещений — по итогам 2023-го вакансия офисов класса А составит 12,7% (-0,3 п.п. по сравнению с 2022-м) и 7,1% в классе B (-0,4 п.п. по сравнению с 2022 годом). Прогнозируется, что по итогам 2024 года доля вакантных помещений останется в пределах 12,5-12,7% для класса A и 7,4-7,5% для класса B.

Важным трендом становится рост количества и объема сделок продаж: по предварительным данным, объем проданных помещений (как блоками, так и зданиями) на декабрь 2023 года составил порядка 360 тыс. кв. м, что уже вдвое больше результата 2022-го (179 тыс. кв. м). Ранее аренда офисных помещений от девелоперов считалась более гибким и менее рискованным вариантом для пользователей, в последние же годы преобладает интерес к покупке офисов. Ключевая причина в предпочтении владения вместо аренды связана с желанием иметь полный контроль над своими активами, не оставляя их в банковской системе. В условиях нестабильности рынка и рисков, связанных с хранением капитала в банках, владение недвижимостью представляется более надежной защитой инвестиций.

Кроме того, стоит выделить затруднения в реализации помещений без отделки. Эта тенденция обусловлена не только изменением предпочтений арендаторов, но и значительным удорожанием стоимости отделочных работ. Причины этого роста цен кроются в глобальных изменениях после 2022 года. Введенные санкции, перестройка логистических цепочек и усложнение путей поставки необходимых материалов значительно повлияли на экономику отрасли. В результате стоимость отделки офисных помещений возросла, а помещения без отделки стали менее привлекательными для покупателей и арендаторов, поскольку требуют дополнительных вложений и времени на приведение их в соответствие с корпоративными стандартами и потребностями.

Про сделки

В 2023 году мы наблюдали рост продаж офисных площадей, а также интересные сделки по аренде помещений ушедших из России иностранных игроков. Это связано с восстановлением спроса после неопределенности 2022 года. Прогнозируем, что в 2024 году нам еще предстоит увидеть ряд заметных сделок по продаже. Одновременно с этим мы ожидаем снижение активности в сделках аренды, при этом ставки аренды на этом рынке вряд ли будут снижаться.

Среди факторов, которые могут ограничивать спрос на офисы в 2024 году, стоит отметить небольшой объем нового строительства и тот факт, что большая часть объектов вводится уже с реализованными помещениями. Также важно помнить, что офисные пространства, освобожденные иностранными арендаторами, заканчиваются, а это зачастую премиальные и высококачественные бизнес-центры. И, конечно, повышение ключевой ставки ЦБ будет влиять на сегмент офисной недвижимости в целом, поскольку удорожает финансирование строительства новых проектов.

Крупнейшими сделками на рынке офисной недвижимости Москвы в 2023 году стали продажа башни iCITY площадью 47 тыс. кв. м, аренда БЦ Ducat Place II (более 14 тыс. кв. м) и другие. Мы рады, что в топ-10 сделок входит аренда компанией «Ренессанс страхование» 9,5 тыс. кв. м в бизнес-центре «Крылатские Холмы» на западе Москвы.

Про новые офисы

Предварительно, с учетом переноса ввода в эксплуатацию новых офисных объектов на следующий год, мы ожидаем, что в 2023 году будет введено около 281 тыс. «квадратов». По состоянию на декабрь эта цифра достигала 235 тыс. Крупнейшими объектами нового строительства стали «Парк Легенд» (41,9 тыс. кв. м), «Нагатино i-Land» (29,1 тыс.) и DM Tower (27,1 тыс.). Из всего введенного объема в спекулятивный рынок вышло только 35% офисных площадей, остальные были реализованы до ввода или построены в формате built-to-suit. В 2024-м ожидается ввод в эксплуатацию более 690 тыс. кв. м офисных площадей, крупнейшими заявленными объектами станут Moscow Towers (210 тыс. кв. м) и STONE Савеловская (93 тыс.). В настоящее время для реализации предлагается только 32% всего объема 2024 года.

В целом рынок офисной недвижимости продолжит свое активное развитие, вероятно, вводиться в эксплуатацию будут преимущественно заполненные объекты, а стоимость квадратного метра все так же будет повышаться. В структуре спроса мы можем увидеть рост доли производственных компаний, банков и финансовых организаций, строительных и архитектурных бюро. Кроме того, мы уже приступили к работе по актуализации классификации офисов, которую вместе с коллегами-консультантами представим в ближайшее время.

Авторы: Мария ЗИМИНА, партнер NF Group

Номер публикации: №02 19.01.2024

Правила ТИМ: внедрение технологии информационного моделирования в стройкомплексе столицы

Московский стройкомплекс заслуженно пользуется репутацией испытательной площадки самых передовых технологий, которые потом расходятся по всем строительным площадкам страны.

В плане внедрения технологии информационного моделирования (ТИМ) Москва также «впереди планеты всей». В конце декабря в столице прошла стратегическая и в какой-то мере итоговая для 2023 года сессия «Переход на ТИМ для застройщиков». Эксперты и специалисты в области ТИМ из Департамента градостроительной политики столичного правительства, финансового института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ», банка ВТБ, ГБУ «Мосстройинформ», НПЦ «Развитие города», Renga Software, ГК «КОРТРОС», а также Колледжа современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова и Московского государственного строительного университета рассказали о самых современных цифровых продуктах и решениях в этой области.

Прежде всего сотрудники Департамента градостроительной политики и подведомственного ему ГБУ «Мосстройинформ» проинформировали участников мероприятия о том, как в строительной отрасли столицы развивают и внедряют ТИМ. Так, начальник Управления цифровизации градостроительной деятельности Департамента градполитики Роман Гнездилов пояснил в своем выступлении, как специалисты управления совместно с Департаментом строительства Москвы разрабатывают правила применения технологии информационного моделирования на московских строительных площадках.

«Правила применения ТИМ –– это система стандартов и методических документов, устанавливающая единые принципы создания и ведения информационной модели, –– подчеркнул Роман Гнездилов. — Сейчас в работе уже восемь документов, а всего планируется выпустить 16, два из них на данный момент готовы и доступны на портале «СтроимПросто». Он особо отметил, что выработанные правила призваны обеспечить юридическую чистоту в интересах всех участников процесса, в том числе регуляторных органов, занимающихся стандартизацией в сфере строительства. Кстати, процесс работы над правилами продолжится и в 2024 году.

Тему цифровой трансформации московского стройкомплекса, в том числе через проекты экосистемы «СтроимПросто», поддержал начальник управления цифровизации ГБУ «Мосстройинформ» Владимир Герц, отметивший, что в экосистему входят калькулятор процедур, карта цифровых решений, виртуальные туры по программе реновации, а также общая база знаний. Кстати, в 2024 году на портале «СтроимПросто» появятся также новые сервисы, такие как «Видеотека» и «Календарь мероприятий».

«Стройкомплекс поддерживает развитие технологий информационного моделирования, –– отметил начальник управления. –– Здесь разрабатываются стандарты и методические рекомендации, а также проводятся мероприятия для молодых специалистов и студентов, которые популяризируют технологии информационного моделирования, в том числе хакатон «СтроимПросто» по ТИМ-моделированию».

Авторы: Владимир ТЕН

Номер публикации: №02 19.01.2024

В рамках импортозамещения: расширение использования металлоконструкций на российских стройках

После ухода с российского рынка зарубежных производителей металлоконструкций строительные компании были в легком недоумении: вроде бы российские предприятия производить изделия из металла могут, но если речь идет о сложных технологиях или нестандартных формах — подрядчиков не найти. Генеральный директор ЗМК МАМИ Александр ЦАРЕВ рассказал «Стройгазете» о причинах недоверия застройщиков к российским производителям и чем на самом деле для отрасли обернулось импортозамещение.

Александр Валерьевич, расскажите про импортозамещение и участие в нем вашего завода.

Импортозамещение сейчас на подъеме. Не отстает и наш завод: за последние полтора года мы успешно освоили производство движущих металлоконструкций. В частности, это раздвижные и съемные кровли и стены. Раньше их производили для российских заказчиков в основном зарубежные компании, которые были фактически монополистами, убеждая своих клиентов — в том числе в России — в преимуществах своей продукции. Мы теоретически могли изготовить все по высшему разряду, но не было реальных примеров и возможностей убедить застройщиков выбрать нас. Вполне вероятно, что какая-то часть работы и передавалась российским производителям, но есть один нюанс — это все-таки не наша технология производства, поэтому она должна контролироваться зарубежными специалистами. Я имею в виду технологию производства не отдельных частей, а всей кровли. Это металлоконструкция, которую уже можно использовать.

Сегодня вы получаете такие заказы. Расскажите о них подробнее: что именно делается раздвижным и какие это могут быть объекты?

В первую очередь речь идет про раздвижные кровли. Допустим, есть какое-то пространство, и архитектор сообщает, что в летнее время нужно, чтобы кровля раскрылась. Мы не говорим сейчас про какие-то большие проекты; это не стадионы, хотя почему-то все представляют именно их. Технология изготовления раздвижных металлоконструкций часто применяется и в маленьких проектах: театрах, беседках, кинотеатрах, особенно в южных регионах.

Сегодня мы имеем компетенцию и опыт производства, поставки и сборки конструкций полностью для всего проекта. Используя эти навыки, можем предложить работоспособную конструкцию «от и до», которая подойдет как для средней полосы России, так и для юга. Что интересно, там, как правило, используется не совсем стандартная карбоновая сталь, а нержавейка, дуплексная сталь, биометалл.

Дуплексная сталь — это что-то новое для нашего рынка?

Не могу сказать, что новое. Она просто не особо часто использовалась.

Что она из себя представляет?

Представьте слоеный пирог или сэндвич, где внешние слои листа — одна сталь, а в середине и внутри — другая, более дешевая. Например, дуплекс нержавейка с черным металлом или дуплексная сталь с титаном, или черная сталь с титаном — все имеют определенные преимущества. Цена ниже, чем у нержавейки, а качество такое же. Точнее говоря, цена ниже, а нержавеющие способности и внешний вид точно такие же, как у нержавейки в чистом виде.

Отличие тоже есть — трудности при резке при сварке. Здесь необходимо применять новые технологии, которые мы уже успешно освоили. У нержавейки имеются собственные сложности сварки. Если мы используем титановые покрытия для внешних слоев и более простые для внутренних, то нужно применять совсем другие технологии резки.

В любом случае, все новые технологии — будь то дуплексные стали или раздвижные металлоконструкции — дают российским строителям и архитекторам невероятные возможности для творчества и все большего применения металла при возведении современных зданий.

Какие объекты могут строиться из дуплексных сталей?

Все зависит от замысла архитектора: это могут быть театры, кинотеатры, бассейны, спортивные сооружения — все, что требует красоты, творческой мысли и легкости, воздушности. Дуплексная сталь может серьезно удешевлять проект. Но есть еще одно преимущество: она позволяет сделать конструкцию прочной и при этом очень легкой.

Какие еще новшества внедряются сегодня?

С уходом зарубежных производителей для нас открылись новые горизонты, например, мы успешно внедряем технологию производства взрывозащитных стен для нефтяной и газовой промышленности. Такое производство востребовано на рынке, но раньше этот сегмент занимали иностранные компании. Здесь необходимо применять особые расчеты, присутствует инженерная составляющая. Это уже не конструкция по чертежам, которые нам дает заказчик, а изделия, которые мы предлагаем — с техническими параметрами и характеристиками. Под них уже инженеры, проектировщики и конструкторы проектируют необходимые сооружения.

Сейчас идет активное строительство из стали, тех же складов. По данным Ассоциации стального строительства, рост уже составил 11%, до 2026 года ожидается рост еще на 23%. Вы производите металлоконструкции для складов «Русской картошки», которые позволяют сначала сделать маленький склад, потом к нему пристраивать дополнительные помещения. Насколько это новая технология?

Как говорится, новое — это хорошо забытое старое. Для «Русской картошки» мы действительно изготавливаем сборные металлоконструкции, и не только для склада, но и для производственного помещения. У них изначально по проекту заложена возможность пристроить здание, а в бетоне это сделать сложнее. Если вы достраиваете, перестраиваете, реконструируете объект, — металл вне конкуренции: он позволяет сделать быстро, просто и именно в том конструктиве, который нужен.

Есть у завода какие-то проекты, интересные с точки зрения архитектуры, урбанистики?

Есть два таких проекта, они находятся на стадии инженерных изысканий. Информация пока не разглашается, но, поверьте, это не менее амбициозные стройки, чем дом культуры ГЭС-2, Патриарший мост или логистический центр в Усть-Луге, в реализации которых мы принимали или принимаем участие.

Рынок производства металлоконструкций находится на подъеме, однако в промышленности наблюдается дефицит кадров. Какова ситуация с работниками на вашем предприятии?

Ситуация довольно трудная: не хватает квалифицированных кадров рабочих специальностей. Высококвалифицированные специалисты всегда были в цене, сейчас же их поиск усложняется. Мы прилагаем много усилий для осуществления программ по подготовке кадров, делаем все, чтобы наше предприятие было привлекательным для работников: предлагаем обучение на сварщика, сборщика металлоконструкций, оператора металлообрабатывающих станков.

К сожалению, сейчас нехватка и тех, кто может обучать студентов. Но для самих рабочих время очень хорошее и по зарплате, и по карьерным возможностям. Например, за два года общеотраслевого роста зарплата на нашем заводе выросла на 30-60% в зависимости от квалификации работников. Это серьезная цифра и для нас, и для сотрудников: растет престиж рабочих профессий, материальная заинтересованность, поэтому, думаю, и с кадрами ситуация стабилизируется.

Авторы: Анна СЛАВИНСКАЯ

Номер публикации: №02 19.01.2024

Островки естественности: тенденции современного городского озеленения

Обязательная составляющая современного, красивого, удобного для жизни города — большое количество профессионально выполненных зеленых зон. Ухоженные дворы и стильные площадки около дома, приятные парки и скверы в шаговой доступности повышают привлекательность района, а также способствуют продажам объектов недвижимости. Чтобы островки природы радовали горожан и при этом не доставляли массу хлопот эксплуатирующей компании, требуется их тщательное планирование с учетом всех современных требований.

Городские «луга»

Концепция городского озеленения серьезно изменилась в последние десятилетия. Сначала на Западе, а потом — и в Москве, и в России в целом. В тренде натуральная красота, легкая небрежность и монохромность. Современные ландшафтные решения напоминают уголки дикой, нетронутой природы. Очень популярны удольфианские цветники, создающие впечатление нетронутых лугов и прерий. Эту концепцию естественного сада создал Пит Удольф (Piet Oudolf), голландский ландшафтный дизайнер, автор «Новой волны», успешно реализовавший ее в общественных и частных парках. Уже не в ходу «бабушкин» ассортимент: розы, пионы, лилейники. Место розариев заняли цветники со злаками, шалфеями, котовниками. Уставшие горожане отдыхают душой и телом, глядя на, казалось бы, сам по себе выросший зеленый островок.

Ландшафтные решения в естественном стиле помимо эстетических причин стали популярны благодаря своему огромному преимуществу: за счет правильного подбора устойчивых и выносливых растений они практически не требуют ухода и органично вписываются в городской пейзаж. Стрижка газона, полив, и, возможно, обрезка отцветших соцветий — пожалуй, основная забота, если озеленение территории в таком стиле было продумано и реализовано грамотно.

Сад на все сезоны

Современная концепция городского ландшафтного дизайна предусматривает, что зеленая зона должна выглядеть привлекательно в любое время года. Поэтому все чаще предпочтение отдается различным породам хвойных: это обычные и голубые ели, сосны. Они становятся круглогодичным украшением. Полюбили ландшафтные дизайнеры и иргу Ламарка за ее всесезонную декоративность. Особенно эффектна она в зонтичной форме. Ирга Ламарка нежно цветет весной и эффектно краснеет осенью, летом украшена плодами, а зимой видна красивая структура ее ветвей.

Некоторые растения, отвечающие критерию всесезонной эстетики, выбыли из фаворитов, и вовсе не из-за веяний моды. Причина более прозаична: их поражают вредители, от этого серьезно страдает внешний вид. Сейчас практически перестали высаживать очень распространенные раньше тополя. Прежде их выбирали как быстрорастущие деревья, позволявшие озеленять большие территории. Но пару десятилетний назад в Россию была завезена тополевая минирующая моль. Гусеницы моли поедают зеленую листву, имаго находят пищу в стволе дерева. Также они могут проникать в жилища людей и откладывать яйца в пакетах с мукой, крупах и сухофруктах. Бороться с вредителем очень сложно, можно профилактически опрыскивать тополя каждые две недели, но это требует больших ресурсов. К тому же уборка тополиного пуха не сочетается с концепцией малого ухода за садом. У пуха есть и еще один недостаток — на него бывает аллергия.

От вредителей стали страдать и другие деревья: каштаны во второй половине лета рыжеют из-за каштановой минирующей моли, черешчатый дуб поражает мучнистая роса, а листья остролистного клена покрываются черными точками. На смену этим деревьям пришли дуб красный и клен красный, сохраня ющие свою декоративность значительно дольше. Липа — пожалуй, единственное растение, прошедшее через времена и эпохи и не утратившее свою актуальность. Красота липовых аллей — вечное наслаждение.

Посадочный материал: ограничения

Для создания привлекательных зеленых территорий сейчас стараются использовать уже подросшие деревья, чтобы сразу наслаждаться природой. Мало кто хочет ждать годами, пока парк вырастет из маленьких саженцев.

Чтобы растения выглядели достойно и хорошо приживались, нужны саженцы высокого качества. У них должна быть плотная, правильно сформированная крона для достижения нужного эффекта. Однако здесь следует помнить, что растения с красивыми вершками могут обладать неразвитой или поврежденной корневой системой. Разглядеть это способен только специалист: дерево внешне может быть вполне привлекательным, но проблемы проявятся после первой зимовки, поскольку сад приживается не сра зу, а в течение нескольких лет. Чтобы минимизировать риски, лучше иметь гарантию на посадки от ландшафтного подрядчика –– бесплатную замену саженцев, которые не прижились.

Свои ограничения на выбор растений в Москве и в России накладывают и сложности с поставками из-за рубежа. Саженцы из Европы высокого качества, у них компактная и развитая корневая система, правильная крона, но они сейчас с учетом курса рубля и стоимости логистики чрезвычайно дороги, позволить их себе могут немногие. Выбор же отечественного посадочного материала серьезно ограничен, ведь для выращивания большого дерева требуется 5-10 и более лет. Питомники в Европе производят качественный посадочный материал, потому что там это развитый бизнес с очень длинным циклом окупаемости. В России предпринимателям сложно инвестировать на такие сроки, тем более без поддержки государства. Нужно учитывать и то, что Россия — зона рискованного земледелия из-за климатических условий, что усложняет работу питомников. В итоге за редким исключением саженцы в отечественных питомниках небольшие, цены на них завышены при объективно скромном качестве. Достойный российский посадочный материал существует, но его приходится отбирать очень тщательно.

Площади поражают воображение

Мы существуем в координатах нормативов, доставшихся нам от советских времен: площадь детской площадки на одного жителя, количество парковочных мест... Но это скорее минимум, который давно морально устарел и требует изменений –– равно как и нормы по озеленению, чтобы ландшафтный дизайн радовал и удивлял, а не вызывал скуку. Застройщики, реализующие амбициозные проекты, отлично понимают, что горожане хотят жить в гораздо более комфортном пространстве, чем прежде, — и выделяют значительные площади на зеленые зоны и достойные бюджеты на благоустройство и озеленение.

Для создания современной рекреационной зоны в городе важно не только озеленение. Нужны комплексный подход и оригинальные проектировочные решения: комфортные локации, точки притяжения, где можно отдохнуть или поработать, современные детские площадки, тщательно продуманное освещение. Зеленая зона привлекает покупателей еще на старте продаж, горожане мечтают отключиться от суеты и почувствовать себя ближе к природе.

Авторы: Антонина БОЛОТИНА, основатель компании «Территория ландшафта»

Номер публикации: №02 19.01.2024

Сроки поджимают: многие регионы не успевают заменить изношенные лифты до момента вступления в силу техрегламента Таможенного союза

В 2024 году в жилищно-коммунальной сфере предстоит решить немало задач. Но, пожалуй, одна из самых сложных из них связана с необходимостью ускоренной модернизации лифтового парка в многоквартирных домах (МКД). Актуальность этой проблематики будет нарастать с каждым днем. Ведь все меньше времени остается до 15 февраля 2025 года, когда, согласно требованиям технического регламента Таможенного союза (ТС), в России необходимо заменить все лифты, у которых истек срок эксплуатации. И если лифт, отработавший 25 лет, к 2025 году не будет заменен, владелец под угрозой штрафа должен прекратить его использование. Фактически на замену всех лифтов, отработавших четверть века, осталось чуть больше года, и если рассуждать рационально, вряд ли это удастся сделать. К такому выводу подталкивает простая констатация фактов, а они говорят о том, что в 2022 году в 77 регионах было заменено 14 320 лифтов на сумму 45,3 млрд рублей (на 22% меньше в количественном отношении в сравнении с 2021-м), но за 11 месяцев 2023-го количество замен составило 8 200, то есть темпы замен опять упали. Между тем, в настоящее время в регионах насчитывается почти 80 тыс. изношенных подъемных устройств с уже вышедшими сроками эксплуатации, и эта цифра потенциально занижена: в предстоящие месяцы она возрастет примерно на 20 тыс.

В 2023-2024 годах была запланирована замена 38,6 тыс. лифтов. Даже если представить, что темпы замен существенно возрастут, ожидать выполнения этой задачи не приходится. Но если план и будет выполнен, то все равно до февраля 2025 года это проблему не решит, так как останется еще примерно 43 тыс. лифтов, которые не будут соответствовать требованиям техрегламента ТС.

Как отмечает по этому поводу исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта (АРОКР) Анна Мамонова, уже есть понимание, что в оставшиеся сроки вся страна точно не уложится. Поэтому на уровне исполнительных и региональных органов власти, регфондов капремонта, лифтового сообщества и жилищных организаций идет поиск путей преодоления этих сложностей. Но поскольку, по правде говоря, времени осталось в обрез, то стоит признать, что «волшебного» решения найдено не будет и придется пересмотреть график выполнения ранее взятых обязательства в рамках ТС. «Сейчас в органах власти обсуждаются эти сроки. Они могут быть продлены», — предполагает Анна Мамонова.

Независимо от того, будет принято такое решение или нет, вопрос ускоренного обновления лифтового парка в МКД требует более пристального внимания на всех уровнях. Как отмечают в АРОКР, ранее Минстрой и Минпромторг России направляли заявки на федеральные субсидии на замену лифтов, но пока соответствующего решения принято не было и, скорее всего, ожидать его в ближайшее время не приходится.

Поэтому субъектам придется самостоятельно прилагать усилия и использовать доступные им административные, финансовые и организационные рычаги. В этих целях, в частности, представляют определенный интерес механизмы факторинга и различного рода рассрочки, которые банки стали более активно предлагать в последнее время при заключении договоров на финансовое сопровождение замен лифтов.

Одно из самых слабых мест во всей этой истории — ситуация в домах со спецсчетами, где темпы модернизации парка самые низкие. Так, по данным за ноябрь прошлого года, число замен в них составило только 280 единиц. Между тем, проект ускоренного обновления парка в таких МКД был разработан Комиссией по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое России и презентован общественности еще в ноябре 2022 года. В том числе выработан ряд рекомендаций по повышению степени реализации проекта в субъектах. Практическое воплощение такой схемы на практике позволяет производить замену лифтов по фиксированной цене с возможностью оплаты 50% стоимости замены в рассрочку на срок до пяти лет. Однако внедрение этих мер в жизнь запаздывает.

«Специальные счета –– такие же полноправные участники системы капремонта, как и региональные операторы. Поэтому работы в таких домах должны быть включены и в региональную программу, и в краткосрочные планы. Также на них должны распространяться меры поддержки», –– настаивает на изменениях в политике на местах замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

Анна ОГУРЦОВА, замдиректора Департамента стратегических проектов Минстроя России:

«В домах со спецсчетами расположено 143 тыс. лифтов, и уже сейчас из них с истекшим сроком эксплуатации 30 тыс. Это очень большая цифра для нашей страны. Но активность по выполнению работ по их замене значительно ниже, чем у фондов капитального ремонта»

Авторы: Алексей ЩЕГЛОВ

Номер публикации: №02 19.01.2024

Крупным планом: новый нацстандарт улучшит управление крупными строительными проектами

С начала года вступил в действие ГОСТ Р 71177-2023 «Управление крупными строительными проектами с использованием интегрированных контрактов», ставший первым национальным стандартом по управлению крупными строительными проектами с использованием интегрированных контрактов ЕРС (Engineering — инжиниринг, Procurement — закупки, Construction — строительство), в рамках которых нередко реализуются крупные инфраструктурные проекты. Документ содержит единый терминологический базис, обеспечивает проработку организационных механизмов, гармонизацию схем ценообразования, использование форм типовых контрактов, механизмов банковского, проектного, акционерного финансирования и хеджирования рисков между участниками крупных проектов, а также их инвестиционную проработку.

ГОСТ Р 71177-2023 разработан в соответствии с Программой национальной стандартизации в 2023 году АО «ПМСОФТ» при поддержке ФАУ «ФЦС» и Минстроя России. В его создании приняли участие более двадцати крупнейших российских промышленных корпораций и консалтинговых компаний, занимающихся управлением проектами в строительстве. Как сообщил «Стройгазете» директор программ по контрактной работе Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» Игорь Перевощиков, актуальность разработки нового документа связана с тем, что в России EPC-контракты давно применяются в нефтегазовой, атомной, металлургической, минерально-химической отраслях, однако законодательная база и методология осуществления таких проектов отсутствовали, поэтому внедрение стандарта по управлению проектами с использованием интегрированных контрактов –– шаг к укреплению EPC-модели в нашей стране. Игорь Перевощиков считает, что стандартизация принципов деятельности на уровне государства упорядочит и упростит коммуникацию главных и второстепенных участников процессов строительства: заказчиков, подрядчиков, а также банков, консультантов и внешних экспертов, за счет чего повысится эффективность планирования проектов и управления рисками.

«Крупные строительные проекты инвестиционной программы «Газпром нефти» в основном реализуются по контрактной стратегии с использованием интегрированных контрактов. Сотрудники «Газпром нефти», опираясь на опыт и обширную экспертизу в теме, принимали активное участие в разработке стандарта. Я входил в команду рабочей группы «Контрактное управление», которая отвечала за сбор, анализ и разработку предложений по изменению законодательства. Подходы компаний зависят от отраслевой, субъектной и региональной специфики и имеют существенные различия, поэтому перед нами стояла непростая задача по обобщению и унификации многочисленных практик», — рассказал о работе с ЕРС в ПАО «Газпром нефть» и его вкладе в разработку стандарта Игорь Перевощиков. Он отметил, что национальный стандарт закрепил основные термины и понятия строительства с использованием модели EPC, роли и взаимоотношения его участников, контрактные стратегии, подходы к ценообразованию, принципы управления изменениями на базе международного и российского опыта. Но в дальнейшем документ будет дополняться, и российское сообщество по развитию методологии и стандартизации ЕРС-контрактов, участвовавшее в формировании стандарта, нацелено продолжить работу над ним.

Андрей КОПЫТИН, директор ФАУ «ФЦС»:

«Единые российские правила, стандартизация подходов и требований к управлению крупными строительными проектами с использованием прогрессивных интегрированных контрактов обеспечат упрощение коммуникаций между участниками инвестиционно-строительных проектов и повышение стоимостной прозрачности и ценообразования»

Авторы: Алексей ТОРБА

Номер публикации: №02 19.01.2024

Театральный дом: в Улан-Удэ построят здание для театра «Байкал»

В Улан-Удэ началось строительство здания театра «Байкал», первый камень и капсула времени были заложены в декабре прошлого года.

Здание расположено в границах улиц Свободы и Советской и набережной реки Уды. Новый театрально-культурный центр «Байкал» площадью 19 тыс. квадратных метров будет включать в себя два зала на 300 и 1000 мест, оборудованных по последнему слову техники. Большой зал будет с амфитеатром и балконом, а также сценой, обеспечивающей возможность проведения театральных спектаклей, шоу-программ, музыкальных и балетных постановок со всеми необходимыми технологическими помещениями и оборудованием. В малом зале предусмотрены трансформируемые кресла. Также в здании будет четыре балетных зала, оркестровый и хоровой репетиционные залы, вокальные классы и кабинеты, студии звуко- и видеозаписи, фотостудия и другие помещения.

Предусмотрена организация театральной площади и летней фестивальной площадки. Территорию вокруг здания благоустроят: появятся необходимые подъезды и пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, озеленение. Само здание, подъезды к нему и автостоянку обеспечат всем необходимым для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.

Планировочные решения прорабатывались совместно с художественным руководителем театра, чтобы учесть все потребности прославленного коллектива.

Внешне театрально-культурный центр представляет собой композицию из двух элементов: основной горизонтальный объем здания дополняется вертикальным высоким сквозным атриумом. Взаимодействие этих элементов создает уникальные пространственные сочетания и архитектурные решения, придающие объекту особую выразительность и индивидуальность. Фасады, являющиеся олицетворением замерших волн Байкала, которые, гармонично переплетаясь, образуют различные традиционные символы: на перфорации нанесен национальный бурятский орнамент — «плетенка», что означает счастье и благополучие, а золотые волнообразные элементы символизируют лучи солнца и богатство байкальской области рассыпным золотом.

Особое внимание уделяется фасаду атриумного пространства, где из сплетения волн возникает образ бараньего рога — символа изобилия и богатства.

В проекте активно используются большие площади современных витражных конструкций, отражающих окружающую природу и объединяющих ее с самим зданием, создавая единое целое. За витражным остеклением предлагается устройство декоративных вертикальных алюминиевых ламелей. Волнообразность фасада возникает за счет различного сечения ламелей и хорошо просматривается при движении вдоль здания. Благодаря такой архитектурной концепции центр становится визуальным символом местности, настоящим памятником Байкалу.

Театр — первый объект, который начинают строить в рамках утвержденного мастер-плана. Всего было разработано 25 мастер-планов для дальневосточных городов, в том числе для Улан-Удэ. Такие мастер-планы, рассчитанные до 2030 года, предусматривают обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий, модернизацию транспортной и коммунальной инфраструктур, развитие курортных зон.

Еще одна отличительная черта театра — он реализуется в рамках нового механизма государственно-частного партнерства «Дальневосточная концессия»: инвесторы создают инфраструктуру за свой счет, а государство расплачивается за нее в течение 10-20 лет, уже получая доходы от работающего предприятия. Стоимость строительства «Байкала» — 4,7 млрд рублей, из них 1,7 млрд будет выделено из федерального бюджета в виде капитального гранта, остальные средства предоставят банки-партнеры и сам инвестор УК «Инфратех Концессии».

Завершить строительство планируется в 2026 году.

Сергей ДЕРЕВЯНКО, председатель Совета директоров УК «Инфратех Концессии»:

«В Республике Бурятии, как и в любом другом регионе, наша первоочередная задача — создать условия для жизни людей, культурный сервис, музеи, возможности для обучения и занятий спортом, качественное здравоохранение. Решить эти задачи, чтобы города являлись центром притяжения, помогают инструменты ГЧП и федеральные меры поддержки»

Кстати:

Театрально-культурный центр «Байкал» — один из важнейших центров культуры Дальнего Востока, бережно хранящий крупицы уникального культурного наследия бурятов. В репертуаре «Байкала» — концерты, этнобалеты, оперы, музыкально-хореографические спектакли, сюжеты которых взяты из легенд и мифов народов Бурятии и Монголии. Проекты и выступления театра «Байкал» неизменно входят в число ярких событий культурной жизни не только Бурятии, но и России и зарубежья. Творчество театра представлено музыкой, песнями и танцами народов, проживающих в Бурятии, а также танцами народов Азии.

Авторы: Оксана САМБОРСКАЯ

Номер публикации: №02 19.01.2024

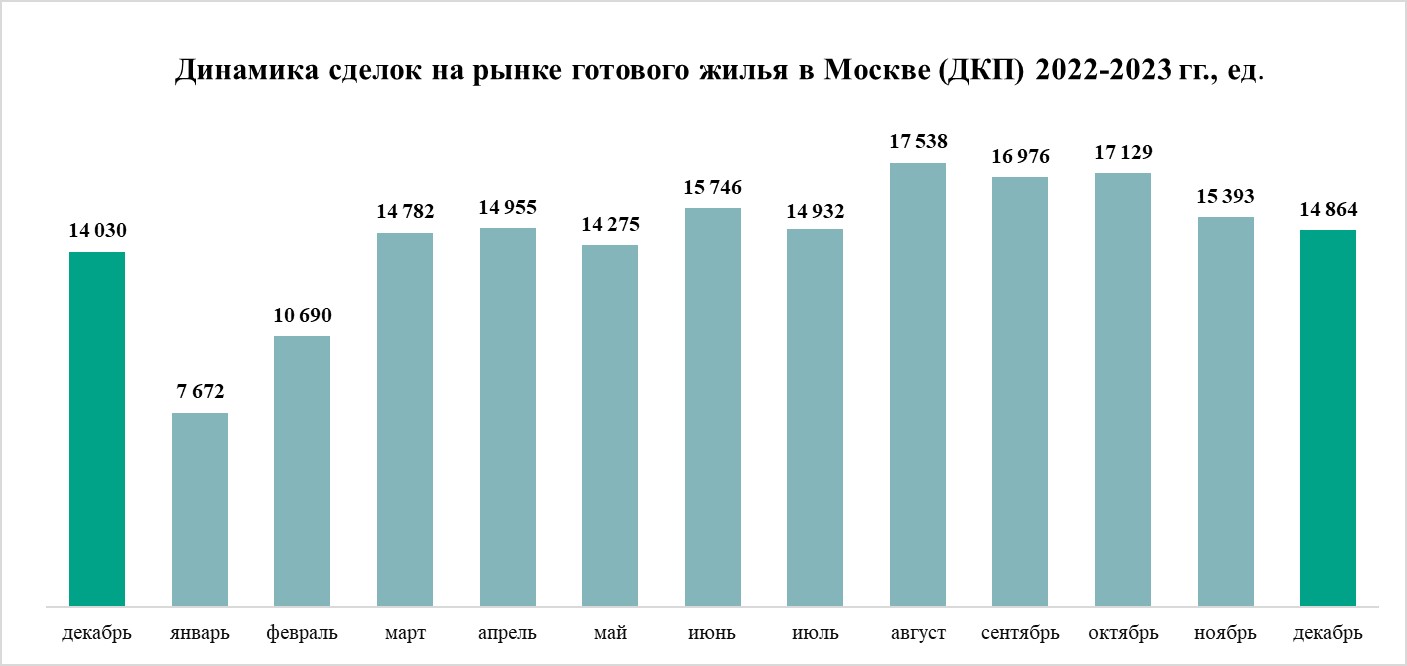

Рекордный год – итоги 2023 на рынке жилья Москвы

Во всех секторах рынка жилья столицы зарегистрировано заметно больше сделок, чем в 2022 году. По подсчетам аналитиков «Метриум» на базе статистики Росреестра Москвы, спрос на жилье в мегаполисе увеличился в прошлом году примерно на треть. Впервые в истории дольщики заключили более 100 тыс. соглашений с застройщиками.

В 2023 году Росреестр Москвы зарегистрировал 115,6 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ), что на 36% больше, чем в 2022 году, когда было заключено 85,0 тыс. ДДУ. Результаты 2023 для рынка долевого строительства рекордные. Для сравнения: в 2021 году было заключено 98,8 тыс. ДДУ, в 2020 – 82,8 тыс., в 2019 – 81,6 тыс.

В декабре дольщики заключили 13,1 тыс. ДДУ вопреки тренду на снижение спроса, который продолжался с сентября. По сравнению с ноябрем активность покупателей строящегося жилья увеличилась на 20%, а относительно декабря 2022 года – на 46%.