Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Мишустин утвердил план действий по адаптации иностранцев в России

Владимир Кузьмин

Правительство намерено внедрить цифровые профили иностранцев, проживающих в России, и соберет предложения по усилению мер ответственности для них за нарушение законов страны.

Концепция государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы была принята указом президента в 2018 году. В мае прошлого года глава государства документ уточнил, включив в него требование о дополнительных мерах по созданию привлекательных финансовых, социальных и других механизмов сохранения человеческого капитала и снижения оттока населения страны за рубеж.

Теперь премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план действий для реализации концепции в ближайшие два года. В управление миграционными процессами все больше будет внедряться цифровизация. До декабря 2024 года ведомства должны представить предложения по созданию цифрового профиля иностранного гражданина. Это позволит достоверно подтверждать личности иностранцев, прибывающих в страну. К этому же сроку подведут итоги эксперимента по сбору биометрических данных у приезжих, прибывающих через московские аэропорты. Эксперимент также предусматривает проведение государственной геномной регистрации и записи голоса иностранцев.

Для мигрантов цифровизация тоже откроет новые возможности. Цифровой профиль расширит практику оказания госуслуг в миграционной сфере в электронной форме. Так, еще до приезда в Россию иностранцы смогут регистрироваться в единой биометрической системе с использованием специализированного мобильного приложения. Если они приезжают в страну в безвизовом порядке, то цифровой профиль позволит направлять уведомление о планируемом прибытии.

Правительство собирается развивать систему электронных виз. Уже в этом году может быть расширен перечень стран, граждане которых имеют право на оформление такого въездного документа. Предполагается расширить перечень видов виз, выдаваемых в электронной форме, в том числе рабочих и учебных. До 10 сентября 2024 года МВД, ФСБ и МИД России должны подготовить нормативные правовые акты, чтобы предоставить иностранцам право на изменение цели въезда в РФ без необходимости выезда из страны.

Предложено условие для сохранения самозанятым пенсионерам статуса безработных

Елена Манукиян

Самозанятым пенсионерам, отчисляющим средства на добровольное пенсионное страхование, сохранят статус безработных. Законопроект об этом, разработанный Минтрудом, проходит межведомственное согласование.

В ведомстве пояснили, что самозанятые, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", освобождены от обязанности уплачивать страховые взносы. При этом они могут делать их на добровольной основе, формируя свои пенсионные права. В этом случае самозанятый гражданин считается работающим. Законопроект предлагает исключить таких самозанятых из числа работающих. Это позволит индексировать им пенсии в общем порядке, а также выплачивать некоторые социальные пособия, в том числе - по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или нетрудоспособным человеком.

В Соцфонде отмечают, что с помощью добровольных взносов на пенсионное страхование самозанятые пенсионеры могут продолжить формировать свою страховую пенсию: например, приобрести недостающие пенсионные коэффициенты и страховой стаж, которого не хватает для ее назначения. В 2024 году трудовой стаж составляет 15 лет, а чтобы год стажа был засчитан, необходимо перечислить в Соцфонд 50 798,88 рубля.

Самозанятые могут оплатить все 15 лет стажа, а без статуса самозанятого можно оплатить только до 7,5 лет стажа, остальной необходимо приобрести другими способами.

По данным Федеральной налоговой службы, сегодня в России 9,2 млн самозанятых, средний возраст которых - 35 лет. Большинство среди них - мужчины. Ежедневно число новых плательщиков налога на профессиональный доход увеличивается на 8,5 тысяч человек. Основные направления деятельности самозанятых - услуги такси, ремонт, маркетинг, продажа продукции собственного производства, сфера красоты, доставка товаров и аренда квартир.

Ян Гагин: За каждой такой кровавой акцией стоят иностранные советники

Руслан Мельников (Донецкая Народная Республика)

ВСУ нанесли удар по рынку, расположенному в донецком микрорайоне Текстильщик. В результате погибли и получили ранения десятки человек. Появляются новые данные об обстреле рынка.

"На данный момент подтвердилась информация о 25 погибших. По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей. Трое из пострадавших, к сожалению, не выжили", - сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Также стало известно, что по территории, где находится рынок, ВСУ нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

За каждой такой кровавой акцией стоят иностранные советники и инструктора от хозяев украинского чиновничества

Советник главы ДНР Ян Гагин прокомментировал случившееся:

- Сегодняшний бесчеловечный обстрел рынка в Донецке безусловно является актом терроризма. Рынок в выходной день не может быть военной целью.

По его словам, подобные действия приводят к ненависти и эскалации конфликтов и не оставляют путей к скорому примирению.

- США и НАТО выгодно, чтобы по всему миру люди убивали друг друга в братоубийственных войнах. Это их бизнес, их образ жизни и гарант процветания, - считает Ян Гагин.

Он также обращает внимание на тот факт, что современное оружие является достаточно точным, чтобы знать заранее, какую цель оно поразит.

- Боевые расчеты тех средств поражения, которые со стороны ВСУ регулярно обстреливают мирных жителей Донбасса, не могут не знать, куда они наносят удары. Я уверен, что за каждой такой кровавой акцией стоят иностранные советники и инструктора от хозяев украинского чиновничества, и те и другие - нелюди. Так же нелюди и сами исполнители этих акций.

ВСУ начали подтягивать к линии боевого соприкосновения западные средства ПВО

Алексей Леонков - об усовершенствовании крылатых ракет класса "воздух-земля"

На днях министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" в Московской области. Главе военного ведомства были показаны крылатые ракеты класса "воздух-земля", противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также перспективные образцы управляемого ракетного вооружения.

Даже из довольно небольшого официального отчета минобороны из этой поездки можно сделать несколько выводов. Конечно, первое, на чем акцентировал внимание Сергей Шойгу, это увеличение дальности ракет. Он подчеркнул, что для ракет "воздух-земля" необходимо увеличение поражения объектов на расстояние свыше 300 километров. Это связано с тем, что дальность боевой работы самолетов сейчас увеличилась. То есть ВСУ начали подтягивать к линии боевого соприкосновения западные средства ПВО, которые могут поражать наши самолеты на дальности до 250 км. Чтобы избежать такого удара, конечно, необходимо увеличивать радиус действия наших ракет "воздух-земля".

Кроме того, в ходе визита поднимались вопросы об увеличении мощности ракет и удешевлении их производства.

Разработчики понимают эти требования министерства обороны и стараются как нарастить темпы производства ракет, так и увеличить их дальность и мощность. Понятно, что сейчас боевые вылеты идут ежедневно, авиация каждый день поражает объекты противника как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу. Поэтому регулярное пополнение боеприпасов необходимо армии как воздух, и наши производители делают все возможное и даже невозможное, чтобы эти запросы военных обеспечить в полной мере.

Могу предположить, что, говоря о ракетах, дальность которых была увеличена, производитель имел в виду в том числе изделия Х-59МК2 "Овод" и Х-69. "Овод" - это ракета оперативно-тактического класса с дальностью полета до 290 км. Она имеет проникающую или кассетную боевую часть весом до 310 кг. Эта ракета в последней версии МК2 визуально отличается от большинства классических ракет "воздух-земля" квадратной формой корпуса. Это позволяет размещать ее в закрытых отсеках нашего истребителя пятого поколения Су-57. Кроме того, подобное техническое решение позволяет иметь более мощную боевую часть.

Ракета Х-69 - это продолжение линейки ракет Х-59. Она также имеет квадратный корпус. В классическом варианте она несет боевую часть весом около 400 килограммов. Вероятно, после модификации она уже будет способна нести боевую часть весом до 800 килограммов. Дальность этой ракеты в экспортном исполнении заявлена в 290 км. Наверняка для наших ВКС ее увеличили, и сейчас она может поражать цели, находящиеся на расстоянии свыше 300 км.

Помимо Су-57 носителями новой ракеты может стать перспективный истребитель Су-75 Checkmate. С внешней подвески Х-69 сможет использовать любой современный ударный самолет ВКС России: Су-30, Су-35, Су-34.

Эта ракета отличается пониженной радиолокационной заметностью.

После запуска она идет к цели на высотах от 50 до 300 метров, при этом она может выполнять маневры для ухода от средств ПВО. Ракета Х-69 в основном предназначена для поражения стационарных целей - строений, складов или стоящей на месте бронетехники. Удары такими ракетами наносятся по критической инфраструктуре и коммуникациям, по железнодорожным узловым станциям, заглубленным командным пунктам. Также они могут атаковать склады с боеприпасами, аэродромы с находящимися на них самолетами.

Ракета летит к цели на скорости, превышающей 7 тысяч км/ч. Уйти от такой быстрой ракеты современному истребителю физически невозможно

Кроме того, министру также была показана модернизированная ракета класса "воздух-воздух" Р-33. Это ракета, которая летит на дальность выше 300 километров, и от которой противнику уйти невозможно.

Объясняется это просто: ракета летит к цели на гиперзвуке, превышающем 6 чисел Маха, то есть ее скорость может составлять свыше 7 тысяч км/ч. Выполнить противоракетный маневр против такой быстрой ракеты физически невозможно.

Эти ракеты на сегодняшний день применялись в зоне военной спецоперации по различным украинским воздушным целям с российских многофункциональных истребителей Су-35С, истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, а также истребителей 5-го поколения Су-57. По рапортам военных, точность поражения целей близка к единице. То есть один пуск - одна цель.

Российские войска освободили село Крахмальное в Харьковской области

Юрий Гаврилов

Российские войска продолжают продвигаться вперед на ряде направлений спецоперации. На языке военных это называется "улучшением положения по переднему краю".

Активные действия сопровождаются освобождением населенных пунктов. 18 января Минобороны России сообщило о взятии под контроль села Веселое в ДНР. А в воскресенье хорошая новость пришла из Харьковской области.

Там бойцы российской группировки войск "Запад" выбили противника из села Крахмальное в Купянском районе.

В Киеве, понятное дело, тут же попытались смягчить тяжесть потери. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо заявил в эфире телемарафона, что ВСУ отошли "на более подготовленные рубежи", поскольку Крахмальное, дескать, "не имеет никакого значения".

Послушать украинских пиарщиков, так любые действия наших войск для генералов Зеленского что слону дробина. Гибель десятков тысяч своих солдат они словно не замечают. Зато с утра до вечера ноют по поводу нехватки у ВСУ западной техники и боеприпасов.

Между тем у нашего противника изрядно истощается не только собственный строй, но и количество иностранных наемников. О прицельных ударах по местам их временной дислокации Минобороны России в последнее время сообщает чуть ли не ежедневно.

В воскресенье, к примеру, ведомство проинформировало, что в минувшие сутки был нанесен удар по расположению легионеров в Константиновке на территории Донецкой Народной Республики.

Кроме того, наши ракетчики, артиллеристы и операторы дронов атаковали позиции 127 артподразделений ВСУ, живую силу и технику противника в 129 районах.

О том, как российские военные выполняют поставленную Верховным главнокомандующим задачу по демилитаризации и денацификации Украины, лучше всего говорят обобщенные сводки Минобороны России за неделю.

В минувшие сутки нанесен удар по месту временной дислокации иностранных наемников в Константиновке на территории Донецкой Народной Республики

Так, по данным ведомства, только с 13 по 19 января наши Вооруженные силы нанесли по важным тыловым целям на территории "незалежной" 17 групповых ударов.

Поражение осуществлялось высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотниками.

В результате были выведены из строя предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие ремонт вооружения и техники, изготовление боеприпасов, порохов и разведывательно-ударных дронов.

"Также поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований иностранных наемников и националистов. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - отметили в минобороны.

На переднем крае противнику тоже крепко досталось. В течение недели ВСУ на различных направлениях спецоперации в общей сложности потеряли более 5600 человек убитыми и ранеными.

Кроме того, 21 боевик сдался в плен. Из них 14 - на Южно-Донецком направлении.

Украинские потери в технике и вооружении тоже очень существенные. Судите сами. Одних только танков командование ВСУ не досчиталось 34 единицы. Бронемашин - более семи десятков. Орудий полевой артиллерии - без малого сотню.

Добавим к ним три пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", уничтоженные на Донецком и Южно-Донецком направлениях, а также другой подбитый украинский арсенал.

Что касается уничтожения используемых противником боеприпасов и беспилотников, статистика следующая. С 13 по 19 января наша авиация и средства противовоздушной обороны сбили шесть тактических ракет "Точка-У", управляемую авиабомбу JDAM, 11 реактивных снарядов украинской РСЗО "Ольха", 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 274 вражеских дрона.

Судя по отчетам наших военных, горячее всего в этот период было на Донецком и Краснолиманском направлениях. Действующие там бойцы отразили в общей сложности 32 вражеские атаки, уничтожили и ранили почти полторы тысячи солдат ВСУ, нанесли урон десяти бригадам противника.

На Купянском направлении на воздух взлетели два его полевых склада с боеприпасами.

В воскресенье было ликвидировано еще одно такое хранилище, откуда шло снабжение 31-й механизированной бригады ВСУ.

Военнослужащие ВСУ стали подопытным контингентом в экспериментах с психоделиками

Николай Грищенко (Луганская Народная Республика)

Военнослужащие ВСУ стали подопытным контингентом для экспериментов с запрещенными в большинстве стран мира психоделическими препаратами. В опытах задействованы американские фармацевты, лидеры организации за легализацию марихуаны в США, а также украинские военные врачи.

По данным портала The Intercep, для профилактики эмоционального выгорания, повышения выносливости и боеготовности солдат ВСУ на Украине проводится эксперимент по применению психоделического вещества ибогаин. Данный препарат в США признан не имеющим терапевтической ценности наркотиком и входит в так называемый Список N 1, где все вещества находятся под строгим запретом. Одним из побочных эффектов сильного галлюциногена являются повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульт головного мозга и остановка сердца.

Глава американской многопрофильной ассоциации по изучению психоделических веществ (MAPS) Рик Доблин, как утверждает издание, непосредственно способствовал в сборе средств для закупки наркотического препарата в Африке. Сооснователь компании IboGrow Дейна Бил ввез ибогаин на Украину с помощью рекомендательного письма от украинского военного психолога Алексея Скиртача.

Официально декларируется, что психоделический препарат будет использоваться для лечения посттравматического синдрома у боевиков ВСУ. Впрочем, в сопроводительных документах также говорится о выделении необходимых доз ибогаина для экспериментального применения в полевых условиях среди украинских военных.

По мнению российского эксперта и журналиста Александра Садовникова, кампания по массовому использованию психоделиков связана с тем, что на Украине планируют тотальную мобилизацию.

Дело в том, что в ряды ВСУ уже сейчас забирают имеющих проблемы со здоровьем, в том числе контузии и травмы головы, мужчин. Препараты, подавляющие психику человека до полного подчинения и вызывающие вспышки агрессии, уже опробованы на киевском майдане в 2014 году, и теперь требуются новые наркотики, чтобы "боевые зомби" не поубивали в окопах побратимов.

По мнению российских военных медиков, преодолеть наркотическую зависимость в условиях боевых действий практически невозможно

- Раньше ВСУ применялись психостимуляторы, которые вызывали подъем энергии, снимали усталость и понижали болевой порог, а сейчас человеку с травмой головы или с "отъехавшей крышей" дают психоделики. Тем самым ему полностью меняют сознание, и он начинает видеть совсем другую реальность, - рассказал в эфире ТК "Звезда" Александр Садовников. - Помимо этого на Украине начали использовать кетамин - это анестетик, который при большой дозе или неоднократном употреблении наносит сильный ущерб коре головного мозга. Психоделики также вызывают быстрое привыкание, и прекращение приема препаратов приводит к ломке, депрессии или вспышкам агрессии.

Военный психолог и помощник атамана Всероссийского казачьего общества Алексей Рапп считает, что главная цель распространения в ВСУ психоделиков заключается в том, чтобы сформировать на фронте огромную толпу готовых всех убивать солдат. "Цель одна: обычный псих должен стать психом-героем", - сказал специалист.

Следует отметить, что российские военные неоднократно фиксировали, как украинские боевики применяют психостимулирующие препараты, о чем, кстати, не раз рассказывала "Российская газета". Например, при освобождении в ЛНР города Рубежное бойцами II армейского корпуса были взяты в плен несколько украинских военных.

- Смотрю, пленные стоят, причем стоят, как бревна. Спрашиваю: кто? А мне отвечают: саперы ВСУ. Решаю, что позже расспрошу их, а сейчас надо, пока туман, приказ выполнять. Отработали, возвращаюсь для доклада в штаб, а пленные стоят. Часовой говорит, что они весь день простояли и даже ни разу не присели, а общаться с ними бесполезно - невменяемые. На другое утро гляжу, а пленные уже сидят, ходят и разговаривают, но какие-то вялые. Спрашиваю, в чем дело, а мне в ответ: мы под наркотой были, а сейчас отпускает, - рассказал "РГ" командир отделения военных инженеров с позывным Змей.

А сдавшийся в плен под Донецком старшина роты 74-го отдельного разведывательного батальона украинской армии Виталий Катранич заявил, что боевые наркотики принимали перед диверсионными выходами. По его словам, после приема стимулирующих веществ его бойцы могли не спать по двое-трое суток.

По мнению российских военных медиков, преодолеть наркотическую зависимость в условиях боевых действий практически невозможно, и если человека не убивает пуля или снаряд, то его легко добивает наркотик. Тем временем американские фармацевтические компании планируют построить на Украине фабрику по производству синтетических психоделиков на основе ибогаина.

Кстати

В 2020 году растение ибога (вида Tabernanthe iboga), корни которого содержат вещество ибогаин, внесено в список запрещенных в России наркотических средств и наркосодержащих растений.

Четыре года правительства Михаила Мишустина: Работа продолжается

Борис Макаренко (президент Центра политических технологий)

Накануне четырехлетия кабинета Михаила Мишустина заглянул в рейтинги Фонда "Общественное мнение". На протяжении всего прошедшего года они демонстрировали уверенную стабильность: рейтинги одобрения самого кабинета колебались в узком коридоре 49-57% (модальное значение - 54-55%) при 24-31% негативных оценок. У самого премьера - та же стабильность, но при более высоких показателях: 55-62% одобряющих, зато неодобряющих совсем немного - 10-15%. Значит, общество ставит своему правительству "пятерку с минусом" и не испытывает по его поводу сильных эмоций.

Похожая картина наблюдалась и все прошлые годы работы этого кабинета. На фоне непростых испытаний, которым страна подвергалась, такая оценка дорогого стоит: люди спокойны и благосклонно относятся к правительству, потому что сохраняется нормальная жизнь - со своими неизбежными проблемами и трудностями, порождающими желание кого-то упрекнуть в своих неурядицах, но без потрясений и резких спадов.

Чего стоит добиться такой картины мира - спросите у тех, кто все эти годы в правительстве работал и работает. Возьмем простой показатель: с 2020 по 2023 год ВВП России вырос на 4,7%. Казалось бы, это все тот же невысокий рост, который отечественная экономика демонстрирует уже полтора десятилетия. Но за эти годы она познала и падение на 2,7% в пандемийном 2020-м (гораздо ниже, чем у всех ведущих экономик мира, кстати), и минус 1,2% в 2022 году - неизбежный эффект адаптации к введенным жестким санкциям. Зато в 2023-м - рост выше 3% (сколько десятых после тройки - статистикам еще предстоит посчитать). Причем достигнут он за счет разных отраслей экономики, например, промышленное производство за тот же срок выросло на 17,3%.

Люди спокойны и благосклонно относятся к правительству, потому что сохраняется нормальная жизнь - со своими проблемами, но без потрясений

Экономическую политику правительства называют "антикризисной", что понятно: и пандемия, и жесткие санкции - это сильнейшие вызовы не только для хозяйственной деятельности, но и для всех сторон жизни людей. Но подавляющее большинство предпринятых мер - не "чрезвычайка", не принудительно-мобилизационные меры, а дальновидные и, хочется надеяться, долгосрочные меры, которые будут работать на благо всей страны. Пожалуй, главное в них - комплексный подход, который задействует все финансовые, материальные и человеческие ресурсы.

Успех или как минимум стабильность и устойчивость хозяйственной деятельности в большинстве случаев обеспечивают не "кнуты", а "пряники". Находясь в постоянном диалоге с бизнесом (пожалуй, можно уверенно сказать, что более насыщенном и продуктивном, чем в прошлые годы), правительство последовательно снижает административное и регуляторное давление на бизнес. Уже стала историей "регуляторная гильотина", которая к началу 2021 года отменила более 12 тысяч правовых актов, избыточных и мешающих нормальной жизнедеятельности бизнеса. Мораторий на проверки бизнеса, введенный во время эпидемии COVID-19, продолжает действовать: их число уменьшилось в 2023 году в четыре раза по сравнению с 2019 годом. Согласно новому закону о контроле, проверки заменяются риск-ориентированными подходами, профилактическими визитами, число которых измеряется миллионами, но они куда менее обременительны для бизнеса. Любое решение контролера по новому закону можно обжаловать электронно, рассмотреть быстро. По практике каждая четвертая такая жалоба удовлетворяется.

Поддержка бизнеса - это и государственные инвестиции, для чего в правительстве имеется целый портфель финансовых инструментов. Это и долгосрочное финансирование из средств Фонда национального благосостояния для крупных компаний - в 2023 году в его рамках поддержку получили 13 проектов на сумму 990 миллиардов рублей. Это и программы поручительства ВЭБ.РФ - на общую сумму 1,34 триллиона рублей. Это и механизм фабрики проектного финансирования. Он существует с 2018 года, но в последние годы смягчены критерии участия в нем, механизм рассмотрения проектов стал более гибким и доступным для меньших по масштабу начинаний.

Часто - и не только в России - государственную поддержку бизнеса упрекают в том, что львиная ее доля достается "тяжеловесам", то есть крупным компаниям. Однако правительство не просто не упускает из внимания, но считает приоритетом поддержку малого и среднего предпринимательства. За 2019-2023 годы оно получило - если считать все виды финансовой поддержки - 6,6 триллиона рублей (на почти 400 тысяч субъектов экономической деятельности). Но малый бизнес - это не только про экономику, это и про человеческий фактор - занятость, самовыражение. Президентом России в 2020 году поставлена национальная цель - довести число занятых в сфере МСП до 25 миллионов человек к 2030 году. Что на сегодня? Если считать с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, то в этой сфере трудятся 26,89 миллиона человек. Добавим: если статистика "знает" эту цифру, значит эти люди работают и получают доход "по-белому" - тоже немаловажное достижение.

Все выглядит празднично? Успехи, описанные здесь, реальны, но они не означают, что все проблемы уже решены, тем более - что не будет новых. Мы радуемся, что безработица в России на историческом минимуме. Но вместе с тем обостряется дефицит кадров. В опросах предпринимателей наиболее острой эту проблему называют порядка 80% респондентов: экономика востребует практически все имеющиеся человеческие ресурсы. По экспертным оценкам, нехватка рабочей силы к 2030 году может насчитывать 2-4 миллиона человек (прежде всего, в обработке, транспорте и торговле). Что делать? Один ответ - наращивать инвестиционную активность, стимулировать рост производительности труда. Такой "рецепт" во всем мире считается действенным, и, как описано выше, правительство ему следует. По итогам 2023 года ожидается рост капвложений около 10%, что, как рассчитали эксперты, должно дать темп роста производительности труда на 3-4% в год - ниже, чем было бы оптимально, но существенно лучше, чем было в последние годы.

Второе направление решения проблемы кадрового дефицита - развитие высшей школы в соответствии с потребностями экономики. С 2022 года в России действует проект "Передовые инженерные школы", в которых к концу прошлого года обучались шесть тысяч человек. По поручению президента России создаются университетские кампусы мирового уровня. Уже строится 17, а к 2030 году их будет 25 - это 62 тысячи новых мест проживания студентов. Чтобы приблизить высшую школу к реальной экономической деятельности, в 78 регионах реализуется проект "Платформа университетского технологического предпринимательства", а это и гранты студентам на развитие стартапов, и обучение основам предпринимательской деятельности. Список таких начинаний можно продолжать, но главное, что правительство целенаправленно создает условия для того, чтобы высшая школа давала стране действительно компетентные кадры по наиболее востребованным специальностям.

Резюмируем. Правительство во главе с Михаилом Мишустиным выработало свой стиль: спокойный, деловой, современный, открытый к диалогу и с бизнесом, и с обществом. Приведено только несколько примеров проявления такого управленческого стиля. Главное его достоинство - он дает обоснованную надежду, со всеми проблемами можно справиться.

В общественные приемные Путина поступило более 12 тысяч обращений

Галина Мисливская

Большинство из тех, кто приходит в общественные приемные кандидата на должность президента России Владимира Путина, высказывают ему слова поддержки, рассказали журналистам в московской приемной кандидата, где сопредседатели его центрального штаба в субботу провели прием граждан. По их словам, самые частые темы обращений - социальная защита и жилищно-коммунальное хозяйство.

Глава Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков сообщил, что общественные приемные работают и в Москве, и в регионах. "На данный момент уже более 12 тысяч предложений и пожеланий поступило от граждан по всей России", - сказал он, добавив, что всё это аккумулируется в центральном избирательном штабе и анализируется.

"На первом месте - пожелания удачи и слова поддержки нашему кандидату", - уточнил актер.

К самому Владимиру Машкову в приемной обратился составитель книги высказываний и афоризмов Владимира Путина Константин Щурак. "Мы издаем книгу с 2015 года, видим живой интерес", - рассказал он. Карманного формата книга в красной обложке с золотым тиснением содержит высказывания президента РФ за разные годы, они разбиты на несколько глав - "Величие России", "Реплики и шутки", "О работе власти", "О коррупции", "Международные отношения", "Экономика, бизнес, труд", "О людях, общество". В четвертом, пока самом свежем издании, есть и подборки по годам - с 2016 по начало 2023-го.

Издатели хотят, чтобы книга дошла "до более широких масс, например, до бойцов СВО". Ранее издание было представлено на фестивале "Спасская башня", рассказал Константин Щурак, и вызвало большой интерес у иностранных участников. Но перевод на иностранные языки пока не планируется. "Пробовали на китайском, но теряются смысл и живость", - пояснил Щурак.

Владимир Машков посоветовал составителю сборника обратиться в Миницифры для помощи в увеличении тиража книги. Пока ее выпускают по 1000-1500 штук в год. А сам сопредседатель штаба Путина пообещал показать руководству министерства экземпляр книги.

"Я считаю, что это должно быть у всех слоев населения: и у обеспеченных, и у необеспеченных, и у рабочих, и у инженеров, и у программистов, кому это интересно", - заявил Щурак. Он добавил, что продолжит издание книги даже если федеральное ведомство не окажет поддержки.

Прием граждан провела и второй сопредседатель штаба, главврач московской больницы номер 52 Марьяна Лысенко. Одна из посетительниц, медик с 20-летним стажем, попросила пересмотреть стандарты приема пациентов. Сейчас, указала она, за отведенные нормативом 12 минут врач должен не только выслушать и осмотреть пациента, но и заполнить бланк из множества позиций. "Если посчитать хронометраж, это минут сорок", - заявила посетительница приемной. "Если доктор считает, что ему для приема и работы с пациентом нужно изменить время, никто с палкой у него над головой не стоит", - ответила Марьяна Лысенко. Она считает, что совсем отказаться от регламентации в этом вопросе нельзя, иначе многие пациенты просто не попадут на прием. "Это обсуждаемо, но рекомендуемые нормативы ни к чему плохому не приводят", - считает она. Еще один посетитель попросил разобраться с проблемой прикрепления к медучреждениям жителей на границе Рузского и Инстринского районов Подмосковья, по его словам, сейчас у них возникают проблемы с вызовом "скорой". Сопредседатель избирательного штаба пообещала обсудить проблему с местными властями.

С 9 января в общественные приемные кандидата поступило более 12 тысяч обращений от граждан

После приема Марьяна Лысенко рассказала, с какими вопросами чаще всего обращаются граждане в приемные Владимира Путина. Она подтвердила, что на первом месте - слова поддержки кандидату. Далее "с существенным отрывом в цифрах" следуют вопросы по мерам социальной поддержки и ЖКХ. "Сказать, что они носят негативный характер, я не могу. Безусловно, у людей есть много предложений о том, как сделать жизнь лучше, и это прекрасно", - сказала она.

Вопросы, касающиеся здравоохранения, находятся на седьмом месте среди самых частых тем. "Это говорит о том, что те меры, которые и наш кандидат, действующий президент, принимает в отношении того, чтобы здравоохранение было поводом для гордости, а не поводом для обращений негативного свойства, имеют свои результаты", - заявила Лысенко.

Напомним, общественная приемная кандидата в президенты Владимира Путина работает в Москве на ул. Покровка, 47. Любой желающий может оставить здесь свои пожелания и вопросы кандидату со вторника по субботу включительно с 10.00 до 17.00. Обращения можно направить и по адресу электронной почты: vopros@putin2024.ru. Кроме того, штаб кандидата запустил "горячую линию" по номеру телефона 8-800-301-21-85, которая работает в круглосуточном режиме.

Натовцы прощупывали, где же те красные линии, которые им нельзя переходить

Николай Долгополов: Начинающиеся учения НАТО напоминают маневры "Опытный лучник", чуть не приведшие к ядерной войне

О Карибском кризисе 1962 года, когда мир оказался на грани "Третьей мировой войны", известно почти все. Об учениях НАТО "Опытный лучник" (Able Archer), проходивших со 2-го по 10-е ноября 1983-го, говорят гораздо меньше. Эта трагическая страница мировой истории пока еще до конца не раскрыта. Тогда стрелки часов Судного дня, показывающие время до мировой катастрофы, указывали 23 часа 57 минут.

Это был один из пиков холодной войны. В марте 1983-го президент США Рональд Рейган называет СССР "империей зла". В Штатах вовсю трубят о "Стратегической оборонной инициативе" (СОИ) - звездных войнах. Над территорией нашей страны сбит корейский "Боинг", совершавший шпионский рейс. Американские ракеты "першинги" и "томагавки" размещены вдоль границ государств социалистического лагеря и выведены на боевые позиции. Узлы противостояния затягивались все туже.

А 2-го ноября 1983 года в Западной Европе начались учения "Опытный лучник". Им не было равных если не по количеству участвующих сил, то по наглости. Нам намеренно пытались внушить: войска альянса готовы нанести ядерный удар скоординированными усилиями и без всякого предупреждения. Искали бреши в обороне. Прикидывали, можно ли проникнуть на чужую территорию и уничтожать чувствительные объекты. В движение приведены не только участники заранее объявленных маневров, но и практически все находящиеся в Западной Европе войска НАТО. Дороги - от широченных автобанов до узких шоссейных - словно намеренно забиты военной техникой. Артиллерийские орудия расчехлены.

Руководство СССР и стран Варшавского пакта полагали: НАТО во главе с США готовят по странам соцлагеря мощный, необъявленный ядерный удар.

Но вывод был ошибочным. Натовцы прощупывали, где же те красные линии, которые им нельзя переходить. Пик учений должен был наступить с получением ложного приказа о нападении. Он планировался на самое неудобное для любого человека время суток - 5 часов утра, когда обычная работа еще не началась, привычный ритм работы еще не набран.

В брюссельской штаб-квартире НАТО были созданы две группы, точно отражающие ситуацию, ежечасно складывавшуюся во время учений "Опытный лучник". Одна называлась группой "постоянной разведки", вторая - "постоянных оперативных действий".

И обо всем этом в Советском Союзе было известно от верного и надежного источника, непосредственно возглавлявшего обе эти группы. Он регулярно передавал тревожную информацию в Министерство внутренних дел ГДР, именуемое "Штази", а оттуда сообщения тут же отправлялись в Москву. И в каждом на протяжении всех десятидневных учений повторялся лейтмотив: на провокации поддаваться нельзя, "Опытный лучник" не собирается выпускать ядерных стрел.

Поверить в это на фоне происходящего было сложно. Прощупывание прощупыванием, а что, если кто-то из натовцев сорвется, бросится к ядерной кнопке? Но источник успокаивал: на экранах, установленных в одном из закрытых помещений НАТО, в котором и контролируются учения "Опытный лучник", никогда не зажигается красный цвет, свидетельствующий о реальной опасности. Несколько раз мелькнул лишь тревожный оранжевый.

Имею право писать об этом со 100-процентной уверенностью. Несколько лет назад один из Героев отечественной разведки познакомил меня с великим разведчиком из ГДР "Топазом". В начале 2000-х его непосредственный начальник, основатель немецкой внешней разведки "Штази" Маркус Вольф назвал его лучшим в своей Службе. Сказав мне, что его имя вряд ли будет когда-нибудь раскрыто.

Но годы летят, и вот передо мной поджарый бородатый человек. Он крепко жмет руку и представляется: "Я - "Топаз", Райнер Рупп".

Рупп обосновался в Бельгии в 1969-м. Разведчик прошел долгий, извилистый путь, приведший его в 1977 году в штаб-квартиру НАТО. На престижное место претендовали еще 69 человек, но Рупп оказался подготовленным лучше остальных, плюс НАТО интересовало его больше всех остальных кандидатов.

С годами его карьера набирала обороты. Что позволяло передавать из Брюсселя оперативную информацию. Именно Райнер Рупп, побывав в качестве посланца Брюсселя в США, смог доказать: звездные войны - это миф, создаваемый американцами, чтобы вселить страх в противника и выкачать из него как можно больше денег на оборону. Неоценима и его роль в раскрытии секретов "Опытного лучника".

Военные учения НАТО "Стойкий защитник-2024" (Steadfast Defender) начинаются уже на следующей неделе. В них участвуют более 90 тысяч военнослужащих. И, конечно, не обойдется без провокаций.

Надо быть начеку.

Эксперты рассказали о возможных последствиях локализации машин такси

Валерия Лобко

В Госдуме в первом чтении приняли закон о локализации автомобилей такси в целях поддержания и развития отечественного автопрома. При этом речь не только об изготовлении российских машин и их комплектующих, но и о локальном производстве иностранных авто, благодаря чему можно ожидать разнообразие марок в таксопарке. В то же время изменения могут привести к росту цен на поездки в такси для пассажиров, отмечают в экспертном сообществе.

Закон построен на балльной системе, при этом уровень локализации измеряется в баллах. Система работает так же, как и норма о допуске автомобилей к участию в госзакупках. Согласно инициативе, необходимый уровень локализации регионы будут прописывать самостоятельно, в то время как правительство РФ установит минимальный размер требований к уровню локализации. При этом количество баллов на местах должно быть не ниже правительственной планки.

"Раньше локализация считалась просто, теперь Минпромторг будет выставлять больше баллов за сложные продукты, меньше - за простые. Условно, за двигатель, коробку или другие значимые технические детали отечественного автомобиля будут начислять максимальное количество баллов, а за какую-нибудь пластиковую накладку - минимальную", - отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Таким образом, по балльной системе локализации французская Renault может вполне соответствовать отечественному ВАЗу.

"Необходимо понимать, что отечественный автопром - это не обязательно ВАЗ или УАЗ. Тут речь идет в том числе и о локальном производстве тех же китайских авто, например Москвич, Evolute и так далее. Конечно, грань превращения китайского автомобиля в российский в каком-то смысле размыта, однако есть критерии, по которым авто, даже в случае крупноузловой сборки, признаются российскими, - делится автоэксперт Егор Васильев. - И конечно, государство должно обеспечивать для таких производств льготный режим существования. Причем речь идет даже не столько о продажах, сколько о сохранении и создании рабочих мест".

Дело в том, что сейчас на территории России осталось большое количество сборочных предприятий, которые после ухода западных компаний оказались не у дел. Так что подобная инициатива выглядит вполне очевидной и разумной, пояснил эксперт.

Между тем председатель "Общественного объединения пассажиров" (ООП) Илья Зотов считает, что принятие закона о локализации такси может привести к росту цен на поездки для пассажиров.

"Сам по себе переход должен быть плавным, а перевозчику нужно дать право самим определять авто, на котором они работают. В конечном итоге только пассажир, пользователь услуги, будет голосовать рублем за ту или иную модель, - комментирует председатель ООП. - Также важно, чтобы производитель создал такую модель, которая позволяла повысить комфорт и безопасность поездки. Перехода с одного авто на другое, просто для галочки, точно не нужно".

Автоэксперт Егор Васильев также высказывает опасения по поводу возможного увеличения цены поездки.

"Любопытно, как это скажется на стоимости услуг такси - всё-таки на смену довольно надежным европейским, корейским и японским машинам приходят китайцы, надежность которых в российских реалиях пока непонятна. В любом случае такси, каршеринг и корпоративные парки - это значимая доля рынка и ее стимулирование подлежит автопром на плаву", - рассказал он "РГ".

Оценивая безопасность отечественных машин, автоэксперт отметил, что основная проблема заключается исключительно в доступности АБС и подушек безопасности. Особенно это важно с учетом того, что зачастую водительские навыки таксистов оставляют желать лучшего. Однако импортозамещение в этой области активно развивается и проблем быть не должно, считает Васильев.

В то же время для китайских автопроизводителей, уже работающих в России или планирующих организовать производство в нашей стране, сформируют график локализации используемой ими автоэлектроники. Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак подчеркнул важность создания условий для использования отечественных изделий и технологий во всех популярных на внутреннем рынке автомобилях. Было отмечено, что автоэлектроника занимает до 40% себестоимости автомобиля и обеспечивает значительную часть его функционала.

В экспертном сообществе успешно оценивают перспективу локализации простых автокомпонентов, например, производства датчиков, исполнительных элементов и прочей относительно несложной автоэлектроники. В то же время, локализовать производство более сложных деталей будет сложнее.

"Дело в том, что современный автомобиль содержит большое количество высокотехнологичных элементов, включая мобильные процессоры и их обвязку, - отмечает автоэксперт Васильев. - Например, активно использующийся в китайских авто процессор Snapdragon в зависимости от поколения изготавливается по технологии от 6 до 4 нм. Это катастрофически дорогая технология, и вряд ли китайский автопром пойдет на подобные затраты с учетом небольших, по меркам Китая, объемов продаж".

Верховный суд защитил собственника недвижимости при приватизации участка

Исключительно полезным для многих граждан - хозяев домов и дач может оказаться решение Верховного суда РФ, которое он озвучил после пересмотра результатов спора собственника небольшого дома в сельском районе Красноярского края и местных чиновников.

Коллизию, в которую попал гражданин, редкой назвать никак нельзя. Поэтому разъяснение норм закона для подобных случаев может реально помочь многим собственникам недвижимости. Известно, что приватизировать земельный участок может владелец возведенной на нем постройки. Но бывает и так, что местные власти, выдав разрешение, потом передумывают. И зачастую их отказы не подкреплены законом.

В такой сложной ситуации оказался житель Красноярского края, который сначала получил разрешение на приватизацию участка, а потом прокуратура решила, что его дом не соответствует строительным нормам. Тогда районная администрация вынесла новое решение - об отказе в приватизации, и местные суды с этим согласились.

В итоге разбираться в этом гражданском деле пришлось Верховному суду РФ.

Сама история, о которой пойдет речь, началась с того, что несколько лет назад гражданин арендовал участок земли, который находился в государственной собственности. Участок можно было использовать для ведения личного подсобного хозяйства.

Спустя год администрация района, на территории которого находился участок, утвердила арендатору градостроительный план участка и разрешила ему построить на участке жилой дом. А еще спустя два года арендатор зарегистрировал право собственности на постройку - сведения об этом внесли в ЕГРН. Дом был маленький - площадью всего 15,7 квадратного метра.

Прошло еще некоторое время, и гражданин через районный суд Красноярского края получил свои сотки в собственность. Судья в своем решении записал, что согласно статье 39.3 Земельного кодекса РФ, собственникам домов можно без торгов продать участок, на котором построено здание. Уточним - статья эта называется - "Случаи продажи земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на торгах и без проведения торгов".

Исполняя это решение суда, глава администрации района передал арендатору в собственность землю за 2,5% кадастровой стоимости. Вышло - 17 000 рублей.

Но потом в районе прошла прокурорская проверка. Прокуроры решили, что наш герой получил землю в собственность незаконно, ведь его дом построен "без учета строительных требований".

Точнее - площади комнат в возведенном доме не соответствуют стандартам, они слишком маленькие (п. 4.4 СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные").

Тогда администрация района оперативно отменила свое решение о передаче земельного участка в собственность гражданину. Гражданин не согласился с таким решением и обжаловал его в суде. Спор заметил портал "Право.ru".

Верховный суд подчеркнул, что в Земельном кодексе нет уточнений, должна ли постройка соответствовать каким-либо стандартам

В райсуде гражданин заявил, что хочет вернуть себе участок . Но судья сказала, что построенный им дом не соответствует строительным требованиям. А это значит, что у него по статье 39.20 Земельного кодекса РФ "не возникает права собственности на участок". Называется эта статья - "Особенности предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположены здание, сооружение".

Гражданин с таким решением не согласился и обжаловал его. Но выводы первой инстанции поддержали Красноярский краевой суд и Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Тогда гражданин пошел дальше - в Верховный суд РФ.

Там спор изучили и сказали следующее. По нормам статьи 39.20 Земельного кодекса РФ ("Особенности предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположены здание, сооружение") исключительным правом на приобретение участка в собственность обладают собственники расположенных на этой земле зданий.

В законе нет уточнений, должна ли постройка соответствовать каким-либо стандартам.

А в силу приказов Росстандарта (от 30.03.2015 N 365 и от 17.04.2019 N 831) требования СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" применяются на добровольной основе. Если дом гражданина им не соответствует, это нельзя считать несоблюдением технических регламентов.

По заявлению ВС, местные суды должны были обратить внимание на последовательность действий гражданина. А именно - он получил градостроительный план на участок и разрешение на строительство жилого дома, построил здание и зарегистрировал на него права, а потом внес деньги, чтобы выкупить землю. Еще надо было учесть, что его постройка зарегистрирована в ЕГРН как индивидуальный жилой дом.

В итоге ВС отменил решение нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в райсуд. Там гражданину должны вернуть землю.

Юристы говорят, что муниципальные органы часто отменяют собственные решения о предоставлении участка в собственность, поэтому решение ВС важно для практики. А еще в этом деле ВС в очередной раз обратил внимание на значение государственной регистрации права собственности.

Определение Верховного суда РФ N 53-КАД22-7-К8.

Наталья Козлова

Эксперты оценили последствия денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве

Елена Манукиян,Татьяна Карабут

Россия вынуждена расторгнуть договор с Великобританией о рыболовстве в Баренцевом море. Соответствующий законопроект уже одобрило правительство. Процедура денонсации соглашения от 1956 года была запущена в ответ на недружественные действия этой страны, рассказал "РГ" президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Он напомнил, что летом 2022 года Великобритания ввела санкции в отношении России, которые включают дополнительный сбор в 35% для импорта отечественной белой рыбы. До этого для нашей страны действовал режим наибольшего благоприятствования в рамках ВТО. Пошлина на белую рыбу снизила ценовую привлекательность российской рыбы для переработчиков и дистрибьютеров Великобритании.

Эксперт также обратил внимание, что это соглашение почти 70 лет позволяло британским судам ловить рыбу вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос, а также вдоль побережья острова Колгуев и на островах.

По мнению замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, разрыв договора с Великобританией - это продолжение сегодняшних "рыболовных войн". Он напомнил, что в пятидесятые годы прошлого столетия Советский Союз обладал огромными рыбными запасами, часть которых были даже не освоены. А соглашение заключалось, чтобы укрепить добрососедские отношения с западными странами, и прежде всего - Великобританией, уже в то время ставшей ядерной державой. Руководство СССР полагало, что с помощью такого доброго жеста удастся остановить холодную войну и прекратить гонку вооружения. Причем британские траулеры могли не только ловить рыбу возле Кольского полуострова, но даже становиться на якорь.

"И такая возможность у них сохранялась до сегодняшнего дня. В итоге сейчас британцы считают эти воды чуть ли не своими и каждый год отправляют в них промысловый флот, который ловит в них прежде всего треску. А это одна из самых ценных рыб, богатая витаминами", - подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание, что в магазинах Великобритании сегодня в основном продается белая рыба, половина из которой добывается на нашей территории. А это более 500 тысяч тонн ежегодно. "Получается, в наших же водах нас грабит страна, которая ведет против нас жесткую антироссийскую политику", - заключил Суздальцев.

Доцент кафедры региональной экономики и географии экономического факультета РУДН Татьяна Крейденко отметила в беседе с "РГ", что данный случай - первый в мировой практике денонсирования международных соглашений в сфере продовольствия. Она предрекла серьезные последствия такого решения для рыболовства Великобритании, которое уже находится в кризисной ситуации после выхода страны из Европейского союза. "Для экономики России это решение не несет никаких последствий, поскольку для нашей страны в документе никаких преференций не предусмотрено," - заключила эксперт.

Игорь Караваев: Предпосылок для дефицита товаров массового спроса сейчас нет

Татьяна Карабут

Ограничение цен и наценок приведет к обратному эффекту - подорожанию и даже дефициту товаров. Разрешать онлайн-торговлю алкоголем нельзя - механизм не проработан, несет риски для потребителя. В интервью "Российской газете" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев рассказал, что помогало сдерживать цены в 2023 году и есть ли сейчас проблемы с ассортиментом.

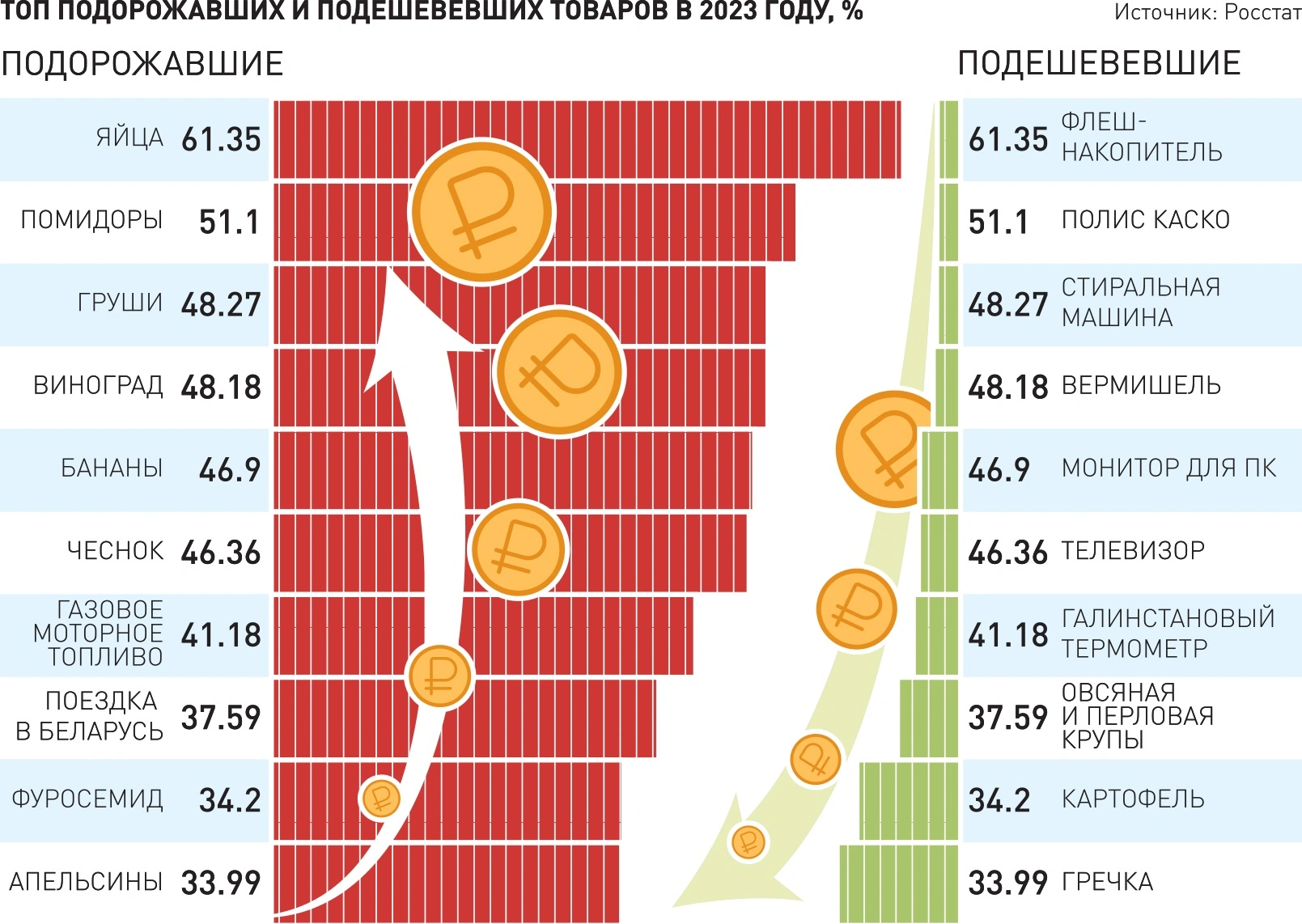

Самая острая ситуация в 2023 году сложилась с яйцами. Из-за резкого подорожания открыт беспошлинный импорт, а ФАС предложила ограничить наценку на яйцо 5%. Дадут ли эти меры эффект? Есть ли риски дефицита и роста цен по другим продуктам?

Игорь Караваев: Сложившаяся аномальная для российского рынка ситуация не решается за счет какого-то одного инструмента. А ограничения цен и наценок несут в себе риски: вместо розницы производители могут направить существенные объемы продукции в другие каналы сбыта - например на переработку. Ограничение наценки на всю товарную категорию не позволит ретейлерам балансировать свою экономику и компенсировать отрицательную наценку одних товаров за счет ее перераспределения на другие. В результате цены и спрос на самые доступные и популярные позиции повысятся. Куриное яйцо здесь не исключение. Сейчас мы видим постепенную стабилизацию цен производителей. Чтобы нормализовать ситуацию, крупнейшие сети предлагают поставщикам зафиксировать цены и объемы будущих поставок на ближайшие периоды.

За исключением продукции птицеводства продовольственный рынок показывает достаточную самообеспеченность, и на данный момент предпосылок для дефицита товаров массового спроса мы не наблюдаем.

В 2023 году произошло значительное ослабление рубля. Как это отражается на ценах? Можно сгладить это влияние?

Игорь Караваев: Весь рынок в 2023 году испытал последствия роста валютных курсов. Торговля тут выступает "последней милей", и самостоятельно противостоять волатильности цен она не может.

За исключением продукции птицеводства продовольственный рынок самообеспечен, и предпосылок для дефицита товаров массового спроса нет

Но ретейл старается нивелировать влияние курсовой разницы на конечную цену товара на полке и не допускать резких ценовых колебаний. Во-первых, все крупные компании развивают направления прямого импорта, что позволяет приобретать товары по ценам производителей и не переплачивать за посреднические операции. Во-вторых, торговые сети фиксируют цены на импорт в долгосрочных контрактах и закладывают заранее курсовую разницу, что позволяет сделать ценообразование более прогнозируемым и предсказуемым.

В прошлом российские ретейлеры замораживали цены на различные товары для предотвращения роста стоимости. Действуют ли сейчас подобные меры в отношении какой-то продукции?

Игорь Караваев: Крупный ретейл ограничивает наценки на ряд социально значимых товаров. Это влияет и на ценообразование других участников рынка, вынуждая их также ограничивать розничные цены. Но с этим инструментом надо быть аккуратным, его долгосрочное применение несет свои риски для розничной торговли.

А заморозка цен - вообще радикальная мера. Ее целесообразно вводить, когда исчерпаны остальные, в первую очередь рыночные, инструменты. В любом случае вводить или не вводить такую меру должно решать правительство.

В 2023 году многие издержки у бизнеса росли по объективным причинам. Поэтому мы стараемся идти навстречу поставщикам и принимаем их цены в том объеме, в каком это возможно, с учетом интересов покупателей. Но мы все заинтересованы в том, чтобы на рынке не было спекуляций и необоснованных повышений. Поэтому сети вместе с поставщиками детально обсуждают их предложения прежде чем принять решение о повышении.

Из-за ухода с нашего рынка различных зарубежных брендов и проблем с поставками импорта в 2022 году ассортимент в магазинах сократился. Есть ли сейчас сложности с ввозом товаров и наполнением магазинов востребованной у покупателей продукцией? Каких категорий товаров это касается?

Игорь Караваев: В 2022 году была проведена огромная работа по перестройке логистики импорта. Сейчас сложностей намного меньше. Ситуация с ассортиментом стабильная. Идет активное наполнение полки как новыми брендами со стороны производителей, так и собственными торговыми марками ретейлеров. По оценкам NielsenIQ, за 9 месяцев 2023 года в России было выведено на рынок 7337 новых брендов. Если в 2022 году около 80% новинок появилось в четырех индустриях (алкоголе, молочных товарах, напитках и кондитерских изделиях), то в 2023 году новые бренды активно вводились в ассортимент практически во всех категориях.

Российские покупатели достаточно безболезненно пережили уход части западных марок. При этом многие зарубежные товары к нам вернулись - в том числе по каналу параллельного импорта, а также через мультибрендовые магазины.

Также приходят новые игроки. Больше двух десятков зарубежных брендов (в первую очередь одежды и обуви) в 2023 году открыли свои магазины в российских торговых центрах. Это существенная позитивная динамика в сравнении с несколькими предыдущими годами. В сегменте электроники и бытовой техники потребителю по-прежнему доступны новые линейки от популярных брендов, а также выросло предложение со стороны производителей из дружественных стран. Покупатель на эти изменения реагирует ростом спроса.

Еще один устоявшийся тренд - интерес потребителей к локальным брендам и потребительский патриотизм. Для продуктового рынка это глобальная тенденция, а санкции ее только ускорили. Отечественные производители, в том числе представители малого бизнеса и фермеры, получают хороший стимул для развития.

Как вы оцениваете механизм параллельного импорта? Нужно ли сокращать или, наоборот, расширять перечень товаров для параллельного импорта?

Игорь Караваев: За время своего действия механизм эффективно содействовал сохранению доступа потребителя к привычным товарам в достаточном количестве. Кроме того, расширение каналов доставки товаров за счет параллельного импорта способствовало сдерживанию роста цен, в том числе на товары повседневного спроса.

Очевидно, что параллельный импорт все же временный инструмент. Однако на сегодняшний день он востребован и эффективно работает в интересах российского потребителя. Более того, мы выступали за расширение перечня за счет товаров, которые не производятся на территории России, а их поставки были прекращены.

Обсуждается введение так называемой "российской полки" в магазинах - минимальной доли отечественных товаров. Поддерживает ли АКОРТ это предложение?

Игорь Караваев: Для начала надо понять, какой товар считать отечественным. В России работают компании с совместным участием иностранного и российского капитала. Их продукцию можно считать отечественной или нет? При этом у нас нет информации о структуре капитала большинства производителей. Наверное, оптимальный механизм и четкие критерии идентификации российского происхождения товаров еще предстоит разработать.

Хотя подчеркну: торговые сети - члены АКОРТ всецело поддерживают развитие отечественного производства и прилагают все усилия для расширения присутствия товаров российских торговых марок на полках. Это не просто наша инициатива - мы следуем за запросом российского покупателя, который выбирает товары, исходя из соотношения цены, качества и доверия к конкретным товарам и брендам.

Сейчас на долю отечественных товаров в розничных продовольственных сетях компаний - членов АКОРТ приходится от 80 до 99% оборота. У непродовольственных сетей доля товаров, производство которых расположено на территории РФ, в самых значимых категориях (гигиена и уход, косметика, мебель, бытовая химия, детские товары, книжная продукция) достигает 95-100%.

АКОРТ выступила против онлайн-торговли спиртным. Почему?

Игорь Караваев: Потому что мы не видим сейчас ни целесообразности, ни рациональных причин для таких фундаментальных изменений. В том числе достаточных обоснований возможного обеления рынка и получения существенных доходов для государства. А в таком чувствительном вопросе они должны быть железобетонными.

Что еще важнее - есть очень большое количество неурегулированных вопросов, касающихся процессов заказа и покупки, взаимодействия с покупателем и доставки продукции. По сути, мы говорим о базовых сферах, связанных с лицензионным регулированием и контролем. В отличие от традиционной офлайн-розницы, в интернет-среде пока по всем этим направлениям нет практических, безрисковых решений.

К сожалению, сохраняются основные преимущества для недобросовестных участников рынка, а ЕГАИС и прочие системы контроля не гарантируют, что алкоголь, например, не будет приобретен несовершеннолетними.

Эксперты говорят, что в 2023 году покупательная способность населения выросла, спрос восстановился. С чем закончили год?

Игорь Караваев: После турбулентного 2022 года, когда рынок существенно просел, 2023 год стал периодом выравнивания и поиска баланса. Главным драйвером был покупательский спрос, который начал восстанавливаться с весны. В экономике наметился рост, ожидания потребителей стали более оптимистичны, и потребители начали больше тратить. По нашим оценкам, прирост оборота розничной торговли по итогам 2023 года будет в пределах 8-9%. Для сравнения: в 2022 году оборот розничной торговли снизился на 6,7%. Вместе с тем, потребители по-прежнему стремятся к выгодным покупкам, а цена и качество - среди ключевых мотивов приобретения товара.

Во второй половине года и торговля, и производители столкнулись с серьезным давлением проинфляционных факторов. Основной задачей стало не только развитие ассортимента, но и обеспечение экономической доступности товаров. На этом фоне выросла роль крупной розницы. Если в 2017 году в сетевых магазинах продукты питания покупали 65% населения, то сейчас более 90% россиян приобретают продукты в сетевом ретейле.

МИД: Военные учения НАТО являются элементом гибридной войны Запада против России

Александр Гасюк

Североатлантический альянс на этой неделе начнет в Европе крупнейшие со времен "холодной войны" военные учения под названием "Стойкий защитник-2024", призванные на практике отработать сценарий начала в будущем полномасштабного конфликта с Россией. О возможности такого катастрофического развития событий все чаще заявляют высокопоставленные натовцы, вгоняя население своих стран в предвоенный психоз. Это обстоятельство, масштаб маневров НАТО и их опасный стратегический замысел вызывают закономерную обеспокоенность в Москве, где внимательно наблюдают за провокационным курсом Брюсселя.

Начало учений в конце минувшей недели анонсировал главнокомандующий вооруженными силами союзников НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. По его словам, маневры продлятся до мая и "станут самыми масштабными для НАТО за десятилетия с участием примерно 90 тысяч военных из всех 31 стран альянса и нашего хорошего партнера Швеции". Формальное вступление в НАТО последней затягивается из-за позиции Венгрии и Турции, что на практике ничуть не мешает Стокгольму все глубже интегрироваться в антироссийскую операционную деятельность и военное планирование блока.

Как максимально расплывчато заявляется на официальном сайте НАТО, задача маневров - "продемонстрировать способность усиливать евроатлантическую зону через трансатлантическую переброску сил из Северной Америки" для "защиты друг друга, наших ценностей и мира, основанного на правилах". Усиление военного потенциала альянса в Европе будет происходить "в рамках симуляции конфликта с почти равным по силе соперником".

Другими словами - НАТО не просто "играет на нервах", а действительно открыто готовится к войне с Россией. Что само по себе, конечно, не откровение, ведь логика существования основанного в 1949 году западного военно-политического блока - пережитка "холодной войны" - всегда заключалась в противостоянии с нашей страной.

Именно для этого с 2014 года Брюссель под предлогом "сдерживания России" форсировано наращивал боевой потенциал и военную инфраструктуру на своем "восточном фланге". Ускоренно создавал так называемый "военный шенген" для беспрепятственной переброски своих войск к нашей границе. Укреплял силы быстрого реагирования в рамках программы "4 по 30", согласно которой альянс сформировал боевые группы из 30 батальонов, 30 эскадрилий и 30 военных кораблей для готовности к развёртыванию в течение 30 дней. Расширялся на новые страны - в 2017 году страной - членом блока стала Черногория, в 2020 - Северная Македония, в 2023 - Финляндия. И, конечно, проводил масштабные военные учения откровенной антироссийской направленности.

Так, в 2018 году проведены маневры "Единый трезубец" с участием более 50 тысяч военнослужащих. А в 2021 году прошли учения "Защитник Европы-2021" с привлечением более 30 тысяч человек, в ходе которых помимо быстрой переброски на европейский театр боевых действий американских войск был сделан акцент на отработке не оборонительных, а чисто наступательных задач. В частности, парашютного десантирования на аэродромы предполагаемого противника солдат и техники 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Впрочем, то что военные планировщики НАТО в своих документах под грифом наивысшей секретности Cosmic всерьез анализируют возможность внезапной атаки и захвата российской территории - прежде всего Калининградской области - в рамках молниеносной мультидоменной операции, надо полагать, хорошо известно в Москве.

Комментируя предстоящее начало маневров НАТО "Стойкий защитник-2024" в МИД России заявили, что они являются элементом гибридной войны Запада против нашей страны, но Россию невозможно запугать "этими провокационными демонстрациями силы". По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства Александра Грушко, масштаб учений означает окончательное возвращение альянса к схемам "холодной войны", направленным на конфронтацию с Россией. Однако Москва располагает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения собственной обороноспособности. Опасность учений НАТО, подчеркнул он, заключается в том, что мероприятия подобного масштаба увеличивают риск "военных инцидентов". При этом, интересы европейской безопасности "сегодня мало волнуют тех, кто верховодит в НАТО", отметил Грушко. Дипломат также указал на "искусственно разогреваемую обстановку военного психоза" и заявления о возможной войне с Россией, которыми натовцы запугивают своих граждан в попытке оправдать полностью провалившуюся политику поддержки Киева.

Высокопоставленные натовцы вгоняют население своих стран в предвоенный психоз, используя это для наращивания боевого потенциала альянса

Действительно, в последние дни "горячие головы" на Западе все чаще прибегают к провокационной и крайне опасной риторике, очевидно подготавливая общественное мнение к возможному самоубийственному конфликту с Россией. Так, 19 января глава минобороны Германии Борис Писториус со ссылкой на мнение немецких экспертов заявил об угрозе войны с Россией в течение ближайших пяти-восьми лет. Запугивают публику и в Швеции, где министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин две недели назад призвал соотечественников быть готовыми к боевым действиям. Ему вторил главнокомандующий шведскими вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден, предупредивший о возможности начала войны, из-за чего все шведы должны включиться в создание "тотальной обороны" страны. Наконец, в минувшую пятницу к зомбированию европейцев путем вколачивания в их головы мысли о неизбежной милитаризации подключился глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, по словам которого гражданское население западных стран должно готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет. "Мы должны подготовиться к конфликту с Россией. Нам нужно быть готовыми по всему. Нужно создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны", - отметил голландец Бауэр.

Понимают ли в НАТО, что полномасштабный конфликт с Россией не обойдется без ядерного оружия, которое без всяких вариантов превратит НАТО, а вместе с ней и весь Старый Свет в радиоактивную пыль. Интересно, хватит ли духу у "бьющих в барабаны войны" западных чиновников напомнить об этом своим гражданам?

На «Авиастаре» проведен ряд изменений для серийного выпуска лайнеров

Для серийного выпуска лайнеров на «Авиастаре» проведено много серьезных изменений для повышения производительности труда. Чтобы нарастить объем выпуска пришлось сделать «капитальный ремонт» всей линии его сборки, а так же управляющих и вспомогательных бизнес-процессов. Первоочередным действием, необходимым для организации поточного производства стало выстраивание агрегатно-сборочного производства по потоку. Производственная линия завода представляет собой конвейер, на котором собираются отсеки и агрегаты тяжелого транспортника Ил-76МД-90А. Эффективность работы этого конвейера постоянно повышается. Реализуются проекты, улучшающие деятельность его различных участков. Одним из них стал проект «Сокращение циклов сборки агрегатов изделия Ил-76МД-90А на примере ОЧК». ОЧК – отъемные части крыла, крепящиеся к центроплану. Благодаря внедрению проекта цикл сборки ОЧК сократился на 46%. Данный проект признан победителем конкурса по совершенствованию производственной системы ОАК. Команда, реализовывавшая проект, во главе с начальником цеха сборки и механизации крыла «Авиастара» Артуром Гимаевым, была удостоена высшей награды конкурса – переходящего кубка ОАК.

С целью повышения производительности на заводе проведена программа технического перевооружения и модернизации производства, доработаны конструкции сборочных приспособлений и их элементов, производство оснащено современными стендами, оборудованием и инструментом. Параллельно с техперевооружением на предприятии осуществляется работа по повышению качества выпускаемой продукции, что обеспечивает значительное сокращение цикла производства за счет минимизации переделок, доработок, повторных испытаний. Наряду с традиционными методами оптимизации в производственной системе «Авиастар» при решении проблем активно применяются инструменты бережливого производства. Например, система визуального управления и принцип «иди и смотри» (управление из мест создания ценностей), а также автоматизированная система эскалации проблем позволили оперативно принимать решения, связанные с производством деталей и агрегатов в цехах. Первоочередным действием, необходимым для организации поточного производства стало выстраивание агрегатно-сборочного производства по потоку. Работа начальника цеха сборки и механизации крыла Артура Гимаева демонстрирует результаты длительной и непростой работы всего агрегатно-сборочного производства. Хаотично разбросанные цеха объединили в линии сборки по каждому агрегату – в последовательности их сборки».

«Существующая изначально планировка цехов агрегатно-сборочного производства не позволяла обеспечить требуемый объем производства Ил-76МД-90А, – рассказывает начальник цеха сборки и механизации крыла, руководитель проекта Артур Гимаев. – Фактический цикл сборки ОЧК превышал допустимый цикл, что приводило к срыву срока изготовления всего самолета в целом».

На первом этапе проекта удалось организовать производство агрегатов в поточной линии сборки. Также были организованы офисы для инженерно-технических работников в производственной зоне для сокращения времени решения возникающих вопросов. Реализация двух этапов проекта авиастаровцев позволила сократить цикл сборки ОЧК почти вдвое – на 46 %. Значительно выросло качество выполняемых работ: количество несоответствий сократилось более чем в полтора раза. Увеличилась на 41 % и выработка в расчете на одного основного производственного рабочего. За счет размещения участков цеха сборки и механизации крыла в соответствии с этапами сборки, транспортировка сборочных единиц теперь составляет 492 м вместо прежних 2200 м. Время, которое тратилось на ожидания, сократилось на порядок: теперь за смену рабочий «ждет» не более 15,5 мин. Следующими шагами должны стать аналогичные мероприятия в цехе сборки хвостового оперения и центроплана, цехах сборки отсеков фюзеляжа, а также на производственных участках цеха сборки и механизации крыла. В целом программа предусматривает до 2027 года ежегодно сокращать такт сборки Ил-76МД-90А на 20-30 %.

Россия заинтересована в создании промышленного парка в Таджикистане

С 18 по 20 января российская делегация под руководством директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Романа Чекушова посетила Таджикистан. Целью поездки была детальная проработка вопроса создания российско- таджикистанского промышленного парка на территории республики, для этого делегация посетила потенциальные площадки для размещения производства. Также состоялся ряд встреч с официальными лицами для дальнейшего развития промышленного сотрудничества между нашими странами.

В состав делегации также вошли представители ВЭБ.РФ, Ассоциации индустриальных парков России, Российско-Таджикского делового совета, руководства российских управляющих компаний, регионов и бизнеса.

Делегация осмотрела порядка 10 площадок и имеющуюся промышленную инфраструктуру в Согдийской и Хатлонской областях, а также в Душанбе.

На встрече с первым заместителем Министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Курбонзода Исоджоном Ятимом Роман Чекушов отметил заинтересованность российской стороны в создании совместных промышленных проектов в Таджикистане с привлечением российского бизнеса и управляющих компаний, которые имеют высокие компетенции и соответствующий опыт.

Россия и Таджикистан имеют богатую историю отношений, как в культурной, так и экономической сферах. Росийско-Таджикистанский промышленный парк способен дать новый импульс в развитии международной промышленной кооперации между нашими странами, а также стать хорошим примером для создания в дальнейшем и других совместных производств, - отметил Роман Чекушов.

Стороны договорились актуализировать проект дорожной карты проекта, включающий в себя проведение технического аудита, разработку проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ и создание совместной управляющей компании, которая займется вопросами финансирования и привлечения резидентов.

Встреча с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым

Глава государства провёл рабочую встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым.

В.Путин: Михаил Викторович, Вы мне всё за тридцать лет не будете рассказывать?

М.Шмаков: Нет. Я просто хочу сказать, что мы движемся к съезду.

У нас промежуточная ещё одна дата – 30 лет с переломного момента, с 1993 года. Получилось так, что именно 30 лет я возглавляю нашу организацию.

В.Путин: Хочу сказать, что за эти годы работы, можно сказать, совместной работы, всё-таки Вы для Правительства часто неудобный партнёр.

М.Шмаков: До сих пор.

В.Путин: Но всё-таки в целом подходите к решению вопросов социального характера с государственных позиций. Конечно, прежде всего исходя из интересов трудящихся, интересы которых Вы должны защищать по закону и по смыслу самого существования профсоюзов. Но в целом государственный подход очень важен. Я надеюсь, что так и будет дальше в деятельности профсоюзов.

М.Шмаков: Владимир Владимирович, интересы государства и интересы трудящихся в целом совпадают.

В.Путин: Согласен.

М.Шмаков: Мы спорим о деталях.

В.Путин: Точно. Хорошо. Давайте поподробнее поговорим.

Минэкономразвития: турпоток в СКФО вырос на 55% в 2023 году

В регионах Северного Кавказа отдохнуло 2,5 млн человек за 11 месяцев 2023 года. Число турпоездок за год выросло более чем в 1,5 раза, а темпы прироста более чем в два раза выше среднероссийских. Этому способствует и активное развитие инфраструктуры по национальным проектам «Туризм и индустрия гостеприимства» и МСП, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по вопросам развития туристической отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе.

Встреча с главами субъектов СКФО прошла на горнолыжном курорте «Архыз».

«Северный Кавказ - один из ключевых центров развития туризма в стране. Здесь есть все, что нужно для круглогодичного отдыха: и горы, и море, и каньоны, и целебные источники, мощная санаторно-курортная база. Показывает самые высокие темпы роста по стране. По итогам 11 месяцев прошлого года отдохнуло 2,5 млн человек по данным Росстата. То есть, турпоток вырос более чем на половину к 2022 году, плюс 55%, это темпы роста существенно выше общероссийских», – сказал Максим Решетников.

Положительная динамика по росту турпоездок сохраняется и в этом году. Регионы СКФО оценивают рост на новогодние праздники в 17 %. Максим Решетников отметил, важно регионам вместе с бизнесом важно развивать предложение, в том числе, наращивать номерной фонд, создавать точки притяжения.

«Эти задачи помогает решать нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», который находится на контроле у Президента. Показатель прошлого года подтвердил высокий спрос на механизмы нацпроекта на Кавказе. По строительству модульных гостиниц сразу три субъекта Кавказа вошли в десятку регионов-лидеров по объему полученной поддержки. Это Дагестан, Кабардино-Балкарская республика и Северная Осетия-Алания. Всего на округ по программе выделено 3,2 млрд рублей поддержки. Профинансировано создание 2 400 номеров. Пять проектов на 12 млрд рублей получили поддержку по программе кредитования крупных гостиниц. В рамах нацпроекта продолжается предоставление субсидий регионам. В прошлом году туризм в СКФО поддержали на 2,8 млрд рублей. Эти деньги направили на обустройство исторических центров городов, строительство бассейнов, разработку туристических маршрутов, проведение фестивалей. Число турпоездок в СКФО, благодаря реализации нацпроекта, должно вырасти до 5 млн туристов в год к 2030 году. Это абсолютно реальная цифра», – считает Максим Решетников.

Заместитель министра Дмитрий Вахруков отметил, что на Кавказе отмечается тенденция более равномерного сезонного распределения турпотока. «В октябре этого года на Северный Кавказ приехало туристов больше, чем в августе прошлого. Это говорит о том, что сезонность сегодня стирается. Отдых становится круглогодичным – это то, к чему мы все стремимся. Все эти показатели позволили Северному Кавказу увеличить свою долю в общероссийском туризме с 2,3 % в 2019 году до 3,5 % в 2023-м», – рассказал Дмитрий Вахруков.

В обсуждении вопросов развития туризма приняли представители Минэкономразвития РФ, регионов и аппарата полпреда Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, руководство АО «Кавказ.рф» и АО «Корпорации МСП», компаний «Мантера» и «Горные вершины».

Максим Решетников: выстраиваем поддержку туризма с учетом растущего интереса к спорту и ЗОЖ

В рамках Дня спорта и туризма на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел пленарное заседание «Спорт и туризм. Синергия развития». В мероприятии также приняли участие министр экономического развития России Максим Решетников, министр спорта России Олег Матыцин, губернатор Приморского края, председатель комиссии Государственного совета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» Олег Кожемяко, член экспертного совета при Правительстве России, председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева, представители бизнес-структур.

На открытии Дня спорта и туризма вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул: «Около 2,5 месяцев выставка «Россия», организованная по инициативе Президента Владимира Путина, радушно принимает гостей из всех уголков нашей страны и других государств. Более 5 млн человек оценили достижения и возможности страны – ее регионов и экономики».

На пленарном заседании Дмитрий Чернышенко рассказал о стратегической связи сфер спорта и туризма. «Синергия туризма и спорта влияет на создание новых точек притяжения, развитие регионов и здоровье граждан. Спортсооружения становятся точками притяжения для крупных событийных мероприятий и драйверами развития массового туризма, а объекты туринфраструктуры становятся местами для проведения спортивных сборов. Туризм формирует спрос на продукцию и услуги множества других отраслей – транспорт, ЖКХ, общепит, культура, строительство. Есть определенная магия цифр, если посмотреть на данные Минэкономразвития и Минспорта: по итогам 2023 года мы превысили цифры по внутреннему турпотоку уровня доковидного 2019 года – это свыше 75 миллионов человек. Это практически совпадает с количеством занимающихся спортом в нашей стране – 77 миллионов человек. Важно продолжить достижение всех целей, поставленных Президентом России, и обеспечить независимость и технологический суверенитет нашей страны», - сказал Дмитрий Чернышенко.

«Минэкономразвития при разработке мер поддержки отрасли ориентируется, в том числе, на растущий интерес туристов к спорту и здоровому образу жизни. С помощью механизма особых экономических зон развиваются крупнейшие горнолыжные курорты страны, а программу льготного кредитования в рамках нацпроекта по туризму теперь можно использовать для развития инфраструктуры горнолыжных комплексов», —сообщил Максим Решетников.