Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Статья для УК

Как дом в Костроме, отключенный от тепла, по бумагам оказался готовым к зимнему сезону

Текст: Элина Труханова (Кострома)

Следственные органы СК РФ по Костромской области возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами администрации Костромы: чиновники выдали паспорт готовности дома к отопительному сезону, хотя часть труб в здании была вообще спилена.

Вопиющий факт выявила прокуратура, куда пожаловались жильцы старой трехэтажки на улице Вокзальной, 54.

- С апреля 2020 года отопительная система многоквартирного дома имела дефекты, не позволяющие обеспечить предоставление жителям дома услуги отопления, - рассказала официальный представитель прокуратуры Костромской области Наталья Шумская-Сколдинова. - Промывка и опрессовка системы при подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов фактически не проводились, управляющая и теплоснабжающая организации документы о проведении этих мероприятий не оформляли и в управление ЖКХ администрации Костромы не представляли.

Более того, во время прокурорской проверки выяснилось, что отопительная система дома имеет серьезнейшие дефекты, а местами трубы просто опилены. Однако паспорт готовности дом каким-то образом получил.

- Выдача паспорта готовности к отопительному периоду произведена в отсутствие фактических оснований для принятия такого решения и повлекла нарушение прав жителей, выразившееся в невозможности их проживания по месту регистрации, - полагают в надзорном ведомстве.

В отделе по работе со СМИ администрации города пояснили, что дом на Вокзальной улице - это бывшее студенческое общежитие, давно по назначению не используемое: в последние годы здание функционировало как жилой дом. Несколько лет назад оно было передано в муниципальную собственность, а в 2019-м признано непригодным для проживания. В конце 2020 года все жильцы дома были переселены, кроме одной семьи, жившей здесь по договору коммерческого найма.

Этой семье в итоге и пришлось жить с ледяными батареями в декабре - при том что на бумаге все, оказывается, было в полном порядке. После жалоб во все инстанции (которые поступали задолго до начала зимы) жильцам было предложено временно переселиться в маневренный фонд, потому что "оснований для предоставления им жилья на постоянной основе нет".

Дом сейчас пуст, но вопрос, каким же образом он получил паспорт готовности к отопительному сезону при спиленных трубах, очень интересует следственные органы СК РФ.

Примечательно, что в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Костромы уверяют: все документы, подтверждающие выполнение требований по готовности дома к зиме, УК представила в полном объеме, а потому вопросов к ней не возникло.

- Данный пакет документов направлен в следственное управление СК РФ по Костромской области, - сообщили в управлении ЖКХ.

Кстати

Власти Костромской области намерены проверить, какие средства управляющие компании направляют на оплату штрафов руководителей. Так, по данным обладминистрации, в 2020 году инспекция провела 485 проверок, выявив 788 нарушений. В основном они касаются правил содержания жилых домов и нормативов предоставления коммунальных услуг. Кроме того, возбуждено 289 дел об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 17,6 миллиона рублей. К ответственности привлекались как юридические, так и должностные лица. В регионе решили выяснить, из каких средств погашались эти штрафы. По словам губернатора Костромской области Сергея Ситникова, если будет выявлен факт, что директору для оплаты штрафа оформлялась премия или штрафы оплачивались за счет средств граждан, то за это "нужно наказывать очень серьезно".

Жилье в поле на птичьих правах

В Поморье полсотни домов на сельхозземлях оказались под угрозой сноса

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Заостровье - так называется местность из нескольких деревень неподалеку от Архангельска, на другом берегу Северной Двины. Живописные просторы вдохновляют многих горожан на переезд, так что на здешнюю землю всегда есть спрос. Несколько лет назад на бывших полях колхоза-миллионера стали расти индивидуальные жилые дома. Люди строились, справляли новоселье, растили детей. Казалось бы, живи да радуйся. Но в итоге более полусотни семей получили предписания: ваши постройки незаконны и подлежат сносу.

Ввели в заблуждение

Дело в том, что эти дома появились на землях сельхозназначения, которые не предусматривают жилищного строительства. Но в 2014 году в Заостровье началась массовая распродажа таких участков с широкой рекламной кампанией. При этом покупателей уверяли, что их вот-вот переведут в земли населенных пунктов, где строиться можно и нужно. В доказательство людям даже показывали проект нового генплана МО "Заостровское", в котором продаваемые участки были включены в территорию ближайших деревень.

Земли расходились как горячие пирожки. Причем покупали их не богачи под лишние коттеджи, а представители среднего класса, которые работают в городе, но жить хотят за его пределами, в своем доме. В основном это были семьи, мечтавшие увеличить жилплощадь или разъехаться с родителями.

- Мы с мужем и ребенком жили в малогабаритной квартире вместе с мамой, - рассказывает Ольга Измайлова. - Когда я снова забеременела, решили, что надо расширяться. Приглянулся участок в Заостровье. Мы знали, что он не входит в земли населенных пунктов, поэтому пришли в администрацию сельского поселения и спросили, можно ли здесь строиться. Нас заверили, что да, и показали проект генплана, в котором этот участок входил в деревню Рикасово. Мы обрадовались, купили землю и построили дом. Но когда собрались его оформить, нам заявили: "А вы живете в поле! Новый генплан принят, но ваш участок по-прежнему относится к сельхозземлям".

В похожей ситуации оказалось множество заостровских новоселов. У многодетной семьи Евгения Двинского своего жилья вообще не было, но в 2015-м супруги взяли кредит, купили за рекой 12 соток и выстроили дом площадью 70 квадратных метров.

- Моя бабушка работала в заостровском колхозе и хорошо знала эти земли. После его развала местные власти решили передать их под жилищное строительство. Я тоже видел подтверждавший это генплан. А сейчас мы не можем даже зарегистрироваться в своем доме, воспользоваться материнским капиталом и льготами для многодетных семей, - сетует Евгений.

Гуманный вариант

Когда люди осознали масштаб проблемы, они обратились в областной суд. И тот признал новый генеральный план поселения недействующим в части спорных земель. Как выяснилось, еще в 2013 году один из институтов урбанистики разработал для Заостровья проект генплана, в котором действительно предполагалось увеличить территорию населенных пунктов за счет сельхозземель. Так, деревня Перхачево должна была вырасти на 107 участков, Малое Анисимово - на 73, Рикасово - на 59 и так далее. Проект прошел согласование в правительстве области и был одобрен на публичных слушаниях.

Но эти планы опротестовала Приморская межрайонная прокуратура. Причина - большинство земель, о которых идет речь, находятся в зоне подтопления и затопления. А Водный кодекс РФ запрещает строительство в таких местах без инженерной защиты от паводка. Районные депутаты отправили генплан на доработку, которая свелась к тому, что спорные земли попросту вычеркнули, чтобы не присоединять. Получился уже совсем другой документ, но публичные слушания по нему не проводились, поэтому суд и забраковал генплан.

В итоге дома, построенные на сельхозземлях, словно повисли в воздухе. Поначалу никто не требовал их убирать, однако в итоге собственникам стали приходить грозные предписания. Правда, на руки их получили не все, поскольку у домов нет даже почтовых адресов - письма отправлять некуда. Но нескольких владельцев уже оштрафовали за то, что они не сносят свое единственное жилье.

- Это не местная власть ставит препоны, все дело в действующем законодательстве, - отмечает глава МО "Заостровское" Александр Алимов, вступивший в должность в 2016 году, уже после принятия генплана. - Людей, конечно, жаль. Они построили себе жилье, вложили деньги. Тогда многие покупали эти земли под строительство - возможно, по незнанию, но дома-то уже стоят. Только поселение тут при всем желании ничем помочь не может.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в прокуратуре области, предписания о сносе появились в рамках надзора за исполнением законодательства. Росреестр выявил самовольные постройки, и прокуратура потребовала от главы поселения устранить нарушения. Но при этом сам надзорный орган выступает за более гуманный вариант.

- Есть и другой способ правового решения проблемы - изменение разрешенного вида использования земельных участков, - пояснил начальник отдела прокуратуры области Сергей Стрекин (сейчас он работает в Генпрокуратуре РФ. - Авт.). - Этот вопрос находится в компетенции правительства региона. Однако такой вариант возможен только для земель сельхозназначения. Часть домов построена на сельхозугодьях - особо ценных землях, которые закон не позволяет перевести в другую категорию. Но в любом случае лишить человека жилища, если оно признано таковым, можно только в судебном порядке.

Дело за дамбой?

В целом проблема касается порядка тысячи участков. По нашим данным, на сельхозугодьях находятся лишь 14 домов. А значит, большинство строений закон позволяет легализовать.

В областном министерстве строительства и архитектуры в ответ на запрос "РГ" сообщили, что для этого необходимо обеспечить инженерную защиту от затопления. Варианты могут быть разные: отсыпка песком и грунтом, строительство дамб и плотин, расчистка и углубление русла реки. Кто должен выполнять такие работы - собственники, застройщики или власти, - зависит от их масштаба.

Владельцы участков, с которыми пообщалась корреспондент "РГ", утверждают, что их по весне вообще не топит, хотя в других уголках Заостровья такая проблема действительно есть. И собственники готовы внести свой вклад в инженерную защиту - при условии, что он будет посильным.

- Проблема в том, что мы пока не понимаем, как будет организована эта работа. Очевидно, понадобится инженерная экспертиза, которая определит конкретные мероприятия. Конечно, очистку русла нам своими силами не провести. Но в любом случае необходима дорожная карта с четким планом действий, - рассуждает доктор наук, проректор университета Константин Зайков, пять лет назад построивший дом в Заостровье.

В ожидании дорожной карты владельцы участков не сидят сложа руки - за свой счет прокладывают дороги и проводят уличное освещение. Среди них много активных людей с хозяйственной жилкой, которые не ждут помощи, а сами что-то делают. Местные старожилы даже говорят им спасибо.

- Надо быть очень внимательными при покупке земельных участков у частных лиц, - подытоживает Сергей Стрекин. - Это касается и многодетных семей, которым органы местного самоуправления порой предоставляют земли, не переведенные в надлежащую категорию. Необходимо убедиться, что закон разрешает строить дом на участке, который вы покупаете или получаете.

Алексей Колесников, замглавы администрации Приморского района:

- В зоне подтопления и затопления оказалась огромная территория. Отсыпать песком небольшие участки будет нерационально. Возможно, придется возводить какие-то гидротехнические сооружения вдоль береговой линии. А это уже другой уровень принятия решений: водные объекты находятся в федеральной собственности. Все варианты работ должна определить экспертиза. Никто не хочет сносить дома, мы будем только рады, если получится их узаконить.

P.S.

Полиция провела проверки в отношении тех, кто продавал участки под видом пригодных для индивидуального жилищного строительства. Предполагалось, что они вводили покупателей в заблуждение. Но в итоге никакого криминала в действиях продавцов не нашли.

Ставим свечки в частный сектор

Избы и коттеджи могут снести ради высоток

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В приволжской столице разработан проект планировки территории, согласно которому в границах улиц Гаражная - Панина - Высоковский проезд может появиться новый жилой комплекс с высотками в 24 этажа.

Соответствующая документация размещена на сайте администрации Нижнего Новгорода. Правда, жители нескольких десятков частных домов, расположенных на перспективной территории, узнали о том, что их жилье может пойти под снос, совершенно случайно.

Родители Владимира Гришина купили дом на улице Одоевского в 1969 году.

- Здесь наши отцы и деды сами построили дома, проложили дороги, посадили деревья, - говорит он. - Следующее поколение за свой счет провело газ, воду. Получился комфортный зеленый уголок в черте города. Здесь процентов 80 -хорошие, качественные дома. И никто не хочет отсюда уезжать.

О том, что в городе проводятся общественные слушания по проекту планировки и межевания этой территории, жители не знали до тех пор, пока кто-то из них случайно не увидел документацию на сайте мэрии. А когда ознакомились с тем, что там написано, - не поверили своим глазам: частично эта перспективная застройка должна появиться там, где много лет стоят их дома.

Мария Комиссарова сейчас находится в декретном отпуске со вторым ребенком. Дом по Вишневой улице ее семья купила в сентябре 2019-го.

- Взяли ипотеку на 24 года. Вкладывали в ремонт деньги и душу. Что нам дадут взамен? Нас все устраивает, хотели именно свой дом с участком, - рассказывает она.

В беседе с корреспондентом "РГ" жители также упомянули, что в 2010 году были проведены некие общественные слушания по этой территории, результатом которых явилась смена функционала земли.

- Никто из нас не был там. Участки перевели в земли развития. Мы будем добиваться отмены этого решения, - подчеркнул Владимир Гришин.

В ответ на запрос "РГ" в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области пояснили, что речь идет о генплане развития города, утвержденном в 2010 году решением гордумы Нижнего Новгорода.

"Территория в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд, вдоль реки Старка в Советском районе Нижнего Новгорода генеральным планом отнесена к зоне многоэтажной застройки с локализацией в центре учебной функции. Это решение обусловлено увеличением плотности застройки, переукомплектованностью существующих социальных объектов и соблюдением радиусов доступности для таких учреждений. Безусловно, такое решение генерального плана рассчитано на перспективу и для прогнозирования сроков реализации задуманного нужно учитывать и состояние экономики, и готовность бюджета и государственных программ", - отметили в министерстве (стиль письма сохранен).

Что касается строительства нового жилого комплекса, то, согласно информации мэрии, инвестор, по заказу которого разработан проект, намерен, не затрагивая участки граждан, построить на своем наделе на Гаражной улице два многоквартирных дома. Правда, для этого сначала нужно принять тот самый проект планировки и межевания территории, который был выложен на общественное обсуждение.

"Документацией в поддержку решений генерального плана показан участок для размещения новой школы и затрагивающий около 30 частных домовладений, а также размещение еще одного нового многоквартирного дома вместо шести частных. Данные решения инвестор реализовывать не планирует", - подчеркнули в министерстве.

Отменяет ли это возможность реализовать намеченные решения другими инвесторами - вопрос. Еще одна загадка кроется в том, почему жители нескольких десятков домов узнали о проведении общественных слушаний по их земле волей случая. Порой мэрия неоднократно напомнит про обсуждение вариантов обустройства общественного пространства, а здесь - молчок.

На вопрос, почему жителей частного сектора не известили об обсуждении проекта, в мэрии не ответили, пояснив лишь, что проводились слушания в дистанционном формате с 29 января по 10 февраля и материалы были выложены на сайте городской администрации, в специальной информационной системе, а также вывешены на экспозиции в здании районной администрации.

Тем временем

Принять участие в них по счастливой случайности жители частного сектора все-таки успели, направив в администрацию свои предложения и претензии. Если чиновники к мнению людей не прислушаются, то следующим шагом собственники домов видят обращения в правоохранительные органы и в суд.

Без лишних заявлений

Жители Татарстана могут получить социальную помощь в проактивном режиме

Текст: Ольга Кондрева (Казань)

Сто семьдесят тысяч жителей Татарстана отказались от бумажной версии трудовой книжки в пользу электронной. Какие это дает преимущества? Когда в этом году увеличатся страховые пенсии? Сколько времени занимает сейчас оформление материнского капитала? Кто отправится на заслуженный отдых в нынешнем году?

На эти и другие вопросы читателей "РГ" отвечает управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Республике Татарстан кандидат экономических наук Эдуард Вафин.

Эдуард Яфасович, перевод трудовой книжки в электронный вид дело, как известно, добровольное. Вы лично какой вариант предпочитаете?

Эдуард Вафин: Я за электронную версию. Моя трудовая уже оцифрована. Во-первых, электронная трудовая книжка - это абсолютно безопасно, а во-вторых, удобно для всех. Работодателю проще найти будущих сотрудников, обладающих необходимыми профессиональными навыками. А поскольку он получает удаленный доступ к информации, подтверждающей стаж и компетенции работника, то география поиска будет шире.

А граждане получают возможность следить за трудовой книжкой, как, кстати, и за состоянием индивидуального лицевого счета в ПФР, в режиме онлайн. Для этого достаточно зайти в личный кабинет на официальном сайте Пенсионного фонда России.

Когда трудовая книжка бумажная, она, как правило, хранится в сейфе в отделе кадров до востребования. Работник видит ее при переходе на другое место работы или когда запрашивает копию. Между тем от того, насколько полно в ней отражены сведения о работе человека на том или ином месте, в конечном итоге зависит его стаж и размер будущей пенсии.

Кстати, о пенсиях. Эпидемиологическая обстановка и связанные с ней ограничения как-то повлияли на срок их доставки?

Эдуард Вафин: В это непростое для всех время мы острее почувствовали ответственность за своевременное назначение и доставку пенсий и социальных выплат. Ведь от качественного выполнения данных функций зависит материальное благополучие каждого четвертого жителя республики. В течение 2020 года все пенсии были выплачены гражданам в полном объеме и в установленные законодательством сроки. Их получили 1 миллион 135 тысяч человек.

Традиционно в январе, феврале, апреле и августе мы осуществили индексацию пенсий, пособий, единовременных денежных выплат и провели корректировку пенсий работающих пенсионеров.

Когда пенсионеры могут рассчитывать на очередную прибавку в этом году?

Эдуард Вафин: Напомню, что в январе страховые пенсии были проиндексированы на 6,3 процента. При этом прибавка у каждого пенсионера была индивидуальной, поскольку она зависит от размера получаемой им пенсии. В среднем по республике прибавка составила примерно одну тысячу рублей.

В феврале увеличились социальные выплаты. Они были проиндексированы на 4,9 процента вместо ожидаемых 3,7 процента. Повышение коснулось более чем 320 тысяч жителей Татарстана, получающих единовременные денежные выплаты.

В апреле планируется индексация социальных пенсий. Предполагается, что они повысятся на 2,6 процента. А первого августа мы проведем традиционную корректировку страховых пенсий работающих пенсионеров. Этой категории граждан будет сделан перерасчет с учетом поступивших страховых взносов.

Как изменился в республике прожиточный минимум пенсионера, от значения которого зависит размер федеральной социальной доплаты к пенсии?

Эдуард Вафин: Прожиточный минимум пенсионера в Татарстане на 2021 год был пересмотрен в прошлом году. Сейчас он составляет 8 тысяч 423 рубля. Одна из основных задач, которую мы планируем решить в нынешнем году, это переход на назначение федеральной социальной доплаты к пенсии на беззаявительной основе.

В этом году пенсии по старости будут назначаться гражданам на 1,5 года раньше нового установленного срока?

Эдуард Вафин: Да. Согласно утвержденному плану поэтапного повышения пенсионного возраста, в 2021 году подходит очередь для выхода на пенсию женщинам, рожденным в первом полугодии 1965 года и мужчинам, рожденным в первом полугодии 1960 года.

У них по графику пенсионный возраст наступает в 56 с половиной лет и в 61 с половиной соответственно. Подавать заявление в ПФР о назначении пенсии можно уже за месяц до наступления этого возраста. Напомню, что получить ее можно в том случае, если минимальный стаж составляет 12 лет, а пенсионный коэффициент равен 21 баллу. Поэтапное повышение пенсионного возраста продлится до 2028 года.

Некоторые граждане, в том числе жители Крайнего Севера, а также врачи и педагоги, имеют право выйти на заслуженный отдых досрочно. Но условия досрочного выхода на пенсию у них неодинаковые. Подробная информация об этом доступна на официальном сайте, а также на страницах Пенсионного фонда в социальных сетях.

В прошлом году в условиях пандемии руководство страны доверило Пенсионному фонду оказание финансовой поддержки семьям с детьми. Как справились с этой задачей?

Эдуард Вафин: Республиканское отделение Пенсионного фонда России сделало все, чтобы татарстанцы получили эту помощь в кратчайшие сроки. При определении права на выплаты семьям с детьми в возрасте до 16 лет не применялись никакие критерии нуждаемости. За максимально короткое время обработано свыше миллиона заявлений, выплачены пособия на более чем 766 тысяч детей.

Кроме того, была дополнительно предоставлена единовременная выплата на детей до восьми лет, о которой президент страны объявил в декабре прошлого года. Ее получили уже больше 402 тысяч маленьких жителей Татарстана. Всего с 2020 года на детские выплаты в республику было направлено из федерального бюджета свыше 18 миллиардов рублей.

Прошлый год стал знаменательным и для тех, кто впервые стал родителями, и для семей, в которых родился второй ребенок. Это связано с увеличением материнского капитала. Напомните, как изменились сроки выдачи сертификата.

Эдуард Вафин: По инициативе президента России программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. В 2021 году маткапитал на первого ребенка вырос более чем на 17 тысяч рублей и составил 483 882 рубля. На второго ребенка, если семья не получала сертификат при рождении первенца, он увеличился почти на 23 тысячи и составил 639 432 рубля.

Начиная с этого года оформление материнского капитала происходит быстрее. Теперь выдача сертификата осуществляется в течение пяти рабочих дней вместо прежних пятнадцати. А на рассмотрение заявления о распоряжении средствами отводится не более десяти рабочих дней. В отдельных случаях (если из других ведомств своевременно не поступил ответ на запрос территориальных органов Пенсионного фонда) эти сроки могут быть продлены до 15 и 20 рабочих дней соответственно.

Как из-за пандемии коронавируса изменилась сфера предоставления услуг?

Эдуард Вафин: Большинство услуг Пенсионного фонда и раньше были доступны гражданам в электронном виде. А с прошлого года мы также оказываем услуги и в проактивном режиме: оформляем СНИЛС на новорожденных, устанавливаем материнский капитал. Не требуется теперь и заявление на продление многих уже установленных выплат гражданам, в том числе инвалидам, а также на перерасчет пенсии при прекращении пенсионером трудовой деятельности. Информация об оформленных СНИЛС, выплатах, как и сертификаты на маткапитал, в электронном виде направляются в личный кабинет граждан на сайте Пенсионного фонда и на Портале государственных услуг РФ.

Кроме того, сейчас Пенсионный фонд проводит работу по организации предоставления услуг вообще без личного посещения клиентской службы ПФР или МФЦ. Услуги заявительного характера гражданин может получить любым удобным для себя способом: как на личном приеме, так и воспользовавшись электронными сервисами ПФР.

Пенсионный фонд РФ

Единый контакт-центр

8-800-600-0-357

Отделение ПФР в РТ

Казань, ул. Пушкина, 8

Союз пенсионеров РТ

Семейное поражение

Жителей Подмосковья научат разводиться без конфликтов

Текст: Ирина Рыбникова

В Подмосковье весной стартует социальный проект "Неделим". Он создан по инициативе регионального уполномоченного по правам ребенка Ксении Мишоновой и призван помочь детям, чьи родители развелись или находятся в процессе скандального развода.

"Идея возникла после того, как мы проанализировали статистику разводов, при которых в распавшихся семьях возникали споры о детях", - рассказывает Мишонова. Статистика не обрадовала. В 2019 году в области конфликтами сопровождались 25% всех разводов, в 2020 - уже 33%. Бывшие супруги спорят о том, где будет жить ребенок, с кем ему проводить выходные и праздники, кто должен оплачивать лечение у частных врачей или отдых, если это очень сильно превышает алиментный лимит.

"В прошлом году за помощью в решении таких вопросов ко мне обратились 194 семьи. Но нужно учесть, что до меня доходят в основном те родители, которые уже находятся в состоянии затяжного конфликта, - продолжает детский омбудсмен. - Зачастую у одного из них на руках есть решение суда о порядке общения с ребенком, которое, впрочем, не исполняется. Дети месяцами и даже годами не видятся со вторым родителем, страдают". Особняком стоят случаи, когда один из родителей просто похищает ребенка, лишая его нормальных условий для жизни.

О том, чем чреваты такие конфликты, лучше всего сказано в старом советском фильме "По семейным обстоятельствам". Помните, как безнадежно логопед в исполнении Ролана Быкова объясняет, откуда у него появились "фефекты фикции": "Бабка с дедом развелись и два года судились друг с другом, кто из них меня больше любит". При скандальных разводах именно дети подвергаются самому тяжелому психологическому насилию, становясь заложниками конфликтов между мамой и папой. Все проблемные вопросы можно решить с помощью судебных соглашений, но на практике это редко работает. Тот родитель, с которым остается ребенок, про соглашение молчит, даже если о нем знает, а второй стороне зачастую просто некому подсказать.

Если семья распалась, поделить можно все что угодно, но дети не делятся, уверена Ксения Мишонова. Так и родился проект "Неделим", в рамках которого все конфликтные разводы в Подмосковье будут сопровождать медиаторы. Это специалисты, прежде всего юристы и адвокаты, а также психологи, в чьи задачи входит сгладить возможные острые углы. Сделать так, чтобы ребенок не страдал ни в процессе развода родителей, ни после него.

"В идеале проект должен работать так: как только взрослые подают на развод, им предлагается консультация медиатора. Даже если видимого конфликта между ними нет, специалист выяснит, как экс-супруги планируют в дальнейшем решать вопросы, связанные с воспитанием ребенка. При необходимости будут предложены варианты решений, исходящие прежде всего из детских интересов. В частности, обеим сторонам расскажут о судебном соглашении и даже помогут его составить", - рассказали "РГ" в аппарате уполномоченного.

В настоящий момент идет формирование пула медиаторов - их помощь семьям предполагается сделать бесплатной, а значит, и работать они будут на благотворительных началах. К весне определятся и три первых муниципалитета, где проект "Неделим" запустят в пилотном порядке. Скорее всего, это будут самые густонаселенные города области, где разводов случается больше всего.

Потрошители книг

Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"

Текст: Елена Новоселова

Формат жилья, главным украшением которого была "Всемирка" (200 томов мировой классики), уходит в прошлое. Современные интерьеры большого книжного шкафа не предполагают. А молодежь, даже очень образованная, выбирает букридеры, считая книги устаревшим носителем информации. Куда же можно пристроить домашнюю книжную коллекцию? Почему библиотеки не принимают советские подписные издания? Что покупает букинистический магазин? Об этом расскажут эксперты "РГ".

Некрасов пойдет в макулатуру

Подруга разъезжается с семьей сына. На полу в стопках ни больше ни меньше, а 1027 томов. Среди них десять собраний сочинений (советский дефицит). Достоевский, Некрасов, Пушкин, Мопассан, Жюль Верн, Чехов, Леонов, Бальзак, Диккенс и 90-томный академический Толстой. Есть книги с автографами и памятными надписями. И в новую однушку они не поедут, с тяжелым сердцем осознает хозяйка. Разорение библиотеки, которую начал собирать еще ее дед, стало испытанием. Всю ночь мы переписываемся в мессенджере, обсуждая, что можно раздать, а что обязательно оставить. В итоге, знакомые забирают лишь четверть.

Вариант - вынести оставшееся в подъезд, не рассматривается: для некоторых бумажная книга все еще предмет, наполненный сверхценным смыслом. К тому же несколько потертых томов уже пылятся на столике рядом с консьержкой с прошлой весны.

Тогда в библиотеку. Но в Москве и Подмосковье, как выяснилось, это не выход. Мы обзвонили пять. В двух сразу отказали, не поинтересовавшись, какие книги предлагаем. В третьей взяли только те, которые из школьной программы. В четвертой ответили, что из-за коронавируса прием закрыт, а в пятой заявили, что советские собрания сочинений не берут: "Некрасов? Уже есть. Скорее всего пойдет в макулатуру". Как ни кощунственно это звучит, но фирмы, забирающие книги в макулатуру, пользуются сегодня очень большим спросом. За один килограмм "Гоголя и Пушкина", к примеру, в Подмосковье, они платят до шести рублей. А за тонну книг - от трех до четырех тысяч. Если оторвать обложку, килограмм пойдет дороже. "Работаем без выходных и праздников", - сказала телефонная трубка.

Шаг благородный, но требующий усилий, времени и денег, - рассылать книги в неизбалованные провинциальные библиотеки. О такой помощи рассказывают несколько сайтов и групп в соцсетях. Например, "Помощь сельским библиотекам Русского Севера" в "ВКонтакте". В этой группе создана картотека нуждающихся по регионам, с точным адресом, а также списками заявок читателей. Среди них в основном любовные романы и детективы, журналы по рукоделию, кулинарии, домашнему и приусадебному хозяйству. Нужны и детские книжки, а также развивающие игры, материалы для творчества.

Можно пристроить книги и через ресурсы типа "Отдам даром" в "Живом журнале" или "Авито". Во втором случае, советуют завсегдатаи таких групп, цену нужно ставить символическую. Иначе не купят.

Можно запустить книгу в кругосветку. В 2004 году появился российский портал bookcrossing.ru, на котором к концу 2020 года зарегистрировалось около 45 тысяч участников. Ими "отпущено" (оставлено) свыше 120 тысяч книг на 1235 "безопасных полках" - специальных местах для книг.

Еще один путь цивилизованно найти своим книгам новых хозяев - интернет- сообщества любителей определенных жанров, писателей или серий. На все есть ценители, главное, чтобы было время наладить с ними логистику. К примеру, в группе, где объединились любители боевого фэнтези, масса предложений по купле-продаже подборок о космических кораблях, пиратах и чужих планетах. А любители научной фантастики с удовольствием заберут ваши залежи Тимоти Зана.

Впрочем, все проблемы большой домашней библиотеки такими способами, конечно, не решить.

10 рублей за том Пушкина

Книги теоретически можно сдать в магазин. Однако тех букинистических, к которым привыкли люди дефицитной на книги советской эпохи, практически нет. По словам известного москвоведа Алексея Дедушкина, большинство старых магазинов перепрофилировалось.

"Знаменитый книжный в Столешниковом переулке переехал на Трубную улицу и основной акцент теперь делает на книжном антиквариате. Из знаменитых советских закрылись "Книжная находка" в Театральном проезде, букинист на Сретенке. Еще лет пять-шесть назад сохранялся самый старый из советских букинистических в маленьком павильончике у метро "Парк культуры". Но теперь там оказывают услуги копирования. Есть несколько отделов в обычных книжных, например, всем известный отдел в магазине "Москва". Но того, что творилось в столице лет 40-50 назад, уже нет", - рассказывает Алексей.

Сдать за достойную цену можно только редкие и старинные книги, антиквариат, вышедший 50 и более лет назад. С удовольствием возьмут подарочные издания позапрошлого века. Для примера, букинистический магазин "Антикварный дворик" продает за 1 миллион 880 тысяч рублей издание "Московский кремль" Бартенева. Оно было выпущено ограниченным тиражом для высших чинов и императорской семьи к 300-летию Романовых. Советский каталог "Ликеро-водочные изделия" времен хрущевской оттепели предлагается за 58 тысяч рублей.

Собрания сочинений русских и зарубежных классиков букинисты почти не берут. "Это же касается книг по абонементам, которые когда-то обменивались на 20 кг макулатуры. Не имеют ценности и подписки, за которыми мы гонялись, например, "Мир приключений". Или "Антология советской фантастики", которая мелькает в фильме "Чародеи". Сейчас вбей название в поисковик и скачивай на здоровье", - объясняет библиофил Дедушкин, библиотека которого насчитывает две тысячи томов.

Букинистические скупки в интернете только делают вид, что приобретают книги... После разговора с сонным продавцом одного из них стало понятно, что это скорее сбор макулатуры. "Хочу продать дедушкину библиотеку", - говорю с печальными нотками в голосе. На том конце провода переводят разговор на деловые рельсы: "Примерно сколько килограммов?". "Собрание сочинений Пушкина 70-х годов сколько будет стоить?" - "10 рублей за том". - "А Лермонтов зелененький 50-х годов?". - "Тоже по десять".

Резьба по книге

Самый варварский, с моей точки зрения, способ избавиться от книг - это так называемый буккарвинг (в переводе с английского) "резьба по книгам". Из томов делают модные аксессуары, используют книги как материал для инсталляций, сажают в них цветы. Как скульпторы режут по дереву, так буккарверы по стопке страниц, удаляя все лишнее, чтобы получилась объемная картинка, барельеф, портрет. Мода на вторичное использование вещей породила мебель из книг. Самое знаменитое изделие книжных скульпторов - это диван Альваро Тамарита. Но есть и книжные полки из книг, торшеры, тумбочки, кресла.

По мнению доцента кафедры теории литературы филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Алексея Холикова, книга как декорация и украшение интерьера - не новость. "Буккарвинг" - искусное продолжение вчерашней моды. Вид эстетического удовольствия, напоминающего прогулку по неизвестному заморскому кладбищу, на котором все напоминает парк, по-своему радует глаз, но надписи не читаются либо оставляют равнодушными, не проникают в сердце. Из всех известных мне способов избавления от книг "буккарвинг", пожалуй, самый красивый. Но веет от него каким-то кладбищенским холодом..." - анализирует явление ученый.

К чести российской литературоцентричной нации, не мы его придумали. Но буккарвинг быстро набирает апологетов и в рунете. На Ютьюбе полно мастер-классов. Например, "Мастер креатива" дает новую жизнь старым ненужным книгам, делая из них цветы, а канал "Идеи для жизни" учит, как сделать оригинальный ежедневник: использовать оторванную обложку романа Гюстава Флобера. Прикол в том, что ты будешь писать в книжке, принадлежащей французскому писателю. Или еще совет: из книги можно сделать карандашницу, вырезав в ней дырку, правда, для стиля нужна старинная, с красивой тисненой обложкой.

"Буккарвинг" порожден отношением к книге как устаревшему носителю информации, которую можно без труда получить из другого источника. И как следствие, глобальным распространением новой информационной культуры, убежден Алексей Холиков. "Резьба по книге" сводит ее к "материальной", "вещной" составляющей даже в тех случаях, когда художник с помощью ножа или скальпеля вырезает нечто, имеющее отношение к рассказанной писателем истории, как это делает, например, Сью Блэквелл со сказками Андерсена. Ведь что восхищает зрителя таких "книжных скульптур"? Техника. Мастерство. Умение обработать исходный материал, придав ему новую форму, - размышляет филолог. - А что коробит нормального (пока еще) читателя? Каким бы концептуальным ни был продукт этого нового творчества, книга в нем - всего лишь "сырье", "бумага".

Ученый задается вопросом: может ли мастер по "буккарвингу" пустить в расход книгу, над которой смеялся или плакал в детстве? Легко. Это подтверждает обилие поделок из сказок, представленных в Сети.

"Говорят, под переработку чаще всего идут "устаревшие" справочники и прочая "макулатура". Но как по мне, даже такие книги имеют ценность. Они хранят историческую и культурную память, связывают поколения, подобно семейным библиотекам. Под выцветшими обложками (а иногда непосредственно на них) - следы чьих-то жизней. Возвращение к таким книгам - путешествие во времени. Не всегда, впрочем, приятное, - подчеркивает он. - Электронное издание более уязвимо с этой точки зрения. "Цифра" может быть стерта, забыта, безвозвратно изменена, а бумажный текст (вспомним призыв Мандельштама) сохранит чью-то речь навсегда..."

За мертвыми душами

Михаил Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки России, член Национального союза библиофилов:

- Если новые книги отвечают сегодняшним интересам и потребностям общества, то домашние библиотеки более консервативны, они накапливают смыслы и отражают предыдущую эпоху. Если эпоха длится долго - более одного поколения, как это было с советским временем, то библиотеки логично переходят от родителей к детям. Смена эпох сопровождается пересмотром системы ценностей, и библиотека в глазах нового поколения "устаревает". Так было всегда. В пушкинскую эпоху ушли в "устаревшие" произведения античных авторов. После Великих реформ 1860-х годов "ненужными" оказались семейные библиотеки, наполненные французскими романами и книгами "пушкинской поры" (есть такое замечательное произведение известного библиофила начала ХХ века - Сергея Минцлова "За мертвыми душами", в котором герой ездит по помещичьим усадьбам в поисках старых библиотек и находит их в сараях, покрытых птичьим пометом, заброшенными и скупает их задешево как "мертвые души" Чичиков).

Другое дело, что во все предыдущие эпохи на смену одним библиотекам приходили другие, а сегодня преемственность в сфере бумажной книги не очень просматривается.

Бумажная книга попала в руки дизайнеров. Из нее создают столики и стулья, вырезают фигуры - она стала благодатным объектом для визуального искусства. Но книга - необычный материальный предмет. Тысячелетия ее существования создали вокруг нее очень сильную смысловую ауру, и те же дизайнеры и зрители, рассматривающие их произведения, даже не осознавая этого, относятся к книге и "изделию" из нее особо. Ваза из книги или из керамики воспринимаются по-разному. По сути, смысл книги, ее содержание вышло за пределы текста, стало элементом ее материальной конструкции.

По мере того как овладение новой информацией переходит к иным каналам, книга, освобождаясь от этой функции, но сохраняя свою культурную ауру, будет все более становиться эстетически значимым и символическим предметом. (Уже сегодня мы покупаем красивый томик Пушкина не для того, чтобы узнать что-то новое...). И домашняя библиотека у нового поколения будет, но она будет больше походить на ту, которую высмеивали еще три десятка лет назад, когда цвет корешка будет не менее важен, чем название книги. И это ни хорошо ни плохо - это другое время и другая реальность....

Краски - как песня

Центр Помпиду запустил проект "Звучит как Кандинский"

Текст: Жанна Васильева

Центр Помпиду и Google Arts & Culture запустили совместный проект "Звучит как Кандинский", посвященный творчеству Василия Кандинского, синестезии и использующий технологии искусственного интеллекта.

Даже на фоне локдауна, когда музеи отправились исследовать онлайн-архипелаг, этот проект впечатляет объемом выложенного материала, в том числе архивного, и нетривиальным подходом, предлагающим зрителям не только образовательный проект, но опыт "перевода" собственного настроения не на язык смайликов и гифок, но на язык цвета и музыки. Машинный интеллект вам в помощь! И это еще не все. Виртуальное путешествие в баварский Мурнау, нашу Москву, в Дессау, где Кандинский преподавал в Баухаусе, и французскую студию художника совмещает два временных пласта: архивные фотографии и виды на эти же улицы-города-здания с помощью google street.

У Центра Помпиду вторая по масштабу коллекция работ первого русского абстракциониста. Как говорит Ангела Лампе, куратор раздела современного искусства Центра Помпиду, более 1200 произведений Василия Васильевича и около 1800 архивных документов из его студии музей получил по завещанию Нины Николаевны Кандинской, последней жены художника, в 1981 году. Если учесть, что музей был открыт в 1977 году, то передача этого наследия стало одним из первых ключевых приобретений Центра Помпиду. Музей также является одним из центров изучения творчества Кандинского, а одно из главных пространств музея - Библиотека Кандинского, где хранится более 18 000 графических работ художников XX и XXI веков.

Для проекта "Звучит как Кандинский" было оцифровано более 2500 работ мастера и архивных документов. Среди основных разделов выставки - рассказ о жизни художника и его приходе к абстрактному искусству. Тут среди семейных фотографий состоятельной московской семьи можно найти и рисунок северной избы, сделанный художников во время путешествий по русскому северу. Не менее интересны "главы" о друзьях Кандинского, о его студии во Франции, о местах, где он жил и работал, о пути к абстракции.

Один из самых восхитительных разделов - "Сыграй Кандинского". Поскольку Кандинский был одним из пионеров идей "звучащего цвета" и "живописной музыки", то этот раздел основан на исследованиях о соотношениях цвета и музыки в творчестве художника. Кроме того, поскольку в архиве была коллекция музыкальных записей, принадлежавшая Кандинским, то она давала представление о музыке, которую он любил слушать. Поэтому систему искусственного интеллекта "познакомили" с этой коллекцией. На основе этих двух баз информации самообучающаяся компьютерная сеть разработала соотношение между цветом, формой, звуком и эмоциями.

Но для начала вы услышите связь между скрипкой и "беспокойным" красным, между энергичным желтым и трубой… Нет, конечно, гарантий, что Кандинский слышал именно так. Но, по крайней мере, выбрав свое настроение, вы можете услышать эмоцию и увидеть ее в цветах Кандинского… И - поделиться полученной композицией с друзьями в соцсетях. Тогда, если вы сообщите друзьям, что Ваше настроение "красный квадрат", все порадуются, что у вас все бодро.

Дети и деды

Социологи расспросили россиян, зачем им семейные альбомы и старые письма

Текст: Анна Четверикова

Когда человека хотят всерьез задеть, его называют "Иваном, не помнящим родства", "перекати-полем без роду-племени". Проверенный способ развязать конфликт (от бытовой поножовщины до вековой вендетты между кланами, как у Шекспира) - сказать что-то оскорбительное о родителях или более дальних предках человека. Лучше такие темы не трогать никогда, а то хуже будет.

Люди могут менять веру, место жительства, жен и мужей, политические убеждения. Но для большинства из них "семейная память" - дело очень важное и практически святое. На неуважение к ней они реагируют очень нервно. И стараются по мере сил хранить. Даже если давно "оторвались от корней" и семейных альбомов в глаза не видели.

Ученые Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН провели масштабное исследование, которое было специально посвящено проблемам нашей общей "исторической памяти". В том числе и личной, семейной. Без которой говорить о "любви к Родине" практически невозможно. Именно отцы и деды, близкие люди - участники исторических событий делают эту любовь чем-то осязаемым, "своим", а саму историю - предметом гордости или горечи.

Это было с Родиной и с нами

Память отдельной семьи неотделима от истории всего государства. "Когда мы разбили Наполеона...", "Когда мы взяли Берлин..." Такие слова люди произносят без тени сомнения, абсолютно естественно. Хотя лет им совсем немного, а на "ветеранов Куликовской битвы" и любой из Отечественных войн никто из них точно не тянет. Встречной иронии такие реплики не вызывают - ну да, "мы" разбили и "мы" взяли, а кто же? Половцы с печенегами, что ли? Это очень распространенный психологический феномен, к которому исследователи относятся вполне серьезно и называют его "постпамять". Именно она лежит в основе "гражданских чувств", государственной или оппозиционной идеологии. На той же самой платформе строятся "бессмертные полки", а люди безошибочно отличают чужих от своих по нескольким фразам. Это в широком смысле то, во что мы верим, когда говорим о прошлом своей страны и ее граждан. Очень серьезная и важная тема.

Историю страны люди пропускают через собственные чувства и память. Проецируют ее на себя и своих родных. Это не всегда безобидно - в памяти поколений сохраняется не только дружба, но и вражда. Иногда - по меркам сегодняшнего дня - не слишком обоснованная, но эмоционально "заряженная". Так нередко бывает, когда речь идет об отношениях между соседями или народами, живущими на одной или смежных территориях, особенно если общее прошлое было далеко не безоблачным. Пока государственные мужи думают над урегулированием конфликтов и экономическими стимулами к сотрудничеству, за кухонным столом говорят "не люблю я этих, не верю им, вот и дед с ними воевал...". И все аргументы "из телевизора" перестают действовать. За примерами далеко ходить не надо.

К счастью, есть и мощный пласт "постпамяти", который в наше время все-таки объединяет и сплачивает, а не разделяет людей. Общие достижения, общая боль, "Победа - одна на всех"... В последние годы символом такого единения стал "Бессмертный полк", когда люди идут по улицам разных городов с портретами своих родных - фронтовиков Великой Отечественной. Это и сама память о Победе для миллионов жителей "русского мира" (России и русскоязычного населения постсоветских республик, дальнего и ближнего зарубежья). По данным опроса ФНИСЦ РАН, для большинства наших сограждан при всей несхожести их взглядов это - безусловная ценность, которую не подвергают сомнению.

В ходе исследования 82% респондентов указали, что их семьи на фронте или в тылу "приближали Победу". Постепенно, как это всегда бывает при смене поколений и неизбежном их уходе в прошлое, даже такие эмоции будут затихать. Но на сегодняшний день они - живые и яркие. Естественно, одних эмоций мало. Среди источников знаний об истории страны треть россиян (32%) назвали воспоминания родных и близких, семейную историю. Это третий по значимости канал информации о прошлом и его героях. А первые два - кинематограф, по-прежнему "важнейшее из искусств". 45% опрошенных изучают историю по художественным фильмам и сериалам, еще 40% - интересуются документалистикой.

Как показал опрос, четверть россиян (26%) получают информацию об историческом прошлом из интернета, на сайтах соответствующей тематики. Примерно столько же (25%) читают исторические романы и художественную литературу. 24% посещают музеи, ездят на экскурсии и в турпоездки. Лишь каждый пятый (21%) использует для изучения истории школьные и вузовские учебники. 19% вникают в исторические исследования и научные труды, по 13% - смотрят специальные программы на телевидении и читают мемуары. 4% играют в компьютерные игры с историческими сюжетами. А 17% честно признаются - их эти темы не интересуют.

Кому семейная история дороже всего? Как ни странно, в желании знать ее смыкаются две группы, которые обычно не отличаются единодушием: люди с высшим образованием (36%) и жители сельской местности (35%). Именно они чаще других обращаются к семейной истории как источнику наиболее достоверных данных о прошлом. Впрочем, это вполне объяснимо. На селе по традиции несколько поколений живут рядом, и рассказы передаются из уст в уста. В больших городах говорят о семейном прошлом с родственниками меньше четверти респондентов (23%). Переезд в поисках работы или лучшей жизни - это всегда разрыв семейных и соседских связей. Многие жители мегаполисов воспринимают это достаточно болезненно, но что поделаешь.

Что же касается уровня образования, то здесь зависимость также прямая: высокообразованные люди проявляют интерес ко всем источникам знания, и к семейной истории - в том числе. Это часть их интеллектуального багажа. Есть и возрастные особенности. Чем люди старше, тем больше они задумываются о своих "корнях". Среди 51-60-летних таких исследователей 37%. В когорте молодежи (18-30 лет) - заметно меньше, 28%. При этом молодые люди чаще других используют для реконструкции семейных историй возможности интернета, социальных сетей, цифровых архивов.

В целом, вне зависимости от степени интереса к такой теме, среди молодежи половина (51%) хорошо знакома с историей как минимум трех поколений своей семьи. Среди респондентов старше сорока лет таких обнаружилось примерно две трети (60-66%).

Рубили под корень

К сожалению, до самых глубоких своих корней большинству россиян в буквальном смысле докопаться трудно. Люди знают что-то в основном о тех, с кем имели возможность встретиться лично, - о бабушках, дедушках, старших родственниках. Лишь каждый пятый житель России (21%) хорошо знаком с историей своей семьи не менее чем за четыре поколения. Примерно столько же (19%) вообще ничего на эту тему сказать не могут. А каждый девятый (11%) поведал, что в их семье "не принято вспоминать прошлое".

Это очень любопытный феномен, чисто российский. С начала прошлого века страна постоянно жила в эпоху перемен. И не простых, а кровавых и болезненных. В списки неблагонадежных попадали то дворяне, то "кулаки", то офицеры царской армии, то священнослужители, то "подозрительные интеллигенты", то "врачи-убийцы" и прочие "враги народа"... Огромное количество людей прошло через сталинские лагеря и поражение в гражданских правах после освобождения. После войны опасно было говорить о том, что человек или его родственники оказались на оккупированной территории. Когда рухнул Советский Союз, многие "убежденные коммунисты" предпочли не только "потерять" партбилеты, но и не говорить лишнего о своей бывшей партийной работе. То же касалось и сотрудников разного рода силовых ведомств. Сама жизнь приучала человека излагать в публичном пространстве только "благонадежные" версии своей биографии и истории близких. Итог - целые поколения, которые понятия не имеют, кем были их деды и тем более прадеды. Сказалась и постоянная миграция, переселение людей в ходе индустриализации и освоения новых земель, послевоенная разруха, когда опустели целые деревни. Да и нынешние массовые переезды из города в город, приток населения в мегаполисы из прочих городов и весей поневоле делают из людей перекати-поле. С внуками в гости к бабушкам не наездишься, особенно если между ними пролегли границы государств.

И логическое следствие. Если человек растет без связи с предыдущими поколениями, он и историю своей страны знает сугубо "на троечку". Каждый пятый россиянин (19%), невысоко оценивающий собственные познания в истории, признается: в их семье прошлое вспоминать не любят. А 39% из тех, кто в этой области подкован неплохо, как раз имеют представление и о судьбе своих предков. Среди таких россиян только 2% не говорят о прошлом в домашних стенах.

Меньше других об истории своей семьи информированы жители мегаполисов. 26% ее вообще не знают, причем половина - из-за "обета молчания" старших. Хорошо знакомы с ее страницами в двух поколениях чуть больше половины (52%), в четырех и более - 23%. В крупных городах краевого и республиканского значения про свою семью достаточно хорошо знают 84%, из них каждый пятый - до прадедов. Примерно такая же ситуация в райцентрах и небольших городах. В сельской местности и поселках городского типа подавляющее большинство (81-83%) семейную летопись может очертить глубоко и подробно, и лишь 18-19% затрудняются с ответами по тем или иным причинам.

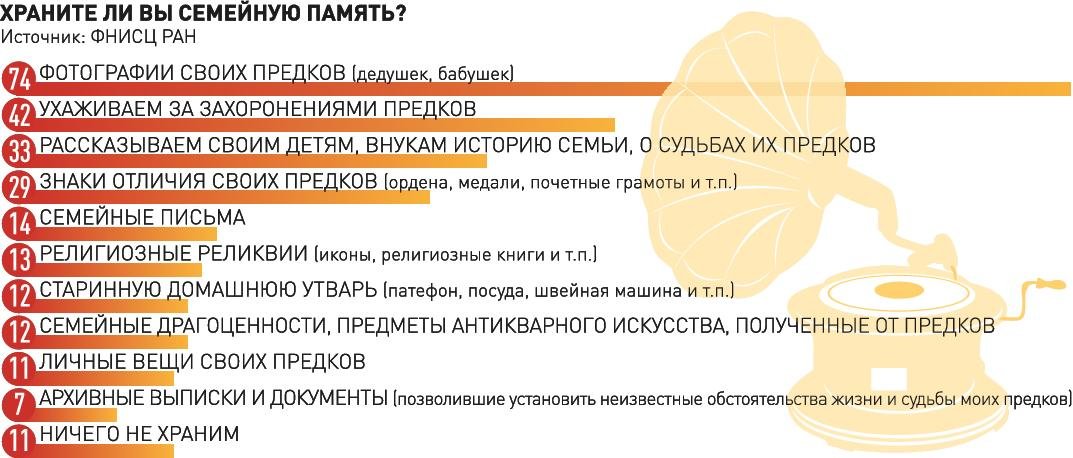

Бабушкина чашка

Главное, что остается от прежних поколений наших близких, - семейные фото. Это основная и, пожалуй, самая "эмоционально заряженная" часть любого архива. Такие снимки есть в семьях трех четвертей (74%) россиян. Хранятся и другие реликвии. Ордена и медали, почетные грамоты (они есть почти в каждой третьей семье - 29%). Письма (14%). Иконы, религиозные книги и другие подобные вещи (13%). Во многих семьях есть "от бабушки доставшаяся" домашняя утварь - швейные машинки, посуда, патефоны (12%). А иногда и драгоценности или антиквариат (12%). Каждый девятый респондент хранит личные вещи своих предков. Ничего из этого нет только у 11% россиян.

И все же память не только материальна. Она - в традициях, в рассказах, в каких-то важных для человека ритуалах. Поэтому 42% опрошенных считают своим долгом ухаживать за могилами родственников. Это характерно даже для тех, кто больше никак не проявляет свой интерес к семейным делам минувших дней. И даже в тех семьях, где о прошлом предпочитают молчать, более трети (37%) респондентов все равно хранят фотографии предков (а ровно столько же - нет. Возможно, потому, что и беречь уже нечего). 36% "отказников" от семейной истории тем не менее ездят на могилы родственников, красят оградки и поправляют памятники. Потому что иначе все-таки "не по-людски" получается.

Тридцать три процента опрошенных рассказывают детям и внукам об истории их родных. Также считая, что это - обязанность старших ("а кто еще помнит?"). Есть и особые 7 процентов наших сограждан. Эти люди хранят архивные выписки и документы, которые позволяют установить неизвестные обстоятельства жизни предков. То есть результаты большой работы, поиска в архивах, расспросов. Такие "архивисты" - немногочисленны. Но именно благодаря им проясняются многие неизвестные страницы не только семейной, но и общей истории. Они, как правило, выходцы из семей, где подобный интерес культивировали на протяжении многих поколений, даже в самые сложные времена.

Кстати, есть спрос - есть и коммерческое предложение. Вот уже много лет в России и других странах процветает весьма успешный бизнес - по анализу крови "определить", откуда родом твои предки. Людям "находят родственников" по всему миру, от Австралии до Аляски. Практической пользы от знания, что у тебя, например, 15% алеутской и 20% скандинавской крови, немного. Но услуга востребована. Неплохо зарабатывают и коммерсанты, которые "с нуля" могут начертить человеку родословное древо и найти ему выдающихся, титулованных предков. Насколько реальных - это уже на совести изыскателей и их заказчиков. Но как бы смехотворно ни выглядели представители "дворянского рода Переплюйкиных", их можно понять. В основе таких поисков - явная и ощутимая тоска по утраченным корням. По предкам, которых человек никогда не видел, но очень бы хотел это сделать.

Путь в бессмертие

К счастью, не все связи утрачены. И анализы крови или псевдородословные многим ни к чему. В последние годы каждое 9 Мая люди выходят на улицы с портретами своих предков-фронтовиков. Этот общественный парад уже стал общегосударственным, и о нем, по данным опроса ФНИСЦ РАН, осведомлены 97% россиян. Каждый третий респондент (30%) сам участвовал в шествии, еще 67% в деталях представляют, как это было. Причем даже среди людей, которым подробности участия их предков в войне неизвестны, треть встала в колонны и подняла над головой портреты солдат Великой Отечественной.

Менее распространена еще одна общественная акция - "Последний адрес", призванная увековечить память жертв сталинских репрессий. О ней знают далеко не все. Да и потомками репрессированных считают себя гораздо меньше граждан. Только четверть (24%) респондентов указывают, что их семей коснулись репрессии 30-50-х. А о подробностях судьбы своих родственников, пострадавших в ГУЛАГе, знает лишь каждый десятый респондент. Уверены, что эти беды обошли их семью стороной, 39%. А больше трети (38%) не могут такие факты ни подтвердить, ни опровергнуть. В семье есть "смутные" свидетельства, какие-то обрывки рассказов, собственные догадки... И говорит это лишь об одном - если обрубить или покалечить какую-то ветвь генеалогического древа, она не отрастет уже никогда. А боковые ветви со временем заслонят, но не заменят ее.

Неслучайно большинство (61%) участников опроса считает, что нынешнему поколению россиян надо более полно и честно рассказывать обо всех страницах истории страны. Не только о героических, но и о страшных, трагических тоже. Даже если это покажется кому-то "идеологически неверным". За то, чтобы "не ворошить" тяжелые эпизоды прошлого, высказываются чуть больше четверти граждан (29%). Особенно остро эту проблему ощущают люди старшего поколения. Среди них за то, чтобы говорить о прошлом правду и только правду, выступают 69% опрошенных. Даже в семьях, которые привыкли к фигурам исторических умолчаний, половина - за честность и открытость в подходе к таким темам.

Уникальная судьба каждого человека жива, пока о нем помнят потомки. Хранят его письма, фото, рассказывают о нем детям. Дальше - тишина. Погружаться в нее навеки - обидно, несправедливо и очень не хочется никому.

Итоги опроса комментирует научный руководитель ФНИСЦ РАН, академик РАН Михаил Горшков

Михаил Константинович, в свое время Борис Гребенщиков сформулировал: "Чтобы стоять, я должен держаться корней". А если с научной точки зрения - что дает человеку знание семейной истории?

Горшков: Да вот это и дает - устойчивость. Осознание себя как части своего общества, страны, рода-племени. Некую систему координат, в которой он чувствует себя уверенно и комфортно. Для человека такие связи очень важны, это неотъемлемая часть его самоидентификации. Как члена той или иной группы, как гражданина большой страны. Добавлю, что людям достаточно сложно дается постоянное "переосмысление истории", когда оценки событий меняются с плюса на минус и наоборот. В обществе очень сильно чувствуется запрос на "историческую стабильность". Безусловно, понимание сути исторических фактов со временем меняется, это неизбежный процесс. Но пока к этому более-менее готовы только молодые люди. Или те, чье мнение формируется под влиянием исключительно зарубежных СМИ. Но даже в этих группах с возможностью пересмотра истории согласны не более 37-40 процентов.

История всегда очень тесно связана с политикой и идеологией. Именно поэтому говорили, что "в России прошлое непредсказуемо". Насколько сильно это сказывается на том, что касается личных, семейных страниц истории? Не возникает ли у людей желание создавать легенды и наоборот, что-то снова замалчивать?

Горшков: Новую биографию прадеду или бабушке уже вряд ли придумаешь. Но, конечно, люди чутко реагируют на "историческую моду". Рассказывают то о предках-дворянах, то о красноармейцах. Разыскивают новые факты в истории семьи, искренне гордятся тем, что "и наши там были". Это нормально и, по большому счету, хорошо. Хотя бы потому, что у людей не остывает интерес к истории, увиденной через призму личных эмоций и воспоминаний. Если государство поощряет такие изыскания, это можно только приветствовать. Опасно другое: когда общую память стремятся излишне бюрократизировать и подогнать под единый стандарт. Разделить предков на "хороших" и "плохих" или что-то замолчать. Люди остро реагируют на несправедливость по отношению к своим близким, в особенности - к тем, кто в прошлом и без того пострадал. И, безусловно, это относится к оценке различных межнациональных и прочих конфликтов прошлого, к роли разных народов в исторических событиях - например, в Великой Отечественной войне. Мы знаем примеры, когда неосторожные высказывания приводили к печальным последствиям и жесткому противостоянию на долгие годы. В подходе к таким темам СМИ и политикам надо быть очень тактичными и сдержанными. Разногласий в обществе хватает и без того.

Михаил Константинович, в недавно вышедшей книге вы подробно рассказали о своем жизненном пути, о родителях. А вы сами на сколько поколений вглубь знаете историю собственной семьи? Кто были ваши предки, и что самое главное вы от них унаследовали?

Горшков: Недавно я прошел через юбилейный рубеж - 70 лет. Как раз тот возраст, когда хочется подвести некие итоги и провести параллели. Поэтому и в книгу я включил не только избранные научные труды, но и некоторые страницы личной биографии. Надеюсь, читателям это было интересно.

Еще бы!

Горшков: Что же касается моих предков, то знаю, что в XVIII веке они обосновались недалеко от Москвы - в одной из деревень Нарофоминского района Московской области. По численности жителей деревня была небольшая, и занимались они одним и тем же ремеслом - горшечным производством, используя запасы хорошей местной глины. Отсюда - и корни фамилии всей моей дальней и ближней родни - Горшковы. Удивительна военная история моего отца и его пяти родных братьев. Все они с первого до последнего дня были на фронтах Великой Отечественной войны, и все остались живы. В общем-то, мне было очень интересно погружаться в семейную историю, узнавать о судьбах своих предков. Уверен, что, если стремишься изучать общество в целом - никогда не помешает "начать с себя" и своей семьи. Крайне познавательно и поучительно.

Справка "РГ"

Исследование "Исторические символы как фактор укрепления общероссийской гражданской идентичности" проведено ФНИСЦ РАН в рамках первого этапа Программы научных исследований, связанных с изучением этнокультурного многообразия российского общества и направленных на укрепление общероссийской идентичности (поручение президента РФ N ПР-71 от 16.01.2020 г.), в сентябре 2020 г. по репрезентативной общероссийской выборке (2000 человек в 22 субъектах РФ). Сбор первичной информации осуществлялся методом персональных очных интервью с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

На мусор бросили нейросеть

Уральская система сортировки отходов превзошла зарубежные аналоги

Текст: Андрей Меркулов

Российские ученые создали систему сортировки мусора, которая не только превосходит зарубежные образцы. У нее еще и российская специфика. Система разработана в Уральском научно-образовательном центре (НОЦ) "Передовые производственные технологии и материалы", сформированном в рамках нацпроекта "Наука". Авторы проекта - ученые Уральского федерального университета и специалисты одного из местных предприятий.

Отметим, что сегодня в борьбе с мусором на первым план выходит его сортировка. Хотя еще недавно казалось, что методы сжигания отходов эффективны и экологичны. Такие заводы устанавливали даже в центре европейских городов. И тем не менее Совет Европы несколько лет заявил об отходе от сжигания мусора и рекомендовал прекратить финансировать строительство таких предприятий, искать более совершенные методы утилизации отходов. Дело в том, что последние исследования показали: несмотря на самые современные методы сжигания, выбросы опасны для здоровья. Поэтому ставка делается на максимальную сортировку мусора и его вторичное использование.

Став на этот путь, за рубежом созданы автоматические системы сортировки, которые научились так работать с отходами, что до финиша доходит практически пустой конвейер. Все отобрано по дороге и отправлено на вторичную переработку. Но для этого пришлось создать изощренный способ сортировки, привлекая самую современную технику и даже искусственный интеллект. Что есть что в мусоре выявляют современные видеокамеры. Но даже их возможностей недостаточно, чтобы разобраться в мусорном ассорти. Потому к работе подключается своеобразное "всевидящее око" - оптический сепаратор. Он ведет куда более тщательную сортировку, делая спектральный анализ отходов. А искусственный интеллект по заложенному в него алгоритму дает команду различным механизмам снимать, скажем, пластик или картон с ленты и отправлять в специальный бункер. Вот такая умная техника сегодня брошена на экологическую борьбу с отходами. Но когда ее попробовали испытывать на нашем отечественном мусоре, импортные мозги, как говорится, "закипели".

- Почему? Дело в том, что эта техника настроена на их "чистый, дистиллированный" мусор, который основательно отсортирован еще на стадии его сбора у населения, - говорит директор Института новых материалов и технологий УрФУ Олег Шешуков. Действительно, там сбор мусора - это культура жизни, которая прививалась многие годы. Причем нередко довольно жесткими методами, вплоть до установки рядом с баками видеокамер и крупных штрафов за нарушения. И что же делать? Ждать, когда у соотечественников выработается привычка к раздельному сбору отходов? Уральские инженеры адаптировали системы сортировки к нынешнему менталитету. В чем суть технологии?

- Если совсем просто, то у нашей системы более острое зрение, чем у зарубежных аналогов, - говорит технический директор предприятия-разработчика Михаил Рябков. - К примеру, она различает семь видов пластика, а у обычных сепараторов все они "сливаются" в один. Чтобы достичь такой точности, мы установили гиперспектральную систему очень высокой чувствительности. Оптические датчики улавливают отраженный от мусорного потока свет и направляют его в систему анализа. Сигнал преобразуется в спектральную кривую, которая сообщает о виде материала. Далее сигнал подается на пневмоклапаны, где сжатый воздух "отстреливает" находку из общего потока в специальный бункер. В итоге к вторичной переработке готово 90 процентов материала. За час система способна отсортировать 8 тонн мусора. Созданный уральскими учеными сепаратор может работать с любыми бытовыми, промышленными и коммунальными отходами. Опытный образец успешно прошел все испытания, в этом году серийный вариант будет установлен на одном из уральских предприятий.

По данным минприроды РФ, ежегодно в стране образуется более 70 млн тонн (ТКО), из них утилизируется 7 %. Более 90 % размещается на полигонах либо пополняет несанкционированные свалки, которых более 22 тыс. На территории России размещено свыше 30 млрд тонн отходов. Полигоны ТКО и свалки занимают 4 млн га, ежегодно их площадь возрастает на 0,3 млн га. По нацпроекту "Экология" к 2024 году на переработку будут направляться 60 % ТКО. К 2022 году заработают 21,7 млн тонн мощностей по обработке ТКО, к 2024 году - 37,1 млн тонн.

Собянин: Туристическая отрасль начала оживать после тяжелых месяцев пандемии

Текст: Любовь Проценко

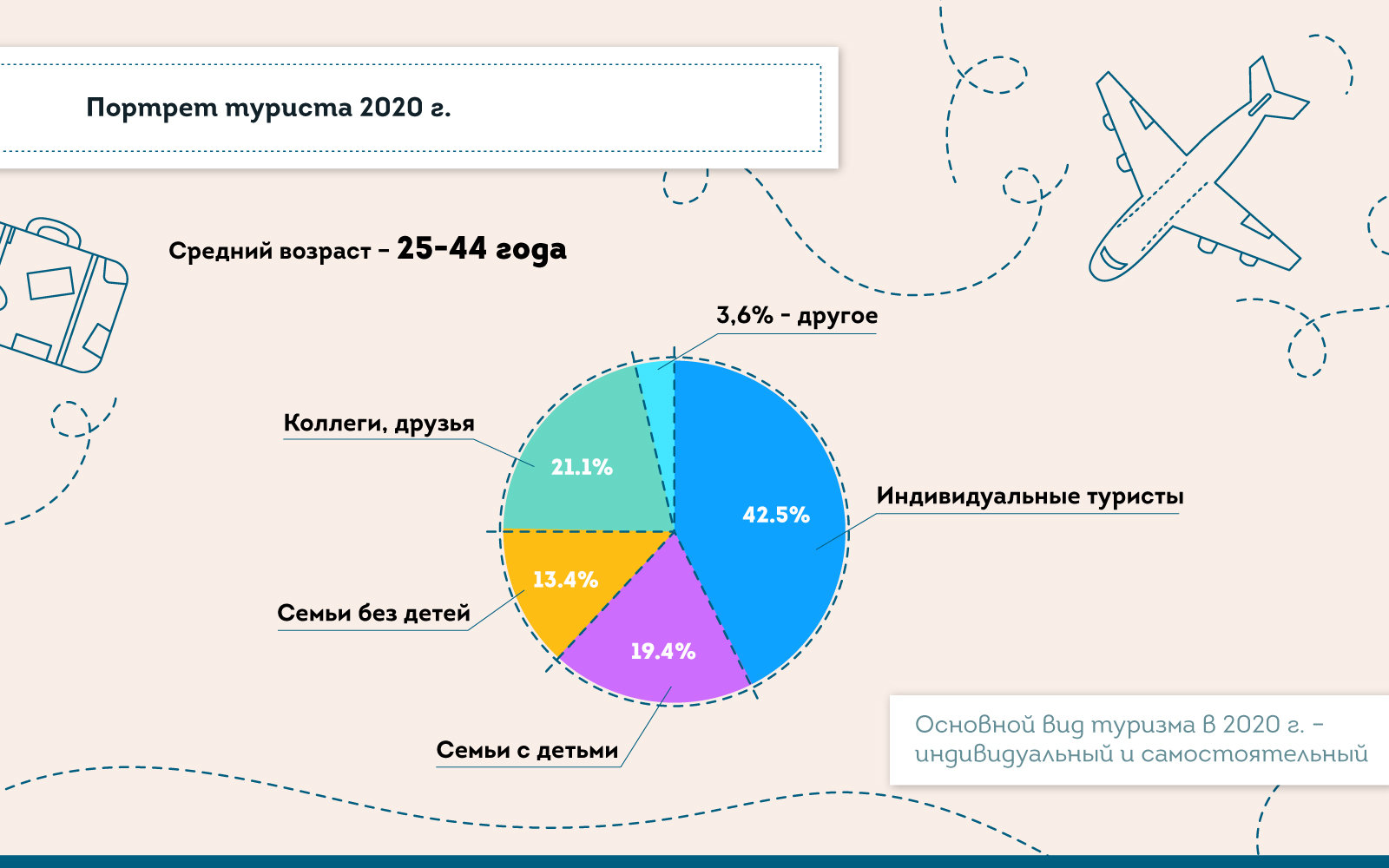

Об ударе пандемии по туротрасли столицы и о том, как она сейчас восстанавливается, рассказал в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что в "предковидном" 2019 году Москва приняла рекордные 25,1 млн туристов и стала лауреатом самой престижной отраслевой премии World Travel Awards в номинации "Лучшее туристическое направление. Город". В 2020 году российская столица, уверен мэр, могла побить и этот рекорд. Но уже в апреле туристический поток стремительно упал. Немного оживил отрасль летний спад заболеваемости: по итогам года в городе побывали 13,6 млн туристов - на 46% меньше, чем в 2019 году. Среднегодовая загрузка гостиниц сократилась с 77% до 38-44%.

И все-таки, по мнению Собянина, туристическая индустрия Москвы выдержала этот удар. Оправдала себя ставка на внутренний туризм: в столице за 2020-й год побывало 12,8 млн гостей из других регионов страны. Доходы города от туризма, конечно, снизились, но при этом оказались в 2,5 раза больше, чем в 2010 году.

Говоря о том, кто и зачем приезжал в Москву, Собянин рассказал, что практически исчезли групповые туры. Типичный турист 2020 года - это житель российского региона в возрасте 25-44 лет, который приехал в Москву один, либо с семьей и друзьями. Типичный турист проводил в Москве 5-6 дней, проживая у друзей и знакомых, либо на съемной квартире, 30 процентов - в гостиницах и хостелах "3-4 звезды".

В этих условиях серьезной помощью отелям стала программа временного расселения врачей и медицинских сестер коронавирусных госпиталей. 46 гостиниц получили субсидии на проведение дезинфекции Но самой главной помощью для туристической индустрии стала возможность работать даже в самые трудные месяцы пандемии.

"Мы не стали принимать решений о временном закрытии гостиниц. По договоренности с правительством России были на корню пресечены все разговоры о введении ограничений на движение самолетов и поездов", - подчеркнул мэр. Напомнив при этом, что пропускная система в Москве была отменена сразу же, как только для этого появилась малейшая возможность. А осенний подъем заболеваемости город пережил без пропусков.

В результате абсолютное большинство гостиниц смогли удержаться на плаву. Пусть с минимальной загрузкой, но они принимали гостей. Были сохранены трудовые коллективы, прежде всего - основной костяк. И это стало залогом будущего восстановления.

Итоги новогодних праздников 2021 года, по мнению Собянина, внушают некоторый оптимизм. Без знаменитых уличных фестивалей, с закрытыми музеями и не работающими по вечерам ресторанами в Москву приехали 1,9 млн гостей. Средняя загрузка отелей поднялась до 25-30%, а в центре популярные недорогие гостиницы "3-4 звезды" были заполнены даже на 50-60 процентов. "Туристическая индустрия начинает оживать, и я уверен, что 2021-й год принесет ей удачу", - заключил мэр.

Доктор детских наук

Почему инженеры и ученые идут в Школу нянь

Текст: Сергей Бабкин

Среди десятков студентов бесплатной Школы нянь, которая в понедельник открылась в центре "Моя карьера", мы встретили бывших инженеров и даже ученых. "Так получилось, что я сам с женой выходил внучку, которая при рождении весила меньше килограмма, - поделился с "РГ" научный работник и бывший московский топ-менеджер Андрей Колобахин. - Сегодня я готов, если позволит время, помогать другим".

Внучке Андрея - уже четыре года. Многое позади. А ведь ее младенчество было чрезвычайно сложным. Из-за особенностей развития желудок девочки поначалу не вырабатывал всех нужных ферментов. Приходилось готовить особые смеси, добавлять граммы нужных добавок, давать их по будильнику. А Андрей по своему укладу был совсем не нянька.

Изучал и преподавал металлургию, дослужился до замдиректора крупного предприятия. Но судьба сложилась так, что пришлось посвятить себя заботе о других. Казалось бы, после опыта с внучкой Андрей и сам мог бы стать учителем в такой Школе нянь. Но, говорит он, хочется узнать больше о детской психологии, о взаимодействии с малышами. Тем более что курс бесплатный - проводится на средства гранта правительства столицы "Москва - добрый город".

"Много лет работала с детьми, в том числе и няней, - включается в разговор другая студентка - Любовь Ускова. - Но все равно интересно посмотреть на современные методики работы и подходы к воспитанию". Один из самых сложных моментов, делятся педагоги партнерского сервиса "Бабушка на час", - это период от 1 до 3 лет. Подросший малыш уже не вызывает столько умиления. Даже у родителей, не то что у нянь! Все чаще слышишь "нет". Чуть дал слабину - вуаля, каша вяло стекает по мальчишеской прическе, словно цемент. Ты бесишься - а человеку весело. Ремня дать? Няням нельзя. Увеличить децибелы крика? И эта реакция недопустима. А истерика тем временем продолжается...

Лекцию психолога о детских капризах с вниманием первокурсников слушали даже люди с опытом работы. "Задействовать другие органы чувств", - такая запись появилась у многих слушателей в конспектах. Щелчок, хлопок, какое-то звуковое переключение внимания. Эти и другие лайфхаки будущие няни заботливо записывают. Обстановка действительно напоминает университетскую. Словно семинары в вузе, где все должны быть вовлечены. Ведь предстоит еще и сдать экзамены, чтобы получить сертификаты. "Эти документы повышают шансы на трудоустройство, - объясняет руководитель сервиса Наталия Линькова. - Но их выдают только тем, кто активно участвует в занятиях, выполняет домашние задания, проходит практику и сдает экзамены".

Няни, гувернеры, наставники - эти специалисты сейчас одни из самых востребованных в Москве. В среднем такие специалисты получают от 350 рублей в час и от 65 тысяч в месяц. Причем гувернеры, как рассказал один из выпускников школы Константин Вишневский, требуются не только грудничкам: "Мне, например, довелось поработать с семьей, где мама потеряла контакт с 16-летним сыном". У подопечного Константина это вылилось в экстремальные увлечения, в игру со смертью. Парень со своими товарищами проводил время на высотных зданиях, "заброшках". Но мужское внимание Константина и его поддержка смогли вывести пацана из кризиса. "Я бы вообще рекомендовал пойти в эту профессию силовикам, военным в отставке, - говорит Константин. - Беда сегодняшнего времени - у нас слишком много женского воспитания".

Монетизация тёти

Племянницу Камалы Харрис уличили в использовании вице-президентского статуса для раскрутки бизнеса

Текст: Игорь Дунаевский

Племянница недавно вступившей в должность вице-президента США Камалы Харрис вовсю раскручивает свой бизнес, причем, несмотря на очевидный конфликт интересов, делает это за счет высокой должности своей тёти. 36-летняя Мина Харрис занимается продажей собственной линии свитеров для феминисток и в открытую использует в своих товарах фотографии и цитаты Харрис. Ведь та, будучи первой в истории США женщиной в кресле вице-президента, сегодня считается едва ли не иконой для феминисток.

Газета Daily Mail нашла несколько онлайн-магазинов, где в описании свитеров от Мины звучат цитаты ее родственницы из Белого дома. Например, рядом со свитером, на котором написано "Амбициозная", приведено высказывание Харрис: "Вашим амбициям будут сопротивляться, найдутся люди, которые скажут, что вы вылезли за пределы своей полосы". На другом и вовсе напечатано фото Камалы и стоит подпись: "Тетушка вице-президент".

После того как дуэт Джозефа Байдена и Камалы Харрис победил на выборах в США 3 ноября 2020 года, юристы новой администрации потребовали от Мины прекратить использование образа вице-президента в рекламе. Сама бизнесвумен заверила, что "будет строго соблюдать все правовые и этические нормы", но на деле продолжает раскручивать свои проекты за счет статуса родственницы. Мало того, что Мина не выполнила обещание убрать упомянутую линию одежды до инаугурации Байдена и Харрис, так еще и запустила новую коллекцию под слоганом: "Я говорю" (англ. I m speaking) - эти слова Камала Харрис использовала на дебатах, когда ее пытался перебить республиканец Майкл Пенс.

После выборов Мина стала регулярно появляться на страницах прессы, зачастую упоминая имя тети и рекламируя свою одежду. Она также охотно пиарит свои феминистические взгляды, в том числе рассказывала, как ее муж бросил высокооплачиваемую работу и сидит дома с двумя дочками ради того, чтобы она могла заниматься своим бизнесом.

Помимо одежды она поучаствовала в создании лимитированной серии популярных наушников со слоганом "Первая, но не последняя: специальные наушники для женщин", очевидно, обыгрывая то, что ее тётя - первая вице-президент женского пола. Кроме того, Мина написала книжку для детей под названием "Большие идеи Камалы и Майи" (Майя Харрис - мать Мины).

Впрочем, хотя поведение племянницы вице-президента, мягко говоря, не выглядит образцовым с точки зрения декларируемых американцами стандартов в отношении конфликтов интересов, на самом деле редкостью это для США не является. За другими примерами далеко ходить не надо.

Хантер Байден - сын президента Джозефа Байдена, является постоянным фигурантом публикаций в прессе из-за скандалов вокруг его доходов в период правления Барака Обамы (2009-2017 годы). Тут и хорошо известные вопросы о якобы случайном трудоустройстве Хантера в украинскую компанию Burisma на должность с зарплатой в десятки тысяч долларов и без особых обязанностей, все на фоне тесных контактов его отца с руководством Украины после переворота в Киеве в 2014 году, и выгодные дела с Китаем. Но Хантера это не останавливает. Недавно он подписал договор, по которому получит 1 миллион долларов за мемуары. Зять президента Говард Крейн недавно попал в прицел прессы после того, как выяснилось, что компания по страховым инвестициям, в которой он работает, обещает клиентам помощь в получении подрядов от государства. Брат президента Фрэнк Байден, возглавляющий юридическую контору, тоже недавно оскандалился тем, что пиарился на своей связи с Овальным кабинетом Белого дома.

Политические противники Дональда Трампа на протяжении всех четырех лет президентства упрекали его в том, что его семья и бизнес-империя наживались на статусе главы Белого дома. Например, после победы Трампа на выборах в 2016 году принадлежавший ему клуб Мар-а-Лаго во Флориде взвинтил цены на членство вдвое. При этом сам Трамп регулярно "заглядывал" на различные мероприятия в клубе и фотографировался с гостями, чем, конечно, подогревал интерес к нему. А в первые месяцы его президентства "Трамп-отель" в центре Вашингтона приобрел большую популярность у зарубежных гостей и лоббистов, которые, заселяясь там, рассчитывали на благосклонность главы Белого дома. Дочь и зять Трампа работали в Белом доме его советниками, при этом Иванка во время телеинтервью и мероприятий рекламировала одежду и украшения своего бренда. А советник президента Келлиэнн Конуэй как-то в эфире Fox News назвала их "замечательными" и призвала американцев покупать их. А вот племянница президента Мэри Трамп раскрутилась на том, что написала разгромную книгу о нем, название которой говорит само за себя: "Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире". Только за первый день продаж разлетелось около миллиона экземпляров этой книги. Справедливости ради, наживались на власти Трампа не только его родные, но и многочисленные журналисты, писавшие об этих схемах. Полное скандалов президентство Трампа дало обильную фактуру для рекордного как по количеству, так и по гонорарам числа мемуаров от имени журналистов всех мастей, имевших хоть какой-то доступ в Белый дом.

Наконец, в США можно построить целую библиотеку из написанного о том, какими разнообразными способами монетизировало свое пребывание у власти семейство Клинтон. Например, в свое время бестселлером стала книга "Деньги Клинтонов" (англ. Clinton Cash), автор которой раскрыл читателям потоки денег из-за рубежа в их семейный фонд в тот период, когда Хиллари Клинтон была госсекретарем США.

Кот не продается

Домашних любимцев запретят забирать за долги

Текст: Владислав Куликов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий судебным приставам изымать у должников домашних животных. Сейчас инициатива готовится ко второму - ключевому чтению. Именно на этом этапе будущий закон принимает окончательный вид.

Специальные поправки в Гражданский процессуальный кодекс защитят котов, собак, попугаев и всех-всех-всех семейных любимцев от горькой разлуки, если хозяева наделали долгов.

С инициативой выступили председатели двух комитетов Государственной Думы: комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По закону домашние животные - всего лишь имущество. Причем некоторые из них очень дороги в самом приземленном - финансовом смысле. Поэтому на практике бывают ситуации, когда какой-нибудь особо ценный котик может оказаться под арестом из-за хозяйских долгов.