Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Марат Павлов: Манила интересуется российскими вертолетами и "Уралами"

Россия и Филиппины отмечают в этом году 45-летие дипломатических отношений. Посол РФ в Маниле Марат Павлов в интервью корреспонденту РИА Новости Елене Протопоповой рассказал, как стороны отметят юбилейную дату, какой военной техникой российского производства интересуются Филиппины, и каковы перспективы строительства в островном государстве плавучей АЭС. Кроме того, дипломат сообщил, как продвигаются российско-филиппинские переговоры по возможным поставкам вакцины "Спутник V".

– Наше интервью выходит в отмечаемый сегодня День дипломатического работника. Не могли бы вы рассказать о планах дипмиссии на этот год? Как бы вы могли охарактеризовать нынешний этап взаимоотношений России и Филиппин?

– День дипломата для всех нас – знаменательный день. Праздник этот, как вы знаете, молодой, в профессиональной среде его начали отмечать с 2003 года. Прежде всего мы имеем возможность в этот день почтить память основоположников российской дипломатии, которые заложили прочный фундамент нашей службы. Убежден, взгляд в прошлое устанавливает для молодого поколения дипломатов высокую планку их профессиональных устремлений и помогает чувствовать ответственность перед нашими предками, которые творили внешнеполитическую историю России.

Что касается российско-филиппинских отношений, то в этом году 2 июня мы отмечаем 45-летие наших дипотношений. 45 лет могут показаться небольшим периодом нашей совместной истории, но на самом деле она уходит в века, поскольку уже более 200 лет Филиппины были объектом интереса Российской империи. Около 200 лет назад в Маниле было открыто наше консульство.

По случаю нашего общего юбилея мы начинаем прорабатывать ряд мероприятий. Одно из них – проведение совместной научно-практической конференции, на которой могли бы собраться политики, историки, эксперты, деловые круги и посмотреть, что у нас происходило в прошлом, что мы имеем на сегодняшний день и попытаться заглянуть в будущее. Надеемся, такая конференция состоится в конце мая.

Также хотим организовать историко-документальную экспозицию. Попросили структуры МИДа, которые занимаются архивными делами, подготовить нам подборку материалов о совместной истории России и Филиппин. Как вы знаете, Филиппины, так же как и Россия, – морская страна, поэтому можно было бы отметить 45-летний юбилей заходом наших кораблей на Филиппины. Возможно, получится.

2020 год – год пандемии, и не все наши планы были реализованы. Но тем не менее внушительный потенциал для дальнейшего развития взаимодействия накоплен. Пытаемся реализовать его по широкому спектру направлений. Прежде всего позитивно оцениваем динамику нашего политического диалога, который подкрепляется в том числе близостью наших позиций с Филиппинами по широкому кругу вопросов международной повестки дня.

У нас продвинутые отношения в торгово-экономической сфере, гуманитарной. Надеемся, все эти направления получат развитие в текущем году.

– Филиппинский регулятор ранее получил запрос на лицензирование для экстренного использования российской вакцины "Спутник V". Вы недавно встречались с главой Минздрава республики и информировали о российской вакцине. Уже можно говорить о результатах переговоров? Достигнута ли договоренность о поставках? Если да, то в каком объеме?

– Россия – одна из первых стран, которая предложила Филиппинам поставки своей вакцины "Спутник V". Филиппинская сторона начала изучать наш проект. Остаются определенные процедурные вопросы. В конце года состоялось детальное обсуждение этой темы между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и руководством Филиппин. У них существует национальный координатор по вакцинации населения, который ведет переговоры со всеми зарубежными государствами. С нашей стороны головным ведомством выступает РФПИ.

РФПИ подал в Агентство по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами заявку на регистрацию нашего препарата для его экстренного применения. Это специальная процедура, которая требует определенного изучения. Регулятор запросил необходимые документы, которые мы предоставляем. Надеюсь, что их рассмотрение будет положительным. Посольство, в свою очередь, оказывает политико-дипломатическое сопровождение этому проекту.

Мои контакты со многими руководителями ведомств, которые ведут эту тему, в частности с Минздравом, говорят о том, что интерес к российской вакцине есть. Нас очень внимательно слушают, заверяют, что филиппинская сторона намерена диверсифицировать свой национальный портфель вакцин в том числе "Спутником V".

Большой резонанс вызвала публикация о результатах завершающей стадии испытаний нашей вакцины в авторитетном медицинском журнале Lancet. Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин, например, в своем Twitter разместил пост, что он будет лично рекомендовать правительству закупить большое количество нашей вакцины.

Мы акцентируем внимание партнеров на неоспоримых преимуществах нашего препарата, таких как эффективность, стоимостные параметры, условия хранения. Надеемся на позитивный исход переговоров, которые в настоящее время продолжаются.

– Заявил ли кто-либо с филиппинской стороны о своем желании вакцинироваться российской вакциной или, возможно, уже вакцинировались?

– Президент Филиппин Родриго Дутерте публично изъявлял желание вакцинироваться "Спутником V". В неформальных контактах многие филиппинские политики также выражали готовность испытать на себе российский препарат.

– Когда можно ожидать ответа от филиппинской стороны?

– Процедура непростая. В очереди около 12 организаций, которые предлагают филиппинцам свою вакцину. Две из них уже одобрены – это Pfizer и AstraZeneca. Есть и китайские, и индийские вакцины. Нужно подождать. Работа идет в позитивном направлении.

– А о каких возможных объемах поставок российской вакцины идет речь на случай положительного решения со стороны Манилы?

– Что касается объемов, это уже вопрос к РФПИ. Я знаю, что партнерами озвучивалась цифра в 25 миллионов доз. Для того, чтобы добиться коллективного иммунитета, требуется вакцинировать до 70% жителей. Население Филиппин – более 100 миллионов человек, поэтому их объемы – как минимум 140 миллионов доз. Из них какая-то часть, надеюсь, будет российская.

– Посольство РФ на Филиппинах с момента закрытия границ способствовало вывозу более 850 россиян с островов архипелага. В конце июля посольство заявило об окончании своей миссии по вывозу. Поступали ли с тех пор к вам новые обращения с просьбой о помощи при возвращении на родину? Остаются ли на сегодняшний день на Филиппинах россияне, которым нужна помощь в возвращении? Какую поддержку вы оказываете им?

– Действительно, из-за пандемии в середине марта на Филиппинах был введен режим ЧС. По сути дела, иностранцам было рекомендовано покинуть территорию страны. Началась эвакуация наших соотечественников, которая прошла в несколько этапов. Продлилась до 25 июля. За это время тремя эвакуационными рейсами, семью стыковочными через Сеул, Лондон, Париж было вывезено более 850 россиян. Мы исходим из того, что все, кто нуждался в эвакуации, улетели этими рейсами.

Уже с августа возобновилось авиасообщение с Россией через Турцию, Катар. Таким образом, налажено регулярное авиасообщение между нашими странами. По эвакуационным мотивам никто более к нам не обращался. Граждане РФ, как и другие иностранцы, могут беспрепятственно покинуть территорию Филиппин, используя имеющиеся авиационные возможности.

В сложный период после начала пандемии было три случая обращения в посольство, когда наши граждане испытывали острую нужду, не имели средств. Мы использовали инструментарий, заложенный в постановлении правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 года №370, оказали им соответствующую материальную помощь, и они смогли вернуться на родину.

– В соответствии с утвержденным перечнем правительства РФ Филиппины включены в список 52 стран, граждане которых могут подавать заявления на электронные визы. На ваш взгляд, после снятия коронавирусных ограничений каким образом возможность приехать в Россию по электронной визе повлияет на турпоток из Филиппин? Сможет ли нововведение значительно увеличить его и насколько?

– Филиппины действительно включены в список стран, у граждан которых есть возможность получить электронную визу. Она должна была уже начать действовать с января 2021 года, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации оформление единого документа было приостановлено до особого распоряжения правительства. Интерес филиппинцев к посещению России есть. Он подкреплен их стремлением больше узнать о нашей стране. В 2019 году было выдано около пяти тысяч виз. За первые полтора месяца 2020 года – 745 виз. Очевидна тенденция роста, в прошлом году мы прогнозировали до шести тысяч виз.

Что касается электронных виз, то уверен, что вполне возможно выйти на уровень 10-12 тысяч электронных виз в год. Попытаемся продвинуться вперед в том, чтобы расширить нашу договорно-правовую базу во взаимодействии с Филиппинами по визовым вопросам.

– Как развивается российско-филиппинское сотрудничество в военно-технической сфере? Заявила ли Манила о желании или намерении о закупке российских вооружений? Если да, то каких?

– Да, действительно, российская сторона, как и филиппинская, выступают за расширение всего комплекса отношений, в том числе и в военно-технической сфере. В контактах с партнерами мы подчеркиваем нашу готовность оказать содействие модернизации и укреплению обороноспособности национальных вооруженных сил Филиппин.

Для этого есть и соответствующая договорно-правовая база. В октябре 2017 года было подписано соглашение между правительством РФ и правительством Филиппин о военно-техническом сотрудничестве. Руководствуясь именно соображениями диверсификации источников продукции военного назначения, партнеры проявляют интерес к российской вертолетной и автомобильной технике. Надеемся, что в ближайшее время этот интерес приобретет более конкретные очертания.

– Вы не могли бы уточнить, к каким моделям российских вертолетов и какой автомобильной технике проявляет интерес филиппинская сторона?

– Это переговорный вопрос. Что касается автомобильной техники, то речь идет об используемых сухопутными войсками и Береговой охраной "Уралах", а также Филиппинской национальной полицией грузовиков ГАЗ "Садко".

– Еще осенью 2019 года стало известно, что Россия предлагает Филиппинам свой проект плавучей атомной электростанции. На каком этапе сегодня рассмотрение возможности строительства АЭС на Филиппинах?

– В этом вопросе есть два аспекта, в том числе готовность филиппинской стороны с точки зрения внутреннего нормативного регулирования и наличия соответствующего органа, который бы осуществлял взаимодействие между двумя странами в сфере мирного атома.

Прежде всего необходимо отметить, что с созданием – в соответствии с указом президента Филиппин – Межведомственного комитета по атомной энергетической программе здесь предметно начали изучать целесообразность разработки национальной позиции в отношении мирного атома.

Комитету поставлена задача провести предварительную оценку целесообразности включения атомной энергии в топливно-энергетический баланс с учетом вопросов безопасности, экологии и экономической эффективности, а также подготовить рекомендации по использованию атомной энергии.

Насколько мне известно, в прошлом году состоялись два заседания данного органа и соответствующие рекомендации были направлены в администрацию президента Республики Филиппины.

Действительно, российская сторона не раз выражала готовность наладить профильное сотрудничество с Филиппинами. С этой целью партнерам направлен проект межправсоглашения о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Этот проект сейчас находится на рассмотрении филиппинской стороны.

Что касается конкретных проектов, то был и тот, о котором вы говорите. Предложение о сооружении АЭС малой мощности находится сейчас на рассмотрении партнеров. В октябре 2019 года в ходе визита Родриго Дутерте в Москву АО "Русатом Оверсиз" и министерство энергетики Филиппин подписали меморандум о намерениях по проведению предварительного технико-экономического обоснования сооружения подобного объекта на территории Филиппин.

– Обсуждает ли Россия сегодня с Филиппинами возможность увеличения поставок российской пшеницы, удобрений или иной сельхозпродукции?

– Мы заинтересованы в том, чтобы диверсифицировать взаимную торговлю, в том числе в сфере сельского хозяйства, но при этом обеспечить взаимный синхронный доступ сельхозпродукции на рынки двух стран.

Если мы открываем для Филиппин возможность поставок рыбной продукции, они, в свою очередь, дали нам возможность развернуться в области птицеводства и поставок куриного мяса, которое здесь очень востребовано.

Конечно, российские экспортеры заинтересованы в расширении номенклатуры товаров за счет говядины, свинины, удобрений. И это сейчас происходит. В январе-ноябре прошлого года отечественные зерновые компании поставили более полумиллиона тонн пшеницы, что на 88% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это довольно существенный прирост, и мы надеемся, что мы на этом не остановимся.

– Нет ли сигналов с филиппинской стороны отправить своего первого космонавта на МКС? Не обращались ли к вам по этой теме?

– Этот вопрос должен иметь под собой правовую базу, которая начинает постепенно формироваться. В январе 2019 года был подписан меморандум между госкорпорацией "Роскосмос" и министерством науки и технологий Филиппин о сотрудничестве в области исследований и использования космического пространства.

Хотим выйти на более высокий уровень и подписать межправсоглашение, которое может дать импульс реализации ряда профильных проектов. Но необходимо, чтобы у филиппинской стороны была соответствующая организация, подобная нашему Роскосмосу. Процесс ее становления уже запущен. В августе 2019 года было создано Филиппинское космическое агентство, которое будет участвовать в разработке основ государственной политики в этой сфере и наделяется соответствующими полномочиями по международной тематике.

Как только получим соответствующий запрос от этого агентства или от других структур, мы передадим его на рассмотрение нашим соответствующим структурам.

– Готовятся ли в настоящее время какие-либо двусторонние визиты?

– И мы, и филиппинская сторона заинтересованы в том, чтобы наше общение перешло в очный формат. Но пока что санитарно-эпидемиологические ограничения этого не позволяют, и контакты продолжаются посредством видео-конференц-связи.

КРИЗИС АМЕРИКАНСКОЙ ВЛАСТИ: КАК ЕВРОПЕЙЦАМ ВИДИТСЯ АМЕРИКА БАЙДЕНА

ИВАН КРАСТЕВ

Председатель Центра либеральных стратегий (г. София), ведущий научный сотрудник Института наук о человеке (г. Вена).

МАРК ЛЕОНАРД

Один из основателей и директор Европейского совета по международным отношениям (ЕСМО).

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВЕДЕНО ПО ПОРУЧЕНИЮ ЕВРОПЕЙСКОГО СОВЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ КОМПАНИЯМИ DATAPRAXIS И YOUGOV

Хотя большинство европейцев и обрадовались победе Джо Байдена на президентских выборах в США, они убеждены, что он не сможет помочь Америке вернуться на мировую авансцену в качестве глобального гегемона. Это главное открытие панъевропейского опроса, в котором приняли участие более 15 тысяч человек из одиннадцати стран.

Краткое изложение

Большинство европейцев обрадовались победе Джо Байдена на ноябрьских президентских выборах, но не думают, что он поможет Америке вернуться на позиции мирового лидера.

Отношение европейцев к Соединённым Штатам претерпело огромные изменения. Большинство граждан в крупных странах – членах ЕС теперь полагают, что политическая система в США неисправна и что Европа не может рассчитывать на защиту США.

Европейцы гораздо позитивнее оценивают политическое устройство своих стран и ЕС, нежели США, и считают самым важным партнёром не Вашингтон, а Берлин.

Слабость Америки приводит к неизбежным геополитическим издержкам. Большинство европейцев считает, что Китай в течение следующих десяти лет обгонит США по силе и мощи, и они предпочтут, чтобы их страны сохраняли нейтралитет в возможном конфликте между двумя сверхдержавами. Две трети респондентов выразили мнение, что ЕС следует развивать собственные оборонные возможности.

Существуют большие шансы на возрождение атлантической солидарности, но Вашингтон не может считать само собой разумеющимся, что европейцы встанут на его сторону в возможном противостоянии с Китаем. Общественное мнение окажет более серьёзное влияние на отношения с США, чем когда-либо раньше, и это нужно принимать во внимание.

Вступление

У американцев появился новый президент, но не новая страна. И хотя большинство европейцев обрадовались победе Джо Байдена на ноябрьских президентских выборах в США, им не кажется, что он сможет помочь Америке вернуться на мировую авансцену в качестве мирового лидера, превосходящего по силе и мощи другие державы. Это главное открытие панъевропейского опроса, в котором приняли участие более 15 тысяч человек из одиннадцати стран. Опрос проводился по поручению Европейского совета по международным отношениям в ноябре и декабре 2020 г. компаниями Datapraxis и YouGov.

Данное исследование показало, что отношение европейцев к Соединённым Штатам претерпело колоссальные изменения. Большая часть граждан в ключевых государствах ЕС считает, что политическая система в США неисправна, что Китай через десять лет будет более могущественной державой, чем США, и что европейцы не могут уповать на то, что США защитит их. Из этих уроков они делают радикальные выводы. Многие уверены, что европейцам следует инвестировать в свою оборону и смотреть на Берлин, а не Вашингтон как на своего самого важного партнёра. Они хотят более жёсткой дискуссии с США по экономическим вопросам. И большинство европейцев желают, чтобы их страны оставались нейтральными в возможном конфликте США с Россией или Китаем, а не вставали однозначно на сторону Вашингтона.

В преддверии иракской войны 2003 года европейские страны не были едины в вопросе о том, стоит ли поддерживать Америку Джорджа Буша в отстаивании западных ценностей (согласно знаменитой формулировке Роберта Кагана, американцы были «с Марса», а европейцы – «с Венеры»). Однако мало кто сомневался, что Америке под силу переформатировать мир. Что касается Байдена, то тут справедливо обратное. Многие европейцы верят в его обещание снова наладить взаимодействие с международным сообществом, но видя поляризацию в американском обществе и то, как плохо Америка справляется с пандемией, большинство сомневается в способности Вашингтона перестраивать мир.

Сегодня мы видим разногласия не между европейскими странами, а внутри них. Европа больше не делится на «новую» и «старую», как это было в 2003 году. Вместе этого можно выявить четыре новые «группировки» или «клана» в зависимости от взглядов на власть и силу в XXI веке.

В годы холодной войны общественное мнение играло второстепенную роль в трансатлантических отношениях, потому что политические элиты считали эти отношения делом государственной важности. Однако трансатлантические отношения в 2020-х годах видятся уже не столь очевидными и в Европе, и в Америке. По этой причине они политизируются. Достаточно взглянуть на непостижимое уму поведение американского фондового рынка за последний год, когда экономика страны находилась в коме, чтобы заключить, что во время чумы миром правят мнения и суждения. Мы видим, что общественное настроение чревато политическими последствиями.

Европейцы довольны, что победил Байден, но не доверяют американским избирателям

В одиннадцати странах, где ЕСМО провёл опрос, 53 процента респондентов считает, что победа Байдена будет иметь позитивные последствия для их стран, и 57 процентов уверено, что это благоприятный исход для ЕС. Даже в Венгрии и Польше, население которых больше других в Европе симпатизировало Трампу, многие говорят о том, что его поражение на выборах – позитивная новость для их стран.

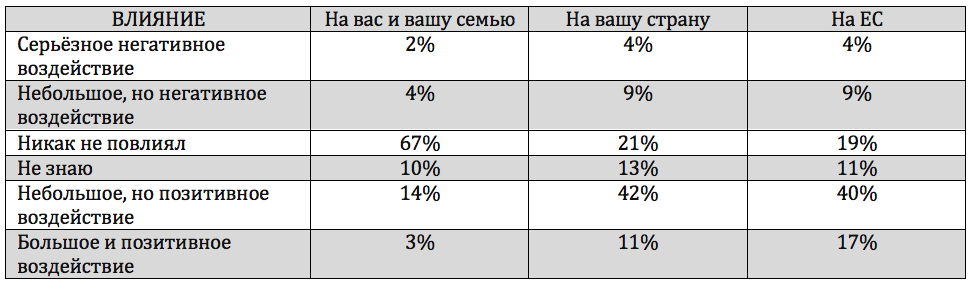

Как вы думаете, какое практическое влияние исход выборов в США окажет на: вас и вашу семью, вашу страну, ЕС ?

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

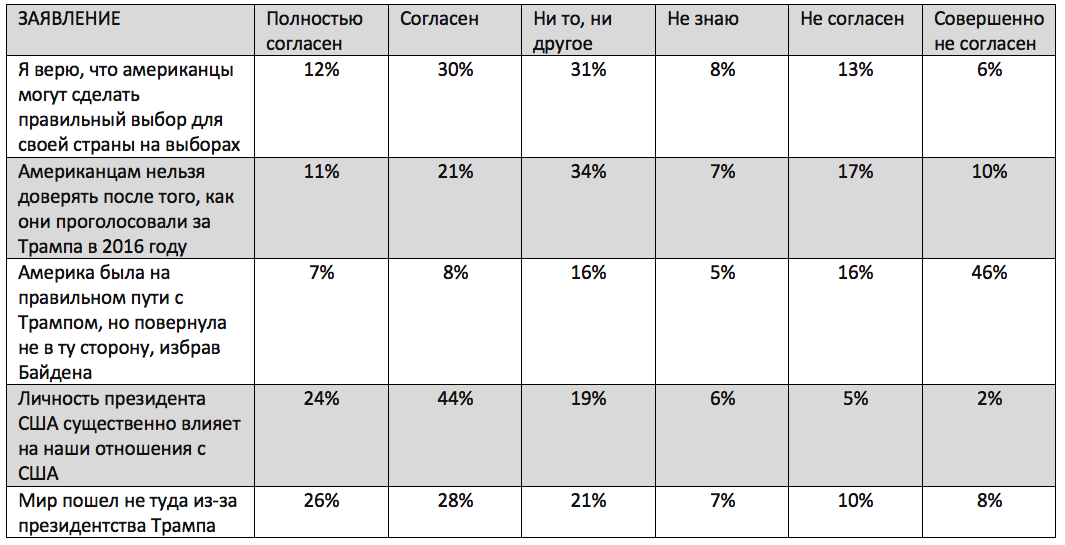

С мыслями о президентских выборах в США укажите, пожалуйста, согласны вы или не согласны с каждым из следующих заявлений, и насколько сильно ваше согласие или несогласие?

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

Но, хотя большинство европейцев довольны избранием Байдена, многие не доверяют американскому электорату, поскольку не уверены, что через четыре года он не проголосует за ещё одного Дональда Трампа. Глядя на результаты для Европы в целом, 32 процента всех людей, охваченных опросом ЕСМО, согласны, что после того, как американцы проголосовали за Трампа в 2016 году, им нельзя доверять, и лишь 27 процентов не согласны с этим заявлением (у остальных нет мнения по данному вопросу). Самое удивительное в том, что 53 процента немецких респондентов говорят, что после Трампа американцам больше нельзя доверять, хотя это делает их явными маргиналами в данном вопросе. Правда, стоит заметить, что только в Венгрии и Польше существенно больше людей не согласно с этим заявлением, чем согласно с ним.

Американцам нельзя доверять после того, как они проголосовали за Трампа в 2016 году

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

Старой и новой Европы больше нет: новый политической расклад

Если не так давно можно было говорить о «старой» и «новой» Европе в зависимости от отношения той или иной европейской страны к США, наш опрос показывает, что в последнее время происходит сближение между европейскими странами по ключевым вопросам политической повестки, и европейское общественное мнение становится более консолидированным.

Европейцы всё ещё по-разному относятся к США, но эти различия больше связаны не с ценностными ориентирами, а с их восприятием относительной силы Америки.

Если во время вторжения в Ирак большинство европейцев считало, что Европа слаба, а Америка сильна, сегодня правда в том, что европейцы стали более позитивно относиться к себе и более скептично – к политическому устройству и силе Америки.

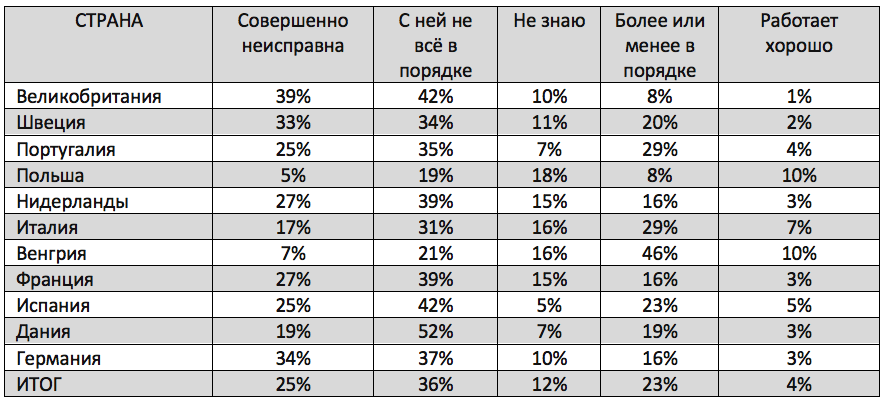

Начнём с того, как европейцы воспринимают себя. Опрос ЕСМО свидетельствует о том, что, вопреки ожиданиям, они стали немного позитивнее воспринимать ЕС в последние два года, несмотря на неспособность старого континента справиться с кризисом, вызванным пандемией COVID-19. В Дании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании и Швеции – странах, где ЕСМО проводил опрос два года тому назад – среднее число людей, считающих, что политическая система ЕС работает очень хорошо или достаточно хорошо, выросло с 46 до 48 процентов с января 2019 года. В то же время число людей, полагающих, что система никуда не годится или даёт сбои, снизилось с 45 до 43 процентов за этот период. Мнение о ЕС улучшилось во всех странах, кроме Венгрии, Нидерландов и Испании.

Контраст в настроениях заметен, если смотреть на разные регионы Европы. В Южной Европе большинство говорит, что политическая система ЕС никуда не годится. В Северной Европе (Дании, Швеции, Германии и Нидерландах) и Центральной Европе (Польше и Венгрии) большинство людей, напротив, положительно отзываются о работе системы. Отношение людей к политическому устройству ЕС нередко совпадает с их взглядами на политическое устройство своей страны. В Северной Европе большинство граждан убеждены, что в их странах политическая система работает без сбоев, и у многих респондентов это вызывает веру в успешность ЕС. В отличие от них, большинство жителей Испании, Италии и Франции негативно относятся к политическому устройству своих стран и считают, что политическая система ЕС никуда не годится. Исключением из этого правила являются Польша, Португалия и Венгрия, где большинство людей полагает, что в их странах политическая система неадекватна, но они видят своё спасение в Брюсселе.

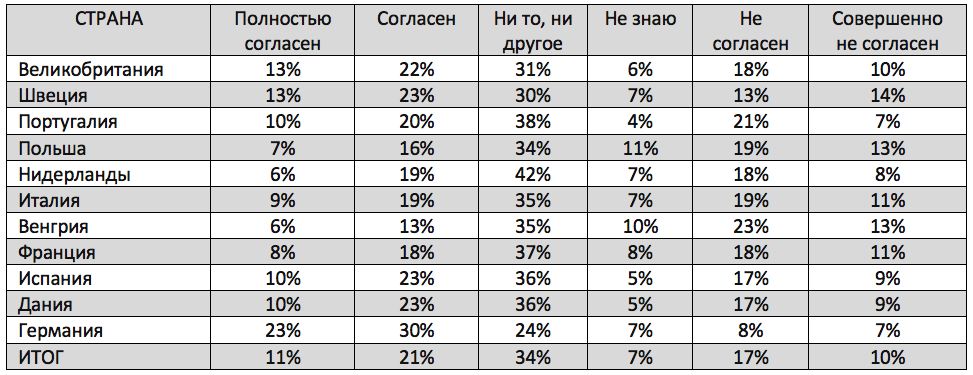

Хотя европейцы стали лучше относиться к ЕС, они очень пессимистично настроены в отношении США. Более шести из десяти опрошенных людей в одиннадцати странах, где было проведено исследование, считают, что политическая система в США никуда не годится или имеет существенные изъяны. Это мнение разделяет большинство опрошенных во всех странах, кроме Венгрии и Польши (где 56 процентов венгров и 58 процентов поляков думают, что политическая система в США работает хорошо или достаточно хорошо).

Как вы думаете, политическая система США работает хорошо или она не в порядке?

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

Поскольку многие европейцы считают политическую систему США неисправной, это заставляет их сомневаться в том, что Америка сумеет вернуть себе лидерство в мире, как это обещал Байден, сказавший: «Америка вернулась». В одиннадцати странах, где был проведён опрос, 51 процент респондентов не согласны с тем, что при Байдене Соединённым Штатам удастся преодолеть внутренний раскол в американском обществе, и они смогут тратить средства и усилия на решение таких международных проблем, как изменение климата, мир на Ближнем Востоке, отношения с Китаем и европейская безопасность.

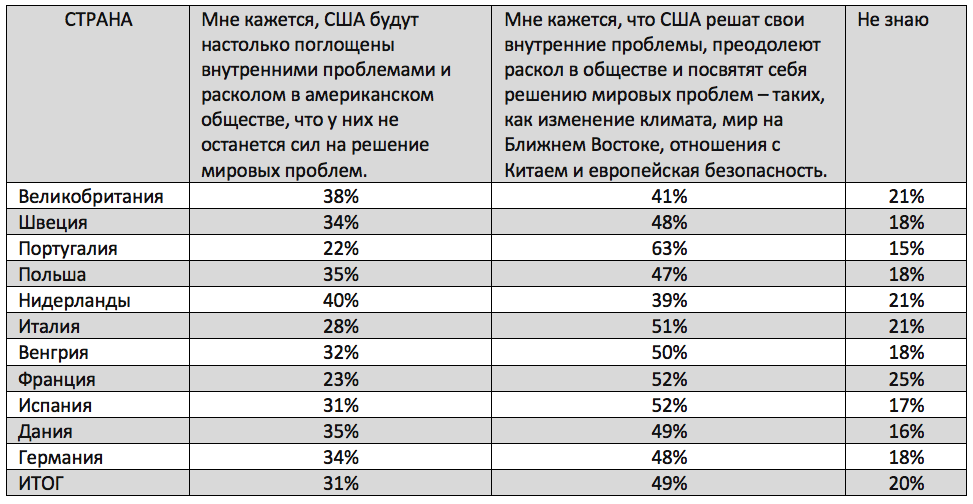

Какие из приведённых ниже заявлений точнее всего отражают вашу точку зрения?

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

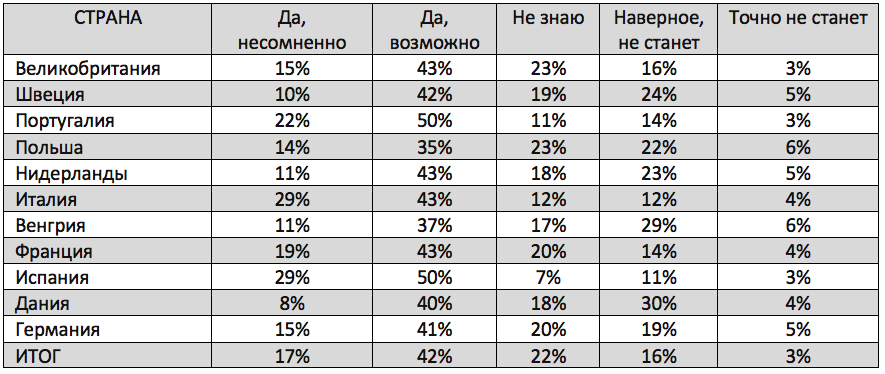

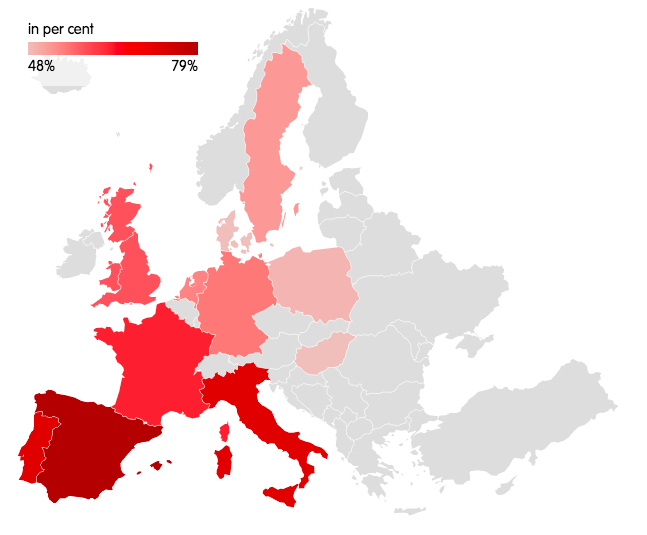

Шесть из десяти респондентов в одиннадцати европейских странах, где был проведён опрос, считают, что Китай станет сильнее и могущественнее США в течение следующих десяти лет. Точку зрения на то, что Китай обгонит США, разделяют 79 процентов общественности в Испании и по 72 процента в Португалии и Италии. Граждане Венгрии и Дании наиболее оптимистично настроены в отношении будущего американской силы, но даже в этих двух странах почти половина жителей (48 процентов) убеждены, что в следующем десятилетии Китай перегонит Америку.

Как вы считаете, станет ли Китай могущественнее США через десять лет?

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

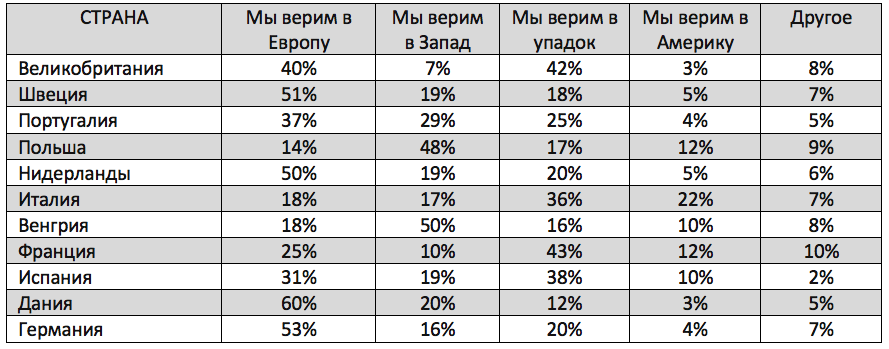

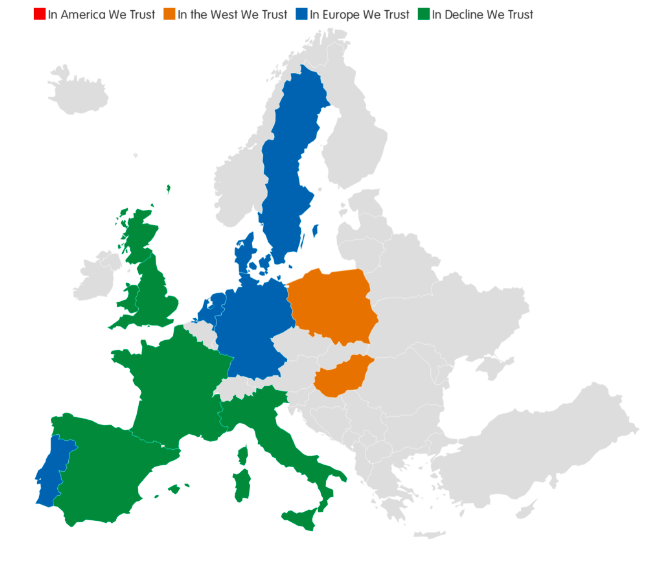

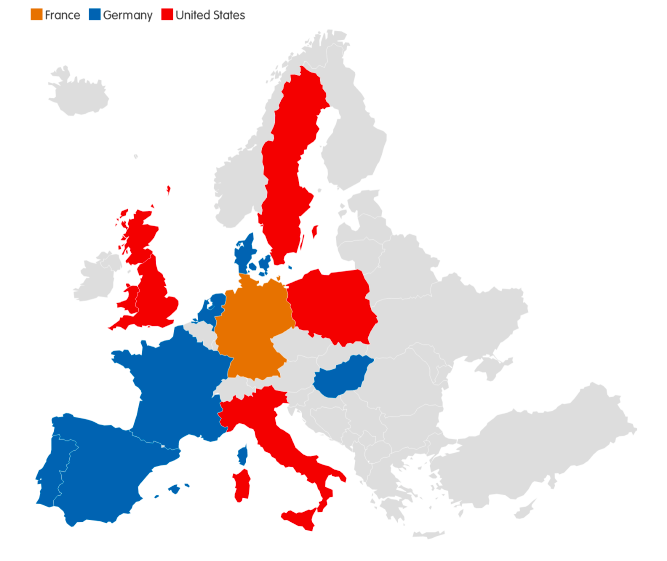

Если в начале века европейское общественное мнение относительно США разделялось по условным линиям Дональда Рамсфельда на «старую» и «новую» Европу, нынешний опрос показывает сближение в мировоззрении жителей Западной и Восточной Европы. Остаются многочисленные разногласия между разными европейскими обществами, но четких разделительных линий больше нет. В современной Европе живут люди, которые придерживаются четырёх совершенно разных мировоззрений по поводу жизнеспособности политического устройства своих стран, эффективности американской политической модели, а также центров политической, экономической, и военной силы в современном мире. Представители каждого из этих мировоззрений имеются во всех странах, охваченных опросом ЕСМО.

Верите ли вы, что через десять лет Китай будет (или не будет) сильнее США?

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

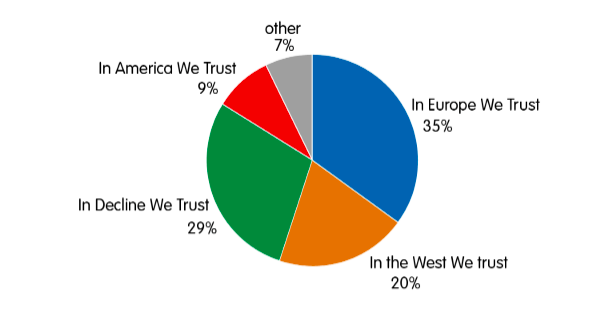

Четыре геополитических группировки Европы

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

Четыре геополитические группировки (мировоззрения) Европы

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

Четыре политические группировки (мировоззрения) в Европе

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

Самая малочисленная группа из числа опрошенных людей уповает на Америку – всего 9 процентов. Представители этого мировоззрения считают Америку сильной и работающей демократией, тогда как ЕС, по их мнению, не функционален и переживает упадок.

Чаще всего так отвечали в Италии, Польше и Франции, где этой точки зрения придерживается, соответственно, 22, 12 и 12 процентов жителей. Вероятно, эти люди понимают проблемы, с которыми сталкивается Америка, но знают, что исторически США всегда восстанавливались после кризисов. Возможно, они принимают близко к сердцу замечание Отто фон Бисмарка о том, что «у Бога особое провидение для глупцов, пьяниц и Соединённых Штатов Америки»; в любом случае они считают, что Америка находится в лучшем положении, чем Европа, для сохранения влияния в мире. Представители этой группы склонны голосовать за правые популистские партии. В Италии они обычно голосуют за «Лигу», «Братьев Италии» или «Вперёд, Италия»; во Франции они, как правило, голосуют за «Национальный фронт» Марин Ле Пен или другие правые партии и их кандидатов. В Нидерландах большинство представителей данного мировоззрения голосуют за Партию свободы Геерта Вилдерса или популистский праворадикальный «Форум за демократию». В Швеции большинство этих людей голосуют за шведских демократов. В Дании большинство из них выбирает «Новых правых» или Датскую народную партию.

Чуть более многочисленная группа – это люди, верящие в силу «коллективного Запада». На их долю пришлось 20 процентов респондентов. Представители этого мировоззрения считают, что как США, так и Европа процветают. Скорее всего, они убеждены в превосходстве западного политико-экономического устройства и меньше других опасаются того, что Китай окажется у геополитического руля в будущем (хотя даже в этой группе 53 процента считает, что Китай, вероятно, превзойдёт США по экономической мощи в течение следующих десяти лет). Легче всего встретить представителей данного мировоззрения в Центральной Европе: на их долю приходится почти половина всех избирателей Польши и Венгрии. Во Франции эти люди с наибольшей вероятностью будут голосовать за партию Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!» или за «Республиканцев»; в Германии они поддерживают блок ХДС/ХСС; в Нидерландах они голосуют за Народную партию за свободу и демократию (НПСД) или Христианско-демократический призыв (ХДП); в Дании они поддерживают социал-демократов или консервативно-либеральную «Венстре»; в Испании выразителями их интересов выступают «Социалисты», «Вокс» или Народная партия Испании; в Швеции их интересы выражают Социал-демократическая партия, Партия центра или «Умеренные»; в Венгрии это партия «Фидес» – Национальный венгерский союз; в Польше это Партия закона и справедливости; в Португалии – Социал-демократическая партия. Среди людей, верящих в силу коллективного Запада, много молодёжи во всех странах, где проведён опрос (58 процентов разделяющих это мировоззрение младше 50 лет). Однако их распределение по возрастным группам отличается в зависимости от страны. Например, в Венгрии есть вероятность найти представителей этой группы и среди лиц старше 70 лет и среди возрастной группы от 18 до 29 лет.

Примерно 29 процентов респондентов относится к группе «Мы верим в упадок». Это вторая по величине группа. Входящие в неё люди считают, что и Европа, и Америка переживают упадок, что они не в порядке. Скорее всего, они верят, что Китай скоро начнёт формировать международную повестку дня вместо Запада (68 процентов полагает, что через десять лет Китай, скорее всего, будет могущественнее США, а 32 процента говорят то же самое о России). Эти геополитические фаталисты являются самой многочисленной группой в четырёх странах: Франции (43 процента всех опрошенных), Великобритании (42 процента), Испании (38 процентов) и Италии (36 процентов). В большинстве своём это люди старше 50 лет. Представители данного мировоззрения довольно широко распространены в электорате европейских стран и более склонны поддерживать «Национальный фронт» или «Непокорённую Францию» Жана-Люка Меланшона; «Альтернативу для Германии» или «Левых» в Германии; «Новых правых», Консервативную народную партию или социал-демократов в Дании; партию «Фидес» в Венгрии. В Нидерландах они голосуют за Партию свободы, НПСД или Социалистическую партию; в Швеции – за «Шведских демократов» или «Умеренных». Среди представителей этого мировоззрения немало просто разочарованных граждан, не примыкающих ни к какой партии – тех, кто не знает, за кого они будут голосовать (во Франции, Италии и Португалии), или которые говорят, что воздержатся от голосования (в Испании и Польше). Во всех странах, где был проведён опрос, именно к этой группе примыкает 36 процентов избирателей, которые пока не определились или планируют не голосовать на следующих выборах, а также 36% тех, кто намерен голосовать за популистскую партию. Это больше, чем в любой другой мировоззренческой группе в обоих случаях.

Самая многочисленная группа – это люди, верящие в будущее Европы. Они составляют примерно 35 процентов от числа всех опрошенных. Люди из этой группы считают, что в политическом смысле Европа здорова, а США больны. В большинстве это выходцы из более благополучных стран. Их больше всего в Дании (примерно 60 процентов от числа опрошенных), Германии (53 процентов), Швеции (51 процент), Нидерландах (50 процентов) и Португалии (37 процентов). У этих людей образование выше среднего уровня, и они больше всего склонны голосовать за блок ХДС/ХСС, «Зелёных» или социал-демократов в Германии; за партию «Вперёд, Республика!», «Республиканцев» или «Зелёных» во Франции; за Демократическую партию, «Движение пяти звёзд» или одну из небольших проевропейских центристских партий в Италии; за оппозиционные партии, такие как «Гражданская коалиция», «Польша-2050» и «Левые» в Польше; «Социал-демократов» или «Венстре» в Дании; и партии правящей коалиции НПСД, ХДП (Христианско-демократический призыв) и «Демократы 66», лейбористов, левоцентристов и партию «Зелёных левых» – в Нидерландах. Во всех странах, где был проведён опрос, 47 процентов респондентов, намеренных голосовать за непопулистские партии, примыкают к группе верящих в будущее Европы.

Политические последствия слабости Америки

Взгляды большинства европейцев на Америку как политически несправную систему, которую вскоре опередит Китай в ранге новой глобальной державы, похоже, влияют на восприятие ими ценности трансатлантического альянса таким образом, что это может оказать существенное воздействие на команду Байдена. Мы отметили четыре глубокие перемены.

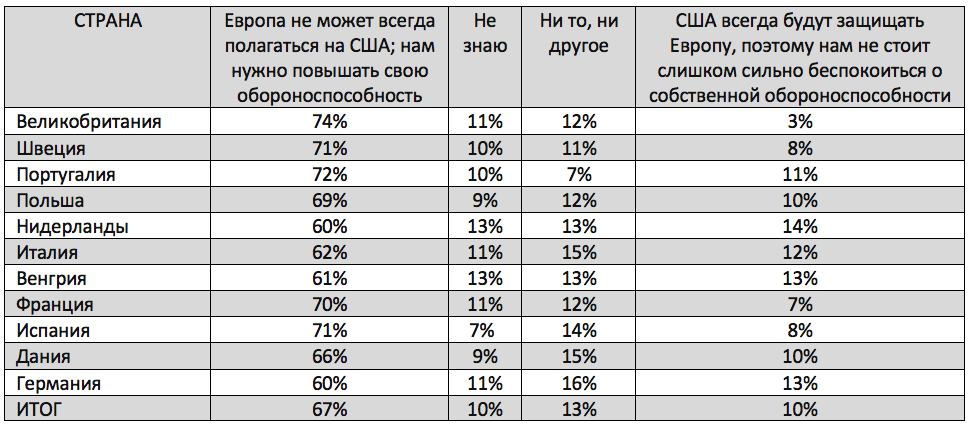

Прежде всего, склонность всё больше полагаться на собственные силы. Одно из самых удивительных открытий опроса ЕСМО состоит в том, что, по крайней мере, 60 процентов респондентов во всех странах, где проводился опрос – в среднем это 67 процентов во всех этих странах, – считают, что не могут всегда полагаться на США как своего защитника, и что необходимо больше инвестировать в европейскую оборону. Интересно, что в Великобритании этой точки зрения придерживается 74 процента респондентов – больше, чем в любой другой стране.

Какие из следующих утверждений лучше всего выражают вашу позицию?

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

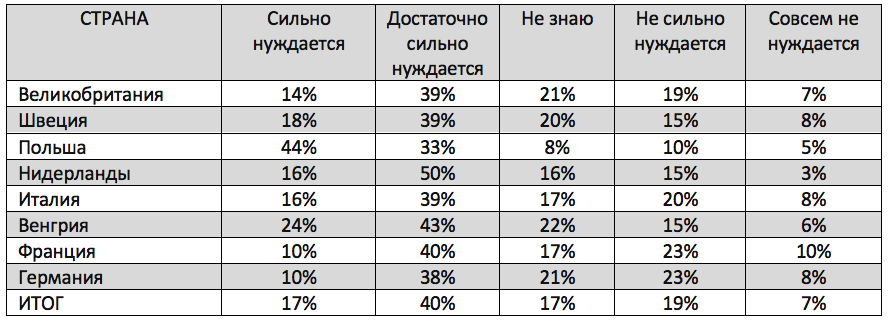

Опрос общественного мнения, проведённый ЕСМО, открывает перемены в восприятии угрозы по всей Европе. Самые большие изменения произошли в Германии. В годы холодной войны Германия чувствовала угрозу вторжения и по этой причине была предана Атлантическому альянсу. Однако в наши дни Германия, похоже, приблизилась к уровню Франции (которая славится самой сильной армией в ЕС и давно отстаивает идею оборонной интеграции Европы) – в том смысле, что меньше ощущает потребность в гарантиях безопасности от США, чем другие европейцы. В настоящее время лишь 10 процентов респондентов во Франции и Германии говорят, что их страна «сильно» нуждается в американских гарантиях, чтобы чувствовать себя в безопасности перед лицом возможного военного вторжения. И только в Польше существенное число респондентов (44 процента) считают, что им «очень» нужна такая гарантия. Поэтому похоже, что трансатлантическая политика Германии и Европы в предстоящие годы может не только оказаться под влиянием усиливающихся экономических связей с Китаем, но также и под влиянием того факта, что более половины немецкой общественности не видит в военной мощи США никаких явных гарантий своей безопасности.

Как вы думаете, в какой мере ваша страна нуждается в гарантиях безопасности от США на случай возможного военного вторжения, чтобы чувствовать себя в безопасности? И нужны ли ей такие гарантии в принципе?

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

Вторым большим сюрпризом стал ответ на вопрос о геополитических симпатиях. Байден призвал США и Европу сформировать единый фронт против Китая и тем самым контролировать его усиление и подъём. Однако опрос ЕСМО показывает, что сегодняшняя Европа не мечтает о возврате к биполярному миру, в котором Запад противостоял бы Китаю и его союзникам, как он когда-то противостоял Советскому Союзу.

Терзаемые сомнениями в отношении Америки под влиянием акцента Трампа на узко определяемых национальных интересах, европейские избиратели стали иначе думать о природе трансатлантического альянса.

В 2019 году ЕСМО провёл панъевропейский опрос, показавший, что подавляющее большинство респондентов в опрошенных странах хотят сохранять нейтралитет (а не солидаризироваться с Вашингтоном) в конфликте США с Китаем или Россией. Возможно, многие люди в окружении Байдена рассчитывали, что его победа на ноябрьских выборах изменит эту динамику. Они могли полагать, что сдвиг европейцев в сторону большего нейтралитета мог объясняться их недоверием Трампу и отвращением к нему.

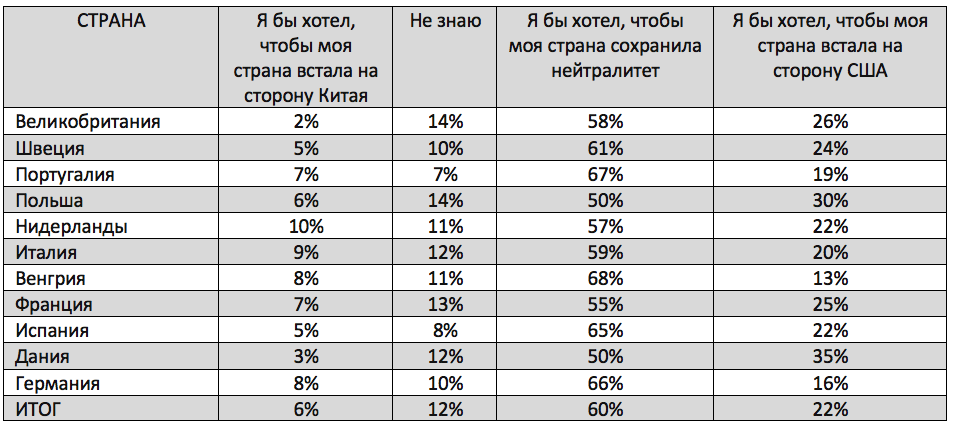

Однако самый последний опрос ЕСМО свидетельствует о том, что политические перемены в Вашингтоне, похоже, не изменили принципиально позиции респондентов в отношении геополитической солидарности. По меньшей мере, половина электората во всех странах, где проводился опрос, хотят, чтобы правительства их стран сохраняли нейтралитет в конфликте между США и Китаем. Это относится даже к Дании и Польше – двум странам с наибольшим процентом людей, которые хотели бы встать на сторону Соединённых Штатов – 35 и 30 процентов, соответственно. Быть может, такая позиция объясняется тем, что, хотя и европейцы, и американцы ужесточают свой подход к Китаю, у них разные долгосрочные цели. Если американцы делают это потому, что желают разъединения с Китаем и собираются сдерживать его, европейцы (прежде всего, немцы) по-прежнему надеются вернуть Китай обратно в систему международных отношений на основе чётких правил.

Если возникнут разногласия между США и Китаем, чего бы вы ожидали от своей страны в этом споре?

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

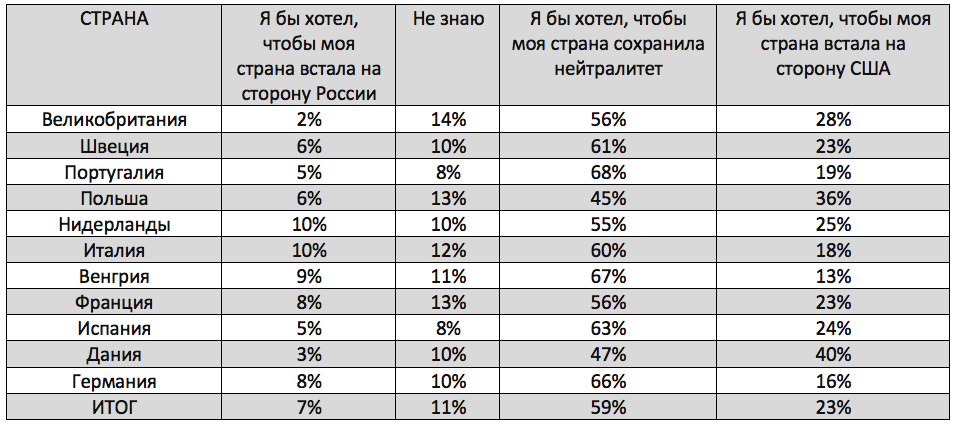

Нежелание Европы вставать на сторону США также становится очевидным в ответах респондентов о возможном конфликте между США и Россией: ни в одной из тех стран, где проводился опрос, большинство опрошенных не хотело бы однозначно вставать на сторону Вашингтона. Поразительно то, что лишь 36 процентов опрошенных поляков и 40 процентов опрошенных датчан говорят, что их стране следует встать на сторону США при таком сценарии. В целом из одиннадцати стран, где проводился опрос, лишь 23 процента респондентов в среднем придерживается такой точки зрения, в то время как 59 процентов опрошенных хотят, чтобы их страны сохраняли нейтралитет. В Дании и Польше нейтралитет – наиболее предпочтительный вариант для 47 и 45 процентов избирателей, соответственно.

Если возникнут разногласия между США и Россией, чего бы вы ожидали от своей страны в этом споре?

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

Этот сдвиг в восприятии может объясняться как соображениями относительной силы, так и другими факторами. В холодной войне 1.0 европейцам нравятся воспоминания о том, что они оказались на стороне победителя. Однако во многих европейских странах есть опасения, что холодная война 2.0 может иметь совершенно другой исход. Растущее недоверие к надёжности и силе Вашингтона меняют характер трансатлантического альянса. Коалиции Америки времён холодной войны походили на католический брак. По идее он должен был быть моногамным и не предусматривал возможности развода. Но после четырёх лет пребывания Трампа в Белом доме альянс больше похож на случайную связь – гражданский брак со свободными отношениями, в которых появление других игроков служит главной гарантией невозможности эксплуатации. Европейцы больше не верят в то, что Америка будет защищать Европу, и они не встанут однозначно на сторону США, если последние окажутся втянутыми в конфликт с другими вышеупомянутыми крупными державами. У Вашингтона, после прочтения данного опроса ЕСМО, также не будет оснований верить в готовность европейской общественности проводить совместную трансатлантическую внешнюю политику.

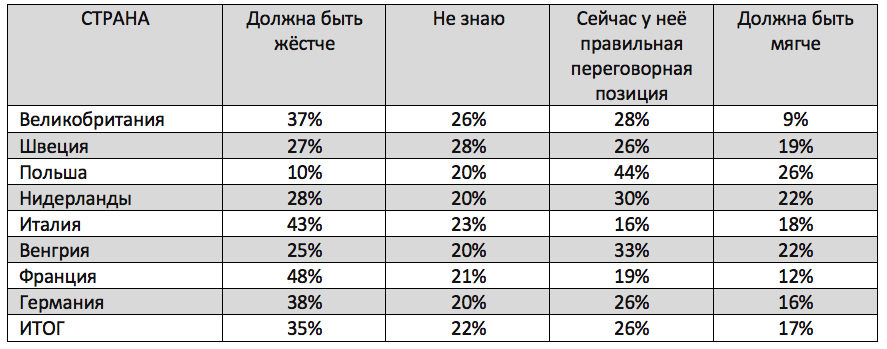

Третье следствие меняющегося восприятия силы – это желание меньшей сентиментальности во взаимоотношениях с США. Негативный эффект пребывания у власти Трампа, беспардонно заявившего о желании сосредоточиться на национальных интересах, в том, что это побудило других игроков, в том числе европейцев, больше думать о защите собственных интересов ценой пренебрежения к более широким общим интересам демократического Запада. Это находит отражение в желании многих европейцев вкладывать силы и средства в самооборону. Отношение жителей ЕС к трансатлантическому экономическому партнёрству также изменилось. В восьми странах, где ЕСМО задавал избирателям вопросы на эту тему, множество опрошенных людей – в Германии (37 процентов), Франции (48 процентов), Великобритании (37 процентов) и в Италии (42 процента) – полагают, что их страны должны жёстче отстаивать свои экономические интересы, взаимодействуя с США в таких областях, как международная торговля, налогообложение многонациональных компаний и регулирование цифровых платформ. Польша вполне предсказуемо оказалась маргиналом в этом вопросе – лишь один из десяти польских избирателей сказал, что Польша должна занять более жёсткую позицию во взаимоотношениях с США по экономической проблематике.

Как вам кажется: ваша страна должна занимать более жёсткую или более мягкую позицию на переговорах с США по экономическим вопросам?

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

Преобладающее недоверие к США меняет отношение европейцев друг к другу, и это четвёртое серьёзное последствие для проводимой политики, вытекающее из нашего опроса. Поскольку европейцы больше не видят в Вашингтоне надёжного партнёра, они больше чем когда-либо смотрят друг на друга. Что поднимает вопрос о том, заменит ли Берлин Вашингтон в качестве столицы, к которой все обращаются в поиске решений. С учётом многочисленности и влиятельности мировоззренческой группы, верящей в Европу, неудивительно, что респонденты во Франции, Испании, Дании, Нидерландах, Португалии и Венгрии с большей вероятностью выберут Германию в качестве самой важной страны, с которой выстраивать хорошие отношения важнее, чем с США. (Хотя, со своей стороны, 38 процентов немцев выбрали Францию в качестве самого важного союзника и лишь 35 процентов предпочли США). Только респонденты в Великобритании (55 процентов), Польше (45 процентов), Италии (36 процентов) и Швеции (36 процентов) ставят США выше Германии в этом смысле. А в Швеции наблюдается примерное равенство: 35 процентов шведов ставят Германию выше США.

Самая важная страна для выстраивания хороших отношений

Источник: ЕСМО – данные, собранные по поручению Совета компаниями Datapraxis и YouGov || ЕСМО: ecfr.eu

На пути к новом атлантизму

В начале XXI века, когда завершился срок пребывания Билла Клинтона в должности президента США, он заявил, что главная задача американцев – «создать мир, в котором нам захочется жить, когда мы больше не будем единственной сверхдержавой мира». Следует признать, что США и Европа не сумели создать такой мир.

При Байдене в Белом доме США не будут единственной сверхдержавой, а мир не станет приятным местом, где предпочли бы жить американцы или европейцы, если принять во внимание усиление авторитарных держав, распространение национализма и углубление неравенства.

После катастрофичной войны в Ираке 2003 г. и мирового финансового кризиса 2008 г. Вашингтон вступил в эпоху конца однополярного мира. Трудно представить себе более непохожих друг на друга президентов, чем Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама. Однако в их анализе положения Америки в мире гораздо больше общего, чем многие могут себе представить. Оба они понимали, что стремление Америки оставаться единственной в мире сверхдержавой неосуществимо. Оба признавали центральное значение геоэкономики в XXI веке. Оба осознавали, что им придётся взаимодействовать с политическими режимами, не разделяющими ценностей и стандартов Америки.

Однако они абсолютно по-разному реагировали на эту ситуацию. Обама был убеждён, что лучший способ для Америки сохранить лидерство в мире – это встраивание Вашингтона в диверсифицированную и разнообразную сеть военных и торговых альянсов. По этой причине переговоры администрации Обамы о создании Трансатлантического партнёрства по торговле и инвестициям шли рука об руку с его усилиями завершить работу по организации Транстихоокеанского партнёрства. Обама надеялся, что с помощью этих инструментов Америка возьмёт верх над Китаем и вернёт себе лидирующую роль в будущем.

Трамп же сделал ставку на то, что если мировой порядок перестал приносить Америке дивиденды, в интересах Вашингтона стать его главным разрушителем и организовать мировое хозяйство вокруг асимметричных двусторонних отношений с другими державами. Он исходил из того, что, поскольку США остаются самой могущественной страной в мире, они по-прежнему смогут диктовать условия любому другому игроку, по очереди предлагая сделки разным странам. Если Обама верил, что сила Америки в сетевых альянсах, Трамп считал их цепями, сковывающими и стесняющими Америку в её действиях.

Администрация Байдена приходит к власти в тот момент, когда политика Трампа «Америка превыше всего» не обеспечила Вашингтону усиления влияния в мире, тогда как возврат к стратегии Обамы кажется нереалистичным из-за ненадёжности Соединённых Штатов и их неуклонного ослабления. Большинство европейцев сомневаются, что Байден сможет собрать эту вдребезги разбитую конструкцию.

Альянсы рождаются благодаря взаимной заинтересованности и общим ценностям, но, подобно любым другим человеческим отношениям, они укрепляются или распадаются в зависимости от того, какой настрой преобладает у партнёров. Что же открывает нам новый опрос общественного мнения, проведенный ЕСМО, о будущем трансатлантических отношений в мире после Трампа?

Хорошая новость в том, что среди европейцев распространено оптимистичное отношение к трансатлантическому партнёрству в будущем. Плохая новость в том, что европейцы скептически оценивают усилия Америки возродить своё влияние и сдержать дальнейшее усиление Китая. «Без холодной войны какой смысл быть американцем?», – спрашивал Гарри «Кролик» Ангстрем, рядовой обыватель второй половины XX века, придуманный романистом Джоном Апдайком, когда подходила к концу «долгая борьба в полумраке».

Многие американцы сегодня считают, что новая холодная война снова сфокусирует их внешнюю политику. Однако европейцы задаются прямо противоположным вопросом: «Каков смысл быть европейцем, если вернётся холодная война?» Перспектива новой холодной войны совершенно не привлекает опрошенных нами европейцев. Это не значит, что европейцы симпатизируют Китаю. Предыдущий опрос ЕСМО продемонстрировал, что европейцев не привлекает китайская модель, а пандемия ясно показала гегемонистские устремления Китая.

Но, похоже, что европейцы заинтересованы в том, чтобы проложить собственный путь вместо того, чтобы плестись в кильватере китайской политики Америки.

Самое большое число людей, опрошенных в ходе этого и предыдущих опросов, похоже, поддерживают идею о более независимой, суверенной и автономной Европе. Но если европейские политические лидеры склонны считать, что европейский суверенитет отражает желание Европы играть более важную роль в мировой политике – независимо от того, поддерживают они эту идею или нет – этого нельзя сказать о большом числе европейских граждан. Имеется значительная группа людей, для которых «европейский суверенитет» – это символ стремления к нейтралитету в условиях усиливающейся конкуренции между США и Китаем. Для этих граждан европейский суверенитет – это не торжественное вступление в мировую политику, а аварийный выход из двухполюсного мира будущего. Это прикладная программа для заблаговременного выхода из конкурентной борьбы между великими державами.

Именно здесь общественное мнение может оказать влияние на политику элит. В годы холодной войны европейские правительства были готовы подавлять любую общественную оппозицию ради того, чтобы солидаризироваться с Соединёнными Штатами, защищавшими их тогда от Советского Союза. Однако каждому президенту после окончания холодной войны было всё труднее убеждать европейских лидеров тратить политический капитал на союз с Вашингтоном. Конечно, европейцы гораздо охотнее преодолевали свои разногласия с Обамой, нежели с Джорджем У. Бушем, но это не заставило их пойти на реальные уступки по вопросу управления финансовым кризисом 2008 года или увеличить расходы на оборону. Хотя все европейские правительства попытаются выстроить более тесные отношения с администрацией Байдена, они не будут чувствовать за собой общественную поддержку, чтобы идти на серьёзные уступки в важных для их стран вопросах.

Главный урок из опроса, проведённого ЕСМО, предстоит извлечь команде Байдена. Новая американская администрация имеет чёткие представления о том, как изменили Америку четыре года пребывания Трампа у власти в Белом доме, но им следует отдавать себе отчёт в эффекте Трампа, когда речь заходит об эмоциональной геополитике Европы. Хотя европейцы не будут скорбеть по поводу поражения Трампа на выборах, его наследие будет ощущаться ещё очень долго после того, как он покинет Белый дом. Даже когда Байден будет пытаться оставить в прошлом изоляционизм и непредсказуемость администрации Трампа, ему будет мешать проводившаяся все эти годы политика, сделавшая Америку непостоянной, эгоистичной и слабой.

Сейчас появилась уникальная возможность возродить и трансформировать трансатлантический альянс, но этим шансом нельзя будет воспользоваться на фоне неубедительных обещаний восстановления могущества в биполярном мире. Нужно новое трансатлантическое мышление, основанное на общем понимании, что альянса между США и Европой недостаточно для перестройки мира. Когда-то Леонард Коэн пел о том, что «туман не оставляет рубцов / на тёмно-зелёном холме». Однако наш опрос показывает, что Трамп не был туманом; он оставил рубцы. И президентство Байдена будет обезображено этими шрамами.

European Council on Foreign Relations

Мечта о будущем

новая русская идеология

Михаил Делягин

Идеологию нельзя выдумать, ее можно только услышать и потом оформить. Когда в 1997 году помощник тогдашнего президента Сатаров написал «в поисках национальной идеи мы прочитали много газет», это, как и многие другие смешные вещи, было мудро.

Российское общество в конце 90-х стихийно создало новую идеологию на основе синтеза социальных, патриотических и обслуживающих их демократических ценностей. «Первым блином» этой идеологии был Примаков, а Путин стал президентом, так как сумел её оседлать и выразить на тот момент наиболее полно.

Сегодня эта идеология кажется нам советской, как казалась с позиций 90-х, но это аберрация исторического зрения: она опирается на разумную часть советского наследства, но, впитав разумную часть его отрицания, значительно более индивидуалистична, гибка, ориентирована на развитие и активна вплоть до агрессии.

Главная универсальная ценность человека – свобода. Надо отнять этот термин у Запада, как Ленин в 1912 году отнял средневековое тогда понятие «Правда» у обанкротившихся монархистов, а Картер – понятие «демократия» у обюрократившегося СССР.

Но свобода бывает разная: «свобода от» деструктивна, ведет к саморазрушению; ее пропаганда является орудием разрушения врагов в глобальной конкуренции. Поэтому настоящая, подлинная свобода – «для».

Свобода приобретает особый характер в современном информационном обществе: в нем человек чувствует себя индивидуально полностью свободным - и при этом без всякого осознаваемого им давления, в силу управления эмоционально-знаковой средой, в которой он существует, принимает почти полностью детерминированные решения. Это алгоритмическое общество – мир социальных платформ, и, если мы хотим выжить в конкуренции, нам придется его создать, не признаваясь в этом. (Общая проблема рефлексивного управления в том, что любое тайное знание умирает, вырождаясь в ритуалы, - и рефлексивное управление распадается; его главная задача - построение самосовершенствующегося социального автомата, но это отдельная тема).

Цель, которой должна служить индивидуальная свобода и на которую она должна быть направлена, объединяя и структурируя всех, пусть и в рамках алгоритмического общества, организованного в рамках национальных социальных платформ, - преображение России на основе соединения русского культурного кода и представлений о социальном и технологическом прогрессе.

Русская культура и российское общество основаны на справедливости, открытом жадном восприятии чужого и превращения его в свое, на одностороннем симбиозе с государством (мы живем в нем, как другие народы живут в ландшафте, истории или книге), на многоуровневой, от семьи до страны, солидарности вовне при конкуренции внутри и, шире, на индивидуальном исполнении коллективных обязанностей. Именно последнее обеспечивает уникальное сочетание индивидуализма и коллективизма, является формулой русскости», уникальным внутренним противоречием и встроенным в культуру двигателем нашего общества.

Наша уникальность в мире заключается сегодня в органичном соединении главных потребностей нашей эпохи: гуманизма, способности к абстрактному мышлению (а значит, техническому творчеству), мессианства.

Эту культурную матрицу, вне которой любая идеология будет не то что мертва, а попросту не замечена, нам предстоит активировать и направить в верном направлении.

При этом надо понимать, что на неизменную культурную матрицу накладываются порожденные информационными технологиями изменения, до сих пор кажущиеся многим временными и даже аморальными:

- пластичность и мозаичность личности,

- падение познаваемости мира и, соответственно, социальной значимости знания,

- смерть логики и торжество образного, интуитивного, мистического и иных форм внелогического мышления,

- системный отказ от интересов в пользу эмоций – в связи с этим рост политического значения музыки и культуры в целом,

- рассыпание способных к самозащите и самосознанию коллективов в «горизонтальное» общество, члены которого разделены и равно бесправны перед произволом платформ и, главное, заранее подсознательно согласны на этот произвол,

- утрата ответственности, то есть отказ от полного самосознания личности, добровольное превращение в неосмысленную клетку чего-то большего (на деле – социальных платформ и потребления в их рамках, пусть даже в рамках основного обмена современности «эмоции в обмен на внимание») - и вытекающая из этого геймификация жизни по Грэму Грину,

- коренная реструктуризация общества: его атомизация на утратившие способность общаться личности и даже субличности и формирование трансграничных сообществ, объединенных эмоциями, типом восприятия и некритически воспринимаемым объектом (поклонения или ненависти – для секты не принципиально),

- безысходный кризис свободного времени как фактор дестабилизации общества на уровне каждой отдельно взятой личности, для общества – на «внутриклеточном» уровне,

- переход от экономики рынка к экономике инфраструктуры, прежде всего социальных платформ (экосистем), от экономики сравнительно простого, монотонного, нетворческого труда – к экономике ренты, прежде всего технологической (то есть ренты на основе творческого труда).

Нам, по инерции живущим в прошлой, навсегда ушедшей реальности, перечисленное и многое менее важное кажется неправильным, подлежащим исправлению, создающим проблемы и преграды.

Для создания же новой реальности, для преображения России, - а такова стоящая перед нами объективная цель – надо принять эту новую реальность и осознать ее как создающую возможности и снимающую преграды. Чтобы созидать будущее, надо принять настоящее и овладеть им; отрицая настоящее, не обустроишь в будущем даже собственной могилы.

Такова наша стартовая позиция, наши внутренние и внешние обстоятельства, которые, пусть и по разным причинам, одинаково объективны и которые мы равно не можем изменить: нам остается лишь опираться на них.

1.1. Образ-идея страны.

Открытый справедливый прогресс. Основной принцип: Вы равноправны, пока антиобщественным поведением не доказали свою враждебность. Права возникают исключительно по мере исполнения обязанностей, в том числе не четко определенных, а формируемых самой личностью в инициативном порядке, перед обществом (вот и вся «цветущая сложность» противоречия между личным и общественным). И те, кто уже исполняют обязанности перед обществом, кто уже живет в нем, имеют больше прав, чем тот, кто только хочет войти в общество. Но этот «порог входа» формализован и в основном сводится к решению задачи интеграции в него и к проверке добросовестности решения этой задачи.

Абсолютное конкурентное преимущество преображенной России, делающей ее островом и очагом прогресса в деградирующем мире (так как распад мира на макрорегионы в Глобальной депрессии будет вести к утрате технологий – что мы уже видим в беспомощности перед супербактериями и смертях от вакцины «Пфайзера» при лидерстве нашей порушенной науки), – сверхпроизводительные, дешевые и основанные на непривычных принципах «закрывающие технологии», которые должны быть найдены и коммерционализированы для широкого применения в стране. В мире и у нас они подавлялись и подавляются монополиями, но в глобальном кризисе последние слабеют, и по мере утраты обычных, абсурдно усложненных и чрезмерно дорогих технологий для «закрывающих» технологий открывается историческое «окно возможностей» (пока еще не вымерли специалисты, способные их развивать или хотя бы применять).

Классический пример – восстановление всех видов соединительной ткани криогенными технологиями, по итогам пятилетних клинических испытаний применяемое сейчас в Нижнем Новгороде. Технологиями безупречно конвенциональной медицины восстанавливают сосуды, сердца, суставы, позвоночники, кровоснабжение мозга, профилактируют коронавирус и лечат его последствия, - но вынуждены бежать в одну из республик в составе РФ, где просто не сложилась медицинская мафия.

Чужой интеллектуальный монополизм в России, и так являющейся объектом холодной войны Запада на уничтожение, должен быть отменен (по идее Павла Дурова о Крыме как свободной интеллектуальной зоне, в которой не действуют права на интеллектуальную собственность не признавших его стран).

Мир деградирует социально, а в значительных регионах и технологически. Общее ощущение от России должно быть таким: Россия возвращает прогресс как норму, причем комплексно и во все сферы жизни. Комплексность очень важна: она позволит примириться с преображенной Россией тем, кто враждебен прогрессу в каких-то отдельных сферах жизни (религиозные ортодоксы, крайние националисты и проч.).

Прогресс – это снижение накладываемых на человека извне транзакционных издержек для высвобождения сил и времени для самоулучшения. Исключение одно: обязательная внешняя защита от деградации («кризис свободного времени», убивший советскую цивилизацию), так как спасать от нее может только общественная культура и мораль, выросшая на жесткой системе государственных стимулов и приоритетов, которые, в свою очередь, должны служить общему делу.

Общее дело – преобразование человечества (на первом этапе путем подачи ему примера) в прогрессирующую и все более справедливую интегральную (или, если паразитировать за глобалистах, приватизируя и выворачивая наизнанку их термин, «инклюзивную») общественную систему.

К сожалению, без обращения ко «всему человечеству» в качестве стимула и ориентира не обойтись в силу мессианского характера русской культуры.

Прогресс для расширения, углубления и обогащения справедливости как высший приоритет означает, что мораль, мотивация и культура могут быть только трудовой - в широком смысле слова, включающим творчество и труд над собой.

Объективное отсутствие критериев гармоничности личности и вероятная импотенция полностью гармоничной личности – прекрасное поле для приложения общественных усилий (чтобы личность не деградировала, она должна напряженно делать что-то все более сложное, испытывать постоянный, хотя и не чрезмерный дискомфорт от того, что еще не достигла каких-то все боле сложных и все более важных для нее целей).

При этом гармонизация должна идти на уровне не личности (так как на нем вряд ли есть четкие объективные критерии), а коллектива и, шире, общества.

Внешняя конкуренция и, шире, внешние кризисы гарантированно будут создавать проблемы, обеспечивая тем самым драйверы для развития.

1.2. Философская основа идеологии – марксизм как наиболее системный, комплексный и проработанный из всех мировоззренческих течений, но, разумеется, без схоластики и заскорузлости.

Как минимум, - марксизм, дополняющий дихотомию производительных сил и производственных отношений дихотомией субстанции и функции капитала по Крылову – Фурсову и понимающий исторический материализм как гибкую научную базу искусства сознательного изменения правил общественного развития.

1.3. Образ государства.

Источник гуманизма и прогресса, демократично (не по форме, а по существу, то есть в интересах общества, - а процедуры при его согласии могут меняться) устанавливающий полезные для разумного большинства и выгодные разумному большинству правила и жестко карающий за их нарушение.

При этом государство устремлено в будущее и поддерживает, постоянно видоизменяя по мере достижения и изменения настроений, его привлекательный образ, потому что мечта о будущем, какой бы размытой и нелепой она бы ни была, всегда побеждает сколь угодно благополучное настоящее и тем более прошлое.

Функциями государства являются, в частности, стимулирование, поддержка и прямая организация изменений к лучшему во всех сферах жизни при жестком блокировании изменений, не улучшающих ситуацию значимым образом (осуществляемых по принципу «реформы ради реформ, чтобы кормить реформаторов»).

Информационные технологии позволяют сделать государство дешевым, невидимым и при этом всепроникающим и вездесущим (вполне в русле русской традиции). Государственная власть у нас традиционно заканчивается на уровне местного самоуправления и не лезет даже в него, потому что с местными проблемами при наличии возможностей и скудных ресурсов люди разбираются сами или сами же вызывают начальника (как внешнего специалиста для решения проблемы или же как силовой ресурс для изменения парализующего сообщество соотношения конфликтующих сил).

1.4. Социальная структура

По данным страховщиков, ещё прошлой осенью 72,3% населения имело доход менее 25 тыс.руб./мес, то есть менее реального прожиточного минимума. В этой ситуации главная мечта России – мечта о надежном, устойчивом благосостоянии: о гарантии работы, стабильном доходе, защищенности от реформ, обмана и других преступлений.

Нынешнее общество 80-процентной бедности должно стать «обществом минимум двух третей» среднего класса по Тэтчер. Поэтому социальная структура плоская: основная часть – средний класс, задачей которого является жизнь в условиях, благоприятных для формирования и раскрытия детских талантов, чтобы дать максимальное число максимально качественных специалистов.

Прибыль как цель общества при современных технологиях делает людей лишними и требует самоуничтожения человечества. Однако превращение в общественную цель саморазвития (а обострение конкуренции при распаде мира на макрорегионы этому будет способствовать) создаст жуткий, всеобъемлющий, позднесоветский дефицит специалистов по формированию людей – как минимум, педагогов и медиков.

Специалисты будут создавать второй уровень общества, а третьим будет количественно незначительная элита – научная и управленческая, включая владельцев и топ-менеджеров социальных платформ.

Средний класс живёт в свое удовольствие и для детей, специалисты – для решения проблем.

Таким образом, социальная структура будет аналогом современных классических представлений с более открытой и ориентированной на общество, а не враждебной ему элитой, специалистами в качестве салариата и средним классом вместо прекариата, так как прекариат не может быть инкубатором для производства специалистов.

Работа, как и в современных классических представлениях, будет самостоятельной ценностью, однако общество будет ориентировано не на утилизацию человеческого материала, а на его прогресс и развитие.

Причина этого – национальный, суверенный характер управления, служащий не внешним глобальным капиталам (сейчас финансовым, затем информационным), а собственному обществу, противостоящему их внешней агрессии. Эта агрессия будет постоянным ключевым стабилизирующим фактором, так как от враждебной системы ценностей и картины мира, в отличие от атомной бомбы, защиты нет.

Важно, что суверенитет информационного мира будет, в отличие от суверенитета мира рыночного, опираться не на эмиссию валюты по потребности своей экономики, недостижимую для нынешней РФ по политическим причинам, но на использовании собственных социальных платформ (соцсетей, переросших в цифровые экосистемы, используемые для управления массами людей).

Такие платформы будут только у США и Китая, вероятно – у Индии. У России есть свои социальные сети, что делает ее положение уникальным: мы имеем технологические предпосылки суверенитета и теоретически можем его достичь (для этого надо превратить соцсети в соцплатформы, то есть начать системно использовать их как инструмент управления).

По структуре занятий наиболее выгодным и, соответственно, наиболее уважаемым занятием должны стать не спекуляции (финансовые спекуляции и вовсе необходимо ограничить по примеру развитых стран соответствующего исторического времени), а производство и создание нового, и прежде всего – создание новых технологий изменения материи и новых технологий совершенствования человека (high-tech и high-hume).

Главным будет становиться создание нового и полезного, затем по важности будет идти производство человека, далее - производство материальных ценностей. Финансовые спекуляции должны подавляться и рассматриваться как вредный элемент пока еще нужной посреднической деятельности.

Собственность по образцу послевоенной и современной Германии будет считаться неприкосновенной только в части, служащей обществу; враждебная обществу собственность будет лишена права на существование.

Все это соответствует переустройству общества с трудового на технологически рентный характер.

В национальной структуре общества необходимо доминирования носителей русской культуры и, соответственно, преобладание русских как наиболее органичных ее носителей. Между тем сейчас их уже точно меньше 80% населения (80,4% было в 2010 году), так что Россия стала многонациональной на самом деле, а не только по политическим декларациям, которые таким образом достигли своей цели.

Обеспечение справедливости и равноправия, в том числе по национальному признаку, обеспечит рост самоидентификации в качестве русских и восстановление рождаемости, но для укрепления целостности общества в жесткой информационной конкуренции потребуются меры социально-психологической инженерии (и уж точно они потребуются для экспансии).

В плане территориального развития принцип прост: чтобы страна существовала, её надо заселить.

Планы стянуть Россию в несколько мегаполисов должны быть признаны преступными. Мегаполисы должны остановить свое количественное расширение; наиболее комфортным представляется жизнь в пригороде по американскому образцу (с возможным ЛПХ) либо в малоэтажном «городе-саде».

При этом для освоения брошенных территорий (в том числе находящихся в хорошем климате) необходимо массовое строительство новых городов (лучшие с точки зрения инженерии и комфорта – те, центры которых строились на пустом месте, как Санкт-Петербург или Одесса). Это может стать дополнительным экономическим локомотивом – с учетом масштабной секьюритизации новой комфортабельной недвижимости (а не человейников, у которых капитализация только спекулятивная и, соответственно, неустойчивая).

1.5. Образ общества

Сочетание значительного числа разнообразных внутренних и внешних сетей, узлы и пересечения которых образуют «силовой каркас» смыслов, настроений и эмоций.

Свободная среда саморазвития.

1.6. Технологический уклад.

Прекращение замены населения России завозимыми гастарбайтерами и отказ таким образом от создания рабовладельческого общества откроет двери массовому техническому прогрессу.

Золотой ключик к будущему - «закрывающие технологии», прежде всего в медицине, педагогике, сфере биотехнологий и энергетике. Основное направление – дополнение использования материалов использованием электромагнитных полей, которым уделяется мало внимания.

Стратегическая перспектива – массовое создание источников крайне дешевой или просто бесплатной энергии, «энергетический коммунизм».

1.7. Отраслевая структура. Бесплатная энергия – кошмар атомщиков. А вообще надо просить Переслегина провести игру на тему как минимум отраслевых последствий появления бесплатной энергии.

Но ясно, что материальный капитал резко скукоживается и сосредотачивается на формировании инфраструктуры, роботизации и защите от плохого климата.

1.8. Образ личности.

Идеал – это творец, созидатель; семья с большим числом детей и возможностью уединения.

Два основных позитивных типа личности: гармонично развитый середняк (питательная почва прогресса) и односторонне развитый специалист (источник и двигатель этого прогресса).

Противоречие и конфликт между ними – один из внутренних двигателей развития общества.

1.9. Образ природной среды

Гармоничное вписывание человека в природную среду, ее умеренное приспособление к его нуждам с учетом отдаленных последствий, при необходимости – коренное преобразование (вроде планов Каддафи по орошению Саудовской Аравии).

Агрессивный экологизм (запрет строительства ГЭС из-за уничтожения вида рыбы) недопустим.

1.10. Образ мира в целом.

Мир будет хаотичен, непредсказуем, жесток, представлять собой поле войны всех со всеми без правил. Традиционные государства будут в лучшем случае оргструктурами глобального бизнеса, а в основном безвольными исполнителями его воли, в том числе для подавления собственных народов.

Россия должна выглядеть как символ порядка, нормальности, понятности и справедливости, совершенно не скрывающей приоритетности своих собственных интересов. Стиль внешнего поведения – Израиль: перефразируя Голду Меир, мы знаем, что никто в мире не прольет ни слезинки по рекам нашей крови, и должны относиться к миру соответственно.

II. Общая объединяющая идеология России. Что в нее обязательно войдет. Критерии, предъявляемые к идеологии, ее функции в актуальной ситуации

Помимо изложенного выше, идеология должна быть гибкой, приспособляющейся к новым условиям. Для этого необходима конкурентная институциональная среда ее разработки и постоянного обновления.

Идеология должна быть открытой и привлекательной (для привлечения сторонников в мире), но опираться на по-английски жесткое понимание своих интересов и ориентацию на них: «Сначала Россия», «wrong or right, my country».

III. Какую форму подачи и какие институты поддержки должна иметь будущая идеология России?

В ходе трети века национального предательства общество утратило способность верить власти. Поэтому введение нового должно маскироваться уже не традицией, как было проработано в Британской империи, а прямым протестом против власти в сочетании с легкой фрондой и независимой от власти поддержкой.

Так было с «Бессмертным полком», который исходно затевался либералами как противовес «победобесию» - и вызвал шквал патриотизма, который смыл этих либералов и саму память о них.

Так было и есть с информационными войнами в соцсетях.

Следует запустить Большую игру (термин заимствован у американской попытки поднять волну террора в России в начале 10-х годов) под условным названием «Построй свою Россию».

Как Навальный предлагал своей пастве каждый день делать простые действия для построения Прекрасной России будущего, так и государство должно применить эту схему как минимум для самоочищения, а также доработки и локализации своей стратегии.

А вот институты поддержки идеологии должны быть традиционными.

Но они не могут ограничиваться информационной сферой: нужны реальные социальные лифты, реальное решение наиболее болезненных для общества проблем, что требуют содержательных социально-экономических и политических изменений.

При этом для молодежи должна быть открытая, публичная социальная вертикаль (сугубо общественной деятельности, помимо профессиональной линии и сферы культуры) и - обязательно – негласно созданная и контролируемая государством сеть тайных сообществ, отвечающая жажде приключений (как в США: публично скауты, непублично – якобы самодеятельные, а на самом деле в основном созданные ЦРУ в 50-е годы студенческие общества).

Кроме того, общество ждет от власти Большой Инициативы: и потому, что это свойственно русской культурной матрице, и в силу влияния информационных технологий, которые делают людей бессильными и разрозненными элементами социальных платформ.

И, когда внезапно окажется, что частные и независимые игры и инициативы людей, якобы не связанные с властью, сливаются с этой Большой инициативой и отчасти именно они породили ее (а государство просто приняло и оформило созданное народом), - это и будет симфонИей власти и общества, это и положит начало преображению России.

IV. Идеология общественная, государственная, партийная (межпартийная)? Кто должен быть коллективным субъектом интегральной идеологии?

Российское общество внепартийно по историческим причинам – ресурсы скудны, «вторую партию народ не прокормит» в самом прямом смысле. Мы интегральны, едины по своей культуре – отсюда внешние галлюцинации о нашем тоталитаризме и коллективизме.

Но общество не оформлено, не имеет механизмов выработки своей воли. (Пресловутый русский бунт часто – просто тупик неоформленного самоуправления, просто способ вызвать начальника, чтоб он, повторюсь, приехал и решил, а с его решением либо заранее все согласны, либо оно самим своим фактом меняет парализующий сообщество баланс сил).

Поэтому коллективный субъект интегральной идеологии - обновляющееся в постоянной внутренней и внешней конкуренции государство как мозг и руки общества.

V. Чем новая идеология XXI века отличается от идеологий XX века? Особенности ее типа, содержания, формы и подачи?

Отличается изменением структуры общества и типа личности: великие идеологии прошлого – для массового индустриального человека, а нам нужно ответить на те же вопросы для только формирующегося, складывающегося, утратившего в силу своего незавершенного характера почву под ногами индивидуального информационного человека.

Особенности типа.

Предельный индивидуализм в соответствием с желанием личности по форме, объективно вынужденный коллективизм по содержанию. Это соответствует миру социальных платформ – и, как ни странно, русской культуре, что дает надежду на наше эффективное будущее.

Идеология должна быть светской, но ощущение снижения познаваемости мира подразумевает ориентацию на бога, что (вместе с общим снижением значимости логики) создает новые возможности для ренессанса «гражданской религии», о которой мечтал ещё Линкольн: в её рамках интересы общества принимаются некритически и неосознанно, на рефлекторном уровне.

Этому способствует объективное структурирование информационных обществ в виде сект, объединенных некритичным восприятием чего-то. Некритичное (в части неэгоистичности, с точки зрения уступки индивидуальных интересов коллективным) восприятие интересов своего общества и есть основа нового патриотизма информационной эпохи.

Особенности содержания.

Великая Отечественная война и индустриальный коммунизм в понимании 30-х годов остались в прошлом. Нужен новый миф, объединяющий людей общим подвигом преодоления, общей победой, общими оправдываемыми им жертвами и задающий вектор движения в будущее: «от чего» и «ради чего» мы уходим во многом предопределяет то, «куда» мы идем.

В качестве такого мифа обществом и частью государства стихийно нащупан миф о «лихих 90-х». Однако сейчас он вступил в лобовое столкновение с социально-экономической политикой и со стремлением части властных акторов реставрировать это время. Данный конфликт блокирует движение в будущее, так как общество увязает в спорах о настоящем (как реанимация конфликта гражданской войны под видом «примирения», которым на деле стала Великая Отечественная, и дискуссия о «сталинских репрессиях», призванные отвлечь людей от их сегодняшних бед, перемещает общество в прошлое: контузия прошлым гарантированно лишает будущего).

Представляется критически важным примириться со сложившимися в обществе мифами об СССР как «Золотом веке» (против порядка 7% монархистов и 15% либералов) и 90-х годах как изгнании из рая и кары за грехопадение и предательство отцов (против 15% либералов) и начать формировать на их основе новый миф о светлом будущем, которое мы все вместе строим во искупление греха.

Особенности формы.

Комплексность и всеобъемлющность. Формирование всех сторон жизни человека (включая бытовой дизайн, музыку и прочее) в соответствии с задачами идеологии, но не прямо, а при помощи «мягкой власти» через управление стандартами и процедурами (по образцу Запада), что не воспринимается человеком как ограничение его индивидуальной свободы.

Особенности подачи. «Под чужим флагом», партизанским образом, против, а не за власть и тем более не от ее имени. Как протест, которому власть потом уступит и который возглавит.

***

Мы находимся в процессе беспрецедентной в истории трансформации не только человечества, но и самого человека как «меры всех начал». Никогда больше на нашей жизни не будет никакой определенности кроме той, которую мы создадим сами, своей волей, желанием и упорством. Что мы хотим и что делаем – то и есть определенность и стабильность; никакой другой определенности и стабильности в нас и вокруг нас еще очень долгое время не будет в принципе.

Поэтому, если мы не хотим, чтобы нашу жизнь структурировали конкуренты, нужна система долгосрочных позитивных целей, постоянно публично проговариваемая, обсуждаемая, развиваемая и корректируемая, которая и создает для общества образ желаемого будущего и позитивную уверенность в завтрашнем дне, необходимую для нормальной психики и управляемости.