Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

"ЭКОНИВА" договорилась о поставке 13 партий молочной продукции в Китай

Компания "ЭКОНИВА" подписала контракты с крупнейшими китайскими дистрибьютерами на отгрузку до середины мая 13 партий молока.

Они будут доставлены в порты Далянь, Шанхай, Тяньцзинь, Наньша.

В Китае высок имидж товаров из России, поэтому молоко "ЭКОНИВА" полюбилось местным жителям. Первая партия ультрапастеризованного молока компании в упаковке 1 л TBA SlimCap появилось на полках китайских магазинов в августе 2020 года.

"Достигнута предварительная договоренность о ежемесячных поставках 50 партий продукта – это более тысячи тонн молока в месяц, – отметил менеджер по экспорту "ЭкоНивы–Продукты питания" Ильдар Рахматулин.

Развитие внешних рынков – стратегически важная задача для компании. Планируется поэтапное наращивание объемов экспорта молочной продукции.

Jiangsu Alcha Aluminum отчиталась о финансовых результатах по 2020 году

Согласно годовому отчету китайской Jiangsu Alcha Aluminum Co., Ltd, в 2020 г. операционный доход компании составил 4,38 млрд юаней, увеличившись на 1,07% к предыдущему году. Консолидированная чистая прибыль составила 22,15 млн юаней (+0,78% год к году). Вместе с тем, за вычетом разовых статей дохода и убытка, компания вышла в убыток на уровне 1,22 млн юаней по сравнению с прибылью в размере 13,77 млн юаней в предыдущем году.

Цветные металлы снова поражают подъемом цен, медь добралась до $9999 за тонну

В среду, 28 апреля, трехмесячный контракт на олово вырос в цене на LME до самого высокого значения с августа 2011 г., подорожав на 5% относительно итогов предыдущей сессии и достигнув отметки $28595 за т на новостях о том, что крупный производитель олова Malaysian Smelting Corp. (MSC) не вернет свои мощности на допандемический уровень до конца 2021 г. Согласно ожиданиям рынка, вследствие проблем с оловоплавильными мощностями у MSC будет потеряно около 5% от совокупного мирового производства олова.

Финишировал металл на отметке $28539 за т (+5,1%), обновив десятилетний максимум. К моменту окончания торгов было продано более 650 лотов олова, что является наибольшим показателем с 1 марта. Спотовая цена на олово на LME обновила максимум 14 марта, достигнув уровня $31055 за т в ходе торгов. Тем временем премии к цене олова выросли до исторического максимума, и рыночные источники ожидают их дальнейшего повышения, учитывая недостаточное предложение и высокий мировой спрос на металл в последние месяцы. Запасы олова на складах LME достигли в среду 855 т – минимального значения с 22 февраля.

Стоимость трехмесячного контракта на никель продолжила рост, выйдя на отметку $17440 за т, финишировав на уровне выше $17000 за т впервые с 3 марта, завершив торги на отметке $17410 за т. «Мы все еще на $3000 ниже многолетнего максимума конца февраля, но ожидаем, что цена никеля выиграет от динамики сектора электротранспорта, так как никель активно используется в аккумуляторах», – отметил аналитик Commerzbank Даниэль Бризман.

Трехмесячный контракт на свинец подорожал в среду на $12,50, до $2102,50 за т.

Форвардная цена на медь выросла на $21 относительно итоговых котировок среды, до $9876 за т, снизившись, однако, относительно максимума текущего года, достигнутого в прошедший вторник.

На утренних торгах четверга стоимость меди в Лондоне практически достигла отметки $10000 за т на фоне ослабления котировок доллара к основным валютам. Трехмесячный контракт на «красный металл» подорожал по состоянию на 10:34 мск на 1%, до $9972 за т, выйдя ранее на ценовой уровень $9999,50 за т. Отметки в $10000 за т цена меди достигала ранее лишь в феврале 2011 г.

«Котировки меди поддерживает слабый доллар и «мягкие» высказывания представителей ФРС США», – комментирует ситуацию сырьевой брокер Marex Spectron Анна Стаблум.

Тем временем стоимость доллара к основным валютам упала до 9-недельного минимума после «расслабляющих» заявлений Федрезерва и на фоне обнародования Белым домом планов активных финансовых трат.

Июньский контракт на медь на ShFE достиг отметки 72960 юаней ($11279,97) за т, что является самым высоким показателем с февраля 2011 г. Финишировал металл на уровне 72380 юаней за т (+1%).

Согласно новому прогнозу Goldman Sachs, средняя цена меди составит в 2021 г. $11875 за т, а в 2022-м – $11875 за т. В 2023 г. банкиры ожидают выхода меди на ценовой рубеж $12000 за т.

На ShFE цена цинка обновила максимум марта 2008 г., достигнув отметки 22,610 тыс. юаней за т. На LME стоимость металла вышла на максимальное значение с июня 2018 г. – $2975,50 за т – на фоне оптимистических рыночных настроений.

Алюминий в Шанхае впервые с февраля 2010 г. подорожал до 19,0 тыс. юаней за т, тогда как в Лондоне котировки цены металла выбрались на 3-летний максимум $2432,5 за т на опасениях ограничений китайского предложения металла в свете общепланетарной борьбы с вредными выбросами в атмосферу.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:32 моск.вр. 29.04.2021 г.:

на LME (cash): алюминий – $2420 за т, медь – $9977.5 за т, свинец – $2091.5 за т, никель – $17516 за т, олово – $31330 за т, цинк – $2943.5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2425 за т, медь – $9973.5 за т, свинец – $2113.5 за т, никель – $17535 за т, олово – $28740 за т, цинк – $2960 за т;

на ShFE (поставка май 2021 г.): алюминий – $2914.5 за т, медь – $11141.5 за т, свинец – $2348.5 за т, никель – $20290 за т, олово – $29621 за т, цинк – $3435 за т (включая 17% НДС);

на ShFE (поставка июль 2021 г.): алюминий – $2908.5 за т, медь – $11184.5 за т, свинец – $2365.5 за т, никель – $19985 за т, олово – $29658 за т, цинк – $3433.5 за т (включая 17% НДС);

на NYMEX (поставка апрель 2021 г.): медь – $9942.5 за т;

на NYMEX (поставка июль 2021 г.): медь – $9998 за т.

Ценам на медь обещают рекорд и снижение

Цена меди может достичь рекордной отметки в $10 тыс. за тонну, прогнозируют аналитики Julius Baer.

В течение нескольких месяцев предложение превышало спрос, однако в последнее время он заметно вырос на фоне забастовок в Замбии и Чили. Однако такие забастовки, как правило, не оказывают долгосрочного воздействия на котировки, полагают эксперты.

"Хотя цена намедьможет достичь максимума, мы сомневаемся, чтоценысмогут удержаться на этом уровне. Мы придерживаемся нейтрального прогноза по меди", - говорится в сообщении банка.

Китай быстро оправился от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, а другие страны начали стимулирование "зеленых" технологий, чтобы вывести экономику из кризиса. Тем не менее, спрос на медь в Китае будет снижаться на фоне неблагоприятной демографической ситуации и перехода экономики от инвестиционного роста к потребительскому.

"Следовательно, мы не ожидаем "суперцикла" на рынке меди", - отмечается в отчете.

В последнее время внимание рынка сместилось в сторону предложения. Около двух недель назад рабочие на медных рудниках Замбии объявили забастовку из-за зарплаты, но нет никаких признаков потенциальных перебоев с поставками.

Чилийские портовые рабочие объявили забастовку из-за вопросов, связанных с пенсиями, их поддержал профсоюз шахтёров. Но здесь также нет признаков проблем с поставками, хотя эта новость вызвала повышение цен на медь в понедельник.

"Хотя такие забастовки еще больше подогревают "бычье" настроение на рынке меди, они, как правило, не оказывают длительного влияния на цену", - отмечают аналитики.

По итогам торгов на Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник котировки трехмесячных контрактов на медь выросли на 2,1% - до $9751 за тонну. За последний год металл подорожал почти на 90%.

Развитие электромобилей создаст дефицит на рынке РЗМ?

Потребности мирового автомобилестроения в некоторых редкоземельных материалах могут оказаться явно выше предложения, утверждает Марк Тори, исполнительный директор Northern Minerals Limited из Австралии. Компания активно развивает очень перспективный проект Browns Range, ключевыми направлениями которого являются диспрозий и тербий. Г-н Тори уверен в исключительно оптимистичных перспективах спроса на эти два материала на волне впечатляющего укрепления спроса на электромобили, в которых активно применяются высококачественные постоянные магниты. В свою, очередь, высокие свойства таких магнитов в значительной степени обусловлены применением диспрозия и тербия.

Г-н Тори уверен в перспективах продолжения роста спроса на электромобили и в ближайшие годы, и как минимум до 2030 года. При такой тенденции достаточно скоро обострится проблема поставок постоянных магнитов и редкоземельных материалов для них, особенно так называемых «тяжёлых» редкоземельных материалов.

С середины апреля преобладающие китайские экспортные цены на оксид диспрозия 99,5% и оксид тербия 99,99% варьируются в пределах $443-448 и $1310-1315 за кг FOB Китай соответственно. На фоне укрепления спроса оксид диспрозия уже сегодня «подползает» к $450 за кг. В общем рассмотрении обычно заметна связь ценовой динамики диспрозия и тербия, но в 2020 году темпы роста цены на тербий оказались заметно выше, чем на диспрозий. Сейчас уже диспрозий по темпам роста цен «догоняет» тербий, который относительно стабилен несколько недель. Вполне возможно, что в течение следующих двух месяцев диспрозий [его оксид] перейдёт уровень $500 за кг.

Один из производителей паравольфрамата аммония в КНР остановился из-за проверки

Приезд «команды» инспекторов по экологии вынудил временно приостановить производство АРТ (паравольфрамата аммония) 88,5% min. у компании Jiangxi Xinsheng Tungsten Industry в пров. Цзяньси. Производство было приостановлено в начале второй половины апреля, его возобновление предполагается в начале мая. В марте производство АРТ составило около 600 тонн, в апреле ожидается вдвое меньший объём. Уже второй месяц запасов для продаж на спот-рынке у компании просто нет, при этом по подписанным долгосрочным заказам она должна поставить не менее 200 тонн АРТ.

Представитель компании заявил, что не будут даже рассматривать продажу АРТ дешевле 148000 юаней за тонну ($22904) ex-works, хотя это самая верхняя граница ценового диапазона для АРТ 88,5% min., который в первую половину текущей недели составлял 146000-148000 юаней ($22594-22904) за тонну ex-works.

Китай снижает тарифы на импорт стали, чтобы подтолкнуть промышленность к улучшению

Как сообщает агентство Bloomberg, в среду 28 апреля Китай приостановил некоторые налоги на импорт стали в рамках многолетней кампании по использованию рыночного давления, чтобы заставить китайских производителей сокращаться и становиться более энергоэффективными и прибыльными.

По заявлению Минфина, с 1 мая будут приостановлены пошлины на сырую сталь, чугун, переработанную сталь и некоторые другие виды продукции. В нем говорится, что экспортные пошлины в размере 15-25% будут взиматься с высокочистого чугуна и других продуктов.

Согласно сообщению министерства, эти изменения снизят цены для китайских покупателей и будут способствовать «преобразованию, модернизации и качественному развитию сталелитейной промышленности», что также включает сокращение внутреннего производства.

Китай производит примерно половину мировой стали, но замедление спроса по мере того, как экономический бум охладился после 2008 года, оставил избыточные производственные мощности и привел к войнам за снижение цен, резкому увеличению экспорта и тяжелым финансовым потерям.

Соединенные Штаты и Европа жаловались, что Китай продавал по чрезмерно низким ценам, что наносило ущерб иностранным конкурентам.

Регулирующие органы заявляют, что они хотят использовать рыночные силы вместо государственных заказов для закрытия менее эффективных заводов. Они усилили меры по охране окружающей среды, а лидерам государственной отрасли было предложено объединиться и построить более эффективные предприятия.

По данным правительства, в период с 2016 по прошлый год было ликвидировано более 150 миллионов тонн производственных мощностей.

Несмотря на это, согласно правительственным данным, общий объем производства в Китае в прошлом году вырос на 5,2% по сравнению с 2019 годом и составил чуть более 1 миллиарда тонн.

MEPS: сокращение мировой торговли сталью способствует росту цен

Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., традиционные модели мировой торговли сталью были серьезно нарушены за последние двенадцать месяцев. Пандемия Covid-19 снизила спрос и производство в большинстве стран. Это привело к смещению местоположения судов и контейнеров, когда произошло восстановление рынка во второй половине 2020 года.

Расходы на контейнерные перевозки выросли и сейчас находятся на чрезвычайно высоком уровне. Тарифы на оптовые поставки также резко выросли. Несколько клиентов прибегли к транспортировке необходимой стали самолетами, поскольку дефицит на рынке усиливается.

Многие производители стали концентрируются на обслуживании своих местных рынков. В связи с ростом фрахтовых ставок комбинаты несут дополнительные расходы на транспортировку материалов, иногда теряя при этом экспортные объемы. Следовательно, многие продавцы теперь предлагают цены на условиях FOB, а покупатели несут ответственность за организацию и оплату доставки своих заказов.

Связанные с этим риски и затраты делают закупки у зарубежных поставщиков более невыгодными для многих западных клиентов. Компании, расположенные в ЕС, испытывают дополнительную неуверенность в том, что защитные меры Европейской комиссии могут продолжаться и после 30 июня 2021 года.

В частности, в этом месяце существенно выросли предложения экспортных цен из Китая. Неуверенность в отношении возможного сокращения скидки по НДС является основной причиной повышения. Многие участники рынка стали ожидали, что объявление об изменениях в системе скидок будет сделано до 10 апреля. В настоящее время подтверждения корректировки нет. Ожидается, что решение будет принято к концу апреля, а любые сокращения скидок будут применяться с начала мая.

Многие китайские производители стали поспешили экспортировать как можно больше заказов до внесения каких-либо изменений в налоговые ставки. Это увеличило стоимость доставки. Цены на фрахт в последнее время, кажется, немного снижаются. Однако ожидается, что в краткосрочной перспективе они останутся высокими.

Сокращение объемов торговли усугубляет глобальный дефицит предложения и способствует росту цен на сталь во всем мире. Существует возможность дальнейшего снижения объемов индийского экспорта в ближайшие недели и месяцы в результате обострения ситуации с коронавирусом в стране. Следовательно, ожидается, что торговля между Востоком и Западом останется на низком уровне. Поскольку в краткосрочной перспективе не ожидается значительного падения спроса, мировые цены на сталь, вероятно, будут расти и дальше.

CISA призывает государство играть большую роль в ценобразовании железной руды

Как сообщает Mining.com, Китайская ассоциация черной металлургии (CISA) призвала правительство играть более важную роль, когда рынок «дает сбой», и улучшать политику на фьючерсном рынке на фоне заоблачных цен на железную руду.

«Спекуляции на ценах на железную руду были сосредоточены на падении запасов в портах в прошлом году… а теперь на несоответствии различных продуктов», - заявил во вторник на брифинге вице-председатель CISA Луо Тиецзюнь.

CISA хочет, чтобы регулирующий орган Китая уделял больше внимания совершенствованию текущих фьючерсных правил, таких как предложение о динамических надбавках и скидках на фьючерсы на железную руду, вместо того, чтобы выпускать больше продуктов.

Цены на железную руду продолжили ралли после достижения нового максимума в понедельник.

По данным Fastmarkets MB, эталонная мелочь с содержанием Fe 62%, импортируемая в Северный Китай (CFR Qingdao), во вторник была на уровне $195,31 за тонну, что на 0,89% больше, чем в предыдущий день.

Бразильская руда с Fe 65% также выросла до рекордного уровня в $227,80 за тонну.

Спрос на железную руду высшего качества с содержанием 65% увеличился, поскольку этот менее загрязняющий материал позволяет китайским сталелитейным заводам выполнять требования по контролю за выбросами при сохранении высокой производительности.

И КТО ЖЕ ЗДЕСЬ ТАБАКИ? || РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

АНДРЕЙ КОРТУНОВ

Генеральный директор и член Президиума Российского совета по международным делам.

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ || ЛИБЕРАЛЬНАЯ ШКОЛА

От редакции:

Журнал «Россия в глобальной политике» продолжает серию публикаций под рубрикой «Руководство к действию». В этой рубрике видные учёные-международники рассматривают текущие события с позиций одной из доминирующих школ международных отношений. У каждого своя линза и свой угол зрения. А нашим читателям мы предоставляем возможность выбирать, чья теория убедительнее интерпретирует события современной политики. Взгляд Андрея Кортунова на текущие события с либеральных позиций – о «Книге джунглей» мировой политики.

↓ ↓ ↓

После того, как в Вашингтоне на смену Дональду Трампу пришёл Джозеф Байден, в отношениях между США и их европейскими союзниками наметилось потепление. В России это потепление многие поспешили интерпретировать как готовность Европы отказаться от своей, и без того условной, стратегической автономии и возвратиться к старым временам однополярного мира.

Отсюда делается заключение о том, что вынужденная самостоятельность в международных делах, которую страны ЕС проявляли на протяжении последних нескольких лет, оказалась слишком тяжёлым бременем, от которого многие европейские столицы теперь только рады избавиться.

В российском дискурсе последних месяцев даже возникла несколько фривольная аллюзия, отсылающая к известному произведению Редьярда Киплинга «Книга джунглей». В этой аллюзии Соединённые Штаты предстают могучим, наглым и кровожадным тигром Шерханом, а их раболепные европейские партнёры оказываются в незавидной роли трусливого и подобострастного прихвостня тигра – шакала Табаки.

Нельзя сказать, что подобные представления полностью необоснованы.

Судя по всему, некоторым европейским лидерам – особенно из стран Центральной Европы и Балтии – очень хотелось бы оказаться большими католиками, чем сам Папа.

Вероятно, кто-то из них ищет в Белом доме защиту от всевластия брюссельской бюрократии, кто-то надеется использовать «особые отношения» с американской администрацией для увеличения своего удельного веса в европейских или даже в мировых делах. Ни для кого не секрет, что после победы Джозефа Байдена на президентских выборах в Евросоюзе вздохнули с облегчением, рассчитывая, что многие из недавних разногласий, недоразумений и даже открытых конфликтов между ЕС и США останутся в прошлом.

Но всё же насколько справедлива отсылка к Киплингу в данном контексте? Кто в американо-европейской связке больше напоминает Шерхана, а кто – Табаки? Кто кому больше уступил – Евросоюз Соединённым Штатам или Соединённые Штаты Евросоюзу? Кто в двусторонней связке был вынужден приспосабливаться к своему партнёру, отказываясь от своих прошлых позиций или корректируя их? И кто в большей мере сохранил свои позиции неизменными?

Факты говорят о том, что если в трансатлантических отношениях кто-то сегодня и играет роль Табаки, то это никак не европейская сторона.

Не Европейский союз, а Соединённые Штаты изменили своё отношение к климатической повестке дня, вернувшись в Парижское соглашение 2015 года.

Не Евросоюз, а США пересмотрели свой подход к Всемирной организации здравоохранения, из которой Америку вывел Дональд Трамп, громко хлопнув на прощание дверью.

Не Брюссель, а Вашингтон был вынужден скорректировать свою позицию в отношении ВТО, что позволило, частности, разблокировать процесс назначения нового генерального директора организации.

Не ЕС, а США возобновили взаимодействие с Советом ООН по правам человека, из которого республиканская администрация демонстративно вышла три года назад.

Не европейцы, а американцы пытаются сейчас изменить свою политику в отношении Ирана и свои, ранее сугубо негативные оценки многосторонней договорённости по иранской ядерной программе.

Не в Берлине, а в Вашингтоне пересмотрели прежнее объявленное решение о выводе части американского воинского контингента с территории Германии.

Не в Европе, а в США говорят о необходимости возвращения к многосторонности в международных делах, поскольку Европа от этой многосторонности никогда и не отходила.

Четыре года администрации Трампа наглядно показали, что политика односторонности и сопутствующая этой односторонности «блестящая изоляция» США себя не оправдывают и лишь подрывают американские позиции в мире. Джо Байдену эту политику приходится пересматривать, в чём-то идя на существенные и подчас даже болезненные уступки своим партнёрам и союзникам. Согласитесь, такая линия поведения как-то не очень вписывается в модель отношений в паре «самоуверенный Шерхан – раболепный Табаки».

Разумеется, претензии Соединенных Штатов на лидерство в мире Запада, как и в мире вообще, никуда не делись. Мощный тигриный рык и при новой администрации время от времени раздаётся на берегах Потомака. Европе предъявляют и ещё долго будут предъявлять самые различные американские требования: от поддержки односторонних американских санкций до увеличения своих оборонных расходов до 2 процентов ВВП. От дурных привычек трудно избавиться, и старые замашки всемогущего альфа-самца, безоговорочного властителя джунглей будут накладывать свой отпечаток на внешнеполитический стиль многих будущих американских администраций.

Но былой европейской готовности слепо следовать за всеми причудливыми зигзагами американской внешней политики сегодня уже не наблюдается. Уход Трампа и приход Байдена в этом смысле мало что меняют в трансатлантических отношениях. В вопросах, действительно важных для Евросоюза – торгово-экономическое сотрудничество с Китаем или новое торговое соглашение с самими США – Брюссель последовательно и в целом успешно сопротивляется нажиму Вашингтона. А в вопросах, касающихся управления глобальными общественными благами, именно ЕС остаётся ведущей силой, своего рода «коллективным Шерханом», оставляя за Соединёнными Штатами роль ведомого.

Изображение Европы или даже отдельных европейских стран в карикатурном виде раболепствующего шакала Табаки не только политически некорректно, но и фактически неверно.

Равным образом даже в полемическом запале неправильно и непродуктивно представлять Соединённые Штаты в роли абстрактного «заокеанского хозяина», отдающего приказы своей вышколенной европейской обслуге. Степень зависимости европейских стран от США варьируется в широких пределах в зависимости от конкретной сферы, но в любом случае трансатлантические отношения намного сложнее и противоречивее, чем огрублённые до предела отношения героев сказки Киплинга.

Кстати, в «Книге джунглей» легко находится и подходящая, причём более чем лестная для нашего политического класса, инкарнация современной России. Разумеется, Россия – это Маугли, человеческий ребёнок, усыновлённый и воспитанный семьёй волков. Маугли – часть мира джунглей, но он одновременно и часть другого мира, недоступного его окружению. В распоряжение Маугли попадает Красный цветок (огонь), которого боятся все звери в джунглях. Красным цветком для России выступает её ракетно-ядерный потенциал, придающий нашей стране уникальный статус военной сверхдержавы.

Но всякий, кто читал «Книгу джунглей» или хотя бы смотрел старый советский мультфильм по её мотивам, должен помнить, что сила Маугли – не только и даже не столько в обладании Красным цветком. У Маугли есть и первый наставник – медведь Балу, и лучший друг – пантера Багира, и мудрый советник – удав Каа. А главное – у него есть своя Стая во главе с благородным и заботливым волчьим вожаком Акелой.

Да, Маугли сильно отличается от других обитателей джунглей, но одиночество в джунглях ему не грозит – он всегда может обратиться за помощью к своим друзьям и рассчитывать на их понимание и безусловную поддержку. Без этой постоянной поддержки Маугли едва ли вообще выжил бы в опасных джунглях, не говоря уже о том, чтобы победить могучего и коварного Шерхана.

Где же наша Стая?

Ангелы спасения

Владимир Путин осмотрел станцию "скорой помощи" в Пушкине

Текст: Кира Латухина

28 апреля президент посетил новое здание станции "скорой помощи" № 4 в городе Пушкин Санкт-Петербурга и пообщался с медиками. Владимир Путин пообещал переговорить с минздравом о возможности ввести упрощенный порядок работы на "скорой" - сразу после вуза. Для этого нужно соединить метод наставничества и аккредитации медицинским сообществом.

Президент осмотрел диспетчерскую, пункт хранения средств индивидуальной защиты, учебный класс и машину "скорой помощи", а также поздравил врачей "скорой" с профессиональным праздником, которому сам в прошлом году предложил придать официальный статус.

Новое отделение находится в просторном двухэтажном здании, на территории - гаражные боксы для санитарных автомобилей, рассчитанные на 15 машин. Здание было введено в августе 2020 года, в нем располагаются 10 бригад. Здесь есть все для работы и отдыха - диспетчерская, комната ожидания выездной бригады, учебная комната, комнаты отдыха, кабинеты предрейсового осмотра и амбулаторного приема граждан.

"Такого не было раньше", - рассказал президенту анестезиолог-реаниматолог Виктор Руцкий. "Я знаю, да", - заметил Путин. "Здесь места столько, что блуждали-блуждали... Чего только нет", - улыбнулся медик. Путин поинтересовался, сколько времени заняло строительство. "Года 2,5-3", - прикинул собеседник и показал карты, заметив, что население города растет. "И Павловск тоже ваш", - увидел Путин. Медик подтвердил, добавив, что летом из-за садоводов увеличивается охват в два раза. "Мы обслуживаем даже часть кольцевой автомобильной дороги", - уточнил Руцкий. "Раньше Московская, Киевская трасса были места убийственные. Сейчас дороги построили... ДТП уменьшились вообще на порядок", - рассказал он. "Бальзам", - оценил Путин. "Прямо как космический корабль", - также восхитился он оснащением машины "скорой".

Медицинский дезинфектор Лина Акеньшина показала наборы средств защиты. В каждой машине есть дополнительные. Сейчас, по ее словам, расход небольшой - 30 наборов в сутки. А в апреле прошлого года - до 200 доходило. "Вот посмотрел, что творится, по телевизору - Китай, Индия и прочее, вот наша медицина, мы все-таки на уровне", - оценил Руцкий.

"У нас, во-первых, реально хороший уровень подготовки, - пояснил Путин. - И второе, у нас есть поликлиническая сеть, чего в других странах нет". "У них же парамедики, а у нас врачи", - согласился Руцкий. "У нас система оказалась устойчивее и лучше подготовлена, более мобильная и более гибкая к той ситуации, которая сложилась. И потом быстро очень отреагировали, относительно быстро", - продолжил президент. "Но так, как требовала обстановка. И промышленность отреагировала... - ведь не было ничего, все было дефицитно", - вспомнил то тяжелое время Путин. "Масочек немножко, перчаток, - кивнул собеседник. - Буквально неделя - и тут же оно пошло".

Медбрат-анестезист Михаил Антонов показал учебный класс, где можно отработать навыки на манекенах. Сюда приезжают и студенты. "Кого зацепила "скорая", тот уже не уходит, - заметил Руцкий. - Экстрим, понимаете, адреналин, да". Он попросил, чтобы врач, не проходя двухлетнюю ординатуру, сразу после института мог бы работать на "скорой" - чтобы "нахвататься практики".

"У нас есть система аккредитации, когда само сообщество определяет возможность допуска к работе", - заметил Владимир Путин. Также есть наставничество для врачей с пятилетним стажем, сейчас это апробируется в 13 регионах. Хотя Санкт-Петербург не входит, сказал он. "Но результат будем иметь", - подчеркнул президент. "Аккредитация медицинским сообществом и наставничество - если два эти элемента соединить между собой, то тогда можно сделать", - решил Путин. "Я с минздравом проговорю обязательно", - заверил он. Руцкий также напомнил, что в пандемию с больными работали волонтеры, не имеющие законченного медицинского образования. "Так что хорошая идея, с учетом дефицита кадров", - аргументировал он.

Руцкий поблагодарил за высокую оценку труда медиков в Послании и за помощь семьям с детьми и с ипотекой. "Значит, цель достигнута", - сказал Путин. "Когда есть квартира, это совсем другая жизнь, база семьи", - заметил он. "Нужно помогать всем, но семьям с детьми в первую очередь. Потому что мы не только помогаем взрослым, детям помогаем", - пояснил президент. "Вас и ваших коллег ждут, как ангелов, потому что главная цель - спасти человека. Нет ничего более благородного", - заключил он.

Мусорная куча не мала

Почему тормозит мусорная реформа

Текст: Марина Трубилина

Уже больше двух лет в России идет "мусорная реформа". Жители страны должны сортировать мусор, мусоровозы - доставлять его на переработку, а производители - использовать в качестве вторсырья. Предполагается, что к 2030 году абсолютно весь мусор будет отсортирован, а на свалки поедет только малая его часть. Однако внедрение этих новшеств явно тормозит. Почему это происходит и совпадет ли через девять лет "мусорная" реальность с ожиданиями, рассказали эксперты на "круглом столе" в "Российской газете".

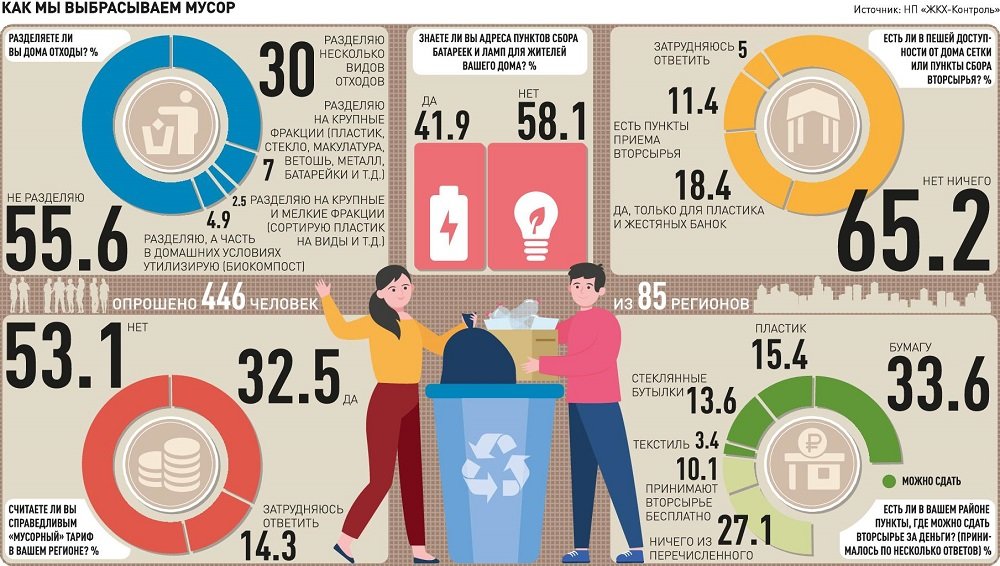

Опросы показывают, что 55% жителей страны не задумываются о сортировке мусора. В чем проблема и как ее решить?

Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ-Контроль", зампредседателя Общественного совета минстроя: Не хватает, во-первых, физической инфраструктуры, контейнеров для раздельного сбора рядом с домом, возможностей сдать вторсырье за деньги. И во-вторых, возможности снизить коммунальные платежи, если ты сортируешь мусор. Для этого регионы должны переходить от оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) по нормативу к оплате по объемам. Регионы ссылаются на то, что это чрезвычайно трудно. На самом деле причина другая. Региональные операторы регулярно объявляют о том, что они на грани банкротства. В прошлом году на их поддержку было выделено из бюджета 8,9 млрд рублей. Но если мы реально начнем считать, сколько мусора люди производят и сколько операторы перевозят, то их деятельность станет невыгодной. Переходу на оплату по фактическим объемам препятствует сильное лобби бизнеса в этой сфере.

Андрей Широков, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ: Регоператоры не включили население в экономический процесс утилизации отходов. По-хорошему, в каждом дворе должно стоять несколько баков разного цвета. Один бак - черный, и только он вывозится за деньги. Остальные - для определенных видов отходов - вывозятся бесплатно. Вы меньше платите, если точно сепарируете мусор.

Пока мы жителей не включим в финансовые расчеты, никаких результатов не достигнем. Хотя если, по данным опроса, 45% жителей разделяют мусор, то процесс-то пошел.

Светлана Разворотнева: Регоператоры - в большей степени перевозчики. И только единицы зарабатывают именно на переработке, организуют эти процессы. Остальные надеются только на тариф граждан, и это очень удобная позиция - ведь люди платят при любых обстоятельствах...

В некоторых регионах есть успешные примеры внедрения раздельного сбора. Как удалось вовлечь жителей?

Содном Будатаров, руководитель лаборатории по исследованию финансовых, управленческих и технологических основ экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС: Есть хорошие примеры в Самаре, Нижнем Новгороде. В Севастополе после введения раздельного сбора мусора из трех контейнеров около дома остался один. Жители платили примерно 135 тысяч рублей в год за вывоз ТКО, а стали платить на 65 тысяч меньше. Они собрали пластик, макулатуру, стекло, металл и продали их на 8 тысяч руб-лей в 2019 году.

Многоквартирный дом постоянно генерирует один и тот же объем отходов. Если мы этот пример умножим на миллион домов в России, то выходим на 65 млрд рублей, сэкономленных жителями, и 8 млрд рублей, заработанных ЖСК, ТСЖ, управляющими компаниями. Нужна заготовительная инфраструктура и внедрение принципа "больше разделяешь - меньше платишь".

Основная проблема в том, что регоператоры не хотят переходить на оплату по факту.

Андрей Широков: Надо вернуться к старой финансовой схеме, когда деньги шли через управляющую организацию, которая регулирует оплату вывозящим организациям. Если мусор вывозится на полигоны - одна оплата. Если как вторичный товар - за это мы платить не будем. Сейчас прямые расчеты с регоператором не позволяют вводить схемы, которые давали бы первичный импульс собственникам.

Содном Будатаров: Жители не лишены права собрать общее собрание и потребовать от управляющей компании заключения договора на вывоз ТКО с регоператором. Но более-менее это иногда реализуется лишь на уровне ТСЖ, ЖСК, в сельской местности. Деревня традиционно всегда разделяла отходы, там экономика замкнутого цикла давно работает.

Предположим, что жители начали аккуратно сортировать мусор. Операторы и управляющие компании к этому готовы?

Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества: Успех истории с раздельным сбором отходов в двух вещах: первая - инфраструктура, вторая - доверие. Люди готовы заниматься раздельным сбором. Но нужна инфраструктура: когда мы выходим из подъезда, нам нужен контейнер для полезных фракций. В России насчитывается около 80 тысяч контейнерных площадок, обустроенных для раздельного накопления ТКО, на которых установлено более 90 тысяч баков. Дефицит баков - более 400 тысяч. Чтобы его покрыть, нужно более 5 млрд рублей.

И крайне важный вопрос - доверие. Когда мы уверены, что наш мусор поехал на переработку, мы принимаем это и, может быть, даже не настаиваем на материальной выгоде, осознавая свою социальную роль и экологическую ответственность.

Андрей Широков: Мы должны эту культуру внедрять через мультфильмы, фильмы, через определенные действия. Германия 20 лет шла к раздельному сбору мусора. Сейчас в Берлине во дворе по 6-7 контейнеров разного цвета. Нужны ли в домах мусоропроводы? В Берлине их запаяли, чтобы сразу шла сепарация мусора. Там население включено в эти процессы. Есть обходчики, которые заглядывают в контейнеры, иногда даже что-то перекладывают, если есть ошибки. А если большие ошибки - предъявляют платежи управляющей организации.

Содном Будатаров: Немцы, финны, японцы 20-30 лет приучали жителей сортировать в двухпоточную систему, созданную под нужды мусоросжигательных заводов. А люди не приучались: "Это не наша проблема!" Но как только ввели систему "больше разделяешь - меньше платишь", они быстро перешли к раздельному сбору. У нас, в регионах, которые я называл, это заработало всего за два месяца!

Регоператоры категорически не хотят переходить на раздельный сбор, потому что снижается объем отходов, вывозимых на полигон и, соответственно, необходимо снижать тариф. Это при том что в Архангельской области в этом году регоператору компенсируют 500 млн выпадающих доходов. В Пермском крае в прошлом году до 1 млрд. Это деньги в песок. За девять миллиардов мы могли бы создать реальную инфраструктуру по раздельному сбору, например, пластика или макулатуры.

Как идет "мусорная реформа" в регионах вдали от столицы? У нас на связи Хабаровск.

Владимир Сидоров, председатель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы: У нас есть опыт эксплуатации станций раздельного сбора мусора в Хабаровске, по одной на район. Собираем 15 компонентов и за полтора года работы имеем аудиторию в 15-20 тысяч человек, которые копят дома эти виды вторсырья, везут их через полгорода и сдают. И это во многих городах работает - Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Для нас это стало откровением. То есть общество готово.

Наш опыт показал, что, если человеку создать простые, понятные и удобные условия, он включается и участвует в мусорной реформе. Но очень бросается в глаза разношерстность интерпретаций закона о мусорной реформе. Исполнительная власть не имеет управленческого опыта в плане обращения с отходами.

У наших соседей в Китае, например, залог успешности реформы был в том, что во всей огромной стране были применены одни и те же подходы и технологии. Везде одни и те же контейнеры, одна и та же инструкция. К сожалению, в России - неразбериха. Каждый переработчик ставит свой тип контейнеров.

По всей России, к сожалению, серьезная проблема с несанкционированными свалками. Свалки горят, выделяют свалочный газ, загрязняют почву и воду. Очень важная задача мусорной реформы - добиться, чтобы мусоровозы доезжали хотя бы до каких-то приспособленных полигонов, соответствующих минимальным требованиям.

С другой стороны, мы в эту же реформу заложили идею раздельного сбора. И поручили это одному и тому же субъекту - регоператору. А это задача, связанная с информационно-просветительской работой - нужно "законнектить" очень много участников, для регоператоров задача очень сложная.

Мы насмотрелись на Европу, Азию, но очень высокую для себя планку поставили. В Хабаровском крае уже собрать и довезти мусор - большая проблема в условиях, когда снега выпадает по пояс.

У меня два предложения. Все регионы должны быть в равных условиях. В Хабаровском крае из федеральных денег на реализацию реформу было ноль рублей. Надо в долевом аспекте, через механизм госзакупок реализовать программу по внедрению базовых элементов раздельного сбора, дать возможность всем регионам участвовать.

Второе - вопросы подготовки специалистов в области обращения с отходами, экологического образования жителей должны быть на первом месте. Во всех странах реформа начиналась со школьной скамьи: людям объясняли, зачем это нужно делать, и параллельно появлялись объекты инфраструктуры.

Сейчас в одних регионах платят за мусор по числу собственников, в других по метрам жилплощади, иногда - по объему мусора. Нужно ли ввести единую схему оплаты по всей стране?

Содном Будатаров: Оплата должна быть справедливой и понятной. Расчет по метрам несправедлив для объектов с большими площадями, но с примерно одинаковым количеством людей (это, например, торговые центры, театры, библиотеки). Несправедлив он и для многоквартирных домов, где в одной квартире живут пять человек на площади 40 кв. м., а в другой, площадью 100 кв. м, - один человек.

Расчеты "с человека" также не везде применимы. Они сильно бьют по кошельку многодетных семей, не учитывают постоянное движение людей из города на дачу. Даже если люди будут сообщать об этом, невозможно ежедневно делать перерасчеты.

Самый лучший механизм - оплата по количеству и объему контейнеров. Но многие региональные власти и регоператоры делают все, чтобы сбор шел по нормативу.

При раздельном сборе мусора вывоз на полигоны должен уменьшаться, а полигоны - рекультивироваться. Удается ли это?

Ирина Ильина, директор Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ: Россия, к сожалению, большую часть отходов вывозит на полигоны несортированными. Площадь загрязненных свалками земель очень высока, насчитывается больше тысячи полигонов ТБО. К сожалению, рекультивация полигонов вызывает много вопросов о ее эффективности. Некоторые рекультивируются много лет, а результатов пока нет.

Во всем мире принято говорить об экологической реконструкции полигонов. Это новое направление в инвестиционно-строительной деятельности. После рекультивации полигоны превращаются в места для отдыха. Например, свалка в Лос-Анджелесе, в Шверберне в Германии, парк Ариэля Шарона - это все бывшие полигоны с накопленными миллионами тонн мусора. Сейчас они, во-первых, обеспечивают газом до 100 тысяч жилых домов - созданы специальные системы газоотведения. И одновременно созданы совершенно новые площадки для отдыха населения.

Содном Будатаров: Ключевым элементом реформы должны быть рециклинговые заводы, перерабатывающие мощности. Когда люди видят, что из пакетов можно сделать скамейку, а из макулатуры газету - это сильно влияет на сознание.

В России огромный научный потенциал, а сфера обращения с отходами - высокотехнологичный и наукоемкий сектор экономики. Минпромторг посчитал, что переработка вторсырья может на 30% повысить эффективность экономики. Потому что макулатуру можно перерабатывать до 36 раз, стеклянные бутылки вообще бесконечно. У нас больше 40 стекольных заводов, которые сейчас на 10-15% используют вторичное стекло, а могут - на 60-80%. А мы хотим строить мусоросжигательные заводы, каждый из которых стоит 30 млрд!

Главные участники мусорной реформы, кто действительно создает экономику замкнутого цикла, - не органы власти, а дворники и лица без определенного места жительства, которые собирают и сдают жестяные банки, макулатуру. А можно вовлечь в эту заготовительную историю школьников, дети откликаются массово.

Мы говорим о сборе мусора, переработке. Но можно ведь и уменьшить накопление мусора. От каких "вредных привычек" надо отказаться?

Ирина Ильина: Я отказалась от приобретения пластиковых пакетов, хожу с сумкой. Многие продавцы удивляются и не понимают: вам жалко заплатить 5 рублей? Есть целый ряд таких полезных привычек, и надо обязательно их внедрять, потому что получаются потом масштабные цифры сокращения отходов. Это важно воспитывать с раннего детства.

Содном Будатаров: Я в последнее время цветы дарю без упаковки. Всегда ношу с собой многоразовую бутылку. Авоська у меня тоже есть. Молодежь, хочу отметить, особенно блогеры, эконаправление очень сильно продвигают в соцсетях. Это реально модно. Многие крупные компании это чувствуют и реагируют на экозапросы своих клиентов: принеси батарейку и сдай. И это мировая тенденция. Не хватает разветвленной заготовительной инфраструктуры, которую под силу создать на деньги от расширенной ответственности производителей.

Между тем

До 2023 года будет создана система автоматизированного сбора вторсырья

88% россиян заявляют о готовности заниматься раздельным сбором мусора. Но темпы создания современной инфраструктуры для сбора отходов пока отстают, отмечают в ППК "Российский экологический оператор". В то же время работа по устранению этого перекоса ведется.

С 2019 года было сделано около 80 тысяч контейнерных площадок для РСО в 71 регионе, доля сортировки ТКО достигла 30% благодаря вводу в 2020 году 37 предприятий по обращению с отходами. Но чтобы охватить всю страну, нужно около 470 тысяч контейнеров, или 5,5 млрд руб.

Есть второй способ: создать меры поддержки, чтобы региональные рынки могли закупать контейнеры самостоятельно. Они отнесут эти затраты в себестоимость услуг. Но сейчас есть ограничение ФАС: регоператоры не могут тратить на закупку контейнеров более 1% выручки.

Для поддержки регоператоров в сфере оснащения контейнерами разработан пакет мер. К ним относятся займы на 10 лет под льготные 3% годовых, компенсация до 25% лизинга оборудования, субсидирование проектов до 29% от бюджета.

Планируется, что до 2023 года будет создана система по автоматизированному сбору вторсырья: ПЭТ-бутылок, отходов из стекла и металла. Также правительство одобрило "дорожную карту" реализации концепции расширенной ответственности производителей по утилизации продукции и упаковки. Кроме того, будут введены меры по стимулированию использования перерабатываемых материалов и меры по ограничению неперерабатываемых.

Подготовил Алексей Дуэль

Вопрос от партнера

Газета "Нижегородская правда": В дачных домах плата за мусор начисляется по количеству собственников круглый год. Хотя домом люди пользуются по три-четыре месяца. Поднимался ли вопрос изменения порядка начисления платы?

Светлана Разворотнева: В случае, когда расчет производится, исходя из количества собственников, можно получить перерасчет, если вы не живете на даче круглый год. Для этого можно осенью, уезжая в город, обратиться в правление СНТ и написать заявление, что вы будете отсутствовать. Либо, напротив, весной взять справку в городе в управляющей компании о том, что с сентября по май вы находились по адресу основного проживания (при необходимости это можно подтвердить показаниями счетчиков воды или электричества). С этой справкой весной обращаетесь в СНТ и просите сделать перерасчет. Документами, подтверждающими отсутствие на даче, могут стать билеты на транспорт или даже чеки на бензин, если вы передвигаетесь на автомобиле. Важно, что перерасчет можно требовать, если вы отсутствуете более пяти дней. И пересчитать плату можно лишь за последние шесть месяцев, не больше.

Сложности возникают, когда расчет платы за вывоз мусора ведется, исходя из квадратных метров. К сожалению, для этого случая до сих пор нет формулы для перерасчета платы.

Беседа Михаила Мишустина c Премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода

Встреча состоялась на полях заседания Евразийского межправительственного совета.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Искренне рады вашему визиту с коллегами в Российскую Федерацию, в гостеприимную Казань в связи с участием в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета. Прежде всего хотел бы попросить передать тёплые приветы и наилучшие пожелания Президенту Таджикистана Эмомали Шариповичу Рахмону от Президента Владимира Владимировича Путина и, конечно, от меня лично. Поздравляю вас также со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Республика Таджикистан традиционно является нашим партнёром, стратегическим партнёром, союзником в Центральной Азии. Наши отношения были всегда основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и братства. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы вывести их на новый уровень, наполнить новыми перспективными совместными проектами.

Россия является одним из ведущих внешнеторговых партнёров Таджикистана. К сожалению, коронавирус внёс свои поправки в нашу торгово-экономическую деятельность. По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами снизился на 15%. Но мы рассчитываем, что общими усилиями восстановим динамику. Межправкомиссия, которую с нашей стороны возглавляет вице-премьер А.Оверчук, надеюсь, хорошо поработает, чтобы мы не только вернулись, но даже превысили прежние показатели нашей взаимной торговли.

Реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, агропромышленном комплексе. По линии Правительства мы уделяем приоритетное внимание совместной борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы передавали Таджикистану мобильные лаборатории, тест-системы, организовывали медицинские миссии наших эпидемиологов. Взаимно помогаем друг другу. В рамках Евразийского экономического союза мы применяем соответствующее мобильное приложение «Путешествую без COVID-19», которое позволяет в простом и технологически обоснованном виде въезжать в случае подтверждения соответствующей информации о вакцинировании в Российскую Федерацию. И мы считаем, что на сегодняшний день это серьёзная возможность для упрощения передвижения граждан между нашими странами, а также хорошая технологическая платформа.

Готов с Вами обсудить также наши совместные проекты, новые идеи. Вам слово, уважаемый господин Расулзода.

К.Расулзода: Уважаемый Михаил Владимирович, рад возможности лично познакомиться с Вами и, как сейчас принято говорить, встретиться в очном формате.

Мы находимся в постоянном контакте с председателем российской части межправительственной комиссии – Вашим заместителем Алексеем Логвиновичем (Оверчуком), обсуждаем актуальные вопросы таджикско-российских отношений. И, пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность Вам за постоянное и заинтересованное внимание к продвижению комплекса двусторонних вопросов таджикско-российского сотрудничества, в особенности в период пандемии нового коронавируса.

Уважаемый Михаил Владимирович, развитие отношений союзничества и стратегического партнёрства с Россией имеет приоритетное значение для Таджикистана. Особо отмечу, что добрые и доверительные отношения между главами наших государств способствуют продвижению двусторонней повестки по всем её азимутам.

На прошлой неделе главы государств провели телефонную беседу, в ходе которой был определён ряд приоритетных вопросов двусторонних отношений на ближайшую перспективу.

Прежде всего была достигнута договорённость о проработке официального визита уважаемого Владимира Владимировича Путина в Таджикистан во второй декаде сентября текущего года.

Таким образом, впереди нас ожидает большой фронт работы, прежде всего в плане содержательного наполнения данного визита. Считаю, что с учётом определённых последствий пандемии для наших торгово-экономических отношений необходимо сконцентрироваться на выработке новых и нестандартных подходов к их развитию.

Пандемия повлекла за собой определённые сокращения торгово-экономических связей между Таджикистаном и Россией. По итогам 2020 года объём товарооборота, по нашим данным, составил 974 млн долларов. Нашей основной целью на данном этапе должно стать принятие необходимых совместных решений для оживления торгово-экономических связей, инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации. Эти вопросы мы подробно обсуждали с Алексеем Логвиновичем (Оверчуком) в феврале в Москве на заседании межправкомиссии по торгово-экономическим вопросам, условились, что будут приняты дополнительные меры.

Уважаемый Михаил Владимирович! Статистика по таджикско-российским связям прошлого года, к сожалению, показала определённые их сокращения на отдельных направлениях. Так, за 2020 год объём прямых инвестиций России в экономику Таджикистана составил всего лишь 14 млн долларов, и то 13 млн долларов из них – это на мобильные связи. Считаю, что этот показатель совершенно не отвечает имеющемуся потенциалу, является самым низким за почти 10 лет. Получается, что в части прямых инвестиций в экономику Таджикистана по итогам прошлого года Россия не вошла даже в первую десятку стран.

В ходе официального визита Президента Таджикистана в Россию в апреле 2019 года мы передавали российской стороне перечень инвестиционных проектов в различных сферах по просьбе вашей стороны. В прошлом, 2020 году по ряду отдельных проектов была передана развёрнутая информация. Ожидаем, что эти предложения будут изучены российской стороной.

Кроме того, были бы рады видеть активное участие крупных российских компаний в создании на территории Таджикистана совместных таджикско-российских предприятий, с использованием в том числе механизма промышленной кооперации.

Уважаемый Михаил Владимирович, отдельно хотел бы отметить таджикско-российское взаимодействие в области противодействия новому коронавирусу. Пользуясь возможностью, хотел бы передать Вам и в Вашем лице – всем ответственным ведомствам России глубокую признательность за своевременно протянутую руку помощи в прошлом году в виде поставок тест-систем для определения коронавируса. Профильные ведомства наших стран реализуют различные проекты, направленные на обмен опытом в сфере диагностики, профилактики и лечения инфекционных болезней.

Я бы предложил организовать деятельность совместных отрядов врачей, их подготовку. Нашим санитарно-эпидемиологическим службам следует наладить более действенный информационный обмен о распространении новой коронавирусной инфекции и других опасных инфекционных заболеваний.

Мы искренне рады успехам наших российских друзей в области производства вакцин. Все три российские вакцины показали свою высокую эффективность. Наблюдаем явные попытки в некоторых западных странах политизации темы вакцины. В отношении российской вакцины используется недобросовестная конкуренция.

В Таджикистане массовая вакцинация населения началась с конца марта этого года. Используем вакцину AstraZeneca британско-индийского производства, которая досталась нам по линии Всемирной организации здравоохранения. Вместе с тем не скрою, что население Таджикистана больше доверяет именно российским вакцинам. В феврале этого года я направил Вам официальное обращение с просьбой рассмотреть возможность выделения Таджикистану определённой партии российских вакцин. Об этом также говорили главы наших государств на прошлой неделе. Вы знаете, Михаил Владимирович, что в этом году, в сентябре, – 20-летие ШОС и мы председательствуем на этом саммите. Нам бы хотелось до этого бóльшую часть населения провакцинировать.

Уважаемый Михаил Владимирович, с Вашего позволения хотел бы коротко затронуть ряд других насущных вопросов нашей двусторонней повестки дня.

По всему миру проходит акция «Диктант Победы»

Почти 16 тысяч площадок в России и за рубежом – всего в 80 странах мира – принимают сегодня участников Международной исторической акции «Диктант Победы», посвящённой событиям Великой Отечественной войны. Мероприятие проходит при поддержке Минпросвещения России.

Диктант в этом году можно написать как очно на утверждённых площадках, так и онлайн на официальном сайте. Центральной площадкой исторической акции станет Музей Победы в Москве на Поклонной горе.

«Нам важно, чтобы великая история нашего Отечества была для детей не далеким прошлым, а тем, что касается каждого. Подрастающее поколение, безусловно, сохранит память о подвиге наших предков. Ведь прогрузиться в события времен Великой Отечественной войны и историю своей семьи, почтить память героев и защитников нашей родины возможно благодаря таким акциям, как «Диктант Победы», – отметил Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Расширяется круг зарубежных стран участников акции. Уже стало традицией проводить «Диктант Победы» в Абхазии, Армении, Белоруссии, Германии, Египте, Киргизии, Китае, Молдове, Сербии, Таджикистане, Турции, Узбекистане. А в том году об участии в акции заявили Ливан, Сирия, Португалия, Люксембург и Эфиопия.

В акции «Диктант Победы» также примут участие школы Таджикистана и Киргизии, где в рамках гуманитарного проекта Министерства просвещения преподают российские педагоги.

33 педагогических вуза, подведомственные Минпросвещения России станут площадками мероприятия и объединят студентов и педагогов для того, чтобы проверить свои знания о героях и событиях военных лет, узнать новые исторические факты.

В Международном детском центре «Артек» в патриотической акции примут участие более 600 старшеклассников – участников пятой смены «Салют, Победа!». Артековцы соберутся в различных локациях: на Аллее героев-артековцев, площадке перед дворцом «Суук-Су», а также в аудиториях школы «Артека».

В 14:00 по московскому времени акция стартует на центральной площадке, в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Оттуда на сайте акции будет доступна прямая трансляция. С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном сайте акции.

Справочно

Акция «Диктант Победы» проходит в третий раз. В прошлом году в ней приняли участие свыше миллиона человек в России и 75 зарубежных странах, из них очно – более 450 тысяч. Мероприятие проходит при поддержке Минпросвещения России. Организаторы акции – партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтёры Победы».

Сергей Лавров: не хотим огульно записывать страны в недружественные

Во второй части интервью РИА Новости, которое брал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о том, есть ли уже понимание, кто войдет в список недружественных Российской Федерации государств и когда этот документ будет готов, о том, будет ли война в Донбассе, почему Зеленский не может дозвониться Путину и что в Москве готовы обсуждать с нынешним украинским руководством. Он также прокомментировал ситуацию в отношениях с Чехией, очередные обвинения в адрес Петрова и Боширова, объяснил, почему в этой ситуации Запад ведет себя как шпана в подворотне, затронул тему распространения российской вакцины от коронавируса и перспективы отказа России от западных платежных систем и отхода от зависимости от доллара.

— Сергей Викторович, список недружественных государств. Есть уверенность, кто точно туда войдет?

— Сейчас этим занимается правительство по поручению президента. Мы участвуем в этой работе, в ней участвуют также другие соответствующие ведомства. Но я сейчас не стал бы забегать вперед: мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России. Мы будем, конечно же, основывать наши решения на глубоком анализе ситуации и на определении возможностей вести дело с этой страной иным образом. Если мы придем к выводу, что по-иному не получается, ну, я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не "мертвая" бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем.

— Когда этот список можно будет прочитать?

— Я думаю, скоро. У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго.

— А недружественным государствам будет запрещено нанимать местный персонал?

— Физических лиц — любых, российских или иностранных.

— Это единственная мера в отношении недружественных государств или будут какие-то другие меры?

— Ну, на данном этапе для целей этого указа, который был подписан президентом Путиным, это — конкретно цель данного мероприятия.

— Спасибо! Другая тема — Донбасс. Напряжение с начала года возрастало. После звонка Байдена Путину, похоже, рассосалось. Моя оценка, которую я высказывал в программе "Вести недели", это то, что военные гарантии США для Украины оказались блефом. Но все же перестрелка не останавливается, используются крупные калибры, запрещенные, и ощущение такое, что этот мир не очень-то отличается от войны, равновесие очень нестабильное. В Донбассе уже более полумиллиона российских паспортов, граждан Российской Федерации. Будет война?

— Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать. Если говорить за украинскую сторону, за сторону Зеленского, я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него — это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами. Хотя пусть почитают, просто посмотрят наши западные коллеги ход событий с февраля 2014 года. Никто из этих районов на остальную Украину не нападал. Их объявили террористами, на них нацелили сначала антитеррористическую операцию, потом какую-то операцию объединенных сил. Но у них нет никакого желания, мы это знаем твердо, вести войну с представителями киевского режима. Я многократно говорил нашим западным коллегам, которые абсолютно предвзято оценивают происходящее, безоглядно выгораживают действия Киева, я говорил им о том, что есть объективная картина, которую по правую сторону линии соприкосновения регулярно показывают наши журналисты, работающие там практически непрерывно военные корреспонденты.

— В окопах.

— В окопах. Но они постоянно, ежедневно делают репортажи, которые позволяют судить о том, как себя ощущают жители этих территорий, территорий, которые отрезаны экономической блокадой от остальной Украины, территорий, где регулярно гибнут дети, мирные граждане, разрушается гражданская инфраструктура, школы, детские сады. И я поинтересовался — регулярно это делаю — у наших западных коллег, почему же они-то не стимулируют свои средства массовой информации такую же организовать работу по левую сторону от линии соприкосновения, чтобы было понятно, какой там ущерб нанесен, какие объекты страдают прежде всего. Ведь ОБСЕ пару лет назад после наших многомесячных требований опубликовало, наконец, не просто доклад о том, сколько погибло людей, сколько ранено людей, а доклад, который показывал, сколько гражданских объектов и мирных граждан пострадали на территории ополченцев и сколько на территории, контролируемой Киевом. Так вот, эта статистика в пять раз не в пользу Киева и она подтверждает, что в подавляющем большинстве случаев Киев начинает удары по гражданским объектам, а ополчение отвечает по тем точкам, откуда ведется огонь. Мы с тех пор опять-таки стараемся сделать такого рода доклады регулярными. Руководство специальной мониторинговой миссии, да и самой ОБСЕ, как-то очень неуютно себя чувствует в этом вопросе и всячески старается избегать публикаций таких честных данных. Если говорить о последних событиях, когда мы откровенно объявили, что проводим учения Южного и Западного военных округов Российской Федерации, ничего не скрывая, на своей территории провели двухнедельные мероприятия, вы помните, какие крики стояли, что Россия выдвигает войска к границе Украины. Сама терминология: мы говорим: учения Южного и Западного округов, они говорят: Россия развертывает воинские части на границе с Украиной. А потом, когда учения закончились и мы объявили об этом, оттуда стали раздаваться такие злорадные возгласы, с западной стороны: вот, Россия была вынуждена пойти на попятную, Россия отступила. Это, знаете, есть такое выражение — самосбывающееся пророчество, это о другом, это — wishful thinking, выдавать желаемое за действительное. Кстати, примерно из той же оперы, что и ситуация с "семеркой" — когда они каждый раз, встречаясь, говорят: "Мы не будем звать Россию назад в "семерку". Господи, мы многократно говорили, что мы туда больше не пойдем никогда. Этой "восьмерки" уже не будет, это — вчерашний день, но тем не менее будирование этой темы, как и темы того, что Россия сдалась и оттянула свои войска, вернула их в казармы, конечно же, показывает, что Запад из этого хочет извлекать прежде всего преимущество для пропагандирования своего решающего слова, решающего места в современных международных отношениях. Это печально.

Но тема того, что делается с украинским урегулированием, она обсуждалась и Путиным с Меркель, и на днях президент Путин с президентом Макроном разговаривал об этом, затрагивалась она и в ходе недавнего разговора с Байденом. Ситуация, на мой взгляд, очень простая. Те, кто покровительствует Зеленскому и его команде, категорически не хотят заставить его выполнить Минские договоренности. Они понимают полную бесперспективность ставки на применение силы, они услышали сигналы, которые прозвучали из Донецка, из Луганска, об их готовности отстаивать свою землю, свои очаги, свое население, которое не хочет жить по законам, навязываемым неонацистами. И президент Путин очень четко сказал, что мы никогда не оставим в беде тех, кто живет в Донбассе, тех, кто сопротивляется откровенно радикальному неонацистскому режиму.

И то, что говорит президент Зеленский в различных своих интервью, что никаких проблем нет ни с русским языком, ни с Русской православной церковью на Украине и что он все это готов с президентом Путиным обсуждать, вы знаете, стыдно, наверное, умному, как я всегда думал, человеку заявлять, что у русского языка нет проблем и у Украинской православной церкви также никаких сложностей для функционирования на Украине не существует. Я уверен, что он все прекрасно знает. Может быть, ему вообще ничего не докладывают, тогда он живет в каком-то закрытом мире. Но Запад, конечно же, послал сигналы Зеленскому. Вы сказали, что на военную помощь Соединенных Штатов рассчитывать бессмысленно. Это было известно всем и всегда. Если кто-то питал иллюзии, что такая помощь придет — ну грош цена таким советчикам в любом правительстве, включая правительство господина Зеленского.

И попытки, к сожалению, продолжаются со стороны Запада всячески убедить нас, что надо как-то смягчить Минские договоренности, надо как-то поменять их последовательность. Зеленский (говорит. — Прим. ред.) — мне не нравится. Ну если будет только все наоборот: сначала мы возьмем под полный контроль эту территорию, включая границу с Россией, ну а там разберемся и с выборами, и с амнистией, и вообще со всем, что там должно, с особым статусом этих территорий… Понятно, что если они сделали бы так, если бы им кто-то позволил бы сделать так, то там была бы резня по большому счету. А Запад не может или не хочет заставить его выполнить Минские договоренности строго в той последовательности, которая не подлежит двоякому толкованию, которая назначена, выписана с первого шага до последнего.

И контроль над границей — это самый последний шаг, когда уже у этих территорий будет особый статус, закрепленный в конституции Украины, когда на этих территориях состоятся свободные выборы, которые должны быть признаны таковыми ОБСЕ, и так далее. И конечно, будет полная амнистия, не только как эту амнистию представляли себе при Порошенко и при нынешнем режиме, а именно — что вот мы посмотрим, что те, кто не совершал каких-то особых преступлений, будут амнистированы в индивидуальном порядке. Это очередное искажение. Минские договоренности предполагают полное амнистирование всех, кто участвовал в боевых действиях с обеих сторон без какого-либо там переходного правосудия, о чем начинают сейчас говорить наши западные коллеги. Поэтому я считаю, что сейчас главная ответственность лежит на Западе, потому что только Запад может заставить Зеленского сделать то, под чем подписался его предшественник и под чем подписался Зеленский, когда в декабре 2019 года в Париже подтвердил вместе с президентами России, Франции и канцлером Германии безальтернативность Минских договоренностей и взял на себя обязательство инкорпорировать вопросы особого статуса Донбасса в законодательство и в основной закон.

— Многим непонятно, почему Россия не признает Донбасс, а Абхазию и Южную Осетию признали. И даже есть среди журналистов, моих коллег, требование признать Донбасс в конце концов — ДНР и ЛНР. Почему мы этого не делаем?

— Вы правы, что есть, наверное, аналогия с Абхазией и Южной Осетией, за одним исключением — в Абхазии и Южной Осетии, когда состоялась агрессия Саакашвили на Цхинвал, на позиции миротворцев, в том числе российских, там не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны минскому комплексу мер. Там был даже не подписан, а просто обсужден документ Медведев — Саркози, который предполагал целый ряд шагов, но который не был подписан Грузией. И Саркози после того, как договорился с нами здесь, в Москве, полетел в Тбилиси для того, чтобы обеспечить поддержку этого документа со стороны Саакашвили. Саакашвили подписал этот документ, только вычеркнув из него ключевые положения. Саркози пытался представить это как компромисс, но это было вполне всем понятно. Там начиналась вся бумага с фразы, с преамбулы: Российская Федерация и Французская Республика, стремясь нормализовать ситуацию в Закавказье, предлагают Грузии, Южной Осетии и Абхазии следующее: прекращение огня… Вот эту шапку Саакашвили вычеркнул, и получилось просто, первый пункт — прекращение огня и дальше. И с тех пор Запад требует от нас выполнять эти договоренности. Ну я это просто как пример.

В случае с Донбассом ситуация была иная, и 17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров "нормандского формата" — президент Олланд, канцлер Меркель, президент Порошенко, президент Путин — они дали результат, который через два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо довесков, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять. Поэтому сейчас в общем-то моральная и международно-правовая правда на нашей стороне и на стороне ополчения. И я считаю, мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, которая извивается как может.

Чего стоит заявление Зеленского, когда он уже отчаялся перевернуть Минские договоренности с ног на голову, о том, что они уже не годятся, но они нам нужны, потому что в сохранении Минских договоренностей гарантия того, что будут и санкции против России сохранены. Мы у Запада спрашиваем — как вы это расцениваете? Они стыдливо глазки отводят и ничего не могут сказать. Но я считаю, что это стыдно, это позорно, когда такое издевательство над международно-правовым документом происходит и Запад, который является соавтором этого документа и который поддержал его в Совете Безопасности ООН, демонстрирует полную беспомощность.

— Зеленский не может дозвониться Путину — он просто не берет трубку. Кулеба не может дозвониться вам. Что это означает? Почему так?

— Это означает только то, что они и в этом направлении своей деятельности стремятся переиграть Минские договоренности и представить Россию как сторону конфликта. Потому что запросы, которые до недавнего времени поступали и от моего коллеги Дмитрия Кулебы, и от президента Зеленского, касались темы урегулирования в Донбассе. На что мы говорили: дорогие друзья, это надо обсуждать не с нами, а, как вы и согласились в рамках Минских договоренностей, надо обсуждать с Донецком и с Луганском.

Там прямо и записано, что ключевые этапы урегулирования должны быть предметом консультаций и согласования с Донецком и Луганском. А когда говорят, что у нас там назревает неприятная ситуация на линии соприкосновения, мы хотим поговорить с министром Лавровым или с президентом Путиным — это не к нам. И президент на встрече с Александром Григорьевичем Лукашенко на днях в Кремле очень четко сказал, что если они про это хотят разговаривать, то адресат должен быть иной. Если же наши коллеги, включая президента Зеленского, хотят обсуждать нормализацию двусторонних отношений, то милости просим, мы к такому разговору всегда, всегда готовы.— Но пока ответа нет? Такого согласия…

— Я слышал, что Зеленский сказал, что он поручил Ермаку, главе своего офиса, договариваться о сроках, месте и городе и что место не важно, потому что каждый день промедления означает, что гибнут люди. Кстати, насчет того, что гибнут люди и что происходит на линии соприкосновения: Киев в последнюю пару недель как-то очень ожесточенно стал продвигать необходимость еще раз переподтвердить прекращение огня. Все западные его покровители стали взывать к нам — повлияйте на Донбасс, чтобы прекращение огня, наконец, по-настоящему состоялось.

Президент Путин, общаясь с президентом Макроном, с канцлером Меркель по телефону за прошедшие пару недель напоминал им о фактах. А факты таковы, что в июле 2020 года было достигнуто в контактной группе, наверное, самое серьезное, самое эффективное соглашение о прекращении огня. Эффективное, поскольку в нем был согласован механизм контроля за его соблюдением. Этот механизм предполагал целую последовательность действий, прежде всего обязательства каждой из сторон не отвечать на огонь немедленно на месте, а доложить о том, что произошло нарушение, высшему командованию.

И только потом от этого высшего командования поступит приказ, как действовать: отвечать или все-таки договориться по механизмам, которые создаются для общения между командирами на земле. Так вот, договоренность, как она и предполагала, была воплощена в приказах, изданных Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой. Эти приказы были опубликованы, военные приказы. И Киев обязался сделать то же самое, но он этого не сделал. Вместо этого стал играть опять словами и вместо того, чтобы выполнить обязательства о любом обстреле, докладывать на самый верх и получать оттуда приказы, они какими-то мутными формулировками стали эту очень четкую схему подменять, несмотря на то, что на всех последующих встречах им это вменяли со стороны Донецка и Луганска, да и наши представители в контактной группе об этом не раз говорили. В "нормандском формате" это то, чем Дмитрий Козак все эти месяцы занимался в контактах со своими французскими и немецкими коллегами, участвовал тоже Андрей Ермак со стороны Украины.

Я читал запись этих разговоров. Это просто, как у нас говорят, об стену горох — ты им про Фому, они тебе про Ерему. И вот вдруг, видимо, пару недель назад украинское руководство решило, что надо опять оживить тему прекращения огня. Стыдно и недостойно.

Я, знаете, с огромным удовольствием смотрел сериал "Слуга народа", когда еще никто не подозревал, что его герой и в реальной жизни пойдет по этому пути. Но пошел-то он не по этому пути, потому что если бы сейчас Владимир Александрович Зеленский пересмотрел тот сериал и постарался бы понять убеждения того человека, которого он очень хорошо изобразил на экране, и потом сравнил бы эти убеждения с тем, что он сейчас делает, ну, наверное, ему удалось одно из наиболее эффективных искусств перевоплощения. Не знаю, когда он был самим собой и когда он перевоплотился, но контраст разительный.

— Другая тема — Чехия. Что это вообще было, как это понять?

— Я не могу об этом рассуждать, потому что не понимаю, интеллектуально не понимаю, чего они хотели. Можно смотреть за этим как за каким-то таким тоже, знаете, не очень изящным сериалом, опять шизофренических компонентов в этой истории полно. Когда президент Земан говорит: надо разобраться, он не отрицает возможности того, что это была диверсия со стороны каких-то зарубежных агентов. Но он предлагает учитывать и ту версию, которая была озвучена чешским руководством, включая нынешнего премьера Бабиша, когда в 2014 году было сказано, что это халатное поведение владельцев этого склада. И президент Земан предложил только учитывать и ту версию, которая никогда не опровергалась за все эти семь лет. Его сейчас обвиняют в измене родине. А председатель парламента сказал, что, заявив о необходимости все версии изучить, президент Земан раскрыл государственную тайну. Ну это разве не шизофрения? По-моему, чистой воды.

И надо разбираться с тем, что на этом складе все-таки было. Немецкие СМИ написали, что там были противопехотные мины, которые запрещены конвенцией, под которой подписались в том числе и Чехия с Болгарией. Там много вопросов очень.

— Но, действительно, как могло так получиться, что некий болгарский гражданин, который поставляет вот эти противопехотные мины, а они там были найдены, судя по всему, контролировал склад в Чехии, который не контролировало тогда правительство?

— Получается, так.

— Может быть, тогда чехам стоит начать с себя?

— Наверное, либо надо брать пример с Украины, где тоже огромное количество вооруженных людей и огромное количество вооружений и боеприпасов не контролируется Вооруженными силами Украины, а контролируется добровольными батальонами. Это такая уже тенденция, знаете, когда государство показывает свою несостоятельность в обеспечении в общем-то монополии на применение силы, если хотите.

— Ну, Украина — это одно, а Чехия — это все-таки Европейский союз. Чехия связана совершенно другими обязательствами международными, нежели Украина, и представляет себя совершенно иначе.

— Но прежде всего обязательства, помимо конвенции, которые упоминались, — Оттавская конвенция по запрету противопехотных мин, так называемый Договор о торговле оружием. А они все — члены этого договора, у них еще есть внутри Европейского союза свои нормы, которые достаточно строгие и которые не поощряют и даже запрещают участие в каких-либо действиях, поставках, направлении контингентов в те регионы, где конфликт.

В том, что касается отношений между Россией и Европой, я думаю, как и прежде, активную, очень серьезную подрывную роль играют англичане. Они вышли из Евросоюза, но вот в этом отношении никакого снижения их активности не наблюдается. Наоборот, они стараются максимально влиять на то, какие позиции будут члены ЕС занимать по отношению к Москве. Здесь ничего удивительного нет. Если даже не идти в глубокую многовековую историю, вот история 2000-х годов нашего нынешнего века. Литвиненко отравлен полонием, судебный процесс начинается по одним лекалам, потом объявляется закрытым, поскольку для вынесения приговора необходимо ознакомление с материалами спецслужб, и вот потом объявляется приговор. Никто этих материалов никогда не видел. Но как бы верьте нам, как Шварценеггер говорил: "Trust me". Но я все-таки больше сторонник Рейгана, который говорил: "Доверяй, но проверяй". Проверять нам не дают, просят только доверять.

Потом, после 2014 года, был малайзийский Boeing — собрали междусобойчик из четырех стран: Голландия, Бельгия, Австралия, Украина. Малайзию, чей самолет, не пригласили, а вчетвером договорились, и это уже стало известно, что любая информация из этого круга может выдаваться только на основе консенсуса. То есть Украина, на чьей территории произошла вот эта катастрофа, получила право вето, а Малайзию позвали только через шесть месяцев. Кстати, черные ящики, которые малайзийцам отдали ополченцы, изучались в Лондоне, и пока я не припомню, чтобы они проинформировали о том, какое содержимое там было обнаружено. Потом были Скрипали, "хайли-лайкли": до сих пор никто не знает, почему они выжили, почему полицейский, который с ними работал, даже никаких симптомов не имел. Почему умерла эта женщина, а ее сожитель никак не заразился. Ну и множество вопросов.

Потом был Навальный, летел в Москву, но в Омске приземлился. Никто на борту не заразился, никто в клинике омской, с кем он там общался. И никто на самолете, который его вез в Германию, — с ним летела и Певчих, и бутылки они эти везли — ничего не знает. И в итоге в клинике "Шарите" тоже ничего не нашли, нашли в клинике бундесвера.

Недавно в связи с нашими этими учениями на юге и на западе госпожа министр обороны ФРГ потребовала от нас транспарентности в том, что мы там делаем, чтобы мы ничего не скрывали. Мы, во-первых, ничего не скрывали, объявили про эти учения, а вот бундесвер, к которому приписана клиника, где обнаружили якобы факт отравления Навального, как раз кое-что скрывает, потому что нам отказали в предоставлении результатов анализов и проб биоматериала.

Потом была долгая история с Организацией по запрещению химического оружия. Они якобы приезжали брать пробы, но информация о том, что ОЗХО участвовала во взятии проб у Навального, очень интересная, которую немцы издали, что при взятии проб присутствовали немецкие специалисты. А то, что специалисты ОЗХО присутствовали, там не сказано. Мы сейчас пытаемся с этим разобраться. Никто ничего не объясняет. Немцы говорят: идите в ОЗХО, ОЗХО говорит: немцы заказали, мы немцам заказ выполнили, идите к немцам. Это круговая порука, мы с этим сталкивались, особенно когда смотрели детективы о первых послевоенных годах у нас, когда банды работали по всей стране. Печально.

Но, возвращаясь к Великобритании, да, мы видим, как они продолжают антироссийскую линию. Недавно их шеф MI-6, службы внешней разведки, сделал заявление о том, что Россия — это угасающая держава, надо за ней приглядывать, потому что в таком состоянии она может делать какие-то резкие движения. Это врожденное высокомерие и врожденная убежденность, что ты правишь миром по-прежнему.

Но, вы знаете, они посылают нам сигналы, кое-какие контакты предлагают устанавливать. То есть сами-то они не чураются общения, но других пытаются от этого отвадить. Опять же, наверное, стремление иметь монополию на эти контакты и опять доказать, что они выше многих.

— Если говорить об угасании державы, то Великобритания — яркий пример. От империи, над которой не заходило солнце, до островов в Северном море с туманными, скажем, перспективами. Ну а все-таки, если вернуться к Чехии, там же полный разнобой внутри страны по высказываниям о случившемся, там нет общего мнения и вообще ничего не доказано. Дипломаты высланы, и результат уже есть.

— Однозначно. Кстати, дипломатов выслали не из-за этого, как они говорят. Чехи сказали, причем в один день было сделано два объявления, и создалось впечатление, что они это увязали. И сейчас они очень старательно отруливают от этой увязки. Они сказали, что взрывы организовали Петров и Боширов. Вот эти люди, которые вездесущие, там уже и....

— Уже бренд такой..

— И "Титаник" уже на них пытались...

— И собор Парижской Богоматери.