Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Мы продолжаем беседу с Артем Лукашевым, основателем и идейным вдохновителем украинского бренда «Мирта». Мы задали ему несколько вопросов о его бренде и о работе с Китаем.

В основном, это интернет и совместные промо с нашими партнерами. У нас есть национальные сети, в которых мы представлены, есть онлайн-игроки. Самый крупный —это Rozetka, которая занимает процентов 60% всего интернет-рынка. Мы с ними сотрудничаем давно и успешно. И сейчас это наша главная рекламная площадка. Плюс соцсети, youtube и блогеры.

– Как повлиял на бизнес коронакризис?

Очень сильно повлиял. Отбросил нас на приличное расстояние назад. История длится год. 18 марта 2020-го начался общенациональный карантин. Потом летом был всплеск, когда присутствовал отложенный спрос, все неплохо продавалось. И мы понадеялись на то, что прожили эту историю с минимальными потерями. Получилось не так. И сейчас каждая область у нас принимает решение по карантину. Вся Украина разделена на красные, оранжевые и желтые зоны. Она сейчас, к сожалению, наполовину красная, наполовину оранжевая. 80% непродуктового бизнеса не работает. Нет работающих магазинов бытовой техники. Понятно, что работает онлайн. Но сейчас происходит падение продаж и в онлайне. В прошлом году онлайн вырос в разы, когда закрылись офлайновые магазины. Сейчас же не растут и продажи в онлайне. Все очень сильно обеднели. Люди обычно, если верят в завтрашний день, то готовы тратить последнее, готовы взять кредит. А когда люди находятся в негативном настроении, в неверии в завтра, сколько бы у них денег не было, они их тратить все равно не будет. У нас есть разные исследования: считается, что на руках у населения $40-50 млрд. Но это не имеет никакого значения. Потому что, если люди не уверены в завтрашнем дне, все миллиарды остаются под подушкой. Конечно, это все сильно влияет на бизнес, на то, что люди покупают. Если вы посмотрите в GFK ту же категорию чайников, например, то 80% продаж составят самые дешевые чайники, продаваемые по промо-ценам.

– Получается, что вы сейчас вообще не заказываете товары в Китае?

Конечно, заказываем. Нет такого, что рынок встал. Какие-то товары продаются. Мы, естественно, тоже не работаем исключительно прямолинейно, когда у нас есть ассортимент, а если он не продается, то мы сидим и ждем лучших времен. Нет. Прелесть нашей модели бизнеса в том, что мы не привязаны к фабрикам, у нас нет своих фабрик, и нам необязательно производить что-то во что бы то ни стало, несмотря на отсутствующий спрос. Мы можем быстро адаптироваться, мы можем быстро менять ассортимент, подбирать ассортимент. В прошлом году, например, мы продавали и пульсоксиметры, и инфракрасные термометры. Сегодня спрос на эти вещи уже отсутствует, но есть спрос на другие продукты. Сейчас растет спрос на планшеты, на телевизоры, на ноутбуки — на все девайсы, которые позволяют проводить время дома. Потому что у нас многие компании как год назад ушли на удаленную работу, так на ней и остались. Они не видят для себя необходимости возврата к офисной работе. Народ сидит дома. Следовательно, пошел рост на все, что связано с уходом за волосами: машинки для стрижки, триммеры. Стали меньше ходить в парикмахерские, стригутся дома. Таких трендов достаточно много. Нужно их пытаться вылавливать и играть на них. Тяжело тем, у кого фиксированный ассортимент. Ну как объяснить, что тот же рынок по утюгам падает каждый месяц? Люди реально стали в разы меньше гладить. Следовательно, сокращаешь линейку утюгов, сводишь ее только к тем моделям, которые имеют спрос, и переключаешься на другие продукты.

– А как вы в удаленном режиме производите контроль качества товаров на фабриках?

Тут вообще ничего не поменялось. Потому что это происходит в Китае, где у нас есть сотрудники, компании, которые помогают нам осуществлять контроль качества по критериям, которые у нас есть. Китай сейчас чувствует себя лучше всех с точки зрения пандемии. У них отменен масочный режим, они прекрасно работают. Конечно, в зависимости от провинций, есть ограничения. Например, ограничивается количество людей, которые могут присутствовать на фабрике одновременно. Это влияет на сроки производства. Я вижу, что есть фабрики, у которых сейчас очень много работы, очень много заказов. И производственные сроки на таких фабриках достигает 150 дней.

– Это из-за отложенного спроса?

Производственная емкость фабрик уменьшилась за счет того, что их ограничивают с точки зрения законодательства: если на фабрике работало, например, 300 человек, то теперь одновременно может работать только 150. Про отложенный спрос говорить не берусь, так как мне сложно оценить ситуацию в Европе или в Штатах. Многие фабрики, с которыми работаем мы, являются поставщиками продукции и в эти страны.

Наряду с большим количеством заказов мы наблюдаем сейчас и какую-то сумасшедшую активность со стороны Китая. Масса предложений, присылают каталоги. Это происходит в последние месяц-полтора. Это тоже о многом говорит. Наверное, все-таки не у всех все так хорошо, не все засыпаны заказами. Цены растут. Фрахт после декабрьского-январского повышения вроде бы начал откатываться, но на май уже мы увидели повышение. Причем значительное. Дороже, чем в декабре. $10,5 тыс. — фрахт в Одессу с юго-востока Китая. И желающих заказывать по такой цене не становится больше.

– Каков минимальный заказ на бытовую технику на китайских фабриках?

Китайцы всегда хотят вам продать больше. Наша модель — заказывать меньше, но чаще. У нас получается подвинуть китайцев, например, с 3 тыс. до 500 штук одной модели. Я могу порекомендовать всем работать с этим. Да, это может стоить чуть дороже. Но всегда можно найти решение. Например, часто вопрос минимальной партии — это вопрос упаковки. Можно сделать так, чтобы ряд похожих товаров имел одну и ту же упаковку. Можно предложить оплатить печать упаковок, но при этом забирать товар маленькими партиями. Вариантов масса. Например, заплатить депозит за большую партию, а забирать мелкими частями. Все равно это будет выгодно, так как вам не нужно будет инвестировать 100% средств в товар, который вы будете продавать несколько месяцев. Я вижу, что многие компании, возможно, не умеют считают деньги: привезти товар, положить его на склад и продавать полгода — для них норма. Думаю, это неумение или нежелание правильно считать, потому что в таком подходе нет никакого бизнеса и никакой экономики. Мой совет — стремиться работать с китайцами таким образом, чтобы получать партию, которую вы сможете реализовать максимально быстро. В идеале еще до того, как она приехала к вам на склад.

– Говорят, что сейчас растут цены на сырье и это влияет на конечную цену. Это действительно так?

Конечно, растет. Там два момента: это укрепление юаня, которое происходило в конце прошлого года — начале этого года. Сейчас он вроде бы стабилизировался на отметке 6,55 – 6,54. А мы знаем, что чем сильнее локальная валюта — тем экспортные цены выше. Юань укрепляется — цена растет. Если юань девальвирует — цена падает. Это тоже такой лайфхак для начинающих. Следите за курсом. Если юань был 6,54, а потом вы увидели 6,8, то это повод требовать скидку на те проценты, на которые ослаб юань. А если юань был 6,54, а стал 6,3, то ждите повышения цен, примерно на те же проценты. Это первый фактор, который влияет на рост цен. Второй фактор — цены на сырье. Сырье действительно растет какими-то сумасшедшими темпами. В основном, металл. Он вырос в два раза за первый квартал 2021 года. Кроме того, растут бумага, картон, пластик. Все это приводит к удорожанию продукта. Но за последний месяц цена подуспокоилась, кроме тех позиций, которые имеют LСD-дисплеи. На эти позиции каждые две недели поднимается цена. Третий фактор — это фрахт. В итоге повышение цен на сырье и фрахт оплачивает потребитель. Рост цен ведет к снижению спроса. Каким-то образом нужно его стимулировать. А стимулировать можно только ценой. Мы вынуждены снижать цену, терять свою маржу. Если доход падает, производители стремятся как-то это компенсировать. Самый простой способ — снижать себестоимость продукта. У тебя был продукт одного качества, а ты вынужден где-то что-то оптимизировать, где-то ставить подешевле комплектующие и т.п. В итоге это приводит к тому, что качество продукта начинает снижаться. Получается, что в странах типа Украины и России, где не так жестко подходят к вопросу сертификации, качества продукта и контроля за ним, на рынок выходят продукты худшего качества. И это тоже реальность, которая сейчас происходит.

– В связи с этим вопрос: какие планы у вас на будущее?

Адаптироваться, пытаться зарабатывать за счет того, что искать новые тренды, находить новые продукты, отслеживать возникающий спрос и удовлетворять его. При этом, по возможности, оставаться в рамках своей стратегии, предоставляя покупателю продукт хорошего качества по справедливой и доступной цене. Таких планов, как вырасти в три раза в ассортименте, пока нет. Стратегически ничего не меняется. Я свой бренд вижу как крепкого игрока на рынке с продуктом высокого качества, высоким уровнем доверия покупателя к бренду. А что это будет — чайник, фен, пылесос, самокат или даже электромобиль — не так важно. Наша модель бизнеса предполагает вариативность, к счастью для нас. И мы вольны двигаться в любом направлении, в котором видим для себя возможности. Единственное, что будет неизменно, — это то, что мы предлагаем рынку хороший, качественный продукт, обеспечиваем его сервис и гарантируем надежную, долговечную работу.

Столица париков

Город Сюйчан в провинции Хэнань известен на весь Китай как центр производства париков. Здесь создается половина париков мира.

По словам Чжан Сяогана, заместителя директора муниципального коммерческого бюро Сюйчана, по состоянию на конец 2019 года в городе насчитывалось более 2 тыс. компаний, производящих парики. Более 90% этих компаний составляли малые, средние и микропредприятия. Всего в индустрии производства париков заняты в Сюйчане 300 тыс. человек. Ежегодная стоимость производства париков составляет 30,4 млрд юаней. Объем экспорта составляет 7,599 млрд юаней. Более 3 тыс. видов париков экспортируются в 120 стран.

А все начиналось еще в позапрошлом веке, когда жители деревни скупали волосы у людей и продавали их немецким коммерсантам. Потом из этих волос на зарубежных фабриках изготавливали парики.

Огромный спрос на продукцию стимулировал развитие индустрии париков и даже создал «Ребекку» — производителя париков номер один в мире. Основал ее в 1993 году Чжэн Юцюань, который до этого был простым фермером в Хэнани. Шли годы, «Ребекка» развивалась, и бывший бедняк стал самым богатым человеком в провинции — согласно отчету Hurun 2008 года.

В прошлом году в Сюйчане была создана первая в мире онлайн-платформа по продаже париков. Каждые две секунды здесь продается один парик. Производители также сотрудничают с другими маркетплейсами (AliExpress, Tmall, Pinduoduo).

Ищете грузоперевозчика или провайдера по ВЭД? Разместите заявку на нужную вам услугу через нашу биржу! Вам ответят ведущие логисты, агенты по ВЭД, лизинговые компании, банки, органы сертификации и другие организации. Получите их предложения и обсудите детали с лучшими из них. Вам также помогут осуществить импорт товаров из Китая «под ключ».

Шэньчжэнь нарастил экспорт более чем на 40%

Шэньчжэнь — чемпион по росту внешней торговли в Китае. По итогам 2020 года он занял первое место по экспорту в стране. И закрепил результаты в 1 квартале 2021 года.

Объем внешней торговли Шэньчжэня в первом квартале составил 762,01 млрд юаней, что на 32,4% больше, чем в первом квартале 2020 года. И это больше, чем темпы роста внешней торговли по стране (29,2%).

При этом экспорт составил 418,56 млрд юаней, увеличившись на 43,4%, импорт — 343,45 млрд юаней, увеличившись на 21,1%.

Внешняя торговля Шэньчжэня со странами «Пояса и пути» достигла 170,41 млрд юаней, увеличившись на 24,7% в годовом выражении. Со странами АСЕАН Шэньчжэнь наторговал на 116,6 млрд юаней, что на 22,9% больше, чем в первом квартале 2021 года. Впечатляющим был рост торговли со странами Центральной и Восточной Европы — 63,4%, до 15,14 млрд юаней.

Драйверами роста внешней торговли Шэньчжэня были частные предприятия и предприятия, финансируемые из-за рубежа. Первые составили 60% от общего оборота (459,58 млрд юаней, рост на 31%), а вторые — более 30% (256,57 млрд юаней, рост на 34,1%).

Среди товаров преобладала бытовая электроника и электротехническая продукция: 335,84 млрд юаней, рост на 46,1%.

Компьютеры, их комплектующие, мобильные телефоны и бытовая техника выросли в экспорте более чем на 40%. Общий объем импорта электронных компонентов, ЖК-панелей и запчастей для аудио- и видеоаппаратуры составил 181,22 млрд юаней, увеличившись на 24,4%.

Ищете грузоперевозчика или провайдера по ВЭД? Разместите заявку на нужную вам услугу через нашу биржу! Вам ответят ведущие логисты, агенты по ВЭД, лизинговые компании, банки, органы сертификации и другие организации. Получите их предложения и обсудите детали с лучшими из них. Вам также помогут осуществить импорт товаров из Китая «под ключ».

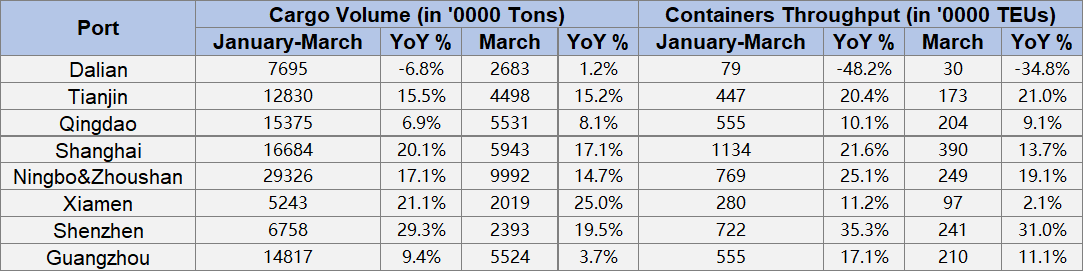

Объем контейнерных перевозок в портах Китая в марте вырос на 14,6%

В марте 2021 года грузооборот портов Китая составил 1276,8 млн тонн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,2%/ Контейнерооборот портов Китая составил 23,5 млн TEU, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,6%. На диаграмме ниже показаны данные о грузообороте и контейнерообороте восьми основных портов Китая. Об этом сообщают Port News, приводя в новости диаграмму, из которой видно, что контейнерооборот портов Шэньчжэнь, Тяньцзинь, Нинбо-Чжоушань и Шанхай вырос в первом квартале 2021 года более чем на 20%.

Также издание отмечает снижение индекса контейнерных перевозок Нинбо в апреле. Среднее значение индекса Ningbo Container Freight Index (NCFI) в апреле составило 2060,7 пункта, что на 11,4% меньше, чем в прошлом месяце.

Три компании прошли отбор на представление продукции в китайском дегустационном павильоне РЭЦ

Экспертной комиссией Российского экспортного центра отобрано 12 компаний для выставления своей продукции в дегустационных павильонах в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и Вьетнаме. Всего комиссия рассмотрела 16 заявок, 3 из которых касались представления продукции в дегустационном павильоне РЭЦ в Китае. Все три заявки одобрены.

Таким образом в дегустационном павильоне РЭЦ в Китае будет представлена следующая продукция:

полезные завтраки под торговой маркой Matti направит в павильон ООО «Злаки на завтрак»;

снеки и семечки передаст для демонстрации во всех трех павильонах, в том числе в павильоне в Шанхае, ООО «Соломон-трейд»;

пиво презентует ООО «Пивоваренная компания «Балтика».

Российский экспортный центр также отмечает, что растет интерес китайской аудитории к пивным продуктам из России.

Ищете грузоперевозчика или провайдера по ВЭД? Разместите заявку на нужную вам услугу через нашу биржу. Вам ответят ведущие логисты, агенты по ВЭД, лизинговые компании, банки, органы сертификации и другие организации. Получите их предложения и обсудите детали с лучшими из них. Вам также помогут осуществить экспорт товаров.

Продлен прием заявок на технологический конкурс МИК и Чжунгуаньцунь

Московский инновационный кластер и главный инновационный форум Китая Чжунгуаньцунь объявили о продлении приема заявок на проводимый до 3 мая включительно.

Конкурс проводится по шести направлениям:

IT (программное обеспечение, web-сервисы, сети 5G, сетевая безопасность, BigData, блокчейн, аппаратное обеспечение, интернет вещей и т.д.)

Индустрия 4.0

Новые источники энергии

Новые материалы

Медицина и здравоохранение

Спорт и креативные индустрии

Объявляя о конкурсе, организаторы выражали надежду, что с каждой стороны в нем примут участие по 600 компаний. Летом 2021 года на втором этапе по 60 компаний-победителей встретятся на трех региональных площадках в Китае. Финал состоится в Пекине в сентябре 2021 года. Окончательные результаты конкурса будут объявлены на форуме «Открытые инновации» в Москве в октябре 2021 года».

Организаторы конкурса надеются, что и Москва, и Пекин получат новые компании, резидентов их инновационных кластеров, которые будут работать в интересах своих городов и в интересах российских и китайских корпораций.

Российские компании-победители, те 60 компаний, которые выйдут во второй этап, получат специальную программу поддержки, которая поможет им выйти на китайский рынок. Аналогичную программу по выходу на российский рынок получат китайские победители. Для них будет организована программа акселерации на площадках Московского инновационного кластера. Победители финала получат денежные призы.

Компания Lenovo вернулась на российский рынок смартфонов

В 2017 году компания Lenovo ушла с российского рынка смартфонов. А в апреле 2021 года вернулась на него. Правда, пока с единственным смартфоном — K12 Pro.

Lenovo уходила с российского рынка смартфонов, чтобы продвигать бренд Motorola на нем. Однако эти гаджеты не пользовались спросом у российских покупателей.

В 2019 году появились сведения о возврате Lenovo на российский рынок смартфонов. Однако информация была опровергнута генеральным менеджером компании в РФ Александром Каратаевым.

О начале продаж K12 Pro в России рассказал в своем интервью ТАСС глава мобильного подразделения Lenovo в России Александр Романюк. Новую модель, по его словам, можно будет приобрести в сетях «М-Видео-Эльдорадо», «Ситилинк» и Goods.ru, а также в онлайн-магазине компании. Смартфон от Lenovo оснащен мощной батареей 6000 мАч, камерой 64МП и многим другим.

Baidu и Geely займутся производством электромобилей

Китайский технологический титан Baidu и автомобильный гигант Geely вложат 7,7 млрд долларов в производство умных автомобилей следующего поколения. От Jidu Auto, предприятия по производству электромобилей, созданное Baidu и Geely, поступила информация, что оно планирует выпустить свой первый умный автомобиль к 2024 году. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Генеральный директор Jidu Ся Ипин рассказал информационному агентству Reuters, что компания будет стремиться выпускать новую модель каждые 12-18 месяцев.

Сотрудничество Baidu и Geely должно помочь компаниям закрепиться на рынке электромобилей Китая, являющемся не только крупнейшим в мире, но и одним из самых конкурентных. В настоящее время по поставкам электромобилей в Китае лидируют местные компании BYD, Nio, Xpeng, Li Auto и американский производитель Tesla.

«Модель, которая еще не запущена, будет объединять самые передовые технологии автономного вождения Baidu и возможности искусственного интеллекта», — заявил СМИ в марте Робин Ли, председатель и главный исполнительный директор Baidu. Он уверен, что электромобили Baidu и Geely станут одними из самых продаваемых в мире.

Более 70% российского экспорта телекоммуникационной техники приходится на Москву

В 2020 году Москва поставила за рубеж телекоммуникационное оборудование на сумму около 270 млн долларов США, что составляет 73% российского экспорта этой продукции. По итогам прошлого года география поставок московских товаров пополнилась 11 новыми направлениями.

"Объем производства коммуникационного оборудования Москвы по итогам 2020 года составил около 614 млн долларов США. Всего Москва экспортировала в прошлом году данной продукции на 270 млн долларов США. Это 73% в структуре общероссийского экспорта. Покупателями оборудования для связи от московских предприятий стала 91 страна мира", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в 11 стран Европы, Юго-Восточной Азии и Африки столичное телекоммуникационное оборудование в прошлом году было поставлено впервые. Общая сумма экспорта в эти страны составила более 1 млн долларов США.

"В структуру столичного экспорта телекоммуникационной техники входят: аппаратура приема, преобразования и передачи информации (65,1 млн долларов США), детали телефонов и коммуникационной аппаратуры (20 млн долларов США), базовые станции (3,2 млн долларов США), телефоны с беспроводной трубкой и проводные телефоны, на которые приходится 2,7 млн долларов США и 1,17 млн долларов США соответственно", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Ведущими покупателями, на которых пришлось 75% столичного экспорта, стали Азербайджан (85,14 млн долларов США), Казахстан (36,31 млн долларов США), Грузия (28,50 млн долларов США), Китай (27,08 млн долларов США) и Беларусь (25,73 млн долларов США).

К ключевым направлениям столичного экспорта, куда поставки по итогам 2020 года значительно выросли, относятся: Мексика (3,31 млн долларов США, +433,73%), Вьетнам (2,35 млн долларов США, +14 367,39%), Республика Корея (0,68 млн долларов США, +59,28%), Чили (0,48 млн долларов США, +386,27%) и Израиль (0,42 млн долларов США, +225,21%).

По результатам отраслевого исследования Центра поддержки и развития экспорта "Моспром", в среднесрочной перспективе московским производителям-экспортерам коммуникационного оборудования следует обратить внимание на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Центральной и Латинской Америки, в частности на Мексику, Чили и Бразилию.

"Эти страны активно участвуют в международной торговле и стараются расширять географию своих поставщиков. Дополнительный спрос на оборудование для связи формируется в этих странах под влиянием роста числа интернет-пользователей. Высокое качество продукции и положительная деловая репутация московских компаний на зарубежных рынках будут ключевыми преимуществами развития экспортного потенциала предприятий в этом направлении", – отметила генеральный директор Центра "Моспром" Наталья Шувалова.

Сбер выводит аптеки в офлайн

Сбер планирует запустить пилотный проект по открытию физических точек онлайн-аптек "Сбер Еаптека" (eapteka.ru). Если пилот будет востребован, Сбер масштабирует офлайн-сеть, при этом конкурентным преимуществом таких аптек станет доступность лекарств благодаря ряду мероприятий, направленных на снижение цен на препараты.

Юлия Мельникова

Вчера, 27 апреля, первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис сообщил, что проект Сбера - "Сбер Еаптека" будет делать лекарства доступнее для населения. На вопрос корреспондента ComNews, как именно это произойдет, Лев Хасис рассказал, что Сбер планирует провести пилоты по открытию физических "Сбер Еаптек" на площадях отделений банков.

"Если мы увидим, что клиентам понравится возможность совместить поход в банк с тем, чтобы заглянуть в аптеку и что-то приобрести, то мы это будем расширять. И за счет того, что мы будем предоставлять помещение для аптеки на очень льготных условиях, она сможет предлагать более низкие цены, - сказал Лев Хасис. - Мы будем активно работать с производителями лекарств и с сервисами здравоохранения, чтобы оптимизировать фасовки лекарственных препаратов. Это позволит клиентам покупать не большие флаконы и упаковки, а ровно столько таблеток, сколько нужно и прописал врач".

Также Лев Хасис сообщил, что аптека будет работать над развитием своих собственных марок лекарственных препаратов - дженериков, цены которых будут доступными. "Они будут стоить кардинально дешевле, чем те, цена которых на 80% состоит из рекламы", - заявил он.

"Еаптека" основана в 2011 г. В конце 2020 г. - начале 2021 г. Сбер и группа компаний "Р-Фарм" приобрели в "Еаптеке" по 45% акций. Еще 10% "Еаптеки" осталось у ее основателя Антона Буздалина. Сбербанк инвестировал в покупку 5,7 млрд руб. Юрлицо "Еаптека" после начала сотрудничества со Сбербанком работает под брендом "Сбер Еаптека".

Управляющий партнер B&C Agency Марк Шерман напомнил, что доставка лекарства в большинстве случаев идет до ближайшей аптеки, откуда его нужно забирать самому. "С этой точки зрения развитие сети аптек имеет смысл, потому что людям все равно нужно будет идти до офлайн-точки. У Сбера много возможностей найти место для таких помещений, поскольку он обладает огромной сетью офисов, в которых освобождается часть помещений из-за ухода банковских услуг в онлайн, поэтому может получиться синергия, - считает Марк Шерман. - У бизнесов Сбера преимущество, поскольку есть возможности использовать положение банка как крупного участника рынка недвижимости. Еще одно преимущество - это продвижение сервиса в рамках своей экосистемы, участие в программах лояльности, маркетинговых акциях и встраивание в рекламные кампании Сбера, то есть потенциал существенно увеличить долю рынка есть".

В феврале 2021 г. Российская ассоциация аптечных сетей (РААС; включает в себя крупнейших игроков рынка, таких как "Ригла", "36,6", "Нео-фарм" и др.) пожаловалась в Генпрокуратуру на интернет-аптеку "Сбер Еаптека" и сеть "Здоров.ру". Об этом сообщали "Ведомости". Ассоциация настаивает, что "Сбер Еаптека" и сеть "Здоров.ру" дистанционно торгуют рецептурными препаратами, что запрещено действующим законодательством.

Аналитик ГК "Финам" Игорь Додонов отметил, что, согласно данным исследовательской компании DSM Group, общий объем аптечного рынка в России в 2020 г. составил 1,4 трлн руб., при этом на онлайн-продажи пришлось 6,6% от этой суммы. "Если посмотреть на другие страны, то в Китае доля онлайн-продаж лекарств достигает 17%, в США и Британии - 11-12%. Так что потенциал расширения данного сегмента представляется неплохим. Однако учитывая, что через интернет по-прежнему не разрешается продавать рецептурные препараты - о перспективах внедрения электронных рецептов пока трудно судить, но вряд ли это произойдет быстро, - обычные, офлайновые аптеки, несомненно, будут оставаться высоко востребованными еще долгое время", - комментирует Игорь Додонов.

Что касается планов Сбера по открытию аптек в своих отделениях, то это решение кажется аналитику неоднозначным: "С одной стороны, многим потребителям может показаться удобным совместить две вещи - посетить отделение банка и заодно купить какое-нибудь лекарство - или забрать лекарство, заказанное через интернет. С другой стороны, банковское обслуживание само все больше смещается в онлайн, и данная тенденция, вероятно, будет только усиливаться. Поэтому у открытых в отделениях аптек может просто не оказаться достаточного трафика, поскольку просто зайти в отделение банка, чтобы купить лекарство, для многих граждан будет непривычным - хотя реклама здесь вполне может помочь. Так что все будет зависеть от того, насколько "зайдет" пилотный проект. Если он окажется удачным и будет масштабирован, то, учитывая количество отделений Сбера в РФ и их распространенность, банк может войти в десятку ведущих игроков российского аптечного рынка".

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанса" Александр Осин вспомнил данные другого исследования: "По данным Data Insight при поддержке IQVIA, за 2019 г. оформлено 51,6 млн заказов на сумму 86,3 млрд руб., таким образом, за 2019 г. интернет-магазины оформили на 98% больше заказов, чем за 2018 г. Средний чек составил 1670 руб. В апреле 2020 г. директор управления по работе с клиентами потребительского сектора и торговли Сбербанка Александр Юдин оценивал долю онлайна в аптечном бизнесе как приближающуюся к 5%, которая может удвоиться в течение трех лет".

"Под влиянием коронакризиса, однако, темпы роста сектора существенно замедлились, - отметил Александр Осин. - Об этом свидетельствуют опубликованные Data Insight данные сервиса Apteka.ru, который является лидером сектора, с долей в 40% онлайн-продаж всего сегмента. Товарооборот сервиса Apteka.ru за 2020 г. составил 50 070 млн руб., увеличившись на 46% к 2019 г. При этом средний чек составил 1550 руб. Причин замедления динамики развития сектора, как представляется, две. Во-первых, с точки зрения долгосрочного периода уровень в 10% от продаж офлайн, к которому подошел сегмент онлайн-аптек, представляется устойчивым ограничителем их роста. В США, где торговля онлайн развивается уже более 20 лет, 90% продаж розничного сектора по-прежнему совершаются в обычных магазинах. Вторая причина - экономический застой и участившиеся кризисы последнего десятилетия. В 2017 г. и 2018 г. прирост продаж лекарств в натуральном выражении в РФ составил 9,5% и 8% против 1,3% и 2,8% год к году для индекса всех товаров. При этом средний прирост индекса физического объема розничной торговли основными товарами - несмотря на эффект от кризиса 2008 г., - в 2000-2012 гг. составлял значительно более высокие, чем сейчас, 9,1% (г./г.). На этом фоне итоговое ухудшение среднегодовых темпов прироста розничных продаж в 2019 г. и 2020 г. до 1,9% (г./г.) и -4,6% - несмотря на их пиковый рост в начале 2020 г., составивший почти 5%, - сопровождалось падением реализации лекарств в аптеках в натуральном выражении на 1,5% до 3,8 млрд упаковок в 2019 г., и еще на 1,7% до 3,7 млрд упаковок в 2020 г.".

Александр Осин прогнозирует возможное ускорение до 2,5-3,5% (г./г.) экономического роста в 2021 г., несмотря на опасность инфляционного шока в 2022-2023 гг., которое поддержит сегмент розничных онлайн- и офлайн-продаж. "Но темпы роста этого рынка ожидаемо, как представляется из предпосылок, указанных выше, замедляются. На этом фоне, опять же, ожидаемо происходит консолидация активов данного сегмента. Сбер "встраивается", как представляется, именно в модель консолидирующегося рынка, надеясь за счет своих финансовых ресурсов значительно расширить долю - за счет ослабления ряда ключевых на данный момент игроков в условиях спада прироста продаж, усиления на этом фоне конкуренции по цене и качеству услуг", - прокомментировал Александр Осин.

По его мнению, Сбер может рассчитывать, в случае успеха офлайн-аптек, на долю рынка около 40%. "Судя по другим проектам Сбера и принимая во внимание текущую структуру распределения доходов отрасли онлайн-аптек, целевым уровнем для банка в секторе будет, возможно, значение в 30-50% от суммарной выручки. Это приблизительно тот уровень, которого достиг при поддержке Сбера сервис "Яндекс.Такси". Это значение совпадает и с текущей долей на онлайн-рынке сервиса Apteka.ru. Более высокие значения рыночной доли, исходя из имеющейся рыночной статистики, вероятно, создают регуляторные риски и риски, связанные с неоднородным характером спроса в секторе. С другой стороны, меньшая доля на рынке предполагает и меньшую маржу, и большие риски поглощения более успешными игроками, что, как показывает статистика, и формирует стремление игроков к достижению на рынке указанного показателя продаж около 40% от общей суммы", - пояснил прогноз Александр Осин.

В Москве состоялось девятнадцатое заседание МПК Россия – Азербайджан

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук совместно с заместителем Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым провели 27 апреля в Москве девятнадцатое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

В ходе заседания стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, сотрудничество в области транспорта, мирного использования атомной энергии, гуманитарного, внешнеполитического сотрудничества и другие вопросы.

По итогу заседания состоялось подписание Протокола 19-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

От лица Федерального агентства по делам молодежи участие в заседании принял заместитель руководителя Павел Абрамов. Комиссия отразила в итоговом протоколе МПК поступательное развитие отношений в гуманитарной сфере, в частности, в области молодежной политики, образования, науки и культуры между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, а также успешную работу Российско-Азербайджанской рабочей группы по сотрудничеству в области молодежной политики.

В 2021 году Федеральным агентством по делам молодежи планируется приглашение молодых людей из Азербайджанской Республики к участию в ряде крупных мероприятий, таких как VI Международный молодежный форум «Евразия Global», Диалог молодых лидеров в формате СНГ–ШОС–ЕАЭС и других.

В России создают первый климатический научный центр

В Красноярске на базе Сибирского федерального университета создают первый в России климатический научно-образовательный центр (НОЦ). Подробности в интервью РИА Новости рассказал ректор СФУ Максим Румянцев.

— В Красноярске на базе Сибирского федерального университета создают первый в России климатический НОЦ. Что это такое? Какие у него задачи?

— Это больше напоминает ребрендинг созданного в 2019 году распоряжением губернатора А.В. Усса научно-образовательного центра, поскольку, так или иначе, вопросами экологии, климата и рационального природопользования занимаются многие научные коллективы. Но сегодня мы должны объединить усилия, сформировать "экосистему инноваций" в отношении повышения качества жизни и конкурентоспособности экономики.

Один из ключевых показателей эффективности реализации Нацпроекта по науке — создание в России не менее 15 научно-образовательных центров в кооперации с индустриальными партнерами. НОЦ — это, по сути, интегратор взаимодействия науки, бизнеса и власти. 10 центров, которые должны решать задачу научного прорыва страны, уже созданы и получили федеральную поддержку.

На территории Красноярского края представлены практически все компании, которые определяют экономическое развитие России: минерально-сырьевой комплекс, добыча полезных ископаемых, металлов (Норильский никель, Роснефть, Полюс, Русал, СУЭК и пр.) У нас производится более 80 % общероссийского объема никеля, более 70 % меди, почти 98 % металлов платиновой группы… Причем все эти компании не просто присутствуют на территории и разрабатывают месторождения, а известны, как социально-ответственный и глобальный бизнес.

Совместно с ними мы задумались о том, как сделать их производство лучше. Так, возникла идея создать НОЦ, который объединит научно-образовательные организации Красноярска, Тывы, Хакасии и крупные промышленные предприятия-природопользователи макрорегиона Енисейская Сибирь. Центр будет сконцентрирован вокруг идеи, связанной с глобальными вызовами. Что сегодня формирует повестку следующих десятилетий развития мира? Глобальное потепление и снижение углеродного следа.

Именно эта тематика будет лидирующей, она определит характер нашей работы. Мы не занимаемся только вопросами технологий индустриальных партнеров, мы занимаемся вопросами экологического развития, финансовых механизмов "чистого развития" через которые планируем изменить и саму индустрию. Логика именно такая.

— Почему климатический центр появится именно в Красноярске?

— Во-первых, здесь есть заинтересованные бизнесы, которые попадают под новые санкции, связанные с международными соглашениями по климату и снижению углеродного следа, и несут издержки в условиях экспорта своей продукции. Во-вторых, это второй по площади уникальный регион страны, где есть все климатические зоны и главные естественные поглотители углерода — леса.

Россия — наиболее богатая лесными ресурсами страна в мире: территория мировых лесов составляет 4 млрд га, из них более 20 процентов — 815 млн га — в России. Красноярский край на этой карте фактически уже является естественным большим карбоновым полигоном.

И в-третьих, у нас очень хорошая наука, связанная с окружающей средой. Три научных коллектива — Академии наук, СФУ и университета им. Решетнева — успешно занимаются данной проблематикой, в том числе вопросами дистанционного зондирования из космоса (позволяет отслеживать климатические изменения и потоки углерода), анализом больших данных и оценкой экосистемных услуг на мировом уровне.

— Выбор географического положения понятен. Почему именно ваш университет?

— У нас есть лидерская группа по изучению лесных экосистем, работает академик РАН Ваганов (первый ректор СФУ), который возглавляет научную школу и занимается анализом годичных колец деревьев как индикатора изменений климата и экологических условий (дендроклиматология). Более того, мы входили в Проект 5-100 с долгосрочной идеологией, связанной с биологическими экосистемами. Вокруг этого собрались ключевые исследователи: помимо дендрохронологов, есть гидробиологи и экономисты.

— Чем экономисты могут быть полезны в углеродной теме?

— Самое уязвимое место – экономические расчеты возможности участия нашей страны в перспективной системе трансграничного углеродного регулирования. Вокруг этой темы сейчас ведутся основные дискуссии. Однако и здесь у нас уже есть свои эксперты. Плюс мы имеем выход на исследовательскую сеть и полигоны. На территории Красноярского края четыре действующие лабораторные площадки. Одна из них находится в условиях Арктики, еще одна — известная вышка ZOTTO (Научная обсерватория "станция высотной мачты"), где как раз измеряют потоки углерода.

Интеграция возможностей научной инфраструктуры и соответствующих экономических расчетов позволит вывести обсуждение из чисто академической сферы на практический уровень, использовать эти результаты для реализации национальных интересов в области глобальных климатических инициатив.

— Почему тематика, связанная с углеродным следом, так активно входит в российскую научную повестку?

— Потому что мы являемся держателями углеродного баланса: самая большая страна с громадным природным богатством и возможностями менять будущее мира. Россия — второй по величине экспортер в ЕС после Китая по объемам СО2, на страны ЕС приходится 42 процента российского экспорта.

Однако мы оказались уязвимыми в условиях международных решений и санкций, поскольку не смогли доказательно предъявить свою углеродную базу. Наша задача — сделать это в ближайшее время. Россия стала объектом манипуляции: якобы мы самые грязные, у нас отсталое производство, наши леса ничего не производят, и мы должны платить налоги тем, кто держателем лесов не является, но как раз и производит большее количество парниковых газов.

Это вопрос нашей национальной безопасности. Мы, как страна, должны объединить усилия для того, чтобы противостоять этим угрозам.

Совместное предприятие ВТБ и Ростелекома войдёт в капитал рекламной платформы MediaSniper

Совместная компания ВТБ и Ростелекома "Платформа больших данных" и компания MediaSniper подписали соглашение о предварительных условиях сделки по покупке доли. Об этом говорится в сообщении банка.

ПБД и MediaSniper будут совместно развивать продукты и услуги на рекламном рынке, которые позволят показывать конечным потребителям предложения, максимально соответствующие их интересам и желаниям. Клиентами ПБД и MediaSniper будут как рекламодатели из различных отраслей, так и рекламные агентства.

Стратегия компании ПБД предусматривает работу на нескольких крупных рынках, в том числе развитие продуктов в сфере рекламы, как органически, так и через стратегические партнёрства с ключевыми игроками.

ПБД после покупки доли в компании MediaSniper рассчитывает занять заметную долю на высоко конкурентном рынке интернет-рекламы, используя проверенные технологические решения MediaSniper и собственные алгоритмы обработки Big Data.

ПБД и MediaSniper планируют создавать совместные продукты и услуги на рынке интернет-рекламы за счет уникальных массивов Big Data и технологических решений ПБД на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Стороны рассчитывают, что синергия позволит ускорить вывод продуктов на рынок.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.

Сбер профинансировал на 1.6 млрд руб. федерального застройщика "Талан" в Тюмени

Западно-Сибирское отделение ПАО "Сбербанк" впервые профинансировало проект федерального застройщика "Талан" в Тюмени в размере 1.6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.

Кредит предоставлен сроком на три года на строительство третьей очереди жилого комплекса комфорт-класса "Интеллект-Квартал", расположенного в микрорайоне "Тюменская Слобода". Ввод объекта в эксплуатацию планируется в I квартале 2023 года.

Сбербанк России (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Основным акционером Сбербанка является РФ в лице Министерства финансов РФ, владеющая 50% уставного капитала ПАО "Сбербанк" плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

Сбербанк выдаёт онлайн-кредиты малому бизнесу в Москве в выходные дни

Московский банк ПАО "Сбербанк" выдал первые 27 онлайн-кредитов на сумму 30.5 млн руб. малому бизнесу в выходные дни. Об этом говорится в сообщении компании.

Такая возможность стала доступна в режиме 24/7 индивидуальным предпринимателям и ООО с одним собственником — генеральным директором при получении нецелевого кредита суммой до 5 млн руб. без залога и поручительства. Кредит можно оформить в веб-версии и мобильном приложении СберБизнес для предпринимателей.

Сбербанк России (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Основным акционером Сбербанка является РФ в лице Министерства финансов РФ, владеющая 50% уставного капитала ПАО "Сбербанк" плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

Клиенты ВТБ перевели более 10 млн руб. через голосового ассистента

Пользователи ВТБ Онлайн перевели через голосового ассистента более 10 млн руб. с момента запуска сервиса в феврале. Средняя сумма чека по переводам составила 8.7 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Виртуальный помощник проконсультировал клиентов уже более 80 тыс. раз и помог пользователям совершить более 1.8 тыс. операций — оплатить мобильный телефон и перевести деньги по номеру телефона.

Голосовой ассистент может проконсультировать клиентов по 1.1 тыс. различных тематик — ипотеке, кредитам наличными, картам и другим. В перспективе голосовой ассистент будет помогать пользователям ВТБ Онлайн купить билеты на самолет или поезд, забронировать номер в гостинице, заказать столик в кафе и приобрести билеты в кино.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

СберМегаМаркет и СберМаркет не планируется объединять

СберМегаМаркет и СберМаркет не планируется объединять. У этих сервисов разная модель покупательского поведения. Об этом журналистам заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. Вместе с тем, партнёры СберМаркета будут представлены на СберМегаМаркете.

СберМаркет — это онлайн-сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из любимых магазинов. Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет работает в Москве и Московской области, а также 150 городах России от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, включая все города-миллионники.

СберМегаМаркет — новое имя маркетплейса goods.ru. СберМегаМаркет – мультикатегорийный маркетплейс, входящий в экосистему Сбера, на котором представлено более 2.5 млн товаров.

Сбербанк России (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Основным акционером Сбербанка является РФ в лице Министерства финансов РФ, владеющая 50% уставного капитала ПАО "Сбербанк" плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

Сергей Лавров: Россия предлагала США "обнулить" дипломатический конфликт

В последнее время отношения России и США находятся в явном кризисе: одни за другими следуют американские санкции, высылают дипломатов, Россия вынуждена принимать ответные меры, а из Вашингтона обещают "наказывать" Москву снова и снова. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью РИА Новости, которое брал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, о том, каким российская сторона видит выход из сложившейся ситуации, готовы ли к этому американские политики. Он также объяснил, чем нынешняя обстановка в двусторонних отношениях хуже даже времен холодной войны, как Россия будет реагировать, если Америка попытается пересечь красные линии, высказал мнение о том, почему нельзя "выбирать между телевизором и холодильником".

— Отношения с Америкой ну просто ни к черту. Я лично таких плохих не припомню. Уже хуже даже, чем холодная война. Послы сидят в своих странах. Что будет дальше? Какой вариант развития?

— Если бы это зависело только от нас, наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям. И в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США, — в ответ мы ограничивали работу дипломатов США в России. Мы это предлагали администрации Байдена сразу, как только она принесла присягу и вступила в свои полномочия. Я упоминал об этом Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов. Потом пошла цепная реакция. Мы, кстати, долго терпели — мы же ждали до лета 2017 года, прежде чем отреагировать, потому что администрация Трампа нас просила не реагировать на уходящие эксцессы администрации Обамы, которая покидала Белый дом. Но и у администрации Трампа не получилось эту ситуацию вернуть в нормальное русло, поэтому мы вынуждены были ответить более-менее зеркально. Но американцы на этом не успокоились.

Мы видим, что администрация Байдена тоже продолжает по этой наклонной плоскости скользить. Хотя в разговоре Путина с Байденом, который состоялся вскоре после инаугурации, в моем разговоре с государственным секретарем Блинкеном нам сказали наши американские визави, что они проводят серьезный обзор отношений с Россией и рассчитывают, что по итогам этого разговора многое станет понятным. Но итогом этого разговора стали новые санкции, на которые мы вынуждены были ответить уже не просто зеркально, а как многократно предупреждали: что мы в конце концов будем действовать асимметрично. Это касается в том числе и существенного диспаритета в количестве дипломатов и других сотрудников, которые работают в американских дипломатических миссиях в России, превышая количество наших дипломатов в США. Мы об этом говорили, не буду углубляться.

Но если говорить о стратегическом видении наших отношений, то я очень надеюсь, что в Вашингтоне так же, как и мы, осознают ответственность за стратегическую стабильность в мире. Не только проблемы у России и США, не только проблемы, которые существенно осложняют жизнь наших граждан, их контакты, общение, ведение бизнеса и гуманитарных проектов — это еще и проблемы, которые подвергают серьезным рискам международную безопасность в самом широком смысле слова. Поэтому вы знаете, как мы отреагировали на эксцессы, которые прозвучали в известном интервью Джо Байдена телеканалу ABC. Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу — мы восприняли позитивно. Мы хотим понять все аспекты этой инициативы, изучением которой сейчас и занимаемся. Еще раз скажу, если США прекратят действовать с позиции суверена, как об этом сказал президент, выступая с посланием Федеральному собранию, если они осознают бесперспективность каких-либо попыток возрождать однополярный мир, создавать какую-то конструкцию, где все будут подчинены западным странам и весь западный лагерь будет вербовать под свои знамена все другие страны на разных континентах против Китая и Российской Федерации, если США все-таки поймут, что не зря записаны в Уставе ООН такие принципы, как уважение суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела и суверенное равенство государств — просто выполнят свои уставные обязательства и будут вести диалог с нами, как и с любой другой страной, взаимоуважительно, на основе баланса интересов, который должен быть найден… Иначе у нас ничего не получится. Президент об этом четко сказал в послании, подчеркнув, что мы готовы на самые широкие договоренности, если это отвечает нашим интересам. И конечно, будем жестко реагировать на любые попытки пересечь красные линии, которые, как вы слышали, мы определяем сами.

— Насколько реалистично ожидать, что они осознают это, откажутся от позиции сюзерена? Ведь надежда — это хорошо, но реальность совсем другая.

— Я не высказывал надежды. Я сказал, на каких условиях мы будем готовы разговаривать.

— А если нет, то?..

— Ну, если нет — это их выбор. Значит, будем жить в условиях, как вы сказали, то ли холодной войны, то ли в условиях еще хуже. Я считаю, что в холодную войну напряжение было, конечно, очень серьезное, не раз возникали рискованные ситуации, кризисные ситуации. Но было взаимное уважение, которое сейчас в дефиците. И где-то даже проскакивают шизофренические нотки в высказываниях некоторых деятелей в Вашингтоне. Недавно официальный представитель Белого дома заявила, что санкции будут продолжены в отношении России, что санкции дают примерно тот эффект, на который рассчитывал Вашингтон, и что целью санкций является снижение напряженности в отношениях США и России. Я даже не могу это комментировать. Надеюсь, всем понятно, что такого рода заявления не делают чести тем, кто отстаивает такую политику в Белом доме.

— Мне приходилось слышать мнение, что дипломаты плохо работают, не могут построить отношения — мы все упираемся, наша позиция совсем не гибкая, не эластичная, и поэтому отношения плохие.

— Да, я читаю тоже эти оценки, благо у нас свобода слова, я считаю, существенно более защищена, чем во многих западных странах, включая те же США. Я читаю и оппозиционные интернет-ресурсы, газеты и считаю, что, наверное, эти люди имеют право на выражение своей точки зрения, которая заключается в том, что вот если бы мы не спорили с Западом, у нас сейчас был бы пармезан и многое другое, чего нам искренне не хватает. А вот когда закрыли по каким-то причинам закупку продовольствия на Западе, причем не объясняя, что это была ответная мера, просто прекратили закупать продовольствие, стали заниматься импортозамещением, продукты подорожали. Знаете, это узкий и однобокий взгляд, исключительно с позиции благополучия — выбирать между телевизором и холодильником. Это — их язык, на котором они разговаривают. Если уж они так считают принципиальным воспринимать ценности США, напомню высказывание, по-моему, величайшего президента США Джона Кеннеди: "Не думай о том, что твоя страна может сделать для тебя. Думай о том, что ты можешь сделать для своей страны". Это радикальное отличие от нынешних либеральных взглядов, когда только личное благополучие, личное самочувствие имеет решающее значение. Те, кто продвигают такие философские подходы, по-моему, не то что не понимают нашего генетического кода, они пытаются его всячески подрывать. Потому что, кроме желания жить хорошо, жить сыто, быть уверенным за своих детей, друзей, родных, всегда в нашей стране чувство национальной гордости играло не меньшую роль во всем том, что делалось за всю нашу тысячелетнюю историю. Если кто-то считает, что для него — или, как сейчас корректно говорить, для нее — эти ценности уже не имеют значения, это их выбор. Но я убежден, что подавляющее большинство нашего народа думает иначе.

— Рассчитываете ли вы на встречу с Блинкеном? Когда эта встреча может состояться и состоится ли вообще в обозримой перспективе?

— Когда мы говорили по телефону, я его, в соответствии с дипломатическим этикетом, поздравил. Мы обменялись некоторыми оценками ситуации. Беседа была, считаю, доброжелательной, спокойной, прагматичной. Я отметил, что когда наши американские коллеги завершат формирование всех своих штатов, в Госдепартаменте в том числе, мы будем готовы возобновлять контакты при том понимании, что мы будем искать взаимоприемлемые договоренности по многим проблемам, начиная с функционирования дипломатических миссий, завершая стратегической стабильностью и многими другими вещами. Американский и российский бизнес заинтересованы в том, чтобы расширять свое сотрудничество, о чем недавно Американо-российская торговая палата нам сообщала. Мы закончили на том, что будут какие-то совместные многосторонние мероприятия, на полях которых можно переговорить при случае. Пока никаких сигналов со стороны США не поступало. Если говорить о календаре мероприятий — через три недели Россия будет перенимать эстафету председательства в Арктическом совете у Исландии. В Рейкьявике планируется, по-моему, 20-21 мая министерская встреча. Если американскую делегацию будет возглавлять госсекретарь, я, конечно, буду готов в случае его заинтересованности с ним переговорить. Я, учитывая, что мы на два года заступаем председателем Арктического совета, уже объявил нашим исландским коллегам, что буду участвовать в этом министерском заседании.

Вторая часть интервью Сергея Лаврова будет опубликована в среду, 28 апреля.

Россия в 2020 году установила рекорд по несырьевому экспорту в Китай

Российский несырьевой неэнергетический экспорт в Китай достиг в 2020 году 16,3 миллиарда долларов, что на 13% выше, чем в 2019 году.

Этот исторический рекорд России удалось достичь, несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса, сообщили в организации "Национальные приоритеты".

Россия экспортирует в Китай большое количество продовольственных товаров: муку, макаронные изделия, гранолу, БАДы и др. В 2020 году значительно возросли поставки говядины, рапса, мяса птицы, подсолнечного масла и сладостей. В прошлом году Россия экспортировала в Китай более 80 тысяч тонн сладостей, что на 21% больше, чем в 2019 году.

Согласно показателям нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом. А к 2024 году страны договорились достичь товарооборота в 200 миллиардов долларов. Для этого, по мнению экспертов, необходимо открывать новые ниши и возрождать логистические маршруты, многие из которых сейчас закрыты.

Цены цветных металлов устремились вверх, рассчитывая на оживление экономики

В понедельник, 26 апреля, все цветные металлы подорожали в Лондоне на 1% или более на волне ожиданий экономического восстановления. Наилучшие результаты показали медь и алюминий, обновив максимумы 2021 г., выйдя на отметки $9765 и $2407 за т соответственно. По итогам торгов трехмесячный контракт на медь вырос в цене на LME на 2%, до $9751 за т. Цена алюминия выросла на момент окончания официальной сессии на 1,6%, до $2403,50 за т.

Объемы торгов медью достигли на бирже самого высокого показателя с 19 апреля, превысив уровень 20 тыс. лотов, тогда как на предыдущей неделе объемы продаж металла составили 10073 лота.

«Проблемы с предложением меди снова усилили ожидания напряжений на рынке меди в текущем году», - отмечает аналитик StoneX Натали Скотт-Грей, указывая на призыв портовых работников в Чили к забастовке в ответ на ветирование президентом Чили Пинерой закона, позволяющего гражданам досрочное использование денег пенсионных фондов. «Слабеющий доллар и позитивные экономические сводки в виде американских и европейских индексов менеджеров по закупкам (PMI) оказали поддержку рынку, - констатирует один из лондонских аналитиков. – Сегодняшние торги отразили эту динамику. Кроме того, на рынке металлов сказывается работа фактора «зеленой» трансформации промышленности и неудивительно, что лидерами ценового роста являются те металлы, которые находятся в наиболее выгодной позиции, такие как медь».

Индекс PMI для еврозоны от HIS Markit продемонстрировал рост в апреле до 50,3 пункта, с 49,6 пункта в марте, выйдя на 8-месячный максимум. Производственный PMI также вырос, с 62,5 до 63,3 пункта.

Трехмесячный контракт на цинк подорожал на 2,2%, до $2915 за т, впервые в текущем году превысив отметку $2900 за т на момент закрытия.

«Хотя цены на цинк «отстают» от меди, тот факт, что в секторе выросли короткие покрытия, свидетельствует о том, что «быки» применяют более взвешенный подход, - отмечает аналитик Джеймз Мур. – В результате этого, а также общего оптимизма в сфере цветных металлов, цинк расположен к пробитию уровня $3000 за т».

Цена никеля с поставкой через 3 месяца выросла на 1,65% к моменту закрытия торгов, до $16666 за т, обновив максимум первой недели апреля.

Олово и свинец подорожали на 1%, до $27050 и $2078,50 за т соответственно.

На утренних торгах вторника цены на медь вышли на 10-летний максимум на фоне озабоченности трейдеров поставками металла из Чили и надежд инвесторов на улучшение мирового спроса на «красный металл» на фоне стабильного экономического восстановления и инвестиций в «зеленую» энергетику.

В Шанхае июньский контракт на медь подорожал на 3,5%, до 72820 юаней ($11230,38) юаней за т – максимального показателя с февраля 2011 г. Значение закрытия составило 72480 юаней за т (+3%). Стоимость цинка на ShFE взлетела на 3,2%, до 22,430 тыс. юаней за т, самого высокого показателя с 23 марта. Цена никеля выросла на 3,6%, до 126,560 тыс. юаней за т. Котировки цены алюминия обновили 11-летний максимум 18,655 тыс. юаней за т.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:16 моск.вр. 27.04.2021 г.:

на LME (cash): алюминий – $2403.5 за т, медь – $9949 за т, свинец – $2066.5 за т, никель – $16921.5 за т, олово – $28430 за т, цинк – $2915.5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2409 за т, медь – $9929 за т, свинец – $2089.5 за т, никель – $16960 за т, олово – $27230 за т, цинк – $2930 за т;

на ShFE (поставка май 2021 г.): алюминий – $2866 за т, медь – $11139 за т, свинец – $2374.5 за т, никель – $19551.5 за т, олово – $28631 за т, цинк – $3422.5 за т (включая 17% НДС);

на ShFE (поставка июль 2021 г.): алюминий – $2866 за т, медь – $11193 за т, свинец – $2389 за т, никель – $19457.5 за т, олово – $28797.5 за т, цинк – $3426.5 за т (включая 17% НДС);

на NYMEX (поставка апрель 2021 г.): медь – $9961.5 за т;

на NYMEX (поставка июль 2021 г.): медь – $9925 за т.

У POSCO самая высокая квартальная прибыль за 10 лет

Как сообщает агентство Reuters, южнокорейская компания POSCOсообщила в понедельник 26 апреля о самой высокой квартальной прибыли с 2011 года, поскольку цены на сталь резко выросли из-за превышения спроса над предложением.

Пятый по величине производитель стали в мире заявил, что операционная прибыль в первом квартале выросла на 120%, поскольку «прибыль от всех секторов, таких как сталелитейная, мировая и инфраструктурная, а также новый рост улучшилась», включая последовательный скачок продаж углеродистой стали на 12%.

В отчете о прибылях и убытках POSCO заявила, что ожидает роста предложения стали из Австралии, Бразилии и Южной Африки во второй половине года после снижения в первом квартале. Цены на сталь, вероятно, будут постепенно стабилизироваться по сравнению с первым полугодием, поскольку ожидалось небольшое снижение спроса из-за сокращения производства в Китае из-за более жестких экологических ограничений.

По данным Refinitiv Smartestimate, консолидированная операционная прибыль POSCO составила 1,55 триллиона вон ($1,39 млрд.) за квартал с января по март, что соответствует прогнозу, сделанному компанией ранее в этом месяце, и превышает консенсус рынка в 1,3 триллиона вон. Годом ранее операционная прибыль компании составила 705 миллиардов вон. Выручка в первом квартале выросла на 11% до 16,1 трлн вон.

Аппетит китайских заводов на качественную железную руду быстро растет

Как сообщает агентство Reuters, железная руда высшего качества с содержанием железа 65% продается с рекордной премией к рудам с содержанием железа 62% и 58%. При этом разница между эталонной рудой 62% и рудой с более низким содержанием 58% выросла до четырехлетнего максимума.

Согласно данным SteelHome, высокосортная 65% -ная железная руда в настоящее время стоит $66,50 за тонну более чем 58% железной руды и $33,50 за тонну 62% руды, но по-прежнему остается привлекательной для комбинатов, поскольку их рентабельность выросла в этом году.

«Сталелитейные компании сейчас стремятся к увеличению производства, поскольку они прибыльны», - сказал трейдер из Шаньдуна. «Спрос на руды с низким содержанием не очень высокий, мы не стремимся брать эти продукты».

Норма прибыли от производства горячекатаного рулонного проката на заводах в северном Китае стала положительной в марте и в начале этого месяца взлетела до 1188 юаней ($183,14) за тонну, что является самым высоким показателем с августа 2018 года, и составила 827 юаней в пятницу 23 апреля, согласно данным Jinrui Capital.

Маржа по стальной арматуре также изменилась в марте, а в начале этого месяца поднялась до самого высокого уровня с апреля 2019 года, составив 928 юаней за тонну, и составила 616 юаней в пятницу 23 апреля, сообщает Jinrui Capital.

Спрос на высококачественную железную руду, из которой производится больше передельного чугуна, растет одновременно с сокращением внутренних запасов высококачественной руды в Китае. .

В исследовательской записке, опубликованной CITIC Futures в воскресенье 25 апреля, говорится, что портовые запасы австралийской рудной мелочи Fe62% и кусковой руды Пилбара в северном Китае в этом году упали ниже нормального уровня, в то время как запасы высококачественной рудной мелочи Карахас из Бразилии начали сокращаться с середины прошлого года.

«Рентабельность металлургического комбината очень высока на фоне роста цен в регионах, что будет стимулировать производство и, в свою очередь, спрос на железную руду», - говорится в отчете Fitch Solutions.

Аппетит к высококачественной железной руде в Китае был умеренным в 2019-2020 годах, поскольку прибыль комбинатов была ограничена резким ростом цен на сырье и вялым потреблением стали. Но восстановление спроса после COVID-19 улучшило перспективы сектора.

«Газпром» хочет производить СПГ на Амурском ГПЗ

Возможность организации производства СПГ в составе Амурского газоперерабатывающего завода рассматривает «Газпром», сообщил на заседании совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов. «Мы сейчас рассматривает строительство СПГ-завода около нашего Амурского газоперерабатывающего завода. Этот СПГ будет использоваться в разных направлениях. В первую очередь под газификацию, второй — для нужд космодрома „Восточный“, третье — под развитие газомоторного топлива», — уточнил Маркелов. «Исходя из того, что регион большой, „разрезан“ рекой Зея, что осложняет вопрос газоснабжения и газификации региона. Мы понимаем, что для того, чтобы пройти Зею, нужно строить дорогостоящие подводные переходы. На той стороне — город Белогорск. И мы договорились, что пока на этом этапе мы рассматриваем возможность перевода до 8 котельных Белогорска на СПГ», — отметил зампредправления холдинга.

«У нас уже в июле первые машины поедут, будут возить гелий с завода во Владивосток. Будут ездить на СПГ. Первые 18 „КамАЗов“ уже пришли, всего их будет 58. Они все будут работать на СПГ и нам надо обеспечить заправку на заводе. Строительство этого завода позволит значительно расширить использование газа», — цитирует «Интерфакс» Маркелова.

Амурский газоперерабатывающий завод строится на газопроводе «Сила Сибири» перед границей с Китаем для выделения из экспортного товарного потока ценных химических компонентов. Разделение и очистка поставляемого по «Силе Сибири» газа на Амурском ГПЗ происходит с его охлаждением до температур, близких к температуре сжижения.

Байден санкционировал покушение на Путина?

устранение первого лица - их единственный шанс

Игорь Шишкин

Одно из наиболее важных, я бы даже сказал, опасных событий последних дней — это не российско-чешский дипломатический кризис, не новые санкции и даже не Федеральное послание Владимира Путина. Это провал попытки государственного переворота в Белоруссии и убийства президента Александра Лукашенко.

Понимаю, что сейчас многие недоумённо ухмыльнутся: «Какой переворот?! Да, что вы говорите?!» Но такая реакция – это именно то, чего от нас пытается добиться мировая пресса и социальные сети, включая либеральные медиаресурсы России. С одной стороны, тема всячески замалчивается, а когда не удаётся замолчать — высмеивается.

Заговорщики якобы какие-то несерьёзные. Один из них — литературовед. На это всё время упирают: мол, он Пушкина всю жизнь изучал. Ну и что, что он — литературовед? Ну и что, что он изучал Пушкина и изучает его? Не так давно в российской тюрьме сидел господин Сенцов, по обвинению в подготовке террористических актов в Крыму. Тогда вся прогрессивная общественность требовала его освобождения на том основании, что «какой же он террорист — он же режиссёр». В конце концов, добились, Сенцов благополучно перебрался на Украину. А после того, как оказался на свободе, открытым текстом признал, что действительно готовил террористический акт.

Кстати, все, кто говорит о том, что режиссёр и террорист — две вещи несовместные, почему-то даже не покаялись, не посыпали голову пеплом. Не сказали, что «мы — идиоты, мы — дураки!». Напротив, сейчас вся подобная публика завела всё ту же песню: «Да он же — литературовед! Да он же — гуманитарий! Да, он же букашки не обидит…»

Помимо ссылок на любовь к творчеству Пушкина одного из организаторов неудавшегося переворота и убийства президента Белоруссии, постоянно твердят о якобы полной несерьёзности, абсурдности и фарсовости всей этой истории: сидят люди в московском ресторане и обсуждают план убийства Лукашенко и захвата правительственных объектов в Минске. Разве заговоры так делаются?

А как они в реальности делаются, позвольте спросить? Разве не похожи на фарс практически все без исключения провалившиеся попытки переворотов и убийств первых лиц? Да, мы привыкли, благодаря голливудским фильмам, представлять себе все эти заговорщицкие истории в ином виде: там действуют эдакие супермены, которые всё рассчитывают по секундам, проворачивают гениально операции… И в результате добиваются успеха. А здесь какие-то рохли что-то за обедом обсуждают…

Но оперативная съёмка из ресторана — это как раз и есть реальная жизнь. Кто сомневается, возьмите просто-напросто и посмотрите историю всех провалившихся заговоров. Когда вы это сделаете, то увидите, что они практически все выглядели именно вот так. И никак не иначе. А то что удавшиеся заговоры затем преподносят в ореоле блестящих операций, так это исключительно из-за того, что историю всегда пишут победители. Они и рассказывают, как у них всё было продумано, по часам расписано, и какие они были выдающиеся государственные деятели и мастера конспирации, а не подобные рохли.

Главное же доказательство того, что история с провалившимся государственным переворотом и попыткой убийства Лукашенко не выдумка КГБ Белоруссии и ФСБ России — реакция на эту информацию Запада. Абсолютно единообразная. Все страны Запад дружно набрали в рот воды. Хотя бы одна страна, хотя бы для проформы заявила о необходимости всестороннего расследования достоверности информации? Нет. Этого не было и быть не могло – их позиция. Как такая реакция отличается от реакции того же Запада на очевидно постановочную историю с отравлением Навального «по личному приказу Путина», да ещё не каким-нибудь пошлым цианистым калием, а оружием массового уничтожения.

Впрочем, с замалчиванием покушения на Лукашенко Запад перестарался и тем самым прокололся. Я имею в виду действия Праги. Не ею, естественно придуманные. Прага потрясла мировое сообщество страшным открытием — российские диверсанты (не смейтесь — Петров и Боширов) в 2014 г. взорвали на территории Чехии склад и убили при этом несколько человек. В правительстве Чехии сразу же возопили — акт государственного терроризма против страны Евросоюза и НАТО. О, ужас!

Семь лет молчали, а только прошла информация о провале попытки убийства президента Лукашенко — тут же обнародовали информацию об акте российского государственного терроризма. Совершенно очевидно, что это была попытка перебить информационную повестку дня. Как тушат лесной пожар? Пускают встречный пал. Так и здесь. И сработало. Все СМИ Запада обсуждают только Петрова и Боширова, российских террористов, российских диверсантов, которые взрывают в маленькой пушистой Чехии склад, и никто не говорит о попытке убийства президента одной из европейских стран.

Всё это оказалось настолько «шито белыми нитками», что пришлось для объяснения странного прозрения (через 7 лет) Праги придумывать сходу более-менее правдоподобное объяснение. Оказывается, надо было сорвать контракт с "Росатомом" на постройку энергоблока атомной электростанции стоимостью в 6 млрд долларов и передать его американской фирме. Звучало бы правдоподобно, если бы не одно НО. Для этих целей информацию о «российском акте государственного терроризма» можно было опубликовать на неделю позже или на неделю раньше. Ничего дата не меняла. Опубликовали же прямо тютелька в тютельку после появления информации о провале попытки госпереворота в Белоруссии.

Однако самым главным доказательством того, что попытка убийства Лукашенко имела место быть, является сама логика событий. Полагаю, никому не нужно доказывать, что события на Украине, Майдан первый, Майдан второй, — всё это не было чем-то спонтанным и случайным. Проводилась целенаправленная политика США по отрыву Украины от России, превращению её в антиРоссию. Но ведь глупо думать, что таких же планов не было и нет в отношении Белоруссии. Тогда нужно считать американские специальные службы, американских дипломатов и политиков полными идиотами, коими они не являются.

То, что происходило в августе и осенью прошлого года в Белоруссии, — было попыткой государственного переворота под ширмой народного недовольства итогами президентских выборов. Да, тогда на улицы вышло много действительно недовольных. Это всё верно! Претензии к Лукашенко у населения были и есть, тоже факт. Но то была массовка, не более того. А «цветную революцию» осуществляет не более или менее многочисленная толпа, в большинстве своём искренне недовольная режимом. «Цветную революцию» приводит к нужному устроителям, а они на Западе, результату дворцовый переворот, почти невидимый на фоне массовых протестов. Так было во время «арабской весны», так было и на Украине.

Попытка устроить «цветную революцию» в Белоруссии потерпела полный крах. В первую очередь, и я бы сказал, исключительно благодаря поддержке Путина. Его заявление о создании военно-полицейского резерва тогда в корне изменило ситуацию. Те силы в окружении Лукашенко, которые должны были осуществлять переворот, обставив его, как свержение тирана возмущёнными толпами народа, дали задний ход. Заявление Путина означало, что спектакль не пройдёт, а они сами в случае «засветки» рискуют лишиться всего, в полном, физическом, смысле этого слова.

Что оставалось делать американцам? Посыпать голову пеплом, признать своё поражение и отойти в сторонку? Извините, если бы они так себя вели, то не были бы сейчас самой сильной державой мира. А надо признать, что они — самая сильная держава мира. Сколько бы там ни рассказывали про ВВП Китая… Что-что, а воля к борьбе, хватка и способность бороться у американцев есть.

Если не срабатывает дворцовый переворот, прикрытый уличными демонстрациями, тогда у Вашингтона остаётся лишь один вариант — ликвидация первого лица. Лукашенко совершенно прав, когда говорит: «Они утверждают, что всё завязано на первое лицо!» Да, всё завязано в Белоруссии на первое лицо. Устраните сейчас первое лицо — и система власти в Белоруссии посыплется… Кто подберёт эту посыпавшуюся власть? Ясно, что не народ Белоруссии. Американцы были уверены, и небезосновательно уверены, что подберут они.

И ещё один момент. Заявление Лукашенко о том, что санкция на его убийство была дана президентом США… Я не вижу в этом никакого преувеличения. Потому что такие действия не могут предприниматься по инициативе более мелких персон. Это сфера компетенции только руководителя государства. А способны ли лидеры США отдавать такие приказы? Есть ли в этом что-то необычное?

Давайте, отмотаем чуть-чуть назад. Предшественник Байдена – господин Трамп. Кстати, самый миролюбивый президент в истории США, не развязавший (единственный!) ни одной кровопролитной войны. Что за ним числится? Убийство генерала Сулеймани. Да, конечно, по его приказу был убит не президент Ирана, не духовный лидер Ирана, а лишь один из руководителей Ирана. Ну, он же миролюбивый был. Поэтому и не президента убил.

Берём чуть-чуть дальше. Барак Обама. Лауреат Нобелевской премии мира. Убийство Каддафи — по его «санкции». Извините, санкция президента — это приказ. Так вот, по его приказу был убит руководитель суверенного государства — Каддафи.

Отмотаем ещё чуть-чуть. И что мы увидим? Там был, помнится, президент Буш-младший. Что за ним числится? А за ним числится убийство Саддама Хусейна. Конечно, это тоже было обставлено, что его убили, повесили по суду местные деятели. Но и здесь же не лично Байден-то приходил бы Лукашенко убивать.

И так можно очень далеко отматывать.

Убийства первых лиц иностранных государств по приказу президентов США — это фирменный стиль американского руководства. Это для них норма. Единственное исключение, повторяю, это миротворец Трамп, убивший всего-навсего одного из руководителей, а не первое лицо другого государства.

Теперь последнее. Почему это касается, как я полагаю, нас? Потому что в Белоруссии обкатывался тот сценарий, который намерены разыграть осенью в России на фоне выборов в Госдуму. Что будет, если опять, как и в Белоруссии, уличные акции не смогут сыграть роль прикрытия дворцового переворота? Подчёркиваю, «цветная» революция — это всегда уличная акция, под прикрытием которой совершается дворцовый переворот. Если это не проходит, тогда что остаётся делать господину Байдену? И Америке?

Только делать ставку на устранение первого лица — президента России. И здесь опять-таки нужно признать: независимо от того, как вы лично относитесь к Владимиру Путину, вся вертикаль власти завязана на него. И физическое устранение президента приводит к обрушению государственной вертикали. Далее хаос… А в этой мутной водичке велики шансы поймать свою рыбку у тех, кто к этому был причастен. Кто этого ждал и это готовил.

Иногда говорят: «Да как?! Кому же такое придёт в голову?! Убить президента России!!! Вон, какие были сложные отношения у Советского Союза с США во время «холодной» войны… Никто же не устраивал покушений на Брежнева, на Хрущёва…» Всё верно. Не устраивали по той простой причине, что у них тогда не было возможности их устраивать. У них не было такой пятой колонны, которая есть сейчас.

Да, при Горбачёве она уже была, но зачем им было устранять Горбачёва? Горбачёв был лидером этой самой пятой колонны. А давайте-ка вспомним Российскую империю. Свержение с последующим убийством царя Николая II, кто организовал? Разве не Британская империя? Вот вам убийство первого лица. А разве убийство Павла I не Британская империя организовала? Вот вам убийство первого лица. Очень тёмная история со смертью Александра III. И опять-таки в ней очень сильно торчат уши всё той же Британской империи. А сейчас её продолжательницей выступают США. Так что даже смешно говорить о том, что раз Россия — великая держава, то нас это не касается.

Косвенным, а я полагаю, прямым, доказательством справедливости моего предположения можно считать то, что теме попытки убийства Александра Лукашенко столь много внимания в своём Федеральном послании уделил Путин, как и то, что он поднял эту тему в телефонном разговоре с Байденом. Западу послан ясный сигнал — ваши планы для нас не секрет. Остановитесь, иначе пожалеете «о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели»!

Может быть, я, конечно, нагнетаю страхи. Давайте узнаем мнение на сей счёт известного специалиста в области международных отношений, директора института ЕАЭС Владимира Лепехина.