Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

4 апреля 2013 г. арбитражный суд Республики Коми рассмотрит иск Комитета лесов республики к компании «ЦентроВудКом» о расторжении договора аренды лесного участка 2 от 21 июля 2008 г. и обязании возвратить лесной участок в состав земель лесного фонда в состоянии пригодном для ведения лесного хозяйства, об этот Lesprom Network стало известно из сообщения суда.Как объясняет свою позицию Комитет лесов Коми, компания не выполнила свои обязательства по освоению расчетной лесосеки в объеме более 50%, не выполнила проект освоения лесов и имеет задолженность в сумме 17,5 млн руб.

В 2008 г. ООО «ЦентроВудКом» по договору аренды получило во временное пользование сроком на 49 лет участки в лесничествах Усть-Вымского, Усть-Куломского и Корткеросского районов с общим разрешенным объемом заготовки в 1,3 млн м3 в год. Учитывая статус приоритетного проекта, этот лесфонд был выделен на бесконкурсной основе, а плата за него установлена на льготном уровне - в 50% от минимальных ставок.

Комитет лесов Коми объясняет свою позицию тем, что с момента заключения договора в 2008 г. компания не выполнила свои обязательства по освоению расчетной лесосеки в объеме более 50%, не выполнило проект освоения лесов и не произвела своевременно два платежа по арендной плате. По данным комитета задолженность компании составляет 17,5 млн руб..

Первоначально учредителем «ЦентроВудКом» выступила польская финансовая компания Centrozap. Проект, получивший статус приоритетного, предполагал создание предприятия мощностью 750 тыс. м3 лесопильной продукции и 100 тыс. тонн пеллет в год. Объем инвестиций проекта должен был составить 2,7 млрд руб. Производства должны были быть построены в поселке Кебаньель (Усть-Куломский район Коми). Для обеспечения проекта сырьем ООО «ЦентроВудКом» получило в аренду на 49 лет участки лесного фонда в Усть-Куломском, Корткеросском и Усть-Вымском районах с общим разрешенным объемом заготовки 1,3 млн м3 в год. Учитывая статус приоритетного проекта, и в соответствии с действующим федеральным законодательством данный лесфонд был выделен на бесконкурсной основе, а плата за него установлена на уровне 50% от минимальных ставок.

В 2008-2009 гг. на реализацию проекта ООО «ЦентроВудКом» направило около 300 млн руб. Но с 2010 г. польская компания из-за кризиса не смогла привлечь новые средства в проект, и его реализация была остановлена. 25 октября 2012 г. проект приказом Минпромторга РФ был исключен из списка приоритетных.

Как сообщает информационный портал 12УЗ.ком, польские садоводы планируют расширить аграрное сотрудничество с Министерством сельского хозяйства Узбекистана.

Петр Собичевски, Профессор Института плодоводства польского города Скерневицэ, уже выступил с предложением к республиканским властям сделать акцент на выращивании черной смородины в промышленных масштабах.

- В Узбекистане очень хорошо зарекомендовали себя польские саженцы, особенно яблони. Но существуют хорошие перспективы и для выращивания других культур «родом из Польши». Отмечу, что наша страна является мировым лидером по выращиванию черной смородины и клубники. Нам удалось вывести сорта устойчивые к болезням и насекомым. Думаю, что в будущем в Узбекистане с учетом нашего опыта можно будет создать плантации, например, черной смородины,- сообщил г-н Собичевски.

Многие узбекские аграрные предприятия уже несколько лет активно взаимодействуют с польскими экспертами. Так сельскохозяйственный концерн «Шарк Саноат» еще с 2010 года осуществляет закупку саженцев и подвоев фруктовых и ягодных растений для собственных питомников на сумму порядка 1 млн евро в год.

Ситуация на рынке труда становится все более напряженной. Согласно данным Национального банка Польши, в текущем году количество зарегистрированных безработных продолжит расти и составит 14,1 процента. По оценкам экспертов, в ближайшие годы, несмотря на некоторое оживление экономики, безработица будет увеличиваться, хотя и в умеренном темпе, и в 2015 году достигнет уровня 15 и более процентов. Для повышения уровня занятости необходим экономический рост более 3,5%, а рост на уровне 3% обеспечивает всего лишь стагнацию на рынке труда. По прогнозам Нацбанка, рост ВВП составит в 2013 году 1,3 процента, в 2014 году- 2,6 процента, и в 2015 году - 3,1 процента.

Rzeczpospolita

Комитет лесов Коми пытается через Арбитражный суд республики расторгнуть договор аренды лесного участка с компанией "ЦентроВудКом" и обязать ее возвратить лесной участок в состав земель лесного фонда в состоянии пригодном для ведения лесного хозяйства. По заключенному в 2008 году договору ООО "ЦентроВудКом" получило во временное пользование на 49 лет участки в лесничествах Усть-Вымского, Усть-Куломского и Корткеросского районов с общим разрешенным объемом заготовки в 1,3 млн кубометров в год. Учитывая статус приоритетного проекта, этот лесфонд был выделен на бесконкурсной основе, а плата за него установлена на льготном уровне - в 50% от минимальных ставок.

Истец мотивирует подачу иска тем, что с момента заключения договора в 2008 году компания не выполнила свои обязательства по освоению расчетной лесосеки в объеме более 50 процентов. По данным представителя ведомства, кроме того, что ООО "ЦентроВудКом" не выполнило проект освоения лесов, что является самостоятельным основанием для досрочного расторжения договора, арендатор также просрочил с выплатой более двух платежей в счет арендной платы. Как было озвучено представителем истца в суде, за компанией числится задолженность в сумме 17,5 млн рублей, часть из которой подтверждается вступившими в законную силу решениями арбитражного суда.

По мнению представителя ответчика, право на досрочное расторжение договора возникает у Комитета лесов только по истечении срока окупаемости инвестпроекта (6,3 года) с условием неосвоения расчетной лесосеки. В целом в "ЦентроВудКоме" с иском лесного ведомства не согласны.

История проекта началась в 2007 году, когда польская компания "Центрозап" обратилась в правительство республики, предложив построить современный лесопильно-деревообрабатывающий комбинат. В первоначальные планы инициаторов проекта входило создание предприятия, которое способно производить 750 тыс. кубометров готовой продукции - пиломатериалы, клееные деревянные конструкции, комплекты деревянных домов, столярные изделия и даже фанеру и шпон. Отходы предполагалось использовать в качестве биотоплива - древесных топливных гранул и брикетов планировалось выпускать до 100 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивался в 2,7 млрд руб. Местом для строительства был выбран поселок Кебаньель Усть-Куломского района.

В 2008-2009 годах ООО "ЦентроВудКом" при финансовой подпитке материнской компании "Центрозап" активно взялось за реализацию проекта. За два года было инвестировано около 300 млн руб.: около 95 млн было вложено в обустройство строительной площадки и земляные работы, за 61,6 млн была построена и введена в эксплуатацию современная благоустроенная гостиница в поселке Кебаньель, на 33,3 млн закуплено лесозаготовительной техники, в 28,8 млн обошлись проектные работы.

Однако впоследствии инвестор перестал выполнять свои обязательства. В качестве причины руководство ООО "ЦентроВудКом" называло то, что материнская компания в условиях финансового кризиса 2008-2009 годов не смогла привлечь необходимый объем средств. В 2010 году начался активный поиск новых партнеров.

Как заявил в суде представитель компании, процесс переговоров с потенциальными инвесторами продолжается и сегодня.

Пока арбитражный процесс отложен для того, чтобы стороны уточнили свои правовые позиции.

Терпящая убытки авиакомпания LOT должна начать функционировать как бюджетный авиаперевозчик. Как пишет avianews.com, об этом сообщил в эфире польского радио Jedynka министр финансов Польши Миколай Будзановски.По его словам, основная цель перед менеджментом LOT - сделать авиакомпанию рентабельной, а это невозможно без изменения системы управления персоналом.

Часть сотрудников авиаперевозчика будет уволена, а оставшиеся пилоты и бортпроводники должны будут работать больше. "Тут необходимо брать пример с бюджетных авиакомпаний", - сказал министр.

По его словам, план реструктуризации LOT состоит из трех пунктов: увеличение продаж, сокращение издержек и возвращение в эксплуатацию самолетов Boeing 787 Dreamliner.

В рамках программы реструктуризации авиакомпания начала продажу 250 тыс. билетов по специальным ценам, что должно привлечь новых клиентов и обеспечить увеличение дохода.

Из-за плохого финансового состояния в конце прошлого года LOT обратилась за помощью к государству - своему основному акционеру. В результате авиаперевозчик получил ссуду в размере около 100 млн. евро, которая позволила ему продолжить деятельность.

Сейчас LOT проходит реструктуризацию, что приведет к сокращению персонала и флота, а также пересмотру маршрутной сети: будет увеличена частота полетов по прибыльным направлениям и наоборот - закрыты убыточные рейсы. По словам нового главы авиакомпании Себастьяна Микоша, сейчас его основная задача - подготовить LOT к приватизации.

Польская компания Central European Distribution Company (CEDC), в числе брендов которой водочные «Зеленая марка» и «Журавли», приняла план реструктуризации долга, предложенный основным акционером — владельцем «Русского стандарта» Рустамом Тарико, пишет Lenta.ru.

По планам, компания Тарико Roust Trading Ltd станет собственником 85% акций CEDC, купив их по цене 172 миллиона долларов. Эти деньги будут направлены на погашение части задолженности CEDC. Такая мера позволит польскому производителю уменьшить долг с 1,37 миллиарда долларов до 635 миллионов.

В конце февраля этого года руководство компании признало, что самостоятельно погасить выпущенные облигации со сроком выплат до 15 марта, а также со сроком до 2016 года не сможет. Холдинг предложил акционерам свои акции в обмен на задолженность, предупредив, что если акционеры потребуют выплат по облигациям, CEDC придется подать заявление о банкротстве.

CEDC лидирует по выпуску водки на российском рынке, однако в последние годы компания переживает не лучшие времена: объемы продаж сокращаются, с 2008 года капитализация упала в 120 раз.

Министерство экономики Польши внесло предложение в правительство о продлении срока действия свободных экономических зон на территории страны до 2026 года. Предлагается также создать дополнительные зоны в бедных регионах Польши с высоким показателем безработицы. В настоящее время в Польше существует 14 свободных экономических зон, срок действия налоговых льгот в которых заканчивается в 2020 году. С момента создания общая стоимость инвестиций в них составила более 84 миллиарда злотых или 21 миллиард евро, при этом было создано свыше 250 тыс. новых рабочих мест. В тоже время Министерство финансов Польши скептически относится к продлению срока функционирования экономических зон, так как считает, что налоговые льготы в них, объем которых с 1998 г составил свыше 10 млрд. злотых, слишком дорого обходятся бюджету.

PAP

В газете «Дзенник Газета Правна» опубликована информация, согласно которой из-за «мясного» скандала в европейских странах, связанного с подменой в продуктах питания говядины на конину, объем экспорта польского мяса продолжает сокращаться. По оценкам главы союза «Польское мясо» В. Хоинского, экспорт польской говядины в марте 2013 года уже упал на 60 процентов, также снизился показатель экспорта в птицеводстве. Эксперты полагают, что в результате данной аферы серьезно может пострадать вся мясоперерабатывающая отрасль Польши.

Dziennik Gazeta Prawna

СТРУТКТУРЫ ТАРИКО СТАНУТ КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ВОДКИ В РОССИИ

Польская CEDC готова принять помощь Рустама Тарико в реструктуризации долгов. В результате, бизнесмен получит до 85% акций производителя алкоголя и сможет приобрести контроль над крупнейшим российским производителем водки

Польский производитель водки Сentral European Distribution Corporation (CEDC) определился с реструктуризацией долга. Алкогольный холдинг решил принять предложение Рустама Тарико. Теперь Roust Trading Ltd, управляющая водочными активами бизнесмена, сможет увеличить свою долю в CEDC до 85%.

Взамен российский бизнесмен инвестирует в компанию 172 млн долларов, который пойдут на выплаты держателям облигаций с погашением в 2016 году. Владельцы бондов также получат новые долговые инструменты компании на 450 млн долларов с погашением в 2018 году. Ставка по ним составит 8%, но уже через год увеличится до 9%, через два - до 10%, а впоследствии бонды могут быть конвертированы в акции самой CEDC. Через полтора года они могут быть преобразованы в 20% акций компании, в 2015 году - в 25%, в 2016 году - в 30%, наконец, если инвесторы дождутся 2016 года, то получат 35% алкогольной компании. Предложение действует до 22 марта 2013 года.

Central European Distribution Corporation (CEDC) - производитель водки и других алкогольных напитков. Является крупнейшим производителем водки в России. Компания работает на рынке Восточной Европы, в собственности или в обслуживании более 700 брендов, в числе которых Zubrowka, Jim Beam, Guiness, "Зеленая марка", "Журавли", "Маруся". Крупнейший акционер компании - структуры Рустама Тарико, владеющие около 20% ее акций.

По оценкам руководства CEDC, реализация плана реструктуризации позволит сократить долг компании 1,37 млрд до 635 млн долларов. В заявлении компании отмечено, что реализация плана не скажется на операционной деятельности заводов в России, Польше, Хорватии и Украине.

Рынок новости обрадуют, считает аналитик "ВТБ Капитала" Иван Кущ. "Большинство инвесторов CEDC - портфельные инвесторы, не готовые участвовать в корпоративном управлении и лишь заинтересованные в росте финансовых показателей. В этом отношении их интересы с Тарико полностью совпадают", - считает эксперт.

Об интересе Рустама Тарико к польской компании стало известно еще в 2011 году. Уже тогда CEDC испытывала сложность в работе с кредиторами и российский бизнесмен заявил о готовности предоставить помощь. С тех пор Тарико вложил в производителя "Зеленой марки" более 200 млн долларов и взамен получил 19,5% акций. При этом бизнесмен неоднократно заявлял о желании получить полный контроль над активом.

Интерес российского бизнесмена к польской компании связан с ее уверенными позициями на российском рынке. "Зеленая марка" является одной из самых продаваемых марок водки в России. Всего по итогам 2011 года CEDC занимала 14,9% российского рынка водки. "Русский стандарт" Рустама Тарико наоборот работает в премиальном сегменте и его доля на российском рынке в 2011 году составила 2,2%. Если Тарико удастся взять контроль над польской компанией, то бизнесмен будет контролировать 17,1% российского рынка водки. Для сравнения, доля второго игрока - группы "Синергия" Александра Мечетина - в 2011 году составляла лишь 14,8%.

Помимо "Русского стандарта" поучаствовать в спасении CEDC намеревалось и инвестиционное подразделение "Альфа-групп" - компания A1. Инвестиционный холдинг вместе с другим крупным акционером CEDC, бизнесменом Марком Кауфманом, предлагал предоставить 225 млн долларов на реструктуризацию долгов. Взамен консорциум претендовал на 85% акций производителя водки

Сизифово агропрограммирование

Премьер-министр Украины Николай Азаров на встрече с членами Совета предпринимателей при Кабинете министров презентовал проект Государственной программы развития экономики на 2013–2014 годы. Двухлетний срок в нынешних условиях, когда даже в США горизонт планирования государственного долга всего несколько месяцев, — целая вечность

Попытка расширить горизонт планирования на два года в противовес ежегодному бюджетному должна приветствоваться сама по себе. Это, конечно, не семилетний бюджет Евросоюза, но уже нечто, позволяющее составить впечатление о государственных приоритетах. К сожалению, попытка расширения горизонта осуществлялась в условиях таинственности, что указывает на нежелание госаппарата согласовывать планы развития экономики с нею самой. Вот и на обсуждении документа в Совете предпринимателей раздавали не проект документа, а… распечатанные презентационные слайды, сам же проект публично не обнародовался.

Этот документ в своей аграрной составляющей мог бы оказаться очень полезным. Аграрные мужи уже не один год бьются, пытаясь понять, какие приоритеты в государственной поддержке сектора следует отстаивать. Нужно ли поддерживать производство продукции в домохозяйствах, которое хоть является низкотехнологичным, но зато выступает в роли социального буфера, обеспечивая и занятость в сельской местности, и самообеспечение почти трети населения продуктами питания? Или, быть может, важнее поддержка фермерства и небольших сельхозпредприятий, не имеющих возможности внедрить наиболее современные технологии, но обеспечивающих рабочие места и продовольствие для локальных рынков? Или стимулировать нужно крупнотоварное производство, гарантирующее более низкую себестоимость и приносящее в валютный карман страны почти 20 млрд долларов?

Один из ключевых вопросов таких программ — какой отрасли, виду продукции предоставить государственный приоритет. Проект госпрограммы-2013–2014 решает эту проблему своеобразно: поддержки не будет почти никому.

Наиболее красноречивый пример — господдержка развития садоводства и виноградарства. Механизм разрабатывался 13 лет назад, и логика державы была достаточно простой — сектор зависим от импорта, сроки окупаемости проектов не выдерживают критики, поэтому если мы хотим есть не польские, а отечественные яблоки, государство должно подставить плечо. И это работало — сады и виноградники закладывались, строились мощности по хранению, а внешнеторговое сальдо постепенно улучшалось.

Закон о госбюджете на 2013 год нарушил эту логику: специальный сбор на развитие садоводства и виноградарства должен направляться в общий фонд госбюджета. Программа-2013–2014 развивает эту мысль. Эксперты было подняли дискуссию на тему, будут ли рационально потрачены собираемые при продаже алкоголя в течение двух лет почти 2,7 млрд гривен или это будет стимулирование приближенных. Но мало кто потрудился взглянуть на предлагаемую структуру финансирования. Лишь сто миллионов гривен из указанной суммы предполагается выделить за счет госбюджета, а 2,6 млрд — «дополнительная потребность за счет разных источников».

Еще один вывод, который напрашивается в связи с этим, — выполнение госпрограммы (как минимум многих ее составляющих) правительство не может проконтролировать, поскольку стимулы находятся вне зоны его влияния. Кабмин собирается финансировать из госбюджета финансовый лизинг, удешевление стоимости строительства животноводческих комплексов, укрупнение производства животноводческой продукции домохозяйствами, программу развития мелиорации, да и то лишь в 2013 году. Далее — надежда на таинственные «другие источники».

Документ, без сомнения, должен «порадовать» и органы местного самоуправления. Они, как предполагают авторы госпрограммы, должны не только профинансировать развитие кооперативов (видимо, не государственного уровня это задача), но и частично скинуться на финансирование лизинговых программ по поставке сельхозтехники, а также иных программ. Некоторые области это делали и раньше, но тогда не было такого, чтобы государство столь массово перекладывало груз ответственности на местные власти.

Государственные гарантии по кредитам вместо прямого бюджетного финансирования, начиная с 2014 года — еще один тренд программы. Причем кто и как сможет получать госгарантии — неизвестно, соответствующего порядка еще нет. Можно предположить, что так в Кабмине пытаются уменьшить формальный дефицит бюджета, ведь получать кредит от Международного валютного фонда необходимо, а переговоры обещают быть продолжительными и непростыми.

Если в сельском хозяйстве на плечи фермеру сядут, кроме сельхозинспекции и фининспекции, еще и налоговики (концепция реформирования налоговой системы подразумевает десятка два принципиальных изменений только для АПК, включая введение налога с оборота), можно будет глушить трактора. В итоге прибыльность сектора, по расчетам УКАБ, снизится на три четверти. Побочным эффектом станет невозможность определить реальные объемы производства в стране — ведь урожайность до центнера никак не посчитаешь. А это чревато и дисбалансом на товарных рынках. Неужели скучно было за последнюю пару лет без ценовых всплесков?

Кстати, в отечественном аграрном комплексе уже существует программа развития села на период до 2015 года, утвержденная 19 сентября 2007 года постановлением Кабинета министров. Правда, она хронически не выполняется и мало пересекается с реальностью. Видимо, нечто подобное ожидает и Государственную программу развития экономики на 2013–2014 годы. О чём говорить, если национальный план действий президента Украины на 2013 год до сих пор не утвержден.

Автор: Владимир Лапа, генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ)

Сланцев бряг

Сколько будет стоить и во что выльется Украине добыча нетрадиционного газа

«Запасов сланцевого газа у нас достаточно для обеспечения потребностей Украины в этом виде топлива... То, что мы сейчас делаем, это большая и трудная работа, которая даст отдачу и конкретные результаты примерно через пять-семь лет», — так украинский премьер-министр Николай Азаров недавно прокомментировал итоги переговоров с компанией Shell.

Представители власти сегодня делают радужные прогнозы — например, что в ближайшие пять-десять лет в Украине за счет нетрадиционного газа появится дополнительно 20–30 млрд кубометров своего топлива в год. То есть страна сможет заместить едва ли не весь импорт.

Экологи считают, что не всё так радужно. Научный сотрудник отдела техногенной и экологической безопасности Национального института стратегических исследований Евгений Яковлев заявил, что власти пошли на контракт с западными энергогигантами, не имея «анализа социальных, экологических и экономических последствий, без сравнительного анализа эффективности разработок месторождений сланцевого газа и возможных рисков, к которым могут привести эти работы».

Кроме экономических, имеются и политические риски: «Газпром» рассматривал наш рынок как собственную вотчину, а тут газом в Украине собирается заняться другой мировой гигант — Shell (см. «Три буквы на семь миллиардов»).

Shell, Chevron и ExxonMobil

Промышленная добыча нетрадиционного газа может начаться не ранее, чем через пять–семь лет. А в течение ближайших двух лет на месторождениях будет проводиться полномасштабная геологоразведка. Бурение первой поисковой скважины корпорация Shell начала в ноябре 2012 года вблизи села Веселое в Первомайском районе Харьковской области. Там же сейчас сооружаются первые бассейны для воды, используемой при гидроразрывах. Исполнительный директор проектов Shell в Днепровско–Донецком бассейне Дитмар Нойхауз в ходе недавнего круглого стола «Это страшное слово ”Фрекинг”. История гидроразрыва от начала времен до наших дней», прошедшего в научно-техническом центре «Психея», заявил, что первая разведочная скважина компании пробурена на глубину 3,6 км.

Если запасы подтвердятся, и добыча будет признана экономически целесообразной, потребуется еще пару лет на подготовку всей инфраструктуры. Причем такие временные сроки нужны будут и Shell на Юзовском месторождении (объем инвестиций — 31,6 млрд гривен), и американской Chevron, которая была признана в прошлом году победителем конкурса на право заключения соглашения о разделе продукции по Олесскому месторождению во Львовской области (26,3 млрд гривен). Наконец, на подходе — Скифское месторождение, по которому планируется соглашение о разделе продукции с американской ExxonMobil (40%, оператор), Shell (35%) и австрийской OMV в лице ее румынской «дочки» Petrom (15%).

А пока отечественные эксперты высказывают диаметрально противоположные мнения насчет сланцевой революции в Украине.

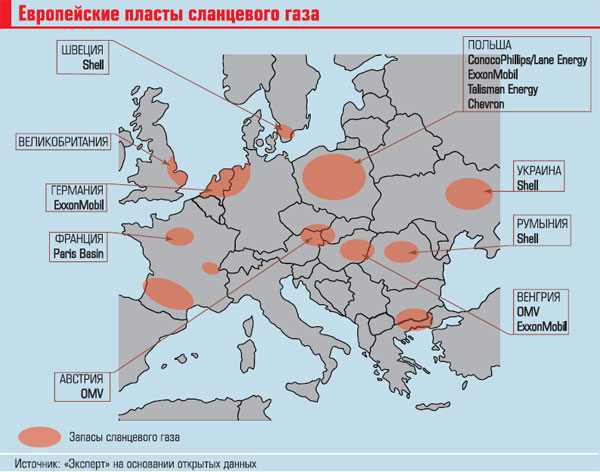

«Говорить, что Украина окажется страной-полигоном, где впервые в Европе будет отрабатываться технология добычи этого газа, неуместно, поскольку есть намерение американской Chevron пробурить 13 новых разведочных скважин в той же Польше, — говорит эксперт по энергетике Валентин Землянский, который несколько лет проработал в НАК ”Нафтогаз України”. — Технология давно отработана в США. На фоне остановки проектов во Франции, вызванной лобби атомщиков, есть Великобритания и Германия, где ведущие мировые энергокорпорации заняты масштабной разведкой». По оценкам НАК «Нафтогаз України», себестоимость сланцевого газа составит 180 долларов за тысячу кубометров. «Газпром», в чьих интересах играть на повышение, называет цифру 250 долларов. Поэтому внутри страны, с учетом налога на добавленную стоимость и транспортировки, потребитель получит топливо по 350–400 долларов за тысячу кубометров, утверждает Землянский. В начале 2013 года базовая стоимость российского газа на границе составляла 412 долларов, что для конечных потребителей выливается в 600–700 долларов. При этом, по официальным данным самого «Газпрома», себестоимость добычи газа на его месторождениях сейчас составляет около 50 долл./тыс. кубометров. Примерно такой же уровень цен и у «Укргаздобычи».

Заведующий отделом Института общей энергетики Национальной академии наук Украины Борис Костюковский убежден, что контракт с Shell подписан в преддверии окончания «сланцевого пузыря» во всём мире, и эту компанию ждет такое же разочарование, с которым ранее столкнулись в Польше американские ConocoPhillips и ExxonMobil. Последние вначале заявляли об огромных сланцевых запасах в этой стране, но спустя два года разведки свернули работы, признав добычу нецелесообразной.

Разрыв, еще разрыв

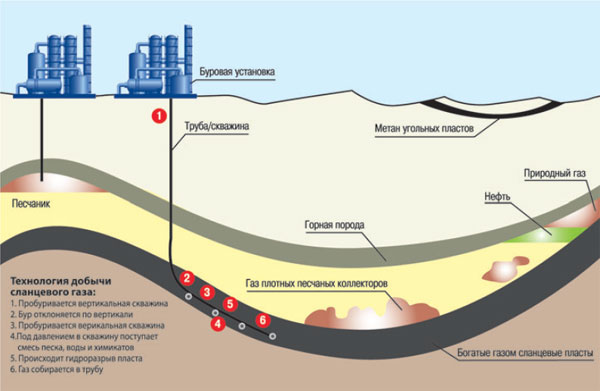

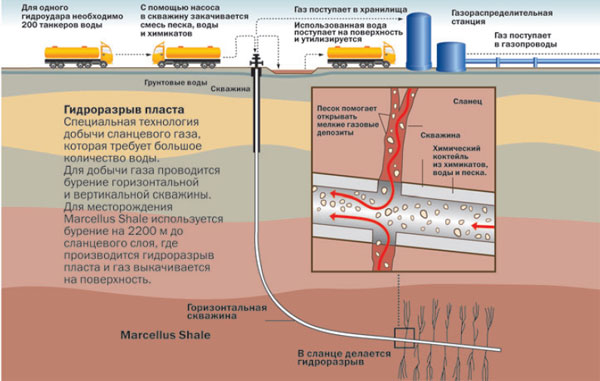

Технология добычи сланцевого газа известна очень давно. Отличается она от добычи традиционного газа широким использованием горизонтального бурения, а также необходимостью проведения большого количества гидроразрывов. Для этого в скважину закачивается раствор (обычно на основе воды с химическими присадками, но иногда используются и другие жидкости) под давлением, превышающим давление пластов. В горной породе при этом образуются трещины длиной от десятков сантиметров до десятков метров и шириной до нескольких миллиметров, из которых, собственно, и выделяется газ. Чтобы трещины не схлопнулись, в них подается песок, гравий либо иной похожий наполнитель. Затем раствор откачивается и за ним из скважины начинает поступать газ.

В Украине впервые технология гидроразрыва была применена в 1954 году при добыче метана угольных пластов. В некоторых случаях, правда, в меньших масштабах, гидроразрывы применяются и в добыче традиционных углеводородов.

«Наша геология почти такая же, как у Польши, но даже если произойдет чудо, и добыча на востоке Украины будет признана рентабельной, вряд ли для конечного потребителя мы получим цену ниже импортного традиционного газа. Себестоимость добычи у нас, как и по всей Европе, будет в разы выше, чем в США, так как здесь сланец залегает в два-три раза глубже, чем на американских месторождениях», — утверждает Костюковский.

В Северной Америке сланцевый газ действительно залегает сравнительно неглубоко (0,5–1 км), а в нашей стране, по недавнему признанию вице-президента компании Shell в Украине Грэхема Тайли, будут буриться скважины глубиной до пяти километров. Правда, тот же менеджер Shell поспешил внести ясность: на Юзовском участке речь идет о добыче так называемого газа плотных пород песчаников — продуктивность таких месторождений обычно больше залегающих неглубоко простых сланцевых пород.

Пресс-секретарь «Укргаздобычи» Геннадий Кобаль допускает, что поскольку в Украине сейчас почти самый дорогой газ в Европе, скорее всего, добыча нетрадиционного топлива будет выгодна: «У нас, как и в Штатах, добыча и потребление будут находиться на сравнительно небольших расстояниях друг от друга: газ будет, например, добываться на востоке страны, где в радиусе 50 километров уже имеются трубопроводы и там же расположены основные потребители — металлургические и химические заводы».

В нашей стране сегодня средняя глубина скважины по добыче традиционного газа — около четырех тысяч метров. «При добыче традиционного газа скважина на четыре километра у нас сейчас стоит условно пять миллионов долларов, но если бурить глубже и еще при сложной геологии, стоимость может вырасти в разы — свыше десяти миллионов долларов», — говорит Костюковский. По его данным, срок эксплуатации скважины для газа из сланцевых пород составляет до пяти лет (истощение сланцевой скважины уже через год может составить более 80%), тогда как при добыче традиционного газа — до 30–40 лет.

Риски, риски, риски

Даже при бурении на пять километров существует риск подъема газа, газоконденсата, прочих химических веществ из раствора в более высокие горизонты питьевых и минеральных вод. Например, подобное произошло в районах сланцевого бассейна в Пенсильвании, где сегодня власти официально признали, что токсичными веществами заражены почвенный слой, грунтовые воды и воздух, а в некоторых районах возгорается даже вода в колодцах. Правда, подобные аварии порой случаются и при добыче традиционных углеводородов.

Дитмар Нойхауз утверждает, что химические реагенты, которые добавляются вместе с водой и песком в раствор, на самом деле составляют не более одного процента от всей смеси, закачиваемой под высоким давлением для гидроразрыва. По его словам, Shell, вопреки распространяемым слухам, не держит в секрете перечень дополнительных химических веществ, просто состав раствора зависит от конкретного месторождения. Перечни химических веществ публикует Европейское химическое агентство, и они находятся в открытом доступе. От доли конкретных компонентов в каждом отдельном случае и зависит степень «ядовитости» вещества, закачиваемого при гидроразрыве. Может использоваться окись этилена, трибутилфосфат, соляная кислота, хлориды аммония, натрия (обычная поваренная соль), кальция, метанол, гидроксиды натрия и калия (классические щелочи), прочие элементы.

Скачки давления в газоносных пластах способны привести к техногенным землетрясениям магнитудой два-три по шкале Рихтера. Нойхауз, впрочем, уточняет, что подобные землетрясения неопасны, поскольку аналогичная магнитуда часто фиксируется во многих крупных городах, например, когда по городской брусчатке едет трамвай. Известно, что в прошлом году тестовые разработки на сланцевом месторождении в Великобритании в районе Блэкпула привели к двум землетрясениям магнитудой 2,3 и 1,5, после чего местные власти решили остановить разведку на месторождении.

Украинский ученый Борис Костюковский указывает: «Помимо возможного экологического ущерба, у нас отсутствует необходимая инфраструктура не столько для транспортировки добытого газа, сколько для перевозки песка и воды, которые тоже предстоит где-то добывать и везти по обычным автодорогам крупногабаритными 20-тонными самосвалами».

Из опыта США известно, что для добычи каждого кубометра сланцевого газа нужно закачать в пласт примерно две тонны воды и сто килограммов песка. Средняя операция гидроразрыва требует передвижения 30–40 единиц мощной насосной техники, а также около 200 тонн песка и четыре тысячи тонн воды с добавкой химических реагентов. Из практики американцев следует, что на некоторых скважинах гидроразрыв пластов приходится повторять до десяти раз в год. Всё это означает, что для газодобычи в прогнозируемых объемах придется извлекать большие массы подземных вод где-то в районе добычи. А это может создавать дополнительные пустоты под землей.

В итоге только для одной скважины, по подсчетам Костюковского, придется проделывать не менее 300 рейсов крупногабаритного транспорта на расстояние 50–100 км для воды и 200–300 км для песка. Столь интенсивной нагрузки тяжелой автотехники просто не выдержит нынешняя дорожная инфраструктура восточной Украины.

Но представитель Shell Дитмар Нойхауз парирует: «Для своей разведочной скважины наша компания сейчас использует воду, добытую самой скважиной, на что есть разрешение. А при добыче газа одна и та же вода будет использоваться сразу для нескольких гидроразрывов, что значительно снижает ее расход и риски для экологии».

К тому же, по мнению Костюковского, даже если промышленная добыча начнется, то заявленная 50-процентная доля государства в добываемом газе будет отчисляться не от всего продукта, а лишь от прибыльной его части. А последнюю можно считать по-разному. При этом контракт с компанией о разделе продукции будет действовать в течение 50 лет, давая иностранным инвесторам налоговые льготы, сниженные рентные платежи и другие преференции. При этом Геннадий Кобаль полагает, что в договоре о разделе продукции на самом деле нет ничего крамольного — по аналогичной схеме Украина в свое время пыталась запустить добычу газа в Ливии и Египте. По его словам, «каждый договор по-своему уникален, но в данном случае все риски ложатся на инвестора, тогда как наше государство в конечном итоге либо получает дополнительный газ, либо не получает ничего, если добыча газа не будет запущена».

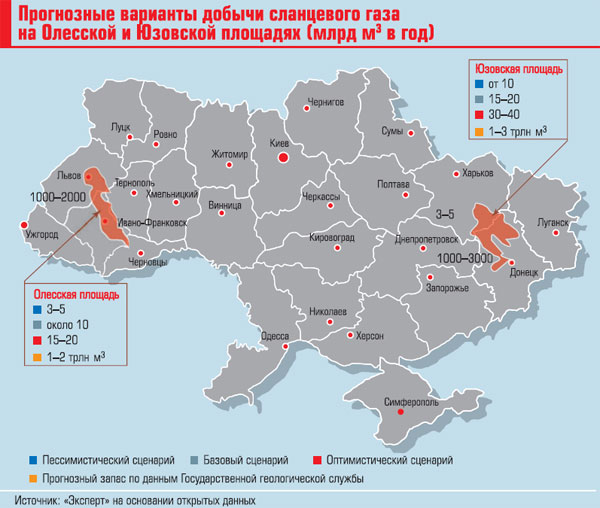

Пока что официальный базовый прогноз Госслужбы геологии и недр предполагает, что пиковая добыча на Юзовской площади сможет достичь не более 15–20 млрд кубометров газа в год.

Белые пятна в мире

Сланцевая революция так и не пришла в Европу. Та же британско-нидерландская Shell пока не добыла ни одного кубометра чудо-топлива в самой Великобритании. А во Франции принят пятилетний запрет на использование технологии гидроразрыва, которая признана экологически опасной. Технология запрещена и на некоторых американских территориях, например, в штате Нью-Йорк. В середине февраля этого года власти Германии заявили о намерении запретить фрекинг. Бурение в Швеции и Венгрии было вовсе прекращено — в связи с признанием экономической бесперспективности тамошних месторождений.

Вероятно, то же ждет и Польшу, хотя Chevron, одна из трех американских компаний (наряду с ConocoPhillips и ExxonMobil), ранее зашедших в эту страну, всё еще продолжает разведку. Между тем в 2011 году, когда ожидания были оптимистичны, американское издание Stratfor предостерегало: «Даже если поляки и обнаружат огромные запасы сланцевого газа в Померании, им потребуются десятки миллиардов долларов, чтобы построить необходимую для добычи инфраструктуру, трубопроводы для доставки, объекты для производства электроэнергии и химические заводы, необходимые, чтобы воспользоваться преимуществами этих запасов. Прогресс в этом направлении будет измеряться годами, возможно, десятилетиями».

Наконец, не до конца ясны запасы сланцевых пород и в самих Соединенных Штатах. В качестве примера можно привести крупную компанию Chesapeake Energy, занимающуюся добычей сланцевого газа в США (она находится на втором месте в стране по добыче традиционного голубого топлива). С лета прошлого года Chesapeake Energy потеряла 40% стоимости акций и едва смогла избежать банкротства, спасаясь продажей крупных активов в сфере газотранспортной инфраструктуры.

В конце 2012-го компания Ernst & Young, проанализировав деятельность 50 американских компаний в нефте- и газодобыче за 2007–2011 годы, пришла к выводу: реальные издержки добычи сланцевого газа значительно выше сложившихся в последнее время цен на американском рынке. Они едва превышают сто долларов за тысячу кубометров. Причина начавшихся проблем — быстро падающий дебет скважин сланцевого газа. Полная себестоимость нового топлива с учетом всех последующих затрат составляет не менее 230 долларов за тысячу кубометров.

Так что перспективы «сланцевой революции» в Украине в значительной мере зависят от того, по какой цене Россия будет продавать свой газ.

Теплотворность сланцевого газа

Проблема транспортировки и использования сланцевого газа в тепловых приборах, а также химический состав сланцевого газа из девяти основных источников газодобычи проанализированы в статье «Shale gas measurement and associated issues», опубликованной в профессиональном американском журнале Pipeline and Gas Journal (July 2011, Vol. 238 No. 7). Согласно анализу, содержание метана в выбранных образцах варьируется от 79,4 до 95,5%. Доля негорючих газов (азота и углекислоты) достигает 9,3%, а доля этана (С2Н6) — от 0,1 до 16,1%.

При этом стандарт природного газа в США требует уровня содержания метана на уровне 94,3%, этана — 2,7%, инертных газов — 2%. В исследовании отмечается, что такое химическое отличие сланцевого газа требует адаптации для его транспортировки трубопроводным транспортом.

Вся газовая тепловая аппаратура — печи, плиты, котлы — рассчитана на газ определенной теплоотдачи, то есть на стандартный природный газ, где теплотворная способность равна 1035 BTU/SCF (британских тепловых единиц на кубический фут). По ряду образцов сланцевого газа эта величина колеблется в пределах от 700–960 до 1100–1200 БТЕ/куб. фунт, то есть отклонения находятся в диапазоне от –23% до +15% от стандарта.

Поэтому американские газодобытчики обычно «уравновешивают» теплотворную способность нетрадиционного газа, смешивая его с обычным природным, если ее нужно повысить, или напротив — разбавляют воздухом, если надо понизить.

В контрактах на поставку обычного природного газа теплотворная способность газа, как правило, не указывается.

Энергопрожектёрство независимой Украины

1. Нефтепровод «Одесса—Броды». Один из первых энергетических проектов независимой Украины. Запланированный в начале 1990-х при президенте Леониде Кравчуке, был построен за счет бюджета в 1996–2002 годах (смета — около ста миллионов долларов) при его преемнике Леониде Кучме. Нефтепровод, ведущий в Западную Украину, предполагалось достроить до Плоцка (Польша), откуда уже построен нефтепровод до Гданьска. Проект был рассчитан на большую каспийскую нефть из Азербайджана и строился в противовес российским поставкам нефти.

Однако после строительства трубопровода «Баку—Джейхан—Самсун» каспийская нефть пошла через Турцию, а труба «Одесса—Броды» стояла сухой до 2004 года, когда было достигнуто соглашение с компанией ТНК-BP о переводе прокачки в реверсный режим (прокачка российской нефти Urals в сторону южноукраинских портов). На закрепленные в контракте поставки в объеме девяти миллионов тонн проект так и не вышел, а с 2010 года эксплуатация нефтепровода в реверсном режиме прекращена.

В 2011 году проводились аверсные поставки венесуэльской и азербайджанской нефти в Беларусь. Прокачано около миллиона тонн, после чего в силу экономических причин трубопровод был вновь остановлен.

2. Закрытие Чернобыльской АЭС. Под давлением европейских стран и США Украина в 2000 году остановила эксплуатацию атомной станции, печально известной аварией на четвертом энергоблоке 26 апреля 1986 года. Второй энергоблок был остановлен еще в советское время — в октябре 1991 года.

Первый энергоблок Украина остановила в ноябре 1996-го, а третий — в декабре 2000 года. Администрация президента Леонида Кучмы рассчитывала на выполнение условий меморандума, заключенного в декабре 1995-го между Украиной, странами «Большой семерки» и Комиссией Европейского сообщества. Документ предусматривал выделение Киеву 2,3 млрд долларов США на достройку новых энергоблоков, уменьшение социальных последствий аварии на ЧАЭС, реконструкцию гидро- и тепловых электростанций. Обещанные компенсационные средства так и не были выделены.

Энергоблоки РАЭС-4 и ХАЭС-2 были достроены в 2004 году за счет целевой надбавки к внутреннему энерготарифу, а также кредита от Российской Федерации. Изменение географии производства атомной электроэнергии, а также недостаточное развитие линий электропередачи привели к тому, что такие крупные города-потребители, как Киев, полностью ориентируются на использование дорогой энергии тепловых станций.

3. Приватизация нефтеперерабатывающих заводов без инвестиционных обязательств. Продажа в частные руки отечественных НПЗ проводилась преимущественно правительством Виктора Ющенко в 1999–2000 годы на волне острейшего финансово-экономического кризиса, угрожавшего стране дефолтом. Покупателями большинства нефтеперерабатывающих мощностей стали компании из России и Казахстана, которые обещали реконструкцию заводов и выход на плановые мощности.

В первые годы заводы действительно почти полностью обеспечивали украинские заправки своими нефтепродуктами, однако при этом собственники ограничивались минимальными инвестициями. Отмена пошлин на импортные нефтепродукты привела к массированному импорту бензинов и дизельного топлива с прошедших капитальную модернизацию заводов в Беларуси, Румынии, Болгарии, Литве. А отечественный потребитель гривней стал голосовать за более качественное импортное топливо, предпочитая его отечественному.

Проблемы в отрасли усугубились в 2009 году в результате конфликта вокруг компании «Укртатнафта», когда российские (татарстанские) инвесторы, управлявшие компанией с 1994 года, полностью утратили над ней контроль. Сегодня три из шести украинских НПЗ контролируют компании, аффилированные с группой «Приват». Работает лишь один — Кременчугский НПЗ.

4. Отвязка условий транзита от цены поставок газа в Украину. Правительство Юлии Тимошенко в 2005 году при согласии президента Виктора Ющенко пошло на расторжение долгосрочных контрактов об условиях поставок газа и его транзита из Российской Федерации (были заключены до 2013 года) ради перехода на рыночную формулу ценообразования. Ежегодный пересмотр соглашений привел к хроническому удорожанию российского газа, который вследствие контракта января 2009 года оказался одним из наиболее дорогих в Европе (базовая цена — 450 долл./тыс. кубометров).

При этом транзитные поставки газа через территорию Украины сократились за последние годы на четверть, а Москва ввела в эксплуатацию вторую очередь газопровода Ямал—Европа (через территорию Беларуси), а также две нитки «Северного потока» (в Германию по дну Балтийского моря). Кроме того, Кремль активно лоббирует строительство «Южного потока», по которому природный газ направится на Балканы и в Италию.

Украина была вынуждена минимизировать поставки газа из России, нарушая положение контракта о согласовании минимальных объемов ежегодных поставок, что по итогам прошлого года обернулось выставленной «Газпромом» претензией в сумме семь миллиардов долларов. К тому же ведутся переговоры об аренде Россией украинской газотранспортной системы, международный консорциум по управлению которой за эти годы так и не был создан.

5. Начало строительства LNG-терминала. Промокампания, проводящаяся Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами во главе с одним из бывших «полевых командиров» Оранжевой революции Владиславом Каськивым, направленная на диверсификацию поставок энергоресурсов и снижение энергозависимости от России, обернулась в конце 2012 года громким дипломатическим конфузом. Договор о начале строительства LNG-терминала на Черном море был подписан с лыжным инструктором по имени Хорди Сарда Бонвехи, который фигурировал на переговорах в качестве представителя испанской компании Gas Natural Fenosa (компания якобы должна была выступить ключевым инвестором проекта). Спустя несколько часов Gas Natural Fenosa официально объявила, что персона, выступившая подписантом договора с украинским правительством, не имеет к ней никакого отношения.

И через несколько месяцев после скандала и дезавуирования подписи украинской стороны на документах ни один проект развития LNG-терминала на юге Украины не получил своего развития. Равно как и другие национальные проекты, остающиеся на бумаге.

Автор: Юрий Лукашин

И все-таки она вертится. Вокруг денег

Почему экономика сильнее войны

С.К. Дубинин – доктор экономических наук.

Резюме: Растущая национальная экономика и есть сила, которая сегодня открывает возможности перед теми, кто способен сконцентрировать у себя инвестиции, а стало быть, определять правила игры.

Данная статья развивает и дополняет тезисы автора, изложенные в его выступлении на международной конференции «Россия в мире силы XXI века», приуроченной к 20-летию СВОП и 10-летию журнала «Россия в глобальной политике». Генеральный спонсор конференции – Внешэкономбанк.

Уже более 200 лет, со времени начала промышленного переворота, большинство стран, входящих в европейский цивилизационный ареал, преследуют в качестве цели своей политики создание благоприятных внешних условий для экономического роста. Существует понимание того, что национальные элиты должны бороться за доступ к ресурсам и рынкам сбыта, чтобы экономика собственной страны динамично развивалась, избегая кризисов и спадов. Однако методы и основные инструменты достижения этой цели радикально изменились. Достаточно долго сила оружия, этот «последний довод королей», ставилась в центр международной жизни. Сегодня сила денег обеспечивает необходимые результаты гораздо эффективнее.

Прощай, оружие

На протяжении первых 150 лет после начала промышленного переворота ведущим великим державам казалось наиболее выгодным устанавливать контроль над территориями, рынками, ресурсами путем создания империй. Имперская политика была направлена на военный захват, а затем административный контроль над территорией и населением чужих стран. Агрессии подвергались более слабые соперники. Некоторые из них еще не сложились как государства, иные сохраняли традиционный социокультурный феодальный уклад. Поэтому национальные государства, первыми совершившие переход к промышленному капитализму, получили долговременное военно-техническое преимущество.

Все европейские страны так или иначе втянулись в круговорот глобальной имперской политики. Традиционные империи, такие как Российская, Китайская, Османская, чье возникновение не связано с промышленным переворотом, стремились изо всех сил не отстать от уходящего вперед поезда Британской империи. И Англия, и все, кто ей подражал, включая Россию, в какой-то степени Францию, Германию, Италию, взяли на вооружение идеологию передела чужих территорий в свою пользу. Как следствие, с небольшим интервалом одна за другой вспыхнули Первая и Вторая мировые войны.

Однако именно в ходе мировых войн элиты и проигравших, и победивших стран убедились в том, что имперская политика настолько затратное дело, а войны между ведущими мировыми игроками столь разрушительны, что продолжение подобной политики в прежних формах просто невозможно. Война сводит на нет ту цель, ради которой ее затевали. Что может дать контроль над выжженными после бомбежек территориями, которые приходится восстанавливать из руин, спасать от голода и эпидемий? И элиты, и общество осудили политику агрессии как слишком опасную и затратную. На этой почве возникли ограничения, заработала сила идей. Изменилась нравственная и этическая парадигма, наложившая запрет на возможность применения насилия.

Изменения коснулись и политики, проводимой Советским государством. Советская империя распалась именно потому, что наступил перелом в отношении общества к тому, что можно, а чего нельзя делать силовыми методами. Я не буду приводить многочисленные примеры. Но мы все понимаем, что если бы в Афганистане советские войска действовали так же, как все страны действовали в Европе во время мировой войны и применяли такой же масштаб разрушений при нанесении ударов, то, наверное, им все-таки удалось бы установить контроль над этим «восточным перекрестком истории». Та же самая дилемма стоит сейчас перед НАТО в Афганистане. По чисто этическим соображениям уже невозможно позволить себе войну на уничтожение людей и выжигание пространства.

Мир радикально изменился после Второй мировой войны. И продолжает преображаться. Глобализация в форме имперского раздела мира на экономически и политически противостоящие друг другу блоки ушла в прошлое. Хотя соперничество советского лагеря с союзом государств под эгидой США выглядело весьма схожим с классическим многосторонним противоборством великих держав, по существу это соревнование социальных систем явилось переходным периодом к новой форме глобализации. Необходимость противостоять СССР мощнейшим образом стимулировала объединение, а не разделение мировых рынков товаров, капиталов, информационных и финансовых услуг. Политики постоянно напоминали бизнесменам – нельзя давать социализму аргументы против рыночного строя, основанного на частной собственности. Соперничество подстегивало появление новых целевых ориентиров и пределов дозволенного, победа Запада в холодной войне подтвердила рациональность такой стратегии.

Как же определяются правила игры на международной арене, регулируется доступ к рынкам и ресурсам, как современные государства решают задачи своей внешней политики? Ответ лежит на поверхности – силой денег. Речь, разумеется, не идет о запасах на счетах в банках или в ценных бумагах. Тем более о золотых запасах – золото сегодня драгоценный металл в ряду всех иных видов сырьевых товаров. Решающее значение имеет накопленное и продолжающее расти общественное богатство. Растущая национальная экономика сама по себе благо, расширяющиеся рынки обещают любому экономическому партнеру выгодные контракты. Так, именно спрос на внешние ресурсы сырья со стороны стран «золотого миллиарда» позволил запустить производство по извлечению и переработке этих запасов в странах с развивающимися рынками. Здоровая экономика, умножение богатства – это главное, а вовсе не то, сколько денег напечатано в любой форме.

Поэтому растущая национальная экономика и есть сила, которая сегодня открывает широкие возможности перед теми, кто способен сконцентрировать у себя инвестиции, а стало быть, определять правила игры. Причем речь идет об инвестициях не столько бюджетных, сколько прежде всего частных. Ограниченность ресурсов государственных бюджетов сегодня особенно хорошо видна. Необходимо убедить обладателей сбережений превратить их в инвестиции в собственной экономике, а не где-либо еще.

Таким образом, страны, которые быстро растут экономически или где риски для бизнеса оцениваются как низкие, экономически привлекательны для инвесторов и диктуют правила игры. Вследствие того, что формирование национального совокупного спроса, потребления (частного и государственного) и инвестиций сегодня практически оторвано от создания сбережений в национальной экономике, каждая страна вынуждена конкурировать на глобальном рынке за право трансформировать последние в инвестиции. Национальные сбережения накапливаются, выходят на глобальный рынок и инвестируются в сделки с финансовыми инструментами. Приобретение прав на акционерный капитал или долговые обязательства предприятий реального сектора собственной страны – лишь один из вариантов помещения средств в финансовые инструменты наряду с приобретением производных (деривативов), акций корпоративного сектора или государственных облигаций, эмитируемых в любых странах.

Экономика Соединенных Штатов обеспечила создание такой изощренной финансовой системы, которая открыла двери наиболее мощному потоку финансовых ресурсов в мире. Использование глобального рынка для привлечения вложений в долговые обязательства, получения кредитов частным сектором (корпорации и домохозяйства) и государственным сектором США оказалось важнейшим методом финансирования потребления и инвестиций в этих секторах, несмотря на снижение уровня сбережений вплоть до нулевой отметки.

История развития современной глобальной финансовой системы в течение последних четырех десятилетий, целый ряд мировых финансовых кризисов в сочетании с попытками выработать международные методы регулирования и прибегнуть к помощи наднациональных институтов – наглядный пример того, как действует сила денег сегодня.

Современная финансовая система возникла как результат соединения двух потоков инноваций. С одной стороны, информационные технологии создали сеть для передачи данных о финансовых сделках; потоки этой информации приняли невиданные ранее масштабы. С другой стороны, предложение новых финансовых инструментов отражало нарастающий спрос на услуги финансового рынка. В течение ряда десятилетий устойчиво увеличивались объемы сбережений, которые трансформировались в инвестиции, в рынок ценных бумаг, что породило предложение финансовых инноваций.

Инвестиции на финансовых рынках, с одной стороны, канализировали колоссальные денежные потоки и трансформировали сбережения в виртуальные ценности, которые приносят тем не менее доходы инвесторам. С другой – наполнение международных каналов финансовых транзакций денежными потоками ликвидности автоматически создает массированный платежеспособный спрос для новых выпусков и акций, и облигаций с фиксированной доходностью. «Поднять» деньги для инвестиционного проекта стало задачей в значительной степени чисто технической. Обслуживание новых эмиссий финансовых рыночных инструментов – основной бизнес глобальных инвестиционных банков.

Вместе с тем общеизвестно, что глобальный экономический спад начался в 2007–2008 гг. с финансового кризиса. На протяжении всех этих лет широко ведется дискуссия о перестройке архитектуры мировой финансовой системы. В эти годы на семи саммитах Группы-20 центральными были именно проблемы оздоровления финансовой системы. Аналогичное место они займут и на встрече в Санкт-Петербурге 5–6 сентября 2013 года. Однако не появилось ни новых теоретических идей, ни предложений по поводу организационных и регулирующих мер.

Глобальный характер современного финансового рынка и общемировой размах кризиса, казалось бы, предопределяют необходимость придать регулированию межгосударственный характер. Однако кризис показал, что при глобальном объекте регулирования (мировой финансовый рынок) реальным действующим лицом – регулятором может выступать только национальный субъект (правительства национальных государств).

Такие международные форумы, как G20, встречи глав «восьмерки», лидеров стран БРИКС, ежегодные собрания Международного валютного фонда, Мирового банка, Европейского банка реконструкции и развития – все эти многочисленные собрания являются площадками для переговоров. На этих платформах правила жизни могут согласовываться и утверждаться в предварительном порядке. Согласно договору, Всемирная торговая организация обладает, например, возможностью контролировать исполнение ранее принятых обязательств и возбуждать процесс по рассмотрению и обсуждению допущенных нарушений. Проекты создать наднациональные регулирующие органы для глобального финансового рынка даже не обсуждаются.

Только Европейская комиссия и Парламент Европейского союза претендуют на право принимать решения, обязательные для стран-участниц. Опыт кризисных лет показал, что весь комплекс надгосударственных органов ЕС также не в состоянии действовать без согласования с национальными правительствами. Хотя соглашение о зоне евро предусматривает нечто близкое к наднациональному регулятору – Европейский центральный банк (ЕЦБ), последний таковым не стал. Его функции достаточно ограниченны, они гораздо уже, чем у национальных центральных банков стран, не входящих в еврозону. ЕЦБ эмитирует евро, устанавливает свою ставку при предоставлении кредитов коммерческим банкам, имеет право выкупать у банков пакеты ценных бумаг. Прямые операции ЕЦБ на финансовом рынке не допускаются. Предложение денег и дисконтная ставка являются единственными методами регулирования.

Стремление придать ЕЦБ функции надзора и регулятора банковских систем в еврозоне, наделить его правом вводить обязательные для коммерческих банков нормативы и решения частично одобрено, но не реализовано. Проект Европейского банковского союза далек от воплощения в жизнь.

Неудачные попытки надежно оценивать риски кредитования и инвестиций привели к стремлению повысить надежность балансов банковских учреждений. Эти вопросы мировое банковское сообщество пытается решить путем принятия стандартов требований, согласованных в рамках Базельского комитета по банковскому надзору при Банке международных расчетов (Базель-2 и Базель-3). Применение таких требований в период кризиса привело к констатации серьезного дефицита капитала и сверхнормативного уровня левериджа. Работа Базельского комитета по банковскому надзору позволила нацелить депозитные коммерческие банки на то, чтобы ввести повышенную норму резервирования по активам, размещаемым в производных инструментах с учетом взвешивания активов по оценке их рисков. Эта позитивная работа также представляет собой результат продолжительных многосторонних переговоров.

Если невозможно создать механизм однозначного принятия решений большинством голосов, работает только принцип консенсуса, даже при том что на бумаге записаны другие правила. Это обрекает участников на бесконечные переговоры (например, как помогать Греции). Как следствие, механизм принятия многостороннего решения обнаруживает свою неэффективность.

Реальные решения принимают национальные государства, которые способны контролировать ситуацию. И, в частности, на финансовых рынках такие решения естественно принимаются, прежде всего в Соединенных Штатах. Сорок лет назад, в 1973 г., американское руководство решило отказаться от какой-либо, даже виртуальной, привязки доллара США к золотому обеспечению. Наступила эпоха чисто кредитных денег, обеспеченных самим потенциалом экономики государства-эмитента. В 1976 г. на конференции МВФ данный подход был оформлен в качестве многостороннего соглашения. Возникла так называемая Ямайская валютная система. Рыночные методы определения обменных курсов оказались успешными. За несколько десятилетий, которые прошли с этого момента, глобальная экономика продемонстрировала беспрецедентный рост.

Парадокс текущего финансового кризиса заключается в том, что доллар и евро сохранили всеобщее доверие и соответствующую им роль основных резервных валют. На начало 2011 г. аналитики ФРС оценивали общий объем предложения денег (агрегат М2) в мировой экономике, т.е. объем предложения свободно конвертируемых мировых валют в долларовом эквиваленте, примерно в 20 трлн долларов. Из этой суммы около 9 трлн долл. приходилось непосредственно на американскую валюту, чуть более 2 трлн долл. – на долю евро.

Учитывая тот факт, что в международных расчетах в системе финансового рынка на долю доллара США как ведущей конвертируемой валюты приходится не менее 70%, а на евро и иные конвертируемые валюты – менее 30% расчетов, ведущим игроком в сфере глобального финансового регулирования стали Соединенные Штаты. Точнее, государственные законодательные и исполнительные органы власти, а также ФРС (Центробанк).

Задачи преодоления последствий кризиса и устойчивого развития финансового сектора решаются в рамках принятия Закона Додда–Фрэнка. Основные его требования были посвящены вопросам corporate governance, compliance, а также информационной прозрачности и правилам консолидированного бухгалтерского учета. Частью закона явилось «правило Уолкера», вводящее ограничения размеров спекулятивных активов на банковском балансе. В 2013 г. в США вступает в силу закон «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA). Его действию фактически придан характер экстерриториальности. В том же направлении развиваются события с применением закона «О противодействии коррупции за рубежом» (FCPA). Применение его на практике значительно расширилось в годы после кризиса 2007–2009 гг. и приняло экстерриториальный характер.

Примеру Соединенных Штатов последовали все ведущие игроки на финансовом рынке. Страны–члены ОЭСР добились соглашений с офшорными юрисдикциями по полному раскрытию информации о владельцах активов и их доходах с целью пресечения уклонения от налогообложения. Таким образом, усилия по реформе регулирования финансового рынка оказались сосредоточены на нескольких самостоятельных направлениях. Во-первых, укрепление банковской системы, достаточности капитала банков. Принципиальное значение приобретает внутрибанковская система оценки принимаемых рисков и создания резервов. Во-вторых, реорганизация рынков производных финансовых инструментов. Вопрос не сводится к правилам торговли, но включает в себя ряд ограничений для финансовых учреждений на участие в сделках с такими инструментами. В-третьих, самостоятельное значение приобрело обсуждение вопросов налогообложения финансовых операций и доходов от них.

Российский путь к выходу из финансового кризиса

В контексте борьбы за усиление международного влияния России развитие финансового сектора будет иметь принципиальное значение. Сегодняшняя позиция весьма неоднозначна.

Рынок ценных бумаг Российской Федерации накопил опыт работы в течение последних двух десятилетий. Однако масштабы операций с акциями и облигациями остаются ограниченными. Финансовый рынок испытывает хронические проблемы с предъявляемым спросом, ликвидностью рынка. Капитализация российского фондового рынка в отношении к объему ВВП составила в конце 2010 г. 71%, т.е. в два и более раза ниже уровня аналогичного показателя в таких странах БРИКС, как Индия (142%) или Китай (209%). В развитых экономиках соответствующий уровень «глубины финансовых рынков» составляет более 400% ВВП. Потенциальные эмитенты корпоративных ценных бумаг предпочитают проводить первичные размещения (IPO) одновременно на Московской бирже и на биржах Лондона или Гонконга.

Российская банковская система быстро развивалась на протяжении последнего десятилетия. Кризисный период 2008–2009 гг. не привел к обрушению ее устойчивости. В самой острой его фазе, в ноябре-декабре 2008 г., для стабилизации ситуации понадобилось активное вмешательство правительственных органов и Банка России. Речь шла и о предоставлении государственных гарантий, выкупе государственными банками банков-банкротов и о кредитовании банковской системы Центральным банком под залог активов самого невысокого качества.

Активы банковского сектора в 2001–2010 гг. выросли в 10,6 раза до 33,8 трлн руб., капитал возрос в 9,4 раза до 4,7 трлн рублей. По данным Банка России, рост банковских активов продолжился быстрыми темпами. В послекризисный период спрос на кредит со стороны российских предпринимателей и домохозяйств вновь стал расти, хотя и не так интенсивно, как перед спадом 2008 года. Ежегодный прирост кредитования домохозяйств составил 25–30%, юридических лиц – около 20%. В 2011 г. он составил в целом 23,1%, в 2012 г. оценивается как 10,2%. Отношение банковских активов к ВВП составило в 2011 г. 75%. Непосредственно объем банковских кредитов к ВВП повысился в указанные годы в 2,7 раза и достиг уровня 40%. Наиболее динамично растет активность государственных банков.

Кредитный портфель госбанков, по оценке год к году, в 2012 г. увеличился на 19,7%, тогда как частные банки наращивали свое кредитование на 11,9%. Ускоренно увеличивается кредитование населения (домохозяйств). Рост составил 47,9% у госбанков и 36,2% у частных банков. Кредиты российских банков на срок три и более года составляют в настоящее время около трети их общего объема, однако крупнейшие корпоративные заемщики России стремятся также использовать ресурсы глобального рынка. Крупный российский бизнес систематически выходит на глобальный финансовый рынок для размещения облигационных займов или обращается за кредитами к международным банковским группам. Доля зарубежных кредитных институтов в общем объеме средне- и долгосрочных кредитов, привлекаемых российскими заемщиками, превышает 50%.

Международные позиции российских банков также укрепляются. 16 из них входят сегодня в число тысячи крупнейших банков мира по версии журнала The Banker. Из примерно тысячи существующих в России банков 356 имеют уставной капитал свыше 300 млн рублей. По данным Банка России, иностранные активы российских банков превысили уровень 200 млрд долларов. В 111 российских банках 50% и более акционерного капитала принадлежит иностранным инвесторам.

Кризисная ситуация в глобальной экономике явно не способствует процветанию экономики российской. Устойчивый послекризисный рост цены барреля нефти с минимального значения около 40 долл. в 2008 г. до сегодняшнего уровня более чем в 100 долл. не сопровождается увеличением спроса на энергоносители. Из фактора стимулирования развития экспорт нефти и газа превращается в ресурс простой балансировки текущего платежного баланса. Неудивительно, что картина, наблюдаемая в экономике России, вызывает тревогу.

Рост ВВП в 2013 г. официально оценивается в 3,6%. Стабилизация и желательно ускорение экономической динамики будут зависеть от роста инвестиций. При планировании экономической политики на ближайшие годы российскому руководству предстоит ясно определить подходы к методам стимулирования инвестиционной активности. Важнейшую роль начинает играть оценка инвесторами российского странового риска, в частности – качества функционирования российских юридических и экономических институтов. Согласно общему мнению, инвестиционный климат в России остается малопривлекательным для частных инвесторов даже на фоне продолжающихся финансовых перипетий и неприятностей в зоне евро и раздувания государственного долга в Америке.

Разумеется, российская экономика соперничает за привлечение инвестиций, отечественных и зарубежных, не столько с указанными странами, сколько с Китаем, Индией, Бразилией. В этом контексте наши проблемы смотрятся еще более выпукло. Данная группа государств сумела воспользоваться ресурсами мирового финансового рынка и своими конкурентными преимуществами для сохранения высокой динамики роста.

В соответствии с данными Конференции ООН по торговле и развитию, Россия в последнее десятилетие добилась значительного прогресса в привлечении прямых иностранных инвестиций. В состав показателя включаются инвестиции в акционерный капитал, реинвестиции прибыли, внутрикорпоративные займы. Доля России в мировом объеме прямых инвестиций достигла максимума перед кризисом, составив 4%, затем стала снижаться – до 3,4% в 2011 г. и 2,4% в 2012 году. Все же Россия удерживается в первой десятке стран мира по этому показателю.

На протяжении последних двух десятилетий российская экономика генерирует объем сбережений, превышающий масштабы внутренних инвестиций. Накануне кризиса в 2008 г. доля сбережений в ВВП России составляла 31,5%, а инвестиций – 21%. Сегодня российская экономика по-прежнему формирует сбережения в крупном масштабе. Вместе с тем они не находят должного применения непосредственно в самой национальной экономике.

В результате чистый отток капитала в 2011 г. составил 80,5 млрд долларов. Оценка чистого оттока капитала в 2012 г. колеблется от 70 до 80 млрд долларов. Россия является, таким образом, участником глобального баланса покрытия дефицитов правительственных и частных корпоративных бюджетов в качестве кредитора. Превышение вывоза капитала над его ввозом наблюдается на протяжении последних двух десятилетий, оно, видимо, продолжится в предстоящие несколько лет. Разворот данной тенденции к чистому притоку кредитов и инвестиций, желательно в форме прямых инвестиций (сегодня доля прямых инвестиций не более 10% прихода капитала в Россию), представляет собой важную стратегическую задачу. Она не может быть решена административными методами. В то же время прямые иностранные инвестиции в российскую экономику излишне жестко контролируются правительством. Законодательно установлено, что в 42 отраслях российской экономики, признанных стратегическими, потенциальный зарубежный инвестор должен получать предварительное одобрение своего участия в инвестиционном проекте от правительственной комиссии, если такое участие предусмотрено в доле свыше 10%.

Однако главным препятствием для наращивания прямых вложений капитала в России остается недостаточно благоприятный инвестиционный климат. Опыт развития многих стран показывает, что оценка странового риска для иностранных инвесторов базируется на анализе успехов или неудач национальных предпринимателей. Иностранные вложения придут только тогда, когда российское предпринимательское сообщество продемонстрирует историю своего успеха.

Российский бизнес проявляет осторожность при определении своей инвестиционной политики. Согласно статистике, в 2012 г. доля депозитов, т.е. ликвидных денег в совокупных средствах предприятий, достигла 47,2%. В октябре в течение месяца объем таких средств на депозитных счетах вырос на 2,5%, что составило прирост год к году 14,1%. Доля рублевых остатков в общих средствах предприятий за год снизилась с 75,3% до 74,7%.

Попытки ряда российских экономистов предложить в качестве альтернативы улучшению инвестиционного климата усиленную эмиссионную денежную накачку, дабы сформировать дешевый кредит для дальнейшего финансирования инвестиций, представляются крайне рискованными и неплодотворными. Как пишет журнал «Эксперт», Сергей Глазьев выступил с «новой денежной политикой»: Центральному банку предлагается, во-первых, установить ставку рефинансирования на уровне ниже текущей инфляции по краткосрочным кредитам, которые должны направляться в коммерческие банки. Во-вторых, институты развития должны предоставлять реальному сектору долгосрочные деньги непосредственно для финансирования инвестиционных проектов по ставке в 2% годовых, при инфляции свыше 6%. Поскольку денег в федеральном бюджете для этих инвестиций заведомо нет, их предлагается, видимо, получать из ЦБ за счет эмиссии. В-третьих, в этой схеме необходима «система стратегического планирования», которая и будет назначать цену денег и выбирать проекты для льготного кредитования, следить за реализацией проектов. В-четвертых, предлагается отказаться от свободной конвертируемости российского рубля и вернуться к практике валютного контроля. Автор этих предложений и целый ряд сторонников директивного определения кредитного процента не хотят учитывать важный факт. Цена заемных средств определяется не столько путем складывания затрат и маржи операторов (инфляция + чистый процент на депозит + процент на кредит + затраты банка), сколько отражает в себе оценку риска кредитора в данной сделке и в данной экономике.

Ничего нового в этих идеях, разумеется, нет. Так, проведение Банком России массированной денежной эмиссии в 1993 г. для осуществления взаимозачета долгов между предприятиями стало причиной взлета инфляции на потребительском рынке до уровня более 1500% в год. Есть опыт использования эмиссионной денежной накачки для финансирования «сверхиндустриализации» в конце 1920-х и первой половине 1930-х годов. Сама идея была заимствована Иосифом Сталиным у его внутрипартийных соперников – Троцкого, Преображенского, Пятакова. Последствия никто из них, видимо, не просчитывал до конца. В условиях отказа от свободного рыночного ценообразования в СССР таким последствием стало исчезновение товаров из магазинов и введение карточной системы, призванной обеспечить население товарами первой необходимости.

В данном контексте рассуждения о недостаточной монетизации (соотношении агрегата денежного обращения М2 и ВВП) в России в сравнении с другими странами заслуживают отдельного рассмотрения. Действительно, это отношение в российской экономике составляло в ноябре 2012 г. 45,3%. Если вспомнить, что в конце 1990-х гг. данный показатель находился на отметке около 12%, при уровне инфляции по товарам потребительского рынка в 11,5%, то такой естественный, а не форсированный рост монетизации – показатель позитивный. При этом объем агрегата М2 в 2010 г. вырос до 28,5%, а в 2011–2012 гг. (ноябрь к ноябрю) составил 15,8% при показателе роста цен около 6% в год. Это означает, что экономика предъявляет достаточный спрос на деньги. Разбалансировка спроса и предложения денег ничего кроме инфляции не дает.

Ссылки на опыт денежного количественного смягчения (в Соединенных Штатах) при сохранении инфляции ниже 2% в год не работают, так как игнорируется принципиально иная функция доллара в качестве основной валюты глобального финансового рынка. Кроме того, в Америке темп прироста агрегата М2 равнялся 3,9% в год в тот же период последних двух лет.

Несмотря на три стадии количественного смягчения (QE-1, 2, 3), монетизация в США составила в 2011 г. 75%. По оценке ФРС, в середине 2012 г. на один доллар в составе агрегата М2 этой страны приходится свыше трех долларов так называемых первоклассных ценных бумаг, чья стоимость выражается в американской валюте. Таким образом, при массовом сбросе этих ценных бумаг в случае обвала рынка долларовая ликвидность окажется недостаточной.

В настоящее время эмиссионная денежная накачка долларов и евро в значительной степени поглощается процессом пополнения собственного капитала банковских систем Соединенных Штатов и еврозоны. При применении критериев достаточности капитала банков, заложенных в стандарте Базель-3, с учетом оценки качества и рисковости активов банков банковские системы ведущих стран требуют дальнейшего значительного пополнения собственного капитала. Вряд ли в этих условиях есть основания говорить об «агрессивной и чрезмерной эмиссии доллара и евро».

Выводы

Перед предпринимателями России и регулирующими правительственными учреждениями стоит задача не только привлечения средств с мирового финансового рынка, повышения объема доступной ликвидности, но эффективного использования самых сложных финансовых инструментов в целях выгодного включения в этот рынок. При этом речь идет в первую очередь об оптимизации уже сложившихся каналов включения российской экономики в глобальный финансовый контекст, а далее – о наращивании собственного потенциала России в качестве одного из мировых финансовых центров. Российским регулирующим и денежным властям необходимо активно вести переговоры по согласованию методов подключения к механизмам глобального финансового рынка. И делать это более интенсивно, чем до финансового кризиса. В противном случае отечественной финансовой системе угрожает перспектива маргинализации в результате того, что неизбежно будут расти оценки рисков финансовых операций с российскими участниками.

Российские активы отнесены к высокорисковым, хотя в целом макроэкономическая ситуация в России устойчива. Федеральный бюджет на протяжении последних трех лет находится в профиците. Объем государственного долга составляет около 11% ВВП. Вместе с тем сохраняется зависимость доходов бюджета от экспорта нефти и газа. Ненефтяной дефицит федерального бюджета равняется примерно 10% ВВП.

Перечень позитивных факторов, способных поддержать рост ВВП России, достаточно убедителен: начиная со стабильного состояния бездефицитного государственного федерального бюджета в 2012 г. до ускорения роста кредитования экономики российскими банками. Вопрос в том, способна ли современная российская система хозяйства обеспечить динамику экономического роста и международную позицию, которые повысят возможности российской элиты оказывать реальное влияние на глобальные рынки и правила игры на международной арене.

Польское информационное агентство ПАП сообщило, что в период праздничных выходных с 8 по 10 марта 2013 года отмечен рекордный приток российских туристов из Калининградской области в Польшу. По словам пресс-секретаря таможенной палаты г. Ольштын Р.Худы, 8 марта из Калининградской области в Польшу въехали почти 3,5 тыс. легковых автомобилей, что на несколько сотен больше, чем в прошлом году. Только через переход в Гжехотках границу пересекли 1,5 тыс. легковых автомобилей. В субботу 9 марта ситуация повторилась, и в страну въехали еще около трех тысяч машин. Свободные дни россияне использовали в Польше как для отдыха, так и для покупок. Так, на таможенном переходе в Гжехотках с пятницы 8 марта до воскресенья 10 марта жители области предъявили более 700 чеков по системе такс-фри (tax-free) на сумму свыше 800 тыс злотых.

PAP, 11.03.2013, Интернет портал www.gazeta.pl

ШВЕЦИЯ КАК СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ УТОПИЯ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Западные эксперты пересматривают причины успеха Швеции и ставят под сомнение реальность "социалистической" утопии

Сегодня "шведская модель" вновь становится актуальным примером в экономической дискуссии, в частности, в обсуждении налогов на богатство и дилеммы о госрасходах и экономии. Западные эксперты пересматривают причины успеха Швеции и ставят под сомнение реальность "социалистической" утопии

"Не так давно Швеция могла называть себя мировым лидером кейнсианства в чистом виде, - пишет в статье для Bloomberg экономист Андерс Ослунд, старший научный сотрудник Института международной экономики им. Петерсона (Peterson Institute for International Economics). - Теперь шведы могут легко сформулировать свою позицию в споре между американской и германской концепциями в вопросах наращивания или сокращения госрасходов: Германия права. Северная Европа не сочувствует расточительному югу".

С конца 1960-х до начала 1980-ых в Швеции социал-демократы и их соратники экспериментировали с запредельными ставками налогов на сверхдоходы, чтобы поддерживать неограниченный рост государства благосостояния, интерпретирует суть шведской модели известный экономист Ассар Линдбек.

Швецию до сих пор многие воспринимают как жестко регулируемое социальное государство, но за последние два десятилетия страна изменилась, пишет Ослунд. Масштабы госрасходов сократились - не менее чем на 20% ВВП, налоги снизились, рынки стали более открытыми. Такая же ситуация в других скандинавских странах, а также в Прибалтике и Польше. Но нигде разворот не был таким резким, как в Швеции.

После кейнсианского финансового и монетарного стимулирования в 1970-80-ые годы, обернувшегося инфляцией, девальвациями и замедлением роста, шведы верят в финансовую дисциплину. Высокий уровень госдолга и бюджетный дефицит, особенно в таких масштабах, как в США, их пугает, утверждает Ослунд.

Швеция изменила курс, столкнувшись с разрушительными последствиями такой экономической политики, пишет обозреватель Forbes. История шведского эксперимента заканчивается благополучно. Сегодня Швеция и Германия - самые успешные государства в Европе с правоцентристской властью.

Исторический опыт Швеции приводят в пример многие экономисты при обсуждении вопросов наращивания госрасходов, повышения налогов на богатство и их роли для экономического роста. Сторонники "сверхналога" утверждают, что вырученные таким образом средства можно направлять в "высокодоходные государственные инвестиции".

Критики, разумеется, возражают: вряд ли можно рассчитывать, что ставка, при которой в высшем доходном сегменте с каждого заработанного доллара вам остается лишь 30 центов, никак не повлияет на ваше решение открыть дело, нести предпринимательские риски, наращивать объемы заказов.

В 1970-ые в Швеции максимальная ставка налога на сверхдоходы в сумме превышения установленных шкалой сумм достигала 70%, к 1980-му поднялась до 85%. С 1970-год по 1989 год запредельный рост налогов душил предпринимательскую инициативу, делает вывод Ослунд. При этом масштабы социальных программ стали чрезмерными. Законы часто менялись и стали непрогнозируемыми. Государственная модель соцподдержки включала всевозможные пособия, компенсирующие населению 90% или более потерянных - перечисленных государству - доходов. Госрасходы достигали 60-70% ВВП против 45-50% в остальных странах Европы на тот момент. Тех, кто "живет за счет налогов", было полтора раза больше, чем занятых в частном секторе.

"В старые недобрые времена", пишет Ослунд, централизованные согласования ставок заработной платы между Конфедерацией профсоюзов и Конфедерацией работодателей были важнейшей традицией. В своем стремлении к равенству в распределении доходов Швеция могла поспорить с коммунистическими странами Восточной Европы, отмечает обозреватель Forbes. Но в 1970-ые эта система обернулась инфляцией и забастовками.