Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

С начала текущего сезона (1 июня 2006г.) по 15 марта 2007г. Марокко импортировало 2331,1 тыс.т. зерновых (3573 тыс.т. за тот же период в прошлом сезоне). Об этом говорится в отчете, опубликованном Национальным бюро по зерновым и бобовым культурам Марокко (ONICL).Импорт мягкой пшеницы достиг 386,4 (1216) тыс.т., в т.ч. 162,9 тыс.т. французской, 89,8 тыс.т. польской, 20 тыс.т. американской; импорт дурума – 480,7 (444) тыс.т., в т.ч. из Канады – 359 тыс.т., из США – 103,8 тыс.т.

За этот же период Марокко импортировало 234 (652) тыс.т. ячменя, в т.ч. 83,1 тыс.т. из Франции и 56,6 тыс.т. из Украины, а также 1 230 (1261) тыс.т. кукурузы, в т.ч. из США – 1038,3 тыс.т.

Корпорация Sikorsky Aircraft окончательно оформила сегодня приобретение авиастроительной компании PZL Mielec, находящейся ранее в собственности польского правительства. Sikorsky Aircraft входит в состав корпорации United Technologies, расположенной в Хартфорде, штат Коннектикут (США).После подписания в дек. 2006г. объявленного ранее соглашения о покупке компания Sikorsky Aircraft приобрела 100% пакет акций авиастроительной компании, расположенной в г.Мелец. На ней работает порядка 1500 высококвалифицированных служащих. До настоящего времени компания PZL Mielec находилась в полной собственности агентства индустриального развития (известного как ARP), государственной холдинговой компании, принадлежавшей минфин Польши. Компания PZL Mielec является крупнейшим польским производителем самолетов с фиксированным крылом.

«Это важнейший шаг к созданию прочной основы для наших операций в Европе, – заявил президент компании Sikorsky Aircraft Джеффри Пино (Jeffrey Pino). – PZL Mielec станет ключевым компонентом долговременной глобальной стратегии компании Sikorsky Aircraft, цель которой – удовлетворить существующий в мире спрос на нашу продукцию. Это приобретение позволит нам приобщиться к богатейшим традициям и высокому профессионализму польской аэрокосмической школы. Объединение двух ведущих производителей авиатехники приведет к созданию еще более мощной компании мирового класса в сфере строительства и обслуживания летательных аппаратов».

С завершением сделки заводское помещение площадью 1,2 млн.кв. футов (111,5 тыс.кв.м.) будет модернизировано под производство новой модели вертолета International Black Hawk при сохранении существующих мощностей для конструирования, производства, летных испытаний и поставок летательных аппаратов. Работы по модернизации намечено начать в апр. 2007г.

В 2006г. компания Sikorsky Aircraft объявила о планах создания модели International Black Hawk для продажи в разных регионах мира. При производстве вертолета будет использоваться система глобальной сети поставок.

На дочерних аэрокосмических и строительных предприятиях корпорации UTC, в состав которой входит компания Sikorsky Aircraft, работает в Польше 7 тыс. чел.

Корпорация Sikorsky Aircraft является мировым лидеров в сфере конструирования, производства и обслуживания вертолетной техники. Корпорация United Technologies, располагающаяся в Хартфорде, штат Коннектикут, является поставщиком широкого спектра высокотехнологичной продукции и услуг в аэрокосмической и строительной отраслях.

Настоящий пресс-релиз содержит утверждения, носящие характер прогнозов, относительно коммерческих перспектив на будущее. Реальные результаты могут существенно отличаться от запланированных вследствие ряда рисков и неопределенностей, изменения государственных приоритетов и практики в области материально-технического обеспечения либо в количестве строящихся летательных аппаратов; трудности, связанные с дизайном, конструированием, производством и обслуживанием новейших технологий; а также другие риски и неопределенности, те, что подробно рассматриваются в документах, регулярно представляемых корпорацией United Technologies в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Свет и тени европейской интеграции

© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2007

Ю.А. Борко – д. э. н., проф., главный научный сотрудник Института Европы РАН, заведующий кафедрой Жана Монне, президент Ассоциации европейских исследований (Россия).

Резюме Неоспоримые достижения европейской интеграции и все более очевидный ее кризис – две ипостаси нынешнего Евросоюза. Для прорыва в будущее необходима мощная объединительная идея, сопоставимая по смелости и привлекательности с той, которой руководствовались отцы-основатели единой Европы пятьдесят лет назад.

В марте 2007 года исполняется 50 лет со дня подписания в Риме Договора об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) и Договора об учреждении Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Последний сыграл ключевую роль в определении стратегического курса западноевропейской интеграции – того самого, которым на протяжении десятилетий настойчиво следователи «отцы» европейской интеграции и их преемники.

За прошедшие полвека Европейское сообщество, переименованное 15 лет назад в Европейский союз, добилось впечатляющих успехов. После расширений 2004 и 2007 годов ЕС включает в себя 27 государств, объединяя почти всю Европу от Атлантики до Содружества Независимых Государств. Сформирован Экономический и валютный союз (ЭВС) с единой валютой и достаточно жесткой координацией экономической политики его стран-членов. На мировой арене Евросоюз выступает в качестве второго по мощи экономического центра (83 % ВВП США) и одного из основных акторов в системе международных отношений.

На этом фоне неожиданными на первый взгляд выглядят дискуссии о кризисных явлениях в Европейском союзе и стратегии их преодоления, развернувшиеся с недавних пор в столицах государств-членов и брюссельских институтах. Жак Делор, бывший председатель Европейской комиссии (1985–1995), выдающийся архитектор европейской интеграции, инициатор и топ-менеджер двух самых масштабных проектов – завершения строительства единого внутреннего рынка (1985–1992) и создания ЭВС (1992–1999), – публично заявил, что ЕС переживает самый тяжелый кризис в своей истории, потерял ориентацию и не имеет общего видения единой Европы.

Неоспоримые достижения европейской интеграции и все более очевидный ее кризис – две ипостаси нынешнего Евросоюза. Осмыслить их взаимосвязь невозможно, не вернувшись к истокам.

ПУТЬ К ЕДИНСТВУ

В основе эволюции идеи «единой Европы» от мечты и утопических проектов, выношенных одиночками, к идейному движению и политическому проекту лежит многовековой опыт сосуществования нескольких десятков народов, которые разместились на пространстве, составляющем чуть больше 7 % заселенной территории Земли.

Два первых дошедших до нас трактата о необходимости создания единой христианской республики были написаны в первой декаде XIV века. Автором одного являлся парижский аббат Пьер Дю Буа, другой принадлежал перу великого итальянского поэта Данте Алигьери.

В начале 60-х годов XV столетия итальянский гуманист Энеа Сильвио Пикколомини, он же папа Пий II, призвал паству к миру «в Европе – нашем отечестве, нашем собственном доме, у нашего святого очага». В течение XV–XVIII веков появились почти два десятка проектов «единой Европы». После знаменитой речи с призывом к созданию «Соединенных Штатов Европы», произнесенной Виктором Гюго с трибуны Парижского конгресса пацифистов в августе 1849 года, эта идея становится девизом ряда европейских организаций, включая 2-й Интернационал (1889–1919). Возродившееся после Первой мировой войны движение за единую Европу впервые было официально поддержано государством, когда в сентябре 1930-го министр иностранных дел Франции Аристид Бриан внес на рассмотрение Лиги Наций Меморандум об

организации режима Европейского федерального союза.

Но, как известно, 30-е годы XX столетия остались в европейской истории как одна из самых отвратительных ее страниц, а Вторая мировая война – как самая кровавая. К середине века Европа, которая так долго определяла ход мировой истории, обнаружила себя на дымящихся руинах. Цепь потрясений, выпавших на ее долю менее чем за полсотни лет, воспринималась как плата за собственную слепоту, за игнорирование постепенно накапливавшихся противоречий экономического, социального и политического характера, за нескончаемое состязание воинствующих «национальных эгоизмов», действовавших вопреки здравому смыслу и не считавшихся с жертвами.

«Политические верхи» и мыслящие люди в западноевропейских странах, в первую очередь тех, что входили в «концерт европейских держав», начали постигать масштабы катастрофы и реальную опасность их превращения в задворки двух «центров силы» в послевоенном мире – США и СССР. Перед Западной Европой стоял гамлетовский вопрос «быть или не быть», и ответ зависел от того, сумеет ли она вырваться из порочного круга все более жестоких войн, в котором вращалась с конца XVIII до середины XX века.

Пожалуй, наиболее четко и убедительно ситуацию обрисовал Уинстон Черчилль. Его короткая речь – три странички печатного текста, – произнесенная 19 сентября 1946-го в Цюрихском университете, начиналась словами: «Я хочу говорить сегодня о трагедии Европы… оплота христианской веры и христианской этики, родины большинства творений культуры, искусства, философии и науки… Европы, извергшей из себя серию страшных националистических распрей». Черчилль напомнил, что в недавней войне Европе угрожало возвращение к «временам раннего Средневековья со всей его жестокостью и гнусностью», и предупредил, что «темные времена еще могут вернуться». Единственное лекарство, заявил многоопытный политик, – это «воссоздать европейскую семью», «построить нечто вроде Соединенных Штатов Европы», и «первым шагом» к этому «должно быть партнерство Франции и Германии».

Речь Черчилля вдохновила множество людей, движение за создание Соединенных Штатов Европы к тому времени уже получило развитие в Западной Европе. Именно европейское единство оказалась той идеей, которая смогла мобилизовать и консолидировать все дееспособные силы общества, готовые принять участие в возрождении Западной Европы.

В мае 1948 года в Гааге состоялся европейский конгресс, собравший весь цвет западноевропейской политической и интеллектуальной элиты. Он завершился принятием документа «Послание европейцам» и нескольких политических резолюций. Но парадокс заключался в том, что, хотя форум и призвал к созданию европейской федерации, однако на деле все свелось к созданию Совета Европы – традиционной международной организации, не обладавшей ни полномочиями, ни инструментами строительства «единой Европы».

Между тем экономика стран Западной Европы по-прежнему крайне нуждалась в восстановлении и модернизации, в возвращении утраченных ведущих позиций на мировых рынках. Необходимо было консолидировать европейские демократии, над которыми нависла реальная «коммунистическая угроза», как внешняя – в лице милитаризованного Советского Союза, так и внутренняя – в виде коммунистического движения в самой Западной Европе. По воспоминаниям одного из инициаторов европейской интеграции Жана Монне, в Европе сгущалась атмосфера холодной войны. Народы и их лидеры были охвачены «психозом» неизбежного вооруженного противостояния. «Источником риска, – вспоминал он, – все еще была Германия, но не потому, что опасность исходила от нее, а потому, что она стала ставкой в игре других». Требовался концептуальный и политический «прорыв».

Как знать, возможно, интеграция не состоялась бы, во всяком случае в таком виде и с такими результатами, если бы «в нужное время и в нужном месте» не оказались три человека: Жан Монне, занимавший в 1947–1950 годах пост комиссара по планированию при правительстве Франции, автор и руководитель мероприятий по восстановлению ее экономики; Робер Шуман – министр иностранных дел (1948–1953), один из наиболее авторитетных политиков Франции; Конрад Аденауэр – первый канцлер созданной в сентябре 1949-го Федеративной Республики Германия.

Первый из них стал автором интеграционной стратегии и проекта создания франко-германского сообщества угля и стали, наделенного функцией наднационального управления угольной и металлургической отраслями обеих стран, в том числе принятия решений, обязательных к исполнению национальными властями. Проект Монне противоречил всем устоявшимся правилам и представлениям, посягая на святая святых – неограниченный и неприкосновенный национально-государственный суверенитет. Этот проект расходился с нормами и практикой межгосударственных отношений и деятельности международных организаций, предполагающих предоставление рекомендаций, никого и ни к чему не обязывавших. Он отвергал концепцию европейского федерализма, которая была поддержана европейским конгрессом в Гааге.

Однако, несмотря на все это, Шуман и Аденауэр поддержали проект. 9 мая 1950 года Робер Шуман обнародовал заранее согласованный с германским федеральным канцлером текст (вошедший в историю как Меморандум Шумана) официального предложения французского правительства правительству ФРГ учредить Европейское объединение угля и стали (ЕОУС). Договор об учреждении ЕОУС был подписан 18 апреля 1951-го в Париже представителями Франции, Федеративной Республики Германия, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Это было событие, которые считается отправным пунктом объединения Европы.

История европейской интеграции совсем не походила на триумфальный марш-бросок. В частности, в середине 1970-х годов в СМИ одна за другой появлялись публикации под такими заголовками, как, например, «С единой Европой покончено», «У смертного одра Европы».... (Данная ситуация была обусловлена крахом Бреттон-Вудской валютной системы в 1971-м, а также двумя энергетическими кризисами, которые вызвали застой в экономике Западной Европы. Многие правительства вводили количественные и технические ограничения на импорт продукции из других стран ЕЭС. – Ред.) Однако каждый раз, когда возникали препятствия и угроза возврата в прошлое, мощная инерция движения к «единой Европе», заданная в 1950-е годы, брала верх.

Послевоенный период характеризовался взрывом духовной, интеллектуальной и политической энергии. Переосмысливались старые общественные теории, формировались новая политическая идеология и новая стратегия развития. В конце 1940-х – начале 1970-х возникли известные концепции «социально ориентированной экономики» и «государства благосостояния». Они были положены в основу государственной политики и новых отношений между трудом и капиталом наряду с не востребованными ранее кейнсианской теорией государственного регулирования экономики и концепцией «социального партнерства». В итоге подавляющее большинство стран Западной Европы подошли к рубежу двух столетий, создав, по сути, новую культуру общественных и межгосударственных отношений и такую систему регулирования, которая позволяла «снимать» накапливавшиеся противоречия в обществе и государстве.

РАЗМЫКАНИЕ РЯДОВ

За последние четыре года государства – члены Европейского союза трижды не смогли прийти к согласию по вопросам первостепенной важности. В 2003-м они раскололись на два лагеря, заняв противоположные позиции в отношении военной агрессии США в Ираке. В 2005 году французы и голландцы отвергли на национальных референдумах одобренный саммитом ЕС проект европейской Конституции, в результате чего он «заморожен» и поныне. А в 2006-м страны-члены так и не договорились о единой энергетической стратегии, и в частности о согласованном подходе к энергетическому сотрудничеству с Россией. Кроме того, вето, наложенное Варшавой на переговоры с Москвой относительно нового соглашения взамен действующего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Евросоюзом, показало, что одно-единственное государство способно заблокировать даже такие действия Европейского союза, которые получили одобрение всех остальных стран-членов.

Сейчас многие политики и эксперты объясняют разногласия и разброд расширением ЕС в 2004 году. В действительности же процесс эрозии единства начался гораздо раньше. Прежде всего потому, что с укреплением франко-германского альянса оставалось все меньше оснований опасаться серьезных конфликтов внутри региона. Изменилось и восприятие угроз извне: как следствие, значительно ослаб дисциплинирующий эффект холодной войны. Карибский кризис в начале 1960-х продемонстрировал, что две сверхдержавы находятся в состоянии «ядерного пата» и готовы к компромиссам на условиях сохранения геополитического статус-кво. В 1975 году на хельсинкском Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе был подписан Заключительный акт, представлявший собой своего рода пакт о мирном сосуществовании европейских государств, разделенных «железным занавесом». Завершение холодной войны и крах коммунизма в Восточной Европе и Советском Союзе окончательно развеяли у государств – членов Евросоюза ощущение внешней угрозы.

В постепенном увядании чувства единения свою роль сыграли время и неизбежная смена поколений. Новая генерация политиков, администраторов и специалистов, ведающих делами Европейского союза, родилась и выросла в благополучное время. Они профессионально делают свое дело, но там, где раньше царили энтузиазм и творческая инициатива, ныне утвердился дух казенного учреждения и бюрократической волокиты.

На самом деле последние расширения ЕС – это еще один шаг на пути к дифференциации интересов и позиций в Сообществе/Союзе. Начало данной тенденции было положено вступлением в ЕЭС Великобритании в 1973-м (В том же году членами этого объединения стали также Дания и Ирландия. – Ред.) «Шестерка» стран-основателей полагала, что положительный политический эффект членства Великобритании перевесит все минусы, связанные с ожидаемыми расхождениями с Лондоном как по вопросам экономической интеграции, так и в сфере международных отношений. Позже, в 1980-е, «девятка», принимая в свои ряды Грецию, Испанию и Португалию, оценивала растущую неоднородность объединения как издержки, перекрываемые политическими выгодами расширения границ европейской демократии и «единой Европы».

Усиливавшиеся расхождения национальных интересов уже тогда поставили в повестку дня вопрос об изменении модели интеграции. Ответ был найден в таких, к примеру, концепциях, как «интеграция на разных скоростях», «интеграция с меняющейся геометрией» и др. Первая из них фактически стала официальной доктриной после того, как Договор о Европейском союзе (Маастрихтский договор), подписанный в феврале 1992 года, зафиксировал право Великобритании и Дании не входить в создаваемый ЭВС и согласился с тем, что любая группа государств-членов может развивать «продвинутое» сотрудничество, т. е. осуществлять программы углубления интеграции, не оглядываясь на других членов ЕС.

Почему же в таком случае именно недавнее расширение на Восток заставило всерьез усомниться в способности Евросоюза сохранить единство? Проблема не только и не столько в большом экономическом и социальном разрыве между «старожилами» и «новичками».

Глубинная причина состоит в том, что членами Европейского союза стали государства с иной исторической судьбой и, стало быть, с иной ментальностью, с иной культурой общественных и отчасти человеческих отношений.

Для стран Центральной и Восточной Европы вступление в ЕС и НАТО явилось прежде всего бегством от прошлого и гарантированной защитой от возвращения в него, как бы эфемерна ни была эта угроза. Конечно, не последнюю роль сыграли и прагматические интересы. Но все это не может служить надежным фундаментом для подлинного единства.

Водораздел между двумя регионами Европы, почти совпадавший c восточной границей Евросоюза-15, перенесен теперь внутрь территории ЕС-27. Сегодняшний Европейской союз – это несколько неформальных группировок, различающихся по уровню и потенциалу развития, а также по географическому положению и размерам входящих в них государств.

До расширения проектам «продвинутого» сотрудничества отводилась подсобная роль – служить локомотивом, тянущим за собой весь состав. «Новички» (а это половина государств – членов Евросоюза) в данную схему не вписываются. Их стартовые позиции находятся далеко позади, развитие ЕС будет в течение многих будущих десятилетий определяться движением на разных скоростях. Разработка и осуществление общей внутренней и внешней политики становятся делом крайне затруднительным, а в ряде случаев, как мы успели убедиться, невозможным.

КАК СОЗДАТЬ «ФАКТИЧЕСКУЮ СОЛИДАРНОСТЬ»?

В настоящее время человечество (а с ним и вся Европа) вступает в сложный период, характеризующийся масштабными переменами. Налицо повышенная нестабильность и острые конфликты, чреватые кровавыми войнами и ставящие под угрозу мир и безопасность на всей планете, не исключая и Европу. Мощной силой вновь становятся национализм и религия, заполняющие идейный вакуум, возникший в результате дискредитации политических идеологий XX столетия. Ведущую роль в мире будет играть группа самых влиятельных государств, в которую, кроме США, войдут Китай, Россия, Индия, а возможно, Япония, Бразилия и одна из мусульманских стран умеренной ориентации. Европейский союз или войдет в этот «клуб» как единое целое, или останется за бортом.

Политические «верхи» ЕС и общественность его стран-членов должны в полной мере осознавать условия, в которых им придется существовать в грядущие десятилетия. Закончились времена тепличных условий, когда Западная Европа на протяжении более 40 лет имела возможность сосредоточиться на своем благоустройстве, находясь под защитой американского «ядерного щита» и оставив всю «черную работу» парням из Вашингтона. Теперь единой Европе придется самой заботиться о том, как себя обезопасить, в том числе путем наращивания своей экономической и военной мощи, приобретения новых политических союзников и, конечно, укрепления своего единства.

В уже упомянутом Меморандуме Шумана с поразительной четкостью была сформулирована суть интеграционной стратегии, ее главный метод: «Единая Европа не будет создана сразу или на основе общего проекта; она возникнет благодаря конкретным делам, которые создадут фактическую солидарность». О каких конкретных делах может идти речь на нынешнем этапе?

Во-первых, Евросоюзу необходимо полностью реализовать несколько начатых, но еще не завершенных проектов, а именно:

довести до конца процесс ратификации европейской Конституции, а также реформу институтов Европейского союза, призванную поднять их политический статус и, главное, эффективность. Принятие европейской Конституции будет воспринято как победа духа единства и солидарности над разобщенностью в расширенном Евросоюзе. Неудача похоронит этот документ и поставит под удар остальные программы;

завершить создание единого внутреннего рынка (ЕВР) и Экономического и валютного союза в рамках ЕС-27. Наибольшую трудность представляет строительство полномасштабного ЭВС. Ныне, после вступления Словении, в него входят 13 государств. Перспективы присоединения остальных государств-членов туманны. Но, не решив эту задачу, нельзя построить полностью интегрированную экономическую систему, равную или близкую по эффективности к американской экономике;

выполнить принятую в 2000 году Лисабонскую программу создания новой «экономики, основанной на знаниях», превратить последнюю в «самую динамичную и конкурентоспособную экономику в мире, обеспечивающую устойчивый экономический рост, повышение занятости и укрепление социальной солидарности». После провального старта реализации программы ее амбициозная первоначальная цель – догнать и перегнать всех по динамике и конкурентоспособности экономики к 2010-му – исчезла из документа. Но в условиях возросшей конкуренции со стороны Китая и других динамично развивающихся азиатских и латиноамериканских стран задача модернизации экономик стран Европейского союза на основе новейших технологий, повышения темпов роста и конкурентоспособности стала еще более актуальной. Это вопрос места единой Европы в мировой экономике XXI века;

перейти к более всеобъемлющей Общей внешней политике и политике безопасности, а также Общей европейской политике безопасности и обороны. Эта важнейшая задача была декларирована еще в Договоре о Европейском союзе (Маастрихт-1992 и Амстердам-1997), но после расширения Евросоюз почти потерял способность говорить на международной арене «единым голосом». У государств-членов явно усилилось стремление к проведению самостоятельной внешней политики. Баланс между Общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС и действиями его государств-членов необходим для того, чтобы объединенная Европа могла успешно отстаивать свои интересы и позиции на международной арене;

добиться заметного прогресса в экономическом и социальном сближении старых и новых государств-членов, а также в реальной интеграции «новичков» в ЕВР и систему институтов Европейского союза, используя, в частности, выделенные на эти цели ресурсы в рамках бюджетной программы ЕС на 2006–2013 годы;

определить пределы возможного расширения Евросоюза. Пока более или менее ясна судьба только двух официальных кандидатов – Македонии и Хорватии. По поводу членства Турции консенсуса все еще нет. Остается сомнительной и перспектива вступления в объединение четырех балканских стран – Албании, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины.

Во-вторых, требуются новые стратегические программы, позволяющие реагировать на новые вызовы. Речь в первую очередь идет о проблемах, связанных с энергетикой. По мнению большинства государств – членов Европейского союза, чрезмерная зависимость от импорта нефти и газа ставит под угрозу энергетическую безопасность. В последнее время это опасение значительно обострилось вследствие коротких перебоев в российских поставках из-за споров Москвы с Киевом и Минском по вопросам цен на энергоресурсы. Уже в этом году, 11 января, Еврокомиссия вынесла на рассмотрение государств-членов пакет документов по энергетике и изменению климата.

По сути, это долгосрочная программа диверсификации импорта энергоресурсов и уменьшения общей зависимости от него благодаря использованию возобновляемых ресурсов энергии и энергосбережению. Главной трудностью при выполнении данного проекта является выработка единого подхода к отношениям с основными поставщиками энергоресурсов, прежде всего с Россией. В компетенцию органов ЕС общая энергетическая политика не входит, а практика последних двух лет показала, что некоторые европейские государства, особенно крупные, предпочитают решать свои энергетические проблемы в рамках двусторонних отношений с Россией, а также с другими экспортерами нефти и газа.

Но самая серьезная и длительная угроза Евросоюзу и европейской цивилизации в целом связана с демографией и иммиграцией. Согласно прогнозам, к середине XXI столетия треть, если не больше, населения Западной Европы будет состоять из иммигрантов и их потомков. Со временем иммигранты будут всё больше оседать и в Центральной Европе. Найдет ли коренное население общий язык с разноликими диаспорами, особенно мусульманскими? Станет ли Европа подлинным сообществом людей, принадлежащих к разным этносам и культурам, сохранит ли она западные духовные ценности и принципы устройства общества и государства?

Незримая стена отчуждения и самоизоляции, которая опоясывает населенные иммигрантами пригороды крупных городов, если и не растет, то не снижается, а агрессивно-ксенофобские настроения среди коренного населения усиливаются. В Брюсселе предпринимаются попытки разработать общую иммиграционную политику, но реальностью является лишь шенгенский визовый режим, который, несмотря на жесткие нормы и усиливающийся пограничный контроль, не в состоянии перекрыть каналы нелегальной иммиграции. Если не переломить данную ситуацию, то этнонациональный и социальный мир в Европе будет взорван, что может стать концом европейской цивилизации.

У проблемы иммиграции есть и внешнеполитическое измерение. Европа гордится своей новой культурой межгосударственных отношений с характерной для нее терпимостью и склонностью к диалогу и компромиссу. Пока не понятно, принесет ли эта культура успех, соприкасаясь с народами и государствами, которые придерживаются иных правил поведения на международной арене.

Европейскому союзу необходимо гораздо более активно налаживать сотрудничество с мусульманскими государствами, особенно арабскими, откуда идет основной поток мигрантов и распространяются догматы и практика исламского фундаментализма.

ВПЕРЕД НА РАЗНЫХ СКОРОСТЯХ

Следующие 15–20 лет станут для Евросоюза трудным испытанием не только на прочность, но и на жизнеспособность самой идеи европейской интеграции, или, как теперь принято говорить, европейской идентичности. Грядущие достижения и неудачи ЕС будут зависеть главным образом от того, какую степень единства продемонстрируют 27 или, возможно, 30 участников этого объединения в разработке и осуществлении общей внутренней и внешней политики.

В состоянии ли Европейский союз справиться со своими проблемами и решить стоящие перед ним задачи? Его прошлые успехи могут стать точкой опоры. Но могут остаться и мертвым грузом. Проблема не только в недостатке солидарности. Европейской политике не хватает воображения и дерзости. Возможно, многое обусловлено тем, что страны – члены ЕС, прежде всего западноевропейские, пока не выдвинули новых лидеров, способных мыслить и действовать на глобальном уровне.

«Еврооптимисты» по-прежнему считают возможным создание европейской федерации – мечты подавляющего большинства сторонников «единой Европы» в 1940–1950-е годы, в том числе Монне, Шумана и Аденауэра. Идея федерации незримо присутствует в европейской Конституции: здесь зафиксирован официальный статус «европейского гражданства», учреждена должность министра иностранных дел Евросоюза, значительно расширена сфера, в которой решения принимаются не консенсусом, а большинством голосов. Но при всем при том вероятность создания европейской федерации в обозримом будущем близка к нулю. А если она и будет создана, то в ее состав не войдут ни Великобритания, ни, скорее всего, Дания и Швеция, ни, вполне вероятно, некоторые другие.

«Европессимисты» и «евроскептики» не исключают распада Европейского союза. Но такое развитие событий возможно только в случае глобальной катастрофы, будь то экологический коллапс, мировая война с применением ядерного оружия либо глубокий экономический кризис, по крайней мере равный по масштабу кризису 1929–1933 годов. Деградация ЕС до уровня зоны свободной торговли также возможна лишь в условиях очень крупных потрясений в мировой экономике.

Не исключен и иной вариант. Перешагнув оптимальный предел своего расширения и соорудив огромный, но не эффективный бюрократический аппарат, Евросоюз под влиянием разных обстоятельств начнет обратное движение – в сторону сокращения регулирующих и контрольных функций на наднациональном уровне и демонтажа соответствующих механизмов бюрократической машины.

Бывший заместитель председателя Европейской комиссии Леон Бриттен несколько лет назад открыто заявил, что не верит в «миф европейской федерации» и надеется на эволюцию «в направлении свободных рынков и свободной торговли». Еще резче высказалась по этому поводу Маргарет Тэтчер: она назвала Европейский союз символом бюрократии, работающей на саму себя, и заявила: единственное, в чем Британия могла бы быть заинтересована, так это в едином внутреннем рынке. Да и то при условии, что он будет действительно свободен и не подвергнется каким-либо ограничениям и чрезмерному вмешательству Еврокомиссии.

Наконец, еще один сценарий подразумевает замену стратегии «интеграции на разных скоростях» политико-организационным размежеванием участников расширенного ЕС на две группы. Авторство этой идеи принадлежит бывшему президенту Франции Валери Жискар д’Эстену и бывшему федеральному канцлеру ФРГ Гельмуту Шмидту. Они предложили создать внутри Евросоюза «центральную группу» в составе шести стран – инициаторов интеграции, а также других государств, близких к ним по уровню развития и готовых объединиться в федерацию с собственными законами и институтами. Тогда же Жак Делор выдвинул идею «европейского авангарда» примерно в таком же составе. Этот «авангард» создаст внутри Европейского союза «федерацию национальных государств», которая потянет за собой остальных участников. Реализация данных концепций означала бы разделение участников ЕС на тех, «кто равны», и тех, «кто равны больше других» (прямо-таки по Джорджу Оруэллу).

Предложения оказались категорически неприемлемы для большинства стран-членов и были сняты с обсуждения. Но гипотетически этот сценарий может всплыть, если в неблагоприятных экономических условиях разрыв в уровнях развития и дифференциация национальных интересов начнут возрастать и вызовут сильные центробежные тенденции.

Пока же наиболее вероятным выглядит самый спокойный сценарий развития Евросоюза: оставить все, как есть. Работать на основе действующей стратегии, которая предполагает «интеграцию на разных скоростях» и «продвинутое сотрудничество», выполнение принятых и разработку новых программ.

Чтобы мобилизовать общество, высвободить его энергию и побудить к действиям, необходима всеохватывающая объединительная идея. То, какой смысл Евросоюз будет вкладывать в понятие «единой Европы», также во многом повлияет на его судьбу. На рубеже 40–50-х годов прошлого века таким мощным импульсом стала идея объединения Западной Европы. Но «единая Европа» – это не ЕС-15 и не ЕС от Бреста французского до Бреста белорусского. Это Европа, включающая в себя страны, расположенные в ее восточной части, в первую очередь Россию с ее природными ресурсами, с ее экономическим, интеллектуальным и военным потенциалом. По своему интеллектуальному масштабу задача подлинного объединения всей Европы не уступает той, что стояла перед отцами-основателями Европейского сообщества более полувека назад. И на путях ее решения интеграция может обрести новое дыхание.

«Многие страны скатываются к национализму»

© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2007

История современной Европы знает нескольких человек, сыгравших поистине выдающуюся роль в объединении народов Старого Света. Один из них – французский финансист и политик Жак Делор. С его именем связан последний по времени мощный прорыв в интеграционном процессе. В бытность Делора председателем Европейской комиссии (он единственный занимал эту должность два срока – с 1985 по 1995 год) Европейское сообщество было преобразовано в Европейский союз, появился единый внутренний рынок, были заложены основы для будущего введения общеевропейской валюты и сформулированы критерии расширения ЕС. Жак Делор внес значительный вклад и в теорию интеграции, обогатив ее принципом субсидиарности: принятие решений следует осуществлять на максимально возможном для этого нижнем уровне (подробнее см. статью Тимофея Бордачёва в этом номере). В последние годы патриарх единой Европы (ему скоро исполнится 82 года) критически высказывается о том, что происходит в Евросоюзе. О прошлом и будущем европейской интеграции с Жаком Делором беседовала в Париже Вера Медведева.

Резюме Если появится хороший договор между Россией и ЕС, устраивающий обе стороны с точки зрения поставок нефти и газа, то это заставит поверить в их обоюдное желание искать формы сотрудничества и солидарной ответственности.

– Двадцать лет назад вам приходилось убеждать скептиков в необходимости европейской интеграции. Если бы пришлось это делать сейчас, изменились ли бы ваши прежние аргументы?

– Нет, в том, что касается конкретных задач и способов европейского объединения, не было бы никаких корректив, поскольку уже тогда глобализационные процессы проявляли себя в полной мере. Единственно по-настоящему крупными переменами, произошедшими за это время, стали падение Берлинской стены и крах коммунистической системы. Но данные события только усилили необходимость создания единой Европы.

– Европа объединилась, но это никак не отразилось на традиционных предсказаниях ее «заката» и «конца», которые мы слышим с начала XX века. Первоначальная эйфория прошла, и евроинтеграция иногда сама начала давать поводы для неуверенности и сомнений.

– В определенной степени вы правы. У людей, как правило, короткая память и отсутствует глобальное видение ситуации. Не каждый помнит, что период между началом Первой и окончанием Второй мировой войны характеризовался тяжелейшими человеческими трагедиями в сáмом сердце Европы, гражданскими войнами и многочисленными конфликтами. Повсеместно наблюдались рост национализма и отказ от уважения прав других.

Здравый смысл подсказывал европейцам, что такое поведение чревато тяжелейшими последствиями. Было очевидно, что пора положить конец эпохе внутренних европейских конфликтов. Не случайно среди создателей единой Европы оказалось немало тех, кто пережил этот чрезвычайно сложный период европейской истории.

Объединение Европы являлось не только политическим и экономическим предприятием, но и в неменьшей степени – духовным и философским движением. Требовалось, чтобы люди, которые пережили диктатуру, в частности нацистскую, смогли примириться со своим прошлым и посмотреть в будущее. Разумеется, прощение не означает забвения. Это актуально и для сегодняшней России: ничего не забывать, но суметь принять свою историю.

Кроме того, нужно было дать понять немецкой молодежи, что она – часть единого европейского сообщества, несмотря на все ужасы, за которые Германия несет ответственность. Это и означало бы установить настоящий мир в Европе.

В задачу политиков входило способствовать тому, чтобы этот духовный европейский настрой трансформировался в реальные политические действия. Мир и взаимное уважение между народами, формирование солидарных европейских связей и, наконец, система законодательства, с которой европейские страны могли бы соизмерять свои действия (разумеется, в границах, установленных для компетенции органов Европейского союза), – все эти цели остаются насущными и сегодня.

Было время, когда взаимная интеграция шла очень быстро, – например, в период моего председательства в Европейской комиссии. Мы начали создавать единый внутренний рынок, увеличили помощь бедным европейским государствам со стороны более богатых, определили основные принципы социальной политики, наладили техническое сотрудничество. В конце концов добились формирования единого экономического пространства и заложили основы валютного союза.

На нынешнем этапе темпы интеграции замедлились. Те, кто всегда выступал против европейской интеграции, стали активно повторять свои прежние аргументы. Но что они предлагают взамен? Ничего! Вернуться к традиционной игре национальных суверенитетов и потом постоянно опасаться локальных договоренностей между крупными государствами? Вряд ли это принесет мир и процветание, тем более что у таких компромиссных соглашений обычно короткий век, они совершенно не принимают во внимание роль и историческую судьбу более мелких наций.

Посмотрите на страны Восточной Европы. В течение столетий они раз за разом становились жертвами предательства, пешками в большой игре. Евросоюз дает всем им надежду на мир и признание, помогает приобщиться к тем политическим и социальным ценностям, которые важны для многих и за пределами ЕС, например в бывшей Югославии. Да, сейчас нам непросто, но это отнюдь не первый сложный период в развитии Европы.

– Многие полагают, что Европейскому союзу следует притормозить на пути расширения и «перевести дух», прежде чем думать о присоединении новых стран-членов. Согласны ли вы с этим мнением?

– Само по себе расширение Европы не создает проблему. Сложности возникают при попытке ответить на некоторые важные вопросы. Что именно мы можем делать в объединенной Европе? Каким образом должны взаимодействовать пятнадцать или тридцать членов, дабы избежать забюрократизированности европейских институтов и их чрезмерной концентрации на юридических аспектах? Чтобы получить ответы, нужно иметь ясное, разделяемое всеми странами-членами представление о целях объединенной Европы.

В послевоенные годы идея никогда больше не допустить вооруженного противостояния между европейскими странами глубоко вдохновила молодых людей, множество юношей и девушек активно поддерживали усилия политиков по воплощению ее в жизнь. Сегодня мы имеем ту Европу, в которую они верили. Оправдала ли она их надежды? Я считаю, что да.

Нынешнему европейскому устройству пришлось пережить три сложных испытания, в которых оно проявило себя как вполне жизнеспособное. Во-первых, в начале 1970-х годов, когда к единой Европе присоединилась Великобритания. Несмотря на особую позицию Лондона по многим вопросам и его тесную связь с Соединенными Штатами, в целом мы справились с непростой задачей интеграции Соединенного Королевства.

Во-вторых, нужно упомянуть о том моменте, когда три европейские страны, которые пережили диктатуру, – Греция, Португалия и Испания, которые пережили диктатуру, – вернулись к демократическому правлению и также стали частью единой Европы. Мне как раз пришлось завершать переговорный процесс о вступлении Испании и Португалии. Должны ли мы были отказать им только в силу того, что их интеграция представлялась сложным делом и могла создать нам самим внутренние проблемы? Несмотря ни на что, мы протянули этим странам руку помощи – и взгляните, каких значительных успехов они добились сегодня!

В-третьих, была разрушена Берлинская стена, а вместе с ней распалась коммунистическая система в странах Восточной Европы. Неужели надо было им сказать, что, мол, поскольку их экономики чересчур слабы, а менталитет слишком отличается от нашего, необходимо подождать лет двадцать? Мы посчитали, что такое отношение противоречило бы европейским ценностям, и поэтому приняли их в свой союз. Думаю, следовало более основательно подойти к организации их вступления, но в любом случае оно было необходимо.

– Вы сказали о необходимости определиться с целями. А вы представляете себе, что за цели могут быть сегодня у Европы?

– Лично я вижу только три глобальные цели. Первая состоит в том, чтобы всячески поддерживать мир и согласие между народами. Вторая – сделать все возможное для развития взаимной европейской солидарности, которая должна помочь выровнять уровни развития стран и регионов. И третья заключается в сохранении культурных различий европейских народов.

– Сохранение различий? Разве цель интеграции не противоположная?

– Для меня объединенная Европа есть единство в различиях. Каждый язык является отражением души той или иной нации. Вступая в единую Европу, народы не отбрасывают свою собственную историю. Это – принципиальное условие истинного величия Европы.

Если ограниченное число стран – членов Евросоюза хотят продвигаться по пути интеграции, развивая экономические либо монетарные связи, создавая совместные технологические зоны или действуя заодно в сферах внешней политики либо обороны, они, безусловно, могут это делать. Количество стран здесь роли не играет. Другие, если захотят, могут впоследствии к ним присоединиться.

Но нужно различать два момента. В чем я действительно упрекаю нынешнее поколение политиков и руководителей, так это в том, что они путают два понятия: объединенную Европу, как таковую, и различные коллективные акции. Подобное смешение тем более неверно, если говорить о совместных действиях стран европейского авангарда. Разрыв в движении и скорости всегда существует и, конечно же, не может не проявляться в различных коллективных действиях.

Скажем, нужно ли было дожидаться согласия пятнадцати государств – членов тогдашнего ЕС для того, чтобы ввести в обращение евро? Тогда, как, впрочем, и сейчас, только двенадцать стран были согласны на единую валюту. Что же, нам следовало ждать, пока остальные три наконец согласятся? В таком случае единая валюта могла бы вообще никогда не появиться. Необходимо примириться с тем фактом, что некоторые государства осуществляют какие-то совместные акции, а другие не принимают в них участия.

К сожалению, мне так и не удалось убедить моих оппонентов в том, что Европу по-настоящему объединяют только три перечисленные мною цели. Может быть, они выглядят не очень соблазнительно с политической точки зрения. Ставить перед собой только три цели – это пусть и упрощенный, но реалистичный подход.

– Вы красиво ответили на вопрос о расширении, но хотелось бы уточнить: как вы все-таки относитесь к нынешнему расширению Европейского союза?

– А разве красивый ответ не может быть точным?

– Ваш ответ отличался таким изяществом, что за ним было очень удобно спрятать вашу личную позицию. Пока я не поняла – вы за дальнейшее расширение Евросоюза или против?

– Могу сказать, что лично я отказываюсь фиксировать какие-то определенные границы европейского сообщества. Я исхожу из тех важных проблем, с которыми столкнулась Европа и о которых я вам рассказывал.

– Думаю, вы не удивитесь, если сразу после такого ответа последует вопрос о Турции, Украине и – с определенными оговорками – о России. Как быть с ними?

– Хотя я и не очерчиваю окончательных границ объединенной Европы, три случая стоят особняком. Это бывшие республики Югославии, Россия и Турция. Украину и Белоруссию пока оставим в стороне. Государствам, образовавшимся на территории бывшей Югославии, должно найтись место в объединенной Европе. Это единственное, что сможет противодействовать этническим конфликтам между ними. Речь не о том, чтобы заставить их жителей все забыть, а о том, чтобы прекратить конфликты и оттеснить на второй план взаимные претензии, разделявшие эти страны в прошлом. Это позволит избежать в дальнейшем таких драм, как, например, в Косово.

Если же говорить о России, то она слишком большая нация, которая, собственно, этим и гордится. Слишком большая, чтобы интегрироваться с ней так же, как с Польшей или Чехией. С Россией нужно подписывать соглашения о партнерстве, проясняя предварительно вопрос о том, насколько мы едины во мнениях относительно целей сосуществования и форм сотрудничества. Работа в данном направлении уже ведется. Но это непростой процесс, причем одинаково трудный для обеих сторон.

Что же касается Турции, то тут чрезвычайно символичный случай. Символы играют немалую роль в становлении обществ, и в частности европейского сообщества. Турция – мусульманская страна, а рост исламистского экстремизма угрожает всему миру. Более того, появляются исламские фанатики, которые отрицают наше право на существование только потому, что мы, как они считают, отличаемся от них. Данные тенденции могут легко привести к локальным религиозным войнам, если не сказать – к войне цивилизаций. На этом фоне я говорю «да» переговорам с Турцией, чтобы продемонстрировать, что Европа не является «католическим гетто», «католической империей», чтобы подчеркнуть: несмотря на исламский фундаментализм, мы протягиваем руку другим, пытаемся понять друг друга. Но, естественно, я не могу сказать, увенчаются ли эти переговоры успехом.

Ссылаясь на отмеченные мною факторы, некоторые европейские политики категорически высказываются против вступления Турции в Евросоюз. Думаю, они не правы. Мы должны выступить сообществом людей, которые, не будучи ни наивными, ни беспредельно доверчивыми, все-таки хотят вести диалог с другими – с теми, кто отказывается от узости и ограниченности своих взглядов, отправляя сектаризм на свалку истории. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, может быть, не так красиво, но зато искренне.

– Ответили конкретно, нечего сказать. Но ведь «исламский фактор» представляет огромную опасность для современного мира. Если абстрагироваться от ваших политических воззрений, то разве вас, как верующего человека, простого европейца, воспитанного в католической семье, не настораживает нынешний подъем исламизма в Европе?

– Мы смогли «переварить» сосуществование с мусульманами внутри каждого европейского государства. Живя бок о бок с людьми, у которых другая вера и зачастую другая жизненная философия, мы стараемся следовать принципу взаимного уважения и соблюдения законов каждой страны. Это, разумеется, не так-то и просто. Но трудности не являются достаточным аргументом для того, чтобы сказать окончательное «нет» Турции только по причине нашей взаимной несхожести.

Сосуществование проявляется в разных формах, и регулирующие его законы далеко не одинаковы в разных странах. Оно сопряжено с целым рядом проблем, многие из которых пока еще далеки от разрешения. Тем не менее нельзя отвечать отрицанием на отрицание, ненавистью на ненависть, силой на силу. Если мы войдем в этот порочный круг, то уже не сможем жить вместе. Если же мы окажемся не в состоянии поддерживать мир с иноверцами внутри европейского сообщества, то что же делать во всем остальном мире? Какой знак мы подадим другим странам?

– Абстрактно все очень правильно. Но если вспомнить события в парижских пригородах в 2005-м, то невольно напрашивается вопрос: почему мусульмане всегда создают столько проблем и всегда требуют особого к себе отношения? Ведь никто не слышал, чтобы подобные беспорядки происходили, например, в китайских районах Парижа.

– Корни и менталитет этих двух этносов действительно различны. Но даже про китайцев вы не можете сказать: вот, мол, мы их пустим во Францию, и через некоторое время они непременно превратятся в идеальных французских граждан. Это тем более трудно сделать по отношению к некоторым мусульманам. Такого рода упрощенные воззрения встречаются у ряда политиков, по милости которых в обществе складывается иллюзорное впечатление, будто существует некая машина по формированию законопослушных граждан. Как, например, машина по изготовлению колбас: на одном конце фарш, а на другом – уже сосиски. Но в реальности все гораздо сложнее. И этот факт нужно осознать и принять.

Да, у нас есть проблемные пригороды, но непростая обстановка там обусловлена не только национальными особенностями их жителей, но и социальными факторами. И чем активнее мы будем решать социальные вопросы, тем больше будет спадать этническая напряженность.

– В 1996 году, когда Россия вступала в Совет Европы, в Москве не исключали, что долгосрочной целью может быть и ее членство в Европейском союзе. Про это давно забыли, более того, может показаться, будто Россия не приближается к Европе, а все больше от нее отдаляется.

– История сотрудничества ЕС с Россией мне хорошо известна. На этапе подготовки договоров с Москвой я возглавлял Европейскую комиссию и у меня было множество контактов с Михаилом Горбачёвым, а потом и с Борисом Ельциным. Это были впечатляющие времена – прежде всего потому, что при всем огромном масштабе событий 1985–1994 годов удалось избежать трагедий, что не так часто случается в истории. Тот период продемонстрировал, что мы можем доверять человечеству, – ведь бывали моменты, когда очень серьезные трения между государствами устранялись благодаря мудрости их руководителей. Тогда мы подписали первый договор с Россией.

Главное отличие сегодняшней ситуации от прежней заключается в том, что Россия опять начала воспринимать себя как великую нацию. Желание быть таковой она демонстрировала довольно часто, особенно если брать за точку отсчета трагедию в Югославии. Я неоднократно повторял, что мы, европейцы, пытались закрыть дверь для России, но она вошла через окно. Тогда я это говорил, исходя из событий в Югославии.

Но даже если Россия и хочет быть великой нацией, зачем отрицать ее право на это или чинить ей препятствия? Тем более что она уже не действует по указке Международного валютного фонда. Нам хорошо известно, что Москва стремится принимать весомое участие в международных делах и проявлять солидарность со своими союзниками.

Налаживание взаимоотношений с Россией напоминает процесс создания объединенной Европы. Мы начали с того, что сформировали единые связи – прежде всего в рамках Европейского объединения угля и стали, потом – Европейского сообщества; сейчас мы продолжаем развивать европейскую солидарность и интеграцию. Если завтра появится хороший договор между Россией и ЕС, устраивающий обе стороны с точки зрения поставок нефти и газа, то это заставит поверить в их обоюдное желание искать формы сотрудничества и солидарной ответственности.

А что касается всего остального, то, полагаю, диалог Европейский союз – Россия может принимать совершенно различные формы (с известными допущениями, конечно). Возможно, для достижения договоренностей достаточно будет переговоров двух руководителей на высшем уровне, а не многочисленных заседаний больших комитетов с их непрерывными дискуссиями.

Но поскольку мы пока не определились со многими базовыми принципами, то сейчас, как мне представляется, трудно решать какие-то конкретные вопросы. Это классические взаимоотношения между двумя великими державами. Другие народы только выигрывают от наших разногласий. Поэтому наша важнейшая задача сегодня – продемонстрировать взаимную способность решать с помощью переговоров и соглашений те проблемы, которые стоят перед нами и всем миром. Но нужно дать отношениям возможность развиваться своим чередом. Нельзя ставить телегу впереди лошади, как говорил мой дедушка-крестьянин.

– В российской прессе часто встречаются утверждения, будто Европа не может обойтись без России, тогда как Россия в принципе проживет и без Европы. Вы с этим согласны?

– Было бы преувеличением считать, что Европа никуда не денется от России. В политике, как и в ходе коммерческих переговоров, иногда можно наблюдать просто-таки театральное действие, где есть и трагизм, и фарс. Зачастую бывает, что одни играют высокомерие, – и тогда другая сторона отвечает тем же.

Диалог между президентом Путиным и европейскими руководителями далек от завершения. Это значит, что еще окончательно не прояснен ряд важных вопросов. Что именно мы можем делать совместно и не потеряем ли мы часть нашей независимости, свободы маневра, если будем действовать сообща? Каким мы видим мир через двадцать лет? Способна ли наша нынешняя линия поведения привести к позитивным результатам?

– Политики не любят вопросов о том, что нас ждет в перспективе. Но поскольку вы сами коснулись того, что у различных стран может быть разное видение будущего, то хочется поинтересоваться и вашим собственным мнением на этот счет.

– Прежде всего я хотел бы подчеркнуть, что не верю в грядущие катастрофы, которые приведут к концу мира. Конечно, глобализация несет с собой немало проблем. Мы должны стремиться более эффективно регулировать глобализационные процессы, что в целом означает лучшее мировое управление. Например, необходимо обязать такие страны, как Китай, Индия, Бразилия, экономика которых развивается чрезвычайно быстрыми темпами, уважать и соблюдать хотя бы минимум правил по защите окружающей среды. Кроме того, им следует ввести у себя определенные социальные нормы, а не ориентироваться только на получение коммерческой выгоды.

Несомненно, мир движется в направлении большей взаимозависимости и более внимательного отношения к социальным и природным факторам, хотя не избежать и отклонений от генеральной линии. Чтобы экономическое развитие не погубило нашу «старушку Землю», недостаточно стараний одних европейцев. Необходимо, чтобы тот же Китай да и Россия прикладывали больше усилий с целью противостоять этой угрозе.

В политическом же плане имеется достаточно большое число тревожных факторов. В первую очередь это так называемая война религий и различные экстремистские проявления. Многие страны скатываются к национализму либо стремятся играть некую особую роль на международной арене. Все это мы уже видели. Вспомним, например, историю Ближнего Востока до Второй мировой войны, когда крупные державы, в частности Великобритания, выступали в роли миротворцев. Но какой ценой! Налицо был постоянный конфликт между суннитами и шиитами, между национальными интересами различных арабских государств – все это приносило нестабильность в мир, который не мог больше прогрессировать, если не брать только чисто экономический аспект.

Мне кажется, что будущее развитие должно привести к достижению действительно всеобъемлющей договоренности между Россией, Евросоюзом и Соединенными Штатами. Договоренности, которая определит общие цели и продемонстрирует единое стремление к установлению диалога и поиску компромиссов. Это не означает, что именно данная троица будет доминировать в мире, – ведь нужно все больше принимать в расчет Китай, Индию и страны Латинской Америки, особенно Бразилию.

Тем не менее Россия, ЕС и Америка – три политические силы, которые привыкли дискутировать друг с другом, – в любом случае будут играть очень важную роль. И каждый раз, когда их разделяют разногласия, когда каждая сторона играет в свою собственную игру, значительно возрастает риск общемировой нестабильности. Наши конфликты питают почву национализма и служат оправданием интегризма (интегризмом во Франции называют идеологию исламского экстремизма. – Ред.).

– Все боятся поступиться своей независимостью. Ведь и в самой Европе постоянно обсуждается вопрос о том, что страны отдали слишком много суверенитета Европейской комиссии. И теперь эта достаточно бюрократическая структура не способна увидеть реальные проблемы простых европейцев. С позиции человека, который почти десять лет возглавлял Еврокомиссию, что вы скажете по этому поводу?

– Во-первых, я бы хотел подчеркнуть, что Европейская комиссия только вносит предложения, но окончательные решения принимают Совет министров ЕС и Европарламент. Не нужно это путать. Вы просто попали под влияние сомнительных европейских настроений, захвативших и Францию. Еврокомиссия имеет те права, которые ей дали. В соответствии с базовым принципом у нее есть право инициативы, право вносить предложения. Но принимают их либо на основе взаимного согласия Совета министров и Европарламента, либо решением только Совета министров.

Если единая Европа представляется далекой от насущных нужд европейцев, то только потому, что национальные правительства не объясняют в достаточной мере своим гражданам причины принятия тех или иных решений. А это, к сожалению, происходит постоянно! Зачастую национальные правительства избегают того, чтобы отстаивать общеевропейские решения непосредственно перед общественным мнением своей страны. Но они обязаны это делать! И не надо превращать Европейскую комиссию в козла отпущения. Чтобы европейские институты лучше функционировали, следует вернуться к их изначальной природе. Еврокомиссия вовсе не тот орган, который должен растолковывать жителям разных стран необходимость принятия определенных директив, и не тот, что навязывает свою волю остальным политикам. Это просто место, где представители стран – членов ЕС встречаются и намечают решения. Разъяснять гражданам, насколько оправданны принятые решения, надлежит каждой стране (вернее, ее национальному парламенту) в отдельности.

– Вы экономист по образованию. Согласны ли вы с теми, кто считает, что высокий курс евро способствует подрыву европейской конкурентоспособности?

– Абсолютно нет! Это – ложное представление. Что действительно сегодня не ставится под сомнение, так это тот факт, что слабость китайской и отчасти японской валют трансформировалась в серьезную монетарную проблему. Честно говоря, мы бы предпочли иметь курс евро 1,20, но даже нынешний курс 1,30 отнюдь не катастрофичен для европейской экономики. Лучшим доказательством этого может служить мировое первенство Германии как экспортера.

Так что разговоры о том, что именно сильный евро препятствует экономическому развитию, не более чем маленькая ложь, которая сопровождает нынешнюю французскую президентскую кампанию. И если мы не откажемся от нее, нам предстоит болезненное пробуждение. Как будто вы спите на шелковых простынях и вам говорят, что завтра вы разбогатеете, встретите любовь на всю жизнь. На следующий день вы просыпаетесь и обнаруживаете, что ничего этого нет и в помине. И тогда вам объясняют, почему обещанное не осуществилось...

– Многие предвыборные лозунги просто пугают своей нереалистичностью. Не кажется ли вам, что Франция постепенно теряет главное, что ее всегда отличало, а именно свой динамизм?

– Во Франции дела идут значительно лучше, чем представляется на первый взгляд. Возьмем хотя бы такой немаловажный фактор, как демографическая ситуация. В стране рождается много детей, и даже с этой точки зрения она находится гораздо в более выигрышной позиции, чем большинство европейских государств. Уровень рождаемости всегда является индикатором динамичности. Но, безусловно, положение может быть еще лучше.

Что же касается президентской кампании, то в такое время всегда услышишь множество посулов. Неоправдавшиеся надежды спишут на «злобный» евро. До первого тура президентских выборов пока еще остается достаточно времени, чтобы вернуться к реальному состоянию вещей.

– А в чем, по вашему мнению, действительно нуждается Франция?

– Необходимо, чтобы к Франции, которая сегодня выглядит излишне беспокойной и зачастую недовольной, вернулась уверенность в самой себе. Для этого нашей стране надо лучше осознать, что именно и почему у нее сейчас не получается; ей также требуется более оптимистичное восприятие своих сильных сторон. Преуспей мы на этом пути – и Франция восстановит свой былой динамизм.

– Начался период председательства Германии в Европейском союзе. Что вы ожидаете в этой связи?

– Я испытываю большое доверие к председательству Германии. Это государство аккумулирует в себе черты и западноевропейских, и восточноевропейских стран, в силу чего ему свойственно особое стремление к достижению взаимопонимания на основе диалога. Германская экономика сегодня прекрасно развивается. Кроме того, коалиционное правительство Германии – это, по сути, сосуществование двух партий – христианских демократов и социал-демократов, с которых началось объединение Европы. И, конечно же, нельзя сбрасывать со счетов личные качества госпожи Меркель.

Белоруссия – форпост «старой» Европы?

© "Россия в глобальной политике". № 1, Январь - Февраль 2007

Ю.А. Дракохруст – белорусский журналист.

Резюме Реверансы Александра Лукашенко в сторону Европейского союза свидетельствуют о возможности неожиданных перемен. В отличие от других стран Центральной и Восточной Европы, «прозападная» Белоруссия будет ориентирована не на Америку, а на Германию.

Какое место займет Белоруссия в Европейском союзе? Окажется ли она среди стран, которые бывший министр обороны США Доналд Рамсфелд окрестил «новой Европой», или станет восточным оплотом таких государств, как Германия и Франция? Сама постановка вопроса выглядит на первый взгляд беспочвенной фантазией: страна, которую по обе стороны Атлантики именуют «последней диктатурой Европы», имеет едва ли не наименьшие шансы на то, чтобы в обозримом будущем очутиться в составе Евросоюза.

Относительно вероятности и невероятности тех или иных политических сценариев можно сказать только одно: мир сегодня меняется с такой скоростью, что не стоит зарекаться ни от какого варианта. «Крутой вираж», случившийся в отношениях между союзными Москвой и Минском на рубеже 2006–2007 годов, а также своеобразные реверансы Александра Лукашенко в сторону Запада в очередной раз подтверждают простую истину: никогда не говори никогда...

А вот базовые установки населения и правящей элиты, их самовосприятие и стремление ориентироваться на определенных внешних партнеров не меняются слишком быстро на противоположные. К тому же эти установки определяют многое в политике государства, еще только стремящегося стать членом межгосударственного объединения или даже вовсе к этому не стремящегося.

«ПОД КЕМ МЫ БУДЕМ?»

Многие российские авторы склонны изображать политическую борьбу в нынешней Белоруссии в терминах уходящего вглубь веков противостояния Руси и Польши. Описанию «польской интриги», мечтаний Варшавы о восстановлении Речи Посполитой посвящены многие глубокомысленные штудии. При этом их авторы демонстрируют неплохое знание истории: действительно, еще в ХІХ – начале ХХ века польское культурное и идеологическое влияние соперничало в Белоруссии с русским почти на равных.

В пьесе классика белорусской литературы Янки Купалы «Тутэйшыя» (местные, здешние) рефреном повторяется появление Западного и Восточного ученых. В одной из сцен Восточный ученый, одетый в поддевку и косоворотку, записывает в блокноте, что «природа в Русском Северо-Западном крае велика и обильна, что же касается политических границ области, то они в представлении здешних общерусских людей очень туманны, но все же примечается стремление расширить их на Запад».

Облаченный в конфедератку и кунтуш Западный ученый одновременно с коллегой пишет, что «природа на Польских Крэсах Усходних («восточные окраины» Речи Посполитой. – Ред.) очень разнообразна и богата, что касается политических границ края, то представления местного общепольского населения не очень ясны, однако наблюдается стремление расширить их на Восток».

Понятен сарказм драматурга, но даже сама симметрия в представлении персонажей показывает, что по силе влияния, по крайней мере культурного, они примерно равны.

Стоит заметить, что и нынешние польские авторы версию их российских коллег о мощном польском влиянии на Белоруссию не слишком опровергают. О Речи Посполитой от моря до моря на самом деле никто и не помышляет, но роль Польши как проводника в Европу, наставника демократии и своеобразного европейского «старшего брата» белорусов кажется желательной и даже необходимой.

При этом история играет с двумя великими соседями Белоруссии злую шутку: и те, и другие не берут в расчет, что со времен купаловских «Тутэйшых» (пьеса написана в 1922 году. – Ред.) белорусы довольно сильно изменились.

Для понимания особенностей современной белорусской массовой психологии уместно привести отрывок из статьи Алеся Чобата «Детская путаница», повествующей о беседе белорусского националиста с крестьянами вскоре после обретения независимости в 1991-м:

– Алексей, – спросил один, самый умный. – Так под кем мы будем?

– Как это – под кем? – удивился художник. – Сами будем. Независимые.

– Ай, не говори ерунду, – разозлился собеседник. – Что независимые – это понятно. И что сами – ясно. Кормить же никто не будет… Но под кем?

– А как вы думаете? – засмеялся художник. Ему понравилась наивная искренность простых людей. Он подумал, что они так шутят, по-деревенски и по-белорусски.

– А мы поэтому и пришли, – отвечали сельчане. – Одни у нас говорят, что под поляками, другие – что под немцами…

– А вам как лучше, – все шутил художник с народом по-народному, – под немцами или под поляками?

– А нам все равно,– отвечали люди, – как скажут, так и будет… Но выходит, что всё же под немцами.

– Почему под немцами?! – у художника пропало все юмористическое настроение.

– Ну как же? Сколько тех поляков? А немец – ого! Сила! (Алесь Чобат. Тлум дзяцей. // Наша нiва. 2001. № 35 (244) http://nn.by/2001/35/10.htm).

ПОЛЬСКИЙ СЛЕД

Разумеется, наблюдения литератора – не самый сильный аргумент. Однако и обращение к такому объективному источнику, как перепись населения 1999 года, показывает, что мощное польское влияние на Белоруссию, по меньшей мере, проблематично.

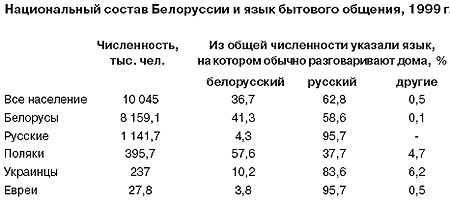

Почему больше половины белорусов говорят дома по-русски – это отдельная и больная тема. Нас интересует другой поразительный показатель в таблице 1 – среди белорусских поляков доля говорящих дома по-белорусски выше, чем среди этнических белорусов. При этом этнические русские говорят дома по-русски почти все поголовно. Если этническое меньшинство оказывается ассимилированным местным контекстом в известном смысле даже больше, чем коренной этнос, едва ли есть основания говорить об особенно сильном влиянии культуры этого меньшинства.

В период президентской кампании в Белоруссии в 2006-м многие российские издания упорно сообщали своим читателям, что основной кандидат оппозиции Александр Милинкевич – католик. Опровержение этого ошибочного утверждения (Милинкевич – прихожанин Русской православной церкви) на газетные полосы так и не попало – отчасти в силу специфической позиции, занятой в ходе кампании многими российскими СМИ, а отчасти и по причине той же установки: все прозападное, националистическое в Белоруссии идет от Польши и католицизма.

Так, возможно, это видится из Москвы, но в самой Белоруссии дело обстоит иначе. Даже взаимоотношения белорусского католицизма и «польскости» куда сложнее, чем это представляется стороннему наблюдателю. Можно напомнить, например, что требование нынешней белорусской власти сократить число католических священников – уроженцев Польши впервые прозвучало еще в начале 1990-х годов со стороны национально-демократической оппозиции.

Стоит процитировать также весьма показательный фрагмент статьи с ироничным названием «Панская Польша и беспанская Белоруссия» Петра Рудковского – известного белорусского публициста, монаха ордена доминиканцев, выпускника Ягеллонского университета: «Нужно признать, что консенсус среди гродненского духовенства в отношении миссии в защиту польскости весьма прочен, а любые попытки ввести белорусский язык в костелы сталкиваются с энергичным вето бескомпромиссных борцов за status quo». Полемизируя с профессором Люблинского католического университета ксендзом Романом Дзваньковским, Рудковский пишет: «Разве Дзваньковский не знает об атмосфере презрения и дискриминации всего белорусского, которая царит среди гродненского духовенства? Или уважаемый профессор никогда не слышал, как польские ксендзы с наслаждением цитируют искреннее признание одной бабки: “По-белорусски можно говорить в хлеву, в свинарнике, но в костеле – никогда”»? (Пётра Рудкоўскi. Панская Польшча i бяспанская Беларусь. ARCHE. 2005. № 1(35) http://arche.bymedia.net/2005-1/rudkouski105.htm).

По оценке Рудковского, «больше всего оппонентов Лукашенко как раз среди пробелорусского католического движения. В то же время просторечные католики-тутэйшые, которые определяют себя как поляков, в большинстве своем очень привязаны к “колхозности”... “Колхозность” – отличное убежище для неспособных присоединиться к более широким культурам – польской, белорусской или русской. Среди них преобладают люди старые и малообразованные, которые и создают среду “польскости” в Гродненской области. Лукашенко для них – гарант старого порядка, к которому они привыкли и с которым сжились, а для самого Лукашенко просторечные поляки – это довольно надежный электорат».

Смысл статьи Петра Рудковского не сводится к этим резким высказываниям, но и их достаточно, чтобы понять, что в Белоруссии национализм, католицизм, Польша и Европа – понятия, по меньшей мере, отнюдь не тождественные. Более того, именно католическая белорусская интеллигенция нередко особенно болезненно относится к попыткам расширить польское влияние в Белоруссии. Понятно, что проблемы языка в белорусском костеле беспокоят католика Рудковского больше, чем его православных единомышленников.

Тут уместно привести общие данные о конфессиональной структуре Белоруссии. Большинство населения – это православные, принадлежащие белорусскому экзархату Русской православной церкви (по различным оценкам, их от 73 % до 80 %). На втором месте – римо-католики (13–15 %), протестанты – около 2 % , при этом более половины из них относятся к христианам веры евангельской. По данным Комитета по делам религий и национальностей при Совете министров РБ, на 2002 год в стране насчитывалось 1 224 православных прихода, 432 римско-католических, 35 старообрядческих, 491 община христиан веры евангельской, 270 – христиан-баптистов, 61 – полного евангелия, 51 – адвентистов седьмого дня, 25 – иудейских, 11 общин прогрессивного иудаизма, 26 – свидетелей Иеговы, 27 – мусульманских, 20 – новоапостольских, 14 – греко-католических, а также 13 общин восточных религий.

Половина римско-католических общин находится в Гродненской области с самой высокой в Белоруссии долей польского населения (около 25 %). Однако простые арифметические подсчеты показывают, что белорусские католики – не только и даже не столько этнические поляки (последние составляют около 4 % населения страны, а католики – 13–15 %).

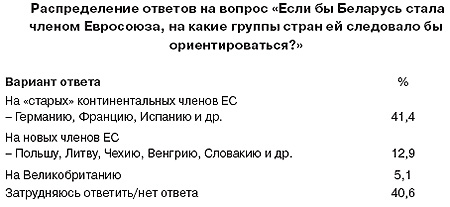

Но если «проевропейскость» в Белоруссии не равна «пропольскости», то чему же она равна? В некоторой степени ответ на этот вопрос дает таблица 2, в которой представлены результаты опроса, проведенного исследовательским центром Независимый институт социально-экономических и политических исследований в мае 2006 года.

ОРИЕНТАЦИЯ НА ГЕРМАНИЮ

Конечно, в немалой степени данные таблицы 2 – результат массированной государственной пропаганды, дьяволизации отдельных стран, особенно нелюбимых белорусской властью. Но сводить все к манипуляции сознанием вряд ли стоит; по крайней мере, формирование более высокой оценки Германии по сравнению с самой Белоруссией в задачи госпропаганды заведомо не входит.

Высокие оценки Германии подтверждаются и иными данными многочисленных опросов – эта страна в наибольшей степени представляется респондентам образцом для Белоруссии, а немецкие лидеры (Гельмут Коль, Герхард Шрёдер, Ангела Меркель), так сказать, по должности оказывались популярнее лидеров стран Восточной Европы и США. По такому критерию, как дружественность политики зарубежных стран в отношении Белоруссии, Германия оказывается в первой пятерке – вместе с Россией, Украиной, Казахстаном и Китаем.

Столь сильная германофилия тем более удивительна, что Белоруссия потеряла во Второй мировой войне каждого четвертого (по некоторым данным, каждого третьего) жителя, и до сих пор Великая Отечественная война – важнейший элемент государственной идеологии.

Косвенные геополитические предпочтения белорусов подтверждаются и ответами на «лобовой» вопрос (май 2006 года).

В таблице 3 любопытны несколько моментов. В последние годы примерно треть белорусов в опросах высказывалась за присоединение их страны к Европейскому союзу. Однако скрытых проевропейцев оказывается несколько больше: поиграть в игру «Если бы мы вошли в ЕС» соглашаются более половины опрошенных. Ну а результат этой игры весьма убедителен: «старой Европе» отдал предпочтение почти каждый второй респондент.

В заключение приведу данные о так называемых индексах социальной дистанции – представителей каких этносов респонденты готовы были бы видеть зятьями и невестками, коллегами по работе, соседями или только жителями Белоруссии. Самым близким белорусским гражданам этносом оказываются русские, затем – украинцы, незначительно от них отстают поляки. После них идут западноевропейцы (англичане, французы, немцы и др.), потом – жители Центральной Европы (чехи, словаки, венгры, сербы и др.), следом – литовцы, евреи, латыши, и только после них – американцы, ну а далее – уроженцы стран Центральной Азии, арабы, кавказцы и пр.

С одной стороны, социально, этнически поляки, по сути, делят с украинцами второе-третье места в рейтинге симпатий. В этом белорусы, по-видимому, сильно отличаются от россиян, для которых поляки – не свои.

С другой стороны, всех остальных опережают именно народы Западной Европы, и дело вряд ли только в их достатке – американцы, как минимум, не беднее их, но социальная дистанция с ними значительно больше.

Подводя итоги, следует сказать, что поляки остаются одним из самых близких белорусам народов. Но мощное идеологическое и культурное влияние Польши осталось в прошлом. Польша ныне – не слишком притягательный образец даже для прозападно настроенных белорусов, которые в большей степени ориентированы на страны «старой Европы», в первую очередь Германию. При этом наблюдается очевидное политическое дистанцирование от Соединенных Штатов Америки, которые, впрочем, являются и главным объектом атак со стороны официальной пропаганды.

Смена политической ситуации в стране и соответственно идеологических ориентиров может скорректировать эти геополитические предпочтения, но вряд ли изменит их кардинальным образом.

На основании имеющихся данных можно выдвинуть осторожную гипотезу: если установки кардинально не изменятся и Белоруссия станет в перспективе членом Европейского союза, то ее место в объединенной Европе будет существенно отличаться от того, какое занимают «новобранцы» 2004 года: Белоруссия превратится в ново-старую Европу, форпост «старой Европы» на востоке нашего континента.

Т а б л и ц а 1

Источник: Л. Шахотько, Д. Куделко. Этноязыковой состав населения Белоруссии // Вопросы статистики. 2002. № 11 (http://www.polit.ru/research/2004/10/15/population_print.html)

Т а б л и ц а 2

* Индекс исчисляется как разность процентов ответов «одобряю» и «не одобряю», деленная на 100.

Знание только одного иностранного языка значительно снижает шансы на успешный бизнес. Такие данные обнародовала Eврокомиссия после опроса, проведенного среди малых и средних предприятий в странах EС. Каждая десятая малая или средняя компания на Кипре потеряла потенциальных внешних партнеров из-за незнания английского языка. Подсчитано, что за последние три года эти компании понесли убытки в среднем на 325 000 евро. Если брать другие страны Европы, то в Швеции 12% подобных компаний, а в Греции – 5.На Кипре 60% компаний планируют расширить свой экспортный рынок в ближайшие три года. Четвертая часть кипрских компаний восполняет пробелы в знании языка посредством найма на работу носителей языка, 36% компаний пользуются услугами штатных переводчиков и треть компаний предоставляет возможность сотрудникам изучать язык на специальных курсах.

Согласно исследованию Еврокомиссии существует прямая связь между знанием персоналом иностранного языка (а лучше – нескольких языков) и успешным ведением бизнеса. Выяснилось, что если для выхода на новых партнеров одного английского языка достаточно, то дальнейшее развитие бизнеса требует освоения новых языков.

Самыми востребованными признаны 4 языка: английский, немецкий, французский, русский и испанский. Русский язык, к примеру, интенсивно используется в Восточной Европе наряду с немецким и польским. Французский необходимо знать тем, кто торгует со странами Африки, испанский – широко используется в Латинской Америке.

Президенты Польши Лех Качиньский (Lech Kaczynski) и Украины Виктор Ющенко в среду встретились в польском г.Плоцк, где находится главный офис крупнейшего польского нефтеперерабатывающего концерна PKN Orlen. Главы двух государств обсудили вопросы, связанные с энергетической безопасностью, а также внутреннюю ситуацию на Украине. Одна из главных тем переговоров – продление нитки нефтепровода Одесса-Броды до Плоцка. Стоимость данного проекта оценивается в 500 млн. евро.В феврале этого года министерство энергетики Казахстана информировало, что Астана и Варшава намерены создать рабочую группу по обсуждению возможности транспортировки казахской нефти по нефтепроводу Одесса-Броды-Плоцк. Как сообщили в пресс-службе президента Польши, Лех Качиньский планирует посетить Казахстан в конце марта этого года.

Информируется о скандале, разгорающемся в польско-финских отношениях после публикации рапорта о ликвидации военных информационных служб. В этом документе говорится, что контракт на поставку польской армии транспортера «Росомаха» производства финской фирмы «Патрия» был заключен по инициативе и под давлением спецслужб, а на самом деле эта техника не отвечает нормам и потребностям польских вооруженных сил. Контракт на 1,2 млрд. евро оказался под угрозой, при том, что «Росомахи» должны были стать основой технического обеспечения польского контингента в Афганистане, а в дальнейшем этот совместный польско-финский продукт планировалось поставлять в третьи страны. 23 фев. с.г. посол Финляндии в Польше направил министру обороны Польши А.Щигло письмо, в котором выразил озабоченность, что доклад наносит вред репутации фирмы «Патрия» и перспективам польско-финского военно-технического сотрудничества. Сегодня руководство финской компании планирует обратиться в минэконом Польши за разъяснениями относительно дальнейшей судьбы совместного проекта.