Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Президент Афганистана намерен превратить страну в крупного экспортёра

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани пообещал поддержку экспортёрам афганских фруктов в Индию и другие страны.

Это обещание прозвучало на видеоконференции афганского президента с губернаторами провинций Кандагар, Газни, Парван, Кундуз и Нимроз, после того, как в Кабуле поставщики фруктов устроили акцию протеста против «отсутствия доступа на международные рынки», отмечает афганское информагентство «Пажвок». В забастовке приняли участие десятки бизнесменов и представителей гражданских правозащитных организаций.

Вице-глава Торгово-промышленной палаты Афганистана (ТППА) Хан Джан Алокозай выразил президенту благодарность за поддержку импорта и экспорта. Он предположил, что для решения проблем предпринимателей проще всего будет предоставить им доступ к пакистанскому торговому порту Вага (Лахор).

В обсуждении принял участие также министр финансов Эклиль Хакими. Он сообщил, что проблемы бизнесменов обсуждаются с министерством транспорта.

Президент Афганистана также заявил, что в ближайшее время планируется открыть экспортные центры для афганских фруктов в Туркменистане, Азербайджане, Казахстане и Москве. Также, вероятно, на предстоящей встрече с руководством Узбекистана будет подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам экономического сотрудничества.

В настоящее время Афганистан остаётся преимущественно импортёром, в том числе сельскохозяйственной продукции первой необходимости.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выступил против перехода использующегося в республике кириллического алфавита на латиницу. Об этом он заявил на международном форуме «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи» в четверг.

Президент отметил, что после развала СССР Азербайджан и Туркмения уже перешли на латинский алфавит, Узбекистан переходит, а Казахстан «тоже недавно принял решение сменить кириллицу на латинский алфавит». «Каждый раз желанию сменить алфавит дается новое объяснение: вот, например, такая причина - латиница является алфавитом всех развитых стран, переход на латиницу поможет развитию экономики страны. Но разве помешало Японии и Корее то, что там используют иероглифы?» - сказал он. Латиница используется во многих странах Африки, однако, по его словам, это не «помогает им преодолеть бедность».

Как считает глава государства, неубедительно выглядит и попытка объяснить переход к латинице «возможностью объединить тюркские народы». «Ведь за сотни веков турецкий язык уже в XIX веке был мало похож на язык тюркских каганов (сообществ – ред.) Алтая», - напомнил Атамбаев.

«Почему же в нереальных мечтах создать единый язык мы забываем о наших братьях, живущих в Российской Федерации? Забываем о татарах, башкирах, алтайцах, хакасах и многих других? Ведь они будут и дальше использовать кириллицу», - отметил президент. Он убежден, что разрыв с привычным алфавитом означает и «разрыв с прошлым народа».

А. Атамбаев уверен, что постепенный переход на латиницу не объединяет, а наоборот «отдаляет наши народы». «Фактически этот переход под влиянием идей пантюркизма продолжает метод «разделяй и властвуй», который использовался против наших народов, и в Российской империи, и в СССР, к сожалению», - заключил он.

В странах ЕАЭС уничтожение продукции, в том числе из Кыргызстана, не соответствующей фитосанитарным требованиям Союза, стало утвержденной и принятой нормой. Об этом сообщил министр экономики КР Арзыбек Кожошев на встрече с журналистами в четверг.

«Необходимо донести до фермеров информацию о том, что скоро страны ЕАЭС как раньше не будут возвращать сельхоз продукцию, а уничтожать. Это норма войдет в силу в течение месяца. Инициатива исходит со стороны Российской Федерации, где считают, что продукция, попавшая на их территорию и не соответствующая техническим регламентам ЕАЭС, несет урон их экономике. На недавнем заседании членов Союза эта инициатива нашла поддержку у стран участниц», - сказал министр.

Кроме того, Кожошев отметил, что теперь на границах стран ЕАЭС будет вестись видео и фотосъемка, которая будет фиксировать все нарушения.

«Если фермер привез товар, не соответствующий техрегламенту и пытался дать взятку, чтобы пропустили товар, то к нему будет применено соответствующее административное наказание. Если это случится, мы не сможем попросить, чтобы вернули товар нашего фермера», - отметил Кожошев.

Евросоюз выделил 21,5 млн евро на «Развитие садоводства» в Узбекистане

17 июля Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов и руководитель Генерального директората Комиссии ЕС по международному сотрудничеству и развитию Стефано Мансервиси подписали Финансовое соглашение между Узбекистаном и ЕС о реализации проекта «Развитие садоводства».

Переговоры состоялись в рамках 13-го заседания Совета сотрудничества «Узбекистан – Европейский союз», которое проходило в Брюсселе. Согласно подписанному документу Евросоюз в рамках данного проекта выделит на модернизацию и укрепления материально-технической базы научно-исследовательских институтов при Министерстве сельского и водного хозяйства Узбекистана грант на 21,5 млн евро.

Ранее, 13-14 июля, Стефано Мансервизи посетил Узбекистан вместе со специальным представителем Евросоюза по вопросам Центральной Азии Петером Бурианом. В ходе встреч с представителями узбекского правительства Мансервизи подчеркнул, что ЕС приветствует проводимые в стране реформы, которые создают новые возможности для поддержания усилий Узбекистана по модернизации и диверсификации экономики.

Россия увеличила экспорт томатов в 3,7 раза

Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила о росте экспорта овощей в январе–июне 2017 года. Согласно цифрам, указанным в письме Минсельхоза в правительство РФ, экспорт томатов увеличился до 3,7 тыс. тонн по сравнению с 1 тыс. тонн в прошлом году. Объем экспорта замороженных овощей вырос в 3,5 раза, а консервированной овощной продукции в 2 раза. На 29,2% увеличились поставки огурцов и на 12,6% — капусты.

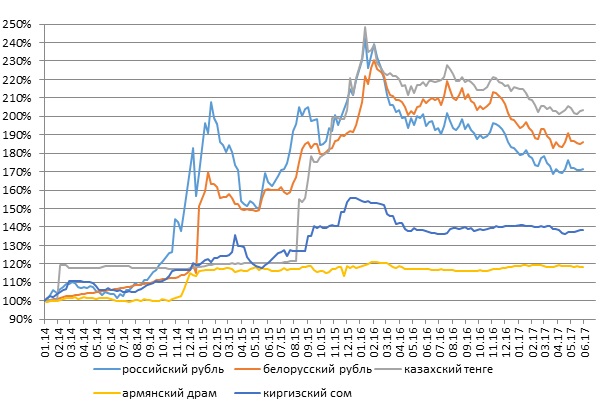

Главной причиной роста экспорта представители отраслевых союзов называют увеличение объемов производства. При этом эксперты сомневаются, что тенденция сохранится. Как отметил президент Национального союза производителей плодов и овощей Сергей Королев, сельхозотрасли понадобятся инвестиции и господдержка для сохранения и увеличения объемов производства. Также на рост поставок мог повлиять курс рубля.

По данным Национального союза экспортеров продовольствия, Россия экспортирует томатов на $500 тыс. в год, капусты — на $100 тыс., огурцов — менее чем на $100 тыс. В целом российские поставки в страны дальнего зарубежья невелики.

«В основном это Франция, Литва, Польша, Германия и Италия. Все же сейчас больше поставок в Белоруссию, Армению и другие страны ЕАЭС», — сказал президент Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов.

Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе встречи с участниками IV Форума молодых дипломатов, Москва, 20 июля 2017 года

Добрый день,

Рад вас приветствовать. Хочу сразу поблагодарить всех, кто организует эти встречи. С апреля 2014 года проходит уже четвертое подобное мероприятие. Тогда Совет молодых дипломатов Министерства иностранных дел России выступил с инициативой пригласить сверстников из внешнеполитических ведомств постсоветского пространства. Сегодня я хотел бы поприветствовать всех вас, особенно представителей дипломатии Молдавии и Узбекистана, которые, как я понимаю, в первый раз принимают участие в подобном формате. Уверен, вам будет интересно.

Мы следим за тем, как проходят такие форумы, дискуссии разворачиваются доверительно и в неформальной обстановке, без пресс-конференций. Самое главное – это лучше понимать друг друга, составлять впечатление, что представляет собой внешнеполитическая линия партнеров, усваивать это для того, чтобы самосовершенствоваться в своей профессии. Несмотря на закрытый характер дискуссий, мы имеем возможность наблюдать за тем, как они разворачиваются, к каким результатам приводят. В последнее время этот форум стал завершаться согласованием совместных документов, что напрямую, кстати, связано с оттачиванием методов дипломатической работы. Мы это активно приветствуем.

Как мне сказали, одним из результатов совместных переговорных процессов стало предложение провести не просто региональный форум молодых дипломатов. Совет молодых дипломатов МИД России помимо встреч представителей постсоветского пространства проводит молодежные форумы участников из стран БРИКС и других регионов. В их планах расширять эту географию. В рамках этого Форума появилась идея создать международную ассоциацию молодых дипломатов и провести первый международный форум молодых сотрудников внешнеполитических ведомств (в привязке к предстоящему в октябре Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи). По-моему, это очень интересная задумка. Все, что от нас требуется логистически и организационно, мы, конечно, сделаем. Будем ждать вас на этом теперь уже совсем международном мероприятии. Эти форматы можно назвать региональными, а будущий форум будет, если хотите, глобальным, первым в своем роде.

Хотел бы пожелать всем вам успешной дискуссии, успехов в работе в своих ведомствах и просто удачи и радости.

?

Самолет Рогозина расколол Молдавию

Додон назвал двойными стандартами запрет на визит Рогозина в Молдавию

Алексей Грязев

Президент Молдавии Игорь Додон назвал недружественными действиями отказ правительства страны принять вице-премьера России Дмитрия Рогозина с визитом, если тот прилетит в страну на самолете российских ВВС. При этом он обвинил молдавский кабинет министров в приверженности двойным стандартам и напомнил о том, что военный самолет США уже приземлялся в Кишиневе.

Правительство Молдавии запретило вице-премьеру России Дмитрию Рогозину прилетать в Кишинев и Тирасполь на борту самолета ВВС России. Об этом 20 июля пишет Deschide.md со ссылкой на источник, близкий к молдавскому руководству.

По данным издания, соответствующее письмо передал российскому посольству министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андрей Галубр 19 июля.

«Молдавские компетентные органы вынуждены отказать в предоставлении разрешения на пролет воздушного пространства Молдавии и посадку самолетов военно-воздушных сил России в аэропортах Кишинева и Тирасполя из-за отсутствия необходимых для этого условий, о которых российская сторона ранее была неоднократно проинформирована», — говорится в тексте опубликованного письма.

В ведомстве также назвали нецелесообразным проведение в одностороннем порядке мероприятий, посвященных 25-летию подписания соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье и началу миротворческой операции на Днестре.

Президент Молдавии Игорь Додон, комментируя информацию о правительственном запрете на визит российского вице-премьера, вступил в конфронтацию с правительством своей страны, обвинив его в антироссийских действиях.

«У правительства очевидно двойные стандарты: несколько лет назад в Кишиневе приземлился огромный военный самолет воздушных сил США с десятками адмиралов на борту.

Тогда никаких технических проблем не наблюдалось. Очевидно, что эти недружеские действия правительства Молдавии вписываются в стратегию антироссийской политики, которую мы видим в последнее время», — заявил Додон.

Кроме того, он выразил уверенность, что этот инцидент не помешает развитию стратегического партнерства между странами.

Сам Дмитрий Рогозин также уже прокомментировал ситуацию и сообщил, что не собирается отменять свой визит в Молдавию и Приднестровье. «Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно», — написал в своем твиттере вице-премьер, подчеркивая при этом, что планирует встретиться как с президентом страны, так и с руководством непризнанного Приднестровья.

Додон, настроенный на возобновление и развитие стратегического партнерства Москвы и Кишинева, не впервые вступает в конфронтацию с правительством страны, занимающим прозападную и антироссийскую позицию.

В конце мая 2017 года из Молдавии были высланы российские дипломаты, после чего Додон обвинил правительство в «антироссийской истерии».

«Этот шаг правительства связан со всем периодом моего президентства. Нам удалось сделать в российско-молдавских отношениях столько, сколько не удавалось сделать всему предыдущему руководству страны за последние девять лет», — сказал Додон.

По его словам, это вызывает «зависть и негодование как у правительства и парламентского меньшинства, так и у их западных кураторов». Додон также отметил, что «всплеск антироссийской истерии» начался именно после того, как координатор правящей коалиции совершил визит в США.

Сам же Додон еще во время своей предвыборной кампании в конце 2016 года заявлял о необходимости восстановления отношений с Москвой. Более того, недавно в интервью белорусскому телеканалу «Беларусь 1» он заявил, что в перспективе не исключает членства своей страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Станем ли мы членами ЕАЭС на каком-то этапе — я это не исключаю. Я считаю, что это для Молдавии было бы правильно», — отметил глава государства, подчеркивая, что решение по этому вопросу будет принимать народ Молдавии.

«Мы проведем референдум в нужный момент, народ скажет, как он видит свое будущее», — пояснил молдавский президент, отмечая, что если бы решение о проведении такого референдума было принято в ближайшие дни, то большинство населения Молдавии высказалось бы за ЕАЭС.

Между ведомствами поделили контроль за соблюдением техрегламента.

Правительство РФ определило органы власти, уполномоченные контролировать соблюдение требований техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Напомним, что технический регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции» Совет Евразийской экономической комиссии одобрил в прошлом году. Документ устанавливает требования к пищевой рыбопродукции, выпускаемой в обращение на территории ЕЭАС, а также к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к маркировке и упаковке таких товаров для обеспечения их свободного перемещения. В силу техрегламент за исключением отдельных требований вступит с 1 сентября 2017 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, постановлением Правительства РФ от 9 июля 2017 г. № 846 определены федеральные и региональные органы власти, за которыми закрепляется госконтроль за соблюдением требований регламента:

- Роспотребнадзор и иные уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора федеральные ведомства в пределах своей компетенции в рамках федерального государственного санитарно- эпидемиологического надзора;

- Роспотребнадзор в рамках федерального госнадзора в области защиты прав потребителей;

- Россельхознадзор и другие уполномоченные на осуществление федерального государственного ветеринарного надзора федеральные органы исполнительной власти и уполномоченные на осуществление регионального ветеринарного надзора органы исполнительной власти регионов в пределах своей компетенции в рамках, соответственно, федерального государственного ветеринарного надзора и регионального государственного ветеринарного надзора.

При этом для более эффективной работы указанные ведомства должны взаимодействовать по вопросам обмена информацией.

Постановление, как и техрегламент, вступит в силу с 1 сентября 2017 г.

Глава «Русагро» ожидает кризиса в сельском хозяйстве

Гендиректор агрохолдинга «Русагро» Максим Басов ожидает кризиса в сельском хозяйстве в ближайшие годы. В отрасли появилось много новых игроков, возник избыток капитала, заявил Басов в интервью RNS.

«Я думаю, ближайшие пару лет будет кризис (в сельском хозяйстве. — RNS). Инвестиции не окупаются, те, кто инвестировал, потеряли деньги, и будет происходить консолидация», — сказал гендиректор «Русагро».

В последние годы сельское хозяйство привлекло слишком много капитала, поэтому возможностей для роста за счет покупки новых активов становится все меньше, считает Басов.

«У нас на счетах сейчас 24 млрд рублей лежат. Мы хоть завтра готовы их потратить, с тем чтобы они окупились. Но мы достаточное количество таких проектов найти пока не можем. Ищем», — сказал он.

На экономику в сельском хозяйстве влияют прежде всего мировые цены на продукцию и курс рубля, напоминает Басов. Для сельхозпроизводителей, особенно растениеводов, чем ниже курс рубля, тем лучше — в противном случае при низких мировых ценах некоторым из них грозит банкротство. «Я думаю, что если мировые цены будут низкими, а рубль будет крепким, то ряд закредитованных компаний обанкротятся или будут куплены», — говорит Басов.

Господдержки аграриев становится все меньше и меньше, отмечает он. «Это правильно, но, конечно, нам не хватает. Мы получаем денег в разы меньше, чем получали в прошлом году. За весь первый квартал мы получили около 18 млн рублей субсидий. Это очень мало», — подчеркнул он.

Сейчас главная поддержка со стороны государства для аграриев — открытие экспортных рынков, в первую очередь Китая, говорит Басов. Среди других интересных для сельхозпроизводителей рынков он называет Японию, Южную Корею, Узбекистан и Иран.

В будущем рост в сельском хозяйстве возможен на основе новых технологий и на новых экспортных рынках, считает Басов. Поэтому среди ключевых задач «Русагро» в краткосрочной и долгосрочной перспективе — открытие и развитие экспортных рынков, прежде всего по мясу и сахару. Компания рассчитывает нарастить производство мяса и войти в тройку лидеров на потребительском рынке свинины.

В растениеводческом бизнесе «Русагро» намерена добиться роста урожайности за счет проекта автоматизированной системы точного земледелия и развития собственной семенной базы. В масложировом бизнесе главная задача — консолидация активов. «Нам надо либо покупать активы, либо сливаться с кем-то. Я думаю, в течение года мы определимся», — отметил Басов. Он также не исключил покупки банкротящихся предприятий в сахарной отрасли. Помимо этого, «Русагро» изучает возможности по инвестированию в молочную отрасль и рассчитывает зайти в нее в ближайший год.

В Узбекистане ежегодно добывается около 60 миллиардов кубометров газа

В Узбекистане насчитывается более 200 месторождений углеводородов. Ежегодно здесь добывается около 60 миллиардов кубометров газа, из которых 50 миллиардов потребляется внутри страны и порядка 10 миллиардов кубометров экспортируется, главным образом, в Россию и Китай.

В Бухаре, древнейшем культурном центре Узбекистана, состоялось второе заседание рабочей группы по реализации соглашения о совместном проведении геологоразведочных работ и организации инжинирингово-инновационных работ между ПАО «Газпром» и НХК «Узбекнефтегаз».

В работе заседания приняли участие представители ПАО «Газпром» во главе с заместителем председателя правления концерна Виталием Маркеловым, управляющий директор Gazprom International Сергей Туманов, генеральный директор ООО «Газпром Кыргызстан» Болот Абилдаев, первый заместитель генерального директора АО «Газпром промгаз» Юрий Спектор, директор представительства Gazprom International в Республике Узбекистан Макусут Андержанов и другие.

Узбекскую делегацию представляли: председатель правления АО «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов, директор ООО «Нефтегазинвест» Боходир Сидиков, руководители профильных подразделений топливно-энергетического сектора республики.

Стороны дали высокую оценку перспективам двустороннего сотрудничества и определили первоочередные шаги в рамках дальнейшего взаимодействия в нефтегазовой сфере. В частности, участники совещания обсудили текущий статус работ по изучению перспективных инвестиционных блоков и подготовке предложений по проведению дальнейших геологоразведочных изысканий, ход подготовки СРП по месторождению «Джел» и организации инжинирингово-инновационного центра на базе отраслевого института АО «УзЛИТИнефтегаз», а также вопросы сотрудничества в области подземного хранения газа.

Особое внимание было уделено вопросам координации совместной деятельности сторон в рамках реализации соглашения о стратегическом сотрудничестве между ПАО «Газпром» и НХК «Узбекнефтегаз», подписанного 2 июня в рамках ПМЭФ. Для этих целей партнеры учредили совместный координационный комитет (СКК), в работе которого будут принимать по 5 представителей от каждой стороны. Первое заседание СКК планируется провести в начале сентября в Иркутске.

По итогам заседания его участники отметили, что по всем перспективным направлениям сотрудничества на экспертном уровне подготовлены и согласованы соответствующие планы работ.

Основной партнер «Газпрома» в Узбекистане — Национальная холдинговая корпорация (НХК) «Узбекнефтегаз», которая занимается разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией нефти и газа. Постановлением Президента Узбекистана от 30 июня 2017 года компания преобразована в акционерное общество.

В 2002 году «Газпром» и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в соответствии с которым предусматривается участие «Газпрома» в проектах добычи природного газа на территории Узбекистана на условиях СРП.

С 2004 года «Газпром» на условиях СРП участвует в восстановлении добычи газа на месторождении Шахпахты.

В 2006 году «Газпром» и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение об основных принципах проведения геологического изучения недр инвестиционных блоков Устюртского региона республики. Оператором проекта является компания Gazprom International. В 2009 году на Шахпахтинском блоке открыто газоконденсатное месторождение Джел.

В апреле 2017 года «Газпром» и «Узбекнефтегаз» подписали контракт на покупку «Газпромом» 4 млрд куб. м узбекского газа в год на срок до пяти лет, начиная с 2018 года, а также соглашение о совместном проведении геологоразведочных работ и организации инжинирингово-инновационных работ.

В июле 2017 года издательством Политехнического университета была выпущена книга ведущего научного сотрудника отдела геоинформационного обеспечения ГРР на нефть и газ ФГБУ «ВСЕГЕИ» – Мелихова Владислава Николаевича. Книга будет интересна для научных работников и практических специалистов в области поисков и разведки нефти и газа, особенно для организаций и нефтяных компаний, действующих в Центральноазиатском и Каспийском регионах СНГ.

В издании подводится итог многолетнего изучения нефтегазовой геологии Каракумской (Амударьинской) провинции, охватывающей платформенную часть Туркменистана (регион детальных исследований автора, оценки продуктивных и перспективных зон, выработки направлений разведки) и сопредельные районы Узбекистана, Афганистана и Ирана. Для этой крупнейшей по площади (570 тыс. км2) и уникальной по газовому потенциалу провинции (более 30 трлн. м3 разведанных запасов и десятки трлн. м3 неразведанных ресурсов газа) составлена серия региональных и зональных карт структуры, палеотектоники, продуктивности, литолого-коллекторских особенностей газонефтеносных и перспективных комплексов, региональных геологических разрезов, карт районов и зон газонефтенакопления, образующая в совокупности новую региональную нефтегазогеологическую модель Каракумской провинции.

Выработана новая унифицированная схема нефтегазогеологического расчленения разреза платформенного чехла, реконструированы схемы тектонического и нефтегазогеологического провинциального и бассейнового районирования провинции. Произведен прогноз распространения разнотипных сложноэкранированных ловушек и скоплений газа и нефти, предложена методика их разведки. Выявлена обширная сеть грабен-рифтовых структур верхнего палеозоя-триаса, обладающих зональными перспективами газонефтеносности и влияющих на доминантную продуктивность юрско-нижнемеловых отложений. Проанализированы результаты разведки ряда месторождений и объектов. Определены высокоперспективные районы и зоны газонефтенакопления (в том числе обладающие значительными ресурсами нефти) сосредоточенные, главным образом, в Мургабском и Предкопетдагском бассейнах, выяснены их ресурсы УВ, закономерности размещения и формирования месторождений, обоснованы приоритетные направления, зоны и объекты поисково-разведочных сейсмических и буровых работ.

Монография подготовлена во ВСЕГЕИ на базе докторской диссертации Мелихова В.Н. «Геологическая основа и пути реализации потенциала газонефтеносности Юга Туранской плиты», разработанной в Туркменистане и защищенной в России (Москва, Институт геологии и разработки горючих ископаемых, 2000 г.) с разрешения Министерства нефти и газа Туркменистана.

Использован также большой массив публикаций автора 1978-2015г.г. (около 70 статей и обзоров по теме монографии), а также общедоступные материалы ежегодных нефтегазовых форумов, сообщений прессы и Интернета.

Справка:

Мелихов Владислав Николаевич родился в 1945 г. в г. Кушка (Туркменистан). Учился в Небитдагском нефтяном техникуме, работал оператором по добыче нефти в НПУ «Челекеннефть» (1959-1964). С 1968 по 1973 г. работал техником-геологом, геологом в нефтегазоразведочных экспедициях Управления геологии Туркменской ССР (современное название Госконцерн «Туркменгеология»), далее начальником геологического отдела, начальником тематической партии Каракумского Управления разведочного бурения Госконцерна «Туркменнефть» (1973–1994). Начальник отделов Управления геофизических работ и Института нефти и газа Госконцерна «Туркменгаз» (1994–2003). Заместитель редактора научно-технического журнала «Нефть и газ Туркменистана» (1996-2003).

Окончил заочно в 1973 г. Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) им. И.М. Губкина. В 1980 г. защитил в этом институте кандидатскую диссертацию. В 2000 г. защитил докторскую диссертацию в Институте геологии и разработки горючих ископаемых (ИГиРГИ, г. Москва). Геолог-нефтяник, крупный специалист в области геологии, нефтегазоносности и разведки Юга России, СНГ и сопредельных стран Евразии.

Ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ). С 2004 г занимается системными исследованиями особенностей геологического строения и нефтегазоносности Юга России, СНГ и сопредельных регионов Евразии, участвует в Международных исследовательских проектах, в том числе в Азиатских проектах, в проекте России и стран СНГ, в Каспийском проекте. Опубликовал более 100 научных работ.

Жители одного из районов ЮКО обеспечены электроэнергией

Для этого используются электросети Республики Узбекистан

Для обеспечения жителей Мактааральского района качественной электроэнергией стали использовать электросети Республики Узбекистан, сообщает Liter.kz со ссылкой на сайт акимата области.

Теперь электричество в Мактааральский район будет транспортироваться из севера Казахстана через электрические сети Республики Узбекистан.

Такое соглашение достигнуто на заседании межправительственной комиссии, прошедшей в городе Ташкент 23 февраля этого года. Инициатором выступил акимат Южно-Казахстанской области.

В результате этих мероприятий ТОО «Онтустик Жарык Транзит» провело электрическую сеть мощностью 110 кВт, протяженностью в 6,2 километра, установило дополнительную ячейку, мощностью 110 кВт, тем самым подключился к электрической сети «Феруз» Республики Узбекистан. На основании реализованного проекта по указанным электрическим сетям возможна транспортировка электроэнергии до 60 МВт.

Сегодня через электрические сети Республики Узбекистан по необходимости транспортируется 21 МВт электроэнергии с северных регионов Казахстана.

Выручка от экспорта нефти Казахстана выросла на 44%

Благоприятные цены на нефть позволили РК получить за тот же объем экспорта сразу на 44% больше денег, чем годом ранее

По итогам 5 месяцев добыча сырой нефти составила 3,64 трлн тг - на 37,3% больше, чем годом ранее. Более половины (54,4%) обеспечила Атырауская область - 1,98 трлн тг, +37,2% за год, пишет Energyprom.

Добыча сырой нефти выросла на 8% в тоннах и на 37% - в деньгах. В натуральном выражении добыча составила 29,9 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, +7,9% за год, причем Атырауская область обеспечила 57,7%.

В регионе работают такие гиганты, как международный консорциум «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.», который ведет добычу и продолжает развивать морское месторождение Кашаган, а также еще один локомотив отрасли - «Тенгизшевройл», также планирующий дальнейшее расширение месторождения Тенгиз.

В многолетней динамике в прошлом году был отмечен спад (-1,4% к 2015), продолживший тенденцию прошлых лет. Однако в стоимостном выражении, напротив, после снижения в 2015, наблюдался немалый прирост - сразу +24,4% за год.

В первом полугодии текущего года Казахстан не спешил резко увеличивать объемы добычи, и придерживал рост в отрасли в соответствии с взятыми на себя обязательствами: конце 2016 года организация ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров заключили соглашение о сокращении добычи в секторе.

Согласно договоренностям, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки. На встрече в Вене в мае этого года страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Цель соглашения - снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.

9 июля 2017 на встрече в Стамбуле министр энергетики республики Канат Бозумбаев сообщил, что Казахстан выступает за постепенный выход из соглашения с плавным наращиванием добычи нефти в течение нескольких месяцев. Министр отметил, что РК пока не определился с позицией относительно необходимости продления соглашения. «Это вопрос ноября», - сказал он. В ноябре состоится очередной саммит ОПЕК. Кроме того, Бозумбаев сообщил, что Казахстан в текущем году перевыполнит свой план и добудет более чем 81 млн тонн нефти.

По итогам 4 месяцев (январь-апрель 2017) Казахстан отправил на экспорт 88,8% добытой нефти (в аналогичном периоде прошлого года на экспорт ушло сразу 96,3%).

При этом объемы экспорта незначительно сократились (-2,2%), тогда как внутренний спрос резко увеличился (более чем в 30 раз).

За январь-май 2017 РК экспортировал 27,2 млн тонн нефти - почти столько же, сколько и годом ранее, однако в стоимостном выражении это составило сразу на 43,9% больше - 10,55 млрд долл США.

ТОП-3 импортеров нефти из РК - Италия (8,9 млн тонн на 3,58 млрд долл), Нидерланды (3,83 млн тонн на 1,49 млрд долл), и Франция (3,23 млн тонн, на 1,28 млрд долл).

Среди стран СНГ ключевой импортер казахстанской нефти - Узбекистан (163,6 тыс. тонн на 53,35 млн долл США).

Казахстан сегодня является лидирующей страной по добыче нефти в азиатском регионе и добывает в среднем 1,7 млн баррелей в сутки. На продажу углеводородов (в первую очередь, нефти) приходится до 15% ВВП.

Страны ЕАЭС согласуют общий порядок установления тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов. Сообщает пресс-служба ЕЭК в среду.

На совещании под председательством члена коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Адамкула Жунусова найден консенсус по ряду пунктов программ создания общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. В частности, согласовано единое понимание того, что рыночная цена на газ будет определяться в прямых договорах на его поставку между участниками общего рынка газа Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или в ходе биржевых торгов при отсутствии ценового регулирования.

«Мы бы хотели максимально ускорить работу над документами, которые нам поручили разработать главы государств ЕАЭС. Фактически пакет документов по обоим проектам должен быть подготовлен уже к осени этого года», – отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Адамкул Жунусов.

Как заявил директор департамента энергетики ЕЭК Леонид Шенец, проекты программ обсуждались достаточно активно, но по некоторым вопросам надо по-прежнему искать общие позиции.

«Прошу исходить из того, что нам важно создать общий рынок энергоресурсов для всей «пятерки» стран ЕАЭС, а не для отдельно взятого государства Союза», – подчеркнул он.

Участники совещания договорились о статусе и формате порядка осуществления биржевых торгов газом, который будет действовать до вступления в силу правил торговли газом на общем рынке ЕАЭС и утверждаться на уровне вице-премьеров стран Союза соответствующим актом совета комиссии.

При этом комиссия совместно с уполномоченными органами стран Союза будет разрабатывать методические рекомендации по формированию биржевых и внебиржевых ценовых индикаторов на общем рынке газа ЕАЭС, а также порядок проведения мониторинга этих индикаторов.

К моменту запуска общих рынков предполагается разработать методологию тарифообразования в отношении услуг по транспортировке газа, нефти и нефтепродуктов, а также механизмы, предотвращающие перепродажу газа, приобретенного на общем рынке, в третьи страны.

Запуск общего рынка газа ЕАЭС должен привести к увеличению числа участников рынка, а также способствовать снижению оптовых цен на газ для разных категорий потребителей. В нефтяной сфере, в случае успешной реализации проекта, будут обеспечены свободные поставки нефти и нефтепродуктов, увеличится прозрачность ценообразования, вырастет эффективность использования инвестиционного потенциала за счет консолидации финансовых ресурсов.

Россельхознадзор запретил поставки продуктов из Мадагаскара через другие страны

В целях исключения импорта сельскохозяйственной продукции, попавшей под ответные экономические меры, ведомство разрешило только прямые поставки фруктов и овощей из Республики Мадагаскар. Ввоз растительной продукции допускается после предоставления сертификатов, подтверждающих высокое качество товаров и соответствие всем фитосанитарным нормам. Постановление вступило в силу 17 июля 2017 года.

По информации Россельхознадзора, запрещенная продукция поступала на российский рынок сложными логистическими путями через страны Европейского союза в сопровождении реэкспортных фитосанитарных сертификатов Республики Беларусь.

Ранее, 27 июня 2017 года представители Россельхознадзора провели телефонные переговоры с директором Департамента защиты растений при Министерстве сельского хозяйства и животноводства Республики Мадагаскар госпожой Н. Рамилиарижаона, в ходе которых мадагаскарская сторона обязалась предоставить информацию об ассортименте, объемах производства и экспорта плодоовощной продукции в страны Евросоюза и ЕАЭС. Однако, как сообщило ведомство, никакой информации от Департамента защиты растений при Министерстве сельского хозяйства и животноводства Республики Мадагаскар не поступало.

Овощеводы Казахстана планируют освоить три экспортных рынка

Участники овощного рынка Казахстана активно обсуждают перспективы экспорта сельхозпродукции в Россию, Узбекистан и Китай. В ближайшие пять лет сектор производства картофеля будет готов отправить порядка 350-400 тысяч тонн продукции на все три внешних рынка.

Картофель из Казахстана давно поступает в приграничные регионы России. Поставки на рынок Узбекистана также уже начались. В прошлом году в эту страну было отправлено 70 тыс. тонн казахского картофеля. При этом Китай считается неосвоенным рынком для казахстанских овощеводов. Вопрос освоения этого направления был поднят десять лет назад, однако фактическое продвижение и экспорт в небольших объемах были налажены только сейчас. Кроме картофеля казахские овощеводы планируют направить в Китай морковь, свеклу и капусту, составляющие традиционный «борщевой набор».

Конкретных контрактов с Китаем в данный момент нет. Кроме того, перед предпринимателями встали системные вопросы, требующие решения.

«Первый вопрос – это логистика. Потому что картофель по своей стоимости очень чувствителен к большим перевозкам. Поэтому интересует логистика, их внутренняя система разрешений на ввоз. Сегодня ситуация такая складывается, что мы в Китае должны найти конкретного покупателя, который заинтересован в нашем картофеле. Когда найдется такой покупатель, он должен инициировать в своих государственных службах этот интерес. Тогда он инициирует, чтобы их внутренние службы контроля выезжали к нам, смотрели наши посадки, земли, технологии и давали добро. Эта процедура нам еще предстоит, мы сейчас на первом этапе продвижения», – объясняет председатель Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана Кайрат Бисетаев.

В данный момент фермеры ищут посредника, который будет отвечать за транспортировку и продажи. В качестве основного кандидата на роль структуры по продвижению продукции казахстанского сельского хозяйства на внешние рынки рассматривается Продовольственная контрактная корпорация.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАВКИ ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ТОВАРЫ, ВЫВОЗИМЫЕ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЙ О ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ»

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств – участников соглашений о Таможенном союзе» проходит независимую антикоррупционную экспертизу на сайте regulation.gov.ru

Проект постановления предусматривает установление ставок вывозных таможенных пошлин в отношении отходов и лома вольфрама, код ТН ВЭД ЕАЭС

8101 97 000 0, в размере 7,5 % от таможенной стоимости сроком на один год; в отношении отходов и лома металлокерамики, код ТН ВЭД ЕАЭС

8113 00 400 0, в размере 7,5 % от таможенной стоимости на постоянной основе.

АО «Кировоградский завод твердых сплавов» – крупнейшее в России предприятие твердосплавной подотрасли, оснащенное самым современным оборудованием, активно развивающее программу импортозамещения, и выпускающее продукцию, конкурентоспособную с ведущими мировыми производителями.

На протяжении многих лет предприятие испытывает дефицит вольфрамового сырья – основного сырья твердосплавной промышленности.

В 2016 году дефицит составил 20 % от годовой потребности. Вольфрамовое сырье требуемого качества, поступающее от горнорудных предприятий (вольфрамовый концентрат), не покрывает дефицит ввиду ограниченного объема добычи у одних производителей и наличия долгосрочных контрактов у других.

Гидрометаллургическое производство предприятия предусматривает получение триоксида вольфрама из вольфрамового концентрата или вольфрамосодержащих отходов.

Одним из видов вольфрамового сырья для производства являются отходы и лом вольфрама и металлокерамики.

В течение последних лет беспошлинный экспорт отходов и лома металлокерамики значительно вырос.

По экспертным оценкам, в 2015 году в Российской Федерации было собрано около 630 тонн вторичного вольфрамсодержащего сырья (здесь и далее - в пересчете на эквивалентное количество оксида вольфрама), из них реализовано на внутреннем рынке – около 430 тонн, поставлено на экспорт - около 200 тонн (в том числе по коду 8113 00 400 0 ТН ВЭД ЕАЭС около 174 тонн).

Вторичное вольфрамсодержащее сырье является товаром-заменителем первичного вольфрамсодержащего сырья - вольфрамовых концентратов и вольфрамата натрия.

Российский рынок вольфрамсодержащего сырья всех видов характеризуется превышением платежеспособного спроса над предложением.

Совокупные потребности российских переработчиков вольфрамсодержащего сырья в данных товарах составляли в 2015 году около 4500 тонн. При этом отечественными предприятиями было закуплено около 3030 тонн указанной продукции, что недостаточно для стабильной загрузки основных перерабатывающих мощностей.

Потребности российских перерабатывающих предприятий в вольфрамсодержащем сырье в 2016 году составили 5600 тонн. Таким образом, при прочих равных условиях в краткосрочном периоде дефицит на внутреннем рынке данных товаров продолжит расти.

Экспорт отходов и лома вольфрама в 2014 году составил 0,1 тонны, в 2015 г. – 20,6 тонн, в 2016 г. – 138,3 тонны. В 2016 г. объем экспорта указанного товара увеличился в 6,7 раз по сравнению с 2015 г.

Объем экспорта отходов и лома металлокерамики составил в 2014 г. 267,5 тонн, в 2015 г. – 220,2 тонн, за период январь-ноябрь 2015 г. – 220,2 тонны, в 2016 г. – 351,4 тонны. В 2016 г. объем экспорта указанного товара увеличился в 1,6 раза по сравнению с 2015 г.

В 2014-2016 гг. отходы и лом вольфрама российскими предприятиями не закупались.

Снижение дефицита сырья обеспечит дополнительный объем производства и реализации твердосплавной продукции на внутренний рынок, рост рентабельности и, как следствие, рост налогов во все уровни бюджета.

На основании изложенного подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции принято решение о целесообразности установления ставки вывозной таможенной пошлины в размере 7,5 процентов:

- на отходы и лом металлокерамики на постоянной основе;

- на отходы и лом вольфрама сроком на 1 год.

Следует отметить, что согласно принятым Российской Федерацией обязательствам в рамках членства в ВТО ставки вывозных таможенных пошлин на отходы и лом вольфрама снижены с 6,5 % в 2012 году до 0 %

с 1 сентября 2016 года, в отношении отходов и лома металлокерамики уровень ставок вывозных таможенных пошлин не зафиксирован.

Вместе с тем, данная товарная позиция включена в Перечень сырьевых товаров, до введения или повышения экспортных пошлин на которые необходимо проведение консультаций с Европейским союзом (приложение к Соглашению между Российской Федерацией и Европейским Союзом о введении или повышении экспортных пошлин на сырьевые товары, заключенному в г. Женеве 16 декабря 2012 года).

Проект постановления Правительства Российской Федерации соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

В Кремле дистанцировались от «Малороссии»

Кремль назвал Малороссию личной идеей главы ДНР

Рафаэль Фахрутдинов

В Кремле дистанцировались от идеи создания на территории нынешней Украины нового государства под названием Малороссия, назвав это личной инициативой главы ДНР Александра Захарченко. Ранее эту инициативу отказались поддержать в ЛНР, а Борис Грызлов, полпред РФ в контактной группе по урегулированию украинского кризиса, заявил, что создание Малороссии не согласуется с минским процессом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко о создании государства Малороссия на территории нынешней Украины является его личной инициативой. Ранее от этой инициативы дистанцировались власти Луганской народной республики — другого самопровозглашенного государства Донбасса.

«В Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ. Мы остаемся приверженными минским договоренностям», — прокомментировал новость о Малороссии Песков.

Захарченко объявил о создании нового государства — на территории «дискредитировавшего себя государства «Украина» — утром 18 июля 2017 года. Позже отрывки из конституционного акта Малороссии зачитал и.о. заместителя председателя совета министров ДНР Александр Тимофеев. Произошло это на собрании полномочных делегатов самопровозглашенных республик Донбасса и представителей еще 19 регионов Украины.

«Как снег на голову! Никто ничего не говорил! — так охарактеризовал ситуацию «Газете.Ru» источник в среднем звене правительства ДНР. — Все очень обеспокоены. Происходящее напоминает 2014 год, когда многое тоже происходило по команде, без подготовки и совершенно неожиданно».

Аккредитованным в ДНР журналистам мероприятие не анонсировалось. Местная пресса заранее не приглашалась. В малом зале отеля «Шахтер-плаза» были представители двух российских федеральных СМИ, а также местного министерства информации.

Руководство ЛНР уже опровергло свое участие в проекте, заявив, что ее представители в собрании не участвовали, и добавив, что руководство непризнанной республики придерживается идеи о необходимости выполнения минских соглашений.

Впоследствии полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов также заявил, что создание Малороссии не согласуется с минским процессом. «Я рассматриваю это как ответ на провокационные заявления киевских высокопоставленных политиков, которые зачастую абсолютно неприемлемы», — заявил он, добавив, что инициативу Захарченко стоит рассматривать скорее как приглашение к дискуссии.

Полный проект конституционного акта Малороссии есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Мы, представители бывших регионов «Украины» (за исключением Крыма), заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей «Украины». Мы согласны с тем, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название «Украина» дискредитировало себя», — гласит текст документа.

Далее в документе приводится мнение, что нынешняя украинская власть не является легитимной.

«Исполняющий обязанности президента Турчинов был назначен Верховной радой в нарушение конституции. Выборы Порошенко и самой Верховной рады в 2014 году были нелегитимными, поскольку, помимо массовых нарушений и политического террора (избиение кандидатов, запугивание избирателей), в этих выборах не участвовали несколько миллионов избирателей (Крым, Донбасс), участие которых декларировалось ЦИК в Киеве», — указывается в проекте конституции.

В тексте также утверждается, что ДНР считает себя вправе инициировать переучреждение того государства, «которое ранее называлось «Украина».

«Малороссия — многонациональное государство, государственными языками которого являются малороссийский и русский, при сохранении прав региональных языков», — поясняется в тексте.

Украинский язык авторами не упоминается и, очевидно, фигурирует под названием «малороссийский». Предполагается, что столицей нового государства будет Донецк, а Киеву останется статус «историко-культурного центра».

Уже выбран экономический вектор. Согласно конституционному акту, Малороссия будет «мостом между Западом и Востоком», а также возьмет курс на вхождение в СНГ и сотрудничество с ЕАЭС.

Флагом Малороссии выбрали стяг гетмана Богдана Хмельницкого. О руководстве новой страны пока ничего не сообщается. Есть только перечень представителей регионов Украины «из Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской областей, Киева и Киевской области, Черкасской, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской областей».

Захарченко объяснил, что проект Малороссия — это план будущего страны, альтернативный планам из Киева и являющийся продолжением гуманитарной программы для «оккупированных Украиной районов Донецкой и Луганской области». И назвал декларацию «первым и последним мирным предложением, подкрепленным не только нашими вооруженными силами, но и нашей волей к победе».

Античная монета в посылке.

Сотрудники Шереметьевской таможни при проведении таможенного контроля международных почтовых отправлений, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, выявили в посылке серебряную монету Греко-Бактрийского царства.*

При таможенном досмотре инспектор в бумажном конверте обнаружил каталог, черную коробку с монетой серебристого цвета и сертификат, подтверждающий ее подлинность.

В результате проведенной таможенной экспертизы установлено, что данный предмет является монетой «Бактрия, Греко-Бактрийское королевство, Гелиокл I Дикайос, Тетрадрахма», 145-130 г.г. до н.э., рыночная стоимость которой составляет 154 825 рублей РФ.

Также выявлено, что обнаруженная монета является культурной ценностью и подпадает под действие Закона РФ от 15.04.1993 № 4804-I «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

Таким образом, по факту перемещения через таможенную границу ЕАЭС предметов культурной ценности усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч.1.ст.226.1 УК РФ («Контрабанда культурных ценностей») в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

*Справка:

Монетная система греко-бактрийского царства была основана на аттическом стандарте: монеты чеканились, в основном, из серебра и меди, реже из золота. Монетный тип серебряных греко-бактрийских монет, в основном, стандартен, на лицевой стороне помещалось изображение правящего монарха, на оборотной - покровительствующего ему греческого божества. Изображение греко-бактрийских царей на монетах - это не идеализированный образ монарха вообще, а портрет, наделенный глубоко реалистическими чертами.

Тетрадрахма в финансовой системе Древней Греции стоила 4 драхмы. Также ее использовали в других странах, являющимися торговыми партнерами Древней Греции. В зависимости от монетного двора, вес варьировался от 14 граммов до 17 граммов, а диаметр составлял 21-23 мм.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) предоставила лицензии шести азербайджанским компаниям на поставку различной продукции на территорию Таможенного союза, сообщает в понедельник российское ведомство.

Как отмечается, лицензии выданы после согласования с уполномоченными в области ветеринарии органами стран-членов Евразийского экономического союза.

Разрешение на поставки товаров получили компании AzVarvara, All Sana, AzProtein Foods Group, Qafqaz Konserv, Gilezi Quşculuq и «Кюрдемирский завод по переработке молока».

Вышеупомянутые компании занимаются производством готовой мясной продукции, говяжьих консервов, молока и молочной продукции, готовой рыбной продукции, консервов и полуфабрикатов из них, а также разделкой и хранением птичьего мяса.

Информационное агентство Trend

Опасная игра по чужим правилам.

Волна детских самоубийств, прокатившаяся по странам Содружества, заставила структуры государственной власти всерьёз взглянуть на проблему распространения в Интернете игры под условным названием «Синий кит». По данным органов внутренних дел, посредством интерактивного квеста анонимные администраторы пропагандируют в социальных сетях суицид и склоняют к нему подростков, отрабатывая на практике методику расшатывания неокрепшей детской психики и преследуя при этом корыстные цели.

Сеть, поражённая «смертельным вирусом»

Известная приключенческая повесть Р.Л. Стивенсона «Клуб самоубийц» (1878 г.), повествующая о том, как бакардийский принц Флоризель вместе с полковником Джеральдином вступил в тайное лондонское общество уставших от жизни людей, неожиданно стала матрицей для событий XXI века. Мог ли предположить английский писатель, что спустя почти полтора столетия после издания его книги появится уже невымышленная игра, по правилам которой все её участники в итоге должны будут совершить самоубийство?

В отличие от умудрённых жизненным опытом стивенсоновских героев в роли главных действующих лиц нашего времени, решивших в игровой форме свести счёты с жизнью, выступают подростки. В силу возрастных особенностей эта категория лиц оценивается психологами как эмоционально неустойчивая, отличающаяся импульсивностью, изменчивостью настроения и склонностью к меланхолии. Подростковая психика сама по себе не уравновешена и при негативном воздействии вполне может включить механизм саморазрушения.

Этим и воспользовались определённые силы, запустив посредством Интернета так называемую игру под условным названием «Синий кит», в которую втягиваются школьники и студенты. Их после предварительной психологической обработки организаторы виртуального действа целенаправленно подталкивают к суициду. В результате молодёжная интернет-аудитория стран Содружества оказалась не застрахованной от попадания в психологические ловушки, расставленные невидимыми «охотниками».

По оценкам специалистов в области интернет-статистики, наибольшее количество хештегов, связанных с суицидальной темой, в 2015–2016 годах наблюдалось в России. Затем «смертельным вирусом» оказались инфицированы интернет-сети Украины, Беларуси, Казахстана. Добрались «синие киты» и до Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана.

Беспокойство вызывает и то обстоятельство, что небезобидная игра породила очередную подростковую субкультуру, по аналогии с хиппи (1960-е гг.), панками (1980-е гг.), готами и эмо (2000-е гг.). Однако в отличие от прежних молодёжных течений с элементами эпатажа и эксцентризма, нынешнее – не является жизнеутверждающим, скорее, наоборот – здесь пестуется культ смерти, и самый «безобидный» его слоган таков: «Лучшие вещи в жизни с буквой «с» – семья, суббота, секс, суицид». Вместо главной гамлетовской дилеммы приверженцы «синих китов» безуспешно ищут ответ на вопрос: сколько унылых будней ты готов ещё так просуществовать? – и настраиваются на нужный лад песнями, типа «Мы ушли в открытый Космос, в этом мире больше нечего ловить».

Кроме того, для этой субкультуры весьма характерен мрачный визуальный ряд, вроде надвигающегося на человека поезда или стоящего на краю высотного здания субъекта, и такие девизы, как: «этот мир не для нас», «мы – дети мёртвого поколения».

Расцвет культа смерти

В российском сегменте Глобальной сети активная раскрутка «групп смерти» началась в ноябре 2015 года. Толчком для этого послужило самоубийство 16-летней студентки колледжа Ренаты К. из г. Уссурийска Приморского края (Россия), которая окончила свою жизнь под колёсами поезда. Фото с места происшествия почти мгновенно попало в Интернет, после чего на страницу студентки, зарегистрированной в социальной сети «ВКонтакте» под псевдонимом Рины Паленковой, началось настоящее паломничество. Селфи, сделанное за день до смерти, где девочка была в малиновой шапочке и закрывающем пол-лица шарфе на фоне проходящего рядом поезда, за короткий срок набрало более 350 тысяч лайков и 15 тысяч репостов. Некоторые интернет-группы, муссирующие до этого тему суицида и размещающие на своих страницах шокирующее видео (в том числе записи самоубийств), начали активно использовать образ погибшей. С их подачи изображение Рины превратилось в своеобразную «икону», а подпись под ним «Ня. Пока» – в безусловный мем. Так никому ранее не известная студентка стала виртуальным идолом, символом детского суицида. И даже полтора года спустя многие школьницы ставят её фотографию на аватар либо запечатлевают себя в соцсети в стиле уссурийской девочки-самоубийцы, натянув шарф до глаз.

При изучении страницы Ренаты обнаружилось, что она была подписана на группу f57 – паблик с психоделическим контентом. Отсюда и появилась версия о том, что девочка покончила с собой по чьему-то указанию, находясь под психологическим давлением. И это предположение не лишено оснований.

Как выяснилось, администратором f57, а также ряда других групп, предлагающих «познать истину» через самоубийство, был некий Филипп Лис (Будейкин). За свои манипуляции с детской психикой, приводящие к гибели юных интернет-пользователей, спустя год он был задержан правоохранительными органами, но об этом чуть позже.

А в ноябре 2015-го Лис и подобные ему администраторы всячески подогревали подростковую истерию и через пару недель, 8 декабря, даже анонсировали массовый суицид.

В назначенный день в группах были опубликованы ссылки на профили якобы состоявшихся самоубийц. На самом же деле с этими пользователями была договорённость: несколько месяцев не посещать свою страничку. Кто-то из подростков воспринял сообщение об этой акции как чёрный юмор, но нашлись и те, кто выполнил распоряжение виртуальных наставников.

Рецептура дьявольской кухни

Вечером 26 февраля 2017 года в г. Усть-Илимске Иркутской области (Россия) у многоэтажного дома были обнаружены тела двух девочек. В ходе проверки выяснилось, что это 14-летние двоюродные сёстры Юлия К. и Ника В., ученицы 9-го класса, которые совершили суицид, бросившись с 12-го этажа. Знакомые погибших утверждали, что в последнее время девочки увлекались «группами смерти» и игрой «Синий кит» («разбуди меня в 4:20»). Это подтвердили их страницы в социальной сети «ВКонтакте», где на одной из них оставлена последняя запись: «Смысл потерян... End» (англ. – конец), на другой – просто “End”.

А начиналось всё, судя по всему, буднично и безмятежно. Ведь заманивание подростка в группу происходит исподволь. Для этого чаще всего используются головоломки, тайные шифры и знаки, гиперссылки с названием типа «Приколы», «Как быстро похудеть?», «Нет друзей – заходи!» и т.д. Потом следует приглашение другого рода: «Тебя предали друзья? Часто слушаешь грустную музыку? Тогда подписывайся на «Киты плывут вверх».

На этом этапе для организаторов процесса главное – привлечь внимание наибольшего количества детей, чтобы при отсеве вычленить ту группу, по отношению к которой и будет применяться методика по расшатыванию психики.

Далее администратор, играя на интересе тинейджеров к запретным темам, создаёт у них иллюзию причастности к тайной организации, обретения статуса в ней. И мысль о том, что изгнание из этого круга посвящённых вновь обернётся одиночеством, со временем становится для ребёнка невыносима. А значит, он выполнит любое задание.

Оставшимся после предварительного отбора подросткам ведущий присваивает номера и активирует счётчик с цифрой 50, где каждая единица – сутки, и начинается дьявольская игра. Её участникам каждый день предлагаются новые задания, усложняющиеся по мере продвижения по квесту: вырезать лезвием на руке кита, порезать вены, убить какое-нибудь мелкое животное, встать на край крыши. Всё это нужно фиксировать на фото- или видеокамеру телефона и в качестве подтверждения отсылать администратору. Любое неповиновение пресекается угрозой быть исключённым из группы. А в финале, в последний день игры, ребёнка вынуждают совершить акт самоубийства, причём способ ухода из жизни выбирает не он, а его куратор.

Так, одним рекомендуется броситься с крыши многоэтажного дома, другим, например, восьмикласснице из казахстанского Кокшетау, – выпить уксус или (в случае с девочкой из Москвы) – ударную дозу снотворного, третьим – повеситься и т.д.

Чтобы довести подопечного до нужной кондиции, администратором применяется методика, направленная на снижение критичности мышления субъекта и повышение его внушаемости. Для этого подросток ежесуточно приглашается в закрытую группу или чат, начинающий функционировать в строго определённое время – 4 часа 20 минут.

Усталость от хронического недосыпания приводит к тому, что ребёнок становится более подвержен психологическому воздействию. Мало того, к расшатыванию волевых качеств приводит обязательный просмотр ужасающего видео со сценами самоубийств, кровью, плачем, душераздирающими криками. Видеоряд сопровождается тяжёлой тревожной музыкой.

Прекратить просмотр этого шок-контента нельзя под страхом отлучения от игры. Так постепенно в мозгу несовершеннолетнего зрителя укореняется мысль о необходимости суицида, которую администратор всячески поощряет. Ребёнку внушается, что он не нужен ни родителям, ни друзьям, ни учителям, в жизни его не ждёт ничего хорошего, и лучшее, что он может сделать, – умереть молодым, дерзко и красиво.

Не все знают, что музыке из жутких видеороликов отведена важная роль в процессе деформации личности. При её записи с помощью предобработки звука создаётся эффект рассинхронизации каналов. При прослушивании такой композиции в стереонаушниках левый канал оказывается чуть сдвинут по времени по отношению к правому, и в уши подаётся тон разной частоты, отличающийся на несколько герц. Это приводит к перегрузке мозга слушающего и введению его в транс. В подобном состоянии аналитический аппарат человека отключается, и тогда в его сознание можно закладывать любую информацию.

Технология деформации душ

Самоубийство в ночь на 8 марта 2017 года двух влюблённых подростков в секторе Ботаника г. Кишинёва взволновало всё молдавское общество. Как сообщили в инспекторате полиции, 16-летняя девушка и её 15-летний парень, держась за руки, замотанные скотчем, спрыгнули с балкона 18-этажного дома.

Рассматриваются разные причины непоправимого поступка. Но неоспоримо одно – лицеисты были увлечены игрой «Синий кит». Страницы, оставленные ими в соцсетях, изобилуют постами суицидального характера и сопровождаются соответствующими фото, а их одноклассники свидетельствуют, что ранее видели на руках парня и девушки следы порезов (типичный признак участия в квесте).

Таким образом, день ото дня количество жертв «синих китов» на территории государств – участников СНГ растёт. И если не во всех случаях можно установить причастность организаторов виртуального процесса к смерти конкретного подростка, то лишь потому, что они научились умело заметать следы. В частности, всегда одним из последних заданий игры является удаление будущим самоубийцей всей его переписки с администратором. И эта команда выполняется стопроцентно.

О том, что техника воздействия на подростков – не плод спонтанных решений, а специально разработанная выверенная система, в создании которой принимали участие профессионалы, говорят многие факты.

Например, экспертиза, проведённая на базе Федерального департамента независимой судебной экспертизы (г. Санкт-Петербург), касающаяся контента, размещённого на интернет-площадках уже упоминавшимся Филиппом Будейкиным, дала ответ на вопрос: применялись ли администратором «групп смерти» какие-либо методики психологического воздействия в отношении коммуникантов? Специалисты сошлись во мнении, что в ходе интерактивной игры, которая велась в Сети, были использованы манипулятивная технология нейролингвистического программирования, специальные риторические приёмы в аргументировании, способ неспецифического внушения путём воздействия художественными образами. Этим же исследованием установлено, что применение указанных методов способно создавать у участников интернет-коммуникаций деструктивное эмоционально-психологическое состояние в обход критики и желания самого человека, вводить в состояние ослабленного или подавленного сознания, ослаблять волю и создавать риски для жизни.

Ещё одним доводом в пользу «профессионального следа» в деле «синих китов» служит то, что все кураторы действуют по одной и той же схеме, будто прошли специальный тренинг. При этом они пользуются одинаковыми, кем-то подобранными символами, вряд ли подозревая об их значении.

И если образ кита, порой выбрасывающегося на берег, у многих, действительно, ассоциируется с самоубийством, то значение хештега «тихий дом», часто используемого для опознавания игры, известно не всем. Между тем этот мем позаимствован из культуры «сетевых сталкеров», которые «путешествуют по заброшенным местам» Интернета (архивам, мёртвым форумам и т.д.). На их языке «тихий дом» – это особый, глубинный слой Сети, попав в который человек переживает «информационное перерождение» и уже не может вернуться назад.

Другой важный символ квеста – 50 дней/заданий. Не всем известно, что эта цифра взята из любительской литературы. В 2012 году 16-летняя жительница г. Астрахани Анастасия Хохлова под псевдонимом Стейс Крамер написала и опубликовала в открытом доступе рассказ «50 дней до моего самоубийства». Это исповедь подростка, находящегося в кризисной ситуации. Призыва к суициду здесь нет, есть лишь мысль о том, что в критический момент не стоит принимать скоропалительных решений, а надо дать себе срок в 50 дней и в течение этого времени решить: жить или умереть.

Ещё один знак игры – 4:20 (время еженочного контакта с куратором) – скопирован с культуры американских хиппи. Это цифровое сочетание было придумано в 1971 году подростками из средней школы г. Сан-Рафаэль (штат Калифорния) и означало время (4:20 p.m. – 16 часов 20 минут), когда тинейджеры встречались у статуи Луи Пастера, дабы раскурить по сигарете с марихуаной.

Впрочем, и слово «выпиливание», которое администраторы «синих китов» используют для обозначения акта суицида, они тоже взяли из эпохи 1970-х, когда на сленге хиппи глагол «пилиться» означал нанесение себе на запястьях ран, не опасных для жизни.

Сетевые палачи

Анонимность организаторов беспрецедентной по жестокости игры сохранялась лишь до определённого времени. Первый из них был задержан сотрудниками полиции и ФСБ России 15 ноября 2016 года в подмосковном Солнечногорске в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого в г. Санкт-Петербурге по фактам доведения лица до самоубийства и до покушения на самоубийство. Администратором нескольких «групп смерти», скрывавшимся в Сети под ником «Филипп Лис», оказался 21-летний Филипп Будейкин. По версии следствия, он и несколько других фигурантов дела с декабря 2013 года по май 2016-го создали восемь закрытых сообществ «ВКонтакте», где пропагандировали суицид и склоняли к самоубийству подростков при помощи интерактивных игр и заданий в чатах. От этих действий в разных регионах России пострадало более 20 человек.

Примечательна личность обвиняемого: в школе он оставался на второй год, учился в коррекционных классах, со сверстниками общего языка не находил. После получения среднего образования молодой человек целыми днями и ночами просиживал за домашним компьютером и никаких попыток трудоустройства не предпринимал.

С трудом представляется, что люди вроде Будейкина, не обременённые ни интеллектом, ни жизненным опытом, с достаточно узким кругозором самостоятельно разработали столь сложную методику изменения подросткового сознания, что по плечу только психологам – профессионалам.

Есть свидетельство волонтёра, который сумел установить контакт с администратором одной из «китовых» групп. Последний в чате изложил мотивы своей деятельности, явно отдающие душком фашизма: «Что плохого в том, что мы малолеток доводим до суицида? Почитай Ницше, он говорил, что падающего надо подталкивать. Если мы убьём все низшие слои (бомжей, бичей, малолеток, которые духом слабы), общество станет лучше». И самая, пожалуй, любопытная цитата: «На суицидах деньги зарабатываем. Малолеток валишь – тебе ещё за это и деньги приходят».

Процесс выявления администраторов «групп смерти» продолжается. Так, в июне в Москве сотрудники полиции задержали 26-летнего Илью Сидорова, являвшегося администратором одной из таких групп. Выйти на него удалось после того, как одна из участниц группы, 14-летняя девочка из Челябинска, была доставлена в больницу с резаными ранами. Задержанный сознался в том, что являлся куратором группы, в которой состояло 32 человека. В отношении москвича возбуждено уголовное дело.

Коммерция, замешанная на крови

О том, что тема запретной игры стала в последние годы одной из самых ходовых в русскоязычном сегменте Интернета, свидетельствуют данные статистики. Количество заблокированных компетентными органами государств – участников СНГ интернет-ресурсов, содержащих информацию о суициде, исчисляется пятизначными цифрами. В частности, только в России, по данным Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, с 2012 года было закрыто 10 тысяч «групп смерти» и сайтов с запрещённым контентом.

Однако эти меры не уменьшают ни активности «сетевых палачей», ни интереса молодёжной аудитории к опасной игре.

Сегодня когорта вершителей детских судеб представляет собой довольно разношёрстную группу, которая отнюдь не всегда выступает как единая команда. Несмотря на то, что администраторы зачастую бывают знакомы друг с другом, тем не менее в интернет-пространстве они ведут себя как конкуренты, стремящиеся любой ценой показать наилучший результат своей бесчеловечной работы. Они без стеснения предлагают рекламодателям свои страницы для размещения на них баннеров. Здесь же некоторые предприимчивые админы продают футболки с суицидальными слоганами, изображениями бабочек-однодневок и летающих китов, сувенирную продукцию в аналогичном стиле.

Появились даже закрытые группы, куда принимают только после уплаты «взносов». За «входной билет» предлагается заплатить сумму от 250 рублей. Однако не всё так просто.

Когда сопоставляешь многие факты, вроде общей деструктивной идеи, методики, атрибутики и символики, сама собой напрашивается мысль о том, что модераторы групп самоубийц являются персонажами второго уровня, в то время как за их спинами скрыты другие лица, которые некогда запустили и по сей день контролируют бесперебойную работу виртуального «конвейера смерти». Так что проблема, многими воспринимающаяся как временная болезнь общества, без соответствующего врачевания вполне может перерасти в бессрочную пандемию.

Джинн, выпущенный из бутылки

Нынешняя реальность такова, что государственные границы не являются препонами для преступной деятельности лиц, активно продвигающих проект «синих китов». Злоумышленник может располагаться на расстоянии в несколько тысяч километров от своей потенциальной жертвы. Таким образом, всё пространство СНГ оказалось уязвимым перед угрозой втягивания подростков различных национальностей и социальной принадлежности в суицидальные игры.

Ситуация осложняется тем, что дети без особого внутреннего сопротивления приобщаются к страшному квесту. Например, в Узбекистане в феврале при проведении профилактических мероприятий в средних учебных заведениях Ташкента милицией выявлено 36 учащихся, принимающих участие в игре «Синий кит». В Казахстане полицией только за два месяца 2017 года было зарегистрировано 63 случая вовлечения несовершеннолетних в суицидальные игры, при этом 15 подростков, выполняя задания кураторов, нанесли себе телесные повреждения.

В Беларуси в этом году витебские милиционеры предотвратили попытку самоубийства старшеклассницы, которая планировала сброситься с крыши высотного здания. Ещё несколько девочек, порезавших себе вены, были выявлены в Гродно и в том же Витебске.

В Молдове только в марте на себя наложили руки трое подростков. Одну попытку детского суицида полицейским удалось предотвратить. Ещё 47 учащихся были уличены полицейскими, проводящими профилактические мероприятия в общественных местах, в выполнении опасных заданий интернет-кураторов.

В Кыргызстане выяснялась причастность «синих китов» к смерти школьника, прыгнувшего 1 февраля с крыши бишкекской пятиэтажки. После инцидента полиция обратилась к родителям с призывом контролировать поведение своих детей в социальных сетях.

Многочисленность однотипных новостных сообщений, касающихся участия несовершеннолетних в игре «Синий кит», лишь подтверждает то, что в виртуальной среде понятие смерти для детей девальвировано, и они не понимают того, что игра похожа на наркотик: погрузиться в неё гораздо легче, чем потом, отказавшись от пошаговой стратегии, выбраться из этой психологической трясины.

Реагирование в режиме online

До последнего времени организаторы сетевых «групп смерти» чувствовали себя безнаказанными и прежде всего потому, что в уголовном законодательстве ряда стран Содружества обнаружился определённый правовой пробел. Так, Уголовный кодекс отдельно взятого государства предусматривает ответственность за доведение человека до самоубийства. Однако кукловоды, объединённые брендом «Синий кит», фактически лишь пропагандируют суицид и подстрекают к нему, и предъявить им обвинение по существующей статье УК проблематично.

С другой стороны, если бы в уголовное законодательство государств – участников СНГ были введены новые понятия и установлена соответствующая мера наказания, то в этом случае только за приглашение подростка вступить в «группу смерти» её администратор уже мог бы оказаться за решёткой. Логично предположить, что применение подобных жёстких мер позволит пресечь дальнейшее распространение опасного контента в Интернете.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, 7 июня Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за склонение детей к суициду. С этого момента поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривают до 6 лет заключения за создание так называемых групп смерти и до 3 лет для тех, кто вовлекает подростков в смертельно опасные игры.

Второй закон, который шёл в одном пакете с поправками в УК РФ, закрепил обязанность Роскомнадзора или привлечённого им оператора реестра запрещённых сайтов в течение суток информировать МВД России о включении в реестр ресурсов с информацией о способах самоубийства и с призывами к суициду.

В деле борьбы с модераторами смертельной игры важное место должно быть отведено профилактике детского суицида, включающей в себя широкий комплекс мер: повышение осведомлённости подростков, выявление среди них групп риска, специальное обучение персонала учреждений образования и здравоохранения, а также активное привлечение местных исполнительных органов к участию в этой работе. На сегодняшний день тематические планы мероприятий, рассчитанные на несколько лет и утверждённые государственными органами, реализуются в Беларуси, Кыргызстане, Казахстане, Молдове.

Проблема носит явный системный характер, поэтому работа по её решению должна быть не эпизодической, а постоянной и долгосрочной. Требуется адресно принимать сигналы граждан, проводить мониторинг социальных сетей и выявлять преступников до того, как их действия приведут к необратимым последствиям. Взять на себя выполнение этих задач могли бы специальные подразделения органов внутренних дел, которые своевременно реагировали на каждый факт пропаганды суицида или склонения к нему ребёнка. Тем более что счёт времени для спасения подростка, находящегося под психологическим прессингом, порой идёт буквально на часы.

Только молниеносная реакция позволит оперативникам установить IP-адрес преступника, его местожительство, неожиданно нагрянуть к нему с обыском и изъять компьютерное устройство вместе со всеми уликами, чтобы куратор жестокой игры не успел уничтожить их.

А если учесть координацию усилий МВД (Полиции) государств – участников СНГ в обозначенной сфере, то, без сомнения, эффективность этой работы возрастёт в несколько раз.

Примером такого оперативного сотрудничества может служить эпизод, когда в марте 2017 года, благодаря оперативной информации, предоставленной Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ, сотрудникам узбекской милиции в г. Ташкенте в последний момент удалось предотвратить самоубийство подростка.

В заключение нужно особо подчеркнуть, что в целом корень проблемы, связанной с популярностью у молодёжи игры «Синий кит», кроется отнюдь не в недочётах законодательной и правоохранительной деятельности государства. Отсутствие тепла, заботы и любви в семье заставляют подростка искать альтернативу им в окружающем мире, в том числе в виртуальном пространстве. И если родители уделяют своему ребёнку достаточно времени и внимания, то вряд ли он заинтересуется сомнительными играми.

В случае же потери контакта с ребёнком и обнаружения признаков неустойчивости его психики нужно, не откладывая, обращаться за помощью к специалисту. Потому что лучше сегодня краснеть от слов психолога, чем завтра – чернеть от горя утраты.

Владимир Патрин

Владимир Пучков наградил организаторов и участников X Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность - 2017»

Сегодня глава МЧС России Владимир Пучков наградил особо отличившихся организаторов и участников X Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность - 2017» (далее-Салон) ведомственными наградами.

Более двадцати сотрудников МЧС России удостоились ведомственных наград (медаль МЧС России «За пропаганду спасательного дела», медаль МЧС России «За содружество во имя спасения») за качественную организацию и проведение мероприятий Салона на высоком, международном уровне.

Вручив награды особо отличившимся сотрудникам, Владимир Пучков отметил, что «награды достоин каждый, кто работает в системе МЧС России».

«Сегодня в Центральном региональном центре мы чествуем лучших, кто показал высокую профессиональную подготовку, твердые практические навыки, овладение современной российской техникой, экипировкой, - сказал глава чрезвычайного ведомства Владимир Пучков. - Отмечаю возросшую готовность и слаженность в деятельности авиации, наземной группировки пожарно-спасательных и других подразделений, умелые действия горноспасателей и всех, кто принимал участие в демонстрационном учении. Особое внимание в этом году мы уделили новым формам и методам обучения и подготовки по основам безопасности жизнедеятельности детей».

Участников мероприятия также поздравили Председатель совета ветеранов МЧС России Дмитрий Иванович Михайлик, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации по центральному федеральному округу Николай Овсиенко.

В завершение мероприятия Владимир Пучков, Дмитрий Иванович Михайлик, руководство чрезвычайного ведомства, личный состав Центрального регионального центра возложили цветы к Стеле памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга.

Напомним, в этом году X Международный салон «Комплексная безопасность-2017» имел несколько особенностей. Все мероприятия впервые проходили на одной площадке – в Ногинском спасательном центре МЧС России. Удалось расширить круг участников и максимально привлечь представителей малого и среднего бизнеса за счет безвозмездного предоставления площади для размещения экспозиций.

На открытой площадке для посетителей Салона были продемонстрированы новые образцы аварийно-спасательной и специальной техники. Также была представлена обновленная линейка пожарной техники, включающая автомобили улучшенной компоновки, средства спасения людей с высот, автомобили, предназначенные для работы в суровых условиях Арктики.

По приглашению МЧС России все желающие москвичи и гости столицы стали очевидцами полевого демонстрационного учения с применением авиации, робототехнических комплексов, перспективных пожарно-спасательных средств, в котором приняли участие более 1500 человек, свыше 200 единиц техники.

В демонстрационном учении вместе с российскими спасателями профессиональное мастерство продемонстрировали спасатели Республик Беларусь, Армения, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджанской республики и Монголии, а также личный состав Иорданского поисково-спасательного отряда.

Особое внимание было уделено привлечению молодежи к вопросам безопасности жизнедеятельности. Для маленьких гостей была подготовлена специальная программа - робополигоны, скалодром, детский лабиринт, конная и кинологическая площадки.

Свои действующие и перспективные разработки в сфере безопасности представили свыше 300 фирм и компаний, и свыше 3000 профильных специалистов в сфере обеспечения безопасности населения и территорий. Кроме того, в работе форума приняли участие 220 представителей чрезвычайных служб из 53 стран и международных организаций, в том числе из ООН. За три дня работы Салон посетило более 16000 человек.

17 июля в Российском центре науки и культуры в Ташкенте прошел вечер памяти, посвященный 75-летию Сталинградской битвы, ее роли и значению в истории Великой Отечественной войны.