Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Украина: от перманентной революции к перманентному скандалу

Игорь ШУМЕЙКО

Декабрьские представления в Верховной раде Украины, затем на заседании президентского Совета реформ Юлия Тимошенко сопроводила репликой: «Вы же даете картинку российскому телевидению!»

Надо сказать, не только российскому и не только телевидению. Мировое интернет-сообщество по закону жанра не могло пропустить колоритные кадры: рука депутата на причинном месте премьера, стакан, посланный рукой одного государственного мужа в голову другого…

Стоит задуматься о первопричинах превращения перманентной революции в перманентный скандал.

Мина разрушительной силы была заложена на Евромайдане. Вспомним другую картинку, обошедшую весь мир: тоненькая цепочка горящих «беркутовцев», вооруженных только щитами против озверевшей толпы, которая надвигается на стражей порядка с заточками, битами, коктейлями Молотова… И мегафонный боевой клич Яценюка, в тот момент майданного Наполеона: «Ни кроку (шагу) назад!... Куля (пуля) в лоб – так куля в лоб!»

Вот она - фальшь, которая не могла не обернуться разрушением всего государственного здания и скандалами, транслируемыми на весь мир. Майданный полководец знает: «Беркут» только со щитами. А «куля», если обыграть его боевой клич, – не в лоб, а в спину, в затылок! От «своих», от провокаторов Парубия, устроивших отстрел «небесной сотни». То была главная «военная тайна» майдана. «Тайной» она и остаётся: убийство нескольких десятков людей в центре Киеве средь бела дня остаётся безнаказанным! Все свидетельства, в том числе эстонского наблюдателя Урмаса Паэта, задвинуты, запрятаны.

Замолчать свидетельства кровавой провокации помог Евросоюз, но тут майданеры допустили ошибку. Никаких «клятв молчания до гроба» никто им не давал! Нужна была в том момент победа Яценюка – Парубия – Авакова (других под рукой не оказалось) — и улики спрятали. Однако приходит время менять одних на других, и всё выплывает наружу…

Вторая ошибка майданеров - наглое, нелепое заимствование «военной героики» («Ни кроку назад!»), которое не могло не обернуться фатальным смысловым провалом. Толпу громил в наполеоновскую гвардию не превратить.

А нелицензионное использование военного снаряжения в майданогимне: «Никогда мы не будем братьями… У вас молчанье – золото, а у нас – коктейли Молотова!» Дело не в роялти наследникам хозяев «брэнда» (хотя они есть и известны) — тут взяли предмет, действительно ассоциируемый с героизмом чужой (и чуждой) эпохи. С коктейлями Молотова бросались на танки, но бросить бутылку с зажигательной смесью в безоружных, неподвижно стоящих полицейских? А потом в Одессе и вовсе – в женщин с плакатами?... Тогда уж депутат Андрей Тетерук, ударивший в Раде депутата Александру Кужель бутылкой по голове, заслуживает приза в номинации «Гуманный героизм»: учёл, что перед ним женщина и пустил в дело бутылку не с бензином, как в Одессе, а с минеральной водой. Коктейль Молотова-Light.

По совпадению именно та Александра сидела рядом с Саакашвили за столом порошенковского Совета реформ, когда туда полетел пущенный Аваковым снаряд — «стакан Молотова» (калибр = ½ от одноименной бутылки).

Переименовать «снаряд» - в «стакан Авакова»? Однако Молотов опять-таки — «брэнд», раскручиваемый в майданно-постмайданной Украине как атрибут героизма! Нет, всё же правильнее в боевых сводках указывать: Аваков метнул «стакан Молотова».

Так что в известном выражении «обезьяна с гранатой» оружие сменилось...

И есть ещё одна не на поверхности лежащая глубинная причина разрастания перманентного скандала. Язык! Искусственность, синтезированность «государственной мовы», на которой учат детей и заставляют говорить взрослых.

Вот уже двадцать с лишним лет «русские термины» виток, гайка, генератор, катушка, коммутатор, реостат, статор, штепсель заменяются истинно украинскими»: звiй, мутра, витворець, цiвка, перелучник,опiрниця, стояк, притичка. Филолог А. Железный спрашивает: откуда они взялись? Открываем польский словарь, читаем: zwoj, mutra, wytwornica, cewka, przelucznick, opornik, stojan, wtyczka.

Это приказное заимствование из языка гораздо менее техничной нации (зато бывших панов, ныне членов Европейского союза!) особенно убого и фатально в авиакосмическом секторе, когда потомок Кожедуба, Антонова, Глушко, Поповича, запутавшись с цiвками, перелучниками, врезается на бывшем советском МЫГе в толпу, собравшуюся на "лэтовыще"(бывший аэропорт). Это как если б британцы перевели свой морской устав на язык тибетцев или монголов.

…Одно из самых шизофреничных ощущений от просмотров украинского телевидения в прошлом году: спортивный комментатор спрашивает на мове — спортсмены отвечают на русском; тележурналисты спрашивают политиков, врачей, студентов, бизнесменов на мове — получают ответ на русском и… продолжают спрашивать на мове.

В Минске вышедших к прессе переговорщиков опрашивает журналистка из Киева, Леониду Кучме задает вопрос на мове. Мучительная пауза… «Что?» – и ответ на русском. Хотя все участники «диалогов» спокойно воспринимают правила игры, подсознание накапливает маразм, сознание расщепляется. Сейчас стесняются припоминать, что самым первым актом постмайданной Рады, принятым 23 февраля 2014 года, стал запрет русского языка как официального (отмена закона 2012 года «О государственной языковой политике»). Сей акт еще до появления первых казаков, добровольцев поднял Восток Украины, вспомнивший Анну Горенко (Ахматову): «Мы защитим тебя, русский язык! Великое русское слово!»

И когда запретившие Донецку русский язык на президентском совете в Киеве между «стаканами Молотова» переходят на русский, это и есть залог продолжения майдана. Перманентная революция как перманентный скандал. Не переключайтесь.

Сегодня глава МЧС России Владимир Пучков провел рабочую встречу с директором Корпуса гуманитарной помощи Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Мануэлем Бесслером. Встреча была посвящена вопросам гуманитарных операций в Сирии, Йемене, Ираке и Украине, а также сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2016 год.

Владимир Пучков подчеркнул, что МЧС России планирует оказывать гуманитарную помощь Сирии в 2016 году. «Мы продолжаем оказывать помощь Сирии, Йемену и Ираку. В 2016 году МЧС России будет продолжать работу по оказанию гуманитарной помощи Сирии и странам, которые прилегают к этому региону. В планах на 2016 год - оказание гуманитарного содействия Кубе, Камеруну, Тунису и другим странам», - сказал министр на встрече с директором Корпуса гуманитарной помощи Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (ШАРС) Мануэлем Бесслером.

В свою очередь Мануэль Бесслер сообщил, что Швейцария также планирует оказывать помощь Сирии и соседним с ней странам.

Одной из тем рабочей встречи стала гуманитарная ситуация в Донбассе.

«24 декабря в Донбасс будет отправлена 48-я гуманитарная колонна. Ранее колонны МЧС России доставили свыше 57 тысяч тонн гуманитарных грузов", - сказал Владимир Пучков. Среди грузов - продукты питания, медикаменты, учебники для школьников и студентов, а также все то, что необходимо для работы энергетики и других систем жизнеобеспечения.

Глава чрезвычайного ведомства также отметил, что в 2016 году МЧС России планирует продолжать работу по оказанию гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областям.

Директор Корпуса гуманитарной помощи Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Мануэль Бесслер поблагодарил Владимира Пучкова за содействие в прохождении швейцарских гуманитарных колонн в Донбасс. «Наш вклад намного скромнее - удалось отправить три гуманитарных конвоя, которые доставили более тысячи тонн гуманитарной помощи», - сказал он. Швейцария намерена и в дальнейшем оказывать помощь Донецкой и Луганской областям, если это будет необходимо».

В ходе двусторонней встречи состоялось подписание плана мероприятий сотрудничества между МЧС России, Корпусом гуманитарной помощи Швейцарского агентства по развитию и Федеральным ведомством по защите населения Швейцарии на период 2016-2017 года.

«Мы утвердили план совместной работы на 2016 год. И я уверен, что он будет выполнен неукоснительно», - сказал глава МЧС России. - Все мероприятия будут проведены на самом высоком уровне".

Владимир Пучков отметил, что МЧС России энергично взаимодействует со Швейцарией в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и реализации гуманитарных проектов в целях поддержки людей, попавших в беду.

Он также добавил, что специалисты чрезвычайного ведомства недавно прошли обучение в Швейцарии, где изучили устройство военных полигонов и вопросы в сфере чрезвычайного гуманитарного реагирования.

«При поддержке Корпуса гуманитарной помощи Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству МЧС России осуществляет ряд проектов в подготовке специалистов. Наибольший интерес представляет обучение для работы горных условиях и применения авиационно-спасательных технологий", - сказал министр.

В ходе рабочей встречи Владимир Пучков добавил, что ведомство активно развивает сотрудничество с Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения. «Мы планируем в 2016 году завершить аттестацию Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России по методике ИНСАРАГ», - сообщил он. Он напомнил, что на сегодняшний день в системе МЧС по данной методике аттестован только отряд «Центроспас».

В свою очередь Бесслер поздравил главу МЧС России с предстоящим Днем спасателя и отметил, что Корпус гуманитарной помощи Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству рассчитывает на взаимодействие с МЧС России.

В завершении Владимир Пучков предложил расширить сотрудничество, чтобы не ограничиваться только профессиональной деятельностью. «Я приглашаю швейцарских пожарных и спасателей изучать красоты России, театры, музыку и культуру и тем самым расширить контакты в разных сферах», - подытожил министр.

Как Грузия выиграла от геополитики

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

Президентский дворец, здание парламента, резиденция правительства и Тбилисская ратуша по ночам окрашиваются в цвета Европейского союза: В Грузии торжественно отмечают неожиданное решение Еврокомиссии все-таки опубликовать доклад о выполнении Тбилиси и Киевом "домашних заданий" в рамках плана действий по безвизовому режиму. В докладе говорится, что Грузия (как и Украина) уже соответствуют критериям, необходимым для отмены виз. Но это не окончательное решение - предстоит еще два важных шага: Совет ЕС на уровне глав государств и правительств должен принять решение о внесении изменений в регламент Евросоюза, затем Европарламент должен принять соответствующую резолюцию. После чего начнутся технические процедуры - внесение новых данных в общую информационную систему, рассылка соответствующих циркуляров в профильные ведомства…

Эти процедуры могут занять от 6 до 12 месяцев. Тем не менее премьер Ираклий Гарибашвили уже объявил, что граждане Грузии, в том числе жители Абхазии и Южной Осетии, получившие грузинские биометрические паспорта, смогут ездить в государства ЕС без виз уже с лета.

Одновременно вторые и третьи лица грузинских министерств и ведомств, вполголоса и буднично (чтобы не смазать торжественное настроение) разъясняют, что во-первых, речь идет лишь о 22 из 28 членов ЕС. Ирландия, Великобритания и ряд других стран, хотя и входят в ЕС, не являются участниками шенгенского соглашения и ездить в эти страны без виз никак не получится; во-вторых, "безвизовый режим" не дает права на работу в странах ЕС; гражданин Грузии может находиться в шенгенской зоне лишь в течение 90 дней на протяжении 180 дневного периода. В случае малейшего нарушения этого правила, его могут задержать, депортировать и навечно внести в "черный список".

Кроме того, граждане, никогда раньше не бывавшие в ЕС и ни разу не получавшие шенгенские визы, рискуют оказаться в сложном положении непосредственно на границе. Французские, немецкие, греческие или итальянские пограничники могут потребовать от них те же документы, которые были обязательны при получении виз в посольствах: справку с высокооплачиваемой работы; выписку с банковского счета с ежемесячным оборотом не менее 300-400 евро в месяц; наличие депозита в банке и так далее, не говоря уже об обратном билете, бронировании гостиницы и не менее 500 евро на руках, либо на кредитной карте.

Если гражданин не сможет подтвердить, что его цель лишь краткосрочная туристическая поездка, а не трудоустройство в ЕС, ему могут отказать во въезде в страну и отправить обратно в Грузию. Но если в грузинской столице человек, в случае отказа, терял лишь 36 евро визового сбора, то отказ пограничника впустить его в Европу означает потерю всей суммы стоимости авиабилета и многодневное мытарство в нейтральной зоне аэропорта в ожидании обратного рейса.

Тем не менее большинство желающих смогут попасть в ЕС, а число отказов непосредственно на границе явно будет меньше, чем в консульствах. Грузины, мечтающие трудоустроится в европейских странах, готовы рисковать. Кому-то повезет.

Самое интересное, что в Брюсселе прекрасно осведомлены об уровне незаконной эмиграции из Грузии. Сотни тысяч грузинских граждан умудрялись ехать в ЕС и трудоустраиваться в Греции, Италии, других странах, даже в условиях "драконовских" требований при выдаче виз. Итальянский город Бари называют "маленьким Тбилиси", а в Греции грузинских нелегалов столько, что во время греческого финансового кризиса, правительство Ираклия Гарибашвили всерьез озаботилось финансово-экономической стабильностью кавказской страны в результате сокращения ежемесячных перечислений из Афин.

Знают в ЕС и о грузинских криминальных синдикатах, промышляющих грабежами и кражами. Буквально через день после публикации доклада Еврокомиссии полиция Греции сообщила о разоблачении очередной крупной банды "домушников" из Грузии. 15 членов банды арестованы, еще 14 объявлены в розыск. Но это всего лишь одна из десятков подобных банд, нейтрализованных в европейских государствах за последние годы.

Францию и Испанию облюбовали наиболее влиятельные и авторитетные воры в законе, ждущие "рядовых бойцов" из Грузии.

Кроме того, у ЕС были претензии в отношении грузинских властей по поводу судебного преследования оппозиционных лидеров, попытки конфискации независимой телекомпании "Рустави-2" и так далее.

Этого комплекса проблем хватало, чтобы оттянуть окончательное решение о либерализации визового режима на несколько лет. Но руководство ЕС решило по-другому. Независимые эксперты не сомневаются, что главной причиной проявления чудесной доброй воли стали геополитические соображения. "В европейской программе "Восточного партнерства" участвовало шесть государств, но лишь три подписали Соглашение об Ассоциации с ЕС". Отказать Украине и Грузии в предоставлении безвизового режима означало бы крах всей программы и процесса интеграции части постсоветского пространства в западную сферу влияния", - сказал "Вестнику Кавказа" бывший ректор Тбилисской дипломатической академии Иосиф Цинцадзе.

Ирина Гехт: "Производители контрафакта зашли так далеко, без вмешательства силовых структур с ними не справиться"

Владимир Нестеров

Гость программы «Трибуна» заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Челябинской области Ирина Гехт.

- Тема нашей сегодняшней передачи – продовольственная безопасность. Много ли контрафакта на российском рынке? И в основном что подделывают?

- В основном подделывают алкоголь. Рынок контрафактного алкоголя оценивается в разных источниках по-разному, то есть в близких к власти – порядка 30%, а в независимых – до 60%. Маржинальность этого товара высока, велик соблазн подделки этих напитков. Уже шесть регионов РФ отметились на «карте смерти» от суррогатного алкоголя, что вызвало обеспокоенность на уровне и общественности, Совета Федерации, где последний парламентский час был посвящен регулированию рынка алкогольных напитков и наведению там порядка, должно привести легальной продаже напитков, которые производятся в стране. Этот вопрос вызвал жесткую дискуссию и закончился он решениями, касающимися ужесточением контроля, а также парламентским запросом в Антикоррупционный комитет в отношении аффилированности руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна со структурами, занимающимися торговлей спиртом. Через неделю Следственный комитет высказался за ужесточение наказания за отравление в результате потребления суррогатного алкоголя, приравняв это к убийству. То есть если раньше это квалифицировалось, как смерть по неосторожности, то сегодня Следственным комитетом предлагается статья «убийство». Это, наверное, правильно.

Ситуация зашла так далеко и глубоко, что, наверное, здесь без вмешательства силовых структур, без ужесточения административных и уголовных мер с ней не справиться. Роль общественности в этом процессе тоже велика. Необходимо контролировать продукцию, которая поступает в магазины, но у нас уровень гражданского самосознания еще не настолько велик для этого. Тем не менее, процесс должен быть обоюдным. С одной стороны, повышение ответственности со стороны государства, с другой - ответные меры со стороны общества, которое отслеживает то, что встречается в повседневной практике.

- Недавно в стенах Совета Федерации прозвучало предложение ввести госмонополию на производство алкоголя. Это реально сделать - национализировать часть заводов, чтобы вернуть монополию на алкоголь?

- Монополия у государства существует в виде акциза. Если будет налажен соответствующий контроль, то ситуация будет складываться по-другому. Неспроста Валентина Ивановна [Матвиенко] задавала Чуяну вопрос: «Почему Карачаево-Черкесии вы отдали такое количество марок, не получив за это денег?». Это же государственная монополия по сути дела – выдача акцизных марок. Но в регионах сегодня нет инструментов борьбы с контрафактным алкоголем. Если даже партия алкоголя изымается, то у МВД нет соответствующих лабораторий. Лаборатории есть у Роспотребнадзора, но они не наделены соответствующими полномочиями, не обладают соответствующими лицензиями, поэтому дальше вопрос повисает в воздухе. Необходимо оборудовать лаборатории, чтобы моментально можно было принять меры реагирования.

Почему такой разгул контрафакта? Потому что все понимают, что нет ни механизмов контроля, ни инструментов отслеживания ситуации. Если мы создадим нормальную систему контроля, то не возникнет проблем с монополизацией этого рынка.

Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), позволяющая государству контролировать производство и продажу алкоголя в стране, вводится с 1 января. Кто-то говорит, что это ударит по рознице, приведет к продаже алкоголя в подворотнях. Кто-то говорит, что если акцизная марка проходит через систему, то человек будет знать, что покупает легальную бутылку. Это может отразиться на цене, чем нас и пугают. Недавно от представителей ассоциации розничной торговли прозвучало, что мы и так закрыли 14 тысяч мелких магазинов. Но если в Европе один магазин по продаже спиртных напитков на 200 тысяч населения, то у нас на 10 тысяч. В каждом доме есть магазин, где продают алкоголь. Есть говорить о здоровом образе жизни, то надо закрывать эти магазины либо запрещать им торговать спиртным.

Пока же алкоголизация населения продолжается. Ночное время – время торговли контрафактом, потому что нет проверяющих структур. Думаю, что к следующему году уже появится план мероприятий, во всяком случае, вице-премьер Александр Хлопонин нам это пообещал.

- Сегодня уже установили планку по стоимости алкоголя. Если раньше она была 185 рублей за пол-литра, то сейчас ее поднимают до 240.

- Все производители говорят, что невозможно произвести водку дешевле 200 рублей за пол-литра. Это с учетом того, что 100 рублей - цена акцизной марки. Представляете, сколько денег уходит, когда не оплачивают акцизы. Если алкоголь продается дешевле, то это повод задуматься над тем, что это не тот алкоголь, который стоит покупать. Иногда экономят 20-30 рублей, рискуя здоровьем. Надеюсь, активная информационная компания, поднятая вокруг этой темы, приведет в следующем году к реорганизации этой системы. И мы увидим мероприятия, которые планирует правительство по борьбе с контрафактом. Поправки, которые предлагает Следственный комитет, нужно поддерживать, потому что безнаказанность порождает безответственность, ценой которой становятся человеческие жизни.

Кроме того, речь идет и об ограничении продажи настоек через аптечную сеть. Или это будут рецепты, либо это будет ограничение в одни руки.

- Что кроме алкоголя подделывают?

- На втором месте молочная продукция. У нас не хватает молока. Мы не обеспечиваем свой уровень продовольственной безопасности молоком. Поэтому наименованием сыров, молока зачастую продаются фальсификаты, сырные продукты и сухое молоко, причем потребитель не имеет возможности понять, каков состав продукта. До 50% доходит рынок фальсификатов.

- То есть каждый второй кусок сыра потенциально является контрафактным?

- Да. Пока мы не насытим рынок молоком, это будет продолжаться. Это же скоропортящиеся продукты, и если они не находят спроса по более высокой цене как натуральные продукты, то это идет в убыток производителю. Минсельхоз вышел с инициативой маркировать продукты, которые содержат добавки, в том числе ГМО, пальмовое масло, чтобы потребитель сам определял, что он покупает. Надо, чтобы эта информация была представлена на упаковке.

Мы на заседании комитета рассмотрели в нулевом чтении два законопроекта о запрете ГМО и пальмового масла. Эти законы быть, но в перспективе, потому что пальмовое масло это спецжиры, которые входят в состав и кондитерской продукции. Мы пекли домашнюю продукцию с маргарином, и никто от этого не умирал, поэтому пальмовое масло не есть вселенское зло. Но нужно понимать его качество и соотношение, поэтому если будет запрет, то производителем кондитерских изделий нужно будет знать сроки замены этого ингредиента.

- Проблема еще и в качестве самого пальмового масла? Недобросовестные производители злоупотребляют более дешевыми пальмовыми маслами, в частности, в малосъедобных сырных продуктах.

- Объемы его ввоза возросли за последние годы в разы, поэтому объемы продукции, изготовленные из него, тоже возрастают. Украина начала нам поставки сыров через Белоруссию. Так порядка четырех тонн ежедневно завозится в страну. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы с января 2016 года вступил в силу новый закон о ветеринарии, который предполагает, как во всем мире, прозрачность прохождения товара, его сертификацию и персональную ответственность лиц, которые выдают эти сертификаты в отношении качества той или иной продукции. То есть на компьютере будет видна каждая партия, завод производитель и как она проходит. Уже не возможно будет ввести через границу переупакованные продукты, потому что все будет прослеживаться.

При этом доступ к сертификации получают и негосударственные врачи и клиники. Это вызвало волну протеста среди государственных ветврачей, которые сказали, что такой подход разрушит систему. Однако идет большой объем контрафакта, а мы не видим активных действий наших государственных ветврачей на уровне субъектов для выявления этой продукции.

- Эти частные ветврачи будут нести какую-то ответственность?

- Да, вплоть до лишения лицензии. Это достаточно серьезная мера для них. Появится здоровая конкуренция, которая сработает на упорядочение рынка и на выявление той продукции, которая не сертифицирована и не понятно, откуда идет. Все добросовестные производители заинтересованы в этом, потому что именно добросовестные производители страдают оттого, что сертификаты получают все кто угодно. Все профессиональные союзы, отраслевые союзы и молочной продукции и мясной выступают за введение этих новых прозрачных норм, которые будут выгодны только тем предприятиям, которые обеспечивают качество, прозрачность и отвечают за свою продукцию. Закон он принят, он проходил довольно сложно, но сегодня необходимо принять много подзаконных актов. Надеемся, что до конца декабря Минсельхоз их подготовит и с 1 января система начнет работать на территории страны.

- Сегодня много говорят на тему внутренней продовольственной помощи, и вокруг нее очень много мифов, в частности, связанных с карточной системой. Что собой представляет внутренняя продовольственная помощь?

- Это поддержка некоторых групп населения, которые относятся к числу малообеспеченных и малоимущих, либо продовольствием, либо определенной суммой денег, на которые эти продовольственные товары могут быть приобретены. Мы должны стимулировать потребление. У нас падают доходы. Число бедных зашкалило по итогам 9 месяцев за 22 миллиона. В течение этого года зафиксирован рост на 2 миллиона. Этих людей нельзя бросать, им надо помогать. Причем сегодня это не только пожилые люди. Бедность смещается в слои семей с малолетними детьми. Когда мама остается со вторым, с третьим ребенком дома, прожиточный минимум опускается ниже той планки, которая установлена государством. Эти семьи лишены гарантированных адекватных мер соцподдержки. Детские пособия в регионах - 200-300 рублей - проблему не решают.

Категория вот этих бедных или близких к бедным начинает меньше потреблять продуктов, либо потреблять углеводные продукты - макароны, хлеб. В их рационе нет фруктов, рыбы, мяса. Соответственно, сельхозпроизводители ограничены в рынке сбыта. Они готовы расширять производство, но если потребление снижается, то и рынки сбыта сужаются. Внутренняя продовольственная помощь –рыночный механизм. Это стимулирование сельхозпроизводителей виде гарантированного спроса на определенную группу товаров, прежде всего, на молоко. Для молочного животноводства это достаточно мощный стимул.

Речь идет о том, что деньги будут перечисляться на пластиковые карточки. Это не талон на получение курицы, батона хлеба или палки колбасы. Выделяется сумма денег, с которой человек сам может определиться, что ему приобрести. Это скоропортящиеся продукты, молочная продукция, мясная продукция, хлеб за исключением макарон. Оценочная сумма такой поддержки – 1400 рублей на человека, которые в течение месяца он может потратить на тот набор продуктов, который будет определен.

- С этой карточки нельзя снять деньги, их можно только потратить на определенные продукты?

- Да. И их нельзя накопить, а надо потратить в течение месяца на определенную группу товаров. Сейчас это обсуждается с торговыми сетями. Такая продукция будет представлена либо на отдельных полках в торговых сетях, либо с какой-то определенной маркировкой.

- Обладатель карточки сам решает, какие именно продукты и в каком объеме ему купить?

- Да. Главное, чтобы были средства. Это уже принципиально другой подход к мерам соцподдержки. Плюс сейчас обсуждаются ответные меры со стороны гражданина, которые он предпримет для изменения той ситуации, в которой он оказался. Может быть, возможность трудоустройства. Нам бы хотелось, чтобы это была не иждивенческая нагрузка на государство, а стимулирующая мера, которая, с одной стороны, не позволяет ухудшить качество питания, а с другой стороны, стимулирует людей к поискам работы, переобучению, каким-то другим действиям, которые улучшат его материальное положение.

Интервью заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова агентству «Интерфакс» в связи с введением США очередных антироссийских санкций, 22 декабря 2015 года

Вопрос: Сергей Алексеевич, как Вы могли бы прокомментировать расширение Министерством финансов США санкций в отношении российских структур и организаций, включая крымские, и определенных физических и юридических лиц в Донбассе?

Ответ: По поводу объявленных министерством финансов США 22 декабря решений считаю необходимым заявить следующее: прежде всего, сама база, на которой принимаются такого рода решения, порочна и не имеет ничего общего с реальностью, которая сложилась в последние годы в Крыму и на Юго-Востоке Украины.

Американские государственные структуры продолжают упрямо действовать в стилистике зомби, ломятся в открытую дверь. Им нужно озаботиться тем, чтобы воздействовать на киевские власти, но повторять это смысла нет, потому что ясно, что тем, кто действует в стилистике зомби, говорить об этом бесполезно. Они суетятся, пытаясь доказать что-то не столько даже нам, сколько своим киевским клиентам и своим подопечным в Европе, которые, как об этом прямо и недвусмысленно сообщает министерство финансов США, выстраиваются перед Вашингтоном в одну шеренгу.

Вопрос: Как этот шаг Вашингтона скажется на двусторонних отношениях?

Ответ: Наше отношение к односторонним экстерриториальным санкционным мерам всегда основывалось на их принципиальном неприятии. В этом неприятии у нас нет колебаний. Как и нет сомнений, что очередная порция санкций, объявленная под Новый год, в будущем году будет иметь тот же самый нулевой эффект с точки зрения достижения целей, которые перед собой поставил Вашингтон, и обернется крупным минусом для и без того находящихся в плачевном состоянии российско-американских отношений.

Вопрос: Будет ли Москва принимать ответные меры?

Ответ: В Вашингтоне должны понимать, что данное решение несомненно отзовется, как это в подобных ситуациях бывало и раньше, причем в областях, которые, наверное, не так просто на сегодня просчитываются заокеанскими авторами санкционной политики. Пусть коллеги в США не удивляются, когда им придется столкнуться с дальнейшими изменениями привычной для них реальности в российско-американских отношениях.

Не дожидаясь попыток Вашингтона «объясниться», заранее хотел бы заявить, что прогнозируемое американское стремление представить свои нынешние действия как не расширение санкций, а лишь уточнение и конкретизацию существующего режима, как способ найти возможности не допускать обхода российской стороной ранее введенных санкций, то есть свести все к такому не очень членораздельному набору аргументов, - эти попытки мы заведомо и заранее отвергаем. Любые словесные оболочки, в которые все это может быть обернуто, мы отбрасываем.

Констатируем, что суть американской политики прежняя. Это – стремление оказать на Россию негодными методами дальнейшее давление. Ни к чему из того, что ожидает Вашингтон, такие шаги не приведут.

Мы не будем даже вновь обращаться с призывами к администрации США воздействовать, наконец, на Киев в интересах полного выполнения им Минских договоренностей. Понимаем, что эти наши призывы остаются без внимания, делаем вывод, что таков, значит, осознанный политический выбор Вашингтона. Но данный выбор обречен на неудачу, результатов, нужных американской стороне, не будет.

Европа запасается газом

«Газпром» нарастил поставки в Европу за счет падения цен

Алексей Топалов

Несмотря на теплую погоду, в декабре Европа резко увеличила закупки российского газа. Это связано с тем, что газ вслед за нефтью подешевел и теперь европейцы предпочитают его менее экологичному углю. Эксперты также отмечают, что Европа опасается обострения российско-украинских отношений в случае холодов — Украина отказалась покупать российский газ, рассчитывая, что накопленных запасов хватит на зиму.

С начала декабря поставки российского газа в Европу значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, за 20 дней последнего месяца компания нарастила экспорт в дальнее зарубежье на 31,9%, до 9,87 млрд кубометров.

По словам Миллера, поставки в Германию увеличились на 19,3%, в Италию — на 75,2%, а Великобритания и Франция нарастили закупки вообще более чем в два раза.

Глава «Газпрома» отметил, что рост спроса на российский газ в Европе подтверждает важность проекта газопровода «Северный поток — 2» (параллель действующему «Северному потоку», мощностью также 55 млрд кубометров. — «Газета.Ru»).

Представитель «Газпрома» в среду был недоступен для комментариев, однако источник в газовой отрасли рассказал «Газете.Ru», что рост спроса в декабре уходящего года обусловлен двумя факторами.

«Во-первых, в конце 2014 года «Газпром» сокращал поставки в Европу, чтобы не допустить реверса газа на Украину (сам «Газпром», правда, заявлял, что речь идет не о сокращении, а об отказе поставлять дополнительные объемы, затребованные рядом европейских контрагентов. — «Газета.Ru»), — поясняет источник. — Таким образом, база в прошлом году была существенно ниже».

Однако главную роль, по словам собеседника «Газеты.Ru», сыграла снизившаяся конкурентоспособность угля — особенно в Италии. Из-за рухнувшей нефти цены на газ также пошли вниз (долгосрочные контракты «Газпрома» привязаны к нефтяным ценам), и наращивать газовую генерацию стало выгоднее, чем использовать уголь. Кроме того, газ — гораздо более экологичное топливо.

По оценке Фонда национальной энергетической безопасности, в четвертом квартале прошлого года средняя цена российского газа составляла $350 за 1 тыс. кубометров, а в последнем квартале 2015-го, по предварительным прогнозам, будет уже около $205.

«Логично, что европейские клиенты «Газпрома» не захотели закупать газ летом и осенью, рассчитывая, что цена к концу года снизится, — комментирует глава ФНЭБ Константин Симонов. — Тем более что хранение газа, запасенного на зиму, — это дополнительные расходы».

Впрочем, по словам Симонова, есть еще одна причина, заставившая Европу увеличить закачку в последний месяц года, — неопределенность с Украиной.

С декабря Украина отказалась закупать российский газ, заявляя, что накопленных в хранилищах объемов достаточно для прохождения зимы, а дополнительный расход способны обеспечить поставки из Европы по все тому же реверсу. На первый квартал 2016 года пока никаких договоренностей нет, все опять упирается в цену. В понедельник глава украинского минэнерго Владимир Демчишин говорил, что Москва сможет заинтересовать Киев только в том случае, если цена российского газа будет ниже $200 за 1 тыс. кубов.

По прогнозам ФНЭБ, контрактная цена российского газа для Украины в первом квартале следующего года составит $230. Это без учета потенциальной скидки, которую Россия ранее Украине постоянно предоставляла (впрочем, Киев отказывался закупать газ и со скидкой, считая ее недостаточной).

Ранее как российские, так и украинские эксперты отрасли неоднократно предупреждали, что накопленных запасов Украине хватит для прохождения зимы лишь в случае теплой погоды. Но если случится значительное похолодание (что не исключено в январе — феврале), может начаться очередной российско-украинский газовый конфликт. Например, Киев может начать отбор газа из транзитных объемов или задействовать дополнительные объемы из собственных подземных газохранилищ (а газ из них используется для обеспечения пиков спроса в той же Европе).

Сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич говорит, что на данный момент в ПХГ Украины находится около 14,5 млрд кубометров газа. Суточный отбор составляет 60-70 млн кубов.

«Сейчас в Киеве +11 градусов, потребление газа на уровне октября», — отмечает эксперт. — Пока рисков немного, нужно посмотреть, что будет после Нового года. Если будет холодно — газ придется импортировать».

Но европейские контрагенты «Газпрома» стараются уже сейчас максимально заполнить собственные хранилища, опасаясь возможных проблем с транзитом.

«Это не деньги, это фантики»

Интервью с главой ВТБ24 Михаилом Задорновым

Рустем Фаляхов

$50 за баррель — это нормально, инфляция в 4% в 2017 году — малодостижима, а спасать валютных заемщиков государство не должно. Об устойчивых мифах, которые сопровождают взаимоотношения банков и заемщиков, бизнеса и власти в условиях кризиса, в интервью «Газете.Ru» рассказал предправления ВТБ24 Михаил Задорнов.

$50 за баррель — это нормально

— Михаил Михайлович, в 90-е вы были членом госкомиссии по экономической реформе, возглавляемой Григорием Явлинским, и тогда, на стыке эпох, родилась программа «500 дней». Нет ощущения, что Россия вновь на переломе и нужна новая кардинальная антикризисная программа?

— Тогда менялся экономический строй. Сейчас тоже перелом, но гораздо меньшего масштаба. Закончился десятилетний суперсырьевой цикл. Цикл роста цен на все виды сырья, не только на нефть. И ускоренные темпы роста сырьевых экономик и экономик, которые потребляли это сырье. Это прежде всего Китай. Теперь у России, как и у Бразилии, Австралии, Канады и целого ряда других стран, возникла необходимость приспосабливаться к новой ситуации.

— Но впечатление такое, что ЦБ и правительство просто ждут возврата высоких нефтяных цен, пережидают…

— Некоторым государственным деятелям действительно кажется, что цены на нефть рано или поздно вернутся к $70–80 за баррель.

Многим гражданам тоже кажется, что восстановится уровень долларовых доходов. Он не восстановится в ближайшие 5–7 лет.

Нужно четко осознать, что суперсырьевой цикл закончился. И нормальная цена барреля — в пределах $50.

— И что делать, если сбываются худшие прогнозы?

— Посмотрев правде в глаза, надо решиться на изменения. И не просто с экономикой, а с государственными институтами, с социальной политикой. Такого взгляда не хватает. Если бы он был, то решение, скажем, по пенсионной реформе не откладывалось бы пять лет. У нас не принимается никаких решений по приоритетам расходов госбюджета. Надо наконец понять, что мы все-таки хотим в первую очередь, какие отрасли поддерживать.

— Майские указы президента...

— Нет, уже не хотим. Хотя это не звучит публично, но… С регионов жестко в этом году уже не спрашивают за выполнение майских указов. И де-факто выполнение указов отодвинуто уже за пределы 2018 года. На социальную политику необходимо смотреть шире. Каким социальным слоям, каким категориям населения следовало бы помогать? Сейчас одновременно помогаем всем и одновременно у всех забираем социальные льготы. Есть ряд элементов экономической политики, которые долгое время обсуждаются, но решения по ним не принимаются. В этом проблема, а не в отсутствии программы типа «500 дней». Если мы выберем десяток таких проблемных тем (причем они давно всем известны), примем по ним решения и обозначим сроки исполнения, это и будет «дорожной картой» по выходу из кризиса.

Но при этом при составлении «дорожной карты» должно быть политическое соперничество. В 90-е была конкуренция взглядов, было политическое соревнование. В их отсутствие сложно рассчитывать, что появятся выверенные решения, возникнут площадки для обсуждения разных точек зрения…

— Разве есть проблемы с наличием дискуссионных площадок? Госдума, ОНФ, бизнес-объединения всех профилей и так далее. Если я правильно понимаю, вы в максимально корректной форме говорите об отсутствии политической воли, для того чтобы менять что-то в политике и экономике.

— Политической воли нет. Все варианты решений были предложены в 2010 и в 2012 годах, при обсуждении «Стратегии-2020». Но пока и здесь правительство движется по инерции. Объяснений этому несколько.

Первое: в 2011–2012 годах цены на нефть вернулись на уровень $100 и больше. И все успокоились. Второе: правительство и администрация президента с 2004 года не желают проводить какие-либо непопулярные реформы. Почему? Опять-таки, начало суперцикла, большой рост доходов и желание распределять эти деньги…

Возникает проблема — значит, надо раздать деньги. Проблема не решается — дать еще и еще денег и этим способом все решить. За десять лет это вошло в привычку.

И как результат — у нас нет ни практики, ни инструментов решения вопросов в ситуации ограниченного бюджета. Органы власти лишь сейчас это осознали и начинают привыкать.

ОФЗ — это фантики

— Этот алгоритм — залить проблему деньгами — и сейчас действует. На примере банковского сектора это хорошо прослеживается. И в прошлый кризис, и в нынешний.

— Но столько денег сейчас нет.

— Как же нет? Триллион в 2009 году на поддержку банковской системы дали. И сейчас — опять триллион.

— Не могу согласиться. Сравним, осенью 2008-го действительно на поддержку банковской системы, на санацию проблемных банков было выделено около 800 млрд руб. живых денег. А в 2015 году денег банкам никто не дал. Банкам дали ОФЗ.

— Всего лишь другой инструмент поддержки банков.

— Это не живые деньги. Это фантики. Бумаги, которые банки могут поставить себе в капитал. Разницу поясню. Что было в 2009-м? Брали деньги по достаточно тогда льготной ставке, размещали эти деньги в кредит и уже на этом зарабатывали. А вот ОФЗ в кредит не разместишь. Это просто учетная функция, свидетельствующая о том, что в капитале у тебя будет стоять ценная бумага. И банки с этим согласились.

ОФЗ — это такая, можно сказать, бухгалтерская трактовка, свидетельство того, что денег у государства больше нет.

Знаете, почему банкам дали ОФЗ? Да потому, что если бы капитал банков не поддержали, то число отозванных лицензий было бы в разы больше.

— На пике в России было почти 1200 банков, и считалось, что этого мало.

— Было 1100. Сейчас работает менее 700. За последние два с половиной года отозвано 220 лицензий. Процесс продолжается. Значения это сейчас не имеет никакого, потому что сегодня 15 крупнейших банков концентрируют у себя 80–85% бизнеса.

Президентские выборы могут помешать снижению инфляции

— Я спрашивал у первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой: что вы будете делать, если выйти в 2017 году на ориентир в 4% по инфляции не получится. Она пошутила, мол, не знаю, где мы будем в 17-м году. Думаете, благодаря ЦБ инфляция снизится?

— Не только благодаря ЦБ. В сентябре платежеспособный спрос и розничный товарооборот сократились на 10,5% по сравнению с годом назад. Это сокращение не позволяет сильно повысить цены, особенно в конкурентных секторах. Конечно, растут тарифы на электроэнергию, грузовые перевозки железнодорожным транспортом, газ, то есть там, где естественная монополия. Но такого роста цен на продовольственные и непродовольственные товары не будет.

Надо понимать, что в этом году были две девальвационные волны: конца 2014 – начала 2015 года и летом, в июле-августе. Соответственно, у нас повышение цен связано именно с обесценением рубля.

Если в следующем году не произойдет очередной девальвации…

— А вы ее ждете?

— Мы — нет. Если девальвации не будет, то ограниченный спрос будет давить инфляцию и прогноз на следующий год в 7–7,5% мне представляется вполне реалистичным.

Будет ли дополнительно еще в два раза снижение инфляции в 2017 году? Сомнения есть. Они связаны с тем, что 2018-й будет годом президентских выборов.

Обычно перед выборами дополнительные расходы всегда растут. Но за счет ограничения роста доходов инфляция снизится сама по себе.

— Если есть сомнения в достижимости таргета в 4%, то какой смысл упираться рогом во вред текущей ситуации с кредитованием и стимулированием экономики? Почему не смягчить таргет?

— Ориентир ни на что не влияет.

— На банковские ставки влияет. Если снизить ключевую, кредиты стали бы доступнее. А не смягчает ЦБ ключевую, потому что хотят зажать инфляцию, выйти на 4% и доказать всем, что они крутые. Вопреки экономической целесообразности.

— Вы правы. К сожалению, рынок и экономические агенты не очень-то доверяют Центральному банку, потому что видят, что объявленные среднесрочной целью ставки пока далеки от реальных значений.

Но дальше заметно снижать ключевую ставку неправильно. Здесь всегда баланс — ставка уже существенно ниже текущего уровня инфляции.

— Извините, что перебиваю, но разве я вас должен агитировать за то, чтобы ЦБ снизил ставку?

— ЦБ и снижает. Зря вы удивляетесь. Для банковского сектора важно видеть тренд. У нас ставка по депозитам уже ниже, чем ставка Центрального банка.

— Рискуете невыплатой...

— Нет, мы не рискуем. Сейчас среднерыночная ставка по новым депозитам населения составляет 10,3%. Максимальная. А средняя — меньше 10% при ставке ЦБ в 11%. То есть снижает ЦБ ставку или нет, неважно. В данный момент деньги банкам не нужны. Кредитные портфели сокращаются, избыток ликвидности в системе большой.

— Деньги отвязались от ключевой ставки ЦБ?

— Стоимость денег на межбанке, на депозитах уже ниже, чем ставка ЦБ. ВТБ24 у ЦБ денег вообще не берет.

Снижение ставки, безусловно, влияет на спрос на кредиты, но не является самым важным фактором.

С начала года ставки существенно снизились и находятся сейчас примерно на уровне октября прошлого года. Но спрос на кредиты все равно на 30–40% ниже, чем в прошлом году.

То есть клиентское поведение, желание брать кредит, строить предприятия, покупать какие-то товары, открывать парикмахерскую, брать ипотечный кредит зависит не только от ставки. Ставки по ипотеке сегодня на новостройки ниже, чем в 2013 году. Но кредитов на новостройки берут ровно вдвое меньше, чем тогда.

— Боятся, не видят перспективы?

— Боятся. Людям важно понимать, что их ждет в среднесрочной перспективе и чтобы экономика росла. Если экономика не растет, то у предприятий нет потребности в расширении производства. Потому что они не могут реализовать даже уже выпущенную продукцию.

— Бизнес жалуется: кредиты брать невозможно, банки задрали ставки. В то же время я вижу по отчетам банков, что кредитный портфель все равно растет. Кто врет? Или это кредиты на рефинансирование предыдущих?

— Конечно. В том числе.

Мечты Центробанка сбываются

— А на развитие кредиты берут, на импортозамещение?

— Это миф, что кредиты берут на развитие производства.

У банков есть инвестиционные кредиты. Но в портфелях банков и в финансировании инвестиций это очень низкая доля, 10%. Две трети инвестиций — собственные средства предприятий (прибыль, облигационные займы самих предприятий, вложения акционеров). И примерно 20–25% всех инвестиций — это бюджетные деньги. Вот как работает российская экономика. Поэтому когда гендиректор ГАЗа говорит вам, что финансируется за счет собственных средств, — отлично, у них есть возможности, есть прибыли, облигации и так далее.

— Но гендиректор ГАЗа говорил в интервью «Газете.Ru»: мы брали бы кредиты, но не по такой же ставке.

— Почему предприятия сейчас не берут кредиты? Потому что они плату по кредитам, процентам и основному долгу закладывают в рентабельность своего производства. То есть ГАЗ должен, помимо того что он продал свои «Газели», выплатил заработную плату и закупил комплектующие, еще и заплатить процент банку. И этот процент, при ставке кредита в 15–17%, достаточно серьезен. Но когда у нас инфляция 15%, то странно было бы видеть ставку по кредиту ниже, чем инфляция. Так тоже не бывает. Но промышленники тут же будут говорить, что им нужны очень низкие ставки по кредитам, потому что это сказывается на себестоимости их продукции.

— Значит, это какое-то нытье получается?

— Абсолютно. И тем не менее ситуация у банков развивается по-разному.

Портфели розничных кредитов в этом году упали на 5%. Портфели кредитов малому бизнесу упали с начала года на 7%.

Но растут портфели крупных компаний, корпоративных клиентов.

— Почему же они только и растут?

— Внешний долг РФ (не государства, а суммарный внешний долг) сократился за последние полтора года с $720 до $520 млрд. И занять за границей сейчас, при нынешних условиях, российские предприятия и банки не могут. Чем они замещают не полностью, но частично эти деньги? Банковским кредитованием. Поэтому портфели банковских кредитов именно предприятиям за последний календарный год, с сентября 2014 года по сентябрь 2015-го, выросли примерно на 28%. То есть рост портфелей в основном обеспечивается за счет корпоративного кредитования.

— А граждане деньги несут в банки?

— С января по ноябрь портфель депозитов населения в банковской системе увеличился на 20%. У ВТБ24 портфель за 11 месяцев вырос на 26%, на 335 млрд руб. При этом погашение кредитов идет быстрее, чем взятие новых. Кредитная нагрузка на население падает. Погашение основного долга и процентов по кредитам в структуре расходов населения еще пару лет назад составляло порядка 19–19,5% от ежемесячных расходов населения, а сейчас — 15,5%.

Это то, о чем мечтал ЦБ несколько лет: когда наконец население перестанет брать потребительские кредиты. Вот оно и перестало…

— А сколько под подушкой прячет население?

— Подавляющая часть денег находится на счетах.

Не надо помогать валютным заемщикам

— Резонансная тема — закон о банкротстве физлиц. Ипотека, в том числе валютная. Президент призывает не допускать «диких случаев» — выселять семьи на улицу, но суды выселяют по искам банков…

— Закон о банкротстве никак не сказывается на ипотечных кредитах. Мы как изымали квартиры, так и будем изымать, здесь ничего не изменится.

— Но большинство заемщиков не может платить, потому что Крым стал наш, ввели санкции и рубль обвалился. Заемщик не виноват…

— И банки не виноваты. Почему мы должны брать на себя валютный риск в полном объеме?

— А почему не разделить риски с добросовестными заемщиками, которые уже выплатили по кредиту не один миллион рублей и могли бы и дальше платить, если бы банк снизил ежемесячный платеж? Тем более что банки заложили свой риск в процент по кредиту.

— Ничего подобного, этот риск не был заложен. И для нас это обстоятельство стало столь же неожиданным, как и для заемщика. С этой точки зрения заемщик и банк абсолютно равны. И мы так же не были инициаторами этих событий, как и заемщик. Банк точно так же несет убытки по этому кредиту.

— У банка залог остается — недвижимость. В Венгрии, даже в нищей Украине, когда национальная валюта обвалилась, государство пришло на помощь гражданам…

— Это плохой пример.

Но если государство решает, что хочет помочь некоторой части своих граждан, то пожалуйста. Я на месте государства этого бы не делал.

Объясню. В Венгрии государство на себя взяло риски частично. Валютную ипотеку банки перевели в форинты. Но в Венгрии 75–80% ипотеки было выдано в валюте. На Украине, к сожалению, 40–50% валютной ипотеки. А если мы возвращаемся к нашим валютным заемщикам, то на начало текущего года в целом по стране их было не более 24–25 тыс. человек. Это всего 1% от общего числа ипотечных кредитов. А в настоящий момент, думаю, осталось не более 0,6–0,7%.

— Тогда проще решить эту проблему, раз их мало.

— Она постепенно решится сама — естественным погашением кредитов, в том числе досрочным их переводом в рубли, реструктуризацией и изъятием заложенных по кредитам квартир.

— А не выгодней поддерживать отношения с заемщиком? Потому что залог — квартира или дом — сейчас обесценился, и вы не продадите его по той цене, в долларах, которая была 5–10 лет назад.

— Мы и не продаем по цене в долларах. Мы продаем по цене в рублях, которая будет на рынке. Но залоговую квартиру изымем.

— Вы ее изъяли, продали на низком рынке, за копейки. А если бы сохранили отношения с заемщиком, он бы выплатил за 10–15 лет еще стоимость двух таких квартир. В итоге банк получил бы четыре цены этой квартиры к окончанию срока ипотеки. Это же просто арифметика.

— Можете поверить, что мы абсолютно прагматичные люди.

— А имиджевые потери? Они учитываются банками? Негативный имидж отпугивает население от банков.

— Человек, беря ипотечный кредит, должен абсолютно четко, как дважды два, сознавать, что банк изымет квартиру, если он не будет платить, и продаст ее на торгах. И это будет сделано при любых обстоятельствах.

— Есть одно обстоятельство: президентские выборы. Протестные настроения сейчас растут. В том числе за счет проблемных заемщиков.

— В ВТБ24 на начало года было 5 тыс. валютных кредитов. Сейчас их уже 3800, а через какие-то два-три года у нас их будет не более нескольких сотен. И обслуживать их будут заемщики, имеющие доход в валюте.

Криминальные хроники перемирия

Евгений Паромный (Харьков)

Хрупкое перемирие не дает покоя бойцам добровольческих батальонов, побывавшим в Донбассе. Все чаще они становятся участниками различных криминальных историй. Последний громкий случай произошел в Харьковской области, где бойцы «Азова» закидали камнями и «коктейлями Молотова» дома милиционеров.

15-летняя жительница Краснокутска Харьковской области Кристина Стороженко пропала 4 ноября. Около 23.00 она вышла из местного кафе, но домой так и не вернулась. Кристина жила с бабушкой и дедушкой, родители в разводе, мама живет с отчимом в Харькове. Первые дни родители пытались найти дочь самостоятельно и только 12 ноября обратились в полицию. Фото девушки разлетелось по СМИ и пабликам.

Уже 14 ноября правоохранители отрапортовали: тело девушки нашли, она была изнасилована и задушена, подозреваемый в убийстве 21-летний житель соседнего села Степан П. сразу же признал вину. Почему он так поступил, Степан объяснить не смог. Казалось бы, преступление раскрыто, виновный за решеткой, но уже 17 ноября начальник областного управления нацполиции Анатолий Дмитриев сообщил: «Подчиненные бодро отрапортовали мне об оперативном раскрытии чудовищного преступления, но на самом деле меня ввели в заблуждение». Правоохранители пытались скрыть реальных преступников и детали случившегося, на время проверки их отстранили от должностей.

В результате у жителей Краснокутска накопилось к местной полиции немало претензий. И не только по этому делу.

Около месяца родители, друзья и знакомые девушки ждали справедливого расследования ее убийства. А потом не выдержали. 19 декабря жители райцентра и активисты гражданского корпуса «Азов» собрались на «День гнева», где высказали все, что думают о работе местной полиции. По словам участников митинга, полиции хорошо известно имя настоящего преступника, и он избегает наказания именно из-за попустительства со стороны местных правоохранителей.

Разгоряченных до предела жителей поселка спровоцировали на активные действия присутствовавшие на митинге бойцы «Азова».

После акции в центре поселка парни в масках пошли к домам отстраненных начальника райотдела и его заместителя и устроили там погром: в ход шли камни и «коктейли Молотова». В Главном управлении МВД в Харьковской области уверяют, что дело передано им, расследование идет своим чередом. Инцидент же с погромами в домах полицейских в Краснокутске, как ни странно, остался без особого внимания — в прессе эти события прошли мельком, а знаменитый своей активностью в соцсетях министр внутренних дел Арсен Аваков даже не упомянул об этих событиях.

Надо сказать, что добровольческие батальоны, несмотря на многочисленные попытки министерства обороны и министерства внутренних дел взять их под контроль, по-прежнему остаются наиболее агрессивным и радикальным центром дестабилизации на Украине.

Несмотря на то что официальной статистики по количеству насильственных и имущественных преступлений, совершенных демобилизованными и штатными военнослужащими, нет, летом хакеры из группы «Киберберкут» обнародовали данные со ссылкой на украинские вооруженные силы. Согласно этим документам, за «добробатами» (так называют бойцов добровольческих батальонов) числятся тысячи преступлений, совершенных в зоне военных действий, в числе которых жестокие убийства и изнасилования мирных жителей, детей, подростков. При этом в СМИ попадает лишь небольшая доля таких историй.

Сны батальона «Херсон»

Командирам бывшего батальона «Херсон» снятся далеко не спокойные сны. Все дело в том, что их обвиняют в хищениях имущества. Причем в особо крупных размерах. Экс-командир «Херсона» Игорь Буша говорит, что обвинения УМВД обоснований не имеют. Все дело в том, что руководство милиции хотело поставить своих командиров, которые привлекали бойцов к загадочным операциям под руководством подполковника Кивы. Операции эти проходили без всяких приказов и письменных распоряжений. О характере операций Игорь Буша не распространяется. А вот о том, как из-за собственной неуступчивости он стал подозреваемым в хищениях, готов поведать всему миру.

В начале декабря Буша рассказал, что 82 тыс. грн (около 250 тыс. руб. — «Газета.Ru»), которые он якобы украл, были потрачены на продукты для бойцов, ремонт машин, покупку стройматериалов для ремонта блокпоста на дамбе. По его словам, их пришлось оставить на местных прифронтовых рынках, где невозможно было получить чеки. Когда это пояснение у военнослужащего не было принято его руководством, Буша решил взять квитанции в гостинице города Курахово, которые и должны были оправдать расходы. Такой «финансовый отчет» стал причиной скандала. И Буша решил уволиться. Вслед за ним уволился и его зам Олег Додонов. Говорит, что узнал о компромате, который на него собрали. Ждать последствий он не стал — ушел сам.

В ГУ национальной полиции в Херсонской области ситуацию с расхищением денег не комментируют. Как говорит источник «Газеты.Ru» в МВД Украины, у официальной полиции и так слишком много разногласий с добровольческими батальонами, которые приводят к регулярным столкновениям на бытовой и профессиональной почве. «Каждый инцидент в отдельности в министерстве решено не афишировать и вести расследование внутренними ресурсами», — говорит он.

Если добавить к этому наличие у «добробатовцев» неподотчетного оружия на руках и неограниченное финансирование, то из просто групп фанатиков и радикалов они становятся хорошо организованными и фактически легализованными бандформированиями, кочующими по стране. А после того, как 1 сентября вступило в силу очередное перемирие, «добробаты» перебазировались в регионы формирования и теперь представляют опасность не только для жителей Донбасса, но и этих регионов. Обещания киевской власти сохранить за всеми мобилизованными и добровольцами их постоянные места работы остались только намерениями, как и планы профинансировать лечение, реабилитацию и обеспечение жильем военнослужащих. В итоге, будучи выведены из зоны военных действий, добровольческие батальоны продолжают вести жизнь на полувоенном положении, принимая активное участие в рейдерских захватах предприятий, «наездах» на чиновников различного уровня, заказных акциях протеста и митингах.

Батальон «Львов»: нам консул не указ

Батальон «Львов» тоже прогремел на весь мир, дело было в августе. Из-за активности бойцов этого подразделения пострадал консул Венгрии. Его автомобиль остановили в Луганской области. После общения с львовским батальоном чиновник обратился к правоохранителям с заявлением о телесных повреждениях. Через два дня советник министра МВД Антон Геращенко заявил, что все было не так. Да, действительно автомобиль бойцы останавливали, но насчет легких телесных — все не так, как говорят в СМИ. И вообще проводится служебная проверка.

За формулировкой «служебная проверка» было похоронено немало дел, связанных с неправомерными действиями бойцов из добровольческих батальонов. Де-юре все виновные наказаны. Де-факто — ни одного громкого дела, доведенного до конца, нет. Есть бойцы, которых задерживают — образцово-показательно и прилюдно, например, как командира «Слобожанщины» Янголенко или бойцов батальона «Торнадо». Образцово-показательных судов по этим громким задержаниям нет.

«Казахстан должен дружить и с Россией, и с Китаем, и с Западом, и с арабским миром»

Какое будущее ждет Казахстан: в политике, экономике и международных отношениях

Ольга Якушева (Астана – Москва)

О том, как Казахстан строит отношения с Россией и Турцией, как в стране видится решение вопроса преемственности высшей власти и почему нужно было отпустить тенге в свободное плавание, в интервью «Газете.Ru» рассказывает председатель комитета международной информации МИД РК Роман Василенко.

Международные отношения сейчас переживают не лучшие времена

— Сейчас в политике довольно сложные времена, при этом Россия и Казахстан — страны-друзья, страны-партнеры. Но все же изменились, скажем, наши отношения за последние десять лет?

— Они лишь окрепли. Казахстан и Россия — государства, данные друг другу судьбой, ближайшие союзники и партнеры. За эти годы многое было сделано в плане экономической интеграции, сначала в рамках Таможенного союза, теперь в рамках Евразийского экономического союза. В мае 2014 года здесь, в Астане, был подписан договор между Казахстаном, Россией и Белоруссией о создании Евразийского экономического союза. Теперь в объединении уже пять государств — добавились Армения и Кыргызстан.

Отношения наших лидеров, думаю, беспрецедентные. Только в этом году они в разных форматах встречались более десяти раз.

Казахстан и Россия, Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин совместно стараются решать стоящие перед нашими государствами схожие проблемы. Можно обратить внимание на послания нашего президента и президента России народам своих стран. Наш президент озвучил его 30 ноября, ваш — 3 декабря. Много созвучных тем. Схожая экономически сложная ситуация. И предлагаемые меры тоже в целом созвучны.

— Ситуации все же несколько разные. Россия — страна под санкциями, мягко говоря, с непростыми отношениями с Западом. У Казахстана несколько иначе.

— Международные отношения сейчас переживают не лучшие времена. Наш президент стремится внести посильный вклад в налаживание диалога, создание максимально благоприятных условий для нивелирования расхождений, которые присутствуют между Россией и странами Запада. Достаточно вспомнить его усилия по урегулированию конфликта на Украине, по организации встреч, которые потом вылились в формат «Минск-1», «Минск-2». Это не «натягивание одеяла на себя», это реально вклад Нурсултана Назарбаева. Именно он способствовал проведению встреч в августе 2014-го и в феврале 2015-го в Минске.

Естественно, на нас рикошетом отражаются санкции, которые взаимно налагают друг на друга страны Запада и Россия. С 2015 года Казахстан входит в ЕАЭС с Россией.

Эти экономические меры мультиплицируются, отражаясь не очень хорошо на нашей экономике.

— Россия также находится в ряде серьезных военных конфликтов, чего нельзя сказать о вашей стране.

— Позицию, аналогичную позиции по минскому процессу, наш президент занял недавно и в вопросе возникших сложностей между Турцией и Россией в связи со сбитым самолетом в небе над Сирией. Президент призывает к недопущению разрыва отношений, над которыми многие годы работали лидеры России, Турции и Казахстана.

Казахстан в то же время является страной, тесно сотрудничающей с Турцией, нас связывают глубокие исторические корни.

Эти болевые точки последнего времени показывают, насколько Казахстан волнуется и стремится помочь не допустить ухудшения отношений, приводящих как к повышению напряженности, так и к экономическим последствиям не только для вовлеченных сторон, но и для нас.

Выступить единым фронтом против экстремистов

— В одном из последних разговоров Путин и Назарбаев обсуждали создание коалиции в борьбе с террористическими и экстремистскими группировками. Какого участия можно ждать от Казахстана?

— В ходе визита Владимира Путина в Казахстан 15 октября наш президент озвучил идею провести форум «Ислам против терроризма», и Путин эту идею горячо поддержал. Не секрет, что терроризм и экстремизм ассоциируются с исламизмом. Даже не хочу говорить с исламом — именно с исламистскими группировками, которые, по сути, злоупотребляют именем религии. Тогда речь шла о том, чтобы объединить здравые, умеренные силы в исламском мире и выступить единым фронтом против экстремистов, узурпирующих право говорить от имени целой религии. Казахстан проводит консультации в рамках ООН, чтобы определить формат мероприятия. Наличие различного рода коалиций, как бы по интересам, не способствует эффективной борьбе. В этой связи есть острая потребность создать все-таки единые рамки, четко определить понятие и перечень террористических организаций. Я в свое время работал в нашем посольстве в США.

Американцы говорят, есть выражение: кому — террорист, а кому — борец за свободу.

Трагические события — теракты в небе над Синаем, в Париже, Ливане, Мали и других странах — показывают: терроризм пошел «метастазами» и распространяется с большой скоростью. Эта тлетворная идеология заражает умы людей. Достаточно взять пример недавнего теракта в США, в Калифорнии, когда супружеская чета была под впечатлением идеологии, не являясь членами исламистской организации, осуществила теракт. Хочется верить, что трагические события последнего времени подтолкнут мировых лидеров к осознанию того, что борьба с терроризмом — это сфера, в которой большая политика должна быть и будет отодвинута на второй план, а на первый должны выйти и выйдут общечеловеческие интересы и необходимость победы в борьбе с этим злом.

— А как в Казахстане ведется работа по противодействию распространению пропаганды исламистских настроений? Все-таки страна в большей мере мусульманская и почти…

— Страна светская.

— Страна светская, но основная религия…

— Религия отделена от государства. Это важно подчеркнуть. Но в то же время преимущественная религия — ислам суннитского направления. Около 65% населения.

Проводится комплекс мер. Прежде всего, образовательные меры. В школах есть разъясняющие предметы — религиоведение, обществоведение, позволяющие создавать у молодежи представления о религии или отсутствии таковой, потому что есть и атеисты. Большая работа проводится по линии комитета по делам религий в министерстве культуры и спорта. Естественно, большая работа идет по линии спецслужб, чтобы не допустить проникновения этой идеологии в массы. В том числе, чтобы

не допустить выезда из Казахстана людей в точки боевых столкновений, где они получают дальнейшую индоктринацию, и не допустить их возвращения.

Комплекс мер включает и серьезную работу в социально-экономическом плане — по недопущению падения уровня жизни людей, несмотря на тяжелые последствия международных кризисных явлений в экономике.

Неконкурентоспособными оказывались целые индустрии

— Вот как раз об экономике. Назарбаев заявил, что страна не будет возвращаться к поддержке курса тенге. В России плавающий курс уже введен. Возможно ли в ближайшее время укрепление национальной валюты?

— Да, курс тенге снизился. Но мы тратили огромные деньги на поддержание курса валюты. С февраля 2014 года по август 2015-го курс колебался около 180–185 тенге за доллар. В то же время в России произошло изменение курса рубля к доллару и евро практически в два раза. В Китае юань подешевел к доллару на 4–5%. В таких условиях у нас крайне неконкурентоспособными оказывались целые индустрии.

В конце прошлого года из России в Казахстан было завезено 70 тыс. автомобилей, притом что продажа новых автомобилей по стране в среднем в год — около 150 тыс. Это практически вынудило остановиться наши автомобильные заводы, в том числе созданные совместно с российской стороной.

Сильно страдали экспортеры природных ресурсов, металлопроизводящие компании, производители хрома, меди и т.д. А это отражалось на сотнях тысяч людей, работающих на этих предприятиях. То есть палка о двух концах: курс был удобен потребителям и невыгоден производителям. Но есть связь между производителем и потребителем. Решения были приняты вполне обоснованно. Отчасти это мера поддержки отечественного производителя. Будет ли меняться курс в дальнейшем? Думаю, вопрос открытый: теперь рынок регулирует цену.

— Как ведется работа по продвижению Казахстана как туристического направления? Скоро у вас будет сразу несколько значимых событий: Универсиада в 2017 году в Алма-Ате, «Экспо» в Астане. В России знают о Казахстане, но для многих европейцев это не очень понятная страна.

— Terra incognita? У нас есть специальная госпрограмма развития туризма, среди мер которой — разработка маршрутов, их презентация за рубежом, определение ниш, в которых Казахстан может быть интересен туристам. Пока это, как правило, деловой туризм. Люди, приезжающие сюда по делу, заодно посещают туристические объекты. Массового наплыва не происходит, но мы только в начале пути. У нас сейчас большая работа ведется по привлечению государств к участию в «Экспо». Уже 58 стран подтвердили участие. Параллельно ведется работа по созданию специальных пакетов для туристов, чтобы билет до Астаны на самолетах компании «Эйр Астана» означал бы и билет на посещение «Экспо».

Да, в Европе мало знают о Казахстане как о туристическом направлении, но работа ведется.

Перспективен исторический туризм. У нас не так много исторических достопримечательностей, но они есть. Потом речь также идет об экологическом туризме. Есть места совершенно нетронутые, они могут быть интересны людям, повидавшим виды и уже пресыщенным благами цивилизации. Наконец, спортивный туризм.

Будет очень интересная конкуренция

— Давайте подумаем немножко о будущем. Вот не так давно Назарбаев признался, что пока не может найти человека, который станет его преемником…

— Хотел бы пояснить: те его слова, на которые вы ссылаетесь, были вырваны из контекста некоторыми СМИ. Он же вел речь о позиции определенных руководителей высокого звена.

Президент Казахстана — первый человек, который думает о наследии, которое его руководство оставит в Казахстане. Думаю, вопрос будет решаться здравым способом. Достаточно посмотреть на меры, которые президент предпринимает в последнее время, чтобы укрепить систему государственной власти, обеспечить ее стабильность, устойчивость.

Огромные усилия также прилагаются для поддержки молодого поколения руководителей. Началось это еще в сложные 90-е с создания президентской стипендии.

С 2010 года в Астане по международным стандартам работает Назарбаев-университет, где готовятся специалисты по конкретным направлениям экономики и прикладной науки. Летом состоялся первый выпуск. Все эти меры способствуют появлению молодого поколения управленцев, которое, во-первых, повидало мир, во-вторых, смотрит на мир и на ситуацию в Казахстане широко открытыми глазами. Незашоренные, современные, вперед смотрящие; как сказал сам Нурсултан Назарбаев — это люди без старых комплексов. Это поколение сейчас подходит к возрасту, когда уже имеет компетенции управлять государством, и уже занимает знаковые позиции.

— То есть следующего лидера вы видите выходцем из этой прослойки, да?

— Следующего лидера народ Казахстана выберет на выборах. Кого выберет, я не могу сказать. Но думаю, это будет очень интересная конкуренция личностей и позиций. А вот во внешней политике фундаментальных сдвигов и новых парадигм предвидеть трудно. Определенный еще на заре нашей независимости курс на многовекторную внешнюю политику доказывает свою состоятельность, показывает, что

Казахстан может и должен дружить одновременно и с Россией, и с Китаем, и с Западом, и с арабским миром. И при этом отстаивать и продвигать свои интересы.

В последнее время некоторые западные журналисты начали вновь писать о так называемой большой игре в Центральной Азии. Большой игрой в XIX веке, если помните, называлась конкуренция между британской и российской империями за влияние в регионе. Мы считаем эти сравнения неуместными. Государства региона самостоятельно определяют свою внешнюю политику. Да, здесь присутствуют, естественно, интересы крупных игроков. Но они находятся в сочетании друг с другом. Казахстан считает, что идеология great game легко трансформируется в идеологию great gain — большая выгода для всех.

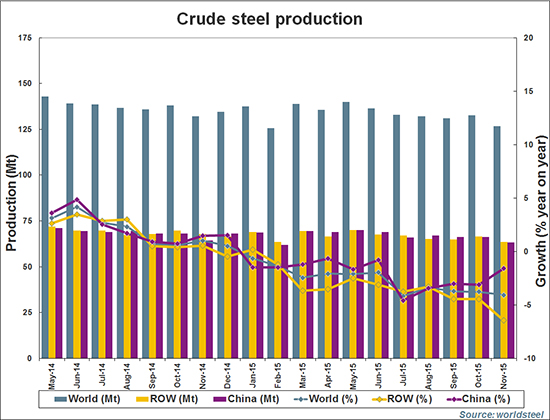

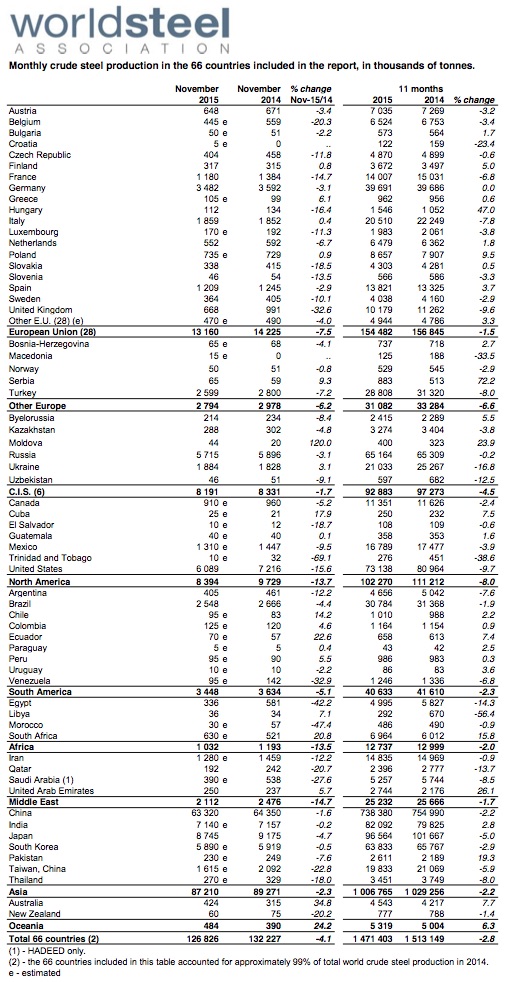

Мировое производство стали в ноябре 2015 года сократилось на 4,1% относительно прошлогоднего

В России выплавка стали сократилась на 3,1%, а в Украине - на столько же возросла

Согласно последнему месячному отчету Всемирной ассоциации производителей стали (WSA - Worldsteel), мировое производство стали в ноябре 2015 года составило 127 млн тонн, что на 4,1% ниже уровня ноября 2014 года.

Ноябрьское производство стали в КНР составило 63,3 млн тонн, на 1,6% ниже прошлогоднего уровня.

Япония произвела в ноябре 8,7 млн тонн стали, что ниже на 4,7% меньше стали, чем в ноябре 2014 года. Южная Корея сократила выплавку стали на 0,5% до 5,890 млн тонн, Индия - на 0,2% до 7,140 млн тонн.

В странах Евросоюза выплавка стали в ноябре сократилась на 7,5% к АППГ до 13,160 млн тонн. Из них в Германии произведено 3,5 млн тонн (-3,1%), в Италии - 1.9 млн тонн (+0,4%), в Испании – 1,2 млн тонн (-2,9%), во Франции - 1,2 млн тонн (-14,7%), в Турции - 2,6 млн тонн (-7,2%).

В странах СНГ в ноябре 2015 года выпущено 8,191 млн тонн стали, что на 1,7% ниже уровня прошлого года. Из них в России - 5,7 млн тонн (-3,1%), в Украине - 1,9 млн тонн (+3.1%).

Производство стали в США в ноябре снизилось на 15,6% в годовом сравнении до 6,1 млн тонн.

Бразилия снизила выплавку стали на 4,4% до 2,5 млн тонн.

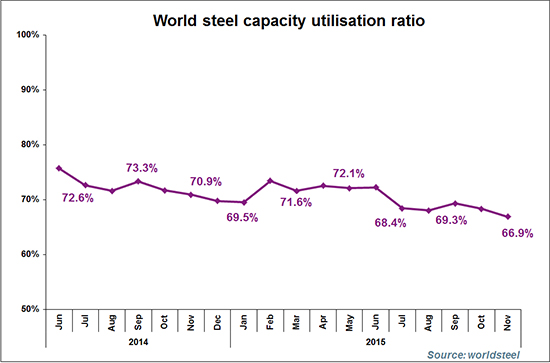

Среднемировая загрузка сталеплавильных мощностей в ноябре 2015 г. составила 66,9%, что на 4% ниже уровня октября 2015 года и на 1,4% ниже уровня ноября 2014 года.

Фрегаты для Индии. Украина не возражает.

Во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди (Narendra Modi) в Россию может быть подписан внушительный пакет военных контрактов на сумму более 10 млрд долл США, сообщает thehindu.com 22 декабря.

По сообщениям официальных источников, Индия, скорее всего, заключит контракт на поставку четырех усовершенствованных стелс-фрегатов Talwar на сумму более 3 млрд долл (индийский вариант пр. 1135.6 – прим. Военный Паритет), а также будет подписан меморандум о приобретении пяти дивизионов ЗРС С-400.

ВМС Индии уже имеют шесть фрегатов данного типа с водоизмещением по 4000 т и весьма довольны их возможностями. Сообщается, что эти корабли имеют огромную огневую мощь по сравнению со своими скромными размерами. Как и корабли первой серии, новые фрегаты будут построены на верфи «Янтарь» в Калининграде. Переговоры по этим фрегатам несколько раз откладывались из-за требования Индии построить их на собственной верфи, кроме того, двигатели поставлялись из Украины, которых после кризиса в Крыму Киев отказался поставлять. Однако чиновники сообщили, что Украина не имеет возражений против поставки двигателей для фрегатов, предназначенных для Индии.

Власти США расширили санкции в отношении российских компаний

В новый черный список, опубликованный 22 декабря американским Минфином, вошли не только российские банки, но также известный сервис «Яндекс.Деньги», а также Ялтинская киностудия

Посольство США в РФ отметило, что Вашингтон не расширял санкционный список против России, а только уточнил предыдущий, передает РИА Новости.

Как пояснили в посольстве, обновление перечней производится для сохранения их эффекта. Как поясняется в пресс-релизе ведомства, в список были включены организации, в которых 50% и более принадлежат ранее попавшим под санкции США «Сбербанку», «Ростеху» и ВТБ. Напомним, что владельцем 75% акций сервиса «Яндекс.Деньги» является именно «Сбербанк».

Кроме того, в перечне оказались украинская и швейцарская «дочки» «Сбербанка», «Галс Девелопмент», «Оборонпром», «Рособоронэкспорт» и ряд других военно-промышленных предприятий, а также ВТБ24 и ряд дочерних организаций ВТБ (в том числе, процессинговая компания «Мультикарта»), «Генбанк», «Мособлбанк», «Инресбанк» и «Крайинвестбанк».

Введение новых санкций по просьбе Business FM прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ

«Это продолжение противоречащей логике недружественной линии в отношении РФ. Это продолжение линии, которая имеет разрушающее воздействие для двусторонних отношений. Разумеется, основываясь на принципе взаимности, в России сначала будут проанализированы эти решения, и потом будут аккумулироваться предложения по возможным контрмерам. Как известно, в подобных делах превалирует принцип взаимности. Естественно, можно выразить только сожаление в связи с тем, что вопреки здравому смыслу, вопреки потребности во взаимодействии, наращивании сотрудничества и так далее, Вашингтон выбирает такую линию, сильно контрастирующую с настоятельными потребностями времени».

На ком отразятся новые санкции? Объясняет биржевой аналитик Business FM Владимир Левченко.

Владимир Левченко

биржевой аналитик Business FM

«Американский Минфин расширил список санкций и включил в него «дочки» «Сбербанка» и ВТБ, а также несколько отечественных коммерческих банков, которые активно работают в Крыму. Для последних это, действительно, будет означать закрытие внешнего рынка финансирования. А для наших крупнейших банков особенных изменений не будет, потому что де-факто они и так не имели доступа к зарубежному фондированию — тем более, к фондированию на американском финансовом рынке. Ну, а «дочки», которые работали за пределами нашей экономики, финансировали только собственную деятельность — и то только на том рынке, на котором присутствовали. Так что ожидать какого-то резкого дефицита валюты в нашей стране не приходится».

Как сообщила пресс-служба ВТБ24, речь идет лишь об уточнении списка организаций, подпадающих под санкции. ВТБ24 сейчас де-юре не может заимствовать на американском рынке, что он ранее и не делал. На клиентах банка это никак не скажется. Комментирует директор департамента международного бизнеса и финансовых институтов БИН-банка Юрий Амвросиев.

Юрий Амвросиев

директор департамента международного бизнеса и финансовых институтов БИН-банка

«В принципе, вышеназванные компании уже были под санкциями — США и европейскими. Будем надеяться, что это просто уточнение списка для европейских пользователей. Пока мы не знаем деталей этих уточнений, сложно говорить. Если речь пойдет о возможности займов каких-то, то вышеназванные финансовые институты и не могли в последнее время занимать. Насколько мне известно, дочерние банки того же ВТБ или «Сбера» — ну, со «Сбером» не знаю, а вот ВТБ, насколько мне известно, они никогда и не занимали на рынках капитала самостоятельно, без материнской компании. Поэтому, если предположить, что это уточнение, я думаю, что глобально это никак не поменяет характер операционной деятельности компаний».

Всего в новый список санкций вошли 34 компании и физических лица. Как пишет РБК, власти США продолжают преследовать Тимченко и Ротенбергов, которых они считают олигархами, приближенными к президенту России Путину. Комментирует вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс:

Игорь Юргенс

президент Всероссийского союза страховщиков

«Из этих 34-х, попавших в список, 11 подозреваются в том, что они пытались эти санкции обойти. Любая страна — и Иран у нас тому совсем недавний пример — пытается обойти санкции, потому что это наносит очень серьезный ущерб как бизнесу частных лиц, так и экономике страны в целом. Поэтому, когда в отношении Ирана применялись санкции, наши, российские банки, получали очень жесткие указания Росфинмониторинга не проводить никакие операции, хотя мы в антииранских санкциях не участвовали. Тем самым все операции отслеживаются, специальный суперкомпьютер в США заряжен именно на такого рода контроль, и обходные операции фиксируются. Люди попали под жесткий мониторинг именно такого рода. С одной стороны, давайте сотрудничать с Россией по тем вопросам, где это неизбежно и полезно, с другой стороны, ни шагу назад в отношении Украины, Крыма, Донбасса и того поведения, которое они считают неправильным».

Также в санкционный список попала крымская компания «Массандра» и Ялтинская киностудия.

Заседание Госсовета по вопросам совершенствования системы общего образования.

Под председательством Владимира Путина в Кремле состоялось заседание Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего образования в Российской Федерации.

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!