Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Пресечена попытка провоза сигарет.

Дагестанские таможенники на Магарамкентском таможенном посту при проведении таможенного контроля и таможенного оформления ручной клади у двух граждан Азербайджана, убывающих из Российской Федерации, обнаружили недекларированные таможенному органу сигареты марки «Gold NZ Compact» (производства Республики Беларусь) в количестве 5000 шт. и сигареты иностранного производства марок «Parliament», «Marlboro», «Winston» в количестве 3400 шт. соответственно.

Незаконно перемещаемый товар, превышающий разрешенную норму ввоза, изъят. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ.

Справка

Гражданин, достигший возраста 18 лет, имеет право ввозить (вывозить) не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов, в расчете на одно лицо.

Чип спешит на помощь

Обязательная маркировка меховой одежды приведет к ростам цен на нее

Алексей Голяков

Начиная с 1 апреля 2016 года, в России и других странах Евразийского экономического союза будет введена единая маркировка изделий из натурального меха. При этом планируется запрет продажи шуб и полушубков, дубленок и головных уборов без опознавательных знаков с радиочастотными метками. Эксперты не сомневаются, что данное решение сделает и без того недешевую зимнюю одежду еще более дорогой и недоступной.

Несмотря на символическую дату нововведения, эти вовсе не шуточные предложения содержатся в проекте правительственного постановления, подготовленного Минфином совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) и Минпромторгом.

В правительственном документе прописывается порядок маркировки, описание меток и требования к государственной информационной системе маркировки товаров. Операцию по маркированию поручаются таможенникам, само изготовление чипов – Гознаку. Прототип информационной системы, по данным ФНС, уже готов и будет запущен на месяц раньше – 1 марта.

Нововведение вызвано тем, что, по данным Российского пушно-мехового союза, на отечественном рынке меховых изделий объем нелегально импортированных и произведенных вещей, в том числе и небезопасных для здоровья, доходит до 80%. В денежном выражении объем российского рынка меховых изделий варьирует в пределах 100–120 млрд. рублей в год. На этом фоне собираемые в бюджет таможенные пошлины и НДС едва приближаются к годовой отметке 5 млрд. рублей в год.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов утверждает, что новация будет способствовать более четкому контролю за движением «подлинных меховых изделий на всех этапах – от производства или ввоза в Россию до момента продажи». В Минпромторге делают предположения, что если от проекта будет отдача, то уже через год будет сделан шаг к единой системе маркировки товаров. И тогда мы будем иметь дело с аналогичными радиочастотными наклейками, подтверждающими подлинность изделия, уже на всю одежду, вплоть до трусов, а также на обувь, лекарства, детские товары.

Одна из ключевых целей создателей системы – снизить долю «серого потока» товаров легкой промышленности в обороте стран ЕАЭС. Знак маркировки, таким образом, выступает заодно и бланком строгой отчетности. То есть заказать и приобрести его можно будет исключительно по заявлениям изготовителей либо импортеров, в которых будут обозначены конкретные виды шуб и их объем, рассчитанный на продажу. Получается, что по факту предложение правительства как бы вводит акцизную марку на шубы, – причем неважно, где они произведены: в странах Евразийского экономического сообщества или в дальнем зарубежье.

Попасть в единую информационную систему небольшие фирмы и индивидуальные предприниматели смогут через отдельный сервис на сайте ФНС. Для этого им надо будет предоставить в электронном виде обязательные сведения о себе, в том числе ИНН и отсутствие налоговых или таможенных долгов.

Ну а в качестве возможного наказания за нарушение новых правил предусмотрена, в частности, конфискация товара. Хотя санкции предполагается применять к нарушителям лишь со следующего зимнего сезона – не раньше грядущего октября.

Председатель движения «За честный рынок» Илья Хандриков увидел в инициативе правительства очередной способ пополнения бюджета за счет потенциальных покупателей. По его мнению, нет никаких доказательств эффективности использования чипов в качестве средства санитарно-технического контроля, зато это наверняка приведет к удорожанию меховой продукции и создаст новую почву для коррупционных схем.

Ссылки же на вредность многих видов синтетической продукции (которая в состоянии удерживать тепло при двадцатиградусном морозе), используемой при пошиве теплой зимней одежды, тоже представляются эксперту надуманными. Из-за отнесенности значительной части территории страны к северным широтам, и по причине большей в сравнении с европейскими странами численности населения, от синтетики нам никуда не деться, – утверждает г-н Хандриков. «Мы не сможем просто по объективным причинам одеть всех российских женщин в натуральные манто и шубки из натурального меха», – сказал он «НИ», добавив, что дополнительные расходы на маркировку неизбежно потянут вверх в цене и синтетику, в которую одеваются большинство россиян.

Братская Польша, прими нас, грешных!

Елена Горбачева

Куда едут работать украинские мигранты

Из-за проблем в экономике и войны на Донбассе поток мигрантов с Украины усиливается и все больше ориентируется на Запад, отмечают эксперты. Где украинцы чаще всего ищут работу, в каких странах им рады, а где нет — разбиралась «Русская планета».

Разгулявшийся на Украине экономический кризис уже повлек за собой громкие отставки в правительстве и приблизил вероятность проведения досрочных парламентских и президентских выборов. А сверх этого — вынудил миллионы украинцев отправиться зарабатывать на пропитание за пределами своей страны.

Украина в прямом смысле слова разваливается, заявил Дмитрий Фирташ, бывший спонсор Евромайдана и всей украинской оппозиции, а ныне — беглый олигарх, скрывающийся от властей Украины и ФБР в одной из европейских стран. Он назвал происходящее на Украине «провалом американской стратегии» и заявил, что страна на грани распада. «Европа сейчас страдает от наплыва мигрантов. А Украина — это Европа. И я уверен, что ЕС едва ли хочет, чтобы к ним мигрировали еще и 45 миллионов украинцев — оттого, что их страна разваливается», — заявил Фирташ.

Окно в Европу

Если верить Госстату Украины, численность населения страны по состоянию на 1 декабря 2015 года составила 42 млн 775 тыс. человек, что на 179,3 тыс. человек меньше, чем на аналогичную дату 2014 года. В 2014 году более 22,5 млн украинцев вынуждены были хотя бы раз покидать пределы родины в поисках работы или по служебным причинам.

При этом в 2014 году существенно изменилась географическая структура выезда граждан Украины за границу. Если в предыдущие годы наибольшее количество украинских граждан посещало Россию, то последнее время в приоритете для украинцев — Польша.

В прежние годы миграционный поток, так же как и у многих восточноевропейских стран, был направлен на Запад. Из-за нестабильной экономики и военных действий в Донбассе этот поток только усилился. Из новых трендов — к трудовой миграции добавилось желание украинцев получить статус беженца при переезде на новую родину.

Страной номер один, принимающей трудовых мигрантов из Украины, считается Польша. Всего за 2015 год границу с этой страной пересекло почти 9,52 млн украинцев, по данным Администрации государственной пограничной службы Украины. Для сравнения: в 2014 году это сделали 7,66 млн человек.

Для Польши, которая испытывает проблемы с отъездом собственного населения в западноевропейские страны, украинцы — идеальные иммигранты. «Это мигрант высочайшего класса, не надо его учить языку, не надо давать ему квартиру, не надо учить его профессии. Они сами очень хорошо справляются», — заявил Ассоциации предпринимателей и работодателей Польши Цезарь Казьмерчак. Чтобы сохранить прежние темпы экономического роста, страна должна к 2050 году принять до 5 млн иммигрантов, цитирует его слова ТАСС. Значительное количество людей приезжают в Польшу на время, не получая вида на жительства. Однако, судя по заявлениям поляков, они заинтересованы в том, чтобы превратить таких иммигрантов из временных в постоянных.

«Польша широко открыла двери для сотен тысяч украинских граждан, которые из материальных соображений или из-за угроз безопасности вынуждены искать прибежище за пределами отечества», — сказал глава МИД республики Витольд Ващиковский. По словам премьера Беаты Шилдо, Польша уже приняла около 1 миллиона украинцев — правда, не уточняется, за какой период.

Поток граждан Украины в Россию за прошедший год практически не изменился: это вторая после Польши страна, куда украинцы выезжают на заработки. Всего за 2015 год в Россию выехало 4,16 млн человек (против 4,67 млн в 2014). Эксперты отмечают, что реальные цифры могут быть больше. «Достаточно большой поток украинцев, которые выезжают на заработки в Россию, теперь идет через белорусскую границу — это связано и с прекращением перелетов, усложнением прохода непосредственного контроля Украина-Россия», — рассказал Forbes UA Олег Пендзин, эксперт Экономического дискуссионного клуба.

Среди других стран, куда охотнее всего ездят украинцы, Венгрия, Молдавия и Белоруссия. Из западноевропейских стран в лидерах Германия, Италия и Греция. Однако из-за миграционной катастрофы, с которой столкнулась Европа в результате наплыва беженцев из ближневосточных стран, та же Германия пошла на ужесточение условий пребывания беженцев в стране и начала избавляться от мигрантов, том числе и от украинских. Под угрозой депортации оказались даже те, кто уже получил статус беженца вместе со всеми необходимыми документами. По данным Regnum, таких людей с начала вооруженного конфликта на Донбассе свыше 7 тысяч человек.

А деньги русские

У миграции есть и свои плюсы — деньги, заработанные за пределами родной страны, иммигрант отправляет домой родственникам или вкладывает в улучшение своих условий жизни на родине. Украина — лидер Европы по объему денежных переводов из зарубежных стран, согласно докладу Международного фонда сельскохозяйственного развития. В 2014 году украинцы получили из-за границы почти 7,5 млрд долларов. Для сравнения: на втором месте — Польша с 7,46 млрд долларов, а на третьем — Нигерия, куда из Европы в 2014 году перевели 7,41 млрд долларов. Правда, в 2015 году денежные поступления из-за границы снизились: за первое полугодие украинцы получили всего 2,2 млрд, что почти на треть меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Эти данные приводит Национальный банк Украины.

Самый большой объем денег традиционно идет из России: более 500 млн долларов за первое полугодие 2015 года. При этом объем денежных переводов из РФ на Украину за 9 месяцев 2015 года упал почти в два раза. По данным украинского Нацбанка, странами Европы, из которых денежные поступления в Украину в 2014 году были наибольшими, после России являются Германия и Греция. При этом Национальный банк Польши приводит другие цифры: согласно его отчетам, работающие в Польше украинцы только за 2014 перевели на родину свыше 841 млн долларов.

Последняя преграда

Эксперты предупреждают: введение безвизового режима с ЕС, чего так долго добивается Киев, в нынешних условиях приведет к массовому оттоку граждан трудоспособного возраста в Европу. Судя по тому, с какой настойчивостью украинские власти пытаются выклянчить безвизовый режим с ЕС, Киев вовсе не собирается поднимать экономику внутри страны и создавать рабочие места, а намерен просто сплавить всех ненужных граждан за бугор. Чтобы граждане поменьше от этой самой безработицы лодку раскачивали, да кое-какие денежки (в евро, разумеется) на родину переводили.

Казалось бы, поток денег, да еще и в крепкой валюте, мог бы поддержать на плаву уровень жизни украинских граждан. Взять, например, Таджикистан: долгое время эта страна, можно сказать, жила за счет переводов из РФ. Но рассчитывать на решение проблем своей страны путем спихивания своих граждан к соседям — не лучший вариант спасения экономики.

Не стоит забывать и о том, что сами европейцы, столкнувшись с масштабным переселением беженцев с Ближнего Востока, отнюдь не горят желанием принимать еще и украинцев: польских водопроводчиков Европе вполне хватает.

При этом Польша всеми силами старается помочь своему соседу протолкнуть отмену виз с Украиной в европейских структурах, надеясь таким образом решить свои внутренние проблемы за счет скатывающейся в бездну соседней страны.

За призывы к диалогу — в тюрьму

Григорий Шугаев

Владимир Познер снова высказался против единства русского народа

Программа Владимира Познера под скромным и говорящим само за себя названием «Познер» по жанру является интервью, которое проводит этакий маститый мэтр отечественного телевидения и своими каверзными, умными, продуманными, неожиданными и какими угодно еще другими вопросами выводит на чистую воду элиту не только России, но и всего мира. Этакий отечественный Ларри Кинг. Однако в конце программы руководство Первого канала дает популярному ведущему пару-тройку минут, во время которых Владимир Владимирович мог бы наговорить публике все, что ему придет в голову, — часто связь с главной обсуждаемой с гостем программы темой отсутствует. Видимо, руководство Первого канала держит Познера за старца или великого гуру, мнение которого настолько провидческое, что умолчать его никак невозможно.

Опыт показывает, что Владимир Владимирович Познер на всю катушку использует эту возможность для пропаганды своих взглядов — ну, собственно, мало кто поступил бы на его месте иначе. Остается только добавить, что взгляды у г-на Познера откровенно русофобские, а телекомпания с наибольшим охватом аудитории в России, дающая ему высказаться в прайм-тайм, вообще-то государственная.

Ныне активно обсуждаемое выступление господина Познера по поводу инициативы «Комитета 25 января» обнаружило, на наш взгляд, его панические настроения по поводу наблюдаемого в последнее время поворота широкого общественного мнения от идеологии западного либерализма в качестве государственнической, практически четверть века занимавшей слишком много места в умах многих наших сограждан. Непосредственным же поводом к очередной язвительной проповеди Владимира Познера явился призыв «Комитета 25 января» начинать вести «политику на воссоединение русского народа в одном государстве». Действительно, то, над чем с таким успехом потрудились всякого рода доморощенные реформаторы и иностранные спецслужбы вкупе с предателями в высших эшелонах власти СССР, надо же обязательно сохранить на времена вечные, вопреки историческому процессу вообще и начинающемуся медленно, но верно пониманию воссоединения на Украине и в Белоруссии в частности.

Владимир Познер разговаривает с телезрителями таким образом, как будто априори все они заранее с ним солидарны. Прием, известный в полемике и пропаганде. Используется сила авторитета оратора и подсознательное желание слушателя соответствовать ему. Логика рассуждения здесь такая: «Ну уж коли, дружок, ты меня слушаешь — значит ты человек умный, и не будешь же ты опускаться до того, чтобы поддержать мнение какого-то там "Комитета 25 января"».

Тем более если Владимир Владимирович тебе уже заранее сказал: «Вы случайно не слыхали про организацию, название которой "Совет 25 января"? Нет? Ну я только недавно услышал об этом. Теперь я в курсе. Эта такая, как бы это сказать поаккуратнее, группа лиц, которая…». Фразы «как бы поаккуратнее», «группа лиц» сразу нам говорят обо всем: члены «Комитета 25 января» — маргиналы в принципе. Потому что для их характеристики даже трудно подобрать какое-нибудь приличное слово.

И далее, чтобы зритель сам понял кошмарность предложений этой «группы лиц», Владимир Познер говорит: «Ну, впрочем, давайте так. Я "им" предоставлю слово, и вы все поймете сами». Тут тебе и претензия на объективность, и опять же напоминание публике, какая она умная-разумная и, мол, все должна понять правильно. «Писатель Эдуард Лимонов говорит, что смысл создания этой группы в том, чтобы Россия не досталась ходорковским-либералам», — иронично провозглашает первый «крамольный тезис» «Комитета» Владимир Владимирович, не понимая или, скорее, не желая принять, что Ходорковский всем давным-давно не интересен, а фраза «ходорковские либералы» давно понимается как эвфемизм «банды гайдаровцев или младореформаторов», которые, уже по единодушному мнению россиян, и начинали активно разрушать Россию. И ни у кого нет никакого желания, чтобы остатки этого сословия, остающиеся у власти, продолжили этот деструктивный процесс ликвидации нашего Отечества. Так что эта сентенция Владимира Познера смотрится просто глупо.

Далее в поле зрения великого либерального комментатора земли русской попадает Егор Просвирин, которого он цитирует: «Нам, русским, пора понять, что альтернатива простая: или покаяние в Instagram Кадырова, мольбы в Twitter Навального и селфи из очереди за талонами на раздачу хлеба в оккупационной комендатуре 101-й воздушной десантной дивизии США, или же протянуть друг другу руки и начать встречаться, общаться, взаимодействовать».

Манера изложения мнения Просвирина поразительна по циничности и игнорированию здравого смысла, сути высказывания. Владимир Познер пытается посмеяться над тем, что именно Егор Просвирин считает негативными явлениями в нашей общественной жизни, а это известные слова Рамзана Кадырова и действия Алексея Навального. Познеру смешно, что Просвирин рассматривает возможность оккупации России — и это в нынешних серьезнейших геополитических условиях. В качестве альтернативы всему этому негативу Егор Просвирин предлагает гражданский диалог: «протянуть друг другу руки и начать встречаться, общаться, взаимодействовать». И именно за это ему попадает от Познера по полной. Хочется спросить Владимира Владимировича: вы с кем, мастера культуры?

И тут гуру политического театра Первого канала подходит к главному — к тому, что вот уже как лет 30 составляет главный интерес русских врагов за океаном и не только: единство нашего народа, трагическое разделение и возможность (обратите внимание — пока обсуждается только лишь возможность) воссоединения. «Но а вообще цель этих милых людей, я цитирую, "вести политику воссоединения русского народа в одном государстве". При этом, уточняют они, русские для нас — это как до 1917 года, триединство великороссов, малороссов (украинцев) и белорусов». Познер издевательски называет людей, предложивших воплотить мечту миллионов, «милыми», как будто речь идет о городских сумасшедших.

Далее Владимир Владимирович уточняет: «Правда, они позабыли, видимо, спросить у малороссов (украинцев) и белорусов, считают ли они себя русскими, — но это мелочь». На это хочется ответить, что вообще-то русские люди, как и, безусловно, члены «Комитета 25 января», не только читают газеты, умеют пользоваться интернетом и имеют родственников или друзей во всех трех братских странах. И все мы в курсе, какие настроения существуют в различных частях украинского и белорусского обществ на предмет воссоединения. Да — многие и многие против, но этого никто и не отрицает, и для этого ничего и ни у кого не надо спрашивать, все и так прекрасно осведомлены о сем печальном факте. Но когда надо показать, что твой враг имел в виду не то, что он в самом деле говорил, а то, что тебе хочется думать, начинается прямое, циничное, неприкрытое передергивание фактов — и тут не до логики и стыда.

Владимир Владимирович! Члены «Комитета 25 января» призывают только лишь «вести политику воссоединения русского народа в одном государстве», что означает целую совокупность мер: переговоров, встреч, диспутов, каких-то культурных, дипломатических ходов, пропаганды самой идеи, в конце концов — развитие экономических взаимоотношений, без которых наши три экономики страдают необычайно. И сам же Познер, продолжая цитировать инициаторов, отмечает, что первое: «Комитет 25 января» вовсе не покушается на самобытность русских, украинцев и белорусов, говоря о «триединстве» русского народа. Второе: авторы, что особенно важно, на наш взгляд, отказываются от советского понимания как принципов организации самого формального союза русских, украинцев и белорусов, так и сути, уникальности, неповторимости каждой из составных частей русских, что признавалось в Российской империи и было общим местом.

Но, видимо, перспектива воссоединения русского народа так страшит Познера и тех, кто за ним стоит как на Первом канале, так и выше, что в ход пускаются уже откровенная буффонада и прямая ложь. «Бред, скажете? — хитро вопрошает Владимир Познер, по-прежнему надеясь на единомыслие телезрителей. — Вот не спешите с выводами. История не раз являла нам примеры того, как во времена трудные и во времена испытаний приходят люди, о речах которых поначалу говорили "да это бред", ну, например, Гитлер». Хамству, абсурдности и бесстыдству г-на Познера уже нет предела. Людей, стремящихся к гражданскому диалогу, общественному миру и воссоединению еще недавно единого народа, он сравнивает с Гитлером, приписывая им походя фашистскую идеологию.

Но дальше — больше: «В самой России были такие, с позволения сказать, организации, как "Союз Михаила Архангела", "Черная сотня" и тому подобные, так что будьте бдительны». Владимир Познер называет когда-то существовавшие организации, идеология и практика которых были слишком далеки от воззвания «Комитета 25 января».

Но самое любопытное, как обычно, на закуску. Свой обличительный опус Владимир Познер заканчивает… ябедой: «Мне-то очень любопытно, как отнесутся к этим новым "спасателям России" наши законодатели, наши защитники правопорядка, наши борцы с экстремизмом. Вам не кажется, что на этих господ следовало бы обратить внимание?» Владимир Познер прямо призывает надеть кандалы на членов «Комитета», уже почти в открытую называя их «экстремистами». Нам же очень интересно другое: а к кому именно взывает на политическом олимпе Владимир Познер, желая наказать сторонников воссоединения русского народа? Значит, такие люди существуют, и их немало: и в среде законодателей, и в сообществе защитников правопорядка. Это и есть самое печальное во всей этой истории с трехминутным дивертисментом телевизионного ветерана.

Россельхознадзор признал небезопасным 53% проверенного сыра из Белоруссии, говорится в сообщении российского ведомства.

"Из 19 приостановленных товарных партий сыра общим весом свыше 360 т, в 10 партиях общим весом свыше 190 т установлено существенное превышение массовой доли консерванта натрия азотнокислого Е251", - говорится в сообщении.

В числе предприятий, допустивших выпуск недоброкачественной продукции и одновременно являющимися заявителями деклараций о соответствии - Любанский и Копыльский филиалы ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", ОАО "Рогачевский молочно-консервный комбинат" и ОАО "Молочная компания Новогрудские дары", СОАО "Беловежские сыры".

Россельхознадзор отмечает, что указанные предприятия за исключением Копыльского филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" дали стопроцентный "положительный результат", то есть все ввозимые с 6 по 7 февраля товарные партии сыра не соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Россельхознадзор обращает внимание предпринимателей, что продукция с указанных предприятий и далее будет подвергаться обязательной процедуре расширенного лабораторного контроля. Решение о возможности поставки принимается только на основании заключений аккредитованных лабораторий Российской Федерации.

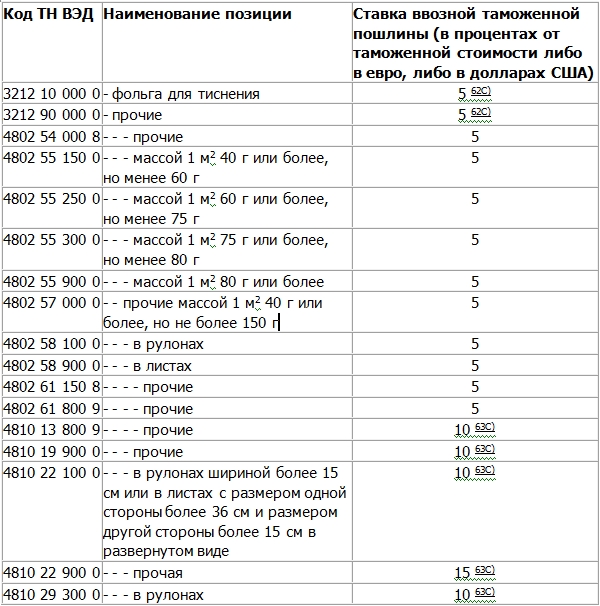

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение снизить ставки ввозных таможенных пошлин на некоторые виды товаров, используемых в полиграфии.

«Данное решение комиссии направлено на поддержку производителей полиграфической продукции Евразийского экономического союза. Снижение ставок пошлин снизит себестоимость продукции и будет способствовать повышению ее конкурентоспособности на рынке ЕАЭС»,– сообщила министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, т.е. с 04 марта 2016 года.

Решение Коллегии Евразийской Экономической Комиссии № 13

Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров, используемых в полиграфической промышленности, и о внесении изменений в некоторые решения Совета Евразйской экономической комиссии

Дата принятия документа: 02.02.2016

Дата опубликования документа: 03.02.2016

Приложение № 1

к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии №13 от 02 февраля 2016 г.

СТАВКИ ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза

|

Код ТН ВЭД |

Наименование позиции |

Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |

|

3212 10 000 0 |

- фольга для тиснения |

5 62С) |

|

3212 90 000 0 |

- прочие |

5 62С) |

|

4802 54 000 8 |

- - - прочие |

5 |

|

4802 55 150 0 |

- - - массой 1 м2 40 г или более, но менее 60 г |

5 |

|

4802 55 250 0 |

- - - массой 1 м2 60 г или более, но менее 75 г |

5 |

|

4802 55 300 0 |

- - - массой 1 м2 75 г или более, но менее 80 г |

5 |

|

4802 55 900 0 |

- - - массой 1 м2 80 г или более |

5 |

|

4802 57 000 0 |

- - прочие массой 1 м2 40 г или более, но не более 150 г |

5 |

|

4802 58 100 0 |

- - - в рулонах |

5 |

|

4802 58 900 0 |

- - - в листах |

5 |

|

4802 61 150 8 |

- - - - прочие |

5 |

|

4802 61 800 9 |

- - - - прочие |

5 |

|

4810 13 800 9 |

- - - - прочие |

10 63С) |

|

4810 19 900 0 |

- - - прочие |

10 63С) |

|

4810 22 100 0 |

- - - в рулонах шириной более 15 см или в листах с размером одной стороны более 36 см и размером другой стороны более 15 см в развернутом виде |

10 63С) |

|

4810 22 900 0 |

- - - прочая |

15 63С) |

|

4810 29 300 0 |

- - - в рулонах |

10 63С) |

62С) - Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с даты вступления в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 февраля 2016 г. № 13 по 31.08.2017 включительно.

63С) - Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости применяется с даты вступления в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 февраля 2016 г. № 13 по 31.08.2017 включительно.

ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск выступило заказчиком реконструкции железнодорожного переезда на км 394 дороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия в п. Катынь Смоленской области, в рамках которой ведётся строительство нового путепровода. Основной целью реконструкции является разделение на разные уровни железнодорожного и автомобильного потоков.

В ходе строительства, начатого в декабре 2015 года, уже выполнен комплекс земляных работ и произведена выторфовка. В настоящее время проводятся работы по устройству объездных дорог и переустройству коммуникаций, а также начаты работы по забивке свай первой опоры путепровода.

Помимо самого железобетонного сооружения длиной 160 метров на новом почти полуторакилометровом участке дороги будет произведено устройство искусственного электроосвещения, водопропускных труб, водоотводных канав и ливневой канализации. Для обеспечения комфорта жителей посёлка появятся шумозащитные экраны.

Ввод в эксплуатацию нового путепровода позволит обеспечить существенное увеличение транспортных потоков между Россией и Беларусью, исключить временные потери, возникающие в результате интенсивности железнодорожного сообщения, которая затрудняет движение автомобилей из-за закрытых шлагбаумов, а также обеспечить безопасное и бесперебойное движение поездов и автомобилей. Работы по реконструкции планируется завершить уже в ноябре 2016.

Наноцентр «СИГМА.Новосибирск» представит четыре проекта на «Стартап Туре 2016».

В Новосибирске 9–10 февраля проходят мероприятия «Стартап Тура 2016» — самого масштабного в России и СНГ мероприятия по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд, реализующих проекты в сфере высоких технологий. В рамках тура состоятся питч-сессии, мастер-классы и тренинги с участием представителей инвестиционных фондов и институтов развития, бизнес-экспертов и менторов мирового уровня.

Шоу проходит в 11 городах России, а также в 2 городах стран СНГ — Алматы (Казахстан) и Минск (Беларусь) — и продлится 3 месяца. В мероприятиях примут участие более 4 тысяч человек — разработчиков, молодых ученых, инноваторов, резидентов технопарков и бизнес-инкубаторов.

Конкурсная программа 2016 года представлена пятью ключевыми направлениями: биологические и медицинские технологии, биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности, промышленные технологии и материалы, энергетика и энергоэффективные технологии, информационные технологии. За время тура жюри оценит не менее 1200 проектов. Победители смогут принять участие в крупнейшей конференции Startup Village, а также разделят 100 млн рублей призового фонда.

В конкурсной программе новосибирского этапа Russian Startup Tour наноцентр «СИГМА.Новосибирск» представит четыре проекта.

Цель первого проекта, «ПолиМатрикс», — создание комбинированного материала для восстановления повреждений хрящевой ткани суставных поверхностей. Авторами проекта разработан подход, основанный на использовании композитных 3D-матриксов (мембран), которые изготовлены методом электроспиннинга. Электроспиннинг — это процесс получения сверхтонких нитей и волокон под действием электростатических сил. Благодаря слоистой структуре матриксы обладают высокой степенью совместимости с клетками организма человека. В настоящее время получены положительные результаты гистологических исследований на приживляемость 3D-матриксов у кроликов.

Второй проект наноцентра — «Эпикордис». Он направлен на разработку эпигенетической тест-системы для ранней диагностики ишемической болезни сердца на основе уникальной запатентованной методики GLAD-ПЦР анализа ДНК. Данная методика позволяет определить наличие болезни на ранней стадии по подавлению активности определенных генов. На основе этой же технологии в настоящее время портфельная компания наноцентра — «ЭпиДжин» — совместно с ГНЦ ВБ ВЕКТОР разрабатывает тест-систему для онкодиагностики.

Наноцентр «СИГМА.Новосибирск» также презентует проект по использованию инновационной диализ-мембраны из гидрогеля в тепличном растениеводстве. Партнером проекта выступает японская компания Mebiol Inc. — единственный производитель гидрогелевой диализ-мембраны в мире. Предлагаемая разработчиками система состоит из двух оросительных труб и диализ-мембраны, которая устанавливается между водонепроницаемой подложкой и подложкой из нетканного материала. Мембрана представляет собой тонкую пленку из гидрогеля, которая пропускает воду и питательные вещества к растениям, но блокирует микробы и вирусы. Использование диализ-мембраны позволяет в 10 раз снизить расход воды для полива, а выращенные таким образом овощи и фрукты обладают питательной ценностью и качественными характеристиками, в 3,5 раза превосходящими качество овощей, выращенных по технологии гидропоники. Проект находится на предпосевной стадии.

В числе представленных на «Стартап Туре» проектов наноцентра «СИГМА.Новосибирск» — сверхмалый гибридный беспилотный летательный аппарат — конвертоплан. В основе разработки — оригинальные технологические решения. Аппарат весом 15 кг сможет летать на расстояния до 100 км в любых погодных условиях, что открывает широкие возможности его использования для различных задач, например, доставки лекарств в труднодоступные районы, мониторинга объектов лесного и городского хозяйства, аэрофотосъемки. Конвертоплану для взлета не нужна взлетно-посадочная полоса, он может зависать над объектами и передвигаться с малой скоростью. Работает такой летательный аппарат на трех электродвигателях, которые поворачивается при переходе от вертолетного режима к самолетному. Разработчиками конвертоплана построена малоразмерная модель, после чего будут проведены летные испытания с дальнейшим созданием полноразмерной модели.

Кроме того, в конкурсной программе примет участие студент-магистрант Томского политехнического университета Никита Торопков, ставший победителем первого Всероссийского нанотехнологического инженерного конкурса. Никита разработал материал для создания биоразлагаемых костных имплантов и в качестве приза получил возможность стажировки в новосибирском наноцентре.

Участие проектов наноцентра «СИГМА.Новосибирск» в «Стартап Туре» позволит привлечь новых партнеров для успешной реализации инновационных разработок.

Соорганизатором тура выступает Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Фонд пригласит 13 лучших команд Startup Tour на мероприятия программы nanoWEEKEND, которая состоится летом в одном из нанотехнологических центров. Ее участники в течение двух дней смогут посещать лекции и мастер-классы, участвовать в тренингах, общаться с ведущими экспертами. В итоге команды должны будут провести публичную презентацию доработанного проекта. Экспертное жюри выберет команду-победителя, которая сможет пройти месячную стажировку в одном из российских наноцентров.

В ХМАО — Югре открывается научно-практическая конференция

В Нижневартовском государственном университете открывается научно-практическая конференция.

В V Международной научно-практической конференции «Культура, наука, образование: проблемы и перспективы», которая проходит 9–10 февраля в рамках празднования Дня российской науки, примут участие более 200 ученых из Беларуси, Молдовы, Казахстана, Китая, Украины, Индии, Польши и многих городов России. Нынче география гостей значительно расширилась.

«Участники конференции будут работать по секциям, на которых предполагается обсудить проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи, поделиться опытом в области отечественной истории, информатики и математики, изобразительного искусства, а также туризма», – говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Зачетный «Платон»

Платежи за «Платон» можно будет зачесть в счет транспортного налога

Алина Распопова

Плату за пользование федеральными трассами в рамках системы «Платон» можно будет засчитать в счет уплаты транспортного налога. Такой законопроект предложил Минтранс совместно с Минфином после требования президента Владимира Путина избавить автоперевозчиков от части налогового бремени. Однако на практике послабление мало чем поможет отрасли — ежегодные расходы на «Платон» могут в десятки раз превышать ставку налога.

Фирмы — владельцы 12-тонников смогут засчитывать средства, уплаченные в системе «Платон», в счет уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект разработал Минтранс совместно с Минфином. Таким образом, часть платежей за проезд тяжелых грузовиков по федеральным трассам ежегодно будет отправляться для погашения налога на транспорт, что должно несколько упростить жизнь дальнобойщикам и снизить налоговое бремя.

Напомним, что до марта плата за один километр проезда по федеральной трассе для большегрузов составляет 1,53 руб. В дальнейшем сбор, как ожидается, вырастет до 3,06 руб., а с 2019 года — уже до 3,73 руб.

«Минтранс получил документ и сегодня, 9 февраля, согласует его и направит в правительство РФ, — говорится в сообщении Минтранса. — Законопроект предусматривает пересмотр правил исчисления транспортного налога как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей.

Новые правила позволят засчитывать начисленные ранее средства в системе «Платон» в счет транспортного налога».

Напомним, что еще в начале января президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения об освобождении от уплаты транспортного налога собственников транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Тема отмены транспортного налога для грузовиков — участников системы взимания платы «Платон» возникла на ежегодной пресс-конференции Путина в декабре 2015 года. Тогда президент выразил надежду, что правительство отменит транспортный налог для 12-тонников не позднее первого квартала 2016 года.

«За километраж большегрузных машин платят в очень многих странах мира, в Белоруссии в семь раз больше, чем предложено в России, — сказал Путин.

— Но все равно мы говорили о том, что при переходе на эту систему может быть отменен транспортный налог, — не отменили.

Кстати говоря, по настоянию региональных руководителей, потому что транспортный налог идет в региональные бюджеты. Но для большегрузов, которые должны платить за пробег, надо это сделать. И я очень рассчитываю на то, что правительство в самое ближайшее время, в начале года, это сделает. Я надеюсь, что все эти решения, о которых я сказал, в том числе и по налогу на транспортные средства, в ближайшее время правительством, не позже чем в первом квартале, будут приняты».

Отметим, что тогда на пресс-конференции звучали просьбы полностью отменить систему сборов.

Однако в своем ответе на вопрос о судьбе «Платона» и дальнобойщиков Путин впервые ясно дал понять, что отмены системы не будет. Ответ разочаровал многих водителей большегрузов, надеявшихся, что в кризис власть пойдет навстречу.

При этом президент распорядился провести оценку выпадающих доходов дорожных фондов субъектов в связи с освобождением собственников транспортных средств от уплаты транспортного налога и при необходимости представить предложения по определению источников их компенсации.

Позднее правительство сообщило, что отмена транспортного налога в целом для всех автомобилистов приведет к снижению доходов в региональных бюджетах на общую сумму 146,2 млрд руб. в расчете на 2016 год, и не поддержало соответствующий законопроект, однако сохранило такую возможность для большегрузного транспорта.

В итоге и сформировалось совместное решение от Минтранса и Минфина.

Поясним, что транспортный налог идет в региональные дорожные фонды, на восстановление региональных дорог. Платежи по системе «Платон» — на ремонт федеральных трасс. Именно поэтому ранее вице-спикер Госдумы Сергей Неверов обращал внимание на необходимость найти золотую середину, оптимальное решение, чтобы регионы не остались без средств на восстановление региональных дорог в случае отмены транспортного налога.

Освобождение от транспортного налога не компенсирует затрат на «Платон»

Между тем сами участники рынка и дальнобойщики уверяют, что после введения системы «Платон» их расходы заметно выросли и никакое избавление от транспортного налога не может сравниться с этими потерями.

«Транспортный налог с одного грузовика составляет 20–40 тыс. руб. в год, а за пользование системой «Платон» придется выкладывать по 200–300 тыс. в год, — рассказал координатор ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко «Газете.Ru».

— Вот и выходит, что подобная «отмена» транспортного налога совершенно не компенсирует введение «Платона». Ставка транспортного налога на 12-тонную фуру рассчитывается из расчета свыше 210 л.с., в среднем на такие грузовики устанавливаются моторы от 220 до 500 л.с. Чаще всего используются моторы мощностью 360 и 420 л.с. При этом доходы от транспортного налога поступают в региональные бюджеты».

Руководитель компании «Навигатор-М» Руслан Шанкин ранее уже делился собственными расчетами по «Платону».

«Вот пример с грузовой фурой с мотором 320 л.с. — за нее мы отдаем 28 тыс. руб. в год, — рассказывал Шанкин «Газете.Ru». — Получается, с отменой транспортного налога с нас снимают 2,3 тыс. руб. в месяц. При том что с пробегом 15 тыс. км в месяц нам придется отдавать 40–45 тыс. руб. Получается, что звучит громко, а на деле эффекта никакого – как мертвому припарка».

Бухгалтер небольшого семейного бизнеса по грузоперевозкам из Нижнего Новгорода Зоя Попова также уверена, что избавление от уплаты транспортного налога не слишком облегчит жизнь ее предприятию.

«У меня две фуры, в год за них я плачу около 60 тыс. руб. в виде налога на транспорт, — рассказала Попова «Газете.Ru». — Но, чтобы оплатить все наши поездки по федеральным трассам за год, придется отдать около 500 тыс. руб. за две машины – я даже не уверена, что мы столько заработаем!

При этом запчасти уже подорожали на 20–40%, мы продолжаем платить акцизы на топливо, и солярка тоже дорожает. Получается, что сборы только растут и растут. Нас убеждали, что будут поддерживать малый бизнес, а вместо этого только обдирают».

Напомним, что после масштабных несанкционированных акций протеста водителей фур, прошедших по всей России, в правительстве по-прежнему уверены, что введение денежных сборов с водителей дальнобойных машин было правильной мерой.

Так, по мнению премьер-министра России Дмитрия Медведева, владельцы фур платят несоизмеримо мало относительно того вреда, который грузовики наносят дорогам. «Кто платит деньги за строительство и ремонт автодорог? В абсолютном большинстве случаев это водители частных автомобилей, водители легкового транспорта, — ранее заявил Медведев. — А кто реально воздействует на дорогу — водители крупных грузовиков не платят практически ничего».

Медведев напомнил, что во всех современных государствах дальнобойщики платят за проезд по трассам.

«Это абсолютно нормально. Психологически дальнобойщики должны привыкнуть к тому, что за такие перевозки нужно платить. Запуск системы «Платон» по взиманию платы за проезд по федеральным трассам прошел удачно, утверждают в Росавтодоре. Я считаю, что система «Платон» должна быть доведена до своего логического конца», — подчеркнул глава правительства.

Сборы за проезд по федеральным трассам позволят добавить в дорожные фонды порядка 40–50 млрд руб. в год, что, по мнению Медведева, «не так мало».

Правительство Белоруссии разработало пакет неотложных антикризисных мер исходя из новых экономических реалий, заявил премьер-министр республики Андрей Кобяков.

"Мерами предусматривается четкое разделение зоны ответственности по валютным обязательствам, за эффективность управления активами государственных предприятий. Определены задачи, ориентирующие на диверсификацию экспорта, привлечение иностранных инвестиций, создание условий для ускоренного развития малого и среднего бизнеса. В качестве системной меры повышения эффективности производственного сектора определено рациональное импортозамещение", — рассказал Кобяков, которого цитирует белорусское государственное агентство Белта.

По словам премьера, подготовлены проекты указов президента и постановлений правительства, направленные на обеспечение экономической безопасности Белоруссии, мобилизацию ресурсов, повышение оперативности и комплексности принятия решений на всех уровнях управления, повышение конкурентоспособности экономики, а также консолидацию бюджета.

Прогноз основных внешних факторов, заложенных в бюджет Белоруссии в конце прошлого года, утратил актуальность, пояснил Кобяков. "Еще два месяца назад мы имели один прогноз, основанный на экспертных оценках международных финансовых институтов: 50 долларов за баррель нефти, 63 российских рубля за доллар, 18 тысяч 689 белорусских рублей за доллар. Сейчас ситуация резко изменилась", — сказал он.

"Теперь мы имеем около 30 долларов за баррель, курс российского рубля — около 80 за доллар. Если все сохранится в неизменном состоянии, таком, как мы имеем сегодня, среднегодовой курс белорусского рубля в этих условиях останется на уровне 22 тысяч 719 за доллар", — сказал премьер-министр.

Он добавил, что на внешних рынках сохраняется значительная неопределенность, и нужно быть готовыми к худшему сценарию. "По оценке министерства финансов, цена для бюджета, то есть бюджетный разрыв между утвержденным сценарием 50-63-18689 (цена барреля нефти, курс российского рубля и курс белорусского рубля — ред.) и сегодняшними цифрами 30-80-22719 составляет порядка 38 триллионов белорусских рублей (около 1,7 миллиарда долларов), или 14% расходной части консолидированного бюджета", — пояснил Кобяков.

В 2016 году АО «Сибирский химический комбинат» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») ставит задачу перед генподрядчиком как минимум удвоить количество персонала, задействованного на строительстве опытно-демонстрационного энергокомплекса, создаваемого в рамках отраслевого проекта «Прорыв».

Об этом сообщил генеральный директор СХК Сергей Точилин.

«Ведется работа по привлечению дополнительных субподрядчиков, чтобы еще 300, а лучше 400 человек работало на строительно-монтажных работах», - отметил он.

«В 2016 году предстоит уложить 76 тысяч кубометров стен и перекрытий, смонтировать больше 2,5 тонн металлоконструкций, построить больше десяти километров дорог», — уточнил Сергей Точилин.

Финансирование только строительно-монтажных работ на объекте в 2016 году превысит три миллиарда рублей. Общий объем инвестиций в наступившем году по проекту «Прорыв» с учетом разработки проектной и рабочей документации на следующие этапы составит около восьми миллиардов рублей.

В 2015 году были выполнены работы по свайному полю основных зданий (установлено 1800 свай – около 17 тысяч кубометров бетона), в фундаменты зданий, стены и перекрытия уложено 16,5 тысяч кубометров железобетона.

В августе 2014 года на СХК начался подготовительный этап строительства модуля фабрикации/рефабрикации (МФР) нитридного топлива. Ввод в эксплуатацию планируется в 2017-2018 году. Произведенное на нем топливо поступит в опытно-демонстрационный реактор БРЕСТ-ОД-300. Сооружение реакторной установки планируется завершить в 2020 году, что станет вторым этапом создания ОДЭК. Третий этап: строительство завода – модуля по переработке отработанного ядерного топлива. Полностью проект «Прорыв» на СХК должен заработать к 2023 году.

«Неделя легкой промышленности» – впервые в России.

23–26 февраля 2016 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» впервые в России состоится уникальное конгрессно-выставочное мероприятие «Российская неделя текстильной и легкой промышленности». Оно организуется при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В течение трех дней участники Недели обсудят наиболее актуальные вопросы развития отечественной легкой промышленности. Среди основных тем, включенных в тематику круглых столов, конференций и других дискуссионных мероприятий – современное состояние и перспективы развития предприятий отрасли в сложных финансово-экономических условиях; взаимодействие между предприятиями стран-участниц ЕАЭС; определение перспективных направлений развития бизнеса и модернизации производства; наиболее эффективные меры по предотвращению и выявлению контрафактной продукции; вопросы государственной поддержки текстильной и легкой промышленности, импортозамещения и многие другие.

Организаторы мероприятия, Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности и ЦВК «Экспоцентр», убеждены, что «Российская неделя текстильной и легкой промышленности» призвана стать постоянно действующей выставочной и деловой площадкой для демонстрации достижений текстильной и легкой промышленности России и стран ЕАЭС, их инновационного и технологического потенциала, а также центром выработки мер по обеспечению устойчивого развития отрасли.

«Быстрое технологичное развитие отечественной легкой промышленности возможно только при консолидации усилий государства и предпринимателей. Индустрия легкой промышленности объединяет 14 тыс. предприятий разной специализации и направленности, поэтому мы поддерживаем создание единой площадки, демонстрирующей достижения текстильной и легкой промышленности России, ее инновационный и технологический потенциал. Мы уверены, что на новой площадке участники отрасли смогут активно обсуждать актуальные отраслевые задачи и проблемы в самой широкой представительности, выводя их на государственный уровень», – считает статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

«Идея проведения подобного проекта продвигалась отраслевым сообществом уже на протяжении нескольких лет, – утверждает президент Союзлегпрома Андрей Разбродин, – и сегодня успешно воплотилась в данном проекте, призванном стать самым значимым ежегодным событием в отрасли. Наряду с широкой выставочной экспозицией, мероприятие предполагает насыщенную трехдневную деловую программу. Помимо ставшего традиционным «Легпромфорума», где планируется обсудить общие проблемы отрасли с участием руководства страны, в течение трех дней будет организована профессиональная работа: торгово-закупочные сессии, мастер-классы, семинары и круглые столы для участников отрасли».

На площадке «Экспоцентра» с 23 по 26 февраля будут объединены ведущие выставки этих отраслей, проходящие в России: 16-я международная выставка «Оборудование для производства и обработки текстиля» – «Инлегмаш»; 16-я международная выставка «Детская и юношеская мода. Одежда для будущих мам» – «CJF — Детская мода. Весна»; международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань»; 9-я международная выставка «Материалы на волокнистой основе. Сырье, оборудование, продукция» – Techtextil Russia; 3-й международный форум легкой промышленности «Легпромфорум».

В ходе круглых столов и других дискуссионных мероприятий Недели будет рассмотрен широкий спектр вопросов, напрямую связанных с повышением конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России, включая вопросы импортозамещения, государственной поддержки отрасли, модернизации ее основных фондов, привлечения инвестиций, продвижения российской продукции на внутренний и зарубежные рынки.

Например, форум «Конкурентные региональные отраслевые проекты», который состоится 25 февраля, будет посвящен основным трендам в реализации кластерных и других проектов развития текстильной и легкой промышленности целом ряде субъектов Федерации.

Вопросы внедрения и комплексного использования новейших научных разработок в отрасли – тематика круглого стола «Современные научные разработки, оборудование и технологии ведущих российских и мировых производителей для текстильной и легкой промышленности», который пройдет в рамках деловой программы Недели 24 февраля. В числе обсуждаемых здесь вопросов – современные технологии в переработке текстильных отходов; разработка нового и модернизация ранее закупленного оборудования.

В последние годы растет мировой и российский спрос на технический текстиль и на продукты его переработки. Пока в этой сфере преобладает импорт, но в России имеются широкие возможности для развития этой подотрасли и, соответственно, для положительного тренда в импортозамещении данной продукции. Эта проблематика будет обсуждаться 25 февраля в ходе международного симпозиума «Современный российский рынок технического текстиля и нетканых материалов: проблемы развития».

В деловой программе форума будут также участвовать представители ведущих отечественных торговых марок, дизайнеры и маркетологи, а также специалисты индустрии моды. Не секрет, что успешное продвижение к потребителю любой продукции – и текстильная не исключение – далеко не в последнюю очередь зависит от правильных, достоверных оценок не только спроса, но и тенденций в потребительских предпочтениях в плане оформления, дизайна предлагаемой продукции. Эти вопросы предложены к обсуждению 26 февраля на круглом столе «Стратегическое партнерство ритейла и производителей стран ЕАЭС. Возможности для развития брендов в меняющихся условиях рынка». Среди участников этого круглого стола – руководители таких известных брендов, как «ОСТИН», Vassa, Oggi, «Сударь», BAON и многие другие известные отечественные производители.

«Ижсталь» укрепляет сотрудничество с предприятиями Белоруссии.

ОАО «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») увеличивает объемы поставок отраслеобразующим предприятиям Республики Беларусь. В первом квартале 2016 года компания работает над крупным заказом Минского тракторного завода, сопоставимым с объемом заказов всего 2015 года.

В рамках реализации протокола мероприятий по развитию сотрудничества между правительством Удмуртской Республики и правительством Республики Беларусь на 2015–2017 годы «Ижсталь» продолжает поставлять свою продукцию на многие крупные предприятия Республики Беларусь. Потребителями ижсталевского металла являются ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «Минский завод колесных тягачей», ОАО «Белкард», ОАО «Гомсельмаш», ЗАО «Могилевский инструментальный завод».

«Промышленные предприятия Республики Беларусь мы рассматриваем как одних из основных наших зарубежных заказчиков. Со многими из них «Ижсталь» связывают долгосрочные партнерские отношения, которые мы планируем не только поддерживать, но и развивать», – прокомментировал управляющий директор ОАО «Ижсталь» Анатолий Щетинин.

Помимо Белоруссии, продукция завода поставляется в 17 стран мира, среди которых США, страны ЕС и СНГ. Доля экспорта в общем объеме произведенной продукции превышает 10%.

ОАО «Ижсталь» занимает ведущие позиции среди российских производителей специальных марок стали, сплавов и нержавеющего проката. Выпускает сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили высокой точности из конструкционных, инструментальных, быстрорежущих, нержавеющих марок стали. Система менеджмента качества имеет сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Предприятие входит в металлургический дивизион Группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Россия поможет Лукашенко материально

Александр Лукашенко заявил, что Россия пообещала поддержать экономику Белоруссии

Денис Лавникевич (Минск)

Александр Лукашенко объявил, что руководство России пообещало поддержать экономику Белоруссии в кризисной ситуации. Это означает одно из двух: либо на встрече в Сочи Путин и Лукашенко урегулировали «нефтяной конфликт», либо российский президент пообещал «дать отмашку» на выделение Белоруссии кредита от ЕФСР. Тем временем золотовалютные резервы Минска тают, а МВФ откладывает выделение уже практически согласованного кредита.

Александр Лукашенко перед телекамерами торжественно сообщил министру иностранных дел страны Владимиру Макею, что руководство Российской Федерации приняло решение о поддержке экономики Белоруссии.

«Президент России и премьер не только пообещали, но приняли решение о поддержке, как бы ни было сложно в России, экономики Белоруссии», — заявил Лукашенко, говоря об итогах своих недавних встреч с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым в Сочи. Также, по его словам, в ходе этих встреч стороны «подробнейшим образом обсудили многие проблемы, договорившись вместе выходить из сложившейся экономической ситуации».

Но какое именно решение принял Кремль? Почему об этом решении не сказали ни Путин, ни Медведев? Почему Минфин России не рассказал, какую именно помощь решила оказать Россия Белоруссии? Почему российские информагентства молчат про решение российского руководства?

По сути, Лукашенко впервые публично заговорил о результатах своей встречи с Путиным 5 февраля в Сочи.

Тогда президенты несколько часов общались за закрытыми дверями. О чем именно они разговаривали, осталось неизвестным. Белорусские государственные СМИ сообщили: «Основное внимание во время переговоров было уделено предстоящим в феврале важным для белорусско-российского взаимодействия событиям». Пресс-служба Путина также описала переговоры предельно кратко: «Обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, региональная проблематика, а также совместные меры по укреплению интеграционных процессов». Но в феврале лидерам двух стран еще предстоит официальная встреча — на высшем Госсовете.

И получается, для срочного «свидания» явно была какая-то другая причина.

Самая очевидная — официальному Минску срочно нужны деньги для поддержки рушащейся экономики. Только за январь 2016 года золотовалютные резервы Белоруссии уменьшились на $149 млн, а за декабрь — на $408,2 млн. В масштабах страны это очень крупные суммы. А белорусский рубль за январь обесценился более чем на 8%.

Во второй половине 2015 года белорусское руководство пыталось взять сразу два кредита: $2 млрд у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и $3 млрд — у МВФ. Однако с кредитом от ЕФСР, который контролирует Россия, возникли проблемы. В декабре министр финансов России Антон Силуанов заявил, что решения по бюджетозамещающему кредиту Белоруссии пока не принято.

«Мы хотели бы получить конкретные результаты от реализации программы мер экономического развития, которые были заложены в план действий при получении этого кредита. Пока необходимых решений по реализации этих планов мы не увидели, поэтому отложили принятие решения об оказании финпомощи до того, как увидим конкретный результат, — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о решении совета фонда по кредиту Белоруссии. — Мы видим здесь отклонение от первоначальных показателей по росту зарплат бюджетников, невыполнение ряда показателей, в том числе по динамике тарифов по услугам ЖКХ и по транспорту, индексации тарифов и ряду других».

Вполне вероятно, что в Сочи Лукашенко все-таки сумел решить вопрос об оперативном выделении кредита ЕФСР. Впрочем, там могла решаться и другая проблема. Значительная часть белорусского госбюджета — это доходы от переработки беспошлинной российской нефти, в 2016 году на белорусские НПЗ поставят 24 млн тонн. Взамен Белоруссия обязалась продать на российском рынке не менее 1 млн тонн автомобильного бензина, выработанного из этой нефти.

Но в январе Минск поставил всего 239 тонн нефтепродуктов, это лишь 0,2% от прошлогоднего уровня. А в феврале отгрузки прекратились вообще.

Для справки: традиционно доля белорусского бензина на российском рынке составляет 3–5%.

«Для нас поставлять сегодня бензин в Россию — работать глубоко в убыток», — заявил журналистам белорусский вице-премьер Владимир Семашко. По его словам, соглашения, подписанные в рамках ЕАЭС, позволяют Белоруссии уменьшать согласованные объемы поставок нефтепродуктов, произведенных из российского сырья, если они экономически невыгодны. По данным Семашко, сегодня потери белорусских НПЗ от поставок в Россию составляют до $100 с каждой тонны нефтепродуктов. В том смысле, что европейские потребители на эти самые $100 платят больше за каждую тонну белорусского бензина.

В Министерстве энергетики России ситуацию воспринимают принципиально иначе. Там сразу перешли к угрозам: напомнили, что по тем же соглашениям, которые упоминал Семашко, Россия имеет право в ответ сократить количество нефти, поставляемой на белорусские НПЗ. И это сокращение может быть в пять раз большим, чем недопоставленный объем нефтепродуктов. Так что вполне вероятно, что как раз этот вопрос — о бесперебойных поставках российской нефти — срочно обсуждали в Сочи Путин и Лукашенко.

«Лукашенко, несомненно, пошел на серьезные уступки Кремлю. Какие именно, нам сообщат спустя несколько месяцев, — считает белорусский политолог Сергей Марцелев. — Возможно, это размещение той самой российской авиационной базы, от которой Лукашенко публично-оскорбительно отказался осенью прошлого года, или отказ от сближения с европейскими структурами. Лукашенко сейчас пытается также получить кредит Международного валютного фонда, и, если ему удастся взять деньги и у России, и у МВФ, это означает, что в 2016 году белорусская экономика хотя и продолжит показывать спад, но это будет спад, контролируемый государством. Таковы бонусы «многовекторности» белорусской политики».

Срочную просьбу Лукашенко о встрече с Путиным (глава Белоруссии ждал коллегу в Сочи около недели) можно объяснить еще и тем, что выделение кредита от МВФ неожиданно застопорилось.

Еще осенью 2015 года, казалось, все было согласовано, и МВФ вот-вот должен был оформить Минску кредит на очень выгодных условиях. Но потом всякая информация о переговорах вдруг пропала из публичного пространства.

Здесь надо иметь в виду, что Белоруссия остается «под наблюдением» Европы: после осенних выборов президента санкции против руководства страны были не отменены, а только заморожены на четыре месяца.

До недавних пор Минск «вел себя хорошо», но последние сигналы, с точки зрения европейцев, тревожные — например, в конце января в Минске прямо в здании суда милиция жестоко избила журналиста.

15 февраля совет министров иностранных дел Евросоюза вновь вернется к вопросу санкций против Белоруссии. Их могут полностью отменить, восстановить их действие или сохранить статус-кво, то есть продлить мораторий. Вполне возможно, что в МВФ просто ожидают, каким будет решение ЕС.

Впрочем, Лукашенко не был бы самим собой, если бы, рассказав о согласии Кремля порешать белорусские экономические проблемы, не уколол бы союзника. В той же беседе с министром иностранных дел перед телекамерами президент Белоруссии упомянул китайский кредит на $7 млрд, который, по его словам, уже выдан и который теперь только нужно освоить. Однако, по мнению экспертов, толку от него мало.

«Любые кредиты, которые выдает Пекин, — это связанные кредиты. То есть сами деньги остаются в китайских банках, они могут быть потрачены только на покупку китайских же товаров или китайского оборудования для белорусских предприятий, — сказал «Газете.Ru» источник в МИД Белоруссии. — В прошлые годы, когда за счет китайских кредитов модернизировали государственные цементные и деревообрабатывающие заводы, нередко вместо заказанного оборудования приходил металлолом, хлам какой-то».

«Сегодня финансовые возможности Москвы ограниченны, но поддержка Беларуси является неизбежной и не самой большой необходимостью, на которую руководство России должно пойти, пусть и в ограниченном формате. Другое дело, какими требованиями эта поддержка сейчас обусловлена. Но, судя по всему, ситуация, когда деньги идут перед стульями, является частью переговорной реальности», — считает директор по исследованиям «Либерального клуба» Евгений Прейгерман.

Сложно сказать, насколько полно обнародованная Лукашенко формулировка отражает суть прошедших в Сочи переговоров.

Наверняка она упускает множество сложных деталей. Но, по словам эксперта, структура отношений России и и Белоруссии и переговорные ресурсы сторон традиционно приводят к тому, что Россия вынуждена оказывать финансовую поддержку Минску.

Якутские таможенники пресекли незаконный вывоз за границу дериватов.

В международном пункте пропуска Якутск – аэропорт при таможенном оформлении физических лиц и багажа, убывающих авиарейсом из Якутска в Харбин (КНР), таможенниками Якутского таможенного поста Благовещенской таможни, был обнаружен незадекларированный товар - предметы животного происхождения.

Гражданин Китая пытался вывезти за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товар (предположительно лапы медведя без шкуры и когтей) в количестве одиннадцати штук, общим весом 9,5 килограмма, который не был заявлен в пассажирской таможенной декларации по установленной письменной форме.

Задержанный товар (дериваты) был изъят, составлен акт отбора проб и образцов для проведения таможенной экспертизы. Проводится административное расследование. По результатам экспертизы будет принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении.

Это не единичный факт сокрытия товаров, запрещенных к вывозу с таможенной территории ЕАЭС, в регионе деятельности Благовещенской таможни.

В период 2012-2015 гг. благовещенские таможенники неоднократно задерживали дериваты (части диких животных): детородные органы оленя, струю кабарги, лапы медведя и губы лося.

Интервью заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова информагентству ТАСС, 8 февраля 2016 года

Вопрос: На этой неделе, 10 февраля, отмечается День дипломатического работника. Помните ли Вы, когда решили стать дипломатом, почему избрали именно эту профессию?

Ответ: Что касается работы в МИД и дипломатической деятельности в целом, наверное, есть такое понятие, как зов сердца. Без преувеличения скажу, что интересовался международной проблематикой еще в школе, всегда старался этим заниматься. В то время была такая форма, как политинформация - в рамках внеклассной работы школьники, проявляющие интерес к тому или иному направлению общественной жизни, собирали материалы, делились ими с одноклассниками. Помимо этого, еще тогда я записался в интернациональный клуб во дворце пионеров. С тех пор у меня никогда не возникало мысли оторваться от международных дел, и я счастлив, что в итоге у меня получилось превратить это увлечение в свою профессию. Наверное, можно сравнить это с тем, как сейчас многие среди молодежи увлекаются компьютерами и в итоге продолжают заниматься IT-технологиями уже на профессиональном уровне.

Конечно, очень многое мне дали годы учебы в МГИМО. Это выдающийся во всех отношениях вуз, альма-матер, которая дает массив не просто знаний, но навыков, подходов, необходимых в дипломатической деятельности. Я закончил экономический факультет МГИМО, но универсальность образования в этом вузе позволяет потом заниматься дипломатией, независимо от специализации.

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, какие моменты за время Вашей работы в МИД запомнились Вам больше всего: самые сложные ситуации, тяжелые переговоры или, может быть, наоборот забавные моменты?

Ответ: За эти тридцать с лишним лет пройдено многое. Работа в МИД – это не только и не столько участие в переговорах, это во многом работа с информацией. Значительную часть нашей деятельности составляет обеспечение проведения внешней политики руководством нашей страны.

Конечно, много внимания приходится уделять контактам как с коллегами из разных ведомств, так и с зарубежными партнерами. Это определяется тем кругом обязанностей, который четко распределен по всем ступенькам дипломатической лестницы, для всех сотрудников министерства иностранных дел.

Что касается того, какие рубежи кажутся наиболее важными, мне особо запомнились двухмесячные переговоры в 1994 году в рамках подготовки к Будапештскому саммиту ОБСЕ. Тогда составлялись очень объемные документы, принимались решения, которые, как казалось на том этапе, помогут продвинуться к формированию новой системы европейской безопасности. Это было серьезным вызовом, даже испытанием. Были очень непростые отрезки и в период моего участия в переговорах по линии Совета Европы, когда я работал в департаменте общеевропейского сотрудничества.

С точки зрения получения внутреннего удовлетворения, могу выделить Договор об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений 2010 года. 5 февраля исполнилось пять лет со дня вступления в силу этого документа. Главой нашей переговорной делегации был А.И. Антонов, непосредственно находившийся в Женеве (он ныне заместитель Министра обороны), а я, в своем качестве заместителя министра иностранных дел, занимался этой тематикой здесь, в Москве. Могу сказать, что в документе нет ни одного слова, ни одной буквы, за которую мне лично было бы стыдно, или которую я написал бы по-другому.

Бывают, конечно, и забавные эпизоды. Порой интенсивность и продолжительность переговоров настолько велики, что люди, участвующие в них, со временем начинают несколько путаться в том, что они говорили раньше. Потом им приходится оправдываться, брать свои слова назад. Конечно, это становится поводом для шуток и подтруниваний.

Вопрос: Но вряд ли такое случается с российскими дипломатами?

Ответ: Бывало всякое, главное вовремя опомниться. Самое важное в любых переговорах – защита национальных интересов и достижение результатов, эквивалентных тем директивам и указаниям, которые были получены делегациями до переговоров.

Вопрос: Вы затронули тему Договора по СНВ-2010, скажите, как выполняется данный документ, насколько придерживаются его обе стороны?

Ответ: Договор очень жизнеспособный, очень «сбитый», плотный и по-хорошему заряженный энергией. Проводя параллели с математикой, могу сказать, что для специалистов в этой сфере зачастую критерием правильности какой-либо формулы является ее красота. Если математик любуется формулой - это значит, что она правильная. Он чувствует это интуитивно…

Вопрос: Можно сказать, что Вы любуетесь этим Договором?

Ответ: Да, его даже просто приятно подержать в руках. Текст ДСНВ-2010 действительно отражает баланс интересов, строгий паритет. Это как точные аптекарские весы, где чаши стоят вровень, никаких отклонений от этого баланса нет.

Работа в направлении достижения того, что договором предписано, на протяжении всех этих лет осуществляется в спокойном режиме, конструктивно, по-деловому. Ни на одном отрезке выполнения договора у нас не было какой-то задней мысли: «нужно было вот здесь что-то написать по-другому, что-то довернуть, дочистить, доправить».

Это не означает, что по ходу выполнения документа не могут возникать какие-то вопросы или новые темы. Но масштаб этих вопросов не сопоставим с тем, что записано непосредственно в текст. Дополнительные сюжеты, которые периодически возникают, отрабатываются делегациями в рамках Двусторонней консультативной комиссии. Осуществляются показы средств, подлежащих сокращению, проводятся инспекции. С политической точки зрения это очень важно. В условиях хаоса в некоторых регионах мира, нестабильности международных отношений в целом, иметь подобный «якорь», стабилизатор отношений полезно.

Что касается эффекта договора в плане поддержания безопасности и стабильности для всех, не только для России и США, то важна обеспечиваемая им предсказуемость в данной сфере. Мы имеем четкие ориентиры, что будет происходить в области СНВ.

Вопрос: Тем не менее, Договору исполнилось уже пять лет. По Вашему мнению, не назрела ли необходимость дополнить этот документ какими-либо двусторонними или многосторонними договоренностями?

Ответ: Этот договор не требует корректировок, в этом я убежден. Что касается дальнейшего развития ситуации, подчеркиваю, что на двусторонней основе с США договариваться о дальнейших сокращениях стратегических наступательных вооружений возможности больше нет. Мы вышли на рубеж, когда количество ядерных стратегических средств и носителей находится на самом низком уровне, начиная с конца 50-х – начала 60-х годов.

Мы не можем и дальше вести процесс сокращения, не принимая в расчет ядерные потенциалы других стран, которые до сих пор оставались вне усилий по сокращению ядерных вооружений. Но есть и другой момент. Мы не можем не принимать в расчет все более тревожные и беспокоящие нас явления в областях, оказывающих воздействие на стратегический баланс. Общеизвестна позиция России относительно неприятия американской инициативы по созданию глобальной системы противоракетной обороны. Эта инициатива реализуется динамично, развитие в этой сфере идет в очень многих регионах, включая европейский и азиатский, что имеет непосредственное отношение к российскому потенциалу ядерного сдерживания.

Весьма обеспокоены все более реальной перспективой появления ударных вооружений в космическом пространстве. Это не то же самое, что милитаризация космоса, хотел бы здесь провести определенную грань. Военное использование космического пространства велось и ведется многими странами очень давно в сфере разведки, коммуникаций, отслеживания происходящего в различных регионах мира. Мы ведем речь о недопустимости появления в космосе ударных вооружений, то есть средств, которые могли бы быть использованы для нападения на космические объекты других стран либо для нанесения ударов из космоса по целям на земле. Технологии развиваются, и такая возможность становится все более реальной. Пока не поздно, нужно создать для этого заслон. В условиях, когда такого ограничения нет, крайне сложно говорить о дальнейшем сокращении ядерных вооружений – они играли и играют центральную роль с точки зрения сдерживания любого потенциального агрессора.

Есть и другие вопросы, которые мы не можем больше «оставлять за скобками». Это известные усилия США в сфере создания высокоточных средств в неядерном, обычном оснащении, но которые могут применяться на стратегическую дальность. Есть концепция «Молниеносного глобального удара», есть ее вариации. Много появляется «новинок» в сфере обычных вооружений. Присутствуют и другие факторы в этом сложном уравнении стратегической стабильности, без учета которых и организованной отработки, было бы безответственно вести речь о перспективах дальнейших сокращений ядерных вооружений.

Думаю, наши коллеги и в Вашингтоне, и в других столицах постепенно придут к пониманию того, что Россия, ставя вопрос в такой плоскости, не пытается создать искусственные препятствия для работы, а демонстрирует ответственный, единственно возможный подход к задачам обеспечения своей безопасности и поддержанию глобальной стабильности.

Вопрос: Впереди президентские выборы в США. Может ли приход к власти того или иного кандидата привести к изменению внешнеполитического курса Вашингтона? Есть ли у российской стороны ожидания улучшения или, напротив, ухудшения двусторонних отношений в зависимости от итогов выборов?

Ответ: Независимо от того, кто находится у руля в Вашингтоне (это относится и к нынешней администрации), единственным ключом к улучшению отношений с нами является отказ США от попыток действовать в ущерб интересам России, не проявляя готовности следовать базовым принципам равноправия, уважения суверенитета и суверенного равенства государств, игнорируя принцип невмешательства во внутренние дела, напротив, вмешиваясь во внутренние дела России подчас самым вызывающим образом, и в целом ведя себя так, как будто США – отдельная общественно-политическая категория, которая «по праву рождения» обладает большими правами, чем другие члены международного сообщества.

Не думаю, что кто-то из кандидатов на пост президента США готов отказаться от концепции американской исключительности. Мы знаем, что этой идеологией пропитано все американское общество, особенно элита, то есть те слои, откуда выдвигаются кандидаты на высший исполнительный пост в США. Каких-то резких перемен к лучшему после выборов в США я не ожидаю в силу американской ментальности. Но, в конечном счете, наверное, есть шанс, что те, кто придут на смену нынешней администрации, смогут сделать очевидный для нас вывод, что языком политического диктата либо санкционного нажима с Россией говорить бесперспективно и бесполезно. Под нажимом Россия крепнет. Внешняя политика нашей страны активна, по моей оценке, привлекательна. Многие в мире с интересом следят за нынешним внешнеполитическим курсом Москвы.

Даже не отказываясь от своей «врожденной» идеологии американской исключительности, политические деятели, которые встанут во главе США после предстоящих в ноябре текущего года выборов, наверное, могут откорректировать нынешний курс и попробовать, в своих же собственных интересах, поискать точки соприкосновения с Россией. В мире много проблем, которые нельзя решить в одиночку. Только коллективные усилия, поиск компромиссов и баланс интересов могут принести положительные результаты.

Вопрос: Вы затронули тему санкционного давления. Как долго, по Вашему мнению, еще продлятся санкции со стороны США? Со стороны ЕС сейчас все больше слышны голоса в пользу прекращения санкционной политики в отношении Москвы. Есть ли в ближайшей перспективе какие-либо предпосылки для отмены санкций со стороны США?

Ответ: Хотел бы, конечно, чтобы за этими европейскими голосами последовали и европейские решения. Но мы не ведем диалог о параметрах отмены санкций, здесь просто нет предмета для диалога. Санкции, которые введены Евросоюзом и США, а точнее Евросоюзом с подачи США, так как именно Америка является «генератором идей» в этой области и старается постоянно выстраивать европейцев в одну шеренгу за собой, эти односторонние санкции, во-первых, противоречат основам международно-правовой системы, они нелегитимны, а во-вторых, мы отрицаем и не воспринимаем саму логику, стоящую за санкционной политикой. Нам пытаются предложить осуществить некие изменения в нашей линии в обмен на облегчение или отмену санкций. Но требования, которые при этом к нам выдвигаются, не имеют ничего общего с действительностью.

Требования полного выполнения «Минска-2» в интересах полного урегулирования на Юго-Востоке Украины нужно адресовать не Москве, а Киеву. Эти люди в США и ЕС обращаются не по адресу. Они в силу аберрации собственного политического зрения стучатся не в те двери, звонят не по тем телефонам и пишут неправильные адреса на своих электронных письмах. Когда они, получая все это от нас назад, наконец, поймут, куда по этому вопросу нужно обращаться, тогда дело, наверное, пойдет легче с выполнением «Минска-2». Но должен вас разочаровать, думаю, что и тогда в Вашингтоне найдутся «светлые головы», которые напридумывают тысячи других критериев и предлогов, чтобы санкции не отменять.

Исхожу из того, что американские санкции – это надолго. Нам надо использовать ситуацию для сокращения зависимости некоторых секторов нашей экономики от американской финансовой и расчетной систем. Надо использовать это время, чтобы находить пути ослабления зависимости всей мировой системы от американского доллара. Расчеты в долларах – это крючок, на который насажена экономика всего мира. По прихоти людей, которым где-то за десять тысяч километров что-то не нравится, могут создаваться проблемы, которых никто не ждет, которые казались невозможными тем, кто поверил в разговоры о свободе предпринимательства и незыблемости частной собственности, то есть во все те разговоры, которыми годами и десятилетиями пробавляются американские идеологи. Здесь мы видим очевидную нестыковку между фразеологией, охватывающей описание того, на чем зиждется американское общество и успехи американской экономики, и абсолютно волюнтаристским политизированным подходом к этой сфере с точки зрения геополитических интересов США, включающих реализацию деструктивных целей в отношениях со странами, не готовыми подчиняться американскому диктату.

Вопрос: В этом месяце, 15 февраля, заканчивается председательство России в БРИКС. Как Вы оцениваете его итоги, каких результатов удалось достичь объединению за этот период?

Ответ: Сейчас мы готовим и в ближайшие дни выпустим, в том числе в электронное пространство, итоговый отчет российского председательства, сборник всего того, что было предпринято – мероприятия, инициативы, которые получили поддержку и теперь становятся предметом для дальнейшей работы в период индийского и следующего за ним китайского председательства. В целом удовлетворены тем, как прошел «год России» в БРИКС. Не только благодаря достигнутым договоренностям и практическим результатам, но прежде всего потому, что это объединение в очередной раз доказало свою жизнеспособность и востребованность.

Сейчас, особенно на Западе, много спекуляций о том, что экономическая динамика некоторых членов БРИКС выдохлась, что объединение «не то, что раньше». Хочу сказать, что сами по себе критические комментарии – лучший признак важности БРИКС, значимости данной структуры для международных отношений. Если бы это было не так, БРИКС просто игнорировали бы, а не пытались бы преподнести его состояние в критическом ключе.