Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

На Ставрополье студент СКФУ разработал необычные солнечные батареи

Никита Пешков (Ставропольский край)

Студент Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Павел Леонтьев создал необычные солнечные панели и даже представил их опытный образец. В основе его проекта - технология ячеек Гретцеля, которую называют искусственным аналогом природного фотосинтеза (она работает на таком же, как у растений, принципе окислительно-восстановительной реакции). Если запустить подобные электропанели в массовое производство, то использование солнечной энергии станет значительно более дешевым и экологичным.

Технологии "зеленой энергетики" на сегодняшний день далеки от совершенства: такой способ выработки электричества обладает не самым высоким КПД, а при утилизации солнечные батареи оказывают негативное влияние на окружающую среду. Поэтому ученые ищут новые способы получения энергии из возобновляемых источников. В СКФУ решили аккумулировать те изобретения, которые уже есть в этой сфере, и добавили немного своих разработок. В итоге получился инновационный продукт.

- В производстве классических батарей, которые сейчас применяются повсеместно на основе кремния, используется большое количество тяжелых металлов, мышьяк, различные кислоты, которые плохо влияют на экологию, - рассказывает инициатор проекта студент физико-технического факультета СКФУ Павел Леонтьев. - Стоимость утилизации таких солнечных батарей высокая. Зачастую она нивелирует выгоду, которую можно получить от вырабатываемой энергии за весь срок эксплуатации. Поэтому батареи просто закапывают на специальных полигонах, которые должны быть организованы так, чтобы не случалось никаких утечек вредных веществ. На практике далеко не всегда этого удается добиться. Мы в своем проекте применили оксидные структуры, в частности, титана и кремния вместо традиционных поликристаллических, монокристаллических или аморфных составляющих кремниевых панелей. Это позволяет избежать использования тяжелых металлов. Кроме того, добавление биметаллических наночастиц серебра и золота увеличивает спектр поглощения солнечной энергии и повышает КПД солнечных элементов.

И специалистам СКФУ удалось добиться повышения выработки электроэнергии в новой солнечной батарее. В обычных солнечных панелях КПД в среднем составляет 18 процентов. А в модели с ячейками Гретцеля, доработанной учеными Ставрополья, КПД может достигать 30-35 процентов.

Немаловажно и то, что спектр применения таких солнечных батарей значительно шире, чем их предшественников. Например, их можно сделать гибкими и прозрачными.

- Элементы удобно встраивать в структуру одежды или рюкзака, делать вставки, которые способны вырабатывать энергию и заряжать пауэрбанки. Можно даже производить нательные солнечные батареи, которые, например, заряжают протезы, - делится соображениями Павел Леонтьев. - Гибкие крыши, декоративные устройства, крылья беспилотников - все можно превратить в солнечные мини-электростанции.

На вопрос о том, когда стоит ждать его разработку на широком рынке, Леонтьев пока затрудняется ответить: для коммерциализации процесса необходимо разработать не только образец, но и стабильную систему сборки, а также пройти все этапы сертификации. На это требуется время и деньги. Но студент заинтересован развивать свою идею и дальше, не рассматривая научную работу только как временный студенческий проект. И перспективы тут действительно есть.

Стоит отметить, что в Ставропольском крае очень активно внедряются возобновляемые источники энергии (ВИЭ). По установленным мощностям ВИЭ-генерации, которая достигла 853 мегаватта, регион вышел в лидеры среди всех территорий России. Здесь активно строятся ветряные и солнечные электростанции.

Первая солнечная - Старомарьевская - заработала в 2019 году в Грачевском районе края. Через год она вышла на полную мощность - 100 мегаватт, что сделало ее крупнейшей в стране.

Сейчас еще одну СЭС собирается строить в Невинномысске компания "Лукойл", но подробности этого проекта пока не раскрываются. Известно также, что энергетический гигант планирует возводить на Ставрополье ветропарк.

Последняя ветряная электростанция - Кузьминская - была открыта в крае во втором квартале этого года. Ее установленная мощность - 160 мегаватт, станция состоит из 64 ветряков.

- Планируем нарастить мощности ВИЭ-генерации еще на 300 мегаватт, - заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. - Каждый новый объект помогает развивать альтернативную энергетику в России и технологии будущего. Эти проекты важны для экологии края и для людей, которые получают работу благодаря новым инициативам.

Ячейки Гретцеля - фотоэлектрохимические солнечные батареи, в которых используются фоточувствительные мезопористые оксидные полупроводники с широкой запрещенной зоной, были впервые изобретены в 1991 году швейцарцем Михаэлем Гретцелем, по имени которого и получили свое название. Солнечные батареи такого типа имеют большие перспективы применения, поскольку изготавливаются из дешевых материалов и не требуют сложной аппаратуры при производстве.

В Грозном построят первый в республике арендный дом

Юрий Гень (Чеченская Республика)

Финансовый институт развития в жилищной сфере АО "ДОМ.РФ" заявил о планах строительства в столице Чеченской Республики первого арендного дома. Соглашение о намерениях реализовать проект подписали заместитель генерального директора "ДОМ.РФ" Денис Филиппов и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

В арендном доме люди снимают квартиру не у частника, а у организации со стопроцентным государственным капиталом. О программе некоммерческого арендного жилья в России говорят уже давно. Сам арендный дом - это многоэтажка, где квартиры сдаются уже с мебелью и бытовой техникой. В здании постоянно дежурит администратор, к которому можно обратиться, если, например, нужен электрик или сантехник. Есть и другие сервисы - видеонаблюдение или уборка квартиры.

Возведение арендного дома в столице Чечни планируется на проспекте им. В. В. Путина. Разрешение на его строительство может быть получено до конца 2023 года. Оно будет вестись по современным стандартам и с учетом предпочтений клиентов на рынке арендного жилья.

- Расширение географии проектов - важная составляющая деятельности "ДОМ.РФ" по развитию цивилизованного рынка, - отметил заместитель генерального директора финансового института развития Денис Филиппов. - Чечня в этом плане имеет большой потенциал. Кроме того, возможность обеспечить людей доступным жильем тесно сопряжена с продвижением в регионах налоговых льгот для операторов арендных домов. Сегодня такая мера поддержки при участии Института развития принята в 22 субъектах, и мы рассчитываем, что правительство Республики примет ее в 2024 году. Это решение, помимо социального, окажет и значимый экономический эффект, создаст условия для более активного участия бизнеса в сегменте арендного жилья.

Дальнейшее взаимодействие представители института развития "ДОМ.РФ" и властей Грозного договорились вести в соответствии с дорожной картой, которая была разработана согласно подписанному соглашению.

- Наш город стремительно развивается, открывается множество социально значимых объектов, столица Чеченской Республики показывает отличную динамику, - сказал мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров. - В связи с бурным ростом населения наш город остро нуждается в новом арендном жилье. Предлагаемый "ДОМ.РФ" формат - безопасный для нанимателя, привлекательный как для активных людей, так и для многодетных семей. При этом город готов арендовать 50 процентов сданных по соглашению квартир и предоставить отдельным категориям граждан, в том числе с субсидированием из бюджета. Социальная сфера является особым приоритетом для руководства региона. .

"ДОМ.РФ" создан в 1997 году как "Агентство ипотечного жилищного кредитования", но позже учреждение было переформатировано в акционерное общество, сто процентов капитала которого принадлежит государству в лице Росимущества. С 2016 года "ДОМ.РФ" работает на рынке цивилизованной аренды жилья: коммерческой, корпоративной, льготной (для отдельных категорий граждан) и студенческой. Сейчас в портфеле компании 17 проектов в семи регионах России. Профинансировано строительство около 10 тысяч квартир и апартаментов общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров.

В Дагестане после взрыва возле АЗС на всех заправках начались ревизии

Тимур Алиев (Дагестан)

На минувшей неделе взрыв и пожар рядом с АЗС в Махачкале унесли жизни 35 человек, более ста получили ожоги и травмы разной степени тяжести. В результате происшествия повреждено 400 домов - гигантский ущерб для экономики региона. По мнению главы Дагестана Сергея Меликова, причиной трагедии стала "жадность и алчность" предпринимателей.

Расследование дела о взрыве возле АЗС на окраине Махачкалы продолжается в Дагестане даже спустя неделю. Следователи устанавливают все факты трагического происшествия, опрашивают свидетелей и очевидцев.

- Предприниматели нарушают правила безопасности, чтобы извлечь небольшую выгоду, - прокомментировал причины катастрофы Сергей Меликов. - Никак не может станция техобслуживания находиться поблизости от АЗС. Хотя бы по той причине, что техобслуживание предусматривает сварочные работы, а заправочный комплекс - хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа.

На данный момент известно, что владелец злополучной АЗС, возле которой произошла трагедия, ранее привлекался к административной ответственности за неисполнение требований сотрудников МЧС. Сейчас он заявляет, что все имеющиеся нарушения были устранены, иначе контролирующие органы не разрешили бы работать заправочному комплексу.

Сначала предполагали, что взрыв произошел на самой АЗС. Но теперь следователи склоняются к иной версии. Как выяснилось, предприниматель оборудовал на территории автосервиса, расположенного через дорогу от АЗС, большой склад, где хранил тонны взрывоопасной аммиачной селитры - азотного удобрения.

По одной из версий, 14 августа на автосервис заехала машина, водитель которой пожаловался на утечку в установленном газовом баллоне. В это время в мастерской не было света, газ стал накапливаться в помещении. А когда электричество включили, маленькой искры оказалось достаточно, чтобы газовоздушная смесь рванула и начался пожар. Как только огонь добрался до склада с селитрой, произошел сильнейший взрыв. Он был такой силы, что огненный смерч захватил АЗС и близлежащие строения, которые тут же вспыхнули, будто спички. Цена трагедии и безответственных действий оказалась ужасна - 35 жизней, среди погибших есть и дети...

Свою версию произошедшего высказал руководитель Ассоциации АЗС Дагестана Юсуп Чарабураев.

- На видео после взрыва хорошо видно, что резервуары на АЗС целы и невредимы, что говорит об отсутствии взрыва на самой заправке. Лично видел воронку от взрыва через широкую дорогу от АЗС. Мнение следователей таково: 14 августа в здании станции технического обслуживания при производстве работ по обслуживанию автомобилей произошло возгорание, после чего огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение, вследствие чего произошел взрыв, - рассказал Чарабураев.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД Мурад Далгатов так охарактеризовал случившееся: "Халатность при ведении бизнеса" и продолжил:

- Я говорил неоднократно: несмотря на действующий в стране мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий, все утвержденные законодательством требования необходимо неукоснительно соблюдать, - подчеркнул омбудсмен. - Иначе невозможно избежать подобных трагедий. Основная цель ведения бизнеса - это извлечение прибыли. Но в погоне за ней ни в коем случае нельзя забывать о той ответственности, которую несут предприниматели, оказывающие услуги, сопряженные с риском возникновения угрозы жизни и здоровью граждан.

К расследованию причин происшествия подключились правоохранители и надзорные органы. Следственный комитет Дагестана по факту произошедшей катастрофы возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения всех (!) автозаправочных станций в Дагестане. "В связи с чрезвычайным происшествием в Махачкале, повлекшим человеческие жертвы, дал указание оперативно проверить исполнение законодательства о промышленной и пожарной безопасности на топливных станциях. В ходе мероприятий будет дана оценка соблюдения градостроительных нормативов при размещении взрывопожароопасных объектов в населенных пунктах, в том числе вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений", - заявил глава надзорного ведомства.

И проверки АЗС в республике уже начались. Впрочем, о необходимости ввести работу автозаправочных станций в правовое русло говорили в регионе еще много лет назад, поскольку владельцы заправок часто подозревались в сокрытии доходов.

Несколько лет назад экс-глава Дагестана Владимир Васильев, занимая на тот момент пост главы региона, призывал занятых в этой сфере предпринимателей "обелить" бизнес. С владельцами АЗС был подписан меморандум в сфере оборота ГСМ, в соответствии с которым они приняли на себя ряд обязательств по выводу бизнеса из "серой зоны". Как потом отчитались власти, в течение года сборы налогов от АЗС увеличились на 44 процента, почти все АЗС встали на налоговый учет.

Но жителей республики беспокоит скорее не вопрос уплаты налогов владельцами АЗС, а безопасность данного бизнеса. Махачкалинцы много лет подряд обращаются в различные инстанции, требуя проверить законность работы АЗС, которых в городе более сотни. Часто они расположены рядом с многоэтажными жилыми домами. Несколько лет назад взорвалась заправка на большом городском проспекте имени Шамиля. Погиб один человек и трое получили ранения. Оказалось, что у хозяина АЗС и поставщика топлива отсутствовало разрешение на перевозку взрывоопасных материалов.

Сейчас на этой улице вблизи остановок и многоэтажек расположились десятки АЗС. В случае ЧП многочисленных жертв не избежать.

- Из-за хаотичной застройки Махачкалы не всегда понятно, что появилось раньше: дом со всеми разрешительными документами или АЗС, - делится наблюдениями политолог Альберт Эседов. - И теперь для обеспечения безопасности граждан надо решить - АЗС переносить или строение? Пока пошли, очевидно, по пути меньшего сопротивления, начав проверки автозаправок.

Сейчас власти настроены решительно, их позицию сразу после случившейся катастрофы прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов:

- Мы должны не только ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия, но также извлечь уроки и сделать правильные выводы. Надо ломать сложившуюся систему. Не должны АЗС - объекты повышенной опасности - работать с грубыми нарушениями. Однако в республике практически на всех заправках оказывают услуги, не отвечающие требованиям безопасности. При этом мысли у владельцев только о том, как заработать и уйти от уплаты налогов.

С главой Дагестана нельзя не согласиться, но у жителей республики теперь остается один главный вопрос: не пострадают ли в результате прессинга контролирующих органов в том числе и добросовестные предприниматели, которые не допускают нарушений?

Авиарейсы в Калининград скорректируют под нужды туристов и жителей региона

Денис Гонтарь (Калининградская область )

Более 20 тысяч рублей тратят сегодня жители самого западного региона страны, чтобы вылететь за пределы эксклава в Москву или Санкт-Петербург и вернуться обратно. С начала туристического сезона цены на авиаперевозки на калининградском направлении, по данным Росстата, выросли на 40 процентов. Билеты в разгар сезона достать практически невозможно даже с учетом их высокой стоимости. Проблему собираются решать при помощи субсидий, увеличения провозных мощностей и новой инфраструктуры.

Авиаперевозки сегодня - самая дорогая услуга в Калининградской области. Связано это с новыми тарифами. В среднем калининградцы платят за тысячу километров в небе около семи тысяч рублей. И дело здесь не только в туристической привлекательности российского эксклава. Высоким спросом ловко воспользовались компании-перевозчики.

- Портрет туриста сегодня довольно сильно изменился. В Калининградскую область готовы прилетать более состоятельные гости, которых не пугает высокая стоимость перелета. Мы видим это по спросу на далеко не самые дешевые туры и услуги, - прокомментировала директор одной из туристических фирм региона Екатерина Сафонова. - То же касается и среднего чека. Естественно, авиаперевозчики стараются заработать на высоком спросе и поднимают цены на и без того дефицитные билеты. По нашим оценкам, к концу туристического сезона ситуация должна нормализоваться.

Не желая отпугивать перспективных клиентов, компании решили пойти на хитрость. Особенно это касается онлайн-покупки билетов на самолет. Авиаперевозчики довольно часто предлагают всевозможные акции и скидки по аналогии с "горящими" турами. Однако относиться к таким предложениям, полагают эксперты, стоит с осторожностью.

- В теории вы можете купить билет, например, из Санкт-Петербурга в Калининград за две-три тысячи рублей. Но обратная дорога обойдется уже в 20 тысяч. Это ловкий маркетинговый ход. Подобная практика довольно широко распространена, - сообщили в калининградских авиакассах.

Причина такого роста цен кроется не только в ажиотажном спросе. Региону банально не хватает провозных мощностей. Проблему усугубил тот факт, что с этого года в Калининградскую область стали прилетать самолеты малой вместимости. Количество рейсов сохранилось на прежнем уровне - около 30 в день на Москву и 19 на Санкт-Петербург, однако теперь они не могут вместить всех желающих.

- Это одна из причин, почему так сложно приобрести билеты по доступной цене. Перевозчики поставили новые воздушные суда меньшей вместимости, что в итоге негативно отразилось на стоимости перевозок, - прокомментировала министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина.

В калининградском аэропорту Храброво отметили, что дефицит провозных мощностей по сравнению с прошлым годом начали отмечать еще в мае. Не хватало прежде всего рейсов из двух российских столиц. Постепенно их количество удалось нарастить и вернуться к показателям 2021 года, который был определяющим по пассажиропотоку.

- Сегодня мы видим потребность рынка в увеличении провозных мощностей, поскольку спрос на Калининградскую область большой. В некоторые дни недели рейсы заполнены на сто процентов и билетов не хватает. Поэтому перед нами стоит задача поддерживать спрос и увеличивать пассажиропоток, - пояснил генеральный директор аэропорта Храброво Александр Корытный. - Воздушные ворота региона к этому готовы. Мы можем обслужить четыре миллиона пассажиров. Технически аэровокзальный комплекс способен вместить до пяти миллионов человек, но здесь уже потребуется серьезная федеральная поддержка. В этом случае нужно будет достраивать магистральную рулежную дорожку.

Проблему, по мнению властей, можно решить. Для этого будут увеличивать количество рейсов - инфраструктура аэропорта Храброво сегодня позволяет это сделать. Кроме того, правительство Калининградской области уже ведет переговоры о субсидировании билетов на самолеты для жителей российского эксклава. Подобная практика существовала в регионе в 2016 году, однако затем круг получателей субсидии сузили до льготных категорий. Это позволит жителям эксклава, для которых авиаперелеты сегодня являются самым быстрым и доступным способом выбраться за пределы региона, покупать билеты по адекватным ценам.

С точки зрения бизнеса, увеличение провозных мощностей - перспективное направление для инвестиций. Учитывая популярность калининградского направления за рубежом, перевозчики хотят постепенно выйти на доковидные показатели пассажиропотока. Речь идет в первую очередь о компаниях азиатского региона и арабских странах. Статус "открытого неба", который действует в Калининградской области, заметно упрощает процедуры согласования и выдачу разрешений на полеты.

Поскольку для этих государств самый западный регион России в новинку, то его необходимо грамотно "раскрутить". Здесь важна работа туристических агентств, которые уже составляют специальные единые туры для гостей из Китая с продолжением в Москве и Санкт-Петербурге. Такой подход, убеждены эксперты, позволит вписать Калининград в уже существующую авиатрассу между Поднебесной и двумя российскими столицами.

По данным аэропорта Храброво, самыми популярными направлениями за первое полугодие 2023 года стали Москва и Санкт-Петербург. Из Калининграда туда вылетели более 1,6 миллиона пассажиров. Кроме того, регулярные авиарейсы отправлялись в Новосибирск, Казань, Псков, Нижний Новгород, Екатеринбург, Череповец, Пермь, Ижевск, Мурманск, Иваново, Архангельск и Оренбург. Основными международными направлениями стали Белоруссия и Турция.

2 миллиона пассажиров прилетели в Калининградскую область за семь месяцев 2023 года.

"Вы можете считать себя героями"

Татьяна Сухановская (Архангельская область )

В Архангельске встретили участников Арктического плавучего университета, вернувшихся домой после долгой и опасной экспедиции в АЗРФ. Напомним: экспедиция отправилась в арктические моря на судне "Михаил Сомов", дошла до Таймыра. Но на обратном пути 25 июля ледокол сел на мель в районе ЗФИ. Участников проекта отправили в Архангельск на подоспевшем к месту ЧП судне "Профессор Молчанов". Тем временем "Сомов" сумел самостоятельно сняться с "подводной банки" и вернуться в родной порт.

Арктический плавучий университет бороздит высокие широты уже 11-й год: научно-образовательный проект стартовал в Архангельске в 2012 году. Все экспедиции организуют Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), правительство Архангельской области и Северное управление гидрометслужбы. Поддержку проекту оказывают Русское географическое общество, Росгидромет, Министерство науки и высшего образования РФ, Минвостокразвития.

В 2023 году прошли 16-я и 17-я экспедиции: первая стартовала 23 июня, а вторая - 4 июля, когда первая еще продолжала свою работу. Во вторую экспедицию отправились 17 представителей 10 научных и научно-образовательных учреждений России.

В САФУ провели встречу с участниками самого длительного и сложного в этом году Арктического похода.

- Мы очень переживали, когда "Михаил Сомов" сел на мель. Подобная ситуация произошла впервые за 11 лет наших экспедиций. Но вы теперь можете считать себя героями, ведь панике никто не поддался: несмотря на неординарную ситуацию, продолжались работы, продолжались исследования и занятия образовательного цикла, - сказала ректор университета Елена Кудряшова. - В результате вы поставили рекорды. Во-первых, за все 17 экспедиций ваша стала самой длительной - 43 дня. Вы совершили 11 высадок на семи островах, причем на четырех высадились и провели комплексные исследования впервые. Это исследования в области биологии, геологии, микробиологии, биоразнообразия, это также изучение загрязнений Арктического региона, в том числе на территориях, где живут коренные малочисленные народы Севера.

Ректор обратилась к участникам:

- Мы очень гордимся вами, гордимся тем, что вы единой командой смогли выполнить все заявленные планы, сумели сохранить достоинство, дружбу, не прекратили научный поиск. Считаю, что экспедиция удалась.

По традиции флаг Арктического плавучего университета передала ректору (до следующего сезона) руководитель экспедиционного отряда - заведующая кафедрой географии и гидрометеорологии САФУ Людмила Драчкова.

- Исследования были очень разносторонними, и это, конечно, создавало определенные сложности. С другой стороны, мы научились работать в команде, все старались помогать друг другу, - сказала Людмила Драчкова.

Отметим также, что это была первая экспедиция Арктического плавучего университета в завозном рейсе Севгидромета.

- Я считаю ее успешной. Во многом это связано с возможностью использования вертолета, дающего большую мобильность и удобство для исследователей, - сказала руководитель Арктического похода.

Об итогах 43-дневного рейса сложно сообщить в двух строках, но если кратко - ученые собрали богатейший материал для уточнения геологической карты АЗРФ, изучили четвертичные образования, собрали коллекцию биологического материала из зоогенных экосистем побережий Карского и Баренцева морей, архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Для изучения структурных особенностей лигнина (ценнейшего растительного сырья, которое используется в медицине и промышленном производстве) участники плавучего университета отобрали образцы карликовой ивы и карликовой березы, собрали для исследования образцы почвы.

Кстати, именно мультидисциплинарность проекта делает его уникальной школой для получения арктических знаний и площадкой для проведения исследований - эту идею озвучил на встрече доктор медицинских наук из Института экспериментальной медицины Петербурга Артемий Гончаров. Во время рейса он проводил мониторинг потенциально опасных для человека микроорганизмов, которые могут попадать в Арктику.

- Очень важно, чтобы мониторинг многолетней мерзлоты, ставший национальной программой России, сопровождался и мониторингом микроорганизмов, которые в ней содержатся и могут приходить к нам при таянии, - рассказал ученый.

В Арктике Артемий Гончаров и его коллеги изучали именно древнюю мерзлоту - ту самую, что начинает "выпускать на свободу" пока неизвестных нам пришельцев из прошлого. Кто это - наши друзья или враги? Пробы, взятые из геологических разрезов, едут сейчас в ведущие лаборатории России - основные исследования еще впереди.

Но главное, экспедиция доказала: истинные ученые не сдаются даже в самых критических ситуациях. Наоборот, стараются искать плюсы во всем! По словам директора нацпарка "Русская Арктика" Александра Кирилова, "гостеприимная мель" позволила экспедиции больше времени провести в АЗРФ и продолжить исследования. Кроме того, было сделано и важное открытие - той самой банки, на которую сел "Сомов". Новая мель будет теперь занесена на морские карты, а значит, дорога по Баренцеву морю станет более безопасной.

Участниками второй экспедиции плавучего университета стали представители САФУ, национального парка "Русская Арктика", Всероссийского геологического научно-исследовательского института, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Северо-западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова Минздрава России, Пермского государственного национального исследовательского университета, Почвенного института имени В.В. Докучаева, Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева, Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина.

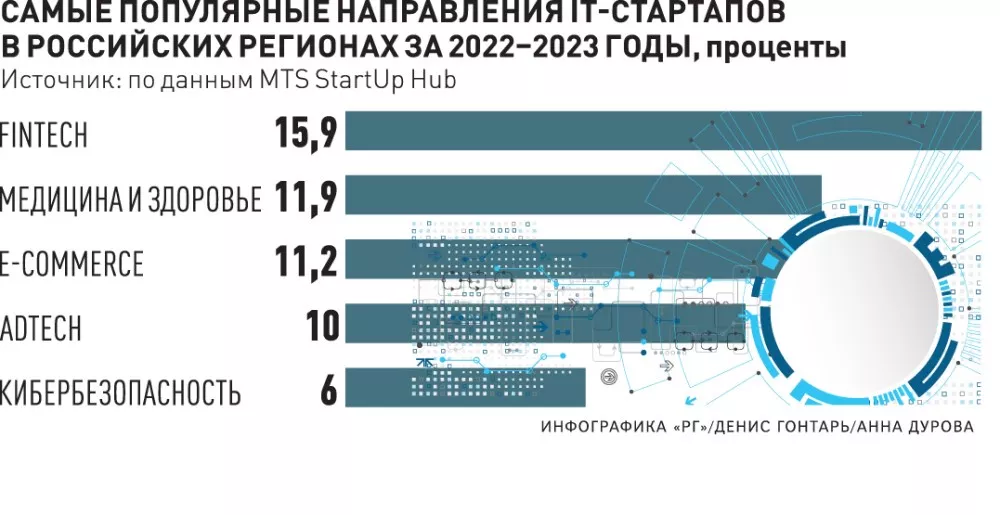

IT-компании сосредоточились на нишевых разработках

Денис Гонтарь (СЗФО)

Ленинградская и Калининградская области стали лидерами СЗФО по приросту малого бизнеса в IT-секторе. По данным аналитиков, в отдельных случаях его доля на рынке увеличилась более чем на 70 процентов по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Связано это с проблемой нехватки собственных цифровых продуктов в регионах, которые могли бы удовлетворить потребности компаний. Такой дефицит стал отличной возможностью для запуска успешных стартапов.

Тягаться с мастодонтами федеральной индустрии высоких технологий регионы Северо-Запада, конечно, не могут. Однако такую цель перед локальными разработчиками никто не ставит. Их задача, полагают эксперты, - помочь региональному бизнесу наладить работу после ухода с российского рынка зарубежных компаний и отзыва лицензий популярного импортного программного обеспечения (ПО).

Главные тренды для отечественных разработчиков сегодня - кибербезопасность, IT-поддержка корпоративного сектора и госуслуг, разработка цифровой инфраструктуры, а также простые приложения для клиентов и менеджмента компаний.

- Рынок высоких технологий очень сильно трансформировался. С него практически исчезли венчурные стартапы, на которые раньше приходилась львиная доля инвестиций. Их место активно занимают нишевые команды разработчиков, ориентирующиеся на работу с конкретными предприятиями, - рассказал генеральный директор компании по цифровизации бизнеса Сергей Емельченков.

На такое бурное развитие отечественных айтишников, по мнению эксперта, подтолкнул уход с рынка иностранных инвесторов, доля которых раньше превышала 80 процентов. В результате освободилась крупная "поляна", которую успешно занимают небольшие компании-разработчики программных продуктов. Особенно это касается сегмента индустриального софта. Теперь такие стартапы открывают на собственные средства, а не при помощи внешних инвестиций, как раньше.

В качестве примера можно привести Калининградскую область, где местные разработчики активно осваивают сферу ЖКХ, а также гостиничный и ресторанный бизнес. Так, например, один из самых популярных девелоперских трендов региона - возможность входа в подъезд жилого дома при помощи специального приложения на мобильном телефоне. С точки зрения разработки его нельзя назвать сложным, зато оно избавляет от необходимости везде носить с собой ключ от домофона. В результате такую опцию включают почти в два процента продуктов для системы жилищно-коммунального хозяйства.

С рестораторами - другая история. Приложения для них разрабатывают с прицелом на увеличение клиентской базы и упрощение менеджмента внутри компании. По-настоящему качественных и функциональных программ на рынке пока не так много, поэтому, как отмечают сами владельцы ресторанного бизнеса, разработчикам есть где развернуться.

- Первое, что приходит в голову, - системы автоматической торговли, или так называемые POS. Многие процессы нашей "внутренней кухни" благодаря таким цифровым помощникам стали значительно проще. Выручают и сервисы по онлайн-бронированию, которые помогают клиентам, - не нужно искать номер телефона заведения, связываться с администратором. Достаточно оформить заявку на сайте, а мы уже сами перезвоним и уточним детали, - поделилась своим мнением управляющий директор ресторанного холдинга Инга Коваленко. - Это банальная оптимизация расходов и времени. Кроме того, цифровизация позволяет охватить большую аудиторию и предоставить дополнительные возможности. Мы сейчас осваиваем концепцию цифрового меню. Гостю больше не нужно ждать официанта. По QR-коду он может самостоятельно сделать заказ, который сразу уйдет в работу.

Нужно учитывать, что "цифра" весьма требовательна к ресурсам и нуждается в постоянном техническом обслуживании. С той же оплатой по уже упомянутым QR-кодам до сих пор возникают проблемы - сервис частенько сбоит. Бизнес должен понимать, что цифровизация в дальнейшем потребует дополнительных расходов на регулярные обновления. В этом отношении IT-компании не упустят возможности заработать.

Впрочем, не только запросы рынка повлияли на рост малого предпринимательства в области информационных технологий СЗФО. Иногда сама локация и развитая инфраструктура способствуют развитию бизнеса. В этом отношении Санкт-Петербург и Ленинградская область побили все рекорды. Лишь за четыре месяца 2023 года число IT-компаний там выросло на 75 процентов. Это второй результат в стране, выше - только Москва. Город на Неве привлекает приемлемой ценой аренды офисов и относительно доступными ценами по сравнению со столичным регионом. К тому же в Петербурге сформировалось открытое IT-сообщество, которое привлекает и обучает молодых специалистов. Еще один плюс - удобная логистика, позволяющая работать практически со всеми регионами страны.

- Здесь тоже есть свои подводные камни. Следует понимать, что айтишник, приехавший в Петербург, скажем, из Калининграда, не будет получать московскую зарплату по той причине, что уровень жизни в Северной столице не такой высокий. Отсюда - текучесть кадров во многих компаниях, включая малый бизнес, - подчеркнула разработчик мобильных приложений Елена Чумакова. - По своему опыту скажу, что многие рассматривают Санкт-Петербург как своеобразный трамплин: приходят в небольшую фирму, набираются опыта, а после релоцируются в Москву в более крупную IT-компанию.

Конкуренция высокая. Чтобы продвинуть свой локальный продукт на рынке, айтишникам нужно сильно постараться. Поэтому локальные продукты смотрятся наиболее выигрышно. Особое внимание, полагают эксперты, следует уделять креативному сектору, профессиональным сообществам и системе ЖКХ. Ведь удачные проекты затем можно масштабировать на всю страну.

Как изменятся правила проведения капремонта

Ян Гриневич (СЗФО)

Правительство РФ подготовило законопроект, призванный усовершенствовать порядок проведения капремонта в многоквартирных домах. Надзорные органы станут вести реестр протоколов собраний собственников, которые принимали решения, а специалисты будут осуществлять строительный контроль. Кроме того, акт по результатам контроля будет размещаться в государственной информационной системе ЖКХ.

- Региональные программы капитального ремонта в многоквартирных домах должны сокращать процент ветхого и изношенного жилья, однако на практике очередность ремонта домов никак не зависит от их фактического состояния, и зачастую в региональные программы капремонта включено множество жилых зданий, первоочередность ремонта которых вызывает сомнения, иногда и вовсе выглядит бессмысленным, и экономически целесообразнее снести и провести реновацию, - комментирует Михаил Ермилов, партнер Strategy Partners.

Главным двигателем изменений станет местное самоуправление, которое должно принимать решение о том, что и когда делать со зданием.

- Однако в нынешних реалиях добиться входного контроля на объект капитального ремонта, который обеспечивает реальное самоуправление, пока не сможет ни один надзорный орган. При этом в отсутствие реального контроля (надзора) за производством со стороны государства и в условиях недостатка полномочий у общественных организаций входной контроль на объекты капитального ремонта и новостроек необходим как воздух, - комментирует Игорь Прудников, генеральный директор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем (ЕВРАРОС).

Возникает вопрос: а как сделать так, чтобы это самоуправление работало и действительно отражало интересы жильцов? Ведь известно, что одна из ключевых проблем при проведении капремонта - пассивность собственников. Жители домов часто не принимают участия в этом процессе, напоминает Дмитрий Голев, коммерческий директор Optima Development.

Другая проблема - дефицит компетентных подрядчиков. В среднем по стране на каждый аукцион по капитальному ремонту заявки подают два подрядчика. В Москве число организаций-претендентов порой превышает десять, и нужно стремиться к тому, чтобы высокая конкуренция повышала качество выполнения работ, полагает Владимир Щекин, основатель и владелец Группы "Родина". Но не получится ли так, что столичные профи начнут активно осваивать региональные рынки? Однако даже это предположение не сильно обнадеживает.

Если дом находится не на специальном счете, а относится к Фонду капитального ремонта, то проводить капремонт в нем могут только аккредитованные компании. К ним требования у ФКР очень строгие, они проходят детальную проверку, поясняет Максим Скуратовский, представитель "Технониколь". Но сами аккредитованные компании могут привлекать субподрядчиков (особенно в сезон, когда подрядная организация, выигравшая тендер, приступает параллельно к строительно-монтажным работам сразу на нескольких домах), и их квалификация уже может вызывать вопросы.

Есть и еще один существенный момент. Речь идет о том, чтобы фонды капремонта (они же регоператоры) самостоятельно закупали материалы для проведения работ. Сейчас это делают подрядчики, напоминает Арина Осипова, эксперт ЕГРН.

- Основная проблема, с которой сейчас сталкиваются регоператоры, - отсутствие контроля за сроками поставки материалов. Из-за этого сдвигаются и сроки выполнения работ по капремонту. К примеру, если необходимых стройматериалов нет в наличии, подрядчик делает все с опозданием. Если же фонды смогут сами закупать стройматериалы через электронную площадку, то будут четко регламентировать сроки поставки, - поясняет эксперт.

Сейчас у фондов капремонта нет специальных помещений, в которых можно было бы хранить закупленные стройматериалы. Более того, кто-то эти материалы должен выдавать, то есть необходим отдельный штат специалистов. Иными словами, прежде чем применять новый закон на практике, регоператорам сначала нужно продумать логистику.

Игорь Прудников, генеральный директор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем (ЕВРАРОС):

- В настоящее время готовится постановление правительства о закупках за счет средств Фонда капитального ремонта радиаторов только у российских производителей. Но как отразится предлагаемое новшество на этой норме? Насколько "патриотичны" будут жильцы многоэтажек и не захотят ли они закупать импортное оборудование, прельстившись мнимой дешевизной? Совокупная мощность всех заводов, производящих стальные панельные радиаторы в Турции, примерно в 10 раз больше, чем у аналогичных производств в России. Поэтому цены турецких производителей привлекательнее российских.

Максим Скуратовский, представитель "Технониколь":

- Ограничивает текущая система капремонта и применение инновационных, эффективных решений. С одной стороны, это правильно: строительство - консервативная отрасль, в которой стараются применять только проверенные материалы и технологии, ведь от этого зависит будущая безопасность. Но с другой стороны, это ведет к тому, что прорывные решения, которые могут помочь повысить энергоэффективность, сократить стоимость строительства, сроки производства работ и расширить их сезонность, не используются. Для того чтобы материал был включен в перечень разрешенных в конкретном регионе, нужно пройти сложные согласования, предоставить огромное количество требуемых документов. Не у всех производителей есть достаточное количество специалистов, способных преодолеть все трудности и справиться с этой задачей.

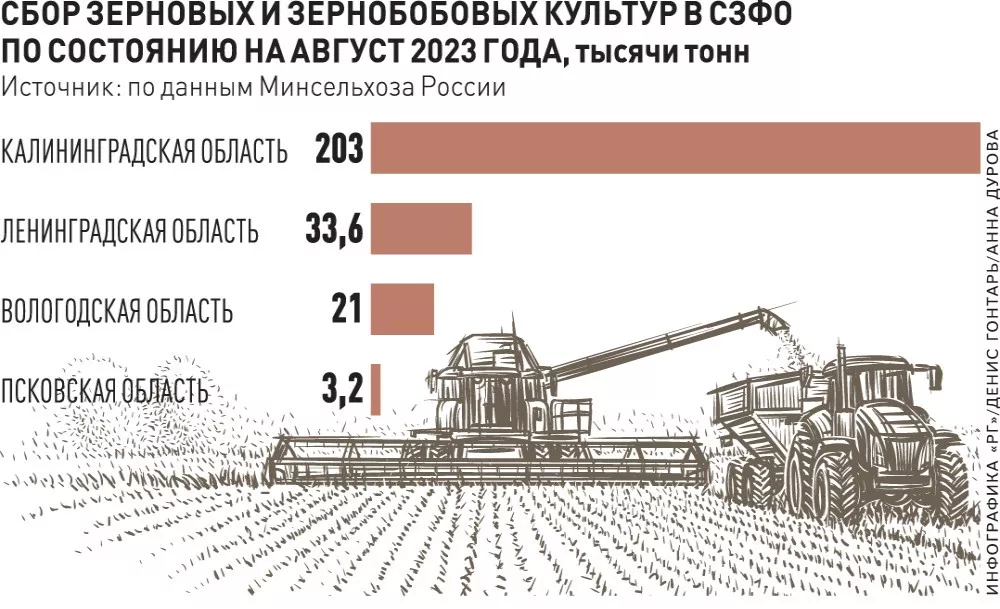

Несмотря на погодные катаклизмы, урожай этого года будет профицитным

Денис Гонтарь (СЗФО)

В регионах Северо-Западного федерального округа стартовала уборочная кампания. Сейчас в центре внимания аграриев зерновые культуры и заготовка кормов для скота. В этом году погода внесла свои коррективы в работу АПК: из-за продолжительной засухи и последовавших за ней ливней регионы едва не лишились запаса продовольствия на будущий год. Урожай удалось спасти, однако без потерь не обошлось.

Особенно критично ситуация выглядела в Калининградской области, которая, по данным федерального Минсельхоза, является лидером СЗФО по сбору зерновых и зернобобовых культур. На протяжении полутора месяцев начиная с мая регион мучила страшная засуха, что оказалось губительным для посевов. По этой причине в российском эксклаве даже вводили режим чрезвычайной ситуации.

В мае 2023 года в Калининградской области выпало лишь пять процентов осадков от климатической нормы, что стало негативным рекордом за последние 50 лет. Поля пересыхали, а посевы выгорали на палящем солнце. Общий ущерб, по оценке экспертов, уже превысил в денежном эквиваленте 322 миллиона рублей. Погибли почти десять тысяч гектаров посевов, лишь треть из которых была застрахована. Предприниматели, вовремя подумавшие о рисках, сейчас оформляют документы для страховых выплат.

- Мы как раз стали жертвами засушливой погоды. Конечно, наиболее губительно палящее солнце и сухостой сказались на злаковых культурах, мы все же специализируемся на картофеле. Однако уже с уверенностью можно утверждать, что часть урожая спасти не удалось, несмотря на обильный искусственный полив. Существующих объемов хватит как для закрытия наших потребностей, так и для продажи. Однако результат будет явно хуже прошлогоднего, - рассказал "РГ" калининградский фермер Алексей Федотов.

Тем временем в региональном министерстве сельского хозяйства отметили, что урожай текущего года, несмотря на причуды погоды и убытки, будет все же профицитным и в полной мере удовлетворит спрос на внутреннем рынке. Да, наблюдаются просадки по зерновым и зернобобовым, а также по картофелю и овощам открытого грунта. Но цифры эти, по словам властей, некритичные.

- Переживать за "борщевой набор" не стоит. Аграрии региона смогут обеспечить жителей необходимыми овощами. Недостающий объем сельхозпродукции будут импортировать из других регионов России и дружественных стран, - сообщили в правительстве Калининградской области.

По словам главы региона Антона Алиханова, на 10 августа сельскохозяйственные предприятия области уже собрали сто тысяч тонн пшеницы, 63 тысячи тонн ячменя и 40 тысяч тонн рапса. Всего же с полей планируют убрать 600 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 13 процентов ниже изначального плана.

Пока до конца не ясно, как эта ситуация повлияет на цены. Власти заверяют, что последствиях засухи "не окажут значительного влияния" на стоимость продукции местных фермеров. Аналитики рынка настроены менее оптимистично. Не исключено, что цены на сезонные овощи поднимутся на 15-20 процентов.

- Все будет зависеть от конкретных объемов поставок и отпускных цен, однако поводов для беспокойства нет. Рост стоимости овощей - всегда сезонная история, и этот год не станет исключением. В целом цены останутся примерно на том же уровне, - отметила руководитель отдела маркетинга калининградской торговой сети Ольга Паничева.

Потрепала погода и Вологодскую область, из-за чего в регионе возникли трудности с заготовкой кормов для скота. После первого укоса в июне Волгодчину накрыла засуха, а в период июльского созревания трав на область обрушились проливные дожди. Землю размыло, и техника банально не могла выйти в поля.

Сейчас ситуация стабилизировалась и полевые работы возобновили. Аграрии уже выкосили почти 150 тысяч гектаров кормовых посевов - это больше половины от плановой нормы. На данный момент сельхозпроизводители заготовили 18 тысяч тонн сена, 22 тысячи тонн сенажа и заложили более одной тысячи тонн зеленой массы на силос. Потребность у региона большая - на одну условную корову требуется не менее 23 центнеров корма. Пока ситуация не вызывает опасений.

- До конца августа синоптики обещают хорошую погоду, поэтому сейчас все аграрии региона стараются максимально нарастить темпы уборочной и покосов. Механизаторы трудятся в полях практически весь световой день. В целом пора горячая, поскольку заготовка кормов пересекается со сбором зерновых и севом озимых культур. Всего хозяйства Вологодской области заложат на силос более 1,8 миллиона тонн зелени, заготовят свыше 80 тысяч тонн сена и соломы и 58 тысяч тонн сенажа с зерносенажом, - подчеркнул заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков.

В целом ситуация на Северо-Западе отражает общероссийскую тенденцию. Погода в этом году была крайне полярной: пока одни сельскохозяйственные регионы столкнулись с засухой, другие боролись с последствиями ливней. Федеральный Минсельхоз заявил, что итоговые показатели уборочной во многом будут зависеть от климатических условий. Пока на уровне страны планы по сбору тех же зерновых не сокращали. По примерным оценкам, их объем должен составить около 123 миллионов тонн. При этом власти не исключают, что сельхозпроизводители могут эту планку перешагнуть и собрать больше урожая, чем изначально планировали.

В Калининградской области ввели в сельхозоборот первые 20 гектаров польдерных земль, которые раньше не использовали из-за постоянных подтоплений. Осушить участки и приспособить их под нужды аграриев помогла грамотная мелиорация. Что интересно, 70 процентов польдерных угодий России сосредоточены в самом западном регионе страны, который находится в зоне повышенной влажности.

78 миллионов тонн пшеницы должны убрать российские аграрии в этом году.

Темпы строительства жилья в Петербурге не успевают за спросом

Владислав Краев (Санкт-Петербург)

Федеральный центр обратил внимание руководства Петербурга на замедление темпов жилищного строительства.

Городские власти объясняют это усилением требований к застройщикам по вводу социальной и дорожной инфраструктуры одновременно с жильем. Но готовы поработать над увеличением объемов вводимого жилья.

По данным Смольного, за первые шесть месяцев 2023 года в Петербурге ввели в эксплуатацию на 11 процентов меньше жилья, чем за тот же период год назад.

Такое падение объемов жилищного строительства губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом России 30 июля объяснил тем, что городская исполнительная власть сегодня заставляет строителей сдавать жилье только вместе с социальными объектами, и заверил главу государства, что "к концу года план будет полностью выполнен".

По мнению петербургских чиновников, "нет социальных объектов - школ, детских садов, поликлиник - нет жилья". В городе создана градостроительная комиссия, которая рассматривает подобные вопросы, чтобы жители получали жилье сразу с детским садиком и школами.

В городском правительстве также пообещали не только выполнить, но и перевыполнить годовой план по вводу жилья, чтобы приблизиться к рекордному показателю 2022 года, сохранив требования по вводу социальной инфраструктуры.

При этом, по данным аналитиков рынка, несмотря на сокращение объемов строительства, интерес к новостройкам в Петербурге постепенно начал расти после периода относительного затишья. Покупатели стараются успеть к началу выхода квартир на рынок, когда цены наиболее приемлемы.

По данным агентства недвижимости "Прайд Групп", по итогам июня 2023 года покупательский спрос на квартиры в новостройках Петербурга на старте продаж вырос на 14 процентов относительно мая того же года. Но спрос зачастую остается неудовлетворенным из-за уменьшения объемов вводимого жилья в Петербурге.

Эксперты также обращают внимание на то, что в последнее время выросла средняя продолжительность переноса сроков строительства: сейчас он составляет 5,1 месяца.

"Это связано с тем, что власти объявили мораторий на взыскание штрафов. Застройщики воспользовались этой возможностью в своих интересах, это вполне логично. Тем не менее количество долгостроев как таковых заметно сократилось за последние несколько лет", - комментирует эксперт Мария Тарасова. По ее мнению, несмотря на некоторое оживление спроса, в целом рынок новостроек находится в стагнации и эта ситуация продлится как минимум до конца года.

На этом фоне спрос и новое предложение смещаются в Ленинградскую область, отмечает коммерческий директор группы компаний "А101" Мария Орлова. По итогам II квартала 2023 года активность девелоперов по выводу на рынок новых объектов в Ленобласти за тот же период увеличилась на 115 процентов и лишь на 52 процента - в Северной столице.

По мнению Орловой, "тенденция смещения спроса в пригородные зоны Ленинградской области является долгосрочной", поскольку цена предложения в этих локациях стабилизировалась, а средний чек покупки жилья примерно на 40 процентов меньше, чем в административных границах Санкт-Петербурга.

Меда в этом году меньше, а цены на него выросли

Елена Шулепова,Татьяна Ткачёва

Пасечники Тульской области вовсю качают мед, покупатели спешат за свежим сладким продуктом. Однако ярмарка в Епифани, традиционно приуроченная к Медовому Спасу, в этом году не очень порадовала. Пчеловоды жаловались на малое количество покупателей, а те, в свою очередь, на высокие цены.

Меда в этом году у тульских пчеловодов и вправду не так много, как хотелось бы. Епифанские пасечники говорят, что раза в четыре меньше обычного. Причин тому несколько. Главная, конечно, погода. Как рассказал "РГ" местный пчеловод Николай Лукьянов, июнь был холодный и сухой, когда цвела липа, пошли дожди и в цветах было меньше нектара.

- Когда холодно, пчелы сами съедают то, что принесли, - поясняет пасечник. - А жара и дожди - отлично, очень хорошая взятка. Каждая семья по килограмму меда может дать.

Аномальная жара, установившаяся в регионе в августе, пчеловодов ничуть не смущает. Пасечники говорят, что от жары насекомые больше пьют воды, а от этого мед становится густой, как карамель. Мед качают и еще будут качать - медосбор еще не закончился. Сейчас цветет подсолнечник - все пчелы летают в желтой пыльце.

Николай Лукьянов надеялся, что доберут на подсолнечнике, и медовый сбор и в этом году все же будет неплохим. Но тут грянула новая беда - потрава.

- Из сорока ульев осталось всего шесть, - сетует Николай Лукьянов. - По весне расширился: купил семьи, поймал - ловушки ставил. И вот беда какая. Аграрии опрыскали подсолнечник с самолета. Должны бы вечером, когда пчелки уже в ульи залетели. А они - среди дня. Пчелы - не коровы, их в улье не запрешь. Теперь сожалеть поздно.

В июне в том же Кимовском районе, как рассказала президент Ассоциации по содействию развития пчеловодства в Тульской области Валентина Пенар, у многих пчеловодов были потери из-за обработки рапса. И восполнить их удастся далеко не всем пчеловодам, ведь судиться с аграриями могут только владельцы зарегистрированных пасек. В Тульской области, по словам Валентины Петровны, пчеловодами числятся 1353 человека, пчелиных семей в регионе около 18 тысяч. Из 1300 пасек паспорта имеют всего 506.

- Если пасека не зарегистрирована, то в суд не подашь, поскольку нет паспорта, в котором отражено состояние пасеки. Пчеловод попросту не сможет доказать, что пчелы погибли именно от потравы, а не от чего-то еще, например, болезней. Но люди не спешат регистрировать свои пасеки. У нас почти две трети пасек в личных подсобных хозяйствах, и они не имеют никакой господдержки, - пояснила Валентина Пенар.

Семья Лукьяновых тоже паспорт на свою пасеку не оформляла. Говорят, что дорого, больше потратишь, чем получишь. Действительно, экспертиза в этом году резко подорожала. По словам Пенар, она обойдется пасечнику в 40-50 тысяч рублей. С одной стороны, изменились требования по количеству необходимых для получения паспорта исследований - их спектр существенно расширился. В тоже время выросла стоимость и самих исследований. Специалисты лабораторий объясняют это дороговизной оборудования.

- Промышленники, кто занимается медом в больших объемах, могут себе это позволить. Для частника же это не реально. В некоторых регионах пасечникам разрешено давать расписку, что, например, не лечат пчел антибиотиками. Конечно, если их поймают на обмане, то придется заплатить приличный штраф. В Тульской области такого положения нет. Мы пытаемся убедить в необходимости подобного подхода. Да, ЛПХ не платят налоги. Но зачастую пчелами занимаются пенсионеры - они помогают себе, своим семьям, имея не такой уж и большой дополнительный заработок, - рассуждает президент Ассоциации тульских пчеловодов.

Цены на мед в Тульской области в этом году подросли. На Епифанской ярмарке стоимость трехлитровой банки составляла минимум полторы тысячи рублей. В прошлом году можно было сторговаться и за тысячу. Опять же все зависит от самого меда. Рапсовый, как правило, дешевле: в июле его продавали по 1200 рублей за трехлитровую банку. Как пояснил Николай Лукьянов, пчелы любят рапс и много с него берут, но рапсовый мед быстро кристаллизуется. Покупатель к такому продукту относится с сомнением - считается (и совершенно напрасно), что пчел сахаром кормили. Пасечники стараются рапсовый мед продать поскорее - пока жидкий, и цену легко снижают. А вот гречишный хорошо берут всегда. Цены на него в этом году начинались от 1,5-1,6 тысячи рублей за трехлитровую банку. Дешевле он точно не станет.

Лидеры по пчелосемьям

Самые "медоносные" регионы России определили аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Лидером ожидаемо стала Башкирия, на втором месте - Алтайский край, на третье вырвалась Воронежская область.

По данным за 2022 год, всего в стране собирают чуть более 67 тысяч тонн меда. На долю башкирских пасечников приходится семь тысяч тонн, алтайских - 4,6 тысячи.

Воронежцы вплотную приблизились к коллегам из восточного региона и, похоже, способны в ближайшем будущем перебить их результат. В прошлом году объем производства меда в области довели до 4,4 тысячи тонн. Средний темп прироста за последние пять лет здесь составил 21 процент, тогда как в других "медоносных" субъектах - не более пяти процентов, а по стране в целом - около одного. В Воронежской области выращивают много подсолнечника, который является хорошим медоносом. Привлекает пчел также разнотравье и немногочисленные поля гречихи. Владельцы крупных пасек, как правило, кочуют вместе с ними и в более южные регионы - например, в период цветения акации.

- Прирост производства в Воронежской области объясняется сочетанием нескольких факторов. В 2022 г. погода была благоприятной для сбора меда в ЦФО. Особенно хорошие условия сложились летом для сбора меда с подсолнечника. Подсолнечник является основной медоносной базы области. Воронежская область традиционно занимает первое место по посевам этой культуры в центральной части России. В 2022 году их площадь составила 445 тысяч гектаров. Специализация на полевых культурах означает, что производители меда традиционно и эффективно взаимодействуют с растениеводами области, что также ведет к росту сборов и к снижению рисков связанных с обработкой полей средствами защиты растений, - пояснил "РГ" руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Четвертую и пятую строчки рейтинга занимают Татарстан и Краснодарский край, где производят 4,1 и 3,5 тысячи тонн соответственно.

Согласно выкладкам Центра отраслевой экспертизы, россияне в среднем съедают по полкило меда в год. Практически весь объем потребления закрывается отечественной продукцией. Доля импорта составляет менее одного процента.

В 2022-м в России официально насчитывалось 2,7 миллиона пчелосемей, из которых 93,6 процента было сосредоточено в личных хозяйствах. Менее пяти процентов пчел содержится у фермеров, 1,7 процента - в сельхозорганизациях. Фермерские пасеки расширяются опережающими темпами. В сегменте КФХ рост производства меда в прошлом году составил 14,3 процента, по рынку в целом - 3,8 процента.

Некоторые пчеловоды-фермеры позиционируют свои хозяйства и как туристические объекты. Так, на агрегаторе путешествий "Свое За городом" можно найти туры на 19 пасек. С начала 2023 года их посетило около 500 человек.

Пасечник Юрий Воронин из Задонского района Липецкой области для привлечения туристов учредил "министерство пчелиной почты". Гостям расскажут о том, как 150 лет назад французские друзья-пчеловоды обменивались короткими сообщениями, приклеивая бумажки на спину пчел, заблаговременно взятых из улья адресата. В годы Первой мировой использовать летучих почтальонов пытались для нужд разведки. Ну а сегодня на пасеке Воронина доступны наборы почтовых карточек, марки-виньетки и даже сувенирная 3D-марка из бука. Хозяин интересуется историей - его ульи стоят на месте бывшего имения поэта Сергея Бехтеева, где сохранились старинный погреб и несколько плодовых деревьев.

Регионам Черноземья предрекли рост производства арбузов

Татьяна Ткачёва

Увеличить сбор бахчевых культур могут Воронежская и Белгородская области в связи с изменением климата. Пока доли этих регионов в общем производстве незначительны - по одному проценту. Но в долгосрочной перспективе выращивание арбузов там сможет расти ускоренными темпами, полагает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

В свежем исследовании отмечается, что в 2022-м растениеводы страны поставили рекорд по урожайности бахчевых, которая достигла 180 центнеров с гектара. Лидером по этому показателю стала Астраханская область, где собирали по 360 центнеров. Высокие результаты у Хакасии, Дагестана, Амурской, Челябинской и Оренбургской областей - от 355 до 203 центнеров с гектара соответственно.

- С 2017 года урожайность бахчевых в среднем по стране растет на семь процентов в год. Но валовые сборы остаются примерно на одном уровне за счет снижения площади посевов. Соответственно, остаются стабильными показатели потребления. На одного россиянина приходится около 6,5 килограмма арбузов в год, - рассказала Андрей Дальнов.

Валовой сбор бахчевых культур в 2022-м составил 1,6 миллиона тонн, из них 900 тысяч (55 процентов) - арбузы. Почти две трети урожая вырастили в личных хозяйствах, треть - в фермерских и лишь шесть процентов - в сельскохозяйственных организациях. Среди регионов традиционно впереди Оренбургская область, которая обеспечивает 37 процентов общего сбора. Следом идут Астраханская и Волгоградская. Самыми северными регионами, где выращивают заметные объемы бахчевых, стали Воронежская и Белгородская области.

"Внешняя торговля не оказывает значительного влияния на динамику потребления арбузов. В прошлом году Россия импортировала 78 тысяч тонн арбузов. Основными поставщиками стали Казахстан (37 процентов), Узбекистан (22), Турция (20) и Азербайджан (13 процентов). Однако Россия и сама продает арбузы за рубеж. В 2022 году экспорт составил 15 тысяч тонн. Основным рынком с долей 74 процента стала Беларусь. Поставки также осуществлялись в Монголию, Эстонию и Южную Осетию", - сообщается в исследовании.

- Текущий рост потребности в арбузах мы соотносим с развитием политики импортозамещения, эффект которой мы очень четко видим в том числе и на себе. Урожай арбузов в нашем хозяйстве ежегодно растет, равно как и количество их сортов: внедряем новые, оставляем давно всем полюбившиеся. Например, в этом году на фамильной бахче "Пономарево" удалось вырастить более 30 разных сортов арбуза. Самыми любимыми у гостей нашего агротуристического парка и покупателей остаются "Мурашка", "Соренто" и "Ланта", а также арбуз с желтой мякотью "Шампань" и бессемянный "Максима", - пояснил один из крупнейших производителей арбузов в Северо-Кавказском округе, руководитель семейного агротуристического парка на Ставрополье Роман Пономарев.

На Белгородчине может появиться винодельческий кластер

Анна Скрипка

Километры виноградников на плодородном черноземе, ароматные ягоды и винные погреба с марочным продуктом уникального вкусового качества - все это может стать реальностью в пока далекой от виноделия Белгородской области. При этом зарождается новая отрасль в вузе: в НИИ фармакологии живых систем Белгородского государственного университета предлагают выращивать виноград в сложной для этой культуры климатической зоне, а также использовать генетические технологии для сортового разнообразия винограда, предназначенного для виноделия в регионе рискованного земледелия.

Сейчас в Ботаническом саду университета разбит виноградник на 130 сортов. Все они собраны в разных уголках России, причем уголках с самым суровым для этой прихотливой климатическим изыскам культуры.

Директор Объединенного центра генетических технологий Алексей Дейкин отмечает, что одно из важнейших качеств для винограда в Белгородском климате - это его устойчивость к погодным капризам.

- Мы все помним, какой была минувшая зима, - отмечает он. - Сначала стояла дождливая осень, потом - малоснежная погода, температура то падала, то поднималась, несколько раз область накрывал "ледяной дождь" ... Но вот мы видим, что весь посаженный виноград выжил, - обводит рукой просторы виноградника ученый.

Впрочем, это - результат кропотливой работы, в первую очередь по отбору сортов. Алексей Дейкин отмечает, что увеличить приживаемость можно и способом генетического редактирования особенностей того или иного сорта. Для этого специалисты, говоря обывательским языком, должны найти тот самый ген, который отвечает за слабую морозоустойчивость растения, и "вынуть его". Это, конечно, увеличит себестоимость саженцев винограда, тем временем, инвесторы уже проявляют живой интерес к виноградарству на белгородских землях.

Алексей Дейкин отмечает, что маржинальность винодельческих сортов очевидна.

- Килограмм винограда в виде грозди приносит инвестору сто рублей, килограмм винограда в бутылке - 500 рублей, - говорит он. - При этом разместить виноградники можно и на так называемых неудобьях - землях холмистых, где пока ничего не растет. Таковых в Белгородской области примерно шесть тысяч гектаров.

Над технологиями производства вина ученые тоже работают. Первая продукция в винодельческих лабораториях уже приготовлена. Однако, как отмечают в университете, вином ее можно будет назвать только после необходимых юридических процедур.

В целом же, винодельческая отрасль в Белгородской области создается на мощной бизнес-платформе развитого агропромышленного комплекса в целом. Алексей Дейкин отмечает, что инвесторы проявляют интерес и к безалкогольному вину - напитку, который только получает распространение в мире благодаря содержанию в нем тех же антиоксидантов, что и в обычном вине, но отсутствию тех самых компонентов, которые и становятся причиной медицинских ограничений.

- Наши ученые уже понимают, как сделать процесс преобразования обычного вина в безалкогольное не таким дорогостоящим, каков он во всем мире, - отмечает Алексей Дейкин. - И конечно, это позволит нам не только создавать новую отрасль, но и формировать новую культуру потребления вина.

В Воронеже создадут научную лабораторию под нужды микроэлектроники

Татьяна Ткачева

Исследования в сфере кремниевых и нитрид-галлиевых технологий, по которым производят кристаллы для микросхем, будут проводить в Воронежском госуниверситете (ВГУ) совместно с АО "НИИ электронной техники" (НИИЭТ). Вуз и предприятие выиграли грант в размере ста миллионов рублей на создание лаборатории.

Эти деньги выделят из бюджета области. ВГУ и НИИЭТ по условиям конкурса вложат в проект и собственные средства. Лаборатория нитрид-галлиевой и кремниевой электроники станет площадкой для поисковых и прикладных работ по развитию наиболее перспективного направления в полупроводниковой промышленности.

- Современная электроника основана на кремниевых технологиях, но их развитие достигло своего предела, - пояснил руководитель лаборатории, заведующий кафедрой физики твердого тела и наноструктур физфака ВГУ Павел Середин. - Кремний уступает место материалу будущего - полупроводнику под названием нитрид галлия (GaN). Почему GaN? Ответ на этот вопрос весьма прост - меньше, быстрее, дешевле и лучше. Стартапы работают над развитием этой технологии - не исключено, что уже в 2030 году человечество полностью выйдет из кремниевой эры и войдет в эру нитрида галлия.

По оценкам ведущих маркетинговых организаций, ключевым игроком на мировом рынке полупроводниковых устройств на основе нитрида галлия будет Азиатско-Тихоокеанский регион. В России пока есть лишь одно предприятие, способное серийно изготавливать кристаллы по технологии нитрид-галлий на кремнии, - воронежское АО "НИИЭТ".

- Создание лаборатории позволит объединить усилия ведущих специалистов, ученых и конструкторов из ВГУ, Академического университета имени Ж. Алферова, Зеленоградского научного центра и представителей НИИЭТ. Наши разработки позволят значительно упростить и уменьшить проектируемые электронные схемы, как минимум на 50 процентов снизить их энергопотребление и в несколько раз повысить надежность и долговечность. Благодаря гранту правительства Воронежской области мы сможем замкнуть круг недостающего в лаборатории инновационного оборудования и через полтора-два года получим технологии, которые будут внедрены в производство, - подчеркнул Середин.

Новая продукция позволит конструировать и производить в России базовые станции сотовой связи 5G (в перспективе - 6G), системы обнаружения и распознавания объектов (лидары), приложения для автономного электротранспорта. Разработанные в Воронеже технологии пригодятся в производстве портативных медицинских устройств, роботов, БПЛА и дронов, систем безопасности и других изделий. В перспективе до 2030 года создание лаборатории будет способствовать обеспечению внутреннего рынка российской электроники на 70 процентов.

- Воронежская область всегда являлась одним из лидеров в развитии электронной промышленности страны. Предприятия региона разрабатывали и выпускали продукты, которые были инновационными не только в России, но и в мире. Невозможно развивать отрасль без постановки амбициозных задач, создания условий технологической независимости государства. Исходя из этих посылов, АО "НИИЭТ" выдвинул инициативу по созданию постростового производства полного цикла изделий на основе нитрида галия. Уже сейчас выработаны компетенции по производству ряда изделий, осуществляются поставки СВЧ и силовых изделий на основе нитрида галлия, выстроены чистые производственные помещения, отработан ряд технологических процессов. Для дальнейшего развития необходимо пройти большой путь, в том числе и по отработке технологии, и по подготовке кадров. Именно поэтому мы поддержали инициативу ВГУ по открытию лаборатории, - пояснил "РГ" генеральный директор АО "НИИЭТ" Павел Куцько.

К слову, воронежский проект производства изделий на основе нитрида галлия получил предварительное одобрение министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в ходе его недавнего визита в столице Черноземья. Для его реализации необходимо создание кластера предприятий микроэлектроники.

Лаборатория ВГУ станет одним из элементов инфраструктуры этого кластера, поскольку на ее базе будет идти подготовка и повышение квалификации специалистов для микроэлектронной промышленности всей Воронежской области. У сотрудников НИИЭТ и других предприятий появится возможность попрактиковаться в выполнении отдельных технологических операций, разработке собственной топологии, конструировании и проведении стресс-тестов изделий электронной компонентной базы.

Дмитрий Ендовицкий, ректор ВГУ:

- Воронежская область одной из первых в стране выделит средства регионального бюджета на создание передового научно-лабораторного комплекса в вузе. Это несколько отличается от федеральных проектов типа постановления правительства РФ N 218 (о поддержке кооперации между учреждениями высшего образования и предприятиями реального сектора. - прим. "РГ"), которые были направлены на внедрение уже разработанных в вузе технологий в производство.

Как активность горожан влияет на реализацию инфраструктурных проектов

Анна Скрипка

Публичные слушания и общественные обсуждения каждого решения чиновников в социальных сетях ожидаемо вышли из онлайн-режима. Протестные сходы граждан с криками и претензиями сменяют видеообращения - и позволяют добиваться своих целей. В Орле, к примеру, возмущение против строительства дороги к растущей улице стало предметом разговора активных жителей и представителя структуры заказчика работ, а в Курске позиция настроенных против завода в особой экономической зоне была неожиданно озвучена на сессии облдумы.

Никакой магистрали

История с дорогой по улице Орловских партизан длится с тех самых пор, как на севере столицы Орловщины решили развернуть строительство жилого комплекса. Планы построить трассу именно здесь, на месте опушки парковой зоны, которую жители называют лесом, не удивили бы ни одного урбаниста: новая улица не должна соседствовать с лесным тупиком, а жители всех прилегающих - объезжать микрорайон. Однако активисты из домов на Орловских партизан посчитали иначе.

Как только под их окнами начали пилить тот самый лес, они выступили с такими протестами, что мало не показалось никому.

Активистка Светлана Кузьмичева вспоминает, как в одно утро выглянула из окна, а рядом с домом - "тьма полиции". В это время специальные работники завели пилы и начал валить часть парка.

- Нам сказали, что это самосев, - теперь рассказывают соседки Светланы Кузьмичевой, указывая на толстые стволы, превращенный умелыми руками в пеньки. - И полицию, Росгвардию выставили, чтоб мы не помешали им лес убирать.

Когда деревья исчезли, стали понятны перспективы. Активисты начали поиски документов о предстоящем строительстве, и судьба зеленых насаждений стала волновать их меньше. Светлана Кузьмичева и другие женщины рассказывают, что увидели информацию о магистрали, которая должна пройти буквально под их окнами, заменить на асфальтовое полотно пестрящие цветами клумбы и поставить под угрозу и традиционные игры детей рядом с домом, и неспешные прогулки дам элегантного возраста, и даже подъезд скорой и других автомобилей спецслужб. Интенсивность движения машин и представлять не хотелось. Поэтому люди стали привлекать внимание к проблеме.

Главный специалист "Орелгосзаказчика" Андрей Голунов на недавнем сходе с жителями улицы все перечисленные характеристики будущей дороги назвал недостоверными. Первое, что он подчеркнул, так это внутриквартальное назначение дороги.

- Никакой магистрали, это будет обычная дорога, полоса - туда, полоса - обратно, и еще одна полоса, которая будет предназначена для парковки автомобилей, - рассказал он. - Разрешенная скорость движения здесь будет ограничена 40 километрами в час.

Вместе с жителями он полагал от предполагаемого края будущей парковки до клумб, чтобы все убедились: заявленные 11 метров ширины оберегаемый хозяйками цветам не нанесут вреда. Клумбы продолжат радовать всех жильцов.

Впрочем, помимо дорожной темы "партизаны" подняли и другие вопросы: ливневка, тротуар, пешеходный переход к игровой площадке, и даже грядки с плодовыми деревьями, которые для местного жителя и забота, и отдушина. Но это - уже частности.

- Главное, что дорога не будет магистральной, на внутриквартальную мы, так и быть, согласны, - резюмировала Светлана Кузьмичева. - Нам главное, чтобы не было интенсивного движения здесь.

Привыкших жить в тишине и покое горожан Андрей Голунов поспешил убедить в том, что новая дорога к строящимся домам не будет такой уж востребованной. Пока жилье не заселят, ездить туда будет некому, а когда дома будут готовы, к ним проложат широкую трассу рядом, продолжив улицу.

- Вот я автомобилист. Ну зачем мне ехать по вашей улице на Космонавтов, если я могу выехать по широкой дороге туда? - рассуждает он вместе с жителями.

Кто-то соглашается, кто-то все равно не рад перспективе - ведь из тихого лесного тупика улица превращается в какую-никакую, а транспортную артерию. Город развивается, но когда это развитие нарушает привычный образ жизни, смириться сложно, говорят орловчане.

Цинковый спор

Впрочем, они далеко не одиноки. В курском Железногорске протестные настроения против завода по производству вельц-оксида цинка и железосодержащего клинкера, казалось, уже утихли. Однако стоило депутатам обдумы вынести на рассмотрение вопрос о передаче части земель Железногорска под особую экономическую зону, протест против нового предприятия вспыхнул уже в зале регпарламента.

Категорично настроенные против "Цинкума" депутаты проголосовали против отчуждения земель, хотя формально эти два вопроса между собой никак не связаны. Ведь может случиться так, что на этом участке появится другой завод. Однако народные избранники, транслируя позицию протестно настроенных жителей, подчеркнули: для предприятия нужно найти другой участок.

Ранее озвученные доводы о безопасном удалении от жилых массивов на 12 километров и технологическом совершенстве цинкового производства не убедили их ни тогда, ни сейчас. В результате семь депутатов проголосовали против изменения городских границ, еще двое - воздержались.

При этом вопрос о строительстве завода был решен давно: государственно-экологическая экспертиза Росприроднадзора подтвердила безопасность предприятия. Инвестиции в проект составят более семи миллиардов рублей, а когда завод выйдет на проектную мощность, бюджет региона будет пополняться благодаря ему на 500 миллионов рублей.

Знать границы

В липецком селе Ситовка скандал возник на почве масштабной стройки нового жилого массива. Коттеджный поселок, возводимый здесь, ожидаемо потребовал и дополнительных мощностей для водоснабжения, и новых очистных сооружений. Последние и стали камнем преткновения: возмущенные жители сообщили о том, что застройщик возводит инфраструктуру неправильно.

Разбираться в проблематике стал председатель регионального парламента Дмитрий Аверов. Он сам выехал на место и вместе с жителями убедился в том, что застройщик нового коттеджного поселка намеревался возвести очистные сооружения не на выделенной ему стройплощадке, а за ее пределами. Тем самым фирма нарушала границу с землей общего пользования, где пришлось бы навредить и зеленой зоне. Во время разбирательства также выяснилось, что руководство муниципалитета такие движения застройщика не согласовывали, а фирма не получала разрешения на работы.

Теперь, как отметил Дмитрий Аверов, повода для беспокойства жителей нет: работы по возведению очистных приостановлены.

- Что касается обеспечения водой как жителей будущего поселка, так и жителей Ситовки - здесь будет расконсервирована еще одна скважина, - отметил председатель заксобрания региона. - Это позволит улучшить водоснабжение всего села и нового поселка.

В каждой подобной ситуации и чиновники на местах, и сами жители, и представители бизнеса подчеркивают: даже необходимые инфраструктурные и бизнес-проекты все чаще оказываются заложниками общественного протеста. Поэтому ценность экспертов, способных не только объяснить и важность новых очистных, и безопасность заводского производства, и рассказать о ключевых параметрах каждого из новых объектов, возрастает в геометрической прогрессии. Ведь зачастую таковых попросту не наблюдается ни в фирмах-застройщиках, ни в чиновничьих кабинетах.

Как продвигается восстановление белгородского райцентра Шебекино

Анна Скрипка

Реконструкция шебекинских домов, пострадавших от обстрелов ВСУ, идет не так быстро и эффективно, как планировалось. Задача заменить все разбитые окна в июле, поставленная главой региона Вячеславом Гладковым, оказалась не выполненной. Обновление разбитой кровли тоже идет не так быстро. Сами строители говорят, что разрушения, казавшиеся несущественными, выглядели так только изначально. Сами дома в городе, так сказать, "видали виды", и это тоже осложняет работу. В селе Новая Таволжанка ситуация еще хуже: постоянные обстрелы не дают строителям полноценно приступить к работам.

Ремонтируем в кредит

Вопросу о восстановлении города Шебекино был посвящен традиционный вечерний эфир главы региона Вячеслава Гладкова. Одна из жительниц возмутилась: понаблюдав за строительными работами, она решила высказать претензии и заявила, что на стройплощадках работают "какие-то алкаши".

Вячеслав Гладков не скрыл удивления такой формулировкой и рассказал о проблемах более серьезных, нежели впечатления зрителей от внешнего вида сотрудников строительных фирм. Он отметил, что эти люди трудятся без выходных и в любую погоду, более того - делают это практически бесплатно. Глава региона признался, что долги по заработной плате перед строителями регион еще не погасил, и они копятся. Строителям в тот момент выплатили всего 200 миллионов рублей, и эти средства - кредитные. Еще 700 миллионов рублей еще предстояло выплатить, и пока изыскали лишь половину этой суммы.

Многие шебекинцы пока не могут вернуться в свои квартиры: ведь если строители вставили окна и закрыли пробитую снарядами кровлю, это не значит, что тут же они станут ремонтировать жилье внутри - сначала закроют тепловой контур во всех поврежденных домах. А так как обстрелы с украинской стороны продолжаются, площадь, которая нуждается в ремонтных работах, растет.

- Из 150 тысяч квадратных метров поврежденной кровли в обоих населенных пунктах восстановили более 110 тысяч квадратных метров. Из 25 тысяч квадратных метров оконных блоков, которые стояли в плане и в Шебекино, и в Новой Таволжанке, мы заменили почти 22 тысячи квадратных метров. В ближайшую неделю все работы по восстановлению оконных блоков мы должны полностью завершить, - сообщал глава области в начале августа и поспешил заверить белгородцев в том, что финансовых сложностей в регионе нет.

- Просматривая социальные сети, иногда вижу, как кто-то из жителей пишет, что у нас якобы есть проблемы с деньгами на восстановление. Спешу всех успокоить: проблем с финансированием нет. Но если вдруг они возникнут, мы готовы их оперативно решать, - отметил Вячеслав Гладков.

Старые проблемы Новой Таволжанки

В селе Новая Таволжанка люди настолько устали от разрушений и неустроенности, что записали видеообращение. Выстроившись на фоне разбитых хат, селяне начали задавать вопросы о том, почему их малая родина до сих пор не в списке белгородских приграничных территорий, где действует режим ЧС. Ведь здесь разрушены или повреждены больше сотни домов. Восстановление идет настолько медленно, что жители села уже не надеются въехать в дома в обозримом будущем. И это только те, у кого на усадьбах продолжается ремонт. А вот владельцы разрушенных домов не без досады говорят о том, что строительство нового жилья идет, к сожалению, черепашьим шагом. Как жить и на что надеяться в такой ситуации, не известно.

После встречи с инициативной группой селян глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов отметил, что всем сложностям есть объективные причины. И самая главная - это продолжающиеся обстрелы.

- К сожалению, долгое время к работам не приступали - повлияла и оперативная обстановка, и загруженность строительных бригад, которые продолжают восстанавливать дома и в Шебекино. На некоторых объектах начатые работы приостанавливались - подрядчики ожидали поступления авансовых средств, необходимых для закупки стройматериалов. Этот вопрос на сегодняшний день решен на региональном уровне, - отметил он и пообещал, что в ближайшее время объемы и интенсивность работ будут увеличены. - В том числе, и на улицах Заречной и Зеленой. За домами уже закрепили дополнительные подрядные организации, необходимые замеры уже сделаны. Но в любом случае будем отталкиваться и от актуальной оперативной обстановки. Принцип восстановления остается неизменным - в первую очередь закрываем тепловой контур, после чего переходим к внутренним работам и восстановлению хозпостроек. Дома, которые разрушены, будут отстраиваться заново.

Где деньги, Зин?

Внимание к финансовым вопросам регионального бюджета после минувших заявлений уделили на оперативном совещании в правительстве области. О том, что белгородские предприятия, расположенные на границе, страдают от украинской агрессии с первых дней СВО, известно давно, однако после массированных ударов по Шебекино - одному из промышленных городов - потери экономики региона возросли многократно. Курирующий экономический блок врио первого заместителя губернатора Дмитрий Гладский сообщил, что реестр пострадавших от обстрелов предприятий региона вырос до 413 компаний. Напомним, что во время распределения грантовых 700 миллионов рублей, выделенных на восстановление пострадавших от украинских снарядов производств, их число немногим превышало 130 компаний.

Средства были распределены, теперь же такие предприятия могут претендовать на льготные микрозаймы. Получить можно до трех миллионов рублей на три года под один процент годовых. Этой мерой поддержки воспользовались 42 бизнес-структуры, получив более 120 миллионов рублей.

Еще свыше 540 миллионов рублей планируется выдать до начала октября.