Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Российскую виртуализацию выбирает лишь каждый десятый

Яков Шпунт

Доля российских систем виртуализации на рынке составляет лишь около 10%. Процессу внедрения российских систем серверной виртуализации больше всего мешает недостаточная зрелость отечественных продуктов. При этом госкорпорации и промышленные компании довольно активно внедряют российские системы виртуализации.

К такому выводу пришли участники дискуссии "Российские системы виртуализации" на виртуальной площадке AM Live. Во многом данная ситуация вызвана большой инерцией рынка. Директор департамента виртуализации и контейнеризации интегратора "Инфосистемы Джет" Дмитрий Горохов напомнил, что с начала 2010-х гг. продукция VMware была на российском рынке абсолютным монополистом, и доля других вендоров, в том числе зарубежных, к примеру Citrix или Microsoft, была очень небольшой. Все дискуссии о выборе решения для виртуализации серверной инфраструктуры закончились уже к концу нулевых.

Заместитель генерального директора "ДАКОМ М" Денис Агеев высказал мнение, что благодаря системному маркетингу VMware удалось вырастить большую массу лояльных пользователей, для которых любой другой продукт, в том числе западный, будет по определению плох. Директор по развитию бизнеса "УВЕОН - Облачные технологии" (ГК "Астра") Денис Мухин обратил внимание также, что VMware, как и многие другие зарубежные вендоры, встроилась в систему образования, что позволило выращивать лояльных пользователей.

Тем не менее в 2022 г., по мнению Дмитрия Горохова, уже было из чего выбирать. Более того, выбор даже избыточный, что доставляет лишние сложности для потенциальных заказчиков. Директор по развитию бизнеса Orion Soft Максим Березин заявил, что рыночный запрос на российские системы появился уже к 2016 г. Многие вендоры выпустили релизные версии продуктов в 2018 г., а к 2020 г. были устранены основные "детские болезни".

Однако, как отметил Денис Агеев, процесс импортозамещения шел с разной скоростью. Кто-то проделал всю работу до февраля 2022 г., а кому-то пришлось проделывать ее в авральном порядке уже в 2022 г. Довольно большой пул проектов начался и в 2023 г. Причем это коснулось и коммерческого сектора, но все же основная масса продолжает использовать VMware, несмотря на невозможность обновлений. Весьма осторожны в импортозамещении даже банки, многие из которых откладывают переход на отечественные решения до физической замены серверного оборудования. По оценке Максима Березина, импортозамещение в банках и страховых компаниях идет очагами, а в рознице оно так и не начиналось. В целом же по рынку доля отечественных систем виртуализации, по общему мнению участников дискуссии, составляет около 10%.

Во многом, по мнению Максима Березина, это связано с недостаточной зрелостью российских продуктов. Он привел пример одного крупного металлургического холдинга, где проанализировали 29 продуктов от российских разработчиков. Довольно быстро этот список сократился до девяти систем, которые было решено протестировать. Результат получился не слишком обнадеживающим: только три продукта запускались "из коробки". Кроме того, очень мало российских продуктов способны обслуживать 100 хостов, тогда как в крупных инсталляциях VMware счет шел на тысячи.

Также, как подчеркнул Дмитрий Горохов, для обслуживания российских систем нужно больше специалистов. Если для управления фермой под управлением VMware достаточно трех человек, то для обслуживания российского гипервизора нужно в разы больше, причем требования к их квалификации существенно выше. В частности, необходимы довольно глубокие знания по администрированию Linux, тогда как для управления VMware такой навык необязателен.

Денис Мухин обратил внимание, что во многом это отставание имеет объективный характер: российские разработки стартовали почти на 20 лет позже, чем лидирующие зарубежные. По мнению участников дискуссии, через два года российские разработки догонят зарубежные.

На рынке есть мнение, что полностью копировать функции лидеров рынка и вовсе не целесообразно. "Российские продукты на основе открытого кода, которые появлялись на рынке виртуальной инфраструктуры, никогда не стремились полностью заменить VMware. Платформа американской корпорации создавалась годами, невозможно воспроизвести ее за пару лет силами небольшой команды разработчиков. Тем более что решение VMware неидеально и содержат неудобные и устаревшие моменты. Российским аналогам совсем необязательно повторять их ошибки", - заявил руководитель проекта vStack Евгений Гаврилов в ходе онлайн-дискуссии о продуктах с открытым кодом, организованной Artezio.

Старший менеджер по продукту "Кибер Инфраструктура" компании "Киберпротект" Сергей Лебедев отметил, что любой ИТ-продукт выбирают, исходя из решения бизнес-задачи, стоящей перед заказчиком. И российские системы виртуализации в состоянии решить подавляющее большинство реальных бизнес-функций.

МТС закрыла "белые пятна" на трассе М-1 в Смоленской области

МТС увеличила зону покрытия голосовой связи и сети 4G на федеральной трассе М-1 "Москва-Минск". Новые базовые станции закрыли "белые пятна" на участках Смоленского и Ярцевского районов. Они находятся в лесной полосе с небольшими перепадами высот.

МТС установила новые базовые станции на 315-м километре трассы М-1 между деревнями Суетово и Вышегор Ярцевского района, и на 424-м километре между деревнями Гусино и Архиповка Смоленского района. Телеком-оборудование обеспечило на этих участках ковровое покрытие связью LTE со скоростью мобильного интернета до 100 Мбит/с.

По итогам проведенных работ автомобилисты и пассажиры получат полный доступ ко всем цифровым сервисам, от соцсетей до навигатора и дорожных карт в режиме онлайн. Пользователи смогут оставаться на связи с близкими на всей протяженности участка трассы и при необходимости быстро связаться с экстренными службами.

"Мы продолжаем работы по обеспечению связью одной из самых востребованных трасс Центральной России. Круглый год М-1 пользуются грузо- и пассажироперевозчики, но особенно трафик возрастает к длинным выходным и сейчас, к летнему отпускному сезону. Многие едут на смоленские базы отдыха и в здравницы. Развитие инфраструктуры связи значительно облегчит коммуникацию в поездках. Самое главное – вырастет уровень безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения", — рассказал директор филиала МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Ранее МТС прокачала сеть федеральной автомобильной трассы М-1 "Москва-Минск", на подъезде к Смоленску, на границе Смоленской и Московской областей, в районе таможенного поста "Красная горка", а также улучшила покрытие на федеральной трассе Р-120 "Орёл — Брянск — Смоленск — Беларусь", по которой курсируют туристы с южного и восточного направлений.

Искусственный интеллект ждет регулирования

Павел Королев

Правительство РФ планирует утвердить правила использования искусственного интеллекта. С 2020 г. в Москве проходит эксперимент по установлению правового регулирования создания условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта. С 2021 г. 160 организаций из разных регионов присоединились к кодексу этики в этой сфере.

Кроме того, существует концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники на период до 2024 г. В ней затрагиваются вопросы регулирования оборота данных, юридической ответственности в случае применения искусственного интеллекта, информационная безопасность, а также возможность применения таких технологий в разных сферах экономики.

Тем не менее, по словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, мер ответственности за нарушения при внедрении искусственного интеллекта в гражданский оборот по-прежнему нет.

Партия "Единая Россия" уже занимается разработкой законопроекта, направленного на регулирование использования искусственного интеллекта в целом. "Новые поправки будут нацелены на то, чтобы актуализировать нормы, которые уже существуют, а также определить ответственность за применение искусственного интеллекта в преступных целях", - сообщил Антон Немкин.

Также одним из важных шагов в направлении регулирования деятельности, связанной с технологиями искусственного интеллекта, должна стать маркировка контента, который создают нейросети.

Руководитель отдела корпоративных продаж группы компаний X-Com Александр Малетов выступает за регулирование ИИ на законодательном уровне: "В процессе развития любой системы - и искусственный интеллект не исключение - неминуемо возникают многочисленные факторы, неопределенности и риски. А значит, это должно строго регулироваться, в том числе на законодательном уровне. Иначе можно получить непредсказуемые последствия, устранение которых потребует значительных усилий и ресурсов. Одной из таких координационных мер может стать широко обсуждаемая инициатива по маркировке генерируемого нейросетями цифрового контента. При грамотной реализации она позволит дифференцировать его от оригинального, а правообладателям последнего поможет отстаивать свои законные интересы в конфликтных ситуациях".

Директор отделения автоматизированного тестирования ИТ-сервисной компании IBS Денис Воденеев считает, что регулирование ИИ поможет сократить количество случаев мошенничества: "Фейки, разработанные с помощью инструментов ИИ, становятся большой проблемой. Чаще происходят случаи обмана с применением нейросетей. Например, мошенники подменяют изображение в видеозвонке и выдают себя за знакомых и родственников жертвы. И это только очевидные истории. Использование корпоративных данных, манипуляции фондовым рынком, подлоги в научной и корреспондентской деятельности - все это было и раньше, а сегодня ИИ дает большие возможности в этом направлении. Должно быть регулирование разработки и использования итогового контента, который связан с этими технологиями".

Ведущий эксперт департамента развития бизнеса компании - поставщика ИТ-решений и сервисов Softline Денис Маколин обратил внимание на проблему определения правообладателя: "Важный вопрос заключается в определении правообладателя контента, сгенерированного с помощью ИИ. Во-первых, необходимо изучить лицензионные соглашения каждого производителя соответствующих продуктов. Во-вторых, автор исходной информации - текста, на основе которого создается изображение или текст, - является по крайней мере соавтором контента. Вывод заключается в том, что вопрос довольно сложный, и пока неочевидно, кто является правообладателем контента, сгенерированного с помощью ИИ".

Технический директор платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress Максим Клименко объяснил, чем маркировка контента может быть полезна для правообладателей: "Если искусственный интеллект использует оригинальный контент в качестве основы для создания нового, маркировка может помочь отслеживать, где и как этот контент используется. Правообладатели смогут управлять использованием своего контента и даже получать за него вознаграждение. Кроме того, маркировка созданного ИИ контента обеспечивает прозрачность и позволяет правообладателям контролировать, насколько их контент был изменен или дополнен. А в случае юридических споров о правах на контент маркировка может помочь определить, был ли контент создан или изменен искусственным интеллектом, что упростит процесс урегулирования таких споров".

Директор центра разработки компании Artezio, специализирующейся на разработке программного обеспечения, Денис Паршин считает идею маркировки контента разумной, но неосуществимой: "Дальнейшее развитие технологий приведет к тому, что сгенерированный контент будет неотличим от созданного человеком. И если обязать сервисы генеративного ИИ маркировать контент цифровым способом, то такие сервисы потеряют пользователей. Кроме того, маркировка может стать инструментом для контроля и отслеживания распространения информации. В принципе, сейчас нет явной причины искать такой контент, кроме опасений использования ИИ в программе контроля знаний. Но система образования перестроится. Достаточно просто проверять не через письменную работу, а на практике".

Юрист, экономист, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков уверен, что маркировка работ, сделанных нейросетями, никак не поможет правообладателям: "Надо понимать, с какой целью стоит маркировать работы. Необходимо прежде всего разобраться с принадлежностью исключительных прав на такие объекты. Если исходить из того, что они принадлежат человеку, запрограммировавшему нейросеть на создание объекта, то есть по сути создавшему его с помощью нейросети, то автором будет он, и такая маркировка - не более чем знак авторства, просто со специфическим исполнением, особыми инструментами".

Медиаюрист, автор телеграм-канала "Кузеванова рассказывает" Светлана Кузеванова сообщила, что пока действующее законодательство об авторских правах не дает однозначного ответа о принадлежности контента: "Профильного закона нет. Юристы высказывают разные аргументы: кто-то считает, что автором следует признавать того, кто придумал механизм создания изображений, другие говорят о возможном авторстве конкретного пользователя, поскольку запрос исходил от него. Другая точка зрения - автором будет конкретный пользователь. Мне пока ближе позиция, что объекты, созданные ИИ, не относятся к авторским продуктам, поскольку нет признаков творческого характера труда. Поэтому разработка закона, регулирующего принадлежность прав, - это задача на будущее, поскольку таких произведений будет создаваться все больше и больше".

Группа ЦРТ сделала доступным голосовой ввод для врачей девяти специальностей

Группа компаний ЦРТ представила новый продуктовый релиз Voice2Med — голосового заполнения медицинских протоколов на основе искусственного интеллекта. Теперь возможности Voice2Med значительно расширены — к имеющимся словарям врача общей практики и педиатра, рентгенолога КТ, МРТ, патоморфолога, врача ультразвуковой диагностики и эндоскописта, кардиолога, хирурга и стоматолога добавлен новый словарь медицинских терминов — словарь онколога.

Решение входит в реестр Отечественного ПО, поддерживает работу на российских операционных системах. Впервые демонстрация новой версии продукта состоялась на конференции ЦИПР-2023 в Нижнем Новгороде.

Врачу достаточно произнести результат исследования или осмотра в гарнитуру, Voice2Med преобразует речь в текст и обеспечит заполненный протокол, который требует минимума корректировок.

"Сегодня мы объявляем о доступности голосового ввода для врачей уже девяти специальностей. Теперь еще больше специалистов смогут оценить преимущества распознавания речи и оптимизировать работу с документами. При этом каждый специализированный медицинский словарь непрерывно развивается, для этого мы реализовали функцию, с помощью которой каждый врач самостоятельно может добавлять новые термины и выражения. Кроме того, за счет перевода Voice2Med на распознавание речи нового поколения, нам удалось существенно снизить требования к гарнитурам, что значительно расширяет возможности масштабирования голосового ввода", - сообщил Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ.

"Особо оценили разработку врачи с фундаментальным опытом — для них голосовой ввод — возможность интеграции в цифровую среду, теперь они не испытывают трудностей с печатью на клавиатуре, что помогает дольше оставаться в профессии. Кроме того, мы фиксируем экономию времени врачей всех специальностей при использовании голосового ввода. Максимальный показатель — при заполнении формы 088-У — направления на медико-социальную экспертизу, голосовой ввод позволяет заполнять формы в два раза быстрее и отлично справляется с заполнением СЭМД — структурированных электронных медицинских документов. В нашей поликлинике решение используют педиатры, терапевты, хирурги, неврологи, и мы приветствуем появление нового словаря", - рассказал Михаил Питерцев, главный врач, СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника №91".

"Особенностью Voice2Med является то, что программа адаптирована к сложной медицинской лексике. Есть возможность использования сокращенных обозначений. Если мы произносим: "Плотность объемного образования двадцать пять единиц Хаунсфилда", в протоколе отразится корректно — "Плотность объемного образования 25 HU". Также мы оценили возможность сворачивания числительных — если произносится: "Размер очаговой зоны шесть на семь миллиметров", то в протоколе отразится 6х7 мм. Кроме того, доступна удобная расшифровка аббревиатур. Решение экономит 20-30% времени врачей на заполнении медпротоколов и значительно увеличивает пропускную способность медицинских кабинетов", - отметила Илона Басек, заведующая отделом лучевой диагностики, врач-рентгенолог высшей категории Центра Алмазова.

Первое масштабное внедрение Voice2Med было реализовано в Москве, что стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, разработанной столичным комплексом социального развития и Департаментом информационных технологий. Продукт уже успешно применяется врачами лучевой диагностики: работает в 120 медицинских учреждениях Москвы. Центр диагностики и телемедицины зафиксировал в медицинских организациях Департамента здравоохранения Москвы сокращение более 20% времени на подготовку медицинских протоколов.

Ученые Центра диагностики и телемедицины ДЗМ и группы ЦРТ получили премию Правительства Российской Федерации за адаптацию технологии распознавания речи. Рентгенологи Москвы заполнили уже более 210 тысяч медпротоколов с помощью голоса. Также решение применяется в Мордовии, Удмуртии, Мурманске, Кемерове, Иркутске, более чем в 68 регионах страны, продолжает развиваться и масштабироваться.

В Санкт Петербурге запущен чат-бот "Консультант по доступности" для людей с ограниченными возможностями здоровья

Экосистема городских сервисов "Цифровой Петербург" пополнилась "Консультантом по доступности" — чат-ботом в Телеграм, который в удобной форме предоставит справочную информацию, полезную для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Помимо горожан с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей чат-бот станет полезным сервисом для представителей общественных объединений инвалидов. Также им смогут пользоваться специалисты различных организаций, деятельность которых связана с доступной средой в Санкт–Петербурге", — заявил вице-губернатор Санкт–Петербурга Станислав Казарин.

С помощью "Консультанта по доступности" можно узнать, кто отвечает за обеспечение доступности объектов и услуг в различных сферах, и куда обращаться, если обнаружены нарушения. Информация в чат-боте структурирована по соответствующим разделам: "Жилищная сфера", "Социальная сфера", "Потребительский рынок", "Транспорт", "Улицы, дворы".

В разделе "Жилищная сфера" можно изучить правила обеспечения условий доступности (для людей с ограниченными возможностями здоровья) жилого помещения, общедомового имущества. Также чат-бот подскажет, куда нужно направить жалобу при неудовлетворительной работе управляющей компании.

В разделе "Социальная сфера" чат-бот расскажет о защите прав граждан: куда обращаться, если на объекте не соблюдаются условия доступности, и какие есть права у людей с ограниченными возможностями здоровья в таком случае. Кроме того, сервис может предоставить информацию для специалистов. Например, сведения о порядке действия организаций, обеспечивающих условия доступности, или описание информационных знаков для инвалидов.

Раздел "Потребительский рынок" содержит информацию для специалистов, отвечающих за организацию условий доступности, а также сведения о защите прав граждан в этой сфере.

В разделе "Транспорт" представлена информация о специальном транспортном обслуживании и возможностях получения помощи на всех видах транспорта (метро, ж/д транспорт, городской наземный транспорт, авиатранспорт). Также чат-бот подскажет, куда обращаться, если условия транспорта не соответствуют нормативным требованиям.

В разделе "Улицы, дворы" чат-бот проинформирует по теме парковок: расскажет о специальных местах для инвалидов в платной зоне, парковках у дома и реализации права на бесплатную парковку. Кроме того, в сервис загружены данные о правилах занижения бордюрного камня, ограничениях проезда и др. В подразделе "Улично-дорожная инфраструктура" можно узнать: об остановках (куда обращаться, если отсутствуют условия доступности или есть повреждения); светофорах (куда обращаться, если у светофора отсутствует таймер или голосовое оповещение, или при необходимости оборудовать светофором пешеходный переход); и многом другом.

В каждом разделе предусмотрен пункт "Здесь нет ответа на мой вопрос". При нажатии на одноимённую кнопку откроется сообщение с контактными данными организации, в которую нужно обратиться.

В России стало больше ИТ-предпринимателей

Павел Королев

В России за первые четыре месяца 2023 г. выросло количество новых предпринимателей в ИТ-сфере на 17% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 г. Среди регионов лидером по числу предпринимателей, открывших новое дело, стала Москва. За ней расположились Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Всего за первые четыре месяца 2023 г. открылось более 1000 новых ИП и ООО. Такие данные приводят в совместном исследовании платформа знаний и сервисов для бизнеса "Деловая среда" и медиахолдинг Rambler&Co.

Исходя из данных исследования, самая высокая доля предпринимателей старше 35 лет в Краснодарском крае - 59%. Москва по этому показателю занимает второе место - 57%.

По словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, заинтересованность предпринимателей в развитии ИТ-отрасли является положительной тенденцией. "Прирост новых предприятий почти на 20% всего за несколько месяцев - это масштабно, но не вызывает удивления, так как спрос всегда рождает предложение. Очевидно, что наша страна особенно нуждается в новых качественных цифровых решениях, которые появятся достаточно оперативно и будут обеспечивать безопасную работу в разных отраслях экономики", - добавил Антон Немкин.

Генеральный директор компании по разработке программного обеспечения "Рексофт консалтинг" Андрей Скорочкин считает, что у молодых предпринимателей в ближайшем будущем отличные перспективы: "Думаю, наступает золотой век для предпринимателей в области ИТ. Спрос огромен, свободных рыночных ниш все еще много. При всех нюансах, связанных с общей политической ситуацией и напряженностью, сочетание фактов для индустрии ИТ уникально. Это дает шанс сильным, удачливым и талантливым бизнесменам. Главное - не бояться, а делать. Причем, на мой взгляд, не надо пробовать копировать ушедшие решения, стоит делать что-то свежее, нетривиальное, позволяющее задействовать новые технологии и актуальные бизнес-потребности".

Генеральный директор российского разработчика продуктов на базе ИИ Content AI Светлана Дергачева уверена, что выбор ниши - это лишь начало сложного пути для предпринимателя: "Ничего удивительного, что, выбирая сферу бизнеса, все больше предпринимателей идут в ИТ. Другое дело, что достичь успеха в ИТ-бизнесе или выпустить конечный продукт, который станет востребованным, могут далеко не все. Очень многое зависит от команды, ее компетенций, знания принципов устройства передовых решений, понимания потребностей рынка, существующих и неочевидных трендов. Но отечественная ИТ-школа очень мощная, и если продукт будет приносить реальную пользу, то успех компании обеспечен, а инвестиции в нее окупятся кратно".

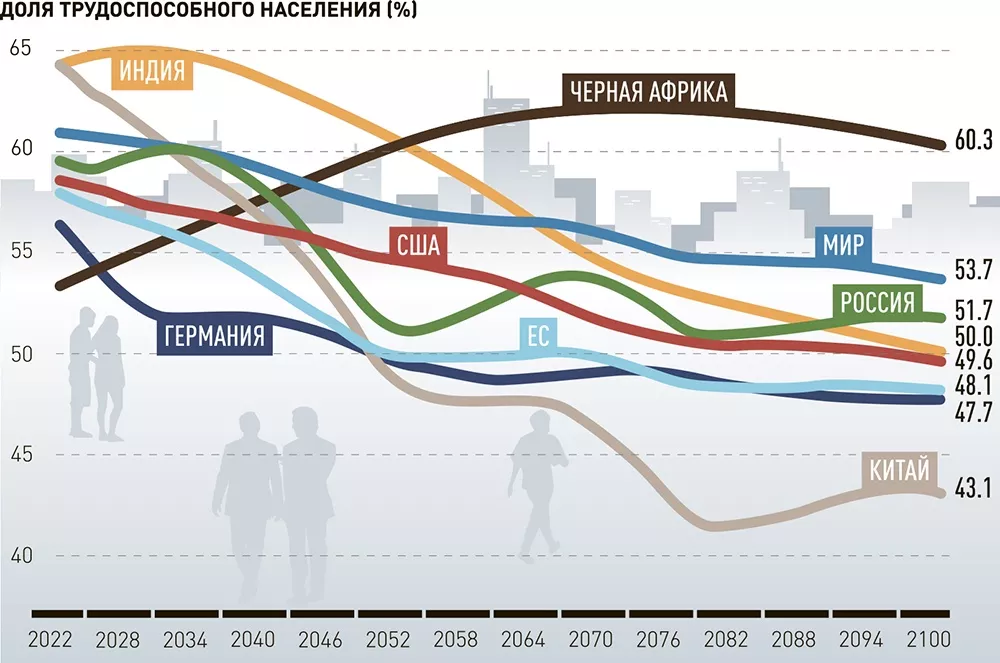

Директор по развитию системы электронного кадрового документооборота HRlink Дмитрий Махлин позитивно смотрит на развитие ИТ-сферы: "В России есть сильные компетенции по созданию, продаже и маркетингу ИТ-продуктов, поэтому для предпринимателей существуют отличные перспективы сформировать талантливую и работоспособную команду. Кроме того, сейчас для российского бизнеса открываются растущие рынки Китая и Индии, где очень заинтересованы в российских разработках. Государство поддерживает бизнес-миссии в эти страны для поиска новых зарубежных партнеров. Важно, что наши ИТ-решения находят там своих пользователей".

Эксперты рынка отмечают поддержку молодых предпринимателей со стороны государства.

Генеральный директор группы компаний "Цифра" Сергей Емельченков напомнил о грантах: "Мы видим большую работу, которую проводит государство для поддержки и развития отечественного ПО. Одна из таких поддержек - гранты, но их получают преимущественно крупные компании. Для получения соответствующего гранта необходимо, как правило, обладать зрелой компетенцией и ресурсами. Труднее приходится сегменту малых ИТ-компаний. Но и для них есть выход: например, расти с крупным заказчиком, который получил субсидию, или создавать продукты на базе открытых платформ".

Ведущий эксперт компании по разработке онлайн-сервисов для бухгалтерии и бизнеса "СКБ Контур" Антон Яковлев заметил, что на поддержку от государства не стоит рассчитывать в долгосрочной перспективе: "Вопрос в том, насколько долго продлится поддержка со стороны государства и какими именно будут длящиеся льготы. Дело в том, что разработка качественного, сложного программного обеспечения требует времени, в среднем от трех до пяти лет. Значит, нужны долгосрочные вложения, и чтобы инвестиции пошли в этот сегмент, должна быть уверенность в том, что льготу не отменят завтра. Еще один непростой момент - вычет компаниям за приобретение отечественного ПО. Сама по себе мера очень важна. Но каким будет этот вычет? Ведь нужно помнить, что пользователи отечественного ПО далеко не всегда имеют доступ к льготам. Значит, сумма вычета должна быть существенной. А схема получения вычета - простой и прозрачной".

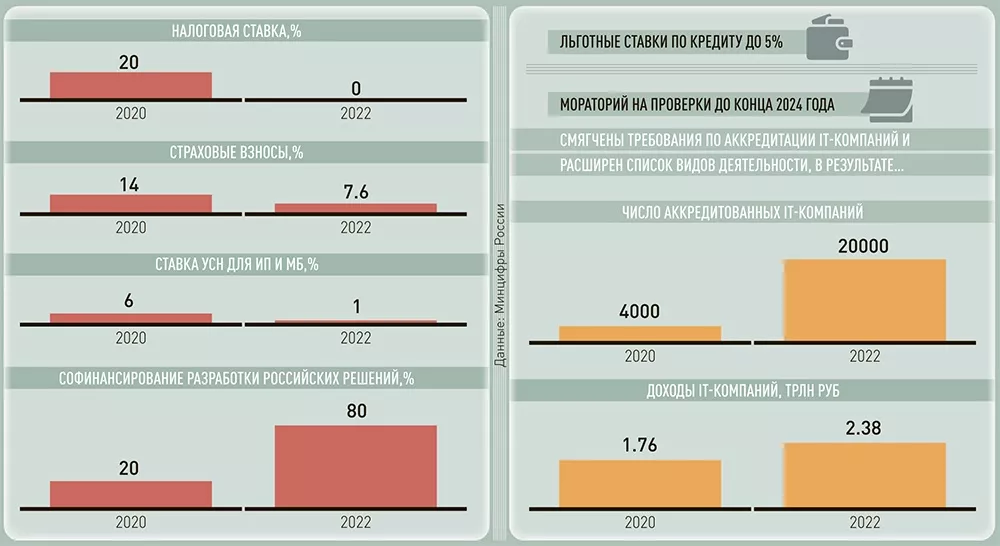

Директор по развитию платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress Сергей Артемов уверен, что государство все-таки будет продолжать поддерживать ИТ-сферу: "Несомненно, Минцифры будет и дальше развивать свою отрасль, решать проблемы оттока кадров и предлагать льготные услуги для "подопечных", модифицировать правительственные программы и гранты, способствовать притоку кадров и развитию собственной образовательной базы. Уже пришло понимание, что без ИТ современное развитие неконкурентно и бесполезно само по себе".

RAEX оценило ESG-стратегию Агрохолдинга "СТЕПЬ"

Специалисты рейтингового агентства RAEX исследовали деятельность Агрохолдинга "СТЕПЬ" в сфере устойчивого развития и пришли к выводу, что управление ESG-рисками и возможностями компании находятся на уровне выше среднего. Об этом говорится в сообщении Агентства. Рейтинговая оценка Агрохолдинга "СТЕПЬ" составила 57,2 балла: эквивалент рейтинга BBBESG.

В сообщении подчеркивается, что Агрохолдинг "СТЕПЬ" разработал ESG-стратегию до 2030 года, наращивает использование возобновляемой энергии. В компании высоко развиты практики корпоративной социальной ответственности, наблюдается увеличение заработной платы сотрудникам.

В мае Агрохолдинг "СТЕПЬ" совершил качественный рывок и поднялся на 13 строчек в ESG-рейтинге. Сегодня "СТЕПЬ" входит в ТОП-30 российских компаний, которые успешно развивают повестку устойчивого развития. Кроме того, Агрохолдинг занял 14 место среди 50 российских компаний, проявляющих наибольшее внимание к зеленому энергопереходу, и стал в этом перечне единственным представителем аграрной отрасли. Также "СТЕПЬ" – единственная сельхозкомпания в списке российского бизнеса, который активно работает над снижением воздействия на климат.

ESG-рейтинг – это оценка устойчивости компании к экологическим (E), социальным (S) и управленческим (G) рискам. Рейтинг состоит из числовой оценки от 1 до 100, а также буквенного обозначения от низшего С[esg] до высшего ААА[esg].

"Мы исследуем деятельность компаний, исходя из широкого спектра показателей, используя уникальную сложную методику. Общий результат управления ESG-рисками на уровне BBBesg, отражает результат серьезной работы, которую ведет Агрохолдинг "СТЕПЬ" в сфере устойчивого развития. На данный момент не многие российские сельхозкомпании демонстрируют такие заметные результаты", - отметил Алексей Титенков, руководитель ESG-направления Международной группы RAEX.

"Агрохолдинг "СТЕПЬ" уделяет серьезное внимание соблюдению стандартов ESG в операционных процессах, и мы готовы выделять ресурсы на то, чтобы соответствовать к лучшим практикам. Такая стратегия позволяет нам строить успешный и конкурентный бизнес. Профессиональные оценки независимых экспертов помогают нам адекватно оценивать наши усилия и корректировать стратегию развития", - сообщил Андрей Недужко, генеральный директор Агрохолдинга "СТЕПЬ".

Афганистан в региональной системе гидрополитики

Афганистан занимает особое место в гидрополитике региона благодаря наличию у него источников пресной воды и многочисленных водных бассейнов. Несмотря на то, что Афганистан является горной страной, со всех сторон окруженной сушей, именно высокие горы Афганистана круглый год удерживают запасы снега и льда, из которых формируются водные запасы страны. Согласно исследованиям, Афганистан ежегодно производит около 80 миллиардов кубометров воды. Между тем, внутри страны расходуется только 20 миллиардов кубометров воды, тогда как остальные 60 миллиардов кубометров уходят в четыре соседние с Афганистаном государства (Иран, Пакистан, Туркменистан и Узбекистан).

Афганистан располагает пятью водными бассейнами: водным бассейном Амударьи, северным водным бассейном, водным бассейном реки Кабул, водным бассейном реки Герируд и водным бассейном реки Гельманд. Четыре из этих водных бассейнов используются совместно с соседними странами: Узбекистаном и Туркменистаном на севере, Пакистаном на юго-востоке и Ираном на юго-западе. Несмотря на то, что в 1973-78 годах правительством Мохаммада Дауда были предприняты эффективные стратегические усилия по управлению водными ресурсами Афганистана, в частности, были произведены подготовительные работы по созданию гидротехнических сооружений для производства электроэнергии и удовлетворения сельскохозяйственных нужд в бассейнах рек Гельманд, Герируд, Амударья и Кабул, события 70-х годов прошлого века не позволили Афганистану правильно воспользоваться водным потенциалом страны.

Относительные возможности для возобновления политики управления водными ресурсами в бассейнах Гельманда, Герируда, Кабула и Амударьи возникли в стране после 2001 года. Было завершено строительство первого большого проекта правительства Афганистана в этой области, а именно плотины «Камал-Хан» на реке Гельманд. Такие шаги, как сооружение плотины «Пашдан» в Герате на реке Герируд и начало реализации проекта по строительству плотины «Бахшабад» в Фарахе намного большей емкостью, чем плотина «Камал-Хан», сооружение дамбы «Шахтут» на реке Кабул, а также выполнение 30 процентов работ по строительству канала «Куштепа», предназначенного для отвода воды Амударьи в измученные жаждой сухие пустыни на севере Афганистана, наряду с тем, что считаются одними из важнейших результатов в области развития, которые были достигнуты рухнувшим правительством Афганистана за два последних десятилетия, стали источником многочисленных вызовов для водной безопасности соседних стран, особенно Ирана.

Однако ключевой вопрос заключается в том, какие последствия для будущего страны и региона принесет с собой политика Афганистана в отношении рек, находящихся в совместном пользовании (Гельманд/Герируд, Кабул и Амударья), и не приведет ли политизация водного вопроса к новой напряженности и еще большему затягиванию узла исторического кризиса Афганистана? В этом контексте, опираясь на теорию известного британского геополитика Питера Хаггета, данную тему рассматривает афганский исследователь Насер Ватаньяр. Он приводит 12 географических факторов, ведущих к напряженности и конфликтам между странами, пять из которых вращаются вокруг вопроса о разделе водных ресурсов.

1. Плотина «Камал-Хан» и последствия ее строительства.

Эта плотина считается одним из самых крупных водных объектов страны и одним из важнейших достижений рухнувшего в 2021 году правительства Афганистана за последние два десятилетия. Подготовка к строительству данной большой плотины была начата 51 год назад, однако по причине полувековых кризисов и нестабильности эта работа оставалась незавершенной до тех пор, пока в последние месяцы существования республики плотина не была введена в эксплуатацию, что и послужило одной из причин падения правительства Ашрафа Гани.

Плотина «Камал-Хан» возведена в провинции Нимроз на реке Гельманд, находящейся в общем пользовании с Ираном, и имеет запасы воды в 52 миллиона кубометров. Она орошает более 184 тысяч гектаров земли и способна производить 9 мегаватт электроэнергии. Начало процесса забора воды плотиной «Камал-Хан» вызвало глубокую озабоченность и протесты со стороны иранских властей, поскольку со строительством этой плотины уменьшился приток воды в иранские регионы Систан и Белуджистан, Забуль и Южный Хорасан. Спустя два года после строительства этой плотины регион Систан столкнулся с беспрецедентным кризисом нехватки воды, который вызвал такие последствия, как массовая миграция, безработица, бедность, разрушение окружающей среды, климатические изменения, пыльные бури, уничтожение сельского хозяйства и, наконец, поставил под угрозу национальную безопасность Ирана из-за возможных протестов и гражданского неповиновения, с которыми эта страна в реальности столкнулась.

2. Плотина «Шахтут» и последствия ее строительства.

Эта плотина считается еще одним водным проектом Афганистана. Она возводится на реке Кабул, и в случае завершения строительства данный объект превратит Кабул в один из самых зеленых городов Афганистана. Меморандум о строительстве данного водохранилища стоимостью свыше 286 миллионов долларов был подписан в 2021 году с Индией. Плотина будет способна орошать 40 000 гектаров земли и сможет иметь запас воды в 14 миллиардов кубометров. Реализация этого крупного водного проекта в столице так же, как плотина «Камал-Хан», вызвала серьезную озабоченность в Пакистане, поскольку вода реки Кабул находится в общем пользовании Афганистана и Пакистана и в случае наполнения водохранилища «Шахтут», некоторые районы Пакистана так же, как Иран, столкнутся с проблемой дефицита воды.

3. Канал «Куштепа» и последствия его строительства.

Данный канал считается крупнейшим водоотводным проектом на севере Афганистана. По словам нынешних властей, в случае полного ввода в строй канала «Куштепа», обширные степи и пустыни на севере Афганистана превратятся в огород для поставщиков и местных жителей региона. Этот проект был еще одной инициативой Мохаммада Дауда, призванной направить воду реки Амударья в некоторые районы провинций Балх, Джаузджан и Фарьяб. Канал «Куштепа» будет иметь 150 метров в ширину, 8 метров в глубину и 285 километров в длину и сможет орошать миллион гектаров земли. Талибан (запрещено в России) приступил к трехэтапной работе по реализации данного проекта. По официальным данным, его стоимость составляет 270 миллионов долларов. Канал будет способен за одну секунду отводить 650 кубометров воды из реки Амударьи внутрь Афганистана. Британское издание «The Economist» недавно написало, что с учетом глобального потепления, изменения климата и дороговизны пресной воды в Центральной Азии, рытье водоотводного канала на трансграничной реке Амударья вызвало глубочайшее беспокойство в Ташкенте и Ашхабаде, и не за горами возможность регионального конфликта на почве растущего кризиса, связанного с нехваткой воды.

**

С учетом глобального потепления, климатических изменений, увеличения населения планеты, рукотворных манипуляций, производимых людьми над природой, и, самое главное, политизации водного вопроса транснациональными игроками в ближайшем десятилетии, дефицит воды станет самым беспрецедентным кризисом человечества. Несправедливое использование воды на планете, особенно, вод общего пользования станет причиной усиления напряженности и, в конечном счете, войны между странами. Между тем, особое значение водной политики Афганистана для региона предоставляет этой стране благоприятные возможности, в случае неэффективного использования которых политизация вопроса общих вод может породить новый кризис наряду с другими кризисами, которые веками уводили эту страну с пути развития и социально-политической стабильности.

Исходя из этого, политика и программы развития Афганистана при учете его национальных интересов должны также принимать во внимание обеспокоенность соседей и партнеров по водопользованию. В случае игнорирования этой озабоченности, наблюдающаяся сегодня политизация водного вопроса со стороны Талибана может добавить еще один кризис к уже существующим проблемам Афганистана, и даже привести к региональным конфликтам.

Фахим Сабир

В Ленинградской области ввели в эксплуатацию последние шесть домов ЖК «Шотландия»

Во Всеволожском районе Ленинградской области введены в эксплуатацию шесть корпусов ЖК «Шотландия» бывшего застройщика ООО «СК «Навис». Разрешение на ввод домов № 1, 2, 3а, 4а, 5а, 6 выдано 30 мая 2023 года Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

«Жилая площадь шести корпусов составляет 17,2 тыс. кв. м. Ключи от квартир в них получат 205 пострадавших дольщиков», - подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о завершении строительства 12 домов ЖК «Шотландия» в декабре 2019 года. Региональный фонд Ленинградской области, которому были переданы права и обязанности застройщика, ввел в эксплуатацию шесть из них (д. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2) в июне 2022 года. После передачи квартир в этих домах были восстановлены права 315 человек.

В отношении еще пяти корпусов жилого комплекса (д. 3б, 3в, 4б, 5б, 5в) Наблюдательный совет принял решение о выплате компенсаций. Возмещение получили все 116 человек.

«С вводом последних шести корпусов ЖК «Шотландия» все решения Наблюдательного совета ФРТ по этому проблемному объекту исполнены», - подытожил генеральный директор «Фонда развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

В Новосибирске стартует Всероссийская конференция «Водно-зеленый городской каркас»

В Новосибирске 1 июня откроется Всероссийская конференция «Водно-зеленый городской каркас. Современный мульти дисциплинарный инструмент создания комфортной городской среды». Работа мероприятия продлится два дня, Конференция организована мэрией г. Новосибирска при поддержке Минстроя России.

В рамках мероприятия пройдет презентация опыта по реализации проекта «ВЗГК-Новосибирск», будет дан старт деятельности постоянной рабочей группы по формированию и развитию водно-зеленого городского каркаса в составе Экспертного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

На конференции также состоится пленарное заседание, посвященное проблематике развития водно-зеленых каркасов в российских городах. Кроме того, стартует «пилотная» программа повышения квалификации «Формирование водно-зеленого каркаса территорий», пройдет пешеходный ворк-шоп по объектам общественных пространств, а также открытое общественное обсуждение-презентация концепции развития территории «Усть-Тула» с жителями Новосибирска.

Отдельного внимания заслуживает «пилотная» программа повышения квалификации «Формирование водно-зеленого каркаса территорий», разработанная федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Севастопольский государственный университет», с публичными лекциями, которая стартует в первый день конференции. Курс содержит теоретические и практические основы формирования водно-зеленых каркасов – основного структурообразующего элемента зеленой инфраструктуры урбанизированных территорий на различных территориальных уровнях для устойчивого развития и формирования комфортной среды.

Среди участников - представители Минстроя России, профильных министерств Новосибирской области, а также члены профильных рабочих групп, представители строительной отрасли и депутатского корпуса Новосибирска.

Полная программа конференции опубликована на сайте «Зелёный Новосибирск»

В Воронеже продолжается строительство водоподъемной станции для снабжения водой левобережной части города

В городе Воронеже Воронежской области ведется строительство водоподъемной станции (ВПС-21) на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Объект позволит обеспечить водой на длительную перспективу левобережную часть города и стать драйвером для дальнейшего развития Левобережного района. Завершить реализацию проекта и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.

«Территории под жилищное строительство должны быть обеспечены всей необходимой инженерной инфраструктурой. В настоящее время в Воронежской области с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита ведется реализация 6 инфраструктурных проектов, в числе которых новая водоподъемная станция ВПС-21», - сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Согласно проектной документации, в состав сложного объекта войдут 11 артезианских скважин с насосными станциями 1-го подъема, предназначенных для добычи подземных вод и дальнейшей транспортировки по технологическому циклу до насосной стации 2-го подъема и перекачивания очищенной воды на водоподъемную станцию. Также в рамках проекта построят новую станцию водоподготовки, возведут канализационную насосную станцию и 2 резервуара чистой воды объемом 5300 м3 каждый. После завершения общестроительных работ объект подключат к городским сетям водоснабжения, благодаря чему Воронеж получит дополнительно 36 тыс. кубометров воды в сутки.

«Работы по возведению нового объекта водоснабжения в пригородном Новоусманском районе идут под контролем инспекторов ФБУ «РосСтройКонтроль». В настоящий момент выполняется устройство кирпичной кладки наружных стен и внутренних перегородок будущих насосной станции и станции обезжелезивания. Продолжается прокладка двух ниток хозяйственно-питьевого водопровода и сетей электроосвещения территории. Также строители приступили к устройству монолитных стен площадки обезвоживания осадков, резервуаров чистой воды и приемного резервуара КНС», - отметил генеральный директор ФБУ «РосСтройКонтроль» Владимир Щербинин.

Инфраструктурное развитие, в том числе, посредством использования инструментов федерального проекта «Инфраструктурное меню», способствует достижению показателей национального проекта «Жилье и городская среда» по улучшению жилищных условий граждан и формированию комфортной среды для жизни. С 2022 года строительный контроль в ходе реализации инфраструктурных проектов с привлечением средств ИБК осуществляют специалисты подведомственного Минстрою России ФБУ «РосСтройКонтроль».

В свое время на своем месте

Рашит Акбашев вывел "Янган-Тау" в число лучших курортов страны

Гульназ Данилова

29 мая Рашиту Шагабутдиновичу Акбашеву - бессменному в течение 32 лет главврачу санатория "Янган-Тау" исполнилось бы 90. К сожалению, его уже нет с нами, но главное дело всей его жизни - санаторий - процветает. Именно Рашит Акбашев с соратниками и единомышленниками из захолустного санатория создал тот "Янган-Тау", каким мы знаем его сегодня - флагманом санаторно-курортной системы Башкортостана и одной из лучших здравниц страны.

Вижу цель

Рашита Акбашева назначили главным врачом "Янган-Тау" в самый разгар его работы заведующим Тряпинской врачебной амбулаторией в Аургазинском районе. Именно там впервые проявились его недюжинные организаторские способности, феноменальная работоспособность, целеустремленность, воля и умение находить пути решения проблем любого масштаба.

Тряпинский участок снискал печальную славу первого в БАССР по количеству больных трахомой, а сама республика лидировала по этому показателю во всем СССР. Сегодня мало кто знает, что такое трахома, а в послевоенные годы это распространенное инфекционное заболевание, которое без лечения приводит к слепоте, считали практически непобедимым.

По всей республике под руководством выдающегося офтальмолога Габдуллы Кудоярова развернулась широкая кампания по выявлению и лечению больных, а чтобы инфекция не распространялась, крестьян учили элементарным правилам гигиены. Это был аналог современной диспансеризации, только специализированной.

Когда трахома перестала быть главной проблемой, Рашит Акбашев взялся за строительство участковой больницы на 25 коек, так как принимать пациентов в избушке под соломенной крышей было уже невозможно. Сам был прорабом, снабженцем и уже через год построил здание и высадил перед ним аллею. Врач обслуживал 12 тысяч пациентов в 29 деревнях, но выезжать на вызовы было не на чем. Отсутствовала даже лошадь, и Рашит Акбашев на собственные накопленные деньги купил мотоцикл, получив на это добро секретаря райкома КПСС. В свободной продаже транспортных средств не было.

И только собирался приступить к еще одному амбициозному проекту - строительству районного туберкулезного диспансера, как судьба сделала очередной вираж. Из более или менее развитой центральной части Башкирии его по воле минздрава занесло в настоящий медвежий угол, каким был северо-восток республики. Его назначили главным врачом санатория "Янган-Тау".

На крутых виражах

К тому времени Рашит Акбашев был уже семейным человеком и на новое место приехал с женой, трехлетним сыном и годовалой дочкой. Оглядел доставшееся "наследство" и понял, что работы непочатый край. Основанный еще в 1937-м как опытно-клиническая станция, в начале 60-х годов прошлого века "Янган-Тау" был худшим санаторием в Башкирии и представлял собой несколько деревянных корпусов и хозяйственных построек. Еду готовили на дровяных плитах, а воду привозили в бочках. Электричество на ночь отключали.

Территория не была огорожена, и по ней ходил скот. Приметой тех лет были "дикари" - люди приезжали на "Горящую гору", выкапывали себе ямы, где самостоятельно прогревались. За день некоторые умудрялись принимать паровые процедуры по несколько раз. Ни к чему хорошему это не приводило, ведь пар Янгантау оказывает на организм очень сильное воздействие, и только врач с учетом состояния здоровья пациента может регулировать "количество лечения".

Главный врач поставил цель: построить современный санаторий и избавить гору от "дикарей" - для их же блага. Он собрал вокруг себя команду единомышленников, убедив их в том, что захолустный санаторий может стать и станет лучшим в республике. Уже через год к объектам подвели ЛЭП, еще через три началось строительство типового санатория. Первым объектом стал пятиэтажный спальный корпус на 350 мест со столовой, клубом, водолечебницей и лечебно-диагностическим комплексом. Это была первая на северо-востоке высотка.

"Моторный человек"

- Рашит Шагабутдинович был очень хорошим руководителем и человеком - честным, решительным, волевым и преданным делу. Он знал всех сотрудников. Его рабочий день начинался в полвосьмого, а заканчивался поздно вечером. Работать с ним было легко, он камень за пазухой не держал. Если ругал, то за дело, - рассказал Мунавир Исламов, ныне - председатель совета ветеранов санатория, проработавший с Рашитом Шагабутдиновичем 20 лет. - Работы было много, и все давалось нелегко. Мы строили новые корпуса и оснащали их мебелью. Возили ее из Уфы. Так как автодороги и мостов в те годы не было, доехать до города и вернуться обратно - проблема. Зимой ездили через Караидель, Павловку. Но все равно справлялись. Бытовые условия для отдыхающих были скромными, но понемногу, шаг за шагом, Рашит Шагабутдинович их улучшал. Первым делом он построил водопровод. По проекту предполагалось два бетонных резервуара для воды по 250 кубометров каждый, но возить бетон на северо-восток не было никакой возможности. Поэтому сделали из нержавейки один резервуар на 400 кубов. И ведь до сих пор служит! Котельные работали на угле, их перевели на мазут. Сложность была в том, что зимой мазут невозможно было слить из железнодорожных цистерн. Тогда Рашит Шагабутдинович договорился с директором Симского завода, чтобы там мазут подогревали, и мы могли его перевозить. Рашит Шагабутдинович наладил хорошие отношения с руководителями челябинских предприятий, которые территориально располагались ближе, чем уфимские. Например, челябинцы построили нам очистные сооружения, бассейн, теплицу на 1200 квадратных метров, склады, холодильники, трансформаторную подстанцию, а взамен покупали курсовки для своих сотрудников на отдых в "Янган-Тау".

- Умница, дипломат, по натуре очень деятельный, "моторный" человек Рашит Акбашев сумел вовлечь наш завод в маленькую стройку, в результате которой появилось здание суховоздушной лечебницы из пород уральских деревьев. Рашит Шагабутдинович называл его украшением курорта, памятником мастерству деревянного зодчества, - вспоминает "красный директор" Юрюзанского механического завода Анатолий Сапожников. - Рашит Акбашев был незаурядным организатором, он привлек к решению проблем санатория, важного для сотен тысяч людей, десятки крупных промышленных предприятий. Без многолетней чрезвычайно результативной работы по интенсивному развитию нынешнее великолепное состояние санатория было бы невозможно.

Эх, дороги...

Каким бы привлекательным ни был "Янган-Тау", добраться до него было непросто. Отдыхающих со станции Кропачево нередко доставляли в санаторий по бездорожью на тракторной тележке, и путь в лучшем случае занимал полдня.

"Дорожный вопрос" беспокоил не только главврача санатория, но и Радила Мухаметдинова, которого в 1965 году назначили руководить только что образованным, точнее, возрожденным Салаватским районом.

- Одной из главных проблем в районе было строительство дороги Месягутово - Малояз - Кропачево и мостов, - рассказал Радил Мухаметдинов. - Один мост через Юрюзань помогли построить республиканские власти. Про второй - в сторону Челябинской области - республиканское начальство и слышать не хотело. Как быть? Рашит Акбашев предложил обратиться к первому секретарю Челябинского обкома КПСС Геннадию Ведерникову, с которым был знаком. Мы поехали в Челябинск, где нас хорошо встретили. Мы объяснили, что мост нужен и нам, и вам, но для его строительства требуются тонны металла, а где его взять, как не на металлургических заводах? Геннадий Георгиевич обзвонил директоров предприятий, договорился с ними о выделении материалов, определил подрядчика, и мост чрез Юрюзань у Малояза построили. Если бы не Акбашев с его умением выстроить диалог и талантом убеждения, не знаю, получилось бы это сделать. Челябинцев мы отблагодарили - организовывали дополнительные курсовки для лечения в "Янган-Тау".

Со строительством автодороги было сложнее. Нам говорили, что нормальных дорог нет даже вокруг Уфы, а по северо-востоку ездят в основном челябинцы, пусть они и строят. И решили мы с Рашитом Шагабутдиновичем действовать через Сергея Михалкова, который любил отдыхать в "Янган-Тау", он ведь был не только председателем Союза писателей СССР, но и депутатом Верховного Совета. Мы провезли его по самым жутким ухабам, чтобы он воочию увидел проблему и ходатайствовал в Москве о ее решении. Привлекли и партийную печать. Когда в "Правде" опубликовали статью о том, что отдыхающих возят в санаторий всесоюзного значения по бездорожью, Герой Соцтруда, наша знаменитая учительница Халифа Искандарова поехала с номером газеты в Москву и вернулась оттуда с письмом от министра транспортного строительства о том, что автодорогу включили в план на следующий год. Вот так мы добились решения одной из главных транспортных проблем северо-востока республики.

В районе начало разворачиваться строительство, что сопровождалось добычей стройматериалов.

Данис Дусов, работавший в те годы директором совхоза "Лагерный", вспоминает, что когда неподалеку от источника Кургазак началась разработка карьера с применением буровзрывных работ, Рашит Шагабутдинович забил тревогу, объясняя опасность такого подхода: от взрывов пласты могут сместиться и перекрыть родник, и он уйдет в сторону. И добился прекращения такого способа добычи.

- Лечебные факторы курорта были для него неприкосновенными. В 60-70-е годы об экологии говорили, но поверхностно, а он уже в то время очень серьезно относился к этим вопросам. По его инициативе озеленялись склоны Янгантау. Помню, когда я учился в школе, мы всем классом высаживали там деревья. А сейчас думают, что это естественные леса, - рассказал Данис Дусов.

Главврач работал не по шаблону, и это проявлялось порой в неожиданных ситуациях.

- Работая директором совхоза, я испытывал новые сорта культур. В начале 90-х мы освоили производство хмеля. Урожай хороший, а девать некуда. Наши объемы для пивзавода - мизер. Куда сбыть? Я предложил Рашиту Шагабутдиновичу выпекать в санатории хлеб на хмелевой закваске. Он загорелся этим и поручил своим пекарям начать производство. Те заартачились, мол, не получится. Хлопот с такой закваской ведь больше, чем с прессованными дрожжами. Акбашев не стал их уговаривать - перевел на другие работы, а на их место нанял новых, у которых все получилось, - рассказал Данис Дусов.

Ни минуты покоя

С каждым годом санаторий хорошел, и количество отдыхающих росло. Главврач вынашивал грандиозные планы модернизации "Янган-Тау", как случилось непоправимое - распался Советский Союз.

- Времена пошли трудные, никто никому не был нужен, каждый выживал, как мог. Республиканские санатории находились в плачевном состоянии, - вспоминает Геннадий Букаев, который в то время возглавил только что созданную Государственную налоговую инспекцию РБ. - Я отдыхал с супругой в "Янган-Тау" и во время прогулки познакомился с Рашитом Акбашевым. Строгий, приятный, интересный человек. Он рассказал историю и поделился планами строительства новой паровой лечебницы, а это сердце санатория. Мы обсуждали, где взять капитальные вложения, когда все связи распались, а гособеспечения нет, и тогда появилась мысль создать акционерное общество "Теплая гора". Президент Башкортостана Муртаза Рахимов эту идею поддержал. Акционерами "Теплой горы" стали крупнейшие предприятия республики. На их взносы были построены паровая лечебница и новые корпуса.

Рашит Акбашев хотел, чтобы "Янган-Тау" выглядел как солидный курорт мирового уровня, поэтому паровую лечебницу проектировал его друг - австрийский архитектор Рудольф Шайхер, а строила турецкая компания. С тех пор лечебница, стоящая на вершине горы и видная издалека, стала визитной карточкой санатория.

- Рашит Акбашев был очень деятельным человеком. То, что санаторий сохранился и развивается - его заслуга. Он и к себе предъявлял очень высокие требования и от других требовал, - отметил Геннадий Букаев.

Это было одним из главных качеств Рашита Акбашева.

- Во время выборов депутатов районного совета я работал на избирательном участке в "Янган-Тау", - привел характерный пример Данис Дусов. - После подсчета голосов, когда мы уже собирались уезжать, нас пришел проводить главврач. Он спросил: "Если можно, скажите, сколько человек проголосовали против меня?" Я ответил: "Четверо". Он покачал головой: "В прошлый раз было больше. Значит, я снизил требовательность".

Вся основа и материальная база санатория "Янган-Тау" была создана благодаря инициативе, усилиям и настойчивости Рашита Акбашева. Пять спальных корпусов на 850 мест, лечебно-диагностический комплекс с плавательным бассейном и спортивным залом, центральная котельная, комплекс очистных сооружений, водовод Кургазак - "Янган-Тау", пекарня, два гаража, паровая и суховоздушная лечебницы, материальный и продуктовый склады, овощехранилище. Снесен старый жилой поселок Янган-Тау и построены 12 жилых домов, средняя школа, ясли-сад, торговый центр, подсобное хозяйство. Собственно, все это и есть сегодня знаменитый геокурорт. На сегодня "Янган-Тау" - это градообразующее предприятие Салаватского района, которое ежегодно перечисляет в местную казну в виде налогов около 80 млн рублей. Не надо забывать, что неутомимый Рашит Акбашев в 1983 году на VIII съезде Всесоюзного общества курортологов и физиотерапевтов был избран членом правления общества. С 1982 по 1994 годы также входил в Центральный совет по управлению курортами профсоюзов.

Все остается людям

Рашит Шагабутдинович, который ничего не делал наполовину, наряду с кипучей хозяйственной и административной деятельностью углубленно занимался исследовательской работой - проводил эксперименты, выясняя положительное и отрицательное влияние газотермального пара Горящей горы на организм, разработал пять систем паровых ванн и вывел методики лечения некоторых болезней. Написал две научные монографии, четыре научно-популярные книги о курорте и сотню научных статей. В 1975 году получил степень кандидата медицинских наук.

Эффективность деятельности главврача "Янган-Тау" и его команды можно измерить в цифрах. Если за первые 25 лет существования (1937 - 1962) в санатории отдохнули всего 45 тысяч человек, то за пять лет - с 1981 по 1985-й - почти 50 тысяч.

Годы спустя Рашит Шагабутдинович признался:

- Видя, в каком убогом состоянии находился курорт, я ни минуты не сомневался, что он станет одним из лучших в мире. Потому что я видел результаты лечения!

Любовь к "Янган-Тау" у Рашита Шагабутдиновича осталась на всю жизнь. Его приглашали на работу в Уфу на должность замминистра здравоохранения - отказался, в Москву тоже не поехал. И после выхода на пенсию так и продолжал жить в своем доме рядом с курортом.

Путь его не был усыпан розами. Наверное, такова планида любой яркой и цельной личности, у которой есть как сторонники, так и ярые противники. На него писали анонимки, распускали сплетни. Но заставить свернуть с пути не смог никто. В нем воплотились главные черты его поколения, для которого смыслом жизни было созидание.

Перечень того, что построил, реконструировал и снова строил Рашит Акбашев, огромен. Но важно не это, а то, что он оставил после себя здравницу, которую можно только совершенствовать. Так было при нем и так происходит сейчас, когда санаторием руководит его сын - Альфред Акбашев. От отца он перенял масштабность мышления и мировоззрение, основанное на том, что все мы - часть природы, и лечит человека она, а медицина лишь помогает.

Если Рашит Акбашев добился в свое время запрета на вырубку леса на Янгантау, то Альфред Акбашев пошел дальше и инициировал создание геопарка, чтобы сохранить наследие веков. Геопарк охватил весь Салаватский район, а центром стал, конечно, санаторий с его облагороженной и безопасной для отдыхающих территорией. Как и все, связанное с "Янган-Тау", геопарк стал заметным на карте мира - его включили в глобальную сеть геопарков под эгидой ЮНЕСКО.

Одних это удивляет, а другие понимающе качают головой: такова сила импульса, заданного много десятилетий назад Рашитом Акбашевым, и многократно усиленного мощью Горящей горы.

Гора Янгантау - природный феномен, окутанный мифами. Простые люди думали, что это пристанище огнедышащего дракона. С башкирского название переводится как "горящая гора". И это правда - на большой глубине в ее недрах работает гигантская печка, тепло от которой в виде газа и пара выходит на поверхность. Тепло благодатное, со стародавних времен местное население использовало его для оздоровления. Научных гипотез происхождения Янгантау не меньше десятка. Но ни одна из них не доказана. Гора хранит свою тайну, оставляя живущим возможность пользоваться ее дарами.

Санаторий "Янган-Тау": 452492, Россия, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Янгантау, ул. Центральная, 20.

Служба приема и размещения: 8 (347) 772 81 46 круглосуточно.

В Башкортостане выявили проблемы в оказании паллиативной помощи детям

Айгуль Камаева

Нехватка персонала и ненадлежащее обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) - главные проблемы при оказании паллиативной помощи детям в Башкирии. К такому выводу пришли эксперты проекта Народного фронта "Регион заботы" по итогам проведенного в республике мониторинга.

Общественники посетили Серафимовский детский дом-интернат, где сегодня проживает более 240 детей и молодых взрослых с инвалидностью, в том числе 33 ребенка, нуждающихся в паллиативной помощи. Среди положительных моментов проверяющие отметили, что в Башкирии решили вопрос лечения под общим наркозом зубов у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития и с психическими расстройствами.

- Это очень важно, потому что во многих регионах данная услуга малодоступна. В результате дети страдают от зубной боли, на которую многие из них даже не могут пожаловаться, потому что не умеют говорить и не владеют альтернативными способами коммуникации. Часто беспокойство ребенка-инвалида, обусловленное зубной болью, списывают на психическое расстройство и "глушат" специальными препаратами, которые снимают активное поведение, но не убирают боль, - подчеркнули в Народном фронте.

Еще один позитивный момент - в Башкирии детям с церебральным параличом проводят ботулинотерапию, которая помогает бороться с избыточным напряжением мышц и предотвратить сильные боли, не поддающиеся диагностике у "молчунов".

Однако проблем все-таки хватает. Общественники заметили, что в Серафимовском детском доме-интернате не хватает рабочих рук. По этой причине на кормление одного ребенка, который не может есть самостоятельно, персонал тратит не более 10 минут, хотя диетологи рекомендуют не менее 40 минут. Увеличение штата воспитателей необходимо, подчеркнули проверяющие. Ведь благодаря этому воспитанники интерната смогут не только больше гулять, но и выезжать на экскурсии.

Остро стоит и другая проблема - ненадлежащее обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации. Общественники заметили, что сегодня на приобретение инвалидных колясок тратятся колоссальные бюджетные средства, но при этом не учитываются особенности его будущего владельца. Начинается все с некачественной диспансеризации, когда специалисты не помогают подобрать наиболее подходящее ребенку ТСР. Далее при госзакупках часто не оговариваются все необходимые требования к инвалидным коляскам. К тому же в детском доме-интернате обычно приемкой техсредств занимаются не медики, а завхозы, которые не разбираются в этом вопросе. В итоге полученные коляски используются в лучшем случае как транспорт, но не средство реабилитации.

Да, и пользоваться ими надо уметь. Тогда как персонал интерната этому обычно не учат.

- В результате детей сажают в чужие или сломанные инвалидные коляски, не подгоняя под конкретного пациента, вовремя не сигнализируют, что ребенок вырос и ему нужно новое ТСР. Как итог, технические средства реабилитации зачастую превращаются в технические средства инвалидизации, - подчеркнули общественники.

Профильные министерства Башкирии обещали заняться этими вопросами вплотную.

В Екатеринбурге исторический дом отремонтируют за счет хозяев квартир

Наталия Тихонова (Екатеринбург)

Шестиэтажка на улице Баумана, 2 в Екатеринбурге - памятник местного значения. В народе больше известна как "Заря" - по имени кинотеатра, который располагался на первом этаже. Для специалистов же это образец неоклассицизма 50-х годов ХХ века: арочный портал, портики с полуколоннами, лепнина.

Не ждать своей очереди

Построил дом в 1955 году для своих сотрудников машиностроительный завод имени Калинина. За 68 лет здание пережило всего один капремонт, в 1970-м: убрали печки, провели центральное отопление и горячую воду. Когда-то в эти квартиры селили начальников цехов, парторгов, но со временем кто-то умер, кто-то уехал, жилье потеряло статус элитного, а в 1990-е его вообще передали на баланс города.

- Никакого ремонта не сделали, хотя должны были. К ЧМ по футболу 2018 года управляющая компания просто покрасила фасад, а со двора, видите, штукатурка осыпается. Напряжение у нас постоянно скачет - трансформаторная подстанция не рассчитана на современные электроприборы, - перечисляет проблемы старший по дому Сергей Маслаков. - Кровля ветхая, верхние этажи заливало. Когда сняли старый слой на крыше, рабочие чуть не провалились вниз, настолько все сгнило. Вентиляционный канал тронули - вся кирпичная кладка развалилась.

По графику дом стоял в очереди на капремонт аж в 2041 году. Люди испугались, что он просто столько не выдержит, и выбрали актив, который постарался ускорить процесс. Им повезло - попали в эксперимент по капремонту жилых объектов культурного наследия (ОКН). Инициаторами пилотного проекта выступили министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, управление охраны ОКН и администрация Екатеринбурга, оператором назначили региональный фонд капремонта.

Дефицит кадров

Выбрали пять памятников: на Баумана, 2, Ленина, 29, Пушкина, 14, 8 Марта, 2 и Физкультурников, 30. Планировалось на них отработать всю схему согласования и прохождения экспертиз, провести проектирование в 2021-м, а в 2022-м выйти на площадки, но проведение общих собраний собственников выпало на разгар самоизоляции и сроки аукционов сместились.

Возникла проблема и с кадрами, в частности, проектантов нашли только в Новосибирске. Некоторое время они просто жили на объекте, облазили все подвалы и чердаки, теперь правки, если нужно, вносят в документацию дистанционно. Подрядчиков, имеющих лицензию Минкультуры РФ на реставрацию, - на Среднем Урале по пальцам пересчитать: если на обычные торги по капремонту заявляются десятки компаний, то здесь с трудом набрали нужное количество для обеспечения ценовой конкуренции.

- Состояние здания "Зари" удручающее, - оценивает фронт работ Вячеслав Труханов, представитель подрядчика. - Но это нас не пугает: за спиной участие в реставрации Екатеринбургского театра оперы и балета, кукольного театра, первого Дома Советов на Ленина 32/34, дома Севастьянова, правда, жилой ОКН у нас первый. Предмет охраны - архитектурный облик фасада: лепнина, декор (шишки на парапете, гербы, подвески-брошки, обналичка окон, фрески на торцах). Что сохранилось - отреставрируем, что утрачено - отольем заново.

Лицевой фасад закрыт строительными лесами и сеткой: старую штукатурку уже успели снять, сейчас обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, затем - шпаклевка и выравнивание. На объекте занято 7 бригад - 30-35 человек: меняют чердачные деревянные перекрытия, штробят стены подъездов под новую проводку. Кроме того, предстоит обновить сантехнику в квартирах: в обычный капремонт это не входит, но в доме устаревшая нижняя разводка. По контракту работы должны завершить к концу года. Реставраторы вовлечены в процесс с первого дня, дают рекомендации.

- Шумно? Когда долбили, уходила гулять, а вообще рабочие вежливые, аккуратные. В молодости нас отправляли на строительство, поэтому я знаю, что это такое. Надо - значит надо, - не пугается старожил 84-летняя Вера Евгеньевна.

24 рубля вместо 14

Изначально хотели разделить работы на две части: то, что не относится к предмету охраны, например инженерные сети, заменить по обычным расценкам капремонта, а вот на обновление крыши и фасада привлечь финансирование со стороны. Но никакая программа на уровне города или области так и не родилась, сборов по дому за 30 лет не хватило, поэтому собственники проголосовали увеличить взносы до 24 рублей 28 копеек за метр (в 2023 году для всего региона действует ставка 14 рублей 81 копейка). Причем платить придется больше 20 лет. Не всем жильцам, конечно, понравилось, хотя за высказалось 72 процента, то есть даже больше обязательных двух третей.

- Если раньше я отдавал за трехкомнатную около 900 рублей в месяц, то сейчас - почти 2000. Некоторые пожилые жильцы стали возмущаться: "Да зачем нам это надо?" - "Балки обрушатся, вас завалит!" - "Умрем - и черт с ним", - говорят. Или: "А вы как-нибудь замените, ничего не ломая". Я их отчасти понимаю: меня спасает льгота по квартплате как инвалиду войны, 50 процентов возвращают. А если человек одинокий и не льготник? С другой стороны, перекрытия нельзя менять кусками - только целиком, - рассуждает Сергей Маслаков.

С соседями помоложе тоже возникают вопросы, признается старший по дому. Например, один категорически отказался снимать натяжной потолок в комнате. Люди, когда голосуют, иногда не совсем понимают, что им предстоит. Кто-то подписывает протокол, не вчитываясь. Активу следует готовиться к таким вещам, сохранять все акты отказов впустить в квартиру и бюллетени.

- Подрядчик не обязан ходить и упрашивать хозяев обеспечить доступ. Функция УК - вести переговоры, объяснять, почему это важно технологически. Но очень редко кто так поступает, хотя заинтересованность коммунальщиков прямая: мало отремонтировать - надо потом еще правильно эксплуатировать. Допустим, если зимой очищать двор от сугробов, снег не разрушит цоколь и отмостки, - комментирует начальник производственно-технического отдела фонда капремонта Светлана Олексина.

Смеются над расценками

По словам директора фонда Станислава Суханова, главная трудность, с которой столкнулся пилотный проект, - высокая стоимость работ и особые требования к их проведению. Чтобы сделать жизненно необходимое и вместе с тем обеспечить возврат средств в общий котел, собственники трех зданий из пяти на общем собрании приняли решение повысить размер взноса. В итоге в доме на Ленина, 29 сумма увеличилась до 21,01 рубля за метр в месяц, на Пушкина, 14 - до 33,64 рубля. Наибольшие затраты приходятся на историко-культурную экспертизу и разработку научно-проектной документации. Так, за здание в 7,5 тысячи квадратных метров заплатили 3,7 миллиона рублей - в 5-7 раз больше, чем за обычное аналогичной площади.

Спрашиваю: почему не позвали подрядчиков из Москвы, Петербурга, где ОКН намного больше, может, и услуги дешевле?

- Что вы, над нашими расценками они просто смеются, - машет рукой Труханов.

Несмотря на все сложности жизни в памятнике, люди покидать его не хотят. Говорят, даже если и возникала раньше мысль переехать в новостройку, как подумаешь: тут у тебя потолки 3,10, соседей не слышно, трехкомнатные квартиры по 80-90 метров - простор и объем. А там что?

- Мы застрельщики, когда технологию капремонта отработают, другим будет попроще, - надеется Сергей Маслаков.

В Зауралье дочь отсудила 3 млн рублей за смерть родителей в пандемию

Валентина Пичурина (Курганская область)

В Катайске дочь взыскала через суд с двух больниц три миллиона рублей компенсации морального вреда за смерть родителей во время пандемии коронавируса.

Согласно материалам суда, родители заболели в начале июля 2021 года. В местном медпункте поставили диагноз ОРВИ. Состояние здоровья матери с каждым днем ухудшалось. ПЦР-тест на COVID-19 дал положительный результат. Супругов положили в инфекционное отделение районной больницы, а через три дня на "скорой" отправили в Шадринск на обследование на компьютерном томографе. У матери легкие оказались поражены на 75 процентов, у отца - от 25 до 50. Мать госпитализировали в курганскую больницу, а отца в районную, но вскоре также транспортировали в Курган, где он умер. Через неделю скончалась и мать. Дочь считала, что врачи сделали далеко не все, чтобы спасти ее родных, и обратилась в страховую компанию с просьбой провести экспертизу качества медицинской помощи, которая полагается по программе ОМС. Оказалось, в оформлении документов имелись нарушения, обследование и лечение на амбулаторных и стационарных этапах выполнены в неполном объеме. Женщина написала исковое заявление.

В суде ответчики предоставили заключения своих экспертов, доказывая: помощь была оказана своевременно, но в силу возраста пациентов (74 и 80 лет) и набора целого ряда заболеваний их самочувствие ухудшалось. К тому же у пожилых людей, относящихся к первой группе риска, не было прививок против COVID-19. Суд назначил еще одну, комплексную, судмедэкспертизу. Ее проведение поручили экспертам из Челябинска. Специалисты подтвердили, что документация велась небрежно, из-за чего трудно восстановить полную картину течения болезни, а лечебные и диагностические мероприятия осуществлялись ненадлежащим образом. К примеру, при осмотре дома больной даже не измерили температуру, не говоря уже о сатурации, а медработник, приехавший по вызову, как сказано в материалах дела, "не идентифицирован" (отсутствует фамилия). В решении суда перечисление выявленных недостатков занимает несколько страниц. Правда, напрямую они не могли привести к печальным последствиям, делают вывод эксперты, но повлияли на снижение эффективности лечения и косвенно способствовали прогрессированию заболеваний.

Дочь видела, как страдают родители, переживала, что медики недооценивают тяжесть их состояния и не предпринимают максимум возможного для спасения. За причиненный моральный ущерб она просила взыскать с каждой больницы по 2 миллиона рублей. Суд снизил сумму до 1,5 миллиона. Решение вступило в законную силу.

В 17 отдаленных селах Новосибирской области впервые появится 4G-интернет

Наталья Решетникова (Новосибирск)

Компания "МегаФон" при поддержке правительства Новосибирской области установит базовые станции сотовой связи в семнадцати небольших поселениях региона.

Это стало возможно благодаря проекту обеспечения сотовой связью малых населенных пунктов, который реализуется в рамках госпрограммы по цифровой трансформации Новосибирской области. Дело в том, что из-за небольшой численности населения, географических особенностей или удаленности развитие сотовой связи в подобных населенных пунктах затруднено.

Теперь же около шести тысяч жителей впервые получат доступ к стабильной мобильной связи и 4G-интернету и смогут наравне с горожанами комфортно пользоваться любыми современными цифровыми сервисами - общаться с близкими в соцсетях и мессенджерах, оперативно узнавать новости, дистанционно работать и учиться, получать гос-услуги в электронном формате. Кроме того, современная телеком-инфраструктура способствует развитию местных предприятий, соцучреждений, сферы торговли.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь сообщил, что в рамках регионального проекта цифровой трансформации области ускоренными темпами продолжается развитие телеком-инфраструктуры в малых населенных пунктах.

- Развитие, возрождение сел невозможно без должной цифровой инфраструктуры, поэтому губернатором Новосибирской области Андреем Александровичем Травниковым поставлена задача повышения качества жизни, уровня цифровизации в отдаленных районах, - отметил министр. - До конца 2023 года сотовая связь появится в 23 селах и деревнях, в 17 из них установкой базовых станций занимается наш давний и надежный партнер - компания "МегаФон".

- Мы стремимся к тому, чтобы у всех наших абонентов, независимо от того, где они живут - в крупном городе или маленькой деревне, - были равные цифровые возможности, - в свою очередь, подчеркнул директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.

Он отметил, что в дальнейшем компания берет на себя техническую поддержку базовых станций, чтобы даже при высокой нагрузке на сеть жители не испытывали проблем.

Для каждого села инженеры оператора подготовят индивидуальный проект с учетом ландшафта и особенностей застройки. Важно, что частотный диапазон, в котором работает высокотехнологичное телеком-оборудование, отличается повышенной дальностью распространения и обеспечивает наиболее широкое покрытие.

Справка

Самое малочисленное село, которое подключится к качественной мобильной связи и выйдет в интернет, - Юрки Чановского района, в нем живут всего 250 человек. Одно из самых крупных - Локтенок Краснозерского района с 480 жителями. Ближе всех, в пределах ста километров от областного центра, расположены поселок Горный Мошковского района и село Ключевая Венгеровского района. Самые отдаленные - Барабо-Юдино Чистоозерного района и Никулино Татарского района, из них до Новосибирска добираться более 500 километров.

Как Степан Бурнашев снял самый кассовый якутский фильм

Мария Сергеева (Республика Саха)

Отличительная черта полюбившегося россиянам якутского кино - умение режиссеров из алмазного края на небольшие деньги снимать интересные фильмы. Детективный триллер Степана Бурнашева "Айта" со скромным бюджетом в четыре миллиона рублей окупился более чем в шесть раз. Он собрал в российском прокате 26 миллионов рублей, став самым кассовым в истории "Сахавуда". 13-й фильм Бурнашева, создателя известной драмы "Ыт", вопреки суевериям оказался для него счастливым. Степан признался "РГ", что сам не ожидал такого успеха.

Степан, история, изложенная в "Айте", основана на реальных событиях. Где и когда она произошла?

Степан Бурнашев: По этическим соображениям я не смогу рассказать об этом. Скажу только, что многое в ней поменял и добавил. А про случай мне рассказал троюродный брат, который тогда работал следователем. Рассказ меня тронул, долгое время я размышлял над ним и дополнял историями из собственных наблюдений за нашим обществом.

Фильм затрагивает много проблем: отцов и детей, национализма, недостоверности информации, труднодоступности населенных пунктов в Якутии… Какую из них вы старались сделать главной?

Степан Бурнашев: Многое из того, что вы назвали, присутствует, но национализма в "Айте" нет - есть проявления шовинизма. В основу фильма легла трагедия, которая случилась с юной Айтой, и то, что пережили ее родители. Проблема отцов и детей является заглавной. Но я не старался перетягивать одеяло на какой-то отдельно взятый аспект. Создавал кино по своим ощущениям. По отзывам заметил, что каждый зритель по-своему интерпретирует картину и что она по-разному воздействует на людей всех возрастов. Это значит, что кино получилось.

Где проходили съемки?

Степан Бурнашев: В селе Соморсун Амгинского района, в полузаброшенном доме местного сельхозпредприятия. Мы со съемочной группой пробыли там 24 дня в августе. Особенно нелегко было снимать дождь. Из-за ограниченных средств создали ливень из двух мотопомп. Бывало, что вода заканчивалась и приходилось останавливать съемки.

Вы ожидали такого успеха или он стал для вас неожиданностью?

Степан Бурнашев: Всегда ожидаешь большего, но я ввиду последних неудачных премьер иллюзий не питал. Можно сказать, даже скептически относился к будущим результатам и сумме кассовых сборов. Поэтому успех "Айты" стал сюрпризом. Его не ожидал никто: ни зрители, ни аналитики, ни съемочная группа.

Очень много отзывов о том, что "Айта" похожа на фильмы Акиры Куросавы или Майкла Бэя… А что в кино есть от Степана Бурнашева, какие находки действительно авторские?

Степан Бурнашев: Только от вас слышу о сравнениях с именами этих славных режиссеров. Я таких отзывов не видел. Правда, были упоминания о других авторах. Считаю, что это нормально, потому что людям присуще сравнивать кого-то с кем-то, в том числе и режиссеров.

Для меня вопрос "Какие находки действительно ваши?" кажется странным. Этот фильм мы с командой снимали без оглядки на референсы, как говорится, с нуля. Конечно, что-то может быть похоже, но стиль фильма мы нигде и ни у кого не копировали. У меня нет способности делать это. Просто не получается, поэтому я все создаю сам.

Многие зрители нашли киноляпы вплоть до устаревшей полицейской формы. Какие огрехи вы бы исправили в "Айте" сейчас?

Степан Бурнашев: Про киноляпы я тоже мало где слышал. Отмечали, что вроде бы лампы не горели внутри участка, и свет был только снаружи. Тут нет ошибки. Внутри участка в некоторых кабинетах свет оставался, и мы тщательно это отслеживали. А насчет формы я категорически не согласен. У нас были компетентные консультанты из действующих силовиков. Фильм смотрели полицейские, в том числе и высшие чины из МВД, и никто этих проблем не заметил. Исходя из всего сказанного, каких-то огрехов в фильме не вижу.