Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Корякгеолдобыча приостановила добычу платины до 2025 году

Предприятие по производству платины на территории Камчатского края, АО «Корякгеолдобыча», в 2023-2024 году не будет осуществлять добычные работы, сообщают NedraDV.ru. Компании принадлежит лицензия на отработку запасов в пределах техногенной россыпи ручья Ледяной в Олюторском районе. Также недропользователь ведет геологическое изучение в пределах месторождения Левтыринываям.

Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, добыча платиноидов не планируется в связи с консервацией месторождений на ручье Ледяном, а также в пределах месторождения на реке Левтыринваям, где компания ведет геологоразведку. Работы возобновятся в 2025 году.

Напомним, что ранее предприятие вело добычные работы один раз в два года. По итогам 2021 года добыча платины составила 86,3 кг. В прошлом году добыча не велась.

"Северсталь" модернизирует производство оцинкованного проката с экологичной пассивацией

Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК,ключевой актив компании «Северсталь») реализует инвестиционный проект модернизации узла пассивации агрегата непрерывного горячего цинкования в производстве плоского проката.

Пассивация применятся для защиты оцинкованного проката от образованияатмосфе рной коррозии во время транспортировки и хранения. Благодаря модернизации узла нанесения пассивирующего покрытия, агрегат непрерывного горячего цинкования будет производить металлопрокат как с использованием шестивалентного хрома,который дает более стойкую защиту от коррозии, так и трехвалентного. Он экологичен и более востребован у производителей бытовой техники.

«Перевооружение узла пассивации соответствует стратегии нашей компании, которая во всех аспектах своей деятельности руководствуется соблюдением баланса между экономическими целями и экологической ответственностью. Порядка 95% товарной оцинкованной продукции необходимо подвергать консервации различными типами пассивирующих растворов. Благодаря вводу в работу нового оборудования мы сможем еще более оперативно и качественно отвечать на требования клиентов, расширять производимую линейку оцинкованного проката и осваивать новые виды продукции», –прокомментировал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

Вместо ранее использовавшегося узла хроматирования установлен вертикальный коутер. Его работа обеспечивает равномерное нанесение покрытия по всей поверхности проката и выдержку необходимой толщины слоя раствора. Также вместе с коутером смонтирована конвекционная печь, которая при температуре до 400 градусов позволяет моментально высушивать покрытие. Кроме того, в рамках инвестпроекта были демонтированы старые и установлены новые металлоконструкции, смонтированы система центрирования проката в линии, роликовая система охлаждения и система приготовления растворов, что позволяет быстро производить замену пассивирующих материалов в соответствии с требованием клиента. Монтаж оборудования проходил в рамках капитального ремонта агрегата цинкования.

Участие в реализации крупного проекта приняли собственные подразделения компании –прокатное производство, Дирекция по инвестициям, управление главного энергетика,управление операционных закупок, центр «Домнаремонт» и подрядные организации региона.

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя ВСМПО-Ависма завершилось штрафом

В Верхнесалдинском районном суде Свердловской области 25 мая 2023 года рассмотрено уголовное дело в отношении Воеводина М.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, Кисличенко А.В., обвиняемого всовершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ, сообщает пресс-служба суда.

Следователем Воеводин М.В. обвиняется в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло существенный вред правам и законным интересам организации, а Кисличенко А.В.- в пособничестве этим действиям. В результате данных действий ПАО "Корпорации ВСМПО-АВИСМА" был причинен имущественный ущерб в размере 43 643 658,88 рублей.

Судом установлено, что имущественный ущерб указанный в обвинении предприятию возмещен, каждым из подсудимых в адрес потерпевшего направлены письменные извинения, оказана благотворительная помощь образовательному учреждению в г. Верхней Салде.

При рассмотрении уголовного дела от защитников поступили ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении подсудимых с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. С учетом положений ст. 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ по результатам рассмотрения уголовного дела заявленные ходатайства удовлетворены, а уголовное дело в отношении подсудимых прекращено. Назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, а именно: Воеводину М.В. в размере 90000 рублей, а Кисличенко А.В.- 70 000 рублей. Постановление в законную силу не вступило.

Дело о простое ж/д вагонов при перевозке металла дошло до Верховного суда

Экономколлегия Верховного суда направила на новое рассмотрение спор о взыскании неустойки с грузоотправителей, которые допустили простой вагонов. Судьи объяснили, почему такие убытки можно взыскать и с грузоотправителя тоже.

В 2019 году «Новая перевозочная компания» обязалась предоставить «Магнитогорскому металлургическому комбинату» железнодорожный подвижный состав для перевозок. Стороны договорились, что вагоны не могут простаивать больше 120 часов, а если правило нарушается, то комбинат будет уплачивать штраф. В 2021-м предприятие отправило порожние вагоны фирме «Трансметалл», чтобы та погрузила в них черный металл и отправила обратно. «Трансметалл» не справился с задачей за 120 часов, в итоге вагоны простаивали от 5 до 20 суток.

На основании этого «Новая перевозочная компания» потребовала с «Трансметалла» 1,6 млн руб. штрафа (дело№ А13-16922/2021). Три инстанции отказали в иске, поскольку между истцом и ответчиком не был заключен договор, а соглашение с «Новой перевозочной компанией» подписывал комбинат.

Истец с такими выводами не согласился и написал жалобу вВерховный суд. Заявитель настаивает, что имеет право взыскать деньги с грузоотправителя, потому что именно он задержал вагоны (ч. 6 ст. 62 УЖТип. 14обзора судебной практики от 20 декабря 2017 года).

Экономколлегия удовлетворила жалобу «Новой перевозочной компании». Судьи указали, что само по себе отсутствие договора не мешает взысканию денег. В таком споре судам следует установить, были ли в договорах, опосредовавших подачу спорных вагонов истца к местам погрузки грузов и уборку вагонов с этих мест, определены технологические сроки оборота вагонов или контейнеров. Только после этого можно проверить обоснованность требований заявителя, подчеркнули в ВС. С этими разъяснениями спор вернули вАрбитражный суд Вологодской области.

Российские специалисты прибыли в Ош для работы с детьми с ОВЗ

В Ош прибыли российские специалисты для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе Русского дома в Бишкеке.

Они с 29 мая по 12 июня будут сотрудничать с социальными и образовательными организациями на юге страны в рамках проекта «Миссия Добро». В их числе психолог Татьяна Тухарь, логопед-дефектолог Надежда Рядская и методист по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Оксана Павлова.

«Первое и главное, для чего волонтеры из России прибыли в Кыргызстан – помощь семьям, которые воспитывают детей с ОВЗ. Еще одна важная цель – обмен опытом между специалистами, работающими с данной категорией детей», — отметила заместитель руководителя Русского дома в Бишкеке Баира Буваева.

Руководитель Ошского реабилитационного центра для детей с ОВЗ Зарифа Акматова поблагодарила российских специалистов и выразила уверенность, что две недели совместной работы будут насыщенными и продуктивными.

В Бишкеке доктора из России будут работать с 15 по 22 июня.

СУД ПОДТВЕРДИЛ ЗАКОННОСТЬ ШТРАФА ФАС В ОТНОШЕНИИ APPLE В РАЗМЕРЕ 1,1 МЛРД РУБЛЕЙ

Компания должна заплатить его за злоупотребление доминирующим положением

Арбитражный суд города Москвы отказал Apple Inc. в иске об обжаловании решения и предписания ведомства, а также постановления о назначении штрафа.

В июле 2022 года служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании.

В частности, правила App Store запрещали разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты. Компания требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускала приложения в App Store.

17 января 2023 года ФАС России наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере 1 177 988 700 рублей (более 17 миллионов долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства*.

Компания попыталась обжаловать решение и предписание службы, а также постановление о назначении штрафа, однако суд первой инстанции поддержал позицию ФАС России.

Справочно:

* Согласно части 2 статьи 14.31 КоАП РФ

В подмосковном ЖК «Лайково» началась выдача ключей дольщикам

В ЖК «Лайково», расположенном в Одинцовском районе Московской области, начали выдавать ключи от квартир. Всего квартиры в жилом комплексе получат более 1,9 тыс. дольщиков.

Дома в комплексе были введены в эксплуатацию 26 мая 2023 года. Это 12 многоквартирных домов общей площадью более 252 тыс. кв. м., в которых расположены свыше 3 тыс. квартир. Этот жилой комплекс стал шестым и последним, в котором Фонд развития территорий (ФРТ) достраивал дома за ГК «Урбан Групп».

«Огромная задача выполнена и люди наконец получат ключи от своих долгожданных квартир - за три дня ключи получили 149 дольщиков, им переданы 125 квартир и 36 кладовых. Всего квартиры в жилом комплексе получат более 1,9 тыс. дольщиков. Это важная совместная работа, благодарю всех, кто принял в ней участие», - сказал глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

ЖК «Лайково» стал шестым и последним комплексом, в котором ФРТ достраивал дома за ГК «Урбан Групп». В общей сложности за четыре года Фонд ввел в эксплуатацию 63 дома, оставшиеся недостроенными после банкротства компании. Квартиры в них получили или в процессе получения более 15 тыс. человек.

Группа компаний «Урбан групп» входила в перечень 20 крупнейших застройщиков России по объему строящегося жилья. В результате проверки финансово-хозяйственной деятельности за период с 2011 года по I квартал 2018 года был выявлен ряд фактов, свидетельствующих о неудовлетворительном финансовом положении и наличии признаков неплатежеспособности застройщиков, входивших в ГК «Урбан групп» (ООО «Ваш город», ООО «Хайгейт», ООО «Ивастрой», ООО «Экоквартал», АО «Континент проект»).

После банкротства застройщика в 2018 году остановилась стройка 65 многоквартирных домов, в которых приобрели квартиры более 15,6 тыс. человек. В общей сложности Фонд развития территорий, которому были переданы права и обязанности застройщика, за четыре года возвел почти 1,3 млн кв. м. жилья в этих ЖК. В результате реализации «дорожной карты» более 15 тыс. человек получили или в процессе получения жилья, еще почти 700 дольщикам были перечислены компенсации.

Черниговскую набережную в Нижнем Новгороде ждет комплексное развитие

В Нижегородской области принято решение о комплексном развитии территории Черниговской набережной в центре Нижнего Новгорода.

«Комплексное развитие территорий – это механизм, благодаря которому в городах создаются необходимые условия для развития инфраструктуры, расселения аварийного жилья, обновления застроенных территорий. Теперь и в Нижнем Новгороде, который недавно отметил свое 800-летие, по проекту КРТ проведут реконструкцию объекта культурного наследия – ансамбля мельницы Башкирова», – отметил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

По проекту планируется переселить граждан из двух аварийных домов общей площадью почти 2 тыс. кв. м. жилья. Проект также включает в себя реконструкцию четырех зданий ансамбля мельницы «Башкирова с сыновьями», являющихся объектами культурного наследия, а также ремонт фасадной части девяти объектов культурного наследия общей площадью 5 тыс. кв. м. с устройством архитектурно-художественной подсветки уличных фасадов.

В рамках проекта в Нижнем Новгороде, в том числе, планируется построить два многоквартирных дома, соединенных парящим мостом. Высота одного из зданий составит 100 метров, что станет самым высоким зданием в городе. Инвестор также взял на себя обязательства по строительству и последующей безвозмездной передаче администрации города Нижний Новгород двух дошкольных образовательных учреждений на 140 человек.

Благоустройство прилегающей территории будет включать в себя строительство двух детских площадок, тактильной тропы. На набережной также планируется разместить зеленые кабинеты с местами для работы на воздухе, зоны с шезлонгами, воркаут-зону и велопарковки.

Начата реализация комплексного развития 317 территорий

В регионах России ведется активная работа по проектам комплексного развития территорий (КРТ). На сегодняшний день общий градостроительный потенциал территорий, на которых возможна реализация проектов КРТ, достигает почти 161 млн кв. м.

«Согласно представленным регионами отчетам, применение механизма КРТ в настоящее время рассматривается в отношении 903 территорий общей площадью порядка 27 тыс. га. Начата реализация КРТ в отношении 317 территорий площадью 7 500 га с градостроительным потенциалом 49,4 млн кв. м, в том числе жилой 37,45 млн кв. м», – отметил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

71 регион приступил к процедуре реализации решения о комплексном развитии территории. Активно реализуется механизм КРТ в следующих регионах: Московская область, Челябинская область, Тюменская область, Белгородская область, Красноярский край, Ямало-Ненецкий АО, г. Москва, Краснодарский край, Свердловская, Калужская, Иркутская области.

«Всего на текущий момент разработано и утверждено 124 документации по планировке в отношении территорий общей площадью 3684 га с градостроительным потенциалом 19,2 млн кв. м жилья, выдано 125 разрешений на строительство. Фактический ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в рамках КРТ составил 348,6 тыс. кв. м, в том числе 250,9 тыс. кв. м жилья», – подчеркнула директор ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Дина Сафиуллина.

Реализация механизма КРТ в регионах также способствует расселению аварийного жилья, 13 регионов уже приступили к переселению граждан из аварийного жилья площадью более 34 тыс. кв. м.

Анализ информации о принятии и реализации субъектами Российской Федерации решений о комплексном развитии территории проводит Минстрой России совместно с ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России».

Справочно:

Закон о комплексном развитии территорий был принят в конце 2020 года. Он предусматривает развитие и благоустройство территорий с предварительным расселением и сносом аварийного и ветхого жилья. Также законом предусматривается обновление городской застройки с привлечением внебюджетных источников.

В Тыве завершилось благоустройство объекта Всероссийского конкурса

За годы проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, с 2018 года проекты от Республики Тыва дважды получали гранты на реализацию. Всего за 5 лет регионом было подано 8 конкурсных заявок для участия.

«В мае в г. Туран Республики Тыва завершены работы по конкурсному объекту «Парк первых русских переселенцев». Ранее на этом месте была неблагоустроенная площадь, где отсутствовали какие-либо возможности для повседневного досуга. Сейчас это современное пространство для комфортного времяпрепровождения всех категорий и возрастных групп населения», – отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Проект был выбран не случайно, инициатива благоустройства появилась в связи с тем, что парк являлся единственным местом отдыха на свежем воздухе для всех жителей г. Туран и всего муниципального района Пий-Хемский кожуун.

В рамках проекта благоустройства сооружена мобильная сцена, площадки роллердрома и проката детских машин, а также реконструированы входные двери со стороны ул. Дружбы и ул. Щетинкина. На всех площадках и вдоль главной площади также размещены урны, скамейки, обустроены цветники и газоны. В юго-восточной части парка установлен памятник Иннокентию Георгиевичу Сафьянову – человеку, оставившему глубокий след в истории Тувы. Через стилизацию элементов благоустройства рассказывается история города.

Еще один проект-победитель Всероссийского конкурса по благоустройству находится в процессе реализации – это Парк кочевников Центра Азии в г. Шагонар. Это малый город с населением менее 20 тыс. человек. Завершение работ согласно плану-графику ожидается в IV квартале 2023 года.

Кроме того, в Республике Тыва ежегодно проводятся работы по благоустройству дворовых и общественных пространств в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Так, в 2022 году в субъекте по программе благоустроено 26 общественных территорий, работа в этом направлении продолжается и в текущем году.

«В 2023 году планируется благоустроить 27 общественных территорий в 18 муниципальных образованиях Республики Тыва. Работы на сегодняшний день стартовали на всех 27 объектах. В числе самых ожидаемых объектов, которые были отобраны в рамках Всероссийского голосования в 2022 году жителями республики – «Благоустройство смотровой площадки на горе «Догээ» и «Общественная территория «Аллея медиков» в г. Кызыл», – подчеркнула руководитель Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.

Справочно:

Реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» сопровождает ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России». Цель проекта – к 2030 году улучшить качество городской среды в 1,5 раза, а также увеличить долю российских городов с благоприятной средой до 80%.

Созданы условия для более безопасного использования газа в квартирах и частных домах

С 1 сентября 2023 года техническим обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования будут заниматься только газораспределительные организации. Постановление об этом подписано. Решение позволит повысить безопасность использования газовых сетей как в многоквартирных домах, так и в индивидуальных постройках.

Новые типовые формы договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования утвердит Минстрой России. Специалисты министерства также разработают методические указания по расчёту платы за техобслуживание.

При этом действующие договоры на техническое обслуживание индивидуальных жилых домов будут актуальны до их прекращения или расторжения. Договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования будут действовать до их прекращения или расторжения, но не позднее, чем до 1 января 2024 года. Договоры на обслуживание внутридомовых газовых систем должны быть приведены в соответствие с новым порядком до 1 января 2024 года.

Сейчас в России допускается привлечение разных организаций к обслуживанию газовых систем в одном и том же доме. Однако зачастую такие обслуживающие компании даже не имеют собственных аварийных служб.

Подписанное постановление необходимо для реализации новых норм Жилищного кодекса и федерального закона «О газоснабжении», которые были приняты в марте 2023 года.

Утверждён порядок согласования архитектурно-градостроительного облика

Принято постановление Правительства России, утверждающее требования к архитектурно-градостроительному облику (АГО) объекта капитального строительства и правила его согласования. Акт разработан Минстроем России в развитие положений федерального закона, расширяющего возможности муниципальных властей по регулированию застройки в городе и других населённых пунктах.

К 1 сентября текущего года органы местного самоуправления должны определить в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) территории, на которых будет требоваться согласование АГО возводимых и реконструируемых зданий и сооружений. В их границы будут включены исторические центры городов и поселений, участки ансамблевой застройки и другие территории значимые для муниципалитета.

«Сокращение инвестиционно-строительного цикла – это одно из важнейших направлений в работе министерства, но оно не должно идти в ущерб архитектурному разнообразию городов нашей страны. Поэтому Минстроем России был подготовлен закон, подписанный в конце прошлого года, который позволяет людям на местах, местному самоуправлению принимать решения по защите и развитию облика своих населённых пунктов. При его применении важно обеспечить объективность и прозрачность проведения этой процедуры», - отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

Акт направлен на исключение субъективного подхода при согласовании АГО и возможных злоупотреблений со стороны местных властей. Для этого в градостроительном регламенте будут указываться требования к колористическим характеристикам, отделочным материалам, остеклению фасадов зданий и сооружений, размещению на них технического и инженерного оборудования. Им должен будет соответствовать объект, при строительстве и реконструкции которого требуется согласование архитектурно-градостроительного облика.

Еще одна новелла – это правила согласования АГО. В соответствии с ними к мероприятию могут быть привлечены эксперты в сфере градостроительства, архитектуры, урбанистики, экономики города, истории, культуры, археологии, дендрологии и экологии. Для прохождения процедуры инициатор строительства направляет на рассмотрение в уполномоченный орган разделы проектной документации со схемой планировочной организации земельного участка и объемно-планировочными и архитектурными решениями. Представленные материалы оцениваются на предмет соответствия требованиям к АГО, указанным в градостроительном регламенте, в течение 10 дней. В случае отказа в согласовании дополнительно должны быть представлены обоснование и рекомендации к доработке материалов.

Память в документах

Госархив Вологодской области хранит историю региона

Владислав Краев (Вологодская область)

Государственный архив Вологодской области хранит около трех миллионов документов. Есть среди них указ Ивана Грозного, альбомы народных промыслов, записи из жизни великих людей и личные дела советских времен. Но больше всего документов о жизни простых жителей Вологодского края за несколько столетий.

Сегодня благодаря кропотливому труду архивистов и цифровым технологиям наши современники могут узнать историю своего рода, обрести потерянных родственников, восстановить пропавшие документы и трудовой стаж, увидеть, как личная история семей вписана в биографию родного края и всей страны. О возможностях и организации работы Государственного архива Вологодской области подписчикам своего видеоблога рассказал глава региона Олег Александрович Кувшинников.

Лучшее доказательство, как известно, личный опыт. Этим правилом руководствовался губернатор, обратившись к сотрудникам архива. Он попросил проследить историю рода Кувшинниковых, найти важные документы из биографии своего отца, а также решил попробовать себя в роли реставратора и специалиста по оцифровке архивных материалов. Кроме того, губернатор наглядно показал землякам, как именно хранятся архивные коллекции и чем они могут быть полезны обычному человеку.

Для историков особенно ценны те факты, которые подтверждаются сразу несколькими документами. Наши предки тщательно подходили к вопросу фиксирования и хранения информации, и принцип нескольких источников здесь также соблюдался. Главный архивист отдела использования и публикации документов Анна Галкина поясняет, что в дореволюционной России было три главных вида документов учета населения. Первый - это метрические книги, аналог современных записей актов гражданского состояния. Второй - "исповедные ведомости", которые составлялись в каждом церковном приходе и содержали посемейные списки прихожан. Третий - "ревизские сказки", документ, в котором перечислены люди, которые должны платить налоги. В советское время их заменила похозяйственная книга - документ первичного учета сельского населения.

Благодаря этим источникам архивисты смогли выполнить просьбу губернатора Кувшинникова и восстановить историю его рода на протяжении 11 поколений, вплоть до начала XVIII века. "Нам удалось выяснить, что ваши предки проживали в дворцовом селе Турундаево Вологодского уезда и являлись дворцовыми крестьянами, то есть принадлежали царской фамилии и работали на нужды царской семьи", - рассказала губернатору Анна Галкина.

Как отметил губернатор, составление генеалогического древа стало культурным трендом нашего времени. В 2023 году уже более сотни вологжан заказали такие исследования в областном Государственном архиве. На составление одной истории семьи, если все необходимые документы имеются, требуется не менее шести дней. Но благодаря оцифровке архивов и специальным программам некоторые ответы можно получить не выходя из дома. Так, например, вологжанин Александр Метелкин прямо на сайте архива смог проследить предков и потомков своей бабушки. "Я добрался до 1720 года, и на сегодня получается так, что все ныне живущие Ворочалковы, с которыми я связался, являются родственниками. Так, выяснилось, что я живу в одном подъезде со своим шестиюродным братом!" - рассказал мужчина.

Можно запросить в архиве документы и не столь отдаленного прошлого. В этом лично убедился Олег Кувшинников, который сделал сюрприз своему отцу и познакомил его в архиве с личным делом по приему отца в КПСС в 1965 году, когда тот работал на Череповецком металлургическом заводе, а будущий губернатор только что родился. "Вот это мой почерк, я его узнаю... Изложено все правильно, подтверждаю. Это история, ностальгия по тем людям, с которыми я работал вместе, которых сейчас уже нет", - поделился своими чувствами Александр Николаевич Кувшинников.

...В Государственном архиве Вологодской области хранятся три уникальных документа федерального уровня. Среди них "Жалованная грамота" Ивана IV Грозного Спасо-Прилуцкому монастырю на беспошлинную торговлю в Двинской земле. "Тот, кто ослушается моей грамоты, тому от меня в казнь быть", - предупредил тогда русский царь. Еще один важный документ - метрическая книга с записью о венчании поэта Сергея Есенина. Среди уникальных изобразительных материалов - тетрадь устюженского купца Серебряникова с цветными рисунками, которые наносились на ситцевые ткани для шитья нарядов.

Ну а для обычных людей не меньшую ценность имеют другие документы, без налета вековой истории. Это не востребованные получателями документы об образовании, а также материалы о сотрудниках ликвидированных предприятий, с помощью которых граждане могут восстановить свои права, например, когда не хватает подтвержденного стажа для пенсии.

"Мы берем лицевые счета, где отражено начисление заработной платы, специалист ищет заявителя и выписывает за каждый месяц сумму, которая была ему начислена. И это является подтверждением трудового стажа. Из каждого дела берется капелька информации, которая аккумулируется в одну архивную справку, и чтобы создать ее, иногда требуется пересмотреть до 150 дел", - пояснила Оксана Потылицына, начальник подразделения документов по личному составу.

Как рассказал Кирилл Ковалев, директор Государственного архива Вологодской области, сейчас архив принимает порядка 50-60 запросов в день от граждан, учреждений, государственных структур. За последний год общее число заявок выросло на 30 процентов. Объединение архивов региона дало вологжанам возможность обращаться в единое окно, а архивисты помогают найти нужную информацию и комфортно работать с ней.

"В читальных залах вологодских архивов всегда аншлаг. Здесь посетители разных возрастов и профессий. Здесь каждый может прикоснуться к истории, - отметил Олег Кувшинников. - В архив обращаются тысячи людей, он очень востребован у вологжан. Ведь правильно говорят: без прошлого нет будущего".

Историческая истина

В Архангельске обсудили национальную стратегию России

Татьяна Сухановская (Архангельская область)

Полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан провел в Архангельске совещание, посвященное основным направлениям межнациональной политики на Северо-Западе. В нем приняли участие заместитель руководителя администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, представители регионов СЗФО.

- В декабре 2012 года глава государства утвердил Стратегию государственной национальной политики России на период до 2025 года. В 2018 году в нее были внесены значительные изменения. Сегодня вновь стоит вопрос о корректировке стратегии, в первую очередь, в части усиления общероссийской гражданской идентичности, - отметил Александр Гуцан.

По словам полпреда, "это внутреннее единство необходимо нам всем, потому что России сегодня противостоит сильный противник, который пытается использовать и этнический фактор".

Александр Гуцан подчеркнул: глава государства ставит задачу усилить работу с внешней миграцией. Полпред обратил внимание и на необходимость поддержки новых регионов России по линии российских национально-культурных объединений.

В Поморье этими вопросами занимается Совет национальностей региона - в его составе сегодня действуют 13 национально-культурных объединений, а также ресурсный центр в сфере национальных отношений. Кстати, в Архангельской области мирно соседствуют представители 108 национальностей.

- За последние годы серьезных конфликтов на национальной или религиозной почве на территории региона не отмечено. Добавлю, что за весь прошедший год в мой адрес не поступило ни одного обращения, которое бы касалось нарушения прав граждан по национальному или религиозному признаку, - подчеркнул на совещании Александр Цыбульский - Для нашей страны это историческая истина - то, что мы умеем жить в согласии с другими. И как бы сегодня ни пытались раскачивать идею поморской идентичности, поморы идентифицируют себя частью великой России. И по-другому быть не может - никогда и никому пошатнуть нас здесь не получится.

Укреплять это единство призван Северный межнациональный форум - он состоится в Поморье уже в пятнадцатый раз. Отметим также, что в Архангельске тема содружества народов нашей страны стала главной идеей международного кинофестиваля документального кино "Свидание с Россией": в 2022-м его зрителями стали более пяти тысяч северян, а более ста тысяч зрителей из 16 регионов России посмотрели онлайн-трансляции.

Вместе с тем одним из факторов дестабилизации межэтнических и межрелигиозных отношений в России становится миграционное давление, которое испытывают большие города.

- Люди, которые приезжают к нам из инокультурной среды, часто слабо или совсем не владеют русским языком, слабо квалифицированы, - отметил Игорь Баринов.

По его словам, у многих россиян вызывает озабоченность не присутствие мигрантов, а поведение некоторых из них. Чтобы снизить этот негатив, в России разработали новые адаптационные программы для мигрантов: они будут апробированы в четырех регионах страны.

Тем временем в Архангельской области сегодня делают акцент на адаптации академических мигрантов: в Северном (Арктическом) федеральном и государственном медицинском университетах учатся около двух с половиной тысяч студентов из дальнего и ближнего зарубежья. Работу по их "вхождению" в общество ведут не только учебные заведения, но и некоммерческая организация "Пульс".

На совещании говорилось также о том, что внешнее давление на Россию не достигло своей цели, а уровень российской гражданской идентичности превысил 94 процента. Вместе с тем если национальному вопросу уделяется недостаточное внимание или принимаются неверные решения, это может привести к необратимым процессам.

- В условиях, когда внешние угрозы стали другими, нужно менять саму стратегию, не изменяя ее основного содержания, - подвел итоги встречи в Архангельске Магомедсалам Магомедов. По его словам, сегодня нужно больше внимания уделять мероприятиям, которые связаны с укреплением общероссийского единства:

- В истории страны много примеров совместных достижений народов - трудовых, воинских. Все эти победы носили многонациональный характер. Нужно делать упор на том, что нас объединяет, на наших общенациональных ценностях, - сказал замруководителя администрации президента.

В Архангельской области один из таких примеров - Соловецкая школа юнг Военно-Морского Флота СССР, образованная 25 мая 1942 года по приказу адмирала Николая Кузнецова. Во время войны вместе с архангельскими мальчишками здесь учились четыре тысячи подростков разных национальностей из десятков регионов страны, большинство отправились на фронт, а 400 юнгашей так и не вернулись домой.

Региональная памятная дата "25 мая - День памяти северных юнг" утверждена указом губернатора Архангельской области. В этот день цветы к памятнику соловецким юнгам вместе с ветеранами Северного флота, курсантами и общественниками возложили Александр Гуцан, Магомедсалам Магомедов, Игорь Баринов и Александр Цыбульский. Отметим, что сейчас решается вопрос о внесении Дня северных юнг в общероссийский календарь памятных дат.

Сегодня в Поморье в совместных межнациональных проектах участвуют 15 региональных этнокультурных общественных организаций, одно отделение общероссийской организации - Союз армян России, восемь землячеств, семь казачьих обществ.

Покупательское поведение изменило бизнес-модель рынка доставки

Алексей Стригин (СЗФО)

Рынок курьерской доставки в 2022 году вырос на 24,5 процента, посчитали эксперты российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Корреспондент "РГ" выяснил у аналитиков, достиг ли рынок потолка.

Согласно исследованию, на доставку товаров электронной коммерции пришлось 46 процентов общего объема заказов. Следом идут сегмент доставки продуктов и товаров повседневного спроса e-grocery (30 процентов), доставка готовой еды из ресторанов (13 процентов) и доставка документов, корреспонденции и посылок (девять процентов). Основной объем заказов доставляется маркетплейсами и собственными курьерскими службами магазинов.

В целом для бурного развития у рынка есть несколько серьезных причин. Изменилось покупательское поведение потребителей - если в период ковида онлайн-покупки были вынужденными, то сейчас к ним просто привыкли - жителю мегаполиса жалко тратить время на походы по магазинам, много времени занимает поездка от дома до работы и обратно. Другой момент - изменение подхода к занятости: многие потребители теперь работают удаленно там, где не всегда есть привычный ассортимент товаров. Ну и наконец, еще один значимый фактор - рынок доставки стал объектом инвестиций в самом широком смысле слова. За последние десять лет российский уровень диджитализации бизнес-процессов (маркетплейсы, финтех, интернет-банкинг) превзошел не только страны СНГ, но и Европу, напоминает Дмитрий Матвеев, гендиректор компании "Мой Автопрокат".

Повышенный интерес к цифровизации бизнеса сегодня свойствен не только крупному ретейлу - аналитики отмечают активность и малого и среднего бизнеса - продуктовой розницы, продавцов сегментов товары для дома и дачи, beauty & fashion.

- Все, кто имеет или планирует организовывать свою доставку, испытывают потребность в организации экономически оптимальной бизнес-модели. Бизнесу важно предоставлять качественный сервис и доставлять потребителю товар вовремя и нужного качества, - поясняет Сергей Костин, СЕО ИТ-разработчика BSL.

Отдельное внимание аналитики уделяют географии рынка доставки. Так, по мнению Екатерины Безсмертной, декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, рост будет обеспечиваться, скорее всего, в основном за счет потенциала региональных рынков, поскольку, по оценкам специалистов, московский регион уже близок к насыщению. С этим мнением согласен Денис Нуждин, руководитель маркетинга сервиса "Пятерочка Доставка", который подтверждает, что сейчас этот сервис активно запускается в отдаленных регионах, в районах с меньшей плотностью населения - не только в небольших городах и селах, но и садовых товариществах, дачных поселках.

Напомним, что рынок курьерской доставки продуктов питания (e-grocery - самой главной движущей силы всего рынка доставки) и так последние годы показывал чудеса. В 2020 году - во время пандемии, когда вырос на 260 процентов по отношению к 2019-му и достиг 155 миллиардов рублей.

В 2021 период активного роста продолжился, увеличившись на 147 процентов, однако уже в 2022 году рынок столкнулся с ростом цен на продукты, падением среднего чека и оттоком аудитории, напоминает Екатерина Михалева, руководитель проектов практики АПК Strategy Partners. В результате эксперты фиксировали замедление роста до 63 процентов, что наблюдается и в 2023 году.

- Ожидаемый рост рынка e-grocery по итогам 2023 года может составить от 30 до 45 процентов к уровню 2022 года, - резюмирует Михалева.

Впрочем, есть и более смелые оценки - за первый квартал 2023 года рынок вырос уже на 43 процента (год к году). Поэтому более реалистичен прогноз "Инфолайн" - рост по итогам 2024 года на 48 процентов, то есть до 925 миллиардов рублей, уверена Анна Пашкевич, гендиректор сети партнерств (оператора подписки "Огонь").

- Рынок, однозначно, не достиг своего предела, что подтверждается аналитическими отчетами: доля продуктового ретейла в России занимает примерно три-четыре процента, в то время как в восточных странах емкость - 30-50 процентов, а значит, у нас еще есть огромный потенциал к росту, - дополняет Денис Марфутин, руководитель дивизиона электронной коммерции METRO.

Исследование РАЭК было посвящено доставке "последней мили" - этот рынок объединяет компании, предоставляющие услуги экспресс- и срочной курьерской доставки непосредственно до конечного потребителя (из рук в руки, до двери). Доставка "последней мили" занимает пятую часть рынка внутригородской доставки, и на текущий момент сегменты доставки товаров в пункты выдачи заказов и постаматы, на склады и со складов магазинов, грузовые перевозки B2B и B2C и другие виды доставки внутри города значительно опережают курьерскую доставку "последней мили" как по объему денег, так и количеству доставляемых заказов.

Впрочем, не все аналитики одинаково оптимистичны в своих прогнозах.

- Говорить о росте рынка доставки продуктов питания на треть за год преждевременно. Некоторые сегменты рынка, наоборот, стали проседать. С наибольшими трудностями столкнулся премиум-сегмент. В 2022 году произошел массовый отток потребителей - среди релоцировавшихся большая доля премиальных сервисов, - уточняет Екатерина Леусова, генеральный директор сервиса How to Eat. - В результате многим монопрофильным компаниям пришлось покинуть рынок, а оставшиеся начали адаптироваться и разрабатывать более бюджетные предложения для потребителей. Проще всего этот процесс прошел у многопрофильных брендов, которые смогли урезать расходы на неприбыльные проекты и вложиться в свою основную доходную нишу.

Для защиты биосистем Арктики бизнес объединится с наукой

Татьяна Сухановская (Архангельская область - НАО)

Ученые считают, что арктические экосистемы неустойчивы как к естественным, так и к искусственным воздействиям: изменения климата и увеличение грузопотока по Северному морскому пути в перспективе могут негативно сказаться на биоресурсах высоких широт. Но еще есть время защитить природный мир Арктики, предупредив экологические катастрофы. А для этого необходимо объединить ресурсы бизнеса и академическую науку.

Представители крупного бизнеса и власти, а также научных учреждений России попытались наладить диалог во время круглого стола, прошедшего в Архангельске во время конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике.

По данным Всемирной метеорологической организации, показатели потепления в Арктике выше среднемировых примерно на три градуса. Ученые предупреждают: за последние сорок лет лед сокращается по нарастающей (в этом году все рекорды побил март), а среднегодовые "потери" составляют сорок тысяч километров в год.

С одной стороны, это увеличивает продолжительность северного морского завоза и открывает новые возможности для строительства инфраструктуры, с другой - еще более усиливает экологические проблемы высоких широт. К примеру, более частые штормы разрушают прибрежную зону. Усиливается и высвобождение метана с шельфов морей:

- Дальнейшее потепление может разбудить источник метана большой силы, что пагубно скажется на состоянии экосистем. Необходим круглосуточный мониторинг, чтобы отслеживать эти процессы, - говорилось во время круглого стола.

Есть риск, что в несколько раз увеличатся и выбросы черного углерода (сажи). "Пока для Арктики эта проблема не так актуальна, но когда пойдут активные проводки судов, нужно быть к ней готовыми", - считают эксперты. - Спрос на морские перевозки сейчас увеличивается. А значит, увеличится и уровень загрязнения Арктики частицами топлива".

Для того чтобы снизить риски, Россия присоединилась к международной программе по ограничению количества сернистых соединений в топливе морского и речного транспорта: с 2024 года эти соединения должны составлять не более половины процента (правда, в РФ, как и во многих других странах, планируется ввести переходный период - до 2029 года).

Тем временем сегодня в списке основных загрязнителей высоких широт остаются тяжелые металлы, остатки сжигания нефтепродуктов, остатки удобрений, которые выносятся в арктические моря реками.

Неудивительно, что многое из этой "вкуснятины" становится пищей для арктической рыбы. Кадмий в максимальных концентрациях был обнаружен в миноге, высокий уровень свинца - в камбале и наваге, а по ртути "рекорд поставили" камбала, навага и лещ. Об этом рассказала на конференции завлабораторией арктического биомониторинга Северного (Арктического) федерального университета Татьяна Сорокина: она озвучила результаты исследований архангельских ученых.

Первое место в антирейтинге заняла минога: оказалось, что "рыба-змея" накапливает больше всего разного рода токсинов. Но особенно опасны в любой рыбе полихлорированные бифенилы, которые, попадая в организм человека, накапливаются в жировой ткани и практически не выводятся.

Вместе с тем ученые Поморья отмечают: в последние годы концентрация бифенилов в тканях рыб существенно снижается, причем снижение напрямую связано с запретом использования этих ядовитых веществ в промышленности России.

Одним словом, общество способно объединиться и защитить природу Арктики. Но чтобы найти наиболее разумные решения, важно преодолеть межведомственную разобщенность.

- Делать это необходимо строго под научным углом с подключением частного сектора экономики. Нужно "поженить" бизнес и академическое сообщество. Бизнес, как правило, располагает собственным флотом, у него есть и научные институты. Но зачастую бизнес не всегда понимает, зачем нужна фундаментальная наука. А она способна дать комплексную и независимую оценку, обеспечить высокий уровень прогнозирования, - считает эксперт ООН Игорь Шпаков.

Как пример - программа по восстановлению в Арктике Норило-Пясинской водной системы, которую пришлось начинать в экстренном порядке после разлива дизельного топлива в районе Норильска. Она включает генетический мониторинг ценных видов рыб, поиск нерестилищ и зимовальных ям, на которых можно будет возобновлять популяции. Многолетний проект сотрудничества науки, государства и бизнеса призван полностью компенсировать урон от аварии 2020 года, восстановить рыболовство для коренных малочисленных народов и защитить природу от будущих загрязнений.

- А в итоге мы получим методики, которые можно будет масштабировать на все бассейны АЗРФ, - сообщил на конференции представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства Вячеслав Бизиков.

Тем временем крупные компании инвестируют собственные экологические программы: начинают использовать принципы нулевого сброса, когда отходы перевозятся на берег для последующей утилизации, используют рыбозащитные устройства при заборе воды для технологических нужд. Вкладывают средства и в экологический мониторинг - исследования морских и донных отложений, ихтиофауны, судовые и авианаблюдения, установку "спутниковых меток".

В Карелии, Архангельской области крупный бизнес закупает на рыбозаводах и "отправляет" в реки мальков наиболее ценных видов, предварительно заключая трехсторонние соглашения с Росрыболовством. Так, за последние шесть лет Архангельский ЦБК выпустил в северные реки уже порядка 70 тысяч мальков семги и кумжи.

Рост экономики Калининградской области временно подорвали антироссийские санкции

Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Самый западный российский регион оказался в числе лидеров падения в рейтинге регионов по социально-экономическому положению за 2022 год, подготовленном РИА Новости.

Как отметили аналитики, в Калининградской области сократился объем отгруженных товаров и услуг в денежном выражении, снизились доходы консолидированного бюджета, увеличилась задолженность по налогам. Главная причина снижения показателей в регионе - затормозился локомотив местной промышленности, отрасль автомобилестроения: концерн "Автотор" резко сократил производство автомобилей иностранных брендов из-за введенных санкций.

Правда, в исследовании есть и хорошие новости: в 2022 году в Янтарном крае выросли инвестиции в основной капитал, снизился уровень долговой нагрузки, сократился уровень безработицы.

В региональном минфине не во всем согласны с такой оценкой. "В представленном материале есть и некорректные данные, в частности - вывод о снижении доходов консолидированного бюджета. По данным министерства финансов Калининградской области, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета по итогам 2022 года выросли на 21,7 процента. Поступления увеличились по всем основным доходным источникам", - сообщили корреспонденту "РГ" в ведомстве. И добавили, что рост задолженности по налогам не связан с ухудшением экономических показателей предприятий региона: дело в том, что налоговые органы после выездной проверки вынесли решение о доначислении крупной суммы налога на прибыль одному из калининградских предприятий. Это решение сейчас оспаривается в суде.

Почему же все-таки попал в аутсайдеры регион, до этого динамично развивавшийся и лидировавший в различных рейтингах экономического развития? Ответ очевиден: рост экономики подорвали антироссийские санкции, которые особенно больно ударили по эксклаву, не имеющему общих границ с основной территорией России и окруженному странами - членами ЕС и НАТО. В прошлом году соседи закрыли небо и начали пакет за пакетом запрещать сухопутный транзит подсанкционных грузов через Литву в Калининград и обратно.

Ситуация с промышленным производством, да и в целом с жизнеобеспечением региона, поначалу казалась настолько острой, что заговорили о "блокаде". Впрочем, блокаду быстро прорвали, переведя значительную часть грузопотока на морской путь. Количество паромов и сухогрузов на линии Калининград - Санкт-Петербург растет, и, хотя сроки и стоимость доставки грузов вызывают вопросы у бизнеса, все же угрозы жизнедеятельности эксклава нет.

- В силу географического положения для Калининградской области развитие ключевых отраслей, таких как автомобилестроение, производство радиоэлектроники, мебели и других, напрямую зависело от развития внешней торговли со странами Евросоюза, - пояснили в региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли. - Практически полное прекращение взаимодействия с европейскими компаниями, ограничения в части сухопутной транспортировки грузов в калининградском направлении, конечно, негативно отразились на экономической ситуации в регионе. Потребовалось время для того, чтобы найти новых партнеров, перестроить логистику, организовать морское сообщение. Все это не могло не сказаться на экономических показателях Калининградской области. Мы прекрасно понимаем, что надо перестраиваться. Уже целый ряд калининградских компаний налаживают каналы поставок со странами СНГ, а также Южной и Центральной Азии (конечно, Китая), и наша задача - активизировать эту работу и всячески им помогать.

К примеру, "Автотор" с начала года уже начал выпуск трех новых китайских автомобильных брендов. Только в двух государственных индустриальных парках региона - "Храброво" и "Черняховск" - 35 компаний-резидентов, и они не отказываются от своих планов по созданию более 4,7 тысячи рабочих мест. Реализуют свои проекты крупные инвесторы, в частности, в обрабатывающей промышленности. В эту отрасль, по данным департамента стратегического планирования регионального минэкпрома, инвестировано за прошлый год 17,3 миллиарда рублей - на 28 процентов больше, чем в 2021-м. Почти треть этих денег вложена в предприятия пищевой переработки.

В производство электроники инвестировано 5,4 миллиарда, в том числе в строительство промышленного комплекса по производству кремниевых пластин и фотоэлектрических преобразователей компании "Энкор Групп", который должен открыться в этом году. В марте был запущен крупный фармацевтический завод "Отисифарм ПРО" - 2,3 миллиарда рублей инвестиций. "По нашим осторожным оценкам, ежегодные темпы роста обработки прогнозируем на уровне пяти-семи процентов в 2023-2025 годах, с перспективой выхода в 2026 году на докризисный уровень 2021 года", - сообщили в департаменте.

Ежегодное исследование социально-экономического положения регионов РИА Новости построено на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за год, среди которых - объем производства товаров и услуг, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы и другие. Результаты рейтинга позволяют судить об уровне социально-экономического развития того или иного региона в сравнении с другими субъектами РФ по итогам 2022 года.

Лидерами рейтинга-2022, как и несколько лет подряд, являются Москва и Санкт-Петербург. Кроме них, в первую десятку также входят Ямало-Ненецкий автономный округ и Ленинградская область. Из числа аутсайдеров по итогам прошлого года вышла Псковская область - она покинула последнюю десятку и поднялась с 76-го места на 74-е.

Эксперты отмечают, что верхний полюс рейтинга преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры и регионы сырьевой направленности, а последние строчки - регионы с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора.

В СЗФО оценят запасы углерода в лесных экосистемах

Марина Ледяева (СЗФО)

В 2023 году в 19 регионах страны появится 120 тестовых полигонов для подсчета запасов углерода в почве лесных территорий. В это число вошли четыре региона Северо-Запада: Архангельская и Вологодская области, Республики Карелия и Коми. Такие исследования проведут впервые за полвека, сообщили в Рослесинфорге.

Для чего необходимо знать объемы углеродных запасов почвы? Она способна удерживать избыточный углерод, а это может помочь в борьбе с изменениями климата. Почвы считаются вторым по величине "складом" углерода после океанов.

Тестовые полигоны открываются в рамках создания Единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ. Сегодня российским специалистам приходится брать данные о запасах углерода из зарубежных источников. Собственная система их сбора позволит создать национальный кадастр выбросов парниковых газов и объемов их поглощения. Эта информация поможет в декарбонизации различных отраслей экономики.

В регионах СЗФО заложат 32 тестовых полигона площадью по 400 гектаров, пояснили корреспонденту "РГ" в Рослесинфорге. Из них 28 площадок появятся в здоровых лесах, остальные - на участках с погибшими и поврежденными насаждениями.

Такие полигоны позволят оценить объемы углерода не только в почве, но и во всей лесной экосистеме, включая даже хворост и валежник. Специалисты оценят количество и качество насаждений, их санитарное состояние, лесную подстилку (слой органических остатков на поверхности почвы), молодую поросль и другие параметры. Рассчитанные запасы древесины переведут в углерод.

В полевых работах специалисты будут использовать планшетные компьютеры с особым программным обеспечением. Собранная информация ляжет в основу геопространственных моделей распределения углерода в лесных экосистемах. В их создании помогут данные дистанционного зондирования Земли. На части полигонов также проведут воздушную лазерную съемку с беспилотников.

Работы продлятся долго - до 2030 года. За это время в РФ появится более тысячи тестовых площадок.

Тем временем продолжается подсчет углерода, который поглощают сами леса, в рамках их инвентаризации. Специалисты выяснили, что быстрее всего его "ловят" хвойные породы деревьев. Так, около 70 процентов углеродных запасов лесов Карелии приходится на сосну обыкновенную. А лиственница накапливает их еще в полтора раза интенсивнее, чем сосна. Всего лесные насаждения региона откладывают по 11 миллионов тонн углерода в год - эти данные также можно использовать для различных климатических проектов.

Однако в последнее время появилась и обратная тенденция: леса порой отдают больше углекислого газа, чем поглощают. Такое отмечается в Сибири. Причины - потепление климата и лесные пожары. Но регионов СЗФО сокращение "зеленых" углеродных запасов пока не коснулось.

В последнее время из-за санкций стало больше выбросов углекислого газа от самолетов. Прямые транзитные рейсы сократились, в связи с чем продолжительность полетов увеличилась. А чем дольше самолет находится в небе, тем больше топлива он сжигает. Это делает лесоклиматические проекты еще более важными для обеспечения углеродной нейтральности, отмечают в Рослесинфорге.

Многие производства автопрома в этом году наберут нужный темп

Инесса Суворова (Санкт-Петербург)

Прошедший год для транспортной отрасли и автомобилестроения Санкт-Петербурга, впрочем, как и для всего отечественного автопрома, оказался не самым удачным. По данным Ассоциации "Объединение автопроизводителей России", производство транспорта "просело" в среднем на 56 процентов.

Самое серьезное снижение показателей произошло в производстве легковых автомобилей - падение составило 64 процента по сравнению с первым кварталом прошлого года. Грузовых автомобилей стали производить меньше на три процента, а "легковых коммерческих" - на 19. Правда, есть в этом графике и неожиданные "плюсы" - производство автобусов для перевозки пассажиров выросло на три процента.

По мнению экспертов, так получилось во многом потому, что "автобусники" оказались немного меньше зависимыми от западных поставщиков узлов и запчастей. Производство легковых автомобилей оказалось в этом смысле самым уязвимым. Уход с рынка зарубежных производителей техники и производных к ней на какое-то время серьезно затруднил работу предприятий.

Впрочем, ситуация начала меняться, и, по прогнозам, уже со второго квартала наступившего года статистика претерпит серьезные изменения.

- Классический выход из российского рынка в полном объеме осуществили не многие зарубежные компании, - пояснила ожидаемую скорость восстановления экономического равновесия на этом рынке член правления Национальной ассоциации поставщиков автопромышленных компонентов (НАПАК) Ирина Саадуева. - В большинстве случаев произошла корпоративная реструктуризация, поменялся менеджмент, который начал строить и реализовывать уже собственные планы.

Таким образом, на наши дороги взамен импортных возвращаются отечественные бренды. К примеру, "Лада", "Москвич".

В течение нынешнего года эксперты прогнозируют рост отечественного автомобилестроения в сегменте, например, легкового транспорта в пределах 30-31 процента. По мнению заместителя председателя Совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении (СПКА) Алексея Сереженкина, предпосылки к этому есть.

- Многие производства уже в первом квартале нынешнего года заработали в полном объеме, - говорит он. - А со второго квартала предприятия в целом наберут нужный темп.

В планах отечественных заводов-производителей серьезное увеличение выпуска продукции в текущем году.

Например, завод "Москвич" заявил о выпуске 100 тысяч автомобилей, АвтоВАЗ собирается спустить с конвейера 450 тысяч машин, УАЗ - 60 тысяч.

Но даже на фоне таких радужных перспектив всем понятно, что в этой сфере пока больше проблем, чем решений. И одни из самых важных лежат в сфере развития предприятий-поставщиков. Именно недостаток отечественных деталей, узлов и запчастей служит серьезным сдерживающим фактором для ритмичной работы крупных сборочных линий.

И тут, по мнению исполнительного директора НАПАК, директора УК промышленного кластера "Союз Автопром Северо-Запад" Майи Свиридовой, кроется целый клубок проблем.

- Технологическое отставание, несоответствие международным стандартам, устаревшее производственное оборудование и недоразвитие инфраструктуры ведет к низкомаржинальности отечественного бизнеса, - говорит она. - И, конечно, отстающее развитие собственной базы НИОКР и недостаток квалифицированных кадров в целом.

Если учесть, что подавляющее большинство поставщиков - это представители малого и среднего бизнеса, то на это поле технических проблем накладываются и слабости МСБ в целом. В том числе неэффективное использование государственных мер поддержки. По мнению экспертов, в этой сфере много дублирующих программ, которые, с одной стороны, малоизвестны конкретным поставщикам, с другой - распыляют бюджетные средства на разные точки получения.

Кроме того, сейчас в стране пока нет многоуровневой базы поставщиков, с которыми могли бы работать крупные производственные компании. Они и сами мало что знают друг о друге, что мешает отладить нужную цепочку связей от производителей малых узлов и деталей к итоговому конвейеру.

Впрочем, в Северо-Западном регионе есть и положительные примеры такого сотрудничества. Так, производственная компания "Транспортные системы", также столкнувшаяся в начале года с отсутствием комплектующих, решила открыть свое производство новых комплектующих. Новые детали они отправляли своим поставщикам, которые, в свою очередь, собрав усложненные узлы, возвращали необходимые комплектующие обратно в Петербург. Таким образом, в этой цепочке не остановилось ни одно производство, и теперь в городе уже 12 современных трамваев работает в режиме наземного метро.

Одна из последних новинок - низкопольный трамвай 71-932 "Невский", который был специально разработан с учетом особенностей трамвайной сети города.

В регионах Арктики началась посевная кампания

Татьяна Сухановская (Архангельская область),Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Арктической зоне России началась посевная кампания. В Архангельской области, в Республике Коми и Карелии она в самом разгаре - рабочие сельхозпредприятий здесь трудятся в две смены. Приступают к работам и в Мурманской области.

Тем временем в Архангельском областном собрании депутаты приняли законопроект, который совершенствует сферы государственной поддержки сельского хозяйства. На нее впервые смогут рассчитывать те, кто занимается развитием оригинального и репродукционного семеноводства, а также участники сельскохозяйственных выставок и ярмарок, которые проводятся на территории области.

Кстати, получить новый участок для ведения сельского хозяйства теперь тоже будет проще - на федеральном уровне упрощена процедура изъятия сельхозземель у недобросовестных пользователей. Нововведений давно ждали те, кто планирует расширять посевы. Дело в том, что из 630 тысяч гектаров сельхозугодий Поморья сейчас используется только 26 процентов - многие земли продолжают зарастать бурьяном, вместо того чтобы кормить северян. При этом у большинства заброшенных полей есть хозяева.

В Карелии также планируют начать засевать площади, которые оставались "бесхозными" еще с девяностых годов минувшего века. Напомним, основная доля сельхозпроизводства в республике ориентирована на заготовку кормов для молочного животноводства и лишь незначительная часть земли занята посевами картофеля и овощей. Кроме того, в республике планируют провести испытания новых для нее кормовых культур: это кукуруза и кормовые бобы, а также тритикале, клевер и овсяница.

- Год от года в сельском хозяйстве Карелии занято все больше людей, - отметил президент Ассоциации фермеров Карелии Михаил Шабанов. - Но уже сейчас ясно, что меры поддержки со стороны государства необходимо расширять.

В качестве примера эксперт приводит пчеловодство. Несколько лет назад из бюджета республики пчеловодам выплачивалась субсидия на содержание одной пчелиной семьи, которая являлась очень значимой поддержкой. Но затем субсидия была упразднена. Власти объяснили это тем, что пчеловодческих хозяйств в Карелии слишком мало. То же самое произошло с субсидированием разных направлений растениеводства и малого животноводства. Но именно в этом случае данные направления теряют возможность развиваться и "застревают" на уровне отдельных крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.

- На мой взгляд, сегодня необходимо поддерживать выращивание клубники, - считает эксперт. - Безусловно, разные направления необходимо поддерживать по-разному, необходимо все максимально точно просчитывать, но бюджетная поддержка в любом случае может стать мощным драйвером развития и не должна сводиться только к выдаче грантов.

Тем временем в Мурманской области к посевной приступили не все аграрии. В частности, одно из наиболее крупных региональных сельхозпредприятий - молочная ферма "Полярная звезда" - в этом году вовсе не планирует заняться полномасштабной посевной для своего стада элитных молочных коров, знаменитых высокими надоями. Вызвано это строительством угольного терминала "Лавна".

- Стройки ведутся на наших ближних полях, нам перекопали дороги и выбили нас из рабочего режима, - рассказал корреспонденту "РГ" директор "Полярной звезды" Казбек Абдурахманов. - Безусловно, мы будем собирать зеленую массу везде, где возможно. Она хорошо растет благодаря своевременному вывозу органических удобрений на поля. Конечно, зеленой массы в этом году мы получим, однозначно, меньше, но мы надеемся это компенсировать за счет государственной финансовой поддержки для закупки кормов. Тем не менее свои обязательства по объемам производства молока мы сдерживаем.

Важность этой поддержки еще более возрастает, поскольку большую часть кормов в Заполярье приходится завозить из других регионов. Их перевозка обходится дороже, чем сам груз. Если брать грубые растительные корма, стоимость которых сегодня составляет около пяти рублей за килограмм, то доставка этого килограмма в Мурманскую область обойдется примерно в семь рублей. При этом стоимость молока, по которой ферма отдает его на переработку, снизилась с 36 до 32 рублей. Протокол согласования цены пока не подписан, но фактически молоко отгружается по цене 32 рубля за литр. Покупатели молока объясняют это тем, что в других регионах объемы производства этого продукта выросли, благодаря чему его готовы отпускать по более низкой цене. В этой ситуации заполярные аграрии нуждаются в государственной поддержке больше, чем кто-либо.

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ:

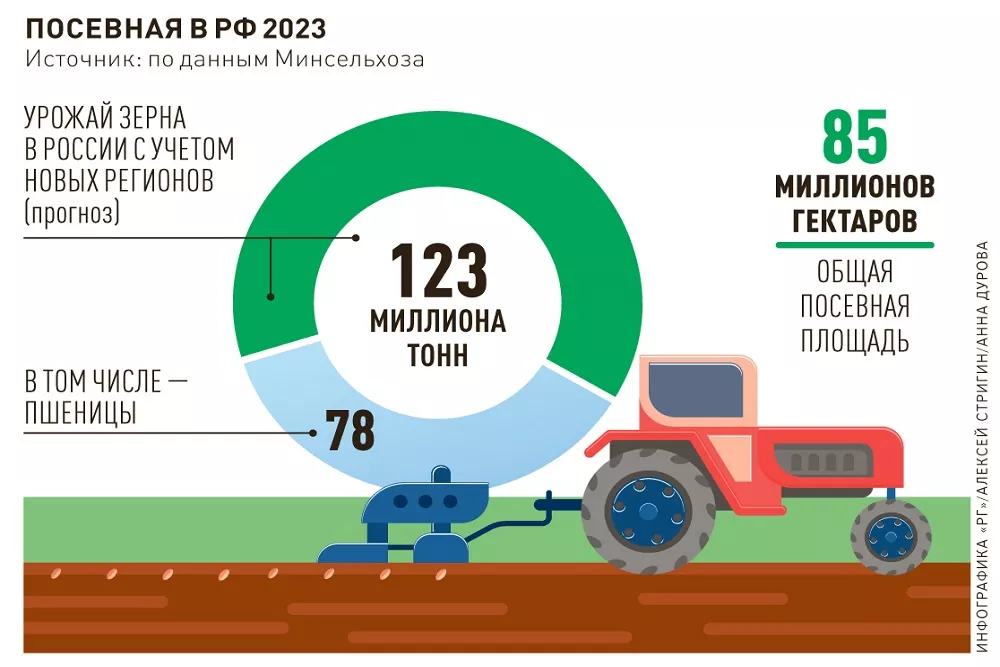

- Общая посевная площадь в этом году в России превысит 85 миллионов гектаров. В нормальном состоянии взошли 93 процента озимых, что соответствует средним многолетним значениям. К уборке озимых планируется приступить в июне.

В Самарской области предприятия подключают айтишников к подготовке специалистов

Юлия Василькина (Самара)

"ОДК-Кузнецов" заключил соглашение с предприятием АСКОН для решения задач инженерного проектирования. Соглашение между двигателестроителями и разработчиками программного обеспечения закрепляет их партнерские отношения в профориентационной и образовательной работе с учащимися опорных школ "ОДК-Кузнецов" и студентами-целевиками проектов "Крылья Ростеха" и "Инженерный старт".

Планируется создать новые образовательные программы для изучения систем автоматизированного проектирования, которые позволяют проводить необходимые инженерные расчеты и управлять жизненным циклом изделия. До соглашения сотрудничество между предприятиями строилось преимущественно на импортозамещении ПО, поскольку АСКОН - разработчик отечественных программных продуктов, обеспечивающих процесс разработки новых двигателей.

- В прошлом году мы поддержали программу "Компас для школьников" - преподавание в наших опорных школах 3D-моделирования, - сказал управляющий директор "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев. - Наши молодые конструкторы и студенты-целевики ведут занятия в старших классах, и их главная задача - интересно рассказать о профессии, чтобы ребята хотели учиться в технических вузах и в будущем работать на таких предприятиях, как "ОДК-Кузнецов".

Пилотная версия проекта "Компас для школьников" появилась в 2022 году в опорной школе N 26. Ученики 7-11-х классов математического профиля уже осваивают программы по 3D-моделированию. На занятиях они знакомятся с принципами трехмерного моделирования и основными инструментами работы в системе проектирования, а также учатся разрабатывать, редактировать 3D-модели и осваивают основные приемы сборки отдельных объектов. В этом году проект мультиплицируют на все опорные школы.

- Проект "Компас для школьников" позволит развивать необходимые навыки и знакомиться с импортонезависимыми инструментами проектирования со школы, - рассказал первый заместитель директора департамента по работе с корпоративными заказчиками АСКОН Евгений Иванов.

В реализации программ дополнительного профобразования сотрудников в применении IT, включая технологии искусственного интеллекта, заинтересованы не только двигателестроители. Это выяснилось на круглом столе, прошедшем в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики. Точку зрения промышленников представили специалисты "КуйбышевАзота", АвтоВАЗа и других крупных компаний.

Отборочный этап международных соревнований в сфере информационной безопасности VolgaCTF 2023 в онлайн-режиме прошел в середине мая. По данным пресс-службы областного департамента информационных технологий и связи, за сутки 426 команд из 52 стран мира должны были выполнить 15 заданий. Победители получили право участвовать в очном финале, который состоится в сентябре в Самаре.

В Самарской области жители ЖК "Солнечный" предлагают ввести у себя режим ЧС

Юлия Василькина (Самара)

В жилом комплексе "Солнечный" в селе Подстепки Ставропольского района проживает 2,5 тыс. человек. Большинство квартир в 29 малоэтажных зданиях люди купили сами. Часть помещений - для 48 детей-сирот, 10 инвалидов и более двух десятков многодетных семей - приобрели местные власти за счет бюджета.

- Первое время, а мы уже восьмой год здесь живем, было замечательно, даже за газонами ухаживали. Сейчас проблемы с водой: периодически ее нет, часто бывает мутной, разливы канализации в поле. Большие суммы в платежках за горячую воду, за отопление, - сетует жительница дома по ул. Воздвиженской Нина Ерокина. - С электричеством тоже проблемы, дорожек рядом с домом нет, дышим строительной пылью. Как выяснилось, в нашем доме даже фундамент должным образом не укреплен.

Коротко описать проблемы "Солнечного" сложно, вот только некоторые факты. С одного из домов в этом году улетела крыша. Газа нет, а электросети периодически выходят из строя из-за огромной нагрузки. Геотермальная система отопления пришла в негодность, приходится использовать электрические обогреватели, что сильно влияет на счета за коммунальные услуги. Один из застройщиков, возводивший большинство домов, признан банкротом. Обслуживающие теперь дома УК и ТСЖ сталкиваются с тем, что в мини-поселке восстановление благ цивилизации требует огромных вложений.

В администрации Ставропольского района сообщили, что основной проблемой является качество воды и ее нехватка летом. Сети водоснабжения проложены застройщиком и подключены к скважине. Нужно строить новые скважины, сети, системы водоподготовки внутри ЖК либо подключаться к действующим сетям крупных ресурсоснабжающих организаций.

Проложил застройщик и часть сетей водоотведения. Но из четырех канализационно-насосных станций (КНС) в "Солнечном" в рабочем состоянии одна, в остальных отсутствуют насосы и оборудование. Фактически система водоотведения представляет собой систему соединенных выгребных ям, а сети отведения сточных вод не соответствуют фактической нагрузке. Денег на реконструкцию сетей водоотведения и строительство новых КНС нет ни у жителей, ни у управляющих компаний и ТСЖ, ни у администрации.

Жители даже предлагают ввести режим чрезвычайной ситуации. Они рассказали приехавшей в поселок делегации депутатов, чиновников областного и муниципального уровней, прокуратуры обычной и природоохранной, Роспотребнадзора и общественникам из Народного фронта, что из крана течет вода, которую нельзя пить - Роспотребнадзор закрывал скважину. Что нашли кишечную палочку, а питьевую воду даже возят бойлерами. Что канализация переполняется, вода стоит в подвале, в квартире, а изливы - на полях. Многие ведомства выписывают штрафы, но ситуация для людей от этого кардинально не меняется.

- К сожалению, застройщик допустил массу нарушений, - рассказал зампред комитета Самарской губернской думы по ЖКХ Денис Волков. - Думаю, что в перспективе мы будем выходить с предложением о выделении допсредств из областного бюджета, чтобы здесь решить вопросы и с водой, и с канализацией, и с отоплением. При этом контролирующие органы должны разобраться, как такие дома приняли в эксплуатацию.

Его коллега депутат Александр Степанов сообщил, что на один из предлагаемых администрацией вариантов подключения водопровода к сетям крупной ресурсоснабжающей организации нужно 1,5 млрд рублей.

- Альтернативный вариант - новая скважина - потребует 50 млн рублей. Понятно, что их реально изыскать и заложить в бюджете региона на следующий год. Такие точечные решения должны, наконец, привести к тому, чтобы ситуация выправилась, - считает народный избранник.

Всем уже понятно, что придется задействовать региональный бюджет, возможно, резервный фонд. Но даже если найдут деньги, воспользоваться ими будет сложно. Земельные участки с коммуникациями находятся в частной собственности, а вкладывать бюджетные средства в частные объекты нельзя. Администрация Подстепок иниицировала процедуру изъятия участков в муниципальную собственность, но договориться с владельцами не удается. Между тем рядом с проблемным ЖК идет очередная стройка.

Член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Екатерина Гудзима отслеживает ситуацию с февраля. Запросы в контролирующие надзорные органы, проверки и прочие действия пока не сдвинули процесс с мертвой точки. Суммы выкупа варьируются от 80 до 114 млн рублей. Даже участок сетей, который считается бесхозным, до сих пор таковым не признан в суде.

Уже после встречи с жителями на заседании комитета по ЖКХ депутаты подготовили ряд рекомендаций. Помимо урегулирования вопроса с выкупом земли, районной власти посоветовали информировать облпрокуратуру о фактах несоблюдения застройщиками требований законодательства. А также совместно с областным минэнерго и ЖКХ рассмотреть возможность строительства системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Кроме того, подсчитать экологический ущерб почве, возникающий в результате деятельности собственников земли, на которой расположены скважина и канализационно-очистные сети. Сроки исполнения - июнь и июль. Депутаты вернутся к этой теме во втором полугодии.

Неожиданные последствия

В 2016 году по инициативе минстроя в областной закон о градостроительной деятельности ввели возможность уведомления о начале строительства вместо разрешения. Думали о повышении инвестиционной привлекательности и облегчении жизни застройщиков. Только в список объектов, которым не нужны разрешения на строительство, попали и объекты коммунальной инфраструктуры. Отменили норму в прошлом году, поскольку обновленный Градостроительный кодекс ее применять не разрешил. По словам представителя облпрокуратуры Люции Салаховой, многие застройщики пользовались упрощенной процедурой, но нужно проверить, уведомляли ли они вообще о начале работ. В областной думе могут вернуться к вопросу и проанализировать эту практику в период с 2016 по 2022 год и оценить, к чему она привела.

Порт Оля после модернизации сможет получать контейнерные грузы из Индии и Ирана

Евгений Ракуль

На территории Астраханской портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) началось обустройство причалов, и по завершении работы гавань сможет принимать более широкую номенклатуру грузов. Модернизация порта особенно важна на фоне масштабного расширения транспортного коридора "Север-Юг", связующего Россию с Ираном и Индией.

О старте строительных работ на территории ОЭЗ сообщил на международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" генеральный директор АО "ОЭЗ "Лотос" (управляющая компания) Сергей Милушкин. По его словам, подрядчик приступает к главному этапу обустройства территории восьмого и девятого причалов порта Оля - строительству инфраструктуры на площади около 16 гектаров. Все необходимые конкурсные процедуры пройдены, заключен контракт с подрядчиком.

По проекту будут построены открытые площадки для перевалки контейнеров и генеральных грузов, закрытый склад для комплектования контейнеров сборными грузами, административное здание управления портов, подкрановые пути, подъездная автомобильная дорога, а также необходимые для функционирования порта сети электро-, газо- и водоснабжения. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2024 год. Стоимость работ составляет более 1,9 миллиарда рублей, деньги на строительство выделены из федерального бюджета.

Руководитель управляющей компании Каспийского кластера также добавил, что обустройство территории восьмого и девятого причалов, а также возведение новых объектов даст мощности для перевалки контейнерных и генеральных грузов по международному транспортному коридору. Расчетный грузооборот в части генеральных грузов с вводом в эксплуатацию этих причалов составит более миллиона тонн в год, контейнерных грузов - 53 000 контейнеров в год.

"Это пока небольшой объем плюсом к уже существующим в Астраханской области мощностям, но это начало создания совершенно новой современной инфраструктуры для приема контейнерных грузов, которой в регионе не было. Сегодня товаропроизводители и логисты переориентируют свои грузы на Каспий, и МТК "Север-Юг" рассматривается как главный маршрут через Иран в Индию, Юго-Восточную Азию, арабские и африканские страны", - отметил Сергей Милушкин.

По его словам, эксперты видят рост грузовой базы к 2050 году по этому коридору до 100 миллионов тонн. Справиться с этим потоком можно только общими усилиями, расширяя как сеть железнодорожных маршрутов, так и транскаспийский коридор. При проектировании портовой ОЭЗ, по расчетом экспертов, грузооборот порта должен составить восемь миллионов тонн к 2030 году и 20 миллионов тонн к 2050 году. Эти мощности будут создаваться на втором этапе - в районе ильменя Забурунный.

"Но уже сейчас мы и наши партнеры понимаем, что нужно готовиться к объемам побольше", - подчеркнул Сергей Милушкин.

Первая очередь портовой ОЭЗ будет представлять современный терминал для приема контейнерных и генеральных грузов, а также масляный и зерновой терминалы. Общая мощность - около трех миллионов тонн грузов в год. Инвестиции резидентов на первом этапе составят более трех миллиардов рублей. Вторая очередь - строительство нового грузового района в ильмене Забурунный - это порядка 18 новых причалов. Всего сумма заявленных инвестиций действующих резидентов портовой ОЭЗ в реализацию проектов первого и второго этапов составляет 29 миллиардов рублей.

Глава Каспийского кластера ОЭЗ рассказал также о ходе реализации проектов резидентов портовой ОЭЗ - ООО "ПЛК "Каспий" и ООО "Агротерминал "Каспий". Завершается проектирование зернового и масляного терминалов.

Межправительственное соглашение о транспортном коридоре "Север - Юг" Россия, Иран и Индия подписали в 2001 году. В 2003 году к ним присоединились Казахстан и Белоруссия. Коридор пролег из Санкт-Петербурга через село Оля Лиманского района Астраханской области и иранскую столицу Тегеран - в Персидский залив и до индийского океанского порта Мумбаи. Железнодорожная ветка до порта Оля, которая связала его с сетью дорог России, была построена в 2004 году. Тогда перспективы развития порта, несмотря на международные правительственные соглашения, были в тумане из-за множества устоявшихся альтернативных маршрутов. Сегодня порт Оля фактически открывает России путь в Персидский залив.

Правительства России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в финансировании проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги Решт - Астара в Иране. Участок длиною 162 километра позволит пустить поток грузов по международному транспортному коридору "Север - Юг". РФ выделит межгосударственный возвратный кредит в 1,3 миллиарда евро на строительство участка железной дороги. Благодаря новому сухопутному коридору доставка грузов из Санкт-Петербурга, например, в Мумбаи займет всего около десяти суток вместо 30 - 45 суток по традиционным торговым маршрутам.

Какие выгоды получит Ростовская область от особой экономической зоны

Евгений Ракуль

На Дону создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно постановлению правительства, зона создается на территории города Новочеркасска.

Как отметил на пресс-конференции министр экономического развития региона Максим Папушенко, уже на этапе формирования ОЭЗ шесть потенциальных инвесторов подтвердили, что готовы в 2024-2026 годах вложить в реализацию своих восьми проектов около 7,5 миллиарда рублей. Рабочее название новой ОЭЗ - "Ростовская".

По расчетам правительства, к концу 2033 года сумма инвестиций в проекты ОЭЗ достигнет 8,7 миллиарда рублей, а выручка резидентов - почти 15,5 миллиарда. На созданных производствах будет открыто не менее 790 рабочих мест.

Среди заявленных проектов в "Ростовской" - строительство заводов по выпуску прицепной, полуприцепной и сельскохозяйственной техники, оборудования для очистных сооружений, а также промышленного холодильного оборудования, комплекса по сжижению природного газа, предприятий по производству защитно-декоративных материалов и высокотехнологичных полимерных заготовок.