Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

"Гоголь" выпустил пар. В Архангельске на Северной Двине начал навигацию самый старый колесный пароход "Николай Гоголь"

В Архангельске на Северной Двине начал навигацию колесный пароход "Николай Гоголь". Это единственный "колесник" России, который не ушел под нож и до сих пор возит пассажиров! В прошедшие выходные на нем успели прокатиться три сотни человек.

"Уважаемые гости парохода! По этим палубам стучали каблуки и шаркали лапти людей разных сословий - от крестьян и разночинцев до особ царствующих домов" - так встречает гостей команда судна.

"Гоголь" сошел со стапелей Сормовского завода в 1911 году, на борту имелись ресторан и даже библиотека. А позже пароход стал ветераном двух войн. Во время иностранной военной интервенции на Севере он находился в распоряжении революционного командования, доставляя на линию фронта боеприпасы и пополнение. А в 1941-м перевозил делегации США и Великобритании, прибывшие в Россию для переговоров о ленд-лизе.

Использовали судно и для помощи раненым, оно работало плавучим госпиталем. В советское время "Гоголь" снова "работал на пассажиров" - из южных районов области доставлял их в северные и обратно.

Мало кто знает, что на борту "Гоголя" родился малыш: в 2004 году у супруги старшего механика во время рейса начались роды. Ребенка принимал судовой доктор. Кстати, в 2015 году старейшее судно страны внесли в Книгу рекордов России.

А в 2017 году на пароходе снимали эпизоды фильма "Хождение по мукам" по трилогии Алексей Толстого. Для съемок тогда потребовался колесный пароход. И Северной Двине на время пришлось исполнять роль Волги. "Вы спасли наш многотрудный проект", - обратился тогда к команде "Гоголя" режиссер фильма Константин Худяков.

Сегодня плавучий музей возит в основном туристов - экскурсии по Северной Двине занимают около двух часов. На пароходе играет музыка, работает ресторан, а дамы гуляют по палубам на каблучках и в лучших нарядах.

За каждую навигацию старичок принимает на борт около семи тысяч пассажиров! А в этом году туристы впервые смогут встретить на палубах "Гоголя" белые двинские ночи.

Татьяна Сухановская

Как мировые СМИ отреагировали на победу Эрдогана

Иван Сысоев

Западная пресса результаты выборов в Турции восприняла если не как поражение, то уж точно в минорном ключе.

Новости и репортажи о победе Эрдогана занимают далеко не центральное место на сайтах газет и агентств. Все-таки СМИ в Европе и США делали ставку на Кемаля Кылычдароглу, убеждая своих читателей, что именно за ним будущее Турции. Теперь же СМИ пытаются выставить электоральный успех Эрдогана как не совсем заслуженный. Например, итальянская La Repubblica обращает внимание на то, что на второй тур пришло на два миллиона меньше избирателей, чем на первый. Ну и особенно итальянская газета переживает из-за слов Эрдогана в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, мол, как посмел турецкий лидер "атаковать западные ценности".

Телеканал Skynews акцентирует внимание на достаточно плотной борьбе на выборах и приводит заявления Кылычдароглу, что голосование было "нечестным". Правда, в этой связи стоит напомнить, что свое поражение противник Эрдогана признал.

А британская Independent вообще в заголовок вынес фразу, что Эрдоган сам объявил себя победителем, а для Турции наступают темные времена диктатуры. Тот факт, что действующий президент Турции победил честно, издание с Альбиона не рассматривает даже гипотетически.

Французская Le Figaro кратко описывает празднования сторонников Эрдогана после объявления итогов выборов, при этом больше внимания уделяя заявлениям посыпающих голову пеплом оппозиционеров. BBC, анализируя результаты выборов, делает акцент на партнерских отношениях Турции и России, отмечая, что они вызывают "неприязнь на Западе". При этом подчеркивается, что Анкара остается для Вашингтона и европейских столиц "важным, хотя и трудным и непредсказуемым союзником".

Немного комплиментарных отзывов об Эрдогане и в американских СМИ. New York Times пишет, что Эрдоган победил, "несмотря на инфляцию и землетрясения", и продолжит "злить" западные страны. В Washington Post уверены, что западным союзникам Турции теперь придется "еще пять лет терпеть вспыльчивого и переменчивого турецкого лидера", который "заигрывает со всеми странами только ради своей политической выгоды". Reuters описывает экономические проблемы Турции, решением которых должен заняться Эрдоган. Подчеркивается, что на фоне выборов произошло падение турецкой лиры, да и вообще экономическое будущее Турции рисуется в негативном ключе.

Китайская пресса к победе Эрдогана отнеслась более взвешенно, без навешивания ярлыков и пессимистичных прогнозов. China Daily, информируя читателей о результатах выборов, отмечает, что при Эрдогане Турция значительно увеличила свое влияние в региональных процессах и на мировом уровне. Газета "Гуаньча" пишет, что Эрдоган "успешно отразил политические вызовы, но ему все равно придется столкнуться с решением экономических проблем". Кроме того, издание подчеркивает, что Анкара по-прежнему будет вызывать недовольство Запада, который ставил на поражение Эрдогана на выборах.

Какими будут экономические отношения России и Турции после победы Эрдогана на выборах

Роман Маркелов

Победа на выборах действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вызывает необходимость анализа и определения перспектив двухстороннего сотрудничества между Россией и Турцией на годы вперед.

Предполагается, что взаимодействие будет осуществляться по следующим направлениям: топливно-энергетический комплекс, электроэнергетика, туризм, торговля (включая использование Турции как площадки для параллельного импорта), построение транспортных коридоров и налаживание логистических цепочек, сельское хозяйство.

"Вопрос присоединения к антироссийским санкциям был главным камнем преткновения при построении взаимоотношений между Турцией и Западом. Победа Эрдогана ставит экономическую политику Турции на путь самостоятельного развития, без жертв ею в результате манипуляций со стороны США", - подчеркивает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Вопрос сотрудничества Турции с Россией носит принципиальный характер. В 2022 году товарооборот между двумя странами составил 62 млрд долларов. Но это лишь часть взаимовыгодного сотрудничества.

"Сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе России и Турции последнее время активно развивалось. Турция не присоединилась к санкциям западных стран и только наращивала объём российского импорта нефти и газа. Через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы перемещается до 150 млн тонн сырой нефти российского производства. Российская компания "Лукойл" входит в число лидеров розничной продажи нефтепродуктов в Турции. Турецкая крупная компания ТРАО принимает активное участие в разработке ряда месторождений нефти территории России", - перечисляет доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов.

В газовой отрасли активная позиции руководства Турции позволила России принять решение о строительстве газопровода "Турецкий поток" с формированием газового хаба в Турции. Имея отличное геостратегическое положение, Турция сможет стать центром перераспределения газовых потоков между Россией и странами Европы и Азии, получив колоссальные финансовые преимущества и усилив свое политическое влияние, отмечает эксперт.

"Кроме того, турецкая сторона, безусловно, активизирует деятельность в атомной энергетике. Росатом не только продолжит обслуживать АЭС "Аккую" в провинции Мерсин, но и, вероятно, будет привлечен к строительству и эксплуатации других атомных электростанций, поскольку по государственной программе Турция должна к 2030 году обеспечивать не менее 10% своей потребности в электроэнергетике за счет выработки своей атомной энергии", - говорит Зарипов.

Кроме того, значительная часть электроэнергии в Турции может вырабатываться за счёт газа. В этой области передовыми технологиями как раз и обладают российские компании, которые могут быть привлечены к сотрудничеству. "В Турции, по нашей оценке, будут сохраняться высокие темпы спроса на первичные энергоресурсы и продолжится развитие разнообразных секторов ТЭК, поэтому будет и заинтересованность в услугах российских компаний", - допускает Зарипов.

Безусловно, продолжится и развитие российско-турецких отношений в области туризма, считает эксперт. "Однако, здесь российской стороне следует занять более жёсткую позицию. Так, в 2023 году поток российских туристов в Турции значительно снизился. Всё это произошло из-за резкого повышения отельерами цен на свои услуги в рассчете на то, что россияне, не имея возможности выехать на отдых в Европу, будут вынуждены заплатить по высокой цене за турецкие путёвки", - говорит Зарипов.

По его мнению, России следует здесь вмешаться и заключать соглашения с министерством туризма Турции о лимитировании цен на услуги туристического бизнеса. "Кроме того, в соглашение могло бы войти положение о стимулировании обратного турпотока из Турции в Россию. Наша страна также имеет право получать прибыли от турецких туристов. Можно даже пока дотировать цены, привлекая турецких клиентов небольшими ценами. В перспективе Турция сможет стать своеобразным туристическим хабом (сборным и транзитным пунктом) для туристов из азиатских стран, направляющихся в Россию", - рассуждает эксперт.

Важна также для России роль Турции в качестве партнера для параллельного импорта. Несмотря на усиление импортозамещения в России, наша страна все же нуждается в отдельных товарах производства западных стран, купить которые из-за санкций возможно только через третьи страны. Турция, являясь соседом России, оптимально подходит для такой роли.

"Есть и благоприятные перспективы сотрудничества наших стран в построении транспортных коридоров и логистических цепочек, нарушенных в связи с санкциями, а также взаимодействия в области сельского хозяйства (импорт и экспорт продовольствия, удобрений и сельскохозяйственной техники), а также сотрудничество в сфере технологий двойного назначения. Для России также важна главенствующая роль Турции в организации тюркских стран, поскольку, государства Средней Азии, бывшие республики СССР и члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), входят в сферу политических интересов России", - рассказывает Зарипов.

По словам Скрыль, скорее всего, американские власти продолжат давление на турецкую сторону в рамках ее членства в НАТО и использования доллара в торговых сделках в расчетах с зарубежными партнерами. "Есть и определенные проблемы, связанные с риском того, что некоторые турецкие компании могут попасть под вторичные санкции. Но в целом, я думаю, что сотрудничество это будет продолжаться, и может быть мы выйдем на новые рубежи. Нужно дать время уже самому Эрдогану, чтобы эти сигналы подал, когда пройдет некоторое время его обустройства", - считает руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.

"Президент Эрдоган сейчас получил солидную поддержку избирателей, поэтому, вероятно, он будет придерживаться более независимой политики и поддерживать развитие тех направлений в экономике, которые выгодны именно Турции, не оглядываясь на позицию других стран", - считает между тем Зарипов. По его словам, турецкая сторона показала себя в качестве жестких переговорщиков, отстаивающих свои интересы, взаимодействие с ними потребует от России гибкости и способности идти на компромисс для достижения целей.

"Поэтому сейчас, когда команда Эрдогана только формирует стратегию развития страны, российским госструктурам следует активизировать усилия по выстраиванию долгосрочных взаимовыгодных отношений с Турцией по всему спектру направлений, закрепив их соответствующими договорами и контрактами", - резюмирует Зарипов.

Почему немцы не замечают нацистскую символику на Украине

Дагмар Хенн (журналист RT DE специально для "Российской газеты")

Сложно не увидеть того, что украинцы наносят вполне однозначную символику, как, например, флаги Правого Сектора (организация признана террористической и запрещена в России), нацистские кресты и иные символы времен Второй Мировой войны на поставляемые Германией танки "Леопард". Этого следовало ожидать, ведь искушение так "украсить" вооружения у определенных украинских кругов было слишком велико.

Однако немецкие политики никак не реагируют на эти факты. Недавно Андрей Хунко, депутат бундестага, задал вопрос о флагах Правого Сектора, которые были видны на официальном твите министерства обороны Украины, и потребовал от министра обороны прокомментировать это. В ответ Борис Писториус равнодушно заметил, что ему нужно сначала выяснить подробности. Какие - непонятно, поскольку все есть на многочисленных фотографиях и видеосъемке. Никак не отреагировали представители правительства Германии и на присвоение украинскому подразделению названия "Эдельвейс". Именно так называлась дивизия немецких горных стрелков, чьи многочисленные военные преступления вызвали большой резонанс на выставке, посвященной преступлениям вермахта.

Такая "слепота" стала возможной прежде всего потому, что немецкая пресса демонстративно не осуждает молчание политиков по поводу происходящих на Украине процессов. И получается, что фашистские символы на Украине могут заметить лишь те немцы, кто получает информацию из альтернативных источников. Если бы использование украинцами такого рода символики постоянно обсуждалось публично, то правительству пришлось бы тем или иным способом положить конец этому скандалу. Отдельных редких парламентских запросов на этот счет явно недостаточно.

Пока же граждане Германии, которые через социальные сети или на уличных протестах пытаются обратить внимание на постоянное присутствие нацистской символики на Украине, сами оказываются в суде за демонстрацию запрещенных символов. Соответствующие процессы проводились как за размещение фотографий украинских политиков во время нацистского приветствия, так и за снимки украинских подразделений с рунами СС, свастикой и тому подобным. До появления у властей ФРГ трепетной любви к Украине за такие изображения немцев не наказывали, если они использовались в целях просвещения.

До тех пор пока провал геополитических планов Германии на Украине не станет общепризнанным фактом, широкое распространение нацистской символики и идеологии на Украине будут в ФРГ и дальше отрицаться, по крайней мере в публичном пространстве. Хотя невозможно всерьез поверить, что немецкие политики не в состоянии идентифицировать эти преступные символы. Но только после того как официальный Берлин признает провал своих планов в отношении Украины, в Германии с внезапным возмущением обнаружат в действиях своего бывшего партнера, Киева, преступный замысел, а в украинской идеологии - ранее незамеченный нацистский подтекст.

Сергей Лавров совершает рабочий визит в Африку. Какие темы глава МИД обсуждал на переговорах в Кении?

Юрий Когалов (Найроби)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров побывал с рабочим визитом в Кении. Республика стала первой в списке стран, которые на этой неделе намерен посетить глава внешнеполитического ведомства. Это уже третье африканское турне Сергея Лаврова в этом году. В январе он побывал в ЮАР, Анголе, Эсватини и Эритрее. В феврале глава МИД посетил Мали, Мавританию и Судан. И вот он снова на Черном континенте. Столь пристальный интерес к Африке не случаен. В этом году в Санкт-Петербурге пройдет второй саммит Россия - Африка, и подготовка к нему идет полным ходом.

В понедельник утром Лавров приехал в парламент, чтобы пообщаться со спикером Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Мозесом Ветангулой. Тот, кстати, в прошлом возглавлял внешнеполитическое ведомство Кении (с 2008 по 2010 год и с 2011 по 2012 год). Но ранее Ветангула не встречался с российским министром.

Как напомнил глава МИД России, наши страны в этом году отмечают 60-летие установления дипломатических отношений. Эта дата стала отличным поводом, чтобы углубить сотрудничество в различных сферах. По словам Лаврова, переговоры с президентом Кении Уильямом Руто и главой МИД Альфредом Мутуа "проходили в дружественной атмосфере, позволили откровенно, доверительно обменяться мнениями по ключевым вопросам международной повестки дня, определить дальнейшие пути развития двустороннего сотрудничества". "У нас, по общему признанию, нераскрытый потенциал торгово-экономических и инвестиционных связей", - отметил Лавров. По его словам, перспективными направлениями являются геологоразведка, добыча полезных ископаемых, энергетика, телекоммуникации, агропромышленный комплекс, туризм, наука, образование. Стороны договорились активно содействовать бизнесменам в установлении прямых контактов. Этими вопросами займется межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, создание которой должно быть завершено к концу года.

Как подчеркнул Лавров, Кения заинтересована в новых договоренностях и развитии взаимодействия с российской стороной, в связи с этим особое значение будет иметь второй саммит Россия - Африка. "Ожидаем, что те решения, которые готовятся, - кенийские друзья тоже связывают с этим серьезные надежды, - будут способствовать развитию практического взаимодействия и развитию нашего взаимодействия на международной арене, где Африка абсолютно обоснованно предъявляет свои намерения стать настоящим полноценным центром формирующегося многополярного миропорядка", - указал глава МИД России, добавив, что шагом в этом направлении должна стать реформа СБ ООН, где ныне чрезмерно представлены западные государства - США и их союзники (6 из 15). Исправить это можно путем принятия в состав СБ ООН стран Азии, Латинской Америки и, конечно, Африки. Также зашла речь о необходимости уйти от злоупотребления долларом, перейти на расчеты в национальных валютах . И Кения выразила такую заинтересованность. По мнению Лаврова, такой шаг окажет "оздоровляющее воздействие на мировую экономику". Он лишь выразил сожаление, что пока торговый оборот между Россией и Кенией не так велик, как хотелось бы, он менее 400 миллионов долларов. "Пока мы еще в долларах считаем, так что пока по привычке, но по мере роста товарооборота, конечно же, переход на платежи в национальных валютах будет иметь практическое значение, и за этим будущее", - отметил глава МИД.

Особое значение для Кении имеет продовольственная безопасность. В последние несколько лет республика, как и другие страны Африканского Рога, столкнулась с продолжительной засухой, от которой пострадали как минимум 4,5 миллиона кенийцев. И помощь России тут как нельзя кстати. Отвечая на вопрос "РГ", Лавров рассказал, что в ближайшие дни в порт Момбасы прибудет партия удобрений, которую российская сторона безвозмездно передала Кении. Речь идет о части тех 300 тысяч тонн удобрений, которые были заблокированы в портах ЕС еще год назад. В будущем еще несколько стран получат удобрения, однако этот процесс движется крайне медленно. "Это прямой саботаж задач, которые стоят в сфере продовольственной безопасности", - заявил Лавров. Впрочем, Россия имеет другие возможности поставлять сельхозпродукцию, минуя механизмы меморандума Россия-ООН.

Вынесен приговор бывшему первому зампредседателя правительства Коми

Наталья Козлова

Оглашен приговор до недавнего времени высокопоставленному чиновнику Михаилу Порядину, бывшему первому зампредседателя правительства Коми - руководителю администрации главы Республики. Его разнообразной и не служебной деятельностью занимался Следственный комитет.

Все, что собрали следователи, суд в итоге признал достойным внимания и вынес суровый приговор как самому уже бывшему руководителю, так и его помощникам.

Михаил Порядин признан виновным в организации мошенничества, "совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". Ему Следственный комитет еще добавил уголовную статью об отмывании преступных денег.

Его "коллеги" по этому расследованию - политтехнолог Максим Минеев и руководитель фонда "Патриот" Николай Игнатьев - также признаны судом виновными в крупном мошенничестве и отмывании денег, заработанных преступлением.

Следственный комитет собрал доказательства, что в 2018-2020 годах чиновник Порядин разработал аферу и вместе со своими подельниками Минеевым и Игнатьевым банально украл деньги, поступившие на счета благотворительного Фонда содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи "Патриот".

Всего, по подсчетам следователей, они украли у волонтеров 198 миллионов рублей.

Для придания видимости законности совершенных финансовых операций с предпринимателями были заключены фиктивные договоры, по которым деньги были обналичены. Не менее 85 миллионов рублей из них передано Порядину, объяснили в следственном ведомстве.

Там не скрывают, что для доказательства вины чиновника его сотрудникам пришлось поколесить по стране. Следственные действия кроме Коми проводились в Москве, Красноярском, Пермском, Краснодарском, Приморском краях, Нижегородской, Архангельской, Московской, Тверской и Орловской областях.

В итоге теперь уже осужденному Михаилу Порядину суд дал 8,5 года, которые он проведет в колонии строгого режима. Также ему присудили солидный штраф. И суд лишил его права занимать государственные должности 3 года.

У Порядина конфисковано имущество на те самые 198 миллионов рублей.

Максим Минеев проведет за решеткой уже простой колонии 5 лет и заплатит штраф.

Николай Игнатьев отправится также в колонию общего режима на 5,5 года и обязан будет заплатить штраф.

Каникулы начнутся с фестиваля "Движения Первых"

Татьяна Владыкина

1 и 2 июня по стране пройдет фестиваль "Движения Первых".

Как провести каникулы с пользой, выбрать интересную профессию, разработать эскиз школьной формы, записаться в юннаты на Камчатке? Организаторы обещают, что мальчишки и девчонки, а также их родители смогут получить ответы на эти и другие вопросы.

Церемония открытия фестиваля пройдет в Москве на ВДНХ. Москвичей ждут мастер-классы, экскурсии, лекции, модные показы. Завершится праздник в Псковской области 3 июня театральным фестивалем "Школьная классика".

- Этот фестиваль более широкий, более глубокий, чем кажется, - уверен заместитель министра просвещения Александр Бугаев. - Школьные театры - хорошо зарекомендовавшая себя в прошлом и современная инициатива "Движения Первых", которая дает ребятам показать себя в творчестве.

По словам Бугаева, важно создать единое пространство для ребят, поэтому летом в каждом субъекте страны будет организован базовый лагерь "Движения Первых". Также во всех лагерях и детских центрах, которые работают с детьми, появится программа движения.

- Все, что происходит, мы делаем вместе с детьми, а не вместо детей, - напоминает Григорий Гуров, председатель правления Российского движения детей и молодежи. - Фестиваль даст старт летним каникулам. Мы запускаем проект "Лето. Будь в движении", который поможет ребятам провести каникулы с пользой. Нейросеть сформирует 10 тысяч идей, как с пользой провести лето. В Москве в рамках фестиваля пройдет финал конкурса "Министерство школьной моды РДШ". В Ставрополе стартует фестиваль ученического творчества "Школьная весна", куда съедутся две тысячи творческих ребят, чтобы показать свои возможности.

Одна из крупнейших площадок будет работать в Южно-Сахалинске. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, ветеран молодежного движения, заявил, что точно знает, о чем мечтает сахалинская молодежь.

- Мы опросили ребят и получили нехитрые ответы, - говорит он. - Молодежь интересуют высококвалифицированные рабочие места. И мы бы очень хотели, чтобы эти рабочие места у нас появились и наши дети занимали их. Во время фестивальной недели мы отберем старшеклассников из 10-11-х классов в наш университет, и около 500 человек будем обучать по специальной программе математике, физике и химии. Чтобы наши ребята смогли поступить в наш университет, чтобы они не уезжали с Дальнего Востока, а работали здесь и создавали семьи.

Организаторы уверяют, что фестивальная программа включает в себя огромное количество тем, увлечений и интересов. Здесь покажут старинные русские виды спорта и научат играть в шахматы, снимать мультфильмы и ставить палатку, играть на сцене, петь и танцевать, разводить костер и оказывать первую медицинскую помощь. Кроме этого, фестиваль обещает и возможность найти новых друзей.

Напомним, к "Движению Первых" сегодня могут присоединиться все желающие в возрасте от шести до 35 лет.

- Мы активно работаем с детской аудиторией, - отмечает Ксения Разуваева, руководитель Федерального агентства по делам молодежи. - В летний сезон у нас стартуют форумы Росмолодежи, 25 площадок по всей стране, в этом году впервые участие в форумах примут дети. Кроме того, мы подхватим эстафету фестиваля и 24 июня проведем вместе с "Движением Первых" День молодежи. Будем отмечать его со школьниками в поезде, на самолете, на теплоходе, одним словом, в движении.

Летние каникулы начнутся нескучно.

Есть ли перспектива у нового китайского самолета С919 в России

Наталия Ячменникова

Первый в Китае большой отечественный пассажирский самолет C919 совершил свой первый коммерческий рейс - из Шанхая в Пекин. Как сообщило агентство Синьхуа, перелет занял 2 часа 25 минут. Чем интересен новый лайнер? И может ли он составить конкуренцию российскому МС-21? Об этом говорим с генеральным директором консалтинговой компании "РЕК Аэроспейс", главным конструктором самолета-амфибии Бе-200 (1992-2016 гг.) Александром Явкиным.

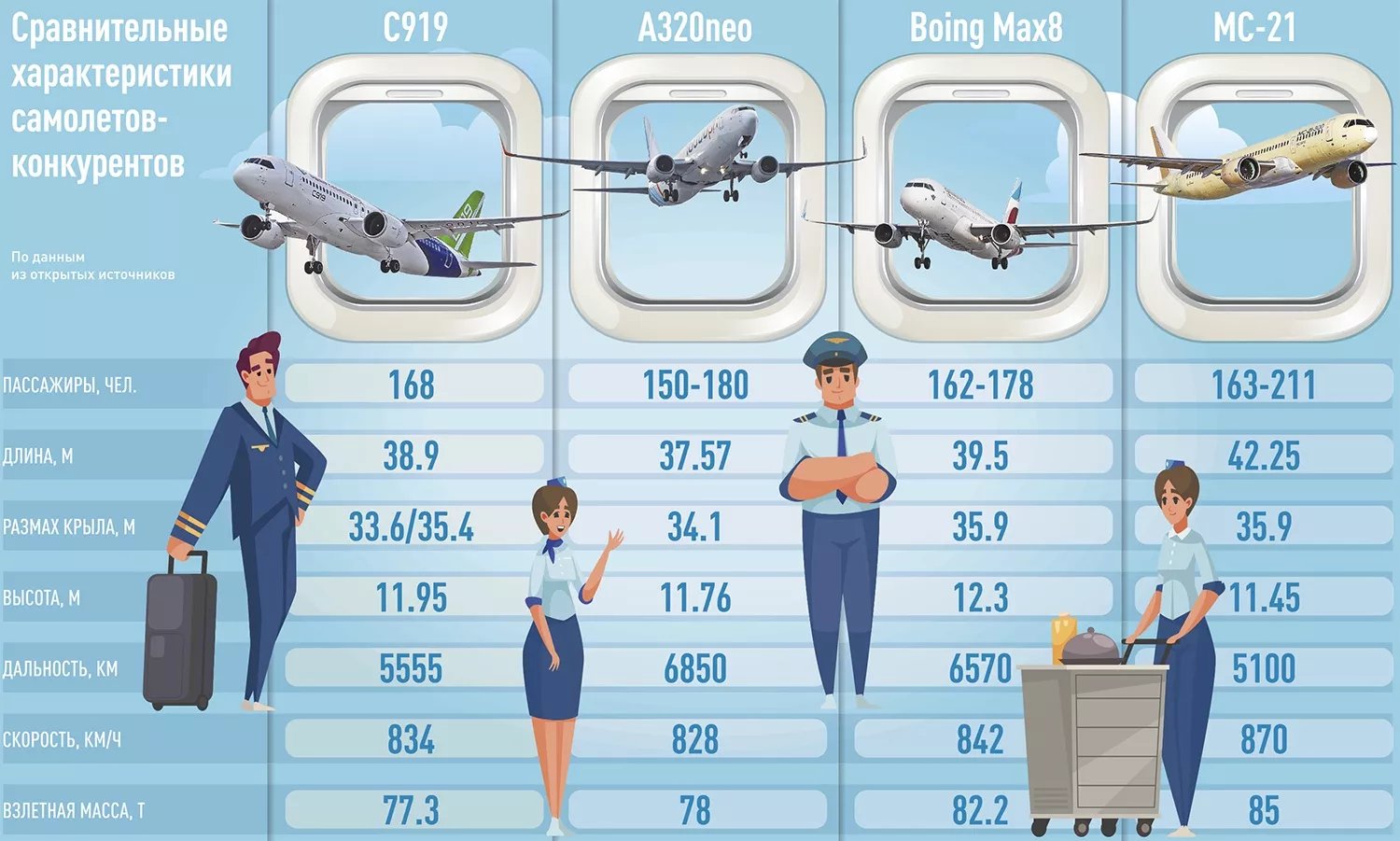

Александр Васильевич, кто в конкурентах у китайского C919?

Александр Явкин: Обладая дальностью полета до 5555 километров, C919 станет прямым конкурентом узкофюзеляжным Boeing 737 и Airbus 320, наиболее часто используемым для внутренних и региональных международных рейсов. Согласно Шанхайскому отчету о научно-техническом прогрессе за 2022 год, на конец прошлого года на C919 размещено уже 1035 заказов.

Китайский самолет рассчитан на 164 посадочных места. Он символизирует усилия Пекина по повышению технологической самостоятельности.

Работа над ним велась пятнадцать лет. В мае 2008-го Китай учредил Китайскую коммерческую авиастроительную корпорацию (COMAC) в Шанхае и объявил о планах по производству своего первого большого коммерческого реактивного лайнера. Первый полет состоялся только через девять лет - в мае 2017-го. Кстати, российский МС-21 впервые взлетел тогда же.

В прошлом году первый C919 с номером B-919A был поставлен авиакомпании China Eastern Airlines. Перевозчик провел серию испытательных полетов.

Самолет полностью сделан из китайских комплектующих?

Александр Явкин: Судя по открытой информации, многие основные элементы самолета, такие как носовая часть, фюзеляж, внешнее крыло, киль и горизонтальный стабилизатор спроектированы COMAC. Однако компания привлекла западные фирмы для оказания помощи с некоторыми компонентами. Так, двигатели LEAP-1C разработаны CFM International, совместным предприятием General Electric и французской высокотехнологичной промышленной группы Safran.

Как вы считаете, есть ли перспектива у С919 в России?

Александр Явкин: Формально, возможные поставки С919 в Россию попадают под санкции из-за комплектующих западного производства. Но кто знает, что будет дальше? На внутреннем российском рынке МС-21 и С919 не конкуренты между собой.

Что касается потенциальной возможности продвижения самолетов на мировой рынок: несмотря на то, что МС-21 превосходит С919 по ряду заявленных технических характеристик, двухлетнее, как минимум, отставание в сроке начала коммерческих полетов и незавершенность процесса сертификации на текущий момент времени у МС-21, я думаю, ухудшает перспективы российского лайнера занять в будущем долю рынка, на который нацеливается С919. Это рынок, скажем так, стран с неприхотливыми к комфорту пассажирами, ценящими дешевые билеты.

Преимуществом С919 в глазах мировых авиакомпаний, которые рассматривают планы приобретения самолетов, является то, что С919 сертифицирован и его заявляемые характеристики соответствуют реальным. Китайцы относятся к созданию гражданской авиационной техники серьезно. Их нормы летной годности гармонизированы с нормами США и ЕС. С этими странами у КНР подписаны Двусторонние межгосударственные соглашения по авиационной безопасности.

МС-21 до такого состояния пока не дошел.

В КНР запуск C919 после многих лет исследований и разработок рассматривается как ключевой момент в пекинской стратегии "Сделано в Китае к 2025 году". В том числе с целью снижения зависимости авиационного сектора от иностранных самолетов.

Предприниматели назвали самые популярные платформы для бизнеса

Олег Капранов

Опрос предпринимателей и потребителей, использующих платформы e-commerce, позволил выявить топ платформ, на которых предприниматели ведут свой бизнес. В числе лидеров оказались "Авито", Ozon и "Яндекс Маркет". В качестве определяющих факторов были названы коммерческая эффективность, наличие активной аудитории и социальная ответственность компаний.

Как правило, предприниматели используют несколько онлайн-платформ для ведения бизнеса. Этим обусловлено пересечение в процентах голосов. Однако большинство опрошенных Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) предпочитают развивать бизнес на "Авито", таковых оказалось 77%. На втором месте расположился Ozon - 64%. Замыкает тройку лидеров "Яндекс Маркет" с результатом почти в 62%. В числе отстающих оказались Wildberries, предпочтение которому отдали 57% опрошенных, и "СберМегаМаркет" с 39%. По данным Forbes, в топ-10 самых дорогих компаний Рунета входят всего три маркетплейса: Wildberries, OZON и "Авито". Причем стоимость Wildberries (9,8 млрд долларов) выше, чем совокупная стоимость двух других компаний - OZON (5,2 млрд долларов) и "Авито" (2,4 млрд долларов).

Для дополнительного развития бизнеса предприниматели чаще всего используют соцсети, стриминги и месседжеры - 95,2% опрошенных. Следующими по популярности стали платформы онлайн-коммерции, причем платформы объявлений используют чаще, нежели маркетплейсы - 93,5% против 81,5%.

Здесь царит двоевластие. Если "Авито" лидирует по таким параметрам, как конверсия, самая низкая стоимость лида и возможности продвижения, то Wildberries вызывает наибольший интерес из-за максимального процента аудитории, мотивированной на покупку.

Не менее важными факторами для бизнеса стали инструменты для аналитики и продвижения. Крайне значимой оказалась и доставка - здесь лидером оказался Wildberries: 69,5% потребителей довольны работой доставки Wildberries (поставили оценки "4" и "5"). Почти столько же - 68,9% - довольны доставкой OZON. Тройку лидеров замыкает "Яндекс Маркет" с результатом в 53%.

Те же лидеры оказались и в еще одном, менее очевидном рейтинге - социальной ориентированности. Лучше всего представители электронной коммерции информированы о социальных инициативах "Авито", среди них безвозмездная передача вещей с помощью платформы и сотрудничество с "ЛизойАлерт". Также они хорошо информированы о дополнительных социальных скидках Wildberries и программе "Ozon Забота".

"Благотворительные и социальные механики усиливают вовлеченность пользователей. А с запуском механики "Знак добра" на объявления с соответствующим бейджем стали чаще переходить покупатели", - отметили в "Авито".

По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, то обстоятельство, что опрашиваемые смотрят не только на размеры комиссий, но и на другие факторы, говорит о том, насколько высока конкуренция на этом рынке. "Онлайн-платформам приходится соревноваться. В конечном итоге это и позитивно отражается на потребителях, и обеспечивает развитие этого сегмента интернет-торговли", - пояснил он.

Россия откроет новый канал экспорта аммиака

Татьяна Карабут

Уже до конца этого года должен заработать экспортный терминал по перевалке удобрений в Тамани. Он сможет заместить неработающий из-за боевых действий аммиакопровод Тольятти - Одесса.

Новый терминал в Тамани, видимо, откроется в срок: до конца 2023 года. Эта дата обозначена в "дорожной карте" проекта, утвержденной кабмином. О скором запуске "первого специализированного терминала для перевалки аммиака на территории современной России" в интервью Reuters рассказывал и гендиректор "Уралхима" (который занимается проектом) Дмитрий Коняев.

Аммиакопровод остановил свою работу после начала СВО. Часть трубы проходит по территории Украины вблизи боевых действий. Между тем возобновление работы аммиакопровода является одним из условий продления зерновой сделки со стороны России. На днях официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности России запустить аммиакопровод. Но, по ее словам, Украина тормозит с решением почти год.

"Голодающие в Африке их не интересуют. Как не интересуют и поставки аммиака в Африку для производства столь нужных десяткам миллионов африканских хозяйств удобрений", - говорила она.

Терминал в Тамани по отгрузке аммиака после запуска первой очереди на 2 млн тонн в год заменит большую часть экспортных мощностей аммиакопровода Тольятти - Одесса (по нему поставлялось около 2,5 млн тонн в год). А после ввода второй очереди к концу 2025 года возможности терминала будут даже больше - 3,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн карбамида в год, подсчитывает аналитик финансовой группы "Финам" Алексей Калачев.

Главный плюс проекта в том, что "Тольяттиазот" больше не будет зависеть от мощностей сопредельных государств. А его минус заключается в отсутствии проложенного к этому терминалу аммиакопровода: аммиак будет доставляться в терминал железнодорожными цистернами, и поэтому многое будет зависеть от возможностей и тарифов железной дороги, считает Калачев.

Запуск терминала поможет восстановить экспорт не самих удобрений, а аммиака, который является основным сырьем для производства азотных удобрений, обращает внимание эксперт. В 2022 году в России произошло снижение выпуска аммиака на 2,85 млн тонн. Очевидно, что основная часть этого объема пришлась на "Тольяттиазот" из-за невозможности поставок по аммииакопроводу.

Между тем производство азотных удобрений в России в 2022 году не только не упало, но даже выросло на 3,9% в пересчете на 100% действующего вещества. Падение экспорта удобрений в 2022 году произошло только за счет калийных удобрений: их производство снизилось на 31,8% год к году, а добыча хлористого калия - на 34,9%.

Отчасти это могло быть связано с проблемами отгрузки через морские порты стран Балтии. Но основная причина заключается в другом, считает Калачев. Против российских удобрений санкции не вводились, но они вводились против белорусских, причем еще в 2021 году. По сообщениям СМИ, в 2022 году в 64 раза увеличился транзит через Россию удобрений из Беларуси (прежде всего калийных). "Это объем, вполне сопоставимый с падением российского производства калийных удобрений. По всей видимости, братскому государству была оказана помощь в виде предоставления перегрузочных мощностей российских морских терминалов", - говорит Калачев.

Почему маркетплейсы стали лидерами в производстве роботов

Дмитрий Бевза

Мировой рынок логистических и складских роботов растет со скоростью 24,66% в год и к 2030 году достигнет 85,03 млрд долларов.

Такие данные содержатся в исследовании Data Bridge Market Research. Однако даже эти цифры не дают представления о том, сколько денег сегодня приносят складские роботы. Исследование рассматривает лишь коммерческий рынок логистических роботов без учета ключевых игроков рынка, какими сегодня стали маркетплейсы.

Amazon, Alibaba и несколько других крупных маркетплейсов разрабатывают и производят складских роботов для своих потребностей самостоятельно. Российские маркетплейсы также активно работают над автоматизацией складов. Так, в мае 2023 года "Яндекс" открыл центр по созданию складских роботов для "Яндекс Маркета". У компании уже есть два вида роботов - инвентаризатор Spectro и транспортировщик Motus. Роботы используют программное обеспечение "Яндекса" и работают на крупнейшем логистическом объекте маркетплейса в подмосковном Софьине. Как утверждают в "Яндексе", робот Spectro за 1,5 часа проводит инвентаризацию склада, на которую команда из пяти сотрудников потратила бы около четырех недель.

Другой крупный игрок российского ретейла Ozon также инвестирует в автоматизацию своих складских комплексов. Отдельная команда из Ozon Tech разрабатывает системы управления конвейерами и программное обеспечение для них. "Ежедневно на складах Ozon по всей стране распределяют более 3,7 млн товаров, и автоматизированные конвейерные ленты помогают перемещать товары по логистическому центру, а 5D-сканеры и сортеры распределяют собранные заказы по направлениям доставки и более чем 800 маршрутам", - заявили "РГ" в Ozon.

Несмотря на то что в медиа и соцсетях все внимание на себя переключили эффектные антропо- и биоморфные роботы хронически убыточной компании Boston Dynamics, сегодня главные деньги робототехники сконцентрированы в разработке и производстве специализированных промышленных и складских работах - не поражающих воображение автономных платформах и манипуляторах, использующих сложнейший софт, компьютерное зрение и другие технологии искусственного интеллекта.

Аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко считает, что направление складских роботов и в целом автоматизации складской логистики - сегодня одно из наиболее перспективных и востребованных в мире, но отмечает, что в России этот сегмент пока отстает от лидеров. "Можно вспомнить о сотнях тысяч роботов, уже сейчас работающих на складах Amazon и робоскладах ряда других компаний", - отмечает Бойко.

Пионером автоматизации складов действительно считается крупнейший мировой маркетплейс Amazon. Во многом это обусловлено высокой стоимостью рабочей силы и значительным количеством людей, занятых на его складах. Согласно последним данным Бюро статистики труда, в марте 2023 года в США на складских работах было задействовано почти 2 млн человек со средней зарплатой 920 долларов в неделю. При этом Amazon является одним из крупнейших работодателей в этой сфере. Еще в марте 2012 года Amazon приобрел компанию Kiva Systems (сейчас Amazon Robotics) за 775 млн долларов. В то время это было второе по величине приобретение Amazon. А уже к 2019 году на складах Amazon работало более 200 тысяч роботов. Сегодня же общее количество роботов Amazon Robotics оценивается в 520 тысяч.

Однако робототехнической революции на складах способствовало не только желание маркетплейсов сократить издержки на зарплату персонала. Одним из ведущих драйверов роста рынка автоматизации складов стал бум розничной электронной коммерции и стабильный многолетний тренд на рост доли онлайн-покупок. По данным аналитической компании Statista, глобальные розничные онлайн-продажи к 2025 году достигнут 7 трлн долларов, и те торговые компании, которые смогут успешно перейти на цифровые технологии в том числе и в логистике, станут главными бенефициарами этого бума.

По словам Динг Хонгвей, гендиректора Cainiao Technology (логистической дочки Alibaba), сбои в глобальной цепочке поставок во время эпидемии COVID-19 показали необходимость создания эффективной и надежной логистической цепочки поставок, которая способна противостоять разнообразным неблагоприятным внешним факторам.

Роботизированные склады смогли избежать закрытия во время эпидемии ввиду небольшого количества сотрудников и при этом более эффективно справляются с постоянно возрастающим потоком товаров. Так, например, Cainiao использует искусственный интеллект, облачные технологии и автоматизацию складов для поддержки экспоненциального роста спроса и объема посылок во время глобальных торговых фестивалей типа "Дня холостяка" в Китае или рождественских распродаж в США и Европе. Возможность справляться с быстро меняющимся товарным потоком поддерживается интеллектуальными логистическими ресурсами, ключевым элементом которой являются автономные мобильные складские работы.

При этом эксперты не считают необычным тот факт, что лидерами в области логистической робототехники и автоматизации складов стали маркетплейсы, а не специализированные конструкторские бюро промышленных компаний. Главным трендом современной отечественной робототехники станет замена зарубежных продуктов на собственные. Сегодня у российских компаний есть все для этого необходимое.

Российские ПВО вывели из строя почти все беспилотники Bayraktar, поставленные ВСУ

Юрий Гаврилов

На Западе вынуждены признать: ударные беспилотники Bayraktar ТB2, которые Турция передала Украине, оказались уязвимы перед российскими средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы и в настоящее время практически полностью уничтожены.

Эксперт в области беспилотных и роботизированных военных систем Центра военно-морского анализа (CNA) Сэмюэл Бендетт так объяснил американскому новостному порталу Business Insider проблемы с Bayraktar ТB2 на Украине: "Будучи относительно медленным и низколетящим БПЛА, он может становиться целью для перечня хорошо организованных систем ПВО".

По словам Бендетта, этот ударный беспилотник хорошо работает, когда против него не направлены сложные противовоздушные средства и электронные орудия. "С тех пор как российские военные смогли действовать сообща, им удалось сбить множество TB2", - отметил эксперт.

Он сделал вывод, что вооруженные силы Украины лишились важного стратегического ударного средства. А оставшиеся у ВСУ Bayraktar ТB2, скорее всего, задействуют для наблюдения и разведки.

Ждать их применения в бою, по мнению Бендетта, не стоит. Тем более что, по имеющимся у эксперта данным, на этих версиях турецких беспилотников может стоять продвинутая оптика и сенсоры. Такие усовершенствования позволяют использовать Bayraktar для наведения атак других дронов. При этом сам ТВ2 остается вне зоны досягаемости российских систем ПВО и РЭБ.

Возможно, именно с этими обстоятельствами связан тот факт, что из Киева пока не звучал отказ от принятого ранее решения построить на Украине завод по производству ТВ2.

По оценке Бендетта, Киеву в общей сложности передали около полсотни таких беспилотников. У замглавкома ВКС России генерал-лейтенанта Андрея Демина несколько иные данные.

10 апреля нынешнего года он сообщил в интервью "Красной звезде", что наши системы противовоздушной обороны уничтожили на Украине более сотни Bayraktar.

Генерал также подчеркнул, что принципиальных различий в борьбе с беспилотниками типа американских RQ-4 Global Hawk, MQ-9 Reaper и Bayraktar практически нет. В отличие от противодействия современной пилотируемой авиации.

Характерно, что оценки Сэмюэла Бендетта по Bayraktar во многом совпадаю с теми, что этот беспилотник получил от российских военных экспертов.

К примеру, член Изборского клуба Владислав Шурыгин еще в октябре прошлого года говорил, что ТВ2 при всех его положительных качествах слишком дорогая и тяжелая машина. Она эффективна по большей части там, где ПВО носит очаговый или зачаточный характер.

К тому же приличный по размерам Bayraktar является отличной мишенью. Беспилотник хорошо видно в небе и легко можно перехватить.

Там, где используется нормальная система противовоздушной обороны, по словам Шурыгина, ТВ2 летают скромно и не показывают выдающихся результатов. Это как раз характерно для ситуации с применением ВМУ Bayraktar в зоне специальной военной операции.

В целом, сделал вывод российский военный эксперт, надежды, которые возлагала Украина на Bayraktar, и деньги, которые она на него потратила, себя не оправдали.

В том же духе высказывался и редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Он, в частности, обратил внимание на тот факт, что TB2 - цель, которую легко обнаруживают и успешно сбивают российские средства ПВО.

"Об этом говорилось изначально - и в сирийском конфликте, и в Ливии. Bayraktar TB2 эффективно работает против партизан, против боевиков, против любых иррегулярных формирований либо в том случае, когда средства ПВО были уничтожены - как в Нагорном Карабахе. Против регулярной настоящей армии он бесполезен", - заявил эксперт.

Что надо знать о зонтичной защите, которую устанавливают на танки в зоне СВО

Сергей Птичкин

Многие обращали внимание, что танки, действующие в зоне СВО, оборудованы навесами над башнями, напоминающими то ли зонтик, то ли крышу. Выглядит бронемашина с таким козырьком не совсем по-боевому. Однако именно такие кустарные самоделки обеспечивают неплохую дополнительную защиту против самых современных противотанковых ракет типа Javelin.

Конечно, конструкторы непрестанно думают, как повысить живучесть своей техники. Но иногда решение, не требующее отлагательств, принимается здесь и сейчас. И оно часто оказывается оптимальным. В частности, зонтичная защита оказалась эффективной против небольших гранат и бомб, сбрасываемых с беспилотников. И ей сейчас активно пользуются не только танкисты, но и, к примеру, артиллеристы.

Когда появилась первая зонтичная защита? Считается, что 80 лет назад. Советские летчики 5 июля 1943 года перед самым началом Курской битвы обрушили на немецкие танки град небольших кумулятивных бомб инженера Ларионова ПТАБ-2,5-1,5. Эффект был потрясающий. При весе 2,5 кг эти бомбочки пробивали крыши всех немецких танков. Всего за Курскую битву на технику противника было сброшено 500 тысяч этих изделий. Некоторые военные историки считают, что большинство немецких "Пантер" в районе Прохоровки были сожжены именно ПТАБ-2,5-1,5.

Впрочем, немецкие танкисты быстро нашли эффективное противоядие. Сверху всех танков сооружались специальные зонты из подручных материалов. Попадая в них, бомбочки взрывались и особого вреда танкам уже не причиняли.

Точно так же наши танкисты в боях за Берлин, где было особенно много фаустпатронщиков, наваривали на корпуса своих машин обычные кроватные панцирные сетки. Взрыв фаустпатрона, врезавшегося в них, происходил до контакта с броней, и танк оставался цел.

Долгое время даже профессиональные КБ не сбрасывали со счетов зонтичную защиту. В начале 1960-х предполагалось принять на вооружение сетчатый зонт, который должен был крепиться к стволу пушки танков Т-55 и Т-62, обеспечивая дополнительную защиту лобовой проекции от кумулятивных снарядов и ракет.

Впрочем, эксперты уверены, что для защиты от высокотехнологических видов противотанкового оружия нужны системы, также основанные на высоких технологиях. В частности, комплексы активной защиты. У нас их существует несколько типов. Они недешевы, но именно сейчас войскам остро необходимы, так как эффективны против всех существующих ныне противотанковых управляемых ракет

Сорок лет назад, в 1983 году, в нашей стране на вооружение приняли танк Т-55АД, в конструкции которого впервые в мире использовали комплекс активной защиты "Дрозд". Он надежно защищал переднюю проекцию от поражения всеми типами управляемых противотанковых ракет.

В конце 1980-х появилась более совершенная "Арена". Сейчас ее значительно усовершенствовали и, как сообщалось в СМИ, уже ставят на танки "Прорыв". Есть еще более продвинутый "Афганит". Он стоит на "Армате". Возможно, этот самый современный в мире комплекс активной защиты будут ставить и на те танки, что участвуют в спецоперации.

Для усиления противокумулятивной защиты, наверное, имеет смысл вернуть динамическую защиту "Контакт-1". Внешне она представляла из себя небольшие металлические коробочки, которыми обвешивали броню танков. Сейчас танки защищают более совершенные "Контакт-5" и "Реликт". Но изюминка "Контакта-1" в небольшом размере его противокумулятивной коробочки. Ее можно прикрепить куда угодно. И вполне возможно башню танка так залепить всеми видами "Контактов" и "Реликтом", что пятнышка голой брони не останется.

Извечное противоборство снаряда и брони продолжается. И у нас над защитой бронетехники сегодня работают как тыловые оборонные КБ, так и фронтовые умельцы.

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев - о тактике реагирования на действия ВСУ

Андрей Гурулев (член Комитета Государственной Думы по обороне, генерал-лейтенант)

Враг сегодня старается работать против нас комплексно. По одному из наших командных пунктов били двумя ракетами Storm Shadow в основание здания. В то же время четыре реактивных снаряда Himars ложились сверху. Хорошо, что это оказался ложный объект. Количество применения именно высокоточного оружия со стороны противника сейчас кратно возросло. Наши силы стараются, перемещаются, все видят, знают. Самое главное, что наши пэвэошники учатся, сегодня уже понимают, как надо работать с ракетами Storm Shadow, опыт передается по всем войскам.

Отдельные попытки проверки устойчивости нашей обороны, конечно, дают результат. Наши войска по этому поводу неплохо тренируются, враг несет приличные потери. Когда в прессе рассказывают о якобы их тактике "тысячи уколов", то, на мой взгляд, это полнейшая бестолковость. Эта тактика ведет к огромным потерям. Но если врагу это выгодно, то хорошо. Не хочу осуждать, говорить об их моральных принципах, там клейма ставить негде.

Сегодня враг пытается повредить наши минные поля. К сожалению, много сухой травы, пускают палы. Тротил не взрывается, но просто горит, как парафиновая свеча. Мы тоже пускаем палы, накрываем врага, когда он пытается тушить. По выжженной степи ведь очень хорошо видно каждую точку.

Является ли все происходящее предвестником контрнаступления? Надо понимать, что пока мы не видели в действии западные танки и что-то еще из поставленного Киеву. Но основную часть поставленного оружия все-таки видели: Storm Shadow, Himars, артиллерию... У них много боеприпасов. По количеству обстрелов видно, что в них у противника нет недостатка. Если бы я готовился к наступлению, то где-то бы явно экономил.

Количество беспилотных летательных аппаратов у врага большое. Мы в вопросе средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы. - Прим. "РГ") подтянулись, но на всем протяжении линии боевого соприкосновения пока не можем их использовать. Борьба с беспилотниками обрела новый уровень, мы видим работу малых ударных БПЛА, они пытаются соорудить что-то типа наших "Гераней". Но применение врагами беспилотников пока великого результата не дало.

В то же время высокоточными ударами, которые мы последние дней 10 наносим по всей территории Украины, по данным наших ребят, которые обычно за "ширмой", мы очень неплохо отработали. В Хмельницком поражены объекты энергетики, склады, пункты управления. При таком подавлении резервов и баз материально-технического обеспечения можно сходить, конечно, в контратаку, но далеко не факт, что это будет эффективно.

У нас самые тяжелые направления - Белгородская и Брянская области. Это нам показала жизнь. У нас в резерве находятся те, кто служил в пограничных войсках. Не надо объявлять мобилизацию, а надо создать условия, чтобы люди вернулись.

Мы же сейчас набираем контрактников в Вооруженные силы. А что нам мешает сделать то же самое в пограничной службе? Ничего не мешает. Люди уже обученные есть.

На это нужно время, но надо начинать действовать. А если просто бояться, что у нас ничего не получится, то это и есть самое страшное. Такие сомнения надо отмести.

Повальное минирование - не лучший вариант, но участки потенциального прорыва на границе надо минировать. Там, где противник прорвался в Белгородской области, вокруг все было заминировано, кроме дороги, где они прошли. Там инженеры поработали достойно, но перекрыть надо было не только минные дорожки, а полностью поле, поставить управляемые поля, они бы моментально громыхнулись.

Еще такой момент - после начала открытого противостояния между Россией и Западом было сказано много слов про то, что благодаря этим действиям РФ, украинцы якобы сплотились и стали наконец-то единой нацией. В реальности, не надо путать коллективную симптоматику аффективных психических расстройств с формированием этнической идентичности. Последнее занимает даже не годы, а поколения, и требует совсем других декораций.

По разным источникам, количество погибших со стороны киевского режима на поле боя превышает 250 тысяч человек, но скорее всего существенно выше. Количество умерших после или неспособных вернуться в строй в 3-4 раза больше.

При переводе в сопоставимые значения, с поправкой на общую численность и численность поколения 18-45 лет (основной детородный возраст), значимость потерь киевского режима нужно пересчитывать кратно. По имеющимся оценкам, сейчас на территории подконтрольной Киеву проживает менее 15 млн человек, уж очень много беженцев. При любых раскладах, значительная часть из уехавших не вернётся.

Подготовил Иван Петров

Удар по тыловым аэродромам ВСУ. В Минобороны РФ рассказали о развитии ситуации в зоне СВО

Юрий Гаврилов

Российские военные продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины в тыловых районах страны. Наличие баллистических и крылатых ракет, а также ударных беспилотников и дронов-камикадзе, способных на многокилометровые перелеты, гарантирует поражение важных объектов ВСУ даже в удаленных областях страны.

Это 29 мая подтвердила очередная атака на вражеские авиачасти. Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ночь на понедельник Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах.

"Цель удара достигнута.

Все назначенные объекты уничтожены. В результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ", - проинформировал генерал.

Адреса наших ночных атак он не раскрывал. Но о некоторых можно судить по кратким комментариям представителей украинских властей и очевидцев этих ударов.

Один из них рассказал ТАСС, что в Киеве "дым виден со стороны аэропорта Жуляны". Другой уточнил, что в городе прозвучало более десяти взрывов.

"Ночью зафиксированы удары по объектам Хмельнитчины. Один из них - военный. Выведено из строя пять летательных аппаратов, начаты работы по ремонту взлетно-посадочной полосы.

На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей", - проинформировала пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации.

Похоже, досталось не только аэродромам. Так, о повреждении одесской гавани сказала официальный представитель оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк.

"В портовой инфраструктуре вспыхнул пожар. На этот раз пострадала портовая инфраструктура именно Одессы", - процитировало ее слова издание "Украинская правда".

Известно, что сирена тревоги ночью в понедельник звучала по всей территории Украины. А информация о взрывах приходила из Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Черниговской и Хмельницкой областей.

На линии боевого соприкосновения тоже было жарко. О наиболее важных событиях в зоне специальной военной операции за последние сутки стало известно из сводки Минобороны России.

По словам генерала Конашенкова, на Купянском направлении СВО группировка войск "Запад" во взаимодействии с авиацией нанесла удары по позициям противника в районах Новомлынска, Кисловки и Глушковки Харьковской области, а также у Стельмаховки в ЛНР.

"В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - доложил Конашенков.

Много людей и техники противник по-прежнему теряет на Донецком направлении, где действует группировка войск "Юг". Там в течение суток командование ВСУ не досчиталось до 145 украинских военнослужащих, двух бронемашин, двух пикапов и гаубицы Д-30.

Кроме того, под Орловкой в ДНР была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. А у Максимильяновки - два склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Такой же склад наши военные ликвидировали около Отрадного в Донецкой Народной Республике.

В районе населенного пункта Берислав Херсонской области они поразили ангар с вооружением и военной техникой 126-й бригады территориальной обороны. А в Авдеевке в Донецкой Народной Республике - командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской области были уничтожены 14 вражеских беспилотников.

Минтруд предложил увеличить квоты на привлечение мигрантов в 28 регионах России

Ирина Жандарова

Минтруд скорректировал распределение иностранных работников между субъектами РФ с учетом заявок регионов, сообщили в министерстве. Соответствующий проект приказа о распределении квот между регионами для привлечения иностранных работников из визовых стран представлен на общественное обсуждение.

Больше всего количество квот увеличится в Центральном федеральном округе - на 3453, из которых 2971 квота приходится на Московскую область. Квоту для Дальневосточного федерального округа предложено увеличить на 1676. Всего квоты должны вырасти в 28 регионах.

Самые большие заявки регионов - на привлечение квалифицированных рабочих для крупных и мелких промышленных предприятий. В Московской области по квоте планируется нанять более 10 тысяч рабочих для этих предприятий. Также большие заявки регионов на привлечение сотрудников, занятых на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, к примеру, у Амурской области - на 7,4 тысячи человек.

Кроме того, в этом регионе планируется трудоустроить почти четыре тысячи иностранных сотрудников в металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности. И 5,7 тысячи человек нанять на вакансии операторов, аппаратчиков, машинистов и слесарей-сборщиков стационарного оборудования. "В основном речь идет об узкоспециализированных сотрудниках, которых работодатели не смогли найти в России", - поясняет независимый эксперт в сфере миграции Вадим Коженов. Сотрудники из визовых стран составляют 4,4% от всех трудовых мигрантов в России. В основном это граждане Китая, Турции, Вьетнама, Индии, Сербии.

Предложенные изменения не увеличивают общий объем квот, который на 2023 год составляет 123 943 разрешений на работу. Проектом приказа 112 038 разрешений распределяется между регионами, еще 11 905 разрешений остаются в резерве.

Объем квот на привлечение иностранных сотрудников из визовых стран утверждается ежегодно правительством. Часть квоты распределяется по субъектам РФ с учетом их предложений, часть остается в резерве для предоставления регионам в случае, если появится дополнительная потребность в течение года.

Предпринимателей проинформируют об исключении из реестра МСП с помощью "Госуслуг"

Екатерина Свинова

Бизнес будут уведомлять об исключении из реестра МСП с помощью сервиса "Госуслуги", следует из письма Федеральной налоговой службы, направленного на запрос члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрата Фаррахова.

"Минцифры России уведомит юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ИНН которых содержится в поступившем от ФНС России перечне, через единый портал с использованием режима адресных оповещений в срок до 30.07.2023 (далее - ежегодно)", - говорится в письме.

По словам Фаррахова, к нему дважды обращались предприниматели с тем, что они очень поздно узнавали о том, что они исключены из реестра.

"Мы знаем, что включение в реестр, в общем-то, дает целый ряд преимуществ бизнесу, и по льготам, и по кредитам и так далее. Они могут быть исключены из списка даже за то, что не подали какие-то сведения, информацию и так далее", - отметил парламентарий.

Ничего, кроме одобрения, это вызвать не может, высказался о нововведении уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он добавил, что предпринимателям будут своевременно об этом сообщать, предоставляя им возможность исправить ситуацию, если произошло недоразумение.

"Собственно, и создание реестра МСП в свое время стало реализацией нашей давней инициативы. Потом его начали обновлять не раз в год, а ежемесячно, что сильно улучшило комфорт для предпринимателей, ведь участие в реестре напрямую связано с предоставлением льгот", - пояснил бизнес-омбудсмен.

По сути, это станет новой фазой тех удобств, которые "несут с собой цифровизация", уточнил Титов.

Предпринимателей исключают из реестра МСП довольно часто, причин для этого множество, включая технические ошибки. Об этом рассказала директор московского офиса CPO Group, эксперт по правовой защите бизнеса МГО "ОПОРА РОССИИ" Лариса Науменко.

По ее словам, исключение из реестра влечет для бизнеса массу неблагоприятных последствий: лишение налоговых льгот, отказ в предоставлении субсидий, грантов, льготных кредитов и иных мер поддержки. При этом предприниматель может длительное время не знать об исключении из реестра и утрате статуса субъекта МСП. Уведомлений от госоргана он не получает, самостоятельно не отслеживает свое нахождение в реестре, а в итоге теряет драгоценное время и право на государственную поддержку бизнеса.

"Конечно, предпринимателям важно узнавать об исключении из реестра в максимально короткие сроки, чтобы оперативно предпринимать меры для исправления ситуации", - отметила она.

Новый порядок не гарантирует, что проблема будет полностью устранена, полагает эксперт. Однако многие предприниматели получат уведомления и будут владеть ситуацией. Такая практика поможет бизнесу быстро восстанавливать утерянный статус и сохранять меры господдержки.

Мишустин поблагодарил бизнес за ответственность и добросовестность

Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, чтобы обсудить дальнейшую стратегию поддержки бизнеса. "Важно добиться качественного изменения сектора и повышения его вклада в макроэкономические показатели по стране в целом. Разумеется, с учетом накопленного опыта и всех стоящих перед нашей страной вызовов", - подчеркнул он.

За последние четыре года, несмотря на вызовы пандемии и санкций, количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло, а численность занятых по итогам последнего квартала 2022 года превысила 28 миллионов человек. "В первую очередь за счет почти четырех миллионов индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которых сейчас уже свыше 7,5 миллиона", - сообщил глава кабмина.

Для поддержки МСП правительство задействовало комплексную систему мер, куда вошли специальные условия кредитования, гарантии по займам, выделение грантов социальным и молодым предпринимателям. В прошлом году по льготным ставкам выдано около 1,2 триллиона рублей кредитов. "Также год назад были усилены стимулы для наращивания спроса на продукцию предпринимателей. Например, увеличена квота по закупкам госкомпаний - с 20% до 25%. В результате крупнейшие заказчики направили на них свыше семи триллионов рублей", - рассказал премьер-министр.

Правительство пошло на внедрение более гибких налоговых режимов для МСП. Автоматизированная упрощенная система налогообложения рассчитана на компании и предпринимателей с численностью сотрудников до пяти человек и годовым доходом до 60 миллионов рублей. "Она помогает им избавиться от рутины и практически полностью - от отчетности", - отметил Мишустин. Дополнительно освободили от НДС организации общественного питания, если сумма доходов в год не превышает два миллиарда рублей.

Важным решением председатель правительства считает снижение административной нагрузки. В прошлом году действовал мораторий на проверки, которые проводили только в исключительных случаях. "В итоге число таких мероприятий снизилось до исторического минимума - менее 340 тысяч, - заявил Мишустин. - Из них в отношении МСП - лишь треть. Мы рады видеть, что бизнес со своей стороны подошел к работе тоже ответственно и добросовестно". Премьер считает, что этого удалось добиться в том числе за счет переориентирования контролеров на профилактику - провели более 560 тысяч таких визитов, когда предпринимателям помогали, объясняли, как сделать правильно, а не штрафовали.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что количественно сектор малого и среднего предпринимательства в России вырос. По числу субъектов МСП на тысячу человек населения наша страна находится в числе лидеров. Но качественно - по доле ВВП в экономике - ситуация хуже. "У нас каждый субъект МСП в России в среднем создает пока меньше рабочих мест, меньше добавленной стоимости, чем субъект МСП за рубежом", - сказал глава минэкономразвития.

В этой связи задача следующего этапа до 2030 года - используя накопленный опыт, выйти на качественный рост малого и среднего бизнеса, прежде всего за счет роста уже действующих предприятий, считает Решетников. "Для этого необходимы условия, чтобы у нас компании более активно безболезненно, не боясь, переходили из одной категории в другую: из ИП - в микробизнес, из микробизнеса - в малый бизнес, из малого - в средний. И дальше не останавливались в среднем бизнесе, чтобы у нас статус МСП не был панцирем черепахи, который в какой-то момент защищает, а потом сдерживает", - заявил министр.

Минэкономразвития определило несколько направлений работы в следующие годы. Министерство предлагает сконцентрироваться на поддержке начинающих предпринимателей. "Здесь задача - помочь пережить первые два года", - сказал Решетников. По статистике, в течение первых двух лет 51% МСП закрываются из-за нехватки опыта в ведении бизнеса и неправильного расчета ресурсов. Глава МЭР считает правильным сфокусироваться на адресной поддержке повышения компетенции предпринимателей на базе центров "Мой бизнес" и цифровой платформы МСП.РФ. "А для начинающих МСП из приоритетных отраслей - обеспечить доступ к специализированным мерам поддержки: гарантии наших гарантийных организаций, гранты и льготные займы, которые мы предлагаем предоставлять в будущем только начинающим МСП", - добавил он.

Второе направление - растущий малый и средний бизнес. Большинство субъектов МСП не могут перешагнуть категорию микропредприятий, лишь 3% переходят в категорию малого бизнеса. Часто, заметил Максим Решетников, это делается специально, происходит дробление бизнеса, открытие новых субъектов, лишь бы не переходить на ступень выше.

К третьему приоритету минэкономразвития относит растущий малый и средний бизнес из приоритетных отраслей. К ним относятся обрабатывающая промышленность, информационные технологии, инжиниринговые центры, малые технологические компании, туризм. Это отрасли, пояснил министр, которые, как правило, ориентированы на обеспечение растущего внутреннего спроса, в них сосредоточены квалифицированные рабочие места, высокая добавленная стоимость, зарплаты выше среднего уровня. "Доля таких компаний в секторе МСП должна расти и здесь необходимо сфокусировать наиболее ресурсоемкие меры поддержки", - полагает Решетников.

Еще одно предложение - создание новой категории бизнеса - МСП+. Это юридические лица, которые выросли из средних предприятий и продолжают развиваться. "Они не всегда и не сразу приживаются в сегменте крупного бизнеса, некоторые все-таки потом возвращаются в периметр МСП", - сказал глава минэкономразвития.

Выслушав все соображения от участников заседания, Михаил Мишустин предложил дискуссию продолжить и провести стратегическую сессию по развитию малого и среднего предпринимательства. "Совсем откровенно, открыто об этом поговорить - более детально и в более широкой аудитории", - заметил он.

Владимир Путин обсудил с Айсеном Николаевым ситуацию в Якутии

Айсель Герейханова

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым.

Путин поинтересовался, как удается властям республики добиваться хороших показателей прироста населения. Николаев сообщил, что по рождаемости в регионе всегда была хорошая динамика, но многие уезжали. А сейчас, по его словам, люди перестали уезжать. "Сегодня нас уже 996 тысяч по началу этого года, и мы очень ожидаем, что в этом году, наверное, все-таки миллионного жителя достигнем", - рассказал он.

Кроме того, в Якутии действуют дополнительные меры поддержки семьи и материнства. "Я своим решением всем детям, которые родились в Якутии в прошлом году, по образу материнского капитала сделал капитал в 100 тысяч рублей", - рассказал глава региона. Он отметил, что мера оказалась популярной среди жителей Якутии и молодые семьи попросили ее продолжить.

Путин также попросил обратить внимание на рынок труда в регионе. "У нас, к сожалению, по безработице за последние годы было за 7 процентов, мы ее сократили, сейчас она чуть больше 6 процентов", - рассказал Николаев. Он также сообщил, что сегодня промышленность Якутии растет быстро и большой спрос на рабочие специальности, инженерные специальности. Президент в ответ заявил, что у региона хорошие инвестиционные программы. "Многие компании готовы вкладывать и вкладывают уже. Это, думаю, будет менять ситуацию с безработицей в лучшую сторону", - заметил Путин. Николаев считает, что главная задача Якутии - быть крепким экономическим тылом государства, как это всегда было в истории.

Депутаты Госдумы хотят ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах в жилых домах. Но бизнес против

Надо ли запрещать наливайки в многоквартирных домах

Татьяна Карабут,Елена Мационг,Евгений Петров,Анна Скрипка,Гульназира Ишбердина,Константин Бахарев,Татьяна Сухановская,Владислав Краев,Юлия Крымова

Депутаты Госдумы в очередной раз пытаются ужесточить работу наливаек в жилых домах. Но бизнес против: добросовестные заведения пострадают, а пить люди не перестанут - просто переместятся со своим в подворотни. К тому же в ряде регионов и так действуют серьезные ограничения на работу таких точек. И толк от них есть.

Президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров направил письмо (есть у "РГ") в Комитет Госдумы по экономполитике, где попросил включить его в состав рабочей группы по подготовке законопроекта по борьбе с наливайками. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил о большом числе жалоб на работу заведений в жилых домах, которые под видом кафе торгуют ночью алкоголем. Там же он устроил опрос о необходимости запрета наливаек: 82% ответивших высказались "за".

В письме Бухаров отмечает, что бизнес понимает "озабоченность государства в отношении недобросовестных организаций, нарушающих законодательство и использующих лазейки в законе для продажи алкоголя в общепите".

Поэтому борьба с наливайками важна. Но, по оценке эксперта, сейчас в многоквартирных домах расположено 38% предприятий общепита, имеющих лицензию на торговлю спиртным. Введение новых ограничений отразится на добросовестных участниках рынка.

В СССР мы это уже проходили: если у человека не было денег на ресторан, он просто выпивал рюмку-другую портвейна за углом. Да и сейчас люди экономят на ресторанах и, например, в центре Москвы, как и 50 лет назад, на скамейке или во дворе, бывает, потихоньку выпивают, комментирует "РГ" Игорь Бухаров. Дальнейшее ужесточение работы наливаек приведет к тому, что люди переместятся на улицы, считает он.

К тому же сейчас и так действуют ограничения для таких заведений. По федеральному законодательству, розничная продажа алкоголя в точках общепита, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях, разрешена только в помещениях площадью не менее 20 кв. метров. Регионы имеют право устанавливать к этому дополнительные ограничения.

В большинстве из них такие давно действуют и касаются размеров точек общепита, где разрешено торговать алкоголем, времени продажи и допустимом расстояния от соцобъектов. Так, в Санкт-Петербурге с 2022 года продажа спиртного в заведениях, расположенных в "хрущевках" 1957-1970 годов постройки или в панельных домах в 1970-1980 годов и (или) на прилегающих к ним территориях, разрешена, если зал обслуживания посетителей имеет площадь не менее 50 кв. метров. Для остальных домов сохранили норму в 20 кв. метров.

В Югре полгода назад заработал антиалкогольный закон. По нему площадь наливаек не должна быть меньше 50 кв. метров, нельзя продавать алкоголь во дворах домов и ближе 30 метров от соцобъектов. В Чувашии после принятия регионального закона в 2020 году права торговать спиртным лишились 25 из 83 заведений в многоквартирных домах. В Севастополе общепиту меньше 50 кв. метров нельзя торговать алкоголем. Правило касается и пива. В Липецке и Башкирии жалоб на работу наливаек стало меньше, когда региональные власти взялись за проблему. По словам спикера парламента Башкирии Константина Толкачева, региональный закон, запрещающий торговлю алкоголем в точках менее 25 кв. метров, позволил оставить на рынке крупные кафе, соблюдающие санитарные нормы, а наливайки "исчезли как явление". В Архангельске, где действуют свои меры в отношении наливаек, депутаты обратились к федеральным властям запретить торговать алкоголем в них по ночам.

Верховный суд защитил право владельца дома на приватизацию земли под ним

Верховный суд РФ встал на сторону гражданина, который захотел получить в собственность участок под домом. Собственники земли прекрасно знают, насколько это непростой шаг и чего стоят в прямом и переносном смысле тяжбы с чиновниками, без согласия которых это сделать невозможно. Поэтому решение Верховного суда РФ может оказаться очень полезным многим людям, оказавшимся в сходной ситуации.

Всем, кто начинает строительство своего дома, известно: приватизировать землю под этим домом можно. Но органы местной власти, выдав разрешение, потом могут и передумать. Юристы говорят, что нередко отказы чиновников не подкреплены законом. В такой непростой ситуации оказался житель Красноярского края, который, построив дом, сначала получил разрешение на приватизацию земли, а затем прокуратура решила, что дом не соответствует строительным нормам. Администрация вынесла новое решение: об отказе. Суды с этим согласились. Разбираться в этом споре пришлось Верховному суду. Это дело первым заметил портал Право ru.

История началась с того, что герой нашей истории арендовал участок, который был в госсобственности. Его можно было использовать для ведения личного подсобного хозяйства.

На следующий год администрация района утвердила градостроительный план участка и разрешила арендатору строить. А еще год спустя на участке появился маленький дом - 15,7 квадратных метра. Гражданин зарегистрировал право собственности на постройку, сведения об этом внесли в ЕГРН. Еще через полтора года он через суд получил в собственность и землю. В решении было сказано - согласно статье 39.3 Земельного кодекса собственникам домов можно без торгов продать участок, на котором построено здание. Статья так и называется - "Случаи продажи земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на торгах и без проведения торгов". Подчеркнем: районная администрация передала гражданину землю в собственность по решению суда.

Но затем прошла прокурорская проверка. Прокуроры решили, что человек получил землю в собственность незаконно, ведь дом построен без учета строительных требований: комнаты в доме не соответствуют стандартам, они слишком маленькие (п. 4.4 СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные"). Тогда администрация района отменила свое решение о передаче участка. Обиженный гражданин пошел в суд.

И - проиграл. Райсуд решил, что построенный гражданином дом не соответствует строительным требованиям. А это значит, что у него по статье 39.20 Земельного кодекса - "Особенности предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположены здание, сооружение" - не возникает права собственности на участок. Таким образом, построенный гражданином дом оказался по сути в подвешенном состоянии. Наш герой с решением не согласился и обжаловал его. Но выводы райсуда поддержали и краевой суд, и кассационный. Тогда он пожаловался в ВС*.

Там спор изучили и заявили. По нормам статьи 39.20 ЗК исключительным правом на приобретение участка в собственность обладают собственники расположенных на этой земле зданий. В законе нет уточнений, должна ли постройка соответствовать каким-либо стандартам. А в приказах Росстандарта (от 30.03.2015 № 365 и от 17.04.2019 № 831) сказано, что требования СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" применяются "на добровольной основе". И если дом им не соответствует, то это нельзя считать несоблюдением технических регламентов.

Суды должны были обратить внимание на последовательность действий гражданина: он получил план на участок и разрешение на строительство дома, построил его и зарегистрировал на него права, а потом внес деньги, чтобы выкупить землю. Дом зарегистрирован в ЕГРН. ВС велел пересмотреть дело.

*Определение Верховного суда РФ № 53-КАД22-7-К8.

Наталья Козлова

Минпромторг рассчитал, сколько магазинов должно быть на 10 тысяч жителей

Марина Трубилина

Минимальное количество магазинов смогут вскоре рассчитать региональные власти для своих территорий. Минпромторг определил коэффициенты, которые должны использоваться в расчетах.

Ранее базовыми значениями было 202 кв.м на 1000 жителей продовольственных магазинов, 387 кв. м на 1000 человек непродовольственных. При этом каждый регион делал для себя более точные расчеты, учитывая, к примеру, расходы населения на покупку товаров, индекс роста цен, объем реализованных товаров, стоимость потребительской корзины и ряд других показателей.

Методика была очень сложной, не было предусмотрено актуализации нормативов, это приводило к некорректным расчетам, а также к отсутствию своевременного их обновления, отметили в пресс-службе Минпромторга. Одной из целей принятия нового постановления было упрощение методики. Из расчетов были исключены некоторые показатели. Теперь учитывается только коэффициент, определяемый министерством, и количество населения в регионе. Кроме того, теперь нормативы будут не по площади, а по количеству торговых точек.

На каждые десять тысяч населения, согласно проекту приказа Минпромторга, должно приходиться минимум по 29 магазинов (из них 13 продуктовых), 6 нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов и т.п.) и 0,4 ярмарки. Это базовые значения, регионы могут менять их в большую сторону (но не в меньшую). Городам федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) разрешается устанавливать свои нормы, а районам Крайнего Севера - или устанавливать свои, или вообще не использовать эти расчеты.

Регионы должны определить минимальное количество магазинов с учетом численности своего населения к концу лета.

Причем минимальное количество магазинов должно быть определено не только для региона в целом, но и для входящих в них муниципальных районов, округов и городских округов (исключением станут города федерального значения - здесь устанавливаются нормативы по городу в целом). Это должно более равномерно распределить торговые точки по региону - нельзя будет их сконцентрировать только в столице региона.