Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Команда из Узбекистана стала победителем первых инженерных соревнований международного проекта «Сила ума»

Подведены итоги первых инженерных соревнований международного образовательного проекта «Сила ума». В них приняли участие 250 школьников из Турции, Сербии, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Мероприятие проводится при поддержке Минпросвещения России.

В рамках инженерных соревнований команды школьников должны были в течение двух часов построить трассу и спустить с нее оригинальное транспортное средство, которое они сами сконструировали.

Для строительства у ребят был одинаковый набор материалов: бумага, картон, пластиковые стаканчики. За дополнительные баллы, полученные за успешное решение задач по физике и математике, они могли запрашивать необходимые материалы.

Первое место заняла команда «Навбахар» из Намангана (Узбекистан), второе место разделили команды из Стамбула (Турция) и Нарына (Киргизия). Три команды получили бронзовые медали: ребята из Оша (Киргизия), Андижана (Узбекистан) и Гулистана (Узбекистан).

Все участники первых инженерных соревнований стали членами инженерной лиги проекта. Следующие состязания запланированы на 2023/24 учебный год.

Справочно

Международный гуманитарный проект «Сила ума» стартовал в 2022 году при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Его оператором выступает Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко.

В Монголии для старшеклассников прошел конкурс эссе и проектов на русском языке

В Улан-Баторе завершился конкурс эссе и проектов на русском языке для старшеклассников Совместной Российско-Монгольской школы. Конкурс провел Глазовский государственный педагогический институт (ГГПИ) им. В.Г. Короленко. Победители конкурса получили сертификаты на бесплатное обучение на русском языке в выпускном классе.

Старшеклассники Совместной Российско-Монгольской школы представили свои разработки по четырем направлениям: «Физика и математика», «Русский язык и литература», «Химия и биология», «История».

Конкурс проходил в два этапа: школьники писали эссе на тему «Почему я хочу учиться в России?» и разрабатывали учебные проекты. Темы работ касались актуальных проблем медицины, урбанистики, сохранения окружающей среды. Ребята рассказали о городской среде Улан-Батора и защите прав женщин в Монголии.

Всего на конкурс поступило 57 эссе и 35 проектов. Жюри выбрало 20 лучших работ, затем финалисты проводили очную защиту своих проектов.

Пятеро победителей конкурса получили сертификаты на оплату полной стоимости обучения в 12-м классе. Пять призеров отмечены сертификатами на оплату половины стоимости учебы.

«Самостоятельная проектная работа – это всегда практическое применение тех навыков и знаний, которые есть у ребят. Наши эксперты из числа членов жюри были приятно удивлены уровнем проработки проблем. Всех участников конкурса, конечно же, будем рады видеть в числе абитуриентов ГГПИ», – прокомментировала результаты конкурса ректор ГГПИ им. В.Г. Короленко Янина Чиговская-Назарова.

Справочно

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, входят 38 педагогических вузов. Их задача – обеспечить формирование учителя новой формации, обладающего инновационным мышлением, владеющего современными образовательными технологиями. Кроме того, педвузы сами становятся источниками педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на развитие индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся.

В каждом субъекте России появится базовый лагерь РДДМ «Движение Первых»

В каждом субъекте страны будет создан базовый лагерь Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение Первых», а программы движения появятся во всех оздоровительных лагерях и детских центрах. Об этом рассказал первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев на пресс-конференции, посвященной старту Фестиваля «Движения Первых», в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». В мероприятии приняли участие председатель правления РДДМ «Движение Первых» Григорий Гуров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, заместитель генерального директора Российского общества «Знание», руководитель Центра знаний «Машук» Антон Сериков, российский журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс.

Фестиваль «Движения Первых» стартует в День защиты детей, 1 июня, при поддержке Минпросвещения России. Председатель правления РДДМ «Движение Первых» Григорий Гуров подчеркнул, что фестиваль даст старт летним каникулам, ребят ждет много различных мероприятий.

«В Международный день защиты детей «Движение Первых» открывает эстафету летних фестивалей детей и молодежи в России. С помощью нашего фестиваля мы по всей стране хотим дать старт лету и помочь наполнить предстоящие каникулы новыми знаниями, навыками и важными делами. Именно по такому принципу и устроен наш Фестиваль «Движения Первых», который в этом году пройдет сразу в 79 регионах. Впервые мы делаем большой шаг, чтобы создать безбарьерную среду. Это сложно, но для нас важно, чтобы у всех участников фестиваля были равные возможности», – сообщил Григорий Гуров.

Председатель правления РДДМ «Движение Первых» обратил внимание на то, что участниками фестиваля станут более 150 тысяч ребят, в том числе из новых регионов: это активисты и лидеры движения, победители проектов, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята с ОВЗ.

По словам Григория Гурова, в ходе фестиваля проведут первый крупномасштабный танцевально-певческий флешмоб, в котором единовременно примут участие более 3 тысяч человек. Это событие будет зарегистрировано в Книге рекордов России. Он также уточнил, что сформирована детская дирекция фестиваля, в которую вошли 50 школьников. Ребята разрабатывают общую концепцию мероприятий, а также атлас деятельности детских дирекций движения на крупных проектах. Такие дирекции будут создаваться в дальнейшем для каждого крупного события движения.

Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев отметил, что базовые лагеря РДДМ «Движение Первых» появятся в каждом субъекте России, а с программами движения можно будет ознакомиться во всех лагерях и детских центрах.

«Для нас «Движение Первых» – ключевой партнер в воспитательной повестке. Отделения «Движения Первых» создаются в школах и колледжах страны. И мы активно здесь оказываем помощь и поддержку, потому что жизнь ребят действительно становится ярче, в том числе благодаря интересным мероприятиям, например фестивалю «Будь здоров», который популяризировал здоровый образ жизни, или Всероссийской акции «Окна Победы», инициированной «Движением Первых», в которой приняло участие огромное количество школьников. У нас стартует компания летнего отдыха и оздоровления. В каждом субъекте нашей страны будет создан базовый лагерь «Движения Первых», а программы движения появятся во всех лагерях и детских центрах. Все это – формирование единой повестки, единого пространства для ребят, что очень важно», – сказал Александр Бугаев.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева сообщила, что во время фестиваля состоится встреча детей с участниками специальной военной операции.

«Важной частью фестиваля станет встреча ребят с настоящими героями нашего времени – военными и ветеранами СВО. Мы видим, как растет вовлеченность у детей, подростков и молодежи в патриотическую тему, поэтому считаем как никогда важным поддерживать эту тенденцию и вовлечь их в разговоры и размышления о важном – служении Родине и Отечеству. С раннего возраста наше молодое поколение будет перенимать те традиционные ценности, которые сегодня может передать им поколение молодых Героев России, принимать важнейшие для страны смыслы, стимулы быть полезными для страны, учиться, развиваться и делать по-настоящему добрые поступки в интересах своей страны и ее граждан», – заявила Ксения Разуваева.

Программа фестиваля включает развивающую, культурную и выставочную программы. Основной площадкой фестиваля 1 и 2 июня станет город Москва. На территории ВДНХ пройдет торжественная церемония открытия, а для ребят проведут мастер-классы, экскурсии, лекции, модные показы и другие активности. В дни фестиваля на площадках будут представлены экспозиции организаций-партнеров, проектов и направлений РДДМ «Движение Первых», состоятся дискуссии и встречи с известными людьми.

В рамках фестиваля пройдут Всероссийская акция «Книга другу», запуск летнего этапа «Университетских смен», онлайн-проект «10 000 идей для лета от «Движения Первых», финал Всероссийского проекта «Министерство школьной моды», старт национального финала нового проекта «Движения Первых» «Российская школьная весна», кастинг во Всероссийский мюзикл «Движения Первых» «Код разума», презентация продюсерского центра «Звучи».

Кроме того, масштабные праздники в рамках фестиваля также состоятся в Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, на территории Центра знаний «Машук» и в мастерской управления «Сенеж».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что кульминацией фестиваля в Южно-Сахалинске станет большой праздник в Городском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина.

Заместитель генерального директора Российского общества «Знание», руководитель Центра знаний «Машук» Антон Сериков рассказал, что в центре участников ждет образовательная программа, которую проведут ведущие преподаватели. Праздник завершится концертом большого сводного хора учителей музыки.

Российский журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс подчеркнул, что на площадках фестиваля ребята смогут получить компетенции журналиста и репортера «из первых рук».

Справочно

Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Свое название РДДМ «Движение Первых» получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря 2022 года. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий движения – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».

Деятельность РДДМ «Движение Первых» направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.

Вступить в движение можно с шести лет. Его участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

Российские ученые разработали импланты для ускоренного восстановления костной ткани

Конструкции, которые позволят быстро восстанавливать крупные костные дефекты, предложили нижегородские учёные. Опыты на лабораторных животных уже показали, что регенерация кости с гетерогенными имплантами идёт в два раза быстрее, чем при стандартных имплантах с однородной структурой.

Разработку ведут биомедики Института клинической медицины Университета Лобачевского (Нижний Новгород), Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород), а также учёные Сеченовского Университета (Москва), Института химической физики имени Н.Н. Семёнова РАН (Москва) и ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН (Москва).

Даже использование собственной кости пациента не даёт гарантии полного закрытия дефекта, а костный материал от другого человека и вовсе может не прижиться. Главная цель авторов проекта – получить синтетические импланты с характеристиками, максимально близкими человеческой кости. Модель создаётся с помощью лазерной 3D-печати, в её ячейки заселяются стволовые клетки пациента, и вся конструкция имплантируется на повреждённый участок.

«Синтетическая костная ткань состоит из множества ячеек, которые повторяют неоднородную структуру кости: с крупными порами внутри импланта и более мелкими на поверхности. Такая структура позволяет прорастать кровеносным сосудам, а скорость биодеградации скаффолда соответствует скорости восстановления кости», – сообщила заведующая лабораторией молекулярно-генетических исследований Института клинической медицины ННГУ Дарья Кузнецова.

В ходе исследования учёные воссоздали фрагмент черепа мыши – наноскаффолды с трехслойной структурой. Импланты из биосовместимого материала на основе молочной кислоты напечатали на лазерном 3D-принтере в Сеченовском Университете. Технология позволяет настраивать скорость биодеградации материала, чтобы скаффолд рассасывался по мере восстановления кости.

«Регенерацию кости показывал метаболический имиджинг, а биодеградацию импланта оценивали с помощью флуоресцентной микроскопии. Благодаря сочетанию этих методов визуализации за счёт собственного свечения клеток мы доказали, что доставка кислорода, питательных веществ, минерализация и другие процессы интенсивнее на гетерогенных скаффолдах», – рассказала Дарья Кузнецова.

В будущем авторы планируют усовершенствовать состав синтетической костной ткани и увеличить размер скаффолдов.

Исследование состоялось в рамках федеральной программы «Приоритет 2030». Результаты опубликованы в международном научном журнале Stem Cell Research & Therapy.

Источник: https://scientificrussia.ru/

Российские ученые завершили исследования лекарства против тревожных расстройств и депрессии

Компания «Авинейро», участник рынка НТИ «НейроНет», закончила клинические исследования противотревожного препарата «Авиандр». Лекарство поможет людям с генерализованным тревожным расстройством и с осложнениями центральной нервной системы после перенесенного COVID-19. Об этом рассказал лидер рабочей группы «НейроНет» Андрей Иващенко.

«Разрабатываемый в рамках сегмента Нейрофарма препарат «Авиандр» успешно прошел необходимые клинические исследования и сейчас находится на стадии регистрации. Препарат показал эффективность при тревожных расстройствах, в том числе связанных с последствиями перенесенного COVID-19. Кроме того, препарат обладает антидепрессивным и противоастеническим действием, не вызывает сонливости, поднимает жизненный тонус и повышает работоспособность человека», — рассказал Андрей Иващенко. Эксперт отметил, что получение регистрационного удостоверения на «Авиандр» ожидается летом 2023 года.

Тревожные расстройства и депрессия — одни из самых распространенных последствий коронавируса. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за март 2022 года, в начале пандемии COVID-19 распространенность тревожных расстройств и депрессии в мире выросла на 25%. Еще одна актуальная проблема — это посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Оно возникает в результате пережитого тяжелого травмирующего события, когда человека мучают повторяющиеся, навязчивые тревожные воспоминания, сны (например, ночные кошмары), подавленность или приступы агрессии, панические атаки и так далее. Лекарственная терапия противотревожными средствами позволяет быстрее и легче справиться с этими состояниями и пережить сложный период.

Компания «Авинейро» с 2011 года занимается разработкой лекарственного препарата «Авиандр». Одно из преимуществ нового лекарства — оно, в отличие от имеющихся на рынке препаратов, не вызывает привыкания и синдрома отмены после прекращения лечения. Также при приеме «Авиандра» не наблюдаются эндокринные расстройства: увеличение массы тела и половая дисфункция.

«Обычно от начала приема лекарственных препаратов против тревоги и депрессии проходит 3-4 недели до наступления облегчения, поэтому часто пациенты не дожидаются какого-либо эффекта и бросают прием уже в первые 1-2 недели. Препарат «Авиандр» быстро снимает симптомы тревоги и тем самым повышает удовлетворенность терапией и приверженность к лечению», — добавил Иващенко.

В ближайшие годы ученые также планируют создать приложение, которое позволит пациентам поддерживать обратную связь с лечащим врачом при приёме «Авиандра».

Источник: https://inscience.news/

Представитель РАН участвует в разработке международного соглашения по борьбе с загрязнением пластиком

29 мая в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылось заседание Второго межправительственного комитета ЮНЕП (UNEP - Программа ООН по окружающей среде) по разработке международного юридически обязывающего соглашения по борьбе с загрязнением пластиком. В составе российской делегации в мероприятии принял участие член-корреспондент РАН Сергей Люлин.

Выступая на открытии пленарной сессии, председатель бюро комитета Густаво Меса-Куадра Веласкес заявил:

«Преодолеть загрязнение пластмассами возможно, но нужно учесть его трансграничный характер. Наша вода, воздух и даже наши тела загрязнены пластиком. Только благодаря коллективным действиям мы можем решить эту проблему, учитывая полный жизненный цикл полимеров. Важен добровольный характер будущего договора, нужны правильные инструменты, направленные на повышение ответственности всего общества».

Особое внимание в работе комитета уделяется научным вопросам, связанным с проблемой загрязнения пластиком.

Вице-президент РАН Владислав Панченко – об уникальных разработках в области медицинского приборостроения

О том, какие достижения и пробелы есть в области медицинского приборостроения в нашей стране, рассказал вице-президент РАН, научный руководитель Института проблем лазерных и информационных технологий РАН Владислав Панченко.

Академик отметил, что сегодня производятся уникальные импланты по томографическим данным пациента – по сути, индивидуальные. О том, при каких операциях используются эти импланты, и о возможностях российских Smart Medical Systems смотрите в видеоинтервью.

Об итогах заседания Научно-консультативного совета ООН РАН по правовым, психологическим и социально-экономическим проблемам общества

27 мая 2023 г. состоялось заседание Научно-консультативного совета Отделения общественных наук РАН по правовым, психологическим и социально-экономическим проблемам общества, посвященное возможностям и рискам развития системы социального рейтинга, а также регулированию деятельности коллекторских агентств.

Заседание прошло под председательством академика РАН Гарегина Тосуняна.

С докладами выступили Андрей Виноградов, д.полит.н., главный редактор журнала «Проблемы Дальнего Востока», руководитель Центра изучения современного Китая Института востоковедения РАН, и Эльман Мехтиев, президент СРО «НАПКА», председатель Совета СРО «МиР», председатель Совета НАУМИР.

В своем докладе «Социальный рейтинг в Китае» Андрей Виноградов рассказал об истории формирования системы общественного доверия в Китае как реакции на недобросовестное поведение предпринимателей и коррупцию, а также о соотношении частных и государственных систем социального рейтинга. Признавая риски, связанные с защитой персональных данных и правами человека, докладчик отметил положительные эффекты системы социального рейтинга для повышения эффективности работы социальных институтов.

Доклад Эльмана Мехтиева «Возврат просроченной задолженности – в поисках баланса интересов кредиторов, должников и государства» был посвящен проблемам и перспективам регулирования деятельности коллекторских агентств. Особое внимание докладчиком было уделено развенчанию сложившихся в российском обществе мифов о деятельности взыскателей, ограничению способов психологического давления коллекторов на должников, а также трудностям, которые возникают на пути законодательного регулирования отрасли. Была подчеркнута необходимость скорейшего принятия правовых актов, регулирующих внедрение цифровых технологий в исполнительное производство, а также разработки и принятия концепции развития принудительного исполнения судебных актов.

От теории спектров к построению теории химических реакций

К 75-летию Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН издательство Springer Nature опубликовало междисциплинарный юбилейный сборник статей “Advances in Geochemistry, Analytical Chemistry and Planetary Sciences”, 673 стр. Одна из статей раздела «Аналитическая химия, радиохимия и радиоэкология» посвящена физическим методам прогнозирования хода реакций в органической химии (Gribov et al., 2023).

Органическая химия ныне способна создать вещество с заданными свойствами. Например, новое лекарство или пестицид. Это очень полезно для человечества и хорошо оплачивается, но это длительный процесс. Сначала создаётся структурная формула такого вещества. Затем формируется сложный план последовательных синтезов, выделение из продуктов синтеза нужного для дальнейшего изомера промежуточного вещества и, наконец, тестирование конечного продукта. Изомеризация промежуточных продуктов представляет для учёного-«синтезатора» проблему. Изомеров получается много, их надо идентифицировать и выделить перспективный. Это огромная работа.

Молекулярная физика учится делать прогноз – какие изомеры и с какими вероятностями могут присутствовать в промежуточных продуктах синтеза. Если такая картина физиком теоретически установлена, то работа учёного-«синтезатора» резко упрощается. Он может не обращать внимание на маловероятные изомеры, а сосредоточиться на перспективных для дальнейших синтезов.

Молекулярная физика давно освоила прогнозирование оптических спектров сложных органических молекул. А теперь пытается прогнозировать реакционные свойства органических молекул по аналогии со спектрами. Наука в целом подозрительно относится к методам работы по аналогии. Может получиться, а может – нет. Но известен факт. Если два разных явления описываются одинаковыми по форме дифференциальными уравнениями, то аналогией можно надёжно пользоваться. А оказалось, что в квантовой физике оптические переходы между энергетическими уровнями молекулы и переходы при изомеризации молекулы таки описываются одними и теми же уравнениями.

Эти теоретические предпосылки работы физиков с химиками-органиками подробно описаны в данной работе (Gribov et al., 2023). Любому технически подготовленному читателю будет понятен язык энергетических уровней молекул и переходов между уровнями, используемый в тексте статьи. Смотрите пример с переходами в трехуровневой системе (Рис. 1). Молекула переходит с определённой частотой из одной изомерной формы в другую, если внешнее воздействие не вынудит её зафиксировать одну из форм. Обычно это происходит под воздействием кванта света. Поэтому в разделе 4 статьи авторы сосредоточились на фотохимических реакциях изомеризации. Приведено множество результатов, полученных в компьютерном моделировании этих процессов и проведено сравнение с экспериментальными данными в лёгкой для понимания идеи работы форме.

Для химика-органика отрадным является факт, что разработана и действует система компьютерных программ, позволяющая проделывать подобные исследования, уже не прибегая к услугам физиков, знающих теорию процессов изомеризации крупных органических молекул.

Публикация: Gribov L.A., Baranov V.I., Mikhailov I.V (2023) From the Theory of Spectra to the Theory of Chemical Reactions, In: Kolotov V.P., Bezaeva N.S. (eds) Advances in Geochemistry, Analytical Chemistry, and Planetary Sciences. Springer, Cham, 475-483, https://doi.org/10.1007/978-3-031-09883-3_37

Источник: ГЕОХИ РАН.

Вице-президенты и заместители президента РАН - о результатах работы Академии

В кулуарах Общего собрания РАН, прошедшего в столице 23-24 мая, вице-президенты и заместители президента РАН поделились своими мнениями об изменениях, произошедших в Академии за полугодие.

Степан Калмыков, вице-президент РАН, научный руководитель Химического факультета МГУ: «Российская академия активно встраивается во все государственные решения, что касается науки и технологий и конечно это экспертиза, совершенно перестроенная по сути».

Владислав Панченко, вице-президент РАН, научный руководитель Института проблем лазерных и информационных технологий РАН: «Совершенно новый стиль руководства возник в Академии. Мы стали активно взаимодействовать с нашим Правительством, нас поддерживают на всех уровнях».

Виктор Руденко, вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН: «Происходит сближение Российской академии наук с институтами, которые находятся под ее научно-методическим руководством, меняется подход к самому научно-методическому руководству. Также хочу отметить проведение продуманной региональной политики».

Талия Хабриева, заместитель президента РАН, директор Института законодательства и сравнительного правоведения: «Академия использует новые форматы деятельности: у нас появился совершенно новый канал общения с президентом РАН, обратная связь с руководством, регулярные встречи с академиками-секретарями, это позволяет сверить ориентиры и поделиться научными результатами с тем, чтобы они достигли того уровня, которые могут быть использованы для принятия государственных решений, такую задачу ставит новое руководство академии».

Владимир Иванов, заместитель президента РАН, специалист в области изучения российских и глобальных процессов научно-технологического развития: «Первоочередная задача сейчас восстановить всю системность фундаментальных научных исследований – это обеспечит технологический суверенитет и переход экономики на инновационный тип развития».

Источник: Мультимедийный портал ПОИСК.

Исследователи научились регулировать биологическую активность «наноглин»

Пористые алюмосиликаты – это материалы, способные поглощать бактерии, вирусы, аллергены, тяжелые металлы, и таким образом способствовать очищению организма человека. Однако природные алюмосиликаты могут быть токсичны для клеток, и поэтому их использование в медицине ограничено. Химики научились управлять свойствами искусственных слоистых силикатов («наноглин»), изготавливая их с использованием природоподобных технологий – так удалось уменьшить токсичность материалов за счет снижения содержания алюминия и времени синтеза. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Nanomaterials.

Алюмосиликаты широко распространены в природе, например, в виде глинистых минералов. Примером таких веществ является монтмориллонит – это пористый материал, который способен изменять величину расстояния между своими слоями и за счет этого поглощать как органические, так и неорганические соединения. В результате монтмориллонит может использоваться для выведения аллергенов, бактерий и вирусов из организма, для очищения крови и желудочно-кишечного тракта от вредных веществ. Однако наличие токсичности у природных минералов, связанное прежде всего с присутствием примесей и неконтролируемым химическим составом, значительно ограничивает возможности их применения в медицине. Поэтому вместо них активно синтезируются искусственные аналоги, токсичность которых потенциально может быть снижена.

Ученые из Института химии силикатов имени И. В. Гребенщикова РАН (Санкт-Петербург) решили выяснить, как именно возникает токсичность у синтетического монтмориллонита с различным содержанием оксида алюминия (Al2O3) – от 0 до 22 %. Авторы синтезировали образцы в гидротермальных условиях, то есть в водных растворах при высоких температурах и давлении. Материалы имели морфологию нанослоев, самоорганизующихся в более крупные агрегаты с образованием пористых структур – наногубок. Авторы исследовали, как содержание алюминия, размеры частиц, пористость и заряд поверхности образцов влияют на их свойства.

Тесты показали, что синтетические «наноглины» обладали всеми преимуществами природных глин, а именно – активно поглощали вещества и влагу. При этом удельная поверхность синтетических «наноглин» варьировалась от 106 до 320 м2/г, что в 2–6 раз больше, чем у природных материалов. Также авторы оценили воздействие алюмосиликатов на эритроциты и эндотелиальные клетки, которые выстилают внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, – так можно выяснить, насколько «наноглины» применимы для очистки крови. Если клетки в большом количестве будут повреждаться и попадать в кровоток, это чревато закупоркой почечных канальцев высвободившимся гемоглобином и почечной недостаточностью, что может быть летально, особенно для пациентов в тяжелом состоянии. Оказалось, что, чем выше была доля алюминия в образцах, тем больше клеток погибало. Однако механизмы токсического действия алюмосиликатов на клетки еще предстоит изучить.

Затем ученые предположили, что токсичность алюмосиликатов возможно снизить, если изменить условия и время синтеза. Так, авторы дополнительно прокалили материалы при более высоких температурах, однако их токсичность не изменилась. Затем исследователи увеличили время синтеза с двух до десяти дней: гемолитическая активность и общая токсичность таких образцов значительно повысилась. Таким образом, ученые установили, что токсичность алюмосиликатных наночастиц можно значительно снизить при правильном подборе условий их синтеза и химического состава, что позволяет использовать их в медицине.

«В настоящей работе мы показали, что искусственные «наноглины» могут использоваться в медицине вместо природных, в частности, для получения перевязочных материалов, для раневой и ожоговой хирургии, в качестве носителей лекарственных препаратов. В дальнейшем мы планируем подобрать оптимальные сочетания алюмосиликатов, обладающих наибольшей сорбционной способностью и безопасных для клеток, сформировать из них гранулы и провести испытания с последующей разработкой гемоколонок для очистки крови», – рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Ольга Голубева, доктор химических наук, заведующий лабораторией силикатных сорбентов ИХС РАН.

Источник: пресс-служба Российского научного фонда.

Тропики и субтропики Сибири Юрского периода – ученые дали палеогеографическую и палеоклиматическую интерпретацию состава керна и шлама Лескинской скважины в устье Енисея

Сотрудники лаборатории геохимии осадочных пород Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН), совместно с российскими коллегами, дали литолого-геохимическую характеристику мезозойско-кайнозойского интервала разреза Лескинской скважины (устьевая часть р. Енисей, Сибирь) и ее палеогеографическую и палеоклиматическую интерпретацию. Такие глубокие скважины (несколько километров) в последние годы – большая редкость, да и для этой местности существует не так много пробуренных глубоких скважин, позволяющих «заглянуть» не только в недра Земли, но и в ее геологическую историю. Результаты опубликованы в журнале Moscow University Geology Bulletin.

Из уникальной скважины, пробуренной компанией ПАО «Газпромнефть» в 2021 г. в Енисей-Хатангском прогибе, научным коллективом был изучен керн и шлам, проведен комплекс анализов, включавший определение флоры и фауны, химического состава пород и проведение палеогеографических и палеоклиматических реконструкций. Последние можно осуществлять по так называемым геохимическим индикаторам среды – отношениям элементов или их соединений, или по их концентрациям. Существуют формулы, позволяющие перейти от концентраций и их отношений к абсолютным значениям температур, солености и глубине. Эти параметры среды ценны не только для определения истории развития Земли, но и для прогноза месторождений полезных ископаемых, которые формируются в определенных ландшафтно-климатических обстановках. Именно поэтому определение параметров древней географии и климата очень важно для прогнозирования и поиска полезных ископаемых.

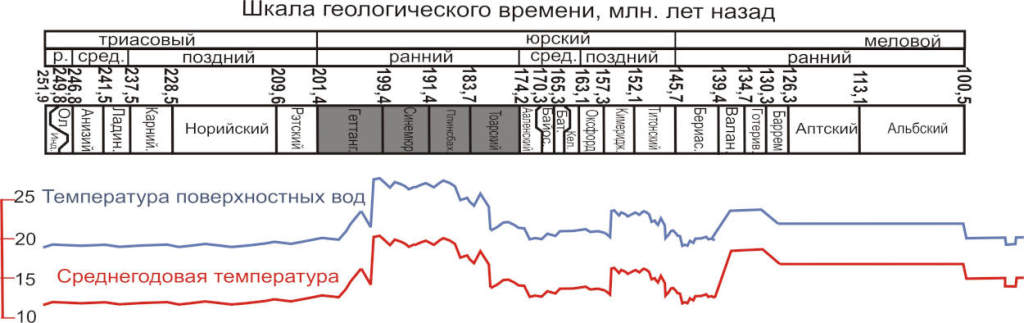

«Палеогеографические и палеоклиматические условия мы определяем не только по геохимическим данным, но и по образу жизни так называемых „живых ископаемых” - организмов, которые почти не изменившись, дожили до наших дней – устрицы-остреиды, другие двустворчатые моллюски – гребешки, например. Междисциплинарный подход дает нам уверенно определять среднегодовые температуры и температуры вод древних морей и океанов. Например, в юрском периоде, здесь в Сибири были тропики и субтропики (см. Рис. 1)», – поясняет старший научный сотрудник лаборатории геохимии осадочных пород ГЕОХИ РАН, доктор геолого-минералогических наук Руслан Габдуллин.

Источник: ГЕОХИ РАН.

Турецкий поток

Что для России означает победа Эрдогана

Иван Стародубцев

По итогам второго тура президентских выборов в Турции, в конкурентной борьбе Реджеп Тайип Эрдоган одерживает победу и продлевает срок своих полномочий до 2028 года.

По результатам обработки 99,85% избирательных урн, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,16% голосов, в то время как его соперник, кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 47,84%. Отрыв в более чем 4% голосов, весьма солидный по меркам турецких внутриполитических реалий, дал возможность Высшей избирательной комиссии уже в день голосования объявить победителем Эрдогана.

По пристальности интереса в отечественном информационном пространстве, выборы в Турции встали в один ряд даже с выборами президента США. Если в этом утверждении и есть натяжка, то не слишком большая. Скажу больше: и на Западе степень интереса к выборам турецкого президента зашкаливала. Настолько, что за ними закрепилась оценка как «самых важных выборов в мире в 2023 году».

И все же: что до турецких выборов россиянам, откуда такой интерес? Если бы передо мной стояла непростая задача ответить на данный вопрос односложно, я бы выразился следующим образом:

Турция, ключевой южный сосед России и региональная держава, делающая шаги на пути к статусу державы глобальной, выбирала не только президента страны – она выбирала путь своего дальнейшего развития.

Есть путь, которым страна следует с 2002 года, когда к власти пришел Реджеп Тайип Эрдоган и его Партия справедливости и развития.

А есть альтернативный путь, который предложил народу кандидат от объединенной оппозиции – Кемаль Кылычдароглу.

Если оставить в стороне внутритурецкую повестку, а сфокусироваться только на международном положении страны, то выбор между Эрдоганом и Кылычдароглу – это выбор гражданами Турецкой Республики между собственным, турецким путем развития и возвращением на западную дорогу.

В рамках собственного пути президент Эрдоган пытается проводить на международной арене сбалансированную политику, равноудаленную от великих держав, с приматом собственных, турецких целей и задач. В отличие от той же Европы, которую на наших глазах затянуло в воронку интересов США.

Одним из результатов турецкой политики балансирования, усилиями так называемой «лидерской дипломатии» президентов Путина и Эрдогана, стала реализация Россией и Турцией ряда стратегических проектов. Отмечу, что – к вящему неудовольствию и даже активному противодействию США и ЕС.

Речь идет о газопроводе «Турецкий поток», об атомной электростанции «Аккую», о российских системах С-400 и о многом другом, включая Астанинский формат сирийского урегулирования и планы по созданию российско-турецкого газового хаба.

Неприсоединение Турции к санкциям Запада против России вызвало бум в российско-турецких отношениях по всем направлениям. Товарооборот бьет исторические рекорды, российский бизнес переключается на Турцию, турки активно замещают в России уходящий «за горизонт» Запад, а счет открытым российским «дочкам» в стране пошел на тысячи, когда раньше шла речь лишь о десятках открываемых компаний в год.

Кроме того, исчезновение с российской туристической карты Запада переключило на Турцию и дополнительный поток российских «VIP-туристов» из числа тех, кто раньше предпочитал условные Ниццу и Майями. Теперь они поехали осваивать турецкие премиальные курорты, включая «турецкую Рублевку» – полуостров Бодрум.

Промежуточно резюмируя: по итогам бурного для России 2022 года стал широко расхожим эпитет «Турция – наше все», такими красками заиграли наши отношения с этой страной.

С другой стороны, был и взгляд на международную политику Турции потерпевшего поражение оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу.

Он в своей предвыборной кампании говорил о необходимости «нормализации» отношений с США и ЕС как о главной задаче турецкой внешней политики. А «нормализация» отношений, очевидно, потребовала бы устранения Турцией источников напряженности с западными «партнерами».

Но ведь не секрет, что заметная доля проблем между Турцией и Западом так или иначе связана с Россией. И тут можно перечислить ровно те самые проекты, которые упомянуты несколькими параграфами выше. Вот их продолжение было и остается для Запада крайне нежелательным. Не говоря уже о том, что от турецкого правительства Запад настойчиво требует официального введения санкций против России.

Так что оппозиционная внешняя политика, стремясь к возвращению на Запад, неминуемо, должна была платить за пресловутую «нормализацию» своими отношениями с Россией. Сразу уточню, что с негарантированным результатом со стороны самого Запада.

Оппозиционный кандидат Кылычдароглу, очевидно, желая «потрафить» Западу, накануне первого тура президентских выборов, прошедшего 14 мая, во всеуслышание объявил о российском вмешательстве в выборы, а накануне второго тура, состоявшегося 28 мая, раскритиковал проект российско-турецкого газового хаба за то, что он, дескать, приведет к «энергетической зависимости» Турции от России. И тот и другой тезис, очевидно, не выдерживает никакой критики и вызвал изумление у специалистов.

Так что для российских наблюдателей двух мнений не было: в ходе турецких президентских выборов, 14 и 28 мая, Турция выбирала между пусть и «тесным», по выражению Сергея Лаврова, но партнером для России Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым мы «пуд соли съели», и малопрогнозируемым, но отчетливо прозападным Кемалем Кылычдароглу.

Выбор президентом Турции Эрдогана, подчеркну, не обещает России легкой жизни на южном направлении. Есть целый ряд вопросов, по которым наши страны не сходятся во мнении и даже находятся «по разные стороны баррикад».

Но, с другой стороны, Черноморские проливы на период СВО, по Конвенции Монтре, Турцией перекрыты для военных кораблей НАТО, а Турция остается для России местом назначения и хабом в самом широком смысле этого слова – «импортозаместительным», «параллельно-импортным», энергетическим, финансовым, логистическим, туристическим и проч.

И, самое главное, Турция сохраняет в наших глазах свою субъектность, когда российская сторона может рассчитывать, что за турецкой спиной постоянно не маячит кто-то третий, а решения по нашим двусторонним отношениям принимаются именно в Анкаре, а не в Вашингтоне или Брюсселе. В политике надо искать не мифических «друзей», коих не бывает, а субъектных партнеров. И такого субъектного партнера в лице Турции наша страна получила с победой Реджепа Тайипа Эрдогана – вплоть до 2028 года. А дальше будем смотреть…

ВАЖНЫЙ ШАГ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ПРОБЛЕМЫ У ДЕТЕЙ

У российских педиатров появились новые возможности для рационального лечения детей в возрасте от 2 лет, страдающих фокальной спастичностью нижних конечностей. Компания «Иннофарм» зарегистрировала данное показание у отечественного препарата группы ботулинический токсин типа А , созданного специалистами ФНЦИРИП им. М.П.Чумакова РАН.

Спастичность, являющаяся частью клинических проявлений многих неврологических синдромов и заболеваний нервной системы, широко распространена во всех возрастных группах. Под этим термином понимают стойкое патологическое повышение мышечного тонуса, которое связывают с изменением нисходящей активности вышележащих моторных центров с растормаживанием спинальных рефлексов и последующей гипервозбудимостью сегментарного рефлекса на растяжение [1]. Спастичность может быть следствием инсульта, черепно-мозговой и спинальной травмы, нейроинфекции, опухоли, рассеянного склероза, бокового амиотрофического склероза, детского церебрального паралича (ДЦП), нейродегенеративных заболеваний. Показатели распространенности постинсультной спастичности варьируются в пределах – 30-500 человек на 100000 населения. По данным эпидемиологических исследований, проведенных в Российской Федерации, распространенность постинсультной спастичности составляет 32 человека на 100000 населения [2].

Спастичность существенно снижает двигательную активность пациентов, приводит к возникновению вторичных изменений в мышцах, сухожилиях и суставах, а также к развитию болевого синдрома, негативно сказываясь на качестве жизни.

Особенное беспокойство у врачей вызывает детская спастичность, которая развивается при поражении ЦНС в перинатальном периоде или вследствие аномалии развития головного мозга [3]. Ведущее место в структуре неврологической заболеваемости и инвалидности детей занимают ДЦП и черепно-мозговые травмы (ЧМТ). По оценкам отечественных эпидемиологов, в России распространенность зарегистрированных случаев ДЦП составляет от 2,2 до 3,3 случаев на 1000 новорожденных. ДЦП находится на 1-м месте в структуре детской неврологической инвалидности[3].

В постнатальном периоде наиболее частой причиной детской инвалидности являются ЧМТ. Ежегодно в России получают травму головы более 270 тыс. детей [4]. Примерно у 65% детей с тяжелой формой ЧМТ развивается спастичность. [5]. Заболевания проявляются не только развитием спастичности мышц, но и нарушениями координации движений, задержкой психо-речевого и моторного развития, ортопедическими нарушениями, требующими медикаментозного лечения, хирургической коррекции и ортезирования.

Сложность проблемы требует новых подходов к комплексной терапии с включением высокоэффективных лекарственных препаратов. Одним из перспективных методов лечения спастичности является применение препаратов ботулинического токсина типа А (БТА) [3]. Первая стадия действия ботулинического токсина типа А заключается в специфическом связывании молекулы с пресинаптической мембраной.

На второй стадии происходит проникновение связанного токсина в цитоплазму нейронов путем эндоцитоза, на третьей – блокада высвобождения ацетилхолина из пресинаптических окончаний холинергических нейронов. Конечным результатом является продолжительная хемоденервация [6].

На сегодняшний день инъекции БТА являются базовым методом лечения спастичности в мировой практике [3]. Своевременная целенаправленная коррекция мышечного тонуса способствует изменению паттерна ходьбы, вертикализации и опороспособности нижних конечностей, овладению новыми навыками движения и существенному улучшению качества жизни пациентов [3].

Отечественный производитель внес весомый вклад в решение данной проблемы.

Сегодня этот препарат показан не только для лечения блефароспазма, цервикальной дистонии и временной коррекции мимических морщин у взрослых, но и фокальной спастичности, ассоциированной с динамической деформацией стопы по типу «конская стопа» (вследствие спастичности у пациентов с детским церебральным параличом) у детей от двух лет и старше.

При внутримышечной инъекции препарата развиваются 2 эффекта: прямое ингибирование экстрафузальных мышечных волокон посредством ингибирования альфа-мотонейронов на уровне нервно-мышечного синапса и ингибирование активности мышечных веретен посредством ингибирования гамма-мотонейронного холинергического синапса на интрафузальном волокне. Снижение гамма-активности ведет к расслаблению интрафузальных волокон мышечного веретена и уменьшает активность 1а-афферентов. Это приводит к снижению активности как мышечных рецепторов растяжения, так и эфферентной активности альфа- и гамма-мотонейронов. Клинически это проявляется в выраженном расслаблении инъецированных мышц и в значительном уменьшении боли в них. Важно, что что в терапевтических дозах препарат не проникает через гематоэнцефалический барьер и не вызывает существенных системных эффектов. Препарат выводится почками в виде нетоксичных метаболитов [6]. Раствор препарата вводят иглой размером 23-26G/0,60-0,45 мм. При лечении фокальной спастичности, ассоциированной с динамической деформацией стопы по типу «конская стопа» вследствие спастичности у детей с ДЦП, препарат вводят в 2 точки каждой головки икроножной мышцы (медиальной и латеральной). При поражении одной конечности доза составляет 4ЕД/кг массы тела. При диплегии общая доза составляет 64ЕД/кг массы тела на обе пораженные конечности. Общая доза не должна превышать 200 ЕД.

Клинические улучшение проявляется через 7-14 дней после инъекции. При снижении выраженности клинического эффекта наполовину препарат вводят повторно, но не ранее, чем через 3 месяца после предшествующей процедуры. Дозу препарата подбирают таким образом, чтобы добиться как минимум 6-месячного интервала между процедурами. Усилить клинический эффект можно с помощью ортопедической коррекции, растяжения мышц и физиотерапии.

Регистрация нового показания позволяет российским детям получать не только высокоэфективную, но и доступную терапию тяжелого социально-значимого заболевания.

Источники:

1. Чуканова Е.И., Ходжамжаров Б.Э., Чуканова А.С. Клинико-патогенетические аспекты и лечение спастичности при неврологических заболеваниях. РМЖ. 2013;30:1592.

2. Катунина Е.А. Патогенетические аспекты и подходы к терапии спастичности. Клиническая фармакология и терапия. 2021.3. DOI: 10.32756/0869-5490-2021-3-18-24.

3. Куренков А.Л., Батышева Т.Т., Виноградов А.В., Зюзяева Е.К. Спастичность при детском церебральном параличе: диагностика и стратегии лечения. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2012;112(7–2):24–28.

4. Клинические рекомендации по ведению детей с тяжелой черепно-мозговой травмой на i этапе медицинской реабилитации, Москва, 2016.

5. Dumas H.M. et al. Lower extremity spasticity as an early marker of ambulatory recovery following traumatic brain injury. Childs Nervous System. 2003 Feb;19(2):114-8. DOI: 10.1007/s00381-002-0696-7.

6. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Миотокс®.

«ЭГИС-РУС» ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO

Компания «ЭГИС-РУС» успешно прошла сертификационный аудит на соответствие требованиям международных стандартов ISO 14001:2015 в инспекционно-сертификационной компании Bureau Veritas (АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»).

Внедрение системы экологического менеджмента (СЭМ) в компании «ЭГИС-РУС» началось в 2022 году с комплексного анализа деятельности компании, выявления экологических аспектов, определения экологической политики и ее целей. Основными целями СЭМ являются систематизация экологической деятельности в компании, реализация программ по охране окружающей среды и соответствие экологическим нормативам. В настоящее время в компании проводится регулярный мониторинг функционирования системы, а также реализуются программы по обучению, просвещению и вовлечению сотрудников в эко-проекты.

По результатам аудита было выявлено соответствие системы экологического менеджмента «ЭГИС-РУС» требованиям международного стандарта ISO 14001-2015, а также ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Особо была отмечена приверженность руководства развитию принципов экологического менеджмента в компании, высокая вовлеченность сотрудников в эко-инициативы.

«По итогам Сертификационного аудита Системы экологического менеджмента «ЭГИС-РУС» показала высокий уровень приверженности принципам стандартов ISO 14001:2016 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Компания продемонстрировала способность СЭМ достигать поставленных целей, а также успешно применяет современные инструменты и методы для поддержания результативности и ее дальнейшего совершенствования», — отметил Евгений Шипилов, директор по сертификации АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь».

МИНЗДРАВ ПОПРОСИЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫПУСКАТЬ ЛЕКАРСТВА БЕЗ ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ

Производителям препаратов без картонных коробок рекомендовали внести вторичную упаковку в регдосье, сообщает «Фармвестник». Соответствующее письмо Министерства здравоохранения опубликовано на сайте Государственного реестра лекарственных средств.

«Производителям лекарственных препаратов, которые ранее получили разрешение на их реализацию без индивидуальной пачки, необходимо предусмотреть внесение соответствующих изменений в регистрационные досье на данные лекарственные препараты с целью включения вторичной упаковки», — сказано в письме центра Минздрава.

В отдельном письме Научный центр экспертизы средств медицинского применения (НЦЭСМП) указал, что обращение препаратов без вторичной упаковки не предусмотрено ни правилами Евразийского экономического союза, ни национальным законодательством.

Уточняется, что такие изменения в регдосье не требуют проведения экспертизы качества или экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного средства.

Однако внесение изменений все равно требует расходов как на госпошлину, так и на организацию выпуска вторичной упаковки, а также временных затрат, пояснила советник адвокатского бюро «Трубор» Мария Борзова. «В текущих условиях, когда есть риски дефектуры, для производителя это все новые издержки, которые нужно заложить в бизнес-план», — указала эксперт.

Bank of New York Mellon перестал быть депозитарием для ADR Полиметалла

Polymetal International plc 26 мая 2023 года получила уведомление от Bank of New York Mellon о прекращении им полномочий банка-депозитария по программе Американских депозитарных расписок (ADR) Компании.

В соответствии с депозитарным договором Bank of New York Mellon прекратит программу ADR Компании не ранее, чем через 30 дней с даты уведомления владельцев ADR о прекращении (ожидается после 25 июля 2023 года).

Компания напоминает, что держатели ADR (а также все акционеры) должны своевременно предпринять необходимые действия, основываясь на информации, опубликованной в циркуляре 10 мая 2023 года.

Российские ученые повысили качество алюминиевых бронз за счет технологии

Исследователи из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН, Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, Объединенного института машиностроения НАН Беларуси и Новосибирского государственного технического университета разработали новый вариант порошковой технологии получения алюминиевых бронз, обладающих улучшенными механическими свойствами. Результаты исследованийопубликованы в журнале Materials Lettersи вошли в краткий отчет о важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными в 2022 году, который был представлен на Общем собрании членов РАН, сообщает "Наука в Сибири".

Механическая прочность и коррозионная стойкость алюминиевых бронз делают их привлекательными материалами для авиационной промышленности и судостроения. В дополнение к алюминию в качестве легирующих элементов для образования упрочняющих включений коммерческие алюминиевые бронзы содержат никель и железо.

Для расширения диапазона получаемых свойств перспективным направлением является применение технологий порошковой металлургии. Коллектив ученых предложил способ изготовления монофазной бронзы, единственным легирующим элементом которой является алюминий, а механическая обработка исходных порошков в высокоэнергетической мельнице способствует их эффективному смешиванию и измельчению. Затем для консолидации полученных смесей используется метод электроискрового спекания.

Новая технология позволила получить плотный (с плотностью до 98 % от теоретической) объемный материал за очень короткое время. Кроме того, итоговые алюминиевые бронзы имеют достаточно мелкий размером кристаллитов (~100 нм), что является неоспоримым преимуществом, если говорить об эксплуатации. Предел текучести, предел прочности, деформация при разрушении и микротвердость полученных образцов не уступают характеристикам лучших образцов, применяемых сегодня в машиностроении, а значения механической прочности превосходят аналогичные характеристики известных коммерческих бронз близкого состава. Также ученые отмечают, что полученная ими бронза обладает удельной электропроводностью, не уступающей показателям коммерческой. Всё это позволяет материалу, создаваемому по новой технологии, легко поддаваться обработке давлением при высоких и низких температурах и быть перспективным для изготовления деталей, работающих при высоких нагрузках и больших скоростях (червячные колеса и шестерни).

ТМК не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Акционеры ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) на годовом собрании 26 мая одобрили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год, сообщила компания.

Такое решение поддержали 90,6% проголосовавших акционеров. Компания также заявила, что не будет распределять прибыль по результатам 2022 года.

За 9 месяцев 2022 года ТМК выплатила дивиденды в размере 6,78 рубля на акцию (около 7 млрд рублей), за первое полугодие - 9,68 рубля на акцию (около 10 млрд рублей). По итогам 2021 года компания выплатила дивиденды в размере 0,82 рублей на одну обыкновенную акцию.

В арбитраж подан очередной иск к ЧМК "Мечел"

Очередной иск в адрес Челябинского металлургического комбината (ЧМК) поступил в арбитражный суд от компании «Сиб.Т». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан 26мая. Его сумма— 2225230,6 рубля. Пока нет данных опринятии иска крассмотрению.

Доэтого вмае иски вадрес ЧМК подавали компании «Райн крафт», «КВК-эксперт», «Торговый дом Махим», «Светконсалт», «Смоленское производственное объединение „Аналитприбор“ имногие другие.

Значительно вырос экспорт рыбы в Китай

Экспорт рыбной продукции из России в Китай в I квартале составил 271 тыс. тонн на общую сумму $553 млн, сообщает Росрыболовство. По весу поставки превысили уровень экспорта в аналогичном периоде прошлого года более, чем в 2 раза, в стоимостном же выражении прирост составил 78%. Основную долю в экспорте в январе-марте занимает мороженый минтай (74%) и мороженая сельдь (8%).

Основной вклад в общий вылов традиционной вносят дальневосточные рыбаки. Также стоит отметить, что в прошлом году в Северном бассейне возникли сложности с реализацией краба, так как США ввели запрет на российские поставки. В связи с этим компании, занимающиеся добычей краба, развернулись в сторону Китая, и экспорт краба в КНР вырос на 41%.

Кроме того, несколько увеличился и импорт рыбной продукции из Китая в Россию: в январе-марте он составил 46 тыс. тонн (более чем на $265 млн), что на 16% больше, чем годом ранее.

Новый катализатор «Газпром нефти» увеличит выпуск бензина на Московском НПЗ

Московский НПЗ с 2023 года начал применять новый катализатор производства «Газпром нефти» на комплексе каталитического крекинга.

Компания отмечает, что данный продукт позволит заводу увеличить объем производства бензина. Загрузка первой партии катализатора произведена на установке каталитического крекинга Московского НПЗ, а полный переход на новый катализатор «Газпром нефти» будет произведен в течение года.

«Московский НПЗ постоянно повышает производственную эффективность и качество выпускаемой продукции. С помощью катализаторов нефтеперерабатывающие заводы могут регулировать выпуск различных видов топлива в зависимости от требований рынка. Новая марка катализатора „Газпром нефти“ позволила увеличить эффективность производства бензина. Переход осуществляется без остановки производства, что обеспечивает дополнительную надежность в поставках бензина на топливный рынок», — заявил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Генеральный директор «Газпромнефть — Каталитические системы» Александр Чембулаев в свою очередь добавил, что новую партию катализаторов предприятие разработало в центре испытания катализаторов «Селектум»:

«Возможности нашего исследовательского центра — единственного в России — позволили оперативно отреагировать на запрос рынка, изменить рецептуру и выпустить новую марку катализаторов каталитического крекинга. Новинка успешно прошла многоуровневые испытания на пилотном уровне. Применение уникального цеолита собственной разработки „Газпром нефти“ обеспечили гибкость производства. Результаты сейчас подтверждаются эксплуатацией на установке по выпуску компонентов высокооктанового бензина», — сообщил Чембулаев.

ЕС препятствует планам Зеленского о приостановке транзита газа из РФ через Украину

Депутат Госдумы и первый заместитель председателя Комитета по энергетике Игорь Ананских заявил, что западные кураторы запрещают президенту Владимиру Зеленскому останавливать транзит российского газа через Украину, так как Европа нуждается в доступном российском газе.

«Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) не разрешают это делать его европейские руководители, которые заинтересованы в этой трубопроводной системе», — сообщил депутат.

Ананских также отметил, что введенные Евросоюзом ограничения на закупку нефти и газа из России в рамках антироссийской истерии поставили европейскую экономику в трудное положение. Российский газ является последним источником дешевых энергоресурсов для Европы, который оказывается гораздо более доступным по сравнению с другими альтернативами, пишет Pravda.Ru.

Немецкую идеологию переводят на дрова

Получение энергии из древесины позволит сократить выбросы, считает глава Немецкой ассоциации городов и муниципалитетов

Власти разных уровней в ФРГ должны активнее переходить на отопление древесиной при отказе от нефти и газа, заявил глава Немецкой ассоциации городов и муниципалитетов Герд Ландсберг.

Он уточнил, что древесина является возобновляемым источником, получение энергии из древесины не так вредно для климата и позволит сократить выбросы углекислого газа.

По словам Ландсберг, на такие перспективы нельзя закрывать глаза по идеологическим причинам.

Стоит отметить, что даже без всякой идеологии в таких странах, как Финляндия и Швеция, дрова давно считаются ВИЭ, их использование без зазрения совести вносится в регулярные отчеты о росте использования возобновляемых источников энергии.

Между тем напомним, что в России доля возобновляемых дров в энергобалансе ряда регионов очень большая. До сих пор около 7% российских домохозяйств имеют печное отопление. При этом большая часть ископаемого метана, который добывается в РФ, до последнего времени экспортировалась, в том числе и в Германию.

Сейчас появилась надежда, что эта ситуация несколько изменится. Рядовым немцам придется запасаться возобновляемыми дровами, а до россиян должен, в конце концов, дойти идеологически неправильный газ.

Китай и Индия в мае снова бьют рекорды по импорту сырой нефти из РФ

По данным Refinitiv Oil Research, в мае импорт Китаем российской нефти, как морем, так и по трубопроводам, составит 2 млн б/с против 1,74 млн б/с в апреле. Индия в мае импортирует 1,97 млн б/с нефти из РФ по сравнению с 1,68 млн б/с в апреле, пишет Reuters.

Таким образом, Россия в этом месяце снова обойдет по поставкам нефти в Китай своего конкурента и ближайшего союзника по ОПЕК+ Саудовскую Аравию (1,95 млн б/с в мае против 2,07 млн б/с в апреле). Что касается Индии, то по итогам месяца доля российской нефти на индийском рынке состави 38,6%. на втором месте по поставкам окажется Ирак (890 тыс. б/с против 900 тыс. б/с в апреле), затем — Саудовская Аравия (570 тыс. б/с против 690 тыс. б/с в апреле).

Однако аналитики отмечают, что рост нефтезакупок из России, обусловленный низкой ценой на российское сырье, не свидетельствует однозначно о росте нефтепереработки двух азиатских стран.

С одной стороны, в Китае закончился сезон ремонтов на НПЗ, и заводы наращивают производство, создавая запасы к летнему сезону отпусков. С другой — результаты мая больше отражают ожидания переработчиков о расширении спроса на нефтепродукты, ведь поставки планируются за пару месяцев. В случае, если прогноз не оправдается, закупки сырья, в том числе российского, в июне могут и упасть.

Аналитики также ожидают снижения экспорта нефтепродуктов Китаем по мере того, как НПЗ исчерпают свои экспортные квоты: по мнению Refinitiv, поставки дизельного топлива из КНР сократятся до менее 200 тыс. тонн, что значительно ниже 2,41 млн тонн в декабре — китайский экспорт ДТ падает уже пятый месяц подряд. По бензинам может быть рост экспорта до 0,9-1,2 млн тонн в мае, поскольку производство бензина пока превышает спрос внутреннего рынка.

Что же касается Индии, то в свете претензий еврочиновников к стране, экспортирующей нефтепродукты из российского сырья, возможно сокращение спроса на индийские нефтепродукты, а также новый раунд изменения цепочек поставок, поскольку индийские НПЗ от российской нефти, очевидно, отказываться не собираются. Впрочем, как пишет Reuters, на импорт нефти из РФ влияет не только индийский экспорт нефтепродуктов, но и рост спроса на них на внутреннем рынке.

Формат участия ONGC в Сахалине-1 подвисает

Индийская компания столкнулась со сложностями переоформления своей доли в сахалинском активе

Индийская ONGC в годовом отчете уточнила, что пока находится в неопределенном состоянии относительно своей доли в новом операторе проекта «Сахалин-1», пишет «Интерфакс». После ухода из проекта американской Exxon и появления российского оператора индийская компания столкнулась со сложностями переоформления своей доли в сахалинском активе. Проблема в том, что российские банки под санкциями, и нужны законные пути передачи актива, чтобы самой ONGC не нарушить санкционные ограничения.

ONGC сообщает, что получает определенные данные о добыче, бурении и транспортировке нефти «Сахалина-1», но еще не получила от нового оператора отчета о финансовых результатах в январе–марте 2023 года.

Единоличным исполнительным органом ООО «Сахалин-1» выступает АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», которому в ООО полагается 11,5%, еще 8,5% ООО распоряжается АО «РН-Астра». Японская SODECO (30% в «Сахалине-1») и индийская ONGC (20%) подтвердили намерение получить долю в российском операторе сахалинского актива. Ранее Exxon Mobil, которой принадлежало 30% в проекте, заявила о полном уходе из России.

Из света в тень переплывая

Судов, фрахтуемых по серым схемам для транспортировки российской нефти, становится все больше и больше

Теневой танкерный флот, перевозящий нефть из России, стал головной болью для американских и европейских политиков: с его помощью экспорт черного золота из нашей страны растет, и остановить его никак не удается. В то же время используемые корабли надежностью не отличаются и фрахтуются по серым схемам. Поэтому вопрос об их строительстве на отечественных верфях с повестки дня не снимается.

Кораблям здесь не рады

В последние годы Россия входила в число глобальных лидеров по производству нефтепродуктов, находясь на третьем месте после Китая и США. Половина объема их выпуска отправлялась на внутренний рынок, половина — заграницу. В 2021 году из России было экспортировано порядка 77 млн тонн светлых нефтепродуктов (бензина, керосина и дизельного топлива) и 60 млн тонн — темных (мазута, битумов и газойля). Около 90% было отгружено в западные страны. Суммарный же доход России от их поставок достиг $70 млрд.

В 2022 году после начала проведения Россией специальной военной операции на Украине и запуска США, Европейским союзом, Великобританией и их сателлитами массированных санкций ситуация кардинально изменилась: отечественные компании принялись наращивать сбыт в Азию.

Соответственно, заменить Россию иными поставщиками Европейскому союзу так просто не получается — на мировом рынке нефтепродуктов слишком мало игроков, сопоставимых по мощи с Россией, и ограниченное предложение. Например, Катар обещал Европейскому союзу увеличить в пять раз экспорт дизельного топлива — с 10 до 50 тыс. баррелей в сутки, однако данный объем не будет полноценной альтернативой сбыту из нашей страны: из 1,4 млн баррелей дизельного топлива, потребляемого ЕС каждый день, половина приходилась на долю России.

Еврочиновники, понимая риски, сделали на всякий пожарный случай пару исключений, освободив от потолков продукты, полученные из российской нефти за рубежом, и заодно заграничные бензин и дизельное топливо, смешанные с продукцией из нашей страны.

В свою очередь, Россия в складывающихся условиях выгодно стремится расширять экспорт нефтепродуктов в Азию, и вот тут-то ей надо решить серьезную задачу — не только обеспечить стабильность их перевозок по железным дорогам, но и задействовать нужное количество танкеров, особенно крупнотоннажных, которые необходимы для перевозок на дальние расстояния. Между тем собственный нефтеналивной флот России невелик и то же самое можно сказать о остальных видах гражданских судов, имеющихся в распоряжении отечественных логистических игроков.

Речь идет об официальном флоте. Кроме него существует и теневой флот, создаваемый втихую и призванный обеспечить стабильный экспорт российской нефти, какие бы санкции ей ни угрожали.

Разновекторные изменения

В 2021 году у российских транспортных компаний было приблизительно 1,5 тыс. кораблей. Из них 80% плавало под флагом нашей страны, остальное — под флагами иностранных государств. Суммарный дедвейт наливных судов, находившихся под флагом России, можно было оценить в 4,6 млн тонн, сухогрузных — в 4,1 млн. тонн, средний возраст — 16 лет. Крупнейшими игроками считались «Совкомфлот» и «Волжское пароходство».

Такого количества было вполне достаточно для вывоза нефти, нефтепродуктов и иных грузов из России морскими путями до проведения специальной военной операции на Украине. В день ее старта под американские санкции попал «Совкомфлот», и затем он лишился покрытия от пяти зарубежных клубов взаимного страхования. Взамен него «Совкомфлоту» удалось получить страховку от «Ингосстраха», тем не менее она не помогла ему во взаимоотношениях с иностранными клиентами, к примеру, американской ExxonMobil, отказавшейся наливать нефть с проекта «Сахалин-1» в танкеры «Совкомфлота» под предлогом отсутствия международной страховки.

В дальнейшем сложности стали нарастать словно снежный ком. ЕС запретил вход в свои порты судов под флагом России (аналогичным образом поступили Великобритания, США и Канада) и вместе с Великобританией заблокировал их страхование и перестрахование. Плюс прекратилась поддержка электронных картографических сервисов, необходимых для безопасного плавания кораблей.

Последствия не заставили себя быстро ждать: уже к октябрю 2022 года заходы российских судов в порты США и Великобритании уменьшились до нуля, в порты же Европейского союза упали в десять раз. Напротив, они стали чаще приходить в Турцию, Индию и Китай.

Ожидавшееся эмбарго ЕС на нефть, вывозимую из России, лишь усилило процесс — все больше и больше танкеров с ней стало уходить в КНР и Индию, согласившиеся покупать ее с хорошим дисконтом для собственных нефтеперерабатывающих заводов и последующей реализации и у себя дома, и в ЕС, страдающем от разбушевавшегося топливного кризиса.

Выстраивалось весьма противоречивое положение дел: с одной стороны, экспорт нефти из России в ЕС, Великобританию и даже США неумолимо падал (хотя они по-тихому ее все-таки покупали), с другой — он постепенно увеличивался в Китай, Индию, Турцию и прочие азиатские государства, с третьей же — отечественным нефтяным компаниям и их трейдерам не хватало легальных кораблей, как плавающих под флагом России, так и флагами иных стран — не все судовладельцы были готовы рисковать финансовым благополучием и доходами, рискуя показать себя неблагонадежными по отношению к политике, проводимой правительствами США, Великобритании, Европейского союза. Ряд из них предпочли занять выжидательную позицию, наблюдая за ходом развития событий.

И, наконец, санкции вызвали распродажу танкеров их владельцами. «Совкомфлот» был вынужден выставить треть своего флота (40 из 121 судов) для сокращения собственной долговой нагрузки. По имеющимся данным, пять танкеров приобрела у него дубайская Koban Shipping.

По сходному пути пошло и «Волжское пароходство»: в сентябре 2022 года оно продало пять танкеров и объявило о планах сбыть еще восемь штук. В качестве официальной причины была названа убыточность нефтеналивных перевозок в течение последних нескольких лет.

Мелкие игроки поступали точно также, скажем, железнодорожный оператор Railgo предпочел избавиться от принадлежавшего ему «Таганрогского танкерного флота», оперирующего только тремя танкерами.

Особенности газовых перевозок

Нефтяники — не единственные, кто столкнулся с проблемами с перевозками из-за западных санкций против России. В схожем положении оказались их коллеги-газовики и главным пострадавшим можно считать НОВАТЭК. Формально дела у него идут хорошо, и по итогам 2022 года он смог увеличить реализацию природного газа, следовательно, его поставки в сжиженном виде с проекта «Ямал СПГ» осуществляются без сучка и задоринки.

Действительно, у НОВАТЭКа есть корабли для выполнения текущих контрактов по поставкам голубого топлива морским путем, зато будущее скрыто завесой неопределенности из-за отказа южнокорейской верфи Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) в мае 2022 года строить для него газовозы.

Официально заказчиком судов у Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering выступал «Совкомфлот», они должны были вывозить сжиженный природный газ с проекта «Арктик СПГ-2», первая линия которого должна заработать в нынешнем году. Всего для его транспортировки с «Арктик СПГ-2» НОВАТЭК рассчитывал сформировать флот из 21 корабля, 15 из них должна была построить «Звезда», шесть — DSME (до того она сдала ему 15 судов для «Ямал СПГ»). Владельцем трех последних и должен был стать «Совкомфлот», их сдача предполагалась в феврале, апреле и июле 2023 года. Отказ Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering выполнять взятые обязательства был оформлен как просрочка очередного платежа со стороны «Совкомфлота».

Масла в огонь подлил отказ в январе 2023 года французской Gaztransport and Technigaz снабжать «Звезду» герметичными резервуарами для хранения сжиженного природного газа. В принципе после разрыва контракта между «Совкомфлотом» и DSME недостающие корабли можно было бы заказать «Звезде». Вместо же танков, поставляемых Gaztransport and Technigaz, можно устанавливать резервуары, разработанные Umatex («дочка» «Росатома»).

Откуда берется теневой флот

Санкционные ограничения не могли не вызвать к жизни схемы, направленные на их обход. К осени минувшего года отчетливо стал проявляться подъем цен на подержанные танкеры (со сроком эксплуатации 15 лет и более). Обычно они стоят в среднем $12 млн (или в пять раз дешевле новеньких судов). Активизировавшийся спрос на них со стороны азиатских логистических операторов привел к разгону цен до $22 млн за штуку. Многие из них были куплены после начала переориентации экспортных потоков российской нефти с Европейского союза на Индию и КНР.

Спектр географии перевозчиков сравнительно скромен: ОАЭ, КНР, Индия, Иран и Сингапур, и они не любят «светиться». В частности, анонимный китайский оператор в августе 2022 года приобрел 13 танкеров, выложив за них $376 млн (до того в мае–июле он купил 10 судов). Оплата велась исключительно наличными деньгами, и он упорно не хотел «заморачиваться» с банковскими переводами.

Впрочем, среди них есть и европейские фирмы. В 2022 году в Швейцарии была зарегистрирована Fractal Shipping, быстро сформировавшая флот из 23 кораблей, приобретенных в ОАЭ. Кто за ней стоит, равно и за остальными судовладельцами, экстренно скупавшими повсюду танкеры, — неизвестно, хотя логично предположить, что они все или их большая часть связаны с российскими компаниями и предпочитают находиться в тени во избежание ненужных неприятностей — в США и Европейском союзе ревниво относятся к любым попыткам помочь непокорной России вывернуться из-за обрушившихся на нее санкций.

Точно оценить размер теневого флота, экспортирующего нефть из нашей страны за ее пределы, нелегко и косвенно можно дать цифру в 400-500 танкеров, международный трейдер Trafigura насчитал их аж 600. По крайней мере, в 2022 году было зарегистрировано 148 продаж бывших в употреблении Aframax (на 5% выше уровня 2021 года). Интенсивность сделок с ними увеличивалась с лета и вышла на пик в ноябре.

Следует принять во внимание отсутствие достоверных сведений о подлинных владельцах фирм, владеющих теневыми судами. Официальные органы стран, в которых они учреждены, не раскрывают данных об их акционерах.

Да и опубликуй они их — правды не отыщешь: владельцами могут оказаться местные жители, не замеченные ни в каких прегрешениях и банально ничем не примечательные. За их спиной могут стоять трейдеры, тайно сотрудничающие с российскими компаниями и выстраивающие многоходовые сделки с нефтью для запутывания компетентных органов США и ЕС. Заработанные деньги могут оседать на счетах банков, предпочитающих помалкивать об их источниках (никто не хочет терять деньги в период глобального экономического кризиса).

Деньги могут направляться на приобретение и аренду кораблей для доставки отечественной нефти, закупку технологического оборудования для российских нефтегазовых игроков в рамках параллельного импорта.

Европейские потребители черного золота из России тоже предпочитают обет молчания, рискуя лишиться нефти. И даже администрации портов не станут вдаваться в подробности — их руководителям надо чем-то заправлять личные автомобили.

Дедвейт имеет значение

Здесь надо учесть, что класс и дедвейт танкеров напрямую зависит от маршрутов, на которых они эксплуатируются. Для доставки нефти с северо-запада и юга России в Европейский союз традиционно задействовали корабли классов Aframax дедвейтом 80-120 тыс. тонн, они же плавают с Дальнего Востока России в КНР и Индию.

Для перевозок нефти из портов европейской части России в Китай и Индию они не подойдут в силу слишком длинного транспортного плеча и значительных издержек. Тут им альтернативой выступают Suezmax и супертанкеры, обладающие дедвейтом 160 тыс. и 320 тыс. тонн соответственно.

Но таких судов в мире маловато. Тех же супертанкеров дай бог сотня штук наберется, и их плавание связано с существенными ограничением — они не могут из-за своих размеров зайти в Балтийское и Черное моря, российские же порты в их акватории не вряд ли смогут их принять — причальные стенки под них не спроектированы. То же самое можно сказать и про порты Дальнего Востока России.

Тогда можно применять двухзвеньевую схему работы: в портах нефть переливают в Aframax, после чего они выходят в открытое море и в удобном месте перекачивают ее на Suezmax или супертанкеры. Потом они следуют в пункты назначения и там разгружаются, либо же поблизости от таких пунктов заливают нефть в суда меньшей вместимости.

Выходом из клубка трудностей, опутавших экспортные перевозки нефти и иных товаров из России, могла бы стать массовая закладка кораблей на отечественных верфях — постоянная ориентация на фрахт иностранных судов, явный или тайный, не может продолжаться вечно: Европейский союз, США и их сателлиты будут стремится задавать их любыми способами, чтобы поставить Россию на колени.

И вот тут-то против строительства кораблей в России играет комплекс объективных причин. Во-первых, дело неизбежно упрется в финансирование. По самым скромным оценкам, только для расширения танкерного флота может потребоваться до 1-1,5 млн рублей капитальных вложений. Помимо него, надо закладывать и спускать на воду газовозы, сухогрузы и контейнеровозы. Деньги надо где-то взять.

Во-вторых, строительство кораблей требует времени — верфи в России перегружены заказами на несколько лет вперед, и клепать суда быстро не получится.

И, в-третьих, западные производители не продают винторулевые колонки, двигатели, дизель-генераторы, радионавигационные системы для нужд отечественных верфей вне зависимости от того, кто заказчики закладываемых судов. Из-за разрыва логистических цепочек риски срыва поставок запасных частей, инструментов и принадлежностей, оборудования для ремонта кораблей резко возросли и чреваты трудностями на предприятиях. Их придется либо завозить по параллельному импорту, либо налаживать их выпуск в России.

Именно ставка на собственные силы — единственное средство для экспортеров обрести независимость от иностранных судовладельцев, способных навязать им любые условия. Им или надо раскошелиться на заказ кораблей на отечественных верфях, или же быть готовыми остаться без арендованных за кордоном старых судов по прихоти их хозяев или из-за аварий.

Леонид Хазанов

ЛУКОЙЛ теряет прибыль в Финляндии

Прибыль финской «дочки» ЛУКОЙЛа в прошлом году сократилась в 5 раз

Прибыль Oy Teboil Ab, «дочки» ЛУКОЙЛа, в прошлом году сократилась до €5,45 млн с €25,66 млн в 2021 году — падение в пять раз, сообщает издание Kauppalehti.

При этом с начала прошлого года в Финляндии не прекращается кампания по отказу от все российского, в том числе услуг и товаров. Teboil потерял контракты со многими государственными и частными организациями страны, среди них — полиция, почта, муниципалитеты и другие организации.

Напомним, что ранее проходили сообщения, что у российской компании возникли сложности и в других европейских странах. В частности, в феврале текущего года Болгария оштрафовала ЛУКОЙЛ на €34,6 млн за ценовое давление. В Италии компанию вынудили продать ее сицилийский НПЗ Isab.

Хабу быть

Фракия будет региональным газовым центром, заявил Эрдоган после второго тура выборов президента Турции

Эрдоган остается верен плану реализации проекта газового центра в Турции. И небезосновательно: по предварительным итогам второго тура, опубликованным ЦИК Турции, Эрдоган опережает своего соперника на президентское кресло Кемаля Кылычдароглу на несколько решающих процентов.

В частности, он заявил: «В своем поздравительном послании господин Путин повторил вопрос о том, чтобы Турция, а именно Фракия, стала „газовым хабом“. Мы сделаем этот шаг вместе с ними. Фракия будет центром». Напомним, что газовый хаб в Турции планируется запустить в 2024 году.

Кылычдароглу, напомним, был не против отношений с Москвой, но идею газового хаба в Турции счел «опасной»: так, по его мнению, Турция попадет в еще большую энергетическую зависимость от РФ.

При этом аналитики Morgan Stanley считают, что оставшемуся президентом президенту страны необходимо срочно заняться решением экономических проблем страны, в частности поменять денежно-кредитную политику. По их мнению, если Эрдоган продолжит политику сохранения низких процентных ставок, курс лиры к доллару может рухнуть на 40%.

Не стоит забывать, что в 2022 году турецкая лира уже падала на 28%.

Изображение материала

Современная мода кормит российский нефтегаз

Reliance Industries увеличил объем закупаемой у России нефти в 12 раз, а синтетические волокна, произведенные индийской компанией, используются для пошива одежды во всем мире

Издание Financial Times сделало для себя открытие. FT обнаружил, что 39 мировых модных брендов прямо или косвенно связаны с использованием российской нефти через индийскую Reliance Industries, что подрывает эмбарго западных правительств и иллюстрирует, насколько широко синтетическая одежда связана со спорными источниками ископаемого топлива.

Крупнейший в Индии производитель нефтехимической продукции, полиэфирного волокна и пряжи Reliance Industries импортирует российскую нефть со скидкой для производства полиэстера и экспортирует ее в страны, на которые распространяются санкции против России, включая ЕС. Это означает, что российская нефть используется в производстве полиэстера, который затем отправляется по всему миру для изготовления одежды для некоторых из крупнейших мировых брендов одежды.