Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Москвичи смогут узаконить хамамы в квартирах

Жители Москвы и других городов активно прицениваются к саунам и хамамам: их теперь можно устанавливать прямо в квартире. Как рассказал "РГ" мастер русского пара, сотрудник медфакультета университета "Синергия" Иван Митяев, сделать это не так дорого, как кажется. Цена на инфракрасные кабины начинается от 100 тысяч рублей. Однако самый простой хамам обойдется раза в четыре дороже.

Как рассказали в пресс-службе Мосжилинспекции, закон всегда разрешал устанавливать в квартирах сауны. А с 1 декабря МЧС внесло изменения в приказ о противопожарной защите, который позволяет теперь ставить в жилье и хамамы. Это гораздо более сложное сооружение с инженерной точки зрения, да и установить его можно далеко не везде. По словам сотрудников МЖИ, устанавливать разрешено лишь заводские сауны и хамамы, сделанные, что называется, "под ключ". "Несколько раз в нашей практике мы сталкивались с инфракрасными саунами, установленными в квартирах", - поделились в инспекции. Эти кабины, грубо говоря, просто включаются в розетку и не требуют никаких перепланировок.

"Такие кабины бывают разного размера - от компактных до многоместных, - отметила управляющая бутиком BwT Алевтина Веселая. - Монтаж возможен в любом помещении: ванной, спальне. Для подключения требуется лишь обычная электрическая сеть". Существует еще множество различных нюансов при подборе кабины: материал стенок, радиаторы излучения, подбор программ нагревания.

Но в целом, если речь идет о крупногабаритной квартире, такую сауну всегда можно было вписать в интерьер без перепланировок. Другой вопрос - строительство хамамов, которое до этого было возможно только в частных домах, а теперь прелести турецкого релакса позволено оценить и в квартирах. Разумеется, если позволяет площадь. В отличие от инфракрасных саун хамамы требуют постоянной подачи воды. Фишкой турецкой бани как раз является облако водяного пара, появляющееся благодаря установленным в техническом помещении генераторам.

Кроме того, в хамамах всегда есть курна - специальная раковина с водой. Поэтому хамамы можно устанавливать только в так называемых мокрых зонах с соответствующей гидроизоляцией - ванных, санузлах или постирочных. "Это не такое дорогое удовольствие, как кажется, - разъяснил Иван Митяев. - Гораздо сложнее согласование, так как это потребует перепланировки". Как разъяснили в компании Demarko23, специализирующейся на установке бассейнов и хамамов, минимальный размер парной должен составлять не менее 1,5 на 1 метр. Это само помещение хамама с лежаками, курной, освещением, кранами.

Сергей Буланов

В Москве открылись 240 елочных базаров

Ирина Огилько

Во вторник, 20 декабря, в столице открылись 240 елочных базаров. Откуда же приехали эти пушистые лесные красавицы и есть ли спрос на них, выяснил корреспондент "РГ".

Адреса базаров москвичам известны - елками в городе торгуют из года в год на одних и тех же площадках. Как всегда, больше всего их на востоке города, вот и в этом году тут открылись 53 елочных базара, на втором месте - юго-запад, где продают ели по 45 адресам. В центре открыт 21 елочный базар, а на территории Новой Москвы четыре такие площадки. Продиктовано это рядом условий: торговля новогодними деревьями не должна мешать потоку прохожих, движению транспорта, ну и, конечно, должен быть спрос. Как рассказал журналистам руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, работать базары будут до 31 декабря включительно: "Ели привезли из Подмосковья, Пермского края, Башкирии. Есть и зарубежные - Дания, Норвегия. Ценовую политику предприниматели определяют самостоятельно".

Ближайший елочный развал к зданию редакции "Российской газеты" мы нашли на улице Бутырской, 9. Больше по запаху - хвойный дух чувствовался издали. Площадка размером не более 10 "квадратов", как и и все остальные официальные базары, огорожена характерной загородкой и светится гирляндой с разноцветными лампочками. У входа с одной стороны - трехметровая мерная линейка, с другой - информационное табло с полезной информацией: адрес, юридический адрес и наименование компании, телефоны органов госконтроля и надзора, в том числе Управления Роспотребнадзора по Москве. Ну и ценник. Согласно ему, минимальная стоимость - 1,5 тысячи рублей за отечественную ель высотой не более метра. Лапник сибирской пихты дешевле - по 600 рублей за связку. Самая дорогая норвежская елка высотой 2,5 метра обойдется в 16 тысяч рублей (рядом приписка - "под заказ"). Ее землячку ростом поменьше продают за 6,5 тысячи рублей. Интересуюсь у продавца: берут? "Пока больше смотрят на ценник и ассортимент, - рассказал Сергей Пухарев, житель Белгородской области. - До праздника еще десять дней, москвичи боятся, что осыплется. Но если в воде держать, ничего не случится. Хвоя любит воду, да и товар хороший. Посмотрите, какие крепкие иголки у ели из Подмосковья".

Остановились двое пенсионеров - оказалось, пришли за елкой. Тщательно изучив с десяток деревьев, выбрали самое пушистое. Спрашиваем, не дороговато ли отдавать 1,7 тысячи рублей за елочку, которую потом все равно придется утилизировать? "Мы в прошлом геологи, в семье с юности традиция, где бы ни были, обязательно ставим настоящую, живую ель, - рассказала москвичка Елена Крылова. - Только на Мадагаскаре пришлось украшать живой 1,5-метровый кактус, ничего другого более похожего на елку не нашли. Да и внуки будут рады, их родители ставят у себя искусственную елку, хоть и под потолок. А запах хвои не только поднимает настроение, но и организм укрепляет, подышим дома фитонцидами".

На предложение продавца купить еще и подставку под елку покупатели отказались, объяснив, что по старинке поставят в ведро с песком.

Отмечу: искать приключений в лесу с пилой или топором не стоит. На природных территориях города стартовала компания "Ель", во время которой инспекторы "Мосприроды" усилили патрулирование. Тем, кто попадется со свежесрубленным деревом, грозит уголовная ответственность или многомиллионный штраф, особенно если дерево породистое, а территория - заказник. С дешевыми вариантами у "лжепродавцов" на неофициальных елочных развалах дела тоже лучше не иметь. Инспектора Госинспекции по недвижимости столицы усилили контроль. Как рассказал начальник ведомства Иван Бобров, в случае выявления несанкционированной торговой точки нарушителям - и продавцам, и покупателям - грозят нешуточные административные санкции: штрафы для граждан в размере до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - до 100 тысяч рублей.

Офсетное производство позволит обеспечить лекарствами 80 процентов онкобольных

Любовь Проценко

Правительство Москвы поставило перед собой задачу 80 процентов лекарств для онкобольных и пациентов с онкогематологическими заболеваниями производить в своем городе. По мнению заммэра по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, это вполне реально, если расширить офсетное производство нужных препаратов.

Больных москвичей десятью видами рака сейчас обеспечивают самыми современными методами лечения с помощью таргетной и иммунной терапии. Это касается меланомы, рака молочной и предстательной желез, почки, прямой кишки, легкого, мочевого пузыря, яичника, желудка, головы и шеи. Нужные средства выделяются из столичного бюджета. Но онкология по-прежнему остается самой опасной болезнью.

Для того же, чтобы не упустить время для лечения, и нужны прежде всего лекарства, поставка которых не зависит от зарубежных поставщиков. Новое высокотехнологичное производство по офсетным контрактам, которое развивает столица, добавляет москвичам новые рабочие места. В его пользе уже убедились, заключив с инвесторами с 2017 по 2021 год пять офсетных контрактов. По трем из них московское здравоохранение уже получает лекарства, медизделия и продукцию для молочных кухонь. Еще по двум строятся современные фармацевтические заводы, которые уже в ближайшее время начнут выпуск и отгрузку медикаментов.

Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в этом году столичные власти еще раз проанализировали закупку импортных лекарств. В результате выявили 100 препаратов, которые по-прежнему закупались только у зарубежных поставщиков. Новые офсетные контракты, которые по итогам конкурсов будут заключены до конца года, дадут возможность локализовать выпуск как минимум 84 международных непатентованных наименований препаратов, часть которых предназначена как раз для лечения онкологии. Инвесторы высказывают готовность вложить в их производство не менее 5,5 миллиарда рублей.

В Некрасовке в 2023 году откроется новый спорткомплекс

Сергей Жуков

В Некрасовке в первой половине будущего года откроется новый спорткомплекс, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Строится он уже два года за счет городского бюджета в составе транспортно-пересадочного узла. Здание готово на 85 процентов. По словам Войстратенко, построить могли бы и раньше, но сказались пандемия и санкции, из-за которых была нарушена логистика в поставках оборудования, необходимого для спорткомплекса. Сейчас строители завершают отделочные работы, доделывают фасады. По задумке архитекторов, снаружи здание будет напоминать сложенный из бумаги самолетик. "Трехэтажное, с цокольным этажом, но разноуровневое. Фасад по контуру обрамлен декоративными элементами: где-то кажется, что это парус, а где-то - прямые линии с изгибами, которые придают зданию объем, - рассказал "РГ" руководитель проекта Дмитрий Бизюков. - Фасад оборудуем подсветкой, чтобы в темное время подчеркивать детали".

Площадь комплекса - более 21 тысячи квадратных метров. Главная фишка - тренироваться и проводить соревнования можно будет одновременно по нескольким видам спорта. На подземном уровне, например, заниматься экстремальными видами спорта со скалодромом и скейт-парком с памп-треком. Круглогодичная ледовая арена размером с трибунами на 500 человек разместится на первом этаже. Тут будут играть в хоккей и кататься фигуристы. В свободное от тренировок и турниров время покататься смогут все желающие. Следить за состоянием льда будут две заливочные машины, для них в одном из углов оборудован гараж. Еще на первом этаже есть плавательный бассейн 25х16 метров, одна дорожка в котором предназначена для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для малышни - свой бассейн 10х6 метров. На втором этаже почти готов универсальный зал для командных видов спорта: мини-футбола, баскетбола и волейбола. Отдельные помещения выделены для силовых тренировок, занятий гимнастикой, хореографией и единоборствами. Откроется в спорткомплексе и шахматный клуб. На третьем этаже разместятся служебные помещения и конференц-зал. У спорткомплекса оборудуют летние площадки для занятий футболом, волейболом и баскетболом, а также зону воркаута. Спорткомплекс смогут посещать 1200 человек в день.

С какими вопросами обращаются к омбудсмену Москвы

Максим Милославский,Татьяна Владыкина

Москвичей в этом году чаще всего волновали вопросы содержания в СИЗО, жилищные проблемы и частичная мобилизация, рассказала журналистам Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

По ее словам, более 600 обращений касались условий содержания в СИЗО. Большая часть из них связана с доступностью медицинской помощи. Например, в медучреждениях при изоляторах не хватает компьютерных томографов (КТ), что осложняет лечение. "Ковидная история остается животрепещущей, - объяснила Потяева. - Вывезти больных на обследование КТ очень сложно". Она заявила, что обратится по этому вопросу к мэру Москвы и в Мосгордуму.

С проблемами в изоляторах часто сталкиваются люди с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, которым сложно себя обслуживать. Если им не помогают сокамерники, то эти люди оказываются в безвыходном положении. По мнению омбудсмена, ухаживать за ними могли бы штатные социальные работники. К работе в СИЗО, считает столичный омбудсмен, можно привлечь тех, кто находится на альтернативной гражданской службе. Сейчас они проходят ее в основном в психоневрологических интернатах. Кстати, количество обращений по "альтернативке" выросло втрое. "Если раньше в среднем было 30-35 обращений, то в этом году их количество превысило 100", - подчеркнула Потяева.

Она добавила, что в последние годы суды стали уходить от практики назначения домашних арестов. Поэтому, отметила она, СИЗО сейчас переполнены.

- В прошлом году изоляторы были переполнены на 11%, в этом году - уже на 22%, - рассказала омбудсмен. - Это приводит к тому, что люди спят по очереди. Сложная история, сейчас мы над ней серьезно работаем. И будем работать с судебными инстанциями, чтобы принимались альтернативные меры наказания, особенно для бизнеса.

Предприниматели, по ее словам, вполне могли бы вносить денежный залог или получить домашний арест, тем самым освобождая места в следственных изоляторах.

В этом году горожане обращались и с новыми проблемами.

- У нас всегда на первом месте стояли жилищные вопросы, по ним ко мне обратились 333 человека, - рассказала она. - Появилась еще одна тема - частичная мобилизация, связанные с ней вопросы задали 332 человека. Обращения были и от мужчин, и от женщин.

По словам Татьяны Потяевой, их вопросы были связаны с качеством обмундирования и ошибками военкоматов. Рассказала, что домой удалось вернуть 17 человек. В их числе были и студенты, и люди, которые получили инвалидность, но не проинформировали заранее об этом свои военкоматы.

В период частичной мобилизации Татьяна Потяева посетила два больших центра, где проходила призывная кампания.

- Меня очень порадовало, что на каждом призывном пункте работали представители медицины, - вспоминает Потяева. - И, конечно, очень важно, что там работали органы социальной защиты. Тем более у них есть вся база, и эта база с компьютерами была выставлена в этих пунктах. Сразу можно было видеть, у кого есть инвалидность, сколько детей у того или иного человека, кто подлежит возврату домой и освобожден от мобилизации.

Корреспонденты "РГ" узнали, как в регионах будут встречать Новый год

Константин Бахарев,Антон Валагин,Оксана Ильина,Айгуль Камаева,Андрей Куликов,Сергей Набивачев,Наталья Саванкова,Светлана Цыганкова,Алексей Юхтанов,Ольга Медведева,Надежда Столярчук

Мэрия Красноярска планирует сэкономить около 10 миллионов рублей за счет отмены масштабного празднования Нового года. Эти деньги будут перечислены бойцам в зоне специальной военной операции. Аналогичные секвестры новогодних бюджетов провели и в других регионах. Но не во всех. При этом и они не забыли о наших воинах. Собкоры "РГ" познакомились с этими планами.

На чем экономили

В Красноярске из 10 миллионов рублей три удалось сэкономить на установке елок. Пушистых красавиц будет меньше, чем в прошлом году. Также власти Красноярска отказались от новогодних концертов. Не будет масштабного фейерверка и фестиваля снежных и ледовых скульптур "Волшебный лед Сибири". Это позволит сберечь еще семь миллионов рублей.

В Уфе экономили не так масштабно, но тоже подужались. Впрочем, без праздничного настроения не остались и уфимцы. Город украсили новогодней иллюминацией, которую купили в 2019 году. Самая яркая и красочная - от итальянского архитектора света и художника Валерио Фести - установлена на площади имени Ленина и в парке Ленина.

Как объяснили в мэрии, акцент делается на семейные ценности. В новогоднюю ночь перед Государственным академическим русским драмтеатром для жителей и гостей будет организована концертная программа. А вот фейерверка не будет. Также в Уфе отказались от проведения традиционного парада Дедов Морозов и Снегурочек. В прошлом году за лучший костюм вручали 100 тысяч рублей, а вели мероприятие звезды российского шоу-бизнеса.

На 40 процентов сократили бюджетные расходы на украшение Пензы с учетом пожеланий горожан. Однако без 25-метровой елки в центре города, которая уже установлена, и без праздничной иллюминации пензенцы не останутся. Десятки миллионов рублей сэкономят и в Благовещенске. В начале октября мэр города Олег Имамеев объявил в соцсетях: "Никаких общегородских салютов, фейерверков. Не будет и новых элементов праздничного убранства. Но новогоднюю атмосферу для горожан обязательно создадим. Используем то, что есть в наличии, без излишеств".

Похоже, с такими же призывали обратились и многие другие мэры. Как показал опрос "РГ", в городах стараются обойтись старыми украшениями, без фейерверков и масштабных мероприятий. А в пресс-службе администрации Энгельсского района Саратовской области корреспонденту "РГ" заявили, что в этом году бюджетные средства на празднование Нового года тратить не будут вообще.

Самовар на 555 литров!

Но при этом власти обещают землякам, что скучно не будет.

В Перми пройдет "Праздник снежных фонарей" в долинах малых рек Уинка и Данилиха. Здесь вдоль пешеходных тропинок поставят снежные фигуры с фонарями внутри. Снеговики и другие скульптуры из снега будут светиться по вечерам. С 29 декабря по 8 января на городской эспланаде Перми поставят самовар на 555 литров. Это самый большой действующий самовар в мире. Из него всем будут наливать чай.

В Ижевске 1 января пройдет традиционный "Забег кристальной трезвости" на дистанцию 2023 метра. Желающим принять участие предлагают нарядиться кроликами. В планах турниры по хоккею в валенках, снайперской стрельбе в варежках и футболу в матрешках. "Это будут семейные мероприятия, которые нас улыбнут", - так сказала руководитель Центра активных коммуникаций Удмуртии Евгения Сундукова.

Пройдут яркие события и в Ульяновске. Детская новогодняя кампания-2023 уже стартовала. 3 декабря открылся зимний сезон в городских парках. Там будут проходить развлекательные, игровые, конкурсные, спортивные программы и семейные игры.

Для детей Новый год - особый праздник. И взрослые стараются его не омрачить своими проблемами. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заверил, что все елки и праздники для детей пройдут как обычно. В Энгельсском районе запланировано более 20 благотворительных акций, включая "Елку желаний". А на На площади Ленина в центре Пензы открылся Дом Деда Мороза. Детские праздники пройдут во всех регионах.

Хватило на всё

В Екатеринбурге традиционный ледовый городок на главной площади обойдется в 26,2 миллиона рублей - на два миллиона дороже, чем в прошлом.

"Связано это с тем, что бюджет строительства городка не индексировали последние лет пять, - рассказал начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. - За это время реально выросли цены, прежде всего транспорт. Одна из главных статей расходов - заготовка льда, который еще надо доставить на место". Зато пространство возле входа в здание городской администрации и пешеходную улицу Вайнера украшают без привлечения бюджетных средств. Светящиеся фигуры и композиции установят на деньги благотворителей.

А Воронеж вообще не последовал тренду на сокращение новогодних расходов. Праздничное убранство главной площади города обошлось бюджету города в 65 миллионов рублей. С учетом расходов на охрану и других трат - более чем в 70 миллионов. Это в семь раз больше, чем в прошлом году. "Для поддержки вооруженных сил мы деньги найдем, если понадобится. Мы миллиард на это уже выделили. Потребуется еще миллиард - он есть у нас в резервном фонде", - заверил воронежский губернатор Александр Гусев . Он напомнил, что решение по новогоднему убранству принимали в декабре 2021 года, а к марту большинство было выполнено.

Как изменился "карточный" рынок после ухода международных платежных систем Visa и Mastercard

Гульнара Вахитова

Уход международных платежных систем Visa и Mastercard, практически спокойно переживших первую волну антироссийских санкций еще в 2014 году, а также отключение отечественных банков от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT стали одними из главных финансовых событий года.

Все это сделало невозможным проводить международные денежные переводы в иностранных валютах, что негативно сказалось на участниках внешнеэкономической деятельности. Карты этих систем, выпущенных в России, перестали работать за ее пределами. Также ими стало невозможно ничего оплатить в иностранных интернет-магазинах и сервисах.

Первые "звоночки" от международных платежных компаний, работающих в России, прозвучали еще весной 2014 года, тогда Банк России начал действовать на опережение и создал Национальную систему платежных карт (НСПК), которая впоследствии стала оператором карт российской системы "Мир". Эта система позволила безболезненно пройти процесс отключения от Visa и Mastercard: внутри страны система работает бесперебойно.

Так же было и в ряде зарубежных стран, но почти все они работать с "Миром" из-за риска вторичных санкций отказались, пока дальнейшие перспективы работы "Мира" за рубежом непонятны. Тогда же ЦБ создал и Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) - аналог международной SWIFT, которая замкнула внутрироссийские платежи между банками.

Российские банки в этом году резко нарастили выпуск карт "Мир". По данным ЦБ, к 1 октября банки выпустили 161 млн таких карт - это почти в полтора раза больше, чем год назад.

Власти возлагают надежды по международной оплате на Систему быстрых платежей (СБП). Так, в начале ноября первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отмечала, что интегрировать систему с иностранными аналогами несложно: главное, чтобы похожая технология была и у зарубежного государства.

Создаваемый в России цифровой рубль имеет все шансы стать популярным способом расчетов среди граждан, а в дальнейшем заместить систему международных расчетов SWIFT, от которых сейчас отключены российские банки. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что в 2024-2025 годах цифровой рубль получит уже более широкое использование и может значительно вытеснить безналичные расчеты.

Однако некоторые аналитики более скептически настроены в отношении развития цифрового рубля как замены SWIFT, так как для цифровых валют нужна инфраструктура, которой пока нет ни в России, ни в других странах.

Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова сетует, что с утратой рыночной конкуренции платежная отрасль перешла от рыночного к регуляторно-плановому развитию. "Единственная возможная в национальной платежной системе конкуренция - между проектами самого регулятора. Потребитель теперь не сможет "голосовать рублем" за услуги, которые считает для себя более удобными, подходящими и выгодными. Какие услуги должны присутствовать на рынке, как они должны быть устроены, кто и как может ими пользоваться, теперь в основном определяется регулированием", - отмечает экономист.

Российские банки столкнулись с небывалыми вызовами

Гульнара Вахитова

Этот год стал настоящим испытанием для российской банковской системы, которая столкнулась с беспрецедентным количеством новых вызовов. Новые санкции как из рога изобилия сыпались ежедневно: заморозка активов, уход крупного иностранного бизнеса, нарушение логистических цепочек у клиентов, реализация валютных и процентных рисков, которые прямо или опосредованно повлияли на отечественный банковский бизнес.

Ситуация осложнилась тем, что и регулятор сектора - Банк России - сам попал под блокирующие санкции, из-за чего большая часть активов России (золотовалютных резервов страны) была заморожена - на сумму более 600 млрд долларов. Незамороженными активами остались только золото в слитках в Гохране и активы в китайских юанях, говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Валерий Хоружий.

Для стабилизации ситуации ЦБ в конце февраля повысил ключевую ставку до 20% годовых, сделав привлекательным размещение средств на депозитах, ввел ряд послаблений для банков по расчету нормативов, что позволило банкам высвободить часть капитала. Также были введены ограничения на снятие валюты со счетов в банках и требование об обязательной продаже 80% валютной выручки для экспортеров, что поддержало рубль.

В текущем году банковское регулирование было в существенной степени адаптировано с учетом изменившихся реалий для сохранения устойчивости сектора и возможности кредитования экономики в необходимых объемах, отмечает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмила Кожекина.

Ряд действий ЦБ привел к еще большей концентрации рынка: к 1 ноября в России осталось 327 банков, на начало года их было 370, указывает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. Помимо этого, Банк России в течение года регулярно предоставлял банкам необходимые объемы ликвидности посредством аукционов "тонкой настройки". В свою очередь, правительство приняло ряд антикризисных программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса, а также анонсировало другие меры поддержки реального сектора экономики и занятости.

"Как результат, текущий год для российских банков оказался не таким трудным, как первоначально опасались, более того, уже сначала второго полугодия они смогли выйти на прибыльную траекторию. Кроме того, сектору не потребуется системная докапитализация, хотя отдельным банкам, возможно, и понадобится какая-то помощь со стороны собственников. То есть можно сказать, что меры ЦБ оказались весьма эффективными и своевременными, они позволили сектору успешно пройти через самый сложный период с вполне приемлемым уровнем потерь", - считает аналитик "Финама" Игорь Додонов.

Однако риски для российской экономики и банковского сектора, по мнению Додонова, все еще остаются высокими. Так, по прогнозу ЦБ, низшую точку российская экономика будет проходить в первом полугодии 2023 года, при этом нельзя исключать новых шоков, учитывая возможное дальнейшее усиление санкций и напряженную геополитическую обстановку. "На этом фоне бизнес российских банков будет оставаться под давлением", - полагает экономист.

"В 2023 году предстоит реализовать новый принцип регулирования: учет таксономии приоритетов структурной перестройки экономики при определении уровней риска активов банков. Важно, чтобы сформированные таким образом стимулы бесконфликтно сочетались с имеющимися дифференцированными оценками рисков для расчета достаточности капитала", - отмечает гендиректор АКРА Михаил Сухов.

В данной ситуации можно говорить и о возможностях, которые несет в себе санкционный кризис, - это переориентация на другие источники импорта и направления экспорта, а также импортозамещение - прежде всего технологически более простых товаров, заключил Хоружий.

Государственное планирование требует новых подходов. К такому выводу пришли эксперты на круглом столе в "Российской газете"

Евгения Мамонова

В условиях внешних и внутренних вызовов, которые стоят перед Россией, нужно совершенствовать систему государственного планирования, развивать ее на качественно новом уровне. К такому выводу пришли участники экспертной сессии Координационного клуба Вольного экономического общества России на тему: "Планирование в реалиях глобальных трансформаций: новые подходы, проблемы и решения", прошедшей в Медиацентре "Российской газеты".

"Без принципиально нового подхода к государственному планированию осуществить модернизационный рывок, решить задачи реиндустриализации экономики на новой технологической основе, более того - обеспечения технологического суверенитета, будет непросто, - полагает президент ВЭО России, президент Международного союза экономистов, член-корреспондент РАН Сергей Бодрунов. - Система планирования должна включать элементы стратегирования разноуровневых задач, пронизывающих все сферы социально-экономической жизни страны - от деятельности отечественных корпораций и предприятий до реализации национальных целей развития. Заслуживает внимания работа минпромторга, первым из ведомств серьезно обратившемуся к вопросу внедрения плановых методов".

"Планирование - необходимый элемент формирования экономической политики на всех уровнях управления - начиная от стратегического планирования до уровня компаний и корпораций, - согласился директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, член правления ВЭО России Александр Широв. - Нужно расширять составляющие планирования, учитывая те ограничения, которые существуют".

По словам научного руководителя Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академика РАН, члена президиума ВЭО России Бориса Порфирьева, сегодня остро стоит вопрос о сочетании ситуационного управления, необходимого в кризисных ситуациях, в условиях глобальных трансформаций, и гибкого планирования, которое активно применяется на корпоративном уровне.

По мнению члена Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Новичкова, России нужно переходить к внедрению плановых методов в управление экономикой. Это позволит решить задачи импортозамещения, в частности, определить общую потребность в тех или иных изделиях или материалах, перспективы реализации готовой продукции.

Многие эксперты полагают, что проблемы советского института планирования, которые привели к дискредитации этого института в целом, - следствие недоразвития счетной техники. Современные цифровые технологии дают возможность использовать принципы и методы плановой экономики в управлении народным хозяйством, преобразовывать цели в конкретные планы для страны, отраслей, сфер деятельности, рынков, регионов, убежден Николай Новичков.

Заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Алексей Ведев полагает, что в условиях геополитической нестабильности и санкций совершенствование системы планирования и усиление государственной поддержки необходимы в добывающих отраслях. Но директивное планирование вряд ли будет эффективно в финансовом и банковском секторах, в пищевой и легкой промышленности, ресторанном бизнесе - то есть в тех отраслях, где регулирующее воздействие государства минимально, убежден эксперт.

Руководитель Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, академик РАН, член президиума ВЭО России Александр Петриков предложил обратить внимание на успехи в сельскохозяйственной отрасли, которые были достигнуты в том числе благодаря индикативному планированию и госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, принятой в 2007 году.

Для повышения качества планирования следует выстраивать систему координации в экономике поэтапно, заявил заместитель декана Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Курдин. "Для начала надо синхронизировать государственные институты, добиться того, чтобы они действовали как целостный организм. Перед тем как "залезать" в координацию частных предприятий, государство должно научиться хорошо координировать себя", - отметил эксперт. Пока уровень внутренней координации государственных служб, а именно распределения государственных заказов и поддержки, которые призваны способствовать правильному выстраиванию производственных цепочек, недостаточен, убежден ученый.

Анализируя мировой опыт планирования, руководитель Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Сергей Кислицын обратил внимание на то, что совершенствование системы планирования - процесс длительный. "В Советском Союзе с момента создания Госплана до запуска первой пятилетки прошло семь лет. Китай готовил первый план четыре года. Во Франции это заняло четыре года. В текущей ситуации, когда у нас происходит перестройка внешнеэкономических связей и в целом трансформируется международная система, при любой попытке изменить систему планирования мы выходим за горизонт 2025 года", - отметил эксперт.

В развитие темы на 2023 год запланированы экспертные мероприятия ВЭО России, посвященные вопросам совершенствования методологии и инструментов государственного планирования.

С чем частные инвесторы заканчивают этот год

Роман Маркелов

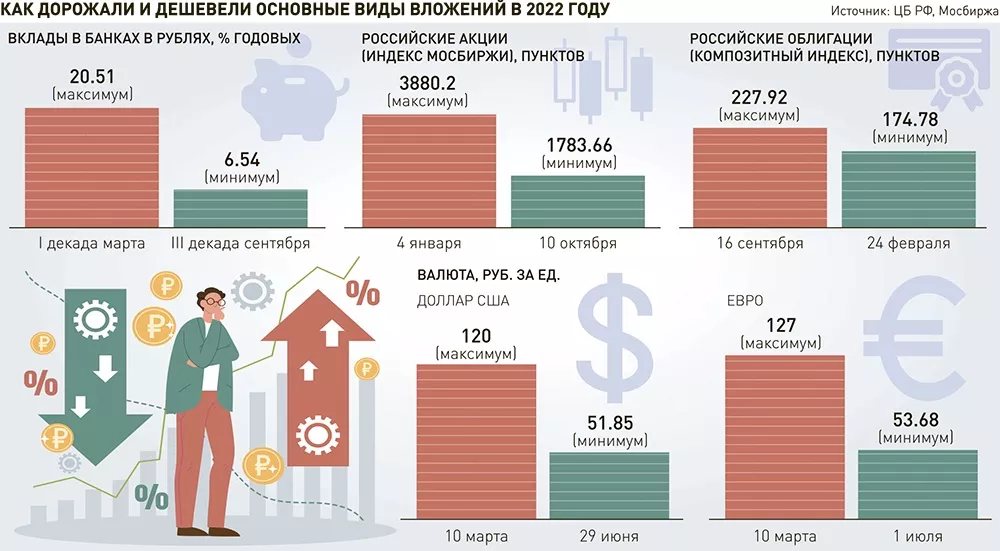

Уходящий год можно без преувеличения назвать одним из самых сложных для частных, да и для институциональных инвесторов за последние десятилетия. Просело практически все и везде, относительно доходными можно назвать разве что максимально консервативные инструменты, да и то лишь некоторые. Без хороших новостей, конечно, не обойдется, но они все в будущем: нынешняя низкая стоимость активов поможет создать инвесторам портфель, который может "выстрелить" впоследствии.

Геополитическая напряженность, растущая мировая инфляция, разгоняемая высокими ценами на сырье как последствия пандемии COVID-19, и ожидание будущей рецессии ведущих мировых экономик - все эти факторы в 2022 году сказались на поведении частных и институциональных инвесторов во всем мире. Практически все мировые площадки потеряли капитализацию.

Но, естественно, российский фондовый рынок был лидером падения в силу очевидных причин: санкционных ограничений, исключения из торгов иностранного капитала. В таких условиях частным инвесторам приходилось делать выбор в пользу тех или иных инструментов, которые помогли если и не заработать, то хотя бы много не потерять.

Банковские вклады

Очевидным и, возможно, одним из самых доходных вариантов сохранения капитала выступили банковские вклады, считает персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Александр Чечерин. Реакция Банка России на геополитические события выразилась в качестве резкого повышения ключевой ставки в конце февраля, с одной стороны - как реакция на значительно выросшую инфляцию, с другой - как способ удержать деньги в банках.

"В результате вклады сроком от трех до шести месяцев предлагались под 18-20%. Это была короткая, но относительно надежная возможность. Сейчас доходности вкладов уже стабилизировались около ключевой ставки (в пятницу Банк России сохранил ее на уровне 7,5%. - "РГ"), что делает вклады менее привлекательным, хотя все еще и надежным способом вложений", - говорит аналитик.

Валюта

Покупка иностранной валюты была для многих одним из самых популярных способов сохранения капитала, для кого-то - способом заработка. Она-то в этом году и сыграла злую шутку с инвесторами. Курс на Мосбирже в течение нескольких дней после начала СВО приближался к 120 рублям за доллар, но затем так же стремительно обвалился. "Те, кто успел зафиксировать высокий курс, несомненно были в выигрыше, так как остались с укрепляющимся рублем. Те же, кто покупал доллар на пике в надежде дальнейшего ослабления рубля, понесли потери", - констатирует Чечерин.

Покупку валюты сложно назвать надежной, отмечает он. Колебания курса были колоссальными, все это накладывалось на панические настроения и неопределенность ситуации. "Более слабый рубль выгоден нашей экономике, поэтому общий консенсус на ослабление рубля остается. Но выбор в пользу покупки валюты осложнен инфраструктурными рисками, особенно, что касается "недружественных" валют", - отмечает Чечерин.

Российские акции

Российский рынок акций после обвала более чем на 50% был привлекательным вложением. С одной стороны, компании стали оцениваться очень дешево по капитализации, возможная дивидендная доходность обрела двузначные оценки, также (в основном спекулянты) ждали отскок после возобновления торгов.

С другой стороны, рынок акций был одним из самых неопределенных вложений: был практически исключен из торгов значительный объем иностранного капитала, обороты биржи резко сократились, волатильность повысилась, многие компании перестали публиковать отчетность - основной инструмент анализа эмитентов, перечисляет Чечерин. "Рынок не восстановился в полной мере, хотя ситуация улучшается. Компании начинают платить промежуточные дивиденды, доходность выросла", - говорит аналитик.

Зарубежные акции

Зарубежные рынки акций можно условно разделить на рынок США и Китая, которые доступны сейчас российскому частному инвестору через инфраструктуру СПБ биржи. Американский и китайский рынок весь год находятся под давлением. Основные индексы теряют капитализацию. Высокая инфляция в США и повышение ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США высокими темпами ведут к переоценке компаний. На китайском рынке ситуация связана в первую очередь со снижением потребительского спроса в результате локдаунов, что приводит в целом к замедлению экономик.

"Инвесторы, которые решили вложить в эти рынки, получили убытки, поскольку рынки не восстановились. Спекулянты же наоборот, имели возможность заработать на высокой волатильности", - констатирует Чечерин.

Российские облигации

Итоги года показали, что российские облигации оказались одним из самых доходных инструментов для частного инвестора.

"Динамика котировок самых надежных бумаг - ОФЗ - позволила инвесторам зафиксировать хорошую доходность и даже спекулятивно заработать после открытия торгов на Мосбирже. То же касается и корпоративного сектора. Текущие доходности позволяют получать доход выше депозитов на несколько процентов с приемлемым уровнем риска. Также облигации имеют гибкость и позволяют приобретать защитные бумаги с переменным купоном, привязанным к ставке рефинансирования", - рассказывает Чечерин.

Куда вкладывать в 2023 году

Скорее всего, в 2023 году нас ждет ускорение инфляции и ослабление рубля, что поддержит рынок акций, полагает инвестиционный консультант ФГ "Финам" Тимур Нигматуллин. Его прогноз противоречит ожиданиям Банка России, который рассчитывает сбить градус инфляции по итогам следующего года до 5-7%. Вероятно, восстановление котировок будет напоминать события 2009 года, то есть не будет V-образным, по аналогии с 2020 годом, говорит аналитик.

По мнению Нигматуллина, для инвесторов настает момент, когда можно сформировать портфель из инструментов по очень низким ценам, что позволит в будущем сильно приумножить капитал. "На мой взгляд, для включения в портфель имеет смысл рассматривать ликвидные акции, гособлигации с защитой от инфляции в рублях ОФЗ-ИН, еврооблигации минфина с выплатой в валюте, к примеру, Россия-2028 - они защищены от санкций, в отличие от валютных вкладов", - советует эксперт.

По словам Чечерина, вложения в российские акции способны теоретически дать двузначную доходность в будущем, но сопряжены с высоким риском. "Основной катализатор - смягчение геополитической напряженности. С оглядкой на риски, рынок российских акций может стать одним из самых доходных в будущем году", - соглашается он.

По рынкам США и Китая у эксперта также положительный прогноз. "Цикл повышения ставок в США может прекратиться в следующем году, а макростатистика не демонстрирует очевидной слабости. Преимуществом китайского рынка является более высокий дисконт и, соответственно, потенциально более высокая доходность по сравнению США как в росте котировок, так и по дивидендам. Также в отличие от рынка США это дружественная экономика, доступная к покупке неквалифицированным инвесторам", - отмечает Чечерин.

Что касается облигаций, то их доходности стабилизировались, что делает рынок более предсказуемым и открывает возможности для размещения новых выпусков, говорит аналитик. Также появился выбор по валютам. Впервые были размещены облигации в юанях с доходностью выше депозитов в этой валюте.

Чего американцы ждут от 2023 года

Игорь Дунаевский

Сезон праздников уже на пороге у американцев, для которых он традиционно начинается с католического Рождества (25 декабря). Но, как утверждает главная американская народная газета USA Today, ожидания от наступающего года у граждан так себе. "Несчастливого нового года? - вопрошает заголовок статьи о настроениях в обществе. - Согласно опросу американцы настороженно относятся к курсу страны, ее лидерам и будущему в канун 2023 года".

"Я полон надежд, но полон и сомнений" - так описал свое настроение один из участников опроса из солнечного штата Калифорния. Согласно исследованию, которое газета провела вместе с социологами Саффолкского университета, почти две трети (65 процентов) американцев считают, что их страна идет ошибочным курсом, и только 24 процента придерживаются обратного мнения. Это оптимистичнее, чем было летом (75 на 15 процентов), но, как отмечает USA Today, по итогам года это низкий показатель. Например, в конце прошлого года расклад был 57 на 30 процентов.

Справедливости ради, напряженная международная обстановка, вероятно, вызывает тревогу о будущем не у одних американцев. Но, как следует из опроса, жителей США больше заботят вовсе не международные проблемы.

Главным приоритетом на 2023 год для президента Джо Байдена и нового состава конгресса, который приступит к работе с января, каждый третий (36 процентов) американец назвал экономику и борьбу с инфляцией. Такое мировоззрение политтехнологи Билла Клинтона в свое время сформулировали фразой: "Все дело в экономике, дурачок" (англ. - It s the economy, stupid). Опрошенные жалуются на рост коммунальных счетов и подорожание продуктов.

Остальные тревоги далеко позади: внутренние угрозы демократии беспокоят 12 процентов американцев, иммиграционный кризис на южной границе США - 10 процентов, за ними следуют другие внутренние заботы Америки. Внешняя политика является главной проблемой только для 2 процентов граждан.

При этом немногие верят, что у властей получится найти эффективный подход к решению этих проблем. Как пишет USA Today, уровень доверия американцев и к госструктурам, и к обеим политическим партиям оставляет желать лучшего. Виной всему все более острая политическая борьба, из-за которой дух двухпартийного компромисса забыт. Политики увлечены дискредитацией друг друга, а процесс решения волнующих граждан проблем в Вашингтоне зачастую парализован. Более половины американцев считают, что обе партии занимают слишком крайние позиции: 52 процента говорят так про демократов, 61 процент - про республиканцев. "Сейчас нами правит экстремизм с обеих сторон, а золотая середина выброшена на обочину", - жалуется житель штата Мэн.

В результате у всех трех ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной) в США антирейтинг выше рейтинга поддержки. Как отмечает USA Today, это не особенность именно нынешней администрации Джо Байдена, а тенденция, которая усугубляется в США уже много лет.

Новостной фон под конец года не дает особых надежд на то, что демократы и республиканцы будут искать общий язык. Сформированный демократами спецкомитет в конгрессе порекомендовал минюсту США выдвинуть уголовные обвинения против экс-президента Дональда Трампа из-за беспорядков его сторонников у Капитолия 6 января 2021 года, что было бы беспрецедентной мерой. Республиканцы, к которым переходит контроль над палатой представителей, в ответ грозят Байдену и Ко многочисленными расследованиями.

Причем в эту борьбу в США вовлечены далеко не только политические структуры, что усугубляет сомнения американцев относительно работы демократических институтов. В последние дни, например, наделала шума серия утечек о цензуре в Twitter. Как выяснилось, в соцсети на руководящих должностях работали в основном сторонники Демократической партии, включая более дюжины бывших агентов ФБР, которые, взаимодействуя со спецслужбой, активно зачищали на платформе взгляды консерваторов.

Ранее аналогичные факты публиковались о Facebook (принадлежат запрещенной в России экстремистской организации Meta). Как указывал ресурс MintPress News, в соцсети за модерацию контента, например, отвечал отдел во главе с экс-агентом ЦРУ Аароном Берманом. По данным ресурса, который ссылается на открытые отчеты соцсети, на ведущих должностях в Meta работают десятки выходцев из ФБР, ЦРУ и других американских спецслужб.

Чего ждут от "Движения первых" лучшие педагоги

Елена Новоселова

В России возникло новое детское движение, которое после долгих споров назвали "Движение первых". Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург рассказал о том, каким оно должно стать, чтобы не повторять ошибок пионеров.

- Первое и главное: детское движение нужно! И преемственность - это не страшно. "Движение первых" - отсыл к пионерам. А сами пионеры калькировали свое устройство у романтических скаутов, впрочем, извратив суть. Девизом скаутов было "Помни о Боге, и будь готов!". Сравните с пионерским: "К борьбе за дело коммунистической партии будь готов!". "Здравствуй милая картошка!" - это тоже взято у скаутов. И ничего плохого в этом нет. Важно, что за сердцебиение будет у новой организации, какие будут цели поставлены. Если речь пойдет о походах, преодолении трудностей, выживании, то это нравится детям и очень полезно.

А вот дальше начинаются важные вещи. Чем будет наполнено содержание нового движения, не формальное, а глубинное. После Первой мировой войны в Германии возникло юношеское движение "Перелетные птицы". Униженную Германию, которая была поставлена на колени Версальским договором, объединили этим движением романтичных молодых людей, которые предпочитали развращенной жизни города жизнь на природе, путешествия автостопом. Сидели у костра, пели старинные немецкие песни, пекли картошку… А потом оказалось, что в этой организации в юности состоял комендант Освенцима Рудольф Хесс. Он познакомился там со своей женой.

Хесса осудил Нюрнбергский приговор. А он писал: "Пусть весь мир видит во мне кровавую бестию, но никогда он не поймет, что я был нравственным человеком". В чем нравственность? Никогда не изменял своей жене, воспитывал в детей в труде, идеальный отец… Я это к тому, что в основе нравственности - бытовое поведение людей, которое может быть идеальным, а в основе морали - гуманистическое содержание. Можно изучать народные ремесла, плести корзины, петь народные песни, но при этом пройти мимо самого главного: о чем мы разговариваем с детьми. Новое объединение не должно стать внешней оболочкой, за которой пустота.

Так необходимое детям движение нельзя навязывать. Президент об этом говорил: все должно идти снизу. Но я педагог и меня не обманешь. Дети ничего сами не сделают, если рядом не будет талантливого, любящего детей взрослого. Поживем - увидим. У нас большая страна. Там, где будет попытка навязать какую-то псевдопатриотическую идеологию, дети заскучают и померкнут. Там, где рядом будут небезразличные люди, получится истинный патриотизм - любовь к родной школе как малой родине, и к стране, и к истории.

Греция готова по американской указке передать российские системы ПВО Украине

Александр Гасюк

Правительство Греции во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом вновь подтвердило, что не намерено сворачивать со взятого Афинами агрессивного антироссийского курса. На минувшей неделе министр обороны страны Никос Панайотопулос допустил передачу Украине находящихся на вооружении Греции российских комплексов ПВО, включая системы С-300.

При этом греки, известные своей софистской хитростью еще со времен Древней Эллады, не были бы греками, если бы не попытались при этом выторговать для себя максимальные бонусы со стороны своих нынешних "старших товарищей" в лице США.

По словам Панайотопулоса, которые, по данным греческого издания "Эфемирида тон синдактон", были недавно произнесены на предрождественском собрании в Минобороны Греции, Афины передадут комплексы ПВО Украине в случае получения взамен вооружений со стороны США. "Если США развернут систему "Пэтриот" на острове (Крит. - Прим. "РГ"), то, после того как она будет включена в национальную систему противовоздушной обороны, С-300 могут быть удалены. Этот процесс применим к любой другой российской системе противовоздушной обороны, которые они (США. - Прим. "РГ") хотят отправить на Украину", - цитируют греческого министра обороны местные СМИ.

Отметим, что входящая в НАТО Греция еще с середины 1990-х годов вооружена российскими зенитно-ракетными комплексами дальнего радиуса действия С-300 ПМУ-1. Эти ЗРК были изначально закуплены Республикой Кипр, но из-за возражений Турции впоследствии были развернуты на греческом острове Крит. Также Афины располагают комплексами ПВО средней и ближней зоны - "Тор-М1" и "Оса-АКМ". С начала конфликта на Украине США потребовали от всех своих союзников по альянсу передать Киеву подобные средства ПВО. И Словакия, например, решилась на передачу одного дивизиона имевшихся у нее С-300. Однако Афины, озабоченные угрозами собственной безопасности со стороны Турции, отказались собственноручно лишать себя "противовоздушного зонтика". До сих пор греки в рамках натовской круговой поруки, именуемой в Брюсселе трансатлантической солидарностью, официально передали Украине только легкое стрелковое оружие, артиллерийские боеприпасы и несколько десятков устаревших БМП-1.

Тот же Панайотопулос в середине апреля заявлял в парламенте Греции, что, несмотря на давление США, Афины больше не будут снижать оборонительные возможности собственной страны и передавать свои зенитные средства и другое оружие Украине. Правда, вскоре выяснилось, что грек банально врал, а истинные масштабы военной поддержки Киева греческим правительством оказались куда масштабнее. Об этом стало известно из публичного выступления главы Пентагона Ллойда Остина, похвалившего Афины за новые поставки Украине военной техники. Для представителей оппозиционных партий Греции стало откровением, что правительство Мицотакиса тайком от греческого парламента и народа участвует в накачивании ВСУ вооружениями.

Собственно, именно поэтому нынешние заявления Афин о готовности передать Украине С-300 и другие зенитные системы не вызывают удивления. Получившего высшее образование в США и долгое время работавшего в Лондоне греческого премьера Мицотакиса в его же стране многие называют не иначе как "американаки" (полностью проамериканский человек. - Прим. "РГ"). Ранее традиционно сбалансированная внешняя политика Афин сегодня, к сожалению, нисколько не отличается от этого саркастического прозвища.

И едва ли стоит сомневаться, что настойчивые предложения Вашингтона об оружейном "трейд-ин" (системы "Пэтриот" взамен на С-300), сдобренные аргументами о необходимости усиливать операционную совместимость в НАТО (читай обслуживать интересы американского ВПК и повсеместно переходить на вооружение производства США), сделают свое дело. Надо понимать, что Афины с большой вероятностью в скором времени отправят на Украину и С-300, и, возможно, другие произведенные в РФ системы ПВО.

Правда, кому греки сделают тем самым подарок? Очевидно, что кроме Вашингтона и Киева в ладоши будет громко хлопать Анкара. Турецкие власти пристально следят за любыми изменениями боевого потенциала своего соседа по Эгейскому морю и будут только рады снятию с боевого дежурства С-300 Грецией. К которой у Турции накопилось немало территориальных претензий.

Москва уже призвала Афины отказаться от "провокационных и враждебных по отношению к России планов" по передаче Украине военной техники, которая в любом случае будет "своевременно отслежена и уничтожена ВС РФ". "Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности", - заявила в минувший понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, речь идет о грубейшем нарушении положений российско-греческих межправсоглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года, которые недвусмысленно запрещают Греции реэкспорт поставленной военной техники третьей стороне без согласия России.

Чиновников обяжут отвечать на обращения в соцсетях

Владислав Куликов

Госдума начала сбор отзывов на законопроект, обязывающий чиновников отвечать на обращения из соцсетей.

Напомним, минувшим летом был принят закон, согласно которому министерства и ведомства должны завести официальные странички в социальных сетях. И наполнять аккаунты актуальной информацией.

Многие органы власти и до того активно выходили в социальные сети. В некоторых ведомствах давно стало правилом публиковать пресс-релизы сначала в Telegram-канале. Однако до того все это были скорее жесты доброй воли. Принятые нормы вводят их за правило.

Инициатор принятого закона, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн пояснял, что новые нормы - это еще один шаг к тому, чтобы власть была максимально доступна людям.

Рассматриваемый сейчас проект придает официальный статус обращениям, поступившим, скажем, на странички ведомств в "ВК", "Одноклассниках" и других соцсетях. Устанавливаются и требования к таким обращениям: гражданин должен указать свои ФИО, адрес электронной почты, а также изложить суть жалобы.

Акцент на профилактику и предотвращение безработицы. Депутат Андрей Исаев рассказал, на что нацелен проект нового закона о занятости населения

Андрей Исаев (заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)

На прошлой неделе на площадке партии "Единая Россия" состоялось совещание под председательством Дмитрия Медведева, на котором мы обсудили проект нового закона о занятости населения.

Напомню, что старому закону уже 30 лет. За эти годы изменились многие подходы в сфере трудовых отношений, происходят автоматизация и роботизация различных отраслей, появились новые профессии и новые формы занятости.

Если старый закон о занятости был ориентирован главным образом на помощь безработным, то новый документ, не снимая этой задачи, смещает акцент на профилактику и предотвращение безработицы: он предусматривает меры поддержки людей, находящихся в поиске более подходящей работы или под риском увольнения, и работодателей, стремящихся к сохранению рабочих мест в кризисной ситуации. Особое внимание уделяется трудоустройству молодежи, инвалидов, участников специальной военной операции и членов их семей. Отдельная глава посвящена борьбе с "нелегальной занятостью", этот термин вводится в законодательство впервые.

Кроме того, новый закон дает гражданам право обращаться в службу занятости и получать услуги не только по месту регистрации, как сейчас, но и по месту фактического проживания.

Добавлю, что мы намерены установить регулирование таких типов правоотношений, как самозанятость и платформенная занятость. Ранее самозанятость упоминалась только в налоговом законодательстве, а понятия платформенной занятости вообще нигде не было. В новом законе мы планируем дать четкие определения данных правоотношений.

Также благодаря подготовленному нами закону самозанятые и индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность по объективным причинам, смогут полноценно воспользоваться услугами службы занятости и получить максимальный размер пособия по безработице.

На прошедшем совещании Дмитрий Медведев поручил внести проект закона на рассмотрение Государственной Думы не позднее января 2023 года. Рассчитываем, что он будет принят в весеннюю сессию.

Помимо этого, мы обсудили реализацию партийного проекта по оказанию помощи гражданам в трудоустройстве "Моя карьера с "Единой Россией".

Напомню, что он был запущен 1 сентября в пяти пилотных регионах. На базе общественных приемных партии и штабов общественной поддержки "Единой России" были созданы специальные карьерные центры, где посетители могут быстро получить доступ к услугам центров занятости. Также в рамках этого проекта проведено более ста массовых мероприятий по оказанию помощи гражданам в поиске работы и профориентации, в них приняли участие около 10 тысяч человек: это ярмарки вакансий, где работодатели и потенциальные соискатели общаются друг с другом напрямую, это профессиональные туры и экскурсии на региональные предприятия для молодежи, в ходе которых старшеклассники и студенты знакомятся с условиями труда на производствах, узнают о наиболее востребованных профессиях, это тематические встречи депутатов, руководителей предприятий, бизнесменов, представителей центров занятости со студентами и обучение молодых людей правилам, необходимым для составления хорошего резюме или успешного прохождения собеседования.

Отмечу, что проект показал свою высокую эффективность: за четыре месяца мы помогли трудоустроиться сотням людей. Поэтому на нашем партийном совещании было принято решение сделать его общероссийским, начиная с 2023 года. Более того, министерству труда и соцзащиты, Роструду и губернаторам было рекомендовано оказывать всемерное содействие реализации проекта на постоянной основе.

Личных подсобных хозяйств в России стало меньше на треть

Татьяна Карабут

В России серьезно укрупняется сельхозпроизводство. Огороды держат все меньше людей. Зато фермеры ощутимо прибавляют в земельных площадях. Это показала микросельхозперепись 2021 года. Основные ее итоги публикует "Российская газета".

По данным Росстата, за последние пять лет число сельхозорганизаций снизилось на 14% - с 36 тысяч до 31,1 тысячи. А количество крестьянско-фермерских (КФХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) сократилось почти на треть: со 174,8 тысячи до 118,3 тысячи и с 23,5 млн до 16,2 млн соответственно.

Но одновременно на фоне сокращения числа хозяйств существенно укрупнились площади сельхозугодий в расчете на одно хозяйство. Так, средний размер фермерского хозяйства увеличился более чем в полтора раза - с 226,5 га до 351,6 га. Доля хозяйств организованного сектора выросла на 12%, а вот доля ЛПХ сократилась на 8%.

Результаты микросельхозпереписи наглядно доказывают эффективность фермерских хозяйств, считает президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимир Плотников. С другой стороны, настораживает сокращение числа фермеров. Это свидетельствует о том, что мелкие фермеры все чаще уходят в ЛПХ из-за большого давления со стороны проверяющих органов, считает эксперт.

Серьезное сокращение ЛПХ говорит о старении деревни - молодые люди уезжают учиться в города, но назад не возвращаются, а пожилым все сложнее держать огороды и скот, говорит Плотников. Государство из результатов этой микросельхозпереписи должно сделать правильные выводы. С учетом того, что сейчас АПК становится все более технологичным, селу позарез нужны молодые, квалифицированные кадры.

Чтобы остановить отток населения, нужно сосредоточиться на улучшении качества жизни на селе, уверен Плотников. Как минимум нужно подтянуть зарплаты на селе, чтобы это могло компенсировать необустроенность. Власти этой задачей, впрочем, уже занимаются - несколько лет действует программа комплексного развития территорий, по которой строят соцобъекты, дороги и жилье. С 2023 года также заработает программа, по которой ЛПХ смогут получать господдержку на выращивание картофеля и овощей. Ведь в ЛПХ выращивается их больше половины от общего объема производства. Дальнейшее снижение площадей под этими культурами будет уже критично.

Прекращены соглашения с Украиной о признании документов об образовании

Евгения Добрынина

Действие соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях прекращено, сообщил МИД России.

"20 декабря 2022 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях", - говорится в сообщении.

Напомним, соглашения о признании дипломов и научных званий позволяют выпускникам вузов и ученым стран, подписавших их, работать по специальности в любой из них.

Соглашение между Россией и Украиной действовало более 22 лет - оно было подписано в Москве 26 мая 2000 года. Но в конце марта этого года Украина первой приняла решение денонсировать соглашение. Решение касалось трех документов: о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.

Ряду работников могут запретить трудиться удаленно из-за границы. Зачем нужны такие ограничения

Ольга Игнатова

Завершается разработка законопроекта о запрете гражданам, которые перестали быть российскими резидентами, работать удаленно из-за границы. Об этом "Российской газете" сообщил замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

По его словам, пока вносятся предложения и корректировки. Перечень специальностей, представители которых не смогут заключать договор об удаленной работе, находясь за границей, определит правительство. "Речь идет о том, что не будет допускаться заключение договора об удаленной работе или дополнительного соглашения к трудовому договору для лиц, которые не являются в соответствии с налоговым законодательством резидентами РФ, то есть находятся за границей, по перечню специальностей, который будет определен правительством", - уточнил ранее Исаев журналистам.

Предварительно ограничения могут коснуться людей, которые работают в транспортных, финансовых, банковских организациях, имеют доступ к корпоративной почте или к базе данных клиентов. "Если доступ к этому будет находиться за рубежом в недружественных странах, то мы понимаем, что это может обернуться большими издержками для наших граждан", - считает депутат.

В свою очередь, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отмечает, что законопроект сразу же поступит на отзыв в правительство. "Почему мы должны равнодушно относиться к тем дополнительным рискам, которые могут возникнуть в связи с тем, что есть люди, которые дистанционно из-за рубежа работают по ряду специальностей? При этом у нас с вами нет возможности проконтролировать, кто находится за компьютерами, какая информация туда вносится. Не стоит забывать, что сегодня против нашей страны многие государства, в том числе страны НАТО, ведут войну", - подчеркивает сенатор.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец напоминает, что уже сейчас действуют ограничения, направленные на снижение привлекательности работы на российских предприятиях из-за границы.

"Гражданин, уехавший за пределы страны более чем на шесть месяцев, теряет статус налогового резидента и должен платить подоходный налог по ставке 30%, а не 13%, как те, кто работает, находясь на территории страны. К тому же для работодателя более интересны сотрудники, находящиеся в России, с которыми можно коммуницировать вживую, не по интернету", - уточняет эксперт.

"Это очень грамотный законопроект для работников строго ограниченных секторов занятости: транспортная безопасность или госсектор. Человек, который идет работать в госсектор, обязан осознавать всю ответственность и иметь желание нести ее перед государством", - говорит доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г. В. Плеханова Инга Корягина. Для всех остальных специальностей руководители должны сами принимать решения и понимать, какие будут последствия для их компаний, если у них люди уезжают за рубеж, но продолжают дистанционно трудиться, добавляет эксперт. По ее мнению, если законопроект будет принят, то это, возможно, вернет какую-то часть профессионалов домой, если они просто были ориентированы на смену места жительства.

Те же, кто покинул страну по другим причинам, - разорвут контракты и будут адаптироваться на новом месте.

Для чего в России открывают педагогические технопарки "Кванториум"

Алексей Юхтанов

Более двадцати педагогических технопарков "Кванториум" открыли в ведущих педвузах страны за последние три года.

Здесь созданы все условия, чтобы учителя могли повышать квалификацию, студенты - отрабатывать современные методы преподавания. А школьников стараются увлечь профессией "учитель". Задача "Кванториумов" - обеспечить систему образования высококвалифицированными педагогами по предметам естественно-научной и технологической направленности. А создаются технопарки в рамках нацпроекта "Образование".

Недавно "Кванториум" для учителей открылся в Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова. Технопарку присвоили имя Народного учителя СССР П.П. Головина.

Петр Петрович - учитель-новатор, по учебным комплектам которого работают тысячи школ в России. Его педстаж - 56 лет, он и сейчас работает учителем физики Ишеевской средней школы.

"Кванториум" в Ульяновске интересен тем, что здесь появился шахматный класс. Здесь планируется обучение школьников, студентов университета в рамках дополнительного образования. Будут проводить соревнования. И этого пока нет ни на одной из площадок других регионов, - рассказал директор департамента Министерства просвещения РФ Алексей Благинин. - Это правильное решение. Министерство уделяет большое внимание обучению игре в шахматы в системе общего образования".

Аудитории педагогического технопарка оснащены самым современным мультимедийным оборудованием, 3D-принтерами, лазерами, оборудованием для видеостудии. Будущие педагоги смогут изучать программирование, проектирование, технологии сборки и обучения роботов, записывать презентации и видеоматериалы.

"Новая инновационная площадка позволяет вести подготовку выпускников университета к педагогической деятельности в школах, оснащенных современным оборудованием, а также в детских технопарках "Кванториум", центрах естественно-научной и технологической направленности "Точки роста", центрах цифрового образования "IT-куб". Это расширяет возможности для выбора места приложения их профессиональных усилий", - отметил ректор университета Игорь Петрищев.

К концу 2024 года в педагогических вузах будет создано уже 33 технопарка "Кванториум". Также во всех регионах страны открывают Центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. На данный момент в России создано 140 таких центров.

Как проект "Жилье" поможет снизить риски для покупателей квартиры

Светлана Цыганкова

Федеральный проект "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда" работает не просто на увеличение объема строительства, но и на снижение рисков для тех, кто покупает квартиры. И чтобы создавать комфортное пространство для проживания в новых домах.

Приоритетным направлением в жилищном строительстве остается комплексное развитие территорий и создание в жилом секторе социальной инфраструктуры. Соблюдение этого требования дает возможность инвестору получить дополнительную поддержку от региональной власти, рассказали в правительстве Архангельской области. Например, предоставление земельного участка под стройку без проведения торгов.

Получив землю без аукциона, застройщик берет на себя и другие обязательства. Например, передает семь процентов построенного жилья в госсобственность. Эти квартиры пойдут детям-сиротам, стоящим в очереди на получение жилья.

И в нынешнем году администрация Архангельска уже участвует в долевом строительстве. Для квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделили 104,8 миллиона рублей.

Застройщик согласился предоставлять благоустроенные однокомнатные квартиры площадью 33 квадрата по цене 4,4 миллиона рублей. Для их покупки используют эскроу-счета. По закону вплоть до момента расчета деньги на счете принадлежат тому, кто их внес. А момент расчета наступает, когда продавец выполняет условия договора.

Подобный механизм защищает интересы муниципалитета при покупке квартир для детей-сирот, а также гарантирует ввод дома в эксплуатацию. "Новые экономические реалии сильно сократили рынок вторичного жилья, особенно однокомнатных квартир, - сказал замглавы Архангельска Игорь Арсентьев. - Мы решили вопрос за счет взаимодействия с застройщиками. Уже прошли три пилотных аукциона. Перспективы у такого механизма хорошие. Надеемся, что застройщики поменяют планировку зданий, увидев заинтересованность муниципалитета в однокомнатных квартирах".

Марат Хуснуллин, зампредседателя правительства РФ:

- По оперативным данным от регионов, за 11 месяцев уже введено порядка 92 миллионов квадратных метров жилья. Это столько же, сколько было введено за весь прошлый год. Так что, как на открытии социальных объектов говорил президент России, ожидаем рекорда по итогам года!

Стартовала всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасный интернет"

Ольга Гутман

Школьники из Новосибирской области одними из первых приняли участие во всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасный интернет".

Она проходит на портале Учи.ру в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" при поддержке Минцифры России и соцсети "ВКонтакте". Ее результаты станут известны 26 декабря.

Одна из целей нацпроекта - повышение киберграмотности населения. Хотя современные дети и разбираются в цифровых технологиях лучше многих взрослых, они тоже нуждаются в защите, настолько высоки риски пострадать от интернет-мошенничества. "Спросят: скажи код карточки мамы. Если скажешь, могут деньги снять", - старается объяснить суть потенциальной угрозы второклассница новосибирской школы N 155.

Олимпиада охватывает учеников с первого по девятый классы и проходит в форме тестирования. Каждое задание моделирует потенциально опасную ситуацию. Например, предлагают пройти по подозрительной ссылке, сообщить пароль от электронной почты или код от банковской карточки.

Формат онлайн-олимпиады хорош тем, что проверить правильность ответов можно сразу - ошибки будут видны тут же, в том числе участникам.

"Ученики делают выбор варианта ответа и видят результат, - объясняет учитель начальных классов Елена Ивлева. - То есть они не просто в пустоту отправляют свой ответ и не знают, правильно ли ответили. А, можно сказать, учатся во время тестирования. И я как учитель вижу результат, вижу пробел в одной из тем и, соответственно, могу эту тему раскрыть более подробно".

Как рассказала "Российской газете" заместитель директора школы N 155 Вера Рощик, ученики, конечно, сами умеют критически воспринимать информацию, кроме того, об интернет-безопасности с ними говорят и родители, и учителя информатики. "Но олимпиада как контрольный срез знаний необходима, - уверена учитель. - На ней проверяется логическое мышление, оценивается поведение при использовании гаджетов, браузеров и поисковиков. Прививается этика общения в соцсетях и мессенджерах. Задания поданы простым языком, ярко оформлены. Дети выполняют их с удовольствием. Тестирование можно пройти и у нас в школе - компьютеров у нас достаточно. Или дома".

Каждый школьник, решивший все задания, получит, в зависимости от количества набранных баллов, диплом победителя, похвальную грамоту или сертификат участника. Документ появится в личном кабинете на платформе Учи.ру.

"Сириус" погрузил школьников в мир искусственного интеллекта

Белова Ирина

На платформе "Сириус.Курсы" 25 декабря завершается массовый онлайн-курс-знакомство с базовыми понятиями искусственного интеллекта для школьников 7-11-х классов. Обучение проводится в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика".

С сентября на бесплатный курс зарегистрировались более 10 тысяч школьников из всех регионов России. Цель проекта - погружение ребят в тематику, представление актуальных задач и достижений области искусственного интеллекта. Для этого к участию в курсе приглашали лидеров рынка, экспертов технологических компаний и университетов, которые на примере успешных разработок рассказывали о внедрении искусственного интеллекта.

"Мы создаем среду, в которой школьники могут учиться у представителей бизнеса, из первых уст узнавая, как ИИ-технологии помогают решать реальные задачи рынка и общества, - отметил гендиректор автономной некоммерческой организации "Сириус.Курсы" Антон Гусев. - Индустриальные партнеры "Сириуса" на конкретных примерах рассказали, как искусственный интеллект сокращает рутинную нагрузку на персонал, упрощает бизнес-процессы и решает проблемы пользователей. Такой подход позволяет школьникам получить комплексное представление о возможностях искусственного интеллекта в разных отраслях и выбрать наиболее интересное направление для дальнейшего обучения".

Школьники, реализовавшие в "Сириусе" свои проекты в области искусственного интеллекта, поделились впечатлениями и опытом. Десятиклассница Зинят Гаджиева из Московской области с другими ребятами занималась разработкой чат-бота "Пифагор", который может рассказать о нескольких теоремах и формулах.

"В рамках цикла "Уроки настоящих нейротехнологий" мы с командой создали чат-бота "Пифагор", который может рассказать о нескольких теоремах и формулах, - рассказала Зинят. - Бот начинает выполнять действия после определенных команд, например: "расскажи теорему" или "расскажи о математике". После этого он генерирует один из вариантов ответа, который мы прописывали".

Ученик 10-го класса Илья Ефимов из Тамбовской области со своей командой создал проект Rou2 - искусственный интеллект, позволяющий классифицировать видеоролики по категориям. "Каждый занимался конкретно поставленными задачами, которые мы распределили сразу после изучения цели проекта, - объяснил Илья. - Я взял на себя процесс снижения эффекта переобучения нейронной сети. Для этого требовалось подробно изучить особенности как языка Python, так и технологии машинного обучения в целом. Пришлось потратить много времени на ручной анализ входных данных. А мой напарник Никита Коновалов отвечал за обучение модели нейронной сети. Модель постоянно выдавала ошибку. С ней нам предстояло разобраться. И это нам удалось! Когда проект был полностью готов, мы испытали чувство гордости, ведь искусственный интеллект был для нас чем-то новым и неизведанным".

Следующий набор школьников на "Сириус.Курсы" запланирован в начале следующего года. Ожидается, что к 2024 году количество учеников в курсе-знакомстве с базовыми понятиями искусственного интеллекта достигнет 100 тысяч человек.

С чего начать школьнику, если его влечет искусственный интеллект (ИИ)?

На сайте проекта найти онлайн-курсы и проектные программы "Сириуса", которые помогут погрузиться в мир ИИ, выбрать направления развития, выстроить траекторию обучения и создать свой проект.

Ребята смогут пройти 18 онлайн-курсов по ИИ и смежным дисциплинам - математике и программированию. Каждый курс - это набор учебных модулей, формирующих "карту знаний". Ученики передвигаются по этой карте, получая зачеты по модулям. В каждом из них они найдут видеолекции с краткими конспектами, упражнения с автоматической проверкой. Есть и продвинутые задачи, они посложнее. К ним дается видеоразбор от преподавателей. После успешного завершения курса ученики получают электронный сертификат.

Новосибирский городской драмтеатр встретит зрителей на новой сцене

Наталья Решетникова

Спектакли Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева смогут увидеть до 70 тысяч зрителей в год. И все благодаря новому зданию.

Реконструкция практически завершена. Уже состоялось техническое открытие театра. А в новом году начнутся и спектакли. Как отметила замгубернатора региона Ирина Мануйлова, это самый амбициозный за последние годы объект в рамках нацпроекта "Культура", который реализуется в Новосибирске. На реконструкцию выделено 630 миллионов рублей.

Театр Афанасьева - уникальный пример профессионального авторского театра. Билеты на спектакли раскупаются моментально, каждая постановка - событие. Однако более 30 лет театр не имел своего помещения и размещался на разных площадках. Здание бывшего кинотеатра "Пионер" станет первым собственным помещением афанасьевцев.

Руководитель подрядной организации Михаил Голубев отметил, что этот проект стал для строителей одним из самых сложных, но в то же время интересным. Само здание 1910 года постройки было в аварийном состоянии. Но все задуманное получилось.

Запуск новой театральной площадки позволит увеличить количество посадочных мест со 100 до 209, создаст для зрителей и актеров более комфортные условия. Возможности нового пространства также позволят применять в постановках современные технологии. В планах театра - обновление репертуара, проведение театральных фестивалей на своей площадке. В пресс-службе театра сказали, что первой премьерой в новом здании станет спектакль "Чайка".

"Если бы вы знали, сколько раз за эти 30 лет я репетировал свое выступление на открытии нового театра! Сейчас не знаю, что сказать, - признался художественный руководитель Сергей Афанасьев, стоя на новой театральной сцене. - Нет таких слов, которые могли бы выразить все те чувства, которые я испытываю. Новое здание - произведение строительного и архитектурного искусства".

Театр Афанасьева - второй театр региона, получивший деньги на ремонт и реконструкцию за счет нацпроекта "Культура". Первым был театр "Глобус", где обновили кровлю.

73 театра капитально отремонтируют к 2024 году. Уже прошли обновление 23 региональных и муниципальных театра, их оснастили мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами.

Горнолыжные курорты "Манжерок" и "Телецкий"в Республике Алтай стали одними из самых популярных в стране

В национальный путеводитель по самым популярным горнолыжным курортам страны вошли два в Республике Алтай - "Манжерок" и "Телецкий". Ежегодно они привлекают тысячи любителей профессиональных скоростных спусков, экстремального фрирайда, сноуборда и просто семейного отдыха в окружении завораживающей природы.

Всесезонный курорт "Манжерок" расположился у подножия горы Малая Синюха, рядом с единственным в республике теплым озером Манжерокское. Это к нему ведет знаменитый Чуйский тракт - одна из самых красивых дорог мира. "Манжерок" - один из крупнейших горнолыжных курортов на Алтае.

Протяженность трасс здесь достигает 22 километров. Есть учебный склон с траволатором и длинный пологий зеленый выкат для новичков, дюжина простых синих и красных трасс и более сложный спуск "Чуя". Работают три подъемника и система искусственного оснежения.

"Все сделано удобно, выкат с трасс сразу к подъемнику, - делится впечатлениями заядлый сноубордист Георгий из Барнаула. - Я пару раз в год приезжаю сюда покататься. Трассы хорошие, особенно после снегопада. Очень нравится трасса под канаткой. Она как американские горки, с большими волнами, наклонными виражами - идеальна для сноуборда. Нигде такую не видел, хотя побывал на многих горнолыжках".

Покататься на лыжах, сноубордах, ватрушках может любой желающий, даже дети и новички. На курорте работают инструкторы, которые все покажут и расскажут. А необходимое снаряжение и экипировку можно взять напрокат. Ну а тех, кого не увлекают лыжи и сноутюбы, ждут байк-парк, пешие тропы и уникальный тематический парк "Хранитель Большого Алтая".

В этом году "Манжерок" признан лучшим горнолыжным курортом страны для семейного отдыха, завоевав национальную премию "Горы России" в двух номинациях. Его популярность растет с каждым годом. Если в 2021-м здесь побывали около 500 тысяч туристов, то в этом еще до начала сезона отдохнули свыше полумиллиона.

В красивейшем месте находится и горнолыжный курорт "Телецкий" - возле одного из глубочайших озер мира Телецкого, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря такой близости к горному водоему курорт может похвастать мягким климатом, ну конечно, по сибирским меркам.

А крупный горный массив Кокуя с перепадом высот более 850 метров позволил открыть здесь горнолыжные трассы различного уровня общей протяженностью более 29 километров. На курорте есть все для комфортного отдыха и активных развлечений - канатные дороги, прокат снаряжения, кафе, гостиница, спа-центр.