Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Париж не падет жертвой туризма. Париж, где сегодня собираются министры финансов «большой двадцатки», принимает десятки млн. иностранцев. Но это не мешает парижанам жить нормальной жизнью

Если бы Париж был государством, он вошел бы в число мировых лидеров по приему иностранных туристов. В 2010 количество иностранцев, посетивших столицу Франции, с учетом региона Иль-де-Франс, составило 40 млн.чел. Половина из них останавливалась хотя бы на одну ночь в парижских отелях. Туризм – главная индустрия города, в котором отсутствуют крупные промышленные предприятия; он дает работу 12% трудоспособных парижан. Руководит всем этим гигантским хозяйством чилиец по рождению, среди предков которого были русские, господин Поль Ролль (Paul Roll). На этой неделе гендиректор Офиса по туризму и конгрессам Парижа посетил Москву с кратким визитом и дал интервью BFM.ru.

Руководитель отдела делового туризма Валери Экспозито-Куат, отвечающая, в том числе, за российский рынок, так определила главную трудность работы Офиса, возглавляемого мсье Роллем: «Очень трудно продавать Париж. Все уверены: что-что, а уж Париж мы знаем». Гендиректор офиса выражает эту мысль иначе: «Париж – очень интересный город». Возможно, именно поэтому туристической индустрии столицы Франции удалось избежать существенных потерь от мирового финансового кризиса 2008г. По крайней мере, сейчас уровень приезжих достиг докризисного.

«На нас кризис сказался довольно своеобразно, – говорит г-н Ролль. – Резко сократился поток туристов из США и Великобритании, но его в значительной степени компенсировали туристы из России, Бразилии, Индии, Кореи. В результате поток выровнялся, но изменился его характер».

Туристы из России продлили высокий зимний сезон в Париже. Коль скоро речь зашла о туристах из России в Париже, то в пред.г. их количество составило 400 тысяч человек. Это сопоставимо с количеством российских туристов, выезжающих в Италию. Сравните: один город – и целая страна, одна из самых посещаемых в мире.

Но тут, конечно, надо осознавать, что большинство русских, которые отправляются во Францию, заезжают и в Париж. Исключение составляют лишь те, кто в зимний сезон отдыхает на горнолыжных курортах, а в летний – на Лазурном берегу.

Что касается общего количества российских туристов в Париже, то оно и невелико и значительно одновременно. С одной стороны, как сообщила BFM.ru представитель компании Air France, Париж – самое популярное направление столичного авиаузла; с апреля количество совмещенных с Аэрофлотом рейсов из Москвы в Париж составит 10 в неделю. При этом мсье Ролль полагает, что этого количества рейсов явно недостаточно, и если бы между двумя городами существовало, например, чартерное сообщение, то количество российских туристов значительно выросло бы.

С другой стороны, только в парижском Диснейленде ежегодно бывает 15 млн. иностранцев. Даже если бы каждый русский, приехавший в столицу Франции, отправился в Диснейленд, все они затерялись бы в многоязыкой толпе приезжих со всего света. Но есть несколько дней в году, когда присутствие русских в Париже очень заметно: это первая декада янв. Наши долгие январские праздники – просто манна небесная для отелей Парижа, где еще не так давно именно эти дни считались самым низким сезоном в году. Как говорит мсье Ролль, «ранее высокий зимний сезон завершался в Париже 2 янв. Из-за русских туристов он теперь длится до 10 янв.».

Вторник, среда, четверг: любимые дни парижских отелей. Но вернемся к особенностям туристического потока в Париже в целом. 45% его в количественном выражении составляет деловой туризм, соответственно на долю туризма развлекательного приходятся оставшиеся 55%. По мнению главы туристического Офиса французской столицы, это соотношение близко к оптимальному, потому что позволяет справляться с колебаниями мировой экономической конъюнктуры.

Очевидно, что именно деловой туризм наиболее пострадал от финансового кризиса. Если бы Париж ориентировался преимущественно на этот сегмент, потери были бы существенными. В действительности, когда корпорации начинают экономить на выездных мероприятиях, в парижских отелях вырастает количество просто туристов.

В цифрах ситуация выглядит так. Ежегодно в Париже проходит более 280 конгрессов и 385 международных салонов. Одновременно город может предоставить под салоны и выставки 450 тысяч кв.м., это мировой рекорд. Число посетителей конгрессов и салонов в годовом выражении превышает 10 млн.

Офис по туризму измеряет высокий и низкий сезоны не только по месяцам, но и по дням недели. По такому счету самыми высокими днями недели являются вторник, среда и четверг: в эти дни деловой туризм достигает своего пика на фоне высокой заполняемости гостиниц прочими туристами. Пятница-суббота – дни развлекательного туризма. Воскресенье-понедельник – «мертвый сезон», по парижским меркам, естественно.

Париж хочет оставаться живым городом. Увеличение турпотока, как это ни странно, не является абсолютной целью тех, кто по своим функциональным обязанностям продает город на международном рынке. Например, по словам г-на Ролля, в сегменте проведения конгрессов Париж соперничает с Барселоной и Веной; по части проведения салонов основными конкурентами столицы Франции являются германские Франкфурт и Ганновер. При этом Париж не является единоличным лидером ни в одном из этих сегментов, что, по мнению Поля Ролля, – хорошо.

«Мы не стремимся стать абсолютным лидером по привлечению туристов, – говорит он. – Париж не хочет настолько зависеть от туризма. Мы хотим оставаться живым городом, а не местом, где все крутится вокруг приезжих».

Но, конечно же, из сказанного не следует, что Париж не будет бороться за то, чтобы туристов было больше, чем сейчас. Для увеличения количества приезжих, в том числе, в сфере делового туризма, предпринимаются колоссальные усилия. Кое в чем парижане даже готовы наступить на собственную гордость, что, как известно, на родине Наполеона и Людовика XVI непросто. До недавнего времени Париж гордился тем, что лучшие отели города – французские. За последние пять лет в Париж все чаще приходят самые известные мировые гостиничные сети. В нынешнем году ожидается открытие таких престижных отелей, как Mandarin Oriental и Shangri-La. «Такова мировая тенденция, и мы не намерены этому противиться», – утверждает Поль Ролль.

Париж показывает пример того, как можно бороться с пробками. В чем французская столица является несомненным лидером среди мировых мегаполисов, это в революционном отношении к городскому транспорту. Если вы бываете в городе достаточно часто, то всякий раз обнаруживается что-то новое. Лет пять назад последний «писк» моды передвижения по Парижу назывался «сегвей». Группы туристов собирались неподалеку от Эйфелевой башни и разъезжались по городу, заставляя прохожих оборачиваться.

Затем наступила эра «велибов» – вездесущих серых велосипедов, которые можно брать на прокат бесплатно или за очень умеренную плату. Далее настал черед «мототакси». Если вы не против попортить прическу мотоциклетным шлемом, то мототаксист за полчаса домчит вас из одного района Парижа в другой, что сделало этот вид передвижения излюбленным среди приезжих и местных бизнесменов.

Ну, а до конца года на парижских улицах появятся электромобили, которые можно будет брать в аренду на тех же примерно условиях, что и «велибы». Правда, парижские таксисты уже недовольны, считают, что эта услуга составит им конкуренцию.

«Таксисты во всем мире всегда чем-то недовольны, – смеется мсье Ролль. – В действительности в Париже, совокупный таксопарк которого насчитывает 18 тысяч машин, такси не хватает. Город намерен довести их общее количество до 20 тысяч к 2012г.». К этой же дате будет существенно улучшена работа таксистов. Они, в частности, будут принимать кредитные карточки, выдавать пассажирам товарные чеки. Изменится и внешний вид самих машин. Все они от крыши до уровня окон будут выкрашены в единый цвет – черный. Ниже уровня окон каждый владелец такси волен сам выбирать цвет.

Между тем в городе готовятся гигантские изменения всей транспортной инфраструктуры в рамках плана «Большой Париж», о чем наш портал уже сообщал. В перспективе город будет связан единой транспортной системой с Гавром на Атлантике (план, который лелеял еще Наполеон).

Отдельные детали «Большого Парижа» уже работают, в частности, линия автоматического метро (линия 14), связавшая юго-восток с северо-западом. Скоро появится линия номер 1 (восток-запад). Помимо всего прочего, автоматическое метро способно перевозить значительно большее число пассажиров, потому что интервалы между поездами сокращены до 30 секунд.

В отличие от Москвы, где протяженность трамвайных линий уменьшается, Париж движется в прямо противоположном направлении. Когда-то город отказался от трамвая, теперь южная часть Парижа восстановила этот экологичный вид городского транспорта; линия идет полукругом, как компьютерный «смайлик». В недалекой перспективе парижская трамвайная линия приобретет очертания круга и станет автоматической.

Планы эти сейчас вызывают бурные политические дебаты между правыми и левыми партиями (последние как раз являются инициаторами амбициозного плана). Однако цель, которую, по словам г-на Ролля, разделяет большинство парижан, заключается в том, чтобы в Париже было меньше машин. Михаил Бакланов

В Мешхеде в Центре международных выставок открылась 6 международная выставка сельского хозяйства, с/х техники и оборудования, оборудования для оросительных систем и парников, сообщает агентство ИСНА.

Директор мешхедского Центра международных выставок Сейед Мохаммед Сейеди во время встречи с журналистами после церемонии открытия с/х выставки сообщил, что в выставке принимают участие более 200 иранских и зарубежных компаний.

На выставке представлены такие страны, как Италия, Турция, Голландия, Испания, Англия, Германия, Австрия, Япония, Франция, США, Швеция, Бельгия и Россия. В ней принимают участие иранские компании, представляющие провинции Тегеран, Исфаган, Казвин, Голестан, Мазендеран, Восточный и Западный Азербайджан, Йезд, Бушер, Курдистан, Фарс, Керман, Центральная, Зенджан, Южный Хорасан и Хорасане-Резави.

6 международная с/х выставка будет открыта для посетителей до 19 фев.

Накануне между Россией и Италией было заключено Межправительственное соглашение о транзите военных грузов и персонала итальянских вооруженных сил в Афганистан воздушным транспортом через территорию РФ.

Документ был подписан в Риме итальянским министром обороны Иньяцио Ла Руссой и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Церемония заключения договоренности состоялась в рамках официального визита президента РФ Дмитрия Медведева в Италию, передает «Взгляд».

«Римское соглашение позволяет использовать российское воздушное пространство в качестве так называемого «северного коридора», проходящего через Словению, Хорватию, Венгрию, Украину, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, и представляет наиболее эффективный и экономичный маршрут оказания материально-логистической поддержки итальянскому контингенту в Афганистане, являясь альтернативой авиамаршруту через ОАЭ», – сообщается в пресс-релизе минобороны Италии.

Подписанное соглашение является дополнением к документом о ж/д транзите военных грузов, заключенном 3 дек. пред.г. в ходе седьмого раунда российско-итальянских межправительственных консультаций в Сочи.

Одна из крупнейших туристических ярмарок в Италии BIT 2011 открывается в Милане. Это мероприятие, которое продлится до 20 фев. 2011г., проводится в выставочном комплексе Fieramilano ежегодно, начиная с 1981г.

Участники ярмарки получают возможность рекламы своих туристических маршрутов и новых туров, встреч с потенциальными партнерами, налаживания новых деловых контактов. Любители путешествий смогут выбрать здесь туристический маршрут согласно своим потребностям и финансовым возможностям с помощью профессиональных консультантов по туризму.

Программа BIT 2011 предусматривает организованные крупнейшими в мире туристическими клубами и ассоциациями презентации, круглые столы, мастер-классы, семинары по наиболее актуальным проблемам туризма, развитию сети услуг по аренде автомобилей и яхт, спортивного снаряжения, организации семейных и свадебных путешествий, винных туров и прогулок выходного дня. В 2010г. в работе BIT приняли участие 5 тысяч профессионалов из 130 стран мира.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса зоны евро, по предварительным данным, в 2010г. вырос по сравнению с пред.г. на 9,7% – до 56,4 млрд. евро, свидетельствует статистика Европейского центрального банка.

«Этот рост был результатом сокращения профицита товарооборота (до 20,8 млрд. евро с 37 млрд. евро) и роста дефицита текущих трансфертов (до 100,7 млрд. евро с 92,6 млрд. евро)», – объясняет ЕЦБ.

Отношение дефицита к ВВП еврозоны составило по итогам ушедшего года 0,6% и не изменилось по сравнению с 2009г. Дефицит дек. 2010г. составил по предварительной оценке 13,3 млрд. евро против профицита годом ранее в 1,9 млрд. евро.

ЕЦБ уточнил данные по объему дефицита за нояб. – до 10,5 млрд. с 11,2 млрд. евро. Регулятор приводит данные с учетом сезонности.

В зону евро в 2010г. входили 16 государств – Бельгия, Германия, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия. Эстония с 1 янв. 2011г. стала 17 страной, применяющей единую европейскую валюту.

Google запустил собственную систему онлайн-подписки на контент СМИ, говорится в официальном блоге компании. О создании новой системы – Google One Pass – глава компании объявил накануне, выступая в университете Гумбольта в Берлине. Сервис позволяет издателям устанавливать свои условия для скачивания контента.

«С помощью Google One Pass издатели могут поддерживать прямые отношения со своими клиентами и предоставлять читателям доступ к контенту через сайт или мобильные приложения», – говорится в блоге компании.

Услуга уже доступна в Канаде, Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и США. Накануне сервис подписки на онлайн-прессу запустил главный конкурент – Google корпорация Apple.

ОАО «Газпром» за 163 млн.долл. приобретет у итальянского энергетического концерна ENI 50% его доли в соглашении о разделе продукции (СРП) по ливийскому проекту Elephant. Соответствующий договор уступки подписали вчера в Риме председатель правления Газпрома Алексей Миллер и генеральный управляющий концерна ENI Паоло Скарони в присутствии президента РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, передает РБК.

Документ предусматривает, что к Газпрому перейдет 50% доли ENI в консорциуме, участвующем на условиях СРП в разработке ливийского нефтяного месторождения, а именно – 33,33% консорциума иностранных компаний. Стоимость приобретаемого актива составит 163 млн.долл.

После подписания договор будет передан на одобрение ливийской стороне, сообщает управлении информации Газпрома.

Непосредственным покупателем доли в Elephant и участником проекта станет ОАО «Газпром нефть». Компания сможет направлять для работы в проектной компании собственный технический и управленческий персонал в рамках квот, оговоренных с итальянской стороной.

Месторождение Elephant находится в западной части Ливии. Его извлекаемые запасы нефти оцениваются в 110 млн.т. Максимальная годовая добыча ожидается на уровне 6 млн.т. Месторождение располагает объектами энергоснабжения, подготовки и транспортировки нефти до собственного прибрежного терминала.

В нояб. 2006г. Газпром и ENI подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в соответствии с которым стороны договорились проработать инвестиционные проекты в области разведки и добычи газа в России и третьих странах. В апр. 2007г. было подписано дополнительное соглашение, предусматривающее возможность приобретения Газпромом зарубежных добычных активов ENI. В июне 2009г. стороны согласовали основные условия сделки купли-продажи, в соответствии с которыми доля ENI в ливийском нефтяном проекте Elephant была определена в качестве первого актива для продажи Газпрому.

В Италии с огромным интересом ожидают открытия так называемых «перекрестных годов» культуры и языка, к которому приурочен начинающийся в среду визит президента РФ Дмитрия Медведева в Рим, передает корреспондент РИА Новости.

«Проведение Года российской культуры и русского языка в Италии и Года итальянской культуры и итальянского языка в России свидетельствует об исключительно высоком уровне связей между нашими странами. Минкультуры и МИД Италии совместно с властями и учреждениями культуры России смогли разработать программу самого высокого уровня, и я горжусь, что внес в это дело свой личный вклад», – заявил РИА Новости министр культуры Италии Сандро Бонди в преддверии открытия «перекрестных годов».

Старт этой важнейшей двусторонней акции дадут в среду Дмитрий Медведев и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, которые посетят масштабную выставку произведений российского художника Александра Дейнеки из собрания государственной Третьяковской галереи. В целом насыщенная программа «перекрестных годов» включает в себя более 500 мероприятий.

«Выставки, концерты, театральные постановки, научные симпозиумы, литературные инициативы, кинофестивали позволят нашим гражданам лучше узнать культуру обеих стран, что, несомненно, будет способствовать укреплению искренней дружбы, объединяющей наши народы», – подчеркнул Бонди.

«Новым подтверждением стратегического партнерства между Италией и Россией, развивающегося в самых разных направлениях и областях», назвал «перекрестные годы» официальный представитель МИД Италии Маурицио Массари.

В беседе с РИА Новости он обратил особое внимание на культурную составляющую нынешнего визита Медведева на Апеннины, отметив при этом, что тесное сотрудничество между нашими странами имеет большое значение не только для них самих, но и для всей Европы и мира.

«Перекрестные годы», в программе которых есть множество ярких и интересных культурных событий, станут важным свидетельством углубления нашего интенсивного партнерства, подчеркнул Массари.

Одной из первых крупных общественных инициатив в рамках «перекрестных годов» станет Международный студенческий форум, торжественная церемония открытия которого состоится в среду в здании Римской мэрии на Капитолийском холме.

В форуме примут участие более 300 студентов из разных городов России, а также 20 ректоров отечественных университетов. Абсолютное большинство мероприятий пройдут в залах и аудиториях Римского университета La Sapienza, который является крупнейшим европейским вузом и одним из старейших университетов мира.

«Мы впервые проводим международное мероприятие такого масштаба и такой значимости, и весьма рады, что оно связано с Россией, страной, которая представляет для нас стратегический интерес», – заявил в беседе с РИА Новости накануне открытия форума ректор Римского университета La Sapienza профессор Луиджи Фрати (Luigi Frati).

«Сотрудничество с Российской Федерацией является для нас чрезвычайно важным, прежде всего, из-за удивительной культуры вашей страны, передовых технологий и высокого уровня научно-технологических достижений в различных областях», – отметил он.

«Уверен, что визит президента России Медведева в Италию по случаю открытия «перекрестных годов» культуры послужит дальнейшему развитию тесных и дружественных связей между Москвой и Римом. Надеюсь также, что он образумит тех, кто пытается поставить под сомнение политический курс и экономическую стабильность новой России», – заявил РИА Новости итальянский политолог, участник Международного дискуссионного клуба «Валдай» Бруно Серджи (Bruno Sergi).

Напомнив об активно развивающемся двустороннем экономическом сотрудничестве в самых разных сферах, он подчеркнул, что «благодаря связям с Россией итальянские компании были и будут важными игроками в Европе и мире».

«Визит Медведева в Рим подтвердит, что Италия правильно сделала, поверив в новый политический курс России и усилив свое присутствие в ключевых секторах российской экономики», – заметил Серджи. Сергей Старцев

Французская энергетическая компания EDF до конца года войдет в проект строительства газопровода «Южный поток», который реализуют «Газпром» и итальянская Eni, заявил в среду глава российского холдинга Алексей Миллер.

«Это, конечно, произойдет уже в этом году», – сказал Миллер журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, в наст.вр. ведутся интенсивные переговоры с EDF на эту тему. Ранее планировалось, что EdF войдет в проект еще в 2010г., приобретя 10% у Eni.

При этом глава «Газпрома» уклонился от ответа на вопрос, может ли в этом году присоединиться к проекту «Южный поток» германская Wintershall. «Следите за сообщениями», – сказал он.

Проект «Южный поток» реализуется в целях диверсификации маршрутов поставок природного газа европейским потребителям и предполагает строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы.

Предусматривается, что мощность «Южного потока» будет наращиваться постепенно. Общая проектная производительность морского участка «Южного потока» достигнет 63 млрд.куб.м. в год. Планируется, что морской участок газопровода пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии. Его общая протяженность составит 900 км., максимальная глубина – более двух км. Стоимость строительства газопровода ориентировочно составит 15,5 млрд. евро.

Для реализации сухопутной части проекта за рубежом с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

В качестве срока запуска газопровода назывался дек. 2015г., однако в нояб. пред.г. Миллер сообщил, что это может произойти на четыре месяца раньше – в авг. 2015г.

«Газпром» и итальянская Eni на паритетной основе являются учредителями компании специального назначения South Stream AG, созданной в янв. 2008г. для реализации проекта. Договоренность о вхождении в «Южный поток» французской EdF с долей в 10% за счет доли Eni была достигнута в июне 2010г.

«Сколково» ведет переговоры об участии в проекте крупных итальянских компаний. Об этом сообщил президент фонда Виктор Вексельберг. «Мы ведем переговоры с энергетическими компаниями, это Eni и Enel, чтобы они поучаствовали (в проекте)», – заявил он.

По словам Вексельберга, в общей сложности фонд ведет переговоры с 30 итальянскими фирмами.

В конце дек. 2010г. меморандум о взаимопонимании с фондом «Сколково» подписала индийская компания Tata Sons Limited. Стороны договорились о развитии сотрудничества в сфере научных исследований, создании банка прав на интеллектуальную собственность, развитии инфраструктуры, а также международном продвижении «Сколково».

Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон о создании российского центра инноваций 28 сент. 2010г. По словам помощника главы государства Аркадия Дворковича, первые проекты будут запущены в иннограде через 2-3г., при этом в полную силу российский аналог Кремниевой долины начнет функционировать через 5-7 лет. В начале окт. пред.г. минфин РФ перечислил иннограду 4 млрд. руб. на первые проекты.

Приветствие участникам и гостям открывшегося в Риме Российско-итальянского студенческого форума.

Форум приурочен к открытию Года российской культуры и русского языка в Италии и Года итальянской культуры и итальянского языка в России.

В приветствии, в частности, говорится:

«Сердечно приветствую всех участников и гостей Российско-итальянского студенческого форума.

Вы встретились, чтобы обсудить вопросы, которые волнуют молодое поколение двух стран. Такой открытый диалог всегда помогает лучше узнать и понять друг друга, даёт новые возможности для сотрудничества и создания передовых совместных проектов. Ведь именно молодым людям присущи неординарный взгляд на мир, дерзость мыслей, смелость инициатив. Всё это крайне важно и востребовано сегодня, в эпоху новых технологий и инноваций.

Нынешний год – особенный в российско-итальянских отношениях. Мы проводим Год российской культуры и русского языка в Италии и Год итальянской культуры и итальянского языка в России. Отрадно отметить, что ваш форум даёт этим масштабным проектам хороший старт. Несомненно, что они станут заметной вехой в укреплении традиций дружбы между нашими народами. Запланированы сотни мероприятий, которые призваны содействовать расширению гуманитарных контактов, развитию молодежных и студенческих обменов.

Желаю всем участникам форума интересных встреч, плодотворного общения, реализации всех намеченных идей!»

По поручению главы Российского государства на церемонии открытия форума послание огласил специальный представитель Президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В Риме состоялись переговоры Дмитрия Медведева с Президентом Италии Джорджо Наполитано.

Основное внимание президенты уделили взаимодействию в гуманитарной сфере и культурному сотрудничеству России и Италии, в частности предстоящему открытию Года русского языка и русской культуры в Италии и Года итальянской культуры и итальянского языка в России, в рамках которых запланировано свыше 500 различных мероприятий.

Ещё одной темой переговоров стало сотрудничество двух стран в области безопасности, в газовой и атомной энергетике, а также в финансовой сфере.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам международной повестки дня, в частности по вопросам глобальной безопасности, ситуации в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

По итогам переговоров Дмитрий Медведев и Джорджо Наполитано сделали заявления для прессы.

ДЖ.НАПОЛИТАНО (как переведено): Добрый день всем!

Я с большим удовольствием и со всё более укрепляющимся духом дружбы встретился с Президентом Российской Федерации господином Медведевым.

С ним мы, во-первых, подвели итог по программе, которая сегодня торжественно запускается, – Году культуры и русского языка в Италии. Эта программа очень богата различными мероприятиями, вызывающими огромнейший интерес по самым различным аспектам. И развитие культурных отношений является у нас чрезвычайно важным аспектом в развитии экономических, дипломатических отношений и всех других, существующих между нашими странами.

Продолжатся встречи с Правительством Италии, и будут подписаны документы, очень важные соглашения, затрагивающие область безопасности, энергетики и финансовых отношений между двумя странами.

Мы осознаём тот факт, что эти темы чрезвычайно важны, в том числе и для международного сотрудничества, выходящие за рамки двусторонних отношений между двумя нашими странами. И в данном случае мы говорим о тех темах, которые будут обсуждаться на следующем заседании «Группы двадцати» в Париже. Там внимание будет уделено усилиям, направляемым на выход из ситуации после финансового глобального кризиса в 2008 году.

Мы обменялись мнениями, в частности, и о роли сотрудничества между Российской Федерацией и Европой, точно так же, как между Россией и НАТО. Мы говорили о саммите Россия–НАТО, который прошёл в прошлом месяце и стал новым значимым шагом, касающимся последовательной политики, проводимой шаг за шагом по реализации программы общей противоракетной обороны.

Что касается Европы, то те сложности, которые поразили сейчас евро (в связи с этим я выразил моё мнение и убеждённость, что завоевания евро будут гарантированные), и Европа не будет делать в отношении евро шагов назад, она должна и может делать шаги по интеграции Европы только вперёд, которая может сыграть важную роль на мировой арене. Она нуждается в максимальном сотрудничестве с Российской Федерации, потому что общими являются вызовы и угрозы, перед которыми мы стоим во многих областях и по многим аспектам.

Мы обсуждали также последние события международной повестки дня. Говорили о Тунисе, о Египте и вообще о той картине, которая складывается сегодня на севере Африки и которая отражается на Ближнем Востоке. И по этим проблемам мы тоже хотим найти совместные ответы.

Мы считаем, что разные страны должны следовать по пути, который был объявлен Президентом Медведевым в отношении Российской Федерации. Это путь модернизации и правового государства. Модернизировать, делать так, чтобы экономика росла консолидированным образом, укреплять социальную справедливость при соблюдении прав являются ключевыми аспектами для того, чтобы преодолевать или предвидеть и не допускать напряжённость, которую сегодня мы наблюдаем в некоторых странах.

И в конце концов я с удовольствием отметил в беседе с Президентом Медведевым, что несколько дней назад я подписал документ, согласно которому разосланы приглашения 68 главам государств и правительств принять участие в праздновании 150-летия объединения Италии. Оно пройдёт 2 июня в Риме и совпадает с нашим праздником – Днём республики.

Очень надеюсь, что на моё приглашение ответит Президент Медведев и найдёт в своём календаре возможность выделить день для того, чтобы поучаствовать в наших торжествах, посвящённых этому важному событию. Это было бы очень важным шагом, позволившим ещё больше укрепить сотрудничество и дружбу между нашими двумя странами.

Спасибо, господин Президент.

Д.МЕДВЕДЕВ: Уважаемые коллеги! Представители средств массовой информации!

Господин Президент в своём вступительном слове практически рассказал обо всём, чем мы занимались в последнее время. Сделал он это абсолютно точно и подробно, что, конечно, упрощает мою задачу, хотя я с удовольствием готов ещё раз пересказать ход наших переговоров и основные позиции, которые высказывались сторонами.

О чём мы говорили с Президентом Наполитано? Мы отметили, что российско-итальянские отношения действительно являются не только очень важными, но, по сути, стратегическими для того, чтобы европейские страны в едином Европейском союзе и по отдельности создавали фундамент прочных связей с Россией. Именно итальянские предприниматели весьма часто приезжают в нашу страну, и объём наших взаимных торговых потоков в прошлом году существенно увеличился, о чём мы также не преминули заметить друг другу, что свидетельствует, во-первых, о том, что европейские страны выходят из кризиса, и, во-вторых, о том, что сохраняется взаимный интерес к развитию совместного бизнеса.

Чуть позже будут подписаны три важных документа, и мы с господином Президентом сошлись в том, что три этих документа как раз и отражают, может быть, всё многообразие и в то же время укрупнённым образом показывают основные направления сотрудничества между Россией и Италией. Что это за документы? Я чуть-чуть предвосхищу события.

Во-первых, это наше сотрудничество в сфере безопасности, и соответствующий документ посвящён военному транзиту из Афганистана и в Афганистан. Это, безусловно, очень важная тема, по которой Россия сотрудничает со всеми европейскими государствами, и сейчас к числу этих государств присоединяется Италия – на основе отдельного документа.

Во-вторых, наше энергетическое сотрудничество как база для развития сотрудничества в других сферах. В этом плане у нас всё обстоит очень неплохо. Мы хотели бы и дальше развивать наши связи в области торговли газом, другими энергоносителями, и в области атомной энергетики. Это тоже один из символов нашего сотрудничества.

Наконец, сотрудничество в финансовой сфере, что особенно важно, может быть, в тот период, когда государства выходят из кризисной полосы развития. Господин Президент только что говорил о том, что для Европейского союза несколько истекших лет были очень сложными. Это справедливо, как, собственно, справедливо для всех других стран. Но мы очень рады тому, что Евросоюз нашёл в себе силы для того, чтобы укрепить, что называется, свои подходы, сформировать консолидированную позицию, помочь тем странам, которые попали в сложную ситуацию, сохранить в качестве единой валюты евро. Мне неоднократно приходилось на эту тему рассуждать. Я считаю, что наличие евро в качестве мировой резервной валюты помогло и другим странам, которые не используют евро в качестве средства платежа, преодолеть последствия кризиса, и является очень важной составляющей глобальной борьбы с финансовыми проблемами.

Поэтому мы обменялись и нашими впечатлениями о посткризисном развитии. Действительно, мы говорили о том, что нужно сделать для того, чтобы тот саммит «двадцатки», который будет проходить во Франции, закончился успехом, и чтобы те решения, которые принимаются на этом саммите, перешли в разряд уже вполне конкретных действий.

Мы говорили о глобальной безопасности, а также о цепочке событий, которая происходила и в настоящий момент ещё не закончилась в странах Ближнего Востока, в африканских странах. Конечно, это сложные процессы. Мы исходим из того, что все конфликты, которые там происходят, все те события, которые там происходят, будут разрешаться на основе внутреннего права с соблюдением конституции, основных прав и свобод, которые заложены в основе правовых систем государств, в настоящий момент переживающих трудные времена.

Мы говорили и о том, как нам выстроить работу по одному из очень приятных направлений, а именно по поводу Года российской культуры и русского языка в Италии и итальянской культуры и итальянского языка в России. Это знаменательное, безусловно, событие включает в себя более 500 мероприятий: часть из них уже началась, часть нас ждёт ещё впереди. Надеюсь, что многие итальянцы смогут посетить выставки, концерты, которые будут проходить в Италии, и, конечно, граждане России смогут поучаствовать в мероприятиях, которые будет проводить итальянская сторона. В любом случае это очень добрая и хорошая тема.

Обращаю также внимание на то, что мы занимаемся не просто культурой – мы занимаемся ещё и вопросами развития языка. Я посмотрел по тем справкам, которыми мы располагаем: около 30 тысяч человек сейчас в Италии учат русский язык и около 40 тысяч человек в России учат итальянский язык. Это, может быть, не так много, но это, в общем, и немало. Хотелось бы верить, что после проведения этих годов количество людей, интересующихся русским и итальянским языками, соответственно, увеличится.

Последняя тема, о которой сказал господин Президент, касается итальянского юбилея. Я благодарен господину Президенту за приглашение принять участие в 150-летии празднования воссоединения Италии, думаю, что это будет очень хорошее мероприятие. Во всяком случае, судя по лицам журналистского пула, сопровождающего Президента Российской Федерации, наши граждане с большим интересом отнесутся к этому событию. И, естественно, такого рода мероприятие будет интересно для всех, кто любит и ценит Италию, а таких в нашей стране огромное число.

Ещё раз хотел бы поблагодарить господина Президента за приглашение.

Дмитрий Медведев вместе с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони принял участие в церемонии открытия Года российской культуры и русского языка в Италии и Года итальянской культуры и итальянского языка в России.

Дмитрий Медведев вместе с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони принял участие в церемонии открытия Года российской культуры и русского языка в Италии и Года итальянской культуры и итальянского языка в России. В рамках этого культурного проекта состоятся выставки из коллекций ведущих музеев двух стран, театральные фестивали, концерты, встречи литераторов и лингвистов.

Кроме того, Дмитрий Медведев с супругой в сопровождении Сильвио Берлускони осмотрели выставку работ представителя российской художественной школы начала XX века Александра Дейнеки из собрания Государственной Третьяковской галереи.

* * *

С.БЕРЛУСКОНИ (как переведено): Добрый день всем присутствующим!

С большим теплом хочу поприветствовать Президента Российской Федерации Медведева, его супругу, которые оказали нам большую честь, посетив нас по такому случаю, который для нас очень важен. Сегодня мы торжественно открываем Год русского языка и российской культуры и Год итальянского языка и итальянской культуры в России.

Мы, две страны, имеющие очень дружественные отношения и на политическом уровне, и на экономическом, и на коммерческом уровне. Мы являемся прежде всего двумя сверхдержавами с культурной точки зрения. И я думаю, что очень кстати, что этот «перекрёстный» год сделает наши отношения и нашу дружбу более тесными.

События, которые будут происходить начиная с сегодняшнего дня, – их очень много, их более двухсот, сто – в России, сто – в Италии. В России мы затронем более 30 городов, расположенных на всей необъятной территории России, которая в 56 раз превышает территорию Италии. В Италии также будут в различных, больших и малых, городах севера, центра и юга происходить различные мероприятия, связанные с российской культурой, и подключены к этим событиям более 50 государственных и частных организаций.

Я благодарю всех представителей этих организаций и институциональных представителей, которые будут сегодня вечером также присутствовать вместе с нами в вилла Мадама на ужине. Мы отправим в Россию редкие картины Боттичелли, Караваджо – в Пушкинский музей России, в музеи Кремля, в Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

И здесь у нас, во Флоренции, мы будем выставлять сокровища Кремля, будут также проходить концерты очень престижных итальянских оркестров, в театре оперы будет «Навуходоносор», маэстро Мути будет дирижировать, реквием Верди будет проходить в Москве, итальянский театр проедет по различным городам России. Италия будет лидером на книжном салоне, который будет проходить в Москве, и в Турине Россия будет почётным гостем на книжном салоне в Турине, множество совместных мероприятий будет проводиться между университетами и школами.

Думаю, что у нас будет также большой успех и в спортивных мероприятиях. Большая программа предусмотрена в самых различных видах спорта, вплоть до синхронного плавания. Мы также решили представить made in Italia – дизайн, технологии, инновации. У нас будет более 200 итальянских предприятий, которые представят в России свои достижения в самых различных секторах, в том числе научно-исследовательском и медицинском секторе, – те достижения, которые действительно сделали нашу страну своего рода ориентиром, в том числе в области обучения для иностранцев. Нас объединяет с Россией очень тесное стратегическое сотрудничество, партнёрство, базирующееся на многих итальянских предприятиях, работающих в России, важных инвестициях России в Италию, а также очень тесные политические отношения между лидерами двух стран.

У меня давние отношения с премьер-министром Владимиром Путиным, тесные и близкие отношения с Дмитрием Медведевым. И надеюсь, что мы действительно являемся дружественным ориентиром для Вас в рамках Европейского союза. Я лично курировал все эти отношения, которые Европейский союз развивает и будет развивать с Российской Федерацией. Российская Федерация – это самый важный экспортёр газа и нефти в мире. И, естественно, Россия заинтересована в Европе, так как это очень важный рынок для России.

С другой стороны, Европа и Италия в первую очередь нуждаются в российском газе и нефти, составляющих сейчас примерно треть нашего потребляемого газа и нефти. Поэтому помимо причин, о которых я говорил раньше, у нас имеются также и конкретные экономические причины для сотрудничества. Я благодарю Президента Российской Федерации Медведева, благодарю его супругу, которые прибыли сюда.

Мы будем и вечером вместе, и будем иметь возможность побеседовать о всех тех событиях, которые будут в Италии и в России происходить. У нас будет возможность действительно отпраздновать эту нашу дружбу самым наилучшим образом, обсудив также и проблемы, и ту озабоченность, которые у нас вызывают события, происходящие в мире, что происходит в Магрибе, например, у нас будет для этого возможность. Поэтому ещё раз от всего сердца я благодарю моего друга Дмитрия.

Д.МЕДВЕДЕВ: Уважаемый господин премьер-министр! Дорогой Сильвио! Уважаемые дамы и господа, друзья!

Мы открываем Год российской культуры и языка в Италии и итальянской культуры и языка в России. Открываем здесь, в Риме. Насчёт обмена в сфере культуры господин премьер-министр сейчас очень точно сказал о том, что будет происходить.

Если говорить о языке, у меня такое ощущение, что нам, может быть, и не нужно предпринимать никаких усилий. Судя по тому, что российская делегация во время выступления премьер-министра не использовала наушники, из этого можно сделать вывод, что практически все у нас понимают итальянский язык. Это очень хорошо, это просто здорово. Если говорить более точно, то по подсчётам, которые ведут наши лингвисты, наши филологи, около 40–45 тысяч человек в нашей стране изучают итальянский язык, видимо, включая членов кабинета министров и Администрации Президента, и около 30 тысяч итальянцев изучают русский язык. Это будет, безусловно, помогать нашим коммуникациям. А эти коммуникации и эти отношения превосходны.

Господин премьер-министр только что сказал о том, что нам предстоит беспрецедентный по своим масштабам культурный проект. Единственное, в чём расходится моя информация – Сильвио только что сказал, что мероприятий будет триста. У нас, в России, считают обычно более крупными цифрами. По моим данным, их будет пятьсот, где-то двести ещё потерялись. Видимо, это какие-то не очень большие мероприятия, либо они появились совсем недавно. В любом случае и триста хорошо, а пятьсот ещё лучше, потому что наши страны действительно очень близко соприкасаются в сфере культуры.

В какой-то период итальянская культура сыграла огромнейшую роль в становлении русской классической культуры. В Италию ездили наши литераторы, художники, поэты. Кстати сказать, даже то, что Год культуры берёт свой старт с выставки Александра Дейнеки, наверное, это тоже не случайно, потому что этот художник является художником советской поры, он творил в основном в советский период. В то же время на его творчество даже в этот непростой период очень большое воздействие оказала итальянская культура. Именно поэтому, может быть, как раз здесь видны те процессы, которые происходили в нашей стране в довольно сложный период – и в то же время такое серьёзное влияние итальянской культуры.

Италию справедливо считают сокровищницей европейской цивилизации. Здесь всегда особенное отношение было к культуре, к вопросам искусства. Великий дух Возрождения традиционно подпитывал огромное количество людей творчества, которые приезжали сюда. И начиная с ХVIII века, как я уже сказал, значительная часть наших людей творчества, наших писателей, поэтов, музыкантов, художников пребывала здесь, что дало огромный импульс развитию российской культуры. Здесь годами жили наши классики – Достоевский, Гоголь, Чайковский, Прокофьев, Тарковский, Бродский, и я уверен, что и будущие поколения российских художников, писателей, поэтов будут вдохновляться не только своей родной страной, но и прекрасными пейзажами и архитектурными памятниками Италии.

Действительно, наши страны многое роднит. Это и открытость, и доброжелательность, и общительность, и эмоциональность, которая присуща нашим народам, восприимчивость ко всему новому. Поэтому я надеюсь, что этот большой культурный проект даст импульс развитию наших отношений и сделает их продвинутыми не только в смысле деловых связей – это очень важно, я абсолютно согласен с тем, что сказал господин премьер-министр. Действительно, наши деловые связи имеют стратегический характер, но не менее значимой является гуманитарная компонента. Она была всегда сильна, она была сильна и в XVIII, и в XIX веке, и в ХХ веке. Надеюсь, что именно эта гуманитарная составляющая будет также определять лицо нашего сотрудничества и в XXI веке.

Хотел бы, чтобы всё, что будет происходить в этот год, действительно было очень интересно нашим людям. Они смогут познакомиться с прекрасными произведениями итальянского искусства и посещая саму Италию, и находясь в России, по телевизору, через другие средства массовых коммуникаций. Надеюсь, что то же самое будет происходить и в России. Мы всегда рады нашим друзьям из Италии, которые посещают наши музеи, театры, концертные залы. Вообще такое плотное общение очень важно, оно создаёт особую гармонию отношений между нашими людьми, а стало быть, между нашими народами.

Мне очень приятно сегодня участвовать в этой церемонии. Хотел бы поблагодарить моих итальянских друзей, тебя лично, Сильвио, за тот вклад, который был сделан в открытие соответствующего мероприятия. Хотел бы выразить благодарность всем структурам, которые помогали организации мероприятий и здесь, и в других местах.

В общем, мы счастливы, что принимаем участие в открытии «перекрёстных» годов России и Италии. Хотел бы пожелать всем присутствующим интересных впечатлений и удачи в этом году.

Актуальные международные проблемы, вопросы гуманитарного и культурного взаимодействия Дмитрий Медведев обсудил с Председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони.

Глава Российского государства и премьер-министр Италии рассмотрели ряд вопросов международной повестки дня, в том числе ситуацию в отдельных странах Ближнего Востока и вопросы гуманитарного и культурного взаимодействия.

Дмитрий Медведев и Сильвио Берлускони также дали высокую оценку мероприятиям, стартовавшим в рамках открытия Года российской культуры в Италии и Года итальянской культуры в России.

Кроме того, в присутствии Президента России и Председателя Совета министров Италии подписан ряд совместных документов, в частности межправительственное соглашение о транзите воздушным транспортом вооружений, боеприпасов, военной техники, военного имущества и персонала через территорию России в связи с участием вооружённых сил Италии в международных усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана, договор уступки доли соглашения о разделе продукции между «Эни Северная Африка», «Эни интернешнл», «Газпром нефть Северная Африка» и «Газпром нефть», меморандум о взаимопонимании между Внешэкономбанком и итальянским банком «Касса депозити э престити».

В Международном научно-исследовательском центре осетровых в Реште, административном центре провинции Гилян, положено начало производству икры сибирского осетра, сообщает агентство «ИРИБ ньюз».

Реализация проекта по разведению сибирских осетров в упомянутом научно-исследовательском центре была начата три года назад, и по достижению осетрами зрелости в его рамках получена первая практическая отдача.

Сибирский осетр относится к тем видам осетровых, которые отличаются большим количеством икры, и по этой причине в последние годы именно этот вид разводится в таких странах, как Франция, Россия, Италия, Китай, Венгрия и Иран.

Разведение сибирского осетра представляется весьма важным шагом в деле производства черной икры и развития рыбоводческой отрасли страны.

Международный аэропорт Франкфурта создает новые возможности для пассажиров Air Moldova, путешествующих в рамках программы Air & Rail Germany.

Пассажиры авиакомпании Air Moldova, прибывающие в аэропорт Франкфурта на поездах Deutsche Bahn в рамках программы Air & Rail, могут сдать багаж и зарегистрироваться на рейс авиакомпании Air Moldova 9U 864 Франкфурт-Кишинев. Осуществить регистрацию можно сразу по прибытии в терминал AIRAIL для поездов дальнего следования. Получив посадочный талон, пассажиры могут пройти непосредственно к выходу на рейс авиакомпании Air Moldova Франкфурт-Кишинев.

Услуга check-in доступна для пассажиров Air Moldova в терминале AIRAIL на стойках регистрации 11-12 ежедневно с 07:00 до 20:00.

Программа Air & Rail была создана в 2008г. на базе интерлайн соглашения, заключенного aвиакомпанией Air Moldova и компанией Deutsche Bahn AG, Федеральные железные дороги Германии.

Пассажиры, приобретаюшие авиабилет на рейсы компании «Air Moldova» Кишинев-Франкфурт и Кишинев-Мюнхен по программе «Air&Rail», могут быстро и с комфортом добраться из аэропорта Франкфурта или Мюнхена до любой из 6000 станций немецкой железной дороги в прямом и обратном направлениях.

Для перевозки поездом оформляется специальный талон на базе pick-up номера, указанного в авиабилете. Талон на поезд «DeutscheBahn» можно распечатать в любом из аппаратов самообслуживания расположенных на каждой ж/д станции немецкой железной дороги. Обратный билет должен быть оформлен за 72 часа до вылета.

Стоимость наземной перевозки «DeutscheBahn» включена в тарифы авиакомпании «AirMoldova» на рейсе Кишинев-Франкфурт, Франкфурт-Кишинев, Кишинев-Мюнхен, Мюнхен-Кишинев и оформляется на авиабилете авиакомпании, приобретенного по программе «Air&Rail».

Для ж/д части должен быть оформлен отдельный талон билета в каждую сторону (один Pickup Number на сегмент). Обратный талон можно получить за 72 часа до отправления.

Пассажиры, прибывающие в Германию рейсами Кишиев-Франкфурт или Кишинев-Мюнхен компании «Air Moldova», могут оформить наземную поездку в день прилета или на следующий день после прилета.

Пассажиры, вылетающие из Франкфурта или Мюнхена в Кишинев, могут оформить наземную поездку из одного из 6000 пунктов Германии в день вылета или за день до вылета. Во время посадки в вагон предъявите, пожалуйста, Ваш купон кондуктору поезда.

Авиакомпания Air Moldova выполняет рейсы по 17 прямым направлениям – Франкфурт, Вена, Бухарест, Стамбул, Лиссабон, Мадрид, Лондон, Афины, Ларнака, Рим, Милан, Верона, Париж, Москва, Санкт-Петербург, Мюнхен, Киев, предлагая своим пассажирам два класса обслуживания Бизнес и Эконом.

ОАО «Русполимет» (Кулебаки, Нижегородская обл.) в дек. 2010г. заключил контракт с компанией Danieli (Италия) на строительство микрозавода по производству строительной арматуры. Об этом гендиректор ОАО «Русполимет» Юрий Луканин сообшил журналистам во вторник.

По его словам, инвестиции в реализацию проекта составят 3 млрд. руб., из которых 70% средств будут заемными. Всего в наст.вр. кредитная нагрузка предприятия составляет 2 млрд. руб., однако завод успешно справляется с обслуживанием данных кредитов, добавил Ю.Луканин.

Кроме того, 2 млрд. руб. планирует вложить в инфраструктуру, в частности, в строительство газотурбинной электростанции для обеспечения производства электрическими мощностями и теплоэнергией в рамках государственно-частного партнерства.

Ю.Луканин напомнил, что производительность микрозавода составит 350 тыс.т. строительной арматуры в год. Всего в мире существует один такой завод – в США. Еще один планируется запустить в Греции в тек.г.

В наст.вр. ведутся предпроектные работы, готовится площадка, строительные работы планируется начать в марте 2011г. Срок реализации проекта составит 2г.

«Мы руководствуемся философией регионального завода. У нас в радиусе 500 км. нет заводов по производству строительной арматуры, значит, Москва, Казань. Мордовия, Чувашия вынуждены везти арматуру издалека, это дорого, а строительство здесь ведется активно, значит, продукция нашего микрозавода будет востребована», – добавил Ю.Луканин.

Гендиректор «Русполимета» добавил, что данный проект вместе с проектом строительства комплекса холоднокатаного листа будет представлен на рассмотрение инвестиционного совета при губернаторе Нижегородской обл. на предмет предоставления ему статуса приоритетного и получения налоговых льгот. Заявка на придание статуса приоритетного проекту «Модернизация и развитие мартеновского сортопрокатного и листопрокатного производства» уже направлена в инвестсовет, отметил Ю.Луканин.

Как сообщалось ранее, правительство Нижегородской обл., ОАО «Русполимет» и компания «Danieli» (Италия) 24 июня в Кулебаках (Нижегородская обл.) подписали соглашение о намерениях по строительству микрозавода по производству строительной арматуры и сортового проката.

По словам губернатора Нижегородской обл. Валерия Шанцева, реализация данного проекта намечена на территории ОАО «Русполимет» – на месте старого цеха с мартеновскими печами.

Объем производства данного микрозавода превысит 300 тыс.т. ежегодно, что позволит полностью удовлетворить потребности нижегородского региона в строительной арматуре.

В. Шанцев сообщил, что открытие микрозавода запланировано на 30 июня 2013г. Запуск микрозавода позволит в 2 раза увеличить объем производства предприятия, а также увеличить налогооблагаемую базу и значительно расширить возможности стройиндустрии в Нижегородской обл., т.к. металлолом будет перерабатываться в строительную арматуру напрямую, что значительно удешевит стоимость конченой продукции.

По словам гендиректора ОАО «Русполимет» Юрия Луканина, объем инвестиций в проект составит 6,3 млрд. руб., причем для его реализации будет вложено 30% собственных средств, остальные – кредитные ресурсы.

В свою очередь главный операционный директор, член совета директоров компания «Danieli» Франко Альцетта подчеркнул, что компания имеет большой опыт сотрудничества с Россией, и в последние годы особенно тесно сотрудничает с Нижегородской обл.

При этом он не исключил, что сроки строительства микрозавода могут быть сокращены по сравнению с первоначальным планом.

ОАО «Русполимет» – поставщик кольцевой заготовки для нужд авиации и космоса, энергетического машиностроения, производителей газоперекачивающих агрегатов, опорно-поворотных устройств, дорожно-строительной и карьерной техники и для других предприятий машиностроительной отрасли.

67,5% акций «Русполимета» принадлежат ООО «Мотор-Инвест». Компания «Мотор-Инвест» в 2004г. приобрела 64% акций КМЗ и 78% акций ККПЗ (акции КМЗ и ККПЗ были конвертированы в акции «Русполимета»).

Специалисты холдинговой компании «Алтайлес» совместно с итальянскими партнерами приступили к тестированию оборудования по производству деревянных лестниц на базе предприятия ООО «Содружество» в пос. Павловск.

Новое производство разместилось в действующем цехе погонажных изделий предприятия, которое было расширено и реконструировано, сообщает пресс-служба ХК «Алтайлес». Основные элементы деревянных лестниц будут производиться на оборудовании итальянских компаний. Новая технологическая линия позволит предприятию в год выпускать до 500 деревянных лестниц разной сложности. Кроме того, теперь можно изготавливать любые изделия из древесного щита, в т.ч. и мебель. Планируется, что деревянные лестницы в первую очередь будут использоваться для собственных нужд холдинга, в частности для комплектации деревянных домов домостроительных комбинатов. Предварительный объем инвестиций в проект составил 12 млн. руб.

Экспорт товаров из Республики Молдова в 2010г., по предварительным данным, составил 1582,1 млн.долл., что превышает показатель 2009г. на 22,9%, сообщает Национальное бюро статистики. В пред.г. экспорт товаров в страны ЕС оценивался в 746,5 млн.долл., что на 11,7% больше, чем в 2009г., а поставки молдавских товаров в страны СНГ составили 624,2 млн.долл., что на 27,3% больше, чем в пред.г.

Основными партнерами страны по экспорту были: Россия, Румыния, Италия, Украина, Турция, Великобритания, Беларусь, Германия, Польша, Казахстан, Греция, Франция, США, Болгария, Швейцария, Голландия, Австрия и др. В 2010г. импорт товаров на внутренний рынок составил 3 855,3 млн.долл., что превышает показатель пред.г. на 17,6%.

Значительный разрыв в изменении экспорта и импорта определил накопление в пред.г. дефицита торгового баланса в 2 273,2 млн.долл., что на 14,2% больше, чем в 2009г. Коэффициент покрытия импорта экспортом в 2010г. составил 41% против 39,3% в пред.г.

Итальянская энергетическая компания Eni и «Газпром» в среду подпишут договор, согласно которому российский холдинг получит половину доли Eni в проекте разработки нефтегазового месторождения Elephant в Ливии – 33%, сообщил журналистам помощник президента РФ Сергей Приходько.

По словам Приходько, документ будет подписан в Риме в рамках визита президента РФ Дмитрия Медведева в Италию, подписи под документом поставят глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава Eni Паоло Скарони.

«Договор (касается) уступки доли в соглашении о разделе продукции между «Эни Северная Африка Би. Ви.», «Эни Интернешнл Би. Ви.», «Газпром нефть Северная Африка Би. Ви.» и ОАО «Газпром нефть», – сказал помощник главы государства.

Помимо «Газпрома» и Eni, в проекте участвует также ливийская национальная нефтяная компания NOC.

В апр. 2010г. «Газпром» и Eni согласовали условия вхождения российской компании в проект Elephant, однако сроки завершения сделки неоднократно переносились. «Газпром» получит в проекте половину доли Eni, а представлять газовый холдинг в ливийском проекте будет его нефтяная «дочка» – «Газпром нефть». Ранее сообщалось, что «Газпром» может заплатить за свою 33-процентную долю в проекте 163 млн.долл.

Заместитель гендиректора по разведке и добыче «Газпром нефти» Борис Зильберминц сообщал, что компания заинтересована и в других проектах в Ливии. В июне пред.г. Зильберминц говорил, что существенных инвестиций, помимо платы за вхождение, не предполагается. Стратегия развития компании предусматривает, что к 2020г., когда «Газпром нефть» планирует добывать 100 млн.т. нефтяного эквивалента в год, на зарубежные проекты будет приходиться не менее десяти млн.т.

Месторождение «Элефант» было открыто в 1997г., в 2006г. объем добычи на нем составил 134 бар. нефти в сутки. «Газпром» уже имеет две собственных разведочных лицензии в Ливии – на суше и на шельфе. Кроме того, у концерна миноритарные доли в двух концессиях, управляемых германской Wintershall.

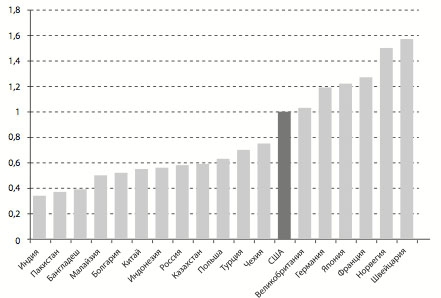

Италия в 2010г. стала самой популярной страной у россиян для покупки недвижимости за рубежом, сообщает компания «Миэль DPM». На Италию пришлось 35% сделок, совершенных россиянами за границей в 2010г. При этом доля запросов на приобретение итальянской недвижимости во II пол. года составила 42%. « 25-30% всех запросов приходится на регион Калабрия, а оставшиеся 10% – на всю остальную Италию», – сказала гендиректор «Миэль DPM» Наталья Завалишина.

Популярностью у россиян в пред.г. также пользовалась Болгария. Там было приобретено 15% недвижимости от общего числа, купленного гражданами РФ за рубежом. При этом еще в 2008 и 2009гг. Болгария занимала в этом списке первое место (60% и 32% соответственно).

На третьем месте по числу сделок оказались США (12%), в особенности – Нью-Йорк. «Интерес к недвижимости Нью-Йорка связан с тем, что такого снижения стоимости недвижимости не было в этом регионе на протяжении последних 10 лет», – пояснила Завалишина.

Далее в списке интересных для россиян стран идут Чехия (9% от общего числа сделок), Испания (8%), Германия (7%) и Великобритания (5%).

Совокупная доля сделок с недвижимостью в Западной Европе по итогам 2010г. составила 64%. Средняя стоимость сделки – 285 085 евро, минимальная – 83 тыс. евро (апартаменты с 1 спальней в Италии).

В 2011г., по мнению гендиректора «Миэль DPM», наиболее вероятно увеличение спроса на недвижимость в странах, предоставляющих дополнительные возможности (вид на жительство и т.п.), а также в стабильных странах, где рынок не претерпел резких изменений в связи с кризисом (Чехия, Латвия и Словения).

Революция и демократия в исламском мире

Резюме: Падающее воздействие великих держав создает политический вакуум на Ближнем и Среднем Востоке. Часть его заполнит Индия (в Афганистане), но в основном – на всей территории – усилится Китай. С учетом роста влияния Турции и Ирана состав игроков этого огромного региона и распределение сил будет в XXI веке больше напоминать XVII, чем ХХ столетие.

События в Тунисе и Египте продемонстрировали удивительный парадокс. Революции, вызвавшие эффект домино и поставившие на грань существования всю систему сдержек и противовесов в арабском мире, приветствовали не только Иран и «Аль-Каида», но и ряд западных политиков, первыми из которых должны быть названы президент и госсекретарь Соединенных Штатов. Отказ Николя Саркози предоставить убежище бежавшему из Туниса президенту Зин эль-Абидину Бен Али, который на протяжении десятилетий был оплотом интересов Парижа в Магрибе, еще можно было списать на растерянность или неизвестные широкой публике «старые счеты». Но призывы Барака Обамы и Хиллари Клинтон, которые в разгар охвативших Египет бунтов, погромов и антиправительственных выступлений требовали от египетского президента Хосни Мубарака немедленно включить Интернет, обеспечить бесперебойную работу иностранных СМИ, вступить в диалог с оппозицией и начать передачу ей власти, вышли за пределы не только разумного, но и допустимого. Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, что в регионе у него нет не только союзников, но даже сколь бы то ни было ясно понимаемых интересов.

Непоправимые ошибки Америки

Откровенное до бесхитростности предательство главного партнера США в арабском мире, каким до недавнего времени полагал себя Мубарак, никак не может быть оправдано с практической точки зрения. «Либеральная оппозиция» во главе с экстренно прибывшим в Египет «брать власть» Мохаммедом эль-Барадеи, влияние которого в стране равно нулю, не имеет никаких шансов. Если, конечно, не считать таковыми возможное использование экс-главы МАГАТЭ в качестве ширмы, ликвидируемой немедленно после того, как в ней отпадет надобность. Заявления «Братьев-мусульман» о том, что, придя во власть, они первым делом пересмотрят Кэмп-Дэвидский договор, и сама их история не дают оснований для оптимизма. Амбиции еще одного потенциального претендента на египетское президентство, Генерального секретаря Лиги арабских государств Амра Мусы, несопоставимы с возможностями генерала Омара Сулеймана, которого Мубарак назначил вице-президентом. А переход власти к высшему военному командованию хотя бы оставляет надежду на управляемый процесс.

Ближний Восток: история проблемы

Георгий Мирский. Шииты в современном мире

Евгений Сатановский. Новый Ближний Восток

Усмотреть смысл в «выстреле в собственную ногу», произведенном американским руководством, очень трудно. Разве что начать всерьез воспринимать теорию заговора, в рамках которого Соединенные Штаты стремятся установить в мире «управляемый хаос», для чего готовы поддерживать любые протестные движения и организовывать какие угодно «цветные» революции, не важно, за или против кого они направлены. Альтернатива – полагать, что руководство США и ряда стран Европы охватила эпидемия кратковременного помешательства (кратковременного – потому что через несколько дней риторика все-таки стала меняться). Такое впечатление, что в критических ситуациях лидеры Запада следуют не голосу рассудка, государственным или личным обязательствам, но некоему инстинкту. Тому, который заставляет их во вред себе, своим странам и миропорядку в целом приветствовать любое неустроение под лозунгом «стремления к свободе и демократии», где бы оно ни происходило и кого бы из союзников ни касалось.

Какие выводы сделаны из этого всеми без исключения лидерами стран региона от Марокко до Пакистана – не стоит и говорить. Во всяком случае, израильтяне, которые до сих пор полагали, что в основе предвзятого отношения администрации Обамы к правительству Биньямина Нетаньяху лежат столкновение популистских американских теорий с торпедировавшей их ближневосточной реальностью, антиизраильское лоббирование и личная неприязнь, внезапно начали осознавать: дело гораздо хуже, это работает система.

В рамках этой системы исторически непоправимых ошибок, последовательно совершаемых президентами Соединенных Штатов, Джимми Картер в 1979 г. заставил шаха Ирана Мохаммеда Резу Пехлеви отказаться от противостояния с аятоллой Хомейни. Исламская революция в Иране, не встретив сопротивления, победила со всеми вытекающими для этой страны, региона и мира последствиями, одним из которых было введение советских войск в Афганистан.

Сменивший Картера Рональд Рейган поддержал не только фанатиков-моджахедов, но и создание «Аль-Каиды» во главе с Усамой бен Ладеном. Можно только вспоминать генерала ХАД (аналог КГБ в Демократической республике Афганистан) Наджибуллу, который при поддержке Запада мог стать в Афганистане не худшим руководителем, чем генералы КГБ и МВД СССР Алиев и Шеварднадзе в Азербайджане и Грузии. Вместо этого шиитский политический ислам в Иране получил достойного соседа и конкурента в лице террористического суннитского «зеленого Интернационала». Джордж Буш-старший в связи с краткосрочностью пребывания на президентском посту свой вклад в дело укрепления радикального политического ислама не внес. Он лишь провел «Войну в Заливе», ослабив режим Саддама Хусейна, но не уничтожив его в тот непродолжительный исторический момент, когда это могло быть поддержано всеми региональными игроками с минимальной выгодой для экстремистских организаций.

Зато Билл Клинтон, смотревший сквозь пальцы на появление ядерного оружия у Пакистана и проворонивший «черный ядерный рынок», организованный отцом пакистанской бомбы Абдулом Кадыр Ханом, поддержал авантюру израильских левых, приведшую Ясира Арафата на палестинские территории, и операцию пакистанских спецслужб по внедрению движения «Талибан» в качестве ведущей военно-политической силы Афганистана. Именно ближневосточный курс Клинтона привел к «интифаде Аль-Акса» в Израиле и мегатеракту 11 сентября 2001 г. в Соединенных Штатах.

Президент Джордж Буш-младший, пытаясь привести в порядок тяжелое ближневосточное наследство Клинтона, расчистил в Ираке плацдарм для деятельности не только «Аль-Каиды» и других суннитских радикалов, но и таких шиитских радикальных групп, как поддерживаемая Ираном Армия Махди. Иран, лишившийся в лице свергнутого и повешенного Саддама Хусейна опасного соседа, получил свободу рук для реализации имперских амбиций, в том числе ядерных, стремительно превращаясь в региональную сверхдержаву. Попытка иранского президента-либерала Мохаммеда Хатами наладить отношения с Вашингтоном после взятия американской армией Багдада была отвергнута, что открыло дорогу к власти иранским «неоконам» во главе с президентом Махмудом Ахмадинежадом. В Афганистане не были разгромлены ни талибы, ни «Аль-Каида», их лидеры мулла Омар и Усама бен Ладен остались на свободе, зато администрация, ведомая госсекретарем Кондолизой Райс, всерьез занялась демократизацией региона.

В итоге ХАМАС стал ведущей военно-политической силой в Палестине и, развязав гражданскую войну, захватил сектор Газа. Проиранская «Хезболла» укрепила позиции в Ливане, «Братья-мусульмане» заняли около 20% мест в парламенте Египта, а успешно боровшийся с исламистами пакистанский президент Первез Мушарраф и возглавляемая им армия уступили власть коррумпированным кланам Бхутто-Зардари и Наваза Шарифа. Страна, арсеналы которой насчитывают десятки ядерных зарядов, сегодня управляется людьми, стоявшими у истоков движения «Талибан» и заговора Абдула Кадыр Хана.

Наконец, Барак Обама, «исправляя» политику своего предшественника, принял политически резонное, но стратегически провальное решение о выводе войск из Ирака и Афганистана и смирился с иранской ядерной бомбой, которая, несомненно, обрушит режим нераспространения. Попытки жесткого давления на Израиль, переходящие все «красные линии» в отношениях этой страны с Соединенными Штатами, убедили Иерусалим в том, что в лице действующей администрации он имеет «друга», который опаснее большинства его врагов. Несмотря на беспрецедентное охлаждение отношений с Израилем, заигрывания с исламским миром, стартовавшие с «исторической речи» Обамы в Каире, не принесли ожидаемых дивидендов. Ситуацию с популярностью США под руководством Барака Обамы среди мусульман лучше всего характеризует реакция египетских СМИ на эту речь: «Белая собака, черная собака – все равно собака».

Поддержка американским президентом египетской демократии в варианте, включающем в систему власти исламских радикалов, помимо прочего откроет двери для дехристианизации Египта. Копты, составляющие 10% его населения и без того во многом ограничиваемые властями, несмотря на демонстрацию лояльности к ним, являются легитимной мишенью террористов. Их будущее в новом «демократическом» Египте обещает быть не лучшим, чем у их соседей – христиан Палестины, потерявшей за годы правления Арафата и его преемника большую часть некогда многочисленного христианского населения.

Упорная поддержка коррумпированных и нелегитимных режимов Хамида Карзая в Афганистане и Асифа Али Зардари в Пакистане, неспособность повлиять на правительственные кризисы в Ираке и Ливане, утечки сотен тысяч единиц секретной информации через портал «Викиликс», несогласованность действий Госдепартамента, Пентагона и разведывательных служб, череда отставок высокопоставленных военных и беспрецедентная публичная критика, с которой они обрушились на гражданские власти… Все это заставляет говорить о системном кризисе не только в ближневосточной политике, но и в американской управленческой машине в целом.

Инициативы Обамы по созданию «безъядерной зоны на Ближнем Востоке» и продвижению к «глобальному ядерному нулю», настойчиво поддерживаемые Саудовской Аравией, направлены в равной мере против Ирана, нарушившего Договор о нераспространении (ДНЯО), и Израиля, не являющегося его участником. Проблема не только в том, что эти инициативы не имеют шансов на реализацию, но в том, что они полностью игнорируют Пакистан, хотя опасность передачи части пакистанского ядерного арсенала в распоряжение Саудовской Аравии, а возможно, и не только ее, не менее реальна, чем перспективы появления иранской ядерной бомбы. Активная позиция в поддержку ядерных инициатив Барака Обамы, занятая в конце января с.г. в Давосе принцем Турки аль-Фейсалом, наводит на размышления. Создатель саудовских спецслужб известен не только как архитектор «Аль-Каиды», его подозревают в причастности к организации терактов 11 сентября в США и «Норд-Ост» в России. На этом фоне поспешные непродуманные заявления в адрес Хосни Мубарака только подчеркнули: Америка на Ближнем и Среднем Востоке (БСВ) действует исходя из теории, а не из практики, и, не считаясь с реальностью, строит фантомную «демократию» (как когда-то СССР – фантомный «социализм»), безжалостно и бессмысленно сдавая союзников в угоду теоретическому догматизму.

Демократия с ближневосточной спецификой

Принято считать, что демократия – наилучшая и самая современная форма правления. Соответствующая цитата из Уинстона Черчилля затерта до дыр. Право народа на восстание против тирании, которое легло в основу западного политического обустройства последних веков – это святыня, покушения на которую воспринимаются в Вашингтоне и Брюсселе как ересь, сравнимая с попытками усомниться в непогрешимости папы римского. При этом расхождения между теоретической демократией и ее практическим воплощением в большей части стран современного мира не только не анализируются, но даже не осознаются «мировым сообществом», точнее политиками, политологами, политтехнологами, экспертами и журналистами, которые принадлежат к узкому кругу, не только называющему, но и полагающему себя этим сообществом.

Констатируем несколько аксиом ближневосточной политики. Знаменующий окончательную и бесповоротную победу либеральной демократии «конец истории» Фрэнсиса Фукуямы не состоялся, в отличие от «войны цивилизаций» Самьюэла Хантингтона. Во всяком случае, на Ближнем и Среднем Востоке демократий западного типа нет, и в ближайшие десятилетия не предвидится. В регионе правят монархи, авторитарные диктаторы или военные хунты. Все они апеллируют к традиционным ценностям и исламу до той поры, пока это ислам, не подвергающий сомнению легитимность верховной власти. Республиканские режимы БСВ могут до мелочей копировать западные органы власти, но эта имитация европейского парламентаризма не выдерживает проверки толерантностью. Права этно-конфессиональных меньшинств существуют до той поры, пока верховный лидер или правящая группировка намерены их использовать в собственных целях и в той мере, в которой это позволено «сверху», а права меньшинств сексуальных не существуют даже в теории. В отличие от западного сообщества, права большинства не подразумевают защиту меньшинств, но в отсутствие властного произвола дают большинству возможность притеснять и физически уничтожать их. Политический неосалафизм приветствует это, а ссылки теоретиков на терпимость ислама в корне противоречат практике, в том числе современной.

Любая демократизация и укрепление парламентаризма в регионе, откуда бы они ни инициировались и кем бы ни возглавлялись на начальном этапе, в итоге приводят исключительно к усилению политического ислама. Националистические и либеральные светские партии и движения могут использоваться исламистами только как временные попутчики. Исламизация политической жизни может быть постепенной, с использованием парламентских методов, как в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, или революционной, как в Иране рахбара Хомейни, но она неизбежна.

Период светских государств, основатели которых воспринимали ислам как историческое обоснование своих претензий на отделение от метрополий, а не как повседневную практику, обязательную для всего населения, завершается на наших глазах. Все это сопровождается большой или малой кровью. Различные группы исламистов апеллируют к ценностям разных эпох, от крайнего варварства до сравнительно умеренных периодов. Некоторые из них готовы поддерживать отношения с Западом – в той мере, в какой они им полезны, другие изначально настроены на разрыв этих отношений. В одних странах исламизация общественной и политической жизни сопровождается сохранением государственных институтов, в других – их ликвидацией. Каждая страна отличается по уровню воздействия на ситуацию племенного фактора или влияния религиозных братств и орденов. Но для всех без исключения движения, которые, взяв власть или присоединившись к ней, будут обустраивать режимы, возникающие в перспективе на Ближнем и Среднем Востоке, характерны общие черты.

Движения эти жестко противостоят укоренению на контролируемой ими территории «западных ценностей» и борются с вестернизацией, распространяя на Западе «ценности исламского мира», в том числе в замкнутых этно-конфессиональных анклавах, растущих в странах Евросоюза, США, Канаде и т.д., под лозунгами теории и практики «мультикультурализма». Наиболее известными итогами сложившейся ситуации являются «парижская интифада», датский «карикатурный скандал», борьба с рождественской символикой в британских муниципалитетах, покушения на «антиисламских» политиков и общественных деятелей и убийства некоторых из них в Голландии, общеевропейская «война минаретов», попытка построить мечеть на месте трагедии 11 сентября в Нью-Йорке. Несмотря на заявления таких политиков, как Ангела Меркель и Дэвид Кэмерон о том, что мультикультурализм исчерпал себя, распространение радикального исламизма на Западе зашло далеко и инерция этого процесса еще не исчерпана. Усиление в среде местного населения Швейцарии, Австрии, Бельгии и других стран Европы консервативных антииммигрантских политических движений – реакция естественная, но запоздавшая. При этом антиглобалистские движения, правозащитные структуры и международные организации, включая ООН, с успехом используются исламистами для реализации их стратегических целей.

Консолидация против Израиля

Одной из главных мишеней современного политического ислама всех толков и направлений является Израиль. Борьба с сионизмом – не только единственный вопрос, объединяющий исламский мир, но и главное достижение этого мира на международной арене. Как следствие – гипертрофированное внимание мирового сообщества, включая политический истеблишмент и СМИ, к проблеме отношений израильтян и палестинцев. Утверждение в умах жителей не только исламского мира, но и Запада идеи исключительности палестинской проблемы – на деле едва ли не наименее острой в череде раздирающих регион конфликтов. Во имя создания палестинского государства многие готовы идти против экономической, политической и демографической реальности, да и просто против здравого смысла, о чем свидетельствует «парад признания» рядом латиноамериканских и европейских государств несуществующего палестинского государства в границах 1967 года.

Израиль пока выжидает и готовится к войне, дистанцируясь от происходящих в регионе событий, чтобы не провоцировать конфликт. Руководство страны осознает, что ситуация с безопасностью в случае ослабления режимов в Каире и Аммане, поддерживающих с Иерусалимом дипломатические отношения, вернется к временам, которые предшествовали Шестидневной войне. Любая эволюция власти в Египте и Иордании возможна только за счет охлаждения отношений с Израилем, поскольку на протяжении десятилетий главным требованием арабской улицы в этих странах был разрыв дипломатических и экономических отношений с еврейским государством. Этот лозунг используют все организованные оппозиционные группы, от «Братьев-мусульман» до профсоюзов и светских либералов.

Не только Амр Муса и эль-Барадеи, известные антиизраильскими настроениями, но и Омар Сулейман, тесно контактировавший на протяжении длительного времени с израильскими политиками и военными, либо другой представитель высшего генералитета будет вынужден (сразу или постепенно) пересмотреть наследие Мубарака в отношениях с Израилем. Как следствие, неизбежно ослабление или прекращение борьбы с антиизраильским террором на Синайском полуострове, поддерживаемым не только суннитскими экстремистскими группами, но и Ираном. Завершение египетской блокады Газы означает возможность доставки туда ракет среднего радиуса действия типа «Зильзаль», способных поразить не только ядерный реактор в Димоне и американский радар в Негеве, контролирующий воздушное пространство Ирана, но и Тель-Авив с Иерусалимом. Поддержка ХАМАС со стороны Сирии и Ирана усилится, а Палестинская национальная администрация (ПНА) на Западном берегу ослабеет. Все это резко повышает вероятность терактов против Израиля и военных действий последнего не только в отношении Ирана, к чему Иерусалим готовился на протяжении ряда лет, но и по всей линии границ, включая Газу и Западный берег.

Военные действия против Ливана и Сирии возможны в случае активизации на северной границе «Хезболлы». Война с Египтом вероятна, лишь если исламисты придут к власти и разорвут мирный договор с Израилем. В зависимости от того, прекратят ли США поставки вооружения и запчастей Египту, возможны любые сценарии боевых действий, включая, в случае катастрофичного для Израиля развития событий, удар по Асуанской плотине. При этом ситуация в Египте резко обострится через 3–5 лет, когда правительство Южного Судана, независимость которого обеспечил проведенный в январе 2011 г. референдум, перекроет верховья Нила, построив гидроузлы. Ввод их в действие снизит сток в Северный Судан и Египет, поставив последний на грань экологической катастрофы, усиленной катастрофой демографической. Физическое выживание населения Египта не гарантировано при превышении предельно допустимой численности жителей, составляющей 86 миллионов человек (в настоящий момент в Египте живет 80,5 миллионов).

Конфликт Израиля с арабским миром может быть спровоцирован кризисом в ПНА. Палестинское государство не состоялось. Улучшения в экономике Западного берега связаны с деятельностью премьер-министра Саляма Файяда, находящегося в глубоком конфликте с президентом Абу Мазеном. Попытка свержения президента бывшим главным силовиком ФАТХа в Газе Мухаммедом Дахланом привела к высылке последнего в Иорданию. Главный переговорщик ПНА Саиб Эрикат обвинен в коррупции. Абу Мазен полностью изолирован в палестинской элите. Агрессивные антиизраильские действия руководства ПНА на международной арене контрастируют с его полной зависимостью от Израиля в экономике и в сфере безопасности. Население Западного берега зависит от возможности получения работы в Израиле или в израильских поселениях Иудеи и Самарии. Без поддержки со стороны израильских силовых ведомств падение режима в Рамалле – вопрос нескольких месяцев.

Иран и другие