Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

ИНВЕСТОРЫ ВЕРНУЛИСЬ В "КРИЗИСНЫЕ" СТРАНЫ ЕВРОПЫ

В странах Южной Европы и Бенилюкс во втором квартале инвестиции возросли на 94% и 61% соответственно

Согласно отчету Cushman & Wakefield, рост инвестиционной активности наметился не только на ключевых рынках Европы, но и в более пострадавших от кризиса странах.

В то время как общий объем инвестиций в Европу во втором квартале уменьшился на 1,7%, по сравнению с первым кварталом, для стран Южной Европы и Бенилюкс был характерен рост на 94% и 61% соответственно. В предыдущем квартале самый большой рост был характерен именно для стран Центральной Европы.

Ян Вильем Бастижан (Jan Willem Bastijn), глава отдела рынков капитала Cushman & Wakefield EMEA, считает: "В настоящее время для рынка стал характерен существенный скачок в развитии, поэтому сейчас инвесторы начинают обращать свое внимание в сторону тех рынков, которые достаточно долгое время упускали из виду. К тому же, с установлением позитивных настроений во многих областях, с повышением доступности кредитных средств на рынке, в 2014 году мы ожидаем всплеска деловой активности".

"Рынок коммерческой недвижимости в целом и инвестиционная активность на нем следуют за существующими тенденциями на других рынках", - считает Дэвид Хатчингс (David Hutchings), глава отдела исследований Cushman & Wakefield EMEA. "Макроэкономические меры стабилизации рисков привели к тому, что инвесторы стали активно искать возможности новых вложений за пределами устойчивых рынков Европы".

"Мы наблюдаем рост инвестиционной активности на всех рынках Европы, в том числе на менее благоприятных, и более того, в настоящий момент лидером является Италии, на втором месте - Нидерланды. Португалия и Испания пока остаются менее активными, что связано с более медленным восстановлением кредитной системы, что также характерно и для Польши. Тем не менее, я почти уверен, что в 2014 году рынок Испании станет одним из самых привлекательных для инвесторов", - считает Ян Вильем Бастижан.

Руперт Леа (Rupert Lea), партнер отдела рынков капитала Cushman & Wakefield в Испании отметил: "Отношение инвесторов к испанскому рынку быстро меняется. Те инвесторы, которые изучали рынок в прошлом году, сейчас готовы приобрести объекты, однако, не всегда предложение на рынке и политика банков соответствует их ценовым ожиданиям. Только при наличии заинтересованных продавцов и справедливом ценообразовании возможен существенный скачок рынка, до тех пор он маловероятен".

У последней черты

Рецессия в европейской металлургической отрасли начинает приобретать угрожающие масштабы

Почти все ведущие сталелитейные компании Европы в настоящее время несут серьезные финансовые потери, регулярно объявляют о сокращении мощностей и массовых увольнениях на своих предприятиях. Пока что, как представляется, разработанный Европейской комиссией в интересах спасения металлургии Евросоюза Steel Action Plan («План действий по стали») не дает каких-либо видимых и существенных результатов.

Низкий спрос

Главная причина всех неурядиц в металлургическом секторе Европы – это стремительное падение спроса на сталь на континенте после начала мирового кризиса в 2008 году. С тех пор спрос на стальную продукцию на европейском рынке упал на 30%. Никаких признаков, что эта тенденция в ближайшее время претерпит какие-либо существенные изменения и станет двигаться в противоположном направлении, пока не наблюдается.

Так в первом полугодии 2013 года спрос на сталь в странах Европейского Союза, по данным Адитья Миттала, финансового директора крупнейшей в мире металлургической компании Arcelor Mittal, снизился на 5,7%. Вследствие уменьшения потребления металла в ЕС в последние годы возник значительный объем избыточных металлургических мощностей. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в настоящее время они фактически на треть превосходят спрос на сталь в странах региона. По оценкам специалистов австрийской компании Voestalpine, сегодня большинство европейских металлургических компаний вынуждены продавать прокат по ценам ниже себестоимости.

Снижение спроса на стальную продукцию в Европе произошло, главным образом, вследствие резкого падения активности со стороны двух главных клиентов металлургической отрасли – строительства и автомобильной промышленности. Причем, это снижение является не только следствием экономического кризиса, но и результатом политики жесткой экономии, проводимой в ЕС.

Так, портфель заказов на строительные объекты в Южной Европе фактически пуст. В прошлые годы многие заказы исходили от государства и финансировались из государственного бюджета. Приверженность политике строгой экономии означает, что приток этих инвестиции во многих европейских странах практически прекратился. По состоянию на июнь текущего года объемы строительных работ в строительном секторе Польши упали на 16,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в Португалии – на 12%, Словакии – на 10,7%, Чехии – на 9,8%. В общей сложности строительная активность за указанный выше период существенно сократилась в десяти странах ЕС и незначительно выросла лишь в трех государствах Европейского Союза.

Не лучше обстоят дела и в автомобильной отрасли Европы. По оценкам Джонатана Поскитта, аналитика LMC Automotive – автомобильного подразделения консалтинговой компании LMC, после наметившегося было незначительного роста продаж автомобилей во втором квартале текущего года реализация машин в августе вновь упала на 5,3% – от 666,3 тыс. в августе 2012 года до 631,2 в августе текущего года. По данным аналитика, западноевропейский рынок автомобилей (11,4 млн. авто в год) закончит текущий год в минусе: будет произведено на 3,5 млн. машин меньше, чем в предкризисном 2007 году. Незначительное улучшение ситуации в европейской автомобильной промышленности, как прогнозирует Поскитт, может произойти не ранее следующего года. Продажи автомобилей снизились даже в таких успешных «автомобильных» странах, как Германия (-6,6% по сравнению с прошлым годом) и Франции (-9,9%). По данным Европейской ассоциации автомобильных компаний (ACEA), в прошлом году продажи автомобилей в ЕС упали до самого низкого уровня после 1995 года.

На фоне этих безрадостных цифр и серьезных убытков европейский сталелитейный сектор готовится к реализации массовой программы отраслевой реструктуризации, которая напрямую предусматривает сокращение рабочих мест, зарплат и социальных пособий работников металлургической промышленности. Так, крупнейшая корпорация Arcelor Mittal уже закрыла заводы в Бельгии, Франции и Испании, а теперь собирается остановить доменные печи в Льеже – на одном из старейших и крупнейших металлургических предприятий Европы.

Еще один кандидат на полную остановку производства и выход с рынка – крупнейший в ЕС меткомбинат Ilva, расположенный в южной Италии в городе Таранто. Правда, по состоянию на сегодняшний день здесь все еще продолжают функционировать две доменные печи из пяти несмотря на тянущийся уже более года экологический скандал вокруг этого предприятия. В середине сентября текущего года руководство компании Riva, которая контролирует завод Ilva, заявило о планах повторного запуска в эксплуатацию в конце октября текущего года третей доменной печи производительностью 2 млн. т в год, что даст возможность довести общую годовую мощность предприятия до 7,5 млн. т. Между тем, арест активов грозит сегодня не только самой Ilva, но также компаниям Taranto Energia и Ilva Servizi Marittimi, которые обеспечивают металлургический завод энергией, а также предоставляют услуги по портовым погрузочно-разгрузочным операциям и морским перевозкам.

Еще одна итальянская металлургическая компания Riva Acciaio в северной Италии (тоже принадлежит Riva) в середине сентября текущего года полностью прекратила свои операции и отправила домой 1,4 тыс. рабочих. Произошло это после того, как активы Riva Acciaio были заморожены, а банковские трансакции заблокированы в свете выдвинутых семье Рива обвинений, касающихся завода Ilva. Остановка завода Riva Acciaio, который производит около 1,5 млн. т длинномерной стальной продукции в год, по мнению Всеобщей Конфедерации Промышленности Италии (Confindustria) окажет крайне негативное влияние на итальянских производителей стали.

Немцы на распутье

Серьезные изменения происходят в двух ведущих металлургических компаниях Германии ThyssenKrupp и Salzgitter. Так, в ThyssenKrupp (численность персонала по всему миру – 150 тыс. человек) уже заявили, что из 28 тыс. рабочих и служащих, работающих в Европе, в ближайшее время будет сокращено около 4 тыс. В третьем квартале текущего финансового года (апрель – июнь) чистые убытки ThyssenKrupp составили 362 млн. евро, а отношение долга к акционерному капиталу выросло от 148,2% во втором квартале финансового года до 185,7% к концу июня (для сравнения, у Arcelor Mittal оно составляет лишь 31%).

Конечно, в какой-то мере «разрулить» сложную финансовую ситуацию в ThyssenKrupp могла бы продажа компании Steel Americas (два завода, один в Бразилии, другой – в США), в которую немцы вложили уже более 12 млрд. евро. Этот актив приносит ThyssenKrupp одни убытки, и его цена уже уменьшилась с 7 млрд. до 3,4 млрд. евро, а некоторые эксперты прогнозируют, что она может упасть еще ниже, до 2.3 млрд. евро.

Заинтересованность в покупке Steel Americas уже длительное время проявляет бразильская корпорация Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) – второй по величине производитель листовой стали в Бразилии. Но бразильцы хотят купить оба завода ThyssenKrupp и, по последней информации, пригрозили немцам вообще выйти из сделки, если последние не включат в нее американское предприятие. По мнению ряда аналитиков, на самом деле покупка корпорацией CSN принадлежащего ThyssenKrupp бразильского завода CSA по производству слябов (5 млн. т в год) даст CSN возможность увеличить свои портовые и сталелитейные мощности, но эти выгоды теряют всякий смысл без прокатного завода в Алабаме, откуда листовая сталь поступает американским производителям автомобилей. «Без завода в Алабаме нам эта сделка совершенно не интересна», – заявил по этому поводу представитель CSN.

Не лучшим образом обстоят дела и у второго по величине немецкого производителя стали Salzgitter AG: здесь ожидают, что потери компании до вычета налогов в 2013 году составят, по меньшей мере, 400 млн. евро из-за падения спроса на стальную продукцию в Европе. В связи с этим, Salzgitter приняла решение пересмотреть свою бизнес-стратегию с учетом продолжающегося структурного кризиса в европейской металлургической отрасли. Кроме того, в компании планируют уволить в ближайшее время не менее 1,5 тыс. работников «в связи с реструктуризацией бизнес-деятельности».

По признанию специалистов Salzgitter, убытки сегодня несут все подразделения корпорации. Особенно тяжелая ситуация сложилась в подразделении Peiner Träger GmbH (PTG), специализирующемся на выпуске стальных балок. Даже несмотря на проведенную здесь реструктуризацию прогнозы по части получения этой компанией приемлемых прибылей на ближайшую перспективу остаются неудовлетворительными.

Не лучше обстоят дела и у производителей труб большого диаметра, входящих в группу Salzgitter. У них просто отсутствуют заказы на эту продукцию, поскольку сегодня в глобальном масштабе не реализуются сколь либо заметные и крупные проекты с применением труб большого диаметра. Поэтому в некоторых трубных подразделениях Salzgitter введен сокращенный рабочий день. Этот режим, как утверждают в компании, сохранится, по всей вероятности, до конца текущего года.

В связи с рецессией на автомобильном рынке Франции серьезные трудности испытывает ведущий европейский производитель труб из прецизионной стали Salzgitter Mannesmann Precision Group (еще одно трубное подразделение Salzgitter), который в настоящее время тоже проводит комплекс мер по реструктуризации своего бизнеса.

В целом, как отмечают европейские аналитики, настроения в большинстве металлургических компаний Европы сегодня в основном пессимистические. По мнению их представителей, исходя из нынешнего состояния европейской экономики, для возобновления роста спроса на стальную продукцию на континенте пока что нет никаких предпосылок. Некоторые аналитики осторожно прогнозируют, что возможная стабилизация экономической ситуации в ЕС может произойти в следующем году, что, возможно, даст надежду на окончание рецессии в сталелитейном секторе.

По материалам Platts, LMC Automotive, Reuters, AFP, Steelonthenet, SteelOrbis

Олег Зайцев

Скрытые обязательства польского государства в 3,6 раза превышают объем госдолга: на конец 2012 года они составили 193% ВВП и угрожают экономическому росту страны, заявил в понедельник польский экономист, бывший вице-премьер и министр экономики Лешек Бальцерович.

"Скрытый долг - это законодательно установленные обязательства, которые не подкреплены казначейскими бумагами. Как обычный госдолг, так и скрытый в определенный момент начинают угрожать развитию, а некогда скрытое становится явным, как это произошло в Греции", - сказал Бальцерович на пресс-конференции в Варшаве.

Экономист, руководивший в начале 90-х годов переводом польской экономики на рыночные рельсы, в понедельник представил в Варшаве счетчик, показывающий на нескольких уличных экранах объем как госдолга, так и ничем не обеспеченных обязательств властей. По данным экспертов Бальцеровича, реальный госдолг составляет 53,7% ВВП.

"Когда госдолг превышает определенный уровень, то растет угроза будущему экономическому росту. Это же касается и скрытого долга. Если все время растут обязательства, определенные законами, то что это означает - повышение налогов. Если и этого не хватает, то какое-то время предпринимаются попытки их выполнить, а потом начинается заимствование и рост явного госдолга", - сказал Бальцерович.

Экономист считает, что новый показатель "поможет людям спросить с политиков, особенно с безответственных, которые представляют рецепт поражения как рецепт чуда". "Каждая информация о цене решений позволяют лучше спрашивать с таких политиков", - подытожил Бальцерович. Евгений Безека.

Wizz Air, наибольшая лоукост авиакомпания в Центральной и Восточной Европе*, сегодня объявила о внедрении новой услуги, которая позволяет пассажирам изменять бронирование, даже если пассажир прошел онлайн регистрацию на рейс. Ранее изменить бронирование после онлайн регистрации можно было только через Информационный центр авиакомпании.

С целью предоставить возможность изменения бронирования по более низкой цене, пассажиры могут отменить онлайн регистрацию перед внесением изменений в бронирование. Услуга доступна без дополнительной платы.

"Новая функция Wizz Air позволяет пассажирам вносить изменения в свои бронирования даже после онлайн регистрации на рейс. До сегодняшнего дня, необходимо было связываться с Информационным центром, но теперь такая услуга доступна на сайте wizzair.com бесплатно. Wizz Air гордится тем, что предоставляет обслуживание высокого уровня по доступным ценам. Мы рады предлагать решения, ориентированные на пассажиров, путешествующим по более 290 маршрутам авиакомпании Wizz Air," - отметил Даниэль де Карвальо, менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air.

Информация о Wizz Air

Wizz Air является наибольшим лоукост авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе*. Эксплуатирует 45 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 290 маршрутам и 95 направлениям в 35 странах. Команда из 1,7 тыс. профессионалов обеспечивает высочайшее качество услуг по конкурентно низким ценам, благодаря чему более 12 млн. пассажиров воспользовались услугами Wizz Air в 2012 году.

*Источник: Innovata, согласно данным по посадочным местам на вылет за год, который закончился 31 марта 2013 г. ("ФГ 2013"), и полугодие, закончившимся 30 сентября 2013 ("1 полугодие 2014"). 1. Центральная и Восточная Европа (CEE) - это регион, включающий в себя следующие страны: Албанию, Беларусь, Боснию и Герцоговину, Болгарию, Хорватию, Республику Чехия, Эстонию, Венгрию, Косово, Латвию, Литву, Македонию, Молдову, Черногорию, Польшу, Румынию, Россию, Сербию, Словакию, Словению и Украину.

С 1 января 2014 года весь бензин в Украине должен содержать не менее 5% спирта, пишет газета Сегодня.. Эксперты предупреждают, что при нарушении технологий смешивания такое топливо увеличит износ двигателя в 10 раз. А стоить спиртобензин будет дороже обычного.

Кабмин активно готовится внедрять в жизнь этот закон: как заявил министр агрополитики Николай Присяжнюк, на днях будет подписано соглашение с Китаем о поставке оборудования, нужного спиртзаводам в Киевской, Одесской и Тернопольской областях, чтобы те могли производить биоэтанол для автомобилей.

Это позволит увеличить производство, ведь, по данным Минагрополитики, наши спиртзаводы вырабатывают всего 50 тыс. тонн биоэтанола в год. А если "спиртовой" закон заработает, его потребуется в 4,5 раза больше: 225 тыс. т. Закон принимается для снижения зависимости от импортного топлива и в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды: с 1 января 2014 года в бензин обязательно будет добавляться 5% спирта, а с 2016-го - уже 7%.

Как разъяснил замдиректора НТЦ Психея Геннадий Рябцев, больше лить нельзя: двигатель может выйти из строя. Спиртобензин более 10 лет внедряют в Европе - в Польше, Германии, Венгрии, но там у водителей есть выбор: покупать обычное топливо, но дороже, или более дешевое, но с 5-7% спирта. В Украине же такого выбора просто не будет.

Впрочем, некоторые эксперты сомневаются, что закон начнет работать в полную силу с 1 января. И дело не только в том, что за 3 оставшиеся до нововведения месяца заводы не успеют вчетверо нарастить производство биоэтанола. В Минэнергоугля (профильном министерстве) говорят, что стандарты на бензин со спиртом не разработаны, а на нефтебазах нет устройств для смешивания (просто вылить ведро спирта в цистерну бензина нельзя, необходимо микширование, добавление стабилизирующих присадок).

Еще один вопрос - как будут контролировать выполнение стандартов, качество добавки и смешивания. Начальник управления рыночного надзора Госпотребинспекции Николай Дмитриев ответил нам, что если государство даст на это достаточно денег, то контролировать качество будут. Но, по оценке Рябцева, на это необходимо не менее 100 млн грн в год (пока выделяют 2-3 млн грн). Видимо, именно поэтому ряд депутатов подали законопроекты об отмене или переносе внедрения спиртобензина.

По мнению Игоря Еремеева (внефракционный), ни участники рынка, ни профильные министерства не понимают, как этот закон будет воплощаться в жизнь. А замглавы фракции ПР Михаил Чечетов говорит, что закон отменять не будут, так мы интегрируемся в Европу, где такие нормы есть, но не исключает, что сроки его реализации могут перенести.

Чем опасен бензин со спиртомКак разъяснил эксперт Константин Кинбурн, если спиртобензиновая смесь приготовлена с нарушением технологии (спирт плохо смешан с бензином или разбавлен водой), это может вызвать детонацию (микровзрывы) топлива в цилиндрах двигателя, что в разы ускорит его износ. Особенно опасна такая некачественная смесь зимой: вода может замерзнуть в топливном фильтре или насосе, и автомобиль просто сломается.

Эксперты говорят, что на спиртобензине ездить можно. Но если он правильно приготовлен и соблюдены сроки хранения (как правило, не больше месяца). За оставшееся до нового года время запустить и отладить механизм нереально, а начать продажу спиртобензина, к которому не привыкли ни продавцы, ни покупатели зимой просто опасно: автомобили станут массово выходить из строя из-за того, что была (пусть даже случайно) нарушена технология.

Эксперты также не исключают, что исполнители наверняка станут воровать спирт, который, как известно, можно разбавлять водой. А это уже смерть двигателям."Выходит патовая ситуация: даже если предположить, что Минэнерго успеет разработать стандарты, а трейдеры - закупить и ввести в работу установки-смесители, выпускаемого спирта хватит лишь на 25-30% АЗС, - говорит директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. - А контроля качества не было и не предвидится. Уже сейчас нарекания на качество бензина слышатся повсюду. А с биоэтанолом, с которым никто раньше не сталкивался, это приобретет масштаб эпидемии. Водка в бензобаке угробит наши авто".

Еще один фактор - цена: по подсчетам Куюна, спиртобензин окажется не дешевле, как обещают, а дороже обычного бензина, примерно на гривню. Рябцев подсчитал, что он станет дороже даже на 2 гривни, ведь по закону операция по смешиванию облагается НДС.Если у водителей будет выбор, он очевиден - зачем платить больше. А выбор должен быть, иначе нарушается закон О защите прав потребителей. Кроме того, ряд производителей (например, БМВ и Мерседес) запрещают заправлять свои машины таким топливом.

"В Германии, которая первой начала опыты со спиртобензином, отказались от обязательного его введения два года назад, так как оказалось, что бензола в нем меньше. Но в выхлопах появился не менее опасный для здоровья формальдегид", - говорит Рябцев.

Мировой рынок стали: 19-26 сентября 2013 г.

Перед металлургическими компаниями, так и не дождавшимися в сентябре заметного роста деловой активности, встала новая задача. Теперь их усилия направлены, главным образом, на то, чтобы не допустить нового спада. Однако потребители не торопились с заключением сделок в первой половине месяца, не торопятся и сейчас. По их мнению, нужно только протянуть до ноября, а там металлурги, которым надо будет пополнить резервы наличных в конце года, пойдут на уступки.

Полуфабрикаты

Цены на заготовку производства СНГ продолжают снижение. Во второй половине сентября интерес к ее приобретению проявляли, в основном, турецкие компании, закономерно требующие от поставщиков новых уступок. При этом, некоторые производители смогли распродать сентябрьский материал только в начале третьей декады месяца, хотя одновременно на рынке присутствует и ноябрьская продукция.

Большая часть сделок по поставкам украинской и российской заготовки в Турцию осуществлялась на уровне $490-495/т FOB, хотя некоторые продавцы, по данным турецких трейдеров, соглашались и на $485/т. В самой Турции внутренние цены на полуфабрикаты находятся в пределах $515-530/т EXW, а экспортные котировки не превышают $515-525/т FOB при минимальном покупательском интересе.

Судя по всему, ближневосточный рынок заготовок в конце сентября достиг «дна» или близок к этому. Поставщикам металлолома в Турцию удалось стабилизировать цены и удержать их от дальнейшего понижения. В скором времени ожидается и прекращение спада на региональном рынке длинномерного проката. Кроме того, интерес к приобретению полуфабрикатов из СНГ после длительного перерыва появился в Иране, чье правительство надеется достичь компромисса с Западом по атомной программе и добиться прекращения либо смягчения санкций. Во второй половине сентября сообщалось о поставках российских и казахстанских заготовок в Иран примерно по $510-520/т FOB.

В странах Юго-Восточной Азии цены на заготовки слегка приподнялись, чему способствовал уход с рынка индийских металлургов после подорожания рупии во второй половине сентября. Тем не менее, заготовки под видом готового проката усиленно продвигают по $515/т CFR китайцы, а российские компании возобновили поставки материала на Тайвань и в Юго-Восточную Азию по $515-530/т. Прочие производители, в частности, из Южной Кореи находятся вне рынка, так как не могут согласиться с удешевлением продукции до менее $535/т.

Впрочем, обстановка на Дальнем Востоке, похоже, перестает ухудшаться. Об этом свидетельствуют, в частности, заключенные в последние дни корейскими и индонезийскими прокатчиками сделки по приобретению не только российских, но и бразильских слябов по $520-530/т CFR.

Бразильские компании в конце концов пошли на уступки и тем самым смогли возобновить продажи полуфабрикатов в США. Стоимость продукции установлена в интервале $480-520/т FOB при стоимости доставки порядка $20 за т. Кроме того, на американский рынок поступают российские слябы по $480-490/т FOB.

Конструкционная сталь

Во второй половине сентября на ближневосточном рынке длинномерного проката продолжался спад. Активность в региональной строительной отрасли остается слабой, так что потребители без особых проблем добиваются от поставщиков новых уступок. Так, турецкие компании смогли возобновить продажи арматуры в Саудовскую Аравию и ОАЭ только после снижения котировок до $570-575/т FOB. Впрочем, компания Emirates Steel тоже была вынуждена сбавить октябрьские котировки на $15 за т, до менее $615/т.

Вместе с турецкой продукцией дешевеет в регионе и длинномерный прокат, предлагаемый другими поставщиками. Так, китайские компании никак не могут остановить удешевление продукции из-за низкого спроса в Юго-Восточной Азии. Стоимость катанки китайского производства сократилась до $515-530/т FOB, а в страны Леванта она предлагается по $570-580/т CFR. Кроме того, сообщалось о поставках китайской арматуры в Ливан по $560/т или немногим более.

Подешевел в последнее время и длинномерный прокат производства СНГ. Украинская арматура поставляется в Ливан и Ирак примерно по $550-560/т FOB, а цены на катанку варьируют между $560 и $590/т CFR. Впрочем, верхний уровень этого интервала считают завышенным даже африканские покупатели.

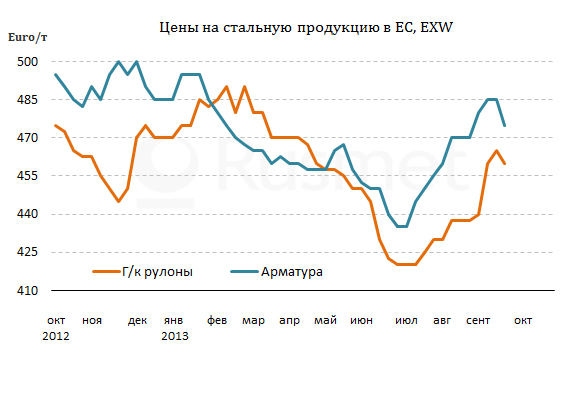

В Европе после некоторого удешевления длинномерного проката в начале второй половины сентября рынок пришел в относительное равновесие. По мнению местных аналитиков, котировки на арматуру в размере 450-490 евро/т EXW вряд ли претерпят существенные изменения в ближайшие несколько недель. Кроме того, курс евро поднялся до самого высокого уровня по отношению к доллару за последние семь месяцев. Из-за этого региональным меткомпаниям приходится поддерживать экспортные котировки на арматуру на прежнем уровне 450-455 евро/т FOB несмотря на появление интереса к приобретению этой продукции со стороны алжирских покупателей.

Листовая сталь

Обстановка на китайском рынке стали становится все более тревожной. При весьма устойчивом спросе на плоский прокат цены непрерывно снижаются с конца августа из-за избытка предложения. Ряд ведущих меткомпаний объявили о сохранении на октябрь прежних котировок на сталепродукцию в надежде на стабилизацию котировок после паузы, вызванной празднованием очередной годовщины основания КНР в первую неделю октября. Тем не менее, как считают эксперты CISA, единственным выходом из положения может стать только ограничение объема выпуска.

Тем временем, экспортные котировки на китайский плоский прокат медленно идут вниз. Потребители выжидают в расчете на то, что в октябре поставщики пойдут на еще более серьезные уступки. Горячекатаные рулоны китайского производства в настоящее время продаются, в среднем, по $530-535/т FOB, но встречные предложения со стороны вьетнамских покупателей поступают и по $525/т.

Правда, меткомпании из других стран региона считают, что нового спада в октябре уже не будет. Их уверенность в значительной мере основана на повышении курса индийской рупии к доллару. Вследствие этого во второй половине сентября стоимость индийского горячего проката в Юго-Восточной Азии поднялась не менее чем на $10 за т, до около $565-575/т CFR. Производители из Японии, Кореи и Тайваня предлагают аналогичный материал по $580-590/т и уже не идут на уступки.

На Ближнем Востоке рынок плоского проката балансирует между спадом и стабилизацией в условиях низкого спроса. В Турции местные компании не проявляют особого интереса к приобретению продукции как национального, так и иностранного производства. Вследствие этого турецкие производители предлагают г/к рулоны по $585-595/т EXW, понизив цены на $10-15 за т с начала текущего месяца. Украинские металлурги во второй половине сентября продавали горячий прокат в Турцию по $520-530/т FOB, российская может достигать $540-550/т FOB, но при гораздо более слабом спросе. Кстати, на таком уже уровне осуществляются поставки российских г/к рулонов в Иран.

Итальянские производители горячего проката смогли добиться нового повышения цен, приподняв стоимость этой продукции до 450-460 евро/т EXW, но в других европейских странах рост приостановился. Большая часть сделок в первой половине сентября осуществлялась дистрибуторами, а конечное потребление стальной продукции так и осталось относительно низким. По мнению покупателей, нынешние цены, достигающие в странах Восточной Европы 480 евро/т, несколько завышенным.

Подорожание евро по отношению к доллару помогло повысить активность на региональном рынке поставщикам из СНГ, несколько поднявшим долларовые котировки при неизменности евровых. Украинский и российский горячий прокат поставляется в Польшу по 430-440 евро за т DAP.

Специальные сорта стали

Надежды производителей нержавеющей стали на сохранение котировок на ближайшие несколько недель оказались тщетными. Снижение котировок на никель на Лондонской бирже металлов и относительно невысокий спрос заставили их пойти на уступки.

В Азии о понижении экспортных цен на $30 за т объявил крупнейший китайский производитель нержавеющей стали Taigang Stainless. Кроме того, в октябре ожидается удешевление тайванской продукции на $30-50 за т. Европейские компании уменьшили на октябрь доплату за легирующие элементы на 20-25 евро за т. По итогам сентября они, правда, оказались в выигрыше благодаря повышению базовых цен примерно на 50 евро за т, но аналитики не исключают дальнейшего понижения в следующем месяце.

Металлолом

Турецкие компании активно приобретают металлолом на октябрь. В течение последней недели на этом рынке было заключено довольно много сделок, что позволило трейдерам остановить снижение цен. Стоимость европейского материала HMS № 1&2 (80:20) закрепилась в интервале $355-360/т CFR, а американские компании возобновили продажи на отметке немногим выше $360/т. «Отметились» на турецком рынке и российские экспортеры, согласившиеся на удешевление материала 3А до $350/т CFR или немногим менее. В то же время, поставки их Украины практически отсутствуют, так как трейдеров не устраивают встречные предложения со стороны турецких покупателей, поступающие на уровне $340/т CFR.

В Восточной Азии спрос на лом в последнее время тоже оживился, но здесь поставщикам пришлось пойти на более существенные уступки. Котировки на американский лом HMS № 1&2 (80:20) на Тайване с начала сентября упали на $20 за т, до около $345/т CFR. Зато новые цены уже отражают реальные сделки. Точно в таком же положении находятся и японские поставщики. Их материал за последние две-три недели подешевел на сравнимую величину и отправляется в Корею по $328-340/т FOB. В самой Японии стоимость металлолома после подъема во второй половине августа – начале сентября тоже опустились на $5-10 за т.

Виктор Тарнавский

Европейские страны формируют свою политику в отношении Южной Осетии и Абхазии в соответствии с позицией официального Тбилиси и не признают эти государства раньше, чем это сделает Грузия, считает председатель международной ассоциации осетинских обществ "Возрождение" Олег Кудухов.

Он заявил об этом, выступая на круглом столе "Южная Осетия - европейский взгляд на молодую республику" в Варшаве, куда прибыл для участия в Совещании по человеческому измерению ОБСЕ.

"Европа признает Южную Осетию и Абхазию раньше, чем Грузия, только в одном случае - если Грузия станет пророссийской и антиевропейской, а Абхазия и Южная Осетия - антироссийскими и проевропейскими", - сказал Кудухов.

Он считает, что этого быть не может, поэтому в ближайшие годы рассчитывать на то, что эти республики будут признаны в Европе, не приходится.

"Проблема возникла давно, в конце 80-х - начале 90-х, и была усилена ангажированностью Запада. Соблюдалось ли международное право или нет - это никого не интересовало из-за слепого желания развалить Советский Союз", - отметил Кудухов.

После грузинской агрессии против Южной Осетии в августе 2008 года Москва признала суверенитет республики, а также Абхазии - двух бывших грузинских автономий, добивавшихся независимости еще до распада СССР. Вслед за Россией Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Тувалу. Евгений Безека.

Число жертв обрушения жилого здания в индийском городе Мумбаи возросло до 60 человек, передает в воскресенье агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось о 45 погибших.

Пятиэтажное жилое здание обрушилось в пятницу. Предполагалось, что под завалами могут находиться 36 человек. Более 40 человек были спасены.

По делу об обрушении дома на улице Док Ярд уже арестован один человек. По данным полиции, арендатор здания Ашок Мехта, не предупредив власти, сделал перепланировку помещения. В субботу он уже должен предстать перед судом.

В прошлом месяце дом проинспектировали специалисты, которые порекомендовали немедленно начать его ремонт.

Обрушения зданий происходят в Индии нередко. Как правило, речь идет о постройках, возведенных с нарушениями правил безопасности или вовсе нелегально. Так, в апреле в городе Тхане вблизи Мумбаи при обрушении незаконно построенного многоэтажного здания погибли более 70 человек. В июне десять человек стали жертвами обрушения здания в районе Махим в Мумбаи.

Какие еще были случаи обрушения зданий за рубежом в 2011 - 2013 годах 5 июня в деловом центре в Филадельфии обрушилось здание. Жертвами стали шесть человек, еще 13 пострадали. В польском городе Торунь 27 мая обрушилась старая фабрика. В результате ЧП погиб один человек.

Именем "окраины": знаковая речь Саакашвили в ООН (полный текст)

В своем выступлении на 68-ой сессии Генассамблеи ООН президент Грузии выступил от лица бывших республик СССР, до сих пор ощущающих давление России

Редакция ЛІГАБізнесІнформ приводит полный текст выступления грузинского президента Михаила Саакашвили, которое он сделал 25 сентября на 68-ой сессии Генассамблеи ООН. В своей речи Саакашвили подверг резкой критике позицию России в отношении соседей. Российские дипломаты речь не дослушали и покинули зал заседаний в знак протеста.

Свобода по-прежнему является движущей силой истории

Для меня большая честь вновь представлять мою любимую страну с этой трибуны??. В течение прошедшего десятилетия, когда я имел честь обращаться к этому залу, Грузия превратилась из несостоявшейся страны в демократическое государство с рыночной экономикой. Мы пережили взлеты и падения, у нас были прорывы и ошибки, но течение всего этого периода мир видел постоянное стремление народа Грузии к свободе.

Сегодня я стою перед вами и прошу вас еще раз прислушаться к голосу этого народа, любовь которого к свободе выше всех политических, социальных или религиозных различий. Голос, который - несмотря на все проблемы и задачи, с которыми мы все еще сталкиваемся - полон надежды.

Глядя на современный мир, я думаю, что голос надежды действительно необходим. Оптимизм начала 1990-ых, когда распространение либеральных и демократических ценностей казалось нам естественным, когда было сказано, что это было "концом истории", когда ООН должна была стать сердцем и душой окончательно умиротворенного мира, волна пессимизма и цинизма смыла именно этот оптимизм.

Не был установлен мир во всем мире. ООН не стала сердцем и душой объединенного мира. В одно время победоносная западная цивилизация сегодня пытается справиться с глубоким экономическим, социальным и ментальным кризисом. В Восточной Европе, т. н. цветные революции атакуются силами, побежденными ими же несколько лет назад. На Ближнем Востоке, в Каире и Тунисе картина торжествующего народа замещена ужасной картиной детей, отравленных химическим оружием в Дамаске.

Есть множество причин для разочарования, но насколько оправдано замещение догматического оптимизма 90-ых таким же догматическим пессимизмом, и развенчанием всех надежд? Разве осознание того факта, что распространение демократии и свободы требует титанической борьбы, должно заставить нас отрицать наши убеждения и принципы?

Я пришел сюда сегодня, чтобы поделиться с вами надеждами моего народа и поднять голос против этого пессимизма и безнадежности. Я пришел, чтобы обратиться к тем, у кого имеются сомнения, кто колеблется, и у кого есть соблазн сдаться.

Если Запад "устарел", то почему так высоко ценят дату вступления в НАТО миллионы поляков, чехов, эстонцев, румын и других народов? И почему миллионы грузин, украинцев, молдаван и других стучатся в дверь Европейского Союза? Если свобода уже не в моде, как объяснить тот факт, что самоубийство одного человека в Тунисе изменило карту мира?

Нет, история не закончилась в 1989 или 1991 году, и она никогда не будет завершена.

Свобода по-прежнему является ее движущей силой и горизонтом. Везде, где люди хотят жить в условиях свободы, им противостоят силы тирании. Вопрос в том, что мы собираемся делать? Быть участниками противостояния или ограничиться статусом зрителя?

Я говорю от имени "окраины"

Уважаемые делегаты, дамы и господа!

Теперь, когда я выступаю здесь, перед вами, страны Восточной Европы, стремящиеся стать членами европейской семьи, сообщества свободных и демократических государств, испытывают постоянное давление и угрозы.

Армению загнали в угол и вынудили вступить в Таможенный союз, что не соответствует интересам ни этого государства, ни нашего региона. Молдове объявили блокаду, нападают на Украину, Азербайджан сталкивается со значительным давлением, а Грузии - оккупирована…

Почему? Потому что старая империя пытается восстановить утраченные границы. Впрочем, слово "граница" здесь неуместно, поскольку у Российской Империи, Советского Союза, Российской Федерации, Евразийского союза никогда не было границ - у них были только окраины, пределы.

Сегодня я говорю именно от имени этой "окраины".

В отличие от большинства государств, Российская Федерация не заинтересована в том, чтобы вокруг были стабильные государства. Постоянный хаос и беспорядки в соседних странах - это то, к чему стремится Кремль. Он принципиально отвергает идею сильных правительств в Грузии, Украине и Молдове, даже таких, которые будут дружественно относиться к его интересам.

Я никогда не был, как говорят французы, поклонником "La langue de bois" (на языке официоза), но сегодня, когда подходит к концу мой второй срок, я тем более хочу сказать все, что думаю.

Давайте будем абсолютно открытыми, и конкретно обрисуем ситуацию.

Как вы думаете, например, желает ли Владимир Путин того, чтобы Армения окончательно одержала победу над Азербайджаном? Нет, так как это будет означать, что Армения будет слишком сильной и слишком независимой. Думаете ли вы, что реальность противоположна, что Москва желает победы Баку над Ереваном? Конечно, нет. Возрождение модернизированного и динамичного Азербайджана - кошмар российских лидеров.

Нет, они не хотят победы ни одной стороны. Их цель - сам конфликт, так как это обеспечивает зависимость обеих стран и задерживает их европейскую интеграцию.

Как вы думаете, привело ли поражение на выборах сил Оранжевой революции к изменению отношения Кремля к Украине? Напротив. Правительство Януковича является постоянным предметом нападок, и это происходит ежедневно. Россия, перед саммитом, запланированным в Вильнюсе, начала торговую войну против Украины, официальные лица России открыто обсуждают перспективу распада этого государства.

Как вы думаете, готов ли Кремль рассмотреть вопрос о деоккупации Абхазии и Южной Осетии сегодня, когда правительство уже изменилось в Тбилиси? Вовсе нет! Аннексия грузинской земли российскими войсками продолжается. Вчера, оккупанты совершенно открыто и безнаказанно вновь изгнали грузинских граждан из собственных домов и сел, где они жили в течение многих поколений, заняли могилы предков и оросительные системы.

Несмотря на дружественные заявления, сделанные правительством Грузии в последние недели или месяцы, российские оккупационные силы продолжают наступление, разделяют людей колючей проволокой, создают угрозу нашей экономике, продвигаются к нефтепроводу Баку-Супса и главной магистрали Грузии, чем ставят под вопрос устойчивость нашей страны.

Мы являемся одной из нескольких стран (и я горжусь этим), который устояли против полномасштабной атаки России. Мы, также, единственная страна, которая сохранила свою государственность, независимость и выжила, несмотря на то, что на нее напала сильная десятитысячная российская армия. Они бомбили нас с 200 самолетов, атаковали Черноморским флотом и десятками тысяч наемников. Наша независимость и государственность выдержали все это. Давайте больше не будем рисковать миром. Мы выжили, потому что были едины и нас поддерживал весь мир. Надеюсь, что мир будет продолжать стоять рядом с нами, когда мы вновь окажемся под подобным давлением.

Я пришел сюда сегодня от имени народа Грузии, с просьбой к международному сообществу, осуществить реагирование на эту агрессию и оказать нам помощь в завершении аннексии Россией наших земель. Враждебность Владимира Путина и его команды по отношению к правительству, которое я имел честь возглавлять в течение почти десятилетия, не обусловлена личной антипатией или культурным непониманием. Все подобные интерпретации являются всего лишь ширмой.

Мой предшественник, Президент Шеварднадзе, пришел из высшей советской номенклатуры. Он пришел во власть в 90-ых, путем военного переворота при прямой поддержке России. В отличие от меня, он был хорошо известен своими советскими дипломатическими навыками. Несмотря на все это, Россия постоянно пыталась подорвать его правительство, и несколько раз организовывала на него нападения.

Разговор не о Гамсахурдиа, Шеварднадзе, Саакашвили или Иванишвили. В действительности, имена не имеют большого значения. Дело касается будущего государственности Грузии.

Почему? Потому, что нынешним правителям России хорошо известно, как только стабильные институты будут созданы в Украине, Грузии, Молдове или в других местах - эти институты отразят и усилят желание народов этих стран быть действительно независимыми и частью европейской семьи.

Именно поэтому сочли успешные реформы и грузинский опыт строительства подлинного государства своего рода вирусом, который "инфицировал" бы всю территорию бывшего Советского Союза; вирусом, который следует искоренить всеми возможными средствами. Тогда когда мы, в свое время, не состоявшаяся, самая коррумпированная и криминализированная страна, стали наименее коррумпированной страной во всей Европе, реформатором номер один в мире - по данным Всемирного банка и лучшим местом для ведения бизнеса.

Именно поэтому народу Грузии ввели эмбарго, навязали войну и оккупацию - все после 2006 года. Именно поэтому сопротивление народа Грузии и способность к выживанию демократии Грузии так важны для всего региона.

Фальшивая музыка православного братства глушит голоса убитых

Дамы и господа!

Усилия отбросить прогресс Евросоюза и НАТО в нашем регионе, прогресс - который основан на воле нашего народа, становятся все более интенсивными.

Эти усилия, направленные против прогресса имеют свое название: Евразийский союз.

Мне становится плохо, когда офицер КГБ Владимир Путин читает миру лекцию о свободе, ценностях и демократии. Это последнее, что он может делать как лидер-диктатор одной из последних империй.

Евразийский Союз был создан в качестве альтернативы Европейскому Союзу, и считается Владимиром Путиным главным проектом своего президентства. Это - новая Российская империя, но этот проект более опасен, чем его лекции.

Для европейской и евроатлантической интеграции необходимо много времени и огромные усилия. В какой-то момент можно подумать, что пытаешься достичь миража - угрозы растут, давление становится сильнее, а обещания кажутся такими далекими - некоторые люди в Грузии или за ее пределами могут просто устать и спросить: почему бы и нет?

Сегодня я хотел бы объяснить, почему - нет.

Сегодня наши страны стоят перед выбором, определяющим будущее более, чем перед выбором внешней политики или альянсов. Наш народ должен решить - приемлемо ли для него жить в условиях страха и преступности; жить в мире, где отличия воспринимаются как угроза, а меньшинства, как объекты угнетения; в мире, где политические оппоненты подвергаются избирательному правосудию и физическому оскорблению; в мире, который, дамы и господа, мы очень хорошо знаем потому, что мы жили именно там.

Евразийский союз является нашим недалеким прошлым и будущим, которое готовят нам в Москве наши бывшие офицеры КГБ.

В противоположность этому, наши возрожденные традиции и многовековые устремления ведут нас в совершенно другой мир, который называется Европой. Европейские общества также далеки от совершенства. И там мы сталкиваемся со страхом, сомнениями, гневом и даже ненавистью, социальным неравенством. Но там меритократия выше непотизма, а фундаментом общественной жизни является толерантность. Нынешние оппоненты являются будущими министрами, которых никто не сажает в тюрьму, и не расправляется физически.

Если мы посмотрим на это таким образом, для восточноевропейских народов выбор настолько очевиден, что некоторые кремлевские стратеги (которые называют себя политтехнологами) решили вообще отменить правду и распространяют ложь в Грузии, Украине, Молдове и других странах. В наших странах они, при помощи пятых колонн, вводят стереотипы, в рамках которых Европейский Союз отождествляется с разрушением семейных ценностей, национальных традиций, навязыванием нетрадиционной сексуальной ориентации и уничтожением традиционной религии.

Странно, но в последние месяцы в Киеве, Тбилиси и Кишиневе мы слышим одни и те же, написанные в Москве уродливые мелодии, слышим, якобы наши традиции рассыпаются по причине западного влияния, церковь превращается в Диснейленд и христианские праздники замещаются гей парадами; что наша православная идентичность в опасности.

И, наконец - как будто бы ничего - мы слышим, что с нашими бывшими хозяевами нас объединяет общее уважение к порядочности и традициям.

Неужели мы и вправду настолько наивны, чтобы верить в эту ложь, как верили предыдущие поколения, и позволить Москве украсть наш суверенитет?

Неужели мы можем быть такими несправедливыми к нашим предкам, и полагать, что чтим их, если нападаем на какую-нибудь мечеть?

Неужели мы настолько не знаем свою историю, чтобы допускать ее повторение снова и снова?

Когда мы слышим фальшивую музыку Православного братства в исполнении российских империалистов, то почему мы не слышим вечные голоса убитого ими же Патриарха Кириона или запытанного Католикоса-Патриарха Амвросия Хелая? Его пытали только потому, что он обратился к Женевской конференции и протестовал против вторжения захватчиков в свою страну. На допросе он произнес такие слова: "Моя душа принадлежит Богу, мое сердце - Родине, а мое тело я отдаю вам, палачи!"

Неужели мы настолько оглохли, что не хотим слышать голоса убитых российскими империалистами и коммунистами епископов и священников? Неужели мы настолько необразованны, что не помним, кто перекрасил наши церкви и стер наши священные фрески? Неужели мы настолько слепы, что вы не видим, как разрушили наши церкви на оккупированных территориях те же люди, которые уничтожили наши церкви в 19-ом веке?

Знание истории необходимо. Наша история учит нас, что толерантность в нашем регионе является основой нашего суверенитета. Толерантность является не только моральным долгом, это вопрос национальной безопасности.

Мы должны знать историю и понимать, что старый имперский принцип "разделяй и властвуй" сегодня используется так же, как использовался двадцать веков назад.

Взгляните на наш регион сегодня. Тот, кто знает историю Кавказского региона, помнит, что армяно-азербайджанское кровопролитие, которое произошло в 1905 году, прямо манипулировалось царской администрацией. Разве нельзя сравнить это с началом карабахского конфликта в 1980-ых?

Российская армия была там, к тому же в большом количестве, и на ее глазах началась война. Они показывали обеим сторонам, что помогали им, на самом же деле - подстрекали к конфликту.

Тот, кто знает историю, легко припомнит - так же, как припоминаю я - начало Абхазской войны в начале 1990-ых, когда грузинские военизированные подразделения получали оружие от российской армии, которая, в свою очередь, вела абхазские формирования и чеченских наемников, чтобы пресечь любую солидарность народов Южного и Северного Кавказа.

Это происходило точно так же, как и сто лет назад, когда грузинских офицеров отправляли на передний край российских войн против чеченцев, ингушей и дагестанцев.

Мы можем, на разных отрезках истории посмотреть на другие периферийные страны - например, на Польшу и Украину и увидим точно такую же картину. Империя разжигала рознь между порабощенными народами и разделяла их стеной фанатичного антагонизма.

К сожалению, такой подход оправдывался. К еще большему сожалению, он работает и сегодня.

Вступить в союз России очень легко: не нужно усилий, чтобы стать колонией

Дамы и господа, уважаемые делегаты.

Европейский союз - самый большой политический успех за последние десятилетия - стоит на трех опорах, которых можем также назвать тремя "отрицаниями".

Првое: отрицание радикального национализма, который привел Европу на грань коллективного самоубийства в лице двух мировых войн и ужаса нацизма;

Второе: отрицание коммунизма, опасность распространения которого была на континенте;

Третье: отрицание империализма и колониализма.

Многие из вас хорошо и болезненно помнят это, так как вы сами были жертвами британского и французского империализма. Империям Британии и Франции потребовалось время, чтобы принять это третье отрицание. Но отказ от колоний был ценой реального воплощения модернизации и развития демократии, так же, как европейской интеграции.

А Евразийский союз основан на точно противоположных постулатах. Он опирается на противостояние, в его главе находятся структуры старого КГБ и он ставит целью воскресение старой империи.

Именно поэтому, вступить в Евразийский союз очень легко. Не существует политических, социальных или экономических критериев. Чтобы стать колонией, на самом деле, вообще не требуется никаких усилий. Главный критерий - быть пассивным, ничем не отличаться, не иметь национальной гордости. Другое дело - желание рабства.

С другой стороны, для чтобы вступить в Европейский союз, то есть в настоящее объединение, требуются титанические усилия для точного удовлетворения критериев, на которых стоит Европейский союз.

Таким образом, обратится к тем, у кого есть сомнения в связи с этим: именно потому, что вступление в Европейский союз требует усилий и удовлетворения серьезных критериев, именно потому, что Европейский союз не старается поглотить нас (когда другой Союз именно об этом мечтает), наш выбор яснее ясного.

В то же время, для утверждения ясности этого выбора существует и лучший аргумент.

В частности то, что российский проект обречен на провал.

Сегодня ни одна империя не сможет существовать, тем более, Российская.

Если мы посмотрим на историю, Британия и Франция потеряли колонии не только потому, что колонии сражались за независимость, но и потому, что в Париже и Лондоне уже не верили в империю.

Эти империи поставлены под сомнение, как на периферии, так и в центре.

Именно это происходит в настоящее время в России.

Отрицание имперской мечты, как мы видели, сначала происходит на периферии, но главное то, что империю отвергают и в центре. Такое отрицание проявляется не только в народных протестах или в возрастающей поддержке оппозиции в больших городах России.

Это отрицание в первую очередь проявляется в циничном отношении со стороны Русской элиты, по отношению к этому проекту Путина.

Именно те люди не верят в этот проект, которые должны служить ему.

Таким образом, в результате отрицания, как в периферийных странах, так и в центре, империалистический путь заходит в тупик, а Евразийский союз терпит крах. Россия сформируется как нация-государство, у которого, вместо окраинных стран, будут настоящие границы. Это будет настоящая страна с настоящими границами.

Именно после этого она начнет формирование стабильных отношений с соседями.

Именно после этого сотрудничество заменит противостояние.

Это произойдет быстрее, чем многие думают. От этого получат пользу окраинные страны, но больше всего от этого выиграет российский народ.

Это произойдет потому, что для поколения Русских граждан, которые являются одними из самих активных пользователей интернета во всем мире, имперский проект - абсурд.

Это произойдет потому, что этническая дискриминация, которая существует на территории России, не сможет консолидировать Россию и не сделает ее единым государством.

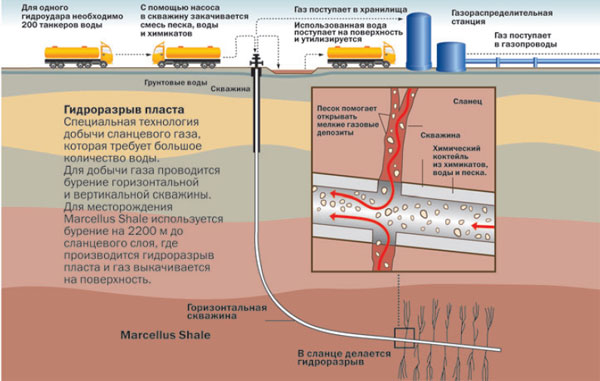

Это произойдет потому, что доходу, обусловленному нескончаемыми ресурсами нефти и газа, создает угрозу перспектива добычи сланцевого газа и нефти. Революция сланцевого газ действительно подрывает последнюю авторитарную империю в мире.

Это произойдет потому, что газ не заменит экономическую модернизацию.

Это произойдет по причине коррупции и отсутствия справедливости.

Это произойдет потому, что целые регионы были отчуждены по причине дискриминации и насилия; так как Чечня, Ингушетия, Дагестан, Татарстан или другие места настолько притеснены, что больше не чувствуют себя частью единого с Москвой проекта.

Это произойдет потому, что разочарование, гнев и ненависть очень сильны, а объединяющего идеала практически не существует.

Это произойдет не в будущие десятилетия, но в ближайшие годы.

Через несколько лет, вы вспомните мои слова, Владимир Путин уйдет из Кремля и исчезнет из российской политики, несмотря на то, что собирается еще 20 лет оставаться в российской политике.

Для граждан России он останется призраком прошлого - призраком империи, коррупции и угнетения.

Никто не знает, будет ли этот процесс мирным или насильственным. Никто не ведает, будет ли преемник Путина либералом, националистом, или обоими. Здесь главное другое: Россия больше не будет империей, и она превратится в нормальное государство.

Это та перспектива, к которой мы все вместе должны подготовиться.

Параллельно, тогда, когда наш регион остается очагом конфронтации, бывшие порабощенные народы, вместо противостояния, должны объединится.

В прошлом, некоторые лидеры и страны, например, Польша Иосифа Пилсудского, которая призывала все угнетенные народы под флаг польской свободы, понимали, что свобода одной страны зависела также от свободы всех порабощенных наций.

Но никогда наши предки не получали пользу от такой большой силы, которая хорошо понимает свой стратегический интерес - сохранение нашего суверенитета - а эта сила Европейский союз.

Сегодня, немногим ранее Вильнюсского саммита Восточного партнерства, хочу повторить призыв, который я несколько раз делал за последние годы.

Созданием Восточного партнерства, как ответа на нападение Россией на Грузию в 2008 году, Европейский союз предложил нашим странам прекрасную платформу для сотрудничества под своей эгидой. В это начинание мы должны вложить больше усилий. Должны развить совместные проекты, в первую очередь, фокусируясь на совместно осуществляемых реформах.

Потому что, реформы для каждого из нас значат государственность и независимость.

Екатерина Вторая прекрасно понимала это. Когда Польша, вслед за Французским и Британским просвещением, начала проводить реформы, она послала длинное секретное письмо Фридриху Великому (королю Пруссии).

Это письмо и сегодня остается одним из самых впечатляющих описаний природы и стратегии империалистического проекта.

Согласно письму, реформы, протекающие в Польше, создавали опасность, как для России, так и для Пруссии, так как они превратили бы Польшу в настоящее государство. Поэтому было необходимо их остановить. Было необходимым нападение на Польшу, ее разделение до окончательного осуществления реформ, так как тогда они никогда уже не сумели бы оккупировать эту страну.

Это письмо не будет чуждым для тех, кто хорошо знает, с какой ненавистью относился Владимир Путин к грузинскому опыту последнего десятилетия.

Большинство россиян задавали вопрос - если несостоявшаяся и раздробленная Грузия, объятая в одно время коррупцией и криминалом, смогла достичь успеха, почему сама Россия не может сделать того же? Это был идеологически опасный проект.

Впервые на Кавказе строилось настоящее, эффективное государство-нация и, поэтому, было необходимым уничтожение реформ до того, как они принесут конечный плод.

Мы должны готовиться к обвалу империи

Дамы и господа.

В восточной Европе, в том числе, на раздробленном Кавказе, формой нашего правления должно быть единство.

Я вспомнил начало войны в Абхазии, но также хочу вспомнить еще более раннюю сцену, исполненную символизма для истории Кавказа.

В конце восстания Шамиля против Российской империи, когда сам Шамиль сдался в плен, чеченский командир Байоронгур был ранен и также попал в плен.

Перед тем как его повесить, русские офицеры собрали дагестанцев и потребовали от одного из них выбить стул, на котором стоял обреченный на смерть Байоронгур. Таким образом, они хотели вызвать раздор среди местных жителей. Байоронгур, видевший это, сам откинул стул. Запрещенным самоубийством, он избежал распри между соседями.

На фоне этой одной неудачи сколько раз оправдывалась имперская тактика внесения раздора между кавказскими нациями?

Это должно закончиться. Именно поэтому, во время моего президентства, мы начали несколько проектов, которые были направлены на учащение человеческих контактов между Северным и Южным Кавказом, университетский обмен и образовательные проекты.

Поэтому признал Парламент Грузии геноцид черкесского народа, который для многих является неизвестной страницей истории. Истребили всю нацию, потому что их земля была нужна русским.

Мы должны продолжить эти небольшие усилия. Необходимо подготовится к тому времени, когда империя обвалится, чтобы быстро преодолеть наследие ее ненависти. Именно поэтому, мы, как граждане Грузии, должны подготовиться к тому времени, когда российские войска покинут наши оккупированные территории - Цхинвали и Сохуми.

Должны подготовиться к тому, чтобы с распростертыми объятиями принять обратно наших абхазских и осетинских сограждан, не как наших врагов, а как наших сестер и братьев.

Потому что, это время настанет раньше, чем мы думаем.

Дамы и господа!

В конце моего второго президентского срока, хочу гордиться достижениями Грузии за этот период.

Мы, в прямом смысле, вывели Грузию из мрака. Мы придали грузинской государственной службе беспрецедентную прозрачность. Вернули наших детей в школы, из которых выгнали банды. Мы приблизили нашу страну к европейской мечте больше, чем когда либо. Мы беспрерывно работали над восстановлением духа толерантности, который всегда вел нашу страну во времена былой славы.

Мы седлали много хорошего. Когда я пришел во власть, я был самым молодым президентом в мире, поэтому, как любой лидер, я хорошо понимаю, что многое было сделано дорогой ценой. В наших спешных стараниях установить новую реальность, которая дала бы ответ внутренним и внешним угрозам, мы допустили также и ошибки и иногда срезали путь.

В некоторых случаях мы зашли слишком далеко, а в некоторых - недостаточно далеко.

Я полностью беру ответственность за все недостатки. И принимаю близко к сердцу мнение всех тех людей, которые считают что, недостаточно воспользовались проделанной нами работой или тех, кто считает себя жертвой наших радикальных методов.

Хочу обратиться ко всем гражданам Грузии - к тем, кто поддерживал наш проект, политику и партию и также к тем, которые отвергали их - насколько я горд их зрелостью и мужеством, с каким уважением взираю на жертву, принесенную ими и их усилия. Мы обещали этот проект, но мы не говорили, что его осуществление будет легким.

Хочу сказать им, что они всегда должны оставаться нацией, которую объединяет любовь к свободе и достоинству.

Мы есть и должны оставаться нацией объединенной величайшим уважением к жертве принесенной нашими солдатами в Афганистане, нацией, которая соболезнует горю, когда мы теряем жизнь солдата, и гордится отвагой солдат.

Мы - нация, которая гордится своими солдатами. Они противостояли в сто раз более многочисленному российскому захватчику и дали нам время, вместе со всем миром, мобилизоваться и защитить нашу независимость, что в 20-ом веке не смогли сделать государства больше нас.

Мы есть и должны оставаться нацией, которая едина в достижении исторической цели - вступления в европейскую семью свободных и демократических наций, в семью от которой нас никогда не должны были отторгать - в нашу семью.

Наш путь регионального единства, свободы и европейской интеграции еще далек от завершения и для его окончательного успеха я собираюсь работать не покладая рук.

Благодарю вас.

Правительство Черногории готовится полностью ликвидировать крупнейшее предприятие страны "Комбинат алюминия Подгорица"(КАП) вместо планируемой ранее процедуры его реорганизации через контролируемое банкротство, сообщает черногорская газета Vijesti.

Процедуру банкротства КАП санкционировал Коммерческий суд в Подгорице в июле этого года. Власти Черногории до сих пор заявляли о желании сохранить предприятие из-за его социальной значимости, но провести его тотальную реорганизацию.

"После формального объявления банкротства имущество будет распродано. Эта модель уже применялась в прошлом году с металлургическим комбинатом в Никшиче, который после введения банкротства был продан турецкой Tosyali Group", - пишет газета.

Место КАП без унаследованных долгов должен занять иностранный инвестор, от которого будут требоваться минимальные вложения и регулярная оплата счетов за электричество. Сообщается, что черногорские власти рассматривают предложения компаний из Индии, Германии, Польши, Турции, Хорватии.

Балансовая стоимость КАП составляет примерно 180 миллионов евро, кредиторы предъявили требования по долгам на 460 миллионов евро, из них подтверждено 370 миллионов евро. "Лично мне кажется, что нереально от кого-то ждать плана реорганизации компании в условиях, когда ее обязательства вдвое превышают балансовую стоимость", - прокомментировал изданию ситуацию кризисный управляющий КАП Веселин Перишич.

En+ Олега Дерипаски приобрела контрольные пакеты KAП и бокситового рудника, поставляющего для комбината сырье, на приватизационных торгах в 2005 году. Сейчас En+ принадлежит 29,3% предприятия, еще 29,3% - правительству страны. Крупнейшими кредиторы: министерство финансов Черногории - 148,15 миллиона евро, Центрально-европейская алюминиевая компания (входит в En+, ранее управляла КАП) - 50,85 миллиона евро, поставщик электричества "Электропривреда Черногории" - 44,93 миллиона евро, En+ - 43,47 миллиона евро, банк ВТБ - 25,86 миллиона евро. Николай Соколов.

Лидер в области продвижения выращенных в Испании овощей и фруктов в этом году принял участие в выставке MACFRUT.

Напомним, что кооператив Anecoop был образован в 1975 году при участии ведущих в Испании производителей цитрусовых фруктов, которые стремились к расширению своего экспорта, выходу на новые рынки и улучшению взаимоотношений с крупными дистрибьюторами.

На сегодняшний день в Anecoop входят 79 более мелких организаций, объединяющих около тысячи фермерских хозяйств.

Кооператив на сегодняшний день является лидером Испании в области маркетинга фруктов и овощей, первым экспортером плодовоовощной продукции на внешние рынки и вторым по величине дистрибьютором цитрусовых, а также крупным поставщиком арбузов и хурмы на рынки европейских стран.

Офисы Anecoop расположены в Испании, Франции, Великобритании, Нидерландах, Чехии, Польше и в России, благодаря чему кооператив имеет возможность предложения лучшего сервиса для своих клиентов.

В Тегеранском выставочном центре в присутствии министра связи и информационных технологий Махмуда Ваэзи открылась 14-ая международная выставка связи и телекоммуникаций Iran Telecom 2013, сообщает агентство ИРНА.

Названная выставка будет открыта для посетителей до 29 сентября. Она проводится с целью демонстрации последних достижений иранских специалистов, создания условий для более широкого обмена современными технологиями и установления прямых связей между потребителями и производителями товаров и услуг.

В выставке Iran Telecom 2013 принимают участие 201 иранская компания и 60 зарубежных компаний или их представительств из 12-ти стран.

На выставке представлены такие страны, как ОАЭ, Англия, Германия, Тайвань, Китай, Япония, Франция, Канада, Южная Корея, Польша, Голландия и Индия.

Украина в сентябре увеличила импорт природного газа из Венгрии в 1,8 раза по сравнению с августом - до 238,2 миллионов кубометров с 131,2 миллиона кубометров, сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на оператора венгерской газотранспортной системы FGSZ Ltd.

В первой половине августа компания "Укртрансгаз", оператор газотранспортной системы Украины, провела работы по расширению пропускной способности газового коридора на границе с Венгрией, благодаря чему суточный объем прокачки удалось увеличить на 60%. В июле 2013 года поставки природного газа на Украину с территории Венгрии составили около 154 миллионов кубометров.

С ноября прошлого года Украина начала поставки газа по реверсу из Европы через Польшу, весной 2013 года - получила первые объемы газа через Венгрию. В августе на Украину из Европы поступило 244,2 миллиона кубометров.

Киев рассчитывал в сентябре текущего года начать реверс газа через Словакию в объеме более 10 миллиардов кубометров в год. Однако пока эту идею не удалось согласовать со словацким газотранспортным оператором. Последний требует одобрения со стороны "Газпрома" GAZP, который утверждает, что реверс газа из Европы, который осуществляет Украина, является не физическим, а виртуальным, и поэтому вся схема незаконна.

Киев не согласен этими обвинениями, заявляя, что реверс является реальным и поэтому - законным. Также осенью Украина рассчитывает начать поставки газа по реверсу через Румынию. Людмила Лысенко.

Польские инвесторы, вкладывающие средства в создание балтийской морской ветряной электростанции, планируют заморозить проект из-за переориентации правительства на более дешевые энергоносители, пишет в среду Dziennik Gazeta Prawna.

Крупнейший в Польше проект предусматривает возведение к 2025 году на Балтийском море крупного центра ветряной энергетики мощностью до 6 гигаватт. Крупнейшим инвестором является фирма

Polenergia польского миллиардера Яна Кульчика и нефтяной концерн с государственным участием PKN ORLEN. Совместно они уже вложили в проект около 80 миллионов долларов. Дальнейшие инвестиции оказались под вопросом после того, как власти изменили порядок поддержки отрасли.

Согласно новым директивам, власти устроят аукцион, победитель которого сможет гарантированно продать "зеленую" электроэнергию правительству. При таком подходе морские ветряные парки не имеют шансов на поддержку государства. Себестоимость производства 1 мегаватта у их электроэнергии более чем в два раза превышает рыночный уровень и составляет 220 долларов. По этому показателю морские ветряки проигрывают построенным на суше ветряным станциям, установкам на биомассе и ГЭС.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в сентябре заявил, что уголь останется основой польской энергетики несмотря на главенствующий в Европейском союзе курс на развитие добычи энергии из возобновляемых источников. Глава правительства пообещал составлять правила в Польше таким образом, чтобы не впасть в излишний энтузиазм, что энергетика будущего будет определяться только возобновляемыми источниками. Будущее польской энергетики - это каменный и бурый уголь, а также газ из сланцев, сказал тогда Туск.

Холодная и дождливая погода в стране, как ожидается, только ускорит окончание не самого благополучного для Польши сезона малины.

По данным местных производителей ягоды, непогода замедляет темпы уборки, а также сказывается на качестве плодов.

На рынке уже ощущается нехватка качественной малины, и производители могут обеспечить поставки только ягоды низкого качества, но и это предложение исчерпает себя уже в ближайшее время.

На этой неделе стоимость плодов на польском рынке достигала 1,32-1,5 евро за один килограмм.

В среду, 25 сентября, в Баку посольство Польши организовало презентацию программы «Green Evo – акселератор «зеленых» технологий».

Как сообщает 1news.az, на мероприятии выступил посол Польши в Азербайджане Михаил Лабенда, который указал, что Азербайджан и Польша должны рационально сотрудничать в сфере экологии.

По его словам, Польша готова поделиться своим опытом с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии.

В свою очередь заместитель министра промышленности и энергетики АР Гюльмамед Джавадов отметил, что, Азербайджан придает большое значение возобновляемым источникам энергии.

«Азербайджан в будущем намерен довести объем производства альтернативной и возобновляемой энергии до 20% »,- сказал он.

Г.Джавадов также указал, что в Азербайджане будет создан технологический парк по альтернативной энергетике.

Отметим, что на мероприятии приняли участие 17 ведущих польских компаний специализирующихся в области энергосбережения, альтернативной энергии, очищения воды и хозяйственных отбросов.

Программа Green Evo инициирована Министерством окружающей среды Польши.

Опасный химзавод очистили от отравы. А вот что хранится рядом в могильнике, химики еще изучают

В Донецкой области ликвидировали угрозу экологической катастрофы. На днях с территории закрытого еще в 2001 году Горловского химзавода была вывезена последняя бочка «кровяного яда» — мононитрохлорбензола. Опаснейшее химическое вещество, которое использовалось для производства пестицидов, гербицидов и красителей для одежды, несколько лет пролежало в прогнивших бочках под открытым небом, попав в землю и пропитав воздух Горловки приторным запахом миндаля.

ЭКОКАТАСТРОФЫ НЕТ. По подсчетам специалистов изральской компании, которая занималась вывозом отходов, всего было переправлено на утилизацию в Польшу 3173 тонны мононитрохлорбензола. «Опасность для человека представляет один миллиграмм этого вещества, например, может привести к летальному исходу», — отметил глава компании Илья Марчевский. По его словам, в Польше яд будет сожжен в специальных печах. Три года назад в Украине стартовала программа по ликвидации опасных отходов, в частности пестицидов, непригодных к использованию, и токсичных веществ. «Однако в Украине нет ни одного предприятия, где такие отходы могли бы безопасно утилизироваться, — отметила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. — Поэтому отходы вывозят из нашей страны в Польшу и Францию. После того как на Горловском химзаводе не осталось поводов для экологической катастрофы, наша задача — рекультивация территории, где находились отравляющие вещества».

Как утверждают экологи, остатки мононитрохлорбензола еще можно найти в оборудовании, которое не было вывезено с разрушенного временем и людьми химзавода. Поэтому территорию завода еще предстоит дезактивировать, а это уже совсем другая программа и другие деньги. «Государств пока выделяет деньги только на вывоз токсичных веществ», — сказала Тимочко.

НАУКЕ НЕИЗВЕСТНО. Однако нельзя говорить об окончательной победе над ядовитыми отходами в Горловке. Рядом с химзаводом расположен могильник токсичных промышленных отходов, куда на протяжении нескольких лет сливались различные вещества. И далеко не всякий химик берется сейчас сказать, что именно плещется в этом могильнике. Однозначно там есть мононитрохлорбензол и ртуть. Остальное перемешалось в неопознанную химическую смесь такой едкости, что когда работники израильской компании, занимавшиеся вывозом «кровяного яда», осматривали могильник, им приходилось трижды в день менять резиновые сапоги — жижа под ногами разъедала прочную резину за считанные часы! Никто не знает также и размеров могильника, и его нынешнего состояния. Возможно, он уже протекает в поверхностные воды и близлежащие речки.

Мэр Горловки Евгений Клеп сообщил, что с территории химзавода требуется еще вывезти отходы кислот и 20 тонн тротила. «Тогда проблему завода можно считать полностью закрытой, — сказал Клеп. — Мы привлекаем государственные средства, чтобы построить бетоноцементный могильник на 300 лет. До конца года с территории завода, Горловки и всей Донецкой области будут вывезены все отходы взрывчатых веществ».

Министерство транспорта России после 2015 года планирует начать реализацию проекта организации скоростного железнодорожного пассажирского движения на маршруте Москва - Калининград, проходящего через территорию Литвы. Об этом в Калининграде заявил министр транспорта России Максим Соколов, который находидся там с рабочей поездкой.

"Решение вопроса ускорения движения пассажирских поездов на калининградском направлении зависит, понятно, не только от Российских железных дорог, но и от наших коллег из Белоруссии и Литвы, через территории которых следуют составы", - отметил Соколов.

Министр напомнил, что в рамках программы строительства скоростных железнодорожных коридоров к 2015 году будет открыт скоростной маршрут на направлении Москва - Минск - Варшава - Берлин.

"Понятно, что отрезок этого маршрута на "плече" Москва - Минск, по которому следуют поезда калининградского направления, более всего интересует жителей самой западной российской области. Зная о планах Белорусской железной дороги по развитию ускоренного железнодорожного сообщения на ветке Минск - Вильнюс, мы уже можем моделировать проект, сконцентрировать свои усилия на последующем участке движения пассажирских поездов - Вильнюс - Калининград", - сказал Соколов.

По словам главы Минтранса, ведомство "проработками этих вопросов начнет заниматься уже в ближайшее время". "Будем смотреть, как ускорить движение поездов на отдельных участках калининградского направления, чтобы в конечном итоге /и это - основная задача/ маршрут Москва - Калининград сделать полностью скоростным", - подчеркнул Соколов.

По оценкам министра транспорта, "реальный срок начала реализации проекта - сразу после 2015 года".

Декларацию об учреждении совместного предприятия для реализации проекта международной железнодорожной магистрали Rail Baltica подписали министры транспорта пяти Балтийских стран - Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии.

"Документ выражает политическую волю и согласие стран, участвующих в реализации проекта Rail Baltica, по прокладке железнодорожной линии, адаптированной под современные скоростные поезда, и соединяющей пять государств. Это важный шаг по реализации стратегии региона Балтийского моря и усилению регионального сотрудничества", - говорится в пресс-релизе министра коммуникаций Литвы Римантаса Синкявичюса.

Как отмечают местные СМИ, в ближайшее время стороны собираются подписать акционерный договор и учредить совместное предприятие, которое будет администрировать прокладку железнодорожной колеи от Каунаса до Таллинна.

На первом этапе Rail Baltica проект реализуют три балтийских государства, позднее к нему присоединятся Польша и Финляндия.

Главный офис международной компании будет располагаться в Риге, административные расходы на ее содержание составят около 650 тыс евро в год.

Начало строительных работ запланировано на 2017 год, а окончание - примерно в 2022 году.

Rail Baltica - проект железной дороги с европейской "узкой" колеей, которая должна соединить Прибалтику, Восточную /Польша/ и Западную Европу. Согласно проекту, единая европейская колея должна соединить Таллин, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин, а в дальнейшем и Венецию.

В этом году Эстония завершила свою часть проекта на 90 проц , Литва - на 20 проц, Латвия также на 20 проц.

Российское ведомство забраковало 44 тонны фруктов (яблоки и груши) из Польши по причине завышенного содержания в продукции пестицидов и нитратов.

Геннадий Онищенко, Руководитель Роспотребнадзора, комментируя данное событие, сообщил, что возглавляемое им ведомство подозревает зарубежных поставщиков в импорте низкокачественных фруктов по подозрительным схемам.

- Работают какие-то нелегальные, а часто криминальные схемы, когда в Польшу поставляется продукция, которая затем оформляется как якобы польская и через Беларусь попадает на российский рынок,- сказал г-н Онищенко.

Главный санитарный врач России считает, что польские импортеры нарушают не только нормы российского, но и международного законодательства.

РОССИЙСКАЯ ИНФЛЯЦИЯ ПРЕВЫСИЛА СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКУЮ В 11 РАЗ

За восемь месяцев инфляция в России набрала 4,5% по сравнению с 0,4% в странах Евросоюза

Потребительские цены в России по состоянию на конец августа этого года росли в 11,25 раза быстрее, чем в среднем по Европе. Так, за январь-август инфляция в РФ набрала 4,5% по сравнению с 0,4% в странах Евросоюза, сообщает Росстат.

По данным ведомства, в прошлом месяце и в нашей стране, и в ЕС наблюдался рост цен. В России отчетный показатель за месяц вырос на 0,1%, так же, как и в странах Евросоюза. При этом наибольший прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем был отмечен в Бельгии (1,6%) и Люксембурге (1,4%). Вместе с тем во многих европейских странах наблюдалось и понижение потребительских цен за август: особенно это было заметно в Греции (1,7%), Латвии (1%), Португалии и на Украине (0,7%).

Примечательно и то, что и в России, и в Европе в августе снижались цены на продукты питания. В нашей стране этот показатель уменьшился на 1,1%, а в странах Евросоюза - на 0,6%. Сильное снижение, в частности, наблюдалось в таких зарубежных странах, как Латвия (2,9%), Чехия, Эстония, Финляндия, Венгрия, Польша, Литва, Словакия, Румыния (1,1-1,5%). Однако в отдельных государствах отмечалось увеличение цен: в Хорватии - на 0,6%, в Испании и на Мальте - на 0,5%, в Люксембурге - на 0,2%, на Кипре - на 0,1%.

Сопоставляемые статистические данные Росстата и Евростата обычно свидетельствуют об опережении темпов инфляции в России аналогичных европейских показателей. Так, по итогам января-июля этого года российская инфляция обогнала среднеевропейскую в 14,7 раза

Европейский рынок уперся в потолок

Металлургическим компаниям Евросоюза не удается в полной мере реализовать объявленный подъем цен

В начале сентября спрос на стальную продукцию в Европе пошел вверх вследствие традиционного осеннего оживления в экономике и пополнения запасов проката дистрибуторскими компаниями. Это дало региональным металлургам возможность объявить о повышении котировок на длинномерную и листовую продукцию на 20-40 евро за т.

Наиболее агрессивно при этом действовали итальянские производители, старающиеся ликвидировать отставание от конкурентов из других стран, а также корпорация Arcelor Mittal. Цены на горячекатаные рулоны, производимые ее заводами в Испании и странах Восточной Европы, достигли 480-490 евро за т EXW. Арматура под влиянием наметившегося в первой половине месяца подорожания металлолома, затронувшего, прежде всего, Германию, тоже значительно прибавила, достигнув на германском и польском рынках 500-525 евро за т CPT.