Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

С начала сентября в Украине более чем в два раза сократился ввоз старых б/у автомобилей. Причиной стал ввод налога на утилизацию автомобилей.

Перекупщики твердят, что сейчас нет смысла перегонять машины, ведь никто не хочет переплачивать, сообщают Вести.

"Сейчас в основном продаем то, что успели растаможить до 1 сентября. После ввода налога автомобили сильно подорожали. Я за этот месяц пригнал всего один Ford Focus и заплатил на таможне за него 18 тыс. грн сбора. Естественно, здесь продаю его дороже на эту сумму. Из-за этого изначальный покупатель отказался покупать по завышенной цене, а нового найти пока не могу", — пожаловался продавец авторынка на Чапаевке Александр Назар.

Перекупщики уже ищут обходные пути этого закона, некоторым, возможно, придется действовать по нелегальным схемам."Надеемся, что что-то изменится в законодательстве. Если нет - придется действовать по нелегальным схемам. Например, за $100-200 оформляешься на работу в польскую фирму, у которой есть представительство в Украине. Завозишь машину без уплаты налога и ездишь здесь. Только фирма должна быть не однодневка, иначе машину могут конфисковать", - рассказывает перекупщик Олег.

Глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олега Назаренко высказал свое мнение по поводу нового налога: "Ввоз б/у иномарок теперь упадет в два раза. Если раньше ввозили около 1500 машин в год, то теперь будут где-то 700-800".

В Миндоходов отмечают, что такие авто сейчас ввозят и растаможивают, но в разы меньше, чем до 1 сентября.

"Сегодня был на КПП в Рава-Русской - ни одной машины не видел, - рассказал пресс-секретарь львовской таможни Роман Макар. - Все, кто планировал пригнать из-за рубежа машину, старались сделать это до 1 сентября".

Еврокомиссия потребовала от властей трех европейских государств отчитаться в предоставлении «чрезмерных», по мнению ЕС, налоговых льгот некоторым международным корпорациям. В отношении Люксембурга, Ирландии и Нидерландов началось предварительное расследование, которое грозит бюджетам этих стран существенной потерей веса в случае неблагоприятного для них исхода событий.

«Сверхприбыли» ряда международных корпораций - в основном, американского происхождения (Apple, Google, Starbucks, Nike и пр.) давно не давали покоя «недовольной общественности» США и ЕС. Согласно опубликованному недавно исследованию агентства Reuters, многие крупные компании США уменьшают налоговое бремя на доходы, не декларируя свое присутствие на рынках некоторых европейских стран и не отчитываясь государственным органам о полученной на их территории прибыли.

Теперь же представители Еврокомиссии заявляют еще и об особо выгодных (по сравнению с другими компаниями) условиях налогообложения зарубежных корпораций, предоставляемых им властями стран, попавших в немилость.

В случае подтверждения этих подозрений власти Люксембурга, Ирландии и Нидерландов, вероятно, будут вынуждены возместить недоплаченную корпорациями часть налогов «пострадавшим» странам. Однако на сегодня, по заявлению комиссии, продолжается пока только сбор информации о налоговых режимах этих государств, и говорить об официальных обвинениях в адрес их правительств еще рано.

Налоговый скандал, по словам генерального секретаря ОЭСР Анхеля Гурриа, заставил лидеров европейского сообщества задуматься о подготовке очередного свода международных налоговых правил и стандартов, призванных предотвратить размывание налоговой базы и уклонение от уплаты налогов.

17 сентября в Москве стартовала ежегодная выставка – Московская Международная осенняя неделя профессионального туризма MATIW 2013. Выставка проводится уже 19-й год подряд, следующий год – юбилейный, поэтому участники выражают надежду, что организаторы приготовят к празднику что-то особенное.

На приветственном собрании перед открытием организаторы выставки обозначали план мероприятий на предстоящую насыщенную неделю, говорили о своих впечатлениях от подготовки и делились ожиданиями от выставки 2013.

На выставке MATIW 2013 зарегистрированы: 1480 экспонатов, 71 страна, 24 региона России. Ожидаемое количество посетителей – 62 000.

В этом году на выставке делового туризма, которая проводится девятый раз, появятся новые участники - операторы с Германии, Польши и Китая. Будут обсуждаться перспективы развития деловых отношений, межкультурные отношения и LUXURY-Mice. Выросла экспозиция лечебно-оздоровительного туризма – она открывается 18 сентября. На ней обсуждаются вопросы безопасного отдыха и лечения. Запланирована презентация новых технологий в оздоровлении. Новые участники в этой сфере туризма - Австрия, Словения, Италия, Украина. В рамках деловой программы выставки MATIW пройдет более 100 мероприятий: конференции, семинары, презентации, обучающие семинары. Участники и посетители выставки наиболее ценной и уникальной считают именно эту программу.

В третий день участники и посетители смогут посетить конференцию «Современные IT-инструменты для турбизнеса». Семинар обещает быть невероятно интересным. Докладчиками конференции выступают эксперты компаний – лидеров области: Google, Mail.ru, Yandex, Instagram, Facebook, TripAdvisor, Одноклассники, Вконтакте, АВИА-ЦЕНТР, Amadeus и другие. Презентации и семинары также проведут аэропорт Сингапура Чанги, туркомпания «Ариадна-travel», «РоссТУР», «Музенидис Тревел», «Корал Тревел» и другие. Познавательные мероприятия проведут и администрации нескольких Российских регионов, а также республика Мордовия и Коми.

Для тех, кто устал от изобилия информации, на выставке предусмотрена развлекательная программа. На центральной сцене будут выступать со своими национальными номерами танцевальные и музыкальные коллективы из регионов и стран мира. А Словацкое управление по туризму проведет дегустацию своих вин, специально пригласив для этого профессионального сомелье. Для удобства участников и посетителей MATIW 2013 предлагает бесплатный интернет-центр, почтовую службу для отправки каталогов и буклетов прямо в офис, мобильный путеводитель по MATIW (приложение для iPhone и смартфонов) и многое другое.

«В следующем году 20 лет туристической выставке в России, и мы задумались о том, как отметить это событие. С 2014 года московская неделя профессионалов турбизнеса MATIW будет проводиться под общим брендом OTDYH. Международный туристический форум OTDYH объединит все сигменты туристического бизнеса: Leasure - путешествия, Mice- деловой туризм, LUXURY-travel – эксклюзивные туризм, SPA-health – лечебно-оздоровительный туризм.

OTDYH ежегодно собирает множество людей, которые делают путешествия и любят сами путешествовать. Мы с любовью путешествуем и с любовью делаем свою работу» - выступила с речью на вступительном собрании Екатерина Кольхаузер, директор департамента туристических выставок.

А Рене Хейман, директор агентства, которое занимается разработками на международном рынке в Берлине, поделился своими понятиями о красоте… «Иногда мы смотрим на человека и поверхностно нам кажется, что он такой красивый, яркий, но вот чего-то не хватает… А не хватает на самом деле страсти. Так вот в нашем деле за страсть отвечают те организаторы, которые наполняют выставку жизнью; и также это ваша страсть к путешествиям, ваша страсть к туристическому бизнесу. Через эту выставку мы хотели показать вам: Мы любим туризм! Надеемся, что вы на этой выставке найдете то, что искали».

Александр Васильевич Радьков, руководитель Федерального агентства по туризму, был краток. Он пожелал дальнейших успехов этому проекту и выразил уверенность в том, что она и дальше будет привлекать все больше и больше профессионалов туристического рынка

Сергей Павлович Шпилько, председатель комитета по туризму и гостиничному хозяйству г. Москвы, считает, что с самого первого появления на манеже – 20 лет назад – эта выставка по сегодняшний день остается очень уважаемым, деловым и полезным мероприятием. И, несмотря на то, что OTDYH – это, без сомнения, любимая выставка посвященных туризму людей, тем не менее, она из года в год приобретает все более и более серьезные масштабы.

А для вице-президента российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина «важно, что у нашей ежегодной выставки меняется не только форма, но и содержание». Он считает, что это большое событие не только для Росиии, но и в международном значении.

Майа Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, выразила сожаление оттого, что в сутках всего 24 часа: «Что можно сказать по поводу ребрендинга? И радостно и грустно. Все новое – это, безусловно, плюс. А грустно оттого, что с каждым годом событие становится все более масштабным, поэтому ни участникам, ни посетителям не удается побывать на всех эксклюзивных мероприятиях OTDYHа. В этом году, например, я не могла бы выделить ни одно мероприятие, которое было бы менее интересным. Но, может быть, на следующий, юбилейный год организаторы порадуют нас расширением времени выставки или в сутках появится больше, чем 24 часа».

Чтож, не будем загадывать, что будет в следующем году. А пока постараемся извлечь максимум полезной информации, завести множество полезных знакомств и получить хорошую порцию вдохновения за текущую неделю выставки.

Эльмира Юдит

ЭКСПЕРТЫ: ЗА 15 ЛЕТ В МИРЕ ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ УДВОЯТСЯ

Рост сектора в мире обеспечат пенсионные фонды. В России эксперты отметили рост инвестиций на 31% по итогам первой половины 2013 года

Компания Jones Lang LaSalle обозначила ключевые тенденции на европейском рынке капитала и факторы, обеспечивающие рост рынка в России.

На фоне низкой доходности других категорий активов сектор недвижимости становится все более привлекательным для инвесторов: объем сделок в первой половине этого года в мире достиг наивысшего уровня за последние пять лет, составив 225 млрд долларов. Также наблюдается рост доли неевропейских инвестиций на европейском рынке до 28,7% в первом полугодии 2013 года с 26,5% годом ранее.

"Основной движущей силой роста сектора в перспективе будут являться пенсионные фонды. В течение следующих 15 лет они имеют потенциальную возможность увеличить размеры инвестиционного рынка в два раза, - заявил Роберт Стассен, глава направления исследований европейских финансовых рынков и инвестиций компании Jones Lang LaSalle. - В глобальном объеме уровень сбережений возрастает с целью финансирования будущих пенсионных обязательств, и недвижимость является привлекательным активом для временного размещения этих средств. Если посмотреть на пять стран с крупнейшими внутренними сбережениями, то уровень потенциального роста в отрасли очевиден. По экспертным оценкам, к 2022 году Китай будет иметь объем локальных сбережений, равный 14,4 трлн долларов, а США - 4,4 трлн долларов".

Ожидаются изменения в профиле инвесторов, присутствующих на европейском рынке недвижимости. К примеру, будет расти роль страховых и инвестиционных фондов, а также фондов прямых инвестиций, что предоставит широкий спектр источников финансирования.

Инвесторы, скорее всего, продолжат двигаться дальше "вверх по кривой риска". "Если в прошлом инвесторы разделяли активы на "премиальные" и "непремиальные", то в ближайшем будущем такой биполярный рынок уже не будет существовать, - уверен Роберт Стассен. - С возникновением дефицита премиальных объектов покупатели уже расширили понятие "непремиальных" активов и разделяют их теперь на "вторичные" (более интересные) и "третичные" (менее интересные).

Роберт Стассен также отметил устойчивость российского рынка, его способность к быстрому восстановлению после кризиса и привлекательную доходность объектов. В первой половине 2013 года инвестиции в недвижимость России увеличились на 31% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, достигнув 3,7 млрд долларов, что крайне близко к рекордным показателям первого полугодия 2011 года. Основная активность наблюдалась в секторе офисной и торговой недвижимости. Ставки капитализации в Москве являются одними из самых привлекательных в Европе: к примеру, доходность высококлассных офисных активов в российской столице на уровне 8,75% предлагает инвесторам премию в 500 б.п. к доходности сопоставимых активов в Лондоне, 450 б.п. - в Париже, 420 б.п. - во Франкфурте, 275 б.п. - в Варшаве.

К 2020 г. в странах Евросоюза ежегодные объемы потребления древесных пеллет могут вырасти до 50-80 млн т, об этом говорится в полученном Lesprom Network докладе EU Biofuels Annual 2013, подготовленном Зарубежной сельскохозяйственной службой Министерства сельского хозяйства США (USDA Foreign Agricultural Service).

В тексте доклада говорится, что среди твердых видов биотоплива в странах ЕС по-прежнему предпочитают древесные топливные гранулы и Евросоюз остается крупнейшим мировым рынком пеллет. В 2012 г. объемы потребления достигли 14 млн т в год.

Основными потребителями пеллет в докладе названы Великобритания (3,4 млн т в 2012 г., прогноз на 2013 г. - 4,54 млн т ), Дания (2,4 млн т / 2,5 млн т), Нидерланды (1,7 млн т / 2 млн т), Швеция (1,7 млн т / 1,7 млн т), Германия (1,6 млн т / 1,6 млн т), Бельгия (1,2 млн т / 1,3 млн т).

С 2008 г. объемы потребления древесного биотоплива в странах Евросоюза превышают объемы внутреннего производства, благодаря чему растет импорт топливных гранул из США: в 2012 г. американские поставки в Европу выросли на 70%, достигнув 1,76 млн т.

США являются лидерами среди стран-экспортеров древесного топлива, на 2 месте — Канада (1,35 млн т в 2012 г.), далее следуют Россия (637 тыс. т), Украина (217 тыс. т), Хорватия (136 тыс т) и Белоруссия (112 тыс т).

Главными странами-импортерами пеллет в докладе названы Дания (2,03 млн т в 2012 г.), Великобритания (1,47 млн т), Италия (1,2 млн т), Нидерланды (1,03 млн т), Бельгия (972 тыс. т), Швеция (487 тыс. т), Германия (317 тыс т), Австрия (256 тыс т).

Среди европейских производителей древесных пеллет на первом месте находится Германия, по итогам 2013 г. объемы производства здесь могут достигнуть 2 млн т. Далее следуют Швеция (1,35 млн т — прогноз на 2013 г.), Австрия (950 тыс. т), Португалия (650 тыс. т), Италия и Франция (по 600 тыс. т) и Польша (410 тыс. т).

Все участники проекта создания Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе украинского трубопровода "Одесса-Броды", кроме представителей Польши, на встрече в Киеве на прошлой неделе поддержали подписание международного договора для его развития.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор созданной для развития этого проекта компании "Сарматия" Сергей Скрипка.

Он отметил, что Польша, как и ранее, считает, что для реализации проекта можно обойтись без подписания международного соглашения между странами-участницами.

"Представители Польши сообщили, что передадут информацию о готовности всех участников проекта перейти к подготовке международного соглашению в польское правительство", - сказал Скрипка, заметив, что встреча состоялась на уровне экспертов.

Собеседник агентства отметил, что, несмотря на такую позицию, считает возможным подготовку до конца сентября заявки на дофинансирование проекта Европейским союзом.

Он также сказал, что собрание акционеров "Сарматии", на котором может быть принято решение о финансировании деятельности компании и самого проекта, состоится, скорее всего, в октябре текущего года.

По его словам, более поздний строк не мешает подаче заявки на получение дофинансирования от Евросоюза.

В тоже время он подчеркнул, что ЕС может выделить зарезервированные для проекта средства только в случае, если будет документально подтверждено наличие всего финансирования проекта.

"У нас еще есть время, потому что заявка в Еврокомиссию будет проверяться еще в Польше", - сказал Скрипка.

Как сообщал УНИАН, ранее представители министерства экономики Польши, ответственного за проект ЕАНТК, называли необязательным подписание международного договора для поддержки проекта, отмечая, что главным является наличие поставщиков и покупателей каспийской нефти.

Гендиректор "Сарматии" ранее заявлял, что такая позиция может привести к потере зарезервированного для проекта финансирования Евросоюза.

В начале сентября стало известно, что Польша оставила проект ЕАНТК в списке приоритетных, который может получить до финансирование Евросоюза в объеме около 125 млн евро, или 25% стоимости строительства недостающего участка трубопровода польской территорией.

Ранее представители Сарматии", акционерами которой является национальные нефтетранспортные компании из Украины, Польши, Азербайджана, Грузии и Литвы, сообщали о намерении привлечь для этого проекта кредитные средства, а также выделить часть собственных.

В то же время представители польских властей неоднократно подчеркивали, что проект должен быть экономически обоснован и реализован исключительно на коммерческих условиях.

Недавно региональная дирекция охраны окружающей среды в Люблине выдала экологическое разрешение на реализацию проекта строительства нефтепровода "Броды-Плоцк".

Об этом сообщило Международное трубопроводное предприятие (МТП) "Сарматия", созданное для реализации проекта.

"11 сентября 2013 года Региональная дирекция охраны окружающей среды в Люблине выдала экологическое разрешение на реализацию проекта строительства нефтепровода "Броды-Плоцк" с возможностью транспортировки нефти в Гданьск или в западном направлении", - указывается в сообщении.

Отмечается, что выдача этого разрешения открывает возможность обращения за разрешением на строительство. Кроме того, экологическое разрешение на реализацию проекта является обязательным приложением к заявке на финансирование проекта из фондов операционной программы ЕС "Инфраструктура и окружающая среда".

GAZETA WYBORCZA: ПОЛЯКИ СМОГУТ БЕСПЛАТНО ЛЕЧИТЬСЯ В ЕВРОПЕ

Собственный минздрав ставит им палки в колеса

В соответствии с европейской директивой об оказании медицинских услуг польские граждане получат возможность лечиться в других странах Евросоюза начиная с 25 октября, пишет Gazeta Wyborcza.

Оплата за полученные услуги будет компенсироваться из Национального фонда здоровья, объясняет польское законодательство. Однако в правительстве зреет беспокойство тем, что "тысячи озлобленных поляков (после многомесячных ожиданий консультаций местных специалистов) ринутся за границу и Фонд, соответственно, будет быстро опустошен.

В польском министерстве здравоохранения предлагают ввести ограничения на европейскую директиву, чтобы отбить желание уезжать на лечение за границу. От пациентов будут требовать официальную справку польских врачей и жестко ограничат выплаты компенсаций.

Если поправки в польский закон не будут приняты до 25 октября, что маловероятно, Брюссель может наказать Польшу штрафными санкциями.

В Горловке (Донецкая область) с территории Горловского химического завода до 20 сентября 2013 года вывезут остатки мононитрохлорбензола. Об этом 16 сентября заявил и.о. начальника Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Игорь Домаровский, передает корреспондент ИА REGNUM.

"С 30 августа по сегодняшний день на Горловском химическом заводе ведутся работы по вывозу мононитрохлорбензола. Планируем закончить их до 20 сентября. На сегодняшний день из запланированных 450 тонн мононитрохлорбензола вывезено 419 тонн. Осталось вывезти 30 тонн мононитрохлорбензола", - заверил Домаровский.

Он также сообщил о необходимости очистки подземные воды под Горловским химическим заводом. "Отмечается наличие в подземных водах вредных, загрязняющих веществ сверх предельно допустимой концентрации. На сегодняшний день разработан проект по ликвидации этой чрезвычайной ситуации. Там необходимо 13 млн. гривен. Ведется работа по изысканию средств. Когда они будут найдены, тогда начнется работа по ликвидации чрезвычайной ситуации", - отметил Домаровский.

По словам и.о. начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области, очистка подземных вод будет профинансирована из госбюджета. "Планируется выделение денег из государственного бюджета. Сейчас подготовлен проект по ликвидации чрезвычайной ситуации, после согласования этого проекта будут выделяться деньги. Мы надеемся, что работы начнутся в следующем году. В настоящее время угрозы для населения нет", - подчеркнул Домаровский.

Отметим, что опасные химические отходы вывозятся на утилизацию в Польшу.

Небывалый урожай зерновых испытывает не только аграриев. На готовность к новым рекордам проверяются все связанные с АПК отрасли промышленности - трейдеры, перевозчики, переработчики. Между тем, далеко не всем по силам ответить на вызовы этого сезона, пишет портал ДЕЛО.

Среди основных проблем — неготовность элеваторов к приему доставленных железнодорожниками грузов, значительное промедление в оформлении разрешительных документов, а также хаотичность заявок трейдеров на транспортировку. Вопрос назрел. Осталось не ошибиться со способами его решения.

Постановка "диагноза"

Перечисленные проблемы оборачиваются не только задержками при доставке, но и служат причиной искусственного "накручивания" стоимости зерновых. И вместо того чтобы развязать проблемные узлы, время от времени звучат призывы к ручному регулированию стоимости перевозок (последнее такое заявление сделал в августе министр агрополитики Николай Присяжнюк).

Однако снижение тарифов лишь обострит ситуацию. Ведь тогда еще больше усилится конкуренция за дешевый вагон-зерновоз, окончательно похоронив перспективу стимула к покупке вагонов зернотрейдерами (теми, кто собственно зарабатывает на торговле зерном, продавая его на экспорт по ценам мирового рынка) и доходы Укрзализныци, на которые производится ремонт и закупка запчастей к этим самым вагонам.

Со своей стороны железнодорожники не раз заявляли о том, что их тарифы на перевозку зерна и так самые низкие, а на улучшение можно рассчитывать только включив в тариф на перевозку инвестиционную составляющую. Пока же Укрзализныця обходится повышенными обязательствами плановых ремонтов и предложением к долгосрочной аренде зерновозов нерабочего парка при условии, что арендатор вложит в ремонт вагона собственные средства.

Инструменты же решения проблемы, похоже, находятся не в финансовой, а в логистической и бюрократической сферах.

Организационные изъяны

Анализируя железнодорожную статистику, стоит обратить внимание на несколько аспектов, так или иначе приводящих к затруднениям в перевозке и погрузке.

Первая проблема заключается в неритмичных поступлениях заявок от грузоотправителей.

Например, в августе погрузка вагонов составляла от 279 до 1250 вагонов в сутки. В первой декаде месяца этот показатель составил 8858 вагонов — 886 ежесуточно — при оперативной возможности железных дорог погрузить за этот же период до 12-13 тыс. вагонов. Во второй декаде вследствие увеличения планов перевозок увеличилась и погрузка, которая в среднем составила 1098 вагонов в сутки. В третьей декаде погрузка составила 833 вагонов ежесуточно.

По данным Укрзализныци, потери грузовых ресурсов в августе составили 3332 вагона-зерновоза (это 1\3 всего парка) и почти 1 млн грн — в денежном выражении.

При этом на фоне увеличения заявок на транспортировку с\х грузов возникают длительные, искусственно созданные простои вагонов. Само время движения вагона занимает лишь 15% от всего времени его обращения, а 85% этого периода тратится на операции погрузки и выгрузки, оформление документов и другие процедуры. Важно отметить, что из общего количества загруженных вагонов 3\4 ожидают разгрузки и около 1\5 порожних вагонов простаивают на территории заказчика. Большая часть из этого количества вагонов простаивает в очереди на проверку документов. В отдельных случаях время задержки вагонов превышает тройную норму.

Финансовый аспект

Эксперты акцентируют внимание на том, что на сегодня в Украине тарифы на перевозку ж\д транспортом 1 т зерновых на экспорт в долларовом эквиваленте ниже уровня 2008 г. За 6 лет они выросли на $2,5, при этом цена пшеницы II класса увеличилась на $ 130 за 1 т., или на 84,7%. В целом же транспортная составляющая ж\д перевозок в стоимости зерна находится на уровне 5%. Тарифы Укрзализныци на перевозку зерновых грузов являются самыми низкими не только в Европе, но и СНГ. Если перевозка тонны зерна Укрзализныцей на расстояние 500 км обходится в $12,77, то в России этот тариф составляет $17,03, в Венгрии — $28,02, во Франции — $34,40, в Румынии — $50,56, в Словакии — $53, в Польше — $62,52. При этом цена экспортируемого зерна составляет от $260 до $340 за тонну (в зависимости от класса и конъюнктуры рынка).

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко утверждает, что "общие расходы на логистику составляют 35% на пшенице и ячмене. — В Европе логистическая составляющая в стоимости зерна — 12-14% от цены FOB, в США — 9%. Нам необходимо стремиться к 15%", — считает Козаченко.

Возникает риторический вопрос: а какие именно расходы на логистику вдруг составляют около 35%, если транспортная составляющая (перевозка железной дорогой) колеблется в рамках 5% в общей стоимости? Где можно и нужно искать возможности удешевления — в самом низком ж\д тарифе на перевозку или в иных 30%-ных расходах, включающих в себя простои и другие издержки? Ответ очевиден — снижение затрат должно происходить путем оптимизации логистики. Говоря простыми словами, необходимо сократить простои и уменьшить время оборачиваемости вагона, иными словами — сделать так, чтобы транспорт быстрее возвращался под новую погрузку.

Условия решения проблемы

Для реализации этих целей эксперты предлагают "пройти" несколько шагов. В первую очередь необходимо добиться отмены внутренней сертификации зерна, как это было предложено Кабмином 10 сентября. Это позволит уменьшить стоимость и сократить время зерновой логистики за счет экономии перевалки в портах.

В качестве второго шага для ускорения оборота вагона необходимо внести коррективы в процедуру контроля качества зерна. Специалисты считают, что пробы зерна для анализа могут отбираться не из вагонов, а из емкостей, где оно хранится. Существенным механизмом, удешевляющим логистику и экономящим время, может стать схема прямых поставок зерна "станция-судно". Условием ее выполнения станет подтверждение из порта даты прибытия судна и готовность порта принять груз на для погрузки на судно.

Для повышения эффективности перевозок также необходимо привязать план грузов на элеваторы к их фактическим возможностям по погрузке и выгрузке. А снижения ажиотажного спроса на зерновозы можно добиться путем более активного наращивания собственного вагонного парка зернотрейдеров.

И главное — госорганам, которые в первую очередь должны быть заинтересованы в активизации АПК, стоило бы задуматься над возможностью работы 24 часа в сутки 7 дней в неделю, как это принято во многих государственных ведомствах (Гостаможслужба, Пограничная служба и других).

Приняв эти условия, имеющийся парк вагонов Укрзализныци позволит ежесуточно нагружать 1200-1300 зерновозов. Например, в пиковом месяце июле среднесуточная нагрузка зерновозов составило 1061 вагон, выгрузка — 930 вагонов. Что свидетельствует о существенном резерве Укрзализныци для перевозок грузов и при более объемных урожаях.

"Вагоны не должны стоять, они должны быть в движении, простои — только под четко нормированные операции погрузки/выгрузки, — резюмирует заместитель генерального директора Укрзализныци Петр Науменко. — Однако для этого необходимо нивелировать изъяны логистики. Трейдерам стоит более ответственно подойти к использованию государственных вагонов, а также активнее наращивать собственный вагонный парк. В комплексе это позволит системно решить больные вопросы и подготовиться к более серьезным объемам перевозок для растущих потребностей АПК".

В Запорожской облгосадминистрации состоялась встреча с генеральным консулом Республики Польша в г. Донецке Якубом Волонсевичем, в ходе которой представители украинской и польской стороны обсудили перспективы сотрудничества стран в региональном аспекте, сообщает пресс-служба Кабмина.Как отметил заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Петр Гончарук, власти Запорожской области заинтересованы в расширении связей с Республикой Польша в разных направлениях - экономическом, культурном, образовательном, особенно в привлечении польских инвестиций в развитие региона.

"Поэтому мы предлагаем в ближайшее время организовать обмен бизнес-миссиями, в которых примут участие предприниматели Польши и Запорожской области, чтобы обсудить взаимовыгодные направления сотрудничества", - предложил Гончарук.

Польский дипломат положительно откликнулся на это предложение и отметил, что после тщательной подготовки уже в начале следующего года делегация польских бизнесменов смогла бы принять участие в таком мероприятии. Волонсевич подчеркнул, что Польша имеет положительный опыт в вопросах энергосбережения, и этот опыт, по его мнению, должен особенно заинтересовать региональную власть.

Также он сообщил, что уже в ближайшее время в Запорожье планируется открытие визового центра, что облегчит оформление документов для всех желающих посетить Польшу, будет содействовать налаживанию коммуникации между представителями бизнеса двух стран.

Торговля между регионами Центральной Азии, которые связывает путь, набирает обороты. Вместе с тем растет качество сервисов грузоперевозок и снижается цена на транспортные услуги.

Магистраль берет свое начало в Чунцине, проходит через Синцзянь-Уйгурсикий автономный регион, затем идет в ЕС. Также на пути грузовых составов лежат города: Сиань, Ланьчжоу, Урумчи, казахский горный хребет Алатау, дорога захватывает часть Транссиба, идет через Белоруссию и Польшу, заканчиваясь в Дуйсбурге (ФРГ).

Длина пути - 11179 км, дорога из Китая в ЕС занимает в среднем 16 дней. Это на 20 дней меньше, чем по морю из восточных портов КНР, что делает ж.-д. перевозки идеальным способом доставки товаров с коротким сроком хранения. Стоимость доставки - 20% от авиа, составы проходят всего один таможенный контроль на всем пути между Чунцином и Центральной Азией. С начала работы магистрали в 2011 году стоимость перевозки грузов на линии снизилась с 80 центов за 22 тонны на каждый километр до 70 центов. Чаще всего по магистрали доставляют электронику, автомобили, медицинское оборудование.

Как именно магистраль улучшает работу грузового транспорта?

Ветка Чунцин-Синьцзян-ЕС дала новый импульс развитию экономике КНР. Согласно данным статистики, с января по май 2013 года объем перевозимых грузов из Чунцина вырос на 5,9%, а по самому городу - на 8,3%. Кстати, одним из узловых городов на пути китайских грузов в ЕС является Нижний Новгород. Благодаря быстрому развитию российско-китайских деловых отношений в последние годы огромное количество товаров из КНР было реализовано через Нижегородский железнодорожный вокзал (прирост, в среднем, по 8% в год).

Из 2627 контейнеров, которые прошли через Нижний Новгород ??в I полугодии 2013 года, 846 пришли из Китая. Основные номенклатуры - стройматериалы, автомобили, продукты питания и химическая продукция.

Казахстанские перекрестки

Между тем, новая магистраль уже получила высокие отзывы от должностных лиц в Республике Казахстан.

"Она коренным образом меняет расклад транспортных сетей в Республике Казахстан и превращает страну в мост, соединяющий Казахстан с Евросоюзом и Россией", заявил вице-президент национальной железнодорожной компании АО «НК «КТЖ» Асхат Акчурин.

Железная дорога является очень важным для Казахстана, и страна будет принимать дальнейшие меры по задействованию своего ??потенциала, в том числе для повышения эффективности таможенного оформления и привлечения более мощных двигателей поезда, сказал он.

По данным центральноазиатского новостного агенства TREND, на встрече в мае представители таможенных органов КЗ и КНР договорились о создании единой системы для проведения таможенного оформления и контроля вдоль всей железнодорожной линии. Два таможенных органа нацелены на развитие стратегического плана сотрудничества на период с 2014 по 2018 годы, добавил господин Акчурин.

Задачи на будущее

Несмотря на очевидные успехи, магистраль неизбежно столкнется с проблемами в последующие годы.

Китай будет стараться сохранить объемы импорта-экспорта с ЕС, однако в настоящее время спрос на китайские товары в Европе падает. Существует также конкуренция с другими линиями, которые обеспечивают аналогичный недорогой наземный сервис доставки грузов в Европу. Так, например, в июле была запущена линия, соединяющая Чжэнчжоу с Гамбургом, вторым по величине портом Европы.

Маршрут проходит в Германию через Казахстан, Россию, Белоруссию и Польшу, занимая 18 дней при расстояниии в 10214 км - это в 2 раза быстрее, чем по морю. Кроме того, примерно на 80% дешевле, чем доставка воздушным транспортом и значительно дешевле, чем авто.

Обе магистрали, Чунцин-Дуйсбург и Чжэнчжоу-Гамбург, дважды "переобувают" подвижные составы, сначала на границе с Казахстаном ("русская колея"), затем на границе между Белоруссией и Польшей. Техническое обслуживание этого процесса осуществляет немецкая компания DB Schenker, дочернее транспортно-логистическое предприятие федеральной железнодорожной корпорации Deutsche Bahn.

Первый грузовой поезд по маршруту Чжэньчжоу-Гамбург проехал в июле в составе 41 контейнера. Он перевозил автомобили и запчасти, техническое оборудование, одежду. Общая стоимость груза была оценена страховщиками в 2,33 млн. долларов США.

Анна Сахарова

Пенсионная антиреформа

Правительство Польши решило национализировать средства частных пенсионных фондов

Польские власти давно говорили о пенсионной реформе в стране, однако никто не ожидал такого поворота событий. Премьер-министр Польши Дональд Туск 4 сентября сообщил, что обязательные взносы в открытые пенсионные фонды (частные, возникшие после реформы 1999 года наряду с системой госстрахования) перейдут в Национальный фонд страхования на специальный субсчет. Таким образом, более 120 млрд злотых (около 70% всех активов фондов) будут переданы Управлению социального страхования, а средства граждан, накопленные в пенсионных фондах в виде обязательных взносов, фактически национализированы.

Глава Общества польских экономистов Рышард Петру считает, что решение правительства приведет к ликвидации открытых пенсионных фондов (ПФ), поскольку львиная доля средств, которые раньше по закону получали частные ПФ, теперь будет направлена в Национальный пенсионный фонд, а частные смогут оперировать лишь добровольными взносами. «Под лозунгом улучшения пенсионной системы на самом деле правительство хочет сэкономить средства госбюджета, и это означает начало ликвидации частных фондов», — говорит Петру.

У министра финансов Польши Яна Винцент-Ростовского свой аргумент. Он считает, что правительство работает над исправлением ошибки, совершенной в 1999 году. По его мнению, действующая пенсионная система оказалась слишком дорогой для страны, а частные фонды (в настоящее время их в Польше 14) не смогли обеспечить существенный рост пенсий. Например, средняя пенсия в Польше около 300 евро против 1200 евро в Германии. Кроме того, польские власти рассчитывают, что реформа позволит снизить уровень госдолга примерно на восемь процентов ВВП, так как его уровень в 2012 году достиг уже почти 53% ВВП.

На машинах под горой

На что Ринат Ахметов делает ставки в своем бизнесе по производству горнодобывающей техники

Выпуск горно-шахтной техники — относительно новый вид бизнеса самого богатого украинца Рината Ахметова. Три года назад в структуре его финансово-промышленной группы СКМ появился машиностроительный холдинг НПК «Горные машины», в который сегодня входит шесть заводов («Горловский машиностроитель», Дружковский машиностроительный завод, харьковский «Свет шахтера», Криворожский завод горного оборудования, «Донецкий энергозавод» и «Донецкгормаш»), а также торговые компании в Украине, России, Казахстане, Польше и даже Вьетнаме. О том, каких показателей удалось достичь компании за это время и как чувствует себя рынок соответствующей техники, «Эксперту» рассказалгенеральный директор НПК «Горные машины» Евгений Ромащин.

— В конце мая нынешнего года НПК «Горные машины» и группа компаний ДТЭК — энергетический холдинг, входящий в состав группы СКМ, — подписали соглашение о стратегическом альянсе на пять лет. Зачем он нужен, ведь фактически компании и так принадлежат одному собственнику?

— В рамках достигнутых договоренностей ДТЭК получает возможность оптимизировать сроки поставки оборудования на свои угледобывающие предприятия, сократить продолжительность капитальных ремонтов, снижая тем самым потери от простоев. Кроме этого, мы обязуемся разработать ряд новых и модернизированных продуктов специально для ДТЭК. Соглашение также определяет алгоритм ценообразования на продукты компании «Горные машины» и фиксирует долю и преимущественное право поставки оборудования, входящего в продуктовый портфель. Это позволяет обеспечить минимальные сроки поставки оборудования, дает возможность долгосрочного планирования производства и закупок.

— Альянс потребует от «Горных машин» дополнительных инвестиций? О каких суммах идет речь?

— Чтобы предоставить более эффективный сервис, мы должны будем инвестировать свыше десяти миллионов гривен только в запас деталей и комплектующих, а также в разработку новых моделей техники, полностью адаптированных под потребности конкретного клиента. В планы входит и продолжение модернизации наших предприятий. Всего в этом году мы рассчитываем вложить в компанию более 400 миллионов гривен, что в три раза больше, чем в прошлом.

— Какова доля ДТЭК в продажах компании?

— В наших заказах 83 процента — это внутренний рынок. На нем на ДТЭК приходится 36 процентов.

— Заказы государственных шахт важны для компании? Что НПК «Горные машины» поставляет госшахтам сейчас?

— Нам важны все заказчики. На государственные шахты мы поставляем подъемные машины, электрические подстанции, ленточные конвейеры и многое другое.

— Вы упомянули модернизацию. Как часто предприятия, входящие в НПК «Горные машины», обновляют продуктовую линейку?

— Горное машиностроение, как и сама горнодобывающая отрасль, довольно консервативно. Конечно, мы можем разработать и произвести революционную модель техники, однако здесь важно понимать, для кого мы это делаем и зачем. Уникальные решения разрабатываются под специальные условия заказчика и для выполнения его конкретных задач. Например, уже готова к отгрузке новейшая разработка — нарезной фронтальный комплекс. Это первый подобный комплекс в мире, аналогов нет. Проект был реализован нашим дивизионом очистного и проходческого оборудования в рамках стратегического альянса с ДТЭК. Теперь горняки смогут в два раза быстрее проходить ниши для монтажа очистного комплекса и запускать лавы для добычи угля. Кроме того, специалисты компании усовершенствовали очистной комбайн УКД-400, что теперь позволяет добывать уголь крупного сорта в тонких пластах. Кстати, мы единственные производители техники для добычи угля в сложных горно-геологических условиях тонких пластов с изменяющейся гипсометрией (грубо говоря, рельефом. — «Эксперт»).

Почем комбайны подземных нив

— Какова структура себестоимости производства? Что занимает наибольшую долю — металл, электроэнергия, научные разработки, оплата труда?

— Основную часть затрат составляют комплектующие и оплата труда.

— Велика ли импортная составляющая в производстве?

— Да, велика. Мы не отличаемся от других игроков глобального рынка и выбираем поставщиков как среди украинских производителей, так и среди иностранных по показателю ТСО — совокупной стоимости владения в пересчете на одну единицу полезного продукта. Относительно наших продуктов это, например, тонна горной массы, киловатт электроэнергии и так далее.

— Какова география сбыта НПК «Горные машины»? Как она изменилась за последние три года?

— У нас девять целевых рынков. Ключевыми по продажам являются Украина, Россия, Казахстан, Белоруссия. В прошлом году мы подписали контракт с VINACOMIN, самой крупной компанией, которая на сто процентов принадлежит государству, по добыче всех полезных ископаемых на территории Вьетнама и ряда сопредельных государств.

Мы существенно усилили позиции в Казахстане и России. Три года назад у нас не было регулярных поставок в эти страны, а сейчас создана специальная инфраструктура. В России это торговая компания с центральным офисом в Москве и четыре филиала в федеральных округах: Южном, Центральном, Западно- и Восточно-Сибирском. Филиалы располагают сервисными службами и складами, где находится всё необходимое для ремонта — запасные части, расходные материалы, целые узлы. Аналогичный принцип работы мы выстроили в Казахстане.

Согласно международным стандартам финансовой отчетности, в 2009-м выручка составляла 800 миллионов гривен, экспорт в ней занимал пять процентов. В прошлом году общий объем продаж у нас составил 3,3 миллиарда гривен, а на долю экспорта пришлось 17 процентов. Соответственно, объем экспорта вырос в 14 раз. Мы и дальше намерены развивать экспортное направление, и ожидаем, что к 2016 году оно будет занимать 40 процентов от общего объема продаж.

— Кто ваши конкуренты на международном рынке? Насколько жесткая там конкуренция?

— Машиностроительный рынок глобален, поэтому нам приходится конкурировать со всеми основными игроками. Повторюсь, мы специализируемся на оборудовании для отработки тонких и сверхтонких пластов. Это оборудование сейчас интересно многим странам, в частности, добывающим предприятиям России и Польши.

Кроме того, мы предлагаем клиентам комплексные решения — от строительства добывающих предприятий до обслуживания поставленного оборудования. Во Вьетнам, например, не только поставляем оборудование, но и строим там два ствола шахты Nui Beo под ключ.

Сервис против кризиса

— Насколько сильно на компании отразился кризис? Удалось ли сейчас выйти на докризисный уровень?

— Объемы продаж, даже если для чистоты подсчета исключить долю «Криворожского завода горного оборудования» и завода «Свет шахтера», вошедших в состав «Горных машин» в 2011-м и 2012 году соответственно, сейчас выше, чем до кризиса. Этого удалось добиться за счет экспорта и послепродажного бизнеса: поставок запасных частей, сервиса и пр. По итогам прошлого года по этому направлению мы заработали 1,3 миллиарда гривен, это в 2,4 раза больше, чем было в 2011-м.

А вот по продажам нового оборудования рынок просел существенно — на 30 процентов (без учета продаж завода «Свет шахтера»), если сравнивать с показателями 2011 года, когда рынок пусть и не рос, но был относительно стабилен.

— Как обстоят дела по продажам проходческой техники?

— Мы не так давно ее производим (по сравнению с другими нашими продуктами). Активно это направление у нас развивается последние три года. И говорить о каком-то проседании или, наоборот, росте пока преждевременно.

— Каковы прогнозы на этот год?

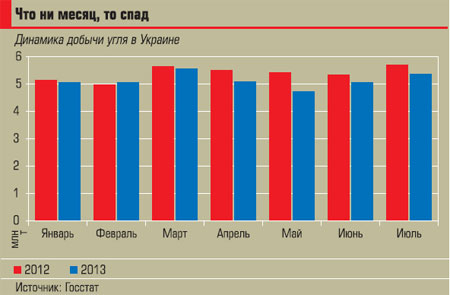

— Рынок продолжит ощущать последствия кризиса. Снижение добычи полезных ископаемых, в том числе и угля, сказывается на инвестиционных программах наших клиентов (по данным Госстата, угледобыча в стране по итогам января-июля 2013 года упала на пять процентов, добыча железной руды — почти на 15% по сравнению саналогичным прошлогодним периодом. — «Эксперт»). На этом фоне вероятно отсутствие закупок нового оборудования и умеренный рост рынка капитальных ремонтов и запасных частей.

— Какую долю в продажах компании занимает сервис?

— Около 45 процентов. На мой взгляд, это хороший показатель для постсоветской компании. Для ориентира: лучшие показатели в компаниях нашей отрасли — 60–65 процентов. Мы тоже стремимся к этому уровню. Недавно запустили сервисную площадку по обслуживанию оборудования для горняков в России (на базе Каменского машиностроительного завода, Ростовская обл. — «Эксперт»), планируем запустить вторую в Новокузнецке.

У нас уже есть контракты на внегарантийный сервис, когда мы берем в обслуживание оборудование под ключ, то есть наш персонал обеспечивает все регламентные работы, включая ежесуточное техническое обслуживание. Таким у нас, например, стал контракт с одной из шахт ДТЭК (шахта Обуховская, Ростовская обл. — «Эксперт»). Персонал только эксплуатирует оборудование, а мы полностью отвечаем за его обслуживание и техническую готовность.

— Речь идет только об оборудовании НПК «Горные машины» или это касается техники других производителей?

— Мы берем на обслуживание технику и других компаний, но сервис собственного оборудования для нас — главный приоритет.

— У компании уже есть опыт работы с ОАО «Мосметрострой» — оператором строительства московского метрополитена (см. «Ахметов поедет в метро»). Планирует ли НПК «Горные машины» выходить на рынок производства оборудования для строительства подземок, например, выпускать проходческие щиты?

— Мы рассматриваем проходческие щиты как один из вариантов развития нашего проходческого направления, но сначала хотим расширить продуктовый портфель и предложить еще более конкурентоспособные продукты нашим традиционным клиентам. Тема метростроения может быть для нас актуальна года через три.

Деньги и люди

— Изменились ли во время кризиса предпочтения в схемах оплаты у клиентов?

— Да, изменились. У клиентов ощущается дефицит оборотных средств, а потому всё чаще они хотят использовать заемные ресурсы и получать отсрочку платежа. Чтобы помочь им, мы ведем совместную работу в поиске партнеров, в частности, лизинговых компаний. Кроме того, можем предложить отсрочку платежа до трех лет и аренду оборудования с последующим его выкупом в течение нескольких лет, при условии согласия покупателя на секьютиризацию сделки.

Совместно с одним из банков мы заканчиваем разработку схемы работы для государственных предприятий. В ней при продаже оборудования предусматривается существенная отсрочка платежа, при которой банк будет делать факторинг дебиторской задолженности с регрессом в наш адрес в случае неоплаты. Мы можем использовать такие экзотические для многих схемы, как дисконтирование гривневых аккредитивов при продажах в Украине и форфейтинг для зарубежных контрактов с документарной формой оплаты. (Форфейтинг — особая форма кредитования, которая представляет собой покупку кредитором долговых документов заемщика «без права регресса» на любого предыдущего держателя обязательства. — «Эксперт»). Пока объективные цифры роста продаж, в том числе и экспортных, а также увеличение количества наших постоянных клиентов свидетельствуют о том, что мы на верном пути.

— На многих производственных предприятиях сейчас сетуют на недостаток технического персонала. Компании такая проблема знакома?

— Хорошего специалиста вообще тяжело найти, будь то производство или маркетинг. Конечно, мы ощущаем результаты провала в постсоветском образовании, когда технические специальности были не в почете. Но, честно говоря, большого дефицита с техперсоналом не испытываем. Мы сами активно занимаемся восполнением пробела: разработали внутреннюю систему развития персонала, регулярно отправляем сотрудников на отраслевые выставки, форумы, конференции. У нас есть собственные учебные комбинаты по подготовке, переподготовке, повышению квалификации и получению второй профессии для технического персонала на каждом предприятии.

Но наибольший рост и развитие наши сотрудники получают в самом процессе разработки внутренних проектов. Создается рабочая группа, проводится анализ рынка по соответствующей продуктовой линейке, в ходе которого мы изучаем, что нужно клиентам и что предлагает наш конкурент — какие технические и стоимостные параметры у его оборудования. Ставим задачу создать более конкурентоспособный продукт.

Помимо этого, мы работаем с учебными заведениями. Например, заключили партнерские соглашения с Донбасской государственной машиностроительной академией: ее студенты проходят у нас стажировку. Кроме того, финансируем ряд конкурсов и олимпиад, предлагаем выпускникам-победителям так называемые золотые контракты, гарантирующие трудоустройство на одном из предприятий нашей компании в течение трех месяцев после окончания вуза.

Автор: Светлана Рябова

Кукурузник по-кубински

Корпорация кубинской авиации создает на острове Свободы производственную базу для модернизации собственного парка самолетов Ан-2

Корпорация уже подписала соответствующее соглашение с госпредприятием «Антонов» (Киев) и ПАО «Мотор Січ» (Запорожье).

Как пояснили на предприятии «Антонов», самолеты будут переоборудованы и превратятся в машины новой модификации Ан-2-100. Их оснастят новыми двигателями, созданными на ПАО «Мотор Січ». Мощность двигателя Ан-2-100 увеличится с тысячи лошадиных сил до полутора тысяч. При этом максимальная взлетная масса вырастет с 5,5 тыс. до 5,690 тыс. кг, крейсерская высота полета с двух тысяч метров увеличится до трех тысяч, а длина полосы для взлета и посадки сократится с 575 до 550 метров.

В рамках отдельного договора ГП «Антонов» осуществит поставки на Кубу необходимых агрегатов и комплектующих изделий на основании контрактов с предприятиями-изготовителями. Кроме того, украинские авиастроители при необходимости могут организовать обучение летного и технического персонала, а также авторское сопровождение эксплуатации самолетов Ан-2-100 на Кубе.

Всего в распоряжении кубинской авиации находится 140 машин Ан-2.

Ан-2 — легкий многоцелевой самолет. Он производился в СССР, Польше и продолжает выпускаться в КНР. Экспортировался в 26 стран. Это единственный в мире самолет, который выпускается уже более 60 лет. Народное название «кукурузник» получил в период массового засева полей кукурузой: самолет активно использовали для проведения сельскохозяйственных работ. Другое прозвище — «аннушка».

Как сообщил генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива, в мире насчитывается почти 15 тыс. Ан-2, и только около пяти тысяч из них пригодны к полетам.

По словам президента ПАО «Мотор Січ» Вячеслава Богуслаева, стоимость обновленного Ан-2 гораздо привлекательнее, чем цена Ан-3, которая превышает два миллиона долларов. «Мы договорились с эксплуатантами, что самолет будет стоить не более одного миллиона долларов. То есть вся ремоторизация обойдется примерно в 850 тысяч долларов», — отметил в одном из своих выступлений глава запорожского предприятия.

Автор: Светлана Рябова

Ловля налоговых блох

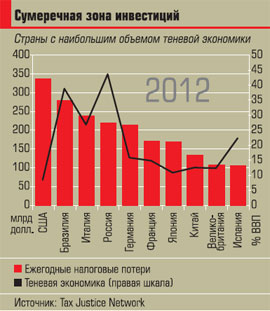

Мировое сообщество включилось в борьбу с офшорами и уклонением от уплаты налогов, приносящими мировой экономике 3,1 трлн долларов убытка ежегодно

На последнем саммите G20, прошедшем 5–6 сентября в Санкт-Петербурге, одной из ключевых тем стало обсуждение проблемы уклонения от налогов. Лидеры «двадцатки» выразили озабоченность сложившейся ситуацией вокруг мировых масштабов сокрытия доходов, причем не только рядовыми гражданами, но и крупными корпорациями.

Во время обсуждения красноречиво высказалась министр развития сотрудничества Нидерландов Лилиана Плоумен. По ее словам, используя лазейки международных соглашений и различия между национальными налоговыми правилами, транснациональные компании с легкостью избегают уплаты налогов. «То есть бедные страны упускают налоговые поступления, а это те средства, в которых они явно нуждаются», — уверяет Плоумен.

Коллективное решение

Еще в начале лета Международная организация по борьбе с бедностью и несправедливостью Oxfam обнародовала данные о том, что объем офшорных накоплений по всему миру достигает 18,5 трлн долларов. Причем, согласно оценкам, более 70% этого капитала находится в налоговых гаванях Евросоюза. Эти данные далеко не самые пессимистичные. Согласно отчету организации Tax Justice Network, объем спрятанных в офшорах средств может достигать 31 трлн долларов, а это почти 43% мирового ВВП. Кроме того, по данным ООН, еще около 1,8 трлн долларов — объем так называемого криминального рынка.

Испытывая хронический бюджетный дефицит, участники саммита G20 одобрили план действий Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), высказавшись за унификацию налоговых режимов. Пока что конкретики нет. Известно лишь, что «двадцатка» намерена наладить автоматический обмен информацией о налогоплательщиках и о подозрениях, связанных с их уходом от налогов. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила: мировое сообщество будет добиваться, чтобы транснациональные компании платили налоги в тех странах, где получают прибыль.

Ее поддержал и глава ОЭСР Анхель Гурриа, отметив, что новые правила должны обязательно коснуться многих транснациональных компаний. «Необходимо заставить большие корпорации вносить свой вклад в налогообложение — такие, как Google или Facebook», — подчеркнул он.

К примеру, в прошлом году в Великобритании Starbucks не платил налог на прибыль, хотя объем продаж составил более 400 млн фунтов стерлингов. Google заплатил только шесть миллионов фунтов стерлингов в казну в 2011 году, при этом оборот компании в Великобритании составил 395 млн фунтов. А одним из самых показательных стал скандал вокруг знаменитых дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбаны, которых суд Милана нынешней весной обвинил в регистрации подставной компании Gado, зарегистрированной в Люксембурге в 2004 году, за счет которой дизайнеры пытались избежать уплаты корпоративных налогов в Италии.

«Необходимо сделать так, чтобы серых зон в налоговой области становилось меньше и компании не могли сами распоряжаться, сколько налогов заплатить, пользуясь лазейками в налоговых законах», — заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, поддерживая принятое на саммите решение.

Травля продолжается

На самом деле борьба против офшоров и налоговых гаваней была начата ОЭСР еще на рубеже 2000-х годов. В тогдашнем докладе «Пагубная налоговая конкуренция», изданном организацией, были впервые названы и указаны основные признаки регионов, с которыми развитым странам предстояло бороться политическими и экономическими методами. В апреле 2002 года ОЭСР обнародовала первый черный список налоговых гаваней, куда вошли изначально семь юрисдикций: Андорра, Вануату, Либерия, Лихтенштейн, Монако, Маршалловы острова и Науру. В том же году к ним присоединился остров Ниуэ, а в 2009-м — Гватемала.

Однако всерьез оттоком капитала развитые страны озаботились лишь сейчас, в стремлении побороть рецессию любой ценой и увеличить приток денег в свои бюджеты.

Евросоюз первым занял жесткую позицию по отношению к некоторым странам-участницам, потребовав отказаться от либерального налогового законодательства, стимулирующего приток офшорного капитала. «На едином рынке с глобальной экономикой несоответствие налогового законодательства различных государств позволило многим уклоняться от уплаты налогов. Поэтому необходима единая позиция всех государств ЕС в отношении налоговой сферы», — подчеркнул еврокомиссар по налогообложению Альгирдас Семетей.

Еще в 2010 году Голландия начала отслеживать платежи по банковским картам, связанным со счетами в учреждениях бывших налоговых гаванях и офшорах. По оценкам министерства финансов Нидерландов, информация о таких счетах не предоставляется в налоговый департамент, и на них вполне могут находиться сотни миллионов незадекларированных евро.

В число неугодных попала и вотчина банковской тайны — Швейцария, где с февраля 2013 года вступил в силу закон «О международной помощи в налоговых вопросах», согласно которому швейцарские банки по запросу правоохранительных и налоговых органов государств, резидентами которых являются клиенты банков, обязаны выдавать информацию о счетах вкладчиков, подозреваемых в уклонении от налогов (см. «Банковская явна»).

Кроме того, на фоне скандалов с банками UBS и Wegelin (см. «Махинации ценой репутации»), швейцарское правительство долго находилось в поиске приемлемого соглашения с США, которое позволило бы отвести удар от банков. В итоге все крупные швейцарские банки начали предоставлять информацию об офшорных счетах граждан США тамошним налоговым службам.

Не осталась в стороне и Германия. С начала 2012 года она вела переговоры с правительством Швейцарии о том, чтобы банки этой страны взимали с немцев, хранящих у них свои деньги, специальный налог «на уклонение», ставка которого составляет 21–41% и зависит от даты открытия счета и хранящейся на нем суммы. Протокол о намерениях ввести подобную норму с 2013 года еще в апреле 2012-го подписали швейцарский госсекретарь Михаэль Амбюль и посол Германии в Швейцарии Петер Готтваль. В ноябре прошлого года германская оппозиция, имеющая большинство в представительстве федеральных земель, выступила против соглашения — причем потому, что считает его еще слишком мягким. Немецкие власти рассчитывают добиться в этом году введения налога.

Зато договориться с Великобританией оказалось гораздо проще. Британские и швейцарские власти в августе достигли соглашения о прекращении уклонения от уплаты налогов. Согласно ему, существующие счета британцев в банках Швейцарии будут подлежать однократному вычету в размере до 34% от суммы, а для новых депозитов ставка окажется еще выше.

Задумались о борьбе с налоговыми уклонистами и в Австралии. Там в конце 2012-го создали специальную рабочую группу, которая намерена ликвидировать использование международными корпорациями сомнительных схем для минимизации налоговых выплат и внести необходимые законодательные изменения уже в нынешнем году.

Мы тоже боремся

В России власти полны решимости реализовать план деофшоризации экономики до 2018 года. Согласно намерениям российского Минфина, к декабрю этого года должен быть разработан законопроект, который предусматривает создание механизма по налогообложению прибыли контролируемых иностранных компаний и определение налогового резидентства организаций.

Включилась в мировую борьбу с уклонистами и Украина. Так, в июле Верховная Рада приняла закон о ратификации конвенции между правительствами Украины и Кипра об избежании двойного налогообложения, а также закон, касающийся борьбы с трансфертным ценообразованием (см. «Погоня за честной ценой»). Еще одним шагом стало подписание 4 сентября межправительственной конвенции с Республикой Мальта об избежании двойного налогообложения. Подобные документы запланированы и для других офшоров, таких, как Британские Виргинские острова, Аруба, Сент-Винсент, Антигуа и Барбуда.

Даже исторические офшорные центры ужесточают налоговый режим. С начала нынешнего года Кипр повысил ставку НДС с 17% до 18%, которая через год вырастет до 19%. Кроме того, до сих пор свеж в памяти скандал с кипрскими банками, принудительно списавшими часть депозитов, в том числе нерезидентов, во имя спасения банковской системы (см. «Расплата за деофшоризацию»). Также компании-нерезиденты, зарегистрированные на Кипре, отныне обязаны подавать налоговую декларацию.

Более мелкие территории, предлагающие либеральный режим налогообложения, менять его не торопятся, однако за последние годы проявляют завидную готовность делиться информацией о налогоплательщиках. Например, Бермудские острова подписали соответствующие соглашения с Австралией, Китаем, Южной Кореей, ЮАР, Индонезией. Таким же путем пошел и Лихтенштейн, договорившись с Мексикой, Японией, Канадой. Согласились «сливать» данные о налогоплательщиках и Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Гернси, остров Мэн, Джерси, Антильские острова и Макао.

Неистребимая болезнь

По мнению представителя организации Oxfam Карлоса Зарко, невзирая на благую инициативу в борьбе с уклонениями от уплаты налогов, лидеры G20 не дали никаких пояснений по поводу того, когда и как именно удастся пресечь сокрытие доходов. Так, министры финансов Германии и Великобритании еще осенью 2012 года призвали разработать единый глобальный стандарт корпоративного налогообложения, отмечая, что с учетом рецессии растущая нагрузка на бюджеты значительно обостряет проблему. Однако реальные шаги в решении проблемы так и не были сделаны, хотя ее масштабы глобальны. По оценке Tax Justice Network, мировые потери государственных бюджетов из-за уклонения от уплаты налогов составляют 3,1 трлн долларов в год, и только для Евросоюза убытки выливаются в один триллион евро. По данным Bloomberg, на счетах швейцарских банков хранится 2,2 млрд долларов средств иностранцев (хотя и нельзя утверждать, что все эти средства нажиты преступным или нечестным путем).

В целом уровень тенизации экономики в Европе достигает, по разным подсчетам, 20% ВВП Европейского союза, а это почти 2,5 трлн евро.

Конгресс США оценивает потери от уклонения от уплаты налогов до ста миллиардов ежегодно. Китайская экономика, согласно исследовательской организации Global Financial Integrity, лишилась за последние десять лет более 2,74 трлн долларов из-за незаконного оттока капитала в налоговые гавани. А государства африканского региона ежегодно теряют почти два процента ВВП из-за трансфертного ценообразования, которое является одним из наиболее распространенных видов уклонения корпорациями от уплаты налогов.

В СНГ ситуация не намного лучше: Казахстан, к примеру, за 2011 год лишился благодаря уклонистам 7,2 млрд долларов; из России, по информации Счетной палаты, Федеральной таможенной службы и Росфинмониторинга, за 2012-й в офшоры было выведено 17,3 млрд долларов; а Украина, по подсчетам Министерства доходов и сборов, теряет в год из-за офшорных схем около ста миллиардов гривен.

Причем не всегда основная причина бегства капитала — сильное налоговое давление. Мотивами зачастую являются как поиск тихих гаваней в периоды экономической нестабильности, так и защита от валютных и корпоративных, политических рисков. Именно по этим причинам отток капитала может оставаться серьезной проблемой даже в благоприятных налоговых условиях.

Но, несмотря на угрозы зажать гайки, популярность офшорных зон вряд ли снизится. Да и окончательно закрыть к ним доступ, скорее всего, не удастся. Зачастую низконалоговые юрисдикции существуют именно благодаря уклонистам, делающим весомый вклад в их ВВП, и отказ от льгот для нерезидентов нанесет их экономикам непоправимый ущерб. А учитывая растущее налоговое давление на бизнес, многие страны, даже не будучи по своей сути офшорами, всё равно останутся привлекательными для репатриации капитала и его защиты. Например, в их число вошла Латвия, значительно упростившая с 2013 года налоговый режим, рассчитывая на приток инвестиций, которые смогут оживить ее экономику.

Возможно, государствам-борцам с офшорами стоило бы попробовать другое «лекарство»: пересмотреть внутреннюю фискальную политику. Так, чтобы бизнесу проще и спокойнее (пусть не намного дешевле) было бы работать внутри страны, а не выводить деньги сначала на тот же Кипр, а потом заводить часть из них обратно под видом иностранных инвестиций, да еще под госгарантии. Но это уже близко к утопии.

Авторы: Виталий Дубенский, Павел Харламов

Новый ценнобумажный завет

Что произойдет с украинским фондовым рынком после того как заработает новый закон о депозитарной системе, «Эксперту» рассказал глава совета Ассоциации «Украинские фондовые торговцы» Сергей Антонов

Двенадцатого октября 2013 года вступает в силу Закон «О депозитарной системе Украины». Согласно новому законодательству, должен быть создан Центральный депозитарий с уставным капиталом не менее ста миллионов гривен, не менее 25% плюс одна акция которого должны принадлежать Национальному банку Украины (НБУ). Также прекратит свое существование бумажный документооборот. Реестры станут электронными, их станет невозможно выкрасть или создать двойной реестр.

Центральный депозитарий создается на базе Национального депозитария Украины (НДУ), куда обязан передать все данные Всеукраинский депозитарий ценных бумаг, недавно получивший новую функцию и название — Расчетный центр (см. «Властелин акций»). Для выполнения денежных расчетов Расчетный центр (РЦ) должен получить банковскую лицензию от НБУ. Фактически расчеты на рынке ценных бумаг берутся под полный государственный контроль.

О том, готов ли отечественный фондовый рынок к таким переменам, чем должна заниматься единая саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг и кто его оппоненты, «Эксперту» рассказал глава совета Ассоциации «Украинские фондовые торговцы» (АУФТ) Сергей Антонов.

— Реформа ускорилась. Кто является двигателем преобразований на фондовом рынке?

— Центральный банк. Его позиция наконец сформировалась. Национальному банку для управления ликвидностью нужен максимально широкий спектр инструментов и понятность с ценообразованием на уже существующие.

Есть и более важная функция, на первый взгляд, менее очевидная — это создание и развитие инфраструктуры рынка, контроль над ней.

— Чего хочет рынок? Члены вашей ассоциации, в частности?

— Чтобы стало не хуже (смеется). Участники рынка хотят постепенного введения новаций.

— У нас закрываются одна за другой компании по управлению активами (см. «На дне глубокой неудачи»). Не идем ли мы к тому, что в стране фондовый рынок будут определять департаменты банков по ценным бумагам?

— У нас есть торговцы, которые выступают на рынке мощнее, чем банки. Возьмите ту же компанию ICU. И вообще, настоящее умение фондовых игроков заключается в способности зарабатывать и в периоды подъема, и в периоды спада.

Я думаю, что какое-то время доля банков на рынке еще будет расти. Не исключено, что НБУ введет ломбардный список, настолько же емкий, как у Банка России, в котором сейчас 855 выпусков ценных бумаг.

— Вы что-то знаете о готовности Нацбанка ввести ломбардный список?

— Это международная практика. По мере развития рынка такой список рано или поздно будет расширен по сравнению с текущей ситуацией, когда в нём присутствуют исключительно государственные, муниципальные и ипотечные бумаги.

Мода на деривативы

— Компания ICU фактически применяет в своей работе деривативы. Тот же фьючерс на курс гривня-доллар. Это сегодня не выходит за рамки законодательного поля?

— Рынок деривативов является, на мой взгляд, самым перспективным для Украины. Речь идет не только о валютных деривативах. Жители страны страхуют свои риски непосредственной покупкой валюты, а на финансовом рынке просто обязаны присутствовать инструменты, хеджирующие ценовые риски. В Европе в ряде стран уже кондоминиумы покупают фьючерсы на цену электроэнергии, там страхуют риски. У нас это всё в зачаточном состоянии.

— Но вообще-то именно деривативы породили кризис в Штатах, а затем и по всему миру в 2007–2008 годах.

— Там причины кризиса более многообразны. Даже вопрос о том, что же именно сыграло наиболее весомую роль в запуске кризисного механизма, является дискуссионным. Но и деривативы свою роль, безусловно, сыграли. В США были своеобразные деривативы. В определенной степени это был элемент социальной политики, а не хеджирование курсовых или ценовых рисков.

— Вы считаете, что правительство и Нацбанк готовы отменить Декрет о валютном регулировании образца 1993 года?

— Декрет не закрывает возможность работы с беспоставочными деривативами (опционами и фьючерсами). Здесь суть кроется в готовности перехода центробанка к плавающему обменному курсу. О таких планах, как вы знаете, неоднократно заявлял НБУ.

При этом у нас на рынке сегодня уже есть процентные деривативы. Возьмем индекс депозитных ставок крупных банков UIRD. Это ориентир рынка. Идет, правда, тяжелейший процесс привыкания к нему.

Хорошим прологом для развития деривативов мог бы стать рынок РЕПО. Эта операция прописана в Налоговом кодексе, да и Нацбанк поддерживает активизацию проведения РЕПО, в том числе и на биржевом рынке, с использованием компенсационных механизмов для учета рыночной стоимости ценных бумаг и снижения рисков. Тем более что облигаций разных выпусков, которые традиционно используются как предмет операций РЕПО, на рынке достаточно.

— Почему АУФТ поддержала введение внебиржевого сбора (акциза) на покупку ценных бумаг?

— Это политическое решение. Фактически Министерство финансов поставило нас перед фактом, что такой законопроект уже рассматривается Кабмином. В первоначальной редакции была прописана ставка акциза в размере трех процентов. Можно было разругаться и уйти, а можно попытаться что-то сделать. Удалось добиться снижения ставки до полутора процентов. Позиция государства логична: ну, смешно не признавать, что проблема «мусорных бумаг» существует! Их вообще, по некоторым смелым оценкам, до 90 процентов всех акций на рынке.

Такая позиция возникла не сегодня. В мире наблюдается устойчивая тенденция удорожания оптимизации налогообложения, и Украина — не исключение. Незаконное обналичивание стало очень дорогим, а «мусорные бумаги» традиционно применялись в мошеннических схемах.

Дело не в ставке. Акциз появился с начала 2013 года, возникла налоговая отчетность, и такие операции стали очень заметными.

Но вот порядок определения биржевого курса с целью налогообложения до сих пор не действует. Эту коллизию надо срочно решать. Формально сбора нет. Однако опытные юристы говорят: налоговики легко докажут задним числом, что надо платить даже по биржевым операциям 0,1 процента — если бумага в листинге и полтора — если нет. Мы очень надеемся, что Министерство доходов и сборов так поступать не станет.

— И как биржи действуют?

— Насколько мне известно, на «Перспективе» еще с начала года по-честному предупреждают всех торговцев, что риск есть. Но операции всё равно проходят, когда очень надо. Как правило, с листингом, с уплатой одной десятой процента — на всякий случай. Рынок сжался, мне сложно оценить во сколько раз, ведь вовсю идут операции с эмитентами, то есть через самовыкуп и затем перепродажу. Как следствие, например, объемы торгов с корпоративными облигациями за январь–июль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на «Перспективе» на 40 процентов. Правда, в августе ситуация поправилась, и отставание от прошлогодних показателей исчезло.

Столичный Днепр

— Ловлю себя на мысли, что Днепропетровск вдруг стал столицей фондового рынка Украины. Ключевая саморегулируемая организация (СРО) прописана в Днепропетровске, днепропетровская биржа «Перспектива» вышла на первое место по объемам торгов…

— …пророческие слова господина Гриба были услышаны. Извините, перебил вас.

— Сергей Михайлович, вы согласны с тем, что Днепропетровск — теперь столица?

— Конечно же, столица Киев. Ведь от чего идет рынок? Тут концентрация капиталов, банков, как и положено в унитарном государстве. Тем не менее развитие регионов — это ведь хорошо.

— Тогда вопрос — не будет ли переноситься штаб-квартира биржи и ассоциации в Киев?

— Важно то, что биржа находится в Украине. Ведь современная биржа совсем не та, которая показана в «Двенадцати стульях». Уже давно нет лицитаторов, множества брокеров, по сути — это компьютеры, сети и софт.

— Разве СРО не должна располагаться там, где находятся регуляторы? Та же Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, которая должна делегировать такой СРО часть важнейших полномочий, находится в Киеве.

— Не уверен, что это должно быть так. Наши клиенты — не регуляторы, наша клиентура — рынок, торговцы. В какой-то мере мы постоянно напоминаем чиновникам о важности регионов, если Нацкомиссия вдруг переносит совещание — ведь из другого города быстро не доедешь. В Киеве есть представительство, и этого достаточно.

Что касается биржи, то там присутствуют торговцы из всех регионов и таким результатом можно гордиться.

— Вы сейчас не занимаете никаких постов на бирже «Перспектива», но не секрет, что являетесь одним из ее отцов-основателей. Площадка сегодня контролирует две трети украинского биржевого оборота по ценным бумагам, оставив позади и ПФТС, и Украинскую биржу. За счет чего это произошло?

— Биржа изначально не делала ставку на рынок акций. Была выбрана приоритетом работа с облигациями, в первую очередь, государственными бондами. А на рынке акций — глобальная неликвидность: вы можете что-то купить, а затем не можете продать. Ни дешево, ни дорого.

— Это означает смерть интернет-трейдинга?

— Нет, такой вид торговли будет существовать, но едва ли он будет рентабельным в среднесрочной перспективе настолько, чтобы его развивать. Население в очередной раз разочаровалось в нашем фондовом рынке.

— О каких бумагах вы можете сегодня сказать, что они ликвидны?

— В первую очередь, это гособлигации. Пока воздержусь говорить о казначейских векселях, хотя бумага, на мой взгляд, очень перспективная. Кроме того, интересны банковские бонды, а также гривневые облигации международных финансовых организаций, которые наконец-то разрешено выпускать с октября. Доходность у них, похоже, будет существенно ниже, чем у отечественных ценных бумаг, однако уровень надежности несравнимо выше.

Кстати, наше законодательство никак не отреагировало на облигационный кризис. В новом профильном законе у нас корпоративным ценным бумагам, по которым вообще-то в Украине было много дефолтов, посвящено две или три статьи. Да, дефолты были не очень резонансными. Но ведь это не повод ничего не менять! При этом для ипотечных облигаций есть специальный закон, а для корпоративных бондов — нет.

— Ассоциация что-то предлагает?

— У нас есть концепция реформирования рынка облигаций. Ассоциация предлагает прописать отдельный закон об облигациях, в том числе об обеспечении таких бумаг. Дефолт по бондам — обычная хозяйственная практика. Чем он хуже банкротства?

— На украинском рынке акций сегодня есть «голубые фишки»?

— На мой взгляд, ни одной.

Гарантии от мошенников

— Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) взялась за создание гарантийного фонда, сродни Фонду гарантирования вкладов физлиц на рынке банковских депозитов. Это разве приоритет сегодня? Вообще, можно ли что-то гарантировать на фондовом рынке?

— Такой закон нужен. Он есть в Европе. Гарантировать можно нерыночные риски — хищения, обман. У нас в рамках ассоциации была активная дискуссия об отношении к MMCIS (компания, обещавшая заработок не менее 100% годовых, при этом она не раскрывала портфель своих инвестиций. — «Эксперт»), нужно ли реагировать на факт существования таких компаний. Вот тут, на мой взгляд, можно говорить о нерыночных рисках.

— Что может стать базой для отчислений? Какова ставка?

— Сначала надо определиться с рядом критериев. Во-первых, с видами инвесторов (квалифицированные или неквалифицированные), которых обслуживают торговцы и компании по управлению активами. Во-вторых, с видами инструментов, в которые они преимущественно инвестируют: очевидно, что для не самых ликвидных акций подходы к размеру ставки должны отличаться от ставки по госбумагам. В-третьих, надо учитывать степень хеджирования операций с финансовыми инструментами. Как следствие, ставки, на мой взгляд, должны быть диверсифицированы, исходя из данных критериев, а в некоторых случаях (скажем, при инвестициях в ОВГЗ) и вовсе принимать нулевое значение.

— Вы упомянули об MMCIS Investments как о примере недобросовестной конкуренции и обмана клиентов. Почему же тогда эта компания была членом АУФТ весь прошлый год, и вы ее исключили из своих рядов лишь тогда, когда разразился масштабный скандал?

— В 2011 году оснований для отказа в принятии не было. Ассоциация как СРО только с 1 января 2013-го выведена из-под действия антимонопольного законодательства.

При этом внутренними документами АУФТ предусмотрена определенная процедура применения санкций, а исключение из ассоциации — это один из видов санкций, который, следует заметить, является исключительной мерой.

— В Украине много богатых людей, владеющих крупным бизнесом. Как правило, права собственности оформлены на офшорные «прокладки» или SPV, которые и проводят размещение акций на зарубежных площадках. Можно ли поднять отечественный фондовый рынок, не вынуждая такие компании проводить IPO в Украине?

— Давайте поразмышляем, почему людей с обложки журнала Forbes привлекают зарубежные рынки? Во-первых, там много денег. Во-вторых, там есть понятная западным инвесторам отчетность, больше защищены права собственности.

Та же Россия идет путем, о котором вы говорите, там уже нельзя провести размещение за рубежом, если нет обращения внутри страны. И это правильно: внутренний рынок способен объективнее оценить актив.

Акцент следует сделать на другом. Публичную компанию можно обязать платить дивиденды, можно попытаться заставить показывать отчетность, отражающую реальность, но никакой административный механизм не даст того, что даст рыночный — доверие инвесторов. То есть быть публичной компанией должно быть выгодно.

— Необходимо ли Украине создание единой биржи? В свое время бывший руководитель НКЦБФР Сергей Петрашко говорил о необходимости появления таковой.

— Помните, профильный закон у нас некогда назывался «О ценных бумагах и фондовой бирже». Об одной бирже. Я с огромным уважением смотрю на опыт Польши, хотя у них формирование рынка велось отчасти директивным методом. Должна ли такая биржа быть государственной? Вероятно. Ведь нашло же украинское государство возможность окончательно решить вопрос с конфликтом депозитариев.

Декан или комиссар?

— Можно ли говорить о том, что АУФТ — это уже единственная саморегулируемая организация для торговцев и хранителей на рынке?

— Нет. Есть две СРО — мы и Профессиональная ассоциация регистраторов и депозитариев (ПАРД). Мы опросили членов, большинство высказалось за то, чтобы саморегулятором была АУФТ. При этом более 90 процентов наших членов одновременно являются и членами ПАРД. А 12 октября вступает в силу новое законодательство, и регистраторов на рынке больше не будет.

— Ваш ответ звучит ультимативно: либо мы договоримся до этого срока, либо АУФТ по факту останется единственной саморегулирующей организацией для торговцев и хранителей.

— Мы пойдем демократичным путем — проведем собрание, примем решение.

— Кто ваши оппоненты?

— Украинская биржа и иже с ними. От ПФТС и группы компаний «Тект» Вадима Гриба замечаний вот уж пару лет что-то не слышно, хотя ранее это были наши заядлые оппоненты.

— Сколько у вас было голосов на августовском собрании АУФТ по доверенности? Почему участники сами не голосуют?

— Пятьдесят девять. Это ряд банков и уважаемых компаний (например, та же ICU), руководителям которых некогда приезжать на собрание, но они знают мою позицию, она совпадает с их мнением. Если дают доверенность — значит, доверяют.

— Может, вы теневой собственник этих структур?

— Стольких компаний? Да еще и банков? Да зачем мне эти расходы?

— Наверняка АУФТ хочет забрать у НКЦБФР ряд полномочий, ведь в мире ассоциации участников рынка самостоятельно регулируют многие аспекты на рынке ценных бумаг. Какие это полномочия?

— В первую очередь, хочется взять то, что не делается. Например, выработать единые требования к форматам разработки программного обеспечения. На рынке сегодня отдельные программные комплексы по торговле облигациями внутреннего госзайма, казначейскими облигациями, другими бумагами. АУФТ не хочет это монополизировать. Равно как и каналы обмена информацией. Вообще, электронный документооборот не регулятор придумал, этого добились участники рынка.

Может показаться, что это сугубо частная, прикладная задача. На самом же деле это серьезнейшая реформа на нижнем (самом многочисленном) уровне инфраструктуры рынка. Цель такой реформы — обеспечить более действенную координацию торговцев и депозитарных учреждений между собой.