Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Донбасс забирает активы олигархов

ДНР и ЛНР объявили о введении «временных администраций» на предприятиях Донбасса

Дмитрий Кириллов (Донбасс)

В Донецке и Луганске в один день вернули к жизни слово «национализация». Ультиматум прост: если до 31 марта крупные промышленные предприятия, работающие под украинской юрисдикцией, не начнут платить все обязательные налоги и сборы в бюджеты самопровозглашенных республик, на эти предприятия зайдет «временная государственная администрация».

Никакие внутренние противоречия и таможенные границы между Донецком и Луганском не помешали выстроить совершенно синхронные и, очевидно, согласованные действия.

10 февраля 2016 года народные советы самопровозглашенных республик проголосовали в первом чтении за поправки к своим законам о налогообложении.

И практически так же синхронно лидеры местных законодательных собраний выступили с разъяснениями для тех, кто недостаточно пристально следит за изменениями в налоговом законодательстве и не понял, какое судьбоносное значение имеет, например, законопроект «О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики от 28.12.2015 №79-II «О налоговой системе».

Председатель народного совета ДНР Денис Пушилин выступил с очень коротким и предельно сухим комментарием о том, что предприятия-нерезиденты «обязаны заключить договоры с налоговыми агентами в срок до 31 марта 2017 года, а в случае несоблюдения закона изменения предусматривают введение с 31 марта 2017 года временных администраций на указанных предприятиях».

Его луганский коллега Евгений Дегтяренко был более щедр на слова и даже опубликовал примерный перечень предприятий, на которые в случае несоблюдения нового законодательства ЛНР введут временную государственную администрацию.

Сюда вошли ПАО «Алчевский металлургический комбинат», включая ПАО «Алчевсккокс», ООО ДТЭК «Свердловантрацит», ООО ДТЭК «Ровенькиантрацит», ПАО «Краснодонуголь», ЧАО «Аквасервис», ЧАО «Экоэнергия», Ветряной парк Краснодонский, Ветряной парк Лутугинский.

В самопровозглашенной ДНР такой список сочли ненужным. Его вполне можно посмотреть в справке украинского министерства по делам оккупированных территорий, которую в интервью «Газете.Ru» цитировал министр Вадим Черныш. Речь идет о Енакиевском металлургическом, Макеевском металлургическом, Харцызском трубном заводах, Зуевской ТЭС, шахте «Комсомолец Донбасса» и далее по списку.

Глава ДНР Александр Захарченко 10 февраля был занят в Донецке на похоронах командира ополченцев Михаила Толстых (позывной «Гиви») и не делал специальных заявлений об экономике. Но его коллега — глава ЛНР — Игорь Плотницкий разместил разъяснения на своем официальном сайте.

«Республика не признает сделки, совершенные (совершаемые) после 18.05.2014 г. за пределами Луганской Народной Республики по отчуждению, передаче в управление и пользование корпоративных прав и объектов коммерческой недвижимости, принадлежащих юридическим и физическим лицам на территории бывшей Луганской области», — кроме всего прочего пояснил Плотницкий.

Пустить по миру олигархов Донбасса

До сих пор слово «национализация» было запретным на территориях, контролируемых самопровозглашенными республиками. 25 июня 2016 года народный совет ДНР уже голосовал сразу в двух чтениях за закон, объявлявший национализацию всего государственного имущества Украины на своей территории и предполагавший введение государственных администраций на крупных промышленных предприятиях. Но этот закон никто так и не стал публиковать. А на минских переговорах представители ДНР потом и вовсе отрицали даже сам факт голосования по этому закону.

Украинская сторона считала и считает, что любая национализация, силовая смена собственников или «введение государственного управления» нарушает базовые принципы минских соглашений и приведет к их обнулению.

Жесткая позиция Украины в экономической подгруппе Трехсторонней переговорной группы в Минске привела летом 2016 года к уходу вооруженных людей из офиса «Укрэнерго» в Горловке. До этого в Донецке заявлялось о переходе предприятия под юрисдикцию ДНР.

Кстати, в списках, оглашенных в Луганске и Донецке, пока нет государственных компаний Украины: «Укрэнерго», Донецкой железной дороги, компании «Вода Донбасса». И законопроекты с поправками к законам о налогообложении прошли процедуру голосования пока только в первом чтении.

До сих пор отсутствие национализации крупных активов того же Рината Ахметова объяснялось невозможностью организовать легальный сбыт для ориентированного на экспорт металлургического бизнеса Донбасса в условиях никем не признанных самопровозглашенных республик. Об этом не раз рассказывал на своих пресс-конференциях Александр Захарченко.

Сейчас же речь зашла обо всех — даже о работающем в украинском правовом поле Алчевском металлургическом комбинате, владельцем контрольного пакета акций которого является российский ВТБ.

Согласно информации министерства по делам временно оккупированных территорий Украины, только на крупных предприятиях частного бизнеса на неконтролируемых Украиной территориях на конец 2016 года работало 73 тыс. человек.

При этом до конца остаются неясными ответы на вопросы о том, грозят ли им изменения потерей работы и будет ли остановлена вся промышленность Донбасса. Эти вопросы задавать пока еще рано. Скорее всего, мы наблюдаем начало более жесткого торга. Сразу после гибели Гиви и объявления в тот же день решения Апелляционного суда Киева, заочно разрешившего генеральной прокуратуре арестовать Александра Захарченко, власти самопровозглашенной республики не стали отвечать.

Однако они попробовали через Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) передать ВСУ предложение о перемирии, отводе тяжелой техники от линии соприкосновения и образовании зоны безопасности в 1,5 км вокруг Донецкой фильтровальной станции. Прекращение огня даже продержалось какое-то время с 3 часов ночи 9 февраля.

«Цель сейчас — прекратить ползучее наступление ВСУ и снова зафиксировать линию фронта, обеспечив безопасность городов, вернуть Киев к «Минску», — так пояснил задачи текущего момента источник, близкий к минской переговорной группе в ДНР.

В свою очередь, Киев, как известно, настаивает на возвращении линии противостояния, которая сформировалась к 19 сентября 2014 года, с отводом вооруженных формирований самопровозглашенных республик и их гражданских администраций из Дебальцево, Докучаевска, Коминтерново, Саханки и других более мелких населенных пунктов. С декабря Украина настаивает на своих требованиях в том числе и при помощи ВСУ в зонах, где война, с точки зрения Киева, «не нарушает минских соглашений».

Угроза ввода государственных администраций на все крупные промышленные предприятия, работавшие в украинском правовом поле бесперебойно и практически беспрепятственно с 2014 года, представляет собой довольно жесткую переговорную позицию. Насколько эти угрозы выполнимы, станет очевидно в ближайшие месяцы.

Демократия и демагогия

Диктатура лжи

Николай Яременко

Агрессия американской лжи

«Демократия – весьма относительное понятие. Нередко мы называем свою собственную демагогию – демократией.» Роберт Кеннеди

Украина живет в напряженном эмоциональном климате, раскаленном гневом, замороженном страхом, затемненном ложью и подозрениями. Кто же создал этот страшный «климат»? Если трезво и непредвзято взглянуть правде в глаза, то станет очевидным, что этот «климат» - прямое следствие истерии, охватившей США и местного жлобства. Безумие начинается и бушует на всем Западе, но прежде всего в США. Сегодня клинтоны и обамы повторяют Америку 50-х годов, когда под «идейным руководством» сенатора Маккарти шла «охота за ведьмами». Об этих годах американская писательница Л. Хелман сказала: «За правду людей называли предателями, как это часто бывает во времена подлецов». Эти времена под именами макейства и байденизма явились на Украину, где США давят на неугодных им политиков целым арсеналом инструментов: санкции, нападение боевиков, ликвидация аккаунтов. Пример как США, а точнее корпорации, связанные с Демократической партией и администрацией Обамы и обслуживающие их наймиты с «партии войны» воюют с В. Медведчуком, внесенным в 2014 году в санкционный список.

Преследование Виктора Медведчука лидера «Украинского выбора – Право народа», выступающего против агрессии лжи, со стороны крупных американских корпораций носит системный характер. Пример тому, блокирование аккаунта Facebook Виктора Медведчука как единственного в Украине политика, на которого распространяются введенные США санкции, свидетельствует о том, что его последовательную и выражаемую открыто позицию считают опасной представители крупного американского бизнеса, добившиеся полного контроля над внешней и внутренней политикой Украины и готовые использовать в своих целях в том числе и националистические организации радикального и фашистского толка.

Это подтверждается как тем, что преследование Виктора Медведчука носит систематический характер (блокированию аккаунта предшествовала очередная информационная атака — целый ряд ложных обвинений), так и нежеланием правоохранительных органов расследовать совершенные и готовившиеся преступления против лидера Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» и Движения в целом. Речь идет о неоднократных вооруженных нападениях на офис Движения, поджогах, кражах техники и документации, порче имущества, а также о подготовке убийства Виктора Медведчука (фигурантами данного дела являются народные депутаты Левус, Высоцкий и Княжицкий).

Посмотрим повнимательней на методы агрессии американской лжи, почему в США именно те, кем движет жадность и узколобый эгоизм, правят теми, кто ратует за такие общественные ценности, как доброта, щедрость, сочувствие к окружающим, общность интересов и верность общенародным идеалам?

Говоря совсем грубо – люди, которые всё меньше производят – зарабатывают при этом всё больше. Откуда взять разницу? Ответ ясен – из колониальных грабежей…

Причина проста. Доллар США навязали всем, а право печатать его только у одной страны. И вышло: одному нужно каждый доллар полить реками трудового пота, или даже крови, а другому (и, в меньшей степени, его «дружбанам») – просто запустить печатный станок! Можно обманывать наивных дурачков, и долго, как «незалежных украинцев». Но нельзя обмануть жизнь и навсегда, против этого и борются такие как В. Медведчук.

Оливер Стоун и Питер Кузник в своей книге «Нерассказаная история США» пишут: «К концу 2009 года более 40 миллионов американцев жили за чертой бедности. По данным опроса Института Гэллапа, в 1988 году 46% американцев считали, что страна разделена на имущих и неимущих.

США превратились в плутократию, в которой почти четверть всех доходов оказались в руках 1% населения, а 10% самых богатых получали столько же, сколько 120 миллионов бедняков.» Но именно это является мечтой политиков с Козьего болота.

На Украине у «самостийников» патологическое преклонение перед Обамой, который вместо снижения влияния Уолл- стрит и крупнейших корпораций на жизнь Америки позволил им еще больше продолжать хищническую деятельность. «Вместо восстановления гражданских свобод, уничтоженных Бушем, Обама еще больше ужесточил политику в сфере надзора за гражданами, (Сноуден) окончательно уничтожив гражданские свободы и право на инакомыслие».

Рядовых граждан в США бросили на произвол судьбы. Пример, на программу экономической помощи своим гражданам в 2014 году Обама выделил лишь половину требуемой суммы, при этом корпорации свой доход увеличили на 465 миллиардов. Так может поступать только лауреат Нобелевской премии мира, ведущий при этом две войны. После чего трудно быть шокированным «правдивостью» Обамы, что бомбардировки Ливии с целью убийства Муаммара Кадафи не являются боевыми действиями, где тратилось по 10 миллионов долларов в день.

Главный инструмент управляемой демократии демагогов – доллар. Именно он является инструментом перераспределения ресурсов в пользу США. По миру гуляет огромное количество необеспеченных долларов, которые американская система пустила на мировой рынок. Сегодня доллар не имеет не только золотого обеспечения но и на 80% выпущенной «зелени» товарного обеспечения. Ценность доллара поддерживается только мифом «Великой Америки», перед которым раболепствуют «незалежни и самостийни политики с Козьего болота»… Это дает возможность США и Западу за необеспеченные реальными ценностями бумажки перекачивать себе огромные ресурсы, принадлежащие другим странам. Главный товар Америки, венец паразитического капитализма и его ценность, перед которым плазуют украинские кролики, «с кулей в лобе», как перед удавом – бумажные доллары…

А еще, морковкой для «самостийников» является «эвроинтеграция». Обывателю вдалбливают, что после вступления в ЕС по территории «нэньки» потекут молочные реки с кисельными берегами. Везде в держави «буде халява», а холодов, как и «холодной войны» в сознания не будет. И хотя политики-наперсточники, поделдыкивающие Западу, как заправские грантоеды и агенты влияния утверждают, что они выступают от «всего общества», это не значит, что борьба проиграна. На Украине все же осталась горстка мужественных людей, ведущих непримиримую борьбу против фальшивых «культурных» ценностей и людей, их нам несущих. Есть и силы, не отрекшиеся от родного имени, которые со временем спросят у ставленников дяди Сэма: «Ну что сынку, помогли тебе твои янки?»…

И я уверен, сколько бы «наемные радикалы», которые обслуживают «партию войны» - и стоящие за ними западные корпорации с протухлыми пирожками Нуланд, не нападали на штаб- квартиру УВ и его лидера, здравый смысл в державе восторжествует вместе с идеями Виктора Медведчука.

От украинских ректоров требуют доносить на студентов-русофилов

Особенно - на имеющих родственники в Донбассе и Тавриде

Дмитрий Скворцов

Министерство образования Украины направило ректорам вузов предписание, в котором предлагается информировать правоохранительные органы (речь идёт, прежде всего, о департаменте защиты национальной государственности СБУ) о «вербовочной деятельности сотрудников ФСБ РФ» по отношению к студентам, преподавателям и научным сотрудникам в системе высшего образования.

Качестве примера успешной деятельности ФСБ приводится участие нескольких преподавателей украинских вузов в международной научно-практической конференции, прошедшей в 2016 г. в "оккупированной" Ялте, а также «провокация вокруг показа киноленты в Николаевском национальном университете» в ноябре 2016 г. В последнем случае речь идёт о документально-публицистической картине «Те, кто пришёл к власти».

Как указывается в письме министерства, "эти факты стали возможны в связи с… отсутствием у отдельных научно-педагогических работников ответственной государственнической (проукраинской) позиции".

Противопоставляется подобного рода попустительству «активная патриотическая позиция студенчества, большинства СМИ, гражданского общества», что даёт авторам циркуляра «уверенность в способности дать отпор наступлению вражеской пропаганды».

При этом министерство «напоминает о персональной ответственности руководителей вузов за проведение информационно-разъяснительной работы среди преподавателей и студентов о сути информационной агрессии РФ против Украины» а также о «миролюбивом характере нашей державы». Подчёркивается, что «основной акцент в информационной агрессии против Украинской державы направлен на то, чтобы расколоть её, искусственно создавая и заостряя… социально-экономические, региональные, этнические и другие противоречия».

«Одновременно, – указывается в письме, – сотрудники ФСБ ВФ значительно активизировали вербовочную деятельность в студенческой среде. Особо активно представители спецслужб РФ направляют свои незаконные действия относительно особ, имеющих родственников на неподконтрольных Украине территориях».

«Учитывая изложенное, – говорится в распоряжении, подписанном замминистра образования В.В. Ковтунцом, – просим своевременно информировать о таких случаях представителей правоохранительных органов».

Эсминец USS Porter покинул акваторию Черного моря 11 февраля, сообщила пресс-служба шестого флота ВМС США.

Судно находилось в Черном море с 2 февраля. Как утверждается, эсминец провел "операции по обеспечению безопасности" и участвовал в международных учениях "Морской щит-2017" (Sea Shield 2017).

Учения официально проходили с 1 по 11 февраля. Изначально планировалось провести их в восточной части Черного моря, ближе к российским берегам, однако по факту маневры состоялись в западной части.

В них участвовали около 2,8 тысячи военнослужащих из Румынии, Греции, Болгарии, Турции, Испании, США, Канады и Украины. Предполагалось, что в маневрах будут задействованы 16 боевых кораблей и 10 самолетов, но корабль ВМС Греции на учения не прибыл.

Украинские силовики ведут себя на юго-востоке страны как оккупанты, вряд ли после этого возможна реинтеграция Донбасса в Украину, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что украинские силовики занимают дома мирных жителей в прифронтовых районах Донбасса.

"Занимая дома мирных жителей, мародерствуя, украинские силовики ведут себя в подконтрольных им районах Донбасса как оккупационная армия. Для них весь Донбасс – чужая, враждебная территория, и они это даже не пытаются скрыть", — сказал Клинцевич РИА Новости в субботу.

По его словам, все это очень напоминает 40-е годы прошлого века, когда Украина находилась под "нацистским сапогом".

"Точно такое же отношение к местному населению, как к людям второго сорта. Лично я на данный момент не очень представляю, как Украина будет реинтегрировать Донбасс, и даже сомневаюсь, что это вообще возможно. По крайней мере, для этого очень многое должно поменяться, прежде всего, в самой Украине", — заключил он.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с полуночи 9 февраля до полуночи 10 февраля зафиксировала 460 нарушений режима прекращения огня в Донбассе, сообщил первый заместитель главы миссии на Украине Александр Хуг.

"С полуночи 9 февраля до полуночи 10 февраля миссия ОБСЕ зафиксировала 460 нарушений режима прекращения огня", — сказал он. Хуг также отметил, что в луганском регионе миссия зафиксировала за тот же период 55 нарушений.

В конце января ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком. В самопровозглашенной ДНР заявили, что Донецк подвергся массированному обстрелу из РСЗО "Град" и "Ураган" впервые за почти два года.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.

Канадские специалисты впервые провели курс для украинских военных по обработке учебных программ и учебно-методических материалов по подготовке военнослужащих в соответствии со стандартами НАТО, сообщила в субботу пресс-служба Минобороны Украины.

"В 197 центре подготовки сержантов под руководством специалистов вооруженных сил Канады состоялся курс по правилам обработки учебных программ и учебно-методических материалов для подготовки военнослужащих в соответствии со стандартами НАТО", — сообщила пресс-служба.

В сообщении говорится, что за время обучения украинские военнослужащие получили знания, умения и навыки по правилам обработки учебных программ и учебно-методических материалов для подготовки военнослужащих. Полученные знания будут внедряться в систему подготовки и образования военнослужащих вооруженных Сил Украины.

Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Президент Петр Порошенко заявил, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с соответствующими силами стран НАТО. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Украины в альянс ей потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. При этом НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, а Украина претендует на Крым, который воссоединился с Россией по итогам референдума в марте 2014 года.

Крым не нуждается в посредничестве Киева в отношениях с турецкой стороной, в том числе касательно жизни крымских татар, заявил глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита на Украину заявил о поддержке территориальной целостности Украины, назвав одним из приоритетов Турции идентичность крымских татар и "защиту их от агрессии". Чавушоглу также встретился с украинскими народными депутатами Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым, которые причастны к продовольственной и энергетической блокадам Крыма.

"Крымские татары не нуждаются в посреднических услугах Украины на международном уровне. Если наших турецких партнеров действительно интересует жизнь крымских татар, то нам есть что показать им в Крыму", — сказал Смирнов РИА Новости.

По его словам, крымские татары полноценно интегрировались в российское общество, получив все условия для благоустройства, а также развития своей культуры и религии.

"Крым готов напрямую к широкому сотрудничеству с Турецкой республикой", — подчеркнул собеседник агентства.

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики вышли на след предполагаемых убийц командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного как Гиви, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Толстых погиб 8 февраля в пригороде Донецка. В ДНР это покушение назвали "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". Следствие рассматривает несколько версий, в том числе выстрел из огнемета "Шмель" и взрыв бомбы.

"Мы уже вышли на след преступников и ответственно заявляем, что каждый из них понесет заслуженное наказание", — сказал Басурин журналистам.

Он также отметил, что заявление о причастности к убийству Толстых его подчиненных, появившееся в СМИ от имени якобы ополченца из батальона "Сомали" Игоря Мыльцева, — очередной "вброс" со стороны украинских спецслужб.

"Нами сейчас уже доказано, что страница Мыльцева, якобы военнослужащего батальона "Сомали", была давно взломана украинской службой безопасности… Но самое важное из всего этого то, что именно СБУ сделало вброс данной информации, чтобы подло отвести от себя подозрение в непричастности к террористическому акту", — добавил Басурин.

Ранее представители батальона "Сомали" заявили, что в их списках никогда не числился боец по имени Игорь Мыльцев, а в правоохранительных органах самопровозглашенной республики опровергли причастность ополченцев к гибели Гиви.

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики выявила у линии соприкосновения в Донбассе более 20 систем залпового огня, гаубиц, артустановок и танков украинских силовиков, сообщил в субботу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Отмечается местонахождение в районе Водяного одной САУ "Гвоздика" и двух 120-миллиметровых минометов, Веселого Гая — шесть РСЗО "Град", Новомихайловки – трех 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинт-Б"", — сказал Басурин.

Также, по его словам, в районе Бердянского и Новоселидовки выявлены восемь минометов, три танка и одна гаубица "Пион" калибром 203 миллиметра украинских силовиков.

"Данные факты переданы представителям миссии ОБСЕ, которые, в свою очередь, практически по всем нарушениям украинской стороной отмечают в своих отчетах", — добавил Басурин.

В конце января ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.

Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком. В самопровозглашенной ДНР заявили, что Донецк подвергся массированному обстрелу из РСЗО "Град" и "Ураган" впервые за почти два года.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.

Украинские силовики за сутки 438 раз открывали огонь по самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), в том числе из артиллерии и систем залпового огня, сообщил в субботу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"За прошедшие сутки ВСУ (вооруженные силы Украины) 438 раз обстреляли территорию республики. Из этого количества РСЗО (реактивная система залпового огня) применялись восемь раз, тяжелая артиллерия — восемь раз, танки — 11 раз, минометы различного калибра — 154 раза, БМП — 27 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 230 раз", — сказал Басурин.

По его словам, огонь силовики вели по 11 населенным пунктам республики.

"В результате огня украинской артиллерии по Старомихайловке получили повреждения два дома", — сообщил Басурин.

Один ополченец ранен из-за обстрелов в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки, сообщил в субботу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"От обстрелов со стороны ВСУ ранение получил один военнослужащий армии ДНР", — сказал Басурин.

В конце января ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком. В самопровозглашенной ДНР заявили, что Донецк подвергся массированному обстрелу из РСЗО "Град" и "Ураган" впервые за почти два года.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.

Служба безопасности Украины заявила о задержании женщины-снайпера в Донбассе.

"Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в районе проведения антитеррористической операции снайпера террористической организации ДНР", — говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что задержанная прошла четырехмесячную подготовку на территории России. Правоохранители возбудили дело по данному факту.

Почти весь газ «Северного потока-2» будет направлен в Центральную Европу

Центральная Европа получит почти весь газ, который будет поставляться по газопроводу ”Северный поток-2”, пропускная способность которого - 55 млрд кубов в год. На данный момент российская экспортная монополия ”Газпром” самостоятельно финансирует и занимается строительством трубопровода, по крайней мере, до тех пор, пока не будут найдены зарубежные партнеры, которые вложат деньги в проект.

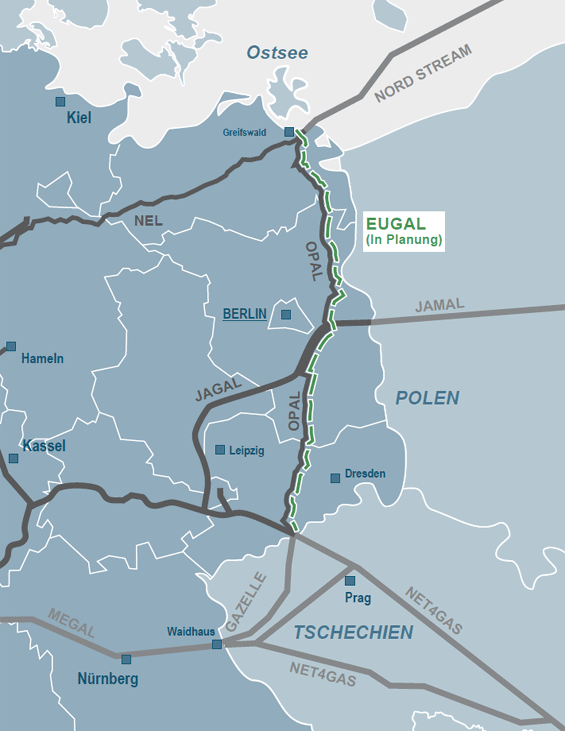

Немецкий оператор передачи газа Gascade - совместное предприятие Газпром-BASF - сообщил NGW, что небольшое количество газа из ”Северного потока-2” будет поступать в Северо-Европейскую линию (СЕЛ), построенную для подачи сжатого газа из газопровода ”Северный поток-1”. То есть, поставки составят около 4 млрд кубов в год. Но основная часть газа, 51 млрд кубов в год, предназначена для новой двухтрубной системы транспортировки компании Gascade, название которой Eugal. Ее длина составит 485 км. По этой системе газ будет поставляться из Грайфсвальда до немецко-чешской границы, практически повторяя маршрут существующего трубопровода Opal мощностью 35 млрд кубов.

От немецкой границы газ будет проходить через существующие мощности по территории Чешской и Словацкой республик в газовый хаб в Баумгартене в восточной части Австрии. Большая часть этого объема к тому времени будет доступна в виду снижения экспорта газа ”Газпрома” через Украину. Gascade сообщает, что проект Eugal все еще находится на ранних стадиях разработки, но надеется, что поставки газа по первой из двух труб начнутся в конце 2019 года.

Среди основания для строительства ”Северного потока-2” была его относительная затратная эффективность по сравнению с украинским маршрутом и увеличение спроса, учитывая снижение поставок в Великобритании и Норвегии по экономическим и геологическим причинам, а также в Нидерландах по причинам здравоохранения и безопасности.

На данный момент планируется, что 87 млрд кубов газа в год по ”Северному потоку” будет доставляться в Восточную Европу, благодаря двум проектам, и только 23 млрд кубометра в год будет доставляться в северо-западную Европу, что даже не покрывает сокращение поставок из голландского Гронингенского газового месторождения в течение последних нескольких лет.

В отсутствие каких-либо планов, которые могут возникнуть позже по расширению СЕЛ, возникает вопрос о том, какой газ будет поставляться в Северо-Западную Европу после снижения производства в ближайшие годы: СПГ или трубопроводный.

Возможно три основных сценария.

-По первоначальной схеме, которая на данный момент, видимо, забыта, ”Северный поток” должен был быть включен в офшорную цепь, которая начиналась бы в Нидерландах, далее пересекая канал и доходя до Великобритании; либо должны были использоваться резервные мощности морских трубопроводов на континентальном шельфе Великобритании, соединяя Данию по дну Северного моря с Англией.

-Затем был вариант использования сжиженного природного газа, который должен был быть направлен на мировые рынки, чтобы вернуть денежные средства инвесторам. В Северо-Западной Европе много недоиспользованных мощностей для импорта СПГ. Использование СПГ в свою очередь означало бы снижение продаж «Газпрома» на своих основных рынках и инвестиций в хранение ресурса.

-Кроме того, можно использовать сочетание возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и других относительно дорогих или грязных способов поддержания стабильных поставок энергоносителей, которые могут вытеснить спрос на газ.

Но все эти подходы выглядят сомнительными. В пресс-релизе в конце сентября ассоциация Gas Infrastructure Europe напомнила, что трубопроводы остаются очень эффективной формой доставки энергии. Общий объем транспортируемого газа в ЕС на 17 января с точки зрения энергии был равен количеству электроэнергии, используемой 1,3 млн домохозяйств в год.

Еще одна отраслевая ассоциация Eurogas, представляющая на этот раз поставщиков, заявила в прошлом месяце, что развитая газовая сеть в Европе стала предпосылкой для создания и использования низкоуглеродных, эффективных и возобновляемых источников энергии при низких затратах.

Natural Gas World

По сведениям болгарского Национального статистического института (НСИ), в декабре 2016 года произошел рекордный рост экспорта Болгарии на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Данный показатель растет уже второй месяц подряд. Так, в ноябре 2016 года произошло увеличение экспорта на 14,7%.

По данным НСИ, в декабре экспорт Болгарии в страны ЕС вырос на 12,8%, а в страны за пределами Евросоюза на 18,9%. В результате болгарский экспорт товаров и услуг в 2016 г. увеличился на 2,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 46,1 млрд. левов. При этом в годовом исчислении экспорт в страны ЕС вырос на 7,2%, а в третьи страны снизился на 5,9%.

Что касается болгарского импорта, то в декабре 2016 года он увеличился на 4,8%, причем рост отмечался при ввозе товаров и услуг как из стран ЕС, так и из-за его пределов. В годовом исчислении импорт Болгарии увеличился на 1,1% до 51 млрд. левов. Дефицит внешнеторгового баланса составил 4,9 млрд. левов.

В течение 2016 года наибольший рост экспорта Болгарии отмечен во Вьетнам (+132,5% до 164,5 млн. левов), Перу (+79,7% до 10,6 млн. левов) и Марокко (+44,6% до 121,2 млн. левов). Лидерами по приросту импорта стали Египет (+248% до 700 млн. левов), Иран (+73,3% до 48,7 млн. левов) и Канада (+69% до 92,3 млн. левов).

Стандарт

Закон FATCA заработал в обратном направлении

Федеральная Налоговая Служба США (IRS) направила своим израильским коллегам информацию о счетах граждан Израиля, открытых в американских финансовых учреждениях. Сведения о счетах 35 000 израильтян были отправлены в рамках взаимного обмена информацией по американскому закону FATCA.

Напомним, американский закон FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) был принят в 2010 году и вступил в силу – в 2014. Суть закона: зарубежные страны должны отправлять регулярные отчеты в IRS о всех счетах американских граждан в этих странах.

Если какая-то страна отказывается от этого, то все доходы, полученные резидентами такой страны на территории США, облагаются американским налогом на репатриацию прибыли (Withholding Tax) в размере 30%. Действие закона оформляется в виде двустороннего международного договора с каждой страной.

В некоторых случаях FATCA предусматривает взаимность в обмене информацией. Одним из таких случаев является Израиль. Статья 6 двустороннего договора об имплементации FATCA, заключенного между Израилем и США, предусматривает взаимность в обмене информацией о счетах граждан двух стран.

Комментируя первый обмен информацией, Налоговое Управление Израиля подчеркнуло, что местные законы не запрещают гражданам Израиля открывать счета за рубежом. Однако при этом необходимо отчитываться о таких счетах в налоговые органы по месту жительства. Таким образом, получаемые из США сведения отныне будут регулярно использоваться местными налоговиками для проверки информации, содержащейся в налоговых декларациях израильских граждан.

Война с наличными в Украине и мире

С начала 2017 года уровень предельной суммы расчетов наличными с участием физических лиц в Украине снижен в три раза - до 50 000 гривен (около 1 850 долларов США). Соответствующие правила содержатся в Постановлении Правления НБУ № 407 от 25 ноября 2016 года. Таким образом Украина обозначила свое участие в «мировой войне с наличными».

Решение НБУ о снижении предельной суммы расчетов наличными вполне соответствует новым международным тенденциям. Многие страны уже установили аналогичные ограничения. Например, в Испании наличными можно оплатить покупки на сумму до 2 500 Евро, в Греции - до 1 500 Евро, во Франции, Португалии и Италии - до 1 000 Евро. Другие же планируют ввести подобные ограничения в самом ближайшем будущем.

И если в Европе все проходит относительно тихо и незаметно, то в других странах подобные финансовые эксперименты оказываются довольно болезненными. Совсем свежий пример – т.н. «демонетизация» индийской национальной валюты. Власти Индии неожиданно запретили хождение банкнот крупного номинала, что повергло всю страну в хаос.

Тем не менее, индийские проблемы не впечатлили борцов с наличными. Один из них - бывший министр финансов США Ларри Саммерс - недавно опубликовал статью, в которой прямо заявил, что «печальный опыт Индии никак не повлиял на наши рекомендации остановить выпуск наличных в США и в мире». Главное предложение Саммерса на данном этапе - прекратить выпуск и изъять из оборота 100-долларовую купюру.

Главный аргумент адептов запрета наличных расчетов довольно прост и прозаичен: «наличные денежные средства, особенно купюры крупного номинала, используют только коррупционеры, преступники и террористы; поэтому крупные купюры нужно запретить, а наличные расчеты ограничить и в перспективе полностью отменить».

Однако логика такого заявления выглядит весьма ущербной. Использование чего-то преступниками не может быть поводом запрещать это всем остальным. Например, если преступники при совершении своих злодеяний пользуются автомобилями, то может давайте запретим всем пользоваться автомобилями? А если во время теракта 9/11 в США террористы использовали самолеты, то что предпринять в этом случае? Запретить самолеты?

Конечно же ни у кого нет сомнений в том, что преступники и террористы часто используют наличные именно в целях сохранения анонимности - ведь наличные расчеты практически невозможно отследить. Однако даже полный запрет на бумажные деньги вряд ли заставит закоренелых бандитов встать на путь истинный - они всегда найдут способ обойти систему. Например, станут использовать золото, серебро и другие металлы. А если и драгметаллы запретят - перейдут на криптовалюты (кстати, некоторые из них уже переходят). Экономические законы отменить не удастся - всегда можно будет найти альтернативные средства обмена и накопления.

Кроме того, результаты некоторых политически незаангажированных исследований явно показывают, что критика наличных денежных средств зачастую не имеет под собой убедительных оснований. Как оказалось, в странах, использующих банкноты крупного номинала, показатели преступности в целом значительно ниже, чем в странах с «дешевыми банкнотами».

В частности, в Швейцарии с ее купюрой в 1 000 франков (что составляет около 1 000 долларов США) уровень преступности является одним из самых низких в мире. То же самое можно сказать про Сингапур (крупнейшая купюра 1 000 сингапурских долларов = около 700 долларов США) и ОАЭ (крупнейшая купюра - 1 000 дирхам = 272 доллара США).

А вот такие страны как Нигерия, ЮАР, Бразилия, Венесуэла, Малайзия и Узбекистан буквально задыхаются от проблем с коррупцией и организованной преступностью, хотя стоимость денежных банкнот крупнейшего номинала в этих странах находится в пределах 30 долларов США (а в Узбекистане стоимость крупнейшей банкноты в 5 000 сом в пересчете составляет всего лишь 1,5 доллара США).

Таким образом, можно смело предположить, что набившие оскомину разговоры о борьбе с преступностью и терроризмом - это всего лишь удобный повод. Каковы же истинные причины войны с наличными? Некоторые независимые экономические исследователи приходят к выводу, что основных таких причин две:

Попытка увеличить налоговые поступления в бюджет - если абсолютно все транзакции будут проводиться через банковские учреждения, то их можно легко отследить. В таких условиях минимизировать налогообложение станет практически невозможно.

Получение государством и банками практически полного контроля над финансовой системой, поскольку абсолютно все денежные средства всегда будут находиться и вращаться в банках.

Что же произойдет с обычными законопослушными обывателями в случае если влажные мечты борцов с наличными полностью осуществятся? Неприятностей может быть довольно много:

Полная потеря права на приватность. Поскольку любые покупки будут проводиться через банковскую систему, то банки (и государство) будут знать про своих клиентов абсолютно все - кулинарные пристрастия, вкусы в одежде, проблемы со здоровьем и многое-многое другое.

Вероятность в один прекрасный момент остаться вообще без средств к существованию - это может произойти в случае случайного сбоя в системе или преднамеренного злоупотребления властью (если счета полностью заблокируют по той или иной причине).

Актуальная проблема для Украины и других постсоветских стран - ненадежность местной банковской системы и отсутствие доверия к ней. Горький опыт вкладчиков обанкротившихся банков тому яркое подтверждение.

Актуальная проблема для Западной Европы (а в перспективе, возможно, и для нас) - отрицательные процентные ставки (ПОПС). При отрицательной ставке средства на депозите не только не приносят доход, но и постепенно уменьшаются в размерах. Откладывать деньги «на черный день» и передавать их по наследству станет крайне затруднительно.

Остается только надеяться, что утопические идеи о полном запрете наличных денег так и останутся на бумаге, а с преступностью и терроризмом будут бороться другими методами.

Это было до «Семнадцати мгновений...»

Военное кино, посвящённое подвигу советского солдата в Великой Отечественной войне, занимает особое место в отечественном кинематографе. Десятки пронзительных фильмов, некоторые из которых снимались ещё до Великой Победы, вошли в классику мирового киноискусства. Но именно лента «Щит и меч» положила начало новому, более реалистичному взгляду на историю.

По классику военной прозы

Киноэпопея рассказывает о советском разведчике Александре Белове, засланном в Ригу накануне присоединения Прибалтики к СССР. Под именем немца-репатрианта Йоганна Вайса он перебирается в фашистскую Германию до начала Второй мировой войны. Его задача - занять высокопоставленную должность, открывающую доступ к секретным материалам, касающимся военных планов Гитлера.

Фильм «Щит и меч» создавался по одноимённому произведению Вадима Кожевникова. Роман заслуженно считается классикой военной прозы и одной из лучших работ автора. Однако изначально Кожевников задумывал совершенно иное произведение, в котором бы описывался «американский» период жизни советского разведчика. А прототипом должен был стать легендарный разведчик Рудольф Абель. Собирая материал, Вадим Михайлович даже провёл несколько месяцев в США. Но потом автор отказался от первоначальной идеи, а главного персонажа «списал» с другого советского разведчика - Александра Святогорова. Хотя кое-какие черты от Рудольфа Абеля всё же остались.

Роман был опубликован в журнале «Знамя» и сразу стал бестселлером. За экранизацию взялась кинокомпания «Мосфильм». Режиссёр Владимир Басов с одной стороны торопил начало съёмок, но с другой - выдвинул условие: перед работой над киноэпопеей он должен встретиться с настоящими разведчиками. Он был уверен, что главный герой Александр Белов - всё же собирательный образ. Мало того, от Басова требовали показать советскому народу настоящего «бойца невидимого фронта». Ведь ложь про идеального богатыря никак не подходила для фильма. Чиновники «Мосфильма» согласились на поставленное режиссёром условие. Начались приготовления к съёмкам.

Юноша с арийской внешностью

Басов без проблем подбирал одного актёра за другим на роли будущей кинокартины. И вот практически все образы были «разобраны», но Генрих Шварцкопф (друг Йоганна Вайса) так и не занят. Режиссёр никак не мог найти исполнителя этой роли. Помог случай.

Львов. Гостиничный ресторан. Режиссёр Владимир Басов и члены съёмочной группы расположились за столом. Они бурно обсуждали судьбу роли Генриха Шварцкопфа. Кого пригласить? В этот момент в ресторан вошёл Олег Янковский (в то время Саратовский театр драмы, где работал Олег Иванович, находился на гастролях во Львове). Валентина Титова, жена Басова, подметила молодого человека и обратила на него внимание своего мужа: «Вот сидит юноша с типичной арийской внешностью». Режиссёр согласился, что этот человек идеально подошёл бы на роль Генриха, но предположил, что он, скорей всего, физик или филолог: «Где найти артиста с таким умным лицом?»

Но судьба на то и судьба. Ассистентка Басова Наталья Терпсихорова, случайно встретив Янковского на «Мосфильме» и узнав, что он актёр, приглашает его на кинопробы.

Саундтрек стал хитом

Стоит отметить, что сняли «Щит и меч» в рекордные сроки. На четыре серии ушло всего два года. Причём Владимир Басов мог бы уложиться и в один год, если бы не бюрократические проволочки. Так как киноэпопея по большей части своей снималась в Калининграде, Берлине и Кракове, то постоянно требовались разного рода документы для переездов съёмочной группы.

Никак нельзя оставить без внимания музыкальный хит фильма - «С чего начинается Родина?». Композитор Вениамин Баснер и поэт Михаил Матусовский много сил положили на его создание. Строки, четверостишия, куплеты летели в корзину друг за другом. Вениамин и Михаил понимали, насколько щекотливую тему избрали для песни, поэтому-то шлифовали, редактировали каждое предложение. Но критики всё равно посчитали их работу неудовлетворительной. Разве можно вывести формулу Родины из картинок в букваре и стука вагонных колёс? Но зрители и слушатели решили по-иному. Заглавная песня киноэпопеи вмиг стала хитом.

На критиков махнули рукой

Вообще, надо сказать, что критика оказалась не слишком благосклонной к картине. К примеру, в одной из рецензий были следующие строки: «Главный герой много сделал такого, что вряд ли дожил бы до встречи с матерью. Когда смотришь, как в самом центре рейха с неизменным успехом и без особого труда работают антифашисты и разведчики, как безмятежно они посылают в эфир сводки и обезвреживают матёрых гитлеровцев, испытываешь неловкость за авторов». Да, слова были неприятны. Но Владимир Басов решил не реагировать на них.

И всё же нельзя не признать, что картина «Щит и меч» выбивалась из большого ряда военных лент. Впервые спустя несколько десятилетий после окончания войны фашисты, офицеры СС были показаны как умные и хитрые враги. Солдаты фюрера, которых до этого изображали недалёкого ума людьми, в киноэпопее - военные высочайшего уровня. Да и главный герой Александр Белов - не дерзкий авантюрист, а вдумчивый и сосредоточенный разведчик, нацеленный на достижение поставленной задачи.

Фильм «Щит и меч» вошёл в классику отечественного кинематографа. Это настоящее, правдивое военное кино, рассказывающее не об идеальных разведчиках, а о реальных «бойцах невидимого фронта», рисковавших своей жизнью в тылу врага.

Александр КАРАВДИН

По иронии исполнитель роли обаятельного фашиста Генриха Шварцкопфа Олег Янковский родился 23 февраля 1944 года, когда страна отмечала День Красной армии и флота, впоследствии переименованный в День Советской армии и Военно-Морского флота. Сегодня же мы его отмечаем как День защитника Отечества.

Владимир Басов (1923-1987) - советский кинорежиссёр, актёр, сценарист. Народный артист СССР (1983). Член ВКП(б) с 1948 года.

Отец знаменитого актёра и режиссёра был красным командиром и погиб в 1931 году.

В годы Великой Отечественной войны Владимир Басов в звании старшего лейтенанта командовал батареей 424-го миномётного полка 36-й миномётной бригады 28-й артиллерийской дивизии прорыва РГК. 23 февраля 1945 года во главе штурмовой группы обеспечил захват опорного пункта немецкой обороны, в бою был тяжело контужен, за свой подвиг награждён орденом Красной Звезды. Был заместителем начальника оперативного отдела 28-й отдельной артиллерийской дивизии прорыва Резерва СВГК (воинское звание - капитан).

Кстати

Отец Олега Янковского Ян (позднее закрепилось имя Иван) до революции 1917 года был гвардейским офицером, штабс-капитаном лейб-гвардии Семёновского полка, в Первую мировую войну награждён орденом Святого Георгия. Во время Брусиловского прорыва был тяжело ранен. Служил вместе с Тухачевским, который тоже начинал карьеру в Семёновском полку. В начале 1930-х был арестован, а в 1936 году освобождён. В 1937 году Ивана Павловича снова арестовали. Как утверждал сам Олег Янковский, «погорел» за то, что «был другом Тухачевского». Вскоре был освобождён. Во время Великой Отечественной войны работал в тылу - на строительстве в Джезказгане и Ленинабаде.

Космическая программа КНР: от советских ракет к собственной космической станции

Любовь Крашенинникова

Аспирантка факультета мировой политики МГУ

Китайская космическая программа — одна из крупнейших в мире, важнейший ее принцип — это независимость при осуществлении ключевых проектов. Достижения последнего десятилетия ознаменовали качественный прорыв и ставят КНР в один ряд с ведущими державами-производителями космических технологий по многим направлениях.

Основные цели, направления и система управления космической программой КНР

Деятельность КНР в космосе направлена на реализацию комплекса экономических, военных и политических задач. Престижные и технически сложные проекты имеют большое идеологическое значение для становления Китая как новой сверхдержавы. Как для её граждан, так и всего мира они подчеркивают мощь научно-технического потенциала и способность конкурировать с мировыми индустриальными лидерами — теперь и в космической сфере. В 2015 г. Госсоветом КНР был утвержден национальный праздник — День космонавтики КНР (24 апреля).

Руководство космической программой КНР формально осуществляется Государственным космическим управлением (CNSA), в его официальные обязанности входит развитие проектов мирного космоса и международное сотрудничество. В «Белых книгах» о космической деятельности КНР (2006 и 2011 гг.) подчеркнуты принципы научного, независимого, инновационного, мирного и открытого развития и цели — мирное освоение, укрепление национальной безопасности и совокупной мощи страны, способствование прогрессу, защита прав и интересов КНР.

Финансирование китайской космической программы не отличается особой прозрачностью. Расходы на космос оцениваются в диапазоне от 3,5 [1] до более 4 млрд долл. в год.

CNSA подчиняется Госуправлению по оборонной науке, технике и промышленности (SASTIND), государственному агентству, отвечающему за управление ВПК в составе Министерства промышленности и информатизации. Руководитель CNSA имеет ранг замминистра. О значимости космической отрасли в системе оборонной промышленности свидетельствует тот факт, что в 2013-2016 гг. глава CNSA Сюй Дачжэ был по совместительству замминистра промышленности и информатизации и возглавлял SASTIND.

Космическая промышленность

Работы в рамках космической программы реализуются при взаимодействии нескольких десятков компаний в составе двух «особо крупных государственных высокотехнологичных предприятий» — Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC) и Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC). Они работают под надзором правительственной Комиссии по контролю и управлению государственным имуществом (SASAC) и также подчинены SASTIND.

CNSA, CASC и CASIC — наследники расформированного в 1993 г. Министерства аэрокосмической промышленности. В 1993–1999 гг. CASC и CASIC (до 2001 г. — CAMEC) были единой корпорацией, затем их разделили в рамках реорганизации ВПК и высокотехнологичных предприятий для частичной коммерциализации, стимулирования конкуренции, налаживания финансового и правового регулирования. Сегодня эти холдинги представлены в производстве космической техники, стратегических вооружений, тактического оружия (включая крылатые ракеты, средства ПВО, беспилотную авиацию, реактивные системы залпового огня), а также разнообразной гражданской машиностроительной продукции. Принцип их экономической эффективности основан на интеграции военной и гражданской промышленности, причем доля гражданского производства выше. Численность персонала CASC превышает 170 тыс. человек, CASIC — около 137 тыс. человек.

Концерн CASC до недавнего времени был конечным производителем всех китайских ракет-носителей и космических аппаратов. Крупнейший разработчик ракет — Китайская академия технологий ракет-носителей (CALT, 1-я академия CASC), в частности, производит модификации наиболее массового носителя Чанчжэн-2/CZ-2 («Великий поход»), перспективную тяжелую CZ-5 и все китайские МБР. Ведущий создатель космических аппаратов — Китайская академия космических технологий (CAST, 5-я академия CASC). Еще один центр производства космической техники — Шанхайская академия космических технологий (SAST, 8-я академия CASC), производит носители CZ-4, перспективные легкие CZ-6, участвует в производственной кооперации в проектах других ракет и пилотируемых аппаратов, разрабатывает спутники. Все три академии являются крупными научно-производственными объединениями с численностью персонала около 20 тыс. человек каждая.

Еще недавно CASIC не был конечным производителем космической техники — участвовал в производственной кооперации и выпускал электронные компоненты, отдельные виды оборудования и агрегатов. В последние годы CASIC выходит на рынок космической техники и услуг, предлагая проекты дешевых ракет-носителей на базе твердотопливных БРСД (под обозначением KZ, Kuaizhou или «быстрый челн») и микроспутники.

В КНР есть четыре космодрома: Цзюцюань (единственный используемый сейчас для пилотируемых стартов), Сичан, Тайюань, Вэньчан. До военной реформы они подчинялись НОАК в статусе «баз Главного управления вооружений», с 2016 г. предположительно находятся в ведении Управления по разработке новых видов вооружений ЦВС. Также с 2016 г. началось строительство коммерческого космодрома, принадлежащего компании Expace, «дочке» концерна CASIC.

В 2014 г. Китай впервые опередил РФ по числу космических аппаратов на орбите. По состоянию на конец июня 2016 г., Китай имел 181 аппарат, Россия — 140, США — 576. В 2015 г. Китай осуществил 19 успешных пусков космических ракет-носителей, заняв по этому параметру 2-е место после РФ и опережая США.

В ходе 13-й пятилетки (2016–2020 гг.) концерн CASC рассчитывает провести 110 космических пусков, удвоив показатель за 10 лет, превысить рубеж в 200 аппаратов на орбите, начать оказывать услуги космической навигации, космической связи и ДЗЗ в глобальном масштабе, получая от этого до 15% от общих доходов от деятельности в космосе.

В 2016 г. CASIC опубликовала план пяти больших аэрокосмических коммерческих проектов, рассчитанный более чем на 10 лет, с объемом инвестиций в размере более 14,5 млрд долл. США в текущих ценах. Они включают создание региональной сети для БПЛА, локальной вычислительной сети, широкополосного и узкополосного глобального спутникового интернета (к 2020–2021 г.), челнока Тэнъюнь (к 2030 г.). CASIC получила подряд на строительство аэрокосмической базы по производству и обслуживанию ракет и спутников в г. Ухань с коммерческим космодромом. К 2020 г. планируется достичь уровня производства 50 ракет-носителей и 140 коммерческих спутников, доведя годовой объем дохода до более 4,3 млрд долл. в текущих ценах.

Основные этапы развития космической программы

Побудительным мотивом для запуска космической программы в условиях дефицита ресурсов и кадров в 1950-е гг. стало стремление к демонстрации научной и военной мощи, основой — программа создания боевых баллистических ракет. Ключевую роль сыграло возвращение из США в 1955 г. всемирно известного ученого-ракетчика Цяня Сюэсэня, который работал в Манхэттенском проекте и был обвинен ФБР в прокоммунистических симпатиях. Он возглавил созданную в том же году 5-ю академию Министерства обороны. Существующие сегодня CASC, CASIC, CNSA — наследники этой изначальной структуры.

Весомый вклад в развитие ракетной программы КНР внесло сотрудничество с СССР, который передал Китаю образцы ракет Р-2 и Р-5. В 1960 г. советские специалисты были отозваны. КНР располагала минимальной базой, но решимость Мао Цзэдуна не отставать от США и СССР и его манера постановки максимальных задач обусловили догоняющее, но самостоятельное развитие. В 1970 г. был запущен спутник Дунфанхун-1 («Алеет восток»), из закрытого пилотируемого проекта Шугуан-1 выросла серия спутников с возвращаемой на Землю капсулой FSW («возвращаемый спутник»). Миновав трудности «культурной революции» (1966–1976 гг.), с 1980-х гг. КНР начала вывод на орбиту телекоммуникационных спутников Дунфанхун-2/3/4, с 1988 г. — метеорологических спутников Фэнъюнь («Ветер и облака»), приступила к международному сотрудничеству (проект CBERS/Цзыюань с Бразилией). С 2006 г. КНР начала запуски нового семейства разведывательных спутников Яогань («спутник дистанционного зондирования»). По состоянию на 2016 г., запущено 36 спутников радиолокационной, радиотехнической и оптической разведки (носители семейства CZ – 2D/4B/4С).

Ключевые проекты в настоящее время

Важнейшими направлениями космической программы КНР стали наземная инфраструктура (новый космодром Вэньчан на о. Хайнань, суда слежения за спутниками и т.п.) и создание новых семейств ракет-носителей с применением двигателей на жидком кислороде/керосине и твердотопливных двигателей (вторая группа отвечает требованиям недорогих ракет быстрого реагирования). В 2015–2016 гг. состоялись первые пуски ракет-носителей CZ-5 (тяжелая), CZ-6 (легкая), CZ-7 (средняя). Создание CZ-5, способной доставлять до 25 тыс. кг на низкие околоземные орбиты, открывает путь для реализации программы орбитальной станции и исследований дальнего космоса.

В 2015–2016 гг. CASC и CASIC представили версии твердотопливных трехступенчатых ракет CZ-11 и KZ-1/11, основанных на МБР DF-31 и БРСД DF-21. В 2016 г. объявлено о создании двигателя на жидком кислороде и керосине тягой 500 т для сверхтяжелой ракеты CZ-9 (запуск запланирован на 2030 г. в рамках пилотируемой лунной миссии и марсианской программы), а также твердотопливного двигателя тягой 150 т. После 2020 г. на смену CZ-4B предполагается ввести CZ-8.

Важным направлением является навигационная спутниковая система Бэйдоу, состоящая на 2016 г. из 21 спутника (достижение глобального охвата (35 спутников) планируется к 2020 г.).

Пилотируемая программа

Спустя почти два десятилетия после закрытия проекта Шугуан был одобрен новый план («проект 921» — по месяцу и дате решения Госсовета), для управления которым создали военную структуру — Канцелярию по делам пилотируемой космической программы ЦВС. Первый этап по созданию пилотируемого орбитального корабля и проведению пилотируемого полета (состоялся в 2003 г.) был реализован при помощи РФ. Российские предприятия оказали помощь в проектировании корабля Шэньчжоу, основанного на конструкции российских кораблей «Союз». Китайцам были переданы образцы космических скафандров и технологии их производства, их также ознакомили с методикой подготовки космонавтов.

Второй этап предполагает создание постоянной орбитальной станции и реализуется в настоящее время. При помощи пилотируемых кораблей Шэньчжоу и орбитальных модулей Тяньгун (первый запущен в 2011 г., второй — 19 октября 2016 г.), отрабатываются процедуры стыковки и тестируются системы жизнеобеспечения для длительного пребывания на орбите. 18 ноября 2016 г. завершилась самая продолжительная в истории КНР пилотируемая миссия, которая длилась 33 дня.

Сооружение орбитальной станции планируется на 2018–2022 гг. Она будет состоять из базового модуля Тяньхэ и двух лабораторных модулей с возможностью стыковки кораблей Шэньчжоу и Тяньчжоу (грузовой).

Следующим этапом должно стать создание многоразового корабля, по всей видимости, в виде орбитального самолета. В 2011 г. состоялся первый суборбитальный полет беспилотного самолета 4-й академии CASC Шэньлун-1, схожего с американским Boeing X-37, запущенного с бомбардировщика H-6. CALT разрабатывает проекты пилотируемого (запуск на CZ-5) и беспилотного (горизонтальный взлет) орбитальных самолетов, CASIC работает над коммерческим челноком Тэнъюнь. С проектами многоразовых космических систем с воздушным стартом, возможно, связана покупка сверхтяжелого грузового самолета Ан-225 «Мрия» у Украины.

Военный космос

КНР — крупный производитель высокоточного оружия (БПЛА, корректируемые бомбы со спутниковым наведением и др.). Системы космической разведки и связи и собственная навигационная система рассматриваются как необходимые составляющие национальной безопасности. C сентября 2015 г. Китай приступил к созданию космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении, выведя на орбиту спутник с инфракрасной системой обнаружения ракетных пусков.

Большое значение уделяется уничтожению информационной инфраструктуры противника. «Информационное превосходство» вооруженных сил США рассматривается КНР как преимущество и уязвимость. В 2007 г. КНР провела успешные испытания противоспутникового оружия, сбив старый метеорологический спутник «Фэнъюнь-1C» при помощи кинетического перехватчика. Для его доставки использовалась модифицированная БРСД DF-21 производства CASIC. Ведется также работа над созданием спутников-истребителей. По американским оценкам, к 2025 г. китайцы могут обрести способность уничтожать не только разведывательные спутники на низких орбитах, но и спутники глобальных систем позиционирования на высоких орбитах (до 40 тыс. км).

С 2009 г. CASIC ведет разработку твердотопливных трехступенчатых ракет с жидкотопливной дополнительной (четвертой) ступенью семейства KZ, которые предполагается использовать для быстрого вывода спутников на орбиту в условиях войны и в коммерческих целях. Программа основана на БРСД DF-21 и, возможно, DF-26, и связана с развитием ПРО и противоспутникового оружия. В 2013 и 2014 гг. состоялись пробные запуски с выводом на орбиту спутников KZ-1/1А (до 430 кг полезной нагрузки), начало запусков KZ-11 (до 1000 кг полезной нагрузки) планируется на 2017 г. По сообщениям СМИ КНР, стоимость вывода 1 кг на геопереходную орбиту составит 10 тыс. долл. США.

Важнейшие научные эксперименты и программа исследований дальнего космоса

КНР активно использует космос для экспериментов в сфере прикладной и фундаментальной науки. В августе 2016 г. Китай стал первой страной, которая вывела на орбиту экспериментальный спутник квантовой связи «Мо Цзы», названный в честь древнего учёного-философа. Спутник разработан совместно с Австрийской академий наук и призван осуществлять квантовую передачу данных по абсолютно защищенному каналу связи.

Китай активно занимается реализацией программ изучения Луны и Марса, запущенных в 2004 и 2009 гг. На данный момент осуществляется предварительное изучение возможности пилотируемых полетов.

В 2007–2010 гг. на орбиту Луны были выведены спутники Чанъэ 1/2 (название в честь даосской богини Луны), в 2013 г. произведена посадка автоматической станции Чанъэ-3 с доставкой небольшого (140 кг) лунохода. На 2017 г. запланирована посадочная миссия Чанъэ-5 с целью доставки на Землю 2 кг лунного грунта с двухметровой глубины.

К 2021 г. планируется отправка посадочного зонда на Марс. В 2016 г. SASTIND представлены проекты марсианского зонда и ровера. На 2025 г. планируются испытания сверхтяжелой ракеты CZ-9 для лунных и межпланетных полетов.

Сотрудничество с Россией

В 1950-е гг. СССР содействовал зарождению ракетной программы Китая, в 1990-е гг. началось сотрудничество в рамках пилотируемой программы. В рамках подписанных соглашений «О сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях» (18 декабря 1992 г.) и «О сотрудничестве в области пилотируемой космонавтики» (25 апреля 1996 г.) КНР получила технологии космического корабля Союз, систем жизнеобеспечения, скафандры, прошли тренировки в центре им. Гагарина в «Звёздном городке». Новый импульс сотрудничеству после некоторого спада придало наложение санкций в связи с украинским кризисом. В 2014 г. состоялись первые переговоры по закупкам России электронных компонентов производства CASIC, китайская сторона проявила интерес к российскому мощному жидкостному двигателю РД-180. Переговорный процесс продолжается до сих пор. В ходе визита В. Путина в КНР в июле 2016 г. было подписано важное соглашение об охране интеллектуальной собственности («О мерах охраны технологий»), необходимое для дальнейшей работы, а также соглашение о сотрудничестве между российской системой ГЛОНАСС и китайской Бэйдоу по разработке наземного оборудования. Китайцы также проявляют интерес к российским технологиям производства ядерных реакторов для космических аппаратов, что может иметь значение при реализации как научных миссий, так и для военных целей.

Сомнительные перспективы сотрудничества с Западом в космической сфере способствуют росту российского интереса реализации совместных проектов с КНР. Однако согласование подобных проектов, как правило, требует длительных, многолетних переговоров.

1. Aliberti M. When China Goes to Moon. Springer. 2015. P. 24

10 февраля, в День дипломатического работника Российской Федерации, сотрудники представительства Россотрудничества в Украине по сложившейся традиции возложили цветы к могиле выдающегося российского дипломата Евфимия Васильевича Путятина, похороненного на территории Киево-Печерской лавры.

В храме Рождества Пресвятой Богородицы прошел молебен, была отслужена заупокойная лития.

Почтить память видного российского государственного деятеля и незаурядного дипломата, известного подписанием ряда выгодных для России договоров с Японией и Китаем в середине XIX в., пришли также сотрудники Посольства России, руководители организаций российских соотечественников, представители общественности.

В этот же день в Российском центре науки и культуры в Киеве была открыта фотовыставка, которая знакомит посетителей и гостей РЦНК с наиболее яркими страницами российской дипломатической истории.

По словам известного украинского журналиста и писателя Игоря Круглова, «в нынешних условиях глобальной взаимозависимости, когда весь мир практически ежедневно сталкивается с многочисленными вызовами и угрозами, роль дипломатии трудно переоценить».

«Хочу от всей души пожелать работникам Россотрудничества крепкого здоровья и успехов в их сложной и благородной деятельности, цель которой – сохранение нашего единого гуманитарного пространства», - заявил киевский историк и публицист Сергей Смолянников.

Повитухи нашего века

Башкеев

В России деятельность доул - чистой воды самодеятельность и не вполне легальный бизнес

Пока ученые спорят о гомеопатии, в Москве и Санкт-Петербурге набирает популярность новый вид околомедицинских услуг: женщины, которые называют себя «доулы», предлагают свою помощь в сопровождении беременности и родах. Естественно, не бесплатно. Вот только медицинского образования у них, как правило, нет, а врачи оценивают такую помощь весьма скептически.

Крупнейшая российская поисковая система выдала по запросу «услуги доулы» (вдохните глубже!) 31 млн ответов. Разумеется, не все они касались нашей страны. Оказалось, что и в соседней Украине этот бизнес в последние годы процветает. Кто же эти женщины и почему их услуги так востребованы? Доула, в переводе с английского на простой, есть повитуха. Женщина, чаще без специализированного медицинского образования, но с определенным жизненным опытом, готова делиться им с теми, кто впервые готовится к родам или столкнулся в ходе беременности с проблемами.

Какую помощь она предлагает? В первую очередь моральную. Доула позиционирует себя как старшая по-друга, на которой беременная женщина может буквально «повиснуть», рассказывая ей о своих страхах и ощущениях. Востребованы и практические советы. Какую кроватку купить первенцу? Чем зимняя коляска отличается от летней, а европодгузники — от азиатских? Ответы на многие специфические вопросы без пяти минут мамы могут получить заранее, не набивая шишек.

Сколько стоит помощь доулы? Разовая консультация (как правило, это многочасовое общение в течение одного дня), обойдется в 2-3 тысячи рублей. Есть и спецуслуга — присутствие на родах. Стоимость — от 15 до 30 тысяч.

Позвонив по телефону, указанному на одном из специализированных сайтов, я поговорил с Лилией, представившейся доулой с пятилетним стажем. Она полна оптимизма: спрос на услуги этих «повитух», по крайней мере в Москве, хороший. Чаще за помощью обращаются люди с достатком выше среднего. Что касается присутствия на родах, то эта опция набирает популярность. Лилия также сообщила мне, что по ее наблюдениям и подсчетам, беременность, сопровождаемая доулой, проходит на 30% легче и предсказуемее, а роды — на 25% быстрее. Впрочем, ни доказать, ни опровергнуть эти выкладки невозможно — официальных данных на этот счет у нас в стране просто не существует.

Позиция медицинского сообщества относительно деятельности доул, мягко говоря, скептическая. Что и понятно: доверять советам и рекомендациям человека, не имеющего специальных знаний о беременности и родах, по меньшей мере неосмотрительно. С другой стороны, если роженица лежит в платной палате, лечащему врачу доулу представляют как очень близкую подругу, а в родах та действительно помогает женщине, а не пытается руководить процессом, то никаких препятствий не возникает. Другое дело, когда речь идет о родах в общем потоке, тогда в родовой блок не допустят даже мужа...

В Западной Европе доулы — вполне официальная категория медперсонала, совмещающая функции акушера-гинеколога и патронатной сестры. Услуги этих специалистов покрываются медицинской страховкой. Примерно за полтора месяца до окончания беременности будущая мама заключает с доулой контракт. В комплекс услуг, как правило, входит сопровождение беременности на последних неделях (контроль медицинских показателей, психологическая поддержка, практические советы), присутствие на родах (по желанию доула может эти роды и принять), а также послеродовые консультации. Научить молодую маму правильно кормить ребенка, пеленать, купать, делать ему массаж — все это входит в обязанности европовитухи.

Зачем местной медицине нужен специалист столь широкого профиля? Все просто: в Финляндии, Бельгии, Люксембурге или Нидерландах время пребывания роженицы в стационаре регламентировано и составляет два дня при естественных родах и три — при кесаревом сечении. Разумеется, совсем оставить женщину без помощи местная страховая медицина все-таки не решается. А вот оказать эту помощь на дому, приходящим специалистом — пожалуйста!

В России же деятельность доул — пока чистой воды самодеятельность и не вполне легальный бизнес, ориентированный на женщин, как правило, одиноких. Что интересно, бизнесом является и обучение повитух: за 4 недели и 30 тысяч рублей из любой женщины старше 30 лет на ряде сайтов обещают сделать профессиональных доул, которые затем сами смогут зарабатывать себе на хлеб с маслом.

Мюнхенская речь Путина: 10 лет спустя

То выступление российского лидера стало водоразделом в отношениях нашей страны с Западом

Сегодня исполняется ровно 10 лет с того дня, как президент России Владимир Путин выступил на конференции в Мюнхене с речью, ставшей программной и знаменитой. То выступление — водораздел в отношениях нашей страны с Западом, рубеж. Что случилось за трудное десятилетие и насколько дальновидными были те оценки и реальными — предупреждения?

Вот ключевые путинские тезисы, прозвучавшие десятилетие назад.

— Для современного мира однополярная модель неприемлема и вообще невозможна.

— Система права одного государства, а именно США, перешагнула национальные границы и навязывается другим государствам.

— Единственным механизмом принятия решений по использованию военной силы может быть только Устав ООН. Ни НАТО, ни Евросоюз не должны подменять собой ООН.

— НАТО выдвигает свои передовые силы и системы ПРО к границам РФ, на что мы, выполняя Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), не реагируем.

— Россия не поддерживает решение по статусу Косово, это решение имеет последствия.

— Одной рукой Западом раздается «благотворительная помощь» странам третьего мира, а другой — консервируется экономическая отсталость, а еще и собирается прибыль.

— ОБСЕ пытаются превратить в вульгарный инструмент вмешательства во внутренние дела и обеспечения внешнеполитических интересов одних стран в отношении других.

— Россия — страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда проводила независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня...

Вчитаемся в тезисы сегодня. Итак: за 10 лет претензии США на роль всемирного жандарма сильно поубавились, в результате чего однополярность рассосалась. Все военные авантюры, начиная с Ирака, где обосновалось исламистское квазигосударство, Афганистана, который снова ждет талибов, и кончая хаосом в Ливии, доказали неспособность Вашингтона стабилизировать в одиночку постконфликтную ситуацию. В Мюнхене Путин был абсолютно прав, предрекая конец однополярного мира. Теперь помимо США и НАТО есть Россия, Китай, Индия, БРИКС, ШОС и т. д.

Альтернативы ООН так до сих пор Запад и не выработал, хотя и хотел. НАТО и ЕС больше не вдохновляют не только третий мир, но и сами входящие в них страны, где сильны позиции евроскептиков. Выйти на общее решение удается редко, если в СБ ООН договариваются с Россией и КНР. Тогда все работает. ОБСЕ пытаются по-прежнему использовать как инструмент «демократизации», но безуспешно.

Россия, и не только она, Косово не признала, но последствия были. Прецедент отделения части территории без согласия страны все же сработал, но уже в Абхазии, Южной Осетии и в Крыму. Путем законного референдума в отличие от никогда не голосовавшего Косово.

Словом, Россия предупреждала в Мюнхене в 2007-м, а вы не послушали. Теперь каждое слово Путина просвечивают рентгеном.

С позиций нового статус-кво после событий в Грузии, выхода из ДОВСЕ, войн в Ливии и Сирии, появления ИГИЛ, переворота на Украине, крымского референдума и т. д. тогдашняя тональность выступления Путина представляется вежливо миролюбивой, геополитически честной и предупредительно аналитичной. Но в 2007-м Запад еще не смирился с присутствием независимой Россией.

Речь в Мюнхене стала поводом для многолетней дискуссии в западных политических кругах о возобновлении холодной войны. Ястребы торжествовали. Убедившись, что Россия избавляется от морока 80-х, США поставили крест на «ельцинской демократии» и перешли к политике «сдерживания» России.

Тезисы Путина о многополярности мира, сформулированные тогда, явились пророческими, а расстановка внешних приоритетов России — программной. Многие западные СМИ, пытаясь переварить в 2007-м дерзость русских, налегали на иронию и даже на сарказм. Но были и трезвые головы. Берлинская газета Der Tagesspigel писала: «Основные вопросы речи Путина касаются требования равноправного глобального сотрудничества. Эту речь стоит воспринимать серьезно даже в тех местах, где критика кажется чересчур острой. Россия позиционирует себя как равноправного и равноценного партнера. Успех евроинтеграции показывает, что равноправие и равноценность — условия конструктивного сотрудничества».

Еще цитата — из Herald Tribune: «О выступлении президента России на конференции говорили все. Кому-то оно напомнило о временах холодной вой-ны, но были и те, кто ясно увидел за ней уверенную в себе, стабильную и богатую Россию, выбравшуюся из хаоса 90-х годов».

Те, кто «ясно увидел», были в меньшинстве. Но они оказались правы.

Олег Шевцов, политический обозреватель «Труда»

Глава МИД Турции: «Турецкий поток» не угрожает национальным интересам Украины.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что разработка проекта газопровода «Турецкий поток» затрагивает только турецкие национальные интересы и не отразится негативно на Украине.

«Турция подписывает договоры в энергетической сфере со многими странами с целью диверсификации и для собственной энергетической безопасности. Например, мы реализуем проект очень важный для нас TANAP, и есть страны, которым тоже не нравится. Однако мы расцениваем все проекты с точки зрения наших национальных интересов и энергетической безопасности», — сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Киеве во время официального визита, передает РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что Турция не намерена с помощью энергетических проектов затрагивать интересы каких-либо стран. Чавушоглу отметил, что он не считает, что постановка вопроса, «на чьей стороне Турция», является верной при обсуждении проектов в сфере энергетики.

Глава МИД Турции добавил, что он обсудил с президентом Петром Порошенко возможное участие Украины в проекте газопровода TANAP.

Совет Европейского Союза отправил письма властям 92-х юрисдикций, в которых предупредил о возможности включения их в общеевропейский черный список оффшоров («Юрисдикций, не сотрудничающих в налоговых вопросах») к концу 2017 года.

ЕС оффшорыОсновные критерии включения той или иной юрисдикции в черный список были утверждены Советом ЕС еще в ноябре прошлого года, а окончательный вариант европейского списка оффшоров планируется создать к концу 2017 года.

В своих письмах Совет ЕС предупредил, что во избежание включения в черный список юрисдикция должна ратифицировать Многостороннюю конвенцию ОЭСР об оказании административной помощи по налоговым делам, или заключить отдельные соглашения об обмене налоговой информацией со всеми членами ЕС.

Кроме того, местные власти юрисдикции должны принять меры по недопущению возможности создания и функционирования на своей территории оффшорных структур, основной целью которых является минимизация налогообложения при отсутствии реальной экономической деятельности.

Последним условием для непопадания в европейский черный список является обязательное присоединение к Плану BEPS до конца 2017 года.

Прошедшая неделя ознаменовалась новым шагом Великобритании на пути выхода из ЕС - британский парламент большинством голосов проголосовал в первом чтении за соответствующий законопроект.

ВеликобританияВмешательство парламента в процесс Брексита вызвано тем, что 3 ноября 2016 года Высокий Суд Лондона в ответ на поданный активистами иск постановил, что Великобритания не может начинать процедуру выхода из Евросоюза без одобрения парламента.

Правительство не согласилось с этим решением и подало апелляцию в Верховный Суд Великобритании. Однако в конце января 2017 года Верховный Суд подтвердил решение лондонского суда, запретив правительству приводить в действие ст. 50 Лиссабонского договора о выходе страны из ЕС без получения предварительного разрешения на это со стороны парламента.

И вот 1 февраля 2017 года законопроект о выходе из ЕС был вынесен на голосование в парламент. В итоге за законопроект в первом чтении проголосовали 498 депутатов, 114 высказались «против». А уже 2 февраля правительство Великобритании опубликовало «Белую книгу» (так в англоязычных странах называют документ, разъясняющий политику правительства в той или иной сфере), посвященную стратегии выхода страны из ЕС.

Представляя Белую книгу в местном парламенте, британский министр по делам Брексита Дэвид Дэвис отметил, что в ней отражено личное понимание премьер-министра «по-настоящему независимой Великобритании».