Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Организация экономического сотрудничества /ОЭС/ нуждается в масштабных реформах. Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, заявил президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, выступая на XXI заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц ОЭС.

"Необходимо создать условия, при которых эта международная организация смогла бы отвечать интересам ее стран-участниц", - отметил Роухани, добавив, что "сотрудничество в рамках региональных организаций может защитить государства ОЭС от международных экономических потрясений".

Он также подчеркнул, что "расширение регионального сотрудничества в торговой сфере может положительно повлиять на экономическое развитие региона".

Организация экономического сотрудничества была создана в 1985 году Ираном, Турцией и Пакистаном "с целью углубления экономического, технического и культурного сотрудничества в регионе". В начале 1990-х годов к ОЭС примкнули еще семь государств - Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

ИНВАЛИДЫ В РОЗНИЦУ

ВЕРХ ЦИНИЗМА ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ТОКМОКСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА: КУРМАНКУЛ ЖУМАЛИЕВ, КОТОРЫЙ ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ БЫЛ ОБЯЗАН ОПЕКАТЬ ИНВАЛИДОВ, СОЗДАВАЯ ИМ ЕСЛИ НЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ, ТО ХОТЯ БЫ ПРИЕМЛЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ, ПРОДАЛ ДВУХ ПОДОПЕЧНЫХ ЗА 500 ДОЛЛАРОВ НАШИМ ЖЕ ГРАЖДАНАМ. А покупатели живого товара вывезли инвалидов в Россию, чтобы те занимались там попрошайничеством. На днях Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Жумалиева. По сообщению пресс-службы ведомства, главе учреждения инкриминируются статьи 124 (Торговля людьми) и 304 (Злоупотребление должностным положением) УК КР.

Как установило следствие, в конце октября Жумалиев, видимо, решивший, что нечего “товару” зря пропадать, если можно пустить его в оборот, передал гражданину К.А. и его матери К. Е. инвалидов второй группы М.Л. и М. О., содержавшихся в интернате, взяв с них вышеуказанную сумму. Покупатели вывезли несчастных в Россию, где те должны были заниматься попрошайничеством в подземных переходах и на станциях московского метро. Заметая следы преступления, дальновидный директор даже подделал расписки-обязательства, в которых указывалось, что инвалидов якобы забрала их родственница из Токмока.

По информации KGinform, 28 октября воспитанники интерната в сопровождении подозреваемых вылетели из международного аэропорта Манас авиарейсом в Москву. Появление в Домодедово двух инвалидов в одинаковой одежде вызвало подозрение у сотрудников службы досмотра, после чего и выяснились обстоятельства их прилета в российскую столицу. В отношении сына и матери было заведено уголовное дело по статьям «Соучастие в преступлении» и «Торговля людьми». В настоящее время, как уточняет пресс-служба Генпрокуратуры, уголовное дело находится на стадии расследования.

Что интересно, как только стало известно об этом вопиющем случае, руководство Минсоцразвития обнародовало факты, свидетельствующие о том, что работа в интернате ведется из рук вон плохо. К примеру, заместитель министра социального развития Нарынкуль Эшенкулова, давая комментарии ИА 24.kg, отметила, что Жумалиев систематически не выполнял обязанности руководителя. По ее словам, Жумалиев написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое в министерстве не приняли. «В течение последних месяцев мы проводили внутренний аудит в интернате и готовили документы на коллегию о соответствии Жумалиева занимаемой должности за систематические нарушения, — комментирует ситуацию информагентству Эшенкулова. — Информация в прессе о продаже пациентов нас очень удивила. В настоящее время мы ждем выводов следственных органов”.

Возникает резонный вопрос: почему до того, как Генпрокуратура публично заявила о продаже воспитанников интерната, чиновники Минсоцразвития, многое знавшие о руководителе интерната, молчали как партизаны? Быть может, потому что Жумалиев ранее занимал должность начальника отдела международного сотрудничества и информации Министерства социального развития КР, то есть был коллегой Эшенкуловой и других министерских работников?

Существует и другая версия относительно того, почему директор хорошо сидел в руководящем кресле. По информации пресс-службы ЖК, Жумалиев является членом партии «Ата Мекен», а в 2012 году работал помощником “атамекеновца” Туратбека Мадылбекова. Пресс-служба сообщила, что Жумалиев присутствовал на пресс-конференции в МВД в ноябре 2012 года, когда ГСУ объявило о прекращении уголовного дела в отношении лидеров “Ата-Мекена” по фактам мародерств в дни апрельского госпереворота. Тогда, напомню, начальник ГСУ Кубатбек Норузбаев созвал журналистов для того, чтобы сделать «сенсационное» заявление: “атамекеновцы” не имеют отношения к разграблению бакиевского имущества.

Весьма любопытна и позиция Туратбека Мадылбекова: народоизбранник, несмотря на неопровержимые доказательства «приближенности» к нему Жумалиева, упорно открещивается от него: дескать, никогда он у меня не работал.

• • •

14 ноября Министерство социального развития КР заявило, что создало комиссию по изучению ситуации в Токмакском психоневрологическом доме-интернате №2. Приказ об этом подписал глава ведомства Кудайберген Базарбаев. “Комиссия выявила ненадлежащее исполнение директором своих должностных обязанностей, что стало причиной ухудшения морального климата в коллективе, - говорится в документе. — В целом отмечено снижение показателей работы по созданию благоприятных условий проживания для подопечных».

Складывается стойкое ощущение, что если бы не категоричная позиция Генпрокуратуры по отношению к Жумалиеву, Минсоцразвития не осмелилось бы кинуть камень в огород “атамекеновца”.

Продавать людей, тем более недееспособных инвалидов, страдающих психоневрологическими заболеваниями — гадко и мерзко. И если бы не Генпрокуратура, «живая» торговля в этом учреждении, наверное, была бы по возможности поставлена на рельсы.

Наталья НЕСТЕРОВА.

РАСТРАТЧИКИ

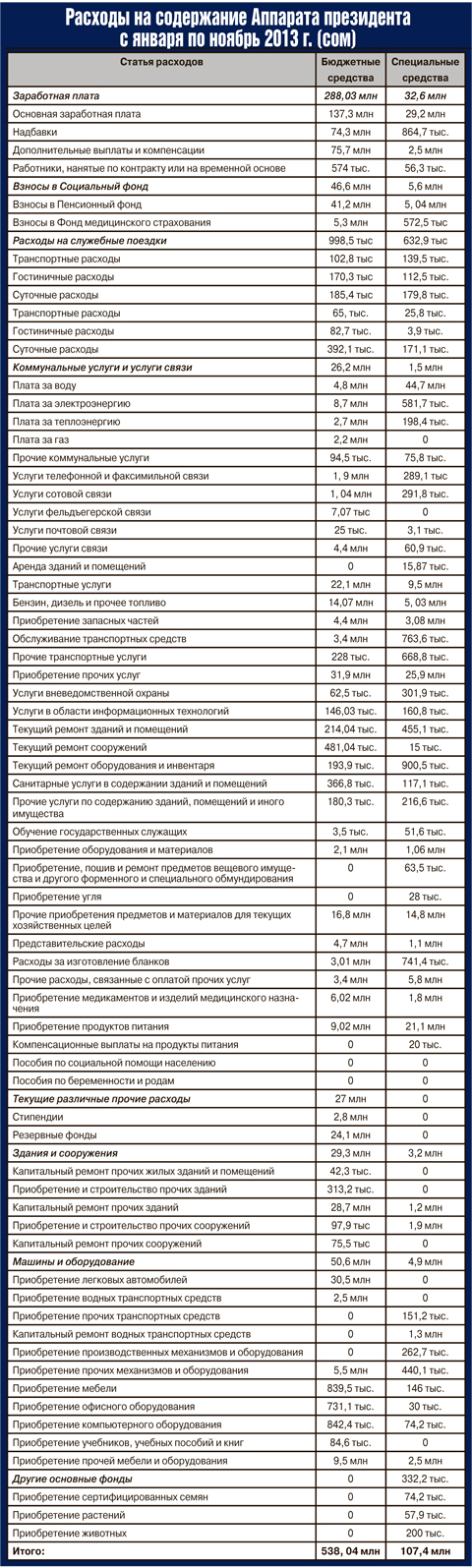

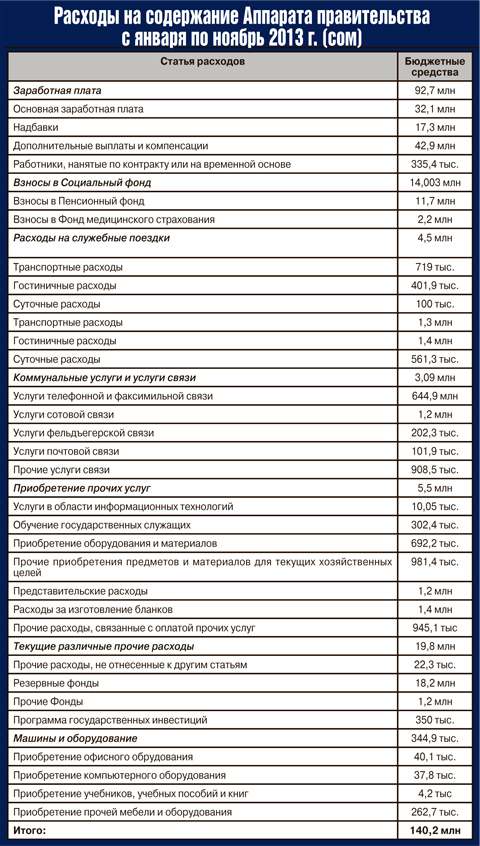

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ TAZABEK, ССЫЛАЯСЬ НА ПОРТАЛ «ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ» МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ, ОПУБЛИКОВАЛ ДАННЫЕ О ТОМ, СКОЛЬКО СРЕДСТВ БЫЛО ПОТРАЧЕНО НА СОДЕРЖАНИЕ АППАРАТА ПРЕЗИДЕНТА И АППАРАТА ПРАВИТЕЛЬСТВА С ЯНВАРЯ ПО НОЯБРЬ ТЕКУЩЕГО ГОДА. Суммы, что и говорить, внушительные. Более того, в проекте бюджета на 2014 год на содержание того же президентского аппарата заложены средства, превышающие нынешние цифры.

Итак, за период с января по ноябрь, Аппарат президента «съел» 538 млн сомов бюджетных средств и 107,4 млн спецсредств, Аппарат правительства– 140,2 млн сомов.

В свое время пресс-служба законодательного органа незадолго до принятия бюджета на 2013 год сообщала о том, что расходы на президентский аппарат будут сокращены более чем на 130 млн сомов и составят 411,9 млн сомов. Планы эти остались на бумаге, ибо бюджет был принят с другими цифрами. На содержание президентской челяди заложили 582,05 млн бюджетных сомов плюс 92,6 млн сомов спецсредств. Итого – 674,6 млн сомов. Справедливости ради отметим, что расходы все же были урезаны, пусть и не до 411 миллионов, но существенно, ведь в 2012 году президентский аппарат «съедал» более 800 млн сомов.

Финансирование Аппарата правительства, как тогда же сообщала пресс-служба ЖК, «будет сокращено в 2013 году на 904 тысячи сомов, бюджет исполнительного органа вырастет до 132 млн сомов в 2014 году и до 134 - в 2015 году». Судя по тому, однако, что в 2013 году на расходы правительства было заложено 239,4 млн сомов, он уже давно «перерос» и 2014 год, и 2015, и несколько последующих.

Ну а теперь сюрприз. Согласно «Заключению Счетной палаты КР на проект Закона КР «О республиканском бюджете КР на 2014 год и прогнозе на 2015-2016 годы», расходы на содержание Аппарата президента планируется увеличить с 674 млн сомов до…829 миллионов. То есть сумма будет превышать расходы 2012 года на 28 млн сомов.

Правда, как заявили в аппарате главы государства, непосредственно они тратят 119,4 млн сомов. Оставшаяся часть суммы – на «совести» управделами главы государства. Но налогоплательщикам-то, собственно, какая разница, аппарат или управление поглощают миллионы сомов, если оба они — президентские?

Полина ПЛОТНИКОВА.

НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ВЕСЬ ОКТЯБРЬ СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА АППАРАТА ОМБУДСМЕНА ПРОВОДИЛИ МОНИТОРИНГ ДЕТСКИХ ДОМОВ И ИНТЕРНАТОВ, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПОДОБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. Любопытно, но Токмакский психоневрологический интернат в число исследуемых по непонятным причинам не попал. Правозащитники посетили школу-интернат им. Ж. Боконбаева Базар-Курганского района, лицей-интернат №75 им. К. Эрматова Сузакского района Джалал-Абадской области, школу-интернат санаторного типа им. Токтогула Ноокатского района, школу-интернат для беспризорных и сирот им. М. Разакова в Узгенском районе, школу-интернат им. К. Жакыпова в Карасу, школу-интернат им. Д. Султанова и спецшколу-интернат для глухонемых детей в Карасуйском районе Ошской области, спецшколу-интернат и детский дом в селе Уч-Коргон Кадамжайского района Баткенской области, детский сад для глухонемых детей в Карасу, школу в селе Тайлан Лейлекского района, школу им. Гагарина в Исфане.

Как сообщают правозащитники, все учреждения финансируются за счет госбюджета и находятся в ведении Министерства образования и науки.

Из насущных проблем сотрудники аппарата омбудсмена отмечают обветшалость некоторых зданий, отсутствие нормальных санитарно-гигиенических условий. Впрочем, эту проблему помогает решить ЮНИСЕФ, выделяющая немалые средства на строительство уборных.

Одной из главных проблем всех охваченных исследованием школ-интернатов, по мнению работников аппарата акыйкатчи, является выделение чрезвычайно малых средств на питание учащихся. Так, в лицее-интернате им. К. Эрматова эта сумма составляет всего 49 сом на воспитанника. Поэтому с родителей каждого из них собирается еще по 200 сомов ежемесячно. “Рекордсменом” является Карасуйский детский сад для глухонемых детей: здесь на питание выделяется всего 29 сом на человека. Также во всех учебных заведениях острой проблемой остается нехватка учебников, спортинвентаря, обеспеченность мыломоющими средствами, постельными принадлежностями, столовыми приборами.

Более-менее благополучной является обстановка в Военно-Антоновском детском доме. На момент приезда правозащитников здесь находились 98 детей в возрасте от 7 до 18 лет. С юридической стороны здесь все в порядке: в детском доме прописывают всех воспитанников, а после окончания школы всем выдают паспорта. Прописка некоторых воспитанников сохраняется до достижени ими 30-летнего возраста. После выпуска детей, администрация пытается их пристроить — обращается с ходатайством о предоставлении комнат своим бывшим воспитанникам в общежитиях учебных заведений, куда они поступают.

По результатам мониторинга, каких-либо грубых нарушений прав несовершеннолетних детей не выявлено. Единственное, о чем просят работники учреждения — обновить мебель, обеспечить детей сезонной одеждой, подключить компьютерный класс к интернету.

Резюме правозащитников таково: «Для решения всех указанных проблем необходимо выделение дополнительных средств из бюджета. Вместе с тем необходимо поддержать инициативу местных сообществ, привлекающих внимание международных организаций, бизнесменов и частных лиц к оказанию помощи школам и интернатам». В общем, интернаты, как и прежде, должны не на государство надеяться, а на международные и неправительственные организации.

Наталья НЕСТЕРОВА.

СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДЕПУТАТ…

В МИНУВШИЙ ЧЕТВЕРГ ВЫШЛА ИЗ СПЯЧКИ «АТАЖУРТОВКА» НАДИРА НАРМАТОВА: В ТЕЧЕНИЕ 9 ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ СЛУЖБА (ГКС) ПУБЛИКОВАЛА ДАННЫЕ ДЕКЛАРАЦИЙ О ДОХОДАХ ДЕПУТАТОВ И ЧИНОВНИКОВ, НО НАДИРА АЗИМОВНА, СИДЯЩЯЯ В ДЕПУТАТСКОМ КРЕСЛЕ С 2010 ГОДА, ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ ЗАПОДОЗРИЛА НЕЛАДНОЕ. Нарматова, как она заявила, провела «собственное расследование» итогом которого стало сенсационное заключение о том, что СМИ, вообще-то, не имеют права разглашать данные о том, чего и сколько у народных слуг задекларировано. Вдобавок депутатка потребовала привлечь к ответственности главу кадровой службы за «нарушение норм Уголовного кодекса».

Электорату, конечно, не привыкать к «идиотизмам и маразмам», рождаемым в стенах ЖК. Но Нарматова, по нашему мнению, за свое так называемое расследование может смело претендовать на Шнобелевскую премию, выдававшуюся, например, за вывод о том, что черные дыры по своим параметрам подходят для расположения ада, а присутствие людей сексуально возбуждает страусов. Странно и то, что вице-спикер Чолпон Султанбекова не одернула Нарматову, а попросила представить итоги ее, извините, открытия в письменном виде.

• • •

Толчком к проведению нарматовского опасного расследования (которое мы бы назвали, например, так: «Незаконность оглашения данных декларационной компании и его последствия для психического здоровья декларантов») послужил рейтинг «Самые богатые семьи ЖК», составленный интернет-изданием Tazabek. Сотрудники последнего не сделали ничего особенного: взяв за основу данные, указанные в декларациях, они просто составили список «богатеньких буратин» парламента. Честно сказать, с результатами работы коллег мы не знакомы, поскольку пару месяцев назад составляли свой рейтинг. За основу также взяли доходы парламентариев, указанные ими в декларациях, и «распределили» наших слуг по группам: «середняки», «неимущие» и «буржуи». Согласно нашему рейтингу, Нарматова попала как раз к «буржуям»: в эту группу мы включали народоизбранников, чей годовой доход превысил миллион сомов. Надира Азимовна, согласно декларационным данным, получила за год 669,8 тыс. сомов плюс 4,6 млн сомов в качестве арендной платы и 980 тыс. долларов кредита (который она взяла в 2009 году). Площадь дома Нарматовой составляет 450 кв.м., она является собственницей трех административных зданий. На родственников записан дом (400 кв.м.). И Нарматова всерьез считает, что ее доходы — не наше дело. При том, что зарплату она и ее помощники получают из наших налогов, на наши деньги делается ремонт в депутатских кабинетах, на наши деньги слуги летают за границу перенимать какой-то там опыт, который никак не перенимается, на наши деньги заправляют машины бензином, отдыхают летом — всего не перечислить.

Проводя «расследование», Надира Азимовна наткнулась на постановление правительства №855 (от 25 декабря 2012), в 5 пункте которого указано, что «не подлежат разглашению и опубликованию сведения, содержащиеся в декларации, за исключением случаев, предусмотренных законами КР «О государственной службе» и «О декларировании и публикации сведений о доходах, обязательствах и имуществе лиц, замещающих политические и иные специальные государственные должности, а также их близких родственников». А государственные органы должны обеспечивать сохранность конфиденциальной информации, указанной в декларациях. Согласно 23 пункту, конфиденциальная информация может быть разглашена после получения нотариально заверенного согласия декларанта, письменного запроса правоохранительных органов, по требованию суда и по запросу государственных органов другой страны в соответствии с заключенными международными договорами.

Нарматова, наверное, до сего времени не подозревала, что Закон «О декларировании и публикации сведений о доходах, обязательствах и имуществе лиц, замещающих политические и иные специальные государственные должности, а также их близких родственников” не то чтобы позволяет, а обязывает уполномоченные на то органы размещать сводные сведения о доходах декларантов и их близких родственников в Интернете. Делается это для поддержания «открытости и прозрачности доходов высших и иных должностных лиц органов государственной власти КР, их подотчетности и ответственности перед народом Кыргызстана». Что касается строго конфиденциальных данных, то под ними, к сведению Нарматовой, подразумеваются адрес проживания декларанта, номера его телефонов, местонахождение имущества, зарегистрированного на него и его родственников. Эти данные действительно не подлежат разглашению. Но где и кто из журналистов их публиковал, если даже и видел?

В том же примерно духе ответила Нарматовой и ГКС, сообщившая, что сводные сведения, которые подлежат огласке, включают в себя информацию о доходах и имуществе декларанта и его близких родственников. То есть, электорат вправе знать:

— сколько денежных средств депутат получил за год;

— каким недвижимым имуществом он владеет (указываются наименование и площадь), имеет ли имущество в уставном капитале хозяйствующих субъектов;

— какое движимое имущество имеется в его распоряжении;

— на каком транспорте он ездит ( указываются марка, модель, год выпуска, объем транспортного средства);

— какую долю (в процентах) он имеет в уставном капитале хозяйствующих субъектов.

Все перечисленные данные ни в коем разе не являются ни секретными, ни конфиденциальными. Кстати, если говорить о декларации 2011 года, то гражданка Нарматова заполнила ее небрежно: указав, что она владеет домом, тремя зданиями, двумя автомобилями, не сообщила стоимость этого имущества. Надо бы выяснить, можно ли Надиру Азимовну привлечь за это к ответственности.

• • •

Нарматова считает, что оглашение «тайн мадридского двора» способствует не подотчетности депутатов народу, на котором они откровенно паразитируют, а тому, что из парламентариев создается образ врагов народа. То есть, если быть богатым втихаря, народ тебя будет любить? Логика, что называется, чисто женская. Кстати, в демонстрации оной Нарматова была замечена не единожды. Помнится, когда пост спикера занимал сопартиец Нарматовой Ахматбек Кельдибеков, Омурбек Текебаев обвинил его в выдаче номеров серии KG непонятно каким людям. Нарматова «срезала» «отца Конституции» по принципу «сам дурак», заявив о том, что несколько лет назад его водитель разбил служебную автомашину стоимостью полмиллиона сомов, и нанесенный государству ущерб до сих пор не возмещен. А потом добавила, что подобные факты вообще не следует предавать огласке. Угадайте, почему? Правильно, потому что они «формируют у общественности негативное мнение о нашем спикере». Вот она, мощная женская (точнее даже бабская) логика: «виноваты» не поступки, а огласка.

Вот и в случае с декларациями Нарматова печется об имидже, который, как известно, всё.

— Почему такое внимание имуществу депутатов? — цитирует даму ИА 24.kg. — В стране масса миллионеров и мультимиллионеров без мандатов, но почему-то им не уделяется столько внимания, сколько парламентариям. Депутаты что — враги народа? Не надо настраивать народ против нас.

Ну какое мне, как избирателю, дело до «безмандатных» миллионеров? Меня, как и любого налогоплательщика, интересуют именно «мандатные», ибо они, да будет известно Нарматовой, мои наемные работники. На работу, правда, абы как ходят, прогуливают часто, работоспособность на нуле, чушь на заседаниях парламента несут. Но мы снисходительно к этому относимся, поскольку парламентаризм у нас (как некоторые эксперты успокаивают население) находится пока лишь в зародышевом состоянии. А от зародышей разве много потребуешь? Так хотя бы знать надо, в хороших ли условиях они развиваются, сытно ли им, тепло ли, комфортно ли. А если Нарматова переживает за свое имущество, не хочет, чтобы мы перечисляли, сколькими зданиями, автомобилями и домами она владеет, выход есть. Можно сдать мандат и устроиться учительницей в школу (благо, опыт у «атажуртовки» имеется). Заодно и расследование проведет на тему: «Что депутаты сделали для развития образования КР».

Елена АГЕЕВА.

ДЕПУТАТЫ НЕ «ГАЗУЮТ»

РЕДКОЕ ЕДИНОДУШИЕ ДЕМОНСТРИРУЮТ ПАРЛАМЕНТАРИИ В ВОПРОСЕ РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ С ОАО «ГАЗПРОМ» О ПЕРЕДАЧЕ 100% ДОЛИ ОАО «КЫРГЫЗГАЗ» ЗА ДОЛЛАР. Большинство народных избранников выступают против межправительственного соглашения по продаже госпредприятия. Что интересно, даже доселе инертные парламентарии, предпочитающие отмалчиваться по многим вопросам, в одночасье воспылали патриотическим гневом, заявляя о невыгодности сделки.

Аргументы, что “Газпром” берет на себя осуществление бесперебойной поставки газа в Кыргызстан, его транспортировку, распределение и реализацию в республике, а в течение 5 лет гарантирует вложение не менее 20 млрд рублей в виде инвестиций в модернизацию и реконструкцию газовой инфраструктуры КР, не убедили нардепов. Фракции одна за другой отклонили межправительственное соглашение.

Напомним, что заключено оно было 26 июля. Согласно ему, все активы «Кыргызгаза», в том числе газопроводы, газораспределительные станции, подземные хранилища топлива, передаются «Газпрому» за доллар. С российской стороны документ подписал министр энергетики Александр Новак, с кыргызской — министр энергетики и промышленности Осмонбек Артыкбаев. Но неоднократные обсуждения этого горячего вопроса в Жогорку Кенеше ни к чему не привели. Как говорится, стороны не пришли к консенсусу.

Первыми формировать «антиратификационные» настроения в Жогорку Кенеше по традиции начали «атажуртовцы». Во время одного из заседаний глава комитета по бюджету и финансам Ахматбек Кельдибеков заявил, что сам хочет купить ОАО «Кыргызгаз» за доллар. Готов ли он, как россияне вложить в обанкротившееся предприятие 20 млрд рублей из собственного кошелька, г-н Кельдибеков не уточнил.

Как сообщает ИА 24.kg, депутат заявил, что нельзя допустить прямую продажу «Кыргызгаза» российскому «Газпрому». «У нас никаких прав не останется после ратификации соглашения, — тревожится парламентарий. — Будет два хозяйствующих субъекта. Давайте я заплачу доллар и куплю компанию, если это так выгодно». Далее он предложил альтернативу: составить новый договор в процентном соотношении: 49 на 51 или 50 на 50. В итоге соглашение фракция отклонила.

Пример с «атажуртовцев» взяли и «республиканцы». Депутат Кенжебек Бокоев указал на другое нарушение: дескать, аукцион по продаже предприятия не проводился. «Если бы был проведен аукцион, может, другие страны предложили бы нам полтора или два доллара, — заявил Бокоев. — Это грубейшее нарушение. Почему именно «Газпром», а не кто-то другой?».

Зато фракция «Ата Мекен» заняла позицию «ни вашим, ни нашим». Она и не поддержала соглашение, но и не отклонила его. Ташполот Балтабаев осторожно поинтересовался, будут ли после продажи «Кыргызгаза» повышены цены на голубое топливо? Представители Министерства энергетики и промышленности и «Кыргызгаза» успокоили Балтабаева: мол, возможно, цена даже снизится.

Умудренный опытом лидер партии Омурбек Текебаев пояснил ИА 24.kg, почему «атамекеновцы» заняли такую позицию.

«Мы не отклонили и не поддержали соглашение, потому что нам хотелось бы послушать, что по этому вопросу скажет правительство, в частности Жанторо Сатыбалдиев, — сказал Омурбек Чиркешевич.— Поэтому мы и отметили, что направляем наше заключение на палату и рекомендуем рассмотреть в трех чтениях. Но говорить, что мы не поддержим передачу «Кыргызгаза» «Газпрому» преждевременно и необоснованно».

По прогнозам политологов, парламент Кыргызстана может не поддержать ратификацию соглашения с ОАО «Газпром».

Наталья НЕСТЕРОВА.

Выдворенные из столицы нарушители-мигранты оказали негативное влияние на криминогенную обстановку у себя на родине, сообщил начальник ГУМВД России по Москве Анатолий Якунин.

"Усиление работы с незаконной миграцией, в том числе и при поддержке ФМС, позволило исправить ситуацию в нашем городе, однако привело к интересным последствиям: преступность в Бишкеке резко возросла после того, как Россия депортировала на родину граждан Киргизии, задержанных в Москве за различные нарушения закона", - сказал Якунин на заседании Общественного совета при ГУМВД России по Москве.

В качестве подтверждения он привел материалы в СМИ со ссылкой на руководителя полиции киргизской столицы. Причем скачок произошел за счет роста уличной преступности: грабежей и разбоев.

"Мы в четыре раза увеличили количество выдворяемых лиц, возбудили десятки уголовных дел в отношении работодателей, нанимающих на работу нелегальных мигрантов, в прошлом году не было ни одного такого дела", - отметил Якунин.

Он добавил, что с начала года в столице возбуждено уже 850 уголовных дел по фактам организации нелегальной миграции.

В рамках проходящего в Москве Форума пивоваров подписано Соглашение о взаимодействии между общественными объединениями пивоваров стран Таможенного Союза.

Основываясь на стремлении обеспечить благоприятные условия для гармоничного развития пивоваренной отрасли, участники Соглашения считают важным активное участие в разработке и реализации программ развития пивобезалкогольной отрасли, подготовке предложений по внесению законодательных и иных нормативных актов, направленных на защиту прав и интересов производителей пивобезалкогольной продукции.

Участники Соглашения также намерены вырабатывать совместные предложения по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию импорта и экспорта сырья и материалов, оборудования для производства высококачественной продукции, а также разрабатывать защитные меры, связанные с соблюдением интересов производителей пивобезалкогольной продукции.

Одним из направлений совместной работы станет участие в подготовке соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве между государствами ЕврАзЭС, государствами-членами СНГ, а также другими государствами.

Участниками Соглашения стали Гильдия пивоваров Беларуси, Союз пивоваров Казахстана и Союз пивоваров России. Руководители объединений пивоваров Таможенного союза подчеркивают, что участники Соглашения в своей работе ориентируются на такие принципы как коллегиальность, своевременность в принятии решений, открытость, высокое качество экспертизы и проактивность,

Стороны также обязались осуществлять комплекс совместных программ по информированию населения о традициях пивоварения, проводить систематический анализ, обобщение и распространение информации о состоянии и перспективах развития рынка Таможенного Союза и мирового рынка пивобезалкогольной продукции, оказывать информационные, консультационные, юридические и другие услуги с привлечением соответствующих организаций и специалистов, обмениваться опытом и внедрять передовые технологии, вести подготовку комплексных программ по содействию развитию производств сырья и материалов, необходимых Союзам.

ИСААК ШЕПС, Председатель Совета Союза российских пивоваров: «Соглашение – это важнейший, базовый документ для дальнейшего созидательного движения в развитии пивоварения в Беларуси, Казахстане и России. Важно, чтобы профессиональное сообщество пивоваров стран Таможенного союза координировало свою работу в стремлении гармонизировать отношения пивоваренной отрасли с властью и обществом, как это происходит в остальном мире».

ВЛАДИСЛАВ СКРЕБЦОВ, Исполнительный директор Гильдии пивоваров Беларуси: «В условиях существования общего рынка объединение усилий трех союзов пивоваров является единственным правильным шагом для совершенствования и развития пивоварения в странах Таможенного союза. Мы не первый год эффективно ведем совместную работу с пивоварами России и Казахстана, поэтому мы уверены, что Соглашение придаст ей новый импульс».

БЕРИК КАЗБЕКОВ, Президент Союза пивоваров Казахстана: «Стратегические цели и задачи пивоваров трех стран едины. Сегодня как никогда важен информационный обмен между пивоварами Казахстана, Беларуси и России. Нужно также проводить совместную экспертную оценку законодательства и законодательных инициатив, чтобы вырабатывать согласованные позиции и на их основе принимать самое активное участие в формировании благоприятной бизнес-среды».

Международная выставка и конференция по садоводству, овощеводству, пчеловодству и цветоводству» - AgroFood-2013 открылась в выставочном зале «Кургазмасавдомаркази».Трехдневная выставка организована компанией ООО Expocontact совместно с Центром по поддержке предпринимательства и фермерства Узбекистана.

Основной целью мероприятия является популяризация и предоставление широкому кругу фермеров и бизнес сообществу Узбекистана в сфере сельского хозяйства информации о состоянии инновационных технологий и научных разработок по садоводству, овощеводству, пчеловодству и цветоводству.

Участниками выставки являются лучшие узбекские фермерские хозяйства, агрофирмы, пчеловоды, цветоводы Узбекистана, Каракалпакстана, а также зарубежные участники из Китая, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, международные проекты GIZ, UNDP, USAID, предприятия ГАК УзКимесаноат, холдинговой компании «УзВинПром-Холдинг», Ассоциация поваров, Ассоциация международного бизнеса и технологий, Ассоциация предприятий пищевой промышленности и другие.

Основной продукцией, выставляемой участниками являются: лучшие сорта фруктов, овощей, бахчевых и цитрусовых культур, а также разнообразные виды декоративных растений. На выставке представлены технологии по ландшафтному дизайну, модернизованные теплицы, солнечные сушилки, органические и минеральные удобрения, продукция виноградарства, продукция пчеловодства (мед, прополис, маточное молочко), а также современные разработки для ульев.

Программа конференции включает обсуждение вопросов по современному состоянию и перспективам садоводства, овощеводства, пчеловодства и цветоводства. Также в рамках деловой программы конференции предусмотрено проведение презентаций ряда национальных и международных организаций по направлениям, связанным с производством продукции, переработкой и экспортом.

UzDaily.uz

ОТ ЛИМИТЧИКОВ ДО ГАСТАРБАЙТЕРОВ

Анастасия Петрова, an.petrova@mn.ru

Откуда в Москве появились трудовые мигранты

Как мигранты появились в Москве

Впервые трудовые мигранты появились в Москве в 1970-1980-х годах, когда город столкнулся с нехваткой неквалифицированной рабочей силы. Москвичи не спешили идти на вредное производство, в городской транспорт, строить дома, метрополитен и возводить объекты к Олимпиаде-80. Тогда власти решили эту проблему за счет лимита и оргнабора, разрешая определенным ведомствам и предприятиям по квотам привлекать рабочую силу из регионов, в том числе из союзных республик.

Непосредственно иностранцы в качестве трудовых мигнатов появились в Москве в 80-х годах в рамках соглашения между Советским Союзом и Вьетнамом. Вьетнамцы работали на заводах ЗИЛ и АЗЛК.

В начале 90-х годов Москва вновь столкнулась с нехваткой рабочих рук. Первое постановление правительства России, регулирующее привлечение иностранной рабочей силы, было издано в 1993 году. Тогда же мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение, согласно которому мигранты (и иногородние, и иностранцы, которых привлекали строительные компании) могли получить временную регистрацию сроком на три месяца. При этом количество рабочих и сроки их пребывания определяли строительные компании по согласованию с департаментом строительства. Дефицит рабочих ощущался и на транспорте, поэтому городское правительство разрешило Мосгортрансу в 1994-1995 годах привлекать ежегодно до 5 тыс. иногородних водителей и граждан СНГ на срок до шести месяцев.

Уже в 1994 году было принято городское положение "О привлечении и использовании иностранной рабочей силы в Москве". Работодатель мог получить специальное разрешение на привлечение иностранцев, заплатив городу за каждого трудового мигранта пошлину в размере минимальной месячной оплаты труда. Этим воспользовались иностранные компании, которые привлекали на работу своих соотечественников, и российские компании из строительного сектора, нанимавшие дешевую рабочую силу из СНГ.

В середине 1990-х годов в Москву в основном приезжали граждане Украины, Молдавии, Азербайджана, Грузии и Армении. "Нелегальные мигранты были с самого начала. Процедура получения разрешения была сложной. Все документы от каждого предприятия России пересылались в Москву в центральный аппарат миграционной службы и лежали там по полгода. Работодатели не могли столько ждать. Люди работали без всякого разрешения. Я думаю, уже тогда лишь четверть мигрантов работала легально. А остальные были нелегалами не потому, что не хотели получить разрешение. Они просто не могли сделать это законно", - объясняет бывший сотрудник ФМС, доктор экономических наук Ольга Воробьева.

К концу 90-х - началу 2000-х годов в Москве наметился рост мигрантов-иностранцев. Уже в 1997 году власти столкнулись с необходимостью защитить московский рынок труда от дешевой нелегальной рабочей силы. Был принят городской закон "Об ответственности за нарушение порядка привлечения и использования в Москве иностранной рабочей силы", который вводил штрафы за нарушения для работодателей и обязательное медицинское обследование для иностранцев, работающих во вредных и опасных условиях труда. А каждое разрешение на привлечение мигрантов сопровождалось предварительной экспертизой о целесообразности их найма.

По некоторым данным, уже к 2002 году на каждого из 52 500 иностранцев, которые получили официальное разрешение на проживание и работу в Москве, приходилось десять нелегальных мигрантов. Власти пытались контролировать этот процесс, но количество нелегалов росло. При этом в Москве постепенно меняется этнический состав рабочих-иностранцев. Теперь в Россию больше приезжают из стран Средней Азии - в первую очередь Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

В 2002 году в России появился федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан", который впервые вводил квоты на иностранную рабочую силу. На 2003 год правительство утвердило квоту в 530 000 разрешений на всю Россию. Но количество мигрантов в связи с небольшой квотой не уменьшилось, наоборот, выросло число нелегальных.

Это привело к либерализации миграционного законодательства в 2007 году. Были приняты новый федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан" и новая редакция закона "О правовом положении иностранных граждан". Они упрощали порядок регистрации и получения разрешения на работу. Если первоначально разрешения получал работодатель, то с 2007 года иностранный работник мог самостоятельно подать документы, получить разрешение и искать работу. Из-за этого число зарегистрированных мигрантов выросло, но эксперты объясняли это тем, что многие иностранцы смогли выйти из тени. В том же году была установлена самая большая квота на привлечение иностранной рабочей силы - 6 млн человек. В Москве в 2007 году квота на трудовых мигрантов составила 810 тыс. человек. "Всем стало понятно, что иными способами противодействовать нелегальной миграции нельзя", - говорит старший научный сотрудник Института демографии ГУ ВШЭ Никита Мкртчян.

Однако уже в последующие годы общероссийская квота была резко снижена. "Но это не привело к тому, что мигрантов стало меньше, стало меньше легальных мигрантов", - говорит Ольга Воробьева.

В 2013 году квота на иностранную рабочую силу в Москве составила 200 тыс. Сколько на самом деле в столице трудовых мигрантов, не знает никто. По оценкам экспертов, число нелегальных мигрантов сегодня составляет 2-3 млн человек.

200 тыс. рабочих мест официально предоставлено иностранным рабочим в 2013 году в Москве

Остальные были нелегалами не потому, что не хотели получить разрешение. Они просто не могли сделать это законно

Кабулов: в Афганистане воевать не собираемся

Насколько ведущие мировые державы взаимодействуют по вопросу Афганистана, рассказал специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в беседе с Аркадием Дубновым и Федором Лукьяновым.

В 2014 году из Афганистана должен быть выведен контингент Международных сил содействия безопасности, основу которого составляют войска США и их союзников по НАТО. Насколько ведущие мировые державы взаимодействуют по вопросу Афганистана? Об этом со специальным представителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым беседуют обозреватель РИА Новости Аркадий Дубнов и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

— Параметры присутствия американцев в Афганистане после 2014 года до сих пор неизвестны, стратегическое соглашение между Кабулом и Вашингтоном не подписано. Правда, что президент Хамид Карзай обсуждал соглашение с Владимиром Путиным?

— Да, эта тема поднималась на встрече двух президентов. Ввиду чувствительности этого вопроса для всех стран региона, включая Россию, афганцам важно знать наше мнение. А оно сводится к тому, что Афганистан — суверенное государство и имеет право подписывать соглашения с любыми странами по своему усмотрению. Вместе с тем надо отдавать себе отчет в том, что юридическое закрепление присутствия в Афганистане иностранных военных баз существенно ограничит суверенитет страны. В любом случае мы рассчитываем, что подписание этого документа не приведет к возникновению угроз безопасности третьих стран, включая Россию.

— А напрямую тему будущего присутствия в Афганистане мы с американцами обсуждаем?

— Конечно, и у нас есть к ним вопросы. Зачем США понадобилось оставлять в Афганистане девять (!) мощных военных баз, чего нет в ни одной стране мира? Нам отвечают, что это, мол, необходимо для подготовки афганских сил безопасности. Затем выясняется, что в тренировочных центрах будет обучаться только командный состав афганских Минобороны и Генштаба, то есть порядка 300-400 старших офицеров и генералов. Не маловато ли для 9 военных баз?! Кроме этого, зачем надо прятать глубоко под землю инфраструктуру тренировочного центра в Шурабаке, у которого к тому же трехкилометровая взлетно-посадочная полоса?!

— Под Кандагаром?

— Да, 80 километров южнее. Сеть из 9-ти крупных баз будет способна оказывать внушительное силовое влияние на весь обширный азиатский регион, стать мощным плацдармом в случае проведения там масштабной военной операции, а также хорошо впишется в американские планы по переносу центра тяжести внешних военно-политических и экономических усилий в Азиатско-Тихоокеанский регион.

— Военная инфраструктура не может существовать в отрыве от того, что будет происходить в Афганистане после официального завершения миссии в 2014 году. Как американцы представляют себе будущую ситуацию?

— Возможно, они рассчитывают договориться с талибами в обмен на встречные уступки.

— А талибы?

— А талибы, видимо, предприимчиво отвечают: это будет стоить столько-то и выкладывают список требований с прейскурантом.

— Недавно заместитель генсека ОДКБ Геннадий Невыглас заявил на конференции в Бишкеке, что с талибами надо считаться, понимая, что они так или иначе вернутся во власть. Какова официальная позиция России на этот счет? Мы же говорили, что у талибов руки в крови и с ними не можем разговаривать.

— Мы поддерживаем процесс национального примирения при соблюдении трех принципов (признание Конституции ИРА, разоружение и разрыв связей с Аль-Каидой и другими терорганизациями). И если талибы будут соответствовать этим критериям, они имеют полное право участвовать в политическом процессе.

— Тем не менее соглашение между США и Афганистаном предусматривает проведение американскими или натовскими спецподразделениями контртеррористических операций против талибов.

— Они уже 12 лет проводят контртеррористические операции, а талибы все эти годы наращивали влияние. Нас больше беспокоит то, что в северном афганском приграничье с Центральной Азией, несмотря на присутствие внушительной натовской военной группировки войск, беспрепятственно возникли два серьезных очага концентрации нескольких тысяч боевиков экстремистских организаций разных мастей — один в районе провинций Бадахшан и Кундуз, другой в провинции Бадгис. На этих плацдармах идет подготовка для "работы" в Средней Азии.

— Среди боевиков там в основном афганские узбеки, таджики, туркмены, или есть пуштуны?

— Есть и пуштуны, но наиболее активны члены Исламского движения Узбекистана (ИДУ). Все местные полевые командиры талибов, особенно в Бадгисе, к северу от границы с Туркменией, получили указание сотрудничать с ИДУ, помогать им создавать и укреплять свои опорные базы.

— У талибов есть экспансионистские намерения, или они стремятся просто направить боевиков в сторону от афганской территории?

— Сегодня приоритетом для Движения талибов (ДТ) являются внутриафганские задачи. Ветераны руководства ДТ обросли капитальцем и семьями, да и возраст у них не тот, чтобы бегать по горам в галошах с "калашниковым" наперевес. Среди таких немало сторонников политического компромисса. Но есть новое поколение — джихадисты. Им мир ни к чему, они тогда никому нужны не будут. Им глобальный джихад подавай, халифат. И за ними стоит "Аль-Каида". Муллу Омара они вряд ли тронут (он нужен как символ), а любого другого просто физически устранят.

Бюджет ДТ пополняется за счет наркодоходов, сбора налогов, доходов транспортных компаний, которые перевозят имущество НАТО, а также вливаний иностранных, главным образом арабских, "благотворителей", которые деньги просто так не дают.

— В какой степени это связано с тем, что сейчас происходит на Ближнем Востоке?

— Вряд ли организационно, скорее всего, политико-идеологически. Радикалы в Афганистане рассматривают все, что там происходит, и как составную часть своего успеха.

— Но в Сирии джихад запнулся…

— Боюсь, что продолжится. Саудиты смотрят на эту проблему через призму суннитско-шиитских противоречий и опасений экспансии иранского влияния.

— Если примирение в Сирии станет реальностью, могут ли тамошние джихадисты переместиться в афганском направлении?

— Конечно. В Сирии уже воюют около нескольких тысяч афганских наемников, причем и против Б.Асада, и за него.

— А за Асада они почему воюют?

— Если коротко, за деньги. Афганские наемники являются одним из инструментов соперничающих в Сирии региональных игроков.

— В странах Центральной Азии по-разному относятся к угрозам, которые могут возникнуть. Скажем, в Киргизии и особенно в Таджикистане надеются на помощь ОДКБ и главным образом России. Узбекистан считает, что сам справится, но и там, похоже, рассчитывают в случае кризиса на договоренности с Россией. Что касается Туркмении, то там уповают на умение договариваться с любой властью в Афганистане, чему мы были свидетелями с середины 1990-х годов. Но уже появились сведения, что с афганской стороны границы появились представители так называемого туркменского джамаата, который готов предъявить территориальные претензии Туркмении в районе Мары и Серахса…

— А в самой Туркмении, под Ашхабадом, как недавно рассказал пойманный в Сирии туркменский джихадист, был их тренировочный лагерь.

— И может сложиться ситуация, что России не избежать прямой помощи партнерам в Центральной Азии?

— В соответствии с нашими обязательствами в рамках ОДКБ. В Афганистане воевать не собираемся, но КСОР (Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ), видимо, придется усиливать, адаптировать к новым угрозам.

— Складывается ощущение, что Москва говорит об угрозах, а партнеры в Центральной Азии, вяло реагируя, делают вид, что само все рассосется.

— Нет, на закрытых доверительных встречах на различном уровне все осознают серьезность опасности.

— Появились разговоры о возможном возвращении российских пограничников на таджикско-афганскую границу…

— Об этом ничего не слышал. Но вот значимость российской военной базы в Таджикистане для поддержания стабильности в регионе, безусловно, возрастет.

— В диалоге России с НАТО тема сотрудничества в Афганистане присутствует?

— Общаемся много, есть совместные проекты сотрудничества, однако этого явно недостаточно. Двустороннее взаимодействие с американцами, например, по вертолетному проекту выглядит гораздо более внушительным.

— А у Китая есть позиция, или там думают, что их это не касается?

— Китайцы переходят от курса на предельную осторожность ("не высовываться") к более активной линии.

— Кто из региональных держав вовлечен во внутренние процессы в Афганистане?

— Пакистан, Иран, Индия, тот же Китай.

В Бишкеке 22 ноября состоится национальная конференция по вопросам сохранения и улучшения состояния лесных и земельных ресурсов в республике и возможности для развития предпринимательства в лесном и земельном секторах. Об этом 20 ноября сообщили в Ассоциации лесопользователей и землепользователей Кыргызстана.

«Леса являются богатейшими естественными хранилищами биоразнообразия, а также выполняют важную экологическую роль в сохранении почвы и воды. Однако недостаточное внимание устойчивому управлению и рациональному использованию лесными ресурсами не способствуют стабильному развитию лесного хозяйства, использованию экономического потенциала природного ресурса», - говорится в сообщении.

Также в ассоциации сообщили, что леса занимают всего 5,61% территории Кыргызстана, и в силу своего высокогорного положения (90% лесов находятся на высоте 700-3600 метров над уровнем моря) они выполняют около 150 экологических функций, и являются жизненно необходимыми для горной экосистемы и населения.

Справка. Ассоциация лесопользователей и землепользователей Кыргызстана создана по инициативе юридических лиц, частных предпринимателей и общественных объединений в мае 2010 года с целью содействия созданию условий для устойчивого природопользования и развития предпринимательской деятельности в Кыргызстане.

С 6 по 8 ноября компания «ITE Сибирская Ярмарка» провела в новосибирском Экспоцентре выставку продуктов питания, напитков, ингредиентов и оборудования InterFood Siberia 2013 и международную выставку упаковочной индустрии «Упаковка Сибири 2013».

Участники и отзывы

Участниками выставок стали 190 компаний из 40 населенных пунктов России, а также из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Турции, Шри-Ланки, Италии, Литвы, Болгарии, Германии, Дании, Китая, Польши.

За 3 дня на выставках побывали 2972 уникальных посетителя.

Натуральные продукты здорового питания на выставку InterFood Siberia 2013 привезла Группа компаний «Алтай-Старовер». На своем стенде компания представила апифитобальзамы и сиропы, напитки из лекарственных трав и многое другое.

В выставке принял участие один из крупнейших производителей складской техники — европейский производитель Hyster, который был представлен наиболее популярными видами техники в сегменте пищевой промышленности, упаковки и хранения продуктов питания. По словам руководителя бизнес-направления «Оборудование Hyster» Артема Лутошкина, выставка — прекрасный повод продемонстрировать постоянным клиентам новинки отрасли и познакомить потенциальных клиентов с надежной техникой Hyster.

«Мы представляем российскому потребителю складскую технику Atlet, Maximal и Xilin на протяжении нескольких лет. Участие «НТК форклифт» в выставке InterFood Siberia 2013 стало хорошей возможностью познакомить посетителей с нашим складским оборудованием. Реакция со стороны гостей не заставила себя ждать: в ходе работы стенда было заключено несколько перспективных договоров о сотрудничестве», — прокомментировал событие руководитель Департамента маркетинга и развития «НТК форклифт» Дмитрий Ким.

Компания CLARUS впервые приняла участие в выставке и представила на своем стенде овсяные отруби и абсолютно новый для рынка России продукт — овсяное молочко. Новинку оценили и эксперты: овсяное молочко CLARUS было награждено «Золотой медалью „ITE Сибирская Ярмарка"».

Всего по итогам выставки InterFood Siberia высшие награды — большие золотые медали,— получили девять участников. Большие золотые медали получила продукция «Межениновской птицефабрики», традиционные натуральные продукты «Преком» (Монголия, г. Улан-Батор), томатная паста от «Кубань-Ти» (Краснодарский край, г. Белореченск), пряники «Гурьевского пищекомбината» (Кемеровская обл., г. Гурьевск), и другие продукты.

Большие золотые медали также достались участникам выставки «Упаковка Сибири – 2013». Среди призеров — продукция «ГофроМастер» (г. Новосибирск), «Нео-Пак» (г. Новосибирск) — за хорошее потребительское качество флексографической печати на гибкой упаковке, «ФОПОС» (г. Новосибирск) — за выпуск востребованной на рынке одноразовой полистирольной упаковки.

Успешно выставка прошла и для иностранных участников. Компания «Мол Тушум» (Киргизия), специализирующаяся на переработке фруктов и овощей, открыла свое представительство в Новосибирске уже в первый день работы выставки. Во время InterFood Siberia 2013 итальянская компания – производитель фруктов Fruitti Felici и компания — поставщик цейлонского чая Stassen Group также договорились о поставках продукции на рынок Сибири.

О желании участвовать в предстоящих выставках InterFood Siberia 2014 и «Упаковка Сибири 2014» уже заявили такие компании, как «Турас – Феникс», «Русская Трапеза», поставщик оборудования для пищевого производства «ГольфСтрим», один из крупнейших игроков на рынке мясопереработки — «Продо Коммерц», рыбоконсервный комплекс «РосКон», и другие.

Деловая программа

В рамках деловой программы выставок состоялись мастер-классы Национальной гильдии шеф-поваров, посвященные горячему копчению рыбы и птицы, паназиатской кухне, применению сухих и жидких маринадов для мяса и птицы, низкотемпературному приготовлению. Кроме этого, на выставке InterFood Siberia 2013 состоялся семинар «Как открыть прибыльную пиццерию».

В рамках международной выставки упаковочной индустрии «Упаковка Сибири – 2013» прошел круглый стол, на котором специалисты обменялись опытом в сфере реализации принципа расширенной ответственности производителей по обращению с отходами. В круглом столе приняли участие представители экологической общественности и представители органов власти.

В ходе мероприятия обсудили необходимость создания в Новосибирской области «экологической интерактивной базы». Андрей Даниленко, заместитель руководителя Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области:

— Вопрос утилизации отходов стоит достаточно остро, и поэтому технологии, касающиеся переработки отходов, и организационные решения, которые позволят минимизировать количество размещаемых на полигонах отходов, только приветствуются. Новосибирская область является экологоориентированным регионом, где приоритетной является задача обеспечения экологической безопасности граждан и благоприятной природной обстановки, в том числе с помощью высокотехнологичных решений. Построение такой системы обращения с отходами, которая устроила бы всех, включая предприятия малого бизнеса, специализирующиеся на сборе и переработке отходов, — это вполне посильная задача, и Новосибирская область стремится поддерживать такие проекты.

Источник: пресс-служба компании-организатора

В Первом Меде обсудят проблемы вертикальной передачи ВИЧ

Проблемы вертикальной передачи ВИЧ (от матери к ребенку) обсудят в Университетской детской клинической больнице Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. С 19 по 23 ноября здесь будет проведен образовательный курс «Профилактика вертикальной передачи ВИЧ-инфекции».

Его слушателями станут 50 специалистов из 6 стран (Азербайджан, Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан). Преподавателями же выступят сотрудники Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и Института здоровья семьи, говорится в сообщении университета.

19 ноября состоялась церемония открытия курса в присутствии представителей ВОЗ, Роспотребнадзора, Главного управления организации медицинской помощи Минздрава Белоруссии, главного педиатра отдела медицинской помощи матерям и детям В.И. Труханович, главного внештатного специалиста по эпидемиологии Минздрава РФ, академика РАМН Н.И. Брико, директора Университетской детской клинической больницы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. Н. А. Геппе. С приветственным словом выступили проректор по лечебной работе Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, проф. В.А. Решетников и генеральный директор Института здоровья семьи, д.м.н. Н.В. Вартапетова.

На семинаре будут рассмотрены актуальные темы:

Диспансерное наблюдение беременных с ВИЧ-инфекцией, ведения беременности и родов у них, наблюдение в послеродовый период, вскармливание ребенка.

Диагностика ВИЧ-инфекции у детей, родившихся у ВИЧ-инфицированных матерей.

Социальные факторы риска инфицирования ВИЧ, заболеваемости и смертности ВИЧ-инфицированных женщин и их детей

Противоэпидемические мероприятия

Профилактика инфицирования ВИЧ в медицинских организациях, а также многие другие важные тематики.

Обучение позволит вывести на новый уровень систему организации профилактики и эпидемиологического надзора за ВИЧ/СПИД и другими инфекциями в Восточной Европе и Центральной Азии. Этот курс является одним из мероприятий проекта помощи странам СНГ в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках реализации распоряжения правительства Российской Федерации «О финансировании мероприятий по оказанию помощи странам Восточной Европы и Центральной Азии в области профилактики и надзора за ВИЧ/СПИД и другими инфекционными болезнями».

ПАТЕНТ В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА

Министерства решат, как легализовать труд репетиторов, нянь и садовников

Минфин РФ к концу ноября разработает законопроект о введении специального налогового режима для самозанятых россиян, которым, как ожидается, предоставят возможность приобретать патенты на свою деятельность. Документ должен быть подготовлен в сотрудничестве с Минэкономразвития и Минтруда. Однако, как выяснили "МН", у этих двух ведомств диаметрально противоположные взгляды на концепцию этого нововведения. При этом общая цель - вывести этих работников в сферу официальной занятости.

Предложения Минэкономразвития (имеются в распоряжении "МН") свидетельствуют, что патент для самозанятых граждан послужит инструментом для того, чтобы привлечь их в индивидуальное предпринимательство. Ключевое условие в варианте Минэкономразвития - если патентообладатель намерен работать больше шести месяцев в одном календарном году, то, отработав эти шесть месяцев по патенту, он затем должен либо зарегистрироваться в качестве ИП, либо сделать перерыв на шесть месяцев.

У Минтруда, которое в июле этого года разработало свой законопроект о введении патентной системы, принципиально иной подход. Патент должен выдаваться гражданам не для предпринимательской деятельности, а для работы по найму у физических лиц. В качестве условия ставится, чтобы работодатель выступал к нанятому обладателю патента просто как частное лицо, а не предприниматель.

Теоретически два подхода могут быть совмещены, полагает председатель попечительского совета общественной организации "Опора России" Сергей Борисов. По его мнению, главной целью сейчас должен быть постепенный вывод из тени труда миллионов российских граждан, пусть даже путем проб и ошибок. Однако по окончании действия патента необходимо предусмотреть способ регистрации и для наемных работников, добавил он.

Легализация за 1000 рублей Еще одна веская причина для Минэкономразвития жестко ограничивать срок действия патента - боязнь использования его как инструмента для ухода от налогов со стороны действующих предпринимателей. Подобная ситуация возникла несколько лет назад после введения налоговых льгот для индивидуальных предпринимателей по страховым платежам.

Тогда бизнес-организации отмечали некую волну перерегистрации малого бизнеса в качестве ИП.

Привлекательная стоимость патента в 1000 руб. в месяц, включая и налог на доходы физических лиц, и страховые взносы в ПФР и ФОМС, одновременно служит Минэкономразвития поводом для опасений, что возникнет очередь из желающих сменить регистрацию уже существующих ИП, пояснил журналистам замдиректора департамента развития малого и среднего предпринимательства МЭР Андрей Шестоперов.

Возникновению таких лазеек в законе послужила определенная путаница понятий, уже давно и прочно обосновавшаяся в российском законодательстве. Так, индивидуальный предприниматель с точки зрения закона на самом деле может быть не таким уж индивидуальным: ему разрешается не только нанимать работников, но и вести свой бизнес в складчину с другими бизнесменами. В результате отличие от малого бизнеса проводится по формальным признакам.

Понятие "самозанятый гражданин" тоже не помогает провести понятных разграничений, поскольку включает и тех же индивидуальных предпринимателей, и нотариусов с репетиторами, и нянь с домработницами. Все они без всяких различий должны сегодня регистрироваться в качестве предпринимателей, вести бухгалтерию и вовремя подавать налоговую отчетность, чтобы иметь возможность легально трудиться, уплачивать страховые и пенсионные взносы, иметь гарантии от государства и трудовой стаж.

Концепция Минтруда предлагает выделить работников по найму у частных лиц в отдельную категорию самозанятых и именно для них предусмотреть выдачу патента - сроком до пяти лет. Список профессий законопроект не ограничивает, однако работать по патенту разрешает только у физических лиц, которым в свою очередь можно будет нанимать работников "в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства".

Патент нужен не только предпринимателям Специфика традиционных видов бизнес-деятельности, таких как производство и торговля, значительно отличается от по-настоящему индивидуальной самозанятости - тех же репетиторов, огородников и уборщиц, приходящих на дом. И пока законодательство не предусматривает для них подходящих налоговых режимов. Некоторые из таких работников теоретически могут стать бизнесменами, но надо учитывать, что это подходит не всем, заметил Борисов.

"Уборщица - это, конечно же, не предприниматель, это подыгрывающий, но, может быть, она откроет свою клининговую фирму, эта уборщица.

Пусть она попробует. Пусть это называется "патент для самозанятых", а предприниматель он или нет - жизнь покажет", - сказал он. Полгода действия патента, впрочем, на это может не хватить, добавил эксперт.

"Я бы считал, что это должен быть год, а через год пусть человек выбирает - идет как самозанятый по найму или как предприниматель. То есть давайте сделаем две категории после первого года", - предлагает Борисов.

На первом этапе, отметил он, фиксированная стоимость патента - правильная идея. Главное - чтобы люди легально пробовали вести свою деятельность. А потом можно давать "развилки" и делать градацию по сумме взносов.

Особой опасности "нецелевого" использования нового налогового режима Борисов не видит, но отмечает, что виды деятельности необходимо четко ограничить: "потому что если у нас нотариусы появятся как самозанятые, то это, наверное, неправильно".

Пока Минэкономразвития предлагает 12 видов деятельности, среди которых помимо присмотра за детьми и уборки квартир предложены также переработка "даров леса", изготовление кондитерских изделий по заказам и распилка дров, пошив одежды и некоторые другие. Интересно, что в списке не оказалось водителей для семьи, хотя раньше этот режим предлагалось распространить на них, как и на другой домашний персонал.

Минфин в настоящее время уже получил предложения МЭР, сообщили "МН" в министерстве. Свою позицию в отношении этих предложений, как и по законопроекту Минтруда, финансисты пока не высказывают. Окончательную версию проекта для представления в правительство предполагается выработать до конца ноября, сообщил собеседник "МН".

12 видов деятельности подпадает под патентный режим согласно предложению Минэкономразвития

Кто сейчас работает по патенту

При разработке предложений по патенту для граждан РФ Минэкономразвития брало за основу модель патента, которая используется по отношению к иностранцам, сообщил исполняющий обязанности замдиректора профильного департамента МЭР Алексей Шестоперов.

Патент (в российском миграционном законодательстве) - документ, подтверждающий право иностранных граждан, прибывающих в РФ в безвизовом порядке, осуществлять трудовую деятельность по найму у российских граждан - физических лиц в целях проведения работ и оказания услуг для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Получить такой патент могут только иностранные граждане, прибывшие в РФ из Азербайджана, Армении, Молдовы, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Для граждан иных государств, с которыми у РФ заключены соглашения о безвизовых поездках, действуют ограничения на осуществление трудовой деятельности.

1000 в месяц - такую стоимость патента предлагает Минэкономразвития

Ключевое условие в варианте

Минэкономразвития - если патентообладатель намерен работать больше шести месяцев в одном календарном году, то затем должен либо зарегистрироваться в качестве ИП, либо сделать перерыв

Концепция Минтруда предлагает выделить работников по найму у частных лиц в отдельную категорию самозанятых и именно для них предусмотреть выдачу патента - сроком до пяти лет

НАШИХ «БЬЮТ»?

БЫВШАЯ СОТРУДНИЦА ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «БИШКЕК ПАРК» ЖАЛУЕТСЯ НА НЕЗАКОННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ И УГРОЗЫ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ЦЕНТРА. Такое заявление Айзада Ашимбаева сделала вчера, на пресс-конференции. Вместе с ней выступил общественный деятель Жениш Молдокматов, который помогает девушке защищать ее права.

Из штата торгового центра, где Ашимбаева проработала полгода, ее уволили месяц назад.

— Ее вызвал в кабинет директор центра Али Ихсан Атара, оскорбил, а затем без причины уволил, — заявил Жениш Молдокматов, представляющий интересы Айзады.

Сама Ашимбекова добавила, что руководство компании отказалось выдать ей трудовую книжку и выплатить компенсацию.

— Мы не раз обращались в различные государственные органы с просьбой защитить ее права, — отметил Молдокматов. — Оказывается, в КР нет закона, который обязывал бы транснациональные компании такого типа, как ОсОО «Бишкек Парк», иметь профсоюз. Председатель Союза профсоюзов КР Дамира Долоталиева сказала нам, что сотрудники таких фирм сами должны организовать профсоюз, зарегистрировав его. Но они боятся это делать, потому что им угрожают увольнением.

По утверждению Айзады, незаконные увольнения в ТРК «Бишкек парк» происходят постоянно: из отдела, где она работала, за полгода уволили шестерых.

На фоне озвученных нарушений Трудового законодательства странным выглядит отказ Ашибаевой обращаться за защитой своих прав в суд. Вместо этого она надеется на помощь Жениша Молдокматова, стремящегося выбиться на политическую арену. Последний утверждает, что он намерен встретиться с руководством ТРК и потребовать восстановления справедливости в отношении Ашимбаевой и других уволенных сотрудников. В противном случае намерен заняться организацией акций протеста. Собственно, это и есть любимый конек неоперившихся политиков, пытающихся по-быстрому набрать очки.

Уволенная сотрудница рассказала, что после предыдущей пресс-конференции, которую она дала в конце октября, ее пригласил ИО генерального директора комплекса Хусамедин Ыйылмаз, который предложил решить вопрос мирно: девушка отказывается от всех претензий, а он выплачивает ей тысячу долларов. По словам Айзады, получив отказ, Ыйылмаз пригрозил засудить ее за клевету.

— Я хочу быть последней незаконно уволенной, поэтому не могу согласиться с предложением Ыйылмаза, — объясняет девушка свою позицию.

Молдокматов сообщил, что Айзаде угрожают по телефону и предупредил: если с ней или ее семьей что-нибудь случится, винить в этом следует руководство ТРК. В доказательство своих слов он представил аудиозапись разговора Ашимбаевой с Хусамедином Ыйылмазом.

Напомним, что это не первый подобный случай. Два года назад 36-летний работник супермаркета «Бета Сторес-3», гражданин Турции Гюнеш Йылмаз, избил 27-летнюю продавщицу Чолпон Орузбаеву. Медики диагностировали у потерпевшей разрывы внутренних органов и внутреннее кровотечение. Поводом для избиения вроде бы послужил отказ девушки реализовать просроченный товар. Однако по словам самой потерпевшей, она была избита за то, что отвергла шефа, домогавшегося ее расположения. Вопрос об избрании турку меры пресечения дошел до Верховного суда, где и было вынесено решение о заключении Йылмаза под стражу. Но к тому времени тот выехал за пределы страны, воспользовавшись тем, что нижестоящие судебные инстанции оказались к нему более благосклонны.

Инцидент с Орузбаевой «раскачал» антитурецкие настроения в обществе: представители различных молодежных объединений не раз собирались у «Бета Сторес» и Верховного суда, требуя найти и наказать виновного и приструнить «зарвавшихся турков» в целом.

Турецкого подданного задержали и экстрадировали в Кыргызстан казахские спецслужбы. В январе прошлого года Первомайский суд столицы приговорил Йылмаза к 6 годам лишения свободы и обязал его выплатить пострадавшей компенсацию в размере 150 тысяч сомов.

Наталья НЕСТЕРОВА.

ХОТЬ УМРИ

УДИВИТЕЛЬНО СКОРОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ «ЗАКОННИКА» АЗИЗА БАТУКАЕВА СТАЛО ПРИТЧЕЙ ВО ЯЗЫЦЕХ. Каждый трактует эту историю по своему разумению: Генпрокурор утверждает, что все было в рамках закона, экс-омбудсмен не устает заявлять о том, что в этой темной истории замешаны высокопоставленные лица вплоть до президента, а сам президент загадочно молчит. Но сегодня мы будем говорить не о том, каким образом известный преступник оказался на свободе, а о том, как один из многих тяжелобольных осужденных, не входящих в категорию «элитных», не может добиться того, что удалось Батукаеву.

По данным ГСИН, с 2011 (включая 9 месяцев нынешнего) в местах заключения умерли 215 осужденных. Из них от туберкулеза скончались 70 человек, от неспецифических соматических заболеваний (болезни системы кровообращения, нервной системы, органов дыхания, пищеварения и т.п.) — 89, от различных опухолей — 10, от отравления (передозировки наркотиков) — 16, от различных травм — 10. Самоубийством покончили жизнь еще 20 человек.

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун рассказал «МК» о том, что в период своего руководства он направил в суды более 2 тыс. обращений по заявлениям тяжелобольных осужденных.

— Я просил судей рассмотреть обращения заключенных и представленные документы в соответствии с законодательством, — заявил Акун, — но я не могу указывать судьям, как действовать и кого выпускать на свободу.

— И как много заявлений было удовлетворено?

— Очень мало, всего 3-5 %.

• • •

О том, как сидится больным заключенным, «МК» рассказала врач-фтизиатр Зина Жанабилова, брат которой Камчибек Жанабилов в 2011 году был приговорен к 13 годам лишения свободы за убийство.

— Камчибек еще до заключения болел туберкулезом, — говорит женщина. — Пока он содержался в СИЗО, болезнь усилилась. После вынесения приговора его направили в колонию № 27, в которой в основном отбывают сроки туберкулезники, а затем перевели в обычную исправительную колонию. Через несколько месяцев Камчибек позвонил мне и пожаловался на легочное кровотечение: мол, при отхаркивании выходят сгустки крови. Я попыталась его успокоить: дескать, ты выздоровел, крови в легких у тебя не может быть. С помощью знакомых медиков из гуманитарной организации «Врачи без границ» я добилась, чтобы брата отправили в «больничку» — ИК-47. Там ему провели гастроэнтероскопию (диагностику желудка — Р.К.). Язву желудка (я подозревала, что у него язва) врачи исключили и предположили, что у Камчибека, возможно, имеется заболевание печени. Вдобавок медики обнаружили, что и сердце у брата увеличено. Несмотря на это, его вернули в обычную колонию.

А вскоре, по словам Жанабиловой, Камчибека опять направили в ИК-47, т.к. он постоянно жаловался на боли в сердце. После обследования врачи обнаружили у него приобретенный порок сердца.

— В середине октября я приехала к брату и увидела, что он находился в очень тяжелом состоянии, — продолжает свой рассказ женщина. — В городской аптеке купила ему лекарства, но их хватило всего на пять дней. Я спросила у него, дают ли ему какие-нибудь препараты, он ответил, что получает только обезболивающие. Когда у него были деньги, покупал медикаменты сам: средства ему передал брат, который продал лошадь и корову, чтобы помочь Камчибеку. Причем заплатил за лекарства почти в полтора раза больше: препараты я покупала в городской аптеке за 2 тысячи сомов, а ему пришлось выложить за те же самые лекарства 3,5 тысячи.

— Не знаете, обращался ли он в суд с заявлением о досрочном освобождении в связи с тяжелой болезнью?

— Да, обращался, и не раз. Каждый раз представлял медицинские документы, которые доказывают его тяжелое состояние, и всякий раз суды отказывали. Недавно горсуд Бишкека в очередной раз решил отказать Камчибеку в удовлетворении его просьбы.

— Чем судья мотивировал это решение?

— Он сослался на статью 41 УК КР (Понятие и цели наказания), в которой указано, что «наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденных, а также предупреждения совершения других преступлений как осужденными, так и другими лицами». Судьи считают, что он еще одной трети своего срока не отсидел, а уже просится на досрочное освобождение. Но о какой социальной справедливости можно говорить, если он умирает в заключении?

История, о которой рассказала Жанабилова, не единственная в своем роде. В редакцию «МК» часто обращаются близкие заключенных с просьбой посодействовать в освобождении смертельно больного родственника.

Увы, не у каждого зэка есть авторитетные покровители, не каждый является криминальным авторитетом. А это значит, что им не остается ничего иного, как ждать смерти в неволе.

Рустам КАДЫРОВ.

ПЕРЕЧЕНЬ заболеваний, являющихся основанием для представления осужденных к освобождению от отбывания наказания (приводится с небольшими сокращениями)

1. Туберкулез

• туберкулез позвоночника, крупных костей и суставов, двусторонний кавернозный туберкулез почек, сопровождающийся полной и стойкой утратой трудоспособности;

• формы активного туберкулеза, подлежащие хирургическому лечению;

• туберкулез с множественной и широкой лекарственной устойчивостью с неблагоприятным исходом лечения и явлениями сердечно-легочной недостаточности II-III степени.

2. Новообразования

• все злокачественные новообразования IV стадии по международной классификации ТМ.

• злокачественные новообразования лимфатической и кроветворной тканей. Миелопролиферативные опухоли;

• острый лейкоз (все формы);

• хронический миелолейкоз с нарастающей кахексией, анемией, спленомегалией, геморрагическим синдромом;

• хронический эритромиелоз, терминальная стадия;

• эритремия, осложненная кровоизлияниями или тромбозами сосудов головного мозга;

• хронический лимфолейкоз, осложненный анемией, тромбоцитопенией и непрерывно рецидивирующими инфекциями;

• хронический моноцитарный лейкоз, терминальная стадия с анемией и геморрагическим синдромом;

• множественная миелома с остеодеструктивными процессами (патологические переломы позвоночника и костей нижних конечностей);

• лимфогранулематоз IV стадии, с диффузным поражением одного или более экстралимфатических органов, с поражением лимфатических узлов.

3. Болезни эндокринной системы

• сахарный диабет, инсулинозависимый тип, тяжелое течение;

• синдром Иценко-Кушинга с резко выраженными осложнениями;

• гипофизарная недостаточность (болезнь Симмондса) в стадии кахексии.

4. Психические расстройства и расстройства поведения

• шизофрения: простой тип; гебефреническая; кататоническая; параноидная;

• психические нарушения вследствие органического поражения головного мозга;

• деменции при уточненных болезнях Альцгеймера, Пика, Гентигтона, Паркинсона, Крейцфельдта-Якоба.

5. Болезни нервной системы и органов чувств

• цереброваскулярные болезни с выраженными стойкими явлениями очагового поражения мозга;

• эмболии;

• инфаркт мозга;

• первичные (нетравматические) субарахноидальные и внутримозговые кровоизлияния при установленном диагнозе;

• инфекционные демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы, сопровождающиеся органическим поражением головного и спинного мозга с глубокими стойкими нарушениями и прогрессирующим течением процесса;

• менингиты вторичные гнойные;

• энцефалит, миелит и энцефаломиелит;

• внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс и гранулема;

• нейросифилис с симптомами;

• туберкулез нервной системы;

• рассеянный склероз;

• диффузный склероз;

• сирингобульбия;

• злокачественные новообразования глаза, головного мозга и других отделов центральной нервной системы с быстро прогрессирующими течением, выраженными стойкими расстройствами двигательных, чувствительных и вегетативно-трофических функций и неэффективностью проводимого лечения;

• злокачественное новообразование спинного мозга, черепных нервов и других отделов центральной нервной системы;

• гепатоцеребральная дистрофия (гепатолентикулярная дегенерация; болезнь Вильсона-Коновалова);

• боковой амиотрофический склероз;

• миастения;

• слепота обоих глаз.

6. Болезни органов кровообращения

• болезни сердца с сердечной недостаточностью с III и IV функциональным классом;

• констриктивный перикардит, не подлежащий хирургическому лечению;

• приобретенные или врожденные пороки сердца при наличии кардиомегалии и недостаточности кровообращения III стадии;

• бактериальный эндокардит;

• кардиомиопатия (рестриктивная, дилятационная, гипертрофическая обструктивная);

• миокардический кардиосклероз с сердечной недостаточностью, с III и IV функциональным классом и жизнеугрожающими формами нарушения ритма и проводимости;

• хроническая коронарная болезнь сердца, стабильная стенокардия IV функционального класса, атеросклеротический постинфарктный кардиосклероз, разные жизнеугрожающие формы нарушения ритма и проводимости;

• острый коронарный синдром, нестабильная стенокардия, стенокардия, стенокардия Принцметала, не Q— и Q-волновой инфаркт миокарда (освидетельствование после стабилизации состояния);

• гипертоническая болезнь III стадии с признаками поражения сердца (сердечная недостаточность IV функционального класса), почек (терминальная почечная недостаточность), головного мозга (инсульт);

• болезни артерий с поражением магистральных сосудов не менее двух конечностей в гангренозно-некротической стадии;

• облитерирующий эндартерит;

• облитерирующий атеросклероз.

7. Болезни органов дыхания

• хронические обструктивные заболевания легких с диффузным пневмосклерозом, эмфиземой легких, хроническим легочным сердцем в стадии декомпенсации, дыхательной недостаточностью III степени, сердечной недостаточностью II-III степени или хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии;

• хронический обструктивный бронхит;

• бронхиальная астма;

• бронхоэктатическая болезнь;

• абсцесс легкого;

• эмпиема плевры;

• пневмокониозы различной этиологии;

• идиопатический фиброзирующий альвеолит;

• саркоидоз;

• эмфизема первичная.

8. Болезни органов пищеварения

• заболевания кишечника и других органов пищеварения с выраженным синдромом нарушения всасывания в стадии кахексии;

• циррозы печени различной этиологии в стадии декомпенсации с гиперспленизмом, портальной гипертензией, печеночно-клеточной недостаточностью.

9. Болезни почек с хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии

• хронический гломерулонефрит;

• хронический пиелонефрит;

• гидронефроз;

• кистозная болезнь почек.

10. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани с неуклонно-прогрессирующим генерализованным процессом при наличии хронической почечной недостаточности в терминальной стадии или недостаточности кровообращения III стадии, или стойкого очагового поражения центральной нервной системы, или генерализованного поражения поперечной мускулатуры с дисфагией, дизартрией:

• ревматоидный артрит, функциональный класс (ФК) IV;

• геморрагический васкулит: поражение почек, терминальная хроническая почечная недостаточность (ХПН);

• анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева), (ФК) IV;

• системная красная волчанка (СКВ)

• дерматомиозит с утратой самообслуживания на фоне активной терапии; поражение легких, ЛН III степени;

• узелковый периартериит: поражение почек, терминальная ХПН;

• системная склеродермия.

11. Болезни обмена

• подагра, тофусная форма, ФК IV, поражение почек, терминальная ХПН.

12. Анатомические дефекты

• вследствие заболевания или травмы во время последнего срока отбывания наказания;

• высокая ампутация верхних или нижних конечностей, а также сочетание высоких ампутаций одной верхней и одной нижней конечностей.

13. ВИЧ-инфекция в IV стадии.

ХОРОШО ТО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ

В ДОВОЛЬНО НЕПРИЯТНУЮ ИСТОРИЮ ПОПАЛ БЕЛЬГИЙСКИЙ ТУРИСТ ПИТЕР ВАН ВОНТЕРХЕМ, СОВЕРШАЮЩИЙ КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ. На Ортосайском рынке в Бишкеке у бельгийца украли дорогостоящий велосипед, а вместе с ним и спецснаряжение – двухместную палатку, спальник, рюкзак. Пока правоохранительные органы “рьяно” искали похитителей, интернет-пользователи и члены отечественного велосообщества собрали средства и купили Питеру новое средство передвижения и аксессуары для велопутешествия.

Как признается путешественник из Бельгии, на своем велосипеде он объездил полмира: побывал в Сингапуре, Малайзии, Тайланде, Камбодже, Китае… Всего смелый турист «намотал» свыше 10 тысяч километров. До того, как оказаться в нашей республике, Питер побывал в Поднебесной. В Бишкеке он пробыл около месяца, пока оформлял визу по дальнейшему маршруту — в Таджикистан.

Инцидент произошел около шести вечера 4 ноября у входа на Орто-Сайский рынок. Доверчивый Питер, несмотря на неоднократные предупреждения друзей-бишкекчан, оставил велосипед без присмотра, а сам отправился приобретать продукты в дорогу. Вернувшись, турист обнаружил, что велосипед пропал. Расстроенный иностранец тут же позвонил друзьям, у которых остановился, а также обратился с заявлением о краже в УВД Октябрьского района. Но следователи, по словам друзей Питера, сообщили, что на расследование дела уйдет не менее двух месяцев, и не факт, что похитители будут найдены.

Незадолго до того, как у Питера «увели» средство передвижения, он признался друзьям из КР, что просто влюбился в нашу страну, природу, город, очень тепло отзывался и о кыргызстанцах, как о гостеприимном, добродушном и простом народе.

С одной стороны, ошибся. А с другой – оказался прав: на помощь иностранцу пришли члены местного байк-клуба и интернет-пользователи, которые инициировали сбор средств для приобретения нового байка бельгийцу. Велосообщество оказалось дружным, сплоченным и очень толерантным.

— Я не думаю, что он в деньгах сильно нуждается, наверняка какой-то запас средств у него должен быть, раз отправился в такой дальний путь, — говорит президент Федерации горного велоспорта “R-Bikers” Александр Воронин. – Речь идет о взаимовыручке. Стараниями людей, которым не безразлична эта история, было собрано 26 тысяч сомов.

На эту сумму Питер и приобрел новый велосипед, практически не уступающий по своим техническим характеристикам украденному: у него 27 скоростей, хороший багажник и еще много “наворотов”, которые так ценят байкеры. Туристу помогли и с приобретением различных велоаксессуаров — светоотражающей ленты, рюкзака, зимних перчаток и полумаски для защиты лица от обветривания. Все эти “прибамбасы”, как надеются байкеры, сделают путешествие Питера более комфортным. По словам инициаторов акции, новое средство передвижения чрезвычайно понравилось бельгийцу. Так что скоро иностранец может продолжать свое кругосветное путешествие.